Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовили:

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Особенности выращивания крыжовника:

общие принципы ухода и подбор сортимента

Крыжовник на Руси выращивают издавна – еще с XV в. В народе эту культуру называют северным виноградом. При хорошей агротехнике крыжовник дает высокие ежегодные и стабильные урожаи. Это одна из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур. Опытные садоводы на своих участках получают до 10- 15 кг ягод с 1 куста.

Плоды разнообразной формы и окраски (желтой, красной, белой или зеленой) с прекрасными вкусовыми качествами. Ягоды не только вкусны, но и полезны: они богаты органическими кислотами, пектином, солями калия, натрия, кальция, магния, меди, дубильным веществом, витаминами. Крыжовник выводит токсические соединения, в том числе радиоактивные, укрепляет стенки сосудов.

Крыжовник – самоплодная культура и завязывает плоды при опылении пыльцой своих цветков. То есть даже одно растение крыжовника на участке будет плодоносить. Но замечено, что при опылении пыльцой цветков с других сортов, завязывание ягод резко увеличивается. Между прочим, крыжовник является еще и ранним медоносом и привлекает в сад множество опылителей.

Сортимент крыжовника

Хиномаки (Hinomaki)

Куст среднерослый, округлой формы. Многочисленные побеги тонкие, дуговидные, покрыты многочисленными шипами. Урожайность высокая. Плоды созревают в первой декаде июля.

Плоды округлые, среднего размера, красного цвета. Поверхность плода опушена. Мякоть кисло-сладкая, вкусная. Десертный сорт, пригоден для переработки и замораживания. Созревшие плоды не растрескиваются.

Сорт зимостойкий, устойчив к американской мучнистой росе. Ценный сорт как для любительского, так и для промышленного садоводства.

Инвикта (Invicta)

Новый английский сорт. Куст сильнорослый, довольно раскидистый, густой. Растущие побеги средней толщины, изогнутые, с многочисленными шипами.

Плоды созревают в середине июля.

Ягоды средней величины, на одной кисти вырастают плоды разной величины. В фазе полного созревания кожица желто-зеленого цвета. Мякоть прозрачная, сладкая, вкусная. Назначение плодов – хорошо подходят как для переработки (на соки, джемы), так и для употребления в свежем виде.

Сорт высокозимостойкий. Плодоношение ежегодное, обильное. Пригоден для механизированной уборки. Устойчив к американской мучнистой росе, хотя молодые побеги иногда в слабой степени поражаются.

Мукуринес (Mucurines)

Куст сильнорослый, компактный, густой, ветвление куста сильное. Растущие побеги средней толщины, с многочисленными шипами. Сорт крупноплодный.

Плоды созревают в середине июля.

Ягоды зеленовато-желтые, округлые, слабоопушенные, крупные. Мякоть кисло-сладкая или сладкая, очень вкусная и ароматная, десертного вкуса.

Урожайность высокая, зимостойкость средняя, сорт пригоден для механизированной уборки. Отличается устойчивостью к американской мучнистой росе и другим грибковым заболеваниям.

Плоды пригодны и для употребления в свежем виде и для переработки.

Сорт рекомендован для закладки промышленных плантаций и любительских садов.

Роланда (Rolanda)

Немецкий сорт крыжовника. Куст среднерослый, округлой формы, средне загущенный. Побеги длинные, тонкие, шиповатые.

Плоды созревают в конце июля.

Ягоды средние или крупные (около 5 г.), слегка вытянутые, овальной формы, плотные, темно-красные, матовые, не опушенные. Ягоды ароматные, кисло-сладкого вкуса.

Урожайность высокая, по годам стабильная. Зимостойкость средняя. Высокоустойчив к американской мучнистой росе.

Плоды пригодны для употребления в свежем виде и переработки.

Выбор места и почвы для посадки крыжовника

Корневая система этого кустарника располагается глубже, чем у смородины, что обусловливает его засухоустойчивость. Он хорошо переносит затенение и плодоносит на частично затененных участках.

Нельзя размещать крыжовник в низинных частях рельефа, так как при высокой влажности он сильно поражается грибными болезнями, в том числе – мучнистой росой. Поэтому крыжовник лучше располагать выше по склону, чем другие ягодные кустарники, на освещенном месте. Почва должна быть слабокислой или нейтральной с рН близкой к 6.

Для крыжовника, как и для черной и красной смородины, лучшими предшественниками считаются пропашные культуры, которые оставляют после себя почву рыхлой и чистой от сорняков: свекла, ранний картофель, горох, бобы.

Когда и как сажать крыжовник

Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки – осенний (с конца сентября до середины октября), так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки. При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, чуть хуже.

Необходимо помнить, что крыжовник колючий, и вблизи кустарника неудобно уничтожать сорняки, поэтому нужно хорошо очистить участок осенью перед посадкой от корнеотпрысковых и корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Для этого ранней осенью участок под крыжовник перекапывают, тщательно выбирая все корневища сорняков. После перекопки почву тщательно выравнивают граблями с металлическими зубьями, разбивая все комья земли.

Для осенней посадки ямы под крыжовник выкапывают за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной и шириной 50 см.

Для посадки используют чистосортные, здоровые однолетние или двухлетние саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25-30 см) и наземную часть из 3-4 сильных побегов. При посадке таких саженцев растения раньше вступают в плодоношение. Можно замочить корни на одни сутки в жидких органических удобрениях, после этого корни приживаются быстрее.

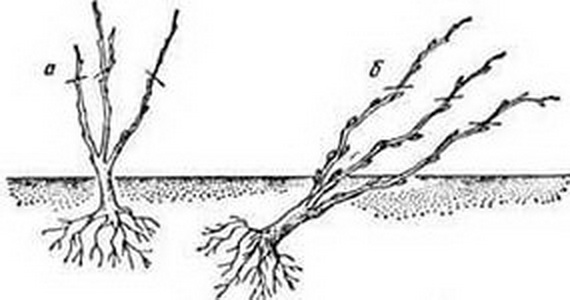

Растение сажают прямо или чуть с наклоном с заглублением корневой шейки на 5-6 см ниже уровня почвы. После посадки растения поливают, примерно ведро воды на яму, а затем пространство под кустом мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы уменьшить испарение влаги и не допустить образования корки.

После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5-6 почек.

На больших плантациях крыжовник сажают рядами, с расстоянием в ряду 1-1,5 м, а между рядами — 3 м. Активное плодоношение этой культуры наступает на 3-4-й год после посадки и продолжается в течение 10-15 лет.

Уход за крыжовником

Уход за крыжовником состоит в обрезке, подкормке, поливе, рыхлении, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Обрезку крыжовника проводят в период покоя: поздней осенью или ранней весной. В мае необходимо порыхлить почву вокруг кустов и под ними и провести, если необходимо, подкормки азотными и калийными удобрениями.

Куст крыжовника плодоносит 10-15 и более лет и выносит из почвы значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений: на полведра компоста – 50 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия, 25 г сульфата аммония. Под обильно плодоносящий большой куст норму удобрений увеличивают вдвое. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения.

В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника следует поливать под корень, это снижает заболеваемость растений. Нельзя поливать растения методом дождевания, особенно холодной водой.

Чтобы получить более крупные ягоды десертного крыжовника производят дополнительно раннелетнюю обрезку мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. На них оставляют 5-6 листьев и по одной ягоде в каждой кисти. За счет этого приема можно получить очень крупные плоды крыжовника.

Сбор и хранение урожая крыжовника

Крыжовник, в отличие от других ягодных культур, собирают в разные стадии спелости. Для переработки на варенье ягоды лучше собирать в стадии технической спелости, когда они еще жесткие, но уже приобрели окраску, характерную для спелых ягод данного сорта. А для потребления в свежем виде ягоды собирают, когда они достигли полной спелости: тогда они мягкие и намного слаще. Особенно важно дать дозреть на кусте сортам с желтыми, белыми и красными плодами, чтобы они приобрели наиболее интенсивную окраску.

Крыжовник не случайно назвали «северным виноградом». Его ягоды несколько напоминают виноградные, а кроме того, из них получается вино, которое по вкусу считается лучшим среди плодово-ягодных вин и по качеству приближается к виноградному. В домашних условиях приготовить десертное вино из крыжовника сравнительно несложно. Для этого к литру чистого сока добавляют примерно такое же количество воды и 350 граммов сахара. Далее вино приготавливают по обычной технологии. Оно становится гармоничным и мягким по вкусу примерно через полгода.

Обрезка и формирование куста крыжовника

Крыжовник при своем развитии дает очень много молодых побегов, приводящих к загущению куста, поэтому необходимы обрезка и формирование куста. Кроме того, ветки крыжовника с годами искривляются и их верхушки направляются вниз, что также требует обязательной формирующей обрезки. Лучший срок обрезки кустов – весенний период, до распускания почек.

Для формирования куста ежегодно оставляют 3-4 сильных побега, вырастающих равномерно с разных мест у основания куста, а все загущающие молодые побеги, поломанные и искривленные ветки вырезают. Сформированный куст крыжовника должен иметь 10-16 разновозрастных веток. Формирующая обрезка продолжается и в последующем. Осенью вырезают все ветки старше 7-8 лет. Они отличаются темным цветом, сильным искривлением веток вниз и их слабым плодоношением. Сильно поникшие ветки обрезают над почкой, направленной вверх или в нужном направлении. Если же на ветке есть хороший побег, то укорачивают на его длину.

Выращивание крыжовника на шпалере

Крыжовник можно успешно выращивать на проволочной шпалере. Шпалера, декоративна, удобна для сбора ягод и ухода за плантацией, обеспечивает высокое качество ягод. При посадке растения размещают на расстоянии 1-1,2 м одно от другого в плоскости шпалеры. Каждый куст должен иметь не менее четырех ветвей.

Разместив кусты веерообразно и подвязав к нижней проволоке шпалеры, далее их рост направляют вертикально. Обрезку проводят по окончании вегетации или ранней весной, до начала вегетации. В первый год обрезка сводится к укорачиванию всех ветвей близко к поверхности почвы. Из отросших в течение лета отбирают 3-5 самых сильных побегов, остальные удаляют. Оставленные побеги подвязывают к проволоке и слегка укорачивают.

«Эксперт» №50 (927) 08 дек 2014

В ожидании новых садоводов

Программа по развитию садоводства в Белгородской области стартовала в самый сложный экономический период. Первые сады закладываются энтузиастами, но, чтобы движение стало массовым, должны быть понятны механизмы привлечения инвестиций и перспективы их окупаемости.

Мичурин в свое время называл земли Белгородской области «вторым Крымом» — условия для садоводства здесь он оценивал как одни из лучших в стране. За последнее десятилетие площадь садов в регионе уменьшилась, по некоторым данным, на 1,5 тыс. гектара — старые советские сады выродились и были выкорчеваны, новые посадки не возмещали выбывающие объемы. Идея губернатора Евгения Савченко возродить садоводство в регионе и довести производство яблок до 1 млн тонн в год (примерно столько страна сегодня импортирует), прозвучавшая полгода назад, уже начала воплощаться. Осенью заложены десятки гектаров новых садов, еще десятки площадок подготовлены под посадки будущей весной. На базе Корочанского плодопитомника прошел ряд семинаров для будущих садоводов, которые посетили семь десятков фермеров. Крупные агрохолдинги рапортуют о сотнях закупленных саженцев для весенних посадок, а департамент агропромышленного комплекса области говорит, что ряд потенциальных инвесторов готовится выпустить «яблочные векселя», то есть вложить деньги в создание яблоневых садов. В общем, проект стартовал, но его успех не может не зависеть от общей экономической ситуации в стране. Пока не восстановлены собственные питомники, агрохолдинги закупают саженцы за границей — за валюту, так же как и оборудование для капельного орошения, средства химической защиты растений, оборудование для холодильников и многое другое. Сегодня даже трудно предположить, сколько средств понадобится на все это по весне, каким будет курс рубля, а значит, вопрос о необходимых объемах инвестиций остается открытым. Впрочем, предприниматели пока не отказываются от своих планов, но сроки и объемы их реализации будут сильно зависеть от общей ситуации в экономике — прежде всего от возможностей властей и инвесторов привлекать средства.

Интенсивный уплотненный сад яблони на капельном орошении

Потенциал — импортозамещение

Еще летом департамент АПК Белгородской области разработал и защитил перед региональным правительством целевую программу «Развитие отрасли садоводства с целью производства семечковых и косточковых культур в объеме 1 млн тонн». В рамках программы планируется создать сады на площади более 30 тыс. гектаров во всех районах области на землях, пригодных для этих целей и расположенных вблизи источников воды. Запланированный показатель — урожай в 1 млн тонн — должен быть достигнут к 2026 году. По статистике, использованной разработчиками программы, фактическое потребление плодово-ягодной продукции у нас в стране в прошлом году составило 66 кг на человека, или около 9 млн тонн. При этом собственный валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий оценивается всего в 2,9 млн тонн, а значит, основной — около 70% — объем свежих фруктов-ягод страна импортирует. Получается, что российские покупатели финансируют садоводов стран-экспортеров более чем на 500 млн евро ежегодно.

Но если мы не можем отказаться от импортирования не растущих у нас бананов и прочей экзотики, то уж яблоки наши природно-климатические условия вполне позволяют выращивать. Тем не менее производство этой культуры в стране пока только сокращается, тогда как импорт растет высокими темпами, особенно после вступления России в ВТО, когда таможенные ввозные пошлины на плодовую продукцию в два-три раза снизились. В итоге объем импорта даже такой традиционной для России культуры, как яблоки, практически сравнялся с валовыми поставками бананов, составив порядка 1,3 млн тонн в год.

Высокие товарные качества плодов в саду интенсивного типа, сорт — Голден Делишес

Для решения проблемы необходимо в первую очередь ликвидировать серьезное технологическое отставание в интенсификации садоводства, которая в мире проводится уже более 20 лет. У нас же более половины существующих садов — это посадки старше 30 лет, с породно-сортовым составом, урожайностью и товарными качествами плодов, не соответствующими современным требованиям хранения и сбыта. Сегодня обновление садов в развитых странах-производителях происходит каждые 8–10 лет отчасти для того, чтобы не отставать от моды на новые сорта (есть и такая!), но в основном, конечно, из-за резкого сокращения урожайности дерева после восьми лет интенсивного использования (в это время собирается от 30 до 50 тонн с гектара). Яблоня, конечно, может жить и плодоносить двадцать, тридцать, сорок лет, но экономически содержать такие сады нецелесообразно. Это значит, что стране нужна массовая закладка современных садов интенсивного типа, где лучшие хозяйства могут собирать до 80–100 тонн с гектара (подобные уже есть и у нас в стране). Средняя же урожайность плодовых и ягодных культур сегодня в стране составляет порядка 7,7 тонны с гектара.

Отвечая на вопросы «Эксперта», заместитель начальника департамента АПК Белгородской области Алексей Севальнев отметил, что в регионе серьезно изучили опыт лучших производителей плодовой продукции в Европе: Польши, Сербии, Италии, Бельгии, Украины и других — и готовы и дальше учиться, отслеживая современные тенденции развития садоводства. Из перечисленных стран крупнейшим производителем и импортером1 яблок сегодня является Польша, которая с объемом 2,9 млн тонн в год занимает третье место в мире, после США и Китая. Выращивание яблок всегда было традиционным занятием в этой стране, даже во времена социализма помимо крупных колхозов садоводством продолжали заниматься небольшие семейные фермы, имеющие два-пять гектаров земли, засаженные яблонями. После смены режима фермеров-садоводов стало еще больше: сегодня, по данным Ассоциации садовников Польши, таких некрупных хозяйств в стране свыше 200 тыс. В мощную индустрию, ориентированную на экспорт, выращивание яблок там превратилось после 2006 года, когда страна вступила в Евросоюз и запустила совместную с ЕС программу развития отрасли. Повышением эффективности производства занимались сами фермеры — многолетний опыт работы в садах позволял им поддерживать уровень собственной компетенции, а вот в формировании логистических мощностей власти оказали существенную помощь. Как рассказал президент Ассоциации садовников Мирослав Малишевски, за шесть лет, с 2006-го по 2012 год, ЕС на условиях софинансирования со стороны польского правительства вложил в польское садоводство 5 млрд евро. Эти деньги выдавались на строительство логистических центров, холодильников-хранилищ, покупку техники, оборудования. Основным условием для садовников, как здесь называют садоводов, было их объединение в группы (что-то вроде кооператива), которые как раз и строили совместно холодильники, формировали крупные товарные партии и самостоятельно выходили на розничную торговлю и внешний рынок. Таким образом, небольшие хозяйства стимулировали к объединению, сокращалось число посредников, отъедающих у производителей существенную часть маржи. Прямыми субсидиями помощь ЕС не ограничивается. Так, например, три последних года Ассоциация садовников Польши проводит пиар-кампанию «Яблоки каждый день» стоимостью почти 4 млн евро, на которую половину средств выделил ЕС, еще 30% — правительство Польши. Эта акция была направлена на российский и украинский рынки и предполагала как работу с потребителями напрямую (в магазинах и даже просто на улицах), так и налаживание контактов с местными оптовыми компаниями, поставщиками фруктов на наши рынки. В ассоциации считают, что в росте поставок на российский рынок эта кампания сыграла немаловажную роль — за последние годы поставки яблок из Польши в Россию выросли в разы — с 200 тыс. тонн в 2005 году примерно до 700 тыс. в 2013-м. Общий же потенциал российского рынка польские садоводы оценивают крайне высоко — сегодня мы потребляем вдвое меньше косточковых фруктов, чем средний европеец, так что рынок кажется им по-настоящему огромным.

Высококачественные плоды сорта Хоней Крисп

Фермеры плюс холдинги

Опыт польских фермеров представляется крайне важным еще и потому, что выращиванием яблок там занимаются небольшие семейные предприятия. Фермер Александр Мамонтов из Корочанского района (бывший агроном, теперь индивидуальный предприниматель, растящий сад с семьей) считает, что эффективность работы частного хозяина будет всегда выше, чем наемного работника в крупном холдинге: «Пять гектаров я могу обработать сам, отец мне помогает, дети пока маленькие, но их обязательно буду привлекать к делу. Я всегда вовремя проведу обрезку, сниму лишние плоды, чтобы оставшиеся яблоки выросли крупными, товарными — в большом саду холдинга это все делается хуже, значит, и урожайность будет ниже».

В департаменте АПК уверяют, что желающих заняться фермерством в садоводстве достаточно. На сегодня 70 человек из крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств прошли бесплатное обучение на базе Корочанского плодопитомника.

Одни уже купили саженцы и засадили опытные участки — пока небольшие, один-два гектара, другие готовят земли под весенние посадки. На следующий год в питомнике в расчете на развитие программы собираются вдвое увеличить посевы маточника — саженцев, на которые потом будут прививаться определенные сорта яблок. Как отмечает Алексей Севальнев из департамента АПК, фермеры охотно вступают в программу по простой причине — доходность в этой отрасли может быть существенно выше, чем при выращивании многих других культур: «Сравнительный анализ показывает, что если в целом по области в 2013 году на гектар пашни произведено сельхозпродукции на 104 тысячи рублей, а в растениеводстве — на 36 тысяч с лишним, то в садоводстве, после начала плодоношения, можно получать продукции на 750 тысяч. И прибыль с сегодняшней средней по растениеводству — около 5,5 тысячи — может составить до 680 тысяч рублей, что в 126 (!) раз выше».

Впрочем, по мнению Игоря Муханина, председателя российской Ассоциации садоводов, 70 фермеров — это крайне мало, чтобы можно было говорить о каком-то прорыве, их нужно минимум пять тысяч на область, тогда будет заметен эффект. По его мнению, пока в области ставка делается на крупные холдинги, которых местная власть, используя административный ресурс, усиленно привлекает к яблочной программе. Два крупнейших областных холдинга — Краснояружская зерновая компания и «Агро-Белогорье» — уже начали собственные проекты. Так, в специально созданном профильном хозяйстве «Агро-Белогорья» подготовили 20 га земли под высадку будущей весной 55 тыс. саженцев, законтрактованных в Польше. По данным генерального директора хозяйства «Сады Белогорья» Николая Разуваева, общие инвестиции в проект до 2017 года планируются в объеме 87 млн рублей, уже сейчас в него вложено около 30 млн. С учетом средней цены реализации яблок 35 рублей за килограмм срок окупаемости проекта может составить до десяти лет.

И.В. Муханин и И.А. Жуков в интенсивном безопорном саду яблони, Тульская обл.

Как поясняет Игорь Муханин, крупные партии саженцев компании вынуждены закупать за рубежом, поскольку российские питомники, сократившие свое производство в шесть-восемь раз за последние годы, просто не могут предложить такие объемы. И это сегодня становится основным риском для инвесторов в садоводство. «С момента заключения договора на покупку саженцев в Польше цена контракта выросла в полтора раза, и что будет к весне — вообще не известно, — говорит Муханин. — А ведь, кроме того, садоводы закупают импортные системы для капельного орошения, средства химической защиты. Я думаю, что вопрос с выпуском векселей несколько завис как раз из-за того, что теперь непонятен объем инвестиций в гектар будущего сада».

Впрочем, пока ни от фермеров, ни от корпораций информации о приостановке проектов не поступает. «Да, мы будем покупать импортные капельные системы, и химзащита будет дороже, что ж делать, но для нас это не повод отказываться от закладки сада, — говорит Елена Чеснокова, фермер из Яковлевского района, уже много лет выращивающая землянику. — Нам обещали помочь с выделением паевой земли под сад, дают субсидии на закладку — пока не векселя, а федеральные и региональные средства, обещают всяческую помощь. К тому же дочь с зятем — архитекторы-строители — решили вернуться на землю и заниматься сельским хозяйством, вот и пусть занимаются. Да, ситуация сложная, сейчас трудно даже просчитать будущие расходы, мы, наверное, в некотором смысле «больные», да ведь на земле другие не работают. За нее нужно болеть, иначе никакого толку не будет».

Молодой интенсивный шпалерно-карликовый сад яблони

Происхождение авермектинов  Открытие эмамектина бензоата 2-го поколения авермектинов Эффективно подавляет более 40 видов чешуекрылых

| Русское название |

Латинское название |

| Вредители капустных культур |

| Капустная моль |

Plutella xylostella |

| Капустная огневка |

Evergestis forficalis |

| Белянка капустная |

Pieris brassicae |

| Белянка репная |

Pieris rapae |

| Металловидка серая |

Trichoplusia ni |

| Капустная совка |

Mamestra brassicae |

| Совка гамма |

Autographa gamma |

| Белянка горчичная |

Leucochloe daplidicae |

| Совки — вредители многих культур |

| Хлопковая совка |

Helicoverpa armigera |

| Карадрина |

Spodoptera exigua |

| Египетская хлопковая совка |

S. littoralis |

| Азиатская хлопковая совка |

S. litura |

| Вредители винограда и плодовых |

| Двулетная листовертка |

Eupoecilia ambiguella |

| Гроздевая листовертка |

Lobesia botrana |

| Яблонная плодожорка |

Cydia pomonella |

| Восточная плодожорка |

C. molesta |

| Грушевая плодожорка |

C. pyrivora |

| Верхнесторонняя минирующая моль |

Lithicolletis corylifoliella |

| Нижнесторонняя минирующая моль |

Lithicolletis pyrifoliella |

| Кружковая моль |

Листовертки и др. |

| Карантинные вредители |

| Картофельная моль |

Phthorimaea operculella |

| Томатная минирующая моль |

Tuta absoluta |

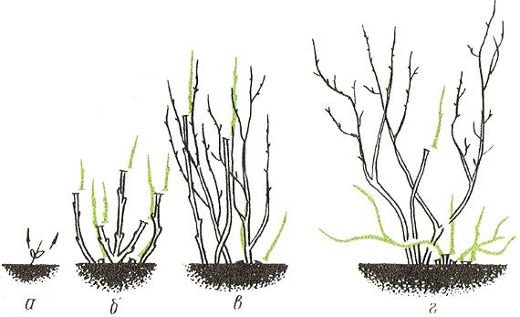

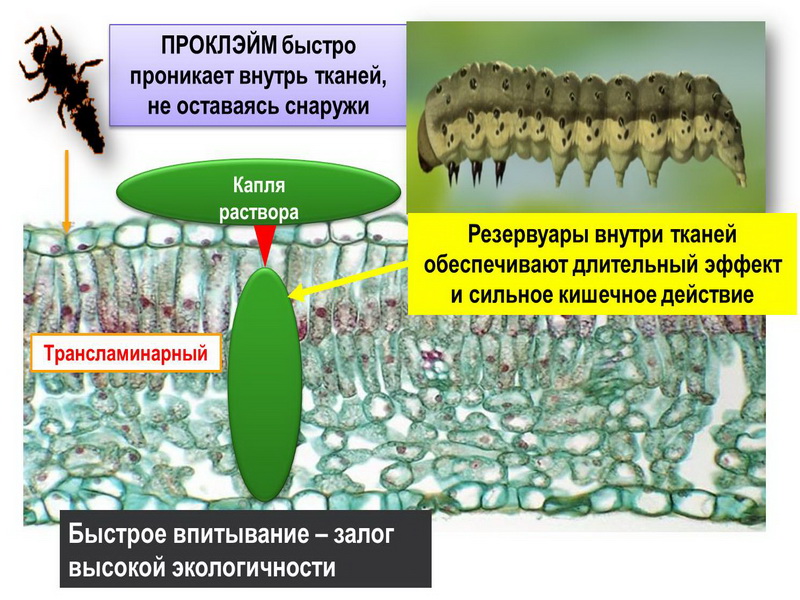

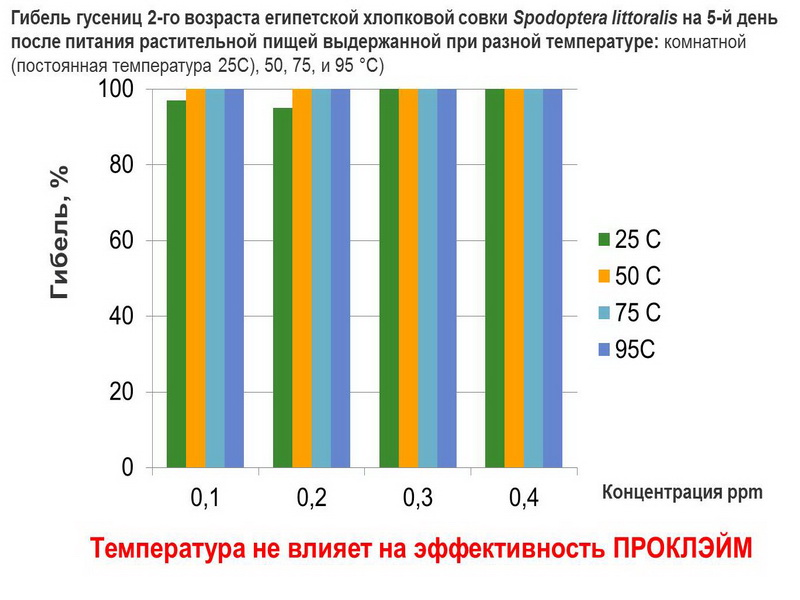

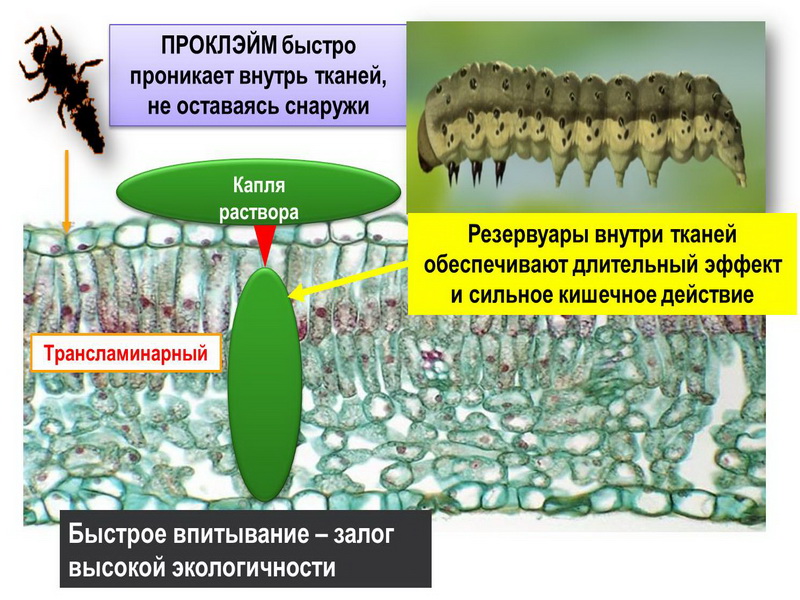

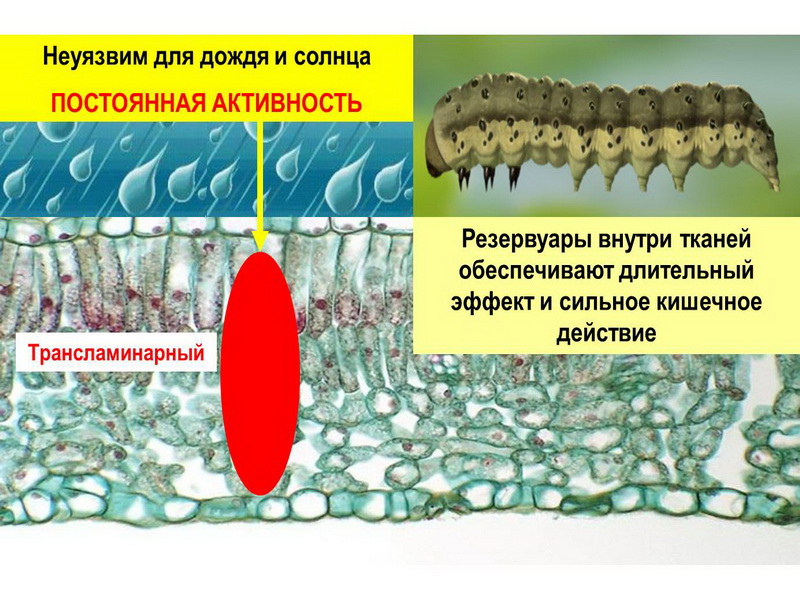

Спектр действия ПРОКЛЭЙМ быстро, в течение 2 часов проникает внутрь тканей, не оставаясь снаружи.

В тканях растения ПРОКЛЭЙМ образует резервуары.

ПРОКЛЭЙМ быстро проникает через кутикулу листа, образуя резервуары внутри тканей Гусеница, поедая растение, поглощает ПРОКЛЭЙМ и погибает.

Резервуары внутри растительных тканей обеспечивают высокую эффективность против вредителей и безопасность для энтомофагов.

Обладает кишечной активностью Благодаря быстрому проникновению внутрь тканей и полному отсутствию на поверхности растения – ПРОКЛЭЙМ безопасен для энтомофагов и неуязвим для УФ лучей и осадков.

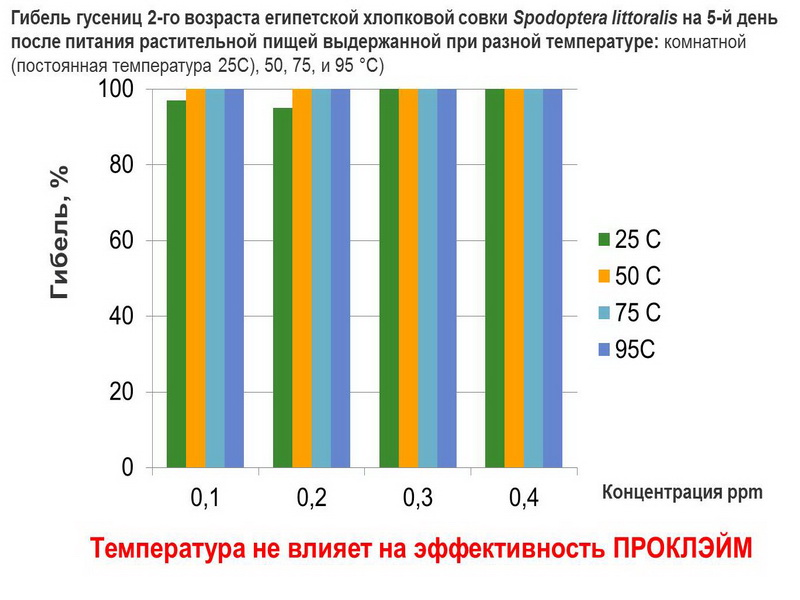

Отличная дождеустойчивость и гарантированная эффективность  Влияние температуры на эффективность ПРОКЛЭЙМ Механизм действия:

- Инсектицид кишечно-контактного действия (личинка питается тканями растения, содержащими ПРОКЛЭЙМ).

- Проклэйм нарушает нервные импульсы.

- Личинку «разбивает паралич» и она не может питаться.

- Смерть наступает через 1-4 дня.

Скорость действия Для лучшего проникновения ПРОКЛЭЙМА внутрь тканей растения можно добавлять Проклэйм + Изабион 300-400 мл/100 л воды или КОРВЕТ 500 мл/100 л воды.

Убивает гусеницу еще в яйце  Гусеницы погибают еще в яйце Время применения:

- Рекомендуется начинать опрыскивания при появлении яйцекладок вредителя.

- Наибольший эффект достигается при применении ПРОКЛЭЙМ, когда вредитель находиться в фазе яйца – гусеницы младших возрастов (совки до 5 мм).

- При растянутом лете бабочек одного поколения или наложении поколений требуются повторные обработки.

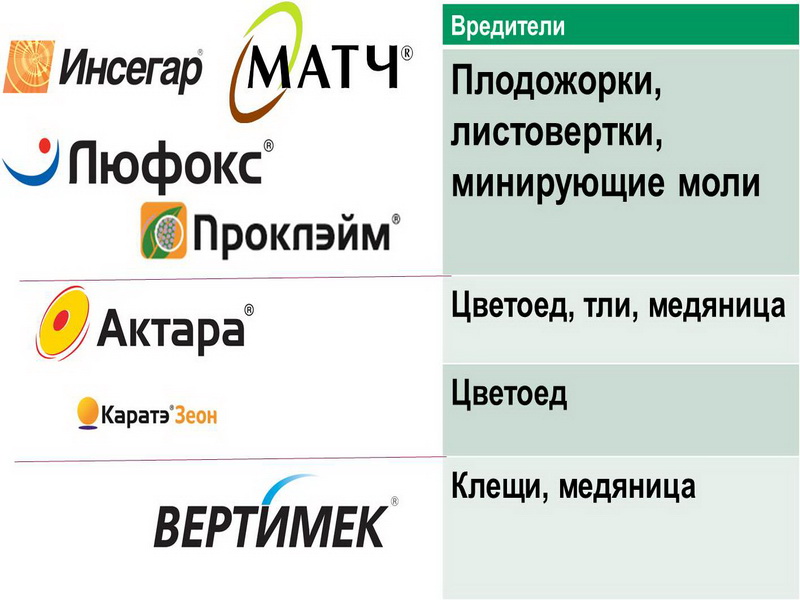

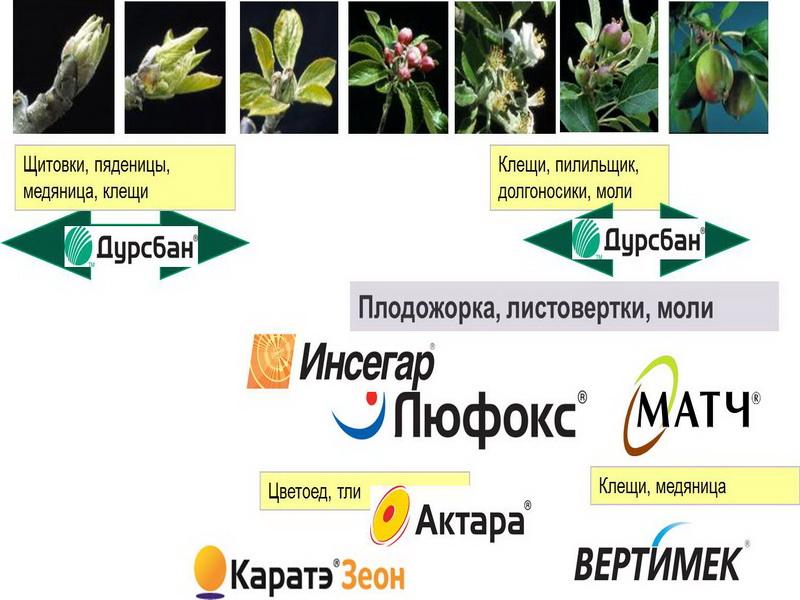

ПРОКЛЭЙМ Регистрация в мире Для защиты яблони

Надежный ФОС инсектицид широкого спектра действия на основе хлорпирифоса.

| долгоносики |

тли |

| яблонный цветоед |

медяницы |

| листоеды |

щитовки |

| пилильщики |

ложнощитовки |

| плодожорки |

луговой мотылек |

| минирующие моли |

клещи |

| листовертки |

совки |

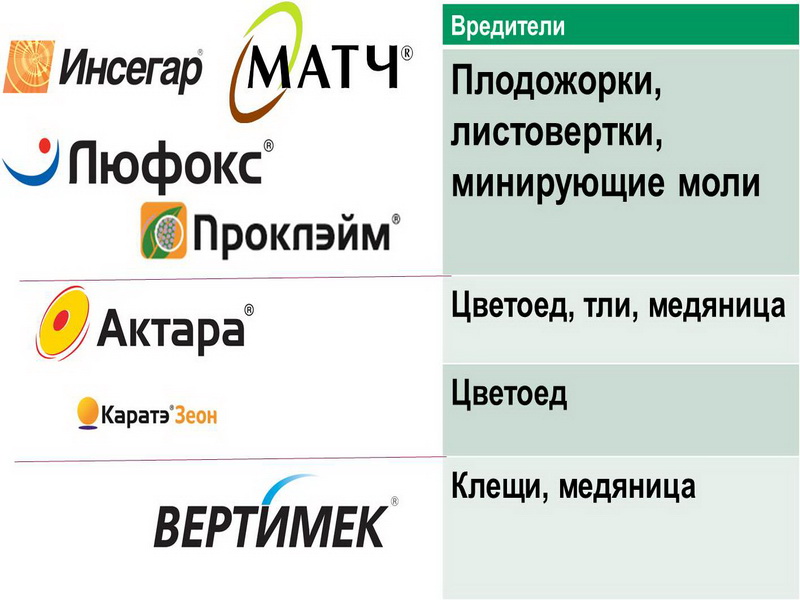

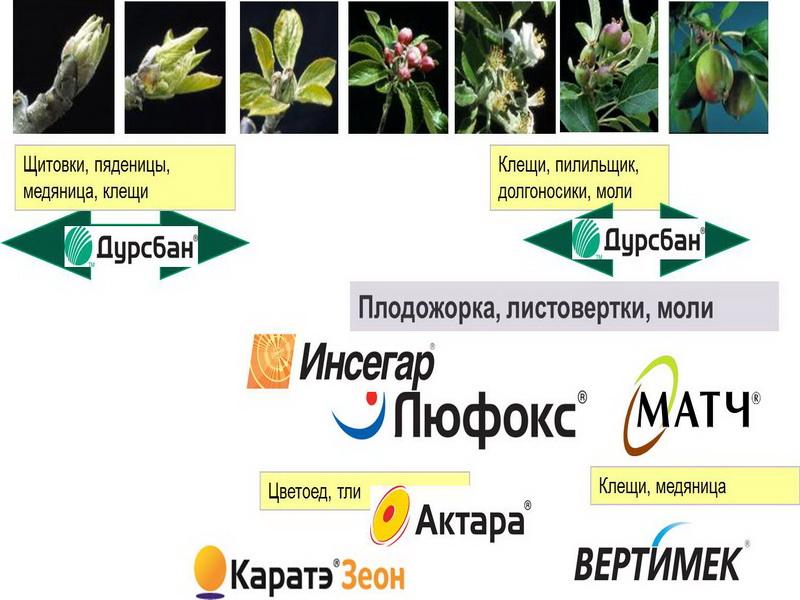

Инсектициды компании Сингента для защиты яблони Дурсбан — инсектицид для:

- ранних обработок против пилильщика, щитовок, чешуекрылых вредителей (пяденицы);

- старых садов, высокорослых садов, питомников, молодых садов, неплодоносящих садов;

- ранних дешевых обработок против клещей — в фазу «после цветения»

Программа применения инсектицидов компании Сингента для плодовых культур

Логистика подготовки ягод голубики для реализации: от сбора до прилавка

Простая и удобная конструкция тележки для установки ящиков во время сбора малины

Процесс сбора урожая земляники, выращиваемой в теплице на желобах

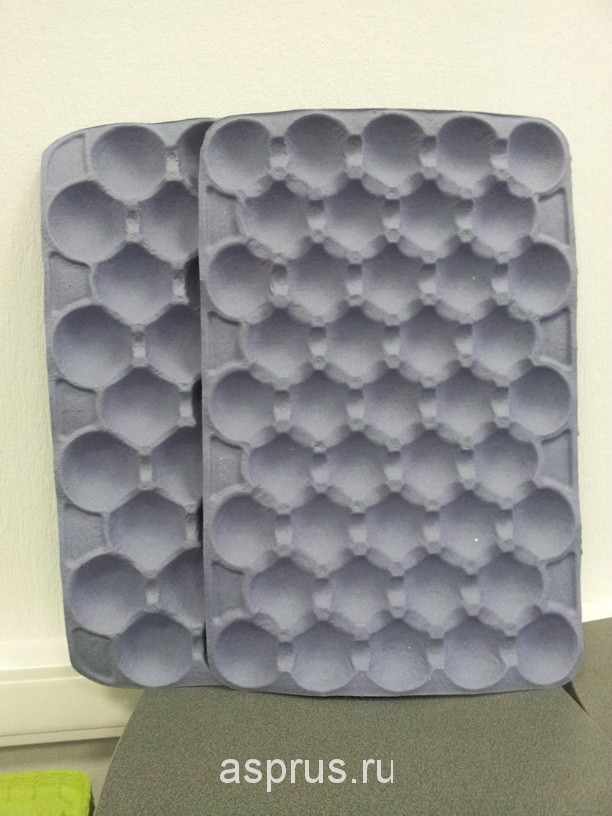

Упаковка овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени от фирмы «Экопромлайн»

компания Экопромлайн рада предложить Вам новинку отечественного рынка упаковки для овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени – экологически чистые лотки и подложку из бумажной массы.

Основные преимущества наших изделий:

- Экологически чистый продукт, созданный из макулатуры, без применения достижений химии. Не загрязняет окружающую среду, может быть многократно переработан.

- Дополнительная вентиляция для овощей, фруктов, ягод, грибов, зелени за счет бугристой структуры внутри лотка.

- Разнообразие форм, размеров и цветовых решений.

- Возможность нанесения на лотки фирменной символики.

Какие преимущества от использования нашей продукции получаете Вы:

- Возможность более стильного и современного позиционирования своей продукции на полках магазинов.

- Возможность создать «Премиум» сегмент, всего лишь изменив упаковку.

- Возможность «поиграть» с цветами и формами упаковки и уйти от всем привычной белой или черной подложки.

- В любом случае Вы привлечете дополнительное внимание покупателей к своей продукции.

Сравните и позвоните нам сегодня!

ООО ТПК «ЭкоПромЛайн»

Московская обл, г Мытищи, ул Карла Маркса, д 4. +7 (47545) 2-36-04;

E-mail: asprus@mail.ru

Материал подготовила:

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Вредители ежевики и особенности биологии их развития

Большинство видов насекомых-вредителей ежевики могут попасть на плантацию с других растений — дикой ежевики, с культурной и дикорастущей малини, с кустарниками (шиповником, розой, боярышником) и травянистыми растениями семейства Розоцветные. Ежевика и малина имеют общих вредителей с земляникой, их около 15 видов. При планировании новых посадок эти культуры должны быть удалены друг от друга. В плодово-ягодных хозяйствах посадки ежевики, малины и земляники отделяют не менее чем на 0,5—1 км. Нельзя высаживать ежевику по малине, землянике и вблизи посадок розы или шиповника.

Вредители корней

Медведка

Медведка

Ее повреждения чрезвычайно опасны в питомниках, где она под поверхностью почвы делает ходы, перегрызает корни и стебли вблизи корневой шейки растений. Точно так же она ведет себя и на плодоносящих плантациях ежевики или малины, питаясь молодыми корнями и формирующимися вблизи поверхности почвы молодыми побегами.

Наиболее эффективной мерой борьбы является вылавливание медведок на тепловые приманки. Осенью выкапывают ловчие ямы шириной 50×50 см, глубиной от 30 до 50 см и засыпаю их горячим перегноем или свежим конским навозом. На тепло в ямы собираются медведки. С наступлением холодов навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода.

Ранней весной, еще до посадки растений, как только будут замечены норки медведки, готовят отравленные приманки из отварного зерна, каши из геркулеса или из мякиша хлеба. Делают шарики массой 10—15 г, в середину каждого из них кладут по 5—6 головок от спичек. Приманку закапывают в почву на глубину 3—5 см (в норку медведки). Голодные медведки поедают приманки и гибнут от отравления фосфором. На поверхности почвы приманку оставлять нельзя: ее могут склевать птицы или съесть домашние животные.

Личинки майских жуков, или хрущи, — опасные вредители корней на молодых посадках ежевики, малины и других ягодников.

Личинки майского жука

Молодые личинки питаются тонкими корешками ягодников, а взрослые подгрызают корневища и стебли у основания корневой шейки. Если в посадке поселились хрущи, то можно видеть целые куртины засыхающих побегов.

В борьбе с жуками и личинками у человека есть союзники: жуков поедают грачи, козодои, летучие мыши; личинок и куколок едят кроты, землеройки и лисы.

Меры борьбы: участки, отведенные под ягодники, до посадки держат либо под черным паром (1—2 года) и проводят регулярные культивации для уничтожения личинок, куколок и жуков, либо содержат под занятым паром, засеянным клевером, люцерной, рапсом, горчицей.

В коллективных и приусадебных садах можно проводить ручной сбор жуков. В утренние часы жуки находятся на деревьях в состоянии оцепенения. Под деревьями и кустарниками расстилают полотнища или полиэтиленовую пленку, ударяют по ветвям или слегка их потряхивают. Жуки падают на подстилку. Их собирают и уничтожают в хлорной извести.

Вредители побегов

Малинная побеговая тля повреждает ежевику, малину и розу.

Побеги, на которых питалась тля, подмерзают. Могут вымерзать растения целиком.

Весной тля отрождается из яиц, заселяет рыхлые почки и высасывает сок. Почки засыхают и отваливаются. Позднее тля большими колониями поселяется на верхушках побегов, на черешках листьев и на цветочных бутонах. При высокой численности особей тли на побегах скручиваются листья, опадают цветки, да и сам побег засыхает.

В целях борьбы с малинной побеговой тлей осенью и рано весной осматривают насаждения ежевики, малины и розы на заселенность их яйцами тли. При небольшом числе зараженных побегов (до 5%) их можно вырезать и сжечь. В других случаях рекомендуется обработать насаждения ежевики ранней весной по закрытым почкам 1%-м раствором нитрафена. Этот препарат избавляет от многих паразитов растений — от зимующих яиц, гусениц, куколок, от клещей, медяниц, спор грибов. Опрыскивать растения нитрафеном целесообразно один раз в 3 года. Растения, ослабленные после холодной зимы, ранней весной ядохимикатами не обрабатывают. В засушливую весну ежевику обильно поливают за день до начала химической обработки.

Малинная стеблевая муха вредит дикой и культурной ежевике и малине.

Малинная стеблевая муха

Яйца откладывает поодиночке в пазухи и у основания верхушечных листьев побега. Отродившиеся личинки внедряются под кожицу побега, делают в нем кольцевой канал, отчего побег медленно вянет и усыхает выше надреза-канала. Личинка проделывает в сердцевине побега ход до самого его основания. Прогрызает в стебле отверстие, опускается на почву и на небольшой глубине превращается в ложнококон. В этой стадии зимует.

Меры борьбы следующие.

1. Срезка и уничтожение увядающих побегов.

2. Мульчирование почвы вокруг растений слоем мульчи в 5 см и более, чтобы не допустить вылета мухи в мае — июне.

Малинная орехотворка

Малинная орехотворка

Самки откладывают яйца в молодые побеги ежевики и малины. Личинки безногие, белого цвета, питаются тканью побегов и черешков листьев. В местах их питания образуются галлы — вздутия.

Форма галлов удлиненная или неправильно-веретеновидная, поверхность относительно гладкая. Галлы многокамерные. В каждой камере одиночная личинка. Голова у личинок слабо заметна. Зимуют они в галлах, окукливаются весной следующего года.

Меры борьбы: вырезание и сжигание побегов с галлами орехотворки осенью или ранней весной.

Малинная побеговая галлица (малинный комарик) повреждает в личиночной стадии молодые побеги ежевики и малины, вызывая их усыхание.

Малинная побеговая галлица (малинный комарик)

Это опасный вредитель ежевики и малины.

Самки откладывают яйца у основания листа под кору побегов, любят класть яйца в местах механических повреждений коры, а также у основания стеблей и черешков нижних листьев. Через 7—10 дней из яиц отрождаются личинки. Они живут под корой колониями от 5 до 50 экземпляров и питаются в камбиальном слоем побега. В местах питания личинок появляется рана, т. е. на побеге образуются вначале бурые пятна, затем они становятся черными. Кора в этих местах пропадает, побег оголяется и надламывается. Усыхают побеги обычно во время плодоношения. На сильно поврежденных плантациях весной можно видеть много сломанных побегов на высоте 10 — 15 см от поверхности почвы. Личинки из-под коры уходят в почву на окукливание.

Меры борьбы следующие:

1. Осенняя и ранневесенняя вырезка и сжигание поврежденных побегов.

2. Рыхление почвы вокруг растений на глубину 6—8 см против личинок и куколок.

3. Мульчирование почвы вокруг растений слоем 6—8 см против вылета галлицы.

Вредители листьев

Малинная листовая тля — опасный вредитель листьев ежевики и малины в европейской части России.

Малинная листовая тля

Вслед за распусканием почек тля поселяется на соцветиях и верхушечных листьях побегов. Живет одиночно и малыми группами на нижней стороне листьев и не вызывает у них заметного скручивания. Листья могут быть лишь слегка выгнуты, побеги несколько деформируются. Колонии тли медленно возрастают, постепенно покрывая занятые места густыми плотными муфтами. Такой характер колонии наблюдается до июня, затем тля рассеивается и заселяет приросты текущего года (самые сочные ткани).

Меры борьбы те же, что с малинной побеговой тлей.

Ежевичная тля. Длина тела около 3 мм. Трубочки короткие, толстые, в 1,4—1,8 раза длиннее хвостика. Это однодомный вид. Питается на нижней поверхности листьев и на концах побегов. Листья скручиваются, побеги нередко искривляются. От весны до осени развивается в нескольких поколениях.

Меры борьбы те же, что с малинной побеговой тлей.

Плодовые побеги ежевики часто бывают заражены тлями — макрозифум фунестум — (однодомный вид, живет на побегах, частично на нижней поверхности листьев) и ситобион фрагаре — (двудомный вид, мигрирует на злаки, повреждает побеги и листья). Эти виды — опасные переносчики вируса курчавости.

Меры борьбы с ними те же, что с малинной листовой и ежевичной тлями.

Малинный листовой пилильщик

Малинный листовой пилильщик

Один из самых опасных вредителей ежевики и малины.

На ежевике и малине питается с мая по октябрь. Листья выедает дырчато. Иногда листья грубо объедены с краев, могут быть и скелетированы. Молодыми листьями не питается, предпочитает зрелые — в них больше сухих веществ и растворимых углеводов. В начале лета ложногусеницы обитают в нижнем ярусе листьев (они более зрелые), затем— в среднем, а к концу лета перебираются на листья верхнего яруса. Зимуют ложногусеницы в плотных паутинных коконах среди опавшей листвы на поверхности почвы.

Рано весной происходит окукливание, и во второй, половине мая вылетают пилильщики. Яйца откладывают около жилок с нижней стороны листа, иногда в ткань листа по краям. Яйцо светлое. Стадия яйца длится 6—8 дней. После выхода из яиц личинки расползаются по листу. Сначала они скелетируют лист, скоблят его, не прогрызая в нем сквозных дыр, а позднее прогрызают и обгрызают, как это описано выше. В жаркую погоду ложногусеницы собираются на нижней стороне листьев. Потревоженные, они сворачиваются и скатываются на землю.

При высокой численности популяции пилильщика ежевика и малина теряют больше половины листового аппарата. Урожай ягод снижается в текущем году. Растения лишены возможности сформировать полноценные пазушные почки под урожай будущего года. Поврежденные молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обычно вымерзают. Для восстановления здоровой плантации требуется не один год.

Для борьбы с малинным листовым пилильщиком осенью рыхлят почву под кустами, мульчируют ее слоем 6—8 см и более (осенью и весной). В небольших посадках собирают ложногусениц пилильщика. В летний период плантации опрыскивают инсектицидами с коротким периодом ожидания.

Клещи — вредители листьев ежевики и малины, относятся к классу паукообразных, хотя по ошибке их часто называют насекомыми. На ежевике и малине питаются как специализированные виды (малинный клещик, малинный волосистый клещик), так и многоядные (паутинный клещ).

Обыкновенный паутинный клещ распространен повсеместно.

Обыкновенный паутинный клещ

Пораженные клещом листья желтеют, усыхают и опадают среди лета. Клещ легко обнаруживается с нижней стороны листьев, кроме того, там появляется тонкая паутина. На внешней стороне листа образуются мелкие белые пятна. Возникают они из-за проколов эпидермиса (кожицы) листа и высасывания клеточного сока. У ряда сортов и разновидностей ежевики и малины в местах питания клеща возникают багровые пятна, листья слегка коробятся. У поврежденных листьев угнетаются процессы фотосинтеза, исчезает хлорофилл, пропадает зеленая окраска, увеличивается потеря воды через устичный аппарат. Урожай ягод падает, уменьшаются приросты побегов, древесина их не вызревает, и они зимой подмерзают, пазушные почки (будущий урожай) остаются недоразвитыми.

Основные меры борьбы с обыкновенным паутинным клещом следующие:

1. Сбор опавших листьев, их длительное компостирование (2—3 года) или сжигание.

2. Рыхление почвы на глубину не менее 6—8 см.

3. Мульчирование почвы вокруг растений торфоперегноем или другим мульчирующим материалом на 6—8 см.

4. При температуре воздуха 18°С и выше используют препараты серы. Для опрыскивания готовят 1%-ю суспензию (100 г серы на 10 л воды) или известково-серный препарат (100 г серы и 200 г извести-пушёнки на 10 л воды).

5. Применение тех же препаратов, которые рекомендованы для борьбы с побеговой малинной тлей.

Малинный клещик

Малинный клещик

Зимуют взрослые самки под чешуйками почек. Во время распускания почек клещик поселяется на нижней стороне листьев. При высокой численности клещика приостанавливается рост жилок, они искривляются, лист деформируется, возникает множество складок (гофрированность листа). Пропадает хлорофилл, листья обесцвечиваются, покрываются заметными сверху маслянистыми пятнами неправильной формы. На нижней стороне листа им соответствуют светлые пятна (места питания клещика). Пятна напоминают вирусную мозаику, и их нередко принимают за симптомы вирусного заболевания.

Меры борьбы те же, что и с обыкновенным паутинным клещом.

Малинный волосистый клещик. Размер тела 0,2 мм, форма червеобразная, цвет беловатый, две пары ног. Живет на нижней стороне листа. Сверху листа в соответствующих местах появляются выпуклости. В остальном волосистый клещик напоминает малинного клещика.

Меры борьбы такие же, как с малинным клещиком.

Вредители почек, бутонов, цветков и ягод

Малинная почковая моль обитает на ежевике и малине.

Малинная почковая моль

Весной гусеницы покидают коконы, вползают вверх по побегу, ближе к его вершине, и вбуравливаются в почки. Одна гусеница выедает содержимое внутри у нескольких почек, обычно самых крупных. Отверстия в почках заделывают экскрементами.

В середине мая жуки выходят и питаются вначале молодыми листочками, еще сложенными вдоль главной жилки, выедая в них дыры. Затем перелетают на цветки одуванчика, черемухи, плодовых деревьев. Скапливаются на цветках в большом количестве и выедают тычинки и пестики. После этого они поселяются на ежевике и малине, выедают бутоны, готовые раскрыться, а также цветки, в которых съедают нектарники. Самка весной начинает откладывать яйца (36—40 штук) между тычинками и на верхушки завязей. Личинки появляются через 8—10 дней, питаются между чашелистиками и пестиками, а затем внедряются в плодоложе, делают в нем ходы, объедают костянки, отчего они не развиваются. Ягоды бывают уродливыми, мелкими, тусклыми, быстро загнивают. Во влажные годы и на переувлажненных участках поврежденных ягод всегда бывает больше.

К моменту созревания ягод личинки покидают их и зарываются в почву под кустами, удаляясь до 50 см от побега, где окукливаются и превращаются в жуков, зимующих в почве.

Меры борьбы:

1. Низкая вырезка и сжигание старых побегов осенью или ранней весной.

2. Сбор и сжигание или компостирование растительных остатков, собранных под кустами ежевики и малины.

3. Регулярная перекопка почвы под кустами и в междурядьях.

4. Мульчирование почвы под кустами слоем 6—10 см.

5. В небольших садах жуков собирают, стряхивая их с кустов на полиэтиленовую пленку, клеенку, брезент и т. п. Жуков высыпают в ведро с водой, разбавленной керосином, где они вскоре погибают. Сбор жуков должен проводиться на всех ягодниках в саду, так как они легко переходят с одной ягодной культуры на другую.

6. Урожай ягод собирают в корзины, дно которых обшито мешковиной или другим материалом, чтобы жуки, выбираясь из ягод, не проваливались через дно корзины на землю.

7. Использование растительных препаратов, рекомендованных против гусениц, клещей и тлей, для опрыскивания насаждений в фазу бутонизации за 1—2 недели до начала цветения.

Малинно-земляничный долгоносик (цветоед)

Малинно-земляничный долгоносик (цветоед)

Вредит ежевике, малине, землянике, клубнике, шиповнику, розе, лапчатке, гравилату.

Зимуют неполовозрелые жуки под листьями и комками почвы. После зимовки жуки дополнительно питаются молодыми листочками, черешками, бутонами. Затем после спаривания самки начинают откладывать по одному яйцу в бутон. Они выгрызают сбоку бутона небольшое углубление, откладывают в него яйцо и закрывают отверстие снаружи пробкой из своих экскрементов. Сделав это, самка надкусывает цветоножку под бутоном; вскоре цветоножка надламывается, бутон некоторое время висит, а затем падает вместе с яйцом или находящейся в нем личинкой. Случается, что бутон засыхает, повисая на надкусанной цветоножке, тогда личинка в нем погибает. Одна самка жука повреждает до 100 бутонов. Стадия яйца длится около недели. Отродившиеся личинки живут и питаются в бутонах около 3—3,5 недели, в них и окукливаются. Стадия куколки продолжается 1—2 недели. Со второй половины июля появляются молодые жуки. Они жадно питаются листьями малины, ежевики, земляники, розы, шиповника (наедают жировой запас для зимовки), а через 2 недели уходят в почву на зимовку.

Меры борьбы такие же, как с малинным жуком. Кроме того, при сильном заражении ежевики и малины необходимо провести два опрыскивания растений 10%-м концентратом эмульсии карбофоса (60 г на 10 л воды) в самом начале фазы бутонизации и еще раз через неделю, но не позднее чем за 5 дней до начала цветения. Третье опрыскивание карбофосом в тех же дозировках желательно выполнить в конце июля — первых числах августа против молодых жуков нового поколения. Этим приемом удается снизить численность зимующих жуков. Одновременно надо вести химическую защиту всех культур, повреждаемых жуком (земляники, клубники, шиповника, розы и т. п.).

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

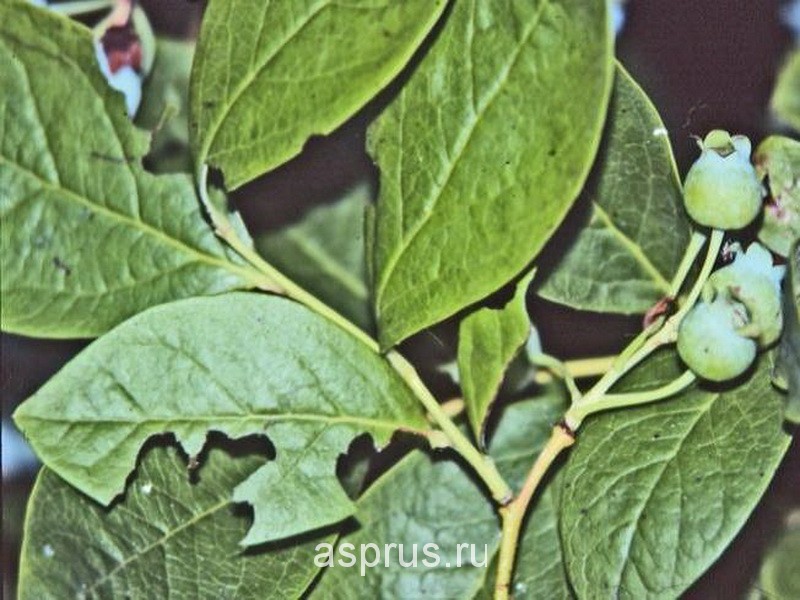

Основные вредители голубики высокорослой на промышленных плантациях

Вредители голубики

На плантациях голубики встречается более 10 видов насекомых и клещей, но лишь немногие из них, появляясь в больших количествах, могут привести к значительным повреждениям растений.

Характеристики важнейших вредителей

Acalitus vaccini отряд — Клещи (Acaridida), семейство — Растительноядные клещи (Eriophyidae)

Клещи — крошечные, невидимые невооруженным глазом, длиной около 0,2 мм, тело удлиненное, жемчужно-белого цвета, с двумя парами ног возле головы. Яйца очень мелкие, личинки удлиненной формы.

Зимуют группами в пазухах листьев. Весной в начале вегетационного периода выходят из мест зимовки и поселяются на молодых листьях, цветках, а затем переходят на плодовые почки и почки, образующиеся в пазухах листьев, питаются ими и там же зимуют. На протяжении вегетационного периода на листьях, цветах или плодах можно увидеть все стадии развития вредителя. В течение года наблюдается несколько поколений вредителя.

Листовая галлица голубики (Dasyneura vaccini) отряд — Двукрылые (Diptera), семейство — Галлицы (Cecidomyiidae)

Длина тела имаго около 1,5 мм. Яйца продолговатые, глянцевые, прозрачные, позже желтоватые. Личинки без ног, молочно-белого цвета, 1,5-2 мм длиной.

Зимуют личинки в почве под кустами, окукливаются весной. Мухи вылетают весной, в период появления нового роста растений. Самки откладывают яйца на верхнюю сторону листьев. Яйца откладывают с появлением нового роста весной в период поздней вегетации, когда заканчивается рост побегов. За сезон развиваются два или более поколений вредителя.

Листовая галлица голубики (личинки)

Поврежденное растение

Тли отряд — Равнокрылые (Homoptera), семейство — Тли (Aphididae)

Свекловичная черная тля (Aphis fabae)

Тли очень мелкие, длина тела от 1,7 до 2,7 мм. Окраска тела от чёрного до тёмно-зелёного цвета. Усики и ноги светлые с чёрной вершиной.

Зимуют яйца на коре ветвей бересклета возле листовых почек. Весной вылупившиеся личинки питаются и развиваются (2-4 поколения) на корню. При высокой плотности тлей на одном растении появляются крылатые самки, которые перелетают на вторичные кормовые растения, в том числе на голубику.

Персиковая, или оранжерейная тля (Myzodes persicae)

Особи достигают длины 1,5–2,5 мм в зависимости от температуры воздуха и условий питания. Окраска тела – от розового и светло-зеленого до золотисто-желтого и коричневого цвета. Во втором поколении перелетает на декоративные, цветочные и овощные культуры, осенью возвращается на плодовые, где и откладывает зимующие яйца.

Зимует в стадии яйца на персике и многих других плодовых деревьях. Весной выходят личинки и питаются соком почек и листьев. Появляются взрослые насекомые. Развитие одного поколения, как правило, занимает несколько дней, и на голубике может развиваться от 2 до 4 поколений тли.

Листовертки отряд — Чешуекрылые (Lepidóptera), семейство — Листовертки (Tortricidae)

Листовертка розанная (Archips rosanus)

Мелкие бабочки оливково-бурого цвета. Размах крыльев – 14–22 мм. Яйцо овальной формы, уплощенное, серо-зеленое. Размер – 1,2 х 0,6 мм. Кладка имеет вид плоского щитка величиной до 10 мм в поперечнике. Вначале кладка грязно-зеленая, со временем приобретает серый цвет. В одной группе насчитывается от 10 до 150 яиц. Куколка желтовато-коричневого цвета, спина немного темнее всего тела. Длина куколки – 7–13 мм. Окраска гусеницы изменчивая. Наблюдаются вариации от темно-оливково-зеленого до светло-зеленого цвета. Размер – 18–20 мм.

Зимуют яйца на коре стволов и ветвей. Гусеницы отрождаются конце апреля — начале мая (9-17 дней). Гусеницы первого и второго поколения проникают в почки, скелетируют молодые листья, выедая в них круглые отверстия, проникают в цветки и выгрызают тычинки, пестики и лепестки.

Гусеницы старших возрастов сворачивают листья в трубочки или клубки, повреждают также завязи и плоды, выгрызая в мякоти ямки неправильной формы, которые иногда достигают семенной камеры. Завершив питание, которое длится 30-40 суток, гусеницы окукливаются в местах питания, чаще всего в свернутых листьях. Бабочки появляются в июне и июле, самки откладывают яйца. За сезон развивается одно поколение вредителя.

Листовертка розанная (Archips rosanus)

Поврежденное растение листоверткой розанной

Листовертка черноголовая (Rhopobota naevana)

Бабочка темно-серого и коричневого цвета. Длина тела длина около 6 мм.

Размах крыльев до 10 мм. Яйцо размером 0,7 х 0,5 мм плоское и овальное. Гусеницы желтого и белого цвета с буровато-черной головой. Длина тела 8-9 мм.

Зимуют яйца на нижней стороне листьев. Гусеницы вылупляются обычно в середине мая. Они питаются молодыми листьями и верхушками стеблей и цветов до середины июня, и окукливаются. Самки откладывают яйца, которые зимуют.

Хрущ майский западный (Melolontha melolontha) отряд- Жесткокрылые (Coleoptera), семейство — Пластинчатоусые (Scarabaeidae)

Крупный жук, длиной 23—32 мм с коренастым, широким и сильно выпуклым телом. Бока брюшных сегментов с крупными треугольными пятнами белого цвета (типичная форма). Усики 10-члениковые: у самца с более крупной булавой из 7 пластин, у самки — из 6. Голова довольно маленькая, втянута в переднеспинку. Яйцо грязно-белого цвета, шириной от 2 мм, длиной 3 мм. Сначала мягкое, позднее затвердевает. Личинка толстая, дугообразно изогнутая, с шестью грудными ногами, желтоватого цвета. Голова коричневая с желто-бурыми челюстями. Нижняя сторона последнего сегмента брюшка покрыта двумя рядами мелких конических щетинок (25-30 шт.). Личинка последнего возраста достигает длины 45–65 мм. Куколка открытого типа, бледно-желтая. Ее длина – 25 мм, ширина – 18 мм.

Зимуют имаго в почве. Глубина зимовки колеблется от 25 до 150 см в зависимости от климатических условий и механического строения почвы. В конце апреля – начале мая, жуки выходят на поверхность почвы. Активность проявляют в темное время суток. Днем имаго сидят на листьях кустарников и объедают их. В результате остаются только толстые жилки. Яйца откладывают в почву, вылупившиеся личинки питаются корнями растений. Закончив питание (июнь-июль), личинки окукливаются в почве на глубине около 50 см, где и остаются на зимовку до следующей весны. Полное развитие вредителя занимает 3-4 года.

Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus) отряд — Жесткокрылые (Coleoptera), семейство Долгоносики (Curculionidae).

Жук длиной 8-10,5 мм. Тело окрашено в чёрный или смоляно-бурый цвет.

Личинки белого цвета, с коричневой головой, безногие, изогнутые, длиной до 12 мм.

Зимуют личинки в почве вблизи корней. Весной выходят с зимовки и питаются корнями растений. Личинки старших возрастов грызут кору. Имаго появляются в конце мая начале июня и остаются на кустарниках до осени, питаясь листьями. Также жуки едят стебли, грызут кору вокруг нижней части кустарника.

Самки откладывают яйца в почву, а вылупившиеся личинки питаются корнями и уходят на зимовку.

Листья, поврежденные скосарем одиночным (Otiorhynchus sulcatus)

Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus)

Листовые долгоносики (Phyllobius spp) отряд — Жесткокрылые (Coleoptera), семейство Долгоносики (Curculionidae).

Жуки встречаются на кустарниках голубики в весенне-летний период. Имеют зеленую или желтовато-коричневую окраску с металлическим блеском. Имаго питаются на листьях, объедая края. У листьев появляется характерный изгиб, который не имеет существенного значения.

Листовые долгоносики на растении

Виноградный (грушевый) трубковёрт (Byctiscus betulae) отряд — Жесткокрылые (Coleoptera), семейство — Букарки (Rhynchitidae)

Размер взрослого насекомого варьирует от 5,5 до 9,5 мм. Зеленый, бронзово-зеленый, сине-зеленый, темно-синий, медный, реже зеленый с синими надкрыльями или сине-зеленый с зелеными надкрыльями. Окраска как снизу так и сверху одинаковая. Лобная часть между глазами слабо углублена, имеет продолговатые точки. Яйцо молочно-белое, овальное, длиной 0,5–0,8 мм. Личинка толстая, белая, без ног, слегка изогнутая, длиной 6–8 мм. Куколка длиной 5–6 мм белого цвета, открытая.

Основная масса взрослых насекомых зимует в почве или под опавшими листьями, вблизи кормовых растений. Появляются на поверхности весной, с началом вегетационного периода, и переселяются на кустарники, где активно питаются почками и молодыми листьями, выедая на поверхности узкие полоски мякоти. Самка надкусывает черешки листьев, откладывает 6–8 яиц сворачивает в трубку, напоминающую по форме сигару. В каждом таком свертке размещается от 4 до 15 яиц. Плодовитость одной самки – около 50 яиц. Кладка продолжается в течение недели. По ее окончании жуки отмирают. В течение года развивается одно поколение.

Листья, поврежденные виноградным (грушевым) трубковёртом

(Byctiscus betulae)

Личинка виноградного (грушевого) трубковёрта (Byctiscus betulae)

Щитовка запятовидная (Lepidosaphes ulmi),(Aspidiotus ancylus), ложнощитовка чернополосая (Lecanium nigrofasciatum) отряд — равнокрылые (Homoptera), семейство — щитовки (Diaspididae) и ложнощитовки (Lecaniidae)

Зимуют яйца под щитком самки. В мае—июне выходят личинки на стебли и высасывают из них сок. После спаривания оплодотворенная самка остается под щитком до осени, откладывает яйца и умирает.

Запятовидная щитовка светлого или темно- коричневого цвета. Щит самки примерно 3мм, а самца 1,5мм. Яйца белые, овальные, длиной около 0,3 мм. Личинка овальной формы и желто-коричневый.

Розанный трипс (Thrips fuscipennis) отряд — Трипсы (Thysanoptera), семейство — Thripidae

У взрослого насекомого тело узкое, удлиненное, примерно 1,45 мм, желтое с черными крыльями. Личинки бледно-желтые, удлиненные, до 1,3 мм.

Самки зимуют под кустами растений, выходят в мае и откладывают яйца.

Взрослые трипсы и личинки питаются на цветах и на самых молодых листьях. Прокалывают растения и высасывают из клеток сок. В сезоне развивается 2-3 поколений трипсов.

Дрозофилла сузуки (Drosophila suzukii) отряд — Двукрылые (Diptera), семейство – Плодовые мушки (Drosophilidae)

Размер взрослого насекомого 2,5-3,5 мм, а размах крыльев 5-6 мм. Оптимальная температура для развития вредителя около 20 ° С.

У самцов на нижней части крыльев хорошо видны темные пятна. Характерной отличительной особенностью этих мух являются большие красные глаза. Окрас тела от желтоватого до коричневого цвета, с темными полосами на животе. Брюшко у самки заканчивается зубчатым яйцекладом. Самки откладывают яйца внутрь плода. Личинки безногие, белого или кремового цвета, вырастатют до 3,5 мм. В одном плоде может быть от одной до нескольких личинок.

Зимуют взрослые особи под растительными остатками. Полный жизненный цикл вредителя длится от 8 до 28 дней.

Дрозофилла сузуки (Drosophila suzukii) – муха на плоде

Сворачивание кожуры плодов в месте питания личинок (Drosophila suzukii)

Зимняя пяденица (Operophtera brumata) отряд – Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство — Пяденицы (Geometridae)

Самец имеет размах крыльев до 30 мм. Буровато-серые передние крылья имеют темные поперечные волнистые линии, задние крылья светлее, одноцветные. Самка имеет буровато-серый цвет, брюшко полосатое в мелких точках. Самка не летает, длина ее тела 8-10 мм. Яйца имеют размеры 0,8 на 0,5 мм. Покрыты толстой сетчатой оболочкой. Яйца продолговато-овальные, вначале зеленые, позже желто-оранжевые, кирпично-красные, а перед самым выходом личинок, темно-бурые. Гусеницы желтовато-зеленые, со светло-голубой головой. Спина с темной линией посредине, тремя белыми полосами по бокам. Длина взрослой гусеницы 20-25 мм.

Зимуют яйца на коре тонких веток, поблизости от почек. Выход личинок возможен после распускания почек деревьев, которыми они питаются. Гусеницы живут скрыто, между листьями, скрепленными паутинкой. Период питания на деревьях продолжается около месяца. Вылет бабочек происходит во второй половине октября, и самки откладывают яйца, которые зимуют. В год развивается одно поколение.

Хрущик садовый (Phyllopertha horticola) отряд – Жесткокрылые (Coleoptera), семейство – Пластинчатоусые (Scarabaeidae)

Жук внешне похож на майского жука, но гораздо более мелкий (в длину имеет размер от 8,5 до 11 миллиметров). Снизу жук имеет металлически зелёный или синий цвет, голова и переднеспинка зелёные или синеватые, надкрылья бурые. Тело покрыто короткими волосками тёмного оттенка. Личинки 2—3 года обитают в почве и питаются корнями растений, после чего окукливаются. Лёт начинается с середины мая и заканчивается в середине августа.

Хрущик садовый (Phyllopertha horticola) на листе голубики

Личинки хруща садового (Phyllopertha horticola) на различных стадиях развития

Члены АППЯПМ  Снаговский Николай Филиппович, генеральный директор ЗАО «Вейделевское» (Белгородская область)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ