Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Дорошенко Татьяна Николаевна

доктор с.-х. наук, профессор Кубанского ГАУ

Чумаков С.С.

кандидат с.-х. наук, доцент КубГАУ

Перспективы развития органического садоводства на юге России

Обеспеченность населения России фруктами, кг/чел. (Куликов, 2006)

Основные типы систем современного садоводства

Флорина

Либерти

Имрус

Модели садов интенсивного типа для южного региона России (на примере культуры яблони)

| Характеристика |

Сад интенсивного типа |

| традиционный |

органический |

| Устойчивость сорта: к грибным заболеваниям, к абиотическим стрессорам |

средневосприимчив

средняя |

устойчив (иммунный)

высокая |

| Сила роста клоновых подвоев |

карликовые |

полукарликовые, среднерослые |

| Количество деревьев на 1 га, шт. |

1250–1666 |

500–1250 |

| Наличие опоры |

есть |

нет |

| Содержание почвы в междурядьях |

задернение междурядий травами |

черезрядное задернение с направленным формированием видового состава естественно растущих трав |

| Применение гербицидов |

применяются |

не допускаются |

| Минеральные удобрения |

повышенные дозы:

NPK в дозе 120-150 |

не допускаются |

| Орошение |

обязательно |

необязательно |

| Доля биопрепаратов в системе защитных мероприятий, % |

10–15 |

100 |

| Урожайность во взрослом саду, т с 1 га |

30–35 и более |

18–24 и более |

| Срок эксплуатации, лет |

10–12 |

15–20 |

| Ресурс плодоношения, т с 1 га |

300–400 |

270–480 |

Динамика урожайности яблони в модельном органическом саду, т/га

Таблица — Сравнительная экономическая оценка выращивания плодов яблони сорта Флорина в садах интенсивного типа, в расчёте на 1 га.

| Показатель |

Сад интенсивного типа |

| традиционный |

органический |

| Урожайность плодов, т/га. |

28,0 |

21,9 |

| В т.ч. высшего сорта |

19,0 |

7,7 |

| первого сорта |

5,6 |

9,0 |

| Стоимость выращенных плодов, тыс. руб. |

464,0 |

411,0 |

| Производственные затраты, тыс. руб. |

130,2 |

98,5 |

| Себестоимость 1 т. плодов, тыс. руб. |

4645 |

4498 |

| Чистый доход, тыс. руб. |

333,8 |

312,5 |

| в т.ч. на 1 т. плодов |

11,9 |

14,2 |

| Рентабельность, % |

256,3 |

317,0 |

Подана заявка на предполагаемое изобретение «Способ выращивания органического плодового сада интенсивного типа» (приоритет от 28.02.2012 г.).

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала J. Ciesielska – E. Malusa

Урожайность малины и сбор плодов

Сорт малины черной – Глен-Глова

Урожайность малины на производственных участках может доходить до 15-16 т/га при возделывании высокопродуктивных сортов, таких как Моллинг -Эксплойд и Зевa. Средний урожай — 10-12 т/га, дают такие сорта как Глен- Глова, Глен – Moй. У ремонтантных сортов урожай от 3 до 10 т/га, в среднем — 5-6 т/га. Самые высокие урожаи получают там, где обеспечивается достаточное водоснабжение в августе, в период цветения и созревания плодов.

Малина может возделываться на одном месте 10-15 лет, но коммерчески значимый период не превышает 7-8 лет, после чего происходит значительное снижение урожайности из-за распространения вирусов.

Примерно через 30-40 дней после цветения плоды начинают созревать, делаются мягкими, легко отделяется от плодоложа. На этой стадии созревания плоды требуют осторожного обращения, они остаются в хорошем состоянии в течение нескольких дней после сбора урожая, если они более длительное время находятся на растении — теряют внешний вид, размягчаются, становятся очень восприимчивыми к гнили. Даже инсоляция в период созревания может привести к повреждению плодов, сделав их бледными, водянистыми.

Специальный ящик на высоких ножках для сбора ягод малины

Период сбора красной малины длится 4-6 недель, начиная с июня — созревают самые скороспелые сорта, а поздние сорта созревают в конце августа, основной урожай собирают в июле. Созревание плодов на плантации растянуто, но у каждого сорта период массового сбора урожая соответствует сроку созревания плодов в средней части побега. Сбор урожая следует проводить каждые 2-3 дня, чтобы получить хорошее качество плодов. Но собирать плоды можно и ежедневно в течение периода массового созревания, особенно в дни с высокой температурой воздуха. Частота сбора зависит от сорта. Сорта с нежными, сочными плодами и дружным созреванием можно собрать довольно легко и быстро, например, это Глен Ампл, Лашка, Норна, Росс, Латам. В то же время плоды у таких сортов как Сентябрь, клоны Jewel, Глен-Глова и других новых селекционных форм можно снимать более длительное время. У некоторых сортов — Витен и Сентябрь, плоды хотя и красные, но они с трудом отделяются от плодоложа, их нужно оставить на кусте по крайней мере, еще на один день.

Glen Ample – традиционный, промышленный сорт малины

Для сорта Рrimocanes характерен длительный период сбора урожая — 6-7 недель, и более равномерное созревание плодов — с начала августа и до первых осенних заморозков.

Ягоды малины, которые собирают вручную, имеют характерный для сорта цвет и свободны от гнили, они предназначены для потребления в свежем виде или для замораживания. Отбракованные плоды идут на переработку — для производства соков и джемов.

Ягоды фотонейтрального сорта малины – Поляна

Ученые пытались найти более объективные критерии для определения оптимального срока сбора плодов, но на практике используют более практический и очень субъективный подход — цвет плодов и прочность отрыва. Французские исследователи разработали шкалу, в которой пять стадий различимых изменений окраски, используя её определяют направления использования урожая. Изменение окраски происходит в два этапа: первый, в котором есть пигменты и плод меняют цвет от белого до розово-красного (этапы S1-S2), второй — деградация и окисление, появление темно-красных и красно-фиолетовых пигментов (этапы S3, S4 и S5). В соответствии с этой шкалой рекомендуется снимать плоды на этапах S2-S3, когда они легко отделяются от плодоложа. Для товара, который пойдет на экспорт, нужно собирать урожай в стадии созревания плодов S2 и хранить плоды должным образом, так как деградация цвета наступает быстро, особенно у плодов, хранящихся при комнатной температуре.

Доктор с.-х. наук Муханин И.В. демонстрирует ягоды малины собранные в картонные коробочки

Малина в основном собирается исключительно вручную, т. к. плод очень нежный и с ним нужно очень осторожно обращаться. Сбор ягод — трудоемкий процесс, но это решающий этап для каждого производителя. Сборщик может собрать от 15 до 45 кг плодов за рабочий день, в зависимости от степени плодоношения, назначения продукта и технологии возделывания.

Ягоды после сбора должны быть, как можно быстрее, разложены в контейнеры емкостью 100-250 г, даже если они предназначены для замораживания, особенно при индивидуальной системе замораживания (IQF). Очень полезно при ручном сборе иметь столы, на которых контейнеры с малиной укладывают в корзины или коробки из пластика или бумаги, желательно, чтобы платформа двигалась вдоль ряда за сборщиками. Используется и другой вариант, при котором коробка или корзина закреплены на сборщике с помощью ремешков из алюминия. Заполненную емкость оставляют в тени кустов. Плоды с заметными дефектами — формы ягод, размера или цвета идут на приготовление джемов, концентратов, натуральных соков или замораживаются в контейнерах большей емкости — 2-5 кг. Для обоих типов сбора урожая важно провести погрузку в течение короткого времени — не более чем за 3-4 часа, далее не должно быть никаких манипуляций и встряхиваний, что значительно снижает качество плодов.

Высокие подставки для ящиков, используемые при сборе ягод малины

В ряде стран применяют прогрессивные технологии сбора урожая (США, Дания, Шотландия, Новая Зеландия) — внедряют механизированную уборку. В самом деле, если рабочих не хватает механизированный сбор является главным условием, позволяющим расширить производство этой культуры. Этот метод широко распространен в США: например, в штатах Орегон и Вашингтон около 85% красной малины собирают комбайном, однако дальнейший путь продукции определяет её качество — такие плоды идут на переработку.

Сбор ягод малины с помощью прицепного комбайна

Для принятия решения о широком использовании машинной технологии съема плодов, плантация должна быть специально подготовлена. Машина должна иметь проход с каждой стороны строчки насаждений малины. Растения в строчке должны быть одной высоты, побеги — не сгибающиеся к земле. Чтобы выровнять высоту растений верхнюю часть побегов, собрав их в пучки, укорачивают на 15-30 см.

Комбайном плоды снимают путем стряхивания (комбайн Littau, разработанный в США, и Danpluk) или при помощи вертикальных вибрирующих барабанов с зубьями (Pattenden, созданный в Шотландии, и Braud Vectur — производство Франции). Вертикальные барабанные плодосборники подбирают плодовые веточки путем вибрации зубов, установленных на вращающемся барабане. В шейкерах путем встряхивания от плодов отделяются плодоложа. Плоды собираются в поддон машины и далее поступают на сортировочный стол. Урожай собирают с помощью этих двух типов комбайна, а для контроля за продукцией нужно от 5 до 7 человек, в зависимости от назначения продукта (переработка или использование целых свежих плодов).

Комбайн для сбора ягод

В последнее время в Новой Зеландии разработана машина Peco, которая собирает урожай только с половины строки, для этого разработана новая система земледелия (Линкольн Навес System). Плодоносящие побеги должны быть наклонены в горизонтальной плоскости с обеих сторон строки, их положение должно быть зафиксировано на проводе, натянутом в 50 см от земли, в то время как новые отпрыски должны оставаться свободно растущими. В верхней части машины — вертикальные лопасти, которые трясут ветки, а в нижней части — лента-транспортер, по ней плоды попадают в контейнеры. Этот комбайн не повреждает отпрыски, а собранные плоды имеют высокое качество, что позволяет употреблять их в свежем виде или использовать для замораживания (IQF). Другим положительным аспектом является возможность собирать плоды при отсутствии сборщиков и в горной местности. Однако, несмотря на низкую стоимость машины, требуются большие затраты труда на установку шпалеры, а насаждения должны быть заложены сортами, которые имеют сильно растущие побеги.

О.В. Жбанова на промышленной плантации малины фотонейтрального сорта Поляна

Факторы, ограничивающие внедрение механизированного сбора малины, связаны с потерями урожая, с повреждением побегов и ограничением срока эксплуатации насаждений. Для такого типа уборки урожая необходимо выбрать сорта, характеризующиеся легким отрывом плодов. Кроме того, важно иметь разнообразие по длине побегов, в том числе нужны сорта и с мощным побегом, на которых более дружно созревают плоды. Во время механизированного сбора урожая можно нанести ущерб насаждениям — могут пострадать однолетние побеги. Возможность использования механических средств следует оценивать на основе экономического анализа.

Комбайн за 1 час убирает урожай на 0,2 — 0,5 га, в зависимости от типа машины, количества плодов на растениях и качества выращенного продукта. В соответствии с инструкцией процесс сбора плодов с 1 га может занять 30-70 часов. Производительность одного сборщика — 6-20 акров за сезон, с ним работают ещё 5-7 человек. На основе анализа хозяйственной деятельности производителей во Франции показано, что экономическая эффективность механизированной уборки малины все равно ниже, этот вывод сделали экономисты. Комбайновый сбор урожая становится экономически целесообразным, если продлить срок его использования на съеме плодов других культур.

Качественные ягоды малины

Плоды черной и фиолетовой малины созревают гораздо дружнее, чем у красной малины, поэтому сбор бывает завершен в течение 1-2 недель. Для этого нужно провести 2-3 съема, чтобы собрать основной урожай, плоды этих форм малины меньше повреждаются, даже если они очень зрелые. В Соединенных Штатах, где эти виды малины широко распространены, а ягоды используются в основном для переработки, сбор проводят с использованием комбайнов.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об обращении депутатов Белгородской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу государственной поддержки отрасли отечественного садоводства

В соответствии с пунктом «о» статьи 26 Устава Белгородской области

Белгородская областная Дума постановляет:

1. Принять обращение депутатов Белгородской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу государственной поддержки отрасли отечественного садоводства (прилагается).

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение депутатов Белгородской областной Думы.

|

Председатель

Белгородской областной Думы

|

И.Н. Кулабухов

|

г. Белгород 29 мая 2014 года № П/36-23-5

Приложение к постановлению

Белгородской областной Думы

от 29 мая 2014 года № П/36-23-5

Обращение депутатов Белгородской областной Думы

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу государственной поддержки отрасли отечественного садоводства

Природно-климатические условия России позволяют выращивать плоды и ягоды с минимальным применением пестицидов и полностью ими обеспечить нашу страну. Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо в ближайшее время заложить не менее 40 тыс. га интенсивных садов. Для реализации этого необходима государственная поддержка отрасли.

Важнейшим условием успешного развития отрасли садоводства является оснащенность современным оборудованием и использование прогрессивных технологий хранения. Многие годы техническая база хранения в силу экономических причин не совершенствовалась.

Снижение объёма государственной поддержки параллельно со снижением таможенных пошлин с учётом высокой капиталоёмкости отрасли привели к резкому понижению инвестиционной привлекательности, отечественные предприятия сворачивают свои программы по закладке новых садов. Площади под питомниками за последние два года снизились в 3,5 раза и это сокращение в 2014 году продолжается.

С учётом решения Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию по вопросу «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации» и с целью обеспечения конкурентоспособности отрасли садоводства после вступления Российской Федерации в ВТО депутаты Белгородской областной Думы предлагают разработать комплекс дополнительных мер государственной поддержки развития садоводства в России по следующим направлениям.

I. Беспошлинный ввоз, а также отмена НДС, невозвратного для сельскохозяйственных товаропроизводителей, по товарно-материальным ценностям, не имеющим отечественных аналогов:

- импортных тракторов и специализированных сельскохозяйственных машин для садоводства;

- оборудование для хранения и товарной обработки плодов с целью круглогодичного обеспечения потребителя свежими фруктами;

- противоградовой сетки. Основной объём российских фруктов производится в зонах, подверженных повреждению градом. Сумма затрат по приобретению противоградовой сетки на 1 га составляет 550 тыс. руб.

II. Государственная поддержка в виде субсидий:

- в условиях роста затрат по основным статьям производства и снижения уровня поддержки таможенной защиты возвратить суммы государственного субсидирования затрат по закладке многолетних насаждений по интенсивным технологиям, включая установку шпалеры, и уходных работ за молодыми многолетними насаждениями в соответствии с плановыми показателями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы;

- в связи с отменой льготных цен на приобретение горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотреть погектарные субсидии по уходным работам за плодоносящими многолетними насаждениями;

- увеличить в несколько раз финансирование работ по раскорчевке и рекультивации земель под старыми садами;

- субсидировать не менее 50% затрат на строительство оросительных систем, холодильников и покупку сортировочных линий, модернизацию машинно-тракторного парка;

- выделить субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным кредитам (не менее 10-15 лет), сделав их доступными для товаропроизводителей плодов, ягод и посадочного материала.

III. Внести изменение в налоговое законодательство России:

при определении налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) изменить период признания расходов по затратам на закладку и уходные работы за молодыми многолетними насаждениями. Принимать настоящие расходы в налоговый период, т.е. в календарный год, а не при вводе молодых насаждений в эксплуатацию, через 4-5 лет;

- уменьшить налог на добавленную стоимость до 10%.

IV. Заградительные меры по защите отечественного рынка:

- увеличить ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки и концентрат.

Решение названных вопросов позволит в ближайшие годы решить проблему существенного увеличения производства отечественных дешёвых плодов высокого качества в 3-4 раза, их хранения и значительно улучшить обеспечение населения высоковитаминной безопасной продукцией, создать новые рабочие места и эффективно пополнить бюджет страны налоговыми отчислениями.

Депутаты Белгородской областной Думы

Шевкун Владимир Александрович

к.с.-х. н.

Инновационные технические средства для садоводства

Комплекс машин для выращивания клоновых подвоев яблони в маточнике

Окучиватель клоновых подвоев ОКП-1

Разокучиватель клоновых подвоев РКП-1

Машина для отделения отводков МОО-1

Техническая характеристика комплекса машин для выращивания клоновых подвоев яблони в маточнике

| Показатели |

Значение показателей |

| ОКП-1 |

МОО-1 |

РКП-1 |

| Агрегатирование |

тракторы класса 1,4 |

| Производительность за час основного времени, га/ч |

до 0,8 |

до 0,3 |

| Рабочая скорость, км/ч |

5-6 |

1,5-2,5 |

| Ширина междурядий, м |

1,4-1,6 |

| Количество обслуживающего персонала, чел. |

1 |

6 |

1 |

| Глубина хода, см |

до 30 |

20 |

10 |

Универсальное высококлиренсное энергетическое средство УВЭС-45

Комплекс машин для возделывания питомников

Культиватор пропашной КП-2,7

Культиватор фрезерный КФ-2,7

Опрыскиватель малообъемный универсальный УМП — 5

Пневмоагрегат для обрезки АП-8

Техническая характеристика комплекса машин для возделывания питомников

| Показатели |

Значения показателей |

| Опрыскиватель УМП-5 |

Культиватор фрезерный КФ-2,7 |

Культиватор пропашной КП-2,7 |

Пневмоагрегат для обрезки АП-8 |

| Тип |

навесной |

| Агрегатирование |

Высококлиренсное энергетическое средство УВЭС-45 |

| Производительность за час основного времени, га/ч |

до 2,0 |

до 0,5 |

1,1 |

до 0,8 |

| Обслуживающий персонал, чел. |

1 |

3-8 |

| Рабочая скорость, км/ч |

5-7 |

0,64-2,2 |

3,4 |

работает позиционно |

| Транспортная скорость, км/ч |

до 10 |

| Ширина захвата, м |

2,7 |

11 |

| Угол факела распыла, град. |

110-120 |

— |

— |

— |

| Расход рабочей жидкости, л/га |

70-400 |

— |

— |

— |

| Глубина обработки, см |

— |

до 9 |

8-15 |

— |

| Уничтожение сорных растений, % |

— |

90 |

— |

| Полнота обрезки, % |

— |

— |

— |

95 |

| Диаметр срезаемых ветвей, мм, до |

— |

— |

— |

25 |

| Количество качественных срезов, %, не менее |

— |

— |

— |

97 |

Средства для ухода за почвой в садах

Косилка-измельчитель универсальная КИУ-2А

Борона для обработки межствольных полос БПР-1

Косилка ротационная садовая КРС-2,5В

Технические характеристики средств для ухода за почвой в садах

| Показатели |

Значения показателей |

| БПР-1* |

КИУ-2А |

КРС-2,5В* |

| Агрегатирование |

тракторы кл. 0,6-1,4

* — производительность насоса, л/мин, не менее -50 |

| Производительность за час основного времени, га/ч: |

до 0,3 |

— |

— |

| — измельчение на мульчу и зеленые удобрения |

|

0,5-0,8 |

0,6-1,0 |

| — без требований к измельчению |

|

0,8-2,0 |

1,0-2,5 |

| Рабочая скорость, км/ч: |

3,1-7,5 |

— |

— |

| — измельчение на мульчу и зеленые удобрения |

— |

2,5-4,0 |

| — без требований к измельчению |

— |

4,0-8,5 |

| Ширина захвата, м, не менее |

0,6 |

2,0 |

2,5 |

| Количество обслуживающего персонала, чел. |

1 |

| Глубина обработки, см |

3-12 |

— |

— |

| Уничтожение сорняков, % |

90-97 |

— |

— |

| Высота среза, мм |

— |

50-100 |

50-80 |

| Полнота скашивания, %, не менее |

— |

95 |

Агрегат блочно-модульный для возделывания садов АМС-7

Комплектация с аппаратом для контурной обрезки кроны деревьев

Комплектация с ямокопателем

Комплектация со стряхивателем

Комплектация с грабельным захватом

Комплектация с грузоподъемным устройством

Комплектация с ковшом

Комплектация с вильчатым подхватом

Комплектация с опорожнителем контейнеров

Комплектация с аппаратом для скашивания ягодных кустарников

Техническая характеристика агрегата блочно-модульного для возделывания садов АМС-7

| Показатели |

Значения показателей |

| Контурный обрезчик |

Грузоподъемное устройство |

Вильчатый подхват |

Ковш |

Грабельный подхват |

Стряхиватель плодов |

Бур для рытья ям |

| Тип |

монтируемый |

навесной |

| Агрегатирование |

трактора класса 1,4 |

| Производительность за час основного времени |

1,45-2,0 га/ч |

8,57 т/ч |

14,45 т/ч |

17,82 т/ч |

3,88 т/ч |

30 дер./ч |

до 100 ям/ч |

| Обслуживающий персонал, чел. |

1 |

| Рабочая скорость, км/ч |

1-2,5 |

6 |

позиционно |

| Транспортная скорость, км/ч |

15 |

| Ширина захвата, м |

2-4 |

2 |

1-2 |

2-3 |

0,3 |

— |

| Высота подъема, м |

2,7-5,3 |

4 |

3,5 |

2,5 |

|

— |

| Грузоподъемность, кг |

— |

800 |

600 |

500 |

— |

— |

| Емкость ковша, м3 |

— |

— |

— |

0,35 |

— |

— |

— |

| Полнота съема плодов, % |

— |

— |

— |

— |

— |

93-96 |

— |

| Степень повреждения деревьев, % |

— |

— |

— |

— |

— |

3 |

— |

| Полнота обрезки, % |

95 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

| Количество некачественных срезов, %, не более |

20 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

| Диаметр ям, мм |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

110; 125 |

| Глубина ям, мм |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

700 |

Комбайн сменно модульный для возделывания и уборки урожая ягодных культур КСМ-5

Комбайн КСМ-5 в комплектации с уборочным модулем

Комбайн КСМ-5 в комплектации с опрыскивателем

Комбайн КСМ-5 в комплектации с обрезчиком контурным

Комбайн КСМ-5 в комплектации с пропашным культиватором

Комбайн КСМ-5 в комплектации с фрезерным культиватором

Комбайн сменно модульный для возделывания и уборки урожая ягодных культур КСМ-5

| Показатели |

Значения показателей |

| Уборочный модуль |

Опрыскиватель |

Культиватор фрезерный |

Культиватор пропашной |

Обрезчик контурный |

| Тип |

монтируемый |

навесной |

| Агрегатирование |

Высококлиренсное энергетическое средство ВЭС-45 |

| Производительность за час основного времени, га/ч |

0,2-0,9 |

до 2,0 |

до 0,5 |

1,08 |

|

0,15-1,0 |

| Обслуживающий персонал, чел. |

3 |

1 |

| Рабочая скорость, км/ч |

1-3,2 |

5-7 |

0,64-2,2 |

1,3-3,8 |

|

0,5-3,3 |

| Транспортная скорость, км/ч |

до 10 |

| Ширина захвата, м |

1 ряд |

|

2,7 |

|

|

1 ряд |

| Полнота сбора ягод, % |

90 |

— |

— |

— |

|

— |

| Повреждение ягод, %, не более |

3,5 |

— |

— |

— |

|

— |

| Угол факела распыла, град. |

— |

110-120 |

— |

— |

|

— |

| Густота покрытия листовой поверхности, %: более 150 шт./см2, не менее |

— |

60 |

— |

— |

|

— |

| Глубина обработки, см |

— |

— |

до 9 |

8-16 |

|

— |

| Уничтожение сорных растений, % |

— |

— |

90 |

|

|

— |

| Полнота обрезки, % |

— |

— |

— |

— |

|

85 |

| Количество качественных срезов, %, не менее |

— |

— |

— |

— |

|

90 |

Комплекс машин для выращивания клоновых подвоев яблони в маточнике

Активатор магнитно-импульсный АМИ-3

Мобильное механизированное средство для магнитно-импульсной обработки растений

Григорьева Л.В.

канд. с.-х. наук, заведующая кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВПО МичГАУ

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Обрезка – основной элемент формирования высокой и стабильной продуктивности садов

Задачи обрезки плодовых деревьев

- Формирование кроны у молодых деревьев.

- Снижение высоты и ширины кроны до оптимальных параметров.

- Восстановление прироста.

- Обновление плодовой древесины.

- Улучшение светового режима.

- Повышение интенсивности и продуктивности фотосинтеза.

- Регулирование процессов роста и плодоношения.

- Преодоление периодичности.

- Улучшение качества плодов.

- Повышение экологической устойчивости деревьев.

- Увеличение экономической эффективности при выполнении мероприятий по защите растений, уходу за ними, сбору урожая.

Задачи шоковой омолаживающей обрезки плодоносящих насаждений

- Восстановление потенциальной продуктивности, физиологической активности и урожайности деревьев плодоносящих запущенных насаждений.

- Ограничение параметров крон в соответствии с конструкциями и схемами посадки

- Восстановление молодой плодовой древесины.

- Перевод садов на ежегодную обрезку, регулирующую процессы роста и плодоношения.

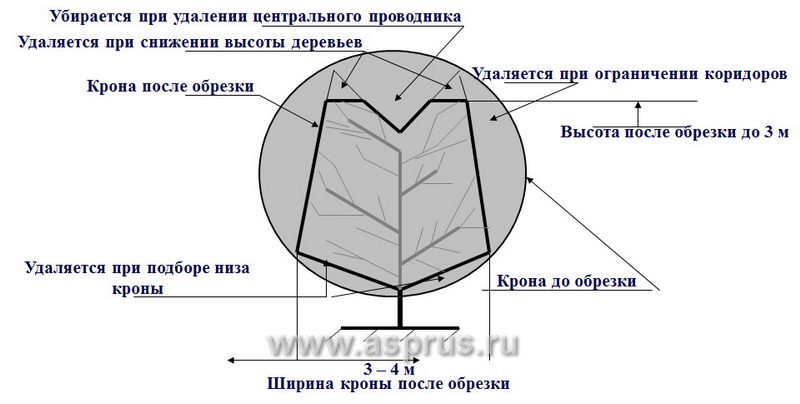

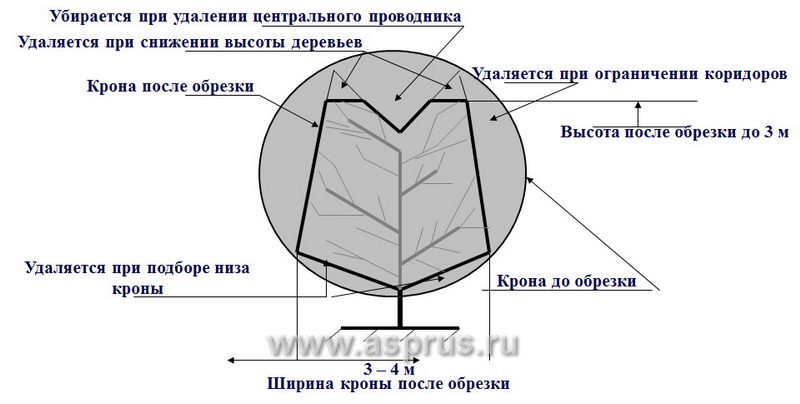

Последовательность выполнения операций обрезки деревьев

Рабочие коридоры, которые обеспечивают рабочий проход техники и приведение толщины плодовой стены в соответствие с конструкцией сада и схемами посадки.

Подбор низа кроны и удаление поросли, что создает необходимые условия для обработки приствольных полос и хорошей циркуляции воздуха в нижних частях крон.

Прорезка входа внутрь кроны, для обеспечения удобств во время обрезки и уборки плодов.

Удаление центрального проводника и освобождение центра кроны, для создания благоприятных условий освещенности в центре кроны в целях повышения качества урожая.

Снижение высоты дерева способствует созданию оптимальных условий для проведения мероприятий по уходу за кроной и сбора урожая; улучшению светового режима всего объема крон.

Омоложение кроны (чеканка), это приводит к восстановлению по всей глубине кроны ростовой активности, замене старой мало эффективной плодовой древесины на молодую продуктивную.

Прореживание заключается в придании кронам ажурности и обеспечении хорошей освещенности по всем ее частям.

Рабочие коридоры

Подбор низа кроны и удаление поросли

Удаление центрального проводника и освобождение центра кроны

Снижение высоты дерева

Омоложение кроны (чеканка)

Принципиальная схема шоковой омолаживающей обрезки

Поперечный разрез кроны полновозрастного дерева яблони

Принципиальная схема шоковой омолаживающей обрезки

Проблема волчкования в садах

Система шоковой омолаживающей обрезки деревьев яблони в садах на семенных и среднерослых подвоях обеспечивает:

- Повышение экологической устойчивости насаждений.

- Быстрое восстановление физиологической активности растений и потенциала продуктивности (за 2-3 года).

- Повышение урожайности до 200 ц/га и более.

- Стабильное плодоношение по годам.

- Увеличение выхода плодов высшего и первого сорта до 70-80%.

- Снижение трудовых затрат на обрезку деревьев и уборку урожая.

Под авторским контролем ежегодно по системе шоковой омолаживающей обрезки обрезается более 50000 гектаров промышленных садов. Эта система обрезки позволяет за два года восстановить ростовой потенциал плодового дерева с полным возобновлением новой генеративной сферы

Бунцевич Леонид Леонтьевич

канд. биол. наук

Тыщенко Евгения Леонидовна

канд. c.-х. наук

Сергеева Наталья Николаевна

канд. с.-х. наук

Государственное научное учреждение Северо-Кавказский зональный научноисследовательский институт Садоводства и виноградарства Россельхозакадемии, Краснодар, Россия

Приведена полная информация о программе развития питомниководства на юге России на 2013-2015 гг.

О программе развития питомниководства юга России

Введение

В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства подготовлена программа развития питомниководства на 2013-2015 годы. Программа направлена на решение проблемы обеспечения отрасли промышленного плодоводства Краснодарского края и других субъектов ЮФО и СКФО оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом плодовых, орехоплодных, ягодных и др. культур путем организации оздоровления и размножения сортов и подвоев отечественной селекции, лучших классических сортов и подвоев, а также лучших интродуцированных сортов и подвоев садовых культур 2 (яблони, груши, айвы, черешни, вишни, сливы, персика, абрикоса, ореха грецкого, земляники и др.).

Главной целью программы является создание предложения на рынке вышеперечисленных субъектов нового, ранее не существовавшего на данном рынке товара, – безвирусного оздоровленного сертифицированного посадочного материала садовых культур новых сортов и подвоев отечественной селекции, классических и интродуцированных, прошедших испытания и отселектированных по критериям адаптивности.

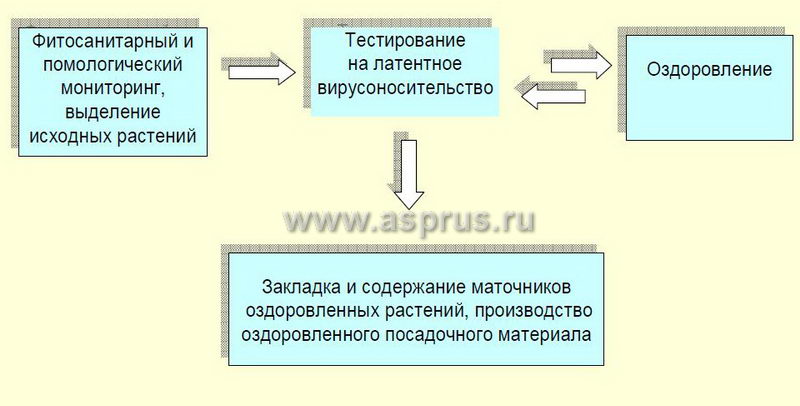

Обсуждение результатов

Современное садоводство предполагает закладку насаждений яблони посадочным материалом, способным обеспечить урожайность 500-600 ц/га. Для получения таких урожаев применяются уплотнённые схемы посадки, орошение, интенсивный контроль болезней и вредителей и т.п. Однако основой высокой урожайности садов является оздоровление саженцев от хронических инфекций вирусной, вироидной и фитоплазменной этиологии [1], использование сортов и клонов, устойчивых к широкому спектру абиотических и биотических стрессфакторов [2].

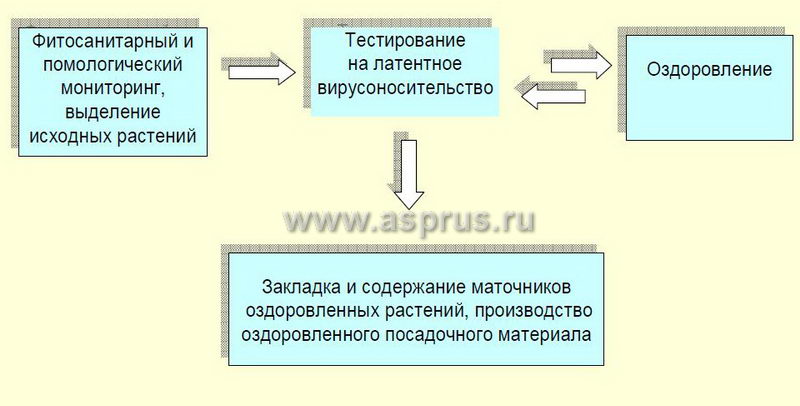

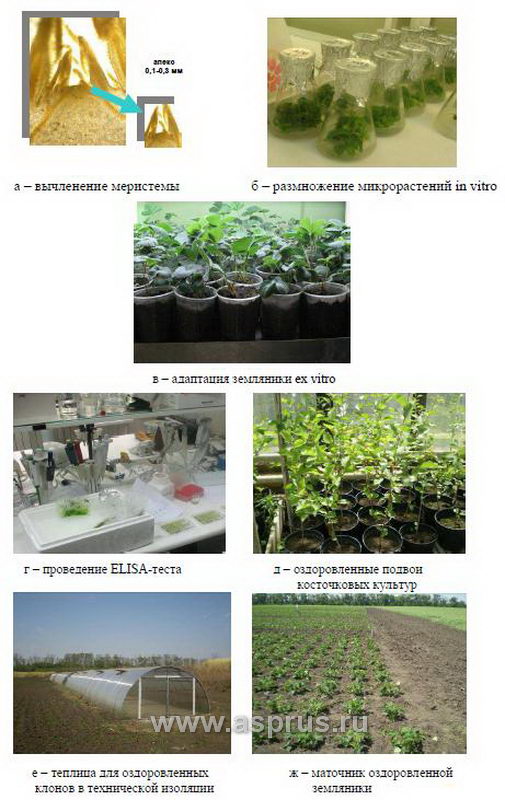

Принципиальная схема оздоровления состоит из четырёх основных блоков (рис. 1).

- Фитосанитарный и помологический мониторинг, выделение исходных растений.

- Тестирование и ретестирование на вирусоносительство.

- Оздоровление.

- Закладка и содержание маточников оздоровленных растений, размножение оздоровленного посадочного материала.

В СКЗНИИСиВ, выступающем в качестве базового учреждения по научно-методическому обеспечению производства оздоровленного посадочного материала в регионе, разработаны новые технологии, новые эле3 менты технологий, усовершенствованы известные технологии и элементы технологий оздоровления сортов садовых культур от вредоносных вирусов, вироидов и фитоплазм.

Рис. 1. Принципиальная схема системы безвирусного

питомниководства

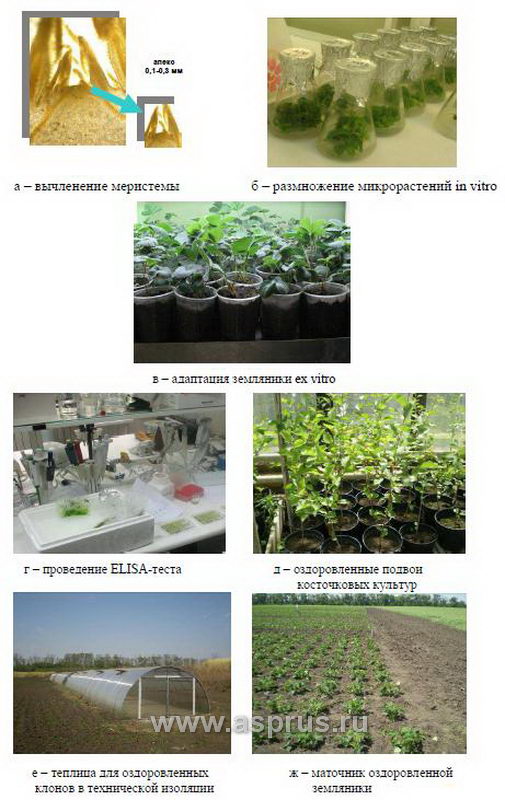

Создан лабораторно-промышленный комплекс, включающий современное оборудование для диагностики (ПЦР-анализ, ИФА-анализ), клонального микроразмножения, оздоровления, термо- и хемотерапии. Для производства оздоровленного посадочного материала организована Научно-производственная система (НПС), включающая центр размножения плодово-ягодных культур и винограда СКЗНИИСиВ, ОПХ «Центральное», ОПХ им. К.А. Тимирязева, Крымскую ОСС (г. Крымск).

В настоящее время НПС выпускает опытные партии оздоровленного посадочного материала семечковых и косточковых культур высших категорий качества – Virus Free, Virus Test и промышленные партии (до 500000 в год) оздоровленной рассады земляники (рис. 2).

Рис. 2. Производство оздоровленного посадочного материала

В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства созданы новые сорта и подвои садовых культур, отличающиеся высокой адаптивностью и устойчивостью к основным болезням и вредителям, пластичные по отношению к основным абиотическим и биотическим стрессам, с высоким уровнем продуктивности и качества плодов [3].

Развивающееся в субъектах Краснодарского края, ЮФО и СКФО промышленное плодоводство представляет собой значительный по объему сегмент рынка оздоровленного сертифицированного посадочного материала высших категорий качества.

Потенциальными потребителями саженцев категории Virus Free, Virus Test являются, в первую очередь, специализированные крупные промышленные питомники, выпускающие 100-300 тыс. единиц посадочного материала ежегодно и готовые выпускать до 1 млн. ежегодно (70 % общей емкости рынка), и непосредственно садоводческие хозяйства разных форм собственности и объёмов производства.

Остальную часть рынка оздоровленного сертифицированного посадочного материала высших категорий качества представляют многопрофильные плодовые хозяйства с питомниками, выпускающими 30-100 тыс. саженцев ежегодно (25 % общей ёмкости рынка), и мелкие плодовые и питомниководческие хозяйства (фермерские, приусадебные), производящие 5-30 тыс. саженцев ежегодно (5 % общей ёмкости рынка)

Особенностями и преимуществами настоящей программы являются:

- перевод питомниководства субъектов юга России на безвирусный сертифицированный посадочный материал;

- ориентация промышленного плодоводства на саженцы высших категорий качества Virus Free, Virus Test сортов и подвоев;

- перевод отрасли на ведение устойчивого эколого-адаптивного плодоводства в регионе на основе оздоровленного посадочного материала;

- направленность на повышение конкурентоспособности питомников СКЗНИИСиВ за счет предложения на рынке оздоровленного сертифицированного посадочного материала высокоадаптивных отечественных сортов и подвоев садовых культур нового поколения.

Основным видом товарной продукции, планируемым к реализации, являются сертифицированные оздоровленные однолетние кронированные саженцы плодовых культур, сертифицированная рассада земляники высших категорий качества.

По мере развития основного производства и заявок от потребителей продукции будет налажено производство оздоровленных сертифицированных саженцев ягодных (малина, крыжовник, смородина и др.), орехоплодных, цветочно-декоративных культур. По отдельным договорам с питомниками могут быть в качестве продукции предложены безвирусные сертифицированные мериклоны in vitro, саженцы с закрытой корневой системой, черенки и подвои, а также семена, луковицы и пр.

Сортимент садовых культур, которые рекомендуют сотрудники СКЗНИИСиВ Ульяновская Е.В., Заремук Р.Ш., Яковенко В.В. и др. для обеспечения производства оздоровленного посадочного материала:

Яблоня:

раннелетние – Рассвет, Искра, Вадимовка, Луч; — летние – Аленушкино, Фортуна, Союз, Казачка кубанская, Золотое летнее;

осенние – Маяк Станичный, Василиса, Талисман, Кармен, Памяти Евдокимова,

зимние – Персиковое, Делишес Марии, Ренет Платона, Марго, Орфей, Память есаулу, Дин Арт, Нимфа, Память Сергееву, Прикубанское, Кубанское багряное.

Груша:

раннелетние – Ранняя Сергеева, Малышка;

позднелетние – Люберская;

осенние – Самородок, Дуэт;

зимние – Левен. Айва: Подарочная, Новогодняя, Урожайная кубанская.

Черешня:

ранние – Кавказская, Кавказская улучшенная;

среднего срока созревания – Южная, Волшебница;

средне-поздние – Контрастная;

поздние – Алая, Мак, Сашенька. Вишня:

ранние – Краснодарская сладкая;

средне-ранние – Кирина;

среднего срока созревания – Игрушка;

средне-поздние – Молодежная.

Слива:

среднего срока созревания – Прикубанская, Милена;

поздние – Подруга, Чародейка.

Орех грецкий:

Аврора, Десертный, Заря Востока, Изящный, Любимый Петросяна, Масляничный, Пелан, Пятилетка, Селекционер, Урожайный.

Подвои яблони:

СК3, СG16, СК4, СК7, СК2У.

Подвои косточковых:

для сливы – Дружба, БС-2, ПКГ-13, ПКГ-25, ВСВ-1, ВВА 1, Зарево;

для черешни и вишни – Гизела-5, Измайловский;

для персика – Памирский № 5, Кубань 86, GF 677, GF 566, ВСВ 1, ВВА-1, Пумиселект, Тихорецкий №4;

для абрикоса — БС-2, Дружба, ПКГ-8, Пумиселект, Эврика 99;

Земляника садовая:

сверхранние – Клери;

ранние – Альба;

среднеранние – Майя, Азия, Дарселект, Мармолада, Онда, Эльсанта;

среднего срока созревания – Белруби;

среднепоздние – Роксана, Симфония;

поздние – Моллинг Пандора, Флоренс;

ремонтантные – Елизавета 2, Ирма.

Обзор и емкость рынка

Субъекты Краснодарского края, ЮФО и СКФО располагают благоприятными почвенно-климатическими условиями для промышленного плодоводства. Основными регионами юга России – потребителями посадочного материала садовых культур по настоящей программе являются Краснодарский край, Адыгея, Ростовская область, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская область, Астраханская область, Чеченская Республика, Ингушетия.

В настоящее время посадочный материал, выпускаемый хозяйствами всех форм собственности, не отвечает требованиям современного плодоводства как по качеству, так и по ассортименту. Импорт посадочного материала привёл к ввозу инфекций или же их штаммов, ранее не известных в регионе (рис. 3) [1].

Оздоровленный посадочный материал высших категорий качества никогда не ввозился в питомники субъектов Краснодарского края, ЮФО и СКФО по причине его очень высокой стоимости – оригинальное оздоровленное растение стоит в среднем 50-100 долларов США.

Импортируемые саженцы, называемые безвирусными, являются очередным поколением (не первым и не вторым) оздоровленных маточных растений категории Virus Free.

Рис. 3. Образцы вирусных инфекций плодовых культур,

ввезённых в Россию с импортным посадочным материалом

Действительно оздоровленный посадочный материал высших категорий качества никогда не производился питомниками, НИУ и др. структурами субъектов Краснодарского края, ЮФО и СКФО в промышленных масштабах. Иностранные инвесторы проявляют большой интерес к рынку оздоровленного посадочного материала вышеперечисленных субъектов, привлекающему их своей емкостью и большим потенциалом роста.

Конкурентами на рынке посадочного материала являются питомники плодовых культур стран: Италии, Польши, Голландии, Сербии, Германии, Украины, Молдовы, Греции, Турции. Кроме того, значительное количество посадочного материала интродуцентов яблони, груши, черешни, вишни, сливы ввозится частным образом, в основном из Украины. Фитосанитарный вирусологический статус ввозимых саженцев, по результатам наших исследований, как правило, низкий, то есть эти саженцы являются очередной репродукцией, не гарантирующей отсутствие вирусной или фитоплазменной инфекции.

Реализацию оздоровленного сертифицированного посадочного материала рекомендуется осуществлять по прямым договорам основным потребителям продукции: специализированным питомниководческим и плодоводческим хозяйствам юга России, фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам (спрос на высокачественный посадочный материал со стороны этих хозяйств интенсивно растёт, но является неустойчивым и плохо прогнозируемым).

В целях успешной реализации программы предполагается:

- создание рабочей группы, в состав которой будут включены ведущие специалисты ГНУ СКЗНИИСиВ;

- организация маркетинга, оперативного и стратегического мониторинга отраслевого рынка; организация рекламной кампании в средствах массовой информации о преимуществах оздоровленного посадочного материала;

- проведение специализированных семинаров для специалистов – питомниководов и плодоводов; активное участие в выставках и ярмарках товаров и услуг, достижений науки и техники.

Политика ценообразования направлена на поддержание оптимального сочетания цены и качества оздоровленного сертифицированного посадочного материала. В то же время, как показали маркетинговые исследования, отпускная цена на оздоровленные саженцы не может существенно превысить цену рядового посадочного материала без снижения покупательского спроса. Исходя из практики государственной поддержки безвирусного питомниководства в странах Европы и Северной Америки, в ценовую политику по продвижению на рынки субъектов ЮФО и СКФО оздоровленного посадочного материала следует включить вопрос субсидирования производства из средств республиканского бюджета.

Отпускные оптовые цены на оздоровленный сертифицированный посадочный материал составят для семечковых культур – 130 руб., косточковых культур – 150 руб., земляники – 8 руб.

Привлекательный для потребителей уровень цен, совместно с мероприятиями по активному продвижению на рынок, позволяют прогнозировать объем продаж к 2015 году – 500 тыс. саженцев и расширение доли СКЗНИИСиВ на рынке посадочного материала в дальнейшем.

Разработка продукта

В основу предлагаемой программы заложены созданные и разрабатываемые в СКЗНИИСиВ, а также мировые технологии оздоровления, диагностики, клонального микроразмножения, адаптации, выращивания и хранения маточных оригинальных и базисных растений, размножения сертифицированных саженцев сортов и подвоев садовых культур.

Апробация новых технологий проводилась в лабораторнопромышленном комплексе СКЗНИИСиВ, КОСС, ООО «МИП Здоровый сад», опытных хозяйствах и опорных пунктах СКЗНИИСиВ (1987-2011 гг.), в институте селекции и семеноводства Ирана (согласно договору о творческом сотрудничестве в 2000-2001г.г.), на Россошанской опытной станции (1998-1999 гг., Воронежская обл.), ТОО «Биологические технологии» (19921997 гг., Краснодар), НТК «Темп» (1989-1991 гг., Краснодар), НПС в составе СКЗНИИСиВ и совхоза «Авангард» (1988-1989 гг., Краснодарский край).

Для выполнения настоящей программы имеются все необходимые ресурсы. СКЗНИИСиВ и КОСС располагают лабораторным биотехнологическим комплексом для обучения персонала и проведения работ по оздоровлению и клональному микроразмножению (оборудование для меристемной культуры, термо- и хемотерапии), диагностике (оборудование для ПЦР- и ИФА-анализа, биотестирования) и адаптации оздоровленных мериклонов (фитотрон), а также коллекционными насаждениями новых сортов и подвоев, охраняемых патентами, на площади 40 га, являющимися базой для производства оздоровленного сертифицированного посадочного материала.

ОПХ «Центральное» и ОПХ им. К.А. Тимирязева располагают промышленными комплексами, земельной и материально-технической базой для организации оздоровления и клонального микроразмножения, содержания и размножения оздоровленных оригинальных, базисных растений и производства сертифицированного посадочного материала новых сортов и подвоев садовых культур. ООО «МИП «Здоровый сад» активно работает в области инноваций в питомниководстве плодовых и ягодных культур.

План реализации программы по производству оздоровленного сертифицированного посадочного материала для юга России включает следующие основные этапы:

- отбор исходных растений по помологическим параметрам и фито- санитарному вирусологическому статусу;

- тестирование и ретестирование выделенных для оздоровления и оздоравливаемых растений;

- оздоровление исходных растений меристемным способом in vitro, термо- и хемотерапией;

- организация банка оздоровленных оригинальных растений в фито- троне;

- организация маточника базисных растений площадью 1,5 га на пространственно изолированной площадке под сеткой;

- организация сертифицированного питомника на производство 500000 саженцев ежегодно (18 га);

- разработка нормативно-технической документации на производство оздоровленного посадочного материала (стандарт предприятия);

- проведение комплекса маркетинговых мероприятий по мониторингу отраслевого рынка и продвижению продукции;

- реализация выпускаемого сертифицированным питомником посадочного материала;

- организация финансовой деятельности.

Учитывая стандарты производства оздоровленного сертифицированного посадочного материала, а также повышенные требования к качеству продукции, предъявляемые рынком, в ходе реализации программы планируется в маточниках и питомнике осуществлять постоянный контроль качества производимого оздоровленного посадочного материала, который должен обязательно включать в себя следующие этапы:

- фитосанитарные вирусологические обследования, ретестирование и апробация маточно-сортовых оригинальных и базисных растений сортов и подвоев,

- фитосанитарные вирусологические обследования, выборочное тестирование и апробация саженцев в сертифицированном питомнике.

Реализация посадочного материала плодовых и ягодных культур сопровождается разработкой проектно-сметной документации на посадку и уход за насаждениями. Проект выполняет ПИТКБ ГНУ СКЗНИИСиВ.

Техническая и технологическая возможности осуществления предлагаемой программы:

- использование коллекционных насаждений сортов и подвоев садовых культур СКЗНИИСиВ и КОСС как базы для отбора исходных растений;

- использование оборудования меристемной культуры, термо- и хемотерапии лабораторного биотехнологического комплекса СКЗНИИСиВ и КОСС для проведения работ по обучению персонала, оздоровлению и клональному микроразмножению сортов на начальном этапе работ;

- использование оборудования ПЦР- и ИФА-анализа СКЗНИИСиВ и КОСС для диагностики оздоравливаемых исходных растений и оздоровленных мериклонов на начальном этапе работ; – использование фитотронов КОСС и ОПХ им. К.А. Тимирязева для адаптации оздоровленных мериклонов на начальном этапе работ;

- использование промышленного комплекса, земельной и материально-технической базы ОПХ «Центральное», ОПХ им. К.А. Тимирязева, КОСС для организации оздоровления и клонального микроразмножения, содержания и размножения оздоровленных оригинальных, базисных растений и производства сертифицированного посадочного материала новых сортов и подвоев садовых культур.

Охрана окружающей среды

В результате внедрения в производство оздоровленного сертифицированного посадочного материала садовых культур повышается эндогенная устойчивость растений к вредителям и болезням, что способствует снижению пестицидной нагрузки на окружающую среду и самого человека за счет значительного сокращения (в 1,5-2 раза) количества обработок средствами химической защиты. Повышается возможность получения экологически чистых плодов, отличающихся повышенными показателями безопасности.

В СКЗНИИСиВ разработан типовой лицензионный договор между ГНУ СКЗНИИСиВ с одной стороны (Лицензиар) и садоводами и питомниководами субъектов Краснодарского края, ЮФО и СКФО, покупателями сертифицированного оздоровленного посадочного материала (Лицензиаты) на право тиражирования оздоровленного базисного и/или сертифицированного посадочного материала; предложения его к продаже; продажу и иные виды сбыта; вывоз и ввоз на территорию РФ; хранение.

К выполнению программы будут привлечены специалисты в области науки (биотехнологи, вирусологи, генетики, сортоведы, питомниководы), производства, менеджмента и финансов. Лаборатория по оздоровлению и клональному микроразмножению сортов и подвоев садовых культур, сектор вирусологии и биотехнологии работают на базе СКЗНИИСиВ и КОСС. Питомники по выпуску оздоровленного сертифицированного посадочного материала работают в ОПХ «Центральное» и ОПХ им. К.А. Тимирязева.

Оценка коммерческого риска и элементов управления риском проведена по этапам проекта.

1. Этап отбора исходных растений по помологическим параметрам и фитосанитарному вирусологическому статусу. Риски – отсутствие визуально здоровых сортообразцов, отсутствие репрезентативной выборки современных наиболее востребованных рынком сортов, отсутствие оптимальных по помологическим параметрам сортообразцов. Элементы управления рисками – увеличение выборки исходных растений для фитосанитарного вирусологического обследования, использование результатов помологических исследований других научных учреждений, в т.ч. зарубежных.

2. Этап тестирования и ретестирования выделенных для оздоровления и оздоравливаемых растений. Риск – отрицательный тест при вирусоносительстве. Элементы управления рисками – обязательная комплексная диагностика оздоровленных маточных растений.

3. Этап оздоровления исходных растений меристемным способом in vitro, термо- и хемотерапией. Риск – неэффективность использованных методов, в частности по вироидам. Элементы управления рисками – использование авторских технологий оздоровления (ноу-хау центра размножения плодово-ягодных культур и винограда СКЗНИИСиВ).

4. Этап адаптации оздоровленных мериклонов к нестерильной среде с неконтролируемыми параметрами. Риск – потери 30-100% адаптируемых клонов в результате воздействия среды. Элементы управления рисками – использование авторских технологий адаптации микрорастений к нестерильной среде с неконтролируемыми параметрами (ноу-хау центра размножения плодово-ягодных культур и винограда СКЗНИИСиВ).

5. Этап доращивания, содержания и размножения оздоровленных оригинальных растений в фитотроне. Риски – заражение от внешних источников патогенами вирусной, фитоплазменной, вироидной или иной этиологии, потеря оздоровленных клонов в результате нарушения режима условий содержания. Элементы управления рисками – строгий контроль патогенов и переносчиков внутри и снаружи фитотрона, строгое соблюдение термо-, влаго- и светового режима содержания оздоровленных клонов в фитотроне.

6. Этап организации маточника базисных растений площадью 2,5 га на пространственно изолированной площадке под сеткой. Риски – заражение от внешних источников патогенами, потеря оздоровленных клонов и/или существенное ухудшение их состояния в результате нарушения режима условий содержания. Элементы управления рисками – строгий контроль патогенов и переносчиков внутри маточника, их ограничение снаружи, устройство капельного полива, соблюдение режима увлажнения, минерального и органического питания.

7. Этап организации сертифицированного питомника по производству и реализации 500000 оздоровленных сертифицированных саженцев ежегодно. Риски – заражение саженцев от внешних источников патогенами низкое качество саженцев в результате нарушения технологии выращивания, несоответствие спроса и предложения рынка на оздоровленный сертифицированный посадочный материал, а именно: спрос меньше, чем предложение, при отсутствии планирования выпуска оздоровленного посадочного материала на региональном уровне.

Элементы управления рисками – строгий контроль патогенов и переносчиков в питомнике и снаружи питомника, устройство капельного полива, соблюдение режима увлажнения, минерального и органического питания и т.п., проведение оперативного и стратегического мониторинга рынка, осуществление широкой рекламной кампании, рекламная продукция (рекламный ролик), широкая реклама в СМИ, участие в выставках, производственных семинарах.

Заключение

В работе представлена программа по развитию питомниководства на 2013-2015 гг. Рассмотрены все аспекты, касающиеся её реализации, а именно, обрисована обстановка на рынке производства саженцев плодово-ягодных культур. Дана характеристика выпускаемой продукции. Представлена принципиальная схема производства безвирусного посадочного материала. Дан план реализации программы, затронуты вопросы политики ценообразования и охраны окружающей среды. По этапам проекта приведена оценка коммерческих рисков.

Литература

1. Бунцевич, Л.Л. Фитосанитарная ситуация и сортовая политика в питомниководстве Краснодарского края / Л.Л. Бунцевич, М.А. Костюк, Е.Н. Палецкая [и др.] // Плодоводство и виноградарство Юга России [Электронный ресурс]. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2013. – № 20 (2). – С. 47-55. – Режим доступа: http://www.journal.kubansad.ru/pdf/13/02/05.pdf.

2. Кузнецова, А.П. Иммунологический подход к созданию высокоадаптивных форм косточковых культур / А.П. Кузнецова А.П., М.С. Ленивцева, М.В. Маслова, О.В. Еремина // Плодоводство и виноградарство Юга России [Электронный ресурс]. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2011. – № 10 (4). – С. 42-48. – Режим доступа: http://www.journal.kubansad.ru/pdf/11/04/04.pdf.

3. Ульяновская, Е.В. Создание иммунных к парше генотипов яблони с комплексом ценных агробиологических признаков / Е.В. Ульяновская, И.И. Супрун, Е.Н. Седов [и др.] // Плодоводство и виноградарство Юга России [Электронный ресурс]. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2011. – № 10 (4). – С. 14-30. – Режим доступа: http://www.journal.kubansad.ru/pdf/11/04/02.pdf.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Опорные конструкции интенсивных насаждений – международная практика и Российские реалии

Существуют различные аспекты создания интенсивных насаждений плодовых культур. Одним из главных факторов влияющих на выбор оптимальной конструкции сада для определенного типа интенсивных насаждений являются поддерживающие опорные конструкции. Для их определения требуется детально проанализировать биологические, технические и экономические факторы для каждой конкретной зоны садоводства.

В этой связи, как показывает опыт передовых стран с развитым садоводством необходимо отметить, что тенденции в развитии интенсивных насаждений с применением опорных конструкций не ослабевают. Наметилась такая же позитивная тенденция и у нас в наиболее благоприятных садоводческих регионах, т.к. Краснодарский край, Ростовская, Белгородская, Тамбовская и в ряде других областей. В настоящее время перед всеми садоводами передовых хозяйств, которые приступили к закладке интенсивных насаждений встает вопрос об определении стратегии по выбору оптимальных опорных конструкций, которые соответствовали бы экономике хозяйства из-за их стоимости, технологичности в связи с наличием или отсутствием специальных технических средств и их целесообразностью в интенсивных насаждениях в связи с их долговечностью.

Совершенно очевидно, что опыт стран с развитым интенсивным садоводством заслуживает максимального внимания, но он также требует тщательной проверки и уточнения в конкретных экономических и природно-климатических условиях нашей обширной страны. Наряду с этим и в нашей стране немало примеров эффективного использования в промышленных садах интенсивного типа различных систем опор.

Очевидно, что в сложившейся ситуации наметившегося перехода садоводства России на интенсивные типы садов, важнейшим фактором повышения эффективности таких садов является выбор оптимальных опорных конструкций. В связи с этим нами обобщен мировой опыт создания интенсивных конструкций садов, классифицированы и проанализированы различные опорные системы, которые применяются в странах с интенсивным садоводством.

Белая противоградовая сеть на профильных конструкциях в интенсивном саду «Сад-Гиганта», Краснодарский край

В странах с развитым интенсивным садоводством наиболее широко распространены следующие системы опорных конструкций:

Опорные конструкции в интенсивных и суперинтенсивных плодовых насаждениях:

1. Шпалерного типа:

- Бетонные 3-х метровые (2,2 м над землей) столбы (через 25 м по линии ряда — 140 шт./га) + 1 проволока диаметром 3 — 4 мм на высоте 1,8 — 2 м (при капельном орошении часто натягивают вторую проволоку на высоте 20 — 30 см от поверхности земли для подвешивания поливочных шлангов) + индивидуальная опора под каждое растение 2,5 м над землей зафиксированная к проволоке (сосновая рейка 3×3 см или сосновый обработанный кол диаметром не менее 5 см, бамбуковая палка диаметром не менее 3 см, реже, пластиковые трубы диаметром 2,5 см или железная арматура диаметром > 12 мм). Эта система часто используется в Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Польше. Очень перспективна для России. Ограничение в распространении высокие капитальные затраты.

- Тоже, но столбы деревянные сосновые (обработанные в вакуумных камерах с обработкой антисептиком со сроком гарантии 15 лет) с постановкой по линии ряда на расстояние от 15 до 20 метров — 170-230 шт./га. Такая система опорных конструкций часто используется в странах с развитой экономикой. Широко используется в Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии. Частично в Польше, Чехословакии, Югославии, Венгрии. Главное в этой конструкции надежность и долговечность деревянных столбов. Особенно в период полного плодоношения. Использование опорных деревянных столбов с некачественной обработкой приводило к потере в один день целых садов вместе с урожаем на 7 — 12 год во время сильного дождя сопровождаемого порывистым ветром.

- Тоже (а или в), но с двумя шпалерными проволоками (без учета проволоки для подвешивания шлангов для капельного орошения) на высоте 1,8 — 2 м и 0,5 — 1,0 м + деревянная рейка (2,5×2,5 см) или бамбуковая палка диаметром > 3 см, длиной 1,5 м жестко зафиксированная к двум проволокам с верхним краем рейки на высоте 2 — 2,5 м от земли. Опорная рейка не упирается в землю. Эта опорная система в основном применяется в суперинтенсивных насаждениях с плотностью более 3500 растений на гектар. Эта опорная система распространена в основном в странах с развитым промышленным садоводством, где используют систему формирования «супершпиндель» с высокой плотностью посадки. В основном это в Германии, Голландии, Бельгии, Франции и Италии. Использование этой системы обусловлено как экономикой, так и оптимальным световым режимом плодовой стены в сверхплотных посадках.

- Тоже (а или в), но шпалерных проволок минимум три (без учета проволоки для капельного орошения) на высоте 0,7 — 1 м, + 1,5 м + 1,8 — 2 м. Индивидуальных реек или каких либо опор рядом с каждым растением не используют. Растения по мере отрастания фиксируют к проволоке специальными пластиковыми зажимами или различными подвязочными материалами. При дефиците или высокой цене на индивидуальные опоры при высокой плотности посадки интенсивных садов вполне приемлемая конструкция. Применяется в большинстве стран с развитым садоводством. Основное требование — высококачественный посадочный материал, тщательная агротехника и вступление насаждений в промышленное плодоношение не раньше чем на третий год после посадки. В противном случае создание полноценных сформированных плодовых деревьев очень усложняется.

- Тоже(а, в, с или d), но опорные столбы высотой над землей 3,5 — 4 метра для натяжки над рядами защитных сеток от града или от птиц (черешня).

- Тоже (а, в, с или d), но на опорные столбы в верхней части на высоте 1,8 — 2 м ставится железная перекладина для натяжки параллельно двух проволок с расстояниями между ними от 1 до 1,7 метров. Эти конструкции используются для двухстрочных посадок и для V-образных формировок в интенсивных насаждениях. Количество проволок или сочетание проволок с индивидуальными опорами при этих схемах посадки различно и рассмотрено нами выше. Эти конструкции широко применяются во всех опытных насаждениях при научных центрах и в небольшом количестве у передовых садоводов всех стран. Некоторые садоводы Германии, Франции, Голландии и Польши считают их оптимальными для садов с плотностью более 3500 растений на гектаре.

2. Безшпалерные опорные конструкции:

- Индивидуальный сосновый кол с диаметром от 5 до 8 см у основания, который устанавливается у каждого растения. Высота 3 метра. Устанавливается такой кол под гидробур на глубину не менее чем на 0,6 м. Колья используют обязательно обработанные в вакуумных камерах с антисептиком. Гарантированный срок эксплуатации до 15 лет. При наиболее встречаемых схемах посадки 3×1 м наиболее распространенная система индивидуальных опор в западной Европе. Эта система опор часто используется в Голландии, Германии, Бельгии, Испании, Италии. Применяется она и в Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и Югославии. Ограничение в ее распространении в высокой стоимости специально обработанных опорных сосновых кольях. Их цена превышает 1$ без учета транспортных затрат. Затраты на гектар интенсивных насаждений только по приобретению таких кольев колеблется от 4 до 5 тыс. $. При налаженном производстве таких кольев очень перспективная система опор, исключающая столбы и шпалеру.

- При использовании сорто-подвойных комбинаций со среднерослыми (ММ 106, ММ 111, М 7) и частично с полукарликовыми (М 26, Р 14) подвоями на богатых, плодородных почвах в сочетании с сильно растущими сортами применяют временную систему индивидуальных опор по типу посадочных кольев. Используют деревянные колья длиной 1,5 м, обработанные в нижней части на 30 — 50 см различными защитными составами (медный купорос 1 %, гудрон в сочетании с отработкой, креозот). Эти колья устанавливаются с помощью гидробуров на расстоянии 10 см от растений, которые к ним подвязывают. Эти опоры недолговечны, но в первые 3 — 5 лет помогают сформировать растения в заданных параметрах. Далее, после того как деревья укрепятся, роль этих кольев уменьшается. Широко применяется в Новой Зеландии, Австралии и Канаде. Применяется эта система опор в ограниченных пределах во всех странах восточной Европы, где переход на интенсивные насаждения находится в стадии первоначального развития. В России применяется повсеместно, но к сожалению и в интенсивных садах на карликовых и полукарликовых подвоях.

Учитывая важность долговечности опорных конструкций, и находя непременным условием эффективного ведения интенсивных насаждений, правильный выбор оптимальных опорных конструкций, обеспечивающих экономическую целесообразность и доступность в разных регионах различных видов опор, нами в течение шести лет испытывались различные системы опорных конструкций. Кроме этого, нами отрабатывались некоторые элементы этих конструкций т.к. различные опорные столбы, различные деревянные рейки, некоторые индивидуальные колья из различных материалов в сочетании со шпалерой и без нее, некоторые системы натяжки шпалерной проволоки, системы фиксации опорных крайних столбов, подвязочные материалы и технические средства для подвязки, варианты фиксации реек и кольев к шпалере.

В качестве опорных столбов нами испытывались:

- Бетонные специальные столбы 3×0,12×0,12 м со специальными отверстиями под шпалеру;

- Бетонные виноградные столбики 2 — 2,5×0,1×0,1 м;

- Железные 3-х метровые столбы из металоотходов;

- Железные трубы 3 м диаметром > 5 см;

- Дубовые обожженные в нижней части столбы 3 м диаметром более 10 см;

- Сосновые столбы 3 м обработанные в медном купоросе;

- Сосновые столбы 3 м с обработкой нижней части креозотом;

- Асбестоцементные трубы 3 м диаметром 10 см. (Не применяются как крайние опоры, а только как промежуточные для поддержки шпалерной проволоки. Применяются в сочетании с крайними бетонными столбами).

В таблице 1 приведены данные по долговечности опорных столбов.

Экспертная оценка пригодности изучаемых опорных конструкций по надежности и долговечности была дана десятью экспертами (5 научных сотрудников и пять директоров специализированных хозяйств Белгородской, Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края) исходя из мировой практики, накопленного собственного практического опыта, и местных региональных реалий. Однако надо учитывать, что экспертная оценка долговечности и надежности применяемых опорных конструкций не всегда соответствует требованиям экономической целесообразности. Оптимальное соотношение надежности и технологичности этих конструкций с финансовой составляющей по этой позиции в структуре затрат на создание интенсивных насаждений – вот главная задача, которую решают передовые садоводы при переходе на сады интенсивного типа.

Таблица 1

Аналитическая таблица эффективности и долговечности неемннх опорных конструкции применяемых в интенсивных насаждениях шпалерного типа

| Опорная конструкция |

Экспертная оценка, 10 бал. |

Разрушение опорных конструкции по срокам в процентах (%). |

Количество штук на гектар |

| 3 года |

5 лет |

10 лет |

15 лет |

| Бетонные специальные |

10 |

— |

— |

2 |

4 |

90- 130 |

| Бетонные виноградные |

6 |

4 |

6 |

7 |

11 |

220 — 330 |

| Железные |

10 |

— |

— |

— |

— |

90 130 |

| Железные трубы |

10 |

— |

— |

— |

— |

90 130 |

| Дубовые |

7 |

2 |

5 |

8 |

12 |

150 220 |

| Сосновые + медный к. |

3 |

3 |

8 |

18 |

38 |

150 220 |

| Сосновые + креозот |

5 |

2 |

4 |

10 |

17 |

150 220 |

| Асбестовые грубы |

7 |

— |

4 |

5 |

8 |

90 — 130 |

Анализируя данные по разрушению опорных конструкций в течение эксплуатации сада, следует отметить, что основные отличия по их пригодности выявляются уже к 5 году. При использовании сосновых столбов с обработкой медным купоросом к этому сроку уже выходит из строя до 8 % от общего количества. К 10 году этот показатель достигает 18 %, а к 15 годам находится в пределах 40 %, что делает этот вид опор непригодным к использованию в интенсивных садах. Не намного лучше показатели при использовании сосновых столбов обработанных креозотом. К десятому году эксплуатации (пик плодоношения) до 10 процентов опорных столбов выходят из строя. Необходимо также учитывать и негативное влияние креозота на плодовые растения расположенные в непосредственной близости от этих столбов. Выход из строя к 15 году эксплуатации до 17 % этих столбов ставит под сомнение эффективность их использования. Однако, низкая себестоимость и доступность на внутреннем рынке в сочетании с легкостью обработки не исключает возможности их применения.

Лучшие показатели наблюдались у железных опор, но их высокая стоимость не позволяет широко использовать их в современных условиях при закладке интенсивных насаждений. К тому же, использование этих опор без бетонирования основания, приводит к их выворачиванию во время дождливой погоды и бокового ветра в летний период.

Исходя из многолетних исследований и наблюдений, оптимальными опорными конструкциями являются бетонные специальные столбы. Наряду с долговечностью и возможностью повторного использования в течение нескольких ротаций сада они сочетают простоту и удобство в эксплуатации, и разумный баланс цены и качества. Наиболее экономически целесообразно их использование при организации собственного производства.

Промышленный сад яблони сорта Пинова на подвои М9

Не менее важное значение для надежности всей конструкции имеют индивидуальные опоры. Они играют важную роль как при поддержании растений в вертикальном положении, так и при формировании крон. С момента получения промышленных урожаев на 5 – 7 год эта роль возрастает.

Для изучения эффективности различных индивидуальных опор в сочетании со шпалерой нами в течение 5 лет проводились исследования по изучению и сравнительному их использованию. Вариантами исследований являлись:

а) В сочетании со шпалерой из одной проволоки: 1. Деревянная рейка 2×2 см длиной 2,5 м; 2. Деревянная рейка 2,5×3 см длиной 2,5 м; 3. Сосновый кол диаметром 5 – 7 см длиной 2,5 м; 4. Бамбуковая палка диаметром 3 – 4 см длиной 2,5 м; 5. Пластиковая труба диаметром 2,5 см длиной 2,5 м; 6. Арматура железная диаметром 12 мм длиной 2,5 м;

в) В сочетании со шпалерой из двух проволок: 1. Деревянная рейка 2×2 см, длиной 1,5 м; 2. Деревянная рейка 2,5×3 см длиной 1,5 м; 3. Бамбуковая палка диаметром 3 – 4 см длиной 1,5 м; 4. Железная арматура диаметром 10 мм длиной 1,5 м.

Основная задача исследований по этому вопросу состоит в изучении различных опорных конструкций и эффективности их использования с подбором для каждого региона оптимальных материалов для их изготовления. С помощью метода сбора фактического материала со всех регионов страны нами получены данные по долговечности, надежности и технологичности различных индивидуальных опорных конструкций. Эти данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Данные по надежности и долговечности индивидуальных опор, применяемых в сочетании со шпалерой в интенсивных и суперинтенснвных садах.

| Индивидуальная опорная конструкция |

Экспертная оценка, 10 бал. |

Разрушение опор по срокам в процентах (%). |

Основные недостатки и особенное |

| 3 года |

5 лет |

10 лет |

15 лет |

| Опоры длиной 2,5 м в сочетании со шпалерой из одной проволоки |

| Деревянная рейка 2×2 см |

3 |

15 |

18 |

нет данных |

нет данных |

Недолговечность |

| Деревянная рейка 2,5×3 см |

8 |

2 |

4 |

5 |

нет данных |

Стоимость |

| Сосновый кол |

10 |

|

3 |

3 |

нет данных |

Доставка, объемность, световой режим в кроне |

| Бамбуковая палка |

7 |

2 |

5 |

6 |

8 |

Недостаток на рынке |

| Пластиковая трубка |

10 |

— |

— |

— |

— |

Высокая стоимость |

| Железная арматура |

8 |

— |

— |

— |

— |

Высокая стоимость |

| Опоры длиной 1,5 м в сочетании со шпалерой из двух проволок |

| Деревянная рейка 2×2 см |

3 |

14 |

28 |

32 |

нет данных |

Хрупкость, недолговечность |

| Деревянн. рейка 2,5×3 см |

8 |

2 |

3 |

3 |

нет данных |

Стоимость |

| Бамбуковая палка |

10 |

3 |

4 |

5 |

5 |

Недостаток на рынке |

| Железная арматура |

8 |

— |

— |

— |

— |

Высокая стоимость |

Анализируя данные таблицы по долговечности опор длиной 2,5 м, можно отметить, что при использовании одной проволоки на высоте 1,8 – 2 м от уровня земли лучшие агротехнические показатели имели опоры, изготовленные из пластика, железа и сосновые колья. Однако, надо отметить, что дороговизна железных и пластиковых опор и сложность с доставкой и обработкой больших объемов сосновых кольев усложняют их широкое использование. В результате проведенных исследований хорошие показатели были получены при использовании в виде опор деревянных реек (2,5×3 см). Эти данные совпали и с высокой экспертной оценкой по пригодности этих опор для таких конструкций садов. Хотя такие рейки имеют достаточно высокую цену, однако, они наиболее оптимально сочетают долговечность и надежность с транспортабельностью и доступной ценой.

Наблюдениями было установлено, что при использовании различных опор длиной 1,5 м в сочетании со шпалерой с двумя проволоками лучшие показатели имели сосновые рейки 2,5×3 см, бамбуковые палки и железная арматура. Но здесь уместно заметить, что железная арматура дорогая, бамбуковые палки на внутреннем рынке в настоящее время представлены в очень ограниченном виде и в связи с этим имеют высокую стоимость. Использование сосновых реек меньшего сечения резко снижает их прочность и долговечность.

В течение 1997 – 2003 гг. нами проводились исследования по эффективности индивидуальных опор, используемых без шпалеры. Исследования проводились на различных сорто-подвойных комбинациях на карликовых (М 9, Р 60, Р 59) и полукарликовых (62-396, Р 14, М 26) подвоях.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад сорта Гала Маст на подвое М9

В изучении находились: 1. Сосновый кол 3 м, диаметром у основания от 5 до 7 см, обработанный в 1% медном купоросе; 2. Сосновый кол 3 м, диаметром от 5 до 7 см, обработанный в кипящей отработке (отходы технических масел) с добавлением гудрона; 3. Сосновый кол 3 м, диаметром от 5 до 7 см, обработанный креозотом; 4. Сосновая рейка 2,5×3 см, длиной 2 м, обработанная в 1% медном купоросе; 5. Сосновая рейка 2,5×3 см, длиной 2 м, обработанная в горячей отработке с добавлением гудрона; 6. Сосновая рейка 2,5×3 см, длиной 2 м, обработанная в креозоте.

Шестилетние данные, полученные в результате исследований, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Долговечность индивидуальных опорных конструкций в зависимости от различного вида защитных обработок.

| Виды опор |

Разрушение опор но годам,

% |

Состояние оставшихся опор, % |

| 4 год |

5 год |

6 год |

плохое |

среднее |

хорошее |

| 1. Сосновый кол/ медный купорос/ |

— |

5,5 |

9,7 |

13,3 |

18,8 |

58,2 |

| 2. Сосновый кол/ отработка/ |

— |

4.4 |

6,0 |

12,5 |

22,7 |

58,8 |

| 3. Сосновый кол /креозот/ |

— |

— |

3,1 |

5,2 |

15,9 |

65,4 |

| 4. Сосновая рейка/ медный купорос/ |

3,6 |

7,2 |

10,5 |

10,5 |

12,3 |

66,7 |

| 5. Сосновая рейка/ отработка/ |

4,3 |

5,9 |

8,8 |

15,7 |

13,7 |

61,8 |

| 6. Сосновая рейка/ креозот/ |

2,0 |

2,4 |

2.8 |

6,8 |

19,1 |

71,3 |

Особо следует отметить, что при использовании кольев с различной обработкой и подвязки к ним деревьев на пятый – шестой годы эксплуатации наблюдалось падение некоторых опор с отламыванием прикрепленных к ним деревьев. При использовании реек выломка деревьев наблюдалась редко.

Основываясь на полученных данных необходимо отметить важность различных обработок на долговечность и устойчивость применяемых опор. Обработка креозотом снижала потерю применяемых конструкций в 3 – 5 раз по сравнению с другими защитными компонентами. Однако, выбирая этот тип обработки, следует учитывать, основываясь на опубликованных исследованиях, что креозот подавляет рост корней на расстоянии до 15 см вокруг обработанного кола. При плотных посадках эта зона составляет до 10 – 15 % наиболее благоприятного корнеобитаемого пространства по линии ряда. Поскольку креозот может быть причиной снижения продуктивности интенсивных насаждений, то при подборе оптимальных вариантов обработки одной из главных задач должно быть стремление к снижению негативного воздействия их на растения.

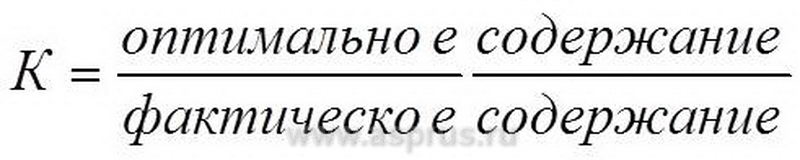

Следующим этапом по изучению различных аспектов опорных конструкций было определение оптимальной высоты этих конструкций. Особенно нас интересовало определение высоты индивидуальных опор в шпалерных конструкциях, в сочетании с интенсивными формировками, применяемыми в современных промышленных садах. Это связано с определением оптимальной высоты самих деревьев в интенсивных садах с учетом применяемых схем посадки, которые определяются у нас как исходя из сорто-подвойных комбинаций, так и наличия применяемых технических средств. Многолетние учеты и наблюдения за биометрическими показателями крон плодовых деревьев в различных типах насаждений показывают, что при определении оптимальных параметров крон основополагающее значение имеет потенциал продуктивности насаждений. С учетом этого, для определения оптимальной высоты нами применена методика А.В.Агафонова (1983). С учетом того, что основные междурядья, применяемые в современных интенсивных садах России, находятся в пределах от 4 до 5 метров, нами определена оптимальная высота деревьев с учетом применяемых формировок – стройное веретено (4 — 4,5×1 – 1,5 м) и полуплоская (4,5 – 5×2 м). Проведенные расчеты показывают, что высота растений должна находиться при использовании таких схем в пределах 2,8 – 3,2 м. Такая оптимальная высота плодовых растений в плотных посадках позволяет наиболее полно реализовать потенциал продуктивности за счет оптимальной геометрической структуры ассимилирующего аппарата и более полному поглощению энергии солнечной радиации.

Однако при такой высоте плодовой стены надежность опорной конструкции имеет первостепенное значение. Одним из элементов надежности является поддержание в вертикальном положении верхней части центрального проводника, не давая ему сильно отклоняться или отламываться. Это возможно при использовании индивидуальных опор длиной более 2,5 м с последующей фиксацией к ней центрального проводника. Однако высота плодовой стены сопряжена с увеличением парусности всей конструкции, что увеличивает риск ее повреждения.

Исходя из этого, мы в течение 6 лет изучали влияние высоты опорных конструкций шпалерного типа и как следствие высоты плодовой стены интенсивных производственных насаждений на надежность и устойчивость различных сочетаний основных опорных конструкций в сочетании со шпалерой при использовании различной по диаметру проволокой. Данные по сравнению эффективности различных комбинаций опорных конструкций приведены в таблице 4. Следует отметить, что исследовании проводились в средней и южной зонах садоводства с 1997 по 2003 гг.

Таблица 4

Влияние различных но высоте индивидуальных опор на надежность и устойчивость всей шпалерном конструкции

| Изучаемые конструкции |

Экспертная оценка, 10 балл |

Разрушение конструкций, % |

Заваливание конструкий, % |

| Шпалера из 1 проволоки на высоте 1,8-2 м сечением 3 мм + деревянная рейка |

| 1. Деревянная рейка длиной 2,2 м |

7 |

— |

12,6 |

| 2. Деревянная рейка длиной 2,5 м |

5 |

— |

15,8 |

| 3. Деревянная рейка длиной 3,0 м |

3 |

8,5 |

28,9 |