Официальный сайт

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мичуринский государственный аграрный университет Мичуринск -Наукоград Юг-Полив |

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

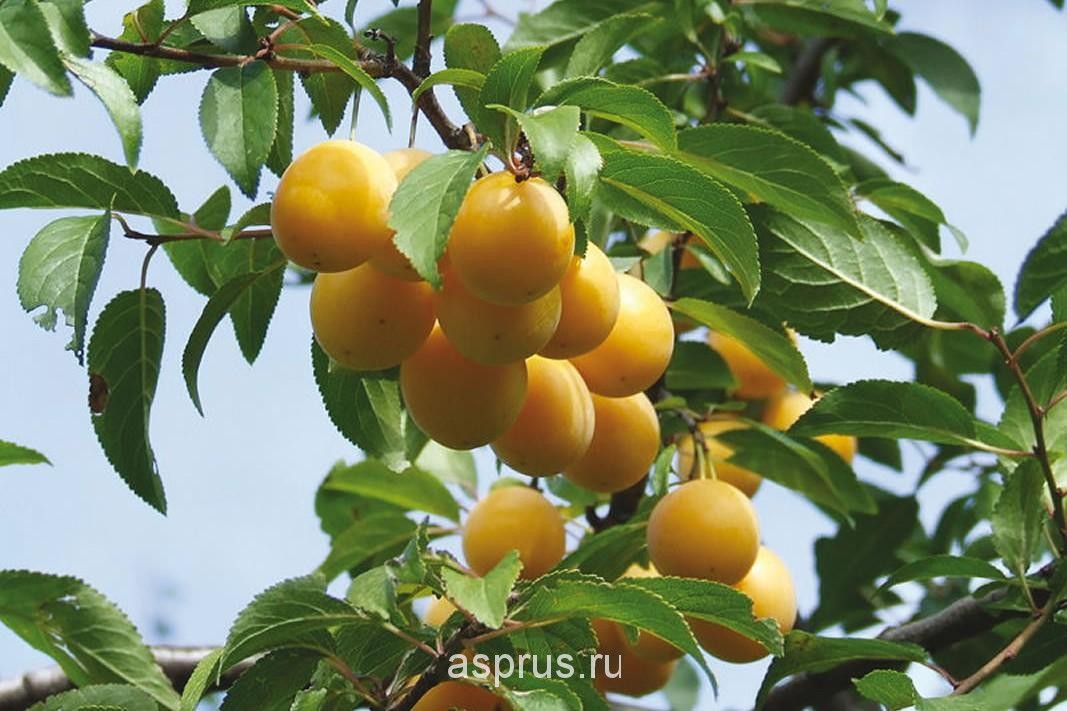

Дорохова Е.В., С использованием материала сайта udec.ru Биологические особенности и основные разновидности алычиАлыча, или слива растопыренная (Prunus nodivaricata Ldb), или слива вишнеподобная, вид плодовых деревьев из рода Слива семейства Розовых, самый ценный представитель дикорастущих слив, исходная форма сливы домашней. Плодовое дерево, ветвистое, с одним или несколькими стволами, в южных районах достигает высоты 15 м, в северных вырастает не выше 4-5 м, иногда имеет вид крупного кустарника. Ствол у дерева алычи толщиной около 50 см, побеги красновато-коричневые, колючие, крона шаровидно-раскидистая, реже пирамидальная, у большинства сортов загущенная. Корневая система поверхностная, мощная, на рыхлых почвах проникает в глубину до 12 м, на более плотных – до 2 м, в стороны распространяется до 10 м, выходя за пределы кроны. Корневая поросль развивается редко, только в случае повреждения корней. Листья простые, овальные или продолговатые, с заостренной верхушкой, длиной до 4 см, темно-зелёные летом, желтые – осенью. Для культуры характерна высокая степень пробуждаемости почек, за счет чего обрастающие веточки появляются даже на скелетных ветвях. Цветки алычи белые и светло-розовые, с желтыми или оранжевыми пыльниками, диаметром от 20 до 40 мм, расположены на длинных цветоножках по 1, реже по 2 шт. В большом количестве появляются на однолетних и обрастающих побегах, одновременно, а иногда даже раньше листвы, в этот период деревья очень декоративны. Цветет алыча в начале мая в течение 7-11 дней, иногда осенью наблюдается слабое повторное цветение. Культура отличается исключительной скороспелостью, начинает плодоносить на 3 год после посадки, а некоторые сорта закладывают цветочные почки еще в питомнике. Плоды представляют собой округлую или удлиненную, иногда приплюснутую костянку с легкой продольной бороздкой, весом от 3-6 г у дикорастущих разновидностей, до 60 г у культурных сортов. Мякоть плодов зелёная, желтая или розовая, водянистой или хрящеватой консистенции, с кисло-сладким вкусом. Окраска кожуры может быть зелено-желтой, желтой, красной, фиолетовой и даже черной, в зависимости от сорта, плоды имеют белый восковый налет и плохо отделяющуюся от мякоти косточку, созревают в августе-сентябре. В диком виде дерево произрастает не только в Закавказье, которое традиционно считается родиной культуры, но на обширной территории от предгорных районов Альп до северных предгорий Гималаев. Встречается в подлесках и кустарниковых зарослях по берегам рек. Давно культивируется в садах, в качестве фрукта алычу использовали в пищу ещё в I-III веках. До середины прошлого века из-за недостаточной морозостойкости её выращивали только в теплых регионах, однако в настоящее время благодаря проведенной селекционной работе появились новые сорта, которые хорошо себя чувствуют в Центральной России, Подмосковье и более северной Ленинградской области, их начали выращивать даже на Дальнем Востоке. Зимостойкие формы получены в основном путем скрещивания алычи с родственным видом, сливой китайской, древесина которой выдерживает температуру до -50 °С. Растение ценят за полезные и вкусные плоды, которые употребляют свежими, а также в виде компотов, варенья, мармеладов и пастилы, из них готовят различные соусы и приправы, сушеная алыча вполне заменяет чернослив. Имеются декоративные формы с пестрой или красной листвой, а также с плакучей или пирамидальной кроной, из которых формируют аллеи, живые изгороди и бордюры. Кроме того, зелёная алыча используется для промышленного получения лимонной кислоты, которая в незрелых плодах не только содержится в больших количествах (до 14% от сухого веса), но и может быть легко и дешево извлечена. К достоинствам культуры можно отнести неприхотливость к почвам, засухоустойчивость, раннее вступление в плодоношения и высокую ежегодную урожайность, до 300 кг с одного взрослого дерева. Растение отличает долгий срок жизни, до 45-60 лет, при этом оно активно плодоносит 20-25 лет. У алычи имеется и ряд недостатков, главным из которых по-прежнему является недостаточная зимостойкость. При низких температурах в зимнее время возможно повреждение древесины, короткий период покоя вызывает начало вегетации при длительных потеплениях, что приводит к повреждению пробудившихся почек при возврате холодов. Кроме того, большинство сортов самобесплодные, поэтому для успешного опыления в садах их должно быть не менее 2-3. Как уже было сказано выше, алыча имеет два научных названия, слива, растопыренная и слива вишне подобная, при этом среди ученых-систематиков принято первое имя использовать для дикорастущих, а второе – для культурных форм растения. Кроме того, вид делится на три существенно отличающихся подвида или разновидности: типичную, или кавказскую дикую, восточную, или среднеазиатскую дикую, и крупноплодную. Первые два подвида включают в себя дикую алычу, произрастающую на Балканах, в Малой Азии и на Кавказе (типичная или кавказская алыча), или в Иране и Афганистане (восточная алыча). К алыче крупноплодной относят все выращиваемые в садах культурные формы растения. В свою очередь этот подвид также условно делят на ряд разновидностей, характерных для определенного региона возделывания. Различают алычу грузинскую, крымскую, иранскую, армянскую, Таврическую и краснолистную (писсарда), а в последнее время некоторые специалисты предлагают отдельно рассматривать ещё балканскую и индийскую формы. Такое деление обусловлено существенными различиями между растениями, вызванными различными целями их возделывания в различных регионах. Например, грузинский подвид, или группа ткемалей – это в основном красная алыча с терпко-кислым вкусом, предназначенная для приготовления острых соусов, а при выращивании крымской разновидности делался акцент на крупноплодность и десертный вкус. Алыча писсарда с розовыми и красными листьями, цветами и плодами используется как декоративное растение, хотя и имеет ряд форм с крупными плодами хороших вкусовых качеств. Большинство отечественных крупноплодных сортов создавались на основе алычи крымской. Среди них есть деревья с желтыми, красными, оранжевыми, фиолетовыми и даже черными плодами. Интересно, что цвет фрукта оказывает существенное влияние на его химический состав. Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Дорохова Е.В., С использованием материала сайтов mainflower.narod.ru, www.sadproekt.ru, www.vniispk.ru Десертные сорта желтой сливы и алычиНаградаСорт желтой сливы. Деревья сильнорослые, по зимостойкости равноценны Ренклоду колхозному. Наиболее подвержены подмерзанию цветочные почки, реже — древесина и кора. Время вступления в плодоношение — на 4-5-й год роста привитых деревьев, урожайность ежегодная, обильная, до 53 кг с 8-летнего дерева. Зимостойкость ниже средней. Плоды средней или выше средней величины, весом 25—28 г, овальной формы, зеленоватого цвета, с темно-красным румянцем. Мякоть сочная, желтовато-зеленая, с прожилками (мраморная), хорошего или очень хорошего вкуса. Съем и потребление плодов во второй декаде августа. Краснолистная ТСХАДерево очень декоративно благодаря пурпурной окраске листьев, цветков, плодов. Плоды крупные, 30-40г. Кожица красная, мякоть красная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Урожайность выше средней. Срок созревания — средний; высота дерева- 2м. НесмеянаСорт получен из сеянца от свободного опыления сорта Кубанская комета. Дерево высокорослое. Крона раскидистая, средней густоты. Плоды крупные, 30 г, округлые, выровненные. Брюшной шов слабый, поверхностный. Окраска кожицы светло-красная. Кожица средней толщины, плотная. Мякоть светло-красная, плотная, волокнистая. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Косточка среднего размера, отделяется. Урожайность средняя. Сорт универсального назначения. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к болезням. Достоинства: очень ранний срок созревания, зимостойкость, хороший вкус. Недостатки: самобесплодный, относительно устойчив к болезням. ФиолетоваяДерево средней силы роста, крона широкопирамидальная, редкая или средней густоты. Плод крупный, 40 г, плоский, окраска бордовая с многочисленными желтыми точками и густым восковым налетом. Мякоть оранжевая, красная у кожицы, плотная, кисло-сладкая, со слабым ароматом, приятного вкуса. Косточка средних размеров, не отделяется. Созревает в средние сроки – в конце июля. Урожайность высокая, но нерегулярная. Зимостойкость средняя. Устойчивость к монилиозу и клястероспориозу хорошая. Засухоустойчивость средняя. В.А. Высоцкий, г.н.с., проф., Высоцкий В.А. / Регенерационная способность эксплантов рода Rubus L. различного происхождения / В.А. Высоцкий, М.Т. Упадышев // Садоводство и виноградарство, №4, 2015 г., с. – 24-29. Регенерационная способность эксплантов рода Rubus L. различного происхожденияПроблема разработки эффективных, надежных, хорошо воспроизводимых методов получения регенерантов в культуре листовых дисков и иных комплексных эксплантов остается важной и актуальной для различных областей растениеводства, таких, как селекция и размножение растений, вирусология, генетика и физиология. В своих экспериментах мы изучали регенерацию in vitro целых растений из листовых дисков и отрезков междоузлий ежевики (Rubus sp.) и малины красной (Rubus udaeus). Было продемонстрировано, что использование отрезков междоузлий обеспечивало самый высокий уровень регенерации побегов по сравнению с культурой листьев и листовых дисков, для культуры изолированных пыльников был характерен самый низкий. Частота каллусообразования у культивируемых пыльников зависела от фазы развития пыльцы. Для увеличения выхода регенерантов в культуре листовых дисков была проведена оптимизация состава питательной среды по концентрации препаратов с ауксиновой и цитокининовой активностью. Было установлено, что предварительное культивирование листовых дисков в условиях пониженной освещенности увеличивало частоту регенерации. Аналогичного эффекта можно было добиться, нанося поранения на листовые пластинки в зоне центральной жилки. Частота регенерации была связана с видовыми и сортовыми особенностями растений, составом питательной среды и условиями культивирования. Разработанные приемы могут быть использованы в работах по генетической инженерии, вирусологии, сомаклональной селекции, размножению растений, включая создание искусственных семян. При решении задач надежного получения плодовых, ягодных и декоративных культур из единичных клеток методы клеточной селекции позволяют проводить отбор в контролируемых селективных условиях. Особенно интересным аспектом применения биотехнологических методов является возможность индукции генетических изменений для придания растительным организмам необходимых признаков. В настоящее время наиболее эффективными методами индукции изменений считаются следующие [1]:

Практически все перечисленные позиции могут быть осуществлены только при наличии надежных способов регенерации растений из тех или иных типов эксплантов. Для большинства плодовых и ягодных культур наиболее перспективными, по-видимому, являются направления регенерации растений из комплексных эксплантов типа листовых дисков, каллусной ткани и пыльников, отработанные для некоторых видов растений. Использование таких структур перспективно также для отбора сомаклональных вариантов, как это было продемонстрировано на примере получения сомаклонов яблони, обладающей повышенной устойчивостью к возбудителю бактериального ожога (Erwinia amylovora) [2] и различной способностью к пролиферации in vitro и ризогенезу [3]. Культура пыльников позволяет гораздо быстрее создать гомозиготные диплоидные линии по сравнению с традиционными методами селекции. Гаплоидное состояние дает возможность обнаружить рецессивные мутации сразу же после воздействия мутагенами, а в случае появления гаметоклональных вариантов отобрать формы с полезными признаками. Имеются сведения о культивировании пыльников ежевики, малины и их гибридов, вишни, черемухи, вишне-черемуховых и вишне-черешневых гибридов [4, 5]. Однако информация о получении регенерантов-гаплоидов этих культур пока отсутствует. Несмотря на довольно большое число работ по культуре пыльников плодовых растений, еще не удалось создать надежную методику по-лучения гаплоидов in vitro. Исследователи в основном изучали влияние гормонального и минерального составов питательных сред, фазы развития пыльцы, методы стерилизации бутонов, физические факторы культивирования. Практически не изучены потребности культивируемых пыльников в сахарах, не определены их требования к уровню осмотического давления в зависимости от целей культивирования. Для систем генетической трансформации с использованием в качестве вектора Agrobacteriun большой интерес представляет культура листовых дисков садовых растений. Положительные результаты в получении регенерантов из листовых дисков рода Rubus были достигнуты, в частности, в работах сотрудников нашего института [6]. Авторы изучали особенности регенерации целых растений ежевики (Rubus sp.), малины черной (Rubus occidentalis L.) и красной (Rubus idaeus L.) из листовых дисков, листьев, черешков и отрезков междоузлий in vitro . Было установлено, что наиболее высокой способностью к регенерации побегов обладали отрезки междоузлий, наиболее низкой — листовые диски. Экспланты ежевики сорта Торнфри, малины черной и красной образовали большее число регенератов при культивировании на среде со смесью БАП + ИУК по сравнению с применением одного БАП. Экспланты малины красной обладали более высокой регенерационной способностью, чем ежевики и малины черной. Хотя основным фактором регулирования органогенеза in vitro у большинства растений является соотношение экзогенных ауксинов и цитокининов, несомненное влияние может оказать также интенсивность освещения на разных этапах органогенеза [7]. Однако для плодовых и ягодных культур уровень разработки этого метода для практического использования еще недостаточен. Целью наших исследований являлось изучение закономерностей регенерации растений рода Rubus в культуре эксплантов различного происхождения. В качестве объектов исследований использовали ежевику сортов Агавам, Дарроу и Торнфри (Rubus sp.), малину черную сорта Кумберленд (Rubus occidentalis L.) и малину красную (Rubus udaeus L.) сортов Бабье лето, Глен Клова, Скромница. Инициальные экспланты заготавливали с 2-5-летних маточных растений. Стерилизацию материала проводили в 0,1 % растворе диацида в течение 10 мин. последующей 3-4-кратной промывкой в стерильной воде. На питательную среду высаживали почки размером 2-3 мм и меристематические верхушки размером 0,3-0,5 мм. После 3-4 субкультивирований на среде для размножения брали экспланты для экспериментов по регенерации. Диаметр листовых дисков составлял 4-8 мм, размер отрезков междоузлий — 3-6 мм. Экспланты поме-щали на модифицированную питательную среду Мурасиге-Скуга с добавлением следующих компонентов (мг/л): аскорбиновая кислота — 1,0; тиамин, пиридоксин и никотиновая кислота — по 0,5; мезо-инозит — 100; сахароза — 30000, агар — 6500. рН среды устанавливали в пределах 5,5-5,7. Из регуляторов роста в питательную среду включали 6-бензиламинопурин (БАП) (0,1-1,0 мг/л), гибберелловую кислоту (ГК) (0,1 мг/л), ß-индолилуксусную кислоту (ИУК) (0,1-1,0 мг/л) и 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д) (0,1-0,5 мг/л) в различных сочетаниях. Культивирование проводили при интенсивности освещения 2000 лк, температуре 25 °С и фотопериоде 16 ч. Число повторностей в каждом варианте- от 12 до 3 0. Учитывали число регенерировавших эксплантов (в % к общему числу высаженных), среднее число побегов и листьев на 1 эксплант, среднюю длину побегов в миллиметрах. Нашими наблюдениями не выявлено случаев прямого эмбриогенеза в культуре пыльников ежевики и малины. Промежуточной стадией на пути получения растений-регенерантов было образование каллусных тканей, поэтому, нами были изучены факторы, оказывающие воздействие на каллусогенез у пыльников и регенерацию вегетативных органов в каллусной культуре. Способность пыльников ежевики к каллусообразованию зависела от фазы развития пыльцы и сортовых особенностей. У сортов Агавам и Торнфри наибольший процент образования каллусов показали пыльники, изолированные на протяжении всего мейоза (5-13 %), а для ежевики дольчатой — от тетрад ядер до одноядерных микроспор (до 25 %). Использование в качестве эксплантов пыльников со зрелыми пыльцевыми зернами во всех случаях снижало частоту образования каллуса. Наибольшую способность к каллусогенезу отмечали у пыльников ежевики дольчатой, наименьшую — у сорта Агавам. Цитологический анализ пыльцы в пыльниках, не образовавших каллус, позволил выяснить, что пыльца в ранней фазе развития (до образования тетрад ядер) и поздней фазе (пыльцевое зерно) деградировала. В фазе от тетрад до микроспор наряду с деградацией у некоторых микроспор отмечали остановку в развитии. Это, на наш взгляд, свидетельствует о преимуществе использования пыльников с пыльцой в фазе от тетрад до микроспор по сравнению с другими фазами. Наши эксперименты показали, что пыльники с пыльцой, находящейся в разных фазах развития, не одинаково реагируют на минеральный состав питательной среды. Пыльники с пыльцой в ранней фазе развития (до образования тетрад) наибольшее число каллусов (8,8 % от числа высаженных пыльников) образовывали на относительно богатой среде Мурасиге-Скуга, в фазах от тетрад до микроспор и зрелых пыль-цевых зерен — соответственно на более бедных средах Нич-Нича (8,3 %) и N6 (4,2 %). Отсюда можно предположить, что по мере созревания пыльцы потребность пыльников в питательных веществах в культуре in vitro снижается. Предварительное центрифугирование пыльников ежевики, обработка пониженными температурами или совместное использование обоих этих приемов перед высадкой пыльников на питательную среду также влияло на каллусообразование. Наибольший процент каллусообразования был отмечен при совместном действии указанных факторов. Вариант с применением пониженной температуры существенно не отличался от контрольного, в то время как применение одного центрифугирования заметно снижало процент пыльников,- образовавших каллус. Возможно, последнее связано с гибелью большого числа микроспор в условиях высокой скорости вращения. В ранней фазе развития пыльцы (до образования тетрад ядер) образование каллуса происходило наиболее активно при обработке пониженными температурами и центрифугированием, а в фазе от тетрад до микроспор — в вариантах с пониженными температурами и при сочетании обработки холодом с центрифугированием. При этом в фазе зрелого пыльцевого зерна отмечали малую эффективность вариантов предварительной обработки. Наиболее пригодной для стимуляции каллусогенеза у ежевики сорта Агавам и большинства испытанных сортов малины красной оказалась модифицированная среда Мурасиге-Скуга. Несколько менее эффективными были среды Нича и N6. На среде Хеллера каллусообразование почти отсутствовало, вероятно, по причине низкой концентрации азотсодержащих солей. Для ежевики сорта Торнфри и ежевики дольчатой показано преимущество использования среды Уайта, на которой эффективность каллусогенеза составила 22 и 29 % соответственно. Испытание различных сочетаний БАП и препаратов ауксиновой природы позволило выявить, что наиболее активно стимулировали образование каллуса варианты с включением 2,4-Д. Использование комбинированной среды (жидкой с твердой агаризованной подложкой) способствовало увеличению процента пыльников, сформировавших каллус, в 1,8 раза, но вместе с тем снижало рост каллуса в 2,4 раза. Возможно, этот эффект объясняется лучшей доступностью питательных элементов и регуляторов роста из жидкой фракции питательной среды. Как было показано нами в ранних работах, процесс образования побегов и полностью развитых растений из каллуса, сформировавшегося в культуре пыльников ежевики и малины, был затруднен: из 10 тыс. высаженных пыльников ежевики был получен лишь один регенерант [8]. Цитологический анализ его клеток показал диплоидную природу. Ни одного случая регенерации побегов из пыльников у изученных сортов малины красной зарегистрировано не было. Использование мальтозы вместо сахарозы и глюкозы для культуры пыльников представителей рода Rubusоказалось малоэффективным. По-иному вели себя листовые диски малины красной. Здесь нередки были случаи регенерации побегов непосредственно из клеток тканей листовой пластинки без образования каллуса [7, 9]. Мы попытались повысить частоту регенерации побегов путем изменения некоторых условий культивирования. Эксперименты показали, что на регенерационные процессы в культуре листовых дисков малины оказали заметное влияние как соотношение БАП: ИМК, так и длительность культивирования эксплантов при пониженной освещенности (100 лк). Наибольшую эффективность для формирования регенерантов из ряда изученных комбинаций отметили для соотношений БАП и ИМК (2:1). При этом соотношении частота регенерации побегов практически не зависела от уровня освещенности (табл.). При соотношении БАП и ИМК 2:0,5 или 1:1 наблюдали существенную зависимость регенерационных процессов от длительности пребывания эксплантов после посадки в условиях пониженной освещенности. При этом чем ниже была концентрация ауксина, тем большую частоту регенерации побегов отмечали при более длительном пребывании эксплантов в условиях дефицита света. Рост адвентивных побегов также зависел от соотношения в питательной среде БАП и ИМК. Формирование наиболее развитых регенерантов наблюдали при комбинации 2 мг/л БАП и 2 мг/л ИМК. Самые развитые регенеранты были получены в вариантах с затенением продолжительностью 5-15 суток. Увеличение этого периода отрицательно влияло на развитие растений. Каждый из листовых дисков наиболее пластичных в отношении регенерации сортов малины, к которым относится сорт Скромница, обычно давал до 5 побегов-регенерантов. Их количество зависело от длительности затенения на первых этапах культивирования и особенно от соотношения БАП и ИМК. Чем меньше концентрация ИМК в питательной среде, тем более длинным должен быть период затенения для получения максимального числа побегов-регенерантов на каждом экспланте. Органогенез в культуре листовых дисков малины

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Концентрация ИМК, мг/л | Длительность культивирования при пониженной освещенности, суток | Экспланты с побегами, % | Среднее число побегов на эксплант | Средняя длина побега, мм |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 10 | 10 | 1,0±0 | 7,0±0,4 |

| 0 | 15 | 5 | 1,0±0 | 5,0±0,3 |

| 0 | 20 | 5 | 1,0±0 | 5,0±0,3 |

| 0,5 | 0 | 30 | 1,9±0,4 | 4,0±0,4 |

| 0,5 | 5 | 15 | 1,3±0,3 | 6,5±0,7 |

| 0,5 | 10 | 10 | 1,0±0 | 2,0±0,2 |

| 0,5 | 15 | 50 | 1,2±0,2 | 3,7±0,8 |

| 0,5 | 20 | 25 | 1,4±0,2 | 6,6±0,7 |

| 1,0 | 0 | 30 | 1,8±0,5 | 6,1±0,8 |

| 1,0 | 5 | 40 | 1,6±0,3 | 5,0±0,7 |

| 1,0 | 10 | 30 | 2,0±0,5 | 7,5±1,0 |

| 1,0 | 15 | 35 | 2,4±0,8 | 9,9±1,4 |

| 1,0 | 20 | 25 | 1,0±0 | 4,0±0,5 |

| 2,0 | 0 | 50 | 1,9±0,3 | 9,0±1,1 |

| 2,0 | 5 | 20 | 1,0±0 | 8,3±0,9 |

| 2,0 | 10 | 20 | 1,3±0,3 | 7,0±0,8 |

| 2,0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

| 2,0 | 20 | 15 | 1,0±0 | 6,3±0,6 |

| 5,0 | 0 | 5 | 1,0±0 | 3,0±0,2 |

| 5,0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| 5,0 | 10 | 20 | 1,0±0 | 4,5±0,6 |

| 5,0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

| 5,0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

| Концентрация ИМК | F = 11,8*** | F = 3,9** | F = 8,9*** | |

| Взаимодействие концентрации ИМК и длительности культивирования | F = 1.9*** | Fф<Fт | F = 2,5** | |

На основании экспериментов была выявлена следующая закономерность. Чем больше концентрация ИМК отличалась от оптимальной, тем сильнее оказывался эффект продолжительности культивирования при пониженной освещенности на регенерационную способность листовых дисков малины. При пониженных концентрациях ИМК период затенения необходимо увеличивать, а при избыточной концентрации ауксина можно вообще обойтись без затенения. Как полное отсутствие ИМК в питательной среде, так и ее повышенные концентрации отрицательно сказывались на частоте регенерации и скорости роста регенерантов.

Практически для всех испытанных сортов листовые диски показали более высокую частоту регенерации по сравнению с листовыми пластинками, что, возможно, связано с более обширными поранениями эксплантов при получении высечек (рис. 1).

В пользу этого говорит также тот факт, что искусственное поранение листовых эксплантов путем надрезания их вдоль главной жилки приводило к существенному увеличению частоты регенерации побегов листовыми пластинками (до 20 % по сравнению с 5 % в контроле). Хорошие результаты были получены и при использовании отрезков междоузлий, культивирование которых было относительно простым и обеспечивало удовлетворительный выход регенерантов практически у всех изученных сортов (рис. 2). Особенно эффективным этот прием оказался при более высоких концентрациях вводимых в питательную среду БАП и ИУК. Кроме того, возрастали и среднее число побегов на эксплант, и их длина.

Прямую регенерацию побегов из тканей листовых и стеблевых эксплантов стимулировали при культивировании в жидкой перемешиваемой питательной среде в состоянии вращения. Однако этот прием не может быть признан универсальным, хотя его эффективность для земляники, нарцисса и некоторых других видов сомнений не вызывает [8-10].

Таким образом, подбором состава питательных сред, физических условий культивирования можно получать растения-регенеранты у различных видов плодовых и ягодных растений в культуре листовых дисков, отрезков междоузлий и других комплексных эксплантов. Разработанные приемы получения растений-регенерантов могут быть использованы в решении вопросов вирусологии, селекции и генетической инженерии.

Список используемой литературы

1. James D.J. Cell and Tissue culture technology for the genetic manipulation of temperate fruit trees // Biotechnol. Gen. Engineer. Rev., 1987. -V. 5. — P. 33-80.

2. Donovan A.M., Morgan R., Yalobra-Piagnani C., Ridout M.S., James D.J., Garlett M.M. Assesment of somaclonal variation in apple I. Resistance to the fire blight pathogen, Erwinia amylovora // The Journal of Horticultural Science, 1994. — V. 69, No 1. — P. 105-113.

3. Donovan A.M., Ridont M.S., James D.J. Assesment of somaclonal variation in apple. II. Rooting ability and shoot proliferation in vitro // The Journal of Horticultural Science, 1994. — V. 69, No 1. — P. 115-122.

4. Щекотова Л.А., Жуков О.С. Влияние света на культуру пыльников плодовых растений // Сб. тез. докл. — Львов, 1980. — С. 82-83.

5. Курса ко в Г. А., Зоточкина Т.В. Методические рекомендации по применению искусственной культуры тканей и органов в генетико-селекционных работах с плодовыми растениями. — ЦГЛ: Мичуринск, 1987. — 60 с.

6. Высоцкий В.А., Упадышев МЛ. Регенерация вегетативных органов листовыми дисками и другими эксплантами рода КиЪш т уИго // Физиология растений, 1992. — Т. 39, вып. 3. — С. 584-591.

7. Высоцкий В.А., Упадышев МЛ., Хамукова Ф.Н. Регенерация побегов земляники и малины в культуре каллусных тканей и листовых дисков // Биология культивируемых клеток растений и биотехнология: тез. докл. II межд. конф. — Алматы, 1993. — С. 49.

8. Упадышев М.Т., Высоцкий В.А. Перспективы использования метода культуры тканей и органов в селекционной работе с ежевикой и малиной черной // Использование клеточно-тканевых культур и селек-ционных биотехнологий в растениеводстве. — Новосибирск, 1993. — Вып. 1/2. — С. 45-54.

9. Высоцкий В.А., Соломонова Ф.Н. Регенерация побегов малины красной комплексными эксплантами в зависимости от условий культивирования // Плодоводство и яшдоводство России, 1994. — Т. I. — С. 58-62.

10. А.с. 1738169 РФ Способ размножения растений т уНго / Высоцкий В.А., Шершень И.А. // Бюл., 1992. -№21.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материала сайтов vniispk.ru, sadisibiri.ru, sadincentr.ru

Зимостойкие сорта абрикоса

Царский

Сеянец 2-3 собственного поколения при свободном опылении.

Деревья средних размеров – 3-4 м высотой, с умеренным ростом.

Плоды массой 20-22 г, овальные, кожица толстоватая, опушенная, желтая, часто с небольшим румянцем. Мякоть оранжевая, достаточно плотная, сочная, нежная, кисло-сладкая, очень вкусная, с выраженным ароматом, дегустационная оценка 4,5 балла.

Косточка не слишком большая (10,0%), отделяется хорошо, иногда не совсем чисто из-за сочности плода. Плоды сорта пригодны для употребления в свежем виде, а варенье и компоты высокого качества. Лежкость сорта хорошая.

Созревание плодов раннее – в начале августа. Урожайность средняя, но стабильная. В плодоношение привитые растения вступают на 3-4 год после прививки. Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах побегов.

Сын Краснощекого

Дерево средне или сильнорослое, с овальной или широкоовальной приподнятой густой кроной с хорошей облиственностью.

Плоды средней массой 30-35 г, высота 40-45 мм, ширина 37-38 мм, толщина 34-35 мм, самые крупные плоды достигают веса 55-60 г, овальные или округло-овальные, слабо или в средней степени сплюснутые с боков, довольно правильные, хотя часто брюшная половина бывает чуть массивнее спинной, вершина плода округлая, обычно с очень небольшим мыском на конце брюшного шва, шов узкий, средней глубины. Кожица оранжевая, с размытым оранжево-красным румянцем на солнечной стороне, опушение среднее. Косточка средняя, массой 2-3 г, что составляет 6,5-8,5% от массы плода, овальная. якоть ярко-оранжевая, довольно плотная, слитной консистенции, сочная, сладкая с легкой приятной кислотой и еле уловимой горчинкой, без мучнистости, с приятным абрикосовым ароматом, дегустационная оценка высокая – 4,7 балла.

Плоды используются как для употребления в свежем виде, так и переработки. Компоты имеют хорошее качество с общей оценкой в 4,0 балла (4,1 балла за внешний вид и 3,7 балла за вкус).

Цветение протекает в средний или поздний срок. Созревание в средний срок, на юге Центрального Черноземья в конце второй – начале третьей декады июля.

В ровные холодные зимы даже при снижении температуры до -34о сохраняется 20-30% живых цветковых почек, что обеспечивает средний урожай.

Клястероспориозом поражается слабо – до 1-2 баллов в годы эпифитотий. К монилиальному ожогу довольно устойчив.

Достоинства сорта: крупные красивые плоды хорошего вкуса, достаточный уровень адаптации дерева к условиям юга Центрального Черноземья.

Недостатки сорта: нерегулярная урожайность из-за подмерзания цветковых почек.

Эдельвейс

Дерево средних размеров высотой до 3 м.

Плоды массой 20-25 г опушенные, жёлтые, иногда с румянцем, с красивым носиком, шов выражен. Мякоть не слишком сочная, плотная, хрящеватая, вкус замечательный. Плоды хорошо хранятся. Косточка прекрасно отделяется. Урожайность средняя.

Созревание плодов в середине августа.

Десертный

Сорт выведен А.Н. Веньяминовым от опыления французского сорта Люизе смесью пыльцы сортов сибирско-манчьжурской группы Товарищ и Лучший мичуринский.

Дерево среднерослое с округлой, довольно редкой кроной и толстыми однолетними побегами. Зимостойкость дерева и цветковых почек в условиях средней полосы хорошие.

Плоды крупные, средней массой 35-40 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае до 50-60 г, округлые, довольно сильно сплюснутые с боков. Кожица зеленовато-желтая, при полном созревании желтая, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть средней плотности, хрустящая, светло-оранжевая, сладкая с приятной кислотой и довольно сильным, присущим только этому сорту приятным ароматом, хорошего или отличного вкуса с дегустационной оценкой 4,5 балла. Косточка свободная, расположена в большой полости, ядро горькое.

Созревает в Россоши в середине июля. По устойчивости дерева и вкусу плодов — один из лучших сортов для средней полосы.

Манитоба 604

Сорт выведен на Морденской сельскохозяйственной станции, провинция Манитоба, Канада скрещиванием сорта Скаут, относящегося к сибирско-манчьжурской группе, с сортом Маккле.

Дерево сильнорослое с густой раскидистой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге ЦЧЗ хорошие.

Цветки очень крупные, розовые, по этому признаку сорт можно легко отличить от других, деревья очень декоративны во время цветения.

Плоды крупные, средней массой 40-50 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае очень крупные — до 100 г, при обильном урожае мельчают до 25-30 г, характерной яйцевидной формы с сильно вытянутым мыском, ярко-оранжевые, иногда с небольшим румянцем, опушение кожицы сильное. Мякоть ярко-оранжевая, средней плотности, сладкая, с кислотой, умеренно сочная, хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4,2 балла. Косточка крупная, свободная, ядро горькое.

Созревает в среднеранний срок, в условиях Россоши в середине июля.

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Новые ремонтантные сорта малины

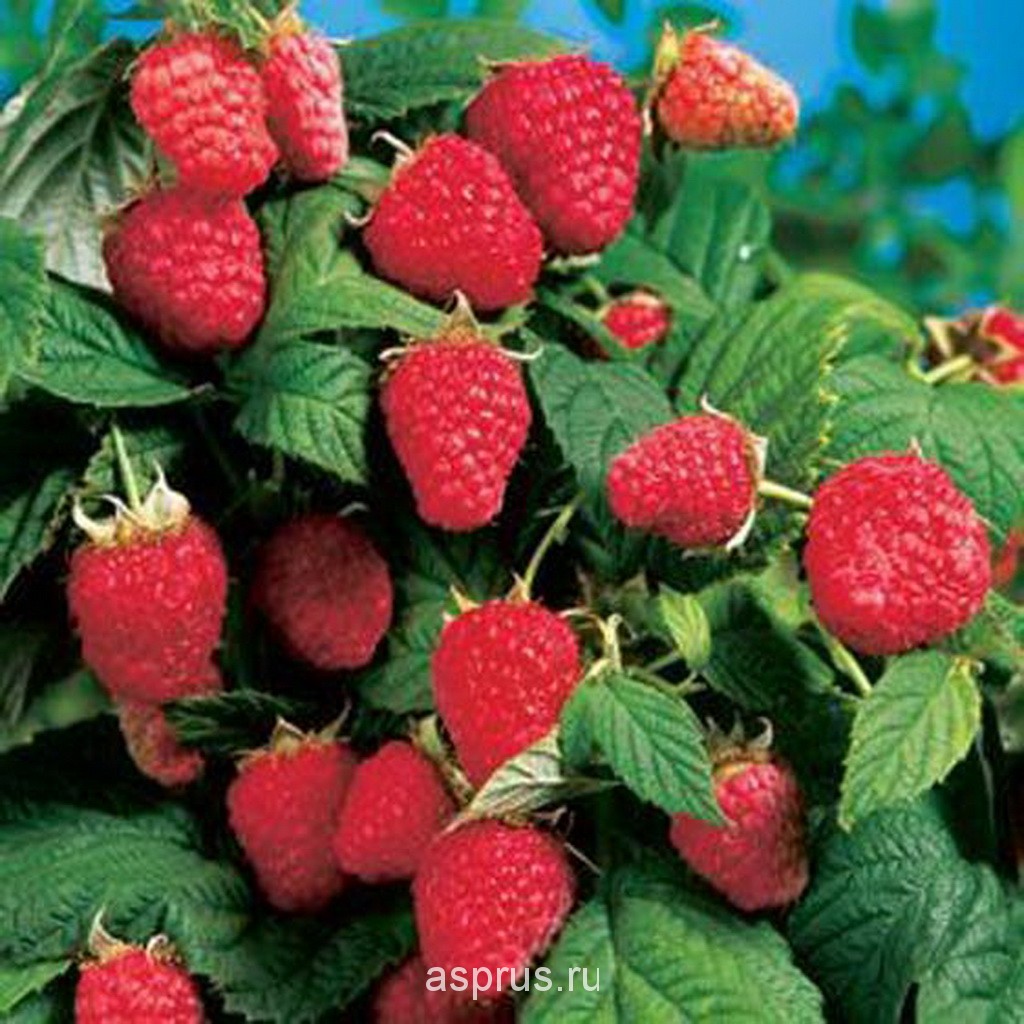

В последние годы на рынок вышли новые сорта ремонтантной малины европейской и американской селекции.

Эти сорта отличаются высокой урожайностью, крупноплодностью, отличным десертным вкусом ягод, устойчивостью к болезням. Это швейцарские сорта Химбо-Топ (Himbo-Top) и Шугана (Sugana), американский сорт Херитейдж (Heritage), а также новейший шотландский сорт Джоан Джи (Joan J).

Шугана (Sugana)

Шугана (Sugana) — ремонтантный сорт малины из Швейцарии. На сегодняшний день Sugana является ведущим ремонтантным сортом компании Любера (Lubera). Сорт обладает высокой устойчивостью к засухе и жаркой погоде. Хорошо сохраняется после сбора – до 4 дней в обычных условиях и до 7 дней в холодильнике. Шугана относиться к среднепоздним ремонтантным сортам малины и плодоносит в климатических условиях России с конца июля и до осенних заморозков. Сорт способен «вытянуть» два урожая за сезон (на прошлогодних и однолетних побегах). Очень высокий процент ягоды первого класса (до 98%).

Ягоды крупные, красные, блестящие, округло-конической формы, средним весом 6 гр. При хорошей агротехнике и поливе может достигать 10-12 гр. Вкус хороший, благодаря высокому накоплению сахара. Аромат ярко выраженный.

Чтобы улучшить транспортабельность (твердость и прочность) и вкус ягод, рекомендуется листовая подкормка микроэлементами, калийными удобрениями и кальцием. Подкормки проводят 2-3 раза с интервалом в неделю в период роста плодов до сбора урожая.

Кусты слабоколючие, высотой около 1,5 метров. Кусты мощные, компактные, с вертикально направленными ветвями, на которых не много боковых побегов. Благодаря мощной корневой системе и толстым побегам Шугану можно выращивать без опорных приспособлений. Первый урожай образуется на побегах прошлого года в начале июля, второй на побегах текущего года. Во избежание полегания побегов и для получения высокого урожая рекомендуется систематическое внесение органических и минеральных удобрений.

Многие европейские садоводы считают, что на сегодняшний день Шугана — лучший сорт ремонтантной малины.

Джоан Джи (Joan J)

Ремонтантный сорт малины Английской селекции. Сорт относится к ранним ремонтантным — начинает плодоношение в конце июля и плодоносит до середины сентября месяца.

Ягода широко конической формы, ярко-красного цвета, однако темнеет при перезревании.

Сорт может использоваться для рынка свежей продукции и для нужд промышленной переработки.

Химбо-Топ (Himbo-Top)

Ремонтантный швейцарский сорт малины.

Ягоды большого размера, если сравнивать с другими ремонтантными сортами, весом 6-8 г, средней плотности, привлекательного внешнего вида, с блеском.

Сорт устойчив к корневым гнилям — поражение не наблюдается даже на почвах, зараженных Phitophtora fragaria var. rubi.

Сорт прекрасно подходит для выращивания продукции на свежий рынок благодаря долгому периоду плодоношения и привлекательный вид ягод.

Херитейдж (Heritage)

Ремонтантный сорт американской селекции.

Ягоды средней величины, массой 3,0-3,7 г, плотные, очень красивые, темно красные, с приятным вкусом и ароматом.

Транспортабельность и лежкость — хорошие.

Сорт не поражается вредителями, обладает устойчивостью к болезням и высокой зимостойкостью.

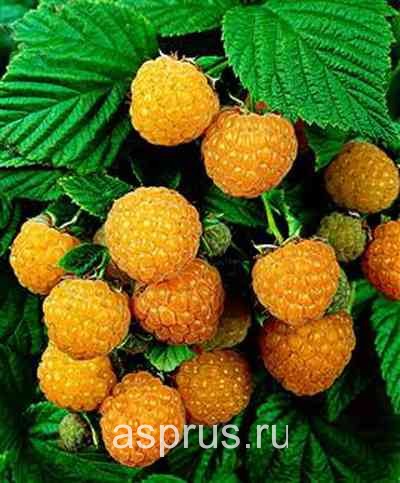

Альт Голд

(Alt Gold)

Новый высокопродуктивный ремонтантный сорт желтоплодной малины. Ягода крупная средний вес 5 гр., с повышенным содержанием сахара и хорошей транспортабельностью. Основное назначение сорта – употребление в свежем виде. Растения зимостойкие. Стебли прочные, прямостоячие.

Джоан Джи (Joan J)

Ремонтантный сорт малины Английской селекции. Сорт относится к ранним ремонтантным — начинает плодоношение в конце июля и плодоносит до середины сентября месяца.

Ягода широко конической формы, ярко-красного цвета, однако темнеет при перезревании.

Сорт может использоваться для рынка свежей продукции и для нужд промышленной переработки.

Золотая роса

Ремонтантный сорт желтоплодной малины.

Плодоносит на 2-х летних побегах.

Урожайность высокая.

Ягоды созревают во 2-й половине августа. Плодоношение продолжительное (до заморозков).

Ягоды крупные, золотисто-желтые, ароматные.

Транспортабельность хорошая.

Зимостойкость отличная.

Устойчивость к болезням и вредителям удовлетворительная.

Имара

(Imara)

Новый сорт выведен в Нидерландах.

Куст сильнорослый с разветвленными стеблями, на которых присутствуют небольшие шипы. Продуктивный сорт с высоким качеством плодов. Ягоды крупные, плотные, красного цвета, приятного вкуса. Созревает – в конце июля, плодоношение продолжительное (до заморозков).

Сорт устойчив к вредителями и болезнями.

Кванза

(Kwanza)

Новый голландский сорт ремонтантной малины с хорошим вкусом и очень большой урожайностью. Кванза, ранее известна как номерной сорт №62 от голландского селекционера Geert de Weert . Сорт выведен на рынок в 2011 г.

Куст компактный, стройный, высота ветвей в ОГ около 2-х метров. Ветви Кванзы вертикально направленны с не большим количеством шипов и крупными листьями. Сорт требует подвязки к шпалере, так как из за очень высокой нагрузки урожаем, ветви наклоняются к земле или могут обломаться при сильном ветре. На зиму все отплодоносившие ветви скашивают (но возможно получения урожая на побегах прошлого года). Рекомендуется выращивать в одногодичном цикле с получением осеннего урожая на побегах текущего года.

Ягода средний массой 5-6 г, приятного вкуса, ароматная. При хорошем уходе вес ягоды может увеличиваться в 2 раза! Период плодоношения – довольно растянутый, и сбор урожая начинается с конца августа и не прекращается до самых холодов и первых заморозков. Потенциальная урожайность может достигать в пределах 40 — 48 тонн с гектара.

Сорт имеет очень высокую адаптацию к условиям выращивания и устойчивость к основным вредителям и болезням.

Транспортабельность – хорошая, ягода не рассыпается и не темнеет при хранении. Сорт засухоустойчивый, зимостойкий.

Кванза дает достаточное количество корневой поросли для размножения.

Во время испытаний данного сорта не было замечено поражение растений клещом.

Квели

(Kweli)

Новый сорт, был выведен в Нидерландах.

Сезон сбора урожая аналогичен или чуть позднее, чем у Польки. Kweli пригоден для сбора двух урожаев — весной и осенью, с хорошим результатами урожайности, которые были получены при испытаниях сорта. Куст имеет хорошо разветвленную структуру сверху донизу от стебля. Стебли имеют короткие шипы, ярко-зеленого цвета.

Ягоды крупные (массой от 5 г), привлекательного светло оранжево-красного цвета и не темнеют после сбора урожая, с сроком годности до 10 дней. Вкус у плодов хороший и они легко поддаться сборке. Kweli устойчив к наиболее распространенным болезням и вредителям.

Отличный сорт для весеннего и осеннего плодоношения с превосходным размером, качеством, вкусом и сроком хранения ягод.

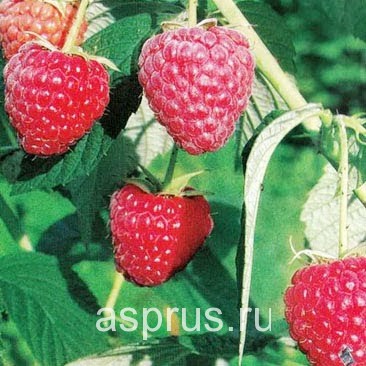

Полька

(Polka)

Сорт выведен в Институте садоводства и цветоводства (Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeżnej).

Полька является результатом селекции польских ученых, скрестивших два отменных по своим характеристикам сорта – «P89141» и «Отм Блисс».

Ремонтантный сорт малины, с высокой побегопроизводительностью; основное плодоношение приходится на побеги текущего года. Несмотря на довольно приличную для малины высоту (до 1.5 м), побеги совершенно не прогибаются из-за тяжести урожая, и куст не требует никакой дополнительной поддержки или установки шпалер.

Период плодоношения – довольно растянутый, и сбор урожая начинается с начала августа и не прекращается до самых холодов и первых заморозков.

Ягоды очень крупные (могут достигать 2 — 3 см в длину и 10 — 12 г весом), слегка удлиненной формы, плотные, блестящие, почти не опушенные, насыщенного (почти пурпурного) цвета, десертного вкуса и ярко выраженного «малинового» аромата. Урожайность зависит от ухода и колеблется в пределах от 2 до 4,5 кг с куста.

Малина Полька (она же Полка, или «Polka») – один из самых популярных европейских сортов, прославившихся своими рекордами по урожайности (около 12 тонн с гектара) и высокой рентабельностью.

Сорт Полька отличается невосприимчивостью к серой гнили и паутинному клещу, а все прочие малинные болезни и вовсе ему нипочем, поскольку плодоносить кусты начинают чуть позже других среднепоздних сортов (в начале августа).

В зиму побеги обрезаю по уровню земли. Это позволяет ей перенести любые морозы и сместить цветение на период свободный от долгоносика. А это увеличивает реальный урожай. Кроме того, такой подход помогает бороться с малиновым жуком: его популяция снижается почти до нуля. При этом не надо тратиться на ядохимикаты и ягоды малины, в полной мере, будут экологически чистыми.

Поляна

(Polana)

Сорт выведен в Институте Садоводства и Цветоводства в Бзезне (Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeżnej), путем скрещивания сортов «Зева» и «Херитедж». В Реестр сорт был включен в 1991 году.

Ремонтантный сорт малины, мощный и довольно низкорослый (побеги достигают в высоту 1.2 м), с высокой побегопроизводительностью. Пряморослые побеги совершенно не прогибаются из-за тяжести урожая, и куст не требует никакой дополнительной поддержки или установки шпалер.

Период плодоношения – довольно растянутый, и сбор урожая начинается с середины августа и не прекращается до самых холодов и первых заморозков.

Ягоды среднего или крупного размера, широко конической формы. Плотные, блестящие, транспортабельные ягоды, десертного вкуса. Их вкус ухудшается только поздней осенью.

Сорт восприимчив к отмиранию побегов и гниению ягод, устойчив ко всем другим болезням.

В зиму побеги обрезаю по уровню земли. Этот агротехнический прием позволяет сохранить растение без повреждений даже очень суровой зимой. Кроме того, когда ягоды малины начинают поспевать, им уже не угрожают поражения долгоносиком. Удаление побегов осенью позволяет избежать и поражения малинным клещом. При этом не надо тратиться на ядохимикаты и ягоды малины, в полной мере, будут экологически чистыми.

Экономическое значение в настоящий момент высокое. Из-за особенностей роста и плодоношения побегов в первый год, этот сорт особенно выгодный для выращивания на приусадебных участках, вблизи крупных рынков. Также освоено производство малины сорта «Поляна» в промышленных целях. При благоприятных условиях выращивания с гектара можно получить в первый год нескольких тонн.

Полесье

Этот сорт является новым ремонтантным сортом малины, выведенным в 2006 году в Польше.

Куст среднерослый.

Период созревания ягод с конца июля до начала октября.

Ягоды крупные, красного и темно-красного цвета, кисло-сладкие и ароматные, округло-конической формы.

Сорт устойчив к серой гнили. Пригоден для сбора урожая механизированным методом. Можно как замораживать, так и употреблять в свежем виде. Имеет хорошую транспортабельность.

Утренняя роса

(Poranna rosa)

Крупноплодный ремонтантный сорт с яркими золотисто-желтыми плодами, полученный в Институте садоводства и цветоводства в Бжезне.

Куст сильнорослый. Побеги жесткие около 1,5 м в высоту, шиповатые. Созревание ягод начинается в августе. Ягоды крупные, сферической формы, золотисто-желтые, твёрдые, вкусные.

Слабоустойчив к болезням и вредителям, особенно к гнилям плодов. «Утренняя роса» выращивается как на приусадебных участках, так и на промышленных плантациях. Плоды имеют отличный товарный вид, хорошо переносят транспортировку.

Херитейдж (Heritage)

Ремонтантный сорт американской селекции.

Ягоды средней величины, массой 3,0-3,7 г, плотные, очень красивые, темно красные, с приятным вкусом и ароматом.

Транспортабельность и лежкость — хорошие.

Сорт не поражается вредителями, обладает устойчивостью к болезням и высокой зимостойкостью.

Химбо-Топ (Himbo-Top)

Ремонтантный швейцарский сорт малины.

Ягоды большого размера, если сравнивать с другими ремонтантными сортами, весом 6-8 г, средней плотности, привлекательного внешнего вида, с блеском.

Сорт устойчив к корневым гнилям — поражение не наблюдается даже на почвах, зараженных Phitophtora fragaria var. rubi.

Сорт прекрасно подходит для выращивания продукции на свежий рынок благодаря долгому периоду плодоношения и привлекательный вид ягод.

Шугана

(Shugana)

Шугана (Sugana) — ремонтантный сорт малины из Швейцарии. На сегодняшний день Sugana является ведущим ремонтантным сортом компании Любера (Lubera). Сорт обладает высокой устойчивостью к засухе и жаркой погоде. Хорошо сохраняется после сбора – до 4 дней в обычных условиях и до 7 дней в холодильнике. Шугана относиться к среднепоздним ремонтантным сортам малины и плодоносит в климатических условиях России с конца июля и до осенних заморозков. Сорт способен «вытянуть» два урожая за сезон (на прошлогодних и однолетних побегах). Очень высокий процент ягоды первого класса (до 98%).

Ягоды крупные, красные, блестящие, округло-конической формы, средним весом 6 гр. При хорошей агротехнике и поливе может достигать 10-12 гр. Вкус хороший, благодаря высокому накоплению сахара. Аромат ярко выраженный.

Чтобы улучшить транспортабельность (твердость и прочность) и вкус ягод, рекомендуется листовая подкормка микроэлементами, калийными удобрениями и кальцием. Подкормки проводят 2-3 раза с интервалом в неделю в период роста плодов до сбора урожая.

Кусты слабоколючие, высотой около 1,5 метров. Кусты мощные, компактные, с вертикально направленными ветвями, на которых не много боковых побегов. Благодаря мощной корневой системе и толстым побегам Шугану можно выращивать без опорных приспособлений. Первый урожай образуется на побегах прошлого года в начале июля, второй на побегах текущего года. Во избежание полегания побегов и для получения высокого урожая рекомендуется систематическое внесение органических и минеральных удобрений.

Многие европейские садоводы считают, что на сегодняшний день Шугана — лучший сорт ремонтантной малины.

Инновационный комбайн и косилка на плантации малины

Зарипов Шамил Акрамович

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сорт малины: «Альт Голд»

Сорт малины: «Альт Голд»  Сорт малины: «Золотая роса»

Сорт малины: «Золотая роса»

Сорт малины: «Полесье»

Сорт малины: «Полесье» Сорт малины: «Утренняя Роса» («Poranna Rosa»)

Сорт малины: «Утренняя Роса» («Poranna Rosa»)