Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

В.А. Гудковский, доктор с.-х. наук, академик РАН

А.А. Кладь, доктор с.-х. наук, профессор

Л.В. Кожина, кандидат с.-х. наук.

Ю. Б. Назаров, кандидат с.-х. наук.

ФГБНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, Мичуринск, Россия.

ОАО «Сад-Гигант», Краснодарский край, Россия

Гудковский В.А. Физиологические и технологические основы управления продуктивностью насаждений и качеством плодов яблони в предуборочный и послеуборочный период / В.А. Гудковский, А.А. Кладь, Л.В. Кожина, Ю.Б. Назаров // Научно-практические основы повышения эффективности садоводства для улучшения структуры питания населения отечественной экологически безопасной плодоовощной продукцией. Мат. науч-практ. конф. 4-6 сентября 2014 года в г. Мичуринске Тамбовской области. – Мичуринск-наукоград РФ, 2014. – С. 18-33.

Физиологические и технологические основы управления продуктивностью насаждений и качеством плодов яблони в предуборочный и послеуборочный период

Садоводство – капиталоемкая и наукоемкая отрасль. Единовременные капитальные затраты на закладку 1 га сада в зависимости от степени его интенсивности составляют от 1 до 3,5 млн. руб., а с учетом строительства фруктохранилищ, цехов товарной обработки и др. – от 1,5 до 4 млн. руб. Поэтому с учетом финансовых возможностей и особенностей природно-климатических условий рекомендуются несколько типов садов различной степени интенсивности:

- сады низкозатратные, безопорные на полукарликовых и среднерослых подвоях с плотностью посадки от 1,5 до 2,5 тыс. деревьев на 1 га;

- шпалерно-карликовые (затратные) с плотностью посадки до 3 и более тысяч деревьев на 1 га.

Каждый тип сада имеет свои преимущества и недостатки.

Однако, более эффективным является шпалерно-карликовый сад с высокой плотностью посадки деревьев. В этом саду возможно в максимальной степени использовать механизацию и автоматизацию трудоемких процессов (обрезка, прореживание, уборка, фертигация и др.), высокотехнологичные приемы – защита от града, заморозков, и в итоге снизить затраты труда, обеспечить продуктивность насаждений в средней зоне 30-45, а в южной – 50-70 т/га с уровнем качества плодов 90-95%.

Важно помнить, что конечный продукт (товар) в садоводстве – это плод, а его качество определяет рыночную стоимость и эффективность конечного результата. Только высококачественный плод востребованный покупателем является основой высокого конечного результата. Рациональный подбор сорта на 50-70 % обеспечивает финансовый успех продаж, а также высокий маржинальный доход, технологичность возделывания, экономию затрат на средства защиты растений, высокуюлежкоспособность. Кроме того, перед закладкой сада с целью оптимизации распределения трудовых ресурсов, снижения потерь при уборке и др. необходима разработка сортового конвейера, учитывая потребность рынка по помологическим и товарным сортам с учетом маржинальности. Сегодня большой привлекательностью пользуются устойчивые к основным болезням и вредителям сорта (экономия затрат на обработки и экологичность). Для этого, на стадии закладки сада необходимо учитывать требования рынка к тому или иному сорту, его средней цене реализации и возможных объемах продаж. Например, в средней полосе России цена реализации, отвечающих требованиям рынка, свежих яблок таких сортов как Антоновка обыкновенная, Уэлси достигает 20-25 руб./кг, а сортов Лобо, Спартан, Лигол – более 40 руб./кг. Таким образом, ошибка с выбором сорта может стоить производителю потере 15-20 руб./кг. и более.

В связи с возрастающей себестоимостью и конкуренцией плодов на рынке, обеспечение стабильной продуктивности насаждений и высокого качества плодов на всех стадиях (производство, уборка, хранение, товарная обработка, доведение до потребителя) позволит окупать высокие затраты, получать прибыль и вести расширенное воспроизводство.

Особой проблемой в садоводстве является периодичность плодоношения насаждений.

Обеспечение стабильной продуктивности плодов возможно только при преодолении периодичности плодоношения.

Главные причины периодичности: неблагоприятные погодные условия; чрезмерный или очень низкий урожай (ненормированный); интенсивные ростовые процессы; низкий уровень агротехники.

Установлено, что для преодоления периодичности плодоношения важнейшим условием является обеспечение ежегодной закладки цветочных почек высокого качества.

Физиологический импульс, связанный с обменом веществ, отвечающий за трансформацию вегетативных почек в цветочные происходит через 4-6 недель после цветения и продолжается около 3 недель (5).

В регулировании образования цветочных почек центральная роль принадлежит гормональной среде в окружении почек — низкий уровень гиббереллинов, ауксинов и повышенный уровень этилена.

Учитывая, что основная часть ауксинов и гиббереллинов, ответственных за закладку цветочных почек, синтезируется в кончиках побегов, листьев и семенах, степень ростовых процессов и нагрузка урожаем имеют решающее значение для закладки урожая следующего года – стабилизации продуктивности насаждений и качества плодов (4,5).

Для предотвращения периодичности плодоношения и повышения качества плодов необходимо сбалансировать ростовые процессы и нагрузку урожаем при выполнении всех инновационных агромероприятий (защита, минеральное питание, водный, световой и воздушный режимы), т.е. достичь физиологического равновесия между ростом и нагрузкой урожаем.

Установлено, что избыток плодов на дереве нарушает гормональный баланс (высокое содержание ауксинов и гиббереллинов) и оптимальное снабжение всех органов растений ассимилятами, что в конечном итоге отрицательно влияет не только на закладку будущего урожая, но и качество плодов текущего года – калибр, биохимический, минеральный состав, анатомическая структура, антиоксидантная активность, вкус, аромат, лежкоспособность плодов (устойчивость к подкожной пятнистости, стекловидности, внутреннему и внешнему побурению, разложению от водянистой сердцевины и преждевременного старения). Кроме того, при избытке плодов на дереве значительная их часть по калибру и окраске не отвечает требованиям высшего и первого сорта.

В связи с этим необходимо путем прореживания плодов своевременно обеспечить оптимальную нагрузку урожаем – 6-9 плодов на 1 см2 поперечного сечения штамба (5). Химическое прореживание эффективно только при высоком, очень высоком и сильном цветении (7-9 баллов по 9 бальной и 4-5 баллов по 5 бальной шкале).

Существует несколько способов прореживания:

Химическое прореживание. Основано главным образом на искусственном увеличении содержания этилена в разделительной ткани плодоножки плода, что способствует активации образования разделительной ткани и опадения плодов. Для химического прореживания используются следующие препараты: Этефон, 1-нафтилуксусная кислота (1-НУК), тиосульфат аммония (АТС), бензиладенин (БА), Brevis.

Применение данных препаратов ограничено сроками цветения и размером плода, а также погодными условиями на день обработки, предшествующие и последующие 2-3 дня; внесением других регуляторов роста и элементов питания; физиологическим статусом дерева и наличием резервов.

В период цветения используют главным образом АТС; позже, при достижении плодами диаметра 8-14 мм (стадия лещины) рекомендуется использовать 1-НУК (0,3 л/га), БА (1,5 л/га), а также смесь 1-НУК (0,2 л/га) + ВА (1 л/га).

В период роста плодов от 8-14 мм до 22-24 мм (стадия грецкого ореха) рекомендуется использовать Этефон (0,15 л/га), Brevis (1,1-1,5 кг/га).

Ручное прореживание — проводится в стадиях розовый бутон – открытие центрального цветка в соцветии. В зависимости от степени цветения удаляется от ½ до ¾ цветков. Оно также проводится в течении 3-4 недель после цветения (до достижения диаметра плода 25 мм), что обеспечивает равномерное распределение плодов в кроне с расчетом 1 плод на 25 – 30 листьев. Корректирующее ручное прореживание необходимо проводить в течении всего периода вегетации путем удаления плодов плохо опыленных, несимметричных, мелких, поврежденных болезнями (парша, мучнистая роса), насекомыми и др.

Механическое прореживание. Основано на сбивание пластиковыми нитями цветков и соцветий прежде всего на периферии дерева. Цель мероприятия: сбить или повредить до 30% цветков (в последствии они опадут дополнительно), повредить листья (способствует усилению июньского опадения плодов). Проводится при сильном цветении (не менее 8-9 баллов), хороших условиях цветения и опыления (благоприятные погодные условия, хороший лет пчел). Оптимальные сроки проведения прореживания – при открытом центральном цветке на многолетней древесине, максимум до начала полного цветения. Раннее проведение механического прореживания имеет высокую эффективность и возможно лишнее удаление цветков. Позднее прореживание приводит к повреждению плодов. Число оборотов агрегата устанавливается исходя из задач прореживания (слабое, нормальное, сильное – 6-14 км/ч, 200-320 об./мин.), сортовых особенностей (сорта с длинной плодоножкой прореживаются сильнее), силы роста деревьев, погодных условий. Повторное механическое прореживание запрещено, необходима соответствующая коррекция программы химического прореживания.

На предотвращение периодичности плодоношения, получение стабильного урожая плодов высокого качества влияет сила роста деревьев и сбалансированность рост/плодоношение.

Сильный рост побегов стимулирует биосинтез гиббереллинов и ауксинов в меристематических тканях верхушек побегов и листьев, которые ингибируют закладку цветковых почек, провоцируя периодичность плодоношения. Кроме того, избыточное количество плодов (слишком высокая нагрузка урожаем) по причине высокого уровня гиббереллинов в дереве, синтезируемых в семенах плодов, может также оказать неблагоприятное влияние на закладку плодовых почек. Одновременно снижается освещённость кроны, фотосинтетическая активность листьев и энергетический потенциал дерева, создается конкуренция за ассимиляты и минеральные вещества (особенно кальций) между вегетативной частью и плодами. В результате этого плоды недополучают достаточного количества питательных и минеральных веществ, особенно кальция, что отрицательно сказывается на их качестве и предрасположенности к расстройствам при хранении (повреждение подкожной пятнистостью, внутренним побурением и разложением, внешним СО2-повреждением, загаром и др.).

Умеренный рост деревьев (спокойное дерево) способствует повышению энергетического потенциала, лучшему снабжения всех органов минеральными веществами, закладке цветковых почек, завязыванию, сохранению и хорошему развитию плодов, проникновению света внутрь кроны, повышению качества плодов и их лежкоспособности.

Задача садовода — поддержание умеренного (сбалансированного) роста деревьев путем управления нагрузкой урожаем и ростовыми процессами. Для этого необходимо квалифицированное применение агроприемов регулирующих рост и нагрузку урожаем — обрезка дерева, подрезка корней, прореживание, дифференцированное обеспечение минерального питания, водного баланса, использование регуляторов роста (Регулекс, Регалис и др.).

Регалис (прогексадион кальция): ингибирует биосинтез активных форм гибберлинов, этилена и сдерживает рост побегов; способствует закладке плодовых почек; ускоряет срок вступления в плодоношение; снижает риск периодичности плодоношения; увеличивает завязывание плодов; снижает июньское опадение завязи; замедляет старение; снижает затраты на зимнюю и летнюю обрезки; снижает расход инсектицидов и фунгицидов; улучшает освещенность кроны, циркуляцию воздуха; увеличивает размер плодов и улучшает их окраску; повышает биосинтез фенольных соединений в т.ч., таннинов, лигнинов, стильбенов; снижает поражение бактериальным ожогом, патогенными грибами (парша, мучнистая роса) и бактериями; повышает устойчивость к поражению тлей, медяницей, листоблошкой, клещами; повышает физиологическую устойчивость растений к окислительному стрессу; повышает лежкоспособность плодов — сдерживает развитие подкожной пятнистости, водянистой сердцевины, распада, загара и другие болезней.

Регулекс (смесь гиббереллинов, GA4+7) – улучшает завязывание, активизирует рост розеточных листьев, снижает долю плодов в урожае с «сеткой».

Обрезка дерева. Обеспечивает необходимый объем кроны, и ее конструкцию, регулирует рост, световой режим, нагрузку урожаем, формирование плодовой древесины (наиболее перспективная древесина, на которой удается получить наиболее качественные плоды – 2-3-хлетняя). Также в начальный период жизни дерева перспективно применение наклонов ветвей.

Подрезка корней. Используется в садах с сильным ростом и слабой закладкой цветковых почек. Ограничивает поступление в растение воды и питательных веществ, а также изменяет гормональный фон плодового дерева. Проводится в феврале – марте до периода активного роста и цветения. При сильном росте ее можно проводить в июне (при обеспечении соответствующего режима дополнительного питания и орошения).

В зависимости от силы роста, степени цветения необходимо дифференцированно использовать росторегулирующие приемы (Регалис, подрезка корней, обрезка, минеральное питание, водный режим) и приемы по оптимизации нагрузки урожаем и удержания завязи (Регулекс, 1-НУК, Этрел, АТС, Brevis, ВА).

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации в садах в весенний период.

При нормальной силе роста и слабом цветении рекомендуется: для повышения завязываемости плодов и удержания завязи обработка гиббереллинами (Регулекс – 0,05 кг/га) в начале цветения + Регалис (1-ая – от стадии обособления бутонов до конца цветения (0,5-0,75 кг/га), следующие обработки проводить через 2 недели после цветения (0,5 кг/га), и 3 недели после цветения (0,5 кг/га)) – для снижения ростовых процессов. При слишком слабой нагрузке урожаем, по необходимости провести подрезку корней после июньского опадения, уменьшить использование азотных удобрений.

При сильном росте и слабой интенсивности цветения: для сдерживания роста рекомендуется проводить одностороннюю подрезку корней (осень-начало марта) и 3-х кратную обработку Регалисом (1-ая – от стадии обособления бутонов до конца цветения (1,5 кг/га — повышенная дозировка), 2-я – через 2 недели после цветения (0,5 кг/га), 3-я – через 3 недели после цветения (0,5 кг/га)), а для повышения завязываемости плодов и удержания завязи проводить обработку гиббереллинами – Регулекс (0,05 кг/га) в начале цветения однолетней и двухлетней древесины.

При слабом росте и сильном цветении рекомендуется механическое / химическое прореживание, более усиленные корневые и листовые подкормки, длинная и короткая обрезка плодовой древесины. Применение регуляторов роста (Регалис, Регулекс) и проведение подрезки корней исключается.

Дифференцированное выполнение приведенных рекомендаций обеспечит оптимальный гормональный, минеральный, антиоксидантный, энергетический, световой баланс, способствующий полноценному обеспечению ассимилятами, минеральными веществами плодов, молодых побегов и листьев, процессов закладки цветочных почек и их качественной дифференциации, стабилизации продуктивности насаждений и получения плодов высокого качества.

Дальнейшие работы в садах должны быть направлены на формирование качественных плодов в текущем году, закладку цветковых почек будущего урожая и их полноценную дифференциацию. Для этого, необходимо обеспечить высокопродуктивную работу листового аппарата дерева за счет квалифицированной системы защиты насаждений от вредителей и болезней, оптимизации минерального питания, водного режима и формирования освещенной кроны путем проведения обрезки (июньской, летней, августовской) и зеленых операций (отгибание ветвей, пинцировка).

Поэтому только целенаправленное управление физиологическими процессами позволит обеспечить ежегодные урожаи плодов высокого качества.

Качество плодов определяется следующими показателями: калибр (размер), форма, окраска, отсутствие поражения солнечным ожогом, сеткой, градом, подкожной пятнистостью, физиологическими расстройствами (стекловидность, подкожная пятнистость и др.) вредителями, болезнями, механическими повреждениями, вкус, свежесть, сочность, твердость мякоти, лежкоспособность, транспортабельность.

На качество плодов в предуборочный период влияют: генотип сорта, подвой, местоположение сада, конструкция насаждений, особенности почвы, система содержания почвы, тип обрезки, система защиты, возраст насаждений, сила роста дерева, соотношение лист/плод, нагрузка урожаем, минеральное питание, погодные условия (температура, осадки, относительная влажность воздуха, солнечная активность, ветер) в течение года, уровень абиотических и биотических стрессов предыдущего и текущего сезонов.

Калибр плодов – характеризует товарность выращенного урожая и последующую цену реализации. Наибольшим спросом пользуются плоды калибра 70 мм+. Не соответствие этим требованиям снижает цену реализации. Так, если яблоки имеют калибр более 70 мм в диаметре, то цена за килограмм, в зависимости от помологического сорта, может достигать 40-60 и более рублей. У яблок менее 70 мм в диаметре (55-65 мм) цена реализации ниже на 30-50%. Яблоки меньше 55 мм в диаметре реализовать выше себестоимости практически невозможно и их как правило отправляют на переработку по цене 4-5 руб./кг, в то время как себестоимость производства 1 кг плодов в средней полосе России составляет 12-15 рублей и она в будущем будет увеличиваться из-за повышения цен на агрохимикаты, технику, увеличения оплаты труда работникам. Таким образом, производство плодов меньше 55 мм в диаметре убыточно. Тем не менее, доля плодов меньше 55 мм в диаметре в низкозатратных садах может достигать 30-35%.

На калибр плодов влияют: качество цветковой почки и цветка, сила роста побегов, нагрузка деревьев урожаем, количество листьев на плод (оптимально не менее 25), фотосинтетический потенциал листьев и освещенность кроны, активность корневой системы, энергетический и гормональный баланс, повреждение листьев вредителями, болезнями, градом, физиологическими нарушениями (пожелтение, пятнистость), химическая нагрузка средствами защиты растений, погода в период деления клеток, общее физиологическое состояние растения, водный, минеральный и воздушный режим, преждевременный съем и др.

Получение оптимального калибра и высокого качества плодов возможно только при выполнении комплекса агротехнических мероприятий (регулирования нагрузки урожаем, ростовых процессов, дифференцированное использование минеральных удобрений, регуляторов роста, средств защиты растений, обеспечение высокой фотосинтетической активности листьев путем оптимизации водного, воздушного, светового режимов), нормальной работы корневой системы (водно-воздушный баланс) (рис. 1).

Окраска плодов – важный показатель оценки качества плодов, характеризуется долей покровной окраски (в %), интенсивностью и блеском. В стандартах ЕС для большинства окрашенных сортов доля окраски для плодов I сорта должна быть выше 30%. Недостаточная площадь и интенсивность окраски снижает товарность плодов и их цену (12).

Установлены факторы, сдерживающие развитие окраски плодов: затененность кроны, сильный рост побегов, высокая нагрузка урожаем, избыток азота, жаркая и сухая погода в летний и осенний периоды, недостаток углеводов, К, Mn, поврежденность листьев болезнями и вредителями, химический стресс, сортовые особенности, ранний съем плодов и др..

Для улучшения окраски плодов необходимо обеспечить равномерную освещенность кроны (обрезка, формировка, зеленые операции), оптимальную нагрузку урожаем, полноценное обеспечение плодов ассимилятами, ограничить использование азотных удобрений во второй половине вегетации, поэтапный съем плодов. Перспективными являются — подбор клонов сорта с более интенсивной окраской, предуборочная обработка веществами, стимулирующими развитие окраски, использование отражающих свет материалов в междурядьях сада, над кроновый полив за 20-25 дней до уборки.

Значительное снижение качества плодов происходит из-за повреждения их солнечным ожогом, стекловидностью, сеткой, подкожной пятнистостью. Поэтому необходимо обеспечить защиту плодов от этих заболеваний.

Солнечный ожог (sunburn). Причина поражения плодов солнечным ожогом – воздействие экологических стрессоров, таких как высокая температура и солнечная радиация (фототермический стресс), которые приводят к образованию высоко реактивных и опасных форм кислорода в растительных тканях, разрушающих клетку.

В зависимости от причин возникновения выделяют три различных типа солнечного ожога: ожог-некроз возникает при повышении температуры поверхности плода до 52±1°C, что вызывает «тепловую» гибель клеток; ожог-побурение — является наиболее распространенным типом расстройства, возникает в результате одновременного воздействия высокой температуры (46-49°C, в зависимости от сорта) и UV-B излучения (от 280 до 320 нм); фотоокислительный ожог — проявляется в обесцвечивании (отбеливании) участка кожицы, повреждение вызывает свет в видимом участке спектра (400 — 700 нм). Фотоокислительный ожог поражает затененные плоды, внезапно (без акклиматизации) подвергшиеся воздействию солнечного излучения (9).

Рис. 1. Концептуальная модель эффективного производства высококачественных плодов.

В южной зоне садоводства РФ наиболее восприимчив к солнечному ожогу сорт Гренни Смит, в меньшей степени – Фуджи, Гала, Голден Делишес, Джонаголд и др., в условиях средней зоны садоводства – Орлик, Мартовское, Синап Орловский и др.

Равномерное освещение и распределение плодов и листьев в кроне дерева (обрезка, формировка, прореживание плодов), обеспечение в течение всего вегетационного периода высокой фотосинтетической активности листьев – способствуют снижению повреждений от солнечного ожога.

Для сокращения повреждения плодов солнечным ожогом в настоящий период эффективно используются: противоградовые сетки, испарительная система охлаждения плодов, обработка насаждений светоотражающими материалами (Каолин, Пуршейд, RAYNOX® и др.), затенение плодов после съема, при перевозке, перед закладкой на хранение.

Использование Пуршейда рассеивает 85-95% вредоносной УФ-радиации, снижает на 3,5-5,5оС температуру растений и способствует повышению фотосинтетической активности листьев. Подобный эффект достигается при использовании препарата RAYNOX®.

Стекловидность (Water core). Причина возникновения стекловидности связана с увеличением проницаемости клеточных мембран и накоплением в межклеточном пространстве сока, насыщенного сорбитолом (7).

Сорта яблони с высокой восприимчивостью к поражению плодов стекловидностью: Фуджи, Флорина, Глостер, Чемпион, Джонатан, Делишес, Джонаголд, Айдаред, Ренет Симиренко, Жигулевское, Антоновка обыкновенная, Мартовское, Апрельское и др.

Поражение плодов стекловидностью первого типа (ранняя стекловидность), обусловлено экстремально высокими температурами и воздействием солнечного излучения (3, 14).

Поражение плодов стекловидностью второго типа (стекловидность при созревании плодов) связана, помимо других факторов, с высокой степенью зрелости, поздней уборкой урожая, высокими дневными и низкими ночными температурами (стресс факторы).

Известно, что при легкой степени повреждения стекловидностью ткани плодов могут восстанавливаться как во время нахождения на дереве, так и при хранении (при оптимизации условий).

Вероятно, что все факторы, способствующие преждевременному старению листьев в предуборочный период (повреждение вредителями, болезнями, пониженными температурами и др.) – повышают вероятность развития стекловидности. Поздний срок съема (перезревание плодов) – усугубляет ситуацию.

Агротехнические мероприятия, способствующие умеренному росту, стабильному плодоношению насаждений, сохранению здорового листа, оптимальной нагрузке урожаем — снижают восприимчивость плодов к стекловидности.

Хранение в обычной атмосфере, поэтапное охлаждение плодов с +10оС до +1оС в течение 10-15 дней, либо хранение плодов в течении этого срока при повышенных температурах (+6оС), отсрочка создания рекомендуемой РА на 15-20 дней, повышенное содержание кислорода (2-3%) и низкий уровень диоксида углерода (<1,2-1,5%) – снижают риски проявления стекловидности.

Послеуборочная обработка плодов ингибитором биосинтеза этилена (1-МЦП) в некоторой степени сдерживает развитие заболевания.

Подкожная пятнистость – физиологическое расстройство. Проявляется в виде ямок (впадин) диаметром от 1 до 4 мм и более. В большей степени болезнь проявляется в области чашечки. Заболевание иногда возникает на дереве, но как правило проявляется в большей степени в послеуборочный период. Степень повреждения плодов может достигать 50% и более (1). Многолетними исследованиями установлено, что одной из причин развития болезни является нарушение минерального баланса плодов – недостаточное количество кальция и избыток азота, калия и магния (1,10). Механизм повреждения плодов подкожной пятнистостью состоит в том, что при дефиците кальция в плодах клеточные мембраны подвергаются преждевременному разрушению (окислению), что приводит к отмиранию тканей и появлению типичных впадин (ямок). Способствуют развитию расстройства: недостаточный уровень запасных веществ (крахмал, макро-, микроэлементы и др.) в почках, древесине, корнях в осенний период, неблагоприятные зимние условия (низкая температура и резкие ее перепады и др.) приводящие к повреждению цветочных почек, сосудистых тканей дерева и др., неблагоприятные условия в период цветения и образования завязей (низкие температуры, осадки, ветер и др.), факторы способствующие нарушению минерального, гормонального (повышение биосинтеза гиббереллиновых кислот) и антиоксидантного баланса, чрезмерному росту побегов (избыток азота, сильная зимняя обрезка, сильнорослый подвой, слабое цветение, низкий уровень завязываемости плодов, сильное осыпание завязи в июне, молодые, малоурожайные деревья, высокий уровень стресс факторов), кальциевый обмен (обеспеченность).

Для снижения повреждения плодов подкожной пятнистостью необходимо обеспечить сбалансированный рост дерева, оптимальную нагрузку урожаем и выполнение рекомендуемых условий агротехники. Использование некорневых подкормок кальцием для снижения заболевания в отдельных случаях малоэффективно (низкая нагрузка).

Оржавленность и сетка (russeting). Появление оржавленности, вероятно, связано с возникновением разрывов, мелких трещин в кутикуле плода и мертвых клеток в эпидермисе, которые могут возникать из-за неравномерного роста наружных и внутренних тканей в период активного деления клеток плода.

Мертвые клетки могут образовываться под воздействием многочисленных внешних факторов — мороз, град, холод, агрессивные пестициды, фунгициды, вода, загрязненная медью или цинком, избыток азота, влаги и др. (11).

Развитию заболевания способствуют возбудители мучнистой росы (Podosphaera Leucotricha), бактерии, дрожжи (Aureobasidium pullutans, Rhodoholura pulutau), вирусы, насекомые и клещи (11).

Восприимчивость к оржавленности плодов различных сортов яблони во многом зависит от анатомического строения кожицы (11).

Наиболее восприимчивы к этому повреждению плоды сорта Голден Делишес (клон В), Ренет Гриз, Богатырь, Ренет Черненко, Жигулевское, Пинова и др.

Оптимизация водного, минерального, гормонального, воздушного и светового режимов насаждений, обеспечивающих стабильный «успокоенный» рост плодов и побегов в первые недели после цветения, хорошая циркуляция воздуха в кроне, благополучное фитосанитарное состояние садов – способствуют снижению повреждений от оржавленности и повышению качества продукции.

В настоящий период программа обработок GA4+7, повышающая пластичность кожицы, считается наиболее эффективной для контроля оржавленности плодов (6,13). Четыре обработки гиббереллином (Регулекс GA4+7, 5-10 мл/л), первая – конец опадения лепестков, последующие — через 10 дней – обеспечивают снижение потерь от оржавленности и сетки (13).

Градобоины – повреждение плодов градом. Проявляются в виде точечных зарубцевавшихся ран. В отдельные годы повреждение урожая плодов может достигать 50% и более. Длительное сохранение влажной погоды (особенно в предуборочный период) после града может спровоцировать развитие грибных гнилей в зоне повреждения. Защита урожая от града возможна только в интенсивных садах путем использования специальных противоградовых сеток.

Предуборочное опадение плодов – приносит огромный экономический ущерб и в зависимости от объемов производства плодов может составить десятки, сотни миллионов рублей. На фоне неблагоприятных факторов (засуха, высокие температуры, переувлажнение, сильный ветер, несбалансированность ростовых процессов и нагрузки урожаем, поздние сроки съема) опадение может достигать 20% и более. Причина опадения — нарушение ауксин – этиленового баланса в сторону увеличения этилена, что инициирует процесс отделения плода от материнского растения (разрушение клеток в отделительном слое). На опадение плодов влияет особенность сорта, снижение потока ауксинов в отделительный слой, снижение активности роста листьев и плодов, недостаток света, ассимилятов, повреждение болезнями, вредителями, градом, недостаточное количество семян (менее 5), сильный рост побегов, высокая нагрузка урожаем, низкий уровень содержания кальция в плодах, обработка растений этиленпродуцентами (этефон, этрел), избыточная пестицидная нагрузка.

Сильное предуборочное опадение, как правило, провоцирует садоводов к съему плодов в ранние сроки. Это приводит к снижению качества плодов (калибр, окраска), разбалансированности биохимического и минерального состава. При хранении плоды неспособны приобрести свойственные сорту вкусовые качества, восприимчивы к увяданию, загару, подкожной пятнистости и др.

Наиболее эффективным способом снижения опадения плодов является обработка деревьев ауксинсодержащими препаратами (Обстормон, Обстактин и др.). Однако, защитное действие этих препаратов ограничено 10-14 днями. Поэтому следует проводить обработки в период пикового увеличения этилена в листьях, который предшествует началу опадения (2). В этом случае исключается несвоевременная обработка, максимально эффективно используется период защитного действия препаратов и обеспечивается продление сроков уборки.

Однако, следует учитывать, что при поздних сроках съема — повышается вероятность опадения плодов, их повреждения стекловидностью, подкожной пятнистостью, растрескиванием, при хранении такие партии быстрее теряют потребительские качества (низкая кислотность, твердость, сочность, плоды склонны к перезреванию, побурению мякоти и сердцевины, загниванию). При поздних сроках съема снижается энергетический потенциал дерева и его органов, что может отрицательно повлиять на состояние насаждений в зимне-весенний период и снизить их продуктивность и качество плодов на следующий год.

Только при съеме плодов в оптимальные сроки достигается характерная для сорта величина, окраска, вкус и аромат, питательная ценность, а их физиологическое состояние обеспечивает высокое качество при хранении и доведении до потребителя. Период оптимального срока съема зависит от генотипа сорта, экологических и агротехнических факторов выращивания. С целью снижения потерь от опадения плодов каждый производитель должен обеспечить оптимальный сортовой конвейер, что будет способствовать уборке плодов исходного сорта в оптимальные сроки. Нашим институтом разработан комплекс показателей оптимального съема плодов для многих сортов (твердость, йод-крахмальная проба, содержание эндогенного этилена и др.).

Поэтому состояние зрелости плодов при съеме является одним из важнейших факторов, определяющих качество и продолжительность их хранения.

Резкое снижение качества плодов может произойти в период уборки и транспортировки из-за появления механических повреждений. В зависимости от типа сада и урожайности деревьев используют 4 способа уборки плодов: стационарный, поточный, уборка с помощью специальных площадок, уборка с применением уборочного комбайна (при урожайности более 40 т/га).

Поэтому при уборке и транспортировке плодов необходимо выполнять все рекомендации по предотвращению механических повреждений плодов.

Высокое качество дорог и тары, оптимальная скорость движения транспортных средств, соблюдение мер предосторожности при разгрузке и размещении плодов в камере хранения резко снижает повреждение плодов.

В период хранения: существует высокая вероятность снижения качества плодов за счет поражения их физиологическими (загар, подкожная пятнистость, распад, побурение сердцевины, низкотемпературные повреждения, повреждения от высоких уровней СО2 и низких О2) и грибными заболеваниями, снижения твердости.

Следует помнить, что при хранении не повышается исходное качество плодов, которое было сформировано в саду, а только в разной степени обеспечивается его сохранение путем сдерживания процессов созревания, старения, повреждения физиологическими, грибными заболеваниями.

С целью защиты плодов от указанных заболеваний и максимального сохранения их исходного качества разработаны технологии хранения в обычной атмосфере (ОА, О2=21%, СО2=0,03%), регулируемой атмосфере с ультранизким содержанием кислорода (О2=0,8-1,5%, СО2=0,8-3%), модифицированная атмосфера (О2=12-18%, СО2=3-6%). Условия хранения разработаны с учетом сортовых особенностей. В настоящее время разрабатывается технология хранения плодов в динамичной регулируемой атмосфере (ДРА) (О2=0,4-0,6%, СО2=0,4-0,6%). В одном хозяйстве могут использовать все технологии в зависимости от сортовых особенностей, качества плодов, сроков хранения, рынков сбыта, наличия материально-технической базы, квалификации кадров.

Все эти технологии максимально эффективны при использовании ингибитора этилена 1-метилциклопропена. Некоторые сорта возможно хранить в ДРА без использования ингибитора этилена.

В последний период на примере плодов сорта Гренни Смит показано, что для повышения эффективности защиты плодов от загара и подкожной пятнистости в послеуборочный период используется низкокислородный (анаэробный) стресс (плоды хранят в течение 10 дней при температуре 20оС). Этот стресс повышает содержание в плодах летучих спиртов (этанол, метанол) и, как следствие, защитную систему плодов от указанных заболеваний (8).

В пределах одного предприятия исходное качество и лежкоспособность плодов одного и того же сорта могут быть различными, в зависимости от типов подвоев, почвы, возраста насаждений, силы роста побегов, нагрузки урожаем, агротехнических факторов, сроков уборки. Поэтому на основании комплекса показателей необходимо обеспечить формирование однородных партий для длительного, среднего и краткосрочного хранения, а для каждой партии определить рациональную технологию и сроки хранения. Это позволит сохранить каждую партию плодов и довести их до потребителя с минимальными потерями и высоким качеством.

Для максимального сохранения качества, каждую однородную партию плодов следует реализовать в строго определенные сроки. Для определения этих сроков в институте разработан комплекс показателей (эндогенное и экзогенное содержание этилена, твердость, содержание продуктов окисления фарнезена и др.).

Таким образом, формирование всех показателей товарного качества плодов и потенциала их лежкоспособности обеспечивается в саду и в значительной степени зависит от сорта, природно-климатических факторов, конструкции насаждений, комплекса агротехнических мероприятий, сроков и качества уборки. Поэтому, в каждом предприятии необходимо тщательно разработать и осваивать комплексную систему обеспечения качества плодов.

Особое внимание необходимо уделять выбору сорта, местоположения сада, конструкции насаждений и квалифицированного освоения инновационных агроприемов.

В период товарной обработки и доведения до потребителя: необходимо обеспечить защиту плодов от механических повреждений при сортировке, калибровке, упаковке, погрузке в транспортные средства, транспортировании. Важное значение имеет выбор тары, грамотное составление партий плодов в камере.

Таким образом, закладка интенсивных садов и освоение новых технологий хранения без разработки и освоения комплексной системы управления продуктивностью насаждений и качеством плодов на всех этапах – производство, уборка, хранение, товарная обработка на основе современных знаний не гарантирует получение высокого конечного результата, нарушение технологических элементов в любом звене может быть причиной огромных потерь.

Комплексная система управления продуктивностью насаждений и качеством плодов на всех этапах – производство, уборка, хранение, товарная обработка, доведение до потребителя, успешно осваивается в ОАО «Сад-Гигант» Краснодарского края. Это позволяет получать с каждого гектара интенсивного сада, в период товарного плодоношения, в среднем 50 т/га с долей высшего и 1-го товарного сорта не менее 90-95%, что обеспечивает окупаемость затрат на 5-ый год после посадки сада.

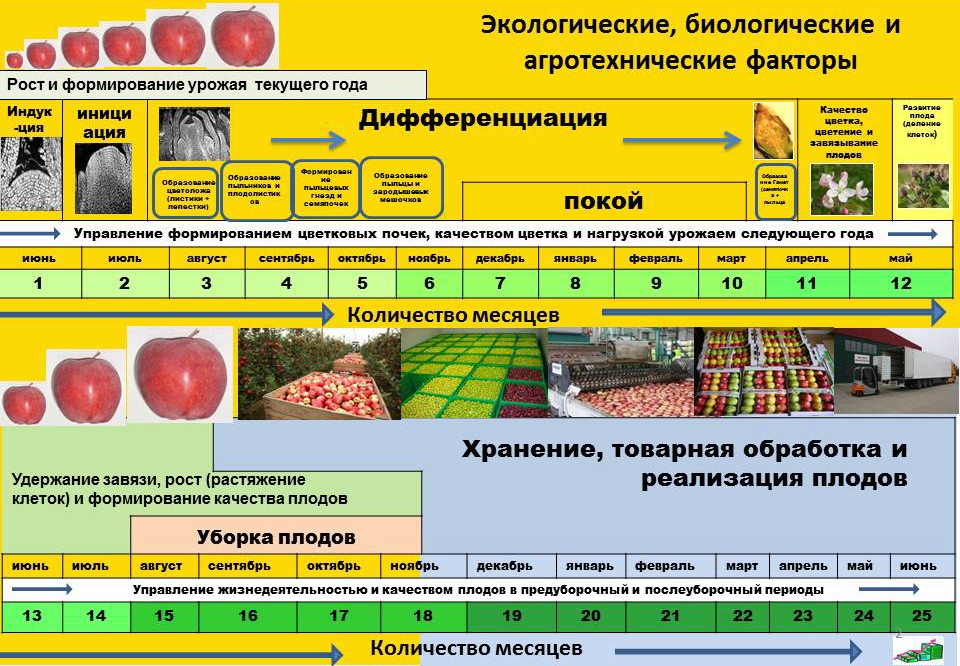

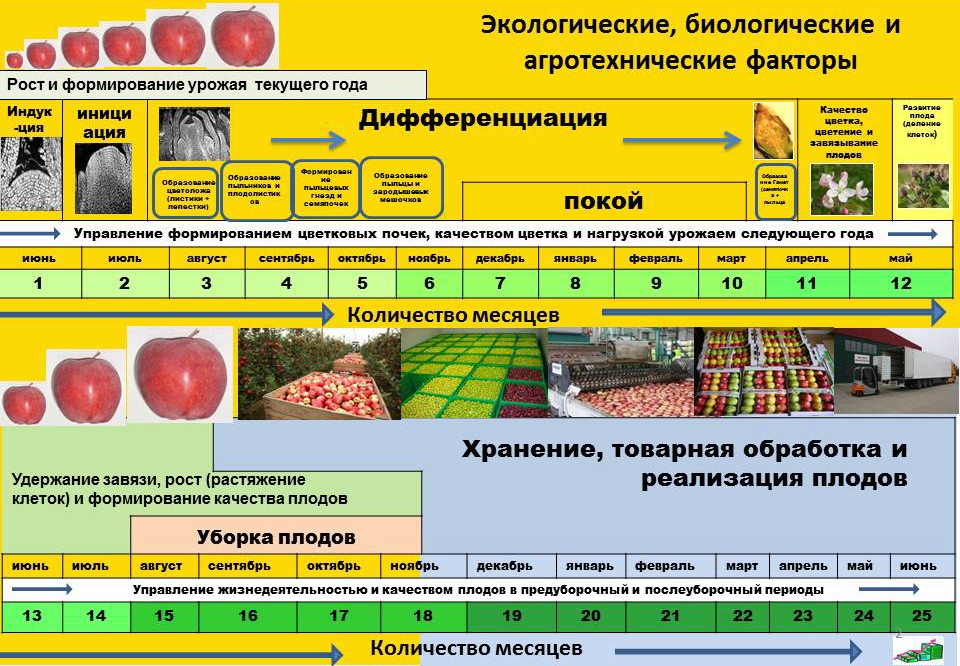

Исходя из вышеизложенного, процессы формирования высококачественных цветковых почек, цветков, опыления, образования завязей, управления ростовыми процессами, нагрузкой урожаем, развитием плодов в саду, их качеством на всех этапах – производство, уборка, хранение, доведение до потребителя необходимо рассматривать как единую биологическую (живую) систему (рис. 2,3).

Эта система многокомпонентная, многофункциональная, динамичная, с высокой уязвимостью из-за воздействия многих стресс-факторов, допущения ошибок в выборе места под сад, подборе сорто-подвойных комбинаций, несвоевременного и некачественного выполнения дифференцированного комплекса агромероприятий (обрезка, защита, минеральное питание, орошение и др.) и некачественного использования новых высокотехнологичных приёмов, направленных на повышение продуктивности, экологической устойчивости насаждений, качества плодов и исключение периодичности (биорегуляторы и др.) плодоношения.

Физиологическая разбалансированность в этой системе (сильный рост побегов, чрезмерно высокий или низкий урожай, недостаточная освещённость, недостаток или избыток отдельных элементов питания, переувлажнение или дефицит влаги, повреждение листьев и плодов болезнями и вредителями, воздействие стресс-факторов и др.) приводит к периодичности плодоношения, низкому качеству плодов (калибр, окраска, биохимический, минеральный, антиоксидантный состав, гормональный баланс) их преждевременному опадению, поражению в саду и при хранении физиологическими и грибными заболеваниями, что приносит огромный экономический ущерб.

Поэтому при отсутствии высококвалифицированных кадров (современных знаний) способных воспринимать и реализовывать знания на практике, необходимых финансовых средств, материально – технической базы, трудовых ресурсов, неудовлетворительной организации выполнения инновационного комплекса агромероприятий, садоводством заниматься не целесообразно. Это еще раз указывает на определяющее значение научных разработок, особенно прикладного характера, для управления технологическими процессами.

Рис. 2. Основные этапы формирования и жизнедеятельности цветковых почек, цветков, плодов, и управление их качеством в саду при хранении и доведении до потребителя.

Рис. 3. Система управления продуктивностью и качеством плодов на основе современных знаний

Литература

1. Гудковский, В.А. Физиологические основы поражения плодов яблони подкожной пятнистостью и другими заболеваниями и система мер их предупреждения./Научно-практические достижения и инновационные пути развития производства продукции садоводства для улучшения структуры питания и здоровья человека: Мат. Науч.-практ. Конф. 8-10 сентября 2008 г. – Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2008. С.90-97.

2. Гудковский, В.А. Содержание этилена в листьях яблони в различные фазы роста и развития растений / В.А. Гудковский, Ю.Б. Назаров, Л.В. Кожина, А.Е. Балакирев // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 2013.- №6. – С. 17-19

3. Дементьева М.И., Выгонский М.И. Болезни плодов, овощей и картофеля при хранении: Альбом.-М.: ВО «Агропромиздат», 1988.-231с.

4. Baad, G. et al. Pflanzenshutz und Blattdungung im Obstbau – Empfehlung der staatlichen Obstbauberatung Rheinland-Pfalz. DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsruck (2004).

5. Baad G., Lafer G. Kernobst. Harmonisches Wachstum – optimaler Ertrag. AVBUCH. 2005.

6. Baab G., Lafer G. Kernobst: harmonisches Wachstum-optimaler Ertrag. – Österr. Agrarverl., 2005.

7. Bowen, J. H., Watkins, C. B., 1997. Fruit maturity, carbohydrate and mineral content relationships with watercore in ´Fuji´ apples. Postharvest Biol. Technol. 11, 31-38.

8. Pesis, E. Short anaerobiosis period prior to cold storage alleviates bitter pit and superficial scald in Granny Smith apples / E. Pesis, S.E. Ebeler, S.T. de Freitas, M. Padda, E.J. Mitcham // Society of Chemical Industry, J Sci Food Agric. — 2010. – V. 90. – P. 2114-2123.

9. Schrader, L.E. Scientific basis of a unique formulation for reducing sunburn of fruits / L.E. Schrader // HortScience. – 2011. – T. 46. – P. 6-11.

10. Saure M.C.(1996). Reassessment of the role of calcium in development of bitter pit in apple. Aust.J.Plant Physiol. 23:237-243

11. Tromp J. и Wertheim S.J. Fruit growth and development / Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production // Tromp J., Webster A.D. and Wertheim S.J. — Backhuys Publishers, Leiden, 2005. – Р. 240-266.

12. Werth K. Color and Quality. Sudtiroler Apfelsorten Mele dell Alto Adige South Turole Apple Varletles. VOG. 2009.s.85-93.

13. Wertheim S.J., Webster A.D. Manipulation of growth and development by plant bioregulators / Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production // J. Tromp, A.D. Webster and S.J. Wertheim — Backhuys Publishers, Leiden, 2005. – Р. 267-294.

14. Yamada, H., Takechi, K., Hoshi, A., Amano, S., 2004. Comparison of water relations in watercored and non-watercored apples induced by fruit temperature treatment. Sci. Hortic. 99, 309- 318.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

С использованием материала Tomasz Gasparski

Signum 33 WG — эффективная защита малины

Фитопатогенный гриб Didymella applanata (пурпуровая пятнистость), поражает побеги малины. Болезнь очень вредоносна и при поражении побегов приводит к снижению урожая, а иногда и к гибели насаждений малины. Ущерб, нанесенный растениям этим патогенном достигает 60 %, а в некоторых случаях может быть больше.

Поражение побегов малины фитопатогенный грибком Didymella applanata

Bortytis cinerea — возбудителя серой гнили многих растений, в том числе и малины. Гниль плодов, вызванная фитопатогенным грибком Bortytis cinerea, является одним из основных факторов, ограничивающих производство малины. Потери урожая на промышленных плантациях составляют более 50%, особенно в периоды дождей или влажной погоды. Кроме того, гриб наносит значительный ущерб ягодам во время транспортировки, что делает его одним из самых главных вредителей малины по всему миру.

Ягоды малины, пораженные Bortytis cinerea — возбудителя серой гнили

Пурпуровая пятнистость побегов малины

Didymella applanata — сумчатый гриб. Заболевание распространено во всех районах культивирования ягодного кустарника.

Первые симптомы заболевания, в зависимости от погоды, можно увидеть в начале или середине июня. Поражаются однолетние побеги, пло-доносящие стебли, листья, черешки и плодовые веточки. На молодых однолетних побегах, преимущественно под местом прикрепления листа, образуются характерные красновато-лиловые (пурпуровые) некротические пятна. Со временем пятна темнеют, становясь буро-коричневыми, разрастаются, могут окольцовывать побег. К осени центральная часть пятна становится коричневато-серой и покрывается мелкими черно-коричневыми точками — пикнидами; в них закладывается летняя конидиальная стадия возбудителя. Сходные признаки поражения могут проявиться также на черешках листьев и главной жилке. К весне следующего года пятна на перезимовавших побегах становятся еще более светлыми, а на смену пикнидиальному спороношению развивается в псевдотециях сумчатое спороношение. При поражении листьев на них образуются крупные коричнево-черные пятна, располагающиеся чаще всего ближе к верхушке листа и на главной жилке в виде треугольника. Почки с сильно пораженными кроющими чешуйками зимой часто отмирают.

Пурпуровая пятнистость листьев

Возбудитель зимует на больных стеблях и почках в виде мицелия и сумчатой стадии. Распространяется в период вегетации пикноспорами.

Заболеванию благоприятствуют влажная погода, затяжные дожди, загущенные посадки. В большей степени заболеванию подвержены растения ослаблен¬ные, поврежденные вредителями, особенно стеблевой галлицей.

На плантации малины мониторинг вредителя следует проводить с мая по август, с особым акцентом на июль и август, когда симптомы заболевания возникают в наибольшей степени.

Промышленная плантация малины

В борьбе с болезнью решающую роль играют агрономические методы, такие как:

- периодическое прореживание загущенных плантаций малины;

- регулярная борьба с сорняками;

- большое количество внесенных азотных удобрений — вызывает увеличение восприимчивости растений к болезни;

- умеренный полив;

- регулярное удаление пораженных побегов;

- использование высококачественного посадочного материала.

При химической защите, необходимо тщательно обработать растение используемой жидкостью. Первая обработка должна быть проведена в период, когда новые побеги достигнут высоты 10-20 см, и следующая — каждые 10-14 дней, в зависимости от погоды и отрастания молодых побегов. Рекомендуемые фунгициды принадлежат к классам соединений: анилин пиримидин, дикарбоксимид, стробилурин и анилин. Фунгициды каждой группы не должны использоваться более двух раз за сезон, из-за возможности появления резистентных форм гриба. Важно, чтобы побеги малины были покры рабочей жидкостью.

Signum 33 WG — продукт является универсальным

Для борьбы с Didymella applanata рекомендуется использовать Signum 33 WG – новый фунгицид для защиты плодовых и ягодных насаждений.

Преимущества препарата:

- высокая биологическая эффективность;

- комбинация двух действующих веществ (пираклостробин + боскалид) с разными механизмами действия на патоген;

- длительное защитное действие;

- хорошо влияет на качество и хранение плодов после сбора урожая;

- бережное отношение к энтомофауне – может использоваться в системах интегрированной защиты.

Даже во время цветения малины плантация должна быть обработана Signum 33 WG

Максимальная доза для однократного использования 1,8 кг / га. Рекомендуемая дозировка для однократного применения 1,8 кг / га. Рекомендуемое количество воды: 600 -700 л / га.

Для борьбы с серой гнилью препарат, используют с начала цветения, каждые 7-10 дней, чередуя с фунгицидами с различным механизмом действия.

Серая гниль на ягодах малины

Для борьбы с пурпуровая пятнистостью первая обработка делается перед цветением, когда новые побеги достигли высоты 10-20 см, последующие обработки — в период цветения или после сбора урожая (для плодоношения малины на побегах 2 года), после обрезки старых побегов.

| Заболевание |

Культура |

Норма расхода |

| Серая гниль, белая пятнистость листьев, мучнистая роса |

Земляника |

18г. на 5-7,5 л. воды / 100м2 |

| Серая гниль, пурпуровая пятнистость побегов малины |

Малина |

18г. на 6-7 л. воды / 100м2 |

| Антракноз, ржавчина смородины |

Черная смородина |

18г. на 6-8 л. воды / 100м2 |

| Бурая гниль косточковых плодовых деревьев |

Вишня |

7,5-10g на 5-7,5 л. воды / 100м2 |

| Бурая гниль косточковых деревьев (грибов рода Monilinia SPP.) |

Вишня, абрикос, персик, слива |

7,5 г. 5-8,5 л / 100м2 |

| Серая гниль |

Голубика |

15г. 5-10 л / 100м2 |

Пурпуровая пятнистость побегов малины

В среднем необходимо проводить 2 обработки Signum 33 WG в сезоне, чередуя с другими препаратами. Еще одно преимущество препарата короткие период ожидания — 3 дня. Signum 33 WG рядом с такими продуктами, как Mythos 300 SC или Rovral Aquaflo 500 SC является одним из наиболее широко используемых продуктов в программах, посвященных защите малины против серой гнили и пурпуровой пятнистости побегов.

Этот препарат также пользуется высокой популярность среди производителей традиционных сортов плодоношения, которые используют его после сбора урожая и после вырезания старых побегов.

О.В. Жбанова – ведущий специалист Ассоциации садоводов России по ягодным культурам, демонстрирует качественные ягоды малины сорта Полька

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), кандидат с.-х. наук, ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта sntrassvet.ucoz.ru

Технология посадки винограда и укрытия его на зиму

Для начала необходимо правильно обустроить посадочную яму. Но, прежде чем приступить к этому этапу, нужно определиться с правильным ее местоположением. Место должно находиться там, где на виноград целый день сможет светить солнце, и при этом не быть на сквозняке, так как ветер сильно пересушивает лозу, и растение не может набраться достаточно силы. К тому же, после посадки, растение должно иметь ориентацию с севера на юг. Особенность этой технологии выращивания сильно влияет на рост винограда.

Ширина ямы должна быть — 40 см, глубина — 70 см, длина — 80 см. Она должна быть вытянута с юга на север. На дно ямы стелится слой щебня, среднего размера, гравия или керамзита (около 10 см), затем стелиться слой картона или плотной бумаги, в течение года она перегниет. С западной стороны ямы ставится труба, диаметром 50-100 мм, которая будет служить для того, что бы удобрять и поливать растение через некоторое время. Окончание трубы должно быть выше слоя земли на 5-10 см.

Сверху картона насыпается слой грунта, соединенным с перегноем, в соотношении 1:1, около 20-30 см. Поверх выливается ведро воды. Также необходимо внести микроэлементы.

Подготовка ямки для посадки саженцев винограда

На расстоянии 10-15 см от трубы насыпается небольшая горка земли и ставится на нее саженец, расправляются корешки, и засыпается яма землей. Сам саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы, для того, что бы солнце прямо попадало на него. Сверху куст поливается тремя ведрами теплой воды, а после того как она полностью усядет необходимо присыпать землей так, что бы получился приямок, размером около 20 см. Это позволит корням дышать, и зимой им не удастся примерзнуть. Саженец необходимо углублять в землю так, что бы две нижние почки были покрыты землей. Полив необходимо осуществлять раз в неделю в сухую погоду.

Саженец винограда в посадочной ямке

Для того, что бы усилить растения винограда и еще больше увеличить урожай советуют вместо ям использовать целые траншеи. Размеры траншей сохраняются такими же, а трубы для полива устанавливаются через каждые 4 м. Затрат и сил получается значительно больше, но результат стоит того, ведь с помощью траншеи получается общая среда для всех корней. Полив осуществляется очень просто, шланг с водой вставляется в трубу и поливается всю ночь. Таких поливов нужно всего несколько штук за все лето.

Траншеи для посадки винограда

Зимой лозу необходимо прятать в приямок и накрывать сверху землей горкой, около 40-50 см. Поверх земли раскладывают материал, который и будет служить лозе укрытием на зиму.

Укрытие лоз винограда на зиму

Весной, после ухода морозов, лоза раскапывается и подвязывается к шпалере.

Лозы винограда, подвязанные к шпалере

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант АППЯПМ

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

С использованием материала drinż. Dorota Łabanowska

Дрозофила suzukii — пришелец из Азии

У ягодных культур много вредителей, одни питаются надземными частями растений, другие обитают в почве и повреждают корневую систему. Их присутствие имеет косвенное влияние на урожайность и качество плодов. Но есть также большая группа насекомых, повреждающих непосредственно плоды, скоро она может увеличиться еще на один вид – Drosophila suzukii. D. Suzukii – близкий родственник привычной для Европы повсеместно распространившейся плодовой (или уксусной) мухи Drosophila melanogaster. Оба этих насекомых принадлежат к семейству Drosophilidae. D. suzukii (пятнистокрылая дрозофила) пришла из регионов Северо-Восточной Азии (Китай и Корея), позже она была отмечена и идентифицирована в Японии. Эти пятнистокрылые дрозофилы предпочитают спелые плоды. Их личинки — большая угроза для производителей фруктов и овощей, они способны за два – три дня полностью уничтожить урожай.

Drosophila melanogaster –плодовая муха

В 2008 г. присутствие и вредоносность этого вида констатировали в Соединенных Штатах, а вскоре после этого — в 2009 году, вредитель уже был распространен по всей Европе и Северной Америке. В настоящее время информация о присутствии D. suzukii поступает из всех регионов Италии. D. suzukii в последующие годы, вероятно, с экспортируемыми из Италии фруктами была перевезена во Францию, Хорватию, Словению, Австрию, Швейцарию, Бельгию и Германию, где этот вредитель уже является серьезной угрозой не только для насаждений ягодных культур (смородина, голубика, малина, земляника), но также и для косточковых (вишня, абрикос, персик) и семечковых культур (яблоня и груша). Такая же информация есть и в отчетах из США.

Характерные особенности мушки

Взрослая муха D. suzukii летает. Длина её тела не превышает 3 мм. Характерная черта — красные глаза. Тело светло-коричневого или желтовато-коричневого цвета с черными полосами на брюшной стороне.

Drosophila suzukii — взрослый самец

Половой диморфизм у этого вида четко обозначен — самцы имеют темное пятно на конце крыльев, женские особи имеют большой зазубренный яйцеклад. Личинки этого вида несколько напоминают личинок других мух, вредителей вишни, но они меньшего размера – не более 3,5 мм. Вредитель зимует в растительных остатках поражаемых культур. Это очень плодовитое насекомое — за сезон отрождается от 7 до 15 поколений. Одна женская особь может в течение дня отложить несколько десятков яиц, а за весь жизненный цикл — до 600 шт. (в среднем около 400 шт.).

Зазубренный яйцеклад самки D. suzukii

Длина жизненного цикла D. suzukii 8-28 дней – это во многом зависит от погоды. Вирус имеет способность выживать и расти при широком диапазоне температур, а мухи могут откладывать яйца при температуре от 10 °C до 32 °C, активность мужских особей снижается при температуре выше 30 °С. Максимальная активность и развитие этих насекомых происходит в диапазоне температур 20-25 °С. Личинки мухи-вредителя погибают при 0 °С, но исследования в одной из научно-исследовательских лабораторий в Италии показали, что куколки могут 5-6 дней прожить при температуре -25 °С.

Взрослая самка D. suzukii

Масштабы угрозы

Наблюдения, проведенные Dorota Łabanowska в прошлом году во время посещения плантаций в Ломбардии (Северная Италия), подтвердили огромный ущерб от D. suzukii. В провинции Тренто, где выращиваются ягодные кустарники на площади 400 га, потери, вызванные D. Suzukii, по ценам 2010 г. составили 500 000 евро, а в 2011 г. они были 3 млн. евро. На некоторых плантациях голубики этот вредитель уничтожил практически весь урожай. На плантации, где появилась муха- вредитель, чувствуется специфический неприятный винный запах. Он появляется в результате процессов гниения и брожения поврежденных плодов, которыми кормятся личинки мухи. Самка откладывает яйца через длинный яйцеклад в мякоть плода или на поверхность дозревающих плодов, которые имеют механические повреждения.

Ягоды винограда, поврежденные Drosophila suzukii

В отличие от плодовой мухи, D. suzukii для кладки яиц выбирает прежде всего поврежденные плоды. Через 1-3 дня все личинки из яиц переходят в плоды. Этот процесс может проходить в плодах на дереве, либо на поверхности почвы под кустами.

Механические повреждения, вызванные мухами во время яйцекладки, становятся воротами инфекции для других патогенов — грибов, дрожжей или бактерий. Установить присутствие мухи-вредителя во время сбора урожая трудно, потому что проколы кожицы очень мелкие. Кожица плода в месте повреждения разрушается через 1-2 дня, яйца оказываются внутри плода, когда начинается их гниение. Очень внимательными следует быть при использовании таких фруктов для переработки. Во время сбора урожая проколы от яйцеклада самки незаметны, и повреждение на плодах можно увидеть только на перерабатывающем предприятии или в процессе торговли.

Личинки пятнисто крылой дрозофилы в спелой ягоде желтой малины

Необходимый контроль и защитные мероприятия на плантации

В Ломбардии на плантации малины и голубики видела висящие в кроне кустарников ловушки. Они выполняют двойную роль – обеспечивают контроль за появлением D. suzukii и поймать часть населяющих плантацию вредителей. Ловушки уже широко используется в Италии — это пластиковая бутылка емкостью 1,5 л с отверстиями в верхней части (диаметром около 5-9 мм), через которые мухи залетают внутрь. Вредитель реагирует на находящуюся внутри приманку, которая представляет собой смесь уксуса (200 мл) и красного вина (50 мл). Ловушки должны проверяться регулярно, не реже чем один раз в неделю. В ряде стран, где D. suzukii уже зафиксирована, мы работаем над поиском других методов контроля за наличием вредителя на плантации. В США уже используются ловушки с ароматическими вещества, заманивающими взрослых особей.

Готовая ловушка с клеящей поверхностью, Koppert

Из информации, предоставленной Dr. Аndrea Tantardiniego с опытной станции Фонд Minoprio, следует, что определение присутствия и подсчет мух прямо на плантации достаточно сложен. Для проведения исследований ловушки были развешаны на экспериментальных плантациях малины, ежевики и голубики, которые при заполнении насекомыми собирают, а на их месте устанавливают новые. В лаборатории сливают содержимое бутылок-ловушек через марлю, и пойманных особей определяют под микроскопом. Желательно также просматривать и «подозрительные» плоды на присутствие личинок. Такие плоды могут быть также помещены на несколько дней в банки, закрытые марлей. Через несколько дней в них можно увидеть летающих насекомых и, очень огорчившись, считать мух.

Ловушка, установленная на плантации плодоносящей плантации ежевики

Чрезвычайно важно как можно раньше диагностировать появление, распространение и размножение вредителя. Необходимо удалять упавшие на почву плоды с личинками D. suzukii внутри, чтобы предотвратить лет мух из лежащих под кустами плодов, не дать им присоединяются к уже откладывающим яйца, чтобы угроза созревающим здоровым плодам не возрастала.

Пятнисто крылый дрозофил на ягоде малины

Линии для сортировки и калибровки плодов Greefa MSE 2000

Плодовый питомник «АРНО» предлагает высокотехнологичное оборудование Greefa MSE 2000 для сортировки овощей и фруктов.

Сортировочная линия Greefa MSE 2000

Компания Greefa является одним из ведущих нидерландских производителей линий для сортировки и калибровки плодов.

- все технические средства, оборудование и программное обеспечение разрабатываются и производятся в городе Трихт, Нидерланды.

- высококачественные сортировочные комплексы, разрабатываемые и изготавливаемые компанией Greefa, экспортируются по всему миру.

Каждая машина / линия состоит из из основных функциональных секций:

1. секция разгрузки плодов на линию (из контейнеров или ящиков)

2. секция разделения потока продукта

3. секция визуального отбора некачественных плодов

4. электронный модуль калибровки по размеру и/или цветовой окраске

5. основная линия транспортировки отсортированных плодов в потоке чашечного типа MSE

6. выводные транспортёры для фракций отсортированных плодов

7. упаковочные столы или аккумулирующие транспортёры

Стоимость

высокотехнологичного оборудования Greefa MSE 2000:

110 000 $

Высокотехнологичное оборудование Greefa MSE 2000 для сортировки овощей и фруктов.

Сортировочная машина Greefa MSE 2000

Сортировка плодов груши машиной Greefa MSE 2000

Greefa MSE 2000 – популярная машина для сортировки. Машина MSE подходит в первую очередь для сортировки требующих осторожного обращения овощей и фруктов круглой и удлиненной формы, таких как яблоки, груши, косточковые плоды, картофель и перец. В зависимости от требований производителя к сортировке машина Greefa MSE может выполнять сортировку по размеру, цвету, весу и даже по внутренним и наружным показателям качества. Разработка сортировочного оборудования ведется в направлениях, диктуемых потребностями рынка. Внедрение новых камер или светодиодной технологии открывает новые возможности.

Длина сортировочной машины 36м

Выход плодов около 4 т/ч

Многие производители фруктов и овощей выбирают сортировочное оборудование Greefa из-за его надежности, оказываемой поддержке и хорошему обслуживанию.

Greefa MSE 2000 – только качественные плоды

Сортировочное оборудование компании Greefa может применяться для работы с широким кругом овощей и фруктов. При этом всегда учитывается необходимость осторожного обращения с фруктами.

Наши опытные работники будут рады проконсультировать Вас относительно выбора наиболее подходящей машины.

Контактная информация:

Тел/факс: 8-47545-2-36-04

8-910-750-67-19 Муханин Игорь Викторович

8-905-123-95-09 Жбанова Ольга Владимировна

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

С использованием материала сайта jagodnik.pl

Один фунгицид — много применений

Производители фруктов и овощей, в этом сезоне могут использовать Switch 62,5 WG для защиты широкого спектра культур. Switch 62,5 WG зарегистрирован для 27 видов растений.

Свитч (Switch 62,5 WG) инновационный комбинированный фунгицид содержит два активно действующих вещества флудиоксонил и ципродинил. Они оказывают профилактический эффект, а также влияют на ингибирование (прекращение) роста мицелия, когда инфекция уже поразила растение. Кроме того, эти два активно действующих вещества, относящиеся к разным химическим классам, снижают риск появление патогенов.

Для производителей земляники Switch 62,5 WG по-прежнему является эффективным средством для борьбы с серой гнилью

Преимущества

— подавляет широкий спектр возбудителей гнилей и контролирует популяции Botrytis, резистентные к дикарбоксимидам, диэтофенкарбу и бензимидазолам

— два действующих вещества влияют на три физиологических процесса в грибной клетке

— одновременно системное, контактное, защитное и лечебное действие

— оба действующих вещества новые для овощных культур. Это объясняет высочайшую биологическую активность препарата

— активная газовая фаза

— быстрое поглощение растением

— фунгицидная активность не зависит от температуры воздуха

— фунгицид не смывается через два часа после обработки

— период защитного действия 10-2- дней (в зависимости от степени развития болезни)

— лечебное дейтсвие — в течение 36 часов с начала заражения

— безопасная и удобная в применении препаративная форма — воднодиспергируемые гранулы — не пылит, не слеживается, не обладает неприятным запахом

— флудиоксонил — мощнейший фунгицид, используемый для обработки семенного материала — теперь и для листового применения

— обеспечивает отличную лежкоспособность и транспортабельность

Поражение ягод малины серой гнилью (Botrytis cinerea)

| Растение |

Болезнь |

Доза внесения

кг / га |

Период ожидания |

| Земляника |

Серая гниль, антракноз |

0,8 |

3 |

| Малина |

Серая гниль, отмирание побегов малины, антракноз |

0,8-1 |

7 |

| Ежевика |

Серая гниль, отмирание побегов, антракноз |

0,8-1 |

7 |

| Черная смородина, красная и белая |

Серая гниль, отмирание побегов, антракноз |

0,8-1 |

7 |

| Голубика |

Серая гниль, антракноз, отмирание побегов |

0,8-1 |

7 |

| Виноград |

Серая гниль, профилактика вторичных инфекций возбудителя |

1,2 |

12 |

Проявление антракноза на плодах голубики

Switch 62,5 WG действует на четырех этапах развития патогена, обеспечивая защиту от его проникновения. Часть препарата остается в кутикулярном слое ягоды, защищая от внедрения спор в ее ткани, другая часть быстро проникает в ткани растения и перераспределяется акропетально и трансламинарно. Действие препарата начинает проявляться через 2–3 часа после применения. Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых для защиты винограда (Топаз, КЭ, Квадрис, СК, Ридомил Голд МЦ, ВДГ, Тиовит Джет, ВДГ, Люфокс, КЭ, Инсегар, ВДГ, Вертимек, КЭ, Карате Зеон, МКС), а также с контактными препаратами на основе меди. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Плодовая гниль яблони

Технология применения

Опрыскивание производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование. Если Свитч, ВДГ применяется в баковой смеси с другими пестицидами, то следует соблюдать следующий порядок растворения препаратов в баке опрыскивателя: Свитч, ВДГ > СП или СК > КЭ.

Порядок приготовления рабочей жидкости: заполните ¼ бака опрыскивателя чистой водой, включите мешалку, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси. При заполнении бака опрыскивателя заправочный шланг должен быть всегда выше уровня воды, чтобы избежать обратного всасывания. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления.

Монилиоз (Monilia cinerea) – грибковое заболевание, вызванное аскомицетом Monilia.

| Культура |

Спектр действия |

Фаза внесения |

Норма расхода препарата кг/га |

Кратность обработок / Срок ожидания |

| Груша, яблоня, персик |

Болезни плодов во время их хранения в хранилищах |

Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая |

0,75-1,0 |

1/15 |

| Абрикос, персик, слива, черешня, груша |

Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, серая гниль |

Опрыскивание в период вегетации |

0,75-1,0 |

2/20 |

| Земляника |

Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мунистая роса |

Опрыскивание в период вегетации:

— перед цветением

— после массового сбора |

0,75-1,0 |

2/7 |

| Виноградники |

Серая гниль |

Опрыскивание в период вегетации |

0,75-1,0 |

2/7 |

| Томаты (закрытый грунт) |

Болезни при хранении, альтернариоз, фузариоз, мокрая и серая гнили |

— |

0,75-1,0 |

2/7 |

| Огурцы (закрытый грунт) |

Болезни при хранении, альтернариоз, фузариоз, мокрая и серая гнили |

— |

0,75-1,0 |

2/7 |

| Розы (открытый и закрытый грунт) |

Фузариоз, альтернариоз и серая гниль |

— |

0,75-1,0 |

2/7 |

Серая гниль плодов винограда

Гудковский В.А.

доктор с.-х. наук, наук, академик РАСХН

Л.В. Кожина, кандидат с.х. наук.

А. Е. Балакирев, кандидат с.х. наук.

Ю. Б. Назаров, кандидат с.х. наук.

ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, Мичуринск, Россия. E-mail: microlab-05@mail.ru

Влияние предуборочных и послеуборочных факторов на поражение плодов стекловидностью

Введение

Стекловидность (Water core). Заболевание проявляется еще до съема плодов, но при слабой степени поражения его трудно обнаружить (лишь при разрезе) и своевременно отсортировать плоды при уборке и товарной обработке.

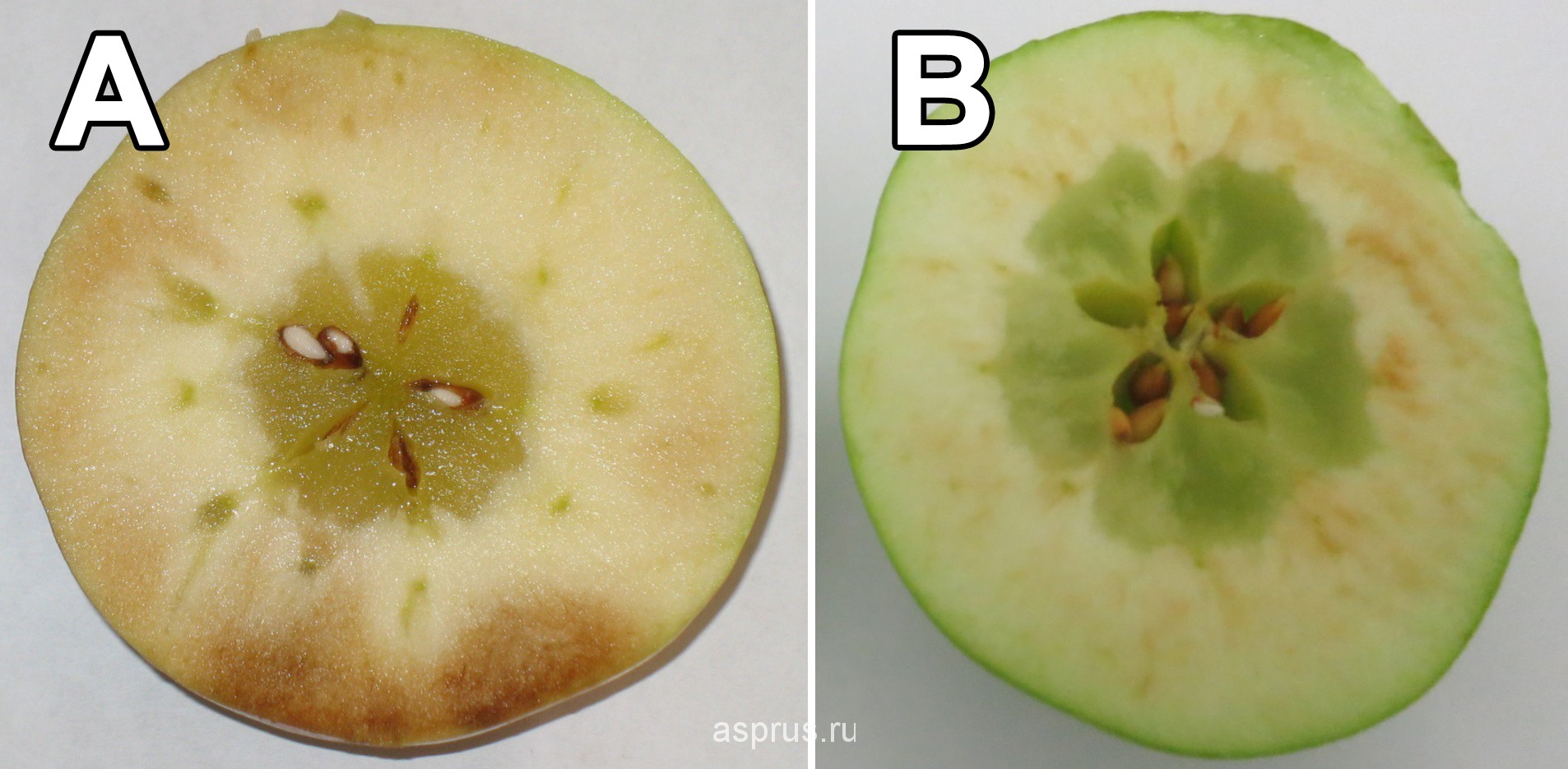

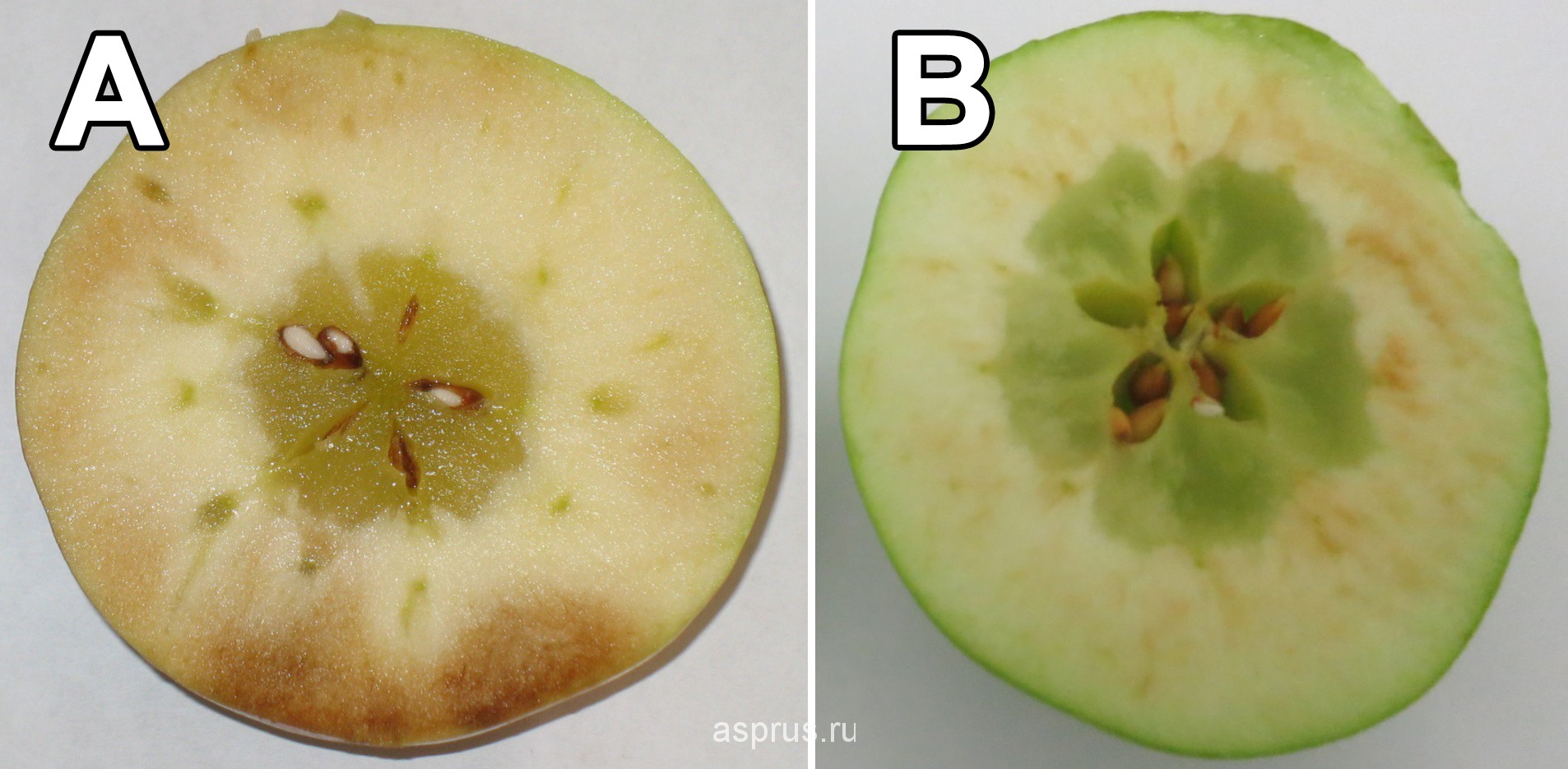

Признаки стекловидности. У пораженных заболеванием плодов отдельные участки плода (сердцевина, часть мякоти, все участки плода) становятся стекловидными, вследствие заполнения соком клеток и межклеточных пространств. Заболевание может начинаться в зоне сердцевины (по этой причине его иногда называют «водное сердечко», характерно для сорта Фуджи ) и проводящих пучков, при сильном поражении – распространяется до кожицы, которая становится полупрозрачной, а в последствие – темнеет (4,5), рисунок 1,2,3,4. Пораженные плоды могут быть значительно тверже и тяжелее здоровых, а при хранении они в первую очередь поражаются побурением мякоти, разложением. Пораженные плоды отличаются пресным вкусом.

Рисунок 1. Внешние и внутренние проявления стекловидности у плодов.

Стекловидность встречается во всех плодовых регионах, в различной степени поражаются плоды многих сортов яблони, что свидетельствует о генетической предрасположенности к заболеванию. Например сорта Фуджи, Флорина, Джонагольд обладают высокой восприимчивостью к заболеванию.

Не во всех странах стекловидность считается дефектом плода. В США, Японии, Китае стекловидность сердцевины считается неотъемлемым признаком качества сорта Фуджи. В Японии плоды с радиальной стекловидностью, известные как «медовые яблоки» относятся к «Премиум» классу и продаются по наиболее высокой цене (12). В Испании цена на такие плоды может быть удвоена и т.д..(15).

Несмотря на различное отношения к плодам со стекловидностью неотъемлемым является тот факт, что это — физиологическое заболевание и большинством потребителей рассматривается как состояние, которое ухудшает товарный вид и потребительские качества плодов, способствует увеличению потерь от внутреннего побурения и разложения при хранении.

Существует два основных типа стекловидности, каждый из которых имеет ряд симптомов (25).

Первый тип – проявляется на освещенной стороне незрелых плодов. Во время необычно жаркой погоды плоды, расположенные на открытой, чаще всего верхней части дерева под воздействием солнца поражаются стекловидностью (поражение связано с солнечным ожогом). Признаки повреждения обнаруживаются при внешнем осмотре плода (Рис.2).

Рис.2. Стекловидность на освещенной стороне плода в предуборочный период.

Второй тип – проявляется при созревании плодов, усиливается – при съеме в поздние сроки, при этом некоторые части мякоти становятся полупрозрачными «стекловидными» т.к. межклеточные пространства заполняются соком (Рис. 3).

Рисунок 3. Стекловидность (водянистость) сердцевины (А- Жигулевское, В- Глостер).

Различают слабую степень поражения плодов стекловидностью (когда она концентрируется вокруг сосудистых пучков и сердцевины) и сильную, когда повреждение занимает всю паренхиму вплоть до кожицы. При слабой степени поражения — стекловидность обнаруживается лишь при разрезе, при сильной — признаки заболевания очевидны при визуальном осмотре плода. Известно, что при легкой степени повреждения ткани плодов могут восстанавливаться как во время нахождения на дереве, так и при хранении (при оптимизации условий). При тяжелой степени развития заболевания восстановления тканей не происходит, при этом увеличиваются риски развития физиологических (побурение, разложение) и грибных заболеваний плодов (14).

Объекты, условия и методы исследования.

Объекты исследований: сорта яблони различных сортов.

Исследования выполнены на базе промышленных насаждений ОАО Сад-Гигант (Краснодарский край), насаждений института садоводства (г. Мичуринск, Тамбовская область), хранение плодов проводили во фруктохранилищах с ОА, РА. Содержание минеральных элементов: кальция (Са), магния (Mg), калия (К), определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии (SHIMADZU, Япония). Содержание этилена — определяли газохроматографически (GC-2014, SHIMADZU, Япония), твердость плодов измеряли пенетрометром FT-327 с плунжером для яблок.

Результаты исследований.

Причина возникновения стекловидности, вероятно, связана с увеличением проницаемости клеточных мембран и накоплением в межклеточном пространстве сока, насыщенного сорбитолом (9,11,21).

Поражение плодов стекловидностью первого типа (ранняя стекловидность), вызванное экстремально высокими температурами и воздействием солнечного излучения (4, 24), вероятно обусловлено тем, что в определенных участках мякоти плода крахмал очень быстро превращается в сахар. При этом возрастает осмотическое давление,происходит усиленное поглощение воды и сильное увеличение объема клеток до состояния, когда не остается межклеточных пространств. Такие части ткани мякоти плода кажутся тогда стекловидными и прозрачными.

Поражение плодов стекловидностью второго типа (стекловидность при созревании плодов) связана, помимо других факторов, с высокой степенью зрелости, поздней уборкой урожая, высокими дневными и низкими ночными температурами (стресс факторы). Повышение проницаемости клеточных мембран при созревании плодов способствует выходу клеточного сока и заполнению межклеточных пространств.

Плоды, пораженные стекловидностью, имеют повышенное содержание воды, пониженные уровни редуцирующих сахаров и пектина, повышенное содержание анаэробных продуктов метаболизма и более высокое содержание сорбита, чем нормальные ткани (8,10,14,19,22).

В нормальных условиях, сорбит, синтезируемый в листьях, активно перемещается с соком флоэмы, в плодах он быстро превращается в другие углеводы (его содержание составляет менее чем 10 %). В условиях, когда клетки плода не в состоянии поглотить (переработать) раствор, насыщенный сорбитом, он «выгружается» из сосудистой системы и заполняет межклеточные пространства плода, придавая ему водянистый вид. Это также объясняет частые случаи локализации стекловидности вокруг сосудистых пучков, окружающих сердцевину.

Воздушное пространство здоровых плодов яблони составляет примерно от 20 до 35% от всего объема. В пораженных стекловидностью тканях оно резко снижается, что может привести к низкой концентрации О2 и высокой СО2 в межклетниках, накоплению этанола и ацетальдегида, ферментации тканей и развитию расстройств при хранении (особенно при хранении в РА) (21).

Повышению восприимчивости плодов к стекловидности способствуют хорошие условия для ассимиляции и накопления углеводов (сахара) в клетках. К ним относятся: высокое соотношение лист/плод (30-40), низкая урожайность, высокая интенсивность света, оптимальная температура и влажность воздуха и почвы, поздняя уборка урожая и, следовательно, длительный приток ассимилятов и др..

Возникновению стекловидности способствуют те же факторы, которые вызывают поражение плодов подкожной пятнистостью. Одной из основных причин развития заболевания является дефицит кальция в плодах (1,3,16,17).

В результате обобщения многолетних экспериментальных данных было установлено, что в плодах с высокой лежкоспособностью содержание кальция должно составлять не менее 4,5-5 мг/100г сырой массы, отношение (К+Mg)/Ca<25; Са/Mg>1; N/Ca<10 (2,3,16).

Наши многолетние исследования и результаты других специалистов (5,12) подтвердили, что в наибольшей степени стекловидностью поражаются крупные плоды, с низкой концентрацией кальция. Развитию заболевания способствуют все факторы, вызывающие интенсивный рост побегов и низкую нагрузку урожаем. К ним относятся – сильнорослый подвой, молодой возраст, низкая урожайность, сильная обрезка, избыток азота, избыток воды в предуборочный период и др. (21).

Положительное влияние оптимального содержания кальция в плодах на снижение развития стекловидности, по-видимому, связан с активацией или биосинтезом фермента сорбитолдегидрогеназы, катализирующей превращение сорбитола во фруктозу, что снижает риск развития заболевания.

Высокое соотношение лист/плод (более 30-40), вызванное несбалансированным воздействием агротехнических факторов (сильная обрезка, низкий урожай, избыток N и др.) усиливает рост плодов и увеличивает их предрасположенность к стекловидности и другим физиологическим заболеваниям (т.к. листья конкурируют с плодами за кальций и поставляют им избыток сорбитола).

На примере сорта Жигулевское (ЦЧЗ), было показано, что во всех частях плода, пораженного стекловидностью (целый плод, кожица, подкожный слой) существенно ниже содержание кальция – 2,01, 5,16 и 2,24 (здоровые плоды – 4,19, 7,17 и 3,07) мг/100 г сырой массы соответственно, несколько выше содержание калия. Различия по содержанию магния и фосфора в изученных образцах – не столь очевидны. (Таблица 1). При этом, соотношения (К+Mg)/Са в стекловидных плодах значительно выше, а Са/Mg – ниже, по сравнению со здоровыми плодами, что свидетельствует о дисбалансе элементов минерального состава в плодах (особенно в подкожном слое), пораженных заболеванием.

Таблица 1. Содержание макроэлементов в здоровых и пораженных стекловидностью плодах сорта Жигулевское.

| Вариант, часть плода |

Содержание, мг/100г сыр.массы |

К+Мg/Са |

Са/Мg |

| Оптимальные значения (целый плод) |

Са |

Мg |

K |

P |

| 5-7 |

5-7 |

90-120 |

9-11 |

<25 |

> 1 |

| Здоровые плоды (М= 156,5г) |

| 1.целый плод |

4,19 |

4,6 |

63,8 |

8,33 |

16,3 |

0,9 |

| 2.кожица |

7,17 |

9,23 |

94,7 |

13,29 |

14,5 |

0,8 |

| 3.подкожный слой |

3,07 |

4,48 |

73,1 |

10,25 |

25,3 |

0,7 |

| Плоды со стекловидностью (М= 192г) |

| 1.целый плод |

2,01 |

4,39 |

74,0 |

9,04 |

39,0 |

0,5 |

| 2.кожица |

5,16 |

9,09 |

113,6 |

10,5 |

23,7 |

0,6 |

| 3.подкожный слой |

2,24 |

4,32 |

84,06 |

8,32 |

39,5 |

0,5 |

| НСР05 целый плод |

0,63 |

0,40 |

1,23 |

1,15 |

|

|

| НСР05 кожица |

0,21 |

0,30 |

9,15 |

0,56 |

|

|

| НСР05 подкожный слой |

0,26 |

0,06 |

1,12 |

0,59 |

|

|

При изучении содержания элементов минерального состава здоровых и пораженных стекловидностью плодов сортов Фуджи (рисунок 4) и Флорина (Краснодарский край) были подтверждены результаты исследований, полученные на сорте Жигулевское (Таблица 2).

Таблица 2. Содержание минеральных элементов в здоровых и пораженных стекловидностью плодах сортов Флорина и Фуджи.

| Вариант, часть плода |

Содержание, мг/100г сыр.массы |

Содержание, мг/кг сыр.массы |

К+Мg/Са |

Са/Мg |

| Са |

Мg |

K |

P |

Cu |

Fe |

Mn |

| Оптимальные значения (цел. пл.) |

5-7 |

5-7 |

90-120 |

9-11 |

0,4-3,4 |

0,5-3,5 |

0,25-0,8 |

<25 |

> 1 |

| Флорина, здоровые плоды |

| 1. Целый плод |