Официальный сайт

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мичуринский государственный аграрный университет Мичуринск -Наукоград Юг-Полив |

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Дорохова Е.В., С использованием материалов сайта osadovod.ru Видовой и сортовой состав, биологические особенности и основные элементы технологии выращивания бузиныСемейство Жимолостные. Род Бузина включает в себя около 40 видов, из которых шире всего распространено 11, а наибольшее значение имеют три: бузина черная, бузина красная, или кустистая, и непохожая на «типичную бузину» бузина травянистая, или бузник. При этом съедобны из них лишь плоды бузины черной (два других вида используются как источники лекарственного сырья и/или в декоративных целях). Бузина красная растет по всей европейской части бывшего СССР, в том числе и в регионах, расположенных севернее средней полосы России, тогда как бузина черная — растение более южное, северная граница ареала ее естественного распространения проходит по Московской области. Несмотря на то, что ее плоды (а кое-где и цветки) издавна использовались в пищу, а как лекарственное растение бузина черная была известна еще в Средние века, как культура в наших краях она осталась невостребованной, целенаправленно селекционную работу с нею никогда не вели, хотя при некоторых ботанических садах имеются коллекции ее различных отборных форм. Культурные насаждения черной бузины создаются главным образом в Германии, Польше, Словакии, Дании и Румынии. На Западе все большее распространение как культура получает вид бузина канадская, точнее его окультуренная форма, известная как бузина улучшенная, также имеющая съедобные плоды. Биологические особенностиБузина черная — кустарник или многоствольное (очень редко — одноствольное) дерево с куполообразной кроной, в дикой природе достигающее 10 м высотой (в культуре ее рост искусственно ограничивают до 2—6 м). Листья появляются с ранней весны, они крупные (во взрослом состоянии достигают 30 см длиной) и сложные — состоят из 5—7 эллиптических или узкоэллиптических листочков. Цветет в июне—июле, продолжительность цветения — до 35 дней. Соцветия крупные (до 20 см в диаметре), щитковидно-метельчатые, обычно уплощенные. Цветки мелкие, но очень многочисленные, желтовато- или кремово-белые, ароматные. Плоды созревают в зависимости от региона начиная с конца августа — начала сентября. Ягоды мелкие, шаровидные, буро-фиолетовые (почти черные), в одной грозди их может находиться до 120 штук. На дереве они сохраняются долго, в том числе и после опадания листьев. Бузина растет быстро (годичный прирост — около 60 см, но может достигать и 1,5—2 м). В плодоношение может вступать с трехлетнего возраста. Относительно зимостойкий вид, в условиях Московской области зимой могут подмерзать ветви, но за счет быстрого восстановления растения не гибнут. Теневынослива. Влаголюбива. Требовательность к почвам средняя. Бузина канадская — куст до 3 м высотой. Листья крупные (до 40—50 см длиной), сложные. Зацветает в середине июля. Соцветия — крупные выпуклые зонтики. Плоды созревают в сентябре. Ягоды, как и бузины черной, мелкие и шаровидные, но несколько иного оттенка — темно-пурпуровые. Более морозоустойчива, чем бузина черная, остальные особенности похожи. Ценность культурыЯгоды бузины можно есть как в свежем, так и в переработанном виде, причем варенье, джемы, желе и прочие сладости из нее ценятся выше, чем исходный сырой продукт. В прошлом отваренные в меду ягоды бузины считались деликатесным лакомством. И запах, и вкус (точнее, привкус) у бузины весьма специфические, что позволяет широко использовать ее как ароматизатор кондитерских изделий и приправу к супам и тесту. В этом же качестве, кстати, используются не только ягоды, но и цветки, из которых также готовят оригинальное варенье и чай. А благодаря насыщенной окраске сока его подмешивали в вина в качестве не только ароматизатора, но и естественного красителя. Бузина не только вкусна, но и полезна для здоровья. Ее ягоды содержат витамин С (до 49 мг на 100 г), каротин, антоциановые вещества — хлориды глюкозидов цианидина, дубильные вещества, карбоновые кислоты и аминокислоты. Правда, из-за этого же химического состава, ягоды бузины можно употреблять в пищу только в полностью созревшем виде — в недоспелых слишком много гликозидов и алкалоидов, которые распадаются по мере созревания или после кипячения под воздействием высоких температур. Цветки бузины содержат горький гликозид самбунигрин, рутин, холин, яблочную, валерьяновую, уксусную, хлорогеновую, кофейную кислоты, этил-, изобутил- и изоамиламины, витамин С (82 мг на 100 г) и эфирное масло (до 0,32 %) и обладают потогонным, жаропонижающим, мочегонным, отхаркивающим, противовоспалительным и успокаивающим действием. Листья и молодые побеги бузины также съедобны (из них можно готовить салаты или есть в маринованном виде) и обладают целебными свойствами. В листьях содержатся самбунигрин, гексеновый и гликоко- левый альдегиды, каротин, витамин С (до 280 мг на 100 г) и эфирное масло. В народной медицине их используют как мочегонное, слабительное, потогонное и кровоочистительное средство. Но если человеку они полезны, то насекомым — наоборот, поэтому ветви бузины издавна использовали для того, чтобы отгонять мух, тараканов и блох. Не менее известна бузина и как растение, способное улучшать почву, обогащая ее ценными питательными веществами. Используется она и как декоративная культура. СортаСортов как таковых у черной бузины нет, а среди форм наиболее распространены декоративные, в частности Ауреа (с золотистыми листьями) и Лациниата (с рассеченными ажурными листьями). На сегодня известно около 20 сортов бузины канадской, среди которых самыми зимостойкими и наиболее пригодными. Для выращивания в северных областях являются Адаме (один из самых первых сортов), Джонс и Скотия. АгротехникаЧетко разработанной агротехники культивирования бузины нет, приведенные ниже рекомендации являются скорее ориентировочными. Выбор местаБузина предпочитает плодородные рыхлые грунты с pH 6,5—7,5, лучше всего — торфяные или с высокой долей торфа, однако может расти и на других, кроме слишком песчаных и глинистых. Высокое залегание грунтовых вод нежелательно. Бузина теневынослива, поэтому для нее можно отвести не слишком хорошо освещенное место, лучше всего — ближе к дому. Выбор места может быть основан и на совсем ином принципе — если видеть в бузине естественную защиту от вредителей, ее кусты можно расположить в разных частях участка так, чтобы она охраняла от них максимальное количество других садовых или огородных культур. Способы размноженияМожно размножать и семенами, и одним из вегетативных способов: отводками, зелеными или одревесневшими черенками и корневой порослью (последний способ в Украине наиболее распространен). Черенки и отводки укореняются легко, специальных приемов ухода не требуют. Осенью семена можно сеять сразу в грунт, для весеннего посева им требуется 120-дневная холодная стратификация. Посадка, размер посадочной ямыПри посадке на постоянное место сеянцев или укоренившихся черенков на дно посадочной ямы размером 60 х 60 см желательно проложить толстый слой (до трети глубины ямы) землесмеси из торфа, перегноя, дерновой земли и песка в пропорции 1:2:2:1. Обогащать минеральными удобрениями эту смесь можно, но не обязательно — на органические удобрения бузина отзывается лучше. Корневая шейка при посадке должна располагаться на уровне поверхности почвы. После посадки приствольный круг надо хорошо полить. Мульчирование не обязательно, но желательно. УходУход за бузиной заключается в поливах, подкормках и рыхлении приствольного круга, причем наибольшую роль для успешного выращивания играют поливы. Б идеале почва вокруг бузины должна постоянно быть слегка увлажненной, но не слишком влажной, поэтому, если есть такая возможность, поливать ее лучше чаще, но небольшими порциями воды. Если такой возможности нет — не беда, кратковременные засухи бузинавыдерживает, но в этом случае несколько хуже плодоносит, в обязательных регулярных поливах она нуждается только в южных и восточных регионах. Подкормки желательно начинать проводить с 3—4-го года после посадки. Лучшее удобрение для бузины — раствор навозной жижи или «Гумисола». Глубокое рыхление проводится весной и осенью, а также в случае необходимости (при образовании плотной корки на поверхности почвы), которая чаще всего возникает, еслибузина растет на тяжелых грунтах. На достаточно рыхлых почвах это делать не обязательно. Из-за слишком обильного образования корневой поросли в благоприятных для бузины условиях приходится принимать меры по ограничению ее роста в ширину. Для этого в землю на расстоянии 1—1,5 м от растения в землю на глубину до 70 см вкапывают листы шифера или металлические листы. Обрезка, формирование кустаСпециальных, официально утвержденных схем формирующей обрезки для бузины нет, но на практике ее основной целью является ограничение роста куста в высоту. Можно проводить обрезку и с целью повышения декоративности куста. Обязательной является лишь санитарная обрезка, особенно в регионах с холодными зимами, при которых ветви могут вымерзать. Особенности сбора и хранения урожаяЯгоды можно собирать по мере созревания, в том числе и после опадения листьев. Их можно снимать с куста вместе с кистями. Долго они не хранятся, поэтому желательно пускать их в переработку. Вредители и болезниБузина не только практически не подвергается атаке вредителей и болезней, но и защищает от них соседние растения. Посаженная возле дверей или окон дома, она отпугивает комаров. В народе также считается, что разложенные в доме ветки бузины помогают изгнать из него тараканов, мышей и крыс. Материал подготовили:

Дорохов Денис Сергеевич Руководитель отдела проектирования интенсивных плодовых и ягодных насаждений АППЯПМ

Щекотова Л.А.

Данилова Т.А. Болезни сливыСлива, как и другие плодовые культуры, поражается многими видами болезней — грибными, бактериальными и вирусными. В сливовых садах деревья подвергаются инфекции в период вегетации, что может привести не только к большим потерям урожая, но и гибели сада. Монилиоз, серая плодовая гниль (Моnilia fructigena Pers.). Грибное заболевание. Возбудитель болезни зимует на мумифицированных плодах и зараженных ветвях. Весной (во время цветения) происходит заражение растений спорами, разносимыми ветром и насекомыми. Особенно сильно болезнь распространяется в годы с затяжным цветением и высокой влажностью воздуха. На поверхности плода появляется маленькое бурое пятно, которое в течение 10 дней разрастается по всей его поверхности. Затем на плодах образуются подушечки (споры гриба). Мякоть плодов сливы становится рыхлой и невкусной. На кожице плодов появляются ранки, с которых и начинается гниение. Заражение может произойти при тесном контакте с больным плодом. Высокая степень поражения приводит к значительным потерям урожая. Шарка (оспа) сливы (Вирус PPV). На листьях сливы появляются хлоротичные пятна разных размеров. Они могут быть округлыми, в виде колец и полос. Если болезнь прогрессирует, то листья приобретают яркую мраморную расцветку с желто-зелеными участками. На плодах в июле появляются темно-зеленые пятна в форме полос и колец. Плоды приобретают уродливую форму и осыпаются. Отдельные плоды мумифицируются. Часто листья преждевременно усыхают и опадают. Потом начинают усыхать ветки, а позже и все дерево. Чаще всего болезнь распространяется тлей. Но вирус еще может передаваться при окулировке и прививке. При высокой степени распространения болезни можно потерять не только урожай, но и весь сад. С целью профилактики нужно уничтожать тлю в саду. К настоящему времени нет эффективных методов борьбы с шаркой. Млечный блеск (Chondrostereum purpureum Pers.). В листьях, поврежденных заморозками, образуются воздушные пустоты. Листовые пластинки становятся серебристо-беловатыми. Постепенно ткань листьев отмирает, они засыхают. Древесина стволов и ветвей становится темной. Цитоспороз (Leucostoma cincta, L. Persoonii). Признаками этой болезни являются увядание листьев, усыхание молодых побегов, ветвей и даже целых деревьев. Заражение обычно происходит в период покоя деревьев — ранней весной и осенью. Возбудитель болезни легко проникает в ткань дерева через механические повреждения коры, трещины. На коре образуются крупные, быстро разрастающиеся язвы. Кора темнеет, становится красно-коричневой и отмирает. При попытке отделить кору от древесины она мочалится, а не отслаивается. На поверхности отмершей коры образуется папиллярная масса в виде мелких вздутий (темные пикниды гриба), которая в сырую погоду проявляется в виде слизи красного и желтоватого цвета. Кармашки сливы, Тафрина сливовая (Taphrina pruni) — гриб, поражающий плоды, которые разрастаются, но косточку не образуют. Поверхность поврежденных незрелых слив покрывается белым мучнисто-восковым налетом со спорангиями гриба. Обнаруживается сумчатая болезнь сразу после цветения сливы. Развитию заболевания способствует высокая влажность воздуха. Пораженные плоды не имеют никакой ценности — они остаются пустыми, дутыми, несъедобными. Поверхность поврежденных плодов покрывается мучнисто-белым восковым налетом. Гриб зимует в виде спор на чешуйках почек и в виде грибницы на побегах. Бактериальный ожог, рак (Pseudomonas syringae pv. Morsprunorum). Повреждаются стволы, скелетные ветви, молодые побеги, почки, листья и цветы. Кора в поврежденных местах темнеет, отслаивается, образуются неглубокие раны. Поврежденные почки и листья чернеют, засыхают и остаются на дереве. Поражаются деревья преимущественно весной и осенью. Влажная и дождливая погода особенно способствует распространению болезни, которая часто приводит к гибели деревьев. Клястероспориоз, дырчатая пятнистость (Clasterosporium carpophilum Aderch.). На листьях появляются бледно-коричневые круглые пятна с диаметром до 6 мм, обрамленные красноватой каймой. В течение 1-2 недель пятна крошатся, образуются отверстия в листовых пластинках. При сильном поражении листья сливы начинают засыхать и опадают. На пораженных плодах появляются вдавленные растущие пятна пурпурного цвета. По мере роста они становятся коричневого цвета и принимают выпуклую форму. Из вздутых пятен вытекает камедь. Мякоть в местах образования пятен усыхает до косточки. Снижается интенсивность процесса ассимиляции листовой пластинки. Полистигмоз или красная пятнистость (Polystigma rubrum Pers.) Больше всего страдают листья, на них появляются вздутия, имеющие достаточно яркий оранжевый цвет. Пятна образуются как с нижней стороны листа, так и с верхней. Болезнь особенно сильно проявляется в годы с сильными весенними дождями — в июле листья сильно покрываются пятнами. Болезнь может вызвать массовый ранний листопад. Пораженные деревья ослабевают, у них снижается зимостойкость, могут опадать цветки и завязи. Тем не менее, нельзя назвать полистигмоз слишком опасной болезнью. Гоммоз (камедетечение). Болезненное явление, встречающееся чаще всего у древесных культур. Характеризуется выделением янтарной или бурой, густой и клейкой жидкости на надземных частях — преимущественно на стволе, ветвях, плодах, реже — на листьях. Причины явления разнообразны — ранения, морозобоины, неблагоприятные условия произрастания, повреждения насекомыми, поражения микроорганизмами. Смола выделяется в местах среза веток и там, где кора пострадала от солнечных ожогов или морозобоин. Как правило, пораженные ветки засыхают. Гоммоз могут вызвать избыток азота и влаги в почве. Опасно камедетечение в холодное и сырое время года, особенно, если растения ослаблены вредителями, сильной обрезкой или другими болезнями. Кора, пропитанная камедью, является благоприятной средой для развития колоний бактерий, вызывающих рак ствола, ветвей и сучьев. Чтобы избежать появления камеди, не допускайте механических повреждений дерева. Появившиеся раны нужно немедленно зачищать и дезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и замазывать петралатумом. Если сучья сильно поражены, их следует убрать. Защита растений от болезней

Методы борьбы с болезнями сливы

Материал подготовили:

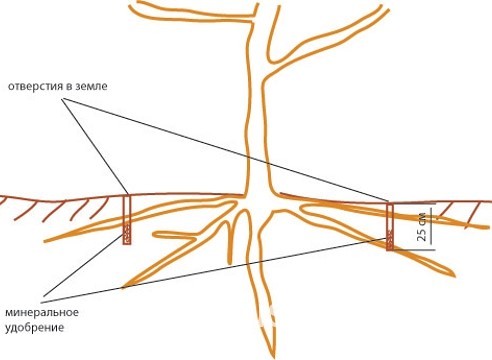

Муханин Игорь Викторович Дорохова Е.В., С использованием материала сайта www.supersadovnik.ru Полив плодовых деревьев: от саженца до взрослого дереваПлодовые деревья в разный период своего существования в саду требуют разного подхода к поливу. Итак, когда и сколько поливать, чтобы фруктовый сад ежегодно радовал своим урожаем? Полив плодовых деревьев в год посадкиРано или поздно садоводу приходится сажать новые плодовые деревья в своем саду. Естественно после посадки саженец необходимо полить. При этом не важно, когда вы его посадили: весной в насыщенную влагой почву, летом, высадив из контейнера, или осенью. Полив все равно необходим. Первый полив не только дает возможность насытить саженец водой, но в большей степени требуется для уплотнения почвы вокруг корневой системы. Поэтому не стоит просто выливать под саженец 2 ведра воды, наблюдая, как она растекается по всему участку, размывая рыхлую землю вокруг саженца. Лучше поставить разбрызгиватель, сделав напор воды небольшим, чтобы брызги не улетали дальше приствольного круга. Если на участке нет водопровода, первый полив лучше производить из лейки. Вылив под саженец те же 2 ведра воды с помощью лейки, вы намного эффективнее ее потратите. Итак, саженец посажен и полит. Если сезон не очень дождливый, полив саженца будет необходим регулярно в течение всего лета и осени. Вначале, пока земля в посадочной яме не уплотнится, придется поливать с помощью дождевалки или лейки, как и в момент посадки саженца. Затем можно будет просто класть шланг в приствольный круг и включать небольшой напор воды. Если лето умеренно дождливое, то полив осуществляют только при сильном пересыхании почвы. В дождливое лето полив может вообще быть не нужен. В случае засушливого лета придется поливать саженец часто и обильно, иначе вы его просто потеряете. Для саженца первого года посадки полив стоит проводить не реже 1 раза в неделю. Если поливаете дождевальной установкой, следите за временем. Поливать придется около 2 часов (этот режим относится к среднестатистическому лету, в засуху придется поливать чаще). Полив деревьев на второй год после посадкиВо второй год жизни дерева на вашем участке полив уже не столь обязателен, как в первый сезон. Теперь вы будете поливать деревце лишь по необходимости: в сильную жару или при долгом отсутствии дождей. В начале весны воды и так достаточно. Способы полива не зависят также от сроков созревания урожая. Поливать стоит начинать в случае долгого отсутствия дождей, если при этом земля сухая, если ее копнуть лопатой. В этом случае дерево стоит полить. Время и режим полива может совпадать с режимом полива саженца первого года. Однако и в этих ситуациях не стоит слишком усердствовать. Дело в том, что за предыдущий сезон дерево уже развило разветвленную систему корней, которой нужны не только влага, но и дыхание. Если же вокруг дерева постоянно разлита вода, то поступление воздуха в почву практически не будет. В результате корневая система может загнить, а дерево погибнуть. Первым признаком проблем с корневой системой может являться усыхание только что распустившихся листочков. Заметив такое явление, попробуйте взрыхлить почву в приствольном круге. Если дело в избытке влаги, то это мероприятие увеличит доступ воздуха к корням и дерево постепенно восстановится. Полив деревьев в возрасте от 3 до 15 летДеревья в возрасте от 3 лет уже не столь требовательны к поливу. Как правило, их поливают лишь в очень засушливое лето или в период созревания плодов. Требуется также обильный и регулярный полив в осенний период. Это дает возможность дереву лучше подготовиться к зиме и в значительной мере избежать повреждений морозами. Особенно полезен обильный осенний полив для сливы и вишни. Косточковые уязвимы в зимние холода, однако если их хорошо напоить осенью, то и зима пройдет без особых повреждений. Предзимний полив проводят после опадения листвы с деревьев. При этом обратите внимание на то, что разные породы и сорта сбрасывают листья в разное время, поэтому и полив осенью для каждого дерева индивидуален. Если есть возможность, поливайте раз в день по 2 ведра на дерево в течение недели. В большинстве случаев этого достаточно. Дождевание кроныДождевание можно использовать для саженцев и молодых деревьев в жаркое засушливое лето. Однако нужно помнить, что делать это следует в пасмурную погоду, а лучше вечером на закате или после захода солнца. Если использовать дождевание днем, то капельки воды фокусируют солнечный свет и листья получат ожог. Дождевание взрослых плодоносящих деревьев проводят в профилактических целях перед возможными возвратными заморозками. Такая обработка увеличивает устойчивость облиственной кроны перед резкими перепадами температур. В этом случае дождевание проводится в течение всей ночи и заканчивается перед рассветом. Как поливать дерево старше 15 летПолив деревьев старше 15 лет можно комбинировать с подкормкой. Однако нужно учитывать, что просто рассыпание на поверхности минеральных удобрений или полив разведенными в воде питательными веществами приводит к большому расходу химикатов при минимальном эффекте. Для подкормки минеральными удобрениями делают 5-6 углублений по периметру приствольного круга, например, вбивают лом на глубину 25 см в землю и вытаскивают. В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного удобрения и заделывают землей. После этого под дерево ставят дождевальную установку, чтобы вода равномерно распределялась по всему приствольному кругу, захватывая места внесения удобрений. Такой подкормки хватит на 2-3 года. Если вносят органические удобрения, вокруг дерева по периметру приствольного круга делают траншею, в которую закладывают навоз и заделывают землей. Полив после этого проводят так же, как и при подкормке минеральными удобрениями. Таким образом, полив саженца или взрослого дерева является важным фактором, от которого может зависеть здоровье вашего садового питомца. Члены АППЯПМ

Репяшник Виталий Васильевич |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ