Болезни винограда грибкового, бактериального и физиологического происхождения

Виноград был окультурен еще в античные времена, и конечно до наших дней это растение накопило довольно много различных болезней, бороться с которыми просто необходимо, иначе урожая можно и не получить. Данные болезни можно разделить на инфекционные и неинфекционные, они серьезно нарушают жизнедеятельность растения, даже могут погубить его.

Неинфекционными болезнями не могут заразиться другие растения в винограднике. Заболеть такими болезнями виноград может как под влиянием неблагоприятных погодных явлений, таких как град, засуха, сильная жара или наоборот – повышенная влажность, так и при недостатке каких-либо нужных ему условий.

Инфекционные болезни вполне могут предаваться от больных кустов к здоровым. Заражение происходит под воздействием возбудителей, которыми являются бактерии, вирусы, или грибки. Такие болезни особенно опасны, так как при определенных, благоприятных для их распространения условиях, болезнь может поразить большую часть виноградника в короткое время, и даже полностью уничтожить его. Передача подобных болезней происходит как между живыми кустами, так и от отмерших частей инфицированных кустов.

С этими болезнями необходимо бороться всеми доступными методами. Среди методов борьбы с инфекционными болезными можно выделить:

- профилактические мероприятия

- сохранение высокого агрофона

- карантин

Инфекционные болезни винограда

Милдью, или ложномучнистая роса

Милдью, или ложномучнистая роса

Меры борьбы. Основной метод борьбы с милдью — опрыскивание виноградников фунгицидами: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ными растворами купрозана (4—6 кг/га), хомецина (4—6 кг/га), поликарбацина (4—6 кг/га), полихома (4—6 кг/га). Высоко эффективны против милдью системные фунгициды — микал (4 кг/га), ридомил (0,8 кг/га). Последний используют в смеси с заменителями бордоской жидкости в половинной норме расхода.

Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25—30 см, второе — перед цветением, третье — сразу после цветения. В дальнейшем обработки повторяют в зависимости от погодных условий, но не реже, чем через 15 дней. За период вегетации проводят 7—8 опрыскиваний фунгицидами. Микал применяют с интервалами между обработками 15—21 день: в течение лета 4—5 опрыскиваний. Заменители бордоской жидкости и системные фунгициды используют в июне — июле, чередуя их с бордоской смесью.

Оидиум (мучнистая роса)

Оидиум (мучнистая роса)

Очень опасная болезнь винограда, поражающая надземные части растения, покрывая белым налетом верхнюю сторону листьев. На пораженных болезнью листьях проявляются темные точки. На побегах проявляются пятна, бутоны и цветки буреют и опадают. Если болезнь начинается в период созревания ягод, виноградины трескаются обнажая серую гниль. При сильном поражении, появляется специфический запах гнилой рыбы. Болезнь проявляется от жаркой и сухой погоды, преимущественно в июле — августе, от резкой смены засухи на влажность. В период цветения, на вегетирующих зеленых побегах и листьях, появляется налет пепельно-серого цвета, под которым листья вздуваются, становятся бурыми и отмирают. Пораженные болезнью побеги, соцветия и ягода, выглядят как будто осыпанными пеплом, который пахнет гнилой рыбой.

Меры борьбы. Применяют серные препараты. Перед цветением виноградники опрыскивают коллоидной серой или 80%-ным смачивающимся порошком (с. п.) этого препарата. После цветения при высоких температурах воздуха эффективна молотая сера, особенно при опыливании по росе. На 1 га виноградника расходуют 9—12 кг коллоидной или 15—30 кг молотой серы. В период развития эпифитотии оидиума очаги болезни обрабатывают бенлейтом (1,5 кг/га), топсином (1,5 кг/га), фундазолом (1,5 кг/га). Хорошие результаты дает байлетон — 25%-ный и 5%-ный с. п. (0,3 и 1 кг/га).

Обработки проводят при появлении болезни. При развитии эпифитотии оидиума опрыскивания повторяют через 10—15 дней до размягчения ягод.

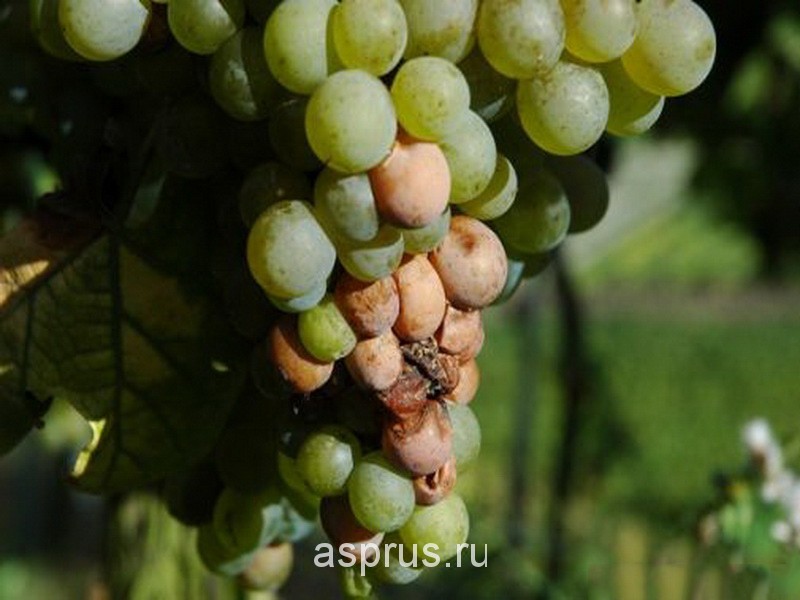

Серая гниль

Серая гниль

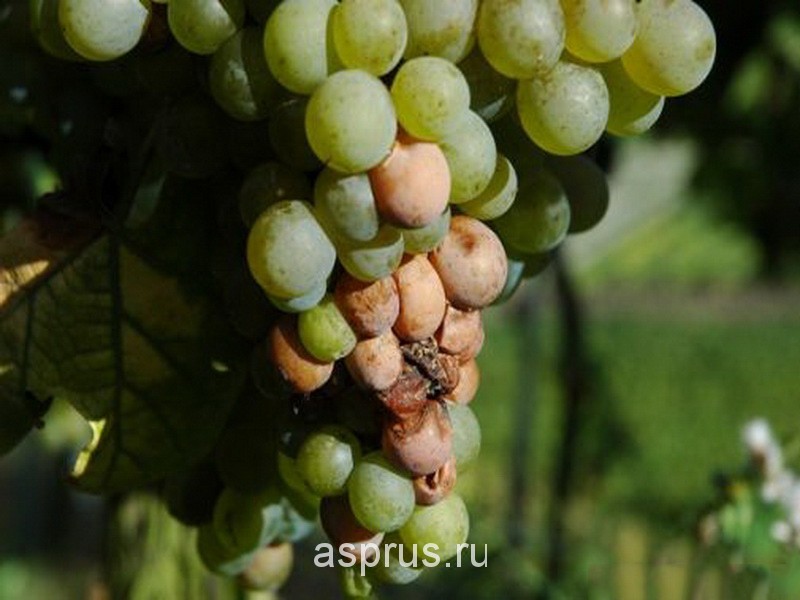

Проявляется в бурении и сморщивании виноградных ягод, которые сморщиваются и лопаются, покрываясь серым гниющим налетом. Процесс распространения болезни, очень скоро распространяется на всю гроздь. Серая гниль способна уничтожить весь урожай винограда.

Меры борьбы. Для уменьшения потерь урожая от серой гнили на виноградниках проводят агротехнические мероприятия, обеспечивающие хорошее проветривание кустов (удаление неплодоносящих побегов, подвязка), тщательно ведут борьбу с вредителями и болезнями, своевременно снимают урожай. Развитие серой гнили на виноградниках сдерживают фунгициды: бенлейт (1,5 кг/га), эупарен (2—3 кг/га), топсин (1—1,5 кг/га). Первое опрыскивание проводят после опадения колпачков, второе — перед смыканием ягод в гроздях, третье — в начале созревания, четвертое — за месяц до сбора урожая.

Белая гниль

Белая гниль

Грибковое заболевание. Развивается в жаркую и влажную погоду перед созреванием ягод. Пораженные ягоды сморщиваются, покрываются мелкими бугорками и засыхают. Поражаются также листья и побеги: листья приобретают грязно-серую окраску, а на побегах образуются бурые или черные пятна. В ткани растений возбудитель заболевания проникает через различные механические повреждения, особенно градобоины. Споры гриба зимуют на опавших листьях и ягодах.

Меры борьбы: тщательное уничтожение больных ягод, являющихся источником инфекции. Опрыскивание кустов, поврежденных градом, 2 %-ным раствором бордоской жидкости (сразу же после градобития и спустя 5-6 дней повторно).

Кислотная гниль

Кислотная гниль

Страдают от нее сорта винограда с тонкой кожицей на ягодах и сочной мякотью. Симптомы обнаруживаются после появления коричневых гниющих ягод в хороших гроздях винограда.

Вокруг распространяющейся порчи, роем вьются дрозофиллы, а от ягод пахнет уксусом. Этот запах привлекает мушек, которые интенсивно растут и размножаются.

Заболевание носит стремительный характер и может нанести огромный ущерб урожаю. Урожай ягод становится не пригоден для употребления в пищу, производства вина или переработки.

Меры борьбы: для профилактики следует увеличить популяцию цикад и трипсов. Прореживать поврежденные грозди, не допуская развития серой гнили. При незначительном поражении, удалить все повреждённые ягоды и обработать грозди инсектицидом типа фитоверм. Обработать 1 % бордоской смесью. Положительный эффект дает опудривание гроздей садовой серой. Дрозофиллы гибнут в отравленных приманках для ос.

Черная гниль

Черная гниль

Заболевание винограда, вызывающее потери урожая до 80%, в основном от поражения ягод винограда. Поражённые ягоды буреют, мокнут, покрываются рыхлым, сначала серым, потом чернеющим налётом. Характерный симптом — истечение сока ягод. Болезнь развивается после механического повреждения ягод градом, насекомыми или перезревания. Особенно быстро развивается при температуре 28 -30 С, при такой температуре споры прорастают через 36 часов. Возбудитель живёт в почве и на растительных остатках, питаясь ими.

Меры борьбы: для профилактических обработок против черной гнили обычно используют контактные фунгициды. В первую очередь это медьсодержащие препараты, которые ингибируют фазу прорастания патогенна. Кроме этого высокой активностью против черной гнили обладают контактные и системные фунгициды на основе действующих веществ: каптан, манкоцеб, метирам, пропинеб, триадименол, фолпет, миклобутанил, азоксистробин, кризоксимметил, дифеноконазол, гексаконазол, триадимефон ципроконазол; фенгексамид; флудиоксонил; ципродинил; трифлоксисторобин, тебуконазол, спироксамин и др.

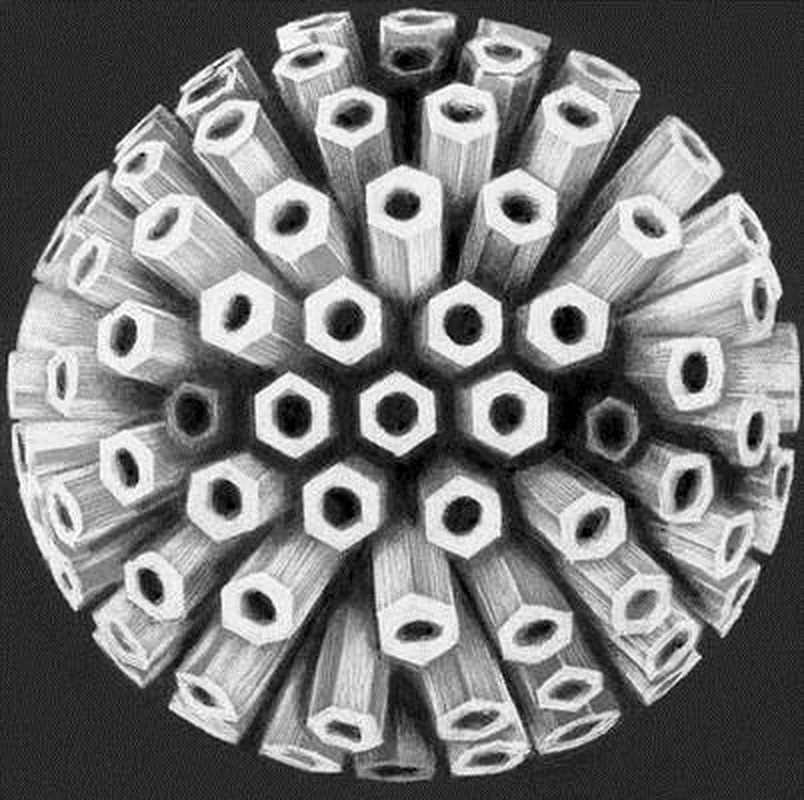

Аспергиллезная гниль

Аспергиллезная гниль

В отличие от серой гнили, данное заболевание особенно вредоносно для ягод при жаркой погоде, в период созревания и хранения, так как возбудитель аспергиллезной гнили является термофильными организмом, интенсивнее развивающимся при повышенных температурах воздуха, 28-31ºС.

Визуальные признаки заболевания проявляются на ягодах вначале в виде светлых, затем темнеющих вдавленных пятен. Позже ягоды растрескиваются, на них появляется белый налет мицелия с последующим образованием конидиального спороношения в виде черно-бурой или другого цвета порошащей массы. Грозди, пораженные в сильной степени, выглядят черными. Развитие спороношения отмечают как на гроздях, первично пораженных грибными болезнями или заселенных мушками-дрозофилами, так и на неповрежденных, здоровых ягодах, где гриб проявляет паразитические свойства.

Меры борьбы: поскольку возбудитель аспергиллезной гнили раневый патоген, используемые методы защиты должны быть, в первую очередь, направлены на предотвращение повреждений на ягодах: проведение уборки в оптимальные сроки; тщательное выдерживание оптимальных сроков и норм поливов; использование внекорневых подкормок и регуляторов роста растений, способствующих увеличению эластичности и плотности кожицы ягод.

Защитные мероприятия, проводимые от черной и серой гнили, снижают распространение и вредоносность аспергиллезной гнили.

Эффективность профилактических обработок от аспергиллезной гнили медьсодержащими препаратами составляет 75-90%. Высокую эффективность, более 90%, показывают фунгициды с д.в. фолпет + триадименол, фолпет, крезоксим-метил, толилфлуанид, тиофанат-метил, пенконазол, пираклостробин + метирам, миклобутанил + квиноксифен, флудиоксонил + ципродинил, фенгексамид и др.

Побочное действие на возбудителя аспергиллезной гнили (эффективность 60-75%) оказывают фунгициды с д.в. цимоксанил + фамоксадон.

Альтернариоз

Альтернариоз

Это грибковое, очень вредоносное заболевание винограда, распространенное повсеместно.

Вызывает заболевание жаркая и влажная погода. При заболевании альтернариозом, поражается листовой покров виноградного куста, зеленые побеги и ягоды с характерными симптомами, внешне напоминающими оидиум.

На листьях появляются светлые пятна с характерным проявлением некроза в центре, затем виноградный лист темнеет покрываясь плесенью во время дождей. На ягодах образуется пелена, придающая виноградным ягодам металлический блеск с последующим образованием бархатного налёта. Ягода сморщивается, приобретая неприятный вкус.

Если заражение произошло во время снятия урожая, грибок легко начнет развиваться во время хранения и испортит весь урожай.

Для того чтобы отличить альтернариоз от оидиума, нужно поражённую часть виноградного побега или больного листа поместить на блюдце с водой и накрыв его влажным стаканом поставить в тёплое место на несколько часов. Если это альтернариоз побег или виноградный лист покроется бархатистым налётом оливкового цвета. Из — за этого налета, болезнь имеет ещё одно название — оливковая пятнистость.

Меры борьбы: aдекватны мерам химической защиты против чёрной пятнистости и антракноза. Хорошие результаты даёт обработка триходермином.

Возбудитель болезни, зимует в коре отмерших частей растений и в растительных остатках, находящихся в почве.

Симптомы заболевания проявляются, во второй половине вегетационного периода виноградника, поэтому мероприятия по защите от инфекции нужно начинать весной с опрыскивания кустов бордосской смесью или другими фунгицидами, содержащими манкоцеб (Ридомил)

Во время смыкания ягод в гроздях, используют системные фунгициды типа «Скор», «Квадрис», «Кабрио-топ», «Рапид голд», «Колфуго супер» с интервалом обработки 10 – 14 дней.

Антракноз

Антракноз

Болезнь винограда, поражающая листья, побеги, соцветия и ягоды.

Источник инфекции – гриб в виде мицелия, дающий за один сезон до 30 поколений спор.

Повышенная в весенний период влажность вызывает поражение молодых листьев и побегов. Сначала на листьях появляются бурые пятна с темной каймой, затем пятна сливаются. В местах поражения, ткань листьев отмирает и проваливается. На междоузлиях появляются вдавленные пятна темно-коричневого, бурого цвета. Ткань трескается образуя глубокие раны, из-за чего побеги ломаются и усыхают.

Похожие поражения проявляются на гребнях виноградных гроздей и черешках листьев. Пораженные грибом соцветия приобретают коричневый цвет и усыхают. На ягодах образуются буроватые пятна с темной каймой. Очаговое распространение болезни наблюдаются в дождливую погоду.

Поражённые антракнозом побеги необходимо удалить и сжечь.

Весной, когда молодые побеги достигнут в длину 5 -10 см, производят опрыскивание 3% бордоской смесью.

Меры борьбы: перед цветением и после него через 10 -12 дней производят повторное опрыскивание в очагах поражения 1% бордосской смесью или поликарбацином, арцеридом, хлорокисью меди, полихомом, можно применять также Телдор, Свитч и другие фунгициды.

Черная пятнистость (Фомопсис)

Черная пятнистость (Фомопсис)

Грибковое заболевание винограда, поражающее все зеленые и одеревеневшие части виноградного куста.

Признаки поражения проявляются в июне, на первых семи узлах однолетних побегов. На листьях появляются точки черно-бурого цвета, постепенно сливающиеся в пятна, окруженные светлой каймой. Созревшие ягоды становятся темно-фиолетового цвета и неприятные на вкус. На вызревающей лозе появляются белесые пятна, глубоко врастающие в древесину. Прогнившие участки вызывают отмирание рукавов.

Меры борьбы: осенняя обрезка и уничтожение повреждённой древесины. Защиту прироста нужно начинать ранней весной с профилактических мероприятий против грибковых заболеваний. Побочное действие на черную пятнистость оказывают опрыскивания бордоской жидкостью, микалом, эфалем и эупареном.

Церкоспороз

Церкоспороз

Поражаются сорта винограда стойкие к милдью. Церкоспороз винограда можно встретить в основном на старых, ослабленных кустах. В начале августа проявляется на нижней стороне листьев с оливкового налета и доходит до бурого цвета, далее происходит засыхание листа. Ягоды также покрываются сначала оливковым налетом, плавно переходящего в покров зеленого цвета, далее осыпание ягод от любого касания.

Меры борьбы: своевременное удаление с растений поврежденных и высохших листьев, обработка бордоской жидкостью каждые две недели. Для борьбы с церкоспорозом используют те же методы, что для милдью.

Бактериоз

Бактериоз

Это инфекционное заболевание винограда, вызываемые патогенными бактериями.

Бактериоз может поражать всё растение, отдельные его части или органы.

К числу возбудителей инфекции, относятся бактерии из родов Pseudomonas и Bacillus, которые проникают в растение через естественные водяные поры.

Возбудители из родов Agrobacterium и Xanthomonas, обладают не столь выраженными паразитирующими свойствами и способны проникать в растение только через раны.

В некоторых случаях, возбудители инфекции распространяются насекомыми — переносчиками.

Распространение бактериоза, происходит во время вегетационного периода винограда. Среди разновидностей бактериоза, самой вредоносной инфекцией является бактериальный рак.

Меры борьбы:в зависимости от особенностей заболевания применяют соответствующие агротехнические физико — механические, химические и биологические методы.

Для борьбы с бактериозами, нужно использовать устойчивые сорта винограда, с комплексными мерами проведения фитокарантинных и фитосанитарных мероприятий.

Бактериальный рак

Бактериальный рак

Заболевание, под воздействие которого попадают открытые части виноградного штамба.

Поражение выглядит воздушным пузырем под корой, который со временем выступает на поверхность, разрывая кору.

Диаметр пузыря может достигать 30 см., а разрывается он осенью или зимой, преимущественно после суровых морозов.

Меры борьбы. Сводятся к проведению своевременных профилактических мероприятий.

Прежде всего необходимо надежно защищать саженцы и кусты от морозов и механических повреждений.

- стараться, чтобы место прививок не соприкасалось с землей.

- при обрезке кустов винограда, как можно меньше гнуть штамбы, нанося им механические повреждения.

- делать весеннюю обрезку, более безопасную, чем осенняя.

- при обнаружении проявлений бактериального рака, наросты необходимо тщательно срезать.

- после обрезки пораженных тканей, удаленный материал собрать и сжечь. Раны нужно обработать 5 % раствором железного купороса или 3% раствором бордоской смеси.

При выявлении признаков возникновения бактериального рака, применяется только фосфорно-калийное удобрение. Также очень эффективна древесная зола. Азотные удобрения на 2 — 3 года необходимо исключить.

Короткоузлие

Короткоузлие

Это вирусная болезнь инфекционного происхождения. Встречается в европейских странах, где поражает все органы куста. Пораженные вирусом кусты приобретают карликовый вид и кустистость.

Пораженные вирусом побеги имеют укороченные междоузлия, двойные узлы и раздвоенные органы. Листья становятся веерообразными, деформируются и покрываются пятнами желтой мозаики. На пораженных короткоузлием виноградных кустах наблюдается массовое горошение и осыпание ягод. Очаги болезни охватывают группы кустов и со временем расширяются.

На молодых виноградниках, с зараженным посадочным материалом, больные кусты размещаются беспорядочно. Возбудитель болезни передается нематодами вида Xiphinema index Thorne et Allen.

Лечение. Уничтожение больных растений. Фумигация почвы против нематод, являющихся переносчиком вирусов.

Пятнистый некроз

Пятнистый некроз

Это болезнь винограда, результатом которой является усыхание виноградной лозы. Некроз винограда бывает двух видов:

- Инфекционный;

- Неинфекционный.

Некроз, или пятнистый некроз, сухорукавность — так еще называют эту болезнь приносит непоправимый вред виноградным кустам. Вследствие этой болезни усыхают как одно- или двухлетние лозы, так и целые рукава.

Причина инфекционного некроза — проникновение в организм растения патогенов различного происхождения: грибы, бактерии или вирусы. Среди самых распространенных некрозов: пятнистый некроз и некроз сосудов древесины.

Неинфекционный некроз развивается из-за неблагоприятного воздействия погодных факторов.

Пятнистый некроз винограда, одно из широко распространенных инфекционных заболеваний укрывных виноградников. Основной причиной его появления является резкая смена условий зимовки растений под земляным укрытием, когда зимой резко меняется температура воздуха и повышается влажность. Сильному проявлению болезни способствует влажная осень и теплая зима с частыми оттепелями и малоснежным покровом. На древесине появляются небольшие пятнышки, но спустя несколько лет пятна разрастаются и сливаются в одно, движение сока по растению затрудняется и это приводит к усыханию целых рукавов.

Профилактика

- осенний сбор и уничтожение опавших листьев.

- глубокая осенняя перекопка земли вокруг головы куста.

- правильная обрезка, улучшающая проветривание куста.

Лечение заключается в своевременности проведения профилактических мероприятий.

- обрабатывать высаживаемые саженцы 4% железным купоросом

- хранить саженцы и черенки в хорошо проветриваемом подвальном помещении.

- применять высокоштамбовые формировки виноградных кустов.

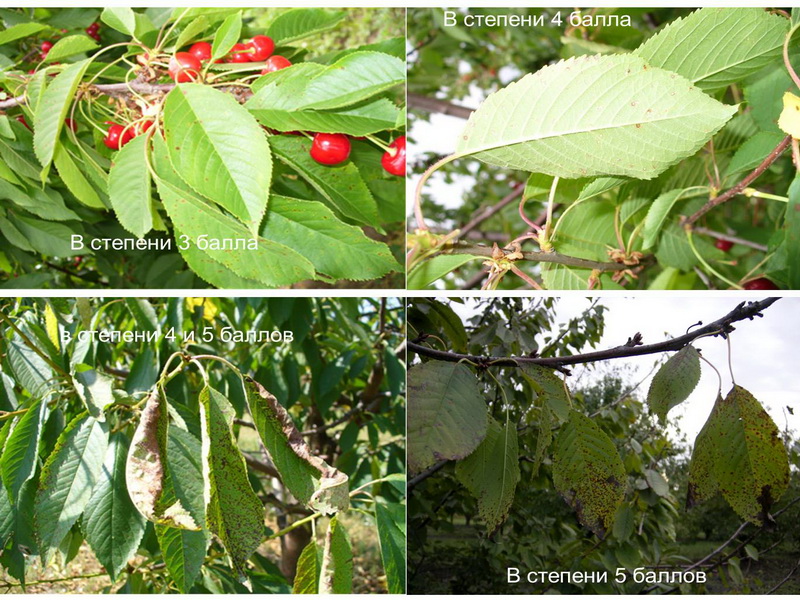

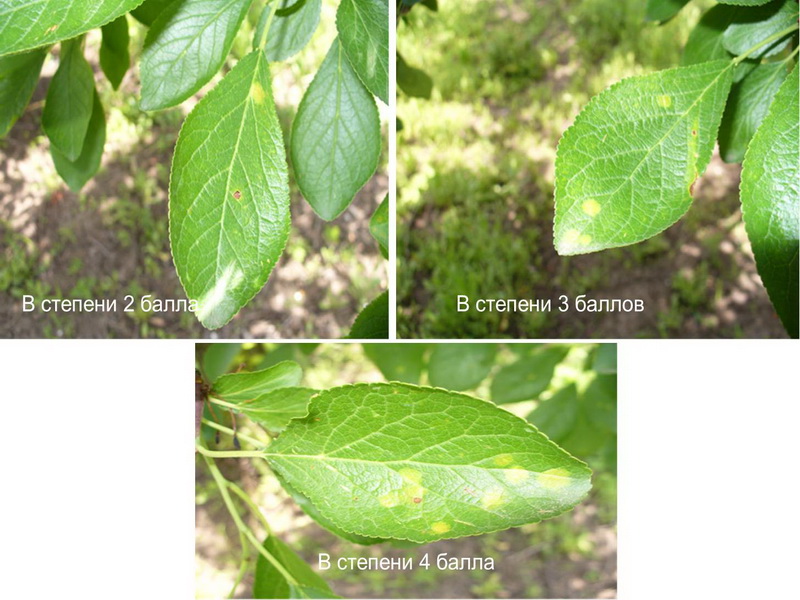

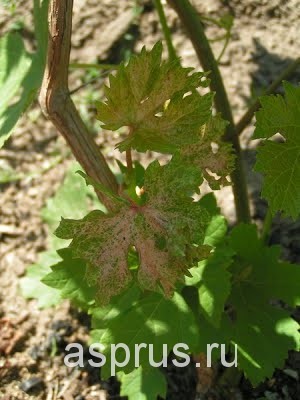

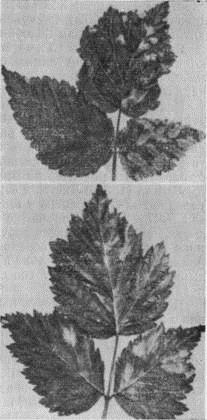

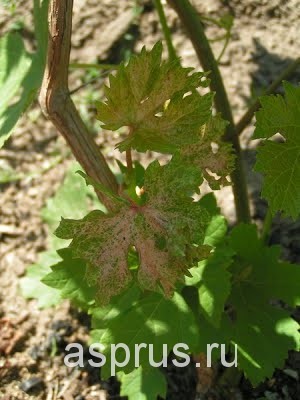

Краснуха инфекционная

Краснуха инфекционная

Различают два вида краснухи: инфекционную и неинфекционную.

Признаки начала заболевания. На листьях между крупными прожилками появляются желтоватые пятна, которые у сортов винограда с темной ягодой краснеют.

У сортов со светлоокрашенными ягодами, пятна на листьях остаются желтыми. Края пятен могут иметь ярко-зеленую каемку с клинообразным сегментом поражения.

Пораженные сегменты листа усыхают, а при более сильном развитии болезни, листья засыхают полностью и опадают.

Преждевременная потеря листьев ухудшает рост виноградного куста. Замедление роста, часто сопровождается осыпанием плодоносных соцветий.

При значительной потере листьев, вызревание побегов становиться невозможным а плодовая завязь будет мелкой.

Инфекционная краснуха чаще всего развивается в засушливое лето на бедных каменистых почвах, сопровождаемых нарушением водного и питательного баланса растений.

Нарушение водного и пищевого баланса виноградного куста, ослабляет его, уменьшая сопротивляемость к болезни, которая интенсивно начинает прогрессировать в период дождей.

Симптомы неинфекционной краснухи у винограда проявляются в период дефицита калия. Отличительной особенностью заболевания является распространение очага болезни не на отдельных фрагментах виноградного куста, как при симптомах инфекционной краснухи, а на всем винограднике.

Распространению неинфекционной краснухи способствует засуха и понижение температуры воздуха в ночное время.

Болезнь может проявляться в течение всего периода вегетации, сопровождающиеся утолщением листьев в местах поражения. При сильном поражении кустов неинфекционной краснухой, отмирают и засыхают участки гребней виноградных гроздей.

Меры борьбы. Химическую защиту растений от инфекционной краснухи проводят с использованием фунгицидов, тех же, что и при борьбе с милдью.

В связи с тем, что краснуха развивается значительно раньше милдью, то профилактических мероприятий нужно проводить на несколько опрыскиваний больше, так как против инфекционной краснухи не проводят специальных профилактических мероприятий.

С проявлением неинфекционной краснухи борются путем уничтожения причин ее возникновения.

Если же поражение краснухой привело к большой потере листьев, потерю зеленой массы необходимой для правильного фотосинтеза растения, компенсируют во время зеленых операций на винограднике, с обязательным применением удобрений для лучшего роста.

Хлороз

Хлороз

Это распространенная болезнь растений, относящаяся не только к винограду. При заболевании растений, в листьях нарушается образование хлорофилла, вследствие чего нарушается процесс фотосинтеза.

Главный признак заболевания, проявляется при изменении цвета листьев, с зелёного на бледно — жёлтый, лимонный или белёсый.

Хлороз бывает двух видов инфекционный и неинфекционный.

Хлорозом может болеть один куст винограда, или несколько растений рядом. Очаговый хлороз поражает все растительные посадки.

Хлороз неинфекционный, возникает от недостатка железа и называется — железный хлороз.

Меры борьбы:

- лечение хлороза проводят 3 — 4 кратным внесением железосодержащих препаратов. Наиболее эффективно опрыскивание по листьям раствором железного купороса или препаратами, содержащими железо.

- использование препарата «Брексил — хелат» с одновременным использованием умеренной дозы калийных удобрений, окажет положительное влияние на растение. В течение 4 — 6 часов после обработки, можно увидеть результат возвращения зеленой окраски листьев.

- главным способом профилактики хлороза винограда, является подбор специальных подвоев, устойчивых к засолению или к содержанию карбонатов в почве.

Апоплексия

Инфекционное заболевание, вызванное патогенными видами возбудителей типа вертициллёза, фузариоза, армилляриоза. Эти возбудители способны вырабатывать токсины, проникновение которых в проводящую систему растения вызывает общее отравление.

Листья увядают, и растение гибнет. Страдают от заболевания единичные растения. Апоплексия случается при жаркой погоде у ослабленных или истощённых растений.

Неинфекционные болезни винограда.

Некроз сосудов древесины

Некроз сосудов древесины

Это неинфекционное заболевание, связанное с физиологическими нарушениями жизнедеятельности растения.

Заболевание винограда, которым в основном поражаются саженцы.

Симптомы: побурение и отмирание клеток лозы, расположенных вблизи сосудов древесины.

Больные растения начинают отставать в росте и становятся неустойчивыми к морозам, засухе и прочим воздействиям внешней среды.

Исследователи считают, что болезнь вызывается грибом Fusarium viticolum и заражение проходит во время зимнего хранения лозы, другие связывают заболевание с проникновением в структуру древесины гриба Botrytis cinerea.

Меры борьбы:

- Заготавливать и укладывать на хранение, только хорошо вызревшую лозу, без заматывания и перестилания ее влагоудерживающим материалом, типа полиэтиленовой пленки.

- Виноградные маточники, нужно размещать только на легких почвах с высоким уровнем агротехнических мероприятий.

- При выращивании вегетирующих саженцев; производить подкормки растений борными удобрениями.

Усыхание побегов

Усыхание побегов

Происходит из-за нарушения обмена веществ в скелете виноградной грозди, поэтому болезнь не является инфекционной.

Болезнь вызывают факторы физиологического питания растения в засушливый и слишком влажный период.

Усыхание гребней виноградных гроздей, происходит внезапно, при накоплении сахара в ягодах 7 — 12%, когда в разветвлениях или в дистальной части появляются точечные или продолговатые пятна, быстро буреющие или чернеющие, захватывающие несколько слоев клеток. В засушливое время эти пятна углубляются из-за основательной потери влаги.

Меры борьбы: борьба с параличом виноградных гребней возможна лишь условно. Хорошие результаты дает обработка винограда хлоридом кальция (0,75%), хлоридом магния (0,75%) или смесью обеих солей в 0,5% концентрации. Опрыскивание хлоридом магния (0,75%) и особенно сульфатом магния (3%). Обработку виноградных гроздей нужно начинать незадолго до периода вероятного поражения болезнью, повторяя ее через каждые 10 дней. Хороший результат в борьбе с усыханием виноградных гроздей дает опрыскивание зоны расположения болезни 5%-ным раствором сульфата магния. Для чувствительных сортов винограда нужно исключить химические меры борьбы. Можно ограничиться агротехническими мероприятиями, например, внесением сбалансированных удобрений.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Якуба Г.В. с.н.с. , к.б.н.

Якуба Г.В. с.н.с. , к.б.н.