Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

В.Н. Сорокопудов

доктор с.-х. наук, профессор, заместитель директора по НИР Ботанического сада

С.М. Шевченко

аспирант, Белгородский национальный государственный университет (НИУ БелГУ)

Фото авторов

Вишня войлочная

Вишня войлочная

Вишня относится к косточковым плодовым культурам, входящим в семейство Розанных (Rosaceae Juss.). Род Вишня Crasus Juss.) включает более 150 видов. Большинство авторов выделяют два подрода — вишни типичные (Typocerasus Koehne), и вишни мелкоплодные, или микровишни (Microcerasus Webb.). Вишня войлочная (Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., 2n = 16), включена в подрод микровишни, её называют также китайская и пушистая вишня.

Родина войлочной вишни Юго-Восточная Азия (Корея, Китай). По сведениям Н.В. Ковалева и К.Ф. Костиной, сейчас она распространена от берегов Тихого океана до Гималайских гор и горного Туркестана, встречается в Японии, Корее, Китае, США и Канаде. Войлочная вишня резко отличается от известных видов вишни, особенно обыкновенной и степной.

Отборная форма вишни войлочной В-3

Она хорошо совместима при прививках с гибридами войлочной и песчаной вишни, с уссурийской и дальневосточной сливой, даже с абрикосом, но не совместима с обыкновенной вишней, степной, Максимовича, и некоторыми другими видами. Страдает от тех же вредителей, что и слива, абрикосы.

Компактные кусты войлочной вишни в пору цветения от основания до верхушек сплошь покрыты благоухающими цветками. Растения в эту пору очень красивы, выглядят как огромные естественные букеты. Хороша эта вишня и в пору плодоношения, когда ветви сгибаются под тяжестью блестящих красных плодов. После сбора урожая растения ещё долго не теряют декоративности, радуя глаз тёмно-зелёными листьями, которые после первых заморозков приобретают жёлто-оранжевую окраску.

Войлочная вишня хороший медонос, скороплодна, ежегодно приносит высокие урожаи пресно-сладких плодов, напоминающих по вкусу черешню. Плоды имеют короткую плодоножку, они как бы облепляют ветки, что создает некоторые неудобства при уборке урожая.

В России войлочная вишня из всех культивируемых видов имеет самый широкий ареал. Особенно она распространена на Дальнем Востоке, куда была завезена из приграничных районов Кореи и Китая. Лучшие условия для произрастания она нашла в континентальной части Приморья, на высоких, защищённых от ветров местах. Выдающихся результатов достигли на Дальнем Востоке селекционеры В.П. Царенко и Н.А. Царенко, создав более 30 новых сортов, которые, к сожалению, не выращивают в европейской части России.

Отборная форма вишни войлочной В-6

Плодоножки у плодов очень короткие (2-4 мм), листья мелкие, овальные, заметно гофрированные, с нижней стороны войлочно-опушённые, что нашло отражение в названии растения. В меньшей степени опушены плоды, черешки листьев, однолетние побеги. Черешки листьев короткие, с мелкими прилистниками.

Войлочная вишня — типичное кустовое растение. Кусты обычно ветвятся в основании, но с помощью обрезки можно вырастить штамбовые и полуштамбовые. Плодоношение вишни войлочной Отборная форма вишни войлочной В-3 деревца. Корневой поросли не образует.

В производственных загущенных посадках на Дальнем Востоке кусты достигают высоты 2-2,5 м, крона 2-3 м в диаметре. В редких посадках и при хорошем уходе высота кустов 3,5 м, диаметр кроны — до 5 м.

В условиях Белгородской области высота растений обычно не превышает 2 м, а диаметр кроны 2,5 м.

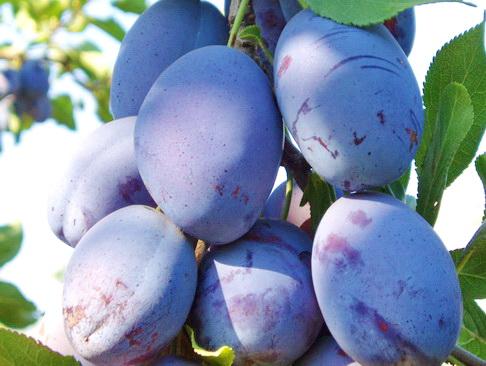

Основные ветви прямые, серо-коричневые, с поперечными чечевичками. Ветвление сильное. Молодые побеги густо бархатистые, волосистые. Листья овальные или обратнояйцевидные, по краю пильчато-зубчатые, снизу густо (войлочно) опушённые с утолщёнными выдающимися жилками. Цветки крупные (до 2,5 см), расположены по 1-2, вырастают из одной плодовой почки, лепестки белые или розовые. Плоды шаровидные или яйцевидные, 10-18 мм в диаметре, на короткой плодоножке, по окраске варьируют от кораллово-красных до бледно-желтовато-розовых; мякоть кисловато-сладкая, прирастает к косточке; косточка овальная, гладкая, на одном конце с заострением.

Войлочная вишня цветёт рано, обычно одновременно с распусканием листьев. Плоды созревают в июле.

В условиях Ботанического сада Белгородского государственного университета мы ведём селекционную работу по отбору наиболее урожайных форм с комплексом признаков. Основные критерии производственно-биологической оценки изучаемых форм — урожайность и качество плодов. Наибольшую урожайность показали формы В-1 и В-5 (8,30 т/га). Максимальную массу плода мы наблюдали у форм В-1 (1,94 г) и В-Р2 (2,15 г), но по урожайности они уступают другим образцам. Наибольшая средняя масса плода у формы В-1 (1,82 г). По привлекательности и вкусовым показателям плодов была отмечена форма В5 (4,8 балла, см. таблицу).

Одна из трудных задач при селекции вишни — увеличение размера плодов. При сборе крупноплодных сортов значительно увеличивается производительность труда.

Из элементов продуктивности мы изучали массу и параметры плода и косточки, отношение массы косточки к массе плода. Средняя масса плода по всем отборам составила 1,32 г. Плоды микровишни имеют практически правильную округлую форму. Средняя высота плода 1,17+0,04 см (от 1,06 до 1,28), ширина 1,18+0,04 (1,14-1,30), толщина 1,22+0,05 (1,08-1,32) см. Косточка плода имеет овальную форму, средняя высота равна 0,78+0,01 (0,7-0,81), ширина — 0,54+0,01 (0,50-0,60 см), толщина — 0,44+0,01 (0,40-0,50) см.

Размножение вишни войлочной

Для размножения применяют как семенной, так и вегетативный способы. Поскольку войлочная вишня даёт ровное в биологическом и хозяйственном отношении потомство, то чаще предпочитают семенной способ, как более легкий.

Для заготовки семян (косточек) используют наиболее урожайные и крупноплодные маточные кусты. Поскольку для прорастания семян требуется непродолжительная стратификация (2-3 месяца), сеять можно осенью, лучше на лёгких, незаплывающих почвах, на более тяжёлых почвах делают гребни. До посева выделенные и промытые от мезги семена следует перемешать с песком, чтобы предохранить от высыхания.

В условиях Черноземья лучшие результаты получают при весеннем посеве стратифицированных семян. Если семена подсушены, перед стратификацией их замачивают в воде на 2-3 суток, ежедневно меняя воду. Затем семена смешивают с субстратом в соотношении 1 : 3. В качестве субстрата можно использовать промытый крупный песок или свежие мелкие опилки, смесь песка с торфом, а также размягчённый сфагновый мох. Влажность субстрата должна быть около 80% (хорошо увлажнённый субстрат при сжатии в руке не выделяет капельную влагу, а при раскрытии ладони полученный ком сохраняет форму).

Плоды крупноплодной формы В-6

Субстрат с семенами высыпают в ящик, малые партии семян можно укладывать в керамические горшки или другую тару. Оптимальная температура стратификации +3…+5°С. Чтобы обеспечить воздухообмен, субстрат перемешивают не менее двух раз в месяц. Семена имеют различную энергию прорастания и «наклёвываются» не одновременно, поэтому после «наклёвывания» части семян температуру стратификации необходимо снизить до 0…-1°С. Для этого семена помещают в ледник или закапывают в снег и держат в нём до посева. «Наклюнувшиеся» семена при температуре 0°С не прорастают, а остальные в это время готовятся к раскрытию косточки.

Участок под посев должен быть защищён от ветра. Низинные участки с застоем воды и холодного воздуха весной и осенью не пригодны. Почва должна быть рыхлой, содержать достаточное количество питательных веществ. Под перекопку осенью на 1 м2 вносят 10-15 кг перегноя или компоста, 30-40 г двойного суперфосфата и 15-20 г сернокислого или хлористого калия.

Весной перед посевом готовят гряды и хорошо выравнивают поверхность. Расстояние между рядками 20-25 см, между косточками в ряду 2-3 см. Семена заделывают на глубину 2-3 см. Для сохранения влаги и предотвращения иссушения верхнего слоя почвы после посева гряды мульчируют торфом или перегноем слоем 0,5-1 см.

При появлении 2-3 настоящих листьев всходы прореживают, оставляя расстояние между сеянцами 2,5-3 см, затем, при 4-6 листьях — 5-6 см.

Дальнейший уход за сеянцами состоит в рыхлении почвы, поливе по мере необходимости, подкормках. Первую подкормку делают при образовании 5-7 листьев. На 1 м2 вносят 10 г аммиачной селитры или мочевины (карбамид) и 10 г двойного суперфосфата. Вторую подкормку проводят при формировании 10-12 листьев: 30 г карбамида, 15 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м2. При хорошем уходе сеянцы в течение одного вегетационного периода вырастают до 60-80 см. Слабые растения доращивают ещё один сезон.

Качественные однолетние саженцы получаются при выращивании в весенних плёночных теплицах. При благоприятном сочетании температуры и влажности воздуха и почвы сеянцы быстро растут, что даёт возможность, прищипнув верхушки на высоте 30-40 см, сформировать боковые разветвления вблизи поверхности почвы.

Цветение вишни войлочной

Для размножения отобранных форм или сортов семенной способ не пригоден. Из вегетативных способов можно рекомендовать размножение зелёными и одревесневшими черенками и прививкой.

Для ускоренного размножения сортов или перспективных выделенных форм зелёное черенкование незаменимо, поскольку позволяет значительно повысить коэффициент размножения исходного материала.

В качестве субстрата для укоренения зелёных черенков используют смесь речного песка с торфом в соотношении 2 : 1 или 1 : 1. Субстрат насыпают слоем 2,5-3 см на хорошо выровненную поверхность гряды с питательной почвой. Одно из условий успешного укоренения зелёных черенков — создание хорошего дренажа в парнике или теплице.

Зелёные черенки нарезают с интенсивно растущих побегов. Побеги должны находиться в полувызревшем состоянии. Надо согнуть стебель в месте срезки черенка. Побег с полувызревшей древесиной хорошо сгибается, а перезревший или зелёный ломается. В среднем лучший срок для черенкования — конец июня. Признак годности черенка к посадке — наличие на нём не менее одного сформированного листа.

Заготавливают черенки утром. Каждый черенок должен иметь 3 междоузлия с 3-4 листьями, нижний срез делают на 0,5 см ниже почки. Для удобства посадки один лист у основания черенка удаляют. Нарезанные черенки сразу опускают основаниями в воду.

Заготовленные черенки связывают в пучки так, чтобы их основания были на одном уровне. Пучки черенков опускают основаниями на 3 см в раствор регуляторов роста (ИУК, гетероауксин — 150 мг/л воды, ИМК — 30-50 мг/л) на 12-24 ч при температуре +18…+22°С. Подготовленные черенки высаживают на предварительно выровненный, слегка уплотнённый и промаркированный субстрат по схеме 7 х 4-5 см. Основание черенка заглубляют на 1,5-2 см и обжимают вокруг него субстрат.

Успех зелёного черенкования зависит, прежде всего, от сроков его проведения, своевременного полива и температуры воздуха в парнике или теплице. Чтобы у листьев был хороший тургор, необходимо проводить полив так часто, чтобы с листа не успевала испаряться тонкая плёнка воды осевшего «тумана». Даже незначительное подсушивание резко снижает укореняемость черенков.

В течение вегетации проводят подкормки (как и при размножении одревесневшими черенками). Растения зимуют на месте укоренения. Осенью при устойчивом похолодании для успешной зимовки растения укрывают торфом, хвоей, опилками или листьями. Весной важно своевременно открыть растения во избежание их выпревания. До начала роста укоренённые растения осторожно выкапывают и высаживают на доращивание в открытый грунт.

Одревесневшие черенки длиной 20-22 см заготавливают осенью, со второй половины сентября, из однолетних побегов толщиной не менее 5 мм. Нижний срез делают на 3-5 мм ниже почки, верхний — на 5-10 мм выше почки. Связанные в пучки черенки сохраняют до весны в подвальном помещении прикопанными наполовину в песок или влажные опилки. При переувлажнении субстрата черенки вымокают. Хорошо сохраняются черенки в снежнике, его легко сделать на участке с северной стороны строений, где весной снег сохраняется дольше. Чтобы черенки не вмерзали в снег, их следует сложить в ящик или обернуть полиэтиленовой пленкой. Весной для предотвращения быстрого таяния снега снежник сверху укрывают опилками, торфом или соломистым навозом.

Перед посадкой одревесневшие черенки обрабатывают в растворах стимуляторов роста (ИУК, 150 мг/л или ИМК, 25-30 мг/л воды).

Можно поступить по-другому: сразу после заготовки обработать черенки стимуляторами роста в течение 12-24 ч, а затем поместить на две недели в теплицу. Пучки черенков при этом упаковывают в полиэтиленовые мешки. В условиях высокой температуры

и влажности у черенков образуются зачатки корней. Такие черенки высаживают осенью в лёгкую почву и поздно осенью мульчируют, или сохраняют до весны.

Сажать черенки лучше в гряды в парниках, теплицах, или в защищённом месте открытого грунта с рыхлой и плодородной почвой. Сажают черенки слегка наклонно, оставляя над поверхностью почвы две почки. Схема размещения 20 х 5-7 см. Уход за посадками заключается в поливе, рыхлении почвы и подкормках. В период массового образования корней на 1 м2 вносят: 5 г карбамида, 4 г двойного суперфосфата, 6 г сернокислого калия; в начале роста побегов 25-30 г карбамида, 15 г — суперфосфата и 40 г сернокислого калия; в фазу интенсивного роста соответственно 45, 35-40 и 40 г. Для размножения ценных сортов и форм можно делать прививку способом окулировки. В качестве подвоев используют сеянцы видовой войлочной вишни. Однолетние сеянцы с диаметром корневой шейки не менее 4 мм высаживают на участок питомника через 10-15 см, между рядами достаточно 40-50 см (при выращивании однолетнего посадочного материала). Надземную часть укорачивают до 20-25 см. Подвои надо сажать в конце августа-сентябре. В начале вегетации следующего года, как только прорастут почки, штамбик сеянца освобождают от боковых разветвлений до высоты 15 см от поверхности почвы.

В это время тонкие боковые побеги ещё не имеют хорошей сосудистой связи с основным стволом, ранки быстро заживают, здесь будет удобно проводить окулировку. Полезно также окучить нижнюю часть стволика (до 10 см).

Кора войлочной вишни довольно долго остается эластичной и отделяется от древесины, поэтому сроки окулировки определяются готовностью черенков привоя. В условиях Чернозёмной зоны это конец июля—начало августа.

Для прививки используют наиболее развитые почки из средней части черенка. Почку срезают со щитком длиной около 2,5 см, с очень тонким слоем древесины. На подвое на высоте 10-12 см делают поперечный разрез коры, а затем снизу вверх до него — продольный, длиной около 3 см. Щиток с почкой помещают за кору, обжимают место прививки и обвязывают лентой из плёнки, накладывая первый виток на поперечный разрез.

Обвязку с прививок снимают через месяц после окулировки. На следующий год рано весной до распускания почек срезают надземную часть «на почку», располагая режущую часть секатора со стороны привитой почки, выше неё на 2-3 мм. Срез делают под небольшим углом в обратную от почки сторону (15-30°).

При хорошем уходе в течение вегетации вырастают разветвлённые однолетки, пригодные для посадки в сад.

Кроме окулировки можно применить весеннюю прививку черенком способом улучшенной копулировки. В этом случае прививка успевает хорошо прижиться до наступления зимы.

Урожайность и качество плодов перспективных форм вишни войлочной

| Форма |

Год |

Урожайность |

Масса плода, г |

Дегустационная оценка, баллов |

| кг/куст |

т/га |

Средняя |

Максимальная |

| В-1 |

2009 |

3,00 |

4,98 |

1,00 |

1,20 |

3,80 |

| 2010 |

5,00 |

8,30 |

1,82 |

1,94 |

4,20 |

| В-2 |

2009 |

2,50 |

4,15 |

1,10 |

1,20 |

4,20 |

| 2010 |

4,50 |

7,47 |

1,21 |

1,41 |

4,10 |

| В-3 |

2009 |

2,50 |

4,15 |

1,10 |

1,20 |

4,20 |

| 2010 |

5,00 |

8,30 |

1,01 |

1,36 |

4,10 |

| В-4 |

2009 |

2,00 |

3,32 |

0,80 |

0,90 |

3,60 |

| 2010 |

3,00 |

4,98 |

1,22 |

1,44 |

3,90 |

| В-5 |

2009 |

3,00 |

4,98 |

1,40 |

1,60 |

4,80 |

| 2010 |

5,00 |

8,30 |

1,68 |

1,84 |

4,80 |

| В-6 |

2009 |

2,50 |

4,15 |

1,20 |

1,40 |

3,80 |

| 2010 |

3,00 |

4,98 |

1,68 |

1,88 |

4,00 |

| В-Р1 |

2009 |

0,40 |

0,66 |

1,60 |

1,90 |

3,60 |

| 2010 |

1,30 |

2,16 |

1,21 |

1,53 |

3,80 |

| В-Р2 |

2009 |

0,20 |

0,33 |

1,50 |

1,80 |

3,80 |

| 2010 |

1,10 |

1,83 |

1,60 |

2,15 |

4,40 |

| Среднее |

|

|

4,57 |

1,32 |

1,55 |

4,07 |

Президенту «АППЯПМ»

Муханину И.В.

от Конькова А.И.

26.06.2014 г. по инициативе Вице-президента Ассоциации садоводов РФ Хаустова С.В. в Министерстве сельского хозяйства РФ состоялась встреча с заместителем Министра Волковым Андреем Валентиновичем, на которой обсуждались актуальные проблемы развития садоводства, в связи с особой значимостью в настоящее время импортозамещаемой плодово-ягодной продукции.

По итогам встречи Департаменту растениеводства поручено провести совещание по этим вопросам.

Памяти Анджея Садовского посвящается…

23 июня 2014 года ушел из жизни выдающийся человек, профессор кафедры плодоводства сельскохозяйственного университета в Варшаве, доктор наук, Анджей Садовский, посвятивший всю свою жизнь развитию садоводства в Польше и за рубежом.

Ассоциация садоводов выражает свои соболезнования его родным, близким и коллегам. Мы ценим тот огромный вклад в науку и опыт, который был передан российским садоводам для развития интенсивных технологий в нашей стране.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈5 мин.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Руководителям садоводческих хозяйств

Уважаемые руководители!

26 июня 2014 года Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) приняла участие в заседании круглого стола в Минсельхозе России. Интересы Ассоциации представляли вице-президент АППЯПМ по связям с Министерством сельского хозяйства РФ Хаустов С.В. и директор ООО «Агросервиспроект» Болонин А.А.

На заседании под председательством Чекмарева П.А. рассматривались вопросы о расширении списка разрешенных пестицидов для садоводства. В связи с вышеизложенным, просим до 1 июля 2014 года на электронный адрес Ассоциации направить письмо со списком химических препаратов по группам (акарициды, фунгициды, инсектициды), необходимых для регистрации на плодовых и ягодных культурах.

С уважением,

президент Ассоциации садоводов России,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов,

эксперт по направлению

«Сельскохозяйственная продукция» НП ТППП АПК,

доктор с.-х. наук |

|

И.В. Муханин |

Развитие интенсивного садоводства Белгородской области. Контроль за качеством посадочного материала

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈6 мин.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈2 мин.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Beata Meszka

Институт садоводства в Скерневицах

Вредители малины

Ранней весной на плантациях малины можно обнаружить множество различных вредителей. Главнейшими врагами растений, радующих нас этой прекрасной ягодой, являются галлицы, тли, малинный клещ. К сожалению, для борьбы с вредителями на данной культуре практически нет разрешенных препаратов. Для борьбы с тлей в Европе зарегистрирован только Пиримор 500 ВДГ, против малинного жука применяют Каратэ Зеон 050 КС, Фастак 100 КЭ, Кунг-Фу 050 КС. Но кроме химических обработок, хорошие результаты в борьбе с вредителями дают агротехнические методы. Суть их заключается в сборе и уничтожении растительных остатков малины, вырезке поврежденных побегов, уничтожении сорняков.

Малинно-земляничный долгоносик

Серовато-черный жук длиной около 3 мм. Ранней весной жук выедает листья и пыльники в бутонах. Самка прогрызает отверстие в бутоне и откладывает белое яйцо, длиной 0,5 мм и надгрызает цветоножку. После этого бутон либо опадает, либо просто подсыхает. Самка может отложить до 50 яиц. В течение 7 дней из яйца выходит личинка, в течение 25 дней она питается содержимым бутона, а затем окукливается.

Зимует жук под высохшей опавшей листвой малины в трещинках и под комочками почвы.

Фото 1. Фото 1. Малинно-земляничный долгоносик

Малинная стеблевая галлица

Длина тела взрослой стеблевой малинной галлицы достигает 2,2 мм. Личинки развиваются в веретеновидных утолщениях стеблей малины.

Фото 2. Фото 2. Малинная стеблевая галлица

Зимует в стеблях в стадии личинки. Они внедряются в камбиальный слой побега и вызывают разрастание его в виде шероховатых галлов длиной 2 — 4 см.

Перед цветением малины вырезают и удаляют поврежденные побеги с плантации, затем их обязательно сжигают.

Фото 3. Фото 3. Малинная стеблевая галлица – поврежденный побег

Тля листовая и побеговая

Малинная тля небольшого размера около 2 мм, покрыта восковым налетом, зеленого цвета. На однолетних побегах возле почек можно увидеть группами или поодиночно расположенные яйца, черного цвета. Это место зимовки.

Перед цветением малины на листьях появляются колонии тли. Они питаются на нижней стороне листьев, высасывая соки из клеток, в результате этого повреждения происходит скручивание и деформация листьев и побегов. Кроме того, тля является переносчиком вирусов, вызывающих заболевания малины.

Фото 4. Фото 4. Тля листовая и побеговая

Малинный жук

Фото 5. Фото 5. Малинный жук – имаго

Один из основных вредителей малины. Жуки и личинки повреждают ягоды. Они становятся непригодны для реализации в свежем виде и переработки. Вредят взрослые жуки и личинки. Перезимовав в почве около куста на глубине до 10 см, жуки появляются с 5 по 20 июня. На молодых листочках жуки выедают мякоть между жилками. Позднее они выедают тычинки и пестики. Личинки повреждают ягоды, выедая костянки и прокладывая ходы в плодоножке. Масса червивых ягод уменьшается на 50%, они загнивают и теряют товарные качества.

Зимуют жуки и личинки в почве около кустов.

Фото 6. Фото 6. Малинный жук – личинка

Малинный клещ

Это крошечный клещ, который на нижней стороне листьев между волосками высасывает соки из клеток, в результате чего листья становятся уродливыми и приобретают желтоватую окраску.

Зимуют самки под чешуйками почек.

Фото 7. Фото 7. Листья малины, поврежденные малинным клещом

Бочарова Т.Е.

зав. научно-технологической лабораторией МичГАУ

Фото Т.Е. Бочаровой, Д.М. Брыксина

Высокопродуктивные сорта жимолости для выращивания в Центрально-черноземном регионе

Бакчарская

Сорт жимолости — Бакчарская

Бакчарская – сеянец от свободного опыления элитной формы № 15/63 жимолости Турчанинова, полученной из Дальневосточной опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Выведен во ВНИИСС им. М.А. Лисавенко. Авторы: И.К. Гидзюк, З.И. Лучник.

Среднераннего срока созревания. Морозостойкий, средняя урожайность составляет 38 ц/га, максимальная–87 ц/га. Самобесплодный. Универсального назначения. Среднеплотный, полураскидистый куст с побегами антоциановой окраски. Плоды массой 0,81 г, одномерные, грушевидной формы, с сочной мякотью, кисло-сладкого, очень хорошего вкуса.

В плодах содержится 27,2-59,0 мг% витамина С, 510 мг% Р-активных веществ, 7,0% сахаров, 2,0% кислот. Урожайность 1,5-2,4 г куст.

Вилига

Сорт жимолости — Вилига

Вилига – Оригинатор: Л.П. Куминов.

Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами светло-зеленой окраски. Плоды крупные (1,2 г), удлиненные, сочные темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, очень хороший, с ароматом, без горечи.

Виола

Виола – Саянская 322 х Ленинградский великан. Выведен на Павлов-ской опытной станции ВНИИР. Авторы: М.Н. Плеханова, А.В. Кондрикова. Раннего срока созревания. Высокозимостойкий, скороплодный. Характеризуется дружностью созревания и слабой осыпаемостью. Продуктивность – 1,9-3 кг с куста (26,7 ц/га). Самобесплодный.

Гжелка

Сорт жимолости — Гжелка

Гжелка – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с нежным ароматом, без горечи, очень хороший.

Гжельская поздняя

Сорт жимолости — Гжельская поздняя

Гжельская поздняя – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Позднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2 кг. Десертного назначения. Среднерослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1,1 г), грушевидные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод среднее, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов средняя. Вкус сладкий, с ароматом, освежающий, без горечи, очень хороший.

Гжельская ранняя

Сорт жимолости — Гжельская ранняя

Гжельская ранняя – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, опушенными побегами зеленой окраски. Плоды крупные (1,1 г), грушевидные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение плодов слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с ароматом, нежный.

Голубое веретено

Сорт жимолости — Голубое веретено

Голубое веретено – Сеянец от свободного опыления отборной формы № 8 жимолости камчатской. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Авторы: З.П. Жолобова, И.П. Калинина, З.И. Лучник.

Раннего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к болезням. Пригоден для мехуборке. Осыпаемость плодов 10% биологического урожая. Влаголюбив. Вступает в плодоношение на 5 год. Средняя урожайность 76,6 ц/га. Самобесплодный. Среднерослый куст 0,8-1,0 м, с тонкими, неопушенными побегами зеленого цвета. Плоды 0,88 г, удлиненно-веретеновидной формы, почти черные, с голубым отливом и восковым налетом, сладко-кислого, освежающего, хорошего вкуса. Содержание в плодах витамина С 16,5 мг%, Р-активных веществ- 386-778 мг%

Голубой десерт

Сорт жимолости — Голубой десерт

Голубой десерт (2-93-1) * — Выведен во ВНИИС им И.В. Мичурина. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый, средней густоты, овальный, с прямыми среднеопушенными побегами. Листья крупные, ланцетной формы, зеленые. Плоды массой 0,8 г, кувшиновидной формы, кожица плодов тонкая. В плодах содержится 29,6-32,6 мг% аскорбиновой кислоты, 2011,1 мг% Р-активных веществ, 6,7-10,7% сахаров, 1,7-2,3% органических кислот, 1,1% пектина. Дегустационная оценка 4,6 балла. Осыпаемость плодов слабая. Урожайность – 1,8 кг/куст. Универсального назначения. Привлекательность внешнего вида 4,8 балла.

Дельфин

Сорт жимолости — Дельфин

Дельфин – Сеянец от свободного опыления элитной формы из Дальнегорского района Приморского края. Получен на Дальневосточной опытной станции ВНИИР. Авторы: Н.М. Бочкарникова, А.Ш. Сабитов.

Среднераннего срока созревания. Осыпаемость плодов слабая. Зимостойкость высокая. Урожайность с куста 2,2 кг. Универсального назначения. Куст компактный, полураскидистый, средней величины. Крона плоско-округлая. Побеги тонкие, поникающие, буроватой окраски, слабоопушенные. Листья удлиненно-элиптические, слабоопушенные. Плоды продолговато-цилиндрической формы, средней величины и крупные, масса 0,82 г. Кожица синяя, с сильным восковым налетом, прочная. Мякоть нежная. Вкус сладковато-кислый, со слабым ароматом. Плоды содержат до 65 мг % витамина С.

Длинноплодная

Сорт жимолости — Длинноплодная

Длинноплодная – сеянец от свободного опыления сорта Смолинская. Получен в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства.

Раннего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к осыпанию. Средняя урожайность 23,1 ц/га. Слаборослый, сильнораскидистый куст с тонкими, изогнутыми побегами фиолетового цвета, с сильной антоциановой окраской. Листья мелкие, темно-зеленые, широколанцетные, вытянутые и заостренные к основанию, листовая пластинка слегка сложена по средней жилке. Плоды массой 0,8-1,16 г, удлиненно-бугристой формы или цилиндрической, слегка сжатые с боков, фиолетово-синие с белесым восковым налетом, с длинной плодоножкой. Вкус сладкий с освежающим ароматом, очень хороший. Десертного назначения. В плодах содержится 33,8-48 мг% витамина С, сахаров 9,0%, кислот 2,2% .

Зимородок

Сорт жимолости — Зимородок

Зимородок – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Средняя урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами зеленой окраски. Отличается высоким ростом куста и хорошей укореняемостью зеленых черенков. Цветки крупные бледной окраски. Плоды крупные (1,1 г), округло-овальные с утолщенным кончиком, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка длинная, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, без аромата, освежающий, без горечи, очень хороший.

Камчадалка

Сорт жимолости — Камчадалка

Камчадалка – выведен на Бакчарском опорном пункте северного садоводства Томской области. Сеянец камчатской жимолости от свободного опыления. Раннего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Средняя урожайность 31 ц/га. Среднерослый куст с побегами светло-зеленого цвета. Компактный, форма кроны обратноконическая, узкая. Побеги короткие, толстые, прямые, с крупными почками, светло-зеленые, со слабой антоциановой окраской. Листья средней величины, тускло-зеленые, удлиненно-овальные, сложенные по средней жилке. Плоды сине-голубые, с сильным восковым налетом, удлиненно-овальные, с заостренной верхушкой. Крупные (0,8 г), поверхность гладкая, вкус кисло-сладкий, с сильным ароматом, очень хороший. Кожица плотная, консистенция мякоти нежная. Дегустационная оценка 3,8 балла. Содержание сахаров 7,9%, кислот 2,5%, витамина С–52 мг%. Осыпаемость зрелых ягод отсутствует, отрыв плодов затруднен.

Куминовка

Сорт жимолости — Куминовка

Куминовка – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Средняя урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Среднерослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами бледно буро-красной окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные (рис. 14), сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, мясистая, буро-зеленая. Кожица плодов толстая. Вкус сладкий, с ароматом, без горечи, освежающий.

Куча Мала

Куча Мала – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Средняя урожайность с одного куста 2 кг. Десертного назначения. Среднерослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка длинная, тонкая, зеленая. Кожица плодов средняя. Вкус сладкий, с ароматом, освежающий, без горечи, очень хороший.

Лазурная

Сорт жимолости — Лазурная

Лазурная – Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Среднего срока созревания. Куст средней высоты 1,0-1,5 м, густой, форма кроны широкоокруглая. Плоды 0,9 г, удлиненной формы, сине-голубой окраски (рис. 15), кисло-сладкого десертного вкуса с тонким ароматом, похожим на черничный. Дегустационная оценка 3,7 балла. Зрелые плоды частично осыпаются. Сорт морозостойкий, недостаточно устойчив к колебаниям температуры в зимний период. Урожайность 1,2-1,5 кг с куста.

Лидия

Сорт жимолости — Лидия

Лидия* – Сеянец жимолости камчатской. Автор: Л.П. Куминов. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый, средней густоты, полушаровидный. Побеги прямые, среднеопушённые. Листья среднего размера, ланцетные, сизовато-зеленые. Плоды крупные (свыше 1 г), цилиндрические, синие, поверхность гладкая. Вкус сладкий. В плодах содержится 29,92 – 38,72 мг% аскорбиновой кислоты, 10,33 – 15,78 % сахаров, 2.21 – 2,88 % органических кислот, 0,19 – 0,34 % каротина, 0,94 % пектина. Дегустационная оценка 4,6 балла. Привлекательность внешнего вида 5,0 балла. Средняя урожайность 2,0 кг с одного куста.

Люлия

Люлия* – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами светло-зеленой окраски и буро-красным оттенком. Плоды крупные (1,2 г), удлиненные, плосковатые к концу, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов средняя. Вкус сладкий, с ароматом, нежный, без горечи, очень хороший.

Находка

Находка* – Сеянец жимолости камчатской. Автор: Л.П. Куминов. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый, средней густоты. Побеги прямые, неопушенные. Листья среднего размера, ланцетные, зеленые. Морозостойкий.

Плоды среднего размера (0,8 г), овальные, фиолетово-синие, со слабобугристой поверхностью. Вкус сладкий, десертный. В плодах содержится 15,16 мг% аскорбиновой кислоты, 1,1 % пектина. Дегустационная оценка 4,9 балла. Привлекательность внешнего вида 4,9 балла. Средняя урожайность 1,9 кг с одного куста.

Нимфа

Сорт жимолости — Нимфа

Нимфа – Гамма-сеянец от свободного опыления элитной формы № 260-32 жимолости камчатской. Выведен на Павловской опытной станции ВНИИР. Авторы: М.Н. Плеханова, А.В. Кондрикова. Среднераннего срока созревания. Морозостойкий, но недостаточно устойчивый к зимним колебаниям температур.

Продуктивность 1,4-2,2 кг с куста (17 ц/га). Самобесплодный. Куст с густой, округлой кроной средней величины и с длинными, прямыми побегами буровато-зеленого цвета со слабым антоциановым оттенком. Плоды массой 0,8-1,0 г, не выровненные по величине, удлиненно-веретеновидной формы, голубовато-синие, с восковым налетом средней интенсивности, бугристые. Кожица плотная, консистенция мякоти волокнистая. Вкус кисло-сладкий, с сильным приятным ароматом, дегустационная оценка 4,7 балла. Мякоть содержит 54 мг% витамина С, сахаров 8,8%, кислот 2,1%.

Радость моя

Сорт жимолости — Радость моя

Радость моя – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,3 кг. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1 г), округло-овальной формы, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод среднее, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, без аромата, без горечи, нежный, дегустационная оценка 4,6 балла.

Раменская

Раменская – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушеннными побегами розовой с прозеленью окраски. Плоды средней величины (0,9 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, без аромата, нежный, без горечи, дегустационная оценка 4,5 балла.

Синичка

Сорт жимолости — Синичка

Синичка – сеянец от свободного опыления жимолости синей. Получен в Главном ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина. Раннего срока созревания. Устойчивый к подмерзанию. Средняя урожайность составляет 4,3 кг/куст (55 ц/га). Сильнорослый куст с округлой кроной и средними по длине, опушенными, изогнутыми побегами светло-коричневого цвета. Плоды массой 0,8 г, продолговато-овальной или эллипсовидной формы, желто-синего цвета, с сизым восковым налетом, освежающего кисло-сладкого вкуса. Содержание витамина С — 74 мг%.

Синяя птица

Сорт жимолости — Синяя птица

Синяя птица – сеянец от свободного опыления дикорастущей формы жимолости камчатской. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Авторы: З.П. Жолобова, И.П. Калинина, З.И. Лучник. Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Характеризуется слабой осыпаемостью ягод. Средняя урожайность 61 ц/га (1-2 кг с куста). Самобесплодный. Универсального назначения. Сильнорослый (до 1,3 м), раскидистый с тонкими опушенными побегами. Плоды средней массой 0,79 г, овальной формы, почти черные, с голубым отливом и восковым налетом (рис. 20). Вкус сладкий, с тонким ароматом, хороший. Содержание в плодах витамина С–17 мг%, Р-активных веществ–631 мг%, сахаров–6,4%, кислот– 2,7%.

Скороплодная

Скороплодная – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность 1,8 кг/куст. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с ароматом, нежный, без горечи, очень хороший.

Соседка

Соседка* – сеянец жимолости камчатская. Автор: Л.П. Куминов. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый, средней густоты, округлый. Побеги изогнутые, слабоопушенные. Листья среднего размера, ланцетные, темно-зеленые. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Цветки среднего размера. Плоды среднего размера (0,8 г), фиолетово-синие, со слабобугристой поверхностью. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка 4,4 балла. Привлекательность внешнего вида 4,4 балла. Средняя урожайность 2,0 кг/ куст.

Соска

Соска – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2 кг. Десертного назначения. Сильнорослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами светло-зеленой окраски. Плоды крупные (1,0 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое. Плодоножка длинная, тонкая, зеленая. Кожица плодов средняя. Вкус сладкий, с ароматом, освежающий, без горечи, дегустационная оценка 4,8 балла.

Принцесса Диана

Сорт жимолости — Принцесса Диана

Принцесса Диана* – Сеянец жимолости камчатской. Автор: Л.П. Куминов. Отборная форма, с крупными цилиндрическими плодами (1,49 г). Длиной до 4 см, диаметром 1 см. Поверхность слабобугристая. Вкус десертный, очень приятный, сладко-кислый. Кожица тонкая. Куст высотой 1,9 м, с овальной кроной. Побеги без опушения. Листья удлиненные с округлой вершиной, ярко-зеленые (рис. 21). Десертного назначения. Содержит 14,7% сухих веществ, 9,3% сахаров, 3,4% органических кислот, 1,7 мг% пектина, 0,15 % каротина.

Шахиня

Сорт жимолости — Шахиня

Шахиня — автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность 2,1 кг/куст. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, толстыми, неопушенными побегами буро-красной окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с ароматом, нежный, без горечи, дегустационная оценка 4,8 балла.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Beata Meszka

Институт садоводства в Скерневицах

Болезни земляники

Погодные условия 2011 года способствовали развитию некоторых патогенных грибов на плантациях земляники. Из-за сильных осадков, которые выпали в июне и июле, плантации земляники были поражены серой гнилью, белой пятнистостью листьев, вертициллезным увяданием, антракнозом, а некоторые сорта (Эльсанта, Камароса, Хоней) мучнистой росой. Несмотря на то, что проводились химические обработки насаждений, эти заболевания привели к значительным потерям урожая.

Фото 1. Фото 1. Проявление мучнистой росы на листьях земляники

В течение нескольких лет наблюдается большое изменение сортового состава земляники. Эти изменения требуют от производителей знаний агротехнических методов и средств защиты растений, т.к. выращивание новых сортов создает новые проблемы в борьбе с заболеваниями.

Некоторые сорта более восприимчивы к таким болезням как: вертициллезное увядание (Verticillium dahliae), фитофторозная гниль земляники (Phytophthoracactorum) и антракноз (Colletotrichumacutatum). В свою очередь, выращивание земляники в туннелях и теплицах требует интенсификации защиты от мучнистой росы (Sphaerotheca macularis) и белой пятнистости листьев (Mycosphaerella fragariae). Сорта Альбион, Диамант, Аромас поражаются серой плесенью (Botrytis cinerea) и антракнозом (С. acutatum).

В последнее время одной из серьезных проблем при выращивании земляники является патоген Phytophthora fragariae, относящийся к карантинным объектам, в результате чего возникает красная корневая гниль земляники.

Бороться с патогенами чрезвычайно сложно, так как, с одной стороны, отсутствует или ограничен спектр химических препаратов, а с другой — возможность быстрого распространения этих организмов.

Фото 2. Фото 2. Промышленная плантация земляники, заложенная по четырехстрочной системе

Характеризуются они и обильным спорообразованием, что способствует быстрому распространению и заражению больших площадей земляники. Также некоторые из них являются обычными полифагами, которые поражают различные виды растений, в том числе сорняки. Споры сохраняются в почве в течение многих лет и даже после прекращения выращивания земляники, они могут заражать другие культуры и дикорастущие растения, произрастающие на этом месте. Зараженная рассада земляники является основным источником первичной инфекции. Споры патогенов распространяются механическим путем (инструменты, машины, люди), через почву, воду, а также насекомыми – переносчиками.

Среди фунгицидов, зарегистрированных для защиты земляники, хорошее действие показали: против серой гнили — Сигнум, фитофторозной гнили земляники — Топсин М (защищает корни рассады от инфекции В. Dahliae), а также Сигнум и Свитч.

Важным фактором, предотвращающим возникновение заболеваний, является агротехнический метод. Сильное загущение растений, обильное насыщение азотом, а также избыток или недостаток воды способствует развитию многих микроорганизмов. На плантациях земляники необходимо проводить скашивание и уничтожение пораженных листьев. При помощи этого метода значительно снижается уровень заболеваний растений.

Другим очень важным методом является мульчирование почвы, что предотвращает соприкосновение ягод с почвой и улучшает качество урожая.

Фото 3. Фото 3. Выращивание земляники садовой по двухстрочной системе на грядах

Чтобы избежать больших потерь урожая, необходимо проводить профилактические химические обработки, это предотвращает появление многих болезней. Примером может быть борьба с серой гнилью и мучнистой росой земляники, где можно получить хорошие результаты только при выборе соответствующих фунгицидов.

Наиболее опасные болезни земляники

На плантациях земляники сорта Зенга Зенгана самые большие потери урожая вызывает серая гниль плодов.

Фото 4. Фото 4. Серая гниль плодов земляники

Потери составляют около 20%. Возбудитель заболевания, грибок B. cinerea заражает цветы, а симптомы обычно наблюдаются только при созревании ягод, когда бороться с болезнью уже слишком поздно. Интенсивность химической защиты зависит от восприимчивости сорта, возраста плантаций и погодных условий в этом сезоне. На плантациях восприимчивых сортов проводят от 4 до 5 обработок, в то время как для более устойчивых сортов, например, Хоней, Эльсанта, Пегасус, достаточно двух обработок.

Ассортимент разрешенных фунгицидов против серой гнили довольно большой, поэтому необходимо чередовать препараты. В Европе зарегистрированы такие препараты как: Фолпан, Помарсол Форте, Тирам Грануфло, Телдор, Митос, Свитч, и биологический препарат Поливерсум, который является природным веществом, стимулирующим устойчивость растений. Его действующим веществом являются биологически активные ооспоры Pythium oligandrum (106 ооспор на грамм), что является естественным антагонистом различных грибковых патогенов, в том числе видов Pythium sp., Rhizoctonia sp., Phytophthorasp., Phomasp., Verticilliumsp., Sclerotiniasp., Fusarium sp. Этот биопрепарат в защите земляники против серой гнили показал очень высокие результаты от 60% до 90%, в зависимости от степени поражения растений болезнью. Исключительно благоприятными условиями для развития инфекции считается температура воздуха 15-20 °C и высокая влажность, особенно во время цветения.

Однако для борьбы с серой гнилью на землянике необходимо применять более сильные фунгициды Сигнум 33 ВДГ или Свитч 62,5 ВДГ.

На плодоносящих плантациях некоторые сорта земляники сильно поражаются белой пятнистостью листьев и мучнистой росой.

Фото 5. Фото 5. Белая пятнистость листьев земляники

Защита против этих заболеваний очень важна для восприимчивых сортов (Кама, Эльсанта, Хоней, Мармолада, Камароса, Дарселект), которые планируется выращивать в теплицах. В этом случае важную роль играет здоровье растений.

При обнаружении на растениях симптомов болезни в период после сбора урожая, необходимо осенью или весной обработать их фунгицидами: Домарк 100 КЭ, Топсин M 500 КС, Нимрод 250 КЭ и Зато 50 ВДГ.

Фитофторозная гниль земляники, вызванная патогеном P.cactorum, чаще всего заносится на плантации с новым зараженным посадочным материалом, но может и находиться в почве, особенно, после выращивания пасленовых культур. Особенно восприимчивы к этому заболеванию растения frigo, которые могут погибнуть вскоре после посадки. Главными симптомами этого заболевания является увядание как старых, так и молодых листьев. Поражения наблюдаются в разных частях растения. Очень часто грибок поражает надземную часть, но также инфекцию можно обнаружить и в корневой системе.

Фото 6. Фото 6. Фитофторозная (кожистая) гниль плодов земляники

Другое опасное заболевание земляники, которые приводит к значительным потерям, является вертициллезное увядание.

Проявляется как увядание и отмирание сначала старых листьев, а затем и всего растения. Устойчивыми сортами являются: Клери, Галя чив, Джоли, Зенга Зенгана.

Для того что бы избежать появления этого заболевания необходимо соблюдать севооборот. Нельзя высаживать землянику на полях, где последние четыре года поле занимали: помидоры, картофель, огурцы или капуста.

Фото 7. Фото 7. Вертициллезное увядание земляники

Очень хорошими предшественниками для земляники являются травы, зерновые, однолетние бобовые и некоторые овощные (морковь, лук). При закладке плантации саженцы земляники необходимо обработать 0,2% раствором фунгицида (Topsin М 500 КС). Так же обеззараживают почву зарегистрированными фумигантами Немазол, Базамид и др., которые убивают возбудителя и снижают вероятность появления заболеваний.

Фото 8. Антракноз земляники

Серьезной проблемой на плантациях земляники в период плодоношения является антракноз.

Во многих странах он считается одним из самых страшных заболеваний земляники. Благоприятными условиями для развития антракноза считаются высокая влажность и температура около 25°С. Появление этого заболевания на плантациях часто приводит к задержке роста растений, а, в худшем случае, полному уничтожению урожая. Наиболее важным лимитирующим фактором для возникновения заболевания является профилактика.

Опыты показали, что применение фунгицидов Сигнум 33 ВДГ и Свитч 62,5 ВДГ в борьбе с серой гнилью и антракнозом уменьшают вероятность возникновения болезней и последствия их поражения. Эффективность приведенных фунгицидов, даже при очень высокой степени поражения (более 80% зараженных ягод) составляет от 70% до 80%.

Интегрированная защита земляники

Все фунгициды, рекомендованные для защиты от болезней земляники, используются в интегрированной системе производства. Важным преимуществом такой системы, особенно с точки зрения потребителя, является постоянный контроль применения пестицидов, а также анализ спелых ягод на процентное количество остатка ядовитых веществ в них. Это дает производителям возможность постоянного доступа к новым знаниям через систематическое обучение, и, как следствие, доработка системы.

Основой интегрированной системы защиты является максимальное использование нехимических методов борьбы, которые необходимо дополнять использованием пестицидов.

Для получения высокой урожайности необходимо:

- возделывать устойчивые сорта земляники;

- соблюдать севооборот;

- применять пестициды, разрешенные на данной культуре;

- соблюдать рекомендации относительно использования препаратов (рекомендованные дозы, количество обработок);

- применять различные удобрения для роста и развития земляники;

Фото 9. Фото 9. Высокая продуктивность земляники, выращиваемой на мульчирующей пленке в защищенном грунте

Источник: www.npp-sadovod.ru

Жимолость съедобная

Диетические и лечебные свойства

Плоды жимолости издавна употреблялись местным населением Камчатки, Магадана, Сахалина и Курильских островов в качестве лечебного и профилактического продукта. Они отличаются хорошим вкусом и ценны, благодаря диетическим свойствам.

У отборных образцов и перспективных сортов жимолости кисловато- сладкий вкус. Из- за тонкой нежной кожицы и мелким, практически не ощутимым семенам, плоды приятны в употреблении. Вкусовые достоинства жимолости высоко ценятся садоводами.

Жимолость синяя — самая первая в сезоне ягодная культура, поступающая к столу населения в безвитаминный период. Первый урожай можно собрать уже в конце мая. Она особенна полезна тем, что насыщена витаминами и биологически активными веществами.

Накопление аскорбиновой кислоты в плодах жимолости больше, чем у земляники, малины, крыжовника. У высоковитаминных сортов ее содержание до 120 мг% и приближается к черной смородине.

Достоинством плодов является наличие в них веществ Р-витаминной активности, или биофлавоноидов. Их суммарное содержание достигает 1000-1400 мг%. Среди них присутствуют катехины 270-320 мг%, лейкоантоцианы 105-145 мг% и антоцианы 410-750 мг%. Именно антоцианы обуславливают интенсивную темно-синюю окраску сока жимолости. По количеству антоцианов жимолость уступает лишь аронии Мичурина, часто называемой «черноплодной рябиной».

Среди биологически активных биофлавоноидов в плодах обнаружены рутин (48мг%), изокверцитин (до 12 мг%), кверцитин (до 10мг%), лютеолин (до 14 мг%), диосмин (до 5 мг%). (на основе квертицина произдодится препарат «Капилар», предназначенный для нормализации периферического, в том числе мозгового кровообращения, для улучшения деятельности сердечно — сосудистой системы, при гипертонической болезни и др.)

Уже в давние времена были отмечены лечебные и профилактические свойства плодов жимолости, поэтому ее издавна применяют в народной медицине. Плоды в свежем виде полезны как витаминное и противоцинготное средство, способствующее лечению малокровия, малярии. Они помогают при расстройстве пищеварения и колитах, для лечения желудка и печени, при стоматитах, а также известны как мочегонное и общеукрепляющее средство.

С точки зрения современной медицины лечебные свойства жимолостей вполне объяснимы, ведь они связаны с химическим составом. Плоды особенно ценятся как средство, улучшающее прочность и проницаемость капилляров, благодаря сочетанию в них витаминов С и Р, за счет наличия рутина, катехинов и антоцианов. Плоды полезны для укрепления капилляров при частых носовых кровотечениях, для лечения сердечно- сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонии, а также для людей, проживающих в районах, зараженных радионуклидами.

Описание жимолости синей

В оптимальных условиях произрастания в природе жимолость синяя — прямостоячий сильнорослый кустарник (высотой 1,5-2,5 м) с разветвленной корневой системой. Основная масса корней сосредоточена на глубине 20-60 см близ поверхности в радиусе 1-2 м., но часть корней может проникать на глубину до 1 м.

Длина побегов и количество почек существенно влияют на величину будущего урожая жимолости. На сильных приростах закладывается больше почек, каждая из которых содержит больше зачатков цветков, чем почки на коротких слабых побегах.

Особенности цветения и плодоношения. Каждый отдельный цветок цветет в теплую сухую погоду чуть больше суток. В прохладную погоду длительность цветения каждого цветка и растения в целом увеличивается.

Опыляются цветки жимолости синей пчелами, шмелями и осами. Это растение давно известно как хороший медонос, дающий взяток в ранний период, в середине мая.

Жимолость опыляется строго перекрестно; без воздействия чужой пыльцы плоды не завязываются.

Для получения хорошего урожая на приусадебном участке нужно иметь не менее 2-3 различных сортов жимолости.

Часто во время цветения жимолости наблюдается возврат холодов, заморозки, даже выпадение снега. Цветки не повреждаются при заморозках до -7°С. В литературе имеются данные, что в бутонах цветки выносят кратковременное понижение температуры до -13°С. Однако, кроме высокой морозостойкости, для цветков жимолости синей характерна еще одна особая биологическая способность. Замечено, что достаточно опыления одного цветка в двухцветнике для того, чтобы завязался плод. Цветки в пределах соцветия — двухцветника раскрываются неодновременно, что способствует образованию плодов даже при плохих погодных условиях. Жимолость плодоносит ежегодно.

Плодоношение начинается на 1 год после посадки саженцев в сад. С 4-5-летнего возраста урожайность нарастает постепенно, что связано с медленным ростом куста в этом возрасте. На 6-7 год жимолость дает более 1 кг плодов с куста. Максимальной урожайности куст достигает лишь к 7-8 годам. С одного, куста можно собрать в среднем 1,5-2,5 кг. При свободной посадке урожайные сорта дают по 3-5 кг/куста и более. На урожайность влияют погодные условия в период закладки генеративных почек в год, предшествующий урожаю, и при цветении в год урожая. С 15-17-летнего возраста биологические возможности плодоношения начинают убывать. Жимолость — долговечная культура, на одном месте ее можно выращивать более 20 лет.

Описание сортов

Бакчарская

Бакчарская

Куст густой сильнорослый, высотой

1,7 м. Масса плода — до 0,8-0,9. Вкус десертный, без горечи. Дегустационная оценка 4,7 балла. Урожайность -0,8-1 кг/куста. Осыпаемость плодов средняя. Сорт достаточно устойчив к зимним колебаниям температуры в средней полосе России, среднего срока созревания плодов универсального назначения.

Камчадалка

Камчадалка

Куст высотой 1,8 м, среднезагущенный, с обратноконической кроной.

Плоды длиной 22-28 мм, с нежной мякотью и тонкой кожицей. Масса плода 0,8-1,1 г. Вкус плодов сладковато-кислый. Дегустационная оценка 4,3 балла. Урожайность — 1,2 кг/куста. Сорт средне устойчив к зимним колебаниям температуры. Осыпаемость зрелых плодов слабая. Сорт позднего срока созревания.

Лучшие сорта-опылители: «Памяти Гидзюка», «Парабельска» а также «Голубое Веретено», «Томичка», «Золушка». Плохие сорта-опылители: «Салют», «Берель»

Лазурная

Лазурная

Куст высотой 1,3 м, с густой округлой кроной. Плоды округло-овальные и овально- конические с гладкой поверхностью и сильным восковым налетом. Кожица плотная, мякоть волокнистая. Масса плода — 0,6-0,8 г. Вкус сладкий. В плодах — 22,9 мг% витамина С, 1010 мг% витамина Р,

Урожайность 0,8-1,9 кг/куста. Осыпаемость плодов небольшая. Влаголюбивый сорт раннего срока созревания.

Московская 23

Московская 23

Куст с широко-округлой кроной, высотой. 1,9 м, густоветвистый. Плоды овально-эллипсоидальной формы с тупообрубленным основанием, длиной 22 мм. Масса плода — 0.86 г. Вкус плодов десертный, кисло-сладкий с небольшой горчинкой, проявляющейся в засушливые голы. Дегустационная оценка 4,1 балла. Урожайность -2,5-3,5 кг/куста. Плоды поспевают в ранние сроки, осыпаемость средняя. Лучшие сорта-опылители: «Фортуна», «Синичка».

Нимфа

Нимфа

Куст среднерослый, густоветвистый. Плоды крупные, длиной 26-30, до 40 мм, продолговато-эллипсоидальной и удлиненно- веретеновидной формы, вытянутые в основании, иногда скрюченные и загнутые. Поверхность волнисто- бугристая, кожица тонкая. Масса плода — 0,8-1,1 г. Вкус приятный кисло-сладкий с ароматом. Дегустационная оценка 4,7 балла. Урожайность -1,4-2 кг/куста. Осыпаемость плодов незначительная. Сорт среднего срока созревания.

Парабельская

Парабельская

Куст высокий, высотой 1,8м, с обратноконической кроной. Плоды веретеновидной формы длиной 20 мм с сильным восковым налетом. Кожица плотная, поверхность слабо бугристая, мякоть волокнистая. Масса плода 0,82-1 г. Вкус кисловатый. Дегустационная оценка 3,7 балла. Урожайность 0,9- 1,5 кг/куста. Хорошая транспортабельность, лежкость. Слабая осыпаемость. Лучшие сорта опылители: «Голубое Веретено, «Золушка», «Камчадалка», «Томичка». Плохие сорта-опылители: Салют, «Берель», «Памяти Гидзюка».

Синяя птица

Синяя птица

Куст густой, высотой 1,6 м, с округлой кроной. Плоды удлиненно-элллиптические с валиком на верхушке, длиной 18-20 мм. Масса плода — 0,87 г. Кожица тонкая, мякоть нежная. Вкус очень хороший, сладкий-кислый со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Урожайность 1,6 кг/куста. Осыпаемость подов сильная. Срок созревания ранний. Сорт достаточно устойчив к зимним колебаниям температуры, универсального назначения. Лучшие сорта-опылители: «Голубое Веретено», «Синичка», хорошие: Урожайная, Нежная, Старт.

Старт

Старт

Сорта-опылители для жимолости синей

| Название сорта |

Подходящие сорта-опылители |

Допустимые сорта-опылители |

| Синичка |

Фортуна, Московская 23 |

Золушка, Фортуна |

| Московская 23 |

Синичка, Фортуна |

Нимфа, Синяя Птица |

| Фортуна |

Московская 23, Синичка |

Избранница, Амфора |

| Голубое Веретено |

Синяя Птица, Синичка |

Памяти Гидзюка, Камчадалка |

| Синяя Птица |

Голубое Веретено, Морена |

Избранница, Золушка, Лаура |

| Золушка |

Камчадалка, Томичка, Памяти Гидзюка |

Роксана, Синичка |

| Избранница |

Морена, Юля, Фортуна |

Синяя Птица, Синичка Нимфа |

| Камчадалка |

Памяти Гидзюка, Синеглазка, Парабельская, |

Голубое Веретено, Золушка, Нимфа |

| Памяти Гидзюка |

Голубое Веретено, Герда |

Золушка, Камчадалка |

| Томичка |

Голубое Веретено, Павловская, Волшебница |

Васюганская, Камчадалка |

| Берель |

Камчадалка, Томичка |

Голубое Веретено |

| Нимфа |

Омега, Пушкинская |

Избранница, Амфора |

| Морена |

Голубое Веретено, Виола |

Амфора, Десертная |

| Лакомка |

Нижегородская Ранняя, Старт |

Павловская, Нимфа |

| Шахиня |

Раменская, Московская 23 |

Гжелка, Куча Мала |

Требования к условиям выращивания

Жимолость отличается широкой экологической пластичностью и может выдерживать разнообразные условия. В природе она встречается не только на лесных, торфянистых и мерзлотных почвах, но даже на песчаных участках вдоль морских побережий.

При культивировании этого ягодного кустарника желательно создать такие условия, при которых растение полнее реализует свои возможности по цветению и плодоношению. Северная граница культуры практически совпадает с окончанием зоны лесного пояса, а южная граница в европейской части России совпадает с границей центральных черноземных районов. Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский край и Крым не очень подходят для развития жимолости из-за теплых зим, которые в большой степени провоцируют вторичное цветение в период осеннего возвращения к теплу. К тому же недостаток атмосферных осадков, сухость почвы и воздуха значительно угнетают растения, ухудшая качество плодов.

Выращивание жимолости возможно повсеместно, однако хороший урожай плодов и их отличное качество будет обеспечено только в зоне достаточного увлажнения. При этом малопригодны переувлажненные участки, где уровень грунтовых вод меньше 0,5 м. На сухость почвы и воздуха растение реагирует уменьшением размеров плодов, ухудшением вкусовых качеств плодов, снижением продолжительности роста побегов и уменьшением их средней длины, а также снижением количества закладываемых почек. Непригодными для посадки жимолости считаются слишком сухие участки, низкие замкнутые котловины.

Хотя жимолость может мириться с небольшим содержанием элементов минерального питания в почве, более успешное развитие происходит на черноземных, серых лесных и подзолистых почвах различного механического состава, но хуже развивается на тяжелых бесструктурных почвах.

Оптимальной реакцией почвенного раствора является слабокислая и нейтральная (рН 6-7), но растения могут расти и на более кислых почвах(pH 4,5-5,5).

Следует отметить, что жимолость синяя — светолюбивое растение. Предпочтение следует отдать увлажненным и плодородным почвам.

Жимолость отличается высокой морозоустойчивостью. На Камчатке и в Магаданской области она выносит понижения температуры ниже -50ºС. Наиболее зимостойка у жимолости древесина.

Исследователи сообщают об исключительной зимостойкости и морозостойкости жимолости синей.

Подготовка почвы

Из почвы растение получает весь набор минеральных элементов, требуемый для нормального роста и развития. Недостаточная подготовленность почвенного горизонта скажется обязательно на урожайности. Глубина залегания корней жимолости очень зависит от механического состава почвы и уровня агротехнического ухода за ней. Корневая система у жимолости густоразветвленная, она большей частью сосредоточена на поверхности. На среднесуглинистых почвах основная масса корней жимолости сосредоточена на глубине до 50 см, а отдельные корни проникают в почву до 80 см. Радиус распространения корневой системы 15-летних растений превышает 1,5 м, т. е. выходит за пределы проекции кроны

Перед посадкой жимолости следует решить, нужен ли дренаж вашему участку. На участке с легкими, пористыми почвами в нем нет необходимости. Но если грунт глинистый, а после таяния снега, дождя или полива вода застаивается на поверхности почвы, то без дренажа не обойтись. Дренаж обеспечивает аэрацию почвы, лучшее распределение в ней элементов питания, улучшает почвенную структуру и создает такой режим увлажнения, при котором корневая система кустарника может значительно углубляться, что важно для его нормального развития. На дренированных почвах улучшается также их тепловой режим.

Перед посадкой жимолости на тяжелой глинистой почве перед перекопкой для улучшения ее структуры и пористости добавляют песок и торф (10-15 кг/м2). На торфянистые почвы вносят песок и глину (10 кг/м2). В песчаную почву добавляют суглинок и торф (4-5 кг/м2), который способствует накоплению и удерживанию воды.

Далее все добавления тщательно перемешивают, а почву на глубину 20-25 см перекапывают. Для культивирования жимолости синей требуется хорошая заправка почвы органическими удобрениями. Для этого за месяц до посадки на бедных участках добавляют органическое и минеральное удобрение. В почвенный горизонт вносят навоз или торфонавозный компост (10-15 кг/м2), а также фосфорные и калийные удобрения (80-100 г/м2). Свежий навоз использовать нельзя, ведь вместе с ним можно занести семена сорных растений и вызвать ожоги корней. Если в поверхностный слой добавить органические удобрения в виде перегноя, то это только улучшит плодородие и водоудерживающие свойства почвы.

Конкретно для каждого участка решается вопрос о необходимости известкования. Ввиду того, что жимолость выносит слабокислые почвы, вносить известь можно, но малыми дозами, не более, чем 100-200 г/м2.

Посадочный материал

Не стоит приобретать для посадки в сад очень маленькие (высотой менее 25- 30 см) укорененные черенки, не успевшие развиться. При посадке таких маломерных кустиков возникает опасность, что они затеряются, будут угнетены и не сохранятся. Взрослые переросшие растения, высотой и более 1,5 м с голыми корнями, долго приживаются, и не сразу начинают нормальное плодоношение.

Самый лучший посадочный материал — это растения в возрасте 2-4 лет с закрытой корневой системой, у которых высокая приживаемость в любое время сезона. При покупке саженцев жимолости в контейнере или пластиковом мешочке не возникнет опасений, что корни пересушены и могут погибнуть. Хорошие результаты приживаемости и дальнейшего развития отмечены у кустиков высотой более 20-30 см с 3-5 побегами. Необходимо сразу позаботиться о том, чтобы в саду росло не менее 3-5 сортов. Поинтересуйтесь, какова характеристики сорта по вкусу и размеру плодов, по урожайности.

Приобретайте только здоровый посадочный материал. Не стоит пугаться того, что серо- коричневая кора у взрослых кустов жимолости синей отслаивается узкими полосками, это не болезнь, а особенность биологии развита этого растения. Выбирайте проверенные места для покупки саженцев, солидные фирмы и садовые центры.

Посадка жимолости

Посадка растений с закрытой корневой системой, выращенных в горшках всегда дает высокую приживаемость. Требуется аккуратно извлечь растение, посадить и обильно полить его в посадочной ямке.

В любительском саду удобно разместить кусты жимолости в виде живой изгороди по краю участка, с расстоянием между кустами 1,5 м. Посадочные ямы копают диаметром 50-60 см и глубиной 30-40 см с заправкой их удобрениями, что способствует хорошему росту в течение 4-5 лет после посадки. В посадочную яму под каждый куст вносят 10-20 кг хорошо перепревшего компоста, 150 г суперфосфата и 70 г калийного удобрения, вместо этого можно использовать комплексные удобрения (кемира универсал, яра-мила комплекс и др. из расчета

100-150 г/яму). Если почвы очень кислые, после посадки по поверхности рекомендуется добавить 150 г извести. Почву перемешивают с удобрениями, сверху добавляют еще немного субстрата, так, чтобы корни не касались удобрений.

Не следует сильно углублять корневую шейку, ее располагают на уровне почвенного слоя. После этого корневую систему засыпают плодородной почвой. Почву вокруг посаженных растений слегка уплотняют.

Иногда возникает необходимость пересадить взрослое, плодоносящее растение жимолости. Делать это лучше осенью. В возрасте до пяти лет такая пересадка не требует спе- циальной подготовки куста жимолости. Следует лишь выкопать для него на новом месте яму размером не менее 70 х 70 см, глубиной 50см и заправить органическими и минеральными удобрениями. Кусты старше 6-летнего возраста перед посадкой можно обрезать на высоте 40-50 см от почвы, чтобы создать равновесие между надземной частью куста и корневой системой Однако в таком возрасте растения дольше приживаются, а иногда в течение 2-3 сезонов не дают полноценного урожая

Уход после посадки

Сразу после посадки для жимолости синей особенно важны обильный полив под корень и мульчирование приствольных кругов. Кусты поливают, расходуя по одному ведру на взрослое растение. Для большей эффективности струю воды направляют непосредственно в ямку приствольного круга и наполняют ее водой несколько раз. Поливать кусты лучше реже, но обильнее, хорошо смачивая почвенный горизонт, толщиной до 50 см. В дальнейшем примерная норма полива для взрослых кустарников 30-40 л на м2.

периодичность — 4-5 раз за вегетацию. Полив проводят вечером. Эта ягодная культура нуждается в дополнительном орошении, особенно в первой половине лета, когда побеги интенсивно растут, а также в районах, где бывает мало осадков. Замечено, что при выращивании без полива, особенно на тяжелых глинистых почвах, сильнее ощущается горечь в плодах, даже у сортов с десертным вкусом. У некоторых сортов, таких как, «Золушка», «Камчадалка», «Синяя Птица», «Герда» возможно снижение урожайности и усиление осыпаемости плодов.

Растения жимолости после посадки на постоянное место, как правило, не обрезают. Укорачивание ветвей на одну треть их длины допустимо лишь в случае, если была повреждена корневая система.

Почву под кустами регулярно в течение всего сезона рыхлят, начиная сразу после таяния снега и заканчивая во второй половине лета, для наилучшей аэрации. Но рыхление непосредственно под кустами и удаление сорной растительности возможно только у молодых растений. У кустов старше 5-летнего возраста густая корневая система располагаются поверх- ностно, поэтому возникает опасность ее повреждения.

Приствольные круги жимолости мульчируют, чтобы предотвратить образование трещин и потерю влаги. Мульчирование способствует защите почвы и корней растений от перегрева, уменьшает рост сорняков. Минеральные удобрения нужно применять осторожно и в умерен- ных дозах. Основное внесение удобрений проводят незадолго до посадки, заделывая их в верхний, толщиной несколько сантиметров, слой почвы, пользуясь для этого вилами или граблями. Внесение минеральных удобрений необходимо проводить совместно с рыхлением почвы вокруг кустов весной. Под кустарник нужно вносить: азотные и фосфорные — по 10-15 г на 1 м2, калийные — один раз в 2-3 года осенью по 15 г на 1 м2 приствольного круга.

Очень эффективны весенние и летние подкормки, особенно взрослых кустарников перед цветением.

Для нормального роста растений требуется целый ряд микроэлементов, к которым относятся бор, железо, цинк, марганец, медь, молибден и др. Если эти вещества не включены в состав полного минерального удобрения, то их в микродозах вносят в виде внекорневой подкормки. Действие такой подкормки обычно достаточно быстрое, и ее применяют в пасмурные дни, когда почва находится во влажном состоянии.

Жимолость полезно подкормить после обрезки кустарника, внося повышенные дозы минеральных удобрений: 50-70 г аммиачной селитры, 35-50 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли на 1 м2.

Обрезка и омоложение

Для хорошего роста и плодоношения необходима санитарная обрезка, которую проводят в любое время года, вырезая сломанные, сухие, больные ветви. Санитарная обрезка требуется кустам старше 6-7-летнего возраста.

Осенью, после листопада, или ранней весной, в марте-апреле наиболее подходящее время для прореживающей и омолаживающей обрезки стареющих кустов. Обрезка необходима также для слабоветвящихся растений или в случае повреждения кроны. Прореживание стареющей части кроны с мелкими засохшими ветвями проводят раз в 2-3 года, оставляя не более 5-ти мощных стволов. При обрезке удаляют либо стареющие ветви, либо область стебля до места отхождения крупной стеблевой поросли. Места срезов следует смазывать садовым варом.

Следует учесть, что на плодоносящих растениях жимолости не рекомендуется срезать верхушки побегов, так как на них сосредоточено максимальное количество почек с зачатками цветков, а при их повреждении снижается урожайность кустарника. Не надо вырезать скелетные ветви жимолости у основания, так как возобновление кроны происходит только за счет спящих почек, находящихся в разветвлениях скелетных ветвей. Детальная обрезка каждой ветви довольно трудоемка, однако она поможет садоводам значительно дольше поддерживать у жимолости период высокой продуктивности

Омолаживающая обрезка жимолости Омолаживающая обрезка жимолости: 1 — обрезка «на пень»; 2 — удаление загущенных побегов; 3 — восстановление куст стеблевой порослью

Для фундаментального омоложения можно срезать все стебли до зоны сильного восстановления, т. е. несколько выше основания. При постепенном укорачивании центральной части кроны со стареющими вершинами, начнут образовываться новые порослевые побеги. Обрезке подлежат ветки нижнего, затененного яруса, которые полегают на почву, мешают уходу за кустарником и не участвуют в плодоношении. В год обрезки за счет массового пробуждения спящих почек наблюдается образование сильных приростов длиной до 50-70 см. Плодоношение восстанавливается только на второй год после обрезки, а на третий год урожайность уже достигает 0,5-1 кг плодов с куста.

Для старых кустов возможна сильная омолаживающая обрезка «на пень», которая проводится на высоте 0,5 м от уровня почвы. За счет молодых порослевых побегов после обрезки на невысоких пеньках появятся первые порослевые побеги, и кустарник начнет восстанавливаться.

Вредители и болезни жимолости

При введении в культуру у растения со временем происходят изменения в составе патогенной микофлоры и энтомофауны. Замечено, что чем дольше вид известен в культуре, тем больше «букет» его болезней. В отдельные годы кустарники могут в различной степени повреждаться вредителями и страдать от болезней, поэтому важно уметь проводить профилактические мероприятия и применять эффективные приемы борьбы против них.

Вредители повреждают в основном растительные ткани, при этом ослабляется сила роста побегов, понижается их зимостойкость, интенсивность цветения и плодоношения. Гусеницы грубо поедают ткань листовой пластинки, не трогают только черешок и крупные жилки. Окраска листьев изменяется на бледно-зеленую, желто-белую, красноватую и коричневую.

На жимолости в общей сложности обнаружено более 40 видов насекомых, около 20 видов грибных заболеваний, 3 вида нематод, около 10 видов вирусов. Ведущее место в патогенной энтомофауне жимолости занимают клещи (отряд Acariformes ) кокциды (подотряд Coccoidea ), к которым относятся щитовки, ложнощитовки и червецы.

Опасным вредителем следует считать распространенную повсеместно яблоневую запятовидную щитовку (Lepidosaphes ulmiL.) Этот многоядный вид повреждает более 30 видов растений. Личинки и самки высасывают соки из ствола и ветвей, вызывая их побурение и высыхание. При более сильном развитии вредителя возможна гибель целых растений. Весной из яиц дружно отрождаются личинки, которые расползаются по стволу и ветвям. Ползающие личинки — «бродяжки» обладают высокой парусностью, переносятся ветром на значительные расстояния. Их расселение возможное одеждой, обувью и садовым инвентарем. Они присасываются к коре, через 2-3 дня теряют подвижность и покрываются щитком, оставаясь на одном месте до конца жизни. Через 40-50 дней они превращаются во взрослых щитовок и откладывают до 70-120 яиц. Яйца зимуют под щитками отмирающих самок.

МЕРЫ БОРЬБЫ: Отбор здорового посадочного материала. Опрыскивание растений в период появления «бродяжек» актелликом 0,2%, конфидором 0,15%.

Акациевая ложнощитовка

Опасна акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni Bouche), которая доминирует в насаждениях г. Москвы и широко распространена в Европейской части России. Многоядный вид, повреждающий более 150 видов растений. Она выявлена также на нескольких видах жимолости, включая съедобные сорта жимолости синей, например, «Памяти Гидзкжа» Весной при температуре воздуха выше 8°С личинки переползают на молодые ветки всасываются для питания на тонкой коре и теряют подвижность. Высасывают сок из ветвей, побегов и листьев. Тело самки округлое, выпуклое, блестящее, темно-желтое или коричневое, длиной 3-6 мм, шириной 2-4 мм. В мае-июне они превращаются в половозрелых самок и самцов. В конце жизни самки откладывают под щитком около 2 тыс. яиц. Развитие яиц продолжается около 20-30 дней. Отрождающиеся личинки переползают на листья, присасываются к их нижней стороне, остаются здесь до сентября. Во второй половине сентября личинки уходят на зимовку. Зимуют личинки на коре стволов и веток.

МЕРЫ БОРЬБЫ: В связи с растянутым периодом отрождения личинок проводят двукратное опрыскивание растений в конце июня — июле с интервалом в 10-15 дней актелликом 0,2%, рогором 0,2%, конфидором 0,15%.

Очень часто у съедобных форм жимолости в посадках Москвы и Московской области часто в июле и августе окраска листовой пластинки I становится темно-бурой, листья нередко скручиваются, а в последние годы даже наблюдается преждевременный листопад и усыхание целых ветвей. Л.Н. Мухина из отдела защиты растений в ГБС РАН обнаружила в листовой ткани жимолости синей массовое скопление четырехногого клеща, который чрезвычайно трудно идентифицируется из-за своих микроскопических размеров. Возможно, что это жимолостный ринкафитоптус (RhyncaphytoptusloniceraeKuang Zhao), поселяющийся также на жимолости Маака. Клещ влаголюбив и особенно активно размножается в условиях повышенной влажности. На нижней стороне листьев появляются коричневые бесформенные пятна, часть которых покрыта белым войлоком. При сильном поражении листья чернеют снизу и сверху пятнами, в виде «кляксы», либо сплошь всей листовой поверхности, затем засыхают и преждевременно опадают. Особенно сильная степень размножения клеща наблюдалась в загущенных посадках. Влажность воздуха менее 70% для него губительна.

МЕРЫ БОРЬБЫ: Прочистка загущенных посадок. Системные инсектициды и акарициды (омайт, тедион, БИ 58).

Еще один мелкий клещ — жимолостный клещ (Aceria xylostei Can.) поражает некоторые виды жимолости и распространен в затененных местах. Он высасывает сок из листьев, в результате они заворачиваются вверх и становятся гофрированными.

Жимолостный клещ МЕРЫ БОРЬБЫ: Опрыскивание актелликом 0,2%, конфидором 0,15%.