Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Григорьева Л.В.

д. с.-х. наук, зав. кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры МичГАУ

Григорьева, Л.В. Эффективность использования солнечной энергии деревьями яблони в интенсивном саду /Л.В. Григорьева// Методы изучения продукционного процесса растений и фитоценозов: Материалы междунар. науч.-метод. конф. – Нальчик, 2009. – С. 63-65.

Эффективность использования солнечной энергии деревьями яблони в интенсивном саду

Вопрос о более рациональном использовании плодородия земли и солнечной энергии садоводы мира решают путем увеличения плотности посадки деревьев на единицу площади сада и улучшения оптико-физических параметров крон, т.е. усовершенствованием всей структуры насаждений. Интенсификация садоводства предусматривает создание садов, рано вступающих в пору промышленного плодоношения, дающих высококачественные плоды и отличающихся высокой и стабильной урожайностью в течение всего периода их эксплуатации в расчете на единицу площади при минимальных затратах труда. Плотность посадки растений является базовым фактором в совершенствовании структуры сада, как оптико-фотосинтезирующей системы.

В продуктивных посевах КПД усвоения ФАР составляет 3-6% (Ничипорович А.А., 1966; Тооминг Х., 1974). В опытах Р.П. Кудрявца и В.В. Хроменко (1978) листья яблони использовали от 0,4 до 3,7% интегральной солнечной радиации за счет оптимизации факторов. В условиях Молдавии в интенсивных садах коэффициент использования ФАР равен 2,3-2,4% при средней урожайности 342-248 ц/га. В перспективе он может быть увеличен до 3% (Рудь Г.Я., Бабук В.И., 1982).

Основываясь на теории продуктивности фотосинтеза, необходимо определить потенциальные возможности растений и пути их реализации, установить отношение хозяйственно-ценной части урожая к общему биологическому и найти приемы, регулирующие этот процесс.

Высокая продуктивность интенсивного безопорного сада яблони на среднерослом подвое

Место, объекты и методика исследований

Исследования проводились в интенсивном саду 2000 года посадки во ВНИИС им. И.В.Мичурина в 2004-2008 гг. Опыты были заложены на сорте яблони Орлик, привитом на слаборослом подвое 62-396. Деревья были высажены по уплотненным схемам, ширина междурядий составила 4,5 м, в ряду расстояние было от 0,75 (2960 дер./га) до 1,5м (1480 дер./га), кроны формировались по веретеновидному типу, была установлена шпалера. В саду разной плотности посадки учитывался урожай, чистая продуктивность фотосинтеза листьев, их площадь на дереве, эффективность использования энергии солнечной радиации в процессе фотосинтеза и распределение сухих веществ.

Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) за период формирования плодов определяли по вариантам с размещением деревьев на периферии кроны. Метод изучения ЧПФ основан на кольцевании однолетней ветки, несущей плод, с оставлением определенной площади листьев (Овсянников, 1973, 1985). Опыты закладывали через 17-20 дней после цветения, когда завязь достигала 4-5г, в 15 повторностях. Определяли ЧПФ по количеству сухих веществ, накопленных в плодах, побегах и листьях за время формирования урожая.

По данным ЧПФ листьев рассчитывали фотосинтетический потенциал урожайности (?ФП), который показывает, какое количество м2 суток требуется для получения единицы массы урожая плодов с учетом содержания в них общих сухих веществ. Удельная хозяйственная потенциальная продуктивность листьев (УПЛпот.) показывает выход урожая с 1м2 листьев с учетом содержания общих сухих веществ в плодах при условии полного использования ассимилятов на урожай.

Эффективность использования фотосинтетически активной радиации (КПД ФАР) определялась отношением количества энергии, запасенной в продуктах фотосинтеза или в образовавшейся сухой фитомассе урожая, к количеству использованной радиации. КПД использования ФАР непосредственно в процессе фотосинтеза листьев вычислялся на основе данных по ЧПФ по методике А.С.Овсянникова (1988). Для этого ЧПФ, выраженную в ккал/м2 листьев в сутки, делили на среднесуточную величину радиации, падающую за период работы листьев. КПД использования ФАР кронами вычисляли следующим образом. ЧПФ, выраженную в энергии, умножали на листовой индекс кроны и находили среднесуточное накопление энергии в биологическом урожае, которое образуется за счет фотосинтеза листовой поверхности растений в расчете на 1м2 проекции кроны, при отношении полученной величины к среднесуточному приходу ФАР на 1м2 площади, получаем КПД использования ФАР непосредственно кронами на биологический урожай. КПД использования ФАР на хозяйственно-ценную часть урожая находили отношением энергии в сухой фитомассе хозяйственно-ценной части урожая к суммарному приходу ФАР за вегетационный период на единицу площади.

Интенсивный сад с высокой плотностью размещения деревьев для формирования плодовой стены

Результаты исследований

Наибольший урожай плодов за период исследований был получен у деревьев в контроле, хотя разница между вариантами была не существенна (табл.1). Однако, в пересчете на площадь сада урожайность в более плотных посадках значительно возрастает на 37-70 %. При расчете урожая на проекцию крон также наблюдается тенденция увеличения этого показателя при уплотнении за счет уменьшения их параметров в этих вариантах. .

Таблица 1

Урожайность яблони в интенсивном саду разной плотности посадки

(2000 г.п., подвой 62-396, 2004-2008 гг.)

| Схема посадки, м |

Урожай в расчете на: |

Средняя масса плода, г |

| дерево. кг |

1 га, т |

1м2 проекции кроны, кг |

1м3 объема кроны, кг |

1м2 площади листьев, кг |

| Орлик |

| 4,5×1,5(к) |

10,4 |

15,4 |

3,8 |

2,9 |

2,30 |

131 |

| 4,5×1,25 |

8,6 |

15,3 |

3,9 |

2.8 |

2,28 |

116 |

| 4,5×1,0 |

9,5 |

21,1 |

4,2 |

2,7 |

2,63 |

117 |

| 4,5×0,75 |

8,8 |

26,1 |

4,6 |

2,9 |

2,69 |

105 |

| НСР05 |

1,8 |

— |

0,6 |

FФ<FT |

FФ<FT |

8 |

При анализе продуктивности объема крон деревьев и хозяйственной продуктивности листьев существенных различий между вариантами за данный период не установлено. Необходимо отметить, что с увеличением плотности посадки масса плодов существенно снижается.

Площадь листьев в расчете на площадь сада наибольших значений достигает при схеме 4,5×0,75м (11,3 тыс. м2/га), а деревья в данном варианте сформировали наименьшую ассимиляционную поверхность, всего 3,8м2. С увеличением расстояния в ряду между деревьями объем их крон и площадь листьев на них существенно возрастают. При анализе расчётных показателей: площадь листьев в расчете на проекцию и объем крон деревьев, на 1кг плодов существенных различий между вариантами не выявлено.

Интенсивный сад с высокой плотностью размещения деревьев для формирования плодовой стены

В результате изучения чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) листьев и других показателей фотосинтетической деятельности яблони была установлена их существенная зависимость от плотности посадки (табл.2). Средняя ЧПФ листьев за годы исследований достигла наибольших значений при схеме посадки 4,5×1,5м и составила 9,3г/м2 сутки. Таким образом, при одинаковом расстоянии между рядами уплотнение деревьев в ряду до 0,75м снижало продуктивность листьев на 16% по сравнению с контролем.

Таблица 2

Продуктивность фотосинтеза листьев яблони в интенсивном саду разной плотности посадки

(2000г. п., подвой 62-396. 2004 2008гг.)

| Схема посадки, м |

ЧПФ, г/м2 сутки |

Δ ФП, м2 |

УПЛпот., кг/м2 |

УПЛфакт., кг/м2 |

Кхоз., % |

| при содержании сухих веществ в плодах |

| 15% |

факт. |

15% |

факт. |

| Орлик |

| 4,5×1,5(к) |

9,31 |

17,42 |

18,01 |

3,81 |

3,66 |

2,30 |

63,1 |

| 4,5×1,25 |

8,26 |

18,73 |

18,21 |

3,41 |

3,50 |

2,28 |

66,4 |

| 4,5×1,0 |

7,73 |

23,21 |

21,00 |

3,16 |

3,07 |

2,63 |

72,5 |

| 4,5×0,75 |

7,81 |

20,47 |

19,88 |

3,26 |

3,26 |

2,69 |

71,1 |

| НСР05 |

0,14 |

0,68 |

0,55 |

0,56 |

0,42 |

FФ<FT |

— |

Рекомендуемые модели интенсивных садов позволяют наиболее эффективно использовать солнечную энергию на фотосинтез

Деревья при более плотной посадке (0,75м) по сравнению с контролем были существенно выше, но имели значительно меньший диаметр крон (на 15%) и площадь проекции (на 25%), объем их крон также имел тенденцию к уменьшению, но в пределах ошибки.

Складывающийся световой режим в кронах способствовал нормальному протеканию процессов фотосинтеза, т.к. практически отсутствовали зоны с уровнем освещенности ниже 40 % от полной. Различия в освещенности в зависимости от схем посадки проявлялись на высоте 0,5-1м от поверхности почвы. Если в контроле средний уровень освещения крон на высоте 1м составил 73,4%, то при уменьшении расстояния между деревьями до 0,75м данный коэффициент составил всего 55%, на высоте 0,5м эти цифры соответственно составили 50 и 42%. При размещении 4,5×1,5м кроны освещены более равномерно, средний коэффициент пропускания в целом по кроне составил 74,4%, при схеме 4,5×0,75м он равнялся 65,2%.

Фактическая удельная продуктивность листьев (УПЛфакт.) по вариантам не имела существенных различий и составила 2,3-2,7кг/м2. Коэффициент хозяйственного использования ассимилятов на урожай (Кхоз) имел более высокие значения при увеличении плотности размещения деревьев и возрастал соответственно от 63 до 72%. Таким образом, основная масса ассимилятов расходовалась на формирование и рост плодов.

Анализ полученных данных по эффективности использования солнечной энергии в саду за 2005-2008 гг. показывает, что КПД ФАР в урожае биологическом (Убиол.) и хозяйственном (Ухоз.) в расчете на общую площадь сада возрастает в более плотных посадках (табл. 3).

Тип интенсивного шпалерно-карликового сада для южной зоны садоводства

Таблица 3

Эффективность использования солнечной энергии в процессе фотосинтеза в саду разной плотности посадки

(2000г.п.. 2005 — 2008 гг.)

| Схема посадки, м |

КПД ФАР, % |

Аккумулировано энергии |

| в У биол. |

в У хоз. |

в плодах |

в листьях |

в древесине |

| на 1 га сада |

на 1м2 проекции кроны |

на 1 га сада |

на 1м2 проекции кроны |

| 4,5×1,5(к) |

1,52 |

3,94 |

0,79 |

1,98 |

52,8 |

18,7 |

28,5 |

| 4,5×1,25 |

1,31 |

3,40 |

0,82 |

2,14 |

61,9 |

21,0 |

17,1 |

| 4,5×1,0 |

1,65 |

3,23 |

1,26 |

2,59 |

66,0 |

16,6 |

17,4 |

| 4,5×0,75 |

2,09 |

3,76 |

1,48 |

2,59 |

67,8 |

14,9 |

17,2 |

КПД ФАР в накоплении общей биомассы в расчете на 1 га изменяется от 1,31 до 2,09% по вариантам, при формировании хозяйственно-ценной продукции его значения снижаются на 25-48% и находятся в пределах от 0,79 до 1,48%. При рассмотрении использования ФАР в процессе фотосинтеза в расчете на площадь сада, занятую проекциями крон деревьев, эти показатели значительно вырастают. Так, на общую фитомассу используется 3,23-3,94%, на хозяйственно полезную часть ее 1,98-2,59%. Исследования по распределению энергии, выработанной в процессе фотосинтеза, показали, что ее большая часть аккумулируется в плодах (53-68%), т. е. в интенсивных садах на слаборослых подвоях более рационально используется энергия солнечной радиации.

Цветение молодого садя яблони на второй год после посадки

Выводы

- При увеличении плотности посадки (от 1480 до 2960 дер./га) снижается уровень освещенности крон и уменьшается чистая продуктивность фотосинтеза листьев от 9,3 до 7,8 г/м2 сутки.

- Фактическая продуктивность листьев в интенсивном слаборослом саду яблони составила 2,3-2,7 кг/м2 и коэффициент хозяйственного использования ассимилятов на урожай достигал 63-72%.

- В интенсивном саду яблони на слаборослых подвоях на общую фитомассу используется 1,3-2,1% ФАР в расчете на 1 га и 3,2-3,9% в расчете на 1 м2 проекции кроны, на хозяйственно полезную ее часть 0,8-1,5% и 2,0-2,6% ФАР соответственно.

Григорьева, Л.В. Особенности продукционного процесса саженцев яблони /Л.В. Григорьева, А.Ю. Чупрынин// Методы изучения продукционного процесса растений и фитоценозов: Материалы междунар. науч.-метод. конф. – Нальчик, 2009. – С. 66-68.

Григорьева Л.В.,

кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой Садоводства и ландшафтной архитектуры в МичГАУ.

Особенности продукционного процесса саженцев яблони

Изучение особенностей процесса фотосинтеза у растений способствует расширению возможностей человека в оптимизации биосинтетических процессов и управлении их фотосинтетической деятельностью, продуктивностью и урожаем. Особенно сложен этот процесс при работе с многолетними плодовыми растениями.

Исследования проводились во втором поле питомника ОПО ВНИИС им. И.В. Мичурина в 2005 – 2007 гг. Для изучения были взяты сорта: Лобо и Орлик, привитые на разные по силе роста подвои 62 – 396 (полукарлик), 54 – 118 (среднерослый) и Р60 (карлик). На протяжении всей вегетации изучалось формирование листовой поверхности, корневой системы, чистая продуктивность фотосинтеза листьев и накопление сухой биомассы по методикам, предложенным А.А. Ничипоровичем (1955, 1961).

Одним из основных показателей, характеризующих физиологическое состояние растений, являются темпы нарастания листовой поверхности и ее качество. От продуктивности фотосинтеза листьев зависела ростовая активность изучаемых сорто-подвойных комбинаций в питомнике. В связи со складывающимися погодными условиями саженцы развивали разную величину листовой поверхности, что было в значительной мере связано с их водообеспеченностью.

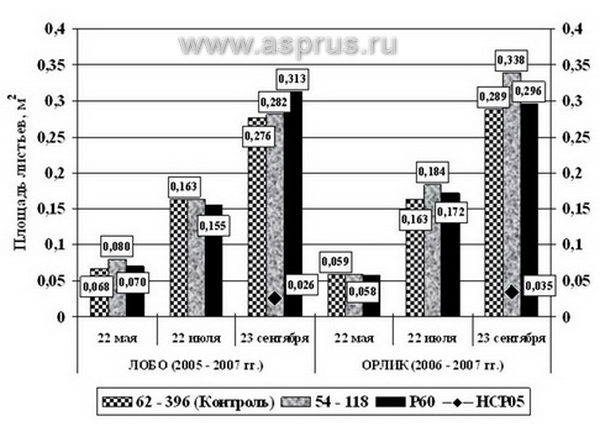

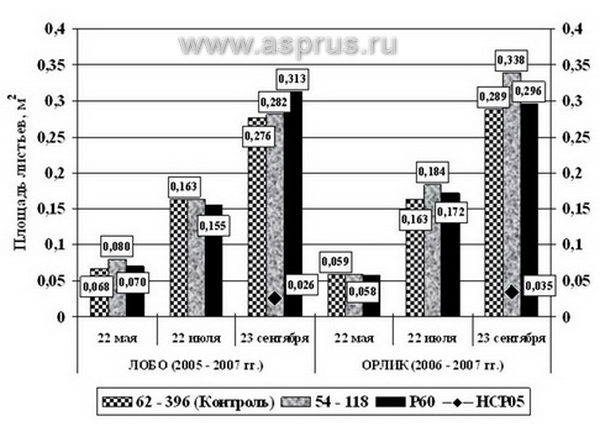

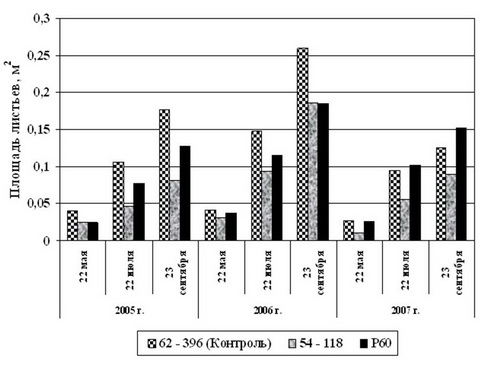

При рассмотрении данных, полученных в среднем за годы исследований по формированию площади листьев, видно, что у саженцев сорта Лобо в начале вегетации максимальные значения данного показателя были у растений, привитых на подвое 54 – 118, и составили – 0,08 м2, что на 14 – 18% больше по сравнению с другими вариантами (рис. 1). В середине вегетации площадь листьев у саженцев на подвоях 62 – 396 и 54 – 118 была одинаковой – 0,163 м2. На подвое Р60 ее значения были несколько ниже. Однако, во второй половине вегетации на данном подвое развитие листовой поверхности проходило очень активно, и в конце периода исследований максимальная площадь листьев была у растений сорта Лобо на подвое Р60 (0,313 м2), где превышение составило 11 – 13% по сравнению с подвоями 62 – 396 и 54 – 118.

Рисунок 1 – Формирование площади листьев саженцев яблони.

Как показывают полученные данные, у саженцев сорта Орлик их облиственность в мае во всех вариантах была практически одинакова. В дальнейшем в течение вегетации наибольшая площадь листьев у растений была на подвое 54 – 118, а именно в середине периода исследований на 7 – 13% и в конце на 14 – 17% выше, чем у растений на подвоях Р60 и 62 – 396 соответственно.

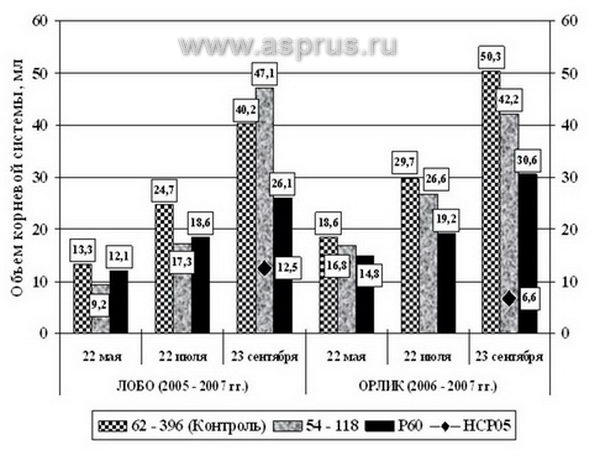

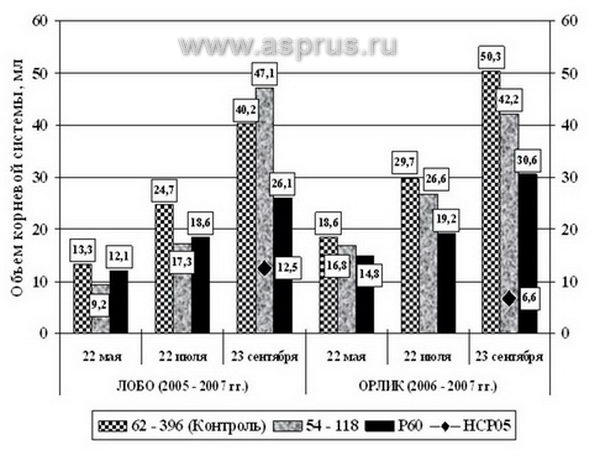

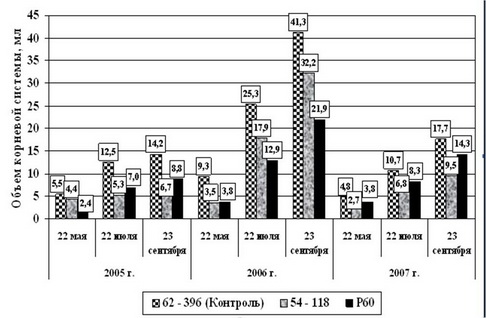

В начале вегетации максимальный объем корневой системы у саженцев сорта Лобо был отмечен на подвое 62 – 396 – 13,3 мл, что на 10 – 45% выше, чем на подвоях Р60 и 54 – 118 соответственно (рис. 2). В середине вегетации значения данного показателя так же были выше в контроле на 33 – 43% по сравнению с растениями данного сорта на других типах подвоев. В конце сентября объем корневой системы был прямо пропорционален силе роста подвоев (r = 0,83). Максимальный объем корней был на подвое 54 – 118 и составил – 47,1 мл, что на 17% и в 1,8 раза больше по сравнению с саженцами на подвоях 62 – 396 и Р60 соответственно.

На протяжении всей вегетации у растений сорта Орлик максимальный объем корневой системы был на подвое 62 – 396, а именно в начале периода исследований на 11 и 26 %, в середине на 12 и 55% и в конце на 20 и 64% больше, чем на подвоях 54 – 118 и Р60 соответственно.

Рисунок 2 – Увеличение объема корневой системы саженцев яблони

При сравнении данных по чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) листьев, необходимо отметить, что в связи со складывающимися погодными условиями у одних и тех же сорто-подвойных комбинаций в разные годы интенсивность ассимиляционной работы листа была различна.

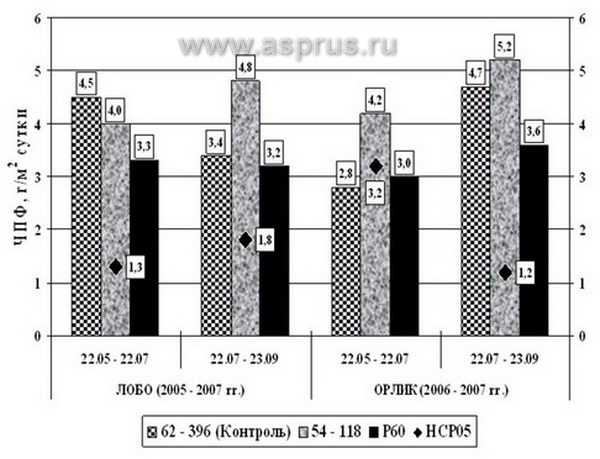

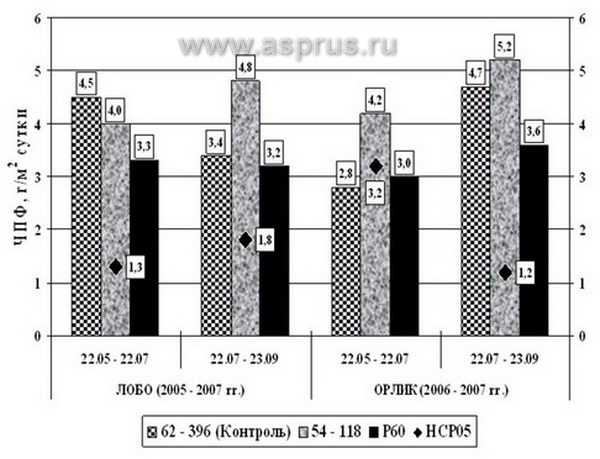

При рассмотрении данных, полученных в среднем за три года исследований по чистой продуктивности фотосинтеза, видно, что у растений сорта Лобо в первой половине вегетации максимальные значения данного показателя отмечались на подвое 62 – 396 (4,5 г/м2 сутки), что на 13 и 36% выше по сравнению с растениями на подвоях 54 – 118 и Р60 соответственно (рис. 3). Во второй половине вегетации данный показатель был выше на подвое 54 – 118 на 41 – 50%, по сравнению с другими вариантами.

При анализе данных установлено, что у саженцев сорта Орлик в первой половине вегетации ЧПФ листьев была максимальной на подвое 54 – 118 – 4,2 г/м2 в сутки, что было в 1,4 – 1,5 раза больше, по сравнению с другими вариантами. Во втором периоде исследований чистая продуктивность фотосинтеза у саженцев сорта Орлик так же была выше на подвое 54 – 118 и составила 5,2 г/м2 в сутки, что было на 11 – 44% выше, по сравнению с саженцами на подвоях 62 – 396 и Р60 соответственно.

Рисунок 3 – Изменения чистой продуктивности фотосинтеза листьев.

По результатам исследований можно сделать заключение, что наименьшие значения чистой продуктивности фотосинтеза за весь период исследований у изучаемых сортов были установлены на карликовом подвое Р60. У саженцев сортов Лобо и Орлик во втором поле питомника установлена прямо пропорциональная зависимость между чистой продуктивностью фотосинтеза в целом за весь период вегетации и силой роста подвоев (r = 0,91 – 0,92).

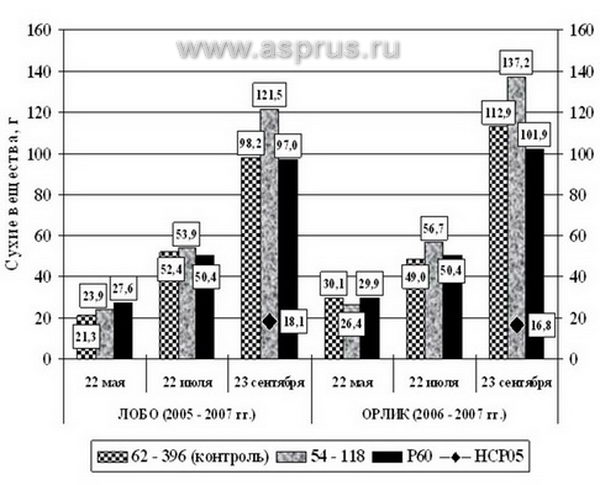

Изучение накопления сухих веществ у саженцев яблони во 2 поле питомника в течение вегетации показало, что этот процесс у сорто-подвойных комбинаций проходил за годы наблюдений в связи с погодными условиями неравномерно.

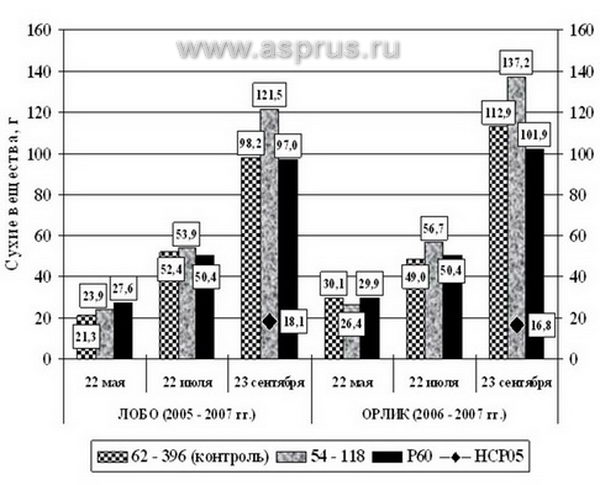

Исследования по характеру накопления сухих веществ у саженцев яблони в среднем за годы исследований показали, что при осенней выкопке максимальные значения данного показателя были у сортов Лобо и Орлик на подвое 54 – 118 (рис. 4). Так, по сорту Лобо содержание сухих веществ в саженцах на среднерослом подвое 54 – 118 было на 24 – 25% выше, чем на подвоях 62 – 396 и Р60 соответственно. У саженцев сорта Орлик накопление сухой биомассы в конце вегетации было на 22 и 35% выше, по сравнению с саженцами этого сорта на подвоях 62 – 396 и Р60 соответственно.

Рисунок 4 – Накопление сухих веществ саженцев яблони.

Таким образом, установлена прямая зависимость накопления сухих веществ в саженцах изучаемых сортов от силы роста подвоев (r = 0,98 – 0,99).

Интенсивность накопления сухого вещества саженцами зависит от многих факторов, в том числе от чистой продуктивности фотосинтеза листьев и их площади. Накопленная биомасса свидетельствует об активности всех обменных процессов и характеризует эффективность работы, как листового аппарата, так и корневой системы растения.

Установлено, что формирование корневой системы и листовой поверхности у разных сорто-подвойных комбинаций в питомнике зависело от складывающихся погодных условий на 30 – 37%. При недостатке влаги более слабо развивались во втором поле питомника саженцы на карликовом подвое Р60, имеющие наименьший объем корней. Наибольшее количество сухих веществ за изучаемый период накапливали растения изучаемых сортов на среднерослом подвое 54 – 118, что говорит об их высоком биоэнергетическом потенциале и лабильности. Коэффициенты корреляции между накоплением сухой биомассы у этих саженцев и площадью листьев колебались от 0,80 до 0,93, и между общей биомассой и массой корней были в пределах 0,86 – 0,93. При анализе распределения сухих веществ в саженцах выявлена следующая тенденция: с увеличением силы роста подвоев повышался и процент сухих веществ, использованных для образования и роста корней.

Проведенный нами дисперсионный анализ данных по накоплению биомассы для определения доли влияния генотипа растений и погодных условий, используя годы как повторности, показал, что варьирование данных по накоплению сухих веществ между растениями значительно меньше, чем колебание данного показателя по годам. Дисперсионный анализ выявил, что во втором поле питомника основной источник дисперсии – это погодные условия вегетационного периода, влияние которых на накопление сухой биомассы составило 64%, а влияние биологических особенностей растений всего 29%.

Выводы:

1. Наибольшие значения чистой продуктивности фотосинтеза в разные периоды вегетации у изучаемых сортов Лобо и Орлик были установлены на среднерослом подвое 54 – 118 (4,0 – 5,2 г/м2 сутки). Самые низкие значения отмечены на карликовом подвое Р60 (3,0 – 3,6 г/м2 сутки). Установлена прямо пропорциональная зависимость между чистой продуктивностью фотосинтеза и силой роста подвоев (r = 0,91 – 0,92).

2. Увеличение общей биомассы саженцев было прямо пропорционально силе роста подвоев (r = 0,98). С увеличением силы роста подвоев повышался и процент сухих веществ, использованных для образования и роста корней.

3. Уровни влияния погодных условий и генотипа растений на накопление сухого вещества саженцами в питомнике составили 64 и 29%.

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Григорьева Л.В.

доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры МичГАУ

Современные системы ведения интенсивных садов яблони

Главная задача, стоящая перед садоводством России на современном этапе его развития, заключается в дальнейшем повышении качества плодов, скороплодности и продуктивности насаждений при одновременном сокращении затрат труда и средств на единицу получаемой продукции. Эта задача всегда стояла перед садоводами всего мира. Но сегодня в России в условиях формирующегося рынка от ее решения зависит судьба отрасли.

Для развития отечественного садоводства, прежде всего, необходимо активизировать переход специализированных садоводческих хозяйств на высокоинтенсивные типы садов, которые отличаются быстрыми темпами возврата вложенных в их создание средств (табл .1).

Таблица 1

Рост урожайности в садах разного типа и сроки окупаемости вложенных в их создание средств (ресчетные данные)

| Типы садов |

Сроки вступления в плодоношение, урожайность (ц/га) и окупаемость вложенных средств* |

| Годы после посадки сада |

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| Существующие сады |

| На сильнорослых семенных подвоях (8×4, 312 дер./га) |

— |

— |

— |

— |

— |

50 |

75 |

100* |

120* |

120 |

| На среднерослых клоновых подвоях (6-7×4 м, 360-400 дер./га) |

— |

— |

— |

— |

50 |

100 |

120* |

140* |

150 |

150 |

| На слаборослых клоновых подвоях (4,5-5×2-3 м, 660-1100 дер./га) |

— |

— |

— |

25 |

70 |

100 |

130* |

150* |

150 |

150 |

| Интенсивные сады |

| На среднерослых клоновых подвоях (5×2-3 м, 660-1000 дер./га) |

— |

— |

— |

60 |

150* |

180* |

200 |

220 |

240 |

240 |

| На полукарликовых и карликовых клоновых подвоях (4-4,5×1-2 м, 1100-2200 дер./га) |

— |

30 |

100 |

150* |

250* |

250 |

250 |

250 |

250 |

250 |

| На карликовых и суперкарликовых клоновых подвоях (3-4,5×0,5-1 м, 2200-6600 дер./га) |

— |

30 |

120 |

200* |

300* |

350 |

350 |

350 |

350 |

350 |

Плодоношение 5-летних деревьев Синапа орловского на подвое 54-118 с формировкой Модифицированное стройное веретено Шире и смелее использовать в них скороплодные и высокопродуктивные сорта и наиболее ценные клоновые подвои. Просматривается четкая закономерность сокращения в интенсивных насаждениях разного типа непродуктивного периода и срока окупаемости вложенных средств при значительном увеличении их продуктивности.

При сравнительной оценке существующих и интенсивных садов видно, что основные экономические показатели у них существенно различаются. И экономическая привлекательность интенсивных насаждений очевидна (табл.2).

Таблица 2

Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России

| Показатели |

Сады |

| экстенсивные |

интенсивные |

| Урожайность, ц/га |

70-150 |

250-350 |

| Выход высших товарных сортов, % (без учета подручной падалицы) |

30-70 |

85-95 |

| Производительность труда на съеме плодов, % |

100 (500 кг в смену) |

130-150 (650-800) |

Затраты труда на обрезку деревьев,

чел. час/га, чел.

чел. час/т |

56-70

6-10 |

35-50

1,5-2 |

| Получение первого промышленного урожая (более 100 ц/га), годы |

6-8 лет |

3-4 года |

| Сроки окупаемости вложенных средств, годы |

7-9 |

4-6 |

Ведущая роль в повышении экономической эффективности садоводства принадлежит интенсивным технологиям, которые, базируясь на максимальной механизации производственных процессов, призваны обеспечить наиболее полную реализацию высокого потенциала продуктивности современных интенсивных садов без снижения их экологической устойчивости в конкретных природно-климатических условиях их произрастания. Успех в этом деле будет достигнут, главным образом, за счет все более широкого освоения производством прогрессивных технологий их создания и возделывания.

В начале 90-х годов сотрудниками нашего института был проведен серьезный анализ развития мирового и отечественного садоводства и определено основное направление интенсификации отрасли путем закладки высокоплотных садов на слаборослых клоновых подвоях, что многими нашими коллегами было воспринято неоднозначно. Однако, технологами института стали разрабатываться технологии создания и возделывания интенсивных высокодоходных яблоневых садов на клоновых подвоях.

По результатам многолетней работы были определены основные современные конструкции интенсивных садов, их особенности и биометрические параметры, изучены и находятся в процессе исследования более 200 сорто-подвойных комбинаций перспективных сортов яблони.

В итоге проведенных многолетних исследований было определено три типа интенсивных насаждений яблони. Отработаны основные элементы их конструкции: это плотность размещения и схема посадки в связи с силой роста подвоев и формой крон, а также необходимость наличия опорных конструкций и систем орошения (табл.3).

Таблица 3

Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони

| Элементы конструкций |

Типы интенсивных садов |

| I |

П |

П1 |

| Плотность размещения деревьев, шт./га |

660-1000 |

1100-2200 |

Более 2200 |

| Сила роста и тип подвоя |

Среднерослый (ММ 106, М 7, 54-118, 57-545) |

Полукарликовый (М 26, 62-396, Р14), карликовый(М 9, В.9, Р60, Р16, АРМ-18) |

Карликовый (М 9. В.9, Р60, Р16, АРМ-18), супер карликовый (М 27, М 20, В.195, В. 146, Р59, Р22, ПБ-4) |

| Форма крон деревьев |

Полуплоская, русское веретено |

Стройное веретено |

Суперверетено |

| Схема посадки, м |

5×2-3 |

4-4,5×1-2 |

3-4,5×0,5-1 |

| Наличие опорных конструкций |

— |

Обязательно |

Обязательно |

| Наличие орошения |

— |

Обязательно |

Обязательно |

Границы при этом разделении достаточно условны, т.к. сила роста деревьев может также регулироваться силой роста сорта и высотой окулировки.

Для успешного освоения интенсивных технологий возделывания слаборослых насаждений яблони необходимо учитывать следующие факторы эффективного ведения садоводства.

Это, прежде всего, экологические факторы:

- размещение производства в оптимальных экологических условиях. Это в первую очередь – климат, почвы, рельеф. Значимость этого мы ощутили в зиму 2005-06 гг.

- выбор сорта – экологически устойчивого для данной местности, высокотоварного, скороплодного, продуктивного, с комплексной устойчивостью к болезням и технологичной кроной;

- выбор подвоя – слаборослого, экологически устойчивого для данной местности, совместимого с основными сортами;

Большое значение имеют следующие агротехнологические факторы:

- это качество посадочного материала — на клоновых подвоях, оздоровленный, высококачественный с заданными параметрами;

- схема размещения — уплотненная, 5-3×3-0,5 м;

- формировка крон — компактная полуплоская и веретеновидная;

- система обрезки и зеленые операции — регулирующие рост и плодоношение;

- вид опорных конструкций — железобетонные столбы, железные и асбестовые трубы;

- система защиты растений — интегрированная;

- система содержания почвы — задернение междурядий, гербицидный пар в ряду;

- орошение — капельное;

- минеральное питание — с использованием микроэлементов по фазам развития растений;

- формирование качества плода, предуборочные обработки;

- оптимальные средства механизации;

и особенно хотелось бы подчеркнуть

- высокий уровень агротехники возделывания, т.е. своевременность и качество выполнения всех агроприемов.

Таким образом, при оптимизации перечисленных выше факторов интенсивные сады на слаборослых клоновых подвоях обеспечивают:

- высокую стабильную продуктивность насаждений до 30-50 т с 1 га;

- качество плодов – до 90-95% высокотоварной продукции;

- ускоренное вступление садов в плодоношение на 2-3 год после посадки;

- наступление промышленного плодоношения на 3-4 год;

- возможность концентрации средств для эффективной защиты от вредителей, болезней, града, заморозков и других негативных факторов;

- повышение производительности труда в саду на трудоемких видах работ (обрезка, уборка урожая и др.);

- малозатратную ликвидацию отплодоносивших насаждений;

- высокий уровень доходности и окупаемости затрат;

- такие типы садов позволяют периодически проводить смену сортимента через 15-17 лет.

Большой вклад внесли сотрудники нашего института в отработку основных агроприемов, влияющих на скороплодность, продуктивность и качество плодов.

1. В нашей зоне, после многолетнего изучения выделены по скороплодности, продуктивности, качеству плодов следующие сорта: Жигулевское, Лобо, Орлик, Мартовское, Синап орловский, Россошанское полосатое, из новых интродуцированных – сорт Лигол. Эти сорта в сочетании с подвоями 62-396 (селекции МичГАУ) и Р 60 (польской селекции) обеспечивают высокую продуктивность. На третий год после посадки был получен урожай в 15-30т с 1га, а на 6 год отдельные варианты дали до 50-60 т с 1га.

2. Определено влияние высоты окулировки и качества саженцев на продуктивность и ростовые процессы основных сорто-подвойных комбинаций.

3. Изучены особенности продукционного процесса в интенсивных насаждениях яблони и отрабатываются приемы повышения устойчивости растений к стресс-факторам.

4. Отработаны системы формирования крон деревьев в высокоплотных интенсивных садах.

5. Изучены и оценены опорные конструкции, применяемые в интенсивных садах, на их пригодность, устойчивость и долговечность.

6. Разработаны и усовершенствованны системы защиты растений, учитывающие состав вредных объектов и особенности конструкций насаждений.

7. Намечены пути оптимизации минерального питания в насаждениях интенсивного типа при комплексном применении макро — и микроудобрений (бор, кальций, цинк, железо).

8. Отработана система применения гербицидов в интенсивных садах.

Все это способствует получению продукции самого высокого качества.

Но эффективное ведение интенсивных садов, особенно в первые годы эксплуатации, не возможно без использования посадочного материала с необходимыми для каждого типа сада параметрами. В связи с этим нами были отработаны технология производства отводков в горизонтальном маточнике клоновых подвоев яблони с применением органического субстрата и современная технология получения высококачественных саженцев с заданными параметрами.

По инициативе и под методическим руководством сотрудников ВНИИС им. Мичурина в садоводческих хозяйствах разных областей были заложены интенсивные маточники, питомники и сады.

Необходимо уточнить, что реконструкция насаждений – длительный период. Срок перехода одного хозяйства на интенсивные сады составляет:

- 2-3 года уходит на закладку и возделывание маточника до получения продукции;

- 3 года затрачивается на выращивание саженцев в питомнике;

- 3-4 года – это эксплуатация сада до получения первых промышленных урожаев.

Итого 8-10 лет. При этом прослеживается четкая закономерность, чем больше вкладывается средств в закладку сада, тем быстрее они окупаются и тем эффективнее производство.

Интенсивный сад с формировкой Модифицированное стройное веретено

Экономическая эффективность

В заключение необходимо подчеркнуть, что интенсивные сады яблони на клоновых подвоях — это будущее российского садоводства. Они позволяют получать высокий стабильный урожай качественных плодов и обеспечивают быстрый возврат вложенных в их создание средств.

Григорьева, Л.В. Влияние минерального питания на формирование качества саженцев / А.Ю. Чупрынин, Л.В. Григорьева// Создание адаптивных интенсивных яблоневых садов на слаборослых вставочных подвоях: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Орел, ВНИИСПК, 2009. – С. 152-156.

Григорьева Л.В., д. с.-х. наук, зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Влияние минерального питания на формирование качества саженцев

Резюме

Установлена эффективность применения аммиачной селитры в сочетании с некорневыми обработками макро – и микроэлементами в плодовом питомнике на выход саженцев яблони первого товарного сорта, значительно улучшив их физиологическое состояние и биометрические показатели.

Summary

Use of ammonium nitrate combined with foliar application of macro – and microelements in the fruit tree nursery positively effected yield of nursery apple trees of the I class with increased physiological and biometric indexes.

Введение

В последние годы в связи с изменением экологических условий плодовые и ягодные насаждения испытывают воздействие ряда стрессовых факторов, что создает условия для снижения иммунитета, продуктивности насаждений и качества урожая. Поэтому все более актуальными становятся проблемы стабилизации продуктивности и повышения устойчивости плодовых культур к стрессам. При этом весьма велика роль сбалансированного минерального питания, причем в последнее время все большее значение придается обеспечению растений макро- и микроэлементами. Это связано с тем, что они участвуют в биосинтезе и входят в состав ряда важных соединений растительного организма — ферментов, витаминов, гормонов. Действие элементов, входящих в состав или влияющих на функции этих соединений, проявляется в изменении активности всех процессов обмена веществ (Лебедев, 1976).

Микроэлементы необходимы растениям в относительно малых количествах. Как недостаточное, так и избыточное содержание их в почвах приводит к снижению урожайности культурных растений, ухудшению качества сельскохозяйственной продукции, а в некоторых случаях является причиной эндемических заболеваний (Протасова, 1998).

В литературе много данных по влиянию на ростовую активность и урожай внесения в почву азотных, фосфорных и калийных удобрений и их разных сочетаний. Установлено , что на выщелоченных черноземах с содержанием минерального азота от низкого до среднего, подвижного фосфора и обменного калия — от среднего до высокого плодовые культуры в питомнике в первую очередь нуждаются в азотном питании (Scholz K., 2001).

Исследований по изучению влияния некорневых обработок с применением микроэлементов, особенно в питомнике, не достаточно. В связи с этим нами был заложен опыт по определению влияния корневых и некорневых подкормок макро — и микроэлементами на рост саженцев яблони в третьем поле питомника.

Место проведения, объекты исследований.

Исследования проводились в третьем поле питомника ОПО ВНИИС им. И.В. Мичурина в 2005 – 2007 гг. Для изучения были взяты сорта: Лобо, Орлик и Мартовское, привитые на подвой 62 — 396.

Методика исследований.

Методика проведения исследований составлена с учетом «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1973, 1999), методических указаний С. Пирса (1969).

Опыт закладывался в трех повторностях, по 30 растений в каждой. В контроле проводилось только ранневесеннее внесение в почву аммофоски (150 кг/га), в течение вегетации внесение удобрений больше не проводилось. В опытном варианте также вносилась аммофоска в дозе (150 кг/га) ранней весной и дополнительно вносили в почву 3 раза (май — июнь) под полив аммиачную селитру (по 150 кг/га). Одновременно проводились некорневые подкормки растворином В, куда входит целый комплекс макро — и микроэлементов. Опрыскивания проводились два раза за вегетацию в мае и июне в промежутках между внесением аммиачной селитры.

Результаты исследований.

Было установлено, что некорневые обработки макро — и микроэлементами совместно с внесением минеральных удобрений положительно влияли как на физиологические, так и на биометрические показатели саженцев яблони (табл. 1) Различия наблюдались по всем исследуемым показателям. По сорту Лобо толщина листовой пластинки на центральном проводнике в опытном варианте с применением некорневых подкормок и минеральных удобрений была выше на 10%, а по сорту Орлик на 25% по сравнению с контролем. У сорта Мартовское эта разница составила 20%.

Таблица 1 — Влияние минеральных удобрений на морфо-ие показатели

| Сорт |

Вариант |

Высота см |

Облиственность саженца, см2 |

Число листьев, шт. |

Средняя площадь листа на центральном проводнике, см2 |

Толщина листа по центральному проводнику, мкм |

УПЛ, г/дм2 |

| Лобо |

Контроль |

157 |

5684 |

162 |

63,1 |

470 |

1,2 |

| Опыт |

178 |

8412 |

203 |

77,1 |

520 |

1,3 |

| HCP05 |

13 |

148 |

11 |

6,6 |

35 |

— |

| Орлик |

Контроль |

137 |

5603 |

123 |

70,3 |

400 |

1,1 |

| Опыт |

155 |

8314 |

156 |

84,1 |

500 |

1,2 |

| HCP05 |

15 |

184 |

9 |

2,5 |

42 |

— |

| Мартовское |

Контроль |

195 |

5360 |

128 |

73,8 |

410 |

1,2 |

| Опыт |

217 |

9336 |

222 |

101,7 |

490 |

1,3 |

| HCP05 |

20 |

194 |

13 |

7,5 |

13 |

— |

Средняя площадь листовой пластинки на центральном проводнике у сорта Лобо в опытном варианте составила 77,1 см2 , у сорта Орлик — 84,1 см2 , а у сорта Мартовское — 101,7 см2, что, соответственно, на 22, 20 и 37% было больше по сравнению с контролем.

Наибольшее число листьев было сформировано у саженцев сортов Лобо и Орлик, в опытном варианте с применением подкормок минеральными удобрениями на 25 — 27%, а у растений сорта Мартовское на 73% больше по сравнению с контрольным вариантом.

Облиственность саженцев сортов Лобо и Орлик в опытном варианте составила 0,8м2 , что было на 48% выше по сравнению с контролем, а у растений сорта Мартовское с применением подкормок, облиственность саженцев составила 0,9м2, что на 74% выше по сравнению с контрольным вариантом.

Самые высокие саженцы были получены у сорта Мартовское, у сорта Орлик они имели самую низкую высоту. Разница по высоте между ними составляла более 40%. Саженцы сорта Лобо по своим размерам занимали промежуточное положение. Таким образом, сила роста привитого сорта оказала влияние на биометрические параметры двулетних саженцев, степень их развития напрямую зависела от ростовой активности сорта.

В опытных вариантах высота растений была существенно выше у всех изучаемых сортов по сравнению с контролем. Высота саженцев сорта Лобо в опытном варианте, где применялись некорневые подкормки и азотные удобрения, составила 178 см, что на 13% выше по сравнению с контролем. У растений сорта Орлик применение подкормок увеличило их высоту на 13%. У саженцев сорта Мартовское в опытном варианте высота была наибольшей и составила 217 см, что на 11% выше, чем в контроле.

В опытном варианте, где применялись некорневые подкормки и азотные удобрения, выход посадочного материала первого товарного сорта был значительно выше и составил по сорту Лобо 36528 шт./га, а в контроле 28857 шт./га, по сорту Орлик аналогичные цифры составили 35826 шт./га и 29377 шт./га, по сорту Мартовское — 36387 шт./га и 29110 шт./га. Таким образом, в среднем по сортам это превышение составило 20%.

Таким образом, в условиях ЦЧЗ на выщелоченных черноземных почвах в плодовом питомнике установлена эффективность применения азотных удобрений в сочетании с некорневыми обработками макро — и микроэлементами, что существенно улучшало физиологическое состояние растений и их биометрические показатели, тем самым повышая качество получаемых саженцев. Для получения высоких урожаев при закладке интенсивных садов необходимо использовать только высококачественный посадочный материал, который обеспечивает высокую скороплодность насаждений, быстрые темпы нарастания урожая и максимально быстрый возврат вложенных в их создание средств

Выводы.

Применение в мае – июне в питомнике яблони подкормок аммиачной селитрой в дозе 150 кг/га, в сочетании с некорневыми обработками макро — и микроэлементами существенно улучшило физиологическое состояние растений (облиственность на 48 – 74%, площадь одного листа на 20 – 37%, толщину листа на 10 – 25% и высоту на 11 – 13%), тем самым повысив выход посадочного материала первого товарного сорта на 20%.

Литература.

1. Лебедев, В.М. Влияние уровня азотного питания на поглотительную деятельность корневой системы и фотосинтетическую активность листового аппарата карликовых и полукарликовых растений яблони / В.М. Лебедев, О.А. Соколов // — Агрохимия, 1976, № 11, С.10-18.

2. Пирс, С. Полевые опыты с плодовыми деревьями и другими многолетними растениями / С. Пирс // — М.: Колос, 1969. – 224 с.

3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Лобанова Г.А. – Мичуринск, 1973. – 496 с.

4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Седова Е.Н. и Огольцовой Г.П. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.

5. Протасова, Н.А. Микроэлементы: биологическая роль, распределение в почвах, влияние на распространение заболеваний человека и животных. // Соросовский образовательный журнал, 1998. №12. — С. 6-8.

6. Scholz, Kerstin. Die Stickstoffemahrung beim Apfel. 2.Teil. Erfassung des N- Versorgungszustandes und Dungungsma Bnahmen / Scholz Kerstin, Helrn H.-U. // Erwerbs-Obstbau. — 2001. — 43, № 1. – С. 7-14.

Григорьева Л.В. Морфологические показатели клоновых подвоев яблони в питомнике / Л.В. Григорьева, А.Ю. Чупрынин // Проблемы интенсивного садоводства: науч. тр. СКЗНИИСВ. – Краснодар, 2010. – С. 42-46.

Григорьева Л.В.,

кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой Садоводства и ландшафтной архитектуры в МичГАУ.

В статье приведены научные результаты по изменению в течение вегетационного периода качественных показателей различных по силе роста клоновых подвоев в 1 поле питомника при производстве высококачественных саженцев яблони с заданными параметрами для интенсивных садов. Показана динамика нарастания листовой поверхности, корневой системы и сухой биомассы подвоев 54-118, 62-396 и Р60.

Ключевые слова: подвой, саженцы, питомник, качество посадочного материала, интенсивный сад, корневая система.

Актуальность и цель исследований.

Новые типы садов, особенно на слаборослых подвоях, благодаря высокой плотности посадки (1500 – 2500 шт./га), отличаются максимальной скороплодностью. При закладке хорошо развитыми саженцами такие насаждения в условиях средней полосы обеспечивают урожай уже на третий год от 100 до 150 ц/га высококачественных плодов. Скороплодность и получение высоких урожаев в интенсивном саду в первые годы после посадки в значительной степени зависят от качества посадочного материала (Муханин, Григорьева и др., 2006).

Основное направление исследований оценка физиологического состояния и развития перспективных клоновых подвоев в первом поле питомника при выращивании высококачественного посадочного материала для закладки интенсивных садов.

Методы исследования:

Исследования проводились по общепринятым методикам в питомнике на разных по силе роста подвоях 62-396 (полукарликовый), 54-118 (среднерослый) и Р60 (карликовый). Контролем служил районированный подвой 62-396. В изучении находился интродуцированный польский подвой Р60 (А2?В9), отличающийся высоким коэффициентом размножения в маточнике.

Обсуждение результатов.

Максимальные значения по нарастанию объема корневой системы подвоев яблони в 1 поле питомника за годы исследований на протяжении всего вегетационного периода были у полукарликового подвоя 62-396 (рис. 1).

По сравнению с 2005 годом, когда в начале вегетации (22 мая) объем корневой системы у растений данного подвоя составил всего – 5,5мл и в конце (23 сентября) – 14,2мл, в 2006 году, благодаря благоприятным погодным условиям, развитие корневой системы проходило очень быстрыми темпами, и если в начальный период исследований (22 мая) этот показатель в контрольном варианте равнялся – 9,3 мл, то в конечный период (23 сентября) он составил – 41,3 мл. Наименьший объем корневой системы в 2006 г. был у подвоя Р60, разница с контролем в начальный период составила 2,5 раза, а в конце вегетации – 90%.

В 2007 году объем корневой системы у подвоя 62-396 был небольшой и составил в начальный период исследований (22 мая) – 4,8 мл. В конце вегетации (23 сентября) этот показатель у него равнялся – 17,7 мл, что было на 24 – 86% больше в сравнении с другими типами подвоев в этом году.

Следует отметить, что в годы с засушливыми периодами самое слабое развитие корневой системы отмечено у среднерослого подвоя 54-118. Изучаемый польский подвой занимал промежуточное положение по нарастанию объема корней. В условиях, когда растения не испытывали дефицита влаги, районированные подвои значительно превосходили его по данному показателю.

Как показывают полученные данные 2005 – 2007гг., наибольшей площадью листьев характеризуются растения подвоя 62-396 и Р60, подвой 54-118 значительно уступал им на протяжении всего вегетационного периода (рис. 2).

Вместе с тем, в разные годы в связи с изменяющимися погодными условиями одни и те же подвои развивали разную величину листовой поверхности. Известно, что формирование площади листьев на растениях в значительной мере связано с их водообеспеченностью.

Лето 2005 года отличалось засушливым периодом, в июле месяце выпало всего 11,4 мм осадков, а в августе – 35,9 мм, при среднемноголетних значениях 70 и 60 мм, соответственно. Средние значения облиственности подвоев 54-118 составили всего 0,08м2, что было в 2 раза меньше по сравнению с контрольным вариантом и на 37% меньше по сравнению с интродуцированным подвоем Р60. Наибольшая листовая поверхность в первом поле питомника была сформирована у растений полукарликового подвоя 62-396. В 2005 году она составила в мае 0,04м2 и 0,18м2 в сентябре.

Высокие показатели по развитию площади листьев практически у всех подвоев в 2006 году объясняются наиболее благоприятными погодными условиями, сложившимися в этом году, как по количеству осадков (в июле 78 и августе 105,7мм), так и по сумме активных температур. Растения в контрольном варианте также имели наибольшую облиственность 0,26м2 в конце вегетационного периода, что было на 28 – 29% больше в сравнении с другими подвоями.

В 2007 году при изучении формирования площади листовой поверхности в динамике ее нарастания в 1 поле питомника у разных по силе роста подвоев можно сделать вывод, что максимальные значения по данному показателю наблюдались у подвоя Р60 как в середине – 0,102м2, так и в конце вегетационного периода – 0,152м2. Однако разница с контролем была небольшой и составила всего 17%. Площадь листьев на подвое 54-118 была на 20 – 70% ниже, чем у подвоев 62-396 и Р60.

Таким образом, соотношение по формированию площади листьев среди изучаемых подвоев за годы исследований практически не менялось, наибольшей облиственностью отличались растения подвоев 62-396 и Р60, но в зависимости от условий года подвои формировали различную площадь листьев.

В результате проведенных исследований по изучению накопления сухих веществ подвоями яблони в 1 поле питомника видно, что в 2006 году значения данного показателя были гораздо выше, так, у подвоя 54-118 на 45 – 50%, у подвоя 62-396 на 35 – 43% и у подвоя Р60 на 4 – 23% по сравнению с 2005 и 2007 годами, соответственно.

Анализ данных за 2005 и 2007 гг. показал, что минимальные значения в течение всей вегетации наблюдались у среднерослого подвоя 54-118. Так, в 2007 году сухая биомасса этого подвоя была равна в начальный период наблюдений (22 мая) — 13,4г, в конечный период (23 сентября) — 35,5г. Наибольшее количество сухих веществ было накоплено за эти годы у подвоев Р60, что несколько превышало контроль на (3 – 13%). Содержание сухих веществ у карликового подвоя Р60 составило в 2007 году в конечном итоге – 56,7г, что на 60% больше по сравнению с подвоем 54-118. В 2006 году наибольшая сухая биомасса была у подвоев 62-396 (77,7г), у подвоев 54-118 она была на 15%, у подвоев Р60 на 24% меньше.

Процент сухих веществ, пошедших на развитие корневой мочки, был наибольшим у подвоев 62-396 и 54-118 и составлял по годам от 10 до 20%. У интродуцированного подвоя Р60 количество ассимилятов, затраченных на построение корневой мочки, не превышало 10%. На развитие листовой поверхности у растений подвоя 54-118 расходовалось всего 10 – 15% сухих веществ, тогда как у подвоев 62-396 и Р60 – 15 – 25%. Сравнивая года с засушливыми периодами (2005 и 2007) нужно отметить, что значительный недостаток влаги во второй половине вегетации 2005 года существенно сказался на формировании растений, фотосинтетической деятельности листьев и особенно на развитии корневой системы.

Выводы.

1. В течение всей вегетации в первом поле питомника подвои 62-396 отличались более высокими показателями по динамике нарастания объема корневой системы в сравнении с подвоями 54-118 на 52 – 86%, с подвоями Р60 на 63 – 97%, по площади листовой поверхности на 57 – 78% и 18 – 28%, по общей вегетативной массе на 40 – 48% и 9 – 12%, соответственно.

2. Высокая корреляционная зависимость у подвоев в первом поле питомника в среднем за годы исследований была установлена между накоплением сухой биомассы и нарастанием площади листьев. Коэффициент корреляции на подвое 62-396 равнялся 0,73-0,90, на подвое 54-118 – 0,82-0,99 и на Р60 – 0,65-0,97. Высокая корреляция между общей биомассой подвоев и массой корней четко прослеживалась на протяжении всей вегетации у растений подвоя 62-396 (r = 0,66-0,85), подвоя 54-118 (r = 0,66-0,93), подвоя Р60 (r = 0,65-0,97).

3. Доля сухих веществ, затраченных на формирование и развитие корневой мочки подвоев в первом поле питомника, прямо пропорциональна их силе роста (r = 0,89). У среднерослого подвоя 54-118 на это затрачено 20,4%, у полукарликового 62-396 – 16,7%, у карликового Р60 всего 12,0% от общей массы сухих веществ.

Григорьева Л.В. Урожай и рост привойно-подвойных комбинаций яблони в интенсивном саду / Л.В. Григорьева, А.А. Балашов, О.А. Ершова // Достижения науки и техники АПК. – №11. – 2010. – С. 59-61.

ГРИГОРЬЕВА Л.В., кандидат с.-х. наук, зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Урожай и рост привойно-подвойных комбинаций яблони в интенсивном саду

A comparative study of the main components of productivity of apple on five rootstocks oliffer in growth vigor and grown in the intensive orchard at spacing 4,5 ? 1,5 m has been conducted. The stock – scion combinations were selected for the increased yield (20-30 t/ha). The dependence of crown parameters, development of leaf surface and volume of root system on growth vigor of a rootstock and a grafted scion has been established.

Резюме.

Проведено сравнительное изучение основных компонентов продуктивности деревьев яблони на пяти разных по силе роста подвоях в интенсивном саду со схемой посадки 4,5 ? 1,5 м. Выделены наиболее урожайные (20-30 т/га) привойно-подвойные комбинации. Установлено, что сила роста подвоя и привитого сорта определяют параметры крон, развитие листовой поверхности и объем корневой системы.

Введение. По мнению многих авторов, отечественные технологии ведения промышленного садоводства в настоящее время в большинстве являются неконкурентоспособными, ввиду низкой урожайности таких насаждений [1,2].

Для экономической устойчивости производства плодов в России и усиления их конкурентоспособности необходим перевод садоводства на инновационные высокоинтенсивные технологии [3,4]. Повышение плотности посадки деревьев на слаборослых подвоях позволило одновременно сократить площади занимаемые садом в два раза и во столько же раз увеличить валовое производство плодов [5]. В первую очередь, необходим четкий отбор наиболее продуктивных сорто-подвойных комбинаций, выбор оптимальных схем размещения с учетом роста и развития как надземной, так и подземной частей растений. Данных о формировании и росте корневой системы деревьев на новых формах клоновых подвоев в интенсивных садах в настоящее время крайне мало, что подтверждает актуальность проводимых нами исследований.

Цель и задачи исследований. Изучить особенности плодоношения и архитектоники корневой системы у разных по силе роста сорто-подвойных комбинаций яблони в интенсивном саду. Полученные данные об урожайности позволят выделить наиболее продуктивные комбинации для интенсивных садов, о глубине залегания корневой системы и ее объеме помогут производить более точные расчеты при орошении и внесении удобрений в саду.

Материалы, условия и методы исследований. Исследования по определению урожайности и изучению архитектоники корневой системы деревьев яблони по горизонтам почвы проводились в интенсивном плодоносящем саду 2000 года закладки. Схема размещения деревьев 4,5х1,5 м, междурядья содержались под залужением злаковыми травами, в ряду – гербицидный пар.

В качестве объектов исследования были отобраны типичные деревья сортов Орлик, Синап орловский, Мартовское, привитых на подвоях селекции МичГАУ 62-396 (контроль), 57-545 и польской селекции Р16, Р60, Р14. Все учетные деревья находились в одинаковых почвенногрунтовых условиях. Исследования проводились по общепринятым методикам в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [Мичуринск, 1973; Орел, 1999]. Раскопки корневой системы растений по методике В.А Колесникова [1960] и И.А. Муромцева [1973] проводили методом «профильной стенки» («методом среза»). Делали два среза на расстоянии 0,5 и 1,0 м от штамба дерева в сторону междурядья.

Результаты исследований. Полученные данные свидетельствуют о том, что ростовая специфика деревьев обусловлена не только силой роста подвоя, но и ростовыми характеристиками сортов. В нашем опыте влияние подвоя оказалось более существенным, однако в отдельных случаях более сильнорослые сорта на карликовых и суперкарликовых подвоях по ростовой активности превосходили слаборослые сорта на полукарликовых и среднерослых подвоях. Подобная зависимость может быть еще более различима при сопоставлении данных между различными сорто-подвойными комбинациями, выращиваемыми в разных почвенно-климатических условиях. Именно поэтому при классификации силы роста подвоя необходимо учитывать не только форму подвоя, но и прививаемый на него сорт и климатические условия зоны, где предполагается его выращивание.

При анализе урожайности интенсивного сада установлено, что на 6-8 год средняя урожайность по некоторым вариантам превысила 20 — 25 т /га (табл. 1). Самой низкой продуктивностью выделялись варианты на суперкарликовом подвое Р16 сортов Мартовское и Орлик, у деревьев Синапа орловского на этом подвое урожай плодов был наибольшим.

Таблица 1.

Урожайн яблони в интен саду на разных по силе роста подвоях (2000 г.п., данные 2005-2007 гг.)

| Подвой |

Урожай |

Средняя масса плода, г |

Площадь листьев |

| с дерева, кг |

с 1 га, т |

Суммарный, т/га |

на дерево, м2 |

на 1 га, тыс. м2 |

| Мартовское |

| 62-396(к) |

15,8 |

23,6 |

70,4 |

223 |

4,1 |

6,1 |

| Р16 |

3,7 |

5,5 |

16,6 |

217 |

2,0 |

3,0 |

| Р60 |

15,9 |

23,5 |

70,6 |

226 |

4,1 |

6,1 |

| Р14 |

19,7 |

29,2 |

87,6 |

212 |

5,3 |

7,8 |

| 57-545 |

9,6 |

14,3 |

42,6 |

225 |

5,6 |

8,3 |

| НСР05 |

3,9 |

— |

— |

10 |

0,6 |

— |

| Орлик |

| 62-396(к) |

9,9 |

14,5 |

43,6 |

128 |

4,3 |

6,4 |

| Р16 |

3,7 |

5,5 |

16,4 |

140 |

1,4 |

2,1 |

| Р60 |

18,6 |

27,6 |

82,9 |

131 |

4,3 |

6,4 |

| Р14 |

21,9 |

32,4 |

97,3 |

128 |

5,4 |

8,0 |

| 57-545 |

10,2 |

15,1 |

45,4 |

140 |

6,2 |

9,2 |

| НСР05 |

3,9 |

— |

— |

10 |

0,7 |

— |

| Синап орловский |

| 62-396(к) |

10,5 |

15,5 |

46,2 |

221 |

3,6 |

5,3 |

| Р16 |

13,9 |

20,5 |

62,2 |

232 |

2,5 |

3,7 |

| Р60 |

13,4 |

19,8 |

59,2 |

232 |

3,7 |

5,5 |

| Р14 |

17,9 |

26,5 |

79,5 |

233 |

4,9 |

7,3 |

| 57-545 |

11,3 |

16,7 |

50,7 |

230 |

5,4 |

8,0 |

| НСР05 |

4,1 |

— |

— |

8 |

0,4 |

— |

Суммарный урожай у деревьев на полукарликовом подвое Р14 за три года у всех изучаемых сортов составил 80 — 97 т плодов с 1 га. На подвое 62-396 этот показатель колебался по сортам от 44 до 70 т/га. У деревьев сортов Мартовское и Синап орловский урожай значительно выше контрольного варианта был получен только на подвое Р14, на других изучаемых подвоях он был на уровне ( в пределах ошибки ) или ниже контроля. По сорту Орлик более урожайными были деревья на подвоях Р14 и Р60, они превышали контроль в 1,9 – 2,2 раза.

Таким образом, по продуктивности (свыше 20 т/га) за эти годы выделились следующие привойно-подвойные комбинации: Мартовское на подвоях 62-396, Р60, Р14; Орлик на Р60 и Р14; Синап орловский на Р16 и Р14. В насаждениях интенсивного типа качество продукции очень высоко, плоды отличались своей выравненностью и товарностью.

Развитие листовой поверхности в вариантах опыта зависело от силы роста подвоя на всех изучаемых сортах. Самая малая площадь листьев на деревьях всех сортов была в комбинациях на подвое Р16, она в 1,4 – 3,0 раза меньше по сравнению с контролем. Необходимо отметить, что формирование площади листьев у деревьев изучаемых сортов на подвое Р60 было одинаковым с контрольным вариантом. Значительно большей площадью листьев в сравнении с контролем отличались деревья на подвоях Р14 и 57-545.

Общее количество корней на расстоянии 0,5м от штамба дерева сорта Орлик на подвое Р16 составило 258 штук (табл.2). Из них около половины залегало на глубине до 20 см, а 2/3 от общего количества корней в слое почвы до 30 см. У данной сорто-подвойной комбинации корневая система характеризовалась наиболее поверхностным распределением по глубине почвы. В слое 50-60 см число корней было не более 2 %. По диаметру корней наиболее распространенными оказались корни до 1 мм (91,4%). Такая же закономерность наблюдалась по всем изучаемым комбинациям. Корни с диаметром от 1 до 2 мм составили 7% от общего количества корней, от 2,1 до 5 мм — 1,2%, с диаметром 5,1 — 8 мм – 0,4%.

Таблица 2.

Архитектоника корневой системы деревьев яблони на подвоях разной силы роста (0,5 м от штамба дерева, схема посадки 4,5х1,5 м)

| Подвой |

Слои почвы, см |

Количество корней |

| Орлик |

Мартовское |

Синап Орловский |

| шт. |

% |

шт. |

% |

шт. |

% |

| Р16 |

0-10 |

68 |

26 |

90 |

23 |

97 |

22 |

| 10-20 |

87 |

34 |

111 |

29 |

116 |

26 |

| 20-30 |

67 |

26 |

66 |

17 |

99 |

23 |

| 30-40 |

21 |

8 |

39 |

10 |

43 |

10 |

| 40-50 |

11 |

4 |

29 |

8 |

24 |

6 |

| 50-60 |

4 |

2 |

26 |

6 |

21 |

5 |

| 60-70 |

— |

— |

14 |

4 |

18 |

4 |

| 70-80 |

— |

— |

9 |

2 |

15 |

3 |

| 80-90 |

— |

— |

2 |

1 |

5 |

1 |

| Σ |

258 |

100 |

388 |

100 |

437 |

100 |

| Р60 |

0-10 |

82 |

24 |

58 |

13,5 |

126 |

22 |

| 10-20 |

102 |

30 |

111 |

26 |

159 |

28 |

| 20-30 |

65 |

19 |

84 |

20 |

109 |

19 |

| 30-40 |

43 |

13 |

77 |

18 |

68 |

12 |

| 40-50 |

26 |

8 |

37 |

9 |

40 |

7 |

| 50-60 |

18 |

5 |

25 |

6 |

22 |

4 |

| 60-70 |

3 |

1 |

19 |

4 |

24 |

5 |

| 70-80 |

— |

— |

15 |

3 |

15 |

2,6 |

| 80-90 |

— |

— |

3 |

0,5 |

2 |

0,4 |

| Σ |

339 |

100 |

429 |

100 |

565 |

100 |

| 62-396 (контр.) |

0-10 |

82 |

21 |

90 |

16,5 |

171 |

26 |

| 10-20 |

108 |

27 |

160 |

30 |

177 |

27 |

| 20-30 |

98 |

24 |

115 |

21 |

151 |

23 |

| 30-40 |

53 |

13 |

66 |

12 |

74 |

11 |

| 40-50 |

42 |

10 |

43 |

8 |

41 |

6,2 |

| 50-60 |

16 |

4 |

32 |

6 |

23 |

3,5 |

| 60-70 |

5 |

1 |

17 |

3 |

14 |

2 |

| 70-80 |

— |

— |

14 |

2,5 |

7 |

1 |

| 80-90 |

— |

— |

6 |

1 |

2 |

0,3 |

| Σ |

404 |

100 |

543 |

100 |

660 |

100 |

| 57-545 |

0-10 |

137 |

28 |

108 |

18 |

148 |

20 |

| 10-20 |

126 |

26 |

170 |

29 |

217 |

29 |

| 20-30 |

86 |

17 |

122 |

20 |

142 |

19 |

| 30-40 |

57 |

11 |

75 |

13 |

95 |

13 |

| 40-50 |

49 |

10 |

39 |

7 |

55 |

7 |

| 50-60 |

28 |

6 |

31 |

5 |

33 |

4 |

| 60-70 |

11 |

2 |

21 |

4 |

29 |

4 |

| 70-80 |

— |

— |

15 |

3 |

22 |

3 |

| 80-90 |

— |

— |

4 |

1 |

10 |

1 |

| Σ |

494 |

100 |

585 |

100 |

751 |

100 |

| НСР05Σ |

29 |

— |

37 |

— |

48 |

— |

Общее количество корней сорта Орлик на подвое Р60 при срезе почвы на 0,5 м от штамба дерева составило 339 штук. В отличие от подвоя Р16, на данной сорто-подвойной комбинации глубина залегания корней достигала 60-70 см (1%).

Распределение корней в почве по их диаметру в количественном и процентном соотношении от общего числа корней было схожим с комбинацией на подвое Р16.

В контрольном варианте (на 62-396) общее количество корней составило 404 шт. По сравнению с вышеперечисленными вариантами наблюдается четкая закономерность в увеличении количества корней в более глубоких слоях почвы, в том числе и с большим диаметром (1-2, 2,1-5 мм). Так, количество корней с диаметром до 1 мм насчитывалось до 91,3%, от 1 до 2 мм 6,2%, от 2,1 до 5 мм — 1,7%, от 5,1 до 8 мм — 0,5%, более 8 мм – 0,3%.

Наибольшей сильнорослостью корневой системы характеризовался вариант — Орлик на подвое 57-545. Общее количество корней составило 494 шт. Кроме того, в слое почвы 70 см были обнаружены и корни с диаметром от 1 до 2 мм (6,5%), а корни с диаметром от 2,1 до 5 мм (2,0%) достигали глубины 60 см, тогда как в контрольном варианте в слое 40 см они уже отсутствовали.

В результате исследований установлено, что у деревьев яблони на изучаемых клоновых подвоях основная масса корней (71-86%) находилась на глубине до 30 см. Приведенные данные свидетельствуют о том, что количество, качество и глубина залегания корневой системы деревьев яблони сорта Орлик имели прямую зависимость от типа подвоя, его силы роста. Для изучения влияния сорта на формирование и распространение корневой системы подвоя, нами были произведены раскопки и другого, более сильнорослого сорта Синап орловский, привитого на те же формы подвоев.

Корневая система данного сорта на подвое Р16 достигала глубины более 90 см, тогда как на Орлике этот показатель на том же подвое составлял всего 60 см. Основная масса корней залегала в слое 0-30 см – 71 % от общего числа, из них диаметром меньше 1 мм – 64,6 %, 1-2 мм – 4,1 %, 2,1-5 мм – 2 % и от 5,1 мм и более– 0,2 %. Общее количество корней при срезе грунта на 0,5 м от штамба дерева – 438 шт., при срезе грунта на 1 м – 124 шт. Отсюда следует, что более 70% корней расположены в пределах 0,5м от штамба. Основная масса корней при срезе грунта на 1 м от дерева залегала чуть глубже – в слое 0-40 см, из них диаметром меньше 1 мм – 92,7%, 1-2 мм – 4,8%, 2,1-5 мм – 2,4 %.

Корневая система Синапа орловского, привитого на подвое Р60, при срезе грунта на 0,5 м от штамба дерева, характеризовалась немного большей плотностью расположения корней – 565 шт., по сравнению с подвоем Р16, однако глубина залегания их основной массы оставалась на уровне 0-30 см – 69 % всех корней. Максимальная глубина распространения корней составляла также как и на подвое Р16 чуть более 90 см, по диаметру большая часть корней также была до 1 мм — 92,5%.

Синап орловский на подвое 62-396 характеризовался следующими особенностями распространения корней: в срезе почвы 0,5 м от штамба общее количество корней составило 660 шт., глубина распространения корневой системы существенно не отличалась от растений, привитых на подвое Р60.

Корневая система сорта Синап орловский, привитого на повое 57-545, среди всех изучаемых вариантов отличалась максимальным ростом. Так, общее количество корней при срезе почвы на 0,5 м от штамба дерева составило 751 шт., из них 93,9 % с диаметром корней до 1 мм, 4,0 % с диаметром от 1 до 2 мм, 1,5% с диаметром 2,1-5 мм, 0,4% с диаметром 5,1-8 мм и 0,3% с диаметром 8 мм. Основная масса всех корней также находилась в слое до 30 см. На глубине 90 см были обнаружены корни с диаметром до 2 мм, а количество корней с диаметром 1 мм в 2-4 раза было больше, по сравнению с другими вариантами.

В результате проведенных раскопок установлено влияние сильнорослого сорта на развитие большего количества корней, характеризующихся большим диаметром и глубиной их распространения, особенно, на подвоях 62-396 и 57-545.

Промежуточное положение по архитектонике корневой системы на разных по силе роста подвоях занимал сорт Мартовское. По характеру распространения корней у данного сорта на подвое 62-396 в срезе почвы 0,5 м от штамба насчитывалось 543 корня. По глубине среза они доходили до 80-90 см (1,1%). По количеству корней на отметке 90 см данный вариант вдвое превосходил комбинацию Мартовское на подвое Р60 и втрое — Мартовское на подвое Р16.

В варианте сорт Мартовское на подвое 57-545 при срезе почвы на удалении 0,5 м от штамба дерева общее количество корней составило 585 шт., что всего на 3,7 % больше по сравнению с контрольным вариантом. Из них 93,6 % с диаметром корней до 1 мм, 4,1 % с диаметром от 1 до 2 мм, 1,7% с диаметром 2,1-5 мм, 0,3% с диаметром 5,1-8 мм и 0,3% с диаметром более 8 мм. Так же как и по остальным вариантам, основной объем корней находился в пределах 10-30 см и составил 67 %.

Исходя из полученного материала, видно, что деревья в контрольном варианте на подвое 62-396 имели более мощную по развитию корневую систему по сравнению с подвоями Р16 и Р60, но значительно уступали по этому показателю деревьям на подвоях Р14 и 57-545.

Проведенные исследования позволили установить особенности взаимовлияния силы роста подвоя и привитого на него сорта. Таким образом, в пределах одного сорта масса корней изменялась по мере увеличения или уменьшения рослости определенной формы подвоя. В пределах нескольких сортов корневая система полукарликового подвоя имела меньшую массу корней, по сравнению с карликовым, в зависимости от силы роста сорта. Пример: общее количество корней слаборослого сорта Орлик, привитого на полукарликовом подвое 62-396 – 404 шт., а более сильнорослого сорта Синап орловский на карликовом подвое Р60 – 565 шт.

Выводы.

1. В интенсивном саду (4,5 ? 1,5м) урожайность в 20-30 т/га на 6-8 году установлена у сортов Орлик на Р60 и Р14, Мартовское на Р14, 62-396 и Р60, Синап орловский на Р14 и Р16.

2. Ростовая специфика изучаемых деревьев яблони обусловлена не только силой роста подвоя, но и ростовыми характеристиками сортов, однако влияние подвоя было более выраженным. В пределах одного сорта объем корневой системы существенно изменялся по мере увеличения или уменьшения рослости определенной формы подвоя, а сила роста привитых сортов оказывала влияние на степень развития корневой системы одного типа подвоя. Так, общее количество корней на срезе почвы у слаборослого сорта Орлик, привитого на полукарликовом подвое 62-396 – 404 шт., а у сильнорослого сорта Синап орловский на карликовом подвое Р60 – 565 шт. и на 62-396 – 660 шт.

3. Половина всех корней при срезе почвы на 0,5 м от штамба дерева располагается на глубине до 20см, а 2/3 от общего количества в слое почвы до 30см.

4. У всех изучаемых сорто-подвойных комбинаций яблони корни с диаметром менее 1 мм составляли 88 — 98%.

5. При срезе почвы на 0,5 м от штамба дерева более сильнорослые подвои имели существенно большее количество корней, в том числе и более крупных.

Литература.

1. Дорошенко, Т.Н. Эколого-физиологическая оценка типов интенсивных садов яблони на юге России / Т.Н. Дорошенко // «Экологическая оценка типов высокоплотных плодовых насаждений на клоновых подвоях»: Материалы междунар. симп. – Минск. Самохваловичи, 1997. – С. 49 – 50.

2. Муханин, В.Г. Итоги исследований по интенсификации производства яблок в насаждения различного типа / В.Г. Муханин, Л.В. Григорьева, И.В. Муханин, В.Н. Муханин // Докл. Росс. академии с.-х. наук. -№4.-2006.-С. 27-30.

3. Муханин, В.Г. О проблемах перевода отечественного садоводства на интенсивный путь развития / В.Г. Муханин, И.В. Муханин, Л.В. Григорьева // Садоводство и виноградарство. — №1. – 2001. – С.2-4.

4. Григорьева, Л.В. Современные системы введения интенсивных садов яблони / Л.В. Григорьева // Научно-практическое достижения и инновационные пути развития производства продукции садоводства для улучшения структуры питания и здоровья человека: Матер. науч.-практ. конф. — Мичуринск – наукоград, 2008. – С. 33-36.

5. Потапов, В.А. Развитие слаборослого садоводства в России, основные направления исследований, перспективы интенсификации производства плодов / В.А. Потапов / Интенсивное садоводство: Матер. междунар. науч.-практ. конф., Ч. 1. — Мичуринск, 2000. – С. 16-20.

Д.М. Брыксин, кандидат сельскохозяйственных наук, научный со-трудник ВНИИС им. И.В. Мичурина.

Перспективы промышленного возделывания жимолости в центральной части России

Пищевое назначение плодов жимолости известно уже около 300 лет. Население Дальнего Востока и Сибири использовали дикорастущие насаждения культуры для сбора плодов, а как ягодное растение жимолость впервые была введена в культуру в 1884 году в г. Нерчинске (Витковский, 2003). Попытки получения первых культурных растений были предприняты в 1960-х годах в НИИС Сибири им. М.А. Лисавенко, где З.И. Лучник (1966) создала первые в мире сорта: Старт, Голубое веретено, Синяя птица. В дальнейшем коллекции жимолости со съедобными плодами были заложены на Павловской, Дальневосточной и Полярной опытных станциях ВНИИРа, Главном ботаническом саду АН РФ, ЮУНИИПОК, ВНИИС им. И.В. Мичурина и других учреждениях. В период с 1960 по 2000 гг. жимолость рассматривалась как культура любительских садов, потому и направлением селекционных работ являлось получение крупноплодных сортов десертного вкуса (Куминов, 1994). С продвижением культуры в более южные регионы России, где особенностью климатических условий является затяжная и тёплая осень, приводящая к осеннему цветению, приоритетным направлением селекции стало создание сортов устойчивых к вторичному цветению.

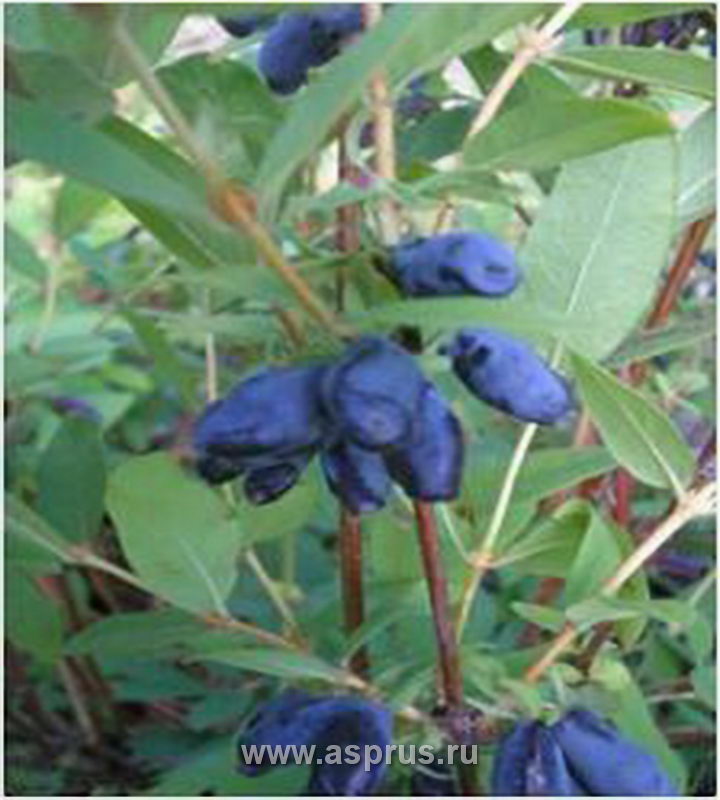

Сорт жимолости «Лакомка»

В настоящее время, целенаправленная селекционная работа с вовлечением в гибридизацию жимолостей алтайской, илийской, камчатской, Палласа, Регеля, съедобной, Турчанинова, узкоцветковой, осуществляется в ряде научных учреждений (ВНИИР им. Н.И. Вавилова, НИИСС им. М.А. Лисавенко, Бакчарский ОПСС, ЮУНИИПОК, ВНИИС им. И.В. Мичурина и др.), а также селекционерами-опытниками. Популярность жимолости в XXI веке очень выросла и из культуры любительских садов она перешла на промышленные плантации. Приоритетным направлением селекции жимолости в настоящее время стало получение крупноплодных, высокопродуктивных сортов пригодных к механизированной технологии возделывания включая убор-ку урожая.

История культивирования жимолости во ВНИИС им. И.В. Мичурина начата в 1981 году, когда В.Т. Кондрашовым были завезены восемь отборных форм сибирской селекции. В 1986 году от селекционера И.К. Гидзюка получено еще 35 сортообразцов и 185 сеянцев жимолости от свободного опыления. Основной задачей, на первом этапе, было изучение полученных сортообразцов и выделение среди них форм с высоким адаптивным потенциалом и комплексом хозяйственно-ценных признаков пригодных для возделывания в Центральном Черноземье. В результате проведённых исследований Ф.Г. Белосоховым (1986-1989 гг.) и И.Б. Поповой (1994-1997 гг.) была установлена полная возможность и перспективность возделывания культуры жимолости в условиях Тамбовской области. Однако отмечено, что интродуцированные сорта жимолости не обладают необходимым комплексом хозяйственно-ценных признаков.

Анализ литературных источников позволил Е.П. Куминову определить параметры модели идеального сорта жимолости для условий Центрального Черноземья, основными из которых были урожайность (8-10 т/га), одновременность созревания (80-90%), осыпаемость плодов (<10%), масса плода (1,0-1,5 г), вкус (>4,5 балла), время вступления в плодоношения (3 год после посадки) (Жидёхина, Брыксин, 2010). С 1989 года им были начаты работы по селекции жимолости. Основными направлениями исследований являлись: повышение урожайности, получение скороплодных и самоплодных сортов, удлинение периода потребления свежих плодов за счет использования раннеспелых и позднеспелых сортов с десертным вкусом, плотной консистенцией мякоти и хорошей транспортабельностью плодов. Новые сорта должны обладать высоким адаптивным потенциалом и пригодностью для индустриальной технологии возделывания.

Из литературных источников известно, что потенциальные возможности жимолости со съедобными плодами выявлены еще не полностью. Все виды обладают значительным полиморфизмом как морфологических, так и биологических признаков, а в селекцию вовлечены пока немногочисленные формы (Плеханова, 1995).

Сорт жимолости «Голубое Веретено»

Анализ полученных результатов исследований и источников литературы позволил выделить резервы в селекции жимолости на современном этапе. Установлено, что перспективно использование в дальнейших селекционных исследованиях следующих видов жимолостей: алтайской, камчатской, мелкосетчатой, Палласа и Турчанинова. Наличие в коллекционных насаждениях форм, отражающих морфологический и биологический потенциал перспективных видов, дает возможность вести целенаправленную селекцию (Жидёхина., Брыксин, 2010).

При создании селекционного материала, во ВНИИС им. И.В. Мичурина, использовали контролируемые скрещивания и посев семян от свободного опыления. Всего, начиная с 1989 года, было выполнено 210 комбинаций скрещивания и получено 9260 штук гибридных плодов (табл. 1).

Таблица 1

Итоги селекции жимолости синей во ВНИИС им. И.В. Мичурина

| Год иследований |

Контролируемые скрещивания |

Взято сортов от свободного опыления, шт. |

Выделено |

| Число семей, шт. |

Опылено цветков, шт. |

Собрано плодов, шт. |

Получено семен, шт. |

Отборных сеянцев, шт. |

Элитных сеянцев, шт. |

Сортов для ГСИ, шт. |

| 1989 |

27 |

9026 |

1338 |

8279 |

— |

— |

— |

— |

| 1990 |

16 |

4026 |

1576 |

8017 |

— |

— |

— |

— |

| 1991 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

| 1992 |

— |

— |

— |

— |

— |

5 |

— |

— |

| 1993 |

5 |

1067 |

115 |

908 |

5 |

10 |

— |

— |

| 1994 |

13 |

3013 |

476 |

3725 |

7 |

10 |

— |

— |

| 1995 |

— |

— |

— |

— |

— |

4 |

— |

— |

| 1996 |

16 |

1600 |

115 |

769 |

30 |

14 |

— |

— |

| 1997 |

11 |

783 |

416 |

2113 |

41 |

1 |

— |

— |

| 1998 |

— |

— |

— |

— |

— |

2 |

— |

— |

| 1999 |

37 |

5232 |

623 |

4984 |

36 |

7 |

— |

— |

| 2000 |

— |

— |

— |

— |

— |

3 |

— |

— |

| 2001 |

10 |

849 |

315 |

2520 |

— |

2 |