Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), кандидат с.-х. наук, ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Кузнецова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Современный сортимент груши

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ в 2016 году, было включено 150 сортов груши (табл. 1). Из них наиболее широкий доступ в производство (в 4 — 6 регионах) имеют сорта: Северянка, Лада, Мраморная. На территории 3 — х регионах районировано 13 сортов: Десертная Россошанская, Лель, Любимица Клаппа, Любимица Яковлева, Москвичка, Невеличка, Отрадненская, Памяти Яковлева, Повислая, Россошанская красивая, Сварог, Уралочка, Чижовская. Подавляющее число сортов (76%) допущены к использованию лишь в одном регионе.

Наибольшее число сортов груши (29 — 48) рекомендовано для возделывания в VI (Северо-Кавказском), III (Центральном) и V (Центрально – Черноземном) регионах, по 5 — 18 сортов – во II (Северо-Западном), IV – (Волго-Вятском), VIII (Нижневолжском), IX (Уральском), VII (Средневолжском), XII (Дальневосточном), XI (Восточно-Сибирском) X (Западно-Сибирском) регионах России. Отсутствует районированный сортимент груши в Северном регионе нашей страны.

Таблица 1.

Сорта груши, включенные в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, 2016 г.

|

Сорт |

Регион допуска |

| Афабет |

6 |

| Августинка |

8 |

| Августовская роса |

5 |

| Аленушка |

5 |

| Аллегро |

5 |

| ® Банановая |

3 |

| Башкирская летняя |

4, 9 |

| Башкирская осенняя |

9 |

| Белорусская поздняя |

2, 3 |

| Бергамот Дагестана |

6 |

| Бере боск |

6 |

| Бере зимняя Мичурина |

5, 8 |

| Бере Московская |

3 |

| Бере нальчикская |

6 |

| ® Береженая |

4 |

| Брянская красавица |

3 |

| Васса |

6 |

| Вековая |

4 |

| ® Велеса |

3 |

| Вербена |

6 |

| ® Верная |

3 |

| Веселинка |

10, 11 |

| ® Видная |

3 |

| Виктория |

6 |

| Вильямс |

6 |

| Вильямс Руж Дельбара |

6 |

| Витчизняна |

6 |

| Внучка |

10, 12 |

| Гармония |

6 |

| Гвардейская зимняя |

6 |

| ® Гвидон |

4 |

| Гера |

5 |

| Гимринская |

6 |

| Дагестанская летняя |

6 |

| Дебютанка |

7 |

| Дево |

6 |

| Декабринка |

9 |

| Десертная |

6 |

| Десертная россошанская |

3, 5, 6 |

| ® Детская |

3 |

| Добрянка |

4 |

| Долгожданная |

10 |

| Дубовская ранняя |

8 |

| ® Дюймовочка |

3 |

| ® Есенинская |

5 |

| ® Заречная |

4 |

| Зимняя кубаревидная |

8 |

| Золотистая |

6 |

| Изумрудная |

6 |

| Изюминка Крыма |

6 |

| ® Ириста |

5 |

| Июньская ранняя |

6 |

| Кавказ |

6 |

| Каратаевская |

11 |

| Кафедральная |

3 |

| Киффер |

6 |

| Конклок |

6 |

| Конференция |

6 |

| Красавица черненко |

3 |

| Краснобокая |

9 |

| Краснодарская летняя |

6 |

| Красноярская крупная |

10 |

| Красный Кавказ |

6 |

| Красуля |

9, 10 |

| Кубанская поздняя |

6 |

| Купава |

10 |

| Куюмская |

10, 11 |

| Лада |

2, 3, 5, 7, 11 |

| Лада Амурская |

12 |

| Ларинская |

9 |

| ® Левен |

6 |

| Лель |

9, 10, 11 |

| Лира |

3 |

| ® Люберская |

6 |

| Любимица Клаппа |

2, 6, 8 |

| Любимица Яковлева |

3, 5, 7 |

| Мария |

6 |

| Машук |

6 |

| Миф |

4, 10 |

| Москвичка |

3, 4, 7 |

| Мраморная |

3, 4, 5, 8 |

| Мрия |

6 |

| Муратовская |

5 |

| Надежда степи |

6 |

| Нальчикская костыка |

6 |

| Нарядная Ефимова |

3,7 |

| Невеличка |

2, 10, 11 |

| ® Ника |

5 |

| Новелла |

5 |

| Новосадовская |

6 |

| Ноябрьская |

12 |

| Ноябрьская Молдавии |

6 |

| Оленек |

10, 11 |

| Оригинальная |

6 |

| Орловская красавица |

5 |

| Орловская летняя |

5 |

| Осенняя мечта |

5 |

| Осенняя Сусова |

3 |

| Осенняя Яковлева |

5, 8 |

| Отрадненская |

2, 5, 11 |

| Пальмира |

12 |

| Памяти Яковлева |

3, 5, 7 |

| Памятная |

5 |

| Память Госенченко |

12 |

| Память Жегалова |

3 |

| Память Паршина |

5 |

| Первомайская |

5 |

| Пермячка |

4 |

| Перун |

10, 11 |

| ® Петровская |

3 |

| Повислая |

9, 10, 11 |

| Просто Мария |

3 |

| Ранняя |

7 |

| Рассвет |

6 |

| ® Ровесница |

3 |

| Рогнеда |

3 |

| Россошанская красивая |

5, 6, 8 |

| Румяная беркут |

8 |

| Румяная Кедрина |

7 |

| Русаковская |

12 |

| Самарская красавица |

7 |

| Самарянка |

7 |

| Самородок |

6 |

| Свамар |

6 |

| Сварог |

4, 10, 11 |

| Свердловчанка |

8 |

| Светлянка |

3 |

| Северянка |

4, 7, 9, 10, 11, 12 |

| Северянка краснощекая |

5 |

| Селянка |

5 |

| Сибирячка |

10, 11 |

| Сказочная |

9 |

| Скороспелка из Мичуринска |

3, 7 |

| Таврическая |

6 |

| Талица |

4 |

| Татьяна |

6 |

| Тема |

10, 12 |

| Тихий дон |

5 |

| Тютчевская |

5 |

| Уралочка |

4, 10, 11 |

| Февральский сувенир |

5 |

| Феерия |

5 |

| Черноморская янтарная |

6 |

| Чижовская |

2, 3, 7 |

| Чудесница |

5 |

| Эльбрусская |

6 |

| Юбилейная Корнеева |

8 |

| ® Юрьевская |

3 |

| Яблоковидная |

12 |

| Якимовская |

6 |

| ® Яковлевская |

5 |

Значком ® отмечены сорта, охраняемые патентами на селекционные достижения.

СОРТА ГРУШИ

Августовская роса

Сорт получен во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Включен в Государственный реестр по Центрально-Черноземному региону. Летнего срока созревания (середина августа).

Дерево слаборослое, быстрорастущее, со слегка пониклой кроной средней густоты. Побеги толстые, коленчатые, изогнутые. Листья средней величины, темно-зеленые, блестящие.

Плоды средней величины, короткогрушевидные, основная окраска желтовато-зеленая, покровная отсутствует. Нередко в период потребительской зрелости проявляется очень слабый румянец. Кожица гладкая, тусклая. Плодоножка длинная, толстая, изогнутая. Воронка мелкая, тупоконическая, имеется незначительная ее оржавленность. Чашечка маленькая, закрытая. Блюдце мелкое, широкое, слегка ребристое. Мякоть белая, мелкозернистая, очень сочная, без терпкости и каменистых клеток. Вкус кисло-сладкий (4,5 — 4,7 балла), столовый.

Сорт зимостойкий, устойчивый к наиболее распространенным грибным болезням – парше, буроватой пятнистости и септориозу. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Урожайность высокая — от 90 до 200 ц/га. Самоплодность низкая, лучший опылитель — сорт Памяти Яковлева.

Аллегро

Сорт получен во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Включен в Государственный реестр по Центрально-Черноземному региону. Летнего срока созревания (первая декада августа).

Дерево среднерослое, быстрорастущее, с округлой, слегка пониклой кроной. Побеги средней толщины. Листья средней величины, темно-зеленые с блеском.

Плоды средней величины (массой 100 г), удлиненно-грушевидные, основная окраска зеленоватая, покровная – розовая, в виде легкого загара. В период потребительской зрелости наблюдается буровато-красный румянец на меньшей части плода. Кожица нежная и гладкая. Плодоножка длинная, изогнутая, косопоставленная. Воронка мелкая или отсутствует, чашечка полуоткрытая, неопадающая, блюдце очень мелкое. Мякоть белая, нежная, средней плотности, мелкозернистая, очень сочная, без терпкости и грануляций. Вкус кисло-сладкий, столовый.

Зимостойкость в условиях ЦЧР средняя. Сорт устойчивый к грибным заболеваниям, слабо поражается паршой. Урожайность высокая. Самобесплодный, лучшие опылители — Чижовская, Августовская роса.

У сорта груши Аллегро плоды созревают неравномерно, что позволяет использовать их в свежем виде и для переработки не сразу, а постепенно.

Аннушка

Сорт получен во ВНИИ селекции плодовых культур. Осеннего срока созревания.

Деревья со сдержанным ростом. Крона пирамидальная, густая. Побеги прямые, средней толщины. Листья среднего размера, матовые.

Плоды средней величины (массой 140 г), овальные или короткогрушевидные, правильной формы, основная окраска зеленая с золотисто-желтым румянцем, покровная проявляется в виде легкого загара на солнечной стороне. Кожица шероховатая, оржавленная, сухая, тусклая. Плодоножка толстая, вдавленная, прямопоставленная. Воронка мелкая, тупоконическая, со средней оржавленностью. Блюдце мелкое, слабобороздчатое. Мякоть зеленоватая, плотная, полумаслянистая, очень сочная, сладкая. Десертного назначения.

Достоинствами сорта является: скороплодность, высокая устойчивость к парше и высокие вкусовые качества плодов.

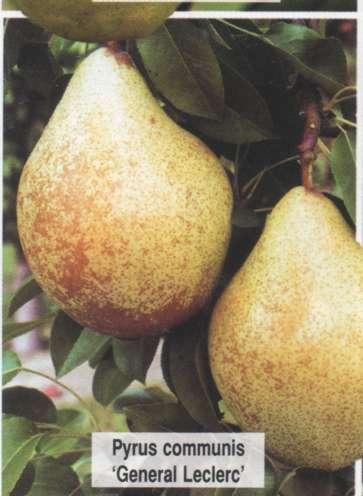

Генерал Леклерк

Сорт французской селекции. Осеннего срока созревания (середина сентября).

Дерево сильнорослое, в молодом возрасте с пирамидальной, а затем с раскидистой кроной.

Плоды крупные (массой 290 — 320 г), грушевидные, основная окраска ярко-желтая, покровная — желто-коричневая с румянцем на солнечной стороне. Кожица плотная, гладкая. Мякоть желтовато-белая, маслянистая, нежная, сочная, сладкая со слабой кислинкой, отличных вкусовых качеств (4,5 — 4,8 балла). Десертного назначения.

Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше средняя, к бактериальному ожогу – высокая. В плодоношения вступает на 3 — 4 год после посадки. Урожайность обильная, ежегодная. Сорт самобесплоден, лучшие опылители – Конференция, Вильямс.

Гера

Сорт получен во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Включен в Государственный реестр по Центрально -Черноземному региону. Зимнего срока созревания ( вторая декада сентября).

Дерево среднерослое, с компактной узкопирамидальной редкой кроной. Побеги средней толщины, прямые. Листья средней величины, зеленые, блестящие.

Плоды крупные (массой 175 — 250 г), широкогрушевидные, гладкие, правильной формы, основная окраска зеленая, покровная – розоватая на меньшей части плода. Кожица средней плотности, сухая, с оржавленной сеточкой. Плодоножка средняя, косопоставленная. Воронка очень маленькая или отсутствует, оржавленность средняя, чашечка открытая, неопадающая, блюдце среднее, узкое. Мякоть кремовая, средней плотности, полумаслянистая, мелкозернистая, нежная, с незначительным количеством грануляций, сочная. Вкус кисловато-сладкий со слабым ароматом (4,3 балла).

Сорт зимостойкий, устойчивый к наиболее распространенным грибным болезням – парше, септориозу, энтомоспориозу (бурой пятнистости). В плодоношение вступает на 4 — 5 год. Урожайность высокая.

При нарушении оптимальных условий хранения может наблюдаться потемнение плодов.

Десертная россошанская

Сорт получен на Россошанской зональной опытной станции садоводства. Включен в Государственный реестр по Цент¬ральному, Центрально-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам. Летнего срока созревания (конец августа – начало сентября).

Деревья средне — или сильнорослые, широкопирамидальные. Побеги прямые, толстые, слабо опушенные.

Плоды крупные (массой до 205 г), короткогрушевидные или яблоковидные, выровненные, гладкие, основная ок¬раска светло-желтая, покрытая зеле¬ными и серыми подкожными точками, покровная – в виде небольшого размы¬того розоватого румянца. Плодоножка средней длины и толщины, блюдце средней ширины и глу¬бины, чашечка открытая. Мякоть белая или слегка кремоватая, сочная, нежная, сладкая, без каменистых клеток, хорошего или отличного десерт¬ного вкуса. Универсального назначения.

Сорт среднезимостойкий, в эпифитотийные годы может поражать¬ся септориозом. В плодоношение вступает на 5 — 6 год. Урожайность высокая, регулярная (120 — 290 ц/га). Самобесплодный, лучшие опылители – Мраморная, Осенняя Яковлева, Татьяна и другие одновременно цветущие сорта.

Елена

Сорт получен в Армянском НИИ виноградарства, виноделия и плодоводства. Раннезимнего срока созревания.

Дерево низкорослое с компактной, пирамидальной кроной.

Плоды средних размеров, округло-грушевидные, зеленовато-желтые, основная окраска зеленая, покровная — в виде размытого тусклого румянца. Под кожицей имеются серые точки и пятна оранжевого цвета. Плодоножка короткая, толстая, слегка изогнутая. Мякоть белая, сочная, плотная, тающая, полумаслянистая, кисло-сладкая, с легкой терпкостью и приятным ароматом. Универсального назначения.

Сорт зимостойкий, устойчивый к наиболее распространенным грибным болезням. Вступает в плодоношение на 5 — 7 год. Урожайность высокая, ежегодная (около 200 ц/га).

Для выращивания деревьев этого сорта наиболее подходят легкие, плодородные почвы.

Конференция

Оригинатором сорта является Институт садоводства Украинской аграрной академии наук. Включен в Государственный реестр по Северо-Кавказскому региону. Осеннего срока созревания (конец сентября).

Дерево среднерослое, с конической кроной.

Плоды средней величины, удлиненно-грушевидные, основная их окраска зеленая, покровная — желто-зеленая. Кожица гладкая, почти без блеска. Характерный золотисто-коричневый ржавый оттенок, наиболее интенсивный со стороны чашечки, покрывает почти половину плода. Мякоть розовато-кремовая, маслянистая, нежная, сочная, ароматная, очень сладкая.

Вступает в плодоношение на 3 — 4 год. Урожайность высокая, стабильная.

Кудесница

Сорт получен в РУП «Институт плодоводства» (Беларусь).

Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной средней густоты. Летнего срока созревания (август).

Плоды выше среднего размера, усеченно-конические, основная окраска зеленоватая, покровная отсутствует или в виде легкого размытого розового румянца, покрыта мелкими зелеными подкожными точками. Кожица среднетолстая, гладкая, сухая, блестящая. Мякоть зеленоватая, полумаслянистая, мелкозернистая, сочная, сладкая с ароматом (4,6 балла).

Сорт зимостойкий, обладает средней устойчивостью к основным болезням и вредителям. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Урожайность высокая (200 ц/га).

Особых требований к почве не предъявляет, но лучше всего развивается на плодородной, рыхлой, хорошо дренированной. Не выносит близкого залегания грунтовых вод, застоя влаги и сильного увлажнения – в таких условиях дерево начинает болеть и гибнет. Плохо переносит сильную жару, но очень любит солнечный свет. Лучшее место для посадки – западная или юго-западная часть участка.

Нарядная Ефимова

Сорт получен во ВСТИСП. Включен в Государственный реестр по Центральному и Средневолжскому регионам. Осеннего срока созревания (середина сентября).

Дерево крупное с пирамидальной, быстрорастущей кроной средней густоты. Побеги прямые, слабоколенчатые, без опушения. Листья темно-зеленые, блестящие.

Плоды средней величины (массой 70 — 110 г), удлиненно-грушевидные, с гладкой поверхностью, основная окраска зеленовато-желтая, покровная — пурпуровая по большей части плода. Подкожных точек много, они средние, хорошо заметные. Плодоножка длинная, средняя, изогнутая, косопоставленная. Воронка мелкая или отсутствует. Чашечка неопадающая, открытая, блюдце мелкое. Мякоть беловато-кремовая, полумаслянистая, плотная, нежная, сочная, кисловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом.

Сорт зимостойкий, устойчивый к парше. В плодоношение вступает на 6 – 7 год. Урожайность высокая, ежегодная.

Характерная особенность сорта – необходимость своевременного съема плодов, не допуская их созревания на дереве. После нескольких дней дозаривания в прохладном помещении плоды приобретают оптимальный вкус и могут храниться 2 — 3 недели.

Ноябрьская (Ксения)

Сорт получен в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Включен в Государственный реестр по Дальневосточному региону. Осеннего срока созревания (конец сентября).

Дерево сильнорослое, с округло-пирамидальной кроной.

Побеги довольно толстые, слегка коленчатые. Листья средней величины, густо-зеленые, без опушения.

Плоды мелкие (массой 64 – 74 г), яйцевидные, ребристые, слегка неравнобокие, с продольными глубокими бороздками, основная окраска зеленовато-желтая, покровная — в виде бордового румянца. Подкожные точки многочисленные, мелкие, светло-коричневые. Воронка узкая, неглубокая. Плодоножка слегка изогнутая, толстая, средней длины и толщины, темно-коричневая. Верхнее основание слегка скошенное, неровное, с небольшим углублением. Чашечка мелкая и узкая. Мякоть белая, слегка маслянистая, сочная, приятного кисловато-сладкого вкуса с сильным ароматом. Столового назначения.

Зимостойкость относительно высокая. Сорт устойчив к грибным заболеваниям. Вступает в плодоношение на 3-4 год. Урожайность ежегодная и обильная.

Осенняя Яковлева

Сорт получен во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Включен в Государственный реестр по Центрально-Черноземному и Нижневолжскому регионам. Осеннего срока созревания (вторая половина сентября).

Дерево крупное, быстрорастущее, с высокоокруглой, слегка поникающей со временем кроной. Побеги темно-коричневые, изогнутые, средней толщины. Листья средней величины.

Плоды средней величины (массой 135 — 250 г), широкогрушевидные, основная окраска зеленая, покровная — с небольшим загаром на солнечной стороне. Плодоножка средняя, воронка средняя, широкая, неоржавленная, чашечка открытая, средняя. Блюдце мелкое, слегка ребристое. Мякоть нежная, тающая, маслянистая, сочная, без терпкости и грануляций. Вкус сладкий, отличный со слабым мускатным ароматом (4,9 балла).

Сорт среднезимостойкий. В благоприятные годы для развития парши отмечается сильное поражение плодов этой болезнью. Вступает в плодоношение на 5 год после посадки. Урожайность средняя, стабильная (96 ц/га).

Просто Мария

Сорт получен в РУП «Институт плодоводства» (Беларусь).

Включен в Государственный реестр по Центральному региону. Осеннего срока созревания (октябрь — ноябрь).

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной средней густоты кроной.

Плоды выше средней величины (массой 180 г), грушевидные, основная окраска зеленовато-желтая, покровная – в виде легкого розового размытого румянца. Кожица тонкая, сухая. Оржавленность отсутствует. Плодоножка средней длины и толщины, слегка изогнута. Подкожные точки многочисленные, зеленого цвета, хорошо заметные. Мякоть желтовато-белая, маслянистая, мелкозернистая, средней плотности, нежная, очень сочная, кисло-сладкая со слабым ароматом, очень хорошего вкуса (4,8 балла). Десертного назначения.

Сорт среднезимостойкий, устойчивый к наиболее распространенным грибным болезням — парше, септориозу и бактериальному раку. Вступает в плодоношение на 3 год после посадки. Урожайность средняя, регулярная.

Фаворитка

Сорт получен в УОУНИИПОК. Осеннего срока созревания (середина сентября).

Дерево среднерослое, с негустой пирамидальной кроной. Побеги прямые, толстые, длинные. Листья овальные или яйцевидные, темно-зеленые, блестящие.

Плоды крупные (массой 140 — 160 г), коротко грушевидные, симметричные, основная их окраска желто-зеленая, с размыто-полосатым красным румянцем. Кожица толстая, гладкая, слегка блестящая. Мякоть белая, нежная, тающая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная (4,7 балла). Десертного назначения.

Сорт зимостойкий, устойчивый к основным болезням и вредителям. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Урожайность высокая, стабильная. Самобесплодный, лучшие опылители — Вильямс, Лесная красавица, Бере Жиффар.

Чижовская

Сорт получен во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Включен в Государственный реестр по Центральному, Средневолжскому и Северо-Западному регионам. Позднелетнего срока созревания (третья декада августа).

Дерево среднерослое, крона пирамидальная, густая. Побеги слабоизогнутые, средней длины и толщины.

Плоды средней величины (массой 120 — 140 г), обратнояйцевидные или грушевидные, основная окраска светло-желтая или желтая, покровная отсутствует или очень слабо выражена в виде размытого розового румянца. Кожица тонкая, гладкая, матовая, сухая. Подкожные точки мелкие, средневыраженные. Оржавленность слабая. Плодоножка короткая, средней толщины. Воронка мелкая, узкая, ребристая. Блюдце мелкое. Чашечка открытая. Мякоть светло-желтая или почти белая, полумаслянистая, среднесочная, тающая, слабоароматная, хорошего кисловато-сладкого освежающего вкуса (4,1 — 4,2 балла). Столового назначения.

Сорт высокозимостойкий, обладает высокой устойчивостью к парше. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Урожайность высокая (120 – 180 ц/га), стабильная. Практически самоплодный, лучшие опылители — Лада, Северянка, Рогнеда.

Как бороться с серой гнилью при выращивании земляники?

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АППЯПМ

Защита крыжовника от болезней и вредителей

Кусты и ягоды крыжовника нередко поражаются различными грибными, вирусными и неинфекционными болезнями, а также повреждаются разнообразными вредными насекомыми. Отсутствие систематической борьбы с ними приводит к тому, что растения плохо развиваются, дают слабый прирост, их зимостойкость, урожайность и качество плодов снижаются. К числу основных болезней крыжовника относятся американская мучнистая роса, листовые пятнистости (антракноз, септориоз), бокальчатая и столбчатая ржавчины, краевой некроз листьев. Из вредителей наибольшее распространение имеют крыжовниковая огневка, смородинная стеклянница, тли, пилильщики, галлицы и златки.

Болезни крыжовника

Американская мучнистая роса, или сферотека

Самая опасная болезнь крыжовника, распространенная практически повсеместно. Возбудителем является гриб Sphaerotheca mors uvae. Поражаются молодые части растений: побеги, листья, черешки, завязи и развивающиеся ягоды. Первые признаки инфекции можно заметить вскоре после цветения, в конце мая — начале июня, когда на нижней стороне листьев появляется белый мучнистый налет, состоящий из грибницы и массы конидиальных спор. Вскоре белый налет уплотняется, буреет и становится похожим на войлок с небольшими черными точками – плодовыми телами гриба (рис. 1, 2).

Заболевание наносит большой вред кустам. Побеги замедляют или совсем прекращают рост, искривляются, зысыхают и нередко отмирают. Листья скручиваются и увядают. Ягоды прекращают развиваться и опадают. Некоторые больные ягоды вызревают, но остаются мелкими, невкусными. Частично или целиком покрытые налетом, они теряют товарный вид и становятся непригодными для использования. К середине лета пораженный куст имеет угнетенный вид, а при сильном развитии болезни может погибнуть. Инфекция приводит к снижению урожая в текущем и следующем году.

Зимует грибница с плодовыми телами на опавших ягодах, листьях и побегах. Весной следующего года плодовые тела растрескиваются, и освобождающиеся споры инфицируют растущие органы растения. За сезон гриб дает несколько поколений спор, которые разносятся ветром, дождем, насекомыми, вызывая повторные заражения.

Американская мучнистая роса поражает преимущественно молодые растения и органы. С возрастом устойчивость растений к сферотеке повышается. Особенно благоприятными условиями для распространения болезни являются умеренная температура (17 – 280С) и высокая влажность воздуха (90 – 100%) и наличие капельной влаги. При влажности 25 – 30% гриб погибает.

Меры профилактики и борьбы. Использование сферотекоустойчивых сортов и только оздоровленного посадочного материала. Проведение агромероприятий, направленных на улучшение общего состояния растений. Уничтожение зимующей стадии гриба — вырезка и сжигание поврежденных побегов, опавших листьев, осенняя и ранневесенняя перекопка почвы. Нельзя допускать загущения посадок и избегать мероприятий, провоцирующих чрезмерные ростовые процессы — внесения избыточного количества азотных удобрений, сильной обрезки. Искореняющее опрыскивание рано весной, до распускания почек, и обработки пестицидами в течение вегетации.

Антракноз, или бурая пятнистость

Заболевание, встречающееся повсеместно, особенно в центральных и северных регионах, вызывается грибом Gloeosporium rlbis. Эта пятнистость вредит крыжовнику гораздо слабее, чем черной смородине. Чаще поражаются листья, реже — их черешки, а также побеги и ягоды. Первые признаки антракноза появляются в начале-середине июня. На листьях образуются мелкие (0,8 – 1,2 мм) расплывчатые, неправильной формы темно-бурые пятна (рис. 3). При сильном развитии болезни пятна сливаются, занимают значительную часть листовой пластинки, листья буреют, засыхают, скручиваются и преждевременно опадают, сохраняясь лишь на концах растущих побегов. На черешках, плодоножках и побегах антракноз проявляется в виде мелких язвочек темного или светло-коричневого цвета, на ягодах – в виде мелких бугорков. У зараженных антракнозом кустов происходит существенное снижение приростов побегов и урожая текущего и будущего года, снижается зимостойкость.

Сумчатая стадия гриба формируется в осеннее-зимний период на опавших листьях. Весной, в период цветения крыжовника, созревшие споры гриба с прошлогодних растительных остатков попадают на растения и заражают их. Спороношение формируется внутри листа и имеет вид блестящих черных бугорков, в благоприятных условиях из них выходят конидии гриба в виде белых слизистых крупинок, распространяющиеся с каплями дождя, насекомыми и ветром. В течение лета развивается несколько поколений конидиальной стадии.

Болезнь особенно прогрессирует в середине – конце лета и развивается наиболее сильно при умеренной температуре и повышенной влажности, поэтому в годы с большим количеством осадков наблюдается массовое поражение насаждений антракнозом, влекущее потерю до 75% урожая. В засушливые сезоны заболевание развивается слабее. Наиболее подвержены болезни старые листья, поэтому прежде всего антракноз проявляется на нижних ярусах кроны. Особый вред бурая пятнистость приносит на загущенных и недостаточно проветриваемых участках.

Меры профилактики и борьбы. Использование только оздоровленного посадочного материала. Высокая агротехника и оптимальная густота посадки. Сбор и сжигание опавших с пораженных антракозом кустов листьев осенью или ранней весной. На небольших участках в начальной стадии заболевания пораженные листья можно тщательно оборвать. Рыхление почвы под кустами смородины и крыжовника осенью или весной с заделкой остатков листьев на глубину не менее 10 см. Искореняющее опрыскивание весной, до распускания почек 2% раствором нитрафена. Использование пестицидов в течение вегетации. Первое опрыскивание проводят после цветения, второе – за 25 — 30 дней до созревания, третье – сразу после сбора урожая. Обрабатывать необходимо и верхнюю и нижнюю сторону листьев, для чего при опрыскивании струю жидкости необходимо направлять снизу вверх.

Рис. 3. Внешний вид листьев крыжовника, пораженных антракнозом

Септориоз, или белая пятнистость

Болезнь Septoria ribis причиняет особый вред крыжовнику в средней полосе РФ и ее южных областях. Благоприятные условия для созревания аскоспор гриба Mycosphaerеlla grosulariae в условиях Черноземья складываются в апреле – мае, первые признаки заболевания проявляются в 1 -2 декадах мая — 1 декаде июня. Стремительное развитие болезни происходит во второй половине лета.

Поражаются преимущественно листья, стебли и почки, реже — ягоды. Вначале на листьях образуются мелкие красновато-коричневые пятна округлой или угловатой формы, которые ограничиваются прожилками листа. Потом центр пятен белеет, а по краям появляется отчетливая бурая кайма (рис. 4). На следующей стадии в центре пятна становятся видны мелкие черные точки, являющиеся пикнидами гриба. Именно в них и развиваются конидии, обеспечивающие распространение болезни. Гриб зимует на пораженных побегах и опавших листьях.

При сильном поражении крыжовника септориозом происходит усыхание и преждевременное массовое осыпание листьев, тем самым снижается зимостойкость растений и урожайность в следующем году. Развитию септориоза способствуют умеренные среднесуточные температуры воздуха — в пределах 15 – 200С, небольшие частые дожди и наличие обильных рос. Жаркая засушливая погода и ливневые дожди оказывают противоположное действие. Сильнее поражается крыжовник на заросших сорняками, загущенных, плохо проветриваемых участках. Степень поражения зависит от возраста насаждений: в отличие от американской мучнистой росы, она увеличивается с возрастом растений и его отдельных органов.

Меры профилактики и борьбы. Использование только оздоровленного посадочного материала. Не допускать загущения посадок и распространения сорной растительности. Из агротехнических мероприятий – удаление из-под кустов крыжовника и уничтожение опавших листьев, регулярная обрезка кустов с обязательной вырезкой старовозрастных ветвей, омоложивающая обрезка растений, ежегодная перекопка почвы под кустами. Внесение в почву комплекса макро- и микроудобрений (цинк, марганец, медь и бор). Использование пестицидов до распускания почек рано весной и в течение вегетации.

Рис. 4. Проявление септориоза на листьях крыжовника

Бокальчатая и столбчатая ржавчина

Крыжовник, как и смородину, поражают два вида ржавчины – бокальчатая и столбчатая, первая в большей степени. Возбудителем бокальчатой ржавчины является гриб Puccinia ribesii caricis. В начале лета он поражает листья и завязи, реже — побеги. На них появляются оранжевые пятна с желтыми подушечками спор, которые позднее принимают форму мелких бокальчиков. Места инфицирования хорошо заметны на нижней стороне листьев или на фоне зеленой завязи (рис. 5). Желтые споры заражают различные виды осок, являющихся промежуточными в цикле развития гриба растениями. На листьях осоки грибок развивается все лето и там же остается зимовать в темно-бурых подушечках. Весной споры гриба переносятся на кусты крыжовника, где дают только одно поколение за все лето. Заболевание наиболее сильно развивается во влажные годы и особенно вредоносно на ягодных плантациях, расположенных в пониженных местах с заболоченными почвами, на окраинах лесов или болот, где растет осока.

Возбудитель столбчатой ржавчины — гриб Cronartium ribicola более часто встречается на смородине, чем на крыжовнике. У ягодных культур он поражает исключительно листья, на верхней стороне которых образуются желтые хлорозные, неравномерно расположенные пятна. Первые признаки заболевания обнаруживаются в июне. Промежуточным хозяином столбчатой ржавчины являются пятихвойные сосны или сибирский кедр. На ветвях этих деревьев образуется многолетний мицелий, который каждую весну дает весенние споры, заражающие ягодники. За вегетационный период ржавчина образует 4—5 поколений летних спор. Наиболее сильного развития гриб Cronartium ribicola достигает во влажную и теплую погоду.

Заболевание бокальчатой и столбчатой ржавчиной снижает прирост побегов, урожайность ягодников и вызывает преждевременный (за 40-45 дней до естественного) листопад, что отрицательно сказывается на урожае следующего года. Истощенные ржавчиной растения теряют зимостойкость.

Меры профилактики и борьбы. Следует избегать закладки ягодной плантации близко к хвойным лесам и располагать насаждения не ближе 200 — 300 м от зарослей осоки. Наиболее радикальным защитным мероприятием по борьбе с бокальчатой ржавчиной является уничтожение промежуточного хозяина — осоки, на которой зимуют споры возбудителя. Хороший эффект дает дренирование переувлажненных участков, проведение поздно осенью и рано весной рыхления почвы, удаление с плантаций и сжигание опавших растительных остатков. Повышает устойчивость к ржавчине подкормка кустов крыжовника макро- микроэлементами (сернокислой медью, сернокислым цинком). Использование аммиачной селитры усиливает развитие болезни.

Для борьбы с ржавчиной проводят опрыскивание ягодника 1%-ной бордоской жидкостью: первое – при распускании листьев, второе и третье – после цветения с промежутком в 8 — 10 дней. В период набухания почек эффективно голубое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью, которое заменяет повторные обработки.

Рис 5. Ягоды крыжовника, пораженные бокальчатой ржавчиной

Краевой некроз листьев

Это заболевание крыжовника не является инфекционным. Его связывают с дефицитом калия в почве и листьях растений, а также возделыванием крыжовника на бедных почвах с плохой влагообеспеченностью.

Болезнь начинается с отмирания тканей по краю листа, которое распространяется затем почти на всю листовую пластинку. Пораженная ткань становятся пепельно-серой и отделена от здоровой части полосой бурого цвета (рис. 6). Впоследствии больные листья засыхают, что приводит к прекращению роста, мельчанию листьев и может служить причиной гибели растения. Наибольшего развития болезнь достигает к середине августа.

Меры профилактики и борьбы. Обеспечение высокого агрофона насаждений, поддержание оптимального баланса минеральных веществ в почве, внекорневые подкормки раствором калия, проводимые с десятидневным интервалом, начиная с момента образования завязи.

Рис 6. Краевой некроз листьев крыжовника

Вирусные болезни

Крыжовник часто поражает мозаика, вызывающая пожелтение первичных и вторичных жилок листьев. Больные кусты приостанавливаются в росте и образуют мелкие скрученные листья. Болезнь передается тлями.

Меры профилактики и борьбы. Использование только безвирусного посадочного материала. Уничтожение тли – переносчика болезни. Вирусные болезни практически не подлежат лечению. Кусты с признаками болезни должны быть выкорчеваны и сожжены.

Вредители крыжовника

Крыжовниковая огневка

Крыжовниковая огневка (Zophodia convolutella) – опасный вредитель крыжовника и смородины, распространенный главным образом в северной и средней полосе России. Отмечен также на Урале и в Сибири. В отдельные годы наблюдается резкое повышение численности огневки.

Зимуют куколки в поверхностных слоях почвы непосредственно под кустами. Массовый лёт бабочек приходится на период начала цветения – конец апреля-начало мая. Бабочка с серыми крыльями размахом 26 — 32 мм. Передние крылья имеют поперечную коричневую полосу, задние — светло-бурые с серой бахромой. Через 2 — 3 дня после вылета бабочки откладывают яйца внутрь цветков, а при запоздалой кладке – на молодые завязи. Каждая бабочка за весну может отложить от 100 до 200 яиц. Приблизительно через неделю отрождаются маленькие светло-зеленые гусеницы, которые сначала повреждают завязи, а позже питаются ягодами (рис. 7). В течение своего развития вредитель повреждает до 8 — 15 плодов крыжовника. Поврежденные ягоды задолго до созревания краснеют и засыхают. Переползая из одной ягоды в другую, гусеницы опутывают их паутиной. В начале созревания ягод гусеницы спускаются на поверхность почвы, окукливаются и остаются на зимовку. За лето развивается только одно поколение.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение преждевременно окрашенных ягод с гусеницами. Осенняя обработка почвы в междурядьях и перекопка почвы вокруг кустов с оборотом пласта снижают зимующий запас вредителя. Окучивание осенью кустов почвой на высоту 10 — 12 см или мульчирование торфом препятствует вылету бабочек весной. Разокучивание проводят спустя две недели после цветения.

На промышленных плантациях сразу после цветения насаждения обрабатывают биопрепаратами: лепидоцидом, П, СК (1 — 1,5 кг/га); битоксибациллином, П (5 кг/га). Обработки повторяют через 7 — 8 дней. Кроме биопрепаратов применяют карбофос или фуфанон. На приусадебных участках до и после цветения используют препараты Искра Био (2 мл на 1 л воды), фуфанон (10 мл на 10 л воды) и 0,3% карбофос.

Рис 7. Поврежденные гусеницами огневки ягоды крыжовника

Смородинная стеклянница

Смородинная стеклянница (Synanthedon tipuliformis) — распространенный вредитель крыжовника. Зимуют желтовато-белые или розоватые гусеницы длиной до 2 см внутри одревесневших побегов. Весной они окукливаются в поврежденном побеге. В мае — июне из куколок вылетают бабочки, лет которых продолжается около 1,5 месяцев. Тело бабочки синевато-черное, крылья прозрачные, на брюшке видны узкие желтые полоски (рис. 8).

Яйца стеклянница откладывает по одному в трещины и повреждения коры побегов у основания почек. Отродившиеся из яиц гусеницы вгрызаются в почки и проделывают ходы в сердцевине побегов, спускаясь к их основанию, где впоследствии зимуют. В результате побеги отстают в росте, усыхают и отмирают. На поврежденных ветвях листья и ягоды мельчают. Порог вредоносности: в осенне-зимний период – 10% поврежденных побегов; во второй половине мая, июня, июля – 15 особей на ловушку.

Меры борьбы. Вылет бабочки стеклянницы после зимовки растянут по времени, поэтому борьба с ней затруднительна. Из агротехнических мер эффективна низкая (без оставления пеньков) обрезка и немедленное сжигание увядших и засохших побегов, а также рыхления почвы, особенно в мае и июне.

По достижению порога вредоносности проводят опрыскивание инсектицидами Калипсо 480 КС, Моспилан 20 СП и другими разрешенными препаратами. На небольших участках применяют Фитоверм (2 мл на 1 л воды), кусты и почву под ними обрабатывают ранней весной, когда распускаются листья, расходуя по 1,5 л раствора на куст. Сразу после сбора урожая рекомендуется опрыскивание кустов 10 % карбофосом (75 г на 10 л воды), но не более двух раз.

Рис. 8. Бабочка и гусеница смородинной стеклянницы.

Крыжовниковые пилильщики

Крыжовник, а также смородину, чаще повреждают 2 вида пилильщиков: желтый (Pteronidea ribesii) и бледноногий (Pristiphora pallipes). Распространены они преимущественно в европейской части страны и в Сибири.

Самка бледноногого крыжовникового пилильщика длиной 5 — 6 мм с двумя парами прозрачных крыльев, тело ее черное, ноги желтовато-белые (рис. 9). Самцы встречаются очень редко, поэтому пилильщик размножается партеногенетически. Личинки (ложногусеницы) мелкие, зеленые, длиной около 10 мм, с 20-ю ногами и светлой головой. Этот вредитель опасен не только на промышленных плантациях, но и в питомниках, поскольку личинки способны повреждать точку роста побегов.

Рис. 9. Имаго бледноногого крыжовникового пилильщика

Имаго желтого крыжовникового пилильщика 5 — 6 см длиной. Самка окрашена ярче самца. У нее прозрачные крылья, черная голова с желтым окаймлением вокруг глаз, рыжая с черным рисунком грудь, желтые ноги и брюшко. Личинки мелкие, до 17 мм длиной серовато-зеленые или зеленовато-голубоватые с черной головой (рис. 10).

Рис. 10. Имаго и личинка желтого крыжовникового пилильщика

Цикл развития пилильщиков сходен. Зимуют личинки в коконах в верхнем слое почвы под кустами. Окукливаются личинки рано весной. К началу распускания листьев из куколок вылетает взрослая особь пилильщика и откладывает яйца на нижнюю часть листа вдоль крупных жилок. Через 7 — 15 дней из яиц отрождаются личинки, которые питаются листьями, выгрызая сначала небольшие отверстия, а затем грубо объедают их, оставляя только толстые жилки. После этого личинки падают на землю и окукливаются. При сильном развитии пилильщика кусты смородины и крыжовника остаются без листьев. Это сильно ослабляет растения, вызывает снижение массы ягод и урожайности.

В течение лета развивается 2 — 3 поколения вредителя, наиболее вредоносным бывает второе поколение. Численность пилильщиков значительно колеблется по годам, а повреждения чаще носят очаговый характер.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы и рыхление с целью перемещения коконов пилильщика в более глубокие слои почвы, чтобы затруднить вылет взрослых бабочек. На промышленных плантациях в период обнажения бутонов применяют следующие препараты: лепидоцид, П, СК (1 — 1,5 кг/га); битоксибациллин, П (5 кг/га); карбофос или фуфанон, КЭ (1 — 2,6 л/га); актеллик или фосбецид, КЭ (1,5 л/га); кинмикс, КЭ (0,24 — 0,48 л/га). При высокой численности пилильщика обработки повторяют после цветения.

На небольших участках эффективно стряхивание ложногусениц на подстилку или ручной сбор их с листьев. До цветения и после цветения, а также осенью после сбора урожая проводят опрыскивание препаратом Искра (10 г на 10 л воды). Растения в любительском саду можно опрыскивать также настоями инсектицидных растений — золы, полыни, табака, чеснока.

Крыжовниковая побеговая тля

Крыжовниковая побеговая тля (Aphis grossulariae) наносит большой ущерб насаждениям крыжовника и смородины в европейской части страны. Зимуют черные блестящие яйца на коре побегов. Личинки отрождаются весной, в период набухания почек. Тли высасывают сок из почек, листьев и черешков. Поврежденные листья скручиваются, как бы сбиваются в комок. Молодые побеги искривляются, приостанавливаются в росте, иногда отмирают (рис. 11). После цветения личинки превращаются в живородящих самок, которые заселяют новые верхушки молодых побегов. Осенью тли откладывают вблизи почек яйца, остающиеся зимовать. В течение лета тля дает несколько поколений. Порог вредоносности – 10% поврежденных побегов.

Меры борьбы. Опрыскивание до или сразу после цветения препаратами Пиримор 500 ВДГ, Калипсо 480 КС, Моспилан 20 СП. Для уничтожения зимующей стадии растение опрыскивают до распускания почек 10 %-ным карбофосом (75 г на 10 л воды). В стадии зеленого конуса для уничтожения личинок опрыскивание повторяют.

Рис. 11. Крыжовниковая побеговая тля

Смородинная златка

Смородинная златка (Agrilus chrysoderes), также как и стеклянница, повреждает побеги ягодных кустарников. Личинки желто-белые, сплюснутой формы, расширенные у головы, зимуют внутри побегов, там же они окукливаются. Выход молодых зеленоватых жуков происходит в конце мая – июне (рис. 12). Через 7 — 10 дней после вылета самки жуков откладывают яйца на кору побегов и черешки листьев, прикрывая их своими выделениями, застывающими на коре в виде твердого овального щитка. Через 13 — 16 дней после яйцекладки из яиц выходят личинки, которые вгрызаются в побеги и, питаясь их сердцевиной и древесиной, опускаются вниз по стеблю. У поврежденного побега начинается усыхание верхушки, быстро охватывающее весь побег. В результате плодоношение куста ослабляется, ягоды становятся мелкими.

Рис. 12. Личинка и жук смородинной златки

Меры борьбы. Вырезка и сжигание поврежденных побегов. Использование здорового посадочного материала. Своевременная и грамотная обрезка кустов в фазе спящих почек. При сильном заражении рекомендуется опрыскивание трихлорметафосом-3 (10%) – 50-100 г на 10 л воды (сразу после сбора урожая). Следует помнить, что обработка должна быть только однократной.

Крыжовниковая пяденица

Крыжовниковая пяденица (Abraxas grossulariata) распространена в европейской части РФ, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольший ущерб пяденица наносит в запущенных ягодных насаждениях.

Бабочка до 43 мм в размахе крыльев, пестро окрашена: передние крылья беловатые с поперечными желтыми полосами и рядами черных пятен, задние крылья белые с черными пятнами по краю (рис. 13). Гусеница длиной до 40 мм, беловато-серая, с черными пятнами и желтыми боковыми полосами. Передвигается она петлеобразно.

Зимует гусеница в паутинном коконе под опавшей листвой. Рано весной гусеницы повреждают почки, выгрызая их. Позже они питаются молодыми листочками: объедают полностью листовую пластинку, оставляя нетронутыми только толстые жилки и черешки. В результате кусты оголяются, урожайность и зимостойкость растений снижаются. Окукливаются гусеницы к концу цветения на побегах в паутинном коконе. К середине лета появляются бабочки, самки которых откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Появившиеся через 2 -3 недели гусеницы питаются листьями, а осенью плетут коконы, падающие вместе с листьями на землю, где и зимуют. Генерация одногодичная.

Меры борьбы. Осеннее и ранневесеннее сгребание и сжигание листьев, перекопка почвы вокруг кустов. При большой численности пядениц кусты опрыскивают 0,2 -0,3% раствором карбофоса: первое – ранней весной, во время появления гусениц после зимовки, второе – летом, после отрождения гусениц, но не позднее, чем за 20-30 дней до уборки урожая.

Рис. 13. Бабочка крыжовниковой пяденицы

Смородинная листовая галлица

Cмородинная листовая галлица (Dasyneura tetensi) повреждает крыжовник и черную смородину. Зимуют гусеницы в почве. Весной происходит окукливание и вылет мелких (до 3 мм длиной) комариков с коричневато-желтым телом, которые откладывают яйца на распускающиеся молодые листья. Отрождающиеся из яиц личинки питаются еще не развернувшимися листьями, вызывая их уродства. Поврежденные личинками листья и побеги останавливаются в росте, их верхушки отмирают. Появившиеся боковые побеги не успевают одревеснеть до окончания периода вегетации, в результате чего вымерзают.

В течение сезона галлица дает несколько поколений. Ее размножению способствуют механические повреждения и сильная обрезка кустов, так как при этом образуется много прикорневых побегов. Больше всего смородинная листовая галлица вредит растениям в питомниках. Порог вредоносности – после цветения, а также в июне и июле – заселение гусеницами 20% концевых частей побегов.

Меры борьбы. Вырезка и немедленное сжигание поврежденных галлицей побегов. Осенняя и ранневесенняя перекопка почвы под кустами. Мульчирование почвы торфяной крошкой слоем 6 см. При обнаружении первых взрослых насекомых – обработка Калипсо 480 КС, Моспилан 20 СП, а также другими разрешенными пиретроидами. При сильном заражении в период обнажения бутонов проводят обработку 0,3% карбофосом. В случае необходимости через 7 — 10 дней (до начала цветения крыжовника) обработку повторяют.

Защита от вредителей и болезней является одной из решающих мер борьбы за повышение урожайности, зимостойкости и долговечности насаждений ягодных кустарников. Все фитосанитарные мероприятия необходимо проводить своевременно. Наибольшего успеха в борьбе с вредными организмами можно добиться, сочетая профилактические меры с агротехническими, биологическими и химическими методами. В настоящее время разработаны эффективные системы защиты растений, одна из которых приведена в табл. 1. При выборе того или иного препарата следует уточнять наличие его в списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Система защитных мероприятий на плантациях крыжовника в условиях Нечерноземной зоны России (Куликов И.М., 2005)

| Срок обработки (фенофаза) |

Вредители, болезни |

Препарат, норма расхода (кг, л/га) |

Примечание |

| До распускания листьев |

Паутинные клещи, листогрызущие вредители, галлицы |

Каратэ 50 г/л КЭ 0,3-0,4 л/га Би-58 новый 400 г/л 1,1-1,5 л/га Данадим 400 г/л КЭ 1,1-1,5 л/га Парашют 450 г/кг МКС 0,4*1 кг/га |

|

| Перед цветением |

Американская мучнистая роса, септо-риоз, антракноз |

Строби 500 г/кг ВДГ 0,15-0,2 кг/га |

При набухании почек, опрыскивать также почву |

| Листогрызущие и сосущие вредители, пилильщики, огневки, паутинные клещи |

Кинмикс 50 г/л КЭ 0,24-0,48 л/га Карбофос 500 г/л КЭ I -2,6 л/га Актеллик 500 г/л КЭ 1,5 л/га |

При наличии повреждений в период вегетации, препараты использовать в чередовании |

| После сбора плодов |

Американская мучнистая роса |

Те же препараты, что и в предыдущую фазу в чередовании |

|

| Паутинные клещи |

Карбофос 500 г/л КЭ 1-2,6 л/га Каратэ зеон 50 г/л МКС 0,3 кг/га Каратэ 50 г/л КЭ 0,3-0,4 л/га |

При наличии повреждений |

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КРЫЖОВНИКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

| Вредители и болезни |

Препарат |

Нормы внесения |

| Перед цветением и во время цветения

|

| Американская мучнистая роса |

Удаление побегов |

|

| Nimrod 250 EC |

0,75-2,5 |

| Topsin M 500 SC |

1,5 |

После цветения

В скобках указан период ожидания |

| Опадание листьев |

Dithane Neo Tec 75 WG (28) |

3,0-4,5 |

| Mac-Mankozeb 75 % WG (28) |

3,0-4,5 |

| Score 250 EC и др. (21) |

0,2 |

| Topsin M 500 SC (14) |

1,5 |

| Американская мучнистая роса |

Nimrod 250 EC (14) |

0,75-2,25 |

| Score 250 ECи др. (21) |

0,2 |

| Topsin M SC (14) |

1,5 |

| Черная пятнистость крыжовника |

Dithane Neo Tec 75 WG (28) |

3,0-4,5 |

| Mac-Mankozeb 75 % WG (28) |

3,0-4,5 |

| Тли |

Primor 500 WG (7) |

0,75 |

| Желтый крыжовниковый пилильщик и другие виды, поедающие листья, акациеваяложнощитовка |

Fastac 100 EC (7) |

|

| Karate Zeon 050 CS (7) |

|

| Пауки |

Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями |

| После сбора урожая

|

| Американская мучнистая роса |

Nimrod 250 EC (14) |

0,75-2,25 |

| Score 250 ECи др. (21) |

0,2 |

| Topsin M SC (14) |

1,5 |

| Опадание листьев |

Dithane Neo Tec 75 WG (28) |

3,0-4,5 |

| Mac-Mankozeb 75 % WG (28) |

3,0-4,5 |

| Poliram 70 WG |

4,5 |

| Score 250 EC и др. (21) |

0,2 |

| Topsin M 500 SC (14) |

1,5 |

| Клещи |

Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями |

| Стеклянница |

Fastac 100 EC |

0,23 |

Отмирание побегов и ржавчина на малине

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Крыжовник на штамбе

В последнее время во многих странах мира, и в России в том числе, отмечается возрастание интереса к штамбовым формировкам ягодных кустарников. Крыжовник, как и красная смородина, используется для формирования растений на штамбе чаще, чем смородина черная. В Чехии и Венгрии такие растения выращивают в промышленных масштабах, но наиболее распространены они в приусадебном садоводстве. Штамбы весьма декоративны и могут служить элементом ландшафтного дизайна. Хорошим вариантом является посадка штамбов вдоль дорожек.

Штамбовые формировки крыжовника и красной смородины отличаются декоративностью и легкостью в уходе

У штамбовых растений много достоинств. Благодаря приподнятой кроне, за «ягодным деревцем» легче ухаживать, обрезать и собирать урожай, а плоды за счет хорошего и равномерного освещения формируются более крупными. Цветки и молодые завязи штамбовых форм, в сравнении с кустовидными, меньше страдают от поздневесенних заморозков. Недостатком данной формировки является необходимость регулярного удаления корневой поросли подвоя, зависимость всего растения от состояния одного единственного побега, являющегося штамбом, а также увеличение опасности зимних повреждений. В связи с этим выращивать в штамбовой форме целесообразно крупноплодные сорта, обладающие высокой зимостойкостью ветвей и цветочных почек.

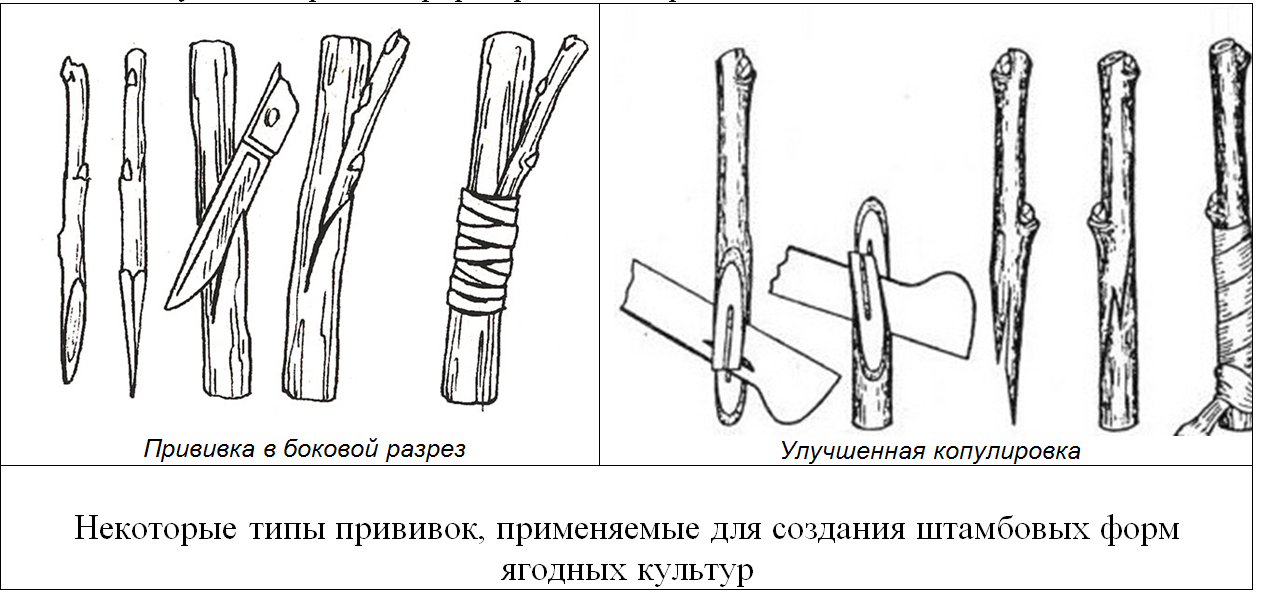

Способы получения штамбов

Штамбовый крыжовник можно получить двумя способами: путем специальной поэтапной формировки самого растения на коротком (20 — 60 см) или более высоком (90 – 120 см) штамбе, а также с использованием прививки. В первом случае (при выращивании штамбового крыжовника без прививки, на собственных корнях) после посадки на постоянное место у хорошо развитого саженца оставляют один, наиболее сильный пряморослый побег, остальные вырезают у поверхности почвы. У этого побега по всей длине предполагаемого штамба удаляют все почки, оставив 3 — 4 верхние, при этом верхушку укорачивают. В первый и второй год развившиеся проводники укорачивают наполовину на почку, ориентированную вверх. В последующие годы, в период полного плодоношения, ветви не укорачивают, обрезка растений заключается в выборочном прореживании за счет удаления слишком мощных, перекрещивающихся и мешающих друг другу, сломанных, больных и наиболее слабых веток. Все появившиеся на штамбе приросты срезают. Таким путем добиваются формирования округлой кроны с разновозрастными ветвями.

Этот способ выращивания ягодников был хорошо известен садоводам еще в дореволюционной России, его и в настоящее время широко применяют в Западной Европе. Однако наиболее часто штамбовый крыжовник получают другим путем — прививкой культурного сорта в штамб золотистой смородины (Ribes aureum). Подвойный материал смородины выращивают в течение 1 – 2-х лет из укоренившихся черенков или отводков, выгоняя вертикально вверх один сильный побег. Если смородину размножают посевом семян весной, их подвергают предварительной стратификации. Подвоем могут служить также смородо- крыжовниковые гибриды (например Йошта), черная и красная смородина, а также некоторые видовые формы крыжовника. Подвои для последующей прививки высаживают весной или осенью — в конце сентября – первой декаде октября, и в случае наличия 2 — 3 веток, оставляют из них одну – наиболее сильную и пряморослую. Появляющиеся на ней в течение лета боковые побеги прищипывают, что способствует утолщению стволика.

Высота прививки варьирует от 60 до 130 см. Для сортов с прямыми и толстыми побегами рекомендуется создание низкоштамбовых растений, а для сортов с более тонкими и свисающими побегами штамб формируют на высоте 120 – 130 см.

Прививают крыжовник летом, зимой или весной, используя разные способы. Прививку черенком на заранее подготовленные и хорошо укорененные саженцы подвоя можно проводить в течение вегетации: с июля до середины сентября — в боковой зарез, а поздним летом – вприклад либо косым клином. Можно сделать окулировку глазком с частью древесины в июле – августе. Хорошие результаты дает весенняя прививка (особенно – улучшенная копулировка) и зимняя, которую проводят в конце февраля – начале марта в помещении

Подвои для зимней прививки выкапывают осенью и хранят в подвале во влажном торфе, опилках или песке при температуре, близкой к 0°С. С осени заготавливают и в таких же условиях хранят черенки сортового крыжовника (привоя), с которых для удобства срезают шипы. Привитые компоненты для срастания укладывают в ящики, заполненные смесью песка и торфа в соотношении 1:1, и в течение непродолжительного времени (не более 10 – 14 дней) выдерживают при температуре 18 — 200С. После этого ящики переносят в холодный подвал, где хранят до посадки. С началом полевых работ привитые саженцы высаживают в питомник. Примерно через месяц обвязку ослабляют, а позже снимают. Когда побеги на привое достигнут длины 10 см, их прищипывают для создания более объемной кроны. В этом случае уже осенью можно получить хорошо сформированные растения.

Высококачественные саженцы штамбового крыжовника, пригодные для посадки на постоянное место

Посадка, формировка и уход

На постоянное место штамбовый крыжовник высаживают с расстоянием в ряду не менее 1 м и с междурядиями около 2-х метров. Штамбовые растения нуждаются в постоянной опоре, поэтому одновременно с посадкой к каждому из них обязательно устанавливают прочный колышек. Кол очищают от коры, для предотвращения гниения его красят или покрывают специальной пропиткой, особенно в той его части, которая находится в земле. Саженцы к колышку подвязывают «восьмеркой» в двух местах: в кроне и в середине штамба. Иногда, при большой нагрузке урожаем, опору усиливают, устанавливая дополнительно еще 1 — 2 колышка. Если штамбовый крыжовник посажен в ряд, то в качестве опоры подойдет также и проволока, натянутая вдоль таких посадок на высоте прививки.

Получить красивую сферическую крону штамба поможет правильная обрезка, проводить которую легко и очень удобно. К концу первого или второго года после посадки обычно формируется 4 — 6 основных ветвей. Центральную считают проводником и укорачивают минимально (на ¼ — 1/8 годичного прироста), остальные обрезают сильнее, стараясь придать кроне округлую или слегка свисающую форму. Через 4 — 5 лет (а у сортов европейского типа несколько позже) приступают к омоложению, удаляя наиболее старые ветки. Особенно тщательно следят за развитием однолетнего прироста – укорачивают мощные, неудобно расположенные побеги, но сохраняют прирост многолетних ветвей – зону расположения основного урожая. Боковые побеги, отрастающие ниже прививки, необходимо регулярно удалять.

Имеются сведения об успешном выращивании штамбового крыжовника в условиях юга нашей страны. В средней полосе России, несмотря на достаточную зимостойкость штамбовых форм, их лучше размещать в защищенных участках сада. Не лишним будет использование простейших укрытий на зиму и осторожное пригибание таких растений к земле поздней осенью, как это практикуют для штамбовых роз.

Проведенные в зарубежных странах исследования показали, что выращивание крыжовника (и красной смородины) в штамбовой форме является экономически более выгодным, чем в обычной кустовой. Дополнительные затраты по уходу окупаются повышением урожая и его высоким качеством.

В рамках выполнения пункта 1.3 Плана мероприятий, направленных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса в рамках ВТО, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 21 января 2016 г. № 287-п-П11, в соответствии с которым Минсельхоз России совместно с Минпромторгом России, Минобрнауки России, ФАНО России и РАН является ответственным исполнителем по разработке Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса, запланировано проведение серии мероприятий по всестороннему экспертному обсуждению Прогноза.

Направляем проект Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (далее — проект Прогноза), основные положения которого рассмотрены и одобрены на заседании Президиума и Коллегии Научно-технического совета Минсельхоза России.

Просьба направить предложения, замечания и дополнения в текст проекта Прогноза не позднее 30 мая 2016 года.

Также информирую, что заседание экспертной сессии «Прогноз научнотехнологического развития агропромышленного комплекса России: основные положения» состоится 1 июня 2016 г. в 15:00 в Национальном исследовательском институте «Высшая школа экономики» (Москва, Мясницкая ул.,д. 9/11, ауд. 518).

Приглашаю Вас принять участие в заседании указанной экспертной сессии.

О Вашем решении просьба проинформировать в срок не позднее 30 мая 2016 г. по электронной почте: e.levchenko@mcx.ru. Проект прогноза будет направлен на электронную почту.

Прогноз научно технологического развития АПК Российской Федерации на период до 2030 г.

Материал подготовили:

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант АППЯПМ

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ, студентка МичГАУ

Статья подготовлена с использованием материала Mariusz Podymniak

Как улучшить опыление крыжовника

Крыжовник, как и смородина, считается высокосамоплодной культурой, что позволяет выращивать его в односортных насаждениях либо при наличии ограниченного числа сортов. Вместе с тем для всех ягодных культур, независимо от их способности завязывать ягоды от опыления собственной пыльцой, была установлена важная роль перекрестного опыления. Оно способствует повышению завязываемости и массы ягод, а для низкосамоплодных сортов является обязательным условием получения урожая и обеспечения его высокого качества.

Смородина и крыжовник опыляются пчелами и другими насекомыми, поэтому в годы, когда во время цветения ягодных кустарников стоит холодная, дождливая и ветреная погода, препятствующая лету пчел, неоплодотворенные цветки опадают, урожай снижается. В случае отсутствия полноценного перекрестного опыления чаще встречаются деформированные и недоразвитые плоды.

Растения и насекомые

Мир растений тесно связан с миром насекомых. Примером являются цветки и пчелы: цветки производят нектар и пыльцу, а насекомые, собирающие нектар, переносят пыльцу, тем самым осуществляя перекрестное опыление, необходимое большинству видов растений для образования семян и плодов. Многочисленные исследования подтвердили преимущество наличия насекомых — опылителей на плантации ягодных культур. Пчелы и шмели при многократном перелете с цветка на цветок переносят разнокачественную пыльцу большого количества растений, которая попадая на рыльца пестиков, обеспечивает избирательность оплодотворения. В результате плоды и семена растений получаются более крупными и качественными.

В многочисленных научных экспериментах с различными ягодными культурами, в случае использования экранов, предотвращающих доступ насекомых к цветкам, было зарегистрировано снижение урожайности и завязываемости плодов, а также ухудшение их качества. На малине в зависимости от сорта завязали плоды от 27 до 90% изолированных цветков, а при наличии насекомых их количество возросло и варьировало между 66 и 99%. Урожайность малины увеличилась на 15 — 25% в случае участия в опылении насекомых. На землянике формирование урожая выглядело так: при отсутствии насекомых – опылителей завязали плоды 47 — 63% цветков, а при свободном их доступе – 50 — 73%. Самые большие различия между вариантами с изоляцией ветвей от пчел и при свободном доступе насекомых были отмечены на крыжовнике. Пчелы опыляют около 90% его цветков, благодаря их деятельности в 4 — 5 раз увеличивается полезная завязь, повышается размер и улучшается внешний вид ягод.

Крыжовник – ценный медонос, доставляющий насекомым обильный взяток с конца апреля до половины мая. Его цветки приспособлены к опылению насекомыми и нередко имеют такое строение, которое затрудняет попадание собственной пыльцы (рис. 1). По данным НИИ пчеловодства нектаропроизводительность яблони составляет 20 – 30, вишни – 30, а крыжовника — 60 кг с 1 га насаждений. Среди плодовых и ягодных культур по медоносности крыжовник стоит на втором месте, уступая только малине. В нектаре его цветков содержится в 1,5 раза больше сахара, чем у смородины, поэтому при одновременном цветении крыжовника и черной смородины пчелы всегда предпочитают крыжовник, посещая его в 5 — 7 раз интенсивнее.

Рис. 1. Цветки крыжовника приспособлены к опылению насекомыми

Виды насекомых — опылителей

Самыми главными опылителями цветков являются медоносные пчелы. К сожалению, количество этих насекомых в естественных условиях обитания очень быстро убывает. Например в Польше в начале 80-х годов прошлого века насчитывалось около 2,5 млн. пчелиных семей, а в 2009 г. их количество уменьшилось более чем наполовину и составило только 1,1 млн. В этой ситуации большое значение имеет дополнительное привлечение пчел и других насекомых на плантации садовых культур необходимое для того, чтобы улучшить условия опыления цветков.

Медоносная пчела (Ápis melliféra) (рис. 2). На 1 га насаждений ягодных кустарников для успешного опыления требуется от 2 до 5-ти пчелосемей, а на 1 га земляники – 1 — 2 семьи. Лучше всего завозить ульи на плантацию, когда раскрылось 5 — 10% цветков садовых растений. Не стоит делать этого раньше, потому что пчелы, благодаря своей способности общаться, могут найти более привлекательное место, где они и будут собирать нектар и пыльцу. Конкурентами плодовых и ягодных культур могут стать, например, цветки рапса и одуванчика.

Температурный минимум для работающих медоносных пчел составляет 10°С. Слабые пчелосемьи начинают облет только при температуре выше 16 °С, в то время как сильные семьи активно работают уже при температуре выше 12°С. Оптимальная относительная влажность воздуха для эффективной работы насекомых составляет 40%.

Рис. 2. Медоносная пчела — главный опылитель цветков ягодных культур

Шмель земляной (Bombus terrestris) — один из самых распространенных видов шмелей в Европе (рис. 3). Матка и рабочие особи шмеля имеют собирательный аппарат, состоящий из щеточки и корзиночки. Очень эффективными опылителями растений являются самцы, они отличаются длинными усиками и имеют копуляционные клещи (важный признак для различения видов). Матки крупнее самцов и снабжены жалом, как и рабочие особи (недоразвитые самки). Вся деятельность шмелиной семьи инстинктивна, связывают семейную общину гнездо, соты и матка.

Рис. 3. Шмель земляной

В естественных условиях семья шмелей сначала производит самок маток, которые появляются весной (в начале апреля выходят из своих убежищ в земле, где зимовали), когда зацветают первые цветы. Через 2 недели они начинают искать место, чтобы отложить яйца. Часто для этого используются мышиные норки. Самка систематически докладывает яйца в гнезда. Первые взрослые рабочие шмели в конце мая заготавливают пыльцу и приносят её в гнездо. К концу лета шмели размножаются, семьи становятся сильными и многочисленными. После спаривания оплодотворенные самки не возвращаются в гнездо, а ищут место для зимовки. Они зарываются в землю и впадают в состояние спячки, которая длится около 30 недель.

Также как и пчелы, земляные шмели могут быть размещены на плантациях плодовых и ягодных культур. Насекомые могут вывозиться на плантации в ульях, по 2 — 4 на 1 гектар. В отличие от пчел, ульи шмелей желательно установить на участке за 7 — 10 дней до цветения, чтобы насекомые смогли привыкнуть к новому месту и с началом цветения заработали в полную силу. Ульи нужно защитить от прямых солнечных лучей. Для этой цели лучше всего подходит белый материал, отражающий солнечную радиацию.

Польская компания Koppert предлагает готовые ульи, в них размещаются 3 семьи шмелей (в общей сложности 300 – 350 насекомых). Устройство улья обеспечивает легкость поддержания микроклимата внутри него. Разработка и дальнейшее усовершенствование ульев компания Koppert осуществляет в сотрудничестве с рядом всемирно известных научных институтов и университетов.

Шмели являются очень хорошими опылителями, как за счет своего размера (они крупнее пчел, поэтому переносят больше пыльцы), так и благодаря другим специфическим характеристикам (таблица 1). Они предпочитают молодые, недавно распустившиеся цветки со свежей пыльцой и успешно используются для опыления вересковых растений, включая чернику, где пчелы действуют менее эффективно из-за особого строения цветка. Шмели «работают» в течение 6 — 8 недель, и могут быть использованы на нескольких культурах, цветущих одна за другой.

Некоторые производители отмечают, что своевременное и качественное опыление цветка при помощи шмелей может ускорить созревание плодов. Проводятся эксперименты по использованию шмелей для биологической защиты растений, основанной на использовании энтомофагов, как альтернативы применению ядохимикатов, например, для борьбы с серой гнилью на малине.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика основных насекомых-опылителей

| Медоносные пчелы |

Земляные шмели |

| В основном собирают нектар |

В основном собирают пыльцу |

| Посещают все цветки |

Предпочитают только что распустившиеся цветки |

| Работают, когда тепло и солнечно, особенно во второй половине дня |

Работают уже при температуре свыше 6° C, даже при слабом дожде, в основном, в утренние и вечерние часы |

| Посещая цветки, движутся чаще всего вдоль ряда растений |

Перемещаются более спонтанно, часто меняя направление |

| Собранный нектар несут непосредственно в улей |

Посещают большее количество цветов на обратном пути в улей |

| Одна пчела посещает в среднем около 10 цветков в минуту |

Один шмель посещает в среднем 15-20 цветков в минуту |

| Пчелы могут общаться друг с другом даже на больших расстояниях от улья |

Шмели не взаимодействуют друг с другом, большую часть времени выполняют работу в непосредственной близости от улья |

Рыжая осмия (Osmia rufa) — эта миролюбивая пчела совершенно безопасна для детей и домашних животных и является хорошим опылителем для многих видов цветущих фруктовых деревьев, ягодных кустарников и других садовых культур. Ее тело густо покрыто красно-коричневыми волосками. (рис. 4). Осмия является одиночной пчелой, однако самки могут образовывать небольшие колонии. В отличие от домашней медоносной пчелы, у осмии нет стерильных рабочих пчел. Этот вид имеет однолетний жизненный цикл. Самцы и самки вылетают из гнезд ранней весной. Насекомые собирает большое количество пыльцы, которую они несут в гнездо в густой кисточке волос под брюшком.

Рис. 4. Рыжая осмия – пчела, неагрессивная по отношению к человеку

Живут осмии в трещинах деревьев, пустых стеблях растений, реже — в пространствах между камнями. Некоторые садоводы сооружают искусственные гнёзда для привлечения осмий. На плантацию пчелы могут быть введены искусственно, в коконах, в которых зимуют взрослые насекомые. Необходимо вовремя подготовить место, где насекомые обоснуют новое гнездо. Лучшими для этой цели являются камышовые трубки с внутренним диаметром 8 — 10 мм. Длина трубок должна быть примерно 15 — 20 см, с одной стороны отверстие нужно закрыть. Трубки лучше поставить в специальные ящики, защитив их от дождя. Здесь насекомые будут откладывать яйца. Каждое яйцо откладывается в отдельную ячейку гнездовой трубки, начиная с нижней ячейки. Самка делает от 10 до 15 вылетов, чтобы собрать достаточное количество пыльцы для каждой ячейки. Эта пыльца смешивается с небольшим количеством нектара и является пищей для личинки, которая выводится из яйца, отложенного самкой на пыльцу непосредственно перед запечатыванием ячейки перегородкой из грязи. Процесс создания ячеек повторяется, пока в трубке не будет сформирован ряд из 5 — 15 ячеек. Для создания каждой ячейки самка должна выполнять около 40 рейсов на цветки с пыльцой, за один вылет она посещает около 1200 цветков, а в течение своей жизни – 6000 – 18 000. Запечатывание отверстия гнездовой трубки означает, что она заполнена полностью.

Из яиц появляются личинки, которые питаются смесью нектара и пыльцы. После четырех-пяти линек, примерно в конце июля — начале августа, выросшие личинки плетут жесткий коричневатый кокон и окукливаются. Взрослые особи нового поколения формируются в сентябре и остаются в своих коконах всю зиму до следующей весны. Безусловно, что пчела в конце гнездовой трубки является самой взрослой и первой готова к вылету в конце марта-начале апреля. Она прогрызает перегородку с расположенной перед ней ячейкой, затем прогрызает стенку имеющегося там кокона со спящей пчелой и щиплет ее за заднюю часть тельца, пробуждая от спячки. Пчела повторяет эти действия, пока все пчелы не проснутся и будут готовы вылететь из гнезда, чтобы начать новый жизненный цикл. Практика показывает, что для хорошего опыления 1 га яблоневого сада нужно 550 — 600, а для черной смородины — почти 1000 самок.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материала сайта osadovod.ru

Биологические особенности и основные элементы технологии выращивания нектаринов

Биологические особенности

Нектарин внешне довольно сильно похож на персик. Это выраженное, крупное дерево 5—7 м высотой. Цветет в апреле—мае до появления листьев. Листья ланцетные или широколанцетные. Плоды нектарина по форме и размеру также похожи на плоды персика и так же, как у него, могут иметь отделяющуюся либо не отделяющуюся косточку, но отличаются отсутствием опушения и часто окраской, которая может быть от светло-желтой до темно-вишневой.

Мякоть плодов более плотная, чем у персика, и чаще имеет яркую окраску. В среднем сроки их созревания также совпадают со сроками созревания плодов песика, но ранние сорта начинают плодоносить на 1—2 недели раньше него.

Дерево начинает плодоносить в среднем на 3—4-й год после посадки. Как и персик, нектарин — типичный обитатель субтропиков, лишь частично адаптировавшийся к более умеренному климату. Он весьма теплолюбив и недостаточно зимостоек в северных и восточных областях Украины, однако после обморожения легко регенерируется и за лето дает новые мощные приросты, что позволяет расширять границы его возделывания в сторону севера. Кроме того, в сравнении с персиком он имеет меньшую устойчивость к грибковым заболеваниям.

Ценность культуры

Плоды нектарина по химическому составу очень близки к плодам персика и используются аналогично (консервировать их благодаря отсутствию жесткой кожицы даже проще), но при этом их насыщенный, сладкий вкус практически гарантирован, диетические свойства выше, а более высокое содержание сухого вещества обеспечивает их лучшую транспортабельность. Плоды нектарина низкокалорийные, употреблять их можно без ограничений.

Благодаря сбалансированному химическому составу плоды нектарина помогают лучше усваивать жирную пищу, улучшают секреторную деятельность пищеварительных желез и полезны для профилактики атеросклероза и гипертонии.

При этом у многих сортов является съедобной и косточка, которая, в свою очередь, по химическому составу очень близка к ядрам миндаля. Впрочем, у сортов с горькими, несъедобными косточками наблюдается такое же сходство с другой разновидностью миндаля — миндалем горьким, и так же, как у него, косточки могут быть переработаны на жирное масло, которое используется в промышленности для варки мыла, а также в парфюмерной и фармакологической промышленности. Скорлупа косточек нектарина используется для производства активированного угля, а древесина — для различных поделок.

Отвар листьев нектарина также обладает целебными свойствами, в народной медицине его рекомендуют при головных болях, некоторых желудочно-кишечных заболеваниях и ревматизме.

Кроме того, нектарин весьма декоративен и является хорошим медоносом.

Агротехника

В целом агротехника выращивания нектарина почти совпадает с таковой для персика.

Выбор места

Для культивирования нектарина оптимальны супесчаные и суглинистые почвы, тяжелые глинистые крайне нежелательны. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть высоким.

Лучше всего высаживать нектарин на участках с южной ориентацией, чтобы тень от других деревьев заслоняла его не более чем на 1,5—2 ч за световой день.

Кроме того, нектарин по возможности не следует размещать рядом с насаждениями обычного персика — их

соседство увеличивает вероятность заражения нектарина грибковыми заболеваниями (в том числе и теми, от которых персик почти не страдает).

Способы размножения

Все сортовые особенности нектарин сохраняет лишь при размножении прививкой. Из косточек выращивается относительно легко, но плоды, как правило, получаются низкого качества.

Схема посадки, размер посадочной ямы

Очень сильно зависит от сорта (среди них есть даже стелющиеся), но в среднем сопоставима с таковой для культур подобных размеров.

Уход

Агротехнические мероприятия для нектарина такие же, как и для других плодовых: тщательная прополка приствольных кругов; периодические (2—4 раза за лето) поливы и рыхления.

Хуже всего нектарин переносит сочетание холода и сырости, в таких условиях он не плодоносит.

Вредители и болезни

Главные враги нектарина — мучнистая роса, курчавость листьев и клястероспориоз.

Заболевание – курчавость листьев

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АППЯПМ

С использованием материала Dr hab. Stanisław Pluta

Выращивание крыжовника в Польше:

состояние и перспективы

Польша в течение многих лет считается одним из европейских и мировых лидеров в области производства и экспорта ягод крыжовника, который в настоящее время выращивается не только на приусадебных участках, но и на промышленных плантациях. Плоды крыжовника, как и других садовых культур, играют большую роль в организации рационального питания человека. Они содержат сахара (фруктозу, глюкозу и сахарозу), органические кислоты, пектины, витамины (С, Р, Bl и др.), каротиноиды, минеральные вещества и широко используются для потребления в свежем виде, заморозки, а также в качестве ценного сырья для перерабатывающей промышленности при производстве компотов, желе, джемов и цукатов. Крыжовник приобретает все большую популярность как компонент при формировании ассорти из замороженных фруктов, для приготовления купажированных соков и в качестве добавок при выпечке хлебобулочных изделий. В последние годы его плоды находят применение для промышленного производства пектина, который может заменить желатин животного происхождения.

Объемы производства крыжовника и сортимент

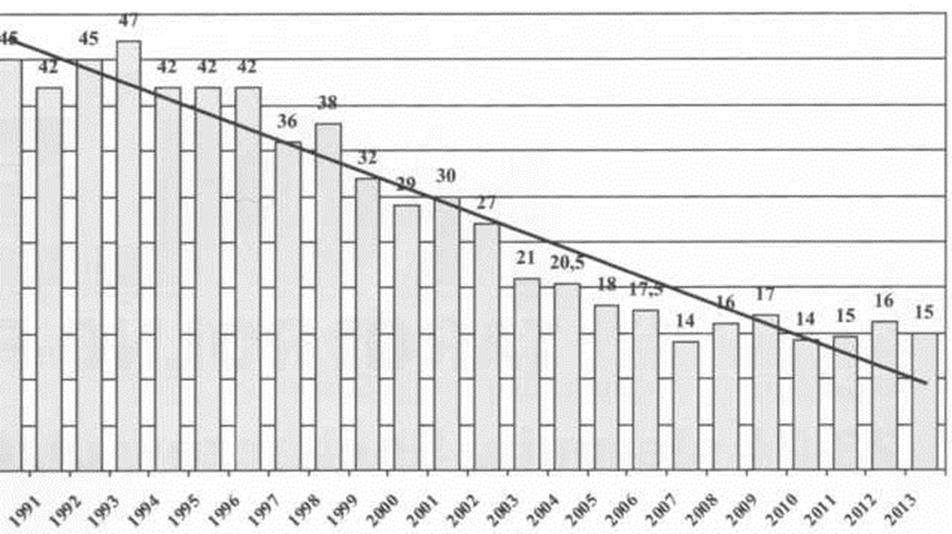

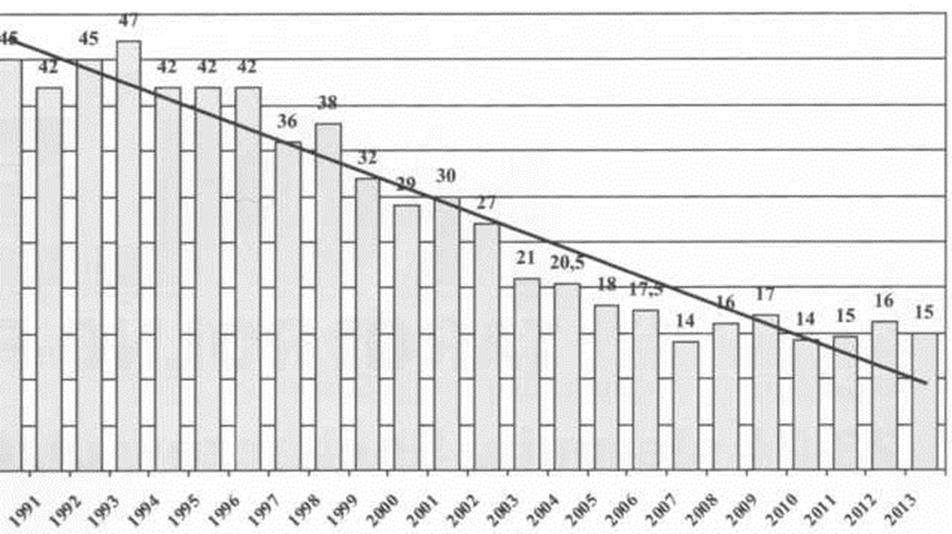

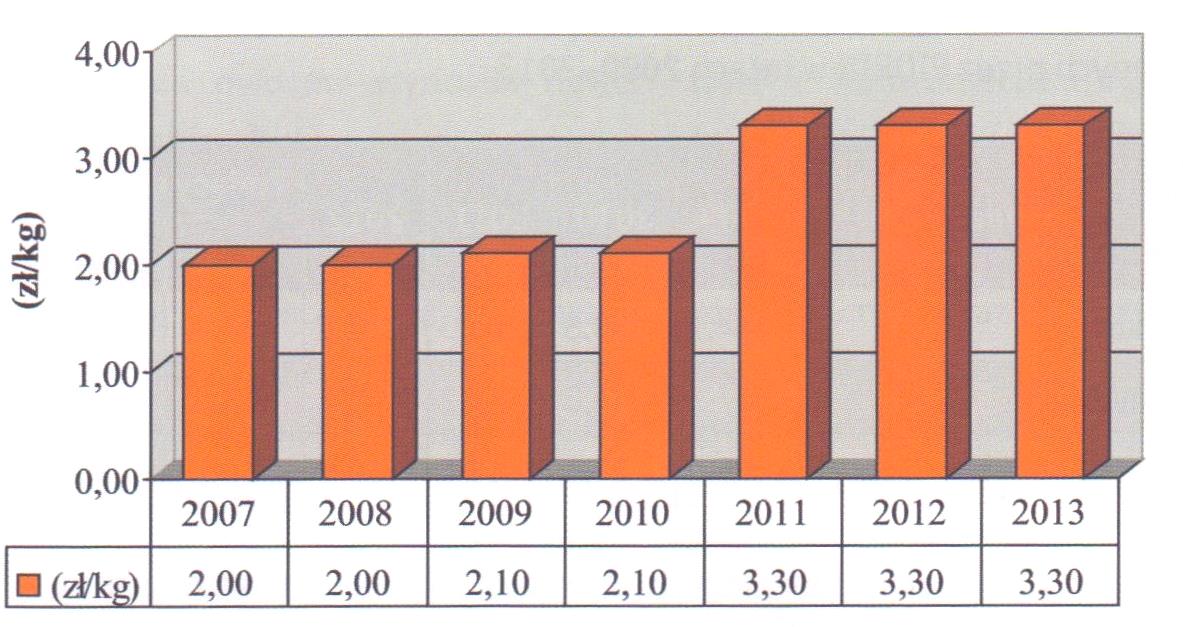

В недавнем прошлом — в 90-х годах ХХ века, производство плодов крыжовника в Польше составляло 42 — 47 тыс. тонн (рис. 1). Из представленного графика видно, что в последующие 20 лет количество собираемого урожая постоянно снижалось, а в 2007 — 2013 гг. ежегодный объем валового сбора ягод крыжовника в стране стабилизировался на уровне 14 — 16 тыс. тонн.

Рис. 1. Производство плодов крыжовника в Польше в 1990-2013 гг. (тыс. тонн)

Основная причина сокращения площадей, занятых этой культурой – отсутствие достаточно широкого спектра сортов, отвечающих требованиям товарного производства ягод. Рынку нужен разнообразный и постоянно обновляющийся сортимент, хорошо приспособленный к природным условиям Польши, устойчивый к американской мучнистой росе и подходящий для комбайновой уборки урожая, который обеспечит поступление плодов высокого качества, пригодных для переработки и заморозки.

В настоящее время на плантациях крыжовника по-прежнему доминирует старый английский сорт Белый триумф — очень урожайный, адаптированный к местным условиям с плодами желто-зеленого цвета, пригодными для разных видов переработки (рис. 2). Его основным недостатком является высокая восприимчивость растений (листьев, побегов и плодов) к грибным болезням — американской мучнистой росе (сферотеке) и антракнозу, которые существенно ослабляют кусты и вызывают массовое опадение листьев. Это создает серьезные проблемы, связанные с необходимостью проведения химических обработок насаждений и контроля за остаточным содержанием пестицидов в плодах, что значительно увеличивает производственные затраты.

Рис. 2. Сорт крыжовника Белый триумф