Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Д.Н. Сковородников, И.В. Казаков

ФГОУ ВПО Брянская ГСХА E-mail: skovorodnikov_d@mail.ru

УДК 634.1:631.527.8:581.143.6

В работе представлены результаты многолетних исследований по клональному микроразмножению ремонтантных форм малины, созданных на Кокинском опорном пункте ВСТИСП. Выявлены способы получения генетически однородного потомства селекционных форм, позволяющие существенно оптимизировать их размножение и ускорить создание новых сортов малины. Предложены способы преодоления ряда проблем, возникающих при размножении растений на отдельных этапах культивирования in vitro.

Ключевые слова: малина, клональное микроразм-ножение, культура тканей, регуляторы роста растений.

Особенности клонального микроразмножения ремонтантных форм малины

Введение

Ремонтантные формы малины — уникальные ягодные растения, способные в отличие от обычных растений малины плодоносить на однолетних побегах. Лучшие из современных сортов ремонтантного типа обладают высокой урожайностью, крупноплодностью, экологической адаптивностью, пригодны к низкозатратным технологиям возделывания. Однако многие ремонтантные формы малины обладают низким потенциалом вегетативного размножения по сравнению с летними сортами, что затрудняет их размножение и использование в селекционном процессе [3].

Решить проблему ускоренного размножения ценного селекционного материла стало возможным благодаря применению метода клонального микроразмножения. По сравнению с традиционными способами размножения малины — корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, этот способ имеет целый ряд несомненных преимуществ. Главные из них высокий коэффициент размножения и возможность оздоровления посадочного материала от ряда вредоносных микроорганизмов, в том числе и от вирусной инфекции.

За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом были проведены многочисленные иссле-дования по совершенствованию метода клонального микроразмножения с целью производства высококачественного посадочного материала малины [5, 14]. Выполненные работы позволили определить оптимальные сроки изолирования эксплантов, оптимизировать состав питательных сред, отработать приемы адаптации полученных растений к нестерильным условиям выращивания. В настоящее время этот метод стал рутинным при тиражировании ценного селекционного материала малины в некоторых селекционных программах [7].

Однако биологические особенности ремон-тантных форм малины, связанные с их сложным межвидовым происхождением, стали причиной низкой эффективности предлагаемых биотехно-логических методов размножения малины на не-которых этапах культивирования in vitro. В связи с этим возникла необходимость оптимизации процесса клонального микроразмножения новых ре-монтантных форм малины.

Материалы и методы исследования

Весь селекционный материал ремонтантной малины (220 генотипов), используемый нами в работе, был создан на Кокинском опорном пункте ВСТИСП (Брянская обл.). Исследования проводились в Научно-образовательном центре биотехнологии Брянской ГСХА.

Изолирование эксплантов осуществляли в конце лета — начале осени, либо в осенний период. Заготовленные побеги хранили в бытовом холодильнике, при температуре 4 °С. Сегменты стебля с почкой стерилизовали в 0,1 % растворе сулемы (HgCl2) или 0,1 % мертиолята (C9H9HgNaO,S) в течение 3 минут с последующей пятикратной промывкой в стерильной дистиллированной воде. Культивирование первичных эксплантов и последующее размножение осуществляли в модифицированной среде Мурасиге-Скуга [10] с увеличенной в 3 раза концентрацией хелата железа. На этапе введения в культуру in vitro в качестве источника цитокинина вводили 6-бен- зиламинопурин (6-БАП) 0,5 мг/л, тидиазурон (TDZ) в концентрации 0,05-0,2 мг/л, N-(2 хлор- 4-пиридил)-Ы-фепилмочевина (CPPU) в концентрации 0,2-1 мг/л. При размножения растений изучали влияние цитокининов 6-БАП в концентрациях 0,5-2 мг/л и TDZ в концентрации 0.05, 0.1 и 0.2 мг/л.

На этапе укоренения использовали часть минеральной среды Мурасиге-Скуга. В качестве индукторов ризогенеза в среду вводили ПУК или ИМК.

Результаты и обсуждения

Оптимальным сроком введения в культуру in vitro большинства ягодных растений, в том числе и малины, является период активного роста побегов — конец мая, начало июня. Эффективность начального этапа культивирования в эти сроки выявлена и на ремонтантных формах малины [4]. Однако при введении в культуру генотипов малины in vitro в весенне-летний период возникает ряд трудностей. Во-первых, ограниченное число подходящих почек, которые можно использовать для изолирования от побегов. Так, при введении в культуру 28 новых генотипов в весенне-летний период в среднем на каждый приходилось лишь 13 эксплантов. При таком ограниченном количестве материала есть вероятность потери некоторых генотипов из-за контаминации культуры и/пли не- приживаемости эксплантов. Во-вторых, у ремонтантной малины наблюдается ранняя дифферен- цировка почек по цветочному типу, что снижает эффективность применения стандартных методов культивирования. В-третьих, есть вероятность появления сортосмеси при заготовке побегов возобновления при загущенных посадках гибридов.

В настоящее время изолирование эксплантов ремонтантных генотипов малины проводится нами в осенний период, сразу после их селекционной оценки. Однако большинство почек у малины в это время дифференцированы по цветочному типу и при их культивировании на стандартных средах (0,2-0,5 мг/л 6-БАП) отмечается гибель большей части материала. Рост степени приживаемости эксплантов и регенерации растений при введении в культуру в осенний период удалось достичь, используя в качестве источника цитокинина производные дифенилмочевины — тидиазурон и CPPU, которые в низких концентрация (0.1-0.2 мг/л) оказались более эффективными, чем фитогормоны пуринового ряда.

Введение растений малины в культуру in vitro осенью дает возможность начать размножение нужных форм сразу после проведения селекционной оценки и тем самым сократить период их раз-множения. При этом даже в загущенных посадках сеянцев малины интересующий селекционера генотип легко обнаружить при его плодоношении и использовать для изолирования экспланты от нераспустившихся почек с побегов замещения. Кроме этого, при изолировании крупных почек, сформировавшихся на однолетних побегах, быстрее чем в весенний период, происходит регенерация растений, а плотные ороговевшие чешуи почек надежно защищают ткани от повреждения антисептиками при стерилизации.

Установлено, что производные дифенилмочевины в определенной степени стимулируют развитие цветочных структур в условиях in vitro. Так, в зависимости от фазы дифференцировки почек, нередко отмечается появление одного или нескольких бутонов и, как исключительное явление, их распускание. Однако дальнейшего своего развития эти цветочные образования не получают и со временем усыхают, тогда как регенерировавшие побеги сохраняют активный рост.

Регенерация побегов из пазушных почек про-исходит по периферии их основания из запасных меристем. В среднем образуется около 2 побегов на эксплант. Нами установлено, что при использовании в качестве эксплантов цветочных зачатков возможна адвентивная регенерация из них побегов. Однако в связи с возможным появлением сомаклональных вариантов при таком типе регенерации [2] его необходимо применять лишь в исключительных случаях.

Известно, что регенерационный потенциал на-ходится в прямой зависимости от его генотипа. Так, в ряде исследований продемонстрировано, что среди представителей рода Rubus ежевика отличается большим, чем малина, коэффициентом размножения in vitro, а также частотой регенерации при адвентивном органогенезе [12]. Среди представителей одного вида растений могут вы-делятся сорта как с большей, так и с меньшей регенерационной способностью. Возможно, что признаки, определяющие способность к размно-жению у растений in vitro, коррелируют с такими показателями в полевых условиях. Однако основа-тельных экспериментов, подтверждающих это на ремонтантных формах малины, не проводилось, несмотря на актуальность такой информации при планировании работы по тиражированию сортов с использованием культуры ткани. В наших исследо-ваниях при включении большого количества гено-типов было зафиксировано, что высокорослые, ак-тивно растущие в полевых условиях сорта ремон-тантной малины сохраняют такую же способность и в условиях in vitro. Так, из межвидовых сортов ремонтантной малины большим коэффициентом размножения и способностью к ризогенезу in vitro отличается сорт Бабье лето-2, а у трудно укореняе-мого in vitro сорта Геракл в полевых условиях наряду с низкорослыми побегами образуется слабая по сравнению с другими сортами корневая система. Такую же аналогию можно провести между низко-рослым сортом Пингвин, который отличается от-носительно низким коэффициентом размножения в естественных условиях, и высокорослым, активно растущим сортом Оранжевое чудо.

Среди сортов, выделенных из сотен элитных сеянцев нами не было отмечено генотипа, который бы не поддавался удовлетворительному размножению in vitro на стандартных средах с 6-БАП (1-2 мг/л). Однако выделялись генотипы, обладающие очень низкими коэффициентами размножения (не более 2): 6-Х-Ж, 15-220-2 и 16-67-1.

Из существующих способов увеличения коэф-фициента размножения малины можно выделить следующие:

- повышение концентрации применяемого ци- токинина. Как правило, рост содержания 6-БАП в среде приводит к образованию большего количества дополнительных побегов. Для малины максимальная концентрация не должна превышать 3 мг/л. Чрезмерно высокие концентрации цитоки- нинов приводят к образованию побегов с морфо-логическими нарушениями, которые проявляются в виде коротких деформированных побегов, скру-ченных листьев, стекловидных органов с признаками гипероводненности;

- последовательное чередование высоких и низких концентраций 6-БАП [8];

- использование в качестве источника цито- кинина производных дифенилмочевины [1], которые в более низких концентрациях способны вызывать пролиферацию побегов. Превышение оптимальных концентраций цитокининов ряда дифенилмочевины приводит к появлению морфо-логических нарушений у растений, более суще-ственных, чем 6-БАП.

Не исключено, что новыми способами индукции образования дополнительных побегов могут быть и другие химические и физические факторы.

Из испытанных питательных сред, приготовлен-ных по прописям Мурасиге-Скуга [10], Андерсона [6] и Ли и де Фоссарда [9], первая оказалась наиболее оптимальной для культивирования малины на этапах введения в культуру, собственно размножения и укоренения (1/2 часть). Среда Мурасиге- Скуга (МС) использовалась в большинстве случаев при размножении малины in vitro. Однако следует учитывать, что эта среда в нашей работе содержит тройную концентрацию хелата железа по сравнению с оригинальной прописью.

Среди физических факторов критическое влияние на культивирование малины in vitro оказывает температура. Высокие значения этого показателя (около 30 °С), отмечаемые в весенне-летний период в отсутствии кондиционирования, могут привести к значительным потерям растительного материала. При воздействии высоких температур происходит интенсивное выделение растительными тканями этилена и углекислоты, которые в изолированной системе in vitro накапливаются в высоких концентрациях. Этилен, являясь гормоном старения и созревания, приводит к быстрой гибели растений, особенно уже закончивших рост. В связи с этим при выращивании растений in vitro целесообразно искусственно поддерживать оптимальную температуру в культивационном помещении или избегать размножения растений в жаркие месяцы. Несомненный интерес представляет информация, связанная с определением оптимальных температур и термопериода для культивирования растений малины на каждом этапе клонального микроразмножения. В большинстве случаев в научных работах рекомендуют культивирование растений малины при температуре 20-22 °С [13].

Традиционно для индукции ризогенеза микро-черенков малины используются ауксины ИУК, ИМК и реже НУК. На средах с ИУК укореняются лишь на 30-40 % микрочеренков, и для них более эффективна ИМК (0,5 мг/л).

Для некоторых плохо укореняемых генотипов ремонтантной малины предложен метод укоренения без инкубации на средах с ауксинами. После обмакивания основания стебля в концентрированный раствор ауксинов (1мг/л) растения переносятся на безгормональную среду, что приводит к высокому уровню индукции ризогенеза — до 100 %.

Перспективное направление в получении по-садочного материала малины — укоренение микро-побегов длиной до 2 см непосредственно в субстрате, минуя стадию укоренения в пробирке. Для индукции ризогенеза нами применяется ИМК в концентрации 1 г/л в течение 1 с.

Успех укоренения определяется качеством ис-ходных микрочеренков. Установлено, что доля укорененных растений у крупных побегов выше, чем у мелких. Поэтому между этапами размножения и укоренения вводится дополнительный этап элонгации (удлинения побегов). На нем проводят уменьшение концентрации цитокинина 6-БАП с 1-2 мг/л до 0,2-0,3 мг/л.

Для ускорения ростовых процессов в лаборатории проведен эксперимент по влиянию вита- минно-минерального комплекса «Компливит» на элитные формы ремонтантной малины. Полученные результаты позволяют заключить, что введение в питательную среду МС витамин- но-минерального комплекса «Компливит» (4 г/л) приводит к росту коэффициента размножения и высоты растений. Такой эффект очень важен на последнем в субкультивировании этапе элонгации для получения более крупных побегов.

Высадка размноженных растений с последующей адаптацией их к нестерильным условиям является заключительным и наиболее ответственным этапом, который определяет значительную часть успеха размножения растений in vitro. В связи с рядом особенностей пробирочных растений (слабым функционированием устьичного аппарата, отсутствием кутикулярного слоя и корневых волосков) может наблюдаться значительные потеря высаженного в субстрат материала [11]. Нами установлено, что на приживаемость растений малины большое влияние оказывают тип субстрата, его pH, влажность и температура воздуха.

В своей работе мы практикуем высадку и/или укоренение пробирочных растений в минипарниках для рассады, состоящих из общего поддона, кассет и полупрозрачной крышки, обеспечивающей высокую влажность среды. Кассеты заполняются готовым торфяным субстратом. Ежедневно проводится опрыскивание растений и полив по мере необходимости.

После одного-двух месяцев адаптации в ми-нипарниках, укорененные растения малины с не-сколькими образовавшимися листочками распи-кировываются в ящики и помещаются в теплицу, покрытую нетканым материалом типа «Лутрасил» для адаптации к естественным условиям. В таком случае отсутствует парниковый эффект, в тоже время растения защищены от воздействия низких температур, что способствует лучшему развитию растений.

Литература

- Высоцкий В.А. Особенности клонального ми-кроразмножения некоторых форм ремонтантной малины // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. научных трудов ВСТИСП. — М., 1996. Т.З. — С. 90-95.

- Высоцкий В.А. О генетической стабильности при клональном микроразмножении плодовых и ягодных культур // Сельскохозяйственная биология, 1995. №5.-С. 57-63.

- Казаков И.В., Евдокименко С.Н. Малина ремонтантная. ГНУ ВСТИСП. М. 2007. — 288 с.

- Нам И.Я., Заякин В.В., Вовк В.В. и др. Оптимизация метода клонального микроразмножения для ускоренной селекции межвидовых ремонтантных форм малины // Сельскохозяйственная биология, 1998.-№3.-С. 51-56.

- Туровская Н.И., Стрыгина О.В. Микро- клональное размножение малины // Садоводство и виноградарство, 1990. -№ 8. — С. 26-29.

- Anderson W.C. Tissue culture propagation of red and black raspberry, Rubus idaeus and Rubus occidentalis. //Acta Horticulture, 1980.-V. 112.-P. 13-20.

- Hall H., Hummer K.E., Jaimieson A., and others. Plant Breeding Reviews: Raspberry Breeding and Genetics. New Jersey: Wiley Blackwell, 2009. — 32. — P. 39-382.

- Jin-Hu Wu, Shirley A. Miller, Harvey K. Hall and Pauline A. Mooney //Factors affecting the efficiency of micropropagation from lateral buds and shoot tips of Rubus Plant Cell, Tissue and Organ Culture. — 2009. Vol. 99. — № 1,P. 17-25.

- Lee E.C.M., Fossard R.A. Regeneration of strawberry plants from tissue cultures // Comb. Proc. (Intern. Plant Propagators Soc. Miltown, N.-Y.). — 1975. V. 25. — P. 277-285.

- Murashige Т., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantamm. 1962. — V. 15. — № 13. P. 473-497.

- Pierik R.L.M. In vitro culture of higher plants. 1987.-V. 5.-344 p.

- Reed B.M. Multiplication of Rubus germplasm in vitro a screen of 256 accessions. // J. Amer. Soc. Hort. Sci, 1990. — V. 44. — № 3. — P. 141-148.

- Turk B.A., Swartz H.J., Zimmerman R.H. Adventitious shoot regeneration in vitro-cultured leaves of Rubus genotypes // Plant Cell. Tiss. Org. Cult, 1994. — V. 38.-P. 11-17.

- Wellander M. In vitro culture of red raspberry (Rubus idaeus) for mass propagation // Journal of Horticulture Science, 1985 — V. 60. — P. 493-499.

Казаков И.В. Создание ремонтантных сортов малины с высокой экологической адаптацией // Состояние и перспективы развития ягодоводства в России (Материалы Всерос. науч.-метод. конф. 19-22 июня 2006). — Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2006. — С. 128-133.

И.В. Казаков

Кокинский опорный пункт ВСТИСП. — с. Кокино,

Выгоничский район. Брянская область, 243365, Россия

Создание ремонтантных сортов малины с высокой экологической адаптацией

В России малину возделывают с незапамятных времён за превосходный вкус и лечебно-диетические качества её ягод. Благодаря богатому биохимическому составу ягоды малины успешно используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. В ягодах малины содержатся вещества, регулирующие функции щитовидной и предстательной желез; восточная медицина издавна использует малину при лечении бесплодия, полового бессилия, неврастении и других болезней. В ягодах малины обнаружено особое лечебное вещество — бета-ситостерин, которое предупреждает отложение холестерина в стенках сосудов и, следователь¬но, возникновение склероза. Доказано высокое кроветворное влияние её ягод, предупреждающее лейкемию (белокровие).

Выявлены высокая антиокислительная способность и антиканцерогенные свойства плодов малины, что связано с высоким содержанием в них фенолов и флавоноидов (Weber, Hai Liu, 2001). Установлено, что по уровню антиоксидантов (антоцианов, фенолов, элладжиковой кислоты) малина превосходит большинство плодовых и ягодных культур, включая чернику, бруснику и голубику, получивших признание на мировом рынке именно за эти свои свойства (Moyer et al, 2002).

Ягоды малины служат ценным сырьем для пищевой и кондитерской промышленности. Из них готовят высококачественные варенье, джемы, компоты, натуральные соки, наливки. Ягоды широко используют для сушки и замораживания. Покупательский спрос на ягоды малины практически неограничен.

В последние десятилетия большой интерес во всём мире проявляется к ремонтантным сортам малины, формирующим основной урожай на однолетних побегах в конце лета — начале осени. Сорта такого типа наиболее полно реализуют потенциал своей продуктивности, так как способны эффективно использовать благоприятные факторы внешней среды и избегать воздействия экологических стрессов за счёт односезонного цикла формирования урожая и особой низкозатратной технологии их возделывания. Суть этой технологии в том, что после уборки урожая и наступления устойчивых осенних заморозков надземную часть растений скашивают косилкой или срезают секатором. С весны следующего года отрастают новые побеги, которые во второй половине лета — начале осени плодоносят, а затем, после замерзания почвы, их снова скашивают (Казаков, 2001). Возделывание ремонтантных сортов малины по типу однолетней культуры снимает проблему зимостойкости стеблей, а удаление последних после скашивания позволяет избавиться от основных болезней и вредителей без применения химических средств зашиты.

В условиях техногенного загрязнения окружающей среды особо актуальна проблема получения экологически чистой ягодной продукции. В связи с этим большое значение имеет селекция малины на минимальное накопление в плодах опасных для здоровья веществ. Как указывалось выше, выращивание ремонтантных сортов малины возможно без применения или с минимальным использованием химических средств защиты, а односезонный цикл формирования урожая сокращает время пребывания надземной части растений под воздействием вредных факторов. Это существенно уменьшает накопление в ягодах различных биосферных загрязнителей.

При возделывании ремонтантных сортов создается новая биологическая ситуация, при которой растения малины проявляют надежную экологическую адаптацию и максимально реализуют потенциал продуктивности и качественных показателей ягод.

Гибридологический анализ потомства ремонтантных форм малины не выявил генетического барьера в наследовании адаптационных и других хозяйственно ценных признаков, что позволяет совмещать их высокие уровни в одном генотипе. Подтверждением этого являются созданные на Кокинском опорном пункте ВСТИСП первые отечественные сорта малины ремонтантного типа с плодоношением на однолетних побегах. Эти сорта отличаются крупноплодностью (до 8-12 г), хорошими потребительскими качествами ягод и способны формировать стабильно высокие урожаи (до 15-20т ягод с га) в нестабильных условиях выращивания. В настоящее время (2006 г) 8 сортов нашей селекции включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 7 сортов проходят государственное испытание. Около 10 сортообразцов находятся в конкурсном изучении. Приведем краткую хозяйственно — биологическую характеристику некоторых новых ремонтантных сортов малины.

Абрикосовая.

Авторы сорта — И.В. Казаков и С.Н. Евдокименко. В 2004 году включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Куст среднерослый (1,3 — 1,6 м). слабораскидистый. Побегообразовательная способность средняя (5 — 6 побегов замещения). Побеги пряморослые, сильноветвящиеся, зона осеннего плодоношения превышает половину их длины. Урожайность 9-11 т/га (1,5 — 2 кг с куста). Потенциальная урожайность реализуется на 65 — 75%. Ягоды средние, массой 2,8 — 3,0 г, тупоконические, золотисто-абрикосовой окраски, с мелкими, прочно сцепленными костянками, десертного вкуса, универсального назначения.

Августина.

Авторы И.В. Казаков и С.Н. Евдокименко. В 2006 году включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побегообразовательная способность средняя (5-6 побегов замещения). Побеги пряморослые, зона плодоношения составляет половину их длины. Урожайность до 12 т/га (1,2-1,7 кг с куста). Начинает созревать в первой половине августа, плодоношение продолжительное до наступления осенних заморозков, потенциальная урожайность реализуется на 60-70 %. Ягоды среднекрупные, массой 3,0-3,5 г, округлоконические, тёмно-малиновой окраски, с однородными костянками, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Бабье лето-2.

Авторы сорта И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко. В 2004 году сорт включён в Госреестр селекционных достижений. Куст среднерослый (1,2-1,6 м), слабораскидистый с умеренным побегообразованием (4-5 побегов замещения). Побеги пряморослые, шиповатые, сильноветвящиеся, не полегающие под тяжестью урожая, зона плодоношения составляет 2/3 их длины. Урожайность 12 т/га и выше (2-2.5 кг с куста).

Начало созревания ягод — первая декада августа, до осенних заморозков созревает 80-90% урожая.

Ягоды среднекрупные (3,0-3,5г), широкотупоконические, типично малиновой окраски, хорошего кисло — сладкого вкуса, универсального использования.

Бриллиантовая.

Авторы сорта — И.В. Казаков, С.Н. Евдокименко, В.Л. Кулагина, И.Я. Нам. Включён в Госреестр селекционных достижений (2006). Куст среднерослый (до 1,5м), раскидистый. Побегообразовательная способность средняя (5-6 побегов замещения), Однолетние побеги пурпуровые с сильным восковым налётом, слабошиповатые. Урожайность до 16 т ягод с га (2,5-3 кг с куста). Начало созревания урожая — первая декада августа, плодоношение растянутое, но созревшие ягоды не загнивают на кусте до 5-7 дней. До осенних заморозков успевает созреть до 90% урожая.

Ягоды крупные (средняя масса 4,0-4,5 г, максимальная — 7,2), конические, рубиновой окраски с ярким блеском, десертного кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Геракл.

Авторы сорта — И.В. Казаков и С.Н. Евдокименко. Включён в Госреестр селекционных достижений (2004г). Куст среднерослый, слабораскидистый. Побегообразовательная способность низкая (3-4 побега замещения). Побеги прочные, шиповатые, пряморослые, не нуждаются в шпалере, зона плодоношения составляет половину их длины. Урожайность 8-12 т/га (1,5-2кг ягод с куста). Начало созревания ягод — первая половина августа, до осенних заморозков потенциал урожайности реализуется на 60-70%. Ягода очень крупная (средняя масса 5-6г, максимальная-10 и более), конической формы, плотные, рубиновые, универсального назначения.

Евразия.

Авторы — И.В. Казаков, С.Н. Евдокименко, В.Л. Кулагина. Передан в государственное испытание (2005).

Куст пряморослый (1,3-1,6 м), формирует 5-6 побегов замещения штамбового типа с зоной плодоношения более половины их длины. Однолетние побеги толстые, слабошиповатые, не нуждаются в шпалере.

Урожайность 15-18 т/га (более 2,5 кг ягод с куста). Начало созревания ягод в первой декаде августа. Отличается ранним и сжатым периодом плодоношения. Потенциальная урожайность полностью реализуется к середине сентября. Ягоды крупные (средняя масса 3,7-4,5 г, максимальная — свыше 6 г), хорошего вкуса, конические, темно-малиновые, плотные, хорошо отделяются от плодоножи, созревшие не загнивают на кусте в течение 5-7 дней. Сорт перспективен для машинной уборки урожая.

Золотые купола.

Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л. Кулагина. Включён в Госреестр селекционных достижений (2004).

Куст среднерослый (1,3-1,5м), раскидистый. Побегообразовательная способность средняя (4-6 шт). Однолетние побеги шиповатые, хорошо ветвятся, зона плодоношения составляет более половины их длины.

Урожайность 10-12 т/га (1,7-2кг ягод с куста). Начало созревания ягод в первой декаде августа, потенциальная урожайность до начала заморозков реализуется на 70-90%. Ягоды крупные (средней массой 3,7-4 г, максимальная — до 6 г), округлые, золотисто-жёлтой окраски, при перезревании абрикосовые, с нежной мякотью десертного вкуса, универсального назначения.

Золотая осень.

Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко. Передан в государственное испытание (2005). Куст среднерослый (1,5-1,6м), побегообразовательная способ ность хорошая (5-7 побегов замещения). Однолетние побеги среднепониклые, шипы короткие, мягкие, сосредоточены у основания побега. Урожайность 12-16т/га (2-2,5кг ягод с куста). Начало созревания ягод — вторая половина августа. До осенних заморозков успевает созреть 90-100% урожая.

Ягоды крупные (средняя масса 4,5-5,2г, максимальная — свыше 7г), удлиненно-конической «точеной» формы, ярко-желтые, золотистые, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Рубиновое ожерелье.

Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокимеико. Передан в государственное сортоиспытание (2005).

Куст среднерослый (1,3-1,5м), побегообразовательная способность хорошая (6-7 побегов замещения). Побеги среднепониклые, шиповатые, аркообразные, зона плодоношения занимает более половины их длины, урожайность 15-17т/га (2,5-2,8 кг ягод с куста). Начало созревания ягод — середина августа. До осенних заморозков созревает 80-90% урожая.

Ягоды крупные (средняя масса 4,5-5,5г, максимальная — свыше 8г), красивой удлиненно-цилиндрической формы, ярко-рубинового цвета, плотные, хорошего вкуса, универсального назначения.

Элегантная.

Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л. Кулагина. Включён в Госреестр селекционных достижений (2005г). Куст высотой 1,6-1,8м, раскидистый, образует 5-7 побегов замещения. Урожайность 16т/га и выше (2,0-3,0кг с куста). Созревание ягод начинается во второй декаде августа, потенциальная урожайность в условиях средней полосы России реализуется на 80-90%. Ягоды крупные (3,8-4г),округло-коиические, малиновой окраски, хорошего сладко-кислого вкуса, универсального назначения.

Янтарная.

Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л. Кулагина, И. Я. Нам. Передан в госсортоиспытание (2004г). Куст мощный, слабораскидистый, высотой 1,5-1,7м, образует 6-9 побегов замещения.

Урожайность 9-13т/га (1,5-1,7кг с куста). Начало созревания ягод — вторая половина августа, до осенних заморозков созревает 75-90% урожая, ягоды среднекрупные (средняя масса 3,7-4,2г, максимальная -6,8г), округлые, янтарно-жёлтой окраски, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Широкое внедрение новых ремонтантных сортов малины в отечественное садоводство, несомненно, будет способствовать поднятию уровня круглогодичного потребления ягодной продукции — необходимого условия повышения качества и продолжительности жизни населения нашей страны.

Вы так же можете ознакомиться со всем современным сортиментом малины

Литература

- Казаков И. В. Малина. Ежевика. М.: ООО «Изд-во ACT». 2001 — С 173-175.

- Moyer R., Hummer К., Wrolstad R.E., Finn С. Antioxidant compounds indi-verse Ribes and Rubus germplasm // VIII International Rubus and Ribes Sympo¬sium. Acta Horticultural 585. — 2002.

- Weber C, Hai Liu R. Antioxidant capacity and anticancer properties of red raspberry // ISHS Acta Horticulturae 585: VIII Internationa] Rubus and Ribes Sym¬posium. 2002.

Сковородников Д.Н., Казаков И.В.

ФГОУ ВПО Брянская ГСХА

Особенности клонального микроразмножения ремонтантных форм малины

В работе представлены результаты многолетних исследований по клональному микроразмножению ремонтантных форм малины, созданных на Кокинском опорном пункте ВСТИСП. Выявлены способы получения генетически однородного потомства селекционных форм, позволяющие существенно оптимизировать их размножение и ускорить создание новых сортов малины. Предложены способы преодоления ряда проблем, возникающих при размножении растений на отдельных этапах культивирования in vitro.

Введение

Ремонтантные формы малины — уникальные ягодные растения, способные, в отличие от обычных растений малины, плодоносить на однолетних побегах. Лучшие из современных сортов ремонтантного типа обладают высокой урожайностью, крупноплодностью, экологической адаптивностью, пригодны к низкозатратным технологиям возделывания. Однако многие ремонтантные формы малины обладают низким потенциалом вегетативного размножения по сравнению с летними сортами, что затрудняет их размножение и использование в селекционном процессе [3].

Решить проблему ускоренного размножения ценного селекционного материла стало возможным благодаря применению метода клонального микроразмножения. По сравнению с традиционными способами размножения малины корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, этот способ имеет целый ряд несомненных преимуществ. Главные из них высокий коэффициент размножения и возможность оздоровления посадочного материала от ряда вредоносных микроорганизмов, в том числе и от вирусной инфекции.

За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом были проведены многочисленные исследования по совершенствованию метода клонального микроразмножения с целью производства высококачественного посадочного материала малины [5, 14]. Выполненные работы позволили определить оптимальные сроки изолирования эксплантов, оптимизировать состав питательных сред, отработать приемы адаптации полученных растений к нестерильным условиям выращивания. В настоящее время этот метод стал рутинным при тиражировании ценного селекционного материала малины в некоторых селекционных программах [7].

Однако биологические особенности ремонтантных форм малины, связанные с их сложным межвидовым происхождением, стали причиной низкой эффективности предлагаемых биотехнологических методов размножения малины на некоторых этапах культивирования in vitro. В связи с этим возникла необходимость оптимизации процесса клонального микроразмножения новых ремонтантных форм малины.

Материалы и методы исследования

Весь селекционный материал ремонтантной малины (220 генотипов), используемый нами в работе, был создан на Кокинском опорном пункте ВСТИСП (Брянская обл.). Исследования проводились в Научно-образовательном центре биотехнологии Брянской ГСХА.

Изолирование эксплантов осуществляли в конце лета начале осени, либо в осенний период. Заготовленные побеги хранили в бытовом холодильнике, при температуре 4 °С. Сегменты стебля с почкой стерилизовали в 0,1 % растворе сулемы (HgCl2) или 0,1 % мертиолята (C9H9HgNaO,S) в течение 3 минут с последующей пятикратной промывкой в стерильной дистиллированной воде. Культивирование первичных эксплантов и последующее размножение осуществляли в модифицированной среде Мурасиге-Скуга [10] с увеличенной в 3 раза концентрацией хелата железа. На этапе введения в культуру in vitro в качестве источника цитокинина вводили 6-бензиламинопурин (6-БАП) 0,5 мг/л, тидиазурон (TDZ) в концентрации 0,05-0,2 мг/л, N-(2 хлор4-пиридил)-Ы-фепилмочевина (CPPU) в концентрации 0,2-1 мг/л. При размножения растений изучали влияние цитокининов 6-БАП в концентрациях 0,5-2 мг/л и TDZ в концентрации 0.05, 0. 1 и 0.2 мг/л.

На этапе укоренения использовали часть минеральной среды Мурасиге-Скуга. В качестве индукторов ризогенеза в среду вводили ПУК или ИМК.

Размножаемые растения малины на питательной среде в стеклянной посуде

Результаты и обсуждения

Оптимальным сроком введения в культуру in vitro большинства ягодных растений, в том числе и малины, является период активного роста побегов: конец мая, начало июня. Эффективность начального этапа культивирования в эти сроки выявлена и на ремонтантных формах малины [4]. Однако при введении в культуру генотипов малины in vitro в весенне-летний период возникает ряд трудностей. Во-первых, ограниченное число подходящих почек, которые можно использовать для изолирования от побегов. Так, при введении в культуру 28 новых генотипов в весенне-летний период в среднем на каждый приходилось лишь 13 эксплантов. При таком ограниченном количестве материала есть вероятность потери некоторых генотипов из-за контаминации культуры и/пли неприживаемости эксплантов. Во-вторых, у ремонтантной малины наблюдается ранняя дифференцировка почек по цветочному типу, что снижает эффективность применения стандартных методов культивирования. В-третьих, есть вероятность появления сортосмеси при заготовке побегов возобновления при загущенных посадках гибридов.

В настоящее время изолирование эксплантов ремонтантных генотипов малины проводится нами в осенний период, сразу после их селекционной оценки. Однако большинство почек у малины в это время дифференцированы по цветочному типу и при их культивировании на стандартных средах (0,2-0,5 мг/л 6-БАП) отмечается гибель большей части материала. Рост степени приживаемости эксплантов и регенерации растений при введении в культуру в осенний период удалось достичь, используя в качестве источника цитокинина производные дифенилмочевины тидиазурон и CPPU, которые в низких концентрация (0.1-0.2 мг/л) оказались более эффективными, чем фитогормоны пуринового ряда.

Введение растений малины в культуру in vitro осенью дает возможность начать размножение нужных форм сразу после проведения селекционной оценки и тем самым сократить период их размножения. При этом даже в загущенных посадках сеянцев малины интересующий селекционера генотип легко обнаружить при его плодоношении и использовать для изолирования экспланты от нераспустившихся почек с побегов замещения. Кроме этого, при изолировании крупных почек, сформировавшихся на однолетних побегах, быстрее чем в весенний период, происходит регенерация растений, а плотные ороговевшие чешуи почек надежно защищают ткани от повреждения антисептиками при стерилизации.

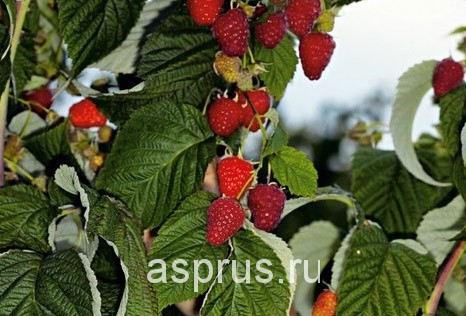

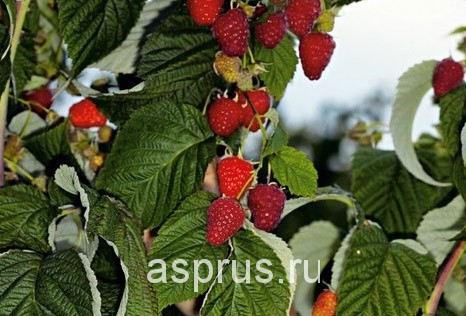

Сорт малины Бабье лето-2

Установлено, что производные дифенилмочевины в определенной степени стимулируют развитие цветочных структур в условиях in vitro. Так, в зависимости от фазы дифференцировки почек, нередко отмечается появление одного или нескольких бутонов и, как исключительное явление, их распускание. Однако дальнейшего своего развития эти цветочные образования не получают и со временем усыхают, тогда как регенерировавшие побеги сохраняют активный рост.

Регенерация побегов из пазушных почек происходит по периферии их основания из запасных меристем. В среднем образуется около 2 побегов на эксплант. Нами установлено, что при использовании в качестве эксплантов цветочных зачатков возможна адвентивная регенерация из них побегов. Однако в связи с возможным появлением сомаклональных вариантов при таком типе регенерации [2] его необходимо применять лишь в исключительных случаях.

Известно, что регенерационный потенциал находится в прямой зависимости от его генотипа. Так, в ряде исследований продемонстрировано, что среди представителей рода Rubus ежевика отличается большим, чем малина, коэффициентом размножения in vitro, а также частотой регенерации при адвентивном органогенезе [12]. Среди представителей одного вида растений могут выделятся сорта как с большей, так и с меньшей регенерационной способностью. Возможно, что признаки, определяющие способность к размножению у растений in vitro, коррелируют с такими показателями в полевых условиях. Однако основа-тельных экспериментов, подтверждающих это на ремонтантных формах малины, не проводилось, несмотря на актуальность такой информации при планировании работы по тиражированию сортов с использованием культуры ткани. В наших исследованиях при включении большого количества генотипов было зафиксировано, что высокорослые, активно растущие в полевых условиях сорта ремонтантной малины сохраняют такую же способность и в условиях in vitro. Так, из межвидовых сортов ремонтантной малины большим коэффициентом размножения и способностью к ризогенезу in vitro отличается сорт Бабье лето-2, а у трудно укореняемого in vitro сорта Геракл в полевых условиях наряду с низкорослыми побегами образуется слабая по сравнению с другими сортами корневая система. Такую же аналогию можно провести между низкорослым сортом Пингвин, который отличается относительно низким коэффициентом размножения в естественных условиях, и высокорослым, активно растущим сортом Оранжевое чудо.

Сорт малины Оранжевое чудо

Среди сортов, выделенных из сотен элитных сеянцев, нами не было отмечено генотипа, который бы не поддавался удовлетворительному размножению in vitro на стандартных средах с 6-БАП (1-2 мг/л). Однако выделялись генотипы, обладающие очень низкими коэффициентами размножения (не более 2): 6-Х-Ж, 15-220-2 и 16-67-1.

Из существующих способов увеличения коэффициента размножения малины можно выделить следующие:

- повышение концентрации применяемого цитокинина. Как правило, рост содержания 6-БАП в среде приводит к образованию большего количества дополнительных побегов. Для малины максимальная концентрация не должна превышать 3 мг/л. Чрезмерно высокие концентрации цитокининов приводят к образованию побегов с морфологическими нарушениями, которые проявляются в виде коротких деформированных побегов, скрученных листьев, стекловидных органов с признаками гипероводненности;

- последовательное чередование высоких и низких концентраций 6-БАП [8];

- использование в качестве источника цитокинина производных дифенилмочевины [1], которые в более низких концентрациях способны вызывать пролиферацию побегов. Превышение оптимальных концентраций цитокининов ряда дифенилмочевины приводит к появлению морфологических нарушений у растений, более существенных, чем 6-БАП.

Не исключено, что новыми способами индукции образования дополнительных побегов могут быть и другие химические и физические факторы.

Из испытанных питательных сред, приготовленных по прописям Мурасиге-Скуга [10], Андерсона [6] и Ли и де Фоссарда [9], первая оказалась наиболее оптимальной для культивирования малины на этапах введения в культуру, собственно размножения и укоренения (1/2 часть). Среда МурасигеСкуга (МС) использовалась в большинстве случаев при размножении малины in vitro. Однако следует учитывать, что эта среда в нашей работе содержит тройную концентрацию хелата железа по сравнению с оригинальной прописью.

Сорт малины Геракл

Среди физических факторов критическое влияние на культивирование малины in vitro оказывает температура. Высокие значения этого показателя (около 30 °С), отмечаемые в весенне-летний период в отсутствии кондиционирования, могут привести к значительным потерям растительного материала. При воздействии высоких температур происходит интенсивное выделение растительными тканями этилена и углекислоты, которые в изолированной системе in vitro накапливаются в высоких концентрациях. Этилен, являясь гормоном старения и созревания, приводит к быстрой гибели растений, особенно уже закончивших рост. В связи с этим при выращивании растений in vitro целесообразно искусственно поддерживать оптимальную температуру в культивационном помещении или избегать размножения растений в жаркие месяцы. Несомненный интерес представляет информация, связанная с определением оптимальных температур и термопериода для культивирования растений малины на каждом этапе клонального микроразмножения. В большинстве случаев в научных работах рекомендуют культивирование растений малины при температуре 20-22 °С [13].

Традиционно для индукции ризогенеза микрочеренков малины используются ауксины ИУК, ИМК и реже НУК. На средах с ИУК укореняются лишь на 30-40 % микрочеренков, и для них более эффективна ИМК (0,5 мг/л).

Для некоторых плохо укореняемых генотипов ремонтантной малины предложен метод укоренения без инкубации на средах с ауксинами. После обмакивания основания стебля в концентрированный раствор ауксинов (1мг/л) растения переносятся на безгормональную среду, что приводит к высокому уровню индукции ризогенеза до 100 %.

Перспективное направление в получении посадочного материала малины укоренение микропобегов длиной до 2 см непосредственно в субстрате, минуя стадию укоренения в пробирке. Для индукции ризогенеза нами применяется ИМК в концентрации 1 г/л в течение 1 с.

Успех укоренения определяется качеством исходных микрочеренков. Установлено, что доля укорененных растений у крупных побегов выше, чем у мелких. Поэтому между этапами размножения и укоренения вводится дополнительный этап элонгации (удлинения побегов). На нем проводят уменьшение концентрации цитокинина 6-БАП с 1-2 мг/л до 0,2-0,3 мг/л.

Для ускорения ростовых процессов в лаборатории проведен эксперимент по влиянию витаминно-минерального комплекса «Компливит» на элитные формы ремонтантной малины. Полученные результаты позволяют заключить, что введение в питательную среду МС витаминно-минерального комплекса «Компливит» (4 г/л) приводит к росту коэффициента размножения и высоты растений. Такой эффект очень важен на последнем в субкультивировании этапе элонгации для получения более крупных побегов.

Высадка размноженных растений с последующей адаптацией их к нестерильным условиям является заключительным и наиболее ответственным этапом, который определяет значительную часть успеха размножения растений in vitro. В связи с рядом особенностей пробирочных растений (слабым функционированием устьичного аппарата, отсутствием кутикулярного слоя и корневых волосков) может наблюдаться значительные потеря высаженного в субстрат материала [11]. Нами установлено, что на приживаемость растений малины большое влияние оказывают тип субстрата, его pH, влажность и температура воздуха.

В своей работе мы практикуем высадку и/или укоренение пробирочных растений в минипарниках для рассады, состоящих из общего поддона, кассет и полупрозрачной крышки, обеспечивающей высокую влажность среды. Кассеты заполняются готовым торфяным субстратом. Ежедневно проводится опрыскивание растений и полив по мере необходимости.

После одного-двух месяцев адаптации в минипарниках, укорененные растения малины с несколькими образовавшимися листочками распикировываются в ящики и помещаются в теплицу, покрытую нетканым материалом типа «Лутрасил» для адаптации к естественным условиям. В таком случае отсутствует парниковый эффект, в тоже время растения защищены от воздействия низких температур, что способствует лучшему развитию растений.

Сорт малины Пингвин

Литература

- Высоцкий В.А. Особенности клонального микроразмножения некоторых форм ремонтантной малины // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. научных трудов ВСТИСП. М., 1996. Т.З. С. 90-95.

- Высоцкий В.А. О генетической стабильности при клональном микроразмножении плодовых и ягодных культур // Сельскохозяйственная биология, 1995. №5.-С. 57-63.

- Казаков И.В., Евдокименко С.Н. Малина ремонтантная. ГНУ ВСТИСП. М. 2007. 288 с.

- Нам И.Я., Заякин В.В., Вовк В.В. и др. Оптимизация метода клонального микроразмножения для ускоренной селекции межвидовых ремонтантных форм малины // Сельскохозяйственная биология, 1998.-№3.-С. 51-56.

- Туровская Н.И., Стрыгина О.В. Микро-клональное размножение малины // Садоводство и виноградарство, 1990. -№ 8. С. 26-29.

- Anderson W.C. Tissue culture propagation of red and black raspberry, Rubus idaeus and Rubus occidentalis. //Acta Horticulture, 1980.-V. 112.-P. 13-20.

- Hall H., Hummer K.E., Jaimieson A., and others. Plant Breeding Reviews: Raspberry Breeding and Genetics. New Jersey: Wiley Blackwell, 2009. 32. P. 39-382.

- Jin-Hu Wu, Shirley A. Miller, Harvey K. Hall and Pauline A. Mooney //Factors affecting the efficiency of micropropagation from lateral buds and shoot tips of Rubus Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2009. Vol. 99. № 1,P. 17-25.

- Lee E.C.M., Fossard R.A. Regeneration of strawberry plants from tissue cultures // Comb. Proc. (Intern. Plant Propagators Soc. Miltown, N.-Y.). 1975. V. 25. P. 277-285.

- Murashige Т., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantamm. 1962. V. 15. № 13. P. 473-497.

- Pierik R.L.M. In vitro culture of higher plants. 1987.-V. 5.-344 p.

- Reed B.M. Multiplication of Rubus germplasm in vitro a screen of 256 accessions. // J. Amer. Soc. Hort. Sci, 1990. V. 44. № 3. P. 141-148.

- Turk B.A., Swartz H.J., Zimmerman R.H. Adventitious shoot regeneration in vitro-cultured leaves of Rubus genotypes // Plant Cell. Tiss. Org. Cult, 1994. V. 38.-P. 11-17.

- Wellander M. In vitro culture of red raspberry (Rubus idaeus) for mass propagation // Journal of Horticulture Science, 1985 V. 60. P. 493-499.

Члены АППЯПМ  Швец Константин Валерьевич, генеральный директор фирмы ООО «ФитоМаг», г. Москва

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ