Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала Rajmund Glinicki

Варшавский сельскохозяйственный университет

Значение и роль элементов минерального питания на плантациях малины

Малина в большей степени требовательна к азоту и калию, в меньшей — к содержанию фосфора в почве. Американские исследователи, разрабатывающие технологию выращивания малины на гидропонике, заметили признаки дефицита азота, фосфора и кальция на растениях уже после 30 дней с момента начала эксперимента. Признаки дефицита калия проявились спустя всего лишь неделю.

Отрастание молодых побегов малины фотонейтрального типа на промышленной плантации

Азот

Существуют различные методики оценки количества поглощаемого растениями малины азота. Эта величина варьирует в зависимости от сорта и составляет 42-122 кг на га за вегетационный период. Американские исследователи сообщают, что с одного гектара плантация малины выносит в среднем 42 кг азота.

Дефицит азота вызывает видимое замедление роста растений. Также симптомы проявляются на листьях, они приобретают светло-зеленую окраску.

Низкое содержание азота в листьях малины (2,4%)

Все эти признаки первоначально проявляются на старых листьях, которые могут немного скручиваться. Между жилками появляется слабозаметный красноватый оттенок. Корни приобретают серую окраску.

Содержание азота в растениях и его вынос зависят от сроков обрезки побегов. При ранней обрезке (середина августа) вместе с побегами удаляется около 24 кг азота / га.

Проведение обрезки в сентябре позволяет уменьшить потери азота до 13 кг/га. Таким образом, в растениях создается запас азота для использования весной следующего сезона.

На плантациях малины азот вносят в сроки, когда побеги достигают примерно 15 см. Это позволяет молодым побегам накопить достаточное количество азота.

В первый год после закладки плантации малины рекомендуется вносить 5-7 г азота/ м2 в зону продуктивной полосы. Доза может быть разделена на три срока внесения – когда побеги достигают 10 см в высоту, а второй и третий – через 3 и 6 недель.

На второй год та же доза делится на две части. Первая вносится, когда побеги достигнут в высоту около 10 см, вторая — через четыре недели.

С третьего года азотные удобрения вносят почти на всю поверхность поля, доза — 80-100 кг / га — или 50-70 кг / га (в зависимости от содержания питательных веществ в почве). В обоих случаях доза разделена на две части и применяется в те же сроки, что и на второй год.

На основе исследований, проведенных на кафедре садоводства Университета естественных наук в Люблине, было обнаружено, что соответствующие дозы азота могут зависеть от сортового состава и способа внесения удобрений.

Для оценки эффективности азотных удобрений необходимо проводить визуальную оценку роста, развития, урожайности растений, а также анализ листьев.

Высокие дозы азота могут снизить устойчивость растений к болезням и негативно повлиять на вкусовые качества ягод.

Фосфор

Потребность малины в фосфорных удобрениях небольшая (6,5-8,0 кг / га), но недостаток этого элемента в растениях может привести к снижению урожайности. Первые признаки дефицита фосфора — это темно-зеленые, глянцевые, блестящие и восковые листья, затем они становятся бордово-фиолетовыми. Корни плохо развиваются и быстро становятся коричневыми, ягоды — мягкими и неравномерно окрашенными.

Проявление дефицита фосфора на листьях малины

Малине фосфор необходим для поддержания высокой урожайности, но, кроме того, он способствует хорошему росту и развитию корневой системы.

На основании исследовании, проводимых в Болгарии, выяснили, что внесение фосфора до закладки плантации (как основное удобрение), в дозах 100, 200 и 400 кг/га хорошо влияет на рост растений в первые три года после посадки. Очень важно распределить удобрение в пахотном слое равномерно. Кроме того, на кислых почвах (с рН ниже, чем 5.5) этот элемент становится недоступным для растений. Если до закладки плантации рН почвы не был доведен до оптимального уровня, то при посадке это можно исправить внесением удобрений нового поколения — полифосфат.

Поступление фосфора в растения в большей мере зависит от количества усваиваемого азота. С учетом этого, в фосфорные удобрения добавляется небольшое количество азотных для повышения поглотительной способности корней.

Решение о внесении фосфора должно быть принято на основании результатов проведенного анализа почвы. Часто доза не превышает 40-70 кг P2O5 /га.

Калий

Это второй компонент, в дополнение к азотным удобрениям, который быстро переходит в недоступную форму. В период завязывания плодов необходимо на 1 га плантации вносить 47,5-52 кг калия.

Небольшой дефицит калия в почве приводит к торможению роста побегов. При остром дефиците этого элемента происходит укорачивание междоузлий, задержка роста и даже отмирание побегов. Калий легко перемещается от старых побегов к более молодым, поэтому самые ранние признаки дефицита проявляются на старых листьях. На растениях малины дефицит калия сначала проявляется побурением ткани между жилками листа, а затем происходит некроз края листовой пластики.

Проявление дефицита калия на листьях малины

Исследователями рекомендуются следующие дозы калия для применения на малине: 113-160 кг K2O/га, это стимулирует рост и положительно влияет на размер плодов. Доза более 200 кг K2O/га снижает урожайность плантации.

Если плантация была должным образом подготовлена, то вносить удобрения в почву рекомендуется на 3 год после посадки кустарников: в среднем вносится от 50 до 80 кг K2O/га, при низком содержании калия в почве — 80-120 K2O/га.

Установлено, что подкормка малины калийной солью приводит к снижению урожайности и увеличению содержания хлора в листьях до 2%, в то время как максимальное значение составляет 0,7%. Такое высокое содержание хлора в листьях приводит к «химическому ожогу» кустарника.

Магний

Признаки дефицита магния наиболее часто проявляются на легких песчаных почвах, и очень редко встречается на тяжелых. Они проявляются на сначала на старых листьях, чуть позже – и на молодых.

Симптомы дефицита магния на листьях малины

Распространенной причиной проявления признаков дефицита магния являются слишком высокая доза калийных удобрений. Доза внесения магния может варьировать от 12 до 80 кг MgO/ га в год. На легких почвах происходит выщелачивание магния.

При оценке результатов анализа почвы, в зависимости от содержания этого элемента, доза может варьировать от 80 до 120 кг/га. Анализируя данные о содержании в почве питательных веществ, необходимо обратить внимание на содержание магния в почве и его соотношение с калием. Оно не должно превышать 3,5%.

Обнаружив первые проявления дефицита магния необходимо обработать растения малины раствором гептагидрата сульфата магния, в концентрации 1-2%.

Таблица 1

Содержание макроэлементов в листьях малины

(Садовский и др.., 1990)

| Компонент |

Содержание (%) |

| |

низкий |

оптимальный |

высокий |

N

доза N, кг/га |

<2,00

100-150 |

2,00-2,49

80-120 |

2,50-3,30

50-80 |

>3,30

0-50 |

Р

доза P2O5, кг/га |

—

— |

<0,15

60-100 |

0,15-0,30

— |

>0,30

— |

К

Доза K2O, кг/га |

<0,98

100-200 |

0,98-1,47

80-120 |

1,48-1,89

50-80 |

>1,89

— |

Mg

Доза MgO, кг/га |

<0,15

100-200 |

0,15-0,29

60-120 |

0,30-0,45

— |

>0,45

— |

Таблица 2

Содержание минеральных элементов питания в листьях малины

(Университет штата Вашингтон, Лэнгфорд, 1996)

| Компонент |

Содержание |

| низкое |

среднее |

высокое |

| Макроэлементы (%) |

| N |

2,5 |

2,75 |

>4,0 |

| P |

0,2 |

0,3 |

>0,6 |

| K |

1,0 |

1,5 |

>3,0 |

| Mg |

0,25 |

0,4 |

>1,0 |

| Микроэлементы (ppm) |

| Mn |

20 |

80 |

>300 |

| Fe |

30 |

50 |

>150 |

| Zn |

13 |

34 |

>80 |

| Cu |

1 |

2 |

>50 |

| B |

30 |

46 |

>80 |

Соблюдая систему удобрения и систему защиты, на промышленных плантациях получают урожай более 12 т свежих ягод малины с гектара. На фото О.В. Жбанова, ведущий специалист «АСП-РУС» по ягодным культурам

Лин И. Лон

Орегонский государственный университет

Слаборослые сады черешни в Северной Америке

Основные районы производства черешни в США

Даллас 1980-е гг.

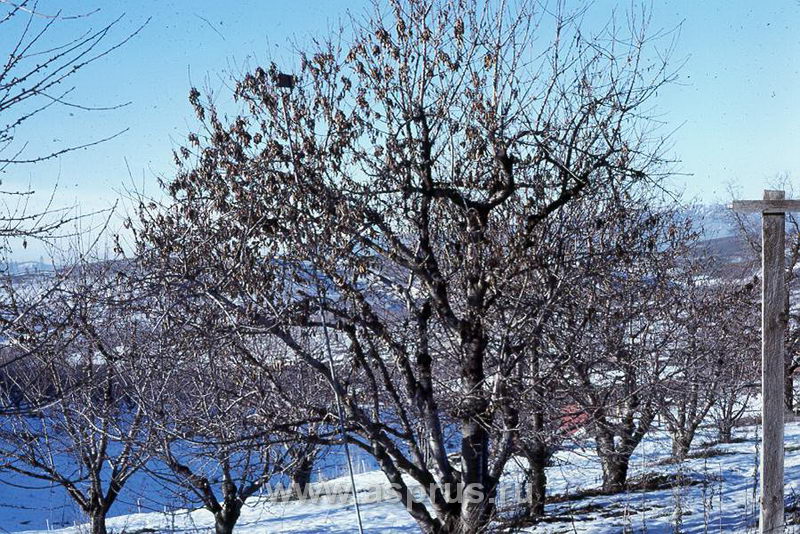

Сильнорослые сады черешни неудобны в использовании

Старые системы формирования для сильнорослых садов также не позволяют получать высокий урожай

Старый сад черешни с объемными кронами

В настоящее время молодые сады закладываются по уплотненной схеме

Сбор черешни в слаборослом саду: простота выполнения и высокая производительность

Мониторинг садов черешни

Научные открытия

- Испания

- Италия

- Германия

- Франция

- Слаборослые подвои

- Слаборослые сорта

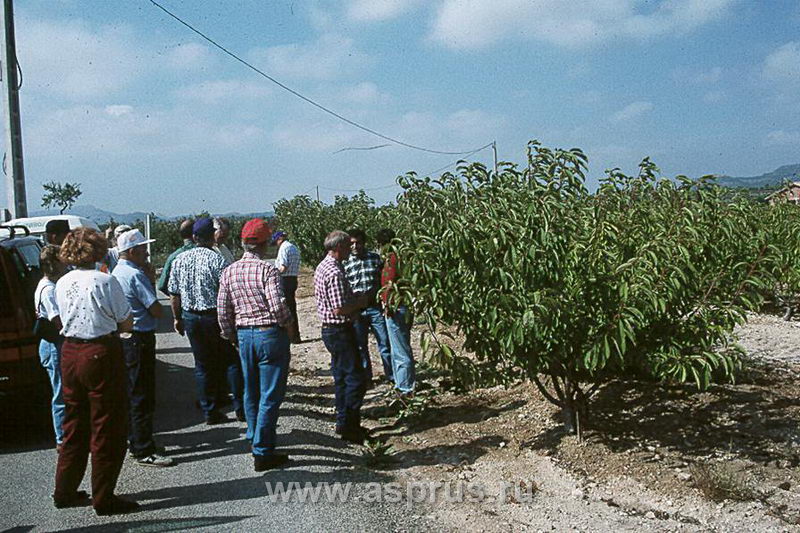

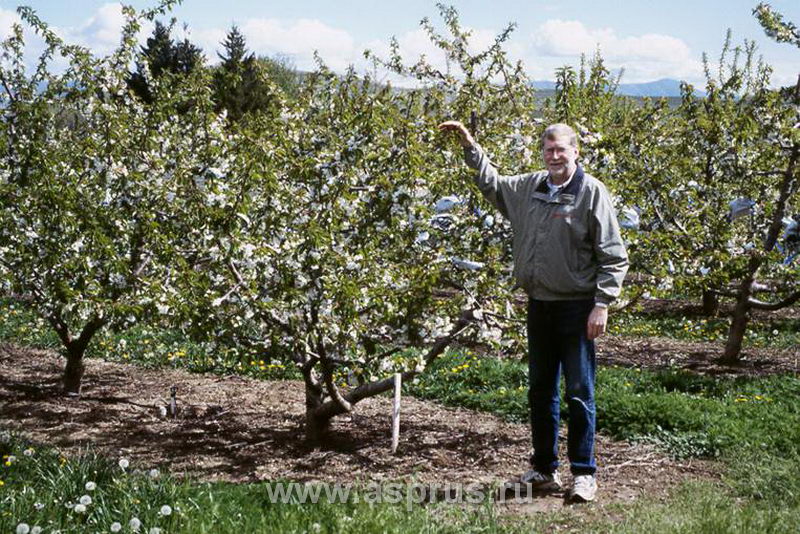

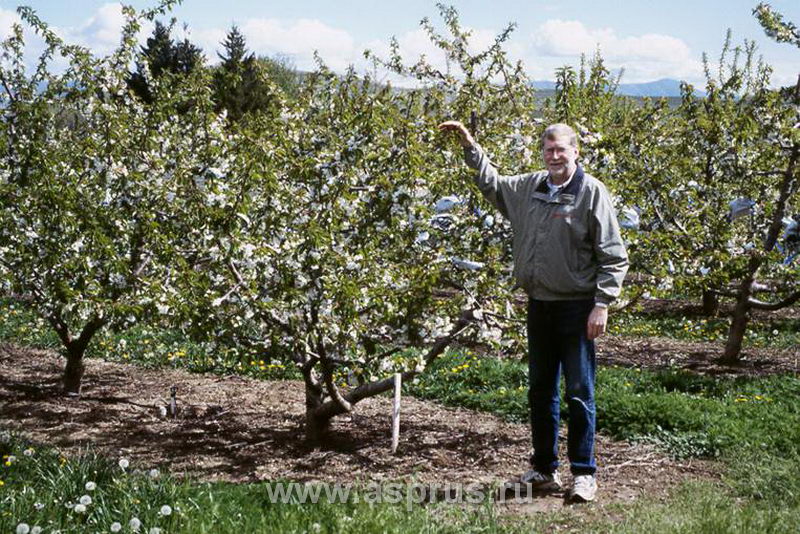

Молодой слаборослый сад черешни

Изучение слаборослых подвоев

Тестирование в Тихоокеанском Северо-Западном регионе

Без идей о применении в промышленном масштабе

Передача новых знаний

- Слаборослые сады

- Слаборослые подвои

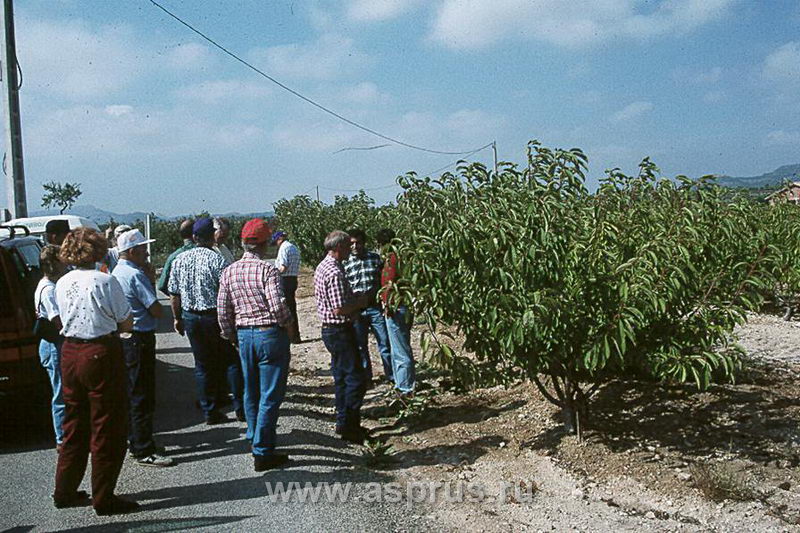

Научно-практический семинар по черешне в США

Поездка производителей черешни в Европу

Интенсивный сад черешни в Италии

Переходный период

- Д-р Грег Лан, Вашингтонский государственный университет

- Послание к производителям из Тихоокеанского Северо-Западного региона

- Начало посадок

- Высокая плотность посадки

- Слаборослые подвои

Интенсивный сад черешни в США

Стандартная плотность = 5м x 6м подвой Мазард

Высокая плотность = 3м x 5м подвой Гизела

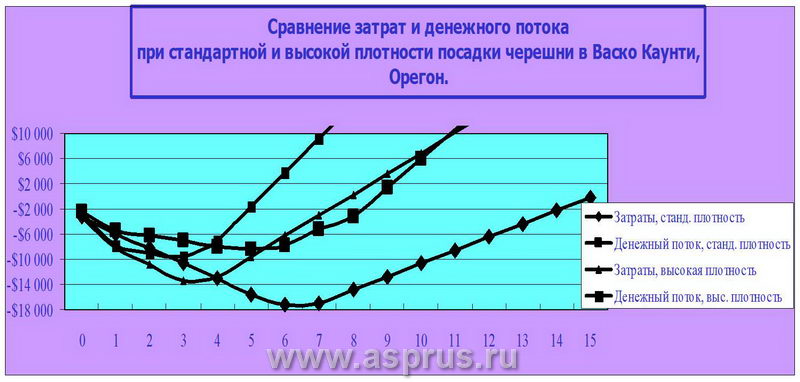

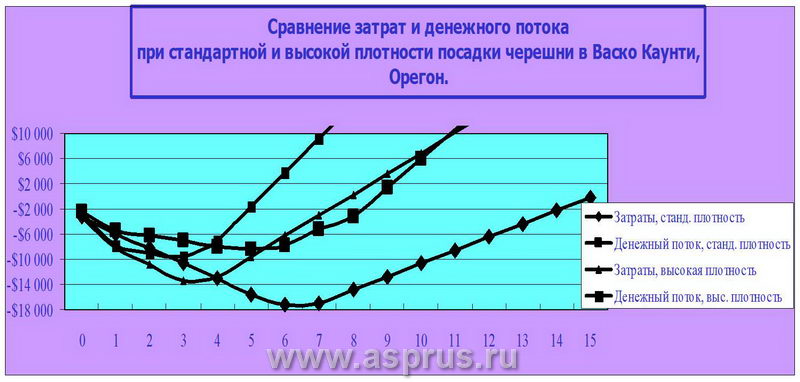

Сравнение затрат и денежного потока при стандартной и высокой плотности посадки черешни в Васко Каунти, Орегон

Затраты = затраты на посадку, зарплата рабочим, удобрения, препараты по защите, затраты на уборку

Денежный поток = затраты на выплату процентов, амортизация, рентабельность инвестиций

Проблема трудовых ресурсов

Нехватка рабочей силы

Большие затраты

Производительность сбора в таком саду 45 кг/час

Экономия затрат на трудовые ресурсы в низкорослых садах

Производительность сбора урожая в слаборослом интенсивном саду — 78 кг/ч

Комментарий производителя:

- Снижение наполовину необходимости в рабочей силе

Традиционные формировки

- Сложность обрезки

- Все деревья разные

- Сложно обучать

- Тяжело научиться

- Большие затраты на обрезку

Другие проблемы садов со стандартными формировками

- Более позднее начало плодоношения

- Большие затраты на оплату труда

- Сильный рост

- Густая крона

- Плохая циркуляция воздуха

- Много болезней

- Плохо проникает свет

Соотношение цвета кожицы с содержанием сахара, сорт Скина

Соотношение прямо пропорциональное, но ярко выражена разница в цвете. В цвете 3 может быть 20 %, а в цвете 6 — 17 % сахаров (brix).

Разница в цвете

Каковы основные факторы, влияющие на широкий спектр цвета кожицы во время уборки?

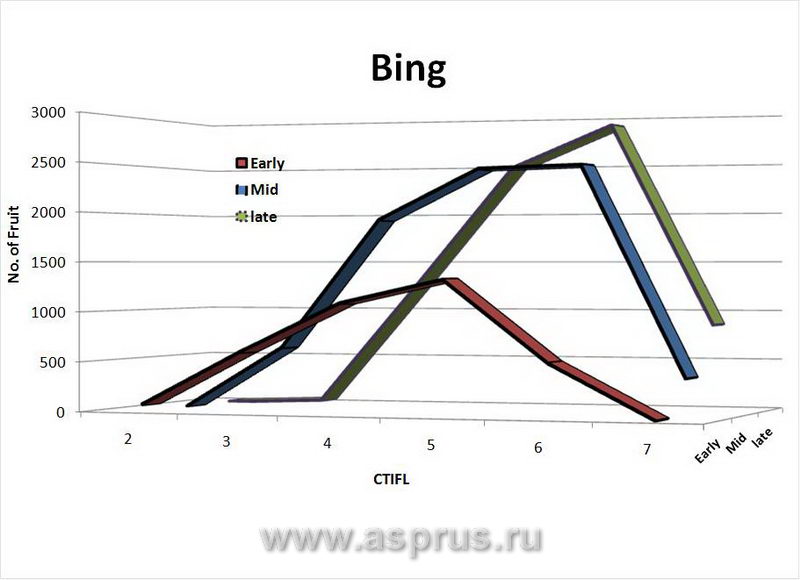

БИНГ

- С течением времени линии сдвигаются вправо

- Но разница в цвете все еще достаточно заметна

- Факторы, увеличивающие проникновение света

- Меньший размер деревьев

- Формировки с центральным проводником или веретенообразные формировки

- Двухуровневые формировки (UFO-правонаклоненная формировка)

Системы формирования Фогель и Испанский куст

Система формирования Фогель

Система формирования Испанский куст

Система формирования кроны Фогель

- Изначально более используема

- Казалась проще, чем Испанский Куст

- Трудоемкая

Формировка KGB (Куст Кима Грина)

- Измененный и упрощенный

- Испанский Куст

- Настоящий низкорослый сад

- На любых подвоях

KGB и Испанский Куст

Формирование молодого дерева по системе KGB

Ограничение роста сильных ветвей

Развитие систем формировки

- KGB вывел нас на следующий уровень

- Формировка настоящих низкорослых садов

- Упрощенная формировка и обрезка

- Создана полностью воспроизводимая система

- Все деревья идентичны

Интенсивный сад черешни с формировкой по типу Испанского куста

Пошаговое объяснение процесса обрезки

- Один рабочий вырезает 3-4 самых больших ветки

- Другой рабочий убирает ответвления снаружи скелетных ветвей

- И срезает верхушки всех веток

- С каждым деревом проводятся одинаковые операции

- Без долгих раздумий и интерпретаций

- Просто и понятно

- Можно обучить любого за 15 минут

Высокая урожайность и отличный размер плода

Менее трудоемкая уборка

Свитхарт на подвое Гизела 6

- Некоторые подвойно-привойные комбинации не обеспечивают баланс

- С высокоурожайными сортами

- Некоторые подвои имеют тенденцию к слишком высокой урожайности

- Плоды плохого качества и небольшого размера

- Проблемы при транспортировке

Чрезмерное образование плодов снижает их качество

- Правда о двух самых популярных подвоях на западе

- Европа – Гизела 5

- США – Гизела 6

- Сложно удержать баланс между листьями и плодами

- Необходимо 5 листьев на плод

Вес плодов Свитхарт при различных комбинациях формировок/подвоев 7й вегетации после сильной обрезки, Даллас. 2000

| Формировка |

Подвой |

Вес плода (г) |

| Фогель веретенообраз. |

Гизела 6 |

9,0 |

| Испанский Куст |

Гизела 6 |

8,9 |

| Испанский Куст |

Мазард |

10,2 |

Тестирование различных формировок для сорто-подвойных комбинаций

- Бинг, Регина, Свитхарт

- KGB, Фогель, Стоп-Лидер

- Мазард, МхМ 14, G6, K5 (VSL-2) и К6 (LC-52)

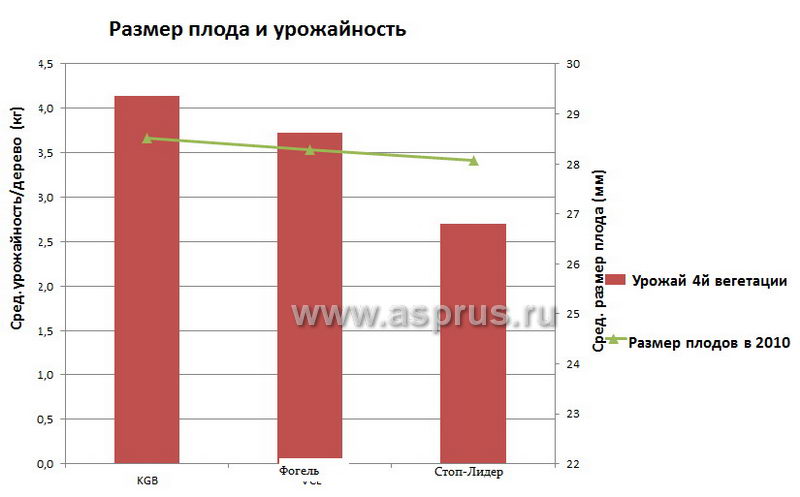

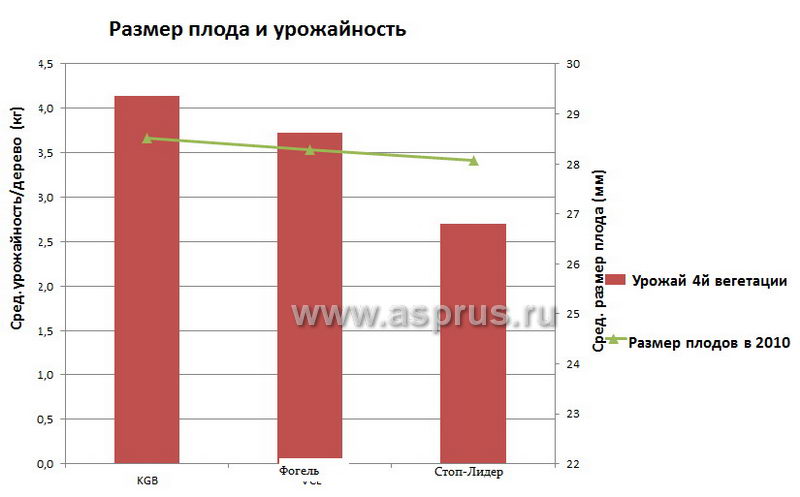

Урожай 4-й вегетации

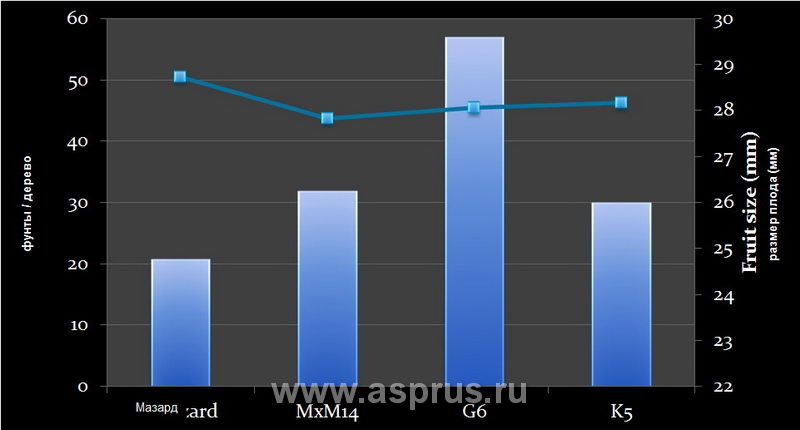

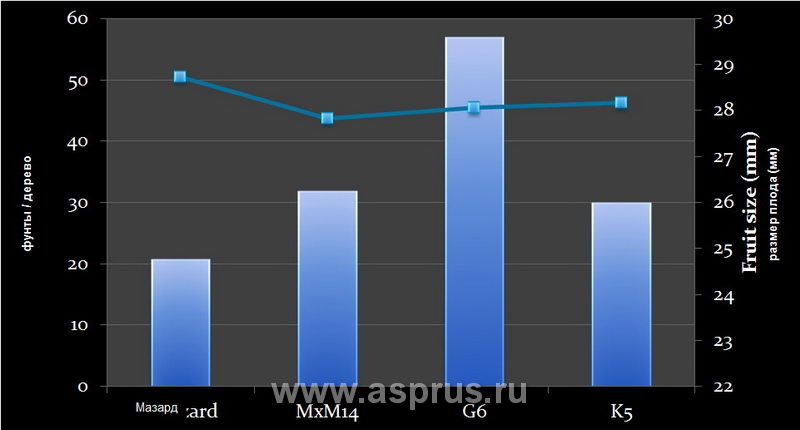

5-я вегетация сорта Свитхарт: размер плода и урожайность

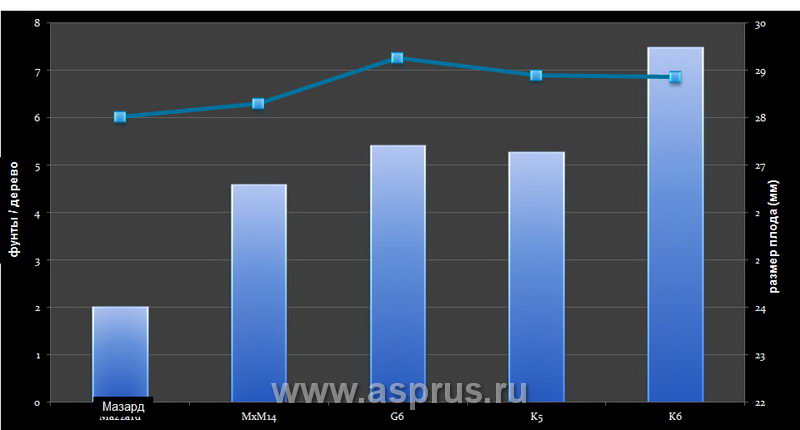

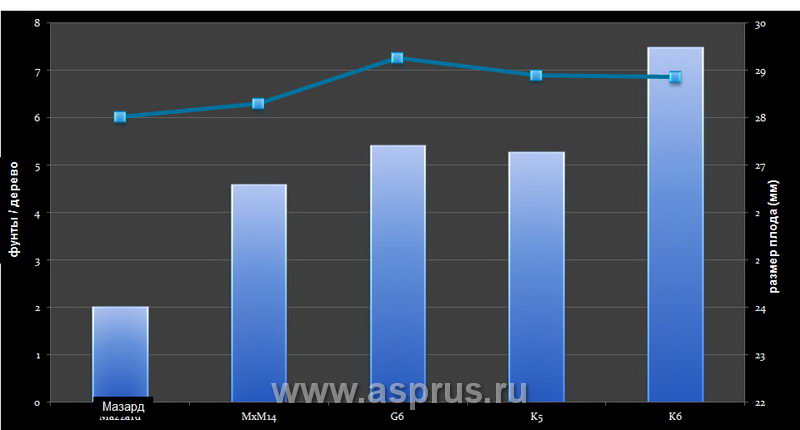

5-я вегетация сорта Регина: размер плода и урожайность

Крымск 5 (ВСЛ2)

Продуктивность в течение 10 лет

Различные типы почв вплоть до более тяжелых, чем для подвоя Мазард

Хорошо показывает себя в жаркую погоду

Без опоры

Дает мало поросли

Не столь ранее вступление в плодоношение как Гизела 6

При поливе более рослый, чем К6 (ЛЦ52)

Проще достичь баланса между листьями и плодами

Дает великолепное качество плодов

Лапинс на K5

Хорошо сочетается с высокоурожайными сортами

Менее требовательный, чем другие карликовые подвои (Гизела 5 или 6)

Адаптирован к вашей почве и климату

Лапинс на K5

Крымск 6 (ЛЦ52)

В Орегоне от 75% до 80% K5 (ВСЛ2)

Хороший размер плодов Лапинс на 9-ю вегетацию

Хорошо сочетается с сортом Скина

Хорошо показывает себя в жару и холод

Хорошая якорность

Умеренное количество поросли

Лапинс на K6

Умеренная урожайность у высокоурожайных сортов

Более высокая средняя урожайность у Регины (и других?) и менее урожайных сортов

Хороший размер и высокое качество плода

Заключение

- Крымск 5 и 6 (ВСЛ2 и ЛЦ52);

- Дает высококачественные плоды;

- Высокая урожайность до 25 тонн/га;

- Позволяет создать настоящий слаборослый сад;

- Проще в возделывании

- Гораздо быстрее окупается

- Большая производительность труда

- Меньшее количество обслуживающих работников.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала Rajmund Glinicki

Варшавский сельскохозяйственный университет

Новые иммуностимуляторы растений для повышения устойчивости их к болезням

Внедрение новых сортов, а также использование более эффективных методов выращивания плодовых и ягодных культур ведет к интенсификации использования удобрений и средств защиты растений. Стоит отметить, что ягоды, предназначенные для непосредственного употребления в свежем виде, должны быть не только здоровыми и вкусными, но и полезными, т.е. без содержания вредных веществ.

Одна из задач, поставленных на сегодняшний день перед садоводами – это производство ягод высокого качества, которые не содержат остатков пестицидов. Задача трудная, требующая поиска новых, эффективных, но экологически чистых методов и специалистов, которые одновременно обеспечат рентабельное производство. Но существуют ли такие методы?

Фото 1. Фото 1. Экологичность производства – важный аспект сохранения пользы ягод и здоровья человека

Стимуляция процессов защиты

Развитие науки дает все более новые знания о процессах и явлениях, происходящих в растениях, мы знаем специфику питания и защиту растений от вредителей. Это позволяет разрабатывать и производить легкопоглощаемые удобрения. В последние годы все больше, говорят о возможности стимулирования работы собственных механизмов иммунитета растений.

Растения, как животные и люди имеют свой собственный иммунитет, который защищает их от различных угроз. Впервые это явление наблюдали в девяностые годы прошлого века как проявление устойчивости растений под влиянием определенных факторов стресса. В настоящее время ученые тщательно изучили данный вопрос. В ходе исследований удалось выявить вещества, способствующие увеличению устойчивости растений. Естественная устойчивость растений к неблагоприятным факторам определяется группой веществ, называемых иммуностимуляторами и антистрессантами. Они могут быть как биологические, так и химические, но также известны физические факторы, имеющие аналогичные свойства.

Работа растительных клеток начинается с процесса, в котором соответствующая информация передается в ядро. Это приводит к экспрессии генов, отвечающих за выработку специфических, генетических, информационных белков. Как следствие этих процессов, появляются белки и другие вещества, которые имеют антибактериальные и противогрибковые свойства. Также происходит накопление вторичных веществ (фитоалексинов), что позволяет укрепить клеточные стенки.

Метаболические процессы защиты могут быть локальными и комплексными. Результатом этих процессов является регуляция метаболизма всего растительного организма.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что увеличение устойчивости сопровождается различными факторами и в значительной степени зависят не только от иммуностимуляторов, но и от вида и даже сорта культуры.

Салициловая кислота

Салициловая кислота является не только антистрессантом, но также способствует делению клеток, способствует повышенной устойчивости к биотическим факторам (вирусы, бактерии, грибки) и абиотическим (например, засуха, холод, УФ-излучение). Кроме того, было обнаружено, что обработка растений этим соединением и его производными может также оказывать воздействие на переход от вегетативной стадии растения к генеративной и, тем самым, ускорить цветение. Однако роль салициловой кислоты имеет особо важное значение в защите растений от болезней. Ее соединения обладают свойствами подавления развития патогенных микроорганизмов. В исследованиях естественной резистентности растений обнаружили, что виды и сорта растений с высоким содержанием салициловой кислоты в тканях были более устойчивы к инфекциям и патогенам.

Проведенные на плантациях внекорневые обработки растений салициловой кислотой привели к уменьшению развития заболеваний. Эту кислоту применяли на различных стадиях развития: во время вегетативного роста, затем в процессе созревания ягод и после сбора урожая (обработка ягод). Использование кислоты позволило сохранить качество ягод. Их хранили в течение 14 дней в холодильнике (при 2 °C) и затем в течение 24 часов при комнатной температуре (20 °C).

Фото 2. Фото 2. Ягоды земляники, пораженные серой гнилью

Применение салициловой кислоты в период вегетативного роста и в период созревания ягод оказалось менее эффективным, однако результат был удовлетворительным.

Стоит отметить, что устойчивость ягод к инфекциям после сбора урожая значительно уменьшается. Также происходит снижение естественной резистентности в период накопления питательных веществ в плодах (увеличение содержания сахара). Очень важные и опасные инфекции ягод: Botrytis cinerea или Colletotrichum acutatum.

Фото 3. Фото 3. Антракноз земляники

Возбудители поражают цветы, а симптомы болезни появляются на ягодах после сбора урожая.

Было обнаружено, что салициловая кислота увеличивает качество ягод и уменьшает выделение этилена, который способствует развитию серой гнили. Результаты ясно показывают, что более частые применения антистрессантов дают лучший эффект, но салициловая кислота в высоких концентрациях может быть фитотоксична и приведет к обратному эффекту.

Фото 4. Фото 4. Скрученные листья земляники – первые симптомы проявления мучнистой росы

Использование производной салициловой кислоты под названием ацибензолар, выступая в качестве активного вещества в Бионе, также доказали свою эффективность в экспериментах по защите растений земляники против мучнистой росы (Sphaerotheca macularis).

Фото 5. Фото 5. Мучнистый налет на нижней стороне листа – мицелий и споры Sphaerotheca macularis

Использование ацибензолара в опыте выращивания земляники уменьшило поражение растений серой гнилью.

Индукция иммунной системы

Салициловая кислота и ее производные, а также другие органические вещества, такие как хитозин или ненасыщенные жирные кислоты, обладают свойством активировать иммунную систему растения. Среди неорганических солей, таких как силикаты, бикарбонаты или хлориды кальция также вызывают процессы защиты растений. Хорошо известный пример неорганического иммуностимулятора является силикат калия, хотя механизм его действия до конца не изучен.

В исследованиях, проведенных в Соединенных Штатах, наблюдалось, что применение силикатных солей или натриевых солей привело к менее серьезным поражениям мучнистой росой, более высокому содержанию хлорофилла и стимуляции роста растений.

Кроме того, были получены положительные результаты выращивания земляники в гидропонике при добавлении силиката калия к раствору.

Растения после посадки опрыскивали раствором, содержащим споры мучнистой росы. После двух месяцев от начала эксперимента у растений, которые получили меньшую дозу силиката калия, были обнаружены признаки проявления болезни, а где доза достаточно высокая, не проявилось никаких признаков болезни.

В эксперименте было выявлено, что использование кремния в гидропонной среде эффективно защищает растения от Sphaerotheca macularis. Листья обработанных растений имели более высокое содержание кремния и характеризовались более высокой прочностью.

Ученые считают, что увеличение толщины листа сокращает возможность поражения возбудителем мучнистой росы.

К сожалению, силикат калия не был столь же эффективен как лечащий препарат. Возможно, это было связано с гораздо меньшим увеличением концентрации кремния в этих органах.

Во всем мире силикат калия используется в защите земляники от вредителей, таких как паутинный клещ или тля. Действие силиката калия против клещей является двунаправленным, т.е. укрепление и утолщение листьев затрудняет питание клещей, что приводит их к гибели. Важно отметить, что механическое воздействие силиката калия не вызывает появление устойчивости у вредителей.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Директору Департамента растениеводства,

химизации и защиты растений

П.А. Чекмареву

Уважаемый Петр Александрович!

Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) получила письмо № 19/2362 от 26.06.2014 и подготовила список препаратов (Приложение 1), которые, по мнению базовых хозяйств Ассоциации, необходимо включить в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

С уважением,

президент Ассоциации садоводов России,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов,

эксперт по направлению

«Сельскохозяйственная продукция» НП ТППП АПК,

доктор с.-х. наук |

|

И.В. Муханин |

Приложение 1

Перечень препаратов, не зарегистрированных в «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», которые представляют интерес для использования в защите садов против вредителей и болезней

| № п/п |

Название препарата |

Класс препарата |

Объект |

| Яблоня |

| 1 |

Энвидор |

акарициды |

клещ |

| 2 |

Оберон Рапид |

акарициды |

клещ |

| 3 |

Мельбекнок |

акарициды |

клещ |

| 4 |

Масай |

акарициды |

клещ |

| 5 |

Аполло |

акарициды |

клещ |

| 6 |

Канемайт |

акарициды |

клещ |

| 7 |

Скала |

фунгициды |

парша |

| 8 |

Луна Транквилити |

фунгициды |

парша |

| 9 |

Додина |

фунгициды |

парша |

| 10 |

Геокс |

фунгициды |

парша |

| 11 |

Дитан М 45 |

фунгициды |

|

| 12 |

Медзан |

фунгициды |

|

| 13 |

Хортицин |

фунгициды |

|

| 14 |

Серенада Макс |

фунгициды |

|

| 15 |

Луна Экспириенс |

фунгициды |

|

| 16 |

Пасадобль |

фунгициды |

|

| 17 |

Рубиган |

фунгициды |

|

| 18 |

Цианамид кальция (Перлка) |

фунгициды |

|

| 19 |

Бриз |

инсектициды |

яблонная плодожорка |

| 20 |

Мовенто Энерджи |

инсектициды |

тли, медяницы, щитовки |

| 21 |

Тепеки |

инсектициды |

тля |

| 22 |

Карповирусин |

инсектициды |

яблонная плодожорка |

| 23 |

Номолт |

инсектициды |

|

| 24 |

Энерджи |

инсектициды |

|

| 25 |

Белт |

инсектициды |

яблонная плодожорка, листовертки |

| 26 |

Нутрелл-Д |

инсектициды |

|

| 27 |

Эфория |

инсектициды |

|

| 28 |

Стомп |

гербициды |

|

| 29 |

Гоал |

гербициды |

|

| 30 |

Пледж |

гербициды |

|

| 31 |

Касумин |

бактерициды |

бактериальный ожог плодовых культур |

| 32 |

Арбостим |

регуляторы роста |

Стимулирует ветвление саженцев в питомнике |

| 33 |

Тиосульфат аммония:

ATС Кристаллин

Агро 20 N

ATS 53

ATS 20 N

ATС N жидкий

Сера F 3000

SDL 15 раствор |

регуляторы роста |

Регулирование нагрузки урожаем |

| 34 |

Флордимекс 420

Церон

Этрел

Агростим 480 SL

Этефикс |

регуляторы роста |

Регулирование нагрузки урожаем, качество плода |

| 35 |

Амидитин W

Дирамид

Диригол N

Герамид

Дирагер

Хергон L

Нокад NAA

Помонит R 10

Родофикс

Поммит Экстра K-NAA

Помонит Супер 050 SL |

регуляторы роста |

Регулирование нагрузки урожаем, предуборочное осыпание |

| 36 |

Bioprzerzedzacz 060 SL

Браншер Дирадо

Эксилис

Экспандер

Макссел

Патурил 10 WSC,

Патурил 100 SL

Globarill |

регуляторы роста |

Регулирование нагрузки урожаем, качество плода |

| 37 |

ГИББ Плюс

Регулекс

Промалин

Новагиб |

регуляторы роста |

Оржавленность, качество плода |

| Груша |

| 38 |

Мовенто Энерджи |

инсектициды |

тли, медяницы, щитовки |

| Слива |

| 39 |

Аполло |

акарициды |

клещ |

| 40 |

Демитан |

акарициды |

|

| 41 |

Топаз |

фунгициды |

|

| 42 |

Топсин-М |

фунгициды |

|

| 43 |

Сигнум |

фунгициды |

|

| 44 |

Белис |

фунгициды |

|

| 45 |

Люфокс |

инсектициды |

|

| 46 |

Авант |

инсектициды |

|

| 47 |

Проклейм |

инсектициды |

|

| 48 |

Золон |

инсектициды |

|

| 49 |

Суми-L |

инсектициды |

|

| 50 |

Сумитион |

инсектициды |

|

| 51 |

Пиринекс |

инсектициды |

|

| Персик |

| 52 |

Демитан |

акарициды |

|

| 53 |

Топаз |

фунгициды |

|

| 54 |

Делан |

фунгициды |

|

| 55 |

Сигнум |

фунгициды |

|

| 56 |

Белис |

фунгициды |

|

| 57 |

Люфокс |

инсектициды |

|

| 58 |

Авант |

инсектициды |

|

| 58 |

Проклэйм |

инсектициды |

|

| 60 |

Золон |

инсектициды |

|

| 61 |

Суми-L |

инсектициды |

|

| 62 |

Сумитион |

инсектициды |

|

| 63 |

Пиринекс |

инсектициды |

|

| Земляника садовая |

| 64 |

Свитч |

фунгициды |

|

| 65 |

Квадрис |

фунгициды |

|

| 66 |

Сигнум |

фунгициды |

|

| 67 |

Белис |

фунгициды |

|

| 68 |

Кантус |

фунгициды |

|

| 69 |

Луна Транквилити |

фунгициды |

серая гниль |

| 70 |

Вертимек |

инсектоакарициды |

|

| 71 |

Стомп |

гербициды |

|

| Вишня, черешня |

| 72 |

Люфокс |

инсектициды |

|

| 73 |

Топаз |

фунгициды |

|

| 74 |

Геокс |

фунгициды |

|

| 75 |

Сигнум |

фунгициды |

|

| 76 |

Белис |

фунгициды |

|

| Малина |

| 77 |

Эфория |

инсектициды |

|

| 78 |

Кантус |

фунгициды |

|

| 79 |

Сигнум |

фунгициды |

|

| 80 |

Скор |

фунгициды |

|

| 81 |

Беллис |

фунгициды |

|

| 82 |

Ленацил |

гербициды |

|

| Винрград |

| 83 |

Луна Экспириенс |

фунгициды |

оидиум |

| 84 |

Пасадобль |

фунгициды |

оидиум |

| Плодовый питомник (яблоня) |

| 85 |

Лонтрел |

гербициды |

|

В.Н. Сорокопудов

доктор с.-х. наук, профессор, заместитель директора по НИР Ботанического сада

С.М. Шевченко

аспирант, Белгородский национальный государственный университет (НИУ БелГУ)

Фото авторов

Вишня войлочная

Вишня войлочная

Вишня относится к косточковым плодовым культурам, входящим в семейство Розанных (Rosaceae Juss.). Род Вишня Crasus Juss.) включает более 150 видов. Большинство авторов выделяют два подрода — вишни типичные (Typocerasus Koehne), и вишни мелкоплодные, или микровишни (Microcerasus Webb.). Вишня войлочная (Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., 2n = 16), включена в подрод микровишни, её называют также китайская и пушистая вишня.

Родина войлочной вишни Юго-Восточная Азия (Корея, Китай). По сведениям Н.В. Ковалева и К.Ф. Костиной, сейчас она распространена от берегов Тихого океана до Гималайских гор и горного Туркестана, встречается в Японии, Корее, Китае, США и Канаде. Войлочная вишня резко отличается от известных видов вишни, особенно обыкновенной и степной.

Отборная форма вишни войлочной В-3

Она хорошо совместима при прививках с гибридами войлочной и песчаной вишни, с уссурийской и дальневосточной сливой, даже с абрикосом, но не совместима с обыкновенной вишней, степной, Максимовича, и некоторыми другими видами. Страдает от тех же вредителей, что и слива, абрикосы.

Компактные кусты войлочной вишни в пору цветения от основания до верхушек сплошь покрыты благоухающими цветками. Растения в эту пору очень красивы, выглядят как огромные естественные букеты. Хороша эта вишня и в пору плодоношения, когда ветви сгибаются под тяжестью блестящих красных плодов. После сбора урожая растения ещё долго не теряют декоративности, радуя глаз тёмно-зелёными листьями, которые после первых заморозков приобретают жёлто-оранжевую окраску.

Войлочная вишня хороший медонос, скороплодна, ежегодно приносит высокие урожаи пресно-сладких плодов, напоминающих по вкусу черешню. Плоды имеют короткую плодоножку, они как бы облепляют ветки, что создает некоторые неудобства при уборке урожая.

В России войлочная вишня из всех культивируемых видов имеет самый широкий ареал. Особенно она распространена на Дальнем Востоке, куда была завезена из приграничных районов Кореи и Китая. Лучшие условия для произрастания она нашла в континентальной части Приморья, на высоких, защищённых от ветров местах. Выдающихся результатов достигли на Дальнем Востоке селекционеры В.П. Царенко и Н.А. Царенко, создав более 30 новых сортов, которые, к сожалению, не выращивают в европейской части России.

Отборная форма вишни войлочной В-6

Плодоножки у плодов очень короткие (2-4 мм), листья мелкие, овальные, заметно гофрированные, с нижней стороны войлочно-опушённые, что нашло отражение в названии растения. В меньшей степени опушены плоды, черешки листьев, однолетние побеги. Черешки листьев короткие, с мелкими прилистниками.

Войлочная вишня — типичное кустовое растение. Кусты обычно ветвятся в основании, но с помощью обрезки можно вырастить штамбовые и полуштамбовые. Плодоношение вишни войлочной Отборная форма вишни войлочной В-3 деревца. Корневой поросли не образует.

В производственных загущенных посадках на Дальнем Востоке кусты достигают высоты 2-2,5 м, крона 2-3 м в диаметре. В редких посадках и при хорошем уходе высота кустов 3,5 м, диаметр кроны — до 5 м.

В условиях Белгородской области высота растений обычно не превышает 2 м, а диаметр кроны 2,5 м.

Основные ветви прямые, серо-коричневые, с поперечными чечевичками. Ветвление сильное. Молодые побеги густо бархатистые, волосистые. Листья овальные или обратнояйцевидные, по краю пильчато-зубчатые, снизу густо (войлочно) опушённые с утолщёнными выдающимися жилками. Цветки крупные (до 2,5 см), расположены по 1-2, вырастают из одной плодовой почки, лепестки белые или розовые. Плоды шаровидные или яйцевидные, 10-18 мм в диаметре, на короткой плодоножке, по окраске варьируют от кораллово-красных до бледно-желтовато-розовых; мякоть кисловато-сладкая, прирастает к косточке; косточка овальная, гладкая, на одном конце с заострением.

Войлочная вишня цветёт рано, обычно одновременно с распусканием листьев. Плоды созревают в июле.

В условиях Ботанического сада Белгородского государственного университета мы ведём селекционную работу по отбору наиболее урожайных форм с комплексом признаков. Основные критерии производственно-биологической оценки изучаемых форм — урожайность и качество плодов. Наибольшую урожайность показали формы В-1 и В-5 (8,30 т/га). Максимальную массу плода мы наблюдали у форм В-1 (1,94 г) и В-Р2 (2,15 г), но по урожайности они уступают другим образцам. Наибольшая средняя масса плода у формы В-1 (1,82 г). По привлекательности и вкусовым показателям плодов была отмечена форма В5 (4,8 балла, см. таблицу).

Одна из трудных задач при селекции вишни — увеличение размера плодов. При сборе крупноплодных сортов значительно увеличивается производительность труда.

Из элементов продуктивности мы изучали массу и параметры плода и косточки, отношение массы косточки к массе плода. Средняя масса плода по всем отборам составила 1,32 г. Плоды микровишни имеют практически правильную округлую форму. Средняя высота плода 1,17+0,04 см (от 1,06 до 1,28), ширина 1,18+0,04 (1,14-1,30), толщина 1,22+0,05 (1,08-1,32) см. Косточка плода имеет овальную форму, средняя высота равна 0,78+0,01 (0,7-0,81), ширина — 0,54+0,01 (0,50-0,60 см), толщина — 0,44+0,01 (0,40-0,50) см.

Размножение вишни войлочной

Для размножения применяют как семенной, так и вегетативный способы. Поскольку войлочная вишня даёт ровное в биологическом и хозяйственном отношении потомство, то чаще предпочитают семенной способ, как более легкий.

Для заготовки семян (косточек) используют наиболее урожайные и крупноплодные маточные кусты. Поскольку для прорастания семян требуется непродолжительная стратификация (2-3 месяца), сеять можно осенью, лучше на лёгких, незаплывающих почвах, на более тяжёлых почвах делают гребни. До посева выделенные и промытые от мезги семена следует перемешать с песком, чтобы предохранить от высыхания.

В условиях Черноземья лучшие результаты получают при весеннем посеве стратифицированных семян. Если семена подсушены, перед стратификацией их замачивают в воде на 2-3 суток, ежедневно меняя воду. Затем семена смешивают с субстратом в соотношении 1 : 3. В качестве субстрата можно использовать промытый крупный песок или свежие мелкие опилки, смесь песка с торфом, а также размягчённый сфагновый мох. Влажность субстрата должна быть около 80% (хорошо увлажнённый субстрат при сжатии в руке не выделяет капельную влагу, а при раскрытии ладони полученный ком сохраняет форму).

Плоды крупноплодной формы В-6

Субстрат с семенами высыпают в ящик, малые партии семян можно укладывать в керамические горшки или другую тару. Оптимальная температура стратификации +3…+5°С. Чтобы обеспечить воздухообмен, субстрат перемешивают не менее двух раз в месяц. Семена имеют различную энергию прорастания и «наклёвываются» не одновременно, поэтому после «наклёвывания» части семян температуру стратификации необходимо снизить до 0…-1°С. Для этого семена помещают в ледник или закапывают в снег и держат в нём до посева. «Наклюнувшиеся» семена при температуре 0°С не прорастают, а остальные в это время готовятся к раскрытию косточки.

Участок под посев должен быть защищён от ветра. Низинные участки с застоем воды и холодного воздуха весной и осенью не пригодны. Почва должна быть рыхлой, содержать достаточное количество питательных веществ. Под перекопку осенью на 1 м2 вносят 10-15 кг перегноя или компоста, 30-40 г двойного суперфосфата и 15-20 г сернокислого или хлористого калия.

Весной перед посевом готовят гряды и хорошо выравнивают поверхность. Расстояние между рядками 20-25 см, между косточками в ряду 2-3 см. Семена заделывают на глубину 2-3 см. Для сохранения влаги и предотвращения иссушения верхнего слоя почвы после посева гряды мульчируют торфом или перегноем слоем 0,5-1 см.

При появлении 2-3 настоящих листьев всходы прореживают, оставляя расстояние между сеянцами 2,5-3 см, затем, при 4-6 листьях — 5-6 см.

Дальнейший уход за сеянцами состоит в рыхлении почвы, поливе по мере необходимости, подкормках. Первую подкормку делают при образовании 5-7 листьев. На 1 м2 вносят 10 г аммиачной селитры или мочевины (карбамид) и 10 г двойного суперфосфата. Вторую подкормку проводят при формировании 10-12 листьев: 30 г карбамида, 15 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м2. При хорошем уходе сеянцы в течение одного вегетационного периода вырастают до 60-80 см. Слабые растения доращивают ещё один сезон.

Качественные однолетние саженцы получаются при выращивании в весенних плёночных теплицах. При благоприятном сочетании температуры и влажности воздуха и почвы сеянцы быстро растут, что даёт возможность, прищипнув верхушки на высоте 30-40 см, сформировать боковые разветвления вблизи поверхности почвы.

Цветение вишни войлочной

Для размножения отобранных форм или сортов семенной способ не пригоден. Из вегетативных способов можно рекомендовать размножение зелёными и одревесневшими черенками и прививкой.

Для ускоренного размножения сортов или перспективных выделенных форм зелёное черенкование незаменимо, поскольку позволяет значительно повысить коэффициент размножения исходного материала.

В качестве субстрата для укоренения зелёных черенков используют смесь речного песка с торфом в соотношении 2 : 1 или 1 : 1. Субстрат насыпают слоем 2,5-3 см на хорошо выровненную поверхность гряды с питательной почвой. Одно из условий успешного укоренения зелёных черенков — создание хорошего дренажа в парнике или теплице.

Зелёные черенки нарезают с интенсивно растущих побегов. Побеги должны находиться в полувызревшем состоянии. Надо согнуть стебель в месте срезки черенка. Побег с полувызревшей древесиной хорошо сгибается, а перезревший или зелёный ломается. В среднем лучший срок для черенкования — конец июня. Признак годности черенка к посадке — наличие на нём не менее одного сформированного листа.

Заготавливают черенки утром. Каждый черенок должен иметь 3 междоузлия с 3-4 листьями, нижний срез делают на 0,5 см ниже почки. Для удобства посадки один лист у основания черенка удаляют. Нарезанные черенки сразу опускают основаниями в воду.

Заготовленные черенки связывают в пучки так, чтобы их основания были на одном уровне. Пучки черенков опускают основаниями на 3 см в раствор регуляторов роста (ИУК, гетероауксин — 150 мг/л воды, ИМК — 30-50 мг/л) на 12-24 ч при температуре +18…+22°С. Подготовленные черенки высаживают на предварительно выровненный, слегка уплотнённый и промаркированный субстрат по схеме 7 х 4-5 см. Основание черенка заглубляют на 1,5-2 см и обжимают вокруг него субстрат.

Успех зелёного черенкования зависит, прежде всего, от сроков его проведения, своевременного полива и температуры воздуха в парнике или теплице. Чтобы у листьев был хороший тургор, необходимо проводить полив так часто, чтобы с листа не успевала испаряться тонкая плёнка воды осевшего «тумана». Даже незначительное подсушивание резко снижает укореняемость черенков.

В течение вегетации проводят подкормки (как и при размножении одревесневшими черенками). Растения зимуют на месте укоренения. Осенью при устойчивом похолодании для успешной зимовки растения укрывают торфом, хвоей, опилками или листьями. Весной важно своевременно открыть растения во избежание их выпревания. До начала роста укоренённые растения осторожно выкапывают и высаживают на доращивание в открытый грунт.

Одревесневшие черенки длиной 20-22 см заготавливают осенью, со второй половины сентября, из однолетних побегов толщиной не менее 5 мм. Нижний срез делают на 3-5 мм ниже почки, верхний — на 5-10 мм выше почки. Связанные в пучки черенки сохраняют до весны в подвальном помещении прикопанными наполовину в песок или влажные опилки. При переувлажнении субстрата черенки вымокают. Хорошо сохраняются черенки в снежнике, его легко сделать на участке с северной стороны строений, где весной снег сохраняется дольше. Чтобы черенки не вмерзали в снег, их следует сложить в ящик или обернуть полиэтиленовой пленкой. Весной для предотвращения быстрого таяния снега снежник сверху укрывают опилками, торфом или соломистым навозом.

Перед посадкой одревесневшие черенки обрабатывают в растворах стимуляторов роста (ИУК, 150 мг/л или ИМК, 25-30 мг/л воды).

Можно поступить по-другому: сразу после заготовки обработать черенки стимуляторами роста в течение 12-24 ч, а затем поместить на две недели в теплицу. Пучки черенков при этом упаковывают в полиэтиленовые мешки. В условиях высокой температуры

и влажности у черенков образуются зачатки корней. Такие черенки высаживают осенью в лёгкую почву и поздно осенью мульчируют, или сохраняют до весны.

Сажать черенки лучше в гряды в парниках, теплицах, или в защищённом месте открытого грунта с рыхлой и плодородной почвой. Сажают черенки слегка наклонно, оставляя над поверхностью почвы две почки. Схема размещения 20 х 5-7 см. Уход за посадками заключается в поливе, рыхлении почвы и подкормках. В период массового образования корней на 1 м2 вносят: 5 г карбамида, 4 г двойного суперфосфата, 6 г сернокислого калия; в начале роста побегов 25-30 г карбамида, 15 г — суперфосфата и 40 г сернокислого калия; в фазу интенсивного роста соответственно 45, 35-40 и 40 г. Для размножения ценных сортов и форм можно делать прививку способом окулировки. В качестве подвоев используют сеянцы видовой войлочной вишни. Однолетние сеянцы с диаметром корневой шейки не менее 4 мм высаживают на участок питомника через 10-15 см, между рядами достаточно 40-50 см (при выращивании однолетнего посадочного материала). Надземную часть укорачивают до 20-25 см. Подвои надо сажать в конце августа-сентябре. В начале вегетации следующего года, как только прорастут почки, штамбик сеянца освобождают от боковых разветвлений до высоты 15 см от поверхности почвы.

В это время тонкие боковые побеги ещё не имеют хорошей сосудистой связи с основным стволом, ранки быстро заживают, здесь будет удобно проводить окулировку. Полезно также окучить нижнюю часть стволика (до 10 см).

Кора войлочной вишни довольно долго остается эластичной и отделяется от древесины, поэтому сроки окулировки определяются готовностью черенков привоя. В условиях Чернозёмной зоны это конец июля—начало августа.

Для прививки используют наиболее развитые почки из средней части черенка. Почку срезают со щитком длиной около 2,5 см, с очень тонким слоем древесины. На подвое на высоте 10-12 см делают поперечный разрез коры, а затем снизу вверх до него — продольный, длиной около 3 см. Щиток с почкой помещают за кору, обжимают место прививки и обвязывают лентой из плёнки, накладывая первый виток на поперечный разрез.

Обвязку с прививок снимают через месяц после окулировки. На следующий год рано весной до распускания почек срезают надземную часть «на почку», располагая режущую часть секатора со стороны привитой почки, выше неё на 2-3 мм. Срез делают под небольшим углом в обратную от почки сторону (15-30°).

При хорошем уходе в течение вегетации вырастают разветвлённые однолетки, пригодные для посадки в сад.

Кроме окулировки можно применить весеннюю прививку черенком способом улучшенной копулировки. В этом случае прививка успевает хорошо прижиться до наступления зимы.

Урожайность и качество плодов перспективных форм вишни войлочной

| Форма |

Год |

Урожайность |

Масса плода, г |

Дегустационная оценка, баллов |

| кг/куст |

т/га |

Средняя |

Максимальная |

| В-1 |

2009 |

3,00 |

4,98 |

1,00 |

1,20 |

3,80 |

| 2010 |

5,00 |

8,30 |

1,82 |

1,94 |

4,20 |

| В-2 |

2009 |

2,50 |

4,15 |

1,10 |

1,20 |

4,20 |

| 2010 |

4,50 |

7,47 |

1,21 |

1,41 |

4,10 |

| В-3 |

2009 |

2,50 |

4,15 |

1,10 |

1,20 |

4,20 |

| 2010 |

5,00 |

8,30 |

1,01 |

1,36 |

4,10 |

| В-4 |

2009 |

2,00 |

3,32 |

0,80 |

0,90 |

3,60 |

| 2010 |

3,00 |

4,98 |

1,22 |

1,44 |

3,90 |

| В-5 |

2009 |

3,00 |

4,98 |

1,40 |

1,60 |

4,80 |

| 2010 |

5,00 |

8,30 |

1,68 |

1,84 |

4,80 |

| В-6 |

2009 |

2,50 |

4,15 |

1,20 |

1,40 |

3,80 |

| 2010 |

3,00 |

4,98 |

1,68 |

1,88 |

4,00 |

| В-Р1 |

2009 |

0,40 |

0,66 |

1,60 |

1,90 |

3,60 |

| 2010 |

1,30 |

2,16 |

1,21 |

1,53 |

3,80 |

| В-Р2 |

2009 |

0,20 |

0,33 |

1,50 |

1,80 |

3,80 |

| 2010 |

1,10 |

1,83 |

1,60 |

2,15 |

4,40 |

| Среднее |

|

|

4,57 |

1,32 |

1,55 |

4,07 |

Президенту «АППЯПМ»

Муханину И.В.

от Конькова А.И.

26.06.2014 г. по инициативе Вице-президента Ассоциации садоводов РФ Хаустова С.В. в Министерстве сельского хозяйства РФ состоялась встреча с заместителем Министра Волковым Андреем Валентиновичем, на которой обсуждались актуальные проблемы развития садоводства, в связи с особой значимостью в настоящее время импортозамещаемой плодово-ягодной продукции.

По итогам встречи Департаменту растениеводства поручено провести совещание по этим вопросам.

Памяти Анджея Садовского посвящается…

23 июня 2014 года ушел из жизни выдающийся человек, профессор кафедры плодоводства сельскохозяйственного университета в Варшаве, доктор наук, Анджей Садовский, посвятивший всю свою жизнь развитию садоводства в Польше и за рубежом.

Ассоциация садоводов выражает свои соболезнования его родным, близким и коллегам. Мы ценим тот огромный вклад в науку и опыт, который был передан российским садоводам для развития интенсивных технологий в нашей стране.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈5 мин.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Руководителям садоводческих хозяйств

Уважаемые руководители!

26 июня 2014 года Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) приняла участие в заседании круглого стола в Минсельхозе России. Интересы Ассоциации представляли вице-президент АППЯПМ по связям с Министерством сельского хозяйства РФ Хаустов С.В. и директор ООО «Агросервиспроект» Болонин А.А.

На заседании под председательством Чекмарева П.А. рассматривались вопросы о расширении списка разрешенных пестицидов для садоводства. В связи с вышеизложенным, просим до 1 июля 2014 года на электронный адрес Ассоциации направить письмо со списком химических препаратов по группам (акарициды, фунгициды, инсектициды), необходимых для регистрации на плодовых и ягодных культурах.

С уважением,

президент Ассоциации садоводов России,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов,

эксперт по направлению

«Сельскохозяйственная продукция» НП ТППП АПК,

доктор с.-х. наук |

|

И.В. Муханин |

Развитие интенсивного садоводства Белгородской области. Контроль за качеством посадочного материала

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈6 мин.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈2 мин.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Beata Meszka

Институт садоводства в Скерневицах

Вредители малины

Ранней весной на плантациях малины можно обнаружить множество различных вредителей. Главнейшими врагами растений, радующих нас этой прекрасной ягодой, являются галлицы, тли, малинный клещ. К сожалению, для борьбы с вредителями на данной культуре практически нет разрешенных препаратов. Для борьбы с тлей в Европе зарегистрирован только Пиримор 500 ВДГ, против малинного жука применяют Каратэ Зеон 050 КС, Фастак 100 КЭ, Кунг-Фу 050 КС. Но кроме химических обработок, хорошие результаты в борьбе с вредителями дают агротехнические методы. Суть их заключается в сборе и уничтожении растительных остатков малины, вырезке поврежденных побегов, уничтожении сорняков.

Малинно-земляничный долгоносик

Серовато-черный жук длиной около 3 мм. Ранней весной жук выедает листья и пыльники в бутонах. Самка прогрызает отверстие в бутоне и откладывает белое яйцо, длиной 0,5 мм и надгрызает цветоножку. После этого бутон либо опадает, либо просто подсыхает. Самка может отложить до 50 яиц. В течение 7 дней из яйца выходит личинка, в течение 25 дней она питается содержимым бутона, а затем окукливается.

Зимует жук под высохшей опавшей листвой малины в трещинках и под комочками почвы.

Фото 1. Фото 1. Малинно-земляничный долгоносик

Малинная стеблевая галлица

Длина тела взрослой стеблевой малинной галлицы достигает 2,2 мм. Личинки развиваются в веретеновидных утолщениях стеблей малины.

Фото 2. Фото 2. Малинная стеблевая галлица

Зимует в стеблях в стадии личинки. Они внедряются в камбиальный слой побега и вызывают разрастание его в виде шероховатых галлов длиной 2 — 4 см.

Перед цветением малины вырезают и удаляют поврежденные побеги с плантации, затем их обязательно сжигают.

Фото 3. Фото 3. Малинная стеблевая галлица – поврежденный побег

Тля листовая и побеговая

Малинная тля небольшого размера около 2 мм, покрыта восковым налетом, зеленого цвета. На однолетних побегах возле почек можно увидеть группами или поодиночно расположенные яйца, черного цвета. Это место зимовки.

Перед цветением малины на листьях появляются колонии тли. Они питаются на нижней стороне листьев, высасывая соки из клеток, в результате этого повреждения происходит скручивание и деформация листьев и побегов. Кроме того, тля является переносчиком вирусов, вызывающих заболевания малины.

Фото 4. Фото 4. Тля листовая и побеговая

Малинный жук

Фото 5. Фото 5. Малинный жук – имаго

Один из основных вредителей малины. Жуки и личинки повреждают ягоды. Они становятся непригодны для реализации в свежем виде и переработки. Вредят взрослые жуки и личинки. Перезимовав в почве около куста на глубине до 10 см, жуки появляются с 5 по 20 июня. На молодых листочках жуки выедают мякоть между жилками. Позднее они выедают тычинки и пестики. Личинки повреждают ягоды, выедая костянки и прокладывая ходы в плодоножке. Масса червивых ягод уменьшается на 50%, они загнивают и теряют товарные качества.

Зимуют жуки и личинки в почве около кустов.

Фото 6. Фото 6. Малинный жук – личинка

Малинный клещ

Это крошечный клещ, который на нижней стороне листьев между волосками высасывает соки из клеток, в результате чего листья становятся уродливыми и приобретают желтоватую окраску.

Зимуют самки под чешуйками почек.

Фото 7. Фото 7. Листья малины, поврежденные малинным клещом

Члены АППЯПМ

Королев Виталий Викторович

генеральный директор ООО «Юг-Полив» (Краснодарский край)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ