Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Муханин И.В. Современные технологии производства посадочного материала для интенсивных насаждений яблони – «Модифицированный Книп-бом» и «Однолетка плюс» / И.В. Муханин // Научные основы садоводства: Труды Всероссийского научно-исследовательского института садоводства им. И.В. Мичурина. – Мичуринск, 2005. – С. 168-173.

Переход на новые типы садов изменил технологии по выращиванию посадочного материала в питомниках. Теперь основной задачей питомниководов является получение высококачественного посадочного материала с заданными параметрами для конкретных типов садов. Стандартным саженцем считается разветвленная однолетка или двухлетка с однолетней кроной (КНИП-БОМ) высотой более 1,5 м, имеющей не менее 5 — 7 боковых разветвлений длиной не менее 40 см, с расположенными по центральной оси. Обязательным считается наличие у саженцев 7 — 10 цветковых почек и хорошо развитая, многоярусная корневая система с корневым стержнем не менее 25 см. Надо отметить, что саженцы для интенсивных садов в подавляющем большинстве выращиваются на карликовых и полукарликовых подвоях.

Однако, для условий России технологии широко применяемые в южных странах с развитым промышленным садоводством показали себя не настолько эффективными.

В связи с этим нами разрабатывались новые технологии выращивания саженцев с заданными параметрами качества, которые успешно могли быть использованы питомниководами России во всех зонах промышленного садоводства. Итогом работы стала разработанная во ВНИИС им. И.В.Мичурина технология производства высококачественных саженцев «однолетка плюс». В настоящее время эта технология широко внедряется в передовых питомниках по всем зонам страны от Самары до Краснодара.

- We cannot display this gallery

Заданные параметры у саженцев достигаются за счет как сильного подвоя высаженного в первое поле (передовые питомниководы в свои поля высаживают отводки исключительно высшего и первого сорта), так и за счет элементов технологии, прежде всего, качественной системы защиты растений, орошения, системы почвенных и листовых подкормок, постоянных обработок почвы в сочетании с применением гербицидов Косарона и Раундапа, более свободных схем посадки, а также за счет применения регуляторов роста Арболина или Арболина супер, стимулирующих образование разветвлений и закладку цветочных почек. Для образования разветвлений у однолеток широко применяются механические методы, такие как прищипка верхних листьев с сохранением точки роста по достижению окулянтами высоты 30 — 40 см.

Влияние различных сорто-подвойных комбинаций яблони на качественные показатели саженцев, выращенных по технологии «однолетка плюс» с заданными параметрами

ОАО «Выселковское», 2003 г., Краснодарский край

| Сорт |

Подвой |

Разветвленных саженцев, %. |

Суммарный прирост, м. |

Количество побегов, шт. |

Средняя длина, см. |

Плодовых образований, шт. |

| Однолетка плюс |

| Голден Делишес (Рейнджер) |

ММ 106 |

100 |

9,6 |

14,7 |

65 |

11,5 |

| М 26 |

100 |

4,3 |

10,2 |

42 |

10,8 |

| М-9 RN 29 |

87 |

4,2 |

10,8 |

39 |

16,6 |

| Р 60 |

100 |

5,0 |

12,5 |

40 |

18,1 |

| Среднее |

|

5,7 |

12,1 |

47 |

14,3 |

| Двухлетка стандартная |

| Голден Делишес (Рейнджер) |

ММ 106 |

100 |

3,2 |

4,2 |

76 |

2,1 |

| М 26 |

95 |

2,7 |

5,1 |

52 |

4,2 |

| М-9 RN 29 |

82 |

1,5 |

3,7 |

40 |

8,1 |

| Р 60 |

75 |

2,1 |

3,9 |

53 |

8,9 |

| Среднее |

|

2,3 |

4,2 |

55 |

5,8 |

| Однолетка плюс |

| Гала Маст |

ММ 106 |

100 |

6,9 |

12,8 |

54 |

11,8 |

| М 26 |

100 |

7,1 |

14,0 |

51 |

15,5 |

| М-9 RN 29 |

93 |

3,3 |

8,6 |

38 |

21,8 |

| Р 60 |

95 |

4,2 |

9,2 |

46 |

18,3 |

| Среднее |

|

5,4 |

11,2 |

47 |

16,9 |

| Двухлетка стандартная |

| Гала Маст |

ММ 106 |

100 |

2,5 |

3,8 |

65 |

1,3 |

| М 26 |

100 |

2,2 |

3,2 |

68 |

2,7 |

| М-9 RN 29 |

95 |

1,5 |

2,9 |

51 |

5,3 |

| Р 60 |

100 |

1,6 |

3,2 |

49 |

5,5 |

| Среднее |

98 |

1,9 |

3,3 |

58 |

3,7 |

В таблице 1 приведены данные по влиянию различных технологий выращивания саженцев для интенсивных садов на биометрические показатели двухлетних саженцев. Выявлена прямая зависимость между применяемой технологией и количеством разветвлений при выращивании саженцев. Количество разветвлений при выращивании саженцев по технологии «однолетка плюс» находилось в пределах от 8 до 14 шт. При выращивании по стандартной технологии этот показатель находился в пределах от 2,9 до 5 шт. в расчете на саженец. Наблюдалась сортовая реакция на закладку плодовых почек у различных сортов в связи с силой роста подвоя. Лучшая закладка плодовых образований происходила на подвоях карликовой группы М 9 RN 29 и Р 60.

И.В. Муханин, доктор сельскохозяйственных наук, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов

Продуктивность интенсивного отводкового маточника клоновых подвоев в связи с плотностью посадки маточных растений и их качеством

Эффективность разработки новых технологий зависит от соблюдения двух непременных условий: правильного установления конечной цели разрабатываемой технологии с учетом того, что дороговизна «совершенной» технологии может сделать ее нецелесообразной, а также отыскания соответственных средств, ведущих к конечной цели. На поисках средств увеличения продуктивности новых маточников клоновых подвоев с применением органических субстратов, а также повышения выхода отводков высших категорий качества сосредоточены наши исследования. Ниже приводятся данные влияния, в первый продуктивный год, плотности посадки подвоев на продуктивность маточника клоновых подвоев, и выход отводков по сортам (табл. 1).

Таблица — 1. Влияние плотности посадки на продуктивность маточника клоновых подвоев в первый продуктивный год (НПХО ВНИИС им И.В. Мичурина, 2001г.)

| Подвой |

Схема посадки |

Продуктивность |

Качество, % |

| шт./м, пог. |

тыс. шт./га |

В/сорт |

1 сорт |

2 сорт |

| 62-396 |

15 |

27 |

168 |

38 |

29 |

33 |

| 20 |

23 |

144 |

26 |

35 |

39 |

| 25 |

19 |

119 |

31 |

41 |

28 |

| Р59 |

15 |

38 |

202 |

40 |

31 |

29 |

| 20 |

32 |

198 |

35 |

38 |

27 |

| 25 |

15 |

93 |

35 |

36 |

29 |

| В среднем |

15 |

33 |

202 |

40 |

31 |

29 |

| 20 |

28 |

171 |

31 |

37 |

32 |

| 25 |

17 |

106 |

33 |

39 |

28 |

| НДС05 |

62-396 |

2,1 |

12,3 |

— |

— |

— |

| Р59 |

3,7 |

21,4 |

— |

— |

— |

Определение оптимального количества отводков, высаживаемых при закладке маточника, является весьма актуальным. Из данных таблицы видно, что увеличение плотности посадки, влекущее увеличение затрат на дополнительное количество посадочного материала, окупаются уже в первый продуктивный год дополнительно полученными отводками высокого качества. Так у полукарликового подвоя 62-396 увеличение плотности посадки с 25 см до 20 и 15 см количество подвоев в расчете на гектар увеличиваются соответственно на 6 и 17 тыс. шт на га. В ценах на осень 2001 года эти дополнительные затраты составляют 36 и 100 тыс. руб. на гектар. Однако, при разработке интенсивных технологий вопрос должен ставится не в плоскости сколько это стоит, а главное, что это дает. Экономический эффект, который является решающим критерием целесообразности увеличения затрат на закладку, позволяет утверждать, что эти затраты оправданы. Уже в первый продуктивный год дополнительно полученные отводки, а это по подвою 62-396 составляют в расчете на гектар 25 и 49 тыс.шт с гектара, соответственно позволяют получить дополнительный доход в современных ценах 150 и 294 тыс. рублей. Дополнительная прибыль у этого подвоя при увеличении плотности посадки составляет 114 и 194 тыс. рублей. Эти показатели у карликового подвоя Р 59 при увеличении плотности посадки с 25 тыс.шт. на гектар до 31 и 42 тысяч составляют 600 и 750 тыс. рублей с гектара чистой прибыли.

Необходимо отметить, что увеличение плотности посадки до 40 тыс. маточных растений на гектар позволяет уже в первый продуктивный приблизиться к оптимальной продуктивности такого типа маточников, которая составляет около 300 тыс. шт. отводков с гектара или 50 отводков с погонного метра.

Интересные данные получены и по качеству отводков. При плотной посадке в первый продуктивный год количество подвоев высших категорий качества превышало в среднем по двум подвоям на 20 %.

Нами испытывались новые подвои при плотном размещении маточных растений на гектаре на продуктивность и выход качественных отводков. В таблице 2 приведены данные на подвои различной силы роста.

Продуктивность различных новых клоновых подвоев в интенсивном маточнике клоновых подвоев при плотной посадке в первый продуктивный год (НПХО ВНИИС им И.В. Мичурина, 2001г.)

| Подвой |

Схема посадки |

Продуктивность |

Качество, % |

| шт./м, пог. |

тыс. шт./га |

В/сорт |

1 сорт |

2 сорт |

| 15 cм |

57-491 |

13 |

78 |

39 |

61 |

— |

| Р16 |

9 |

55 |

42 |

40 |

18 |

| СК-3 |

35 |

218 |

35 |

65 |

— |

| СК-4 |

40 |

250 |

40 |

60 |

— |

| 62-396 |

27 |

168 |

38 |

29 |

33 |

| 62-396 к* |

55 |

348 |

49 |

24 |

27 |

| НДС05 |

10,5 |

65 |

— |

— |

— |

* Подвой 62-396 является контролем. Особенность в том, что во втором случае (62-396 к*) высаживались подвои высшего сорта. В остальных случаях посадка производилась подвоями первого сорта.

Особый интерес представляют данные, полученные по подвою 62-396 при плотной посадке различными по качеству подвоями. Посадка отводками высшего сорта позволила получить уже в первый год 348 тыс. подвоев, в том числе 254 тыс. отводков высшего и первого сорта. Анализ данных позволяет утверждать, что при посадке интенсивного маточника клоновых подвоев с использованием органического субстрата с использованием отводков высшего сорта при плотной посадке около 40 тыс. подвоев на гектар уже в первый продуктивный год возможно получить дополнительную прибыль в количестве около 2 млн. рублей, что позволит полностью покрыть расходы на закладку маточника, специальную технику и приобретение органического субстрата, а также получить прибыль в размере 1 млн. рублей. We cannot display this gallery

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Агротехнические особенности закладки отводковых маточников клоновых подвоев с применением органических субстратов

В связи с переходом мирового садоводства на интенсивные и суперинтенсивные типы садов с высокой и сверхвысокой плотностью посадки неизмеримо возросли требования к качеству посадочного материала. Поскольку качество саженцев находится в прямой зависимости от состояния используемых отводков клоновых подвоев, то вопросу повышения их качества в последние годы придается первостепенное значение. В результате усилиями ученых и практиков-садоводов многих стран мира, в том числе и России, была отработана высоко эффективная конструкция и технология возделывания отводковых маточников клоновых подвоев с использованием органических мульчирующих субстратов. Она обеспечивает максимально возможную продуктивность маточника (250 – 350 тысяч отводков с 1 га) и получение высококачественных отводков намного превосходящие принятые у нас стандарты. Опыт нашего института свидетельствует о том, что в условиях средней полосы России возможно получать отводки, отвечающие мировым стандартам как в количественном, так и в качественном отношениях. В течение последних пяти лет заложена целая сеть экспериментальных производственных маточников в базовых хозяйствах института со всем комплексом агротехнических мероприятий. Маточники располагаются: в Тамбовской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, которые характеризуются различными природно-климатическими условиями.

Выращивание отводков начинается с закладки маточника. Предпочтительное время высадки клоновых подвоев для закладки отводкового маточника весна. При посадке подвоев осенью существует вероятность повреждения их в зимне-весенний период (низкие температуры, резкие их перепады, солнечные ожоги, повреждения грызунами, повреждения ледяной коркой и т.д.), при этом подвои в первую зиму остаются без укрытия субстратом, что является нежелательным после активного роста отводков в интенсивном современном маточнике.

- We cannot display this gallery

Лучшими параметрами подвоев для закладки отводкового маточника являются: высота – от 60 до 80 см., диаметр на высоте 30 см. – от 5 до 9 мм., этажность корневой системы – от 2 до 3, с хорошо развитой мочкой. При посадке маточника подвоями длиной менее 50 см. приходится проводить очень слабую обрезку, что негативно влияет на образование и развитие боковых побегов и на 25-30% снижает продуктивность маточника. При закладке маточника тонкими подвоями с недоразвитой корневой системой возникают проблемы, порождаемые как недостаточным количеством боковых разветвлений и их слабым развитием, так и трудностями переплетения маточных растений осенью. Все это негативно сказывается на продуктивности маточника и качестве отводков в первые годы. При посадке маточника более сильными подвоями с высотой более 80 см., диаметром от 9 до 15 мм, этажностью корней более трех, возникают проблемы при переплетении маточной косички в связи с большей жесткостью растений и сложностью фиксации маточной косички на уровне почвы.

Необходимо закладывать промышленные маточники исключительно безвирусными подвоями с маточников, которые находятся под постоянным контролем карантинной инспекции. Даже если маточник заложен безвирусным посадочным материалом и постоянно тестируется, отводки для закладки новых маточников с него необходимо брать только в первые продуктивные сезоны, максимум до 5 лет. С более старых маточников отводки высаживают в первые поля для выращивания высококачественного посадочного материала на безвирусной основе. Передовые питомниководы размножают исключительно определенные клоны подвоев. Так у наиболее распространенного клонового подвоя М 9 размножаются клоны Paj 1, Paj 2, Т337, Т339, ЕМЛА, RN 29 и еще более десятка клонов. В каждой стране с развитым садоводством культивируются свои разновидности клонов основных подвоев с различными характеристиками и силой роста.

При подготовке почвы под закладку маточника клоновых подвоев ставятся две главные цели: придание почве более легкого состава, особенно ее верхней части с помощью внесения больших доз органики и уничтожение многолетних сорняков. Первая цель достигается традиционными агротехническими мероприятиями (глубокая вспашка, культивация и т.д.) и внесением больших доз органических удобрений. Предпочтительнее вносить перепревший навоз (от 3 до 5 лет), но при необходимости можно вносить и свежий, соответственно продляя срок подготовки почвы. Количество органики, требующееся на один гектар, колеблется от 300 до 600 тонн. Особенность вспашки заключается в том, чтобы сосредоточить большую часть органики в верхнем (до 15 см) слое почвы, с целью придания ему более легкого механического состава. Если необходим плантаж, то его проводят до внесения органики. Вторая цель — уничтожение многолетних сорняков — достигается обработкой их системными гербицидами типа Раундап или Баста в сочетании с почвенными гербицидами. При подготовке почвы для закладки безвирусных отводковых маточников клоновых подвоев необходимо проводить фумигацию почвы препаратами типа Дозомет. В передовых питомниках фумиганты заделывают в почву и покрывают эти участки полиэтиленовой пленкой для увеличения их эффективности.

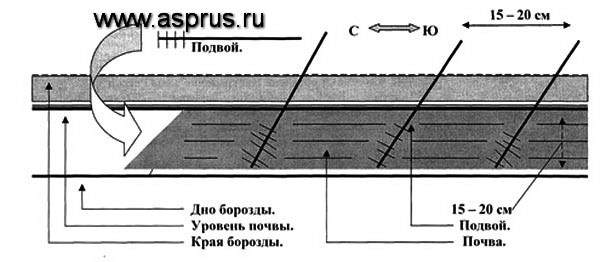

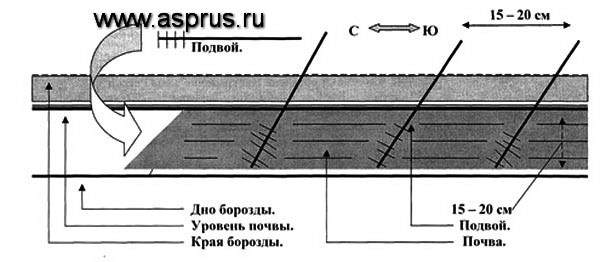

Рис 1.

Рис 1. Схематическое изображение техники посадки при закладке отводкого маточника клоновых подвоев с использованием органических субстратов с горизонтальной маточной косичкой.

Посадку подвоев в маточнике часто производят в борозды. Направление борозд предпочтительно с севера на юг. Глубина борозды должна быть около 20 см, а ширина 20 – 30 см. Подвои сажаются под углом в 45* с наклоном на юг (рис. 1) (при очень высокой температуре в летний период и недостатке орошения в год посадки у подвоев, посаженных с наклоном на север, происходят ожоги коры). Техника посадки заключается в укладке подвоя по оси основания борозды с наклоном на юг под углом 45* и последующей присыпкой его грунтом толщиной 15 – 20 см. Для равномерной посадки отводков применяют двухметровые рейки с нанесенными на них метками мест посадки.

- We cannot display this gallery

Реже высадку производят в щель. При этом способе подвои сажаются вертикально с последующим наклоном и прижатием к почве. Высадка подвоев в щель позволяет ее производить с большей точностью.

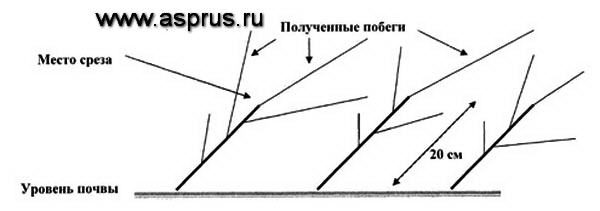

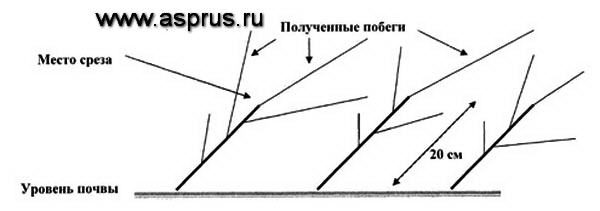

Подвои перед посадкой или сразу после нее необходимо обрезать. При закладке маточника подвоями первого сорта они срезаются на высоте около 20 см над землей, что соответствует глубине посадки или длине подвоя 40 см. Если обрезку ведут до посадки, то подвои сразу обрезают на этой высоте. Это делается для усиления ветвления высаженных подвоев и повышения продуктивности маточника. На рисунке 2 схематично изображено влияние весенней обрезки подвоев на отрастание боковых разветвлений к концу первого сезона. Если подвои слабые, то обрезка делается более сильная до 2/3 надземной части.

Рис 2. Рис 2. Схема отрастания побегов в результате весенней обрезки подвоев после высадки их в отводковый маточник клоновых подвоев.

При посадке отводков в маточнике в щель, им придают наклонное положение, прижимая их по линии ряда. Такой способ позволяет наиболее точно расположить отводки в расчете на погонный метр. При наличии в маточнике оросительной системы и специальной техники (окучиватель, разокучиватель и т.д.) посадку производят блоками по 5 рядов, чередуя их в зависимости от ориентации наклона высаженных подвоев. Это позволяет более рационально использовать технику при весеннем разокучивании.

Для каждой зоны лучшими субстратами являются наиболее доступные и дешевые. Наиболее приемлемыми являются – перепревшие опилки или кора хвойных пород, торф, шелуха риса, лузга подсолнечника и раздробленная солома с добавлением песка и грунта. Лучшие показатели по качеству корневой системы и выходу отводков высших товарных качеств имеют следующие субстраты: перепревшие опилки, торф и рисовая шелуха. Следует применять перепревшие опилки не менее пятилетней давности и только хвойных пород. Неперепревшие опилки имеют кислую среду, которая препятствует образованию первичных корней и угнетает их рост. Можно ускорить подготовку свежих опилок с помощью их буртования с добавкой аммиачной селитры. Нельзя применять в качестве субстрата опилки лиственных пород и особенно плодовых пород, в связи с угрозой распространения различных заболеваний. Применение торфа допустимо только с нейтральной или слабокислой средой. Оптимальной pH считается слабокислая 6,2 – 6,3. При наличии торфа с кислой средой его необходимо привести к оптимальной кислотности с помощью известкования. Если Вы используете шелуху риса, то надо учитывать, что она мало гигроскопична, и окучивание необходимо проводить только влажным субстратом. Особенно это важно в первый продуктивный год. Для лучшего увлажнения можно частично смешивать его с грунтом (10 -15 % грунта).

- We cannot display this gallery

Количество субстрата обуславливается оптимальной высотой окучивания для получения высококачественных отводков с учетом ежегодных его потерь в размере 15 – 20 %. Для окучивания в расчете на один гектар производственного маточника клоновых подвоев расходуется от 700 до 1000 кубических метров. Такие нормы субстрата позволяют при ширине междурядий 1,6 – 1,8 м проводить окучивание на высоту до 25 см. При отклонениях в высоте фиксации маточной косички и при необходимости получения большего количества отводков высшего сорта количество субстрата увеличивается до 1500 куб. метров. Это позволяет проводить окучивание высотой до 40 см. При недостатке мульчматериала первое и второе окучивание проводят субстратом, а затем поверх органического субстрата окучивание проводят почвой из междурядий. При такой технологии субстрат вносится в маточник ежегодно до начала окучивания. Минимальное ежегодное добавляемое количество субстрата составляет в расчете на гектар маточника около 65 – 80 кубических метров.

И.В. Муханин

Доктор сельскохозяйственных наук,

президент Ассоциации садоводов-питомниководов

Формировка для интенсивных садов – «Модифицированное стройное веретено»

В конце девяностых годов по основным зонам промышленного садоводства России создались условия для закладки интенсивных садов на полукарликовых и карликовых подвоях. К этому времени под руководством технологов ВНИИС им. Мичурина была создана в десяти основных областях в передовых садоводческих хозяйствах сеть современных маточников клоновых подвоев с применением органического субстрата. Выход подвоев в год превысил 2 миллиона штук. В начале двухтысячных годов началась массовая закладка садов на полукарликовых и карликовых подвоях.

Основными подвоями, которые выращивались в современных маточниках, являлись: в средней зоне садоводства и в Поволжье – 62-396, Р 14, Р 60, Р 59; в южной зоне – М-9 и его клоны RN 29, T339, T337, Paj 1, Paj 2, Р 60, Р 22, М 26, М 26 EMLA, Р 14.

Многочисленные поездки за рубеж руководителей специализированных хозяйств, специалистов и научных работников позволили определиться с моделями садов, которые начали повсеместно закладывать. Была выбрана веретеновидная форма крон, в сочетании со шпалерно-карликовой конструкцией сада. Но была и российская специфика закладки таких садов.

Схемы посадки, применяемые в России, существенно отличались от западных прототипов. В первую очередь, различие касалось ширины междурядий. Это было обусловлено шириной используемой техники. Основным трактором, который применялся на первом этапе закладки таких садов, был МТЗ-80. В связи с этим, основная ширина междурядья была 4,5 м. Применялись также и более широкие междурядья в 5 метров. Толщина плодовой стены в нижней части кроны составляла от 1,5 до 2 метров. Расстояния между деревьями в ряду варьировали от 2 до 1 метра. Однако основной схемой посадки являлась 4,5 х 1,5 метров, что соответствовало плотности 1480 деревьев на гектаре.

Такие схемы имели одну особенность: ветви в нижней части кроны для создания полноценной плодовой стены должны были иметь протяженность более 1,5 м. При первом плодоношении этих ветвей они сильно провисают и ложатся на землю.

Решить эту задачу можно было, усиливая нижние ветви укорачиванием, но при этом проявлялась другая проблема, не менее важная. Поступательный рост центрального проводника резко ослаблялся, и окончание формирования растягивалось на неопределенный период. Это все снижало продуктивность таких насаждений. У плодовых деревьев плодоношение ограничивалось нижней частью кроны. Рост урожайности по годам ослаблялся, а зачастую, к 5 – 6 году даже снижался за счет начавшейся замены отплодоносивших нижних сильных ветвей. Урожайность таких садов не могла перейти рубеж в 20 – 25 тонн с гектара. Если учесть, что к этому времени в садах полным ходом устанавливалась шпалера, устанавливались системы капельного орошения, проводились все виды агротехнических мероприятий (залужение, гербицидный пар приствольных полос, система питания и защиты и т.д.), то это снижало привлекательность таких садов. We cannot display this gallery Все это указывало на то, что применение технологии формирования и обрезки, используемых в развитых странах в интенсивных садах с веретеновидными кронами со стандартными схемами посадки 3 х 1 м (3330 дер./га), были неприемлемы для нас.

Разные схемы, разные габариты деревьев, различное качество посадочного материала — все это не позволяло слепо перенести западную технологию в российские условия.

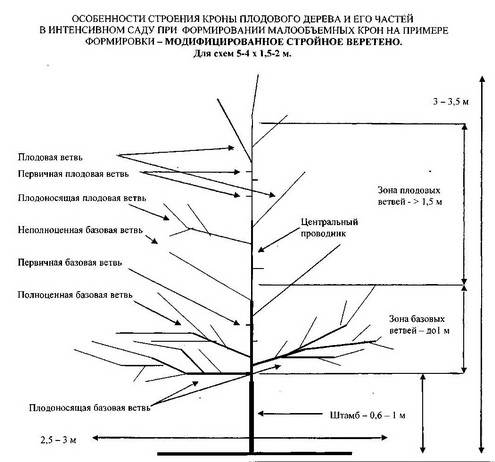

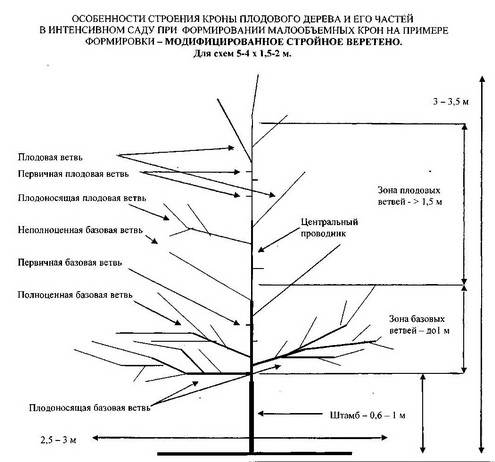

Исходя из этого, нами была разработана формировка «модифицированное стройное веретено» (рис. 1). Эта формировка предназначена для интенсивных садов на полукарликовых и карликовых подвоях со схемами посадки 5-4,5 х 1,5 м. Она позволяет выращивать интенсивный сад на слаборослых подвоях в более свободных схемах посадки.

Рис. 1. Схема структуры плодового дерева при формировании малообъемной кроны в современном интенсивном саду с однострочно-уплотненной посадкой со схемами размещения деревьев 5-4 х 1,5-2 м на примере формировки – модифицированное стройное веретено.

Разработку системы формирования «модифицированное стройное веретено», начали с моделирования физиологически обоснованной веретеновидной кроны. Разработали систему контроля над ростовой активностью нижней части кроны. Подобрали стратегию ускорения роста центрального проводника до оптимальных параметров. Отработали систему подразделения кроны на зоны и типы ветвей. Рассчитали биологическую нагрузку плодовой древесины по группам ветвей в расчете на каждый этап формирования. Подбирали сортимент и сорто-подвойные комбинации для различных плодоводческих зон России. На конечном этапе была рассчитана экономическая эффективность применения «модифицированного стройного веретена» и началась инновационная деятельность во всех садоводческих зонах России.

- Базовые ветви: первичные – все разветвления по центральному проводнику в зоне базовых ветвей длиной менее 40 см; неполноценные – все однолетние приросты по центральному проводнику в зоне базовых ветвей длиной более 40 см; полноценные – разветвленные двухлетние ветви, отходящие от центрального проводника в зоне базовых ветвей с количеством разветвлений более двух; плодоносящие – трех-пяти летние плодоносящие ветви.

- Плодовые ветви: первичные – все разветвления в зоне плодовых ветвей длиной менее 20 см; плодовые – однолетние побеги длиной более 30 см; плодоносящие – ветви, расположенные по центральному проводнику старше трех лет.

Сложность разрабатываемой технологии заключалась в том, что в ней надо было совместить высокую скороплодность карликов и необходимую для быстрого формирования ростовую активность. Необходимо было подобрать параметры посадочного материала, наиболее подходящего под эту формировку, и разработать технологию производства саженцев с заданными параметрами.

«Модифицированное стройное веретено» относится к малогабаритным лидерным веретеновидным кронам. Оптимальная высота деревьев в садах с формировкой «модифицированное стройное веретено» составляет 3,5 м. При использовании лестниц, платформ или передвижных подставок, схемы размещения позволяют увеличивать высоту до 4 метров. Однако не на всех сортах это можно сделать. Опорные конструкции в таких садах обычно поддерживают плодовое дерево до высоты 1,8 – 2 метра (при использовании только шпалеры) и до 2,2 – 2,5 м (при использовании индивидуальных опор в сочетании со шпалерой).

Центральный проводник имеет три основные зоны – штамб, зону базовых ветвей и зону плодовых ветвей.

Высота штамба зависит, в первую очередь, от применяемых орудий в саду. Ее минимальное значение – 60 см. В последнее время для облегчения работ по поддержанию базовых ветвей с урожаем стали применять высокоштамбовые формировки, где размер штамба достигает 1 метра. Однако, в зонах с неустойчивым и часто неглубоким снежным покровом, из-за угрозы зимних солнечных ожогов, предпочтительней низкие штамбы.

Зона образования базовых ветвей зависит от их оптимального количества. Особенность таких формировок заключается в том, что в ней нет постоянных ветвей. Базовые ветви также имеют ограниченный срок эксплуатации. В результате многочисленных исследований определено оптимальное количество разветвлений в этой зоне – 10 — 12 шт. По силе роста и развитию они подразделяются на четыре категории – первичные базовые, неполноценные, полноценные и плодоносящие базовые ветви. У каждой категории ветвей своя обрезка и свои приемы регулирования ростовой активности, но цель каждой первичной базовой ветви — превратиться в плодоносящую. После удаления ее на пенек она превращается в первичную базовую ветвь, и цикл возобновляется.

Количество плодоносящих базовых ветвей в разные периоды формирования меняется. В первые годы их количество ограничено. Наиболее сильные ветви, начиная с третьего поля питомника, удаляются на косой пенек. Все это делается для усиления центрального проводника.

Раннее плодоношение при создании «модифицированного стройного веретена» часто имеет негативный характер. Базовые ветви при оптимальном формировании достигают более 1,5 м, что происходит за два года. Плодоношение начинается на третий год, а основное плодоношение — на четвертый (табл.1). Однако за это время базовые ветви иногда сильно утолщаются. Учитывая, что к пятому году их количество достигает 5 – 6 шт., у сортов с высокой скороплодностью происходит резкое снижение ростовой активности центрального проводника. Часто это выражается в сильных его «перехватах» в районе базовых ветвей, что лишает его доминирования в кроне со всеми отрицательными последствиями.

С другой стороны, образование перехватов указывает на то, что количество базовых ветвей и их размер не соответствуют периоду формирования.

На основании исследований определено, что до пятилетнего возраста количество плодоносящих базовых ветвей не должно превышать 3 – 4 шт. После окончания формирования, когда у нас сформирован явный лидер и высота плодового дерева достигла высоты 2,5 – 3 метра, ежегодное количество плодоносящих базовых ветвей должно быть в пределах 5 – 6 шт.

Сама зона образования базовых ветвей не должна превышать 1 метра по стволу. Поэтому главная цель в этой зоне — перевести каждое разветвление, включая кольчатки, копьеца и прутики, в полноценную базовую ветвь. Одним из приемов добиться этого – не допускать плодоношения на центральном проводнике. Каждая кольчатка или копьецо имеет одну сильную смешанную почку. При удалении цветков или завязи, при оптимальном уходе и рациональном питании велика вероятность получения из этих плодовых образований хороших базовых ветвей. В крайнем случае применяется кербовка.

Таблица 1

Плодоношение деревьев яблони различных сортов с формировкой модифицированное стройное веретено в первые годы плодоношения

(Сад посадки 2002 гю Схема 4,5 х 1,5 м)

| Сорта |

Подвои |

Урожайность, ц/га |

| 2004 |

2005 |

2006 |

В сумме |

| Зимнее полосатое |

62-396 |

150,0 |

170,9 |

230,5 |

551,4 |

| Р1 |

170,3 |

218,0 |

287,0 |

675,3 |

| Р14 |

45,7 |

70,5 |

168,9 |

285,1 |

| Р60 |

59,0 |

135,0 |

260,7 |

454,7 |

| Альфа |

15,5 |

46,5 |

65,9 |

127,9 |

| В среднем |

88,1 |

128,2 |

202,6 |

418,9 |

| НСР05 |

15,0 |

23,4 |

24,5 |

— |

| Декабренок |

62-396 |

135,9 |

247,0 |

267,0 |

649,9 |

| Р1 |

155,9 |

215,8 |

288,0 |

659,7 |

| Р14 |

65,8 |

128,0 |

167,2 |

361,0 |

| Р60 |

110,7 |

257,8 |

340,0 |

708,5 |

| Альфа |

12,2 |

55,8 |

85,4 |

153,4 |

| В среднем |

96,1 |

180,9 |

229,4 |

506,5 |

| НСР05 |

15,6 |

22,3 |

20,2 |

— |

| Победитель |

62-396 |

85,2 |

164,8 |

205,8 |

455,8 |

| Р1 |

126,0 |

154,7 |

253,5 |

534,2 |

| Р14 |

68,4 |

185,5 |

236,6 |

490,5 |

| Р60 |

78,5 |

205,2 |

258,0 |

541,7 |

| Альфа |

— |

28,6 |

79,4 |

108,0 |

| В среднем |

71,6 |

147,8 |

206,7 |

426,0 |

| НСР05 |

12,5 |

22,7 |

25,6 |

— |

Другая задача — постепенно заменять плодоносящие базовые ветви на более молодые – полноценные базовые, не давая им утолщаться и уводить зону плодоношения за определенные параметры кроны. В период замены этих ветвей удаление проводят на пенек около 5 см. При срезке на косой пенек отрастание происходит крайне редко.

Над зоной базовых ветвей (количество всех разветвлений 12 шт.) располагается зона плодовых ветвей. При классическом формировании эта зона достигает, при оптимальной высоте плодового растения (3,5 м), длины по центральному проводнику до 2 метров.

Все плодовые ветви подразделяют на три категории – первичные плодовые, плодовые и плодоносящие плодовые. Задача формировщика: из всех первичных получить плодовые ветви, а из них — плодоносящие. После двух-трех лет плодоношения, при утолщении и потере потенциала продуктивности, эти ветви срезаются на косые пеньки. Циклическая смена плодовых ветвей — основа веретеновидных формировок.

Параметры кроны с формировкой «модифицированное стройное веретено» отличаются несколько удлиненными базовыми ветвями. Посадив сад на карликовых подвоях с плотностью посадки в ряду 1,5 – 2 метра, вы тем самым ставите себя в рамки этой формировки. Контроль над параметрами в нижней части кроны (зона базовых ветвей) ведется путем ограничения длины базовых ветвей до оптимальной длины 1,5 м. Применяя подвязку этих ветвей к шпалере, длину можно несколько увеличить, но большая нагрузка урожаем отдельной ветви снижает качество плодов.

В зоне плодовых ветвей необходимо контролировать длину плодоносящих ветвей, чтобы они не выходили за параметры усеченной трапеции всей формировки, т.е. чем выше плодовая ветвь, тем короче она должна быть. Ветвь, выходящая за параметры кроны, или ограничивается на плодовые образования, или срезается на косой пенек в зоне ствола. Подчиненное положение по длине плодовых ветвей по отношению к базовым ветвям позволяет создать веретеновидную крону с оптимальным световым режимом. Этому способствует и горизонтальное их расположение.

Оптимальными по длине являются плодовые ветви длиной около 1 метра, с выраженной осью и без сильных разветвлений.

Высота формировки определяется целесообразностью в каждом конкретном хозяйстве, однако, минимальная высота составляет 3 метра. Высота плодового растения при формировании «модифицированного стройного веретена» и потенциальная продуктивность тесно связаны. Каждый метр высоты кроны позволяет увеличить урожайность, примерно, на 10 тонн с гектара.

Применение компактной, малогабаритной техники при проведении работ в интенсивных садах позволяют у взрослых насаждений увеличить длину плодоносящих базовых ветвей в нижней части кроны до 2 метров. Что касается плодовых ветвей, их удлинение нецелесообразно, т.к. они будут снижать освещенность базовых ветвей.

Применяя формировку «модифицированное стройное веретено» в сочетании с плотной однострочной посадкой карликовых и полукарликовых сорто-подвойных комбинаций, мы создаем интенсивный сад, который можно использовать в любой зоне садоводства. Сравнительно небольшое количество посадочного материала (около 1500 дер./га) делает такой тип сада весьма привлекательным. На скороплодность влияет качество посадочного материала (табл. 2). Показательные данные получены в результате исследований по сорту Синап орловский.

Таблица 2

Влияние качества посадочного материала на динамику нарастания урожая сорта Синап орловский при формировании модифицированного стройного веретена

(2003-2005 гг., сад посадки 2001 г, схема 4,5 х 1,5 м, подвой Р14)

| Качество посадочного материала |

Урожайность, ц/га |

| 2003 |

2004 |

2005 |

В сумме |

| 1. Однолетка плюс |

42,1 |

160,4 |

295,5 |

498,0 |

| 2. Модифицированный книп-бом |

43,2 |

157,8 |

245,0 |

446,0 |

| 3. Книп-бом |

38,5 |

86,3 |

145,8 |

270,6 |

| 4. Двулетка — контроль 1 |

27,0 |

46,1 |

78,5 |

151,6 |

| 5. Однолетка — контроль 2 |

— |

15,0 |

34,5 |

49,5 |

| В среднем |

30,2 |

93,1 |

159,9 |

283,1 |

| НСР05 |

9,0 |

22,6 |

36,3 |

— |

Привлекательность такого типа сада основывается на доступности подвойного материала, отработанности технологии выращивания саженцев с заданными параметрами («книп-бом», «модифицированный книп-бом» и «однолетка плюс»), наличии большого выбора конкурентоспособных сортов, многообразии опорных конструкций, доступности систем орошения, детально разработанной системы формирования и обрезки, скороплодности и высокой урожайности качественных плодов. Окупаемость таких садов наступает после двух первых урожаев к 6 – 7 году. Надо учесть, что первые два года после посадки таким садам искусственно не дают плодоносить, удаляя все цветки химическим или механическим способом. В последующем удаляют цветы только с центрального проводника. Если цветы не были своевременно убраны, то удаляют завязи и плоды. Наличие плодов на центральном проводнике заметно ослабляет его рост. Капельное орошение и грамотные подкормки ослабляют влияние плодов на центральном проводнике на его ростовую активность.

К недостаткам такого типа сада надо отнести: его высокую себестоимость, требовательность к соблюдению агротехники, способность терять в период плодоношения ростовую активность при эксплуатации без орошения, повышенные требования к питанию и защите растений и, главное, невозможность или сложность выращивания такого типа сада без опоры.

Исключением служат сады на полукарликовых подвоях – М-26, М-26 EMLA, Р 1, Р 14, 62-396 при выращивании сильнорослых сортов на очень плодородных землях. В этом случае опоры не ставят, а заменяют их посадочными кольями, которые поддерживают растения первые 3 – 4 года.

Операции и последовательность их выполнения.

Система агроприемов, применяемая при создании формировки «модифицированное стройное веретено», содержит пять последовательных операций:

- Формирующая обрезка центрального проводника;

- Циклическая замена базовых ветвей;

- Циклическая замена плодовых ветвей;

- Формирующая обрезка базовых ветвей;

- Формирующая обрезка плодовых ветвей.

Формирующая обрезка центрального проводника.

«Модифицированное стройное веретено» — лидерная веретеновидная формировка. Сильный вертикальный центральный проводник — главный элемент такой кроны и основа получения высоких урожаев в период плодоношения. Эксплуатация такого типа сада рассчитана на 20 – 25 лет.

Наблюдается ряд существенных отличий и сложностей при формировании центрального проводника по сравнению с формировками на среднерослых подвоях.

При выращивании плодовых деревьев на сильнорослых и среднерослых подвоях стратегия формирования заключается в стимулировании скороплодности и за счет раннего плодоношения, ограничении ростовой активности всего дерева.

При формировании плодовых деревьев на слаборослых подвоях главной задачей ставится ограничение раннего плодоношения, которое сдерживает ростовую активность и, как следствие, растягивает период формирования и отодвигает сроки выхода на плато потенциальной продуктивности (табл. 3).

И в первом, и во втором случаях центральный проводник с достаточным количеством разветвлений является основой формирования лидерных веретеновидных крон. Для этого в период формирования не допускается перегрузка кроны сильно растущими базовыми и плодовыми ветвями. Применяя целый арсенал мер по приданию боковым разветвлениям горизонтального положения, мы, тем самым, сдерживаем их ростовую активность, создавая центральному проводнику наиболее оптимальные условия для сильного роста.

Таблица 3

Влияние ограничения плодоношения по центральному проводнику при формировании модифицированного стройного веретена на динамику высоты плодовых деревьев на подвое 62-396

(2003-2006 гг., сад посадки 2002 г, схема посадки 4,5 х 1,5 м)

| Часть кроны |

Операции |

Высота деревьев, м |

| 2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

| Жигулевское |

| Центральный проводник |

С укорачиванием |

1,95 |

2,35 |

2,75 |

3,25 |

| Без укорачивания |

2,05 |

2,20 |

2,40 |

2,65 |

| С удалением цветов |

1,90 |

2,55 |

2,55 |

2,80 |

| Без удаления цветов |

1,80 |

2,15 |

2,30 |

2,45 |

| НСР05 |

0,10 |

0,08 |

0,12 |

0,13 |

Специально под эту формировку была изменена схема весенней обрезки в третьем поле питомника при использовании технологии «однолетка плюс». Теперь все разветвления длиннее 40 см уже в питомнике срезаются на косой пенек, чтобы они не могли быть конкурентами центральному проводнику в первые годы формирования.

При использовании в питомнике технологии выращивания саженцев «модифицированный книп-бом», при высадке растений в сад все сильные разветвления срезаются на косой пенек. Этим достигается отставание базовых ветвей от центрального проводника.

Не допуская плодоношения на центральном проводнике. Нельзя при его обрезке удалять плодовые почки, расположенные на кольчатках и копьецах, так как при удалении их, приросты не образуются, а они засыхают. У этих плодовых образований только одна концевая почка способна давать сильный прирост, который может впоследствии превратиться в базовую или плодовую ветвь.

Циклическая замена базовых ветвей.

Второй операцией, которую проводят при формировании «модифицированного стройного веретена», является замена части базовых ветвей, что достигается их обрезкой на «обратный рост».

Первая срезка некоторых разветвлений в зоне базовых ветвей начинается еще в питомнике, и ее мы описали выше. Во время формирования плодовых деревьев в саду в первый год удаляются только очень сильные разветвления, сопоставимые по толщине с центральным проводником, если таковые имеются. Даже если мы такие разветвления оставим, то к моменту промышленного плодоношения (через 2 года) толщина их перерастет оптимальные параметры, и мы должны будем удалить их также на пенек. К тому же существует опасность появления перехвата по центральному проводнику в районе этой ветви.

Такой же операции подвергаются и ответвления с острыми углами отхождения от центрального проводника. Проведение оттяжки в первый год проводить сложно технически и нецелесообразно. Срезка их на косой пенек или на пенек на молодых деревьях практически не уменьшает количество разветвлений в зоне базовых ветвей, а только оттягивает на один год их появление в этом месте.

В период плодоношения базовых ветвей (4 – 5 год формирования) часть из них заменяют, сильно укорачивая или срезая на пенек. Однако надо помнить, что смена базовых ветвей не самоцель. Наоборот, при формировании «модифицированного стройного веретена» одной из задач является увеличение срока эксплуатации каждой базовой ветви путем регулирования ее роста и плодоношения.

Другой задачей ранней смены базовых ветвей является обеспечение их разновозростности. При оптимальном количестве разветвлений в зоне базовых ветвей (12 штук) одновременно в состоянии полного плодоношения должно находиться не более 3-4 штук на первой стадии формирования (до 6 летнего возраста) и 5-6 штук в период полного плодоношения.

Классическая структура базовых ветвей у плодоносящих деревьев, сформированных по типу «модифицированного стройного веретена», состоит из двух первичных, двух неполноценных, двух полноценных и шести плодоносящих базовых ветвей (2+2+2+6).

Обрезчик должен стремиться к классической схеме, но в первые годы формирования количество плодоносящих ветвей не должно быть большим, чтобы раннее плодоношение не тормозило рост.

Циклическая замена плодовых ветвей.

Когда высота плодового дерева достигает высоты 2,5 – 3 метров, третьей операцией будет являться циклическая замена плодовых ветвей.

Размер зоны плодовых ветвей достигает 2 м. Количество их не менее 12 – 15 шт. Особенность «модифицированного стройного веретена» состоит в том, что все разветвления в зоне плодовых ветвей должны быть разного возраста. Период использования плодовых ветвей 4 – 5 лет, и это при условии, что такая ветвь будет полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к плодоносящим плодовым ветвям.

Если допустить одновременное плодоношение всех плодовых ветвей, то через 2 – 3 года придется заменять их все, что приведет к резкой периодичности и вспышке ростовой активности. Все это приведет к загущенности крон и снижению урожая.

Надо учитывать и негативное влияние сильного роста в период плодоношения. Плоды с таких деревьев обладают пониженной лежкоспособностью.

Для того чтобы ветви обладали различными возрастными характеристиками, при каждой обрезке по всей зоне плодовых ветвей удаляются на косой срез или на пенек длиной 5 см 2 – 3 плодовые ветви. В первую очередь, удаляются самые сильные плодоносящие ветви, конкурирующие с центральным проводником по толщине. Во вторую очередь срезаются сильные плодовые ветви, имеющие острые углы отхождения. В третью очередь — самую сильную из близко расположенных ветвей.

Особое внимание уделяют ветвям в местах перехвата на центральном проводнике. При их наличии удаляются ветви, которые могут его усиливать. При оптимальных параметрах плодоносящих плодовых ветвей удаляется наиболее нижняя из них. We cannot display this gallery Формирующая обрезка базовых ветвей.

При формировании «модифицированного стройного веретена» по центральному проводнику над штамбом находится зона базовых ветвей. Общее количество базовых ветвей — 12 шт. Базовые ветви подразделяются на четыре категории: первичные, неполноценные, полноценные и плодоносящие. Задача формировщика — перевести каждую первичную базовую ветвь через все стадии развития в плодоносящую базовую ветвь.

Для более полного понимания приведем параметры классической полноценной базовой ветви. Она получается после укорачивающей обрезки на 30 – 40 см от центрального проводника весной прошлого года неполноценной базовой ветви, длиной более 50 см.

Оптимальная полноценная базовая ветвь состоит из двухлетней ветви, длиной около 30 см, с тремя однолетними разветвлениями, расположенными в горизонтальной плоскости. Длина каждого из этих разветвлений не менее 50 см. Общая протяженность всей полноценной плодовой ветви составляет около 1,2 – 1.5 метра по оси.

Выполняя главную задачу по формированию полноценных базовых ветвей, необходимо все разветвления в этой зоне заставить активно расти до уровня неполноценных базовых ветвей. Для этого все слабые плодовые образования длиной до 20 см не обрезаются, а работа ведется по удалению цветов и завязей.

Все побеги до 40 см с прямыми углами отхождения укорачивают наполовину для усиления роста, так как без укорачивания такие побеги, имея концевую плодовую почку, прекращают расти, а при наличии плодов приобретают пониклое положение. В дальнейшем из таких ветвей получить хорошую базовую ветвь проблематично.

Такие же по длине побеги, но с острыми углами отхождения, следует срезать на косой пенек. Укорачивание таких побегов резко усиливает их рост с получением вертикальных разветвлений, что может ослабить центральный проводник. А это в первый период формирования недопустимо.

Сильные побеги (более 40 см), отходящие от центрального проводника в зоне базовых ветвей с большими углами отхождения, называются неполноценными базовыми ветвями. Различают два периода их формирования.

Первый период – когда все усилия формировщика направлены на выращивание сильного центрального проводника. Этой задаче подчинены все действия по обрезке молодого плодового дерева. Не допускается раннее плодоношение. Исключается плодоношение по центральному проводнику. Не перегружается нижняя часть кроны сильными базовыми ветвями, даже если они сформированы по классической системе и отвечают всем требованиям. Контролируется нагрузка всех разветвлений в зоне плодовых ветвей.

Картина кардинально меняется после того, как центральный проводник занял лидирующее положение по силе и толщине по отношению ко всем ветвям. Начинается второй период формирования, когда на первое место выходит плодоношение. Тогда смена ветвей ведется не из-за того, что они могут ослабить центральный проводник, а только из-за целесообразности иметь в кроне базовые ветви различного возраста и не допускать старения базовых ветвей до такой степени, что при их удалении пеньки не дают восстановительных побегов. Оптимальный срок эксплуатации базовых ветвей находится в пределах 4 – 6 лет.

В первый период формирования неполноценные базовые ветви разделяют по силе роста на две категории – сильные и очень сильные.

Сильные неполноценные базовые ветви имеют длину от 50 до 60 см. Они имеют горизонтальное положение и умеренный, по сравнению с центральным проводником, рост. Такие ветви укорачивают на 30 – 40 см от центрального проводника на внешнюю почку, с целью получения из них полноценных базовых ветвей.

Очень сильные неполноценные базовые ветви, имеющие горизонтальное положение, в этот период формирования не укорачиваются. Это делается для того, чтобы не вызвать усиления их роста, а наоборот, создав им условия для плодоношения, загрузить их плодами. Таким способом из очень сильной ветви мы получим плодоносящую базовую ветвь с ограниченным ростом и возможностью использовать ее ряд лет.

Если такие побеги имеют острый угол отхождения, они всегда срезаются на косой пенек в первый период формирования и на пенек в 5 см во второй. С помощью оттяжки такие побеги возможно сохранить и перевести в активное плодоношение.

Во второй период формирования, когда центральный проводник уже сформирован, неполноценные базовые ветви укорачиваются на длину 30 – 40 см от ствола на внешнюю почку.

Полноценные ветви, имеющие до трех разветвлений, не укорачиваются. У сортов с сильным побегообразованием таких разветвлений бывает больше — от 4 до 5 штук. В этом случае удаляют на кольцо все вертикальные разветвления, побеги, имеющие пониклое положение, расположенные близко от центрального проводника, побеги, загущающие крону. Если все побеги имеют хорошее расположение, то все равно из них убираются лишние из расчета: одна полноценная базовая ветвь – три хороших разветвления. Все это делается для того, чтобы создать оптимальную листовую поверхность, требующуюся для создания полноценного урожая. Если на одной полноценной базовой ветви увеличить число разветвлений, это приведет к чрезмерному увеличению ее листовой поверхности и, как следствие, усилению роста, ее утолщению и сокращению периода эксплуатации.

Если после укорачивания неполноценной базовой ветви количество разветвлений менее трех штук, тогда у этой ветви укорачивается на половину слабое разветвление, а формировка полноценной базовой ветви откладывается на год.

Главной целью формирующей обрезки плодоносящих базовых ветвей является (при контроле над параметрами кроны) продление периода эксплуатации каждой ветви. Надо отметить, что в первый период формирования ограничивающим возраст плодоносящих базовых ветвей фактором является толщина у основания этой ветви. Во второй период формирования основным лимитирующим фактором является возраст ветви.

При обрезке плодоносящих базовых ветвей, в первую очередь, регулируют рост и плодоношение каждой такой ветви. При чрезмерном росте, который выражается в прорастании части плодовых образований в сильные однолетние приросты, обрезкой удаляют все эти молодые побеги на кольцо или, если они концевые, переводом на плодовые образования.

При обрезке плодоносящих базовых ветвей необходимо контролировать длину зон плодоношения. При наличии хорошо развитых двухлетних приростов с заложенной плодовой почкой необходимо проводить их укорачивание, с целью уменьшения их нагрузки плодами и придание им большей жесткости. Это делается для того, чтобы эти ветви под урожаем не легли на почву. Небольшие разветвления с заложенной плодовой почкой, расположенные на плодоносящих базовых ветвях, укорачиваются наполовину. Все это обеспечивает улучшение товарных качеств плодов.

Формирующая обрезка плодовых ветвей.

Основные приемы и методы формирования плодовых ветвей при создании «модифицированного стройного веретена» подробно описаны в аналогичных разделах при формировании «улучшенного русского веретена» и «модифицированной полуплоской» кроны. Однако, есть и особенности, которые отличают работу с плодовыми ветвями у этой кроны.

Все плодовые ветви у формировки «модифицированное стройное веретено» подразделяются на три категории – первичные, плодовые и плодоносящие. Обрезка первичных плодовых ветвей описана выше и не имеет отличий.

Плодовыми ветвями у этой формировки являются однолетние побеги в зоне плодовых ветвей, длиной более 30 см. Эти ветви подразделяются при обрезке на две основные категории — горизонтальные ветви, длиной не более 40 см и сильные горизонтальные побеги, длиной оболе 50 см.

В первый период формирования (до окончания формирования центрального проводника) первая категория плодовых ветвей (до 40 см) укорачивается на одну треть. Это делается для удаления концевой плодовой почки, чтобы концевое плодоношение не привело эту плодовую ветвь в пониклое состояние.

Вторая категория плодовых ветвей (более 50 см) в этот же период не укорачивается, а те из них, которые находятся в непосредственной близости с продолжением центрального проводника, срезаются на косой пенек. Целью этой операции является исключение конкуренции в ростовой активности между центральным проводником и плодовыми ветвями.

Во второй период формирования (после окончания формирования центрального проводника как лидера) сильные плодовые ветви не укорачиваются. Ограничительная обрезка сильных плодовых ветвей приводит к получению сильных разветвлений, которые при формировании «модифицированного стройного веретена» нежелательны. We cannot display this gallery Обрезка плодоносящих ветвей решает две основные задачи (без учета циклической замены таких ветвей).

Первая задача — это удаление всех сильных боковых разветвлений. Плодоносящая плодовая ветвь должна выглядеть как выраженная ось длиной 1 – 1,2 метра, покрытая плодовыми образованиями. Эта ось, не имея сильных боковых разветвлений, способна под нагрузкой урожаем отогнуться и принять пониклое положение. Это создает удобства при сборе урожая.

Вторая задача заключается в том, чтобы не перегрузить эту ветвь большим количеством плодовых образований. Для этого при хорошей закладке плодовых почек по всей плодоносящей плодовой ветви и длине, выходящей за рамки оптимального размера, эту ветвь укорачивают до оптимальной длины переводом на плодовое образование. Этим достигается повышение качества плодов и придание достаточной жесткости плодоносящей плодовой ветви для удержания урожая.

При усилении ростовой активности плодоносящих плодовых ветвей, что может быть следствием потери урожая из-за негативного влияния климатических факторов, слишком благоприятных условий произрастания, периодичности плодоношения во время зимней обрезки, удаляются все сильные однолетние приросты, а во время летних зеленых операций выламывают сильные вертикальные приросты.

Требования к посадочному материалу.

Для закладки интенсивных садов с плотностью до 2000 растений на гектаре, с формировкой «модифицированное стройное веретено» требуются саженцы определенного качества. Наиболее передовые питомниководы в развитых садоводческих странах для закладки интенсивных садов на слаборослых подвоях чаще всего используют две технологии их возделывания.

Первая технология получила в России название «стандартная однолетка». Основные элементы этой технологии заключаются в следующем. Посадка в первое поле осуществляется отводками высших категорий качества (высота без обрезки около 1 метра, толщина на уровне окулировки > 10 мм, этажность корневой системы > 3, корневой стержень — глубина посадки 20 см., мочка хорошо развита). Окулировка проводится на высоте 5 – 15 см.

Во втором поле питомника проводят обработку окулянтов регуляторами роста (Промалин, Арболин, Потурил), в сочетании с 2 – 3 кратной прищипкой апикальных листочков, с сохранением апикальной меристемы, или точки роста. Все это происходит на хорошем агрофоне с системой питания по фенофазам, внекорневыми подкормками и эффективным орошением.

Второй технологией является «книп-бом». Требования к подвоям такие же, как и в первом случае. Зимой проводят прививку черенком с одной или двумя почками, весной их высаживают во второе поле и выращивают как обыкновенную сильную однолетку. В третьем поле питомника однолетка срезается на высоте около 40 см, и из верхней почки выращивается разветвленный саженец. Среди садоводов распространено название этой технологии – выращивание двухлетки с однолетней кроной.

В третьем поле питомника проводятся все мероприятия, как и в технологии «стандартная однолетка» во втором поле.

И в первом, и во втором случаях получаются саженцы, отвечающие требованиям интенсивного сада. В обеих технологиях разветвления центрального проводника получают не укорачиванием его, а стимулированием прорастания пазушных почек. Это позволяет получать достаточное количество разветвлений (от 5 до 10 штук) с прямыми углами отхождения. Одновременное получение такого количества небольших ответвлений не угнетает, а усиливает центральный проводник и облегчает формирование веретеновидной кроны. Все почки в этой зоне вырастают в побеги длиной от 20 до 50 см.

Исследования по проверке технологий «стандартная однолетка» и «книп-бом» проводились нами в течение 10 лет. Отрабатывались все элементы технологии и изучалось их влияние на получение саженцев с заданными параметрами.

Особое внимание уделяли таким элементам технологии как: влияние качества подвойного материала на параметры саженцев, особенности реакции сортов при использовании этих технологий, влияние специальных приемов на разветвленность саженцев. We cannot display this gallery Основной задачей исследований являлась адаптация новых технологий в российских условиях по основным садоводческим зонам. Результаты проведенных исследований в трех основных зонах садоводства – Средней, Южной и в Поволжье показали, что перенос технологий в российские условия не позволил получить такие же результаты как в западных странах.

Основными причинами являлось то, что эти технологии требуют строгого соблюдения и высококачественного выполнения всех элементов. Необходимы оптимальные условия для роста растений. Только активно растущее растение способно при соблюдении специальных приемов дать достаточное количество разветвлений.

В результате многолетних исследований нами были разработаны специально для условий России две технологии – «однолетка плюс» и « модифицированный книп-бом», которые позволяют в условиях недостатка солнечной активности и в условиях производства получать посадочный материал требуемого качества.

Параметры саженцев, требуемые для посадки садов на слаборослых подвоях с формировкой «модифицированное стройное веретено», включают наличие у сильных саженцев многочисленных несильных горизонтальных разветвлений. Разработанные нами технологии позволяют получать такие саженцы.

Испытание и внедрение.

Формировка «модифицированное стройное веретено» — наиболее широко используемая система формирования в интенсивных садах России. Она была доработана в начале двухтысячных годов на базе ВНИИС им. И.В. Мичурина. Благодаря широкой пропаганде интенсивных шпалерно-карликовых садов за последние пять лет посажено более трех тысяч гектар таких садов под непосредственным авторским надзором.

Основными хозяйствами, применившими эту технологию сада с формировкой «модифицированное стройное веретено», были передовые хозяйства Поволжья, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края. Инновационная деятельность позволила нам в короткие сроки наладить в этих хозяйствах выпуск подвойного материала, перевести питомники на выпуск посадочного материала с заданными параметрами и заложить интенсивные сады.

В настоящее время эта работа набирает обороты. Ежегодно маточники клоновых отводков с применением органического субстрата производят более 5 млн. отводков. Высшие категории качества этих подвоев высаживаются в первые поля. Сотни тысяч саженцев на слаборослых подвоях высаживаются в интенсивные сады, с плотностью от 1,4 – 2,5 тысяч деревьев на гектар. И для такого типа сада лучшей системой формирования является «модифицированное стройное веретено».

Экономическая эффективность.

Закладывая интенсивный сад на слаборослых подвоях с формировкой «модифицированное стройное веретено», вы, тем самым, ставите себя в жесткие рамки технологии. Нельзя из нее вычленять элементы и, используя только их, пытаться создать интенсивный сад. Не помогут ни «уникальные» подвои, ни «устойчивые» сорта. Только соблюдение всей технологии выращивания шпалерно-карликового сада позволит получить действительно высокодоходный интенсивный сад.

Реальная продуктивность такого сада составляет 30 – 50 тонн высококачественных плодов с гектара. Большой коридор по урожайности обусловлен тем, что она напрямую зависит от полноценности формирования крон плодовых деревьев. Сложность заключается в том, что в погоне за первыми урожаями некоторые садоводы перегружают деревья в первые 3 – 4 года после посадки плодами, что негативно отражается на их росте и приводит к растягиванию сроков формирования и ограничению урожайности на уровне 20 — 25 тонн (табл. 4).

Таблица 4

Влияние ограничения плодоношения в первый период формирования при формировании модифицированного стройного веретена на динамику нарастания урожайности молодых деревьев яблони на подвое 62-396

(2002-2006 гг., сад посадки 2000 г, схема посадки 4,5 х 1,5 м)

| Порядок формирования |

Урожайность ц/га |

| 2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

Сумма |

| Куликовское |

| С ограничением плодоношения |

— |

48,9 |

85,5 |

145,3 |

350,2 |

629,9 |

| Без ограничения плодоношения |

35,4 |

105,6 |

136,0 |

85,1 |

75,3 |

437,4 |

| НСР05 |

— |

25,6 |

24,5 |

17,4 |

27,0 |

— |

| Лигол |

| С ограничением плодоношения |

— |

35,5 |

105,5 |

170,4 |

385,0 |

696,4 |

| Без ограничения плодоношения |

55,4 |

90,5 |

146,9 |

67,8 |

137,0 |

497,6 |

| НСР05 |

— |

20,1 |

18,6 |

28,4 |

34,3 |

— |

| Тарелочное |

| С ограничением плодоношения |

— |

25,5 |

65,3 |

147,7 |

255,6 |

494,1 |

| Без ограничения плодоношения |

34,0 |

56,4 |

117,6 |

53,2 |

137,6 |

398,8 |

| НСР05 |

— |

18,5 |

24,8 |

27,6 |

33,1 |

— |

В связи с этим, при формировании интенсивных карликовых садов формировка подразделяется на два периода. Первый — до полного формирования центрального проводника как лидера. Второй – формировка и обрезка после окончания его формирования.

При усилении плодоношения в первый период рост урожайности ограничивается на уровне до 25 тонн. Если деревья не перегружаются и быстро переходят во вторую стадию формирования, тогда уровень продуктивности садов выходит на плато 40 — 50 тонн с гектара.

Муханин, И.В. Стройное веретено – формировка и обрезка деревьев яблони / И.В. Муханин, Л.В. Григорьева // Пути повышения устойчивости садоводства: Сборник научных трудов. – Мичуринск, 1998. – С. 64-70.

Муханин, И.В., Григорьева Л.В. Интенсивная формировка деревьев алычи крупноплодной / И.В. Муханин // Экологическая оценка …: Тезисы докладов симпозиума. – Самохваловичи, 1997. – С. 142-143.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Л.В. Григорьева

к. с.-х. н., заведующая кафедрой садоводства и ланшафтной архитектуры

Мичуринский государственный аграрный университет

Формировка деревьев алычи крупноплодной для интенсивных садов

Алыча крупноплодная на юге России является одной из интереснейших промышленных косточковых культур. В последние годы были попытки продвинуть ее в более северные регионы. Были заложены насаждения в Липецкой (ТОО Агроном), Курской (ТОО Садовод), Белгородской (АОЗТ Старооскольское), Тамбовской (ОПХ ВНИИС им. И.В.Мичурина) областях.

Изучением формирования крон и структуры плодоношения у деревьев алычи мы занимаемся уже в течении 7 лет в совхозах Ростовской области (АОЗТ Сальский сад, Крона-2, Золотая коса), а также в перечисленных выше хозяйствах центральной России. Анализ существующих производственных плодоносящих насаждений позволил нам определить слабые, на наш взгляд, места в технологии возделывания этой культуры. Прежде всего, это вопросы формирования крон и обрезки деревьев. Первым серьезным недостатком в существующих насаждениях является непрочный скелет кроны. Более 30%, а иногда до 70% деревьев в плодоносящих насаждениях — это деревья с выломанными скелетными ветвями, отчего сады начинают страдать уже с 4 — 5 года после посадки. В связи с этим часто наблюдается камедетечение, частичное усыхание ветвей и как следствие этого снижение зимостойкости и продуктивности деревьев. Вторым недостатком является то, что кроны деревьев к 5 — 6 году сильно загущаются, а после первых урожаев деревья резко теряют ростовую активность (часто приросты на основных побегах продолжения не превышают 15 — 20 см) и как следствие этого зона плодоношения перемещается на периферию кроны. Сильный поступательный рост в первые годы, когда приросты достигали длины метра и более, приводит к тому, что деревья большинства сортов алычи имеют основные скелетные и полускелетные ветви в пониклом состоянии. Средний вес плодов уменьшался в 1,5 — 2 раза. Третий недостаток — это низкий эффект в таких насаждениях обычной омолаживающей обрезки с целью восстановления ростовой активности. Активного отрастания побегов не происходит, а наблюдается усиленное камедетечение особенно сильное при вырезке ветвей в целях прореживания, которое применяют при ограничении параметров крон и в целях борьбы с загущенностью крон. Все это происходит, на наш взгляд, из-за того, что применяемая система обрезки не соответствует биологии этой интересной промышленной культуры. Дело в том, что деревья алычи крупноплодной в первые годы жизни имеют сильный вегетативный рост и побеги у нее достигают длины 1,5 — 2 м, особенно на второй и третий год после посадки. Применение обычных систем формирования крон т.к. разреженно-ярусная или широко применяемая чашевидная формировка деревьев у этой породы уже на четвертый год после посадки приводит к резкому снижению ростовой активности.

Высоко-продуктивный сорт алычи — Гек

Алыча крупноплодная обладает одним четко выраженным интересным свойством — она закладывает генеративные почки на однолетнем приросте. Но при обычной системе формирования и обрезки это положительное свойство играет отрицательную роль. Быстрое вступление в плодоношение не позволяет скелету укрепиться. В результате чего наблюдается или сильное отгибание и деформирование скелетных ветвей с резким снижением ростовой активности или отдир их от ствола под тяжестью плодов.

В плодоносящих 7 — 10 летних насаждениях алычи с ослабленным ростом и загущенными кронами при применении омолаживающей обрезки приходится внедряться в 4 — 5 летнюю древесину, т.к. сильные приросты прошлых лет находятся именно на ветвях этого возраста. У косточковых культур, и в частности у сливы и алычи крупноплодной, при омолаживающей обрезке, эффективность отрастания ветвей старше 3 — 4 лет снижается 3 — 5 раз, т.е. из 10 срезов на омоложение, при обрезке на указанные участки ветви, отрастают в лучшем случае 2 — 3. При этом образуются часто несколько небольших побегов длиной 20 — 40 см, что омолодить крону, а тем более обновить плодовую древесину не в состоянии. Остальные срезы покрываются камедью. Все это снижает продуктивность насаждений и качество плодов.

We cannot display this gallery

Предлагаемая нами интенсивная формировка алычи крупноплодной Луговой кордон с циклической обрезкой позволяет избегать проявления негативных биологических особенностей этой культуры и с большим успехом применять более уплотненные схемы размещения деревьев в садах такие как 6-5 х 3-2 м, что соответствует плотности 550 — 1000 растений на гектаре. Формирование крон длится от 3 до 5 лет. Первый промышленный урожай по сортам Кубанская комета и Путешественница получаем, как правило, на четвертый год после посадки. Выход на запланированную для данной конструкции урожайность в 25-35 тонн с гектара обеспечивается на 6 — 7 год.

Основные принципиальные отличия предлагаемой системы формирования крон:

- эта система формирования в сочетании с циклической обрезкой деревьев позволяет получать высококачественный урожай в основном на молодой 2 — 3 летней древесине. Более старой обрастающей плодовой древесины в этой формировке практически нет.

- вся обрезка и в молодых и в плодоносящих садах ведется не выше полутора метров от уровня почвы, что позволяет ограничивать высоту деревьев на уровне 2.2 — 2,5 м. Все это положительно сказывается на производительности труда на обрезке деревьев и уборке плодов.

- предлагаемая система формирования позволяет в первые 3 года получать прочный скелет кроны. Она полностью исключает выломку скелетных и полу скелетных ветвей и, как следствие этого, снижает поражаемость деревьев камедетечением. Циклическая обрезка в плодоносящих насаждениях связанная с постоянным обновлением отплодоносивших плодовых ветвей на новые сильные побеги, затрагивает только трехлетнюю древесину, которой свойственна высокая активность отрастания, что так же исключает поражение деревьев камедетечением.

- поддержание высокой ростовой активности, особенно по линии ряда, в течении первого периода жизни позволяет быстро создать плодовую стену шириной два метра и рационально использовать всю площадь, отведенную под сад с выходом на плато максимальной хозяйственной продуктивности к 6-7 годам без снижения качества плодов.

Алыча сорта «Кубанская комета» характеризуется выдающейся адаптивностью в различных регионах

Схема предлагаемой нами формировки деревьев в течении 4 лет после посадки: Формировка низкоштамбовая. Кронирование однолетки производится на высоте не более 50 — 60 см. На второй год выводятся 3 — 4 скелетные ветви с углами отхождения 45 — 50 *. Они сильно обрезаются на длину не более 20 см. Аналогичная обрезка всех однолетних побегов проводится и на третий год после посадки с оставлением 15 — 20 см от основания побега. Все это приводит к тому, что к пятому году высота скелета кроны не превышает 1 — 1,5 м, а сама крона, с учетом сильного роста побегов имеет высоту 2 — 2,5 м. В дальнейшем на скелетных ветвях, имеющих наклонное положение и расположенных по линии ряда или под углом 40 — 50* к этой линии постоянно обрезаются (зачеканиваются) самые сильные побеги для создания плодовых звеньев. Все это позволяет эффективно контролировать высоту и габариты растений и быстро создавать плодовую стену по линии ряда. С третьего года начинается закладка плодовых звеньев в центральных зонах кроны. В последующие годы вся плодовая стена состоит из полностью сформированных и постоянно обновляемых плодовых звеньев. В плодовом звене различают три типа ветвей: молодые сильные побеги этого года (зона роста); двухлетние ветви, которые у алычи, закладывающей плодовые почки на однолетних побегах, уже несут урожай (зона плодоношения и закладки) и трехлетние ветви с плодами (основная зона плодоношения). Эти трех летние отплодоносившие разветвления на следующий год обрезаются в первую очередь. Таким образом, плоды получаем только на 2 — 3 летней плодовой древесине.

Эта система формирования и обрезки деревьев алычи крупноплодной, названная нами Луговой кордон с циклической обрезкой, применяется нами в ряде хозяйств на сортах : Кубанская комета, Найдена, Сарматка, Путешественница и др.

Следует отметить, что она легко воспринимается специалистами и рабочими-обрезчиками.

We cannot display this gallery

Предлагаемая нами интенсивная формировка деревьев алычи крупноплодной Луговой кордон с циклической обрезкой позволяет контролировать габариты деревьев, создает прочный скелет крон, позволяющий им без отдиров и деформаций скелетных ветвей выдерживать большие нагрузки урожаем. Циклическая обрезка на протяжении всего периода эксплуатации сада активизирует и стабилизирует процессы роста и плодоношения деревьев алычи крупноплодной, обеспечивает получение высоких урожаев высококачественных плодов при сохранении высокой ростовой активности растений. При применении предлагаемой системы формирования и обрезки алычи крупноплодной не были установлены существенные сортовые отличия в реакции деревьев по ростовой активности и продуктивности у изучаемых сортов, т.к. деревья находились в состоянии высокой физиологической активности.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

We cannot display this gallery

ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ

We cannot display this gallery

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР В ООО “СНЕЖЕТОК”

We cannot display this gallery

We cannot display this gallery

С 26 по 28 февраля 2009 года в Белгородской области на базе ЗАО «Корочанский плодопитомник» Ассоциация садоводов-питомниководов «АСП-РУС» провела международный научно-практический семинар «Интенсивные технологии в садоводстве».

На семинаре присутствовало более 250 человек в т.ч. специалисты из Бельгии, Нидерландов, Польши, Чехии, Украины и Белоруссии; более 200 руководители и специалистов из 24 регионов России (76 генеральных директоров); представители РАСХН (ВСТИСП, СКНИИГПС и др.), широко представлены учебные университеты (Саратовский, Волгоградский, Воронежский, Белгородский и др.).

В работе семинара принимали активное участие фирмы-партнеры: «Carolus», «Fresh Frut Service Europe BV» (Бельгия), «FARM-FRUT», «Fresh Fruit Services», «AR-NO», Ассоциация питомниководов (Польша), «AWETA» (Нидерланды», «BREMA TECH» (Чехия), «Артемовский питомник» (Украина), «Белсадпитомник» (Белоруссия), ООО «Юг-Полив», ООО «АгроМастер», ООО «АгроПлюс», ООО «Творница», ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ» (Россия).

Сделали содержательные доклады руководители хозяйств членов Ассоциации садоводов-питомниководов «АСП-РУС»: Городов В.И. (ЗАО «Корочанский плодопитомник» Белгородской области), Шалайкин Н.В. (ООО «Федосеевские сады» Белгородской области), Абаринов А.В. (ООО «Скандинав» Астраханской области) и многие другие.

Ассоциация садоводов-питомниководов «АСП-РУС» выражает благодарность всем участникам международного научно-практического семинара и надеется на дальнейшее сотрудничество.

We cannot display this gallery

В мае 2008 года на территории хозяйств Ассоциации садоводов-питомниководов АСП-РУС проводились весенние праздники «Цветущей яблони».

3 мая 2008 года проходил областной фестиваль «Цветущей яблони» на территории ЗАО «Острогожсксадпитомник» (Учредитель АСП-РУС) Воронежской области.

6 мая 2008 года состоялся праздник-совещание в ООО «Снежеток» Тамбовской области.

11 мая 2008 года проводился праздник «Цветущей яблони» на территории ЗАО «Корочанский плодопитомник» (Учредитель АСП-РУС) Белгородской области.

В течение праздника проводился показ объектов:

Маточники клоновых подвоев.

- Поля питомника с технологией книп-бом.

- Маточники земляники.

- Плантации земляники с временным укрытием парникового типа для получения товарной земляники в нетрадиционные сроки.

- Цветущие интенсивные и традиционные сады.

- Технические средства в садоводстве.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА от 11 мая 2008 года

…« День Цветущей яблони» или как официально звучит фестиваль «Цветущая яблоня» вот уже пять лет отмечается в Острогожском районе Воронежской области».

…«Природное» название праздник получил по инициативе депутата областной Думы, директора ЗАО «Острогожсксадпитомник» Николая Гапоненко».

… «Один из самых известных фестивалей цветения яблони проходит в Острогожском районе Воронежской области. В это время питомник, усаженный яблоневыми деревьями, превращается в настоящий цветущий сад, привлекая этим зрелищем тысячи воронежцев и гостей области. Яблоневые деревья покрываются пышным цветом все сразу, а потом точно также – по команде – лепестки облетают, и от былого великолепия не остается и следа. Но зато в короткую пору цветения они никого не оставляют равнодушными».

… «Фестиваль «Цветущая яблоня» особенный – он отличается своей оригинальностью и непосредственной близостью к природе. Это праздник для настоящих ценителей красоты, а таковых в этот день оказалось больше пяти тысяч. Вдохнуть аромат воронежских яблонь приехали гости из Липецка, Белгорода, Тамбова».

… «Идея праздника столь хороша и естественна, что ее готовы подхватить во всех уголках страны. По словам Игоря Муханина, председателя Ассоциации садоводов-питомниководов России, куда входят 15 крупнейших предприятий, практически во всех хозяйствах сегодня проводят подобные фестивали. Правда, до размаха Острогожского им пока далеко. И это не удивительно, ведь на стороне последнего опыт, превратившийся в добрую традицию. Николаю Гапоненко, как активнейшему члену Ассоциации, в этот день вручили Почетную грамоту за объединение садоводов России. Кстати членов Ассоциации в этот день определить было несложно – в честь праздника они надели свои фирменные галстуки с изображением спелых яблок».

… «Не умаляя значения ни одного из майских праздников, участники фестиваля подчеркивали специфичность именно этого дня расцветающей природы, дарящей бесценный заряд энергии, бодрости и хорошего настроения. Не случайно в стране Восходящего солнца, где широко отмечают день цветущей сакуры, самая высокая продолжительность жизни. В Острогожске главной героиней торжеств выбрали яблоню, которая занимает 80 процентов плодовых насаждений России». We cannot display this gallery