Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Ханикрисп – новый зимостойкий сорт яблони для промышленного садоводства

В отечественном садоводстве всегда ценились сорта американской селекции, сочетающие в себе хороший вкус и качество плодов, а также высокую зимостойкость. Заметим, что такие сорта как Мекинтош, Лобо и Спартан до сих пор высоко ценятся в садоводческих хозяйствах.

Однако селекционный процесс не останавливается, и появляются все новые сорта, превосходящие имеющиеся по показателям устойчивости к вредителям и болезням, зимостойкости и вкусовым качествам. Одним из таких новых сортов является Ханикрисп. В странах Западной Европы он уже хорошо зарекомендовал себя и сейчас занимает все большие площади в промышленных садах. Благодаря высокой зимостойкости он подходит для выращивания на территории и нашей страны.

Перспективный промышленный сорт яблони с повышенной зимостойкостью Ханикрисп (Honeycrisp).

Ассоциация уже в течение нескольких лет занимается поставкой высококачественного посадочного материала сорта Ханикрисп в российские садоводческие хозяйства, где очень довольны качеством плодов этого сорта: скалывающаяся сочная мякоть имеет гармоничный кисло-сладкий вкус и легкий аромат.

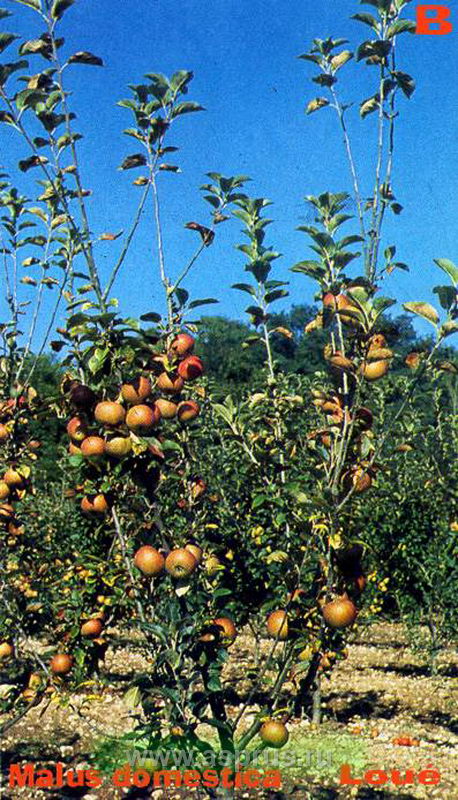

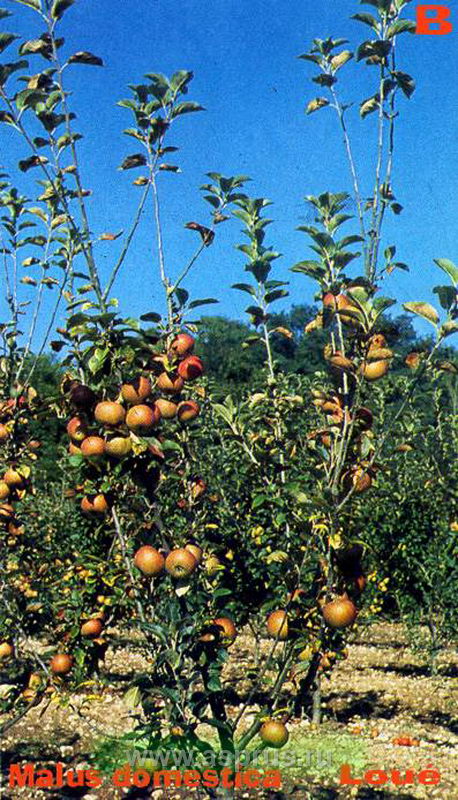

Плодоношение 5-летних деревьев яблони сорта Ханикрисп на подвое М9.

Каждую осень «АСП-РУС» осуществляет поставку качественных разветвленных саженцев по заказам российских клиентов.

Ханикрисп

Сорт американской селекции, полученный от скрещивания сортов Macoun х Honeygold.

Дерево имеет узкоовальную крону в первые 3-4 года роста в саду. Растет быстро, становится среднерослым, а крона компактной широкоовальной. Тип плодоношения смешаный.

Плодоношение 2-х летних деревьев яблони сорта Ханикрисп в шпалерно-карликовом саду.

Хорошо опыляется сортами: Айдаред, Аскольда, Эверест, Голден Делишес.

В плодоношение на среднерослом подвое вступает с четвертого года после посадки.

Плоды большие (180-250 г), одномерные, удлиненно-округло-конические, иногда асимметричные, желтовато-светло-зеленые с оранжево-красным размытым румянцем на большей части поверхности и тускло-красными штрихами и пятнами на его фоне. Кожица средней толщины, очень плотная, гладкая, среднего блеска. Мякоть желтовато-кремовая, плотная, очень сочная, откалывающаяся, хрустящая, кисло-сладкая, ароматная.

Высокая урожайность (свыше 70 т с га) 6-летних деревьев сорта Ханикрисп.

Съемная спелость наступает в середине сентября, потребительская — в начале ноября. В холодильнике сохраняется 6-7 месяцев.

Достоинства сорта: транспортабельный, урожайный, зимостойкий, крупные плоды с великолепным десертным вкусом, сорт устойчив к парше и мучнистой росе.

Высокое качество плодов сорта Ханикрисп в промышленном саду.

В «АСП-РУС» Вы можете заказать высококачественный посадочный материал сорта Ханикрисп.

Высококачественные плоды сорта Ханикрисп.

А.А. Завражнов, к.т.н.

В.Ю. Ланцев, к.т.н.

Региональный научно-технический центр

«Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства» (РНТЦ «ИнТех»)

* – иллюстрации заимствованы из Интернета

Интенсивное садоводство. От агротехнологического мировоззрения к индустриальным информационным технологиям.

По мотивам сказки про репку, про дедку, про бабку, про внучку, про жучку, про кошку и про мышку

(обрывки мыслей и иллюстрации* к ним)

ПЕРСОНАЖИ

- Репка – проблемы отечественного промышленного садоводства

- Мышка – агротехнологическая составляющая интенсивного садоводства

- Кошка – система технологий и машин

- Жучка – машиностроительная компонента и технологизация

- Внучка – система организации и управления

- Бабка – нормативная база

- Дедка – федеральные и региональные программы развития отечественного садоводства и питомниководства

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА

- Механизация работ в садоводстве находится на уровне 10-15%. С 1995 г. поступление в хозяйства специализированной техники практически прекратилось, а имеющаяся – выработала свой ресурс.

- Предлагаемая техника в своей основе имеет уровень научно-технических разработок 20-30 летней давности.

- В рамках общего кризиса отечественного сельхозмашиностроения, отрасль производства садовой техники прекратило свое существование.

- Отечественное садоводство находится на переходном этапе «от экстенсивных к интенсивным технологиям».

- На западе – интенсивное садоводство – вполне сформированная индустрия и механический перенос технологий к отечественным условиям неприемлем.

К сожалению к настоящему моменту времени пока не существует общепринятой отечественной доктрины и теории индустриальных машинных технологий промышленного интенсивного садоводства, отвечающей на основополагающие вопросы:

- Что такое интенсивное садоводство?

- Что такое индустриальные машинные технологии?

- Каковы их свойства и особенности?

- Каковы особенности их развития и эволюции? и др.

Агротехнологическая составляющая промышленного садоводства.

Ситуация «Как есть»

В умах многих отечественных специалистов до сих пор господствует «технологический уклон»— мнение о том, что технологии интенсивного садоводства – это нечто, связанное, главным образом, с агробиологическими, агротехнологическими и продукционными особенностями интенсивных садов, например:

- использование слаборослых подвоев и высокопродуктивных сортов;

- увеличение плотности посадки плодовых деревьев;

- внедрение эффективных систем формирования кроны деревьев;

- использование капельного орошения и опорных систем;

- внедрение программированных и информационных (по фазам роста) систем внесения удобрений;

- внедрение интегрированных (по порогу вредоносности), комбинированных и биолого-химических систем защиты растений;

- применение почвенно-ландшафных карт на базе геоинформационных систем (ГИС) и информационных технологий на базе космомониторинга при закладке садов и др.

А всем известно, что

Интенсивное садоводство относится к разряду сверхсложных систем (включающее техническую, технологическую, биологическую, организационную, социальную и другие составляющие), для реализации которых наиболее эффективны технологии и методы системной инженерии и бизнес-моделирования.

И

Выделение только агротехнологических аспектов в решении проблем промышленного садоводства приводит к нарушению основного принципа системного подхода – целеполагания проблематики

В итоге «мышка занимается не репкой, а сыром» (т.е. решением краткосрочных задач, приносящих сиюминутную прибыль)

Система технологий и машин промышленного садоводства.

Ситуация «Как есть»

Изменения технологических особенностей садов, с точки зрения продукционного подхода, требует разработки принципиально новых технических средств. И, наоборот, технические возможности – определяют технологии интенсивного садоводства.

А

Отсутствие доктрины и общей теории порождает многообразие взглядов и мнений, несогласованность и неразбериху в вопросах планирования и реализации исследований по созданию передовых машинных технологий в садоводстве.

Машиностроительная компонента и технологизация.

Сценарий «Как надо».

Пропуская описание ситуации «Как есть» (которую можно охарактеризовать как «Сельхозмашиностроение. Крах»), можно утверждать, что без высокотехнологичной машиностроительной компоненты невозможно иметь эффективное инженерное обеспечение любой отрасли народного хозяйства.

Какое производство – такая и техника

Процесс создания/возрождения машиностроительной компоненты в современном отечественном садоводстве должен проводится по принципам регионального сельхозмашиностроения и в формате малого бизнеса

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ отечественного промышленного САДОВОДСТВА

заключается:

- В разработке и изготовлении современной техники для садоводства в формате «Unit Production» (единичное и мелкосерийное производство), имеющего на вооружение гибкую организационную инфраструктуру и универсальное быстропереналаживаемое высокотехнологическое оборудование, которое обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.

- В использовании стандартов процессных и информационных технологий на базе стандартов ИСО 9000, ИСО 10000, ИСО 14000, ИСО 15288, ИСО 15504, ИСО 15926 и др., которые позволяют гармонизировать различную природу требований к интенсивному садоводству и обеспечить комплексность, системность и целеполагание при разработке и внедрении интенсивных технологий в садоводстве.

Система организации и управления.

Ситуация «Как есть»

Использование современных системных и бизнес-технологий позволяет ликвидировать «конфликты интересов», возникающих на стыках («узких местах») процессной цепочки развития любой отрасли народного хозяйства,

А МЫ ИМЕЕМ

Отсутствие адаптации и гармонизации информационных технологий организации и управления наукоемких отраслей к специфике промышленного садоводства

А МЫ ИМЕЕМ

- Отсутствие гармонизированных стандартов и нормативов реализации нормативов ИСО в малом бизнесе и производстве в формате «Unit Production»

- Отсутствие рекомендаций по внедрению CALS-технологий в формате «Unit Production» (трансфер технологий)

- Отсутствие системы ускоренной оценки и сертификации техники, произведенной в формате «Unit Production»

- Отсутствие инженерной подготовки и обучения специалистов для работы в формате «Unit Production» (учебные программы высшего образования)

- Отсутствие интегрированной системы (Базы Знаний) для производства техники для садоводства по типу открытых технических словарей (eOTD ECCMA) в системе промышленной автоматизации с учетом стандартов NATO и ISO 8000, ISO 22745

Нормативная база промышленного садоводства.

Ситуация «Как есть».

Одним из важных показателей развития любой отрасли народного хозяйства и зрелости производственных, организационных и управленческих процессов – это наличие развитой нормативной базы, обеспечивающей техническое и технологическое регулирование

А МЫ ИМЕЕМ

Отсутствие и нежелание сформировать целеполагающий подход к созданию единой системы нормативных документов, определяющих и регламентирующих развитие и функционирование промышленного садоводства

Отсутствие и нежелание … до предела обострили «конфликты интересов» в цепочке процессов развития отрасли промышленного садоводства

Примеры отсутствия и нежелания:

- до сих пор не утверждена Система машин для садоводства и питомниководства;

- в Техническом комитете ТК 284 по стандартизации РФ не предполагается организация подкомитета по машинам для садоводства.

В итоге

Отсутствие нормативных требований к технико-технологическому обеспечению интенсивного садоводства делает невозможным процесс сертификации машин и оборудования и обеспечения ее конкурентоспособности в условиях ВТО

Федеральные и региональные программы развития отечественного садоводства и питомниководства

Ситуация «Как есть» (Три беды)

Недостаточное финансирование

Отсутствие индустриальной и технологической доктрины промышленного садоводства

Низкая инновационность и инвестиционная привлекательность проектов интенсивного садоводства

Решение проблем отечественного

промышленного садоводства

Ситуация «Как есть»

Агротехнологический уклон

При решении проблем отечественного промышленного садоводства в отрыве от целеполагающего системного подхода и игнорирование современных информационных технологий

Исключает эффективное развитие отрасли

Решение проблем отечественного промышленного садоводства.

Сценарий «Как надо»

Индустриальный и технологический форсайт отечественного садоводства. Модель «ИнТех»

Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) – это инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, государства и общества [Википедия].

Представленная модель развития и функционирования отечественного промышленного садоводства в своей основе содержит элементы информационных технологий организации и управления наукоемких отраслей

Базовые принципы модели ИнТех (ТIM-технологии)

(TIM – Technology Information Мodeling: Информационное моделирование технологий в промышленном садоводстве)

Принципиальный базовый объект в ТIM-технологии – элементы машинных технологий промышленного садоводства в виде массивов информации или баз данных (технико-технологические требования, технологические процессы, технологические карты и пр.)

Принцип 3-х мерного технико-технологического проектирования – 3D-модель = Φ(D1, D2, D3), основанный на процессном подходе и подобии функционирования систем (функциональное подобие) и определяющий проектирование 3D-модели как построение 3-х мерной конструкции с координатами: D1 – технологические процессы; D2 – технологические операции; D3 – тип машин и оборудования.

Принцип 3-х мерного технико-технологического проектирования предполагает, что при одной целевой установке (целеполагания процессов) и однозначности выходных характеристик технологические процессы могут содержать различные технологические операции, которым, в свою очередь, соответствуют различные типы машин.

Принцип управления сроками – 4D-модель = Φ(3D, Т), определяющий структуру и содержание 3D-модели как функцию производственных циклов Т (например: раскорчевка сада, закладка сада, содержание и уход за молодым садом, содержание и уход за плодоносящим садом и др.)

Принцип управления ресурсами – 5D-модель = Φ(4D, Q), определяющий материальное и финансовое обеспечение Q функционирования промышленного сада на протяжении всего жизненного цикла

Принцип обеспечения жизнедеятельности – 6D-модель = Φ(5D, G), обеспечивающий нормальную эксплуатацию промышленного сада на основе непрерывного мониторинга G на протяжении всего жизненного цикла

* – иллюстрации заимствованы из Интернета

Караев М.К.

д.с/х н., профессор зав. кафедрой виноградарства и овощеводства ДГСХА,

Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова

Формирование виноградного куста — основа стабильности виноградника

Аннотация

Одним из факторов повышения продуктивности насаждений винограда является система ведения и формирования растений. Известные шпалерные системы в определенном этапе развития приходит в противоречие с силой роста кустов. В результате — снижение продуктивности насаждений, ухудшение качества, сокращение срока эксплуатации виноградников. Одним из путей выхода из этой ситуации — это правильный выбор системы ведения с учетом экологических условий произрастания и биологии сорта.

Цель исследований

Теоретическое, методологическое и экспериментальное обоснование способов ведения укрывных, полуукрывных и неукрывных виноградников индустриального типа в экологических условиях Дагестана, оптимизация регламентов агротехнологии, обеспечивающих стабильность плодоношения и снижение издержек, трудоемкости культуры, повышение экономической эффективности.

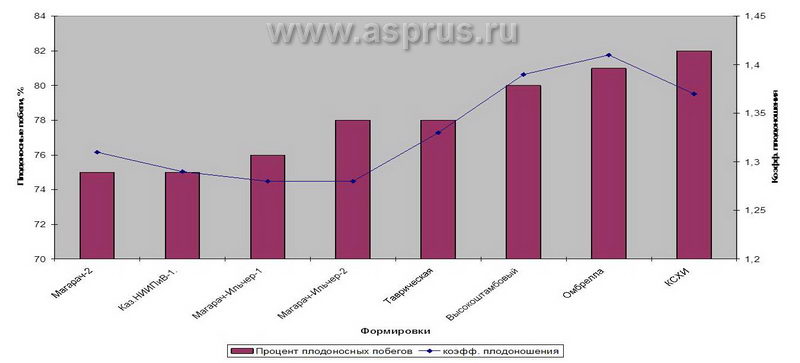

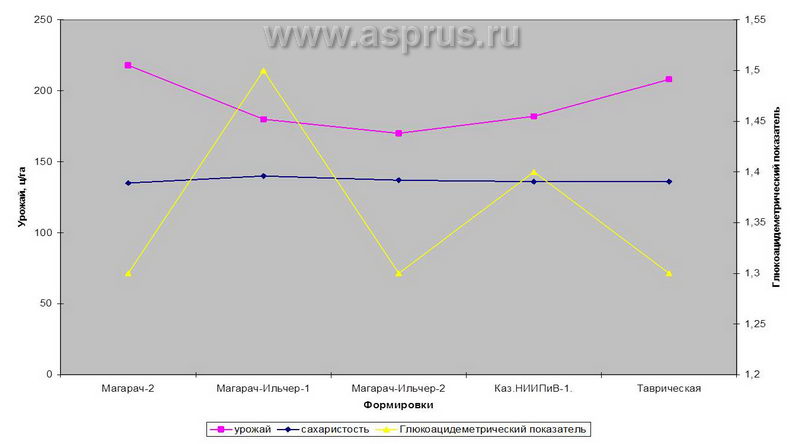

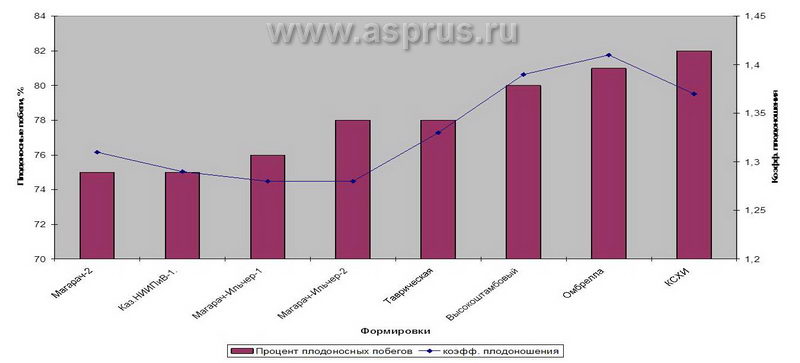

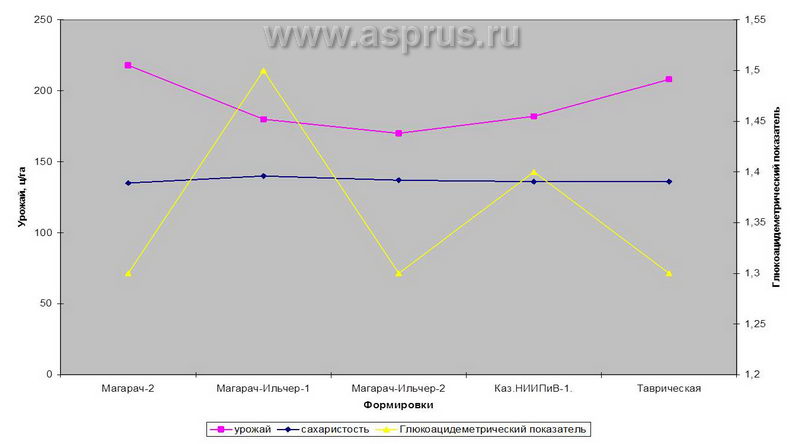

Показатели плодоносности в зависимости от формы куста

Урожай и качество винограда при различных формировках.

Задачи исследований

- Теоретическое обоснование предпосылок и методических подходов к разработке новых прогрессивных агроприемов возделывания виноградников;

- Обобщить научный и производственный опыт выращивания винограда в различных районах промышленного возделывания винограда;

- Разработать рациональные способы ведения и формирования кустов винограда с учетом экологических условий и биологии сорта.

- Дать экономическую оценку различным агротехническим приемам

Размещение урожая в зависимости от формировки

Длиннорукавная формировка. Сорт Бианка. Урожайность 145 ц/га

Сорт Каберне совиньон. Формировка – двуплечий Гюйо. Высота штамба 70 см. Схема посадки 3х1.

Формировка спиралевидный кордон. Один ярус спаренной проволоки на высоте 160 см. Сорт Цветочный. Урожайность 170-175 ц/га. Схема посадки 3,5х2 м.

Модифицированная арочная система. Сорт Молдова. Урожайность 35-40 т/га. АФ «Татляр», Дербентского района.

Сорт Агадаи. Схема посадки 3х2м. Кусты восстановлены после зимы со стрессовыми температурами.

Cистема «Магарач-Ильчер» для укрывных виноградников.

Заключение

Одним из важнейших резервов экономии трудовых и денежных затрат в виноградарстве является – формировка кустов винограда. Она должна, в первую очередь, соответствовать природно-климатическим условиям зоны выращивания, легко и быстро выводиться, поддерживаться в течение жизни куста, позволять широко использовать механизацию на виноградниках, быть удобной при выполнении ручных работ, способствовать повышению производительности труда, сокращению или исключению некоторых агроприемов, и естественно, обеспечивать получение высокого урожая требуемых кондиций.

Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства

Научная и инновационная деятельность Дагестанской селекционной опытной станции виноградарства

Виноградники ДСОСВиО, весна 2012 г.

Виноградники ДСОСВиО, весна 2013 г.

Экспериментальные участки ДСОСВиО

Первенец Магарача, ДСОСВиО, 2013г.

весна

|

осень

|

1. Селекция новых сортов с заданными биологическими и технологическими свойствами, сортоизучение , интродукция высокоценных генетических ресурсов винограда и овощных культур;

Технический сорт –

Слава Дербента

Слава Дербента

Технический сорт среднераннего срока созревания, получен путем скрещивания местных сортов Гимра х Асыл кара. Мякоть сочная, вкус простой, сладкий. Ягода средняя, слабоовальная, темно-синяя.

Урожайность высокая (146 ц/га). Зимостойкость высокая. Выход сока-80-82% Относительно устойчив к болезням и вредителям.

Используется для приготовления десертного и столового вина высокого качества.

Новый сорт винограда –

�

Кишмиш Дербентский

Кишмиш Дербентский

Бессемянный сорт, среднераннего срока созревания [ЭС-7-1 (Нимранг х Агадаи) х Кишмиш черный]. Ягоды бело-розовые, мякоть хрустящая, вкус приятный.

Урожайность высокая (130 – 140 ц/га). Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням и вредителям в сравнении с Кишмишом черным.

Используется в свежем виде и для сушки.

Новый сорт винограда –

Булатовский

Столовый гибрид винограда (Агадаи х Кишмиш черный). Мякоть плотная, хрустящая, сочная. Ягоды прочные.

Урожайность очень высокая (207 ц/га). Оидиумом, милдью не поражается, слабо-серой гнилью. Находится в группе устойчивых среди районированных сортов по республике. Гибрид высокотранспортабельный, может использоваться для потребления в свежем виде, вывоза и хранения. Принят на Госсортоиспытание в 2013 году.

Новые гибриды ДСОСВИО

0-309

0-12-20

2. Повышение реализации генетического потенциала сортов винограда и овощных культур и устранение их отрицательных фенотипических проявлений методом гормональной регуляции;

Мускат дербентский

(опыт 2013 г.)

Способ повышения содержания сахаров в ягодах и ускорения сроков созревания винограда

РКАЦИТЕЛИ

без обработки

|

обработка

|

Агадаи, ЗАО им. Алиева

19 августа, 2011 г.

контроль |

опыт |

АГАДАИ, ДСОСВиО

17 августа, 2013

контроль |

опыт |

Агадаи, ДСОСВиО

17 августа, 2013 г.

обработка |

контроль |

Сорт Булатовский

5 августа, 2013 г.

обработка |

контроль |

Способ получения бессемянных ягод у семенных сортов винограда

АГАДАИ

без обработки |

обработка |

КОДРЯНКА

без обработки |

обработка |

3. Повышение физиологической устойчивости растений винограда и овощных культур к действиям биотических и абиотических факторов среды (с применением физиологически-активных соединений);

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Разработка способов повышения устойчивости корнесобственных насаждений винограда к филлоксере путем применения физиологически активных соединений»

Цель проекта

Разработка физиологически обоснованных и агроэкономически целесообразных способов применения ФАС для увеличения срока эксплуатации корнесобственных насаждений винограда в зоне сплошного заражения филлоксерой

Сущность и задачи проекта

Повышение регенерационной способности корневой системы и ее устойчивости к патогенной микрофлоре почвы и гниению, а также снижение потенциала размножения филлоксеры через изменение биохимического состава корней путем обработки листовой поверхности вегетирующих растений винограда

Обработка листовой поверхности вегетирующих саженцев при длине побегов 20 см

Агадаи

Первенец Магарача

Влияние ФАС на увологические показатели грозди сорта Агадаи, ДСОСВиО, 2013 г.

| Варианты опыта |

К. плодоношения |

К. плодоносности |

Масса грозди, г |

Сахар, г/100 см3 |

Урожай с куста, кг |

| ЦАС+НАС+ЭАС |

0,59 |

1,000 |

272,7 |

13,2 |

2,863 |

| ЦАС+НАС |

0,59 |

1,000 |

266,6 |

13,0 |

2,308 |

| ЦАС+ЭАС |

0,80 |

1,004 |

340,0 |

12,5 |

4,550 |

| Контроль |

0,69 |

0,991 |

202,8 |

13,0 |

2,433 |

| Эталон (привитой) |

0,84 |

1,148 |

500,0 |

12,5 |

15,850 |

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, а так же скорейшего воплощения в реальность всех Ваших планов и идей!

Газета "Наш Мир"

Традиционный российский фрукт — универсальный доктор: лечит, питает, очищает, омолаживает.

Яблочный Спас, православный праздник. По поверью, именно с этого дня нужно есть яблоки.

Не рекордсмен, но чемпион

«Ешь яблочко, будешь сильным — в нем железо!» — из поколения в поколение говорят мамы своим детям. Казалось бы, нет более известного фрукта в наших широтах, чем яблоко. Тем не менее многие общепризнанные факты на поверку оказываются мифами, и в то же время диетологи всех стран находят в этих плодах все новые качества.

Так, скажем, выяснилось, что как раз по содержанию железа яблоко далеко не рекордсмен среди продуктов (особенно сладкие его сорта) — говяжья печень, гречка, белые грибы в этом плане намного опережают его, да и «родственница»-груша не отстает, не говоря уже о горохе. И по количеству других микроэлементов и витаминов яблоки не превосходят большинство фруктов и овощей. И еще это мощный антиоксидант.

Зато они имеют на редкость удачное сочетание всех полезных веществ, которые в результате прекрасно усваиваются: два-четыре яблока в день обеспечивают почти суточную потребность организма в витаминах (С, Е, В1, В2, В6, РР) и минералов (железо, калий, фосфор, кальций, магний, натрий).

Но яблоки благотворно влияют на состав крови, способствуют выведению радиации, снижают вред от курения, понижают уровень холестерина. И, наконец, обладают мощными заживляющими свойствами — приложите натертую яблочную кашицу к ссадинам, солнечным ожогам, пишет Российская газета.

Американские исследователи недавно доказали, что яблоки — лучшее средство от возрастной мышечной атрофии благодаря содержащейся в яблоках урсоловой кислоте.

А наши лучше!

Сезон яблок у нас не так и короток. Сейчас созрели летние сорта, поздние же будем убирать до самых холодов. К сожалению, все чаще мы отказываемся от доморощенной «шкатулки витаминов» в пользу заморских фруктов, в которых после длительной перевозки и хранения нет никакого толку. Между тем яблоки, растущих в наших краях, сохраняют вкус и большинство полезных свойств до самой весны.

5 причин, по которым надо есть яблоки в августе

1. Яблоки растут повсеместно, и сейчас практически в любом регионе можно или нарвать ароматные плоды в своем саду, или купить свежачок на рынке. А самое большое количество витаминов, как известно, именно в свежей продукции. Яблоки достаточно богаты витамином С. А он способствует сопротивлению инфекциям и выводу токсинов. Ежедневное употребление яблок в течение полутора месяцев поможет укрепить иммунитет и позволит во всеоружии встретить осенний простудный сезон. Длительное же хранение приводит к сокращению витамина С, поэтому зимнее яблоко уже вряд ли можно считать природным иммуностимулятором.

2. Больше всего витаминов в яблочной кожуре. Сейчас у яблок, которые только что сорваны с дерева, кожура еще нежная, незагрубевшая, и есть их неочищенными — одно удовольствие. А вот кожуру долго лежавших яблок, особенно импортных, которые для лучшей сохранности и эффектного товарного вида натирают спецсоставами, лучше срезать.

3. Хорошо известны целебные свойства яблок, противостоящие желудочно-кишечным инфекциям. А летом их много. Употребление яблок в достаточном количестве сделает организм устойчивее к пищевым отравлениям, поможет стабильной работе желудочно-кишечного тракта, очистит организм от нитратов.

Однако внимание: при хронической язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки яблоки можно употреблять не в сыром, а в запеченном виде. Причем лучше отдать предпочтение сладким сортам.

4. Яблоки способствуют повышению работоспособности и улучшению памяти. Яблоки помогут организму справиться как с усталостью от многомесячной работы без отдыха, со стрессом после возвращения из отпуска на рабочее место.

5. Лето — наиболее подходящее время для борьбы с лишним весом, а яблоки при весьма низкой калорийности (45 ккал на 100 г) — наиболее подходящий продукт для низкокалорийной, но наполненной полезными веществами диеты. Они способствуют усилению процессов обмена веществ в организме, без чего нормальное снижение веса невозможно. Их клетчатка дает эффект насыщения, поэтому так популярны «разгрузочные» яблочные дни. Рецепт прост: в день до полутора килограммов яблок, и ничего больше.

Праля Иван Иванович

доктор с.-х. наук, ген. директор ООО “ЛАНДШАФТ”.

Современный подход к системе питания плодовых культур

Система элементов питания

- Почему? Сколько? Когда?

- Макроэлементы

- Мезоэлементы

- Олигоэлементы

- Как?

- Внесение удобрений в почву

- Внекорневые подкормки

- Химические формы

- Диагностика

- Программа питания

- Недостаток элементов

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МЕЗОЭЛЕМЕНТЫ

- кальций Ca

- магний Mg

- сера S

- натрий Na

ОЛИГО-ЭЛЕМЕНТЫ

- бор B

- медь Cu

- железо Fe

- марганец Mn

- цинк Zn

- молибден Mo

ОПРЕДЕЛЕНИЕ :

Основные элементы – это элементы

- в которых нуждается растение, чтобы осуществить полный цикл (от семени до семени, от плода до плода);

- которые играют определенную роль в развитии растения – роль, которая не может быть выполнена каким-либо другим элементом.

Функции макроэлементов

| АЗОТ |

- рост

- количество побегов

- рост плодовых почек

- восприимчивость цветков к опылению и завязи

- деление клеток на ранней стадии роста плодов

|

| ФОСФОР |

- рост (прежде всего, корней)

- раннее развитие

- устойчивость к холоду и болезням

- качество плодов

|

| КАЛИЙ |

- синтез углеводов и протеинов

- устойчивость к обезвоживанию

- перенос минеральных и органических субстанций

|

Оценка потребностей плодовых культур в макроэлементах

Пример для Яблони (урожайность 20 т/га)

| Элемент |

Плод |

Листья |

Древесина |

Потери (в почве) |

| N (кг/га) |

17 |

23 |

10 |

52 |

| P2O5 (кг/га) |

6 |

5 |

5 |

12 |

| K2O (кг/га) |

36 |

16 |

14 |

54 |

Потребление азота и калия в течение сезона

Пример для Яблони

| МАГНИЙ |

- входит в состав хлорофилла

- структура хлоропластов

- ассимиляция углерода фотосинтеза

- газообмен

|

| КАЛЬЦИЙ |

- укрепление межклеточных перегородок

- хранение плодов

- осмотический регулятор

|

Оценка потребностей плодовых культур в мезоэлементах

Пример для Яблони (урожайность 20 т/га)

| Элемент |

Плод |

Листья |

Древесина |

Потери

(в почве) |

| MgO (кг/га) |

2 |

6 |

3 |

95 |

| CaO (г/га) |

5,6 |

37,8 |

1,4 |

— |

| S (г/га) |

1 |

2,3 |

0,5 |

— |

| Na (г/га) |

0,2 |

0,4 |

0,2 |

— |

Потребление магния в течение сезона

Пример для Яблони

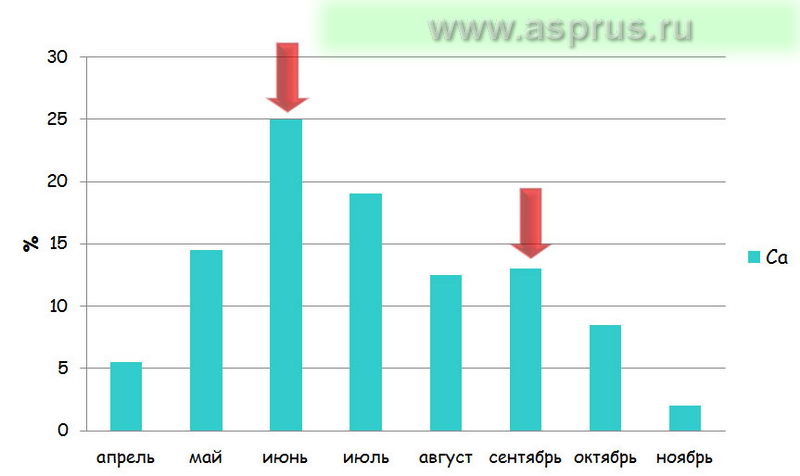

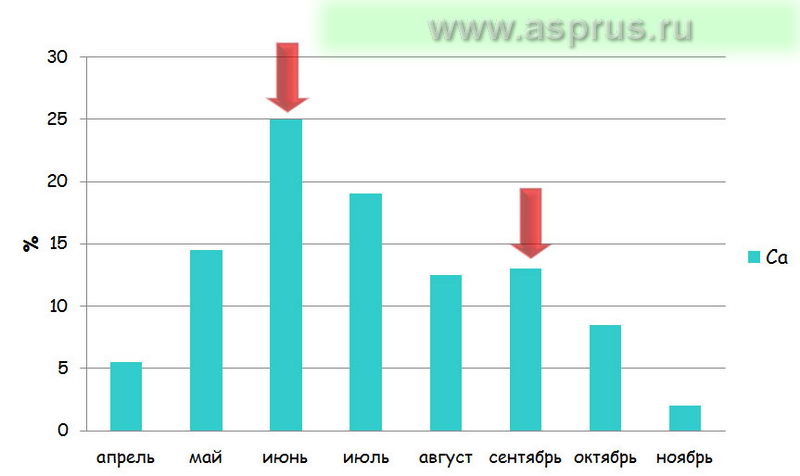

Потребление кальция в течение сезона

Пример для Яблони

Функции олигоэлементов

| Б О Р |

- цветение

- оплодотворение

- завязь

- содержание сахара

|

| МЕДЬ |

- ассимиляция азота

- трансформация азота

|

| ЖЕЛЕЗО |

- формирование хлорофилла

- газообмен

- перенос энергии

|

| МАРГАНЕЦ |

- фотосинтез

- содержание сахара

|

| ЦИНК |

- рост и развитие

- фитогормоны

|

| МОЛИБДЕН |

|

Оценка потребностей плодовых культур в олигоэлементах

Пример для Яблони (урожайность 20 т/га)

| Элемент |

Плод |

Листья |

Древесина |

Потери (почва) |

| B (г/га) |

56 |

29 |

16 |

— |

| Cu (г/га) |

187 |

— |

122 |

— |

| Fe (г/га) |

55 |

126 |

396 |

— |

| Mn (г/га) |

20 |

167 |

43 |

— |

| Zn (г/га) |

76 |

48 |

81 |

— |

Внесение удобрений в почву

Почва: состав

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

- Минералы:

- первичные

- вторичные

- глина – суглинок – песок

- удобрения

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

РАСТВОРЕННЫЕ В ПОЧВЕ ВЕЩЕСТВА

- вода ± 20%

- удобрения в растворенном виде

ВОЗДУХ

- кислород

- азот

- углекислый газ

1 га = 3 000 000 кг = (20 см х 10 000 м3 х 1,5 (=d)) = 600 000 л воды

| Твердое состояние |

Жидкое состояние |

Газообразное состояние |

| неорганические |

вода |

кислород |

| органические |

элементы питания |

|

ОСНОВА для РАСТЕНИЯ

РЕЗЕРВУАР

- почвообразование

- минерализация

- наносные отложения

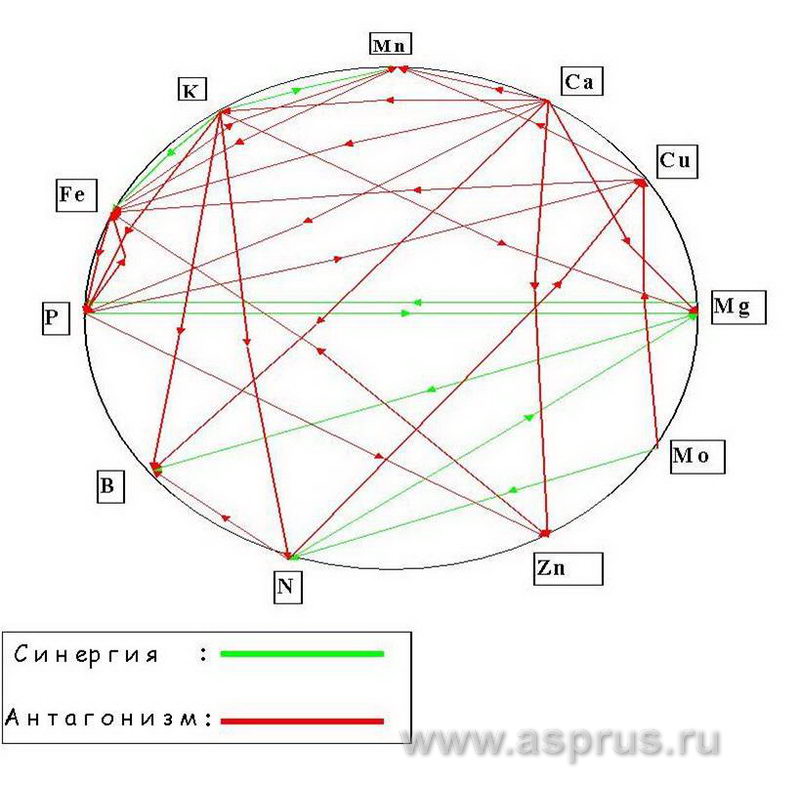

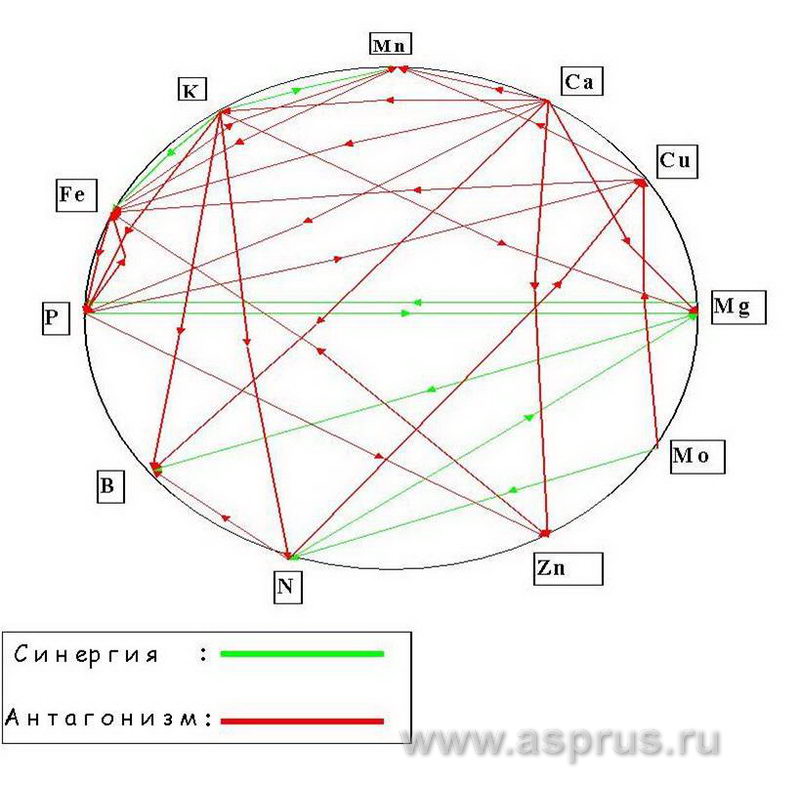

Диаграмма взаимодействия элементов питания

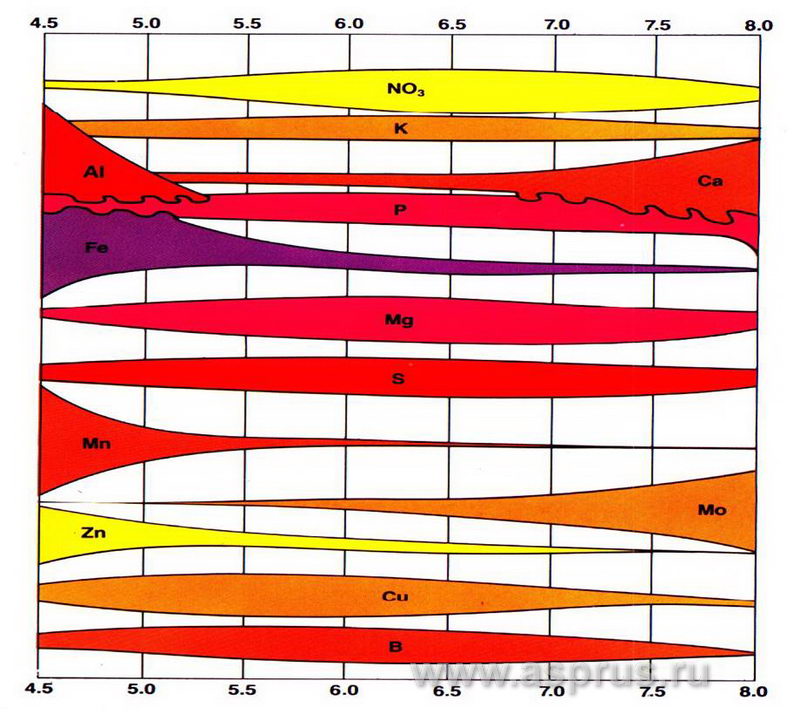

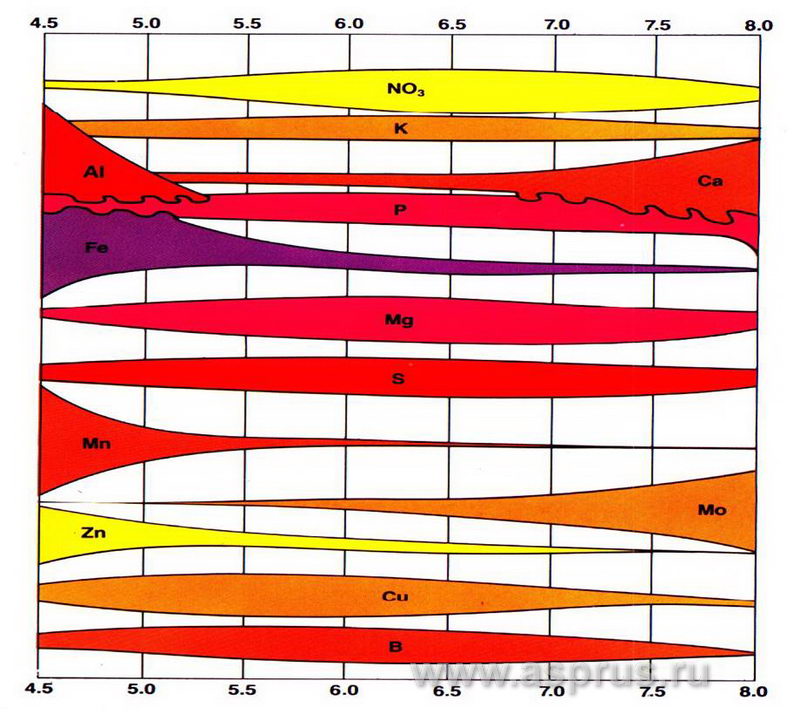

Доступность элементов питания в почве в зависимости от Ph

Недостаток магния

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток меди

Недостаток меди

Недостаток меди

Недостаток меди

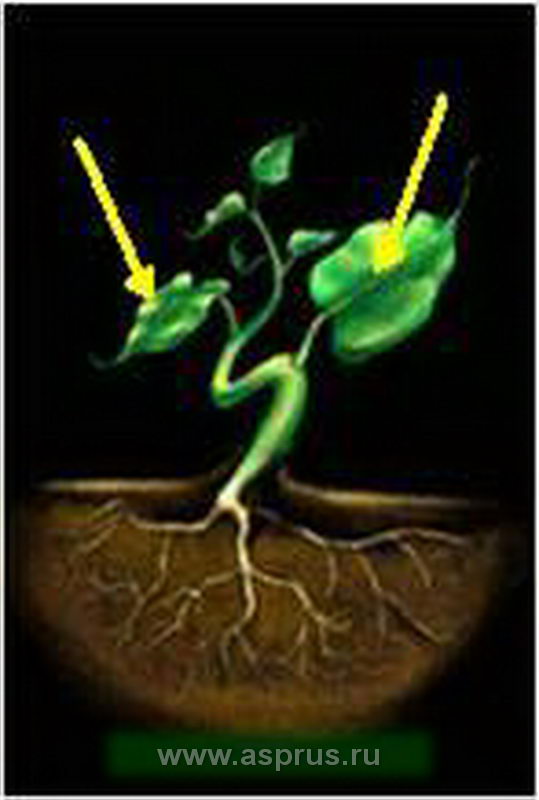

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток железа

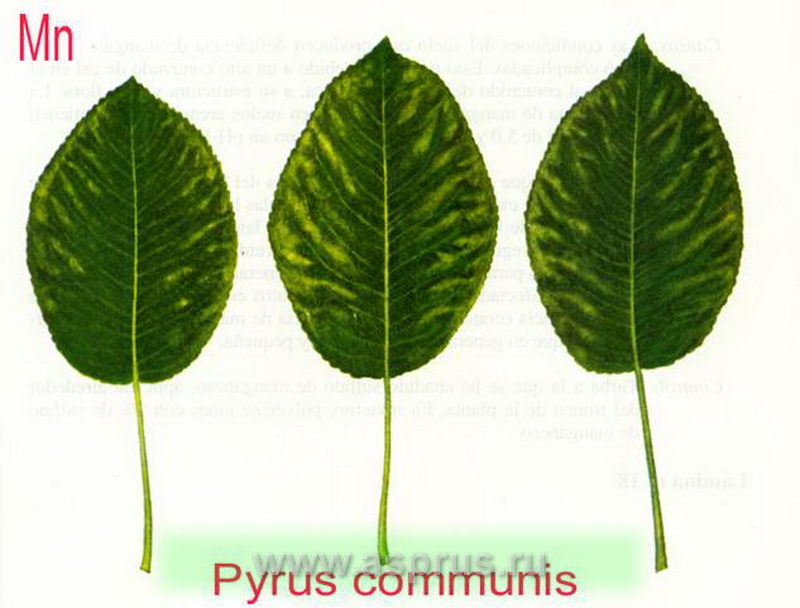

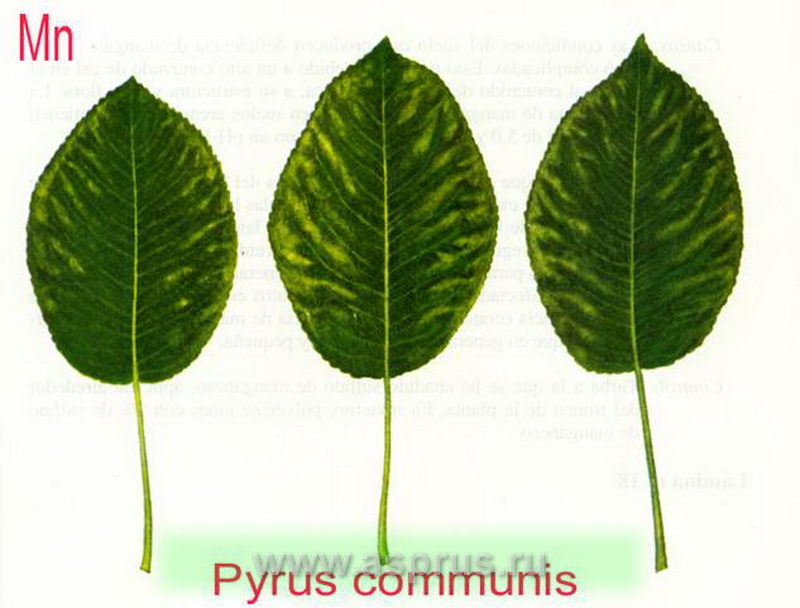

Недостаток марганца

Недостаток марганца

Недостаток марганца

Недостаток марганца

Сопоставление симптомов

Сопоставление симптомов

Недостаток цинка

Недостаток цинка

Недостаток цинка

Недостаток цинка

Внекорневые подкормки

Катионнообменная способность (КОС)�листьев различных культур

| Растение |

КОС |

| Пшеница |

21,2 |

| Овес |

23,3 |

| Люцерна |

36,7 |

| Фасоль |

43 |

| Томат |

58,6 |

| Черешня |

19,5 |

| Груша |

25,9 |

| Яблоня |

48,8 |

| Персик |

53,7 |

| Виноград |

66,7 |

Роль листьев

Роль листьев

Эпидермис, устьица, кутикула

Эпидермис, устьица, кутикула

Эпидермис, устьица, кутикула

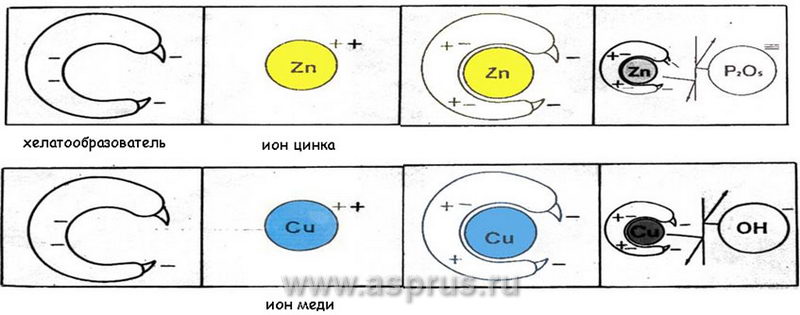

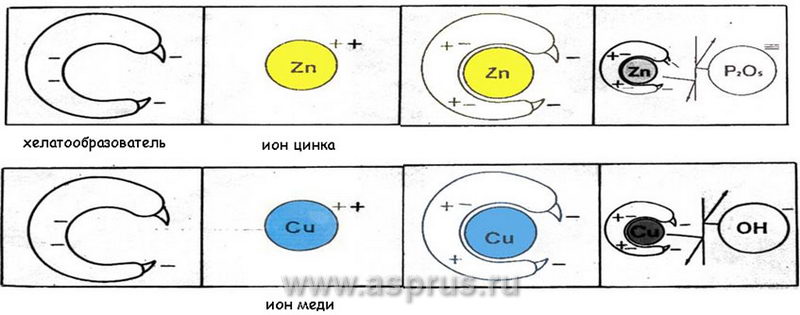

Химические формы

Малорастворимые

- оксиды

- сульфиды

- гидрооксиды

- силикаты

Растворимые

- сульфаты

- нитраты

- хлориды

- комплексы

- хелаты катионов

- хелаты анионов

Хелаты

Диагностика сада

Программа питания

| Фенологическая фаза |

Внекорневые подкормки |

Укрепление иммунитета |

С3 С3 D D |

Стармакс МЦ – 2,0 л/га |

|

D3 D3 Е Е |

Стармакс Бор – 1,0 л/га |

|

F F |

Стармакс Бор – 1,0 л/га |

Стармакс B2M – 1,0 л/га |

G G |

|

|

H H |

|

Стармакс B2M – 1,0 л/га |

I — Ø10 мм I — Ø10 мм |

Стармакс Кальций – 1,0 л/га |

Стармакс B2M – 1,0 л/га |

J — Ø20 мм J — Ø20 мм |

Стармакс Кальций – 1,0 л/га |

|

Рост плодов Рост плодов |

|

|

30 дней до съема 30 дней до съема |

|

|

| После уборки: закладка резервов |

Стармакс Тонус – 2,0 л/га |

|

Олег Сердюк

к.с.-х.н., Киев, Украина

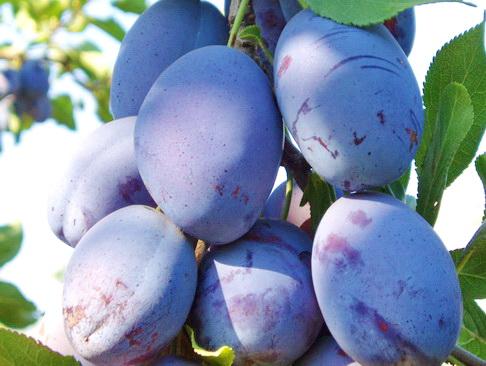

Промышленное выращивание черешни

По данным FAO (2011 г.) Российская Федерация производит 76 тыс. т черешни в год (Украина 72 тыс. т), что эквивалентно сумме 97 млн долларов. К сожалению, статистика FAO не разделяет производство вишни и черешни. Но можно предположить, что вишня, как и черешня, одинаково популярны в России (например, в Италии промышленные насаждения вишни отсутствуют, так как её плоды не пользуются спросом), поэтому можно считать, что половина из приведенного объёма приходится на черешню, а это приблизительно 40 тыс. т.

Интенсивные насаждения черешни

Такого объёма совсем недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому из таких стран, как Турция, Иран, Италия, Испания, Португалия, Узбекистан, Азербайджан, Украина, Сирия, Греция, Польша, Германия, Нидерланды и др. черешня поступает на российский рынок. В пик сезона созревания черешни на юге России, а также Украины, так как именно из этой страны плоды черешни экспортируются в РФ в больших объёмах, отмечалось снижение цен на этот вид продукции на продовольственных рынках страны. Благодаря сортовому разнообразию, а также сезонности созревания черешни в странах-импортёрах, находящихся ближе к экватору, начало созревания черешни происходит раньше по сравнению с югом России, в то время, как начало её созревания в Германии и Нидерландах происходит немного позже. Поэтому плоды черешни, выращенные в северном полушарии мира, предлагаются покупателям на территории России в течение трёх месяцев, с мая по июль. К примеру, стоимость килограмма качественной черешни в Нидерландах составляет 8-15 €, в то время, как в России она продаётся уже по цене, эквивалентной 15-30 € и спрос на такую черешню с каждым годом показывает тенденцию к возрастанию. Поэтому фермеры в России также могут поучаствовать в насыщении «экстра-сегмента» рынка черешни. В мире популярными являются следующие сорта черешни: Bellise® bedel, Burlat, Earlise® Rivedel, Fertard, Folfer, Giorgia, Hamid, Hetford, Karina, Kelleriis, Kordia, Lapins, Merchant, Penny®, Poisdel, Rainier, Regina, Reinische Schatenmorelle, Schneiders Späte Knorpel, Skeena, Sumgita Canada Giant®, Summer Sun, Summit, Sumste Samba®, Sumtare Sweetheart®, Sunburst, Sylvia, Techiovan, Van, Vanda, Zoë.

Высокоурожайные итенсивные насаждения черешни на слаборослом подвое Gisela® 5

Как при наличии на собственном рынке качественных (крупноплодных, вкусных, транспортабельных, с привлекательным внешним видом) плодов черешни отечественным производителям конкурировать за внимание покупателей? Большинство конструкций существующих насаждений черешни на юге России, да и Украины, остаются устаревшими, с использованием высокорослых подвоев и устаревших сортов, относительно низкопродуктивные по сравнению с существующими интенсивными насаждениями, которые используются в странах-экспортёрах черешни на российский рынок.

За пару последних десятилетий в странах ЕС и Северной Америки были успешно реализованы селекционные программы, направленные на получение высокопродуктивных, крупноплодных с высокими потребительскими и товарными качествами плодов сора черешни. Сконструированы, т.е. удачно подобраны подвойно-привойные комбинации, промышленные насаждения, позволяющие оптимально использовать площадь и производственные ресурсы, легко контролировать параметры роста растений черешни (обрезка, защитные мероприятия, фертигация, уборка плодов) и защищать их от пагубного воздействия климатических факторов (применение сеток от града и ожогов). Такие интенсивные насаждения способны давать товарный урожай уже на следующий год после посадки. Безусловно, морозоустойчивость культурных сортов черешни находится ниже по сравнению с другими косточковыми культурами (кроме персика и нектарина). Поэтому насаждения черешни необходимо размещать, руководствуясь принципами районирования плодовых культур.

Поэтому для конкурирования отечественных производителей черешни и большинства других плодовых и ягодных культур с продукцией иностранного происхождения необходимо культивировать сорта, которые по товарно-потребительским параметрам не уступают ввозимым. Не в обиду отечественным селекционерам (их трудом мы не перестаём восхищаться), но большинство существующих сортов не могут составить конкуренцию импортной продукции. Поэтому существует необходимость применять качественные иностранные сорта в селекционном процессе.

В условиях глобального рынка, после принятия условий ВТО, решающим фактором, который определяет главных игроков на рынке, является качество предлагаемой продукции. Отечественные производители вынуждены присматриваться к новым сортам иностранной селекции, в том числе и черешни, пробовать сначала и в небольших количествах выращивать их и на своей территории. Безусловно, что пригодность того или иного сорта для выращивания в новых агроклиматических условиях должна сперва определять наука, чтобы защитить своего производителя от всевозможных рисков, связанных с агроклиматическими особенностями конкретного региона. Так как наука не в состоянии мгновенно реагировать на вопросы, возникшие в садоводстве, садоводы сами пытаются получить ориентир рационального направления в своей деятельности, руководствуясь своим опытом. Поэтому много производителей для получения возможной выгоды в будущем сами изучают новые сорта, а также используют конструкции насаждений (схема посадки и использование подвойно-привойных комбинаций, системы фиксации и защиты), которые применяют их зарубежные коллеги.

Промышленное культивирование черешни под накрытием

Исходя из вышеописанного, для успешного развития отечественного садоводства, а в конкретном случае для промышленного выращивания черешни, необходимо выращивать сорта, которые отвечают современным требованиям относительно качества их плодов, а также использовать подвои, которые позволяют создавать плотные высокопродуктивные насаждения, дающие возможность ухаживать за ними без особых трудностей.

Современные клоновые подвои черешни

ADARA® ( Selezione di P. Cerasifera) получен в Испании, отличается хорошей якорностью и укоренением. Хорошо себя чувствует на карбонатных почвах и склонных к асфиксии, тяжёлых почвах.

CAB 6 P ( Selezione di P. cerasus) получен в Болонском университете. Хорошо приспособлен к различным типам почв. Подходит для культивирования на тяжёлых, склонных к асфиксии почвах. Требует достаточного водоснабжения. Устойчив к возбудителям фитофтороза и вертицилёзного увядания. Деревья, привитые на нем, характеризуются ранним периодом созревания по сравнению с Colt. Подходит для закладки насаждений черешни с средней плотностью на плодородных почвах.

FRANCO (P. Avium) подходит для выращивания на поддающихся засухе, известняковых почвах, склонных к умеренной асфиксии. Деревья, полученные с его использованием, имеют сильную силу роста, медленно вступают в плодоношение. Рекомендуется использовать там, где нельзя использовать вишню магалебку.

GISELA® 3 (P. cerasus x P. canescens) — самый низкорослый подвой из серии клонов «Gisela», которые способны образовывать скелетные ветки с широким углом отхода от центрального проводника. Учитывая небольшой опыт использования этого подвоя, рекомендуется использовать лишь при закладке экспериментальных насаждений черешни. Подходит для выращивания на плодородных почвах при закладке насаждений с высокой плотностью. Требует интенсивную обрезку, прореживание, полив и подкормки. Учитывая высокий потенциал к промышленному производству, не рекомендуется использовать в комбинации с очень продуктивными сортами.

Разделение пролиферированных микрорастений подвоя Gisela® 6

GISELA® 5 (П. П. Cerasus х сапезсепз) получен в университете г. Гиссен, Германия. Деревья, выращенные с его использованием, имеют силу роста ниже средней. Прививки хорошо срастаются, отличается высокой производительностью, ранним вступлением в плодоношение и позитивно влияет на образование крупных ягод. Подходит для выращивания на плодородных с достаточным количеством влаги почвах. Чувствителен к псевдомонии, кокомикозу, фитофторозу а также раку (Agrobacterium T.). Подходит для создания насаждений с высокой плотностью и использованием орошения. Отличается быстрым вступлением в период плодоношения.

Микрорастения Gisela® 5 на этапе ризогенеза

GISELA® 6 (P. cerasus x P. canescens) получен в университете г. Гиссен, Германия. Имеет хорошую приспособленность к различным почвенно-климатическим условиям, среднюю силу роста и ту же чувствительность к грибным и бактериальным заболеваниям, как и Gisela ® 5.

Микрочеренки Gisela® 5 перед высадкой в субстрат для укоренения

MAxMa DELBARD® 14 Brokforest (P.avium x P. mahaleb) выведен в Лайл Бруксе, штат Орегон, США. Имеет среднюю силу роста, хорошо совместим с существующими сортами черешни, отличается высокой производительностью. Имеет хорошую адаптивную способность к условиям окружающей среды, и различным типам почв, как сухим, так и переувлажнённым. Устойчив к фитофторозу, толерантен к псевдомонии.

MAxMA DELBARD® 60 Broksec (P. mahaleb x P. avium) получен в Лайл Бруксе, штат Орегон, США. Имеет среднюю силу роста. Отличается высокой производительностью и хорошей адаптивной приспособленностью к различным типам почв, а также имеет стойкость к условиям сухих, известняковых почв. Характерна хорошая совместимость и эффективность производства.

PHL-C® (New) (P. avium x P. Cerasus)– на 80% ниже сила роста по сравнению с FRANCO (P. Avium). Деревья, привитые на нём, отличаются ранним вступлением в пору плодоношения и высокой продуктивностью. Подходит для выращивания только на очень плодородных почвах, требует орошения. Имеет слабую якорность, поэтому требует опору.

Акклиматизация микрорастений Gisela® 6

PIKU 1 (New) Prunus Avium x ( P. canescens x P. Tomentosa) — гибридизация выполнена в 1965 г. В. Вольфрамом в Дрездене. Полукарликовый подвой, имеет сольную энергию роста, хорошо адаптируется к разным условиям прорастания. Имеет хорошо развитую корневую систему, хорошо срастается и не требует опоры. Не чувствителен к основным грибковым и бактериальным заболеваниям корней. Отличается ранним вступлением в плодоношение и высокой продуктивностью.

Другие подвои черешни: Cab 11E, Colt, Magaleppo, SL64

По отзывам, обещающими являются и подвои, созданные российскими селекционерами, такие как Krymsk 5 и Krymsk 6.

Сертифицированный клоновый подвой черешни Gisela® 5

Представленный сортимент подвоев, как и в случае с выращиванием других культур, дает возможность создавать как высокоплотные интенсивные насаждения черешни с схемой посадки 3-3,5 х 1-1,5 м с использованием шпалеры, способных давать урожай товарных ягод на уровне 20-25 т/га, так и низкозатратные насаждения на среднерослых подвоях, которые не нуждаются в значительных капиталовложениях.

Пригодность к использованию перечисленных подвоев в комбинации с зарегистрированными сортами черешни и теми, которые являются перспективными для выращивания в «черешнёвых» регионах России и Украины, должны подтвердить исследования, как наиболее рациональный способ интродукции.

Сертифицированный клоновый подвой черешни Colt

Для закладки промышленных насаждений черешни в России и Украине с использованием современных сорто-подвойных комбинаций, получивших научное подтверждение о целесообразности их промышленного использования для выращивания в конкретных регионах, необходим качественный посадочный материал. Его можно импортировать, но лучше всего создать собственную питомниководческую базу, основанную на производстве посадочного материала на безвирусной основе. В таком случае растениям не нужно будет проходить процесс адаптации из-за его перемещения из регионов с другими агроклиматическими условиями. Для этого необходимо создание оздоровленных маточно-черенковых садов, а также налаживание производства подвоев косточковых культур путём микроклонального размножения in-vitro.

Растения подвоя Gisela® 5 перед отгрузкой

Первое поле питомника заложено сертифицированным подвоем черешни

Сертифицированный маточно-черенковый сад черешни

Сертифицированные саженцы черешни

Козорог И.Ф.

Система защиты земляники и ее особенности в разных регионах

Вредители земляники, которых

нужно знать «в лицо»:

Малинно-земляничный долгоносик

|

|

Серовато-черные жуки длиной 3-4 мм. Надгрызают цветоножки, проделывают отверстия в бутонах для откладки яиц. Бутоны провисают, не распускаются. Развивающиеся в них личинки выедают содержимое цветка.

|

Слюнявка-пенница

|

|

Взрослые насекомые длиной до 10 мм, от светло-желтого до черного цвета. На крыльях видны два продольных косных белых пятна. Способны летать и прыгать. Личинки вначале белые, затем зеленовато-желтые, живут в пенистой слюноподобной жидкости, предохраняющей их от подсыхания. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок и вызывают морщинистость листьев, уродливость и недоразвитие завязей.

|

Земляничный листоед

|

|

Жук длиной не более 4 мм, буровато-желтого цвета, а темя, задняя грудка, брюшко у него черные. Земляничный листоед откладывает яйца в углубление листа, которое накануне выгрызает самка. Личинки земляничного листоеда питаются на нижней стороне листовой пластинки и скелетируют их.

|

Пилильщик земляничный гребенчатоусый

|

|

Личинки пилильщика сначала скелетируют листья снизу, позднее выгрызают большие отверстия между жилками и объедают листья с краев.

|

Земляничная листовертка

|

|

Бабочка в размахе крыльев 12-15 миллиметров. Крылья красно-коричневого цвета, с полуовальной пятном вдоль заднего края передней пары. Гусеницы сначала серо-зеленые, с коричневой головой и грудным щитком, а потом становятся серовато-коричневыми, со светло-коричневыми бородавками на всем теле. Гусеницы, которые скелетируют молодые листья вокруг средней жилки, оплетая их белой паутиной, иногда скрепляя паутиной 2-3 листков.

|

Земляничный клещ

|

|

Личинки высасывают сок из листьев. Листья недоразвиты, приобретают желтоватый с маслянистым оттенком цвет, становятся морщинистыми, уродливыми, засыхают. Ослабленная земляника чахнет и перестает плодоносить или дает мелкие невкусные ягоды.

|

Паутинные клещи

|

|

Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Между листьями и стеблями растений появляется тонкая прозрачная паутина. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Растение ослабевает. �

|

Стеблевая нематода

|

|

Прозрачный червь длиной 0,1 — 1 мм. Обитает внутри тканей растения, вызывая вздутие стеблей, черешков и жилок листьев. Поврежденные части укорачиваются, искривляются, отстают в росте, становятся морщинистыми эпидермис на них трескается, ткани буреют и отмирают. Стеблевая нематода в 3 -5 раз снижает урожай земляники , ягоды становятся мелкими, уродливыми, менее сахаристыми. Зимует в фазе личинок.

|

Земляничная нематода

|

|

Нитевидный червь длиной 0,6-0,9 мм. Поражает в основном надземные части растений – стебель, листья, цветы и ягоды. При сильном заражении растения отстают в росте, листья развиваются с искривлёнными, укороченными и утолщёнными черешками, цветонос короткий, цветы недоразвиты, лепестки остаются зелёными.

|

Слизни

|

|

Повреждают листья, особенно ягоды.

|

Болезни

|

|

|

Неинфекционные

|

Инфекционные

|

|

|

|

|

|

|

Недостаток микроэлементов

|

Высокие и низкие температуры

|

Недостаток и избыток влаги

|

Грибы

|

Бактерии

|

Вирусы

|

Неинфекционные болезни земляники

Недостаток микроэлементов

|

Недостаток серы

|

|

Во время уборки плодов или позднее на более старых листьях появляются буро-черная кайма. На молодых листьях такая кайма желтоватого цвета, а листовая пластинка деформирована. Корни растения желтоватые, а их развитие подавлено.

|

Недостаток железа

|

|

Молодые листья имеют интенсивный хлороз между жилками. При более сильном — растения полностью белеют, листья заметно мельчают, корни желтеют, а их размер уменьшается. Столоны и отводки имеют небольшие размеры и подавленное развитие.

|

Недостаток азота

|

|

На более старых нижних листьях с самого начала вегетации.

Листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, рано опадают, желтеют, появляется оранжевые и красные оттенки. Слабый рост и цветение растения. Плохое усообразование.

|

Недостаток фосфора

|

|

Тусклая темно-зеленая окраска листьев, иногда с бронзовым отливом. Могут проявляться красные и фиолетовые оттенки (особенно у черешков и жилок). Засыхающие листья становятся темными и даже черными. Цветение и созревание затягиваются, рано наступает листопад. Замедляется рост побегов и корней, листья мельчают, снижается зимостойкость.

|

Болезни земляники, вызванные температурами

|

Черные «глазки» земляники

|

|

Центр поврежденных цветков чернеет, в результате гибели пестиков. В зависимости от продолжительности периода с низкими температурами и стадии развития цветков и плодов возможно уничтожение части пестиков. В случае образования из них плодов — они сильно деформированы, отдельные их участки — без семян, а верхушка таких плодов часто растрескивается. Семена, развивающиеся из поврежденных пестиков, обычно пустые. При вымерзании всех пестиков в цветке — плоды вообще не формируются.

|

Фасциация земляники

|

|

Вызывается как низкими температурами и сухой погодой в период формиравония почек, так и неподходящей для данного сорта продолжительностью дня. Фасциация связана с нарушениями в эмбриогенезе почек, а не является только результатом плохого опыления или повреждения пестика холодом

|

Инфекционные болезни земляники

|

Белая пятнистость

|

|

Поражаются в основном листья, реже черешки, цветоносы, иногда плодоножки. На листьях появляются очень характерные некрозы — округлые, небольшие, диаметром 2 — 3 мм, вначале коричневые, впоследствии в центре светлые, белые, с пурпуровым ободком. Во влажную погоду на пятнах развивается слабозаметный белесоватый налет — спорокучки конидиального спороношения гриба. Налет может быть как с верхней, так и с нижней стороны листьев. Центральная часть пятна со временем может выпасть, лист продырявливается. На черешках листьев, плодоножках и цветоносах пятна также более светлые в центре и темные по краям, но здесь они вытянутые и несколько вдавленные.

|

Бурая пятнистость листьев

|

|

Листья и чашелистики покрываются темно-пурпурными пятнами, иногда сливающимися. Вскоре на пятнах с верхней стороны листа появляются различимые невооруженным глазом блестящие черные подушечки, в которых находятся споры гриба.

|

Коричневая пятнистость листьев

|

|

На листьях (чаще старых) округлых или неопределенной формы светло- темно- или красно-коричневых пятен со светлым центром. Вокруг пятна обычно бывает темно-коричневая или темно-красная кайма. Вначале пятна бывают 0,1—0,5 сантиметра в диаметре, но вскоре увеличиваются до 1—3 сантиметров. Обычно они расположены по краю листовой пластинки или вдоль средней жилки листа. Одно — два пятна могут уничтожить целый лист.

|

Мучнистая роса

|

|

Пораженные листья, бутоны, цветки, завязи покрываются пушистым белым налетом. Листья становятся грубыми, кожистыми, закручиваются вверх в виде лодочки и засыхают.

|

Антракноз земляники

|

|

На листьях обрауются округлые пятна, мелкие, до 3 мм в диаметре, серые в середине, окруженные пурпурной каймой. На стеблях образуются серые пятна и мелкие глубокие язвы, окруженные широкой пурпурной каймой. При массовом поражении пятна сливаются и стебли покрываются сплошной побуревшей, осенью сереющей, растрескивающейся тканью, что приводит к отмиранию концов побегов. Плодовые кисти садовой земляники (клубники), пораженные антракнозом, отмирают вместе с несозревшими ягодами, а пораженные ягоды засыхают

|

Фитофтороз

|

|

Поражается корневая система и надземная часть растения, вызывая разнообразные симптомы. У пораженных кустов постепенно увядают листья от центра к периферии. Иногда, наоборот, увядание начинается со старых листьев, которые поворачиваются верхней стороной вниз и ложатся на почву. У основания черешков, цветоносов и на сердечке появляются бурые окольцовывающие пятна, позже переходящие в гниль.

|

Вертициллезное увядание

|

|

Поражается сосудистая система, корневая шейка, розетка куста и корни земляники. Заболевший куст вначале «оседает», затем начинается радикальное полегание листьев. В центре куста появляются мелкие хлоротичные листья, растение окрашивается в красновато-желтый цвет. На срезе больного корневища заметно коричневое кольцо сосудов. У сильно пораженных кустов окрашиваются, кроме того, сосуды в черешках листьев и в усах.

|

Фузариозное увядание

|

|

Поражает надземную часть куста и всю корневую систему. При заражении куст постепенно изменяет окраску, увядает и усыхает. Завязь на пораженном кусте не развивается. Больное растение прекращает рост и отмирает. У наиболее пораженных кустов листья и усы окрашиваются в коричневатый цвет.

|

Грибные болезни

|

Серая гниль

|

|

На ягодах появляются отдельные размягченные буроватые пятна, которые быстро разрастаются по всей ягоде и покрывают ее густым серым пылящимся налетом — конидиальным спороношением гриба. На листьях образуются расплывчатые, темно-серые, чаще бурые загнивающие пятна с серым пушком.

|

Вирусные болезни

|

Крапчатость земляники

|

|

На листьях появляются светло-зеленые пятна. Растения отстают в росте, ягоды и усы почти не формируются.

|

Позеленение лепестков

|

|

Растения плохо развиваются, листья становятся мелкими, желтовато-зелеными, с мозаичной расцветкой. Листья слегка сгибаются по центральной жилке, буреют, становится морщинистыми. Наиболее характерный признак – изменение чашечки цветка: чашелистики крупные, разросшиеся; лепестки цветков светло-зеленые, мелкие. Земляника почти не дает плодов и погибает. Болезнь распространяется цикадками и с больным посадочным материалом.

|

Морщинитость листьев земляники

|

|

На листьях появляются хлоротичные небольшие пятна, они становятся морщинистыми. Вирус переносят тли. Болезнь распространяется также с посадочным материалом.

|

Ксантоз

|

|

Листья больных растений желтеют, скручиваются вдоль центральной жилки, укорачиваются черешки. Вспышки болезни особенно проявляются весной и осенью.

|

Члены АППЯПМ  Швец Константин Валерьевич, генеральный директор фирмы ООО «ФитоМаг», г. Москва

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С3

С3 D

D D3

D3 Е

Е F

F G

G H

H I — Ø10 мм

I — Ø10 мм J — Ø20 мм

J — Ø20 мм Рост плодов

Рост плодов 30 дней до съема

30 дней до съема