Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

ДАР КОСТРОМЫ

ДАР КОСТРОМЫ

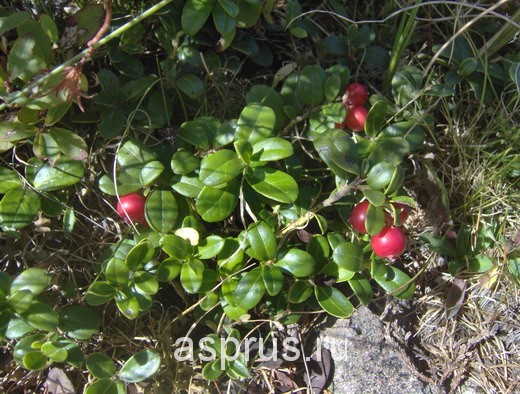

Сорт среднего срока созревания (середина-конец августа). Стебли коричневые или светло-коричневые. Листья широколанцетные, крупные. Приподнимающиеся побеги длиной около 70 мм растут под углом около 50°.

Ягоды довольно крупные (16 мм), ребристые, плоскоокруглой формы, вишневые и темно-красные, сочные, кислые. Средняя урожайность 1,5 кг/м2. Сохраняемость ягод является удовлетворительной.

Достоинства сорта: раннеспелость, крупноплодность, высокая урожайность.

Недостатки сорта: формирование наибольшей части урожая непосредственно внутри заросли, невысокая завязываемость ягод.

КОРОЛЕВА САДА

КОРОЛЕВА САДА

Растения по мере роста превращаются в вечнозеленый ветвистый кустарник высотой 25 см. Цветки бело-розовые. Листья темно-зеленые.

Ягоды крупные, массой 1,7-1,9 г, темно-красные, слегка продолговатые, в диаметре от 9 до 13 мм, кислые на вкус. С куста можно собрать 0,3 кг ягод.

Ягоды могут легко сохраняться до весны.

Преимущества: устойчивость к низким температурам.

Недостатков не имеется.

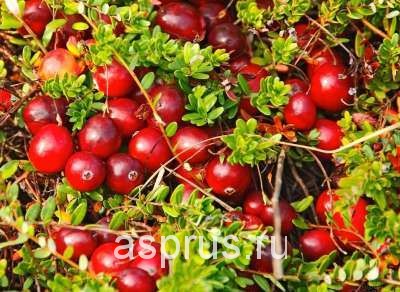

КРАСА СЕВЕРА

КРАСА СЕВЕРА

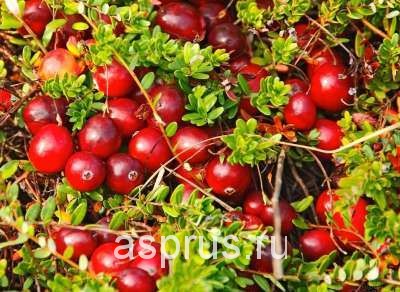

Сорт позднего срока созревания (середина сентября). Стебли бурые и светло-коричневые. Листья овальные и удлиненно-яйцевидные, зеленые. Приподнимающиеся побеги произрастают под углом к горизонтали 30°, имеют длину 70 мм, зачастую формируют более одной почки.

Ягоды округло-овальные, крупные (15-14 мм), от светло-красноватых до темно-красных, всегда блестящие, с малиновым оттенком. Урожайность в среднем 2,5 кг/м2.

Достоинства сорта: крупноплодность, высокая урожайность.

Недостатки не выявлены.

КРОВЛЕЙ

КРОВЛЕЙ

Среднеранний сорт с довольно растянутым сроком созревания.

Ягоды округло-овальные, красные или темно-красные, массой 1,8 г, пригодны для хранения. Зимостойкость средняя. Урожайность до 0,9 кг с 1м2.

Ягоды употребляют в свежем или переработанном виде. Ягоды широко применяют при лечении болезней почек, желудка, мочевыводящих путей, кишечника, авитаминозов.

МАК ФАРЛИН

МАК ФАРЛИН

Растения можно выращивать как почвопокровные растения, высаживать по берегам водоемов или на альпийских горках.

Ягоды крупные, сочные, темно-красные диаметр составляет 2,1 см. Наличие в ягодах богатого комплекса веществ создало им репутацию важного пищевого продукта, который незаменим в научной и народной медицине. Ягоды созревают 25 сентября — 1 октября. Урожайность 2,0 кг/м2. Ягоды овальные, до 25 мм и массой до 2 г, с твердой мякотью, плотным восковым налетом и отличными вкусовыми качествами.

Используются в переработанном и свежем виде. Ягоды хорошо хранятся.

ПИЛИГРИМ

ПИЛИГРИМ

Растения растут медленно, побеги обычно располагаются плотно.

Позднеспелый сорт. Созревает в начале октября. Лоза средней высоты (как правило, образует ковер высотой 23 см), поражается «снежной плесенью. Сорт характеризуется урожайностью до 1,4 кг/м2.

Ягоды пурпурно-красные, продолговатые, с неравномерной окраской и восковым желтоватым налетом, крупные, до 25 мм и массой до 2,2 г. Мякоть плотная, хрустящая, высокого технологического качества.

Ягоды используются в переработанном и свежем виде. Хранятся хорошо.

САЗОНОВСКАЯ

САЗОНОВСКАЯ

САЗОНОВСКАЯ

Сорт среднего срока созревания (начало сентября). Побеги длиной 70 мм растут под углом 55°.

Ягоды сердцевидной формы, средних размеров (12,0-13,0 мм), асимметричные, сочные, сладковато-кислые. Средняя урожайность 1,3 кг/м2. Сохраняемость ягод довольно хорошая.

Достоинства сорта: красивая окраска плодов, хорошее качество переработки ягод, высокое содержание активных веществ.

Недостатки сорта: недостаточно крупные ягоды, формирование урожая внутри заросли (около 50%), невысокая урожайность.

СЕВЕРЯНКА

СЕВЕРЯНКА

Сорт среднераннего срока созревания. Стебли растения — от светлого до темно-коричневого. Листья яйцевидные и крупные, темно-зеленые. Побеги длиной 60 мм растут под углом 30°.

Ягоды темно-красные, с восковым налетом, сочные, кислые. Средняя урожайность 1,6 кг/м2.

Достоинства сорта: крупноплодность, высокая урожайность.

Недостатки сорта: разномерность ягод.

СИРЛЗ

СИРЛЗ

Растения отличаются стеблями коричневого оттенка.

Созревает в середине сентября.

Созревшие ягоды красного цвета без глянца, крупные, с крапинками, с максимальной длиной до 22 мм. Урожайность 13-15 т/га. По форме выравненные, продолговатые.

Лежкость удовлетворительная. Ягоду рекомендуется использовать в свежем виде и в виде переработки.

СОМИНСКАЯ

СОМИНСКАЯ

Растения имеют светло-коричневые стебли.

Сорт обычно созревает в конце третьей декады августа. Листья крупные и средние, удлиненно-яйцевидные. Растения имеют приподнимающиеся побеги длиной около 75 мм, как правило, произрастают под углом 25°.

Ягоды вишневые и темно-красные, сочные, кислые. Средняя урожайность 1,5 кг/м2.

Достоинства сорта: хорошая сохраняемость ягод, высокая урожайность.

Недостатки сорта: склонность к вторичному цветению, разномерность ягод.

СТИВЕНС

СТИВЕНС

Этот сорт является наиболее приспособленным для средней полосы России. Он прекрасно зимует под снегом.

Ранний сорт, плоды кругло-овальные с диаметром 20мм, урожайность – 1,5кг/м2. В конце сентября созревают ягоды. Сорт вынослив в неблагоприятных условиях, безразличен к неустойчивому режиму почвы и воздуха, отличается высокой зимостойкостью. Растения лучше всего растут на хорошо освещенных, открытых и влажных местах.

Ягоды употребляют в свежем, замороженном, моченом и переработанном виде, а также используют для приготовления желе, варенья, мармеладов, сиропов, морса, соков, ликеров.

УИЛКОКС

УИЛКОКС

Это незаменимый сорт для тех, кто нуждается в лечебном питании или сидит на диете, отличается повышенной морозостойкостью и отлично себя чувствует особенно на торфяных участках. Характеризуется быстрым ростом побегов. Созревает в середине сентября.

Ягоды ярко-красные, продолговато-овальные, средней величины (до 22 мм в диаметре). Отличается прекрасной сохранностью зрелых ягод. Урожайность 20 т/га.

Рекомендуется для использования в мороженном или свежем виде.

ФРАНКЛИН

ФРАНКЛИН

Среднеспелый сорт, так как созревает в середине сентября. Сорт отличается быстрым ростом побегов (до 10 см в год). Образует короткие стелющиеся побеги.

Ягоды имеют насыщенный красный цвет, способны храниться без переработки и заморозки до 4-х месяцев. Ягоды темно-красные, продолговато-овальные, до 16 мм и массой до 1,2 г. Урожайность 2,5 кг/м2.

Сорт морозоустиойчив. Вкус довольно кислый, без аромата. Рекомендуется данный сорт, как в свежем, так и в переработанном виде.

ХОВЕС

ХОВЕС

Сильнорослый среднеспелый сорт, который отличается мощными побегами до 2,1 м длиной с множеством вертикальных побегов, отходящих от них. Урожай созревает обычно в сентябре.

Ягоды красные, округлые, блестящие. Сохраняемость ягод отличная. Сорт используется для переработки и заморозки.

Сорт предпочитает влажные и кислые почвы. Требует на зиму укрытия. Весной укрытие убирают, но для того, чтобы сохранить цветочные почки от заморозков, лучше закрыть кусты укрывным материалом.

ХОТАВИЦКАЯ

ХОТАВИЦКАЯ

Ягоды красные и темно-красные округлой формы имеют средний и крупный размер (0,8 г). Спелые ягоды без глянца, крупные, продолговатые, длиной до 20 мм. Урожайность 11 т/га. Вкус кислый, без аромата.

Лежкость удовлетворительная. Сорт поражается «снежной плесенью».

Достоинства сорта: морозоустойчивость.

Недостатки сорта: небольшие ягоды, формирование урожая внутри заросли, невысокая урожайность.

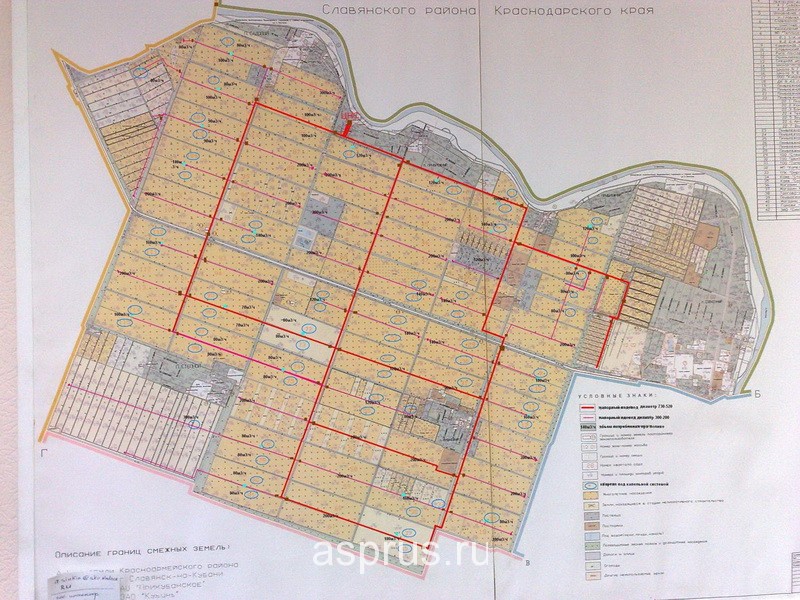

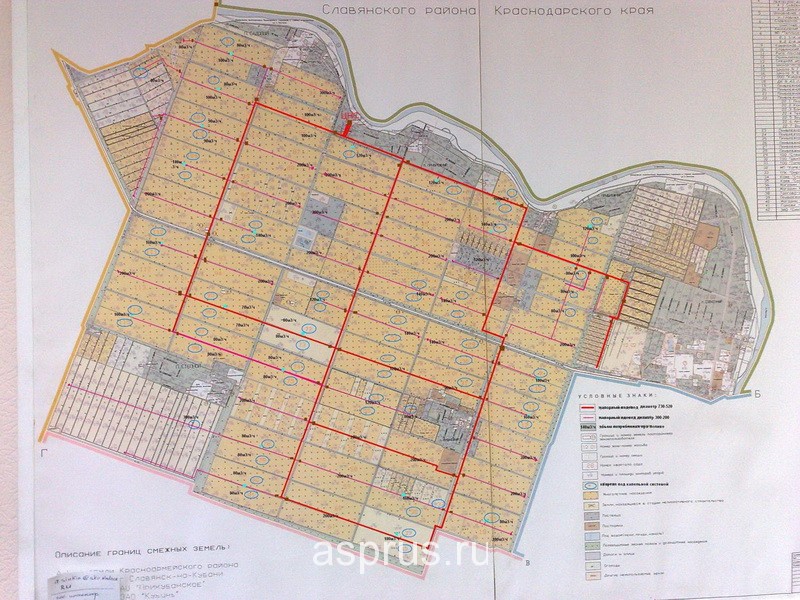

Передовые технологии в орошении интенсивных садов ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ДУ Шлейф ДД-30

ДУ Роса-3

ДУ Марани G-30

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

Квартал 73 сорт фуджи

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

АИК

Система капельного орошения многолетних насаждений

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

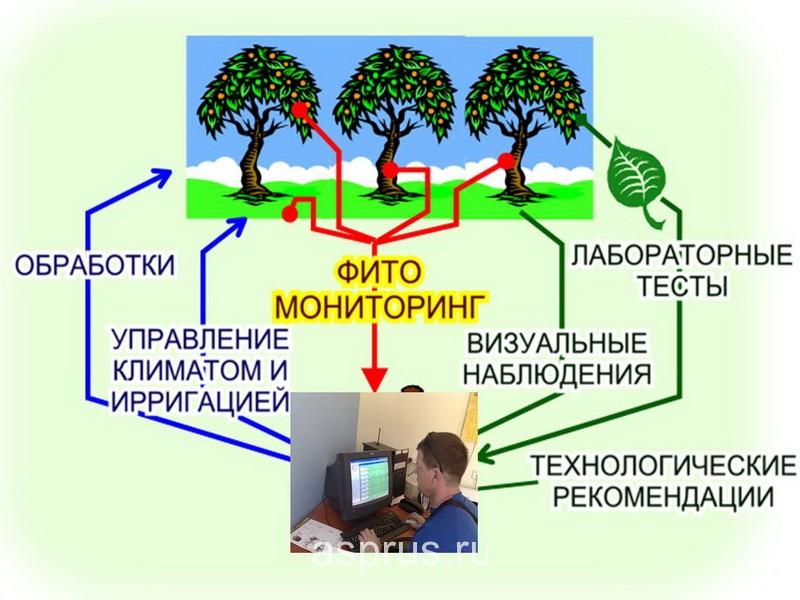

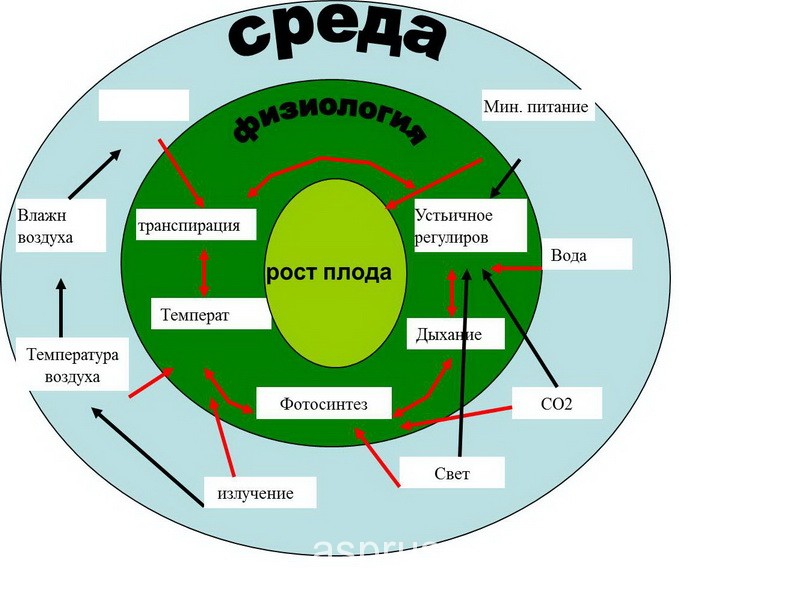

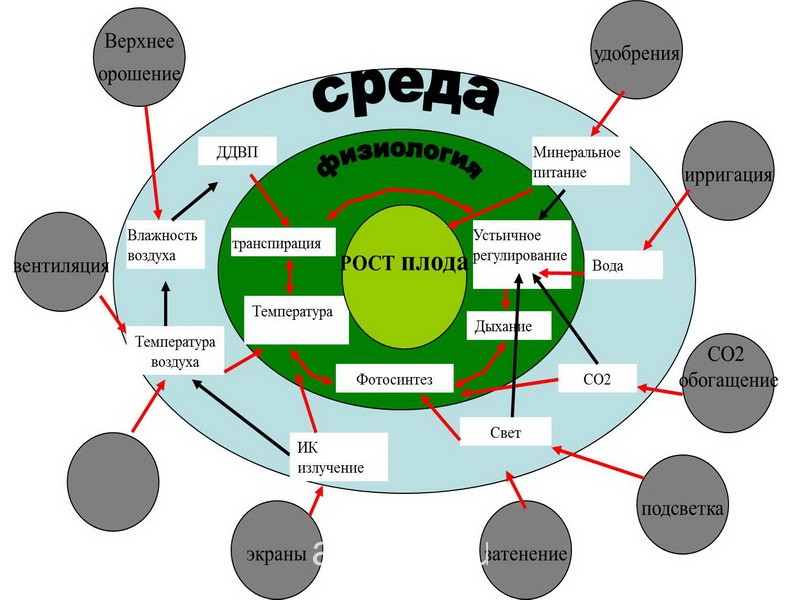

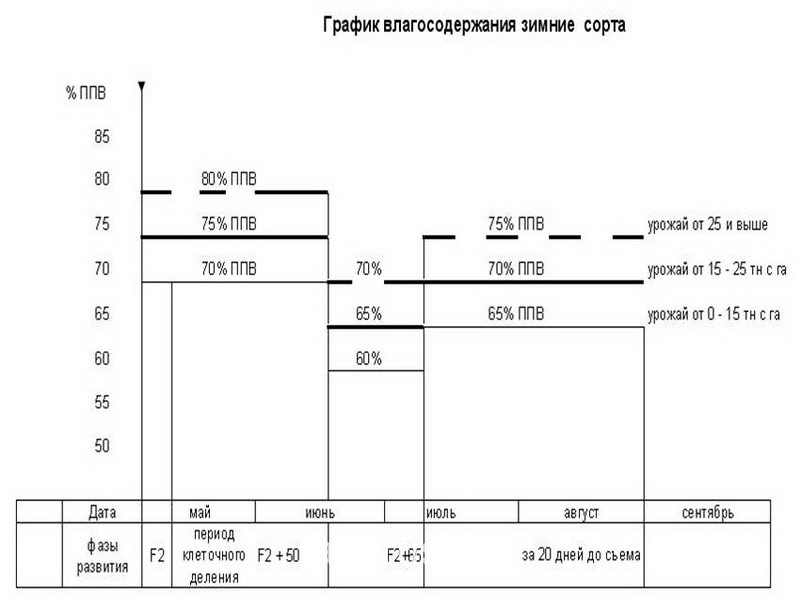

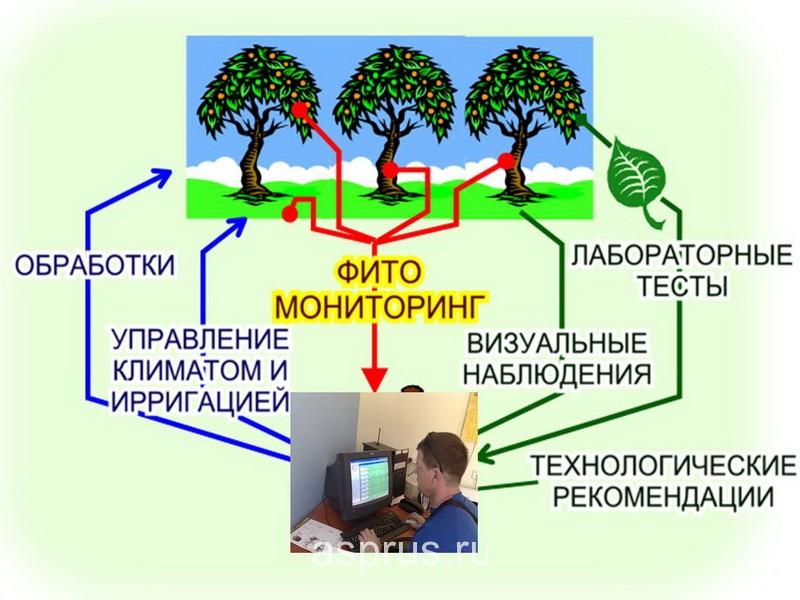

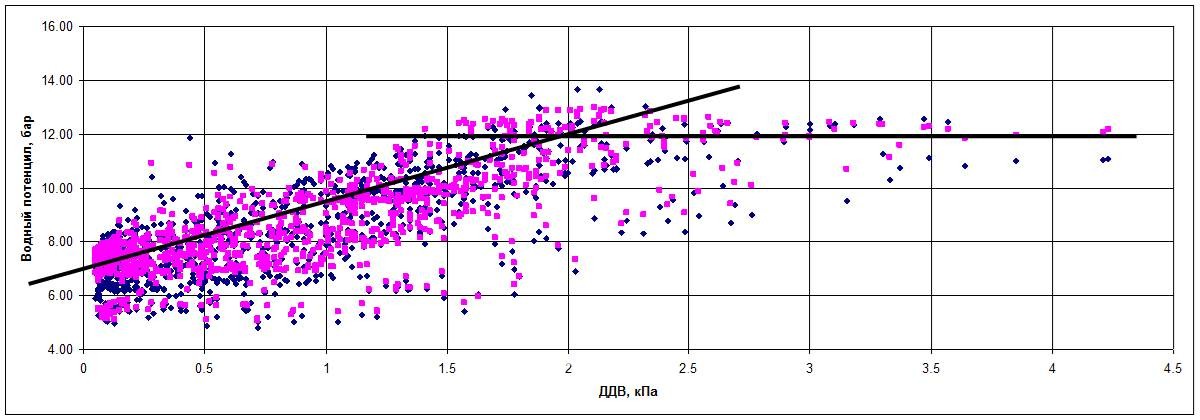

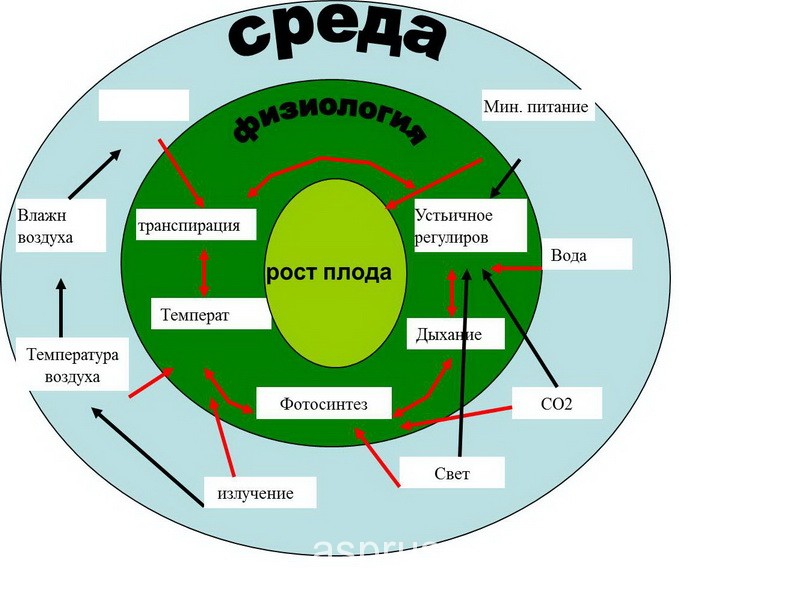

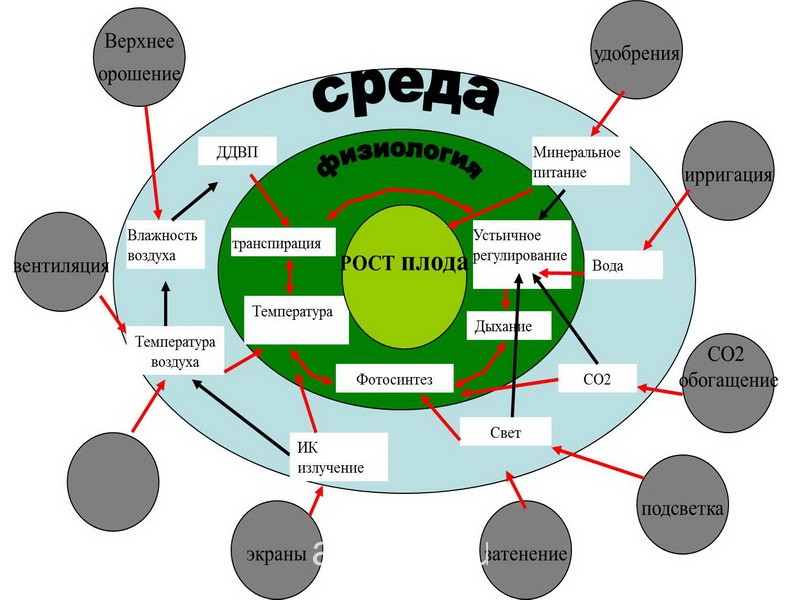

Схема управления режимом полива в системе почва — растение — климат.

Первый фактор влияния (физиология)

Фитомонитор РМ-11

Снятие показаний для определения доступной растению почвенной влаги

Датчик роста плода

ЗАО Сад-Гигант

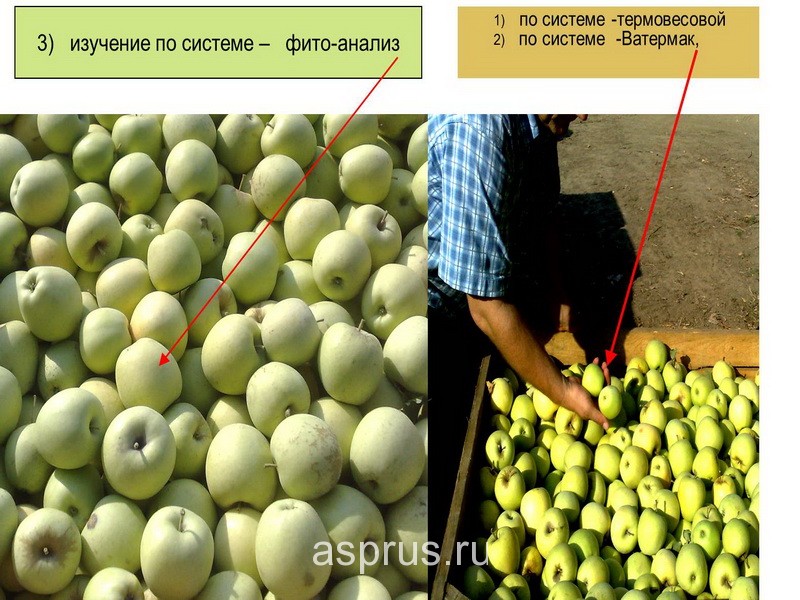

Прямая связь с растением (современные системы тестирования )

дендрометр

Реакция устьиц листа

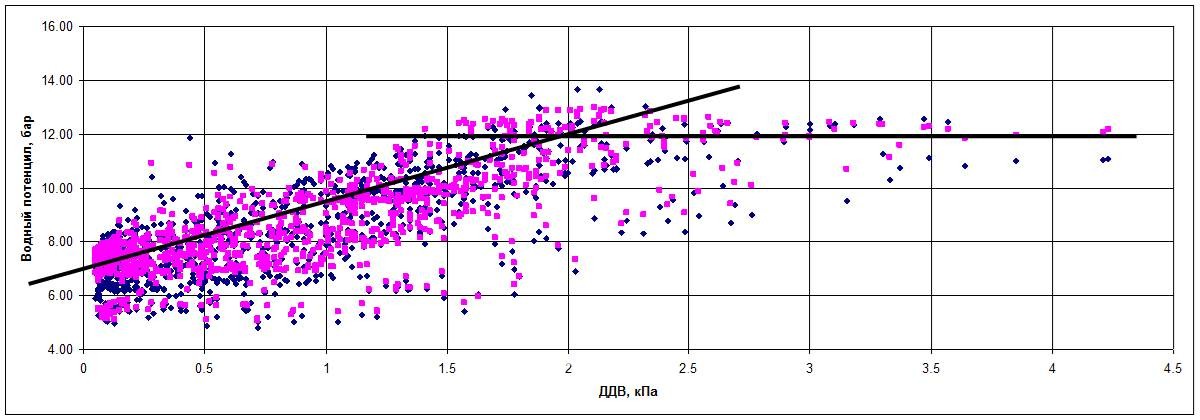

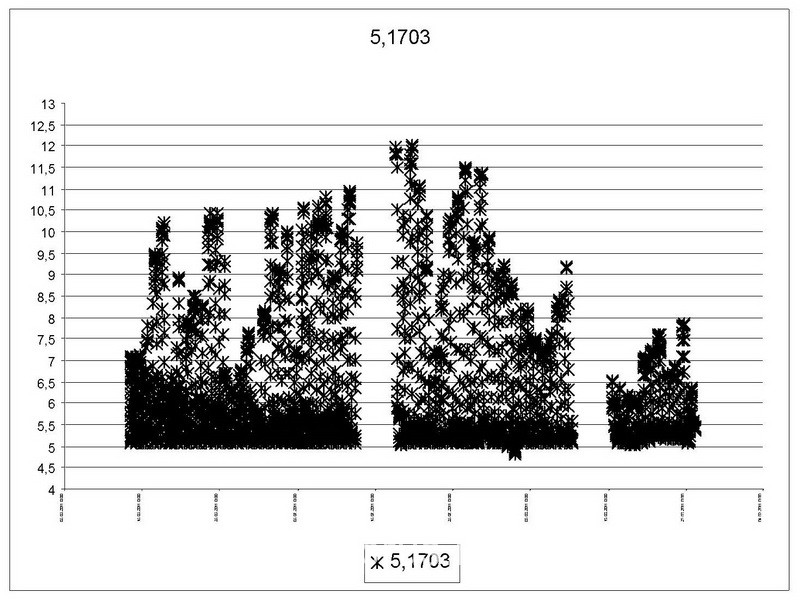

Водный потенциал плодового дерева

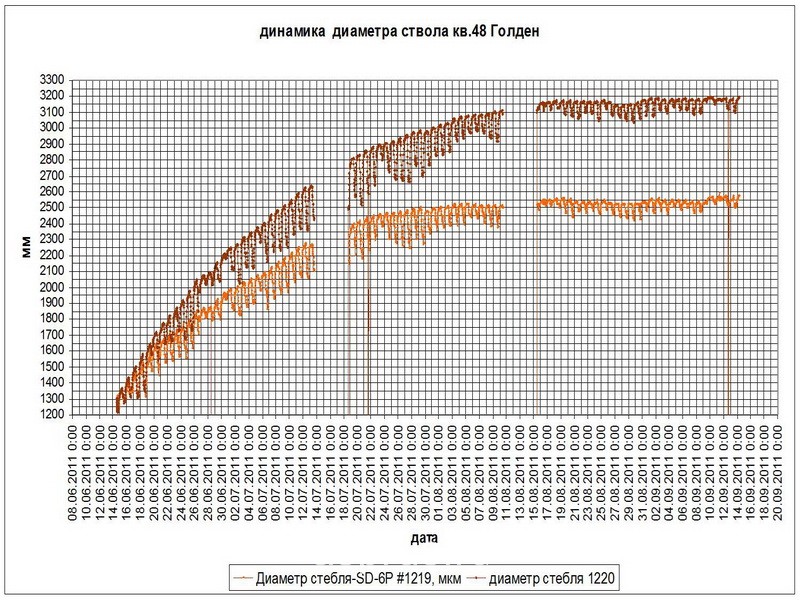

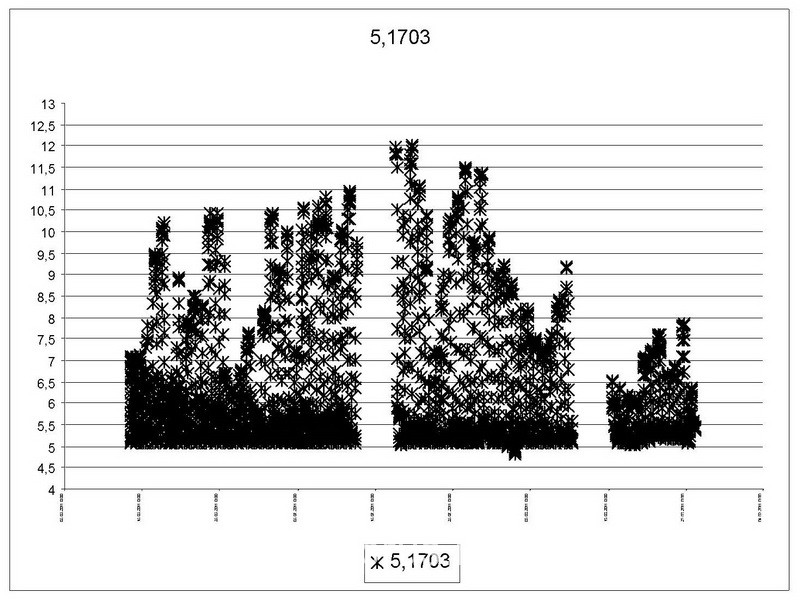

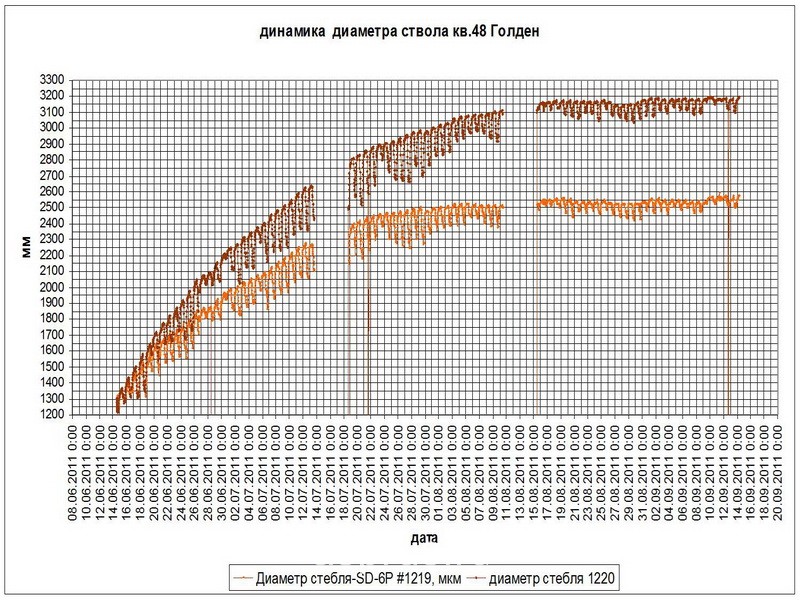

Динамика ствола

Динамика роста плода

Второй фактор влияния (среда обитания)

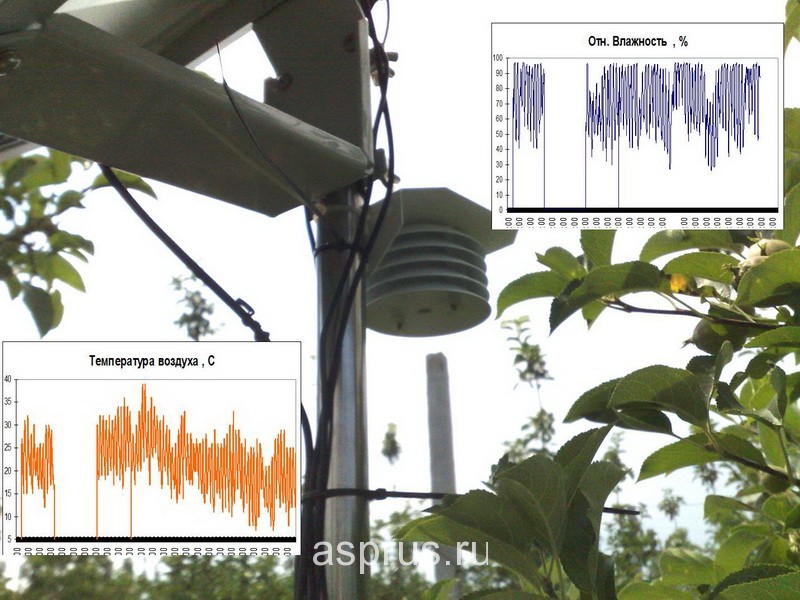

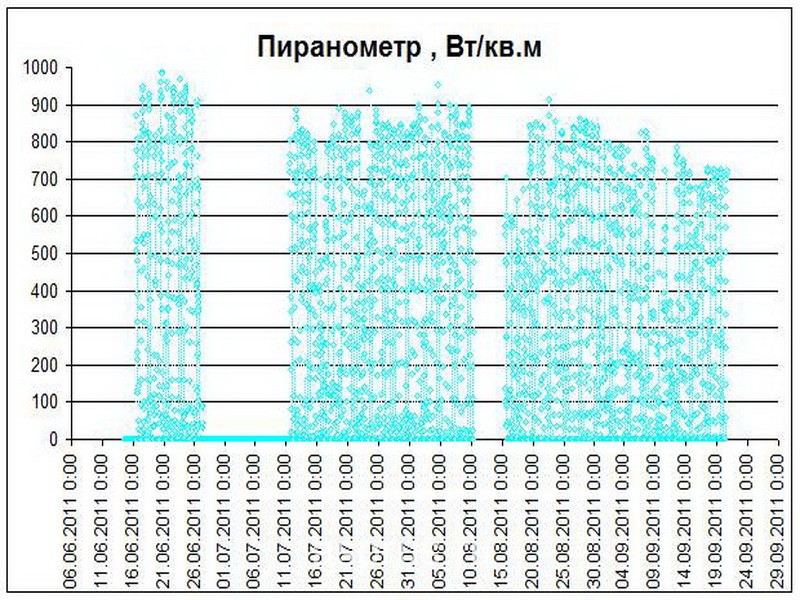

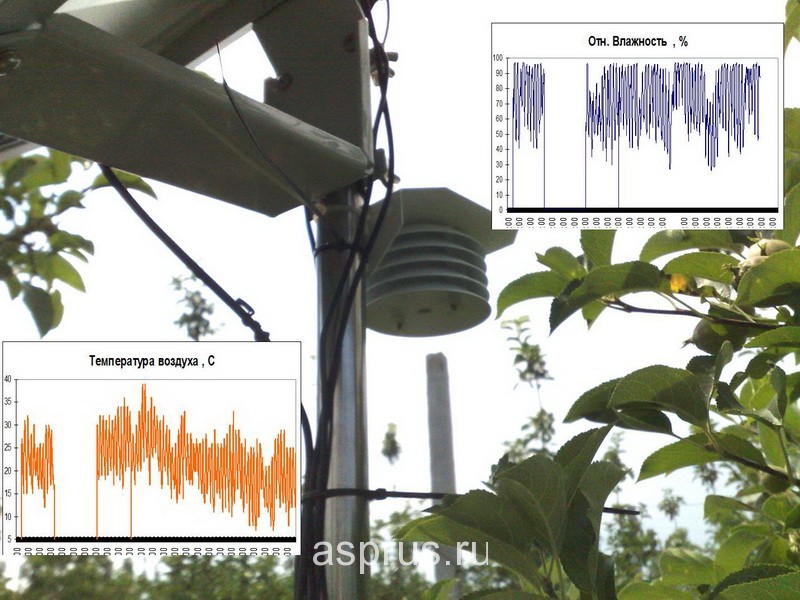

Датчик солнечной радиации, скорости и направления ветра

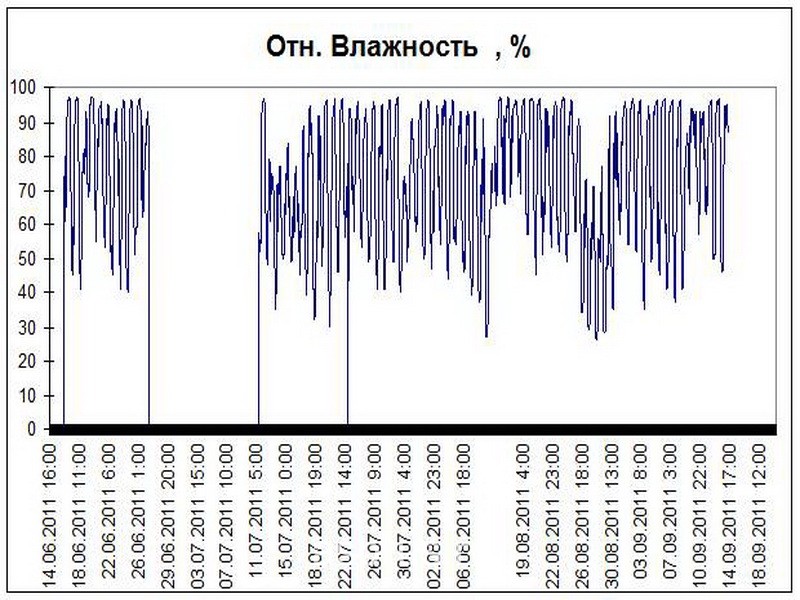

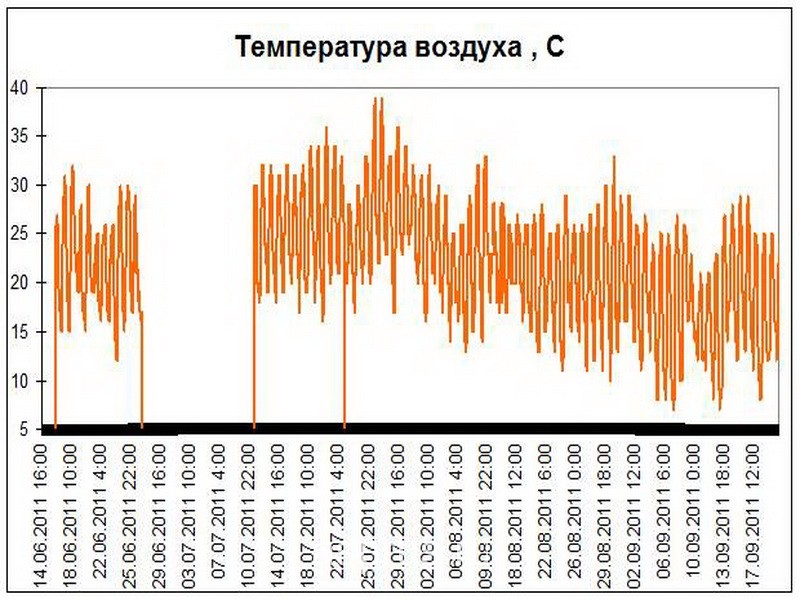

Датчик температуры и влажности воздуха

Третий фактор влияния (искусственные агро-мероприятия)

Управление орошением

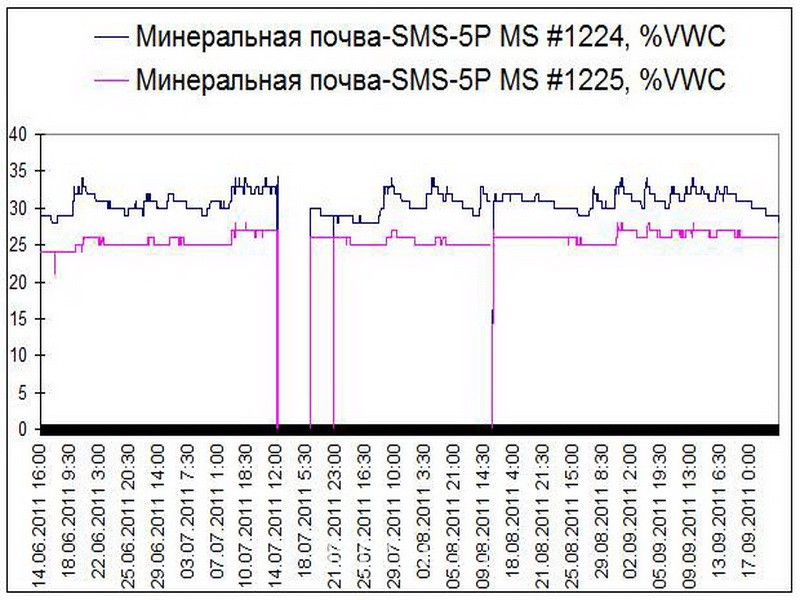

Влажность в % от HB. по глубинам 20,40,60 (Квартал 30 фуджи) 2011г

| Код участка |

30-1-фу |

Зависимость от НВ |

|

| Дата |

Глубина 20 |

Глубина 40 |

Глубина 60 |

| 25.05.2011 |

74,58321147 |

78,26086957 |

82 |

| 01.06.2011 |

73,00569801 |

80,86436532 |

77,13296254 |

| 07.06.2011 |

73,26007326 |

82,21850613 |

82,81505728 |

| 16.06.2011 |

75,71486106 |

82,34958111 |

83,97263114 |

| 24.06.2011 |

77,07273271 |

74,68647656 |

80,77841013 |

| 01.07.2011 |

79,58911629 |

81,94300901 |

81,84894019 |

| 07.07.2011 |

76,40878701 |

80,14826225 |

83,06689236 |

| 13.07.2011 |

80,40610642 |

82,48669569 |

83,06689236 |

| 21.07.2011 |

80,09516257 |

84,74576271 |

78,92603367 |

| 29.07.2011 |

79,6812749 |

83,6238832 |

81,35225527 |

| 04.08.2011 |

78,20964247 |

81,97977321 |

80,21577694 |

| 12.08.2011 |

80,50876125 |

82,51920706 |

77,64535934 |

| 20.08.2011 |

74 |

78,00474269 |

76,88207315 |

| 05.09.2011 |

75,92407592 |

81,85404339 |

74,31670893 |

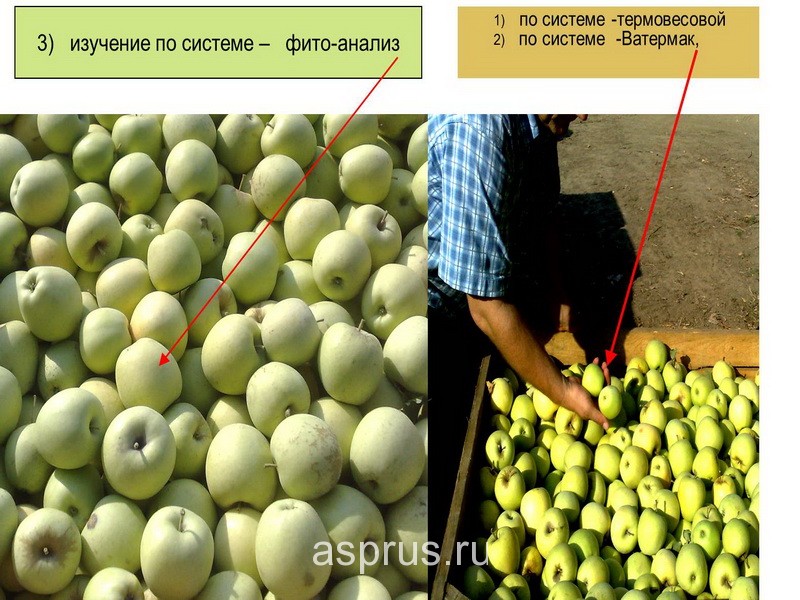

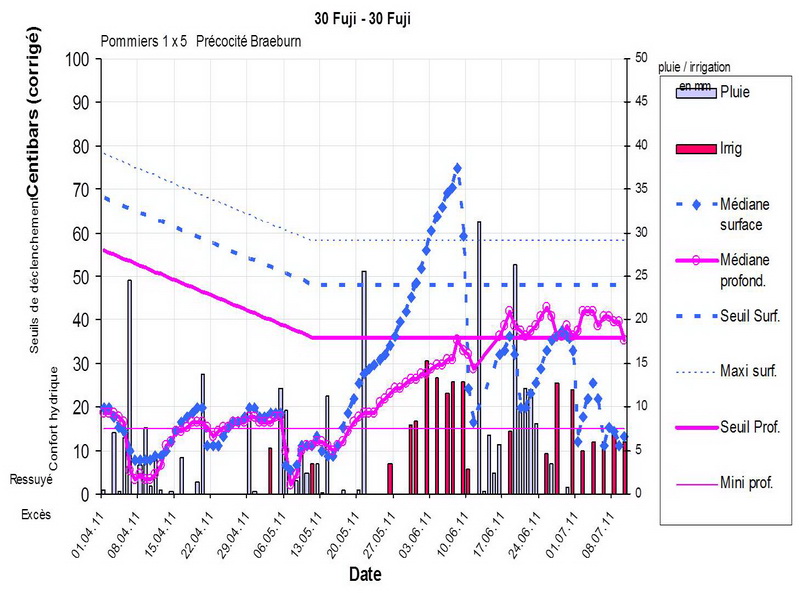

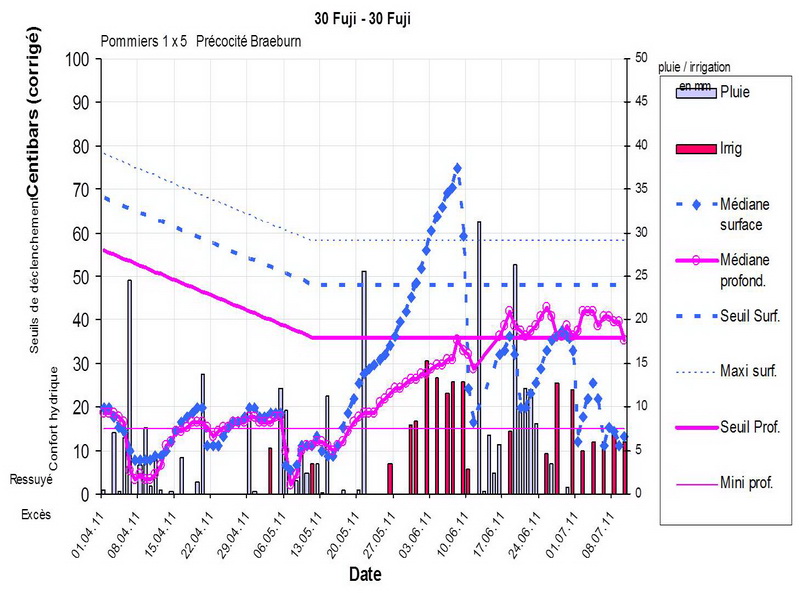

Система Ватермак

Устройство для регистрации информации и зонды

Система ВАТЕРМАК (квартал 30 фуджи) период 1 апреля — 1 июля

ЗАО Сад-Гигант

Квартал 73 сорт фуджи

ЗАО Сад-Гигант

ЗАО Сад-Гигант

Использован материал сайта Mir-yagod.ru

Выращивание желтой малины

Фото 1 — Промышленный сорт малины желтой Альт Голд

Все необычное привлекает внимание — проверено. И желтая малина — не исключение. Садоводы, фермеры, покупатели — все дивятся янтарной ягоде с малиновым ароматом. И дети, и взрослые хотят полакомиться ею.

По сути, желтая малина мало отличается от красной. В какой-то мере это выражается в химическом составе ягод и во вкусовых их характеристиках, но не более того. Существует несколько сортов желтой малины – они отличаются не только весом ягод, но и их цветом (он варьирует от почти белого, до янтарно-желтого).

Выбор участка и подготовительные работы

Под посадку желтой малины отводят хорошо освещенные участки с оптимально увлажненной почвой (излишков влаги быть не должно). Хоть желтые сорта не слишком требовательны к составу почв, все же рекомендуется предварительно обогатить участок органическими и минеральными удобрениями. Не помешает добавить в питательную смесь и песок. Желтая малина не выносит заболоченных участков, известковых и сухих песчаных почв, солончаков. Чаще всего малину высаживают возле построек и заборов. Хорошими предшественниками являются кабачки, морковь, огурцы, бобовые культуры. Плохие предшественники: картофель, земляника, перец, томат (эти растения имеют общих с малиной вредителей и страдают от тех же заболеваний).

Посадка желтой малины

Желтую малину высаживают осенью и весной. Растения высаживают в ямы или траншеи. В первом случае делают лунки по размеру корневой системы. Посадочную смесь насыпают холмиком, корни саженцев смачивают в растворе коровяка, опускают растение в лунку, присыпают верхним плодородным слоем земли. Оптимальное расстояние между лунками – 30 см, а между рядами – 1,5-2,0 м. Корневая шейка саженцев желтой малины должна располагаться выше уровня земли на несколько сантиметров (при полной усадке земли она сравняется с уровнем поверхности). Не стоит ни заглублять корневую шейку, ни располагать выше, чем следует. При траншейной посадке выкапывают канавку глубиной 25-30 см и шириной 40 см. Между рядами оставляют около метра, а между растениями – 25-30 см. Питательную смесь готовят из торфа, минеральных удобрений и верхнего плодородного слоя почвы. Дальнейшие действия аналогичны тем, что осуществлялись при посадке малины в ямы. После того как саженцы посажены, почву мульчируют торфом, перегноем или сухой землей. У ремонтантных сортов, таких как Альт Голд или Утренняя роса после посадки побеги обрезают на уровень почвы.

Фото 2 — Сорт ремонтантной (фотонейтральной) малины Poranna Rosa (Утренняя роса) демонстрирует Жбанова О.В.

Уход за желтой малиной

Полив осуществляют по мере необходимости (нельзя допускать ни длительного пересыхания, ни переувлажнения почвы). Каждый год поздней осенью у ремонтантных сортов все побеги скаживают. Рыхление междурядий осуществляют весной на глубину 6-8 см. Далее их мульчируют соломой или торфом. При плотной посадке часто применяется шпалерная подвязка.

Фото 3 — Промышленная плантация ремонтантной малины на шпалере

Удобряют малину минеральными и органическими удобрениями (процедуру осуществляют осенью и весной, начиная с третьего года жизни растений). Азотные удобрения вносят весной (из расчета на 1 квадратный метр используют 8 г мочевины или 10 г аммиачной селитры). Калийные удобрения вносят осенью (100 г золы на каждый квадратный метр). Осенью почву обогащают и органикой (на 1 квадратный метр уходит 4-6 кг торфа или компоста). Желтую малину заготавливают на зиму — эта ягода заслуживает самого пристального внимания.

Фото 4 — Сорт ремонтантной малины Альт Голд

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Рябушкин Юрий Борисович

д.с.-х. н, профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала Zofia Zydlik, Andrew Grend

Влияние некоторых приемов защиты и питания на получение качественных транспортабельных плодов малины

Плоды малины на промышленных плантациях зачастую подвергаются поражению грибковыми заболеваниями, в частности, серой гнилью, которую вызывает гриб Botrytis cirenea. Кроме того, они становятся менее устойчивыми к механическим воздействиям и могут быстро повреждаться во время транспортировки. В 2010-2011гг. на одной из промышленных плантаций были проведены исследования на предмет эффективности биологического контроля малины и влияния удобрений нового поколения на оптимальное содержание кальция в растении.

Фото 1 — Высококачественный посадочный материал ремонтантной малины Влияние изучаемых агроприемов на урожайность малины

В ходе исследования изучались два агроприема: применение Поливерсум, ВР (биологический препарат, содержащий грибок Phytium oligandrum) и применение кальциевых удобрений (других защитных мероприятий и внекорневой подкормки не проводилось).

Поливерсум ВР применили двукратно: в начале вегетации, когда растения достигли высоты 20 см, и в период созревания плодов. В каждом случае доза была 0,1 кг/га. В то же время с начала цветения и в течение вегетации 3-кратно вносили кальциевое удобрение в дозе 1 л/га. Исследование было проведено на плантации ремонтантной малины сорта Полька. Далее проводилась оценка собранного урожая.

Фото 2 — Закладка промышленной плантации ремонтантной малины Результаты исследований показали положительный эффект от применяемых мероприятий (Таблица 1). Эффект во многом зависел от погодных условий, особенно от осадков, которые были очень интенсивными в течение вегетационного периода 2010 года и даже приводили к затоплению части плантации. Примечательно, что количество товарного урожая в значительной степени определялось положительным эффектом защитных мероприятий и листовых подкормок, обеспечивающих оптимальное питание растений кальцием. Обработка препаратом Поливерсум в начале вегетации и повторная обработка в период цветения позволили добиться сокращения потерь урожая от различных гнилей плодов.

Таблица 1

Влияние применяемых агроприемов на выход товарных плодов малины

| Варианты |

Урожайность, т/га |

| 2010г. |

2011г. |

В среднем за 2010-2011 гг. |

| общая |

товарных плодов |

общая |

товарных плодов |

общая |

товарных плодов |

| Контроль |

2.15 a* |

1.85 a |

4.30 a |

3.25 a |

3.23 a |

2.55 a |

| Поливерсум + кальциевое удобрение |

2.90 a |

2.70 b |

4.80 a |

4.54 b |

3.85 a |

3.62 b |

* α = 0,05

Фото 3 — Мульчирование почвы опилками еловых пород по весенним всходам малины Использование Поливерсума и кальциевых удобрений (опыт был поставлен компанией BioAgris в 2010 году и BioCal в 2011 году на основе той же технологии) существенно повлияло на улучшение качества плодов: массу 100 плодов, их размеры и содержание сухих веществ. Наиболее важным показателем с коммерческой точки зрения, считается средний вес плода, который был значительно выше у растений обработанных Поливерсумом с применением подкормки кальцием. Трехкратное применение кальциевых препаратов, обеспечивающих питание растений этим элементом, благотворно влияет на построение толстой клеточной стенки плодов, и оказывает положительное влияние на устойчивость их к загниванию. Это особенно важно во время сбора урожая, когда наряду с изменением цвета плода снижается упругость клеточных мембран, а применение кальция восстанавливвает ее и снижает рассыпаемость плодов малины. У ягод также уменьшаются механические повреждения и гниение при хранении.

Фото 4 – Система капельного орошения и фертигации дает возможность получать высокий ежегодный урожай Таблица 2

Доля загнивших при хранении плодов малины у сравниваемых вариантов, %

| Варианты |

После 4 дней хранения |

| 2010 г. |

2011г. |

В среднем |

| Контроль |

24.4 b |

31.2 b |

27.8 b |

| Поливерсум + кальциевое удобрение |

6.9 a |

8.7 a |

7.8 a |

Рекомендации производству

Рекомендуется включать в систему питания малины кальциевые удобрения, что способствует не только повышению качества плодов, но и значительно уменьшает повреждаемость ягод при уборке и хранении в течение четырех дней при температуре 6°C (табл. 2). Это особенно важно для оценки транспортабельности плодов.

Исследование показало, что можно успешно выращивать малину, ограничив использование традиционных фунгицидов, включив в систему защиты биологический препарат Поливерсум ВР. Кроме того, выяснено, что препарат увеличивает количество ауксинов в растении, что помогает лучшему усвоению кальция клетками плодов. Это позволяет производить высококачественные ягоды, характеризующиеся плотностью и хорошей транспортабельностью. Препарат Поливерсум активизирует действие иммунной системы растений, что помогает в борьбе с болезнями.

При использовании Поливерсума нужно помнить, что первую обработку следует проводить сразу после начала вегетации, так как в этот период иммунная система растения особенно нуждается в стимулировании, защищая малину от грибковых болезней.

Фото 5 — Плантация ремонтантной малины сорта Полька второго года после посадки Необходимость анализа почвы для составления системы удобрения

Следует помнить, что без анализа и правильной подготовки почвы хорошего урожая получить невозможно. Существует два метода анализа почв: метод Egner-Riehm (обычно используется для плодовых растений) и универсальный метод, применяемый в садоводстве. Поэтому универсальный метод, который может дать исчерпывающую информацию о количестве питательных веществ, доступных растениям в данный момент, рекомендуется большинством специалистов для оценки плодородия почвы для растений, выращиваемых в туннелях. Использование универсального метода дает возможность управлять химическим составом почвы, регулируя количество питательных веществ в течение вегетационного периода. Это позволяет увидеть ситуацию более полно и получить информацию о недостатке или избытке макро- и микроэлементов.

При другом методе диагностики питания, проводится анализ химического состава воды, которая будет использоваться для полива. Испытание должно проводиться в специализированной лаборатории, которая в дополнение к оценке содержания питательных веществ и физико-химических показателей дает точную информацию о содержании бикарбоната. В этом отношении важно, определить количество азотной кислоты для подкисления почвенной среды. Детальный анализ воды дает и оценку содержания железа в воде.

Фото 6 – Высокое качество ягод малины, выращенных на промышленной плантации по интенсивной технологии Потребность малины в удобрениях в течение вегетации

По результатам анализа почвы и воды можно составить программу внесения удобрений. С учетом содержания элементов питания в почве, минерального состава воды, фаз развития растений составляется необходимый режим питания растений. При подготовке программы внесения удобрений малины, следует иметь в виду, что внесение в начале вегетационного периода фосфора в легко доступных формах, положительно повлияет на регенерацию корневой системы и образование адсорбционной поверхности. Наряду с фосфором на данном этапе должна быть хорошая обеспеченность доступным кальцием, что важно для функционирования корневой системы, в частности, корневых волосков, которые ответственны за поглощение воды и питательных веществ. Период активного роста побегов и листьев характеризуется повышенной потребностью в азоте, калии, магнии и железе. Переход перехода от вегетативной к генеративной фазам развития увеличивает потребность растений в фосфоре, калии и боре. В фазу роста и созревания плодов, в период увеличения их размера для ослабления восприимчивости к серой гнили, необходимо хорошее питание растений и, прежде всего, кальцием и калием.

Фото 7 – Оптимизация системы питания малины позволяет получать качественные транспортабельные плоды

| Председательствовал: |

|

|

| директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |

|

П.А. Чекмарев |

|

| Присутствовали: |

|

|

| заместители директора департамента, начальник отдела, заместители начальников отдела Минсельхоза России |

|

Д.И. Паспеков, Д.А. Штундюк, Е.М. Купреев, И.В. Белова, Ю.Д. Горюнова |

|

| руководители федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минсельхозу России |

|

A.М. Малько, B.C. Волощенко, B.В. Коновалов |

|

| руководители и представители отраслевых союзов, ассоциаций, организаций, взаимодействующих с Минсельхозом России |

|

С.В. Хаустов, В.В. Голов, A.В. Корбут, П.И. Юрков, И.И. Кузьмин, И.В. Муханин, Т.В. Кулик, И.А. Лобач, B.И. Алгинин, О.А. Башмачникова, П.М. Пугачев, М.М. Овчаренко, А.П. Красильников, А.Б. Бодин, О.В. Жбанова, З.В. Печоркина, А.И. Коньков, О.Б. Мещерякова, А.Р. Махлин |

|

|

| представитель OOO «Воронежсельмаш» |

|

Н.А. Ревенко |

|

| директор селекционно-семеноводческого центра, заместитель директора по научной работе ВНИИССОК |

|

С.М. Сирота |

«Об урегулировании предложений в проект изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, предусматривающих формирование новых и корректировку существующих мероприятий данной государственной программы, направленных на развитие производства отечественной сельскохозяйственной продукции, в значительной степени зависящей от импортных поставок, и финансовое обеспечение указанных мероприятий»

(Бодин, Коньков, Муханин, Башмачникова, Паспеков, Овчаренко, Корбут, Лобач, Красильников, Алгинин, Чекмарев)

- Принять к сведению информацию директора Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарева.

- Отметить позицию:

-Национального союза селекционеров и семеноводов о предусмотрении субсидий на семенные посевы овощных культур открытого грунта;

-Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала о: компенсации 30 % части затрат сельхозтоваропроизводителям на работы по уходу за молодыми (до вступления в товарное плодоношение) многолетними насаждениями;

полной компенсации ставки рефинансирования инвестиционных кредитов, направленных на развитие садоводства;

включении в субсидирование мероприятий по реконструкции и модернизации фруктохранилищ;

увеличении ставки субсидий на работы по закладке 1 гектара плодового питомника до уровня ставки субсидии на закладку 1 гектара интенсивного сада;

повышении ставки субсидий на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей до 45 тысяч рублей на 1 гектар;

-Ассоциации производителей кукурузы и семеноводов кукурузы о: грантовой поддержке строительства семенных комплексов; возобновлении функционирования федерального страхового фонда семян;

-Ассоциации производителей кукурузы и семеноводов кукурузы, Союза сахаропроизводителей России, Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, Российского Союза производителей химических средств защиты растений о перераспределении средств с основного мероприятия «Управление рисками в подотраслях растениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы на другие направления государственной поддержки отрасли растениеводства.

-АККОР, НП «Агрохимсоюз», Картофельного Союза об увеличении финансовых средств, выделенных из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства.

С днем рождения!

И от всей души желает счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях!

Материал подготовила:

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Основные вредители груши

Плодовый клещ

Плодовый клещ

Плодовый клещ

Большую опасность для груш представляет плодовый клещ, который часто селится именно на этом дереве. Клещи высасывают из клеток питательные вещества, в результате чего листья засыхают и опадают.

Меры борьбы. Для их уничтожения растение опрыскивают в период формирования бутонов. Опрыскивание проводится карбофосом и другими специальными препаратами.

Листовертка

Листовертка

Листовертка

Листовертка селится на многих плодовых культурах. Питается всеми частями растения. Особый вред наносят гусеницы листовертки, которые живут в листьях груши. Признаком появления этого насекомого являются свисающие на тонкой паутине гусеницы.

Меры борьбы. Уничтожать листовертку следует сразу после ее появления. В начале весны и после цветения деревья опрыскивают карбофосом.

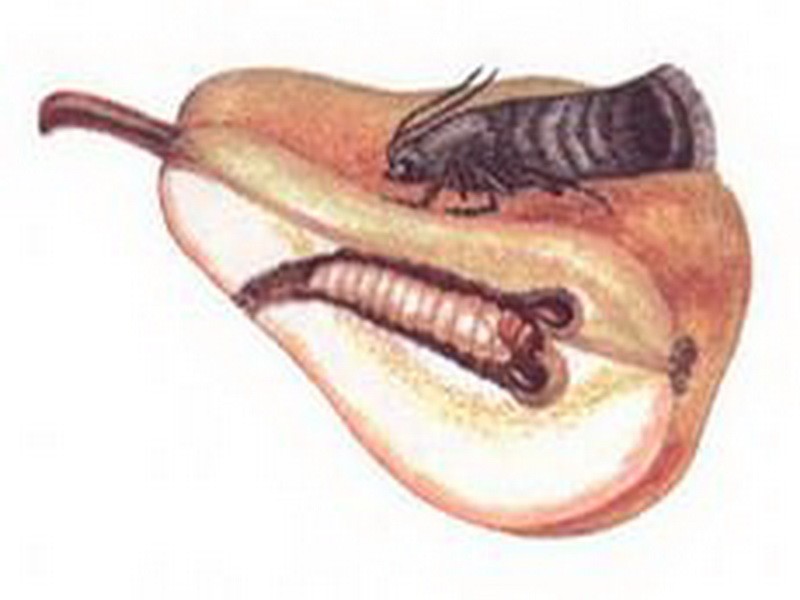

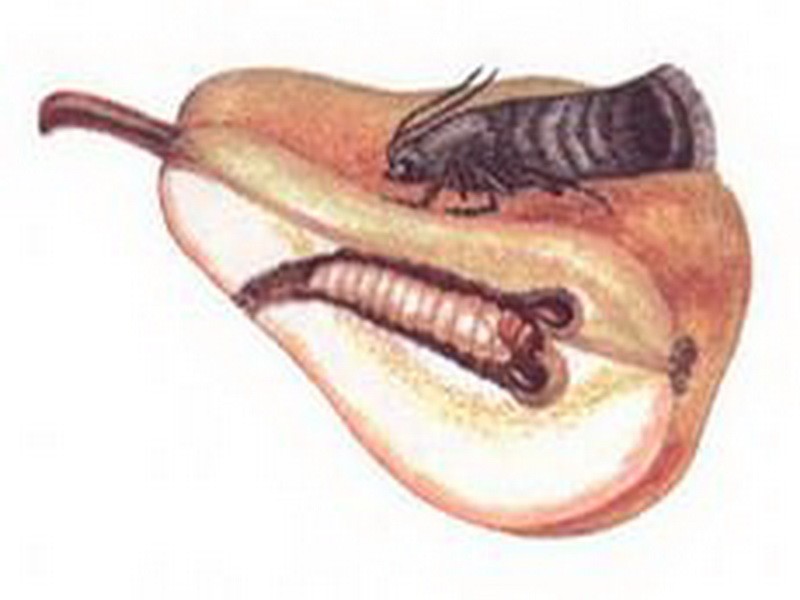

Грушевая плодожорка

Грушевая плодожорка

Грушевая плодожорка

Грушевая плодожорка напоминает яблоневую плодожорку, но селится исключительно на грушевых деревьях. Бабочки откладывают яйца внутри плода, выбирая для этого преимущественно летние сорта, поскольку они имеют более тонкую кожицу по сравнению с зимними. Поврежденные плоды засыхают и осыпаются.

Меры борьбы. Наиболее эффективными являются агротехнические приемы и уничтожение растительных остатков, зяблевая вспашка междурядий и обработка почвы в приствольных полосах. Особенно эффективно рыхление почвы в междурядьях и приствольных полосах в период окукливания гусениц весной и летом. Учитывая, что гусеницы после отрождения не передвигаются по плодам открыто, применение инсектицидов дает эффект только в том случае, если опрыскивание проводят перед началом массового откладывания яиц — примерно через 35-40 суток после конца цветения груши, при достижении суммы эффективных температур 380-400 °С (при пороге 10 °С).

Зимняя пяденица

Зимняя пяденица

Зимняя пяденица

Зимняя пяденица откладывает яйца в трещинах коры, веток, или возле почек. Желто-зеленые гусеницы появляются перед цветением, обгрызают листья, цветки, бутоны. Прячутся между листьями. При их массовом скоплении от листовой пластины остаются лишь прожилки.

Меры борьбы. Ранняя осенняя вспашка почвы до выхода бабочек. Культивация в междурядьях и рыхление почвы в приствольных кругах после завершения развития гусениц. При численности, превышающей 2-5 яиц на 1 м ветвей, нужно рано весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 4°С провести опрыскивание пестицидами. Во время массового отрождения гусениц при плотности 4-9 гусениц на 1 м ветвей — обработка деревьев инсектицидами или биопрепаратами.

Грушевая медяница

Грушевая медяница

Грушевая медяница

Грушевая листоблошка (медяница) Одним из самых опасных вредителей является грушевая листоблошка, или медяница. Следы ее негативного воздействия на дерево появляются еще до того, как почки распустились. С потеплением взрослые особи этих насекомых выползают на деревья, и высасывают клеточный сок из почек дерева. При большом количестве личинок, которые также высасывают соки, листья, плоды деформируются и теряют свою консистенцию. Вредитель опасен еще и тем, что продукты его жизнедеятельности, которые похожи на медвяную росу, привлекают сажистые грибы. Плоды, покрытые грибом, также погибают, теряя свой вид и вкусовые качества. В течение лета может развиться 4-5 поколений вредителя.

Меры борьбы. Позднеосенняя вспашка междурядий. Инсектицидные обработки. Критерий численности медяниц, определяющий целесообразность опрыскивания инсектицидами, — более 10 колоний на 100 побегов, или 10 колоний на 100 листов, или 5 колоний на 100 цветочных розеток. Листоблошки последующих поколений погибают после обработки деревьев инсектицидами для защиты от плодожорок и других вредителей.

Материал подготовила:

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

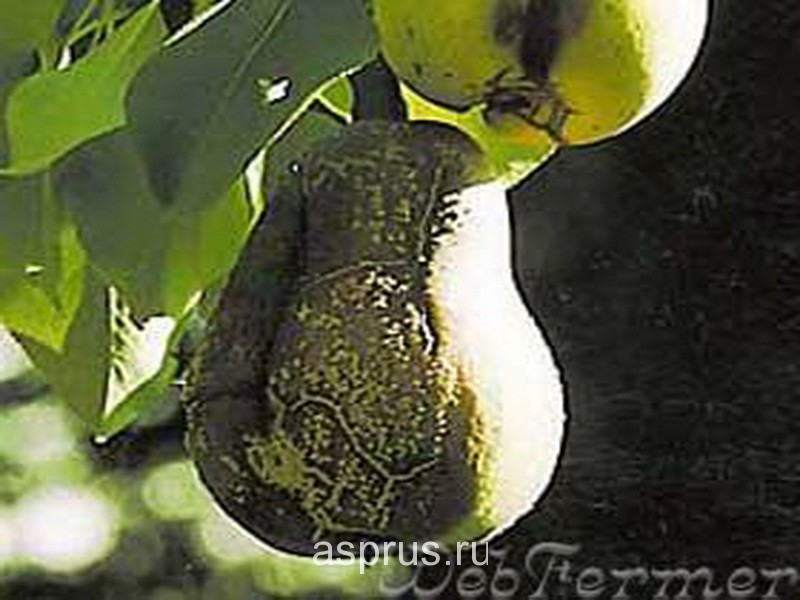

Основные болезни груши

Парша груши

Парша на плодах груши

Распространенной болезнью груши является парша. Поражаются листья, цветки, плоды, побеги. Наблюдается преждевременное осыпание листьев, растрескивание плодов, проникновение спор внутрь плода, отвердение мякоти. Парша может поражать также и молодые побеги. В таких случаях, после обнаружения на побегах этой болезни, побеги лучше удалить. Плоды заражаются паршой от листьев. На них образуются округлые темные пятна со светлым ободком, покрытые оливково-буроватым бархатистым налетом. Ткань плода в местах пятен пробковеет, становится деревянистой, покрывается трещинами (очень похоже на растрескавшуюся от жары корку глиняной почвы). Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации, плоды приобретают неправильную форму, становятся однобокими. На плодоножках, чашелистиках и завязи пятна парши мелкие, темные, с бархатистым налетом.

Меры борьбы с паршой груши осенью — уничтожение опавших листьев, механическая обработка почвы, прореживание загущенной кроны; ранневесеннее искореняющее опрыскивание сада при ежегодном развитии болезни; опрыскивание фунгицидами защитного действия: многократное опрыскивание 1 %-ной бордоской смесью, хлорокисью меди; первое опрыскивание проводится в период выдвижения и начала обособления бутонов; второе — сразу после цветения; третье — через 15 дней после второго; опрыскивания против парши могут быть совмещены с опрыскиваниями против комплекса вредителей.

Мучнистая роса

Мучнистая роса на листьях груши

Мучнистая роса – одно из наиболее опасных болезней деревьев груши. Побеги, листья, цветки поражаются спорами грибка-паразита. Зараженные части растения деформируются, завязь опадает. Гриб хорошо переносит суровые зимы, зимует на пораженных участках.

Меры борьбы. Для профилактики возникновения мучнистой росы уничтожают опавшую листву, дерево опрыскивают препаратами «Фундазол» или «Сульфит». Споры грибка быстро распространяются при влажной погоде, поэтому проводится несколько обработок. Повторная обработка производится после цветения. Хорошо помогает при мучнистой росе спрыскивание смесью антибиотиков: террамицин 100 ед./мл, пенициллин 100 ед./мл и стрептомицин 250 ед./мл в соотношении 1:1.

Ржавчина груши

Ржавчина на листьях груши

Ржавчина. Признаки: оранжево-темные пятна на листьях и плодах. Данное заболевание особенно распространено в тех районах, в которых растет можжевельник, так как именно в нем находится возбудитель ржавчины. Пораженные плоды и листья необходимо утилизировать.

Меры борьбы. В период распускания почек и после цветения дерево необходимо обработать 1%-ым раствором бордоской жидкости. Поздней осенью — уборка и сжигание опавших листьев груши, а также побегов с явными признаками их поражения ржавчиной. После листопада — обильное опрыскивание деревьев раствором мочевины (700 г на 10 л воды).

Плодовая гниль груши

Гниль плодов груши

Плодовая гниль. Проявляется в виде буроватых пятен на поверхности плодов. С развитием болезни пятна увеличиваются, за неделю весь плод может быть охвачен бурым пятном. Мякоть становится рыхлой, теряет вкус. На плодах появляются крупные белые наросты (со спорами гриба), располагающиеся концентрическими кругами. Пораженные плоды опадают, те, которые остаются висеть на ветках — мумифицируются и могут сохраняться до двух лет, являясь причиной распространения болезни. Массовое распространение гнили наблюдается во второй половине лета, особенно при высоких температурах и влажности воздуха (выше 75%). В первую очередь поражаются плоды с механическими повреждениями и ранками (от насекомых), трещинами от парши яблони и груши, зараженные казаркой плоды.

Меры борьбы — закладка сада на хорошо проветриваемом участке; сбор и упаковка, транспортировка плодов без механических повреждений; уничтожение больных плодов; осенняя или весенняя вырезка и уничтожение больных ветвей, перекопка почвы в приствольных кругах; опрыскивание деревьев фунгицидами.

Черный рак груши

Черный рак на коре груши

Черный рак поражает кору на штамбе и скелетных ветвях. На поврежденных местах образуются мелкие, едва заметные раны, которые постепенно увеличиваются в размерах. Вокруг ран формируются бурые пятна. На пораженных раком листьях и плодах появляются красноватые пятна, цветки сворачиваются, пестики темнеют.

Меры борьбы. Для профилактики появления этой болезни опавшие листья собирают и сжигают. Больные плоды удаляют, свежие раны обрабатывают медным купоросом и замазывают смесью глины и коровяка.

Цитоспороз

Проявление цитоспороза на ветвях

Цитоспороз проявляется на коре дерева, которая при заражении меняет свою окраску на красно-коричневую и засыхает. На пораженных участках появляются выпуклости, или бугорки – скопление спорангиев цитоспороза.

Меры борьбы. Борьба с болезнью осуществляется также, как и при черном раке.

Бактериальный ожог груши

Бактериальный ожог груши

Бактериальный ожог развивается очень быстро. Болезнетворные бактерии распространяются по сосудам дерева вместе с соком и способствуют отмиранию тканей. В большинстве случаев это приводит к гибели растения, которое вырубают и сжигают.

Меры борьбы. Для того чтобы спасти грушу, незамедлительно принимают меры. Листья и цветки обильно опрыскивают антибиотиками раз в 5 дней. При последующей обрезке кроны инструмент дезинфицируют в растворе борной кислоты. Это помогает избежать распространения возбудителя болезни.

Мозаичная болезнь

Проявление мозаичной болезни

Самым опасным вирусным заболеванием является мозаичная болезнь. Проявление этой болезни груши – угловатые пятна светло-желтого или бледно-зеленого цвета, которые становятся заметными лишь тогда, когда листья груши достигают нормального размера. Заражение вирусом происходит во время прививки.

Меры борьбы. Обязательный тщательный отбор и выбраковка в питомниках 2-летних саженцев, пораженных мозаичностью. Заболевшие саженцы и молодые деревья спасти уже невозможно, их сжигают, чтобы вирус не поразил на соседние деревья.

Сажистый грибок на груше

Сажистый грибок на груше

Сажистый грибок. На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах.

Меры борьбы. Необходимо, прежде всего, выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Материал подготовил:

Миляев А.И.

Специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Современная техника для защитных мероприятий и уходных работ на интенсивных плантациях смородины черной

Интенсивная технология возделывания ягодников предполагает не только применение современных систем ухода, защиты и питания растений, но и использование современной техники, которая снижает долю высокооплачиваемого ручного труда, а также позволяет в короткие сроки выполнять тот или иной агроприем на больших площадях. В настоящее время без современных машин не обойтись: практически ни одна операция в поле не совершается без использования средств механизации. Даже сбор урожая на плантациях от 20 га и более, сейчас в основном выполняется с помощью комбайнов.

Фото 1 – Собрание производственников на одной из крупнейших плантаций смородины черной в Польше в июне 2014 года Для выполнения защитных мероприятий – наиболее технологически значимых для здоровья растений и качества продукции процедур – инженеры-конструкторы разработали множество моделей опрыскивателей. Некоторые из них уже давно применяют на промышленных плантациях ягодных кустарников.

Фото 2 – Работа универсального комбайна BRAUD 9OOOL. В качестве рабочих органов установлены штанги для опрыскивания В данный момент существует четыре основных типа опрыскивателей для ягодных плантаций: это универсальные комбайны, выполняющие функцию опрыскивания; штанговые опрыскиватели, охватывающие полностью сразу несколько рядов; вентиляторные опрыскиватели; и туннельные опрыскиватели – новая разработка агроинженерии.

Фото 3 – Вентиляторный опрыскиватель с увеличенной шириной обрабатываемой зоны за счет установки сверху дополнительных форсунок Благодаря новым технологиям производства современных промышленных сортов, таких как Тибен, Тизель, Орес, Рубен и т.д., вполне возможно получать 4-5 т/га качественных ягод без капельного орошения и 10-12 т/га при наличии системы капельного орошения и фертигации.

Фото 4 – Специалист «АСП-РУС» по косточковым культурам Миляев А.И. на промышленной плантации смородины черной Количество обработок зависит от климатических условий вегетационного периода, фитосанитарной обстановки участка, степени распространения вредителей и болезней, а также превышения экономического порога вредоносности. Обычно проводят от 6 инсекцицидно-фунгицидных обработок и более. Одна из наиболее важных характеристик опрыскивателя для ягодных плантаций – это способность продувать рабочий раствор внутрь кустарников, обеспечивая надежную защиту от патогенов.

Фото 5 – Вентиляторный опрыскиватель с каркасом для установки системы воздуховодов и форсунок под конкретную схему размещения растений Износоустойчивость различных типов распылителей

(по материалам компании «Сингента»)

| Материал |

Износоустойчивость |

| Износ от трения |

Химикаты |

Механические повреждения |

| Медь |

+ |

++ |

+++ |

| Пластик, различные сплавы |

+++ |

+/++ |

++ |

| Нержавеющая сталь |

++ |

+++ |

+++ |

| Закаленная нержавеющая сталь |

+++ |

+++ |

++++ |

| Ceramic |

++++ |

++++ |

+ |

+ = плохая; ++ = средняя; +++ = хорошая; ++++ = высокая

Фото 6 – Работа штанговым опрыскивателем на интенсивной плантации смородины черной В опрыскивателях среднего и высокого давления используются плунжерные и поршневые гидронасосы, а в опрыскивателях низкого давления – вихревые, центробежные и шестеренчатые. Привод они получают через трансмиссию от вала отбора мощности трактора.

Фото 7 – Обработка промышленной плантации смородины черной баковой смесью пестицидов Даже при наличии искусственного или естественного залужения междурядий приствольные полосы поддерживаются под гербицидным паром. Время от времени необходимо расчищать эти участки от опавших листьев и других растительных остатков, являющихся потенциальными накопителями патогенов. Проводить расчистку можно как вручную, так и с применением специальной техники.

Фото 8 – Машина для очистки приствольной полосы от ветвей и других растительных остатков, агрегатирующаяся с трактором Как указывают разработчики туннельных опрыскивателей, при использовании последних расход рабочей жидкости уменьшается более чем в 1,5 раза по сравнению с использованием опрыскивателей открытого распыления смесей. На рынке уже представлены некоторые модели таких машин, однако их использование пока очень ограниченно.

Фото 9 – Туннельный опрыскиватель для ягодных кустарников с регулируемой шириной захвата ряда При такой обработке капли пестицида меньше уносятся ветром, а ряд растений полностью смачивается рабочей жидкостью. Некоторые модели подобных машин оснащены системой возврата в растворный бак рабочей жидкости, которая стекает с растений на специальные поддоны, что также экономит средства, затрачиваемые на пестициды.

Фото 10 – Работа туннельного опрыскивателя на плантации смородины черной  Фото 11 – Интенсивная плантация смородины черной

С днем рождения!

И от всей души желает счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях!

Члены АППЯПМ

Федорченко Геннадий Григорьевич

генеральный директор ООО «Сады в Залесье» (Белгородская область)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ