Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Министру сельского хозяйства

Российской Федерации

А.Н. Ткачеву

Уважаемый Александр Николаевич!

Убедительная просьба к Вам рассмотреть вопрос о возникшей ситуации конфликта интересов садоводов России и производителей овощей в лице господина С.В. Королева – Президента Союза производителей овощей.

5 февраля 2016 г. он направил письмо на имя Первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Громыко с предложением революционно изменить порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на закладку садов в интересах ограниченного круга «очень состоятельных» садоводов в ущерб подавляющему большинству производителей плодов и питомниководов России.

В случае принятия предложенной господином С.В. Королевым методике господдержки плановой суммы субсидий на 2016 г. хватит на закладку только 2 тыс. га с плотностью посадки 2,5 тыс./га (746 тыс. руб./га х 2 тыс. га = 1,5 млрд. руб.), оставшиеся 0,5 млрд. руб. должны пойти на уходные работы и раскорчевку старых садов. А при уровне субсидирования 58 тыс. руб./га субсидий сада с плотностью менее 2,5 тыс./га стимулы закладки садов обнуляются.

По мнению руководства Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ), объединяющей в своих рядах практически все крупные промышленные сады страны, это письмо является крайне некорректным и некомпетентным вмешательством в решение самого главного вопроса развития садоводства – государственной поддержки закладки садов.

В настоящее время, когда в стране углубляется экономический кризис, ослаблена национальная валюта, «овощеводы» предлагают нам ограниченные финансовые субсидии на закладку интенсивных садов (около 2 млр. руб.) перераспределить для узкого круга очень обеспеченных инвесторов, использующих сверхзатратный метод закладки садов (более 3,5 млн. руб./га) с плотностью более 2500 дер/га, где все составляющие закладки и уходных работ импортируются. По анализу специалистов Ассоциации в таких садах более 90% государственных субсидий уходят за рубеж.

Анализ себестоимости производства плодов в суперинтенсивных садах, где используются: импортный посадочный материал, дорогостоющая шпалера с противоградовой сеткой, в разы более интенсивная защита из-за длительного вегетационного периода, превышает 45-65 руб./кг, что делает эту продукцию недоступной для большинства населения страны.

Основная масса закладываемых интенсивных садов в России (по данным нашей Ассоциации свыше 80% общей площади в РФ в 2015 г.) имеет плотность посадки от 800 до 1500 дер/га и ставка субсидий в размере 80% от затрат, но не более 232 540 руб. на 1 га без стоимости шпалеры является главным стимулом и мотивацией закладки интенсивных садов в экстремальных погодных условиях Нечерноземья, Поволжья, центра России и Сибири.

Усилиями садоводов членами Ассоциации в течение последних 10 лет заложена целая сеть промышленных маточников и питомников отечественными, зимостойкими подвоями для закладки интенсивных садов с использованием районированных сортов с плотностью до 1500 дер/га. При существующем порядке представления субсидий из федерального бюджета проделанная работа Ассоциацией садоводов России позволит обеспечить в ближайшие годы резкое увеличение площадей под закладкой интенсивных садов по всем регионам России и обеспечит в перспективе рост валового производства плодов в 3-5 раз.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация садоводов России (АППЯПМ) просит Вас оставить без изменения существующий порядок распределения субсидий из федерального бюджета в садах интенсивного типа.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Выращивание грецкого ореха.

Часть 2 Посадка и уход за саженцами

Орех — горное растение, которое хорошо переносит низкие температуры. Раскидистая и красивая крона у него образуется при постоянном солнечном освещении. Тесноту и близко залегающие к поверхности грунтовые воды он не любит. Также не стоит высаживать грецкий орех на сильно заболоченной и уплотненной почве. Лучший грунт для посадки – влажные карбонатные суглинки с невысоким содержанием грунтовых вод в почве.

Например, в Украине основная часть насаждений грецкого ореха в настоящее время сосредоточена в виде аллейных посадок, ветроломных, придорожных и лесозащитных полос, а также деревьев на приусадебных участках.

Выбор места посадки ограничен, однако следует учесть некоторые особенности культуры при ее размещении. Орех грецкий лучше высаживать на ровных или с небольшими склонами (3-7°) участках, защищённых от холодных ветров.

Цветущий грецкий орех

В центральной части страны экспозиция склона не имеет значения, однако в районах с более суровым климатом орех будет лучше произрастать на южных, юго-западных склонах, а в засушливых — на северных, западных и северо-западных. Наиболее успешно орех плодоносит на открытых, незатененных и защищенных от сильных ветров участках. При посадке деревьев ореха абсолютно непригодны низкие участки, особенно в глубоких улоговинах, где сосредотачивается излишняя влага и холодные воздушные массы. Если орех грецкий высаживают на приусадебном участке, лучше всего подойдет его северная и западная часть с целью сохранения других растений от тени. Орех грецкий лучше произрастает на почвах с глубоким (до 90 см) слоем гумуса, нейтральной или щелочной реакции и хорошим удобрением.

При посадке на приусадебном участке необходимо выполнить глубокое перелопачивание или вспашку до 60-70 см, потому, что уже на второй год после посадки корни молодого дерева выйдут за границы посадочной ямы и соприкоснутся с плотной почвой.

В случае, если это сделать невозможно, на бедных почвах выка-пывают большие ямы диаметром и глубиной 1,2 м за несколько месяцев до осенней посадки или осенью — при весенней. Ямы заполняют почвой из верхнего слоя участка или привозной. В посадочные ямы 70x70x70 см засыпают около 5 кг перегноя, перемешав его с почвой поверхностного слоя. В условиях, где зимой наблюдают сильное понижение температуры, лучше высаживать растения ранней весной, до набухания почек, а в южных районах — осенью во время листопада. Если саженцы при длительной перевозке подсушились, то для восстановления жизнедеятельности их замачивают на 1-2 суток в воде или прикапывают и обильно поливают.

При осенней посадке у основания штамба необходимо насыпать холмик высотой 25-30 см для утепления корней и лучшей перезимовки растений. Ранней весной холмик необходимо разгрести.

Саженцы грецкого ореха

Каждый саженец перед посадкой осматривают, острым инструментом ровно обрезают поврежденные корни до здоровой ткани. У саженцев после зимнего хранения кончики корней обрезать нет необходимости. Вообще корневую систему ореха грецкого желательно меньше всего травмировать. После обрезки корни макают в болтушку (сметанообразный раствор земли или глины) и высаживают.

Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки деревья поливают из расчета 2-3 ведра воды при достаточном увлажнении и 5 — при недостаточном. В условиях сильных ветров перед посадкой с южной стороны забивают посадочный колышек, к которому подвязывают саженец.

Уход за молодыми саженцами состоит на побелки штамба и скелетных веток известью для защиты от болезней и морозобоин, весеннего закрытия влаги, регулярного рыхления почвы, внесения в приствольный круг органических и минеральных удобрений, извести или золы.

Молодой сад грецкого ореха

В зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения необходимо за период вегетации выполнять 3-4 полива. Применение поливов усиливает рост растений, повышает морозостойкость и способствует более раннему началу плодоношения. Перед каждым поливом вокруг дерева делаем кольцевую лунку диаметром 1,0-1,2 м и высотой бортика в 12-15 см и заполняем ее водой. После того, как вода впитается в почву, лунку мульчируют сухой почвой.

На заметку

Так как орех грецкий – перекрестно опыляемое растение, следует помнить, что для получения хороших урожаев необходимо иметь поблизости растения-опылители. Высаживать лучше привитые саженцы, так как сеянцы не всегда передают свойства отцовского растения. Ореховые сады, заложенные привитыми растениями урожайнее, раньше вступают в плодоношение и быстрее наращивают урожай.

Сад грецкого ореха

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Выращивание грецкого ореха. Часть 1 Полезные свойства грецкого ореха

Грецкий орех – одна из наиболее ценных древесных пород. По комплексу положительных свойств он почти не имеет себе равных в растительном мире. Растет грецкий орех быстро, плодоносит щедро и длительное время. Практические все части этого растения: листья, кора, ствол, корни, зеленые и спелые плоды и их скорлупу применяют в разных сферах человеческой деятельности.

Без ядра орех – ничто

Самая большая ценность — ядро ореха, поскольку оно имеет отличные вкусовые качества, наиболее богато по потребительской ценности и содержанию питательными веществами: жиры — 40-80 и даже 90%, белки — до 22 и даже 25%, около 13% углеводов. Из минеральных веществ в ядре есть калий, азот, фосфор, кальций железо, сера, кобальт, йод, цинк, дубильные вещества, витамины А, B1, В2, С, Е, К, Р, РР, F. Белки ядра содержат 16 свободных аминокислот, почти половина из которых незаменимые — они не синтезируются в организме человека, а употребляются с пищей. Жиры грецкого ореха содержат около 79,4% полинасыщенных жирных кислот, которые нормализуют жировой обмен и предотвращают образование тромбов. Также они богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые имеют большое значение в лечении и профилактике атеросклероза, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, при нарушении обмена веществ.

Ядро грецкого ореха имеет значительную энергетическую ценность — 100 г ядра дает 612-850 калорий, что составляет 25-30% суточного рациона человека. По калорийности грецкий орех превосходит значительное число растительных и животных продуктов питания. Свинину грецкий орех превосходит по калорийности в 1,5, мед — в 2,5 , хлеб — в 3, рыбу — в 7-8, молоко и картошку — в 10 раз. Именно поэтому ядра ореха рекомендуют при физическом и умственном переутомлении, потере веса, после тяжелой болезни, рождения ребенка и в период кормления, спортсменам. Годовая норма потребления грецкого ореха — 3,6 кг в год или 10 г. ядра в день.

Среди ненасыщенных жирных кислот грецкого ореха преобладают линолевая (46,8-69,2%) и линоленовая (7,0-17,9%). Эти кислоты легко окисляются и поэтому защищают организм от действия канцерогенных веществ, помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями, защищая здоровые ткани. Также эти кислоты повышают устойчивость организма к радиационному излучению.

Орех грецкий в значительных количествах содержит витамин С. Особенно велико содержание витамина С в зеленых плодах (более 3000 мг%), в околоплоднике (более 800 мг%) и в майских листьях (2200 мг% при влажности 72%). Зеленые плоды ореха используют для витаминизации вин.

Интересный факт

Грецкий орех сорт Идеал

Считают, что орех грецкий необходимо высаживать возле жилища человека. Своими фитонцидами орех положительно влияет на человека, очищая воздух от вредоносных организмов, а также отпугивает мух и других насекомых.

Уважаемый Игорь Викторович!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех, кто избрал службу Родине делом своей жизни, и отдаем дань глубокого уважения ветеранам.

На протяжении всей истории нашего государства мужество, стойкость и самоотверженность остаются символами блестящих побед России.

Желаю Вам и Вашим близким мира и добра, крепкого здоровья, и достижения поставленных целей на благо России!

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материала сайта sadowodstwo.ru

Лечение ран на плодовых деревьях

В зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины.

Круговое повреждение коры

Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка.

Лечение всех ран надо начинать только весной либо в начале лета. Раны, полученные деревьями во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению дерева от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а ещё защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны болезнетворной микрофлоры.

Частичное повреждение коры и древесины

Весной раны на деревьях ещё раз обрабатывают заново. В связи со сказанным нужно выделить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разнообразной величины очагов, мостиков, участков) возможна быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). К примеру, при лечении ран на деревьях с круговым поражением коры на не весьма толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми дверями, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, к примеру, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, её надо промыть водой из лейки либо из ведра.

Как правило, при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных болезней, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Впрочем, в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными заболеваниями ветвей либо участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима. Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5 процентным раствором медного либо 10 процентным железного купороса, инструмент и руки моются с мылом либо протираются одеколоном, либо водкой. При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1-2 процентным раствором медного купороса либо 5 процентным раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2 процентным раствором формалина либо спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой либо спиртом.

Лечение деревьев слабо- и среднепораженных инфекционными заболеваниями

Пораженную кору удаляют совершенно до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. После этого рану дезинфицируют и затем сразу замазывают садовой замазкой (варом). Применяют покупную садовую замазку на основе нигрола либо прочие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и своими силами. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; либо смесь нигрола (70 процентов), парафина (15 процентов) и канифоли (15 процентов); либо же одинаковые части нигрола, воска и канифоли. Возможно, использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла либо смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а так же петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Поражение дерева корневым раком

Лечение ран от обрезки и поломки

Способы лечения те же самые, что и от болезни инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Главной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей либо ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, помимо указанных выше методов защиты раны (при малых и средних ранах), весьма широко применяется покрытие срезов желтой либо коричневой краской (охра либо сурик) на натуральной олифе.

Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных болезней и обрезки. Дезинфекция ран при этом не происходит.

Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

Такие раны являются весьма опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в области корневой шейки возможна гибель дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части либо скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны либо этих ветвей. Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в области корневой шейки является прививка черенков мостиком либо прививка выше раны побегов корневой поросли либо специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали. Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях еще могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и ещё пересадкой коры с другого дерева.

Маленькие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных её участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком. При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана прекрасно зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви происходит её удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных методов. Маленько труднее лечение ран при раздире ветвей. Лечение таких ран начинают с их обработки. После этого ветки жестко фиксируют в области раздира и выше при помощи разных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и тому подобное и производят замазку раны. Дезинфекцию раны не проводят. Помимо указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет ещё значительные трудности. Существует много методов их лечения. К примеру, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой либо асфальтом, а после чего заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло еще замазывали сосновой смолой либо асфальтом. Имеющиеся в настоящее время способы лечения, начиная с конца 19 века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой либо щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента). Зацементированную поверхность либо хоть края возле коры после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе либо цементным раствором без песка, т.к. практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода наряду с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие сильно большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется применять для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла значительного размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева либо обыкновенный прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

Любая рана плодового и декоративного дерева обязана быть обработана как можно ранее, т.к. через нее производится испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы. При нехватке времени рана обязана быть покрыта замазкой, а после чего уже обработана нормальным образом. Нельзя ни в коем случае оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащею естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в итоге чего дерево в этом месте может приобрести повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а после этого замазать. Массивные места срезов на взрослых деревьях либо большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя её. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

Реакция членов АППЯПМ на письмо Чекмарева П.А.

Очень хороший, мотивированный ответ Ассоциации! На этом нужно стоять!

С уважением, Корчагин В.В.

Добрый день!

В целом и по сути письма согласен.

Думаю, что ФАС не одобрит «региональных» привилегий.

С уважением, Алименко И.А.

Я бы предложил что-нибудь в овощеводстве идиотское! С чего это овощеводы в чужой огород лезут! Считают, что у нас ума мало? Оскорбительно для садоводов, что овощеводы решили нас учит, как нам жить…

С уважением, Александр Буглак

Уважаемый Игорь Викторович!

В соответствии с поручением Первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Громыко Депрастениеводство направляет Вам на рассмотрение предложение Национального союза производителей овощей о внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 46 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295» (в ред. Приказа Минсельхоза России от 18.05.2015 № 196) (далее — Приказ) в части дифференциации ставок субсидий на закладку садов интенсивного типа.

Минсельхозом России, учитывая представленные ранее предложения ФГБНУ СКЗНИИСиВ и ФГБНУ ВСТИСП, направлены запросы в субъекты Российской Федерации о представлении информации по площадям закладки интенсивных садов в 2015 году в зависимости от плотности посадки по следующей градации: от 800 до 1250 саженцев на 1 га; от 1250 до 2500 саженцев на 1 га; от 2500 и более саженцев на 1 га.

По предварительным данным удельный вес площадей закладки садов интенсивного типа в 2015 г распределился следующим образом: с плотностью размещения от 800 до 1250 саженцев на 1 га — 75 % от общей площади закладки интенсивных садов; от 1250 до 2500 саженцев на 1 га — 12,5 %; от 2500 и более саженцев на 1 га — (12,5 %).

Приказом для садов интенсивного типа установлена ставка субсидии в размере 80 % от затрат, но не более 232 540 рублей на 1 га без стоимости шпалеры.

Депрастениеводство просит представить предложения по внесению изменений в Приказ в части дифференциации ставок субсидий на закладку садов интенсивного типа, с учетом письма Национального союза производителей овощей, в срок до 17 февраля 2016 г. на адрес электронной почты i.belova@plant.mcx.ru и подтвердить на бумажном носителе.

Уважаемый Евгений Васильевич!

В дополнение к письму Национального союза производителей овощей от 26.10.2015 №220 о целесообразности дифференциации мер государственной поддержки на закладку садов интенсивного типа Союз предлагает внести изменения в действующую редакцию приказа Минсельхоза России от 18.05.2015 N9196, предусмотрев субсидирование затрат по направлению «Возмещение части затрат на закладку садов интенсивного типа» в размере:

— для бесшпалерных садов до 20% затрат, но не более 58 тыс. руб на 1 га;

— для шпалерных садов до 40% затрат, но не более 746 тыс. руб на 1 га.

Внесение указанных изменений в действующую нормативно-правовую

базу позволит повысить эффективность расходования средств федерального бюджета, а также стимулировать закладку высокоинтенсивных садов, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию, которая ничем не отличается от импортных аналогов ни по вкусовым, ни по иным параметрам.

Расчет удельных показателей затрат по закладке сада на 1 га площади, тыс руб./га

| Наименование |

Шпалерная технология

(3571 саженец на га) |

Бесшпалерная технология

(1000 саженцев на га) |

| Проектирование |

10 |

3 |

| Подготовка почвы (механическая обработка — вспашка, дискование, глубокорыхление) |

13 |

13 |

| Установка шпалеры (установка бетонных столбов, монтаж проволоки) |

420 |

|

| Установка системы полива |

231 |

116 |

| Посадка сада семечкового (саженцы, работы по посадке, окучивание после посадки и т.д.) |

1,447 |

405 |

| -Стоимость посадочного материала |

1,326 |

371 |

| -ФОТ (включая страховые взносы с ФОТ) |

70 |

20 |

| -Удобрения под посадку |

40 |

11 |

| -ГСМ |

8 |

2 |

| -Прочее (расходные материалы; инструменты) |

3 |

1 |

| Затраты на приобретние земли |

57 |

57 |

| Итого |

2,178 |

594 |

Директору Департамента растениеводства,

механизации, химизации и защиты растений

Чекмареву П.А.

Уважаемый Петр Александрович!

На Ваше письмо №19/660 от 16.02.2016 года по рассмотрению предложения Национального союза производителей овощей о внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 46 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295» (в ред. Приказа Минсельхоза России от 18.05.2015 № 196) (далее — Приказ) в части дифференциации ставок субсидий на закладку садов интенсивного типа Ассоциация садоводов России (АППЯПМ) имеет консолидированную позицию, которая заключается в следующем:

1. Руководство Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) считает крайне некорректным и некомпетентным обращение «союза производителей овощей» с предложением в МСХ РФ по стратегическим вопросам развития отрасли садоводства. Данные приведенные в таблице представленные президентом союза овощеводов Королевым С.В. являются грубым искажением действительности и имеет цель ввести в заблуждение руководство МСХ РФ.

2. В настоящее время, когда в стране углубляется экономический кризис, ослаблена национальная валюта «овощеводы» предлагают нам ограниченные финансовые субсидии на закладку интенсивных садов (около 2 млр. руб.) перераспределить для узкого круга очень обеспеченных инвесторов, использующих сверхзатратный метод закладки садов (более 3,5 млн. руб./га) с плотностью более 2500 дер/га, где все составляющие закладки и уходных работ импортируются. По анализу специалистов Ассоциации в таких садах более 90% государственных субсидий уходят за рубеж.

3. Анализ себестоимости производства плодов в суперинтенсивных садах, где используются: импортный посадочный материал, дорогостоющая шпалера с противоградовой сеткой, в разы более интенсивная защита из-за длительного вегетационного периода, превышает 45-65 руб./кг, что делает эту продукцию недоступной для большинства населения страны.

4. Основная масса закладываемых интенсивных садов в России имеет плотность посадки от 800 до 1500 дер/га и ставка субсидий в размере 80% от затрат, но не более 232 540 руб. на 1 га без стоимости шпалеры является главным стимулом и мотивацией закладки интенсивных садов в экстремальных погодных условиях Нечерноземья. Поволжья и центра России.

5. Усилиями садоводов членами Ассоциации в течение последних 10 лет заложена целая сеть промышленных маточников и питомников отечественными, зимостойкими подвоями для закладки интенсивных садов с использованием районированных сортов с плотностью до 1500 дер/га. При существующем порядке представления субсидий из федерального бюджета проделанная работа Ассоциацией садоводов России позволит обеспечить в ближайшие годы резкое увеличение площадей под закладкой интенсивных садов по всем регионам России и обеспечит в перспективе рост валового производства плодов в 3-5 раз.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация садоводов России (АППЯПМ) просит Вас оставить без изменения существующий порядок распределения субсидий из федерального бюджета в садах интенсивного типа.

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

Член Комиссии МСХ РФ по отбору инвестиционных проектов АПК

Эксперт по направлению «Сельскохозяйственная продукция» НП ТППП АПК

доктор с.-х. наук Муханин Игорь Викторович

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Вредители и болезни голубики

Часть 1

Мумифицирование ягод, возбудитель заболевания — гриб Monilinia vaccinii-corymbosi. Проявляется на молодых побегах, соцветиях, поражает молодые ткани и приводит к быстрому увяданию листьев, которые чернеют и отмирают (симптомы похожи на повреждение от заморозков), а споры гриба заражают ягоды (рис. 1). Зараженные ягоды развиваются почти до полного размера, а затем рост их приостанавливается, они постепенно усыхают и падают на землю. Споры гриба зимуют внутри мумифицированных ягод.

Рис. 1 – Мумифицированные ягоды голубики

Методы борьбы. Удаление опавших больных ягод голубики, в небольших насаждениях падалицу можно убрать и сжечь. На больших площадях рекомендуется междурядное дискование. Вместо культивации можно увеличить слой мульчи под кустами — до 5 см толщиной. Обработка растений мочевиной весной (после обрезки) позволяет предотвратить заражение ягод.

Фунгициды для применения на голубике высокорослой (щитковой): Topas 250E (Топас 250Е), Mission 418EC (Миссия 418ЕС), Funginex 190EC (Фунгинекс 190ЕС), Allegro 500F (Аллегро 500F), Serenade Max (Серенада Макс) и Serenade ASO (Серенада АСО). Серенада Макс, Аллегро и АСО пригодны для органических систем производства, они могут обеспечить только подавление болезни.

Серая гниль, или ботритис (Botrytis cinerea). Серая гниль поражает в основном созревшие плоды, при благоприятных условиях гриб может паразитировать даже на древесине. На гниющих ягодах появляется характерный серый пушок — мицелий гриба Botrytis. Мицелий и склероции гриба накапливаются в растительных остатках на поверхности почвы, где они образуют новые поколения конидий, которые ветер переносит на растения. Серая гниль наиболее опасна при продолжительной прохладной и влажной погоде (рис. 2).

Наиболее опасным является попадание патогена на цветки — это может привести к снижению урожайности. Споры гриба сохраняются зимой на больных, отмерших ветках и в почве. Наиболее подвержены этому заболеванию растения, перекормленные азотом, а также растения в насаждениях с плохой циркуляцией воздуха — в загущенных посадках.

Рис. 2 – Серая гниль на голубике

Профилактика: сажать устойчивые к ботритису сорта голубики и не слишком близко; своевременно обрезать кусты, удаляя больные, отмершие и пересекающиеся ветки, мешающие нормальной циркуляции воздуха в кроне куста. В борьбе с серой гнилью рекомендуется применять системные фунгициды, содержащие серу и медь.

Черная пятнистость (фомопсис, эскориоз, отмирание побегов) вызывается грибом Phomopsis viticola.

Рис. 3 – Черная пятнистость

Гриб вызывает повреждения растений на площадях, где в период вегетации на некоторое время застаивается вода. Он проникает в ткани верхушки растущего побега и быстро распространяется до его основания. Верхушка побега увядает и темнеет. Возбудитель болезни размножается только бесполым путем — конидиями. Наиболее вредоносно заболевание в регионах с повышенной влажностью воздуха. Первые признаки заражения появляются в июне на листьях (рис. 3) и однолетних побегах в виде черно-бурых, круглых или овальных точек. Гриб вызывает обесцвечивание коры, пятна появляются, как правило, на первых 6-7 междоузлиях, а при сильном развитии болезни заражение проявляется на плодовых звеньях и многолетних ветвях. На выцветших участках коры при температуре выше 10 °С образуются плодовые тела гриба — пикниды, которые часто сливаются в вытянутые продольные пятна. В дождь, или при сильной росе, массы спор расплываются с каплями воды, а после высыхания разносятся ветром, насекомыми и клещами. Когда вокруг старой древесины образуется кольцо пораженной коры, части растения, расположенные выше этого кольца, отмирают. Растения часто заражаются черной пятнистостью из-за механических повреждений. Быстрее распространяется болезнь на плантациях, где внесен азот. При благоприятных для развития гриба условиях могут погибнуть все годичные приросты голубики.

Методы борьбы. Осенью, после листопада, пораженные кусты следует опрыскивать контактными препаратами меди. Усыхающие побеги — вырезать. Весной, при появлении 2-3-х листьев, нужно применять фунгициды: Антракол, Бордосская смесь, Купроксат, Ридомил, Строби, Танос, Хорус, Хлорокись меди. Если поражение верхушек побегов обнаружено летом, то их следует срезать до здоровой сердцевины.

Рак стебля (ожог побегов, годрониоз, бактериоз). Вызывается грибом Godronia cassandrae Peck. Это наиболее вредоносное заболевание голубики (рис. 4). Вначале на побегах появляются мелкие красноватые пятнышки, которые, увеличиваясь в размерах, становятся овальными и приобретают каштаново-коричневую окраску.

Рис. 4 — Рак стебля голубики

Постепенно пятна увеличиваются, сливаются друг с другом, окольцовывают побег и вызывают его отмирание. На старых побегах образуются медленно расширяющиеся язвы, покрытые отслоившейся корой. Листья больных растений приобретают яркую красновато-коричневую окраску задолго до осеннего изменения их окраски.

В летний период гриб образует на листьях округлые коричневые пятна с ярким малиново-красным ореолом.

Меры борьбы. Не сажать голубику на участках с избыточным увлажнением и не вносить слишком высокую дозу азотных удобрений. Необходимо регулярно обрезать и сжигать пораженные побеги. Обрабатывать растения фунгицидами — фундазол, топсин или эупарен (0,2% раствор): 3 опрыскивания с интервалом в 7 дней до цветения и трижды — после уборки ягод; необходима ранневесенняя обработка бордоской жидкостью.

Мучнистая роса (Sphaerotheca mors) — грибное заболевание, проявляющееся в виде белого налета (рис. 5), чаще с верхней стороны листовой пластинки. Со временем налет становится серым, подсыхает, и в нем формируются точечные черные плодовые тела зимующей стадии гриба.

Рис. 5 — Мучнистая роса

Особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургор растений. А это способствует развитию паразита, который легко внедряется, пробуравливая клетки покровных тканей. Поражаются молодые листья, побеги и завязи плодов. Побеги деформируются и засыхают, что ослабляет кусты и снижает зимостойкость растений. Поражение мучнистой росой ягод снижает урожайность. Инфекция сохраняется на опавших растительных остатках и на коре веток, весной споры гриба разносятся ветром.

Меры борьбы: эффективны химические препараты – раствор медного купороса (3-5 %), Сульфарид, Топаз, Байлетон.

Антракноз (Colletotrichum gloeosporioides) является одним из самых распространенных заболеваний голубики. Гриб повреждает в основном ягоды, но встречаются и пораженные ветки (рис. 6). Споры гриба распространяются преимущественно во время дождей. Наиболее сильное поражение отмечается в жаркую и влажную погоду.

Споры возбудителя болезни зимуют на ветках, плодах, в местах их повреждений. Весной с помощью дождя и ветра споры гриба попадают на здоровые части растений.

Рис. 6 – Антракноз на соцветиях и плодах голубики

При поражении антракнозом соцветия становятся коричневыми или черными, а плоды голубики — мягкими. Зараженные ягоды окрашиваются в ярко-розовый цвет из-за большого количества спор гриба. Наблюдается коричневое увядание листьев, молодые пораженные побеги отмирают.

Перезревшие ягоды особенно восприимчивы к развитию антракноза. Циркуляция воздуха и своевременный сбор урожая помогают снизить риск поражения голубики.

Симптомы болезни четко проявляются на пораженных плодах во время их созревания и хранения. Снизить распространение этого заболевания можно при бережном уходе за кустами, снижении дозы азотных удобрений и выращивая сорта с высокой устойчивостью к болезни.

Монилиоз плодов. Гриб Monilia oxycoccii Wor. поражает ветви, листья, цветки и плоды вегетирующих растений (рис. 7). Пораженные части растений выглядят как после повреждения морозом. Зимует гриб в мумифицированных ягодах.

Рис. 7 – Проявление монилиоза

Первые признаки монилиального ожога, плодовой гнили и поражения коры появляются перед началом или во время цветения. Пораженная верхушка побега внезапно поникает, желтеет, буреет, затем чернеет и усыхает. Болезнь в этой стадии называют «монилиальным ожогом». Особенно сильно поражаются цветки, они буреют и поникают. Пораженные ягоды буреют и полностью теряют свои вкусовые качества. Вскоре после первичного заражения на листьях, ветвях и плодах появляется конидиальное спороношение гриба в виде мелких, беспорядочно разбросанных сероватых подушечек, которые служат источником вторичной инфекции.

В течение лета гриб дает несколько поколений конидий. Гриб захватывает и древесину, вызывая растрескивание коры, изредка с образованием камедных ран и наплывов. Пораженные ветви постепенно отмирают.

Борьба с монилиозом заключается в удалении и сжигании пораженных частей растений. Лучше проводить это в первой половине вегетации.

Белая пятнистость листьев. Возбудитель болезни — гриб Sclerotinia sclerotiorum. На листьях пораженных растений наблюдается множество пятен диаметром 5-6 мм округлой или неправильной формы. Пятна белые или светло-серые до рыжевато-коричневых, могут быть окружены красновато-коричневой каймой (рис. 8). Пораженные листья опадают. Плодовое тело – хорошо развитая пикнида на верхней стороне листа.

Рис. 8 — Белая пятнистость листьев

Симптомы болезни: увядание верхушки растения и загнивание нижней части стебля. Пораженные нижние листья обесцвечиваются, становятся водянистыми, покрываются белым налетом. На срезе стебля видны крупные черные образования — склероции гриба. Иногда они образуются и на поверхности побега. Заражение происходит через почву, откуда возбудитель проникает в ткани нижней части ветвей. Болезнь резко проявляется при низкой температуре воздуха (12-15 °C) и при резких перепадах температуры в период высокой влажности. Пораженные листья опадают.

Профилактика: опавшие листья рекомендуется собирать и сжигать, а почву регулярно мульчировать.

Двойная пятнистость листьев. Гриб поражает только листья, причем в дождливые годы болезнь может приобрести характер эпифитотии с сильным опадением листьев в августе-сентябре и снижением урожая.

Рис. 9 — Двойная пятнистость голубики

Немногочисленные пятна появляются на листьях во второй половине мая, затем количество их резко возрастает. Вначале диаметр пятен 2-3 мм, они светло-бурые или серые, по краям темно-коричневые. Ткань образует защитную зону по краю кольца, и гриб оказывается локализованным в узком пространстве. Во второй половине лета гифы гриба прорывают защитную зону, и пятно увеличивается до 6-13 мм, оно может иметь неправильную форму или форму веера с более темным окаймлением. При этом первичное окаймление сохраняется и в результате наблюдается двойное пятно. Меры борьбы с заболеванием — как и при белой пятнистости.

Гипертрофия листьев, цветков и плодов. Возбудителем является гриб-аскомицет, относящийся к семейству Тафри́новых. Он вызывает различные повреждения листьев, побегов и плодов — усиленное разрастание отдельных участков зараженных органов растения. Гипертрофированные участки имеют ярко-красную или бледно-розовую окраску. Пятнистость возникает в результате некроза тканей.

Меры борьбы.

Ранней весной и поздней осенью проводят профилактические обработки Ровралом (0,1-0,2% раствор). До цветения надо провести 3 опрыскивания через 7 дней. Эффективными являются обработки Топсином и Эупареном.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Вредители и болезни голубики

Часть 1

Листовертка розанная (Archips rosanus) – мелкая ночная бабочка оливково-коричневого цвета. У самок край крыла оранжево-желтый. Яйца зимуют на коре веток куста. Гусеницы зеленые с темной головой, отрождаются в конце апреля, длина их до 20 мм. Сначала они повреждают почки, позже цветки и листья, сворачивая их сигарообразно (рис. 1) и опутывая паутиной образуют кокон. В конце июня начинается вылет взрослых насекомых, лёт их длится до конца июля. Самка откладывает около 250 яиц в виде 3-4 щитков. Листовертка очень распространена в плодовых питомниках и молодых насаждениях садовых культур.

Рис. 1 — Листовертка розанная на голубике

Меры борьбы: механический способ — использование светоловушек, привлекающих бабочек; химический способ — своевременное опрыскивание растений фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, пиретроидами; биологический способ борьбы — опрыскивание деревьев биопрепаратами.

В странах ЕС с 2014 г. вводится интегрированный метод защиты растений — разрешено применение феромонного препарата Exosex LBAM Tab. Главное преимущество его в том, что он не загрязняет продукцию, поскольку вообще не попадает на растения. Его применяют в феромонных ловушках, он вызывает половую дезориентацию самцов – многие самки вредителя остаются неоплодотворенными. Этот препарат идеально подходит для интегрированной защиты растений.

Листовертка черноголовая (Rhopobota naevana). Бабочка темно-серого и коричневого цвета. Длина тела около 6 мм. Размах крыльев до 10 мм. Яйцо размером 0,7 — 0,5 мм, плоское и овальное. Гусеницы желтого и белого цвета с буровато-черной головой, длина тела 8-9 мм. Зимуют яйца на нижней стороне листа. Гусеницы появляются в середине мая, питаются молодыми листьями, верхушками побегов и цветками. В середине июня они окукливаются. Самки откладывают яйца, которые зимуют.

Виноградный (грушевый) трубковёрт (Byctiscus betulae). Длина тела взрослого насекомого варьирует от 5,5 до 9,5 мм. Окрас зеленый, бронзово-зеленый, сине-зеленый, темно-синий, медный, реже зеленый с синими надкрыльями или сине-зеленый с зелеными надкрыльями. Яйцо молочно-белое, овальное, длиной 0,5–0,8 мм. Личинка толстая, белая, безногая, слегка изогнутая, длиной 6–8 мм (рис. 2). Куколка длиной 5–6 мм белого цвета, открытая.

Рис. 2 — Личинка виноградного трубковёрта

Рис. 3 — Листья, поврежденные виноградным трубковёртом

Основная масса взрослых насекомых зимует в почве или под опавшими листьями, вблизи кормовых растений. Появляются на поверхности весной, с началом вегетационного периода, и переселяются на кустарники, где активно питаются почками и молодыми листьями (рис. 3). Самка надкусывает черешки листьев, сворачивает их в трубку, напоминающую по форме сигару, и откладывает туда яйца. В каждом таком свертке размещается от 4 до 15 яиц. Плодовитость одной самки – около 50 яиц. Кладка продолжается в течение недели. По ее окончании жуки отмирают. В течение года развивается одно поколение.

Фруктовая моль (Lepidoptera). Узкокрылая маленькая бабочка с темно-серыми крыльями — до 10 мм , c шоколадно-коричневой полосой (рис. 4). Бабочки появляются из кокона во второй декаде мая. Они летают в сумерках и откладывают яйца на почки и плоды при температуре выше 20 °С. Примерно через 7 дней появляются гусеницы, которые вгрызаются в ягоды. Сначала они светло-розовые, а затем становятся красными, через 4 недели достигают в длину 6,0-6,5 мм, выходят из плодов и ищут укрытие для перезимовки.

Зимуют гусеницы в полостях побегов, в трещинах коры, развилках, на сорняках и растительных остатках. Весной они питаются почками, а затем — молодыми побегами, выедая их сердцевину. В результате чего побеги вянут и отмирают. Одна гусеница способна повредить 5-6 побегов. Окукливаются гусеницы в сухих листьях, расщелинах коры или в приствольном круге.

Рис. 4 – Фруктовая моль

Профилактика повреждений заключается в срезании и сжигании поврежденных побегов, сборе падалицы и уничтожении прикорневой растительности. Также эффективны регулярное рыхление почвы под кроной и накладывание ловчего пояса на ветви.

Хрущ майский западный (Melolontha melolontha). Крупный жук, длиной 23—32 мм с коренастым, широким и выпуклым телом (рис. 5). Бока брюшных сегментов с крупными треугольными пятнами белого цвета. Голова довольно маленькая, втянута в переднеспинку. Личинка (рис. 6) толстая, дугообразно изогнутая, с шестью грудными ногами, длина 45–65 мм. Куколка открытого типа, бледно-желтая, длина – 25 мм.

Зимуют имаго в почве на глубине от 25 до 150 см, в зависимости от климатических условий и механического строения почвы. В конце апреля – начале мая жуки выходят из мест зимовки. Активность проявляют в темное время суток. Днем имаго сидят на листьях кустарников и объедают их — остаются только толстые жилки. Яйца откладывают в почву, вылупившиеся личинки питаются корнями растений, окуклившиеся и остаются на зимовку до следующей весны. Нашествию жука часто подвергаются плантации, заложенные на недавно раскорчеванных участках.

Рис. 5 – Хрущ майский западный

Рис. 6 – Личинки майского жука

Меры борьбы. Эффективно применение световых ловушек — можно поймать и уничтожить значительное количество особей. Рекомендуются химические препараты — Актара, Арриво, Матч, Децис, Конфидор, Конфидор Макси, Шерпа.

Почковый клещ (Acalitus vaccini). Невидимый невооруженным глазом, длиной около 0,2 мм, тело удлиненное, жемчужно-белого цвета, с двумя парами ног возле головы. Яйца очень мелкие, личинки удлиненной формы.

Рис. 7 – Повреждение почковым клещом

Зимуют клещи группами в пазухах листьев. Весной, в начале вегетационного периода, уходят с мест зимовки и селятся на молодых листьях, бутонах, цветках, осенью переходят на плодовые почки и почки, образующиеся в пазухах листьев, питаются ими, там же и зимуют. За вегетационный период клещи имеют несколько поколений. Высасывая соки, они вызывают деформацию тканей и образование галлов (рис. 7), являются переносчиками вирусов растений.

Меры борьбы. Ядохимикаты для борьбы с зимующими стадиями вредителей применяются рано весной, до распускания почек на кустах. Использование их во время вегетации растений приводит к ожогу листьев. Рекомендуется использовать Нитрафен, Купорос железный (сернокислое железо), препараты КЗМ, 30 и его аналоги — 30 С, 30 СС.

Листовая галлица (Dasyneura vaccini). Длина тела имаго около 1,5 мм. Яйца продолговатые, глянцевые, прозрачные, позже желтоватые. Личинки безногие, 1,5-2 мм длиной (рис. 8).

Рис. 8 – Повреждение растений голубики листовой галлицей

Зимуют личинки в почве под кустами, окукливаются весной. Мухи вылетают в начале вегетации растений. Самки откладывают яйца на верхнюю сторону листовой пластинки. За период вегетации развивается два и более поколения вредителя.

Меры борьбы. Химических препаратов для борьбы с галлицей не существует. Пораженные ветки нужно срезать и сжигать.

Свекловичная черная тля (Aphis fabae). Широко распространенный вид насекомого-вредителя (рис. 9). Название тли не определяет предпочитаемое растение. Тля повреждает листья — они скручиваются, желтеют и засыхают. Осенью самки откладывают оплодотворенные яйца на ветках голубики. Весной во время распускания почек на кустарниках из яиц отрождаются бескрылые самки. Позже появляются крылатые тли. Они улетают на посевы свеклы или на различные травянистые растения, где размножаются до осени, давая до девяти поколений.

Осенью крылатые тли прилетают снова на голубику, где и отрождаются личинки (2-4 поколения), которые питаются и развиваются возле корней.

Личинки превращаются в бескрылых самок, откладывают яйца на ветки, где они и зимуют. Массовое развитие тли наблюдается ранней весной.

При высокой плотности тлей на одном растении появляются крылатые самки, которые перелетают на вторичные кормовые растения, в том числе и на голубику. Вредоносность тлей возрастает из-за их способности распространять вирусные заболевания.

Рис. 9 — Тля свекловичная чёрная

Меры борьбы: при появлении вредителя опрыскивать кусты препаратом Calypso 480 SC.

Красная кровяная тля. Поражает многие виды растений (рис. 10), в том числе и голубику. Это насекомое длиной около 2 мм, мигрирующее в течение сезона с корней на надземную часть, а потом обратно на корни, то есть успевает портить всё и ведёт довольно скрытый образ жизни. Кровяная тля заселяет в первую очередь верхушки молодых побегов, формирует плотные колонии под почками, на черешках листьев, часто на плодоножках. В местах питания насекомого образуются узловатые утолщения, состоящие из ткани с рыхлой структурой и покрытые нежной корой. В период массового цветения кустарников тли-основательницы отрождают личинок нового поколения, образующих колонии.

Каждая личинка является полноценной живородящей самкой, способной без помощи самца производить за один раз до 100 личинок, которые в течение 10-15 дней подрастают и готовы к дальнейшему размножению — с ранней весны до поздней осени.

Листья и побеги, зараженные тлёй, становятся сухими и закрученными, прежде всего, в верхушечной части молодых побегов. Оставшиеся плоды мельчают. Тля является переносчиком вредоносных бактерий и грибных болезней.

В большинстве случаев разносчиками всех видов тли являются садовые муравьи, так как питаются липкой и сладкой жидкостью, выделяемой тлёй.

Меры борьбы. При обнаружении вредителя необходимо несколько раз, начиная с фазы набухания почек, через каждые 10-15 дней проводить опрыскивания одним из системных инсектицидов — БИ-58, актара, искра, конфидор. Контактные препараты действуют на кровяную тлю плохо, так как тело насекомого покрыто восковой кутикулой или пушком, и яд не контактирует с телом насекомого.

Рис. 10 – Красная кровяная тля

Рис. 11 — Долгоносик-цветоед

Долгоносик-цветоед яблоневый (Anthonomus pomorum) − жук длиной около 4 мм (рис. 11), густые волоски на надкрыльях образуют пятна и перевязи. Перезимовавшие долгоносики весной повреждают распускающиеся почки, а с появлением бутонов приступают к откладке в них яиц. При этом самка высверливает хоботком отверстие в зеленом нераспустившемся бутоне и откладывает одно яйцо. Личинка выедает тычинки и пестик, а своими выделениями склеивает лепестки, препятствуя их раскрыванию. Бутоны буреют, засыхают и опадают. Окукливаются личинки в отмерших бутонах, а появившиеся из куколок в июле и в начале августа молодые жуки питаются завязавшимися ягодами, что значительно снижает урожай.

Методы борьбы. Ночью можно осветить фонарем растение, потрясти его ветви и собрать упавших жучков. При поражении растения личинками долгоносиков, если растение только начало увядать, нужно полить почву системным инсектицидом (Фуфан, Инта-вир и др.) и обработать листья.

Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus). Жук длиной 8-10,5 мм (рис. 12). Тело окрашено в чёрный или смоляно-бурый цвет. Личинки белого цвета, с коричневой головой, безногие, изогнутые, длиной до 12 мм.

Зимуют личинки в почве вблизи корней. Весной выходят с зимовки и питаются корнями растений. Личинки старших возрастов грызут кору. Имаго появляются в конце мая — начале июня и остаются на кустах до осени, питаясь листьями. Также жуки едят побеги, грызут кору в нижней части кустарника.

Самки откладывают яйца в почву, а вылупившиеся личинки питаются корнями и остаются в почве на зимовку.

Рис. 12 — Скосарь одиночный

Дрозофила сузуки (Drosophila suzukii). Размер взрослого насекомого 2,5-3,5 мм (рис. 13). У самцов на нижней части крыльев хорошо видны темные пятна. Характерной отличительной особенностью этих мух являются большие красные глаза. Окрас тела желтовато-коричневый, с темными полосами на животе. Брюшко у самки заканчивается зубчатым яйцекладом. Мухи откладывают яйца внутрь плода. Личинки безногие, белого или кремового цвета, вырастают до 3,5 мм. В одном плоде может быть от одной до нескольких личинок. Оптимальная температура для развития вредителя около 20 °С.

Рис. 13 — Дрозофила сузуки

Зимуют взрослые особи под растительными остатками. Полный жизненный цикл вредителя длится от 8 до 28 дней.

Профилактика является наиболее эффективным способом защиты от D. suzukii. Использование химической защиты позволяет уничтожить только взрослые особи, но из-за высокой подвижности насекомых эффект бывает непродолжительным.

Зимняя пяденица (Operophtera brumata). Самец имеет размах крыльев до 30 мм. Буровато-серые передние крылья имеют темные поперечные волнистые линии, задние крылья светлее. Самка имеет буровато-серый цвет, брюшко полосатое в мелких точках. Она не летает, длина ее тела 8-10 мм. Яйца продолговато-овальные, вначале зеленые, позже желто-оранжевые, кирпично-красные, а перед самым выходом личинок — темно- бурые, имеют размеры 0,8 — 0,5 мм. Гусеницы желтовато-зеленые, со светло-голубой головой. Спина с темной линией посредине и тремя белыми полосами по бокам. Длина взрослой гусеницы 20-25 мм.

Рис. 14 — Зимняя пяденица

Зимуют яйца на коре тонких веток, вблизи почек. Выход личинок возможен после распускания почек деревьев, которыми они питаются. Гусеницы живут скрыто, между листьями, скрепленными паутинкой. Период питания на деревьях продолжается около месяца. Вылет бабочек (рис. 14) происходит во второй половине октября, самки откладывают яйца, которые зимуют. За сезон развивается одно поколение.

Яблонная пестрокрылка (Rhagoletis pomonella). Мелкая муха — около 5 мм, в основном чёрная (грудка, брюшко, бёдра). Голова снизу, лапки и голени, усики хоботок и щупальца — жёлтые (рис.15). На боках грудки белые полоски. Грудь и брюшко блестящие. Зимуют на стадии куколки в почве, компостных и мусорных кучах. Развитие куколок длится от 1 года до 3 лет (от 300 дней и до 47 месяцев).

Рис. 15 — Яблонная пестрокрылка

Выход имаго из куколок происходит в июне—июле, в сентябре появляется второе поколение имаго. Самки откладывают яйца под кожицу плодов, личинки развиваются в плодах 2—3 недели (до 10 и более штук в одном плоде), приводя их к загниванию и опаданию. По вредоносности вредитель конкурирует с плодожоркой.

Щитовка запятовидная (Lepidosaphes ulmi) светлого или темно- коричневого цвета (рис. 16). Щит самки примерно 3мм, а самца — 1,5 мм. Яйца белые, овальные, длиной около 0,3 мм. Личинка овальной формы, желто-коричневая.

Зимуют яйца под щитком самки. В мае — июне личинки выходят на побеги и высасывают соки из растительных клеток. После спаривания оплодотворенная самка остается под щитком до осени, откладывает яйца и умирает. Щитовка может вызывать усыхание не только отдельных веток, но и всего растения.

Рис. 16 — Щитовка запятовидная

Меры борьбы. Посадка здоровыми саженцами. Очистка стволов, скелетных ветвей от отмершей коры, удаление сухих ветвей; при длительном заселении отдельных растений щитовкой — удалить их из сада и сжечь.

Провести ранневесеннее опрыскивание в период покоя до распускания почек инсектицидами контактного действия, препаратами на основе минеральных масел и другими рекомендованными препаратами. Обработку проводят повышенным расходом рабочего раствора, вплоть до промывки скелетных ветвей и штамбов, которые часто бывают сплошь покрыты щитками вредителей: децис, КЭ (25 г/л, 2 мл/10 л воды); карбофос, СП (100 г/кг, 90 г/10 л воды); кинмикс, КЭ, МЭ (50 г/л, 2,5 мл/10 л воды).

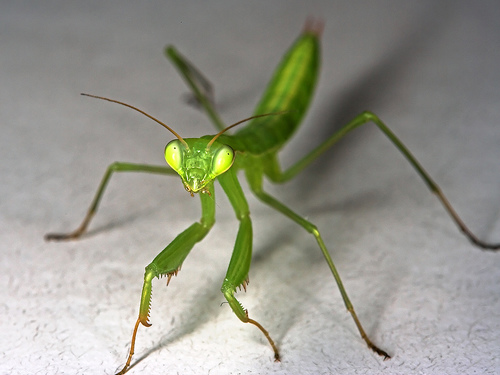

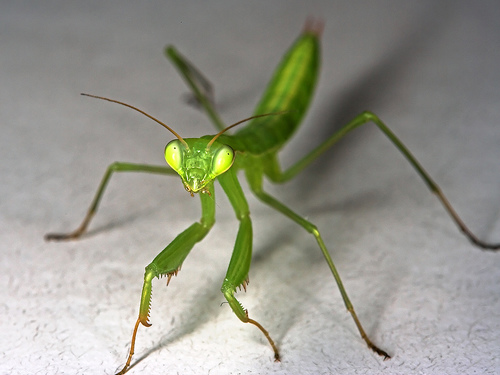

Богомол (Apteromantis aptera). Играет важную роль как истребитель насекомых – вредителей (рис. 17). Для человека богомол не опасен. Однако полезное воздействие богомолов омрачается тем, что они так же истребляют и полезных насекомых, например, пчел. По своему поведению богомолы — типичный пример «подстерегающих хищников».

Рис. 17 – Богомол

Он может часами сидеть в засаде в ожидании добычи. За сотые доли секунды богомол координирует всю информацию, которую получает его мозг, и без промаха хватает добычу.

Форма и окраска тела позволяют ему сливаться с окружающим фоном. Они ловят свою жертву при помощи передних хватательных ног. Весной самка откладывает яйца в раны на верхушечных листьях побега (до 300 штук), через несколько дней появляются личинки длиной до 2 мм. Очень высокая интенсивность заселения этим вредителем может привести к отмиранию апикальной части побегов. За один вегетационный сезон появляется 2-3 поколения насекомого.

В США и некоторых южно-азиатских регионах продаются оотеки (яйца) богомолов, которых фермеры поселяют в своих садах для борьбы с вредными насекомыми. Враги богомолов – кошки.

Члены АППЯПМ

Гладков Сергей Евгеньевич

генеральный директор ООО «ИНФРОСТ-АГРО» (Москва)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ