Официальный сайт

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мичуринский государственный аграрный университет Мичуринск -Наукоград Юг-Полив |

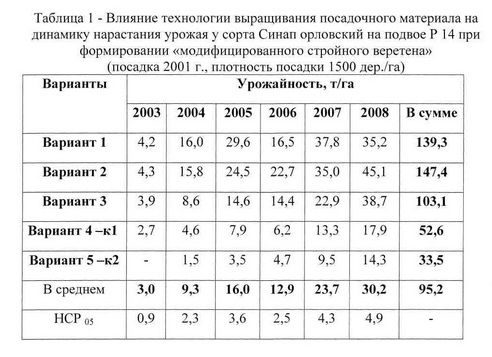

И.В. МУХАНИН, Современная система обрезки развита для безопорных интенсивных садов яблони на среднерослых и полукарликовых подвоях со схемой посадки 5×2, 5×2+2 м, плотностью размещения 1000-1500 растений на гектар. «Новое русское веретено» характеризуется компактной кроной с развитым центральным проводником без использования шпалеры и урожайностью 30-40 т/га. Ключевые слова: яблоко, сорт, подвой, закладка, обрезка, схема посадки, плотность размещения. A modern system of training has been developed for intensive apple orchards with trees on semi – invigorating and semi – dwarf rootstocks without any support at spacing 5×2, 5×2+2 m, density 1000-1500 plants/ha. «New Russian spindle» is a small – sized crown with a central leader, trained in the shape of spindle and 30-40 t/ha yield. На скороплодность, которая является основой такого типа сада, влияет качество посадочного материала (табл. 1). Показательные данные получены в результате исследований по сорту Синап орловский. Литература: И.В. Муханин, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов, кандидат с.-х. наук, ул. Липецкое шоссе, 83, г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия, 393774, тел.:(847545)2-36-04, e-mail: asprus@mail.ru

Ковешникова Е.Ю. Комплексная оценка показателей плодов крыжовника/ Е.Ю. Ковешникова//Ягодоводство на современном эпате:научные труды.-т.15.-Плодоводство.-Самохваловичи, 2004.-с.305-309. Е.Ю. Ковешникова, Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, ул. Мичурина, 30, г. Мичуринск, 393774, Россия В статье приводятся результаты исследований товарных, физико-механических и химико-технологических качеств ягод 35 сортов крыжовника. Установлено большое разнообразие изучаемых показателей: средняя масса ягод изменялась по сортам и годам от 1,7 до 6,5 г, содержание сухих веществ колебалось от 11,8 до 15%, Сахаров — от 9,3 до 12%, общая кислотность — от 1,9 до 2,5%; содержание катехинов составило 208,8 — 489,6%, пектиновых веществ — 0,61-0,99%. Выявлены лучшие сорта для потребления в свежем виде и переработки, источники высоких уровней отдельных показателей и степень их варьирования. Лучшим сочетанием величины и вкусовых качеств ягод выделяются сорта Сливовый, Родник, Розовый 2, Розовый ранний, Медовый, Донецкий первенец, Неслуховский. Оптимальной комбинацией химико-технологических свойств характеризуются сорта Черномор, Черносливовый, Русский, Казачок, Сливовый. Бесшипные и слабошиповатые сорта не уступают шиповатым культиварам по биохимическому составу плодов. В настоящее время все более высокие требования предъявляются к качеству плодово-ягодной продукции. В связи с этим была проведена оценка сортов крыжовника по товарным, физико-механическим и химико-технологическим показателям, к числу которых относятся величина, вкус, одномерность, прочность кожицы, привлекательность внешнего вида ягод, их биохимический состав и пригодность для различных видов переработки. Работа осуществлялась в 1992-2003гг на коллекционных насаждениях ВНИИС им. И.В. Мичурина в соответствии с Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [3]. Химико-технологические свойства ягод исследовали по общепринятым методикам в лаборатории биохимии ВНИИС им. И.В. Мичурина и ВНИИГиСПР. Объектами служили 35 сортов крыжовника различного эколого-генетического происхождения, в качестве контроля использован широко распространенный сорт Русский. Масса ягод, являясь одним из основных компонентов продуктивности, в значительной мере определяет величину урожая, его товарный вид и влияет на экономическую эффективность производства. Показатель значительно колеблется по годам в зависимости от метеоусловий, возраста растений, применяемой агротехники, способа опыления и других причин. Средняя масса ягод изменялась по годам и сортам в широком диапазоне -от 1,7 до 6,5 г. По крупноплодности выделились сорта Донецкий первенец, Ленинградец, Карпаты, Сливовый, Розовый 2, Розовый ранний, Гроссуляр, Родник, Малахит, Неслуховский (4,1-4,9 г), причем максимальные показатели достигали 8,0-10,5 г. Близки к указанным сортам по средней массе ягод образцы Юбилейный, Медовый, Садко, Серенада (3,9 г). Перечисленная группа сортов достоверно превосходит контроль по изучаемому признаку. Самые мелкоплодные сорта — Африканец, Арлекин, Консул, Краснодарец, Леденец, Огни Краснодара (менее 2,5 г), остальные по средней массе ягод занимают промежуточное положение (табл. 1). Варьирование показателя в зависимости от условий вегетационного периода не превысило 20%. Наиболее стабильны по массе ягод сорта Казачок, Леденец, Юбилейный, Медовый, Неслуховский, Садко, Юбиляр, Шалун, Консул (У<10%). Остальные сорта характеризуются средней вариабельностью (У=10,3-20,5%). Важным показателем товарности сорта является одномерность плодов и привлекательность их внешнего вида. Большинство изучаемых образцов имели относительно выровненные ягоды. Не всегда одномерными плодами характеризуются сорта Сириус, Куршу дзинтарс, Каменяр, Черносливовый. Наиболее красивыми ягодами выделяются сорта Донецкий первенец, Сливовый, Садко, Неслуховский, Розовый 2, Краснославянский, Малахит, Русский. Оценка качества плодов крыжовника. 1992-2003гг.

Плотность ягод и прочность кожицы имеют значение в связи с устойчивостью к механическим повреждениям, что особенно актуально при уборке и транспортировке урожая. О высокой прочности ягод изучаемых сортов свидетельствует величина статического усилия раздавливания, варьирующая от 10 до 24 Н. Максимальные показатели усилия раздавливания имеют сорта Русский, Малахит, Серенада, Юбилейный (22-24 Н), наименьшие — Черномор, Казачок, Юбиляр, Краснославянский, Леденец, Шалун (10-13 Н). Усилие отрыва ягод, определяющее возможность их осыпания и полноту съема, варьировало от 1,0 (Романтика) до 2,2 Н (Садко) и для большинства сортов составило 1,7 — 1,9 Н. Ценность сорта во многом определяется вкусовыми достоинствами ягод, которые зависят от соотношения биохимических компонентов, ароматичности, консистенции мякоти, толщины кожицы, наличия и характера опушения ее поверхности. Наиболее вкусными плодами характеризуются сорта Краснославянский, Розовый 2, Розовый ранний, Медовый, Донецкий первенец, Родник, Неслуховский, Сливовый. К сортам преимущественно технического направления относятся: Леденец, Северный капитан, Малахит, Гроссуляр, Африканец, Шалун. Большинство сортов крыжовника имеет хороший вкус ягод, универсальное назначение и может быть использовано как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Изучение биохимического состава ягод крыжовника представляет определенные трудности из-за отсутствия четко выраженных критериев состояния зрелости, что приводит к большим различиям по показателям химического состава. Оценка химического состава ягод 11 сортов крыжовника в 1992-96гг показала, что по количеству сухих растворимых веществ и Сахаров исследуемые сорта находятся на уровне сорта Русский, и только у сорта Гроссуляр оно достоверно ниже контроля. Содержание сухих веществ по сортам изменялось от 11,8 до 15,0%, Сахаров — от 9,3 до 12,0%, что для крыжовника является относительно высоким показателем. По их накоплению выделились сорта Черномор, Казачок, Сириус, Сливовый. Общая кислотность плодов составила 1,9-2,5%. Относительно низкой кислотностью отличаются сорта Казачок, Русский, Слабошиповатый 3, наибольшей — Юбиляр. Соотношение сахара и кислоты в плодах во много определяет гармоничность их вкуса. Наибольшим сахаро-кислотным коэффициентом характеризуются сорта Казачок, Русский, Черномор, Слабошиповатый 3. Накопление аскорбиновой кислоты у изучаемых сортов колеблется в значительных пределах -от 17,9 до 43 мг%. Высоким содержанием витамина С отличаются плоды черноплодных сортов Черносливовый, Черномор, Казачок (32-43 мг%), минимальное количество аскорбиновой кислоты во все годы изучения отмечено у сорта Гроссуляр (14-25%). Варьирование уровня сухих веществ и Сахаров было незначительным у большинства сортов (У=1,0-9,9%), умеренными колебаниями характеризовалось накопление титруемых кислот (У=4,0-17,3%), наибольшей вариабельностью отличалось содержание аскорбиновой кислоты (У=4,0-33,8%). Макси- мальной стабильностью всех биохимических показателей по годам выделился сорт Черномор (У=2,1-8,6 %). Оценка химического состава ягод шести сортов в 1997-1999 гг. в основном подтвердила генотипическую обусловленность биохимических показателей. Сорт Казачок за все годы исследований имел самую высокую сахаристость (11,2%) и наименьшую кислотность (1,24%) ягод, что обусловило в итоге наибольший сахарокислотный коэффициент (8,6). Отмечено значительное варьирование содержания катехинов — от 208,8 мг% в 1999 до 489,6 мг% в 1998г. Больше всего катехинов накапливается в плодах сортов Черносливовый и Юбилейный, наименьшее их количество определено у сортов Казачок и Черномор. Содержание пектиновых веществ находилось в пределах от 0,61 до 0,99% (на сырую массу) при этом большую их часть составляет протопектин — 0,58-0,74%. По накоплению пектина выделились сорта Юбилейный, Русский, Черносливовый (табл. 2). Химический состав плодов крыжовника. 1997-1999 гг.

Крыжовник, как правило, более охотно используется на десерт, чем смородина, но лишь небольшая часть урожая продается для этого в спелом виде. Основная масса плодов крыжовника используется для приготовления джемов и консервирования [1]. По мнению Е.П. Франчук [4] крыжовник является культурой, дающей прекрасное сырье для переработки и для этой цели ценность ее выше, чем культуры для потребления в свежем виде. Оценка технологических параметров одиннадцати сортов крыжовника подтвердила высокие технологические качества ягод. Лучшими для производства соков оказались темноокрашенные и черноплодные сорта: Черномор, Чер-ивовый, Казачок, Сириус, Юбиляр (дегустационная оценка 4,3-4,7 балла). Варенье из крыжовника получило оценку от 4,0 до 4,4 баллов, компот — от 3,9 до 4,5 баллов. Для этих видов переработки перспективны сорта Гроссуляр, Шалун, Казачок, Слабошиповатый 3, Русский. Для приготовления компотов наиболее пригодны зелено- и желтоплодные сорта, красноплодные дают продукцию малопривлекательного внешнего вида с оценкой не выше 3,9-4,0 балла. Наличие в крыжовнике достаточно большого количества пектиновых веществ позволяет готовить из ягод нерасслаивающееся гомогенное желе высокого качества. Наивысшую оценку получило желе из черноплодных сортов Черномор и Черносливовый (4,7-4,9 балла). Испытываемые сорта имели дегустационную оценку вина от 8,1 до 8,7 баллов (по 10-ти балльной шкале). Для изготовления десертных вин наибольший интерес представляют сорта, имеющие красные и черные ягоды: Черномор, Черносливовый, Казачок, Сливовый, Юбиляр, получившие наивысшую дегустационную оценку [2]. Бесшипные и слабошиповатые формы не уступают стандартным сортам по накоплению Сахаров, кислот, витаминов. Среди них отмечены сорта, превосходящие средние уровни по ряду показателей: по массе плодов выделились Гроссуляр, Родник, Серенада; повышенное содержание витамина С имеют Черномор, Африканец, Черносливовый, наибольшим содержанием Сахаров отличаются сорта Сириус и Черномор. Среди бесшипных преобладают сорта с ягодами "столового" вкуса (Юбиляр, Орленок, Сириус), либо технического назначения (Африканец, Северный капитан, Гроссуляр) и редко встречаются сорта с десертным вкусом, такие как Родник. ВыводыВ результате оценки товарных и химико-технологических свойств плодов крыжовника выявлены существенные сортовые различия по показателям качества ягод, определены источники их высоких уровней, выделены лучшие сорта для потребления в свежем виде и разных способов переработки. Лучшим сочетанием величины и вкусовых качеств ягод выделяются сорта Сливовый, Родник, Розовый 2, Розовый ранний, Медовый, Донецкий первенец, Неслуховский. Оптимальной комбинацией химико-технологических свойств характеризуются сорта Черномор, Черносливовый, Русский, Казачок, Сливовый. Продукция и услуги компании ООО «АзовСтройМаш Плюс»Производственное объединение ООО «АзовСтройМаш плюс» занимает передовые позиции в области металлообработки. Основная концепция нашего предприятия — это индивидуальный подход к каждому клиенту, профессиональное выполнение заказа, использование передовых технологий в производстве. Наша фирма предлагает услуги по разработке технологии для изготовления любого изделия по вашему заказу. Это как простая металлическая деталь, так и любой сложный узел, включающий в себя массу деталей. Мы производим запасные части и узлы к сельхозтехнике, и сельскохозяйственному оборудованию, нестандартному оборудованию, всевозможный крепёж, детали любой сложности для ремонта судовой или портовой техники, элеваторов и зернохранилищ. ПКФ предлагает вам весь спектр интересующих Вас услуг. Среди них токарная обработка металла, фрезерная обработка металла, лазерная резка, штамповка, распиловка пруткового и листового металла, сварка всех видов, слесарная обработка, термообработка металла, расточные работы, зубофрезерная обработка. Токарные работы и фрезеровка выполняет с применением самого современного инструмента ведущих фирм мира. ПКФ ООО «АзовСтройМаш плюс» эксклюзивно производит Фрезу траншейную ФТ-111 и Плуг выкопочный ПВ-032. Аналоги зарубежного оборудования. Эти навесные механизмы разработаны для работы в питомниках и хозяйствах, возделывающих фруктовые деревья, виноград, розы, рассадники, тополя и т.п. С 2010 года производит культиваторы КВНД-5-480 и КВНД-3Т-560. Культиватор КВНД-3Т-560 предназначен для работы на тяжёлых почвах. Наше предприятие производит ремонт и запчасти для Кампания также производит и Баровое оборудование Фреза ФА-0,76 с автоматически отклоняющейся секцией Навесной агрегат ФА-0,76 предназначен для сплошной обработки почвы и уничтожения сорняков в рядах многолетних насаждений. Автоматическая фреза работает в плодовых садах с низкими и высокими стволами деревьев. Агрегатируется с тракторами от 40-60 л. сил. Технические характеристики Тип машины навесной Для хозяйств занимающихся возделыванием садов и выращиванием виноградников, питомников ПКФ ООО » АзовСтройМаш плюс » предлагает навесное оборудование собственного производства : Фреза траншейная ФТ-111 Фреза траншейная ФТ — 111 является механизмом, разработанным для работы в питомниках и хозяйствах, возделывающих фруктовые деревья, виноград, розы, рассадники, тополя и т.п., для подготовки почвы под посадку. Размеры траншеи 400 х 400мм.

Плуг выкопочный ПВ-032 Плуг выкопочный ПВ – 032 является механизмом, разработанным для работы в питомниках и хозяйствах, возделывающих фруктовые деревья, виноград, розы, рассадники, тополя и т.п., для выкапывания под корень. Механизм является полностью гидравлическим со смещением плужного лемеха до 1м в соответствии с шириной трактора. Плуг допускает сцепление к любому трактору, оборудованному универсальным соединением в трёх точках, обладающему адекватной мощностью. Плуг не приспособлен к вспашке /плужной обработке почвы или рытью общего рода. Культиватор КВН «Донской»-3Т-560 Культиватор КВНД – 3Т-560 предназначен для работы на тяжелых и камменнистых почвах.

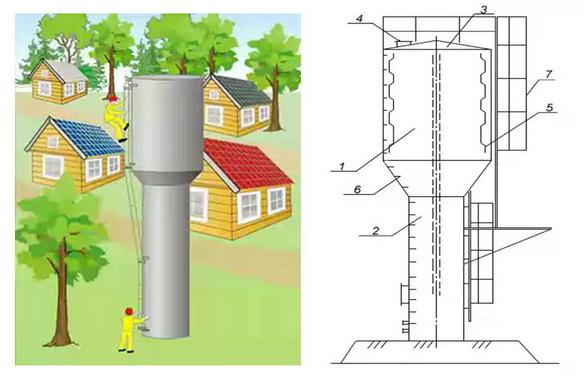

Водонапорные башни системы Рожновского Компания имеет возможность проектировать и изготовлять, по индивидуальным требованиям заказчика, в дополнении с разработкой монтажного проекта, башни системы Рожновского по ТП 901-5-25 объемом от 15 до 95 м³. Башни предназначены для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов в системах сельскохозяйственного водоснабжения небольших предприятий и жилых застроек.

1. бак; 2. водонапорная опора; 3. крыша бака; 4. люк для осмотра; 5. скобы льдоудерживателя; 6. лестница внутренняя; 7. лестница наружная. Общие сведения Унифицированные стальные водонапорные башни системы Рожновского изготавливаются по ТП 901-5-29 с емкостью баков 15,25,50 мЗ и цилиндрическими опорами высотой 9,12,15,18 м заполняемыми дополнительными запасами воды. Назначение и область применения 1. Унифицированные водонапорные башни предназначены для применения в системах сельского, Хозяйственного водоснабжения, а также для водопроводов небольших предприятий и населенных пунктов. 2. Башни предназначены для регулирования неравномерного водопотребления, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды, 3. Выбор объема башни и высоты ствола обосновывается технологическим расчетом при проектировании систем водопровода. 4. Башни рассчитаны для строительства в районах о следующими характеристиками:

Не допускается применение башен в районах с особыми условиями строительства (вечная мерзлота, карстовые явления, высокая сейсмичность и т. д.). 5. Башни предназначены для эксплуатации при температуре поступающей воды не менее 6° С преимущественно из буровых скважин. Для эксплуатации башен в районах с расчетной зимней температурой ниже минус 20° С необходимо обеспечивать, как минимум, двукратный водообмен в сутки. Технические данные, конструктивные решения 1. Водонапорные башни состоят из бака объемом 15, 25, 50 м3 и цилиндрической опоры, изготавливаемой из отдельных частей длиной 3, б, 9 м(в зависимости от условий транспортировки по согласованию с потребителем)и собираемых в единую конструкцию на месте установки. 2. Баки различной емкости имеют один унифицированный диаметр, объем бака изменяется в зависимости от его высоты. 3. Опора бака состоит из одного или нескольких элементов, изготавливаемых из стальных сваренных между собой обечаек в виде цилиндра. 4. Сборка купола и отдельных частей опоры в единую конструкцию осуществляется непосредственно на месте установки башни монтажной организацией. 5. Водонапорные башни устанавливаются на сборные или монолитные бетонные фундаменты и крепятся посредством привари днища опоры к складным деталям, расположенных на фундаменте. 6. Нижняя часть опоры башни обсыпается местным грунтом на высоту 2,45 м над поверхностью земли. 7. Для обслуживания башни комплектуются отдельными крупными элементами наружной лестницы, а при высоте опоры более 12 м дополнительной площадкой с отдельными элементами их крепления на монтажной площадке и элементами ограждения крыши бака. 8. Обвязка водонапорных башен (врезка подающих и сливных патрубков н трубопроводов, установка переливной трубы) осуществляется монтажной организацией. 9. Башни поставляются огрунтованные или окрашенные с наружной стороны. Каждые 3-4 года и период эксплуатации необходимо возобновлять покрытие, внутренние поверхности башен окрашиваются покрытием из железного сурика на олифе, рекомендуемым Санэпиднадзором России для питьевого водоснабжения. Порядок монтажа и подготовка башни к работе 1. Монтаж металлической конструкции башни должен выполняться строительно-монтажной организацией, имеющей лицензию на право выполнения данного вида работ. Представитель строительно-монтажной организации может приступать к производству работ только при наличии проект производства работ (ППР). 2. Сборка укрупненных элементов башни в единую конструкцию осуществляется на земле в горизонтальном положении. Далее, согласно ПИР, определяются места и способы строповки конструкции башни. Подъем башни и установка на бетонный фундамент осуществляется стреловыми грузоподъемными механизмами (кранами), расчет и подъе; которых предусматривается проектом ППР. После установки башни в проектное положение (на фундамент) проводится проверка вертикальное постановки ее при помощи геодезических приборов. Монтаж конструкции водонапорной башни и допустимые величины отклонений от вертикали, правила приемки и сдачи выполнить в соответствии с СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». По окончании проверки правильности и установки и выверки башни, днище опоры приварить закладным деталям фундамента. 3. После завершения монтажных работ провести гидравлическое испытание башни согласна раздела СНиПа 3.03.01-87 «Испытание резервуарных конструкций и приема работ». 4. В случае если проектом строительства башни предусмотрена наружная силовая изоляция, то работы по её устройству выполняются монтажной организацией на месте после проведения гидравлического испытания и оформления (подписании) акта гидравлического испытания. Техническое обслуживание 1. Предприятия, эксплуатирующие водонапорную башню, должно систематически следить за техническим состоянием и правильностью эксплуатации. 2. В случаях обнаружения серьёзных нарушений:

следует слить воду из башни и прекратить ее эксплуатацию до выяснения и устранения причин и проведения её обследования специалистами. 3. Продление срока службы и технического состояния башни можно осуществить при соблюдении правил ее эксплуатации. Основной причиной выхода из строи башни является коррозия ее металлических несущих поверхностей, предотвращение которой можно достигнуть выполняя раз в 3-4 года возобновлением покрытия внутренней и наружной поверхностей башни лакокрасочными материалами с предварительной подготовкой поверхностей путем очистки от старой краски, ржавчины, грязи. Транспортировка и хранение 1. Водонапорные башни транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным транспортом. 2. При транспортировке бака водонапорной башни автомобильным транспортом необходимо согласовать условии следовании со службами ГИБДД (ГАИ). 3. Элементы водонапорной башни должны быть надежно закреплены на транспортных средствах с помощью многооборотных креплений, брусьев-подкладок, клиньев, тросов или проволоки. 4. При погрузочно-разгрузочных работах застропка элементов должна производиться за грузовые скобы. Категорически запрещается сбрасывание элементов башни или свободное скатывание по покатам при разгрузке с транспортных средств или перемещение под уклон. 5. Перемещение элементов башни должно производить с помощью грузовых кранов. 6. Элементы водонапорной башни должны храниться на открытой площадке. Площадка должна быть ровной, располагаться в сухом месте с прочным грунтом и иметь уклон для стока воды. Элементы должны укладываться в горизонтальном положении на широкие деревянные подкладки, исключающие соприкосновение их поверхности с грунтом и смятие. Подкладки не должны располагаться под сварными швами. В период погрузки-выгрузки и оборудования площадки для хранения допускается временное (до одной недели) размещение элементов башни на грунте без подкладок. 7. В случае повреждения антикоррозийного покрытия при хранении или транспортировке необходимо провести работы по восстановлению лакокрасочного покрытия. Производство классических профильных (навесных/полунавесных), оборотных (навесных/полунавесных), дисковых навесных плугов, культиваторов, тракторных прицепов и водонапорных башен. По вопросам сотрудничества обращаться: в Ассоциацию садоводов России (АППЯПМ)

Коммерческое предложениеАссоциация садоводов – питомниководов «АСП-РУС»«Интегрированная система производства малины»

Руководитель – председатель Ассоциации садоводов-питомниководов АСП-РУС,

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| СОРТА | ПОДВОИ | ПОЛУЧЕНО ДЕРЕВЬЕВ, % |

| ГЛОСТЕР | Р 22 | 69 |

| Р 59 | 75 | |

| Р 59 | 57 | |

| ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС | Р16 | 73 |

| Р 2 | 87 | |

| ФЛОРИНА | М-9 | 85 |

| РЕД ЧИФ | Р 60 | 41 |

| ЛИГОЛ | Р 60 | 87 |

| ЧЕМПИОН | Р 60 | 86 |

| АИДАРЕД | Р 60 | 84 |

| 62-396 | 86 | |

| РЕД КРОФТ | Р 60 | 70 |

| Г АЛА МАСТ | Р 60 | 81 |

| ЭЛЬСТАР | 62-396 | 37 |

| ЮМИРЕД | 62-396 | 78 |

| ЮРОВКА | 62-396 | 66 |

| ИОНАГОЛД ДЕКОСТА | 62-396 | 66 |

| ЕНИКА | 62-396 | 62 |

| НСР05 | 11 | |

| В среднем по всем комбинациям: | 72 | |

Суммарные потери в среднем по всем сорто-подвойным комбинациям составили 28 % от высаженных подвоев (в т.ч. 5 – 10 % сохранившиеся подвои с повторной окулировкой). Такие потери объясняются в первую очередь отсутствием стационарной оросительной сети и невысокой приживаемостью глазков по некоторым сорто-подвойным комбинациям. Без учета четырех в той или иной степени неблагополучных сорто-подвойных комбинаций из 18 средние суммарные потери составили около 22 %. По высоте однолетних деревьев существенных различий не обнаружено, хотя явно выделялись Глостер на Р 59, Флорина на М9 и Гала Маст на Р 60. По диаметру штамбов выделялись Айдаред на 62-396, Глостер на Р 59, Гала Маст на Р 60 и Эльстар на 62-396. Худшие данные по этому показателю наблюдались у сортов Ионоголд Декоста на 62-396 и Ред Чиф на Р 60. У этих сорто-подвойных комбинаций диаметр штамба значительно уступал всем остальным вариантам (табл. 2).

Таблица 2

Биометрические показатели однолетних деревьев различных сорто-подвойных комбинаций яблони

| Сорта | Подвои | Схемы посадки | Высота растений | Диаметр штам*, мм |

| Глостер | Р 22 | 4,5×1 | 130 | 14 |

| Р 59 | — | 148 | 16 | |

| Голден Делишес | Р 59 | — | 125 | 14 |

| Р 16 | — | 131 | 15 | |

| Р 2 | — | 131 | 14 | |

| Флорина | М-9 | — | 140 | 14 |

| Ред Чиф | Р 60 | 4,5×2 | 113 | П |

| Лигол | Р 60 | — | 125 | 14 |

| Чемпион | Р 60 | — | 111 | 13 |

| Айдаред | Р 60 | — | 134 | 15 |

| 62-396 | — | 137 | 18 | |

| Ред Крофт | Р 60 | — | 122 | 15 |

| Гала Маст | Р 60 | — | 140 | 16 |

| Эльстар | 62-396 | . | 122 | 16 |

| Юмиред | 62-396 | . | 128 | 14 |

| Юровка | 62-396 | . | 120 | 13 |

| Ионаголд Дек. | 62-396 | — | 128 | 10 |

| Еника | 62-396 | — | 130 | 13 |

| НСР05 | 12,5 | 2,7 | ||

| В среднем по: | всем подвоям | 129 | 14 | |

| вт.ч. карлики | 129 | 143 | ||

| полукарлики | 128 | 14 | ||

*Диаметр штамба измерялся на высоте 20 см (окулировка производилась на высоте 15 см) над уровнем земли.

При закладке интенсивных садов большое внимание уделяется качеству посадочного материала. При закладке данного опыта были опасения, что будет трудно в полевых условиях получить в первый год хорошо развитые деревья с разветвившейся кроной и заложенными плодовыми образованиями. Однако, данные полученные уже в первый год убедительно показывают возможность получения таких деревьев (табл. 3).

Таблица 3

Количество плодовых почек, суммарный прирост и облиственность однолетних деревьев яблони

| Сорта | Подвои | Количество плодовых почек*, шт | Суммарн ая длина прироста м | Суммарн ая площадь листьев, м2 |

| 4,5×1 | ||||

| Глостер | Р 22 | 8 | 1,8 | 0,59 |

| Р 59 | 8 | 2,0 | 0,83 | |

| Голден Делишес | Р 59 | 1 | 2,5 | 0,76 |

| Р 16 | 2 | 3,6 | 0,98 | |

| Р 2 | 2 | 2,7 | 0,77 | |

| Флорина | М-9 | 6 | 4,1 | 136 |

| 4,5×2 | ||||

| Ред Чиф | Р 60 | 8 | 0,8 | 0,55 |

| Лигол | Р 60 | 6 | 0,8 | 0,45 |

| Чемпион | Р 60 | 2 | 1,3 | 0,48 |

| Айдаред | Р 60 | 15 | 1,7 | 1,08 |

| 62-396 | 5 | 4,0 | 1,18 | |

| Ред Крофт | Р 60 | 10 | 2,9 | 0,97 |

| Гала Маст | Р 60 | 3 | 3,7 | 1,10 |

| Эльстар | 62-396 | 4 | 4,3 | 1,32 |

| Юмиред | 62-396 | 4 | 2,8 | 0,73 |

| Юровка | 62-396 | 2 | 2,1 | 0,58 |

| Ионоголд Декосга | 62-396 | 3 | 1,2 | 0,64 |

| Еника | 62-396 | 4 | 2,7 | 0,67 |

| НСР05 | 3,5 | 13 | 0,55 | |

| В среднем по: | всем подвоям | 5 | 2,5 | 0,84 |

| 62-396 | 4 | 2,8 | 0,85 | |

| Р 60 | 7 | 33 | 0,77 | |

| карликам | 6,3 | 1,9 | 0,86 | |

| полукарликам | 3,4 | 23 | 0,84 | |

*Учитывались только плодовые почки, образовавшиеся на центральном проводнике с характерными признаками кольчаток. Пазушные и концевые плодовые почки не учитывались.

По суммарному приросту выделялись сорто-подвойные комбинации Флорина на М-9 (4,1 м), Айдаред и Эльстар на подвое 62-396 (4,0 и 4,3 м). Наименьшее количество разветвлений и соответственно суммарный прирост был зафиксирован на подвое Р 60 у сортов Ред Чиф, Лигол и Чемпион (0,8; 0,8 и 1,3 м) и у сорта Ионоголд Декоста на подвое 62-396 (1,2 м). Различия по группам подвоев (карлики — полукарлики) по этому показателю составили около 22 %. Соответственно эти же комбинации выделялись и по площади листовой поверхности. Наивысший показатель имели сорта Флорина на М-9, Эльстар и Айдаред на 62-396 (1,36; 1,32 и 1,18 м2). Наименьшую площадь листьев у однолетних деревьев яблони имели Ред Чиф, Лигол, Чемпион на Р 60, Глостер на Р 22 и Юровка на 62-396. Интересные данные получены и по закладке плодовых образований у однолетних деревьев яблони. Из приведенных средних данных по группам подвоев выявлена прямая зависимость усиления закладки плодовых образований у деревьев яблони привитых на более слаборослые подвои.

Первые данные, полученные в этом многолетнем опыте, представляют определенный интерес для оценки данного метода закладки интенсивного сада. Окончательные выводы по экономической целесообразности метода закладки интенсивных насаждений путем посадки отводков на постоянное место в сад будут сделаны позднее, по результатам дальнейших исследований и наблюдений.

Муханин Игорь Викторович |

Григорьева Л.В., |

Фотосинтетическая деятельность листьев в связи с потенциальной продуктивностью сорто-подвойных комбинаций.

Основная и конечная цель при выращивании сельскохозяйственных культур – это формирование и получение урожая, величина и качество которого обеспечивается непрерывным и всесторонним учетом закономерностей в процессах жизнедеятельности растений, контролем за возможными отклонениями этих процессов от оптимального уровня под влиянием внешних факторов среды.

Для получения высоких урожаев в насаждениях должна развиваться оптимальная по величине и по расположению в пространстве площадь листьев. Необходимо создавать такие насаждения, которые поглощали бы листьями наибольшее количество энергии солнечного света и использовали бы ее на фотосинтез с наибольшим КПД. Между интенсивностью фотосинтеза и ходом накопления общей и хозяйственно-ценной частей урожая устойчивой связи не обнаруживается. Реальное практическое значение имеют исследования фотосинтеза с обязательным определением чистой его продуктивности, изучением путей рационального распределения его продуктов. Таким образом, урожай сухого вещества в конце вегетации в меньшей степени зависит от интенсивности ассимиляции, а в большей от превращения и распределения ассимилятов, что в свою очередь непосредственно связано с процессами развития самого растения. Урожайность насаждений можно рассматривать как величину, зависящую от потенциальной продуктивности и экологической устойчивости данного агроценоза. В связи с этим необходима более полная реализация адаптивного потенциала, как отдельных растений, так и создание высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов.

В связи со всем вышеизложенным, считаем, что разработать физиологические основы интенсивных технологий, обеспечивающих максимальное проявление потенциальной продуктивности садов возможно только на основе использования высокопродуктивных сорто-подвойных комбинаций.

Нами проводились исследования по изучению влияния слаборослых подвоев на продукционный процесс у районированных и перспективных сортов яблони и выбор наиболее продуктивных сорто-подвойных комбинаций.

В изучение были взяты сорта яблони разных сроков созревания. Определялись такие физиологические показатели как чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), фотосинтетический потенциал (ФП), удельная продуктивность листьев (УПЛ) и коэффициент реализации ассимилятов на урожай (Кхоз). Вся работа проводилась на десяти сортах, привитых на слаборослых подвоях: 62-396, ПБ-9, 54-118.

Анализируя полученные данные об изменениях продуктивной ассимиляционной работы листьев в зависимости от сорта необходимо отметить, что наибольшие потенциальные возможности в формировании урожая были у деревьев сорта Красивое. Чистая продуктивность фотосинтеза у этого сорта составила 10,2 г/м2 сутки. Значительно слабее фотосинтезировали листья у деревьев сорта Лобо, Вишневое и Спартан. ЧПФ листьев у этих сортов колебалась от 5,7 до 6 г/м2 сутки. У остальных взятых в изучение сортов этот показатель был приблизительно равен 8,0 – 8,7 г/м2 сутки. Если рассматривать потенциальную продуктивность у сортов яблони, привитых на среднерослом подвое 54-118, то следует отметить, что и в данном случае самая низкая ЧПФ листьев была у деревьев Лобо.

При анализе влияния подвоя на фотосинтетические показатели у разных сортов яблони нельзя найти четкой разницы между вариантами на слаборослых подвоях ПБ-9 и 62-396. Так, если у сорта Жигулевское значительно активнее фотосинтезировали листья на деревьях, привитых на подвой 62-396 по сравнению с деревьями, привитыми на ПБ-9, то у сорта Вишневое картина прямо противоположная. Здесь деревья на подвое ПБ-9 имели значительно более высокие возможности для формирования хорошего урожая. ЧПФ листьев составила в этом варианте 9,2 г/м2 сутки. Но если мы проанализируем варианты на подвоях 62-396 и 54-118, то здесь просматривается четкая тенденция. У всех взятых в изучение сортов яблони деревья, привитые на подвое 62-396 обладали более высокой ассимиляционной способностью листьев по сравнению с деревьями на подвое 54-118, где для создания одинакового количества урожая потребовалась бы большая площадь фотосинтезирующих листьев. При анализе показателей потенциальной продуктивности яблони установлено, что наибольшие возможности для формирования хозяйственного урожая складывались у деревьев на подвоях 62-396 и ПБ-9. Как показывают результаты изучения фотосинтетического потенциала листьев, у деревьев, привитых на подвое 62-396 для создания одинакового по количеству урожая в насаждениях у сорта Лобо потребуется на 37%, у сорта Орлик на 15% и у сорта Синап Орловский на 25% меньшая площадь фотосинтезирующих листьев, чем у деревьев, привитых на подвое 54-118, где удельная потенциальная продуктивность листьев была самой низкой.

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Самая низкая фотосинтетическая продуктивность листьев была у сортов Лобо (подвой 62-396, 54-118), Вишневое (62-396), Спартан (62-396), Жигулевское (ПБ-9), Синап Орловский (54-118). Наибольшие потенциальные возможности для формирования урожая были у сорта Красивое (подвой 62-396) и Вишневое (ПБ-9). При анализе влияния подвоя на фотосинтетические показатели у разных сортов яблони четкой зависимости между вариантами на подвоях 62-396 и ПБ-9 не обнаружено. У деревьев на подвое 54-118 более низкая ассимиляционная способность листьев по сравнению с деревьями, привитыми на подвоях 62-396 и ПБ-9. Таким образом, подбирая определенные сорто-подвойные комбинации, обладающие высокой фотосинтетической активностью листьев и большими потенциальными возможностями при формирования урожая, что естественно повышает экологическую устойчивость растений, можно значительно повысить продуктивность насаждений.

Устинов Анатолий Иванович,

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разработчики проектов закладки интенсивных плантаций ремонтантной малины:

Разработчики проектов закладки интенсивных плантаций ремонтантной малины: Высококачественные плоды ремонтантной малины сорта Полька, саженцы которого Вы можете купить в Ассоциации садоводов-питомниководов

Высококачественные плоды ремонтантной малины сорта Полька, саженцы которого Вы можете купить в Ассоциации садоводов-питомниководов Генеральный директор ООО «Плава» Устинов Анатолий Иванович и ведущий специалист по ягодным культурам Жбанова Ольга Владимировна на двухлетней плантации ремонтантной малины в Тульской области. Приобрести посадочный материал малины можно, подав заявку по электронной почте

Генеральный директор ООО «Плава» Устинов Анатолий Иванович и ведущий специалист по ягодным культурам Жбанова Ольга Владимировна на двухлетней плантации ремонтантной малины в Тульской области. Приобрести посадочный материал малины можно, подав заявку по электронной почте Муханин Игорь Викторович демонстрирует качество посадочного материала ремонтантной малины, который вы можете приобрести в Ассоциации садоводов-питомниководов

Муханин Игорь Викторович демонстрирует качество посадочного материала ремонтантной малины, который вы можете приобрести в Ассоциации садоводов-питомниководов