Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовлен фирмой«Сингента»

Профессиональная защита яблоневых садов (часть 2)

В данной статье мы напомним о существующем наборе препаратов для защиты яблоневого сада, а также расскажем о новых инсектицидах ― Проклэйм и Волиам Флекси, регистрация которых в России на садах появилась в июне 2013 года.

Защищать яблоню от парши необходимо уже начиная с фазы «зеленый конус»

Основной болезнью яблони на территории России является парша (Venturia inaequalis). Начиная с фазы «зеленый конус», необходимо защищать нарастающую вегетативную массу, которая будет инфицироваться аскоспорами парши из псевдотеций, развивающихся на опавших листьях. В начале вегетации для сокращения запаса зимующей инфекции и для борьбы с паршой применяют одну или несколько обработок медными препаратами. Далее рекомендуется использовать фунгицид Хорус, который способен системно проникать в мезофилл листа, равномерно распределяться по листу даже при температуре воздуха +5°С и защищать растение от болезни на протяжении 7–14 дней. Дозировка препарата — 0,2–0,35 кг/га. Хорус обладает лечебным и защитным действием, не фитотоксичен для деревьев. Применяя препарат Хорус в начале цветения, мы защищаем деревья также от мучнистой росы, альтернариоза, фузариоза, серой гнили и монилиоза.

Проявление парши на листе яблони

После заражения яблони аскоспорами ближе к цветению на листьях формируется конидиальная стадия развития возбудителя парши (Fusicladium dendriticum). С этого момента и до окончания разлета аскоспор наблюдается заражение обоими типами спор, т.н. смешанная инфекция. В таких условиях рекомендуется применять фунгицид Скор ― оптимальный препарат для применения во время цветения. В дозировке 0,35 л/га он защищает не только от парши, но и от монилиального ожога, альтернариоза, мучнистой росы. В период смешанной инфекции, при условии продолжительного увлажнения листьев и благоприятных для развития болезни температуры и влажности воздуха, недопустимы интервалы между опрыскиваниями более 7 дней, поскольку в этот период активно образуются новые побеги и листья, требующие защиты.

Поражение плодов яблони паршой

Начиная с фазы «цветение» и далее по мере роста плодов препарат Скор может быть применен до четырех раз. Очень важно правильно и эффективно защитить яблоневый сад до фазы «плод «грецкий орех»», после чего заражение будет в большей степени конидиальной инфекцией, с которой несколько проще справиться, применяя в том числе и контактные фунгициды.

Мучнистая роса на листьях яблони

Кроме основной болезни яблони — парши — на части сортов очень вредоносна мучнистая роса (Podosphaera leucotricha). Изначально снижению инфекции на таких сортах способствует обрезка, потому что патоген зимует в спящих почках. Химические обработки по данной болезни в начале вегетации, в фазах «зеленый конус» — «розовый бутон», целесообразно проводить препаратом Тиовит Джет, содержащим 800 г/кг серы. Далее по вегетации возможно использование специализированного фунгицида для борьбы с мучнистой росой ― препарата Топаз в дозировке 0,3–0,4 л/га. Применяя Тиовит Джет во второй половине вегетации, в то время, когда сера отлично работает не только контактно, но и за счет газовой фазы, помимо мучнистой росы будут контролироваться паутинные клещи.

Сильное поражение яблони мучнистой росой

Рекомендации по профессиональному применению препаратов компании «Сингента» в плодовых садах

| Объект |

Препарат |

Норма расхода препарата, л,кг/га

(л/т.семян — обр. семян) |

Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |

| Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни |

| Фунгициды |

| Альтернариоз |

СКОР, КЭ |

0,3–0,35 |

20(2) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га.

* 1(3) |

| Мучнистая роса |

ТОПАЗ, КЭ |

0,3–0,4 |

7(4) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800–1000 л/га.

* 7(3) |

| ТИОВИТ ДЖЕТ, ВДГ |

3–8 |

1(1—6) |

Яблоня, груша

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей дидкости — 800–1000 л/га.

* 4(3) |

| Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие) |

ХОРУС, ВДГ |

0,2 |

28(2) |

Яблоня, груша

Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» — «конец цветения» с интервалом 7–10 дней.

Дополнительные рекомендации по обработке семечковых плодовых культур:

• профилактические обработки: интервал между обработками — 7–10 дней.

• лечебные обработки (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза): в течение 36 часов после поступления сигнала о начале заражения.

Продолжение обработок: рекомендуются опрыскивания фунгицидом СКОР, КЭ!

При температуре воздуха более +22°С усиливается фунгицидное действие, но сокращается период защитного действия. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га.

* 7(3) |

| Парша, мучнистая роса |

СКОР, КЭ |

0,15–0,2 |

20(3) |

Яблоня, груша

Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га.

* 7(3) |

Применение ИЗАБИОН во второй половине вегетации позволяет увеличить урожайность и качество плодов и ягод плодоносящих насаждений, выход товарной продукции

В 2009 году компания «Сингента» зарегистрировала в России препарат Изабион — органическое удобрение для применения на плодовых, овощных, цветочных культурах, картофеле и винограде. Изабион — биологический стимулятор на основе аминокислот животного происхождения, широко применяемый практически на всех культурах в странах Европы, Латинской Америки и Азии.

В практике Изабион до фазы «цветение» применяется в первую очередь для преодоления стрессовых ситуаций: посадка саженцев, похолодание жара, засуха, заморозки, град, фитотоксичность, вызванная применением СЗР, и т. п. Применение Изабион в дозе 2,0–4,0 л/га перед цветением яблони или в самом его начале регулирует и стимулирует образование цветочных и вегетативных почек. Применение Изабион во второй половине вегетации позволяет увеличить урожайность и качество плодов и ягод плодоносящих насаждений, выход товарной продукции, содержание в плодах кальция при совместном применении с кальциевыми удобрениями.

Рекомендации по профессиональному применению препаратов компании «Сингента» в плодовых садах

| Объект |

Препарат |

Норма расхода препарата, л,кг/га

(л/т.семян — обр. семян) |

Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |

| Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни |

| Агрохимикаты |

| Повышение урожайности, качества продукции, улучшение сопротивляемости неблагоприятным факторам |

ИЗАБИОН |

2–4 л/га

Расход раствора — 800–1000 л/га |

|

Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.)

Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода размером 6–7 см.

|

Компания «Сингента» для защиты яблоневого сада может предложить ряд широко известных фунгицидов и полный портфель инсектицидов, включая новинки, для борьбы с доминирующими вредными организмами.

Материал подготовлен фирмой«Сингента»

Профессиональная защита яблоневых садов (часть 1)

Яблонный цветоед.

Сады должны быть обработаны контактным препаратом ИНСЕГАР до начала яйцекладки вредителя!

Сады должны быть обработаны контактным препаратом ИНСЕГАР до начала яйцекладки вредителя!

Из вредителей яблони первыми появляются пяденицы, повреждающие почки, яблонная медяница, яблонный цветоед, казарка и др. Для подавления комплекса вредных организмов применяется препарат Каратэ Зеон в дозе 0,1–0,4 л/га (в зависимости от видового состава вредителей). Для контроля яблоневого цветоеда в фазы «выдвижение бутонов» — «розовый бутон» лучшим вариантом будет применение инсектицида Актара в норме 150–300 г/га, поскольку он обеспечит продолжительную защиту не только от долгоносика, но также от тли, яблонного пилильщика и яблонной медяницы.

В фазу «розовый бутон» в яблоневом саду присутствует комплекс вредителей: тля, листовертки, долгоносики, медяница, калифорнийская щитовка, клещи и др. Это время для применения общеистребляющего фосфорорганического инсектицида Дурсбан в дозировке 2,0 л/га.

Яблонная плодожорка и ее яйцекладка.

Сады должны быть обработаны контактным препаратом ИНСЕГАР до начала яйцекладки вредителя!

Конечно, основным вредителем яблони в садах России является яблонная плодожорка, поэтому интегрированная система защиты против вредителей сада основывается на борьбе именно с ней. Поскольку данное насекомое повреждает исключительно плоды яблони, то появление вредителя приходится на период перед цветением/в начале цветения деревьев. Для борьбы с первым поколением плодожорки, когда можно четко отследить начало лёта, отличный эффект дает применение не имеющего аналогов в России овицидного препарата Инсегар в норме 0,6 кг/га. Инсектицид применяется через 5–10 дней после отлова первого самца яблонной плодожорки, как правило, это фаза «окончание цветения». Сады должны быть обработаны контактным препаратом Инсегар до начала яйцекладки вредителя — только при таком условии будет достигнута максимальная эффективность от применения, а именно полная гибель яиц. Инсегар разрешен для трехкратного применения за вегетацию и может применяться для первых обработок на каждом из трех поколений плодожорки, конечно, при условии четкого отслеживания лёта самцов.

Гусеница яблонной плодожорки

Для обработок по каждому из поколений яблонной плодожорки однократной обработки инсектицидом недостаточно, поэтому после препарата Инсегар используют другой инсектицид, также гормональный, биологического происхождения, но из другого химического класса — Матч в дозировке 1,0 л/га. Препарат контактно воздействует на яйцекладку вредителя, но основное его действие — на гусениц при кишечном проникновении. Матч — трансламинарный инсектицид, эффективность которого не снижается при воздействии высоких положительных температур и выпадении обильных осадков.

Часто погода вносит коррективы в возможность проведения обработок, и хочется иметь препарат с гибкими сроками применения. Компания «Сингента» имеет в садовом портфеле такой продукт — Люфокс.

Гусеница листовертки

Люфокс — это комбинированный инсектицид, содержащий два действующих вещества: феноксикарб и люфенурон. Люфокс, как и Инсегар, блокирует отрождение гусениц из яиц и процесс превращения гусениц в куколки, а также обладает трансовариальным эффектом — приводит к снижению плодовитости самок чешуекрылых в последующих поколениях. Благодаря второму действующему веществу люфенурону (Матч) Люфокс действует на свежеотложенную яйцекладку вредителя и на гусениц всех возрастов. Таким образом, препарат воздействует на чешуекрылых вредителей на протяжении всего их жизненного цикла, поэтому Люфокс может применяться с начала лёта бабочек и до окукливания. Идеальное же окно применения — перед первой яйцекладкой и до начала массового отрождения гусениц.

Период защитного действия Люфокс благодаря двум действующим веществам может превышать 15 дней, поэтому однократное применение Люфокс в жаркую погоду обеспечивает защиту плодов на протяжении периода, равного двум обработкам любым препаратом, воздействующим на нервную систему насекомого (классические инсектициды: ФОС, пиретроиды, индоксакарб, метомил).

Препарат Люфокс может применяться до трех раз за сезон в дозировке 0,8–1,2 л/га. Если данный продукт сельхозпроизводитель ставит в системе защиты после обработки Инсегар, то есть на вторую обработку по любому из поколений плодожорки, дозировка будет составлять 1,0 л/га. Если же Люфокс применяют для первой обработки по какому-либо поколению вредителя, то лучше использовать максимальную дозировку — 1,2 л/га. Эффективность Люфокс стабильна при высоких температурах.

Гусеница минирующей моли

В садах кроме яблонной плодожорки присутствуют и другие вредящие чешуекрылые, такие как листовертки и моли. Из листоверток часто встречающимися и вредоносными являются почковая, плодовая изменчивая, подкоровая и др. Из молей наиболее вредоносны верхнесторонняя и нижнесторонняя минирующие моли, боярышниковая кружковая моль и яблонная моль-крошка. Данные вредители повреждают листья, почки, бутоны, цветки. Для борьбы с этими насекомыми необходимо использовать в первую очередь препараты, способные проникать внутрь вегетативных органов, которыми питаются насекомые, то есть подавлять их кишечно. По данным вредителям целесообразно применение препаратов Матч и Люфокс в соответствующих дозировках. Для уничтожения яйцекладок вредителя возможно применение препарата Инсегар.

Часто обработки данными продуктами против яблонной плодожорки эффективно подавляют и параллельно развивающиеся некоторые виды молей и листоверток. Однако некоторые из видов, согласно биологии вредителя, могут появляться ранней весной, в период от «распускания почек» и до фазы «розового бутона», и тогда данные продукты нужно применять раньше появления яблонной плодожорки.

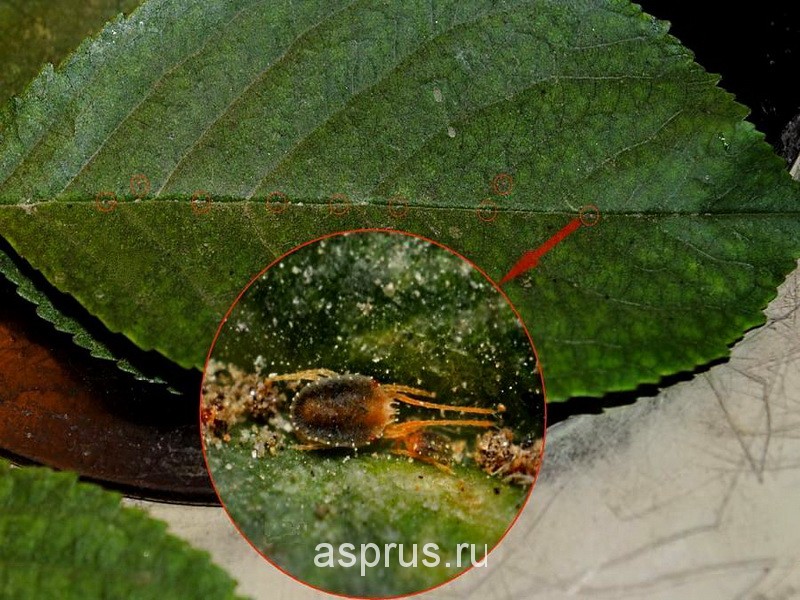

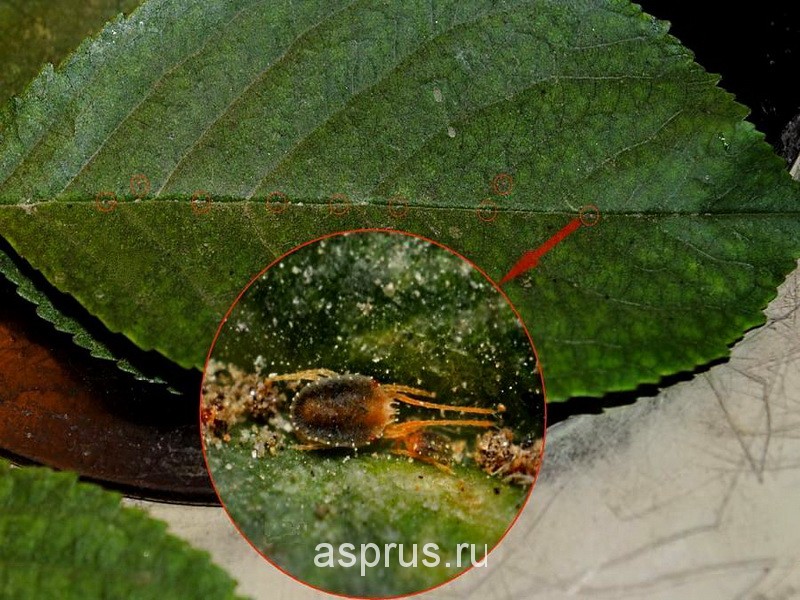

Клещи

Для контроля клещей в яблоневом саду отлично зарекомендовал себя инсектоакарицид биологического происхождения Вертимек. Одно из ключевых преимуществ Вертимек в том, что в течение двух часов после обработки он проникает в растительные ткани и формирует внутри своеобразные резервуары, содержащие действующее вещество. Эти резервуары и обеспечивают продолжительную остаточную активность против клещей. После питания субстратом, содержащим действующее вещество, происходит быстрая парализация вредителей, то есть основной способ воздействия на вредителя ― кишечный. Вертимек неуязвим для осадков, ультрафиолетового излучения и колебаний температуры, что позволяет обеспечивать период его защитного действия более 15 дней (при применении до достижения вредителем ЭПВ — до 30 дней). При повышении температуры эффективность препарата Вертимек не изменяется. На поверхности листа остатки препарата полностью разрушаются через 2 часа, что позволяет использовать его в системах с применением энтомофагов.

Вертимек в дозировке 0,75–1,0 л/га применяется для контроля всех повреждающих плодовые культуры видов паутинных и четырехногих клещей.

Компания «Сингента» постоянно обновляет свой портфель садовых препаратов. В 2013 году в России зарегистрированы инсектициды Проклэйм (препарат биологического происхождения с коротким периодом ожидания для борьбы с чешуекрылыми вредителями) и Волиам Флекси (контролирует практически всех насекомых-фитофагов в саду).

Инсектицид Проклэйм — препарат для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей (листовертки, плодожорки, совки, моли) на основе нового действующего вещества — эмамектин бензоата из класса авермектинов.

Гусеница листовертки

Проклэйм, как и Вертимек, в течение 2 часов проникает в растительные ткани и сохраняется там продолжительное время. Период защитного действия против чешуекрылых вредителей сада более 14 дней. При повышении температуры эффективность Проклэйм не изменяется. На поверхности листа остатки препарата полностью разрушаются через 2 часа. Зарегистрирован Проклэйм на яблоне в норме расхода 0,4–0,5 кг/га.

Проклэйм обладает овицидным действием: при попадании препарата на яйцо личинка или не выходит из него, или погибает при прогрызании оболочки яйца. Поэтому наивысшая эффективность Проклэйм достигается, если обработки начинать перед выходом гусениц из яиц ― время от массовой яйцекладки до первого отрождения.

Волиам Флекси — это комплексный инсектицид, имеющий в составе два действующих вещества: хлорантранилипрол (100 г/л) и тиаметоксам (200 г/л), принадлежащих к разным классам, дополняющих и усиливающих действие друг друга. Благодаря этому сочетанию Волиам Флекси контролирует практически всех насекомых-вредителей яблони:

- чешуекрылых (гусениц совок, молей, листоверток и других),

- жесткокрылых (жуков и их личинок),

- сосущих насекомых (тлей, цикадок, клопов и др.).

Повреждение яблони тлей

Волиам Флекси — готовый препарат широкого спектра действия, подавляет практически всех насекомых-вредителей, что позволяет решить проблему их смешанного видового состава.

Волиам Флекси — гибкий в использовании препарат. При выпадении осадков даже ливневого характера через 1 час после обработки его эффективность не снижается, повторная обработка не требуется. Волиам Флекси можно применять в широком температурном диапазоне: эффективность после поглощения растением действующих веществ не зависит от температуры воздуха.

После применения Волиам Флекси гусеницы чешуекрылых прекращают питаться в течение 1–4 часов; сосущие, жесткокрылые и двукрылые вредители — через 15–60 минут после попадания в организм насекомого. Гибель насекомых наступает в течение 2–72 часов в зависимости от вида вредителя, но питание прекращается сразу после поглощения вредителями действующих веществ.

Волиам Флекси прост в использовании. Жидкая препаративная форма позволяет легко отмерять необходимое количество препарата. Снижаются риск ошибки при заправке опрыскивателя и затраты ручного труда.

Поскольку Волиам Флекси подавляет практически всех насекомых-вредителей, нет необходимости смешивать препараты разных химических классов. До появления на рынке Волиам Флекси самым широким спектром обладали препараты из классов фосфорорганических соединений и карбаматов. По сравнению с ними Волиам Флекси обладает большей активностью и продолжительностью действия, особенно в отношении чешуекрылых вредителей. Волиам Флекси применяется в меньших (в 4–10 раз) дозировках, поэтому требуется меньше складских помещений для хранения препарата, остается меньше пустой тары.

Кроме всего перечисленного, Волиам Флекси имеет небольшой срок ожидания (период от обработки до употребления в пищу продукции), малоопасен для персонала и окружающей среды. Волиам Флекси несовместим с минеральными маслами и препаратами на основе диметоата (физическая несовместимость).

Рекомендации по профессиональному применению препаратов компании «Сингента» в плодовых садах

| Объект |

Препарат |

Норма расхода препарата, л,кг/га

(л/т.семян — обр. семян) |

Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |

| Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни |

| Инсектициды |

| Грушевая медяница |

АКТАРА, КС |

0,2–0,3 |

14(2) |

Груша

Опрыскиваниев период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–1200 л/га.

* 3(3) |

| АКТАРА, ВДГ |

0,3–0,4 |

60(1) |

Груша

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* —(3) |

| Клещи |

ВЕРТИМЕК, КЭ |

0,75–1 |

28(2) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–1500 л/га.

* —(3) |

| Плодожорки, листовертки, клещи |

КАРАТЭ ЗЕОН, МКС |

0,4 |

20(2) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–1500 л/га.

* 10(4) |

| Плодожорки, листовертки, моли, клещи, щитовки, тли |

ДУРСБАН, КЭ |

2,0 |

40(2) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000–1500 л/га.

* 10(4) |

| Яблонная медяница |

АКТАРА, ВДГ |

0,2–0,3 |

60(1) |

Яблоня

Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* —(3) |

| АКТАРА, КС |

0,2–0,3 |

14(1) |

Яблоня

Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* 3(3) |

| ВЕРТИМЕК, КЭ |

0,75 |

28(1) |

Яблоня

Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* —(3) |

| Яблонная плодожорка |

ПРОКЛЭЙМ, ВРГ |

0,4–0,5 |

10(3) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800–1500 л/га.

* —(3) |

| ИНСЕГАР, ВДГ |

0,6 |

40(3) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход — 100–1500 л/га.

* —(3) |

| МАТЧ, КЭ |

1 |

30(2) |

Яблоня

Опрыскивание в период массовой откладки яиц. Расход рабочей жидкости — 600–1500 л/га.

* 7(3) |

| Яблонная плодожорка, минирующие моли, тля |

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК |

0,4–0,5 |

14(3) |

Яблоня

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800–1500 л/га.

* 7(3) |

| Яблонный цветоед |

АКТАРА, ВДГ |

0,1–0,125 |

60(1) |

Яблоня

Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* —(3) |

| АКТАРА, КС |

0,1–0,125 |

14(1) |

Яблоня

Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* 3(3) |

| КАРАТЭ ЗЕОН, МКС |

0,1–0,15 |

20(1) |

Яблоня

Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости — 800–1200 л/га.

* 10(4) |

Находя оптимальное место препаратам компании «Сингента» в системе защиты яблони, сельхозпроизводитель получит урожай отличного товарного качества.

Буйновский О.И.,

Марцинкевич Д.И.

Болезни плодов яблони при хранении

Основным фактором, снижающим сохранность свежих плодов яблони в зимне-весенний период, является развитие болезней различной природы при длительном хранении. Болезни плодов при хранении подразделяются на неинфекционные (физиологические) и инфекционные (микробиологические, паразитические). Физиологические расстройства связаны с нарушением внутреннего обмена в плодах, они могут быть вызваны неблагоприятными погодно-климатическими условиями вегетационного сезона, несвоевременностью съема яблок с деревьев и несоблюдением правил хранения.

Микробиологические болезни вызваны проникновением в плод различного рода грибов (микозы). Инфекционные заболевания, проявляющиеся на плодах яблони при хранении, подразделяются на две группы: одни начинают развиваться еще в период вегетации в саду, другие, вследствие механических повреждений (ушибы, проколы) при уборке, сортировке и транспортировке, в период длительного хранения.

В хранилище нужно закладывать только качественные плоды

Физиологические расстройства

К основным физиологическим расстройствам плодов яблони относятся горькая ямчатость (подкожная пятнистость), загар (побурение кожицы), мучнистый распад мякоти, увядание, стекловидность, побурение сердцевины, побурение мякоти.

Горькая ямчатость плодов характеризуется мелкими, углубленными до нескольких миллиметров шириной неравномерно округлыми пятнами разных оттенков – темно-фиолетового (у плодов с красным эпидермисом), зеленого (у плодов с желтым эпидермисом). Чаще всего поражается верхняя, обращенная к чашечке половина плода, в то время как со стороны черешка подкожная пятнистость может отсутствовать. При прогрессировании болезни темно-фиолетовые и зеленые пятна становятся коричневыми, а мякоть на пораженных участках имеет горький вкус. Признаки болезни можно обнаружить еще в саду, но чаше всего болезнь проявляется через 4–6 недель после съема.

Горькая ямчатость плодов яблони

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Недостаточное количество кальция и избыток калия и магния в местах развития болезни.

- Высокие дозы азотных удобрений.

- Сильная обрезка.

- Повышенная влажность в весенне-летний период.

- Поздний срок съёма плодов.

- Неправильный режим хранения.

Защитные мероприятия:

- Проведение в период вегетации 4–8 опрыскиваний кальций содержащими препаратами с интервалом 15 дней, начиная через 10 дней после опадения лепестков.

- Сбор только зрелых плодов, отбраковка плодов с намечающейся подкожной пятнистостью.

- Хранение плодов зимних сортов при температуре от – 1 до +2 °С относительной влажности воздуха 90–95%.

Загар, или поверхностный ожог, характеризуется появлением на плодах синевато-зеленых или светло-коричневых размытых полосок, на которых позже появляются бурые пятнышки; при прогрессировании болезни последние могут разрастаться и охватывать весь плод. От загара в основном страдает только кожица, однако при очень сильном поражении побурение может распространяться и на подкожные слои мякоти плода. Повреждение плодов поверхностным ожогом начинается через 4-5 месяцев хранения. Часто болезнь начинается от чашечки или с менее зрелой стороны плода.

Загар на плодах яблони

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Накопление в покровных восках плода продуктов окисления фарнезена.

- Высокие дозы азотных удобрений, недостаток фосфорных и калийных.

- Поздние сроки полива.

- Загущение крон.

- Сухое и жаркое лето, высокие температуры в последний месяц перед сбором урожая.

- Высокая влажность воздуха при слабой вентиляции хранилища.

- Перепад температур во время реализации плодов из холодильника.

Защитные мероприятия:

- Поддержание оптимальной влажности почвы в период роста плодов.

- Оптимальный срок съёма.

- Быстрое охлаждение плодов после съёма.

- После уборки обработка водным раствором антиоксидантов.

При мучнистом распаде плодов (пухлости) мякоть плода становится рыхлой, теряет свою консистенцию. При прогрессировании заболевания кожица лопается вместе с мякотью, вплоть до сердцевины плода.

Мучнистый распад плодов яблони

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Поздний срок съёма плодов.

- Высокие дозы азотных удобрений.

- Низкое содержание кальция в почве.

Защитные мероприятия:

- Оптимальные сроки съёма плодов.

- Обработка плодов в саду и после съёма водными растворами солей кальция и кальций содержащими препаратами.

- Соблюдение режимов и сроков хранения.

Увядание характеризуется потерей более 5% естественной массы плодов. Основной причиной данного физиологического расстройства является несоблюдение температурно-влажностного режима в холодильных камерах при хранении.

Увядание плодов при хренении

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Поздний срок съёма плодов.

- Высокая температура хранения урожая

- Низкая влажность воздуха и недостаточная его циркуляция в хранилище.

Защитные мероприятия:

- Оптимальные сроки съёма плодов.

- Соблюдение режимов и сроков хранения.

- Такие яблоки рекомендуется хранить в промасленной бумаге.

Стекловидность (налив). Заболевание возникает из разности осмотического давления в клетках и межклеточном пространстве, которое возникает вследствие быстрого перехода крахмала в сахара, в результате чего часть клеточных стенок разрушается и межклетники заполняются клеточным соком.

Стекловидность плодов яблони

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Съём плодов в фазе полной зрелости при прохладной погоде в предуборочной период.

- Низкие температуры хранения, высокая влажность воздуха и недостаточная его циркуляция.

Защитные мероприятия:

- Известкование почв.

- Внесение калийных удобрений.

- Снятие плодов в начале съёмной зрелости.

- Быстрое охлаждение до оптимальной для сорта температуры хранения.

- Хранение плодов в РГС при температуре 0–3 °С.

Побурение сердцевины. При данном виде заболевания вокруг семенной камеры появляется побуревшая мякоть, остальная часть плода остается здоровой. При прогрессировании заболевания побурение может проникать в семенную камеру. Внешний вид больного плода ничем не отличается от здорового.

Побурение сердцевины плода яблони

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Сильные дожди или поздний полив перед созреванием плодов.

- Высокая температура, слишком низкие температуры и плохая вентиляция при хранении.

- Продолжительное хранение.

Защитные мероприятия:

- Съём плодов в оптимальной степени зрелости.

- Обеспечение достаточной вентиляции при хранении.

- Кратковременное хранение в прохладных условиях, хорошей циркуляцией воздуха.

Побурение мякоти может возникать вследствие старения плодов, а также при хранении плодов ниже оптимального предела температуры для сорта, но выше точки замерзания цитоплазмы. Развитие болезни начинается в зоне мякоти между кожицей и первичными проводящими пучками, появляются резко отграниченные бурые зоны, позже на кожице появляются более крупные, неравномерные без четких границ сине-зеленые пятна. В редких случаях побурение мякоти затрагивает семенную камеру.

Побурение мякоти плодов во время хранения

Факторы, способствующие развитию болезни:

- Поздний срок съёма плодов.

- Высокие дозы азотных удобрений.

- Низкое содержание кальция в почве.

Защитные мероприятия:

- Оптимальные сроки съёма плодов.

- Обработка плодов в саду и после съёма водными растворами солей кальция и кальций содержащими препаратами.

- Соблюдение режимов и сроков хранения.

Микробиологические заболевания

К основным микробиологическим болезням яблони относятся различного рода гнили: плодовая гниль, или монилиоз, горькая (глеоспориозная) гниль, пенициллиновая (голубая) плесень, серая и другие.

Плодовая гниль поражает плоды яблони в период вегетации и при длительном хранении. Заболевание вызывается грибами Monilia fructigenum и Monilia laxa. Основным источником распространения инфекции служат зараженные побеги и мумифицированные плоды. Проникновение возбудителя в плод осуществляется главным образом через механически поврежденную кожицу. Споры Monilia распространяются ветром и насекомыми. При несоблюдении температурно-влажностных режимов на плодах начинает развиваться черная плодовая гниль. Болезнь начинается с небольшого бурого пятна, которое в течение нескольких дней может охватить весь плод, параллельно с разрастанием пятна появляются концентрически расположенные подобные валикам белые или кремово-желтые кольца с маленькими конидиями. Затем плоды высыхают и мумифицируются. При хранении проявляется другой тип плодовой гнили. Поверхность яблока становиться черной, лаковой и кожистой, без спороношений гриба. На здоровые яблоки плодовая гниль, как правило, не распространяется.

Плодовая гниль яблони

Факторы, способствующие развитию болезни

- Низкий уровень агротехники (повреждение плодов вредителями, поражение паршой, механические ранения).

- Грязная тара и оборудование в недезинфицированных помещениях.

Защитные мероприятия

- Вырезка ветвей с засохшими концами и мумифицированными плодами.

- Своевременная уборка плодов, отбраковка больных.

- Предохранение плодов от механических повреждений при съеме и транспортировке.

- Тщательная дезинфекция тары и хранилища.

- Обработка деревьев в течение вегетации фунгицидами в следующие сроки: Эупарен Мульти вдг 1,5 кг/га – обособление бутонов, сразу после цветения, через 10–12 дней после второй обработки; Зато вдг 0,15 кг/га за две-четыре недели до сбора урожая.

- Хранение плодов в помещениях при температуре 0,5–1 °С.

Горькая (глеоспориозная) гниль – одна из самых вредоносных и часто появляющихся грибных болезней хранения, вызываемая тремя видами грибов: Gleosporium album, Gleosporium perennans, Gleosporium fructigenum. Болезнь проявляется в виде одного или нескольких от светло- до темно-бурых округлых гнилостных пятен на кожице плода. При прогрессировании болезни пятна сливаются, гниль проникает в мякоть плода, которая становится горькой на вкус.

Источником инфекции служат высохшие ветви, отмершие участки коры, ранения при обрезке. Гриб проникает в плод через не полностью опробковевшие чечевички при избыточном увлажнении воздуха и остается там в латентном состоянии до определенной степени зрелости плода, лишь во время хранения начинается развитие возбудителя и проявление признаков болезни.

Горькая гниль яблони

Факторы, способствующие развитию болезни

- Инфекция, находящаяся на отмерших участках коры, высохших ветвях, ранах после обрезки, в местах крепления опавших листьев.

- Повышенная температура и влажность.

Защитные мероприятия.

- Обрезка поражённых и засохших ветвей.

- Уничтожение мумифицированных плодов.

- Опрыскивание деревьев фунгицидом Зато вдг 0,15 кг/га за две недели до сбора урожая.

- Своевременная уборка плодов.

- Предохранение плодов от механических повреждений при съёме и транспортировке.

- Хранение плодов в помещениях при температуре 0,5–1 °С.

Пенициллиновая (голубая, сизая) плесень вызывается грибами Penicillium digitatum и Penicillium expansum. Заражение плодов происходит только через повреждения кожицы плода, так как оба возбудителя являются облигатными раневыми паразитами.

На плодах появляются гнилостные пятна водянистой мягкой консистенции от светло-желтого до коричневого цвета, которые начинают разрастаться по поверхности и вглубь. При прогрессировании болезни образуется белый мицелий, переходящий в зеленовато-синий слой спор. Поврежденные плоды характеризуются плесневелым вкусом и запахом.

Голубая гниль на плодах яблони и груши

Факторы, способствующие развитию болезни

- Механические повреждения кожицы плодов.

- Повышенная температура в период хранения и высокая влажность.

Защитные мероприятия

- Тщательная дезинфекция фруктохранилища и тары.

- Уборка плодов в оптимальные сроки.

- Немедленное охлаждение плодов после съёма.

- Обработка деревьев фунгицидом Зато вдг 0,15 кг/га за две недели до сбора урожая.

- Хранение плодов в условиях РГС.

Серая (ботритиозная) гниль. Ее возбудителем является гриб Botrytis cinerea, который развивается на побегах яблони и отмерших частях растений. Инфекция проникает через поврежденные участки кожицы и чашечку.

Поражение плодов начинается в виде коричневых, слегка вдавленных участков кожицы. При прогрессировании заболевания гниль распространяется по всему плоду, на нем образуется ватообразный грибной налет. Мякоть плодов приобретает коричневую окраску и кислый запах.

Серая гниль яблони

Факторы, способствующие развитию болезни

- Ушибы, некрозы, проколы кожицы.

- Отсутствие вентиляции, высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура при хранении плодов.

Защитные мероприятия

- Тщательная дезинфекция камер хранения и тары.

- Предохранение плодов от контакта с почвой и травой.

- Своевременный съём и охлаждение плодов.

- Обработка деревьев фунгицидом Зато вдг 0,15 кг/га за две недели до сбора урожая.

Парша вызывается грибом Fusicladium dendriticum, сумчатая стадия Venturia inaequalis. Заражение плодов происходит в любое время периода вегетации. На кожице плода появляются мелкие, матовые, темного цвета, резко очерченные пятна. При заражении в начале периода вегетации плоды приобретают уродливую форму, и на пораженных участках появляются трещины. Поздняя инфекция в период съема может быть не заметна, такие плоды, как правило, используются для хранения. При хранении парша развивается, пятна увеличиваются, что вызывает усиление транспирации и, как результат, происходит увядание плодов. Парша сама по себе не вызывает гниения плодов, но она создает благоприятные условия для проникновения других возбудителей гнилей.

Парша яблони

Факторы, способствующие развитию болезни

- Инфекционный запас.

- Восприимчивость сорта.

- Загущение крон.

- Залужение междурядий.

- Частые росы, туманы или дожди при температуре 16–22 °С.

Защитные мероприятия

- Раздельная посадка сортов с разной устойчивостью.

- Уничтожение зимующей инфекции.

- Оптимальное минеральное питание.

- Проведение обрезки.

- Опрыскивание в течение вегетации разрешенным фунгицидом.

Кроме перечисленных болезней встречаются и другие заболевания, приносящие значительный ущерб при длительном хранении – это фомоз (вызывается различными видами грибов Phoma), альтернариозная гниль, фитофтороз, зеленая плесень, черная плесень, сажистый налет, гнили семенной камеры.

На развитие физиологических расстройств и микробиологических заболеваний влияет большое число факторов среды, агротехники и хранения.

Основные правила подготовки фруктохранилищ и оптимальные параметры для плодов при хранении

1. Плоды хранят в помещении при температуре воздуха не выше +5°С, влажности около 80-90%.

2. Подготовку хранилища для яблок, груш и других плодов и ягод начинают весной. Помещение очищают от мусора, просушивают, проветривают, ремонтируют и заделывают все щели, через которые могут проникнуть грызуны.

3. Не позднее, чем за 20 дней до закладки урожая на хранение, помещение белят известью (15% раствором) с медным купоросом (2%), а в случаях заражения плодов при хранении в предыдущий год добавляют еще 0,25% хлористый кальций.

4. Для дезинфекции хранилища можно воспользоваться 40% формалином (250 г на 10 л воды). Обработку проводят при температуре воздуха 16-18°С и высокой влажности. После этого помещение закрывают на 2 дня, а потом хорошенько проветривают.

5. Деревянные конструкции в хранилище дезинфицируют 4% раствором железного купороса. Этим же раствором перед побелкой известью обрабатывают пол, стены и потолок хранилища. В момент соединения извести с железным купоросом выделяется серная кислота, губительная для всех грибов и плесени.

6. Некоторые применяют для дезинфекции хранилищ серные шашки. Но тут важно помнить, что их применяют без совмещения с любыми другими средствами дезинфекции. Кроме того, если хранилище расположено в подвале жилого дома или вблизи жилья, серные шашки использовать не рекомендуется, т.к. при их горении выделяется ядовитый для человека сернистый газ.

7. Яблоки и груши, закладываемые на длительное хранение, нужно сразу помещать в хранилище, т.к. даже 24 часа при температуре +20°С снижает их лежкость на 15 дней.

8. Для повышения влажности в хранилище можно развешивать по стенам мокрую мешковину или расставлять на полу емкости с водой.

9. Обязательна вентиляция помещения во время хранения яблок.

10. Во время хранения яблок выделяется этилен, который отрицательно влияет на сроки хранения корнеплодов, капусты и других овощей.

11. Разные сорта яблок хранятся при разных температурах. Антоновка, Победитель, Богатырь хранятся при температуре +4°С, а при более низких температурах они заболевают побурением мякоти. Пепин шафранный, Уэлси, Северный Синап, Жигулевское, Оранжевое лучше хранить при температуре от -1°С до +1°С.

Хранение яблок в современных фруктохранилищах

Материал подготовлен с использованием данных

ООО «Юг-Полив»

Подкроновый полив: выбор правильного микроирригационного спринклера

Для подкронового орошения имеются различные виды спринклеров: минидиффузор, иногда называемый микроджет, микроспринклер и миниспринклер.

Выбор делается в основном в соответствии с наличием водного ресурса, густоты посадки и качеством воды. Стоимость из расчета на гектар в последние годы изменилась незначительно, она остается в пределах 1900–2700 евро/га, и зависит от того, какое оборудование будет выбрано.

Применение микроджета для подкронового орошения

Микроджет, используемый вместо капельного орошения. Самый маленький из микроирригационных спринклеров, предназначенный для локализованного микроорошения, – микроджет. Чем слабее скорость потока в таком спринклере, тем он более чувствителен к засорению или закупорке и тем эффективнее должна быть система фильтрации. Использование микроджета нецелесообразно, когда вода загрязнена.

Орошение голубики с помощью микроджета

Микроспринклер, используемый в садах при выращивании плодовых культур на шпалерах. Микроспринклер – это микроирригационный спринклер среднего размера. В садах с высокой плотностью посадки он обеспечивает полив всей площади, в том числе и травяного покрова, который остается постоянно зеленым. Микроспринклер менее чувствителен к засорению. Он также может использоваться для защиты растений от ранневесенних заморозков.

Орошение садов с помощью микроспринклеров

Миниспринклер, используемый для культур с малой плотностью посадки. Миниспринклеры, также называемые миниразбрызгивателями, имеют наибольший радиус разбрызгивания. Они подходят для использования в садах со средней и низкой плотностью посадки и не подходят для культур с густой посадкой: штамбы деревьев могут стать преградой для водной струи, что приведет к неравномерному орошению.

Как только выбран тип микроирригационного спринклера, появляется возможность сравнить модели разных производителей, но, по мнению специалистов и по результатам тестов, следует, что многие бренды предлагают эффективные микроирригационные спринклеры. Некоторые модели спринклеров являются саморегулирующимися: расход регулируется силиконовой мембраной или дополнительным регулятором. Они более дорогие и поэтому используются только в особых случаях (при более длинной протяженности поля, неровной местности и др.).

Использование миниспринклерного орошения в саду

Сравнение различных видов микроирригационных спринклеров, используемых для подкронового орошения

|

|

Микроджет |

Микроспринклер |

Миниспринклер |

|

Тип механизма |

Неподвижный с дефлектором (отклоняющее устройство) или турбулентная система |

Роторно-лопастной (вращающийся) |

Вращающийся, зубчато-приводные или импульсные модели |

| Расход воды, л/час |

От 20 до 60 |

От 35 до 150 |

От 150 до 500 |

| Давление, бар |

1-2 |

1,5-2,5 |

2-3 |

| Радиус действия (разброс), м |

1-2 |

2-4 |

5-8 |

| Фильтрация обязательна |

Чистая вода |

Сетчатый фильтр 120 микрон |

Сетчатый фильтр 500 микрон |

| Загрязненная вода |

То же что и выше + песчаный фильтр |

Сетчатый фильтр 350 микрон + песчаный фильтр (рекомендуется) |

Все микроирригационные спринклеры устанавливаются на стойке, укрепленной в земле, или подвешиваются на стойках так, чтобы они свешивались вниз (в случае с микроджетом или микроспринклером). Установка спринклеров на шипы представляет собой определенную проблему при обработке почвы в саду или на участке (скашивание травы, уход за почвой, борьба с сорняками). Существует риск повреждения спринклеров сельскохозяйственной техникой, рабочими и др. Насекомые или сорняки могут иногда блокировать отверстия капельницы. Чтобы предотвратить это, спринклер снабжают защитным покрытием, непроницаемым для насекомых, тогда и траву можно подстригать вдоль ряда плодовых насаждений.

Микроспринклерное орошение

В заключение необходимо отметить, что очень важно обеспечить хорошее наблюдение за установкой и ее обслуживание, чем полагаться на покупку более эффективного оборудования. Качественную ирригацию можно осуществлять, имея и простое оборудование, при условии, что вы будете контролировать установку должным образом.

Система фильтров для очистки воды в системе орошения

Четыре совета о том, как подготовить спринклеры к работе

1. Используйте руководство, которое поставляется вместе со спринклерами, чтобы убедиться, что все детали находятся в рабочем состоянии и правильно установлены.

2. Испытайте спринклеры (запустите воду и включите систему) и осмотрите все спринклеры, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Проверьте спринклеры на предмет изменения режима полива. Посмотрите, не забились ли форсунки и нет ли износа шайб.

3. Запустите воду в систему и проверьте, нет ли протечек из спринклеров, регуляторов давления и труб подачи воды. Замените все сломанные или поврежденные детали.

Спринклеры для орошения сельскохозяйственных культур

4. Убедитесь, что рабочее давление в дождевальной установке соответствует расчетному давлению. Для спринклеров с регуляторами давления. Компания Valley рекомендует устанавливать датчики давления в трубах подачи воды в самой удаленной от центра части системы на самой высокой точке поля, чтобы убедиться, что даже в этой части установки давление достаточное для работы регулятора. Для всех регуляторов необходимо давление на 5 фунтов/кв. дюйм (0,35 бар) выше номинального значения, указанного на регуляторе. Например, для нормальной работы регулятора 10 фунтов/кв. дюйм (0,69 бар) необходимо давление 15 фунтов/кв. дюйм (1,03 бар) на входе.

Правильно смонтированная система спринклеров для орошения сада

И наконец, следует помнить, что после 10 000 часов работы пора задуматься о замене спринклеров и регуляторов давления. Точное время замены зависит от качества воды, от того, используете ли вы чистую воду или грязную, есть ли в воде примесь песка и других частиц. После стольких часов работы форсунки спринклеров, шайбы и регуляторы давления изнашиваются, что отражается на расходе жидкости и подаче воды, и таким образом нарушается равномерность полива. Новые детали и правильная настройка всей системы обеспечат равномерность и максимальную эффективность, что позволит добиться прекрасного урожая при экономном расходовании драгоценной воды.

Орошение – важная составляющая высокой продуктивности садов и ягодников

В заключение повторим, что спринклерная система – это один из важнейших компонентов фронтальных или поворотных дождевальных установок. Не скупитесь на ее обновление и использование новых технологий.

Ассоциация садоводов России выпустила практическое руководство по возделыванию интенсивных садов яблони

1 февраля Ассоциация садоводов России выпускает новое издание — руководство по возделыванию интенсивного сада яблони, в котором будут подробно описаны современные модели интенсивных садов, промышленная технология выращивания яблони, каталог сортов, система формирования крон «Новое русское веретено», а также эффективная система защиты сада от вредителей и болезней.

Вы можете приобрести книгу после 1 февраля, оставив заявку на электронную почту Ассоциации asprus@mail.ru.

Представленное издание — многолетний труд коллектива авторов, основные разделы написаны доктором с.-х. наук И.В. Муханиным и доктором биол. наук И.И. Пралей.

Праля Иван Иванович

доктор биол. наук, ген. директор

ООО “ЛАНДШАФТ”.

|

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

|

Книга выпущена в цветном оформлении, объем материала — 167 с.

Мультифункциональная машина «САВА» для ухода за приствольной полосой на плантациях ягодных кустарников, производство фирмы «Веремчук»

По материалам научно-исследовательского

института в Санкт-Петербурге

Порядок выполнения основных элементов интенсивной технологии при возделывании сада яблони (часть 2)

Удобрение и орошение сада

Совместное нормированное внесение в почву воды и удобрений является организационной, технологической и экологической основой оптимизации условий выращивания высоких урожаев сельскохозяйственных культур и их качества. В основу этого метода положено использование различных систем капельного орошения с одновременной подачей раствора удобрений, что позволяет постоянно поддерживать влажность почвы в оптимальной пропорции в системе «вода — воздух» в почве и подавать растениям удобрения небольшими дозами. Это способствует повышенной их усвояемости, меньшей выщелачиваемости в сравнении с традиционными методами внесения удобрений и, как результат, более высокому коэффициенту усвояемости растениями питательных веществ.

Интенсивный плодоносящий сад яблони сорта Гала Маст на подвое М9, с использование капельного орошения

Кроме того, такая система внесения удобрений с поливом — фертигация позволяет вносить сбалансированное количество азота, фосфора, калия и других элементов питания с учетом фаз роста растений. Подача растворов удобрений с поливной водой приводит к более равномерному распределению их во всем увлажняемом слое. Капельно увлажняемый слой почвы расположен в зоне основной массы корней, имеет определенный горизонтальный и вертикальный размеры, в зависимости от типа почв и дозы полива. При фертигации увлажняют не всю поверхность почвы участка, а полосы определенной ширины, что дает экономию воды, препятствует росту сорняков, уменьшает затраты на поддержание почвы в чистом от сорняков состоянии.

При использовании капельного орошения с системой автоматического управления, осуществляется точное дозирование поступления всех находящихся в растворе удобрений, контроль количества раствора на единицу площади орошения.

Фертигацию проводят в течение всего цикла ирригации или в середине — конце цикла, но так, чтобы в конце цикла фертигации подавать чистую воду для промывки системы капельного полива. Фертигация позволяет поддерживать в почве необходимый уровень концентрации элементов питания на почвах с низкой поглотительной способностью, бедных запасными питательными веществами. Фертигация экономит затраты труда и энергии на внесение удобрений в сравнении с традиционными методами. Фертигация, в отличие от обычной ирригации с использованием больших доз полива, позволяет не только эффективно использовать удобрения, но и предотвращать загрязнение грунтовых вод, не создает условий вторичного засоления почвы.

Фертигация осуществляется через систему капельного орошения с помощью инжекторов, баков-смесителей и компьютерных фертигационных систем

Применение фертигации требует соблюдения определенных требований к применению удобрений.

Для фертигации используют только полностью растворимые удобрения, свободные от натрия и других вредных примесей.

Программа фертигации должна учитывать тип почвы и наличие в ней доступных для растений подвижных форм основных элементов питания. На основании агрохимических анализов по стандартным методикам и планируемого уровня урожайности составляют программу внесения удобрений. Она может основываться не только на применении фертигации, но и внесения части удобрений при подготовке почвы – основное внесение + фертигация. Однако международная практика фертигации показывает, что на песчаных и супесчаных почвах все удобрения лучше вносить методом фертигации. На средних по механическому составу (легко- и среднесуглинистых) почвах при низком уровне содержания элементов питания совмещают основное внесение удобрений с фертигацией, а при среднем и высоком уровне обеспеченности элементами питания применяют только фертигацию. На тяжелых по механическому составу почвах — различных типах черноземов и тяжелосуглинистых оподзоленных почвах — при низком и среднем уровне обеспеченности элементами питания применяют совмещение основного внесения удобрений с фертигацией, при высоких показателях применяют только фертигацию. Обычно в основное внесение дают до 10%азота- 40% фосфора и 30%калия. Для основного внесения можно использовать различные виды плохо растворимых удобрений: суперфосфат, аммофосы, хлористый калий, нитроаммофоска и другие.

При расчетах норм внесения элементов питания делают перерасчет с использованием коэффициентов, учитывающих степень использования растениями удобрений. Для азотных удобрений в основном внесении используют коэффициент 1,2, при фертигации — 1,1, для фосфора соответственно – 1,9 — 2,25 и 1,6, для калия — 1,4 и 1,2-1,6. С учетом местных условий коэффициенты можно уточнять.

Нормы использования удобрений

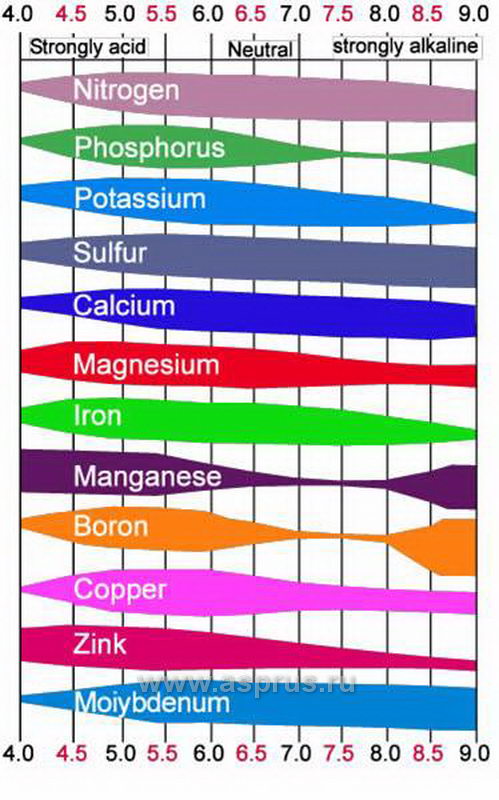

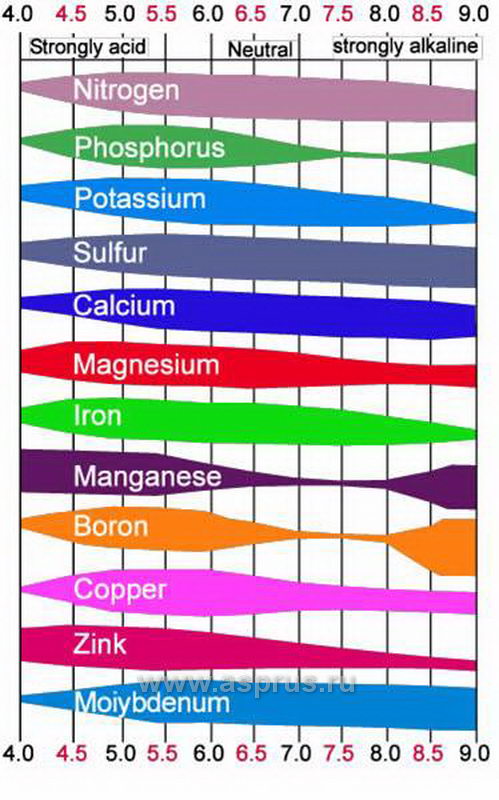

Доступность элементов питания корням в зависимости от pH

При применении фертигации, благодаря получению стабильно высоких урожаев, значительно возрастает вынос питательных веществ с единицы площади, что следует учитывать при планировании системы удобрений.

Для плодовых вынос составляет N — 5.8 — 7.2 кг/т, P2O5 — 5.0 — 6.6 кг/т, K2O — 7.79 кг/т, по данным Э. Дегодюка и др., 1992г.

По данным M.Roelos, Германия,1998 год, в интенсивных садах на суглинистых почвах при урожае семечковых культур 40 т/га, вносят N — 75 -100 кг/га, P2O5 — 30 -50кг/га, K2O — 150 -200 кг/га, с учетом плодородия почвы, в том числе N – 50 кг/га, P2O5 – 30 кг/га, K2O – 80 кг/га в основное внесение.

По данным И. Пападопулоса, фирма «Кемира», 1997 г., минимальная потребность отдельных видов плодовых в элементах питания представлена в таблице.

Таблица 1. Нормы удобрения яблони (кг/га д. в.)

| Культура |

Возраст насаждений |

N |

P2O5 |

K2O |

| Яблоня |

1 — 4 года |

20 — 100 |

10 — 30 |

10 — 60 |

| 5 — 11 лет |

130 — 310 |

40 — 100 |

70 — 300 |

| 12 и более лет |

350 |

120 |

350 |

*Указанные дозы удобрений обычно вносят с использованием фертигации.

Планируемая под определенную урожайность норма удобрения пересчитывается с помощью коэффициентов, учитывающих использование растениями удобрений, а также уровень плодородия почвы, согласно анализу.

Особенностью проведения фертигации плодовых культур является то, что каждое плодовое растение использует большой объем почвы, поэтому при условии основного внесения удобрений может быть использована периодическая фертигация. Обычно начиная с ранней весны, фертигацию продолжают до середины лета и заканчивают за 1 — 1,5 месяца до сбора урожая. Для улучшения лежкости семечковых, азотные удобрения вносят в первую половину сезона, не позже двух месяцев до уборки. Средняя норма удобрений, вносимых с фертигацией в интенсивных плодоносящих садах варьирует по азоту от 80 до 130 кг/га, по калию от 115 до 140 кг/га. С послеуборочной фертигацией для лучшей перезимовки дают 17 — 25 кг/га азота и 25 — 35 кг/га калия. Остальные удобрения обычно применяют в виде основного внесения.

Защита от заморозков и града

От заморозков эффективной защитой является надкроновое дождевание, однако это требует значительной затраты воды — до 5000 м3 на 10 га сада на протяжении 10 часов при температуре -5оС. Во время замерзания воды выделяется тепло (80 калорий/литр), которого хватает для поддержки температуры около нуля градусов.

При мелкодисперсном дождевании (затраты воды уменьшаются на 50-70%), можно защитить наиболее ценные кварталы на относительно небольшой площади. Микрооросители располагают над кронами деревьев на существующих в саду опорах или шпалере, поэтому большее количество воды попадает на крону, а не на поверхность почвы.

Эффективность микроорошення обеспечивается при следующих условиях:

- безоблачной погоды, орошения нужно начать при температуре воздуха +3°С (почки на деревьях в это время будут иметь около 0°С);

- скорость ветра не превышает 8 км/ч;

- температура воздуха не может быть ниже -7°С;

- воду нужно подавать беспрерывно на протяжении всей ночи до момента, когда она начнет появляться на ветвях слоем льда.

Традиционные методы защиты от заморозков — перемешивание воздуха или сжигание соломы, мазута, автомобильных шин и т.п. — малоэффективны или загрязняют окружающую среду.

Испытывается также использование пены для тушения пожара.

Дополнительными агротехническими мероприятиями — поддержанием чистоты приствольных полос, низким скашиванием травы в междурядьях и включением капельного полива — можно повысить температуру всего на 0,5°С, однако этого бывает достаточно для спасения урожая.

От града единственным, но весьма дорогим средством защиты является противоградовая сетка, которая широко применяется в Германии и Франции.

Опыление и прореживание завязи

Эффективное опыление является обязательным условием для обеспечения активного плодоношения насаждений и формирование высококачественных плодов с высокой лежкостью. Недостаточное количество насекомых-опылителей в период цветения может быть причиной слабого завязывания и образование некачественных деформированных плодов. Это имеет особое значение при неблагоприятной погоде или короткого периода цветения, прежде всего для триплоидних сортов, таких как Джонаголд, Мутсу, а также сортов Элстар, Кокс Пепин оранж и т.п. С точки зрения на то, что насекомые способны опылить не более 30% цветов, в насаждениях традиционных конструкций рекомендуется выставлять пчел из расчета по два улья на гектар. Однако, учитывая возможные неблагоприятные условия во время цветения и необходимость гарантированного опыления, на гектар интенсивного сада следует поместить по 3-6, а высокоинтенсивного — по 9 пчелосемей.

Оптимальное количество завязей яблони после прореживания

Пчелы завозят в период раскрытия около 10% цветов, расставляя через одно междурядье каждые 100-150 м, и оставляют в насаждениях до двух недель. Для избежание дезориентации пчел близ насаждений не следует выращивать медоносные растения, которые цветут раньше или одновременно с плодовыми (озимый рапс), а в междурядьях и приствольных полосах своевременно уничтожать цветущие сорняки.

Опрыскивание инсектицидами в период цветения исключается. Если цветение деревьев недостаточно интенсивное, нужно избегать также обработок фунгицидами, так как препараты бензимидазоловой (топсин) группы могут ухудшать прорастание пыльцы, а препараты меди – служить причиной ожогов цветов.

Опыление яблони пчелами

Прореживание завязи, как и обрезка, является одним из важнейших приемов ухода за садом. Из распространенных сортов яблони только Кортланд, Джонатан, Айдаред, Мелроуз и Боскопская красавица могут регулярно плодоносить без удаления чрезмерного количества завязи, другие же плодоносят периодически и нуждаются в прореживании.

Наиболее эффективным является ручное прореживание, тем не менее оно требует значительных затрат работы и трудное для своевременного выполнения на значительной площади. Поэтому это мероприятие используют дополнительно к химическому прореживанию и на молодых деревьях.

Химическое прореживание заключается в опрыскивании крон плодовых деревьев соответствующими препаратами, начиная с периода активного цветения до нескольких недель после его окончания. Если интенсивность цветения отдельных сортов в квартале значительно отличается, ряды с интенсивным цветением нужно обозначить и опрыснуть отдельно от других.

Цветение промышленного сада после проведения шоковой омолаживающей обрезки

По материалам научно-исследовательского

института в Санкт-Петербурге

Порядок выполнения основных элементов интенсивной технологии при возделывании сада яблони (часть 1)

Организация участка и особенности установки шпалеры

Возделывание интенсивного яблоневого сада с использованием шпалеры

Участок яблоневого сада состоит из клеток, сорта в каждой клетке чередуются по рядам (для лучшего опыления в период цветения), каждого сорта удобнее иметь чётное количество рядов. Длина ряда не должна превышать 150 м (связано с ограничениями капельного орошения и уборкой урожая). Клетки разделены дорогам шириной 15 м. В каждом ряду через 10-13 м устанавливаются столбы (высота столба 3-4 м, 1м под землёй, 2-3 м над землёй), столбы должны быть металлическими (например, б/у буровая труба НКТ60) или железобетонными (дороже). Крайние столбы фиксируются с помощью оцинкованной стальной проволоки (4 мм) и якорей (1 м длинной), ввинченных в почву. Между столбами натягивается 3 ряда стальной оцинкованной проволоки (3 мм) (на высоте 50 см, 1 м, 1,5 м). К нижней проволоке в дальнейшем крепится капельная линия (через 50-150 см длины) и самые нижние ветки. Последующие ряды проволоки натягиваются по мере отрастания деревьев. Сразу же после посадки саженцев следует установить индивидуальные опоры для каждого саженца из бамбука (2-3 см в диаметре, 3 м высотой) или любого доступного аналога.

Одним из важнейших мероприятий при закладывании промышленных насаждений яблони является подбор современных сортов. Для закладывания интенсивного плодового сада целесообразно использовать, прежде всего, экономически выгодные сорта яблони зимнего срока созревания, которые пользуются повышенным спросом на рынке, транспортабельны и способны хорошо храниться. В промышленных насаждениях следует выращивать до 5 зимних сортов яблони, которыми занимают 70-80% площади. Если возле хозяйства есть рынок сбыта, то для непосредственной реализации следует ввести определенную долю высокотоварных летних и осенних сортов.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад сорта Гала Маст на подвое М9

При небольшом количестве сортов в саду легче осуществить систему защиты насаждений от болезней и вредителей, сортовое формирование и обрезку деревьев. При подборе сортов следует взять во внимание их требования к почвенно-климатическим условиям, прежде всего температурному режиму и продолжительности периода вегетации.

Особенности защиты от вредителей и болезней

Поражение плодов яблони паршой

Болезни и вредители являются существенной угрозой плодовых насаждений. Они служат причиной ослабления растений, снижения урожая и ухудшения качества плодов. В интенсивных садах вредоносными являются те самые болезни и вредители, что и в садах традиционного типа. Для борьбы с ними можно использовать все рекомендованные химические и биологические средства защиты. Перечень пестицидов, дозы и сроки их применения публикуются в профессиональной литературе, постоянно дополняясь с появлением новых пестицидов и способов их применения.

В интенсивных загущенных насаждениях с деревьями меньших размеров частота и интенсивность проявлений отдельных болезней или вредителей может быть несколько иной, чем в садах традиционного типа. Специфической является также техника опрыскивания деревьев.

Рекомендованные для интенсивных садов помологические сорта яблони, например, Хани Крисп. Лигол, Голден Делишес, Джонаголд, Чемпион и другие более стойкие к парше, чем популярные до недавнего времени сорта (Мекинтош).

Интенсивный сад яблони сорта Голден Делишес на подвое М9 (на фото И.В. Муханин и А.И. Кожина, Ассоциация садоводов России)

Благодаря небольшим размерам, деревья в интенсивном саду лучше проветриваются и эффективнее обрабатываются химическими препаратами, которые снижают развитие болезней и вредителей внутри кроны, а для опрыскивания необходимо значительно меньше рабочей жидкости, ручной работы и энергозатрат.

Для опрыскивания интенсивного сада обычным садовым опрыскивателем достаточно израсходовать около 600 л/га рабочей жидкости, а специальным «колоноподобным» опрыскивателем 300л/гa, уменьшив на 20-25% дозу препарата.

Обычные опрыскиватели, оборудованные мощным вентилятором с потоком воздуха свыше 30000 м3/ч., служат причиной значительные потерь рабочей жидкости, которой на листву и плоды попадает только 25-40%, загрязняя окружающую среду и требуя значительных энергозатрат.

Изменения в технике опрыскивания насаждений состоят в использовании экономических «колоноподобных» опрыскивателей с горизонтальным потоком воздуха, производительностью вентилятора 20-30 тыс. м3/ч. и оптимальным размером капли рабочей жидкости (70-150 микрон), что обеспечивает лучшее покрытие листовой поверхности и малые потери от стекания. Благодаря использованию трактора меньшей мощности 30 Кн уменьшаются затраты на горючее, экономится до 30% средств на приобретение ядохимикатов и меньше загрязняется окружающая среда.

Опрыскиватель ОВС-2000

Обычные садовые опрыскиватели тоже пригодны для использования при условии работы двигателя трактора с 1500-1800 оборотами в минуту, рабочим давлением 6-10 атмосфер, скорости движения агрегата 5-6 км/ч. Устанавливается меньшее количество форсунок (по 7 штук, на каждой стороне) диаметром 0,8-1 мм, которые регулируют, чтобы рабочая жидкость попадала только на первые ряды деревьев.

Программа защиты насаждений разрабатывается с учетом зональных особенностей развития вредителей и болезней, а также погодных условий сезона вегетации.

Содержание и обработка почвы

С точки зрения небольшой ширины междурядий и сравнительно короткое время эксплуатации, в интенсивных промышленных насаждениях яблони на орошении, а также в неорошаемых садах, в регионах с достаточным количеством атмосферных осадков, целесообразно вводить дерново-перегнойную систему содержания почвы междурядий (залужение), а приствольные полосы шириной 0,7-1 м удерживать под черным паром.

В регионах с напряженным водным режимом или отсутствием орошения в насаждениях до 2-3- летнего возраста междурядья удерживают под черным паром, а в дальнейшем залужение выполняют через одно междурядье, вторые удерживают под черным паром.

Интенсивный сад яблони, заложенный саженцами книп-бом

При дерново-перегнойной системе сокращаются затраты на обработку почвы, насаждения можно опрыскивать от вредителей и болезней ранней весной и сразу после дождя, а плоды имеют большее содержание сухих веществ, ярче окрашены и лучше хранятся. Почва улучшает физические свойства и структуру и меньше разрушается водной эрозией. Нужно избегать образования колеи от проезда механизмов.

Содержание почвы в междурядьях

При дерново-перегнойной системе в междурядьях сада выращивают многолетние злаковые травы с неглубокой корневой системой, которые на протяжении вегетации периодически скашивают ротационными косилками, оставляя измельченную массу в виде мульчи. Используют слаборослые, долговечные, стойкие к вытаптыванию и затенению травы с плотным травостоем, которые хорошо отрастают после скашивания и не вымерзают.

Цветущий сад яблони

Перед посевом семена смешивают с песком в объемном соотношении 1:1. Предпосевная подготовка почвы включает культивацию с боронованием, дальше ее выравнивают, а после посева прикатывают водоналивными катками.

В регионах с напряженным водным режимом и на южных склонах посев выполняется через одно междурядье.

На протяжении вегетации травостой периодически скашивается после достижения растениями высоты около 15 см. Частое скашивание положительно влияет на укрепление травостоя. Скашивание с обязательным одновременным измельчением выполняют только ротационными косилками, следя, чтобы измельченная масса равномерно распределялась на поверхности междурядий и в приштамбовых полосах. Не измельченные укосы травы не допускаются. С целью снижения повреждений весенними заморозками очень важно своевременно начать скашивание травы весной.

В Голландии скашивание травы в междурядьях выполняют одновременно с химической защитой сада, для чего ротационные косилки имеют выход вала отбора мощности для агрегатирования с опрыскивателями. Это помогает лучше организовать опрыскивание, ориентируясь по выкошенным междурядьям.

Ротационная косилка

Со временем скошенная и измельченная трава постепенно создает пласт мульчи толщиной 2-5 см. Не следует допускать образования семян трав, которое будет кормом для мышей и будет оказывать содействие их активному размножению.

Если выпады высеянной травы в первый-второй год составляют 15-20%, проводят повторный поверхностный посев, или, прекращая скашивание, допускают образования травой семян, после чего скашивания восстанавливают.

При распространенном в Восточной Европе способе посев культурной травы не ведут, а растительность в междурядьях периодически скашивают, достигая со временем образования стойкого злакового травостоя.

Содержание приствольных полос

Возле штамбов деревьев до 4-летнего возраста приствольные полосы шириной около 0,5 м, а в дальнейшем — 0,7-1 м обязательно содержат свободными от растительности. Сорняки периодически уничтожают механическим возделыванием или вносят гербициды.

Со второй половины лета и до поздней осени в приствольных полосах допускается развитие низкорослых сорняков, за исключением пырея. Это экономит средства, а также ускоряет процессы окончания роста побегов и уменьшает появление физиологических заболеваний плодов в процессе хранения. Сорняки уничтожают поздно осенью, чтобы не спровоцировать гнездования мышей.

Механическое возделывание приствольных полос в садах традиционных конструкций раньше проводили фрезой садовой ФА-0,76 в агрегате с тракторами Т-40М, МТЗ-80/82 на глубину до 10 см.

Трактор МТЗ-80

Однако значительным недостатком применения фрез этого типа было повреждение корней, особенно у деревьев на клоновых подвоях, значительная невыровненность почвы и риск повреждения штамбов.

Кроме того, при механической обработке поднимается структура поверхностного слоя почвы, вследствие чего уменьшается его теплоотдача и деревья сильнее повреждаются весенними заморозками.

Гербициды

При использовании гербицидов ширина приствольной полосы в насаждениях до 4-летнего возраста составляет около 0,5 м, в старших — 0,7-1 м, а их внесение выполняют при отсутствии ветра, следя, чтобы препарат не попадал на штамбы и листву деревьев.

Выбор гербицида и величина дозы зависит от возраста насаждений, видов сорняков и их количества, типа почвы и наличия вблизи источников питьевой воды.

В западноевропейских странах в насаждениях яблони и груши применяют такие гербициды: почвенные — симазин и его аналоги (азотоп), керб, девринол казорон; контактные – баста, и комбинированного действия — раундап (фосулен, глифосат, нитосорг) и прочие.

Почвенные гербициды применяют при пасмурной погоде рано весной до появления всходов сорняков, опрыскивая рабочей жидкостью поверхность влажной почвы приствольной полосы для создания так называемой гербицидной пленки, которая препятствует росту сорняков. Гербициды группы симазина, кроме того, применяют и осенью после сбора урожая. Перед внесением поверхность приштамбовой полосы освобождают от растительных остатков, чтобы раствор препарата попал на очищенную почву и создал «гербицидную пленку». При сухой погоде почвенные гербициды вносить нецелесообразно, или их нужно заделать в почву на глубину до 5 см.

Системный гербицид Раундап

Контактные и системные гербициды нужно вносить по вегетирующим сорнякам в солнечную и безветренную погоду, по крайней мере, за 2-3 часа до выпадения дождя. Раундап и другие системные гербициды вносят направленным опрыскиванием, не допуская попадание жидкости на листву и штамб деревьев, причем высота сорняков не должна превышать 15 см. Перед этим у деревьев (обязательно!) удаляются прикорневая и штамбовая поросль. В Голландии не рекомендуется вносить Раундап после начала июля, так как это может вызвать повреждение деревьев вследствие его активного испарения.

Рабочий раствор гербицидов готовят перед применением. Расход рабочей жидкости на 1 га обрабатываемой поверхности при использовании почвенных гербицидов составляет 200-300 л, а при обработке вегетирующих сорняков контактными или системными гербицидами — до 600 л/га.

Опрыскивания ведут со сниженным давлением (2 атм.) при отсутствии ветра с наименьшей скоростью движением агрегата, используя Т-образные или специальные (эксцентричные) форсунки и направленные факелы распыления, и защитные щитки.

Захарченко Роман Сергеевич

Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и

виноградарства, Краснодар, Россия

Бирюков Сергей Алексеевич

ФГБОУ ВПО«Кубанский государственный аграрный

университет»

Модернизация способа ведения централбного проводника при формировании деревьев яблони на среднерослом подвое по системе «Стройное веретено» в условиях Краснодарского края

В статье рассматривается принципиально новый подход к способу ведения центрального проводника при формировании деревьев яблони по системе стройное веретено, как один из путей повышения продуктивности яблони на подвое ММ-106 при вступлении в плодоношение в насаждениях интенсивного типа со схемой размещения 5×2 м в условиях плодородных почв Краснодарского края

Современный этап развития плодоводства характеризуется интенсификацией процессов производства плодов[1].

Система интенсивного садоводства состоит из пяти звеньев: загущенных посадок; конструирования малообъёмных крон; применения приёмов, ускоряющих плодоношение насаждений; подбора сортов для скороплодных, относительно слаборослых, высокоурожайных (уплотнённых) посадок; подбора подвоев, способствующему умеренному росту сортов, ускоряющих и усиливающих плодоношение[2].

Интенсивный сад яблони с веретеновидной системой формирования кроны

Известно что переход на интенсивную технологию возделывания предполагает плотное размещение деревьев (1000 дер./га. и более), специальную обрезку и формирование кроны для создания оптимального светового режима и механизированного ухода [3].

В последние годы плодоводческими предприятиями проводятся активные работы по внедрению передовых технологий, закладке новых интенсивных насаждений садов и ягодников. Несмотря на это продуктивность садов по-прежнему не высокая, что обусловлено многими факторами: экономическими, организационными и технологическими. Которые в сочетании с комплексом неблагоприятных погодных условий, особенно, участившихся в последние годы приводят к снижению урожайности и качества выращиваемой продукции.

В связи с тем, что темпы обновления плодово-ягодных насаждений остаются недостаточными. Главная задача, стоящая перед садоводами на современном уровне развития, заключается в скорейшем переходе на новый технологический уклад[4].

Плодоношение на центральном проводнике в саду с малообъемными формировками

Основной стратегической задачей науки в области создания продуктивных насаждений плодовых культур является разработка подходов к максимальному повышению продуктивности плодовых культур при минимальных экономических затратах[5].

Технологический блок системы ведения садоводства наиболее ёмкий и определяет стабильность плодоношения, урожайность, качество плодов. Предварительное конструирование сада необходимо осуществлять с учётом почвенно-климатических условий ландшафта, на основе зональных принципов подбора сорто-подвойных комбинаций, определяющих схему посадки плодовых насаждений. В интенсивных плодовых насаждениях сменилось отношение к обрезке. Если раньше обрезка булла направлена на возобновление вегетативного роста, то сегодня приоритет отдаётся репродуктивному росту. Раннее вступление в плодоношение тормозит дальнейший активный рост дерева[4].

Цель наших исследований – повысить продуктивность деревьев яблони привитых на среднерослом подвое сформированных по системе «стройное веретено» в период начала вступления в плодоношение в саду со схемой размещения 5 × 2 м в условиях Прикубанской зоны центральной подзоны Краснодарского края за счет модернизации способа ведения центрального проводника. Проведение этих исследований обусловлено низкой продуктивностью и более поздним вступлением в плодоношение деревьев привитых на среднерослом подвое.

Применение оттяжки ветвей для ускорения плодоношения деревьев

Актуальность наших исследований заключается в том, что впервые в условиях Краснодарского края применялся принципиально новый подход к способу ведения центрального проводника при формировании деревьев яблони на среднерослом подвое по системе«стройное веретено», позволяющий повысить продуктивность деревьев привитых на среднерослом подвое в период начала вступления в плодоношение.

Объектом наших исследований являлись деревья яблони, высаженные в интенсивном саду (весной 2007г.), со схемой размещения 5×2 м, в ООО «Эко Сад» г. Тимашевск, Тимашевского района Прикубанской зоны, Центральной подзоны Краснодарского края. Исследования проводились на следующих сортоподвойных комбинациях яблони: Айдаред/ММ106, Фуджи/ММ106 и Голден/ММ106 формируемых по системе«стройное веретено». Сад возделывается без орошения и применения опоры.

«Стройное веретено» является эффективным способом формирования деревьев яблони, груши, сливы, черешни и персика в садах, как на карликовых подвоях требующих опору, так и на среднерослых нетребующих опоры. Деревья сформированные по системе«стройное веретено», имеют высоту штамба 50-80 см, сильный ствол и равномерно расположенные на нем ветви с тупыми углами отхождения. В нижней части кроны размещаются 3-4 постоянные полускелетные ветви, а выше – обрастающие, не старше 3-4 летнего возраста. Боковые ветви в местах отхождения не должны превышать в диаметре 1/3 толщины ствола. Дерево имеет контур удлиненного конуса с основанием от 1,3 до 2,5 м(в зависимости от сорта и подвоя). При формировании по способу«стройное веретено» исключается укорачивание однолетнего прироста. При загущении и перегрузке плодовыми почками проводят прореживание, удаляя боковые разветвления на основных ветвях. Допускается обрезка на перевод, удаляют свисающие ветви, постепенно поднимая штамб [6].

Варианты опыта:

1 – Традиционная обрезка по системе«стройное веретено» с укорачиванием центрального проводника(контроль);

2 – Обрезка по системе«стройное веретено» без укорачивания центрального проводника с 3 года после посадки.

В контрольном варианте деревья формировались согласно общепринятой концепции«стройного веретена, в то время как во втором варианте начиная с третьего года центральный проводник не укорачивался во время основной(зимне-весенней) обрезки. В обоих вариантах летом при выполнении зелёных операций производилось выделение центрального проводника, а во втором варианте дополнительно проводилась нормировка количества плодов на центральном проводнике. Опыт проводился на хорошем «агрофоне».

В условиях высокого агрофона на центральном проводнике происходила закладка цветковых почек. При проведении основной обрезки в контрольном варианте центральный проводник укорачивался на 1/3, и цветковые почки полностью удалялись, так как они находились в зоне отчуждения.

В варианте без укорачивания центрального проводника цветковые почки оставались нетронутыми. Особенность расположения цветковых почек на центральном проводнике приведена на рисунке 1.

Наличие цветковых почек на центральном проводнике во втором варианте способствовало повышению урожайности деревьев яблони в период начала вступления в плодоношение по сравнению с контролем.

Особенность плодоношения деревьев яблони в зависимости от способа ведения центрального проводника приведена в таблице 1.

Рисунок 1 – Фаза розового бутона на центральном проводнике без укорачивания в зимне-весенний период

Таблица 1 – Урожайность деревьев яблони в зависимости от способа ведения центрального проводника

| Сорт |

Вариант |

Средняя урожайность с 1 дерева, кг |

Средняя урожайность с 1 га , ц/га |

Средняя урожайность за два года, ц/га |

| год |

год |

| 2009 |

2010 |

2009 |

2010 |

| Голден Делишес |

Стройное веретено с укорачиванием центрального проводника(контроль) |

3,92 |

12,1 |

39,2 |

121 |

80,1 |

| Стройное веретено без укорачиванием центрального проводника |

5,1 |

13,1 |

51 |

131 |

91 |

| Фуджи |

Стройное веретено с укорачиванием центрального проводника(контроль) |

3,5 |

14,6 |

35 |

146 |

90,5 |

| Стройное веретено без укорачивания центрального проводника |

4,35 |

15,4 |

43,5 |

154 |

98,8 |

| Айдаред |

Стройное веретено с укорачиванием центрального проводника(контроль) |

0,9 |

13,1 |

9 |

131 |

70 |

| Стройное веретено без укорачивания центрального проводника |

1,6 |

13,9 |

16 |

139 |

77,5 |