Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

ПРОЕКТ

Министру сельского хозяйства

Российской Федерации

Н.В. Федорову

Уважаемый Николай Васильевич!

Мы обращаемся к Вам от имени всех – членов всероссийской Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, производящих свыше 75% продукции садоводства.

Промышленное садоводство — важнейшая отрасль АПК, т.к. занимается производством витаминной продукции крайне необходимой для поддержания здоровья населения России. Однако это одна из наиболее наукоемких, капиталоемких отраслей сельского хозяйства, с максимальным сроком окупаемости, поэтому во всех странах с развитым садоводством государство оказывает сельхозпроизводителям огромную финансовую помощь.

Положительным примером эффективной государственной поддержки служит опыт Китая, где за 2 года после принятия комплексной программы развития интенсивных садов экспорт превысил импорт, а сейчас Китай — крупнейший экспортер яблок в мире, с производством свыше 33 млн. тонн в год.

Население России в настоящее время испытывает острый недостаток свежих и качественных плодов и ягод — важнейших источников витаминов, минеральных веществ, крайне необходимых человеческому организму, их дефицит в структуре питания вызывает преждевременное старение и развитие многих заболеваний. И в этой отрасли продовольственная безопасность утрачена в максимальной степени, где природно-климатические условия позволяют выращивать плоды с минимальным применением пестицидов, что делают их основой органического продукта с высоким содержанием биологически активных веществ. Наши плодородные почвы и умеренный климат позволяют полностью обеспечить нашу страну плодами и ягодами, по мнению авторитетных ученых наша страна имеет возможность производить минимум 5-7 млн. тонн плодов. А пока за счет собственного производства обеспечивается около 20% плодово — ягодной от рекомендованного уровня потребления. Дефицит витаминной продукции пополняется за счет импорта.

С 2006 г. Россия занимает первое место в мире по импорту яблок. При наличии огромного потенциала для производства, ежегодно ввоз плодов в страну увеличивается на 4%. В 2013 году он составил свыше 1,253 млн. тонн, а это десятки миллиардов рублей, которые уходят на развитие наших конкурентов. Основной причиной этого являлось отсутствие финансовой поддержки садоводства на протяжении двух десятилетий.

С начала 90-х годов в садоводческих хозяйствах шло устойчивое снижение площадей многолетних насаждений. За 20 лет сельхозпредприятия снизили производство этой продукции практически в 3 раза.

Кроме того, садоводство многих регионов России при недостаточном уровне уходных работ из-за аномальных погодных условий последних лет потеряло значительную часть плодовых деревьев, а в ряде областей практически все старые плодоносящие сады погибли и подлежат раскорчевке. Поворотным моментом в этой ситуации стало принятие Государственной программы развития сельского хозяйства, благодаря которой некоторые отрасли сельского хозяйства (производители сахара, мяса птицы, свинины, зерна, подсолнечника и др.) сумели осуществить настоящий прорыв.

Субсидирование части затрат из федерального бюджета на закладку садов и уходные работы стало мощным стимулом возрождения отечественного садоводства. В стране заметно увеличились площади под молодыми садами, стали внедряться инновационные технологии, строиться хранилища. Принятая Программа вселила уверенность, что ее выполнение позволит к 2020 г. реализовать огромный потенциал отечественного садоводства и, в конечном итоге, обеспечит продовольственную безопасность России в этой отрасли.

Однако, сиквестирование Господдержки садоводства в 2010 – под «0», в 2013 г. более чем в 2 раза и ее дальнейшее уменьшение в текущем году приведет к существенному снижению закладки маточников, питомников, молодых садов и резкому снижению качества уходных работ, это повлечет невыполнение обязательств садоводов перед банками по инвестиционным кредитам, а следовательно – банкротство, но самое главное подорвет доверие к обязательствам Правительства.

Показательным примером является то, что иностранные инвесторы в промышленном садоводстве отсутствуют полностью, а в переработке фруктов на соки, где сроки окупаемости короткие и минимальные риски, доля крупнейших иностранных корпораций («Пепсико», «Денон» и др.) составляет 90 % и работают они в основном на импортном яблочном концентрате сомнительного качества.

Слабым звеном в конкурентной борьбе за рынки сбыта является закредитованность практически всех крупных отечественных садоводческих предприятий из-за отсутствия субсидирования на покупку техники, химикатов, оборудования для холодильников и логистики в отличие от иностранных конкурентов, у которых субсидируется значительная часть затрат на эти цели.

В связи с резко изменившейся внешнеэкономической ситуации на рынке продовольствия, от имени садоводов России обращаюсь к Вам с просьбой создать рабочую группу специалистов Минсельхоза, с участием нашей Ассоциации, для выработки мер поддержки отечественных производителей плодов и ягод в 2014 г. и в последующий период, необходимых для достижения продовольственной безопасности в этой важной подотрасли.

С уважением,

президент Ассоциации садоводов России,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов,

эксперт по направлению

«Сельскохозяйственная продукция» НП ТППП АПК,

доктор с.-х. наук |

|

И.В. Муханин |

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала Dr. Bernadine Strik

Производство ежевики в штате Орегон

Штат Орегон является ведущим регионом в мире по производству ежевики: в 1995 г. на 2500 гектарах выращено 20 000 000 кг плодов.

Есть три типа ежевики, выращиваемых в Орегоне: стелющиеся — Marion (Марион), Boysen (Бойсен), Thornless Evergreen; прямостоячие — Shawnee (Шони), Cherokee, Arapaho (Арапахо); и полупрямостоячие — Chester Thornless, Hull Thornless. Большая часть площадей — более 95%, засажена полупрямостоячими сортами, которые наиболее технологичны и лучше всего подходят для возделывания. 98% урожая ежевики, выращенного в 1995 году, собрано машинами — с 75% использованных площадей.

Наиболее распространенные сорта ежевики

Marion

Сорт Marion

Сорт Marion (ОГУ/USDA, 1956) – один из лучших сортов ежевики, который возделывался на 1500 га земли, что составляет 56% от общей площади плодоносящих насаждений ежевики в 1995 году. Этот сорт высоко ценится перерабатывающей промышленностью за свои уникальные свойства — хороший вкус, мелкие семена, размер плодов от среднего до крупного (в среднем 4,8 г) и хорошую плотность, необходимую для переработки. Плоды блестящие, черного цвета. Этот сорт всегда пользуется большим спросом. Марион, несмотря на свою относительную чувствительность к низкой температуре и сложности при укрытии побегов на зиму, по-прежнему популярен при закладке новых насаждений.

Thornless Evergreen (Rubus laciniatus)

Сорт Thornless Evergreen (Rubus laciniatus)

Сорт Thornless Evergreen (Rubus laciniatus) является вторым наиболее распространенным коммерческим поздним сортом ежевики. Безшипный клон (периклинальная химера) этого сорта был отобран из сеянцев от свободного опыления. Он поступил на рынок под названием Everthornless. Тем не менее, новые насаждения любого из этих сортов являются урожайными. Средняя цена за последние несколько лет — $ 0,8 за кг. Однако этот сорт действительно имеет преимущество перед сортом Марион — имеет более высокий урожай, большую устойчивость к низким температурам, а также сбор урожая проходит в августе, когда производители убрали урожай большинства других ягодных культур. Средняя масса плода около 3,5 граммов, цвет – глянцево-черный. Все производители в Орегоне выращивают этот сорт и считают его универсальным, пригодным для переработки.

Boysen

Сорт Boysen

Сорт Boysen (1935, Калифорния) представляет собой гибрид, содержащий гены красной малины. Посадочные площади сортов Boysen и Thornless Evergreen в Орегоне — по 485 га (данные 1995 г. ). Ягоды сорта Boysen пользуются спросом за уникальный вкус и внешний вид, но семена его более крупные, чем у Мариона, зато аромат, цвет и плотность ягод делают сорт Boysen подходящим для переработки. Средняя масса плодов — 8,5 граммов, они темно-бордового цвета.

Kotata

Сорт Kotata

Сорт Kotata (ОГУ/USDA, 1984) был выделен в качестве возможной замены для Мариона. Хотя вкус Kotata хороший и плоды похожи по внешнему виду на Марион. Kotata имеет более мощные побеги, более высокую морозостойкость и более плотные ягоды, чем у Мариона. Недостаток сорта — высокая околюченность побегов.

Waldo

Сорт Waldo

Сорт Waldo (ОГУ/USDA, 1989) — сорт ежевики с генетически обусловленным отсутствием шипов. Несмотря на это основное преимущество, относительно небольшой размер семян и крупные плоды, этот сорт не получил широкого распространения. Растения характеризуются очень мощным ростом, что делает сорт не технологичным, а плодам неароматные, как у сорта Maрион.

Logan

Сорт Logan

Сорт Logan — малино-ежевичный гибрид, обнаруженный в Калифорнии, имеет незначительную рыночную нишу — занимает только 30 га (в 1995 г.). Большая часть плодов этого сорта идет на производство вина, а остальная употребляется в свежем виде.

По существу весь урожай сортов ежевики позднего срока созревания идет на переработку, за исключением некоторых — Logan, Boysen, Kotata. Большая часть рынка ежевики, потребляемой в свежем виде, хо0тя это и относительно небольшой объем, приходится на ежевику прямостоячего и полупрямостоячего типов.

Селекционная программа создания новых сортов ежевики на новом генетическом уровне предполагает создание морозостойких и безшипных форм, пригодных для эффективных технологий возделывания.

Криворот Анатолий Михайлович

заместитель директора по научной работе РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Рекомендации по организации и проведению уборки плодов семечковых культур в интенсивных насаждениях

Цветение промышленного сада после проведения шоковой омолаживающей обрезке

Уборка плодов — заключительная и решающая операция в общем плане работ по выращиванию плодов, которая во многом определяет качественные и количественные показатели производимой продукции и экономики отрасли в целом. По трудоемкости уборка семечковых плодов занимает от 40 до 60% затрачиваемого на выращивание ручного труда. Уборка урожая в садах носит резко выраженный сезонный характер и обычно создает напряженность в этот период в садоводческих хозяйствах. Даже в специализированных хозяйствах до 50-80% работающих на уборке составляют привлеченные неквалифицированные рабочие. Именно по этой причине, а также в связи с применением несовершенных орудий производства объем продукции высшей категории снижается на 15-20% и более.

1. Организация процесса уборки

Организация уборки урожая должна предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих своевременный сбор плодов с минимальными потерями. Уборке должна предшествовать значительная подготовительная работа. Весь процесс уборки необходимо детально спланировать.

Прежде всего, выборочным методом предварительно определяют урожай по принятой методике на определенном количестве деревьев каждого сорта, в каждой бригаде, на каждом квартале. После этого высчитывается средний урожай с дерева каждого сорта на квартале, в бригаде. Затем эти данные умножают на количество деревьев каждого сорта по кварталам и бригадам в отдельности и суммируют по кварталам, бригадам, отделениям и по хозяйству в целом.

В молодых садах ожидаемый урожай учитывается из расчета 3-5 кг плодов с 1 дерева в зависимости от сорта и возраста деревьев с поправкой на условия цветения и завязывания плодов. В возрастных насаждениях определение ожидаемого урожая проводится на основании средней урожайности за последние четыре года.

После определения урожая составляется план-график уборочных работ с указанием очередности сроков проведения (по сортам, кварталам, бригадам, отделениям и т.д.) с указанием объемов работы и требуемого количества рабочей силы, тары в расчете на 1 т плодов, транспортных средств, механизмов и уборочного инвентаря, а также денежных средств на приобретение всего недостающего.

На данном этапе отмечают участки и кварталы сада, где уборку следует начинать раньше или позже оптимальных сроков съема.

Раннюю уборку плодов рекомендуется производить:

- с деревьев, посаженных на легких почвах;

- с деревьев, выращенных на слаборослых подвоях;

- с молодых деревьев со слабой нагрузкой (при этом дату уборки необходимо перенести на 5-10 суток раньше);

- в случае обработки деревьев препаратами для регулирования завязи;

- если плоды предназначены для длительного хранения в регулируемой газовой среде.

Позднюю уборку необходимо производить:

- при сильной нагрузке деревьев урожаем;

- в случае сильной восприимчивости сортов к поражению пенициллезной плесенью плодов (Ветеран).

Все уборочные средства (тара, плодосборные сумки и т.д.) должны быть подготовлены к уборке.

Одновременно предусматривается в случае необходимости привлечение временной рабочей силы. Назначаются сроки выполнения основных работ в лаборатории по определению сроков уборки и лежкости плодов, подготовительных работ в хранилище.

К предварительным мероприятиям, предшествующим уборке, относятся также заблаговременное прекращение обработки насаждений ядохимикатами, своевременное прекращение полива в орошаемых садах, скашивание травостоя при естественном или искусственном залужении.

В соответствии с планом уборки средства механизации и тара должны быть своевременно завезены в бригады и размещены на кварталах, где будет начат сбор.

2. Сроки уборки плодов

Уже на предварительном этапе уборочных работ (приблизительно за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки, которая в условиях центральной плодовой зоны Беларуси для зимних сортов выпадает на 13-15 сентября) с интервалом в 5-7 дней начинают определять оптимальные сроки уборки плодов. Основным и определяющим показателем оптимальных сроков уборки является соответствующая им степень зрелости яблок и груш.

2.1. Степень зрелости

В зависимости от способности семечковых плодов к дозреванию, связи с их химическим составом и назначением, различают несколько стадий зрелости плодов: съемную, техническую, потребительскую и физиологическую.

В состоянии съемной степени зрелости плоды накопили значительное количество питательных веществ и обладают способностью к осуществлению дыхания и дозреванию после съема с дерева. В них наступает стабилизация обменных процессов, а некоторые гидролитические процессы усиливаются (начало распада крахмала). Именно такие плоды наиболее пригодны для длительного хранения.

При технической зрелости плоды обладают высокими технологическим качествами при их переработке, в частности, максимальной сокоотдачей при производстве сидра, соков, вина, пюре и др.

Потребительская степень зрелости определяется максимальным накоплением питательных веществ, свойственными сорту покровной окраской, вкусом, ароматом и плотностью мякоти, предельно высокими пищевкусовыми качествами, характерными для сортов. Плоды пригодны к немедленному потреблению в пищу.

В состоянии полной физиологической зрелости у плодов прекращаются накопительные и биосинтетичекие процессы, многие вещества начинают распадаться, полностью отсутствует крахмал, мякоть становится мягкой и несочной, теряется вкус.

До такого состояния плоды доводят в том случае, когда хотят получить хорошо вызревшие семена.

С точки зрения эффективности длительного процесса хранения плоды должны быть убраны в одну из фаз съемной зрелости (начальную, среднюю или полную). В зависимости от метеорологических условий длительность фаз может колебаться от 1-2 до 5-7 суток.

Качественные плоды промышленного сорта яблони Айдаред

Продолжительность хранения большинства осенних и зимних сортов выше, если уборка произведена в начале их съемной зрелости (табл. 1). Полная съемная зрелость рекомендуется для сортов Айдаред, Джонаголд, Фридом, Шампион и некоторых других, так как в начальной ее фазе плоды этих сортов в условиях Беларуси не набирают полноценного вкуса и аромата, остаются травянистыми, при хранении сильнее повреждаются болезнями. В этой же стадии убирают сорта летнего срока созревания (Елена, Коваленковское, Папировка) для потребления в десертных целях. Если предполагается транспортировка или краткосрочное хранение, то летние яблоки убирают в начальной или средней фазах съемной зрелости.

Груши летних сортов для непродолжительного потребления также собирают в состоянии полной съемной зрелости (Духмяная). При этом необходимо помнить, что спелые плоды груши очень нежные и чувствительные к малейшим нажимам, перекладыванию из тары в тару, транспортировке.

Если предполагается транспортировка груш даже на небольшое расстояние, то их убирают за один-три дня до полной съемной зрелости. За три-пять дней до полной съемной зрелости собирают груши, которые идут на переработку.

Плоды осенних сортов груш (Бере лошицкая, Десертная россошанская, Забава, Памяти Яковлева, Сладкая из Млиева, Юрате, Чижовская) убирают, как правило, в начале съемной зрелости, а зимних (Белорусская поздняя) — в полной ее фазе.

Разрыв во времени между съемной и потребительской зрелостью зависит от сорта и условий хранения плодов. Без искусственного охлаждения у яблок и груш летних сортов он составляет 5-6 дней, в течение которых не ухудшаются их пищевкусовые качества, а консистенция и аромат при этом могут значительно улучшаться.

И.В. Муханин доктор с.-х. наук в грушовом саду промышленного сорта Диколор

Таблица 1

Состояние съемной зрелости, рекомендуемая температура и сроки хранения плодов яблони промышленного сортимента при уборке

| Помологический сорт |

Состояние съемной зрелости при уборке |

Температура хранения, °С |

Срок хранения, мес. |

| Айдаред |

Полная съемная зрелость |

+2…+3 |

7 |

| Алеся |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

7 |

| Антоновка обыкновенная |

Средняя фаза съемной зрелости |

+3…+4 |

3 |

| Ауксис |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

6 |

| Белорусское сладкое |

Начало съемной зрелости |

+3…+4 |

5 |

| Вербнае |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

6 |

| Весялина |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

5 |

| Ветеран |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

5 |

| Джонаголд |

Полная съемная зрелость |

0…+1 |

7 |

| Елена |

Полная съемная зрелость |

0…+1 |

1 |

| Заславское |

Средняя фаза съемной зрелости |

0…+1 |

5 |

| Имант |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

9 |

| Имрус |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

5 |

| Коваленковское |

Полная съемная зрелость |

0…+1 |

1 |

| Минское |

Средняя фаза съемной зрелости |

0…+1 |

3 |

| Надзейны |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

8 |

| Память Сюбаровой |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

8 |

| Папировка |

Полная съемная зрелость |

0…+1 |

1 |

| Слава победителям |

Начало или средняя фаза съемной зрелости |

0…+1 |

3 |

| Фридом |

Полная съемная зрелость |

0…+1 |

4 |

| Чараунiца |

Начало съемной зрелости |

0…+1 |

8 |

| Шампион |

Полная съемная зрелость |

0…+1 |

7 |

У плодов осеннего срока созревания между съемом и потребительской зрелостью проходит от двух до четырех недель, в течение которых идет процесс дозревания.

Яблоки и груши зимнего срока созревания во время съема с дерева отличаются высоким содержанием питательных веществ, которые подвергаются расщеплению уже в процессе длительного хранения, благодаря чему плоды дозревают и достигают потребительских качеств. Длительность процесса дозревания при этом зависит не только от биологических особенностей сорта, но и от условий послеуборочного содержания плодов (температуры, влажности воздуха и его состава), скорости их охлаждения и размещения в хранилище, а также от правильности определения съемной зрелости.

2.2. Несвоевременная уборка

Ошибки в определении оптимальных сроков уборки приводят к значительным потерям урожая, независимо от вида несвоевременного съема — раннего или позднего.

При преждевременном сборе плоды еще не закончили свой рост. Они твердые, содержат много клетчатки, протопектина и других малоценных в питании веществ. Доля съедобных частей у таких плодов намного меньше, чем у зрелых. Кожица плодов еще недостаточно защищена восковым налетом, через нее легко испаряется вода и плоды склонны увядать в сильной степени, особенно груши. Участки механических повреждений поверхности плодов (нажимы и ушибы) быстро становятся темно-бурыми вследствие окисления полифенолов, что в дальнейшем может быть очагами микробиологических заболеваний. Плоды, не накопившие достаточного количества запасных питательных веществ, не приобретают в дальнейшем характерной покровной окраски и хороших вкусовых качеств, что снижает их покупательные свойства. За счет более интенсивного дыхания недозрелые плоды теряют много ценных веществ — сахаров, кислот, что еще больше снижает их пищевую ценность.

Следует иметь в виду, что на последней стадии развития многие сорта яблок увеличивают свою массу на 1-2% в день (поздние сорта — на 0,5%), поэтому преждевременная уборка может привести к большому недобору урожая.

Слишком рано убранные плоды при хранении ведут себя так же, как и мелкие — и те, и другие недоразвиты. В силу их меньшего размера их удельная поверхность больше и они имеют больше открытых устьиц. Вместе с отсутствием достаточного воскового налета данный факт способствует большему увяданию и сморщиванию плодов. Особенно это отмечается у сортов Алеся, Фридом и др.

Проявление горькой ямчатости на плодах яблони

Недозревшие плоды нередко теряют способность изменять окраску (остаются зелеными) и формировать присущие сорту вкус и аромат. Кроме того, у сортов, склонных к загару (Антоновка обыкновенная, Ветеран), недозревшие, слабоокрашенные плоды сильнее подвергаются данному заболеванию и все меры защиты их становятся неэффективными. У некоторых сортов недозревшие плоды в большей степени поражаются горькой ямчатостью и другими физиологическими заболеваниями.

Поздний сбор плодов не менее вреден с хозяйственной точки зрения. Он приводит к большим потерям урожая в виде падалицы уже при уборке, а при длительном хранении — в виде значительной убыли массы в весе плодов и снижения их качества.

В перезревших плодах уменьшается содержание сахаров, витаминов и особенно органических кислот, отчего они легко повреждаются не только различными плесневыми грибами, но и гнилостными бактериями. Мякоть таких плодов имеет пониженные механические свойства, часто темнеет, становится мучнистой у некоторых сортов, у других — легко отделяет сок. У груш при перезревании мякоть у семенного гнезда и основания плодоножки размягчается и темнеет (эффект «гнилушек»).

Из-за начавшегося процесса дозревания плодов уже на деревьях снижается их устойчивость к физиологическим заболеваниям в процессе длительного хранения. У Антоновки обыкновенной, Славы победителям и других сортов в связи с этим наблюдается быстрое побурение мякоти.

Яблоки сортов Весялина, Имрус (Иммунный русский) повреждаются водянистым наливом (стекловидностью) и гнилью семенной камеры. Плоды Антоновки обыкновенной, Иманта, Фридома страдают от горькой ямчатости (подкожной пятнистости), особенно во влажные годы.

Кожина А.И. специалист АСП-РУС по формированию и обрезке в плодоносящем саду яблони сорта Антоновка

Существует ряд сортов, плоды которых при запоздалой уборке начинают осыпаться (Антоновка обыкновенная, Имант, Слава победителям). Поэтому при появлении первых опавших плодов ежедневно проверяют степень зрелости яблок и вносят коррективы в план уборки.

Поздний сбор ослабляет закладку цветковых почек и тем самым может снижать потенциальные возможности урожая будущего года.

Затягивание с уборкой урожая сортов поздних сроков созревания опасно и в связи с возможными заморозками и сильными ветрами, которые могут вызвать подмораживание, повреждение плодоножки и массовое опадение плодов.

В целом считается, что задержка со сбором плодов на 3-5 дней сокращает срок хранения на 2-3, а иногда и больше месяцев. Поэтому необходимо как можно более точно определить момент наступления съемной зрелости плодов, чтобы с учетом производственных возможностей убрать основную массу в оптимальный срок, тем самым обеспечить минимальные потери урожая.

2.3. Показатели для определения съемной зрелости

Существует целый ряд признаков наступления времени съема плодов. К таким признакам относятся: число дней от цветения до созревания, размер плода, основная и покровная окраска плода, твердость кожицы и мякоти, определенные оттенки вкуса и аромата плодов, сумма эффективных температур вегетационного периода, интенсивность дыхания плодов, химический состав и его изменения, развитие и окраска семян, прочность прикрепления к плодовым образованиям.

Данные показатели для каждого сорта строго индивидуальны и даже в пределах одного сорта подвержены значительным колебаниям в зависимости от факторов окружающей среды (район произрастания, агротехнические мероприятия, погодные условия сезона). Поэтому каждый из этих показателей не может быть определяющим при выявлении оптимальной съемной зрелости, а лишь как составляющий в комплексе признаков.

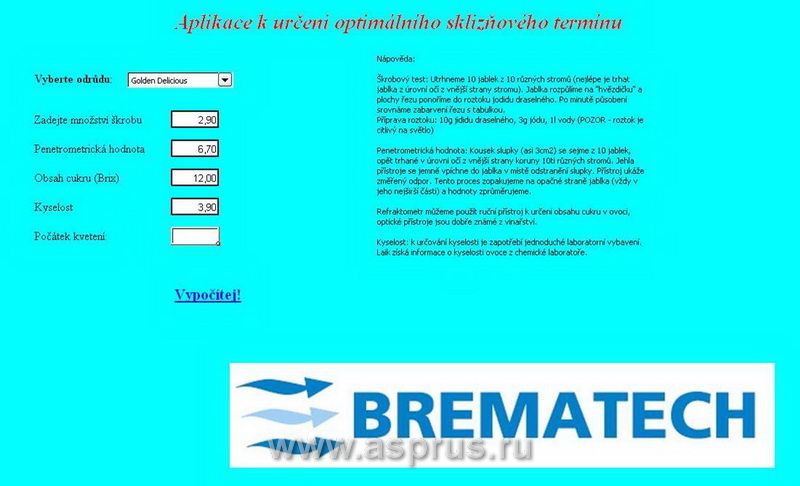

2.4. Проведение йодкрахмальной пробы

В современных условиях для определения съемной степени зрелости плодов в хозяйствах Республики Беларусь наиболее приемлемым способом является проведение йодкрахмальной пробы.

Для проведения йодкрахмальной пробы проводится отбор среднего образца плодов в объеме 1,5-2 кг (или не менее 20 шт.) не менее чем с пяти контрольных деревьев каждого сорта выбранного квартала или участка сада. У деревьев на сильнорослых подвоях плоды снимают по периметру кроны с четырех сторон на расстоянии 150-170 см от поверхности почвы; на деревьях, выращенных на слаборослых подвоях и в уплотненных посадках, плоды снимают с двух сторон ряда.

Одну половину из отобранных плодов (10 шт.) разрезают пополам поперечно для определения степени зрелости, другую (10 шт.) – продольно для определения склонности к осыпанию.

По одной половинке каждого плода погружают срезом вниз в свежеприготовленный йодный раствор, налитый в емкость, на 1-2 минуты.

Для приготовления раствора используют 4 г йодистого калия и 1 г металлического йода, которые разбавляют в 1 л воды.

Плоды вынимают из емкостей, удаляют избыток раствора йода фильтровальной бумагой и обсушивают на воздухе. В зависимости от содержания крахмала и его локализации в плодах на срезах появляются темноокрашенные участки из-за реакции крахмала плодов с йодом.

Содержание крахмала оценивают по следующей шкале:

- 5 баллов — вся поверхность среза от семенного гнезда до кожицы плода черно-синего цвета;

- 4 балла — незначительные участки поверхности среза не окрашены, главным образом в области плодоножки и у семенного гнезда;

- 3 балла — по всей поверхности среза на темном фоне появляются просветы; под кожицей слой мякоти остается темноокрашенным;

- 2 балла — темное окрашивание под кожицей и незначительное потемнение отдельных участков мякоти;

- 1 балл — незначительное потемнение только под кожицей;

- 0 баллов — вся поверхность среза светлая.

В зависимости от назначения партии плодов (длительное хранение, краткосрочное хранение, перевозка) съем яблок и груш проводят при различном содержании крахмала.

Для длительного хранения большинства сортов следует использовать плоды с оценкой выше 3-4 баллов, для краткосрочного – 1-2 балла, для транспортировки – 2-3 балла.

Содержание крахмала в 1 балл свидетельствует о наступлении потребительской зрелости плодов.

В пределах съемной зрелости степень окрашивания плодов подразделяется следующим образом: начальная фаза – 4-4,5 балла, средняя фаза – 3,5-4 балла, полная фаза – 3-3,5 балла.

Для установления оптимального срока съемной зрелости анализы на йодкрахмальную пробу должны проводиться каждые пять-шесть дней, начиная за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки плодов.

Анализ пробных плодов должен проводиться немедленно после сбора, так как в снятых плодах гидролиз крахмала протекает быстрее, чем в оставшихся на дереве, и это может исказить действительное состояние плодов.

Йодкрахмальная проба позволяет определить также склонность того или иного сорта к преждевременному опадению. У плодов таких сортов идет усиленный гидролиз крахмала у плодоножки, из-за чего на продольных срезах плодов можно видеть исчезновение синей окраски именно в этом месте. Оценку в баллах проводят по тому же принципу, что и на поперечных срезах.

3. Проведение уборочных работ

Сбор плодов яблок

Уборку желательно проводить в сухую погоду и приступать к работе после опадения росы. В садах с орошением за день перед уборкой целесообразно провести дождевание, тем самым обмыв плоды для закладки их чистыми на хранение. Однако в любом случае, в том числе и после прошедших дождей, плоды должны обсохнуть на дереве. В противном случае повышается риск микробиологических заболеваний. Некоторые сорта (Ауксис, Ветеран) вообще нельзя снимать мокрыми, иначе во время хранения у них очень быстро буреет и повреждается загаром и плодовой гнилью кожица.

После ночных заморозков, если такие случаются, с работой следует повременить и начинать ее только тогда, когда плоды оттают. Подмороженные яблоки закладывать на длительное хранение нельзя. Если такой необходимости невозможно избежать, то их заготавливают на непродолжительное время и проводят постоянный контроль за их состоянием.

Уборку семечковых плодов, предназначенных для реализации в свежем виде и хранения, производят по сортам и исключительно ручным способом. Сначала снимают плоды с нижних ветвей, затем — с середины кроны и с верхушки. При таких условиях меньше плодов падает на землю.

Плоды необходимо снимать с плодоножкой. Собирать плоды, особенно для длительного хранения, надо осторожно, не надавливая на них и не делая пятен.

Плод берут в ладонь, охватывают его всеми пальцами, указательным пальцем нажимают на плодоножку в месте ее прикрепления к плодовой ветви, одновременно для отделения от плодового образования приподнимают плод кверху и отодвигают в сторону.

Нельзя тянуть плоды вниз, откручивать и дергать, так как это может привести к вырыванию или обламыванию плодоножек, повреждению кожицы плодов и обламыванию плодовых образований. Снимать плоды с плодовыми ветвями не разрешается. Особенно осторожно убирают плоды груши летних сортов.

Сорт Орлик без нормировки, склонен к перегрузке плодами с потерей качества

Уборку плодов ранних сортов необходимо производить в несколько этапов, так как созревание их идет неравномерно. Для этого проходят по рядам деревьев и выборочно снимают наиболее созревшие плоды. Несмотря на определенную трудоемкость данной работы, она позволяет получать свежие плоды на 1-2 недели раньше по сравнению с массовым сбором плодов.

Перед уборкой все работающие делятся на звенья. Каждому звену присваивается номер. В ящики и контейнеры с собранными плодами звено вкладывает этикетку с указанием номера бригады и звена, что облегчает учет выработки и контроль качества съема.

Переход к следующему дереву осуществляют только после того, как будет закончена уборка предыдущего.

Для длительного хранения пригодны только здоровые, товарного вида плоды, без нажимов, проколов, повреждений вредителями и болезнями (согласно ГОСТ 21122-75, ГОСТ 21713-76, ГОСТ 21714-76, ГОСТ 278919-88). Поэтому при уборке поврежденные плоды сбрасываются на землю и по окончанию уборки всего квартала члены бригады еще раз проходят ряды и в контейнеры, выставленные по краям рядов, собирают отброшенные плоды и опад. Необходимость такого приема объясняется тем, что плоды после уборки нецелесообразно перебирать и сортировать, а желательно закладывать на хранение в той таре, в которую они были собраны в саду. Закладка в холодильные камеры поврежденных и нестандартных плодов снижает эффективность процесса хранения в целом и может явиться причиной развития заболеваний во время хранения.

Плоды яблони сорта Легенда

Для сбора плодов наиболее удобны плодосборные сумки емкостью 8 и 12 кг с отстегивающимся дном, которые подвешивают на уровне груди съемщика, или пластмассовые ведра с открывающимся дном. Принципиальное их устройство одинаковое. Они состоят из жесткого легкого каркаса эллипсного сечения и матерчатого отстегивающегося днища, выполненного в виде мешка без дна. Сумки такого типа в Беларуси выпускает ООО «Стимул-Брест».

Подобный инвентарь максимально сохраняет качество положенных в него плодов, обеспечивает условия для съема плодов обеими руками, допускает быстрое опорожнение без повреждения плодов, не мешает сборщикам во время работы и обеспечивает минимальный уровень затрат физического труда.

Применение такой тары повышает производительность труда на 15-20%. Для подтягивания веток используют деревянные крючки. Потребность в них определяют по числу сборщиков в самый напряженный период уборки.

Снятые плоды осторожно опускают в тару и наполняют ее так, чтобы они не выступали выше верхнего края более чем на 2-3 см.

Для уборки используют ящики емкостью 22-25 кг (для летних и осенних яблок и груш) по ГОСТ 13359-84 или контейнеры емкостью 250-300 кг (для зимних яблок и груш) по ГОСТ 21133-75 (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика тары для уборки и хранения плодов

| Наименование тары |

Вместимость, кг |

Назначение |

| Ящик №3 |

23-25 |

для упаковки, транспортировки и хранения яблок |

| Ящик №2 |

18-20 |

для упаковки, транспортировки и хранения груш |

| Плодовые контейнеры |

250-300 |

для уборки, хранения и перевозки яблок и груш |

| Поддоны |

15-20 ящиков |

для пакетирования ящиков |

Плоды зимних сортов можно пересыпать в ящик или контейнер, но с соблюдением определенных правил. При использовании плодосборной сумки (ведра) с открывающимся дном сборную тару опускают вниз контейнера или ящика до уровня дна или уже насыпанных плодов, открывают дно сумки и осторожно приподнимают сумку вверх. Плоды неразрывным потоком выкатываются в контейнер или ящик.

Если их высыпать с высоты или выкладывать по одному, то плоды повреждаются сильнее. Чтобы уменьшить травмирование плодов вначале заполняют углы ящиков или контейнеров, а лишь затем — пространство между ними. В случае необходимости плоды осторожно разравнивают рукой.

В процессе заполнения контейнеров в саду сборщики проводят еще один этап первичной сортировки плодов: удаляют загнившие, мелкие, очень крупные, уродливые, с визуальными механическими повреждениями и повреждениями вредителями и болезнями, с оторванной плодоножкой. Отобранные после подсортировки плоды вместе с падалицей собирают в отдельные контейнеры и отправляют по месту назначения (в пункты переработки или утилизации).

Для плодоводческих хозяйств Республики Беларусь с садами интенсивного типа рекомендуются две принципиальные схемы уборки: для яблок и груш ранних сроков созревания (летних и осенних) и зимних.

При первой схеме за неделю до уборки по саду для каждого звена развозится и расставляется в транспортных проездах тара. В зависимости от длины ряда ящики с поддонами могут располагаться только по краям рядов или дополнительно через несколько метров между рядами. Тара располагается таким образом, чтобы она не мешала проезду транспортных средств, предназначенным для погрузки по рядам.

Наряду со сбором при данной схеме уборки очень трудоемкими являются погрузочно-разгрузочные работы. Использование механических средств (погрузчиков) существенно уменьшает ручную погрузку и разгрузку плодов при сборе урожая.

В основу механизированной погрузки и разгрузки при помощи вильчатых погрузчиков и использовании ящичной тары положен принцип формирования на стандартном поддоне пакета ящиков с плодами.

Пакетный способ заключается в объединении ящиков с плодами в укрупненную партию — пакет, который устанавливается на деревянный поддон. Пакетирование необходимо потому, что отдельная тарная единица (ящик) не имеет приспособлений для захвата механизмами. Установленный же на поддоне пакет легко может грузиться.

Пакет ящиков формируется следующим образом. На поддон вначале устанавливают пять пустых ящиков, из которых два помещают вдоль длинной стороны поддона, а три — поперек. После заполнения этих ящиков плодами на них ставят пять пустых ящиков второго ряда так, чтобы над тремя поставленными поперечно находились два продольных, а над двумя продольными — три поперечных. Таким образом укладывают три-четыре яруса — всего 15-20 ящиков. Такая схема укладки обеспечивает хорошую устойчивость пакета при погрузке, перемещении, транспортировании. Заполненные плодами пакеты ящиков на поддонах грузят вильчатыми погрузчиками на транспорт и вывозят из сада. Формирование пакетов освобождает сборщиков от необходимости переносить вручную ящики с плодами.

Однако использование ящиков сопряжено в ряде случаев с неудобствами и может привести к механическим повреждениям и потерям продукции. При транспортировании плотность пакетов с ящиками нарушается, ящики сдвигаются и могут своими краями вдавливаться в плоды низлежащих плодов. Поэтому уборку в ящики можно рекомендовать только в случае прямой отгрузки плодов потребителю десертной продукции.

Уборка плодов может производиться прямо в ящики, расположенные на транспортных средствах, и по второй схеме.

Вторая принципиальная схема уборки, называемая поточно-контейнерным способом, предусматривает применение контейнеров и прицепов ПС-2,5 и тележек-контейнеровозов ТКС-1,5, ТТК-3.

Контейнер является более удобным и экономически выгодным видом тары. Стандартный неразборный контейнер европейского типа представляет собой деревянный или пластиковый ящик длиной 1200 мм, шириной 1000 мм и высотой 600-800 мм, установленный на поддон стандартных размеров (1200 Х 1000 мм). Вместимость такого контейнера 250-300 кг. В такой таре плоды меньше повреждаются, а нагрузка высокого слоя плодов (более 50 см) практически не передается, а благодаря боковому распору распределяется и не повреждает низлежащие плоды.

Трактор и контейнеровоз с размещенными на нем контейнерами медленно, с остановками перемещается по междурядьям, а сборщики собирают плоды с рядов по обе стороны агрегата и заполняют контейнеры. После заполнения всех контейнеров объявляется перерыв. За это время тракторист вывозит загруженный прицеп на межквартальную дорогу, отцепляет его и прицепляет резервный прицеп с пустыми контейнерами, который подвозит в сад другой трактор. После этого тракторист заезжает на место сбора плодов и цикл повторяется.

Загруженный плодами прицеп отвозит в хранилище другой трактор, который привозит в сад прицеп с пустыми контейнерами.

Поточно-контейнерный способ уборки наиболее эффективен в тех хозяйствах, где расстояние между садом и хранилищем не более 3 км. В этом случае замена прицепов не производится, а агрегат с полными контейнерами прямо из сада направляется к месту выгрузки и хранения.

Существует две модификации контейнеровозов: для широких и узких междурядий в саду. В первом случае на контейнеровоз размещается 6 контейнеров, которые устанавливаются по ширине, а во втором — три контейнера по длине. Удобство таких контейнеровозов заключается в том, что они могут агрегатироваться со среднемощными тракторами для сада, выпускаемым отечественной промышленностью («Беларус-921» и др.). Средняя их грузоподъемность от 1,5 до 3 тонн, транспортная скорость 20 км/ч. Роликовые дорожки контейнеровоза обеспечивают саморазгрузку контейнеров, что еще более облегчает работу и повышает производительность труда при уборке в полтора-два раза. Контейнеровозы подобного типа в Республике Беларусь выпускаются ООО «Стимул-Брест».

Объясняется это тем, что труд рабочих-сборщиков более организован и дисциплинирован, темп работы выше, расстояние от места сбора до места выгрузки плодов в контейнеры минимально, отдых упорядочен. В этом случае также лучше используется техника, так как отпадают операции по завозу тары, расстановке ее в междурядьях сада, погрузке на транспортные средства, ликвидируются холостые проезды машинно-тракторных агрегатов при вывозке собранного урожая. Уменьшаются расходы на тару и ремонт ее в связи с тем, что она поступает в сад в необходимом количестве, мало кантуется, тем самым, предупреждая поломки. Данная технология повышает выход стандартной продукции в пределах 10-15% и особенно эффективна в зауженных междурядьях, а также при наличии малогабаритных деревьев.

Прежде чем закладывать плоды на хранение учитывают их исходную температуру при уборке. Если сбор произведен во второй половине дня, когда температура воздуха была достаточно высокой, плоды необходимо охладить перед размещением в камеру хранения.

Задержка с поставкой снятых плодов в холодильник только на один день при температуре +18…+20°С сокращает их срок хранения на 10-15 дней.

Предварительное охлаждение плодов — обязательный прием всего процесса уборки и хранения. Его осуществляют в холодильной камере плодохранилища при температуре +4…+5°С, постепенно загружая камеру в течение 2-3 суток с постоянным воздухообменом, что позволяет охладить плоды без образования конденсата на их поверхности.

Если плоды сразу поместить в камеру с низкой температурой, при которой они будут храниться (0…+4°С), из-за разницы температур теплых плодов и холодного воздуха атмосферы камеры на поверхности плодов образуется конденсат влаги, который может стать очагом микробиологических заболеваний (гнили).

Заключение

Проведение уборочных работ в саду — достаточно сложный и трудоемкий процесс. От правильности его проведения во многом зависит дальнейшее качество продукции. В связи с этим возрастает значение, особенно в неспециализированных хозяйствах, постоянных плодоводческих бригад, которые не отвлекаются на другие работы в хозяйстве, а выполняют весь круглогодичный цикл работ в саду.

На примере ведущих плодоводческих хозяйств стран Западной Европы можно видеть, что отрасль плодоводства считается там сложной специальностью и для работы в ней привлекаются кадры с хорошим уровнем подготовки и, как правило, с высшим и среднеспециальным образованием. Члены таких бригад во время уборочных работ, уже обученные основным приемам и видам работ в плодоводстве, должны проводить постоянный инструктаж и контроль за работой привлеченных временных рабочих, что позволит снизить общие потери при хранении.

Среднеплотный сорт яблок-Топаз

Материал подготовили:

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Jerzy Lisek

Комплексные мероприятия в борьбе с сорняками в сливовых садах

Комплекс мероприятий в борьбе с сорняками, позволяет добиться хорошего роста и высокого урожая. Сорняки представляют большую опасность для высокой урожайности сливы, так как они забирают всю влагу и питательные вещества из почвы, свет и насекомых-опылителей. В результате этого происходит ухудшение фитосанитарных качеств сада, что способствует развитию грибковых болезней и вредителей (грызуны, клещи, тля) на сливе.

Фото 1. Сорняки в междурядьях сливовых садов.

Важным элементом для почвы является развитие многих живых организмов: бактерий, микоризы, кольчатых червей, членистоногих и позвоночных. В период зимнего покоя деревья защищают почву от эрозии (разрушения под воздействием воды и ветра), накапливают питательные вещества, а также задерживают снег в садах, что увеличивает запас влаги в почве и уменьшает повреждения деревьев заморозками.

Интегрированная защита садов против сорняков включает в себя химические и агротехнические методы борьбы. К химическому методу относится применение гербицидов разрешенных на данной культуре, а к агротехническому: обработка почвы, уничтожение ненужной растительности и мульчирование почвы.

Правильная подготовка почвы до закладки сада, включает в себя: выбор хороших предшественников (зерновые, рапс, горчица, гречиха, лук, фасоль, горох), химическую обработку против сорняков, использование органических удобрений или почвенных биостимуляторов, которые активируют микробные процессы, приводящие к инактивации семян сорняков.

Фото 2. Хвощ полевой многолетний корневищный сорняк

Столоны и корневища сорняков, которые были распаханы, необходимо удалить. Корни и корневища некоторых многолетних сорняков, таких как, хвощ и вьюнок полевой, растут на глубину 2 м.

Наиболее часто используют гербициды, которые содержат глифосат (Раундап), средства производных карбоновых кислот, действие которых похоже на действие ауксинов и флуроксипир (Старане). Эти гербициды следует применять с середины мая по октябрь на сорняках с высотой не менее 10-15 см в сухую погоду. Если среднесуточная температура воздуха после применения гербицидов составляет минимум 12-15°С, то после 3-4 недель распыления глифосата и 5-6 недель распыления синтетического ауксина можно высаживать деревья сливы. Глифосат может быть использован против сорняков в конце осени (ноябрь), если температура во время применения выше 0°C.

Использование гербицидов в саду

Деревья особенно восприимчивы к конкуренции с сорняками весной и летом (апрель — сентябрь). В этот период необходимо провести 2-3 обработки гербицидами (конец апреля — начало мая, июнь или июль, август — сентябрь). Обработку проводят, если сорняки в молодом саду достигают 30-50% поверхности почвы и более 50% во взрослых садах.

Применение гербицидов является наиболее важным методом в регулировании сорняков под кронами деревьев. Почвенные гербициды особенно полезны в молодых садах, где 1-2 обработки в год обеспечивают долгосрочную борьбу с сорняками и ограничивают использование неселективных гербицидов, которые могут привести к повреждению деревьев.

Неселективные средства (например, глифосат) имеют широкий спектр применения, но при попадании на зеленую часть дерева сильно повреждают ее, а селективные средства характеризуются избирательным действием. При борьбе с сорняками, гербициды следует применять систематически. Утверждено использование селективных гербицидов (флуроксипир) для борьбы с двудольными сорняками (одуванчик и клевер белый).

Фото 3. Клевер белый — двудольный сорняк

Цель обработки такими гербицидами заключается в снижении конкуренции между деревьями и сорняками за насекомых – опылителей.

Нехимические методы контроля сорняков

Черный пар с механической обработкой почвы проводится в основном в междурядьях молодых насаждений. Обработка проводится специализированными инструментами: боронами, мотыгами, культиваторами.

Культивирование почвы под кронами деревьев можно проводить при помощи специальных разрыхлителей.

Фреза почвообрабатывающая не очень эффективна в борьбе с многолетними, глубоко укоренёнными и ползучими сорняками. Обычное культивирование приводит к деградации почв и, следовательно, количество обработок за год ограничено до 4-6, а на тяжелых уплотненных почвах до 8.

Растения почвопокровные, в основном пастбища с многолетними травами, является идеальным способом сохранить расстояние в саду.

Травы высевают обычно на третьем году после посадки деревьев и скашивают после того как они достигают высоты 15 см, в среднем 6-8 раз за сезон.

Фото 4. Звездчатка средняя, однолетний сорняк

В.А. Гудковский, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН*.

А.А. Кладь, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, генеральный директор**.

А.П. Перепелица, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник НПО **

О.Н. Гайдарь, агроном-технолог НПО **

Е.А. Олефир, ведущий агроном-технолог по хранению фруктов **

* — Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина, г. Мичуринск. Россия

** — ЗАО «Сад Гигант», Краснодарский край. Россия.

Эффективные технологии продления сроков хранения сливы

В полноценной структуре питания населения важная роль принадлежит свежим плодам и ягодам. Плоды сливы содержат ценнейший комплекс биологически активных соединений (углеводы, азотистые, дубильные и другие вещества фенольной группы, пектиновые соединения, витамины, минеральные соли, ферменты и др.), крайне необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

Однако потребление этих ценных плодов имеет ограниченный период. Кроме того, в урожайные годы из-за временного перенасыщения рынка, определенная часть продукции реализуется по низким ценам и производители несут значительные потери.

Задачей наших исследований являлось – разработка эффективных технологий хранения плодов сливы различных сортов, обеспечивающих продление сроков их хранения с минимальными потерями и максимальным сохранением исходного качества.

Исследования проводились на базе ЗАО «Сад Гигант» Краснодарского края, где имеются промышленные насаждения сливы различных сортов и создана современная материально техническая база по хранению плодов.

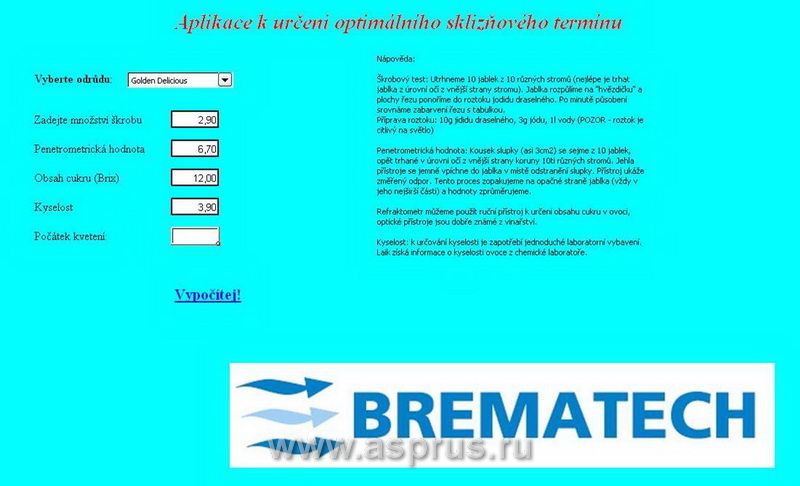

Материалы, условия и методика исследований

Исследования проводились в 2008 – 2011г.г.

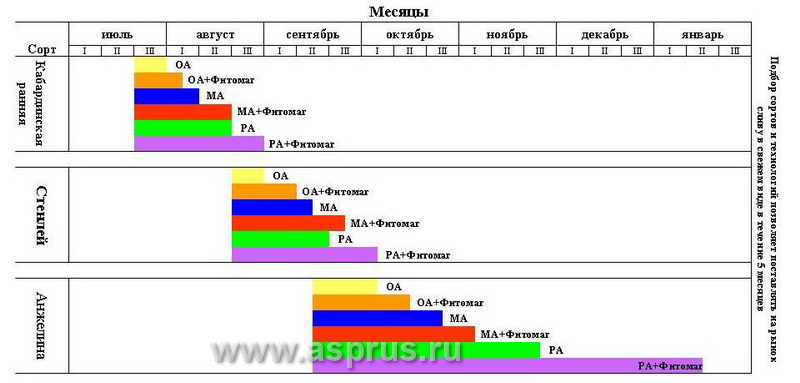

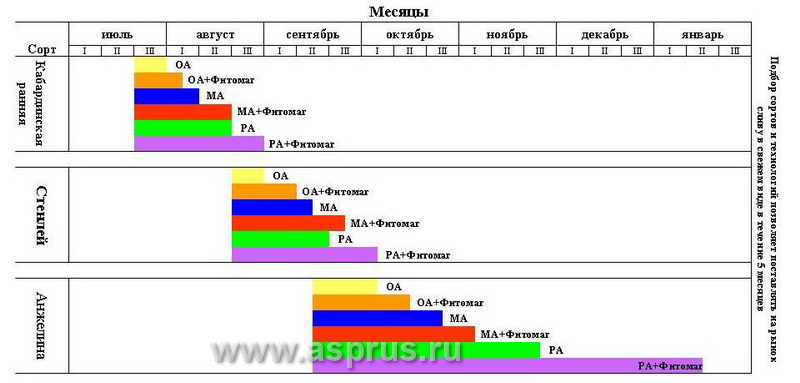

В 2008-2009 и в 2011 на опытное хранение были заложены плоды двух сортов – Кабардинская ранняя и Стенлей. В 2009 и 2011 на опытное хранение закладывались плоды сорта Анжелина.

Краткая характеристика сортов сливы

Кабардинская ранняя. Выведен в Северокавказском НИИ горного и предгорного садоводства. Дерево средней силы роста, плоды крупные (40-50 г.) широкоовальные, красно-фиолетовые, покрыты густым восковым налетом. Плоды транспортабельные, мякоть светло – желтая, плотная, сочная, сладкая, дегустационная оценка — 4,8 баллов. Срок созревания ранний, съемная зрелость наступает в III декаде июля, начале августа, урожайность регулярная, высокая.

Стенлей. Сорт создан в США. Дерево сильнорослое, крона округло – овальная, редкая. Скороплоден, плоды крупные (35-40 г.), обратнояйцевидные, ассиметричные, темно-синие с интенсивным восковым налетом. Мякоть зеленовато – желтая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса — 4,8 балла. Плоды транспортабельные, используются в свежем виде и для производства чернослива. Срок созревания поздний, съемная зрелость наступает в III декаде августа – начале сентября. Частично самоплодный, устойчив к болезням.

Анжелина. Сорт выведен в США. Плоды крупные (50-70 г.), выровненные, округлые, несколько сжатые со стороны вершины и основания, с носиком на вершине, темно – синие со слабым восковым налетом. Внешний вид плодов очень красивый. Плоды транспортабельные, мякоть зеленовато – желтая, сочная, кисло – сладкого вкуса, косточка очень маленькая. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Срок созревания – поздний. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября. Урожайность высокая. Достоинства: крупноплодность, транспортабельность, лежкость, пригодность плодов для технической переработки.

Для опытных целей плоды сливы каждого сорта снимали в оптимальной степени зрелости, съем плодов проводили с плодоножкой, нестандартные и поврежденные плоды отсортировывались. Уборку проводили в тару вместимостью 5 – 7 кг с последующей укладкой в деревянные контейнеры, что позволило механизировать погрузку и размещение в камерах. Время доставки продукции до фруктохранилища с момента съема составляло не более 3 часов. Плоды в течении 5 – 6 часов охлаждали в камерах интенсивного охлаждения до 4°С, затем их перемещали в камеры с температурой +1°С, где проводилась подготовка плодов для последующего хранения по различным вариантам.

Варианты хранения

Кабардинская ранняя и Стенлей

- Контроль – обычная атмосфера (ОА)

- Контроль + Фитомаг (отечественный ингибитор этилена)

- Модифицированная атмосфера (МА)

- Модифицированная атмосфера + Фитомаг

В 2010 — 2011 г. на опытное хранение были заложены плоды сорта Кабардинская ранняя, Стенлей и Анжелина по следующим вариантам:

- Контроль – обычная атмосфера (ОА)

- Контроль + Фитомаг (отечественный ингибитор этилена)

- Модифицированная атмосфера (МА)

- Модифицированная атмосфера + Фитомаг

- Регулируемая атмосфера (РА)

- Регулируемая атмосфера + Фитомаг

Температура хранения поддерживалась на уровне +1°С. Закладка опытов производилась не позже чем через сутки после съема. В пакетах МА (Stepak) атмосфера создавалась за счет дыхания плодов и избирательной селективности полимеров. В РА содержание кислорода поддерживалось специальным оборудованием с автоматическим регулированием. Все варианты закладывались в трехкратной повторности.

В период хранения качество плодов сортов Кабардинская ранняя и Стенлей оценивалось через – 10, 20, 30, 40 дней, а сорта Анжелина – через 20, 30, 40 дней, 2, 3 и 4 месяца.

Учеты и наблюдения проводились по следующим показателям: свежесть, вкус, цвет, внешнее состояние ткани, убыль массы плодов, состав атмосферы, поражение грибными гнилями, сохранение качества плодов после их нахождения в комнатных условиях в течении 5 дней.

Результаты и их обсуждение

В связи с тем, что при хранении крупных партий плодов 50 тонн и выше особый интерес представляют варианты с использованием промышленных камер емкостью 50 тонн и более, поэтому в статье результаты исследований а МА не рассматриваются.

Состав атмосферы. В камерах с РА с помощью специального оборудования поддерживалась атмосфера, содержащая 2% кислорода и 2,5 – 3% диоксида углерода

Убыль массы по сортам. Величина убыли массы плодов в основном зависела от технологии, сроков хранения и биологических особенностей сортов. Через 30 дней хранения в ОА убыль массы в зависимости от особенностей сорта составила – Кабардинская ранняя – 10,9%, Стенлей – 15%, Анжелина – 6,2%, а в партиях с обработкой препаратом Фитомаг 8,4%, 9,0% и 3,8% соответственно. Величина убыли массы плодов в других вариантах приведена таблицах 1,2,3.

Качество плодов

Кабардинская ранняя

В вариантах ОА (контроль) плоды через 10 дневного срока хранения начали размягчатся, а внутренние ткани после 3 дневного пребывания в комнатных условиях приобретали слегка бурый цвет. В варианте контроль + Фитомаг подобные изменения стали проявляться через 18 – 20 дней, а после 15 дней хранения плодов в ОА (контроль) заметно исчезал восковой налет и они приобретали слегка буроватый цвет. У плодов хранившихся в РА эти изменения стали заметными после 25 – 30 дней хранения. В варианте РА + Фитомаг после 30 дней хранения и 3 дней нахождения в комнатных условиях плоды прекрасно сохранили твердость, сочность, привлекательность, восковой налет, вкус, а цена на эти плоды была значительно выше, чем в других партиях (табл. 1, рис. 1). Таким образом, используя различные технологии хранения плодов этого сорта возможно сохранять их течении месяца с различной эффективностью (рис.2).

Таблица 1

Экономическая эффективность различных технологий хранения плодов сливы с. Кабардинская ранняя.

| Наименование варианта |

Контроль ОА (обычная атмосфера) |

ОА+Фитомаг |

Регулируемая атмосфера (РА) |

РА+Фитомаг |

| Объем хранения, кг |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

| Естественная убыль, % |

10,9 |

8,4 |

8,7 |

6,2 |

| Объем продаж, кг |

890 |

916 |

913 |

938 |

| Цена за 1 кг., руб. |

23 |

25 |

27 |

29 |

| Выручка, руб. |

20470 |

22900 |

24651 |

27202 |

| Затраты всего, руб. |

12000 |

12500 |

13000 |

13500 |

| Прибыль от продаж, всего руб. |

8470 |

10400 |

11651 |

13702 |

| Прибыль от продаж в расчете на 1 кг |

9,5 |

11,4 |

12,8 |

14,6 |

| Рентабельность, % |

70,1 |

83,2 |

90 |

101,5 |

Рис. 1. Рис. 1. Внешний вид плодов сливы с. Кабардинская ранняя после хранения в РА+Фитомаг

Рис. 2. Рис. 2. Сроки потребления плодов сливы в зависимости от биологических особенностей сортов

Стенлей

В ОА (контроль) плоды способны сохранять высокие товарные и вкусовые качества в течении 12 – 15 дней. При продлении сроков хранения наблюдается существенное изменение качества — размягчение, внутреннее побурение тканей, потере воскового налета, ухудшение вкуса.

В вариантах ОА + Фитомаг качество плодов этого сорта сохраняется в течении 20 дней, а при дальнейшем хранении товарные и вкусовые качества по указанным показателям снижаются. Хранение в РА (контроль) в течении 20 – 25 дней обеспечивает надежное сохранения исходного качества плодов, но наилучшим вариантом, обеспечивающим максимальное сохранение исходных показателей качества (свежесть, сочность, привлекательность, вкус, сохранение воскового налета), является РА + Фитомаг. В этом варианте срок хранения плодов этого сорта составляет 30 – 35 дней в хранилище и 3 – 5 дней в комнатных условиях. Плоды, хранившиеся в этом варианте, имеют повышенный спрос на рынке, что позволяет значительно повысить уровень рентабельности (табл. 2). Таким образом, используя различные технологии, плоды сливы этого сорта представляется возможным хранить в течении 30 – 35 дней.

Таблица 2

Экономическая эффективность различных технологий хранения плодов сливы с. Стенлей

| Наименование варианта |

Контроль ОА (обычная атмосфера) |

ОА+Фитомаг |

Регулируемая атмосфера (РА) |

РА+Фитомаг |

| Объем хранения, г |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

| Естественная убыль, % |

15 |

9 |

11 |

7 |

| Объем продаж, кг |

850 |

910 |

890 |

930 |

| Цена за 1 кг., руб. |

25 |

25 |

30 |

32 |

| Выручка, руб. |

21250 |

22750 |

26700 |

29760 |

| Затраты всего, руб. |

12000 |

12500 |

13000 |

13500 |

| Прибыль от продаж, всего руб. |

9250 |

10250 |

13700 |

16260 |

| Прибыль от продаж в расчете на 1 кг |

11 |

11,3 |

15,4 |

17,5 |

| Рентабельность, % |

77 |

82 |

105 |

120 |

Анжелина

В ОА (контроль) плоды сохраняют хорошее качество в течении 20 дней, в ОА + Фитомаг сроки хранения составляют 35 – 40 дней в хранилище и 5 – 6 дней в комнатных условиях. При продлении этих сроков плоды заметно ухудшают показатели качества – исчезновение воскового налета, появление тусклости, некоторые плоды размягчаются. В РА плоды этого сорта могут хранится в течении 60 – 70 дней, а в РА + Фитомаг до 120 дней с максимальным сохранением качества (свежесть, сочность, привлекательность, вкус) как при хранении так и при доведении до потребителя. Из – за значительного продления сроков хранения плодов сорта Анжелина в РА + Фитомаг до 3,5 – 4 месяцев с сохранением высоких товарных и вкусовых качеств и дефицита их на рынке в этот период, спрос потребителей значительно увеличивается, а цена повышается, что обеспечивает дополнительную прибыль, уровень рентабельности в этом варианте составляет 207% (табл. 3).

Таблица 3

Экономическая эффективность различных технологий хранения плодов сливы с. Анжелина

| Наименование варианта |

Контроль ОА (обычная атмосфера) |

ОА+Фитомаг |

Регулируемая атмосфера (РА) |

РА+Фитомаг |

| Объем хранения, кг |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

| Естественная убыль, % |

6,2 |

3,8 |

4 |

2,2 |

| Объем продаж, кг |

938 |

962 |

960 |

978 |

| Цена за 1 кг., руб. |

35 |

40 |

50 |

55 |

| Выручка, руб. |

32830 |

38480 |

48000 |

53790 |

| Затраты всего, руб. |

16000 |

16500 |

17000 |

17500 |

| Прибыль от продаж, всего руб. |

16830 |

21980 |

31000 |

36290 |

| Прибыль от продаж в расчете на 1 кг |

18 |

23 |

32,3 |

37 |

| Рентабельность, % |

105 |

133 |

182 |

207 |

Рис. 3. Рис. 3. Внешний вид плодов сливы с. Анжелина при хранении в РА+Фитомаг

Выводы

Рекомендуемый подбор сортов и использование современных технологий хранения позволяет продлить сроки потребления плодов сливы высокого качества с конца июля до середины января, т.е. в течении 5,5 месяцев с высоким экономическим эффектом.

Рекомендуемые технологии хранения прошли производственную проверку в ЗАО «Сад Гигант» Краснодарского края в объеме более 400 тонн и рекомендуются для широкого использования в производстве.

Материал подготовили:

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Jerzy Lisek

Подготовка почвы под закладку вишневого сада

Участок для нового сада должен быть выбран так, чтобы обеспечить ежегодный урожай и качественные плоды с минимальным использованием химических средств. Идеальным месторасположением вишневого сада является небольшая возвышенность с плодородной слабокислой почвой (рН 6,2 до 7,0). Следует избегать заболоченных и песчаных почв.

Вишня плохо растет на тяжелых почвах, где уровень грунтовых вод находится на глубине менее 150-180 см, а также на слабоплодородных почвах без орошения. Вишневые сады не должны располагаться рядом с промышленными предприятиями, загрязняющими окружающую среду.

Весной, за год перед закладкой сада, необходимо высевать сидераты с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры и обогащения азотом. Самым ценным зеленым удобрением является смесь из бобовых и злаковых растений: люпин, горох, вика и бобы с добавлением овса, а также фацелия, подсолнечник или кукуруза. Эти растения образуют большую зеленую массу, очищая почву от сорняков, а также являются источником гумуса и улучшают структуру почвы. Вишневые сады не следует сажать на участках, где ранее возделывались такие культуры как: земляника, томаты, картофель, огурец и капуста, т.к. они могут способствовать распространению грибка Verticillium dahliae.

Ценным сидератом для вишневого сада является горчица. Ранней весной на 1 га высевают 30 кг семян. В конце июня или начале июля растения измельчают дискованием и запахивают в почву, а затем снова высевают горчицу, как и весной. Второй раз запахивают сидераты в сентябре или октябре. Горчица — это фитосанитарное растение, поэтому ее рекомендуется применять в ситуациях, когда есть необходимость в посадке нового сада после раскорчёвки старого.

Фото 1. Фото 1. Ценный сидерат вишневого сада – горчица

При бессменном выращивании культуры того же вида на одном месте наблюдается слабый рост растений, вызванный почвоутомлением. В садах этот эффект виден при закладке сада по саду. Вначале это проявляется слабостью развития, а затем и полным ингибированием роста надземной части и корневой системы молодых деревьев. Вишня является очень восприимчивой к почвоутомлению культурой.

Хорошим методом снижения воздействия этого неблагоприятного фактора на растения является активация биологического потенциала путем внесения большого количества органического вещества в почву. Самое простое решение заключается в использовании больших доз навоза (40 т / га), торфа или компоста с последующей вспашкой (25-30 см). Навоз можно заменить зеленым удобрением.

В целях снижения вероятности заболеваний, вызванных некоторыми видами нематод в почве, рекомендуется выращивать календулу. Весной высевают от 5 до 10 кг / га семян. Осенью растения дискуют и запахивают. Чтобы снизить количество личинок в почве, можно сеять гречиху, которую затем также запахивают.

В районах, подверженных воздействию сильных ветров с западной и северо-западной стороны, следует высаживать один или два ряда деревьев, быстро наращивающих объем кроны. Для этой цели подходит ольха, посаженная с интервалами в 1-2 м. Таких деревьев как тополь, акация следует избегать.

Чаще всего новые сады закладывают после раскорчевки старых. Деревья и кустарники ветроломных линий являются местом обитания полезных насекомых и птиц, а также для мелких хищных животных, таких как куницы, ласки, хорьки, горностаи, которые помогают снижать численность популяций полевых мышей. Разнообразие природной среды в состоянии обеспечить биологическое равновесие и снизить потребность в средствах защиты. Для того чтобы уменьшить число личинок вредителей в почве рекомендуется проводить культивации.

Схема посадки деревьев вишни зависит от сорта и типа почвы.

Обрезка стимулирует рост молодых продуктивных побегов, что приводит к обильному плодоношению деревьев. Оптимальное расстояние между рядами в вишневом саду составляет 3,5-4,0 м. Слаборослые сорта вишни, такие как Нордстар или Лютовка, в ряду сажают на расстоянии 1,5 м, а более сильнорослые сорта Нефрис и Дебрецени Ботермо — 2,0-2,3 м.

Деревья вишни, привитые на Антипке, лучше высаживать на легких почвах, а деревья, привитые на дикой вишне, хорошо растут на средних и тяжелых глинистых почвах.

Фото 2. Фото 2. Высокая продуктивность вишни с системой формирования «Новое русское веретено» в интенсивном саду»

При закладке вишневого сада необходимо использовать сертифицированный посадочный материал из питомников. Деревья должны быть однолетнего возраста. Этим обеспечивается хорошее состояние насаждений, свободных от вирусной и грибковой инфекции.

Также необходимо соблюдать пространственную изоляцию около 200-400 метров от существующих садов.

Вишню можно высаживать осенью или ранней весной. Осенняя посадка способствует быстрой приживаемости деревьев и стимулирует их более быстрый рост весной.

Фото 3. Фото 3. Высокое качество плодов вишни в интенсивном саду

Орошение

В климатических условиях нашей страны орошение оказывает существенное влияние на рост и развитие растений. Вода не является возобновляемым ресурсом, поэтому необходимо использовать ее очень экономно. Вода должна быть взята из доступного источника в разрешенных количествах. Каждому производственнику, имеющему систему орошения, требуется иметь документы, подтверждающие право на использование водных ресурсов. При выборе оросительной установки, а также источника воды, необходимо эффективное ее использование. Для орошения плодовых растений рекомендуется использовать систему капельного полива в связи с высокой экономичностью и эффективностью использования воды.

Дождевание

Такое орошение может быть рекомендовано для хозяйств, которые имеют большие площади насаждений и эффективный источник воды (реки или озера). При орошении вода распыляется на листья, поэтому особое внимание должно быть уделено системе защиты вишни от болезней. Орошение проводится утром, чтобы листья могли быстро испарить влагу с поверхности. Для того чтобы достичь равномерности орошения, расстояние между спринклерами должно быть равно радиусу охвата одного спринклера. Разовая норма воды не должна превышать 20 мм на очень легких почвах и 25 мм на тяжелых почвах. Оросительная система также может быть использована для защиты растений от весенних заморозков.

Спринклерное орошение

При таком орошении спринклеры распыляют воду в виде разбрызгивающейся струи (20-200 л/ч) на поверхность почвы вблизи растений. Необходимо следить за тем, чтобы вода не смачивала стволы деревьев, т.к. это может стать причиной заболеваний коры и древесины. Спринклерное орошение используют в основном по причине высокого содержания железа в воде. Специальные модели спринклеров устанавливаются выше уровня крон деревьев и могут быть использованы для защиты от весенних заморозков во время цветения.

Фото 4. Фото 4. Подкронный полив в интенсивном саду вишни

Капельное орошение

Капельное орошение рекомендуется для интенсивных садов и насаждений, единственным источником воды для полива которых являются скважины. На легких почвах рекомендуется использовать шланги с расстоянием между капельницами 40-50 см, а на тяжелых почвах — 60 см. Рекомендуемая максимальная длина оросительной системы зависит от внутреннего диаметра канала, расхода воды и расстояния между эмиттерами.

Фото 5. Фото 5. Обильное цветение вишневого дерева в саду интенсивного типа

Независимо от системы полива вода для орошения должна соответствовать необходимым требованиям, предъявляемым к ней, для чего делается анализ воды из этого источника. Длительное затопление почвы ограничивает доступ кислорода к корням, и создает благоприятные условия для развития почвенных патогенов. Необходимость орошения уточняют соответственно данным уровня влажности почвы, а подачу минерального питания – по состоянию растений. Грунтовые датчики влажности, или тензиометры, размещаются на глубине 15-20 см в непосредственной близости от места подачи воды. Если это капельное орошение, расстояние от капельницы до тензиометра составляет около 15-20 см.

Удобрение сада

Удобрения вносят на основе результатов почвенного анализа и листовой диагностики, а также визуальной оценки состояния растений. Перед закладкой интенсивного вишневого сада проводить анализ почвы обязательно. Химический анализ листьев не является обязательным, но его рекомендуется делать для определения доз вносимых удобрений. Неправильное использование удобрений неизбежно ведет к снижению урожайности, уменьшает устойчивость растений к вредителям и болезням, а также приводит к чрезмерному загрязнению окружающей среды, главным образом почвы и грунтовых вод.

Азотные удобрения

Потребность вишни в азотных удобрениях можно оценить на основе содержания органического вещества в почве (табл. 1). Эти дозы азота следует рассматривать как ориентировочные, корректируемые листовой диагностикой и визуальной оценкой растений (табл. 2). К выбору дозы азота нужно отнестись тщательно, так как эти удобрения приводят к сильному росту растений, что снижает их устойчивость к патогенам.

Таблица 1

Примерные дозы азота для вишневого сада в зависимости от содержания органического вещества в почве

| Возраст сада |

Содержание органических веществ (%) |

| 0,5-1,5 |

1,6-2,5 |

2,6-3,5 |

| Доза азота |

| первые два года |

15-20* |

10-15* |

5-10* |

| третий год и позже |

60-80** |

40-60** |

20-40** |

* — доза N в г/м2

** — доза N в кг/га

Таблица 2

Содержание макроэлементов в листьях вишни и рекомендованные дозы удобрений

| Действующее вещество / доза внесения |

Содержание минеральных элементов в листьях |

| недостаток |

низкий |

средний (оптимальный) |

высокий |

N (%)

Доза N (кг/га) |

< 1,80

120-150 |

1,80-2,29

80-120 |

2,30-2,80

50-80 |

> 3,60

0-50 |

P (%)

Доза P2O5 (кг/га) |

— |

< 0,15

50-100 |

0,15-0,30

0 |

> 0,60

0 |

K (%)

Доза K2O (кг/га) |

< 0,70

120-150 |

0,70-1,19

80-120 |

1,20-1,80

50-80 |

> 3,25

0 |

Mg (%)

Доза MgO (кг/га) |

< 0,15

120 |

0,15-0,25

60 |

0,26-0,40

0 |

> 0,70

0 |

Фосфорные, калийные и магниевые удобрения

Уровни содержания фосфора (P), калия (К) и магния (Mg) в почве, а также дозы, применяемые до закладки сада, приведены в таблице 3. На основании этих данных принимается решение о целесообразности применения этих удобрений.

Если не вносить в почву фосфор, калий и магний, либо использовать их чрезмерные дозы, то это может привести к физиологическому дисбалансу растения, что снижает не только урожайность, но и снижает устойчивость растений к вредителям и болезням.

В вишневых садах фосфор, калий и магний также могут вносить в качестве листовой подкормки. По результатам химического анализа листьев вишни оценивают содержание макроэлементов в растении и вносят рекомендованные дозы удобрений (табл. 2).

Таблица 3

Содержание фосфора, калия и магния в почве и дозы, применяемые перед закладкой интенсивного вишневого сада

(Садовский и др., 1990)

| Почвенные горизонты |

Степень плодородия почвы |

| низкая |

средняя |

высокая |

| Содержание фосфора (мг/100 г) |

Для всех почв:

пахотный горизонт

подпахотный горизонт |

< 2,0

< 1,5 |

2-4

1,5-3 |

> 4

> 3 |

Внесение

до закладки сада |

Доза фосфора (кг P2O5/гa) |

| 300 |

100-200 |

— |

| Содержание калия (мг/100 г) |

Пахотный горизонт:

<20% глины

20-35% глины

> 35% глины

|

< 5

< 8

< 13 |

5-8

8-13

13-21 |

> 8

>13

> 21 |

Подпахотный горизонт:

<20% глины

20-35% глины

> 35% глины |

< 3

< 5

< 8 |

3-5

5-8

8-13 |

> 5

> 8

> 13 |

Внесение удобрений:

до закладки сада

в плодоносящем саду |

Доза калия (кг K2O/га) |

150-300

80-120 |

100-200

50-80 |

−

− |

Для обоих слоев почвы:

<20% глины

≥ 20% глины |

Содержание магния (мг/100 г) |

< 2,5

< 4 |

2,5 -4

4-6 |

> 4

> 6 |

Внесение удобрений:

до закладки сада

в плодоносящем саду |

Доза магния (г MgO/м2) |

| Зависит от известкования |

— |

| 12 |

6 |

— |

| Независимо от почвы |

Отношение K: Mg |

| очень высокое |

высокое |

среднее |

| > 6,0 |

3,6-6,0 |

3,5 |

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам

Рябушкин Юрий Борисович

д.с.-х. н, профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала J. Ciesielska – E. Malusa

Выращивание и возделывание малины красной

Качественные ягоды малины

В принципе, малина выращивается по двум системам: в виде кустов и рядами. В первом случае все побеги каждого растения связаны друг с другом, в то время как во втором, они свободны или прикреплены к проволоке и расположены так, что образуют живую изгородь.

Классическая системы выращивания малины с использованием шралеры

По классической системе ветки малины привязываются к столбу высотой около 1,5 м. Эта система является трудоемкой и требует многочисленных точек поддержки. Чтобы сделать её более практичной, необходимы различные усовершенствования. Одним из них является привязывание некоторых растений или части ряда к проволоке, расположенной на высоте 1,5 м от земли. Затем приросты обрезают до 10-15 см над точкой привязки. Другая модификация включает в себя разделение ветвей растения в виде двух лучей, расположенных V-образно продольно по отношению к направлению ряда. В этом случае необходимое пространство для растений в ряду составляет не менее 150 см, так как следует увеличивать число латералов на растениях для поддержания оптимального уровня продуктивности. Чаще всего используются системы на опоре. Опыт показывает, что использование этих систем способствует лучшему проникновению воздуха и света в насаждения малины, улучшает качество ягод и облегчает их сбор. Расходы, связанные с использованием опоры в значительной степени погашаются прибавкой урожая. Многочисленные системы ведения культуры, различаются по форме опор, для поддержки приростов и их крепления. Ниже описаны наиболее распространенные из них.

Использование железобетонной конструкции при выращивании малины

Необходимость установки опор при выращивании красной малины объясняется естественной потребностью побегов на что-то опираться, особенно под тяжестью плодов, в противном случае создаются неудобства для возделывания и уборки урожая. Каркас данной конструкции состоит из железобетонных или деревянных опор, высотой 2 м, которые заглублены в землю минимум на 50 см, и из оцинкованной железной проволоки (чаще используется проволока №14 или №16).

Выращивание с привязкой побегов

Растения привязываются к двум рядам проволоки, натянутой по столбам, расположенным через 5-7 м, если столбы деревянные, или через 10 м – если бетонные.

Первая проволока расположена примерно на высоте 80 см от земли, а вторая — на высоте 140-150 см. После сбора урожая молодые приросты вертикально или слегка наклонно привязываются ко второму ряду проволоки через каждые 6-7 см. Чтобы придать растениям большую устойчивость некоторые побеги привязываются к первой проволоке с интервалом 1 м. Эта система трудоемка, но имеет то преимущество, что приросты равномерно распределены по ряду, хорошо просвечиваются, а также облегчается сбор ягод.

Выращивание малины с фиксацией побегов к шпалере с помощью пластиковых скоб

Шпалерная конструкция без фиксации побегов

Для этой системы требуется две пары параллельных рядов проволоки, размещенных соответственно на высоте около 80 и 150 см от земли. В каждой паре расстояние между проволоками составляет 8-10 см (толщина столба опоры). Приросты малины размещаются между проволоками, которые сохраняют вертикальное положение без потребности их фиксации. Это менее кропотливая работа, но, в некоторых районах, особенно ветреных, существует риск, неравномерного размещения ветвей и нарушения образования отпрысков.

Модификацией этой системы является увеличение интервала между проволоками нижней пары до 20-25 см, чтобы иметь возможность работать с порослью внутри данной полосы. Это значительно уменьшает потери во время сбора урожая и ограничивает движение ветвей. В некоторых случаях можно найти дополнительную модификацию, при которой пара верхних проволок, расположена на одной стороне опоры. Пространство, в котором вставлены приросты, очень узкое и это значительно снижает подвижность веток.

Конструкция с приростами навитыми на проволоку