Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материала сайта gardenplanet.ru

Борьба с вредителями и болезнями плодовых культур в июне

Яблоня

В июне для борьбы с паршой сразу как произойдет осыпание цвета яблони, все пораженные деревья опрыскивают либо бордоской жидкостью (1%), либо хлорокисью меди (40 г).

Парша на листьях яблони

Для борьбы с вредителями в июне, когда возникает массовое их размножение (такие вредители как плодожорка и тля), деревья необходимо опрыскать карбофосом (75 г), взяв 10 % эмульсию, или трихлорметафосом (60 г), или биопрепаратом— энтобактерином (100 г).

Пораженные тлей листья яблони

Для борьбы с плодожоркой используют также настои и отвары из различных трав: полыни, томата и т.д. Обрабатывают несколько раз, повторяя через каждые 5 дней.

Яблоко, пораженное гусеницей яблонной плодожорки

Вишня и слива

Если велика численность вишневой тли (насекомые бурые и черные), сливовой тли (насекомые зеленые, сероопыленные), вишневого общественного пилильщика (личинки в виде небольших пиявок) для борьбы с вредителями необходимо все пораженные растения сразу после цветения опрыснуть готовым средством: 10%-карбофосом (75 г), 10 %- бензофосфатом (60 г).

Вишневая тля

Сливовая тля

Можно применить настой трав, таких как дельфиниум, ромашка, тысячелистник (берут 1 кг сухой травы). Используют и отвар полыни, для этого берут 400 г сухой травы кипятят в течение 30 минут, после чего настаивают сутки. На десять литров приготовленного раствора прибавляют 40 г мыла.

Вишневый общественный пилильщик

Грибковые поражения сливы и вишни

В сырые годы создаются благоприятные условия для развития грибных болезней — коккомикоза, клястероспориоза, кармашки.

Коккомикоз поражает вишню и обнаруживается в виде небольших красновато-коричневых пятен, появляющихся на верхней стороне листьев вишни. На нижней стороне листа можно заметить на пятнах белый (или сероватый) налет образовавшегося спороношения гриба.

Коккомикоз на вишне

У сливы поражающим фактором является клястероспориоз, который появляется на листьях в виде светло-коричневых пятен с ярко выраженной красно-бурой каймой. В самом начале заражения пятна достаточно мелкие, как небольшие уколы, но затем пятна увеличиваются от 2 до 5 мм в диаметре, после этого пораженная ткань выпадает.

Клястериоспориоз на сливе

Плоды сливы поражаются грибной болезнью — кармашки. Завязи плодов не образуют косточек и бывают похожи на пухлые мешочки с налетом. Больные плоды высыхают на ветвях и рассеивают споры гриба.

Кармашки сливы

В июне для борьбы не только с вредителями, но и с этими грибными болезнями растения вишни и сливы опрыскивают раствором бордоской жидкости из расчета на 10 литров воды берут 100 г медного купороса и 100 г извести. Все зависит от погоды: опрыскивают фунгицидами пораженные кусты через каждую неделю.

Плодовая гниль вишни

Против плодовой гнили на вишне и дырчатой пятнистости на сливе растения обрабатывают теми же препаратами.

В.В. Хроменко, к.с.-х.н.,

В.Ф. Воробьев, д.с.-х.н., профессор

ФГБНУ ВСТИСП

Хроменко В.В. / Биологические особенности роста и плодоношения колонновидных сортов яблони, их продуктивность и эффективность / В.В. Хроменко, В.Ф. Воробьев // Садоводство и виноградарство, №4, 2015 г., с. – 30-34.

Биологические особенности роста и плодоношения колонновидных сортов яблони, их продуктивность и эффективность

Целью исследований является изучение биологических особенностей роста и плодоношения колонновидных сортов яблони, их продуктивности и экономической эффективности. Опыт заложен в 2001 г. двухлетними саженцами на клоповом подвое ММ106 сортами: Президент, Червонец, Останкино, Валюта. Каждый из них представлен 16 деревьями. Схема размещения двухстрочная 2,5+0,9×0,4м с плотностью 14705 деревьев/га. Изучали 2 типа кроны: колонна в виде ствола без боковых ветвей и естественнорастущая, без обрезки. При формировании колонны ежегодно удаляли все боковые ветви, оставляя побег продолжения центрального проводника. Высоту дерева ограничивали до 2,7 м. Деревья без обрезки в 13-летнем возрасте достигали высоты 3,7 м. Междурядья содержали под задернением. В ряду — гербицидный пар. Период плодоношения составил 13 лет. Затраты на производство рассчитывали по нормативным технологическим картам. Установлено, что выращивание колонновидных сортов яблони в промышленном саду с формирующей обрезкой и плотностью посадки деревьев 14705 шт./га неэффективно из-за больших затрат на посадочный материал и формирующую обрезку. Несмотря на высокую потенциальную урожайность, достигающую 106 т/га, в среднем этот показатель за амортизационный период составляет 17,8 т/га, что совершенно недостаточно для получения прибыли. Эффективность выращивания колонновидных сортов яблони возрастает без применения формирующей обрезки. Средняя урожайность в этом случае за 13 лет плодоношения была на 27,5 % выше, чем при формирующей обрезке, но при отсутствии затрат на обрезку сад становился прибыльным с урожайностью 23,5 т/га.

Колоновидный сорт яблони Валюта

Биологическая особенность колонновидных яблонь формировать плодовые образования непосредственно на стволе позволяет выращивать дерево без боковых ветвей в виде ствола с ними. По данным М.В. Качалкина, в опытах Англии размещали до 140 тыс. деревьев на 1 га и получали урожайность более 400 т/га [1]. В.В. Кичина предлагал высаживать до 40 тыс. деревьев на 1 га и получать более 100 т плодов при использовании полукарликовых клоновых подвоев [2, 3]. В промышленном садоводстве такая плотность размещения деревьев нецелесообразна по экономическим причинам и из-за необходимости иметь междурядья для ухода за ними и уборки урожая. В связи с этим в ФГБНУ ВСТИСП изучается двухстрочная схема 2,5+0,9×0,4 м с плотностью 14705 деревьев/га. Опыт заложен в 2001 г. двухлетними саженцами на полукарликовом клоновом подвое ММ 106 сортами: Президент, Червонец, Останкино, Валюта. Изучали 2 типа кроны (делянка сортов в варианте составляла 16 деревьев): колонна в виде ствола без боковых ветвей с ежегодным удалением побегов замещения и естественнорастущая, без обрезки. Высоту дерева ограничивали до 2,7 м. Деревья без обрезки в 13-летнем возрасте достигали высоты 3,7 м. Междурядья содержали под задернением, в ряду — гербицидный пар.

Изучаемый период продуктивного плодоношения, принятый учеными садоводами для интенсивного сада, составил 13 лет. Затраты на производство рассчитывали по нормативным технологическим картам [5]. Стоимость посадочного материала — 100 руб./шт. Оптовая стоимость реализации плодов составляла 40 % от рыночной с учетом товарности и хранения — 20 руб./кг. Прибыль определяли по оптовой стоимости урожая с отчислениями НДС (18 %), ежегодных амортизационных отчислений, включающих закладку сада и уход за первые 3 года, ежегодный уход в период плодоношения и затраты на уборку урожая.

При естественном развитии дерева было отмечено мутовчатое размещение боковых ветвей, образующих ярусы по стволу и на боковых ветках.

Мутовка ветвей обусловлена особенностью роста побега. В отличие от обычной яблони, у колонновидной побег в диаметре в 1,5-2,0 раза толще и имеет укороченные междоузлия, образуя в верхней части группу почек. При их пробуждении формируются до 3-4 сильных побегов с доминированием либо из верхушечной почки, либо из боковой. В первом случае сохраняется стволовость, в других случаях вместо одного ствола образуются 2-3 крупные боковые ветви, растущие под острым углом в виде компактной узкопирамидальной кроны.

Колоновидный сорт яблони Президент

М. В. Качалкин [2], автор колонновидных сортов, также отмечал, что при естественном развитии дерево приобретает компактную узкопирамидальную крону.

В течение 13 лет с начала плодоношения проводили мониторинг интенсивности цветения, количества сформировавшихся плодов, урожая с дерева и рассчитывали урожайность насаждения.

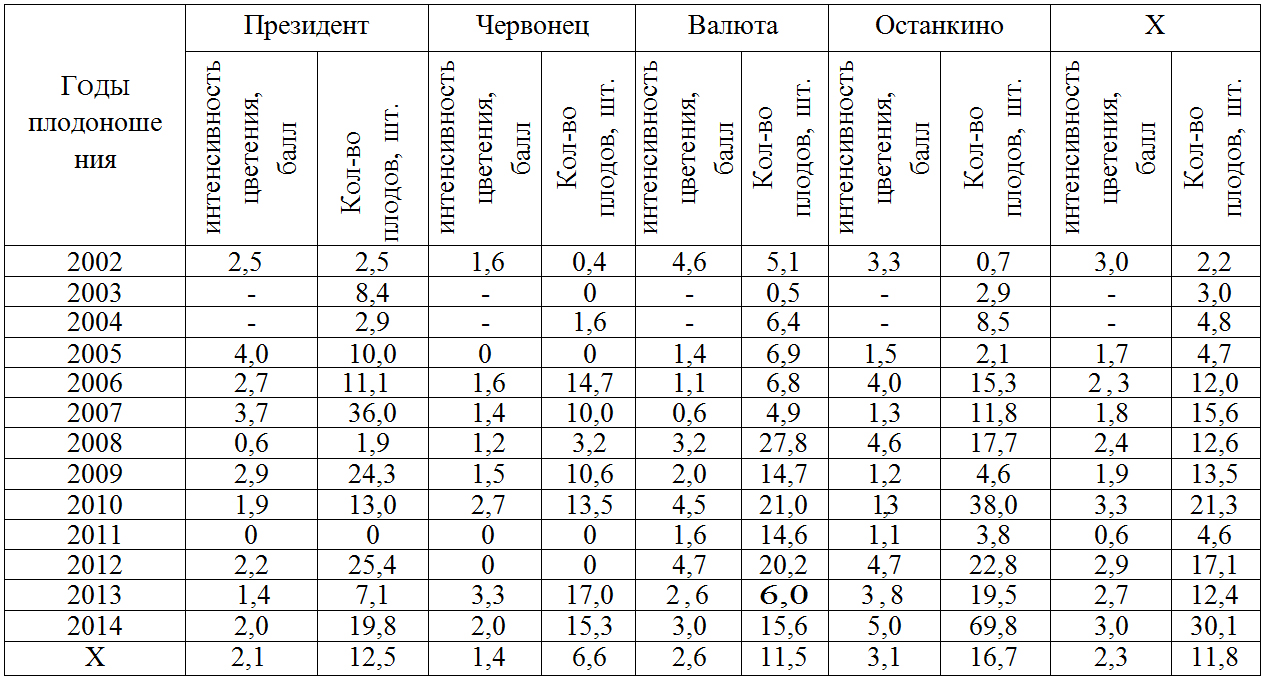

Интенсивность цветения ежегодно была неодинаковой у всех изучаемых деревьев и колебалась от 0 до 5 баллов. По сортам она составляла в среднем за 13 лет плодоношения от 1,4 до 3,1 балла и в среднем по 4 сортам — 2,3 (табл. 1).

Интенсивность цветения и количество плодов на дереве при формировании колонны у колонновидных сортов яблони

(Таблица 1)

Таким образом, интенсивность цветения была в 2,2 раза ниже максимальной — 5 баллов, что и отразилось на продуктивности деревьев. Количество сформировавшихся плодов на дереве за 13 лет плодоношения колебалось по сортам от 6,6 до 16,7 шт. и в среднем составило 11,8 шт. Следует отметить, что в урожайные годы на отдельных деревьях формировались до 66 плодов.

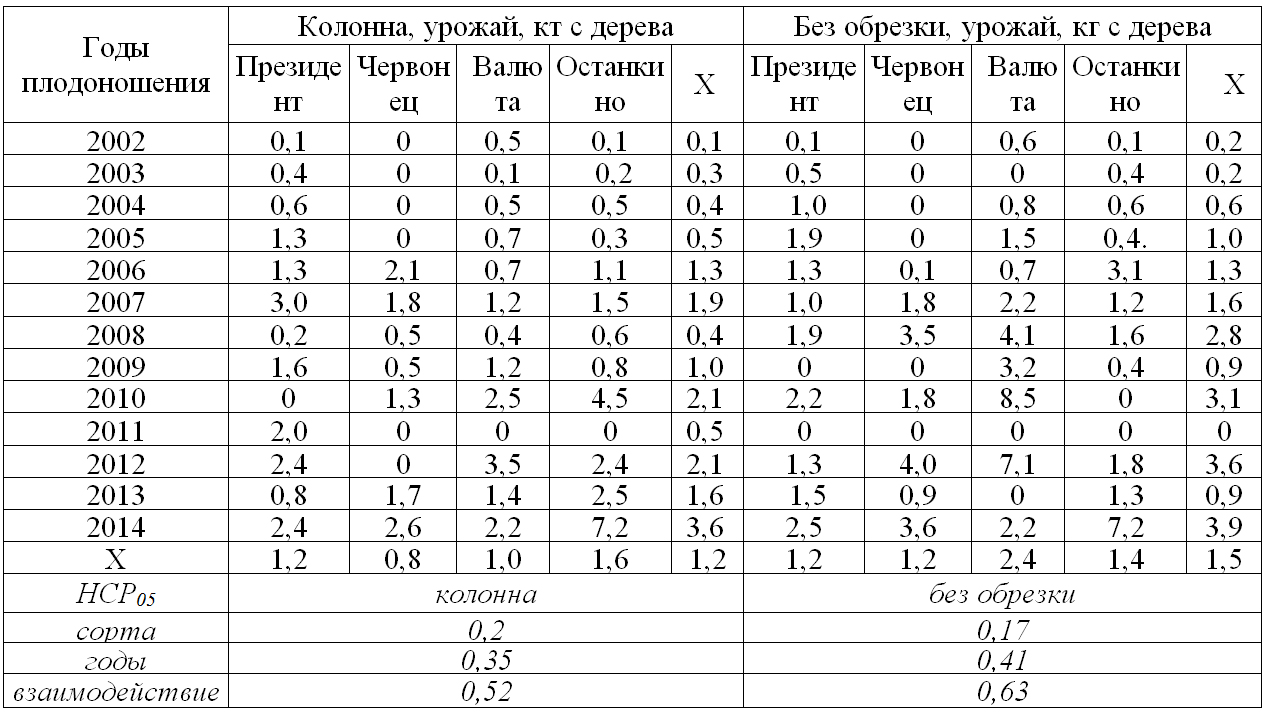

Продуктивность деревьев, сформированных в виде колонны, составляла в среднем по сортам за 13 лет плодоношения от 0,8 до 1,6 кг (табл. 2).

Продуктивность колонновидной яблони в зависимости от формирующей обрезки и сорта за 13-летний период плодоношения

(Таблица 2)

Максимальная продуктивность составила 7,2 кг с дерева у сорта Останкино, у других — от 2,6 до 3,5 кг. У деревьев без обрезки урожай по сортам колебался от 1,2 до 2,4 кг с дерева и в среднем составил 1,5 кг. В опытах С.Н. Коновалова при изучении удобрения на колонновидных яблонях урожай с дерева на тех же сортах составил 1,5 кг за 7 лет плодоношения, максимальный — 5,9 кг [4].

Прибыльность сада зависит не только от урожайности, но и от затрат на его выращивание. Расчеты, проведенные по нормативной технологической карте для интенсивных насаждений [5], показали, что при закладке сада колонновидными сортами с плотностью 14705 деревьев/га затраты составляют 3,222 млн. руб. Основные затраты (49 %) приходятся на стоимость посадочного материала и сетку для обвязки штамбов от грызунов (23 %). Ежегодные амортизационные отчисления при расчете прибыли достигают 261,7 тыс. руб., а с учетом ухода за плодоносящим садом при формировании колонны — 378 тыс. руб., без обрезки — 308,7 тыс. руб. (табл. 3).

Затраты по нормативной технологической карте на выращивание 1 га колонновидной яблони при формировании колонны

(Таблица 3)

| Показатели |

Ед. измерения |

Затраты |

| Количество деревьев, в том числе 8 % на подсадку |

шт. |

15881 |

| Закладка сада, в том числе |

млн. руб. |

3,222 |

| посадочный материал |

% |

49 |

| сетка для штамбов от грызунов |

% |

23 |

| Зарплата |

% |

4 |

| прочие расходы |

% |

11 |

| Налоги |

% |

13 |

| Уход за первые 3 года |

тыс. руб. |

180 |

| ежегодные амортизационные отчисления за 13 лет плодоношения |

тыс. руб. |

261,7 |

| ежегодный уход за плодоносящим садом, в том числе |

тыс. руб. |

116,5 |

| формирование колонны |

% |

59,3 |

| Всего ежегодных затрат без уборки урожая |

тыс. руб. |

378 |

| Примечание: Затраты без формирования колонны -308,7 тыс. руб. |

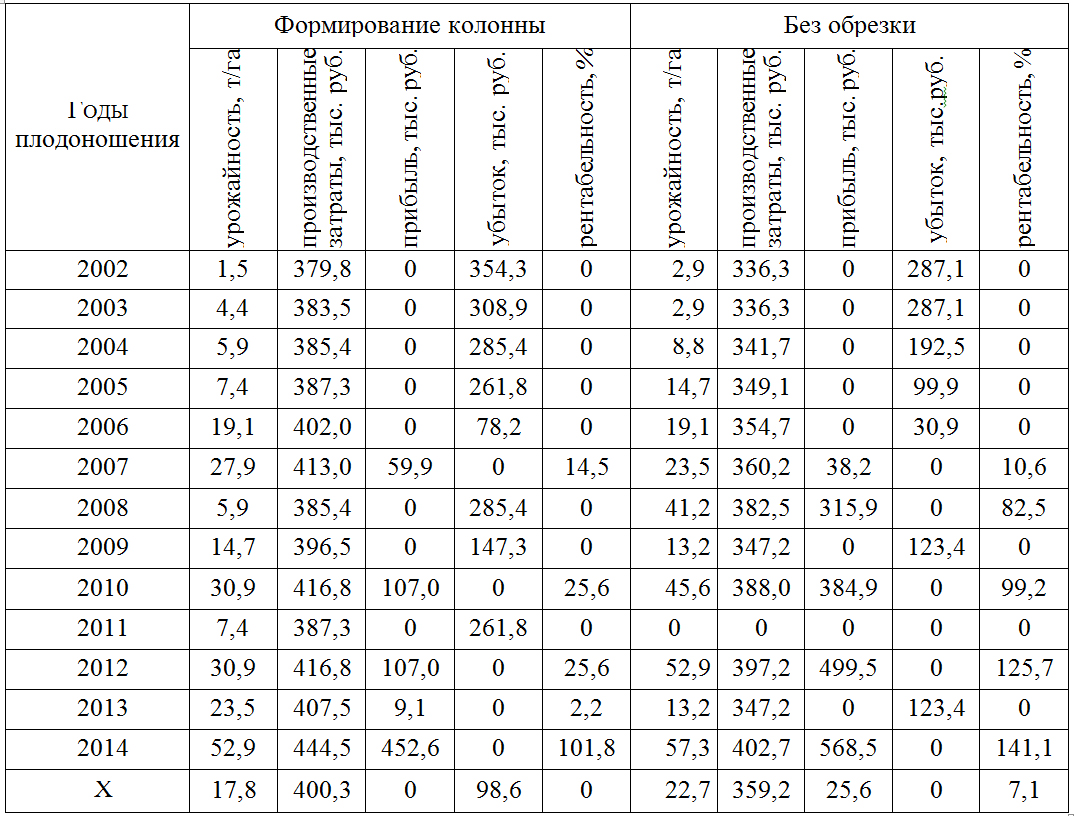

При формировании колонны урожайность за первые 4 года плодоношения составила от 1,4 до 7,4 т/га (табл. 4). Прибыль наступала при урожайности 27,9 т/га, а средняя за 13 лет плодоношения составила только 17,8 т/га. В результате прибыльными были лишь 5 лет плодо-ношения с максимальной прибылью 452,6 тыс. руб./га и рентабельностью 101,8 %.

Повысить рентабельность сада колонновидных яблонь возможно только при сокращении амортизационных отчислений, увеличив срок эксплуатации насаждений до 20 лет. Однако при этом возникают другие негативные факторы, снижающие урожайность сада. Во-первых, возрастает неизбежная изреженность насаждений при гибели отдельных деревьев, достигающая 30 %. Во-вторых, неизбежная гибель старых плодовых образований, обусловленная биологией их развития, при отсутствии формирования новых, так как ежегодно удаляются побеги, из которых образуются ветви с молодыми плодушками.

При выращивании колонновидной яблони без обрезки первые 4 года плодоношения были убыточными. Прибыль начиналась при урожайности 23,5 т/га с рентабельностью 10,6 %. В среднем за 13 лет плодоношения урожайность составила 22,7 т/га, прибыль 25,6 тыс. руб. и рентабельность 7,1 %. В отдельные урожайные годы прибыль достигала 568,5 тыс. руб./га с рентабельностью 141,1 %.

Эффективность выращивания колонновидной яблони без обрезки обусловлена повышением урожайности на 27,5 % и снижением затрат в период плодоношения на 59,3 % благодаря отсутствию операции по ежегодному формированию кроны.

Экономическая эффективность производства плодов у колонновидной яблони

(Таблица 4)

Заключение

1. Выращивание колонновидной яблони в производственных условиях является эффективным при формировании определенного типа кроны.

2. Колонна, формируемая в виде ствола без боковых ветвей с ежегодным удалением побегов на плодовых образованиях, является менее урожайной, более затратной и менее рентабельной, чем при естественном развитии кроны.

3. Крона, формируемая в виде мутовки ветвей, соответствующая естественному её развитию, является более урожайной, менее затратной и прибыльной. Такую же формировку кроны предлагает и автор колонновидных сортов М.В. Качалкин [1].

Список используемой литературы

1. Качалкин М.В. Яблоня 21 века. — М., 2013. — 63 с.

2. Кичина В.В. Колонновидные яблони. — М., 2002. — 159 с.

3. Кичина В.В. Яблони колонновидного типа. — М., 2006. — 161 с.

4. Коновалов С.Н. Влияние минеральных удобрений на минеральное питание, рост, развитие и плодоношение яблони колонновидной. // Плодоводство и виноградарство на юге России, 2011. — № 11 — С. 56-57.

5. Куликов И.М., Воробьев В.Ф., Бычков В.В. и др. Новые технологии и технические средства в садоводстве. — М.: ФГБНУ«Россформагротех», 2012. — 163 с.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

С использованием материала Michelle Fendley

Новые сорта малины для промышленного производства

Промышленная плантация малины

В настоящее время на промышленных плантациях доминируют сорта малины, плодоносящие с конца лета и до поздней осени. После 2000 года стали появляться сорта, плодоносящие на однолетней древесине. Повышенный коммерческий интерес возделывания ремонтантных сортов малины на однолетней древесине вызван экономическими и экологическими факторами. Плодоношение на новых однолетних побегах устраняет проблему не устойчивости побегов и цветочных почек к морозу во время суровых зим, которая существует у сортов малины, плодоносящих на двухгодичных побегах. Важным элементом здесь является возможность увеличить поставки свежих ягод на рынок. Плодоносят сорта малины нового типа до первых заморозков. В дополнение к Поляне и Польке на рынке появилось несколько сортов, которые также могут быть использованы в промышленном производстве – Кванза, Имара, Квели.

Кванза

(Kwanza)

Ремонтантный сорт малины — Кванза

Новый голландский сорт ремонтантной малины с хорошим вкусом и очень большой урожайностью. Кванза, ранее известна как номерной сорт №62 от голландского селекционера Geert de Weert . Сорт выведен на рынок в 2011 г.

Куст компактный, стройный, высота ветвей в ОГ около 2-х метров. Ветви Кванзы вертикально направленны с не большим количеством шипов и крупными листьями. Сорт требует подвязки к шпалере, так как из за очень высокой нагрузки урожаем, ветви наклоняются к земле или могут обломаться при сильном ветре. На зиму все отплодоносившие ветви скашивают (но возможно получения урожая на побегах прошлого года). Рекомендуется выращивать в одногодичном цикле с получением осеннего урожая на побегах текущего года.

Ягода средний массой 5-6 г, приятного вкуса, ароматная. При хорошем уходе вес ягоды может увеличиваться в 2 раза! Период плодоношения – довольно растянутый, и сбор урожая начинается с конца августа и не прекращается до самых холодов и первых заморозков. Потенциальная урожайность может достигать в пределах 40 — 48 тонн с гектара.

Сорт имеет очень высокую адаптацию к условиям выращивания и устойчивость к основным вредителям и болезням.

Транспортабельность – хорошая, ягода не рассыпается и не темнеет при хранении. Сорт засухоустойчивый, зимостойкий.

Кванза дает достаточное количество корневой поросли для размножения.

Во время испытаний данного сорта не было замечено поражение растений клещом.

Имара

(Imara)

Ягоды малины сорта – Имара

Новый сорт выведен в Нидерландах.

Куст сильнорослый с разветвленными стеблями, на которых присутствуют небольшие шипы. Продуктивный сорт с высоким качеством плодов. Ягоды крупные, плотные, красного цвета, приятного вкуса. Созревает – в конце июля, плодоношение продолжительное (до заморозков).

Сорт устойчив к вредителями и болезнями.

Квели

(Kweli)

Качественные ягоды малины — Квели

Новый сорт, был выведен в Нидерландах.

Сезон сбора урожая аналогичен или чуть позднее, чем у Польки. Kweli пригоден для сбора двух урожаев — весной и осенью, с хорошим результатами урожайности, которые были получены при испытаниях сорта. Куст имеет хорошо разветвленную структуру сверху донизу от стебля. Стебли имеют короткие шипы, ярко-зеленого цвета.

Ягоды крупные (массой от 5 г), привлекательного светло оранжево-красного цвета и не темнеют после сбора урожая, с сроком годности до 10 дней. Вкус у плодов хороший и они легко поддаться сборке. Kweli устойчив к наиболее распространенным болезням и вредителям.

Отличный сорт для весеннего и осеннего плодоношения с превосходным размером, качеством, вкусом и сроком хранения ягод.

Прививка глазком на абрикос.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта vinograd.info

Бессемянные и малосемянные сорта винограда с высокой урожайностью

Благовест

(Талисман × Кишмиш лучистый)

Раннего срока созревания, в условиях г. Новочеркасска Ростовской области созревает в середине августа.

Кусты выше средней силы роста. Грозди крупные, 600-1100 г, удлиненно-конической формы, средней плотности. Ягоды очень крупные, овальные, средней массой 9-12 г, белые. Мякоть мясистая, кожица плотная, вкус с легким мускатным ароматом.

Отличается высокой урожайностью. Устойчивость к милдью 3,5-4,0 балла, требует обязательного укрытия кустов на зиму.

Кишмиш № 342

(Виллар блан x Перлет)

Кишмиш № 342 — гибридная форма винограда, очень раннего срока созревания (110-115 дней).

Кусты сильнорослые. Ягоды средние и крупные, 15×17 мм и более, 2-3,5 г, яйцевидные, зелено-золотистые, бессемянные (3 класс бессемянности — рудиментов практически нет). Мякоть мясисто-сочная, приятного гармоничного вкуса. Грозди средние и крупные, 300-500г, цилиндроконические, умеренной плотности. Виноград хорошо набирает сахар. Сахаристость 19-21%, кислотность 6-8 г/л.

Устойчивость к грибным заболеваниям повышенная (2,5-3,0 балла). Морозоустойчивость -24-26°С. Урожайный.

Виноград Кишмиш № 342 используется для потребления в свежем и приготовления кишмиша.

Кишмиш запорожский

(Виктория x Русбол)

Кишмиш запорожский — бессемянный сорт винограда.

Срок созревания очень ранний или ранний (110-120 дней).

Грозди крупные и очень крупные 600-900 г конические, часто с крылом, средней плотности, реже рыхлые. Ягоды 16-19×15-17 мм, массой 2-2,5 г, овальные, темно-красные или темно-фиолетовые, гармоничного вкуса, мясисто-сочные. Класс бессемянности III-IV, встречаются довольно крупные рудименты.

Из-за высочайшей плодоносности Кишмиш запорожский склонен к перегрузке урожаем, требует нормирования.

Устойчивость сорта винограда Кишмиш запорожский к болезням и морозу повышена.

Кеша

(Фрумоаса Албэ x Восторг)

Кеша – столовый сорт винограда выведен в ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко.

Раннего или раннесреднего срока созревания (122-130 дней). Кусты сильнорослые, урожайный. Цветок обоеполый. Грозди цилиндро-конические или конические, иногда бесформенные, умеренно — плотные, массой 600-900 г, часто на длинной гребненожке. Ягоды очень крупные, 32×25 мм, средним весом 10-12 г, овальные, белые, с плотной мякотью, гармоничного вкуса, с высоким сахаронакоплением. Сахаристость 19-24%, кислотность 5-8 г/л. Семян в ягоде 1-3. Транспортабельность высокая.

Морозоустойчивость сорта винограда Кеша -23°С, повышенно устойчив к милдью.

Дегустационная оценка свежего винограда 8.0 баллов.

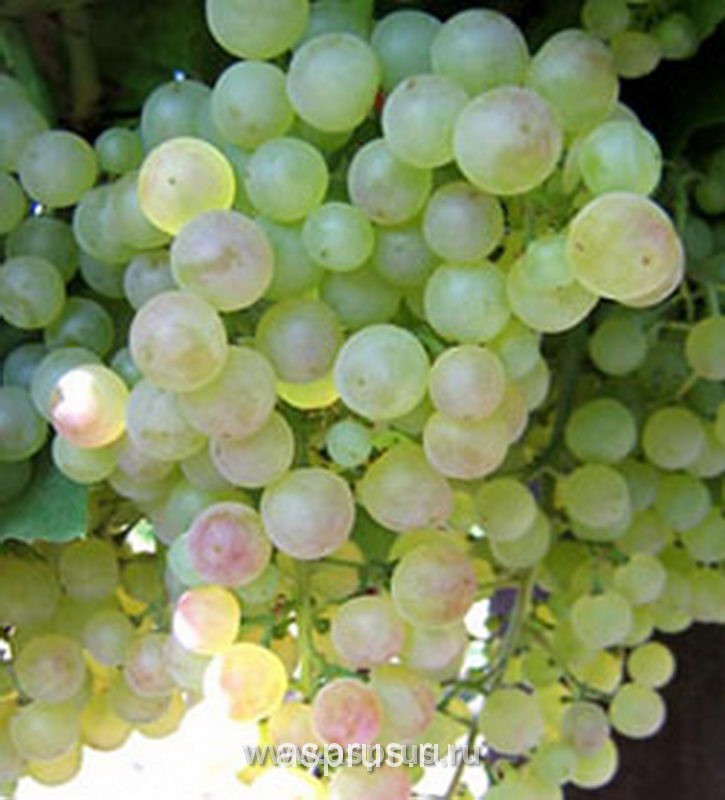

Каринка

(Заря Севера x Кишмиш черный)

Бессемянный сорт винограда.

Сильнорослый, урожайный, очень ранний. Морозостойкость минус 25-26°С. Сорт устойчив к милдью (поражаемость 3 балла), восприимчив к оидиуму.

Грозди средние и мелкие, конические, часто крылатые, довольно рыхлые. Ягоды мелкие, 8×10 мм, округлые, золотистые, розовеющие на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная, приятного вкуса, без аромата. Кожица средней толщины, рвущаяся. Семян нет.

Каринка русская пригодна для получения кишмиша.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта mir-yagod.ru

Выращивание ежемалины

Садоводы все чаще отдают предпочтение ежемалине – крупные ягоды радуют не только вкусом, но и ассортиментом полезных свойств.

Популярные сорта ежемалины

Первые сорта ежемалины были выведены американскими селекционерами в 1881 году. С каждой новой партией сорта совершенствовались – растение приобрело высокую засухоустойчивость, зимостойкость, продуктивность. Сегодня в нашей стране наибольшей популярностью пользуются такие сорта, как Тайберри, Логанберри, Бойсенберри, Техас, Дарроу. Существует также белая ежемалина (так ее называют за то, что неспелые ягоды окрашены в белый цвет).

Белая ежемалина

Способы размножения ежемалины

Кусты размножают одревесневшими и зелеными черенками, корневыми черенками, корневыми отпрысками. Семенное размножение возможно, но используется редко, поскольку сеянцы не сохраняют свойств сорта. Чаще всего применяют корневые черенки. Для этого весной выкапывают корни (оптимальный диаметр – 5-7 мм) и разрезают на отрезки по 10-15 см в длину. Такой материал сразу высаживают на грядки, располагая горизонтально. Другим удобным способом является укоренение верхушек однолетних побегов (оптимальная их длина – 30-35 см). Работу осуществляют в августе. Концы побегов помещают в заранее подготовленную канаву глубиной 20-25 см и присыпают землей. На следующий год на каждом из посаженных побегов появляется 3-4 новых растения, пригодных к посадке на постоянное место (саженцы пересаживают, когда они вырастают в длину до 10-15 см).

Ежемалина, сорт Тайберри

Выбор участка и посадка ежемалины

Ежемалина достаточно неприхотлива, но предпочитает хорошо освещенные участки с плодородной, аэрированной почвой без застоя влаги. Должна быть предусмотрена защита от холодных ветров.

Посадку на постоянное место осуществляют весной или осенью. Посадочная яма должна иметь размеры 40х40х40 см. Расстояние между ямами — 70–100 см, а между рядами — 1,5–2 м. Верхний плодородный слой почвы смешивают с перегноем. Саженец погружают в яму, корни расправляют, присыпают землей, не утрамбовывая ее сильно. Сразу после посадки саженцы поливают, землю мульчируют.

Культуру выращивают на шпалере высотой 1.5-2 м. Высаживая саженцы, яму не заправляют органическими удобрениями – органика вызывает усиленный рост побегов и увеличивает урожайность, но зато резко уменьшает зимостойкость растений, что на первом году жизни недопустимо.

Ежемалина, сорт Дарроу

Уход за ежемалиной

Верхушки саженцев прищипывают, когда они вырастают в длину до 2-2.5 метров. Молодые побеги располагают на нижней проволоке шпалеры, плодоносящие ветви – на верхней. В холодных районах, где существует риск вымерзания растений, перед наступлением зимы побеги снимают со шпалеры, укладывают на землю и прикрывают слоем листвы, соломы, торфа или другого материала. В теплых районах отплодоносившие побеги вырезают, а из прироста формируют веер, распределяя ветки по сторонам от головки куста (в благоприятных условиях растение не нуждается в укрытии).

Ежемалину поливают по мере необходимости. Органические удобрения начинают использовать спустя 2 года после посадки. Весной (в конце апреля) землю мульчируют смесью золы и прелых опилок или выполотых сорняков. Толщина слоя мульчи составляет 8-15 см.

Ежемалина – растение неприхотливое и очень урожайное. Вы можете вырастить эту гибридную культуру на своем участке.

Ежемалина, сорт Техас

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайтов agromania.ru

Основные вредители грецкого ореха

Грецкий орех выращивается людьми с древних времен не только ради ценных семян, употребляемых в пищу и для получения масла, но и ради древесины, используемой для изготовления мебели, различных предметов декора, оружейных прикладов.

Установлено, что грецкий орех хорошо растет и плодоносит в районах, где годовое количество осадков не менее 500 мм и не менее 250 мм в течение вегетационного периода, относительная влажность воздуха составляет 60-80%, грунтовые воды залегают не ближе 1,5-2 м, среднегодовая температура +9…+10°С, а снижение температуры воздуха до экстремальных значений (-28…-30°С) и заморозки с период распускания и цветения – редкое явление. В связи с этим получить зрелые плоды ореха в северных регионах очень сложно.

Как и любая другая культура, орех с первых лет жизни повреждается болезнями и вредителями.

Американская белая бабочка

Является опасным карантинным вредителем. Повреждает практически все плодовые породы, развиваясь, в условиях юга, в 2-х поколениях: в июле-августе и в августе-сентябре. Однако, в случае продолжительной теплой осени бабочка может дать 3-е поколение. Наибольший вред наносит 2-е поколение.

Американская белая бабочка, взрослое насекомое (имаго)

Молодые гусеницы повреждают листья и молодые побеги ореха, сначала в местах концентрации колоний, а затем, расползаясь по дереву, способны уничтожить всю листовую массу.

Гусеница американской белой бабочки

Одним из способов борьбы с бабочкой является удаление и сжигание гнезд с гусеницами, использование ловчих поясов для сбора и уничтожения куколок. Ловчие пояса делают шириной 15-20 см из гофрированной бумаги или мешковины.

На садовом участке крайне нежелательно применение инсектицидов (даже разрешенных к применению в ЛПХ), поэтому, если позволяют средства лучше приобрести один из современных микробиологических препаратов:

- Битоксибациллин (40-80 г/10 л воды) – опрыскивания проводить в период вегетации против каждого поколения бабочки с интервалом 7-8 дней. Во время цветения обработки запрещены. Расход рабочей жидкости — 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева). Данный препарат зарегистрирован в России компанией ООО ПО «Сиббиофарм» до 2020 года.

- Лепидоцид (20-30 г/10 л воды) – применение аналогично битоксибациллину.

- Дендробациллин (30-50 г/10 л воды)

Дерево, поврежденное американской белой бабочкой

Яблонная плодожорка (Cydia pomonella L)

Повреждает все плодовые породы, в том числе и грецкий орех. В условиях юга развивается в 2-х поколениях: в мае-июне и августе-сентябре.

Гусеницы 1 поколения появляются в начале июня и повреждают молодые плоды (выедают ядро ореха), которые впоследствии опадают.

Яблонная плодожорка, взрослое насекомое

Наиболее вредоносно 2 поколение. Появление гусениц приходится на август. Они внедряются внутрь орехов через основание плода и выедают семядоли. Поврежденные плоды преждевременно опадают. Одна гусеница может повредить несколько плодов.

Для борьбы с яблонной плодожоркой применяют ловчие пояса и регулярный сбор червивой падалицы. Возможно применение инсектицидов, разрешенных в ЛПХ.

Орех, поврежденный гусеницами яблонной плодожорки

Ореховый бородавчатый клещ (Aceria erinoea, ранее Eriophyes tristriatus)

Размер взрослой особи не более 0,1 мм. Зимует в спящих почках на растении и наносит основной вред листьям, до того момента когда они полностью разовьются. В основном страдают молодые и средневозрастные растения (в условиях достаточного увлажнения). Клещ редко повреждает плоды.

В результате жизнедеятельности клеща на поврежденных листьях по всей листовой пластинке образуются многочисленные темно-коричневые галлы, напоминающие маленькие округлые бородавки.

Лист ореха, поврежденный ореховым галловым клещом

Для борьбы с клещом необходимо применять акарициды, разрешенные к применению в ЛПХ.

Ореховая минирующая моль-пестрянка

Вредитель развивается в 3 поколениях (в мае, июне и августе), но наиболее вредоносны 2 и 3. Гусеницы младших возрастов вгрызаются внутрь молодых листьев и питаются их мякотью, не повреждая кожицы. Такого рода повреждения называются «минами». Взрослая гусеница «не минирует» лист, а живет в свернутом листе, объедая его.

Борьбе с этим вредителем следует уделять большое, так как в случае бесконтрольного размножения минирующая моль способна причинять значительный ущерб деревьям ореха.

Меры борьбы. Обработка микробиологическим препаратом лепидоцид, фосфорорганическими инсектицидами, при высокой численности – пиретроидами, разрешенными к применению в ЛПХ.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайтов agromania.ru, udec.ru

Основные болезни грецкого ореха

Болезни дерева грецкого ореха могут возникать по нескольким причинам: из – за недостатка света, бедности почвы, неправильного ухода, близкого залегания грунтовых вод, избытка влаги, выпадения щелочных дождей, поздневесенних заморозков.

Бурая пятнистость, или марсониоз

Возбудитель заболевания гриб Marssonina juglandis (Lib.) Magn. Болезнь поражает листья, зеленые побеги и плоды. В начале или середине мая на молодых листьях образуются небольшие округлые пятна бурой или светло-бурой (в дальнейшем сероватой) окраски с широким бурым окаймлением. Пятна довольно часто сливаются. Пораженные листья преждевременно осыпаются.

Лист ореха, поврежденный бурой пятнистостью

На завязях образуются мелкие вдавленные красно-бурые пятна. В местах повреждений ткань отстает в росте, плоды ссыхаются, растрескиваются и, часто, преждевременно осыпаются. Иногда они загнивают, ядро портится (чернеет, высыхает) и становятся несъедобным.

Плод ореха, поврежденный бурой пятнистостью

В годы с обильными осадками в первой половине лета создаются особенно благоприятные условия для развития бурой пятнистости, что приводит к большим потерям урожая, иногда до 50% и более. Возбудитель зимует в опавшей листве и в пораженных побегах.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев. Ранневесенняя (до начала распускания почек) обработка 3% бордоской смесью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Для сдерживания развития болезни в течение вегетации проводят 2-3 обработки 1% бордоской смесью или фунгицидами. При вспышке болезни проводят 1-2 обработки с интервалом в 10-15 дней.

Бактериоз

Возбудитель — бактерия Xanthomonas arboricola pv.juglandis. Заболевание проявляется в виде темных пятен на листьях, ветках, плодах и соцветиях. Заболевание бактериозом особенно следует ожидать, если весной стоит теплая и сырая погода.

Завязи ореха, пораженные бактериозом

Переносчиками бактерий могут быть насекомые, пыльца и др. Пыльца, попадая на рыльце пестичных цветков, ускоряет внедрение в них бактерий. Во время цветения заболевание может уничтожить до 90% цветков и молодых завязей.

Заражение в более поздний период приводит к менее тяжелым последствиям. Пораженные зеленые побеги отмирают, древесина внутри буреет. На плодах пятна постепенно увеличиваются и становятся бурыми. Позднее пораженные места вдавливаются и чернеют.

Лист ореха, пораженный бактериозом

Бактерии могут проникать в ядро молодых плодов, вызывая загнивание. Такие плоды сморщиваются и преждевременно опадают. У созревших плодов ядро не повреждается, а поражается в основном околоплодник.

Плод ореха, пораженный бактериозом

Возбудитель зимует главным образом в заболевших побегах, листьях и почках.

Меры борьбы. Обработка деревьев ореха до цветения раствором 3% бордоской смесью или 1% мочевины. Второе опрыскивание проводят через 15-20 дней после цветения раствором 1% бордоской смеси и 0,3-0,4% раствором мочевины.

Корневой рак, или зобоватость корней

Возбудитель заболевания – палочковидные бактерии Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend, живущие в почве. Они проникают в корни растений через трещины и ранки. Под влиянием бактерий клетки пораженных тканей начинают усиленно делиться, образуя на корнях и корневой шейке наросты и наплывы.

Корневой рак, или зобоватость корней

При сильном заражении, особенно при недостатке влаги, рост растений приостанавливается. При хорошем уходе за растениями вредоносность заболевания значительно снижается.

Для профилактики заболевания посадка саженцев ореха должна производиться на участках, где длительное время не выращивали плодово-ягодные культуры, виноград, корнеплоды и другие растения, пораженные корневым раком.

При посадке саженцы тщательно осматривают, обнаруженные на корнях наросты удаляют. Корни саженцев после обрезки следует в течение 5 минут продезинфицировать 1% раствором каустической соды (100 г на 10 л воды), после чего промыть. Саженцы, у которых сильно поражены главный корень или корневая шейка, сжигают.

Члены АППЯПМ  Морозова Марина Васильевна, директор фирмы «Aweta» по экспортным поставкам в СНГ (г. Москва)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ