Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Сорт является одним из клонов Джонаголда, выделен в Бельгии, где вначале и получил широкое распространение за счет своих интенсивно окрашенных плодов. Такую привлекательную окраску обусловливает темно-карминный румянец, покрывающий практически всю поверхность плода. Окраска проявляется рано, в годы с благоприятными климатическими условиями может доходить до темно-бордовой.

Фото 1. Сорт Ред Джонопринц (Red Jonaprince).

Цветет на 2-3 дня раньше, чем Голден Делишес и Голден Рейджерс. Все сорта, происходящие от Джонаголда – триплоиды, поэтому нужно быть внимательным при подборе опылителей. Лучшими опылителями считаются Эльстар, Гала, Пинова, Брэберн.

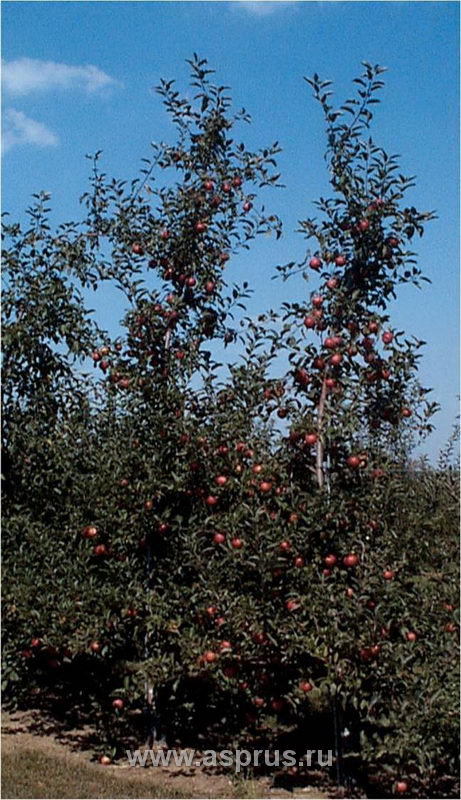

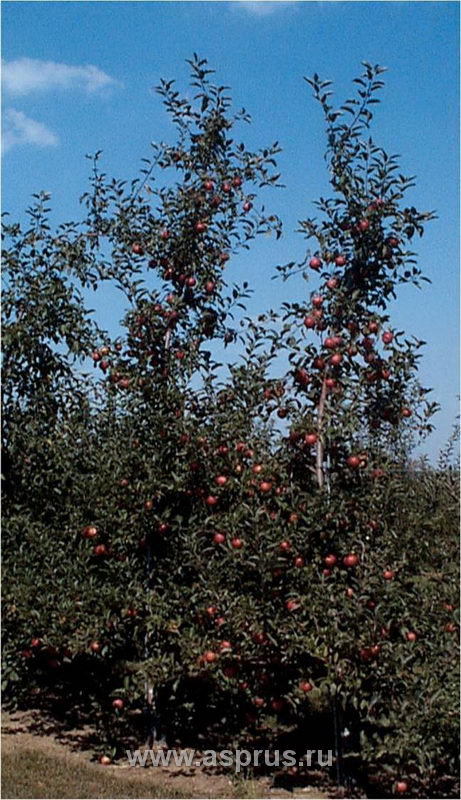

Фото 2. Плодоношение сорта Ред Джонопринц (Red Jonaprince) в интенсивном саду.

Ред Джонапринц – зимний сорт. Плоды красивые, округло-конические, одномерные, крупные (200 г), отличного кисло-сладкого вкуса. Мякоть кремовая, сочная, хрустящая, ароматная, кожица тонкая. По содержанию сахаров в плодах превосходит Джонаголд. Плоды покрываются густым румянцем даже в притененной части кроны.

Фото 3. Перспективный сорт яблони для интенсивных промышленных садов — Ред Джонопринц (Red Jonaprince).

Деревья начинают плодоносить на 2-3 год после посадки. Срок созревания – середина сентября (за неделю до созревания сорта Голден Делишес). Слишком ранний съем урожая приводит к потере плодами вкусовых качеств. Сорт ценен еще и тем, что уборку можно провести однофазно.

Фото 4. Качественные плоды сорта Ред Джонопринц (Red Jonaprince).

Урожайность ежегодная, высокая.

Деревья среднерослые. Для выращивания рекомендуется подбирать посадочный материал на карликовых подвоях.

Фото 5. Промышленный сорт яблони Ред Джонопринц (Red Jonaprince) в интенсивном шпалерно-карликовом саду на подвое М9.

В холодильнике плоды хранятся до февраля, а в регулируемой атмосфере – до июля. Сорт хорошо транспортабелен.

Фото 6. Ред Джонопринц (Red Jonaprince) — сорт для передовых садоводов.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

(С использованием материала доктора Dariusz Wrona)

Применение азотных удобрений в интенсивных яблоневых садах

Азот является основным элементом питания, влияющим на вегетативный рост деревьев. Косвенно он влияет также на срок вступления растений в период плодоношения, его регулярность и урожайность. Однако минимальная доза элемента мало влияет на размер плода также как и высокая его концентрация — диаметр яблок может увеличиться только на 1-2 мм. Таким образом, внесение азота не следует рассматривать как способ увеличения размера плода. Чрезмерное удобрение азотом, в свою очередь, приводит к очень сильному росту деревьев и снижает количество углеводов в плодах. Кроме того, яблоки из садов, в которых вносили азот, плохо окрашиваются и хуже хранятся. Иногда это приводит к снижению доходности и рентабельности. При выборе дозы внесения азота следует также принимать во внимание экологические факторы (загрязнение) и экономические (рост себестоимости за счет увеличения затрат на удобрения).

Фото 1. Сорт яблок Эмпайер, имеющий очень твердые плоды

Потребность растений яблони в азоте

Потребность в азотном питании у яблонь относительно невелика. Определено, что плодоносящим яблоням нужно не более 30-40 кг — на 1 га. Уровень азота в почве значительно ниже, чем требуется деревьям. Органические вещества почвы и удобрения должны пополнять дефицит азота и других макроэлементов.

Состав почвы, как среда обитания корней деревьев, необходимо учитывать при расчете доз удобрений, поэтому, прежде чем внести азот в почву, мы должны знать процессы, происходящие в ней.

Фото 2. Интенсивный яблоневый сад с системой фертигации

Необходимо понять, как устроена корневая система деревьев, как располагаются их корни — в почве под гербицидным паром или под сеяными травами в междурядье, в какие периоды они активно растут, а когда находятся в состоянии покоя? При каких условиях усваивается азот из почвы, и какой эффект от него можно ожидать? Доступного азота больше на гербицидном пару или в почве при залужении? Все это дает представление о необходимости и количестве дополнительного внесения азота в почву.

Чтобы ответить на эти вопросы, осенью 1993 года Департаментом Садоводства области и Аграрным университетом были заложены опыты по изучению влияния внесенного под яблоню различных доз азотного удобрения. На плодородной почве в пойме реки посадили деревья сорта Шампион на подвоях M9 и P22, схема посадки 3 м х 1 м. Крона у деревьев яблони веретеновидная.

Фото 3. Интенсивный сад яблони на подвое М9

В рядах деревьев, ширина которых 1 м, почва содержится под гербицидным паром, между гербицидными полосами — 2 м, залужение. С 1994 года проводили сравнительный анализ действия азота по пяти вариантам:

- 1 — без внесения азота (контроль);

- 2 — 5 г N/м2 (50 кг/га ), один раз в начале весны;

- 3 — 10 г N/м2 ( 100 кг/га ), один раз в начале весны;

- 4 — 5 г N/м2 в начале весны и 5 г N/м2 в конце мая или в начале июня;

- 5 — 5 г N /м2 ранней весной вручную, только в гербицидную полосу.

Азотные удобрения — нитрат аммония, вносили поверхностно.

Фото 4. Муханин И.В. демонстрирует интенсивный сад яблони сорта Голден Рейнджер на подвое Р 22

Содержание азота в почве

Содержание доступных форм азота в почве, в сравнении с контрольным вариантом — без азотных удобрений, менялось в течение вегетационного периода. Определенно больше доступного азота было в почве под гербицидным паром, чем в почве под залужением.

В связи с увеличением дозы внесенных удобрений увеличивается содержание доступного азота в верхнем слое почвы (0-20 см), особенно в варианте с гербицидным паром и при высоких дозах азота — 100 кг N/га. Под сеяными травами содержание доступного азота в верхнем слое почвы было низким, потому что растущая в междурядьях трава снижает содержание азота в почве, что ограничивает его движение в почвенном профиле.

Фото 5. Плодоношение 4-х летних деревьев сорта Гала Маст на подвое М9

Доза 100 кг/га также может привести к увеличению содержания азота в почве на глубине до 90 см, что подтверждает информацию о том, что азот перемещается в более глубокие слои, а затем в грунтовые воды. Можно сказать, что для поддержания оптимального уровня азотного питания плодовых деревьев большее влияние оказывает способ содержания почвы, а не дифференцированное внесение азотных удобрений. Для плодовых деревьев очень важную роль играет минерализация азота из органических веществ. Значительную часть азота плодовые деревья получают из почвы — от разложившихся опавших листьев и измельченных после обрезки побегов.

Фото 6. И.В. Муханин доктор с.-х. наук в интенсивном безопорном саду сорта Орлик на подвое 54-118

Анализ почвы свидетельствуют о том, что яблони имеют отличные условия для роста и плодоношения даже без внесения азотных удобрений. Установлен положительный эффект от свежескошенной в междурядьях травы, если во время скашивания направлять её на почву в рядах деревьев — на гербицидный пар.

Потребность в азоте в молодом саду яблони

В почве, богатой гумусом, идет минерализация органического вещества, и молодым садовым растениям азота достаточно без дополнительного внесения. Эффект азотных удобрений на рост и урожайность деревьев в молодом возрасте слабо выражен. Признаком поступления азота в растение через корень можно судить по тенденции увеличения различий в содержании его в листьях. На молодых растениях не было отмечено существенного эффекта от дозы и способа внесения азота на рост и урожайность яблони.

Фото 7. Молодой сад на залужении

Таким образом, большого спроса на азот у молодых, плотно посаженных яблонь нет, и внесение больше 100 кг N/га бессмысленно, потому что азот ускорит процессы подкисления почвы и создаст риск загрязнения подземных вод нитратами. Возможно комбинирование способов внесения удобрения — скашиваемые в междурядьях сада травы нужно направить на поверхность почвы под деревьями, т. к. органическая масса в результате разложения дает много азота.

Фото 8. Скашивание травы в сочетании с дроблением ветвей после обрезки в междурядьях интенсивного сада

Распределение корней в интенсивном саду

После двух лет роста деревьев в саду было установлено, что большая часть мелких корней, ответственных за поглощение питательных веществ из почвы, была в приствольной полосе, находящейся под гербицидным паром, и только небольшая часть их проникала в почву междурядья. В то же время большая часть корней яблони была на глубине 0-30 см, то есть в слое, богатой перегноем.

Фото 9. Специалист Ассоциации по формировке Кожина А.И. в безопорном интенсивном саду

После четырех лет роста большая часть корней деревьев переходит из почвы приствольной полосы, находящейся под гербицидным паром, в междурядья — почти половина тонких корней (диаметром менее 1 мм) находится под дерном, на глубине от 10 см до 50 см. Вывод таков, что с течением времени корни яблони уходят из почвы, находящейся под гербицидным паром и проникают в почву междурядья.

Фото 10. Интенсивный плодоносящий сад яблони с залужением и системой фертигации

И от всей души желаем счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях!

Материал подготовил:

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Профессор Зигмунд С. Гжиб

Институт Садоводства в Скерневицах

Модель современного вишневого сада

Все мы знаем, что идеального сада создать не удастся, но вот приблизиться к этому идеалу благодаря современным научным и практическим разработкам мы можем.

При университете был заложен многолетний опыт, который предусматривал посадку вишневого сада для механизированной уборки урожая. В результате нескольких лет испытаний были получены интересные результаты, которые по некоторым сортам превзошли все ожидания. Деревья в саду показали высокую продуктивность в сочетании с качеством плодов. Сравнительные испытания сортов показали, что среди них есть такие, которые по своим качествам легко могут составить конкуренцию имеющимся в арсенале промышленным сортам. И один из них – это Дебрецени Ботермо (Debreceni Botermo).

Дебрецени Ботермо

Это один из наиболее перспективных сортов венгерской селекции, является сеянцем Эрди Ботермо, который также имеет плоды высокого качества, но менее урожайный.

Плоды Эрди Ботермо созревают на несколько дней раньше своего дочернего сорта, а плоды у обоих сортов характеризуются десертным вкусом. Одним из существенных недостатков Эрди является то, что он неустойчив к монилиозу и практически каждый год имеются случаи поражения данным заболеванием. В отличие от него, Дебрецени устойчив к монилиозу и имеет более сдержанный рост дерева. Образует густую хорошо облиственную крону.

Плоды имеют темно-красную окраску, крупные (около 6 г), сердцевидной формы. Мякоть сладковато-кислая, вкусная. Плодоножка средней длины, с большими прилистниками. Плоды растут на ветвях группами, по несколько штук из каждой букетной веточки, что очень упрощает ручной сбор.

Обильное плодоношение вишни в интенсивном саду

Также одно из важных качеств сорта – сухой отрыв плода, т.е. в месте отрыва плода сок не выделяется. Рубец вскоре подсыхает, что позволяет хранить плоды сорта Дебрецени Ботермо в деревянной и пластиковой таре дольше, чем плоды таких сортов, как, например, Лютовка. Вследствие этого, они меньше подвержены развитию плесневых грибков на плодах.

Лучшими опылителями являются Нефрис и Корал.

Срок созревания – первая декада июля. Плоды употребляются как в свежем виде, так и пригодны для переработки и замораживания.

Сорт Дебрецени очень обильно плодоносит в том случае, если опылителем является сорт Нефрис. С увеличением плотности посадке деревьев не следует забывать об опылителях – пчелах, которых на один гектар требуется не менее трех семей.

Элементы технологии в современном вишневом саду

С развитием новых технологий одним из новых направлений становится уборка урожая с помощью специальных комбайнов. В Институте садоводства также изучает эту проблему группа сотрудников во главе с Августином Мика, который отмечает, что саженцы вишневых деревьев можно сажать как осенью, так и весной по схеме посадки не шире 4 х 2 м (что соответствует 1250 деревьям на гектаре) и не плотнее 4 х1 (2500 деревьев на гектаре).

Тонкая веретенообразная, расположение 4.0 x 1.7 м

Машина для сбора урожая вишни

|

Машина для сбора урожая вишни (кр. планом)

|

При отсутствии капельного орошения слишком плотная схема посадки может снизить качество плодов. В качестве подвоя можно использовать сеянцы черешни птичьей или антипку. При посадке саженцев на антипке в ряду можно сократить расстояние на 20-25 см. После посадки деревьев независимо от того, какой способ сбора урожая планируется (ручной или механизированный), подрезаются сильные боковые ветви так, чтобы на пеньке осталось 1-2 почки. Особое внимание в этот период уделяется формирующей обрезке центрального проводника, которому должны быть подчинены все ветви. В данном случае формируется крона по типу веретена со слабыми боковыми ответвлениями. Ветви старше трех лет будут удаляться при ежегодной обрезке.

Промышленный сорт вишни Дебрецени Ботермо

Перспективный сортимент

При соблюдении всех технологических регламентов сорт Дебрецени в промышленном саду уже на 5-6 год после посадки может дать 20-25 тонн плодов с одного гектара. Поэтому будущее за такими высокопродуктивными сортами (как Дебрецени Ботермо, Лютовка и др.), которые способны давать регулярные высокие урожаи, а также проявляющими устойчивость к основным болезням и вредителям. Последние показатели также очень важны, поскольку сейчас садоводство идет к тому, чтобы снизить пестицидную нагрузку на продукцию и окружающую среду. Немаловажное значение имеет также зимостойкость, которая у сорта Дебрецени средняя или ниже средней в зависимости от региона выращивания. Однако для теплых регионов этот сорт будет незаменим благодаря высокому качеству и десертному вкусу плодов, а также устойчивости к основным грибковым болезням.

Промышленный сорт вишни Лютовка

Светлой памяти

В.Г. Муханина посвящается

В 1952г. В.Г. Муханин окончил Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина, с 1952 по 1957г. работал агрономом колхоза «Луч Востока» в Казахстане. В 1957г. был принят в аспирантуру ВНИИС им. И.В. Мичурина и в 1962г. защитил диссертацию по теме «Раннелетняя окулировка вишни». В 1974г. В.Г. Муханин возглавил лабораторию формирования, обрезки и регуляторов роста, с 1977г. руководил отделом агротехники. В 1990г. защитил докторскую диссертацию на тему «Основы технологий промышленного производства плодов в средней полосе РСФСР». С 1988г. он руководил технологическим центром, с 1998 по январь 2007г. он — главный научный сотрудник, профессор ВНИИС им. И.В.Мичурина.

Многие годы он являлся членом Специализированного совета по защите диссертаций при МичГАУ. Под его руководством защищена одна докторская и 8 кандидатских диссертаций. В.Г. Муханин являлся автором (соавтором) более 100 печатных работ (монографии, рекомендации, статьи).

Область научной деятельности – разработка интенсивных технологий выращивания посадочного материала плодовых культур и производства яблок в садах различного типа. Он является автором 4 форм крон деревьев, раннелетней окулировки вишни, систем формирования и обрезки и многих других разработок.

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд В.Г. Муханин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За освоение целины», золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР, Почетными грамотами МСХ РФ, Президиума РАСХН и др.

Жизнь, посвященная науке и садоводству России

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Виктор Григорьевич Муханин родился 26 февраля 1930 года в семье агронома-садовода в г. Мичуринске на утопавшей в садах улице с романтическим названием Парковая. При домике был большой полугектарный, по-существу помологический сад. Каких только культур и сортов там не было. Имелся и свой небольшой питомник. Всё это было результатом творческого общения его отца, агронома по образованию, с И.В. Мичуриным. Из-за врачебной ошибки отец в молодом возрасте потерял зрение, поэтому Виктор Григорьевич, как старший сын, взял на себя весь основной груз работ по саду и питомнику. Это были его первые университеты.

В 1947 году при конкурсе 12 человек на место он становится студентом Мичуринского Плодоовощного института, где под руководством В.И. Будаговского и И.А. Муромцева продолжает углублять свои знания в области биологии плодового дерева и питомниководстве.

Огромное желание учиться, познавать новое, а потом искать грамотного применения полученным знаниям в жизни – это те черты, которые выработались у Виктора Григорьевича в тяжелые военные и послевоенные годы учебы в школе и институте. Эти черты своего характера он сохранил до конца своей жизни, и будучи уже большим профессионалом в области садоводства он продолжал учиться всему новому и передавал свои знания молодым сотрудникам.

В 1952 году, после успешного окончания института, он добровольцем по комсомольской путёвке выезжает в Казахстан на освоение целинных земель. Там его берёт к себе агрономом председатель самого крупного в Союзе колхоза «Луч Востока», Герой Социалистического Труда Василий Дмитриевич Дидковский. Колхоз на тот момент имел 92 тыс.га земли, в т.ч. 56 тыс.га пашни, 1400га садов, около 200га виноградников, крупный питомник и 60 тыс. голов различного скота. На этих полях трудились 5,5 тыс. рабочих. Так началась его трудовая жизнь в производстве, где он показал себя знающим специалистом, имеющим хорошие практические навыки, благодаря полученным знаниям в институте и в своем большом саду.

Благодаря активной жизненной позиции, Виктора Григорьевича вскоре избирают секретарём комсомольской организации колхоза, бывшей на правах райкома. В течение пяти лет он возглавлял крупнейшую в стране (более 600 человек) комсомольскую организацию. В первые годы своей работы он активно участвовал в подъёме целинных и залежных земель в предгорной зоне Заилийского Ала-Тау, за что был награжден медалью за освоение целины. В 1953 году молодого и энергичного специалиста назначают членом коллегии Минсельхоза республики Казахстан. В том же году по инициативе профессоров Н.И. Суворова и Х.С. Байды его приглашают на работу в Алма-атинский пединститут, где он читает на биофаке курс лекций по биологии плодово-ягодных культур и винограда. На следующий год он уже читает лекции на биофаке Алма-атинского Госуниверситета. Как член коллегии Минсельхоза и пропагандист отдела агитации и пропаганды Алма-атинского обкома партии активно выступает с публицистическими статьями в республиканских газетах, в которых ставит вопросы о защите и более бережном использовании горных земель Заилийского Ала-Тау. Своими успехами и трудом он добился того, что в колхозе авторитет выпускника Мичуринского плодоовощного института, как профессионала садовода, был высок. В 1953 году он встретился с известнейшим садоводом Алма-Аты, сыном основателя семиреченского садоводства Тихоном Никитовичем Моисеевым. Это знакомство переросло в крепкую и долгую дружбу. Работая в хозяйстве, Виктор Григорьевич познакомился со многими замечательными людьми, которые посещали этот передовой колхоз. Были и торжественные встречи с самыми высокопоставленными гостями.

В 1957 году с должности и. о. главного агронома хозяйства по семейным обстоятельствам (серьезно заболел его отец) В.Г. Муханин был вынужден вернуться в город Мичуринск. Здесь он решил продолжить образование и, выдержав конкурс 4,5 человека на место, был принят в аспирантуру ВНИИС им. И.В. Мичурина. В 1960 году он успешно окончил аспирантуру по теме «Раннелетняя окулировка вишни» и блестяще защитился. Он сам выбрал эту практически безнадёжную тему. Многие учёные в течение десятков лет решали вопрос повышения выхода саженцев этой капризной породы при окулировке и всё безрезультатно. Он успешно и в короткие сроки решил эту проблему. Им впервые в мировой практике была разработана высокоэффективная раннелетняя окулировка вишни, которая в дальнейшем нашла широкое применение во многих странах мира.

Это была по настоящему публичная защита диссертации в стенах Плодоовощного института. На ней присутствовало около 200 человек, в т.ч. приехало много крупных учёных: А.Н. Веньяминов, П.А. Жаворонков, Г.В. Трусевич и др. В решении Учёного совета вуза, по предложению В.И. Будаговского и А.Н. Веньяминова, было записано — через год представить эту работу, после обогащения данными по другим косточковым культурам, в качестве докторской диссертации. Кандидатская диссертация Виктора Григорьевича вошла в отечественную науку в качестве классического примера решения сложных технологических задач через анатомо-морфологические, физиологические и биологические исследования. Результаты этих разработок нашли широкое применение в питомниках страны и за рубежом. К нему обращались за помощью и консультацией многие питомниководческие хозяйства, и он с пониманием относился к этим просьбам, много ездил, проводил семинары, обучал специалистов и рабочих тонкостям выращивания саженцев косточковых пород, публиковал результаты своих исследований. После защиты В.Г. Муханина настойчиво приглашали работать в Минсельхоз Казахстана, потом последовало приглашение на работу в Москву в Главк садоводства МСХ СССР. Но он остался верен Мичуринску, считал, что только здесь на родине, работая непосредственно в садах и питомниках, он принесет наибольшую пользу российскому садоводству.

По настойчивому предложению известного учёного и обрезчика П.С. Гельфандбейна, в 1964 году Виктор Григорьевич начал заниматься вопросами формирования и обрезки деревьев яблони во ВНИИС им. И.В. Мичурина. В результате научных исследований им были разработаны для интенсивных садов различного типа малогабаритные формы и конструкции крон деревьев – стройное веретено (русская веретеновидная крона), плоская веретеновидная (получившая в странах Западной Европы название – плодовая изгородь), полуплоская и модифицированная разреженно-ярусная кроны, которые получили высокую оценку со стороны виднейших садоводов. Эти кроны позволяли значительно уплотнять деревья в саду, повышая их продуктивность и скороплодность. Рекомендации по ним были рассмотрены и одобрены Главком садоводства Минсельхоза СССР и Плодопромом РСФСР и изданы массовым тиражом (Россельхозиздат, 1971г., 40 с.).

В начале 70-х годов В.Г. Муханин получил персональное задание от Плодопрома России и Главка садоводства МСХ СССР обобщить опыт возделывания садов с повышенной плотностью посадки в основных садоводческих регионах Союза и подготовить предложения по оптимальным схемам размещения плодовых деревьев разных пород в садах с учётом используемых сортов и подвоев по всем основным регионам. В итоге этой многолетней и кропотливой работы, связанной с многочисленными поездками, когда он исколесил практически всю страну, собирая фактический материал, в 1976-77гг. под его руководством, совместно с зональными и республиканскими НИИ, были подготовлены рекомендации по оптимальным схемам размещения плодовых деревьев в садах разного типа, одобренные МСХ СССР (приказ № 90 МСХ СССР от 21.03.1979г.) и действующие по настоящее время на территории России. Это говорит о его серьезном и всестороннем подходе к выполнению полученных заданий и высоком профессионализме.

В 1974 году В.Г. Муханин возглавил созданную по его инициативе лабораторию формирования, обрезки и регуляторов роста. С 1977 года он уже руководил отделом агротехники, самым большим в институте, а с 1988 года — технологическим центром, в составе которого было несколько отделов и лабораторий, которые занимались разработкой всего комплекса агротехнических вопросов возделывания плодовых и ягодных культур.

В результате вскрытых биологических закономерностей роста и развития яблони под руководством В.Г. Муханина была разработана система омолаживающей обрезки, обеспечивающая радикальное снижение высоты деревьев до оптимального уровня в 2,5-3,3м во всех типах садов. Эта система обрезки поддерживает деревья яблони в оптимальном физиологически активном состоянии, позволяет быстро наращивать и стабилизировать на высоком уровне в 25-30т/га урожайность и улучшать товарные качества плодов.

С семидесятых годов под его непосредственным руководством проводилась координация научных исследований на всей территории Союза и стран Варшавского содружества по отработке технологий возделывания плодовых и ягодных культур, формировались новые научные направления, планировались совместные опыты и эксперименты, проводился всесторонний обмен полученными материалами. В 1990 году Виктор Григорьевич защищает докторскую диссертацию на тему «Основы технологий промышленного производства плодов в средней полосе РСФСР», где он обобщает весь свой многолетний научный материал по отработке технологий возделывания промышленных садов. За эти годы В.Г. Муханин много ездит по стране и за рубеж с докладами, выступлениями, семинарами. Он пропагандирует достижения отечественной науки и стремится к внедрению их в производство, что, по его мнению, будет способствовать повышению эффективности садоводства. С мая 1998 по январь 2007 года он — главный научный сотрудник, профессор ВНИИС им. И.В.Мичурина. Многие годы он являлся членом Специализированного совета по защите диссертаций при МичГАУ, помогая молодым ученым своим советом и делясь с ними своим огромным опытом. Сложно сказать скольким соискателям он за долгие годы работы помог в качестве рецензента или оппонента их работ, т.к. относился к этому очень ответственно.

Виктор Григорьевич Муханин в результате своей многогранной деятельности являлся автором и соавтором многих технологических разработок, основными из которых являются:

- технология раннелетней окулировки косточковых культур, обеспечивающая в природно-климатических условиях средней полосы России стабильное получение в питомнике 25-30 тыс. саженцев вишни с гектара вместо 5-8 тысяч — при окулировке в обычные августовские сроки, им вскрыты были биологические причины указанных различий;

- малогабаритные формы и конструкции крон, системы их формирования для интенсивных садов на семенных и клоновых подвоях (стройное веретено, плоская веретеновидная и полуплоская крона). Использование этих крон позволяет в 2 — 2,5 раза увеличить плотность посадки садов и стабильно получать с 5 — 6-го года по 20 -25 тонн плодов с гектара насаждений;

- технология высокоэффективной системы омолаживающей обрезки деревьев яблони с радикальным ограничением параметров крон, которая исключает массовое образование сильных восстановительных побегов в зоне снижения высоты;

- технология механизированной контурной обрезки верха и боковых сторон крон деревьев яблони в экстенсивных садах с использованием ретардантов, исключающих образование волчков в верхней их части (одобрена МСХ СССР в 1978г., рекомендации изданы массовым тиражом);

- технология создания и возделывания садов по производству плодов для технической переработки, в т.ч. детского питания, на основе комплексной механизации всех производственных процессов;

- интенсивная технология производства плодов вишни с комплексной механизацией всех работ, включая обрезку и уборку урожая (одобрена МСХ СССР в 1976г. и рекомендована производству);

- механизированная контурная обрезка кустовидных сортов вишни, высокая экономическая эффективность которой впоследствии была подтверждена исследованиями, выполненными в Молдавии и нечерноземной зоне России.

В течение длительного времени Виктор Григорьевич занимался изучением влияния регуляторов роста на плодоношение яблонь. Им был обобщён мировой опыт, накопленный по этой проблеме, и издан аналитический обзор «Регуляторы роста и плодоношения яблони», который не утратил своего значения и в настоящее время.

У В.Г. Муханина имеется еще немало интересных законченных разработок, говорящих о его широком кругозоре и многосторонних знаниях. Среди них: архитектоника корневой системы деревьев яблони и водный режим корнеобитаемых слоев почвогрунта в полновозрастных садах с различной плотностью посадки, степень биологической и физиологической разнокачественности и локальности отдельных частей дерева и динамика ее изменений в связи с возрастом растений, анатомо-морфологические изменения, происходящие в растениях при окулировке и под влиянием ретардантов, оптимальные сроки удаления жировых побегов в верхней части крон после ограничения высоты деревьев.

В процессе работы Виктором Григорьевичем создана научная школа, которая осуществляет разработку приоритетных направлений интенсификации производства плодов семечковых и косточковых культур. Под его руководством защищена одна докторская и 8 кандидатских диссертаций.

В.Г. Муханин являлся автором (соавтором) более 100 печатных работ (монографии, рекомендации, статьи и др.). В течение всей своей научной деятельности он поддерживал теснейшие связи с производством, считая, что они помогают учёному выходить на приоритетные направления в решении жизненно важных для производства технологических задач.

Любовь к садоводству, к научному поиску он сумел передать своим детям и внукам, которые закончили Плодоовощной институт им.И.В. Мичурина, успешно защитили кандидатские диссертации по специальности плодоводство и работают в этом направлении, продолжая семейную традицию. Людмила Викторовна Григорьева многие годы работала ведущим научным сотрудником во ВНИИС им. И.В. Мичурина, заведовала отделом агротехники, в настоящее время руководит кафедрой плодоводства МичГАУ. Игорь Викторович Муханин, также проработав долгий период ведущим научным сотрудником во ВНИИС им. И.В. Мичурина, в настоящее время является доктором с.-х. наук и возглавляет Ассоциацию садоводов России и Ассоциацию садоводов-питомниководов.

Виктор Григорьевич был прекрасным человеком, известным ученым, внесшим большой вклад в развитие садоводства страны. За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд В.Г. Муханин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР, медалью «За освоение целины», Почетными грамотами МСХ РФ, Президиума РАСХН и др.

В последние годы жизни профессор В.Г. Муханин много внимания уделял организационным вопросам, связанным с реконструкцией отечественного садоводства. Выезжая за рубеж, он знакомился с результатами интенсификации садоводства в этих странах, интересовался новыми современными технологиями. Как опытный садовод он сразу оценил высокую продуктивность и скороплодность интенсивных садов нового типа, их перспективность. В связи с этим Виктор Григорьевич много ездил по стране, лично встречался с губернаторами всех центральных областей, с руководителями РАСХН и Минсельхоза, был принят в Государственной Думе, и везде он говорил о необходимости перевода садоводства нашей страны на интенсивный путь развития, о более внимательном отношении к этой сложной отрасли сельского хозяйства. Он один из активных зачинателей и пропагандистов перехода садоводства в нашей стране на интенсивный путь развития. Последние годы он уделял пристальное внимание вопросам разработки технологий создания и возделывания интенсивных садов на слаборослых клоновых подвоях, получения качественного посадочного материала для их закладки, координировал работу в этом направлении. Активно участвовал во внедрении новых технологий в производство. Результаты многогранной научной и производственной деятельности ведущего садовода страны получили широкое признание у нас в стране и за рубежом.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

(С использованием материала Dr Tomasz Krupa, SGGW Warsyawa)

Сохранение качества голубики после сбора урожая

Фото 1. Плоды голубики высокорослой

Качество ягод голубики зависит от многих факторов, но в основном от системы выращивания растения. Выбор сортов, санитарная обрезка, внесение удобрений, обеспечение хорошей системой орошения и уборка урожая непосредственно зависят от производителя. Крупные ягоды, прекрасные вкусовые качества, и привлекательный внешний вид обеспечивают производителя высоким спросом на данную культуру. Правильно обработанная и подготовленная для посадки почва является самым важным этапом для выращивания культуры. Мелкие, влажные или с признаками серой гнили ягоды могут затруднить или вообще лишить продажи. Таким образом, любой производитель должен хорошо заботиться о качестве предлагаемой продукции.

Фото 2. Плоды ягодных культур – важнейшие источники витаминов

Зачастую трейдеры оказывают давление на производителей к снижению цен, не обращая никакого внимания на качество товара. Но сейчас эта тенденция стремительно изменяется, особенно когда дело доходит до продукции, идущей на экспорт. Плохое качество плодов голубики, является непосредственно виной производителя, заключающейся в недостаточных знаниях по возделыванию, уходу и обработке культуры, а также в подготовке урожая должным образом на продажу. Хорошо подготовленная продукция обеспечивает производителя высокой прибылью. Это также является и источником экономии, так как стоимость товара превышает расходы на плантации на 50%.

Фото 3.Промышленная плантация голубики высокорослой

Основная задача заключается в определении оптимальной даты сбора и транспортировки ягод, так как плоды созревают неравномерно. Сбор урожая сразу же после окрашивания фруктов не может обеспечить их хорошими вкусовыми качествами. Пригодность голубики для сбора и потребления, определяется количеством сахаров в ягоде. После окрашивания плод содержит всего около 10 % сахаров. Оставив их буквально на несколько дней на кусте, происходит значительное увеличение содержания сахаров — до 16%. При хранении ягод содержание кислот и сахаров остается практически неизменным. Собранная сразу после окрашивания голубика, может не соответствовать стандартным вкусовым качествам, она может быть кислой, а мякоть зеленой и твердой. Поэтому задержка плодов на 5-7 дней на кусте даст большее преимущество, как в улучшении вкусовых качеств, так и в увеличении их веса. Содержание сахаров при этом может увеличиться до 30%.

Фото 4. Хорошо развитые трехлетние растения голубики высокой

Следует помнить, что созревшие плоды голубики теряют свою твердость, поэтому они могут быть подвержены повреждениям. Из этого следует, что ягоду не рекомендуется слишком долго оставлять на кусте. Опоздание со сбором урожая приводит к снижению качества ягод, они становятся мягкими, что влияет на транспортабельность.

Фото 5. Голубика сорта «Aurora»

Преимуществом ранней уборки голубики является их твердость, необходимая для транспортировки и увеличение срока хранения ягод. Тем не менее недостатков не избежать. Они заключаются в низком весе плодов, кислом вкусе и, как следствие, проблема с реализацией.

Каковы преимущества задержки сбора урожая? Прежде всего, это сладкий сбалансированный вкус фруктов, хороший вес и привлекательный вид, и что не менее важно высокий спрос у потребителей. Однако к недостаткам относятся их низкая твердость, повышенный риск заражения грибковыми заболеваниями, а также ослабление растений из-за несбалансированной установки цветочных почек на следующий год.

Фото 6. О.В. Жбанова ведущий специалист Ассоциации демонстрирует высококачественную голубику сорта Спартан

Необходимо иметь в виду, что на вкусовые качества плодов могут также повлиять погодные условия. Из-за недостатка влаги, в засушливую погоду, растения и ягоды затормаживаются в росте. Ягоды вырастают мелкие и недостаточно насыщенные, что впоследствии понижает спрос на такую продукцию и затрудняет реализацию. Слишком сильное испарение может привести к печальным последствиям, растения могут просто на просто засохнуть на корню, как это было на многих плантациях в 2006 и 2010 годах. Чтобы избежать таких последствий, необходимо установить оборудование для орошения. Подача воды в растения, в период созревания плодов, снижает их ломкость.

Гниение кожицы плода — это результат затяжных проливных дождей. Эта проблема возникает обычно в конце сезона, когда осадки учащаются, а в ночное время суток ягоды покрываются росой. Созревшие ягоды, во время интенсивных осадков, наиболее подвержены растрескиванию, что в свою очередь снижает их качество. Плохие погодные условия затрудняют сбор ягод или даже лишают такой возможности. Собранные влажные ягоды через 1-2 дня уже не могут быть реализованы, так как они подвержены быстрому заплесневению и грибковому заболеванию. Ущерб, как правило, наносится во время сбора урожая, поэтому очень важно как можно аккуратнее и их перемещать и меньше трясти. Голубику лучше сразу собирать в контейнеры, в которых она в дальнейшем и будут реализоваться. Так как ягоды быстро нагреваются и могут начать загнивать, контейнеры с ягодами лучше фасовать в коробки и переносить в темное прохладное место, с установленной температурой 10-15°С.

Фото 7. Голубика сорта «Bonifacy», крупноплодная

Так как плоды созревают неравномерно, сбор урожая можно поделить на несколько этапов. Бывает, что на солнечной стороне сверху ягоды созрели, а внизу наоборот-еще зеленые. Поэтому для поддержания высокого качества ягод, заготовка должна производиться как можно чаще, особенно к концу сезона.

Фото 8. Сильнорослый кустарник голубики сорта «Liberty»

Голубику собирают как вручную, так и механизированным способом. Выбор метода сбора урожая зависит от размера и назначения плодовых насаждений.

Голубика, предназначенная для транспортировки должна быть высокого качества, поэтому здесь лучше применить ручной сбор урожая. Ручной сбор уменьшает повреждения, и помогает сохранить первозданный вид ягод. Недостатком ручного сбора является высокая стоимость и низкая эффективность.

Фото 9. Уборка урожая голубики с помощью комбайна

Производительность зависит от размера плодов и времени для сбора урожая. Для сбора урожая на небольших плантациях достаточно 10-15 человек. Если же плантации большие, то можно столкнуться с проблемой в поисках достаточного количества работников. Поэтому в данном случае используют механизированный способ уборки урожая. Сбор урожая данным способом может заменить 100-200 человек, но все же требует незначительное количество рабочих для дополнительной очистки и переработки, но, к сожалению, качество и внешний вид ягод теряют свою былую форму. Комбайны должны быть модернизированы и приспособлены под сбор урожая голубики разных сортов, поскольку кустарники имеют разную высоту и гибкость побегов.

Механический сбор не является совершенным, но все же делает поставку продукции на рынок более быстрой.

Ручная сортировка, которая заключается в выборе поврежденных или незрелых ягод и загрязнения, весьма эффективна и оправдана, но только на небольших плантациях. В настоящее время сортировку предпочитают осуществлять механизированным способом, с уже подготовленными заранее упаковками. Кроме того, линии сортировки могут быть оснащены средствами защиты против грибковых инфекций. Оборудование стоит не малых денег, поэтому экономически оправдано и целесообразнее его будет использовать на больших плантациях, или когда оно будет использовано рядом более мелких производителей.

Фото 10. О.В. Жбанова демонстрирует высококачественный посадочный материал голубики

Исследования по хранению ягод голубики осуществляются уже на протяжении многих лет во всем мире. После сбора с течением времени, качество ягод постепенно ухудшается, и скорость этого процесса напрямую зависит от условий хранения. Контролируемая атмосфера в холодильной камере способствует поддержанию качества голубики в течение 6-10 недель. В зависимости от сорта, качество ягод может измениться уже через 2-3 недели.

Ягоды голубики хорошо сохраняются при содержании диоксида углерода (10-12%), а также при концентрации кислорода ниже 10%. Следует отметить, что хранение плодов в контролируемой среде требует быстрого сбора урожая в таких количествах, которые позволят заполнить камеры и определить состав атмосферы как можно скорее.

Голубика, предназначенная для прямой продажи хранится в упаковках, в помещении, где температура не превышает 15°С. Если поставка ягод будет немного приостановлена на несколько дней, температуру в холодильных камерах следует понизить до 3-5°С. Для оптимального долгосрочного хранения продукции, температуру можно понизить до 0°С при относительно влажности воздуха 90-95%.

Фото 11. Доктор с.-х. наук И.В. Муханин демонстрирует ягоды голубики в пластиковой упаковке

Размещение ягод в холодной камере способствует быстрому охлаждению ягод и поддержанию качества плодов. Однако статистические условия системы охлаждения требуют более 20 часов, для снижения температуры до 2-3°С. Гораздо более эффективным будет считаться использование холодного потока воздуха. На практике используется несколько систем охлаждения, самая простая и широко используемая считается система туннелей. Данная система заключается в интенсивности потоков холодного воздуха, позволяющей охладить помещение менее, чем за 2 часа. Недостатком динамических систем охлаждения считается необходимость в транспортировке охлажденных ягод в холодильную камеру.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Ред Кап – перспективный клон Ред Делишес для интенсивных садов

Фото 1. Перспективный сорт яблок для интенсивных садов Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap).

Сорт Ред Кап является единственной почковой мутацией Ред Делишес, обнаруженной в США.

Фото 2. Плодоношение молодых деревьев яблони сорта Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap) в шпалерно-карликовом саду.

Это типичный кольчаточный сорт, который немного более сильнорослый, чем сорта группы Ред Делишес.

Фото 3. Сорт Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap), характеризуется кольчаточным типом плодоношения.

Лучшими опылителями являются Ред Сентинель, Айдаред, Гренни Смит, Голден Делишес. Цветет довольно рано, но продолжительно.

Фото 4. Плодоношение 3-х летних деревьев яблони сорта Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap) на подвое М9.

Плоды крупные, удлиненные. Спелые плоды темно-красные с блестящей кожицей, по всей поверхности покрыты размытым карминного цвета румянцем.

Фото 5. Качество плодов перспективного сорта яблок для интенсивных садов Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap).

Сладкие хрустящие плоды со сбалансированным содержанием кислоты и сахара – одно из главных достоинств сорта. По вкусовым качествам превосходит сорта Ред Чив и Ред Топ. После длительного хранения размягчаются.

Фото 6. Интенсивный сад яблони на шпалере сорта Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap).

Сорт рано вступает в плодоношение, а также дает высокие ежегодные урожаи.

Фото 7. Сорт Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap) имеет темно-красный окрас плодов.

Собирают Ред Кап в конце сентября – начале октября. Плоды начинают окрашиваться на 1-2 недели раньше других сортов.

Фото 8. Плодоношение сорта Камспур Ред Кап (Camspur Red Cap) начинается со второго года после посадки.

Миляев Антон Игоревич

специалист АППЯПМ по косточковым культурам, МичГАУ

Лещина и ее значение в питании и здоровье человека

Лещина является высоким кустарником, который относят к семейству Лещиновых. Плод лещины – орех буровато-желтого цвета, который находится в плюске зеленого цвета. Этот кустарник является долгожителем, он может прожить около 80 лет.

В апреле начинается цветение лещины, уже после которого начинают распускаться листья.

Созревание плодов происходит в конце лета.

Взрослое дерево лещины

В листьях лещины содержится сахароза, эфирное масло и мирицитрозил. Плоды этого растения богаты витаминами, белками и сахарами, минеральными солями и жирами. Орехи оказывают иммуностимулирующее действие. Плоды лещины полезно употреблять людям с сахарным диабетом, гипертензией и атеросклерозом. Орехи способствуют выработке молока у кормящих женщин. Лещина является слабительным средством, поэтому ее применяют при запорах. Растение обладает жаропонижающим и вяжущим свойствами. Лещину применяют в качестве средства, которое расширяет сосуды. Это лекарственное растение растворяет камни в почках, стимулирует все функции организма.

Плоды лещины обыкновенной

В народной медицине используют плоды, корни, листья и кору растения. Отвар из лещины применяется при малярии. Настой коры этого кустарника помогает при варикозном расширении вен, варикозной язве, капиллярных геморрагиях. Листья лещины являются отличным средством при авитаминозе, рахите, заболеваниях кишечника и анемии. Отвар, приготовленный на основе листьев, помогает при заболеваниях почек, гипертонии.

Плоды лещины обыкновенной

Плоды растения используются при эпилепсии или желчнокаменной болезни. Отвар из их скорлупы применяется при колитах. Плоды в соотношении с медом помогают при ревматизме, опухолях и аскаридозе.

Взрослое растение лещины обыкновенной

Плоды лещины рекомендуют людям, которые перенесли хирургическое вмешательство, тяжелую инфекционную болезнь или просто детям, чтобы укрепить их состояние и стимулировать развитие.

Созревающие плоды лещины обыкновенной

Рассоха Е.В.

Директор Артемовской опытной станции садоводства.

Заслуженный работник с.х. Украины

Украинской академии аграрных наук

Производство посадочного материала плодовых и ягодных культур в Артемовской опытной станции

Динамика производства плодов и ягод в Украине

(данные института садоводства НААН г. Киев)

Требования предъявляемые к посадочному материалу.

- Современные сорто — подвойные комбинации с обязательным использованияем карликового или слаборослого подвоя подвоя.

- Основные требования к кроне:

- наличие в кроне не менее 5 ветвей.

- высота штамба — 80=90 см.

- высота прививки 20 см.

- наличие генеративных почек на ветвях и проводнике.

- при выращивании саженцев использование опоры.

- Наличие промышленных партий выбранной сорто-подвойной комбинации.

- Подбор опылителей. Отсутствие карантинных болезней и вредителей.

- Использование для выращивании свежих почв, где в течение последних 8-10 лет не выращивался посадочный материал.

- Возраст саженцев — 1 или 2 года

Используемые подвои для выращивания саженцев яблони

|

площадь маточника га % |

структура выращенных саженцев % |

| М 9 клон Т337 |

7 га — 75 % |

70% |

| ММ 106 |

3 га -15% |

25% |

| П. Будаговского 9 (ПБ9) |

0.4 га -1% |

5% |

Использования подвоев в штате Пенсильвания.

(Данные Пенсильванского универстета 2013 год)

2002

- M.9 – 20%

- B.9 – 1%

- Mark – 8%

- Interstem – 3%

- M.26 – 30%

- M.7 – 25%

- MM 106 & 111 – 10%

|

2012

- M.9 – 35%

- B.9 – 17%

- Mark – 2%

- Interstem – 2%

- M.26 – 21%

- M.7 – 15%

- MM 106 & 111 – 7%

|

Budagovsky 9

- ~ 20 – 25% smaller than M.9 NAKB T337

- Использование для энергично растущих сортов, отличается спокойным ростом. Поэтом нельзя нагружать урожаем в начале жизни сада. Прекращается рост.

- Устойчив к болезням и бактериальному ожогу

- Высокая зимостойкость и устойчивость к зимним ожогам.

- Высокая прозводительность

- Для легких и тяжелых почв

Сравнение подвоев с M.9 and M.26 в течение 10 лет

(Данные Пенсильванского универстета 2013 год)

| Rootstock |

%Size of M.9 |

% Size of M.26 |

| B.9 |

84 |

45 |

| M.9 EMLA |

96 |

51 |

| M.9NAKB T337 |

100 |

54 |

| M.9 Pajam 1 |

136 |

73 |

| M.9 Pajam 2 |

142 |

76 |

| M.9 RN29 |

129 |

69 |

| M.26 |

181 |

100 |

В.9 — М.9

(Фото Пенсильванского универстета 2013 год)

В.9 — М.9

(Фото Пенсильванского универстета 2013 год)

Прогнозируемая популярность сортов яблони

| № п/п |

Сорт |

Прогнозируемое % соотношение сортов |

Соотношение сортов |

| 1 |

Ренет Симиренко |

20-30 % |

20 |

| 2 |

Голден Делишес |

15-20 % |

10 |

| 3 |

Чемпион и клоны |

15 % |

7 |

| 4 |

Гала и клон |

15 % |

5 |

| 5 |

Фуджи и клоны |

15 % |

10 |

| 6 |

Джонагольд и клоны |

5-10 % |

10 |

| 7 |

Айдаред |

5-10 % |

10 |

| 8 |

Летние сорта |

5 % |

5 |

| 9 |

Лигол |

5 % |

5 |

| 10 |

Хоней Крисп |

5-7 % |

5 |

| 11 |

Грани Смит |

5 % |

5 |

| 12 |

Флорина |

3 % |

3 |

| 13 |

Перспективные сорта |

5-7 % |

5 |

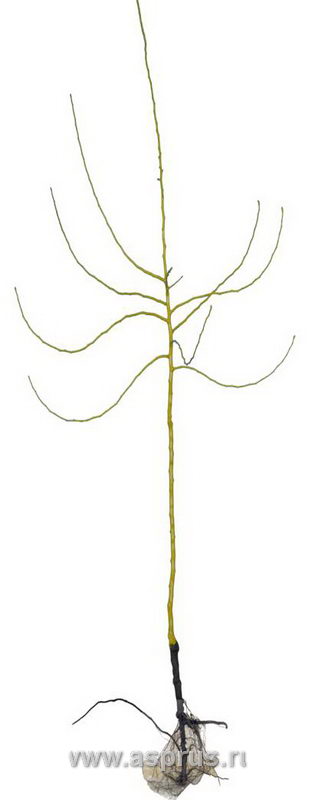

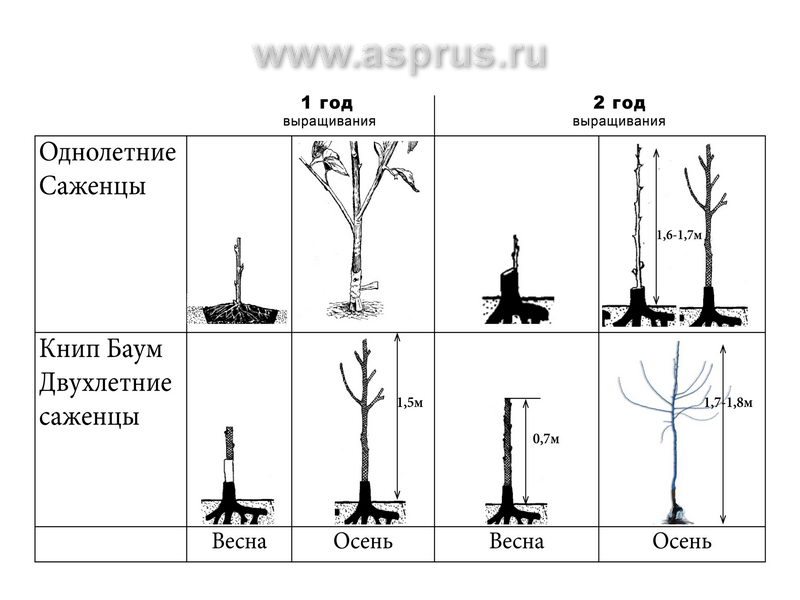

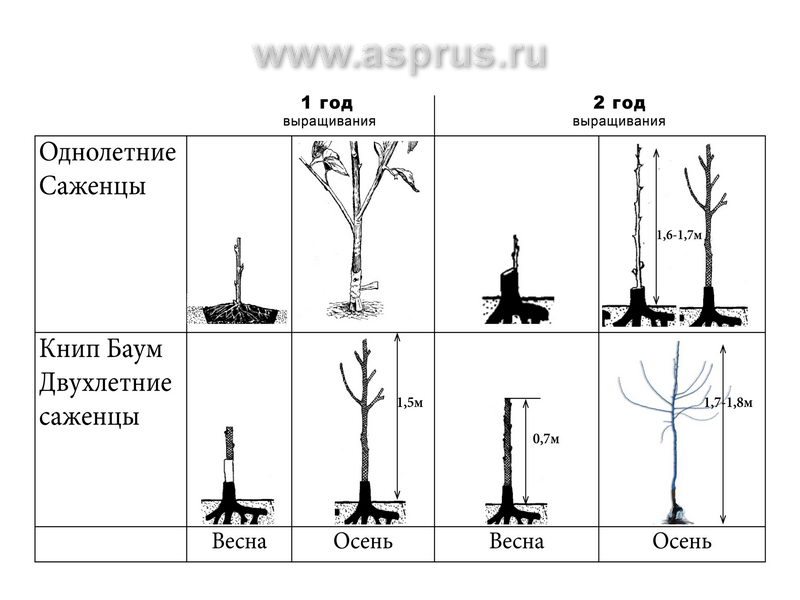

Процесс формирования «Книп Баума»

Начало формирования двух летнего саженца с однолетней кроной

Начало формирования двух летнего саженца с однолетней кроной

Возраст саженцев и качество

Структура используемых подвоев для черешни в 2013 году

| Название типа подвоя |

Процентное соотношение подвое |

| Гизела 5 |

10 % |

| Гизела 6 |

50% |

| Колт |

30 % |

| Антипка |

10 % |

GiSelA 5 Карликовый подвой для черешни Европы.

Рост

- Слабый рост

- Дерево достигает лишь 1/3 до ½ части объемов деревьев на F12 / 1 и Черешни птичья.

- Габариты деревьев в саду легко могут быть ограничены высотой 3-4м

- Образует прямые углы ветвления

- Не образует поросли

- Имеет хорошую якорьность корней в почве.

Урожай

- Ранний урожай начиная со второго года после посадки

- Регулярные высокие урожай

- Хорошие по качеству плоды

Адаптация

- Адаптированный к различным почвам и климатическим условиям

- Устойчивочивость к наиболее распространенным вирусам

- Образует хорошее здоровое дерево в течение всего периода выращивания

- Высокая зимостойкость

Использование

- Совместима с различными сортами черешни, легко подвергается формированию в различных системах обрезки

- Рекомендуемое расстояние при посадке в саду (в соответствии с почвой, с учетом сортовых особенностей и подготовки специалистов ) 2,5 — 3,0 м х 4,0 — 5,0 м

- Обильное орошение и орошени является обязательным выгодным условием использования GiSelA 5, особенно в условиях с недостаточными естественными осадками

Полукарликовый Подвой GiSelA 6

- менее требовательны к условиям выращивание (к качеству почвы, водообеспечению и формированию кроны), чем GiSelA 5 .

- Сила роста этого подвоя находиться между GiSelA 5 ( + 15 процентов ) и Черешний птичьей ( 65 процентов габитуса этого подвоя).

- Этот подвой адаптирован к менее интенсивной агротехнике. Несмотря на бурный рост в первые годы, деревья в саду образуют ранний урожай культуры

- GiSelA 6 облегчает для садовода переход от энергично растущих подвоев черешни к подвоям обеспечивающих снижения силы роста деревьев в саду.

- подвоем выбора для легких и тяжелых почв без возможностей обильного и регулярного орошения.

- Для получения высокого урожая качественных плодов и обеспечения высокой продуктивности насаждений необходимо регулярно осуществлять обрезку и формировку деревьев в саду.

Среднерослый подвой для черешни — Колт

- Вегетативно размножаемый подвой, хорошо укореняется.

- Плодоношение начинается на 3-4 год после посадки.

- Сила роста на 20-30 меньше силы роста Prunus avium.

- На образует корневой поросли.

- Удовлетворительная зимостойкость.

- Позволяет легко формировать крону.

- Хорошо со всеми сортами

Структура используемых сортов черешни

| сорт |

% соотношение |

Сроки созревания |

| Бигаро Бурлат |

10 |

5 — 10,06 |

| Круплодная |

20 |

20 — 30,06 |

| Мелитопольская черная |

10 |

25.06 — 5.07 |

| Лапинс |

10 |

5 — 10,07 |

| Кордия |

20 |

1 — 10,07 |

| Регина |

25 |

10 — 20,7 |

| Свиртхарт |

5 |

15 — 25,07 |

Малина

Сроки созревания малины

| Сорт |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

октябрь |

| I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

| Willamette |

|

|

W |

W |

W |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Meeker |

|

|

|

М |

М |

М |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Glen Ample |

|

|

|

|

|

G |

G |

G |

|

|

|

|

|

|

|

| Tulameen |

|

|

|

|

Т |

Т |

Т |

Т |

|

|

|

|

|

|

|

| Himbo — Top |

|

|

|

|

|

|

H |

H |

H |

H |

H |

H |

|

|

|

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Рябушкин Юрий Борисович

д.с.-х. н, профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материалов доктора Mirosław Sitarek

Институт садоводства в Скерневицах

Семенные подвои для абрикоса

Фото 1. И.В. Муханин доктор с.-х. наук демонстрирует сеянцы абрикоса –семенной подвой

В Восточной Европе для выращивания саженцев абрикоса широко используется алыча (Prunus cerasifera Ehrh.). Как подвой для сортов абрикоса она также применяется в Болгарии, Чехии, Франции, Венгрии.

Фото 2. И.В. Муханин доктор с.-х. наук демонстрирует семенной подвой алычи

У алычи, среди многих преимуществ, таких, например, как хорошая приспособленность к климатическим условиям центральной Европы, отмечаются признаки физиологической несовместимости со многими культурными сортами абрикоса. Деревья с признаками несовместимости плохо плодоносят, имеют непродолжительный период жизни и падают от порывов ветра. Кроме того, алыча дает многочисленные корневые отпрыски, которые создают препятствия при защите сада от сорняков и тлей. Это недостатки саженцев абрикоса. Поэтому в качестве подвоя для абрикоса используются формы, имеющие высокую совместимость с большинством культурных сортов этого вида и не образующие поросли. Кроме того, алыча засухоустойчива, но не может мириться с переувлажнением почв и периодическим затоплением корневой системы.

Фото 3. И.В. Муханин доктор с.-х. наук и В.В. Корчагин генеральный директор ЗАО «Дружба» Краснодарского края в цветущем саду алычи

Рейтинг генотипов

В Национальном реестре сортов плодовых растений нет зарегистрированных сортов абрикоса, семена которых следует использовать при производстве семенных подвоев для выращивания саженцев абрикоса. Поэтому институты садоводства проводят исследования по подбору сортов абрикоса, из плодов которые будут заготавливать семена для производства семенных подвоев.

Кроме того, с целью получения высокого выхода семян лучше использовать мелкоплодные сорта с высокой всхожестью.

Фото 4. Подвои абрикоса MN — 4

В 2008-2011 годах в Институте садоводства оценивались семена абрикоса различных генотипов с символами: MN- 1, MN- 2, MN- 4, МН- 6,

MN- 46, MN- 53 и MN- 59. Во время исследований в зиму 2008/2009 в начале января (06.01.2009) отмечено снижение температуры до -23°C, а зимой 2009/2010 в конце января (26.01.2010) до -28,1°С. Кроме того, в течение трех лет изучения учитывались и весенние заморозки. Самые низкие температуры весной отмечены 20 апреля (-4°C) в 2009 г. и 25 апреля (-2,5°C) в 2010 году. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все изучаемые образцы дали плоды.

Генотипы MN-4 и MN-46 характеризовались наиболее обильным цветением и плодоношением деревьев. У них отмечена высокая устойчивость деревьев к низким зимним температурам, а цветов к весенним заморозкам. Это способствует ежегодному плодоношению деревьев и систематическим поставкам семян для производства сеянцев. Генотипы MN- 4 и MN- 46 имеют средний вес плодов 16,7 г и 17,3 г, что обеспечивает высокий выход семян. Подсчитано, что одна тонна плодов MN- 4 и МН- 46 может дать 66 700 и 64 300 семян соответственно. Это вдвое больше, чем дают генотипы М2 (13000 семян) и MI (32 200 семян). В мелких плодах MN- 4 и МН- 46 формируются и мелкие семена.

Средний вес высушенного семени генотипа MN- 4 составил 1,28 г, а генотипа MN- 46 — 1,23 г. (865 семян в 1 кг).

Фото 5.И.В. Муханин доктор с.-х. наук демонстрирует высококачественные подвои абрикоса МN-46

Стратификация

Семена абрикоса после извлечения из плода не способны прорастать, потому что они находятся в фазе глубокого физиологического покоя. Способность к прорастанию они получают только после определенного времени, во время которого происходит их созревание. В течение этого периода, семенам необходима соответствующая температура и влажность, в присутствии кислорода. В процессе исследования семена после очистки и высушивания закладывали на стратификацию 15 января каждого года. Субстрат представлял собой смесь торфа и песка в объемном соотношении 3:1 (три части торфа и одна часть песка). Смешанные с субстратом семена упаковывают в пластиковые мешки, в которых ранее сделаны отверстия для доступа воздуха и подвергают стратификации, которая осуществляется в холодильнике при температуре 3-5°С. Семена начинали прорастать после 50 дней стратификации, но для большинства семян стратификация завершается через 70 до 90 дней. Лучшей способностью к прорастанию характеризуются семена генотипов MN- 4 и MN- 46.

Фото 6. А.И. Миляев специалист АСПРУС по косточковым культурам, демонстрирует саженцы сливы на подвои дикого абрикоса

На практике в питомниках и плодовых насаждениях используются сорта абрикоса с высоким выходом семян и их хорошей всхожестью. Это важные свойства, но не единственные, которые определяют использование сортов в подвойных целях. Хорошие показатели в питомнике генотипов MN- 4 и MN- 46, сортов «Морден 604» и «Мед» уже подтверждены научными сотрудниками Института садоводства — доктором Мирославом Ситареком и доктором Тадеушем Якубовским.

Фото 7. И.В. Муханин доктор с.-х. наук и О.О. Грязнев директор ООО СХП «Приреченский» в цветущем саду абрикоса

Оценка этих подвоев в плодовом саду и полученные предварительные результаты являются многообещающими. С целью более точной оценки подвоев необходимо и расширение исследований по изучению влияния субстрата на успех прохождения семенами других сортов стратификации, их влияние на рост, плодоношение и состояние деревьев в саду.

После завершения исследований, вероятно, в течение ближайших трех лет, лучшие генотипы будут определены и включены в реестр исследований, а семенные подвои будут использованы при размножении абрикоса.

Фото 8. И.В. Муханин доктор с.-х. наук в промышленном саду абрикоса сорта Голд Рич

Члены АППЯПМ  Морозова Марина Васильевна, директор фирмы «Aweta» по экспортным поставкам в СНГ (г. Москва)

|

|

Фото 3. Перспективный сорт яблони для интенсивных промышленных садов — Ред Джонопринц (Red Jonaprince).

Фото 3. Перспективный сорт яблони для интенсивных промышленных садов — Ред Джонопринц (Red Jonaprince). Фото 5. Промышленный сорт яблони Ред Джонопринц (Red Jonaprince) в интенсивном шпалерно-карликовом саду на подвое М9.

Фото 5. Промышленный сорт яблони Ред Джонопринц (Red Jonaprince) в интенсивном шпалерно-карликовом саду на подвое М9.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ