Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Е.С. Лукин,

кандидат с.-х. наук,

А.А. Новоторцев

Всероссийский НИИ садоводства им, И. В. Мичурина

Рост и плодоношение вишни в связи с различными способами формирования и обрезки кроны деревьев

Важным фактором стабилизации плодоношения вишни в условиях всевозрастающей нестабильности климата в средней зоне садоводства РФ наряду с правильным подбором сортов, так называемых, взаимострахователей и оптимизацией их размещения (агроэкологическое районирование) является также дифференцированная (сортовая) агротехника возделывания товарных насаждений.

Сортовая агротехника ориентирована на более полную реализацию адаптивного и продуктивного потенциалов каждого сорта. В связи с этим технология косточковых насаждений должна совершенствоваться, прежде всего, по пути дальнейшей оптимизации и дифференциации по сортам современных агроприемов возделывания. Иными словами, резкие различия между сортами (по силе роста, типу плодоношения, степени пригодности к машинной уборке, скороплодности, удельной нагрузке кроны урожаем и т. п.) требуют дифференцированного подхода в выборе не только способов размещения растений, но и конструкций, систем формирования и обрезки, что в сущности определяет тип насаждений (индустриальный, интенсивный, суперинтенсивный).

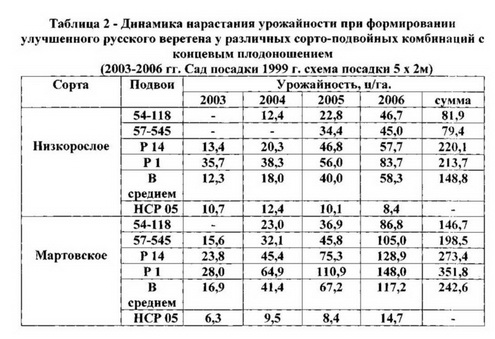

В 2001 — 2003 гг. во ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина нами проводились опыты по изучению сортовых особенностей роста и плодоношения молодых вступающих в плодоношение деревьев в связи с различными комплексными системами весенней и летней обрезки и формирования кроны. Объекты исследований — молодые растения (возраст 2-4 года) средне- и слаборослых сортов (Молодежная, Апухтинская, Десертная Морозовой, Морозовка, Люсиновская, Виктория, Тамарис), возделываемые при плотных и сверхплотных схемах размещения — соответственно 4,5х2-2,5м (в интенсивных насаждениях) и 4×1-1,5м (в суперинтенсивных).

В интенсивных насаждениях изучались разные варианты формирования (табл.1) малогабаритной кроны по типу, близкому к шаровидной конструкции, предложенной некоторыми исследователями на черешне (Барабаш, 1986). Первая формирующая обрезка по общепринятой схеме проводилась через год после посадки, главным образом, в целях устранения имеющихся дефектов высаженных в предыдущий сезон саженцев (например, таких как ассиметричность, недостаточная соподчиненность ветвей кроны, ориентация их в стороны междурядий, излишняя разреженность, слабый рост и т. д.). Весной 2001 года во всех вариантах опыта (за исключением контроля) основные разветвления укорачивали приблизительно на 1/3 их длины с тем, чтобы вызвать боковое ветвление и ограничить нарастание объема кроны. Затем во второй половине июня была проведена умеренная пинцировка (на 30 40%) сильных побегов при их длине в среднем 50-60см (варианты 2 и 3). В варианте 3 образовавшиеся вторичные побеги (в 20-30см) во второй декаде июля, кроме того, обрабатывали регуляторами роста ХЭФК (0,025%) и крезацин (0,015%). И наконец, в варианте 4 растения (с весенним укорачиванием разветвлений, но без пинцировки в июне) обрабатывали ранее изученной нами комбинацией регуляторов роста ХЭФК (0,018%) + КАНУ (0,018%) при отрастании осевых побегов в среднем до 40см.

В последующие два года обрезка деревьев во всех вариантах заключалась, главным образом, в весеннем и летнем прореживании загущенных участков кроны, а также в укорачивании сильных однолетних разветвлений. В качестве контроля брали растения с общепринятой системой формирования и обрезки кроны но типу уплощенной естественной улучшенной конструкции. По каждому варианту брали до 12 растений.

В насаждениях суперинтенсивного типа с плотностью размещения растений 1700-2500 шт./га, заложенных в 2000 году, проводилось сравнительное изучение эффективности двух основных конструкций малогабаритной кроны – свободно растущей пальметты (контроль) и уплощенной веретеновидной на временных опорах. Система формирования свободно растущей пальметты (с двумя парами коротких скелетных ветвей) на древовидных и промежуточных сортах (Тамарис, Апухтинская, Виктория) в основном была аналогичной способам, предложенным некоторыми авторами (Арника, 1995 и др.). Конструкция в виде плодовой стены на базе уплощенной веретеновидной кроны формировалась с двумя укороченными скелетными ветвями в нижнем ярусе. Выше нижнего яруса вдоль центрального проводника закладывались небольшие полускелетные разветвления приемами наклона (подвязка к колу), прищипки верхушек, деформации, выломки вертикальных и загущающих побегов, а также весенней обрезки длинных приростов. В дальнейшем на этих укороченных ветвях будет проводиться ежегодная вырезка отплодоносивших веток, частичное прореживание, укорачивание сильных приростов (на древовидных сортах) с целью закладки новой зоны плодоношения на смежных разветвлениях (циклическая обрезка). Повторность опыта трехкратная. Размещение вариантов по повторностям систематическое. По каждому варианту брали до 30 растений.

Исследованиями установлено, что эффективность применения комплексных систем обрезки и формирования конструкций кроны в значительной степени зависела от сортовых особенностей, габитуса растений, силы роста, побегообразовательной способности, пробудимости почек, типа плодоношения, скороплодности и нагрузки урожаем.

На слаборослых скороплодных сортах с типично кустовидным типом роста и плодоношения, с пониклой кроной растений (Молодежная) наиболее рациональными для возрастного периода начала плодоношения оказались конструкции типа естественной улучшенной с минимальным использованием приемов укорачивания и с регулярным прореживанием разветвлений в интенсивных посадках (4,5×2м; 1110 дер./га), а также уплощенной веретеновидной на временных опорах в суперинтенсивных насаждениях с плотностью размещения до 1250-1670 дер./га (табл. 1 и 2).

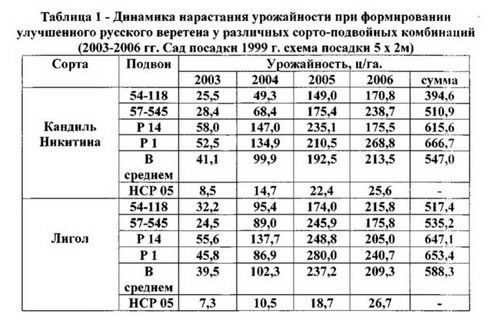

Таблица 1

Рост и плодоношение вишни и связи с различными способами формирования малогабаритной конструкции кроны в интенсивных насаждениях

(1999г. посадки) 2002-2003 гг.

| Способы формирования кроны |

Объем кроны, м3 |

Степень освоения площади, % |

∑ прироста побегов на 1 м2 проекции кроны, м |

Количество цветковых почек, тыс. шт. на 1 растение |

Урожай плодов, кг/дер. |

| 2002 г. |

2003 г. |

| 2002 г. |

2003 г. |

кг/дер. |

ц/га |

| Молодежная, схема размещения 4,5×2 м |

| I |

5,6 |

66 |

27 |

1,9 |

2,8 |

6,6 |

7,1 |

79 |

| II |

3,2 |

42 |

27 |

1,0 |

1,6 |

3,2 |

3,6 |

40 |

| III |

3,3 |

48 |

30 |

1,1 |

1,7 |

2,1 |

4,0 |

33 |

| IV |

2,8 |

44 |

22 |

1,4 |

1,3 |

3,0 |

2,7 |

30 |

| НСР05 |

0,4 |

— |

4 |

— |

— |

1,7 |

1,4 |

— |

| Десертная Морозовой, схема размещения 4,5×2,5 м |

| I |

6,4 |

55 |

27 |

1,1 |

2,6 |

0,9 |

1,8 |

16 |

| II |

4,8 |

43 |

41 |

1,1 |

4,3 |

1,0 |

3,5 |

31 |

| III |

4,6 |

44 |

46 |

1,2 |

4,4 |

1,4 |

3,4 |

30 |

| IV |

3,8 |

40 |

26 |

1,4 |

2,7 |

1,3 |

1,6 |

14 |

| НСР05 |

0,7 |

— |

7 |

— |

— |

0,4 |

1,0 |

— |

Варианты опыта (2001г.):

- — уплощенная естественная улучшенная (общепринятая система формирования и обрезки) — контроль;

- — кустовидно-шаровидная, формируемая путем более сильного укорачивания скелетных ветвей в сочетании с умеренной (на 30%) пинцировкой осевых побегов (на 3-й год после посадки) с последующей закладкой звеньев плодоношения (начиная с 5-го года);

- — то же, что и вариант II + обработка по вторичным побегам (в июле) регуляторами роста ХЭФК (0,025%) + крезацин (0,015%);

- — сильное укорачивание скелетных ветвей в сочетании с обработкой в июне (при длине побегов 30-40см) регуляторами роста ХЭФК (0,018%) + КАНУ (0,018%).

Временные опоры позволяют значительно расширить зону плодоношения растений без увеличения толщины плодовой стены за счет выведения центрального проводника, дополнительной закладки и подъема пониклых ветвей. Вполне очевидно также, что значительно улучшаются световой режим и структура кроны, которая становится более приспособленной к циклической смене плодовой древесины.

На среднерослых, скороплодных, высокоурожайных сортах с промежуточным типом роста, плодоношения и более четко выраженным скелетом кроны (Апухтинская) эффективным было сочетание приемов прореживания с умеренным укорачиванием длинных приростов, не допуская оголения ветвей и смещения зоны плодоношения на периферию уже в первые годы обильного плодоношения при уплощенной естественной улучшенной конструкции кроны ряда. Эффективность же конструкций в виде свободнорастущей пальметты и уплощенной веретеновидной на временных опорах при сверхплотном размещении деревьев (4×1,5м) требует дальнейшей экспериментальной проверки.

Наиболее пластичными с точки зрения отзывчивости на различные приемы обрезки (укорачивание приростов, пинцировка, прищипка побегов), в том числе в сочетании с обработкой регуляторами роста, оказались довольно сильнорослые, позднеплодные сорта промежуточного или древовидного типа плодоношения, с повышенной побегообразовательной способностью и пробудимостыо почек (Десертная Морозовой, Кентская). В отличие от предыдущих сортов интенсивного типа, нарастание урожаев по годам у молодых деревьев этой группы сортов идет медленными темпами вследствие несбалансированности ростовых и репродуктивных процессов. Поэтому перераспределение ростовой активности в сторону ослабления апикального доминирования осевых разветвлений и усиления образования укороченных плодовых веток и букетных веточек под влиянием приемов весеннего укорачивания, июньской пинцировки побегов и обработки вторичных разветвлений текущего года (в июле) регуляторами роста способствовало улучшению параметров, структуры кроны и некоторому ускорению плодоношения деревьев (табл. 1).

Древовидные среднерослые сорта (типа Жуковская, Морозовка) характеризующиеся слабовыраженной реакцией на вышеуказанные агроприемы, как показали наши исследования, очевидно целесообразно возделывать в конструкциях типа уплощенной естественной улучшенной или разреженно ярусной при схеме размещения деревьев 4,5×2,5м. Что касается слаборослого самоплодного урожайного сорта Тамарис с аналогичным типом плодоношения, то первые результаты, полученные в наших опытах, свидетельствуют о перспективности его использования в технологии суперинтенсивного сада (4×1 м) с конструкцией кроны типа свободнорастущая пальметта с двумя ярусами скелетных ветвей, либо уплощенная веретеновидная на временных опорах с двумя укороченными основными ветвями в нижнем ярусе.

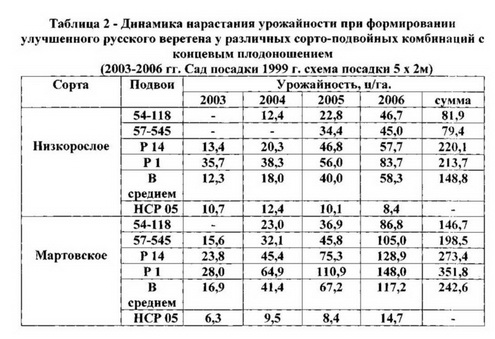

Таблица 2

Рост и плодоношение молодых растений разных сортов вишни в зависимости от типов конструкций кроны в суперинтенсивных насаждениях

(2000 г. посадки) Данные 2003 года

| Конструкция кроны |

Объем кроны, м3 |

Степень освоения площади, % |

Количество цветковых почек, тыс. шт. на 1 растение |

Урожай плодов |

| всего |

живых |

кг/дер. |

ц/га |

| Тамарис, схема размещения 4×1 м |

| I |

1,2±0,2 |

57 |

0,80 |

0,22 |

0,9±0,1 |

22 |

| II |

1,4±0,2 |

68 |

1,09 |

0,32 |

1,2±0,3 |

29 |

| Молодежная, схема размещения 4×1,5 м |

| I |

4,4±0,5 |

119 |

1,02 |

0,56 |

2,1±0,4 |

35 |

| II |

3,4±0,3 |

97 |

1,28 |

0,51 |

1,9±0,2 |

32 |

| Апухтинская, схема размещения 4×1,5 м |

| I |

6,0±0,7 |

124 |

0,69 |

0,36 |

1,6±0,2 |

27 |

| II |

4,4±0,4 |

92 |

0,61 |

0,30 |

1,3±0,1 |

22 |

К. Сергазиев, Р.К. Карычев, канд. с.-х. наук

ТОО «НИИ плодово-ягодных культур и виноградарства» МСХ РК

Оптимизация реконструкции интенсивного сада яблони

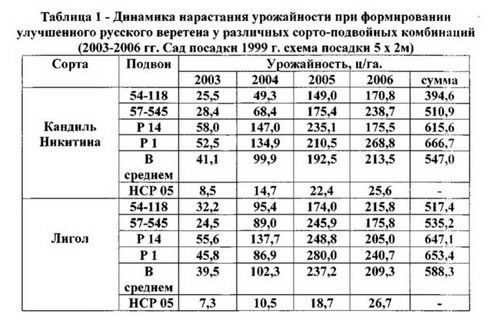

Изложены результаты 5-летних исследований по переформированию кроны яблони в интенсивных высокоплотных садах. Лучшим оказался типкрон по системе «пиллар».

Безопорный сад яблони на среднерослом подвое

Производство плодов семечковых и косточковых культур на юго-востоке Казахстана имеет промышленное значение. Благоприятные почвенно-климатические условия Заилийского и Джугарского Алатау обусловили широкое распространение садов яблони, груши, абрикоса, сливы, других плодовых пород на общей площади свыше 20 тыс. га. Однако в последние 10-15 лет отмечается существенное сокращение садов, спад валового производства фруктов в регионе. Основными причинами этого являются физический износ промышленных массивов садов, устаревший сортимент, раздробленность насаждений, многолетний дефицит посадочного материала, механизации, поливной воды, удобрений, препаратов для защиты растений, ослабление устойчивости посадок к неблагоприятным условиям среды. Средняя урожайность насаждений не превышает 40-50 ц/га, в Алматинской области 18-20 ц/га. Остается низким удельный вес интенсивных насаждений — не более 3 тыс. га или 6 %, вместо рекомендуемых 35-40%.

Деревья яблони с формировкой Новое русское веретено на полукарликовом подвое

Единственный путь развития отрасли — ее интенсификация,: Международный опыт отмечает, что в странах с промышленно развитым плодоводством производители стремятся к интенсификации насаждений путем загущения порядка от 2-4 до 40 тыс. дер./га с применением компактных светопроницаемых крон и ранним товарным плодоношением. Размер садов при этом составляет от 5-7 до 20-25 га. Такие хозяйства широко распространены в предгорной зоне юго-востока республики, смогут очень быстро обеспечить спрос рынка на ту или иную плодовую продукцию. По нашим расчетам в этом регионе можно создать не менее 500 крестьянских и фермерских хозяйств. В настоящее время, в связи с изменением статуса и форм хозяйствования, стоит задача — разработать технологии выращивания плодов для небольших фермерских хозяйств, адаптированных к местным климатическим и экономическим условиям. В существующих садах необходимо провести реконструкцию.

Основой интенсивного промышленного садоводства в первую очередь являются загущенные посадки деревьев. В КазНИИ плодоводства и виноградарства разработана и внедряется новая технология производства плодов с ограниченным сроком эксплуатации. Густота посадки такого сада на слаборослом подвое 4-5 тыс. деревьев на одном гектаре. Используются скороплодные слаборослые сорта с небольшой компактной кроной. Такой сад позволяет получить урожай уже на 3-й год после посадки. Так, в крестьянском хозяйстве «Асыл» Карасайского района Алматинской области в высокоплотном саду со схемой размещения 3,5×0,6 м (4700 дер./га) на 3-й год после посадки получен урожай сорта Заря Алатау 53 т/га, сорта Голден Делишес — 60 т/га.

Интенсивный безопорный сад яблони с залужением в междурядьях

Такой сад полностью окупается уже на 4-й год после посадки. Продолжительность его продуктивного периода рассчитана на 10-12 лет. Однако, как показали наблюдения, после 5-7 лет плодоношения резко снижается качество плодов. По мере старения дерева уменьшается площадь розетки листьев, обслуживающих пункт плодоношения, снижается эффективность их работы, что предопределяет ухудшение внешнего вида, качества, лежкоспособности плодов. В саду с густотой посадки 4700 дер./га масса синтезированных ассимилятов снижалась более чем двукратно в пятилетнем насаждении и пятикратно в семилетнем, по сравнению с трехлетним. Средняя масса плода снижалась в 1,4 и 1,9 раз соответственно (таблица 1).

Таблица 1 — Эффективность работы листового аппарата и качество плодов в интенсивном саду разного возраста, сорт Голден Делишес

| Возраст деревьев, лет |

Обеспеченность ассимилятами, г сух. вещества/пункт плодоношения |

Средняя масса плода, г |

| 3 |

21,5 |

129+1 |

| 5 |

9,2 |

92+1 |

| 7 |

4,2 |

68+3 |

Слабым звеном в загущенном салу является быстрое смыкание крон и резкое снижение фотосинтеза в центральной части.Рекомендованная ранее ежегодная контурная стрижка верхней части и боков кроны не повышают существенно качество плодов. Необходимы другие приемы и способы обрезки кроны, усиливающие ростовые процессы и омоложение древесины.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад яблони

Известно, что для получения хорошего урожая сад должен наращивать ассимиляционную поверхность до 40 тыс.м на гектар. Установлено, что листовая поверхность кроны с системой формирования «пиллар» составила 39 тыс.м /га. Высота деревьев в этом варианте не превышала 2,3 м с шириной кроны 1,5 м, что увеличило степень освещенности в центральных участках кроны до 40-45% от полной. Определена оптимальная степень омоложения: установлено, что хорошие результаты дает радикальная обрезка кроны путем замены несущей древесины, т.е. переформировка кроны но системе «пиллар». У сорта Голден Делишес значительно повысилась средняя масса плода — 119 г. против 83 г. при контурной стрижке. Выход стандартных плодов соответственно составил — 61 и 86 % (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние переформировки кроны на урожай и качество плодов яблони, сорт Голден Делишес (среднее за 5 лет после переформировки)

| Способ обрезки |

Урожай (сумма за 5 лет),ц/га |

Средняя масса плода, г |

Товарный сорт плодов, % |

| Контурная стрижка |

576 |

83 |

6 |

34 |

31 |

29 |

| Переформировка по типу «пиллар» |

795 |

119 |

13 |

43 |

30 |

14 |

Выводы

Таким образом, в переформированных по системе «пиллар» интенсивных насаждениях сорта Голден Делишес продуктивность увеличилась на 17,5% с повышением качества плодов до 86% 1-2 товарных сортов.

Наиболее экономически выгодный тип сада — безопорный интенсивный сад

Куликов И.М. Система производства, переработки и доведения до потребителя ягод в нечерноземной зоне России /И.М. Куликов// ВСТИСП, М- 2005.-с.58-68

Крыжовник: размножение, питание, уход

Крыжовник относится к высокоурожайным ягодным культурам.

Потенциал современных сортов значительно превышает 100 т/га. Ягоды отличаются высокой транспортабельностью и ценными лечебно-диетическими свойствами.

Почвенно-климатические условия России благоприятны для возделывания крыжовника. Однако в последнее время площади резко сократились и новые плантации закладывают мало.

В настоящее время сортимент крыжовника в России включает сорта европейского, американского и азиатского типов.

У сортов европейской группы ягоды отличаются размерами и вкусовыми качествами.

Группа сортов американского типа включает в основном гибриды, полученные от скрещивания сферотеко-устойчивых американских сортов с европейскими. Основные их достоинства — высокая устойчивость к американской мучнистой росе, более слабая шиповатость, повышенная зимостойкость, хорошая укореняемость при размножении.

Группа сибирских и дальневосточных сортов самая малочисленная, она получена в результате селекции азиатских видов крыжовника алтайского горного и буреинского. Они отличаются шиповатостью побегов, высокой зимостойкостью и мелкоплодностью.

В настоящее время известно свыше 300 сортов крыжовника, из них большинство — отечественной селекции.

В Госреестре для зоны научного влияния ВСТИСП находятся сорта: Розовый-2, Родник, Краснославянский, Черно-сливовый (все раннего срока созревания), Колобок, Русский, Салют, Малахит (все среднеспелые), Смена, Черномор (оба позднеспелые). Из них лишь Родник введен в Госреестр в 2002г., остальные значительно раньше. Пополнение сортимента, возсможно за счет новых сортов, рекомендованных для регионов с более суровыми условиями: Берилл, Кооператор, Сенатор, Уральский изумруд, Уральский розовый, Челябинский зеленый (селекции Юж.-Урал. НИИПОК). Производственное испытание проходят сорта:

- раннего срока созревания Казачок, Сливовый (селекции ВНИИС), Белые ночи (Ленинградская ПООС ВСТИСП), Ласковый (ВСТИСП);

- среднего срока созревания Юбилейный, Русский желтый (ВНИИС), Консул, Юбиляр (Юж-Урал НИИПОК), Балтийский, Эридан (Ленинградская ПООС ВСТИСП), Лада (ВСТИСП);

- позднего срока созревания Уральский бесшипный, Арлекин (Юж-Урал НИИПОК), Ленинградец (ЛПООС ВСТИСП), Грушенька, Снежана, Защитник, Садко, Славный, Зеленый дождь, Венец, Очарование (все ВСТИСП).

Как и все садовые культуры, размножение крыжовника осуществляется по единой системе производства и сертификации оздоровленного посадочного материала. В маточниках и полях размножения, где осуществляется соответствующая система удобрения (табл. 18). Из методов наиболее широко распространены размножение горизонтальные отводками и зеленым черенкованием.

Для укоренения используют хорошо развитые однолетние и двулетние ветви с сильными приростами.

Весной до распускания почек перед укладкой однолетние приросты укорачивают на 1/5 длины (максимум до 10 см), что необходимо для лучшего пробуждения оставшихся почек. Ветви пригибают, прижимают к земле крючками. По мере роста новых побегов их окучивают. Осенью уложенные ветви отрезают от куста, разделяют по числу укорененных отводков и высаживают на доращивание.

Таблица 1

Система удобрения маточника крыжовника

| Степень обеспеченности почвы РК |

Дозы удобрений |

| Органические удобрения, т/га |

Минеральные удобрения д.в. кг/га |

| N |

Р205 |

K2O |

| Паровое поле |

| Очень низкая |

150 |

— |

150 |

300 |

| Низкая |

125 |

— |

125 |

250 |

| Средняя |

100 |

— |

100 |

200 |

| Повышенная |

100 |

— |

75 |

150 |

| Высокая |

100 |

— |

50 |

100 |

| Очень высокая |

100 |

— |

— |

— |

| Первый год после |

| Очень низкая |

60* |

90 |

— |

— |

| Низкая |

60* |

75 |

— |

— |

| Средняя |

60* |

60 |

— |

— |

| Повышенная |

60* |

60 |

. — |

|

| Высокая |

60* |

60 |

|

|

| Очень высокая |

60* |

60 |

— |

— |

| Годы эксплуатации |

| Очень низкая |

— |

135-180 |

135-180 |

135-180 |

| Низкая |

— |

110-150 |

110-150 |

110-150 |

| Средняя |

— |

90-120 |

90-120 |

90-120 |

| Повышенная |

— |

90-120 |

70-90 |

70-90 |

| Высокая |

— |

90-120 |

45-60 |

45-60 |

| Очень высокая |

— |

90-120 |

— |

— |

Размножение зелеными черенками проводят в культивационных сооружениях пленочного типа, оборудованных автоматизированной системой искусственного туманообразования. Для черенкования срезают молодые приросты — побеги первого и второго порядка длиной 18-20 см. Заготовленные побеги разрезают на черенки, в каждом должно быть 1-2 междоузлия, длина черенка обычно равна 7-12 см. Посадку черенков проводят на глубину 1-2 см по схеме 2-3 х 5-7 см.

Лучший срок зеленого черенкования в условиях Московской области — июнь.

Ускоряет образование корней обработка черенков перед посадкой регуляторами роста ауксиновой природы (корневин — 100 мг/л; гетероауксин в концентрации 50-100 мг/л). После образования корней растения подкармливают раствором минеральных удобрений ЪГРК (1:3:3), опрыскивают против мучнистой росы (фундазол).

Осенью укоренившиеся зеленые черенки выкапывают и высаживают в питомник для доращивания.

Доя товарных плантаций крыжовника, как светолюбивого растения в Нечерноземной зоне подойдут ровные или пологие участки с небольшими (1-3°) склонами южной и западной экспозиции. Грунтовые воды должны быть не ближе 1-1,5 м от уровня почвы.

В промышленных насаждениях крыжовник выращивают в севообороте.

Лучшие предшественники крыжовника — однолетние и многолетние травы и пропашные культуры. Почву в системе культурооборота готовят заранее, за 2-3 года до посадки. При средней обеспеченности вносят удобрения: 100 т/га органических и минеральных — 200,300 кг д.в.

Обогащению почвы органическими веществами способствует летний посев сидератов (люпин, вико-овес, рожь, горчица, фацелия). Основная борьба о сорной растительностью ведется в полях севооборота.

Перед посадкой в течение лета почва содержится под черным паром. Неоднократно в пару проводится дискование, культивация. Против злостных корнеотпрысковых сорняков вносят гербициды. Перед самой посадкой участок маркируют.

Оптимальный срок посадки крыжовника в Нечерноземной зоне — осень (вторая половина сентября — начало октября), т.е. за 3 недели до наступления морозов. Весенние сроки приемлемы, но хуже. Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы. Посадку проводят посадочной машиной в борозды, нарезанные культиватором с окучником. Саженцы высаживают в борозды на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике. После посадки проводят полив и мульчирование почвы перегноем, торфом. Для лучшего формирования кустов саженцы обрезают, оставляя 5-7 почек.

Расстояния между рядами 2,5-3,0 м и в ряду между растениями 1,5 м. Экспериментально нами в 2001-2005 гг. показано, что возможно более плотное размещение растений в ряду — до 1 м. С учетом применения современной техники оно обеспечивает благоприятные условия для роста и плодоношения. Однако при выборе схемы посадки следует учитывать биологические особенности сорта. Как свидетельствуют наши исследования, такие сорта как Берилл, Каптиватор, Консул, Уральский изумруд, имеющие компактный, пряморослый куст, можно размещать более загущено (1 м), а сорта Смена, Северный капитан с их раскидистыми кустами и многочисленными побегами лучше размещать через 1,5 м в ряду.

В систему ухода за посадками входят: обработка почвы, удобрения, мульчирование, орошение, обрезка и борьба с вредителями и болезнями.

После посадки очень важно не допустить изреживания растений.

Для поддержания почвы в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии за сезон проводят 4-6 междурядных обработок: ранней весной для закрытия влаги, в период активного роста побегов и завязей, в период дифференциации цветковых почек и осенней волны роста корней.

Очень важна предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена, то на 2-3 года можно ограничиться только внесением азотных удобрений.

Во ВСТИСП разработана система удобрений, в основу которой положены размеры ежегодного потребления питательных веществ культурой, почвенное плодородие, отзывчивость растений на отдельные виды удобрений (табл. 19).

Азотные удобрения вносят ежегодно весной 60 кг/га д.в. -до плодоношения; 120-160 — в период полного плодоношения. Фосфорные и калийные удобрения применяют с 4-го года жизни растений в количестве Р205120 кг д.в.; 1^0 -150 кг д.в./га (при средней обеспеченности).

Удобрения вносят обычно осенью на глубину обработки почвы, однако, наиболее эффективно они действуют при более глубоком внесении (на глубину залегания основной массы корней 25-30 см). Так как корневая система крыжовника размещается, главным образом, под кроной куста, вносить удобрения целесообразно в прикустовые полосы.

Азотные удобрения как быстродействующие применяют в 2-3 срока: половину дозы — ранней весной, затем в фазе активного роста побегов и завязей (июнь) и осенью в период активного роста корней.

Наиболее важно обеспечить полив в период активного роста побегов и образования завязи. На средних по механическому составу почвах влажность должна быть не менее 70% НВ в слое почвы до 50см.

Таблица 2

Дозы удобрений для крыжовника

| Степень обеспеченности почвы NРК |

Период внесения удобрений |

Урожайность ц/га |

Дозы удобрений |

| органические т/га |

минеральные, кг. д.в. га |

| N |

Р205 |

K2O |

| очень низкая |

до посадки |

— |

150 |

— |

300 |

450 |

| при посадке |

— |

1,5 |

— |

10 |

5 |

| неплодоносящая |

— |

— |

90 |

— |

— |

| плодоносящая |

до 75 |

20 |

135 |

90 |

135 |

| 75-150 |

25 |

180 |

135 |

180 |

| низкая |

до посадки |

— |

125 |

— |

250 |

375 |

| при посадке |

— |

1,5 |

— |

10 |

5 |

| неплодоносящая |

— |

— |

75 |

— |

— 1 |

| плодоносящая |

до 75 |

15 |

110 |

75 |

110 |

| 75-150 |

20 |

150 |

ПО |

150 |

| 150 |

25 |

190 |

150 |

190 |

| средняя |

до посадки |

— |

100 |

— |

200 |

300 |

| при посадке |

— |

1.5 |

— |

10 |

5 |

| неплодоносящая |

— |

— |

60 |

— |

— |

| плодоносящая |

до 75 |

10 |

90 |

60 |

90 |

| 75-150 |

15 |

120 |

90 |

120 |

| 150 |

20 |

150 |

120 |

150 |

| повышенная |

до посадки |

— |

75 |

— |

150 |

225 |

| при посадке |

— |

1,5 |

— |

10 |

5 |

| неплодоносящая |

— |

— |

60 |

— |

— |

| плодоносящая |

до 75 |

— |

90 |

45 |

70 |

| 75-150 |

— |

120 |

70 |

90 |

| 150 |

— |

150 |

90 |

110 |

| высокая |

до посадки |

— |

50 |

— |

100 |

150 |

| при посадке |

— |

1,5 |

— |

10 |

5 |

| неплодоносящая |

— |

— |

60 |

— |

— |

| плодоносящая |

до 75 |

— |

90 |

30 |

45 |

| 75-150 |

|

120 |

45 |

60 |

| 150 |

|

150 |

60 |

75 |

| очень высокая |

до посадки |

— |

— |

— |

— |

— |

| при посадке |

— |

1,5 |

— |

10 |

5 |

| неплодоносящая |

— |

— |

60 |

— |

— |

| плодоносящая |

до 75 |

— |

90 |

|

|

| 75-150 |

— |

120 |

— |

— |

| 150 |

— |

150 |

30 |

40 |

Для полива можно использовать дождевальные машины. Эффективными являются подпочвенный и капельный способы полива, позволяющие подавать воду непосредственно в зону залегания корневой системы.

Система защитных мероприятий на крыжовнике приведена в таблице 3

В комплексе агротехнических мероприятий обрезка является одним из наиболее сильно действующих приемов. Она оказывает стимулирующее влияние на процессы роста и плодоношения растений, а значит на величину и качество урожая.

Кусты начинают формировать с момента их посадки. Обрезка побегов на 5-7 почек способствует пробуждению спящих почек у основания растения и появлению новых сильных прикорневых побегов, В последующие годы из появляющихся прикорневых побегов ежегодно оставляют 4-5 лучших, равномерно расположенных, остальные вырезают. В начале плодоношения куст имеет по 12-15, а в оптимальном возрасте 20-25 разновозрастных ветвей.

В дальнейшем применяют систематическую обрезку для поддержания оптимального соотношения разновозрастных ветвей в кусте. Как показали исследования, проведенные в 2001-2005 гг, современные сорта-гибриды характеризуются ускоренным развитием (старением) ветвей. Вырезку ветвей у них следует начинать с 5-летнего возраста. Сорта европейского типа характеризуются более слабой производительной способностью, их медленно стареющие ветви следует вырезать в возрасте 7 лет. В загущенных посадках, без своевременной обрезки, со слабым однолетним приростом, с признаками старения ветвей и снижения продуктивности проводится омолаживающая обрезка путем срезки всех ветвей на уровне почвы. Для обрезки кустов используют машины срезанные ветви удаляют тракторной волокушей и сжигают, очищая плантации от вредителей и болезней. На следующий год отрастают сильные прикорневые побеги, в смешанных почках однолетних ветвей формируются генеративные органы. На второй год растения дают первый после омоложения урожай, а на третий год плантация вступает в пору промышленного плодоношения (8-9 т/га). Для такой технологии крыжовника пригодны только скороплодные сорта, которые могут формировать генеративные органы на прикорневых побегах. Такими и являются многие американо-европейские гибриды. Механизированная обрезка проводится через 5-6 лет. При закладке плантации учитывается очередность полей, то есть > нужна 5-6-польная система культуры с периодическим механизированным омоложением кустов на одном поле, плодоношением на других. Срок эксплуатационного периода крыжовника снижается до 9 лет.

Таблица 3

Система защитных мероприятий на плантациях крыжовника в условиях Нечерноземной зоны России

| Срок обработки (фенофаза) |

Вредители, болезни |

Препарат, норма расхода (кг, л/га) |

Примечание |

| До распускания листьев |

Паутинные клещи, листогрызущие вредители, галлицы |

Каратэ 50 г/л КЭ 0,3-0,4 л/га Би-58 новый 400 г/л 1,1-1,5 л/га Данадим 400 г/л КЭ 1,1-1,5 л/га Парашют 450 г/кг МКС 0,4*1 кг/га |

|

| Перед цветением |

Американская мучнистая роса, септо-риоз, антракноз |

Строби 500 г/кг ВДГ 0,15-0,2 кг/га |

При набухании почек, опрыскивать также почву |

| Листогрызущие и сосущие вредители, пилильщики, огневки, паутинные клещи |

Кинмикс 50 г/л КЭ 0,24-0,48 л/га Карбофос 500 г/л КЭ I -2,6 л/га Актеллик 500 г/л КЭ 1,5 л/га |

При наличии повреждений в период вегетации, препараты использовать в чередовании |

| После сбора плодов |

Американская мучнистая роса |

Те же препараты, что и в предыдущую фазу в чередовании |

|

| Паутинные клещи |

Карбофос 500 г/л КЭ 1-2,6 л/га Каратэ зеон 50 г/л МКС 0,3 кг/га Каратэ 50 г/л КЭ 0,3-0,4 л/га |

При наличии повреждений |

В отличие от других ягодных культур ягоды крыжовника собирают в технической и полной зрелости. Техническая спелость наступает, когда ягоды начинают приобретать окраску, типичную для сорта. Полная зрелость наступает на 10-15 дней позже. Сбор урожая на промышленных плантациях осуществляется машиной, работа которой основана на принципе вибрации ветвей.

Для механизированной уборки урожая сорта крыжовника должны отвечать определенным требованиям: высота растений должна быть не менее 110 см, основание куста не более 30 см, одновременное созревание ягод, от чего зависит полнота сбора и качество собранной продукции. По предварительным нашим данным к сортам, пригодным к механизированной уборке, можно отнести: Командор, Берилл, Консул, Казачок, Уральский изумруд, Каптиватор.

Т.В. Рябцева

РУП «Институт плодоводства», Беларусь

Основной целью промышленного плодоводства являются увеличение количества и улучшение качества урожая. Центральным звеном адаптивной системы является подбор оптимального сортимента возделываемых культур. Он должен базироваться на использовании лучших традиционных сортов, выдержавших испытание в экстремальных условиях конкретных агроклиматических районов, а также новых сортов с высоким уровнем экологической устойчивости. Добиться больших урожаев с высоким качеством плодов возможно применением на практике знаний репродуктивных особенностей сортов яблони, полученных на основе морфофизиологического анализа кроны деревьев.

В обзоре представлена характеристика биологических особенностей четырех типов плодоношения яблони, различающихся по габитусу, структуре крон и месту размещения плодовых образований. Обобщенные исследования в этой области могут иметь прямое применение на практике и служить основой в формировке, обрезке и нормировании урожая плодовых деревьев.

Использование типов плодоношения яблони, форм кроны и приёмов её формирования в интенсификации плодоводства

В условиях интенсификации плодоводства сорт должен соответствовать определённым экономическим характеристикам: иметь сдержанный рост, компактную крону, преимущественно кольчаточный тип плодоношения (такие сорта требуют меньше усилий в формировании кроны и обрезке), высокую устойчивость к болезням и вредителям, высокие вкусовые и товарные качества плодов, быть скороплодным с регулярным плодоношением.

Путем детального изучения репродуктивных особенностей сортов яблони, на основе морфофизиологического анализа можно повысить урожайность плодовых насаждений и качество производимой продукции. Знание этапов органогенеза и условий их прохождения позволяет наблюдать на каждом этапе формирование и редукцию элементов продуктивности (генеративных побегов, цветков, плодов), выявить морфологические и физиологические закономерности формирования урожая в каждом из звеньев этого сложного процесса.

Жизнедеятельность деревьев яблони связана с появлением и развитием отдельных органов — побегов, ветвей, цветков и плодов, которые появляются, развиваютсяи умирают не одновременно. По мнению И.С. Исаевой, этот процесс развития зависит, с одной стороны, от пищевого и гормонального баланса растений, а с другой стороны, от специфических особенностей отдельных сортов яблони.

Соотношение типов плодовых образований является одним из главных биологических и хозяйственных свойств, определяющих производственную ценность сортов.

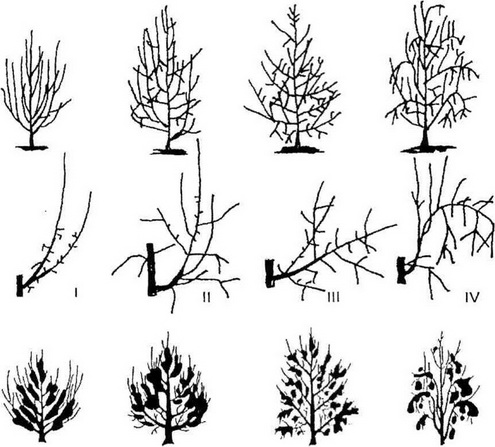

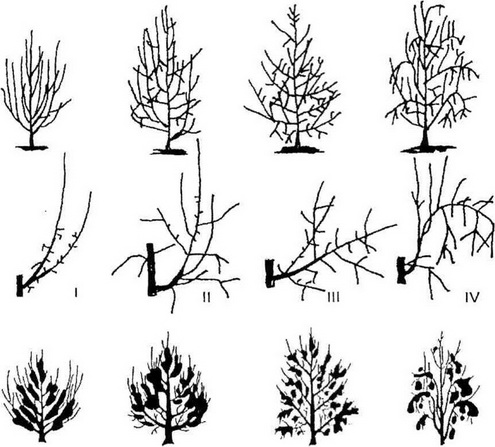

J.M. Lespinasse констатирует, что в зависимости от габитуса, структуры кроны, места размещения плодовых образований и особенностей процессов органогенеза сорта яблони могут группироваться в четыре группы (рисунок).

Деление сортов яблони на четыре группы по типам ветвления и плодоношения: I — базитонический; II — мезотонический; III — мезотонический с широкими углами отхождения ветвей; IV — акротонический.

К I группе относятся спуровые сорта. Типичными представителями сортов этой группы являются Старкримсон, Адыкское, Аувелспур, Вайнерснур, Веллспур, Еллоус-пур, Редспур Делишес, Старкспур, Хардиспур. Деревья этой группы имеют хорошо выраженное базипетальное строение кроны. Зона плодоношения размещается близко к стволу. Мощные скелетные ветви образуют конусовидную форму кроны, основные ветви обильно обрастают укороченными плодовыми образованиями. Побеги утолщённые с укороченными междоузлиями. Плодоносят на двухлетней и более взрослой древесине, на многочисленных коротких кольчатках, расположенных по всей длине растущих вверх ветвей. Сорта этой группы склонны к альтернативному плодоношению. Как правило, спуровые сорта отличаются необычайно твёрдой и прочной древесиной.

II группа — разновидность типа спур, с большим количеством ветвей и распространением зоны плодоношения от ствола к периферии. Типичными представителями являются сорта King of Pippins, Золотой ренет, Катя, Либерти, Шафран краснокутский, Ямба. Сорта плодоносят на многочисленных коротких кольчатках, расположенных по всей длине растущих вверх ветвей, на 2-3-летней и до 7-летней древесине. Сорта склонны к альтернативному плодоношению. Скелетные ветви деревьев хорошо срастаются с центральным проводником, образуя широкие углы отхождения. Обрезка деревьев этой группы сортов предусматривает прореживание кроны.

III группа. Типичными представителями этой группы являются сорта Гала, Глостер, Голден делишес, Голден резистент, Горо, Деличия, Джонаголд, Джонатан, Зимнее лимонное, Приам, Прима, Росавка, Флорина. У этих сортов центральный проводник явно доминирует над скелетными ветвями, которые имеют широкие углы отхождения (60°-90°). Плодоносящие побеги находятся в основном на 2-4-летней древесине, с тенденцией перемещения плодоношения на периферию кроны. Сорта склонны к альтернативному плодоношению. Обрезка сортов этого типа должна предусматривать обязательное омолаживание кроны.

Сорта Айдаред, Акане, Аскольда, Джеймс Грив, Имрус, Лодел, Мелба, Олимпийское, Орловское полосатое, Пинова, Ренет Симиренко, Радогость, Эльстар сочетают в себе в равной степени II и III типы плодоношения. Обрезка у этих сортов должна сочетать прореживание и омолаживание.

IV группа. Типичными представителями этой группы являются сорта Грэнни Смит, Ром бьюти. У сортов этой группы скелетные ветви имеют острые углы отхождения по отношению к центральному проводнику, но с годами они сгибаются под тяжестью плодов, расположенных на вершинах веточек, и приобретают дуговидную форму. Плодоношение локализировано в верхней трети ветвей, в основном на 1 -2-летней древесине, на концах однолетних побегов. С годами плодоношение перемещается на периферию кроны. Сорта слабо альтернативны. Обрезка должна предусматривать удаление старых ветвей и летнюю пинцировку побегов.

Сорта Мерлоуз, Рубиновое Дуки, Слава победителям сочетают в себе III и IV типы плодоношения.

Сорта яблони со вторым типом плодоношения и сочетающие второй и третий типы плодоношения в большей степени соответствуют требованиям интенсивного плодоводства.

Знание закономерностей развития (органогенеза) сортов имеет существенное значение в вопросах формирования продуктивности. Обобщенные исследования в этой области могут иметь прямое применение на практике и служить основой в формировке, обрезке и нормирований урожая плодовых деревьев.

В.Л. Витковский, И.С. Исаева, А.И. Усков сообщают, что феномен, названный апикальной доминантностью, "ответственен" за отличия между отдельными группами сортов. Апикальная доминантность определяет число и длину однолетних приростов, развивающихся из латеральных почек, и их угол отхождения по отношению к несущей ветви.

Установлено, что активно растущие листья вегетативных побегов производят ауксины, которые передвигаются вертикально вниз по ветвям и ингибируют развитие латеральных почек, находящихся в его нижней части. На апикальную доминантность можно воздействовать посредством ориентации ветвей. Вертикальное передвижение ауксинов с верхней части вертикально растущих вегетативных однолетних приростов уменьшается с изменением угла наклона ветвей ближе к горизонтальному положению. У вертикально растущих ветвей констатирована большая суммарная длина однолетних приростов, находящихся в верхней трети ветвей, по сравнению с однолетними приростами горизонтальных ветвей.

А.А. Муравьев с соавторами, В.Г. Муханин, М.Г. Адамов, A. Mika, А.Д. Виновен, Н.Г. Калинникова, Т.М. Костюченко отмечают, что отгибание ветвей способствует усилению репродуктивной функции молодых деревьев, увеличивает число однолетних приростов и уменьшает их среднюю длину, но при этом возрастает число пробудившихся почек.

С. Гандев сообщает, что использование типа формировки кроны «свободное веретено» (без отгибания ветвей) в условиях Болгарии оказалось не подходящим для сортов с острыми углами отхождения скелетных ветвей, таких как Грэнни Смит, Глостер. Карастоянка и др. Их сильная апикальная доминантность не позволяет равномерно обрастать скелетным ветвям. Наблюдается перемещение плодоносящей древесины к верхней трети ветвей, а средняя и нижняя их части остаются слабо продуктивными.

Н. Oberhofer сообщает, что у яблони отгибание ветвей при формировании стройного веретена увеличивает урожайность деревьев, в связи с этим, существенное значение для продуктивности яблони имеет выбор типа формировки кроны.

Современные исследования направлены на изучение рациональных типов формировки кроны и обрезки в зависимости от сортовых особенностей, на основе вышеописанных четырех типов развития и плодоношения сортов яблони.

J.M. Lespinasse считает, что формирование «стройного веретена» удачно для сортов III и IV групп. По мнению Н. Oberhofer форма кроны «стройное веретено», с отгибанием скелетных ветвей, является подходящей для всех четырех групп сортов яблони.

Репродуктивные особенности плодовых ветвей с разной геотропической позицией различаются по продуктивности. На горизонтальных ветвях закладывается большее количество плодовых почек, которые распускаются и зацветают раньше, лучше формируются завязи, из которых развиваются более крупные плоды. Это связано с большим запасом питательных веществ и более ранним использованием резервов, из-за их раннего цветения. Из каждой плодовой почки развиваются как вегетативные, так и репродуктивные органы. Начало формирования потенциальной продуктивности дерева относится ко II этапу органогенеза, на котором предопределяется число побегов, не переходящих к внепочечному развитию вегетативных побегов, а также число и степень специализации генеративных побегов. В целом, ранее развиваются плодовые почки, находящиеся в хорошо согревшейся части кроны. Несмотря на место положения плодовых почек в кроне, весной начальное развитие вегетативных и репродуктивных органов происходит за счёт резервных ассимилятов, отложенных в предыдущей вегетации.

А.И. Усков, И.С. Исаева, В.Л. Витковский констатируют, что первичные листья развиваются до листьев ростовых побегов и они первые фотосинтезирующие органы в кроне деревьев. Первоначально они работают исключительно для своих нужд и только после достижения ими определенного размера начинают транспортировать ассимиляты к цветкам. Их снабженческая деятельность увеличивается с развитием вегетации. По мнению ряда авторов (D. Abbot, J. Quinlan, A. Preston, И.С. Исаева, J. Proctor, J. Palmer), в течение первых 3-4 недель после начала цветения нарастающие вегетативные побеги оказывают отрицательное воздействие на превращение цветков в завязь, после чего начинают играть роль донора.

По мнению J. Quinlan, пинцирование вегетативных побегов 2-3 недели спустя начала цветения повышает процент завязываемости цветков. В годы, когда деревья слабо нагружены, пинцирование вегетативных побегов может привести к получению нормального урожая.

Цветение зависит от типа древесины, места расположения плодовых почек в кроне и на ветвях. Распускание цветков в одном и том же соцветии не протекает одновременно. Неодновременное цветение цветков яблони — ценное биологическое качество, эволюционно утвердившееся и способствующее сохранению вида. Первыми расцветают терминальные почки тонких и одревесневших ветвей и почки коротких веточек, которые сформировались на двух-четырёхлетней древесине. Позднее в цветение включаются латеральные плодовые почки многолетних ветвей. Надо отметить факт, что плодоношение на латеральных побегах возможно только у некоторых сортов (Голден Делишес, Белголден, Грэнни Смит).

Установлено, что из латеральных плодовых почек получаются более мелкие плоды по сравнению с плодами, расположенными в терминальной позиции. Отличия в размере плодов обуславливаются неодинаковым запасом питательных веществ в плодовых почках и временем их цветения.

A. Lakso, M. Goffiinet отмечают, что варьирование в размерах плодов наблюдается и у плодов одного и того же соцветия. По мнению ряда авторов (М. Westwood с соавторами, A. Lakso, M. Goffiinet, P. Margnery, В. Sangwan), это связано с отличиями в распускании центрального и боковых цветков. Центральный цветок расцветает первым и таким образом использует большее количество резервных веществ. Плоды, формирующиеся из центральных цветков, крупнее плодов, развивающихся из боковых цветков. Терминальные плодовые почки лучше сохраняются и используют большее количество резервных веществ из-за своего более раннего цветения. Эту особенность важно учитывать при ручном прореживании завязей. Кроме этого, предпочтительнее подбирать сорта-опылители, массовое цветение которых происходило бы одновременно с цветением центральных цветков соцветий основного сорта.

D. Tustin, P. Hirst сообщают, что листья плодовых ветвей, которые ориентированы вертикально вниз, получают меньше света в сравнении с листьями ветвей, растущих вертикально вверх или горизонтально. Устранение ветвей с вертикальной вниз позицией приведет к уменьшению разнокалиберности плодов. Варьирование крупности плодов зависит от возраста и типа плодоносящей древесины, интенсивности света, места положения плодов в соцветии, числа семян во фруктах.

P. Marguery , В. Sangwan, В.М. Евдокименко, Д.В. Гракович отмечают, что на молодой древесине формируются более крупные плоды. Т.С, Robinson с соавторами также считают, что возраст плодоносящей древесины оказывает влияние на размеры плодов, но имеет меньшее влияние в сравнении со светом. Эти исследования косвенно подчеркивают роль и значение правильного формирования кроны и значения обрезки в омолаживании и осветлении кроны.

Ряд исследователей отмечает, что на ветвях со строго вертикальной и горизонтальной позициями, почки распускаются и зацветают раньше, лучше завязываются завязи и из них формируются более крупные плоды. Это связано с их большим запасом

питательных веществ и более ранним использованием резервов, из-за их раннего цветения.

В своих работах исследователи Н. Максимов, S. Myers, D. Ferree, H. Oberhofer, A.Mika сообщают, что управлять плодоношением возможно путём специфических операций по обрезке, в один год формировать урожай на короткой плодовой древесине -кольчатках и копьецах, а на следующий год — на слабых обрастающих приростах прошлого года. Каждые два года этот цикл необходимо повторять. Направление плодоношения к однотипной древесине позволяет почкам расцветать дружно и одновременно завязывать плоды, которые развиваются в одинаковых условиях питания, использовать резервные и вновь вырабатываемые питательные вещества.

Работами многих исследователей (М. Westwood с соавторами, A. Lakso, M. Goffmet, P. Marguery, B. Sangwan) показано, что варьирование в размерах наблюдается и у плодов одного и того же соцветия и зависит от места положения плодов в соцветии, что связано с отличиями во времени распускания центрального и боковых цветков. Число семян в плодах влияет как на форму, так и на их размеры. Плоды с нормальным числом семян имеют правильную форму, с двумя симметричными половинками. Исследователи J.Quintan, A. Preston, S. Myers, D. Ferree сходятся к тому, что большее число семян увеличивает крупность плодов. В этой связи существенное значение имеет обеспечение опыления цветущих садов пчёлами.

Таким образом, в условиях интенсификации плодоводства сорт должен соответствовать определённым биологическим и экономическим характеристикам: быть скороплодным с регулярным плодоношением, иметь сдержанный рост, компактную крону, преимущественно кольчаточный тип плодоношения, высокую устойчивость к болезням и вредителям, высокие вкусовые и товарные качества плодов. Плотность насаждений, форма кроны и параметры конструкций являются факторами, определяющими продуктивность насаждений и механизацию технологических процессов. Направленность процессов формирования урожая определяется биологическими особенностями сортов и определяет их потенциальную продуктивность.

Выводы

- Для интенсивных насаждений яблони в большей мере пригодны сорта со вторым типом и сочетающие второй и третий тип плодоношения.

- Формировка кроны и обрезка плодовых деревьев имеет существенное значение в вопросах формирования продуктивности.

- Форма кроны «стройное веретено» с отгибанием ветвей является подходящей для всех четырёх групп сортов в условиях интенсивного плодоводства.

- Отгибание ветвей и своевременная пинцировка однолетнего прироста усиливает репродуктивную функцию молодых деревьев и повышает процент завязывания плодов.

- Направление плодоношения к однотипной древесине позволяет избежать периодичности плодоношения и способствует формированию равномерных плодов.

- Существенным приёмом повышения качества плодов является ручное прореживание завязей. Плоды лучшего качества формируются из центральных цветков.

Литература

- Бунцевич, Л.Л. Реализация генеративного потенциала (VIII-XII этапы органогенеза) побегами разных морфофизиологических типов у яблони / Л.Л. Бунцевич // Организационно-экономический механизм инновационного процесса и приоритет проблем научного обеспечения развития отрасли: материалы науч.-практ. конф., Краснодар, 3-4 февр. 2003 г. /РАСХН, СКЗНИИСиВ; редкол.; Е.А. Егоров (гл. ред.) [и др.]. -Краснодар, 2003. — С. 171-174.

- Витковский, В.Л. Морфогенез плодовых растений / В.Л. Витковский. — Ленинград: «Колос», 1984. — 205 с.

- Исаева, И.С. Органогенез различных типов побегов у яблони в связи с их продуктивностью / И.С. Исаева // Биология и селекция яблони; под ред. СИ. Исаевой. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — С. 191-212.

- Ахвледиани, Ш.Н. Тип плодоношения новых перспективных гибридных форм яблони / Ш.Н. Ахвледиани, З.Т. Бобокошвили // Почвозащитные адаптивные технологии горного и предгорного садоводства: материалы науч.-практ. конф. (в рамках СНГ), Нальчик, 23-26 сент. 1997 г. / Северо-Кавказкий НИИ горного и предгорного садоводства; редкол.: Д.А. Шамахов [и др.]. — Нальчик, 1999. — Ч. 1. — С. 118-120.

- Гандев, С. Особенности на растежа и плододаването при ябълката / С. Гандев // Растениевъдни науки. — 2004. -№ 41. — С. 99-104.

- Девятов, А.С. Методика прогноза пригодности габитуса яблони для формирования компактных крон / А.С. Девятов // Ботаника. — 1976. — Вып. 18. — С. 75-81.

- Девятов, А.С. Технологическая оценка ветвления сортов яблони / А.С. Девятов, Е.С. Боровик // Плодоводство: науч. тр. / Белорус, науч.-исслед. ин-т плодоводства; редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. — Самохваловичи, 1999. — Т. 12. — С. 66-69.

- Евдокименко, В.М. Влияние компонентов сорто-подвойных комбинаций яблони на формирование и обрезку / В.М. Евдокименко, Д.В. Гракович // Плодоводство: сб. науч. тр. / Белорус, науч.-исслед. ин-т плодоводства; редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 1994. — Т. 9. — Ч. 1. — С. 153-161.

- Кондратенко, Т.Е. Сорта яблони для интенсивных насаждений // Роль сортов и новых технологий в интенсивном садоводстве: материалы междунар. науч.-практ. конф., Орёл, 28-31 июля 2003 г. / ВНИИСПК; редкол.: М.Н. Кузнецов [и др.]. Орёл. -2003.-С. 162-164.

- Муханин, В.Г. Наклон ветвей и его влияние на плодоношение яблони /В.Г. Муханин, М.Г. Адамов // Сб. материалов молодых учёных / ВНИИС им. И.В. Мичурина; редкол.: С.Н. Степанова [и др.]. — Мичуринск, 1973. — С. 187-192.

- Lespinasse, J. Apple tree management in flat, vertical and palmette forms, by cultivar fruiting type / J. Lespinasse // Colloquies Scientific Montreal. — 1981. — № 15. — P. 103-130.

- Медведева, М.Ю. Биологические особенности роста и плодоношения спуро-вых сортов яблони на разных подвоях / М.Ю. Медведева // Совершенствование технологий возделывания интенсивных садов Ставрополья: труды / ВАСХНИЛ, Всерос. отд-ние, Науч.-произв. объединение «Нива Ставрополья»; редкол.: Л.Н. Петрова (отв. ред.) [и др.]. — Ставрополь, 1987. — С. 22-34.

- Международный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae(родов MalusMill., PyrusL., CydoniaMill.). — Ленинград: ВНИИР, 1989. — 44 с.

- Эжбиров, А.Х. Биологические особенности спуровых сортов яблони и оптимизация схемы размещения деревьев в интенсивном саду: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.07 / А.Х. Эжбиров; Кабард. — Балкар, гос. с.-х. акад. — Нальчик, 2002. — 22 с.

- Kruczynska, D. Туру owocowania drzew jabloni / D. Kmczynska // Jablonie nove odmiane. — Warszawa: Hortpress Sp. z o. o., 2002. — S. 5-24.

- Mika, A. Sztuka ciecia drzew owocowych / A. Mika / Wydanie HI uaktualnione, poprawione i rozszerzone. — Warszawa: Hortpress Sp. Z o.o, 2003. -137 s.

- Luckwill, L. The chemical induction of early cropping in fruit trees / L. Luckwill // ActaHort.- 1978.-№65.-P. 139-145.

- Myers, S. Influence of summer pruning on the growth pattern of vigorous Delicious apple limbs / S. Myers, D. Ferree // J. of Hort. Sci. — 1986. — № 21. — P. 252-253.

- Myers, S. Influence of time of summer pruning and limb orientation on growth and flowering of vigorous Delicious apple trees / S. Myers, D. Ferree // J. Amer. Soc. Hort. Sci. -1983.-№108.-P. 634-638.

- Schuyler, D. Temperature characteristics of anthesis phenology of deciduous fruit trees / D. Schuyler [et al.] // Acta Hort. — 1996. — № 416. ~ P. 53-63.

- Quinlan, J. The influence of shoot competition of fruit retention and cropping of apple trees / J. Quinlan, A. Preston // J. of Hort. Sci. — 1971. -№ 46. — P. 525-534.

- Proctor, J.D. The role of spur and bourse leaves of three apple cultivars on fruit set and growth and calcium content / J.D. Proctor, J. Palmer // J. of Hort. Sci. -~ 1991. — № 66. -P. 275-282.

- Гельфандбейн, П.С. Технический прогресс в садоводстве и задачи в области формирования и обрезки плодовых деревьев / П.С. Гельфандбейн, В.Г. Муханин // Обрезка плодовых деревьев. — ML: «Колос», 1972. — С.3-21.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Система формирования «Модифицированного стройного веретена» в шпалерно-карликовых садах

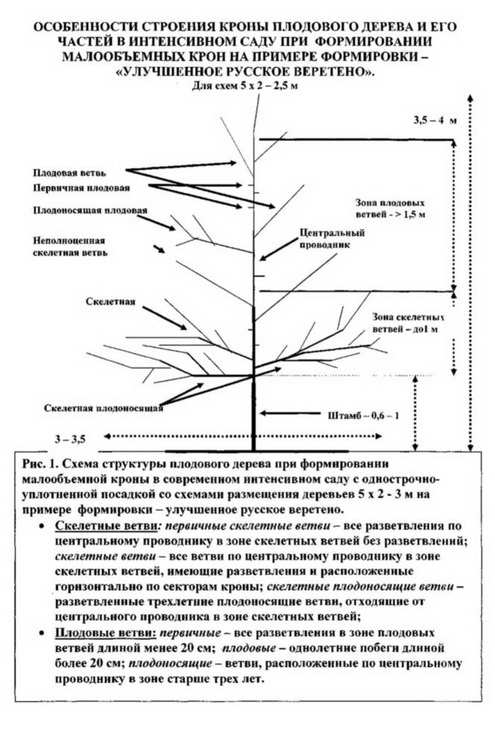

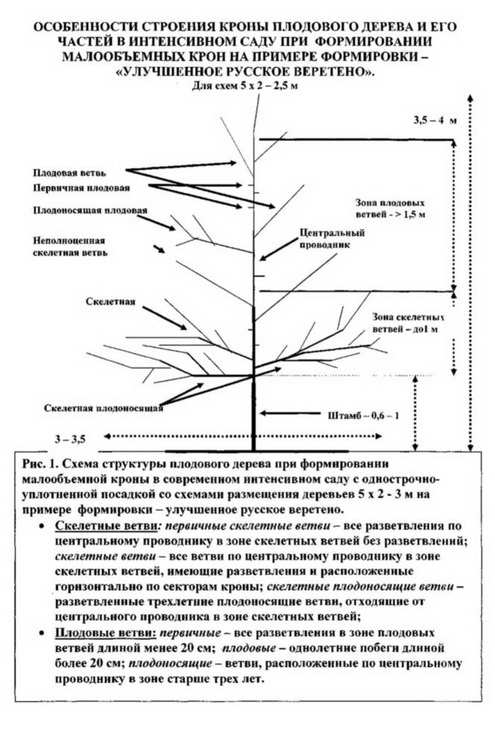

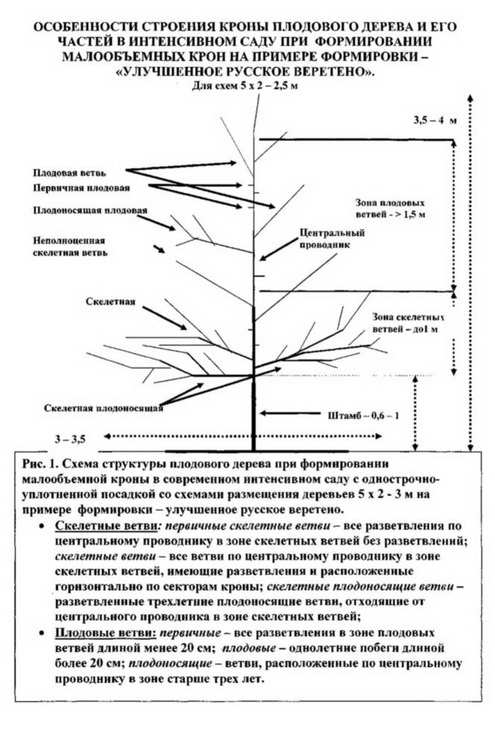

Современная система обрезки развита для безопорных интенсивных садов яблони на среднерослых и полукарликовых подвоях со схемой посадки 5×2, 5×2+2 м, плотностью размещения 1000-1500 растений на гектар. «Новое русское веретено» характеризуется компактной кроной с развитым центральным проводником без использования шпалеры и урожайностью 30-40 т/га.

Ключевые слова: яблоко, сорт, подвой, карликовый сад, обрезка, схема посадки, урожайность.

Операции и последовательность их выполнения. При разработке конструкции шпалерно-карликового интенсивного сада нами определена очередность агроприемов, применяемая при создании «модифицированного стройного веретена», которая содержит пять последовательных операций:

- Формирующая обрезка центрального проводника;

- Циклическая замена «базовых ветвей»;

- Циклическая замена «плодовых ветвей»;

- Формирующая обрезка «базовых ветвей»;

- Формирующая обрезка плодовых ветвей.

Формирующая обрезка центрального проводника. «Модифицированное стройное веретено» — лидерная веретеновидная формировка. Сильный вертикальный центральный проводник — главный элемент такой кроны и основа получения высоких урожаев в период плодоношения. Эксплуатация такого типа сада рассчитана на 20 – 25 лет.

Подробное описание приемов и методов формирования центрального проводника при создании «модифицированного стройного веретена» приведено в аналогичных разделах при формировании «модифицированной полуплоской» и «нового русского веретена».

Плодоношение 3-летниех деревьев сорта Рождественское на подвое 54-118 с формировкой Модифицированное стройное веретено

Однако наблюдается и ряд существенных отличий и сложностей, по сравнению с формировками на среднерослых подвоях.

Установлено, что при выращивании плодовых деревьев на сильнорослых и среднерослых подвоях стратегия формирования заключается в стимулировании скороплодности и за счет раннего плодоношения, ограничения ростовой активности всего дерева.

При формировании плодовых деревьев на слаборослых подвоях главной задачей ставится ограничение раннего плодоношения, которое сдерживает ростовую активность и, как следствие, растягивает период формирования и отодвигает сроки выхода на плато потенциальной продуктивности (табл. 1).

И в первом, и во втором случаях центральный проводник с достаточным количеством разветвлений является основой формирования лидерных веретеновидных крон. Для этого в период формирования не допускается перегрузка кроны сильно растущими «базовыми» и плодовыми ветвями. Применяя целый арсенал мер по приданию боковым разветвлениям горизонтального положения, мы, тем самым, сдерживаем их ростовую активность, создавая центральному проводнику наиболее оптимальные условия для сильного роста.

Влияние ограничения плодоношения при формировании «модифицированного стройного веретена» на высоту плодовых деревьев (данные за 2003-2007 гг., посадка 2002 г., схема 4,5х1,5)

| Часть кроны |

Операции |

Высота деревьев, м |

| 2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

| Жигулевское/62-396 |

| Центральный проводник |

С укорачиванием |

1,95 |

2,35 |

2,75 |

3,25 |

3,55 |

| С удалением цветков |

1,90 |

2,25 |

2,55 |

2,80 |

3,38 |

| Без удаления цветков — контроль |

1,80 |

2,15 |

2,30 |

2,45 |

2,80 |

| НСР05 |

0,10 |

0,08 |

0,12 |

0,13 |

0,25 |

Оптимальная высота плодовых деревьев при формировании «модифицированной полуплоской кроны» находится в пределах 3,5 – 4 м. Данные таблицы 1 показывают, что к шестому году только вариант с ежегодным укорачиванием («чеканкой») позволил плодовым деревьям достигнуть оптимальной высоты. Несущественную разницу с оптимальными показателями мы наблюдали и у варианта с ежегодным удалением цветков по центральному проводнику – 3,38 м. Контрольный вариант с ранним плодоношением по центральному проводнику уступал всем вариантам. Деревья в этом варианте к 6 году достигли высоты всего 2,8 м. Надо учесть, что у этого варианта наблюдалась самая низкая ростовая активность (длина приростов в верхней части центрального проводника не превышала 35 см).

Разрабатывая систему формирования, на ранних стадиях развития плодовых растений, нами специально под эту формировку была изменена схема весенней обрезки в третьем поле питомника при использовании инновационной технологии «модифицированная двухлетка на трехлетних корнях» (однолетка плюс). Теперь все боковые разветвления длиннее 40 см, полученные во втором поле питомника, уже в питомнике срезаются на косой пенек, чтобы они не могли быть конкурентами центральному проводнику в первые годы формирования.

При использовании в питомнике технологии (способа) выращивания саженцев «комбинированная двухлетка на трехлетних корнях» (модифицированный книп-бом), при высадке растений в сад все сильные боковые разветвления (ветви) срезаются на косой пенек. Этим достигается отставание «базовых ветвей» от центрального проводника.

Установлено, что, не допуская плодоношения на центральном проводнике, нельзя при его обрезке удалять плодовые почки, расположенные на кольчатках и копьецах, так как при их удалении, приросты из них не образуются, а происходит засыхание. У этих плодовых образований только одна концевая почка способна давать сильный прирост, который может впоследствии превратиться в «базовую» или плодовую ветвь.

Интенсивный шпалерно-каликовый сад сорта Жигулевкое с формировкой Модифицированное стройное веретено

Циклическая замена «базовых ветвей». Второй операцией, которую проводят при формировании «модифицированного стройного веретена», является замена части «базовых» ветвей, что достигается их обрезкой на «обратный рост». Первая срезка некоторых разветвлений в зоне «базовых ветвей» начинается еще в питомнике, и ее мы описали выше. Во время формирования плодовых деревьев в саду в первый год удаляются только очень сильные разветвления, сопоставимые по толщине с центральным проводником, если таковые имеются. Определено, что если мы такие разветвления оставляем, то к моменту промышленного плодоношения (через 2 года) толщина их перерастет оптимальные параметры, и мы должны будем удалить их также на пенек, не допустив их к плодоношению. К тому же существует реальная опасность появления «перехвата» по центральному проводнику в районе этой ветви.

Такой же операции подвергаются и ответвления с острыми углами отхождения от центрального проводника. Проведение «оттяжки» в первый год проводить сложно технически и нецелесообразно. Срезка их на косой пенек или на пенек на молодых деревьях практически не уменьшает количество разветвлений в зоне «базовых» ветвей, а только оттягивает на один год их появление в этом месте.

В период плодоношения «базовых» ветвей (4 – 5 год формирования) часть из них заменяют, сильно укорачивая или срезая на пенек. При разработке системы «модифицированного стройного веретена» определено, что смена «базовых» ветвей — не самоцель. Наоборот, при формировании одной из задач является увеличение срока эксплуатации каждой «базовой» ветви путем регулирования ее роста и плодоношения.

Плодоношение сорта яблони Кандиль на подвое Р 60 с формировкой модифицированное веретено.

Другой решаемой задачей при ранней смене «базовых» ветвей является обеспечение их разновозростности. При оптимальном количестве боковых разветвлений в зоне «базовых» ветвей (12 штук), одновременно в состоянии полного плодоношения должно находиться не более 3 — 4 штук «плодоносящих базовых» ветвей в первый период формирования (до достижения центральным проводником расчетной высоты – 3,5 м, что соответствует 5 — 6 летнему возрасту) и 6 — 8 штук в период полного плодоношения.

Разработана классическая (оптимальная) структура «базовых» ветвей у плодоносящих деревьев, сформированных по системе «модифицированного стройного веретена», которая состоит из двух «первичных базовых», двух «базовых», двух «полноценных базовых» и шести «плодоносящих базовых ветвей» (2+2+2+6).

Применяя разработанную систему формирования необходимо стремиться к классической схеме, но в первые годы формирования (первый период) количество «плодоносящих базовых ветвей» не должно быть чрезмерным, чтобы раннее плодоношение не тормозило рост центрального проводника.

Циклическая замена плодовых ветвей. Когда высота дерева достигает высоты 2,5 – 3 метров, третьей операцией при обрезке является циклическая замена плодовых ветвей.

Оптимальный размер зоны плодовых ветвей достигает 2 м. Определено, что количество их не менее 12 – 15 шт. Требования, предъявляемые к ним, описаны выше в аналогичных разделах формирования веретеновидных крон.

Особенность «модифицированного стройного веретена» состоит в том, что все разветвления (ветви) в зоне плодовых ветвей должны быть разного возраста. Период использования плодовых ветвей 4 – 5 лет, и это при условии, что такая ветвь будет полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к плодоносящим плодовым ветвям.

Установлено, что если допустить одновременное плодоношение всех плодовых ветвей, то через 2 – 3 года придется заменять их все, что приведет к резкой периодичности и вспышке ростовой активности. Все это ведет к загущенности крон и резкому снижению урожая.

Надо учитывать и негативное влияние сильного роста в период плодоношения. Плоды с таких деревьев обладают пониженной лежкоспособностью.

Для того, чтобы ветви обладали различными возрастными характеристиками, при каждой обрезке по всей зоне плодовых ветвей удаляются на косой срез или на пенек длиной 5 см 2 – 3 плодовые ветви.

Плодоношение шестилетнего дерева сорта Орлик на подвое Р 14 с формировкой модифицированное веретено.

В результате исследований установлено, что в первую очередь удаляются самые сильные плодоносящие ветви, конкурирующие с центральным проводником по толщине. Во вторую очередь срезаются сильные плодовые ветви, имеющие острые углы отхождения. В третью очередь удаляют самую сильную из близко расположенных плодовых ветвей.

Особое внимание необходимо уделять плодовым ветвям в местах «перехвата» на центральном проводнике. При их наличии удаляются ветви, которые могут его усиливать. При оптимальных параметрах плодоносящих плодовых ветвей удаляется наиболее нижняя из них.

Формирующая обрезка «базовых» ветвей. При формировании «модифицированного стройного веретена» по центральному проводнику над штамбом находится зона «базовых» ветвей. Общее количество таких ветвей — 12 шт. «Базовые» ветви условно подразделяются на четыре категории: «первичные базовые», «базовые», «полноценные базовые» и «плодоносящие базовые». Задача формировщика перевести каждую «первичную базовую ветвь» через все стадии развития в «плодоносящую базовую ветвь».

Установлены параметры классической «полноценной базовой ветви». Она получается после укорачивающей обрезки на 30 – 40 см от центрального проводника «неполноценной базовой ветви», длиной более 50 см.

Оптимальная «полноценная базовая ветвь» состоит из двухлетней ветви, длиной около 30 см, с тремя однолетними разветвлениями, расположенными в горизонтальной плоскости. Длина каждого из этих разветвлений не менее 50 см. Общая протяженность всей «полноценной базовой ветви» составляет около 1,2 – 1,5 метра по оси.

Определено, что выполняя главную задачу по формированию «полноценных базовых ветвей», необходимо все разветвления в этой зоне «заставить» активно расти до уровня «плодоносящих базовых ветвей». Для этого все слабые плодовые образования длиной до 20 см не обрезаются, а работа ведется по удалению цветов и завязей.

В зоне образования «базовых» ветвей все побеги до 40 см с прямыми углами отхождения укорачивают наполовину для усиления роста, так как без укорачивания («чеканку») такие побеги, имея концевую плодовую почку, прекращают расти, а при наличии плодов приобретают пониклое положение. В дальнейшем из таких ветвей получить хорошую «плодоносящую базовую» ветвь проблематично.

Установлено, что такие же по длине побеги, но с острыми углами отхождения, следует срезать на косой пенек. Укорачивание таких побегов резко усиливает их рост с получением сильных вертикальных ветвей, что может ослабить центральный проводник. А это в первый период формирования недопустимо.

Сильные побеги (более 40 см), отходящие от центрального проводника в зоне «базовых» ветвей с большими углами отхождения, называются «неполноценными базовыми ветвями».

При разработке универсальной системы формирования веретеновидных крон и основываясь на многолетних данных, а также на опыте инновационной деятельности, нами определены два периода формирования плодовых деревьев.

Первый период – когда все усилия формировщика направлены на выращивание сильного центрального проводника. Этой задаче подчинены все действия по обрезке молодого плодового дерева. Не допускается чрезмерное раннее плодоношение. Исключается плодоношение по центральному проводнику. Не перегружается нижняя часть кроны сильными «базовыми» или плодовыми ветвями, даже если они сформированы по классической системе и отвечают всем требованиям, предъявляемым к таким ветвям. Контролируется нагрузка плодовыми образованиями на всех типах «базовых» и плодовых ветвей.

Картина кардинально меняется после того, как центральный проводник занял лидирующее положение по силе и толщине по отношению ко всем ветвям и достиг расчетной высоты (более 3,5 м). Начинается второй период формирования, когда на первое место по целям формирования выходит плодоношение. Тогда смена ветвей ведется не из-за того, что они могут ослабить центральный проводник, а только из-за целесообразности иметь в кроне «базовые» и плодовые ветви различного возраста и не допускать старения ветвей до такой степени, чтобы при их удалении пеньки не давали восстановительных побегов. Оптимальный срок эксплуатации «базовых» ветвей находится в пределах 4 – 6 лет. Срок использования плодовых ветвей 3 – 4 года.

В первый период формирования «базовые ветви» разделяют по силе роста на две категории – сильные и очень сильные.

Сильные «базовые ветви» имеют длину около 50 см. Они имеют горизонтальное положение и умеренный, по сравнению с центральным проводником, рост. Такие ветви укорачивают на 30 – 40 см от центрального проводника на внешнюю почку, с целью разветвления и получения из них «полноценных базовых ветвей».

Очень сильные «базовые ветви» (более 50 см), имеющие горизонтальное или близкое к нему положение, в этот период формирования не укорачиваются. Это делается для того, чтобы не вызвать усиления их роста, а наоборот, создав им условия для плодоношения, загрузить их плодами. Таким способом из очень сильной ветви мы получим плодоносящую базовую ветвь с ограниченным ростом и возможностью использовать ее ряд лет.

Если такие побеги имеют острый угол отхождения, они всегда срезаются на косой пенек в первый период формирования и на пенек в 5 см — во второй. С помощью оттяжки такие побеги возможно сохранить и перевести в активное плодоношение.

Во второй период формирования, когда центральный проводник уже сформирован, «базовые ветви» укорачиваются на длину 30 – 40 см от ствола на внешнюю почку.

«Полноценные базовые ветви», имеющие до трех разветвлений, не укорачиваются. У сортов с сильным побегообразованием таких разветвлений бывает больше — от 4 до 5 штук. В этом случае удаляют на кольцо все вертикальные разветвления, побеги, имеющие пониклое положение, расположенные близко от центрального проводника, побеги, загущающие крону. Если все побеги имеют хорошее расположение, то все равно из них убираются лишние из расчета: одна «полноценная базовая ветвь» – три хороших разветвления второго порядка. Все это делается для того, чтобы создать оптимальную листовую поверхность, требующуюся для создания полноценного урожая. Если на одной «полноценной базовой ветви» увеличить число разветвлений, это приведет к чрезмерному увеличению ее листовой поверхности и, как следствие, усилению роста, ее утолщению и сокращению периода ее эксплуатации.

Если после укорачивания «базовой ветви» количество боковых разветвлений менее трех штук, тогда у этой ветви укорачивается на половину побег продолжения, а формировка «полноценной базовой ветви» откладывается на год.

Установлено, что главной целью формирующей обрезки «плодоносящих базовых ветвей» является (при контроле над параметрами кроны) продление периода эксплуатации каждой ветви. Надо отметить, что в первый период формирования, ограничивающим фактором периода эксплуатации «плодоносящих базовых ветвей» является толщина у основания этой ветви. Во второй период формирования основным лимитирующим фактором является возраст обрезаемой ветви.

При обрезке «плодоносящих базовых ветвей», в первую очередь, регулируют рост и плодоношение каждой такой ветви. При чрезмерном росте, который выражается в прорастании части плодовых образований в сильные однолетние приросты, обрезкой удаляют все эти молодые побеги на кольцо или, если они концевые, переводом на плодовые образования.

При обрезке «плодоносящих базовых ветвей» необходимо контролировать длину зон плодоношения. При наличии хорошо развитых двухлетних ветвей с заложенной плодовой почкой необходимо проводить их укорачивание, с целью уменьшения их нагрузки плодами и придания им большей «жесткости». Это делается для того, чтобы эти ветви под урожаем не опустились до уровня земли. Небольшие разветвления с заложенной плодовой почкой, расположенные на «плодоносящих базовых ветвях», укорачиваются наполовину. Все это обеспечивает улучшение товарных качеств получаемых на них плодов.

Формирующая обрезка плодовых ветвей. Основные приемы и методы формирования плодовых ветвей при создании «модифицированного стройного веретена» подробно описаны в аналогичных разделах при формировании «нового русского веретена» и «модифицированной полуплоской» кроны. Однако, есть и особенности, которые отличают работу с плодовыми ветвями у этой кроны.

Все плодовые ветви у формировки «модифицированное стройное веретено» условно подразделяются на три категории – «первичные», «плодовые» и «плодоносящие плодовые». Обрезка «первичных плодовых ветвей» описана выше и не имеет отличий.

Цветение интенсивного сада яблони с веретеновидной формировкой кроны

«Плодовыми ветвями» у этой формировки являются однолетние побеги в зоне плодовых ветвей, длиной более 20 см. Эти ветви подразделяются при обрезке на две основные категории — горизонтальные ветви, длиной не более 50 см и сильные горизонтальные побеги, длиной оболе 50 см.

В первый период формирования (до окончания формирования центрального проводника) первая категория плодовых ветвей (до 50 см) укорачивается на одну треть. Это делается для удаления концевой плодовой почки, чтобы концевое плодоношение не привело эту плодовую ветвь уже на второй год ее использования в пониклое состояние.

Вторая категория плодовых ветвей (более 50 см) в этот же период не укорачивается, а те из них, которые находятся в непосредственной близости с побегом продолжением центрального проводника, срезаются на косой пенек. Целью этой операции является исключение конкуренции в ростовой активности между центральным проводником и ближайшими плодовыми ветвями.

Во второй период формирования (после окончания формирования центрального проводника, как лидера) сильные плодовые ветви не укорачиваются. Ограничительная обрезка сильных плодовых ветвей приводит к получению сильных разветвлений, которые при формировании «модифицированного стройного веретена» нежелательны и должны удаляться.

Определено, что обрезка плодоносящих плодовых ветвей решает две основные задачи (без учета циклической замены таких ветвей).

Первая задача — это удаление всех сильных боковых разветвлений. Плодоносящая плодовая ветвь должна выглядеть как выраженная ось длиной 1 – 1,2 метра, покрытая плодовыми образованиями. Эта ось, не имея сильных боковых разветвлений, способна под нагрузкой урожаем отогнуться и принять пониклое положение. Это создает удобства при сборе урожая.

Вторая задача заключается в том, чтобы не перегрузить эту ветвь большим количеством плодовых образований. Для этого при хорошей закладке плодовых почек по всей плодоносящей плодовой ветви, включая длину, выходящую за рамки оптимального размера, проводят её укорачивание до оптимальной длины (до 1,2 м) переводом на плодовое образование. Этим достигается повышение качества плодов и придание достаточной «жесткости» плодоносящей плодовой ветви для удержания урожая.

Исследованиями установлено, что при усилении ростовой активности плодоносящих плодовых ветвей (что может быть следствием потери урожая из-за негативного влияния климатических факторов, слишком благоприятных условий произрастания, периодичности плодоношения во время зимней обрезки) необходимо удалять все сильные однолетние побеги, а во время летних зеленых операций выламывать сильные вертикальные приросты.

Литература:

1. Мельник, А.В. Формирование и обрезка интенсивных насаждений яблони / А.В. Мельник//Новини садiвництва. – Умань, 2006. – 36 с.

2. Муханин, В.Г. К биологическому обоснованию обрезки яблони / В.Г. Муханин, И.В. Муханин, Л.В. Григорьева, В.Н. Муханин //Повышение эффективности садоводства в современных условиях: Сборник научных работ/ Изд. МГАУ. – Мичуринск — Наукоград, 2003. – Т. 1. – С. 211 – 216.

3. Муханин, И.В. Стройное веретено – формировка и обрезка деревьев яблони / И.В. Муханин, Л.В. Григорьева // Пути повышения устойчивости садоводства: Сборник научных трудов. – Мичуринск, 1998. – С. 64-70.

4. Mika, A. Sad karlowy / A. Mika // Warszawa. — 2000. – 276 p.

5. Mika, A. Formujemy korony w maju i czerwcu / A. Mika // Sad nowoczesny. — 2009. – №5. – P. 61-62.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

«СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО» — формирование и обрезка деревьев