Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

И.В. Муханин, доктор с.-х. наук,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов, ул. Липецкое шоссе, 83, г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия, 393774, тел.:(847545)2-36-04, e-mail: asprus@mail.ru

Восстановление продуктивности маточника клоновых подвоев с применением органического субстрата

Маточники клоновых подвоев с применением органического субстрата впервые появились в России в 1996 году. Универсальность технологий, механизация трудоемких процессов, особенно окучивание и осеннее разокучивание для правильного отделения отводков, практичность и экологическая устойчивость этих маточников, высочайшее качество и продуктивность доказали правильность выбора приоритета на этот тип маточников. На протяжении последних десяти лет отрабатывалась технология закладки и ухода за такими маточниками. Результатом этой большой работы является книга «Практическое руководство по созданию и возделыванию маточников клоновых подвоев с применением органического субстрата», вышедшая в 2003 году.

Большая производственная проверка показала, что наряду с решенными проблемами по технологии в ряде промышленных маточниках в процессе эксплуатации появились проблемы снижения продуктивности из-за того, что маточная косичка с годами становится не такой выравненой как в первые годы эксплуатации. Причин изреженности несколько. Основными из них являются:

- Закладка маточников некачественным посадочным материалом. Практика показывает, что часто закладку маточников производят отводками третьего сорта, которые невозможно продать, а в первое поле их высадить не поднимается рука. Даже при плотной посадке до 10 – 15 шт. на погонный метр при выпадах до 30% на косичке уже с первого года образуются пустые участки. Проблемы возникают и при закладке маточника отводками высших категорий качества диаметром более 15 мм. При использовании таких подвоев применяются схемы посадки в пределах 20 – 25 см. Переплетение и укладка косички на уровне почвы приводит к отломам растений на уровне почвы и как следствие этого возникают участки неполноценной косички. Особенно это наблюдается у полукарликовых и карликовых подвоев. Отломы подвоев учащаются, если посаженные подвои имеют недостаточно сильный наклон в сторону переплетения.

- Заплывание косички. При окучивании маточника грунтом или субстратом с большим процентом грунта происходит заглубление маточной косички, что приводит к невозможности весеннего раскрытия ее и как следствие этого отставание прорастания побегов и засыпание их при первом окучивании. На практике к пятому году продуктивная косичка на таких маточниках составляет не более 50 – 60 %. Отделение отводков на таких маточниках каждый год происходит на несколько сантиметров выше предыдущего года от уровня почвы. Все это не позволяет производить окучивание на достаточную высоту и как следствие качество отводков по корнеобразованию падает, а на маточнике массово появляются пустые участки. Это же происходит и при глубокой посадке подвоев в маточник в борозду и переплетении маточной косички ниже уровня почвы.

- Отделение отводков без механизированного разокучивания. Во всех передовых питомниках при разокучивании применяют вентиляторный разокучиватель производства «СадМашСервис» в г. Мичуринске. Он позволяет производить разокучивание маточной косички до уровня почвы освобождая ее всю. И только после этого производят отделение отводков секаторами с оставлением пеньков длиной 2 см. Если отделение отводков производить «вслепую» то часто отводки выламываются или вырезаются без оставления пеньков. Такое отделение в течение трех — пяти лет приводит к снижению продуктивности маточника на 50 – 75 % за счет массового появления участков непродуктивной косички. Следует отметить, что чем более карликовые подвои находятся в маточнике, тем сильнее проявляются эти проблемы.

В связи с актуальностью этой проблемы нами были заложены опыты по изучению различных вариантов ремонта маточника клоновых отводков с применением органического субстрата с целью восстановления продуктивности. Анализ различных вариантов решения этой проблемы выявил оптимальное решение – произвести дублирующее переплетение новой маточной косички. В изучение были взяты три варианта с использованием различного количества неотделенных отводков. Условно эти варианты были названы: 1 косичка, 2 косички, 3 косички. Контролем являлась маточная косичка без восстанавливающего ремонта.

В первую очередь нами изучалось: какое количество отводков идет на ремонт маточной косички в различных вариантах (Таблица 1). В изучение были взяты три подвоя отличающихся по силе роста – 54-118 среднерослый, 62-396 полукарликовый и Р 59 – карликовый подвои.

Таблица 1. Количество отводков используемых при различных вариантах ремонта маточника клоновых подвоев с применением органического субстрата

| Варианты ремонта |

Количество выросших подвоев, шт. |

Количество подвоев использованных на ремонт, шт. |

| 1 сорт |

2 сорт |

3 сорт |

1 сорт |

2 сорт |

3 сорт |

| Среднерослый подвой 54-118 |

| Одна косичка |

14,5 |

8,6 |

6,2 |

3,2 |

4,1 |

2,5 |

| Две косички |

12,7 |

10,1 |

8,9 |

5,6 |

5,2 |

3,7 |

| Три косички |

12,5 |

7,7 |

10,1 |

6,8 |

6,9 |

3,8 |

| Контроль без ремонта |

14,0 |

7,9 |

6,5 |

— |

— |

— |

| НСР05 |

2,7 |

3,1 |

4,7 |

— |

— |

— |

| Полукарликовый подвой 62-396 |

| Одна косичка |

11,3 |

10,7 |

5,5 |

4,0 |

2,7 |

1,7 |

| Две косички |

10,5 |

12,2 |

6,7 |

5,8 |

3,9 |

3,6 |

| Три косички |

9,2 |

9,7 |

4,9 |

6,4 |

5,2 |

4,2 |

| Контроль без ремонта |

9,5 |

11,5 |

5,0 |

— |

— |

— |

| НСР05 |

2,8 |

3,3 |

2,5 |

— |

— |

— |

| Карликовый1 подвой Р59 |

| Одна косичка |

9,9 |

18,6 |

8,6 |

3,5 |

3,0 |

2,1 |

| Две косички |

8,9 |

17,3 |

8,1 |

4,4 |

5,2 |

3,9 |

| Три косички |

8,4 |

14,9 |

7,2 |

4,9 |

8,7 |

5,5 |

| Контроль без ремонта |

8,5 |

15,5 |

7,2 |

— |

— |

— |

| НСР05 |

1,5 |

3,2 |

1,6 |

— |

— |

— |

Участки маточника на которых проводились опыты имели пониженную продуктивность, которая составляла по подвоям: у среднерослого подвоя 54-118 около 30 шт. с погонного метра (подвоев 1 сорта было менее 30%), у полукарликового подвоя 62-396 около 27 шт. с погонного метра (подвоев первого сорта 37 %), у карликового подвоя Р 59 около 33 шт. на погонный метр (подвоев первого сорта 27 %). Учитывая то, что оптимальной продуктивностью является выход товарных отводков (1 и 2 сорта) около 50 шт. с погонного метра маточника мы можем сделать вывод, что маточник потерял продуктивность в среднем по подвоям на 50 – 70 % от оптимального показателя.

Количество подвоев используемых на ремонт маточной косички колебалось по различным видам подвоев и составило у среднерослого подвоя 54-118 от 9 шт. (1 косичка) до 16 шт. (3 косички), у полукарликового подвоя 62-396 соответственно от 8 до 15 шт., и у карликового подвоя Р 59 от 8,6 до 18 шт. на погонный метр. Надо учесть, что подвои первого сорта использовались в количестве соответственно подвоям от 3,2 шт., (1 косичка) до 6 шт., (3 косички) на один погонный метр.

Необходимо отметить экономическую составляющую ремонта маточника. По количеству подвоев используемых на ремонт он соизмерим с закладкой нового маточника. Однако средства вложенные в подготовку участка, орошение и субстрат являются определяющими в необходимости ремонта маточника с целью восстановления продуктивности уже существующего маточника.

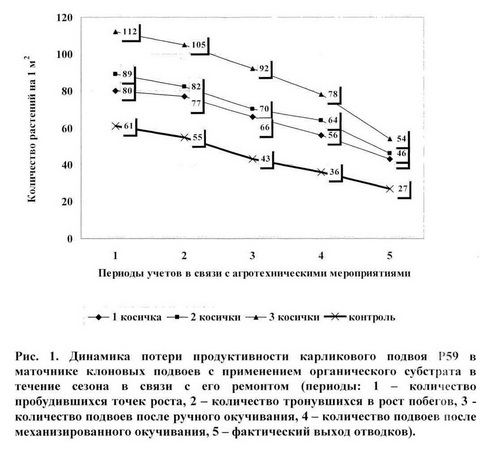

Экономическую эффективность ремонта можно наблюдать уже на следующий сезон. В таблице 2 приведены данные по потере потенциальной продуктивности маточника в течение сезона в связи с агротехническими мероприятиями. Так же в этой таблице дан анализ продуктивности отводкового маточника в первый год после ремонта.

Таблица 2. Влияние ремонта маточника на его продуктивность и качество отводков.

| Вариант |

Динамика количества отводков в течении сезона шт. на 1 погонном метре |

Фактический выход отводков с 1 пог. метра |

Всего |

| Точек роста |

До окучивания |

После ручного окучивания |

После механизированного окучивания |

1 сорт |

2 сорт |

3 сорт |

шт. |

| Среднерослый подвой 54-118 |

| Одна косичка |

88 |

78 |

71 |

54 |

11,5 |

17,5 |

15,8 |

45,1 |

| Две косички |

105 |

89 |

81 |

63 |

12,8 |

22,5 |

14,1 |

49,4 |

| Три косички |

115 |

107 |

87 |

78 |

15,1 |

25,9 |

20,0 |

61,0 |

| Контроль без ремонта |

72 |

68 |

54 |

42 |

5,6 |

11,1 |

13,2 |

29,9 |

| НСР05 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

8,7 |

| Полукарликовый подвой 62-396 |

| Одна косичка |

77 |

72 |

59 |

44 |

9,5 |

28,1 |

9,2 |

36,9 |

| Две косички |

89 |

84 |

68 |

55 |

11,8 |

24,5 |

12,8 |

49,1 |

| Три косички |

100 |

93 |

82 |

72 |

15,3 |

24,9 |

18,8 |

59,0 |

| Контроль без ремонта |

55 |

53 |

41 |

35 |

5,8 |

10,2 |

7,8 |

23,8 |

| НСР05 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

8,7 |

| Карликовый подвой Р59 |

| Одна косичка |

80 |

77 |

66 |

56 |

8,5 |

25,9 |

8,4 |

42,8 |

| Две косички |

89 |

82 |

70 |

64 |

10,2 |

24,2 |

11,8 |

46,2 |

| Три косички |

112 |

105 |

92 |

78 |

11,6 |

20,5 |

22,2 |

54,3 |

| Контроль без ремонта |

61 |

55 |

43 |

36 |

4,7 |

12,5 |

9,5 |

26,7 |

| НСР05 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

6,6 |

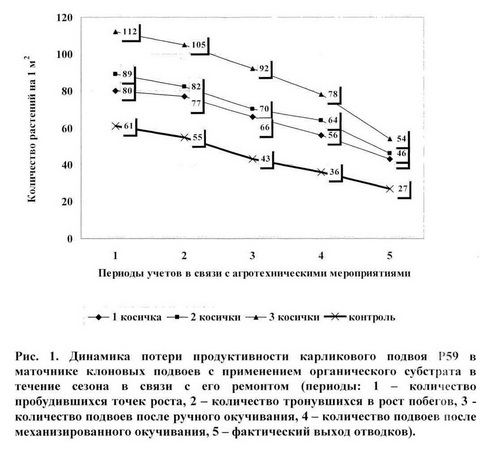

На рисунке 1 наглядно представлены данные по динамике потери продуктивности в течение сезона карликового подвоя Р 59 в связи с проведением ремонта. Поведение различных вариантов ремонта и контроля, как видно из графика идентично. Эффективность ремонта при 3 косичках наиболее экономически оправдана.

В производственных условиях на фоне дефицита подвоев перед специалистами ежегодно встает вопрос – использовать полученные отводки на ремонт или отделять и высаживать их в первое поле? И часто «синица в руках» в виде определенного количества отводков в первом поле становится более приемлемой чем «журавль в небе» в виде увеличения продуктивности в перспективе. Все это происходит от нехватки достоверной информации, какой экономический эффект дает ремонт маточника и в какие сроки этот ремонт окупается.

Дополнительные сложности заключаются и в самой технологии выращивания подвоев в маточнике клоновых отводков с применением органического субстрата. У большинства подвоев особенно у М 26, ММ 106, М 9, Р 14, 54-118, 57-545, Б 7-35, ПБ-4 основное корнеобразование происходит в середине осени, а на юге в конце октября начале ноября. Поэтому отделение отводков оттягивают как можно на поздние сроки. Однако, учитывая то, что ранняя зима в наших широтах не большая редкость, а посадка первых полей предпочтительно осенняя производственники всегда спешат закончить отделение отводков. И здесь проявляется противоречие так, как ремонт маточника притормаживает отделение отводков. Так же надо учесть, что провести грамотный ремонт без механизированного разокучивания невозможно. И часто эти сложности провоцируют производственников на то, чтобы ремонт производить не до отделения отводков, как положено, а после отделения оставляя в проблемных местах маточной косички часть отводков без отделения для последующего переплетения. Иногда такие мероприятия по ремонту маточника проводят целый ряд лет, однако маточники от этого продуктивность повышают незначительно. Это связано в первую очередь с биологией клоновых подвоев. Большинство из них имеют хрупкую древесину. Активный рост в маточнике клоновых подвоев с применением органических субстратов, оптимальный водный режим усиливают ломкость отводков. Надо учитывать и то, что подавляющее большинство отводков в маточнике имеют вертикальное положение в отличие от вновь посаженного маточника с углом наклона до 45 – 60 *. Все это приводит к тому, что при переплетении большая часть отводков оставленных для ремонта маточника выламывается и заменить эти отводки уже нечем. Процент выломки увеличивается при ремонте более карликовых подвоев. Особенно хрупкими подвоями являются В 9, Р 22, Р 59, В 195, В 491.

В таблице 3 приведены данные по влиянию ремонта маточника клоновых отводков с применением органического субстрата на продуктивность и экономическую эффективность.

Таблица 3. Продуктивность, затраты и экономическая эффективность ремонта маточника клоновых отводков за один год

| Варианты |

Затраты на ремонт |

Доходы после ремонта |

Дополнительный доход Руб./га |

| Подвоев шт./1п.м. |

Сумма руб./1п.м. |

Сумма руб./га |

Подвоев шт./1п.м. |

Сумма руб./1п.м. |

Сумма руб./га |

| Среднерослый подвой 54-118 |

.

| Одна косичка |

9,8 |

40-60 |

253750 |

45,1 |

171-80 |

1073750 |

820000 |

| Две косички |

14,5 |

61-80 |

386250 |

49,4 |

195-00 |

1218750 |

832500 |

| Три косички |

17,5 |

76-00 |

475000 |

61,0 |

234-20 |

1463750 |

988750 |

| Контроль |

— |

— |

— |

29,9 |

104-40 |

652500 |

652500 |

| Полукарликовый подвой 62-396 |

.

| Одна косичка |

8,4 |

38-20 |

238750 |

36,9 |

187-80 |

1173750 |

935000 |

| Две косички |

13,3 |

57-60 |

360000 |

49,1 |

184-40 |

1215000 |

855000 |

| Три косички |

15,8 |

67-60 |

422500 |

59,0 |

229-00 |

1431250 |

1008750 |

| Контроль |

— |

— |

— |

23,8 |

113-60 |

710000 |

710000 |

| Карликовый подвой Р59 |

.

| Одна косичка |

8,6 |

37-20 |

232500 |

42,8 |

171-40 |

1071250 |

838750 |

| Две косички |

13,5 |

55-00 |

343750 |

46,2 |

181-60 |

1135000 |

791250 |

| Три косички |

19,1 |

75-20 |

470000 |

54,3 |

196-30 |

1226875 |

756875 |

| Контроль |

— |

— |

— |

26,7 |

97-20 |

607500 |

607500 |

Данные экономической эффективности рассчитывались в ценах осени 2005 года (цена отводков 1 сорта – 6 руб., 2 сорта – 4 рубля, 3 сорта – 2 рубля).

Анализ приведенных в таблице 3 данных показывает, что уже в первый год после ремонта дополнительная прибыль с учетом средств пошедших на ремонт маточника составляет от 145000 до 336000 рублей с одного гектара. Эти данные подтверждают экономическую эффективность проведения ремонта маточника при снижении продуктивности менее 30 шт. отводков на погонный метр маточной косички. Надо учитывать и тот фактор, что ремонт воздействует на продуктивность маточника в течение ряда последующих лет, а окупается и приносит ощутимый экономический доход уже в первый год.

Необходимо отметить, что к 5 – 7 году эксплуатации интенсивных маточников клоновых подвоев с применением органического субстрата, особенно на участках где не применяется механизированное раскрытие маточной косички, появляется большое количество участков с полным отсутствием маточных растений. И в этом случае восстанавливается уже не потенциальная продуктивность, а продуктивность как таковая. Такие участки с полным отсутствием маточной косички составляют у карликовых и суперкарликовых подвоев к 5 – 7 году от 10 до 25 %, что сказывается на резком снижении продуктивности всего маточника.

По результатам опытов по различным вариантам ремонта маточника с целью восстановления оптимальной продуктивности наиболее приемлемыми оказались варианты с двумя и с тремя косичками, где для ремонта маточной косички использовалось от 7 до 14 шт. отводков первого и второго сорта на одном погонном метре. Уже на следующий год по сравнению с контролем в этих вариантах получено дополнительно от 20 до 36 шт. отводков первого и второго сорта с одного погонного метра. В расчете на гектар получено дополнительно подвоев высших категорий качества от 125000 до 225000 шт.

На основании приведенных данных необходимо сделать следующие выводы:

- Проведение ремонта маточной косички в интенсивном маточнике клоновых подвоев с применением органического субстрата является неотъемлемой частью технологии производства высококачественных отводков.

- Экономическим порогом целесообразности проведения восстановительных работ по ремонту маточной косички является выход с погонного метра менее 30 шт. стандартных отводков.

- Ремонт маточника необходимо производить до отделения отводков. Проведение ремонта оставленными отводками малоэффективен т.к. из-за хрупкости отводков большая их часть отламывается при нагибе.

- Среднерослые подвои не хрупкие, но многие из них не пригибаются до уровня почвы и изгибаются дугой, что приводит или к увеличению количества шпилек или к увеличению высоты окучивания, что в свою очередь требует увеличения количества субстрата.

- При использовании органического субстрата при окучивании отводков необходимо осенью проводить механизированное разокучивание вентиляторным разокучивателем или проводить перед отделением отводков размывание его с помощью напора воды.

- Необходимо избегать выломку отводков при отделении подвоев. Все отводки должны быть срезаны секаторами с оставлением пеньков высотой около 2 см.

- В связи с повышенной влажностью в субстрате на протяжении всего сезона необходимо тщательно следить за фитосанитарным состоянием маточника и при возникновении очагов с проявлением корневых гнилей необходимо обрабатывать субстрат фунгицидами типа Фундазола. При многолетнем использовании маточника весной до первого ручного окучивания весь субстрат обрабатывается фунгицидами в профилактических целях.

И.В. Муханин, доктор с.-х. наук,

президент Ассоциации садоводов-питомниководов, ул. Липецкое шоссе, 83, г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия, 393774, тел.:(847545)2-36-04, e-mail: asprus@mail.ru

Григорьева Л.В., кандидат с.-х. наук, зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Григорьева Л.В. Григорьева Л.В.

Муханин И.В. Муханин И.В.

Подходы к стандартизации отводков в маточниках клоновых подвоев с применением органического субстрата

Маточники клоновых отводков с применением органических субстратов рассчитаны на продолжительный продуктивный период эксплуатации. В среднем этот период длится от 8 до 12 лет. При выращивании высококачественных подвоев на безвирусной основе период эксплуатации снижается до 6 – 8 лет, хотя маточник к этому возрасту находится на пике продуктивности. В первый год эксплуатации фактический выход отводков с гектара составляет от 50 до 70 тыс. штук (коэффициент продуктивности 1,7 – 2,4). На второй год эксплуатации маточника выход составляет до 90 – 120 тысяч отводков с гектара, что соответствует коэффициенту продуктивности маточника 3 — 4. Начиная с третьего года маточник вступает в наиболее продуктивный период который длится несколько лет. Количество товарных отводков получаемых с одного гектара составляет в среднем по различным подвоям от 150 до 300 тысяч штук.

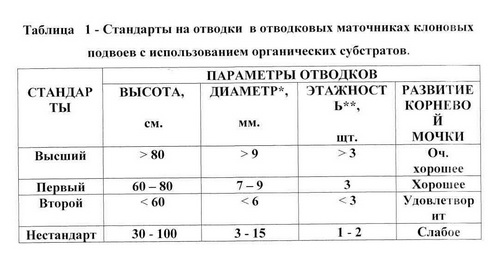

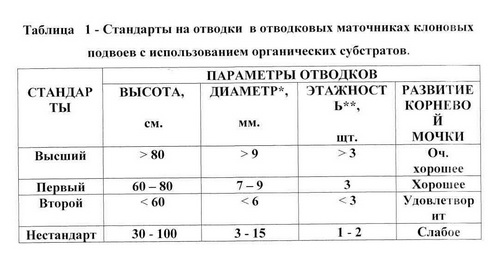

На основании наиболее распространенной оценочной практики в мире, мы ориентируемся на принятые стандарты на посадочный материал, в том числе на подвойный. Все полученные отводки мы подразделяем на три товарных сорта (таб. 1).

Таблица — 1. Стандарты на отводки в отводковых маточниках клоновых подвоев с использованием органических субстратов.

| Стандарты |

Параметры отводков |

| Высота, см |

Диаметр*, мм |

Этажность**, шт. |

Развитие корневой мочки |

| Высший |

>80 |

>9 |

>3 |

Оч. хорошее |

| Первый |

60-80 |

7-9 |

3 |

Хорошее |

| Второй |

<60 |

<6 |

<3 |

Удовлетворит. |

| Нестандарт |

30-100 |

3-15 |

1-2 |

Слабое |

*Диаметр отводка измеряется на высоте 30 — 40 см от места отделения.

**Наряду с этажностью учитывается развитие корневой мочки, которая является определяющей при установлении стандарта подвоев.

При сортировке у большинства подвоев не все показатели соответствуют выбранному стандарту. Так, например, сильный отводок высотой 90 см., с диаметром на высоте 40 см. — 15 мм, но имеющий двух или трех этажную корневую систему относится к первому сорту. Аналогичный отводок с одноэтажной корневой системой может быть отнесен ко второму сорту (в данном случае решающим будет развитие корневой мочки). При слабой неразвитой одноэтажной мочке такой отводок может быть «нестандартом» и должен быть срезан на обратный рост. Таким образом, чем более сильно развита корневая система (этажность + развитие мочки), тем к более высокому стандарту относится отводок при сортировке.

Эталонные параметры отводков определить сложно, т.к. для разных целей необходимы различные по параметрам подвои. Для высадки в первое поле питомника предпочтение отдается наиболее сильным отводкам категории высший сорт. В этом случае эталонными показателями у слаборослых клоновых подвоев будут: высота около метра, диаметр на высоте окулировки около 10 – 12 мм, этажность корневой системы — 5 – 7, корневая мочка – хорошо развитая, боковые разветвления отсутствуют, подвой прямой без сильных изгибов. Такое качество подвоев позволяет при соответствующей агротехнике, выращивать высококачественный посадочный материал по самой экономически выгодной технологии – стандартная однолетка (однолетний саженец с параметрами: высота более 1,5 м, количество разветвлений более 3, корневой стержень не менее 20 см, корневая мочка хорошо развита, количество плодовых образований не менее 3). Для высадки в первое поле подходят и подвои первого сорта. В южных зонах садоводства с более длительным периодом вегетации, а также при благоприятных условиях погоды в сочетании с тщательным выполнением технологии выращивания в северных зонах садоводства, такие подвои позволяют выращивать высококачественный посадочный материал по технологии – стандартная однолетка. Для получения высококачественных саженцев применяют технологии двухлетнего цикла выращивания – стандартная двухлетка, КНИП-БОМ, зимняя прививка в сочетании с КНИП-БОМ, 3-К. Особенно надо отметить технологию КНИП-БОМ, которая позволяет получать саженцы оптимальных размеров и с параметрами отвечающими всем требованиям интенсивного сада. Высадка в первое поле второго сорта подвоев производится в крайних случаях при дефиците качественных подвоев, но получение из них высококачественных саженцев весьма проблематично. Они больше подходят для закладки маточников. Иногда, мелкие отводки и отводки со слабой корневой системой отделяют и образуют четвертую группу подвоев – нестандарт. Эти отводки высаживают в перешколку для дальнейшего доращивания.

Еремин Г.В., д.с.-х.н., Кехиен В.К., к.с.-х.н., Пронорченко А.В. к.с.-х.н., Подорожный В.К, к.с.-х.н., Крымская опытно-селекционная станция

Научно технический прогресс в садоводстве, ВСТИСП, 2003, стр. 65-71

Пути интенсификации производства плодов косточковых культур в Краснодарском крае

Краснодарский край является ведущим в России регионом по производству плодов косточковых культур. Здесь сосредоточены основные промышленные насаждения в Российской Федерации таких культур как. слива, черешня, алыча, персик. В работе по возрождению промышленного садоводства в Краснодарском крае косточковым культурам уделяется большое внимание. В структуре новых садов в последние годы удельный вес косточковых культур достигает 40% и более. Это связано с тем. что косточковые культуры скороплодны, требуют меньших затрат на производство плодов, спрос на плоды этих культур стабильно высок.

Современный интенсивный сорт вишни — Память Ворончихиной

Создание промышленных массивов косточковых культур переводится в хозяйствах края на путь интенсификации с использованием новых технологий возделывания. Такая работа проводится прежде всего в тех хозяйствах, которые расположены в наиболее благоприятных для их произрастания зонах края. Для сливы домашней, сливы русской (гибридной алычи), черешни эта практически вся территория края, для вишни — северная степная зона, для абрикосов — район г. Ейска, для персика — Причерноморье. Здесь возможно реализовать в максимальной степени биологический потенциал лучших сортов косточковых культур, особое внимание уделив их технологичности.

Основным направлением интенсификации возделывания косточковых культур является создание насаждений с высокой плотностью размещения растений — не менее 1000 растений на гектар, а при использовании суперинтенсивных технологий — до 8000 растений. В решении задачи создания таких садов важнейшими являются следующие элементы: слаборослые сорта, слаборослые кленовые подвои и современные малогабаритные конструкции кроны. Кроме того все более важное значение приобретает производство достаточного количества посадочного материала, свободного от болезней.

Сорт алычи — Гек

На Крымской опытно-селекционной станции проведена работа, позволяющая значительно продвинуться в решении этих вопросов. Здесь были выведены или выделены из коллекций слаборослые сорта, позволяющие выращивать на гектаре до 1000 деревьев, даже на сильнорослых подвоях. К их числу относятся — слива домашняя Кубанский карлик, слива русская Кубанская комета, Июльская роза, Подарок Сад-Гиганту, Комета поздняя и ряд других, сорта черешни Ламберт компакт, Ван-компакт, Кавказская улучшенная. Для некоторых технологий особый интерес представляют сорта с колонновидной и узкопирамидальной кроной, как слива русская — Колонновидная, слива домашняя Нектар, черешня Крепыш и ряд других.

Было установлено, что слаборослые сорта косточковых культур особенно хорошо реагируют снижением размеров дерева на использование карликового подвоя. Поэтому подбор сортоподвойных комбинаций типа слаборослый сорт/карликовый подвой у косточковых культур для создания высокоплотных насаждений особенно эффективно. Примером этого является прививка сортов сливы русской Кубанская комета, Июльская роза, Колонновидная на слаборослый подвой ВВА-1. Снижение силы роста в этом случае достигает 60-70%, тогда как более сильнорослые сорта — Путешественница, Обильная снижают рост при прививке на этот подвой на 40-50%.

Сорт персика — Ред Хавен

Важнейшее значение в создании садов косточковых культур интенсивного типа имеет использование слаборослых подвоев. До последнего времени выращивание всех косточковых культур велось только на сильнорослых семенных подвоях. Однако в настоящее время в Краснодарском крае во многих хозяйствах новые сады закладываются саженцами привитыми на новые клоновые подвои селекции Крымской ОСС. Здесь созданы и районированы среднерослые и полукарликовые клоновые подвои, снижающие рост деревьев на 25-30%). для сливы, персика, абрикоса, алычи — Дружба (совместно с ВНИИГСПР), Эврика 99, Спикер, Весеннее пламя (совместно с Украинским НИИС), Фортуна, Алаб-1, для черешни и вишни: Л-2, ВЦ-13, ЛЦ-52 (два последних совместно со ВСТИСП). Но особенно перспективно при создании насаждений с плотностью до 2.5 тысяч деревьев на гектаре и более — это использование карликовых подвоев. Для сливы, персика, абрикоса и алычи — ВВА-1 и ВСВ-1, для черешни ВСЛ-1 и ВСЛ-2. Эти подвои снижают рост привитых деревьев на 50-70%). Однако слаборослые подвои более требовательны к влажности почвы и в условиях Кубани их необходимо использовать прежде всего в орошаемых садах или в местах с достаточным количеством осадков (свыше 1000 мм).

Таблица 1

Биометрические показатели роста деревьев и продуктивность сортов сливы русской в высокоинтенсивном саду короткого цикла

(сад 1993 г.посадки, схема 2,5×0,5 м, подвой ВВА-1, среднее за 1996-2000 гг).

| Сорт |

Высота дерева, м |

Объем кроны, м3 |

Урожайность, т/га |

Средняя масса плода, г |

| Колонновидная |

2,0 |

0,26 |

24,0 |

32,5 |

| Кремень |

1,9 |

0,44 |

28,2 |

23,0 |

| Июльская роза |

1,9 |

0,35 |

34,1 |

42,2 |

| Кубанская комета |

2,0 |

0,35 |

031,6 |

32,0 |

| Шатер |

1.3 |

0,36 |

38,6 |

40,0 |

| Глобус |

2,2 |

0,56 |

24,6 |

52,2 |

| Чук |

1,4 |

0,34 |

35,2 |

30,0 |

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наибольшие перспективы в высокоинтенсивных насаждениях имеют комбинации слаборослые сорта на слаборослый клоновый подвой.

В садах интенсивного типа допустимо использование и корнесобственных деревьев слаборослых сортов косточковых культур. В опытах Крымской ОСС отличные результаты получены при возделывании сливы русской Кубанская комета и близких к ней по силе роста сортов (Июльская роза, Гек, Найдена) в интенсивном насаждении с плотностью размещения на гектаре 2500 деревьев.

Таблица 2

Урожай и качество плодов корнесобственных деревьев сливы русской сорта Кубанская комета в зависимости от конструкции насаждения

(сад 1990 г посадки, за годы плодоношения 1993-2000 гг)

| Схема посадки |

Деревьев на 1 га, шт. |

Урожай с/га, т |

Средняя масса плода, г |

| суммарный |

средний |

| 5,0×1,0 |

2000 |

148,8 |

18.6 |

30,6 |

| 5,0×1,5 |

1333 |

115,2 |

14,4 |

32.4 |

| 5,0×2,0 |

1000 |

104,0 |

13,0 |

34,3 |

| 5,0×3,0 |

666 |

76,8 |

9.6 |

36,2 |

| НСР05 |

|

|

1,3 |

2,3 |

Корнесобственная культура перспективна и для создания интенсивных насаждений алычи, вишни, некоторых сортов сливы, черного абрикоса.

Для создания насаждений интенсивного типа в опытах Крымской ОСС со сливой домашней, сливой русской и персиком положительные результаты дало использование таких формировок, как гибкое веретено, свободная татура, плоская ромбическая, живая изгородь.

Сорт — Регина

Создание крупных массивов косточковых культур в современных промышленных садах невозможно без использования технологий, предусматривающих механизацию всех основных операций по уходу за садом и уборку плодов. Это тем более важно, что имеются наработки по созданию таких технологий, а также созданы машины, в частности, по обрезке деревьев и сбору плодов. Однако технологии, предусматривающие сбор плодов встряхивателем типа МПУ-1А, ориентируются на сады экстенсивного типа с плотностью размещения на гектаре не более 500-600 деревьев. В садах с размещением в ряду деревьев гуще 3 м, встряхивателем использовать нельзя.

Таблица 3

Продуктивность сливы и персика в зависимости от конструкции насаждений

(сад 1987 г. посадки, подвой ВВА-1. средняя за 1991-1994 гг)

| Формировка |

Схема посадки, м |

Кол-во деревьев на 1 га, шт. |

Урожай |

| С дерева, кг |

С га, т |

| Слива русская Кубанская комета |

| Свободная татура |

5,0×1,0 |

2000 |

12.1 |

24.2 |

| Плоская ромбическая |

5,0×2,0 |

1000 |

18,6 |

18,6 |

| Чаша |

5,0×3,0 |

666 |

25,2 |

16.8 |

| Слива домашняя Венгерка Кавказская |

| Свободная татура |

5,0×1,0 |

2000 |

7,6 |

15,2 |

| Плоская ромбическая |

5,0×2,0 |

1000 |

11,7 |

11,7 |

| Чаша |

5.0×3,0 |

666 |

12,0 |

8,0 |

| Персик Память Симеренко |

| Свободная татура |

5,0×1,0 |

2000 |

10,1 |

20,2 |

| Плоская ромбическая |

5,0×2,0 |

1000 |

14,3 |

14,3 |

| Чаша |

5,0×3,0 |

666 |

21,2 |

14,1 |

На Крымской ОСС была проведена серия опытов по использованию для уборки плодов сливы русской виноградоуборочной машины СВК -Зм. При этом на молодых посадках сливы русской (сорта Кубанская комета, Утес) ограничивали кроны в высоту до 1,2 м, а в сторону междурядий до 80 см. Съем плодов проходил очень хорошо — до 98% плодов без существенных повреждений.

В настоящее время использование насаждений слаборослых сортов типа сливы русской — Кубанская комета и сливы домашней Кубанский карлик позволяет в сочетании с подвоем ВВА-1 без жесткой обрезки формировать ряд шириной 0,8 м и высотой до 1,2 м, то есть соответствующий требованиям для применения комбайна СВК-3 м. Еще больший эффект достигается при использовании сорто-подвойной комбинации сливы русской Колонновидная /ВВА-1. В этом случае ограничивать в сторону ряда ширину кроны нет необходимости, а сдерживать рост дерева в высоту на уровне 1,2 м не представляется проблемным. Создание высокоплотных садов косточковых культур по машинной технологии с использованием машин типа СВК-ЗМ и обрезчика типа АКМ-4,5 представляется перспективным, особенно для сырьевых садов.

Вишня сорта «Чудо вишня»

Создание высокопродуктивных садов интенсивного типа косточковых культур невозможно без решения проблемы получения для их закладки чистосортного оздоровленного посадочного материала.

Зараженное грибной или бактериальной инфекцией дерево можно практически полностью вылечить, применяя истребительные меры, в первую очередь ядохимикаты. Сложнее освободить инфицированное вирусами и микоплазмами растение.

На Крымской ОСС ВНИИР применяется система производства оздоровленного посадочного материала на основе инактивации вирусов при помощи суховоздушнои термотерапии в сочетании с культурой апексов на искусственных питательных средах.

Сорт сливы — Президент

Используемая система производства сочетает в себе на практике отбор высокоурожайных, фенотипичных растений, проведение комплекса мер по их обеззараживанию, ускоренному размножению и защите от вторичного заражения. Ежегодно на станции производится до 80 тыс. оздоровленных саженцев косточковых культур, которые используются для закладки маточных и товарных насаждений Краснодарского края и южных регионов РФ.

И.М. Куликов. Оптимизация размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК в Центральном Федеральном округе РФ на период 2009-2012гг./ И.М. Куликов, СМ. Медведев, В.Ф. Урусов // Садоводство и виноградарство, № 3.- 2009 г. – С. 25-32.

|

И.М. Куликов, СМ. Медведев

Государственное научное учреждение Всероссийский селещионно-технолог ический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии

|

В.Ф. Урусов

Российская академия кадрового обеспечения АПК

|

Оптимизация размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК в центральном федеральном округе РФ

Рост конкуренции в реализации энерго- и ресурсосберегающих технологий XXI века, изменение предпочтений покупателей на основе изменений совместного действия спроса и предложения, трудности с реализацией выпускаемой плодово-ягодной продукции и многое другое вынуждают современные аграрные компании искать новые идеи для роста прибыли и снижения совокупных производственных затрат.

В отраслях переработки плодово-ягодного подкомплекса АПК наблюдается тенденция спада производства. На переработку поступает всего около 20% валового сбора плодов и ягод. В структуре выпускаемой продукции переработка плодов и ягод на консервы составляет более 90% и лишь 0,5% подвергается быстрой заморозке и идет на производство сухофруктов.

Рост производства многих видов плодово-ягодных консервов, особенно варенья, джема и других, пользующихся повышенным спросом, сдерживается отсутствием комплексных отечественных линий. Эта продукция вырабатывается, как правило, на линиях, созданных из разрозненного, некомплектного оборудования, в результате механизация процессов не превышает 55-60 %, а трудоемкость производства продукции оказывается в 3-4 раза выше, чем при выработке ее на автоматизированных линиях Германии, США, Италии, Израиля.

В настоящее время отечественная техника отстает по производительности от зарубежных аналогов в 2 раза, имеет большой удельный расход электроэнергии, воды, пара (на 12-18%), металлоемкость (на 30-40%). Самым низким техническим уровнем характеризуются машины для мойки тары, подготовки сырья и вспомогательных материалов перед консервированием. Особенно тяжелое положение сложилось в плодово-ягодной консервной промышленности, которая до сих пор оснащена устаревшим оборудованием для фасовки консервной плодово-ягодной продукции в 2-3-литровую банку, спрос на которую резко упал.

Вместе с тем наступает время точного земледелия в плодово-ягодном подкомплексе АПК. Технология точного земледелия включаетследующие этапы работы:

- Создание электронных карт садов и ягодных плантаций.

- Создание базы данных по садам и плантациям (площадь, урожайность, агрохимические и агрофизические свойства — фактические и нормативные, уровень развития плодово-ягодных культур) В процессе развития наблюдение за плодово-ягодными культурами производится с помощью космических изображений и построения на их основе карт всхожести и развития. Специализированные устройства фиксируют на каждом участке температуру почвы, приземного слоя воздуха, скорость ветра, количество осадков и т.п. Специализированное программное обеспечение заполняет технологическую карту участка, начиная с обработки почвы до получения урожая, выдавая экономические расчеты, справочную информацию.

- Проведение анализа посредством программного обеспечения и выдача наглядных форм для выработки решений.

- Выдача команд по принимаемым решениям на чип-картах, которые загружаются в робототехнические устройства на сельскохозяйственные агрегаты для дифференцированного проведения обработки плодовых и ягодных культур.

Таким образом, сводный анализ данных упрощает процесс управления, позволяет специалистам принимать адекватные решения и оперативно корректировать ситуацию на плодово-ягодных участках. В совокупности это приводит к экономии средств защиты растений, энергоносителей, поскольку задействованы сберегающие технологии, а в конечном итоге — к росту производительности, снижению себестоимости и повышению эффективности хозяйствования. При этом весь производственный цикл отслеживается документально, в электронной форме, что гарантирует высокое качество продукции на всех стадиях ее производства.

Поэтому по-прежнему актуально, что одним из важнейших источников идей и предложений для любой компании являются современные менеджеры инновационной направленности. Именно эти люди наиболее детально представляют себе слабые и сильные стороны выпускаемой продукции, потребности заказчиков и возможности конкурентов, формирование современной инновационно-инвестиционной политики. Однако часто знания и опыт сотрудников используются только в рамках их должностных обязанностей. Суждения сотрудников по широкому кругу корпоративных проблем остаются невостребованными. Как известно, фактором, определяющим развитие экономики, является глобализация мирового хозяйства на основе роста интеграции. Стремление к объединению в целях достижения большей прибыльности и устойчивости является объективной причиной появления крупных предпринимательских объединений. Такие интегрированные структуры, как холдинги, обеспечивают реальную управляемость огромными производственными, финансовыми и иными ресурсами, которые консолидируются и распределяются в соответствии со стратегией холдинга по тем направлениям, которые обеспечивают получение дополнительной экономической выгоды от совместной деятельности и достижение синергетического эффекта.

Создание холдинга позволяет укрепить инвестиционный потенциал компании, повысить рентабельность и технологический уровень производства. В связи с этим существует объективная необходимость в формировании эффективных механизмов правового регулирования процессов создания и деятельности холдингов. Действующее законодательство не вполне отвечает указанным экономическим потребностям, а многие его нормы, касающиеся холдингов, нуждаются в совершенствовании.

На деле, без интегрированных структур холдингового типа очень трудно в плодово-ягодном подкомплексе АПК реализовывать крупные инновационно-инвестиционные проекты. В условиях, когда стратегические вопросы устойчивого развития специализированных садоводческих предприятий были отодвинуты на второй план проблемами элементарного выживания, объективно стало наблюдаться нарушение научно обоснованных принципов воспроизводства сада, выражающееся в резком старении садов и падении темпов закладки плодовых и ягодных насаждений. Это повлекло за собой снижение урожайности плодов и ягод, сокращение площадей многолетних насаждений, снижение коэффициента использования производственных мощностей предприятий, перерабатывающих плоды и ягоды, их инновационной модернизации, снижение объемов, качества и конкурентоспособности готовой продукции в ассортименте, включая продукцию детского питания.

Например, без создания в рамках Центрального федерального округа РФ интегрированного формирования холдингового типа в плодово-ягодном подкомплексе АПК очень сложно решить задачи следующего уровня:

- повысить управляемость плодово-ягодным подкомппексом Центрального федерального округа, выработать и реализовать единую согласованную государственную политику его развития и регулирования на основе создания управляющей компании в плодово-ягодном подкомплексе АПК страны холдингового типа;

- осуществить модернизацию производства в плодово-ягодном подкомплексе АПК Центрального федерального округа, внедрить прогрессивные технологии для глубокой переработки и производства плодово-ягодной продукции и кондитерских изделий, их расфасовки с собственным товарным знаком и в современную упаковку для реализации в ассортименте через формирующиеся товаропроводящие сети крупных городов и муниципалитетов. С этой целью необходимо реализовать совокупность инвестиционных проектов и бизнес-планов по встраиванию в проектируемое производство инновационных решений от организации питомников до переработки и упаковки готовой продукции;

- поэтапно увеличить загрузку производственных мощностей участвующих в проекте перерабатывающих предприятий и создание новых производств;

- оптимизировать товарно-денежные потоки на всех этапах производства — «питомник — сельскохозяйственное предприятие — переработка -торговля»;

- существенно увеличить прирост прибыли всех участников программы — производителей и поставщиков посадочного материала, плодов и ягод; предприятий переработки, торговли — и на этой основе повысить эффективность вложения государственных финансовых средств за счет их формирования из прибыли фонда накопления;

- привлечь дополнительные бюджетные и внебюджетные инвестиционные ресурсы для модернизации и развития производства, обеспечить участников программы необходимыми оборотными средствами на период закладки посадочного материала, вегетационного периода ухода за садовыми и ягодными культурами и уборочной компании в части реализации агропро-довольственной политики Правительства Российской Федерации на период 2009-2012 гг.;

- формировать и проводить общую маркетинговую политику по продвижению на рынок плодово-ягодной продукции, обеспечить постоянный, гарантированный рынок сбыта упакованной продукции под единой торговой маркой Российской Федерации через сеть специализированных магазинов крупных городов страны и муниципальных образований;

- совершенствование лизинга сертифицированного посадочного материала, сельскохозяйственной садоводческой техники, тракторов, плодоуборочных комбайнов, перерабатывающего и упаковочного оборудования;

- совершенствование лизинга упаковочных систем по уровням спецификации: автоматические вертикальные упаковочные линии для мелкоштучных, сыпучих, пастообразных, пылящих продуктов; автоматические горизонтальные упаковочные линии для сыпучих, пылящих, пастообразных, жидких продуктов, комбинаций и т.п.

- адаптация современных методик и обучающих программ по агролизингу вплоть до обучения инженерно-технических работников, механизаторов и их аттестацию.

По многим направлениям развития плодово-ягодного подкомплекса АПК наступило время создания информационной «Системы», предназна-

ченной для повышения эффективности процесса сбора и первичной обработки предложений сотрудников по широкому кругу вопросов — от размещения производства новых сортов плодов и ягод и модернизации выпускаемой плодово-ягодной продукции на основе расширения ассортиментной группы до вопросов ресурсосбережения и совершенствования системы управления плодово-ягодным подкомплексом АПК.

Принятие решений по размещению производства новых сортов плодов и ягод- это, прежде всего, выбор оптимальных вариантов на альтернативной основе. Однако такая интерпретация рассматриваемого понятия слишком узка. Принятие решения по размещению производства новых сортов плодов и ягод является расчетно-аналитическим процессом, который охватывает всю деятельность по решению данной задачи. Принятие решений на уровне Центрального федерального округа включает несколько последовательных и логически взаимосвязанных этапов.

Совокупные оценки предстоящего вступления России в ВТО в ряд первоочередных задач для экономической науки и практики ставят цель обеспечения конкурентоспособности отечественного производства. Большинство отраслей народного хозяйства России не соответствуют в настоящее время критерию «конкурентоспособное производство».

Особенно остро эта проблема стоит перед плодово-ягодным подкомплексом АПК России.

Сельское хозяйство нашей страны находится в неблагоприятных агроклиматических условиях по сравнению с потенциальными конкурентами. В связи с опережающим ростом заработной платы, обусловленным благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и сложной демографической ситуацией, АПК проигрывает конкурентную борьбу другим отраслям экономики за рабочую силу.

Одной из главных причин острого кризиса плодово-ягодного подкомплекса АПК стало его нерациональное размещение, сложившееся в результате стремления к самообеспечению населения регионов плодами и ягодами. Неприемлемость этой концепции размещения в условиях глобализации экономики обусловлена тем, что она в недостаточной степени учитывает влияние объективных конкурентных преимуществ страны и региона на эффективность производства.

Увеличение доли ЛПХ в структуре валового сбора плодов и ягод до 85% привело к тому, что садоводство приняло характер пригородного, натурального малотоварного хозяйства. Низкая доходность и непрестижность аграрного труда вызывают перераспределение сельских трудовых ресурсов в пользу несельскохозяйственной деятельности, в результате чего неизбежно сокращение объемов производства плодов и ягод в хозяйствах населения. В связи с этим необходимо предпринять меры к стимулированию развития товарного сектора в садоводстве.

Инертность садоводства, связанная с необходимостью закладки многолетних насаждений, обуславливает значимость увеличения адекватности долгосрочного прогнозирования и разработки плана оптимального размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК. Концепция размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК, базирующаяся на прогнозировании рыночной ситуации и объективных конкурентных преимуществах территории в условиях нестабильной внешней среды, пока не разработана. Недостаточно разработанными остаются вопросы конкурентоспособности садоводческого предприятия, его оптимальной структуры и маркетинговой стратегии.

В результате исследования особенностей плодово-ягодного подкомплекса АПК можно выделить следующие основные принципы его размещения:

- в условиях глобализации экономики особое значение приобретает международное и межрегиональное разделение труда, базирующееся на преимуществах, которыми обладает страна или регион в отношении производства и участия в международном и межрегиональном разделении труда;

- в связи с высокой степенью инертности плодово-ягодного подкомплекса АПК принимать решение о размещении предприятий следует исходя из объективных конкурентных преимуществ территории с учетом перспектив межвидовой конкуренции внутри одной товарной группы;

- детальный учет влияния природных условий на размещение предприятий целесообразно осуществлять не по статистическим данным об урожайности плодов и ягод, а по потенциально возможной ее величине при условии максимальной реализации биоклиматического потенциала региона, преимущества которого должны быть усилены посредством целенаправленного совершенствования сортов и инновационных технологий;

- размещение предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК должно обеспечивать минимальные затраты на производство и реализацию продукции с учетом приближения предприятий переработки к источникам сырья и расширения ассортиментной группы конечной продукции в упакованном виде с собственным товарным знаком;

- учет производственного потенциала при размещении предприятий плодово-ягодного подкомплекса необходимо свести к оценке трудовых ресурсов как суммы потенциальных затрат на оплату труда, поскольку современное состояние плодово-ягодного подкомплекса АПК характеризуется моральным устареванием многолетних насаждений.

Специфика российского садоводства состоит в том, что отсутствует достаточное количество эффективных производителей. Поэтому имеется возможность размещать новые производства в оптимальных точках производственно-сбытовой системы. При оптимизации размещения сельскохозяйственного производства важнейшей задачей является определение конфигурации зон, сориентированных на обеспечение потребностей локальных рынков. Методические основы размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК ЦФО состоят в следующем:

- площади многолетних насаждений должны обеспечивать потребности населения федерального округа в плодово-ягодной продукции. При этом

должны учитываться объемы конкурентоспособного импорта и экспорта за пределы округа и межвидовую конкуренцию в пределах одной товарной группы;

- межрегиональное распределение площадей многолетних насаждений должно производиться с учетом зон, оптимальных для возделывания соответствующего вида продукции, пропорционально их площади;

- площади многолетних насаждений, сориентированных на реализацию продукции самосбором, размещаются по регионам пропорционально численности городского населения.

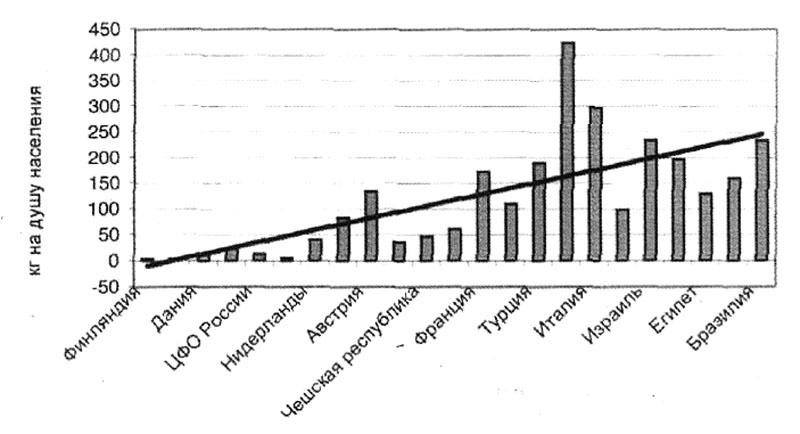

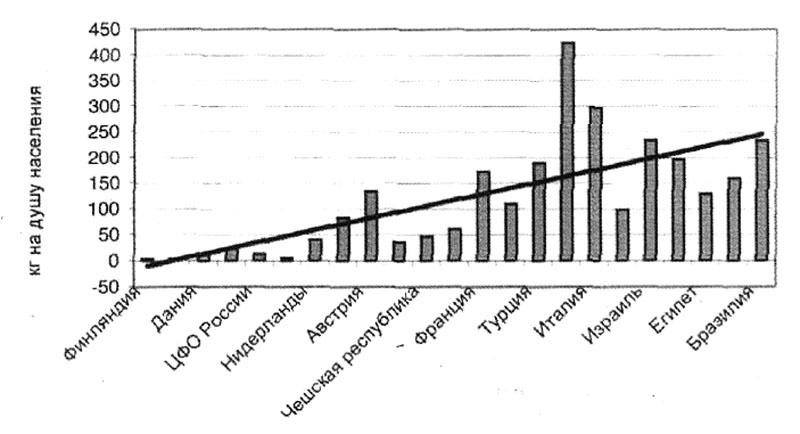

Мировое производство плодов и ягод имеет устойчивую тенденцию к росту. Темпы роста обусловлены тем, обладает ли страна хотя бы одним конкурентным преимуществом — агроклиматического или социально-демографического характера. В большинстве стран с высоким уровнем жизни населения увеличение объемов производства плодово-ягодной продукции обусловлено ростом ее внутреннего потребления. Производство этой продукции на душу населения зависит от благоприятности климата, индикатором которого служит сумма активных температур. Этот показатель варьирует от 3 кг в Финляндии до 423 кг в Испании (рис. 1).

Рис. 1. Рис. 1. Зависимость производства плодов и ягод на душу населения от суммы активных температур

В России производство плодово-ягодной продукции за последние 10 лет увеличилось на 19%, в ЦФО — на 38%, а производство ягод — в 2 раза. Душевое производство плодов и ягод в России составляет 26 кг, что примерно 60% от климатически целесообразной величины.

Благодаря целевой программе Минсельхоза России «Развитие питомниководства плодовых и ягодных культур в Российской Федерации на 2009-2012 годы» предполагается увеличение удельного веса площадей промышленных насаждений, заложенных сертифицированным посадочным материалом по плодовым до 10%, ягодникам -10% и землянике до 20%. На примере ЦФО это видно из табл. 1.

Таблица 1 — Потребность в сертифицированном посадочном материале плодово-ягодных предприятий АПК Центрального федерального округа, тыс.шт.

| Год |

Семечковые |

Косточковые |

Ягодные |

| 2009 |

2589,2 |

341,5 |

938,9 |

| 2010 |

2711,8 |

344,6 |

14106,9 |

| 2011 |

2754,4 |

351,0 |

14877,6 |

| 2012 |

2800,0 |

302,4 |

16639,3 |

Одним из отрицательных факторов в отечественном садоводстве является его монокультура. По данным сельскохозяйственной переписи 2006 г. в сельскохозяйственных организациях семечковые культуры занимают около 80% площадей многолетних насаждений, в том числе 77% составляет яблоня. Это отрицательно сказывается на устойчивости садов к неблагоприятным условиям и не соответствует структуре потребности населения в витаминной продукции. Характерное для климатических условий ЦФО товарное производство плодов в условиях высокорослого экстенсивного сада в перспективе не сможет конкурировать с интенсивным садоводством ЮФО и стран субтропического пояса. Поэтому первоочередное значение имеет развитие ягодоводства как наиболее конкурентоспособной отрасли садоводства ЦФО.

Анализ мировых тенденций свидетельствует о том, что доля ягод в структуре плодово-ягодной продукции зависит от теплоты и континентальности климата. Она увеличивается с уменьшением суммы активных температур и понижением температуры самого холодного зимнего месяца. В странах, сопоставимых с Россией по суровости климата, доля ягод в структуре плодово-ягодной продукции варьирует в пределах от 24% — Канада, до 80% — Финляндия. Для ЦФО с диапазоном суммы активных температур от 1850 до 2600°С и отрицательных зимних температур от -8 до -13°С доля ягод должна варьировать в пределах от 26 до 30%. В настоящее время доля ягодников в сельскохозяйственных предприятиях составляет всего 9%.

Мировые тенденции в размещении предприятий подово-ягодного подкомплекса свидетельствуют о доминирующем влиянии на него агроклиматического потенциала территории и стоимости рабочей силы. Особенно ярко эта тенденция проявляется в размещении экспортно-ориентированных производств.

Перспективными направлениями развития для плодово-ягодного подкомплекса АПК ЦФО являются пригородное производство во всех областях ягод земляники, малины и смородины с реализацией их самосбором и крупное производство ягод малины и смородины с их механизированным сбором, предназначенных для межрегионального перераспределения и переработки, размещенное в регионах, обладающих максимальными конкурентными преимуществами.

Одной из специфических особенностей ягодоводства является то, что более половины затрат приходится на уборку продукции. Снижение затрат в результате перехода на самосбор делает местную продукцию конкурентоспособной по сравнению с привозными ягодами во всех регионах ЦФО. В этом случае на размещение плантаций доминирующее влияние оказывает наличие в регионе спроса на производимую продукцию.

В отличие от самосбора, производство ягод для межрегионального перераспределения и переработки сопряжено с существенными затратами на их уборку. В связи с этим, оптимальной стратегией размещения таких производств является минимизация совокупных затрат на единицу продукции. При этом необходимо учитывать всех потенциальных конкурентов, как внешних, так и внутренних. Для поддержки отечественных товаропроизводителей целесообразно распространить таможенные сборы на всю продукцию этой товарной группы.

Производство ягод земляники рассредоточено по большинству климатических зон планеты, поэтому производители ЦФО России не в состоянии конкурировать как с импортными ягодами, так и с поставляемыми из Южного Федерального округа.

Ягоды земляники, произведенные в оптимальной зоне ЦФО России, могут быть конкурентоспособными на местном рынке по сравнению с привозными только при прямых поставках их мелкими партиями и без посредников. В этом случае безусловные конкурентные преимущества привозных ягод, связанные с более благоприятными условиями их выращивания,нивелируются большими затратами на тару, транспортировку и маржу посредников. Для большинства ягодоводов ЦФО России перспективной является ориентация на пригородный тип земляничного хозяйства с реализацией ягод самосбором.

В отличие от земляники, ягоды малины и смородины, произведенные в ЦФО России, обладают более высокой конкурентоспособностью по сравнению с импортными. Это объясняется тем, что при низкой транспортабельности дифференциация урожайности этих культур по основным странам-производителям либо незначительна, либо отсутствует.

В связи с этим для предприятий ЦФО возможна ориентация, наряду с самосбором, на различные способы реализации этих ягод и организационно-правовые формы хозяйств, в том числе и с применением механизированной уборки урожая в благоприятных для нее зонах. Конкуренция по ягодам малины и черной смородины принимает характер межрегиональный. Существует перспектива межрегионального разделения труда с учетом развития рынков других федеральных округов. С учетом прогнозируемого уменьшения объемов производства ягод в ЛПХ для удовлетворения прогнозного платежеспособного спроса, переработки и экспорта в другие регионы в сельскохозяйственных предприятиях ЦФО необходимо разместить следующие объемы их производства (табл. 2).

Перспективными направлениями преодоления свойственной ягодоводству сезонности являются сочетание пригородного узкоспециализированного производства с несельскохозяйственной деятельностью, крупного производства — с питомниководством, базирующимся на технологии зимней прививки, и молочным животноводством.

Таблица 2 — Проектный объем производства в сельскохозяйственных организациях и площади плантаций, необходимые для преодоления дефицита ягод в ЦФО на период до 2012г.

| Способы реализации |

Земляника садовая |

Малина |

Смородина |

| тыс. т |

тыс.га |

тыс. т |

тыс.га |

тыс. т |

тыс.га |

| В свежем виде |

9,7 |

1,4 |

9,7 |

3,2 |

16,0 |

4,8 |

| Для заморозки |

X |

X |

6,0 |

2,0 |

6,0 |

2,0 |

| Для переработки |

X |

X |

1,6 |

0.5 |

1,8 |

0.6 |

| Всего |

9,7 |

1,4 |

17,3 |

5,7 |

23,8 |

7,4 |

Для ягодоводства характерна наибольшая в садоводстве степень неравномерности распределения потребности в рабочей силе по сезону. При этом ярко выражены сезонные пики трудоемкости. Максимальный пик, обусловленный уборкой ягод, приходится на июль. При ее традиционной организации на плантации малины площадью 5 га — ручной сбор ягод и осуществление их реализации хозяйством, среднемесячное количество рабочих должно составлять примерно 50 человек ежедневно.

Снизить остроту проблемы можно путем механизации уборки или организации реализации ягод самосбором, но обеспечить круглогодичную занятость работников хозяйств, имеющих узкую ягодоводческую специализацию, не представляется возможным. В связи с этим доход, полученный в течение вегетационного периода, приходится делить на весь год.

Поскольку ягодоводство является большой и сложной системой, при оптимизации его размещения в ЦФО требуется моделирование потенциальной урожайности, прогнозирование величины затрат на возделывание, снижение затрат на производство с учетом способа уборки и реализации, моделирование цен на локальных рынках с учетом сопоставимой конкурентоспособности региона и развивающейся логистики. В результате оптимизируется конфигурация товарных и сырьевых зон локальных рынков и зон товарного доминирования региона.

Аграрное производство рассредоточено территориально, в связи с чем дифференциация социально-экономических и агроклиматических условий не позволяет в контексте задачи оптимизации его размещения рассматривать его как единый объект. Поэтому все экономические расчеты для территории ЦФО целесообразно производить по участкам, характеризующимся стабильностью исходных показателей.

При расчете распределения потенциальной урожайности ягод по территории ЦФО стохастические погодные факторы целесообразно заменить детерминированными климатическими; осуществить переход от абсолютных значений к относительным величинам; в качестве основы для расчетов использовать не статистические данные, а результаты научных исследований физиологов и агробиологов.

Сорта и технологии полностью должны реализовывать агроклиматический потенциал территории.

В качестве факторов, влияющих на урожайность, целесообразно учитывать сумму активных температур, содержание гумуса в почве, частоту наступления засух, величину биоклиматического потенциала, среднюю температуру января, частоту наступления весенних заморозков, зимнюю температуру почвы на глубине узла кущения. Наиболее благоприятной зоной для возделывания всех ягодных культур на прогнозируемой территории являются юг и юго-запад ЦФО.

Себестоимость производства ягод зависит от их вида и способа уборки. Наиболее перспективно размещение производства ягод черной смородины с их последующей механизированной уборкой для поставки на рынки Москвы и областных центров ЦФО.

Проведенные расчеты позволили оптимально распределить площади ягодников по областям ЦФО. Плантации распределены пропорционально площадям оптимальных зон, локализующихся в регионах (табл. 3).

Размещение в соответствии с оптимальным решением по территории ЦФО предприятий, сориентированных на ручную и механизированную уборку ягод для их переработки и межрегионального перераспределения, позволяет получить экономический эффект за счет снижения удельных издержек производства в размере 250 млн руб.

Основная проблема размещения предприятий, сориентированных на реализацию ягод самосбором, заключается в выборе оптимального расстояния от города. При удалении от города увеличивается величина скидок, предоставляемых клиентам, но уменьшается земельная рента. Таким образом, задача оптимизации размещения сводится к нахождению равновесного расстояния, при котором негативное суммарное влияние на прибыль земельной ренты и скидки минимально.

Зависимость величины скидки от расстояния поездки получена в результате обработки материалов опроса потребителей.

В расчете принято, что величина скидки должна быть достаточной для привлечения 60% респондентов, готовых согласно результатам их анкетирования приобретать ягоды в хозяйствах самосбором. Зависимость величины земельной ренты от расстояния получена путем сопоставления рыночных цен земельных участков в Брянске и его окрестностях. Такой подход правомерен в связи с тем, что плантации в пригороде конкурируют за землю с коттеджным строительством, которое имеет в России большие перспективы. Особенно следует отметить, что и коттеджные поселки, и ягодные плантации, сориентированные на самосбор, должны располагаться вблизи транспортных магистралей.

Таблица 3 — Проект оптимального распределения плантаций ягодных кустарников по областям ЦФО, га

| Ягодные плантации |

Область |

| белгородская |

брянская |

воронежская |

курская |

липецкая |

орловская |

рязанская |

тамбовская |

| Малина — всего |

600 |

60 |

800 |

400 |

20 |

20 |

100 |

500 |

| В т.ч. для реализации в свежем виде в других регионах |

— |

60 |

100 |

— |

20 |

20 |

100 |

100 |

| для заморозки |

500 |

— |

400 |

400 |

— |

— |

— |

400 |

| для переработки |

100 |

— |

300 |

— |

— |

— |

— |

— |

| Смородина – всего |

200 |

1200 |

20 |

1000 |

— |

— |

100 |

100 |

| В т. ч. для реализации в свежем виде в других регионах |

200 |

— |

20 |

— |

— |

— |

100 |

100 |

| для заморозки |

— |

900 |

— |

800 |

— |

— |

— |

— |

| для переработки |

— |

300 |

— |

200 |

— |

— |

— |

— |

| Итого по области |

1600 |

2520 |

1640 |

2800 |

40 |

40 |

400 |

1200 |

Размещение ягодоводства в пригородных зонах крупных городов является приоритетным направлением повышения эффективности использования земельных ресурсов, поскольку сумма прибыли в расчете на 1 га возрастает (без учета дотаций из бюджета) по сравнению с зерновыми культурами в 46 раз, картофелем — в 6 раз, овощами открытого грунта — на 5%.

Оптимизация размещения предприятий, осуществляющих реализацию ягод самосбором, позволяет в Брянской области увеличить объем выручки по сравнению с их традиционным размещением на 16,7 млн рублей, а прибыли на 5,3 млн руб. На один гектар плодоносящей плантации зга прибавка составляет 48 и 15 тыс. руб. соответственно. В пересчете на всю территорию ЦФО при оптимальном размещении пригородных ягодоводческих хозяйств объем дополнительной выручки составит свыше 340 млн руб., а прибыли — не менее 105 млн руб.

Опираясь на зарубежный опыт, можно сделать вывод, что в условиях России также целесообразно создать национальный Центр практического обучения в плодово-ягодном подкомплексе АПК. Создаваемый Центр практического обучения должен включать:

- систему повышения квалификации кадров для плодово-ягодного подкомплекса АПК, осуществляющую администрирование и координацию учебного процесса;

- НИИ и сельскохозяйственный ВУЗ, преподаватели которого осуществляют преподавание практического курса;

- научные учреждения, разрабатывающие новые сорта, технологии и средства механизации, передающие их для производственной апробации в пилотное хозяйство, а после их доработки — на экспериментальный завод для мелкосерийного или единичного производства;

- пилотное хозяйство, осуществляющее производственную апробацию сортов, технологий, машин и практическое обучение слушателей;

- питомник, получающий сорта от НИИ и ВУЗа для размножения.

После завершения обучения слушателю должен быть предоставлен проект хозяйства, посадочный материал, технологии возделывания ягодных культур и специализированная техника. При организации самого менеджмента Центра практического обучения в плодово-ягодном подкомплексе АПК важны знания об учебном цикле. Необходим системный подход к обучению, который состоит из логически выстроенной структуры и последовательной преемственности основных видов деятельности, составляющих учебную программу. Учебный цикл даёт описание всей деятельности на интегрированной основе от подготовительных стадий до действительного обучения и оценки.

Процесс обучения специалистов и закладка ягодных плантаций должны финансироваться из государственного бюджета. Для этого обучение должно быть включено в программу финансирования закладки многолетних насаждений. Кроме того, в ней должна быть предусмотрена возможность государственной поддержки закладки плантаций земляники, которая не является ягодным кустарником, поэтому в настоящее время не финансируется из бюджета.

Приемлемая в настоящее время концепция размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК должна предполагать гармонизацию интересов государства и частного предпринимателя. Региональный подкомплекс следует рассматривать как неотъемлемую часть мирового производства и рынка плодово-ягодной продукции. При этом управленческие решения по размещению предприятий должны базироваться не на текущей конъюнктуре рынка, а на результатах долгосрочного прогнозирования на основе объективных конкурентных преимуществ территории. Специфической особенностью проявления закономерностей, принципов и факторов размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК является усиление значимости агроклиматических преимуществ территории при сведении к минимуму влияния ее научного, инвестиционного и производственного потенциала.

Экономическую эффективность предлагаемого варианта размещения ягодоводческих предприятий на территории ЦФО подтверждает расчет величины дополнительной прибыли в системе как интегрального показателя, который составляет около 300 млн руб. При сравнении проектного варианта размещения с фактическим состоянием садоводства ЦФО суммарный экономический эффект составляет 460-465 млн руб. При этом рентабельность садоводства возрастает на 12-13%, в том числе рентабельность производства ягод — на 6-7%. Экономические показатели ягодовод-ства могут быть существенно улучшены при наличии государственной поддержки.

Для стимулирования закладки многолетних насаждений целесообразно выделять бюджетные субсидии на компенсацию стоимости посадочного материала.

На уровне РФ при формировании таможенной политики следует принимать во внимание взаимосвязь между ценами на продукты, относящимися к одной товарной группе и не исключать из налогообложения плодово-ягодную продукцию, не производящуюся на территории Росси и во избежание падения рыночных цен и ущерба отечественным производителям ягод. При этом величина таможенного сбора должна поддерживать рыночную цену продукта, способную обеспечить стабильную доходность отечественного агробизнеса.

На уровне ЦФО необходимым условием эффективного функционирования ягодоводства является наличие специализированных питомниководческих предприятий, обеспечивающих производителей ягод высококачественным посадочным материалом и Центра практического обучения, осуществляющего практическую подготовку квалифицированных кадров на основе государственного финансирования.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Григорьева Л.В.,

кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой Садоводства и ландшафтной архитектуры в МичГАУ.

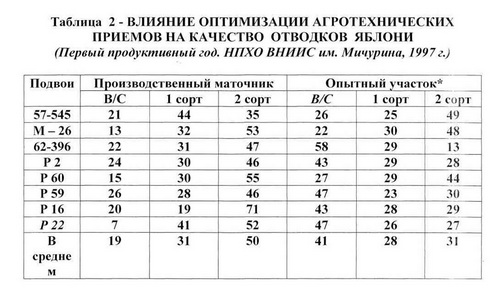

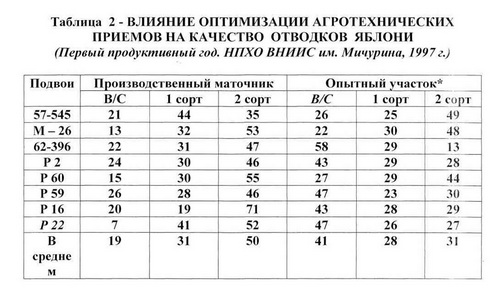

Влияние оптимизации агротехнических приемов на качество и продуктивность отводкового маточника клоновых подвоев в первый продуктивный год

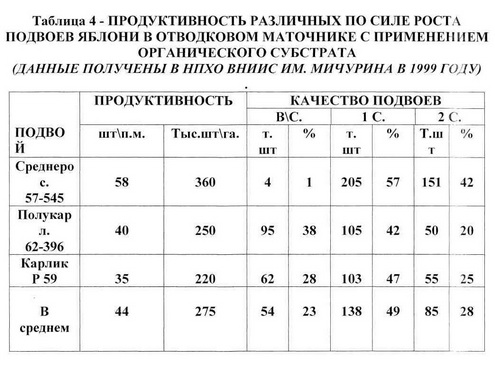

Для правильного планирования площади закладываемого маточника необходимо представлять, сколько отводков и какого качества мы можем получать ежегодно. Первое, что необходимо учитывать, это огромное влияние тщательности выполнения агротехнических мероприятий на продуктивность и качество отводков. Своевременность и тщательность выполнения операций по внесению достаточного количества субстрата и проведению окучивания в наиболее оптимальные сроки с необходимой высотой, жесткая защита растений с многократными корневыми и внекорневыми подкормками, в сочетании с поливами, позволили увеличить выход высшего сорта уже в первый год эксплуатации маточника в среднем по всем изучаемым подвоям на 22 %. По суперкарликовому подвою Р 22, наиболее требовательному к соблюдению элементов технологии, выход отводков высшего сорта увеличился в 7 раз (табл. 1).

Таблица 1

Влияние оптимизации агротехнических приемов на качество отводков яблони

(Первый продуктивный год, НПХО ВНИИС им. Мичурина, 1997 г.)

| Подвои |

Производственный маточник |

Опытный участок |

| В/С |

1 сорт |

2 сорт |

В/С |

1 сорт |

2 сорт |

| 57-545 |

21 |

44 |

35 |

26 |

25 |

49 |

| М-26 |

13 |

32 |

53 |

22 |

30 |

48 |

| 62-396 |

22 |

31 |

47 |

58 |

29 |

13 |

| Р 2 |

24 |

30 |

46 |

43 |

29 |

28 |

| Р 60 |

15 |

30 |

55 |

27 |

29 |

44 |

| Р 59 |

26 |

28 |

46 |

47 |

23 |

30 |

| Р 16 |

20 |

19 |

71 |

43 |

28 |

29 |

| Р 22 |

7 |

41 |

52 |

47 |

26 |

27 |

| Среднее |

19 |

31 |

50 |

41 |

28 |

31 |

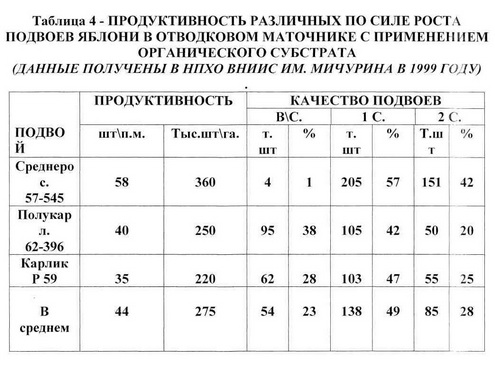

Следует обратить внимание на то, что уже в первый год эксплуатации (табл. 2) потенциальная продуктивность (количество пробудившихся ростовых почек на маточной косичке) позволила бы получить около 90 тысяч отводков с гектара в зависимости от видов подвоев. Наивысший показатель имели подвои 62-396 и 57-545. Хорошие показатели – более 90 тысяч шт. были отмечены у интродуцированных карликовых подвоев Р 59 и Р 60.

В заключении необходимо отметить, что перспективы развития производства саженцев высокого качества, пригодных для закладки интенсивных насаждений яблони на слаборослых подвоях велики. Но этот процесс в настоящее время сдерживается слабыми темпами развития интенсивных маточником в стране, которые смогли бы обеспечить необходимое качество подвоев. Все это говорит о необходимости и актуальности исследований, направленных на отработку технологии возделывания интенсивных отводковых маточников слаборослых подвоев в разных зонах садоводства страны.

Таблица 2

Продуктивность клоновых подвоев яблони в отводковом маточнике с применением органического субстрата в первый продуктивный год

(данные получены в НПХО ВНИИС им. Мичурина, 1997 г.)

| Подвои |

Продуктивность |

| Потенциальная тыс. шт./га |

Фактическая шт./п.м |

Фактическая тыс. шт/га |

| 57-545 |

135 |

12 |

69 |

| М-26 |

85 |

11 |

64 |

| 62-396 |

130 |

11 |

62 |

| Р2 |

65 |

9 |

54 |

| Р 60 |

85 |

9 |

57 |

| Р 59 |

95 |

7 |

44 |

| Р 16 |

75 |

11 |

63 |

| Р 22 |

70 |

4 |

25 |

| Среднее |

93 |

9 |

55 |

И.В. Муханин, кандидат с.-х. наук,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов, ул. Липецкое шоссе, 83, г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия, 393774, тел.:(847545)2-36-04, e-mail: asprus@mail.ru

Григорьева Л.В., кандидат с.-х. наук, зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Маточники клоновых отводков с применением органических субстратов рассчитаны на продолжительный продуктивный период эксплуатации. В среднем этот период длится от 8 до 12 лет. При выращивании высококачественных подвоев на безвирусной основе период эксплуатации снижается до 6 – 8 лет, хотя маточник к этому возрасту находится на пике продуктивности. В первый год эксплуатации фактический выход отводков с гектара (30 тыс. шт. подвоев высаживаются при посадке) составляет от 50 до 70 тыс. штук, что составляет коэффициент продуктивности 1,7 – 2,4. Эта невысокая продуктивность объясняется тем, что в первый продуктивный год в обязательном порядке проводятся, во время отделения отводков, следующие работы: ремонт косички, при необходимости делается ее дубляж, отводки диаметром менее 5 мм срезаются на обратный рост для получения более продуктивной косички в последующие годы. Количество отводков, которые используются на эти цели, составляет от 10 до 20 тысяч штук на гектар. В производстве на продуктивность маточника сказывается еще подготовительный период – нехватка субстрата, несвоевременность начала окучивания, задержка с организацией полива в сочетании с капризами погоды. На второй год эксплуатации маточника выход составляет до 90 – 120 тысяч отводков с гектара, что соответствует коэффициенту продуктивности маточника 3 — 4. Заканчивается ремонт маточника и восстанавливаются участки косички со слабой продуктивностью, обрезают на обратный рост подвои второго сорта с диаметром до 5 мм. На эти цели в расчете на гектар занимаемой площади используется от 5 до 10 тысяч отводков. Начиная с третьего года маточник вступает в наиболее продуктивный период который длится несколько лет. Количество товарных отводков получаемых с одного гектара составляет в среднем по различным подвоям от 150 до 300 тысяч штук.

В странах с развитым садоводством разделения отводков на сорта, как это принято у нас, не делается. Подвои подразделяются по фракциям — от 3 до 5 (в разных странах по разному). Но везде во главу угла оценки качества отводков ставятся: высота отводка, толщина в месте предполагаемой окулировки (40 см от места отделения отводка от маточного куста), этажность корневой системы, развитость корневой мочки, наличие боковых разветвлений. Все полученные отводки мы подразделяем на три товарных сорта (таблица1).

*Диаметр отводка измеряется на высоте 30 — 40 см от места отделения.

**Наряду с этажностью учитывается развитие корневой мочки, которая является определяющей при установлении стандарта подвоев.

При сортировке у большинства подвоев не все показатели соответствуют выбранному стандарту. Так, например, сильный отводок высотой 90 см., с диаметром на высоте 40 см. — 15 мм, но имеющий двух или трех этажную корневую систему относится к первому сорту. Аналогичный отводок с одноэтажной корневой системой может быть отнесен ко второму сорту (в данном случае решающим будет развитие корневой мочки). При слабой неразвитой одноэтажной мочке такой отводок может быть «нестандартом» и должен быть срезан на обратный рост. Таким образом, чем более сильно развита корневая система (этажность + развитие мочки), тем к более высокому стандарту относится отводок при сортировке.