Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Продукция и услуги компании ООО «АзовСтройМаш Плюс»

Производственное объединение ООО «АзовСтройМаш плюс» занимает передовые позиции в области металлообработки. Основная концепция нашего предприятия — это индивидуальный подход к каждому клиенту, профессиональное выполнение заказа, использование передовых технологий в производстве.

Наша фирма предлагает услуги по разработке технологии для изготовления любого изделия по вашему заказу. Это как простая металлическая деталь, так и любой сложный узел, включающий в себя массу деталей. Мы производим запасные части и узлы к сельхозтехнике, и сельскохозяйственному оборудованию, нестандартному оборудованию, всевозможный крепёж, детали любой сложности для ремонта судовой или портовой техники, элеваторов и зернохранилищ. ПКФ предлагает вам весь спектр интересующих Вас услуг. Среди них токарная обработка металла, фрезерная обработка металла, лазерная резка, штамповка, распиловка пруткового и листового металла, сварка всех видов, слесарная обработка, термообработка металла, расточные работы, зубофрезерная обработка.

Токарные работы и фрезеровка выполняет с применением самого современного инструмента ведущих фирм мира.

ПКФ ООО «АзовСтройМаш плюс» эксклюзивно производит Фрезу траншейную ФТ-111 и Плуг выкопочный ПВ-032. Аналоги зарубежного оборудования. Эти навесные механизмы разработаны для работы в питомниках и хозяйствах, возделывающих фруктовые деревья, виноград, розы, рассадники, тополя и т.п.

С 2010 года производит культиваторы КВНД-5-480 и КВНД-3Т-560. Культиватор КВНД-3Т-560 предназначен для работы на тяжёлых почвах.

Выше названное оборудование сегодня работает в хозяйствах Краснодарского края.

Наше предприятие производит ремонт и запчасти для

ПТ-165 – редуктор

Косилка роторная — вал

ЗМ 60 — редуктор

комбайн Акросс — редуктор

сеялка Краузе 5200 NT – вкладыш (5210-230-2А), болт (62-295)

KLEVER ППК-081 — вал шлицевой, шестерня

Кукурузоуборочная жатка

Трактор FOTON TG-1254 – левая бортовая

Посевной комплекс — стремянки (806-056С; 806-010С), гайки(803-020С)

Great Plains

Кампания также производит и Баровое оборудование

Выполняет работы по порезке металлопроката, газо-электросварочные работы.

ПКФ имеет своё механическое производство, производит термообработку и гальванопокрытие.

Ввиду того, что мы изготавливаем сложнейшие детали для сотен фирм и заводов, нами достигнута большая универсальность при внедрении деталей любой сложности. Обращайтесь к нам, и мы изготовим любые детали для ваших нужд, качественно и оперативно.

Фреза ФА-0,76 с автоматически отклоняющейся секцией

Навесной агрегат ФА-0,76 предназначен для сплошной обработки почвы и уничтожения сорняков в рядах многолетних насаждений. Автоматическая фреза работает в плодовых садах с низкими и высокими стволами деревьев. Агрегатируется с тракторами от 40-60 л. сил.

Технические характеристики

Тип машины навесной

Рабочая ширина 760 мм

Глубина обработки до 120 мм

Производительность от 0.13 до 0.2 га/час

Рабочая ширина ротора 760 мм

Рабочая скорость до 4 км/час

Обороты ротора 300 об/час

Величина на отклонения 400 мм

Масса 370 кг

Для хозяйств занимающихся возделыванием садов и выращиванием виноградников, питомников ПКФ ООО » АзовСтройМаш плюс » предлагает навесное оборудование собственного производства :

Фреза траншейная ФТ-111

Фреза траншейная ФТ — 111 является механизмом, разработанным для работы в питомниках и хозяйствах, возделывающих фруктовые деревья, виноград, розы, рассадники, тополя и т.п., для подготовки почвы под посадку. Размеры траншеи 400 х 400мм.

Плуг выкопочный ПВ-032

Плуг выкопочный ПВ – 032 является механизмом, разработанным для работы в питомниках и хозяйствах, возделывающих фруктовые деревья, виноград, розы, рассадники, тополя и т.п., для выкапывания под корень.

Механизм является полностью гидравлическим со смещением плужного лемеха до 1м в соответствии с шириной трактора. Плуг допускает сцепление к любому трактору, оборудованному универсальным соединением в трёх точках, обладающему адекватной мощностью. Плуг не приспособлен к вспашке /плужной обработке почвы или рытью общего рода.

Культиватор КВН «Донской»-3Т-560

Культиватор КВНД – 3Т-560 предназначен для работы на тяжелых и камменнистых почвах.

Ширина захвата рабочего органа – 560 мм

Снабжен поворотными ножами для приствольной обработки почвы.

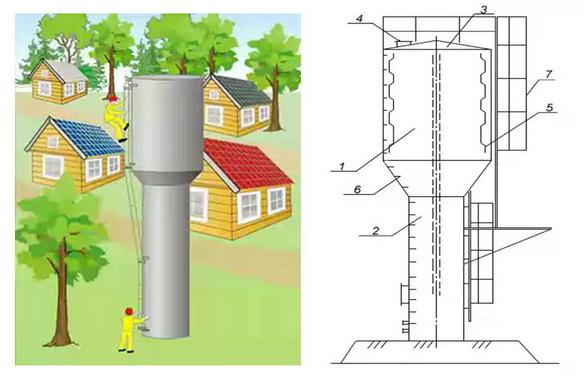

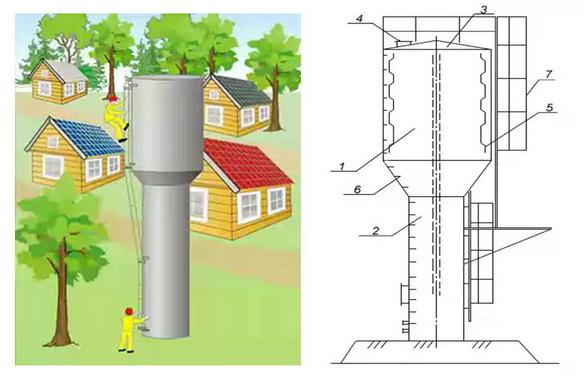

Водонапорные башни системы Рожновского

Компания имеет возможность проектировать и изготовлять, по индивидуальным требованиям заказчика, в дополнении с разработкой монтажного проекта, башни системы Рожновского по ТП 901-5-25 объемом от 15 до 95 м³.

Башни предназначены для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов в системах сельскохозяйственного водоснабжения небольших предприятий и жилых застроек.

1. бак;

2. водонапорная опора;

3. крыша бака;

4. люк для осмотра;

5. скобы льдоудерживателя;

6. лестница внутренняя;

7. лестница наружная.

Общие сведения

Унифицированные стальные водонапорные башни системы Рожновского изготавливаются по ТП 901-5-29 с емкостью баков 15,25,50 мЗ и цилиндрическими опорами высотой 9,12,15,18 м заполняемыми дополнительными запасами воды.

Назначение и область применения

1. Унифицированные водонапорные башни предназначены для применения в системах сельского, Хозяйственного водоснабжения, а также для водопроводов небольших предприятий и населенных пунктов.

2. Башни предназначены для регулирования неравномерного водопотребления, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды,

3. Выбор объема башни и высоты ствола обосновывается технологическим расчетом при проектировании систем водопровода.

4. Башни рассчитаны для строительства в районах о следующими характеристиками:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха не ниже минус 40°С;

- вес снегового покрова до 100 кг/м2;

- скоростной напор ветра до 45 кг/м;

- сейсмичность — не выше 6 баллов;

Не допускается применение башен в районах с особыми условиями строительства (вечная мерзлота, карстовые явления, высокая сейсмичность и т. д.).

5. Башни предназначены для эксплуатации при температуре поступающей воды не менее 6° С преимущественно из буровых скважин. Для эксплуатации башен в районах с расчетной зимней температурой ниже минус 20° С необходимо обеспечивать, как минимум, двукратный водообмен в сутки.

Технические данные, конструктивные решения

1. Водонапорные башни состоят из бака объемом 15, 25, 50 м3 и цилиндрической опоры, изготавливаемой из отдельных частей длиной 3, б, 9 м(в зависимости от условий транспортировки по согласованию с потребителем)и собираемых в единую конструкцию на месте установки.

2. Баки различной емкости имеют один унифицированный диаметр, объем бака изменяется в зависимости от его высоты.

3. Опора бака состоит из одного или нескольких элементов, изготавливаемых из стальных сваренных между собой обечаек в виде цилиндра.

4. Сборка купола и отдельных частей опоры в единую конструкцию осуществляется непосредственно на месте установки башни монтажной организацией.

5. Водонапорные башни устанавливаются на сборные или монолитные бетонные фундаменты и крепятся посредством привари днища опоры к складным деталям, расположенных на фундаменте.

6. Нижняя часть опоры башни обсыпается местным грунтом на высоту 2,45 м над поверхностью земли.

7. Для обслуживания башни комплектуются отдельными крупными элементами наружной лестницы, а при высоте опоры более 12 м дополнительной площадкой с отдельными элементами их крепления на монтажной площадке и элементами ограждения крыши бака.

8. Обвязка водонапорных башен (врезка подающих и сливных патрубков н трубопроводов, установка переливной трубы) осуществляется монтажной организацией.

9. Башни поставляются огрунтованные или окрашенные с наружной стороны.

Каждые 3-4 года и период эксплуатации необходимо возобновлять покрытие, внутренние поверхности башен окрашиваются покрытием из железного сурика на олифе, рекомендуемым Санэпиднадзором России для питьевого водоснабжения.

Порядок монтажа и подготовка башни к работе

1. Монтаж металлической конструкции башни должен выполняться строительно-монтажной организацией, имеющей лицензию на право выполнения данного вида работ. Представитель строительно-монтажной организации может приступать к производству работ только при наличии проект производства работ (ППР).

2. Сборка укрупненных элементов башни в единую конструкцию осуществляется на земле в горизонтальном положении. Далее, согласно ПИР, определяются места и способы строповки конструкции башни. Подъем башни и установка на бетонный фундамент осуществляется стреловыми грузоподъемными механизмами (кранами), расчет и подъе; которых предусматривается проектом ППР. После установки башни в проектное положение (на фундамент) проводится проверка вертикальное постановки ее при помощи геодезических приборов. Монтаж конструкции водонапорной башни и допустимые величины отклонений от вертикали, правила приемки и сдачи выполнить в соответствии с СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». По окончании проверки правильности и установки и выверки башни, днище опоры приварить закладным деталям фундамента.

3. После завершения монтажных работ провести гидравлическое испытание башни согласна раздела СНиПа 3.03.01-87 «Испытание резервуарных конструкций и приема работ».

4. В случае если проектом строительства башни предусмотрена наружная силовая изоляция, то работы по её устройству выполняются монтажной организацией на месте после проведения гидравлического испытания и оформления (подписании) акта гидравлического испытания.

Техническое обслуживание

1. Предприятия, эксплуатирующие водонапорную башню, должно систематически следить за техническим состоянием и правильностью эксплуатации.

2. В случаях обнаружения серьёзных нарушений:

- образования течи в сварных швах на металле;

- отклонение башни от вертикали (крена), возникшего в результате неравномерного излишнего обледенения или неравномерной осадки фундамента;

следует слить воду из башни и прекратить ее эксплуатацию до выяснения и устранения причин и проведения её обследования специалистами.

3. Продление срока службы и технического состояния башни можно осуществить при соблюдении правил ее эксплуатации. Основной причиной выхода из строи башни является коррозия ее металлических несущих поверхностей, предотвращение которой можно достигнуть выполняя раз в 3-4 года возобновлением покрытия внутренней и наружной поверхностей башни лакокрасочными материалами с предварительной подготовкой поверхностей путем очистки от старой краски, ржавчины, грязи.

Транспортировка и хранение

1. Водонапорные башни транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным транспортом.

2. При транспортировке бака водонапорной башни автомобильным транспортом необходимо согласовать условии следовании со службами ГИБДД (ГАИ).

Бак транспортируется в кузове автомашины в горизонтальном положении. Элементы опоры башни транспортируются автомашиной с длинными полуприцепами или на роспуске, лесовозе и т. п.

3. Элементы водонапорной башни должны быть надежно закреплены на транспортных средствах с помощью многооборотных креплений, брусьев-подкладок, клиньев, тросов или проволоки.

При этом швартовка элементов должна производиться за грузоподъемные скобы.

4. При погрузочно-разгрузочных работах застропка элементов должна производиться за грузовые скобы. Категорически запрещается сбрасывание элементов башни или свободное скатывание по покатам при разгрузке с транспортных средств или перемещение под уклон.

5. Перемещение элементов башни должно производить с помощью грузовых кранов.

При этом необходимо соблюдать предосторожность смятия стенок (поверхностей) конструкции.

6. Элементы водонапорной башни должны храниться на открытой площадке. Площадка должна быть ровной, располагаться в сухом месте с прочным грунтом и иметь уклон для стока воды. Элементы должны укладываться в горизонтальном положении на широкие деревянные подкладки, исключающие соприкосновение их поверхности с грунтом и смятие. Подкладки не должны располагаться под сварными швами. В период погрузки-выгрузки и оборудования площадки для хранения допускается временное (до одной недели) размещение элементов башни на грунте без подкладок.

7. В случае повреждения антикоррозийного покрытия при хранении или транспортировке необходимо провести работы по восстановлению лакокрасочного покрытия.

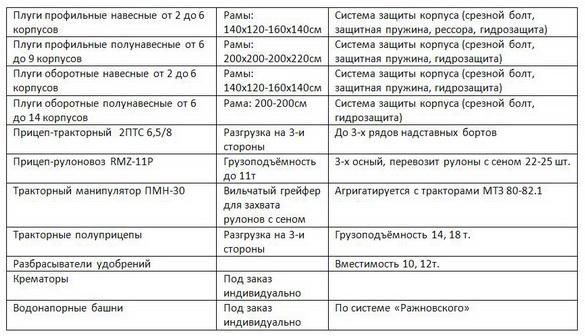

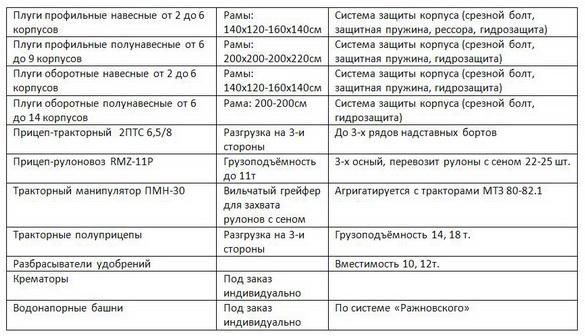

Производство классических профильных (навесных/полунавесных), оборотных (навесных/полунавесных), дисковых навесных плугов, культиваторов, тракторных прицепов и водонапорных башен.

По вопросам сотрудничества обращаться:

в Ассоциацию садоводов России (АППЯПМ)

E-mail: asprus@mail.ru

Тел./факс: 8 (47545) 2-36-04;

или

1. e — mail: donagro1@ya.ru

2. по телефону: 8(86342) 6 – 23 – 12, 8(86342) 4 – 20 – 58

3. письменно: 346789, а/я 33, почта 9,г. Азов Ростовской обл.

4. по факсу: (86342) 6 – 23 – 12, (86342) 5 – 03 – 31

6. лично: по адресу – 346780,г. Азов Ростовской обл. ул. Мира д.102

www.azovsm2.far.ru

Менеджер по продажам Калинин Сергей Николаевич 8-918-588-93-17

Директор Ковалевич Сергей Геннадиевич.

Коммерческое предложение

Ассоциация садоводов – питомниководов «АСП-РУС»

«Интегрированная система производства малины»

Разработчики проектов закладки интенсивных плантаций ремонтантной малины: Разработчики проектов закладки интенсивных плантаций ремонтантной малины:

Руководитель – председатель Ассоциации садоводов-питомниководов АСП-РУС,

д. с.-х. н., доцент МГПИ

Муханин Игорь Викторович

8-910-750-67-19; тел/факс: 8-47545-2-36-04; email: asprus@mail.ru;

Ответственный исполнитель – ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов АСП-РУС по ягодным культурам и минеральному питанию

Жбанова Ольга Владимировна

8-905-123-95-09; тел/факс: 8-47545-2-36-04; email: asprus@mail.ru;

Данное коммерческое предложение предусматривает промышленное возделывание плодоносящих плантаций на оптимальном агротехническом фоне по новой интегрированной системе производства высококачественных ягод малины сортов фотонейтрального типа.

Аннотация

Малина – одна из наиболее ценных и экономически эффективных ягодных культур. Широкое внедрение в производство новых элементов технологии и высокопродуктивных сортов фотонейтрального типа способствует увеличению урожайности и качеству продукции. В результате системного анализа опыта ученых и передовых производителей ягод малины России и стран Западной Европы по ведению этой культуры на высоком агротехническом уровне целесообразность закладки промышленных плантаций по новой интегрированной технологии производства малины не оставляет никаких сомнений. Растения, возделываемые по этой технологии наиболее полно реализуют потенциал своей продуктивности, т.к. способны эффективно использовать благоприятные факторы внешней среды за счет односезонного цикла формирования урожая и низкозатратной технологии их выращивания, которая заключается в том, что при наступлении осенних заморозков надземная часть растений скашивается, а с весны следующего года отрастают новые побеги, которые со второй половины июля и до наступления первых заморозков плодоносят, а затем их снова скашивают. Данная технология по типу однолетней культуры снимает проблему зимостойкости побегов и обеспечивает уход от основных болезней и вредителей с минимальным применением химических средств защиты.

Цель

Основной целью настоящего коммерческого предложения является информирование представителей производства по экономической оценке создания плодоносящих насаждений ремонтантной малины с продуктивностью более 10 тонн с гектара и продолжительным периодом потребления свежих высококачественных ягод (июль – октябрь). Ассоциация оказывает практическую помощь по созданию проекта, подбору сортимента, покупке и доставке потребителю высококачественного посадочного материала, оформлению требуемых документов, разработке режимов орошения, систем фертигации и защиты растений с внекорневыми подкормками, а также авторским надзором за основными технологическими агроприемами.

Основные элементы технологии:

- Срок посадки: третья декада октября – первая декада ноября или первая-третья декада апреля (срок поставки – октябрь);

- Конструкция насаждений – двухстрочная;

- Вид шпалеры – временные колья с двумя рядами шпагата (со второго года);

- Схема посадки – (3 + 0,5) х 0,3 м;

- Плотность посадки – 20 000 шт;

- Тип орошения — капельное;

- Количество капельных линий – 2 шт;

- Использование сортов фотонейтрального типа – Полька, Поляна;

- Формирование продуктивной полосы – 3 год;

- Период получения свежих ягод – вторая декада июля — третья декада октября;

- Содержание почвы в междурядьях – залужение;

- Срок эксплуатации насаждений – 15 лет;

Высококачественные плоды ремонтантной малины сорта Полька, саженцы которого Вы можете купить в Ассоциации садоводов-питомниководов Высококачественные плоды ремонтантной малины сорта Полька, саженцы которого Вы можете купить в Ассоциации садоводов-питомниководов

Основные преимущества данной технологии

Основными моментами выбора данной технологии явились следующие составляющие:

- Высокая урожайность – более 10 т/га;

- Высокий процент выхода ягоды класса «экстра» – до 80 %;

- Хранение урожая – от трех до пяти дней;

- Возможность использования специальных пленок для продления хранения свежих ягод до 10 – 15 дней;

- Низкозатратность технологии возделывания;

- Окупаемость капитальных затрат – 2-3 год.

Данная технология предусматривает использование элитного посадочного материала высоких категорий качества, современной системы фертигации через капельное орошение, контроля над поступлением элементов питания к растениям по фенофазам развития, основанного на анализе агрохимических и агрофизических свойств почвы и воды, а также минимальное применение эффективных средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

Генеральный директор ООО «Плава» Устинов Анатолий Иванович и ведущий специалист по ягодным культурам Жбанова Ольга Владимировна на двухлетней плантации ремонтантной малины в Тульской области. Приобрести посадочный материал малины можно, подав заявку по электронной почте Генеральный директор ООО «Плава» Устинов Анатолий Иванович и ведущий специалист по ягодным культурам Жбанова Ольга Владимировна на двухлетней плантации ремонтантной малины в Тульской области. Приобрести посадочный материал малины можно, подав заявку по электронной почте

Запланированные мероприятия:

- Приобретение элитного посадочного материала сортов фотонейтрального типа (Полька, Поляна) в количестве 20 000 шт./га х 35 (высший сорт) руб. = 700 000 руб. (Оплата – сентябрь).

- Создание системы капельного полива на плодоносящей плантации малины на площади 1 га (по данным ООО «Юг-Полив») от 75 000 до 100 000 руб. (Приобретение капельных линий в количестве 6 000 погонных м/га);

- Закладка интенсивной плодоносящей плантации малины по новой технологии, обеспечивающей ежегодное получение свежих ягод с июля по октябрь на площади 1 га (1 год – до 1 т/га; 2 год – 3 – 5 т/га; 3 и последующие годы более 10 т/га).

- Предусматривается возможность стажировок специалистов (апрель, июнь) в зарубежных фирмах SADPOL (Польша) и POLAND PLANTS (Голландия) по тематикам:

технология подготовки почвы и борьба с сорняками на плодоносящей плантации;

уточнение системы защиты и изучение технических и химических средств защиты растений;

- Подбор отечественных пестицидов и гербицидов, зарегистрированных на территории РФ;

- Проведение анализов по определению комплекса агрофизических и агрохимических свойств почвы, воды и листовой диагностики, освоение экспресс-методов для создания программы по питанию растений;

- Освоение системы компьютерного питания;

- Изучение влияния микроэлементов, регуляторов роста на товарные и вкусовые качества ягод;

- Изучение технологии сбора, системы охлаждения, транспортировки, упаковки и доведения до потребителя свежих ягод малины.

Муханин Игорь Викторович демонстрирует качество посадочного материала ремонтантной малины, который вы можете приобрести в Ассоциации садоводов-питомниководов Муханин Игорь Викторович демонстрирует качество посадочного материала ремонтантной малины, который вы можете приобрести в Ассоциации садоводов-питомниководов

Контактные телефоны:

Тел/факс: 8-47545-2-36-04

8-910-750-67-19 Муханин Игорь Викторович

8-905-123-95-09 Жбанова Ольга Владимировна

www.asprus.ru

E-mail: asprus@mail.ru

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Григорьева Л.В.

кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры МичГАУ

Метод закладки интенсивного яблоневого сада

Начавшийся у нас в стране переход садоводческих хозяйств с разной формой собственности на современные высокоинтенсивные сады на слаборослых клоновых подвоях в настоящее время сдерживается высокой стоимостью их закладки и необходимостью дорогостоящего обустройства территории. Общая стоимость создания одного гектара сада с учетом оросительной сети и устройства шпалеры достигает сегодня 200 – 250 тыс. руб. Большие денежные средства требуются на приобретение высококачественного посадочного материала на слаборослых подвоях. Его стоимость находится в пределах 70 – 100 тыс. рублей на гектар сада. Поиски путей радикального сокращения расходов на приобретение посадочного материала ведутся во многих европейских странах. Они в основном сосредоточены на вопросах подготовки или получения посадочного материала самими фермерами в собственных фермерских хозяйствах. Проблема снижения расходов на посадочный материал приобретает все большую остроту и в нашей стране. В целях ее решения нами в одном из хозяйств Ростовской области в ОАО «Крона-2» осенью 1997 года был заложен производственный опыт с целью отработки экономичной технологии закладки интенсивного сада отводками клоновых подвоев с последующей окулировкой их на постоянном месте в саду. Этот способ позволяет в кратчайшие сроки при минимальных финансовых затратах на посадочный материал (они почти в 5 раз ниже) заложить интенсивные сады.

Промышленный сорт яблони Глостер

В опыте в разрезе сорто-подвойных комбинаций учитывались суммарные потери из-за гибели подвоев до окулировки, из-за неприжившихся глазков, из-за гибели окулянтов в течении вегетации и других причин. Особое внимание уделялось качественным показателям полученных однолеток и их соответствию новым внутри институтским стандартам на однолетки выращиваемые в институте по новым технологиям. Учеты проводились в конце первого сезона на 1.11.1999 года. В опыте задействовано более 15000 отводков семи форм суперкарликовых, карликовых и полукарликовых подвоев, высаженных в сад по схемам 4,5×1–2 м. В таблице 1 приведены данные по проценту полученных деревьев при таком способе закладки сада.

Сорт яблони Голден Делишес

Таблица 1

Выход однолетних деревьев яблони при посадке отводков в сад

| СОРТА |

ПОДВОИ |

ПОЛУЧЕНО ДЕРЕВЬЕВ, % |

| ГЛОСТЕР |

Р 22 |

69 |

| Р 59 |

75 |

| Р 59 |

57 |

| ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС |

Р16 |

73 |

| Р 2 |

87 |

| ФЛОРИНА |

М-9 |

85 |

| РЕД ЧИФ |

Р 60 |

41 |

| ЛИГОЛ |

Р 60 |

87 |

| ЧЕМПИОН |

Р 60 |

86 |

| АИДАРЕД |

Р 60 |

84 |

| 62-396 |

86 |

| РЕД КРОФТ |

Р 60 |

70 |

| Г АЛА МАСТ |

Р 60 |

81 |

| ЭЛЬСТАР |

62-396 |

37 |

| ЮМИРЕД |

62-396 |

78 |

| ЮРОВКА |

62-396 |

66 |

| ИОНАГОЛД ДЕКОСТА |

62-396 |

66 |

| ЕНИКА |

62-396 |

62 |

| НСР05 |

11 |

| В среднем по всем комбинациям: |

72 |

Лигол — один из новых сортов яблони для промышленных садов

Суммарные потери в среднем по всем сорто-подвойным комбинациям составили 28 % от высаженных подвоев (в т.ч. 5 – 10 % сохранившиеся подвои с повторной окулировкой). Такие потери объясняются в первую очередь отсутствием стационарной оросительной сети и невысокой приживаемостью глазков по некоторым сорто-подвойным комбинациям. Без учета четырех в той или иной степени неблагополучных сорто-подвойных комбинаций из 18 средние суммарные потери составили около 22 %. По высоте однолетних деревьев существенных различий не обнаружено, хотя явно выделялись Глостер на Р 59, Флорина на М9 и Гала Маст на Р 60. По диаметру штамбов выделялись Айдаред на 62-396, Глостер на Р 59, Гала Маст на Р 60 и Эльстар на 62-396. Худшие данные по этому показателю наблюдались у сортов Ионоголд Декоста на 62-396 и Ред Чиф на Р 60. У этих сорто-подвойных комбинаций диаметр штамба значительно уступал всем остальным вариантам (табл. 2).

Таблица 2

Биометрические показатели однолетних деревьев различных сорто-подвойных комбинаций яблони

| Сорта |

Подвои |

Схемы посадки |

Высота растений |

Диаметр штам*, мм |

| Глостер |

Р 22 |

4,5×1 |

130 |

14 |

| Р 59 |

— |

148 |

16 |

| Голден Делишес |

Р 59 |

— |

125 |

14 |

| Р 16 |

— |

131 |

15 |

| Р 2 |

— |

131 |

14 |

| Флорина |

М-9 |

— |

140 |

14 |

| Ред Чиф |

Р 60 |

4,5×2 |

113 |

П |

| Лигол |

Р 60 |

— |

125 |

14 |

| Чемпион |

Р 60 |

— |

111 |

13 |

| Айдаред |

Р 60 |

— |

134 |

15 |

| 62-396 |

— |

137 |

18 |

| Ред Крофт |

Р 60 |

— |

122 |

15 |

| Гала Маст |

Р 60 |

— |

140 |

16 |

| Эльстар |

62-396 |

. |

122 |

16 |

| Юмиред |

62-396 |

. |

128 |

14 |

| Юровка |

62-396 |

. |

120 |

13 |

| Ионаголд Дек. |

62-396 |

— |

128 |

10 |

| Еника |

62-396 |

— |

130 |

13 |

| НСР05 |

12,5 |

2,7 |

| В среднем по: |

всем подвоям |

129 |

14 |

| вт.ч. карлики |

129 |

143 |

| полукарлики |

128 |

14 |

Сорт яблони Ред Чиф

*Диаметр штамба измерялся на высоте 20 см (окулировка производилась на высоте 15 см) над уровнем земли.

При закладке интенсивных садов большое внимание уделяется качеству посадочного материала. При закладке данного опыта были опасения, что будет трудно в полевых условиях получить в первый год хорошо развитые деревья с разветвившейся кроной и заложенными плодовыми образованиями. Однако, данные полученные уже в первый год убедительно показывают возможность получения таких деревьев (табл. 3).

Таблица 3

Количество плодовых почек, суммарный прирост и облиственность однолетних деревьев яблони

| Сорта |

Подвои |

Количество плодовых почек*, шт |

Суммарн ая длина прироста м |

Суммарн ая площадь листьев, м2 |

| 4,5×1 |

| Глостер |

Р 22 |

8 |

1,8 |

0,59 |

| Р 59 |

8 |

2,0 |

0,83 |

| Голден Делишес |

Р 59 |

1 |

2,5 |

0,76 |

| Р 16 |

2 |

3,6 |

0,98 |

| Р 2 |

2 |

2,7 |

0,77 |

| Флорина |

М-9 |

6 |

4,1 |

136 |

| 4,5×2 |

| Ред Чиф |

Р 60 |

8 |

0,8 |

0,55 |

| Лигол |

Р 60 |

6 |

0,8 |

0,45 |

| Чемпион |

Р 60 |

2 |

1,3 |

0,48 |

| Айдаред |

Р 60 |

15 |

1,7 |

1,08 |

| 62-396 |

5 |

4,0 |

1,18 |

| Ред Крофт |

Р 60 |

10 |

2,9 |

0,97 |

| Гала Маст |

Р 60 |

3 |

3,7 |

1,10 |

| Эльстар |

62-396 |

4 |

4,3 |

1,32 |

| Юмиред |

62-396 |

4 |

2,8 |

0,73 |

| Юровка |

62-396 |

2 |

2,1 |

0,58 |

| Ионоголд Декосга |

62-396 |

3 |

1,2 |

0,64 |

| Еника |

62-396 |

4 |

2,7 |

0,67 |

| НСР05 |

3,5 |

13 |

0,55 |

| В среднем по: |

всем подвоям |

5 |

2,5 |

0,84 |

| 62-396 |

4 |

2,8 |

0,85 |

| Р 60 |

7 |

33 |

0,77 |

| карликам |

6,3 |

1,9 |

0,86 |

| полукарликам |

3,4 |

23 |

0,84 |

Плодоношение 4-летних деревьев яблони Гала Маст на подвое М9

*Учитывались только плодовые почки, образовавшиеся на центральном проводнике с характерными признаками кольчаток. Пазушные и концевые плодовые почки не учитывались.

По суммарному приросту выделялись сорто-подвойные комбинации Флорина на М-9 (4,1 м), Айдаред и Эльстар на подвое 62-396 (4,0 и 4,3 м). Наименьшее количество разветвлений и соответственно суммарный прирост был зафиксирован на подвое Р 60 у сортов Ред Чиф, Лигол и Чемпион (0,8; 0,8 и 1,3 м) и у сорта Ионоголд Декоста на подвое 62-396 (1,2 м). Различия по группам подвоев (карлики — полукарлики) по этому показателю составили около 22 %. Соответственно эти же комбинации выделялись и по площади листовой поверхности. Наивысший показатель имели сорта Флорина на М-9, Эльстар и Айдаред на 62-396 (1,36; 1,32 и 1,18 м2). Наименьшую площадь листьев у однолетних деревьев яблони имели Ред Чиф, Лигол, Чемпион на Р 60, Глостер на Р 22 и Юровка на 62-396. Интересные данные получены и по закладке плодовых образований у однолетних деревьев яблони. Из приведенных средних данных по группам подвоев выявлена прямая зависимость усиления закладки плодовых образований у деревьев яблони привитых на более слаборослые подвои.

Первые данные, полученные в этом многолетнем опыте, представляют определенный интерес для оценки данного метода закладки интенсивного сада. Окончательные выводы по экономической целесообразности метода закладки интенсивных насаждений путем посадки отводков на постоянное место в сад будут сделаны позднее, по результатам дальнейших исследований и наблюдений.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

|

Григорьева Л.В.,

кандидат с.-х. наук, зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

|

Фотосинтетическая деятельность листьев в связи с потенциальной продуктивностью сорто-подвойных комбинаций.

Основная и конечная цель при выращивании сельскохозяйственных культур – это формирование и получение урожая, величина и качество которого обеспечивается непрерывным и всесторонним учетом закономерностей в процессах жизнедеятельности растений, контролем за возможными отклонениями этих процессов от оптимального уровня под влиянием внешних факторов среды.

Для получения высоких урожаев в насаждениях должна развиваться оптимальная по величине и по расположению в пространстве площадь листьев. Необходимо создавать такие насаждения, которые поглощали бы листьями наибольшее количество энергии солнечного света и использовали бы ее на фотосинтез с наибольшим КПД. Между интенсивностью фотосинтеза и ходом накопления общей и хозяйственно-ценной частей урожая устойчивой связи не обнаруживается. Реальное практическое значение имеют исследования фотосинтеза с обязательным определением чистой его продуктивности, изучением путей рационального распределения его продуктов. Таким образом, урожай сухого вещества в конце вегетации в меньшей степени зависит от интенсивности ассимиляции, а в большей от превращения и распределения ассимилятов, что в свою очередь непосредственно связано с процессами развития самого растения. Урожайность насаждений можно рассматривать как величину, зависящую от потенциальной продуктивности и экологической устойчивости данного агроценоза. В связи с этим необходима более полная реализация адаптивного потенциала, как отдельных растений, так и создание высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов.

В связи со всем вышеизложенным, считаем, что разработать физиологические основы интенсивных технологий, обеспечивающих максимальное проявление потенциальной продуктивности садов возможно только на основе использования высокопродуктивных сорто-подвойных комбинаций.

Нами проводились исследования по изучению влияния слаборослых подвоев на продукционный процесс у районированных и перспективных сортов яблони и выбор наиболее продуктивных сорто-подвойных комбинаций.

В изучение были взяты сорта яблони разных сроков созревания. Определялись такие физиологические показатели как чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), фотосинтетический потенциал (ФП), удельная продуктивность листьев (УПЛ) и коэффициент реализации ассимилятов на урожай (Кхоз). Вся работа проводилась на десяти сортах, привитых на слаборослых подвоях: 62-396, ПБ-9, 54-118.

Анализируя полученные данные об изменениях продуктивной ассимиляционной работы листьев в зависимости от сорта необходимо отметить, что наибольшие потенциальные возможности в формировании урожая были у деревьев сорта Красивое. Чистая продуктивность фотосинтеза у этого сорта составила 10,2 г/м2 сутки. Значительно слабее фотосинтезировали листья у деревьев сорта Лобо, Вишневое и Спартан. ЧПФ листьев у этих сортов колебалась от 5,7 до 6 г/м2 сутки. У остальных взятых в изучение сортов этот показатель был приблизительно равен 8,0 – 8,7 г/м2 сутки. Если рассматривать потенциальную продуктивность у сортов яблони, привитых на среднерослом подвое 54-118, то следует отметить, что и в данном случае самая низкая ЧПФ листьев была у деревьев Лобо.

При анализе влияния подвоя на фотосинтетические показатели у разных сортов яблони нельзя найти четкой разницы между вариантами на слаборослых подвоях ПБ-9 и 62-396. Так, если у сорта Жигулевское значительно активнее фотосинтезировали листья на деревьях, привитых на подвой 62-396 по сравнению с деревьями, привитыми на ПБ-9, то у сорта Вишневое картина прямо противоположная. Здесь деревья на подвое ПБ-9 имели значительно более высокие возможности для формирования хорошего урожая. ЧПФ листьев составила в этом варианте 9,2 г/м2 сутки. Но если мы проанализируем варианты на подвоях 62-396 и 54-118, то здесь просматривается четкая тенденция. У всех взятых в изучение сортов яблони деревья, привитые на подвое 62-396 обладали более высокой ассимиляционной способностью листьев по сравнению с деревьями на подвое 54-118, где для создания одинакового количества урожая потребовалась бы большая площадь фотосинтезирующих листьев. При анализе показателей потенциальной продуктивности яблони установлено, что наибольшие возможности для формирования хозяйственного урожая складывались у деревьев на подвоях 62-396 и ПБ-9. Как показывают результаты изучения фотосинтетического потенциала листьев, у деревьев, привитых на подвое 62-396 для создания одинакового по количеству урожая в насаждениях у сорта Лобо потребуется на 37%, у сорта Орлик на 15% и у сорта Синап Орловский на 25% меньшая площадь фотосинтезирующих листьев, чем у деревьев, привитых на подвое 54-118, где удельная потенциальная продуктивность листьев была самой низкой.

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Самая низкая фотосинтетическая продуктивность листьев была у сортов Лобо (подвой 62-396, 54-118), Вишневое (62-396), Спартан (62-396), Жигулевское (ПБ-9), Синап Орловский (54-118). Наибольшие потенциальные возможности для формирования урожая были у сорта Красивое (подвой 62-396) и Вишневое (ПБ-9). При анализе влияния подвоя на фотосинтетические показатели у разных сортов яблони четкой зависимости между вариантами на подвоях 62-396 и ПБ-9 не обнаружено. У деревьев на подвое 54-118 более низкая ассимиляционная способность листьев по сравнению с деревьями, привитыми на подвоях 62-396 и ПБ-9. Таким образом, подбирая определенные сорто-подвойные комбинации, обладающие высокой фотосинтетической активностью листьев и большими потенциальными возможностями при формирования урожая, что естественно повышает экологическую устойчивость растений, можно значительно повысить продуктивность насаждений.

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС),

доктор сельскохозяйственных наук

Анализ сорто-подвойных комбинаций в средней зоне садоводства России на пригодность для интенсивных и суперинтенсивных садов

Из всех составляющих современного промышленного интенсивного сада для средней полосы России определение сортимента является наименее решенным вопросом. Парадокс заключается в том, что при всем разнообразии обилия сортов, а в коллекциях специализируемых институтов садоводства находятся в изучении сотни сортов, подобрать хотя бы пять для интенсивного промышленного сада с гарантированным качеством плодов и высокой доходностью в сочетании со скороплодностью очень проблематично. Выбор усложняется еще тем, что вся зона является зоной рискованного земледелия с периодически повторяющимися морозами ниже -30 градусов, что существенно сокращает круг интродуцированных южных сортов, отличающихся высокими вкусовыми качествами.

Система Госсортоиспытания в течение последних десятилетий, имея основные участки в специализируемых хозяйствах по всей стране и сохраняя генофонд, не в состоянии содержать их на хорошем агрофоне, а испытывать и изучать сорта в системе полной технологии со всеми элементами не в состоянии. Данные, получаемые на этих участках, имеют ценность только в определении зимостойкости и морозоустойчивости.

Изучая влияние элементов технологии на реакцию сорто-подвойных комбинаций по скороплодности, урожайности, ростовой активности и устойчивости и обобщая опыт передовых садоводов надо отметить, что сорта, обладающие самыми привлекательными товарными и потребительскими качествами — наиболее требовательны к тщательному соблюдению технологических регламентов т.к. конструкции насаждений, водный режим, рациональное питание, оптимальная система защиты от болезней, вредителей и сорной растительности, формировка и обрезка, нормировка и регулировка ростовой активности и т.д. При низком уровне агротехники в промышленных садах хорошо себя зарекомендовали сорта, обладающие экологической устойчивостью в основном к болезням и повышенной зимостойкостью. К группе таких сортов относятся Богатырь, Синап северный, Антоновка обыкновенная, Пепин Черненко, Ренет Кичунова, Витязь, Оранжевое. Однако низкие товарные и потребительские качества большинства из этих сортов делают их невостребованными в современном интенсивном садоводстве.

Проводя исследования и испытание сортов на пригодность их использования в интенсивных промышленных садах, требуется определиться по каким критериям необходимо их отбирать. Кроме товарных качеств плодов важным критерием является тип плодоношения и способность сортов закладывать генеративные почки на однолетних приростах. Это важно т.к. все современные конструкции интенсивных садов имеют в своей основе компактные малогабаритные кроны. Отсутствие в большинстве из них скелетных многолетних ветвей и наличие в кронах временных плодовых ветвей с ограниченным периодом эксплуатации предъявляет особые требования к типу плодоношения.

Использование в интенсивных садах сортов с концевым плодоношением делает их применение проблематичным. К этой группе относятся такие сорта как Россошанское полосатое, Память Мичурина, Пришвинское, Жигулевское в сочетании с некоторыми подвоями. Так же малопригодны сорта, у которых наблюдается оголение двухлетних ветвей с плодоношением на двух — трех кольчатках на конце побегов. К таким сортам относятся — Богатырь, Память Мичурина, Низкорослое.

Важным является и изучение сортов с хорошим потенциалом по товарным качествам плодов на различных подвоях и на хорошем агрофоне. Многие сорта на различных по силе роста подвоях ведут себя совершенно по-разному. При использовании более слаборослых подвоев ярко выраженное концевое плодоношение некоторых сортов может измениться и стать полноценным «пазушным». Сорта, которые на сильнорослых и среднерослых подвоях не закладывают на однолетних приростах плодовых почек на карликовых и суперкарликовых подвоях закладывают их в полном объеме. Примером может служить сорт Лобо. На среднерослом подвое 54-118 этот сорт не закладывает плодовых почек на однолетнем приросте. На полукарликовом подвое 62-396 закладка плодовых почек идет активно только на отклоненных или пониклых боковых ветвях. На карликовых или суперкарликовых подвоях (Р 60, Р 59, В 9) практически все почки на однолетнем приросте являются плодовыми. Этот сорт показателен еще тем, что на среднерослом подвое 57-545 Лобо ведет себя по скороплодности идентично полукарликовому, а при высокой окулировке в 15 см. деревья ведут себя как на карликовом подвое. Поэтому наряду с изучением сортов важно подбирать и сорто-подвойные комбинации к конкретным моделям интенсивных садов.

Нами были разработаны три базовых модели интенсивных садов для всех зон садоводства России:

1. Интенсивный сад на среднерослых подвоях с плотностью размещения растений от 830 до 1000 шт./га. Составляющие элементы: среднерослые клоновые подвои (ММ-106, 54-118, 57-545, М-7), высота окулировки 5 – 15 см, система формирования – «Русское веретено» (высота дерева – 4 м, количество скелетных ветвей – 4 – 6 шт., количество плодовых ветвей более 15, тип плодоношения сортов – выраженный кольчаточный), схемы размещения 5-6×2 м.

2. Интенсивный сад на полукарликовых и карликовых подвоях с плотностью размещения растений от 1100 до 2000 шт./га. Составляющие элементы: полукарликовые (62-396, М-26, М-26 EMLA, Р 14, Р 1) и карликовые (М-9 и его клоны, Р 60, В.9, Р 16), высота окулировки 5 – 15 см, система формирования – «модифицированное стройное веретено» (высота дерева 3,5 м, количество базовых ветвей – 12 шт., количество плодовых ветвей более 12 шт., тип плодоношения сортов преимущественно кольчаточный), схемы размещения 4-4,5×1,3-2 м.

3. Интенсивный сад на карликовых и суперкарликовых подвоях с плотностью размещения растений от 2200 до 5700 шт./га. Составляющие элементы: карликовые (М-9 и его клоны, Р 59, Р 16, Р 60, В.9, АРМ-18) и суперкарликовые (М-27, В.491, В.195, В.146, Р 22, ПБ-4, В 7-35), высота окулировки 5-10 см., система формирования – «модифицированное веретено» (высота дерева 3,5 м., количество плодовых ветвей более 25 шт., тип плодоношения сортов типично кольчаточный), схемы размещения 3-4,5×0,4-1 м.

Одним из основных показателей пригодности сортов для использования в современных интенсивных насаждениях является скороплодность. Однако этот показатель сильно варьирует от следующих факторов: от силы роста подвоев, от высоты окулировки, от развитости корневой системы подвоя, от качества посадочного материала, от силы развития растения в первые годы после посадки, от правильной формировки, от рационального питания, от наличия орошения, от оптимальной защиты растений и как это не странно от самого понятия, что такое скороплодность в сочетании с величиной урожайности. Например, сорт Спартан на второй год после посадки в сад разветвленной двухлеткой с хорошо развитой корневой системой имел урожайность на подвое 62-396 10,3 ц/га. Наличие на второй год такой урожайности, по крайней мере, должно говорить о скороплодности данной сорто-подвойной комбинации. Однако при плотности посадке в 2220 деревьев на гектар на каждом дереве находилось не более 3-4 плодов, что урожайностью, с производственной точки зрения, никак не назовешь.

Но, помимо этих аспектов, особенно сложную ситуацию создает и очень высокая скороплодность, которая вызывает раннее плодоношение, с которой приходится бороться в течение двух или трех лет, иначе ростовая активность резко снижается и формирование полноценной кроны в соответствии с выбранной формировкой становится проблематичным, особенно если не решен вопрос с орошением.

С середины девяностых годов активно приступили к разработке интенсивных технологий яблони на слаборослых клоновых подвоях. В комплексные исследования входили: разработка новой технологии производства качественных клоновых подвоев с применением органического субстрата с подбором наиболее устойчивых подвоев, отработка новых технологий производства высококачественного посадочного материала с заданными параметрами для закладки современных высокодоходных садов, разработка конструкций интенсивных садов с проработкой элементов технологий и эффективных агроприемов. Параллельно были начаты исследования по определению сортимента пригодного для использования в интенсивных садах различного типа на клоновых подвоях.

На первом этапе отбора сортов для исследований в системе технологического использования применялся метод сбора информации в специализированных плодоводческих хозяйствах в сочетании с данными, получаемыми в результате первичного испытания районированных и интродуцированных сортов отечественной и иностранной селекции. В число сортов прошедших первичное испытание попали следующие сорта: Спартан, Лобо, Орлик, Жигулевское, Витязь, Красивое, Россошанское полосатое, Синап орловский, Скороплодное, Уэлси, Мельба. Эти сорта окулировали на различных по силе роста подвоях (57-545, 54-118, 62-396, Р 14, АРМ-18, Б7-35, Р 60, Р 16, Р 22, Р 1, В 195, В 491, В 490, Альфа, ПБ-4). В последствии эти сорто-подвойные комбинации высаживались в интенсивный сад, где исследовались на пригодность их в технологии и выборе лучших комбинаций для выбранных конструкций.

Для наиболее точного определения значимости каждой сорто-подвойной комбинации исследования проводились на следующем агрофоне: содержание почвы в ряду под гербицидным паром, междурядья залужены, деревья имеют индивидуальные опоры, система формирования – модифицированное стройное веретено, обрезка ежегодная, в течение сезона проводится весь комплекс зеленых операций, система защиты растений — полноценная интегрированная от 8 до 12 обработок за сезон, минеральное питание – комплекс NPK и дважды аммиачная селитра в почву + внекорневые подкормки микроудобрениями по фенофазам с каждым опрыскиванием, нормировка плодов.

В таблице 1 приведены данные по влиянию различных по силе роста подвоев на скороплодность и урожайность в первые шесть лет после посадки сада у двух сортов.

Таблица 1 — Скороплодность и продуктивность различных сорто-подвойных комбинаций в интенсивном саду (схема посадки 4,5×1 м).

| Подвой |

Урожайность по годам после посадки сада, ц/га |

| 2 год |

3 год |

4 год |

5 год |

6 год |

Сумма |

| Спартан |

| 62-396 |

10,3 |

32,1 |

72,5 |

57,8 |

44,1 |

216,8 |

| Р60 |

20,5 |

40,1 |

78,8 |

166,7 |

148 |

454,1 |

| Р 59 |

273 |

79,2 |

110,7 |

115,5 |

97,8 |

430,5 |

| Р 22 |

34,2 |

56,5 |

122,2 |

130,1 |

116,4 |

459,4 |

| Орлик |

| 62-396 |

удаление |

64,9 |

140,7 |

165,5 |

158,3 |

529,4 |

| 57-545 |

удаление |

71,8 |

125,9 |

165,2 |

268,8 |

631,7 |

| Р60 |

удаление |

108,1 |

185 |

148,1 |

155,2 |

596,4 |

| Р 59 |

удаление |

110,6 |

167 |

144 |

140,5 |

562,1 |

Анализируя данные необходимо учитывать, что при сравнении сорто-подвойных комбинаций приведенных в таблице схема посадки 4,5×1 м (2220 дер./га) является оптимальной только для подвоя 62-396 и Р 60. Для подвоев Р 59 и Р 22 оптимальными схемами являлись бы более плотные т.к. 4,5×0,3 – 0,7 м (более 3 тыс. шт. на гектар), а для подвоя 57-545 эта схема слишком плотная. Для этой сорто-подвойной комбинации оптимальной схемой размещения деревьев являлась бы 5×2–3 метра.

У сорта Спартан наиболее оптимальной сорто-подвойной комбинацией по результатам шести летних наблюдений оказалась в сочетании с карликовым подвоем Р 60. В сочетании с полукарликовым подвоем 62-396 урожайность была самой низкой. Надо отметить, что деревья на этом подвое по физическим данным и по быстроте формирования превосходили все остальные.

Исследования сортимента на пригодность их к использованию в интенсивных высокодоходных садах ведут к одному выводу – изучение сорто-подвойных комбинаций вне технологии, в которой намереваются их использовать мало информативно. И только комплексное изучение этих комбинаций от выращивания подвоев определенного качества в сочетании со специальными технологиями выращивания посадочного материала с заданными параметрами и всестороннее изучение высаженных деревьев в интенсивном саду со всем комплексом агротехнических мероприятий дает наиболее объективную информацию о пригодности данной сорто-подвойной комбинации в данной технологии и в определенном регионе.

Особо хочется подчеркнуть то, что изучение сортимента имеет и региональную специфику. Актуальность этого возросла в последнее десятилетие, когда продвижение интродуцированных сортов преимущественно южного происхождения, на север в центральные регионы приняло массовый характер. Поэтому исследования как на экологическую устойчивость (зимостойкость и морозоустойчивость) так и на пригодность к интенсивным технологиям весьма своевременны.

Изучение районированного сортимента охватывало наибольшее разнообразие сорто-подвойных комбинаций. В таблице 2 приводятся данные по урожайности сорта Жигулевское в первые годы плодоношения. Этот сорт интересен тем, что имеет очень широкое распространение по всем центральным регионам России от Самары до Ростова и от Волгограда до Брянска. Товарные качества плодов позволяют ему сравниться с лучшими иностранными сортами.

Таблица 2 — Урожайность сорта Жигулевское в зависимости от сорто-подвойных комбинаций в интенсивном саду.

| Подвой |

Урожайность ц/га |

| 3 год |

4 год |

Сумма за 2 года |

| 62-396 |

42,2 |

289,7 |

331,9 |

| Р 14 |

35,6 |

395,5 |

431,1 |

| Р 16 |

186,9 |

253,6 |

440,5 |

| Р 60 |

44,5 |

307,9 |

352,4 |

| Р 59 |

35,5 |

200,0 |

235,5 |

| Р 22 |

68,8 |

58,3 |

127,1 |

| Б 7-35 |

28,9 |

84,0 |

112,9 |

Исследования этого сорта проводились в интенсивном саду второго типа. Лучшими сорто-подвойными комбинациями являлись сочетания с полукарликовым подвоем Р 14, 62-396 и с карликовыми подвоями Р 16 и Р 60. Наиболее скороплодной оказалась комбинация с подвоем Р 16, которая уже на третий год после посадки имела урожайность 186,9 ц/га. На четвертый год после посадки самая высокая урожайность была у сорто-подвойной комбинации с полукарликовым подвоем Р 14.

В исследования были включены сорта селекции ВНИИС им. И.В. Мичурина. В таблице 3 приведены данные по скороплодности и урожайности в первые годы плодоношения.

Таблица 3 — Урожайность и скороплодность некоторых сортов селекции ВНИИС им. И.В. Мичурина в первые годы плодоношения

| Сорта |

Урожайность ц/га |

| 62-396 |

Р 1 |

Р 14 |

Р 60 |

Альфа |

Р 22 |

Арм-18 |

| 3 год после посадки |

| Зим. полосатое |

12,5 |

35,7 |

45,1 |

35,5 |

— |

25,8 |

33,1 |

| Декабренок |

34,5 |

55,9 |

52,9 |

67,8 |

10,5 |

43,1 |

45,9 |

| Победитель |

26,8 |

33,8 |

45,8 |

65,8 |

14,8 |

65,8 |

— |

| Тарелочное |

18,0 |

34,2 |

43,6 |

54,0 |

23,8 |

56,8 |

37,9 |

| 4 год после посадки |

| Зим. полосатое |

28,9 |

281,3 |

60,0 |

147,1 |

55,5 |

106,8 |

138,0 |

| Декабренок |

248,9 |

229,3 |

212,2 |

140,6 |

91,0 |

120,1 |

187,0 |

| Победитель |

206,7 |

234,4 |

238,0 |

255,7 |

144,6 |

124,6 |

— |

| Тарелочное |

151,7 |

149,5 |

187,0 |

174,4 |

108,7 |

152,6 |

49,0 |

Анализ таблицы показывает, что скороплодность у большинства сортов проявлялась у карликовых и суперкарликовых подвоев (Р 60 и Р 22). Наиболее урожайные сорто-подвойные комбинации выделены в таблице, но необходимо отметить, что разница по этому показателю по различным подвоям составляла разы. Например, полукарликовый подвой 62-396, который наиболее часто используется в сортоиспытании оптимально подходит только для сорта Декабренок. Остальные сорта на этом подвое не показали себя ни по скороплодности, ни по урожайности.

Интересные данные были получены при испытании некоторых сортов выведенных в средней зоне садоводства. Эти данные в таблице 4.

Таблица 4 — Урожайность и скороплодность некоторых сортов яблони

| Сорта |

Урожайность ц/га |

| 62-396 |

Р 1 |

Р 14 |

| 3 год после посадки |

| Пришвинское |

— |

— |

10,3 |

| Куликовское |

45,8 |

56,6 |

45,3 |

| Низкорослое |

14,5 |

12,6 |

15,1 |

| Синап орловский |

68,7 |

20,4 |

— |

| кандиль Никитина |

75,7 |

79,8 |

— |

| 4 год после посадки |

| Пришвинское |

10,8 |

93,5 |

88,0 |

| Куликовское |

160,0 |

47,6 |

117,3 |

| Низкорослое |

139,8 |

139,8 |

106,6 |

| Синап орловский |

89,5 |

110,8 |

— |

| кандиль Никитина |

158,5 |

148,0 |

— |

Схема посадки составляла 4,5×1 м, что соответствовало 2220 шт./га. У сортов Пришвинское и Низкорослое было ярко выраженное концевое плодоношение. Возможно, для этих сортов оптимальным сочетанием будут более слаборослые подвои.

Интересные данные получены при первичном изучении интродуцированных сортов: Дарья, Шампион, Бребрн, Рубинстар, Паула Рэд, Ельшоф, Джестер, Гала Маст, Лигол, Пиново.

Наиболее удачные сорто-подвойные комбинации к четвертому году после посадки это: Лигол на подвое 62-396 (297,5 ц/га) и Шампион на 62-396 (229,1 ц/га). Скороплодность почти всех интродуцированных сортов была высокой.

Выводы.

- Всестороннее комплексное изучение сорто-подвойных комбинаций должно производиться в интенсивном саду со всем комплексом агротехнических мероприятий, которое дает наиболее объективную информацию о пригодности изучаемой комбинации в данной технологии и в определенном типе сада.

- Разнообразие сорто-подвойных комбинаций дает наиболее объективную характеристику изучаемому сорту по пригодности его к конкретному типу сада.

- Региональное изучение выделенных сорто-подвойных комбинаций на фоне фактических технологий и местных специфик дает наиболее полезную информацию по пригодности их в интенсивных садах.

Казаков И.В. Создание ремонтантных сортов малины с высокой экологической адаптацией // Состояние и перспективы развития ягодоводства в России (Материалы Всерос. науч.-метод. конф. 19-22 июня 2006). — Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2006.-С. 128-133.

И.В. Казаков

Кокинский опорный пункт ВСТИСП. — с. Кокжо,

Выгоничскш район, Брянская область, 243365, Россия

Представлена информация о результатах селекционной работы с ремонтантной малиной на Кокинском опорном пункте ВСТИСП. Показана перспективность создания сортов ремонтантного типа на основе межвидовой гибридизации. Приводится краткая хозяйственно-биологическая характеристика некоторых сортов.

Создание ремонтантных сортов малины с высокой экологической адаптацией

В России малину возделывают с незапамятных времён за превосходный вкус и лечебно-диетические качества её ягод. Благодаря богатому биохимическому составу ягоды малины успешно используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. В ягодах малины содержатся вещества, регулирующие функции щитовидной и предстательной желез; восточная медицина издавна использует малину при лечении бесплодия, полового бессилия, неврастении и других болезней. В ягодах малины обнаружено особое лечебное вещество — бета-ситостерин, которое предупреждает отложение холестерина в стенках сосудов и, следовательно, возникновение склероза. Доказано высокое кроветворное влияние её ягод, предупреждающее лейкемию (белокровие).

Выявлены высокая антиокислительная способность и антиканцерогенные свойства плодов малины, что связано с высоким содержанием в них фенолов и флавоноидов (Weber, Hai Liu, 2001). Установлено, что по уровню антиоксидантов (антоцианов, фенолов, элладжиковой кислоты) малина превосходит большинство плодовых и ягодных культур, включая чернику, бруснику и голубику, получивших признание на мировом рынке именно за эти свои свойства (Моyer et аl, 2002). Ягоды малины служат ценным сырьём для пищевой и кондитерской промышленности. Из них готовят высококачественные варенье, джемы, компоты, натуральные соки, наливки. Ягоды широко используют для сушки и замораживания. Покупательский спрос на ягоды малины практически неограничен.

В последние десятилетия большой интерес во всём мире проявляется к ремонтантным сортам малины, формирующим основной урожай на однолетних побегах в конце лета — начале осени. Сорта такого типа наиболее полно реализуют потенциал своей продуктивности, так как способны эффективно использовать благоприятные факторы внешней среды и избегать воздействия экологических стрессов за счёт односезонного цикла формирования урожая и особой низкозатратной технологии их возделывания. Суть этой технологии в том, что после уборки урожая и наступления устойчивых осенних заморозков надземную часть растений скашивают косилкой или срезают секатором. С весны следующего года отрастают новые побеги, которые во второй половине лета — начале осени плодоносят, а затем, после замерзания почвы, их снова скашивают (Казаков, 2001). Возделывание ремонтантных сортов малины по типу однолетней культуры снимает проблему зимостойкости стеблей, а удаление последних после скашивания позволяет избавиться от основных болезней и вредителей без применения химических средств защиты.

В условиях техногенного загрязнения окружающей среды особо актуальна проблема получения экологически чистой ягодной продукции. В связи с этим большое значение имеет селекция малины на минимальное накопление в плодах опасных для здоровья веществ. Как указывалось выше, выращивание ремонтантных сортов малины возможно без применения или с минимальным использованием химических средств защиты, а односезонный цикл формирования урожая сокращает время пребывания надземной части растений под воздействием вредных факторов. Это существенно уменьшает накопление в ягодах различных биосферных загрязнителей.

При возделывании ремонтантных сортов создаётся новая биологическая ситуация, при которой растения малины проявляют надежную экологическую адаптацию и максимально реализуют потенциал продуктивности и качественных показателей ягод.

Гибридологический анализ потомства ремонтантных форм малины не выявил генетического барьера в наследовании адаптационных и других хозяйственно ценных признаков, что позволяет совмещать их высокие уровни в одном генотипе. Подтверждением этого являются созданные на Кокинском опорном пункте ВСТИСП первые отечественные сорта малины ремонтантного типа с плодоношением на однолетних побегах. Эти сорта отличаются крупноплодностью (до 8-12 г), хорошими потребительскими качествами ягод и способны формировать стабильно высокие урожаи (до 15-20т ягод с га) в нестабильных условиях выращивания. В настоящее время (2006 г) 8 сортов нашей селекции включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 7 сортов проходят государственное испытание, около 10 сортообразцов находятся в конкурсном изучении. Приводим краткую хозяйственно — биологическую характеристику некоторых новых ремонтантных сортов малины.

Абрикосовая. Авторы сорта — И.В. Казаков и С.Н. Евдокименко. В 2004 году включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Куст среднерослый (1,3 — 1,6 м), слабораскидистый. Побегообразовательная способность средняя (5-6 побегов замещения). Побеги пряморослые, сильноветвящиеся, зона осеннего плодоношения превышает половину их длины. Урожайность 9-11 т/га (1,5 — 2 кг с куста). Потенциальная урожайность реализуется на 65 — 75%. Ягоды средние, массой 2,8 — 3,0 г, тупоконические, золотисто-абрикосовой окраски, с мелкими, прочно сцепленными костянками, десертного вкуса, универсального назначения.

Августина. Авторы И.В. Казаков и С.Н. Евдокименко. В 2006 году включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побегообразовательная способность средняя (5-6 побегов замещения). Побеги пряморослые, зона плодоношения составляет половину их длины. Урожайность до 12 т/га (1,2-1,7 кг с куста). Начинает созревать в первой половине августа, плодоношение продолжительное, до наступления осенних заморозков, потенциальная урожайность реализуется на 60-70 %. Ягоды среднекрупные, массой 3,0-3,5 г, округло-конические, тёмно-малиновой окраски, с однородными костянками, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Бабье лето-2. Авторы сорта — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко. В 2004 году сорт включён в Госреестр селекционных достижений. Куст среднерослый (1,2-1,6м), слабораскидистый с умеренным побегообразованием (4-5 побегов замещения). Побеги пряморослые, шиповатые, сильноветвящиеся, не полегающие под тяжестью урожая, зона плодоношения составляет 2/3 их длины. Урожайность 12 т/га и выше (2-2,5кг с куста).

Начало созревания ягод — первая декада августа, до осенних заморозков созревает 80-90% урожая.

Ягоды среднекрупные (3,0-3,5г), широкотупоконические, типично малиновой окраски, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального использования.

Бриллиантовая. Авторы сорта — И.В. Казаков, С.Н. Евдокименко, В.Л. Кулагина, И.Я. Нам. Включён в Госреестр селекционных достижений (2006). Куст среднерослый (до 1,5м), раскидистый. Побегообразовательная способность средняя (5-6 побегов замещения). Однолетние побеги пурпуровые с сильным восковым налётом, слабошиповатые. Урожайность до 16 т ягод с га (2,5-3 кг с куста). Начало созревания урожая — первая декада августа, плодоношение растянутое, но созревшие ягоды не загнивают на кусте до 5-7 дней. До осенних заморозков успевает созреть до 90% урожая.

Ягоды крупные (средняя масса 4,0-4,5 г, максимальная — 7,2), конические, рубиновой окраски с ярким блеском, десертного кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Геракл. Авторы сорта — И. В. Казаков и С. Н. Евдокименко. Включен в Госреестр селекционных достижений (2004г). Куст среднерослый, слабораскидистый. Побегообразовательная способность низкая (3-4 побега замещения). Побеги прочные, шиповатые, пряморослые, не нуждаются в шпалере, зона плодоношения составляет 2/3 длины побегов, период плодоношения — первая половина августа, и до осенних заморозков; потенциал урожайности реализуется на 60-70%. Ягода очень крупная (средняя масса 5-6г, максимальная-10 и более), конической формы, Плотные, рубиновые, универсального назначения.

Евразия. Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л. Кулагина. Передан в государственное испытание (2005).

Куст пряморослый (1,3-1,6м), формирует 5-6 побегов замещения штамбового типа с зоной плодоношения более половины их длины. Однолетние побеги толстые, слабошиповатые, не нуждаются в шпалере.

Урожайность 15-18т/га (более 2,5 кг ягод с куста). Начало созревания ягод в первой декаде августа. Отличается ранним и сжатым периодом плодоношения. Потенциальная урожайность полностью реализуется к середине сентября. Ягоды крупные (средняя масса 3,7-4,5г, максимальная — свыше 6г), хорошего вкуса, конические, темно-малиновые, плотные, хорошо отделяются от плодоложа, созревшие не загнивают на кусте в течение 5-7 дней. Сорт перспективен для машинной уборки урожая.

Золотые купола. Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л. Кулагина. Включён в Госреестр селекционных достижений (2004).

Куст среднерослый (1,3-1,5м), раскидистый. Побегообразовательная способность средняя (4-6шт). Однолетние побеги шиповатые, хорошо ветвятся, зона плодоношения составляет более половины их длины.

Урожайность 10-12 т/га (1,7-2 кг ягод с куста). Начало созревания ягод в первой декаде августа, потенциальная урожайность до начала заморозков реализуется на 70-90%. Ягоды крупные (средней массой 3,7-4г, максимальная — до 6г), округлые, золотисто-жёлтой окраски, при перезревании абрикосовые, с нежной мякотью десертного вкуса, универсального назначения.

Золотая осень. Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко. Передан в государственное испытание (2005).

Куст среднерослый (1,5-1,6м), побегообразовательная способность хорошая (5-7 побегов замещения). Однолетние побеги среднепониклые, шипы короткие, мягкие, сосредоточены у основания побега. Урожайность 12-16т/га (2-2,5кг ягод с куста). Начало созревания ягод — вторая половина августа. До осенних заморозков успевает созреть 90-100% урожая.

Ягоды крупные (средняя масса 4,5-5,2г, максимальная — свыше 7г), удлинённо-конической «точёной» формы, ярко-желтые, золотистые, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Рубиновое ожерелье. Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко. Передан в государственное сортоиспытание (2005).

Куст среднерослый (1,3-1,5м), побегообразовательная способность хорошая (6-7 побегов замещения). Побеги среднепониклые, шиповатые, аркообразные, зона плодоношения занимает более половины их длины, урожайность 15-17 т/га (2,5-2,8 кг ягод с куста). Начало созревания ягод — середина августа. До осенних заморозков созревает 80-90% урожая.

Ягоды крупные (средняя масса 4,5-5,5 г, максимальная — свыше 8 г), красивой удлиненно-цилиндрической формы, ярко-рубинового цвета, плотные, хорошего вкуса, универсального назначения.

Элегантная. Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л Кулагина. Включён в Госреестр селекционных достижений (2005г). Куст высотой 1,6-1,8м, раскидистый, образует 5-7 побегов замещения Урожайность 16 т/га и выше (2,0-3,0 кг с куста). Созревание ягод начинается во второй декаде августа, потенциальная урожайность в условиях средней полосы России реализуется на 80-90%). Ягоды крупные (3,8-4г), округло-конические, малиновой окраски, хорошего сладко-кислого вкуса, универсального назначения.

Янтарная. Авторы — И. В. Казаков, С. Н. Евдокименко, В. Л. Кулагина, И. Я. Нам. Передан в госсортоиспытание (2004г). Куст мощный, слабораскидистый, высотой 1,5-1,7м, образует 6-9 побегов замещения.

Урожайность 9-13т/га (1,5-1,7кг с куста). Начало созревания ягод — вторая половина августа, до осенних заморозков созревает 75-90% урожая, ягоды среднекрупные (средняя масса 3,7-4,2г, максимальная -6,8г), округлые, янтарно-жёлтой окраски, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального назначения.

Широкое внедрение новых ремонтантных сортов малины в отечественное садоводство, несомненно, будет способствовать поднятию уровня круглогодичного потребления ягодной продукции — необходимого условия повышения качества и продолжительности жизни населения нашей страны.

Жидёхина Т.В., Родюкова О.С., Магомедова С.А., Бочарова Т.Е. Хозяйственно-биологическая и биохимическая оценка новых сортов смородины черной//Садоводство и виноградарство №5, М.-2007, стр.15-16

Т.В. Жидёхина, заведующая отделом ягодных культур, кандидат с.-х. наук;

О.С. Родюкова, научный сотрудник отдела ягодных культур;

С.А. Магомедова С.А., аспирант ВНИИС им. И.ВМичурина;

Т.Е. Бочарова, старший лаборант лаборатории биохимии МичГАУ

Хозяйственно-биологическая и биохимическая оценка новых сортов смородины черной

Плодоводство — одна из традиционных отраслей сельскохозяйственного производства Центрального Черноземья. Важная роль в снабжении населения одами и ягодами с высоким содержанием биологически активных веществ принадлежит ягодным культурам. Смородина черная является одной из наиболее распространенных ягодных культур. Она цениться за скороплодность, урожайность, зимостойкость, высокие лечебно-диетические качества ягод, пригодность почти для всех видов технологической переработки, легкость размножения и возможность полной механизации возделывания и уборки.

Экономическая эффективность возделывания смородины черной в промышленных и личных подсобных хозяйствах обуславливается, в первую очередь, правильным подбором сортов, гарантирующих ежегодные высокие урожаи, в конкретной зоне возделывания, и, как следствие, максимальный коммерческий эффект.

Во ВНИИС им. И.В. Мичурина проводиться оценка новых сортов смороны черной по комплексу хозяйственно-ценных признаков, с целью выделения перспективных для внедрения в производство. В результате проведенных следований установлено, что продуктивность новых сортов смородины черной, в пересчете на гектар, в условиях ЦЧР, при соблюдении необходимого комплекса агротехнических мероприятий, колеблется от 8 до 11 т/га (табл. 1).

Таблица 1 — Оценка сортов смородины черной по продуктивности и массе ягод (в среднем за 1997-2006 гг)

| Название сорта |

Генетическое происхождение* |

Срок созревания |

Средняя масса ягоды, г |

Урожай, кг./куст |

| Диво Звягиной |

ЕСДЕск |

СР |

1,5 |

2,6 |

| Зеленая дымка |

ЕСДЕск |

С |

1,2 |

2,7 |

| Кардинал |

ЕСДЕск |

С |

1,0 |

2,4 |

| Кармелита |

ЕСДЕск |

СР |

1,4 |

2,4 |

| Лебедушка |

ЕСДЕск |

С |

1,2 |

2,7 |

| Любава |

ЕСДЕск |

С |

0,7 |

2,5 |

| Маленький принц |

ЕСДЕск |

Р |

1,5 |

3,3 |

| Сенсей |

ЕСДЕск |

СР |

1,7 |

2,5 |

| Созвездие |

ЕСДЕск |

Р |

1,4 |

2,8 |

| Талисман |

ЕСДЕск |

СП |

1,2 |

2,9 |

| Тамерлан |

ЕСДЕск |

С |

1,5 |

3,0 |

| Фея ночи |

ЕСДЕск |

С |

1,2 |

2,9 |

| Чернавка |

ЕСДЕск |

СП |

1,3 |

3,2 |

| Черный жемчуг |

ЕСДЕск |

С |

1,4 |

3,2 |

| Шалунья |

ЕСД |

Р |

1,7 |

2,6 |

| Элевеста |

ЕСДЕск |

С |

1,2 |

2,5 |

| НСР05 |

0,2 |

0,4 |

* где:

- Е — ribes nigrum ssp. Europaeum Jancz;

- С — ribes nigrum ssp. Sibiricum Wulf.;

- Д — ribes dikuscha Fisch.;

- Еск — ribes nigrum scandinavicum

Максимальной продуктивностью, в условиях Тамбовской области, характеризуются следующие сорта смородины черной: Маленький принц, Чернавка, Черный жемчуг и Тамерлан.

Основным резервом повышения производства ягод смородины черной, особенно при дефиците рабочей силы, является перевод культуры на промышленный способ возделывания, позволяющий использовать механизацию при садке, агротехническом уходе и сборе урожая. Наибольшую трудоемкость из всех видов работ составляет сбор урожая. Установлено, что затраты на уборку 1 га смородины черной составляют 250-300 чел.-дней (Алеков Н.С., 1970).

Промышленную плантацию необходимо подготавливать для механизированной уборки урожая. С этой целью весной проводят прореживание, удаление сильно полеглых и старых ветвей. Плантацию содержат в чистом от сорняков стоянии. При обработке почвы не допускают образования гребней и канав у основания насаждений. В работах О.Ф. Якименко (1988, 2001 и др.) установлено, что эффективность использования комбайна зависит в первую очередь от авильного подбора сортов, отвечающих требованиям по физико-паническим свойствам ягод, биологическим особенностям роста и развития растений. Технологическая оценка сортов смородины черной показала, что практически все они пригодны для индустриальной технологии возделывания (табл. 2).

Таблица 2 — Оценка сортов смородины черной по лимитирующим признакам к машинной уборке урожая (в среднем за 1997-2006 гг.)

| Название сорта |

Урожай в недоступных зонах (0,0-0,3 м и более 1,8 м), % |

Одновременность созревания ягод, % |

Физико-механические свойства ягод |

| усилие отрыва, г |

усилие раздавливания, г |

| Модель сорта |

<15 |

>90 |

50-150 |

>200 |

| Диво Звягиной |

<15 |

95-100 |

129 |

422 |

| Зеленая дымка |

<12 |

90-95 |

114 |

363 |

| Кардинал |

<12 |

95-100 |

134 |

368 |

| Кармелита |

<10 |

95-100 |

112 |

430 |

| Лебедушка |

<12 |

95-100 |

139 |

355 |

| Любава |

<12 |

90-95 |

154 |

467 |

| Маленький принц |

<10 |

95-100 |

120 |

386 |

| Сенсей |

<15 |

95-100 |

108 |

422 |

| Созвездие |

<12 |

90-95 |

131 |

377 |

| Талисман |

<12 |

90-95 |

126 |

310 |

| Тамерлан |

<5 |

90-95 |

130 |

403 |

| Фея ночи |

<10 |

90-95 |

134 |

397 |

| Чернавка |

<5 |

90-95 |

128 |

452 |

| Черный жемчуг |

<10 |

90-95 |

120 |

441 |

| Шалунья |

<10 |

95-100 |

109 |

383 |

| Элевеста |

<20 |

95-100 |

123 |

295 |

В садоводческих хозяйствах при наличии больших площадей под смородиной сбор ягод, как правило, проводят в один прием. Сорта смородины черной, селекции ВНИИС им. И.В. Мичурина, характеризуются дружным созреваем ягод в условиях Тамбовской области. В связи с повышением требований к качеству ягод смородины уборку необходимо проводить при их полном созревании. Анализ физико-механических свойств ягод показал, что по усилиям отрыва и раздавливания они соответствуют заданным параметрам модели сорта. Прочность прикрепления ягод определяет их осыпаемость и полноту съема. В значительной степени этот показатель зависит от условий вегетационного периода, в сухую жаркую погоду, при отсутствии орошения ягоды смородины черной осыпаются сильнее. Установлено, что в среднем усилие отрыва ягод составляет 126 г, с колебаниями от 108 (Сенсей) до 154 г (Любава). Товарное качество собранной продукции зависит от прочности кожицы ягод. Усилие необходимое для раздавливания ягод колеблется от 295 г (Элевеста) до 467 г (Любава). При перезревании ягод прочность кожицы резко снижается.

В последнее время большое значение приобретает оценка ягод смородины черной по биохимическому составу. В результате проведенной комплексной оценки установлено, что новые сорта характеризуются разными уровнями накопления биологически активных веществ (табл. 3).

Таблица 3. Биохимическая ценность ягод сортов смородины черной (в среднем за 1997-2006 гг.)

| Название сорта |

Содержание в ягодах: |

| Витамина С, мг% |

Антоцианов, мг% |

Катехинов, мг% |

Сахаров, % |

Органических кислот, % |

Пектина, % |

| Диво Звягиной |

142,8 |

605 |

638 |

9,9 |

3,4 |

2,4 |

| Зеленая дымка |

176,6 |

465 |

397 |

10,9 |

3,0 |

1,9 |

| Кардинал |

156,2 |

663 |

416 |

11,5 |

3,4 |

2,5 |

| Кармелита |

127,3 |

618 |

203 |

ПД |

2,7 |

2,3 |

| Лебедушка |

183,1 |

479 |

251 |

9,0 |

3,4 |

2,6 |

| Любава |

176,5 |

259 |

434 |

9,7 |

ЗД |

1,6 |

| Маленький принц |

140,5 |

527 |

276 |

9,9 |

2,6 |

2,3 |

| Сенсей |

148,0 |

515 |

376 |

9,3 |

2,7 |

1,8 |

| Созвездие |

174,6 |

449 |

448 |

10,9 |

2,6 |

1,0 |

| Талисман |

158,7 |

553 |

296 |

10,5 |

3,2 |

2,1 |

| Тамерлан |

146,0 |

439 |

389 |

9,3 |

3,2 |

2,1 |

| Фея ночи |

177,2 |

620 |

337 |

11,3 |

3,5 |

2,0 |

| Чернавка |

133,2 |

738 |

519 |

10,0 |

2,7 |

2,5 |

| Черный жемчуг |

134,9 |

312 |

535 |

9,8 |

2,9 |

1,9 |

| Шалунья |

144,2 |

475 |

416 |

11,4 |

3,2 |

2Д |

| Элевеста |

143,9 |

459 |

430 |

10,9 |

2,4 |

2,3 |

| Лимиты min |

127,3 |

259 |

203 |

9,0 |

2,4 |

1,0 |

| max |

183,1 |

738 |

638 |

11,5 |

3,5 |

2,6 |

Одним из основных показателей, определяющих ценность сорта, является содержание витамина С (аскорбиновой кислоты). Синтез и накопление аскорбиновой кислоты у одного и того же сорта варьирует в зависимости от очень многих условий: плодородия почвы, применяемой агротехники, качества и количества удобрений, уровня освещенности, водного режима, температуры, фазы онтогенеза и т.д. Установлено, что в ягодах смородины черной, в среднем, накапливается от 127,3 (Кармелита) до 183,1 мг% (Лебедушка) витамина С. В группусортов с высоким содержанием витамина С входят: Лебедушка, Фея ночи, Зеленая дымка, Любава, Созвездие, Талисман и Кардинал. Установлена отрицательная корреляционная зависимость между содержанием аскорбиновой слоты и массой ягоды, которая изменялась от г= 0,25 (в 2005 г) до г=-0,95 (в 99 г).

Основой окраски ягод являются антоцианы. Эти вещества представляют 5ой пигменты клеточного сока. При гидролизе антоцианов минеральными кислотами они расщепляются до антоцианидинов (пералгонидин, цианидин, дельфинидин, мальвидин, пеонидин, петунидин). На синтез этих веществ в растениях существенное значение оказывают интенсивность света, температура воздуха и количественное накопление Сахаров. Г.Б. Самородова-Бианки (1962) учила антоциановые пигменты смородины черной и установила, что в мякоти и кожице ягод присутствуют цианидин и дельфинидин. Общее содержание антоцианов в ягодах новых сортов колеблется от 259 (Любава) до 738 мг% (Чернавка). Установлена положительная корреляционная зависимость между накоплением Сахаров и содержанием антоцианов, которая изменялась от г= 0,37 (в 98 г) до г= 0,73 (в 2005 г).