Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Анализ развития мирового садоводства показал, что интенсивный сад на слаборослых подвоях является наиболее эффективным типом промышленного сада. Слаборослые клоновые подвои позволяют возделывать низкорослые деревья с высокой урожайностью, вступающие в плодоношение на 2 — 4 год после посадки и обеспечивающие получение качественного урожая с оптимальным содержанием и соотношением кислот, сахаров, минеральных элементов и высоким содержанием сухих веществ, с высокими товарными показателями. Расположение корневой системы слаборослых деревьев в более верхних слоях почвы делают их более отзывчивыми на агротехнический уход, разреженные кроны обеспечивают лучшие условия освещенности, облегчают проведение защитных мероприятий.

Глубокие изменения в технологии плодоводства, связанные с его интенсификацией, конечной целью которой является получение максимально возможного урожая высококачественных плодов с единицы площади при минимальных затратах труда на единицу производимой продукции заставили плодоводов пересмотреть и переосмыслить ряд агротехнических приемов. Как показывает опыт, важнейшее значение приобретают формы и конструкции крон. Для современного этапа развития садоводства характерно стремление к кронам небольших размеров, простых по конструкции и удобных по форме, обеспечивающих в наибольшей мере рационализацию и механизацию таких трудоемких процессов, как обрезка деревьев и съем плодов. Рекомендуемые системы формирования и обрезки направлены на создание таких, хорошо освещенных, высокопродуктивных крон. Деревья с малогабаритными компактными кронами позволяют добиваться высокой плотности размещения растений и получать, при соответствующей агротехники, высокие урожаи даже на среднерослых и семенных подвоях уже к 5 – 6 году после посадки. Это закономерно во всех промышленных зонах садоводства России, где для яблоневых садов на всех типах подвоев принято однострочно-уплотненное размещение деревьев с формированием крон ограниченных размеров.

В последние годы в значительной мере изменилось и отношение к долговечности плодовых деревьев. Ускоренная амортизация растений в интенсивных садах, изменения в сортименте из-за требований рынка плодовой продукции, технологические изменения в требованиях к сортам, нарастающие изменения в формах крон и технологии сада в связи с переходом на плотные слаборослые сады неизбежно ведут к более быстрой смене одних форм насаждений другими, более совершенными и соответствующими новым требованиям.

При всей важности самих приемов применяемых при обрезке и формировке плодовых деревьев, прежде чем приступать к этому виду работ, необходимо определиться для какого типа сада вы подбираете эту формировку, и при какой схеме посадки собираетесь данную сорто-подвойную комбинацию формировать. Также решающую роль в выборе приемов формирования играет качество посадочного материала и предполагаемый уровень агротехники при выращивании молодых деревьев (в первую очередь орошение, минеральное питание и надежная система защиты растений). Особые коррективы могут внести: использование хорошо разветвленных сильных двухлеток или слабых однолеток, подготовка почвы, возможность использования сразу после посадки капельного орошения в сочетании с подкормками. Влияние оказывают и сроки посадки сада, и способы выкопки саженцев перед посадкой и предпосадочная их подготовка. Все эти факторы в совокупности позволяют определится с методами формировки и с порядком и последовательностью проведения определенных операций, т.к. чеканка, оттяжка, зеленые операции и т.д.

Однако, начинают работы по формированию деревьев в первую очередь с правильного выбора схемы посадки сада в соответствии с сорто-подвойными комбинациями. Необходимо учитывать то, что, высаживая плодовые деревья с определенной схемой посадки, мы уже этим ограничиваем себя в выборе систем формирования этих деревьев. Особенно это важно при переходе на закладку садов на клоновых слаборослых подвоях. Также надо учитывать, что при использовании семенных и среднерослых подвоев формирование проводят с использованием многолетних скелетных ветвей, а у слаборослых деревьев таких ветвей нет. Плодоношение у них происходит на базовых (временных) ветвях с ограниченным периодом эксплуатации 3-5 лет.

Особую роль в формировании плодовых деревьев на слаборослых подвоях играют опорные конструкции, которые являются определяющими в рациональном использовании объема крон и как следствие этого являются решающим фактором в скороплодности и урожайности насаждений.

Рассматривая вопрос правильного подбора схемы размещения плодовых деревьев для нового сада, сталкиваются, как правило, с двумя важными моментами. Первое, это подбор ширины междурядий, которая зависит с одной стороны от технологического коридора для техники, а с другой стороны от физиологически обоснованной по уровню освещенности толщины плодовой стены. В России основным трактором, на который приходится более 90% всех проводимых работ в промышленных садах, является МТЗ-80. Ширина необходимого технологического коридора для проведения работ по опрыскиванию, уборке и т.д., составляет 2,8 — 3 м. Толщина плодовой стены зависит напрямую от достаточной освещенности внутренних частей кроны, которая должна составлять более 40% от полной, что обеспечивает нормальную дифференциацию плодовых почек. Толщина плодовой стены в округлых кронах находится в пределах от 3 до 4 м, в зависимости от наличия или удаления центрального проводника и высоты плодовой стены. В связи с этим оптимальной шириной междурядья для округлых крон на сильнорослых и среднерослых подвоях является 6 – 7 м. Эта величина также зависит от выбранной системы формирования. Округлые формировки типа разреженно-ярусной в эти схемы не помещаются т.к. часть скелетных ветвей обязательно будет направлено в стороны междурядий. Ширина междурядий 6 – 7 метров рассчитана на уплощенные системы формирования т.к. полуплоская формировка, которая будет подробно описана ниже. Направление скелетных ветвей по оси ряда при достаточном уровне агротехники позволяет использовать ширину междурядий на уровне около 6 метров, а по некоторым сорто-подвойным комбинациям, удерживая плодовую стену в пределах 2 метров, эту величины можно снизить до 5 метров. Примером могут служить формировки Русская веретеновидная крона, разработанная во ВНИИС им. И.В.Мичурина еще в семидесятые годы или его аналог веретеновидная улучшенная крона, используемая в Новой Зеландии и Южной Африке. Эти формировки, разработанные специально для садов на сильнорослых и среднерослых подвоях, позволяют использовать междурядья в пределах 5 метров. Однако надо учитывать, что при переходе к более узким междурядьям важность грамотного проведения работ по формированию и обрезки плодовых деревьев возрастает и становится решающим фактором по продуктивности, скороплодности и качеству плодов.

Вторым моментом подбора схемы посадки является выбор расстояний между деревьями. Главным фактором, который влияет на определение этого расстояния, является наличие или отсутствие скелетных ветвей в выбранной формировке. Из многолетнего опыта по разработке различных систем формирования нами установлено, что пограничной схемой разделяющей формировки с использованием скелетных ветвей и формировки без многолетних постоянных ветвей является расстояние между деревьями в ряду в районе 2 метров. В садах со схемой посадки более 2 метров уже необходимо применять формировки со скелетными ветвями. При использовании схем с расстояниями менее 2 метров в ряду применяются формировки с временными ветвями. Например. Посадив сад на карликовом подвое (М 9, Р 60, В 9) со схемой посадки 5 х 2,5 м мы уже при посадке потеряли половину продуктивности и поставили себя в сложное положение. При такой схеме базовые ветви (плодовые ветви, в нижней части кроны, используемые в течение ограниченного периода времени) должны быть длиной не менее 2 – 2,5 м для создания плодовой стены и полного использования отведенного пространства. Но на карликовом подвое ветви такой длины мы можем получить только постоянно поддерживая высокую ростовую активность данных ветвей с помощью постоянного ежегодного укорачивания (чеканки) не менее чем на 50% ее длины и оттягиванием начала плодоношения. При хорошей длине приростов около 60 – 80 см эту длину ветви мы можем получить только на 3 – 4 год. В течение одного сезона происходит закладка плодовых образований и в течение двух последующих сезонов происходит плодоношение. Возраст таких ветвей достигает 7 – 8 лет. Такие ветви, имея близкое к горизонтальному положение, как правило, уже к четвертому году ложатся на землю. К такому возрасту 6-7 лет активно растущие ветви утолщаются у основания и вследствие этого резко снижается ростовая активность всех вышерасположенных ветвей. Второй недостаток это то, что ветви такого возраста при удалении не дают новых побегов, что в последствии приводит к оголению нижних частей крон. В тоже время при использовании карликового подвоя мы будем вынуждены проводить весь комплекс работ связанный с созданием интенсивных насаждений, т.к. установка шпалеры, залужение, организация капельного орошения. Но в связи с неправильно выбранной схемой посадки получение урожайности выше 10 – 15 тонн с гектара представляется весьма проблематичным, да и получение даже такого урожая будет отложено как минимум на 6 – 7 лет. И это при условии закладки сада качественным посадочным материалом – разветвленными двухлетками. А при закладке сада неразветвленными однолетками по такой схеме получение такого урожая отложится как минимум еще на два года. В итоге основные преимущества карликового сада, такие как скороплодность и высокая продуктивность сходят на нет.

Традиционно в садах с широкими схемами посадки для получения высоких урожаев главной целью является получение высокого урожая с каждого дерева. Для этого создавали долговечные растения с формированием крон больших размеров с надежными скелетными ветвями. Ради главной цели не допускали раннего цветения, которое могло ослабить поступательное разрастание плодовых деревьев и, жертвуя первыми урожаями, применяли обрезку, усиливающую рост. Такая обрезка оттягивала плодоношение, но это не считалось важным, поскольку все внимание было направлено на период больших урожаев. После вступления деревьев в плодоношение обрезку ослабевали, стремясь к наращиванию урожаев, и вновь усиливали ее уже после резкого затухания прироста. Но чрезмерная нагрузка урожаем приводила к снижению зимостойкости растений и гибели их в суровые годы. Это являлось одной из основных причин перехода к плотным посадкам, позволяющим получать высокие урожаи с гектара при более умеренном плодоношении деревьев ограниченных размеров. В условиях плотных посадок с большим количеством малогабаритных деревьев даже небольшой урожай с одного дерева в 5 – 15 кг (70 – 150 ц/га) с дерева становится экономически оправданным. В связи с этим ранние урожаи приобретают первостепенное значение, так как являются главным средством и необходимым условием успешного ограничения размеров растений, что очень важно для уплотненных насаждений.

На основании многолетних исследований нами определены основные требования, предъявляемые к современным кронам для интенсивных насаждений. В первую очередь это основополагающие биологические требования. Определяя для данной местности определенную сорто-подвойную комбинацию в основе подбора необходимо учитывать закономерности роста и плодоношения этой культуры с учетом использования подвоя различной силы роста и влияние его на реакцию деревьев на основные агротехнические приемы. Важную роль в выборе конструкции насаждений играют почвенно-климатические условия региона и особенно микроклимат выбранного участка с учетом агротехнических средств управления ростом и плодоношением, которые могут быть реально использованы. При подборе культур и сорто-подвойных комбинаций учитывается возможность максимального использования экологических ресурсов данной местности, а также ограничивающих факторов, таких как сумма положительных температур, очень высокие летние и критические зимние температуры, обеспеченность достаточным количеством осадков и распределение их по месяцам.

Вторым важным моментом в вопросе подбора формировки для данного сада является соответствие ее выбранной конструкции насаждений. Эта формировка должна органично вписываться в инженерию сада по технологическим коридорам для прохода техники, иметь, с точки зрения защиты растений, защищаемые кроны, как по габаритам, так и по ее структуре.

Не менее важным является и технологичность самих формировок – ее системность в исполнении, простота в понимании, логичное сочетание с опорными конструкциями. Только сочетание этих качеств выбранной формировки позволит при высокой производительности труда иметь низкую трудоемкость при выполнении работ по формированию плодовых деревьев в интенсивных садах. Все это позволит добиться главной цели формирования плодовых деревьев – при сокращении непродуктивного периода быстро наращивать урожаи по годам с выходом на промышленное плодоношение с последующим высоким ежегодным плодоношением и получением высококачественных плодов.

И.В. Муханин, доктор с.-х. наук,

президент Ассоциации садоводов-питомниководов, ул. Липецкое шоссе, 83, г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия, 393774, тел.:(847545)2-36-04, e-mail: asprus@mail.ru

Современная система создания и возделывания интенсивных яблоневых садов с формировкой стройное веретено

В течении последних 10 — 15 лет все садоводы мира включились в гонку за скороплодностью, быстрой окупаемостью, высоким качеством плодов. Передовые садоводы считают, что скороплодность достигается в первую очередь за счет высококачественного посадочного материала на слаборослых подвоях. В передовых питомниках за последние годы, в связи с этим, изменились подходы к выращиванию саженцев для садов интенсивного типа.

Теперь главная задача питомниководов получать из маточников клоновых подвоев отводки с диаметром не менее 10 — 12 мм на высоте условной корневой шейки. Высота отводков должна быть не менее 50 — 70 см. Получение отводков такого качества стало возможным после перевода маточников на технологию с использованием органических субстратов для окучивания. Посадку подвоев в первом поле производят на глубину не менее 25 см для усиления якорности и получения сильной многоярусной корневой системы с корневым стержнем и хорошо развитой мочковатой корневой системой. Черенки привоя берутся исключительно с безвирусных черенковых маточников.

Технология в питомнике направлена на получение разветвленных однолеток с заложенными цветковыми почками. Это достигается за счет, как сильного подвоя, так и за счет элементов технологии, прежде всего, защиты растений, орошения, подкормок, постоянных обработок почвы, более свободных схем посадки, а также за счет применения регуляторов роста типа Промалина, Потурила или Твина для стимулирования разветвлений и закладки цветковых почек. Стандартный саженец для интенсивных садов должен быть высотой более 1,5 м, иметь 3 — 5 ветвей длиной не менее 40 см. По центральной оси саженец должен иметь 7 — 10 цветковых почек и хорошо развитую корневую систему с корневым стержнем не менее 25 см. Надо отметить, что саженцы в подавляющем количестве выращиваются на карликовых и суперкарликовых подвоях.

Обработка почв в интенсивных садах заключается в следующем. Междурядья залужены. Часто применяются «дикие» посевы трав. В рядах приствольные полосы содержатся под гербицидным паром. Ширина этих полос не превышает 1 метра и наблюдается тенденция к сокращению этой полосы в связи с экологией. Гербицидами обрабатывают два раза в год. Первую обработку проводят в конце мая — начале июня препаратами типа Раундап или Баста в смеси с 2,4Д. Вторую обработку гербицидами проводят в октябре. Применяются смеси препаратов Раундап с Симазином с добавлением сернокислого аммония для лучшего прилипания

Наиболее распространенными схемами посадки в интенсивных садах являются однострочные с плотностью до 3500 растений на гектар. Повсеместно испытываются двух, трех и, даже шести строчные конструкции с плотностью до 10 тысяч растений на гектар.

Ширина междурядий, в большинстве случаев, зависит от габаритов техники и колеблется от 2,1 до 3 — 4 метров.

Система формировки — стройное веретено. Штамб высотой не менее 40 см для удобства обработки гербицидами приствольных полос. Первый ярус состоит из 4 — 5 ветвей, расположенных по центральному проводнику с расстояниями между ними 5 — 10 см.

Алехина Е.М. Перспективность культуры черешня в южной зоне Российской Федерации//Плодоводство и ягодоводство России, ВСТИСП, М.-2004.-С. 160-166.

.М. Алехина,

кандидат сельскохозяйственных наук, Северо-Кавказский научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства

Перспективность культуры черешня в южной зоне Российской Федерации

В садоводстве России остается четкая диспропорция в производстве фруктов с преимуществом плодов семечковых культур, в частности яблони [1].

В последние годы возрос спрос на плоды косточковых культур, что предопределяет необходимость значительного увеличения их производства.

С учетом благоприятных возможностей Краснодарского края для возделывания черешни, эта культура получает все более широкое распространение на юге России.

Здесь сосредоточены основные площади черешни, как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в приусадебно-дачном секторе, где плоды производятся и для местного потребления, и для поставки их в промышленные центры страны.

Главное преимущество черешни перед большинством других садовых культур — это раннее созревание плодов, их высочайшая ценность, как диетического продукта, для потребления в свежем виде, и как сырья для перерабатывающей промышленности.

Сорт черешни — Крупноплодная

За последние годы произошли качественные и количественные изменения в районированном сортименте черешни. Исключены старые, утратившие своё практическое применение, на их смену пришли сорта нового поколения, пригодные для современных технологий выращивания, но несмотря на регулярное обновление, сортимент не лишен существенных недостатков. Основные из них: отсутствие сортов с частичной самоплодностью, сдержанного роста и компактной кроной дерева, мало сортов раннего и сверхраннего сроков созревания с высокими качествами плодов и высокой адаптивной способностью. В связи с этим перспективность черешни неразрывно связана с актуальностью дальнейшего совершенствования сортимента.

В промышленном производстве спросом пользуются сорта адаптивные, пригодные для современных технологий выращивания, предпочтение отдается сортам с темно-окрашенными плодами, плотной консистенции мякоти и высокой товарности.

Материалом для изучения служили 200 сортов черешни различных эколого-географических групп, расположенных на участке сортоизучения в опытном хозяйстве «Центральное» Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства.

Существующий сортимент черешни, рекомендуемый для возделывания в условиях Краснодарского края, состоит из 12 сортов различных сроков созревания (Алая, Бархатная, Гедельфингенская, Дайбера черная, Праздничная. Францис, Французская черная, Южная и др.), 50% из которых созданы в институте.

Благоприятные в целом природно-климатические условия нередко, однако, нарушают понижения температуры в позднее-весенний период, значительные отрицательные температуры зимой, а также эпифитотии грибных заболеваний с накоплением вирулентных рас, что значительно снижает продуктивность большинства интродуцированных сортов.

В этих условиях возникает необходимость создании сортимента черешни устойчивого к комплексу стрессовых факторов. В процессе отработки модели нового сорта, нами подсчитано, что новый сорт, резко отличающийся от старых, должен включать в себя более 15 полезных признаков улучшающих его.

Наиболее важным требованием является зимостойкость.

Зимостойкость является сложным свойством сорта, включает в себя следующие основные факторы: способность к ранней закалке, проявление максимальной зимостойкости, устойчивость к оттепелям, способность сохранять закалку.

Погодные условия в Краснодарском крае в последние 10 лет изобиловали поздними — возвратными заморозками, которые приходились на начальное или полное цветение Преимущество имели сорта с поздним сроком развития генеративных почек и цветения: Бархатная, Алая, Краснодарская ранняя, Мелитопольская черная, Французская черная и др.

В зимний период минимальная температура (-32°С) близкая к абсолютному минимуму зоны (-35°С) наблюдалась в 2002г. в период глубокого покоя и была критическом практически для всех сортов черешни. У большинства сортов гибель плодовых почек достигала 90-100%. На фоне сильного подмерзания выделились сорта, созданные непосредственно в зоне возделывания. Максимальная сохранность плодовых почек (50%) отмечена у сортов селекции института Рубиновая Кубани, Кавказская улучшенная.

Способность сорта противостоять действию стрессовых факторов в значительной степени определяет его продуктивность. Сравнительная оценка сортов черешни по этому показателю выявила в первую очередь более высокую адаптивность сортов местной селекции.

Так, сорта селекции института (Рубиновая Кубани, Кавказская улучшенная, Мак, Алая) помимо высокой зимостойкости, отличаются более стабильной урожайностью (табл.1).

Среди сортов интродуцированных из Украины с высокой урожайностью выделены три сорта: Мелитопольская черная, Романтика, Дилемма.

Таблица 1-Перспективные сорта черешни для производственных садов (ОПХ «Центральное» СКЗНИИСиВ г.Краснодар)

| Сорт |

Страна оригинатор |

Урожайность, т/га |

Масса плода, г |

Дегустационная оценка, балл |

Срок созревания |

Степень повреждения болезнями, балл |

| монилиоз |

коккомикоз |

| Кавказская |

Россия |

8,8 |

7,5 |

4,9 |

ранний |

1,0 |

1,0 |

| Кавказская улучшенная |

Россия |

9,8 |

7,8 |

4,9 |

ранний |

0,5 |

1,0 |

| Кубанская |

Россия |

9,2 |

8,0 |

4,7 |

ранний |

1,0 |

1,5 |

| Сашенька |

Россия |

9,0 |

7,8 |

4,8 |

ранний |

0,5 |

1,5 |

| Утро Кубани |

Россия |

9,1 |

8.0 |

4,6 |

ранний |

1,0 |

1,5 |

| Рубиновая Кубани |

Россия |

12,0 |

7,8 |

4,7 |

средний |

0,5 |

1,5 |

| Южная |

Россия |

8,8 |

9,2 |

4,9 |

средний |

0.5 |

0,5 |

| Мак |

Россия |

10,8 |

9,0 |

4,5 |

поздний |

0,5 |

1,5 |

| Алая |

Россия |

9,8 |

8,5 |

4,8 |

поздний |

0,5 |

0,5 |

| Мелитопольская черная |

Украина |

10,0 |

8,0 |

4,4 |

среднепоздний |

0,5 |

1,5 |

| Романтика |

Украина |

9,5 |

8,5 |

4,7 |

поздний |

0,5 |

1,5 |

| Престижная |

Украина |

8,0 |

9,0 |

4,6 |

среднепоздний |

0,5 |

1,5 |

| Дилемма |

Украина |

9,0 |

8,0 |

4,5 |

средний |

0,5 |

1.0 |

| Крупноплодная |

Украина |

7,8 |

9,0 |

4,5 |

поздний |

1,5 |

1.5 |

| Францис |

Зап. Европа |

8,1 |

7.5 |

4,5 |

поздний |

0,5 |

1,0 |

Изучение характера роста и плодоношения у сортов черешни указывает на взаимосвязь количества плодовых почек и количества плодовых образований.

Подавляющее большинство изучаемых сортов черешни характеризуется преимущественным плодоношением на букетных ветках. Особенно это наглядно у таких сортов: Дайбера черная, Рубиновая Кубани, Алая, Южная, Наполеон черная, Наполеон розовая, Францис, Мелитопольская черная.

Густота размещения букетных веточек является одним из показателей урожайности сорта, которые должны быть дополнены количеством плодовых почек на них. У основной массы сортов они не равноценны по этому показателю. На одной букетной веточке одновременно может быть до 10 плодовых почек и 1-2 ростовых почек. Среднее количество плодовых почек на букетной веточке и густота расположения определяет потенциальную продуктивность сорта.

С максимальным количеством букетных веточек на один метр стебля (от 20 до 40) выделены сорта Кавказская, Южная, Алая, Рубиновая Кубани, Францис. Как уже отмечалось максимальное количество плодовых почек на 1 букетную веточку достигает 10, такое количество характерно для сортов Кубанская, Южная, Рубинвая Кубани. Эти сорта имеют и высшие средние показатели (от 4 до 6,6) по количеству плодовых почек.

В работе определенное внимание уделяется подбору раннеспелых сортов. Но до настоящего времени из группы сортов раннего срока созревания не выделены сорта, созревающие раньше районированного сорта Краснодарская ранняя. Нет сортов из числа ранних, которые превосходили бы названный сорт по размеру плода и были на уровне с ним по зимостойкости, устойчивости к болезням и урожайности. За последние годы значительно пополнилась группа сортов также основного для черешни средне-раннего срока созревания.. в институте созданы сорта Утро Кубаи, Кавказкая улучшенная, Сашенька с кркпными плодами (до 8,0 г).

Выделены крупноплодные перспективные сорта позднего потребления этой группы:

Алая, Мак, Романтика, Дилемма, Крупноплодная, Престижная (8,0-9,0 г).

Таким образом, доказана возможность создания конвейера сортов различного срока созревания, позволяющего получать плоды в течение 1,5 месяцев.

Экспериментальные результаты позволяют сделать следующие выводы:

- Замедленное развитие плодовых почек способствует повышнию устойчивости к возвратным понижениям температуры.

- Установлена взаимосвязь урожайности сорта с количеством плодовых образований на погонный метр стебля и количеством плодовых почек на них.

- Для широкого производственного использования целесообразно включить сорта черешни Сашенька, Кавказская, Рубиновая Кубани, Мак, Южная, Алая (селекции СКЗНИИСиВ), Романтика, Мелитопольская черная. Престижная, Дилемма (селекции Украины).

Литература

1. Кашин В.И. Питомниководство как главное звено в научно-практическом обеспечении садоводства России//Плодоводство и ягодоводство России: сб. науч. работ/ВСТИСП.-М., 2002.-T.IX-С.3-28.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Глубокие изменения в технологии плодоводства, связанные с его интенсификацией, конечной целью которой является получение максимально возможного урожая высококачественных плодов с единицы площади при минимальных затратах труда на единицу производимой продукции заставили плодоводов пересмотреть и переосмыслить ряд агротехнических приемов. Как показывает опыт, важнейшее значение приобретают формы и конструкции крон. Для современного этапа развития садоводства характерно стремление к кронам небольших размеров, простых по конструкции и удобных по форме, обеспечивающих в наибольшей мере рационализацию и механизацию таких трудоемких процессов, как обрезка деревьев и съем плодов. Рекомендуемые и описанные ниже системы формирования и обрезки направлены на создание таких, хорошо освещенных, высокопродуктивных крон. Деревья с малогабаритными компактными кронами позволяют добиваться высокой плотности размещения растений и получать, при соответствующей агротехники, высокие урожаи даже на среднерослых и семенных подвоях уже к 5 – 6 году после посадки.

В последние годы в значительной мере изменилось и отношение к долговечности плодовых деревьев. Ускоренная амортизация растений в интенсивных садах, изменения в сортименте из-за требований рынка плодовой продукции, технологические изменения в требованиях к сортам, нарастающие изменения в формах крон и технологии сада в связи с переходом на плотные слаборослые сады неизбежно ведут к более быстрой смене одних форм насаждений другими, более совершенными и соответствующими новым требованиям.

При всей важности самих приемов применяемых при обрезке и формировке плодовых деревьев, прежде чем приступать к этому виду работ, необходимо определиться для какого типа сада вы подбираете эту формировку, и при какой схеме посадки собираетесь данную сорто-подвойную комбинацию формировать. Также решающую роль в выборе приемов формирования играет качество посадочного материала и предполагаемый уровень агротехники при выращивании молодых деревьев (в первую очередь орошение, минеральное питание и надежная система защиты растений). Особые коррективы могут внести: использование хорошо разветвленных сильных двухлеток или слабых однолеток, подготовка почвы, возможность использования сразу после посадки капельного орошения в сочетании с подкормками. Влияние оказывают и сроки посадки сада, и способы выкопки саженцев перед посадкой и предпосадочная их подготовка. Все эти факторы в совокупности позволяют определится с методами формировки и с порядком и последовательностью проведения определенных операций, т.к. чеканка, оттяжка, зеленые операции и т.д.

Однако, начинают работы по формированию деревьев в первую очередь с правильного выбора схемы посадки сада в соответствии с сорто-подвойными комбинациями. Необходимо учитывать то, что, высаживая плодовые деревья с определенной схемой посадки, мы уже этим ограничиваем себя в выборе систем формирования этих деревьев. Особенно это важно при переходе на закладку садов на клоновых слаборослых подвоях. Также надо учитывать, что при использовании семенных и среднерослых подвоев формирование проводят с использованием многолетних скелетных ветвей, а у слаборослых деревьев таких ветвей нет. Плодоношение у них происходит на базовых (временных) ветвях с ограниченным периодом эксплуатации 3-5 лет.

Особую роль в формировании плодовых деревьев на слаборослых подвоях играют опорные конструкции, которые являются определяющими в рациональном использовании объема крон и как следствие этого являются решающим фактором в скороплодности и урожайности насаждений.

Рассматривая вопрос правильного подбора схемы размещения плодовых деревьев для нового сада, сталкиваются, как правило, с двумя важными моментами. Первое, это подбор ширины междурядий, которая зависит с одной стороны от технологического коридора для техники, а с другой стороны от физиологически обоснованной по уровню освещенности толщины плодовой стены. В России основным трактором, на который приходится более 90% всех проводимых работ в промышленных садах, является МТЗ-80. Ширина необходимого технологического коридора для проведения работ по опрыскиванию, уборке и т.д., составляет 2,8 — 3 м. Толщина плодовой стены зависит напрямую от достаточной освещенности внутренних частей кроны, которая должна составлять более 40% от полной, что обеспечивает нормальную дифференциацию плодовых почек. Толщина плодовой стены в округлых кронах находится в пределах от 3 до 4 м, в зависимости от наличия или удаления центрального проводника и высоты плодовой стены. В связи с этим оптимальной шириной междурядья для округлых крон на сильнорослых и среднерослых подвоях является 6 – 7 м. Эта величина также зависит от выбранной системы формирования. Округлые формировки типа разреженно-ярусной в эти схемы не помещаются т.к. часть скелетных ветвей обязательно будет направлено в стороны междурядий. Ширина междурядий 6 – 7 метров рассчитана на уплощенные системы формирования т.к. полуплоская формировка, которая будет подробно описана ниже. Направление скелетных ветвей по оси ряда при достаточном уровне агротехники позволяет использовать ширину междурядий на уровне около 6 метров, а по некоторым сорто-подвойным комбинациям, удерживая плодовую стену в пределах 2 метров, эту величины можно снизить до 5 метров. Примером могут служить формировки Русская веретеновидная крона, разработанная во ВНИИС им. И.В.Мичурина еще в семидесятые годы или его аналог веретеновидная улучшенная крона, используемая в Новой Зеландии и Южной Африке. Эти формировки, разработанные специально для садов на сильнорослых и среднерослых подвоях, позволяют использовать междурядья в пределах 5 метров. Однако надо учитывать, что при переходе к более узким междурядьям важность грамотного проведения работ по формированию и обрезки плодовых деревьев возрастает и становится решающим фактором по продуктивности, скороплодности и качеству плодов.

Вторым моментом подбора схемы посадки является выбор расстояний между деревьями. Главным фактором, который влияет на определение этого расстояния, является наличие или отсутствие скелетных ветвей в выбранной формировке. Из многолетнего опыта по разработке различных систем формирования нами установлено, что пограничной схемой разделяющей формировки с использованием скелетных ветвей и формировки без многолетних постоянных ветвей является расстояние между деревьями в ряду в районе 2 метров. В садах со схемой посадки более 2 метров уже необходимо применять формировки со скелетными ветвями. При использовании схем с расстояниями менее 2 метров в ряду применяются формировки с временными ветвями. Например. Посадив сад на карликовом подвое (М 9, Р 60, В 9) со схемой посадки 5 х 2,5 м мы уже при посадке потеряли половину продуктивности и поставили себя в сложное положение. При такой схеме базовые ветви (плодовые ветви, в нижней части кроны, используемые в течение ограниченного периода времени) должны быть длиной не менее 2 – 2,5 м для создания плодовой стены и полного использования отведенного пространства. Но на карликовом подвое ветви такой длины мы можем получить только постоянно поддерживая высокую ростовую активность данных ветвей с помощью постоянного ежегодного укорачивания (чеканки) не менее чем на 50% ее длины и оттягиванием начала плодоношения. При хорошей длине приростов около 60 – 80 см эту длину ветви мы можем получить только на 3 – 4 год. В течение одного сезона происходит закладка плодовых образований и в течение двух последующих сезонов происходит плодоношение. Возраст таких ветвей достигает 7 – 8 лет. Такие ветви, имея близкое к горизонтальному положение, как правило, уже к четвертому году ложатся на землю. К такому возрасту 6-7 лет активно растущие ветви утолщаются у основания и вследствие этого резко снижается ростовая активность всех вышерасположенных ветвей. Второй недостаток это то, что ветви такого возраста при удалении не дают новых побегов, что в последствии приводит к оголению нижних частей крон. В тоже время при использовании карликового подвоя мы будем вынуждены проводить весь комплекс работ связанный с созданием интенсивных насаждений, т.к. установка шпалеры, залужение, организация капельного орошения. Но в связи с неправильно выбранной схемой посадки получение урожайности выше 10 – 15 тонн с гектара представляется весьма проблематичным, да и получение даже такого урожая будет отложено как минимум на 6 – 7 лет. И это при условии закладки сада качественным посадочным материалом – разветвленными двухлетками. А при закладке сада неразветвленными однолетками по такой схеме получение такого урожая отложится как минимум еще на два года. В итоге основные преимущества карликового сада, такие как скороплодность и высокая продуктивность сходят на нет.

Традиционно в садах с широкими схемами посадки для получения высоких урожаев главной целью является получение высокого урожая с каждого дерева. Для этого создавали долговечные растения с формированием крон больших размеров с надежными скелетными ветвями. Ради главной цели не допускали раннего цветения, которое могло ослабить поступательное разрастание плодовых деревьев и, жертвуя первыми урожаями, применяли обрезку, усиливающую рост. Такая обрезка оттягивала плодоношение, но это не считалось важным, поскольку все внимание было направлено на период больших урожаев. После вступления деревьев в плодоношение обрезку ослабевали, стремясь к наращиванию урожаев, и вновь усиливали ее уже после резкого затухания прироста. Но чрезмерная нагрузка урожаем приводила к снижению зимостойкости растений и гибели их в суровые годы. Это являлось одной из основных причин перехода к плотным посадкам, позволяющим получать высокие урожаи с гектара при более умеренном плодоношении деревьев ограниченных размеров. В условиях плотных посадок с большим количеством малогабаритных деревьев даже небольшой урожай с одного дерева в 5 – 15 кг (70 – 150 ц/га) с дерева становится экономически оправданным. В связи с этим ранние урожаи приобретают первостепенное значение, так как являются главным средством и необходимым условием успешного ограничения размеров растений, что очень важно для уплотненных насаждений.

На основании многолетних исследований нами определены основные требования, предъявляемые к современным кронам для интенсивных насаждений. В первую очередь это основополагающие биологические требования. Определяя для данной местности определенную сорто-подвойную комбинацию в основе подбора необходимо учитывать закономерности роста и плодоношения этой культуры с учетом использования подвоя различной силы роста и влияние его на реакцию деревьев на основные агротехнические приемы. Важную роль в выборе конструкции насаждений играют почвенно-климатические условия региона и особенно микроклимат выбранного участка с учетом агротехнических средств управления ростом и плодоношением, которые могут быть реально использованы. При подборе культур и сорто-подвойных комбинаций учитывается возможность максимального использования экологических ресурсов данной местности, а также ограничивающих факторов, таких как сумма положительных температур, очень высокие летние и критические зимние температуры, обеспеченность достаточным количеством осадков и распределение их по месяцам.

Вторым важным моментом в вопросе подбора формировки для данного сада является соответствие ее выбранной конструкции насаждений. Эта формировка должна органично вписываться в инженерию сада по технологическим коридорам для прохода техники, иметь, с точки зрения защиты растений, защищаемые кроны, как по габаритам, так и по ее структуре.

Не менее важным является и технологичность самих формировок – ее системность в исполнении, простота в понимании, логичное сочетание с опорными конструкциями. Только сочетание этих качеств выбранной формировки позволит при высокой производительности труда иметь низкую трудоемкость при выполнении работ по формированию плодовых деревьев в интенсивных садах. Все это позволит добиться главной цели формирования плодовых деревьев – при сокращении непродуктивного периода быстро наращивать урожаи по годам с выходом на промышленное плодоношение с последующим высоким ежегодным плодоношением и получением высококачественных плодов.

Муханин Игорь Викторович

Доктор сельскохозяйственных наук, Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

Экономическая эффективность применения в интенсивных шпалерно-карликовых садах формировки – «модифицированное стройное веретено»

Современная система обрезки развита для безопорных интенсивных садов яблони на среднерослых и полукарликовых подвоях со схемой посадки 5×2, 5×2+2 м, плотностью размещения 1000-1500 растений на гектар. «Новое русское веретено» характеризуется компактной кроной с развитым центральным проводником без использования шпалеры и урожайностью 30-40 т/га.

Интенсивный сад яблони с формировкой Модифицированное стройное веретено

Инновационная деятельность

Формировка «модифицированное стройное веретено» — наиболее широко используемая система формирования в интенсивных садах России. Она была доработана в начале двухтысячных годов и благодаря широкой пропаганде интенсивных шпалерно-карликовых садов за последние пять лет посажено более трех тысяч гектар таких садов под непосредственным авторским контролем.

Основными хозяйствами, применившими эту технологию сада с формировкой «модифицированное стройное веретено», были передовые хозяйства Поволжья, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Тамбовской областей и Краснодарского края.

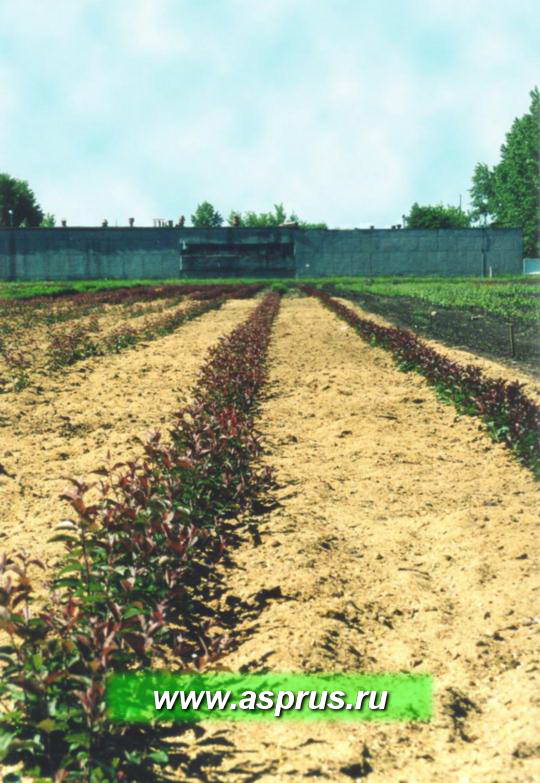

Высококачественные саженцы на втором поле питомника

Инновационная деятельность позволила нам в короткие сроки наладить в этих хозяйствах выпуск подвойного материала, перевести питомники на выпуск посадочного материала с заданными параметрами и заложить интенсивные сады.

В настоящее время эта работа набирает обороты. Ежегодно маточники клоновых отводков с применением органического субстрата производят более 5 млн. отводков. Первый сорт этих подвоев высаживают в первые поля. Сотни тысяч саженцев на клоновых подвоях высаживаются в интенсивные сады, с плотностью от 1,5 – 2,5 тысяч деревьев на гектар. И для такого типа сада лучшей системой формирования является «модифицированное стройное веретено».

Экономическая эффективность

Закладывая интенсивный сад на карликовых и полукарликовых подвоях с формировкой «модифицированное стройное веретено», мы, тем самым, ставим себя в жесткие рамки технологии шпалерно-карликового сада. Нельзя из нее вычленять элементы и, используя только их, пытаться создать интенсивный сад. Не помогут ни «уникальные» подвои, ни «сверх устойчивые» сорта, ни «самые эффективные» пестициды и удобрения. Только соблюдение всей технологии выращивания шпалерно-карликового сада позволит получить действительно интенсивный сад с высокой продуктивностью и окупаемостью на 4 – 5 год после посадки.

Промышленный сорт яблони Лигол

Реальная продуктивность такого сада составляет 30 – 50 тонн высококачественных плодов с гектара. Большой коридор по урожайности обусловлен тем, что она напрямую зависит от полноценности формирования крон плодовых деревьев. Сложность заключается в том, что в погоне за первыми урожаями некоторые садоводы перегружают деревья в первые 3 – 4 года после посадки плодами, что негативно отражается на их росте и приводит к растягиванию сроков формирования, а насаждения ограничивают урожайность на уровне 20 — 25 тонн (табл. 1).

Анализ данных таблицы показывает, что в вариантах с ограничением начального плодоношения (первые года) урожайность к шестому году эксплуатации сада сравнялась с контрольными вариантами без ограничения. Но дальнейшее нарастание урожайности показывает, что варианты с ограничением плодоношения превосходили контрольные варианты в 2 – 3,5 раза. К восьмому году эксплуатации различия снизились, но по суммарной урожайности за первые восемь лет эксплуатации сада с «модифицированным стройным веретеном» у сорта Куликовское (139,7 т/га) превосходила контроль в 1,8 раза. У сорта Лигол (148,8 т/га) — в 1,5 раза, а у сорта Тарелочное (101,4 т/га) — в 1,3 раза. Все это подтверждает высокую эффективность ограничения плодоношения в первые годы эксплуатации интенсивного сада с формировкой «модифицированное стройное веретено».

Сорт яблони Куликовское

Таблица 1

Влияние ограничения плодоношения в первый период формирования «модифицированного стройного веретена» на динамику нарастания урожайности (данные за 2002-2008 гг., посадка 2000 г, схема 4,5 х 1,5 м)

| Порядок формирования |

Урожайность, ц/га |

| 2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

Сумма |

| Куликовское на 62-396 |

| С ограничением плодоношения |

— |

4,9 |

8,6 |

14,5 |

35,0 |

32,1 |

44,6 |

139,7 |

| Без ограничения плодоношения – контроль |

3,5 |

10,6 |

13,6 |

8,5 |

7,5 |

15,6 |

18,7 |

78,0 |

| НСР05 |

— |

2,6 |

2,5 |

1,7 |

2,7 |

3,3 |

5,7 |

— |

| Лигол на 62-396 |

| С ограничением плодоношения |

— |

3,6 |

10,6 |

17,0 |

38,5 |

40,5 |

38,7 |

148,8 |

| Без ограничения плодоношения – контроль |

5.5 |

9,1 |

14.7 |

6,8 |

13,7 |

24,6 |

28,5 |

102,9 |

| НСР05 |

— |

2,0 |

1,9 |

2,8 |

3,4 |

6,2 |

5,8 |

— |

| Тарелочное на 62-396 |

| С ограничением плодоношения |

— |

2,6 |

6,5 |

14.8 |

25,6 |

28,5 |

23,5 |

101,4 |

| Без ограничения плодоношения – контроль |

3,4 |

5,6 |

11.8 |

5,3 |

13,7 |

18,6 |

20,5 |

79,9 |

| НСР05 |

— |

1,9 |

2,5 |

2,8 |

3,3 |

5,3 |

6,1 |

— |

Именно в связи с этим, нами установлено правило, что при формировании интенсивных садов на карликовых подвоях формировка подразделяется на два периода. Первый — до полного формирования центрального проводника как лидера. Второй – формировка и обрезка после окончания его формирования.

В результате многолетних исследований установлено, что при усилении плодоношения в первый период формирования рост фактической урожайности ограничивается на уровне до 25 т/га. Если деревья не перегружаются и быстро переходят во вторую стадию формирования, тогда уровень продуктивности садов выходит на плато 40 — 50 тонн с гектара.

Нами проведена экономическая оценка эффективности садов с формировкой «модифицированное стройное веретено». Данные этого анализа приведены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 показывает, что интенсивный сад с формировкой «модифицированное стройное веретено» и плотностью посадки в 1500 дер./га на среднерослых и полукарликовых подвоях имеет высокий уровень рентабельности (от 203 до 340 %). Окупаемость, которая является главным фактором привлекательности такого типа сада, у лучших привойно-подвойных комбинаций находится на достаточно высоком уровне – 4 года (второй продуктивный год).

Сорт яблони Тарелочное

Таблица 2

Экономическая оценка производства плодов в интенсивном саду с формировкой «компактное веретено» в среднем за 4 первых года плодоношения сорта Жигулевское на трех клоновых подвоях (данные 2004-2007 гг. в ценах 2008 года)

| Показатели |

Интенсивный сад с формировкой «модифицированное стройное веретено» сорта Лигол на полукарликовом подвое 62-396

Схема 4,5 х 1,5 м |

Интенсивный сад с формировкой «модифицированное стройное веретено» сорта Синап орловский на полукарликовом подвое Р 14

Схема 4,5 х 1,5 м |

Интенсивный сад с формировкой «модифицированное стройное веретено» сорта Лобо на среднерослом подвое 57-545

Схема 4,5 х 1,5 м, контроль |

| Суммарная урожайность за первые 4 года плодоношения т/га |

117,6 |

88,8 |

53,4 |

| Средняя урожайность за 4 года, т/га |

39,2 |

29,8 |

17,8 |

| Количество плодоносящих деревьев на 1га |

1500 |

1500 |

1500 |

| Себестоимость 1 т. тыс. рублей |

4,2 |

5,5 |

6,1 |

| Цена реализации 1 т. тыс. рублей |

18,5 |

18,5 |

18,5 |

| Выручка от реализации продукции с 1 га, тыс. рублей |

725,2 |

532,8 |

329,3 |

| Прибыль на 1 га, тыс. рублей |

560,6 |

368,9 |

220,7 |

| Себестоимость на 1 га, тыс. рублей |

164,6 |

163,9 |

108,6 |

| Уровень рентабельности, % |

340,6 |

225,1 |

203,2 |

| Окупаемость, год |

4 |

5 |

5,5 |

Срезка на пенек ветвей трех- и более старшего возраста для обновления плодовой древесины

Литература:

- Кудрявец, Р.П. Новые высокопродуктивные формы кроны плодовых деревьев / Р.П. Кудрявец. – М., 1974. — 35 с.

- Мельник, А.В. Формирование и обрезка интенсивных насаждений яблони / А.В. Мельник//Новини садiвництва. – Умань, 2006. – 36 с.

- Муханин, В.Г. К биологическому обоснованию обрезки яблони / В.Г. Муханин, И.В. Муханин, Л.В. Григорьева, В.Н. Муханин //Повышение эффективности садоводства в современных условиях: Сборник научных работ/ Изд. МГАУ. – Мичуринск — Наукоград, 2003. – Т. 1. – С. 211 – 216.

- Муханин, И.В. Стройное веретено – формировка и обрезка деревьев яблони / И.В. Муханин, Л.В. Григорьева // Пути повышения устойчивости садоводства: Сборник научных трудов. – Мичуринск, 1998. – С. 64-70.

- Mika, A.Sad karlowy / A. Mika // Warszawa. — 2000. – 276 p.

- Mika, A. Formujemy korony w maju i czerwcu / A. Mika // Sad nowoczesny. — 2009. – №5. – P. 61-62.

Сортимент вишни в Польше. Елжбиета Розпара. //Современный сад. — №9.-2000,с.20-22.

Доктор Елжбиета Розпара, Польша.

Материал подготовил

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Сортимент вишни в Польше

Вишня, как и яблоня, хорошо приспособлена к климатическим условиям и является одной из ведущих плодовых пород в ряде стран Европы. В последние годы в Польше производится 140-150 тыс. тонн вишни, и по этому показателю страна занимает второе место в Европе. Основным сортом является Лютовка, на долю которой приходится 80% всего сортимента вишни.

Вишня сорта — Лютовка

Лютовка обладает целым рядом достоинств: скороплодностью, высокой урожайностью, а также устойчивостью к бактериальному раку. Сорт слаборослый, поэтому на 1 гектар высаживается около тысячи деревьев, что обеспечивает получение высоких урожаев. Учитывая, что сбор плодов на 90% выполняется вручную, слаборослость — очень важное достоинство сорта.

Лютовка широко распространена и в других странах, которые является ведущими производителями плодов вишни. В Германии она известна под названием «Шаттенморелле».

Вишня сорта — Нортстар

В Польше, кроме Лютовки, успешно выращиваются и другие сорта: Нортстар, Келлерис 16, Керезер (в частности, Панда 103), Грониаста из Уйфехерто, а также Нефрис. Успех их возделывания зависит, главным образом, от выбора местности и участка.

Вишня сорта — Келлерис 16

В некоторых округах популярны местные сорта вишни. Они имеют мелкие плоды на довольно длинных плодоножках, с очень темной мякотью и соком. Несмотря на мелкие плоды, они пользуются спросом у покупателей, т.к. имеют темно-окрашнный сок с высоким содержанием экстракта.

Необходимо подчеркнуть, что местные вишни хорошо удаются лишь в тех районах, в которых были отобраны. Перенесенные в другие условия они часто теряют свои качества. В 70-е годы пробовали ввести в сортимент Стевнсбир, выведенный около Копенгагена и широко распространенный в Дании. Деревья сорта очень ветвистые, плоды, хотя мелкие (около 2,5 г), но ценятся в перерабатывающей промышленности и используются, в частности, при производстве высококачественного алкоголя. Однако в условиях Польши сорт оказался неперспективным: мелкоплодным и малоурожайным. Местные сорта вишни, выращиваемые в различных областях Польши, удаются там, где хорошо растут и плодоносят в естественных условиях. Попытки их адаптации в других зонах нередко заканчиваются неудачей.

Важной проблемой при выращивании местных вишен является способ размножения. Чаще всего они размножаются корневыми отпрысками или сеянцами, выросшими под плодоносящими деревьями. Это способствует распространению вирусных болезней, которые переносятся с дерева на дерево пыльцой во время цветения, поэтому в старых садах большинство деревьев заражены.

Вишня сорта — Грониаста из Уйфехерто

Выращивание саженцев из поросли или сеянцев приводит к гибели растений в саду или резкому их ослаблению, больные деревья очень слабо плодоносят.

По сравнению с другими породами мировой сортимент вишни невелик. Это связано с тем, что в промышленном масштабе вишня возделывается лишь в нескольких странах. В Европе (кроме Польши) это — Югославия, Германия, Болгария и Венгрия. Только в этих странах ведется и работа по выведению новых сортов.

Большие достижения в селекции вишни имеют венгры. Однако, лишь несколько венгерских сортов пригодны к возделыванию в условиях Польши. Многие из них проходили сортоиспытание на участках Института садоводства и цветоводства, расположенных в разных областях. Лишь два из них: Панда 103 и Грониаста из Уйфехерто получили положительную оценку и введены в сортимент. Однако на многих участках они слабо плодоносят из-за частого промерзания почек во время весеннее-зимних морозов или при внезапном понижении температуры после долгого периода потепления зимой. Деревья этих сортов зацветают рано, поэтому их цветы чаще, чем у Лютовки повреждаются весенними заморозками. Кроме того, они отличаются сильным ростом и поздно вступают в пору плодоношения. Необходимо подчеркнуть, что плоды большинства венгерских сортов имеют высокое качество: большие, вкусные, упругие плоды, хороши как для потребления в свежем виде, так и при переработке, особенно при замораживании.

Вишня сорта — Сабина

Расширение сортового ассортимента вишни в Польше идет по линии введения отечественных сортов. В 1996 г. в общегосударственный Регестр включено семь новых сортов польской селекции: Сабина, Люцина®, Ванда, Агат, Алмаз, Драдем и Аметист. Три первых сорта выведены в Институте садоводства и цветоводства в Скерневицах, четыре последних — по программе Аграрной Академии в Познани.

Среди сортов из Института садоводства и цветоводства особенного внимания заслуживают: Сабина и Люцина®. Оба получены в результате скрещивания Лютовки и Ширпотреба. Их деревья более сильнорослые, чем у Лютовки, устойчивы к болезням, особенно к бактериальному раку и монилиозу. Плоды обоих сортов по величине схожи с Нортхстар, но имеют более темный сок и мякоть, очень вкусные. Они хороши для потребления в свежем виде и для промышленной переработки. Созревают в первой декаде июля, а при жаркой погоде — еще раньше. Сабина созревает практически одновременно с Нортстаром, Люцина — на несколько дней позже. Это — ранние сорта превосходящие Лютовку. Они могут успешно заменить сильно поражаемую монилиозом вишню Нортхстар. Оба сорта имеют промышленное значение. Стоит помнить, что Люцина® юридически охраняется. Учитывая более сильный рост, их следует выращивать на менее плодородных почвах. Однако существует опасение, что во время засухи плоды могут мельчать.

Вишня сорта — Ванда

Сорт Ванда также выведен в Скерневицах. Несмотря на очень высокую урожайность, очень темный сок с высоким содержанием экстракта, сорт из-за очень высокой чувствительности к бактериальному раку, практически, не размножается. Инфицирование этой болезнью намного выше, чем у восприимчивого сорта Нефрис. В дождливые годы на листьях, молодых завязях и плодах появляются типичные для бактериального рака признаки.

Среди новых сортов Академии земледелия в Познани перспективна ранняя вишня Агата, которая конкурирует с Сабиной и Люциной®. Типична форма дерева с доминирующим проводником и многочисленными короткими плодоносящими веточками.

Вишня Алмаз входит в число сортов, созревающих в середине лета, таких как Килерис 16, Панда 103, Грониаста с уйфехерто и Нефрис. Но Алмаз интересен лишь для любительского садоводства, несмотря на очень красивые крупные плоды. Бесцветный сок снижает ценность сорта.

Вишня сорта — Люцина

Аметист (селекции Академии в Познани) поздно созревающий, урожайный сорт, плоды — большие с темно-красным соком. Предполагали, что в некоторых садах его можно будет сажать вместо Лютовки. Однако, главным недостатком оказалась, как и у Ванды, низкая устойчивость к бактериальному раку.

Сорта селекции Академии, несмотря на то, что уже несколько лет введены в Реестр, малодоступны для садоводов из-за недостаточного объема выращиваемых саженцев.

В 1998г. в общегосударственный Реестр введена румынская вишня Нана. Получена от скрещивания сортов Керезер и Морела негра (тип Лютовки, распространенный в Румынии). Она обладает достоинствами обеих родительских сортов. Обильно плодоносит — как Лютовка, дерево более сильнорослое, чем у Лютовки, однако слабее чем у Керезера. Мало восприимчива к монилиозу. Листья — кожистые, удлиненные, с полосками как у Керезера. Плоды красивые и крупные. Их недостатком является более светлый, чем у родителей, цвет мякоти и сока. Плоды созревают в середине июля, но их можно оставлять на дереве и собирать вместе с Лютовкой.

В Польше ценным может быть новый венгерский сорт Дебрецени Бутерму. Не нужно путать его с сортом Ерди Бутерму, который изучается уже несколько лет, но, несмотря на красивые плоды, не получили широкого распространения из-за низкой урожайности. Дерево Дебрецени Бутерму растет немного сильнее, чем Лютовка, крона с широкими углами отхождения и четко доминирующим проводником, хорошим листовым аппаратом, листья длинные темно-зеленые, плодоносит обильно, ежегодно. Плоды большие — 6-7г, с темной кожицей с интенсивными полосками. Мякоть темно-красная, очень вкусная. Этот сорт созревает в середине июля, но плоды могут дольше оставаться на дереве, не перезревают и не становятся мягкими.

Перспективны также немецкие сорта: Яхонт и Карнеол. Оба получены в результате скрещивания сортов Керезер и Лютовка. Выводы о пригодности этих сортов при выращивании в климатических условиях Польши могут быть созданы только через несколько лет.

Вишня сорта — Нефрис

Тем временем по-прежнему Лютовка еще долго будет основным сортом в наших садах. В более теплых районах стоит сажать также Панду 103 и Грониаста с Уйфехерто. Эти сильно растущие сорта можно сажать на менее плодородных почвах, на которых Лютовка растет очень слабо. В качестве подвоя лучше использовать антипку. Вишню Килерис 16 нужно сажать в теплых районах с большим количеством осадков в июне — июле, поскольку на сухих участках плоды мельчают. Там, где нет опасности за поражения бактериальным раком, подходит также Нефрис.

Для закладки новых насаждений вишни рекомендуются сорта: Сабина, Люцина®, Агат, Алмаз и Нана, которые при выращивании на больших площадях могут продлить сроки съема и время поставки плодов вишни на рынок.

В отдельные аномальные по погодным условиям годы: при жаре в первые дни мая наблюдалось значительное повреждение завязи вишни на многих участках в центральной и восточной Польше. Пока трудно оценить устойчивость сортов к этим погодным аномалиям. Однако независимо от сорта и даже от вида большие потери отмечены в садах, заложенных на низменности, по сравнению с насаждениями, расположенными на склонах.

Р.Г. Ноздрачева, Круглов Н.М. Сортимент абрикоса для Центрального Черноземья. Междунар.Начно-практическая конференция «Мобилизация адаптационного потенциала садовых растений в динамичных условиях внешней среды» М.-2004, с.303-307.

Сортимент абрикоса для Центрального Черноземья

Большая и интересная работа, начатая И. В. Мичуриным по осеверению южной культуры абрикоса была продолжена его последователями — известными селекционерами Воронежской области: доктором сельскохозяйственных наук М.М. Ульянищевым — основателем Россошанской зональной опытной станции садоводства, которому в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения и доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации А. Н. Веньяминовым, которому в этом году исполняется 100 лет со дня рождения.

Несколько десятилетий ушло на то, чтобы в настоящее время стало возможным утверждать, что абрикос основательно закрепился на Воронежской земле.

Абрикос сорта Харкот

Климатические условия Воронежской области характеризуются как умерено-континентальные. Зима сравнительно холодная, лето жаркое. Наибольшая среднемесячная температура воздуха в июле достигает 18°С, с абсолютным максимумом 31,2°С, наименьшая среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе -6,8 °С, с абсолютным минимумом -27,6 °С. В зимние месяцы в области часто отмечаются низкие положительные температуры с продолжительными оттепелями, приводящими к сходу снегового покрова. Весной нередко бывают заморозки, самые поздние из них отмечаются в первой декаде мая, самые ранние — в третьей декаде сентября. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в декабре. Годовое количество осадков, составляет 550-580 мм. Сумма эффективных температур 2900 °С. Такое сочетание климатических условий позволяет получать из 10 лет эксплуатации сада 6-7 хороших урожаев абрикоса.

В настоящее время по популярности среди садоводов-любителей абрикос в приусадебном садоводстве основательно завоевывает первое место среди косточковых культур.

По биологическим особенностям абрикос способен плодоносить ежегодно. Ограничивает возделывание абрикоса в промышленных условиях ЦЧР нерегулярность плодоношения из-за резких перепадов температуры в зимний период после продолжительных оттепелей, понижающих зимостойкость генеративных почек; возвратных весенних заморозков в период цветения и завязывания плодов; летней засухи; сильных ветров, мешающих лету пчел и продолжительных дождей в период цветения.

Абрикос сорта Лак

Погодные условия зимнего периода 2003-2004 гг. сложились так, что абрикос впервые за период наших исследований с 1987 г. показал стопроцентную сохранность генеративных почек.

Селекционная работа, проводимая на кафедре плодоводства и овощеводства Воронежского ГАУ им. К.Д. Глинки под руководством профессора А. Н, Веньяминова, была направлена на создание высокозимостойких, засухоустойчивых высококачественных универсальных сортов абрикоса разных сроков созревания.

Использование метода отдаленных эколого-географических скрещиваний дальневосточных форм абрикоса с сортами среднеазиатской, ирано-кавказской и европейской групп позволило получить следующие сорта абрикоса — Воронежский ранний. Десертный, Колхозный, Лауреат, Мичуринец, Триумф северный, Чемпион севера, Компотный, Успех, Надежный и другие.

А.Н. Веньяминову частично удалось найти решение вопроса подопревания коры в нижней части штамба деревьев абрикоса, от которой в средней полосе России страдали сеянцы абрикоса.

По улучшению качества плодов абрикоса селекционная работа проводилась кандидатом сельскохозяйственных наук Л.А. Долматовой. Применялась гибридизация местных сортов и гибридов с южными сортами из Молдавского НИИСВВ — Янтарный Костюженский и Выносливый. Получены сорта Сюрприз, Сардоникс, Воронежский ароматный.

Созданная «северная» группа сортов абрикоса изучается нами с 1987 г. Дана производственно-биологическая оценка сортов и форм абрикоса (Р.Г. Ноздрачева, 1998).

Абрикос сорта Голд Рич

Важным элементом производственно-биологического изучения сортов абрикоса являются фенологические наблюдения. Установлено, что для массового цветения абрикоса необходима сумма активных положительных температур от 332-394 °С. Цветение абрикоса проходит с 30 апреля по 4 мая.

Для созревания плодов абрикоса от начала цветения необходима сумма положительных температур от 1412 до 1681 °С. Период созревания плодов абрикоса продолжается с середины июля по первую декаду августа.

Продолжительность вегетационного периода от начала распускания почек до полного листопада составляет 174-181 день.

Основными критериями производственно-биологической оценки сорта является урожайность, качество плодов, регулярность плодоношения.

Первое плодоношение сортов абрикоса начинается на 3-4 год после посадки в сад однолетними саженцами. Скороплодными являются сорта: Компотный, Сюрприз и Воронежский ароматный. Стабильной урожайностью характеризуются сорта абрикоса Триумф северный, Компотный, Воронежский ароматный. Так, у сорта Триумф северный на пятый год роста деревьев в саду урожай составлял до 60 кг с дерева, а в возрасте 25 лет — более 160 кг. Сорт Воронежский ароматный уступает только за счет меньшей массы плода. Средняя масса одного плода у сорта Триумф северный составляла 44,7 г, а отдельные плоды превышали 70 г. У сорта Воронежский ароматный средняя масса плода — чуть более 20 граммов.

Абрикос сорта Ранний из Мордена

В повышении урожайности абрикоса важная роль принадлежит обрезке. За счет нее можно улучшить общее состояние деревьев, а применением летней обрезки можно отодвинуть на 4-5 дней сроки цветения, что в свою очередь позволит сократить риск отрицательного влияния возвратных весенних заморозков.

В 2000 г. были выделены семена абрикоса от свободного опыления сорта Триумф северный, расположенного в окружении сортов, характеризующихся отличными вкусовыми качествами плодов, высокой самоплодностью и зимостойкостью. Выращенные сеянцы в 2003 г. высажены в коллекционный сад, в котором размещается около одной тысячи элитных сеянцев.

Важным моментом для успешной культуры абрикоса является правильный выбор подвоя, который должен сохранить растение от подопревания коры повысить продуктивность насаждений. Положительные результаты получены при выращивании абрикоса сорта Компотный на клоновом подвое ОП 23-23. Деревья обладают сдержанным ростом, компактной кроной, хотя маточное дерево данного сорта является сильнорослым.

В настоящее время научные исследования направлены на отработку агротехнических приемов выращивания высококачественного посадочного материала и выявления совместимости сортов абрикоса с семенными и клоновыми подвоями селекции А.Н. Веньяминова. Уточняются сроки проведения прививки абрикоса, отрабатываются способы прививки. Изучаются способы стратификации абрикоса и устанавливаются сроки посева семян.

Традиционным способом размножения абрикоса является окулировка в Т-образный разрез, проводимая 20-25 июля. Приживаемость глазков при этом составляет около 80 % осенью, но резко сокращается весной. Выход посадочного материала составляет более 50%. Повысить производство посадочного материала можно за счет применения ранневесенней окулировки вприклад, проводимой до начала сокодвижения. Изучалось применение зимней прививки- улучшенной копулировкой, проводимой во второй декаде марта и апреля. При всех изучаемых способах прививки применялась прищипка однолетних стволиков на высоте 60 см, что позволяло получить саженцы абрикоса с кроной, состоящей из 4-6 боковых побегов, то есть высокого качества.

В 2003 г. в список Государственного реестра включены и рекомендованы для производственного испытания по Воронежской области 4 сорта абрикоса: Триумф северный, Чемпион севера, Компотный, Воронежский ароматный.

Абрикос сорта Харгранд

Наблюдения за насаждениями показывают, что все сорта могут выдерживать зимние условия ЦЧР.

Донором высокой зимостойкости, самоплодности, урожайности и устойчивости к выпреванию коры является сорт Триумф северный. Донорами улучшения вкусовых и товарных качеств являются сорта Сюрприз и Сардоникс.

Дебискаева С.Ю. Международная научно-практическая конференция «Мобилизация адаптационного потенциала садовых растений в динамичных условиях внешней среды».М.-2004, с. 298-302.

Улучшение сортимента черешни для высокопродуктивных садов

В современном садоводстве юга России одно из основных мест среди косточковых культур занимает черешня.

Созревание плодов черешни происходит с 25 мая по 20 июля в зависимости от сорта и зоны выращивания. Ранние плоды используются не только в свежем виде, но и служат сырьем для изготовления компотов, варенья, сухофруктов и продуктов замораживания, обладающих высокими вкусовыми, питательными и диетическими свойствами.

Сорт черешни — Оленька

Черешня — скороплодная культура. Она относится к ежегодно плодоносящим породам и, в связи с высокой урожайностью, быстро возмещает затраты на закладку садов являясь источником значительных доходов. Черешня Перспективна и для получения высококачественной экологически чистой продукции. В отличие от большинства плодовых пород ее можно выращивать при минимальной пестицидной нагрузке, применяя высокую агротехнику и внедряя продуктивные адаптивные сорта.

Почвенно-климатические условия Кабардино-Балкарии благоприятны для выращивания высокотоварной продукции черешни, которая пользуется огромным спросом на рынке. Однако её удельный вес в общей площади плодовых насаждений в республике составляет 1%, а валовое производство плодов не удовлетворяет полностью спрос на плоды черешни. Рентабельность плодоносящих насаждений черешни в значительной мере зависит от возделываемых сортов.

В промышленном сортименте черешни в КБР несмотря на изменения и дополнения районированного сортимента имеются недостатки: нет сортов очень раннего и позднего сроков созревания.

У некоторых из них низкие товарные качества плодов, которые не в полной мере соответствуют требованиям современного рынка.

Основной проблемой селекции и интродукции остается создание и подбор сортов с высокой адаптивной способностью. При этом в новом сорте должны сочетаться, наряду с высокой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, такие ценные признаки и свойства как устойчивость к грибным болезням и вредителям, компактность кроны, универсальность назначения, пригодность к механизированной уборке, хорошие товарные качества плодов. При этом эти сорта должны соответствовать многоукладности производителей продукции, то есть фермерским и крестьянским хозяйствам, акционерным обществам и приусадебным садам. В основном, в настоящее время именно они являются поставщиками продукции черешни на рынок.

Черешня сорта — Сэм

В связи с изложенным, создание и внедрение в производство отечественных, устойчивых к грибным болезням сортов, адаптированных к изменяющимся условиям внешней среды, рассматривается как стратегический путь перехода к рыночным отношениям на интенсивной основе.

В перспективном плане развития садоводства в КБР намечено увеличение площади под черешни до 7%.

С целью совершенствования сортимента черешни в Северо-Кавказском НИИ горного и предгорного садоводства за период 1970-1998 гг. в предгорной и степной зонах республики изучены хозяйственно-биологические свойства 210 сортов черешни различного эколого-географического происхождения.

Исследования проводились на посадках черешни 1968-1989 гг. Контролями к ним были сорта Кассили ранняя, Краса Кубани, Дайбера черная, Гедельфингенская, Франц Иосиф, Выставочная, Приазовская, Чернявка, Винка, Крупноплодная, Земфипа, Июньская ранняя и стандартный сорт некоторых южных регионов Скороспелка.

Начало вегетации по всем сортам отмечалось с 23 марта по 11 апреля при сумме эффективных (выше +5°С) температур 63-132°С.

Начало цветения — 8-30 апреля (137-241°С). Окончание роста побегов было 13-30 июля.

Созревание плодов черешни в Кабардино-Балкарии наблюдается с 20 мая по 20 июля, через 37-76 дней после начала цветения. По срокам созревания исследованные сорта были распределены на три группы: раннего, среднего и позднего сроков созревания. Сумма эффективных температур за этот период у ранних сортов составляла 723-928°С, среднего срока созревания — 930-1178°С, поздних — 1200-1471 °С.

Погодные условия за период проведения исследований были крайне разнообразными. Были и критические годы с сильными морозами зимой (1972, 1976, 1994 гг.). По результатам наблюдений этих зим удалось достаточно полно изучить устойчивость сортов к различным типам зимних повреждений. Наблюдалось подмерзание цветковых почек на 10-100%. Отмечены значительные повреждения древесины в местах разветвления скелетных ветвей и коры на штамбах деревьев. Общая степень подмерзания деревьев оказалась в пределах 1,2-5 баллов. По степени зимостойкости изученные сорта распределены на пять групп.

Черешня сорта — Юлия

К первой группе (повреждение цветковых почек в среднем 10% и общая степень подмерзания до 1,7 балла) отнесено 23,2% сортов, ко второй группе (соответственно, 11-25% и 1,8-2,0 балла) -29% сортов; к третьей группе (26-50% и 2,1-3,0 балла)- 30% сортов; к четвертой группе (51 -75% и 3,1 -4,0 балла) — 9,8% сортов; к пятой группе (76-100% и 4,1-5,0 баллов) — 8% сортов.

Определена продуктивность сортов в разные возрастные периоды плодоношения. Урожайность за пять лет начального плодоношения в среднем оказалась 6,3-46,2 кг с дерева. Сорта Ласточка, Быковецкая, Волшебница, Рыночная, Красная майская, Янтарная, Кубанская черная, Мелитопольская черная, Смуглянка, Наталка, Уголёк, Крымская ночь, Мулатка превосходили контрольные сорта по урожайности. За пять лет полного плодоношения урожайность по сортам варьировала от 16,6 до 84 кг с 1 дерева. Сорта Ласточка, Наталка, Пигмалион, Красная майская, Волшебница — раннего; Янтарная, Орлица, Рыночная, Мелитопольская черная, Крымская ночь — среднего; Стелла, Смуглянка, Надежная, Уголёк, Боамбе де котнаре — позднего сроков созревания превосходили контроль по урожайности.

Масса плода изученных сортов равнялась 3,6-8,2 г. Оценка вкуса составляла 3,5-4,8 балла. Крупными размерами плодов и лучшими вкусовыми качествами выделились сорта: Волшебница, Ласточка, Тавричанка, Июньская ранняя, Мелитопольская черная. Смуглянка, Рыночная, Старкинг, Заречная, Французская черная. Симферопольская белая, Лагнола, Прима, Крымская ночь, Наталка, Донецкий великан и др.

По сухому отрыву и плотной консистенции мякоти для механизированной уборки плодов выделены сорта: Рыночная, Мелитопольская черная, Июньская ранняя, Смуглянка, Наталка, Крымская ночь, Уголёк. Они рекомендуются для дополнения промышленного сортимента.

Черешня сорта — Ванда

Установлены лучшие опылители для перспективных сортов:

для сорта Ласточка — Волшебница, Рыночная, Мелитопольская черная; для сорта Рыночная — Стелла, Волшебница, Ласточка; для сорта Волшебница — Смуглянка, Ласточка, Дайбера черная; для сорта Смуглянка — Франц Иосиф, Мелитопольская черная; для сорта Мелитопольская черная — Смуглянка, Дайбера черная; для сорта Надежная — Волшебница, Франц Иосиф; для сорта Наталка — Краса Кубани, Винка, Тавричанка; для сорта Крымская ночь — Наталка, Стелла; для сорта Уголёк — Крымская ночь, Стелла, Дрогана желтая.

Определен индекс растрескивания основных и перспективных сортов черешни. Как устойчивые к растрескиванию плодов в дождливую погоду в период созревания выделены сорта: Волшебница, Смуглянка, Ласточка, Мелитопольская черная, Наталка, Землячка, Крымская ночь, Уголёк, Надежная и др.

По комплексу физиологических показателей выделены устойчивые к засухе сорта разного срока созревания: Волшебница, Рыночная, Смуглянка, Уголёк. Слабозасухоустойчивыми оказались: Надежная, Винка, Эльтон и др.

Вторым путём и наиболее эффективным методом, обеспечивающим коренное улучшение сортового состава черешни, является выведение новых сортов путём целенаправленной гибридизации, в чем достигли значительных успехов ученые СКНИИГПС. На основании изучения гибридного фонда (3 тысячи сеянцев по 65 комбинациям) выделено 105 элитных форм со сроками созревания с 20 мая по 20 июля. Из них 40 форм проходят первичное сортоиспытание в предгорной зоне республики 12 проходят производственное испытание в соседних республиках. Из них четыре подготовлены для передачи в ГСИ: Нальчанка, Память о Кайсыне, Жаннет, Балкарочка.

Черешня сорта — Саммит

Эти сорта проходят производственное испытание в совхозе «Нальчикский», ОПХ института и на приусадебных участках.

Внедрение в производство указанных сортов будет способствовать повышению экономической эффективности культуры и даст возможность получать продукцию для диетического и детского питания.

Для уменьшения размера кроны и повышения самоплодности выделенных сортов черешни нами продолжается селекционная работа с использованием радиационного облучения. Ведется работа по подбору лучших опылителей для этих сортов.

И.В. Муханин, доктор с.-х. наук,

президент Ассоциации садоводов-питомниководов,

ул. Липецкое шоссе, 83, г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия, 393774,

тел.:(847545)2-36-04, e-mail: asprus@mail.ru

Влияние качества посадочного материала при формировании «Модифицированного стройного веретена» на продуктивность интенсивного сада

Современная система обрезки развита для безопорных интенсивных садов яблони на среднерослых и полукарликовых подвоях со схемой посадки 5×2, 5×2+2 м, плотностью размещения 1000-1500 растений на гектар. «Новое русское веретено» характеризуется компактной кроной с развитым центральным проводником без использования шпалеры и урожайностью 30-40 т/га.

На скороплодность, которая является основой такого типа сада, влияет качество посадочного материала (табл. 1). Показательные данные получены в результате исследований по сорту Синап орловский.

Вариантами опыта служили четыре технологии (способа) выращивания двухлетних саженцев на трехлетних корнях:

Вариант 1 — «модифицированная двухлетка на трехлетних корнях» (однолетка плюс). При этом способе во втором поле питомника при выращивании побега на него начинают воздействовать, когда он достигает высоты 80 см, с помощью «прищипки» верхних листьев в сочетании с обработкой регуляторами роста. В третьем поле питомника проводится весеннее кронирование на высоте 1,1 – 1,3 м от уровня почвы (на 5 – 7 вегетативных почек над верхней кольчаткой, расположенной по центральному проводнику). Также удаляются на косой пенек длиной 3 см все боковые ветви длиной более 30 см, образовавшиеся во втором поле питомника. В течение всего сезона воздействуют на растущий побег с помощью «прищипки» верхних листьев в сочетании с обработкой регуляторами роста для стимулирования образования горизонтальных ветвей;

Вариант 2 — «комбинированная двухлетка на трехлетних корнях» (модифицированный книп-бом). При этом способе выращивания саженцев в третьем поле питомника однолетний побег кронируется на высоте 80 см. Из верхней почки выращивается побег, который под воздействием «прищипки» верхних листьев в сочетании с обработкой регуляторами роста разветвляется. Ниже этого побега оставляется от 3 до 5 ветвей, которые отгибают до горизонтального положения и при достижении ими длины 30 – 40 см надламывают для ограничения ростовой активности;

Вариант 3 — «разветвленная однолетка на трехлетних корнях» (книп-бом). При этом способе выращивания саженцев в третьем поле питомника однолетний побег кронируется на высоте 70 см и из верхней почки выращивается единственный побег, который под воздействием «прищипки» верхних листьев в сочетании с обработкой регуляторами роста разветвляется;

Вариант 4 — «разветвленная двухлетка на трехлетних корнях» (контроль 1). При этом стандартном способе выращивания саженцев в третьем поле питомника кронирование производили на высоте 80 см от уровня почвы.

Вариант 5 – «однолетка на двухлетних корнях» (контроль 2).

Таблица — 1

Влияние технологии выращивания посадочного материала на динамику нарастания урожая у сорта Синап орловский на подвое Р14 при формировании «Модифицированного стройного веретена» (посадка 2001г., плотность посадки 1500 дер./га)

| Варианты |

Урожайность, т/га |

| 2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

В сумме |

| Вариант 1 |

4,2 |

16,0 |

29,6 |

16,5 |

37,2 |

35,2 |

139,3 |

| Вариант 2 |

4,3 |

15,8 |

24,5 |

22,7 |

35,0 |

45,1 |

147,4 |

| Вариант 3 |

3,9 |

8,6 |

14,6 |

14,4 |

22,9 |

38,7 |

103,1 |

| Вариант 4 — к1 |

2,7 |

4,6 |

7,9 |

6,2 |

13,3 |

17,9 |

52,6 |

| Вариант 5 — к2 |

— |

1,5 |

3,5 |

4,7 |

9,5 |

14,3 |

33,5 |

| В среднем |

3,0 |

9,3 |

16,0 |

12,9 |

23,7 |

30,2 |

95,2 |

| НСР05 |

0,9 |

2,3 |

3,6 |

2,5 |

4,3 |

4,9 |

— |