Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

В.С. Кухто

РУП «Институт плодоводства»,

ул. Ковалева, 2, пос. Самохваловичи, Минский район, 223013, Беларусь,

e-mail: belhort@it.org.by

Влияние приемов формирования кроны на рост и продуктивность деревьев яблони сортов Антей и Алеся на подвое 62-396

Представлены данные сравнительной характеристики показателей вегетативного роста и продуктивности деревьев сортов Антей и Алеся на клоповом подвое 62-396 на 3-5-й год после посадки.

За 3 года исследований варианты формирования не оказали существенного влияния на площадь поперечного сечения штамба деревьев исследуемых сорто-подвойных комбинаций. Однако контрольный вариант с обрезкой в период покоя превосходил варианты с летними операциями по показателям количества, средней и суммарной длины однолетнего прироста.

У сортов Антей и Алеся на подвое 62-396 по годам исследований по урожайности между вариантами опыта выявились статистически значимые различия. Тем не менее, статистическая обработка данных по сумме урожаев за 3 года показала несущественность различий между вариантами опыта.

Введение

Обрезка и формирование деревьев — одна из самых важных работ в саду. Любая обрезка ограничивает размеры дерева, изменяет характер проникновения света внутрь их крон, стимулирует разветвление побегов, уравновешивает развитие длинных и коротких побегов, служит для ограничения высоты сбора плодов, что равноценно улучшению их качества. Основной целью всех приемов по формированию кроны является обеспечение умеренного роста и регулярного плодоношения деревьев.

Полученные многолетние результаты при изучении различных способов формирования и обрезки говорят о том, что в молодом возрасте не следует применять сильную обрезку ветвей, особенно с укорачиванием однолетних приростов. Минимальная обрезка стимулирует нарастание объема кроны, ускоряет начало плодоношения и обеспечивает обильные первые урожаи, то есть способствует проявлению преимуществ загущенного стояния деревьев.

В молодом саду в первые годы после посадки рекомендуется применять отгибание побегов. Наклон (отгибание) побегов до пологого положения является важнейшим приемом формирования веретеновидных крон и пальметт. По наблюдениям А.С. Девятова угол наклона побега (ветки) к вертикали не влиял на заложение цветковых почек и степень плодоношения. Однако структура разветвлений на 5-летних скелетных ветвях первого порядка в результате многолетней постоянной установки под различными углами существенно изменилась. На долю кольчаток при вертикальном положении приходилось 17% всех разветвлений, при наклонном — 19-24%, а при горизонтальном — 40%.

Летние операции с травянистыми побегами дают хороший результат при формировании кроны. Пинцировка применяется для ослабления силы роста побега, ускорения окончания ростовых процессов, для превращения ростовых побегов в обрастающие. Побеги, не имеющие перспективы роста, удаляют на ранних фазах развития с помощью выломки.

При использовании зеленых (летних) операций интенсивность обрезки при формировании кроны сокращается. При зеленых операциях удаляются побеги типа конкурентов и волчков, растущие вертикально внутри кроны. Опыт, проведенный в Молдове А.К. Кроитору, выявил положительное влияние летней обрезки на плодоношение в первые годы роста деревьев в саду. Формирование крон деревьев яблони, привитых на подвое М9, по системе стройное веретено с минимализацией формирующей обрезки и преобладанием зеленых операций способствовало повышению урожайности на 3-4-й год до 14,5-24%.

Методика и условия проведения исследований

Исследования проводили в 2004-2007 гг. в саду яблони, посаженном в 2003 году в отделе технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства». Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая, развивающаяся на мощном лессовидном суглинке.

Сорта — Антей и Алеся белорусской селекции с компактным габитусом средней силы роста и преимущественно кольчаточным плодоношением на карликовом подвое 62-396. Расстояние между деревьями в ряду 1,5 м, плотность размещения 1480 дер./га. При посадке использовали однолетние саженцы. Почву в междурядьях содержали под естественным залужением, в приствольную полосу, начиная с третьего года после посадки, вносили гербициды (раундап). У деревьев формировали стройное веретено, оставляя на стволе все отрастающие образования с последующим формированием в нижней части ствола полускелетных ветвей и удалением на замещение в верхней части.

Обрезку проводили в марте — апреле, когда дерево находилось в состоянии покоя.

В верхней части кроны не допускали появления конкурентов у центрального проводника. Все ветви, имеющие острые углы отхождения, удаляли на пенек на 2 почки с целью получения на следующий год ветвей с хорошими углами отхождения.

Чтобы ослабить центральный проводник, его удаляли над ветвью, имеющей прямой угол отхождения, а эту ветвь укорачивали на две почки для восстановления центрального проводника. Из выросших новых побегов один подвязывали к опоре как центральный проводник.

Ветви нижнего яруса к 4-му году развития дерева в саду заняли все отведенное им пространство. Ветви, выходящие за параметры кроны, укорачивали на хорошо развитые кольчатки.

Особое внимание уделяли осветлению кроны для получения высококачественных, окрашенных плодов во всех ее зонах. Для этого применяли как обрезку в традиционные сроки (прореживание, ослабление лидера, удаление конкурирующих побегов), так и летние операции с целью улучшения освещенности. В основном пинцировали однолетние вертикальные побеги и побеги продолжения скелетных ветвей. Прищипку и выламывание зеленых побегов проводили 8-15 июня, когда побеги имели 5-6 развитых листа. Через 2 недели наблюдали вторичный рост. Повторяли пинцировку в первой декаде июля, а окончательную корректировку проводили в конце августа.

Элементы учетов

Показатели вегетативного роста: окружность штамба на высоте 25 см от уровня почвы с пересчетом на площадь поперечного сечения штамба (ППСШ), прирост ППСШ за вегетационный период; количество однолетних приростов, их суммарная и средняя длина.

Продуктивность деревьев яблони: таксация цветения в баллах, урожайность в кг/дер. и т/га, средняя масса плода, выход по товарным сортам.

Варианты формирования деревьев яблони в саду:

- Обрезка в период покоя (контроль).

- Обрезка в период покоя и летние операции.

- Летние операции (пинцировка и выломка побегов).

Результаты исследований

Укорачивание однолетних приростов является важнейшим приемом формирования многих видов крон. В опыте контрольный вариант с обрезкой в период покоя превосходил другие варианты по показателям вегетативного роста. С одной стороны это объясняется стимулирующим действием обрезки на побегообразовательную способность дерева, с другой — выламывание летних побегов на ранней стадии уменьшает их количество, а прищипка на 10-14 дней приостанавливает рост побегов в длину. Во всех сорто-подвойных комбинациях количество, средняя и суммарная длина однолетних приростов больше в контроле. Контроль и вариант с летними операциями имели статистически значимые различия у сорта Антей по показателям средней и суммарной длины приростов, у сорта Алеся только по показателю суммарной длины однолетнего прироста.

За 3 года исследований варианты формирования не оказали существенного влияния на площадь поперечного сечения штамба деревьев исследуемых сорто-подвойных комбинаций. На карликовом подвое 62-396 у сортов Антей и Алеся слабее происходило утолщение штамба в варианте, где обрезка в период покоя сочеталась с летними операциями. Однако статистическая обработка данных указывает на несущественность данных различий (таблица 1).

Показатели вегетативного роста деревьев яблони в зависимости от способов формирования, 2005-2007 гг.

| Вариант формирования кроны |

ППСШ, осень 2007 г., см2 |

Прирост ППСШ за 2005-2007 гг., см2 |

Осень 2007 г. |

|

|

|

| Сорт Антей на подвое 62-396 |

| Обрезка зимняя (контроль) |

14,6 |

11,3 |

96 |

30,9 |

29,7 |

| Обрезка и летние операции |

13,2 |

9,9 |

86 |

30,4 |

26.0 |

| Летние операции |

14,4 |

11,2 |

74 |

22,6 |

16,3 |

| НСР05 |

2,18 |

1,82 |

31,04 |

5,25 |

10,42 |

| Сорт Алеся на подвое 62-396 |

| Контроль |

14,5 |

11,3 |

86 |

33,1 |

28,5 |

| Обрезка и летние операции |

14,2 |

11,1 |

74 |

31,5 |

23,4 |

| Летние операции |

14,7 |

11,7 |

66 |

30,1 |

19,9 |

| НСР05 |

3,06 |

2,86 |

22.15 |

4,52 |

7,63 |

А.Н. Фисенко — кандидат биологических наук

Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства

Формирование крон в садах современного типа

Многолетние наблюдения, проведенные в местностях, расположенных вблизи 45° с.ш. показывают, что оптимальная ширина кроны находится в пределах 1,7-2,2 м в ее основании и 1,3-1,6 м в верхней части, и высота 2,5-2,7 м. Эти параметры взаимосвязаны и, в свою очередь, определяют ширину междурядий. При этом соотношения продуктивного объема к общему должно приближаться к единице. В кронах такого объема, независимо от способов ее ведения, к 6 летнему возрасту формируется 22-31 тыс. м2 листовой поверхности, находящейся около 6 часов в условиях освещения не менее 50% от полного. Отмечено, что в годы с высоким урожаем площадь листовой поверхности существенно уменьшается, производительность на 1 м2 листьев достигает 3,7- 4,4 кг плодов.

Интенсивный сад яблони сорта Голден Делишес Рейнджер на подвое М9

Оптимальную форму кроны для конкретных условий следует выбирать по результатам ее сравнительной оценки, проводимой в стационарных опытах. Наиболее приемлемыми, как показали наши исследования, в условиях юга России для насаждений интенсивного типа на подвое М9 оказались веретеновидные кроны. Стройное веретено формируется при расстоянии между деревьями в ряду 1-1.5 м, тройное — при расстоянии 2 м. Но любая форма кроны не должна быть однажды заданной застывшей на протяжении жизненного цикла дерева, а меняться во времени вместе с его развитием, быть подвижной. Поэтому на определенном этапе в зависимости от сорта и свойств почвы нижние две трети кроны переводятся в систему непрерывного ряда или блока крон с вычлененной цепью вершин высотой около 2.7 м. Это дает возможность поддерживать одномерную структуру кроны, во время удалять излишне утолщающиеся ветви, без учета их принадлежности к определенному дереву заменяя их другими, без снижения продуктивности, «рассекать» кроны с целью улучшения освещенности, не привязываясь к персональному дереву, проводя, по сути, ежегодную умеренную омолаживающую обрезку, удерживать крону в параметрах, соответствующих нормальную световому режиму основной массы листового полога (таблица 1).

Таблица 1

Поступление солнечной радиации в различные части крон в 10-летних насаждениях яблони сорта Голден Делишес при различой плотности посадки 19 июля 1991 г., кал/см2 мин.

| Способ формирования |

Схема посадки |

Зоны кроны |

Среднее по зонам |

В % к открытой площадке |

| Верхнаяя |

Средная |

Нижная |

| Периферия кроны |

| Стройное веретено |

4×1 |

0,92 |

0,50 |

0,38 |

0,60 |

60 |

| Французская ось |

4×1 |

0,90 |

0,45 |

0,22 |

0,52 |

52 |

| Непрерывная крона |

5×1 |

0,96 |

0,68 |

0,40 |

0,68 |

68 |

| Непрерывная крона |

3,3×0,75 |

0,82 |

0,47 |

0,29 |

0,53 |

53 |

| Внутреннаяя часть кроны |

| Стройное веретено |

4×1 |

0,54 |

0,26 |

0,17 |

0,32 |

32 |

| Французская ось |

4×1 |

0,32 |

0,20 |

0,15 |

0,22 |

22 |

| Непрерывная крона |

5×1 |

0,73 |

0,54 |

0,28 |

0,52 |

52 |

| Непрерывная крона |

3,3×0,75 |

0,46 |

0,23 |

0,15 |

0,28 |

28 |

Как видно из приведенных данных, лучший режим освещения складывался при формировании кроны по типу непрерывного ряда (блока). Это способствовало более высокой их продуктивности (табл. 2)

Таблица 2

Урожай яблони в садах различных конструкций на подвое М9

(средний за 12 лет плодоношения, т/га)

| Тип кроны |

Кол-во деревьев шт./га |

Сорта |

| Голден Делишес |

Корей |

| Непрерывная крона |

2000 |

36,4 |

29,5 |

| Стройное веретено |

2500 |

29,1 |

28,5 |

| Тройное веретено |

1666 |

28,9 |

29,4 |

Кроны, сформированные по типу непрерывного ряда, наиболее удачны для проведения механизированной обрезки через год аппаратами косилочного типа. Так, затраты труда на обрезку 1 дерева в 8-летнем возрасте составили в год проведения ручной обрезки 1.8 мин, в год механизированной — 0.4 мин. В среднем за 2 года — 1.1 мин. на 1 га., 27,1 чел.-часов, на ручную ежегодную обрезку стройного веретена 72 чел.-часов/га.

В садах современного типа необходимая дляэтого длительность наращивания вегетативной массы не должна превышать двух-трех лет. Отсюда и соответствующие требования к сортам, кондиции посадочного материала и к другим элементам технологии производства плодов. Помимо генетически обусловленной способности к скороплодности, для интенсивных садов наиболее пригодны сорта с высокой пробудимостью почек, средней или высокой побегообразовательной способностью типа Айдаред, Голден делишес. Они быстрее насыщают планируемый объем кроны удлиненными и короткими разветвлениями. Эти данные получены в многолетних опытах с большим набором сортов различной степени выраженности апикального доминирования и не согласуются с выводами А.С.Девятова (1978) и P.П.Кудрявца (1987) так же, как и по пригодности для садов такого типа сортов с кольчаточным типом плодоношения, которые этими авторами считаются наиболее пригодными.

Плодоношение верхней части кроны яблони сорта Голден Делишес у деревьев с формировкой «компактное веретено» на карликовом подвое М9

После достижения определенного объема, зависящего от плотности посадки, степень обрезки должна стать минимальной и заменяться отклонением ветвей. Это ослабляет интенсивность ростовых процессов и способствует переходу растений к генеративным функциям. Происходящая после начала плодоношения перестройка процессов метаболизма увеличивает количество способных к плодоношению ветвей, что в свою очередь влияет на активность роста, ускоряет переход к равновесию вегетативной и генеративной деятельности. В этот период особенно важно не упустить оптимальных соотношений между ростом и плодоношением. Перегрузка плодами существенно ослабляет рост и приводит к периодичности плодоношения даже у молодых растений, что отмечалось нами и у трехлетних деревьев при урожае 32,7 т/га. Поэтому важно уже в молодом возрасте проводить нормирование плодов при их избыточном количестве.

Имеющиеся в литературе данные о соотношении лист/плод как показателя оптимальной нагрузки, способствующей сбалансированности роста и плодоношения, следовательно, регулярности плодоношения (Фридрих, 1983, Р.Шумахер, 1979), не пригодны для указанных целей, во-первых, из-за сильно меняющейся площади (и количества) листьев в различные годы (по нашим наблюдениям в среднем на 25%), во-вторых из-за очевидной сложности выполнения такого рода подсчетов, наконец, из-за экспериментальной невоспроизводимости. Придержкой для производственников может служить величина ежегодного прироста осевых побегов в пределах 40 см.

Американский высокоурожайный сорт Айдаред

Ослабление обрезки при переходе от формирующей к минимальной может привести к снижению урожая, ухудшению его качества плодов, поэтому продолжительность этого периода строго отслеживается, т.к. он будет не одинаков в различных условиях и при разной плотности насаждений.

Так, при плотности 4 тыс. дер./га уже на пятый год после посадки резко сокращаются приросты в нижней половине кроны и усиливается рост терминальных побегов, что может ввести в заблуждение относительно сроков восстанавливающей обрезки, улучшающей транспорт веществ в базипетальном направлении. Ускоряется старение растении, хотя активность роста верхней части кроны как будто не подтверждает этого.

Запаздывание с проведением обрезки, поддерживающей ростовую активность при старении дерева, может привести к необходимости сильной омолаживающей обрезки, существенно уменьшающей объем кроны и, следовательно, ее продуктивность. Предпочтительнее регулярно проводить легкую омолаживающую обрезку с началом уменьшения приростов, прореживание кроны за счет теряющих ростовую активность ветвей. Помимо того, что происходящее при этом осветление усиливает фотосинтетическую активность листьев во внутренних частях кроны, определенное перераспределение продуктов синтеза и улучшение освещенности благоприятно сказывается на подержании ростовых процессов оставшихся ветвей и задерживает процессы старения. В наших насаждениях такая обрезка позволила получать средний (за 7 лет) урожай порядка 35-42,5 т/га (сорта Корей, Айдаред, Голден делишес). В отдельные годы урожай достигал 107-133 т/га.

Интенсивный сад яблони на подвое М9

Рекомендуемое некоторыми специалистами сильное («на пенек») омолаживание утративших рост ветвей, расположенных в нижней части кроны в ее затененных зонах чаще всего не восстанавливает их ростовой активности, а иногда приводит к усыханию пенька.

В условиях Северного Кавказа не показала себя обрезка «на замещение». На богатых почвах она способствовала усилению вегетативных процессов и снижала урожай, что отмечалось нами в плотных садах (2500 дер./га). На богатых почвах юга полноценная продуктивность кольчаток, дающих плоды массой 220-240 г. сохраняется до 8-10 лет и потому необходимости в такой обрезки нет.

При прогрессирующем старении деревьев в интенсивном саду на подвое М9 экономически не эффективна сильная омолаживающая обрезка. В зависимости от плотности насаждений и условий произрастания этот процесс начинается на 15-16 год после посадки. Такая обрезка на два года выводит сад из плодоношения, последующие урожаи не регулярны.

Экономически целесообразнее такие сады раскорчевывать. В очень жестких условиях произрастания старение происходит уже на десятый год их эксплуатации, но и тогда замена таких насаждений считается более выгодной.

Р. С. Захарченко, аспирант ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства, Россия, 350901, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39 E-mail: agronom-plodovod2007@rambler.ru

Главной задачей садоводства в Российской Федерации является разработка мероприятий, обеспечивающих получение высоких, устойчивых, а в дальнейшем и программированных урожаев плодов. Современное состояние отрасли садоводства в стране, в том числе и на Кубани, оценивается как кризисное. Так, валовое производство плодово-ягодной продукции не превышает 2,2-3,0 млн. тонн, при потребности 10 млн. Более того, значительная часть ее не конкурентна, что отрицательно сказывается на экономике плодовых хозяйств. Причины: во-первых, наличие в насаждениях сортов с низкой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды; во-вторых, недостаточная устойчивость садовых агроэкосистем; в-третьих, широкое использование сильнорослых и среднерослых подвоев. Существуют и другие причины — экологические, экономические и организационные.

Вместе с тем, в условиях происшедших в экономике государства структурных изменений, усиления конкуренции между производителями проблема повышения качества плодов приобретает особое значение. Это связано с возросшими запросами потребителей, определяющими рыночную стоимость плодовой продукции, а в конечном счете — размер возможного экономического эффекта.

Несмотря на это, по оценке специалистов, произведенная продукция по прежнему в большинстве случаев мало конкурентоспособна. Из всего количества полученных яблок и других фруктов требованиям высшего и первого товарных сортов на сегодняшний день удовлетворяет не более 30% плодов.

Важными составляющими качества плодов являются их внешний вид (цвет кожицы, величина, форма) и вкус (плотность, сочность, соотношение сахара и кислоты, аромат). Отмечено, что наиболее привлекательными и пользующимися спросом на рынке являются стандартные крупные плоды яблони с яркой одномерной желтой, зеленой, красной или оранжевой окраской, с присущей для сорта формой и выравненностью по величине.

В такой ситуации большинство производителей предпочитают переходить на новые высокопродуктивные насаждения интенсивного типа, обеспечивающие существенное увеличение продуктивности насаждений, повышение качества продукции и низкую себестоимость плодов, а также быструю окупаемость затрат и, что немаловажно снижают затраты рабочей силы при проведении обрезки и уборки.

Одним из важнейших факторов в интенсивном плодоводстве многие специалисты и ученые считают максимально уплотненные посадки садов. Количество деревьев на единицу площади зависит от подвоя, сорта, высоты штамба, схемы посадки и системы формирования кроны плодового дерева. Поэтому необходимо разработать и применять в таких садах агротехнические приемы, которые способствовали бы оптимизации роста и плодоношения сорто-подвойных комбинаций. При этом наравне с основными немаловажное значение имеют дополнительные способы и приемы регулирования побегообразовательной способности и плодоношения деревьев районированных и интродуцированных сортов яблони как в период покоя, так и в период вегетации.

В последние три года наблюдалось явление засухи, особенно остро во второй половине лета. В таких условиях просто необходимо проводить нормирование урожая обрезкой, особенно на неорошаемых землях, в случае его отсутствия происходит перегрузка дерева, которая приводит к периодичности плодоношения, плоды получаются мелкие с низкими вкусовыми качествами.

Одним из агротехнических мероприятий позволяющих приблизиться к достижению цели — получения высококачественной плодовой продукции является обрезка. Различные способы и приёмы обрезки дают возможность: регулировать рост и плодоношение; световой режим, оказывающий влияние на интенсивность окраски плодов, а так же снизить вероятность грибных заболеваний; нормировать количество урожая, что дает возможность получать качественные и выровненные по величине плоды, а так же ликвидирует периодичность; снизить затраты на химическую защиту, за счёт компактности крон и их продуваемости, лучшей освещённости.

Новизна темы заключается в том, что новые сорто-подвойные комбинации и схемы посадки, внедряемые в производство в том или ином агроклиматическом районе, нуждаются в разработке индивидуальной системы формирования и ведения кроны.

Цель работы — разработать рациональную систему мероприятий позволяющих получать высокие стабильные урожаи с высокими товарными качествами плодов.

Задачи:

— изучить влияние сроков обрезки на рост и плодоношение

деревьев яблони;

— изучить влияние сроков обрезки и химического нормирования урожая на рост и плодоношение деревьев яблони;

— дать экономическую оценку изучаемых мероприятий.

Ожидаемый результат: получение оптимальной системы регулирования роста и нормирования урожая насаждений яблони.

Е.С. Боровик

РУП «Институт плодоводства»

В статье приведены двулетние данные по изучению приемов нормирования плодоношения с помощью ручного прореживания цветков и завязи и обработкой водными растворами перманганата калия (0,1%) и рапсового масла (2%) во время цветения.

В вариантах с применением ручного прореживания цветков и плодов масса плода была выше, чем в других вариантах, однако урожайность в этих вариантах была ниже.

Обработка растворами перманганата калия и рапсового масла не повлияла на завязываемость плодов. Урожайность деревьев в этих вариантах была немного ниже, а масса плода — выше, чем в контрольном варианте.

Выход товарных плодов был выше в вариантах с ручным прореживанием цветков и плодов по сравнению с другими изучаемыми вариантами.

Прореживание плодов относится к важнейшим агротехническим мероприятиям, с помощью которых можно регулировать качество плодов и закладку цветковых почек. Положительное влияние прореживания молодых плодов на образование цветков и плодов в следующем году, по меньшей мере, известно два столетия, но только в последние десятилетия плодоводы начали уделять больше внимания регулированию нагрузки деревьев плодами.

Влияние приемов нормирования плодоношения на урожайность деревьев яблони и качество плодов

Правильная детальная обрезка способствует удалению значительного количества «резервных» плодовых почек и тем самым получению более крупных и лучше окрашенных плодов. Однако для многих сортов, отличающихся наличием высокого процента резервных завязей, прореживание плодовых почек обрезкой оказывается недостаточным, и в годы обильного цветения на них развиваются мелкие, низкого качества плоды.

Хорошие результаты в дополнение к обрезке дает прореживание завязей.

При ручном прореживании в первую очередь удаляют все завязи, пораженные вредителями и болезнями, недоразвитые, плохо сформированные. Вслед за этим удаляют и часть здоровых плодов, чтобы на каждый оставляемый плод приходилась достаточная площадь листьев, обеспечивающая его достаточным количеством продуктов фотосинтеза. Как правило, при ручном прореживании оставляют не более одного плода в соцветии.

Многочисленные опыты на яблоне показали, что при правильном прореживании завязей урожайность не снижается, но в то же время сильно возрастают величина плодов, их однородность, окрашенность. В опытах Крымской плодово-ягодной станции выход плодов высшего и первого сортов при прореживании яблонь сортов Пепин лондонский, Кандиль синап, Сары синап и Пармен зимний золотой повышался в 1,5-2 раза.

Ручное прореживание цветков и плодов является трудоемкой и дорогостоящей операцией.

Поэтому обычно прореживание завязей проводят в более поздние сроки, когда они достигнут величины лесного ореха. Затраты труда на прореживание плодов хотя и велики, но они перекрываются повышением качества плодов и последующей экономией труда. Крупные однородные высококачественные плоды всегда легче убирать, сортировать и упаковывать, чем плоды неоднородные по размеру.

Трудоемкость ручного раннего прореживания цветков и завязей побудила плодоводов различных стран к разработке более доступныхспособов проведения этой операции. Были изучены десятки жидкостей для опрыскивания. Хотя экспериментальное изучение подобных препаратов еще нельзя считать вполне законченным, для ряда сортов они применяются в различных странах. Наиболее эффективными оказались этефон, карборил, альфа-нафтилуксусная кислота (КАНУ) и её производные.

Срок применения препарата КАНУ около четырех недель. Концентрация раствора зависит от сроков опрыскивания: в фазу полного цветения опрыскивают раствором в концентрации 0,001-0,002%, через 3-4 недели после цветения концентрацию раствора увеличивают в два раза. Концентрацию раствора подбирают конкретно для каждого сорта и состояния деревьев. Оптимальные сроки обработки этими препаратами летних сортов яблони в условиях центральной и предгорной зон Ставропольского края на 5-9-й день после цветения, зимних на 8-16-й при диаметре боковых завязей у первых 7-9 мм, у вторых 7,4-9,6 мм, центральных 10-12 мм.

На кафедре плодоовощеводства Ставропольского сельскохозяйственного института изучали влияние 2%-ного раствора кальцинированной соды на прореживание цветков яблони. Установлено, что химическое прореживание 2%-ным водным раствором кальцинированной соды снижало нагрузку деревьев плодами (до умеренной), улучшало питание оставшихся плодов и закладку цветковых почек под урожай следующего года, выравнивало плодоношение, повышало урожайность насаждений и качество плодов, уменьшало непроизводительные затраты. Увеличение кратности прореживания с одного до трех на 3-5-й день от начала цветения уменьшило количество полезной завязи в год опрыскивания с 6,3% в контроле до 5,1-3,1% в опыте. При двукратном прореживании урожайность плодов за смежные годы была на 12-13% выше, при трехкратном — на 21%, за счет увеличения на 18-68% средней массы плодов по сравнению с контролем.

Для получения чистой продукции в качестве прореживателя цветков применяют перманганат калия (0,1%), калийное мыло (3%), рапсовое масло (1-2%), хлористый натрий (1-2%).

Цель исследований — выделить наиболее эффективные приемы и препараты нормирования плодоношения для получения ежегодных урожаев качественной продукции.

Рябцева Т.В.

РУП «Институт плодоводства»

Плодоводство: науч. тр. / Белсад РУП «Институт плодоводства»; редкол.: В.А. Матвеев (гл. ред.). — Самохваловичи, 2008. — Т. 20. — 398 с.

Динамика роста и плодоношения яблони сорта Антей на подвоях разной силы роста в зависимости от типа кронирования посадочного материала

Представлены пятилетние данные сравнительной характеристики силы роста, урожайности и качества плодов яблони сорта Антей на подвоях разной силы роста: суперкарликовом ПБ-4 и карликовом 62-396, в саду, заложенном в 2003 г. двухлетними саженцами с различными вариантами кронирования в питомники.

Сила роста деревьев яблони сорта Антей и их урожайность зависели от типов саженцев и биологических особенностей подвоев; на подвое 62-396 деревья росли сильнее, чем на суперкарликовом подвое ПБ-4.

Площадь поперечного сечения штамба, площадь листовой поверхности сорта Антей на суперкарликовом подвое ПБ-4 были больше у деревьев, кронированых в питомнике на высоте 80 см от уровня почвы, на карликовом подвое 62-396 — у некронированных деревьев. Кронирование саженцев в питомнике на высоте 60 см снизило силу роста деревьев на обоих подвоях, но особенно сильно на карликовом подвое 62-396.

Маточник для подвоя 62-396

В период начального плодоношения по показателям роста и урожайности на суперкарликовом подвое ПБ-4 выделился вариант кронирования саженцев в питомнике на высоте 80 см от уровня почвы, на карликовом подвое 62-396 лучше были некронированные деревья. Урожайность сорта Антей зависела от варианта кронирования саженцев в питомнике и от силы роста подвоя. Урожайность деревьев на карликовом подвое 62-396 была выше, чем на суперкарликовом подвое ПБ-4. Во все годы у деревьев на суперкарликовом подвое ПБ-4 выше урожай был в варианте кронирования саженцев в питомнике на высоте 80 см от поверхности почвы, на подвое 62-396 — у некронированных саженцев. Выход стандартных плодов на карликовом подвое 62-396 был незначительно выше, чем на суперкарликовом подвое ПБ-4.

Ключевые слова: яблоня, карликовый и суперкарликовый подвои, крокированные саженцы, рост, скороплодность, плодоношение, качество плодов, Беларусь.

Введение

В условиях современного научно-технического прогресса для производства плодов на промышленной основе необходима закладка скороплодных садов с малогабаритными кронами, требующих минимальных затрат труда на обрезку, уборку урожая, с быстрой окупаемостью капитальных вложений, т.е. с высокой экономической эффективностью.

Интенсификация садоводства в Республике Беларусь с использованием слаборослых подвоев предъявляет повышенное требование к качеству посадочного материала. Посадочный материал должен обеспечивать: высокую скороплодность садов, быстрые темпы нарастания урожайности, с выходом насаждений на их максимальную продуктивность на 4-й, максимум 5-й год. Всё это должно обеспечить быструю (на 3-4-й год после посадки в сад) окупаемость вложенных средств, составляющих 5-7 тыс. долларов на гектар. Исследования, проведенные в западных странах (Голландии, Германии, Польше), а также в России и Украине, показали, что при выборе саженца для закладки 5 интенсивных садов недостаточно выбрать подвой и сорт, должно быть обращено особое внимание на качественные показатели саженца (разветвленность, количество боковых побегов, их средняя длина, количество плодовых почек и т.д.). Закладка садов таким посадочным материалом обеспечивает повышение экономической эффективности их возделывания.

Целесообразность выращивания в питомнике саженцев с тем или иным типом формировки кроны может быть определена после экспериментальной технологической оценки их в саду.

Цель исследований — оценить и выявить наиболее оптимальный тип саженцев для закладки плодовых насаждений яблони с плотностью размещения 1480-2200 дер./га.

Подвои 62-396 в холодильной камере

Методика и материалы исследований

Двухфакторный опыт заложен весной 2003 г. двулетними кронированными саженцами яблони сорта Антей на подвоях разной силы роста: суперкарликовом ПБ-4 и карликовом 62-396, в опытном саду РУП «Институт плодоводства», пос. Самохваловичи. Схема посадки: на подвое ПБ-4 — 4,5×1 м (2200 дер./га), на подвое 62-396 — 4,5×1,5 м (1480 дер./га). Варианты заложены без рендомизации, по 30 учётных деревьев во всех вариантах кронирования саженцев каждой сорто-подвойной комбинации.

Типы двухлетних саженцев:

1. Некронированные (контроль).

2.Кронированные на высоте 80 см от уровня почвы.

2а. Кронированные на высоте 80 см от уровня почвы с надломом у основания боковых побегов, отходящих под острыми углами.

3. Кронированные на высоте 60 см от уровня почвы. У саженцев на подвое ПБ-4 в питомнике дополнительно проводилась подрезка корней.

Тип кроны — стройное веретено. После посадки в сад центральный проводник, длиннее 40 см, укорачивали. Побеги, сильно конкурирующие с проводником, в течение периода вегетации вырезали при достижении длины 15 см. Боковые побеги с острыми углами отхождения отгибали бельевыми прищепками или с помощью шпагата для формирования широких углов.

Доктор с. – х. наук И.В. Муханин демонстрирует высококачественный посадочный материал, клоновый подвои 62-396.

Почву в приствольных полосах в первые два года содержали под черным паром, в последующие годы — под гербицидным паром. Почва междурядий в первые два года, в первой половине лета содержали под черным паром, во второй половине лета проводили 2-3-кратное подкашивание, в последующие годы — под естественным газоном с 6-8-кратным подкашиванием за сезон вегетации.

Агрохимические показатели опытного участка при закладке сада: почва дерново-подзолистая, суглинистая, подстилаемая мощным лессовидным суглинком, структура — пластинчато-комковатая, рН (КСl) — 4,92; Р205 — 276 мг/кг почвы; К20 — 153 мг/кг почвы; гумус — 1,35%.

Формирование сортимента ягодных культур для современных технологий возделывания.. Жидехина Т.В., Ковешникова Е.Ю. и др. Достижения науки и техники АПК, №2, М.-2009, с. 31-33.

Т.В. Жидёхина, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом

Е.Ю. Ковешникова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник

Д.М. Брыксин, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

О.С. Родюкова, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

К.В. Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

В.В. Ламонов, аспирант ВНИИС им. И.В. Мичурина

Т.В. Носкова, аспирант ВНИИС им. И.В. Мичурина

Д.А. Черенков, аспирант ВНИИС им. И.В. Мичурина

Резюме

В статье приведены основные результаты исследований по селекции и формированию оптимального сортимента ягодных культур для интенсивных технологий возделывания, обеспечивающих получение высокого качества ягодной продукции и посадочного материала в ЦФО.

Формирование сортимента ягодных культур для современных технологий возделывания

Ягодные культуры занимают важное место в садоводстве России. Эффективность их производства различна, однако использование плодов в рационе человека — обязательное условие для ранения проблемы сбалансированного питания. Накопленный опыт, современные технические и технологические разработки позволяют возделывать ягодные культуры на индустриальной основе, что обеспечивает более полную реализацию их биологического и генетического потенциала. В новых производственных условиях нужны сорта с соответствующими морфологическими и физиологическими признаками. Взаимодействуя с биотическими и абиотическими факторами зоны выращивания, сорт может обеспечить существенную прибавку урожая, улучшить его качество, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, снизить затраты на единицу производимой продукции [3].

Целью наших исследований было совершенствование сортимента и технологий возделывания ягодных культур. В задачи исследований входило изучение хозяйственно-биологических особенностей новых сортов ягодных и нетрадиционных садовых культур, выделение лучших из них для различных технологий производства плодов и посадочного материала, оптимизация сортовой агротехники.

Условия, материалы и методы.

Объектами исследований были 820 коллекционных сортообразцов 21 ягодной и нетрадиционной садовой культуры. Исследования проводили в соответствии с Программами и методиками сортоизучения и селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур (Мичуринск 1973,1980; Орел 1995,1999).

Результаты и обсуждение.

Современная концепция создания сортов ягодных культур базируется на адаптивности к условиям произрастания, высокой стабильной продуктивности и качестве плодов, иммунитете к основным болезням и вредителям [4, 5]. Одно из главных требований к сорту — максимально возможная механизация технологических процессов. В основе индустриальной технологии лежит агротехника возделывания высокопродуктивных сортов ягодных культур с полураскидистыми кустами, гибкими ветвями, способными выдерживать механическое воздействие ягодоуборочных машин без ухудшения состояния растений, обеспечивающих стабильную урожайность в течение 5-6 лет эксплуатации насаждений. Оценка новых сортов смородины, крыжовника и жимолости по лимитирующим показателям позволила выявить среди них наиболее пригодные для промышленного использования (табл. 1).

Таблица 1 — Биологические параметры пригодности к механизированной уборке новых сортов ягодных культур

| Сорт |

Средняя высота растения, м |

Урожай в недоступной зоне (0,0…0,3 и выше 1,8м), % |

Физико-механические статистические свойства ягод |

Одновременность созревания ягод, % |

| усилие отрыва, г |

усилие раздавливания, г |

| Модель сорта* |

<1,8 |

<15 |

50…150 |

>200 |

>90 |

| Жимолость |

| Антошка |

1,3 |

5 |

58 |

301 |

95…100 |

| Голубой десерт |

1,1 |

5 |

77 |

221 |

90…95 |

| Памяти Куминова |

1,2 |

5 |

56 |

228 |

95…100 |

| Крыжовник |

| Романтика |

1,0 |

13 |

97 |

1200 |

95…100 |

| Серенада |

1.2 |

5 |

179 |

2300 |

90…95 |

| Черномор |

1,5 |

4 |

138 |

1000 |

95…100 |

| Смородина черная |

| Зеленая дымка |

1.5 |

12 |

114 |

363 |

90…95 |

| Кармелита |

1.3 |

10 |

112 |

430 |

95…100 |

| Маленький принц |

1,3 |

10 |

120 |

386 |

95…100 |

| Тамерлан |

1.5 |

5 |

130 |

403 |

90…95 |

| Чернавка |

1,5 |

5 |

128 |

432 |

90…95 |

* модель разработана для смородины черной

В результате изучения биологических особенностей роста и развития растений, а также на основании производственных испытаний сформирован оптимальный сортимент для индустриальной технологии возделывания, обеспечивающий урожайность 60… 133 ц/га, хорошее качество продукции (70…92 % стандарта), высокую полноту съема при минимальных затратах труда (около 50 чел.-ч. на 1 т ягод). Он включает сорта смородины черной Зеленая дымка, Катюша, Маленький принц, Память Вавилова, Паулинка, Тамерлан, Татьянин день, Чернавка, Черный жемчуг; крыжовника — Черномор, Красноелавянекий, Романтика, Серенада, Садко; жимолости — Антошка, Голубой десерт, Памяти Куминова, Принцесса Диана, элс 8-93-1,96-3,97-1 [6,7,8].

Установлена высокая эффективность, возделывания новых сортов по индустриальной технологии — затраты окупаются на 3-4 год после закладки насаждений, уровень рентабельности составляет 80…379 % (табл. 2).

Сейчас проводятся исследования направленные на получение высококачественной продукции в соответствии с нормами детского и диетического питания. Для этого отрабатывается технология выращивания смородины (красной и черной) и крыжовника на шпалере. При таком способе формирования растений увеличивается масса ягод (на 25…40%) и урожайность (до 15…28 т/га), облегчается сбор продукции, ягоды созревают одновременно, не загрязняются и накапливают больше биологически активных веществ. Высокая урожайность ягодных культур достигается благодаря использованию адаптированного сортимента, специфической обрезке и формированию кустов с учетом особенностей плодоношения сортов.

Предварительные результаты исследований позволяют прогнозировать высокую экономическую эффективность новой технологии (чистая прибыль составляет более 200 тыс. руб./га, рентабельность производства — 104 %) и рекомендовать для возделывания на шпалере сорта смородины черной Маленький принц, Тамерлан, Титания; смородины красной — Белая Смольяниновой, Виксне, Джонкер ван Тете, Красная Кузьмина и крыжовника — Аристократ, Казачок, Куршу дзинтарс, Салют.

В направлении совершенствования приемов производства высококачественного посадочного материала разрабатываются интенсивные технологии выращивания отводков крыжовника, смородины, жимолости и шиповника в маточнике с использованием природного мульчирующего субстрата и горизонтальной ориентацией маточных растений.

Таблица 2 — Экономическая эффективность сортов ягодных культур нового поколения при индустриальной технологии возделывания

| Сорт |

Урожайность, ц/га |

Полная окупаемость затрат, год после посадки |

Уровень рентабельности, % |

| Жимолость |

| Антошка |

80 |

4 |

362 |

| Голубой десерт |

73 |

4 |

351 |

| Памяти Куминова |

87 |

4 |

379 |

| Крыжовник |

| Романтика |

97 |

3 |

100 |

| Серенада |

120 |

3 |

118 |

| Черномор |

129 |

3 |

132 |

| Смородина черная |

| Зеленая дымка |

117 |

3 |

85 |

| Кармелита |

107 |

3 |

80 |

| Маленький принц |

133 |

3 |

95 |

| Тамерлан |

120 |

3 |

86 |

| Чернавка |

123 |

3 |

90 |

Выявлено, что по совокупности изучаемых параметров лучшими показателями качества отводков характеризуются сорта смородины черной Маленький принц и Багира; смородины красной — Красная Кузьмина, Плодородная из Пальнау и Белая Смольяниновой; крыжовника — Северный капитан и Черномор; жимолости — Синяя птица. Новая технология обеспечивает высокую механизацию производственных процессов и выход 100…350 тыс. отводков с 1 га.

Наиболее результативный способ вегетативного размножения изучаемых сортообразцов нетрадиционных садовых культур (ирги, рябины, боярышника и др.) — прививка черенком методом улучшенной копулировки, при котором приживаемость составляет 80…100 %.

Выводы.

Таким образом, в результате проведенных исследований сформирован оптимальный сортимент смородины черной, крыжовника и жимолости для индустриальной технологии возделывания с комбайновой уборкой урожая, обеспечивающей продуктивность 60… 133 ц/га, уровень рентабельности 80…379 % и окупаемость затрат на 3-4 год после посадки.

Подобран сортимент смородины и крыжовника для возделывания на шпалере, обеспечивающий увеличение продуктивности насаждений на 36… 154 %, массы ягод — на 25…40 %.

Выделены сорта ягодных культур для интенсивной технологии размножения, позволяющей получать 100…350 тыс. отводков с 1 га. Установлено, что при вегетативном размножении ирги, боярышника и рябины наиболее эффективен метод улучшенной копулировки.

Литература

- Жидехина Т.В. Улучшение породно-сортового состава ягодных и нетрадиционных садовых культур в условиях Центрального Черноземья/Т.В. Жидехина//Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. — 2006. — АМ. — С. 30— 31

- Князев С.Л. Ягодоводство в России — состояние и перспективы развития /СЛ- Князев, Т.В. Шейкина// Состояние и перспективы развития ягодоводства в России: матер. Всерос. науч.-метод. конф, (Орел, 19-22 июня 2006 г.). — Орел: ВНИИСПК, 2006. — С 3 — 11.

- Князев С.Л. Селекция черной смородины на современном этапе/С Д. Князев, Т.П. Огольцова — Орел: Нзд~ео ОрелГлУ, 2004. — 233 с.

- Жидехина Т.В. Перспективы направления селекции черной смородины /Т.В. Жидехина//Садоводство и виноградарство, — 2001. — МЗ.-С29-30.

- Ковешникова Е.Ю. Селекция крыжовника во ВНИИС им. И.В. Мичурина /Е.Ю. Ковешникоеа//Научные основы эффективного садоводства: Труды ВНИИС им. И.В. Мичурина. — Мичуринск — наукоград РФ, 2006. — С 373-378.

- Якименко О. Ф. Производство ягод черной смородины на индустриальной основе/О.Ф. Якименко// Садоводство и виноградарство, — 2001 — №3, — С. 21 — 24.

- Ковешникоеа Е.Ю. Перспективы промышленного производства плодов крыжовника /Е.Ю. Ковешникоеа// Садоводство и виноградарство. — 2001 — №3. -С 24- 27.

- Жидехина Т.В. Оценка сортов и форм жимолости для механизированной уборки /Т.В. Жидехина, Д.М. Брыксин// Садоводство и виноградарство. — 2007. №1 — С. 18— 19.

Зейналов А.С., Метлицкий О.З. Ключевая проблема защиты смородины// Состояние и перспективы развития ягодоводства в России (Материалы Всерос. научно.-метод. конф. 19-22 июня 2006). –Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2006-с.117-122.

Ключевая проблема защиты смородины

Совместное повреждение смородины черной галловым почковым клещом (Cecidophyopsis ribis Westw)) и поражение переносимым им вирусом реверсии (blаск currant reversion nepovirus, BRV) приводит к бесплодию растений при невозможности эффективной защиты в полевых условиях. В Англии, где впервые столкнулись с повреждением клещом (болезнь была описана полвека спустя) предпочитали выращивать вместо смородины крыжовник вплоть до пандемии американской мучнистой росы. Синдром реверсии — галлового клеща на смородине встречается ныне во всех регионах в мире и нередко лимитирует её возделывание (Метлицкий и др., 2005, Jones, 2000).

Смородина сорта — Перун

Частичный успех в снижении потерь от синдрома был обеспечен за счет внедрения системы производства здорового посадочного материала, подавления клеща при его миграции из почек в период цветения — начала формирования ягод и создания сортов смородины, устойчивых к клешу или вирусу (путем скрещиваний с R. dikuscha, R.nigrum var.sibiricum и некоторыми другими видами черной смородины), либо использования комплексного иммунитета смородинно — крыжовниковых гибридов (Огольцова, 2002, Trajkowski, Anderson, 1993).

Однако внедрение этого комплекса приемов в отечественную практику столкнулась с рядом трудностей:

- размножение первично оздоровленных растений не достигало цели в условиях недостаточной изоляции от зараженных товарных и индивидуальных насаждений, а порой и от природных резервации клеща в диких смородинниках (Метлицкий и др., 2005);

- ягодоводы не были информированы о разнообразных способах расселения галлового почкового клеща (поселение одной особи на растение которого оказывается достаточным для передачи вируса)» в частности, распространение вредителя на значительные расстояния осуществляется не только с заселенным посадочным материалом, но и потоками воздуха (в которые клещи нацеленно выпрыгивают из почек). Меньшие масштабы имеет разнос клеща с брызгами воды, на теле пчел и разнообразных вредных и полезных насекомых, пауков и т. д., посещающих кусты смородины, одежде работающего персонала, режущем инструменте и других орудиях ухода за растениями (Suski, 1990, Fenton et а1, 2000, Jones, 2000);

- тиодан был изъят из использования без обеспечения альтернативного ему синтетического пестицида или биологического агента борьбы (Метлицкий и др., 2005);

- использование устойчивых сортов, полученных путем гибридизации с различными видами черной смородины, было осложнено появлениием агрессивных популяций С. ribis, выявлением агрессивной R-формы реверсии (вызывается ВRV во взаимодействии с рабдовирусом или фитоплазмой из группы желтухи астр), а также других векторов ВRV, включая С. SPICATA Fenton et al, вредителя красной и черной смородины, красносмородинного крупногаллового клеща С. Selachdon van Eyden, а кроме того. вредящего черной и красной смородине и особенно крыжовнику крыжов- никового почкового негаллообразующего клеща С. Groossulariae Collinge (Hummer et al а1, 1999, Jones, 2000, Spak et а1,2004).

В последнее время эквивалентное черной смородине массовое поражение реверсией констатировано на красной смородине (Ермолаева, Арсеньева, 1994, Лопез, 2000). Новые виды почковых клещей можно отличить от С. ribis только с помощью электронного микроскопа, а массовая их диагностика, равно как вируса реверсии, была обеспечена лишь с помощью молекулярных методов на основе полимеразной цепной реакции (Fenton et al, 2000, Jones, 2000).

Нами в ходе разработки интегрированной системы защиты черной смородины в 1989-2005гг уточнены встречаемость и аспекты биоэкологии почковых клещей и мер борьбы с ними на Ribes sрр.

Смородина сорта — Ядрёная

С. ribis и реверсия были выявлены практически во всех обследованных насаждениях черной смородины, в 5 областях Нечерноземья. Ущерб от этого синдрома столь велик, что флагман отечественного ягодоводства ЗАО «Совхоз им. Ленина» Московской области отказался выращивать эту культуру из-за нерентабельности. Тотально, хотя и не в одинаковой степени, страдали от синдрома свыше 120 просмотренных нами сортов черной смородины в коллекциях селекционеров и госсортоучастков. В селекционном генофонде ВСТИСП лишь сорт Грация оказался свободным от С. Ribis из более, чем ста проверенных сортов, 85% из них были явно поражены реверсией.

Практически во всех обследованных посадках красной и белой смородины в Московской и Кировской области были отмечены реверсия и предположительно С. Selachdon. В селекционной коллекции ВСТИСП особенно сильно поврежденными клещом были сорта Голландская красная, Замок Хаутона, Задунайская, Констактиновская, Натали, Рачновская, Ред ЛейЖ умеренно поврежденными были сорта Йокхер Ван Тете, Мелодия, Надежда, Чулковская, Голландская розовая, Ранняя сладкая, Рондом, Сер-пантин, Фертоди Пирас, незначительно страдали от повреждения Алмазная, Роте Шпетлезе, Хейз. Явно пораженными реверсией с симптомами, типичными для R. nigrum) было свыше 80% проверенных сортообразцов красной и белой смородины. Наши оценки реакции сортов в ряде случаев оказались противоположными таковым других авторов. Это ещё раз указывает на необходимость оценки сортоустойчивости в условиях исскуственно выравненного исходного заражения.

В коллекции крыжовника ВСТИСП в почках сортов Смена и Северный капитан был выявлен предположительно С. grossulariae. На черной, красной и белой смородинах было выявлено 3 типа повреждения почек: крупные кочанообразные галлы, на красной и белой смородине локализованные преимущественно в верхней части кроны (в основном на верхушках побегов и ветвей) (симптомы повреждения С. ribis черной и С. Selachdon красной смородины, по Fenton е1 а1, 2000), относительно мелкие округлые галлы в основном в средней и нижней части кроны, характерные для С. Spicata (Fenton е1 а1, 2000) и внешне здоровые, но содержащие клешей и нередко погибаюшие почки.

Последние отмечены в 7,1 % случаев над галлами и в 5,7% случаев под ними. Это доказывает нецелесообразность применение крайне трудоемкого метода выщипывания галловых почек (Зейкалов, 1999), Поврежденные почки крыжовника обычно не отрастали, но иногда выявлялись в слабой степени и повреждения листьев (измельчение листовых пластинок, усыхающие пузыри на них, энации на черешках и жилках (Hunter, 1999, Fenton et а1, 2000). Наше гипотетическое обнаружение С. grossulariae, С. selachdon и С. spicata в России нуждается в подтверждении методами молекулярной диагностики. В пользу нашей гипотезы говорит распространения всех трех видов в сопредельных с Россией странах.

Период миграции С. ribis из почек оптимален для химической борьбы с ними. Он может длиться 7 и более недели, но более 80% из обитающих в одной почке десятков тысяч клещей мигрирует в течение 2-3 недель. Фенологическое прогнозирование сроков миграции не оправдывает себя, так как они зависят от условий погоды и являются одновременными на сортах с разными сроками цветения. Сроки миграции в первую очередь зависят от изменений температуры воздуха. В годы с холодной, затяжной и дождливой весной (например, 2004г.) миграция запаздывает и может приостанавливаться с резкими похолоданиями, значительно отстает от фенологического развития хозяина. Даже по окончании цветения значительная часть клещей остается во внутренних, а не наружных чешуях почек.

В годы теплой, сухой, дружной весны (например 2002 г.) более ¾ клещей покидает почки еще до конца цветения. Прогнозирование сроков миграции C. ribis по-видимому, может быть облегчено вычислением сумм эффективных температур, превышающих порог развития (40°С) : 50% особей их мигрирует по достижении примерно 316 градусодней(Cross, Ridout, 2001).

В борьбе с C. ribis нами продемонстрирована целесообразность опрыскивания 0,2% фитовермом к.э. (2г/л). Этот биопестицид можно применять вплоть до 2 дней до начала сбора ягод, но при температурах свыше 15°С и по сухой листве (Зейналов, 2002).

Высокоэффективным оказалось так же периодическое омолаживание – срезка кустов до уровня почвы. Она не освобождает, однако, от реверсии, практична при наличии до 1/3 «махровых кустов», которые подлежат раскорчевке (Зейналов, 2003).

Известно, что в 90% случаев занос C. Ribis на плантации связан с использованием поврежденных саженцев. Даже при заносе единичных поврежденных кустов, вредитель через 3 года может заселять 80% и более растений (Suski, 1990). Поэтому необходимо упорядочить покустные обследования и прочистки маточников и питомников смородины. Их следует проводить не менее 2 раза в год, в том числе и осенью после листопада. Крайне необходима молекулярная диагностика латентного заражения реверсией. При обнаружении в посадке даже единичных галловых почек все побеги следует срезать до уровня почвы и сжигать.

Маточники и питомники следует изолировать друг от друга, от промышленных и индивидуальных плантаций, дикорастущих смородины и крыжовника согласно стандартам ЕОЗР (Метлицкийи др., 2005). Необходимо также сводить к минимуму сроки эксплуатации насаждений и число этапов размножения клонов от первичного оздоровления до реализации на закладку плантаций. Садозащитные полосы должны быть на пути ветров, дующих со стороны поврежденных и старых насаждений. Необходимо оздоровить генофонды смородины и крыжовника в селекционных центрах и сети госсортоиспытания и организовать отбор на устойчивость в условиях изоляции на искусственно выровненном инвазионно-инфекционном фоне.

Литература

- Ермолаева Л.В., Арсеньева Т.В. К вопросу об устойчивости красной смородины к смородинному почковому клещу//Защита растений от вредитей и болезней/Сб. научных работ СПБГАУ.-СПБ.1994.с. 13-18.

- Зейналов А.С. Некоторые особенности проявления симптомов повреждения черной смородины почковым клещом и поражения махровостью//Плодоводство и ягодоводство России/Сб. научных трудов ВСТИСП.-М.2002, т.6, с. 205-209

- Зейналов А.С. Биопестицид Фитоверм, к.э. (2г/л) в борьбе с вредителями смородины/Плодоводство и ягодоводство России/Сб. научных работ ВСТИСП.-М.2002, т.9.с. 327-333.

- Зейналов А.С.комплекс агрофитосанитарных мероприятий и омолаживающая обрезка как важные элементы экологически безопасного производства ягод черной смородины// Плодоводство и ягодоводство России/Сб. научных трудов ВСТИСП.-М.2003, т.10, с.256-264.

- Метлицкий О.З., Метлицкая К.В., Зейналов А.С., Ундрицова И.А. основы защиты растений в ягодоводстве от вредителей и болезней. –М.ВСТИСП, 2005, 380 с.

- Огольцова Т.П. Селекция черной смородины – прошлое, настоящее и будущее. –Тула: Приок.кн. изд-во, 1992, 380.

- Cross J. V., Ridout M. S. Emergence of black currant gall mite from gaJls , in spring. //Joum. Hortic. Sci. and Biotechnology-2001, Vol. 76 N3, p. 31J-319.

- Fenton B.. Birch A.N.E., Malloch G.t Lanham P.G, Brennan R.M. Gall mite molecular phytogeny and its relationship to the evolution of plant host specificity. //Exper. and Appl. Acarology-2000, Vol. 24, N10/I I, p. 831-861

- Hummer K.Е„ Postman J.D., Carter J., Gordon S.C Survey of gooseberry mite infestation in Ribes L. //HortScience-1999, Vol. 34, p. 678-680.

- Jones AT. Black currant reversion disease — the probable causal agent, eriophyid mite vectors, epidemiology and prospects for control. //Virus Research- 2000, Vol. 21, N J/2, p. 71-84.

- Spak J„ Pribylova J., Kubelkova D., Spakova V. The presence of phytof plasma in black currant infected with the blackcurrant reversion disease //Joum. Phytopathology-2004. Vol. 52, Nl 1/12, p. 600-605

- Suski Z. W. Kfopoty z wielkopakow cem porzeczkowymJ/Ogrodnictwo — 1990, T. 25,2., 11, p. 4-6.

- Trajkovski V.. Anderson M. Progress in breeding black currant : resistance to reversion disease and its «big bud» mite vector. //Plantsmann — 1993. Vol. p5, N2, p. 68-72.

И.М. Куликов. Оптимизация размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК в Центральном Федеральном округе РФ на период 2009-2012гг./ И.М. Куликов, СМ. Медведев, В.Ф. Урусов // Садоводство и виноградарство, № 3.- 2009 г. – С. 25-32.

И.М. Куликов, СМ. Медведев

Государственное научное учреждение

Всероссийский селещионно-технологический

институт садоводства и питомниководства

Россельхозакадемии

В.Ф. Урусов

Российская академия кадрового обеспечения АПК

Ключевые слова: плоды, ягоды, малина, смородина, земляника садовая, сад, инновационные проекты, садовые культуры, мировые тенденции, перспективные направления.

Рост конкуренции в реализации энерго- и ресурсосберегающих технологий XXI века, изменение предпочтений покупателей на основе изменений совместного действия спроса и предложения, трудности с реализацией выпускаемой плодово-ягодной продукции и многое другое вынуждают современные аграрные компании искать новые идеи для роста прибыли и снижения совокупных производственных затрат.

В отраслях переработки плодово-ягодного подкомплекса АПК наблюдается тенденция спада производства. На переработку поступает всего около 20 % валового сбора плодов и ягод. В структуре выпускаемой продукции переработка плодов и ягод на консервы составляет более 90 % и лишь 0,5 % подвергается быстрой заморозке и идет на производство сухофруктов.

Рост производства многих видов плодово-ягодных консервов, особенно варенья, джема и других, пользующихся повышенным спросом, сдерживается отсутствием комплексных отечественных линий. Эта продукция вырабатывается, как правило, на линиях, созданных из разрозненного, некомплектного оборудования, в результате механизация процессов не превышает 55-60 %, а трудоемкость производства продукции оказывается в 3-4 раза выше, чем при выработке ее на автоматизированных линиях Германии, США, Италии, Израиля.

В настоящее время отечественная техника отстает по производительности от зарубежных аналогов в 2 раза, имеет большой удельный расход электроэнергии, воды, пара (на 12-18 %), металлоемкость (на 30-40 %). Самым низким техническим уровнем характеризуются машины для мойки тары, подготовки сырья и вспомогательных материалов перед консервированием. Особенно тяжелое положение сложилось в плодово-ягодной консервной промышленности, которая до сих пор оснащена устаревшим оборудованием для фасовки консервной плодово-ягодной продукции в 2-3-литровую банку, спрос на которую резко упал.

Вместе с тем наступает время точного земледелия в плодово-ягодном подкомплексе АПК. Технология точного земледелия включает следующие этапы работы:

1. Создание электронных карт садов и ягодных плантаций.

2. Создание базы данных по садам и плантациям (площадь, урожайность, агрохимические и агрофизические свойства — фактические и нормативные, уровень развития плодово-ягодных культур). В процессе развития наблюдение за плодово-ягодными культурами производится с помощью космических изображений и построения на их основе карт всхожести и развития. Специализированные устройства фиксируют на каждом участке температуру почвы, приземного слоя воздуха, скорость ветра, количество осадков и т.п. Специализированное программное обеспечение заполняет технологическую карту участка, начиная с обработки почвы до получения урожая, выдавая экономические расчеты, справочную информацию.

3. Проведение анализа посредством программного обеспечения и выдача наглядных форм для выработки решений.

4. Выдача команд по принимаемым решениям на чип-картах, которые загружаются в робототехнические устройства на сельскохозяйственные агрегаты для дифференцированного проведения обработки плодовых и ягодных культур.

Таким образом, сводный анализ данных упрощает процесс управления, позволяет специалистам принимать адекватные решения и оперативно корректировать ситуацию на плодово-ягодных участках. В совокупности это приводит к экономии средств защиты растений, энергоносителей, поскольку задействованы сберегающие технологии, а в конечном итоге — к росту производительности, снижению себестоимости и повышению эффективности хозяйствования. При этом весь производственный цикл отслеживается документально, в электронной форме, что гарантирует высокое качество продукции на всех стадиях ее производства.

Поэтому по-прежнему актуально, что одним из важнейших источников идей и предложений для любой компании являются современные менеджеры инновационной направленности. Именно эти люди наиболее детально представляют себе слабые и сильные стороны выпускаемой продукции, потребности заказчиков и возможности конкурентов, формирование современной инновационно-инвестиционной политики. Однако часто знания и опыт сотрудников используются только в рамках их должностных обязанностей. Суждения сотрудников по широкому кругу корпоративных проблем остаются невостребованными. Как известно, фактором, определяющим развитие экономики, является глобализация мирового хозяйства на основе роста интеграции. Стремление к объединению в целях достижения большей прибыльности и устойчивости является объективной причиной появления крупных предпринимательских объединений. Такие интегрированные структуры, как холдинги, обеспечивают реальную управляемость огромными производственными, финансовыми и иными ресурсами, которые консолидируются и распределяются в соответствии со стратегией холдинга по тем направлениям, которые обеспечивают получение дополнительной экономической выгоды от совместной деятельности и достижение синергетического эффекта.

Создание холдинга позволяет укрепить инвестиционный потенциал компании, повысить рентабельность и технологический уровень производства. В связи с этим существует объективная необходимость в формировании эффективных механизмов правового регулирования процессов создания и деятельности холдингов. Действующее законодательство не вполне отвечает указанным экономическим потребностям, а многие его нормы, касающиеся холдингов, нуждаются в совершенствовании.

На деле, без интегрированных структур холдингового типа очень трудно в плодово-ягодном подкомплексе АПК реализовывать крупные инновационно-инвестиционные проекты. В условиях, когда стратегические вопросы устойчивого развития специализированных садоводческих предприятий были отодвинуты на второй план проблемами элементарного выживания, объективно стало наблюдаться нарушение научно обоснованных принципов воспроизводства сада, выражающееся в резком старении садов и падении темпов закладки плодовых и ягодных насаждений. Это повлекло за собой снижение урожайности плодов и ягод, сокращение площадей многолетних насаждений, снижение коэффициента использования производственных мощностей предприятий, перерабатывающих плоды и ягоды, их инновационной модернизации, снижение объемов, качества и конкурентоспособности готовой продукции в ассортименте, включая продукцию детского питания.

Например, без создания в рамках Центрального федерального округа РФ интегрированного формирования холдингового типа в плодово-ягодном подкомплексе АПК очень сложно решить задачи следующего уровня:

• повысить управляемость плодово-ягодным подкомппексом Центрального федерального округа, выработать и реализовать единую согласованную государственную политику его развития и регулирования на основе создания управляющей компании в плодово-ягодном подкомплексе АПК страны холдингового типа;

• осуществить модернизацию производства в плодово-ягодном подкомплексе АПК Центрального федерального округа, внедрить прогрессивные технологии для глубокой переработки и производства плодово-ягодной продукции и кондитерских изделий, их расфасовки с собственным товарным знаком и в современную упаковку для реализации в ассортименте через формирующиеся товаропроводящие сети крупных городов и муниципалитетов. С этой целью необходимо реализовать совокупность инвестиционных проектов и бизнес-планов по встраиванию в проектируемое производство инновационных решений от организации питомников до переработки и упаковки готовой продукции;

• поэтапно увеличить загрузку производственных мощностей участвующих в проекте перерабатывающих предприятий и создание новых производств;

• оптимизировать товарно-денежные потоки на всех этапах производства — «питомник — сельскохозяйственное предприятие — переработка -торговля»;

• существенно увеличить прирост прибыли всех участников программы — производителей и поставщиков посадочного материала, плодов и ягод; предприятий переработки, торговли — и на этой основе повысить эффективность вложения государственных финансовых средств за счет их формирования из прибыли фонда накопления;

• привлечь дополнительные бюджетные и внебюджетные инвестиционные ресурсы для модернизации и развития производства, обеспечить участников программы необходимыми оборотными средствами на период закладки посадочного материала, вегетационного периода ухода за садовыми и ягодными культурами и уборочной компании в части реализации агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на период 2009-2012 гг.;

• формировать и проводить общую маркетинговую политику по продвижению на рынок плодово-ягодной продукции, обеспечить постоянный, гарантированный рынок сбыта упакованной продукции под единой торговой маркой Российской Федерации через сеть специализированных магазинов крупных городов страны и муниципальных образований;

• совершенствование лизинга сертифицированного посадочного материала, сельскохозяйственной садоводческой техники, тракторов, плодоуборочных комбайнов, перерабатывающего и упаковочного оборудования;

• совершенствование лизинга упаковочных систем по уровням спецификации: автоматические вертикальные упаковочные линии для мелкоштучных, сыпучих, пастообразных, пылящих продуктов; автоматические горизонтальные упаковочные линии для сыпучих, пылящих, пастообразных, жидких продуктов, комбинаций и т.п.

• адаптация современных методик и обучающих программ по агролизингу вплоть до обучения инженерно-технических работников, механизаторов и их аттестацию.

По многим направлениям развития плодово-ягодного подкомплекса АПК наступило время создания информационной «Системы», предназначенной для повышения эффективности процесса сбора и первичной обработки предложений сотрудников по широкому кругу вопросов — от размещения производства новых сортов плодов и ягод и модернизации выпускаемой плодово-ягодной продукции на основе расширения ассортиментной группы до вопросов ресурсосбережения и совершенствования системы управления плодово-ягодным подкомплексом АПК.

Принятие решений по размещению производства новых сортов плодов и ягод- это, прежде всего, выбор оптимальных вариантов на альтернативной основе. Однако такая интерпретация рассматриваемого понятия слишком узка. Принятие решения по размещению производства новых сортов плодов и ягод является расчетно-аналитическим процессом, который охватывает всю деятельность по решению данной задачи. Принятие решений на уровне Центрального Федерального округа включает несколько последовательных и логически взаимосвязанных этапов.

Большинство отраслей народного хозяйства России не соответствуют в настоящее время критерию «конкурентоспособное производство».

Особенно остро эта проблема стоит перед плодово-ягодным подкомплексом АПК России.

Сельское хозяйство нашей страны находится в неблагоприятных агроклиматических условиях по сравнению с потенциальными конкурентами. В связи с опережающим ростом заработной платы, обусловленным благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и сложной демографической ситуацией, АПК проигрывает конкурентную борьбу другим отраслям экономики за рабочую силу.

Одной из главных причин острого кризиса плодово-ягодного подкомплекса АПК стало его нерациональное размещение, сложившееся в результате стремления к самообеспечению населения регионов плодами и ягодами. Неприемлемость этой концепции размещения в условиях глобализации экономики обусловлена тем, что она в недостаточной степени учитывает влияние объективных конкурентных преимуществ страны и региона на эффективность производства.

Увеличение доли ЛПХ в структуре валового сбора плодов и ягод до 85 % привело к тому, что садоводство приняло характер пригородного, натурального малотоварного хозяйства. Низкая доходность и непрестижность аграрного труда вызывают перераспределение сельских трудовых ресурсов в пользу несельскохозяйственной деятельности, в результате чего неизбежно сокращение объемов производства плодов и ягод в хозяйствах населения. В связи с этим необходимо предпринять меры к стимулированию развития товарного сектора в садоводстве.

Инертность садоводства, связанная с необходимостью закладки многолетних насаждений, обуславливает значимость увеличения адекватности долгосрочного прогнозирования и разработки плана оптимального размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК. Концепция размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК, базирующаяся на прогнозировании рыночной ситуации и объективных конкурентных преимуществах территории в условиях нестабильной внешней среды, пока не разработана. Недостаточно разработанными остаются вопросы конкурентоспособности садоводческого предприятия, его оптимальной структуры и маркетинговой стратегии.

В результате исследования особенностей плодово-ягодного подкомплекса АПК можно выделить следующие основные принципы его размещения: в условиях глобализации экономики особое значение приобретает международное и межрегиональное разделение труда, базирующееся на преимуществах, которыми обладает страна или регион в отношении производства и участия в международном и межрегиональном разделении труда;

• в связи с высокой степенью инертности плодово-ягодного подкомплекса АПК принимать решение о размещении предприятий следует исходя из объективных конкурентных преимуществ территории с учетом перспектив межвидовой конкуренции внутри одной товарной группы;

• детальный учет влияния природных условий на размещение предприятий целесообразно осуществлять не по статистическим данным об урожайности плодов и ягод, а по потенциально возможной ее величине при условии максимальной реализации биоклиматического потенциала региона, преимущества которого должны быть усилены посредством целенаправленного совершенствования сортов и инновационных технологий;

• размещение предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК должно обеспечивать минимальные затраты на производство и реализацию продукции с учетом приближения предприятий переработки к источникам сырья и расширения ассортиментной группы конечной продукции в упакованном виде с собственным товарным знаком;

• учет производственного потенциала при размещении предприятий плодово-ягодного подкомплекса необходимо свести к оценке трудовых ресурсов как суммы потенциальных затрат на оплату труда, поскольку современное состояние плодово-ягодного подкомплекса АПК характеризуется моральным устареванием многолетних насаждений.

Специфика российского садоводства состоит в том, что отсутствует достаточное количество эффективных производителей. Поэтому имеется возможность размещать новые производства в оптимальных точках производственно-сбытовой системы. При оптимизации размещения сельскохозяйственного производства важнейшей задачей является определение конфигурации зон, сориентированных на обеспечение потребностей локальных рынков. Методические основы размещения предприятий плодово-ягодного подкомплекса АПК ЦФО состоят в следующем:

? площади многолетних насаждений должны обеспечивать потребности населения федерального округа в плодово-ягодной продукции. При этом должны учитываться объемы конкурентоспособного импорта и экспорта за пределы округа и межвидовую конкуренцию в пределах одной товарной группы;

? межрегиональное распределение площадей многолетних насаждений должно производиться с учетом зон, оптимальных для возделывания соответствующего вида продукции, пропорционально их площади;

? площади многолетних насаждений, сориентированных на реализацию продукции самосбором, размещаются по регионам пропорционально численности городского населения.

Мировое производство плодов и ягод имеет устойчивую тенденцию к росту. Темпы роста обусловлены тем, обладает ли страна хотя бы одним конкурентным преимуществом — агроклиматического или социально-демографического характера. В большинстве стран с высоким уровнем жизни населения увеличение объемов производства плодово-ягодной продукции обусловлено ростом ее внутреннего потребления. Производство этой продукции на душу населения зависит от благоприятности климата, индикатором которого служит сумма активных температур. Этот показатель варьирует от 3 кг в Финляндии до 423 кг в Испании.

В России производство плодово-ягодной продукции за последние 10 лет увеличилось на 19 %, в ЦФО — на 38 %, а производство ягод — в 2 раза. Душевое производство плодов и ягод в России составляет 26 кг, что примерно 60 % от климатически целесообразной величины.

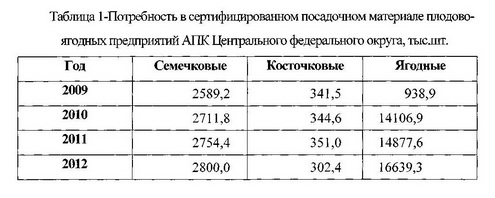

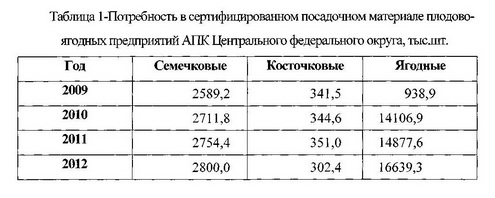

Благодаря целевой программе Минсельхоза России «Развитие питомниководства плодовых и ягодных культур в Российской Федерации на 2009-2012 годы» предполагается увеличение удельного веса площадей промышленных насаждений, заложенных сертифицированным посадочным материалом по плодовым до 10 %, ягодникам -10 % и землянике до 20 %. На примере ЦФО это видно из табл. 1.

Одним из отрицательных факторов в отечественном садоводстве является его монокультура. По данным сельскохозяйственной переписи 2006 г. в сельскохозяйственных организациях семечковые культуры занимают около 80 % площадей многолетних насаждений, в том числе 77 % составляет яблоня. Это отрицательно сказывается на устойчивости садов к неблагоприятным условиям и не соответствует структуре потребности населения в витаминной продукции. Характерное для климатических условий ЦФО товарное производство плодов в условиях высокорослого экстенсивного сада в перспективе не сможет конкурировать с интенсивным садоводством ЮФО и стран субтропического пояса. Поэтому первоочередное значение имеет развитие ягодоводства как наиболее конкурентоспособной отрасли садоводства ЦФО.

Анализ мировых тенденций свидетельствует о том, что доля ягод в структуре плодово-ягодной продукции зависит от теплоты и континентальности климата. Она увеличивается с уменьшением суммы активных температур и понижением температуры самого холодного зимнего месяца. В странах, сопоставимых с Россией по суровости климата, доля ягод в структуре плодово-ягодной продукции варьирует в пределах от 24 % — Канада, до 80 % — Финляндия. Для ЦФО с диапазоном суммы активных температур от 1850 до 2600 °С и отрицательных зимних температур от -8 до -13 °С доля ягод должна варьировать в пределах от 26 до 30 %. В настоящее время доля ягодников в сельскохозяйственных предприятиях составляет всего 9 %.

Мировые тенденции в размещении предприятий подово-ягодного подкомплекса свидетельствуют о доминирующем влиянии на него агроклиматического потенциала территории и стоимости рабочей силы. Особенно ярко эта тенденция проявляется в размещении экспортно-ориентированных производств.

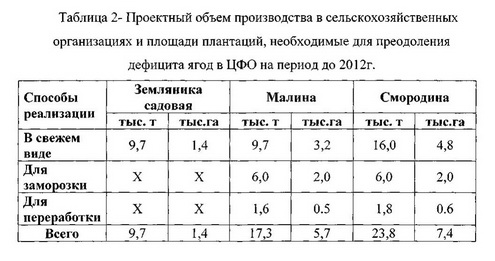

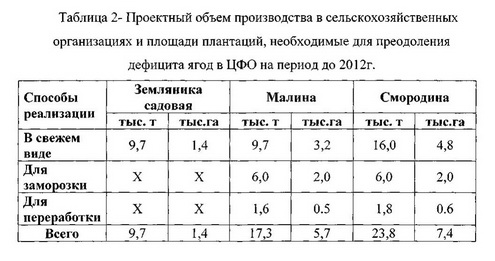

Перспективными направлениями развития для плодово-ягодного подкомплекса АПК ЦФО являются пригородное производство во всех областях ягод земляники, малины и смородины с реализацией их самосбором и крупное производство ягод малины и смородины с их механизированным сбором, предназначенных для межрегионального перераспределения и переработки, размещенное в регионах, обладающих максимальными конкурентными преимуществами.

Одной из специфических особенностей ягодоводства является то, что более половины затрат приходится на уборку продукции. Снижение затрат в результате перехода на самосбор делает местную продукцию конкурентоспособной по сравнению с привозными ягодами во всех регионах ЦФО. В этом случае на размещение плантаций доминирующее влияние оказывает наличие в регионе спроса на производимую продукцию.

В отличие от самосбора, производство ягод для межрегионального перераспределения и переработки сопряжено с существенными затратами на их уборку. В связи с этим, оптимальной стратегией размещения таких производств является минимизация совокупных затрат на единицу продукции. При этом необходимо учитывать всех потенциальных конкурентов, как внешних, так и внутренних. Для поддержки отечественных товаропроизводителей целесообразно распространить таможенные сборы на всю продукцию этой товарной группы.

Производство ягод земляники рассредоточено по большинству климатических зон планеты, поэтому производители ЦФО России не в состоянии конкурировать как с импортными ягодами, так и с поставляемыми из Южного Федерального округа.

Ягоды земляники, произведенные в оптимальной зоне ЦФО России, могут быть конкурентоспособными на местном рынке по сравнению с привозными только при прямых поставках их мелкими партиями и без посредников. В этом случае безусловные конкурентные преимущества привозных ягод, связанные с более благоприятными условиями их выращивания, нивелируются большими затратами на тару, транспортировку и маржу посредников. Для большинства ягодоводов ЦФО России перспективной является ориентация на пригородный тип земляничного хозяйства с реализацией ягод самосбором.

В отличие от земляники, ягоды малины и смородины, произведенные в ЦФО России, обладают более высокой конкурентоспособностью по сравнению с импортными. Это объясняется тем, что при низкой транспортабельности дифференциация урожайности этих культур по основным странам-производителям либо незначительна, либо отсутствует.