Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Оксузян Л.А. производство рассады земляники с использованием нового укрывного и мульчирующего материалов/ Плодоводство и ягодоводство России, ВСТИСП, М.-2006.С. 98-108.

Л. А. Оксузян

кандидат сельскохозяйственных наук

Производство рассады земляники с использованием нового укрывного и мульчирующего материалов

Одним из основных факторов увеличения производства земляники является повышение выхода здорового посадочного материала в питомниках.

Установлено, что применение пленочных укрытий (туннели, теплицы) имеет большие преимущества перед выращиванием рассады в открытом грунте, так как повышает коэффициент размножения земляники и обеспечивает получение стандартной рассады в разные сроки. Разработаны технологии производства рассады в пленочных теплицах на мульчирующих покрытиях с учетом особенностей микроклимата, типов пленочных укрытий, схем посадки, сортов [1,2, 3,5,6].

Однако используемые в настоящее время поливинилхлоридные (ПВХ) мульчирующие покрытия, хотя и повышают образование розеток, но имеют и отрицательные стороны: создают низкую относительную влажность почвы в период засухи, высокую температуру приземного слоя воздуха, теплоизоляцию, которая способствует слабой устойчивости растений к весенним заморозкам, а в жаркую погоду — слабой засухоустойчивости [3]. Прозрачная полиэтиленовая пленка как укрывной материал недолговечна, служит один сезон, требует сооружения каркасов, постоянных поливов и проветривания, так как температура в полуденные часы под ней поднимается до 30°С и выше.

Начиная с 1993 г., в США и Канаде на плодоносящих плантациях земляники начинают использовать волокнистые укрывные материалы, ускоряющие созревание плодов и значительно повышающие урожайность культуры [7],

Во ВСТИСП с 1995 по 1997 гг. проводили сравнительное изучение нового бескаркасного укрывного материала лутрасил термоселект в сочетании с мульчирующим лутрасилом 60 УФ черного цвета на суперэлитном маточнике земляники.

Лутрасил термоселект имеет нетканую однородную структуру, гарантирующую хорошую свето-, воздухо- и водопроницаемость, что обеспечивает равномерное распределение по поверхности почвы атмосферных осадков и солнечного света, создает благоприятный микроклимат и, самое важное, при выращивании оздоровленной рассады защищает растения от вредителей, переносчиков вирусных и микоплазменных болезней, долговечен, используется 3-4 года, не требует каркасов для теплиц и парников, очень легок- 17 г/м2.

Лутрасил 60 УФ — это экологически чистое пряденое полотно черного цвета для мульчирования почвы и эффективной борьбы со всеми видами сорняков без применения химикатов, долговечен, используется до 8 лет без утраты полезных свойств, влагопроницаем, не гниет, легок — 60 г/м2.

Основной задачей наших исследований являлась разработка технологии производства оздоровленного посадочного материала земляники в условиях закрытого грунта с использованием нового бескаркасного укрывного и мульчирующего материалов; установление возможности использования полученной таким образом, рассады для закладки маточника или плодоносящей плантации без предварительного укоренения в горшочках или на грядках; отработка метода холодного хранения рассады для предложенной технологии.

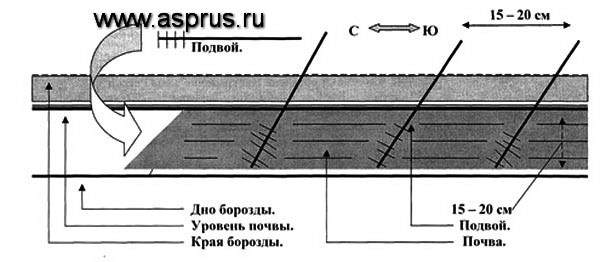

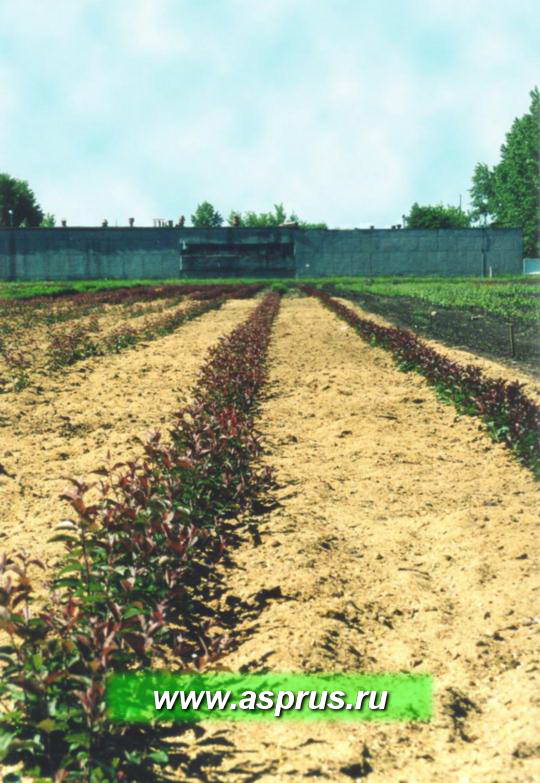

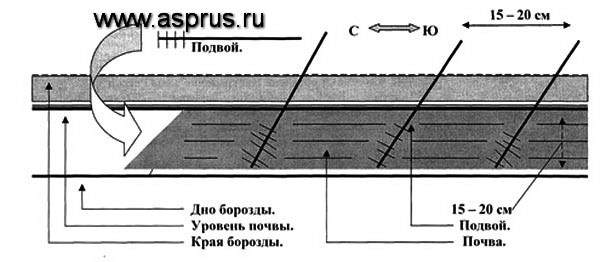

Работу провели в элитном питомнике ВСТИСП на маточнике земляники, заложенном по схеме 90×45 см. Растения высаживали по сплошному мульчирующему покрытию, края бескаркасного укрывного материала плотно закрепляли с помощью деревянных реек, уложенных вдоль полотна. Срок эксплуатации маточника 2 года.

Изучали три варианта укрытий: 1 — бескаркасный материал лутрасил термоселект; 2 — мульчирующая черная ткань лутрасил 60 УФ; 3 — лутрасил термоселект + лутрасил 60 УФ. Контролем служили маточные растения в открытом грунте (контроль 1) и под стандартными укрытиями — полиэтиленовая пленка на каркасах + ПВХ Черная мульчирующая пленка (контроль 2).

Учеты и наблюдения за ростом и развитием растений выполняли согласно методике ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина (1956). Оздоровленный посадочный материал представлен лабораторией вирусологии ВСТИСП.

Под всеми видами укрытий в контроле 1 изучали температурный режим на поверхности почвы и на глубине 25 см.

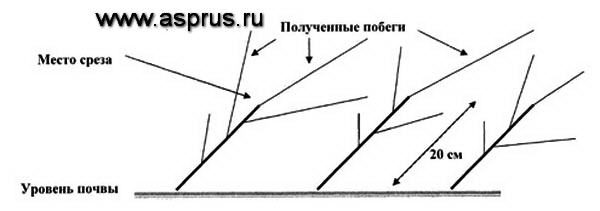

Продуктивность маточников под разными видами укрытий учитывали в 1 декаде августа с разделением рассады на два разбора — стандартная и нестандартная. Рассада, выращенная на мульчирующем покрытии, имела только зачатки корней, поэтому при ее разборе учитывали все требуемые параметры по ОСТ 10-131-88 без корневой системы.

При закладке рассады на хранение пользовались методом хранения в холодильнике при температуре — 1-2°С и относительной влажности воздуха 90 %, Для предотвращения развития плесневых грибов рассаду обрабатывали 0,5 %-ным раствором фундазола, затем укладывали в полиэтиленовые пакеты и герметически запаивали. Контролем служила рассада, выращенная в открытом грунте без мульчирующих покрытий.

Динамику роста корней изучали у рассады с зачатками корней, выращенной под укрывным и мульчирующим материалами лутрасил. Рассаду пикировали в гряды на расстояние 7 см между растениями и 10 см между рядами. Контроль — рассада из открытого грунта. Измерения проводили через каждые 5 дней на 10 растениях каждого варианта.

Результаты исследований показали, что колебания температуры воздуха под всеми видами укрытий неизменно следовали за колебаниями ее в атмосфере и в закрытом грунте были всегда выше. Разница между ними составляла в первом варианте в среднем 0,9°С; во втором — 0,5°С; в третьем — 1,4°С; в контроле 2 -2,7°С. Ход температур почвы на глубине 25 см и более ровный во всех вариантах опыта. Самая высокая температура была под стандартными укрывными материалами (контроль 2), что прямо пропорционально влияло на продуктивность маточных растений (табл. 1).

В среднем за 2 года продуктивность маточника под стандартными укрывными материалами была несколько выше, чем при использовании новых укрывных материалов (вариант 3), но эта разница несущественна и составляет 2,7 %. Учитывая несовершенство каркасных пленочных укрытий и затраты при их сооружении и использовании, установлено, что наиболее эффективен бескаркасный укрывной материал лутрасил термоселект в сочетании с мульчирующим луграсилом 60 УФ.

Расчет себестоимости посадочного материала сделан по технологической карте производства рассады земляники с применением нового укрывного и мульчирующего материалов. При составлении технологической карты использованы современные нормы и расценки.

Стоимость посадочного материала при закладке суперэлитного маточника составила 120000 руб. Затраты на укрывной и мульчирующий материалы с учетом многоразового их использования 18450 руб. Все затраты, включая удобрения, горючесмазочные материалы, ядохимикаты, отчисления на текущий ремонт, технический уход, зарплату работникам и прочие прямые затраты с накладными расходами в первый год эксплуатации составили 158161,9 руб., во второй — 164370,4 руб. за счет увеличения выхода рассады на второй год эксплуатации. Общая прибыль, включая коммерческие расходы и затраты на реализацию продукции, в сумме за 2 года равнялась 3268628,8 руб., а себестоимость 1 тыс. растений рассады в среднем -173,1 руб. Эти данные показывают, что затраты на производство единицы продукции при использовании нового укрывного материала в сочетании с мульчирующим снижаются в 2,8 раза по сравнению с используемыми в настоящее время полиэтиленовыми и ПВХ пленками.

Таблица 1 — Влияние различных видов укрытий на продуктивность суперэлитного маточника земляники (тыс/га)

| Вариант укрытия |

1995г. |

1996г. |

В среднем стандартных розеток за 2 года |

| число стандартных розеток |

число нестандартных розеток |

общее число розеток |

число стандартных розеток |

число нестандартных розеток |

общее число розеток |

| Бескаркасный укрывной материал лутрасил термоселект |

475 |

542 |

1017 |

821 |

878 |

1699 |

648 |

| Мульчирующая черная ткань лутрасил 60 УФ |

473 |

338 |

811 |

802 |

941 |

1743 |

637 |

| Лутрасил термоселект + лутрасил 60УФ |

598 |

444 |

1042 |

1174 |

905 |

2079 |

886 |

| Открытый грунт (контроль 1) |

336 |

394 |

730 |

545 |

924 |

1469 |

440 |

| Полиэтиленовая пленка+ПВХ черная мульчирующая пленка (контроль2) |

667 |

689 |

1366 |

1145 |

737 |

1882 |

911 |

Известно, что величину и качество урожая определяют условия внешней среды. От них зависит скорость и направление синтеза, распада, передвижения и отложения органических веществ в растении. Среда обитания может оказывать как стимулирующее, так и ингибирующее действие на происходящие в растительном организме процессы. В данном случае при использовании мульчирующих материалов изменилась естественная среда для образующихся розеток — нет почвы для их укоренения. Происходят сдвиги в гормональных процессах растений, что связано со снижением содержания в одних органах фитогормонов стимуляторного типа, а в других — увеличивается концентрация ингибиторов. Это особенно проявляется в экстремальных условиях, в которых одни и те же факторы могут быть стимуляторами для одних процессов в жизненном цикле организма и ингибиторами для других.

Сравнительное морфологическое изучение полученного посадочного материала показало, что рассада, выращенная на мульчирующих покрытиях имеет только зачатки корней на конце утолщенного укороченного стебля, диаметр которого на 0,2 см больше, чем у контрольных растений из открытого грунта, количество листьев у розеток соответственно на 1,5 больше, а длина черешка на 8,2 см короче (табл.2).

Таким образом, у рассады, выращенной в условиях закрытого грунта на мульчирующих покрытиях, показатели качества более высокие, чем в открытом грунте без учета корневой системы.

Для восстановления гомеостаза и формирования новых форм реакции растительного организма необходимо снять стрессовое состояние и поместить растения в естественные для него условия, т.е., в данном случае, в почву. Агротехникой и технологическими приемами уравновешиваются отклонения во взаимодействии организма и среды. Используя биологически активные вещества, можно очень эффективно влиять на скорость и направление синтеза [4].

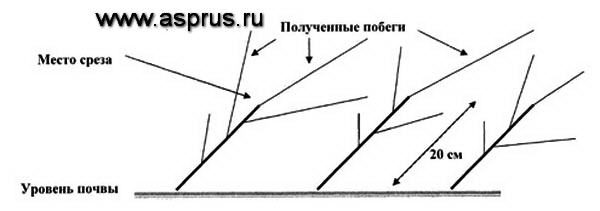

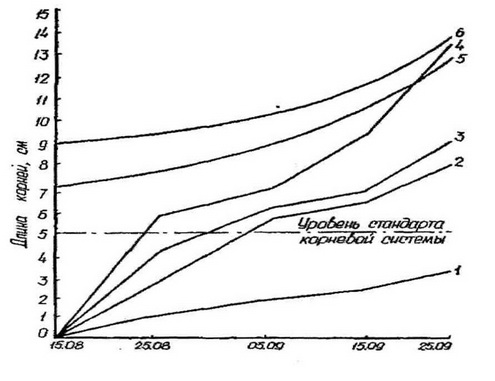

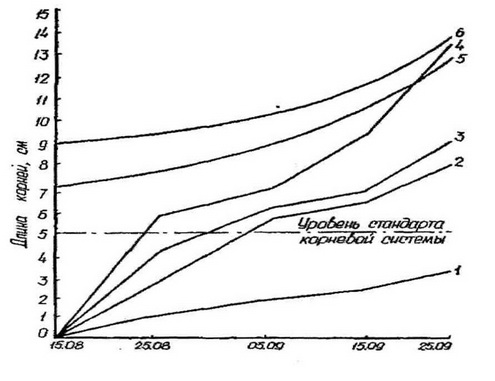

Нами установлены оптимальные сроки образования корней (по ОСПО-131-88) у рассады, выращенной на мульчирующих покрытиях, при пересадке в обычные условия, что свидетельствует о возможности закладки таким посадочным материалом маточника или плантации на плодоношение без предварительного доращивания (рис.1).

Таблица 2 — Влияние условий выращивания суперэлитного маточника земляники на качество полученной рассады

| Вариант укрытия |

Длина корней, см |

Диам. укороченного стебля, см |

Длина черешка, см |

Число листьев на розетку |

| Бескаркасный укрывной материал лутрасил термоселект |

14,4 |

0,77 |

18,3 |

5,2 |

| Мульчирующая черная ткань лутрасил 60 УФ |

0 |

0,87 |

12,9 |

5,9 |

| Лутрасил термоселект + лутрасил 60 УФ |

0 |

1,07 |

12,7 |

6,3 |

| Открытый грунт (контроль 1) |

14,0 |

0,78 |

18,8 |

4,8 |

| Полиэтиленовая пленка + ПВХ черная мульчирующая пленка (контроль 2) |

0 |

0,97 |

6,3 |

6,0 |

Динамика нарастания корней у разных сортов сильно отличается. Нами, к сожалению, высажены были только два сорта, но по биологическим особенностям они разные: Дукат — поздний та группы обычных сортов, Брайтон — нейтральнодневный.

Корневая система сорта Дукат за весь период наблюдений (40 дней) достигла длины требуемого стандарта на землянику только II сорта и составляла в среднем 3,1 см, а у сорта Брайтон уже через 20 дней — 5,3 см, т.е. выше, чем требуется для стандарта I сорта.

Укрытие пикированной рассады с зачатками корней тканью лутрасил термоселект в 2,5 раза сокращает сроки укоренения. По сортам наблюдается такая же закономерность. Требуемый стандарт длины корней у позднего сорта.

Рис.1 Рис.1 — Динамика нарастания корней у разнокачественной рассады земляника при пикировке:

- пикировка рассады с зачатками корней» сорт Дукат;

- пикировка рассады с зачатками корней» сорт Брайтон;

- пикировка рассады с зачатками корней под бескаркасным укрывным материалом, сорт Дукат;

- пикировка рассады с зачатками корней под бескаркасным укрывным материалом, сорт Брайтон;

- пикировка стандартной рассады сорт Дукат;

- пикировка стандартной рассады, сорт Брайтон

Дукат был на 20-й день после пикировки, а у сорта Брайтон -уже на 8-й день.

Таким образом, рассада земляники с зачатками корней достаточно хорошо укореняется при пересадке в обычные условия. Применение бескаркасного укрывного материала лутрасил термоселект сокращает период от высадки розеток до достижения ими требуемого стандарта, но этот показатель сильно варьирует по сортам.

Известно, что на продуктивность маточника земляники влияют сроки выкопки или срезки (при возделывании на мульчирующих покрытиях) рассады. Поздняя выкопка (срезка) значительно увеличивает выход стандартного посадочного материала [1], но для посадки он может быть использован в таком случае только весной или летом следующего года из-за наступающих в это время холодов и окончания сроков посадки. Хранят такую рассаду в холодильных камерах в течение 5-10 мес.

В 1996-1997 гг. нами был использован метод холодного хранения рассады земляники с зачатками корней. Как контроль брали стандартную рассаду с корнями из открытого грунта, которую хранили в холодильнике в течение 5,5 мес.

Растения были полностью свободны от поверхностной плесени и гнили имели 100 %-ную приживаемость.

В контроле стандартная рассада сильно пострадала от плесневых грибов, рожки были частично этиолированы, выход здоровой рассады составил 52,3 %, а приживаемость выживших после хранения растений при посадке — 81,5 %.

Манаенкова Н.И., Панова З.М. Пути повышения продуктивности насаждений земляники/Основные итоги и перспективы научных исследований ВНИИСС им. Мичурина (1931-2001). Сборник научных трудов. Тамбов-2001 г.-С. 87-89.

Пути повышения продуктивности насаждений земляники

В основе разработки эффективных технологий возделывания земляники лежит принцип максимальной продуктивности и стабилизации урожаев по годам. Достижение высоких урожаев в конкретных условиях выращивания определяется как генетическим потенциалом сорта, так и совокупностью всех процессов, происходящих в системе почва-растение-гидротермический режим.

Целью наших исследований было вскрыть закономерности формирования урожая у разных сортов земляники и обосновать эффективные технологии производства ягод земляники на основе глубоких познаний частной физиологии культуры.

Методологической основой при оценке показателей фотосинтетической деятельности послужила теория фотосинтетической продуктивности растений, изложенная в трудах А.А. Ничипоровича, А.Г. Тооминга, А.С. Овсяникова и других физиологов.

Объектами исследования с 1980 по 1997 гг. являлись 130 сортов земляники, выращиваемые в разных схемах посадки, режимах увлажнения и питания, при изменяющейся напряженности метеоусловий в вегетационный период.

Основные параметры исследований:

- показатели фотосинтетической деятельности растений — чистая и хозяйственная продуктивность фотосинтеза; хозяйственная продуктивность листьев; хозяйственная продуктивность полосы насаждения; листовой индекс или площадь листьев на 1 м2 насаждения; площадь листьев, необходимая для получения 1 кг урожая; фотосинтетический потенциал урожая, который показывает сколько м сут. их работы необходимо для формирования 1кг ягод; динамика нарастания и отмирания листьев;

- показатели экологической устойчивости растений земляники:

- засухоустойчивость (расход воды при транспирации, продуктивность транс-пирации, водоудерживающая способность листьев в период засухи, величина дефицита воды в утренние и послеполуденные часы);

- зимостойкость (подмерзание листьев, стеблей, корневой системы после перезимовки и подмерзание цветков при возврате холодов в весенний период);

- компоненты продуктивности — количество цветоносов в расчете на 1 м2 продуктивной полосы; число ягод в расчете на один цветонос; процент завязавшихся ягод от числа цветков; динамика созревания и сбора ягод; качество урожая (средняя масса ягоды по сборам, процент нестандартной ягоды в общем урожае и содержание сухих веществ в ягодах).

Для изучения последовательности органообразовательных процессов у земляники, как механизма формирования продуктивности, годичный цикл роста и развития растения был условно разделен на этапы, показанные в табл. 1.

По каждому этапу определены элементы учета показателей потенциальной продуктивности и фотосинтетической деятельности. Затем» путем сравнения, как суммарного урожая, так и изменчивости по годам структурных элементов урожая, установлены корреляции между урожаем, морфофизиологическими показателями и изменяющимися погодными условиями в годичном цикле.

Это позволило выявить, как происходят формообразовательные процессы роста, развития, органогенеза плодовых почек у разных сортов и вычислить потерю потенциальной продуктивности в годичном цикле при экстремальных условиях, а также вскрыть слабые места агроприемов возделывания и недостатки сортов.

Таблица 1 — Формирование и реализация потенциальной продуктивности в годичном цикле роста и развития земляники

| Этапы годичного цикла развития |

Длительность цикла (дни) |

Календарные сроки (месяц, декада) |

Фенология |

Элементы учета |

Потеря потенциальной продуктивности |

| I |

30-35 |

Апрель, I, II Май, I, II |

Рост листьев, цветоносов, дифференциация пазушных плодовых почек |

Площадь листьев, плотность размещения растений |

До 15% |

| II |

35-45 |

Май, III Июнь |

Продукционные процессы: цветение, завязывание и рост ягод |

Структуры урожая, фотосинтетическая продуктивность |

10-15% |

| III |

40-45 |

Июль |

Ростовые процессы (лист, корни, рожки, дочерние растения) |

Элементы органогенеза: рожки, дочерние растения, плодовые почки и этапы дифференциации, площадь листьев, длина корней, диаметр стебля, запасные вещества в стебле и корнях |

30-40% |

| IV |

35-45 |

Август, III Сентябрь |

Ростовые процессы, закладка плодовых органов (рожки, почки) |

30-40% |

| V |

35-40 |

Сентябрь Октябрь |

Ростовые и продукционные процессы (дифференциация плодовой почки) |

|

| VI |

15-20 |

Октябрь Ноябрь |

Закалка растении +5°С |

Отращивание растений из зимнего хранения |

До 20% |

| VII |

170-180 |

Ноябрь Апрель, I |

Период вынужденного покоя |

|

50-60% |

Поскольку сорт является определяющим элементом среди слагающих факторов высокой продуктивности насаждений земляники, представляет интерес выявить размах изменчивости морфоструктурных элементов урожая и его качества у разных сортов и определить возможности отбора сортов с высокой продуктивностью, высоким качеством плодов и стабильным плодоношением.

Князев С.Д., Шейкина Т.В. Ягодоводство в России-состояние и перспективы развития // Состояние и перспективы развития ягодоводства в России ( Материалы Всерос. науч.-метод. конф. 19-22 июня 2006).-Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2006.-С.З-11.

Ягодоводство в России — состояние и перспективы развития

Важная роль в снабжении населения плодоводческой продукцией принадлежит ягодным культурам, которые отличаются высокой урожайностью, скороплодностью, раннеспелостью, простотой и большим коэффициентом размножения, технологичностью возделывания и уборки урожая. Ягоды отличаются высоким содержанием биологически активных веществ, являются диетическим продуктом питания, а также ценным сырьем для перерабатывающей промышленности.

Пищевые свойства и экономическая рентабельность ягодных культур неодинаковы, но все они необходимы как условие сбалансированного питания. Физиологическая норма потребления плодов и ягод на человека в год 90-100 кг. Фактически их потребляется в 5-6 раз меньше — 15-20 кг. Средняя урожайность плодовых культур в стране 30-40 ц/га, что в 10 раз ниже реальных возможностей. Качество продукции значительно ниже, чем у ведущих мировых производителей.

Ягодные культуры выращивают во всех регионах России, а на севере европейской части и в большинстве регионах Сибири они являются основными садовыми культурами.

Благодаря высокому уровню механизации наиболее широко распространенной ягодной культурой является смородина черная. Большие площади, как в промышленных, так и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) отведены землянике, малине, крыжовнику, смородине красной. Достаточно большие площади, особенно в Сибири заняты под поливитаминной культурой — облепихой. Все большее распространение получают нетрадиционные ягодные культуры, такие как жимолость, калина, ежевика, актинидия, лимонник. В отдельных регионах России есть все условия для выращивания болотных ягодников — клюквы, голубики, черники, брусники.

Анализ развития ягодоводства (таблица 1) показывает, что за последние 15 лет (с 1991 по2005 гг.) площадь под ягодными культурами увеличилась на 44,6 %, с 124 до 180 тыс. га; величина ее остается стабильной на протяжении последних лет. Валовой сбор увеличился в 2,3 раза с 3,9 до 9,0 тыс.т, урожайность выросла на 51,3 % с 38,2 до 57,8 ц/га.

Динамика данных развития отрасли показывает, что к 2005 году, был достигнут наибольший уровень урожайности, который составил 57,8 ц/га, что позволило, несмотря на некоторые сокращения площадей, получить самый высокий (9033,7 тыс.ц) валовой сбор, который на 7,3 % превышает объем предыдущего года. Однако анализ ежегодных темпов роста, который весьма незначителен, свидетельствует о снижении производственных показателей и замедлении темпов развития отрасли.

В то же время анализ развития ягодоводства в различных категориях хозяйств (таблица 2) свидетельствует о том, что доля сельскохозяйственных организаций в производстве ягод за последние 15 лет сократилась более, чем в 10 раз и составляет на сегодняшний день 1,1 %. Одновременно с этим доля хозяйств населения в структуре производства ягод ежегодно увеличивалась, с 87 % в 1990 до 98,8 в 2005 году, что, несомненно, связано с развитием дачного и приусадебного садоводства.

Таблица 1 — Динамика развития ягодоводства в Российской Федерации (ягодные культуры в целом)

| Годы |

Всего* |

Ежегодный темп роста, % |

| Площадь тыс. га |

Валовой сбор тыс.ц |

Урожайность ц/га |

Площадь |

Валовой сбор |

Урожайность |

| 1986-1990** |

119,2 |

3435,1 |

35,7 |

— |

— |

— |

| 1991 |

124,6 |

3928,0 |

38,2 |

104,5 |

114,3 |

107,0 |

| 1992 |

130,6 |

4173,7 |

37,1 |

104,8 |

106,3 |

97,1 |

| 1993 |

152,5 |

4788,5 |

38,8 |

116,8 |

114,7 |

104,6 |

| 1994 |

164,7 |

4871,9 |

35,7 |

108,0 |

101,7 |

92,0 |

| 1995 |

169,1 |

4950,4 |

35,0 |

102,7 |

101,6 |

98,0 |

| 1996 |

173,2 |

5802,6 |

40,0 |

102,4 |

117,2 |

114,3 |

| 1997 |

173,0 |

6130,7 |

42,1 |

99,9 |

105,7 |

105,3 |

| 1998 |

176,8 |

6170,2 |

41,3 |

102,2 |

100,6 |

98,1 |

| 1999 |

178,4 |

6231,2 |

41,4 |

100,9 |

101,0 |

100,2 |

| 2000 |

179,2 |

7502,3 |

49,1 |

100,4 |

120,4 |

118,6 |

| 2001 |

180,8 |

7669,4 |

49,6 |

100,9 |

102,2 |

101,0 |

| 2002 |

180,5 |

7721,0 |

49,5 |

99,8 |

100,7 |

99,8 |

| 2003 |

181,4 |

7590,3 |

48,4 |

100,5 |

98,3 |

97,8 |

| 2004 |

181,6 |

8418,1 |

53,7 |

100,1 |

110,9 |

111,0 |

| 2005 |

180,2 |

9033,7 |

57,8 |

99,2 |

107,3 |

107,6 |

| 2005 г в процентах к 1991 |

144,6 |

230,0 |

151,3 |

|

|

|

— по данным Росстата; ** — в среднем за год

Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, в развитии отрасли существенного участия не принимали, на их долю приходится всего 0,1 %.

Таблица 2 — Структура производства ягод в Российской Федерации ( в % от объема производства в хозяйствах всех категорий)*

| Годы |

Сельскохозяйственные организации |

Крестьянские (фермерские хозяйства) ** |

Хозяйства населения |

| 1989-1990 (в среднем за год) |

13,0 |

— |

87,0 |

| 1991 |

10,9 |

0,0 |

89,1 |

| 1992 |

8,0 |

0,0 |

92,0 |

| 1993 |

5,4 |

0,0 |

94,6 |

| 1994 |

3,3 |

0,0 |

96,7 |

| 1995 |

2,5 |

0,0 |

97,5 |

| 1996 |

1,7 |

0,0 |

98,2 |

| 1997 |

2,5 |

0,0 |

97,4 |

| 1998 |

1,8 |

0,0 |

98,1 |

| 1999 |

2,0 |

0,0 |

98,0 |

| 2000 |

1,6 |

0,1 |

98,3 |

| 2001 |

1,5 |

0,0 |

98,4 |

| 2002 |

1,4 |

ОД |

98,5 |

| 2003 |

1,3 |

ОД |

98,6 |

| 2004 |

1Д |

ОД |

98,8 |

| 2005 |

1,1 |

ОД |

98,8 |

— по данным Росстата; ** — включая индивидуальных предпринимателей

Более наглядно сложившиеся положения просматривается при анализе показателей производства ягод по категориям хозяйств (таблица 3). Наиболее критическая ситуация сложилось в специализированных садоводческих предприятиях. Прослеживается устойчивая тенденция к ежегодному сокращению площадей с 41,7 в 1991 до 16,6 тыс.га в 2005 году, что составляет 40 %. Более чем в 4 раза снизился валовой сбор ягод, который на сегодняшний день составляет 10 тыс.тонн против 43 тыс.тонн в 1991 году. На 40% снизилась урожайность, которая в последние 5 лет в среднем составляет 8,5 ц/га. Такое положение можно объяснить как общим системным кризисом в сельском хозяйстве на протяжении последнего десятилетия прошлого века, так и неготовностью хозяйств к переходу на рыночные отношения и отсутствием государственной помощи в преодолении этих трудностей. Уничтожена целостная система массового производства оздоровленного посадочного материала. Старые насаждения выходят из оборота, а взамен им не закладываются новые, выпускаемый посадочный материал дорог и часто сомнительного качества.

Таблица 3 — Показатели производства ягод по категориям хозяйств *

| Годы |

Сельскохозяйственны е организации |

Крестьянские (фермерские) хозяйства** |

Хозяйства населения |

| Площадь тыс. га |

Валовой сбор тыс.ц. |

Урожайность ц/га |

Площадь тыс. га |

Валовой сбор тыс.ц. |

Урожайность ц/га |

Площадь тыс. га |

Валовой сбор тыс.ц. |

Урожайность ц/га |

| 1986-]990* |

75,2 |

445,2 |

15,6 |

|

|

|

74,0 |

2989,9 |

44,12 |

| 1991 |

41,7 |

426,7 |

14,6 |

0,0 |

0,2 |

6,8 |

82,9 |

3501,2 |

47,1 |

| 1992 |

37,2 |

333,5 |

12,3 |

ОД |

0,4 |

7,4 |

93,3 |

3839,9 |

44,8 |

| 1993 |

35,9 |

258,8 |

10,1 |

0,1 |

0,4 |

5,0 |

116,4 |

4529,3 |

46,2 |

| 1994 |

32,2 |

160,0 |

6,8 |

0,2 |

0,2 |

7,2 |

132,4 |

4711,6 |

41,7 |

| 1995 |

29,7 |

121,9 |

5,6 |

0,4 |

2,4 |

14,4 |

139,0 |

4826,0 |

40,4 |

| 1996 |

26,0 |

100,5 |

5,2 |

0,4 |

2,7 |

11,5 |

146,9 |

5699,5 |

45,5 |

| 1997 |

23,9 |

154,7 |

7,7 |

0,3 |

2,3 |

9,9 |

148,8 |

5973,7 |

46,7 |

| 1998 |

21,9 |

112,8 |

6,8 |

0,4 |

1,9 |

6,6 |

154,5 |

6055,5 |

45,7 |

| 1999 |

20,4 |

123,6 |

7,9 |

0,3 |

ЗД |

10,7 |

157,7 |

6104,6 |

45,4 |

| 2000 |

19,5 |

121,6 |

8,1 |

0,3 |

4,0 |

15,4 |

159,4 |

7376,7 |

53,6 |

| 2001 |

18,6 |

117,2 |

8,2 |

0,3 |

2,2 |

13,2 |

161,9 |

7550,0 |

53,8 |

| 2002 |

17,3 |

110,3 |

8,2 |

0,5 |

4,7 |

16,0 |

162,8 |

7606,0 |

53,4 |

| 2003 |

17,4 |

96,0 |

7,7 |

0,8 |

8,5 |

13,4 |

163,2 |

7485.8 |

52,1 |

| 2004 |

17,3 |

96,0 |

8,4 |

0,7 |

6,1 |

13,2 |

163,5 |

8316,1 |

57,4 |

| 2005 |

16,6 |

103,3 |

9,4 |

0,8 |

9,0 |

17,2 |

162,9 |

8921,4 |

61,5 |

| 2005 г в процентах к 1991 |

40 |

24 |

64 |

800 |

4500 |

253 |

196 |

255 |

130 |

* — по данным Росстата; ** — включая индивидуальных предпринимателей;

*** — в среднем за год.

Несмотря на впечатляющие темпы роста производства ягодной продукции в фермерских хозяйствах (площадь увеличилась в 8 раз, урожайность в 2,5 раза, а валовой сбор в 45 раз), их доля в общем производстве ничтожна мала. Хотя при определенной поддержке государством данные хозяйства могли бы занять достойное место в обеспечении населения и перерабатывающей промышленности высококачественной ягодной продукцией и составить конкуренцию сельскохозяйственным предприятиям и ЛПХ.

В конце 80-х- в 90-е годы прошлого столетия произошло значительное увеличение площадей под дачными участками и ЛПХ, в 1991 г. их площадь составила 82,9 тыс. га, а уже в 2005 году они увеличились практически в два раза. Все это способствовало росту валового сбора ягод, который увеличился в 2,5 раза и в 2005 году составил 89 тыс. т. За эти годы выросла и урожайность на 30 %. В среднем за последние два года она составляет 59 ц/га, что в 3,6 раза выше, чем в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в 6,5 раз превышает уровень урожайности в сельхозпредприятиях. Стимулированию роста урожайности в ЛПХ с одной стороны способствовало повышение уровня знаний населения по ведению садоводства, в том числе и ягодных культур, с другой стороны — высокий уровень рыночных цен из-за дефицита данной продукции.

Однако, несмотря на большой рост производства продукции яго-доводства в ЛПХ, эта категория хозяйств не может иметь приоритетного значения в обеспечении населения и перерабатывающей промышленности, так как исключается применение высокоэффективных современных технологий, производство носит ярко выраженный сезонный характер и выполняет сугубо потребительскую задачу — обеспечение собственной семьи. Поэтому высокоэффективное производство ягод, позволяющее полностью удовлетворить потребность населения и перерабатывающей промышленности, возможно лишь посредством возрождения и развития промышленного производства ягод на основе современных технологий в специализированных и фермерских хозяйствах.

Комплексный анализ состояния отечественного ягодоводетва, основанный на обобщении результатов исследований научных учреждений, деятельности плодоводческих хозяйств страны и зарубежного опыта, позволил вскрыть причины неудовлетворительного состояния отрасли в России. Среди основных из них можно назвать агроэкологические, экономические и научно-информационные.

Агроэкологические:

- ошибки в размещении насаждений (экологические, экономические);

- 85% насаждений экстенсивного типа (наличие в насаждениях сортов с низкой продуктивностью и устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам, не позволяющих производить качественную продукцию);

- несовершенство существующей системы ведения ягодоводетва (производство, товарная обработка, хранение, переработка, доведение продукции до потребителя и их взаимосвязь);

- усиление нестабильности погодных условий и стрессовых факторов, ухудшение окружающей среды и фитосанитарной обстановки.

Экономические:

- низкий уровень материально-технической базы (насаждения, техника, хранилища, цехи переработки, транспортные средства, товарная обработка, тара);

- неэффективность налоговой и кредитно-финансовой системы предприятий АПК;

- монопольные цены на энергоносители и транспорт;

- слабое развитие сбытовой инфраструктуры (дорожная сеть, транспорт, оптовые рынки, розничная торговля);

- несовершенная система организации и оплаты труда в плодово-ягодных хозяйствах;

- низкий уровень внутри- и межхозяйственного кооперирования в отрасли;

- отсутствие системного подхода к ведению отрасли.

Научно-информационные:

- недостаточный уровень знаний и опыта по управлению ежегодной продуктивностью растений, качеством продукции;

- несовершенство системы передачи знаний производителю, низкая квалификация кадров;

- недостаточная эффективность системы научного обеспечения производства.

Изложенные причины не позволяют получать устойчивый и каче-ственный урожай и доводить его до потребителя с минимальными потерями и в конечном итоге — получать устойчивую прибыль.

Основными направлениями развития и повышения эффективности ягодоводства в настоящее время являются:

- совершенствование организационно-экономического механизма функционирования плодоконсервного подкомплекса;

- интенсификация промышленного производства ягод в специализированных хозяйствах, на основе внедрения достижений науки и техники; возрождение системы массового производства посадочного материала;

- сокращение потерь за счет углубления интеграции ягодоводства с промышленными предприятиями по переработке и хранению.

Интенсификация в ягодоводстве имеет свои отличительные особенности и означает не только дополнительное вложение материальных ресурсов и труда на единицу площади, но и обеспечение максимальной реализации биологического, генотипического потенциала ягодных культур.

Накопленный опыт и современные технические и технологические разработки, позволяют возделывать ягодные культуры на индустриальной основе, которая предполагает максимальную механизацию всех агроприемов.

Особенностью ягодных культур является то, что в большинстве своем они сильно поражаются болезнями и вредителями и для получения высококачественной, товарной продукции необходима четко отлаженная система защитных мероприятий, начинающаяся с закладки насаждений только оздоровленным посадочным материалом. Чаще всего ягодники влаголюбивы и для получения высоких, стабильных урожаев, особенно земляники, обязательно необходимо орошение. Продукция ягодоводства скоропортящаяся и малотранспортабельная, поэтому необходима быстрая транспортировка, охлаждение, реализация и переработка, а также использование систем быстрой заморозки.

Чрезвычайно большое разнообразие почвенных, климатических и погодных условий требует адаптированных к ним сортов. Селекционерами России достигнуты значительные успехи в создании разнообразных сортов ягодных культур. По таким культурам как смородина, крыжовник, облепиха, малина, жимолость Россия занимает передовые позиции в мире. Но, к сожалению, из-за кризисного состояния производства они практически не востребованы, занимают небольшие площади в отдельных хозяйствах и в садах любителей-садоводов. Репродукционные маточные насаждения практически отсутствуют.

Стабилизация продуктивности ягодных насаждений возможна, прежде всего, за счет возделывания пород и сортов, гарантирующих ежегодные высокие урожаи, а значит, и максимальный коммерческий эффект. В связи с этим, для сортов ягодных культур необходима подробная систематизированная информация об их хозяйственно-биологических, технологических и экономических характеристиках, на основе которой потенциальный производитель может правильно подобрать сорта для создания и последующей эксплуатации высокодоходных ягодников.

Одним из больных вопросов российского ягодоводства является производство чистосортного оздоровленного посадочного материала. Сложившаяся в настоящее время система питомниководства ни в коей мере не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Помимо научных учреждений, где также зачастую не соблюдаются требования к производству посадочного материала, его выращиванием занимается масса частных лиц, не имеющих на то лицензий и опыта работы. Из ближнего и дальнего зарубежья завозится и реализуется посадочный материал без прохождения карантинных и сортоиспытательных мероприятий. Предпринимаемые государством в связи с этим меры не имеют системного характера и малоэффективны. Данная проблема может быть решена только на государственном уровне с подключением ведущих НИУ для разработки эффективного законодательства и мер по его соблюдению. Необходимо внедрить современные технологии производства и хранения посадочного материала, с применением холодильных установок, что позволит улучшить сохранность и срок реализации растений.

Несмотря на кажущееся изобилие сортов ягодных культур (в государственный реестр сортов, допущенных к использованию на 1.01 2006 г. включено 565 сортов), при подборе сортимента для каждой конкретной зоны с учетом специфики и целей использования продукции ощущается, прежде всего, дефицит сортообразцов, сочетающих высокую, стабильную по годам урожайность, качество ягод, с устойчивостью и неблагоприятными факторам среды, вредителям и болезням. Поэтому необходима всяческая поддержка селекционных программ и прежде всего в тех научных учреждениях, где для этого имеются высококвалифицированные кадры, где накоплен опыт в выведении сортов, функционируют сохранившиеся селекционные научные школы (ВНИИСПК, ВСТИСП, ВНИИГиСПР, НИИСС и другие учреждения).

В конкурентной борьбе с зарубежными сортообразцами отечественные сорта победят лишь в том случае, если наряду с высоким уровнем адаптации к условиям России они будут более урожайны и давать ягоды высоких товарных и потребительских качеств. Приостановление в селекции чревато наполнением рынка материалом зарубежных сортов, выращивание которых в условиях России потребует существенного удорожания производства ягод за счет их низкой адаптации к почвенно-климатическим факторам.

Для реализации потенциала продуктивности сортов при возделывании ягодных культур необходимо соблюдать следующие условия:

- тщательный выбор участков с учетом требования культуры к почвенно-климатическим условиям;

- разработка и освоение биогенных севооборотов, позволяющих повышать плодородие почвы;

- освоение и разработка сортовых индустриальных технологий с минимальным применением ручного труда, с применением современных систем капельного орошения;

- разработка интегрированных систем защиты растений, позволяющих обеспечивать экологическую чистоту окружающей среды и получаемой продукции.

Одним из важных факторов, способствующих внедрению современных технологий, является разработка и выпуск отечественной многофункциональной техники, обеспечивающей качественный энергоресурсосберегающий уход за плантациями ягодников.

Таким образом, успешное, высокоэффективное производство ягод, позволяющее полностью удовлетворить потребности населения, возможно лишь посредством возрождения и развития промышленного производства ягод в специализированных хозяйствах, при максимальной оптимизации целостной системы взаимосвязанных факторов, влияющих на эффективность производства.

На уровне плодово-ягодных хозяйств, прежде всего, требуется:

- осуществить структурную реорганизацию предприятий, привести ее в соответствие с действующим законодательством, спецификой отрасли, сложившимися особенностями материально-технической базы производства;

- провести реконструкцию насаждений с целью создания интенсивной базы, дающей конкурентоспособную (качественную и дешевую) продукцию;

- осуществить на кооперативных началах строительство фруктохранилищ с регулируемой атмосферой и камерами быстрой заморозки и организацию межхозяйственных оптовых рынков сбыта плодово-ягодной продукции.

Непременным условием повышения эффективности ягодоводства является создание отлаженного экономического механизма функционирования плодово-ягодных предприятий, которое должно идти в двух направлениях:

- саморегулирование на основе принципов рынка, где основными рычагами являются конкуренция, спрос и предложение;

- государственное регулирование, основанное на экономических методах.

Действенной формой регулирования производства, сбыта и пользования плодово-ягодной продукции может быть государств долгосрочная программа развития садоводства, которая должна расматривать как государственное, так и внебюджетное финансирование, обеспечение материально-техническими ресурсами и действенных механизмов ее реализации.

Толстогузова В.Г. Сортовая обеспеченность непрерывного поступления свежих ягод земляники// Плодоводство и ягодоводство России, ВСТИСП, М.-2006.-С.234-240.

Толстогузова В.Г., кандидат с.-х. наук,

ГНУ Всероссийский селекционно-технологический

институт садоводства и питомниководства,

Россельхозакадемии

г. Москва, Россия

Сортовая обеспеченность непрерывного поступления свежих ягод земляники

Резюме

Основным путем увеличения производства ягод земляники является повышение урожайности за счет улучшения сортимента. В промышленном сортименте присутствует немало устаревших и утративших свою ценность сортов (Ранняя Махерауха, Заря, Зенит). По-прежнему недостаточно сортов, сочетающих высокий уровень урожайности с высоким качеством плодов (крупноплодность, транспортабельность) и устойчивостью к условиям окружающей среды. В условиях рыночных отношений большое значение придается качеству плодов, их коммерческому виду. При подборе сортов необходимо учитывать их определенное назначение: для возделывания на промышленной основе, в приусадебных и фермерских хозяйствах, для потребления в свежем виде и переработки. В хозяйствах надо иметь сорта разных сроков созревания — от ранних до очень поздних для более ритмичного ведения производства.

Сортовые ресурсы по землянике расширяются с каждым годом, увеличивается количество интродуцированных и новых сортов отечественной селекции, позволяющих в короткий срок проводить замену старых сортов на более адаптивные и качественные.

Задача наших исследований — выявить сорта пригодные для интенсивной технологии возделывания и рекомендовать сортимент для обеспечения непрерывного поступления свежих ягод земляники.

Материал и методика

В коллекционном изучении находилось 35 сортов (посадка 2002г.) отечественной и зарубежной селекции, полученных из различных климатических зон. Схема размещения растений 90 х 20 см. Общая площадь под опытом 0,06 га. Наблюдения и учеты проводились согласно «Программе и методике сортоизучения пдодово-ягодных и орехоплодных культур» (г. Мичуринск, 1973 г.). При изучении основное внимание обращалось на урожайность, зимостойкость, адаптацию к условиям произрастания.

Результаты исследований

Сдерживающим фактором успешной культуры земляники является дефицит снега в осенне-зимний период, что часто приводит к подмерзанию растений земляники. Характерным типом зимних повреждений является подмерзание рожков, в то время как корневая система чаще остается без повреждений.

Так, в малоснежную зиму 2002/2003 гг. с понижением температуры воздуха до -25 °С в разной степени были повреждены генеративные органы практически у всех изучаемых сортов. Значительное подмерзание (вымерзло до 30-40% рожков и выпали отдельные маточные растения) было у растений сортов Зефир, Чендлер, Шандора, Талка, Эстафета. Более устойчивыми к повреждающим факторам зимнего периода оказались сорта: Спасская, Сюрприз Олимпиады, Кама, Царскосельская, у которых вымерзло до 10-15% рожков. Влажные условия летне-осеннего периода 2003 г. способствовали хорошему восстановлению подмерзших растений. К осени следов зимних повреждений уже не наблюдалось, в зиму растения ушли в хорошем состоянии и в последующие годы раскрыли свой высокий потенциал. Данные по урожайности и качеству ягод приведены в таблице 1.

Таблица № 1

Урожайность и качество ягод сортов земляники (посадка 2002 г.)

| Название сорта |

Урожайность, т/га |

Масса ягод |

Дегустационная оценка |

| Ранние |

| Кама |

15,7 |

13-20 |

4,5 |

| Валента |

12,3 |

|

4,5 |

| Юння Смайдс (контроль) |

12,2 |

15-25 |

3,9 |

| Зефир |

11,5 |

16-25 |

4,0 |

| Средние и срсднепоздние |

| 1 Дукат |

16,3 |

16-22 |

43 |

| Спасская |

14,9 |

9-14 |

3,6 |

| Инлука |

14,7 |

18-30 |

4,4 |

| Боровицкая |

13,4 |

13-22 |

4,0 |

| Царскосельская (контроль) |

13,3 |

16-20 |

4,3 |

| Урожайная ЦГЛ |

1,26 |

15-26 |

4,5 |

| Эстафета |

1,21 |

11-1S |

4,0 |

| Коррадо |

11,8 |

11-14 |

3,6 |

| Холидей |

П,7 |

19-30 |

4,5 |

| Мары in ка |

10,5 |

13-19 |

4,7 |

| Поздние |

| Таго |

18,4 |

22-50 |

4,9 |

| Зенга Зенгана (контроль) |

14,6 |

16-19 |

4,0 |

| Пандора |

12,3 |

21-40 |

4,7 |

| Лорд |

13,4 |

16-25 |

3,6 |

| Кокинская ( поздняя (2005 г.) |

15,0 |

14-30 |

4,0 |

В группе сортов раннего срока созревания за годы плодоношения по урожайности выделен сорт Кама. Он превзошел контрольный сорт Юния Смайдс на 3.5 т/га. Ягоды сорт Кама отличного вкуса, намного плотнее, чем у Юнии Смайдс. Сорт устойчив к условиям окружающей среды. Так же выделился сорт Валента — за ультрараннее созревание и отличные вкусовые качества ягод универсального назначения.

Из группы сортов среднего и среднепозднего сроков созревания хорошо зарекомендовали себя Дукат, Боровицкая, Индука. По средней урожайности (16,3 т/га) Дукат превосходил стандартный сорт Царскосельскую на 3,0 т/га. Индука — сорт с высокими потенциальными возможностями. В благоприятные годы его урожайность превышала 20,0 т/га.

Среди сортов среднего срока созревания, кроме выделенных, заслуживают внимания Марышка, Урожайная ЦГЛ, Кардинал и Холидей. Так, отличительными особенностями сорта Марышка являются высокие вкусовые качества, красивая форма ягоды темно-красной окраски. Сорт пользуется большим спросом у любителей-садоводов (за сладкий вкус). Сорт Кардинал отличается крупными размерами ягод и их высокой транспортабельностью. Сорт Холидей с его ломкими плодоножками пригоден для механизированной уборки. Высокую урожайность в этой группе показал и сорт Спасская (14,9 т/га). К его недостаткам относится мелкоплодность и невысокие вкусовые качества ягод (с горчинкой). Сорт хорошо подходит для переработки.

Из сортов позднего срока созревания самый высокоурожайный — Таго (из Голландии) 18,4 т/га. Его урожайность на 3,8 т/га выше стандартного сорта Зенга Зенгана. Ягоды очень крупные (масса до 70 г), привлекательные, тупоконической формы, красной окраски, с плотной мякотью, высоких вкусовых достоинств, универсального назначения. Сорт Кокинская поздняя может давать высокие урожаи (до 15,0 т/га), но не отличается стабильностью по этому показателю. Ягоды крупные, плотные, вкус хороший. Сорт Лорд по урожайности намного уступает сорту Зенга Зенгана, его ягоды крупные, плотные, но посредственного вкуса. Сорт Пандора (Великобритания) имеет очень поздний срок созревания — на 2 недели позднее сортов Зенга Зенгана и Таго. Ягоды крупных размеров (масса 40-50 г), ароматные, отличного вкуса. К недостаткам сорта относится невысокая зимостойкость.

Экологическая устойчивость сорта и урожайность зависят от условий его выращивания. В малоснежных районах целесообразно выращивать более устойчивые к зимним повреждениям сорта — Спасская, Царскосельская, Сюрприз Олимпиады, Кама, в более засушливых — Валента, Коррадо, Урожайная ЦГЛ, Белруби, Спасская, Индука.

Как показали последние годы наблюдений, в Московской области кроме районированных можно с успехом выращивать зарубежные сорта: Таго, Индука, Дукат, Кама, Марышка.

Мы предлагаем следующий сортовой конвейер поступления свежих ягод земляники в течение сезона:

Открывает сезон потребления ягод земляники ультраранний сорт Вадента (I декада июня), что на неделю раньше контрольного сорта Юния Смайдс. За ней следуют сорта Кама и Зефир. Следующими созревают Корона и Эстафета, а за ними Спасская, Коррадо и Царскосельская. В эти же сроки, с разницей в 2-3 дня, начинают созревать ягоды сортов: Белруби, Урожайная ЦГЛ, Кардинал, а немного позднее — Инду Дукат и Боровицкая (III декада). Самые крупноплодные, поздние сорта Таго, Лорд и Примелла (ягоды массой до 100 созревают только в начале июля. Еще позднее на 2 недели созревают ягоды очень поздних сортов: Богота и Пандо (17.07), то есть, их созревание начиналось в сроки, когда ранних сортов уже закончился сбор (позднее на 10-15 дней). Окончание последнего сбора ягод у Пандоры приходилось на I декаду августа.

Заключение

1. Таким образом, выращивая сорта разных сроков созревания от ультраранних (Валента) до очень поздних (Пандора) можно продлить срок потребления свежих ягод земляники до 1,5-2,3 месяцев.

2. Для технологий интенсивного типа выделены сорт

из ультраранних — Валента с урожайностью 12,3 т/га; ранних — Кама 15,7 т/га; средних и среднепоздних -Дукат 16,3 т/га;

Индука — 14,7 т/га; Боровицкая 13,4 т/га; из поздних — Тап 18,4 т/га.

3. Для коммерческой культуры рекомендуются следующие крупноплодные сорта: Примелла, Таго, Пандора, Мармелада, Богота, Белруби, Кардинал. Эти сорта ценятся за привлекательный внешний вид, очень крупные ягоды (масса 40-100 г), высокие вкусовые достоинства и высокую транспортабельность. Но эти крупноплодные сорта требуют повышенного внимания, тщательного ухода, дополнительных затрат.

Большим спросом они пользуются у садоводов-любителей и фермеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Говорова Р.Ф., Зубкова И.И. Характеристика новых сортов и гибридов земляники, перспективных для Орловской области. Сб. Селекция и сортовая агротехника плодовых культур, Орел, 2004 г.

2. Обнинская Т.К., Артанова М.П. Земляника — совершенствование системы ведения культуры в Кабардино-Балкарии. Ж. Садоводство и виноградарство №1, 2006 г.

3. Попова И.В., Сергиенко А.А., Волков Ф.А. Новые сорта ягодных культур для экологически безопасных технологий. Плодоводство и ягодоводство России, т.7,2000 г.

4. Шокаева Д.Б. О взаимосвязи основных компонентов урожайности у различных сортов земляники. Ж. Сельскохозяйственная биология, № 5, 2005 г.

6. Яковенко В.В., Попова В.П., Холод Н.А. Агротехнические особенности возделывания земляники на Кубани. Плодоводство и ягодоводство России, 2005г.

Минаков И.А. Основные направления развития ягодоводства в России// Состояние и перспективы развития ягодоводства в России (Материалы Всерос. Науч.-метод, конф. 19-22 июня 2006).-Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2006-С. 204-210.

И.А. Минаков

зав. кафедрой экономики АПК, д.э.н., профессор, Мичуринский государственный аграрный университет.

Садоводство не удовлетворяет потребность населения в плодово-ягодной продукции. В 2004 г. фактическое потребление плодов и ягод составило 45 кг на душу населения в год при научно обоснованной норме питания 75 кг. За счет собственного производства обеспечивается лишь 25-30 % минимально необходимого количества плодов и ягод или 20-25 кг в год на человека. Необеспеченность внутреннего рынка качественной плодово-ягодной продукцией дает возможность практически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией, катера в потребительской корзине россиянина составляет около 50 %.

В результате аграрных преобразований садоводство, как и многие другие отрасли сельского хозяйства, оказалось в кризисном состоянии. Хотя валовой сбор плодово-ягодной продукции за эти годы возрос (табл. 1). За анализируемый период общая площадь многолетних насаждений в хозяйствах всех категорий практически не изменилась: площадь садов и ягодников в плодоносящем возрасте увеличилась на 88 тыс. га, или 13,4 %; объем производства плодово-ягодной продукции на 1013 тыс. т, или на 38,9 %. Урожайность садов и ягодников повысилась на 21,0%, но она в значительной степени определяется погодными условиями. Площадь плодово-ягодных насаждений в Российской Федерации увеличивалась до 2001 г. В этом году она достигла 913 тыс га. В последующие годы наметилась тенденция сокращения площади садов и ягодников.

Рост объема производства фруктов в хозяйствах всех категорий обусловлен развитием садоводства в хозяйствах населения. За период с 1986 г. но 2004 г. в этой категории хозяйств общая площадь плодово-ягодных культур возросла на 297 тыс. га, или на 81,2 %; площадь насаждений в плодоносящем возрасте — на 260 тыс. га, или на 83,8%, валовой сбор фруктов — на 1885 тыс. т, или в 2,4 раза. Урожайность плодово-ягодных насаждений в хозяйствах населения повысилась на 30,7%. Высокие темпы развития садоводства в хозяйствах населения можно объяснить тем, что многие семьи в условиях резкого роста цен на продовольствие попытались решить продовольственную проблему за счет собственного производства плодов и ягод. В связи с этим получило дальнейшее развитие приусадебное и коллективное садоводство.

Таблица 1

Развитие садоводства в России (в хозяйствах всех категорий)

| Показатели |

В среднем за год |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

| 1986-1990 |

1996-2000 |

| Площадь плодово-ягодных насаждений, тыс.га |

887 |

906 |

913 |

898 |

897 |

886 |

| В т.ч. в плодоносящем возрасте |

659 |

750 |

768 |

758 |

757 |

747 |

| Валовой сбор плодов и ягод, тыс.т |

2603 |

2715 |

2840 |

3344 |

3103 |

3616 |

| Урожайность плодово-ягодных насаждений, ц с 1 га |

39,5 |

36,2 |

37,0 |

44,1 |

40,7 |

47,8 |

В сельскохозяйственных предприятиях наблюдается резкий спад производства плодово-ягодной продукции в результате сокращения площади многолетних насаждений и снижения их урожайности. За 1986-2004 гг. общая площадь садов и ягодников в них уменьшилась на 306 тыс. га, или на 58,7 %; площадь насаждений в плодоносящем возрасте — на 177 тыс. га, или 50,9%; валовой сбор плодов и ягод — на 1209тыс. т, или на 76,2 %, урожайность плодово-ягодных культур — на 23,8 ц с 1га, или на 52,2 %. Урожайность насаждений в сельскохозяйственных предприятиях значительно ниже, чем в хозяйствах населения. Основными причинами спада производства плодов и ягод в сельскохозяйственных предприятиях являются высокая капиталоемкость отрасли, низкая конкурентоспособность отечественного садоводства, потеря традиционных рынков сбыта плодово-ягодной продукции, монополизм консервной промышленности, высокая изношенность материально-технической базы хранения и сокращение переработки фруктов в местах их производства.

За годы аграрных реформ резко изменилась структура производства плодово-ягодной продукции по категориям хозяйств. Основными производителями плодово-ягодной продукции в нашей стране стали хозяйства населения. Они производят 89,2 % фруктов; в них находится 75,0% площади садов и ягодников.

В сельскохозяйственных предприятиях сконцентрировано 24,3% многолетних насаждений, здесь производится всего лишь 10,5 % продукции отрасли. За анализируемый период их доля сократилась в общей площади садов и ягодников на 34,4 процентных пункта, в объеме производства плодов и ягод — на 43,7 процентных пункта. В фермерских хозяйствах садоводство не получило развитие. В них находится менее 1 % плодово-ягодных насаждений.

До 1990 года важную роль в производстве ягод играли специализированные садоводческие хозяйства. Так, в ЦЧР они производили почти 45% ягод. Однако с началом аграрных преобразований экономическая эффективность ягодоводства в этих хозяйствах стала резко снижаться (табл. 2). В садоводческих предприятиях Тамбовской области площадь ягодников сократилась почти в 2 раза, их урожайность — в 2,5 раза и, как следствие этого, объем производства ягод уменьшился в 2,9 раза. Уровень рентабельности производства ягод снизился на 22,9 процентных пункта в результате того, что себестоимость единицы продукции повысилась в 17,0 раз, а цена реализации — в 14,6 раза.

Таблица 2

Эффективность ягодоводства в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области

| Показатели |

В среднем за год |

| 1986-1990гг. |

2001-2004гг. |

| Площадь ягодников, га |

707 |

382 |

| в т.ч. в плодоносящем возрасте |

343 |

295 |

| Валовой сбор ягод, т |

1300 |

447 |

| Урожайность, ц с 1 га |

37,9 |

15,2 |

| Производственная себестоимость 1ц ягод, руб. |

67 |

1132 |

| Полная себестоимость 1 ц ягод, руб. |

71 |

1208 |

| Цена реализации 1 ц ягод, руб. |

113 |

1647 |

| Прибыль – всего, тыс.руб. |

583 |

1885 |

| Прибыль на 1 га плодоносящих ягодников, руб. |

1700 |

6460 |

| Уровень рентабельности, % |

59,2 |

36,3 |

Опыт работы некоторых садоводческих предприятий свидетельствует о том, что можно добиваться высоких экономических показателей развития ягодоводства за счет интенсификации отрасли, прогрессивных форм организации производства, мотивации высокопроизводительного труда, проведением планомерной замены старых ягодных насаждений новыми.

Основными направлениями развития ягодоводства в нашей стране являются:

- повышение товарности отрасли в хозяйствах населения на основе создания потребительских (снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных и др.) кооперативов;

- повышение урожайности ягодных культур в садоводческих предприятиях и закладки новых интенсивных насаждении,

- организация фермерских хозяйств по производству ягодной продукции;

- создание агропромышленных формирований по производству плодов и ягод.

Как уже отмечалось, основными производителями ягодной продукции являются хозяйства населения, но уровень товарности ягодоводства в них очень низкий (менее 20%). Они поставляют на продовольственный рынок только излишки своей продукции. Создание снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и других потребительских кооперативов может значительно повысить товарность отрасли так как они будут заниматься заготовкой, переработкой и реализацией продукции. Это будет способствовать развитию ягодоводства в этой категории хозяйств.

Важным условием увеличения производства ягод является дальнейшее развитие ягодоводства в садоводческих предприятиях. В них возможно широко использовать достижения научно-технического прогресса, что будет способствовать концентрации и интенсифиции производства ягод. В условиях перехода к рыночным отношениям садоводческие предприятия не заинтересованы направлять собственные средства на развитие ягодоводства, так как срок их окупаемости составляет 4-6 лет. Поэтому без бюджетного финансирования ягодоводство не получит развитие в сложившихся условиях. В настоящее время из федерального бюджета компенсируется 30 тыс. руб. затрат на закладку 1 га садов и ягодников и 4 тыс. руб. затрат по уходу за 1 га молодых (неплодоносящих) насаждений. Кроме того в некоторых регионах часть затрат компенсируется из бюджетов субъектов Российской Федерации. Так, в Тамбовской области на закладку 1га компенсируется 3 тыс. руб. затрат и по уходу за 1 га молодых насаждении — 400 руб. Однако эти компенсации составляют не более 30-40% фактических затрат, без учета затрат на раскорчевку старых (самортизированных) садов ягодников, размер которых достигает 40-45 тыс.руб. на 1 га. Ягодоводство в силу своих особенностей не может функционировать без привлечения заемных средств. Постановлением Правительства Российской Федерации «О возмещении из федерального бюджета затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам» предусмотрен порядок возмещения двух третьих произведенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам для закупки всех видов сельскохозяйственной техники отечественного производства, заклад плодово-ягодных насаждений, строительства и реконструкции предприятии по переработке льна. В данном постановлении не предусмотрена компенсация затрат на уплату процентов по кредитам для развития материально-технической базы переработки садоводческой продукции.

Для увеличения объема производства плодово-ягодной продукции следовало бы привлечь финансовые и материальные ресурсы предприятий перерабатывающей промышленности, так как они заинтересованы в создании собственной сырьевой базы.

Определенную роль в увеличении производства ягод может сыграть организация фермерских хозяйств. Нами совместно со ВНИИС им. И.В. Мичурина разработан проект организации специализированной фермы по производству ягод черной смородины. Составными частями такой фермы являются:

- интенсивные ягодники. Плантацию необходимо закладывать сортами, пригодными для механизированного возделывания и позволяющими растянуть период уборки ягод на 3-4 недели;

- питомник для производства саженцев черной смородины. Питомниководство в фермерском хозяйстве может быть дополнительной отраслью, которая технологически сочетается с основной. Для размножения можно использовать черенки, полученные при обрезке растений в первый год после посадки. Питомник на первом этапе формирования фермы, когда насаждения еще не плодоносят, позволит не только обеспечить хозяйство собственным посадочным материалом, но и получить дополнительные денежные средства от его реализации для расширенного воспроизводства;

- мелиоративные сооружения (оросительная сеть). Для того чтобы получать высокий урожай черной смородины (до 60 ц с 1га) в ЦЧР необходимо применять орошение. Однако опыт работы некоторых хозяйств показывает, что правильный выбор земельного участка под закладку насаждений позволяет получать регулярно урожай до 40 ц /га и без орошения;

- производственные постройки (помещения для хранения техники и продукции, перерабатывающие подразделения и др.);

- жилищно-бытовые объекты (жилой дом, баня т.д.).

Технико-экономические параметры фермерского хозяйства по производству ягод черной смородины:

| Количество работников, чел. |

3(одна семья) |

| Общая площадь земли, га |

25-30 |

| В том числе: |

| Ягодники |

20-25 |

| Питомники |

0,7-1,0 |

| Объем производства: |

| ягод, т |

60-80 |

| саженцев, тыс. |

60-100 |

| Урожайность насаждений, ц/га |

40 |

| Срок окупаемости инвестиций, лет |

5-6 |

В проекте обоснован сортовой состав насаждений и необходимый набор техники, позволяющий полностью механизировать выращивание черной смородины.

В современных условиях для стабилизации производства продукции садоводства и повышения его эффективности целесообразно создавать интегрированные структуры различных форм (ассоциации, холдинговые компании, финансово-промышленные группы агрофирмы и т.д.), объединенные общими принципами работы на конечный результат. Эти формирования должны взять на себя весь комплекс функций, связанных с производством, закупкой Плодов и ягод их переработкой и реализацией. Механизм Регулирования производственно-экономических связей между участниками интеграции должен формироваться на основе равной рентабельности на стадиях производства, переработки и реализации продукции. Экономическая заинтересованность садоводческих и других предприятий в создании интеграционных структур должна основываться на доходах, дополнительно получаемых от улучшения ассортимента, качества и выгодного сбыта готовой продукции, а также от повышения эффективности производства на всех стадиях.

Для более эффективного и оперативного управления производством и переработкой плодово-ягодной продукт успешной координации работы и защиты экономических интересов садоводческих предприятий целесообразно создать Всероссийскую ассоциацию «Россадпром».

Куликов И.М., Метлицкий 0.3. Производство плодов и ягод в мире // Плодоводство и ягодоводство России, ВСТИСП, М.-2006.-С.99-112.

И.М. Куликов, доктор экон. наук, профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии

О.З. Метлицкий, доктор с.-х наук, профессор ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства

Дан обзор мирового производства плодов в 2001-2003гг. Установлено производство фруктов на разных континентах, включая Российскую Федерацию. Рассчитано производство на душу населения по данным Продовольственной организации ООН.

Регулярное круглогодичное потребление плодов и ягод получает всё более широкое распространение как фактор обеспечения здорового образа жизни и долголетия, снижения остроты демографических проблем. Поэтому целесообразно проанализировать тенденции роста производства фруктов в мире. Соответствующая информация имеется в Статистических ежегодниках ФАО. Она была использовала в предшествующих публикациях [1,2]. В настоящей работе приводятся данные для первых трех лет нынешнего стоплетия по данным нового ежегодника ФАО [5]. В целом они основаны на статистических сводках соответствующих государств, но для некоторых стран, включая Россию, представлены ориентировочные цифры из-за недостаточной детализации статистических оценок. Расчёты ежегодной продукции в пересчёте на душу населения (международный термин per capita) проведены на основе данных численности населения отдельных стран, приведенных в цитируемом сборнике [5].

За последние полтора десятилетия общее производство фруктов в мире возросло примерно на 1/3 (Табл.1). Однако из-за неблагоприятных погодных условий в начале нынешнего столетия произошло временное незначительное снижение производства цитрусовых, винограда и абрикоса, а в девяностые годы снизился спрос на ягоды смородины, её производство сократилось почти на четверть. Вновь открытые целебные свойства ягоды, связанные с очень высоким содержанием антиоксидантов, веществ для успешного лечения фенилкетонурии и болезней сердца, восстановили спрос на смородину [4]. В частности, в Северной Америке рассматривается вопрос о снятии запрета на её возделывание из-за того, что это растение служит промежуточным хозяином ржавчины, губительной для ряда ценных хвойных пород [3]

Создание ремонтантных сортов малины открыло возможности внесезонного получения этих ягод в укрытиях, как это уже имело место в странах Европы, Азии и Северной Африки с безморозными зимами для земляники садовой. Резкое (на 51-78%) увеличение мирового производства персиков, слив и, особенно, груши произошло за счёт Китая, ставшего крупнейшей в мире плодовой державой. В настоящее время на долю этой страны приходится 54,3% общемировой продукции груши, 41,2% — сливы, 37,4% — персика, 43,5% — яблок, притом, что доля жителей Китая в населении земного шара гораздо меньше (табл. 3,4). Резко возросло производство плодов в обладающей относительно небольшой территорией Чили. Эта страна по производству ряда плодов обошла южноамериканских гигантов — Бразилию и Аргентину.

На основании представленных в таблице 2 данных можно вычислить, что надолго Африки в общемировом производстве плодов и ягод приходится 7,7 %, Северной Америки -14,0 %, Азии — 43,5 %, Европы — 18,8 %, Австралии и Океании -1,2 %. Из отдельных стран наиболее крупными производителями фруктов являются Китай (16,6 % общемирового производства), Индия (почти исключительно за счет бананов и разных тропических фруктов), США — 7,5 %, Испания и Италия — по 4,2 %.

Таблица 1

Динамика производства (тыс. т/год) основных видов плодов в мире в 1989-2003 гг.

| Виды плодов |

1989-1991 |

1994-1996 |

1998-2000 |

2001-2003 |

| Все плоды |

354507 |

404400 |

458585 |

474025 |

| Цитрусовые |

80828 |

94341 |

102552 |

98292 |

| Бананы |

48567 |

56015 |

61646 |

67050 |

| Яблоки |

40020 |

48911 |

55309 |

57478 |

| Груши |

9524 |

12337 |

15753 |

16934 |

| Персики и нектарины |

9202 |

10411 |

12913 |

14395 |

| Абрикосы |

2217 |

2509 |

2640 |

2628 |

| Сливы |

6332 |

6610 |

8431 |

9537 |

| Земляника |

2428 |

2602 |

2996 |

3188 |

| Малина и ежевика |

324 |

329 |

353 |

393 |

| Смородина и крыжовник |

513 |

730 |

588 |

661 |

Доли отдельных видов плодов в общемировом производстве фруктов распределяются следующим образом: цитрусовые -15,4%(1/5 их выращивается в Бразилии), бананы — 17,3 % (около 1/6 их общего количества получают в Индии), виноград — 15,8 %, яблоки — 14,9 %, тропические фрукты 12,7 % (1/5 их общего количества выращивают в Индии), груша и косточковые — по 11 %, ягоды — 1,1% (1/5 их производства сосредоточена в США), финики — 1,7 %.

Приведенные расчёты касаются лишь основных видов фруктов, включаемых в сборники ФАО. Ассортимент возделываемых плодовых и ягодных культур фактически значительно шире — в регионах с тропическим и субтропическим климатом возделывают до 590 видов, а в европейских и североамериканских странах с умеренным климатом потребляют около 10 дополнительных видов ягодных (6).

Остановимся теперь на производстве основных видов фруктов, производителем которых является и Россия. Среднегодовое производство винограда в мире в 2001-2003 годы составило 61579 тысяч тонн или 9,89 кг в пересчете на душу населения. Крупнейшими производителями его явились Италия.

Таблица 2

Мировое производство основных видов фруктов (тыс.т/год) в 2001-2003 гг.

| Континент, страна |

Цитрусовые* |

Бананы |

Виноград |

Яблоки |

Тропические** |

Груши, Персики, абрикосы, сливы |

Ягоды *** |

Финики |

| Весь мир |

98292 |

67050 |

61579 |

57478 |

49503 |

42294 |

4175 |

6619 |

| Африка |

7441 |

6799 |

3105 |

1570 |

6799 |

1715 |

171 |

2222 |

| Египет |

2357 |

850 |

1092 |

479 |

326 |

182 |

68 |

1114 |

| ЮАР |

1883 |

280 |

1364 |

577 |

290 |

693 |

5 |

— |

| С.Америка |

23330 |

7969 |

6614 |

5025 |

6992 |

3396 |

1065 |

23 |

| Мексика |

6317 |

1980 |

423 |

444 |

4053 |

306 |

26 |

4 |

| США |

14363 |

12 |

6114 |

4128 |

514 |

2972 |

879 |

19 |

Южная

Америка |

25423 |

15180 |

5558 |

3346 |

6367 |

2089 |

88 |

— |

| Аргентина |

2568 |

178 |

2413 |

1415 |

11 |

940 |

9 |

— |

| Бразилия |

19449 |

6324 |

1076 |

783 |

3944 |

241 |

3 |

— |

| Чили |

252 |

|

1760 |

ИЗО |

132 |

745 |

24 |

— |

| Азия |

30611 |

36536 |

14578 |

30172 |

28242 |

23773 |

622 |

4370 |

| Китай |

11273 |

5642 |

3874 |

19872 |

5143 |

18447 |

2 |

121 |

| Индия |

4389 |

16450 |

195 |

1325 |

12555 |

368 |

|

— |

| Иран |

1663 |

43 |

2582 |

2350 |

13 |

1002 |

22 |

876 |

| Турция |

2403 |

93 |

3416 |

3403 |

— |

1441 |

131 |

— |

| Япония |

1292 |

— |

325 |

920 |

12 |

682 |

209 |

— |

| Европа |

10557 |

448 |

29537 |

16557 |

123 |

12825 |

3138 |

4 |

| Германия |

— |

— |

1325 1 |

1652 |

— |

862 |

263 |

— |

| Греция |

1384 |

-— |

1194 |

254 |

2 |

997 |

9 |

|

| Испания |

5867 |

415 |

6224 |

820 |

108 |

2556 |

309 |

4 |

| Италия |

2985 |

-— |

8159 |

2209 |

— |

2846 |

172 |

— |

| Португалия |

316 |

30 |

933 |

279 |

13 |

196 |

3 |

— |

| Россия |

— |

— |

259 |

1791 |

— |

387 |

444 |

— |

| Франция |

28 |

4 |

6901 |

2419 |

— |

1059 |

68 |

|

| Океания |

686 |

1152 |

1739 |

810 |

249 |

348 |

29 |

|

| Австралия |

674 |

250 |

1655 |

315 |

27 |

287 |

18 |

— |

| Н.Зеландия |

27 |

— |

85 |

495 |

17 |

59 |

И |

— |

Примечания: *апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут; **авокадо, ананас, манго, папайя; ***земляника, малина, смородина, крыжовник.

Таблица 3

Мировое производство (всего тыс.т/год) и продукция на душу населения (р.с.кг/год) винограда, яблок, груш и персиков в 2001-2003 гг.

| Страны |

Виноград |

яблоки |

груши |

Персики и нектарины |

| всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

| Весь мир |

61579 |

9,89 |

57478 |

9,23 |

16934 |

2,72 |

14395 |

2,31 |

| Египет |

1092 |

15,48 |

479 |

6,79 |

41 |

0,58 |

252 |

3,57 |

| ЮАР |

1364 |

30,60 |

286 |

6,42 |

285 |

6,39 |

135 |

3,02 |

| США |

6114* |

21,00 |

4128* |

14,18 |

861* |

2,96 |

1386* |

4,76 |

| Аргентина |

2413 |

63,53 |

1415 |

37,26 |

570* |

15,01* |

237 |

6,24 |

| Чили |

1760 |

112,73* |

1130 |

72., 8* |

205 |

13,13* |

285 |

18,25* |

| Китай |

3784* |

2,91 |

19872* |

15,26 |

9189* |

7,06 |

5395* |

4,14 |

| Иран |

2582 |

37,93 |

2350 |

34,52 |

190 |

2,79 |

383 |

5,63 |

| Турция |

3416* |

48,58 |

2403* |

34,17 |

355 |

5,05 |

459 |

6,52 |

| Япония |

32 |

0,25 |

920 |

7,22 |

392 |

3,08 |

172 |

1,35 |

| Австрия |

340 |

41,90 |

431 |

53,18 |

119 |

14,67* |

8 |

0,98 |

| Болгария |

419 |

52,61 |

83 |

10,42 |

11 |

1,38 |

42 |

5,24 |

| Венгрия |

671 |

67,62 |

572 |

57,64* |

16 |

1,61 |

46 |

4,63 |

| Германия |

1325 |

16,07 |

1652 |

20,05 |

390 |

4,73 |

15 |

0,18 |

| Греция |

1194 |

108,84 |

254 |

23,15 |

72 |

6,56 |

849* |

77,39* |

| Испания |

6224* |

151,89* |

820 |

20,01 |

658* |

16,06* |

1166* |

28,45* |

| Италия |

8159 |

143,11* |

2209 |

38,43 |

918* |

15,97* |

1590* |

27,66* |

| Молдавия |

579 |

135,59* |

298 |

69,78* |

44 |

10,30 |

11 |

2,57 |

| Польша |

— |

— |

2343* |

65,77* |

82 |

2,12 |

— |

— |

| Португалия |

1103 |

10,.76 |

279 |

27,76 |

129 |

12,84 |

49 |

4,88 |

| Россия |

259 |

1,79 |

1791 |

12,43 |

65 |

0,45 |

38 |

0,26 |

| Румыния |

1103 |

49,30 |

580 |

25,91 |

79 |

3,53 |

16 |

0,71 |

| Сербия |

444 |

42,14 |

164 |

15,56 |

51 |

4,84 |

50 |

4,75 |

| Франция |

6901* |

115,30* |

2419* |

41,03 |

250 |

4,18 |

435 |

7,10* |

| Австралия |

1655 |

84,68 |

495 |

25,32 |

152 |

7,78 |

91 |

4,66 |

| Н.Зеландия |

85 |

22,10 |

415 |

104,90 |

39 |

10,14 |

12 |

3,12 |

Примечание: звездочками отмечено по пять стран с наилучшими показателями.

Таблица 4

Мировое производство (всего тыс.т/год) и продукция на душу населения (р.с. кг/год) абрикоса, слив и основных видов ягод в 2001-2003гг.

| Страна |

Абрикос |

Слива |

Земляника |

Малина |

Смородина, крыжовник |

| всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

всего |

р.с. |

| Весь мир |

2268 |

0.42 |

9337 |

1.50 |

3183 |

0.51 |

391 |

0.06 |

601 |

0.11 |

| Египет |

71 |

1.00 |

80 |

1.13 |

68 |

0.96 |

— |

— |

— |

— |

| ЮАР |

96 |

2.15 |

48 |

1.07 |

5 |

0.11 |

— |

— |

— |

— |

| Мексика |

2 |

0.02 |

73 |

0.72 |

139 |

1.36 |

1 |

0.01 |

— |

— |

| США |

81 |

0.28 |

697* |

2.39 |

825* |

2.83 |

54 |

0.19 |

— |

— |

| Чили |

22 |

1.41 |

235 |

15,05* |

24 |

1.94 |

— |

— |

— |

— |

| Китай |

78 |

0.06 |

4316* |

3.31 |

2 |

0.002 |

— |

— |

— |

— |

| Ю. Корея |

— |