Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Исх. №_______/_______ от «____» _____________ 2014г.

На № ___________ от ____________________

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания ООО «Корочанские сады» предлагает Вам рассмотреть вопрос возможного сотрудничества в области поставок в Ваш адрес нашей продукции на договорных условиях.

Основными видами деятельности ООО «Корочанские сады» является выращивание плодовых, ягодных и сельскохозяйственных культур, переработка и консервирование фруктов и овощей, оптовая торговля фруктами и овощами, а так же в аренде Общества имеются холодильники (фруктохранилища), автопарк, складские помещения и земельные участки общей площадью 200 га. Общество работает с НДС.

На сегодняшний день предлагаем к поставке в адрес супермаркетов «МИРАТОРГ» следующую продукцию:

- Яблоки свежие сорт МЕКИНТОШ, калибр 60, 70 по цене 30,00 рублей за 1 кг, в т.ч. НДС 18% – 4,58 руб., расфасовка в гофролоток по 15 кг (фотографии яблок прилагаются).

- Яблоки свежие сорт УЭЛСИ, калибр 60, 70 по цене 25,00 рублей за 1 кг, в т.ч. НДС 18% – 3,81 руб., расфасовка в гофролоток по 15 кг (фотографии яблок прилагаются).

Цена на товар включает в себя стоимость товарной обработки, погрузки и тары (гофролоток).

Доставка – самовывозом. Возможна доставка в г. Москву нашим автотранспортом по согласованию сторон.

Просим Вас согласовать вышеуказанную цену и при Вашем положительном решении

мы предлагаем Вам заключить Договор поставки нашей продукции на 2014 год в адрес супермаркетов МИРАТОРГ с ООО «Корочанские сады» на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

О Вашем принятом решении просим Вас уведомить нас по электронной почте:

korocha-plus@mail.ru, либо по факсу: (47231) 5-72-40.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Приложение:

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Корочанские сады» |

Е.В. Шайдорова |

Исп. Попова О.И., (47231) 5-72-40, 8-910-326-48-66

Материал подготовил:

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Ireneusz Sosna

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Оценка продуктивности сортов сливы на семенном подвое (сеянцах алычи)

Слива является одной из ценнейших плодовых культур, выращиваемых в Западной Европе. По валовому сбору она занимает пятое место после яблок, земляники, смородины и вишни. В настоящее время появляются новые промышленные сорта сливы, которые необходимо испытывать в разных климатических зонах, так как урожайность их может зависеть от региона, типа почвы и подвоя. Важным моментом выбора сорта является не только высокое качество плодов, но и устойчивость сортов сливы к шарке.

Старый английский скороплодный сорт сливы Президент

В современных садах сливу, в основном, выращивают на семенных подвоях – сеянцах алычи (Prunus divaricata) и Венгерке Вангенхайма. На этих подвоях выращивается около 80-90% сливовых садов. Несмотря на то, что сорта на них вступают в плодоношение довольно поздно, адаптивный потенциал таких деревьев выше, а, кроме того, через семена не передаются вирусы (в том числе, возбудитель шарки сливы). Именно поэтому семенные подвои для сливы и алычи имеют большое преимущество перед клоновыми.

Целью исследования являлась оценка новых сортов сливы на сеянцах алычи по продуктивности, качеству плодов и другим хозяйственно-биологическим характеристикам.

Американский высоко-зимостойкий и урожайный сорт Блюфри

Материалы и методика

Весной 1994 года было организовано рендомизированное размещение делянок с вариантами, где деревья были посажены по схеме 4 х 3 м (833 дерева на гектаре). Каждый вариант был представлен в трех повторностях по 5 деревьев в каждой. В исследование было включено 10 новых сортов сливы разных сроков созревания (раннего – Герман, Рана, Санктус и Черновицер; средне-раннего – Лепотика и Найболия; позднего – Валор, Султан, Блюфри и Президент).

Контролем служил широко известный промышленный сорт Стенлей.

Коллекция сортов была заложена в 1993 году, подвой – сеянцы алычи, схема – 4,0 х 2,5 м (1000 деревьев на гектаре). Сорта – Car, Magna Glauca, Węgierka Zimmera, Węgierka z Ersinger, Ontario, Bülerthalska, Löhr Flaume, Auerbacher, Węgierka Zwykła, Valjevka и Ortenauer (названия сортов оставлены в оригинальных названиях из авторской статьи).

Формировали кроны деревьев по типу веретена, в течение первых четырех лет сад орошали. Агротехника была общепринятая, согласно рекомендациям по выращиванию промышленных садов сливы.

Основные преимущества сорта Найболиа – высокая урожайность и довольно высокая устойчивость к парше и другим болезням

Результаты и обсуждение

Все деревья на сеянцах алычи вели себя как сильнорослые, прирост поперечного сечения штамба ежегодно был высоким до тех пор, пока деревья не вступили в пору плодоношения. Наиболее сильным приростом поперечного сечения штамба характеризовались сорта Найболия и Стенлей, также мощные штамбы формировали сорта Рана и Черновицер. У сорта Блюфри был отмечен самый маленький диаметр штамба (табл. 1).

Таблица 1

Ростовая активность изучаемых сортов сливы (год посадки – 1994)

| Сорт |

Прирост поперечного сечения штамба, см2 |

Суммарный прирост, см

1994-1996 |

Объем кроны, м3

Осень 2002 |

Коэффициент плодоношения, кг на см2

1995-2002 |

| Осень 2002 |

1994-1998 |

1998-2002 |

| Герман |

116,0 |

55,1 |

58,9 |

6656 |

8,99 |

0,66 |

| Рана |

144,9 |

69,4 |

72,4 |

8533 |

8,33 |

0,51 |

| Санктус |

129,4 |

59,0 |

67,8 |

8360 |

8,53 |

1,51 |

| Черновицер |

131,7 |

61,4 |

67,5 |

7344 |

8,53 |

0,89 |

| Лепотика |

85,6 |

40,0 |

41,8 |

6345 |

7,79 |

1,62 |

| Найболия |

155,5 |

68,6 |

82,6 |

7784 |

11,27 |

0,86 |

| Валор |

88,9 |

44,5 |

41,2 |

5319 |

7,47 |

1,66 |

| Стенлей – контроль |

100,0 |

52,5 |

43,7 |

7854 |

10,59 |

1,80 |

| Султан |

83,7 |

45,7 |

34,8 |

6353 |

8,70 |

1,79 |

| Блюфри |

54,1 |

31,6 |

19,2 |

5559 |

6,30 |

4,05 |

| Президент |

86,3 |

43,1 |

39,8 |

6353 |

7,30 |

2,49 |

Таблица 2

Урожайность изучаемых сортов сливы на 9-й год после посадки. Подвой – сеянцы алычи.

| Сорт |

Урожайность, кг с дерева |

Урожай в сумме за 1995-2002 гг. |

| 1995-1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

| Герман |

5,4 |

11,6 |

16,1 |

2,8 |

6,7 |

33,6 |

76,2 |

| Рана |

14,1 |

4,3 |

5,7 |

2,7 |

9,9 |

36,5 |

73,2 |

| Санктус |

29,5 |

16,9 |

43,5 |

24,4 |

15,6 |

65,7 |

195,6 |

| Черновицер |

18,6 |

6,6 |

20,4 |

14,5 |

9,4 |

47,9 |

117,4 |

| Лепотика |

23,1 |

25,3 |

1,3 |

15,2 |

24,7 |

48,9 |

138,5 |

| Найболия |

30,3 |

14,2 |

16,3 |

4,7 |

8,7 |

58,8 |

133,0 |

| Валор |

26,1 |

10,0 |

21,1 |

11,2 |

39,3 |

40,0 |

147,7 |

| Стенлей – контроль |

35,4 |

30,9 |

22,3 |

19,7 |

30,7 |

40,6 |

179,6 |

| Султан |

31,2 |

1,2 |

16,6 |

33,4 |

25,1 |

42,0 |

149,5 |

| Блюфри |

41,9 |

35,4 |

19,4 |

36,7 |

52,6 |

33,1 |

219,1 |

| Президент |

32,1 |

24,0 |

42,3 |

18,8 |

72,4 |

25,3 |

214,9 |

В период с 1993 по 2002 годы зимы были мягкими, хотя иногда температура опускалась ниже -20 градусов. При всем этом на деревьях не наблюдалось никаких повреждений, связанных с этими факторами. Однако в конце зимы 1998-1999 гг. были возвратные заморозки, которые повредили цветочные почки у некоторых сортов (Онтарио, Рана, Лепотика – у них потеря составила около 100% цветочных почек в 1999 году). Подтверждение того, что зимостойкость цветочных почек у указанных сортов низкая, не найдено ни в одном из доступных источников.

В плодоношение позднее всех сортов на сеянцах алычи вступил Герман – до четвертого года после посадки в среднем с дерева собрали только 5,4 кг плодов. Позднее вступление Германа в плодоношение отмечают и другие исследователи. Контрольный сорт Стенлей в первые годы по урожайности оказался ниже только лишь одного сорта – Блюфри, урожайность которого составила 41,9 кг/дер. (урожайность Стенлея не тот момент была 35,4 кг/дер.).

Герман – десертный сорт, созревает рано, когда основная масса плодов сливы еще не поступает в продажу.

В сумме за все годы исследований самыми высокими показателями по урожайности характеризовались сорта Блюфри (219 кг) и Президент (215 кг). Самые низкие показатели по урожайности были у сортов Рана и Герман (73 и 76 кг/дер. соответственно). Расчетный коэффициент плодоношения показал даже более четко дифференцированные соотношения по урожайности (табл. 1). Другими исследователями получены аналогичные данные о том, что сорта Блюфри и Президент высокоурожайные, а сорт Рана имеет значительно меньшую урожайность.

Таблица 3

Степень цветения и плодоношения, средняя масса плодов изучаемых сортов сливы

| Сорт |

Сроки съема плодов

1998-2002 |

Степень цветения

(по шкале 0-5) |

Средняя масса плода, г |

| 1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

1996-2002 |

| Герман |

13.07 – 2.08 |

3,4 |

3,5 |

25 |

37 |

32 |

33 |

| Рана |

13.07 – 2.08 |

3,8 |

4,0 |

52 |

57 |

56 |

54 |

| Санктус |

13.07 – 2.08 |

3,3 |

3,8 |

26 |

34 |

24 |

31 |

| Черновицер |

19.07 – 7.08 |

3,1 |

4,2 |

23 |

34 |

23 |

28 |

| Лепотика |

24.07 – 17.08 |

3,3 |

4,4 |

33 |

40 |

30 |

38 |

| Найболия |

31.07 – 24.08 |

4,1 |

4,0 |

38 |

52 |

54 |

52 |

| Валор |

16.08 – 6.09 |

4,7 |

3,7 |

57 |

63 |

56 |

61 |

| Стенлей – контроль |

21.08 – 11.09 |

3,9 |

4,1 |

39 |

42 |

31 |

40 |

| Султан |

28.08 – 21.09 |

2,8 |

3,8 |

47 |

57 |

46 |

52 |

| Блюфри |

31.08 – 21.09 |

3,8 |

3,1 |

65 |

54 |

56 |

61 |

| Президент |

4.09 – 26.09 |

4,5 |

2,7 |

75 |

61 |

65 |

63 |

Совершенно другие результаты были получены автором некоторых их этих сортов: со сливы Рана и Герман на сеянцах алычи урожая было собрано больше, чем с сортов Блюфри и Президент, причем, с урожайностью сорта Президент были существенные различия.

В противовес небольшой урожайности, сорт Рана характеризуется крупными размерами плодов – 54 г (табл. 3). Самые крупные плоды собрали с сортов Блюфри и Президент (61-63 г). Наиболее мелкие плоды из всех изучаемых сортов были у Черновицера, Санктуса и Германа (28, 31 и 33 г соответственно). Качество плодов сорта Санктус, склонного в некоторые годы к чрезмерной продуктивности, можно улучшить путем прореживания завязей в годы обильного цветения.

Устойчивый к парше и раннее созревание плодов сорта Рана позволяет вести реализацию раньше конкурентов

В период проведения опытов у сортов Черновицер и Валор наблюдались симптомы поражения шаркой, но процент деформированных плодов был незначительным и не сильно повлиял на неплохую общую урожайность этих сортов.

В коллекционных насаждениях все сорта до вступления в плодоношение также характеризовались высокими показателями ежегодного прироста диаметра штамба, но после вступления в плодоношения ростовая активность снизилась. Наиболее объемную крону формировали сорт Magna Glauca, а самый большой диаметр штамба был сорта Węgierka Zimmera (табл. 4). Также сильный рост наблюдали у Ontario, Bülerthalska, Węgierka z Ersinger. Самую низкую ростовую активность проявил один из самых урожайных сортов — Auerbacher.

Таблица 4

Ростовая активность изучаемых сортов сливы в коллекционном саду (год посадки – 1993)

| Сорт |

Прирост поперечного сечения штамба, см2 |

Объем кроны, м3

Осень 2002 |

Коэффициент плодоношения, кг на см22

1995-2002 |

| Осень 2002 |

1993-1998 |

1998-2002 |

| Car |

101,1 |

68,0 |

30,9 |

7,86 |

1,83 |

| Magna Glauca* |

162,5 |

101,5 |

56,8 |

13,49 |

0,61 |

| Węgierka Zimmera* |

220,5 |

123,2 |

93,7 |

7,78 |

0,35 |

| Węgierka z Ersinger |

146,4 |

87,5 |

54,2 |

9,33 |

1,03 |

| Ontario |

150,5 |

91,7 |

55,3 |

10,95 |

1,62 |

| Bülerthalska |

175,1 |

102,7 |

69,4 |

9,00 |

0,26 |

| Löhr Flaume |

151,4 |

99,0 |

49,2 |

7,57 |

0,91 |

| Auerbacher |

78,0 |

49,7 |

26,7 |

8,87 |

2,61 |

| Węgierka Zwykła* |

101,3 |

64,9 |

34,9 |

7,20 |

0,50 |

| Valjevka |

133,1 |

82,1 |

48,1 |

8,91 |

1,14 |

| Ortenauer* |

104,2 |

62,2 |

39,4 |

7,39 |

1,36 |

*сорта, на которых наблюдались признаки сливы на плодах

Таблица 5

Урожайность изучаемых сортов сливы в коллекционном саду в период 1994-2002 гг. Подвой – сеянцы алычи. Возраст сада в 2002 году – 10 лет.

| Сорт |

Урожайность, кг с дерева |

Урожай в сумме за 1994-2002 гг. |

| 1994-1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

| Car |

55,2 |

13,5 |

44,0 |

20,2 |

22,5 |

30,1 |

185,5 |

| Magna Glauca |

46,1 |

1,0 |

10,1 |

13,3 |

5,9 |

22,4 |

98,8 |

| Węgierka Zimmera |

19,6 |

2,2 |

5,4 |

10,9 |

22,9 |

15,7 |

76,7 |

| Węgierka z Ersinger |

45,0 |

0,5 |

6,4 |

30,6 |

45,0 |

23,4 |

150,9 |

| Ontario |

108,8 |

14,1 |

2,0 |

48,4 |

8,3 |

61,7 |

243,3 |

| Bülerthalska |

12,4 |

5,9 |

7,5 |

4,8 |

11,9 |

2,4 |

44,9 |

| Löhr Flaume |

55,3 |

2,5 |

22,4 |

20,8 |

11,6 |

25,5 |

138,1 |

| Auerbacher |

71,4 |

18,0 |

39,4 |

21,1 |

33,8 |

19,5 |

203,2 |

| Węgierka Zwykła |

5,8 |

7,3 |

10,3 |

6,4 |

15,9 |

5,0 |

50,7 |

| Valjevka |

64,7 |

8,4 |

42,6 |

5,1 |

25,3 |

5,3 |

151,4 |

| Ortenauer |

46,6 |

8,8 |

6,5 |

31,5 |

38,9 |

9,7 |

142,0 |

За 10 лет изучения самая высокая урожайность была у сорта Ontario. На 40 кг меньше было собрано с сорта Auerbacher, хотя коэффициент плодоношения его был одним из самых высоких (табл. 4 и 5). Также одними из самых урожайных сортов являлись Car, Ortenauer, Węgierka z Ersinger и Valjevka.

Шведский высокоурожайный ранний сорт Опал

Низкую урожайность за последние два года можно объяснить тем, что некоторые сорта поражались шаркой, из-за чего снижался выход товарной продукции.

Также выяснено, что практически все сорта сливы, привитые на алычу, выходили на промышленный урожай к шестому году.

Зимой 1998-1999 гг. сильно пострадали цветочные почки сорта Ontario, поэтому в 1999 году урожайность его была снижена.

Самые крупные плоды за годы исследований были у следующих сортов: Ontario, Węgierka Zimmera, Węgierka z Ersinger и Valjevka (табл. 6).

Таблица 6

Степень цветения и плодоношения, средняя масса плодов изучаемых сортов сливы в коллекционном саду. Подвой – сеянцы алычи

| Сорт |

Сроки съема плодов

1998-2002 |

Степень цветения

(по шкале 0-5) |

Средняя масса плода, г |

| 2001 |

2002 |

2000 |

2001 |

2002 |

1995-2002 |

| Car |

18.07–14.08 |

2,7 |

4,7 |

20 |

34 |

22 |

28 |

| Magna Glauca |

18.07–14.08 |

2,1 |

2,5 |

39 |

41 |

45 |

43 |

| Węgierka Zimmera |

21.07–14.08 |

4,8 |

4,0 |

32 |

37 |

37 |

36 |

| Węgierka z Ersinger |

24.07–9.08 |

3,4 |

3,2 |

26 |

34 |

36 |

35 |

| Ontario |

24.07–14.08 |

1,8 |

3,8 |

33 |

61 |

41 |

49 |

| Bülerthalska |

26.07–20.08 |

3,0 |

2,5 |

19 |

24 |

25 |

24 |

| Löhr Flaume |

4.08–27.08 |

2,6 |

3,7 |

19 |

21 |

16 |

20 |

| Auerbacher |

9.08–3.09 |

2,5 |

3,2 |

23 |

34 |

26 |

29 |

| Węgierka Zwykła |

11.08–3.09 |

2,0 |

1,6 |

20 |

25 |

24 |

22 |

| Valjevka |

16.08–6.09 |

4,5 |

1,9 |

31 |

36 |

38 |

35 |

| Ortenauer |

20.08–11.09 |

3,3 |

3,1 |

23 |

29 |

29 |

29 |

Сильное поражение шаркой наблюдалось у сортов: Magna Glauca, Węgierka Zimmera, Węgierka Zwykła и Ortenauer. Поэтому использование данных сортов в промышленных садах не рекомендуется. На остальных сортах за все годы исследований симптомов проявления шарки на плодах выявлено не было.

Остальные изучаемые сорта, привитые на сеянцы алычи, можно рекомендовать в производство, т.к. все они характеризуются высоким качеством плодов, стабильной урожайностью и относительной устойчивостью к шарке.

Ян Данек

Ведущий специалист в области селекции и технологии выращивания малины в Польше

Направления выращивания сортoв малины и ежевики в Польше

Направления выращивания

Aдаптационное Bыращивание

- малая податливость на тяжелые условия (промерзание, засуха, заливка)

- удлиненный период сборника плодов (ранние изменения к поздним, что плодоносит на однолетних и двулетних отростках)

- пригодность к машинному сборнику плодов

Kачественное Выращивание

- десертное и/или переделывающее качество плодов

Защитное Выращивание

- выносливость или терпимость относительно найважниейсзицх по-хозяйски болезней и вредителей

Методы выращивания (кроссворд)

- Отбор родительских

- паров Скрещивание

- Получение, возделывание и досмотр сеянцев

- Селекция ‘поединков’

- Клоналне розмножение

- Вступительная оценка в собрании ‘кленов’

- животноводческое

- Тестирование ниезалежна Оценка, государственная (ЦОБОРУ)- COBORU

Сорта малины

| Сорт |

Год вписывания в регистр |

Главное направление пользования |

Дальность в продукции |

| Государственный |

заграничный |

| большой |

средний |

малый |

попытка |

средний |

малый |

попытка |

Бескид

/Beskid |

1991 |

Przetwórstwo |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

— |

| Навойка /Nawojka |

1998 |

Deserowa |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

— |

Лашка

/Laszka |

2006 |

Deserowa |

— |

X |

— |

— |

— |

— |

X |

| Бенефис /Benefis |

2006 |

Przetwórstwo |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

— |

Литач

/Litacz |

заявленный |

Przetwórstwo |

— |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

Полана*

/Polana |

1991 |

Przetwórstwo |

X |

— |

— |

— |

— |

X |

— |

Утренней Роса*

/Poranna rosa |

2002 |

Deserowa |

— |

— |

X |

— |

— |

X |

— |

Полка*

/Polka |

2003 |

Deserowa |

X |

— |

— |

— |

X |

— |

— |

Покуса*

/Pokusa |

2003 |

Deserowa |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

— |

| Полесие* /Polesie |

2006 |

Przetwórstwo |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

X |

| Попиел* /Polpiel |

заявленный |

Przetwórstwo |

— |

— |

— |

X |

— |

— |

— |

Плодоношение на двулетних отростках

| Лашка (Laszka) – очень ранняя, большие плоды, десертные

|

|

| Бенефис (Benefis) – Средний срок плодоношения, к промышленной переработке

|

|

| Бескид (Beskid) – Очень поздняя, к промышленной переработке

|

|

| Литач (Litacz) – ранняя, к промышленной переработке |

|

| Полана (Polana) – ранняя, к промышленной переработке, стойкая на РБДV (RBDV) |

|

| Полечка (Poleczka) – раннее, высокое качество плодов, десертное и к промышленной переработке |

|

| Полесье (Polesie) – очень ранняя, главным образом к промышленной переработке |

|

| Утренняя Роза (Poranna Rosa) – поздняя, десертная |

|

| Попиел (Popiel) – ранняя, к промышленной переработке |

|

Ежевика

Направления выращивания

Aдаптационное Выращивание

- малая податливость на ниекорзистне условия (промерзание, засуха, заливка)

- удлиненный период сборника плодов (ранние изменения к поздним, что плодоносит на однолетних и двулетних отростках)

- пригодность к машинному сборнику плодов

Kачественное Выращивание

- десертная и/или переделывающее качество плодов

Защитное Выращивание

- выносливость или терпимость относительно найважниейсзицх по-хозяйски болезней и вредителей

Методы выращивания (крзижувкова)

- Отбор родительских

- паров Скрещивание

- Получение, возделывание и досмотр сеянцев

- Селекция ‘поединков’

- Клоналне розмножение

- Вступительная оценка в собрании ‘кленов’

- животноводческое

- Тестирование ниезалежна Оценка, государственная (ЦОБОРУ)- COBORU

| Полар (Polar) – Без колючек, мало податливая на промерзание, десертная

|

|

| Газда(Gazda) – мало колючек, не промерзает, машинный сборник

|

|

| Оркан (Orkan) – поздняя, без колючек, может промерзать

|

|

| Гай (Gaj) – ранняя, мало податливая на промерзание

|

|

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Руководителям садоводческих хозяйств,

научных и учебных учреждений

Уважаемые руководители!

Приглашаем Вас на расширенное заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Заседание состоится 4 марта в 12:00 по адресу: Москва, Большая Дмитровка, 26. Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) представляют:

Основной докладчик (15 мин):

- Муханин Игорь Викторович, исполнительный директор АППЯПМ, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов, доктор с.-х. наук, эксперт по направлению «Сельскохозяйственная продукция» НП «ТППП АПК»; «О ПРОГРАММЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ОБНОВЛЕНИЯ САДОВОДСТВА РОССИИ».

Содокладчики (по 10 мин.):

- Кладь Александр Анатольевич, вице-президент АППЯПМ по организации работы с производственниками ЮФО, генеральный директор ЗАО «Сад-Гигант», доктор с.-х. наук «Задачи и проблемы современного садоводства России»;

- Гудковский Владимир Александрович, заведующий отделом ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, академик РАСХН, Заслуженный деятель науки, «Стабильная продуктивность и высокое качество плодов — основа эффективного садоводства в рыночных условиях».

Сообщения (по 5 мин.):

- Городов Виктор Иванович, вице-президент АППЯПМ по организации работы с производственниками ЦФО, ген. директор ЗАО «Корочанский плодопитомник», Белгородская область «Проблемы снижения производства посадочного материала как фактор начала кризиса отрасли»;

- Никитин Александр Валерьевич, председатель Тамбовской областной Думы, доктор экономических наук «Эффективность региональной поддержки отрасли в современных условиях»;

- Коньков Александр Иванович, член Совета АППЯПМ, Заслуженный экономист России, кандидат экономических наук, Тамбовская область «Проблемы взаимоотношения федеральных органов власти и производителей»;

- Алименко Игорь Анатольевич, член АППЯПМ, ген. директор ООО «Логус-Агро», Воронежская область «Выделение несвязанной поддержки на сады»;

- Аверин Константин Михайлович, член АППЯПМ, председатель Совета директоров ОАО АКБ «Стелла-Банк», руководитель ГК «Сады Кубани» «Инвестиции, риски и окупаемость садоводческого бизнеса в современных условиях».

- Куликов Иван Михайлович, директор ВСТИСП, академик РАСХН, «Ключевые проблемы развития садоводства».

Дополнительные сообщения для обсуждения (резерв):

- Дубовик Владимир Анатольевич, президент АППЯПМ, доктор с.-х. наук, ректор ФГБОУ ВПО РГАЗУ, г. Москва «Проблемы обеспечения кадрами отрасли садоводства»;

- Хаустова Галина Вениаминовна, президент ТКПБ, член президиума Ассоциации Российских банков, член Совета Ассоциации банков при Совете Федерации, Заслуженный экономист РФ, к. э. наук, Тамбовская область «Проблемы финансирования инновационных проектов»;

- Хаупшев Асланбек Хусенович, член АППЯПМ, ООО «Сады Эльбруса», Кабардино-Балкарская Республика «Роль отрасли садоводства в развитии аграрного кластера Кабардино-Балкарии»;

- Гапоненко Николай Иванович, член Совета АППЯПМ от Воронежской области, ген. директор ЗАО «Острогожсксадпитомник», Воронежская область «Роль региональных программ в развитии отрасли садоводства»;

- Балкизов Замир Хакяшевич, член Совета АППЯПМ от Кабардино-Балкарской Республики, зам. ген. директора ООО ТПК «Инвест-Бизнес» «Проблемы развития садоводства на Северном Кавказе»;

- Крицкий Евгений Иванович, член Совета АППЯПМ от Краснодарского края, зам. руководителя управления по садоводству в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края; «Предложения по совершенствованию мер государственной поддержки из федерального бюджета»;

Участники:

- Хаустов Сергей Валериевич, спецпредставитель АППЯПМ по связям с Минсельхозом России, Тамбовская область;

- Жбанова Ольга Владимировна, зам. исполнительного директора АППЯПМ, Тамбовская область;

- Григорьева Людмила Викторовна, заведующая кафедрой МичГАУ, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

- Коршунов Евгений Владимирович, член Совета АППЯПМ от Тульской области, ген. директор ЗАО Агрофирма «Тулаплодоовощхоз»;

- Шалайкин Николай Васильевич, член Совета АППЯПМ от Белгородской области, ген. директор ООО «Федосеевские сады»;

- Седых Андрей Вячеславович, член Совета АППЯПМ от Тамбовской области, директор ФГУП «Комсомолец»;

- Золотарев Вячеслав Иванович, член Совета АППЯПМ от Курской области, ген. директор ООО «Обоянский сад»;

- Буглак Александр Борисович, член Совета АППЯПМ от Ставропольского края, ген. директор ООО «Интеринвест»;

- Свид Георгий Семенович, член Совета АППЯПМ от Рязанской области, ген. директор ООО «Авангард»;

- Устинов Анатолий Иванович, член АППЯПМ, ген. директор ООО «Плава», Тульская область;

- Медведев Сергей Михайлович, директор ФГУП АПК «Непецино», доктор экономических наук, Московская область;

- Качалкин Михаил Витальевич, член правления Ассоциации производителей посадочного материала АППМ, кандидат с.-х. наук, директор ООО «Опытно-селекционный питомник», Тульская область;

- Седов Андрей Евгеньевич, кандидат с.-х. наук, ООО «Садовая компания «Садко», Московская область;

- Раджабов Агамагомед Курбанович, декан факультета Садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор с.-х. наук., г. Москва;

- Бибов Мурадин Фицевич, член АППЯПМ, генеральный директор ООО «Черкесские сады», Адыгея.

Если вы хотите принять участие, просим срочно сообщить в администрацию Ассоциации ваши данные, пожелания и тематики сообщений.

С уважением,

исполнительный директор АППЯПМ,

доктор с.-х. наук |

|

И.В. Муханин |

Вирусы растений и действие препарата ВИРОН на вирусы

Вирусы растений, в отличие от вирусов животных и людей, влияют на РНК (рибонуклеиновая кислота) и, нарушая основную жизнедеятельность в структуре растения, существуют за счет него.

Это инфицирование нарушает синтез аминокислот, синтез хлорофилла, мешает процессу синтеза необходимых для жизнедеятельности растений металлических и неметаллических элементов, в результате чего нарушается репродуктивность, рост растений, что есть жизнедеятельность растения, а также нарушает обменные процессы между клетками. Состояние, к которому приводят эти нарушения, мы можем наблюдать на примере и/или примерах показанных ниже:

Укорачивание расстояния междоузлий (снижение высоты растения).

По причине нарушения синтеза хлорофилла, происходит уменьшение размера листьев и изменение их цвета от зеленого до желтого (как результат нарушения обмена магния, к тому же многие вирусы сами являются показателями дефицита магния, цинка, железа или марганца.)

Чрезмерное и несвоевременное, а в результате и бесплодное цветение. Растения на грани гибели не дают плодов и чрезмерно цветут. Но и соцветия эти бесформенные и/или неравномерно распределены. Плодов с таких соцветий не будет.

Изменения размеров, окраски и формы листьев по причине нарушения вирусами многих синтеза структуры растений, приводит к дисгармонии и нарушению габитуса, внешнего облика растения, т.е. его листьев, цветов, плодов, вследствие чего приводит растения к раннему и преждевременной гибели, что для садоводов является снижением урожайности.

Пути заражения вирусами:

- Зараженные семена,

- Заражение насекомыми с ротовым аппаратом колюще-сосущего типа (белокрылка, трипсы и тому подобные)

Когда вирусы поражают растения

Растения, пережившие условия чрезмерного стресса, находятся в более беззащитном состоянии перед вирусами. Такие условия, как чрезмерное использование азотных или просто нерациональное использование удобрений. Например, азот ускоряет рост зеленой части растения, однако при этом стенки клеток будут более тонкими и слабыми; это способствует более быстрому заражению посредством насекомых-носителей. К тому же, в разрез суждениям, ускорение роста растения только облегчает ускорение проникновения вирусов сквозь клеточные стенки, вследствие чего распространение вирусов произойдет еще быстрее.

Что такое ВИРОН? Каков механизм его действия?

ВИРОН – это средство, которое действует непосредственно на основные механизмы вирусов на зараженной структуре растения, улучшает состояние растения от пережитого стресса, вследствие чего и произошло заражение и вирусы распространились, устраняет все негативные причины заражения, проникая в зараженные клетки блокирует и способствует кристаллизации вирусов, чем возвращает растение к приближенной к нормальной жизнедеятельности и/или естественно поддерживает ее. В результате действия этого препарата нормализуется рост растения, цвет новых листьев вновь возвращается от желтого к зеленому, цветение происходит с зарождением плодов, что и приводит к нормальному плодоношению и нормальной урожайности.

Рекомендации к применению ВИРОН;

До появления признаков присутствия вирусов;

Первое применение через 15 дней после посадки; каждые 10 дней из расчета 1кг/гектар, максимальное количество применений — 4 раза

После появления признаков присутствия вирусов;

Первое применение: 1,5 кг/гектар.

Второе применение: 1,5 кг/гектар через 4 дня после первого применения.

Третье применение: 1кг/гектар через 7 дней после второго применения.

Четвертое применение: 1кг/гектар через 10 дней после третьего применения.

Для поздних растений (для растений с периодом вызревания плодов до 180 дней), для произведения пятого и шестого применения обратитесь к техническим специалистам.

В результате испытаний препарата ВИРОН, проведенных на растении табака в лабораториях Факультета Сельского хозяйства Эгейского Университета, на растениях, обработанных ВИРОН, отобранных для наблюдения уже зараженных а также новых листьев с признаками поражения вирусом, а именно после проведения профилактической обработки растений, результативность препарата наблюдалась намного выше, чем после применения препарата при очередном контроле состояния растения или после применения препарата в лечебных целях.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

% эффективности = для ВОМ (Вирус Огуречной Мозаики) — % 71,20

% эффективности = для ВТМ (Вирус Табачной Мозаики) — % 54,58

РЕЗУЛЬТАТЫ

После проведенных на растении табака исследований по 2 системным вирусам, в результате тестов ELISA (ИФА, иммуноферментный анализ) выявлена высокая эффективность препарата.

При подавлении признаков заражения вирусом препаратом ВИРОН, как при применении на больных растениях так и после профилактической обработки, было выявлено полное устранение признаков развивавшегося заболевания, а состояние новых листьев было полностью здоровое.

Препарат ВИРОН, после применения на растении табака для полного излечения от вирусов, как описано выше, продемонстрировал высокую эффективность, для получения более высокой эффективности продолжаются работы по усовершенствованию над дозами и сроками применения препарата.

MAXTOR- FITOR- PHOSFULL

Техническая характеристика, механизм действия, химическая реакция

H2O2 (Maxtor) + Активатор (Fitor) + PO3H3(Phosfull) + H2O (Вода) = H + О3 (Озон) + H2O2 (Перекись водорода) + P (Фосфор)

Как работает и как защищает растения?

- MAXTOR (H2O2) имеет очень высокую кислотность pH = 1. Как известно, ни один микроорганизм не живет при pH ниже 4. Благодаря этой функции MAXTORа, чаще всего применяемого для быстрого изменения pH, сразу после применения препарата очень быстро проявляется его действие на болезни — моментально воздействуя на патогены (указанные ниже).

- В выше указанной химической реакции с выделением О3 (Озона) который является сильно действующим дезинфицирующим средством, и в настоящее время используется даже в лечении различных заболеваний вплоть до рака у людей — оздоровительный эффект.

- Озон обладает омолаживающим эффектом (такое обновление клеток в косметологии является очень быстрым и надежным способом)

- Смесь MAXTOR- FİTOR- PHOSFULL выделяет кислород в активной форме (Озон), а анаэробные бактерии и грибы выживают и очень хорошо развиваются в бескислородной среде. Образуя среду с высоким содержанием кислорода, он препятствуют жизнедеятельности и размножению болезнетворных организмов.

- В результате поверхностного применения О3 (Озона) на листьях, препарат, попадая в структуру растения через устьица воздействует на ксилему и флоэму, также при поступлении органических веществ через корневую систему растения уничтожает бактерии, грибковые и микоплазменные организмы содержащиеся в растениях.

- К тому же при реакции данного препарата с водой выделяется перекись водорода (H2O2), которая, присутствуя в клеточной жидкости, активирует защитные механизмы, в связи с чем клетки растений очень быстро обновляюся. Ведь, как известно, сопротивление заболеваниям присуще лишь здоровым растениям, которые развиваются в благоприятных условиях окружающей среды.

Некоторые заболевания, против которых эффективен препарат:

- грамположительные интерферентные микроорганизмы;

- ожег;

- отмирание, альтернария;

- серая, гниль;

- фитофтороз;

- бактериальная пятнистость;

- фузариоз;

- клавибактериоз;

- коругата;

- эрвина фитум;

- ризоктония (на корнях и древесине);

- ботритис (серая гниль), ржавчина;

- септориоз, черный рак;

- увядание, вертициллиум;

- склеивание, альтернария;

- микоплазменные, а также грибковые и бактериальные;

Длительность защиты:

Ввиду того, что почва в области обработки обеззараживается, длительность защиты от любого заболевания минимум 20 дней. Этого достаточно для защиты растения и завязи новых здоровых листьев. В случае корневого применения обратитесь за технической поддержкой к специалисту.

Преимущества применения:

- Нет необходимости убирать или закрывать пчел

- Можно проводить дезинфекцию в один день со сбором урожая, и никакого остаточного эффекта не будет

- Активируется только на растении и в почве, после применения это можно наблюдать невооруженным глазом

- Проводящему дезинфекцию нет необходимости в применении защитных средств, поэтому очень легок в применении

- Урожай, полученный с применением Maкстор, имеет неоспоримое преимущество при его транспортировке и хранении, так как существует длительный эффект дезинфекции, что особенно важно для таких продуктов как черешня, виноград, томаты, клубника, абрикосы, яблоки.

- Для цитрусовых: до сбора урожая проведенная обработка препятствует попаданию заболеваний с садов в хранилища.

- Из расчета стоимости применения Макстора на один гектар наиболее выгоден с точки зрения затрат и результативности в борьбе с грибковыми, микоплазменными и бактериальными заболеваниями.

- Ввиду отсутствия каких либо остаточных эффектов, является самым безвредным средством.

- Макстор экологичен, в нем отсутствуют тяжелые металлы (такие как нитрат серебра, коллоидное серебро, нано-серебро).

Приготовление препарата и дозы:

Приготовление смеси: в бак с 50 или 100 л воды, размешивая добавить сначала Maxtor, затем Fitor и в самую последнюю очередь добавить Phosfull

При заболевании корневой системы:

до применения препарата земля должна быть увлажнена водой (для фертигации — включить капельный полив на 20 минут)

Овощные и фундук: норма на 2 га — 5 кг maxtor + 1 кг fitor+ 1 кг phosfull (после приготовления обработать в течение 20 минут)

Для деревьев: на 500 л воды 1 комплект ( 5 кг maxtor-1 кг fitor-1 кг phosfull );

Для 1-5 летних — 20 л смеси;

Для 5-10 летних 40 л смеси;

Для 10-15 летних 60 л смеси;

Для каждых последующих 5 лет приготовить по 20 л смеси.

Также рекомендуется наносить и на кроны деревьев для дезинфекции всего растения.

Для овощей и фундука: при правильном и регулярном применении 1 «набор» — maxtor-fitor-phosfull на 2 — 2.5 га земли; каждые 20 дней получите полное избавление от заболеваний корневой системы.

При нанесении на листву:

на 500 л воды 1 прием (5 кг maxtor + 1 кг fitor + 1 кг phosfull)

Поля фирмы YALEX Турция, работа препарата по Macrophomra Phaseolina

Зараженные растения земляники Macrophomra Phaseolin

Зараженные растения земляники Macrophomra Phaseolin

Общий вид поля

Действие препарата в почве

Действие препарата в почве

Результат через 10 дней ( в середине рядков контрольные метки)

Применения препарата

Применения препарата

Результат после применения препарата

Результат после применения препарата

Результат после применения препарата

Перед обработкой

После обработки

Необработанное растение

Обработанное растение

Праля Иван Иванович

доктор с.-х. наук, ген. директор ООО “ЛАНДШАФТ”.

ПРАЛЯ И.И. Защита яблоневого сада – М.: АМА-ПРЕСС, 2013 — №7. С.82-90.

Экономическая целесообразность защитных мер борьбы

Попытки объективно оценить экономическую отдачу от применения средств защиты против тех или иных вредных объектов в саду предпринимались неоднократно. Однако до настоящего времени нет четкой стандартной методики расчета экономической рентабельности проводимых защитных мер борьбы в многолетних насаждениях. Наиболее полно была расписана 9-ступенчатая система расчета экономической эффективности защитных мер борьбы в книге двух выдающихся отечественных ученых Васильева и Лившица (1984). По их мнению, регулярное применение средств защиты в многолетних насаждениях имеет не только прямое экономическое значение в текущем году, но и важное профилактическое значение на несколько лет вперед, т.к. они сдерживают популяцию многих вредителей на субэкономическом уровне. Но как оценить потенциальные (вероятные) потери от разных групп вредителей и болезней? С одной стороны, известно, что не все поражения вредителями ведут к 100%-ной гибели урожая. С другой стороны, многие приемы возделывания садов (обрезка, прореживание, полив, подкормка) оказывают значительно большее влияние на количество и качество урожая. Очевидно, что задача оценщика заключается прежде всего в том, чтобы четко разграничить эти приемы и достоверно определить реальные «стандартные нормы» потерь от вредителей и болезней, наносящих «прямой урон» непосредственно плодам, либо «косвенный урон» листовому аппарату деревьев.

Среднестатистический учет разницы в количестве и качестве продукции в многолетних опытах показал, что плоды, пораженные плодоповреждающими вредителями, имеют разные параметры потерь. Плоды, пораженные плодожоркой, как правило, осыпаются и сгнивают, а плоды, пораженные листовертками, долгоносиками, совками и паршой яблони, остаются на деревьях до уборки урожая, но теряют качество.

Таким образом, в первом случае мы можем говорить о 100%-ных потерях урожая, а во втором случае — только о частичных потерях. Как показал анализ структуры урожая, при общей поврежденности плодов до 10% доля продукции, отнесенной ко 2-му сорту, повреждена вредителями только до 50% (табл. 18). При увеличении общей поврежденности плодов (свыше 11%) увеличивается количество поврежденной продукции, отнесенной ко 2-му сорту. Такое явление наблюдается тогда, когда отмечается эпифитотия парши или массовое размножение листоверток, либо тогда, когда вообще не проводят защитные меры борьбы. Следовательно, фактические потери от листоверток, долгоносиков, совок и парши яблони должны оцениваться с корректировкой в два раза большей. Значительно сложнее оценить потенциальные потери урожая от вредителей, снижающих интенсивность ассимиляции и повреждающих генеративные органы деревьев. Современные методы ведения садоводства ориентированы именно на удаление излишней завязи с целью получения качественной (по калибру) продукции, а также на удаление излишней однолетней древесины с целью сбалансирования деревьев по обрастающей древесине и недопущения периодичности плодоношения. С этих точек зрения допуск определенной численности этих групп вредителей был бы целесообразнее, нежели борьба с ними. Высчитать потенциальные потери урожая по суммарному экономическому индексу численности, как предлагали Васильев и Лившиц (1984), весьма затруднительно. Расчеты будут преувеличены и необъективны, т.к. обработка против одного вредителя, как правило, подавляет и других сопутствующих объектов.

Таблица 18. Зависимость структуры урожая от степени повреждения плодов вредными объектами (средние данные за 20 лет исследования)

| Границы фактического поражения плодов,% |

Структура урожая в долях (%), отнесенных к категориям |

| стандартность (общая) |

плоды 1-го сорта |

плоды 2-го сорта |

доля пораженных плодов 2-го сорта |

| 0-2 |

99,9± 0,1 |

96,3±2,8 |

3,5±2,8 |

0,6±0,6 |

| 3-4 |

97,8 ±2,2 |

88,7±10,3 |

7,6 ±4,5 |

3,6±1,3 |

| 5-6 |

98,3±1,8 |

89,0±4,0 |

9,1±4,4 |

4,7±1,3 |

| 7-8 |

94,5±5,4 |

82,9±6,1 |

11,3±4,4 |

6,7±1,7 |

| 10-12 |

90,3±10,0 |

74,9±9,5 |

15,8±6,2 |

12,1±4,2 |

| 14-16 |

97,2±1,3 |

74,9±8,3 |

22,2±8,2 |

16,2±3,5 |

Поэтому, на наш взгляд, следует принять среднюю нормативную величину, которая будет отражать сумму потенциальных потерь от клещей, тлей, долгоносиков, повреждающих генеративные и листовые органы, а также от различных болезней, таких как мучнистая роса, пятнистости, монилиоз и т.д. Поскольку редко когда все названные вредные объекты наносят вред одновременно, на наш взгляд, наиболее объективно было бы принять следующие константы: 8,0% — от ожидаемого урожая для северных и 12,0% для южных зон садоводства. Такая градация объективна, т.к. на юге агрессивность вредителей (особенно клещей) значительно выше. В целом потенциальные потери от основных групп вредителей по разным зонам садоводства с учетом указанных корректировок по проценту фактических потерь могут, с нашей точки зрения, быть оценены следующим образом (табл. 19). Сюда включены идеи Васильева и Лившица (1984), но не приняты их предложения по показателю 11,0% потерь от ожидаемого валового урожая, который должен быть учтен как результат профилактической защиты сада.

Таблица 19.

Потенциальные потери урожая от основных вредителей и болезней в яблоневом саду

| Вредители и болезни |

Потери по зонам, % |

Коэффициенты требуемой эффективности |

| северные зоны* |

южные зоны** |

| Яблонная плодожорка |

20,0 |

35,0 |

К = 0,95 |

| Ивовая кривоусая листовертка |

3,75 |

8,15 |

К = 0,95 |

| Парша яблони |

25,0 |

40,0 |

К = 0,90 |

| Комплекс грызущих и сосущих вредителей |

8,0 |

12,0 |

К3 = 0,85 |

* Центрально-Лесостепная и Заволжская зоны.

** Азово-Черноморская и Волжско-Донская зоны.

Пользуясь указанными данными, можно рассчитать рентабельность проводимых защитных мер борьбы на конкретном участке или в целом по хозяйству по формуле:

Р = (ДЧ × 100) : (ЗБ + ЗП),

где:

- Р – рентабельность (%);

- ДЧ – дополнительный чистый доход (руб/га);

- ЗБ – затраты на борьбу с вредителями (руб/га);

- ЗП – затраты на товарную обработку сохраненной продукции (руб/га).

Затраты на защиту и на переработку определяются на основании бухгалтерских учетных данных.

Дополнительный чистый доход (руб/га) определяют путем вычитания из дополнительного валового дохода затраты на защиту растений, в т.ч. стоимость пестицидов, ГСМ, аммортизационные отчисления на транспортные средства, зарплата рабочих, начисления на зарплату, а также эти же расходы, необходимые для товарной обработки продукции по формуле:

ДЧ = ДВ – (ЗБ + ЗП),

где:

- ДВ – дополнительный валовый доход.

Он определяется путем умножения расчетной величины сохраненного урожая (ц/га) на фактическую сложивщуюся реализационную цену за 1 ц в текущем году. Чтобы его рассчитать, прежде всего необходимо принять результативные показатели, которые должны быть достигнуты после проведения всех защитных мер борьбы:

- поврежденность плодов плодоповреждающими вредителями не должна превышать 2,0%

- поврежденность плодов болезнями не должна превышать 5,0%;

- техническая эффективность в борьбе с плодоповреждающими видами должна быть 95,0% (коэффициент К1 = 0,95);

- техническая эффективность в борьбе с листогрызущими и сосущими вредителями должна быть 85,0% (коэффициент К2 = 0,85);

- техническая эффективность в борьбе с болезнями должна быть не менее 90,0% (коэффициент К3 = 0,90).

Условный сохраненный урожай от применения средств защиты растений в относительных показателях определяют по формуле:

УC = ПП × К,

где:

- УC – сохраненный урожай (%);

- ПП – потенциальные потери (%);

- К – коэффициент эффективности, который определяется в зависимости от

групп вредителей (см. табл. 19).

Затем, в зависимости от урожайности, определяют фактические потенциальные потери в ц/га. Технику расчетов можно показать на следующем примере при средней урожайнности плодов в северных зонах садоводства 140 ц/га.

Определяем относительную величину урожая, сохраненного от вредителей и болезней, которые не уничтожают плоды:

УC = 8,0 × 0,85 = 6,8%;

переводим в ц/га из фактического валового урожая

УC = (140 × 6,8) : 100 = 9,5 ц/га.

Затем таким же образом определяем величину урожая, сохраненного от плодоповреждающих вредителей:

а) яблонной плодожорки:

УC = 20 × 0,95 = 19,0%, переводим в ц/га;

УC = (140 × 19,0): 100 = 26,6 ц/га;

б) ивовой листовертки:

УC = 3,75 × 0,95 =3,56%, переводим в ц/га:

УC = (140× 3,56) : 100 = 5,0 ц/га;

в) парши яблони:

УC = 20,0 × 0,9 = 18,0%, переводим в ц/га:

УC=(140 × 8,0) : 100 = 25,2 ц/га.

Далее определяем общую величину сохраненного урожая:

Усобщ. = 9,5 + 26,6 + 5,0 + 25,2 = 66,3 ц/га

и рассчитываем дополнительный валовой доход при средней реализационной цене 1550,0 руб. за 1 ц на дату расчетов:

ДВ = 66,3 × 1550,0 = 102 765,0 руб.

Определяем дополнительный чистый доход при сумме дополнительных затрат 23 579,5 руб/га:

ДЧ = 102 765,0 – 23 579,5 = 79 185,5 руб.

И, наконец, рассчитываем окупаемость затрат на проведение защитных мер борьбы:

Р = (79 185,5 × 100) : 23 579,5 = 335,8%.

Эта методика расчета позволяет высчитать экономические показатели о результативности применения средств защиты растений в саду с учетом всех затрат, не имеющих ничего общего с защитой растений: хранение урожая, товарная его обработка, продажа, сроки реализации и цена. Расчет является достаточно многоступенчатым и требует много времени. Поэтому мы предлагаем другой метод расчета — достаточно объективный и не зависимый от других факторов производства. Он основан на определении количества (физической) продукции, необходимой для покрытия затрат на защитные мероприятия в течение сезона до начала сбора урожая. Этот показатель будет отличаться по зонам в зависимости от количества обработок за вегетацию, средней урожайности и качества плодов, но всегда будет отражать фактическую долю затрат на защитные мероприятия текущего года (табл. 20).

Таблица 20.

Затраты на защиту садов по зонам садоводства и их окупаемость в продукции

| Показатели |

Заволжская |

ЦентральноЛесостепная |

Волжско-Донская |

АзовоЧерноморская |

| Количество обработок инсектицидами, раз |

6 |

5 |

8 |

9 |

| Количество обработок фунгицидами, раз |

6 |

7 |

6 |

10 |

| Количество обработок акарицидами, раз |

2 |

1 |

2 |

3 |

| Стоимость обработок, руб/га |

9 721,3 |

9 258,5 |

14 953,5 |

21 787,8 |

| Стоимость затрат в яблоках, ц/га* |

4,8 |

6,2 |

9,8 |

14,1 |

| Средняя урожайнность, ц/га |

170 |

180 |

210 |

280 |

| Доля затрат на защиту урожая, % |

2,8 |

3,4 |

4,7 |

5,0 |

* Цена за 1 кг яблок в сентябре месяце = 20,0 руб/кг.

Данные показывают, что с севера на юг затраты на защиту плодов от комплекса вредителей (при средней урожайности для зоны) увеличиваются в соответствии с увеличением количества необходимых обработок с 2,8% до 4,7%, но нигде не превышают порог 5,0% (см. табл. 20). При увеличении урожайности доля прямых затрат будет только уменьшаться, и наоборот. Отсюда ясно, что если прогнозируется урожай ниже средних величин, то усиливать защитные мероприятия совсем не желательно, т.к. затраты могут быть нерентабельными. Следовательно, доля урожая, покрывающая все затраты на защиту сада во время вегетации, может быть принята как 3,1% для северных и 4,9% для южных зон садоводства.

Изложенный способ расчета не требует принятия каких-то «констант» при определении потенциальных потерь урожая от тех или иных вредителей, а прямо указывает на показатель — необходимость затрат на защиту урожая, чтобы они были окупаемыми. При необходимости окупаемость можно выражать ежегодно в денежных единицах и рассчитывать процент рентабельности защитных мер борьбы.

М.В. Придорогин, Т.В. Жидехина, И.И. Гурьева,

ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина Росселъхозакадемии,

О.Е. Зудилин

ФГБОУ ВПО МичГАУ

В статье указано на актуальность шпалерной технологии возделывания смородины чёрной. Исследовано влияние паровой системы содержания почвы на характер распределения корней и продуктивность насаждений смородины чёрной сорта Чернавка. Выявлен сильно уплотненный слой в горизонте А1, образованный в результате обработки почвы сельскохозяйственной техникой и выделяемый нами как А1пп (подошва). Распространение подошвы в направлении «междурядье-центр куста» зависело от технологии возделывания. В варианте с раскидистой формировкой кустов_подошва, располагаясь в междурядье, перемещалась в почве на 15-20 см вглубь прикустовой полосы, а в варианте с плоскими кустами растений подходила к самому основанию закрепленных на шпалере кустов. Часть почвенных горизонтов, расположенных в междурядьях обоих участков, характеризовалась уплотнением субстратов, вследствие чего основная масса корней располагалась в зонах прикустовых полос. Было выявлено, что скелетные корни (толще 2 мм) распределялись в почве ярусами. У растений с кустовыми (раскидистыми) кронами было 3 яруса корней, ориентированных вбок и в глубину. Растения с плоскими кронами имели 4 яруса преимущественно вертикальных корней. Суммарная длина скелетных корней в варианте с тоской формировкой крон была в 1,9 раза меньше, чем у растений с раскидистыми кустами. Это отразилось на снижении продуктивности кустов на 10,9 %. При разработке технологии возделывания смородины чёрной на шпалере в будущем предлагается испытать залужение междурядий многолетними травами и мульчирование прикустовых полос для предотвращения иссушения почвы и образования подошвы.

Влияние паровой системы и разных формировок кустов на физические свойства почвы, урожай и распределение корней смородины чёрной

Современная технология возделывания смородины чёрной в условиях среды обитания средней полосы России, акцентирует внимание не только на учете природных факторов, лимитирующих жизненные ресурсы, но еще и на особенности применения приемов агротехники, обеспечивающих благоприятные для этой культуры режимы произрастания [5].

Однако перспективной видится новая технология возделывания смородины чёрной с плоскими кустами, хорошо известная за рубежом высокой продуктивностью насаждений [3, 4]. Её прототип уже изучается на опытных участках ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина с содержанием почвы по паровой системе, которая обязательна в России, но не предусматривается зарубежным регламентом. Цель статьи — изучить влияние паровой системы на физические свойства почвы, распределение корней и продуктивность насаждений смородины чёрной с раскидистыми и плоскими кустами.

Методика

Исследования проведены в течение трёх лет (2011-2013 гг.) на экспериментальном участке смородины чёрной в отделе ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии. Закладка плантации осуществлена осенью 2007 г. по схеме 4,0 х 1,0 м, с размещением рядов поперек склона (с уклонами поверхности 1,2.. .1,5°) и относящейся к откосу 2-й надпойменной террасы долины реки Лесной Воронеж. Почвенный покров перед закладкой насаждений смородины был представлен малогумусной лугово-черноземной среднесуглинистой почвой: Апах (0-25 см), А1(25-43 см), В1(43-60 см), B2g’ (60-75 см), BCg” (75-95 см), С (95-144 см), с глееватостью (g), свидетельствующей об избытке увлажнения в нижних горизонтах из-за скопления воды над водоупором (горизонтом С). С момента возделывания насаждений смородины ежегодным регламентом предусматривалось однократное весеннее боронование междурядий и 3-4 культивации в течение лета на глубину 10… 12 см. Прикустовые полосы содержались под паром с трехкратной ручной прополкой сорняков. Мульчирование и рыхление почвы не проводились.

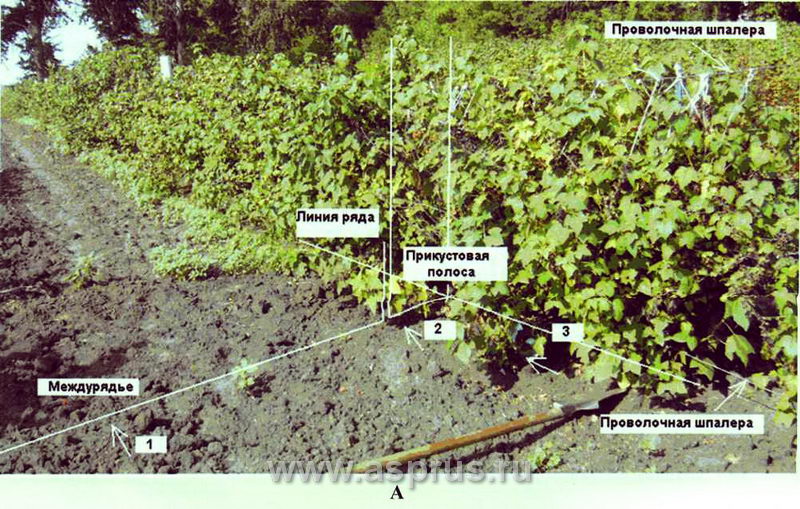

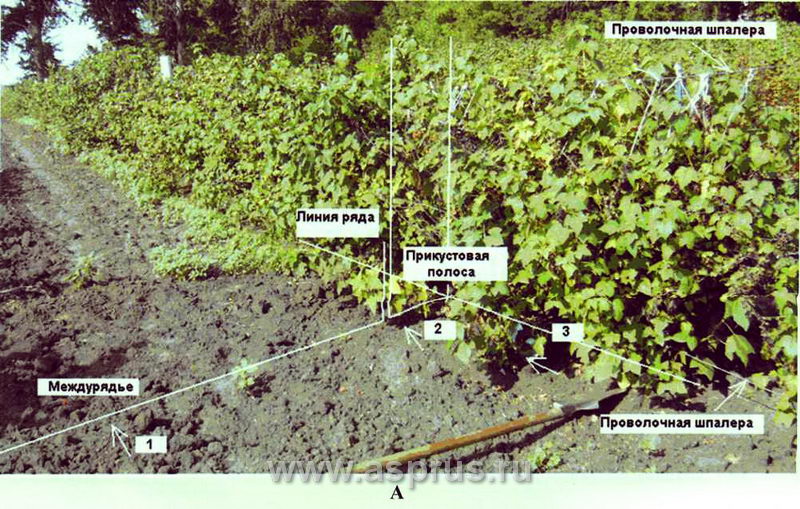

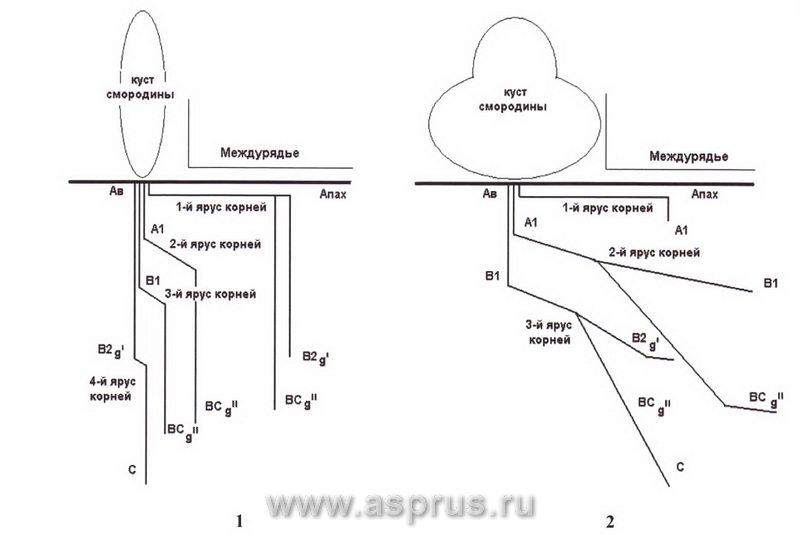

Рис. 1. Смородина чёрная сорта Чернавка с плоской (А) и кустовой (Б) формировками крон, где: 1, 2, 3 — места обследования почвы и корней смородины

Для исследований были выбраны учетные растения сорта Чернавка с раскидистыми и плоскими кустами (рис. 1). Прикустовые полосы, не затрагиваемые междурядным рыхлением почвы и частично притеняемые ветвями растений, были не одинаковыми по ширине: а) 60 см (по 30 см по сторонам от линии ряда) на участке с плоскими кустами смородины; б) 160 см (по 80 см от линии ряда) на участке с раскидистыми кустами.

Продуктивность надземной части кустов смородины чёрной изучалась в течение 3-х лет по общепринятой методике [7]. Корневые раскопки проводились методом скелета [7], с солнечных сторон рядов в нескольких местах:

а) в междурядье — в 120-130 см от линии ряда;

б) в 30-40 см от линии ряда в прикустовой полосе с плоскими кустами смородины; в) 75-80 см от линии ряда в прикустовой полосе на участке с раскидистыми кустами смородины; г) в 15-20 см от линий рядов растений с плоскими и раскидистыми кустами смородины. Одновременно с этим проводились обследования обнаженных профилей почвы. Физические свойства почв изучались в трехкратной повторности по методикам руководства А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчагиной [2].

Результаты исследований

Как видно из табл. 1, путём ежегодного сбора ягод с учётных кустов смородины чёрной было установлено, что в среднем за три года растения сорта Чернавка с раскидистыми кустами были на 10,9 % урожайнее, чем растения того же сорта с плоскими.

Таблица 1

Показатели продуктивности смородины чёрной сорта Чернавка

| Формировка кустов |

Урожай с куста, кг |

| 2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

Среднее |

| Плоская |

1,47 |

2,33 |

2,83 |

2,21 |

| Раскидистая |

1,40 |

2,87 |

3,17 |

2,48 |

| НСР05 |

РФ <Fst |

0,38 |

0,14 |

0,14 |

Относительно близкие показатели продуктивности смородины чёрной с разными формировками кустов свидетельствовали об адаптации возделываемых растений сорта Чернавка к среде обитания, создаваемой паровой системой содержания почвы.

Проведёнными раскопками почвы было выявлено, что характерной особенностью такой среды является новообразование в горизонте А1, различаемое нами как подошва (горизонт А1пп). Она представляла собой сильно высохшую и уплотнённую массу почвы толщиной более 10 см в горизонте А1. Её наличие было обусловлено засухой и другими влияниями на почву, которые были зафиксированы до этого в саду яблони [6].

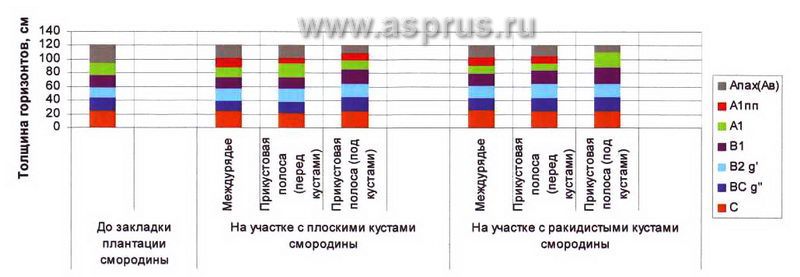

Рис. 2. Толщина (мощность) горизонтов лугово-чернозёмной почвы на участках насаждений смородины чёрной с плоскими и раскидистыми кустами

На рис. 2 показаны результаты диагностики распределения горизонтов лугово-черноземной почвы на исследуемых участках плантации смородины чёрной. До ее закладки и посадки смородины наличие подошвы в почве не было зафиксировано.

Она появлялась только под влиянием паровой системы содержания почвы на плантации смородины. В междурядьях подошва залегала сплошным покровом под горизонтом Апах. На участке с плоскими формировками кустов смородины чёрной подошва «перемещалась» в почве, проникая из междурядий в прикустовые полосы, не прикрытые от солнца ветвями смородины. Она была зафиксирована даже под кустами на глубине 0-10… 12 см. На участке с раскидистыми кустами смородины чёрной подошва проникала в прикустовые полосы на 15-20 см до зоны, прикрываемой (притеняемой) ветвями растений. В этой зоне под кустами смородины подошвы не обнаружено.

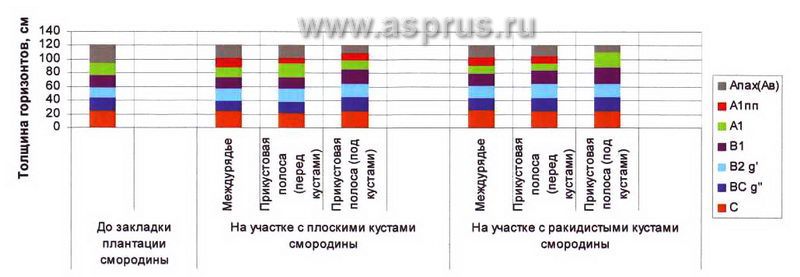

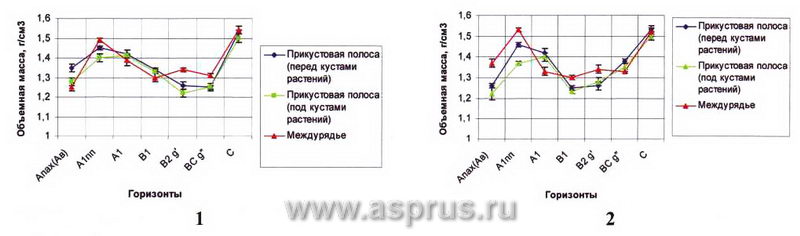

Рис. 3. Объемная масса почвы в прикустовых полосах и междурядьях: 1) на участке насаждений с плоскими кронами; 2) на участке насаждений с кустовыми кронами (на графиках планками отображены погрешности S средних значений)

Интерес представляли изменения физических свойств в разных горизонтах луго-во-черноземной почвы, произошедшие под влиянием ее иссушения: в междурядьях и в прикустовых полосах. Как видно на рис. 3, по сравнению со шкалой Н.А. Качинского [1] в междурядьях экстремальными показателями плотности скелета почвы (по методу Н.А. Качинского [1]) для роста корней смородины отличались субстраты 3-х горизонтов: А1пп — плужная подошва (1,49 и 1,53 г/см3), нижележащая часть горизонта А1 (1,33 и 1,39 г/см3) и горизонт С (1,52 и 1,54 г/см3). В прикустовых полосах на участке насаждений с плоскими кустами сильное уплотнение почвы обнаружилось в горизонтах А1пп (1,45 г/см3), А1 (1,41-1,42 г/см3) и С (1,5-1,53 г/см3). Почва была оптимально сложена в горизонтах В 2 g’ (1,22-1,26 г/см3) и ВС g” (1,25 г/см3).

В прикустовых полосах с раскидистыми кустами сильное уплотнение почвы было в 20 см от междурядья в горизонтах А1пп (1,46 г/см3) и А1 (1,42 г/см3) и оптимальная плотность почвы ненарушенного сложения в Ав (1,26 г/см3), В1 (1,25 г/см3) и В2 g’ (1,26 г см3). Под кустами смородины было зафиксировано сильное уплотнение почвы в горизонте А1 (1,40 г/см3), но оптимальное сложение в горизонтах: В1 (1,23 г/см3) и В2 g’ (1,28 г/см3).

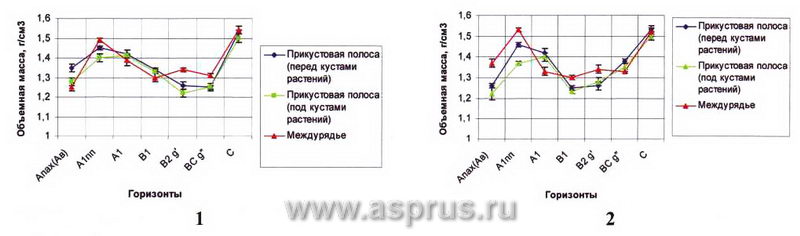

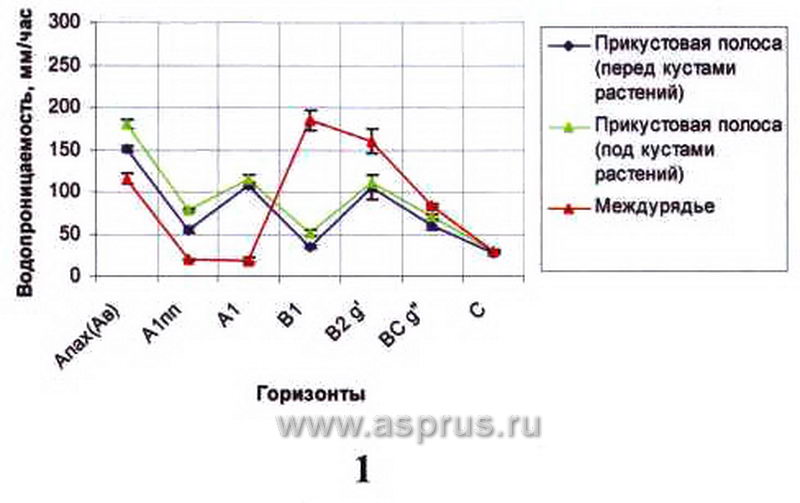

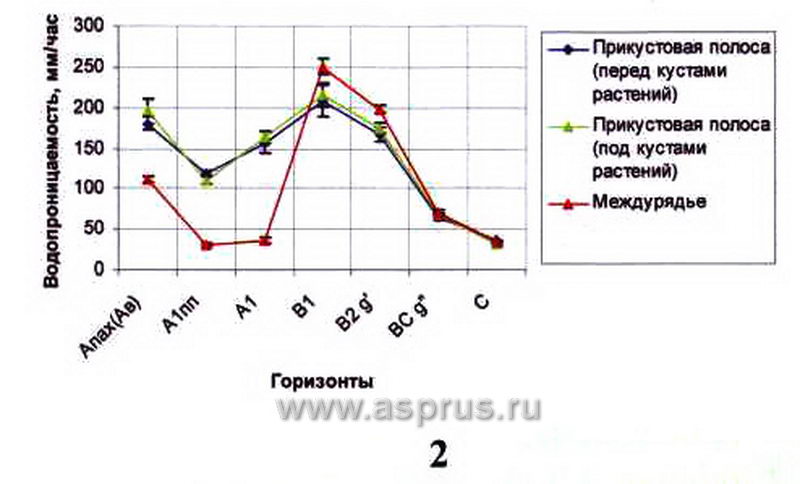

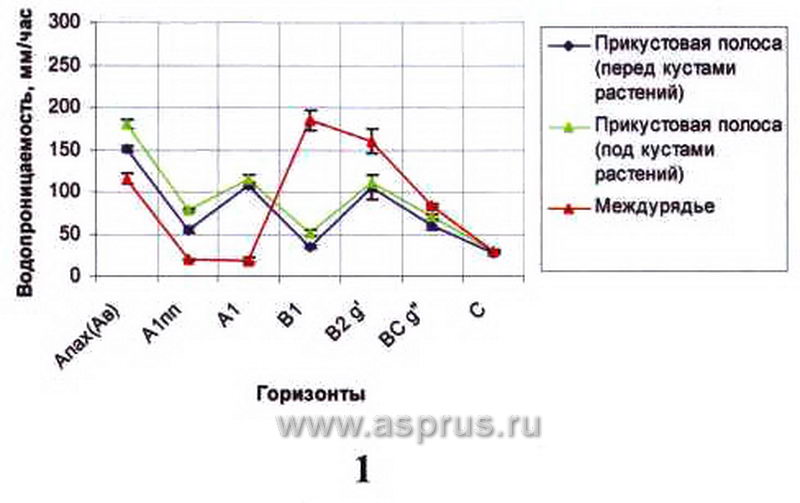

На рис. 4 видно, что по сравнению со шкалой агрономической оценки водопроницаемости почв по Н.А. Качинскому [1] в междурядьях водопроницаемость в первый час наблюдений была «неудовлетворительной» сразу в 3-х горизонтах: А1пп (19,5 и 30,9 мм/ час), А1 (18,7 и 36,1 мм/час) и С (28,4 и 34,5 мм/час), но относительно высокой в В1 (184,6 и 250 мм/час), В2 g’ (160 и 198,5 мм/час) и ВС g” (83,7 и 70,4 мм/час). В прикустовых полосах на участке насаждений смородины с плоскими кустами она была наилучшей в Ав (151,2 мм/час), А1 (107,8 мм/час) и В2 (105,6 мм/час), и удовлетворительной в А1пп (54,5 мм/час), В1 (34,8 мм/час), ВС g” (60,5 мм/час). Под кустами смородины она была наилучшей в Ав (180,1 мм/час), А1 (115,4 мм/час) и В2 g’ (110,3 мм/час), хорошей в А1пп (78,3 мм/ час), удовлетворительной в В1 (50,5 мм/час) и ВС g” (70,3 мм/час), неудовлетворительной в С (27,5 и 29,3 мм/час).

Рис. 4. Водопроницаемость почв в прикустовых полосах и междурядьях:

1) на участке насаждений с плоскими кустами; 2) на участке насаждений с раскидистыми кустами (на графиках планками отображены погрешности Sx средних значений)

На участке насаждений смородины с раскидистыми кустами, в прикустовых полосах водопроницаемость была много лучше. С наилучшими оценками водопроницаемость оказалась подряд сразу в 4-х горизонтах, в зоне прикустовых полос притеняемых ветвями смородины: Ав (180,3 и 195,4 мм/час), А1 (156,5 и 164,3 мм/час), В1 (208 и 215 мм/час) и В2 g’ (167 и 175 мм/час). Удовлетворительной она зафиксирована в горизонтах ВС g” (64,5 и 68,3 мм/час) и неудовлетворительной в горизонтах С (30,8 и 35,5 мм/час).

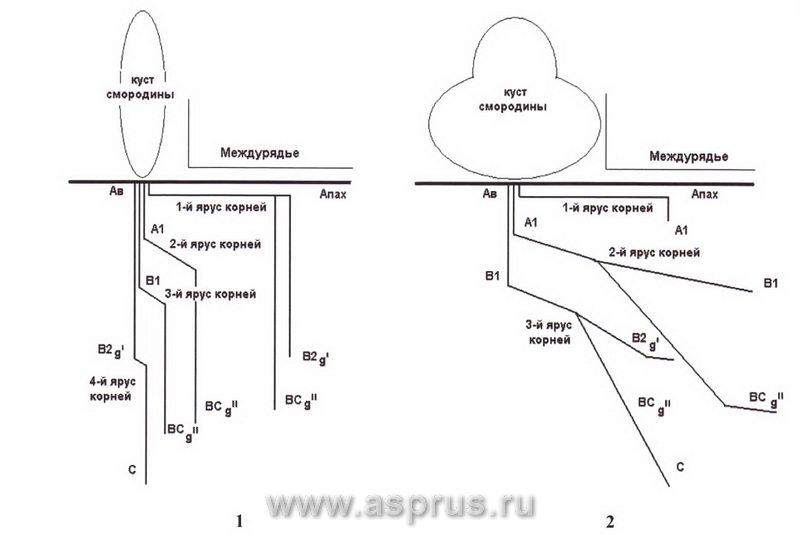

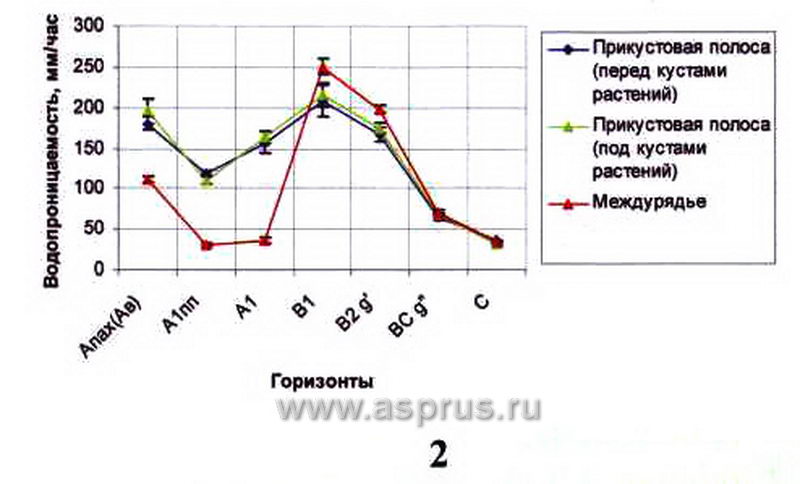

Как видно на рис. 5, раскопкой корней и учетами их размещения в почве было установлено следующее.

Рис. 5. Схема размещения в почве скелетных корней у растений с плоскими (1) и раскидистыми (2) кустами, где Ав, Апах, Al, Bl, В2 g’, ВС g” и С — горизонты почвы

Во-первых, у смородины с плоскими кустами скелетные корни распределялись в почве четырьмя ярусами, а у смородины с раскидистыми кустами тремя. Во-вторых, принудительный подъем ветвей у растений смородины с плоскими кустами способствовал характерному распределению корней в почве: выгибанию и перемещению резко вниз. В-третьих, равномерное пространственное распределение ветвей смородины с раскидистыми кустами соответствовало аналогичному равномерному расположению корней в почве. В-четвертых, подсчетом длины скелетных корней было установлено, что у растений с плоскими кустами их было в 1,9 раза меньше, чем у растений с раскидистыми кустами.

Разный характер размещения корней смородины в почве свидетельствовал о функциональном ответе растений на влияние подошвы. Зафиксированные перемещения корней смородины в нижние горизонты луговочерноземной почвы объясняются зональной особенностью этой разности почвы в повышенном обводнении нижних горизонтов [1]. Это важно, потому что особи смородины с разными формировками кустов почти 6 лет (с осени 2007 г. по осень 2013 г.) находились в экстремальных условиях произрастания и испытывали влияние подошвы. Её неимоверное утолщение не предусматривается технологией производства ягод [4]. Избежать её наличия другими видами механической обработки почвы (вспашкой, культивацией, боронованием) не видится реальным. Она рано или поздно неизбежно формируется под их влиянием.

Однако есть вероятность избежать её, например, регламентом применения другой системы содержания почвы: залужением в меж- дурядиях многолетними сеяными травами и мульчированием в прикустовых полосах.

Кроме того, зарубежный прототип технологии возделывания смородины чёрной с плоскими кустами именно с таким способом содержания почвы характеризуется как более продуктивный [2]. Полагаем актуальным испытание этой альтернативы и в России.

Таким образом, под влиянием паровой системы содержания почвы образование подошвы (А1пп) видится неизбежным. Зафиксированные относительно близкие показатели урожая ягод смородины сорта Чернавка с разными формировками кустов свидетельствуют о морфологических адаптациях растений к негативному воздействию подошвы на физические свойства почвы. Неодинаковый характер перемещения скелетных корней смородины чёрной к насыщенным влагой глубинным горизонтам лугово-черноземной почвы отражает разнообразные функциональные ответы смородины чёрной на недостаток водоснабжения из верхних горизонтов.

Литература

- Ахтырцев А.Б., Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П. Лугово-чернозёмные почвы центральных областей Русской равнины. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981.- 176 с.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. — М.: Агропромиздат, 1986. — 416 с.

- Жидехина Т.В. Интенсивные технологии возделывания новых сортов ягодных культур // Научно-практические достижения и инновационные пути развития производства продукции садоводства для улучшения структуры питания и здоровья человека. — Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во МичГАУ, 2008. — С. 58-63.

- Жидехина Т.В., Ковешникова Е.Ю., Брыксин Д.М и др. Формирование сортимента ягодных культур для современных технологий возделывания // Достижения науки и техники АПК, 2009.-№2.-С. 31-33.

- Новые технологии и технические средства для механизации работ в садоводстве. — М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012.- 164 с.

- Придорогин М.В. Влияние атмосферной засухи 2010 г. на оводненность и плотность сложения почвы, содержащейся по паровой системе в слаборослом саду яблони // Плодоводство и яго- доводство России, 2012. — Т.32. — Ч. 1. — С. 360-368.

- Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Г.А. Лобанова. — Мичуринск: Изд-во ВНИИС им. И.В. Мичурина, 1973. — 495 с.

Королев В.В.,

Генеральный директор компании «Юг-Полив»

|

Мечет Е.

Главный инженер компании «Юг-Полив»

|

Сравнительные характеристики оборудования для различных систем орошения, представленных на российском рынке

Капельное орошение

Спринклерное орошение

Очень распространенный вид орошения в Израиле на картофеле, моркови, капусте, зеленных культурах, подобранный с учетом местных условий — высокой испаряемостью и небольшими размерами полей — 10-50 га. Данный вид орошения хорошо подходит для Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и др. регионов.

Для равномерного полива даже в ветреную погоду спринклеры устанавливают таким образом, чтобы обеспечить 300% перекрытие. Системы проектируются с нормой полива 6-8 мм/га в сутки, поливают обычно раз в 5 дней с расходом 300-400 м3/га. В периоды с большой дневной температурой и высокой испаряемостью предпочтительно проводить ночные поливы.

Для подвода воды к спринклерам обычно применяют полиэтиленовые трубы диаметром 40-50 мм Российского производства или гибкие поливные рукава Лейфлет диаметром 40-50 мм для более удобного монтажа системы. При установке контроллера полива и управляемых по кабелю или радиосигналу гидравлических клапанов можно полностью автоматизировать полив и внесение удобрений.

В отличие от капельного орошения, спринклеры повышают влажность воздуха в приземном слое и снижают температуру почвы. Это очень важно, например, при выращивании картофеля в Астраханской области во второй срок посадки в июле.

Несмотря на высокую стоимость (от 100 тыс. руб./га), спринклерное орошение экономически выгодно в южных регионах, особенно на небольших площадях: в отличие от передвижных машин, стационарные системы могут обеспечить высокую норму полива и оптимальную его частоту даже в самые жаркие и сухие периоды.

Кроме овощных культур, спринклеры с успехом применяются для полива питомников и земляники.

Для садов компания Юг-Полив предлагает микроспринклеры производства компании Энталь (Израиль) для подкронового орошения с производительностью 30-50 л/час и радиусом 1,5-3,0 м.

Таблица 5. Технические характеристики спринклеров

| Спринклеры Мецерплас |

Рабочее давление, бар |

Расход, л/час |

Радиус орошения, м |

Схема расстановки, м |

| AR 044 |

2,5-3,0 |

440 |

8-9 |

8×8 |

| AR 048 |

2,0-4,0 |

630 |

9-10 |

10×10 |

| AR 70 |

3,0-5,0 |

1600 |

10-12 |

12×18 |

| Ротор 688, Энталь |

2,5-4,0 |

500, 750, 1000, 1500 |

15-20 |

18×18 |

Биологические особенности применения спринклеров

Сринклер AR 044, AR 048 компании Мецерплас, Израиль

Спринклерное орошение широко применяется во многих странах, на овощных и плодовых культурах. Разбрызгивание или распыление воды имитирует дождь.

Миниспринклеры и спринклеры низкого и среднего расхода специально разработаны для экономии воды и электроэнергии.

Отличительные особенности спринклерного орошения:

- низкий показатель осадков;

- низкое рабочее давление;

- короткие промежутки орошения;

- верховой полив и однородность распределения удобрений.

Где применяют этот способ орошения?

- на культурах, относительно толерантных к болезням при попадании воды на листья (больше подходит для овощных, требующих сплошного полива);

- в садах при установке у каждого дерева индивидуального распылителя;

- разбрызгиватели также эффективны для регулирования микроклимата, в качестве охлаждающих систем и для защиты от заморозков;

- при выращивании рассады в теплицах, саженцев в питомниках.

Преимущества спринклерного орошения:

- создается благоприятный микроклимат для роста и развития растений (оптимальная влажность почвы и воздуха способствует получению высокого урожая отличного качества);

- возможность вместе с водой вносить растворимые удобрения;

- однородность распределения воды до 93% с низкой скоростью осаждения (3-4 мм/ч), малый размер капель;

- расход воды на 60-70% ниже, чем в обычных разбрызгивателях;

- эффективное использование водных ресурсов;

- экономия энергетических и трудовых затрат;

- легкость и быстрота монтажа;

- длительный — 10-15 лет — срок эксплуатации.

Система микродождевания Голденспрей

Голденспрей — это система для орошения дождеванием, состоящая из ровного полиэтиленового гибкого шланга с микроотверстиями, нанесенными с помощью лазера. Диаметр шланга 60 мм, толщина стенки 0,2 мм, при этом он легко укладывается в любую борозду.

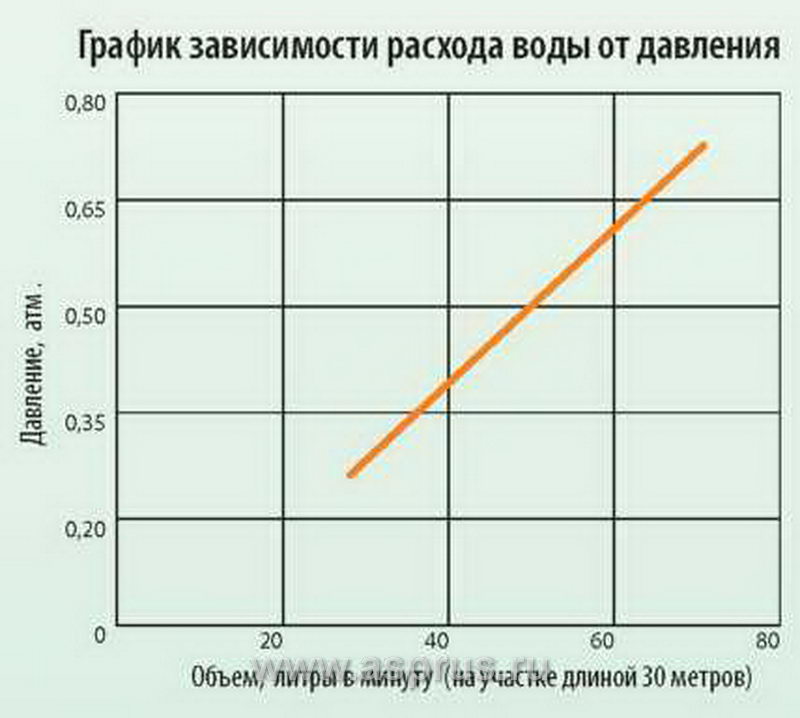

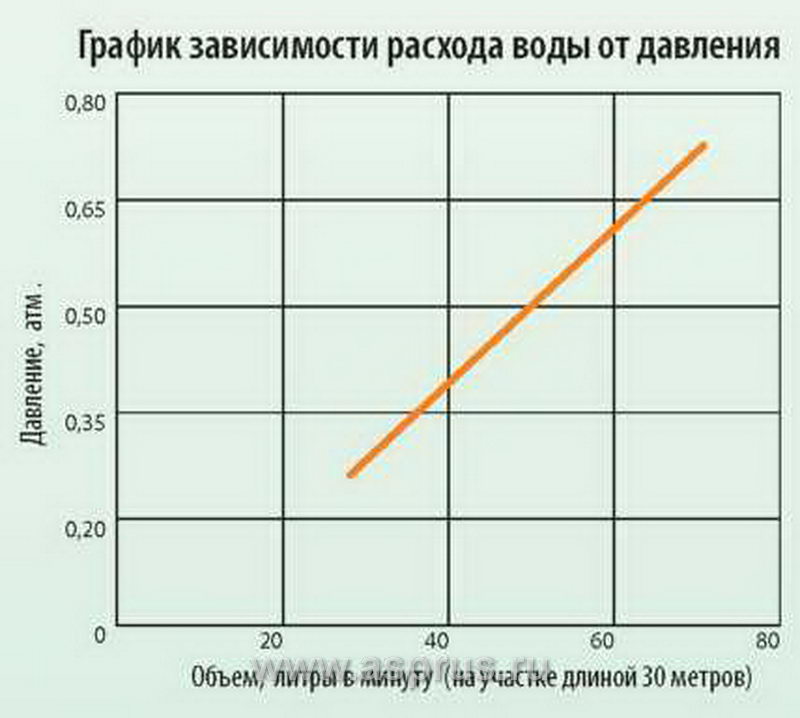

График зависимости расхода воды от давления

Данный вид орошения особенно эффективен на зеленных культурах и культурах с нежными листьями, требующих более «мягкого полива» (салаты, укроп, петрушка, редис, кинза и др.). Эффективен как в крупных сельхозпредприятиях, так и на любительском рынке, благодаря не высокой цене и упрощенному монтажу.

Небольшой для систем дождевания расход воды (100 л/час на метр) и равномерное увлажнение — важное преимущество шлангов Голденспрей, при этом создается отличный микроклимат для культур, требующих увлажнения воздуха, и не образуется корка на поверхности почвы.

Преимущества Голденспрей:

- качество дождевания — «мягкий полив»;

- упрощенный монтаж / демонтаж, благодаря тому что шланги жесткие и ложатся без загибов, легко поворачиваются в любом направлении, легко устраняются засоры отверстий.

- недорогая система полива, т.к. для них требуются более дешевые, меньшего диаметра, распределительные трубопроводы и запорная арматура, чем для дождевальной техники.

- экономия воды и энергии, так как для работы Голденспрей требуется давление всего 0,1-0,5 кг/см2, при этом расход 100 л/час на метр.

Таблица 6. Технические характеристики дождевальных систем Голденспрей

| Тип |

Диаметр трубки (мм) |

Ширина увлажнения (метров) |

Рабочее давление (бар) |

Толщина стенки (мм) |

Длина катушки (мм) |

| Голденспрей A |

60 |

6 |

0,5 |

0,2 |

200 |

Миниспринклер Голденспрей

Барабанные дождевальные машины Идрофоглия, Италия

Дождевальные машины барабанного типа хорошо подходят для небольших и средних хозяйств, они мобильны, могут работать с неочищенной водой, имеют три вида распылительных насадок с различными размерами сопла, поэтому машину можно назвать универсальной.

Удобство машины не только в мобильности, но и в том, что ее можно подключать к гидрантам, насосам от ВОМ, электромоторам, а также к дизельным насосным станциям, поставляемым компанией Идрофоглия.

В базовой комплектации для распыла воды применяется очень надежное в эксплуатации оборудование «водяная пушка» (дальноструй- ный дождеватель). Для мелкодисперсного распыла на зеленных культурах и рассаде может применяться консоль шириной от 30 м до 50 м. Однако, большим недостатком консоли является то, что она может быть использована только на идеально ровном поле, при неровном рельефе она подвержена крену и поломкам.

В то же время, практика овощеводов показывает, что при оптимальном давлении (более 6 бар) и использовании насадки с меньшим диаметром сопла на водяной пушке также достигается мелкодисперсный распыл, что позволяет поливать рассаду капусты сразу же после высадки.

В настоящее время на российском рынке представлено большое количество барабанных машин различных производителей от недорогих итальянских марок до дорогих немецких и английских (дороже на 50-100%). Наша компания выбрала поставщика — завод Идрофоглия, гарантирующий оптимальное сочетание цены и качества. При этом комплектация может быть как очень простой (для некрупных хозяйств), так и с полным набором автоматики (для больших предприятий).

В отношении дорогих марок барабанных дождевальных машин нужно отметить, что основные механизмы, например гидравлика и другое, зачастую производятся в Италии, а сборка происходит в Германии или других европейских странах. Это дает основания утверждать, что качество основных механизмов машин Идрофоглия такое же, как у многих немецких.

Кроме того, немецкие аналоги в обязательном порядке оснащены автоматикой, что влечет значительное удорожание, помимо этого такая техника требует более бережного отношения. В отличии от немецких аналогов, машины Идрофоглия выпускаются без автоматики, поэтому они дешевле и проще в эксплуатации.

О надежности барабанных машин Идрофоглия говорит тот факт, что в Дмитровском районе Московской области овощеводы успешно эксплуатируют данную технику уже 8 лет.

Применение барабанных машин в центральных и северных районах России более экономически обосновано, чем в южных, где испаряемость гораздо выше. Норма орошения для Московской области — 25-30 мм за один полив 1 раз в 10 дней, для Краснодарского края — 5060 мм 2 раза в 10 дней. Поэтому одна и та же барабанная машина G5 100/500 поливает в Московской области около 30 га, а в Краснодаре всего — 20 га; G4 90/440 — 20 га в Московской области и 12-15 га в Краснодаре.

Таблица 7. Наиболее распространенные в России модели барабанных машин Идрофоглия

| Модель |

Диаметр подающей трубы, мм |

Длина трубы, м |

Расход, м3/час |

Ширина полосы орошения водяной пушки, м |

Площадь орошения 1 машиной за сезон в центральных регионах России, га |

| G4 |

90 |

440 |

24-57 |

56-87 |

20 |

| G5 |

100-110 |

500-600 |

40-86 |

66-95 |

30 |

Широкозахватные дождевальные машины Чамса, Испания

Машины данного типа с каждым годом все больше применяются в России для пропашных культур (кукуруза, картофель, сахарная свекла) и сплошного сева (зеленый горошек, кормовые культуры). Для средних и больших полей 80-150 га — это наиболее экономичный по затратам вид полива при многолетнем использовании.

Группа компаний Чамса производит машины Урапивот с 1978 г., постоянно модифицируя их в соответствии с требованиями рынка. Высокий стандарт качества, гарантирует срок службы машины не менее 20 лет.

В зависимости от моделей, длина пролета машины от 30 м до 60 м, высота секций составляет от 2,2 м до 4,5 м, что позволяет орошать высокорослые культуры.

Качество машин компании Чамса не уступает лучшим американским аналогам, уже известным на нашем рынке. Но при этом сервисное обслуживание машин Чамса выше, так как завод находится в Испании, и поставки осуществляются быстрее. Кроме этого, компания Чамса действительно ориентирована на нужды клиентов.

Основные технические преимущества:

- минимум технического обслуживания;

- способность работать при малом давлении — 2-3 бар — позволяет экономить энергоресурсы;

- возможность установки дизельного или электрического привода;

- различные модели центральной и фронтальной траекторий движения, а также их комбинации;

- дождевальные машины комплектуются насадками различных конструкций для формирования зоны орошения и обеспечения разной интенсивности увлажнения.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Директору департамента

растениеводства, химизации и защиты растений МСХ РФ

Чекмареву П.А.