Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал был представлен на VII научно-практической конференции «Задачи и проблемы современного садоводства России: инновации, технологии»

Alexandra Caminschi

UNITEC S.p.A. Италия

Технологии для улучшения эффективности процессов обработки фруктов и овощей

О нас…

На протяжении 90 лет на службе у плодоовощного сектора

Начиная с 1924 года наша компания занимается проектированием и производством инновационных технологических решений для обработки, калибровки, отбора по качеству и упаковки свыше 35 различных типов фруктов и овощей.

От черешни до дыни,

от малых до больших производственных предприятий…

Многоцелевые технологии, реализованные «под заказ»,

с целью обеспечить поставку на рынок фруктов самого высокого качества.

Наша миссия

Улучшить каждый этап процесса обработки свежей плодоовощной продукции при помощи функциональных и надёжных технологических решений.

Улучшить процесс переработки свежей плодоовощной продукции в целом: от разгрузки и упаковки до неразрушающего выбора фруктов по внешнему и внутреннему качеству.

Местонахождение филиалов и дилеров

Местонахождение филиалов и дилеров

Мы работаем в 57 странах по всему миру:

Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Кипр, Чешская Республика, Дания, Египет, Сальвадор, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Иран, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Корея, Республика Южная Корея, Косово, Ливан, Мексика, Молдова, Марокко, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Испания, Южная Африка, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Великобритания, Украина, Уругвай, США, Узбекистан.

Полный ассортимент технологий

Технологии UNITEC

Электронная сортировка

Сортировка — это очень важный этап обработки фруктов, так как позволяет проводить отбор плодов по определенным параметрам, таким как диаметр, цвет, вес, внешние дефекты и внутреннее качество, группировать продукты для выпуска на рынок в соответствии со строгими стандартами качества (сохраняя целостность и качественные характеристики продуктов).

Преимущества

- Повышение производительности и конкурентоспособности

- Стандартизация процессов обработки

- Снижение затрат на оплату труда

- Снижение отходов производства

- Сохранение качественных характеристик продукта

- Аккуратное обращение с продуктами

- Быстрая окупаемость по конкретным результатам

- Экономия пространства

- Более высокие доходы от продукции высочайшего качества, гарантированного во времени

Технологии UNITEC — Яблоки

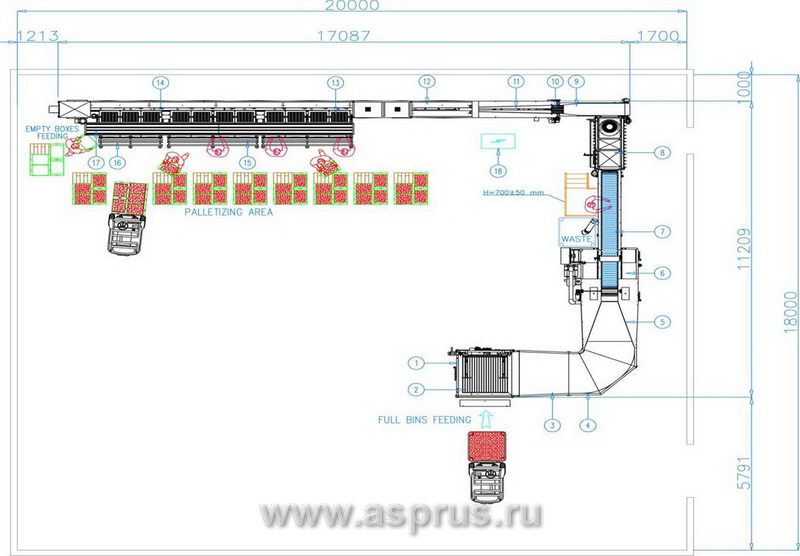

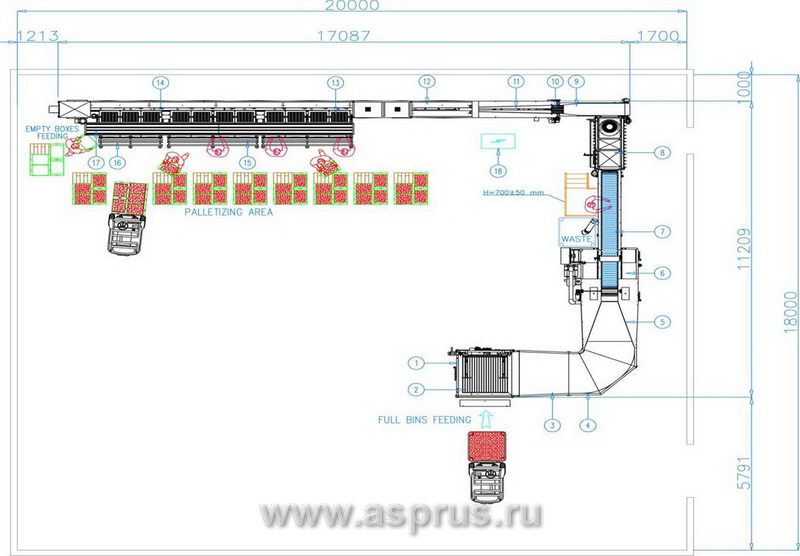

Пример Линии для небольшого производства

Линии для небольшого производства

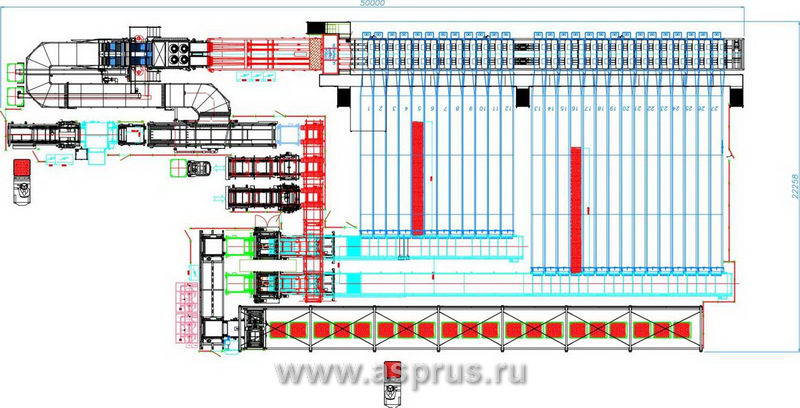

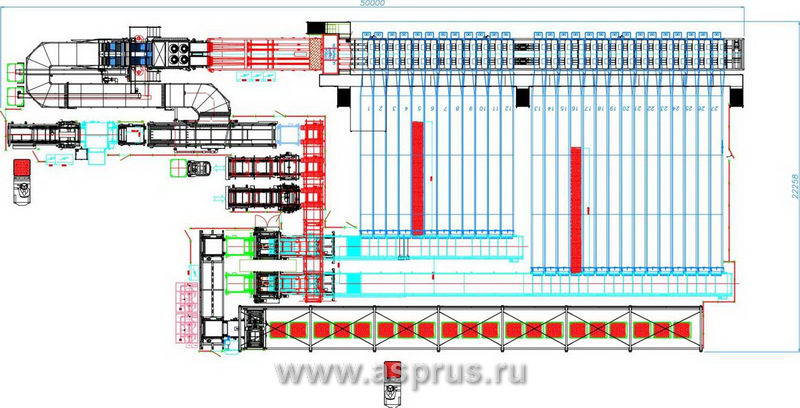

Пример Линии для крупного предприятия

Линии для крупного предприятия

Давайте рассмотрим отдельные технологии UNITEC в динамике,

применительно к процессам обработки различных видов фруктов…

Контакты

Мы готовы ответить на любой запрос о предоставлении информации.

Контакты в России

Mr. Andrei Tolokan

CIG LTD

Krasnodar region, Lenigrad region, Village Bichevoy, str.1

Ph. +7 (863) 295 04 90

Tolokan.a@sadkub.ru

www.sadkub.ru

Контакты в Италии

Mrs. Alexandra Caminschi

UNITEC S.p.A.

Via Provinciale Cotignola, 20/9 — 48022 Lugo (RA)

Ph. +39 0545 288884 – Mob. +39 342 9316953

alexandra.caminschi@unitec-group.com

www.unitec-group.com

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

| 103426, Москва, Б.Дмитровка, 26 |

|

| «____»_________________ 2014 г. |

№_____________________ |

РЕШЕНИЕ

по вопросу «Проблемы и перспективы развития садоводства

в Российской Федерации»

Рассмотрев вопрос «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации» Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию отмечает.

Садоводство – важнейшая подотрасль сельского хозяйства, осуществляющая производство витаминной продукции (плоды, ягоды), крайне необходимой для поддержания здоровья населения России.

В России природно-климатические условия позволяют выращивать плоды и яблоки с минимальным применением пестицидов, что делают их основой органического продукта с высоким содержанием биологически активных веществ. Плодородные почвы и умеренный климат позволяют полностью обеспечить страну плодами и ягодами, и, по имеющимся экспертным оценкам, Россия имеет потенциальную возможность производить 5-7 млн. тонн плодов.

Вместе с тем, ситуация в садоводстве России, как промышленной подотрасли сельского хозяйства, является сложной. Это, во-многом, обусловлено тем, что в последние годы развитие интенсивного садоводства было основано на концепции экономически высоко-затратного типа европейского интенсивного шпалерно-карликового сада. В развитии этой модели профильными научными учреждениями и передовыми садоводческими хозяйствами в последнее десятилетие последовательно разрабатывались и широко внедрялись прецизионные технологии для специфических российских условий. Однако эта модель в условиях конкуренции с импортной продукцией и, особенно, с учетом вступления России в ВТО, оказалась экономически уязвима. Ситуация усугубляется крайне ограниченной государственной поддержкой отрасли за счет средств федерального бюджета.

В 2012 году и на период 2013-2014 годов значительно (в 1,7-3,3 раза) снижены ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки, что ставит в еще более неравные конкурентные рыночные условия отечественных производителей из-за более высокого уровня поддержки сельского хозяйства в странах-экспортерах. При этом федеральный бюджет с учетом огромных объёмов импорта яблок (1,2 млн. тонн ежегодно) недополучает значительные суммы таможенных платежей, а российские покупатели финансируют садоводов стран-экспортеров на сумму более 500 млн. евро.

Важнейшим условием успешного развития отрасли садоводства является оснащенность современными холодильниками и применением прогрессивных технологий хранения. Техническая база хранения в силу экономических причин сильно изношена и морально устарела. В последние годы только отдельные, наиболее сильные хозяйства, построили холодильники. В настоящее время обеспеченность отрасли садоводства в холодильных емкостях составляет менее 40%. В странах-членах ЕС эта цифра приближается к 75-85%.

Ограниченные объемы государственной поддержки одновременно со снижением таможенных пошлин, высокая капиталоемкость подотрасли, привели к резкому снижению ее инвестиционной привлекательности. Отечественные предприятия сворачивают свои программы по закладке новых садов. Площади под питомниками за последние два года снизились в 3,5 раза и это сокращение в 2014 году продолжается. Возникшие негативные процессы приведут в будущем к существенному сокращению отечественного производства плодово-ягодной продукции.

В сложившихся условиях, несомненно, заслуживают внимания предложения Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) по реализации новой концепции интенсивного сада, основанной на использовании низкозатратной технологии производства яблок с более низкой скороплодностью. Существенное снижение затрат на закладку интенсивного сада может быть обусловлено за счет широкого внедрения в промышленное производство безопорного типа сада на среднерослых и семенных подвоях с плотность посадки около 1000 деревьев на один гектар. Анализ сложившейся ситуации в подотрасли свидетельствует, что сад на среднерослом подвое со специальными агротехническими и технологическими приемами может в перспективе стать основным типом интенсивного сада в большинстве регионов страны, который по экономическим показателям способен за счет низкой стоимости продукции конкурировать на внутреннем рынке плодов в условиях членства России в ВТО, и который отечественные садоводы могут позволить себе закладывать.

Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решил:

1. Принять к сведению информацию участников расширенного заседания Комитета.

2. Поддержать предложения Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ), направленные на внедрение в широкомасштабное производство новой концепции интенсивного сада.

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации внести изменения в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 372 в части дополнения указанного перечня позициями по специализированным сельскохозяйственным машинам для садоводства, а также оборудования для хранения и товарной обработки плодов и безвирусного посадочного материала.

4. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации обеспечить реализацию в полном объеме основного мероприятия «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также разработать комплекс дополнительных мер государственной поддержки развития садоводства в России, в том числе закладки многолетних насаждений по интенсивным технологиям, строительства оросительных систем, шпалер, холодильников и покупки сортировочных линий, модернизации при содействии ОАО «Росагролизинг» машинно-тракторного парка и техники по переработке овощей и фруктов, выполнения уходных работ за многолетними насаждениями, предоставления статуса сельскохозяйственных производителей логистическим центрам по переработке овощей и фруктов, ограничения права торговых сетей в качестве участников внешнеторговой деятельности импортировать овощи и фрукты.

| Председатель Комитета |

Г.А. Горбунов |

Исп.: Розовенко М.В. 8(495)6921390

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

ОБРАЩЕНИЕ

к совету директоров

«Ассоциации производителей плодов,

ягод и посадочного материала» (Ассоциации),

к Общему собранию Ассоциации

Дубовика В.А.

Уважаемые коллеги!

Жизнь и работа в садоводстве АПК Российской Федерации показала необходимость не только создания, но и активного действия подобного объединения. За последние годы Ассоциация в значительной мере расширилась, вышла не только на самый высокий уровень в Российской Федерации, но и за рубеж нашей страны. С мнениями коллег Ассоциации считаются региональные органы власти, Государственная Дума РФ, Совет Федерации, и, конечно, Министерство сельского хозяйства РФ. Все это говорит о том, что наша Ассоциация выбрала правильный путь развития. При этом нельзя не сказать, что на заседаниях, совещаниях, собраниях, звучали слова критики и осуждения некоторых рассматриваемых вопросов. Но это и правильно: в споре рождается истина.

Учитывая изложенное, а также то, что в последнее время в моей жизни как ректора университета, возник ряд объективных обстоятельств, как: проведение в 2014 году аттестации деятельности университета за последние 5 лет, а также аккредитация на последующее 5-летие; наличие огромного объема работ на 2014-2015 гг. по завершению обстоятельства учебного корпуса университета в объеме около 1 млрд. руб.; несколько пошатнувшееся мое здоровье, а, главное, я привык работать, а не быть «номинальным» руководителем – все это натолкнуло меня на мысль о добровольном сложении полномочий Президента Ассоциации. С этой просьбой я и обращаюсь к Общему собранию Ассоциации.

Я благодарен всем за оказанное мне высокое доверие, за совместную работу, в результате которой я приобрел много нового и интересного, и, поскольку я считаю себя садоводом, если возможно, прошу ввести меня в состав вновь избранного Совета директоров в качестве рядового члена.

В качестве Президента Ассоциации я вношу предложение, как вариант, избрать И.В. Муханина. Игорь Викторович за это время (3 года) в значительной мере окреп: стал доктором сельскохозяйственных наук, имеет большой авторитет в Министерстве сельского хозяйства РФ, Совете Федерации, Государственной Думе, в целом ряде регионов РФ, а также у многих здесь сидящих.

Надеюсь на вашу поддержку.

12.03.2014 г.

С уважением и благоприятными воспоминаниями,

Ректор ФГОУ ВПО РГАЗУ, доктор с.-х. наук,

профессор, Лауреат Государственной премии

в области науки и техники,

Заслуженный работник с.-х. РФ |

В.А. Дубовик |

Материал подготовили

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Мировое производство ягод малины

Ведущий специалист Ассоциации по ягодным культурам О.В. Жбанова демонстрирует высококачественные ягоды малины сорта Полька

Малина — популярное растение в стране с умеренным климатом. В России после земляники и черной смородины она является третьей по значению культурой, ягоды которой пользуются большим спросом у населения. Ягода малина обладает полезными свойствами, которые известны еще с древних времен. Первое упоминание о малине, как о терапевтическом растении, встречается в трудах греческого философа Плиния.

Существует легенда о том, почему ягоды малины имеют красный цвет « … Юпитер в младенчестве своим криком вызывал эхо, от которого глохли обитатели гор. Тогда дочь царя Крита, нимфа Ида (по-гречески Idea), чтобы унять юного громовержца, сорвала для него ягоды малины. При этом она оцарапала себе грудь колючками побегов растения. Кровь нимфы окрасила ягоды белой малины в красный цвет … ».

Введение малины в культуру произошло в XVII веке, а в 1828 году в России впервые было описано три её сорта. А уже 1831 году существовало 12 сортов малины, в 1860 году — 150 сортов. В дальнейшем сортимент малины ещё несколько расширился, но все-таки до конца столетия он оставался достаточно бедным.

Промышленная плантация фотнейтральной ягоды малины сорта Поляна

В современном мире появился большой ассортимент ягод малины традиционного, ремонтантного и фотонейтрального происхождения. При ее возделывании стали использовать новые агротехнические приемы, в том числе и капельный полив растений с фертигацией.

На протяжении многих лет, мировое производство ягод малины увеличилось. Так, если к началу 21 века выращивалось около 300 тыс. т. ягод в год, то в 2004 году общее производство малины в мире составляло около 462 тыс. тонн. Крупнейшие производители ягод малины (в тыс. тонн.): Сербия – 110 и Польша – 65.

Площадь плантаций занятых малиной растет и составляет около 97 тысяч. га.

На сегодняшний день в ЕС Польша, является крупнейшим производителем ягод малины. В европейских странах в период с 2003 по 2005 год ежегодный объем производства ягод малины составлял от 78 до 96 тыс. тонн, из которых Польша занимала от 51 до 68% от общего объема производства ЕС и являлась крупнейшим производителем и экспортером свежих и переработанных ягод малины.

Ягода малина промышленного сорта Порана роса

Экспорт свежих ягод составлял в 2000 году -18 , в 2003 году — 22 , а в 2004 году около 30 тысяч тонн, из которых 93-95 % в страны ЕС, в первую очередь в Германию. Экспорт замороженных ягод составляет 13 тыс. тонн в 2002 году, 26 тыс. тонн в 2004 году и постоянно увеличивается.

В 2004 году общий объем экспорта свежих и замороженных ягод был около 56 тысяч тонн, в то время как урожай в соответствии с ЦСУ составил 57 тыс. тонн и по данным Департамента садоводства института экономики сельского хозяйства и продовольственной безопасности урожай малины составлял около 70 тысяч тонн.

Качественные плоды ягоды малины сорта Полька

На замороженную продукцию, соки, джемы и др. консервы приходится 80% урожая, что указывает на низкую долю десертных ягод. Основной причиной этого является большая часть ягод низкого качества, особенно с точки зрения размера. Во избежание этого необходимо иметь несколько сортов малины с разными сроками плодоношения – лето и осень.

Важную роль играет капельное орошение, независимо от сорта и плодородия почв, благодаря этому мы можем получить высококачественные ягоды малины, востребованные в нашей стране и за рубежом по более высоким ценам.

Капельный полив малины

На промышленных плантациях, в результате усовершенствования технологий, качество ягод выше. Плантации площадью более 3 гектаров являются самыми высокодоходными, у многих из них урожайность превышает 8 тонн/га. Многие передовые садоводы имеют плантации со средней урожайностью в диапазоне от 12-15 т/га. В настоящее время общее количество плантаций с площадью более 3 га составляет 10-14% от общей площади посадки малины.

Промышленная плантация ягоды малины сорта Поляна (на фото О.В. Жбанова ведущий специалист Ассоциации по ягодным культурам АСП-РУС)

В последние годы цены на ягоду держались на уровне одного доллара, при средней урожайности в 4 тонны, что покрывало общие затраты производства.

В 2003 году производство было очень прибыльным, при урожайности свыше 8 т / га. В 2004 году при урожайности свыше 10 т / га, эти доходы только покрыли общую стоимость производства. В следующем году, при более высоких ценах, производство ягод было выгодно при производстве выше 6т /га, т.е. около 30% от продуктивности плантации.

По расчетам, среднегодовой сбор ягод составил 60 тыс. тонн. Из них около 15 тысяч предназначено для потребления в свежем виде и для производства различной молочной продукции. Для продажи на рынке остается около 45 тысяч тонн, из которых не менее 40 тысяч тонн для переработки и замораживания ягод.

В ЕС имеется относительно высокий спрос, как на свежие ягоды, так и на ягоды для переработки. Большое внимание стоит уделять цене продукции оптом и в розницу.

При средней урожайности ягод 6-8 т / га, себестоимость производства 1 кг составляет 20-25руб. / кг (0,50-0,65 € / кг). При выращивании малины следует ожидать быстрого увеличения стоимости ручного труда.

Ягоды малины сорта Поляна

В Польше гораздо более низкие цены на ягоды. Диапазон от 20 до 30 руб. / кг ( 0,50-0,75 € / кг), а в Германии за 1 кг десертной малины от 2,5 до 3,0 евро / кг. Есть большие возможности для экспорта свежих и переработанных ягод малины. На немецком рынке, вы можете получить не менее 2 евро за 1 кг десертных ягод. Кроме того, в ягодной промышленности можно получить более высокие цены, около 1 евро / кг. Это позволяет иметь большие плантации десертных сортов малины, с использованием капельного орошения. Основные трудности только в продаже ягод низкого качества. Садоводам, которые не имеют возможность производить высококачественные ягоды, придется дважды подумать, прежде чем принять решение о создании или расширении плантаций малины.

Малина сорта Поляна

Другой способ повышения покупательского спроса на ягодную продукцию это увеличение объемов с помощью коммерческих соглашений с крупными поставщиками в стране и за рубежом. Чтобы увеличить свои шансы на получение существенной помощи со стороны ЕС, стоит разработать программу, по улучшению качества малины и продвижение свежей и переработанной продукции. Кроме того, необходимо проводить различные выставки в стране и за рубежом свежих и переработанных ягод.

Любая страна с умеренным климатом имеет хорошие шансы на развитие рентабельного производства ягод малины. Сербия является главным конкурентом Польши в ЕС, так как она самый крупный производитель высококачественных ягод малины в мире. Сербы разработали новую технологию замораживания ягод. Эти ягоды имеют более высокие цены, чем другая продукция.

Доктор с.-х. наук И.В. Муханин демонстрирует высококачественные ягоды малины фотонейтрального сорта Парана Роса

Алексеенко Л.В., Высоцкая О.Н. Влияние условий культивирования in vitro на рост и развитие растений земляники садовой (Fragaria ananassa duch.) in vivo// Повышение эффективности садоводства в современных условиях.Т. 1: Материалы Всерос. науч. практич. Конф. 22-24 декабря 2003 г./Под ред. А. И. Завражнова, Мичуринск, 2003.-С. 159-162.

Л.В. Алексеенко — кандидат с.-х. наук, Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства;

О.Н. Высоцкая — кандидат биологических наук, Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН.

Влияние условий культивирования in vitro на рост и развитие растений земляники садовой

Условия культивирования могут существенно влиять не только на габитус растений, но и некоторые особенности их роста и развития, причем это влияние может сохраняться длительный период, то есть может обладать эффектом последействия даже при изменении условий. Подобное явление имеет место при перенесении в условия in vivo растений земляники, размноженных in vitro на искусственных питательных средах. Растительный материал, происходящий из одной меристемы, то есть принадлежащий к одному мери-клону, но культивированный ранее in vitro на разных питательных средах, в разных условиях, может быть охарактеризован, с первого взгляда, как не обладающий однородным набором признаков, присущих тому сорту, на принадлежность к которому претендует. Иногда такие растения могут существенно различаться и по морфологическим признакам, и по особенностям роста и развития, в частности, по срокам цветения и плодоношения, размеру плодов и урожайности.

Промышленное размножение растений земляники, в том числе и с использованием методов культивирования растений in vitro, предполагает строгий контроль сортовой чистоты размножаемого материала. Именно поэтому исследования последействия условий культивирования растений in vitro на их рост и развитие, особенно цветение и плодоношение, не только в теплицах, но и на промышленных плантациях, имеет как научное, так и практическое значение.

С целью изучения последействия условий культивирования in vitro на рост и развитие растений in vivo были использованы растения земляники садовой (Fragaria ananassa Duck) сорта Роксана из коллекции Института физиологии растений РАН. Растения, принадлежащие к одному мери-клону, были размножены на модифицированной питательной среде Мурасиге и Скуга, дополненной витаминами, 1 мг/л 6-бензиламинопурина, 3 % сахарозой и 8 % агар-агаром. Полученный на этапе размножения растительный материал разделяли на отдельные побеги и помещали на питательные среды разного состава, согласно вариантам опыта, для подготовки к переводу в нестерильные условия.

На экспериментальных питательных средах (среда 1-контроль и среда 2) растения земляники сохраняли в темноте при 4°С шесть недель. После этого укорененные растеньица были перенесены в почвенную смесь и адаптированы к нестерильным условиям в зимней теплице. Из теплицы растительный материал был перенесен в полевые условия.

Биометрические измерения проводили в течение всего вегетационного сезона. Регистрировали на каждом растении: количество листьев, усов, длину усов и число розеток на каждом усе, количество цветоносов, генеративных образований на каждом цветоносе.

Начало цветения у растений земляники со среды 2 наступило (в зимней теплице) на 7-10 дней раньше, чем у растений из контрольного варианта (среда 1). В начале вегетации существенных отличий между растениями, принадлежащими к разным вариантам опыта, по количеству листьев и усов в расчете на одно растение не наблюдали. Однако у растений контрольной группы было отмечено более интенсивное образование усов, а среди растений со среды 2 было вдвое больше экземпляров, образовавших цветоносы (62,5%), чем в контрольной группе (30%). Начиная со второй половины лета, когда вегетативная масса всех экспериментальных растений значительно увеличилась, наблюдали существенное превосходство растений со среды 2 над растениями контрольного варианта по количеству листьев, усов и образованных за этот период розеток (табл.1).

Влияние на вегетативную продуктивность растений земляники сорта Роксана услови их культивирования in vitro перед высадкой в грунт

| Вариант |

Количество листьев |

Количество усов |

Количество розеток |

| №1 (контроль) |

22,9±2,8 |

10,0+1,3 |

24,1±3,8 |

| №2 |

35,9±3,0 |

17,7+1,5 |

37,3±4,4 |

Экспериментальные данные показали, что существует вероятность того, что условия культивирования in vitro могут существенно влиять на последующую генеративную и вегетативную продуктивность растений земляники при их культивировании в полевых условиях. Наблюдения за растениями в течение первого, после условий in vitro, вегетационного сезона in vivo выявили существенные различия в росте и развитии растений, которые проходили подготовку к высадке в нестерильные условия на разных питательных средах. Возможно, что изменения качественного и количественного состава питательной среды, создали условия, которые таким образом повлияли на растительный материал, что он приобрел способность к более интенсивному вегетативному и генеративном развитию в полевых условиях. Причины подобного явления необходимо исследовать, так как они могут представлять как теоретический, так и практический интерес. Способы управления ростом и развитием, процессами цветения и плодоношения, могут представлять интерес для коммерческих предприятий, которые используют для размножения растений, в частности, оздоровленного материала земляники садовой, методы культивирования in vitro. Известно, что интенсивное размножение растений земляники на искусственных питательных средах (увеличенные концентрации цитокининов, большое количество пассажей, высокая влажность на фоне богатого минерального и органического питания) повышает вероятность получения растений с видоизмененными признаками («стекловидность», «многоверхушечность», «пестролистность», нарушения цветения и плодоношения). Подобные негативные последействия размножения in vitro, без всякого сомнения, являются результатом стремления получить за короткий период как можно большее количество растительного материала без учета биологических особенностей растений. Одним из возможных путей предотвращения подобных явлений могут быть особые режимы размножения растений in vitro и специальные условия адаптации размноженных in vitro растений к условиям культивирования in vivo с использованием оригинальных питательных сред.

Продолжительность: ≈ 10 мин.

С днем рождения!

И от всей души желаем счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях!

Рябушкин Ю.Б.

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова», Россия, г. Саратов

Размножение подвоев и выращивание посадочного материала яблони в условиях Нижнего Поволжья

Создание интенсивных садов тесным образом связано с использованием слаборослых клоновых подвоев яблони, которые способствуют ускорению начала плодоношения, создают удобства по уходу за растениями, повышают продуктивность насаждений. В современных экономических условиях важно подобрать технологии размножения подвоев, позволяющие снизить затраты на их производство и обеспечить максимальный выход стандартной продукции.

Целью наших исследований являлось сравнение эффективности размножения подвоев в условиях Саратовской области различными способами: вертикальными и горизонтальными отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Исследования в этом направлении проводились на Саратовской опытной станции садоводства. Объекты исследования — подвои 54-118 и 57-490.

Наблюдениями установлено, что при своевременном проведении всех видов работ в маточнике вертикальных отводков можно получать достаточно высокий выход подвоев. Причем, если на второй год роста продуктивность маточника составляет 55 — 107 тыс. отводков с 1га, то на 3-4 год она увеличивается в 2-3 раза и достигает 148 – 221 тыс.шт/га. Однако, доля стандартных растений при этом уменьшается с 92-93% до 60,4 – 77,4%.

Связано это с ослаблением роста растений, наблюдаемое на четвертый год после закладки маточника.

Следует отметить, что в производственных условиях продуктивность маточника вертикальных отводков существенно снижается из-за значительной изреженности плантации маточных растений, которые повреждаются и уничтожаются при механизированных обработках почвы. В наших опытах из механизированных работ по уходу за маточником вертикальных отводков (культивация, фрезерование, окучивание) не было таких, которые приводили бы к повреждению и гибели маточных кустов (отделение отводков проводили вручную). Поэтому изреженность данной плантации была минимальной, а выход отводков довольно высокий.

Подвои 54-118 на складе Ассоциации

Значительно больший выход подвоев рассчитывали получить с маточника горизонтальных отводков, заложенного по типу «косичка». Однако этого не случилось. При выращивании подвоев данным способом в открытом грунте оказалось, что для очистки участка от сорняков мало одного парования. Необходимо применение гербицидов. В противном случае приходится проводить очень кропотливую работу по удалению сорняков из полосы клоновых подвоев шириной 45-50 см. Окучивать такую полосу также оказалось сложнее. Кроме того, из-за неравномерного роста побегов при окучивании часть их полностью засыпается землей.

Побегообразовательная способность у подвоев в «косичке» составляла всего 1-3 побега на куст, поэтому выход подвоев с маточника горизонтальных отводков оказался невысокий – около 64-75.6 тыс.шт/га. Эти растения имели небольшие размеры (высота 30-38см) и удовлетворительное окоренение (3,4-3,5 балла). Из-за неравномерного роста 22-33% укорененных растений оказались нестандартными, требующими еще одного года доращивания в школке. Подвоев пригодных для окультуривания или для посадки в первое поле питомника с 1 га маточника горизонтальных отводков получается около 50 тыс.шт.

При выращивание подвоев горизонтальными отводками в защищенном грунте получены лучшие результаты: растения в 2 раза увеличили побегообразование, в 2-2,5 раза величину прироста, в 4 раза возросла продуктивность маточника. Важно отметить, что наибольшее количество отводков в маточнике защищенного грунта было получено в год посадки – 343-415 тыс.шт/га, однако более половины их оказались нестандартными. С возрастом количество побегов в маточных кустах уменьшалось, но улучшалось их качество – стандартных подвоев получали до 255 тыс.шт/га.

При размножении одревесневшими черенками выход стандартных подвоев 54-118 и 57-490 в нашем эксперименте составил 60 и 117 тыс. штук с 1га теплиц соответственно (не превышает 19% от посаженных черенков).

Плодоношение 3-летниех деревьев сорта Рождественское на подвое 54-118 с формировкой Модифицированное стройное веретено

Укорененные растения до осени образовывали по 14-19 корешков и хорошо росли (прирост в высоту 49-56 см). В итоге полученные подвои на 80-100% отвечали требованиям стандарта.

Значительно больше подвоев получается при их размножении зеленым черенкованием — 1,3-1,5 млн.штук с 1га теплиц. Но этот способ требует двухлетнего выращивания подвойного материала (первый год – укоренение зеленых черенков, второй год – доращивание укорененных черенков в школке). Кроме того, нашими наблюдениями установлено, что в Саратовской области продуктивность маточника зеленых черенков у подвоев 54-118 и 57-490, посаженных по схеме 180×20 см, в среднем составляет 350-400 тыс.шт/га. С учетом потерь при черенковании и доращивании растений в школке, с 1 га черенкового маточника можно получить 168 тыс. стандартных подвоев 54-118 и 177 тыс. растений подвоя 57-490.

Следует отметить, что лучшие результаты при зеленом черенковании получаются в первые годы. По мере старения маточных растений и увеличения срока эксплуатации грунта в теплицах, значительно ухудшаются приживаемость и рост укорененных черенков. Так, проведенные наблюдения показали, что приживаемость зеленых черенков, заготовленных с двухлетнего маточника, у подвоя 54-118 составляла 36,3%, а у подвоя 57- 490 — 57,5 %. У черенков, заготовленных с восьмилетнего маточника – 9,3% и 15% соответственно. При заготовке черенкового материала со старых маточных растений корней образовалось на 60-70% меньше, чем с молодых растений.

В наших опытах укореняемость черенков в первый год эксплуатации теплицы составила 85,5% у подвоя 54-118 и 88,1% — у подвоя 57-490. На шестой год эксплуатации грунта укореняемость черенков в теплицах значительно снизилась – до 49,3 – 63,8 % соответственно. Средняя величина прироста при этом уменьшилась с 13,2-18,7 см до 1,0-1,2 см.

Плодоношение 5-летних деревьев Синапа орловского на подвое 54-118 с формировкой Модифицированное стройное веретено

Таким образом, сравнивая продуктивность единицы площади маточной плантации клоновых подвоев яблони при использовании различных способов размножения можно сделать вывод: больше подвоев получается при размножении горизонтальными отводками в защищенном грунте (219-228 тыс.шт/га), значительно меньше при зеленом черенковании (168-177 тыс.шт/га) и размножении вертикальными отводками (110-168 тыс.шт/га). Однако оценка экономической эффективности выращивания подвоев яблони различными способами показала, что при использовании защищенного грунта значительно возрастает себестоимость продукции и производить ее данными способами становится менее выгодно. Наибольший экономический эффект в настоящее время получается от размножения клоновых подвоев яблони вертикальными отводками.

Выращенные в маточнике подвои обычно используются либо для закладки первого поля питомника при выращивании методом окулировки, либо прививаются в зимний период и уже весной высаживаются в питомник. Для ускорения производства привитого посадочного материала представляет интерес проводить окультуривание подвоев методом окулировки уже в маточнике. Данный метод, предложенный Р.Г.Цаболовым в 1966 году, успешно применяется в южных районах страны. Окулируют наиболее рослые побеги на высоте 30-35 см от места будущего среза отводка. В октябре заокулированные отводки отделяют, сортируют и высаживают в питомник, предварительно обрезав их на 12-15 см выше привитого глазка. Весной шип над глазком удаляют секатором. К осени из привитых отводков при надлежащем уходе вырастают стандартные однолетки.

В питомнике УНПК «Агроцентр» провели испытание выращивания саженцев яблони сортов Уэлси и Беркутовское данным методом. Эти сорта окулировали в маточнике на отводки подвоев 54-118 и 57-490, толщина которых к этому моменту (III декада августа) превышала 6 мм (I вариант опыта). В наших условиях таких отводков в маточных кустах подвоя 54-118 оказалось 43,3%, а подвоя 57-490 – 47,1%.

Для сравнения одновременно проводилась окулировка на подвои 54-118 и 57-490 в ликвидном поле питомника, которые в свое время не приняли прививку и в октябре их предстояло выкапывать (II вариант опыта). Эти подвои в питомнике росли в течение 2 лет и характеризовались мощным развитием как корневой, так и надземной части (толщина штамбика в зоне окулировки 7-10 мм). Перед пересадкой во второе поле питомника эти растения также обрезались на 12-15 см выше прививки.

Маточник подвоя 54-118

В III варианте опыта окулировка проводилась как обычно в I поле питомника (контроль) на подвои, высаженные по схеме 90×15см.

Окультуривание подвоев в маточнике потребовало на 15-18 % больше времени, чем окулировка в I поле питомника. Это связано с более густым и беспорядочным размещением отводков, создающим неудобства в работе.

В первых числах октября заокулированные в маточнике и ликвидном поле питомника подвои, были пересажены во II поле питомника. При этом отводки с маточника прижились на 19,2-34,1% хуже, чем с ликвидного поля питомника.

Весенняя ревизия показала, что пробудимость глазков в I варианте была минимальной – по сорту Уэлси 27,5- 28,1 %, по сорту Беркутовское – 27,7-29,4%. Наличие мощной корневой системы у подвоев во II варианте опыта, способствовало повышению пробудимости почек до 99,3-99,5% по сорту Уэлси и до 96,0-100% по сорту Беркутовское. В контрольном варианте весной тронулись в рост почти все заокулированные глазки (99-100%).

Наблюдения за ростом однолеток показали, что растения, выращиваемые по ускоренной технологии, уступают контрольному варианту более чем в два раза. Так, саженцы сорта Уэлси, заокулированные в маточнике на подвой 54-118 в конце вегетации имели высоту 50,2 см, на подвое 57-490 — 52,1 см. Однолетки сорта Беркутовское достигли в этом варианте высоты 67,1-69,1 см соответственно. Саженцы, выращиваемые по обычной технологии, имели высоту от 128,2 до 148,2 см. Клоновые подвоя яблони, заокулированные в ликвидном поле питомника, после пересадки не смогли обеспечить столь же сильного роста, что и растения в контрольном варианте: прирост однолеток сорта Уэлси на подвое 54-118 составил 63,1 см, на подвое 57-490 — 67,3 см; прирост однолеток сорта Беркутовское – 82,0 и 87,7 см соответственно. По сравнению с I вариантом, растения во втором варианте росли на 23-26% сильнее.

Существенные различия в росте сказались на выходе стандартного посадочного материала. В первом случае он составил всего 2,8-3,7 тыс.шт./га (16-19% от высаженных растений), во втором – 33,0-41,1 тыс.шт./га (48,8-57,1%) и в контроле – 60,8-67,1тыс.шт/га (86,6-90,7%).

Таким образом, данный путь ускоренного выращивания саженцев яблони на клоновых подвоях в условиях Поволжья применять нецелесообразно. Во-первых, в маточнике к окультуриванию подходит менее половины имеющихся отводков. Во-вторых, заокулированные подвои на 20-30 % хуже приживаются, у них на 70-72 % ниже пробуждаемость почек, а выросшие в течение сезона растения на 81-85% не соответсвуют требованиям стандарта и требуют доращивания. Кроме того, процесс окультуривания подвоев в маточнике менее производительный, чем в I поле питомника. Пересадка заокулированных подвоев с хорошо развитой корневой системой и большим запасом пластических веществ обеспечивает получение стандартного посадочного материала только у половины растений.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

ДОКЛАД

О ПРОГРАММЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ОБНОВЛЕНИЯ САДОВОДСТВА РОССИИ

У представленного Вашему вниманию материала, само название говорит за себя. Чувствуя наступление поворотного момента в реформировании отечественного садоводства, Ассоциация садоводов России считает необходимым еще и еще раз определиться с направлением развития отрасли, сверяясь со всем накопленным зарубежным и отечественным опытом.

Садоводство – важнейшая отрасль АПК, т.к. занимается производством витаминной продукции крайне необходимой для поддержания здоровья населения России. Однако это одна из капиталоёмких отраслей АПК, поэтому во всех странах с развитым садоводством государство оказывает садоводам огромную финансовую помощь.

Члены Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала в Совете Федерации

Сегодня задача перспективы развития садоводства на современном этапе существенно осложняется, ибо приходится заботится не только о том, чтобы объективно обозначить модель будущего садоводства и показать значение отрасли, как основы поддержания здоровья нации, но еще и о том, чтобы в эту экономическую модель поверили производственники, особенно в передовых садоводческих хозяйствах. А вера в то, что в долгосрочной перспективе государство будет последовательно помогать отрасли снизилось, что обусловлено, на мой взгляд, не сколько слабой квалификацией кадров, сколько сомнениями в способности государства надежно осуществлять свои же принятые программы.

Дальнейшее эффективное ведение современного садоводства в России, как промышленной отрасли АПК, переживает системный кризис. Это связано с тем, что принятая в последние 15 лет стратегия развития интенсивного садоводства была основана на концепции экономически высоко-затратного типа европейского интенсивного шпалерно-карликового сада. Однако эта экономическая модель в изменившихся, неравных условиях конкуренции оказалась наиболее экономически уязвима.

В 2012 году и на период 2013-2014 годов значительно (в 1,7-3,3 раза) снижены ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки, что ставит в еще более неравные конкурентные рыночные условия отечественные организации из-за более высокого всестороннего уровня разнообразной поддержки сельского хозяйства в странах — импортёрах.

При этом федеральный бюджет РФ с учетом огромных объёмов импорта яблок (1 253 тыс. тонн ежегодно) недополучает значительные суммы таможенных платежей, а российские покупатели финансируют садоводов сран-экспортеров на сумму более 500 млн. евро.

В России природно-климатические условия позволяют выращивать плоды с минимальным применением пестицидов, что делают их основой органического продукта с высоким содержанием биологически активных веществ. Наши плодородные почвы и умеренный климат позволяют полностью обеспечить нашу страну плодами и ягодами, а по мнению авторитетных ученых наша страна имеет возможность производить минимум 5-7 млн. т. плодов.

Полную неразбериху в реальную ситуацию вносят данные государственной статистики, которыми апеллируют в регионах и в МСХ. При фактическом производстве в России плодов в пределах 580 (2012 г.) — 620 (2013 г.) тыс. тонн показатели составляют 2932 тыс. тонн. Из них 2300 тыс. тонн яблок виртуальных в т.н. ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Эти мало обоснованные «дутые» цифры «поднимают» производство плодов в нашей стране ежегодно более чем на 10 %. Если не разбираться в сути этих цифр, а лишь основываться на статистических данных, то наша отрасль самая динамично развивающаяся в мире.

Создается впечатление, что регионы соревнуются друг перед другом, кто больше украсит свой отчет за счет увеличения производства плодов. Анализ данных по регионам позволяет утверждать, что производство плодов в общественном секторе, которое постоянно колеблется от 450 до 620 тыс. тонн, легко компенсируется «правильными» цифрами за счет продукции из «личных подсобных хозяйств». И в этом нет границ бюрократической фантазии. И на эти цифры не влияют ни засухи, ни морозы, ни экономика – всегда увеличение, всегда постоянный и неуклонный рост. По Курской области в 2011 году в ЛПХ 15,6 тыс. тонн, а в 2012 году уже 39,1 тыс. тонн. Прирост 250%. По Рязанской области за три последних года 12,5 (2011 г.), 15,6 (2012 г.), 19,0 (2013 г.) тыс. тонн. По Тульской области 12,9 (2011 г.), 22,0 (2012 г.), 25,7 (2013 г.). Прирост в 2013 году по ЛПХ в стране составил более 230 тыс. тонн. Учитывая, что площади под садами согласно отчетов из регионов, не растут, а часто уменьшаются — объяснить такой рост с научной точки зрения невозможно, можно только гордиться нашими успехами, а ЕС с Китаем пусть нам завидуют и продолжают увеличивать свои поставки плодов на наш рынок. Надо признать, что плоды, получаемые в ЛПХ, не товарные имеют минимальный срок потребления и они не идут на товарный рынок.

Доклад Муханина И.В. на заседании в Совете Федерации РФ

У таких недостоверных, но позитивных показателей есть обратная сторона, которая не позволяет объективно оценить всю сложную картину, сложившуюся в настоящее время в отрасли. Оценивая развитие садоводства, исходя из статистических данных (а других просто нет) и динамичного развития отрасли (на бумаге), у государственных структур нет мотивации эффективно помогать и существенно поддерживать развитие садоводства в России. Помогают слабым и отстающим, а зачем помогать лидерам?

В связи с этим с 2013 года общий объём государственной поддержки садоводства снижен на 45%, в 2 раза снижена ставка субсидии на закладку садов интенсивного типа, в 3,5 раза снижена ставка на проведение уходных работ за садом. И это на фоне всестороннего удорожания всех составляющих интенсивного сада.

Здесь уместно, думается, разобраться в том, почему в России не происходит быстрого наращивания производства плодов, несмотря на то, что у нас имеются: прекрасные земли, научные разработки (сорта, подвои, технологии), трудолюбивые люди.

Весь накопленный опыт возделывания современных шпалерно-карликовых садов, как в нашей стране, так и в Европе доказывает, что у современного типа сада при всех преимуществах (высокая урожайность, скороплодность, отличное качество плодов) есть несколько существенных недостатков – это высокая капиталоемкость яблочного бизнеса из-за необходимости создания производственной базы (от 3 до 4 млн. руб./га), это высокая стоимость закладки сада (более 1 млн. руб./га) и высокая себестоимость получаемых плодов. Этот показатель (с учетом хранения) находится в пределах от 12 до 15 руб./кг. Учитывая, что практически все передовые хозяйства страны имеют огромные кредиты, то себестоимость плодов за счет обслуживания этих кредитов, еще выше. Увеличение себестоимости в среднем по хозяйствам Ассоциации за счет только обслуживания кредитов составляет от 2 до 3 рублей на килограмм плодов. Но до последнего времени (до вступления в ВТО) все эти огромные затраты компенсировались стабильно высокой ценой реализации плодов на местном рынке в зимний период от 25 до 40 руб./кг.

Трагическое для отечественных садоводов вступление России в ВТО, с открытием границ для беспошлинного импортного яблока по демпинговым ценам, поставило всю многолетнюю стратегию развития российского садоводства, основанного на европейском типе высокозатратного шпалерно-карликового сада, под вопрос. Это объясняется тем, что нашим садоводам в настоящее время, без подготовительного периода, пришлось конкурировать на местном рынке с уже сформированной и отработанной системой производства высококачественных плодов и налаженным сбытом продукции через многочисленные логистические центры европейских стран. Столкнувшись со сложной проблемой реализации дорогого по себестоимости яблока, отечественные производители на себе почувствовали, как сложно конкурировать на рынке с иностранными производителями. У них себестоимость яблок за счет дотаций ЕС в два раза ниже, а качество отсортированных и упакованных в современных логистических центрах плодов и культура подачи своего товара, основанная на многолетних традициях, выше. Надо учитывать, что продажей своего яблока через сетевую торговлю наши конкуренты — европейские производители — занимаются уже более 15 лет, а передовые хозяйства РФ делают только первые шаги в этом направлении, на ходу «подтягивая» или строя с нуля необходимую техническую базу, что увеличивает себестоимость их плодов за счет обслуживания и погашения кредитов.

Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях важнейшим условием успешного развития отрасли садоводства является оснащенность современными холодильниками, применением прогрессивных технологий хранения и наличием линий товарной обработки. За годы перестройки техническая база хранения в силу экономических причин не совершенствовалась. Холодильники сильно изношены и морально устарели. В последние 8-10 лет только отдельные, наиболее сильные хозяйства, построили холодильники. В настоящее время обеспеченность отрасли садоводства в холодильных емкостях составляет менее 40%. В странах ЕС эта цифра приближается к 75-85%.

Снижение объёма государственной поддержки параллельно со снижением таможенных пошлин и, учитывая высокую капиталоёмкость отрасли, привело к резкому снижению инвестиционной привлекательности отрасли, отечественные предприятия сворачивают свои программы по закладке новых садов. Площади под питомниками за последние два года снизились в 3,5 раза и это сокращение в 2014 году продолжается усиленными темпами. Возникшие негативные процессы приведут в будущем к существенному сокращению отечественного производства плодово-ягодной продукции.

К сожалению, Государственная программа у нас в стране не предусматривает целевых субсидий на такие актуальные для развития производства направления государственной поддержки, как: установка шпалеры в садах интенсивного типа, установка защитных противоградовых сеток, устройство капельного орошения садов, строительство и реконструкция фруктохранилищ.

Анализ обстановки, сложившейся на отечественном рынке плодов, после вступления в ВТО и критическая ситуация в отрасли позволяют констатировать, что странами Евросоюза ведется целенаправленная поэтапная политика развала общественного сектора России по производству плодов и ягод. Ведется настоящая торговая война, где отечественное садоводство проигрывает по всем направлениям.

Определяя направления развития отрасли необходимо учесть опыт сран с развитым садоводством и проанализировать их успешный путь по созданию индустрии производства плодов. Примером могут служить Восточно-Европейские страны. Мы систематизировали пять основных этапов становления садоводческой отрасли в ЕС (основного нашего конкурента на рынке плодов):

Первым этапом стало создание оптимальных условий для реконструкций большинства садов в странах Восточной Европы на базе широкого применения интенсивных шпалерно-карликовых садов. Закладка таких садов — очень дорогое удовольствие. Цена сада на карликовых подвоях колеблется от 1 до 1,5 млн. руб./га. Учитывая, что ни один фермер не в состоянии за свои деньги провести быструю реконструкцию садов (а еще 10 лет назад в большинстве садов доминировали старые типы садов и мало-конкурентные сорта), ЕС финансово стимулировало массовую закладку современных садов и, соответственно, ускоренную смену сортимента, который отвечает высоким товарным требованиям сетевой торговли – достаточной твердости на уровне 8-10 кг/см2, лежкоспособности на уровне 6-9 месяцев, способности лежать на полке в супермаркете до 1 месяца, привлекательным внешним видом. В этих садах кроме посадочного материала (субсидированного на 50%) ЕС субсидирует строительство шпалеры и системы орошения и фертигации (от 50 до 75%). Парадокс в том, что закладка современного интенсивного сада в Европе, за счет субсидий, в 2,5 раза дешевле, чем у нас, а организация яблочного бизнеса с производством 1000 т плодов дешевле в 4,8 раза. За последние 5 лет реконструкция садов в России носит точечный характер и исключительно в крупных садоводческих предприятиях, которых на всю страну единицы. Большинство наиболее пригодных площадей в садообороте садоводческих хозяйств находятся под старыми запущенными и давно списанными садами, которых десятки тысяч гектар по всем садоводческим регионам и которые являются эффективными рассадниками болезней и вредителей, в т.ч. карантинных. Обещанная помощь государства (согласно Госпрограмме) на раскорчевку и рекультивацию земель под садами после секвестрования около 6 тыс. руб./га т.е. не более 10% от фактических затрат, что оставляет эту программу в основном только на бумаге. Закладка новых садов производится на новых землях без лесополос и ветроломных посадок (что резко снижает зимостойкость садов, основного лимитирующего фактора у нас в стране), выводя эти земли из полевых севооборотов.

Общее фото делегации АППЯПМ в Совете Федерации.

На втором этапе учитывая, что наиболее перспективным и развивающимся сегментом рынка плодов в настоящее время является сетевая торговля в крупных супермаркетах, ЕС направил огромные финансовые ресурсы, чтобы помочь своим производителям плодов и существенно повысить их конкурентоспособность с целью полностью захватить этот развивающийся рынок и не допустить в него российских производителей. В развитие этого направления, за счет денег Евросоюза, за последние пять лет во всех садоводческих регионах построены и продолжаются строиться сотни Логистических центров. Каждый из них имеет в своей структуре – крупный холодильник (на 5-15 тыс. тонн), зал товарной обработки, современную сортировочную линию (на 50-100 т/смену), машины по производству тарной упаковки, упаковочные и погрузочные машины, современные подъездные пути, погрузочные площадки. Это позволило на базе Логистических центров объединить большинство мелких фермеров по всей Восточной Европе в кооперативы, соединив прежде разрозненные небольшие объемы неоднородной продукции в огромные однородные товарные партии – неотъемлемое условие работы с торговыми сетями. Строительство холодильников за счет ЕС позволило фермерам сохранить финансовую независимость и мотивацию для дальнейшего развития своего бизнеса.

Третьим этапом эффективной помощи своим производителями плодов явилось целенаправленное искусственное снижение себестоимости плодовой продукции в странах Евросоюза с целью — направить часть этой продукции на российские региональные рынки, которые раньше были недосягаемыми для импортного яблока из-за их высокой цены. Дело в том, что наши производители до вступления в ВТО повсеместно доминировали на местном рынке, имея возможность продавать свое яблоко в низких ценовых категориях (от 15 до 30 руб за кг.) и практически не пересекались с импортным яблоком на местном уровне, у которого цена составляла 30-45 руб за килограмм. Вступление в ВТО стало первым этапом резкого снижения цены импортного яблока, который снизил пошлину (и, соответственно, себестоимость импортного яблока) на 8 руб./кг и в перспективе практически полностью ее уберет в течение 4 лет. Уже это позволило европейским производителям конкурировать на рынке плодов на местном региональном уровне в низких ценовых рамках — до 30 руб./кг.

Четвертым этапом стало искусственное снижение фактической себестоимости плодов на стадии производства. ЕС взяло на себя самую затратную статью расходов яблочного бизнеса – строительство инновационных холодильников с РГС и с современными сортировочными машинами. В России этот процесс, который отечественные производители делали за счет своих и кредитных средств, повсеместно за последние 5 лет превратил все крупные садоводческие хозяйства в миллионеров по долгам. Все хозяйства должны банкам сотни миллионов и даже миллиарды. Только обслуживание этих кредитов (проценты по кредитам) повышают себестоимость плодов на 2-3 руб./кг. Погашение основного кредита на строительство холодильника, хотя бы в течение 5 лет, повышает себестоимость еще на 3-5 руб./кг и делает производство яблок на этот период убыточным. Все это сделало практически всех садоводов экономически уязвимыми и постоянно зависимыми от финансовых и государственных структур и не позволяет отечественным садоводам вести расширенное воспроизводство. Все имущество заложено, постоянное перекредитование, вынужденное использование дорогих коммерческих кредитов, невозможность свободно распоряжаться своим имуществом – это ежедневные реалии каждого руководителя садоводческих хозяйств России.

Пятым этапом стало повышение эффективности труда за счет быстрой модернизации машинно-тракторного парка садоводов. ЕС субсидирует покупку новой техники на 50 — 75%. Это позволило большинству европейских садоводов быстро перейти на новые экономичные и надежные трактора, специально производящиеся для садоводов. И этот процесс продолжается и даже набирает обороты. Последнее время в Польше специализированные фирмы работают в две смены, оформляя субсидированные покупки новой техники – узких садоводческих тракторов, комбайнов для уборки плодов, опрыскивателей, косилок, гербицидников. На этом фоне отечественный машинно-тракторный парк со средним возрастом в 15 – 20 лет выглядит жалкой свалкой металлолома.

Нам следует помнить, что развитие этой отрасли в нашей стране имеет государственное значение, т.к. плоды и ягоды – это продукты здоровья, это важнейшие продукты питания для всех групп населения. Важнейшей составляющей развития отрасли являются целевая поддержка науки и специального образования. На селе тотальный дефицит кадров.

С учетом изложенного, предлагаем, с целью обеспечения конкурентоспособности отрасли садоводства после вступления Российской Федерации в ВТО, предусмотреть увеличение государственной поддержки отрасли для сохранения рабочих мест, обеспечения российского потребителя безопасным, экологически чистым отечественным продуктом по следующим направлениям:

I. Беспошлинный ввоз, а также отмену НДС, невозвратного для сельскохозяйственных товаропроизводителей, по товарно-материальным ценностям, не имеющим отечественных аналогов:

1.1. Импортных тракторов и специализированных сельскохозяйственных машин для садоводства, приобретение которых обходится в 2 раза дороже.

1.2. Оборудование для хранения и товарной обработки плодов с целью круглогодичного обеспечения потребителя свежими фруктами. В результате приобретения за рубежом удорожание происходит в 1,5 раза.

1.3. Безвирусного посадочного материала. В связи с отсутствием специализированных лабораторий и питомников на территории Российской Федерации, садоводы вынуждены приобретать импортный посадочный материал. Удорожание для российских предприятий по сравнению с нашими конкурентами за рубежом происходит в 3 раза.

1.4. Противоградовой сетки. Основной объем российских фруктов производится в зонах, подверженных повреждению градом. Сумма затрат по приобретению противоградовой сетки на 1 га составляет 550 тыс. руб.

II. Государственная поддержка в виде субсидий

2.1. В условиях роста затрат по основным статьям производства и снижения уровня поддержки таможенной защиты просим вернуть суммы государственного субсидирования затрат по закладке многолетних насаждений по интенсивным технологиям, включая установку шпалеры, и уходных работ за молодыми многолетними насаждениями в соответствии с плановыми показателями Госпрограммы.

2.2. В связи с отменой льготных цен на приобретение горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, просим предусмотреть погектарные субсидии по уходным работам за плодоносящими многолетними насаждениями.

2.3. Увеличить в разы финансирование работ по раскорчевке и рекультивации земель под старыми садами.

2.4. Субсидировать на 50% закладку новых садов, строительство оросительных систем, шпалеры, холодильников и покупку сортировочных линий, модернизацию машинно-тракторного парка.

III. Внести изменение в налоговое законодательство России:

3.1. При определении налогооблагаемой базы по ЕСХН изменить период признания расходов по затратам на закладку и уходные работы за молодыми многолетними насаждениями. Принимать настоящие расходы в налоговый период, т.е. в календарный год, а не при вводе молодых насаждений в эксплуатацию, через 4-5 лет.

IV. Заградительные меры по защите отечественного рынка:

4.1. Увеличить ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки и концентрат.

Считаем, что положительное решение изложенных вопросов позволит в ближайшие 10-15 лет решить проблему существенного увеличения производства отечественных дешевых плодов высокого качества в 3-4 раза, их хранение и значительно улучшить обеспечение населения высоковитаминной безопасной продукцией, создать новые рабочие места и эффективно пополнить бюджет страны налоговыми отчислениями и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов «АСП-РУС»,

эксперт НП «ТППП АПК», доктор с.-х. наук

МУХАНИН И.В.

Члены АППЯПМ  Корчагин Вячеслав Валентинович директор ЗАО Коллективное с.-х. предприятие «Дружба» (Краснодарский край)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ