Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

ПРОГРАММА

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

“ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО САДОВОДСТВА РОССИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ”

13 — 15 марта 2014 года

Тамбовская область, г. Мичуринск — наукоград

Генеральные спонсоры:

Организаторы конференции:

Основные тематики конференции:

- Совет Ассоциации садоводов России (АППЯПМ).

- Задачи и проблемы садоводства России в современных условиях ВТО.

- Инновации и современные технологии в садоводстве (плодоводство, ягодоводство и питомниководство). Эффективные системы обрезки, защиты растений и фертигации.

- Фермерство как новый перспективный фактор развития отечественного садоводства.

- Хранение и товарная обработка — основные факторы повышения рентабельности современного садоводства.

13 марта (четверг)

Научно-выставочный центр наукограда

9.00 – 9.30 Регистрация участников. Осмотр выставки, стендовые доклады, кофе-брейк.

9.30 – 12.30 Пленарное заседание 1. Задачи и проблемы садоводства России в современных условиях ВТО (Ведущий – Муханин И.В.)

- 9.30 – 9.40 Дубовик Владимир Анатольевич, президент Ассоциации АППЯПМ, ректор ФГОУ ВПО РГАЗУ, д. с.-х. н., профессор, «Открытие VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО САДОВОДСТВА РОССИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ» — «Задачи Ассоциации на современном этапе».

- 9.40 – 10.00 Муханин Игорь Викторович, исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов «АСП-РУС», д. с.-х. н. — «Задачи и проблемы современного садоводства России в условиях ВТО».

- 10.00 – 10.10 Никитин Александр Валерьевич, председатель Тамбовской областной Думы, д. э. н., профессор, приветственное слово участникам конференции — «Научно-производственный потенциал Тамбовской области в отрасли садоводства».

- 10.10 – 10.20 Макаров Виктор Никитич, глава г. Мичуринска-наукограда РФ, д. с.-х. н. -«Мичуринск – город садоводов!».

- 10.20 – 10.30 Аксенов Александр Владимирович, начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области – «Приветствие от губернатора Тамбовской области Бетина О.И.».

- 10.30 – 11.00 Гудковский Владимир Александрович, заведующий отделом послеуборочных технологий ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, академик РАСХН, Заслуженный работник с.-х. РФ, д. с.-х. н., профессор (содокладчик – Кладь Александр Анатольевич, д. с.-х. н.) — «Стабильная продуктивность и высокое качество плодов — основа эффективного садоводства в рыночных условиях».

- 11.00 – 11.15 Куликов Иван Михайлович, директор ГНУ ВСТИСП, академик РАСХН, д. с.-х. н. — «Ключевые проблемы развития садоводства».

- 11.15 – 11.30 Швец Константин Валерьевич, член Ассоциации АППЯПМ, генеральный директор ООО «ФитоМаг» — «Инновационные технологии при хранении плодов».

- 11.30 – 11.45 Балкизов Замир Хакяшевич, член Совета Ассоциации АППЯПМ, зам. генерального директора ООО ТПК «ИНВЕСТ-БИЗНЕС» — «Перспективы развития садоводства в Северо-Кавказском округе в новых экономических реалиях».

- 11.45 – 12.00 Королев Виталий Викторович, член Ассоциации АППЯПМ, директор ООО «Юг-Полив» — «Успешное орошение интенсивных садов и ягодников на площади 4000 га за последние 6 лет».

- 12.00 – 12.15 Golovin Petr, Plattenhardt+Wirth GmbH, Германия — «Строительство холодильных и промышленных сооружений».

- 12.15 – 12.30 Григорьева Людмила Викторовна, заведующая кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВПО МичГАУ, Заслуженный работник с/х РФ, к. с.-х. н. — «Инновации и современные технологии в садоводстве».

12.30 — 13.15 Осмотр выставки, стендовые доклады. ФУРШЕТ.

13.15 – 15.30 Пленарное заседание 2. Инновации и современные технологии в садоводстве (Ведущий – Григорьева Л.В.).

- 13.15 – 13.30 Дорошенко Татьяна Николаевна, д. с.-х. н., профессор Кубанского ГАУ (содокладчик – Гегечкори Борис Сергеевич, д. с.-х. н., профессор кафедры плодоводства КубГАУ, Заслуженный работник с.-х. РФ) — «Инновационные технологии регулирования урожая и качества плодов в условиях погодных аномалий».

- 13.30 – 13.45 Krzysztof Wozniak, (содокладчик — Przemyslaw Badowski) ООО «РОМ ЭНД ХААС» Польша, США — «Система качества СмартФреш – лучшее решение для длительного хранения плодов».

- 13.45 – 14.00 Ильинский Александр Семенович, директор исследовательского-технологического центра МичГАУ, д. т. н., профессор — «Тенденции в развитии технологий и технических средств для хранения яблок».

- 14.00 – 14.15 Joop Korvezee (содокладчик – Морозова Марина Васильевна), Нидерланды, директор по экспортным поставкам в России и СНГ фирмы «AWETA» — «Машины для сортировки и упаковки фруктов. Новейшие технологии в сортировке и упаковке фруктов. «AWETA» — надежнее, точнее и удобнее других машин».

- 14.15 – 14.30 Рысин Роман Александрович, менеджер проектов ООО «Интерагро» — «Сортировка, упаковка и хранение фруктов».

- 14.35 – 14.45 Миляев Антон Игоревич, специалист по инновациям и маркетингу Ассоциации АППЯПМ, аспирант кафедры садоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВПО МичГАУ — «Продуктивность вишни в интенсивных садах разного типа».

- 14.45 – 15.00 Подковыров Игорь Юрьевич, к. с.-х. н., доцент, зав. кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского ГАУ (содокладчик — Григорьева Людмила Викторовна) — «К вопросу использования биохимических показателей для прогнозирования урожайности деревьев яблони».

- 15.00 – 15.15 Пешков Александр Алексеевич, региональный менеджер по продажам ООО «Агро-Стар» — «Применение комплексного водорастворимого удобрения Полифид в плодоносящих садах с целью повышения урожайности и получения качественных плодов».

15.15 — 15.30 Осмотр выставки, стендовыеa доклады. Кофе-брейк.

15.30 – 18.00 Пленарное заседание 3. Эффективные системы защиты растений и фертигации (Ведущий – Праля И.И.)

- 15.30 – 16.00 Воробьев Сергей Васильевич, технический эксперт по специальным культурам ООО «Syngenta» — «Эффективность применения препаратов ООО «Syngenta» для защиты ягодных и косточковых культур».

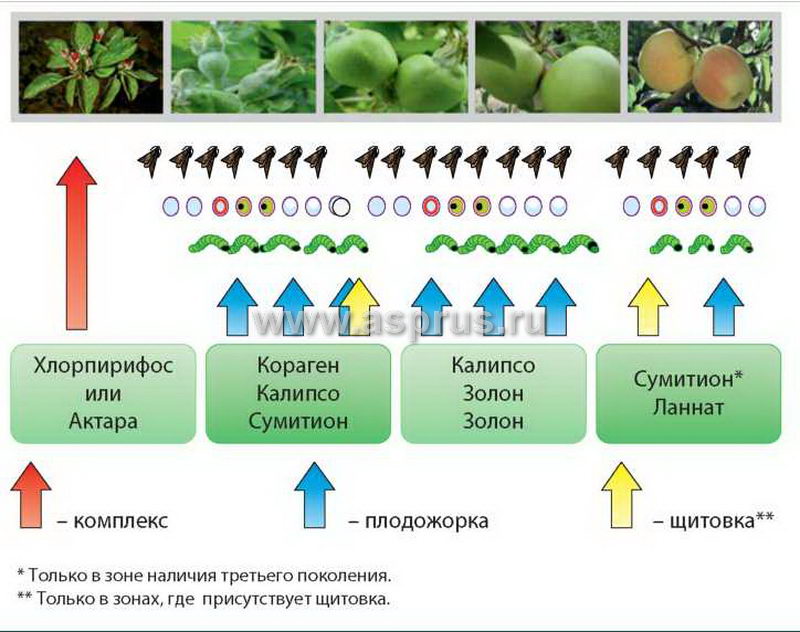

- 16.00 – 16.15 Гусин Дмитрий Николаевич, технический специалист ООО «Компании Агропрогресс» — «Новые препараты для защиты плодовых культур и опыт их применения».

- 16.15 – 16.30 Приходько Юрий Николаевич, (содокладчик – Дренова Наталья, ст. н. с. научно-методического отдела фитопатологии ФГБУ «Всероссийский Центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), начальник отдела диагностики ФГБУ ВНИИ карантина растений, к. с.-х. н. – «Бактериальный ожог плодовых и ягодных культур».

- 16.30 – 16.45 Захарченко Роман Сергеевич, агроном компании ООО «Юг-Полив» — «Регуляторы роста и микроудобрения для плодовых и ягодных культур».

- 16.45 – 17.00 Леонов Вадим Юрьевич, компания ООО ПКФ «Полимерпром» «Препараты для защиты растений от бактериальных, фитоплазменных,

микоплазменных и вирусных заболеваний».

- 17.00 – 17.15 Жбанова Ольга Владимировна, заместитель исполнительного директора Ассоциации АППЯПМ, ведущий специалист Ассоциации по ягодным культурам — «Анализ эффективности применения современных пестицидов в системах защиты ягодных культур».

- 17.15 – 17.30 Субботина Надежда Вячеславовна, (содокладчик — Толстой Андрей Евгеньевич), руководитель отдела полива ТД Полимет — «Автоматизация системы полива. Современные методы».

- 17.30 – 17.45 Белов Дмитрий Александрович, менеджер отдела продуктов ЗАО фирмы «Август» — «Препараты фирмы «Август» для защиты сада».

- 17.45 – 18.00 Праля Иван Иванович, член Ассоциации АППЯПМ, директор ООО «Ландшафт», д. б. н. — «Научные подходы к разработке эффективных систем защиты плодовых растений».

19.00 — 23.00 Торжественный ужин в ресторане «Русь» (здание гостиницы «Мичуринск»). Вечер в кругу друзей (банкет, живая музыка, концертная программа, танцевальная программа).

14 марта (пятница)

Научно-выставочный центр наукограда

9.00 – 12.30 Пленарное заседание 4. Инновации и современные технологии в садоводстве и ягодоводстве (Ведущая – Жбанова О.В.)

- 9.00 – 9.20 Жбанова Ольга Владимировна, заместитель исполнительного директора Ассоциации АППЯПМ, ведущий специалист по ягодным культурам — «Экономический анализ возделывания земляники садовой в интенсивных технологиях».

- 9.20 – 10.00 Антонио Феррарези, фирма «Vivia MAZZONI», Италия — «Перспективы развития ягодоводства в Италии. Vivia MAZZONI – взгляд в будущее».

- 10.00 – 10.15 Жидехина Татьяна Владимировна, заведующая отделом ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, к. с.-х. н. — «Сортимент ягодных культур для средней полосы России».

- 10.15 – 10.30 Завражнов Анатолий Иванович, (содокладчики — Завражнов Андрей Анатольевич, Ланцев Владимир Юрьевич) академик РАСХН, д. т. н., «Региональный научно-технический центр Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства» – «Механизация отдельных процессов в садоводстве».

- 10.30 – 10.45 Alexandra Caminschi, UNITEC S.p.A. Италия — «Новые технологии для повышения эффективности в процессах обработки фруктов и овощей».

- 10.45 – 11.00 Солонкин Андрей Валерьевич, директор ГНУ ВНИИСХ, к. с.-х. н. (содокладчик – Бгашев В.А. ведущий н. с. ГНУ ВНИИСХ) — «Трисимбиоты — типология, конструкции, методы создания, направления исследований».

- 11.00 – 11.15 Захаров Сергей Юрьевич, старший менеджер направления «АГРОТЕКС» ООО «Торговый Дом Гекса» (содокладчик Первушин Александр Анатольевич), г. Москва — «Решения для современного садоводства с применением нетканых материалов «АГРОТЕКС».

- 11.15 – 11.30 Котов Леонид Андриянович, ведущий н. с. ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии «Роль новых уральских сортов плодовых и ягодных культур в адаптивном садоводстве рискованного земледелия».

- 11.30 – 11.40 Данилова Татьяна Александровна, специалист Ассоциации АППЯПМ, студентка МичГАУ — «Подбор промышленных сортов малины для создания конвейера поступления свежих ягод».

- 11.40 – 11.50 Баранова Юлия Юрьевна, аспирантка кафедры садоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВПО МичГАУ, главный агроном ООО «Снежеток» – «Роль фертигации в повышении урожайности и качества плодов в интенсивном яблоневом саду».

- 11.50 – 12.00 Обсуждение.

12.30 — 13.00 Осмотр выставки. Стендовые доклады. ФУРШЕТ.

13.00 – 16.00 Пленарное заседание 5. Круглый стол. Обсуждение докладов, вопросы, ответы. Подведение итогов. Выработка решений для МСХ РФ и Совета Федераций. (Модератор – Гудковский В.А., академик РАСХН).

14.00 — 15.00 Конференц-зал, 2 этаж НВЦ. Совет Ассоциации АППЯПМ (Только для руководителей членов Ассоциации садоводов России или их официальных представителей). (Председатель – Муханин И.В., секретарь – Жбанова О.В.).

- 14.00 – 14.10 Коньков Александр Иванович, председатель ревизионной комиссии АППЯПМ, Заслуженный экономист России, доктор экономики и менеджмента, Тамбовская область — «Отчет о работе АППЯПМ за 2013 год».

- 14.10 – 14.15 Муханин Игорь Викторович, исполнительный директор Ассоциации АППЯПМ, д. с.-х. н. – «Общие вопросы работы АППЯПМ. Планы работ на 2014 год».

- 14.15 – 14.20 Самохин Андрей Павлович, вице-президент АППЯПМ по Поволжью и связям с РСПС, президент ОАО НПГ «Сады Придонья» — «Задачи Ассоциации и пути их решения».

- 14.20 – 14.25 Седых Андрей Вячеславович, член Совета Ассоциации по Тамбовской области, директор ФГУП «Комсомолец» — «Итоги работы тамбовского отделения Ассоциации в 2013 году».

- 14.25 – 14.30 Гапоненко Евгений Николаевич, член Совета Ассоциации по Воронежской области, генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник», к. с.-х. н., — «Организация эффективной работы Ассоциации в 2013 году».

- 14.30 – 14.35 Кладь Александр Анатольевич, член Совета Ассоциации, д. с.-х. наук, генеральный директор ЗАО «Агрофирмы Сад-Гигант» — «Ассоциация садоводов России как эффективный механизм защиты отрасли».

- 14.35 – 14.40 Городов Виктор Иванович, вице-президент Ассоциации АППЯПМ, генеральный директор ЗАО «Корочанский плодопитомник» — «Финансирование Ассоциации и совместные программы».

- 14.40 – 14.45 Хаустов Сергей Валериевич, специальный представитель Ассоциации в МСХ РФ, ООО «Снежеток» — «Задачи Ассоциации в 2014 году».

- 14.45 – 14.50 Аверин Константин Михайлович, член Ассоциации АППЯПМ, генеральный директор ООО «Трудовое» — «Планы Ассоциации на 2014 год».

- 14.50 – 14.55 Балкизов Замир Хакяшевич, член Совета Ассоциации АППЯПМ, зам. генерального директора ООО ТПК «ИНВЕСТ-БИЗНЕС».

- 14.55 – 15.00 Общие вопросы.

15 марта (суббота)

ООО «Снежеток», ООО «Мичуринские сады»

10.00 – 13.00 Выездной семинар по обрезке и формированию крон плодовых деревьев, показ современной техники для интенсивных садов для участников международной конференции. Отъезд от гостиницы в 9-00. (Ответственные – Муханин И.В., Хаустов С.В.).

- Выставка специализированной техники для интенсивных садов (ООО «КИС», Региональный научно-технический центр, ООО «Снежеток»).

- Система формирования «модифицированной полуплоской кроны» для объемных крон.

- Система формирования «нового русского веретена» для веретеновидных безопорных садов на среднерослых подвоях.

- Система формирования «модифицированного стройного веретена» для шпалерно-карликовых интенсивных садов.

- «Шоковая омолаживающая обрезка».

13.00 — 15.00 Дружеский пикник у костра. (Русские блины со сметаной, кавказский шашлык с кинзой, немецкие жаренные на огне колбаски, волжская тройная уха, узбекский плов из дичи, горячий сбитень из семи трав из русского самовара, золотистая медовуха на липовом меде, нефильтрованное горячее пиво из Ельца с имбирем и гвоздикой и все это под веселую народную музыку и песни тамбовских красавиц).

15.00 Отъезд.

Для участников семинара, кто хочет заселиться раньше 13 марта и уехать позже 15 марта предусмотрена доплата (возможно на месте) за сутки проживания в размере от 2000 рублей (гостиница).

Контактные телефоны:

Тел/факс: 8-47545-2-36-04

8-910-750-67-19 Муханин Игорь Викторович

8-905-123-95-09 Жбанова Ольга Владимировна

Оргкомитет VII международной научно-практической конференции «ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО САДОВОДСТВА РОССИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ» приглашает организации и фирмы принять активное участие в качестве организаторов с размещением рекламы в раздаточных и рассылочных материалах и в оказании посильной материальной помощи в проведении под эгидой Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) международной конференции на высоком организационном уровне.

Ежегодная конференция под эгидой Ассоциации садоводов России является важнейшим мероприятием в деле объединения садоводов и поэтому мы призываем всех активных плодоводов России вступать в ряды Ассоциации и принять непосредственное участие в конференции. Заявки принимаются.

Праля Иван Иванович

доктор с.-х. наук, ген. директор ООО “ЛАНДШАФТ”.

ПРАЛЯ И.И. Защита яблоневого сада – М.: АМА-ПРЕСС, 2013 — №7. С.82-90.

Экономическая целесообразность защитных мер борьбы

Попытки объективно оценить экономическую отдачу от применения средств защиты против тех или иных вредных объектов в саду предпринимались неоднократно. Однако до настоящего времени нет четкой стандартной методики расчета экономической рентабельности проводимых защитных мер борьбы в многолетних насаждениях. Наиболее полно была расписана 9-ступенчатая система расчета экономической эффективности защитных мер борьбы в книге двух выдающихся отечественных ученых Васильева и Лившица (1984). По их мнению, регулярное применение средств защиты в многолетних насаждениях имеет не только прямое экономическое значение в текущем году, но и важное профилактическое значение на несколько лет вперед, т.к. они сдерживают популяцию многих вредителей на субэкономическом уровне. Но как оценить потенциальные (вероятные) потери от разных групп вредителей и болезней? С одной стороны, известно, что не все поражения вредителями ведут к 100%-ной гибели урожая. С другой стороны, многие приемы возделывания садов (обрезка, прореживание, полив, подкормка) оказывают значительно большее влияние на количество и качество урожая. Очевидно, что задача оценщика заключается прежде всего в том, чтобы четко разграничить эти приемы и достоверно определить реальные «стандартные нормы» потерь от вредителей и болезней, наносящих «прямой урон» непосредственно плодам, либо «косвенный урон» листовому аппарату деревьев.

Среднестатистический учет разницы в количестве и качестве продукции в многолетних опытах показал, что плоды, пораженные плодоповреждающими вредителями, имеют разные параметры потерь. Плоды, пораженные плодожоркой, как правило, осыпаются и сгнивают, а плоды, пораженные листовертками, долгоносиками, совками и паршой яблони, остаются на деревьях до уборки урожая, но теряют качество.

Таким образом, в первом случае мы можем говорить о 100%-ных потерях урожая, а во втором случае — только о частичных потерях. Как показал анализ структуры урожая, при общей поврежденности плодов до 10% доля продукции, отнесенной ко 2-му сорту, повреждена вредителями только до 50% (табл. 18). При увеличении общей поврежденности плодов (свыше 11%) увеличивается количество поврежденной продукции, отнесенной ко 2-му сорту. Такое явление наблюдается тогда, когда отмечается эпифитотия парши или массовое размножение листоверток, либо тогда, когда вообще не проводят защитные меры борьбы. Следовательно, фактические потери от листоверток, долгоносиков, совок и парши яблони должны оцениваться с корректировкой в два раза большей. Значительно сложнее оценить потенциальные потери урожая от вредителей, снижающих интенсивность ассимиляции и повреждающих генеративные органы деревьев. Современные методы ведения садоводства ориентированы именно на удаление излишней завязи с целью получения качественной (по калибру) продукции, а также на удаление излишней однолетней древесины с целью сбалансирования деревьев по обрастающей древесине и недопущения периодичности плодоношения. С этих точек зрения допуск определенной численности этих групп вредителей был бы целесообразнее, нежели борьба с ними. Высчитать потенциальные потери урожая по суммарному экономическому индексу численности, как предлагали Васильев и Лившиц (1984), весьма затруднительно. Расчеты будут преувеличены и необъективны, т.к. обработка против одного вредителя, как правило, подавляет и других сопутствующих объектов.

Таблица 18. Зависимость структуры урожая от степени повреждения плодов вредными объектами (средние данные за 20 лет исследования)

| Границы фактического поражения плодов,% |

Структура урожая в долях (%), отнесенных к категориям |

| стандартность (общая) |

плоды 1-го сорта |

плоды 2-го сорта |

доля пораженных плодов 2-го сорта |

| 0-2 |

99,9± 0,1 |

96,3±2,8 |

3,5±2,8 |

0,6±0,6 |

| 3-4 |

97,8 ±2,2 |

88,7±10,3 |

7,6 ±4,5 |

3,6±1,3 |

| 5-6 |

98,3±1,8 |

89,0±4,0 |

9,1±4,4 |

4,7±1,3 |

| 7-8 |

94,5±5,4 |

82,9±6,1 |

11,3±4,4 |

6,7±1,7 |

| 10-12 |

90,3±10,0 |

74,9±9,5 |

15,8±6,2 |

12,1±4,2 |

| 14-16 |

97,2±1,3 |

74,9±8,3 |

22,2±8,2 |

16,2±3,5 |

Поэтому, на наш взгляд, следует принять среднюю нормативную величину, которая будет отражать сумму потенциальных потерь от клещей, тлей, долгоносиков, повреждающих генеративные и листовые органы, а также от различных болезней, таких как мучнистая роса, пятнистости, монилиоз и т.д. Поскольку редко когда все названные вредные объекты наносят вред одновременно, на наш взгляд, наиболее объективно было бы принять следующие константы: 8,0% — от ожидаемого урожая для северных и 12,0% для южных зон садоводства. Такая градация объективна, т.к. на юге агрессивность вредителей (особенно клещей) значительно выше. В целом потенциальные потери от основных групп вредителей по разным зонам садоводства с учетом указанных корректировок по проценту фактических потерь могут, с нашей точки зрения, быть оценены следующим образом (табл. 19). Сюда включены идеи Васильева и Лившица (1984), но не приняты их предложения по показателю 11,0% потерь от ожидаемого валового урожая, который должен быть учтен как результат профилактической защиты сада.

Таблица 19.

Потенциальные потери урожая от основных вредителей и болезней в яблоневом саду

| Вредители и болезни |

Потери по зонам, % |

Коэффициенты требуемой эффективности |

| северные зоны* |

южные зоны** |

| Яблонная плодожорка |

20,0 |

35,0 |

К = 0,95 |

| Ивовая кривоусая листовертка |

3,75 |

8,15 |

К = 0,95 |

| Парша яблони |

25,0 |

40,0 |

К = 0,90 |

| Комплекс грызущих и сосущих вредителей |

8,0 |

12,0 |

К3 = 0,85 |

* Центрально-Лесостепная и Заволжская зоны.

** Азово-Черноморская и Волжско-Донская зоны.

Пользуясь указанными данными, можно рассчитать рентабельность проводимых защитных мер борьбы на конкретном участке или в целом по хозяйству по формуле:

Р = (ДЧ × 100) : (ЗБ + ЗП),

где:

- Р – рентабельность (%);

- ДЧ – дополнительный чистый доход (руб/га);

- ЗБ – затраты на борьбу с вредителями (руб/га);

- ЗП – затраты на товарную обработку сохраненной продукции (руб/га).

Затраты на защиту и на переработку определяются на основании бухгалтерских учетных данных.

Дополнительный чистый доход (руб/га) определяют путем вычитания из дополнительного валового дохода затраты на защиту растений, в т.ч. стоимость пестицидов, ГСМ, аммортизационные отчисления на транспортные средства, зарплата рабочих, начисления на зарплату, а также эти же расходы, необходимые для товарной обработки продукции по формуле:

ДЧ = ДВ – (ЗБ + ЗП),

где:

- ДВ – дополнительный валовый доход.

Он определяется путем умножения расчетной величины сохраненного урожая (ц/га) на фактическую сложивщуюся реализационную цену за 1 ц в текущем году. Чтобы его рассчитать, прежде всего необходимо принять результативные показатели, которые должны быть достигнуты после проведения всех защитных мер борьбы:

- поврежденность плодов плодоповреждающими вредителями не должна превышать 2,0%

- поврежденность плодов болезнями не должна превышать 5,0%;

- техническая эффективность в борьбе с плодоповреждающими видами должна быть 95,0% (коэффициент К1 = 0,95);

- техническая эффективность в борьбе с листогрызущими и сосущими вредителями должна быть 85,0% (коэффициент К2 = 0,85);

- техническая эффективность в борьбе с болезнями должна быть не менее 90,0% (коэффициент К3 = 0,90).

Условный сохраненный урожай от применения средств защиты растений в относительных показателях определяют по формуле:

УC = ПП × К,

где:

- УC – сохраненный урожай (%);

- ПП – потенциальные потери (%);

- К – коэффициент эффективности, который определяется в зависимости от

групп вредителей (см. табл. 19).

Затем, в зависимости от урожайности, определяют фактические потенциальные потери в ц/га. Технику расчетов можно показать на следующем примере при средней урожайнности плодов в северных зонах садоводства 140 ц/га.

Определяем относительную величину урожая, сохраненного от вредителей и болезней, которые не уничтожают плоды:

УC = 8,0 × 0,85 = 6,8%;

переводим в ц/га из фактического валового урожая

УC = (140 × 6,8) : 100 = 9,5 ц/га.

Затем таким же образом определяем величину урожая, сохраненного от плодоповреждающих вредителей:

а) яблонной плодожорки:

УC = 20 × 0,95 = 19,0%, переводим в ц/га;

УC = (140 × 19,0): 100 = 26,6 ц/га;

б) ивовой листовертки:

УC = 3,75 × 0,95 =3,56%, переводим в ц/га:

УC = (140× 3,56) : 100 = 5,0 ц/га;

в) парши яблони:

УC = 20,0 × 0,9 = 18,0%, переводим в ц/га:

УC=(140 × 8,0) : 100 = 25,2 ц/га.

Далее определяем общую величину сохраненного урожая:

Усобщ. = 9,5 + 26,6 + 5,0 + 25,2 = 66,3 ц/га

и рассчитываем дополнительный валовой доход при средней реализационной цене 1550,0 руб. за 1 ц на дату расчетов:

ДВ = 66,3 × 1550,0 = 102 765,0 руб.

Определяем дополнительный чистый доход при сумме дополнительных затрат 23 579,5 руб/га:

ДЧ = 102 765,0 – 23 579,5 = 79 185,5 руб.

И, наконец, рассчитываем окупаемость затрат на проведение защитных мер борьбы:

Р = (79 185,5 × 100) : 23 579,5 = 335,8%.

Эта методика расчета позволяет высчитать экономические показатели о результативности применения средств защиты растений в саду с учетом всех затрат, не имеющих ничего общего с защитой растений: хранение урожая, товарная его обработка, продажа, сроки реализации и цена. Расчет является достаточно многоступенчатым и требует много времени. Поэтому мы предлагаем другой метод расчета — достаточно объективный и не зависимый от других факторов производства. Он основан на определении количества (физической) продукции, необходимой для покрытия затрат на защитные мероприятия в течение сезона до начала сбора урожая. Этот показатель будет отличаться по зонам в зависимости от количества обработок за вегетацию, средней урожайности и качества плодов, но всегда будет отражать фактическую долю затрат на защитные мероприятия текущего года (табл. 20).

Таблица 20.

Затраты на защиту садов по зонам садоводства и их окупаемость в продукции

| Показатели |

Заволжская |

ЦентральноЛесостепная |

Волжско-Донская |

АзовоЧерноморская |

| Количество обработок инсектицидами, раз |

6 |

5 |

8 |

9 |

| Количество обработок фунгицидами, раз |

6 |

7 |

6 |

10 |

| Количество обработок акарицидами, раз |

2 |

1 |

2 |

3 |

| Стоимость обработок, руб/га |

9 721,3 |

9 258,5 |

14 953,5 |

21 787,8 |

| Стоимость затрат в яблоках, ц/га* |

4,8 |

6,2 |

9,8 |

14,1 |

| Средняя урожайнность, ц/га |

170 |

180 |

210 |

280 |

| Доля затрат на защиту урожая, % |

2,8 |

3,4 |

4,7 |

5,0 |

* Цена за 1 кг яблок в сентябре месяце = 20,0 руб/кг.

Данные показывают, что с севера на юг затраты на защиту плодов от комплекса вредителей (при средней урожайности для зоны) увеличиваются в соответствии с увеличением количества необходимых обработок с 2,8% до 4,7%, но нигде не превышают порог 5,0% (см. табл. 20). При увеличении урожайности доля прямых затрат будет только уменьшаться, и наоборот. Отсюда ясно, что если прогнозируется урожай ниже средних величин, то усиливать защитные мероприятия совсем не желательно, т.к. затраты могут быть нерентабельными. Следовательно, доля урожая, покрывающая все затраты на защиту сада во время вегетации, может быть принята как 3,1% для северных и 4,9% для южных зон садоводства.

Изложенный способ расчета не требует принятия каких-то «констант» при определении потенциальных потерь урожая от тех или иных вредителей, а прямо указывает на показатель — необходимость затрат на защиту урожая, чтобы они были окупаемыми. При необходимости окупаемость можно выражать ежегодно в денежных единицах и рассчитывать процент рентабельности защитных мер борьбы.

М.В. Придорогин, Т.В. Жидехина, И.И. Гурьева,

ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина Росселъхозакадемии,

О.Е. Зудилин

ФГБОУ ВПО МичГАУ

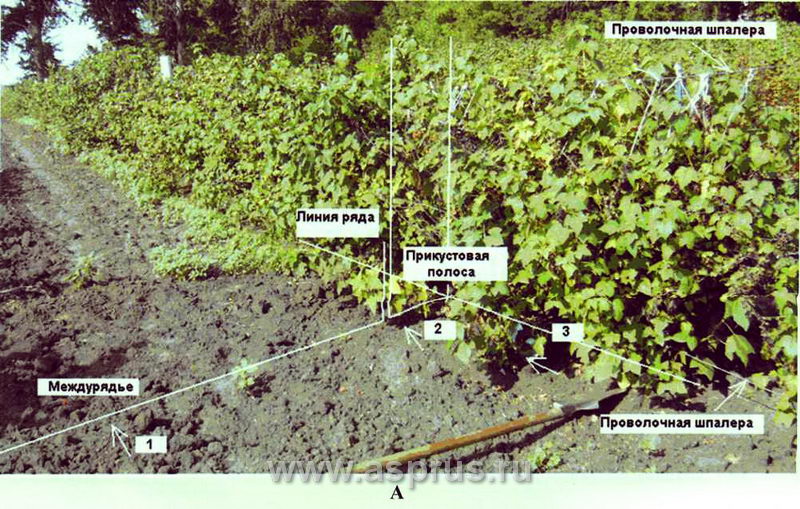

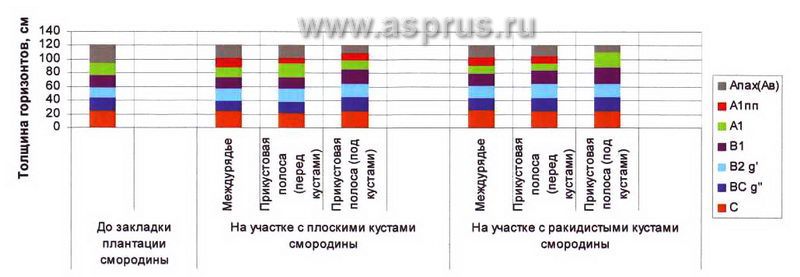

В статье указано на актуальность шпалерной технологии возделывания смородины чёрной. Исследовано влияние паровой системы содержания почвы на характер распределения корней и продуктивность насаждений смородины чёрной сорта Чернавка. Выявлен сильно уплотненный слой в горизонте А1, образованный в результате обработки почвы сельскохозяйственной техникой и выделяемый нами как А1пп (подошва). Распространение подошвы в направлении «междурядье-центр куста» зависело от технологии возделывания. В варианте с раскидистой формировкой кустов_подошва, располагаясь в междурядье, перемещалась в почве на 15-20 см вглубь прикустовой полосы, а в варианте с плоскими кустами растений подходила к самому основанию закрепленных на шпалере кустов. Часть почвенных горизонтов, расположенных в междурядьях обоих участков, характеризовалась уплотнением субстратов, вследствие чего основная масса корней располагалась в зонах прикустовых полос. Было выявлено, что скелетные корни (толще 2 мм) распределялись в почве ярусами. У растений с кустовыми (раскидистыми) кронами было 3 яруса корней, ориентированных вбок и в глубину. Растения с плоскими кронами имели 4 яруса преимущественно вертикальных корней. Суммарная длина скелетных корней в варианте с тоской формировкой крон была в 1,9 раза меньше, чем у растений с раскидистыми кустами. Это отразилось на снижении продуктивности кустов на 10,9 %. При разработке технологии возделывания смородины чёрной на шпалере в будущем предлагается испытать залужение междурядий многолетними травами и мульчирование прикустовых полос для предотвращения иссушения почвы и образования подошвы.

Влияние паровой системы и разных формировок кустов на физические свойства почвы, урожай и распределение корней смородины чёрной

Современная технология возделывания смородины чёрной в условиях среды обитания средней полосы России, акцентирует внимание не только на учете природных факторов, лимитирующих жизненные ресурсы, но еще и на особенности применения приемов агротехники, обеспечивающих благоприятные для этой культуры режимы произрастания [5].

Однако перспективной видится новая технология возделывания смородины чёрной с плоскими кустами, хорошо известная за рубежом высокой продуктивностью насаждений [3, 4]. Её прототип уже изучается на опытных участках ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина с содержанием почвы по паровой системе, которая обязательна в России, но не предусматривается зарубежным регламентом. Цель статьи — изучить влияние паровой системы на физические свойства почвы, распределение корней и продуктивность насаждений смородины чёрной с раскидистыми и плоскими кустами.

Методика

Исследования проведены в течение трёх лет (2011-2013 гг.) на экспериментальном участке смородины чёрной в отделе ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии. Закладка плантации осуществлена осенью 2007 г. по схеме 4,0 х 1,0 м, с размещением рядов поперек склона (с уклонами поверхности 1,2.. .1,5°) и относящейся к откосу 2-й надпойменной террасы долины реки Лесной Воронеж. Почвенный покров перед закладкой насаждений смородины был представлен малогумусной лугово-черноземной среднесуглинистой почвой: Апах (0-25 см), А1(25-43 см), В1(43-60 см), B2g’ (60-75 см), BCg” (75-95 см), С (95-144 см), с глееватостью (g), свидетельствующей об избытке увлажнения в нижних горизонтах из-за скопления воды над водоупором (горизонтом С). С момента возделывания насаждений смородины ежегодным регламентом предусматривалось однократное весеннее боронование междурядий и 3-4 культивации в течение лета на глубину 10… 12 см. Прикустовые полосы содержались под паром с трехкратной ручной прополкой сорняков. Мульчирование и рыхление почвы не проводились.

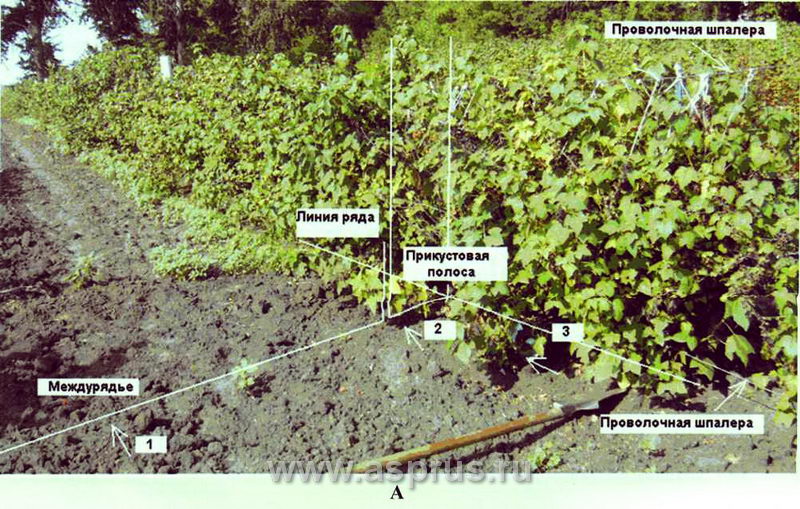

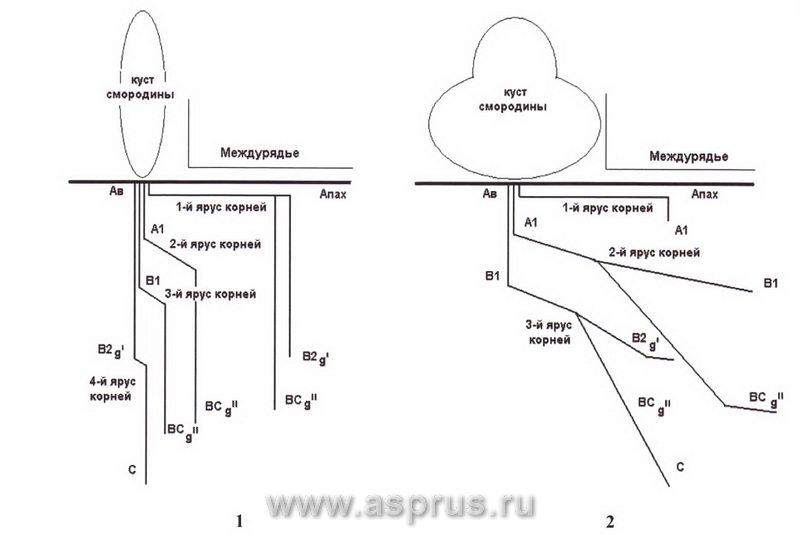

Рис. 1. Смородина чёрная сорта Чернавка с плоской (А) и кустовой (Б) формировками крон, где: 1, 2, 3 — места обследования почвы и корней смородины

Для исследований были выбраны учетные растения сорта Чернавка с раскидистыми и плоскими кустами (рис. 1). Прикустовые полосы, не затрагиваемые междурядным рыхлением почвы и частично притеняемые ветвями растений, были не одинаковыми по ширине: а) 60 см (по 30 см по сторонам от линии ряда) на участке с плоскими кустами смородины; б) 160 см (по 80 см от линии ряда) на участке с раскидистыми кустами.

Продуктивность надземной части кустов смородины чёрной изучалась в течение 3-х лет по общепринятой методике [7]. Корневые раскопки проводились методом скелета [7], с солнечных сторон рядов в нескольких местах:

а) в междурядье — в 120-130 см от линии ряда;

б) в 30-40 см от линии ряда в прикустовой полосе с плоскими кустами смородины; в) 75-80 см от линии ряда в прикустовой полосе на участке с раскидистыми кустами смородины; г) в 15-20 см от линий рядов растений с плоскими и раскидистыми кустами смородины. Одновременно с этим проводились обследования обнаженных профилей почвы. Физические свойства почв изучались в трехкратной повторности по методикам руководства А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчагиной [2].

Результаты исследований

Как видно из табл. 1, путём ежегодного сбора ягод с учётных кустов смородины чёрной было установлено, что в среднем за три года растения сорта Чернавка с раскидистыми кустами были на 10,9 % урожайнее, чем растения того же сорта с плоскими.

Таблица 1

Показатели продуктивности смородины чёрной сорта Чернавка

| Формировка кустов |

Урожай с куста, кг |

| 2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

Среднее |

| Плоская |

1,47 |

2,33 |

2,83 |

2,21 |

| Раскидистая |

1,40 |

2,87 |

3,17 |

2,48 |

| НСР05 |

РФ <Fst |

0,38 |

0,14 |

0,14 |

Относительно близкие показатели продуктивности смородины чёрной с разными формировками кустов свидетельствовали об адаптации возделываемых растений сорта Чернавка к среде обитания, создаваемой паровой системой содержания почвы.

Проведёнными раскопками почвы было выявлено, что характерной особенностью такой среды является новообразование в горизонте А1, различаемое нами как подошва (горизонт А1пп). Она представляла собой сильно высохшую и уплотнённую массу почвы толщиной более 10 см в горизонте А1. Её наличие было обусловлено засухой и другими влияниями на почву, которые были зафиксированы до этого в саду яблони [6].

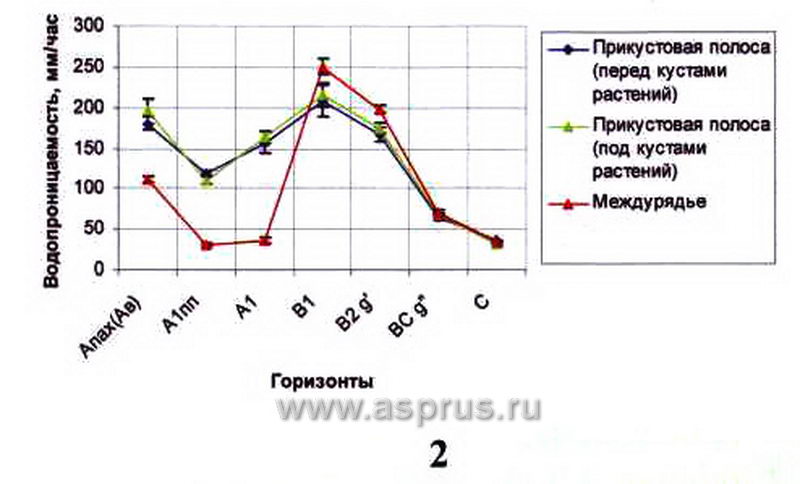

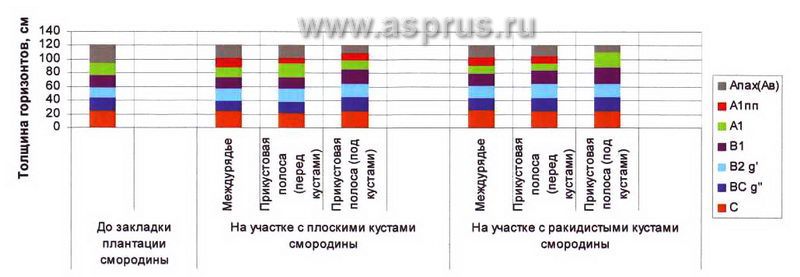

Рис. 2. Толщина (мощность) горизонтов лугово-чернозёмной почвы на участках насаждений смородины чёрной с плоскими и раскидистыми кустами

На рис. 2 показаны результаты диагностики распределения горизонтов лугово-черноземной почвы на исследуемых участках плантации смородины чёрной. До ее закладки и посадки смородины наличие подошвы в почве не было зафиксировано.

Она появлялась только под влиянием паровой системы содержания почвы на плантации смородины. В междурядьях подошва залегала сплошным покровом под горизонтом Апах. На участке с плоскими формировками кустов смородины чёрной подошва «перемещалась» в почве, проникая из междурядий в прикустовые полосы, не прикрытые от солнца ветвями смородины. Она была зафиксирована даже под кустами на глубине 0-10… 12 см. На участке с раскидистыми кустами смородины чёрной подошва проникала в прикустовые полосы на 15-20 см до зоны, прикрываемой (притеняемой) ветвями растений. В этой зоне под кустами смородины подошвы не обнаружено.

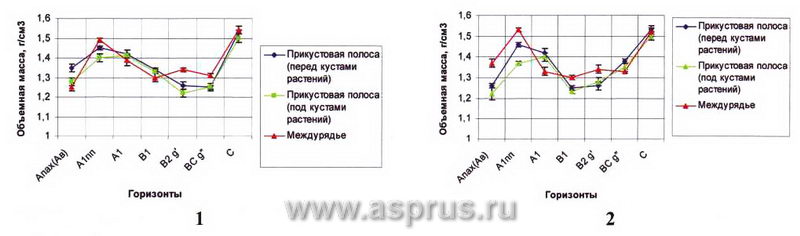

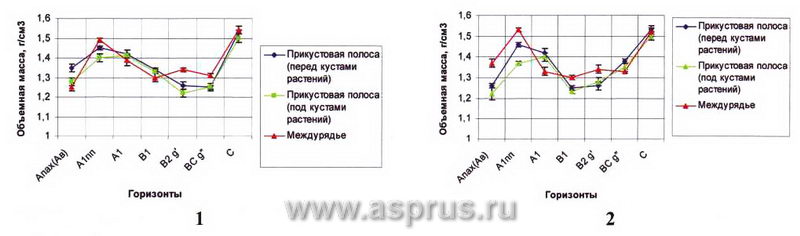

Рис. 3. Объемная масса почвы в прикустовых полосах и междурядьях: 1) на участке насаждений с плоскими кронами; 2) на участке насаждений с кустовыми кронами (на графиках планками отображены погрешности S средних значений)

Интерес представляли изменения физических свойств в разных горизонтах луго-во-черноземной почвы, произошедшие под влиянием ее иссушения: в междурядьях и в прикустовых полосах. Как видно на рис. 3, по сравнению со шкалой Н.А. Качинского [1] в междурядьях экстремальными показателями плотности скелета почвы (по методу Н.А. Качинского [1]) для роста корней смородины отличались субстраты 3-х горизонтов: А1пп — плужная подошва (1,49 и 1,53 г/см3), нижележащая часть горизонта А1 (1,33 и 1,39 г/см3) и горизонт С (1,52 и 1,54 г/см3). В прикустовых полосах на участке насаждений с плоскими кустами сильное уплотнение почвы обнаружилось в горизонтах А1пп (1,45 г/см3), А1 (1,41-1,42 г/см3) и С (1,5-1,53 г/см3). Почва была оптимально сложена в горизонтах В 2 g’ (1,22-1,26 г/см3) и ВС g” (1,25 г/см3).

В прикустовых полосах с раскидистыми кустами сильное уплотнение почвы было в 20 см от междурядья в горизонтах А1пп (1,46 г/см3) и А1 (1,42 г/см3) и оптимальная плотность почвы ненарушенного сложения в Ав (1,26 г/см3), В1 (1,25 г/см3) и В2 g’ (1,26 г см3). Под кустами смородины было зафиксировано сильное уплотнение почвы в горизонте А1 (1,40 г/см3), но оптимальное сложение в горизонтах: В1 (1,23 г/см3) и В2 g’ (1,28 г/см3).

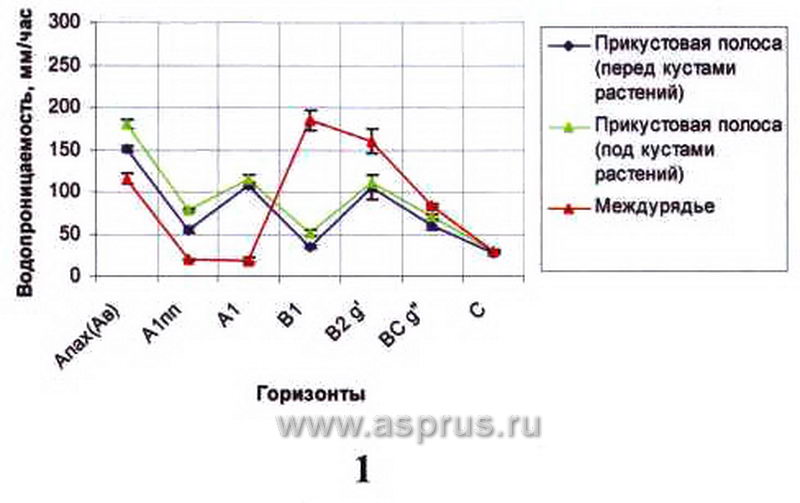

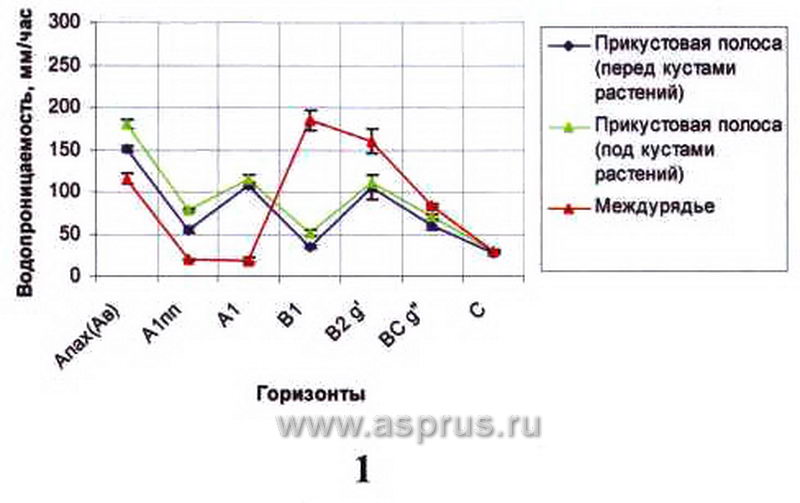

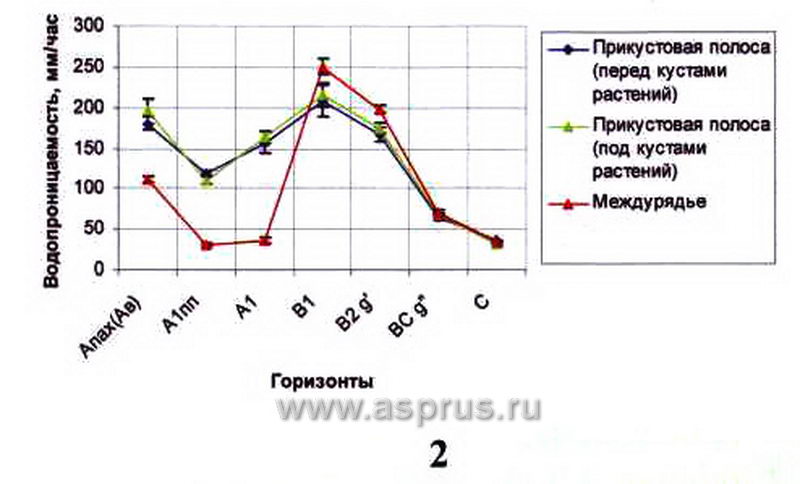

На рис. 4 видно, что по сравнению со шкалой агрономической оценки водопроницаемости почв по Н.А. Качинскому [1] в междурядьях водопроницаемость в первый час наблюдений была «неудовлетворительной» сразу в 3-х горизонтах: А1пп (19,5 и 30,9 мм/ час), А1 (18,7 и 36,1 мм/час) и С (28,4 и 34,5 мм/час), но относительно высокой в В1 (184,6 и 250 мм/час), В2 g’ (160 и 198,5 мм/час) и ВС g” (83,7 и 70,4 мм/час). В прикустовых полосах на участке насаждений смородины с плоскими кустами она была наилучшей в Ав (151,2 мм/час), А1 (107,8 мм/час) и В2 (105,6 мм/час), и удовлетворительной в А1пп (54,5 мм/час), В1 (34,8 мм/час), ВС g” (60,5 мм/час). Под кустами смородины она была наилучшей в Ав (180,1 мм/час), А1 (115,4 мм/час) и В2 g’ (110,3 мм/час), хорошей в А1пп (78,3 мм/ час), удовлетворительной в В1 (50,5 мм/час) и ВС g” (70,3 мм/час), неудовлетворительной в С (27,5 и 29,3 мм/час).

Рис. 4. Водопроницаемость почв в прикустовых полосах и междурядьях:

1) на участке насаждений с плоскими кустами; 2) на участке насаждений с раскидистыми кустами (на графиках планками отображены погрешности Sx средних значений)

На участке насаждений смородины с раскидистыми кустами, в прикустовых полосах водопроницаемость была много лучше. С наилучшими оценками водопроницаемость оказалась подряд сразу в 4-х горизонтах, в зоне прикустовых полос притеняемых ветвями смородины: Ав (180,3 и 195,4 мм/час), А1 (156,5 и 164,3 мм/час), В1 (208 и 215 мм/час) и В2 g’ (167 и 175 мм/час). Удовлетворительной она зафиксирована в горизонтах ВС g” (64,5 и 68,3 мм/час) и неудовлетворительной в горизонтах С (30,8 и 35,5 мм/час).

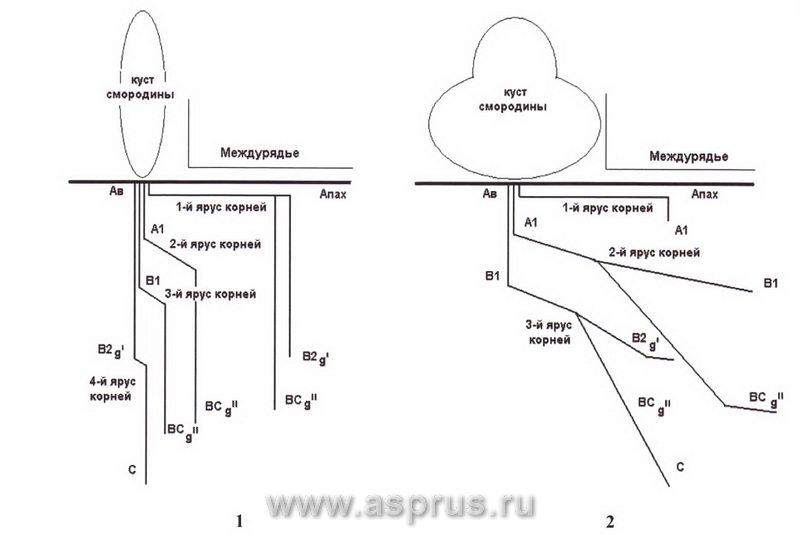

Как видно на рис. 5, раскопкой корней и учетами их размещения в почве было установлено следующее.

Рис. 5. Схема размещения в почве скелетных корней у растений с плоскими (1) и раскидистыми (2) кустами, где Ав, Апах, Al, Bl, В2 g’, ВС g” и С — горизонты почвы

Во-первых, у смородины с плоскими кустами скелетные корни распределялись в почве четырьмя ярусами, а у смородины с раскидистыми кустами тремя. Во-вторых, принудительный подъем ветвей у растений смородины с плоскими кустами способствовал характерному распределению корней в почве: выгибанию и перемещению резко вниз. В-третьих, равномерное пространственное распределение ветвей смородины с раскидистыми кустами соответствовало аналогичному равномерному расположению корней в почве. В-четвертых, подсчетом длины скелетных корней было установлено, что у растений с плоскими кустами их было в 1,9 раза меньше, чем у растений с раскидистыми кустами.

Разный характер размещения корней смородины в почве свидетельствовал о функциональном ответе растений на влияние подошвы. Зафиксированные перемещения корней смородины в нижние горизонты луговочерноземной почвы объясняются зональной особенностью этой разности почвы в повышенном обводнении нижних горизонтов [1]. Это важно, потому что особи смородины с разными формировками кустов почти 6 лет (с осени 2007 г. по осень 2013 г.) находились в экстремальных условиях произрастания и испытывали влияние подошвы. Её неимоверное утолщение не предусматривается технологией производства ягод [4]. Избежать её наличия другими видами механической обработки почвы (вспашкой, культивацией, боронованием) не видится реальным. Она рано или поздно неизбежно формируется под их влиянием.

Однако есть вероятность избежать её, например, регламентом применения другой системы содержания почвы: залужением в меж- дурядиях многолетними сеяными травами и мульчированием в прикустовых полосах.

Кроме того, зарубежный прототип технологии возделывания смородины чёрной с плоскими кустами именно с таким способом содержания почвы характеризуется как более продуктивный [2]. Полагаем актуальным испытание этой альтернативы и в России.

Таким образом, под влиянием паровой системы содержания почвы образование подошвы (А1пп) видится неизбежным. Зафиксированные относительно близкие показатели урожая ягод смородины сорта Чернавка с разными формировками кустов свидетельствуют о морфологических адаптациях растений к негативному воздействию подошвы на физические свойства почвы. Неодинаковый характер перемещения скелетных корней смородины чёрной к насыщенным влагой глубинным горизонтам лугово-черноземной почвы отражает разнообразные функциональные ответы смородины чёрной на недостаток водоснабжения из верхних горизонтов.

Литература

- Ахтырцев А.Б., Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П. Лугово-чернозёмные почвы центральных областей Русской равнины. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981.- 176 с.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. — М.: Агропромиздат, 1986. — 416 с.

- Жидехина Т.В. Интенсивные технологии возделывания новых сортов ягодных культур // Научно-практические достижения и инновационные пути развития производства продукции садоводства для улучшения структуры питания и здоровья человека. — Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во МичГАУ, 2008. — С. 58-63.

- Жидехина Т.В., Ковешникова Е.Ю., Брыксин Д.М и др. Формирование сортимента ягодных культур для современных технологий возделывания // Достижения науки и техники АПК, 2009.-№2.-С. 31-33.

- Новые технологии и технические средства для механизации работ в садоводстве. — М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012.- 164 с.

- Придорогин М.В. Влияние атмосферной засухи 2010 г. на оводненность и плотность сложения почвы, содержащейся по паровой системе в слаборослом саду яблони // Плодоводство и яго- доводство России, 2012. — Т.32. — Ч. 1. — С. 360-368.

- Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Г.А. Лобанова. — Мичуринск: Изд-во ВНИИС им. И.В. Мичурина, 1973. — 495 с.

Королев В.В.,

Генеральный директор компании «Юг-Полив»

|

Мечет Е.

Главный инженер компании «Юг-Полив»

|

Сравнительные характеристики оборудования для различных систем орошения, представленных на российском рынке

Капельное орошение

Спринклерное орошение

Очень распространенный вид орошения в Израиле на картофеле, моркови, капусте, зеленных культурах, подобранный с учетом местных условий — высокой испаряемостью и небольшими размерами полей — 10-50 га. Данный вид орошения хорошо подходит для Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и др. регионов.

Для равномерного полива даже в ветреную погоду спринклеры устанавливают таким образом, чтобы обеспечить 300% перекрытие. Системы проектируются с нормой полива 6-8 мм/га в сутки, поливают обычно раз в 5 дней с расходом 300-400 м3/га. В периоды с большой дневной температурой и высокой испаряемостью предпочтительно проводить ночные поливы.

Для подвода воды к спринклерам обычно применяют полиэтиленовые трубы диаметром 40-50 мм Российского производства или гибкие поливные рукава Лейфлет диаметром 40-50 мм для более удобного монтажа системы. При установке контроллера полива и управляемых по кабелю или радиосигналу гидравлических клапанов можно полностью автоматизировать полив и внесение удобрений.

В отличие от капельного орошения, спринклеры повышают влажность воздуха в приземном слое и снижают температуру почвы. Это очень важно, например, при выращивании картофеля в Астраханской области во второй срок посадки в июле.

Несмотря на высокую стоимость (от 100 тыс. руб./га), спринклерное орошение экономически выгодно в южных регионах, особенно на небольших площадях: в отличие от передвижных машин, стационарные системы могут обеспечить высокую норму полива и оптимальную его частоту даже в самые жаркие и сухие периоды.

Кроме овощных культур, спринклеры с успехом применяются для полива питомников и земляники.

Для садов компания Юг-Полив предлагает микроспринклеры производства компании Энталь (Израиль) для подкронового орошения с производительностью 30-50 л/час и радиусом 1,5-3,0 м.

Таблица 5. Технические характеристики спринклеров

| Спринклеры Мецерплас |

Рабочее давление, бар |

Расход, л/час |

Радиус орошения, м |

Схема расстановки, м |

| AR 044 |

2,5-3,0 |

440 |

8-9 |

8×8 |

| AR 048 |

2,0-4,0 |

630 |

9-10 |

10×10 |

| AR 70 |

3,0-5,0 |

1600 |

10-12 |

12×18 |

| Ротор 688, Энталь |

2,5-4,0 |

500, 750, 1000, 1500 |

15-20 |

18×18 |

Биологические особенности применения спринклеров

Сринклер AR 044, AR 048 компании Мецерплас, Израиль

Спринклерное орошение широко применяется во многих странах, на овощных и плодовых культурах. Разбрызгивание или распыление воды имитирует дождь.

Миниспринклеры и спринклеры низкого и среднего расхода специально разработаны для экономии воды и электроэнергии.

Отличительные особенности спринклерного орошения:

- низкий показатель осадков;

- низкое рабочее давление;

- короткие промежутки орошения;

- верховой полив и однородность распределения удобрений.

Где применяют этот способ орошения?

- на культурах, относительно толерантных к болезням при попадании воды на листья (больше подходит для овощных, требующих сплошного полива);

- в садах при установке у каждого дерева индивидуального распылителя;

- разбрызгиватели также эффективны для регулирования микроклимата, в качестве охлаждающих систем и для защиты от заморозков;

- при выращивании рассады в теплицах, саженцев в питомниках.

Преимущества спринклерного орошения:

- создается благоприятный микроклимат для роста и развития растений (оптимальная влажность почвы и воздуха способствует получению высокого урожая отличного качества);

- возможность вместе с водой вносить растворимые удобрения;

- однородность распределения воды до 93% с низкой скоростью осаждения (3-4 мм/ч), малый размер капель;

- расход воды на 60-70% ниже, чем в обычных разбрызгивателях;

- эффективное использование водных ресурсов;

- экономия энергетических и трудовых затрат;

- легкость и быстрота монтажа;

- длительный — 10-15 лет — срок эксплуатации.

Система микродождевания Голденспрей

Голденспрей — это система для орошения дождеванием, состоящая из ровного полиэтиленового гибкого шланга с микроотверстиями, нанесенными с помощью лазера. Диаметр шланга 60 мм, толщина стенки 0,2 мм, при этом он легко укладывается в любую борозду.

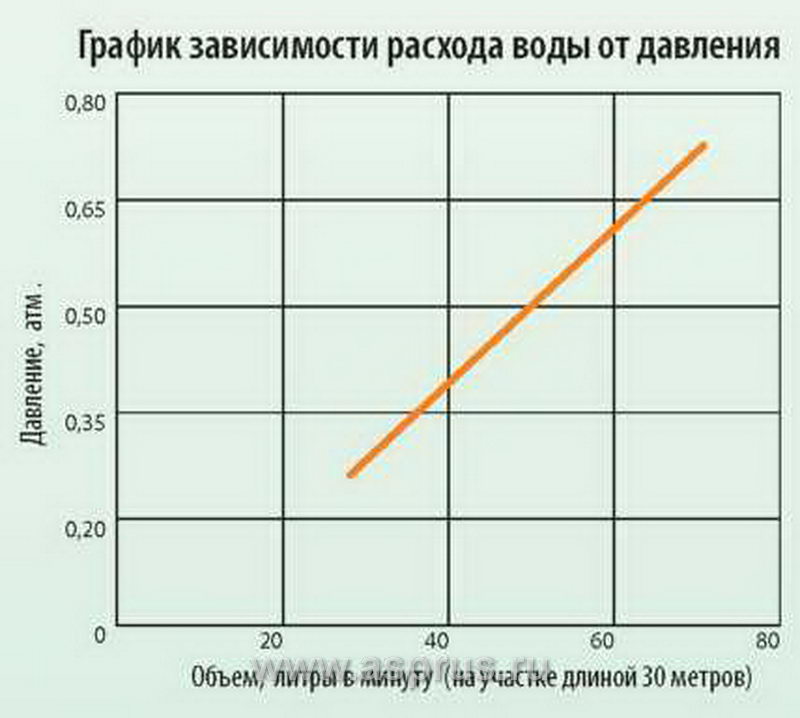

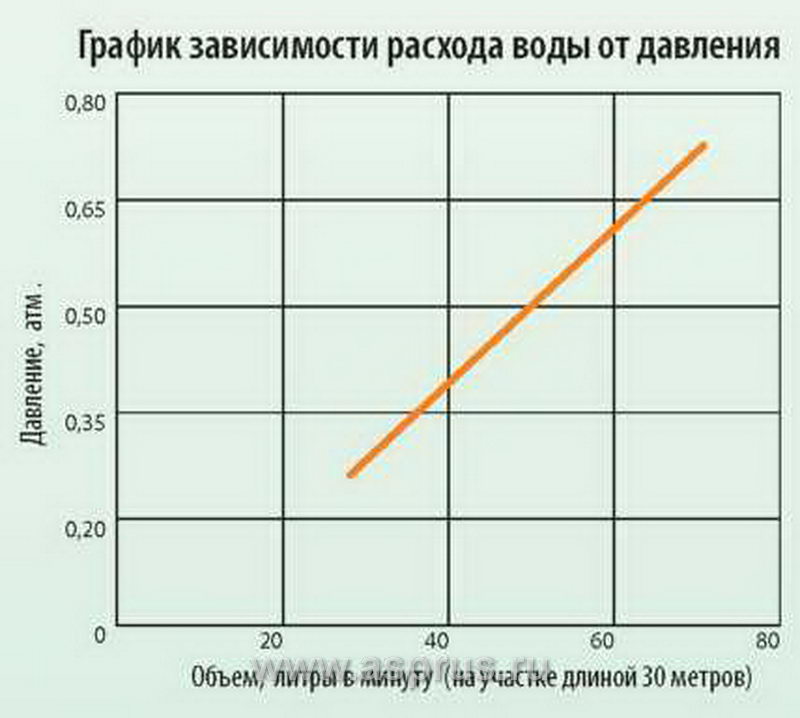

График зависимости расхода воды от давления

Данный вид орошения особенно эффективен на зеленных культурах и культурах с нежными листьями, требующих более «мягкого полива» (салаты, укроп, петрушка, редис, кинза и др.). Эффективен как в крупных сельхозпредприятиях, так и на любительском рынке, благодаря не высокой цене и упрощенному монтажу.

Небольшой для систем дождевания расход воды (100 л/час на метр) и равномерное увлажнение — важное преимущество шлангов Голденспрей, при этом создается отличный микроклимат для культур, требующих увлажнения воздуха, и не образуется корка на поверхности почвы.

Преимущества Голденспрей:

- качество дождевания — «мягкий полив»;

- упрощенный монтаж / демонтаж, благодаря тому что шланги жесткие и ложатся без загибов, легко поворачиваются в любом направлении, легко устраняются засоры отверстий.

- недорогая система полива, т.к. для них требуются более дешевые, меньшего диаметра, распределительные трубопроводы и запорная арматура, чем для дождевальной техники.

- экономия воды и энергии, так как для работы Голденспрей требуется давление всего 0,1-0,5 кг/см2, при этом расход 100 л/час на метр.

Таблица 6. Технические характеристики дождевальных систем Голденспрей

| Тип |

Диаметр трубки (мм) |

Ширина увлажнения (метров) |

Рабочее давление (бар) |

Толщина стенки (мм) |

Длина катушки (мм) |

| Голденспрей A |

60 |

6 |

0,5 |

0,2 |

200 |

Миниспринклер Голденспрей

Барабанные дождевальные машины Идрофоглия, Италия

Дождевальные машины барабанного типа хорошо подходят для небольших и средних хозяйств, они мобильны, могут работать с неочищенной водой, имеют три вида распылительных насадок с различными размерами сопла, поэтому машину можно назвать универсальной.

Удобство машины не только в мобильности, но и в том, что ее можно подключать к гидрантам, насосам от ВОМ, электромоторам, а также к дизельным насосным станциям, поставляемым компанией Идрофоглия.

В базовой комплектации для распыла воды применяется очень надежное в эксплуатации оборудование «водяная пушка» (дальноструй- ный дождеватель). Для мелкодисперсного распыла на зеленных культурах и рассаде может применяться консоль шириной от 30 м до 50 м. Однако, большим недостатком консоли является то, что она может быть использована только на идеально ровном поле, при неровном рельефе она подвержена крену и поломкам.

В то же время, практика овощеводов показывает, что при оптимальном давлении (более 6 бар) и использовании насадки с меньшим диаметром сопла на водяной пушке также достигается мелкодисперсный распыл, что позволяет поливать рассаду капусты сразу же после высадки.

В настоящее время на российском рынке представлено большое количество барабанных машин различных производителей от недорогих итальянских марок до дорогих немецких и английских (дороже на 50-100%). Наша компания выбрала поставщика — завод Идрофоглия, гарантирующий оптимальное сочетание цены и качества. При этом комплектация может быть как очень простой (для некрупных хозяйств), так и с полным набором автоматики (для больших предприятий).

В отношении дорогих марок барабанных дождевальных машин нужно отметить, что основные механизмы, например гидравлика и другое, зачастую производятся в Италии, а сборка происходит в Германии или других европейских странах. Это дает основания утверждать, что качество основных механизмов машин Идрофоглия такое же, как у многих немецких.

Кроме того, немецкие аналоги в обязательном порядке оснащены автоматикой, что влечет значительное удорожание, помимо этого такая техника требует более бережного отношения. В отличии от немецких аналогов, машины Идрофоглия выпускаются без автоматики, поэтому они дешевле и проще в эксплуатации.

О надежности барабанных машин Идрофоглия говорит тот факт, что в Дмитровском районе Московской области овощеводы успешно эксплуатируют данную технику уже 8 лет.

Применение барабанных машин в центральных и северных районах России более экономически обосновано, чем в южных, где испаряемость гораздо выше. Норма орошения для Московской области — 25-30 мм за один полив 1 раз в 10 дней, для Краснодарского края — 5060 мм 2 раза в 10 дней. Поэтому одна и та же барабанная машина G5 100/500 поливает в Московской области около 30 га, а в Краснодаре всего — 20 га; G4 90/440 — 20 га в Московской области и 12-15 га в Краснодаре.

Таблица 7. Наиболее распространенные в России модели барабанных машин Идрофоглия

| Модель |

Диаметр подающей трубы, мм |

Длина трубы, м |

Расход, м3/час |

Ширина полосы орошения водяной пушки, м |

Площадь орошения 1 машиной за сезон в центральных регионах России, га |

| G4 |

90 |

440 |

24-57 |

56-87 |

20 |

| G5 |

100-110 |

500-600 |

40-86 |

66-95 |

30 |

Широкозахватные дождевальные машины Чамса, Испания

Машины данного типа с каждым годом все больше применяются в России для пропашных культур (кукуруза, картофель, сахарная свекла) и сплошного сева (зеленый горошек, кормовые культуры). Для средних и больших полей 80-150 га — это наиболее экономичный по затратам вид полива при многолетнем использовании.

Группа компаний Чамса производит машины Урапивот с 1978 г., постоянно модифицируя их в соответствии с требованиями рынка. Высокий стандарт качества, гарантирует срок службы машины не менее 20 лет.

В зависимости от моделей, длина пролета машины от 30 м до 60 м, высота секций составляет от 2,2 м до 4,5 м, что позволяет орошать высокорослые культуры.

Качество машин компании Чамса не уступает лучшим американским аналогам, уже известным на нашем рынке. Но при этом сервисное обслуживание машин Чамса выше, так как завод находится в Испании, и поставки осуществляются быстрее. Кроме этого, компания Чамса действительно ориентирована на нужды клиентов.

Основные технические преимущества:

- минимум технического обслуживания;

- способность работать при малом давлении — 2-3 бар — позволяет экономить энергоресурсы;

- возможность установки дизельного или электрического привода;

- различные модели центральной и фронтальной траекторий движения, а также их комбинации;

- дождевальные машины комплектуются насадками различных конструкций для формирования зоны орошения и обеспечения разной интенсивности увлажнения.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Директору департамента

растениеводства, химизации и защиты растений МСХ РФ

Чекмареву П.А.

Дальнейшее эффективное ведение современного садоводства в России, как промышленной отрасли АПК, переживает системный кризис. Это связано с тем, что принятая в последние 15 лет стратегия развития интенсивного садоводства была основана на концепции европейского интенсивного шпалерно-карликового сада, которая в изменившихся, неравных условиях ВТО оказалась наиболее экономически уязвима. В развитии этой концепции всеми научными учреждениями страны и передовыми садоводческими хозяйствами последнее десятилетие последовательно разрабатывались и широко внедрялись прецизионные технологии для специфических экстремальных российских условий.

Однако в 2012 году и на период 2013-2014 годов значительно (в 1,7-3,3 раза) снижены ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки, что ставит в неравные конкурентные рыночные условия отечественные организации из-за более высокого уровня поддержки сельского хозяйства в странах — импортёрах.

При этом федеральный бюджет с учетом огромных объёмов импорта яблок (1 253 тыс. тонн) недополучает значительные суммы таможенных платежей, которые можно было бы направить на поддержку отечественного садоводства.

С 2013 года общий объём государственной поддержки садоводства снижен на 45%, в 2 раза снижена ставка субсидии на закладку садов интенсивного типа, в 3,5 раза снижена ставка на проведение уходных работ за садом.

Весь накопленный опыт возделывания шпалерно-карликовых садов, как в нашей стране, так и в Европе доказывает, что у этого типа сада при всех преимуществах есть один существенный недостаток – это высокая себестоимость плодов. Этот показатель (с учетом хранения) находится в пределах от 12 до 15 руб/кг. Учитывая, что практически все передовые хозяйства страны имеют огромные кредиты, то себестоимость за счет обслуживания этих кредитов, еще выше. Увеличение себестоимости в среднем по хозяйствам Ассоциации за счет обслуживания кредитов составляет от 1,5 до 3 рублей на кг плодов. Но до последнего времени (до вступления в ВТО) все затраты компенсировались стабильно высокой ценой реализации плодов на местном рынке в зимний период от 25 до 40 руб/кг.

Трагическое для отечественных садоводов вступление России в ВТО, с открытием границ для беспошлинного импортного яблока по демпинговым ценам, поставило всю многолетнюю стратегию развития российского садоводства, основанного на европейском типе высокозатратного шпалерно-карликового сада, под вопрос. Это объясняется тем, что нашим садоводам в настоящее время, без подготовительного периода, в условиях ВТО, пришлось конкурировать на местном рынке с уже сформированной и отработанной системой производства высококачественных плодов и налаженным сбытом продукции через многочисленные логистические центры европейских стран. Столкнувшись со сложной проблемой реализации дорогого по себестоимости яблока, отечественные производители на себе почувствовали, как сложно в условиях ВТО конкурировать на рынке с иностранными производителями. У них себестоимость яблок за счет дотаций ЕС в два раза ниже, а качество отсортированных и упакованных в современных логистических центрах плодов и культура подачи своего товара, основанная на многолетних традициях, выше. Надо учитывать, что продажей своего яблока через сетевую торговлю наши конкуренты — европейские производители — занимаются уже более 15 лет, а передовые хозяйства РФ делают только первые шаги в этом направлении, на ходу «подтягивая» или строя с нуля необходимую техническую базу, что увеличивает себестоимость их плодов за счет обслуживания и погашения кредитов.

Снижение объёма государственной поддержки параллельно со снижением таможенных пошлин привело к резкому снижению инвестиционной привлекательности отрасли, отечественные предприятия сворачивают свои программы по закладке новых садов. Площади под питомниками за последние два года снизились в 3,5 раза и это сокращение в 2014 году продолжается усиленными темпами. Возникшие негативные процессы приведут в будущем к существенному сокращению отечественного производства плодово-ягодной продукции.

Чтобы наглядно продемонстрировать условия в которых отечественным садоводам приходится конкурировать с европейскими производителями плодов приводим Расчет основных затрат при создании бизнеса по производству плодов объемом в 1000 т. Красным цветов выделяются суммы субсидирования части затрат по статьям расходов.

РАСЧЕТ

яблочного бизнеса с созданием предприятия, включающего в себя интенсивный сад с продуктивностью 1000 т плодов

| Показатели |

Польша |

Россия |

| Основные |

| 1. Площади |

35 га |

50 га |

| 2. Плотность посадки сада |

3000 дер./га |

2000 дер./га |

| 3. Урожайность фактическая |

30 т/га |

20 т/га |

| 4. Процент по кредитам |

1-2 % |

14-16%

5,9-8,25%* |

| Расчетные данные затрат |

| 1. На посадочный материал |

16 млн. руб.

8 млн. руб. ( >50%) |

20 млн. руб

3,4 млн. руб. (17%) |

| 2. Холодильник |

30 млн. руб.

22,5 млн. руб. (75%)** |

45 млн. руб. |

| 3. Сортировка |

7,5 млн. руб.

5,6 млн. руб. (75%)** |

12 млн. руб. |

| 4. Техника |

4,6 млн. руб.

2,9 млн. руб. (63%) |

2,9 млн. руб. |

| 5. Тара (75% плодов) |

10 млн. руб.(пласт)

6 млн. руб. (63%) |

1,5 млн. руб. (дер) |

| 6. Орошение |

2,7 млн. руб.

1,6 млн. руб. (63%) |

3,8 млн. руб. |

| 7. Шпалера |

9,5 млн. руб.

4,7 млн. руб. (50%) |

15 млн. руб. |

| 8. Уходные работы за год |

12 млн. руб.

6 млн. руб. (50%) |

10 млн. руб. |

| 9. Пестициды и удобрения |

5,5 млн. руб.

2,7 млн. руб. |

5 млн. руб. |

10. Налоги

в т.ч. налог на з/п |

0,1 млн. руб. |

2,5 млн. руб. |

| — |

1,5 млн. руб. |

| 11. Стимулирующая экспортная надбавка |

5 млн. руб.(22%) |

— |

| 12. Инфляция |

1,2 % |

6,5 % |

| ИТОГО всех затрат: |

97,9 млн. руб. |

117,7 млн. руб. |

| Сумма субсидий и компенсаций: |

65 млн. руб. (67%)

9,2 млн. руб. (9,4%)** |

3,5 млн. руб. (3%) |

| ВСЕГО прямых затрат: |

23,7 млн. руб. |

114,2 млн. руб. |

* субсидирование ставки рефинансирования;

** виртуальные деньги, вносимые в уставной капитал кооперативов за счет оценки собственных садов;

К сожалению, Государственная программа у нас в стране не предусматривает целевых субсидий на такие актуальные для развития производства направления государственной поддержки, как: установка шпалеры в садах интенсивного типа, установка защитных противоградовых сеток, устройство капельного орошения садов, строительство и реконструкция фруктохранилищ.

РАСЧЕТ

структуры себестоимости плодов, руб.

| Показатели |

Польша |

Россия |

| 1. Средняя цена продажи |

20 |

22 |

| 2. Себестоимость |

9,6 |

19 |

в том числе:

уходные работы |

4,9 |

4,5 |

| уборка |

1 |

1,5 |

| пестициды и удобрения |

5,5 (20 туров) |

5 (10 туров) |

| хранение |

3 |

2,5 |

| коробка |

1 |

1,5 |

| налоги |

0,1 |

2,5 |

| обслуживание кредитов |

— |

2 |

| стимулирующая надбавка |

— 5 |

— |

Анализ ситуации, сложившейся на отечественном рынке плодов после вступления в ВТО и критическая ситуация в отрасли позволяет констатировать, что странами Евросоюза ведется целенаправленная поэтапная политика развала общественного сектора России по производству плодов и ягод.

Первым этапом стало создание оптимальных условий для реконструкций большинства садов в странах Восточной Европы на базе широкого применения интенсивных шпалерно-карликовых садов. Закладка таких садов — очень дорогое удовольствие. Цена сада на карликовых подвоях колеблется от 1 до 1,5 млн. руб. Учитывая, что ни один фермер не в состоянии за свои деньги провести быструю реконструкцию садов (а еще 10 лет назад в польских садах доминировали старые типы садов и мало-конкурентные сорта), ЕС финансово стимулировало массовую закладку современных садов и, соответственно, ускоренную смену сортимента, который отвечает высоким товарным требованиям сетевой торговли – достаточной твердости на уровне 8-10 кг/см2, лежкоспособности на уровне 6-9 месяцев, способности лежать на полке в супермаркете до 1 месяца, привлекательным внешним видом. В этих садах кроме посадочного материала (субсидированного на 50%) ЕС субсидирует строительство шпалеры и системы орошения и фертигации (от 50 до 75%). Парадокс в том, что закладка современного интенсивного сада в Европе, за счет субсидий, в 2,5 раза дешевле, чем у нас, а организация яблочного бизнеса с производством 1000 т плодов дешевле в 4,8 раза. За последние 5 лет реконструкция садов в России носит точечный характер и исключительно в крупных садоводческих предприятиях, которых на всю страну единицы. Большинство наиболее пригодных площадей в садообороте садоводческих хозяйств находятся под старыми запущенными и давно списанными садами, которые являются рассадниками болезней и вредителей, в т.ч. карантинных. Обещанная помощь государства (согласно Госпрограмме) на раскорчевку и рекультивацию земель составляет после секвестирования не более 10% от фактических затрат, что оставляет эту программу в основном только на бумаге. Закладка новых садов производится на новых землях без лесополос и ветроломных посадок (что резко снижает зимостойкость садов), выводя эти земли из полевых севооборотов.

На втором этапе учитывая, что наиболее перспективным и развивающимся сегментом рынка плодов в настоящее время является сетевая торговля в крупных супермаркетах, ЕС направил огромные финансовые ресурсы, чтобы помочь своим производителям плодов и существенно повысить их конкурентоспособность с целью полностью захватить этот развивающийся рынок и не допустить в него российских производителей. В развитие этого направления, за счет денег Евросоюза, за последние пять лет во всех садоводческих регионах построены и продолжаются строиться сотни Логистических центров. Каждый из них имеет в своей структуре – крупный холодильник (на 5-15 тыс. тонн), зал товарной обработки, современную сортировочную линию (на 50-100 т/смену), машины по производству тарной упаковки, упаковочные и погрузочные машины, современные подъездные пути, погрузочные площадки. Это позволило на базе Логистических центров объединить большинство мелких фермеров по всей Восточной Европе в кооперативы, соединив прежде разрозненные небольшие объемы неоднородной продукции в огромные однородные товарные партии – неотъемлемое условие работы с торговыми сетями.

Третьим этапом эффективной борьбы с нашими отечественными производителями плодов являлось целенаправленное искусственное снижение себестоимости плодовой продукции в странах Евросоюза с целью — направить часть своей продукции на российские региональные рынки, которые раньше были недосягаемые для импортного яблока из-за высокой их цены. Дело в том, что наши производители до вступления в ВТО доминировали на местном рынке, имея возможность продавать свое яблоко в низких ценовых категориях (от 15 до 30 руб за кг) и практически не пересекались с импортным яблоком на местном уровне, у которого цена составляла 30-45 руб за килограмм. Вступление в ВТО стало первым этапом снижения цены импортного яблока, который снизил пошлину (и соответственно себестоимость импортного яблока) на 8 руб/кг и в перспективе практически полностью ее уберет. Уже это позволило европейским производителям конкурировать на рынке плодов на местном региональном уровне в низких ценовых рамках — до 30 руб/кг.

Четвертым этапом стало искусственное снижение фактической себестоимости плодов на стадии производства. ЕС взяло на себя самую затратную статью расходов яблочного бизнеса – строительство инновационных холодильников с РГС и с современными сортировочными машинами. В России этот процесс, который отечественные производители делали за счет своих и кредитных средств, повсеместно за последние 5 лет превратил все крупные садоводческие хозяйства в миллионеров по долгам. Все хозяйства должны банкам сотни миллионов (как большинство хозяйств) и даже миллиарды (как в случае с Агрофирмой «Сад Гигант»). Только обслуживание этих кредитов (проценты по кредитам) повышают себестоимость плодов на 2-3 руб/кг. Погашение основного кредита на строительство холодильника, хотя бы в течение 5 лет, повышает себестоимость еще на 3-5 руб/кг и делает производство яблок на этот период убыточным.

Пятым этапом стало повышение эффективности труда за счет быстрой модернизации машинно-тракторного парка садоводов. ЕС субсидирует покупку новой техники на 50 — 75%. Это позволило большинству садоводов перейти на новые экономичные и надежные трактора, специально производящиеся для садоводов. И этот процесс продолжается и даже набирает обороты. Последнее время в Польше специализированные фирмы работают в две смены, оформляя субсидированные покупки новой техники – узких садоводческих тракторов, комбайнов для уборки плодов, опрыскивателей, косилок, гербицидников. На этом фоне отечественный машинно-тракторный парк со средним возрастом в 15 – 20 лет выглядит жалкой свалкой металлолома.

Понимая сложную перспективу дальнейшего развития интенсивного садоводства с использованием дорогостоящих шпалерно-карликовых садов, Ассоциация садоводов России в условиях незащищенного отечественного рынка, и с ограниченной помощью государства предлагает новую концепцию интенсивного сада, основанную на использовании низкозатратной технологии производства яблок. Кардинальное снижение затрат на закладку интенсивного сада должно происходить за счет широкого внедрения в промышленное производство интенсивного безопорного типа сада на среднерослых и семенных подвоях с плотность посадки около 1000 дер/га.

Анализ усугубляющейся экономической ситуации в отрасли доказывает, что сад на среднерослом подвое со специальными агротехническими и технологическими приемами может в перспективе стать основным и единственным типом интенсивного сада в большинстве областей России, который по экономическим показателям способен за счет низкой стоимости конкурировать на рынке плодов в условиях ВТО.

С учетом изложенного, предлагаем, с целью обеспечения конкурентоспособности отрасли садоводства после вступления Российской Федерации в ВТО, предусмотреть увеличение государственной поддержки отрасли, сохранения рабочих мест для российских граждан, обеспечения российского потребителя безопасным, экологически чистым отечественным продуктом по следующим направлениям:

I. Беспошлинный ввоз, а также отмену НДС, невозвратного для сельскохозяйственных товаропроизводителей, по товарно-материальным ценностям, не имеющим отечественных аналогов:

1.1. Импортных тракторов и специализированных сельскохозяйственных машин для садоводства, приобретение которых обходится в 2 раза дороже.

1.2. Оборудование для хранения и товарной обработки плодов с целью круглогодичного обеспечения потребителя свежими фруктами. В результате приобретения за рубежом удорожание происходит в 1,5 раза.

1.3. Безвирусного посадочного материала. В связи с отсутствием специализированных лабораторий и питомников на территории Российской Федерации, садоводы вынуждены приобретать импортный посадочный материал. Удорожание для российских предприятий по сравнению с нашими конкурентами за рубежом происходит в 3 раза.

1.4. Противоградовой сетки. Основной объем российских фруктов производится в зонах, подверженных повреждению градом. Сумма затрат по приобретению противоградовой сетки на 1 га составляет 550 тыс. руб.

1.5. Увеличить ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки и концентрат.

II. Государственная поддержка в виде субсидий

2.1. В условиях роста затрат по основным статьям производства и снижения уровня поддержки таможенной защиты просим вернуть суммы государственного субсидирования затрат по закладке многолетних насаждений по интенсивным технологиям, включая установку шпалеры, и уходных работ за молодыми многолетними насаждениями в соответствии с плановыми показателями Госпрограммы.

2.2. В связи с отменой льготных цен на приобретение горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, просим предусмотреть погектарные субсидии по уходным работам за плодоносящими многолетними насаждениями.

2.3. Увеличить в разы финансирование работ по раскорчевке и рекультивации земель под старыми садами.

2.4. Субсидировать на 50% закладку новых садов, строительство оросительных систем, шпалеры, холодильников и покупку сортировочных линий, модернизацию машинно-тракторного парка.

III . Внести изменение в налоговое законодательство России:

3.1. При определении налогооблагаемой базы по ЕСХН изменить период признания расходов по затратам на закладку и уходные работы за молодыми многолетними насаждениями. Принимать настоящие расходы в налоговый период, т.е. в календарный год, а не при вводе молодых насаждений в эксплуатацию, через 4-5 лет.

Считаем, что положительное решение изложенных вопросов позволит в короткие сроки решить проблему существенного увеличения производства дешевых плодов высокого качества, их хранение и значительно улучшить обеспечение населения высоковитаминной безопасной продукцией, создать новые рабочие места и эффективно пополнить бюджет страны налоговыми отчислениями.

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

Председатель Ассоциации садоводов-питомниководов «АСП-РУС»,

доктор с.-х. наук  И.В. Муханин И.В. Муханин

Продолжительность: ≈ 7 мин.

Праля Иван Иванович

доктор с.-х. наук, ген. директор ООО “ЛАНДШАФТ”.

ПРАЛЯ И.И. Защита яблоневого сада – М.: АМА-ПРЕСС, 2013 — №6. С.63-81.

Особенности системы защиты садов по зонам садоводства

Тактика борьбы и принципы построения систем защиты

Борьба с вредными объектами в саду вследствие огромного их различия всегда представляла определенные трудности. Но собранная информация об изменчивости видового состава по зонам и накопленные знания о динамике их численности, образе жизни, вредоносности и способов их предвидения позволяют обосновать и грамотно строить тактику борьбы с вредителями и болезнями в саду.

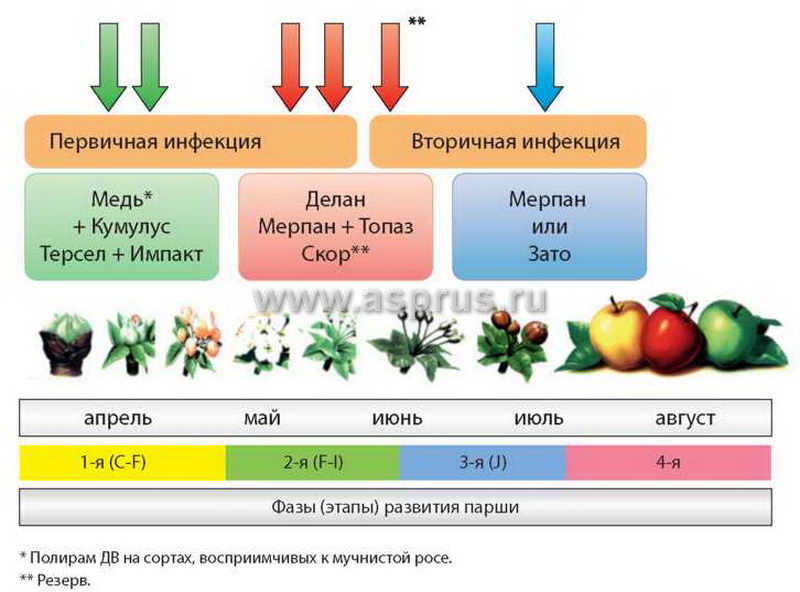

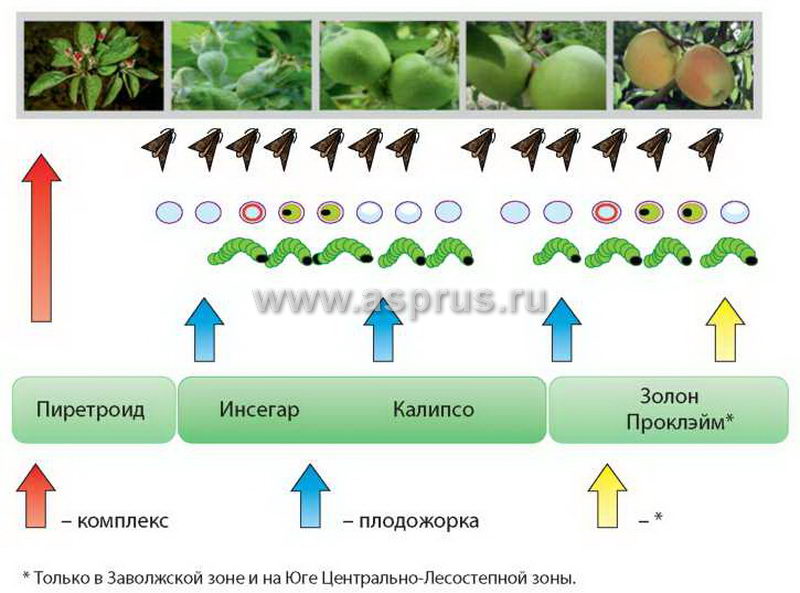

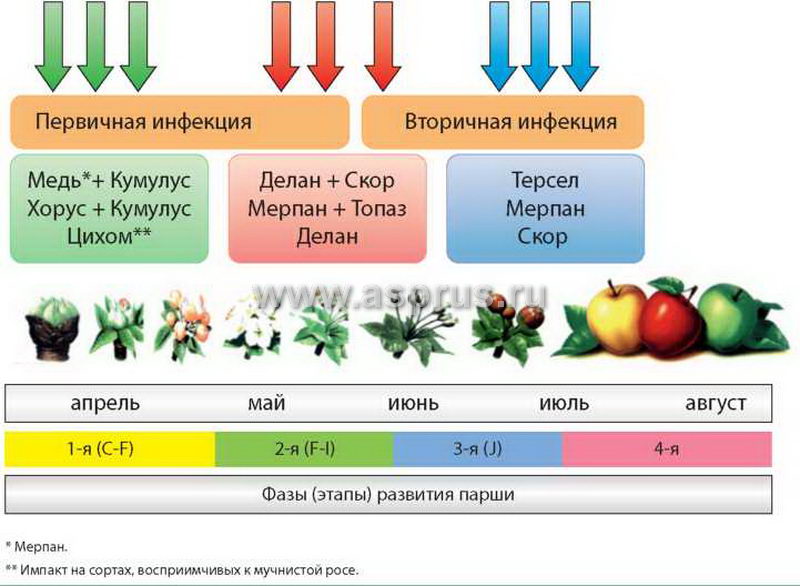

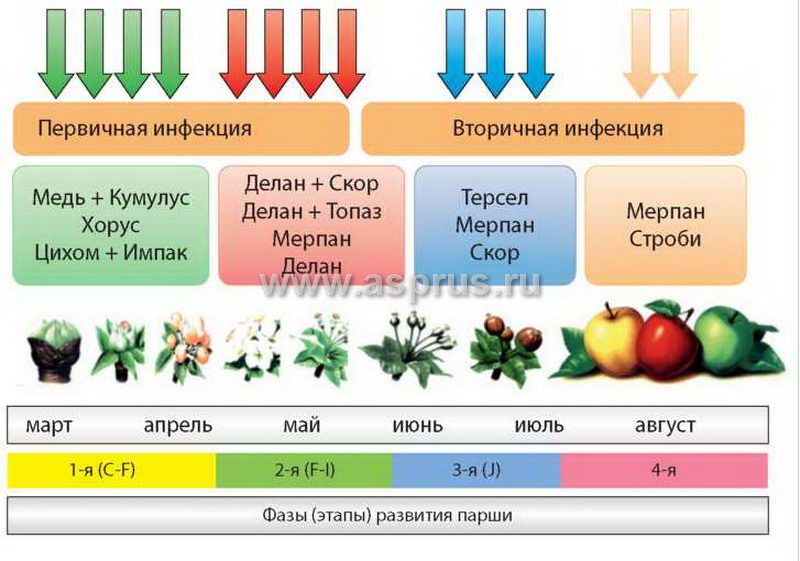

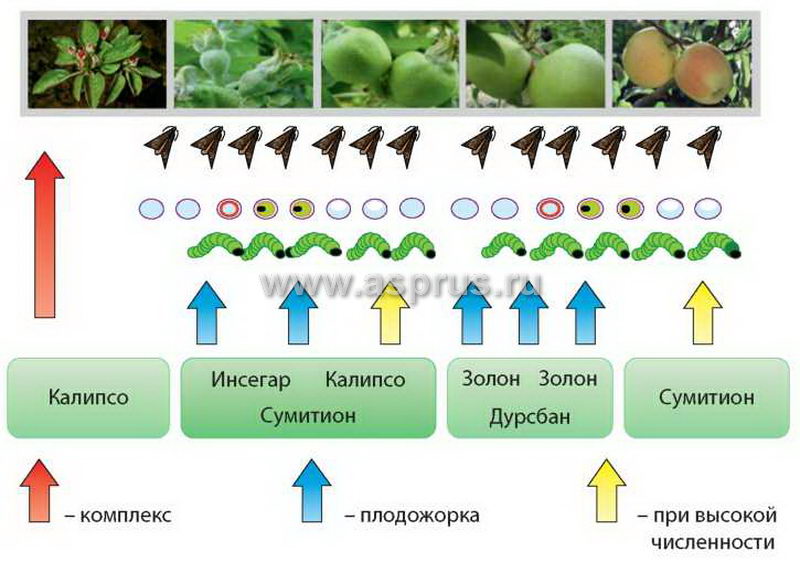

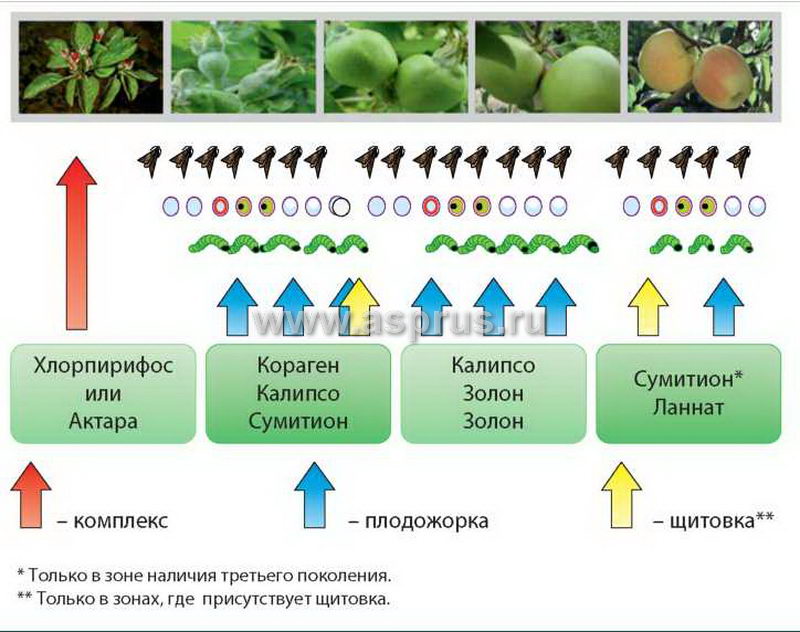

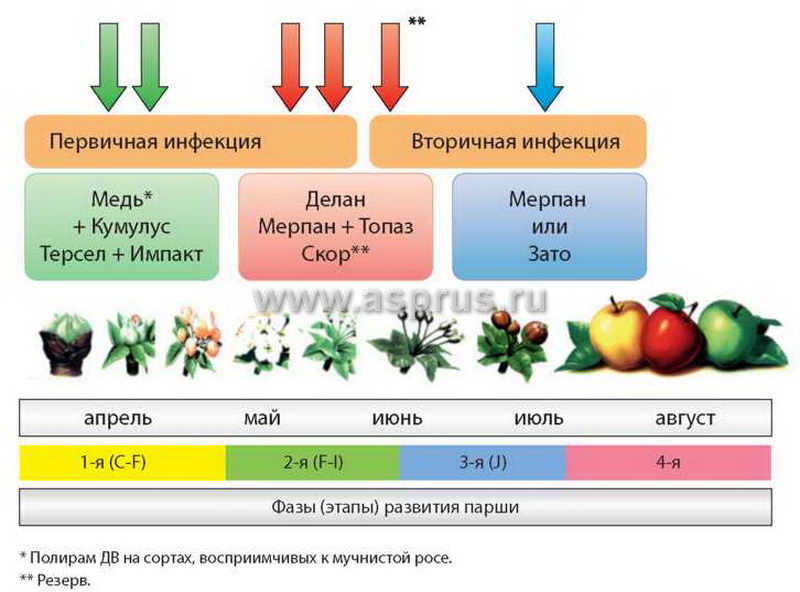

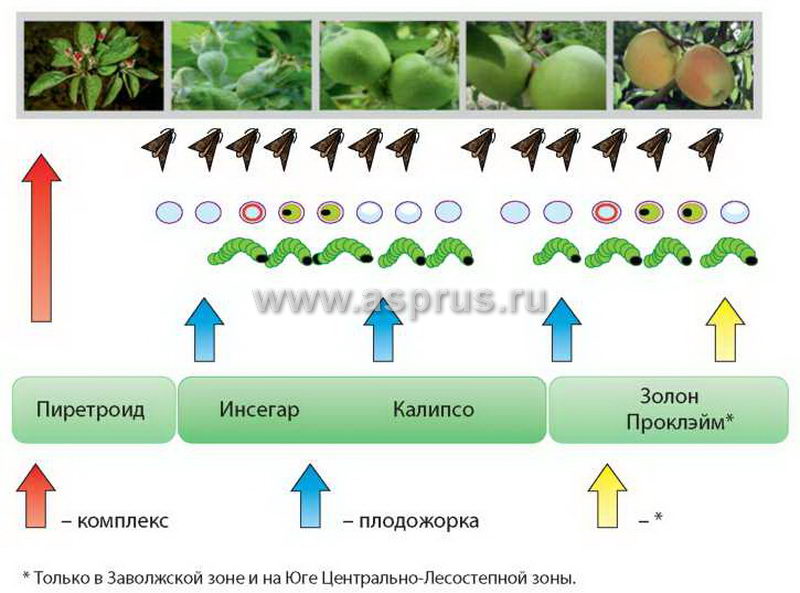

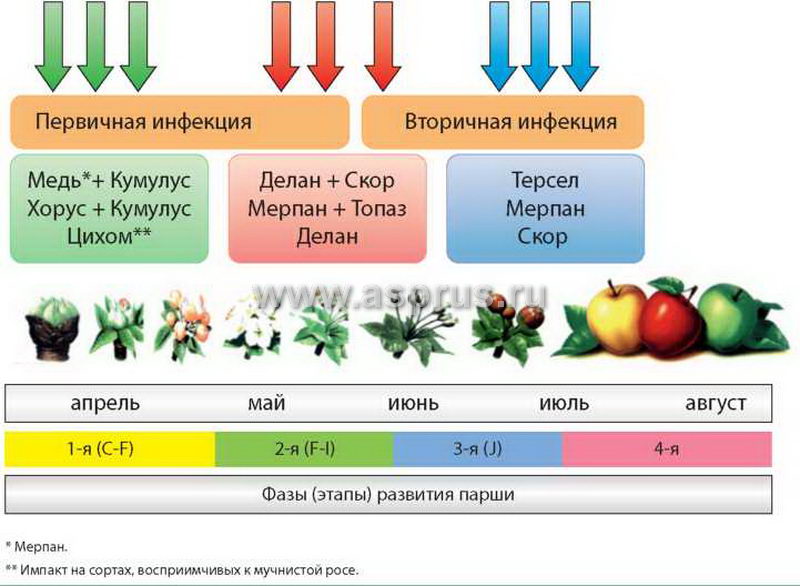

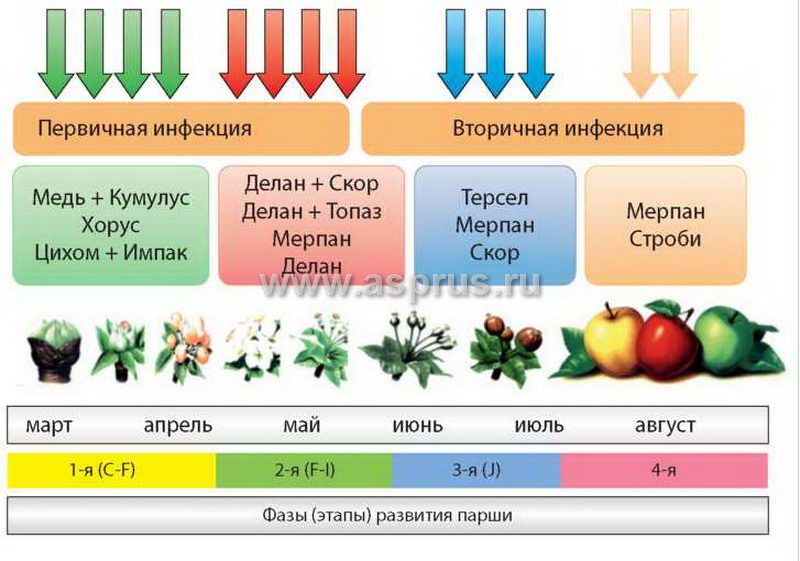

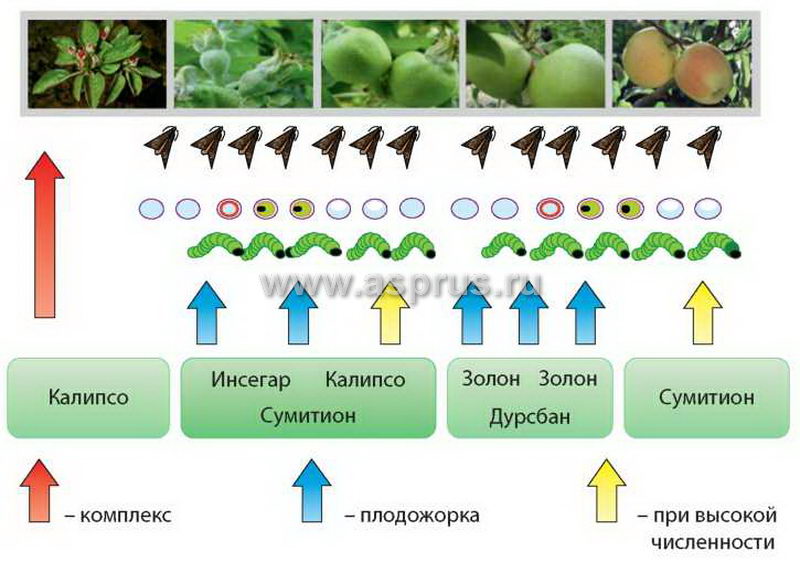

Под тактикой обычно понимают действия (или способы), направленные на регуляцию численности одного или нескольких вредных объектов в конкретный период вегетации. Она основана на выборе главенствующего объекта для борьбы, оценке его вредоносности и подборе препаратов, применение которых позволяет добиться наибольшего эффекта. Наблюдения показывают, что для большинства промышленных насаждений яблони характерным является доминирование в них ограниченного количества вредных объектов — три-четыре вида вредителей и два вида заболеваний. При этом, независимо от зоны садоводства, среди доминантных видов внутри выявленных комплексов всегда выделяются два главных объекта — парша яблони и яблонная плодожорка. Оба вида ведут скрытый образ жизни и ежегодно вредят и, по сути, определяют судьбу урожая. Сопоставление фенологии развития вредных объектов с фенофазами развития плодовых деревьев позволяет выделять ряд базовых обработок, которые присутствуют во всех четырех зонах садоводства: первая — в фазу «выдвижение соцветий», вторая — в фазу «розовый бутон», третья — в фазу размера плода «лещина» и четвертая — в период лёта второго поколения яблонной плодожорки. Две обработки направлены против парши яблони: одна — исключительно против яблонной плодожорки и одна — против обоих видов одновременно (рис. 5). В зависимости от набора вредителей и их жизненного цикла по зонам садоводства проводят дополнительные защитные меры. В Центрально-Лесостепной и Азово-Черноморской зонах против парши яблони проводят обязательную обработку во время цветения, а в южных зонах против яблонной плодожорки проводят два опрыскивания. В Азово-Черноморской зоне эти обработки совмещаются с обработками против калифорнийской щитовки первого и второго поколений. Следовательно, система защиты должна основываться на принципе соблюдения базовых обработок против этих двух объектов. Это означает, что в первой половине вегетации сроки обработки должны корректироваться с учетом сигнала против парши, а в летний период — с учетом сигнала против яблонной плодожорки. В случае возникновения необходимости борьбы с другими вредителями, достигшими угрожающих размеров, нет надобности в изменении принципа борьбы. Достаточно подобрать препарат с соответствующим спектром действия и тем самым решить проблему защиты сада в целом.

Такой подход требует соблюдения условий второго принципа — концентрации основных обработок против главных вредных объектов в периоды, когда фазы их развития являются наиболее воспримчивыми к препаратам. Для этого нужны знания о динамике разлёта аскоспор парши, количестве возникающих рисков заражения и степени их проявления в каждой зоне, а также знания о количестве генераций яблонной плодожорки по зонам и о вероятности увеличения доли второго и третьего поколений вредителя по регионам.

Рис. 6. Особенности жизненного цикла парши

Известно, что жизненный цикл парши делится на два периода — весен- ный и летний, на протяжении которых всегда присутствует опасность заражения деревьев паршой, но их значение неодназначно и зависит больше от погоды (рис. 6). Поэтому целесообразно разделять указанные периоды на отдельные этапы (фазы) развития парши с тем, чтобы определить промежутки времени, когда создаются наиболее благоприятные условия для агрессивности патогена и максимальной степени их проявления (табл. 17). Из таблицы видно, что пик агрессивности парши приходится на период от фенофазы «розовый бутон» до размера плода «грецкий орех» .За этот период количество заражений и степень их проявления достигают максимальных размеров. Такая закономерность наблюдается во всех зонах садоводства. Разница лишь в количестве рисков и степени их проявления по зонам. Таким образом, основные защитные меры борьбы с паршой с использованием наиболее эффективных препаратов необходимо сконцентрировать во 2-й и 3-й фазах развития патогена.

Таблица 17. Фазы развития парши на стадии аскоспор и частота возникновения рисков

| Фаза развития парши (яблони) |

Доля вылета спор, % |

Продолжительность, дней |

Сроки завершения развития |

Частота заражения, раз |

Степень риска* |

| 1-я (C-F) |

5-15 |

17-20 |

15,04 ± 3 дня |

3,6 |

1,1 |

| 2-я (F2 -I) |

30-35 |

25-28 |

12,05 ± 4 дня |

7,8 |

2,7 |

| 3-я (J) |

60-65 |

30-35 |

17,06 ± 3 дня |

7,4 |

2,4 |

Борьба с яблонной плодожоркой проводится против каждого поколения вредителя с корректировкой количества обработок на основании контрольных учетов численности вредителя. Во всех зонах садоводства можно получить хорошие результаты при условии блокирования развития первого поколения вредителя. Для этого необходимо использовать эффективные препараты по схеме обработок: одну — на фоне низкой; две — на фоне средней и три — на фоне высокой численности вредителя.

Основой третьего принципа системы защиты является необходимость контроля численности сопутствующих вредителей и выбора препаратов с соответствующим спектром действия, применение которых позволило бы одной обработкой решать в целом задачу защиты культуры. При одновременной угрозе двух и более заболеваний защита деревьев решается двумя путями. Первый — за счет применения одного двухкомпонентного препарата или за счет применения смеси двух фунгицидов с разными спектрами действия. Второй — за счет чередования фунгицидов с узким спектром действия в периоды максимальной восприимчивости патогена к выбранным препаратам. При наличии разных групп вредителей используют препараты с широким спектром действия, а при сплошном заражении деревьев калифорнийской щитовкой применяют специфические препараты, например Мовенто Энерджи, Адмирал. Для борьбы с клещами не требуются специальные целенаправленные обработки, они совмещаются либо с фунгицидными, либо с инсектицидными обработками.

Во всех случаях целесообразность борьбы определяется на основании принципа сопоставления выявленной численности вредителей с экономическим порогом их вредоносности (ЭПВ) и на основании анализа погодных условий, обуславливающих агрессивность заболеваний.

Но есть и исключения. Все защитные мероприятия истребительного характера против карантинных объектов (восточной плодожорки, калифорнийской щитовки, средиземноморской плодовой мухи, бактериального ожога, черного и обыкновенного рака плодовых культур) проводятся при их обнаружении и независимо от их численности и зоны их распространения.

Технология защиты садов по зонам садоводства

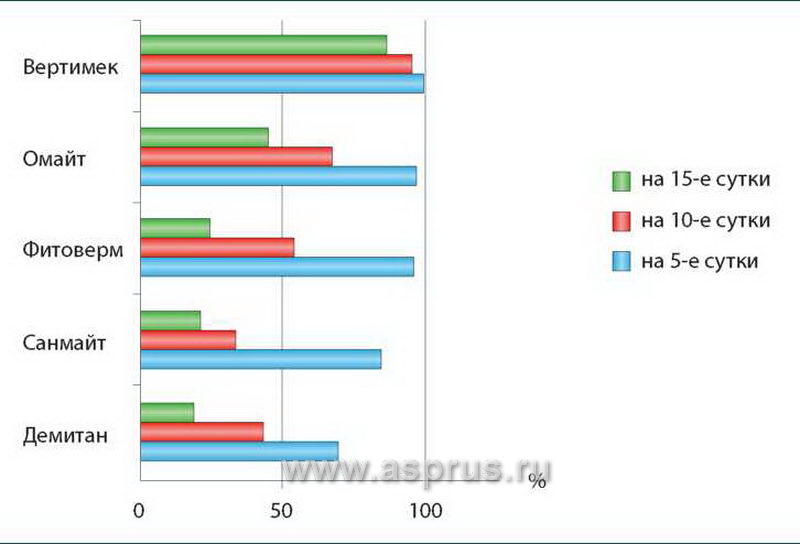

В зависимости от конкретных условий местности в пределах каждой зоны садоводства система защиты может корректироваться в сторону увеличения кратности обработок, если выявлена явная опасность, или, наоборот, сокращаться, если опасность миновала. Для реализации такого тактического приема необходимо иметь представление об эффективности часто применяемых в садах препаратов, например фунгицидов и акарицидов, к которым быстрее всего формируется толерантность и устойчивость популяций патогенов и вредителей.

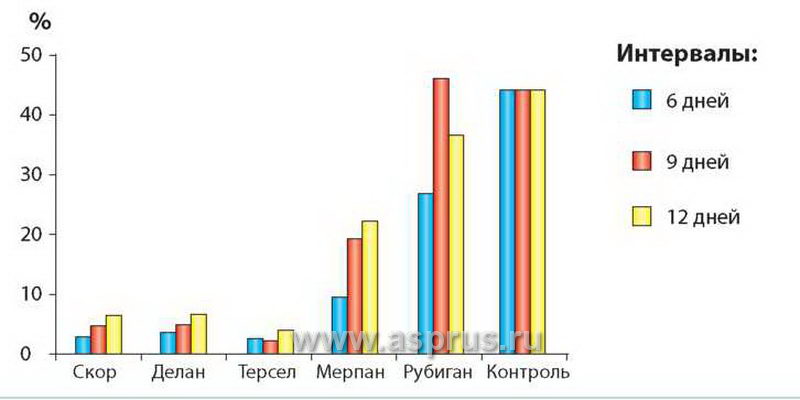

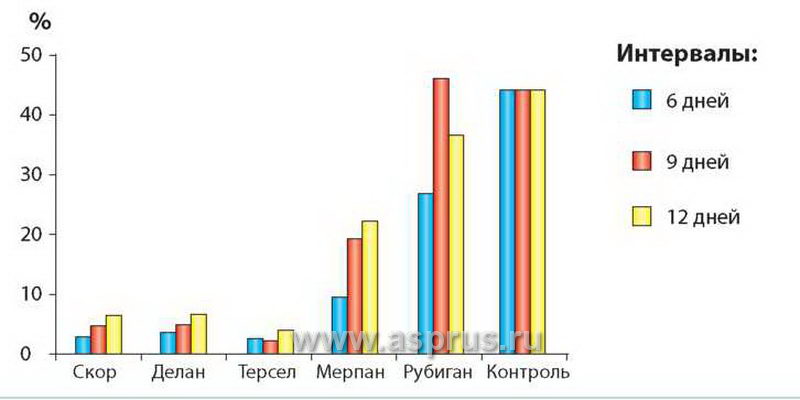

Рис. 7. Зависимость поражения плодовпаршой от интерваламежду обработками