Аспирант III года обучения Петрунин С.В.

Науч. руководитель: к.с.-х.н., Ежов Л.А.

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА им. Д.Н. Прянишникова

По данным Госкомстата в России в 2010 году ягодники занимали 122 тыс. га, в Пермском крае – 6,2 тыс. га. По сведениям И.М. Куликова малина в России занимает 34 тыс. га, а производство ягод составляет 175 тыс. тонн [1].

В.Г. Трушечкин (1970), И.В. Казаков (2011) и др. неоднократно писали о том, что даже в специализированных хозяйствах России урожай малины редко превышает 1,0 т/га [2]. И.В. Казаков (2009) считает, что основной причиной такого состояния является низкий коэффициент использования продуктивности сортов и крайне низкий уровень технологии возделывания малины [3].

Еще более низкий уровень урожайности в Пермском крае. По данным К.И. Любовой он составлял даже на опытной станции 7-8 ц/га, а в рядовых хозяйствах и у садоводов любителей он был на уровне 5-7 ц/га [4].

В настоящее время положение еще более усугубилось. Дело в том, что основную массу посадочного материала производит частный сектор. Некоторая его часть выращивается с закрытой корневой системой, а в большинстве случаев реализуются отпрыски высотой 1,0-1,5 м с листьями. При продаже продавец не придерживается никаких стандартов на посадочный материал.

Между тем, кафедрой плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции отработана технология производства посадочного материала малины с закрытой корневой системой из отпрысков высотой 10-20 см. При этом принципиален летний срок посадки (25-30 июня), вместо осеннего или ранневесеннего. Опытами показано, что если при посадке в конце июня саженцы вырастают в высоту до 1,5-2 м, на следующий год урожай может быть в пределах 0,65-1,5 кг с куста. Это значит, что с 1 га малины через 13-14 месяцев можно получить 5-7 тонн ягод, что на 12-18 месяцев раньше по сравнению со старой технологией [5]. Конечно это возможно только при соблюдении всех элементов технологии.

Цель исследования – выявить влияние мульчирующих материалов на образование адвентивных почек и выход посадочного материала малины.

Задачи:

- установить даты начала и массового появления отпрысков.

- определить выход отпрысков в зависимости от вида мульчматериала.

- проанализировать рост и развитие надземной части растений.

- установить влияние мульчматериалов на развитие корневой системы и образование адвентивных почек.

Методика закладки опыта

Объект исследований – крупноплодный сорт малины селекции В.В. Кичины – Краса России.

Схема опыта:

- Без мульчирования (к).

- Мульчирование торфом.

- Мульчирование опилом.

- Мульчирование смесью торфа с опилом (1:1).

- Мульчирование соломой.

- Мульчирование корьем.

Опыт заложен в четырехкратной повторности, размещение вариантов рендомизированное, схема посадки 2х0,5 м, площадь делянки – 20 м2, количество растений на делянке – 20 шт.

Краткое описание сорта

Сорт Краса России получен в Москве в институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В. Кичиной в 1990 г. от скрещивания сортов Моросейка х Мираж.

Крупноплодный московский бесшипый сорт малины.

Растения сорта Краса России среднерослые – 1,5-2,0 м высотой, сжатого типа, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков.

Условия проведения опытов.

В 2010 г. почва содержалась по типу паросидеральной системы. Весной проводилась вспашка, затем культивация и фрезерование. Посеянная горчица белая была заделана в почву фрезерованием в августе в фазе сизых бобиков.

В мае 2011 г. был проведен агрохимический анализ образцов дерново-бурой глинистой почвы с опытного поля, который показал, что насыщенность подвижным фосфором и обменным калием была высокой, как в слое 0-20 см, так и в слое 20-40 см и составила 400 мг/кг P2O5 и 320 мг/кг К2О. Содержание гумуса в пахотном слое – 6,4%. В качестве основной заправки были внесены минеральные удобрения из расчета Р150, К150 и органические, по бороздам – по 2,5 кг навоза и опилок (по 25 т/га) и 7 кг торфа (70 т/га) из расчета на одно растение. В начале июня проводилась разбивка и мульчирование опытного поля в соответствии со схемой. Мульчирование проводили слоем 8-10 см, соломой – 25 см. В весовом пересчете на 1 га это составило: торфа – 320 т, смеси торфа с опилом – 300 т, опила – 220 т, корья – 190 т и соломы – 100 т. Посадка проводилась 24 июня. Далее никаких обработок не проводилось, кроме варианта с контролем, где была имитирована вспашка путем перекопки почвы на 18-20 см.

В 2012 г. обработки почвы не проводились. В связи с тем, что побеги малины сорта Краса России достигают высоты 2 м и более, 14 июля была проведена обрезка на высоту 90 см во избежание полегания стеблей. В течение сезона определяли температуру почвы термометрами Савинова и количество осадков осадкомером.

Результаты исследований.

При проведении наблюдений за ходом наступления фенологических фаз нами было отмечено, что благоприятные погодные условия в апреле 2012 года способствовали более быстрому прогреву мульчирующих материалов и почвы, что способствовало раннему началу вегетации растений. Уже 15 апреля температура почвы на глубине 5 см в варианте с торфом составила 7°С, здесь же и было отмечено первое единичное появление отпрысков (табл.1). Температура почвы при мульчировании смесью торфа и опила и в варианте с контролем при появлении отпрысков (18 апреля) составила 8,0-8,5°С. Низкая теплопроводность таких материалов, как опилки, солома и корье, стала причиной более медленного прогрева почвы и, как следствие, позднему появлению отпрысков – 27 апреля.

Таблица 1

Даты появления отпрысков в зависимости от вида мульчи.

| Фаза | Контроль | Торф | Опил | Торф+опил | Солома | Корье |

| Единичное появление отпрысков | 18/IV | 14/IV | 27/IV | 18/ IV | 27/IV | 27/IV |

| Массовое появление отпрысков | 28/IV | 25/IV | 1/V | 28/IV | 3/V | 3/V |

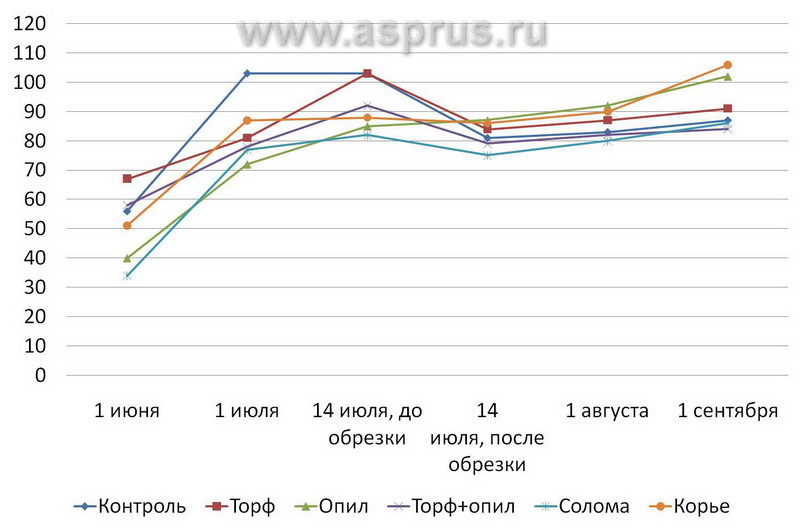

В результате проведения биометрических измерений нами было установлено, что наиболее развитая надземная часть растений была отмечена в вариантах с контролем и мульчированием торфом. Средняя высота побегов замещения в этих вариантах была выше на 11-21 см и составила 103 см.

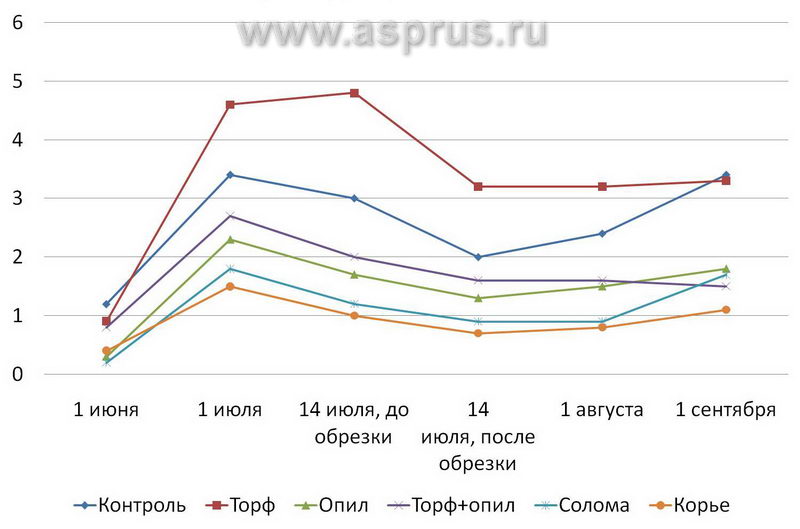

Площадь листовой поверхности напрямую зависит от количества побегов замещения и их высоты, таким образом, наибольший показатель индекса листовой поверхности (ИЛП), как до обрезки, так и после нее был отмечен в вариантах с использованием торфа и на контроле, 3,3 и 3,4 соответственно, что на 1,5-2,3 больше чем в других вариантах.

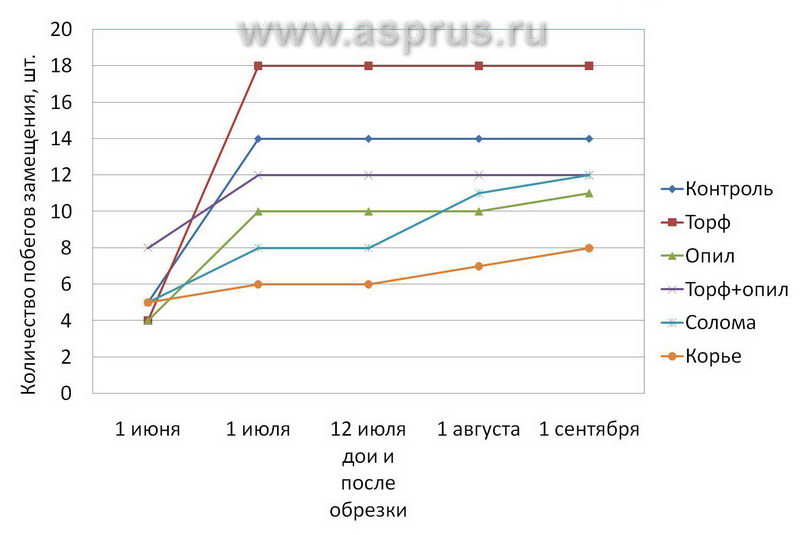

При использовании в качестве мульчи соломы и корья растения имели меньшее количество побегов замещения по сравнению с другими вариантами, в конце сезона их было 8 и 12 шт. соответственно. Количество побегов замещения было обратно пропорционально их облиственности, что подтверждают литературные данные. Так, в этих вариантах каждый побег имел в среднем 30 и 28 листьев, что на 1-9 шт. больше чем в других.

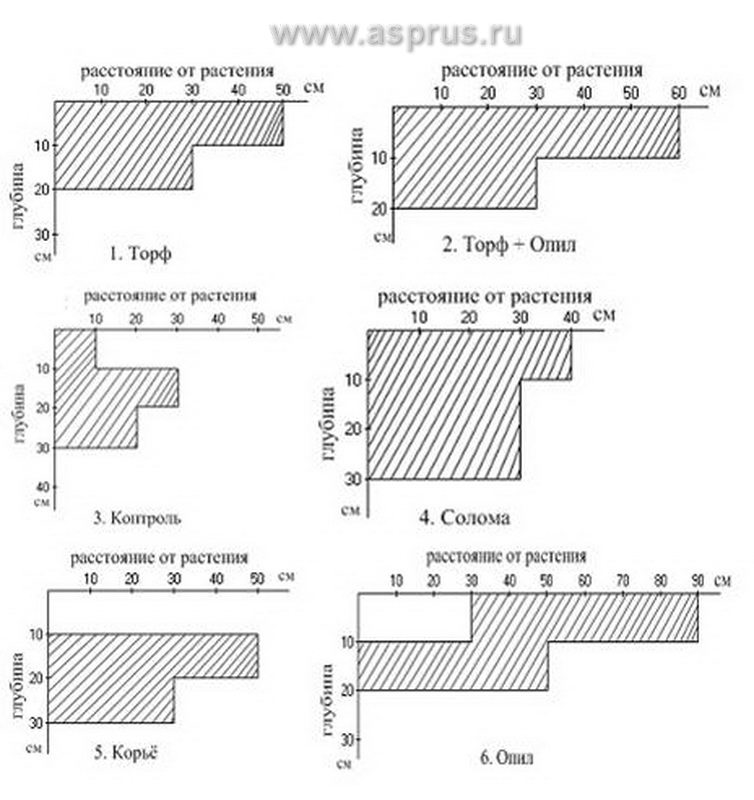

Изучение корневой системы проводилось методом монолита [6]. Расположение корней в различных слоях почвы было неравномерным. Основная масса их была сосредоточена в слое почвы 0-20 см в вариантах с торфом и смесью торфа с опилом. 81,1% корней в варианте с торфом располагалось в слое 0-10 см и на расстоянии до 50 см от растения и в слое 10-20 см – до 30 см от растения. Аналогичным было расположение корней в варианте со смесью торфа с опилом, основная масса корней (73%) была в слое 0-20 см. По своим свойствам торф – рыхлый субстрат и в смеси с опилом это качество не теряется, что делает его отзывчивым к распространению корневой системы.

В связи с более высокой плотностью почвы в контроле, относительно торфа, основная масса корневой системы залегала в слое 10-30 см и на расстоянии от центра куста не более чем на 30 см.

Вариант с соломой отличался от других избыточным удержанием влаги и высокой плотностью, что создает неблагоприятные условия для роста и развития корневой системы. Основная масса корней, 61% или 12 г, была сосредоточена в слое 0-30 см и до 30 см от растения, что в 1,5-6 раз меньше по массе, чем в других вариантах. Низкая масса обусловлена малым количеством обрастающих корней и слабым развитием корневых мочек.

Основная часть корневой системы в варианте с корьем была расположена в слое 10-30 см и составила 58,5%. Преимущественное распространение в слое 0-10 см на расстоянии 50 см от куста и в слое 20-30 см на расстоянии 30 см. Вариант с опилом отличался поверхностным расположением корней, в слое 0-10 см основная масса корней находилась на расстоянии 30-90 см от куста (61,3%).

При анализе корневой системы в октябре 2012 г. нами было установлено, что средняя длина корней, независимо от варианта, составила 50-55 см. Наибольший максимальный порядок ветвления корней (5) был отмечен в варианте с торфом. По остальным вариантам порядок ветвления составил 3. Количество адвентивных почек на единицу длины корней сильно варьировало по вариантам. Наибольшее их число было отмечено на торфе – 36 шт./п.м., опиле – 25 шт./п.м. и корье – 28шт./п.м., что в свою очередь составило 514, 357 и 400% соответственно по отношению к контролю.

В ходе проведения корреляционного анализа было выявлено, что между массой корневой системы, сосредоточенной в слое 0-10 см, и побегообразовательной способностью малины сорта Краса России существует сильная прямая связь (r=0,78), то есть с увеличением массы корней усиливается побегообразовательная способность. Изменение количества отпрысков на 61% зависит от массы корней и вида мульчирующего материала. А между массой корневой системы, сосредоточенной в слое 10-20 см, и побегообразовательной способностью существует средняя обратная связь (r=-0,62), и с увеличением массы корней снижается побегообразовательная способность. Количество отпрысков на 38% зависит от массы корней.

Развитие куста в целом, как надземная часть, так и корневая система повлияло на вегетативную продуктивность растений. Наибольший выход отпрысков был отмечен в варианте с применением в качестве мульчи торфа, он составил 128 тыс.шт./га (табл.2).

Таблица 2

Вегетативная продуктивность в зависимости от вида мульчи (первый год эксплуатации).

| Выход отпрысков | Контроль | Торф | Опил | Торф+опил | Солома | Корье |

| шт./п.м. | 1 | 12,8 | 4,3 | 6,7 | 0,8 | 1,9 |

| тыс.шт./га | 10 | 128 | 43 | 67 | 8 | 19 |

| НСР05 | 25,1 | |||||

Применение торфа в смеси с опилом и опила отдельно показали значительный результат – выход отпрысков составил 670 и 430% относительно варианта с контролем.

Образование отпрысков в значительной мере зависит от увлажнения мульчирующих материалов и почвы, особенно это сказывалось при мульчировании торфом и смесью торфа с опилом. Замеры количества осадков показали, что в 2012 году в период с 23 апреля по 30 сентября их выпало 382 мм или 3820 м3/га.

Применение таких органических мульчирующих материалов как, солома и корье, является равноценным контролю по своему влиянию на побегообразовательную способность малины сорта Краса России, отклонение находится в пределах ошибки опыта (меньше НСР05). Использование торфа, опила и смеси торфа с опилом в качестве мульчи существенно увеличило выход отпрысков по сравнению с контролем, отклонение достоверно.

Динамика количества побегов замещения в зависимости от вида мульчирующего материала

Динамика роста побегов замещения в зависимости от вида мульчирующего материала

Динамика ИЛП в зависимости от вида мульчирующего материала

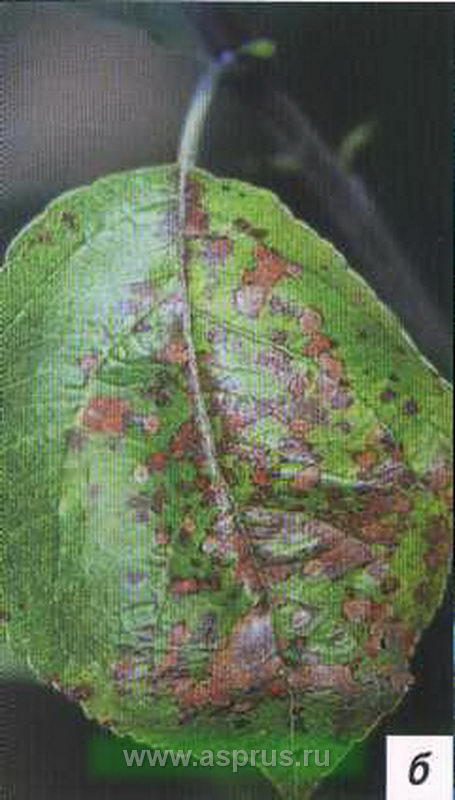

Созревание ягод малины сорта Краса России. Максимальный размер ягод к первому сбору 3-4 см. Масса одной ягоды достигает 12-18 г.

Созревание ягод малины сорта Краса России. Максимальный размер ягод к первому сбору 3-4 см. Масса одной ягоды достигает 12-18 г. Вырезку отплодоносивших ветвей осуществляют сразу после последнего сбора ягод. Укладку «подушки» из ветвей через междурядье проводят в сентябре.

Вырезку отплодоносивших ветвей осуществляют сразу после последнего сбора ягод. Укладку «подушки» из ветвей через междурядье проводят в сентябре.Выводы

- Любой мульчирующий материал в той или иной мере влияет на развитие корневой системы и надземной части растений малины.

- Наибольший выход отпрысков за весь сезон был получен в варианте с мульчированием торфом (128 тыс. шт./га).

- Побегообразовательная способность в вариантах с мульчированием опилом и смесью торфа с опилом оказалась в 4 и 7 раз выше, чем на контроле (43 и 67 тыс.шт./га).

- Лучшими мульчирующими материалами были торф, опил и смесь торфа с опилом. Выход отпрысков по сравнению с контролем увеличивался в 12-4 раз.

- При средней приживаемости отпрысков в контейнерах (80%), выход посадочного материала в зависимости от мульчи составил от 6,4 (солома) до 102,4 тыс.шт./га (торф).

Литература

- Куликов, И.М. Пути повышения производства ягод в Российской Федерации / И.М. Куликов // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ / ВСТИСП. — М., 2009. – Т. XXII, ч. 2. – С. 3 — 13.

- Трушечкин, В.Г. Современное состояние культуры малины в СССР и пути ее улучшения / В.Г. Трушекин // Малина. – М.: Колос, 1970. – С. 3 – 8.

- Казаков, И.В. Состояние и перспективы развития ягодоводства в России / И.В. Казаков // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ / ВСТИСП. — М., 2009. – Т. XXII, ч. 2. – С. 64 -72.

- Любова, К.И. Ягодные культуры Предуралья / К.И. Любова. – Пермь: пермское книжное изд-во, 1967. – 92 с.

- Ежов, Л.А. Влияние качества посадочного материала на сроки вступления в товарное плодоношение крупноплодной малины сорта Краса России в условиях Пермского края / Л.А. Ежов, Ю.В. Бабинцева, С.В. Петрунин // Биологический потенциал плодовых, ягодных и овощных культур в зоне Урала и инновационные технологии в современных условиях агропроизводства: мат. всерос. науч.-практ. конф., посвящ.85-летию кафедры плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и 80-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д.с.-х.н., проф. Папонова Алексея Николаевича. – Пермь:Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – С. 140-144.

- Колесников, В.А. Корневая система плодовых и ягодных культур и методы ее изучения / В.А. Колесников. – М.: издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962. – 191 с.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

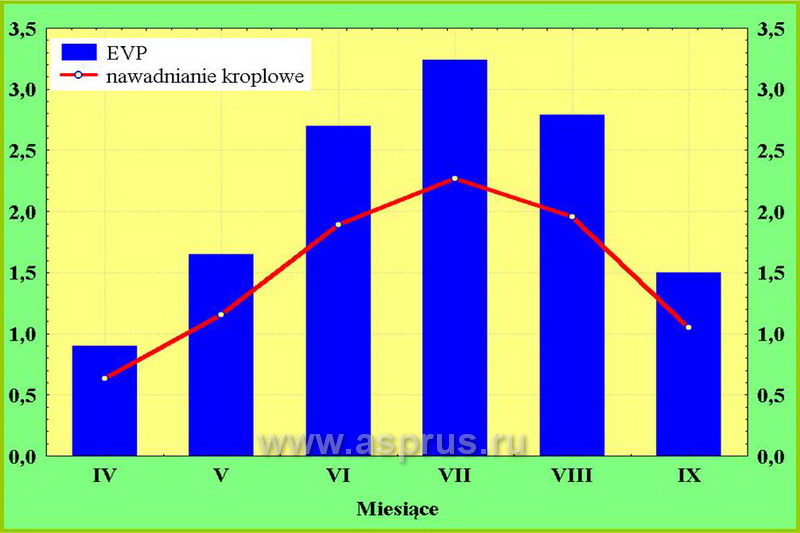

Диаграмма показывает расход влаги при капельном орошении по месяцам

Диаграмма показывает расход влаги при капельном орошении по месяцам

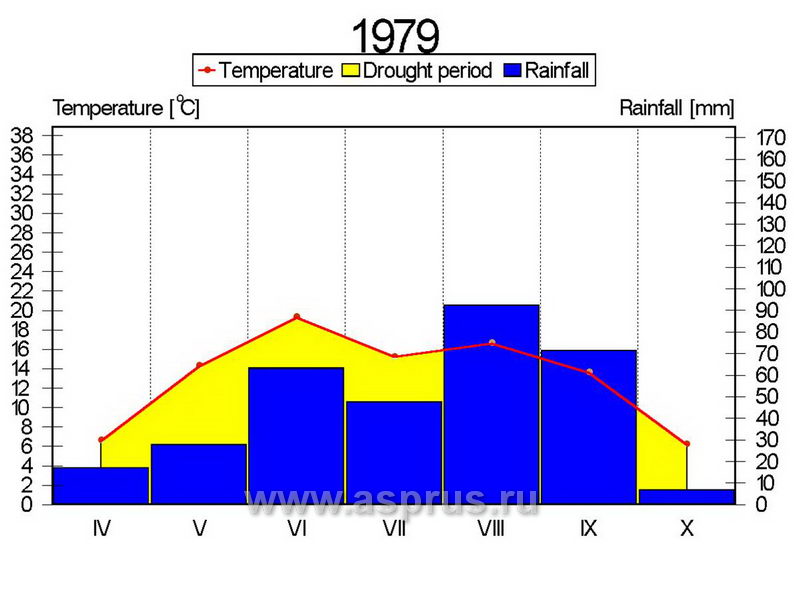

Погодные условия в 1979 году: температура (красная линия), засушливые периоды (желтым цветом) и количество осадков (синим цветом) по месяцам

Погодные условия в 1979 году: температура (красная линия), засушливые периоды (желтым цветом) и количество осадков (синим цветом) по месяцам

Прибавка урожая яблок при наличии капельного орошения

Прибавка урожая яблок при наличии капельного орошения