Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Газета "Наш Мир"

Традиционный российский фрукт — универсальный доктор: лечит, питает, очищает, омолаживает.

Яблочный Спас, православный праздник. По поверью, именно с этого дня нужно есть яблоки.

Не рекордсмен, но чемпион

«Ешь яблочко, будешь сильным — в нем железо!» — из поколения в поколение говорят мамы своим детям. Казалось бы, нет более известного фрукта в наших широтах, чем яблоко. Тем не менее многие общепризнанные факты на поверку оказываются мифами, и в то же время диетологи всех стран находят в этих плодах все новые качества.

Так, скажем, выяснилось, что как раз по содержанию железа яблоко далеко не рекордсмен среди продуктов (особенно сладкие его сорта) — говяжья печень, гречка, белые грибы в этом плане намного опережают его, да и «родственница»-груша не отстает, не говоря уже о горохе. И по количеству других микроэлементов и витаминов яблоки не превосходят большинство фруктов и овощей. И еще это мощный антиоксидант.

Зато они имеют на редкость удачное сочетание всех полезных веществ, которые в результате прекрасно усваиваются: два-четыре яблока в день обеспечивают почти суточную потребность организма в витаминах (С, Е, В1, В2, В6, РР) и минералов (железо, калий, фосфор, кальций, магний, натрий).

Но яблоки благотворно влияют на состав крови, способствуют выведению радиации, снижают вред от курения, понижают уровень холестерина. И, наконец, обладают мощными заживляющими свойствами — приложите натертую яблочную кашицу к ссадинам, солнечным ожогам, пишет Российская газета.

Американские исследователи недавно доказали, что яблоки — лучшее средство от возрастной мышечной атрофии благодаря содержащейся в яблоках урсоловой кислоте.

А наши лучше!

Сезон яблок у нас не так и короток. Сейчас созрели летние сорта, поздние же будем убирать до самых холодов. К сожалению, все чаще мы отказываемся от доморощенной «шкатулки витаминов» в пользу заморских фруктов, в которых после длительной перевозки и хранения нет никакого толку. Между тем яблоки, растущих в наших краях, сохраняют вкус и большинство полезных свойств до самой весны.

5 причин, по которым надо есть яблоки в августе

1. Яблоки растут повсеместно, и сейчас практически в любом регионе можно или нарвать ароматные плоды в своем саду, или купить свежачок на рынке. А самое большое количество витаминов, как известно, именно в свежей продукции. Яблоки достаточно богаты витамином С. А он способствует сопротивлению инфекциям и выводу токсинов. Ежедневное употребление яблок в течение полутора месяцев поможет укрепить иммунитет и позволит во всеоружии встретить осенний простудный сезон. Длительное же хранение приводит к сокращению витамина С, поэтому зимнее яблоко уже вряд ли можно считать природным иммуностимулятором.

2. Больше всего витаминов в яблочной кожуре. Сейчас у яблок, которые только что сорваны с дерева, кожура еще нежная, незагрубевшая, и есть их неочищенными — одно удовольствие. А вот кожуру долго лежавших яблок, особенно импортных, которые для лучшей сохранности и эффектного товарного вида натирают спецсоставами, лучше срезать.

3. Хорошо известны целебные свойства яблок, противостоящие желудочно-кишечным инфекциям. А летом их много. Употребление яблок в достаточном количестве сделает организм устойчивее к пищевым отравлениям, поможет стабильной работе желудочно-кишечного тракта, очистит организм от нитратов.

Однако внимание: при хронической язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки яблоки можно употреблять не в сыром, а в запеченном виде. Причем лучше отдать предпочтение сладким сортам.

4. Яблоки способствуют повышению работоспособности и улучшению памяти. Яблоки помогут организму справиться как с усталостью от многомесячной работы без отдыха, со стрессом после возвращения из отпуска на рабочее место.

5. Лето — наиболее подходящее время для борьбы с лишним весом, а яблоки при весьма низкой калорийности (45 ккал на 100 г) — наиболее подходящий продукт для низкокалорийной, но наполненной полезными веществами диеты. Они способствуют усилению процессов обмена веществ в организме, без чего нормальное снижение веса невозможно. Их клетчатка дает эффект насыщения, поэтому так популярны «разгрузочные» яблочные дни. Рецепт прост: в день до полутора килограммов яблок, и ничего больше.

Праля Иван Иванович

доктор с.-х. наук, ген. директор ООО “ЛАНДШАФТ”.

Современный подход к системе питания плодовых культур

Система элементов питания

- Почему? Сколько? Когда?

- Макроэлементы

- Мезоэлементы

- Олигоэлементы

- Как?

- Внесение удобрений в почву

- Внекорневые подкормки

- Химические формы

- Диагностика

- Программа питания

- Недостаток элементов

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МЕЗОЭЛЕМЕНТЫ

- кальций Ca

- магний Mg

- сера S

- натрий Na

ОЛИГО-ЭЛЕМЕНТЫ

- бор B

- медь Cu

- железо Fe

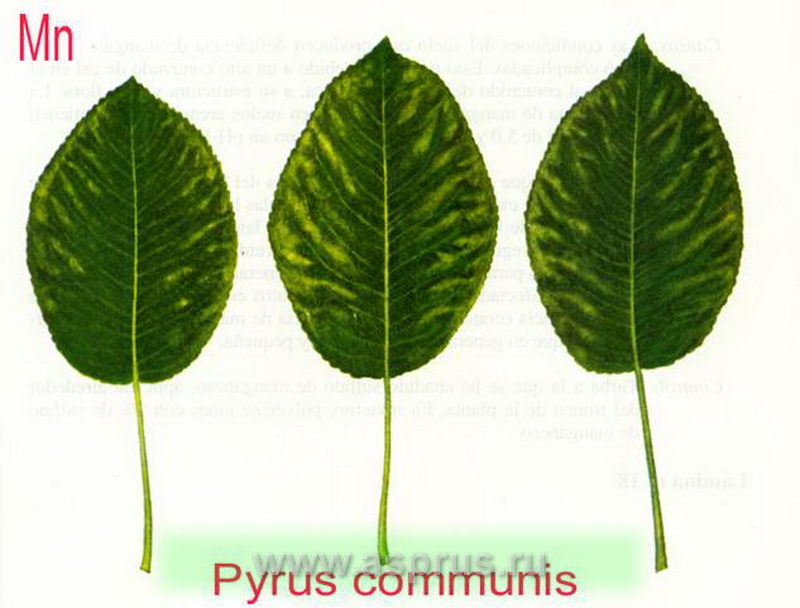

- марганец Mn

- цинк Zn

- молибден Mo

ОПРЕДЕЛЕНИЕ :

Основные элементы – это элементы

- в которых нуждается растение, чтобы осуществить полный цикл (от семени до семени, от плода до плода);

- которые играют определенную роль в развитии растения – роль, которая не может быть выполнена каким-либо другим элементом.

Функции макроэлементов

| АЗОТ |

- рост

- количество побегов

- рост плодовых почек

- восприимчивость цветков к опылению и завязи

- деление клеток на ранней стадии роста плодов

|

| ФОСФОР |

- рост (прежде всего, корней)

- раннее развитие

- устойчивость к холоду и болезням

- качество плодов

|

| КАЛИЙ |

- синтез углеводов и протеинов

- устойчивость к обезвоживанию

- перенос минеральных и органических субстанций

|

Оценка потребностей плодовых культур в макроэлементах

Пример для Яблони (урожайность 20 т/га)

| Элемент |

Плод |

Листья |

Древесина |

Потери (в почве) |

| N (кг/га) |

17 |

23 |

10 |

52 |

| P2O5 (кг/га) |

6 |

5 |

5 |

12 |

| K2O (кг/га) |

36 |

16 |

14 |

54 |

Потребление азота и калия в течение сезона

Пример для Яблони

| МАГНИЙ |

- входит в состав хлорофилла

- структура хлоропластов

- ассимиляция углерода фотосинтеза

- газообмен

|

| КАЛЬЦИЙ |

- укрепление межклеточных перегородок

- хранение плодов

- осмотический регулятор

|

Оценка потребностей плодовых культур в мезоэлементах

Пример для Яблони (урожайность 20 т/га)

| Элемент |

Плод |

Листья |

Древесина |

Потери

(в почве) |

| MgO (кг/га) |

2 |

6 |

3 |

95 |

| CaO (г/га) |

5,6 |

37,8 |

1,4 |

— |

| S (г/га) |

1 |

2,3 |

0,5 |

— |

| Na (г/га) |

0,2 |

0,4 |

0,2 |

— |

Потребление магния в течение сезона

Пример для Яблони

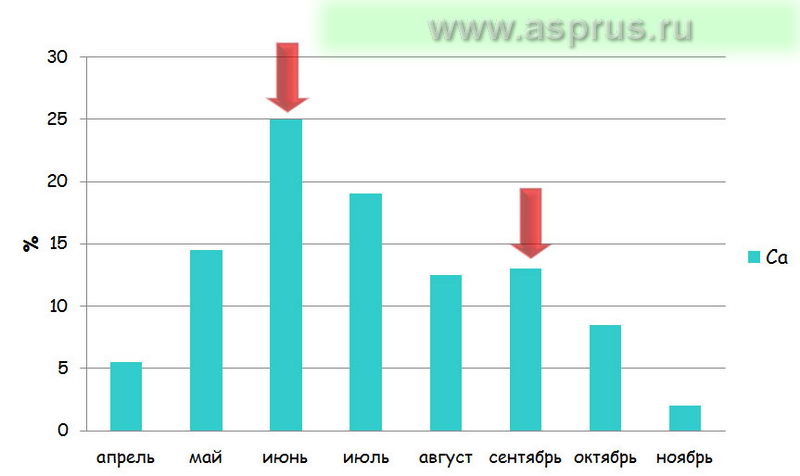

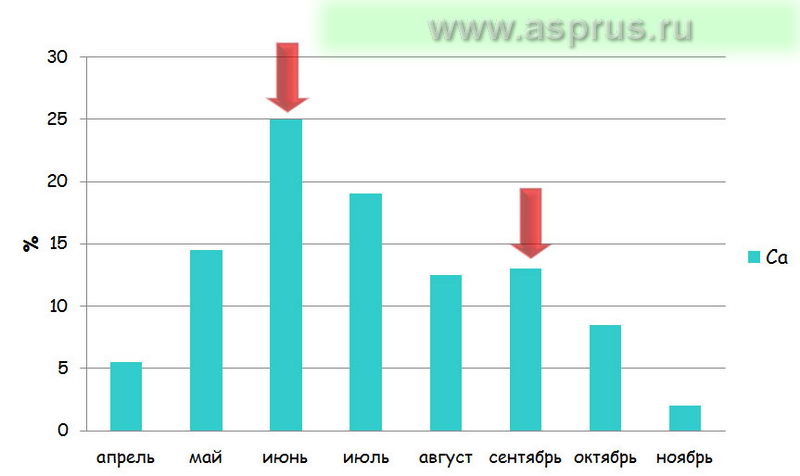

Потребление кальция в течение сезона

Пример для Яблони

Функции олигоэлементов

| Б О Р |

- цветение

- оплодотворение

- завязь

- содержание сахара

|

| МЕДЬ |

- ассимиляция азота

- трансформация азота

|

| ЖЕЛЕЗО |

- формирование хлорофилла

- газообмен

- перенос энергии

|

| МАРГАНЕЦ |

- фотосинтез

- содержание сахара

|

| ЦИНК |

- рост и развитие

- фитогормоны

|

| МОЛИБДЕН |

|

Оценка потребностей плодовых культур в олигоэлементах

Пример для Яблони (урожайность 20 т/га)

| Элемент |

Плод |

Листья |

Древесина |

Потери (почва) |

| B (г/га) |

56 |

29 |

16 |

— |

| Cu (г/га) |

187 |

— |

122 |

— |

| Fe (г/га) |

55 |

126 |

396 |

— |

| Mn (г/га) |

20 |

167 |

43 |

— |

| Zn (г/га) |

76 |

48 |

81 |

— |

Внесение удобрений в почву

Почва: состав

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

- Минералы:

- первичные

- вторичные

- глина – суглинок – песок

- удобрения

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

РАСТВОРЕННЫЕ В ПОЧВЕ ВЕЩЕСТВА

- вода ± 20%

- удобрения в растворенном виде

ВОЗДУХ

- кислород

- азот

- углекислый газ

1 га = 3 000 000 кг = (20 см х 10 000 м3 х 1,5 (=d)) = 600 000 л воды

| Твердое состояние |

Жидкое состояние |

Газообразное состояние |

| неорганические |

вода |

кислород |

| органические |

элементы питания |

|

ОСНОВА для РАСТЕНИЯ

РЕЗЕРВУАР

- почвообразование

- минерализация

- наносные отложения

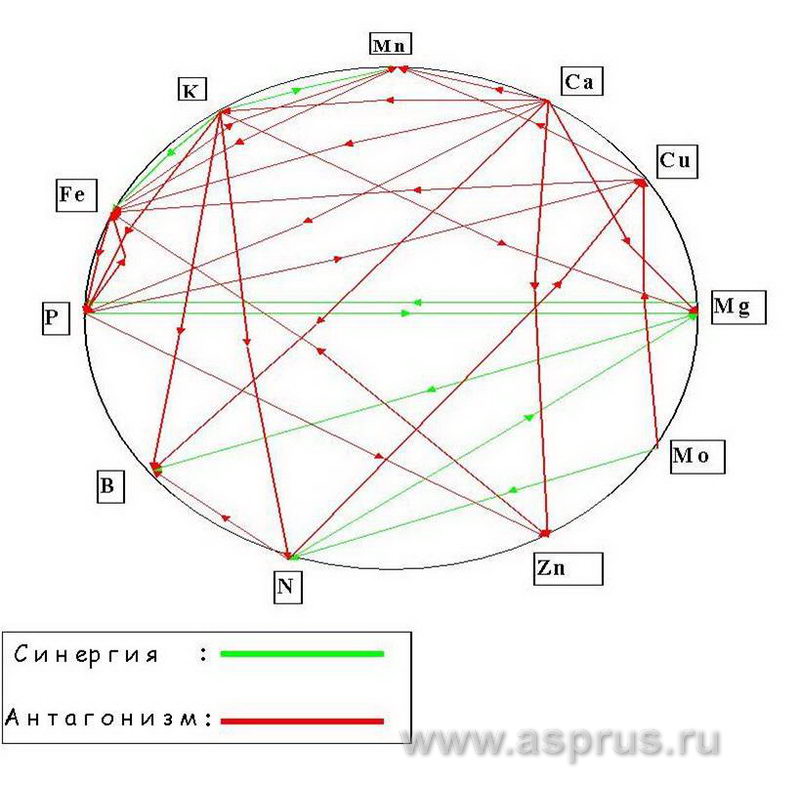

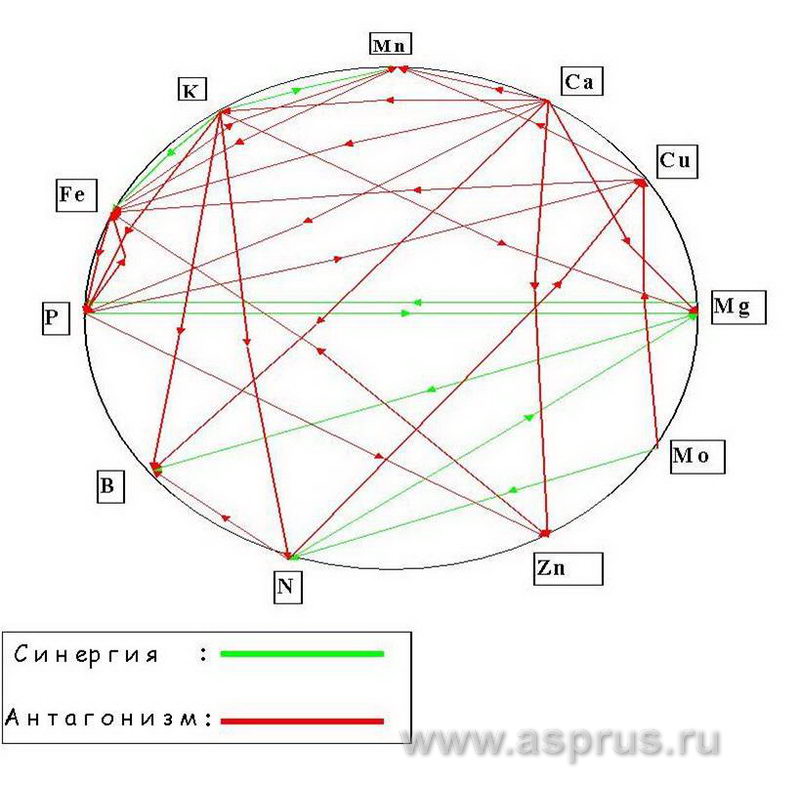

Диаграмма взаимодействия элементов питания

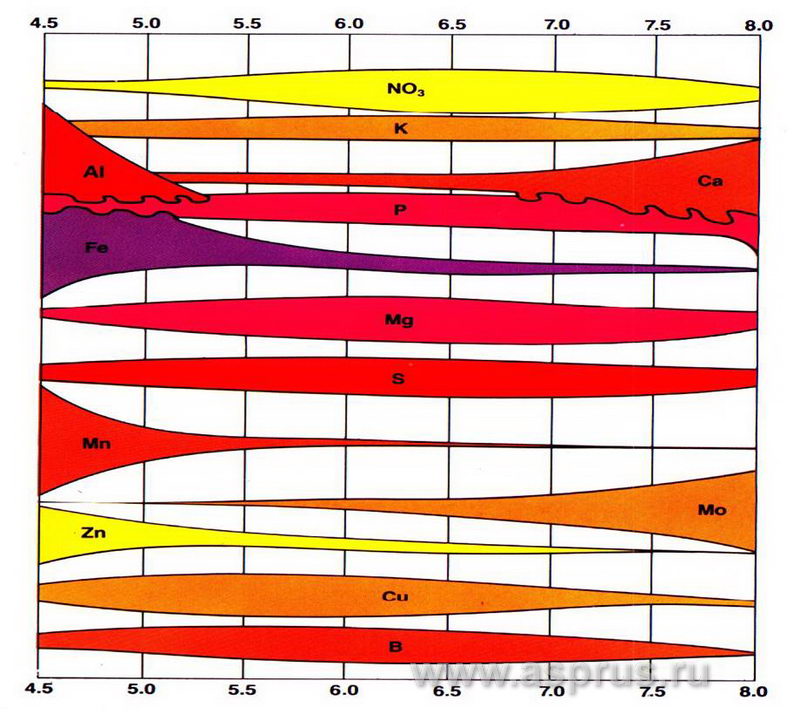

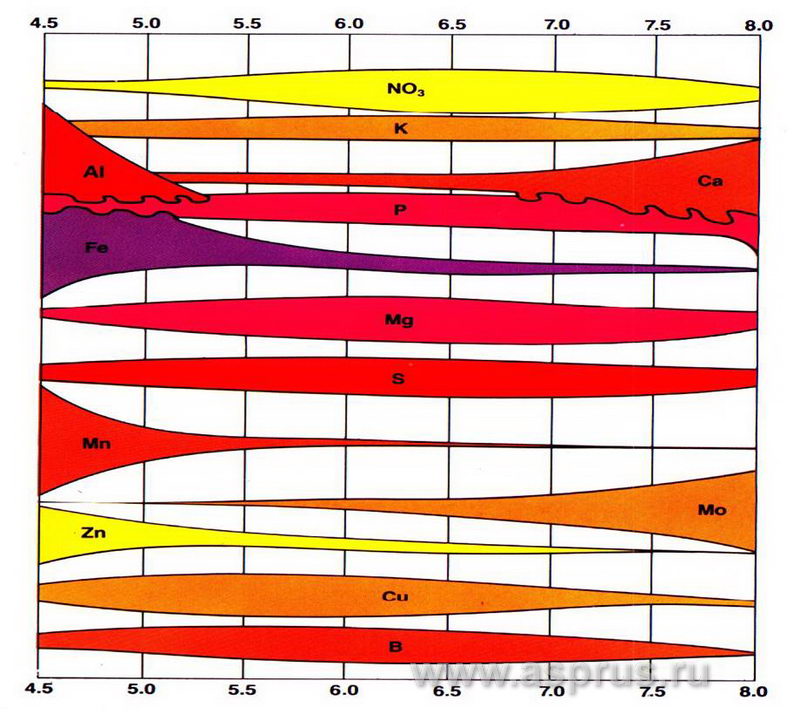

Доступность элементов питания в почве в зависимости от Ph

Недостаток магния

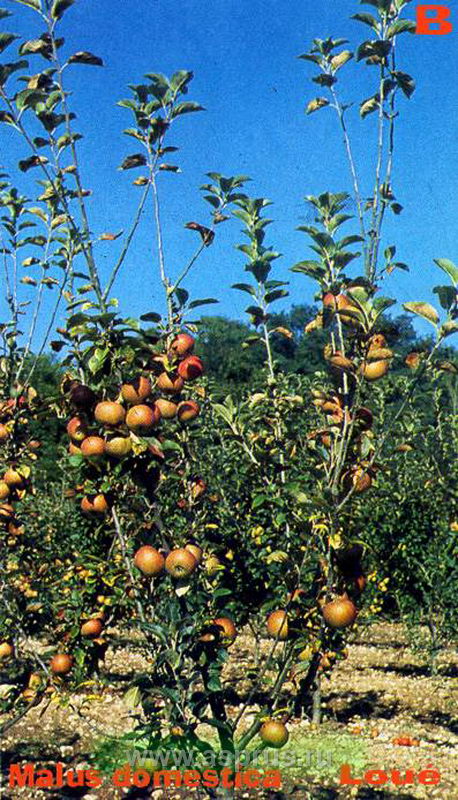

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток кальция

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток бора

Недостаток меди

Недостаток меди

Недостаток меди

Недостаток меди

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток железа

Недостаток марганца

Недостаток марганца

Недостаток марганца

Недостаток марганца

Сопоставление симптомов

Сопоставление симптомов

Недостаток цинка

Недостаток цинка

Недостаток цинка

Недостаток цинка

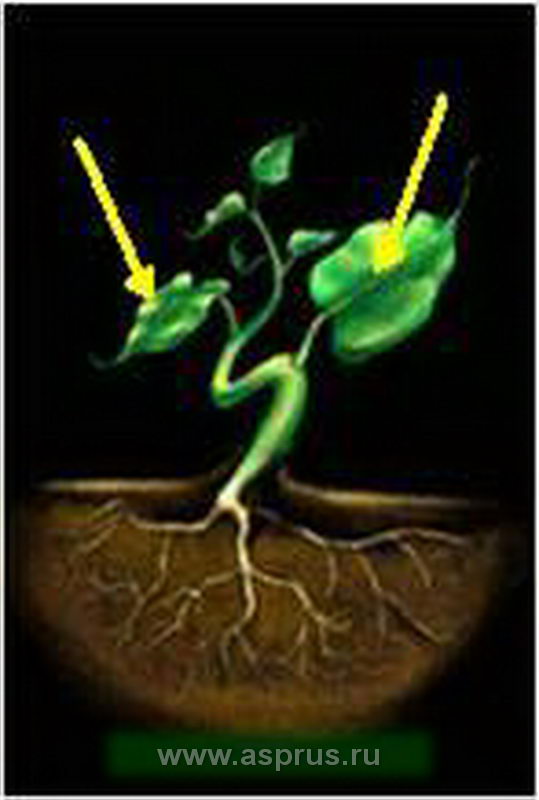

Внекорневые подкормки

Катионнообменная способность (КОС)�листьев различных культур

| Растение |

КОС |

| Пшеница |

21,2 |

| Овес |

23,3 |

| Люцерна |

36,7 |

| Фасоль |

43 |

| Томат |

58,6 |

| Черешня |

19,5 |

| Груша |

25,9 |

| Яблоня |

48,8 |

| Персик |

53,7 |

| Виноград |

66,7 |

Роль листьев

Роль листьев

Эпидермис, устьица, кутикула

Эпидермис, устьица, кутикула

Эпидермис, устьица, кутикула

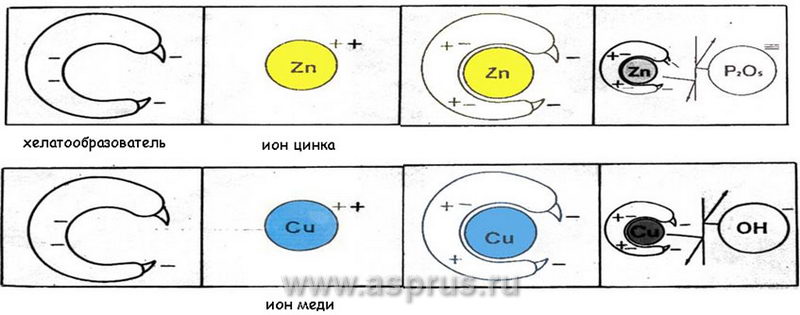

Химические формы

Малорастворимые

- оксиды

- сульфиды

- гидрооксиды

- силикаты

Растворимые

- сульфаты

- нитраты

- хлориды

- комплексы

- хелаты катионов

- хелаты анионов

Хелаты

Диагностика сада

Программа питания

| Фенологическая фаза |

Внекорневые подкормки |

Укрепление иммунитета |

С3 С3 D D |

Стармакс МЦ – 2,0 л/га |

|

D3 D3 Е Е |

Стармакс Бор – 1,0 л/га |

|

F F |

Стармакс Бор – 1,0 л/га |

Стармакс B2M – 1,0 л/га |

G G |

|

|

H H |

|

Стармакс B2M – 1,0 л/га |

I — Ø10 мм I — Ø10 мм |

Стармакс Кальций – 1,0 л/га |

Стармакс B2M – 1,0 л/га |

J — Ø20 мм J — Ø20 мм |

Стармакс Кальций – 1,0 л/га |

|

Рост плодов Рост плодов |

|

|

30 дней до съема 30 дней до съема |

|

|

| После уборки: закладка резервов |

Стармакс Тонус – 2,0 л/га |

|

Олег Сердюк

к.с.-х.н., Киев, Украина

Промышленное выращивание черешни

По данным FAO (2011 г.) Российская Федерация производит 76 тыс. т черешни в год (Украина 72 тыс. т), что эквивалентно сумме 97 млн долларов. К сожалению, статистика FAO не разделяет производство вишни и черешни. Но можно предположить, что вишня, как и черешня, одинаково популярны в России (например, в Италии промышленные насаждения вишни отсутствуют, так как её плоды не пользуются спросом), поэтому можно считать, что половина из приведенного объёма приходится на черешню, а это приблизительно 40 тыс. т.

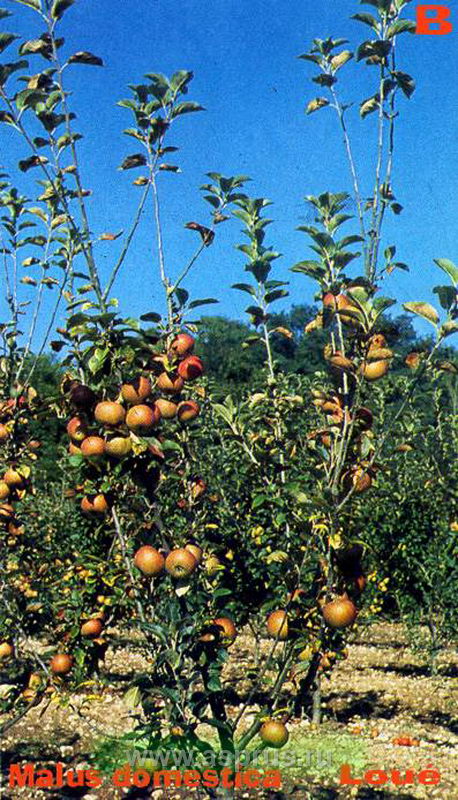

Интенсивные насаждения черешни

Такого объёма совсем недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому из таких стран, как Турция, Иран, Италия, Испания, Португалия, Узбекистан, Азербайджан, Украина, Сирия, Греция, Польша, Германия, Нидерланды и др. черешня поступает на российский рынок. В пик сезона созревания черешни на юге России, а также Украины, так как именно из этой страны плоды черешни экспортируются в РФ в больших объёмах, отмечалось снижение цен на этот вид продукции на продовольственных рынках страны. Благодаря сортовому разнообразию, а также сезонности созревания черешни в странах-импортёрах, находящихся ближе к экватору, начало созревания черешни происходит раньше по сравнению с югом России, в то время, как начало её созревания в Германии и Нидерландах происходит немного позже. Поэтому плоды черешни, выращенные в северном полушарии мира, предлагаются покупателям на территории России в течение трёх месяцев, с мая по июль. К примеру, стоимость килограмма качественной черешни в Нидерландах составляет 8-15 €, в то время, как в России она продаётся уже по цене, эквивалентной 15-30 € и спрос на такую черешню с каждым годом показывает тенденцию к возрастанию. Поэтому фермеры в России также могут поучаствовать в насыщении «экстра-сегмента» рынка черешни. В мире популярными являются следующие сорта черешни: Bellise® bedel, Burlat, Earlise® Rivedel, Fertard, Folfer, Giorgia, Hamid, Hetford, Karina, Kelleriis, Kordia, Lapins, Merchant, Penny®, Poisdel, Rainier, Regina, Reinische Schatenmorelle, Schneiders Späte Knorpel, Skeena, Sumgita Canada Giant®, Summer Sun, Summit, Sumste Samba®, Sumtare Sweetheart®, Sunburst, Sylvia, Techiovan, Van, Vanda, Zoë.

Высокоурожайные итенсивные насаждения черешни на слаборослом подвое Gisela® 5

Как при наличии на собственном рынке качественных (крупноплодных, вкусных, транспортабельных, с привлекательным внешним видом) плодов черешни отечественным производителям конкурировать за внимание покупателей? Большинство конструкций существующих насаждений черешни на юге России, да и Украины, остаются устаревшими, с использованием высокорослых подвоев и устаревших сортов, относительно низкопродуктивные по сравнению с существующими интенсивными насаждениями, которые используются в странах-экспортёрах черешни на российский рынок.

За пару последних десятилетий в странах ЕС и Северной Америки были успешно реализованы селекционные программы, направленные на получение высокопродуктивных, крупноплодных с высокими потребительскими и товарными качествами плодов сора черешни. Сконструированы, т.е. удачно подобраны подвойно-привойные комбинации, промышленные насаждения, позволяющие оптимально использовать площадь и производственные ресурсы, легко контролировать параметры роста растений черешни (обрезка, защитные мероприятия, фертигация, уборка плодов) и защищать их от пагубного воздействия климатических факторов (применение сеток от града и ожогов). Такие интенсивные насаждения способны давать товарный урожай уже на следующий год после посадки. Безусловно, морозоустойчивость культурных сортов черешни находится ниже по сравнению с другими косточковыми культурами (кроме персика и нектарина). Поэтому насаждения черешни необходимо размещать, руководствуясь принципами районирования плодовых культур.

Поэтому для конкурирования отечественных производителей черешни и большинства других плодовых и ягодных культур с продукцией иностранного происхождения необходимо культивировать сорта, которые по товарно-потребительским параметрам не уступают ввозимым. Не в обиду отечественным селекционерам (их трудом мы не перестаём восхищаться), но большинство существующих сортов не могут составить конкуренцию импортной продукции. Поэтому существует необходимость применять качественные иностранные сорта в селекционном процессе.

В условиях глобального рынка, после принятия условий ВТО, решающим фактором, который определяет главных игроков на рынке, является качество предлагаемой продукции. Отечественные производители вынуждены присматриваться к новым сортам иностранной селекции, в том числе и черешни, пробовать сначала и в небольших количествах выращивать их и на своей территории. Безусловно, что пригодность того или иного сорта для выращивания в новых агроклиматических условиях должна сперва определять наука, чтобы защитить своего производителя от всевозможных рисков, связанных с агроклиматическими особенностями конкретного региона. Так как наука не в состоянии мгновенно реагировать на вопросы, возникшие в садоводстве, садоводы сами пытаются получить ориентир рационального направления в своей деятельности, руководствуясь своим опытом. Поэтому много производителей для получения возможной выгоды в будущем сами изучают новые сорта, а также используют конструкции насаждений (схема посадки и использование подвойно-привойных комбинаций, системы фиксации и защиты), которые применяют их зарубежные коллеги.

Промышленное культивирование черешни под накрытием

Исходя из вышеописанного, для успешного развития отечественного садоводства, а в конкретном случае для промышленного выращивания черешни, необходимо выращивать сорта, которые отвечают современным требованиям относительно качества их плодов, а также использовать подвои, которые позволяют создавать плотные высокопродуктивные насаждения, дающие возможность ухаживать за ними без особых трудностей.

Современные клоновые подвои черешни

ADARA® ( Selezione di P. Cerasifera) получен в Испании, отличается хорошей якорностью и укоренением. Хорошо себя чувствует на карбонатных почвах и склонных к асфиксии, тяжёлых почвах.

CAB 6 P ( Selezione di P. cerasus) получен в Болонском университете. Хорошо приспособлен к различным типам почв. Подходит для культивирования на тяжёлых, склонных к асфиксии почвах. Требует достаточного водоснабжения. Устойчив к возбудителям фитофтороза и вертицилёзного увядания. Деревья, привитые на нем, характеризуются ранним периодом созревания по сравнению с Colt. Подходит для закладки насаждений черешни с средней плотностью на плодородных почвах.

FRANCO (P. Avium) подходит для выращивания на поддающихся засухе, известняковых почвах, склонных к умеренной асфиксии. Деревья, полученные с его использованием, имеют сильную силу роста, медленно вступают в плодоношение. Рекомендуется использовать там, где нельзя использовать вишню магалебку.

GISELA® 3 (P. cerasus x P. canescens) — самый низкорослый подвой из серии клонов «Gisela», которые способны образовывать скелетные ветки с широким углом отхода от центрального проводника. Учитывая небольшой опыт использования этого подвоя, рекомендуется использовать лишь при закладке экспериментальных насаждений черешни. Подходит для выращивания на плодородных почвах при закладке насаждений с высокой плотностью. Требует интенсивную обрезку, прореживание, полив и подкормки. Учитывая высокий потенциал к промышленному производству, не рекомендуется использовать в комбинации с очень продуктивными сортами.

Разделение пролиферированных микрорастений подвоя Gisela® 6

GISELA® 5 (П. П. Cerasus х сапезсепз) получен в университете г. Гиссен, Германия. Деревья, выращенные с его использованием, имеют силу роста ниже средней. Прививки хорошо срастаются, отличается высокой производительностью, ранним вступлением в плодоношение и позитивно влияет на образование крупных ягод. Подходит для выращивания на плодородных с достаточным количеством влаги почвах. Чувствителен к псевдомонии, кокомикозу, фитофторозу а также раку (Agrobacterium T.). Подходит для создания насаждений с высокой плотностью и использованием орошения. Отличается быстрым вступлением в период плодоношения.

Микрорастения Gisela® 5 на этапе ризогенеза

GISELA® 6 (P. cerasus x P. canescens) получен в университете г. Гиссен, Германия. Имеет хорошую приспособленность к различным почвенно-климатическим условиям, среднюю силу роста и ту же чувствительность к грибным и бактериальным заболеваниям, как и Gisela ® 5.

Микрочеренки Gisela® 5 перед высадкой в субстрат для укоренения

MAxMa DELBARD® 14 Brokforest (P.avium x P. mahaleb) выведен в Лайл Бруксе, штат Орегон, США. Имеет среднюю силу роста, хорошо совместим с существующими сортами черешни, отличается высокой производительностью. Имеет хорошую адаптивную способность к условиям окружающей среды, и различным типам почв, как сухим, так и переувлажнённым. Устойчив к фитофторозу, толерантен к псевдомонии.

MAxMA DELBARD® 60 Broksec (P. mahaleb x P. avium) получен в Лайл Бруксе, штат Орегон, США. Имеет среднюю силу роста. Отличается высокой производительностью и хорошей адаптивной приспособленностью к различным типам почв, а также имеет стойкость к условиям сухих, известняковых почв. Характерна хорошая совместимость и эффективность производства.

PHL-C® (New) (P. avium x P. Cerasus)– на 80% ниже сила роста по сравнению с FRANCO (P. Avium). Деревья, привитые на нём, отличаются ранним вступлением в пору плодоношения и высокой продуктивностью. Подходит для выращивания только на очень плодородных почвах, требует орошения. Имеет слабую якорность, поэтому требует опору.

Акклиматизация микрорастений Gisela® 6

PIKU 1 (New) Prunus Avium x ( P. canescens x P. Tomentosa) — гибридизация выполнена в 1965 г. В. Вольфрамом в Дрездене. Полукарликовый подвой, имеет сольную энергию роста, хорошо адаптируется к разным условиям прорастания. Имеет хорошо развитую корневую систему, хорошо срастается и не требует опоры. Не чувствителен к основным грибковым и бактериальным заболеваниям корней. Отличается ранним вступлением в плодоношение и высокой продуктивностью.

Другие подвои черешни: Cab 11E, Colt, Magaleppo, SL64

По отзывам, обещающими являются и подвои, созданные российскими селекционерами, такие как Krymsk 5 и Krymsk 6.

Сертифицированный клоновый подвой черешни Gisela® 5

Представленный сортимент подвоев, как и в случае с выращиванием других культур, дает возможность создавать как высокоплотные интенсивные насаждения черешни с схемой посадки 3-3,5 х 1-1,5 м с использованием шпалеры, способных давать урожай товарных ягод на уровне 20-25 т/га, так и низкозатратные насаждения на среднерослых подвоях, которые не нуждаются в значительных капиталовложениях.

Пригодность к использованию перечисленных подвоев в комбинации с зарегистрированными сортами черешни и теми, которые являются перспективными для выращивания в «черешнёвых» регионах России и Украины, должны подтвердить исследования, как наиболее рациональный способ интродукции.

Сертифицированный клоновый подвой черешни Colt

Для закладки промышленных насаждений черешни в России и Украине с использованием современных сорто-подвойных комбинаций, получивших научное подтверждение о целесообразности их промышленного использования для выращивания в конкретных регионах, необходим качественный посадочный материал. Его можно импортировать, но лучше всего создать собственную питомниководческую базу, основанную на производстве посадочного материала на безвирусной основе. В таком случае растениям не нужно будет проходить процесс адаптации из-за его перемещения из регионов с другими агроклиматическими условиями. Для этого необходимо создание оздоровленных маточно-черенковых садов, а также налаживание производства подвоев косточковых культур путём микроклонального размножения in-vitro.

Растения подвоя Gisela® 5 перед отгрузкой

Первое поле питомника заложено сертифицированным подвоем черешни

Сертифицированный маточно-черенковый сад черешни

Сертифицированные саженцы черешни

Козорог И.Ф.

Система защиты земляники и ее особенности в разных регионах

Вредители земляники, которых

нужно знать «в лицо»:

Малинно-земляничный долгоносик

|

|

Серовато-черные жуки длиной 3-4 мм. Надгрызают цветоножки, проделывают отверстия в бутонах для откладки яиц. Бутоны провисают, не распускаются. Развивающиеся в них личинки выедают содержимое цветка.

|

Слюнявка-пенница

|

|

Взрослые насекомые длиной до 10 мм, от светло-желтого до черного цвета. На крыльях видны два продольных косных белых пятна. Способны летать и прыгать. Личинки вначале белые, затем зеленовато-желтые, живут в пенистой слюноподобной жидкости, предохраняющей их от подсыхания. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок и вызывают морщинистость листьев, уродливость и недоразвитие завязей.

|

Земляничный листоед

|

|

Жук длиной не более 4 мм, буровато-желтого цвета, а темя, задняя грудка, брюшко у него черные. Земляничный листоед откладывает яйца в углубление листа, которое накануне выгрызает самка. Личинки земляничного листоеда питаются на нижней стороне листовой пластинки и скелетируют их.

|

Пилильщик земляничный гребенчатоусый

|

|

Личинки пилильщика сначала скелетируют листья снизу, позднее выгрызают большие отверстия между жилками и объедают листья с краев.

|

Земляничная листовертка

|

|

Бабочка в размахе крыльев 12-15 миллиметров. Крылья красно-коричневого цвета, с полуовальной пятном вдоль заднего края передней пары. Гусеницы сначала серо-зеленые, с коричневой головой и грудным щитком, а потом становятся серовато-коричневыми, со светло-коричневыми бородавками на всем теле. Гусеницы, которые скелетируют молодые листья вокруг средней жилки, оплетая их белой паутиной, иногда скрепляя паутиной 2-3 листков.

|

Земляничный клещ

|

|

Личинки высасывают сок из листьев. Листья недоразвиты, приобретают желтоватый с маслянистым оттенком цвет, становятся морщинистыми, уродливыми, засыхают. Ослабленная земляника чахнет и перестает плодоносить или дает мелкие невкусные ягоды.

|

Паутинные клещи

|

|

Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Между листьями и стеблями растений появляется тонкая прозрачная паутина. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Растение ослабевает. �

|

Стеблевая нематода

|

|

Прозрачный червь длиной 0,1 — 1 мм. Обитает внутри тканей растения, вызывая вздутие стеблей, черешков и жилок листьев. Поврежденные части укорачиваются, искривляются, отстают в росте, становятся морщинистыми эпидермис на них трескается, ткани буреют и отмирают. Стеблевая нематода в 3 -5 раз снижает урожай земляники , ягоды становятся мелкими, уродливыми, менее сахаристыми. Зимует в фазе личинок.

|

Земляничная нематода

|

|

Нитевидный червь длиной 0,6-0,9 мм. Поражает в основном надземные части растений – стебель, листья, цветы и ягоды. При сильном заражении растения отстают в росте, листья развиваются с искривлёнными, укороченными и утолщёнными черешками, цветонос короткий, цветы недоразвиты, лепестки остаются зелёными.

|

Слизни

|

|

Повреждают листья, особенно ягоды.

|

Болезни

|

|

|

Неинфекционные

|

Инфекционные

|

|

|

|

|

|

|

Недостаток микроэлементов

|

Высокие и низкие температуры

|

Недостаток и избыток влаги

|

Грибы

|

Бактерии

|

Вирусы

|

Неинфекционные болезни земляники

Недостаток микроэлементов

|

Недостаток серы

|

|

Во время уборки плодов или позднее на более старых листьях появляются буро-черная кайма. На молодых листьях такая кайма желтоватого цвета, а листовая пластинка деформирована. Корни растения желтоватые, а их развитие подавлено.

|

Недостаток железа

|

|

Молодые листья имеют интенсивный хлороз между жилками. При более сильном — растения полностью белеют, листья заметно мельчают, корни желтеют, а их размер уменьшается. Столоны и отводки имеют небольшие размеры и подавленное развитие.

|

Недостаток азота

|

|

На более старых нижних листьях с самого начала вегетации.

Листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, рано опадают, желтеют, появляется оранжевые и красные оттенки. Слабый рост и цветение растения. Плохое усообразование.

|

Недостаток фосфора

|

|

Тусклая темно-зеленая окраска листьев, иногда с бронзовым отливом. Могут проявляться красные и фиолетовые оттенки (особенно у черешков и жилок). Засыхающие листья становятся темными и даже черными. Цветение и созревание затягиваются, рано наступает листопад. Замедляется рост побегов и корней, листья мельчают, снижается зимостойкость.

|

Болезни земляники, вызванные температурами

|

Черные «глазки» земляники

|

|

Центр поврежденных цветков чернеет, в результате гибели пестиков. В зависимости от продолжительности периода с низкими температурами и стадии развития цветков и плодов возможно уничтожение части пестиков. В случае образования из них плодов — они сильно деформированы, отдельные их участки — без семян, а верхушка таких плодов часто растрескивается. Семена, развивающиеся из поврежденных пестиков, обычно пустые. При вымерзании всех пестиков в цветке — плоды вообще не формируются.

|

Фасциация земляники

|

|

Вызывается как низкими температурами и сухой погодой в период формиравония почек, так и неподходящей для данного сорта продолжительностью дня. Фасциация связана с нарушениями в эмбриогенезе почек, а не является только результатом плохого опыления или повреждения пестика холодом

|

Инфекционные болезни земляники

|

Белая пятнистость

|

|

Поражаются в основном листья, реже черешки, цветоносы, иногда плодоножки. На листьях появляются очень характерные некрозы — округлые, небольшие, диаметром 2 — 3 мм, вначале коричневые, впоследствии в центре светлые, белые, с пурпуровым ободком. Во влажную погоду на пятнах развивается слабозаметный белесоватый налет — спорокучки конидиального спороношения гриба. Налет может быть как с верхней, так и с нижней стороны листьев. Центральная часть пятна со временем может выпасть, лист продырявливается. На черешках листьев, плодоножках и цветоносах пятна также более светлые в центре и темные по краям, но здесь они вытянутые и несколько вдавленные.

|

Бурая пятнистость листьев

|

|

Листья и чашелистики покрываются темно-пурпурными пятнами, иногда сливающимися. Вскоре на пятнах с верхней стороны листа появляются различимые невооруженным глазом блестящие черные подушечки, в которых находятся споры гриба.

|

Коричневая пятнистость листьев

|

|

На листьях (чаще старых) округлых или неопределенной формы светло- темно- или красно-коричневых пятен со светлым центром. Вокруг пятна обычно бывает темно-коричневая или темно-красная кайма. Вначале пятна бывают 0,1—0,5 сантиметра в диаметре, но вскоре увеличиваются до 1—3 сантиметров. Обычно они расположены по краю листовой пластинки или вдоль средней жилки листа. Одно — два пятна могут уничтожить целый лист.

|

Мучнистая роса

|

|

Пораженные листья, бутоны, цветки, завязи покрываются пушистым белым налетом. Листья становятся грубыми, кожистыми, закручиваются вверх в виде лодочки и засыхают.

|

Антракноз земляники

|

|

На листьях обрауются округлые пятна, мелкие, до 3 мм в диаметре, серые в середине, окруженные пурпурной каймой. На стеблях образуются серые пятна и мелкие глубокие язвы, окруженные широкой пурпурной каймой. При массовом поражении пятна сливаются и стебли покрываются сплошной побуревшей, осенью сереющей, растрескивающейся тканью, что приводит к отмиранию концов побегов. Плодовые кисти садовой земляники (клубники), пораженные антракнозом, отмирают вместе с несозревшими ягодами, а пораженные ягоды засыхают

|

Фитофтороз

|

|

Поражается корневая система и надземная часть растения, вызывая разнообразные симптомы. У пораженных кустов постепенно увядают листья от центра к периферии. Иногда, наоборот, увядание начинается со старых листьев, которые поворачиваются верхней стороной вниз и ложатся на почву. У основания черешков, цветоносов и на сердечке появляются бурые окольцовывающие пятна, позже переходящие в гниль.

|

Вертициллезное увядание

|

|

Поражается сосудистая система, корневая шейка, розетка куста и корни земляники. Заболевший куст вначале «оседает», затем начинается радикальное полегание листьев. В центре куста появляются мелкие хлоротичные листья, растение окрашивается в красновато-желтый цвет. На срезе больного корневища заметно коричневое кольцо сосудов. У сильно пораженных кустов окрашиваются, кроме того, сосуды в черешках листьев и в усах.

|

Фузариозное увядание

|

|

Поражает надземную часть куста и всю корневую систему. При заражении куст постепенно изменяет окраску, увядает и усыхает. Завязь на пораженном кусте не развивается. Больное растение прекращает рост и отмирает. У наиболее пораженных кустов листья и усы окрашиваются в коричневатый цвет.

|

Грибные болезни

|

Серая гниль

|

|

На ягодах появляются отдельные размягченные буроватые пятна, которые быстро разрастаются по всей ягоде и покрывают ее густым серым пылящимся налетом — конидиальным спороношением гриба. На листьях образуются расплывчатые, темно-серые, чаще бурые загнивающие пятна с серым пушком.

|

Вирусные болезни

|

Крапчатость земляники

|

|

На листьях появляются светло-зеленые пятна. Растения отстают в росте, ягоды и усы почти не формируются.

|

Позеленение лепестков

|

|

Растения плохо развиваются, листья становятся мелкими, желтовато-зелеными, с мозаичной расцветкой. Листья слегка сгибаются по центральной жилке, буреют, становится морщинистыми. Наиболее характерный признак – изменение чашечки цветка: чашелистики крупные, разросшиеся; лепестки цветков светло-зеленые, мелкие. Земляника почти не дает плодов и погибает. Болезнь распространяется цикадками и с больным посадочным материалом.

|

Морщинитость листьев земляники

|

|

На листьях появляются хлоротичные небольшие пятна, они становятся морщинистыми. Вирус переносят тли. Болезнь распространяется также с посадочным материалом.

|

Ксантоз

|

|

Листья больных растений желтеют, скручиваются вдоль центральной жилки, укорачиваются черешки. Вспышки болезни особенно проявляются весной и осенью.

|

Д.Б.Байрамова

Институт Генетических Ресурсов НАНА

Садоводство в Азербайджане

Благодаря ценным исконно-историческим, почвенно-климатическим условиям, на территории Азербайджана произрастает почти все плодовые породы.

Садоводство известно в Азербайджане с давних времен. Еще до нашей эры жители предгорья пользовались плодовыми деревьями лесов и постепенно стали окультировать их. C давних времен население Азербайджана умело использовало эти природные богатства, употребляя в пищу плоды дикорастущих, размножая лучшие формы и выводя их в культуры. Древний Азербайджан является родиной многих плодовых культур: грецкий орех, фундук, каштан, айва, яблоня, груша, слива, вишня, черешня, алыча, кизил, гранат, инжир, персик и другие плодовые. В севера и юге страны в лесах имеются различные дикорастущие плодовые растения: кизил, ежевика, смородина, малина, яблоня, груша, мушмула, рябина чинарик и др. представляющие исключительную ценность. Плоды используются в свежем виде, а также как дополнительный источник сырья для пищевой и плодо-перерабатывающей промышленности. Например из плодов груши, яблок, кизили, алычи получали ках, рчал (суракат), лаваш, а также из них получается прекрасные компоты. Для варенья используют алчу, кизиль, малину.

Наличие большого разнообразия плодовых пород в лесах и садах республики доказывает насколько почвенно — климатические условия Азербайджана благоприятствуют развитию плодоводства.

Еще Страбон и Теофраст, в IV веке до нашей эры, в своих исторических рукописях указывали, что греки и римляне вывозили из так-называемой губернии Джар (древние Кахский, Балакянский и Закатальский районы), Кабала (Кабалинский и Огузский районы), Шабран (Кубинский и Кусарский районы), Мидии (Азербайджана) плодовые деревья айвы, абрикоса, персика и апельсина. В VIII и IX веках нашей эры Азербайджан обеспечивал плодами Багдадский базар. Известно, что из 11-ти основных климатических типов земного шара, на территории республики встречается 9 из них:

- сухой субтропический;

- влажный субтропический;

- полувлажный субтропический;

- сухой континентальный;

- умеренно-теплый, влажный;

- умеренно-теплый сухой;

- умеренно-холодный;

- холодный;

- нагорных тундр.

По почвенно-климатическим условиям в Азербайджанской Республике 10 экономических зон – Абшерон, Гянджа-Казах, Куба-Хачмаз, Шеки-Закатала, Ленкорань, Аран, Верхний Карабах, Кельбеджар-Лачин, Горный Ширван, Нахичевань. Эти зоны отличаются друг от друга не только по географическому расположению и почвенно – климатическим условиям ,но и по природным ресурсам.

1. Абшеронская экономическая зона (Абшерон и Хизинские районы, г.Сумгаит). Зона расположена на востоке республике и прилагает к берегам Каспийского моря, а на северо-западе примыкает к горам Большого Кавказа.

Климат зоны сухой, субтропический, а в низменной части, степной сухой. Зима в зоне чаще всего бывает бесснежная, безморозная, а лето сухое и жаркое.

Почва сероземно-бурая, слабосолонцеватая в комплексе с неполноразвитой супесчаной почвой. Кроме этого встречаются песчано-каменистые комплексы и засоленая почва.

Абшеронский полуостров имеет специфические почвенно-климатические условия для развития маслиноводства, (Olea Europaea) а также здесь имеются благоприятные условия для выращивания ценнейших культуры — шафрана (Crolus Aıtirus), инжира, миндаля (Amiqdalis Comminis), фисташки (Pistacia veral), унаби (Ziziphus Jujuba) и других субтропических пород. При хорошем обеспечении поливной водой, здесь можно значительно увеличить валовый сбор маслин и расширить их площади.

Миндаль Forma 4/7

Миндаль Forma 1/3

Фисташка 1/А

Mестные сорта: Олива-Азербайджанский, Баку, Сладкий, Бузовна, Фисташка-Абшерон, Баку, Бульбула, Амирджан, Кешля и др.

2. Гянджа-Газахская экономическая зона. В ее состав входят Агстафа, Дашгесан, Кедабек, Геранбой, Хазар, Газах, Шемкир, Товузский районы и города Гянджа, Нафталань. Располагается на западе республики. Территория делится на наклонно-равнинную, предгорную, среднегорную и высокогорную зоны. В этой зоне есть хорошие условия для развития плодоводства. Так, здесь в основном выращиваюся из семечковых культур — груша, айва, из косточковых-черешня, абрикос, персик, из субтропических-гранат, хурма.

3. Шеки–Закатальская экономическая зона. В состав зоны входят Балакан, Огуз, Закатала, Ках, Габала и Шекинские районы. Зона является крупнейшей в республике орехоплодные базой орехоплодных культур. Зона расположена в северо-западной части республики. Северная часть зоны занимает южные склоны Большого Кавказского хребта, на юге к ним прилегает Алазань – Авторанская долина.

Почвенно-климатические условия зоны благоприятствуют для развития орехоплодных культур. В Шеки-Закатальской зоне в основном выращиваются орехоплодные культурыю В зоне ведущее положение занимает фундук, другие же культуры орехоплодных, как грецкий орех, каштан и пекан, в зоне не имеют специальных массивов. Крупные массивы этих культур имеются в лесах.

Gombul qoz (Грецкий орех)

Dəyirman qoz

Motal qoz

Nazik qabıq qoz

Фундук — Peyvənd fındıq

Фундук — Peyvənd fındıq

Ətli Əzgil (Мушмула)

Кизиль (красный)

Qara(черный) zoğal

Butulka zoğal

Çəllək (боска)zoğal

ГРУША -Çörək armud

Xırda Tala armudu

Xan armudu

Bəhram armud

Quzu görək alma

Qaysı gavalı

Payız (осенняя)alçası

Последные годы в Закатальской и Балаканской районах наряду с орехоплодным расширяется и площади субтропических культур-Восточной хурмы. И этих районах развивается шелководство и виноградарство.

4. Ленкорань-Астаринская зона. В эту зону входят 6 районов- Астара, Ленкорань, Масаллы, Ярдымлы, Лерик и Джалилабад. Зона расположена на юго-восточной окраины Азербайджана. Поверхность зоны состоит из талышских гор Ленкоранской низменности, примыкающей к Каспийскому морю.

Климат влажный субтропический, на юге- влажный, а на севере – сухой. Почва зоны состоят из желтоземов, бурых, горно-лесных, коричневых послелесных, глеевато-болотных почв. Ленкорань –Астаринская зона в основном занимается чаеводством. Кроме чая здесь выращиваются и цитрусовые культуры – лимон, мандарин, апельсин и субтропические — фейхоа, лавр благородный. В зоне также выращиваются ранние овощи, тунк, бамбук и др.

5. Куба-Хачмасская экономическая зона. В состав этой зоны входят Куба, Кусар, Хачмас, Дивичи, Сиязанские районы. Рельеф зоны неравномерны.

Зона расположена в северо-восточной части республики. Климат в горной части зоны холодный зимой, в предгорно-умеренном -теплый, а низменно-умеренных-теплых полупустынь и сухих степей с сухим летом.

Почвенный покров в этой зоне состоит из горно-луговых, лугово-степных, горно-лесных коричневых, коричневых послелесных, лугово-лесных и песчаных.

Эта зона в Азербайджане является центром возделывания семечковых плодовых культур.

Papaq alma

Əhmədiyyə alması

Yaylı alyanaq armud

Bənövşə gavalı

6. Аранская экономическая зона. Агдаш, Агджабеди.Барда, Биласувар, Геокчай, Гаджигабул, Имишли, Курдемир, Нефтчала, Саатлы,Сабирабад, Салян, Уджар, Зардобские районы, Мингечаур и Ширванские города.

Климат региона сухой субтропический. Больше половина територии расположено в ниже над уровнем моря.

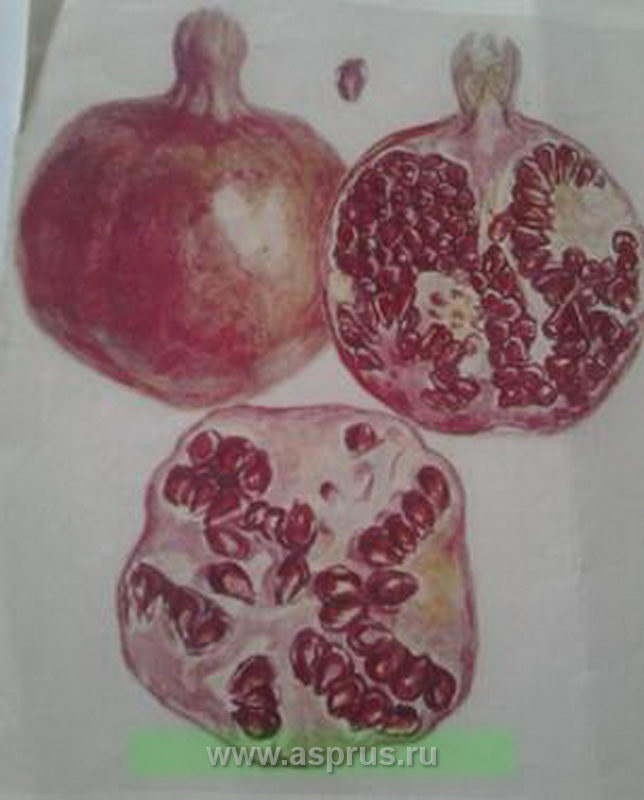

В этих районах широко вырашиваются местные сорта граната – Гюловша, Гюловша Азербайджанская, Бала Мурсал, Кырмызы Кабух и др.

В данной зоне вырашивается также хурма восточная,унаби, инжир, айва, алыxа и дугие плодовые культуры.

Бала Мюрсал

Гюлоша розовая

Кырмызы Кабух

7. Верхняя Карабахская экономическая зона.(Aгдам, Тартар, Хочаванд, Хочалы, Шуша, Джабраил, Физулинские районы и г.Ханкенди.

8. Кельбаджар-Лачинская экономическая зона. В состав этой зоны выходит Кельбаджар, Лачын, Зенгилань, Губадлинские районы. Эти районы составляет 7,5% територрии Азербайджана и более 20 лет находится под окупацией Армении.

Растительнось этих районов очень богат.

В Карабах-Ширванской низменности можно и в дальнейшем расширить площадь субтропических и косточковых пород и увеличить валовый сбор плодов этих культур. И в выращивании плодовых, особенно семечковых, косточковых и субтропических других регионах Азербайджана имеются благоприятные климатические условия .

9. Горная Ширванская экономическая зона. Cюда входят Ширвань, Ахсу Исмаиллы, Гобустан и Шемахинские районы. Известна как зона субтропических культур. Зона состоит из низменных и горных частей. Наиболее благоприятные условия для развития субтропического садоводства имеются в низменной части зоны. Часть зоны сухой субтропический, зима умеренная, без снега и мороза, а лето сухое и теплое. Атмосферные осадки составляют от 200 до 400 мм. На территории подзоны распространены бурые, серо-земные, аллювиально-луговые, луговые, сероземно-луговые и другие типы почв. В описываемых почвенно-климатических условиях хорощо растут культура граната и все плодовые культур, собенно семечковые культуры-груша, яблоня. В лесах встречается дикие формы грушы, яблони, кизиль, мушмула и др.

10. Нахичеванская Республика.

Туда входит Ордубад, Садарак, Шарур, Шахбуз, Бабек, Джульфинские районы и г. Нахичевань.

Нахичеванская республика отличается своеобразием природных условий и является одна из важных плодовых зон Азербайджана.

Климат зоны сухой континентальный, отличается холодной зимой и сухим жарким летом. На территории зоны распространены сероземные, горно-луговые, горно-каштановые, горно- черноземовидные, сероземно-луговые и другие типы почв

В Нахичеванской республике культивируются в основном косточковые плодовые культуры, особенно абрикос, персик, слива. В республике распространены в основном местные сорта косточковых, таких как: абрикоса-Агверди, Абуталиби, Алйанаг, Аг-Табарза, Бадам ерик, Аг Новраста, Шалах, Новраста; персика- Аг-назлы, Салами, Зафарани, Нарынджы, сорта сливы-Хатыны, Гара албухара. Сары албухара

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

СРОЧНО

Руководителям садоводческих хозяйств

Просим срочно ознакомиться с материалами и аргументировать ответ Ассоциации по этому важному вопросу. Соковый Союз лоббирует снижение ставок на ввозимый концентрат на уровне 0%. Учитывая огромные дотации садоводам в развитых странах и Китае производство отечественных яблок в средних и мелких садоводческих хозяйствах России станет нерентабельным. Это коснется каждого из Вас.

Ознакомиться с обрашением можно здесь

Ждем Ваших предложений.

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

доктор с.-х. наук Муханин И.В.

Завражнов Андрей Анатольевич

доцент, к.т.н., Инженерный центр ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, руководитель

|

Завражнов Анатолий Иванович

Академик РАСХН, президент ФГБОУ ВПО «МичГАУ»

|

АНО «Региональный научно-технический центр «Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства» (РНТЦ «ИнТех»)

Проблемы механизации и формирование машинных технологий для интенсивного садоводства

Процесс развития отечественного интенсивного садоводства можно представить в виде следующей цепочки:

- формирование структуры технико-технологической составляющей интенсивного садоводства с учетом агробиологических, агротехнологических и продукционных особенностей интенсивных садов;

- создание нормативной базы, обеспечивающей техническое и технологическое регулирование технико-технологической составляющей интенсивного садоводства;

- создание машиностроительной компоненты по принципам регионального сельхозмашиностроения и в условиях малого бизнеса;

- технологизация и насыщение интенсивного садоводства наукоёмкими высокотехнологичными элементами современного машиностроения;

- кадровое насыщение отрасли садоводства;

- государственная поддержка развития интенсивного садоводства в условиях ВТО.

Особенности механизации садоводства

- Техника для садоводства отличается огромным разнообразием как типоразмеров, так и исполнительных рабочих органов. При этом инфраструктура садоводческих хозяйств определяет сравнительно небольшой парк машин по каждому типоразмеру и по виду технологических операций.

- Данный аспект сдерживает производство высококачественной техники для садоводства на крупных высокотехнологичных заводах вследствие малых объемов производства.

Высокий Технический уровень вновь внедряемых машин для садоводства может быть обеспечен:

- использованием средств автоматизации и элементов «точного земледелия»;

- применением индивидуальных гидро- или электроприводов исполнительных рабочих органов;

- максимальной степенью совмещения технологических операций;

- внедрением зонально-адаптированных ресурсосберегающих и энергосберегающих машинных технологий садоводства.

Основные принципы формирования машинных технологий «ИнТех»

Блочно-модульный принцип формирования техники для садоводства.

Производство техники для садоводства по принципу регионального сельхозмашиностроения.

Формирование системы базовых агротехнологий интенсивного садоводства.

Формирование федерального регистра техники и технологий техники для садоводства.

Внедрение элементов интеллектуальной техники (автоматизация, роботизация).

Внедрение предложенных принципов позволит обеспечить высокий технический уровень и конкурентоспособность отечественной техники для садоводства путем:

обеспечения качества и требований экологической безопасности в соответствии со стандартами ISO 9000 и 14000;

сбалансированной ценовой политики (приоритеты на снижение стоимости машин);

региональной и внутрихозяйственной адаптации различных типов машин и оборудования для садоводства.

Модель агропромышленной структуры РНТЦ «ИнТех»

| РНТЦ "ИнТех" |

| Участники — организаторы |

- ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина

- ГНУ ВИМ

- Мичуринский ГАУ

- Администрация г. Мичуринска-Наукограда

- Производственные организации города и области

- Другие организации и учреждения (по представлению)

|

| Производственная база |

Инженерный центр ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина |

| Выполняемые функции |

Проведение НИОКР и реализация инновационных проектов |

Изготовление современных машин для садоводства и растениеводства |

Внедрение инновационных разработок и передового производственного опыта |

Обучение студентов и повышение квалификации специалистов |

Оказание производственных и технологических услуг |

| Форма и структура |

Инновационные малые предприятия |

Производственный центр |

Демонстрационная площадка и/или Информационно-консультационный центр, научно-образовательный центр. |

Машинно -технологическая станция |

Ситуация «Как есть»

В умах многих отечественных специалистов до сих пор господствует «технологический уклон» — мнение о том, что технологии интенсивного садоводства – это нечто, связанное, главным образом, с агробиологическими, агротехнологическими и продукционными особенностями интенсивных садов, а именно:

- использование слаборослых подвоев и высокопродуктивных сортов;

- увеличение плотности посадки плодовых деревьев;

- внедрение эффективных систем формирования кроны деревьев;

- использование капельного орошения и опорных систем;

- внедрение программированных и информационных (по фазам роста) систем внесения удобрений;

- внедрение интегрированных (по порогу вредоносности), комбинированных и биолого-химических систем защиты растений;

- применение почвенно-ландшафных карт на базе геоинформационных систем (ГИС) и информационных технологий на базе космомониторинга при закладке садов и др.

Модель «Как надо»

В конечном итоге, процесс развития отечественного интенсивного садоводства представляет следующую цепочку процессов:

- процесс формирования структуры технико-технологической составляющей индустриального интенсивного садоводства с учетом агробиологических, агротехнологических и продукционных особенностей интенсивных садов;

- процесс создания нормативной базы, обеспечивающей техническое и технологическое регулирование технико-технологической составляющей интенсивного садоводства;

- процесс создания/возрождения машиностроительной компоненты по принципам регионального сельхозмашиностроения и в условиях малого бизнеса;

- процесс технологизации и насыщения интенсивного садоводства наукоёмкими высокотехнологичными элементами современного машиностроения;

- процесс кадрового насыщения отрасли садоводства;

- процесс государственной поддержки развития интенсивного садоводства в условиях ВТО.

Модель внедрения новой техники и технологий

| Модель "как есть" |

Модель "как должно быть" |

| Реализация конкретных машин в полной комплектации |

Реализация машинных технологий в зонально адаптированной комплектации |

| Создание СП с фирмами-изготовителями, производящих "отверточную сборку" поставляемой техники |

Создание СП с фирмами-изготовителями, производящими технику по принципу "технологической и ценовой адаптации"

Данный подход заключается в том, что для конкретного потребителя у производителей заказывается и приобретается минимальный набор рабочих исполнительных элементов сельхозмашин и орудий, обеспечивающих качественное выполнение технологического процесса и, в то же время, максимально снижающий ценовую нагрузку |

| Предпродажная подготовка и досборка поставляемой техники в полной комплектации |

Адаптация поставляемых машин в существующий производственный технологический цикл |

| Демонстрация новой техники на месте размещения "снаба". И чаще всего без показа в поле |

Производственная демонстрация новой техники и технологий в хозяйствах на конкретно отведенных участках силами летучих отрядов (производственно-полевой маркетинг) |

| Приобретение и реализация "красивой" и новой техники |

Помимо новой техники приобретение и реализация модернизированной техники "second-hand" согласно принципу ценовой адаптации |

Модель инженерного обеспечения садоводства

(модель «Как должно быть»)

| Проблема |

Пути решения проблемы |

Форма решения проблемы |

| Инженерное обеспечение садоводства |

Снижение номенклатуры выпускаемых машин при повышении уровня механизации в садоводстве |

Разработка базовых комплексов и машинных технологий, а не отдельных машин. Расширение технологических возможностей машин на стадии проектирования |

| Стабильное производство техники для садоводства |

Организация изготовления техники в Инженерном центре по принципу РСХМ с использованием комплектующих и элементно-агрегатной базы передовых фирм-изготовителей |

Система стандартов качества ISO 9000 и экологии ISO 14000

|

Использование сертифицированного индивидуального электропривода исполнительных рабочих органов с элементами автоматики, робототехники и "точного земледелия" |

Организация производства на высокотехнологичном заводе (например ОАО "Мичуринский завод "Прогресс"). Выбор производителя определяется технической близостью с основной выпускаемой продукцией завода |

| Использование сертифицированных исполнительных рабочих органов |

Приобретение у крупных фирм-производителей (отечественных и зарубежных) |

| Зональная адаптация предлагаемой техники согласно требованиям заказчика |

Использование блочно-модульного принципа формирования техники |

Технико-технологическая адаптация реализуемой техники в Инженерном центре |

| Мониторинг качества и соответствия экологическим требованиям |

Технико-технологическое сопровождение на всех этапах жизненного цикла техники и машинных технологии для садоводства |

Организация лизинговой и франчайзинговой деятельности на базе Инженерного центра и крупных садоводческих хозяйств |

Модель оказания производственных и технологических услуг

(модель «Как должно быть»)

| Направления бизнес-процессов |

Принципиальные положения формирования МТС в составе РНТЦ "ИнТех" |

| Организационно-правовой статус |

При организации МТС наряду с организаторами РНТЦ "ИнТех" участвуют структуры ОАО "Росагролизинг", которые предоставляют (на взаимовыгодных условиях) высокотехнологичную технику для садоводства

Предлагаемая АПС должна иметь финансовую самостоятельность с организационно-право- вой формой типа ОАО или ООО Прибыль, получаемая в результате производственной деятельности МТС, направляется на финансовую поддержку развития РНТЦ "ИнТех"

|

| Производственная и функциональная направленность деятельности МТС |

Помимо инженерного обеспечения проводится агротехнологическое сопровождение ведения садоводства на протяжении всего жизненного цикла производства плодовой продукции Деятельность МТС направлена на внедрение передовых технологий ведения садоводства Производственная деятельность МТС проводится как неотъемлемая часть функционирования демонстрационной площадки РНТЦ "ИнТех", т. е. имеющаяся в распоряжении МТС передовая техника используется в выставочных мероприятиях как стационарно, так и во время производственной деятельности.

"Статичная" (неподвижная) форма демонстрационной площадки реорганизуется в активный "динамический" вариант пропаганды передового опыта

|

| Развитие машинно-технологической станции (МТС) |

На первоначальном этапе деятельность МТС осуществляется передвижными механизированными отрядами на производстве работ, где требуется специализированная высокотехнологичная техника и сложные наукоемкие агротехнологии (раскорчевка и утилизация садовых насаждений, посадка и уход за плодовыми и ягодными культурами и др.) В дальнейшем возможен вариант технико-технологического сопровождения садоводства на отдельных участках в различных хозяйствах Тамбовской области и ЦЧР, т.е. создания "очагов" высокотехнологичного индустриального садоводства

Наряду с основной производственной деятельностью МТС может выполнять действия по реализации передовой техники для садоводства и осуществлять сервисное сопровождение

|

Дренова Н.В.1, Шнейдер Е.Ю.1, Квашнина Н.А.1, Коняева О.Н.2, Тарчоков А.Ю.3, Быковский А.В.4, Дубоделова И.В.5.

1 Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

3 Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике.

4 Управление Россельхознадзора по Карачаево-Черкесской Республике.

5 Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю.

Бактериальный ожог плодовых культур на северном Кавказе и в Предкавказье.

Растения-хозяева

Семечковые Розоцветные

- Груша

- Айва

- Яблоня

- Ирга

- Рябина

- Арония

- Хеномелес

- Кизильники

- Пираканта

- Странвезия

- Боярышник

Косточковые Розоцветные

Прочие

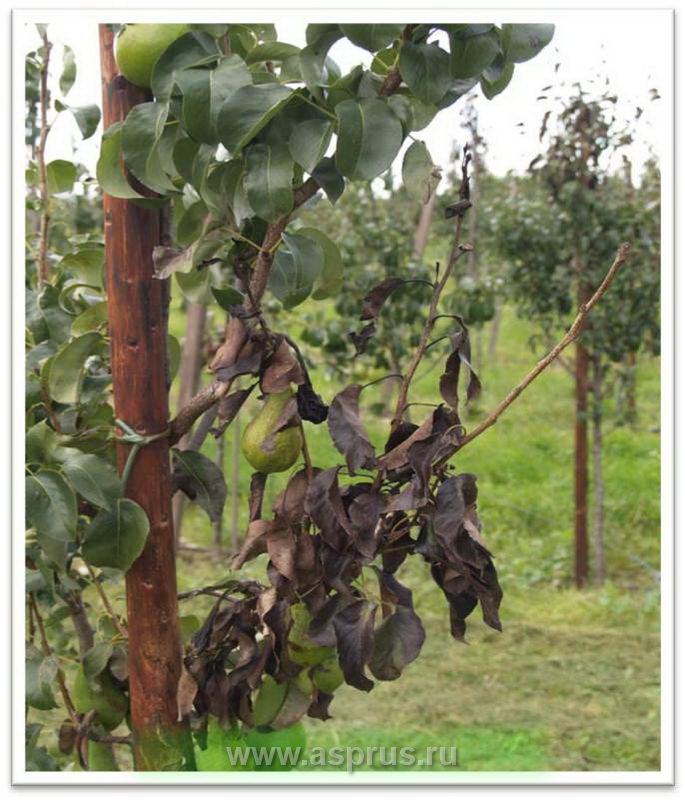

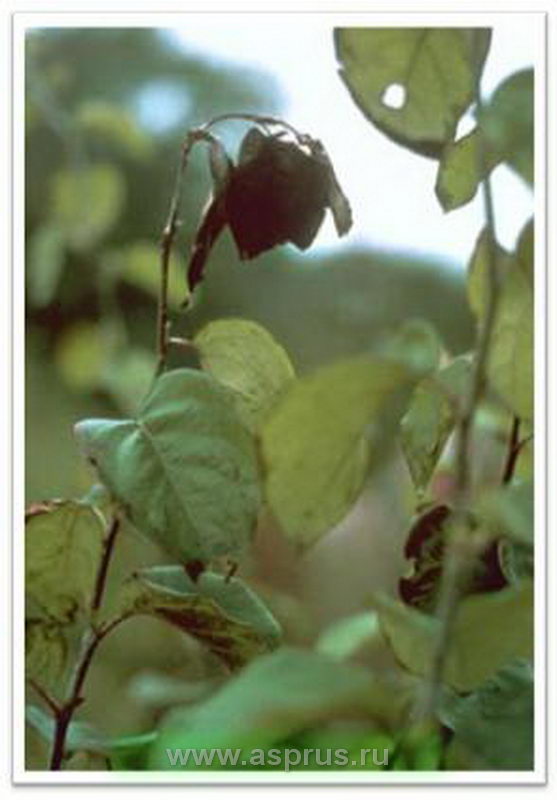

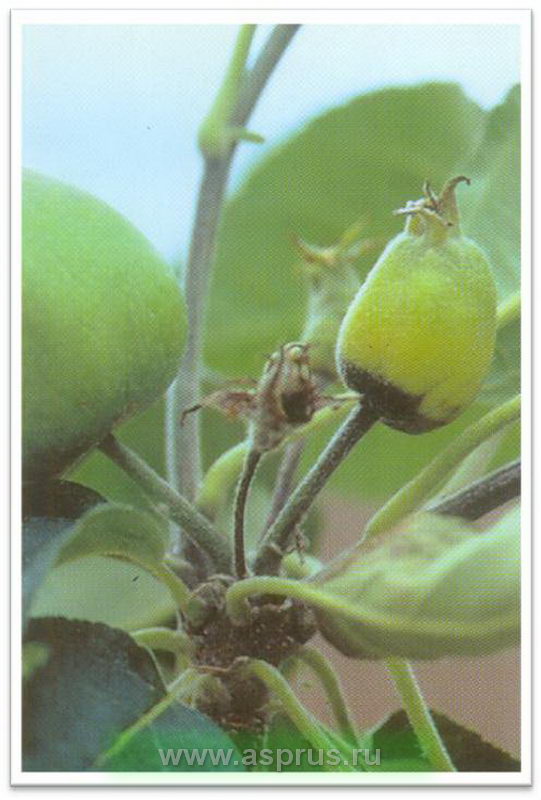

Симптомы ожога плодовых

Некроз и мумификация побегов, «Пастуший посох»

Некроз и мумификация цветков и завязей

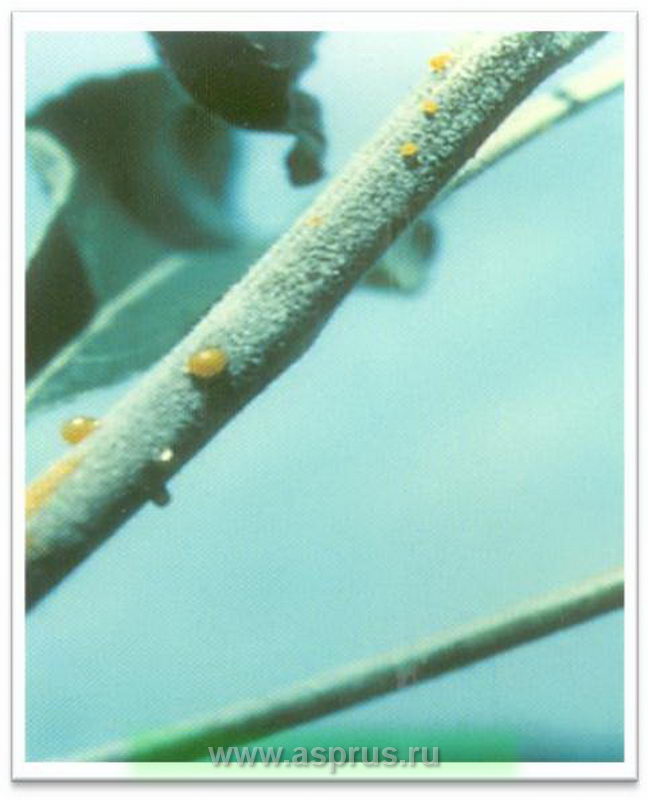

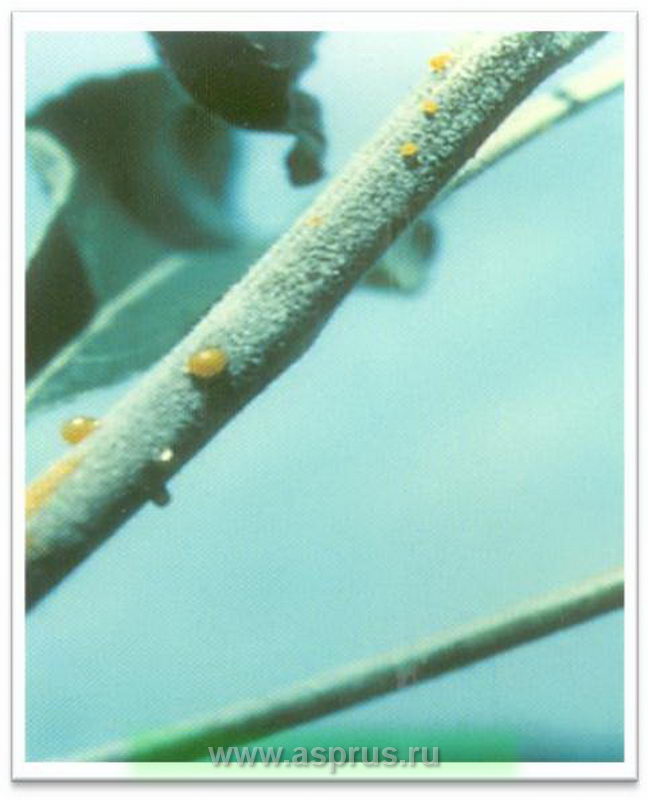

Бактериальный экссудат

Бактериальный экссудат

Бактериальный экссудат

Поражения побегов

Поражения побегов

Поражения побегов

Потенциальная вредоносность бактериального ожога

Зависит от:

- Климата

- Вида и сорта

- Агротехники

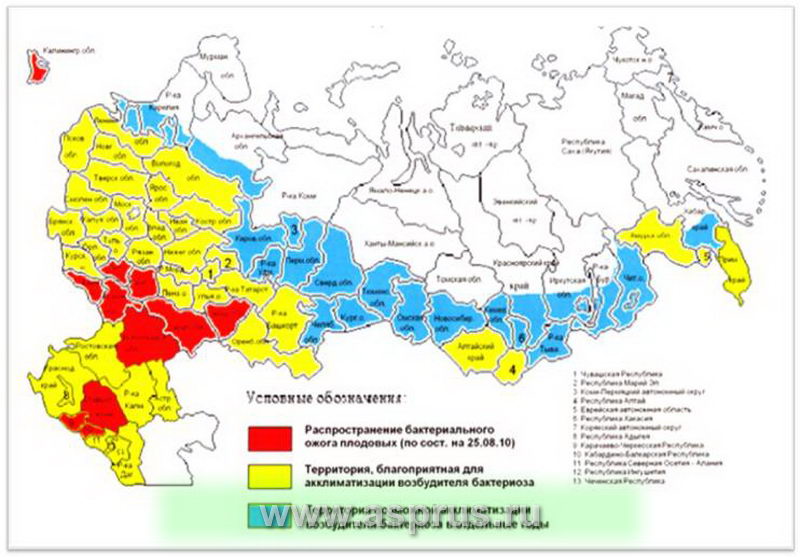

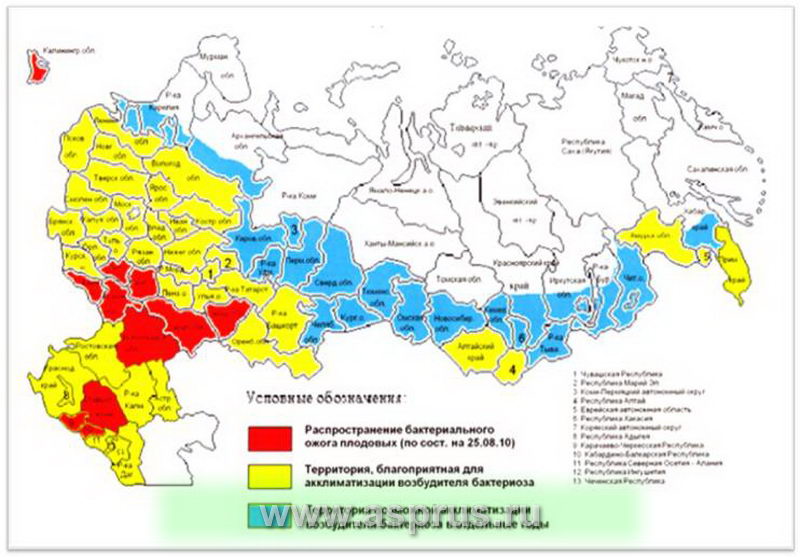

Потенциальное и реальное распространение бактериального ожога в РФ. �

* Согласно АФР для территории РФ (Шнейдер Е.Ю., 2009)

Распространение бактериального ожога в РФ

Очаги ожога могут быть объединены в 3-4 кластера.

- Калининградская область

- Центрально-Черноземный

- Северный Кавказ и Предкавказье

- Нижняя Волга

Климатические условия кластеров

| Регион Параметры |

Калининград |

ЦЧР |

Нижняя Волга |

Кавказ и Предкавказье |

| Тип климата |

Океанический до континентал. |

Умеренно-континентальн. |

Умеренно-континентальн. до континентал. |

Континентальн. (горный) |

| Средняя Т, °C |

+7…+8 |

+6…+ 7 |

+ 4 …+7 |

+9 |

| Т января, °C |

-2 … -4 |

-8…-11 |

— 11…-14 |

— 3…- 4 |

| Т июля, °C |

+17 … +18 |

+19…+20 |

+ 20… +24 |

+21…+23 |

| Средняя макс.Т,°C |

+22 …+26 |

+25…+27 |

+26…+29 |

+27 |

| Средняя мин.Т, °C |

-18…-23 |

— 9 …-13 |

- 21…-22

|

— 8 |

| Годовое кол-во осадков, мм |

600 — 820 |

435-587 |

342-500 |

518 -2000 |

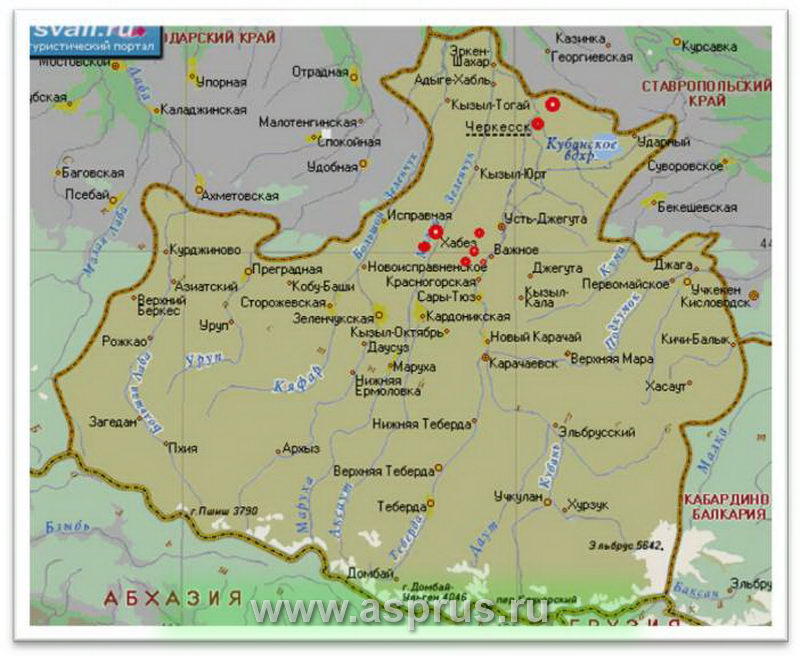

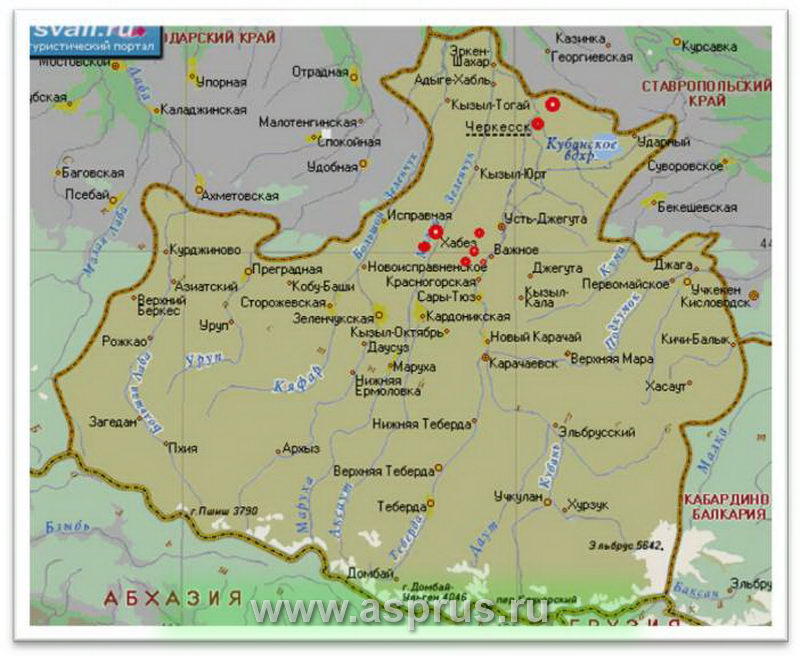

Республика Карачаево-Черкесия

Республика Карачаево-Черкесия

- частные сады и городские насаждения

- на яблоне, груше, айве и боярышнике

2007 г — аулы Хабез и Жако Хабезского района, на яблоне, груше и айве.

2008 г — г. Черкесск, в декоративных посадках боярышника.

2009 г — аулы Кубина, Эльбурган и Инжич-Чукун Абазинского района, на айве и груше

2013 г — село Чапаевское Прикубанского района.

Общая площадь очагов — около 2,2 га, карантинная фитосанитарная зона под бактериальным ожогом плодовых в республике составляет 2438 га.

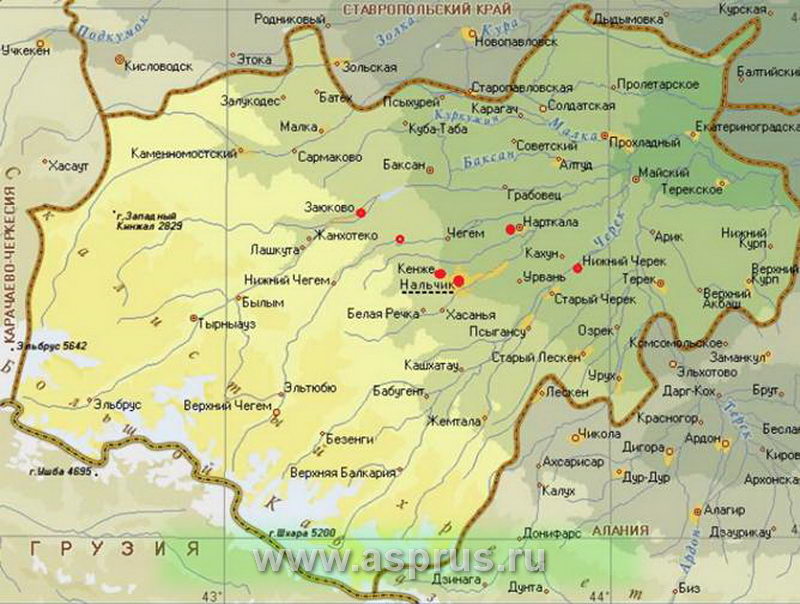

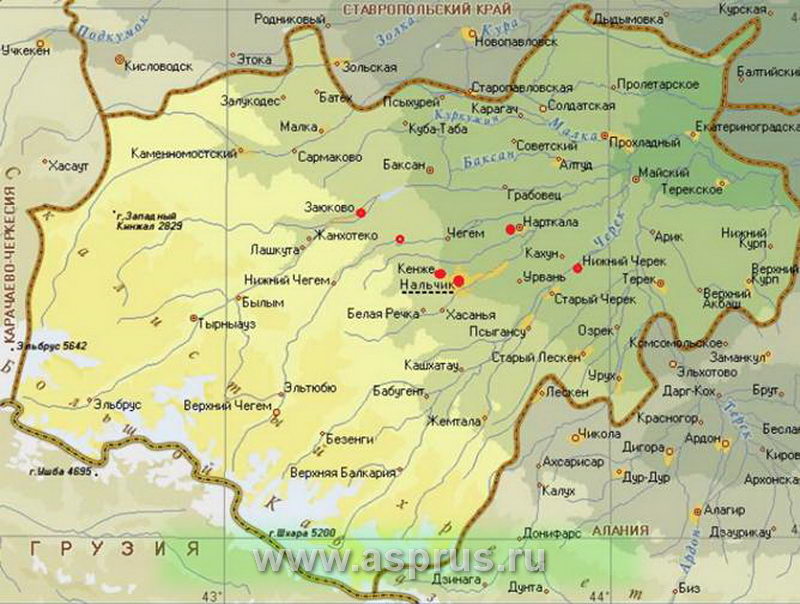

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

- промышленные и частные сады�

- на айве, яблоне, груше

2008 г — 4-летний сад яблони — 14 га (ОАО «Племенной совхоз «Кенже» (г. Нальчик, селение Кенже), саженцы яблони в питомнике — 4 га (КУ ОАО «Плодопитомник Старочерекский» Урванского р-н).

2009 г — частный сектор с/п Заюково Баксанского р-на на айве.

2010 г — старый сад груши 8 га (ЗАО НП «Лечинкай», с. Лечинкай Чегемского р-на).

2012 г – ЗАО НП «Морзох» (с. Морзох Урванского р-на).

2013 г — ОАО «Племенной совхоз «Кенже» -150 га, ФГНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства» (г. Нальчик) — 123 га, ООО «АКАЭМ» (г. Нарткала) и ЗАО НП «Морзох» (с. Морзох) Урванского р-на — 54 и 180 га соответственно.

Ставропольский и Краснодарский края

Ставропольский и Краснодарский края

- частный сектор, городские насаждения, коммерческие сады.

- на айве, груше и боярышнике;

- карантинная зона 21097га

2010 г — Предгорный р-н (гг. Ессентуки и Пятигорск), Кочубеевский р-н (с. Кочубеевское, г. Невинномысск);

2012 г — Предгорный р-н (х. Садовый, п. Пятигорский), Кочубеевский р-н (с.с. Казьминское, Новая деревня, Ивановское);

2013 г — Апанасенковский р-н (с.Дивное), Ипатовский р-н (г. Ипатово), Кочубеевский р-н (c. Заветное) районах. Коммерческий сад СПК «Восход» Кировского района на яблоне.

2013 г — г. Лабинск, Лабинский района Краснодарского края на яблоне, груше и айве в частном секторе.

Пути распространения и переносчики ожога плодовых культур

Между хозяйствами и внутри насаждений

- Воздушные массы, брызги дождя

- Колюще-сосущие насекомые

- Насекомые — опылители

- Посадочный, прививочный материал, пыльца, контактно (птицы, насекомые, тара, техника и орудия, одежда)

На дальние расстояния (между областями и странами)

- Посадочный, прививочный материал, пыльца, тара

- Птицы

- Воздушные массы

Карантинные мероприятия

В 2011 году утверждена «Программа карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распространения возбудителя бактериального ожога плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. на территории РФ, локализации и ликвидации его очагов на 2011-2015 гг.», включающая

- обследования территории РФ;

- анализ отобранных образцов в современных диагностических лабораториях ФГБУ «ВНИИКР» и референтных центрах «Россельхознадзора»;

- применение мер по локализации и ликвидации выявленных очагов.

Действующие рекомендации предполагают уничтожение зараженных деревьев и всех растений-хозяев в радиусе 10-20 м (не менее 2 растений с каждой стороны).

В случае заражения 10% деревьев рекомендуется выкорчевывать все растения в данном месте производства.

Однако в связи с достаточно широким распространением бактериального ожога в некоторых районах возникает вопрос о выполнимости и экономической целесообразности радикальных мер борьбы с заболеванием.

Меры борьбы

В мировой практике существуют меры защиты растений от бактериального ожога.

Наиболее эффективной считается опрыскивания антибиотиками в период цветения. Наиболее эффективен стрептомицин, также применяют касугамицин и другие.

Однако в РФ применение антибиотиков запрещено.

Активно применяются компьютерные программы для прогнозирования вспышек и оптимизации сроков и количества обработок.

Против бактериального ожога разрешен «Фитолавин», однако карантинная служба не имеет информации о его полевых испытаниях

В настоящий момент необходимо проводить мероприятия, предотвращающие проникновение и распространение возбудителя, уменьшающие вредоносность заболевания.

- закладывать насаждения поражаемых растений в свободных от заболевания зонах;

- удалять дикорастущие растения-хозяева в радиусе 500 м от сада;

- использовать здоровый посадочный материал;

- использовать наиболее устойчивые сорта;

- бороться с насекомыми-переносчиками (тлями, медяницами и др.);

- отказаться от внесения повышенных доз азотных удобрений;

- проводить регулярные обследования сада в течение всего вегетационного периода.

При выявлении симптомов ожога необходимо обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по данному региону для подтверждения диагноза и дальнейшего установления границы карантинной зоны и получения предписания по проведению мероприятий в очаге.

ФГБУ «ВНИИКР» участвует в проектах по совершенствованию методов диагностики возбудителя, определения путей его распространения.

Начаты работы по испытанию антибактериальных препаратов против возбудителя ожога, планируется проведение испытания отечественных сортов на устойчивость к заболеванию.

Для большей эффективности работы необходимо участие в ней сельхозпроизводителей, особенно владельцев насаждений, зараженных бактериальным ожогом.

Выводы

- Кавказ и Предкавказье — наиболее благоприятный для развития бактериального ожога регион РФ.

- С 2007 года наблюдается ежегодное увеличение количества и площадей очагов ожога. К 2013 году заболевание достаточно широко распространилось в насаждениях Карачаево-Черкесской Республики, Республики Кабардино-Балкария, предгорных районах Ставропольского края, выявлено в одном районе Краснодарского края.

- Наблюдается поражение груши, айвы, яблони и боярышника как в частном секторе и в городских насаждениях, так и в промышленных садах.

- Отмечается поражение растений средней и сильной степени, наносящее насаждениям значительный ущерб.

- Обрезка и опрыскивание медьсодержащими препаратами не позволяют полностью избавиться от инфекции.

- Существующие карантинные мероприятия потребуют значительных материальных затрат и могут оказаться неэффективными.

Необходима разработка совместной стратегии борьбы с бактериальным ожогом с участием службы карантина растений и ассоциаций производителей плодов и посадочного материала.

Жбанова Ольга Владимировна

Ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по ягодным культурам.

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

Щекотова Л.А.

кандидат биологических наук

С использованием материала магистра естественных наук Екатерины Kрок, Польша, г. Люблин

Ежевика плодоносит на двухлетних побегах (побегах предыдущего года), для её выращивания в открытом грунте в условиях Польши нет достаточного количества зимостойких сортов. Есть формы ежевики, плодоносящие на однолетних побегах (аналогично плодоношению малины), но сорта такого типа не подходят для возделывания в Польше. Сорт Газда довольно устойчив к морозу и может быть рекомендован для промышленного выращивания с использованием ягодоуборочной машины, но у него мелкие ягоды.

Промышленная плантация ежевики в Польше, сорта Газда

Для потребителя особенно ценны раннеспелые сорта ягоды ежевики, вкусные и привлекательного внешнего вида. В 2007 году в отделе садоводства Сельскохозяйственной академии в Люблине при изучении десяти сортов ежевики определены главные качественные характеристики для оценки ягод: аромат, срок созревания, размер и химический состав. Гибриды Логанова — такие как Boysenberry biologcznego, по типу плодоношения близки к сортам ежевики. Созревание ягод у них начинается позже, чем у малины, плодоносящей в июле, но раньше, чем у ежевики.

В Люблине самый ранний сбор урожая начинается с сортов ежевики Boysenberry — 24 июня, и Silvana — 27 июня. Поздний срок съема плодов у сорта Честер – 5 августа. Период плодоношения ежевики длится 31-65 дней (в зависимости от сорта) и заканчивается в первую неделю октября.

Сорт Čačanska Bestrna характеризуется очень крупными ягодами с низким содержанием сахара. Урожай этого сорта можно использовать для получения сока, который будет не хуже, чем сок из плодов виноградной лозы. Эта ежевика с красивыми розовыми цветами.

Высококачественная ягода ежевики сорта Торнфри

У польского сорта Газда ягоды небольшого размера, с превосходными вкусовыми качествами, урожай формируется на однолетних побегах покрытых тонкими, редкими, острыми шипами, которые исчезают в течение второго года. Другой сорт ежевики — польский сорт Ураган: побеги бесшипные, урожай выше, чем у Газды, но у плодов кислый вкус. Сорт Ураган менее устойчив к морозу. После зимы 2004/2005 года в Люблине этот сорт вымерз, в то время как Газда был с урожаем. Вкусные ягоды у бесшипных сортов Лох-Несс и Лох-Тей, но эти сорта не зимостойкие. У сорта Лох-Тей ягоды не крупные, но созревает раньше, чем у Лох-Несс. Выделяются сорта Kotata — с покрытыми колючками побегами, и Сильван. Сорт Thornless Evergreen является периклинальной химерой сорта Evergreen. Побеги замещения ежевики появляются у основания двухлетней плодоносящей ветви из почек молодого корневища, а из придаточных почек на корнях — корневая поросль. Листья ежевики декоративные, при листопаде они стелются красивым ковром.

Ежевика польской селекции сорта Лох-Тей

Самые крупные ягоды у сорта ежевики Čačanska Bestrna, самые мелкие — у Газды. Дегустационная оценка замороженных ягод по десятибалльной шкале VCU показала, что наиболее привлекательными с точки зрения сохранения цвета и формы плодов оказались сорта Честер, Лох-Несс и Ураган, а сорт Газда набрал наименьшее количество баллов.

По вкусу лучшими были признаны ягоды сортов Лох-Несс, Мальчик-senberry, Честер, Ураган. Сорт Газда, вероятно, из-за постороннего привкуса получил низкую оценку.

Высококачественная ягода ежевики сорта Честер

На основе наблюдений и исследований лучшими можно назвать сорта Лох-Несс и Честер. Однако, эти сорта можно рекомендовать для выращивания только садоводам-любителям, так как их побеги нужно укрывать на зиму, чтобы предотвратить подмерзание. Если вы хотите избежать этих процедур — сажайте зимостойкий сорт Газда.

Коробкин Р.В.

Главный специалист по защите растений ЗАО «Сад-Гигант»

Система защиты косточковых культур

Основные вредители косточковых культур

- Сливовая плодожорка

- Сливовый черный пилильщики

- Сливовая опыленная тля

- Вишневая муха

- Вишневый слизистый пилильщики

- Восточная плодожорка

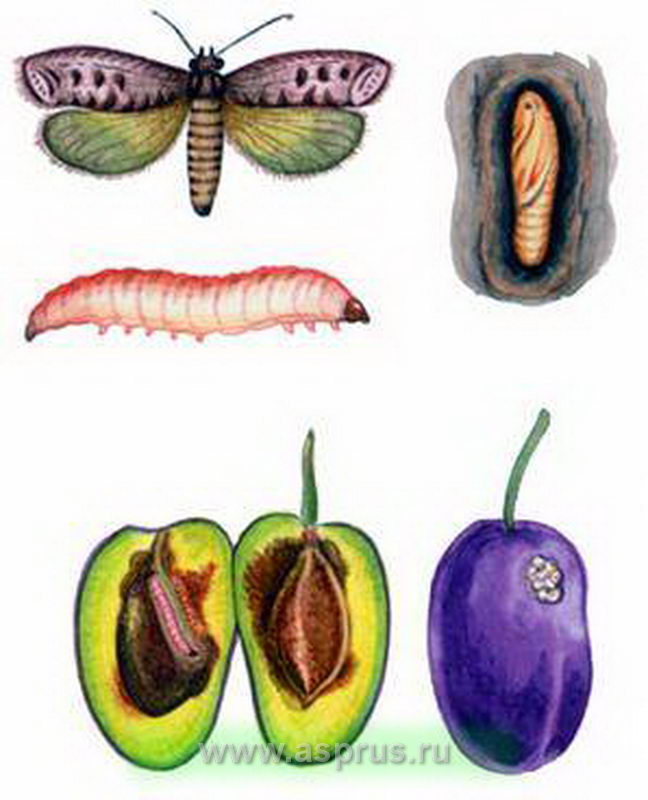

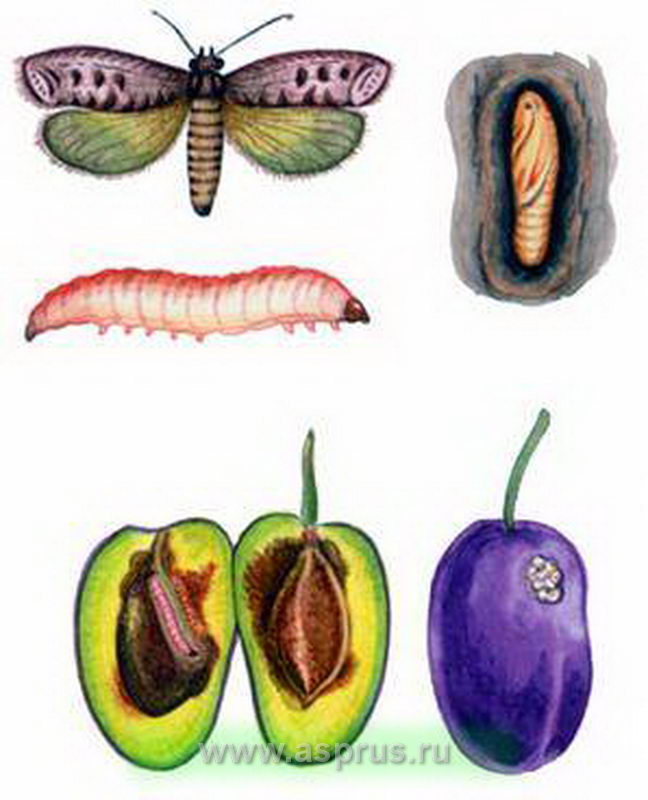

Сливовая плодожорка

Повреждает сливу абрикос, алычу, вишня, персик, черешню. За сезон дает два поколения. Зимуют гусеницы в плотном паутинном коконе в трещинах коры. Окукливание начинается в фенофазу обособление бутонов поздних сортов сливы. Лет бабочек начинается сразу после цветения сливы, массовый лет в третьей декаде мая (на юге). Плодовитость самки 40-50 яиц. Гусеницы второго поколения выходят из плодов и устраиваются в местах зимовки.

Сливовый черный пилильщики

Повреждает сливу, алычу, черешню. За сезон дает одно поколение. Зимует личинка в шелковистом коконе, в почве на глубине 5-10 см. Взрослые насекомые появляются в начале цветения сливы. Плодовитость самки 20-30 яиц. Личинки отрождаются в период образования завязи, одна личинка повреждает 4-6 плодов. Закончив питание личинка покидает плод и уходит на зимовку.

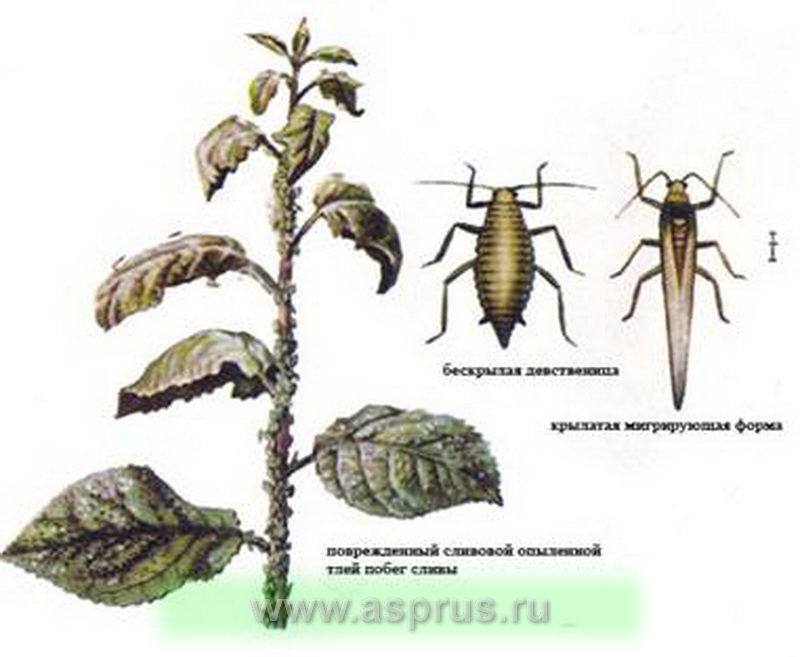

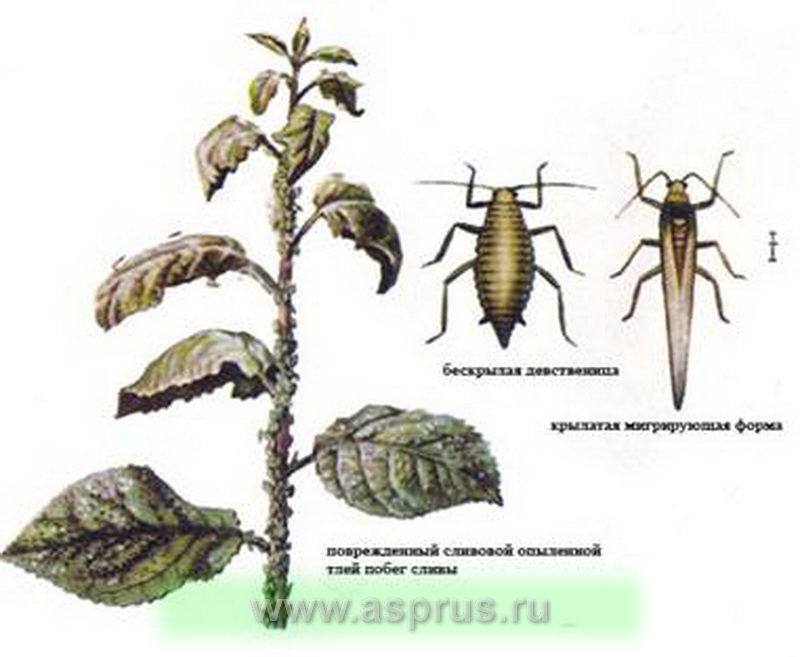

Сливовая опыленная тля

Повреждает сливу, алычу, персик, абрикос. В течении вегетации развивается 10 поколений. Зимуют яйца на молодых побегах возле почек. Личинки отрождаются в начале Распускания почек. Жизненный цикл двудомный (косточковые культуры и тростник, камыш). В октябре самки откладывают зимующие яйца.

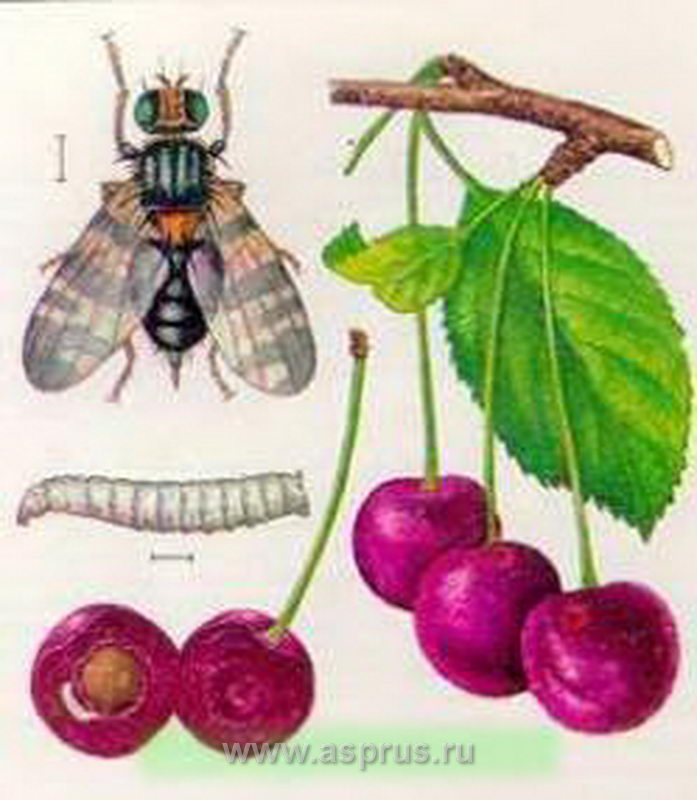

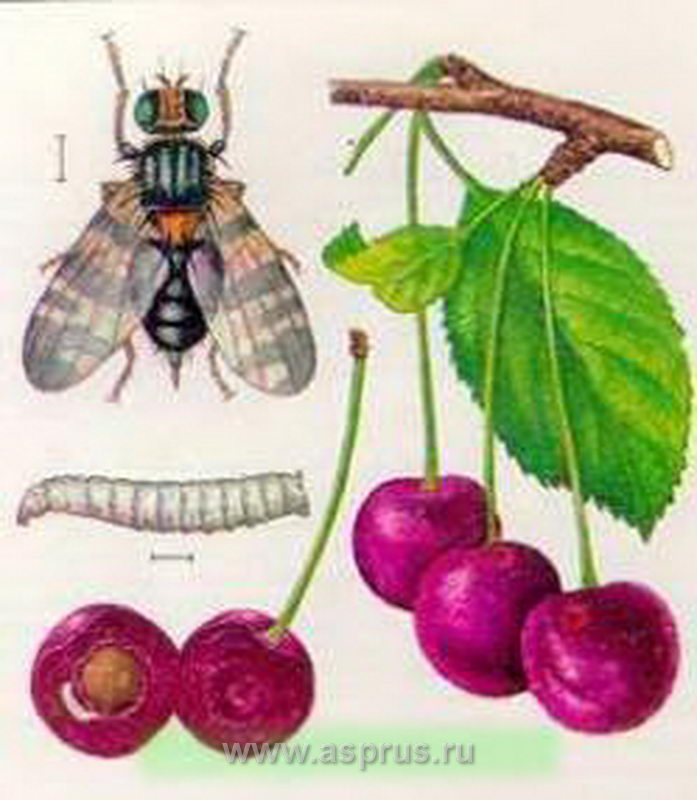

Вишневая муха

Повреждает черешню, вишню, барбарис. За сезон дает одно поколение. Зимует в стадии куколки в ложнококоне (пупарии), в почве на глубине 1-5 см. Вылет мух начинается с середины мая и длится всю первую половину июня. Яйца откладывает на зеленые и созревшие плоды по одному, плодовитость 70-150 яиц. Попав в почву личинки остаются зимовать.

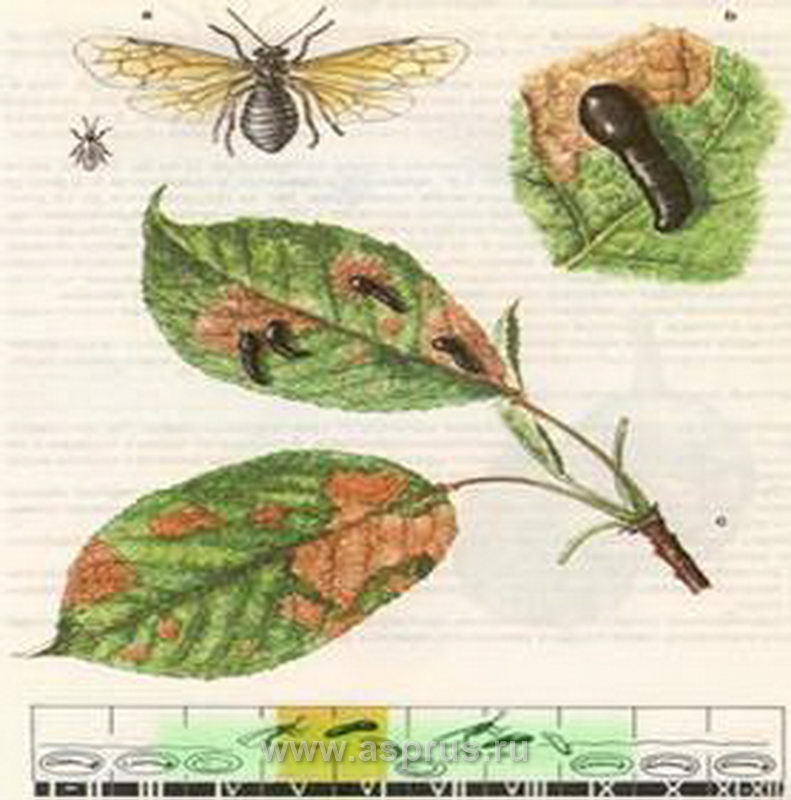

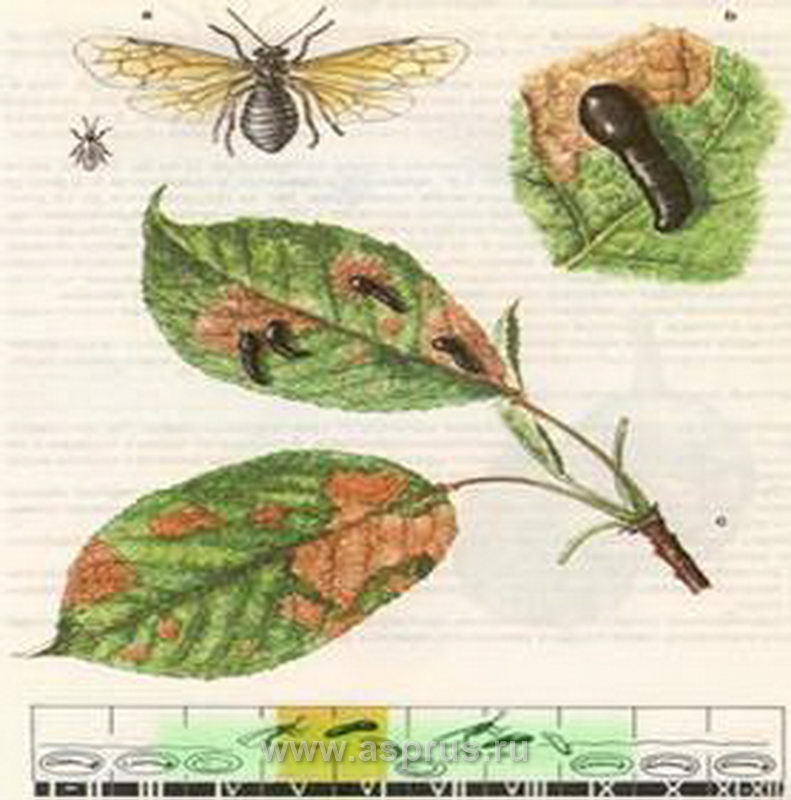

Вишневый слизистый пилильщики

Повреждает черешню, вишню, грушу, яблоню. За сезон дает два поколения. Зимуют личинки в почве в земляных колыбельках, на глубине 2-5 см. Окукливаются личинки в конце мая- июне. Взрослые насекомые появляются во второй половине июня. Самка откладывает от 50 до 75 яиц. Лет имаго второго поколения начинается во второй половине июля. Личинки питаются до сентября и уходят на зимовку.

Восточная плодожорка

Повреждает почти все плодовые породы, но предпочитает персик, айву, грушу. За сезон дает четыре поколения. Зимуют гусеницы в коконе, на штамбах, под опавшей листвой и в почве. Окукливается рано весной, лет бабочек в период цветения косточковых пород. Плодовитость самки 28-100 яиц. Гусеницы повреждают побеги и плоды. Закончив питание гусеницы окукливаются в пределах кроны дерева.

Основные болезни косточковых культур

- Оспа сливы

- Курчавость листьев персик

- Коккомикоз черешни и вишни

- Клястероспориоз

- Монилиальный ожог косточковых

- Цитоспороз

Оспа сливы

Вирусное заболевание, поражает сливу, персик, абрикос.

Проявляется в виде хлоротичных пятен различной величины, в виде колец, искривленных линий. В июне болезнь проявляется на плодах в виде темно зеленых пятен, колец и полос. Мякоть плодов уплотняется, приобретает буро красную окраску и теряют вкус. В местах пятен плоды имеют углубления.

Распространяется вирус соком больных растений, сосущими насекомыми, при прививки и обрезке.

Курчавость листьев персика

Поражает персик. Зимуют споры под чешуйками почек. Больные листья деформируется, приобретают желто-красный цвет, становятся ломкими и засыхают. Через 8 12 дней после проявления болезни, на листьях развивается сумчатое спороношение гриба.

Распространение сумкоспор начинается с середины мая. В период формирования почек следующего года, споры попадают на верхнюю часть почки и постепенно закрываются вновь образующимися чешуйками.

Коккомикоз черешни и вишни

Поражает вишню и черешню, сливу, абрикос.

Зимует гриб на опавших листьях спорами. Весной на них формируются плодовые тела апотеции с сумкоспорами. За период вегетации гриб дает 8 генераций.

Проявляется в первой половине июля на верхней части листа в виде пятен бурого цвета, на нижней — в виде розово-белых подушечек.

При массовом поражении у деревьев Начинается преждевременное осыпание листьев.

Клястероспориоз

Поражает вишню, черешню, сливу.

Зимует гриб конидиеоспорами и мицелием. Гриб развивается в нескольких генерациях. Повреждает почки, листья, плоды, побеги, ветви.

На листьях округлые светло-коричневые пятна, со временем получаются дырки. Почки отмирают становятся черными, блестящими. Побеги покрываются удлиненными растрескивающимися пятнами, из которых часто вытекает камедь.

Заражение происходит конидиями.

Монилиальный ожог косточковых

Болезнь поражает косточковые породы.

Гриб зимует на поврежденных ветвях и плодах которые остались висеть на дереве. Поражает цветки, завязь, цветоножки, ветви.

Цветки и листья поникают, засыхают и Имеют как бы сожженный вид. Концы больных ветвей обычно засыхают и искривляются.

Гриб развивается в холодную, сырую Погоду при обильных туманах, росах и дождях, в период цветения.

Цитоспороз

Поражает персик и абрикос.

Зимует гриб в сумчатой стадии. Цветки и листья буреют и засыхают. На пораженной коре наблюдаются многочисленные пикниды гриба, от чего кора становится мелкобугристой. Проявляются признаки болезни весной и летом.

Заражаются деревья весной и осенью в дождливую погоду. Цитоспороз вызывает отмирание ветвей.

Препараты, разрешенные к применению на косточковых культурах

| Инсектициды |

Фунгициды |

Акарициды |

| Инсегар |

Абига-пик |

Препарат 30 |

| Новактион |

Бордосская смесь |

Омайт |

| Препарат 30 |

Топаз |

| Фуфанон |

Топсин М |

| Данадим эксперт |

Хорус |

| Каратэ Зеон |

| Инта-Вир |

Система защиты персика

| № п/п |

Фенофаза |

Препарат |

| 1 |

Зимний покой

(февраль-март) |

|

Мед. купорос – 1,0 %

Мед. купорос – 1,0 % |

| 2 |

Розовый бутон |

|

Хорус – 0,35кг/га

Делан — 0,7 кг/га

Кинмикс – 0,48 л/га |

| 3 |

Цветение |

|

Фундазол — 2,0 кг/га

Делан — 0,7 кг/га |

| 4 |

После цветения |

|

Скор – 0,3 л/га

Актеллик – 2,0 л/га |

| 5 |

Завязь плодов |

|

Делан – 0,7 кг/га

Дурсбан – 2,0 л/га |

| 6 |

Завязь плодов |

|

Золон – 2,4 л/га

Вертимек – 0,8 л/га |

| 7 |

Рост плодов |

|

Топсин М – 2.9 кг/га

Карате зеон – 0,6 л/га |

| 8 |

Рост плодов |

|

Скор – 0,3 л/га

Кинмикс – 0,48 л/га |

| 9 |

Рост и созревание плодов |

|

Топсин М – 2.9 кг/га

Калипсо – 0,4 л/га |

| 10 |

Рост и созревание плодов |

|

Золон – 2,4 л/га |

| 11 |

Рост и созревание плодов |

|

Топсин М – 2.9 кг/га

Золон – 2,4 л/га

Вертимек – 0,8 л/га |

| 12 |

При осыпании 30% и 50% листьев |

|

Делан – 0,7 кг/га

Делан – 0,7 кг/га |

Система защиты сливы

| № п/п |

Фенофаза |

Препарат |

| 1 |

Период покоя |

|

|

| 2 |

Выдвижение бутонов |

|

Абига-пик – 8,0 л/га |

| 3 |

Выдвижение бутонов |

|

Хорус – 0,35 кг/га

Кинмикс — 0,48 л/га |

| 4 |

Выдвижение бутонов |

|

Хорус – 0,35 кг/га

Адмирал — 0,8 кг/га

Демитан — 0,45 л/га |

| 5 |

Цветение |

|

Фундазол — 2,0 кг/га |

| 6 |

Конец цветения |

|

Дитан — 3,0 кг/га

БИ-58 — 2,0 л/га |

| 7 |

Завязь плодов |

|

Топсин М — 2,0 кг/га

Дурсбан — 3,0 л/га

Фитоверм — 0,4 л/га |

| 8 |

Плод лещина |

|

Дитан — 3,0 кг/га

Калипсо — 0,45 л/га |

| 9 |

Рост плодов |

|

Топсин М — 2,0 кг/га

Новактион — 1,3 л/га |

| 10 |

Рост и созревание плодов |

|

Инсегар — 0,3 кг/га

Вертимек — 0,8 л/га |

| 11 |

После сбора урожая |

|

Абига-пик – 8,0 л/га

(дважды) |

Система защиты черешни

| № п/п |

Фенофаза |

Препарат |

| 1 |

Выдвижение бутонов |

|

Абига-пик – 8,0 л/га |

| 2 |

Выдвижение бутонов |

|

Хорус — 0,35 кг/га

Кинмикс — 0,48 л/га |

| 3 |

Белый бутон |

|

Топсин М — 2,0 кг/га

Новактион — 3,0 л/га |

| 4 |

Белый бутон |

|

Фундазол — 2,0 кг/га

Адмирал — 0,8 л/га

Фитоверм М — 1,5 л/га |

| 5 |

Конец цветения |

|

Топаз — 0,4 л/га

Кинмикс — 0,48 л/га |

| 6 |

Рост и налив плодов |

|

Калипсо — 0,45 л/га |

| 7 |

Рост и налив плодов |

|

Топсин М — 2,0 кг/га

Новактион — 3,0 л/га |

| 8 |

После сбора урожая |

|

Топсин М — 2,0 кг/га

Карате зеон — 0,4 л/га |

| 9 |

После сбора урожая |

|

Скор — 0,2 л/га

Димилин — 0,5 кг/га |

| 10 |

После сбора урожая |

|

Абига-пик — 8,0 л/га |

| 11 |

После сбора урожая |

|

Топсин М — 2,0 кг/га

Дурсбан — 3,0 л/га |

| 12 |

После сбора урожая |

|

Вертимек — 0,8 л/га |

| 13 |

После сбора урожая |

|