Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Данилова Т.А.

Специалист АППЯПМ

С использованием материала Н.Г. Загирова, Б.Р. Джабаева

Введение

Обеспечение населения в продуктах питания, а перерабатывающей промышленности в высококачественном сырье, является актуальной проблемой. От уровня и направлений развития сельского хозяйства, которому принадлежит преобладающая часть валового общественного продукта, будут зависеть результаты функционирования всей экономики.

Результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что эффективность сельского хозяйства во многом определяется специализацией и концентрацией производства, выбором приоритетных направлений развития, правильным размещением сельскохозяйственных культур в оптимальных размерах с учетом особенностей природно-климатических зон. В условиях рыночных отношений, спрос будет только на качественную, конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию. Такой продукцией являются орехи.

Фото1. Промышленный сорт фундука Адыгейский 1

Природно-климатические условия в средней полосе России, являются благоприятными для промышленного производства высококачественной, легко транспортабельной продукции культуры фундука на индустриальной основе в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей местного населения, а так же для вывоза в промышленные центры.

Продукция орехоплодных культур пользуется высоким спросом на мировом рынке.

В настоящее время имеется достаточный ассортимент грецкого ореха, фундука, миндаля, разработаны и освоены технологии вегетативного размножения этих культур, что позволяет закладывать промышленные плантации на сортовой основе.

Значение культуры

Фундук (сорта лещины) заслуживает самого широкого распространения. Плоды (орехи) красивые, а так же вкусные и полезные в свежем и жареном виде. Они широко используются в кондитерской промышленности. Ядро орехов богато маслом и белком. Оно содержит (в %): масла 59-70, белков 11-18, углеводов 3-8, минеральных солей 2-3, воды 5-6 и некоторые витамины. Масло обладает приятным вкусом и хорошо усваивается организмом человека.

Фото 2. Цветущий орех-лещина

Орехи удобны для транспортировки. При правильном хранении они не теряют вкусовых качеств в течение 3 лет.

Фундук является высокодоходной промышленной плодовой культурой, так, 1 га фундучного сада при соблюдении агротехники дает урожай орехов 20- 30 ц.

Биологические особенности

Фундук — крупный куст или дерево средних размеров, состоящее из 8-10 развитых основных ветвей (стволов). Листья фундука очередные, дважды зубчатые, крупные до 20 см, имеют продолговатую или округлую форму. Верхушка их заостренная, поверхность блестящая, гладкая, снизу опушенная. Почки чешуйчатые. Наиболее сильный рост побегов наблюдается ранней весной.

Фото 3. Крупный куст фундука сорта Юбилейный

Кора побегов коричневая, с возрастом приобретает светло-серый цвет. Фундук – многолетнее растение, живет до 100 – 150 лет.

Мужские соцветия возникают летом из части пазушных почек, собранные вместе по 2 – 3 и больше. На цветоножке мужских соцветий формируются дополнительно по 2 – 3 плодовых почки, способные формировать урожай наравне с основными пазушными плодовыми почками. Следовательно, урожайность сорта зависит от его способности образовывать больше мужских соцветий. Женские цветки формируются в обыкновенных пазушных плодовых почках, где зимуют до поры цветения.

Цветение фундука начинается до распускания листовых почек в конце января, массовое цветение происходит в феврале – начале марта. Некоторые сорта фундука (Римский) при благоприятной температуре способны цвести еще с осени.

Фундук – ветроопыляемое растение. Фундук практически самобесплоден. Для обеспечения нормального плодоношения необходима совместная посадка 2 – 3 взаимоопыляемых сортов. Это является одним из резервов повышения урожайности плантаций.

Требования к агроэкологическим условиям

Способность фундука произрастать в различных климатических условиях относительно велика, и этим объясняется тот факт, что многие выведенные на юге крупноплодные и высокоурожайные сорта легко приживаются в северных местностях. Низкие температуры не наносят большого вреда. Мужские соцветия от понижения температуры страдают, но сами кусты не погибают.

Фундук, по сравнению с другими плодовыми культурами менее требователен к месту произрастания и качеству почвы. Лучшими склонами для фундучных садов будут: западные, северо- западные, северные, северо – восточные и восточные. Южные и сухие склоны непригодны, так как на них фундуки обычно цветут преждевременно и часто страдают от заморозков.

Фото 4. Промышленная плантация фундука сорта Бадем

При выборе земельного участка под промышленные плантации следует учитывать и необходимость их орошения. Поэтому предпочтение следует отдавать тем участкам, которые расположены вблизи водных источников. Фундук лучше растет и плодоносит на умеренно влажных богатых питательными веществами почвах, с хорошо проницаемой подпочвой.

Под закладку фундучного сада участок должен быть открытым, хорошо освещенным. Нежелательно занимать под насаждения фундука впадины и пониженные места, где в зимний период долго удерживается снежный покров и растения страдают от механических повреждений и резких перепадов низких температур.

Сорта фундука

«Адыгейский – 1» , выведен в 1947 году в Адыгейской автономно области.

Куст сильнорослый 3,5 – 5 м высоты, с густой раскидистой кроной. Цветет в марте – апреле, зимостойкий. Орехи среднего размера. Скорлупа тонкая, выход ядра 48 – 50 %. Сорт высокоурожайный, созревает в конце августа – начале сентября.

«Юбилейный», получен в 1952 году от свободного опыления сорта Черкесский – 2 . Куст среднего роста, с густой пониклой кроной. Сорт самоопыляющийся, цветет в марте – апреле. Орехи средних размеров. Скорлупа тонкая, ядро плотное, хорошо заполняет скорлупу. Выход ядра – 45 %, содержит жира 68%. Орехи созревают в конце августа и первой половине сентября.

«Зоринский» (гибрид № 655, Черкесский – 2 х Бадем). Куст среднерослый, устойчив к вредителям и болезням. Орехи крупные, одновременно созревают и легко отделяются от скорлупы. Выход ядра 48%, жирность 67%. Созревает в середине июля.

«Туапсинский», получен от свободного опыления сорта Черкесский – 2. Куст среднего роста, с густой раскидистой кроной от 4 до 4,5 м ширины. Сорт самоплодный, цветет в марте – апреле, плодоносит регулярно. Зимостойкий, переносит кратковременное снижение температуры до минус 25 градусов . Устойчив против болезней и вредителей. Орехи среднего размера. Скорлупа тонкая. Выход ядра – 50%. Содержит жира 67%.

«Кудрявчик» (Томбул, Керасундский мелкий, Керасундский). Куст средней силы роста, немного раскидисто – пониклый, достигающий высоты 3,6 м. Листья широко — овальной формы, более мелкие, с нижней стороны войлочно-опушенные, в верхней части с крупными зубцами. Черешки и однолетние побеги сильно опушены простыми и железистыми волосками.

Плоды в пучках по 2 – 15 штук вместе. Орехи мелкие 1,5 см длины, 1,2 см толщины, широко-овальные, округлые, с острой вершинкой, часто ребристые и с бугорчатым основанием.

Орехи созревают раньше других сортов, в конце июля начале августа. Урожай до 17 кг с одного куста. Этот сорт обладает многими ценными качествами, такими как обильная урожайность, ранний срок созревания. Высокий выход ядра и большое содержание масла. Поэтому он входит в промышленный ассортимент фундуков.

«Бадем» (Миндальный, Святогорский, Пальчики, Бадам). Куст раскидистый, средневетвистый, 2,5м высоты и до 4м в диаметре. Листья широко-овальные, обратно-яйцевидные, округлые с коротким кончиком, 10 – 11 см длины, 8-9 см ширины. Плоды по 2-7 вместе, встречаются и одиночные.

Плоды красивые, большие – 2,5 см длины, 1,2 см толщины. Орехи созревают в августе. Сорт урожайный, требователен к влаге, цветет дружно, не переносит загущенной посадки. Включен в промышленный ассортимент.

«Ломбардский белый» (Дамские пальчики). Куст сильно ветвистый, достигает 3 – 5 м высоты и до 6 м в диаметре. Листья широкоовальные или округлые, 6-12 см длины, 6-11 см ширины, с коротким и острым кончиком. Плодов в пучках 2-3, но бывает до 8.

Сорт урожайный, орехи созревают в середине августа. Устойчив против болезней и вредителей.

«Ломбардский красный», прекрасный промышленный сорт, очень похож на Ломбардский белый и отличается от него винно-красной оболочкой ядра с черноватым оттенком и тычинками с пыльниками красно-коричневого цвета. Ядро содержит масла 70,1 %.

«Мичуринец 82» , куст средней силы роста, сильно ветвистый не много раскидистый, в 14-летнем возрасте достиг высоты 4м и в диаметре 4,5м.

Орех сверху открытый и при созревании легко выпадает из обвертки, удлиненно-округлой формы, 1,8 см длины, 1,4 см ширины, с широких сторон немного сплюснут. Ядро плотное и содержит 63,23 % масла. Орехи созревают в конце августа. Урожай 9 кг чистых орехов с куста. Сорт является хорошим опылителем и цветет раньше других. Рекомендуется для промышленных фундучных садов.

И от всей души желаем счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях!

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, а так же скорейшего воплощения в реальность всех Ваших планов и идей!

Якуба Г.В. с.н.с. , к.б.н.

Центр защиты плодовых и ягодных растений,

СКЗНИИСИВ, г. Краснодар

Наиболее распространенные грибные заболевания наземной части яблони в период вегетации на Юге России, 2006-2010 гг.

| Встречаемость вида в ценозе яблони |

Заболевание, возбудитель |

Поражаемые органы |

| Доминирующие |

Парша Venturia inaequalis (Cke.) Wint., в конидиальной стадии — Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. |

Листья, цветки, плоды, побеги |

| Мучнистая роса Podosphaeraleucotricha (Ell. et Ev.) Salm. |

Листья, побеги, соцветия |

| Монилиоз Monilia cinerea Bon. Monilia fructigena Fr. |

Соцветия, побеги, листья, плоды Плоды |

| Типичные часто встречаемые |

Филлостиктоз Phyllosticta mali Prill. et Del. |

Листья |

| Цитоспороз Cytospora spp. |

Ствол, ветви |

| Чернь Fumago vagans Pers. et Fr., сумчатая стадия – Capnodium salicinum (Pers.) Mont. |

Побеги, ветви, срезы ветвей, раны, листья |

| Встречаемость вида в ценозе яблони |

Заболевание, возбудитель |

Поражаемые органы |

| Нетипичные часто встречаемые |

Альтернариоз Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissler |

Почки, цветки, листья, плоды |

| От редко до часто встречаемых |

Млечный блеск Неинфекционной этиологии |

Проявление на листьях |

| Сажистый гриб Gloeodespomigena (Schw.) Colby |

Поверхность плодов |

| Редко встречаемые |

Черный рак Sphaeropsis malorum (Berk.) Berk. |

Кора ствола и ветвей, листья, плоды |

| Серая гниль Botrytis cinerea Fr |

Листья, молодые побеги, цветки, плоды (семенная камера) |

| Гниль древесины Schizophyllum commune |

Ствол, ветви |

| Смешанная гниль древесины Fomesfomentarius(Fr.) Gill |

Ствол |

| Единично встречаемые |

Усыхание ветвей Ascochytamali El. et Ev. |

Кончики ветвей |

| Фузариозы Fusarium spp. |

Кора ветвей |

| Фомопсиоз Phomopsis mali (Schulz) Roberts. |

Кора ветвей |

| Обыкновенный рак Nectria galligena Bres. |

Ствол, ветви |

Зарегистрированная полевая устойчивость возбудителей болезней плодовых культур к химическим фунгицидам в РФ �(по данным ВИЗР, 2010 г.)

| Химическая группа и фунгицид |

Заболевание |

Риск резистентности |

Бензимидазолы (беномил, тиабендазол, карбендазим)

и тиофанаты (топсин-М) |

Парша яблони

Серая гниль яблони и груши, монилиоз яблони

Гнили плодов при хранении – пенициллезная, глеоспориозная, черная |

Высокий |

| Дикарбоксимиды (ипродион, процимидон) |

монилиоз яблони |

От среднего до высокого |

| Ингибиторы синтеза стеринов (ингибиторы деметилирования) Триазолы, пиримидины, пиридины, имидазолы) |

Парша яблони |

Высокий |

| Стробилурины и другие Qo ингибиторы дыхания грибов (азоксистробин, крезоксим-метил, трифлоксистробин) |

Парша яблони |

Высокий |

Биологические особенности

Возбудителя парши яблони

Аскоспоровая стадия – VENTURIA INAEQUALIS ( CKE.) WINT.

Конидиальная стадия – FUSICLADIUM DENDRITICUM (WALLR.) FUCK.

Зимует – псевдотециями на опавших листьях

Распространение первичной инфекции – весной аскоспорами

Продолжительность периода разлета аскоспор – от 1,5 до 2-2,5 месяцев.

Оптимальные условия:

- наличие капельно-жидкой влаги;

- температура воздуха:

- для аскоспор +14°С…+25°С,

- для конидий — +18°С…+26°С

Псевдотеции на листе яблони

Отверстия в листе после разрушения псевдотециев

| Проявление вторичной инфекции парши |

Места локализации |

Продолжительность инкубационного периода |

| Первое: до начала цветения яблони – 2-я декада апреля |

Листья: верхняя и нижняя сторона; черешки; побеги |

При заражении аскоспорами: 167,6 градусо-дней (max — 20-21 сутки) |

| Цветение |

Листья: верхняя и нижняя сторона; черешки; побеги; лепестки, цветоножки, чашелистики |

При заражении конидиями: 159,5 градусо-дней (min – 7-8 суток) |

| После цветения |

Листья: верхняя и нижняя сторона; черешки; побеги; завязи, плоды |

Периоды максимального проявления болезни – май, июль, август

Адаптации возбудителя парши после серии погодных стрессов:

- Изменения в количестве потенциала инокулюма:

- значительная вариация абсолютной величины показателя количества первичного инокулюма в пределах одного сорта независимо от силы развития болезни в вегетацию;

- уменьшение разницы между группами сортов.

- Увеличение длительности периода вреда зимующей стадии – разлета аскоспор – с 1,5 до 2-2,5 месяцев.

- Усиление степени поражения паршой сортов, наиболее значительно пострадавших от стресс-факторов предшествующих лет и текущего года.

- Изменение сезонной динамики лета аскоспор.

- Возрастание агрессивности – полное поражение листовой пластинки уже при первом заражении и раннее заражение нижней части листа.

- Способность развиваться при температуре выше +32°С

Парша

Поражение листовой пластинки

Раннее поражение паршой нижней стороны листа

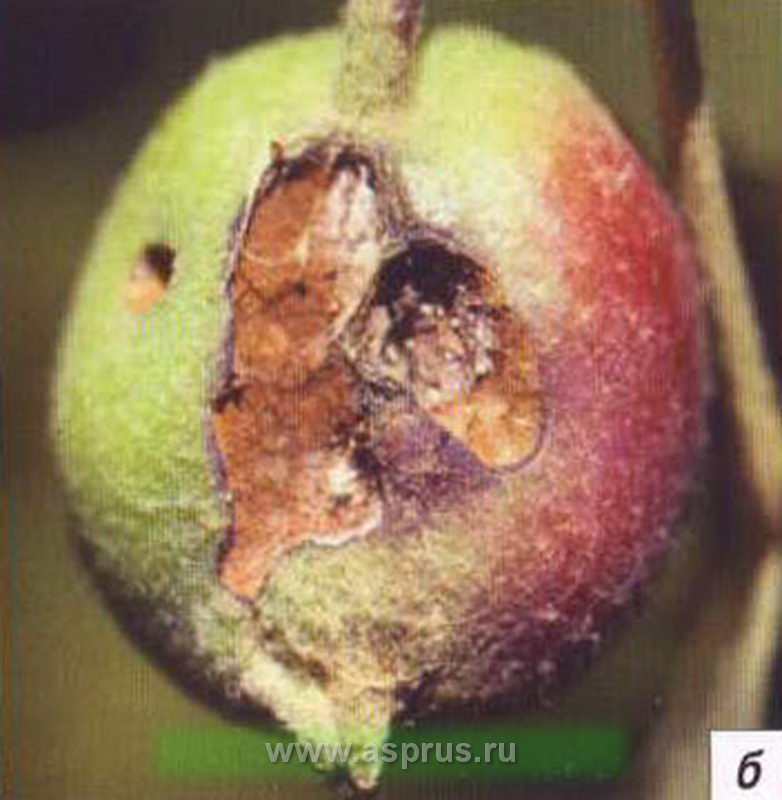

Поражение плодов в фенофазу «плод – лещина»

Поражение паршой плодов высоковосприимчивого сорта

Поражение паршой черешка листа

Поражение листьев в степени 5 баллов

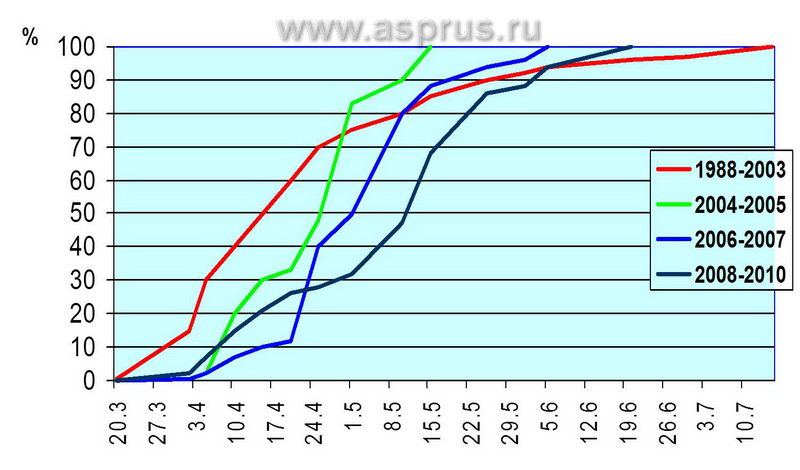

Количество первичного инокулюма возбудителя парши яблони в прикубанской зоне Краснодарского края, 2006-2010 гг.

| Сорт |

Количество псевдотециев максимально, шт./лист |

| Центральная подзона |

Восточно-кубанская подзона |

| Высоковосприимчивые сорта |

| Айдоред |

141,9-844,2 |

299,6-390,1 |

| Кальвиль снежный |

69,5-240,0 |

44,8-815,3 |

| Ренет Симиренко |

316,0-977,5 |

249,1-637,2 |

| Средневосприимчивые сорта |

| Боровинка |

73,1-1162,6 |

194,7-281,3 |

| Голден Делишес |

160,9-826,3 |

67,6-331,8 |

| Делишес |

148,6-607,0 |

61,4-448,3 |

| Джонатан |

22,7-208,4 |

— |

| Корей |

63,4-921,9 |

214,4-451,8 |

| Слабовосприимчивые сорта |

| Вагнер |

36,8-43,1 |

14,7-132,9 |

| Мелроз |

23,5-482,2 |

— |

| Слава переможцам |

17,6-219,8 |

86,8-303,8 |

| Практически устойчивые сорта |

| Аленушкино |

11,8-18,6 |

— |

| Вадимовка |

16,0-24,7 |

— |

| Дарья |

4,6-8,9 |

7,6-26,5 |

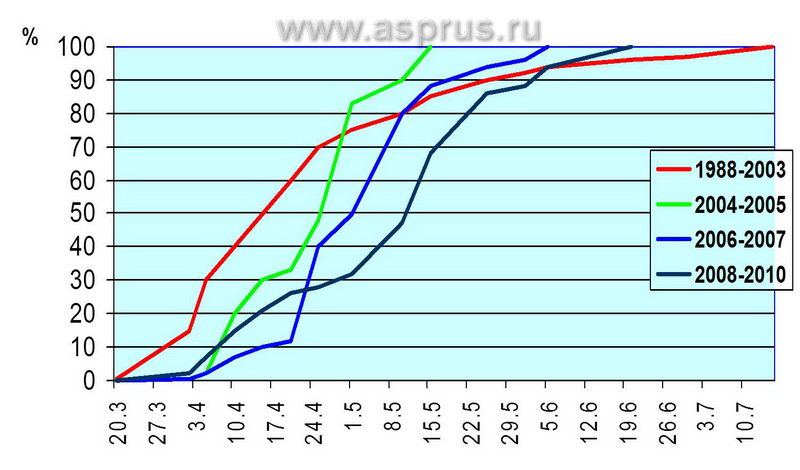

Сезонная динамика эмиссии аскоспор парши яблони

Возбудителя парши груши

Аскоспоровая стадия – VENTURIA PIRINA ADERH.

Конидиальная стадия – FUSICLADIUM PIRINUM (LIB.) FUCK.

Зимует

- псевдотециями на опавших листьях;

- мицелием на побегах

Распространение первичной инфекции – весной аскоспорами и конидиями

Срок первого проявления пятен вторичной инфекции: в период цветения груши

Распространение вторичной инфекции – конидиями: в течение в всей вегетации

Оптимальные условия:

- наличие капельно-жидкой влаги;

- температура воздуха

- для аскоспор +14°С…+25°С,

- ля конидий — +18°С…+26°С

Продолжительность инкубационного периода: max — 20-21 сутки, min — 6-7 суток

Периоды максимального проявления болезни – май, июль

Поражение плода груши паршой

Мучнистая роса яблони на побегах

Мучнистая роса яблони на соцветиях

Биологические особенности возбудителя мучнистой росы

Возбудитель Podospaera leucotricha (Ell. et Er.)

Зимует – мицелием в почках яблони

Распространение первичной и вторичной инфекции – конидиями в течение в всей вегетации

Наиболее ранний срок проявления первичной инфекции – третья декада марта

Наиболее ранний срок проявления вторичной инфекции – вторая декада апреля

Оптимальные условия:

- высокая относительная влажность воздуха;

- отсутствие ливневых осадков;

- температура воздуха для конидий:

- в весенний период +18°С…+22°С

- в летний период +25°С…+28°С

Периоды максимального проявления болезни – апрель, май, 3-я декада июня, 2-я декада июля

Адаптации – способность выдерживать зимние температуры до минус 25-28°С в течение 3-4-х суток

| Сроки проявления инфекции мучнистой росы |

Места локализации |

Продолжительность инкубационного периода |

Первичная:

1- третья декада марта («зеленый конус» — «мышиное ухо») |

Листья, побеги, листовые почки |

10-13 суток |

| 2.вторая декада апреля («выдвижение бутонов») |

Листья, побеги, листовые почки Цветковые почки |

| Вторичная Цветение |

Листья, побеги; лепестки, цветоножки, чашелистики |

| После цветения |

Листья, побеги; завязи, плоды |

4-8 суток |

Поражение побега в степени 4 балла

Поражение розеток листьев в степени 4 балла

Поражение листьев вторичной инфекцией

Поражение листьев вторичной инфекцией в степени 3-4 балла

Поражение плодов яблони мучнистой росой — ржавая сетка

Септориоз груши

Септориоз груши – Поражение листьев в баллах

Возбудителя Септориоза груши

Аскоспоровая стадия – MYCOSPHAERELLA SENTINA SCHROET.

Конидиальная стадия — SEPTORIA PIRICOLA DESM.

Зимует – псевдотециями на опавших листьях

Распространение первичной инфекции – весной аскоспорами

Первое проявление пятен на листьях – по окончанию цветения груши

Распространение вторичной инфекции – пикноспорами: в течение в всей вегетации

Оптимальные условия:

- интенсивное нарастание листьев;

- влажность выше 76%, наличие капельно-жидкой влаги;

- температура воздуха – +20…+22°С

Продолжительность инкубационного периода: max — 14 суток, min — 6-9 суток

Период максимального проявления болезни – июнь — июль

Адаптации: Усиление степени поражения септориозом сортов, наиболее значительно пострадавших от стресс-факторов предшествующих лет и текущего года.

Возбудителей Монилиоза

Конидиальная стадия — MONILIA CINEREA BON., MONILIA FRUCTIGENA FR. , MONILIA CYDONIA SCHELL.

Аскоспоровая стадия -. MONILINIA CINEREA (SCHROET.) HONEY, MONILINIA FRUCTIGENA (ADERH. еt RUHL.) HONEY

Зимует – конидиями на побегах и плодах, аскоспорами на мумифицированных завязях

Распространение первичной и вторичной инфекции – спорами в течение в всей вегетации

Срок проявления монилиального ожога – через 3-4 дня после начала цветения плодовых

Срок проявления плодовой гнили – в период созревания плодов

Оптимальные условия:

- для монилиального ожога — высокая относительная влажность воздуха ( в том числе дожди, туманы, роса) и температура не выше +15°С в период цветения яблони;

- для плодовой гнили — температура +24…+28°С, относительная влажность воздуха выше 75%, механические повреждения плодов.

Продолжительность инкубационного периода: 3-10 суток

Адаптации:

- увеличение агрессивности по отношению к слабо и среднепоражаемым сортам;

- увеличение продолжительности периода наибольшей вредоносности – включительно фенофазы «цветение» – «плод грецкий орех»

Конидиальная стадия — MONILIA CINEREA BON., MONILIA FRUCTIGENA FR. , MONILIA CYDONIA SCHELL.

Аскоспоровая стадия -. MONILINIA CINEREA (SCHROET.) HONEY, MONILINIA FRUCTIGENA (ADERH. еt RUHL.) HONEY

Зимует – конидиями на побегах и плодах, аскоспорами на мумифицированных завязях

Распространение первичной и вторичной инфекции – спорами в течение в всей вегетации

Срок проявления монилиального ожога – через 3-4 дня после начала цветения плодовых

Срок проявления плодовой гнили – в период созревания плодов

Оптимальные условия:

- для монилиального ожога — высокая относительная влажность воздуха ( в том числе дожди, туманы, роса) и температура не выше +15°С в период цветения яблони;

- для плодовой гнили — температура +24…+28°С, относительная влажность воздуха выше 75%, механические повреждения плодов.

Продолжительность инкубационного периода: 3-10 суток

Адаптации:

- увеличение агрессивности по отношению к слабо и среднепоражаемым сортам;

- увеличение продолжительности периода наибольшей вредоносности – включительно фенофазы «цветение» – «плод грецкий орех»

Монилиоз в форме плодовой гнили

Мумификация плодов яблони, пораженных монилиозом, с подушечками спороношения гриба

Праля Иван Иванович

доктор с.-х. наук, ген. директор ООО “ЛАНДШАФТ”.

Краткая характеристика основных вредителей яблони

Яблонная плодожорка

(Laspeyresia pomonella L.) — карпофаг (фото 8), повреждает яблоню, вредит груше, может повреждать плоды абрикоса, сливы и грецкого ореха. Зимует в стадии гусеницы в шелковистых коконах на штамбе и скелетных ветвях, в трещинах и под отставшей корой, в почве на глубине до 3 см. Окукливание происходит весной. Вылет бабочек начинается приблизительно при сумме тепла 60 °С, причем самцы появляются на 2-3 дня раньше, Календарные сроки начала лёта в разные годы колеблются. Он начинается во время цветения и растягивается до двух месяцев. Соответственно характер лёта может быть плавным по уровню численности бабочек и длительным по времени. В то же время в отдельные годы массовый лёт может быть коротким — 10-15 дней, а в остальное время отмечается единичный лёт ба- бочек. После вылета бабочки нуждаются в дополнительном питании или в капельной вла- ге. Поэтому половое созревание самок длится около 2-3 дней. Они откладывают яйца преимущественно на плодах, а весной и на листьях. Плодовитость одной самки варьирует от 40 до 120 яиц. Появление гусениц первого поколения происходит при сумме эффективных температур 170-190 °С, второго — при 650-680 °С, а третьего — при 1350-1450 °С (порог развития +10 °С).

Фото 8. Яблонная плодожорка: а — отродившаяся гусеница; б- поврежденные плоды; в — бабочка.

В южных зонах садоводства вредитель развивается в двух полных и факультативно в третьей генерации. На севере Ростовской области, а также в Волгоградской области плодожорка развивается в двух полных поколениях. В средней полосе России, а также в Заволжской зоне садоводства (Саратовская и Самарская области) этот вредитель может дать одно полное и второе факультативное поколения. Доля факультативного второго поколения может колебаться от 70% до 80%. Эта часть популяции определяется двумя параметрами. Первый параметр — длительность светового дня (критический фотопериод 90), означающий, что диапаузировало 90% гусениц. Он равен 16,5 ч и по времени для этих зон приходится на 10 августа. После этой даты гусеницы первого поколения, которые не успели образовать куколку, уходят в диапаузу. Второй параметр — сроки завершения питания гусениц первого поколения до начала августа. Этот этап жизненного цикла плодожорки характеризуется минимальной суммой эффективных температур 500 °С. Следовательно, чем раньше в природе накапливается указанная сумма тепла, тем больше гусениц успевают заканчивать питание до 1 августа и образовать второе поколение. Существенно, что даже при самых благоприятных условиях в жизненном цикле яблонной плодожорки закономерным является диапауза некоторой части гусениц первого поколения. Это явление в природе рассматривается учеными как «резерв популяции», генетически обусловленный. Именно поэтому в природе никогда не удается довести численность этого объекта до «нулевой отметки».

Вредоносность яблонной плодожорки проявляется в поражении плодов и их последующем осыпании. Одна гусеница может повреждать от 1 до 3 плодов. По силе наносимого вреда в садоводстве этот вредитель занимает ведущее место во всех регионах его распространения. В зависимости от температуры полный цикл развития продолжается от 35 до 45 дней.

Калифорнийская щитовка

Калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus Comst.) — полифаг (фото 9), повреждает более 150 видов растений, но наиболее интенсивно яблоню, сливу, алычу, грушу, персик и в меньшей степени черешню и вишню. Заселяет ствол, ветви, листья и плоды. На листьях встречаются исклю- чительно самцы, на плодах преобладают самки. Зимуют личинки 1-го возраста под щитком темно-серого или черного цвета. Распространена исключительно в южных зонах садоводства. Северная граница распространения щитовки — левый берег Дона до г. Волгодонска. К концу февраля большая часть зимующих личинок (до 80%) переходит во 2-й возраст. Начало развития перезимовавших личинок отмечается во время сокодвижения. После первой линьки у личинок 2-го возраста появляются половые различия (мужские и женские особи). Через 10-12 дней личинки-самки линяют вторично и превращаются во взрослую самку. Личинки самца линяют еще два раза (пройдя стадии пронимфы и нимфы) и превращаются во взрослое насекомое.

Фото 9. Калифорнийская щитовка: а — самки на побеге; б — поврежденный плод.

Лёт самцов совпадает с появлением самок. После спаривания созревание самок продолжается около месяца. Первые «бродяжки» летнего поколения появляются при сумме эффективных температур 500 °С (порог +7,3 °С). Плодовитость одной самки составляет от 120 до 200 «бродяжек». Отрождение «бродяжек» второго поколения отмечается в первой декаде августа. На стволе и ветвях в результате сосания личинок появляется характерная сеть трещин. Молодые деревья вследствие токсического действия слюны вредителя погибают на 2—3-й год жизни после заселения их щитовкой. На плодах появляются красные пятна в местах сосания личинок. Плоды теряют товарный вид. В этом заключается основной вред калифорнийской щитовки.

Ивовая кривоусая листовертка

Ивовая кривоусая листовертка (Pandemis heparana Den. et Schiff.) — полифаг (фото 10). В садах предпочитает яблоню, грушу, сливу, вишню. Зимуют в стадии гусеницы 2-3-го возраста в шелковистых коконах близ почек, в развилках веточек, в трещинах и под отставшей корой. Из мест зимовки гусеницы выходят при среднесуточной температуре 12 °С и приступают к поеданию молодых распускающихся листочков, бутонов и соцветий. Продолжительность развития гусеничной стадии составляет около 25 дней. Гусеницы окукливаются в свернутых листьях, там же, где и питалась. Через 10-12 дней начинается лёт бабочек. Откладка яиц происходит на верхней стороне листа. Одна самка откладывает яйца кучками от 20 до 140 яиц. Отрождение гусениц из яиц отмечается на 13-15-й дни после откладки яиц. Этот термофильный и влаголюбивый вид имеет явную склонность к развитию в зонах высоким гидротермическим коэффициентом (ГТК = 1,5-2,5). Оптимальная температура для развития гусениц составляет 19-24 °С. Начало лёта определяется суммой тепла 350-400 °С (порог +8 °С). Для полного завершения развития генерации требуется сумма тепла 660-700 °С. В северных зонах садоводства этот объект развивается в одном, а в южных в двух поколениях. В зависимости от периода вегетации вредоносность ивовой кривоусой листовертки отличается. В период формирования урожая ее вредоносность незначительна, т.к. даже при максимальной численности (свыше 10 гус/100 соцветий) количество завязавшихся плодов не уменьшается. Однако летом в период налива и созревания плодов их поврежденность достигает максимальной величины (более 10%) даже при очень низкой плотности гусениц (0,1-0,3 экз/1,5 м ветки). Оновной вред плодам наносят гусеницы второго поколения до их ухода на зимовку в конце августа. По уровню наносимого вреда на плодах этот вредитель уступает только яблонной плодожорке. В отдельные годы гусеницы могут наносить погрызы плодам до 40-60%, снижая тем самым их качество (см. фото 8, б).

Фото 10. Ивовая кривоусая листовертка: а — гусеница на листьях; б — поврежденный плод; в — бабочка.

Сетчатая листовертка

Сетчатая листовертка (Adoxophyes orana F. R.) (фото 11) повреждает все плодовые деревья, но предпочитает яблоню, грушу и ягодники (малину, смородину). Зимует в стадии гусеницы. В отличие от ивовой кривоусой листовертки гусеницы сетчатой листовертки выползают из мест зимовки раньше (при среднесуточной температуре 10 °С). Они устраивают паутинный ход к ближайшей почке. Питаются гусеницы днем, а на ночь возвращаются в свои зимние убежища. После распускания почек гусеницы забираются внутри цветков или розеток, стягивая листочки и бутоны паутинкой. Окукливаются в местах питания. По биологическим особенностям развития, типу наносимого вреда и фенологическим особенностям развития сетчатая листовертка очень близка к ивовой кривоусой листовертке. Она вместе с ивовой и всеядной листовертками образует «микрокомплекс», для которых разработаны единые пороги вредоносности, единый способ прогноза численности и сигнализации сроков борьбы, а также одни и те же методы их контроля (Праля, 1992). Разница заключается лишь в наносимых гусеницами повреждениях на плодах. Гусеницы ивовой кривоусой листовертки выгрызают глубокие, а сетчатая неглубокие (извилистые) раны в плодах (фото 9, б).

Фото 11. Сетчатая листовертка: а — гусеница; б — поврежденный плод

Яблонный цветоед

Яблонный цветоед (Anthonomus pomorum L.) — монофаг (фото 12), повреждает исключительно яблоню, зимуют жуки. На растениях появляются очень рано — до распускания почек при температуре 6 °С, а при температуре 8 °С начинается спаривание жуков. Основные перелеты отмечаются при температуре 10 °С и выше. Жуки питаются почками, в которых проделывают отверстия, а затем повреждают бутоны. Яйца откладывают в бутонах. Плодовитость одной самки составляют 50-100 яиц. Отродившаяся личинка живет внутри бутона, питаясь генеративными органами цветка. При массовом размножении он способен уничтожить до 50-70% генеративных органов. В этом заключается его вредоносность. Продолжительность развития личинок составляет 15-20 дней. Пройдя фазу куколки, через 9-12 дней появляются жуки нового поколения, которые расселяются по всему саду. За год цветоед дает одно поколение.

Фото 12. Яблонный цветоед: а — жук; б — куколка; в — поврежденная завязь.

Листовые долгоносики

Листовые долгоносики (серый почковый — Sciaphobus squalidus Gyll, продолговатый листовой — Phyllobius oblcngus L. и волосатый листовой — Polydrosus inustus Germ.) являются полифагами (фото 13), повреждают многочисленные породы, но предпочитают яблоню, грушу, сливу, черешню и абрикос. В садах период выдвижения соцветий, а продолговатый листовой и волосатый ли стовой долгоносики — в фенофазу «розовый бутон». Сначала жуки грубо объедают почки, а затем листья. В очагах распространения они могут по вреждать до 30-50% плодовых почек и около 70-80% листьев. Именно в этом заключается их вредоносность в садах.

Фото 13. Долгоносики: а — долгоносик продолговатый; б — долгоносик серый; в — лист, поврежденный долгоносиками.

Зимуют жуки в почве. После выхода они активно питаются около 3-4 недель, затем спариваются и откладывают яйца. Жуки отличаются также по месту откладки яиц. Например, серый почковый долгоносик откладывает яйца кучками (по 20-40 шт.) на листьях, а продолговатый листовой долго- носик откладывает яйца также кучками (по 15-17 шт.), но в почве. Прибли- зительно через 12-14 дней личинки жуков выходят из яиц. Они питаются мелкими корешками, не причиняя особого вреда.

Букарка

Букарка (Coenorrhinus pauxillus Germ.) (фото 14). Жук, распространен везде, где произрастает яблоня, а также косточковые культуры. Зимуют жуки в почве. Развивается в одном поколении. В кроне дерева жуки появляются в период распускания почек при переходе среднесуточной температуры через 10 °С. Питаются плодовыми почками.

Фото 14. Букарка

Казарка

Казарка (Rhynchites bacchus L.) (фото 15) — жук, распространен повсеместно, повреждает яблоню, сливу и нередко грушу. Зимуют жуки в почве, весной они пробуждаются при среднесуточной температуре 8 °С и выше. Массово на яблоне жуки появляются в конце мая — начале июня. Они питаются почками, а затем мякотью плодов. На плодах появляются ямки в виде наколов, на которых образуются бугорки. Качество плодов снижается, и в этом заключается вредоносность жуков казарки.

Фото 15. Казарка: а — жук; б — поврежденные плоды.

Самка жука откладывает яйца в плоды, выгрызая для этого в плодиках камеру глубиною 2-3 мм, которую потом заделывает своими экскрементами. Вместе с ними в плод заносятся споры грибов Монилия. После откладки яиц самка надгрызает плодоножку, что в конечном итоге приводит к опадению зараженных плодов на землю. Одна самка откладывает до 200 яиц. Период откладки яиц составляет, в зависимости от зоны, до одного месяца. Продолжительность развития: яиц — 6-9 дней, личинок — 25-30 дней, куколок — 18-20 дней. Жуки из почвы выходят в основном осенью. В этот период они интенсивно питаются, повреждая плодовые почки. Казарка имеет в основном одногодичный, хотя в литературе отмечают и двугодичный, цикл развития.

Тли

Тли (комплекс) (фото 16) — наиболее часто в садах встречаются красногалловая серая яблонная (Dysaphis devecta Walk.), зеленая яблонная (Aphis pomi Deg.), яблонно-злаковая (Rhopalosiphum insertum Walk.), южная грушевая (Dysaphispyri B. et F.), зеленая персиковая (Myzodespersicae Sulz. и вишневая (Myzus cerasi F.) тли. Нередко в отдельных старых насаждениях встречается и кровяная тля. По образу жизни они различаются между собой. Основная масса тлей зимуют в стадии яйца на плодовых деревьях У одной группы тлей отродившиеся личинки из зимующих яиц со времени вырастают в живородящих самок-основательниц. Они дают начало ряду поколений тлей, размножающихся партеногенетическим способом. В конце весны наряду с бескрылыми девственницами образуются крылатые формы — «расселительницы», которые служат для расселения вида в пределах сада (однодомный цикл развития). У другой группы тлей из зимующих яиц на первичном кормовом растении (сорняки и дикорастущие растения) отрождаются личинки, дающие самок-основательниц. Они являются основой для развития (2-4 или 7-8 поколений) на плодовых культурах. Летом появляются крылатые мигранты, и тли полностью переселяются на плодовые деревья (двудомный цикл развития). К первому типу относятся красноголовая зеленая, яблонная зеленая и алычовая тли, ко второму типу — южная грушевая, тля-листокрутка и вишневая. Вредоносность тлей выражается в сосании сока из листьев, ослаблении роста листьев и деревьев, что приводит к снижению урожая.

Фото 16. Тли: а — красногалловая тля; б — зеленая яблонная тля; в — персиковая тля

Минирующие моли

Минирующие моли (фото 17) — одна из немногочисленных групп вредителей, у которой в природе численность популяций регулируется энтомофагами до хозяйственно не ощутимых размеров. Однако в обрабатываемых насаждениях нередко их численность увеличивается до такой степени, что приводит к массовому листопаду и, как следствие, к снижению урожая.

Среди минирующих молей наиболее часто вредят следующие виды — моль-малютка (Stigmella malella Stt.), верхнесторонняя (Lithokolletis corylifoliella Grsm.) и нижнесторонняя (Lithokolletis pyrifoliella Grsm.) моли, а также кружковая (боярышниковая) моль (Cemiostoma scitella L.). По выбору растений для питания они различаются. Моль-малютка и верхнесторонняя моль характеризуются монофагией, а кружковая и нижнесторонняя моли — полифагией. В течение одного сезона моль-малютка и кружковая моль могут дать до четырех поколений, а верхнесторонняя и нижнесторонняя — только три. По зимующей стадии и месту зимовки они тоже различаются. Верхнесторонняя зимует в стадии взрослой гусеницы в опавших листьях, окукливается весной. Остальные три вида зимуют в фазе куколки в минах опавших листьев (нижнесторонняя) или в поверхностном слое почвы (кружковая моль и моль-малютка). Начало лёта бабочек и откладка яиц начинается в период распускания почек (у кружковой моли), в фенофазу «выдвижения соцветий» (у моли-малютки) и в фенофазу «розовый бутон» (у верхнесторонней и нижнесторонней моли). Лёт заканчивается после цветения поздних сортов яблони. Плодовитость самок минирующих молей сильно варьирует — от 14 до 90 яиц. В зависимости от периода вегетации и вида моли эмбриональное развитие яиц составляет: у моли-малютки — 10-15 дней (весной) и 5-8 дней (летом); у кружковой моли — 9-10 дней (весной) и 4-6 дней (летом); у верхнесторонней моли — 7-10 дней (весной) и 3-5 дней (летом) и у нижнесторонней моли — 8-10 дней (весной) и 4-6 дней (летом). У всех видов молей внедрение гусениц в листья происходит непосредственно в местах откладки яиц. Гусеницы питаются соками и тканями листа, проделывая в них мины различного размера округлой (кружковая моль), овальной (верхнесторонняя и нижнесторонняя) и змеевидной (моль-малютка) формы.

Фото 17. Повреждения (мины): а — нижнесторонней минирующей моли; б — моли-малютки; в — боярышниковой моли.

Вредоносность минирующих молей заключается в прогрызании кожицы листа и выедании его мякоти, в результате чего листья теряют тургор и преждевременно осыпаются. В зависимости от численности, на одном листе могут развиваться до 8-10 мин, которые могут привести к массовому осыпанию листьев в первой половине вегетации.

Яблонный плодовый пилильщик

Яблонный плодовый пилильщик (Hoplocampa testudinea Klug.) (фото 18) — перепончатокрылое насекомое, монофаг, повреждает исключительно яблоню, распространено повсеместно. Имеет одно поколение в год. Зимуют личинки в почве, окукливание происходит весной. Вылет имаго отмечается во время цветения. Сумма тепла, необходимая для лёта имаго (выше 4 °С), составляет 180 °С.

Фото 18. Яблонный пилильщик: а — имаго; б — повреждённый плод.

Взрослая самка откладывает яйцо и ткани околоцветника, а некоторую часть яиц помещает в бутоны за несколько дней до раскрытия цветка. Самка откладывает 50-90 яиц, по одному в цветок. Продолжительность развития: яиц — 7-18 дней, личинок — 21-27 дней.

Наиболее приемлемыми условиями для развития пилильщика являются растянутый период цветения яблони и наличие влаги в почве, особенно летом. Выход личинок из яиц отмечается на 2—3-й день после окончания цветения. Этот период по времени составляет 7-10 дней. Сначала личинка выгрызает плод, в котором было отложено яйцо, а затем повреждает новые плоды. За свою жизнь личинка может повреждать до четырех плодов, выгрызая в них центральную часть, в этом заключается вредоносность пилильщика. Напитавшаяся личинка падает вместе с плодами и уходит в почву. Признаки повреждения похожи на повреждения яблонной плодожорки, однако, в отличие от последней, личинка пилильщика полностью выгрызает мякоть плода. Кроме того, пораженный пилильщиком плод имеет клопиный запах. Весной следующего года происходит окукливание, а затем — вылет имаго. Наиболее вредоносная деятельность пилильщика проявляется на сортах летнего и осеннего сроков созревания.

Паутинные клещи

Паутинные клещи (фото 19) — вторая группа вредителей, которая в естественных условиях регулируется энтомофагами. В то же время необходимость борьбы с ними в промышленных насаждениях возникает достаточно часто. Это мелкие фитофаги, которые отличаются широкой полифагией. В промышленных садах чаще всего встречаются красный плодовый (Panonychus ulmi Koch.) (фото 19, а), паутинный (Tetranychus urticae Koch.) (фото 19, б) и боярышниковый (Amphitetranychus viennensis Zacher.) клещи (фото 19, в). В их жизненном цикле развития имеются как сходство так и различия. Все они — яйцекладущие виды. Однотипно вредят деревьям прокалывая эпидермис листа и высасывая содержимое клеток. Но в то же время они различаются местом и стадией зимовки, цветом тела имаго и способностью образовывать паутину на листьях. Боярышниковый и обыкновенный паутинные клещи зимуют в стадии взрослой самки под корой штамбов или под опавшими листьями. Красный плодовый клещ зимует в стадии яйца на плодовых ветках. Соответственно раньше в кроне дерева появляются отродившиеся личинки красного плодового клеща и лишь затем имаго двух других видов клещей. Откладка яиц у всех трех видов клещей происходит на нижней стороне листа, причем у боярышникового клеща яйцо висит на паутинке. Одна самка боярышникового клеща откладывает до 150 яиц, паутинного клеща — до 200 яиц, а красного плодового — до 90 яиц. Красный плодовый клещ не плетет паутинку, а для боярышникового и обыкновенного клещей эта черта является характерной. Летом самки боярышникового клеща имеют темно-красный цвет, а обыкновенного клеща — зелёный цвет. При уходе на зимовку оба вида приобретают ярко-красный цвет. В Центрально- Лесостепной зоне садоводства клещи дают около 2-3 генераций. На юге количество генераций увеличивается до 6-8 генераций в год.

Фото 19. Клещи: а — красный плодовый; б — паутинный; в — боярышниковый; г — кладка яиц красного плодового клеща.

Вредоносность по зонам садоводства неоднозначна. В Центрально-Лесостепной зоне они вредят раз в два года, в Заволжской зоне — раз в год или в два года, а в Волжско-Донской и Азово-Черноморской зонах их вредоносность ощущается ежегодно. Наибольший вред от клещей ощущается в засушливые и очень жаркие годы. Потеря значительной части листового аппарата приводит к ослаблению деревьев и потере их зимостойкости.

Арония черноплодная

Арония черноплодная

Наиболее распространена Арония черноплодная. Ее называют иногда черноплодной рябиной ввиду высокой схожести с рябинами.

Высокие технологические свойства плодов Аронии черноплодной, такие ценные хозяйственно-биологические свойства, как скороплодность, высокая и довольно стабильная урожайность, хорошая зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезням, лечебные свойства плодов содействовали ее широкому распространению. Из плодов готовят сок, варенье, джем, повидло, желе, мармелад.

Плоды Аронии черноплодной содержат — 74—83 % воды, 6,5—10,8 сахара, 0,7—1,3 органических кислот, 0,63—0,75 пектиновых веществ, 0,35—0,60 % дубильных веществ и витамины P, C, РР, В2, В9, E. Кроме того, они богаты молибденом, марганцем, медью и бором.

Арония черноплодная

Лечебная ценность плодов Аронии черноплодной, заключается в большом содержании витамина Р. Он повышает эластичность стенок капилляров и уменьшает их проницаемость, способствует лучшему усвоению организмом витамина С и его фиксации в организме. Арония широко используется для лечения гипертонической болезни, атеросклероза и анацидных гастритов.

Кусты Аронии высоко декоративны, пригодны для живых изгородей, групповых и одиночных посадок. Растения особенно хороши осенью с красно-пурпурными листьями и красивыми черными ягодами.

Арония черноплодная

Материал подготовили:

Жбанова О.В.

Ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по ягодным культурам. |

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ |

Щекотова Л.А.

кандидат биологических наук |

С использованием материала доктора Екатерины Король, OZDI Brzezna

Производство десертной малины в Польше

Муханин И.В. доктор с.-х. наук и Жбанова О.В. ведущий сотрудник АСП-РУС по ягодным культурам

Польша занимает одно из ведущих мест в мире по производству малины. Основное количество выращиваемой ягоды уходит на переработку и всего лишь 14% — на потребление в свежем виде. При производстве малины нужно решить две проблемы. Первая — плоды должны быть высокого качества — это десертный вкус, внешняя привлекательность и аромат. Вторая задача — разработать технологии, позволяющие поставлять на рынок свежие ягоды в течение круглого года.

Высококачественные ягоды ремонтантной малины сорта Полька

Производство десертных сортов малины обходится дороже, но дополнительные затраты компенсируются за счет более высоких цен на высококачественные ягоды. Первая ранняя малина поступает на рынок из Испании, Португалии и Чили, а с июля начинается поставка ягод с польских плантаций.

Промышленная плантация малины в Испании

В Польше малина, в основном, выращивается в открытом грунте по традиционной технологии. Положительная сторона этого способа выращивания – невысокие затраты на закладку промышленных плантаций. Для расширения периода сбора свежих ягод можно использовать имеющийся сортимент малины с разным сроком созревания плодов — с конца июня до первых заморозков.

Промышленная плантация малины фотонейтрального сорта Полана.

В настоящее время разрабатываются новые технологии и технологические элементы производства малины, позволяющие расширить сроки её потребления в свежем виде. Для продления периода плодоношения ремонтантных сортов — с преобладанием осенних урожаев, на производственных плантациях применяют технологию удаления молодых плодоносящих побегов на двухлетних растениях.

У ремонтантных сортов, плодоносящих в осенний период, в мае удаляют бутоны. Это делается для того чтобы снизить продуктивность в летний период плодоношения. Побеги из пазушных почек будут плодоносить только осенью — это будут новые плодоносящие разветвленные побеги с большим количеством цветковых почек, обильно плодоносящие в осенний период, когда цена на качественную ягоду повышается. Для этой технологии подходят высокопродуктивные сорта.

Экономическая эффективность производства малины в открытом грунте зависит в значительной степени от погодных условий. При плохой погоде трудно выдержать непрерывный график сбора плодов, а это может привести к потере покупателя из-за перерыва в поставке ягод на реализацию.

Доктор с.-х. наук Муханин И.В. демонстрирует подготовленные и упакованные ягоды малины полученной в осенний период

В настоящее время продолжается селекционная работа по созданию новых сортов малины, разрабатываются прогрессивные технологии её возделывания. Новая технология выращивания малины в туннелях дает возможность регулировать силу роста растений и сроки сбора ягод. В странах Западной Европы технология производства в туннелях развивается в 2-х вариантах:

- растения высаживают в почву;

- растения высаживают в сосуды или ящики.

Промышленная плантация малины ремонтантной на севере Италии

В туннелях малина выращивается на выровненной поверхности почвы или на грядах, покрытых черным укрывным материалом. Туннели закрывают рано весной — пленку укладывают на дуги таким образом, чтобы можно было контролировать влажность почвы и ускорять плодоношение. Выращивание малины с применением пленочных укрытий в Польше широко распространено, это позволяет защитить ягоды от дождя, уменьшить риски появления грибных болезней и получить высококачественные ягоды малины в желаемые сроки.

Исследования по выращиванию малины в туннелях, проведенные в Институте Бржезне, показали, что технология позволяет улучшить качество ягод, избежать поражения плодов серой гнилью, сократить количество обработок ядохимикатами, увеличить урожайность и продлить срок хранения плодов.

Хранение ягод малины в пластиковых контейнерах

В туннелях растения растут быстрее, появляется больше завязей, а следовательно и ягод, срок плодоношения продлевается до конца ноября, пока не начнутся первые заморозки. В открытом грунте сбор ягод заканчивается в конце октября, т.е. на один месяц раньше.

Производство малины в туннелях имеет свои особенности. Чаще всего, растения высажены в горшки: они изолированы от почвы, что позволяет значительно снизить уровень заражения грибными болезнями (фитофторой), гнилью корней, отсутствует усыхание растений. Ягоды можно получать с ранней весны до поздней осени — при использовании побегов разного срока плодоношения. Производство малины в горшках дает возможность выращивать менее зимостойкие сорта малины и ежевики (Tulameen, Blak Satin). Для этого отпрыски выкапывают осенью, держат в холодильнике всю зиму, чтобы избежать повреждения морозами, — получаются саженцы фриго.

Подготовка саженцев фриго для сортов с двухлетним жизненным циклом происходит в специальных питомниках, технология называется long cane. Саженцы востребованных сортов высаживаются на грядках, укрываются пленкой, при этом уменьшается рост боковых побегов, образуются новые отпрыски. Растения формируются без боковых побегов, поэтому они получают максимальную освещенность. Почки образуются по всей длине побега. Получается хороший высококачественный посадочный материал. Такие растения начинают плодоносить в год посадки.

Качественные ягоды малины в пленочных теплицах (Италия 2013)

В английской фирме Hargreaves Plants (Wielka Brytania) усовершенствовали технологию производства саженцев малины сорта Glen Ample — на одном побеге получается 25-28 цветовых почек, а это 700 г ягод с одного растения. У сорта Tulameen количество цветковых почек ещё выше – 40 штук, это примерно 1 кг малины с одного растения.

Плантация традиционного сорта Глен Ампл

Посадочный материал нужно выкапывать после наступления морозов, когда заканчивается вегетационный период, к этому времени побеги лучше вызревают, не подсыхают в холодильной камере, в побегах сохраняются питательные вещества, что обеспечивает быстрое развитие растений весной.

Качественный посадочный материал малины сорта Полька

Во многих странах Европы (Франции, Италии, Испании) самые ранние ягоды малины производят в высоких туннелях, с несколькими циклами плодоношения в году — это обогреваемые туннели, покрытые двойной пленкой. Саженцы могут быть высажены в почву или в горшки, первые ягоды собирают в мае. При таком типе производства используют высокорослые побеги фриго, которые высаживают в феврале, или используют сорта ране–летних сроков созревания (Meeker).

Ведущий специалист Ассоциации садоводов России Жбанова О.В. на плантации малины высаженной в контейнеры. Италия 2013

Саженцы фриго (Tulameen) можно высаживать в необогреваемых туннелях и просто под навесами (Tulameen), поздней осенью ягоды получают в обогреваемых туннелях (осенние сорта Polka и Heritage), т.е. время плодоношения и сбора ягод — круглый год, без перерыва.

При производстве малины в мешках и горшках нужно постоянно контролировать наличие в субстрате необходимых элементов питания растений. В период всего жизненного цикла растений нужно вносить в субстрат определенные дозировки подкормки. Можно давать минеральные подкормки через капельное орошение. Важно следить за качеством поливной воды, для малины щелочную среду нужно подкислять до pH 6,5.

Партативный рН-метр

Высокая температура в туннеле способствует развитию клеща, а повышенная влажность воздуха – развитию грибных болезней, поэтому необходимо проветривать туннели. Пчелы и шмели — хорошие опылители, они способствуют увеличению урожая.

Российская Федерация

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

393773, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое Шоссе, 83, оф. 2

Тел.: +7 (47545) 2-36-04. E-mail: asprus@mail.ru. asprus.ru

Руководителям садоводческих хозяйств.

Уважаемый руководитель! Ассоциация садоводов России (АППЯПМ) совместно с ООО «БОСМАНИКА» организует поездку во Францию с 6 по 10 октября 2013 года.

Программа:

6 октября. Вылет в Париж ( аэропорт Charles de Gaule), встреча в аэропорту в 18-00, остановка в отеле.

7 октября. Виноградники с машинами Orchard-Rite регион Blois. Посещение интенсивных садов яблони в этом же регионе c машинами ветра. После обеда переезд 600 км в регион Valence-Montelimar. Остановка в отеле.

8 октября. Сады абрикоса (с машинами ветра) и плодопитомники (с показом новых технологий). Остановка в отеле.

9 октября. Возвращение в Париж (800 км). Встреча со специалистом по противоградным сеткам. Небольшая поездка по Парижу. Отель.

10 октября. Аэропорт Charles de Gaule.

До 20 сентября сообщите о своем решении.

Билеты и визы оплачиваете самостоятельно.

Поездку (питание, отель, транспорт) оплачивает принимающая сторона.

тел./факс:8(47545)2-36-04

e-mail: asprus@mail.ru

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

доктор с.-х. наук Муханин И.В.

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

Департамент растениеводства, химизации и защиты растений (Депрастениеводство)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107139 Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз

факс: (495) 608-72-57, тел: (495) 607-85-75

E-mail: info@plant.mcx.ru http://www.mcx.ru

|

Президенту Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

В.А. Дубовику

393774, Тамбовская область,

г. Мичуринск-наукоград,

ул. Липецкое шоссе, 83

|

Уважаемый Владимир Анатольевич!

В Минсельхоз России поступило обращение от генерального директора ООО «ПРОМОСАЛОН Рус» Д.Г. Богданова по вопросу проведения с 26 по 28 ноября 2013 года в Монпелье (Франция) международной выставки виноградарства, виноделия, овощеводства и плодоводства SITEVI 2013.

Основные разделы выставки: виноградарство, виноделие, садоводство, овощеводство, техника, орошение, возобновляемая энергия, упаковка, маркетинг.

Прошу Вас довести информацию до руководителей и специалистов хозяйств — членов ассоциации.

Для получения более подробной информации о программе выставки и условиях участия необходимо обращаться в ООО «ПРОМОСАЛОН Рус»:

129090, г. Москва, Проспект Мира, 6, тел./факс (495) 640-57-19, e-mail: mssia@promosalons.com.

| Директор Депрастениеводства |

|

П.А. Чекмарев |

Конькова 607 67 82

Об облепихе в народе говорят, что ей равных нет и значение ее возрастает с каждым годом. Какое удивительное чудо-растение создала природа! В плодах облепихи заключено так много исцеляющего могущества, как будто они вобрали в себя всю силу и солнца, и горного воздуха, и стремительных рек, по берегам которых произрастает она. В древности говорили, что у облепихи «столько же свойств, сколько листьев на множестве ее веток». Это не преувеличение. В плодах облепихи целый комплекс витаминов (А, С, Р, В1, В2, B3, Е) и много других биологически активных веществ, которые необходимы человеку.

По содержанию витамина С облепиха стоит наряду с шиповником и черной смородиной, а по содержанию каротина она во много раз превосходит столовую морковь. В ее плодах имеются сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза) — от 2 до 6%. Из облепихи в заводских условиях получают ценное лекарственное облепиховое масло.

Золотой початок

Золотой початок

Сорт раннесреднего срока созревания. Дерево со сжатой компактной кроной. Размещение плодов на побеге плотное. Вступает в плодоношение на третий год.

Масса светло-оранжевых плодов с румянцем у чашечки и плодоножки – 0,40 г. Отрыв плодов мокрый, транспортабельность средняя. Вкус умеренно кислый. Назначение техническое.

Средний урожай с растения 13 кг, максимальный — 28 кг.

Сорт высоко зимостойкий, урожайный, слабо околюченный, устойчив к вредителям и болезням.

Любимая

Любимая

Куст среднерослый, плоско-округлой формы. Колючесть слабая.

Побеги прямые, с белесым опушением. Листья светло-зеленые, с серебристым опушением с нижней стороны.

Начало плодоношения на 4-й год после посадки.

Плоды овальной формы, оранжевые, хорошего вкуса. Масса 100 плодов 72,6-84,8 г. Усилие отрыва плодов среднее. Кожица плотная, мякоть средней плотности. Созревают в конце августа.

Урожайность в 6-летнем возрасте 13,9, в 7-летнем – 19,0 т/га. Плодоносит ежегодно, обильно. Сорт универсального назначения. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для различных видов переработки, замораживания.

Ораньжевая

Ораньжевая

Сорт осеннего (вторая половина сентября) срока созревания. Средне- или высокорослый куст с округлой, среднераскидистой кроной.

Вступает в плодоношение на 4-й год, плодоносит обильно и ежегодно до 10-12-летнего возраста.

Плоды средней величины или крупные (0,53-0,86 г), цилиндрические, темнооранжевые, приятного сладковато-кислого вкуса. Длина плодоножки 2-3 мм, при сборе не раздавливаются. Содержание витамина С составляет 142-157 мг %.

Средний урожай с куста составляет 11,8-14 кг (до 147 ц/га), максимальный — 22 кг с куста. Технического направления использования.

Морозоустойчивый, урожайный сорт. Отмечена сравнительно легкая подверженность микозному усыханию и заболеванию паршой.

Превосходная

Превосходная

Сорт среднего срока созревания (конец августа — начало сентября). Куст с пирамидальной кроной. На побегах среднее количество колючек. Колючки мягкие и сухие.

Вступает в плодоношение на 4-й год, плодоносит обильно и ежегодно до 10-12-летнего возраста.

Плоды крупные (0,65-0,80 г), продолговато-овальные, желтооранжевые, блестящие, с ярким антоциановым пятном и оранжевым загаром. Кожица тонкая, мякоть сочная, кисло-сладкая с ароматом. Вкус удовлетворительный. Универсального назначения.

Средний урожай с одного куста составляет 7,1 кг, средняя урожайность с одного гектара варьирует от 88,5 до 163 центнеров.

Сорт морозоустойчивый, высоко засухоустойчивый, устойчивый к микозному увяданию и облепиховой мухе.

Перчик

Перчик

Среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный с зонтиковидной кроной.

В плодоношение вступает на 3 — 4- год жизни

Плоды среднего размера (0,5-0,6 г), яйцевидной формы, оранжевые, блестящие, слабо чешуйчатые, на длинной (до 5,5 мм) плодоножке, отрыв сухой. Вкус кислый с ананасным ароматом, хороший. В плодах содержится 193 мг % витамина С. Технического назначения.

Средняя урожайность 6-8 кг с куста.

Зимостойкость высокая. Колючек среднее количество.

Чуйская

Чуйская

Сорт позднелетнего (вторая половина августа) срока созревания. Многоствольный куст со сжатой кроной средней густоты, колючек мало.

Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки, плодоносит обильно и ежегодно.

Плоды средней массой 0,78 г, овальной формы с приплюснутой вершиной, оранжево-красные, сладко-кислого вкуса.

Средний урожай с куста составляет 9,8-11 кг (122 ц/га), максимальный — 23 кг с куста.

Сорт высоко зимостойкий и урожайный, устойчивый к вредителям и болезням.

Члены АППЯПМ  Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор АППЯПМ, кандидат с.-х. наук, ведущий специалист по ягодным культурам

|

|

Фото1. Промышленный сорт фундука Адыгейский 1

Фото1. Промышленный сорт фундука Адыгейский 1 Фото 2. Цветущий орех-лещина

Фото 2. Цветущий орех-лещина Фото 3. Крупный куст фундука сорта Юбилейный

Фото 3. Крупный куст фундука сорта Юбилейный Фото 4. Промышленная плантация фундука сорта Бадем

Фото 4. Промышленная плантация фундука сорта Бадем

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ