Жимолость синяя – самая первая в сезоне ягодная культура, поступающая к столу населения в безвитаминный период. Первый урожай можно собрать уже в конце мая. Она особенно полезна тем, что насыщенна витаминами и биологически активными веществами. Накопление аскорбиновой кислоты в плодах жимолости больше, чем у земляники, малины, крыжовника.

Еще с давних времен жимолость использовали как лекарственное растение. Ягоды – как мочегонное средство, отвар коры и ветвей – от водянки, отвары из листьев – при болезнях глаз, горла, настойку из цветов – при воспалении мочевого пузыря.

Ягоды жимолости очень высоко ценятся за вкусовые качества. Плоды в свежем виде полезны как витаминное и противоцинготное средство, способствующее лечению малокровия, малярии. Они помогают при расстройствах пищеварения и коликах, для лечения желудка и печени, при стоматитах, а так же известны как мочегонное и общеукрепляющее средство. Из неё получается высококлассное, редкое по своим вкусовым и лечебным свойствам варенье.

Жимолость практически самобесплодна. Для получения урожая необходимо перекрестное опыление, поэтому следует сажать три и более саженцев, желательно разных сортов.

Жимолость съедобная:

Антошка

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2008 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 4 — 5 год

Урожайность – 2,3 – 2,6 кг/куст

Масса плода – 0,9 – 1,5 г

Вкус – сладко-кислый, с ароматом

Осыпаемость – очень слабая

Осеннее цветение — отсутствует

Барбалета

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, универсального назначения. Куст среднерослый, обратноконический, средней густоты.

Ягоды крупные, кувшиновидные с округлыми верхушкой и основанием, голубовато-синие с сильным восковым налетом со средней кожицей, кислые с ароматом. Средняя масса ягод 1,1 г. Дегустационная оценка 4,5 балла.

Сорт устойчив к колебаниям температуры в зимний период, устойчив к повреждению тлей.

Барышня

Сорт среднего срока созревания универсального назначения.

Ягоды крупные с округлой верхушкой, темно-синие с восковым налетом. Кожица тонкая. Дегустационная оценка высокая — 4,9 балла.

Зимостойкость высокая.

Бакчарская

Бакчарская – сеянец от свободного опыления элитной формы № 15/63 жимолости Турчанинова, полученной из Дальневосточной опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Выведен во ВНИИСС им. М.А. Лисавенко. Авторы: И.К. Гидзюк, З.И. Лучник.

Среднераннего срока созревания. Морозостойкий, средняя урожайность составляет 38 ц/га, максимальная–87 ц/га. Самобесплодный. Универсального назначения. Среднеплотный, полураскидистый куст с побегами антоциановой окраски. Плоды массой 0,81 г, одномерные, грушевидной формы, с сочной мякотью, кисло-сладкого, очень хорошего вкуса.

В плодах содержится 27,2-59,0 мг% витамина С, 510 мг% Р-активных веществ, 7,0% сахаров, 2,0% кислот. Урожайность 1,5-2,4 г куст.

Вилига

Вилига – Оригинатор: Л.П. Куминов.

Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами светло-зеленой окраски. Плоды крупные (1,2 г), удлиненные, сочные темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, очень хороший, с ароматом, без горечи.

Гжелка

Гжелка – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с нежным ароматом, без горечи, очень хороший.

Гжельская поздняя

Гжельская поздняя – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Позднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2 кг. Десертного назначения. Среднерослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1,1 г), грушевидные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод среднее, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов средняя. Вкус сладкий, с ароматом, освежающий, без горечи, очень хороший.

Гжельская ранняя

Гжельская ранняя – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, опушенными побегами зеленой окраски. Плоды крупные (1,1 г), грушевидные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение плодов слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с ароматом, нежный.

Гирлянда

Сорт раннего срока созревания универсального назначения.

Ягоды крупные с заострённой верхушкой, голубовато-синие с восковым налетом. Кожица тонкая. Дегустационная оценка высокая — 4,6 балла. Ягоды содержат очень большое количество аскорбиновой кислоты

Зимостойкость высокая.

Голубой Десерт

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2005 году Автор Е.П. Куминов.

Срок созревания – поздний

Скороплодность – 4 – 5 год

Урожайность – 1,8 – 2,1 кг/куст

Масса плода – 0,8 г

Вкус – сладкий, десертный

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение — отсутствует

Голубое Веретено

Сорт раннего срока созревания плодов. Куст сильнорослый, высотой до 1,5 м.

Ягоды крупные, весом более 0,9 г, удлиненно-веретеновидные, сине-голубой окраски с сильным восковым налетом. Кожица плотная. Мякоть нежная, приятного кисло-сладкого вкуса, в условиях засухи появляется легкая горчинка.

Сорт морозостойкий, высокоурожайный, хорошо переносит зимние оттепели, устойчивый к болезням. Отличается влаголюбием. Вступает в плодоношение на 5-й год.

Дельфин

Дельфин – Сеянец от свободного опыления элитной формы из Дальнегорского района Приморского края. Получен на Дальневосточной опытной станции ВНИИР. Авторы: Н.М. Бочкарникова, А.Ш. Сабитов.

Среднераннего срока созревания. Осыпаемость плодов слабая. Зимостойкость высокая. Урожайность с куста 2,2 кг. Универсального назначения. Куст компактный, полураскидистый, средней величины. Крона плоско-округлая. Побеги тонкие, поникающие, буроватой окраски, слабоопушенные. Листья удлиненно-элиптические, слабоопушенные. Плоды продолговато-цилиндрической формы, средней величины и крупные, масса 0,82 г. Кожица синяя, с сильным восковым налетом, прочная. Мякоть нежная. Вкус сладковато-кислый, со слабым ароматом. Плоды содержат до 65 мг % витамина С.

Диана

Передан на ГСИ в 2014 году Авторы Л.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 4 — 5 год

Урожайность – 2,5 – 3,0 кг/куст

Масса плода – 1,5 г

Вкус – кисло-сладкий

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение – отсутствует

Длинноплодная

Длинноплодная – сеянец от свободного опыления сорта Смолинская. Получен в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства.

Раннего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к осыпанию. Средняя урожайность 23,1 ц/га. Слаборослый, сильнораскидистый куст с тонкими, изогнутыми побегами фиолетового цвета, с сильной антоциановой окраской. Листья мелкие, темно-зеленые, широколанцетные, вытянутые и заостренные к основанию, листовая пластинка слегка сложена по средней жилке. Плоды массой 0,8-1,16 г, удлиненно-бугристой формы или цилиндрической, слегка сжатые с боков, фиолетово-синие с белесым восковым налетом, с длинной плодоножкой. Вкус сладкий с освежающим ароматом, очень хороший. Десертного назначения. В плодах содержится 33,8-48 мг% витамина С, сахаров 9,0%, кислот 2,2% .

Зимородок

Зимородок – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Средняя урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Сильнорослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами зеленой окраски. Отличается высоким ростом куста и хорошей укореняемостью зеленых черенков. Цветки крупные бледной окраски. Плоды крупные (1,1 г), округло-овальные с утолщенным кончиком, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка длинная, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, без аромата, освежающий, без горечи, очень хороший.

Камчадалка

Камчадалка – выведен на Бакчарском опорном пункте северного садоводства Томской области. Сеянец камчатской жимолости от свободного опыления. Раннего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням. Средняя урожайность 31 ц/га. Среднерослый куст с побегами светло-зеленого цвета. Компактный, форма кроны обратноконическая, узкая. Побеги короткие, толстые, прямые, с крупными почками, светло-зеленые, со слабой антоциановой окраской. Листья средней величины, тускло-зеленые, удлиненно-овальные, сложенные по средней жилке. Плоды сине-голубые, с сильным восковым налетом, удлиненно-овальные, с заостренной верхушкой. Крупные (0,8 г), поверхность гладкая, вкус кисло-сладкий, с сильным ароматом, очень хороший. Кожица плотная, консистенция мякоти нежная. Дегустационная оценка 3,8 балла. Содержание сахаров 7,9%, кислот 2,5%, витамина С–52 мг%. Осыпаемость зрелых ягод отсутствует, отрыв плодов затруднен.

Княгиня

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2011 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 5 — 6 год

Урожайность – 1,7 – 2,4 кг/куст

Масса плода – 1,4 г

Вкус – кисло- сладкий

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение – отсутствует

Куминовка

Куминовка – Автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Средняя урожайность с одного куста 2,1 кг. Десертного назначения. Среднерослый, сжатый куст с прямыми, неопушенными побегами бледно буро-красной окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные (рис. 14), сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, мясистая, буро-зеленая. Кожица плодов толстая. Вкус сладкий, с ароматом, без горечи, освежающий.

Лазурная

Сорт среднего срока созревания плодов. Куст среднерослый, сжатый, высотой до 1,3 м.

Ягоды крупные массой 1,4 г, овально-конической формы. Кожица плотная, темно-синяя с голубым налетом. Мякоть волокнистая. Вкус сладкий, с ароматом черники.

Урожайность 1,8-2,7 кг с куста.

Сорт зимостойкий, урожайный, влаголюбивый, устойчив к вредителям и осыпанию плодов, крупноплодный. Десертный вкус ягод.

Лакомка

Сорт раннего срока созревания плодов. Куст компактный, с овальной формой кроны, высотой до 1,4 м.

Ягоды удлиненно-овальной формы, массой 0,8 г. Кожица голубовато-синяя с сильным восковым налётом. Вкус у этих плодов десертный, кисло-сладкий, ароматный. Само по себе название говорит лучше всякой рекламы. Неспроста ведь люди когда-то дали растению такое имя – «Лакомка» невкусной быть просто не имеет права!

Сорт самобесплодный, зимостойкий. Урожайность до 3 кг с куста. Осыпаемость плодов низкая. Десертный вкус ягод.

Лёня

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2009 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 5 — 6 год

Урожайность – 2,1 – 2,3 кг/куст

Масса плода – 0,7 – 0,9 г

Вкус – сладко-кислый, с ароматом

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение — отсутствует

Ленарола

Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднего срока созревания, универсального назначения.

Ягоды круглые, широковеретеновидные с заостренной верхушкой и основанием, голубовато-синей окраски с сильным восковым налетом с толстой кожицей, кисло-сладкие, нежные с ароматом. Средняя масса ягоды 1,2 г. Дегустационная оценка 4,4 балла.

Морозоустойчивый.

Лидия

Лидия* – Сеянец жимолости камчатской. Автор: Л.П. Куминов. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, полураскидистый, средней густоты, полушаровидный. Побеги прямые, среднеопушённые. Листья среднего размера, ланцетные, сизовато-зеленые. Плоды крупные (свыше 1 г), цилиндрические, синие, поверхность гладкая. Вкус сладкий. В плодах содержится 29,92 – 38,72 мг% аскорбиновой кислоты, 10,33 – 15,78 % сахаров, 2.21 – 2,88 % органических кислот, 0,19 – 0,34 % каротина, 0,94 % пектина. Дегустационная оценка 4,6 балла. Привлекательность внешнего вида 5,0 балла. Средняя урожайность 2,0 кг с одного куста.

Мальвина

Сорт павловской селекции жимолости. Сорт отличается густой приземистой кроной, плотными листьями и вкусными сладкими плодами.

Плоды крупные (длиной 2,9 см и массой 1,1 г), удлинённо-грушевидной формы, с вытянутым основанием и валиком у верхушки. Вкус ягоды кисло-сладкий. Кожица плотная, поверхность бугристая.

Сорт высокоурожайный (от 1,6 до 3 кг с куста). Куст с овальной густой кроной. Побеги прямые со слабым опушением. Листья удлиненно-овальные с округлым основанием и заострённой вершиной.

Сорт универсального назначения.

Морена

Сорт раннего срока созревания плодов. Куст овальной формы.

Ягоды крупные, массой до 2 г, длинной до 25 мм, удлиненно-цилиндрической формы. Кожица тонкая, сине-голубая с сильным восковым налетом. Мякоть десертного вкуса, ароматная.

Урожайность до 1,5 кг с куста. Осыпаемость слабая, практически отсутствует.

Сорт зимостойкий, урожайный, крупноплодный. Десертный вкус ягод.

Нимфа

Новейший и лучший, на сегодняшний день, сорт жимолости.

Сорт среднего срока созревания плодов. Куст сильнорослый, слабо раскидистый с овальной кроной.

Ягоды крупные, массой 1,1-1,3 г, длинной 26-30 мм, до 35 мм, продолговато-эллипсоидальной и удлиненно-веретеновидной формы, вытянутые в основании, иногда скрюченные и загнутые. Поверхность волнисто-бугристая, кожица тонкая, Мякоть нежная, приятного кисло-сладкого вкуса с ароматом.

Урожайность до 1,5 кг с куста. Осыпаемость отсутствует. Зимостойкий хорошая, десертный вкус ягод.

Памяти Куминова

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2007 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин.

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 4 — 5 год

Урожайность – 2,5 – 3,0 кг/куст

Масса плода – 1,2 – 1,7 г

Вкус – сладкий, десертный

Осыпаемость – очень слабая

Осеннее цветение — отсутствует

Пётр Первый

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2012 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 5 — 6 год

Урожайность – 1,9 – 2,4 кг/куст

Масса плода – 1,3 г

Вкус – кисло-сладкий

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение – отсутствует

Пташка

Сорт среднего срока созревания универсального назначения.

Ягоды крупные, округлые, более 1 г, с десертным вкусом без горечи. Кожица тонкая.

Зимостойкость высокая.

Принцесса Диана

Принцесса Диана* – Сеянец жимолости камчатской. Автор: Л.П. Куминов. Отборная форма, с крупными цилиндрическими плодами (1,49 г). Длиной до 4 см, диаметром 1 см. Поверхность слабобугристая. Вкус десертный, очень приятный, сладко-кислый. Кожица тонкая. Куст высотой 1,9 м, с овальной кроной. Побеги без опушения. Листья удлиненные с округлой вершиной, ярко-зеленые (рис. 21). Десертного назначения. Содержит 14,7% сухих веществ, 9,3% сахаров, 3,4% органических кислот, 1,7 мг% пектина, 0,15 % каротина.

Радость моя

Радость моя – автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к осыпанию. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность с одного куста 2,3 кг. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, неопушенными побегами розовой окраски. Плоды крупные (1 г), округло-овальной формы, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод среднее, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, без аромата, без горечи, нежный, дегустационная оценка 4,6 балла.

Роксана

Включен в Госреестр.

Очень раннего срока созревания, универсальный. Куст слаборослый, сжатый.

Ягоды средней массой 1,3 г, неоднородные: удлиненные, неправильные, удлиненно-эллиптические, темно-фиолетовые, почти черные, с восковым налетом, кисло-сладкого вкуса.

Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность — 33 ц/га.

Сорт устойчив к морозам, болезням и вредителям.

Северное сияние

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2013 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 5 — 6 год

Урожайность – 2,2 – 2,4 кг/куст

Масса плода – 1,2 г

Вкус – кисло-сладкий с горчинкой

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение – отсутствует

Синичка

Синичка – сеянец от свободного опыления жимолости синей. Получен в Главном ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина. Раннего срока созревания. Устойчивый к подмерзанию. Средняя урожайность составляет 4,3 кг/куст (55 ц/га). Сильнорослый куст с округлой кроной и средними по длине, опушенными, изогнутыми побегами светло-коричневого цвета. Плоды массой 0,8 г, продолговато-овальной или эллипсовидной формы, желто-синего цвета, с сизым восковым налетом, освежающего кисло-сладкого вкуса. Содержание витамина С — 74 мг%.

Синяя птица

Сорт раннего срока созревания плодов. Куст среднерослый, высотой до 1,0 м.

Ягоды удлиненно-элиптические с валиком на верхушке, длинной 18-28 мм, массой 0,79-0,85 г. Кожица тонкая, почти черная, с голубым отливом и восковым налетом. Вкус очень хороший, черничный с тонким ароматом.

Сорт зимостойкий, нетребовательн в отношении ухода, может произрастать в самых различных климатических и почвенных условиях. Растение влаголюбивое, но и на переувлажненных почвах растет плохо.

Старт

Сорт раннего срока созревания плодов. Куст среднерослый, высотой до 1,2 м.

Ягоды широко-кувшиновидной формы с тупой верхушкой, на которой выражен валик, длинной 16 – 20 мм, массой 0,45 – 0,83 г. Кожица тонкая с сильным восковым налетом, почти гладкая. Вкус десертный.

Самобесплодный. Урожайность средняя 0,8-1,5 кг/куста. Осыпаемость средняя. Зимостойкость выше средней.

Трое Друзей

Сорт селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Передан на ГСИ в 2010 году Авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин

Срок созревания – ранний

Скороплодность – 5 — 6 год

Урожайность – 2,4 – 2,9 кг/куст

Масса плода – 0,9 – 1,3 г

Вкус – кисло-сладкий

Осыпаемость – отсутствует

Осеннее цветение – отсутствует

Черничка

Черничка отличается не очень большой урожайностью, но плодоносит регулярно. Своё название сорт получил за форму плодов, которые внешне похожи на чернику.

Ягоды небольшого размера (длиной 1,6 см и массой до 0,5 г), удлинённо-овальной формы, с широким блюдцем на вершине. Обладают сладко-кислым вкусом. Кожица тонкая.

Урожайность низкая (от 0,5 до 0,9 кг с куста). Осыпаемость средняя. Куст компактный, низкорослый (1,5 м), с обратноконической кроной и прямыми побегами. Листья тёмно-зелёные, удлинённо-овальной формы, с клиновидным основанием.

Сорт подходит для универсального использования.

Шахиня

Шахиня — автор и оригинатор: Л.П. Куминов. Среднепозднего срока созревания. Морозостойкий. Засухоустойчивость и жаростойкость средние. Урожайность 2,1 кг/куст. Десертного назначения. Среднерослый, среднераскидистый куст с прямыми, толстыми, неопушенными побегами буро-красной окраски. Плоды крупные (1,1 г), удлиненные, сочные, темно-синие с голубым налетом. Опушение ягод слабое, простое. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Кожица плодов тонкая. Вкус сладкий, с ароматом, нежный, без горечи, дегустационная оценка 4,8 балла.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

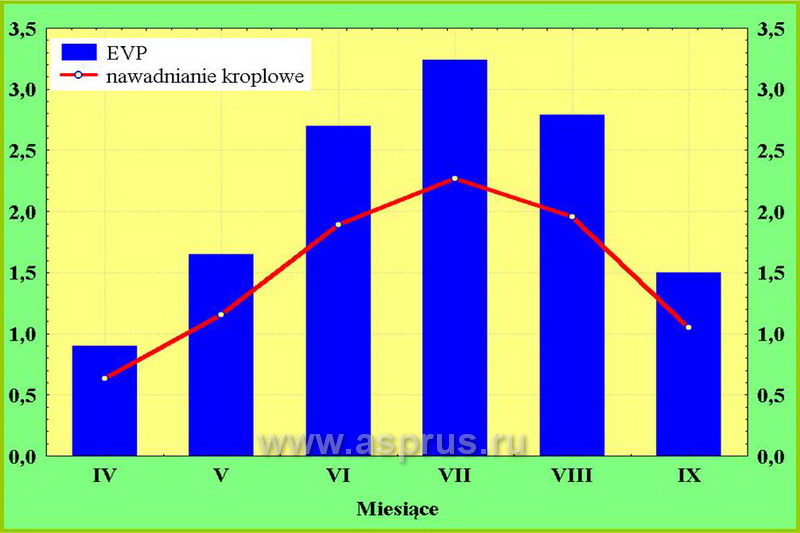

Диаграмма показывает расход влаги при капельном орошении по месяцам

Диаграмма показывает расход влаги при капельном орошении по месяцам

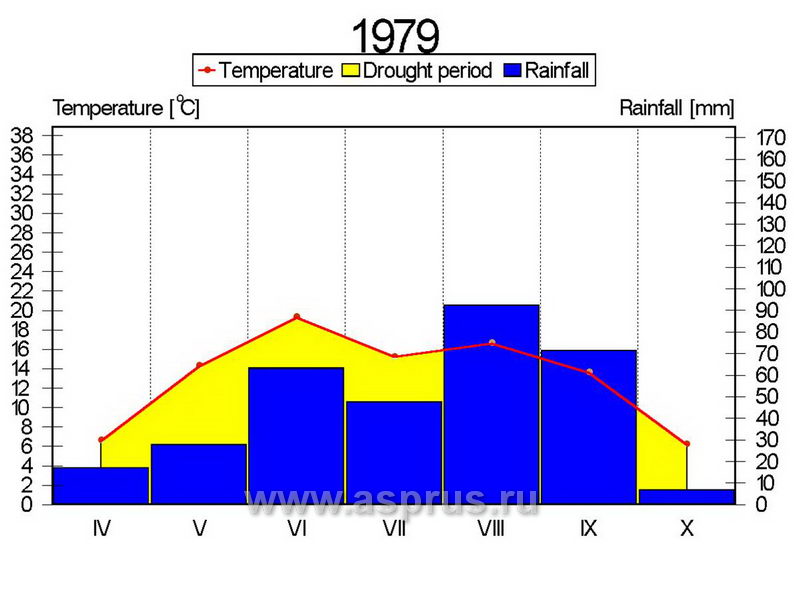

Погодные условия в 1979 году: температура (красная линия), засушливые периоды (желтым цветом) и количество осадков (синим цветом) по месяцам

Погодные условия в 1979 году: температура (красная линия), засушливые периоды (желтым цветом) и количество осадков (синим цветом) по месяцам

Прибавка урожая яблок при наличии капельного орошения

Прибавка урожая яблок при наличии капельного орошения