Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовлен ООО «АгроАльянс»

АЗОТ — это основной элемент питания: без азота невозможно образование белков и многих витаминов группы В, он регулирует рост вегетативной массы, определяет уровень урожайности культур, повышает содержание белка в зерне. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев.

Симптомы недостатока азота на листьях

Недостаток азота сказывается в первую очередь на росте растений: ослабляется рост боковых побегов, листья, стебли и плоды имеют меньшие размеры, листья становятся бледно-зелеными или даже желтоватыми. При избыточном питании азотом у растений образуется избыточная вегетативная масса в ущерб цветению, плодовые деревья бурно растут, начало плодоношения отодвигается.

ФОСФОР способствует равномерному появлению всходов, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы, ускоряет развитие растений, стимулирует цветение и плодоношение, ускоряет созревание злаковых культур, повышает содержание сахаров, каротина, входит в состав соединений участвующих в передаче наследственных признаков.

Симптомы недостатока фосфора на листьях

При недостатке фосфора у растения наблюдается угнетенный рост (особенно у молодых растений), короткие и тонкие побеги, мелкие, преждевременно опадающие листья. Окраска листьев — голубовато темно-зеленая, с фиолетовыми, красноватыми, бурыми пятнами. Засыхающие листья имеют темный, почти черный цвет. В холодную погоду угроза фосфорного голодания возрастает.

КАЛИЙ участвует в углеводном и белковом обменах, усиливает образование сахаров в листьях и передвижение их в другие органы, усиливает стойкость растений к заморозкам, укрепляет соломину, уменьшает поражение посевов корневыми гнилями и ржавчиной, улучшает поступление воды в клетки растений и уменьшает процесс испарения.

Симптомы недостатока калия на листьях

Самый общий признак калийного голодания — краевой «ожог», морщинистость и закручивание листьев в низ. Недостаток калия вызывает обычно задержку роста, а также развития бутонов или зачаточных соцветий. При избытке калия листья приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и т.д.

КАЛЬЦИЙ влияет на обмен углеводов и белковых веществ, на обеспечение нормальных условий развития корневой системы растений, способствует передвижению углеводов. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки развития растений: отсутствие кальция подавляет мобилизацию запасных питательных веществ, что может привести к гибели растения.

Симптомы недостатока кальция на листьях

Признаки недостатка появляются, прежде всего, на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, края их закручиваются. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек и корешков. Недостаток кальция сказывается и на состоянии корневой системы растения: замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают.

МАГНИЙ входит в состав хлорофилла, что определяет его важное значение в жизни растений: он участвует в углеводном обмене, в передвижении фосфора в растениях, в действии большого числа ферментов и в образовании плодов, влияет на активность окислительно-восстановительных процессов, поддерживает структуру мембран.

Симптомы недостатока магния на листьях

При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.

СЕРА принимает участие в азотном и углеводном обмене растений, в процессе дыхания и синтеза жиров. Сера входит в состав белков, витаминов, необходима для нормального роста и развития растения. Сера положительно влияет на качество продукции — способствует увеличению процента клейковины в пшенице, содержанию масла в подсолнечнике, сое, рапсе.

Симптомы недостатока серы на листьях

При недостатке серы образуются мелкие, со светлой желтоватой окраской листья на вытянутых стеблях, ухудшаются рост и развитие растений. У плодовых культур листья и черешки становятся деревянистыми. При серном голодании верхние листья растения желтеют и не опадают, хотя имеют бледную окраску. Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину. При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь, затем буреют и отмирают.

МАРГАНЕЦ входит в состав многих ферментов и поэтому принимает участие в окислительно-восстановительных процессах: дыхании, фото-синтезе, в усвоении азота. Марганец способствует накоплению сахаров в сахарной свекле, увеличению белка в зерне пшеницы и кукурузы, образованию аскорбиновой кислоты и других витаминов в растениях.

Симптомы недостатока марганца на листьях

При недостатке марганца растения заболевают серой пятнистостью, которая может привести к гибели. На старых листьях появляются желтые и желто-серые пятна и полосы, рост растений задерживается, на вторых сверху листьях проявляется межжилковый хлороз: окраска светло-зеленая, бело-зеленая, серая, красная (у столовой свеклы). В саду деревья отличаются слабой облиственностью. Листопад начинается рано, особенно на верхних ярусах деревьев.

ЖЕЛЕЗО входит в состав ферментов, участвующих в образовании хлорофилла, поэтому его недостаток сказывается на интенсивности процессов фотосинтеза. Участвует в процессе дыхания, в синтезе ростовых веществ — ауксинов, в образовании белков хлоропластов. Входит в состав ферментов катализирующих азотфиксацию.

Симптомы недостатока железа на листьях

Наиболее общий признак недостатка железа — светло-желтые, почти белые листья. Причем, так как железо слабоподвижно в растении, старые листья долго остаются зелеными, в то время как молодые желтеют или белеют (жилки остаются зелеными дольше), а затем отмирают. Соцветия развиваются слабыми, мелкими. У древесных культур усыхают концы ветвей и побегов.

БОР играет важную роль в опылении цветковых растений, поэтому при его недостатке бывает много пустоцветов. Бор стимулирует образование клубеньков на корнях бобовых растений. Недостаток бора негативно влияет на углеводный и белковый обмен в растениях, задерживает отток сахаров и крахмала в плоды.

Симптомы недостатока бора на листьях

Бор не может реутилизироваться, поэтому при его недостатке не наблюдается передвижения из старых органов в молодые и первыми поражаются именно молодые части растений. При остром борном голодании отмирают точки роста стеблей и корней. Многократное возобновление и гибель побегов и листьев приводят к развитию уродливых, не характерных для данного вида растений форм.

МЕДЬ входит в состав многих ферментов, в отсутствии или недостаточном количестве которых нарушается большинство физиологических процессов: дыхание, фотосинтез, углеводный и белковый обмен веществ. Медь участвует в регулировании водного баланса растений. Без меди всходы растений погибают.

Симптомы недостатока меди на листьях

При медном голодании у злаковых культур листья на концах белеют и скручиваются, растения кустятся, но образуют пониженное количество колосьев. Озерненность колоса неполная, зерна щуплые. Метелки формируются пустыми. У подсолнечника формируется мелкое искривленное соцветие. На деревьях растрескивается кора, на плодах появляются глубокие трещины и натеки смоловидной камеди.

ЦИНК входит в состав ферментов, участвующих в белковом, углеводном, липоидном, азотном и фосфорном обмене веществ. При его отсутствии или недостатке нарушается биосинтез витаминов (аскорбиновой кислоты, витамина В1) и ростовых веществ — ауксинов. Участвует в процессах оплодотворения и развития зародыша. Влияет на засухоустойчивость и зимостойкость растений.

Симптомы недостатока цинка на листьях

При резком недостатке цинка расстраивается процесс образования хлорофилла, в результате чего проявляется пятнистый хлороз. Пятна, вначале бледно-желтые, затем приобретают красновато-бронзовую окраску. Цинковая недостаточность проявляется в виде ослабления роста. Больше всего страдают от недостатка цинка плодовые и цитрусовые культуры, а также бобовые культуры, кукуруза, хмель, лен.

МОЛИБДЕН играет очень важную роль в организме растения, так как связан с азотным обменом. Он активизирует связывание атмосферного азота клубеньковыми бактериями. Способствует синтезу и обмену белковых веществ в растениях, синтезу витаминов и хлорофилла, участвует в углеводном обмене.

Симптомы недостатока молибдена на листьях

При недостатке молибдена резко снижается содержание аскорбиновой кислоты в растении. Индикаторами на недостаток молибдена являются крестоцветные и бобовые растения. Листья сначала становятся пятнистыми, края заворачиваются и увядают. При остром дефиците молодые центральные листья закручиваются в спираль. Листовая пластинка не разрастается в ширину, поэтому внутренние листья состоят почти из одних листовых жилок.

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

В конце девяностых годов по основным зонам промышленного садоводства России создались условия для закладки интенсивных садов на полукарликовых и карликовых подвоях. К этому времени под руководством технологов ВНИИС им. Мичурина была создана в десяти основных областях в передовых садоводческих хозяйствах сеть современных маточников клоновых подвоев с применением органического субстрата. Выход подвоев в год превысил 2 миллиона штук. В начале двухтысячных годов началась массовая закладка садов на полукарликовых и карликовых подвоях.

Основными подвоями, которые выращивались в современных маточниках, являлись: в средней зоне садоводства и в Поволжье – 62-396, Р 14, Р 60, Р 59; в южной зоне – М-9 и его клоны RN 29, T339, T337, Paj 1, Paj 2, Р 60, Р 22, М 26, М 26 EMLA, Р 14.

Многочисленные поездки за рубеж руководителей специализированных хозяйств, специалистов и научных работников позволили определиться с моделями садов, которые начали повсеместно закладывать. Была выбрана веретеновидная форма крон, в сочетании со шпалерно-карликовой конструкцией сада. Но была и российская специфика закладки таких садов.

Схемы посадки, применяемые в России, существенно отличались от западных прототипов. В первую очередь, различие касалось ширины междурядий. Это было обусловлено шириной используемой техники. Основным трактором, который применялся на первом этапе закладки таких садов, был МТЗ-80. В связи с этим, основная ширина междурядья была 4,5 м. Применялись также и более широкие междурядья в 5 метров. Толщина плодовой стены в нижней части кроны составляла от 1,5 до 2 метров. Расстояния между деревьями в ряду варьировали от 2 до 1 метра. Однако основной схемой посадки являлась 4,5 х 1,5 метров, что соответствовало плотности 1480 деревьев на гектаре.

Такие схемы имели одну особенность: ветви в нижней части кроны для создания полноценной плодовой стены должны были иметь протяженность более 1,5 м. При первом плодоношении этих ветвей они сильно провисают и ложатся на землю.

Решить эту задачу можно было, усиливая нижние ветви укорачиванием, но при этом проявлялась другая проблема, не менее важная. Поступательный рост центрального проводника резко ослаблялся, и окончание формирования растягивалось на неопределенный период. Это все снижало продуктивность таких насаждений. У плодовых деревьев плодоношение ограничивалось нижней частью кроны. Рост урожайности по годам ослаблялся, а зачастую, к 5 – 6 году даже снижался за счет начавшейся замены отплодоносивших нижних сильных ветвей. Урожайность таких садов не могла перейти рубеж в 20 – 25 тонн с гектара. Если учесть, что к этому времени в садах полным ходом устанавливалась шпалера, устанавливались системы капельного орошения, проводились все виды агротехнических мероприятий (залужение, гербицидный пар приствольных полос, система питания и защиты и т.д.), то это снижало привлекательность таких садов.

Все это указывало на то, что применение технологии формирования и обрезки, используемых в развитых странах в интенсивных садах с веретеновидными кронами со стандартными схемами посадки 3 х 1 м (3330 дер./га), были неприемлемы для нас.

Разные схемы, разные габариты деревьев, различное качество посадочного материала — все это не позволяло слепо перенести западную технологию в российские условия.

Исходя из этого, нами была разработана формировка «модифицированное стройное веретено» (рис. 1). Эта формировка предназначена для интенсивных садов на полукарликовых и карликовых подвоях со схемами посадки 5-4,5 х 1,5 м. Она позволяет выращивать интенсивный сад на слаборослых подвоях в более свободных схемах посадки.

Разработку системы формирования «модифицированное стройное веретено», начали с моделирования физиологически обоснованной веретеновидной кроны. Разработали систему контроля над ростовой активностью нижней части кроны. Подобрали стратегию ускорения роста центрального проводника до оптимальных параметров. Отработали систему подразделения кроны на зоны и типы ветвей. Рассчитали биологическую нагрузку плодовой древесины по группам ветвей в расчете на каждый этап формирования. Подбирали сортимент и сорто-подвойные комбинации для различных плодоводческих зон России. На конечном этапе была рассчитана экономическая эффективность применения «модифицированного стройного веретена» и началась инновационная деятельность во всех садоводческих зонах России.

Особенности строения кроны плодового дерева и его частей в интенсивном саду при формировании малообъемных крон на примере формировки – модифицированное стройное веретено.

Для схем 5-4 х 1,5-2 м.

Рис. 1. Схема структуры плодового дерева при формировании малообъемной кроны в современном интенсивном саду с однострочно-уплотненной посадкой со схемами размещения деревьев 5-4 х 1,5-2 м на примере формировки – модифицированное стройное веретено.

- Базовые ветви: первичные – все разветвления по центральному проводнику в зоне базовых ветвей длиной менее 40 см; неполноценные – все однолетние приросты по центральному проводнику в зоне базовых ветвей длиной более 40 см; полноценные – разветвленные двухлетние ветви, отходящие от центрального проводника в зоне базовых ветвей с количеством разветвлений более двух; плодоносящие – трех-пяти летние плодоносящие ветви.

- Плодовые ветви: первичные – все разветвления в зоне плодовых ветвей длиной менее 20 см; плодовые – однолетние побеги длиной более 30 см; плодоносящие – ветви, расположенные по центральному проводнику старше трех лет.

Сложность разрабатываемой технологии заключалась в том, что в ней надо было совместить высокую скороплодность карликов и необходимую для быстрого формирования ростовую активность. Необходимо было подобрать параметры посадочного материала, наиболее подходящего под эту формировку, и разработать технологию производства саженцев с заданными параметрами.

«Модифицированное стройное веретено» относится к малогабаритным лидерным веретеновидным кронам. Оптимальная высота деревьев в садах с формировкой «модифицированное стройное веретено» составляет 3,5 м. При использовании лестниц, платформ или передвижных подставок, схемы размещения позволяют увеличивать высоту до 4 метров. Однако не на всех сортах это можно сделать. Опорные конструкции в таких садах обычно поддерживают плодовое дерево до высоты 1,8 – 2 метра (при использовании только шпалеры) и до 2,2 – 2,5 м (при использовании индивидуальных опор в сочетании со шпалерой).

Центральный проводник имеет три основные зоны – штамб, зону базовых ветвей и зону плодовых ветвей.

Высота штамба зависит, в первую очередь, от применяемых орудий в саду. Ее минимальное значение – 60 см. В последнее время для облегчения работ по поддержанию базовых ветвей с урожаем стали применять высокоштамбовые формировки, где размер штамба достигает 1 метра. Однако, в зонах с неустойчивым и часто неглубоким снежным покровом, из-за угрозы зимних солнечных ожогов, предпочтительней низкие штамбы.

Зона образования базовых ветвей зависит от их оптимального количества. Особенность таких формировок заключается в том, что в ней нет постоянных ветвей. Базовые ветви также имеют ограниченный срок эксплуатации. В результате многочисленных исследований определено оптимальное количество разветвлений в этой зоне – 10 — 12 шт. По силе роста и развитию они подразделяются на четыре категории – первичные базовые, неполноценные, полноценные и плодоносящие базовые ветви. У каждой категории ветвей своя обрезка и свои приемы регулирования ростовой активности, но цель каждой первичной базовой ветви — превратиться в плодоносящую. После удаления ее на пенек она превращается в первичную базовую ветвь, и цикл возобновляется.

Количество плодоносящих базовых ветвей в разные периоды формирования меняется. В первые годы их количество ограничено. Наиболее сильные ветви, начиная с третьего поля питомника, удаляются на косой пенек. Все это делается для усиления центрального проводника.

Раннее плодоношение при создании «модифицированного стройного веретена» часто имеет негативный характер. Базовые ветви при оптимальном формировании достигают более 1,5 м, что происходит за два года. Плодоношение начинается на третий год, а основное плодоношение — на четвертый (табл.1). Однако за это время базовые ветви иногда сильно утолщаются. Учитывая, что к пятому году их количество достигает 5 – 6 шт., у сортов с высокой скороплодностью происходит резкое снижение ростовой активности центрального проводника. Часто это выражается в сильных его «перехватах» в районе базовых ветвей, что лишает его доминирования в кроне со всеми отрицательными последствиями.

Плодоношение 3-летниех деревьев сорта Рождественское на подвое 54-118 с формировкой Модифицированное стройное веретено

С другой стороны, образование перехватов указывает на то, что количество базовых ветвей и их размер не соответствуют периоду формирования.

На основании исследований определено, что до пятилетнего возраста количество плодоносящих базовых ветвей не должно превышать 3 – 4 шт. После окончания формирования, когда у нас сформирован явный лидер и высота плодового дерева достигла высоты 2,5 – 3 метра, ежегодное количество плодоносящих базовых ветвей должно быть в пределах 5 – 6 шт.

Сама зона образования базовых ветвей не должна превышать 1 метра по стволу. Поэтому главная цель в этой зоне — перевести каждое разветвление, включая кольчатки, копьеца и прутики, в полноценную базовую ветвь. Одним из приемов добиться этого – не допускать плодоношения на центральном проводнике. Каждая кольчатка или копьецо имеет одну сильную смешанную почку. При удалении цветков или завязи, при оптимальном уходе и рациональном питании велика вероятность получения из этих плодовых образований хороших базовых ветвей. В крайнем случае применяется кербовка.

Таблица 1 — Плодоношение деревьев яблони различных сортов с формировкой модифицированное стройное веретено в первые годы плодоношения

(Сад посадки 2002 г. Схема 4,5 х 1,5 м)

| Сорта |

Подвои |

Урожайность, ц/га |

| 2004 |

2005 |

2006 |

В сумме |

| Зимнее полосатое |

62-396 |

150,0 |

170,9 |

230,5 |

551,4 |

| Р 1 |

170,3 |

218,0 |

287,0 |

675,3 |

| Р 14 |

45,7 |

70,5 |

168,9 |

285,1 |

| Р 60 |

59,0 |

135,0 |

260,7 |

454,7 |

| Альфа |

15,5 |

46,5 |

65,9 |

127,9 |

| В среднем |

88,1 |

128,2 |

202,6 |

418,9 |

| НСР05 |

15,0 |

23,4 |

24,5 |

— |

| Декабренок |

62-396 |

135,9 |

247,0 |

267,0 |

649,9 |

| Р 1 |

155,9 |

215,8 |

288,0 |

659,7 |

| Р 14 |

65,8 |

128,0 |

167,2 |

361,0 |

| Р 60 |

110,7 |

257,8 |

340,0 |

708,5 |

| Альфа |

12,2 |

55,8 |

85,4 |

153,4 |

| В среднем |

96,1 |

180,9 |

229,4 |

506,5 |

| НСР05 |

15,6 |

22,3 |

20,2 |

— |

| Победитель |

62-396 |

85,2 |

164,8 |

205,8 |

455,8 |

| Р 1 |

126,0 |

154,7 |

253,5 |

534,2 |

| Р 14 |

68,4 |

185,5 |

236,6 |

490,5 |

| Р 60 |

78,5 |

205,2 |

258,0 |

541,7 |

| Альфа |

— |

28,6 |

79,4 |

108,0 |

| В среднем |

71,6 |

147,8 |

206,7 |

426,0 |

| НСР05 |

12,5 |

22,7 |

25,6 |

— |

Другая задача — постепенно заменять плодоносящие базовые ветви на более молодые – полноценные базовые, не давая им утолщаться и уводить зону плодоношения за определенные параметры кроны. В период замены этих ветвей удаление проводят на пенек около 5 см. При срезке на косой пенек отрастание происходит крайне редко.

Над зоной базовых ветвей (количество всех разветвлений 12 шт.) располагается зона плодовых ветвей. При классическом формировании эта зона достигает, при оптимальной высоте плодового растения (3,5 м), длины по центральному проводнику до 2 метров.

Все плодовые ветви подразделяют на три категории – первичные плодовые, плодовые и плодоносящие плодовые. Задача формировщика: из всех первичных получить плодовые ветви, а из них — плодоносящие. После двух-трех лет плодоношения, при утолщении и потере потенциала продуктивности, эти ветви срезаются на косые пеньки. Циклическая смена плодовых ветвей — основа веретеновидных формировок.

Параметры кроны с формировкой «модифицированное стройное веретено» отличаются несколько удлиненными базовыми ветвями. Посадив сад на карликовых подвоях с плотностью посадки в ряду 1,5 – 2 метра, вы тем самым ставите себя в рамки этой формировки. Контроль над параметрами в нижней части кроны (зона базовых ветвей) ведется путем ограничения длины базовых ветвей до оптимальной длины 1,5 м. Применяя подвязку этих ветвей к шпалере, длину можно несколько увеличить, но большая нагрузка урожаем отдельной ветви снижает качество плодов.

В зоне плодовых ветвей необходимо контролировать длину плодоносящих ветвей, чтобы они не выходили за параметры усеченной трапеции всей формировки, т.е. чем выше плодовая ветвь, тем короче она должна быть. Ветвь, выходящая за параметры кроны, или ограничивается на плодовые образования, или срезается на косой пенек в зоне ствола. Подчиненное положение по длине плодовых ветвей по отношению к базовым ветвям позволяет создать веретеновидную крону с оптимальным световым режимом. Этому способствует и горизонтальное их расположение.

Оптимальными по длине являются плодовые ветви длиной около 1 метра, с выраженной осью и без сильных разветвлений.

Высота формировки определяется целесообразностью в каждом конкретном хозяйстве, однако, минимальная высота составляет 3 метра. Высота плодового растения при формировании «модифицированного стройного веретена» и потенциальная продуктивность тесно связаны. Каждый метр высоты кроны позволяет увеличить урожайность, примерно, на 10 тонн с гектара.

Применение компактной, малогабаритной техники при проведении работ в интенсивных садах позволяют у взрослых насаждений увеличить длину плодоносящих базовых ветвей в нижней части кроны до 2 метров. Что касается плодовых ветвей, их удлинение нецелесообразно, т.к. они будут снижать освещенность базовых ветвей.

Применяя формировку «модифицированное стройное веретено» в сочетании с плотной однострочной посадкой карликовых и полукарликовых сорто-подвойных комбинаций, мы создаем интенсивный сад, который можно использовать в любой зоне садоводства. Сравнительно небольшое количество посадочного материала (около 1500 дер./га) делает такой тип сада весьма привлекательным. На скороплодность влияет качество посадочного материала (табл. 2). Показательные данные получены в результате исследований по сорту Синап орловский.

Таблица 2 — Влияние качества посадочного материала на динамику нарастания урожая у сорта Синап орловский при формировании модифицированного стройного веретена (2003-2005 гг., сад посадки 2001 г., схема посадки 4,5 х 1,5 м., подвой Р 14)

| Качество посадочного материала |

Урожайность, ц/га |

| 2003 |

2004 |

2005 |

В сумме |

| 1. Однолетка плюс |

42,1 |

160,4 |

295,5 |

498,0 |

| 2. Модифицированный книп-бом |

43,2 |

157,8 |

245,0 |

446,0 |

| 3. Книп-бом |

38,5 |

86,3 |

145,8 |

270,6 |

| 4. Двулетка – контроль 1 |

27,0 |

46,1 |

78,5 |

151,6 |

| 5. Однолетка – контроль 2 |

— |

15,0 |

34,5 |

49,5 |

| В среднем |

30,2 |

93,1 |

159,9 |

283,1 |

| НСР05 |

9,0 |

22,6 |

36,3 |

— |

Привлекательность такого типа сада основывается на доступности подвойного материала, отработанности технологии выращивания саженцев с заданными параметрами («книп-бом», «модифицированный книп-бом» и «однолетка плюс»), наличии большого выбора конкурентоспособных сортов, многообразии опорных конструкций, доступности систем орошения, детально разработанной системы формирования и обрезки, скороплодности и высокой урожайности качественных плодов. Окупаемость таких садов наступает после двух первых урожаев к 6 – 7 году. Надо учесть, что первые два года после посадки таким садам искусственно не дают плодоносить, удаляя все цветки химическим или механическим способом. В последующем удаляют цветы только с центрального проводника. Если цветы не были своевременно убраны, то удаляют завязи и плоды. Наличие плодов на центральном проводнике заметно ослабляет его рост. Капельное орошение и грамотные подкормки ослабляют влияние плодов на центральном проводнике на его ростовую активность.

К недостаткам такого типа сада надо отнести: его высокую себестоимость, требовательность к соблюдению агротехники, способность терять в период плодоношения ростовую активность при эксплуатации без орошения, повышенные требования к питанию и защите растений и, главное, невозможность или сложность выращивания такого типа сада без опоры.

Исключением служат сады на полукарликовых подвоях – М-26, М-26 EMLA, Р 1, Р 14, 62-396 при выращивании сильнорослых сортов на очень плодородных землях. В этом случае опоры не ставят, а заменяют их посадочными кольями, которые поддерживают растения первые 3 – 4 года.

Операции и последовательность их выполнения

Система агроприемов, применяемая при создании формировки «модифицированное стройное веретено», содержит пять последовательных операций:

- Формирующая обрезка центрального проводника;

- Циклическая замена базовых ветвей;

- Циклическая замена плодовых ветвей;

- Формирующая обрезка базовых ветвей;

- Формирующая обрезка плодовых ветвей.

Формирующая обрезка центрального проводника

«Модифицированное стройное веретено» — лидерная веретеновидная формировка. Сильный вертикальный центральный проводник — главный элемент такой кроны и основа получения высоких урожаев в период плодоношения. Эксплуатация такого типа сада рассчитана на 20 – 25 лет.

Наблюдается ряд существенных отличий и сложностей при формировании центрального проводника по сравнению с формировками на среднерослых подвоях.

При выращивании плодовых деревьев на сильнорослых и среднерослых подвоях стратегия формирования заключается в стимулировании скороплодности и за счет раннего плодоношения, ограничении ростовой активности всего дерева.

При формировании плодовых деревьев на слаборослых подвоях главной задачей ставится ограничение раннего плодоношения, которое сдерживает ростовую активность и, как следствие, растягивает период формирования и отодвигает сроки выхода на плато потенциальной продуктивности (табл. 3).

И в первом, и во втором случаях центральный проводник с достаточным количеством разветвлений является основой формирования лидерных веретеновидных крон. Для этого в период формирования не допускается перегрузка кроны сильно растущими базовыми и плодовыми ветвями. Применяя целый арсенал мер по приданию боковым разветвлениям горизонтального положения, мы, тем самым, сдерживаем их ростовую активность, создавая центральному проводнику наиболее оптимальные условия для сильного роста.

Таблица 3 — Влияние ограничения плодоношения по центральному проводнику при формировании модифицированного стройного веретена на динамику высоты плодовых деревьев на подвое 62-396 (2003-2006 гг., сад посадки 2002 г, схема посадки 4,5 х 1,5 м)

| Часть кроны |

Операции |

Высота деревьев, м |

| 2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

| Жигулевское |

| Центральный проводник |

С укорачиванием |

1.95 |

2.35 |

2.75 |

3.25 |

| Без укорачивания |

2.05 |

2.20 |

2.40 |

2.65 |

| С удалением цветов |

1.90 |

2.25 |

2.55 |

2.80 |

| Без удаления цветов |

1.80 |

2.15 |

2.30 |

2.45 |

| НСР05 |

0,10 |

0,08 |

0,12 |

0,13 |

Специально под эту формировку была изменена схема весенней обрезки в третьем поле питомника при использовании технологии «однолетка плюс». Теперь все разветвления длиннее 40 см уже в питомнике срезаются на косой пенек, чтобы они не могли быть конкурентами центральному проводнику в первые годы формирования.

При использовании в питомнике технологии выращивания саженцев «модифицированный книп-бом», при высадке растений в сад все сильные разветвления срезаются на косой пенек. Этим достигается отставание базовых ветвей от центрального проводника.

Не допуская плодоношения на центральном проводнике. Нельзя при его обрезке удалять плодовые почки, расположенные на кольчатках и копьецах, так как при удалении их, приросты не образуются, а они засыхают. У этих плодовых образований только одна концевая почка способна давать сильный прирост, который может впоследствии превратиться в базовую или плодовую ветвь.

Циклическая замена базовых ветвей

Второй операцией, которую проводят при формировании «модифицированного стройного веретена», является замена части базовых ветвей, что достигается их обрезкой на «обратный рост».

Первая срезка некоторых разветвлений в зоне базовых ветвей начинается еще в питомнике, и ее мы описали выше. Во время формирования плодовых деревьев в саду в первый год удаляются только очень сильные разветвления, сопоставимые по толщине с центральным проводником, если таковые имеются. Даже если мы такие разветвления оставим, то к моменту промышленного плодоношения (через 2 года) толщина их перерастет оптимальные параметры, и мы должны будем удалить их также на пенек. К тому же существует опасность появления перехвата по центральному проводнику в районе этой ветви.

Такой же операции подвергаются и ответвления с острыми углами отхождения от центрального проводника. Проведение оттяжки в первый год проводить сложно технически и нецелесообразно. Срезка их на косой пенек или на пенек на молодых деревьях практически не уменьшает количество разветвлений в зоне базовых ветвей, а только оттягивает на один год их появление в этом месте.

В период плодоношения базовых ветвей (4 – 5 год формирования) часть из них заменяют, сильно укорачивая или срезая на пенек. Однако надо помнить, что смена базовых ветвей не самоцель. Наоборот, при формировании «модифицированного стройного веретена» одной из задач является увеличение срока эксплуатации каждой базовой ветви путем регулирования ее роста и плодоношения.

Другой задачей ранней смены базовых ветвей является обеспечение их разновозростности. При оптимальном количестве разветвлений в зоне базовых ветвей (12 штук) одновременно в состоянии полного плодоношения должно находиться не более 3-4 штук на первой стадии формирования (до 6 летнего возраста) и 5-6 штук в период полного плодоношения.

Классическая структура базовых ветвей у плодоносящих деревьев, сформированных по типу «модифицированного стройного веретена», состоит из двух первичных, двух неполноценных, двух полноценных и шести плодоносящих базовых ветвей (2+2+2+6).

Обрезчик должен стремиться к классической схеме, но в первые годы формирования количество плодоносящих ветвей не должно быть большим, чтобы раннее плодоношение не тормозило рост.

Циклическая замена плодовых ветвей

Когда высота плодового дерева достигает высоты 2,5 – 3 метров, третьей операцией будет являться циклическая замена плодовых ветвей.

Размер зоны плодовых ветвей достигает 2 м. Количество их не менее 12 – 15 шт. Особенность «модифицированного стройного веретена» состоит в том, что все разветвления в зоне плодовых ветвей должны быть разного возраста. Период использования плодовых ветвей 4 – 5 лет, и это при условии, что такая ветвь будет полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к плодоносящим плодовым ветвям.

Если допустить одновременное плодоношение всех плодовых ветвей, то через 2 – 3 года придется заменять их все, что приведет к резкой периодичности и вспышке ростовой активности. Все это приведет к загущенности крон и снижению урожая.

Надо учитывать и негативное влияние сильного роста в период плодоношения. Плоды с таких деревьев обладают пониженной лежкоспособностью.

Для того чтобы ветви обладали различными возрастными характеристиками, при каждой обрезке по всей зоне плодовых ветвей удаляются на косой срез или на пенек длиной 5 см 2 – 3 плодовые ветви. В первую очередь, удаляются самые сильные плодоносящие ветви, конкурирующие с центральным проводником по толщине. Во вторую очередь срезаются сильные плодовые ветви, имеющие острые углы отхождения. В третью очередь — самую сильную из близко расположенных ветвей.

Особое внимание уделяют ветвям в местах перехвата на центральном проводнике. При их наличии удаляются ветви, которые могут его усиливать. При оптимальных параметрах плодоносящих плодовых ветвей удаляется наиболее нижняя из них.

Формирующая обрезка базовых ветвей

При формировании «модифицированного стройного веретена» по центральному проводнику над штамбом находится зона базовых ветвей. Общее количество базовых ветвей — 12 шт. Базовые ветви подразделяются на четыре категории: первичные, неполноценные, полноценные и плодоносящие. Задача формировщика перевести каждую первичную базовую ветвь через все стадии развития в плодоносящую базовую ветвь.

Для более полного понимания приведем параметры классической полноценной базовой ветви. Она получается после укорачивающей обрезки на 30 – 40 см от центрального проводника весной прошлого года неполноценной базовой ветви, длиной более 50 см.

Оптимальная полноценная базовая ветвь состоит из двухлетней ветви, длиной около 30 см, с тремя однолетними разветвлениями, расположенными в горизонтальной плоскости. Длина каждого из этих разветвлений не менее 50 см. Общая протяженность всей полноценной плодовой ветви составляет около 1,2 – 1.5 метра по оси.

Выполняя главную задачу по формированию полноценных базовых ветвей, необходимо все разветвления в этой зоне заставить активно расти до уровня неполноценных базовых ветвей. Для этого все слабые плодовые образования длиной до 20 см не обрезаются, а работа ведется по удалению цветов и завязей.

Все побеги до 40 см с прямыми углами отхождения укорачивают наполовину для усиления роста, так как без укорачивания такие побеги, имея концевую плодовую почку, прекращают расти, а при наличии плодов приобретают пониклое положение. В дальнейшем из таких ветвей получить хорошую базовую ветвь проблематично.

Такие же по длине побеги, но с острыми углами отхождения, следует срезать на косой пенек. Укорачивание таких побегов резко усиливает их рост с получением вертикальных разветвлений, что может ослабить центральный проводник. А это в первый период формирования недопустимо.

Сильные побеги (более 40 см), отходящие от центрального проводника в зоне базовых ветвей с большими углами отхождения, называются неполноценными базовыми ветвями. Различают два периода их формирования.

Первый период – когда все усилия формировщика направлены на выращивание сильного центрального проводника. Этой задаче подчинены все действия по обрезке молодого плодового дерева. Не допускается раннее плодоношение. Исключается плодоношение по центральному проводнику. Не перегружается нижняя часть кроны сильными базовыми ветвями, даже если они сформированы по классической системе и отвечают всем требованиям. Контролируется нагрузка всех разветвлений в зоне плодовых ветвей.

Картина кардинально меняется после того, как центральный проводник занял лидирующее положение по силе и толщине по отношению ко всем ветвям. Начинается второй период формирования, когда на первое место выходит плодоношение. Тогда смена ветвей ведется не из-за того, что они могут ослабить центральный проводник, а только из-за целесообразности иметь в кроне базовые ветви различного возраста и не допускать старения базовых ветвей до такой степени, что при их удалении пеньки не дают восстановительных побегов. Оптимальный срок эксплуатации базовых ветвей находится в пределах 4 – 6 лет.

В первый период формирования неполноценные базовые ветви разделяют по силе роста на две категории – сильные и очень сильные.

Сильные неполноценные базовые ветви имеют длину от 50 до 60 см. Они имеют горизонтальное положение и умеренный, по сравнению с центральным проводником, рост. Такие ветви укорачивают на 30 – 40 см от центрального проводника на внешнюю почку, с целью получения из них полноценных базовых ветвей.

Плодоношение 5-летних деревьев Синапа орловского на подвое 54-118 с формировкой Модифицированное стройное веретено Очень сильные неполноценные базовые ветви, имеющие горизонтальное положение, в этот период формирования не укорачиваются. Это делается для того, чтобы не вызвать усиления их роста, а наоборот, создав им условия для плодоношения, загрузить их плодами. Таким способом из очень сильной ветви мы получим плодоносящую базовую ветвь с ограниченным ростом и возможностью использовать ее ряд лет.

Если такие побеги имеют острый угол отхождения, они всегда срезаются на косой пенек в первый период формирования и на пенек в 5 см во второй. С помощью оттяжки такие побеги возможно сохранить и перевести в активное плодоношение.

Во второй период формирования, когда центральный проводник уже сформирован, неполноценные базовые ветви укорачиваются на длину 30 – 40 см от ствола на внешнюю почку.

Полноценные ветви, имеющие до трех разветвлений, не укорачиваются. У сортов с сильным побегообразованием таких разветвлений бывает больше — от 4 до 5 штук. В этом случае удаляют на кольцо все вертикальные разветвления, побеги, имеющие пониклое положение, расположенные близко от центрального проводника, побеги, загущающие крону. Если все побеги имеют хорошее расположение, то все равно из них убираются лишние из расчета: одна полноценная базовая ветвь – три хороших разветвления. Все это делается для того, чтобы создать оптимальную листовую поверхность, требующуюся для создания полноценного урожая. Если на одной полноценной базовой ветви увеличить число разветвлений, это приведет к чрезмерному увеличению ее листовой поверхности и, как следствие, усилению роста, ее утолщению и сокращению периода эксплуатации.

Если после укорачивания неполноценной базовой ветви количество разветвлений менее трех штук, тогда у этой ветви укорачивается на половину слабое разветвление, а формировка полноценной базовой ветви откладывается на год.

Главной целью формирующей обрезки плодоносящих базовых ветвей является (при контроле над параметрами кроны) продление периода эксплуатации каждой ветви. Надо отметить, что в первый период формирования ограничивающим возраст плодоносящих базовых ветвей фактором является толщина у основания этой ветви. Во второй период формирования основным лимитирующим фактором является возраст ветви.

При обрезке плодоносящих базовых ветвей, в первую очередь, регулируют рост и плодоношение каждой такой ветви. При чрезмерном росте, который выражается в прорастании части плодовых образований в сильные однолетние приросты, обрезкой удаляют все эти молодые побеги на кольцо или, если они концевые, переводом на плодовые образования.

При обрезке плодоносящих базовых ветвей необходимо контролировать длину зон плодоношения. При наличии хорошо развитых двухлетних приростов с заложенной плодовой почкой необходимо проводить их укорачивание, с целью уменьшения их нагрузки плодами и придание им большей жесткости. Это делается для того, чтобы эти ветви под урожаем не легли на почву. Небольшие разветвления с заложенной плодовой почкой, расположенные на плодоносящих базовых ветвях, укорачиваются наполовину. Все это обеспечивает улучшение товарных качеств плодов.

Формирующая обрезка плодовых ветвей

Основные приемы и методы формирования

плодовых ветвей при создании «модифицированного стройного веретена» подробно описаны в аналогичных разделах при формировании «улучшенного русского веретена» и «модифицированной полуплоской» кроны. Однако, есть и особенности, которые отличают работу с плодовыми ветвями у этой кроны.

Все плодовые ветви у формировки «модифицированное стройное веретено» подразделяются на три категории – первичные, плодовые и плодоносящие. Обрезка первичных плодовых ветвей описана выше и не имеет отличий.

Плодовыми ветвями у этой формировки являются однолетние побеги в зоне плодовых ветвей, длиной более 30 см. Эти ветви подразделяются при обрезке на две основные категории — горизонтальные ветви, длиной не более 40 см и сильные горизонтальные побеги, длиной оболе 50 см.

В первый период формирования (до окончания формирования центрального проводника) первая категория плодовых ветвей (до 40 см) укорачивается на одну треть. Это делается для удаления концевой плодовой почки, чтобы концевое плодоношение не привело эту плодовую ветвь в пониклое состояние.

Вторая категория плодовых ветвей (более 50 см) в этот же период не укорачивается, а те из них, которые находятся в непосредственной близости с продолжением центрального проводника, срезаются на косой пенек. Целью этой операции является исключение конкуренции в ростовой активности между центральным проводником и плодовыми ветвями.

Во второй период формирования (после окончания формирования центрального проводника как лидера) сильные плодовые ветви не укорачиваются. Ограничительная обрезка сильных плодовых ветвей приводит к получению сильных разветвлений, которые при формировании «модифицированного стройного веретена» нежелательны.

Обрезка плодоносящих ветвей решает две основные задачи (без учета циклической замены таких ветвей).

Первая задача — это удаление всех сильных боковых разветвлений. Плодоносящая плодовая ветвь должна выглядеть как выраженная ось длиной 1 – 1,2 метра, покрытая плодовыми образованиями. Эта ось, не имея сильных боковых разветвлений, способна под нагрузкой урожаем отогнуться и принять пониклое положение. Это создает удобства при сборе урожая.

Вторая задача заключается в том, чтобы не перегрузить эту ветвь большим количеством плодовых образований. Для этого при хорошей закладке плодовых почек по всей плодоносящей плодовой ветви и длине, выходящей за рамки оптимального размера, эту ветвь укорачивают до оптимальной длины переводом на плодовое образование. Этим достигается повышение качества плодов и придание достаточной жесткости плодоносящей плодовой ветви для удержания урожая.

При усилении ростовой активности плодоносящих плодовых ветвей, что может быть следствием потери урожая из-за негативного влияния климатических факторов, слишком благоприятных условий произрастания, периодичности плодоношения во время зимней обрезки, удаляются все сильные однолетние приросты, а во время летних зеленых операций выламывают сильные вертикальные приросты.

Требования к посадочному материалу

Для закладки интенсивных садов с плотностью до 2000 растений на гектаре, с формировкой «модифицированное стройное веретено» требуются саженцы определенного качества. Наиболее передовые питомниководы в развитых садоводческих странах для закладки интенсивных садов на слаборослых подвоях чаще всего используют две технологии их возделывания.

Первая технология получила в России название «стандартная однолетка». Основные элементы этой технологии заключаются в следующем. Посадка в первое поле осуществляется отводками высших категорий качества (высота без обрезки около 1 метра, толщина на уровне окулировки > 10 мм, этажность корневой системы > 3, корневой стержень — глубина посадки 20 см., мочка хорошо развита). Окулировка проводится на высоте 5 – 15 см.

Во втором поле питомника проводят обработку окулянтов регуляторами роста (Промалин, Арболин, Потурил), в сочетании с 2 – 3 кратной прищипкой апикальных листочков, с сохранением апикальной меристемы или точки роста. Все это происходит на хорошем агрофоне с системой питания по фенофазам, внекорневыми подкормками и эффективным орошением.

Второй технологией является «книп-бом». Требования к подвоям такие же, как и в первом случае. Зимой проводят прививку черенком с одной или двумя почками, весной их высаживают во второе поле и выращивают как обыкновенную сильную однолетку. В третьем поле питомника однолетка срезается на высоте около 40 см, и из верхней почки выращивается разветвленный саженец. Среди садоводов распространено название этой технологии – выращивание двухлетки с однолетней кроной.

В третьем поле питомника проводятся все мероприятия, как и в технологии «стандартная однолетка» во втором поле.

И в первом, и во втором случаях получаются саженцы, отвечающие требованиям интенсивного сада. В обеих технологиях разветвления центрального проводника получают не укорачиванием его, а стимулированием прорастания пазушных почек. Это позволяет получать достаточное количество разветвлений (от 5 до 10 штук) с прямыми углами отхождения. Одновременное получение такого количества небольших ответвлений не угнетает, а усиливает центральный проводник и облегчает формирование веретеновидной кроны. Все почки в этой зоне вырастают в побеги длиной от 20 до 50 см.

Исследования по проверке технологий «стандартная однолетка» и «книп-бом» проводились нами в течение 10 лет. Отрабатывались все элементы технологии и изучалось их влияние на получение саженцев с заданными параметрами.

Особое внимание уделяли таким элементам технологии как: влияние качества подвойного материала на параметры саженцев, особенности реакции сортов при использовании этих технологий, влияние специальных приемов на разветвленность саженцев.

Основной задачей исследований являлась адаптация новых технологий в российских условиях по основным садоводческим зонам. Результаты проведенных исследований в трех основных зонах садоводства – Средней, Южной и в Поволжье показали, что перенос технологий в российские условия не позволил получить такие же результаты как в западных странах.

Основными причинами являлось то, что эти технологии требуют строгого соблюдения и высококачественного выполнения всех элементов. Необходимы оптимальные условия для роста растений. Только активно растущее растение способно при соблюдении специальных приемов дать достаточное количество разветвлений.

В результате многолетних исследований нами были разработаны специально для условий России две технологии – «однолетка плюс» и « модифицированный книп-бом», которые позволяют в условиях недостатка солнечной активности и в условиях производства получать посадочный материал требуемого качества.

Параметры саженцев, требуемые для посадки садов на слаборослых подвоях с формировкой «модифицированное стройное веретено», включают наличие у сильных саженцев многочисленных несильных горизонтальных разветвлений. Разработанные нами технологии позволяют получать такие саженцы.

Испытание и внедрение

Формировка «модифицированное стройное веретено» — наиболее широко используемая система формирования в интенсивных садах России. Она была доработана в начале двухтысячных годов на базе ВНИИС им. И.В. Мичурина. Благодаря широкой пропаганде интенсивных шпалерно-карликовых садов за последние пять лет посажено более трех тысяч гектар таких садов под непосредственным авторским надзором.

Основными хозяйствами, применившими эту технологию сада с формировкой «модифицированное стройное веретено», были передовые хозяйства Поволжья, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края. Инновационная деятельность позволила нам в короткие сроки наладить в этих хозяйствах выпуск подвойного материала, перевести питомники на выпуск посадочного материала с заданными параметрами и заложить интенсивные сады.

В настоящее время эта работа набирает обороты. Ежегодно маточники клоновых отводков с применением органического субстрата производят более 5 млн. отводков. Высшие категории качества этих подвоев высаживаются в первые поля. Сотни тысяч саженцев на слаборослых подвоях высаживаются в интенсивные сады, с плотностью от 1,4 – 2,5 тысяч деревьев на гектар. И для такого типа сада лучшей системой формирования является «модифицированное стройное веретено».

Интенсивный сад с формировкой Модифицированное стройное веретено

Экономическая эффективность

Закладывая интенсивный сад на слаборослых подвоях с формировкой «модифицированное стройное веретено», вы, тем самым, ставите себя в жесткие рамки технологии. Нельзя из нее вычленять элементы и, используя только их, пытаться создать интенсивный сад. Не помогут ни «уникальные» подвои, ни «устойчивые» сорта. Только соблюдение всей технологии выращивания шпалерно-карликового сада позволит получить действительно высокодоходный интенсивный сад.

Реальная продуктивность такого сада составляет 30 – 50 тонн высококачественных плодов с гектара. Большой коридор по урожайности обусловлен тем, что она напрямую зависит от полноценности формирования крон плодовых деревьев. Сложность заключается в том, что в погоне за первыми урожаями некоторые садоводы перегружают деревья в первые 3 – 4 года после посадки плодами, что негативно отражается на их росте и приводит к растягиванию сроков формирования и ограничению урожайности на уровне 20 — 25 тонн (табл. 4).

Таблица 4 — Влияние ограничения плодоношения в первый период формирования при формировании модифицированного стройного веретена на динамику нарастания урожайности молодых деревьев яблони на подвое 62-396

(2002-2006 гг., сад посадки 2000 г, схема посадки 4,5 х 1,5 м)

| Порядок формирования |

Урожайность, ц/га |

| 2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

Сумма |

| Куликовское |

| С ограничением плодоношения |

— |

48,9 |

85,5 |

145,3 |

350,2 |

629,9 |

| Без ограничения плодоношения |

35,4 |

105,6 |

136,0 |

85,1 |

75,3 |

437,4 |

| НСР05 |

— |

25,6 |

24,5 |

17,4 |

27,0 |

— |

| Лигол |

| С ограничением плодоношения |

— |

35,5 |

105,5 |

170,4 |

385,0 |

696,4 |

| Без ограничения плодоношения |

55,4 |

90,5 |

146,9 |

67,8 |

137,0 |

497,6 |

| НСР05 |

— |

20,1 |

18,6 |

28,4 |

34,3 |

— |

| Тарелочное |

| С ограничением плодоношения |

— |

25,5 |

65,3 |

147,7 |

255,6 |

494,1 |

| Без ограничения плодоношения |

34,0 |

56,4 |

117,6 |

53,2 |

137,6 |

398,8 |

| НСР05 |

— |

18,5 |

24,8 |

27,6 |

33,1 |

— |

В связи с этим, при формировании интенсивных карликовых садов формировка подразделяется на два периода. Первый — до полного формирования центрального проводника как лидера. Второй – формировка и обрезка после окончания его формирования.

При усилении плодоношения в первый период рост урожайности ограничивается на уровне до 25 тонн. Если деревья не перегружаются и быстро переходят во вторую стадию формирования, тогда уровень продуктивности садов выходит на плато 40 — 50 тонн с гектара.

- We cannot display this gallery

Ерёмин Г.В.

Зав. отд. генетических ресурсов и селекции плодово-ягодных культур ГНУ Крымская ОСС СКЗНИИСиВ

Опыт выведения зимостойких клоновых подвоев для интенсивных технологий возделывания косточковых культур

Характеристика видов сливы и абрикоса

| Вид рода Prunus L. |

Устойчивость к стрессорам |

Сила роста |

Образование корневой поросли |

Размножение |

| морозостойкость |

устойчивость к подопреванию |

засухоустойчивость |

устойчивость к избытку влаги в почве |

зелёными черенками |

одревесневшими черенками |

отводками |

| Алыча – P. cerasifera |

3 |

5 |

4 |

5 |

5 |

1 |

5 |

5 |

1 |

| Слива домашняя – P. domestica |

4 |

5 |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

4 |

4 |

| Тёрн – P. spinosa |

5 |

5 |

5 |

4 |

2 |

5 |

1 |

1 |

1 |

| Слива китайская – P. salicina |

4 |

3 |

3 |

3 |

4 |

2 |

3 |

1 |

1 |

| Микровишня низкая (бессея) – P. pumila |

5 |

2 |

4 |

4 |

2 |

1 |

5 |

3 |

2 |

| М.войлочная – P.tomentosa |

5 |

2 |

3 |

4 |

2 |

1 |

5 |

3 |

2 |

| М. седая – P. incana |

4 |

|

5 |

2 |

2 |

3 |

4 |

3 |

4 |

| Абрикос обыкновенный – P. armeniaca |

4 |

2 |

4 |

3 |

5 |

1 |

3 |

1 |

1 |

| А. сибирский – P. sibirica |

5 |

2 |

3 |

3 |

4 |

1 |

3 |

2 |

1 |

| А.маньчжурский – P. mandshurica |

5 |

2 |

3 |

3 |

5 |

1 |

3 |

1 |

1 |

| А. чёрный – P. dasycarpa |

4 |

5 |

4 |

4 |

4 |

1 |

5 |

4 |

1 |

- – признак отсутствует или едва заметен;

- – признак выражен слабо;

- – признак выражен в средней степени;

- – признак выражен хорошо;

- – признак выражен максимально.

Характеристика видов рода Prunus – источников признаков, важных для клоновых подвоев косточковых культур

| Вид рода Prunus L. |

Устойчивость к стрессорам |

Сила роста |

Образование корневой поросли |

Размножение |

| морозостойкость |

устойчивость к подопреванию |

засухоустойчивость |

устойчивость к избытку влаги в почве |

зелёными черенками |

одревесневшими черенками |

отводками |

| Миндаль бобовник – P. nana |

5 |

— |

5 |

4 |

2 |

5 |

1 |

1 |

1 |

| Персик Давида – P. Davidiana |

5 |

2 |

4 |

4 |

4 |

1 |

2 |

1 |

1 |

| Луизеания вязолистная – P. Ulmifolia |

4 |

5 |

3 |

4 |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

| Л. трехлисточковая – P. triloba |

5 |

4 |

3 |

3 |

3 |

1 |

4 |

3 |

2 |

| Вишня степная – P. fruticosa |

5 |

5 |

5 |

4 |

2 |

5 |

3 |

1 |

1 |

| В. сахалинская – P. sahalinensis |

5 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

3 |

1 |

1 |

| В. Маака – P. maackii |

5 |

4 |

4 |

4 |

5 |

1 |

4 |

1 |

1 |

| В. курильская – P. kurilensis |

4 |

2 |

3 |

3 |

3 |

1 |

4 |

1 |

1 |

| Антипка – P. mahaleb |

4 |

5 |

5 |

2 |

5 |

1 |

5 |

4 |

1 |

- – признак отсутствует или едва заметен;

- – признак выражен слабо;

- – признак выражен в средней степени;

- – признак выражен хорошо;

- – признак выражен максимально.

Доноры высокой зимостойкости косточковых растений

Мышонок (Колибри)

В.Максимовича

В.Маака Снежный шар

Общий план участка укоренения черенков

РВЛ-10

|

Эврика 99

|

ВСЛ-2

|

БС-1

|

Фортуна

|

Зарево

|

Проявление несовместимости у сортов абрикоса и черешни, привитых на клоновый подвой

Орлик / ВВА-1

Парнас / ВВА-1

Краснощекий / Дружба

Наросты в основании ствола у абрикоса Шалах, привитом на ВВА-1

Наплыв в месте прививки у черешни на подвое антипки

Краснощекий / Весеннее пламя

Якорность деревьев различных сорто-подвойных комбинаций у сливы домашней

Синяя птица / Эврика

Синяя птица / ВВА-1

Кабардинская ранняя / ВВА-1

Кабардинская ранняя / Эврика

Характер совместимости и якорности у различных сорто-подвойных комбинаций сливы русской

Июльская роза / ВВА-1

Кубанская комета корнесобственная

Кубанская комета / ВВА-1

Кубанская комета / ВСВ-1

Кубанская комета / Спикер

Кубанская комета / Эврика

Характеристика клоновых подвоев, выведенных на Крымской ОСС

| Подвой |

Происхождение |

Устойчивость к стрессорам |

Сила роста |

Образование корневой поросли |

Размножение |

| морозостойкость |

устойчивость к подопреванию |

засухоустойчивость |

устойчивость к избытку влаги в почве |

зелёными черенками |

одревесневшими черенками |

отводками |

| Алаб-1 |

P.cerasifera x P.armeniaca |

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

1 |

5 |

3 |

1 |

| БС-2 |

P.pumila x P.cerasifera |

5 |

5 |

4 |

5 |

3 |

1 |

5 |

5 |

5 |

| ВВА-1 |

P.tomentosa x P.cerasifera |

5 |

4 |

3 |

5 |

2 |

1 |

5 |

4 |

2 |

| ВСВ-1 |

P.incana x P.tomentosa |

4 |

4 |

5 |

3 |

3 |

1 |

5 |

3 |

4 |

| ВСЛ-1 |

P.fruticosa x P.lannesiana |

4 |

5 |

5 |

4 |

3 |

2 |

5 |

4 |

4 |

| ВСЛ-2 |

P.fruticosa x P.lannesiana |

4 |

5 |

5 |

4 |

4 |

2 |

5 |

4 |

4 |

| ВЦ-13 |

P.cerasus x (P.cerasus x P.maackii) |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

3 |

4 |

1 |

1 |

| Весеннее пламя |

(P.americana x P.salicina) x P.cerasifera |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1 |

4 |

4 |

2 |

| Дружба |

P.pumila x P.armeniaca |

5 |

3 |

4 |

4 |

3 |

2 |

5 |

3 |

3 |

| Зарево |

(P.americana x P.salicina) x P.cerasifera |

4 |

4 |

4 |

5 |

4 |

2 |

4 |

4 |

2 |

| Кубань 86 |

P.cerasifera x P.persica |

3 |

5 |

5 |

5 |

5 |

1 |

5 |

5 |

1 |

| Л-2 |

P.lannesiana |

2 |

5 |

3 |

3 |

4 |

1 |

4 |

3 |

1 |

| ЛЦ-52 |

P.cerasus x (Pcerasus x P.maackii) |

4 |

5 |

4 |

4 |

4 |

3 |

4 |

1 |

1 |

| Спикер |

(P.pumila x P.salicina) x P.cerasifera |

4 |

4 |

4 |

4 |

3 |

1 |

5 |

4 |

1 |

| Фортуна |

P.cerasifera x (P.salicina x P.persica) |

4 |

4 |

4 |

5 |

5 |

1 |

5 |

3 |

1 |

| Эврика 99 |

(P.pumila x P.salicina) x P.cerasifera |

4 |

4 |

4 |

5 |

4 |

1 |

5 |

5 |

4 |

- – признак отсутствует или едва заметен;

- – признак выражен слабо;

- – признак выражен в средней степени;

- – признак выражен хорошо;

- – признак выражен максимально.

Трехлетние деревья сливы на слаборослых клоновых подвоях

Кабардинская ранняя / БС-2

Кабардинская ранняя / ВВА-1

Продолжительность: 5:30 мин.

Материал подготовили

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС) по ягодным культурам, руководитель международной программы “Земляника”.

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

с использованием материала — Плескацевич Р.И., Берлинчик Е.Е.

Институт защиты растений, п. Прилуки, Беларусь

Наиболее распространенные болезни в плодоносящих насаждениях голубики высокой

Резюме

На основании изучения микобиоты голубики высокой предварительно выявлено 15 возбудителей болезней. Ядром патогенного комплекса возбудителей болезней голубики высокой являются: гриб Fusiccocum putrefacien — возбудитель ожога побегов или рака стеблей — и гриб Phomopsis vaccinii — возбудитель фомопсисного увядания ветвей.

Голубика высокая (Vaccinium corymbosum L.) — новая перспективная для промышленного возделывания в Беларуси ягодная культура. Ягоды голубики высокой являются уникальным природным источником естественных биологически активных веществ. Согласно Государственной целевой программе «Плодоводство», в Беларуси к 2012 году заложено 379 гектаров голубики высокой. Одним из важнейших факторов, ограничивающих рост урожайности в условиях интенсификации растениеводства, является высокая пораженность голубики высокой возбудителями болезней.

Место и методика проведения исследований

Стационарные наблюдения и полевые опыты по изучению биоэкологических особенностей развития и вредоносности основных возбудителей болезней проводились нами в 2008–2011 гг. в Пинском районе Брестской области на промышленной плантации голубики высокой ОАО «Полесские журавины». Методика работы — общепринятая в фитопатологии. Образцы пораженных растений подвергались микроскопированию на выявление и анализ грибных структур. Видовую принадлежность патогенов голубики высокой уточняли по определителям на основании морфологии спороношения и симптомов болезней. Распространенность болезней рассчитывали по формуле:

Р = (n / N) х 100%,

где n — количество пораженных растений,

N — общее количество обследованных растений.

Полученные данные обрабатывали в соответствии с общепринятыми математическими методами.

Результаты исследований

На основании мониторинга фитосанитарной ситуации в насаждениях голубики высокой ОАО «Полесские журавины» Пинского района Брестской области, а также данных макро- и микроскопического анализов предварительно уточнено и идентифицировано 15 возбудителей болезней (таблица).

Таблица. Видовой состав грибов — возбудителей болезней голубики высокой в ОАО «Полесские журавины» (Пинский район, Брестская область, 2008–2011 гг.)

| № п/п |

Вид гриба |

Частота встречаемости |

| 1. |

Alternaria tenuissima (Kurze: Fr.) Wiltshire |

+ |

| 2. |

Ascochyta vaccinii Jacz. |

+ |

| 3. |

Botryosphaeria vaccinii (Schear.) Barr. |

++ |

| 4. |

Botrytis cinerea Pers.: Fr. |

++ |

| 5. |

Cladosporium herbarum Fr. |

+ |

| 6. |

Cladosporium oxycoccii Shear |

+ |

| 7. |

Colletotrichum gloesporiodes (Penz.) |

+ |

| 8. |

Diaporthe vaccinii Schear |

+++ |

| 9. |

Gibbera myrtilli (Ckl.) Petr. |

+ |

| 10. |

Gloesporium minus Shear |

+ |

| 11. |

Monilia oxycoccii Wor. |

++ |

| 12. |

Phomopsis vaccinii Schear |

+++ |

| 13. |

Phyllosticta vaccinii Earle. |

+ |

| 14. |

Fusicoccum putrefaciens Shear |

+++ |

| 15. |

Septoria albopunctata Cooke |

+ |

Примечание:

+ — встречаемость до 10%;

++ — встречаемость 11–50%;

+++ — встречаемость свыше 50%.

Повышенная требовательность к влаге растений голубики высокой, многолетнее ее возделывание и вегетативное размножение, быстрое нарастание вегетативной массы и образование загущенных, слабо аэрируемых посадок — все это в комплексе создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. На голубике высокой выявлены патогены, вызывающие различные типы болезней: рак стеблей и ветвей, усыхание побегов, гниль плодов, пятнистость листьев.

Доминирующая роль в формировании фитокомплекса насаждений голубики высокой принадлежит болезням усыхания — ожогу побегов или раку стеблей — (возбудитель — Fusiccocum putrefaciens) и фомопсисному увяданию ветвей — (возбудитель — Phomopsis vaccinii). Распространенность рака стеблей в исследуемые годы составила 11–58,0%, фомопсисного увядания ветвей 13,0–59,0%, развитие болезней 3,2–43,5% и 2,0–38,5%, соответственно.

Количественное соотношение патогенных видов грибов варьирует от почвенно-грунтовых условий, полноты культуры и экологических условий года, наличия механических повреждений на побегах, а также проводимых мероприятий по уходу за культурой.

Антракноз голубики

Фомопсисное увядание ветвей — Phomopsis vaccinii Schear. Наиболее распространенная болезнь на голубике высокой. Признаки болезни отмечаются в нижней части молодых побегов. Пятна вначале бурые, затем грязновато-серые, переходящие в язвы с коричневой каймой по краю. Они постепенно опоясывают побег, что приводит к его усыханию. Отличительной особенностью симптомов поражения голубики высокой грибом P. vaccinii является заворачивание верхушки побега при усыхании длиной от 5 до 40 см. Кора ветвей в пораженных местах буреет, западает и выглядит, как после солнечного ожога. В 2010 году впервые отмечена скоротечная форма фомопсиса, при которой листья на отдельных ветках куста бледнели, поникали, ветви засыхали без признаков некроза в течение 3–5 дней, листья при этом не опадали. В Республике Беларусь патоген зимует перитециями, реже пикнидами и мицелием в пораженных органах. На основании анализа погодных условий в годы исследований установлено, что развитию болезни на голубике высокорослой способствует жаркая сухая погода в мае–июне (температура воздуха — 16–22 °С, влажность воздуха — 65–70%).

Фомопсисное увядание ветвей

Ожог побегов или рак стебля — Fusicoccum putrefaciens Shear. Возбудитель наносит большую вредоносность насаждениям голубики высокой и распространен повсеместно. Поражаются листья, черешки, стебли. Пятна на верхней поверхности листьев сначала красновато-коричневые, с рассеянными пикнидами и черной каймой. Окружающие ткани листа становятся блестящими и черновато-красными. Пятна могут охватывать большую часть листа, что приводит к его опаданию. В ряде случаев присутствие гриба в тканях листьев может оставаться бессимптомным, и только после полного отмирания листьев на них появляются пикниды. Пятна на стеблях коричневые, позднее серые, окаймленные бурой или красноватой каймой, постепенно окольцовывающие стебель. На старых побегах образуются медленно расширяющиеся язвы, покрытые отслоившейся корой. В результате исследований установлено, что развитию болезни способствует относительно прохладная температура воздуха в июне–июле (16–18 °С). Зимует гриб в форме пикнид на пораженных листьях и стеблях.

Рак ветвей, или ботриосфериевая цветковая гниль, — Botryosphaeria vaccinii (Schear.) Barr. Поражаются листья, стебли, плоды и плодоножки. Инфекция носит локальный характер. Гриб вызывает в основном латентную инфекцию и может длительное время оставаться в тканях растений в таком состоянии или развиваться очень медленно. Инфицированные, но бессимптомные листья иногда преждевременно опадают, а зараженные побеги усыхают; позднее на них развивается конидиальное спороношение. На ветвях образуются широкие раны, которые могут окольцовывать всю ветвь, после чего она отмирает. Пораженные листья увядают, буреют и засыхают. Возбудитель болезни зимует на пораженных органах растений в виде перитециев, пикнид и мицелия. Учитывая, что возбудитель болезни может длительное время сохраняться в растениях в латентном состоянии и активизируется лишь при ослаблении растений, необходимо поддерживать оптимальные условия культивирования голубики высокой.

Монилиоз голубики высокой — Monilia oxycoccii Wor. Опасная грибная болезнь. Проявляется в форме монилиального ожога, плодовой гнили и поражения коры. Гриб поражает все надземные органы (побеги, цветки, цветоножки, черешки и формирующиеся завязи) разновозрастных вегетирующих растений. Первые признаки поражения появляются перед началом или во время цветения. Пораженная верхушка побега внезапно поникает, желтеет, буреет, затем чернеет, как после повреждения морозом, и усыхает. Болезнь в этой стадии называют «монилиальным ожогом». Особенно сильно поражаются цветки. Конидии гриба прорастают на рыльце пестика, по его каналам мицелий легко попадает в цветки и молодые завязи. Цветки буреют и поникают. Пораженные ягоды буреют, полностью теряют свои вкусовые качества. Вскоре после первичного заражения на пораженных листьях, ветвях и плодах появляется конидиальное спороношение гриба в виде мелких, беспорядочно разбросанных сероватых подушечек, которые служат источником вторичной инфекции.

В течение лета гриб дает несколько поколений конидий. Проникая до старых ветвей, гриб захватывает и древесину, вызывая растрескивание коры, изредка с образованием камедных ран и наплывов. Пораженные ветви постепенно отмирают. Зимующей стадией являются псевдосклероции в мумифицированных плодах и мицелий в пораженных тканях и растительных остатках. Прохладная влажная и затяжная весна способствует распространению болезни.

Серая гниль — Botrytis cinerea Pers.: Fr. Поражает все надземные органы растений. На листьях образуются крупные расплывчатые темносерые или бурые загнивающие пятна со слабым серым пушком. На молодых побегах развиваются буроватые пятна, которые быстро охватывают их кольцом, что приводит к почернению и засыханию. Типичнее всего поражаются ягоды. Вначале образуются точечные желтоватые пятна. Они быстро разрастаются, и ягоды загнивают полностью, теряют вкус, аромат и становятся непригодными к употреблению. Пораженные ягоды довольно быстро покрываются очень густым серым налетом скопления спор гриба, с помощью которых болезнь распространяется по плантации. Зимует гриб в стадии мицелия и склероциев на пораженных органах и растительных остатках, как в почве, так и на ее поверхности. Заражение идет в основном во время цветения голубики высокой и в начале созревания ягод. Высокая влажность воздуха в июне июле и загущенность посадок способствуют развитию болезни. В годы с дождливым и прохладным летом потери урожая от поражения ягод серой гнилью могут составить более 50%.

Серая гниль

Изучение видового состава патогенной микрофлоры голубики высокой и особенностей биологии основных возбудителей болезней будет способствовать разработке экологически безопасной и биологически обоснованной системы защиты культуры.

Стародубова Юлия Андреевна

Аспирантка II года обучения, специалист НОЦС

Научный руководитель:

Рябушкин Юрий Борисович, доктор с.-х. наук, профессор

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова»

Выращивание смородины черной в Саратовской области.

Состояние. Проблемы. Перспективы.

Площади, под насаждениями смородины черной в Саратовской области

1957 г. (данные Саратовской ОСС)

1963 г. (данные экспедиции Волгоградской ОСС)

Площади, под насаждениями смородины черной в Саратовской области

Урожай 2009 г (г. Саратов) сорт Маленький принц

Урожай 2009 г (г. Саратов) сорт Маленький принц

Урожай 2009 г (г. Саратов) сорт Маленький принц

2012 г. (данные Мин. с.-х. Саратовской области)

Общее состояние растений смородины черной в коллекции

Чаровница — Конец июля

Чернавка — Конец июля

Возможные причины гибели растений смородины черной:

- проблемы в подборе сортимента смородины черной;

- экологически неблагоприятные условия произрастания (климатические, почвенные и др.);

- несовершенство агротехники выращивания культуры;

- заболевание растений.

Решения проблемы гибели растений смородины черной:

1. Подбор сортимента смородины черной

Сорт смородины черной — Орес

Сорт смородины черной — Рубен

Сорт смородины черной — Тибен

Сорт смородины черной — Тинес

Сорт смородины черной — Тизель

Максимальная и минимальная среднемесячная температура. г.Саратов (в среднем за последние 50 лет)

| Месяц |

Янв |

Фев |

Мар |

Апр |

Май |

Июн |

Июл |

Авг |

Сен |

Окт |

Ноя |

Дек |

| Самый тёплый, °C |

-0,2 |

-0,4 |

3,9 |

13,4 |

20,5 |

24,6 |

27,5 |

26,7 |

18,4 |

10,3 |

4,5 |

-0,6 |

| Самый холодный, °C |

−20,1 |

−20,6 |

−9,5 |

2,8 |

10,2 |

15,9 |

18,3 |

17,5 |

9,9 |

-0,1 |

−7,9 |

−14,8 |

Относительная влажность воздуха

| Месяц |

Янв |

Фев |

Мар |

Апр |

Май |

Июн |

Июл |

Авг |

Сен |

Окт |

Ноя |

Дек |

Год |

| Влажность воздуха, % |

84 |

81 |

78 |

64 |

55 |

59 |

59 |

59 |

64 |

74 |

84 |

84 |

70 |

2011-2012 гг:

Июль. t — 27-29°C (несколько дней), влажность воздуха 45-47%; ноябрь-декабрь. t — -10…15°С, в отдельные дни до — 19°С до появления снежного покрова (16.12.12г).

Cовершенствование агротехники выращивания культуры

Кардинальные меры:

- Обеззараживание почвы;

- Обеззараживание посадочного материала (обработка противогрибковыми и др. препаратами черенков, саженцев, микроклональное размножение смородины черной)

Технология залужения междурядий

Подбор оптимального способа орошения

- Капельное

- Дождевание

- Смешанная система орошения (капельное + дождевание)

Шпалерная технология

Плантация смородины черной на шпалере

Рекомендуемые сорта смородины черной для возделывания на шпалере

Сорт смородины черной — Орес

Сорт смородины черной — Тибен

Преимущества применения технологии при выращивании смородины:

- срок эксплуатации плантации смородины черной увеличивается до 14-15 лет;

- существенное улучшение качества продукции;

- повышение урожайности до 40 т/га;

- одновременное созревание ягод;

- улучшение фитосанитарного состояния насаждений;

- повышение производительности труда при проведении агротехнических мероприятий и уборке урожая на 20-30%.

Заболевание растений

Фузариозное увядание

Возбудитель болезни — несовершенный гриб Fusarum oxysporum. lycopersc Sacc. Макроконидии образуются на воздушной грибнице. Они веретеновидные или серповидные. Склероции небольшие, желтые или коричневые.

Гриб может продолжительное время сохраняться в почве на растительных остатках, а в растение проникает через корни, поражая сосудистую систему. Растения увядают в результате отравления токсинами и закупоривания сосудов грибницей. Главным источником инфекции являются зараженные растительные остатки, почва, семена. Распространяется патоген рассадой, орудиями обработки почвы, поливной и дождевой водой и др.

Перспективы выращивания смородины черной в Саратовской области

Перспективы выращивания смородины черной в Саратовской области

материал компании Sungenta

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™�универсальный помощник

Инсектицид широкого спектра действия для защиты плодовых и овощных культур, винограда и картофеля.

2013 г.

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ это…

Новое поколение инсектицидов широкого спектра

|

Новое поколение инсектицидов широкого спектра

|

Простота в обращении

|

Спектр действия ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ и конкурентов

| Действующее вещество |

Норма расхода г д.в./га |

тли |

Чешуекрылые |

цикадки |

| ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ |

80-100 |

+++ |

+++ |

+++ |

| CTPR SC250 |

10-60 |

— |

+++ |

— |

| KARATE CS100 |

10-20 |

++ |

+++ |

++ |

| Spinosad SC480 |

75-100g |

— |

+++ |

+ |

| Indoxacarb WG300 |

50-100 |

— |

++ |

++ |

| Flubendiamide SC050 |

20-100 |

— |

++ |

+ |

| Chlorpyrifos |

20-100 |

+ |

++ |

++ |

| Thiamethoxam |

10-75 |

+++ |

— |

+++ |

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ эффективен против ВСЕХ насекомых

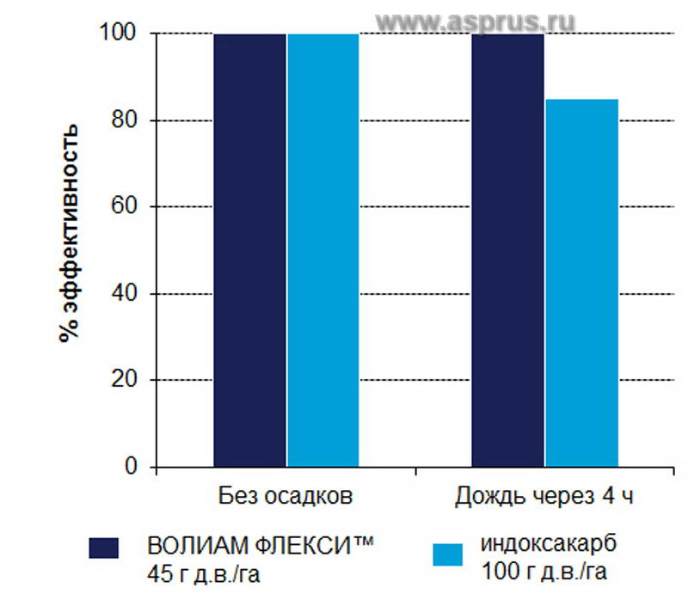

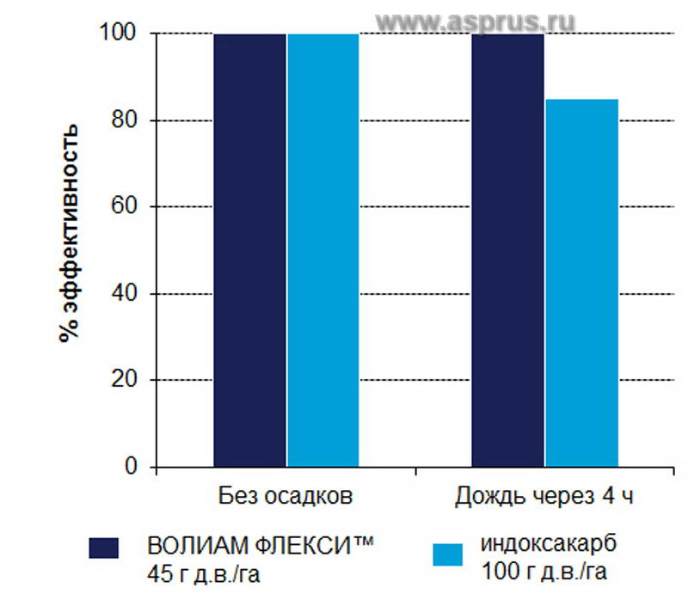

Гибкий в использовании – надежная защита в дождливых условиях

| Вредитель |

Совка: Spodoptera littoralis |

| Культура |

хлопок |

| Осадки |

30 mm осадков через 4 ч после обработки |

| Измерение |

среднее за 20 дней |

| Источник |

Египет, полевой опыт с искусственным орошением, Syngenta 2007 |

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ 300 СК остается на растении

не нужно перерабатывать после сильного дождя через 1 ч после обработки

Не нужно смешивать – прост в использовании

Снижается риск ошибки при заправке опрыскивателя:

Правильная дозировка

- Нужная эффективность

- Отсутствие остаточных количеств

Легко измерять дозировку

Сохраняет время и нервы

Требуется меньше складских помещений

Меньше проблем с пустой тарой

Уменьшение затрат ручного труда – экономия средств

«работник для приготовления рабочего раствора и опрыскивания становится все дороже и найти его все сложнее»

(Farmer answer in KBF study)

С ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ обработок меньше и их проведение проще

Экономия трудозатрат

Больше времени для выполнения других задач

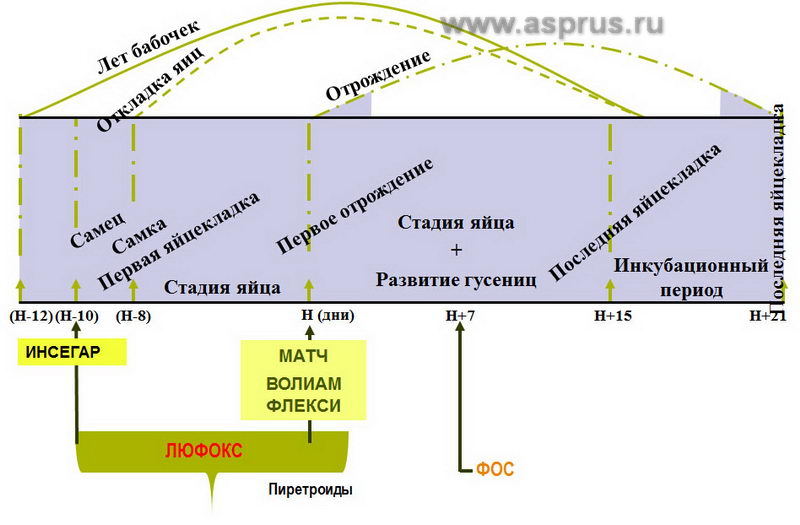

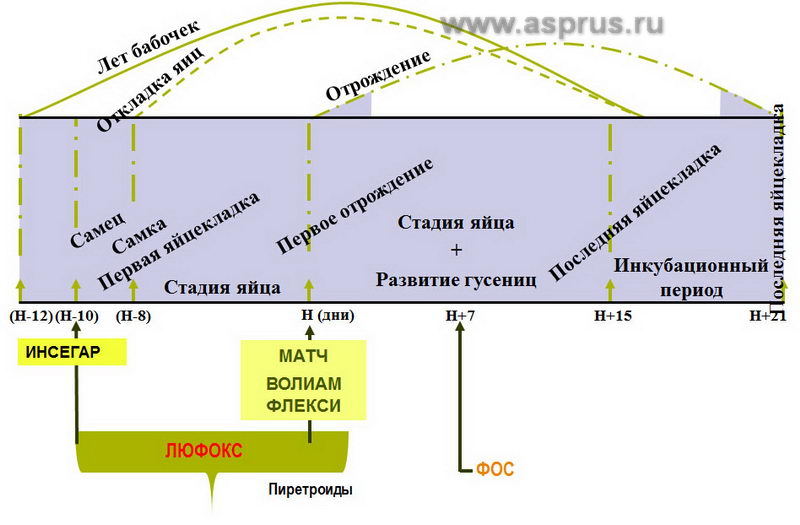

Время применения

Любое время, когда в саду одновременно присутствуют вредители из разных отрядов

- Чешуекрылые

- тли

- ложнощитовки

- цикадки

- жуки

Спектр активности яблоня

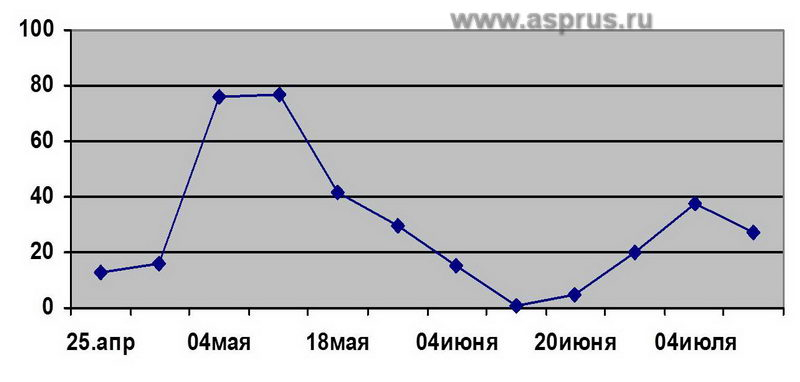

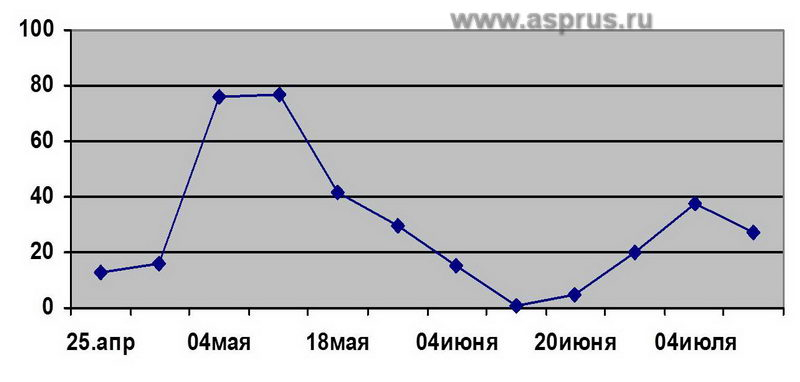

Фенология чешуекрылых вредителей яблоневого сада Краснодарский

| Вредители |

Начало лета |

Лет и яйцекладка |

Отрождение гусениц |

Массовое отрождение |

Лет 2го покол.и яйцекладка |

Отрождение гусениц |

Лет 3го покол.и яйцекладка |

Отрождение гусениц |

| Яблонная плодожорка |

26-30.04 |

5-7.05 |

11-15.05 |

21-27.05 |

18.06 |

23.06 |

23-27.07 |

5.08 |