Официальный сайт

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мичуринский государственный аграрный университет Мичуринск -Наукоград Юг-Полив |

Увеличение субсидирования садоводства:Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

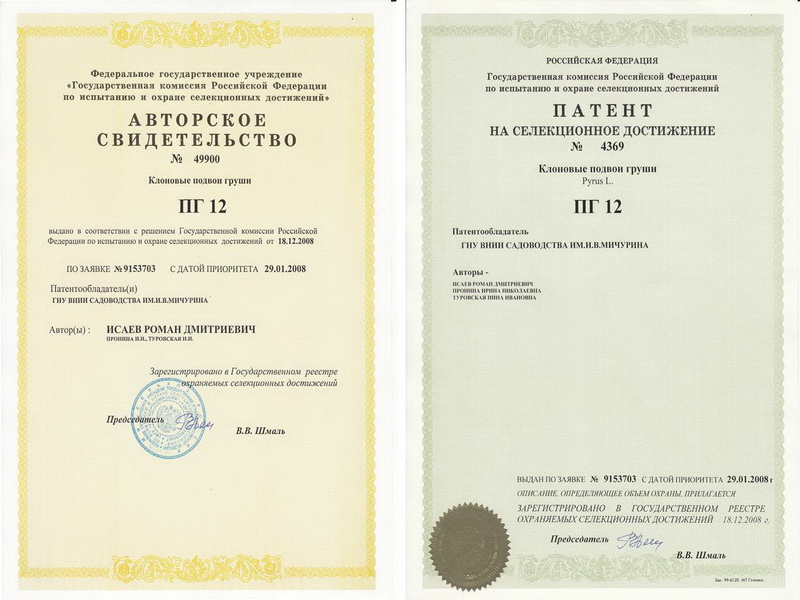

Данилова Т.А. С использованием материала Томаса Вернера. Защита промышленных плантаций малины от основных вредителей Промышленная плантация ремонтантной малины в ООО «Плава» Тульской области. На фото Устинов А.И. (генеральный директор) и Жбанова О.В. (ведущий специалист «АСП-РУС» по ягодным культурам) Промышленная плантация ремонтантной малины в ООО «Плава» Тульской области. На фото Устинов А.И. (генеральный директор) и Жбанова О.В. (ведущий специалист «АСП-РУС» по ягодным культурам)Обыкновенный паутинный клещИнтенсивная защита плантаций традиционной малины от вредителей начинается еще в предыдущем сезоне, после завершения сбора урожая. Во второй половине лета велика вероятность появления клеща, который, повреждая листья, является причиной их усыхания и опадения, что сказывается на перезимовке растений и снижении урожайности в будущем году. Борьбу с клещом на малине рекомендуется проводить сразу после уборки урожая ягод, используя: Пеннистил 25 ВР (1,5 кг/га), Пеннистил 600 КС (0,5-0,6 л/га), Омайт 30 ВР (2,25 кг/га), Ортус 050 КС (1,2 л/га), Мара 200 КС (0,7 л/га), Ниссоран КЭ 050 (0,9 л/га), Санмайт 20 ВР (1.1 кг/га). Необходимо при опрыскивании обильно смачивать нижнюю сторону листьев, где находятся особи паутинного клеща. Малинный жук При возделывании малины особую опасность представляют повреждения малинным жуком. Он представляет собой небольшого темно-коричневого жука, который поедает почки на растениях малины. Как результат, наблюдается усыхание побегов и цветов, а личинки питаются сочными плодами. Этот жук повреждает малину, ежевику и их гибриды. Малинный жук (лат. Byturus tomentosus), считается одним из наиболее опасных и повсеместно распространенных вредителей. Этих насекомых можно встретить на малине, ежевике, морошке, костянике, яблоне, груше, сливе и на других плодово-ягодных культурах. На территории страны жук наиболее активен в европейской части, особенно сильно вредоносен в сырые годы. Взрослые насекомые серовато-черного цвета, удлиненно овальной формы, размером 3,5-4,5 мм, обильно покрыто волосками ржаво-желтого или серого цвета, из-за чего его окраска, кажется серовато-золотистой. Яйца удлиненно-эллиптической формы, белые или желтоватые, длиной около 1 мм. Куколка белая, длиной 3,5-4,0 мм. Самка откладывает яйца по одному между тычинками и пестиками в цветы и на верхушки завязей; всего до 20-30 яиц. Личинка отрождается через 8-10 дней. Они некоторое время живут открыто снаружи плода, а затем вгрызаются внутрь, где питаются мясистым цветоложем и прилегающей к нему частью костянок. Их развитие в плоде малины продолжается около 1,5 месяца и захватывает период созревания плодов, вследствие чего они часто встречаются в собранном урожае ягод. В период созревания ягод личинки покидают их и зарываются в почву, где окукливаются на глубине 5-20 см. Зимуют жуки и личинки в почве. Выход жуков из зимовки на поверхность почвы приходится на конец апреля – первую половину мая при температуре ее верхнего слоя 12…13°C. Как правило, этот момент совпадает с периодом цветения плодовых деревьев и черемухи.  При наступлении положительных температур малинный жук выходит из почвы и размножается, откладывая яйца в цветки малины При наступлении положительных температур малинный жук выходит из почвы и размножается, откладывая яйца в цветки малиныВ целях защиты следует применять 10-14 опрыскиваний до цветения. Необходимо использовать препараты Децис 2,5 КЭ, Талстар 100 КЭ , Спрузит 04 КЭ в дозе 10 мл/100 м ² и Требон 10 КС. Эти препараты должны быть использованы при температуре до 20°C, обработки должны быть выполнены рано утром или вечером перед цветением и во время цветения малины. Рано утром или вечером должны тщательно опрыскивать зараженные растения. Малиновая побеговая галлицаВ течение вегетации необходимо защищать стебли малины от малиновой побеговой галлицы. Взрослые особи этого вредителя — мелкие двукрылые насекомые, которые с конца июня по август – сентябрь имеют два-три поколения. Яйца откладываются группами (около десяти штук в кладке) в поврежденные места или трещины на однолетних побегах. Личинки развиваются и активно питаются под корой, вызывая замедление роста, быстрое увядание и гибель побегов. Очень часто поражение малиновой стеблевой галлицей происходит одновременно с грибковыми заболеваниями, такими как серая гниль и пурпуровая пятнистость (вызывается грибком — Botrytis и Didimella applanata), и вместе они уничтожают побеги малины. Поражение однолетних побегов на плантациях традиционных сортов малины стеблевой галлицей может существенно уменьшить количество плодоносящих побегов на следующий год и резко снизить продуктивность плантации. В насаждениях фотонейтральных сортов, плодоносящих на однолетних побегах, этот вредитель может уничтожить до 50% стеблей, не дав им отплодоносить. Сложность в борьбе с этим вредителем заключается в том, что в связи с продолжительным периодом сбора ягод обработки можно производить только в первой половине лета – по первому поколению. На плантациях традиционных сортов обработки делаются в весенний период и после сбора урожая. В борьбе с малиновой стеблевой галлицей рекомендуется использовать Овадофос КЭ 540 (2,5 л/га), Сумитион Супер EC 1000 (1125 л/га), Нурелле КЭ 550 (1,5 л/га), Базудин 25 КЭ (2,25-3,75 л/га) и Базудин ВЭ 600 (0,9 л/га). В середине лета и в осенне-зимний период на плантациях традиционной малины, пораженных малиновой галлицей, на однолетних побегах видны утолщения в месте скопления личинок, в основном в нижней части побега. Внутри этих утолщений летом питаются личинки, а в холодное время они там зимуют. На пораженных плантациях побеги с вредителем в нижней части вырезаются в конце лета, осенью и зимой. Это самый простой и самый эффективный способ борьбы с этим вредителем. Тля на малинеПри борьбе с тлей на промышленных плантациях можно использовать Пиримор 500 ВДГ (0,75 кг/га) или Ацтек ВЭ 140 (0,7 л/га). Малина, плодоносящая на однолетних побегах, должна активно (7-9 раз) обрабатываться в весенне-летний период до начала сбора ягод, в связи с тем, что она имеет очень длительный период сбора урожая. В борьбе с тлей может также быть использован Би-58 Новый (1,5 л/га). Материал подготовила: Барбара Блашчинска Особенности подбора посадочного материала для закладки высокопродуктивного садаВ первые годы после посадки сада качество посадочного материала (прежде всего, отсутствие болезней) наряду с выбором участка, может быть решающим фактором, влияющим на успех выращивания и рентабельность производства. Посадка оздоровленного материала важна потому, что со многими болезнями, которые попадают в сад вместе с зараженным посадочным материалом, сложно, а иногда и невозможно эффективно бороться. Особенно опасна посадка в сад деревьев, поражённых корневым раком, вирусными заболеваниями или бактериозом. Качество саженцевСертифицированные саженцы производятся из оздоровленного материала (подвоев, привоев, глазков, семян), полученного или протестированного в специальной лаборатории. Каждый пучок обязательно обозначается этикеткой с указанием сорта. Экономия на цене сертифицированного посадочного материала — это только мнимая прибыль. Цены ниже рыночных всегда настораживают и заставляют задуматься о том, действительно ли качество саженцев находится на должном уровне. Посадка деревьев неизвестного происхождения также чревата заменой сортов. Польза от покупки посадочного материала в проверенных питомниках — это, прежде всего, гарантия их здоровья и сортовой идентичности. Особенно опасно в питомнике поражение деревьев вирусами и микоплазмами. Единственной гарантией защиты сада от этих патогенов является покупка элитного материала. Эти микроорганизмы представляют серьёзную угрозу для производства косточковых деревьев. Потери на этих культурах, которые они могут вызвать, гораздо больше, на яблоне или груше. Иногда в значительной степени от них зависит жизнеспособность сада и его продуктивность. Деревья, поражённые вирусами, слабее растут и плодоносят, более подвержены поражению другими патогенами, снижается также их морозостойкость и жизнеспособность. Чтобы избежать потерь, вызванных вирусными заболеваниями, следует закладывать сад здоровым посадочным материалом. В любом случае, для окулировки нельзя брать привой с плодоносящих садов, потому что даже здоровое на вид дерево часто может быть поражено вирусом без каких-либо признаков. Не следует также думать, что дерево, на котором есть признаки вирусного заболевания, выздоровеет, т.к. в некоторые годы болезнь может проходить бессимптомно. Заражённое дерево остаётся больным до конца жизни и является источником заражения для здоровых растений. Другая болезнь, которая может печально решить судьбу сада — это бактериальный рак корней. Деревья с сильно поражённой корневой системой, особенно с наростами на корневой шейке и главном корне слабо растут, а в некоторых случаях усыхают. Разрастающиеся ткани значительно затрудняет проводимость воды и минеральных солей. Если появится дополнительный стресс-фактор, например, засуха или вредители — это ускоряет гибель деревьев. Сад, заложенный больными саженцами, должен быть раскорчеван, потому как не достигнет своей полной продуктивности. На этой площади после раскорчевки сада или питомника в течение нескольких лет следует выращивать полевые культуры (злаки, люпин, горчицу). Повторная посадка сада там будет бессмысленна. Бактерии из разлагающихся (чаще всего на второй год болезни) галлов попадают в почву и в течение многих лет могут быть источником инфекции, существуя как сапрофаг. Этот патоген чаще всего появляется на тяжёлых и щелочных почвах, развивается лучше всего тогда, когда температура почвы составляет 23-25°С. Подвои проявляют разную восприимчивость к корневому раку, например, чувствительными к нему подвоями считаются «Colt» и «F12/1». Однако благодаря большей силе роста и сильной корневой системе, часто не проявляют признаков болезни. Поэтому при покупке саженцев следует обратить внимание на то, чтобы их корневая система, а особенно корневая шейка, не имела характерных наростов. Посадочный материал с признаками болезни на шейке и главных корнях должны уничтожаться в питомнике сразу после выкопки (к сожалению, в торговом обороте все еще можно встретить поражённые деревца по привлекательной цене). Корни деревьев, поражённых в малой степени, после обрезки больных корней, можно обработать кашицей глины с добавлением 0,5-1% сульфата меди или медного фунгицида. Их корни опускаются в такой раствор на 5 минут, на 10-20 см выше корневой шейки. Однако этот препарат не борется с болезнью, а лишь приостанавливает ее развитие. Подбор подходящих сортовОт выбора сорта зависит количество будущего урожая, определяющие рентабельность производства, а также его качество (в том числе степень подмерзания деревьев, а для черешни и сливы — растрескивание и гниение плодов во время дождей). Чтобы избежать этих проблем, необходимо проанализировать микроклиматические и почвенные условия в хозяйстве, место выращивания и др. При выборе сорта следует также принять во внимание предпочтения потребителей региона, в котором будут продаваться плоды. Лучше заложить меньшую площадь сада, но саженцами лучшего качества, а значит преимущественно более дорогих. Здоровые и хорошо развитые растения быстрее начинают плодоносить, раньше принося доход, чем деревья низкого качества. Здоровый посадочный материал — это также меньшие затраты на уход за садом и гарантия его длительной эксплуатации. Современные садоводы интересуются сортовыми новинками, однако иногда в их садах произрастает так много сортов, что они сами теряются в названиях. В такой ситуации трудно проводить и полноценную защиту растений (отдельные сорта отличаются восприимчивостью к болезням и вредителям) или агротехнику (некоторые сорта требуют несколько иной обрезки, особенно черешни). Лучше всего остановиться на определённой группе сортов, проверенных в условиях данного региона, плоды которых пользуются спросом. Посадка и испытание новых сортов также важна, но в разумных количествах. Вместе с тем необходимо постоянно пополнять свои знания по технологии выбранной культуры, так как системы защиты и питания с каждым годом дорабатываются и совершенствуются. При подборе сорта необходимо иметь четкий ответ на вопрос – кто будет являться потребителем этого яблока? – оптовый рынок, сеть магазинов и др. Если садовод планирует сотрудничать с сетями супермаркетов, то наиболее подходящими будут сорта сливы или черешни с твёрдыми плодами, хорошо переносящими транспортировку и условия торгового оборота. Физиологическая несовместимостьВажным элементом, влияющим на рост и плодоношение посаженных деревьев, является совместимость привоя и подвоя. К типичным признакам физиологической несовместимости, часто наблюдаемой на практике, относятся: раннее пожелтение и опадение листьев, торможение роста или «болезненный» вид растений, иногда разное время начала и окончания периода вегетации деревьев. Многие из них усыхают уже на первый год после посадки, другие — в последующие годы, что требует постоянного восполнения «выпадов» и замены деревьев, проявляющих признаки несовместимости. Также одним из типичных признаков этого неблагоприятного явления считается легкое отламывание привоя в месте прививки. При этом на поперечном разрезе ствола видны тёмные пятна. Это ведет к потере продуктивности сада. Признаки физиологической несовместимости могут быть схожи с признаками недостатка влаги, элементов питания или поражения некоторыми вредителями и болезнями. Явление несовместимости часто встречается также при выращивании черешни (например, сорт Гедельфинская на подвое Р-HL А) и груши на айве (глазки некоторых сортов слабо принимаются, в таком случае часто применяется вставка). Большой ошибкой является также закладка большого массива сада на ещё недостаточно проверенных подвоях. Испытание новинок должно проводиться осторожно и на небольших площадях. Недавно был отмечен случай, когда 5-ти летние деревья груши сорта Альфа на айве при попытке замены колышков начали ломаться, как спички, а на поперечном разрезе места срастания подвоя был заметен некроз ткани. В этом случае перед садоводом встает выбор — стоит ли далее инвестировать такой сад, проводя защиту растений и внося удобрения, если он уже никогда не будет полностью продуктивным. Обеспечение опылителямиБольшинство сортов яблони, груши и черешни является самобесплодным, среди вишни и сливы встречаются как самоплодные так самобесплодные сорта. Для сортов самобесплодных близкое расположение двух или трёх правильно подобранных сортов способствует лучшему опылению цветков. Отсутствие опылителей или неправильный их подбор не дает возможности более полной реализации потенциала продуктивности сада. Выбор сортов очень велик, поэтому среди этого разнообразия важно правильно подобрать их в отношении взаимного опыления. Для некоторых плодовых деревьев, например черешни, будет лучше, если на участке растут два разных сорта, опыляющих основной сорт. Если во время цветения стоит хорошая погода, то цветение основного сорта и опылителя совпадает по времени, если же температура не стабильна, то сорта могут зацвести в разные сроки. Самоопыляемые сорта могут быть посажены одним массивом. В таких садах работа значительно упрощается, начиная с защиты растений и агротехники, и заканчивая сбором плодов. При выборе опылителя будет лучше, если плоды его и основного сорта созревают в одно и то же время, а также если они поражаются аналогичными вредителями и болезнями. Исаев Р.Д. Оптимизация возделывания груши в условиях ЦЧРВ последние годы научными учреждениями РФ выведен ряд сортов груши, обладающих ценными хозяйственно-биологическими признаками (высокая зимостойкость, скороплодность, хорошее товарное качество плодов). Большинство новых сортов характеризуется летним и осенним сроками созревания. При закладке плодов летне-осенних сортов на хранение в обычный холодильник потери от функциональных расстройств (разложение от старения, внутреннее побурение сердцевины и мякоти) и грибных гнилей (голубая гниль, серая гниль) могут быть значительными. Краткая характеристика некоторых сортов груши

Селекционерами получено большое количество сортов груши. Их преимущества заключаются в скороплодности, хорошем вкусе плодов, высокой урожайности и устойчивости к болезням, длительном периоде потребления. Однако многие высокоурожайные сорта груши склонны к загущению кроны и уменьшению размера плодов. Поэтому особенно важно проводить ежегодную обрезку, которая заключается в прореживании – удаление лишних ветвей внутри кроны и омолаживании скелетных и полускелетных ветвей. Летние сортаОсенние сортаЗимние сорта грушиВлияние подвоя на урожайность деревьев груши (сад 2006 г.п.)(2011)

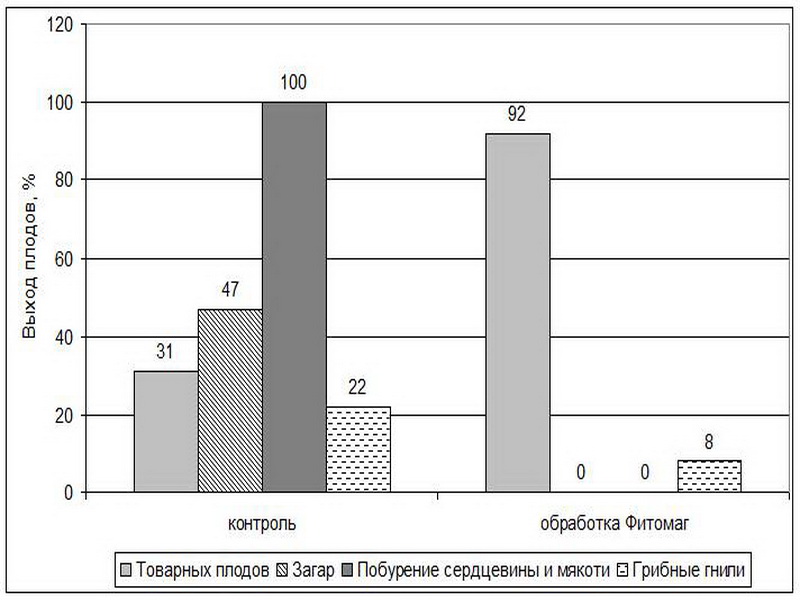

Улучшенно-ярусная крона формируется из 5-8 основных ветвей первого порядка. Расстояние между первым и вторым ярусами основных ветвей должно составлять 35-45 см, ветви в ярусах лучше размещать разреженно, через 15-20 см. Через 2 года после закладки верхней основной ветви центральный проводник вырезают или отклоняют. Высота штамба 50-60 см, высота деревьев 3,0-3,5 м. Малогабаритная веретеновидная крона разработана во ВНИИС им. И.В. Мичурина для насаждений с высокой плотностью посадки. Это конусовидная крона шириной в основании 2,5—3,5 м, вверху — 1,5—2 м и высотой 2,5—3,5 м (штамб 60—70 см) по центральному проводнику равномерно расположены полускелетные разветвления. Для формирования малогабаритной веретеновидной кроны наиболее пригодны сорта груши с умеренным ростом, высокой возбудимостью почек и слабо выраженной побегопроизводительной способностью. Полуплоская крона представляет собой вариант свободно растущей уплощенной формы, создаваемой без отгибания основных и обрастающих ветвей. В сформированной кроне высотой до 3—4 м, шириной в основании до 2,5— 3,5 м относительно свободно размещены пять-шесть основных сучьев, ориентированных вдоль ряда. Нижний ярус создают из двух встречно расположенных сильных ветвей, между которыми допускают интервал 20—30 см. Остальные ветви размещают разреженно: через 40—50 см последовательно вдоль ряда с одной и с другой стороны. Эффективным способом повышения лежкоспособности плодов является использование регулируемой атмосферы (РА). Однако в условиях РА из-за повышенных концентраций углекислого газа (1-3%) плоды большинства сортов груши поражаются функциональным расстройством — внутреннее побурение и образование каверн. В настоящее время наиболее перспективным методом повышения лежкоспособности является использование ингибитора биосинтеза этилена — 1-метилциклопропена (1-МЦП). Молекулы МЦП присоединяются к рецепторам этилена на клеточной мембране и занимают его место. Этилен не может присоединяться к рецепторам и образовывать активные комплексы. Послеуборочная обработка плодов способствует замедлению процессов метаболизма, старения плодов, и, как следствие, снижению развития грибных и функциональных болезней, сохранению структуры. В связи с этим, изучение влияния послеуборочных обработок ингибитором этилена на устойчивость плодов груши к физиологическим заболеваниям и грибным гнилям при хранении является актуальным. Показатели съемной зрелости:

Исследования проводились на опытно-экспериментальной базе ВНИИС им. И.В. Мичурина. Рекомендуемая продолжительность хранения плодов груши при температуре 0..-1оС в различных условиях (месяцев) (1997-2009 гг.)

Обработка ингибитором этилена плодов сортов Светлянка, Мраморная, Красавица Черненко также оказывала положительное влияние на лежкоспособность. Так, при хранении плодов сорта Мраморная в течение 140 дней контрольные партии были на 100% поражены глеоспориозной гнилью. Использование ингибитора этилена позволило исключить потери от данного вида грибной инфекции.  Влияние послеуборочной обработки Фитомагом на лежкоспособность плодов груши сорта Январская при хранении 6 месяцев в обычной атмосфере (2008). Влияние послеуборочной обработки Фитомагом на лежкоспособность плодов груши сорта Январская при хранении 6 месяцев в обычной атмосфере (2008).О качестве плодов после хранения можно судить по их твердости. В наших опытах твердость плодов груши после хранения, а также после выдерживания в течение 7 суток в комнатных условиях у всех сортов была выше в вариантах с послеуборочной обработкой МЦП. Например, твердость плодов сорта Мраморная после 90 дней хранения составляла 4,4 кг в контроле и 4,8 кг в варианте с обработкой МЦП. После выдерживания в течение 7 дней при температуре +220С твердость плодов из контрольной партии снизилась до 0,7 кг, а в опытной — до 1,3 кг. В целом качество плодов из опытных партий было значительно выше по сравнению с контрольными плодами, которые были практически не пригодны для потребления в результате активно протекающих процессов старения. АППЯПМ С днем рождения! И от всей души желает счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях! Материал подготовила:

Дорохова Е.В., Яблоня декоративная пурпурнаяОбщая характеристикаЯблоня декоративная Royalty отличается красными листьями различных оттенков в течение вегетационного периода, кроваво-красными цветками и пурпурными плодами на длинных плодоножках. Дерево или кустарник высотой до 4-6 метров, крона молодого дерева компактная, затем становится широкоовальной, раскидистой. Листья очередные, овальные, при распускании пурпурно-красные, летом – зеленовато-красные с блеском, осенью – коричневато-красные. Цветение и плодоношениеЦветки пурпурные или рубиново-красные, крупные, простые. Плоды пурпурные или темно-красные с сизым восковым налетом, слегка продолговатые на длинных плодоножках. Оптимальные условия выращиванияЗимостойкость высокая, в суровые зимы возможно подмерзание цветковых почек. Светолюбива. Лучше развивается на богатых, хорошо дренированных, свежих суглинистых и богатых супесчаных почвах. Устойчива к мучнистой росе. Хорошо отзывается на подкормки. Рекомендуется профилактические обработки против парши, так как у сорта низкая устойчивость к ней. Рекомендуется рано весной проводить корректирующую обрезку для закладки цветковых почек и образования плодовых веточек. Декоративная яблоня Роялти (Royalty) отличатся медленным ростом и развитием кроны. Она выносит заморозки и сильные зимние морозы, однако очень требовательна к составу почвы. Если посадить декоративную яблоню сорта Роялти в своем саду, то спустя 8 — 10 лет можно получить дерево с высотой побегов до 5 метров и диаметром кроны до 4 метров. Но ожидание стоит того. В итоге дизайн сада украсит великолепная декоративная яблоня с глянцевыми узенькими листочками необычной фиолетовой окраски. Постепенно, ближе к осени они становятся насыщенными красными, но не теряют своей декоративности. Способы размножения и правила посадкиДекоративные формы и сорта размножаются прививкой. Ухаживают за декоративными сортами, так же как и за плодовыми. ПрименениеИспользуется в одиночных, групповых и аллейных посадках, для создания контрастных древесно-кустарниковых групп, сезонных композиций. Этот декоративный сорт яблони с пурпурно-фиолетовыми листьями великолепно подходит для небольшого солнечного сада, также способен выносить загрязненные почвы и использоваться при озеленении городских территорий. Обратите внимание, что плоды этого сорта не съедобны и могут привести к острым пищевым отравлениям. Ассоциация садоводов России проводит обследование садов и оценку их пригодности для дальнейшей эксплуатацииОбследование старых насаждений обычно проводятся в хозяйствах, где решается вопрос о продолжении или прекращении их эксплуатации с целью рационального использования земельной площади. По окончании обследования составляется акт и пишется рекомендация, которая является инструкцией для дальнейших действий – либо проведение «шоковой» омолаживающей обрезки для восстановления продуктивности старого сада (и, если требуется, комплекс дополнительных агроприемов), либо принимается решение о раскорчевке и подготовке земельного участке к закладке новых многолетних насаждений. Обследование садов включает:

Специалисты Ассоциации оказывают все необходимые услуги по оценке старых насаждений на пригодность их для дальнейшего эффективного использования. Контактные телефоны:Тел/факс: 8-47545-2-36-04, 8-47545-2-40-028-910-750-67-19 Муханин Игорь Викторович8-905-123-95-09 Жбанова Ольга Владимировнаwww.asprus.ruE-mail:asprus@mail.ruСтатья подготовлена по материалам журнала Что садовод должен знать перед установкой системы орошения?Высокие температуры летом и длительные периоды без осадков постоянно подтверждают тот факт, что орошение является необходимым для получения высоких урожаев в садах и на ягодных плантациях. Сегодня трудно себе представить современное садоводство без полива. Во многих хозяйствах уже давно функционируют различные системы орошения, но начинающим садоводам только предстоит установка таких конструкций. К сожалению, о поливе очень часто вспоминают во время засухи — когда уже слишком поздно для монтажа новой системы. Спешка в выборе оборудования и сжатые сроки установки существенно влияют на качество и эффективность его использования. Очень часто в садах можно встретить неверно спроектированные системы, выполненные из материалов низкого качества. Создание качественной системы орошения возможно только при полном сборе исходных данных для создания проекта, учитывающего источник воды, ее состав, уклон местности и др. и существенных вложений на закупку оборудования надлежащего качества. При этом не обойтись без услуг специализированных фирм, которые предложат соответствующее оборудование, подготовит проект (или проектный эскиз), окажет необходимые консультации или даже выполнит шефмонтаж. Современные материалы позволяют достаточно просто и быстро смонтировать систему орошения и зачастую (особенно на небольших площадях), садовод может выполнить её сам. Однако проектный эскиз, подбор оборудования и гидротехнические расчёты должны быть проведены специалистами, имеющими соответствующие квалификации. В настоящее время садоводы не задаются вопросом «поливать или нет?» — вместо него встает другой вопрос — какую систему полива выбрать. Система орошения — это инвестиция, которая должна как можно скорее принести доход. Сейчас садоводство не испытывает дефицит различных технических решений, ограничением могут быть только их цены. Большое разнообразие оросительного оборудования становится для многих садоводов проблемой при принятии решения о выборе оптимальной системы для условий конкретного хозяйства. Правильное решение можно принять только после анализа агротехнических, технических и финансовых условий данного хозяйства. Климатические условияЧтобы определить потенциальную потребность воды на конкретную площадь, необходимо иметь характерные для выбранного региона данные, касающиеся средних температур и количества осадков. На основании данных, полученных в результате многолетних наблюдений, можно определить критические периоды, когда есть большая вероятность прихода засухи. Также оцениваются периоды с низким выпадением осадков. Благодаря этой информации можно будет определить потребность насаждений в воде. Источник водыДля большинства хозяйств, удаленных от открытых водоемов, основным источником воды для полива садов являются грунтовые воды. В Европе на использование такой воды (свыше 5 м3 в сутки) требуется специальное разрешение. Пяти кубометров воды хватает для домашнего хозяйства, но слишком мало для полива даже небольшой площади сада. В России с этим гораздо проще: имея собственную скважину, можно пользоваться водными ресурсами без ограничений. Проект скважины может подготовить гидролог соответствующей квалификации. Для ограничения потребления бесценных запасов грунтовых вод рекомендуется больше использовать поверхностные воды. Объемы поливной водыПеред началом проектирования системы, необходимо определить количество доступной воды. Здесь важна не только возможная интенсивность потребления (м3/час или л/мин), но также общее количество воды (м3). Ограничения потребления воды могут быть вызваны её доступностью или типом применяемого насоса. Эти ограничения касаются как грунтовых источников, так и открытых водоёмов. При использовании поверхностных вод, кроме интенсивности потребления, мы также должны оценить общее количество воды, которая будет доступна в течение сезона. Эта информация нужна для того, чтобы обеспечить растения необходимым количеством воды. Располагая этими данными, возможно сопоставить величину поливаемой площади к количеству доступной воды. Если скважина еще не готова, а оборудование уже требуется закупить, насос подбирается в соответствии с производительностью источника воды и проектируемой системой полива. В некоторых случаях садоводы уже имеют источник воды с действующими насосами. В таком случае нужно определить минимальную и максимальную производительность насоса, а также изменяющееся в зависимости от расхода воды давление. Если насос уже есть, систему проектируют так, чтобы как можно эффективнее использовать параметры существующего оборудования. Качество воды является важным фактором, влияющим на выбор системы орошения. Капельные системы требуют хорошего качества воды. Источник воды определяет её химический состав, а также влияет на наличие загрязнения. Вода, получаемая из открытых водоёмов, содержит механические и органические загрязнения: песок, разложившиеся части растений и животных, а также биологические — водоросли, бактерии. В то время как вода из глубинных скважин часто содержит большое количество соединений Fe, Мn, Са и Mg, которые могут засорять капельницы. При использовании дождевания мелкие механические и органические загрязнения не представляют проблемы, а более крупные частицы будут задержаны сетчатыми фильтрами. Капельный полив требует тщательной фильтрации воды, а в случае высокого содержания Fe и Мn — очистки (таблица 1). Таблица 1Оценка качества воды для капельного полива

Поэтому очень важно перед проектированием системы орошения провести химический анализ воды. Следует определить pH, Ес, а также содержание Fe, Мn, Са и Mg в ней. В зависимости от степени загрязнения воды применяют различные фильтрующие установки. Относительно проста фильтрация механических загрязнений. Фильтрация биологических загрязнений более дорогая, но сложнее всего очистить воду от веществ, вредных для растений или засоряющих систему. Тип применяемого фильтра зависит от вида загрязнений (таблица 2), а его размеры — от пропускной способности. Таблица 2Подбор типа фильтрации в зависимости от вида загрязнений

План орошаемого участкаЧтобы ускорить выполнение проекта поливочной системы следует приготовить точный план поливаемого объекта. На план, отображающий форму участков, следует нанести следующие данные:

Эти данные позволят специалисту разработать технические параметры системы полива. Чтобы вся система работала правильно, следует провести расчёты гидравлической сети. Диаметры применяемых труб следует подобрать так, чтобы на отдельных участках было доступно соответствующее количество воды с соответствующим давлением. Капельные системы дают небольшой расход воды: 7-10 м3/га сада, работают также обычно при низком давлении воды — 0,7-1 атм. (эмиттеры с компенсацией — 1-3 атм.). Дождевальные установки требуют значительно большего расхода воды и более высокого давления. Например, при применении дождевания для защиты сада от весенних заморозков, вся защищаемая площадь должна быть орошаема одновременно, что для площади 1 га требует обеспечения минимум 35 м3 воды в час, а орошение, в зависимости от температуры, должно проводиться в течение нескольких часов. Такая большая производительность источника воды является достаточной для одновременного капельного полива около 5 га сада. Если площадь сада имеет сложный рельеф, рекомендуется нанесение на план горизонталей с точностью до 1 м. Разница уровней в 1 м соответствует разнице давления 0,1 атм. Потери (или рост) давления вызванные разницей уровней участка должны быть приняты во внимание при гидравлических расчётах. На план сада должно быть также нанесено количество и направление рядов деревьев растущих на отдельных участках. Применяемые в данный момент системы капельного полива — это обычно капельные ленты, раскладываемые вдоль рядов деревьев. От количества и длины рядов деревьев на участке зависит общая длина капельных линий и расход воды (таблица 3). Таблица 3Длина и расход воды капельных линий, применяемых в саду на площади 1 га с разной шириной междурядий

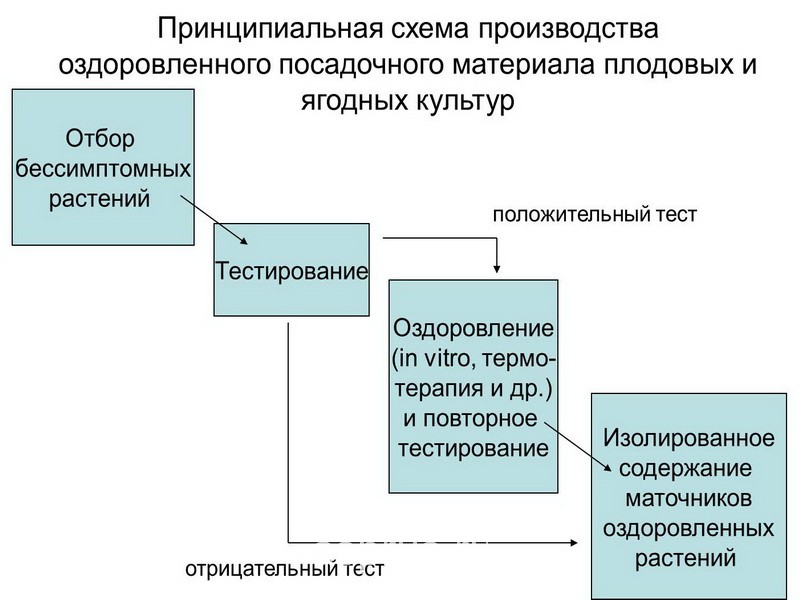

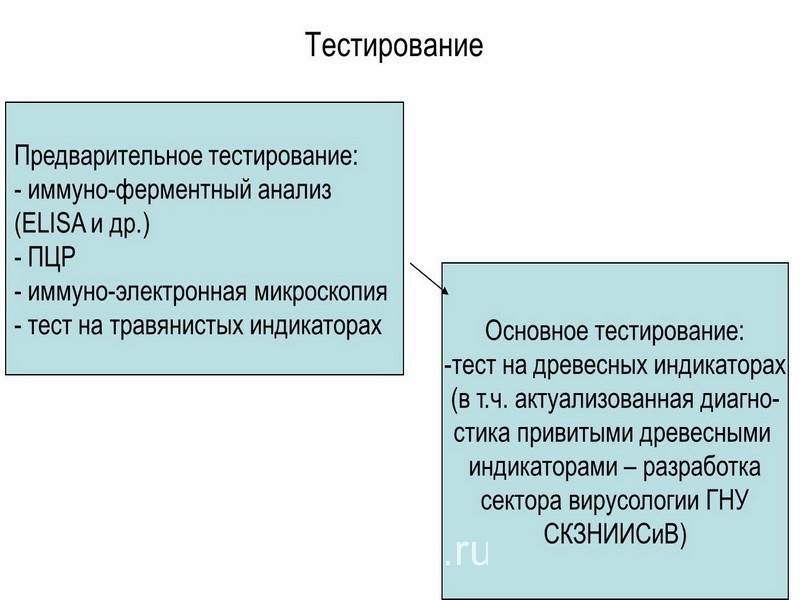

*Для расчета принята капельная линия с расстоянием между эмиттерами 60 см, расход воды – 1,8 л/час.Чтобы правильно подобрать расстояние между эмиттерами, необходимы знания о типе почвы в саду. От механического состава почвы зависит её влагоёмкость и диапазон распространения воды, поступающей из каждой капельницы. На лёгких почвах радиус увлажнения может колебаться в пределах 15-25 см, в то время как на тяжёлых почвах вода может увлажнить участок в радиусе от 30 до 50 см. Площадь увлажнённой почвы по форме напоминает луковицу. Максимальное расстояние увлажнения находится не на поверхности почвы, а на глубине около 20-30 см. Для растений с мелко залегающей корневой системой (например, у земляники) расстояния между эмиттерами подбирается так, чтобы круги увлажнённой поверхности почвы касались друг друга, прежде чем вода впитается на глубину более 30 см. На практике, при расходе воды около 2 л/час, расстояние между эмиттерами в зависимости от типа почвы составляет от 20 до 30 см. Для деревьев, чтобы увлажнить почву на глубину 40-60 см (в зависимости от силы роста подвоя и механического состава почвы), можно использовать капельную ленту с расстоянием между капельницами от 50 до 100 см. Обычно при расходе воды 2 л/час это расстояние 60-75 см. От расхода воды, расстояния между эмиттерами, а также диаметра трубы зависит максимальное расстояние, на которое мы можем проложить ленту капельного полива. Расстояние между капельницами обычно влияет на цену системы орошения. Поэтому выбор расстояния между эмиттерами и расхода воды должен быть обоснован технически. Чем лучше садовод будет подготовлен к разговору со специалистом по установке оросительных систем, тем лучше будет эта система. Критерии, которые следует принять во внимание, это не только цена, но также качество оборудования, его надёжность и технические возможности. Л.Л. Бунцевич Наиболее опасные бактериальные и вирусные заболевания плодовых культур и земляники. Этапы оздоровления растений в культуре «in vitro»Бактерии вызывают свыше 200 болезней растений. Большой ущерб причиняют бактериозы овощным, плодовым, техническим культурам. Длина бактериальной клетки составляет 0,5-4,1 мкм, диаметр от 0,3-0,8 мкм. Некроз коры, или бактериальный рак семечковыхОпасная болезнь распространена на европейской территории СНГ. Поражается в основном груша, иногда и яблоня. Возбудитель болезни — палочковидная бактерия Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall. Весной на груше часто наблюдается внезапное побурение и засыхание соцветий и листьев, прилегающих к ним, а также листьев на молодых побегах. В дальнейшем пораженные цветки и листья чернеют и не опадают до самой осени. Рост побегов угнетается, они изгибаются, чернеют и засыхают. На срезах пораженных побегов обнаруживается потемнение сосудистых пучков в виде сплошного кольца или штрихов. На коре штамбов и скелетных ветвей образуются вдавленные овальные пятна различных размеров с розовато-коричневым оттенком и фиолетово вишневой каймой. Такие пятна часто отграничены от живой ткани трещинами. Древесина в пределах пятен коричневая, мягкая, влажная, с запахом миндаля. Иногда из трещин вытекает жидкость. Весной нередко кора вздувается в виде волдырей, затем лопается и свисает, обнажая влажный камбий. Бактерии сохраняются в пораженных растениях и легко распространяются с прививочным материалом, инструментом при обрезке деревьев, а также переносятся насекомыми и с каплями воды при дожде. Растения заражаются в основном через механические повреждения и верхушечные почки побегов, реже через устьица. Вредоносность болезни заключается в угнетении растений, снижении урожая, а нередко и в гибели деревьев. При бактериальном раке (некрозе) коры осенью и ранней весной пораженные ветви удаляют с захватом 10—15 см внешне здоровых участков. Места срезов дезинфицируют 1%-ным раствором железного купороса или 5%-ной карболовой кислотой, и замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Срезанные части растений удаляют из сада и сжигают. Инструмент после обрезки каждого растения дезинфицируют 5%-ным раствором формалина. Семена и прививочный материал заготавливать только со здоровых растений. Обеспечивать пространственную изоляцию питомников от промышленных садов, строгий контроль и браковку саженцев с признаками болезни. Отпускать саженцы из питомников с признаками поражения растений бактериальным раком коры запрещается. Опрыскивание растений бордоской жидкостью или другими фунгицидами в общепринятые сроки имеет профилактическое значение, способствует ограничению распространения и развития болезни, но не обеспечивает ее полной ликвидации. Бактериальный ожогЗаболевание инфекционное, а потому чрезвычайно опасное. Возбуждается бактериями вида Erwinia amylovora, принадлежащего к роду Erwinia (Эрвиния) семейства Enterobacteriaceae (Энтеробактерии). Меры борьбы и профилактики бактериального ожога

Фитофтороз на побегахМорщинистость листьев земляникиВозбудителем болезни является вирус Strawberrycrinkle virus. Он относится к рабдовирусам. Его частицы бацилловидные или пулевидные, длиной 130—430 и шириной 40 — 95 нм. Он имеет различные штаммы, отличающиеся вирулентностью. Такие штаммы резко снижают энергию роста и урожайность, образование усов. Большое значение имеет синергическое действие вируса морщинистости с вирусами крапчатости, окаймления жилок и др. Переносится вирус тлями Chaetosiphon fragaefolii u С. Jacobi. Он также легко передается прививкой, а инокуляцией сока не передается. Пораженные растения земляники характеризуются карликовостью, достигая одной трети или половины высоты здоровых растений. Черешки короткие, но прямые. Усы если образуются, то короткие, а надземная часть растения приобретает кустистый вид. А. Г. Плакидаз (1964) считает, что эта болезнь земляники вызывается комплексом вирусов. Этапы оздоровления плодовых и ягодных растений «in vitro»Оздоровление:

Повторное тестирование. Члены АППЯПМ  Черкашин Валерий Петрович |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ