Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Beata Meszka

Интегрированная защита яблоневых садов от болезней

Болезни яблони могут поражать различные органы плодового дерева. Вызывают их всевозможные виды инфекции: микроскопические грибки, бактерии и вирусы. Отсутствие защитных мероприятий против болезней способствует значительным потерям урожая.

Фото 1. Поражение плодов яблони паршой Для защиты яблоневых садов используют как агротехнические, так и химические методы. К агротехническим методам можно отнести выбор участка под сад, пространственную изоляцию между садами, использование здорового посадочного материала. Суть химического метода заключается в использовании химических препаратов (фунгицидов) для борьбы с болезнями.

Фото 2. Поражение молодых завязей паршой яблони Таблица 1.

Наиболее распространенные болезни яблони и степень их влияния на потерю урожая

| Болезнь |

Возбудитель |

Экономическое значение |

| Монилиоз |

Monilinia fructigena |

+ |

| Бурая пятнистость листьев (филлостиктоз) |

Phyllosticta mali |

+ |

| Мучнистая роса |

Podosphaera leucotricha |

++ |

| Парша яблони |

Venturia inaequalis |

+++ |

| Рак плодовых деревьев |

Nectria (Neonectria) galligena |

++ |

| Серая гниль |

Botrytis cinerea |

++ |

| Бактериальный ожог |

Erwinia amylovora |

++ |

| Фитофтороз |

Phytophthora cactorum |

+ |

| Антракноз |

Pezicula alba, Pezicula malicorticis |

++ |

+++ — высокая

++ — средняя

+ — низкая

|

|

| Фото 3. Мучнистая роса на яблоне |

Таблица 2.

Источники болезней яблони и благоприятные условия, способствующие развитию патогенов

| Болезнь |

Источник инфекции |

Благоприятные условия для развития |

| оптимальная температура |

влажность воздуха |

| Монилиоз |

Основным источником инфекции являются мумифицированные плоды, оставшиеся на дереве или на земле с прошлого года. На них весной активно развиваются конидии которые поражают здоровые деревья. |

20-25 °C |

Высокая |

| Бурая пятнистость листьев |

Пораженные листья, оставшиеся в саду с прошлого года. |

22-26 °C |

Высокая |

| Мучнистая роса |

Зимующая стадия мицелия на пораженных побегах. |

20-27 °C |

Низкая |

| Парша яблони |

Пораженные листья, оставшиеся в саду с прошлого года. |

17-23 °C |

Высокая |

| Рак плодовых |

Возбудитель зимует в виде мицелия иногда в виде плодовых тел сферической формы. Они распространяются при выпадении осадков и являются источником инфекции. |

10-16 °C |

Высокая |

| Серая гниль |

Возбудитель зимует в почве и на сорняках. |

15-22 °C |

Высокая |

| Бактериальный ожог |

Пораженные растения, более 130 видов, в основном из семейства розоцветных. |

24-27 °C |

Высокая |

| Фитофтороз |

Основными источниками инфекции являются зооспоры, которые легко распространяются в дождливую погоду. Зимуют на растительных остатках. |

10-16 °C |

Высокая |

| Антракноз |

Источником инфекции являются прошлогодние листья. |

10-16 °C |

Высокая |

Фото 4. Бурая гниль на яблоне — мумифицированный плод Таблица 3.

Признаки проявления болезней яблони.

| Болезнь |

Признаки проявления |

Вредоносность |

| Монилиоз |

Поражение растений происходит во время цветения. Листья и соцветия буреют, увядают и погибают. В тёплую дождливую погоду на черешках, цветоножках и нижней стороне листьев может наблюдаться конидиальное спороношение гриба в виде мелких пустул белого цвета. На поверхности плода появляются небольшие желтоватые подушечки (спородохии). Поражённые плоды мумифицируются и опадают (либо остаются висеть на ветках в течение зимы). |

Болезнь приводит к преждевременному загниванию плодов, что резко снижает урожайность. |

| Бурая пятнистость листьев |

На листьях появляются темно-желтые, бурые, темно-бурые или сероватые пятна, округлые или угловатые. Расположены поодиночно либо сливаются. На них видны мелкие черные точки — пикниды грибов. |

Сильно пораженные листья преждевременно опадают. |

| Мучнистая роса |

На побегах появляется вначале белый, а позже грязно-серый налет, который затем темнеет, и на нем формируются черные точки — клейстотеции гриба. На листьях (большей частью с нижней стороны) и черешках образуется серовато-белый налет, приобретающий позже рыжеватый оттенок. Пораженные листья недоразвиваются и часто складываются по главной жилке в лодочку. На плодах мучнистая роса появляется в начале их формирования в виде белого налета, который быстро исчезает, оставляя на поверхности так называемую ржавую сеточку, напоминающую пробковую ткань, возникающую в результате механических повреждений. |

Сильное поражение приводит к снижению урожайности. Зараженные бутоны чувствительны к заморозкам. |

| Парша яблони |

Сначала грибок проявляется на листьях в виде пятен. Постепенно пятна сереют, на них возникает буровато-зеленый налет. Листья засыхают и начинают опадать. Темно-серые и черные пятна выступают на плодах, они растрескиваются, перестают наливаться, а при раннем поражении грибком деформируются, становясь однобокими. Молодые завязи могут полностью осыпаться. |

Вредоносность в среднем составляет 20-30%, а в годы массового поражения может достигать 60-70%. |

| Рак плодовых |

Вызывает образование пятен на листьях, которые появляются почти сразу же после распускания почек. Сначала они бывают небольших размеров, красноватого цвета, а затем пятна разрастаются и буреют.

На самих плодах рак обнаруживается в виде черной гнили. Как правило, плоды поражаются перед созреванием. На них появляются небольшие коричневато-бурые пятна, зачастую возникающие в месте повреждения насекомыми. Пораженные плоды постепенно буреют, чернеют, затем сморщиваются и засыхают.

На пораженной коре образуются плодовые тела паразитного гриба, которые имеют вид мелких черных бугорков. Кора иногда растрескивается, образуется открытая рана. Болезнь может развиваться в течение нескольких лет, постепенно охватывая кору штамба или ветви. |

Сильное поражение приводит к снижению урожайности, а также к гибели деревьев. |

| Серая гниль |

Признаки поражения плодов яблони серой гнилью имеют очень много общего с плодовой гнилью. Болезнь также начинается с небольшого бурого гнилостного пятна, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. На поверхности гнилого плода образуются мелкие бугорки, от 0,5 до 1,5 мм в диаметре, серого цвета, беспорядочно расположенные. Пораженные плоды сморщиваются, засыхают (мумифицируются), падают на землю или остаются висеть на дереве. Иногда плод, пораженный серой гнилью, приобретает сизоватый оттенок. |

Пораженные плоды преждевременно загнивают и опадают. |

| Бактериальный ожог |

Поражаются ветви, листья, цветки, завязь. На пораженных растениях соцветия вянут, чернеют, засыхают и висят на ветвях. Листья чернеют, скручиваются, засыхают, но не опадают. На коре ветвей, побегов, образуются ранки, которые со временем увеличиваются. В пораженных местах кора размягчается, становится водянистой, на ее поверхности образуются молочно-белые капельки бактериального экссудата. |

При благоприятных условиях (высокая влажность, температура 24-28°С), в течение нескольких недель поражается весь сад.

При сильном поражении приводит к большим потерям урожая, а, в конечном счете, к гибели деревьев. |

| Фитофтороз |

Первые признаки появляются весной в виде позднего распускания почек. В нижней части крон деревьев характерно видны водянистые пятна. Листья имеют хлоротичный окрас, но к середине лета краснеют. |

Пораженные деревья плохо растут, плоды не развиваются. |

| Антракноз |

Поражает в основном молодые ветви, но иногда может поражать и крупные. Первыми признаками поражения является образование маленького, круглого, красновато-коричневого пятна на коре. Вокруг пятен образуются трещины. |

Сильно поражает молодые сады. Раны являются источником инфекции. |

Фото 5. Бактериальный ожог яблони Таблица 4.

Меры борьбы с болезнями яблони

| Болезнь |

Меры борьбы |

| агротехнический |

химический |

| Монилиоз |

-Обрезка и уничтожение пораженных побегов, плодов с земли и целых деревьев.

-Здоровый посадочный материал. |

-Опрыскивание фунгицидами: Хорус, Топсин-М, Фитолавин. |

| Бурая пятнистость листьев |

-Сбор и уничтожение пораженных листьев из сада. |

-Опрыскивание фунгицидом Делан. |

| Мучнистая роса |

-Использовать здоровый посадочный материал.

-Ранней весной обрезать и уничтожать пораженные побеги.

-Высаживать устойчивые сорта. |

-Опрыскивание фунгицидом Топаз. |

| Парша яблони |

-Сбор и уничтожение пораженных листьев и плодов.

-Устойчивые сорта.

-Избегать закладки сада в низменностях. |

-Опрыскивание фунгицидами в период вегетации: Делан, Хорус, Скор, Фундазол. |

| Рак плодовых |

-Вырезка и уничтожение сильно пораженных побегов, ветвей и целых деревьев.

-Устойчивые сорта. |

-Опрыскивание фунгицидом Скор, особенно в осенний период.

-После обрезки деревьев обязательно замазывать срезы. |

| Серая гниль |

-Сбор и уничтожение пораженных листьев и плодов.

-Устойчивые сорта. |

-Обработка фунгицидами: Свитч, Фундазол (1-2 обработки) во время цветения. |

| Бактериальный ожог |

-Обрезка и уничтожение пораженных ветвей.

-Рабочие инструменты обязательно дезинфицировать спиртом.

-Обрезку лучше всего делать в сухую солнечную погоду.

-В районах с высокой распространенностью этой болезни следует ограничить применение азотных удобрений.

— При необходимости увеличить на 25% дозы калийных удобрений и слегка подкислить почву (рН 5,5-6,5).

-Избегать орошение дождеванием. |

-После обрезки обрабатывать рану.

-В фазу бутонизации опрыскивание фунгицидом Фитолавин.

-Опрыскивание медными препаратами. |

| Фитофтороз |

-При закладке сада избегать переувлажненных почв.

-Борьба с сорняками.

-Выбор менее восприимчивых подвоев, например, M.9. |

-В садах рекомендуется использовать препарат на основе фозетилалюминия 0,5% для полива деревьев. |

| Антракноз |

-Обрезка и уничтожение пораженных побегов.

-Обрезку проводить в сухую солнечную погоду. |

— Опрыскивание фунгицидами. –Замазка срезов. |

|

|

| Фото 6. Признаки проявления рака плодовых деревьев |

Таблица 5.

Мониторинг сада на предмет болезней и сроки фунгицидных обработок

| Болезнь |

Проведение осмотра |

Сроки обработки |

| Монилиоз |

Визуальный осмотр деревьев на наличие патогенов, особенно в дождливую погоду. |

2-3 обработки фунгицидами начиная с июня. |

| Бурая пятнистость листьев |

Визуальный осмотр 15 случайно выбранных деревьев (май-июнь) на наличие первых признаков болезни. |

Опрыскивание в фазу цветения.

Последующие обработки осуществляются по мере необходимости. |

| Мучнистая роса |

— Первый визуальный осмотр в фазе бутонизации или начало цветения 15 случайно выбранных деревьев на наличие первых признаков болезни. Если в результате проверки обнаруживается более 4% пораженных побегов, то необходимо провести обрезку и опрыскивание фунгицидами.

— Второй визуальный осмотр проводят в конце июня, оценивают эффективность химической обработки и принимают решение о дальнейших обработках. Они необходимы, если поражение превышает 30-40% побегов. |

В плодоносящих садах, где пораженность мучнистой росой высокая (более 4% побегов) обработку проводят во время бутонизации или начала цветения. Необходимо сделать 5 обработок через каждые 7-10 дней в зависимости от погодных условий. |

| Парша яблони |

-Визуальный осмотр 15 случайно выбранных деревьев через каждые 2 недели. |

Необходимо проводить профилактические обработки. |

| Рак плодовых |

-Визуальный осмотр 1 и 2-летних побегов в питомниках и молодых садах ранней весной на наличие признаков болезни. |

В садах, где было массовое поражение болезнью, рекомендуется осенью сделать обработку медьсодержащими препаратами. |

| Бактериальный ожог |

-Обследования должны проводиться 2 раза в год: первое- сразу после цветения, второе — в конце июля и августе. |

Опрыскивание фунгицидами в фазы: бутонизации, цветения, завязывания плодов. |

| Фитофтороз |

-Визуальный осмотр деревьев до середины лета. |

Первая обработка в конце цветения, последующие через месяц. |

| Антракноз |

-Визуальный осмотр 1 и 2-летних побегов в питомниках и молодых садах ранней весной на наличие признаков болезни. |

Опрыскивание фунгицидами весной при значительных поражениях. |

Фото 7. Серая гниль на плодах (летняя форма).

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России, ведущий специалист Ассоциации садоводов

Щекотова Л.А.

Научный консультант Ассоциации садоводов

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации садоводов

С использованием материала Р.Л. Малера и Д.Л. Барни

Удобрение земляники садовой на промышленных плантациях

Промышленная плантация земляники

Производство земляники практически всегда требует ежегодного внесения N, P, и S, а также возможно и K, Mg и В. Вновь заложенные плантации и плодоносящие насаждения требуют различного количества удобрений.

Молодая плантация

Участок земляники, заложенный суперэлитным посадочным материалом

- Азот: от 40 до 60 кг N на 1 га следует вносить сразу или вскоре после посадки рассады, чтобы стимулировать развитие крупных мощных растений в начале их укоренения и формирования. Еще от 30 до 60 кг N на 1 га следует применять в период с 15 августа до 1 сентября, чтобы стимулировать закладку рожков для урожая следующего года.

- Фосфор: играет важную роль при формировании растений земляники и закладке цветочных почек. Чтобы стимулировать рост растений весной используют следующий раствор — 4,55 л 52% фосфорной кислоты разводят в 455 л воды. Почвы, содержащие менее 3,0 частей Р на миллион в образце почвы, взятой с глубины 35 см, должны получать 115 кг P2O5 на 1 га перед посадкой.

- Сера: должна быть внесена в почву перед посадкой рассады в объеме 30 кг на 1 га. Гипс является приемлемым источником этого удобрения.

Плодоносящая плантация земляники

Плодоносящие насаждения

- Азот: следует применять в объеме от 40 кг на 1 га в период с середины августа до начала сентября. Азотные удобрения не следует применять весной и во время плодоношения, так как это стимулирует чрезмерный рост листвы, ягоды будут мягкими и увеличится восприимчивость плодов к гнили. Если по каким-то признакам видно, что растения весной испытывают дефицит в N, то можно внести, но не более 15 килограммов на гектар.

- Фосфор: земляника будет реагировать на внесение Р, если его количество в почвенной пробе низкое. Анализ почвы проводится на основе экстрагируемого P, присутствующего в верхних 30 см почвенного профиля. На почвах, исходным материалом которой является вулканический пепел, Р следует применять в комплексе с другими элементами.

- Калий: земляника требует определенного количества K в почве для формирования максимального урожая. Тестирование почвы на содержание K — это анализ почвенного образца с верхних 30 см почвенного профиля. Калий способствует повышению зимостойкости растений. При резком недостатке калия листья растений усыхают с краев и желтеют. Калий следует вносить в бороздки глубиной 6—8 см, сделанные с обеих сторон рядов растений на расстоянии 8—10 см от них.

- Сера: должна применяться в объеме 25 кг на 1 га после сбора урожая, чтобы все поля земляники, на которых тестированные образцы почвы с 30 см глубины имеют менее 10 частей S на миллион. Сера может быть применена в виде сульфата аммония, гипса или сульфата калия.

- Бор: если в образце грунта — в поверхностном 30 см почвенном профиле, тестируется менее 0,5 промилле B, внесение его необходимо. Бор должен быть равномерно распространен на поверхности почвы в объеме от 0,5 до 1,0 га. Борированной гипс, который содержит и В и S, является отличным удобрением, если оба элемента — B и S, насаждениям необходимы.Многие почвы испытывают дефицит Mg. Когда значение тестового образца почвы менее 0,25 мэкв/100 г (растворимый экстракт Mg), удобрения необходимо внести. Такие почвы должны получать 570 кг на 1 га (сульфат магния) или сульфата калия-магния.

- Кислотность почвы (рН): земляника переносит широкий диапазон значений рН почвы, рост растений проходит нормально при кислотности между 5.0 и 6.5. Если рН почвы меньше 5,0, рекомендуется применение извести, предпочтительно это доломитовый известняк, его следует использовать для повышения рН почвы. И наоборот, если рН почвы превышает 6,5, сера должна быть использована для снижения рН почвы.

Качественные ягоды земляники сорта Клери

Выводы

- Выберите сорта, которые лучше всего подходят для местных условий. Приобретите сертифицированный оздоровленный посадочный материал в авторитетных питомниках. Время посадки и расстояние между растениями будут меняться в зависимости от сорта и климатических условий региона.

- Помните, что рН почвы является важным фактором при выборе места под закладку плантации. Голубика лучше всего растет на почвах с рН от 4,5 до 5,5; малине нужна почва с рН от 5,6 до 6, а землянике — от 5,0 до 6,5.

- Хороший дренаж важен для всех ягодных культур. В то же время адекватное количество воды необходимо для создания оптимальных условий для роста.

- Голубика и малина должны быть удобрены в весенний период. Земляника, наоборот, требуют внесения удобрений в конце лета. Азот весной вносят при необходимости и после сбора урожая.

- Максимальный урожай можно получить при проведении защиты растений от вредителей и болезней; важным условием является борьба с сорняками.

- Дозы удобрений для поддержания растений ягодных культур отличаются от тех, что рекомендованы для плодовых культур.

- Ежегодное внесение азота, фосфора и серы будет способствовать максимальному выходу продукции и долголетию насаждений. Следует контролировать уровни магния, калия, и бора в почве. При появлении вопросов необходимо связаться со специалистами вашего региона.

О.В. Жбанова демонстрирует качественные ягоды земляники сорта Сан-Андреас

Посадочный материал Вы можете заказать в Ассоциации садоводов по электронной почте: asprus@mail.ru

по телефонам: 8-(47545)-2-36-04; 8-(47545)-2-40-02

моб.: 8-905-123-95-09 — Жбанова Ольга Владимировна (ведущий специалист «АСП-РУС»)

Материал подготовили:

Миляев А.И.

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Jerzy Lisek

Комплексные мероприятия борьбы с сорняками в вишневых садах

Борьба с сорняками включает в себя комплекс мероприятий, подавляющий их жизнедеятельность, что способствует хорошему росту и высокой урожайности сельскохозяйственных культур. В вишневых садах множество как однолетних, так и многолетних сорняков, таких как: марь белая, спорыш и чертополох, хвощ полевой, пырей ползучий.

Фото 1. Марь белая — однолетний сорняк

Сорняки представляют большую опасность, конкурируя за почвенную влагу, питательные вещества, свет и насекомых-опылителей в саду, вследствие чего снижается урожайность. Ухудшение фитосанитарных условий, способствует развитию грибковых болезней и вредителей (паутинный клещ, тли).

В период зимнего покоя плодовые деревья защищают почву от эрозии (разрушения под воздействием воды и ветра), накапливают питательные вещества, а также задерживают снег в саду, что увеличивает запас влаги в почве и уменьшает повреждения деревьев заморозками.

Интегрированная защита садов против сорняков включает в себя химические и агротехнические методы борьбы. К химическому методу относится применение гербицидов, разрешенных на данной культуре, а к агротехническому — обработка почвы, уничтожение сорной растительности и мульчирование почвы.

Правильная подготовка почвы перед закладкой сада включает в себя: выбор хороших предшественников (кукуруза, рапс, горчица, гречиха, лук, фасоль, горох, морковь), обработку гербицидами против сорняков, использование органических удобрений или почвенных биостимуляторов, которые активируют микробные процессы, приводящие к инактивации семян сорняков.

Столоны и корневища многолетних сорняков, которые были распаханы необходимо удалять.

Наиболее часто используют гербициды, которые содержат глифосат (Раундап), средства производных карбоновых кислот, действие которых похоже на действие ауксинов и флуроксипир (Старане). Эти контактные гербициды следует применять с середины мая по октябрь, на сорняках высотой не менее 10-15 см. Если среднесуточная температура воздуха после применения гербицидов составляет около 12-15°С, то через 3-4 недели после применения глифосата и 5-6 недель после распыления синтетического ауксина можно высаживать деревья вишни. Глифосатом можно обрабатывать вегетирующие сорняки и в конце осени (ноябрь), если температура в это время выше 0°C.

Применение гербицидов в саду

Деревья особенно восприимчивы к конкуренции с сорняками весной и летом (апрель — сентябрь). В этот период необходимо провести 2-3 обработки гербицидами (конец апреля — начало мая, июнь или июль, август — сентябрь). Обработку проводят, если сорняки в молодом саду занимают 30-50% поверхности почвы и более 50% во взрослых садах.

Применение гербицидов является наиболее важным и эффективным приемом в борьбе с сорной растительностью в промышленных садах. Примером является внесение в почву гербицида Пропизамид, который борется со злаковыми сорняками, в том числе с пыреем ползучим и некоторыми двудольными сорняками.

Фото 2. Пырей ползучий – злостный сорняк

Почвенные гербициды особенно необходимы в молодых садах, где 1-2 обработки в год обеспечивают долговременную защиту от сорняков и ограничивают использование неселективных гербицидов, которые могут привести к повреждению деревьев.

Неселективные средства (например, глифосат) имеют широкий спектр применения, но при попадании на зеленую часть дерева сильно повреждают ее, а селективные средства характеризуются избирательным действием. Если химическая защита от сорняков осуществляется каким-либо одним препаратом, то в течение года в саду необходимо провести 2-4 обработки. Как правило, обработки проводятся в конце апреля и начале мая, июне, июле и августе или сентябре. Гербициды необходимо применять систематически.

Нехимические меры борьбы с сорняками

Поддержание черного пара путем механических обработок почвы проводится в основном в междурядьях молодых насаждений. Обработка проводится специализированными инструментами и машинами: боронами, мотыгами, культиваторами. Черный пар в саду можно поддерживать в течение всего сезона или произвести посев покровных культур. Необходимо периодически проводить культивации, на легких почвах не менее 4-6 раз, а на тяжелых — более 8 раз в сезон.

Залужение междурядий многолетними травами, такими как овсяница красная, мятлик луговой, — наилучший способ содержания почвы в саду. Травы высевают обычно на третий год после посадки деревьев и скашивают, когда высота покрова достигает 15 см в высоту, в среднем 6-8 раза в сезон.

Для поддержания плодородия почвы необходимо использовать природные мульчи, например, древесные опилки хвойных пород. Перед использованием мульчи, богатой органическими веществами (кора, опилки, солома, щепа), необходимо внесение 20-40 кг/га азота в чистом компоненте. Органическая мульча выравнивает температуру и поддерживает влажность почвы, а также регулирует кислотность субстрата и степень минерализации, обеспечивающие растения питательными веществами. Слой мульчи должен быть не менее 10 см, поэтому его нужно систематически пополнять. Основными недостатками мульчи является высокая стоимость и заселение соломы мышевидными грызунами.

Фото 3. Применение природной мульчи для поддержания плодородия почвы

Для уменьшения количества сорняков на ягодных плантациях могут быть использованы синтетические средства: черная полиэтиленовая пленка, нетканый полипропилен и полиакрилат. Нетканые материалы применяют на новых плантациях, на заранее сформированных грядах. После укладки материала они должны иметь ширину 1,2м. Срок использования синтетической мульчи составляет 3 года, по истечении этого срока ее необходимо собрать и утилизировать на заводах по переработке мусора.

Фото 4. Применение природной мульчи в молодых садах

Материал подготовил:

Симонов В.С.

Старший научный сотрудник, ВСТИСП кандидат с-х. наук.

Создание сортимента сливы адаптивного для нечерноземной зоны РФ

Слива обладает большими возможностями для создания продуктивных, адаптивных, хозяйственно-ценных сортов благодаря своему необычайно богатому генетическому разнообразию. Род слива (Prunus L.) включает в себя более трёх десятков видов. В СНГ в культуре находятся три: слива домашняя, слива китайская (с геномами уссурийской и американской сливы) и новый вид сливы – слива русская.

Наибольшее хозяйственное значение имеет слива домашняя, насчитывающая более 2000 сортов. Плоды этой сливы богаты органическими сахарами, витаминами, пектиновыми различными биологически активными и минеральными веществами. Присутствующий в плодах витамин Р положительно влияет на человека при лечении заболеваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров, а также при гипертонической болезни, воспалении лёгких, туберкулёзе, ревматизме, нарушении желудочно-кишечной деятельности. Всё это ратует за значительное увеличение доли сливы в питании человека и регулярное её потребление, которое может быть обеспечено надёжными, регулярно плодоносящими сортами.

В местах возделывания эти сорта должны соответствовать местным условиям, то есть обязаны иметь долговечные, продуктивные, устойчивые к болезням деревья и высококачественные плоды.

В Нечернозёмной зоне России местные сорта не отвечают требованиям такой модели, и поэтому слива здесь является лишь любительской культурой. В промышленном масштабе её можно возделывать южнее линии Псков – Калуга – Тула – Саранск.

Одной из главных проблем, связанных с культурой сливы в Нечерноземье является нерегулярное плодоношение. Чаще всего, оно связано с неблагоприятными погодными условиями в период цветения, препятствующими нормальному опылению и оплодотворению цветков насекомыми.

К этим неблагоприятным условиям относятся низкие положительные среднесуточные температуры, заморозки частые осадки, плохая экологическая обстановка и др.. Также отсутствие плодов у сливы бывает вызвано зимним подмерзанием цветковых почек, заморозками после цветения, перегрузкой урожаем в предыдущем году.

Другая проблема — это недолговечность деревьев, вызванная повреждениями их морозами в суровые зимы. Последние наступают 1 раз в 25-30 лет и морозы в них бывают 4-х типов: 1-й – мороз до 25ᴼС в начале зимы, 2-й – мороз до – 40 ᴼС после закалки растений в середине зимы, 3-й – мороз до -25 ᴼС сразу после оттепели, 4-й – до – 35 ᴼС после оттепели и последующей закалки растений в конце зимы. В последнее время слива чаще страдает от морозов после оттепели в конце зимы.

Сорта, устойчивые к таким экстремальным температурам, можно назвать абсолютно зимостойкими по соответствующим компонентам. Среди сортов сливы пока таких не найдено, а найдены сорта в разной степени приближенные к указанным уровням зимостойкости.

В своё время основополагающий вклад в создание адаптивных сортов сливы внёс великий селекционер И.В. Мичурин. Он создал ряд сортов, значение которых сохранилось и поныне. К ним относятся Ренклод колхозный, Ренклод Реформа и др.. Эстафету И.В. Мичурина подхватили советские учёные Веньяминов А.Н., Финаев Е.П., Казьмин Г.Т., Курсаков Г.А. и др..

В нашем институте в Москве большой вклад в обновление сортимента сливы Московской области внёс ученик и последователь И.В. Мичурина Х.К. Еникеев. Он со своей помощницей агрономом–помологом С.Н. Сатаровой путём внутривидовой гибридизации среднерусских сортов сливы домашней с западноевропейскими вывел ряд сортов, которые по качеству плодов, продуктивности превзошли местные сорта, а по зимостойкости им не уступили. Эти сорта получили распространение не только в Подмосковье, но и в смежных областях, а некоторые – в Алтайском крае и на Дальнем востоке.

Сейчас ратота Еникеева Х.К. и Сатаровой С.Н. продолжена их последователями и в результате многолетнего сортоизучения автором были отобраны сорта с наиболее высоким уровнем и оптимальным сочетанием хозяйственно- ценных биологических свойств и признаков. Это сорта в первую очередь селекции Еникеева Х.К. и Сатаровой С.Н.. К ним относятся сорта сливы домашней раннего срока созревания — Утро, Смолинка; среднего срока – Синий дар, Сухановская, позднего срока – Память Тимирязева. Сорта Утро, Синий дар и Память Тимирязева – самоплодные.

К достоинствам указанных сортов сливы домашней относятся достаточно высокое качество плодов и продуктивность, относительно регулярное плодоношение, (кроме Смолинки), достаточная устойчивость к основным грибным болезням, стойкость к обычным зимам, с температурными минимумами без оттепелей до -35ᴼС и до -28 ᴼС после оттепели и последующей закалки растений.

Если говорить в целом о достоинствах сливы домашней, как вида, то к одному из главных её преимуществ перед другими относится наличие самоплодных сортов, что делает их плодоношение более регулярным. Также у сливы домашней более длинный, чем у других видов, период органического покоя, что делает её более устойчивой к морозам после оттепелей. Ниже представлена галерея наиболее интересных сортов сливы домашней селекции Еникеева Х.К. и сортов других селекционеров.

Утро

Смолинка

Сухановская

Синий дар (Очаковская черная × Память Тимирязева) (ВСТИСП: Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова, В.С. Симонов).

Плоды созревают 20-25 августа, массой 15-17 г, эллипсовидные, темно-фиолетовые, с густым восковым налетом. Вкус кисло-сладкий на 4,3 балла, Сорт скороплодный, самоплодный, плодоносит регулярно, давая до 40 кг с дерева. Синий дар хорошо показал себя в Вологодской области, где климат суровый для сливы.

Синий дар

Память Тимирязева (Виктория × Скороспелка красная) (ВСТИСП: В.А. Ефимов, Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова).

Плоды созревают в 1-й декаде сентября, массой 23-26 г.. Вкус кисловато-сладкий на 4,5 балла мякоть плотная, сочная, косточка свободная. Сорт скороплодный, самоплодный, плодоносит регулярно, принося до 30 кг с дерева. Регенерационная способность высокая.

Память Тимирязева

Алексий (получен от свободного опыления сорта Занятная) (ВСТИСП: В.С. Симонов).

Плоды созревают в 1-й половине сентября, массой около 21 г, удлиненно-грушевидные, хорошего вкуса, на 4,5 балла. Деревья низкорослые – до 1,5-2 м, частично самоплодные, с продуктивностью до 40 кг с дерева, с относительно регулярным плодоношением. Дерево Алексия в случае заморозков благодаря низкорослости можно легко укрыть лутрасилом.

Алексий

Алексий

Кубанский карлик

Кубанский карлик

Кубанский карлик

Другой вид сливы — слива китайская (2х=16). Сорта этого вида менее распространены в Европейской части РФ; и в основном это сорта с геномами китайской, уссурийской и американских слив. К главным достоинством этого вида можно отнести устойчивость к морозам до — 40ᴼ в зиму без оттепелей и к резкой смене неглубоких оттепелей морозами в первой половине зимы. Подобная смена произошла в зиму 2006 года, когда после 10-ти дневной оттепели с температурами около 0ᴼС в течении суток наступил мороз до -35ᴼ С.

Действие этого мороза на цветковые почки сливы китайской не было столь губительным, как на цветковые почки сливы домашней и русской. У последних они полностью вымерзли, а у сливы китайской — лишь частично; и её сорта имели хорошее и удовлетворительное цветение.

К недостаткам сливы китайской относятся неустойчивость к морозам после длительных и глубоких оттепелей, таким, как в зиму 2006/2007 гг.. Эта неустойчивость связана с её коротким периодом органического покоя. Во ВСТИСП лучший сорт этого вида сливы – Скороплодная.

Скороплодная (Клаймекс × Уссурийская красная) (ВСТИСП: Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова).

Плоды созревают в 1-й половине августа, массой до 28 г., Вкус кисловато – сладкий, своеобразный, с дынным привкусом. Мякоть плода сочная. Косточка мелкая, полу-отстающая от мякоти. Сорт скороплодный, самобесплодный. Лучшие опылитель – сорт сливы китайской Красный шар. Продуктивность до 20-30 кг c дерева. Деревья при отсутствии оттепели выдерживают мороз до 40 С.

Скороплодная

Теперь немного о сливе русской (2n = 16) и её сортах. Слива русская –новый вид сливы, получен селекционером Г.В. Ерёминым от скрещивания крупноплодной алычи с китайской и американской сливами. К достоинствам этого вида сливы относятся хорошая восстановительная способность, замедленные темпы весеннего развития цветковых почек, засухоустойчивость, высокая продуктивность, более широкий диапазон сроков созревания плодов (с июля по сентябрь), крупноплодность, высокое качество плодов. Недостатки — это короткий период органического покоя, невысокая зимостойкость, травянистый вкус плодов в годы с прохладным влажным летом. По результатам многолетнего изучения во ВСТИСП лучшим сортом оказался сорт Г.В. Ерёмина Кубанская комета (2х=16).

Кубанская комета (Скороплодная × Пионерка) (КОСС ВНИИР: Г.В. Еремин, С.Н. Забродина).

Плоды созревают в 3-й декаде июля-1-й декаде августа, массой – до 35 г. Вкус кисло-сладкий, полный (4,4 балла). Косточка полуотстающая от мякоти , небольшая. Продуктивность до 35 кг/дер.. Плодоносит регулярно. Высокоустойчив к клястероспориозу. Сорт всем хорош, но неустойчив к плодовой гнили. Для повышения устойчивости надо привить К. к. на устойчивые формы алычи.

Кубанская комета

Содружество (84-6/71) (Кубанская комета х Слива уссурийская) — элитная форма русской сливы селекции В.А. Матвеева, Белорусского НИИ плодоводства.

Плоды созревают в 3-й декаде июля, масса 24 -28г, вкус 4,7 балла. Косточка маленькая, хорошо отстающая от мякоти. Плодоношение регулярное, 30-35 кг/дер.. Форма более зимостойкая, чем Кубанская комета.

Содружество

Сонейка

Сонейка

Тихвинская. Форма сливы русской. Оригинаторы Симонов В.С., Гладышев С.Н..

Эта слива достаточно зимостойка в Костромской области и показала там хорошее плодоношение при отсутствии урожая местных сортов. Плоды созревают в 1-й декаде августа, массой 17 г. вкусные. Косточка маленькая, удовлетворительно отстающая от мякоти. Относительно устойчива к болезням. Цвести начинает несколько позже других сортов алычи.

Сонейка

Тихвинская

Благодаря С.Н. Кулемекову все выше описанные сорта появились и в Тульской области, и хорошо показывают себя там, где культивируется местный сорт Тульская чёрная.

Может возникнуть вопрос – что лучше выращивать в саду, сливу русскую, китайскую или домашнюю. Отвечаю – сорта всех этих трёх видов. За это ратует возможность потребления свежих плодов в течение более чем двух месяцев (с июля по сентябрь), возможность иметь в сливовом саду ежегодный урожай благодаря различию между видами в сроках цветения, что помогает сортам какого-нибудь из видов избежать неблагоприятные условия во время цветения; и другие аргументы свидетельствуют в пользу совместного выращивания в саду сливы домашней, китайской и русской.

Также может возникнуть вопрос не много ли сортов рекомендуется для выращивания. – Чем больше сортов, тем лучше будет проходить взаимоопыление и формирование хорошего урожая. Для экономии места на участке можно посадить 4 – 5 деревьев терносливы, и в их скелетные ветви привить по 3-4 различных сорта, а на всех деревьях — 12-15 различных сортов сливы домашней, китайской и русской. С учётом больших микроклиматических различий, возможных в одной области, такой подход к закладке сливового сада достаточно оправдан. Какие – нибудь 2-3 из 15 сортов покажут себя наилучшим образом.

Но всё же проблема устойчивости сливы к суровым зимам остаётся, и для её решения В.С. Симонов и С.Н. Кулемеков провели работу по созданию и изучению её генофонда. В результате было выделено ряд форм различной видовой принадлежности, зимостойких по 2,3 и 4 компонентам компонентам. Одна из них — 1-2/7, полученная от свободного опыления сорта Скороплодная, показала в этом 2014 году хорошие плодоношение (на 3,5 балла) и качество плодов (Рис. 1).

Рис. 1 -2/7 (С. Скороплодной)

В сотрудничестве с зав. отделом биотехнологии ВСТИСП профессором Высоцким В.А., Симонов В.С. и Кулемеков С.Н. провели межвидовую гибридизацию между сливой русской Кубанская комета и сливой домашней Нарач (сорт селекции Белорусского НИИ плодоводства). Подбор такой родительской пары был определён задачей — соединить в потомстве высокую морозостойкость сорта Скороплодная, геном которой присутствует в Кубанской комете, с высокой устойчивостью к морозам после оттепелей сорта Нарач.

Из семян от этой гибридизации с помощью культуры изолированных зародышей IN VITRO были выращены растения и из них были отобраны 2 формы, ставшие сортами Тулица и Величавая. Уже в последнюю суровую зиму 2005/2006 гг. в Тульской области, когда морозы после оттепели достигли -38ᴼС, они показали более высокую зимостойкость, чем сорта домашней и русской сливы. На фоне массовой гибели цветковых почек у последних Тулица и Величавая цвели, но плодов, правда, не дали из-за отсутствия сортов опылителей.

Затем, с помощью искусственного промораживания ежегодно проверялась зимостойкость этих сортов по 2,3 и 4-му компонентам. После этой проверки высокую зимостойкость показала Величавая (Табл.1, Рис.2).

Из таблицы 1 и Рис. 2 видно, что зимостойкость однолетнего прироста Величавой по трём компонентам значительно выше Тульской чёрной и по двум компонентам (3-му и 4-му) выше, чем у Скороплодной.

Таблица 1. — Зимостойкость сорта Величавая по компонентам в сравнении с районированными (контрольными) сортами Скороплодная и Тульская чёрная

| Сорт |

Компонент |

Степень подмерзания, баллы

вегет.почк. : генер. почк. : коры : ксилемы |

| 1 |

2 |

3 |

| Величавая(4х=32) |

2(-37 ºС) |

0 : 1 : 0 : 0 |

| 3(-22º С) |

2 : 1,9 : 0,5 : 0 |

| 4(-32º С) |

1 : 1,9 : 0,5 : 1 |

| Скороплодная к.(2 х = 16) |

2(-37º С) |

0 : 0,5 : 0,5 : 1 |

| 3(-22º С) |

3 : 5 : 2,5 : 1,5 |

| 4(-32º С) |

1 : 2,8 : 0,8 : 1,6 |

| Тульская чёрная к.(6 х = 48) |

2(-37º С) |

0 : 3 : 0,5 : 2 |

| 3(-22ºС) |

2,8 : 3 : 0,5 : 2 |

| 4(-32º С) |

1 : 3 : 0 : 0,5 |

Рис. 2 Степень подмерзания Величавой и Тульской чёрной после промораживания в режиме закалка -5,-10ᴼС по 5 дней, мороз -37ᴼС (зимостойкость по 2-му(-37ᴼС) компоненту)

Тулица. Оригинаторы: Высоцкий В.А., Симонов В.С., Кулемеков С.Н. ВСТИСП и НПЦ биотехнологии «Фитогенетика».

Плоды созревают в 1-2-й декаде августа, массой около 30-35 г., хорошего вкуса на 4,4 балла, с отстающей от мякоти косточкой. Плодоношение умеренное около 20 кг/ дер.. Сорт самобесплодный. Сорта опылители – Память Тимирязева, Алексий, Нарач и другие поздно цветущие сорта сливы домашней.

Тулица

Тулица

Нарач (4х=32).Оригинаторы: Высоцкий В.А.,Симонов В.С.,Кулемеков С.Н. ВСТИСП и НПЦ биотехнологии «Фитогенетика».

Плоды созревают в 1-й декаде сентября, очень красивые, сине-чёрные с глянцем, массой 47-55 г., отличного вкуса. Плодоносит умеренно 20-25 кг/дер. Самобесплодный. Опылители, что у Тулицы, поздноцветущие сорта сливы домашней.

Нарач (4х=32)

По данным селекционера Чемальского опорного пункта НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко М.А., Матюнина М.Н. сорта Тулица и Величавая хорошо себя показали в Алтайском крае; проявили себя там устойчивыми к зимнему иссушению, высококачественными и плодовитыми.

Оба эти сорта имеют морфологические признаки русской и домашней сливы. От русской сливы у них — мелкие почки и короткие междоузлия, от сливы домашней – характерные признаки листьев.

Что касается размножения, то по данным НПЦ биотехнологии «Фитогенетика», эти сорта кроме окулировки и прививки, хорошо размножаются в IN VITRO. Коэффициент размножения в течение одного субкультивирования в лучших вариантах равен 5. При добавлении в среду индукторов ризогенеза укореняемость микрочеренков составляет около 60%. Коэффициэнт адаптации к нестерильным условиям у микрорастений близок к 1, или близок к 100 %.

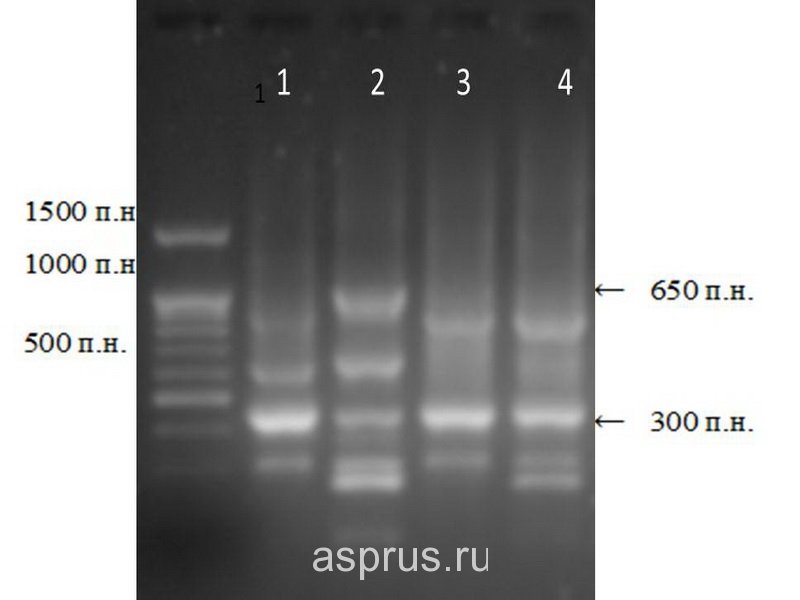

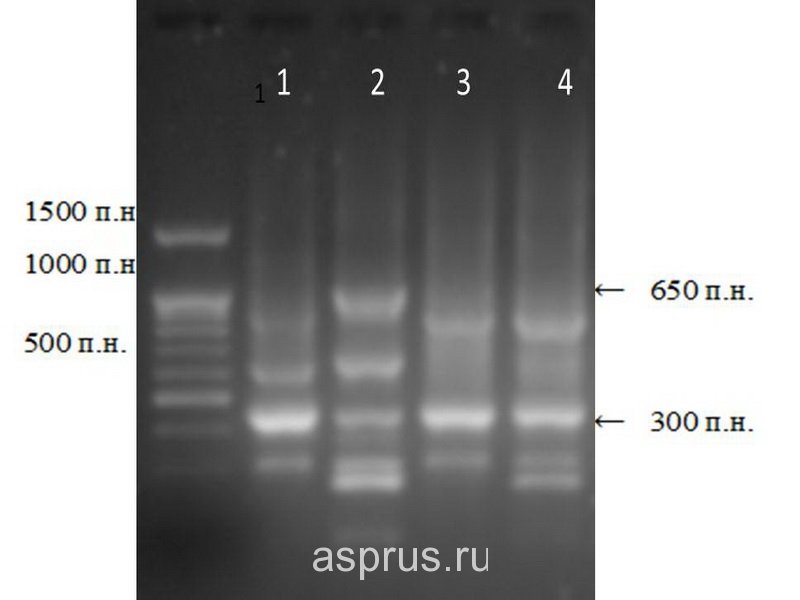

Гибридная природа Тулицы и Величавой была подтверждена во ВСТИСП Высоцким В.А. и его аспиранткой Романовой О.В. методом молекулярно-генетического анализа (Рис.3).

Рисунок 3. Профили фрагментов ДНК сортов сливы, полученные с помощью праймера Paw S5. М – маркер молекулярной массы 100 bp + 1,5 Kb. 1 – Тулица (Кубанская комета × Нарач), 2 – Кубанская комета, 3 – Нарач, 4 – Величавая (Кубанская комета × Нарач). Стрелками показаны фрагменты в п.н., унаследованные гибридами от одного из родителей.

Также для создания сортов сливы с уровнем зимостойкости, близким к яблони был использован метод внутривидовой гибридизации сливы домашней. И в качестве материнского родителя в этой гибридизации очень интересной оказалась местная форма сливы домашней из Тверской области — Урожайная Бабича (Рис. 4). Эту форму помог нам приобрести известный селекционер В.В. Кичина. Как показало искусственное промораживание, вегетативные почки, кора и древесина у черенков Урожайной Бабича оказались устойчивыми к морозу — 35ᴼС после оттепели и последующей их закалки, то есть Урожайная Бабича оказалась абсолютно зимостойкой по 4-му(-35ᴼС) компоненту. К тому же эта форма частично самоплодна, с мелкими, фиолетовыми, вкусными плодами, раннесреднего срока созревания, со свободной косточкой.

Рис.4 Урожайная Бабича

Из семян Урожайной Бабича выращен ряд сеянцев. Из последних с помощью искусственного промораживания было отобрано несколько форм с высокой зимостойкостью по 2(-38ᴼС) и 4(-35ᴼС) компонентам, одна из которых УБ 8.

УБ 8 показала высокую зимостойкость и продуктивность в лабораторных и полевых условиях (Рис. 5,6). Плоды у неё удовлетворительного вкуса, массой 16 г, косточка маленькая, свободная. Велика вероятность того, что эта форма может быть конкурентом тёрну и успешна в местах где культурная слива не растёт. В 2014 году была проведена гибридизация УБ 8 с высококачественными сортами Смолинка и Утро, получено около 1000 семян.

Рис.5 УБ 8 после мороза -37ᴼС

Рис. 6 УБ 8 в 2014 г.

Открытием 2014 года стал один из сеянцев Урожайной Бабича, который вполне может претендовать на статус сорта. Назвали его Памяти Сатаровой. Ценность этой элитной формы (Э.Ф.) подчёркивает то, что сливовый сад в 2014 году был в неважном состоянии. Усохло около 10 % деревьев, что было вызвано переувлажнением почвы осенью 2013 г. и довольно сильными морозами(-27ᴼС) в январе после оттепелей. Деревья Памяти Сатаровой были в хорошем состоянии, штамб и скелетные ветви чистые от ожогов и морозобоин, плодоношение умеренное (Рис.7), плоды крупные (Рис.7), массой около 30 г., отличного вкуса, косточка свободная.

Рис. 6 Памяти Сатаровой(с. Урожайной Бабича от свободного опыления)

Рис. 7 Памяти Сатаровой

Таким образом, форму Урожайная Бабича можно рекомендовать для селекционеров, как источник получения зимостойких, высококачественных сортов сливы домашней.

Подытоживая вышесказанное можно сказать, что слива в Нечернозёмной зоне остаётся пока приусадебной и дачной культурой. В промышленном масштабе её можно возделывать южнее линии Псков – Смоленск –Калуга – Тула – Саранск. Для дачных и приусадебных участков Нечерноземья можно рекомендовать следующие виды и сорта сливы: сорта сливы домашней раннего срока созревания – Утро, Смолинка с сортом – опылителем Скороспелка красная; среднего – Сухановская, Синий дар, Тулица; позднего – Память Тимирязева, Алексий, Величавая; сорт сливы китайской Скороплодная с сортом-опылителем Красный шар и сливы русской Кубанская комета.

Для создания высококачественных и зимостойких сортов сливы представляет интерес межвидовая гибридизация между сортами Кубанская комета и Нарач; внутривидовая гибридизация сливы домашней между местной формой Урожайная Бабича и высококачественными сортами.

Заслуживает внимания работы С.Н. Кулемекова. Он, наряду с исследованиями по вишне, провёл большую работу по созданию и изучению генофонда сливы, отобрал из него ряд зимостойких и высококачественных форм. Внедрил московские сорта сливы в Тульскую область, где они себя хорошо показывают. Без Кулемекова С.Н. не появились на свет такой сорт сливы как Тулица.

В заключении несколько слов о размножении сливы. В последнее время эту культуру преследуют довольно опасные вирусные болезни: шарка и псевдошарка. Поэтому черенки для выращивания посадочного материала надо брать только со здоровых маточников.

Необходимо ежегодно проводить мониторинг их здоровья, проводя экспресс и другие анализы на наличие вирусов в специализированных учреждениях и при наличии вирусов уничтожать заражённые растения.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель исполнительного директора Ассоциации садоводов России, ведущий специалист Ассоциации садоводов

Щекотова Л.А.

Научный консультант Ассоциации садоводов

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации садоводов

С использованием материала Р.Л. Малера и Д.Л. Барни

Удобрение промышленных плантаций малины

Промышленная плантация малины

Экономическая эффективность возделывания красной малины возможна при поддержании плодородия почвы. Производство красной малины требует ежегодного внесения азота, фосфора и серы. Кроме того, необходимо контролировать содержание в почве калия (К), бора (B), и магния (Mg).

- Азот: внесение азотных удобрений в почву — от 60 до 70 кг/га, должно быть произведено сразу после посадки растений. При необходимости азот может быть разбросан по поверхности почвы, один или в смеси с фосфорным удобрением. После этого следует полить участок, что необходимо для растворения удобрений и перемещения их в зону расположения корневой системы.

- Фосфор: имеет решающее значение в развитии побегов малины. Вскоре после посадки фосфор должен быть внесен в бороздки на расстоянии от 10 до 20 см или от 10 до 15 см с каждой стороны строки. Не менее 5 см почвы должны отделять удобрения от корней растений. Тестированные почвы должны получать 100 кг P2O5 на 1 га. На почве, образованной вулканическим пеплом, количество внесенного P должно быть увеличено примерно на 25 процентов.

- Сера: должна присутствовать в почве в объеме 400 кг на 1 га до посадки или вносится поверхностно и перемещается в корневую зону через орошение или осадки. Гипс является приемлемым источником S удобрений.

Малина лучше всего растет на почвах, имеющих значения рН между 5,6 и 6,5. Если рН почвы ниже 5,6 — следует для повышения кислотности применять известь, предпочтительно доломитовый известняк. Известь должна быть внесена в почву и тщательно перемешана перед посадкой растений.

Качественные ягоды малины промышленного сорта Поляна

Удобрение плодоносящих насаждений

Плодоносящая плантация малины

- Азот: в течение года рекомендуется вносить от 50 до 75 кг. N на 1 га при производстве красной малины. N следует вносить поверхностно на почву вдоль строки, можно объединять с P весной (в конце марта или в начале апреля). Если рост побегов является недостаточным и длина междоузлий менее 10 см, можно использовать больше N — от 75 кг до 90 на 1 га. Помните, что желательной является 10 см длина междоузлий побега, нижние почки должны быть выше поверхности почвы на 60 — 90 см. Азот является наиболее важным фактором, определяющим длину междоузлий.

Недостаток азота, проявления на листьях малины

- Фосфор: красная малина будет реагировать на внесение Р, если тестовые количества его в почве низкие. Анализ почвенной пробы проводится на основе экстрагируемого P, присутствующего в образце почвы, взятой из верхних 12 см почвенного профиля. Фосфор должен быть внесен в почву с каждой стороны от строки, примерно на 0,3м от растений или, если возможно, на 8 — 10 см. Вносить P нужно весной.

- Калий: красная малина требует определенного уровня K в почве для максимальной урожайности. Калийное удобрение следует применять весной. Калийные удобрения (хлористый калий или сульфат калия) можно рассыпать между рядами или объединять их с фосфорными и азотными удобрениями.

Дефицит калия

- Сера: удобрения следует вносить в объеме 35 кг на 1 га. Для этого лучше всего подойдет гипс, внесенный весной.

- Бор: следует наносить на почву, содержащую менее 0,5 частей на миллион частей бора на глубине 35 см . Бор следует применять в объеме 1кг/ 1 га весной, и никогда нельзя вносить его вместе в другими химикатами.

- Магний: при тестировании почвы на Mg значение менее 0,25 мэкв/100 г (растворимый экстракт) указывает на дефицит Mg. Дефектные почвы должны получить 570 кг с 1 га — сульфата магния или сульфата калия-магния.

О.В. Жбанова ведущий специалист Ассоциации садоводов по ягодным культурам, на промышленной плантации малины фотонейтрального типа плодоношения

Посадочный материал Вы можете заказать в Ассоциации садоводов по электронной почте: asprus@mail.ru

по телефонам: 8-(47545)-2-36-04; 8-(47545)-2-40-02

моб.: 8-905-123-95-09 — Жбанова Ольга Владимировна (ведущий специалист «АСП-РУС»)

Материал подготовили:

Миляев А.И.

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала магистра Agata Broniarek-Niemiec

Интегрированная защита вишневых садов от болезней

В интегрированной защите вишневых садов от болезней важную роль играют агротехнические меры (выбор участка под сад, пространственная изоляция между садами, использование здорового посадочного материала), а также механические (обрезка и уничтожение пораженных ветвей или целых деревьев). В отличие от этих методов, химический способ защиты растений используется в тех случаях, когда другие способы оказываются неэффективным или невозможным.

Фото 1. Бурая гниль косточковых плодовых – проявление симптомов на цветках

Наиболее распространенные болезни вишни

В вишневых садах появляются различные болезни (таблица 1), степень их вредоностности зависит от погодных условий (таблица 2). Признаки проявления и вредоносность различных болезней вишни представлены в таблице 3.

Таблица 1.

Наиболее распространенные болезни вишни и степень их влияния на потерю урожая

| Заболевание |

Экономическое значение |

| Грибковые заболевания |

| Монилиоз Monilinia laxa, Monilinia fructigena |

+++ |

| Коккомикоз вишни Blumeriella jaapii |

+++ |

| Горькая гниль вишни Glomerella cingulata |

+++ |

| Цитоспороз плодовых Leucostoma cincta, Leucostoma persooni |

++ |

| Млечный блеск Chondrostereum purpureum |

++ |

| Вертициллёзное увядание Verticilium dahliae |

++ |

| Бактериальные заболевания |

| Бактериальный рак Agrobacterium tumefaciens |

++ |

| Бактериальный ожог Pseudomonas syringae pv. syringae |

++ |

| Вирусные заболевания |

| Вирус некротической кольцевой пятнистости (PNRSV) |

++ |

| Вирус карликовости вишни (PDV) |

+ |

+++ — высокая

++ — средняя

+ — низкая

Фото 2. Усыхание однолетнего прироста вишни при поражении монилиозом

Таблица 2.

Погодные условия, способствующие развитию болезней вишни

| Болезни |

Температура, °С |

Влажность |

| Монилиоз |

15-25 |

высокая |

| Коккомикоз вишни |

16-20 |

высокая |

| Горькая гниль вишни |

20-25 |

высокая |

| Бактериальный рак |

22-28 |

высокая |

| Цитоспороз плодовых |

>8 |

высокая |

| Бактериальный ожог |

15-17 |

высокая |

| Млечный блеск |

10-21 |

высокая |

| Вертициллёзное увядание |

15-25 |

высокая |

| Вирус карликовости вишни |

10-16 |

средняя |

Фото 3. Проявление коккомикоза на листьях вишни

Таблица 3.

Признаки проявления болезней вишни

| Болезни |

Признаки поражения и вредоносность |

| Монилиоз |

Наиболее характерным признаком проявления этого заболевания на вишне является усыхание цветков, которые остаются на дереве в течение длительного времени. Из пораженных цветков гриб переходит на молодые побеги, вызывая их увядание и гибель. Массовые очаги поражения бурой гнилью происходят в дождливую погоду. Зараженные плоды мумифицируются и остаются на дереве до следующего года.

В годы массового поражения вызывает отмирание большинства молодых побегов и вызывает гибель всего дерева. |

| Коккомикоз вишни |

Первые признаки заболевания появляются на листьях в виде нескольких мелких пятен, но к концу мая поверхность листа полностью заполняется пятнами. На нижней стороне листьев на месте каждого пятна образуется небольшой бугорок, на котором созревают конидии. Эти споры являются источником вторичной инфекции. Пятна сначала появляются по краю листьев, а затем распространяются по всей поверхности листа, сливаясь друг с другом. Пораженные листья желтеют и опадают.

Иногда признаки болезни могут проявляться на стеблях и плодах. Из-за раннего срока опадения листьев плоды не созревают и теряют товарный вид |

| Горькая гниль вишни |

Наибольший вред эта болезнь наносит растениям в период созревания плодов. В результате поражения во влажную погоду на плодах образуются конидии, которые являются источником инфекции. Зараженные плоды засыхают, мумифицируются и остаются на дереве до следующего сезона. Болезнь может проявляться во время транспортировки и хранения плодов. |

| Бактериальный рак |

Признаками болезни являются узловые новообразования разных размеров на главных и боковых корнях. Наросты могут быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. На молодых корнях они овальные, гладкие, светло-коричневые и изначально мягкие. На корневой шейке новообразования имеют темный цвет и растрескивается.

Болезнь особенно опасна в молодом саду. Деревья с сильно пораженной корневой системой плохо растут и засыхают. |

| Вирус некротической кольцевой пятнистости (PNRSV) |

Признаки проявления болезни зависят от штамма вируса и восприимчивости сорта. Весной на листьях образуются пятна или кольца хлоротичного цвета. Некоторые штаммы вируса приводят к серьезным потерям урожая.

Вирус может вызывать остановку роста деревьев. Также может привести к отмиранию почек и побегов. Вирусные инфекции значительно ослабляют рост деревьев, снижают устойчивость к другим болезням и заморозкам. |

| Цитоспороз плодовых |

Признаками этой болезни являются увядание листьев, усыхание молодых побегов и ветвей и даже целых деревьев. На отмершей коре образуется папиллярная масса в виде мелких вздутий на ее поверхности (темные пикниды гриба), которая в сырую погоду проявляется в виде слизи красного и желтоватого цвета. |

| Бактериальный ожог |

Первые признаки заболевания проявляются в начале весны. Пораженные почки набухают, но не растут. Затем заболевание появляется во время цветения. Цветки становятся черными, сморщиваются и погибают, но остаются в течение некоторого времени на деревьях. Также симптомы болезни могут появиться на листьях и плодах. На листьях образуются пятна коричневого цвета, которые вскоре выпадают и образуют дырчатость, а плоды чернеют и засыхают. Пораженные плоды деформируются и теряют товарный вид. |

| Млечный блеск |

Болезнь проявляется на листьях. Они становятся серебристого цвета, что является результатом действия токсинов гриба. Может поражать как отдельные ветви, так и все дерево полностью. Другими признаками являются потемнение древесины, и отслаивание коры. Болезнь вызывают плодовые тела гриба, расположенные на ветвях и стволах зараженных деревьев. Эти плодовые тела плоские, полукруглые с волнистыми краями, белые сверху и фиолетово-пурпурные внизу.

Болезнь проявляется обычно в очень холодные зимы. Пораженные деревья слабеют и постепенно умирают. |

| Вертициллёзное увядание |

Признаком болезни является постепенное или внезапное увядание листьев, на которых образуются желтые пятна. Затем листья буреют и опадают. Также вянут и погибают ветви и целые деревья. Увядание наблюдается особенно в сухую и жаркую погоду, когда поврежденные сосудистые пучки не в состоянии обеспечить растение соответствующим количеством воды. Грибок образуется в ксилеме ткани, вызывая темно-коричневый цвет древесины.

В молодых садах, болезнь может вызвать отмирание целых деревьев. |

| Вирус карликовости вишни (PDV) |

Первые признаки появляются в конце мая и начале июня, около 3-4 недель после цветения. На листьях между жилками появляются хлоротичные неравномерно окрашенные пятна. Плоды желтеют и опадают. |

Фото 4. Монилиальная гниль плодов вишни

Меры борьбы с болезнями в промышленных садах вишни

Фото 5. Вертициллезное увядание вишни

В защите вишневых садов от болезней можно использовать множество различных нехимических методов. Наиболее важным из них является:

- Агротехнический метод

Новые сады не должны располагаться вблизи уже существующих садов, так как патогены могут переноситься насекомыми. Пространственная изоляция должна быть не менее 500-700 м. При выборе места под сад следует учитывать предшествующую культуру.

При закладке вишневого сада необходимо использовать здоровый посадочный материал. Правильная система обработки почвы обеспечивает хорошую аэрацию и создает менее благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов.

Фото 6. Горькая гниль вишни — пораженные плоды

- Химическая метод

Химический метод борьбы с болезнями имеет важное значение для защиты промышленных вишневых садов. В последние годы произошли серьезные изменения в борьбе с болезнями при использовании средств защиты растений. Много препаратов были запрещены, так как они токсичны для человека и окружающей среды, характеризуются отсутствием селективности, долго сохраняются в почве и окружающей среде.

Перед применением пестицида необходимо внимательно изучить инструкцию, культуры, на которых разрешен данный препарат и против каких болезней его можно применять.

Фото 7. Бактериальный рак на корнях

Таблица 4.

Меры борьбы с болезнями в вишневом саду

| Болезнь |

Агротехнический метод |

Химический метод |

| Монилиоз |

Обрезка и уничтожение пораженных побегов и мумифицированных плодов |

Обработка фунгицидами |

| Коккомикоз вишни |

Сбор и уничтожение опавших листьев |

Обработка фунгицидами |

| Горькая гниль вишни |

Вырезка и уничтожение мумифицированных плодов, которые являются источником инфекции |

Обработка фунгицидами |

| Бактериальный рак |

Необходимо соблюдать севооборот. Закладывать сады лучше всего после зерновых культур.

На полях, сильно зараженных А. tumefaciens, не должны расти растения-хозяева как минимум 5-6 лет.

Рекомендуется поддерживать слабокислую реакцию почвенной среды (рН 5,5-6,0), например, с помощью сульфата аммония. |

После выкопки саженцев из питомника необходимо удалить все наросты на корневой шейке и на основных корнях.

Корни пораженных растений после удаления галлов, обрабатываются суспензией глины с препаратом, содержащим 0,5-1% меди. |

| Цитоспороз плодовых |

Необходимо своевременно и правильно делать обрезку деревьев.

Правильный выбор участка под сад позволит предотвратить повреждения морозами и солнечные ожоги. |

Обработка

среза сразу после удаления ветвей.

Обработка фунгицидами |

| Вирус некротической кольцевой пятнистости (PNRSV) |

Использовать здоровый посадочный материал.

Пространственная изоляция между садами.

Раскорчевка и уничтожение пораженных деревьев. |

Нет зарегистрированных препаратов |

| Бактериальный ожог |

Использовать здоровый посадочный материал.

Соблюдать пространственную изоляцию между садами.

Раскорчевка и уничтожение пораженных деревьев.

Правильный выбор участка под сад позволит предотвратить повреждения морозами и солнечные ожоги. |

Обработка среза сразу после удаления ветвей.

Обработка фунгицидами |

| Млечный блеск |

Вырезка и уничтожение пораженных побегов.

Сильно пораженные деревья, корчевать и уничтожать. |

Обработка

среза сразу после удаления ветвей. |

| Вертициллёзное увядание |

Удаление пораженных плодов. Закладка сада устойчивыми к заболеванию сортами. |

Нет зарегистрированных препаратов |

| Вирус карликовости вишни (PDV) |

Здоровый посадочный материал.

Пространственная изоляция между садами.

Раскорчевка и уничтожение пораженных деревьев. |

Нет зарегистрированных препаратов |

Фото 8. Вирус некротической кольцевой пятнистости (PNRSV)

Осмотр в саду проводят на случайно выбранных деревьях (10-15 деревьев на 1 га).

В случае идентификации вирусных заболеваний следует проводить постоянный осмотр молодых деревьев в первый и второй год после посадки. Это позволит выявить и удалить все больные растения, прежде чем они зацветут и станут источником инфекции для других деревьев.

Фото 9. Признаки проявления бактериального рака на плодах и листьях вишни

Таблица 5.

Признаки проявления основных болезней вишни и сроки обработок химическими препаратами

| Болезнь |

Признаки проявления болезни |

Сроки обработок |

| Болезнь |

Болезнь в первую очередь проявляется на цветках, затем опадают листья. В течение 4 недели после того как опали листья, заболевание проявляется на побегах. |

В начале цветения проводят одну обработку.

При сильном поражении необходимо провести две обработки в начале цветения и во время обильного цветения. |

| Коккомикоз вишни |

Первые признаки проявляются в конце мая. Сильное развитие заболевания наблюдаются во время вегетации.

Степень развития болезни зависит от погодных условий. В сухую и жаркую погоду инфекция не развивается. |

Большинство сортов вишни подвержены коккомикозу и требуют химической защиты.

Первую обработку проводят после цветения, а затем еще

2-3 опрыскивания через 10-14 дней. В дождливую погоду, особенно, когда поражение листьев составляет более 10%, проводят 1-2 обработки после сбора урожая |

| Горькая гниль вишни |

Сильно поражаются деревья в пасмурную погоду. Сорт «Нордстар» особенно восприимчив к горькой гнили. |

Количество обработок зависит от степени развития болезни. В среднем 2-3 обработки должны проводиться каждые 10-14 дней после цветения. |

| Цитоспороз плодовых |

Сильное поражение деревьев цитоспорозом наблюдается во время вегетации. |

Необходимо обрабатывать срезы после обрезки деревьев. Обработка медьсодержащими препаратами способствует уменьшению возникновения цитоспороза. |

| Вирус некротической кольцевой пятнистости (PNRSV) |

Сильное поражение наблюдается в период вегетации (май — июнь). |

Нет необходимости в химической обработке против вируса.

Необходимо использовать здоровый посадочный материал. Вырезать и уничтожать зараженные побеги или корчевать целые деревья. |

| Бактериальный ожог |

Первые признаки болезни наблюдаются в начале весны в виде отмирающих почек. После цветения болезнь проявляется на листьях и цветах, а затем переходит на созревшие плоды. |

Обработка срезов после обрезки деревьев.

Обрабатывать медьсодержащими препаратами в период бутонизации. |

| Млечный блеск |

Признаки проявляются в мае, на листьях. Они принимают серебристую окраску. Плодовые тела гриба появляются на стволах деревьев осенью и весной во влажную погоду. |

Нет необходимости в химических обработках. |

| Вертициллёзное увядание |

Симптомы заболевания проявляются в молодых садах в сухую и жаркую погоду. |

Химическое обеззараживание почвы до посадки сада. |

| Вирус карликовости вишни (PDV) |

Первые признаки болезни проявляются в период вегетации (май-июнь). |

Нет необходимости в химических обработках. Необходимо использовать здоровый посадочный материал. Вырезать и уничтожать пораженные побеги и деревья. |

Фото 10. Бактериальный ожог на плодах вишни

Есичев С.Т., заведующий ГСУ

Анализ результатов сортоиспытания плодовых культур на Калужском ГСУ. 2014 г.

Итоги сортоиспытания на Калужском ГСУ

По результатам испытания Калужским госсортоучастком предложено для включения в Государственный реестр селекционных достижений РФ более 50 сортов, в т.ч. :

- яблони (Орловский пионер, Зарянка, Пепин орловский, Орловская заря, Белорусское сладкое, Елена, Память Исаева, Славянин, Болотовское, Московское ожерелье, Янтарное ожерелье, Рождественское, Сябрына, Поспех, Вербное, Весялина),

- груши ( Скороспелка из Мичуринска, Светлянка, Просто Мария),

- вишни ( Малиновка, Быстринка, Тамарис, Антрацитовая),

- сливы (Ренклод мичуринский, Сухановская, Болховчанка),

- смородины черной (Оджебин, Лентяй, Гулливер, Нара, Орловский вальс, Сенсей,Чернавка, Гамаюн),

- смородины красной (Рондом, Памятная, Серпантин),

- малины (Бальзам, Гусар, Пересвет, Рубин брянский),

- малины ремонтантной (Геракл, Бабье лето-2, Абрикосовая, Золотые купола, Элегантная, Августина, Бриллиантовая),

- облепихи (Превосходная, Любимая),

- земляники (Витязь, Русич, Альфа, Анастасия, Берегиня),

- шиповника (Тихон, Маяк, Славутич).

Степень подмерзания коры и древесины в 2014 г.

| Балл |

Сорт |

| Черешня |

| 0-1 |

Фатеж, Садко, Брянская розовая, Памяти Астахова, Память Никитину, Родина, Витязь, Северная |

| 1-2 |

Чермашная, Бряночка, Тютчевка, Любимица Астахова, Мускатная, Гронкавая |

| 2-3 |

Овстуженка, Красная горка, Ревна, Веда, Аделина, Соперница, Наслаждение, Гостинец |

| 3-4 |

Синявская |

| 4-5 |

Троснянская |

| Вишня |

| 0-1 |

Владимирская, Молодежная, Ровесница, Тамарис, Тургеневка, Харитоновская, Гриот белорусский, Заранка, Радонеж и т.д. |

| 1-2 |

Черешневая, Ассоль, Бусинка |

Степень плодоношения черешни и вишни в 2014г.

| Балл |

Сорт |

| Черешня |

| 5 |

Память Никитину |

| 4 |

Чермашная, Бряночка |

| 3 |

Тютчевка, Брянская розовая, Веда, Одринка, Памяти Астахова, Соперница, Витязь, Гостинец |

| 2 |

Лена |

| 1 |

Аделина, Наслаждение, Родина |

| Вишня |

| 5 |

Молодежная |

| 4 |

Тамарис, Морель брянская, Ассоль |

| 3 |

Гриот белорусский, Харитоновская, Памятная, Ровесница, Сильва, Тургеневка, Путинка |

| 2 |

Владимирская, Радонеж, Застенчивая, Вянок, Заранка, Норд стар |

Сорт черешни Память Никитину

| № |

Черешня |

Масса плодов, г |

Вишня |

Масса плодов, г |

| 1 |

Памяти Астахова |

6,8 |

Застенчивая |

6,5 |

| 2 |

Любимица Астахова |

6,5 |

Памятная |

5,8 |

| 3 |

Соперница |

6,0 |

Харитоновская |

5,4 |

| 4 |

Наслаждение |

6,0 |

Путинка |

5,2(6,5) |

| 5 |

Аделина |

5,8 |

Гриот белорусский |

4,8 |

| 6 |

Гастинец |

5,7 |

Тургеневка |

4,1 |

| 7 |

Садко |

5,5 |

Молодежная |

3,7 |

| 8 |

Тютчевка |

5,1 |

Шпанка брянская |

3,7 |

| 9 |

Веда |

5,0 |

Радонеж |

3,6 |

| 10 |

Овстуженка |

4,7 |

Банкетная |

3,5 |

| 11 |

Лена |

4,6 |

Ассоль |

3,4 |

| 12 |

Память Никитину |

4,5 |

Вянок |

3,2 |

| 13 |

Бряночка |

4,3 |

Морель брянская |

3,0 |

| 14 |

Чермашная |

4,2 |

Сильва |

2,6 |

| 15 |

Витязь |

3,4 |

Владимирская |

2,1 |

Устойчивые сорта вишни

|

к коккомикозу:

- Новелла

- Харитоновская

- Гриот Белорусский

- Радонеж

- Тамарис

- Игрицкая

- Черешневая

- Живица

- Ровесница

- Булатниковская

|

к монилиозу:

- Жывица

- Гриот Белорусский

- Новодворская

- Радонеж

- Игрицкая

|

Самоплодные сорта:

- Волочаевка

- Вянок

- Ровесница

- Булатниковская

- Молодежная

- Тамарис

Сорт черешни Малиновка

Сорт черешни Тамарис

Сорт черешни Чермашная

Сорт черешни Садко

Сорт черешни Овстуженка

Сорт черешни Фатеж

Сорт черешни Тютчевка

Сорт сливы Соперница

Сорт сливы Путешественница

Сорт сливы Найдена

Сорт сливы Кубанская комета

Сорт сливы Несмеяна

Сорт сливы Сонейка

Сорт сливы Лама

Сорт сливы Мара

Сорт сливы Скороплодная

Слива домашняя

Ценными хозяйственными качествами и высоким адаптивным потенциалом обладают сорта

- Смолинка (один из самых крупноплодных и вкусных районированных сортов)

- Сухановская (зимостойкий, урожайный, с плодами десертного вкуса

- Болховчанка (крупные десертного вкуса плоды позднего срока созревания)

- Стартовая (урожайность небольшая, но плоды массой до 110 г десертного вкуса и раннего срока созревания)

- Утро (самоплодный, урожайный, плоды желтой окраски, зимостойкость средняя)

Сорт сливы Смолинка

Сорт сливы Заречная ранняя

Сорт сливы Стартовая

Сорт сливы Утро

Сорт сливы Ночка

Сорт абрикоса Триумф северный

Сорт яблони Елена

Сорт яблони Августа

Сорт яблони Памяти Тихомирова

Сорт яблони Орлинка

Сорт яблони Яблоный спас

Сорт яблони Орловим

Сорт яблони Коваленковское

Сорт яблони Коваленковское

Сорт яблони Славянин

Сорт яблони Брянское

Сорт яблони Кандиль орловский

Сорт яблони Рождественское

Сорт яблони Сябрына

Сорт яблони Белорусское сладкое

Сорт яблони Болотовское

Сорт яблони Благовест

Сорт яблони Имрус

Сорт яблони Имрус

Сорт яблони Надзейны

Сорт яблони Надзейны

Сорт яблони Поспех

Сорт яблони Поспех

Сорт яблони Вербное

Сорт яблони Синап орловский

Сорт яблони Имант

Сорт яблони Хани крисп

Сорт яблони Московское ожерелье

Сорт яблони Янтарное ожерелье

Сорт яблони Валюта

Сорт груши Бессемянка

Сорт груши Скороспелка из Мичуринска

Сорт груши Лада

Сорт груши Чижовская

Сорт груши Августовская роса

Сорт груши Памяти Яковлева

Сорт груши Велеса

Сорт груши Брянская красавица

Сорт груши Просто Мария

Сорт груши Москвичка

Сорт груши Юрьевская

Сорт груши Белорусская поздняя

Kirk D. Larson,

специалист по выращиванию земляники.

Штат Калифорния, США

Выращивание земляники в штате Калифорния

Сбор земляники на плантации в Калифорнии  Качество ягод земляники Важнейшие составляющие производства

Технологическая составляющая

- Схемы размещения

- Наиболее благоприятные зоны

- Современный сортимент

- Урожайность, сбор и товарная обработка

Экономическая составляющая

Факторы высокой продуктивности плантации

- Благоприятные почвенно-климатические условия

- Ежегодная урожайность

- Оздоровленный посадочный материал

- Высокопродуктивные сорта

Климатические условия Калифорнии

В прибрежной зоне равнинные участки занимают около половины штата, климат в этой зоне очень мягкий.

- Январь 19 / 7º C (66 / 45º F)

- Август 23 / 16º C (74 / 60º F)

Почвы плодородные, легкие.

Недостаток – низкое количество осадков.

Местоположение фермерского хозяйства  Промышленная плантация земляники в прибрежной зоне Ежегодная закладка плантаций

Используется только оздоровленная рассада

Перед посадкой – обеззараживание почвы

Свежевыкопанная рассада

Выращиваются как фотонейтральные сорта, так и сорта традиционного типа плодоношения

Рассада «фриго»

Преимущественно фотонейтральные сорта

Почва, прошедшая фумигацию перед посадкой маточника Почва, прошедшая фумигацию перед посадкой маточника |

Почва, не прошедшая фумигацию перед посадкой маточник Почва, не прошедшая фумигацию перед посадкой маточник |

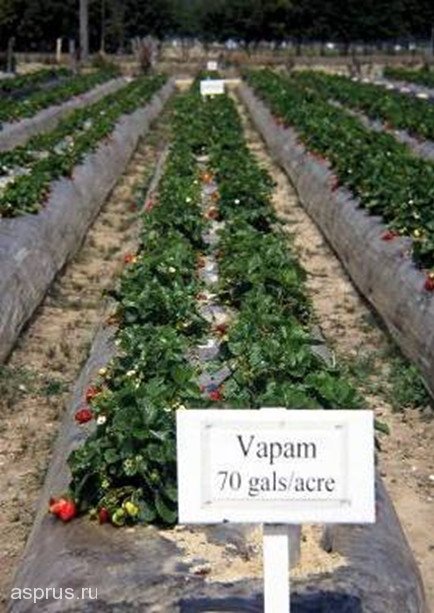

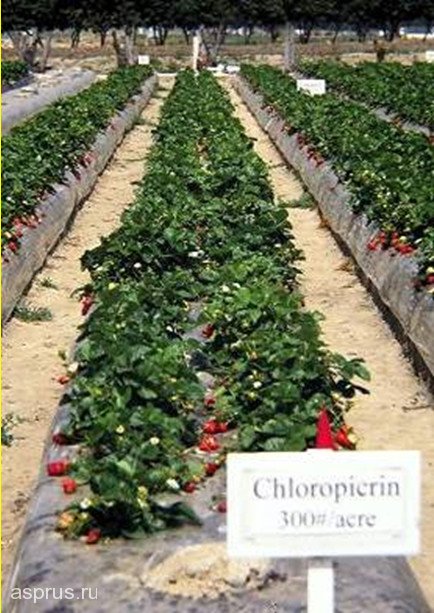

Обеззараживание почвы необходимо для профилактики заражения болезнями и поражения вредителями

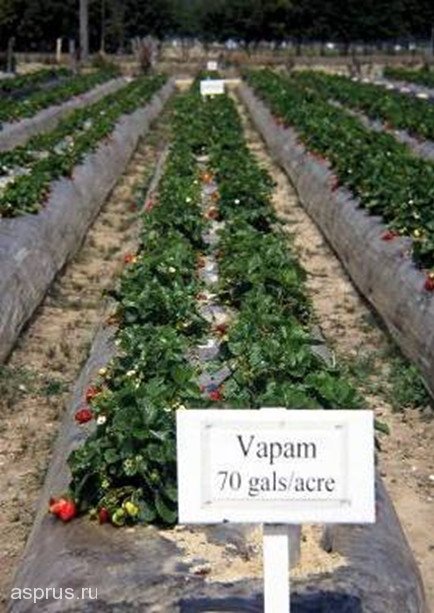

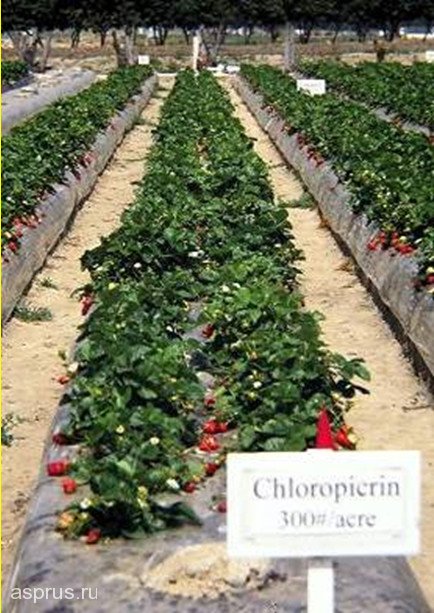

Производственное описание сортов Производственный эксперимент

Изучение специальных агроприемов Препараты, альтернативные Метилбромиду

Контроль Контроль |

Вапам Вапам |

Хлоропикрин Хлоропикрин |

Составляющие высокой продуктивности

Качество ягод земляники, собранных на промышленной плантации  Высокая продуктивность земляники  Высококачественные плоды земляники садовой Обязательное соблюдение технологии

- Обеспечение высокой приживаемости

- Баланс «рост-плодоношение»

- Уменьшение периода эксплуатации плантации

- Качество урожая

Высокая товарность плодов Оптимальное время выкопки – достаточное количество часов полевого охлаждения

Выкопка рассады земляники  Состояние растений земляники перед выкопкой  Рассада земляники перед выкопкой Качество выкопки с наименьшими повреждениями корневой системы

Корошо развитая корневая мочка Высокая продуктивность – результат соблюдения сроков выкопки рассады и достаточного полевого охлаждения

Производственные испытания земляники Полевое охлаждение и качество ягод

Результаты сравнения выращивания в различных зонах Влияние температуры и фотопериода на формирование усов и цветоносов

| Темп. (oC) |

Длинна дня, час |

Кол-во усов |

Кол-во цветоносов |

| 21 |

16 |

312 |

14 |

| 14 |

110 |

40 |

| естествен. |

0 |

281 |

| 15,5 |

16 |

71 |

54 |

| 14 |

23 |

115 |

| естествен. |

0 |

179 |

| 12,8 |

16 |

49 |

68 |

| 14 |

20 |

73 |

| естествен. |

0 |

133 |

Маточник и плодоносящая плантация земляники

Пазушные почки могут формировать:

- Дополнительные листья

- Усы

- Находиться в состоянии покоя

Пазушные почки

Формирование листового аппарата

|

|

| Хорошо развитое растение к первому цветению |

Слабо развитое растение к первому цветению |

На формирование листового аппарата влияют:

- Время посадки

- Орошение

- Фертигация

Баланс между ростом и плодоношением

Придаточные корни формируются у основания листьев и в базальной части растений. Образование дополнительных корней напрямую связано с глубиной посадки растений.

Придаточные корни

Правильная глубина посадки очень важна для нормального роста и развития земляники

Рост и плодоношение внесезонной земляники на мульчирующей пленке разного цвета (январь).

Прозрачная пленка Черная пленка

Продуктивность земляники на прозрачной, черной, коричневой и зеленой мульчирующей пленке

3 основных системы выращивания

Свежевыкопанная рассада(осенняя посадка)

- Сорта традиционного типа плодоношения

Регион — South Coast

Период выращивания — декабрь-июнь

- Фотонейтральные сорта

Регионы — Sts Maria, Wat/Salinas

Период выращивания — март/апрель-декабрь

Рассада «фриго» (весенняя посадка)

- Фотонейтральные сорта

Регионы — South Coast? Santa Maria

Период выращивания — конец сентября-середина декабря

Свежевыкопанная рассада традиционных сортов — South Coast

Рассада с открытой корневой системой. Маточники на достаточной высоте над уровнем моря/

Посадка 9/25 — 10/10

Cбор урожая 10/10 — 7/1

Свежевыкопанная рассада традиционных сортов — South Coast

Продуктивность растений в год посадки (осенняя посадка)

- Обеззараживание почвы

- Качественная рассада

- Прозрачная мульча

- Здоровые растения

- Орошение

- Фертигация

- Высокая плотность посадки

Продуктивность растений в год посадки (осенняя посадка)

Расширение сроков производства с помощью фотонейтральных сортов

Регионы — Santa Maria and Watsonville/Salinas

Рассада с открытой корневой системой, маточники на достаточной высоте над уровнем моря, продуктивные сорта. Посадка с конца октября до середины ноября.80-120 тыс. тонн валовой сбор

25 % от всего урожая собирают с октября по декабрь(плодоношение начинается через 11-13 месяцев после посадки)

1 апреля  10 июня  20 октября Рассада «фриго» фотонейтральных сортов.

Регионы — South Coast Region

- Хранение рассады в холодильниках

- Посадка весной или�в начале лета

- Сбор урожая 9/15 — 12/15

- 20 — 25 тыс. тгонн до 15 декабря

Пути повышения продуктивности фотонейтральной земляники

- Черно-белая мульча

- Сроки посадки

- Вырезка усов и цветоносов

- Орошение и фертигация

- Защита растений

Земляника, 15 ноября Хорошие результаты показали следующие технологические приемы:

- Мульчирование гряд прозрачной или черной пленкой

Сохраняет тепло в почве = лучше рост растений, меньше сорняков, уменьшает развитие гнили на ягодах

- Применение удобрений через систему орошения и по листу

- Капельное орошение

- Обеззараживание почвы

Грядообразователи

Одновременная укладка капельных линий

Послеуборочная подготовка ягод начинается уже в поле

Муханин И.В.

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала профессора Remigiusz W. Olszak

Особенности распространения основных видов тли в промышленных садах и меры борьбы с ней

Общие сведения о вредоносности тли в садах