Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Тареев Александр

технический директор

Читайте также:

ЭКС-ЧЕЙНДЖ — решение устранения жесткости воды и стабилизации рН

ЗЕБА — суперабсорбент против засухи

Органосиликоновый суперсмачиватель для сохранения биологической эффективности средств защиты растений и удобрений

Сильвет™ Голд

Химическое название

Trisiloxane alkoxylates не ионного происхождения, относящийся к силоксану на основе гирофобной и гидрофильной групп

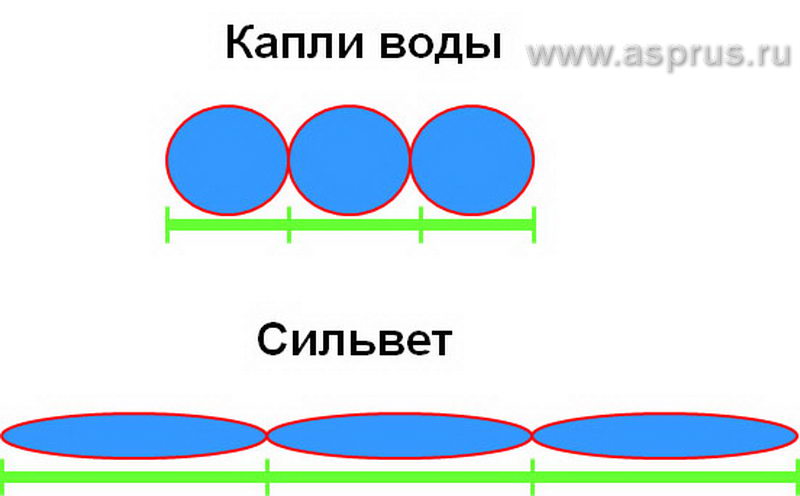

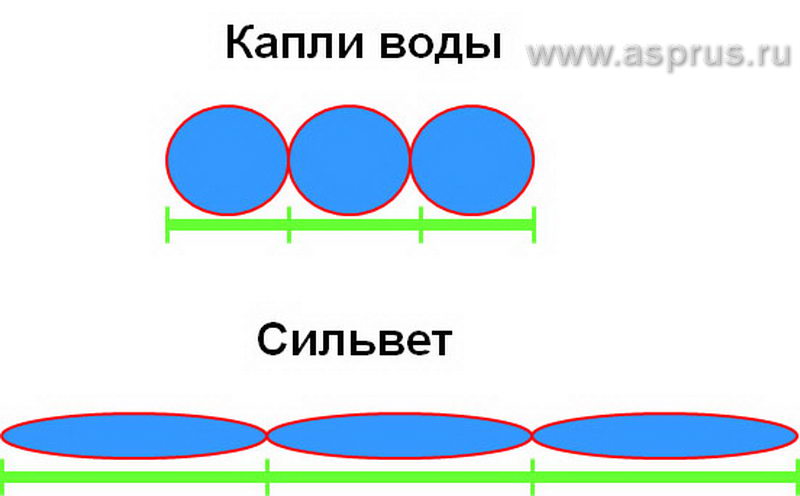

Механизм действия — уменьшение поверхностного натяжения водных растворов путем снижения притяжения между молекулами воды.

Увеличивает проникновение препаратов внутрь растения

Наглядный пример действия

СИЛЬВЕТ ГОЛД помогает пестицидам и удобрениям:

- Повышает эффективность работы препаратов в критических и оптимальных условиях

- Увеличивает площадь покрытия растений, в т.ч. покрытых восковым налетом и опущенных

- Улучшает проникновение препаратов внутрь кроны деревьев и на нижнюю сторону листьев

- Снижает расход воды на 20-50%

- Позволяет проводить обработку при более высокой скорости

- Повышает устойчивость к смыванию дождем

- Снижает себестоимость химических обработок

Каковы оптимальные условия для обработок пестицидами?

Оптимальная погода

- Температура (15-20ºС)

- Влажность не менее 60%

- Скорость ветра (более 10 м/с нельзя работать)

- Осадки (интервал не менее 4 часов)

Оптимальный опрыскиватель

- Равномерность покрытия (20-30, 30-40 и 50-70 капель на 1 см2)

- Объем жидкости (1000-1500 л/га)

- Размер капли (200-300 мкм) – менее 100 мкм не долетают до растений , а более 300 мкм не эффективны

- Скорость внесения (8 км/ч) – при срыве сроков -12-15 км/ч

Сильвет позволяет добиться высокого качество опрыскивания

Качество опрыскивания

Фунгицид

|

Фунгицид + Сильвет

|

Черешня

|

Сильвет + Фунгицид

|

Без Сильвета

|

Норма расхода

| Культура |

Вредный объект (назначение) |

Норма применения Сильвет Голд (л/га) |

Норма расхода рабочей жидкости (л/га) |

Обычная норма воды л/га |

| Плодовые семечковые и косточковые |

Болезни вредители, внекорневые подкормки микроудобрениями |

0,18-0,4 |

720-840 |

1000-1500 |

| 0,05-0,25 малообъемное |

200-500 |

|

Экономия воды от 280 до 660 л/га

Уменьшение затрат на дизтопливо, сокращение времени на подвоз воды, заправку опрыскивателя

Увеличение площади обработки за смену

Сравнительная эффективность применения акарицидов на яблоне против паутинных клещей (Краснодарский край, 2010)

| Вариант опыта |

Норма расхода, кг + л /га |

Биологическая эффективность (%) после обработки |

| 12 сут |

15 сут |

20 сут |

25 сут |

30 сут |

| Омайт СП |

3 |

89,5 |

88,92 |

81,35 |

46,76 |

28,38 |

| Омайт СП + Сильвет |

3,0 + 0,1 |

94,7 |

94,05 |

90,81 |

55,41 |

41,35 |

| Демитан КЭ |

0,4 |

91,5 |

88,65 |

74,32 |

65,14 |

25,68 |

| Демитан КЭ + Сильвет |

0,4 + 0,1 |

98,3 |

95,41 |

94,32 |

75,95 |

43,78 |

| Контроль |

— |

203,51 |

212,43 |

214,86 |

219,73 |

Ковешникова Е.Ю.

кандидат сельскохозяйственных наук,

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский

институт садоводства имени И.В. Мичурина

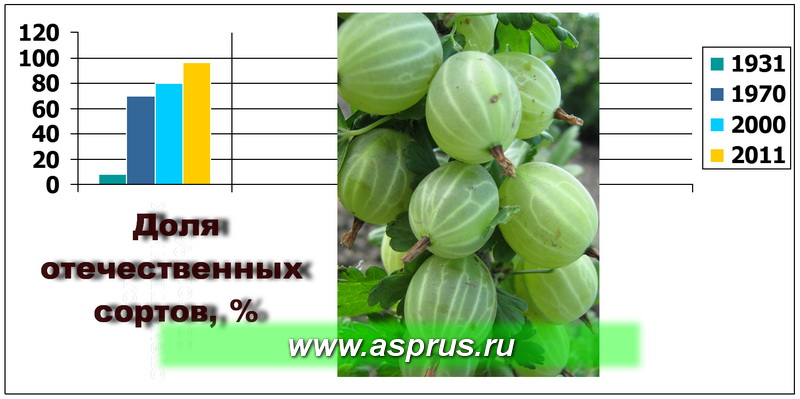

Динамика изменения отечественного сортимента крыжовника, 1931-2011 гг.

Сорта крыжовника, рекомендуемые для Центрально-Черноземного региона:

- Казачок

- Колобок

- Малахит

- Русский

- Сириус

- Сливовый

- Смена

- Серенада

- Юбилейный

Во ВНИИС им. И.В. Мичурина создано 26 сортов крыжовника, из них 10 включены в Госреестр РФ

Сорта крыжовника, рекомендуемые для ЦЧЗ

- КАЗАЧОК

- КРАСНОСЛАВЯНСКИЙ

- МАЛАХИТ

- САЛЮТ

- СЕРЕНАДА

- СЛИВОВЫЙ

- ЧЕРНОМОР

Хозяйственно-экономические показатели:

- продуктивность насаждений – 7-14 т/га;

- окупаемость затрат – на 3-4 год после посадки;

- экологическая безопасность продукции;

- хорошая транспортабельность свежих ягод;

- период уборки – 1 мес.

- широкий спектр использования продукции с высокими уровнями БАВ (потребление в свежем виде, промпереработка, заморозка, виноделие);

- уровень рентабельности производства — 95-137%.

Сорта крыжовника, пригодные для механизированной уборки урожая

- ЧЕРНОМОР

- КРАСНОСЛАВЯНСКИЙ

- СЕРЕНАДА

- ЛЕДЕНЕЦ

- ЮБИЛЕЙНЫЙ

- ЮБИЛЯР

- РОМАНТИКА

- АРИСТОКРАТ

Индустриальная технология производства плодов крыжовника с механизированной уборкой урожая обеспечивает:

- урожайность –10 т/га

- полноту съема урожая – не ниже 90%;

- высокое качество полученной продукции — 77-92% стандарта;

- снижение себестоимости продукции на 20-36%;

- сокращение прямых эксплуатационных расходов на 60%;

- снижение производственного травматизма и увеличение производительности труда в 10-15 раз.

Рекомендуемый сортимент крыжовника для возделывания на шпалере

| Сорт |

Срок созревания |

Окраска плода |

Характер вкуса |

| Казачок |

Ранний |

от темно-красной до почти черной |

десертный |

| Краснославянский |

Среднеранний |

темно-красная |

десертный |

| Куршу дзинтарс |

Среднеранний |

желтая |

столовый |

| Малахит |

Средний |

зеленая |

столовый |

| Салют |

Средний |

красная |

столовый |

| Серенада |

Поздний |

темно-красная |

столовый |

Технология производства плодов крыжовника на шпалере с использованием оптимального сортимента обеспечивает:

- Получение промышленно значимых урожаев на 3 й год после посадки;

- Повышение продуктивности насаждений до 15-22 т/га;

- Существенное улучшение качества продукции,

- Улучшение фитосанитарного состояния насаждений;

- Повышение производительности труда при проведении агротехнических мероприятий и уборке урожая на 20-30 %;

- Рентабельность производства не ниже 104%;

Масса ягод крыжовника в зависимости от формировки растений

| Сорта |

Средняя масса ягоды, г |

Отклонение от контроля, % |

Максимальная масса ягоды, г |

| Куст |

Шпалера |

Куст |

Шпалера |

| Куршу дзинтарс |

4,2 |

5,7 |

36 |

7 |

8,8 |

| Казачок |

3,5 |

4,3 |

23 |

5,2 |

6 |

| Краснославянский |

4,3 |

5 |

16 |

6,7 |

7,3 |

| Русский желтый |

3,8 |

4,3 |

13 |

5,5 |

5,5 |

| Малахит |

4,4 |

6,7 |

52 |

5,7 |

9,4 |

| Салют |

3,9 |

5 |

28 |

6 |

7,4 |

| Серенада |

4,7 |

5,5 |

17 |

8,1 |

10 |

Качество ягод крыжовника, выращенных в кустовой формировке и на шпалере

Повреждения и осыпание ягод крыжовника, 2010 г.

Оценка засухоустойчивости сортов крыжовника при разных типах формировки ягодного массива

| Сорта |

Степень повреждения растений, балл |

Повреждено ягод ожогами, % |

Осыпалось ягод,% |

| шпалера |

куст |

шпалера |

куст |

шпалера |

куст |

| Сливовый |

0,5 |

2 |

8 |

69 |

1 |

25 |

| Машека |

0,5 |

2 |

29 |

24 |

8 |

53 |

| Садко |

1 |

2 |

2 |

68 |

12 |

21 |

| Куршу дзинтарс |

0,5 |

1 |

33 |

30 |

20 |

33 |

| Салют |

1 |

3 |

3 |

19 |

6 |

78 |

| Казачок |

1 |

1 |

12 |

30 |

3 |

8 |

| Малахит |

3 |

3,5 |

50 |

62 |

16 |

18 |

| Серенада |

0,5 |

1 |

0 |

3 |

0 |

0 |

Ильинский А.С., директор исследовательско-технологического центра, доктор технических наук, профессор Ильинский А.С., директор исследовательско-технологического центра, доктор технических наук, профессор

Galarina = Gala x Florina

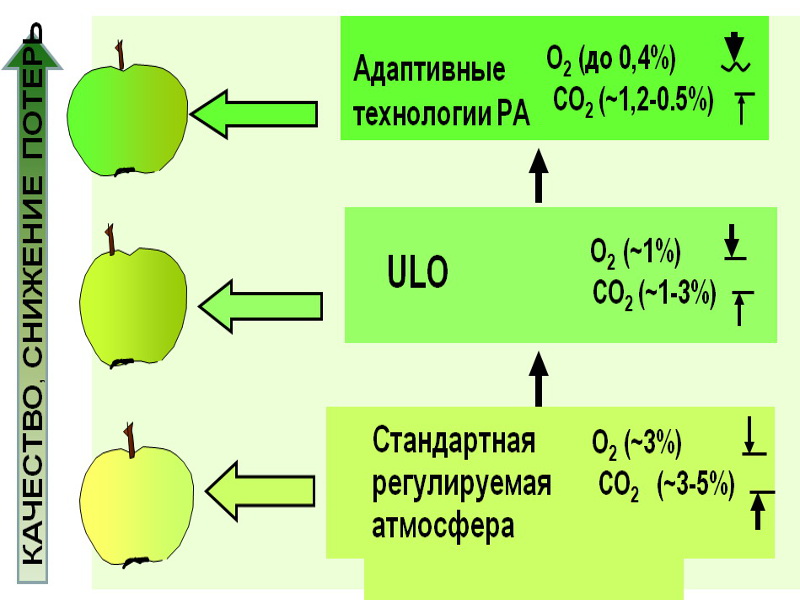

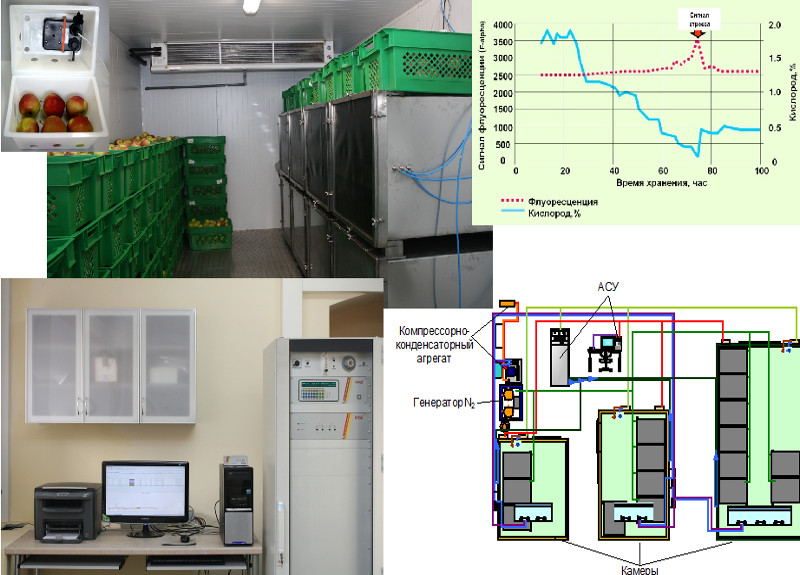

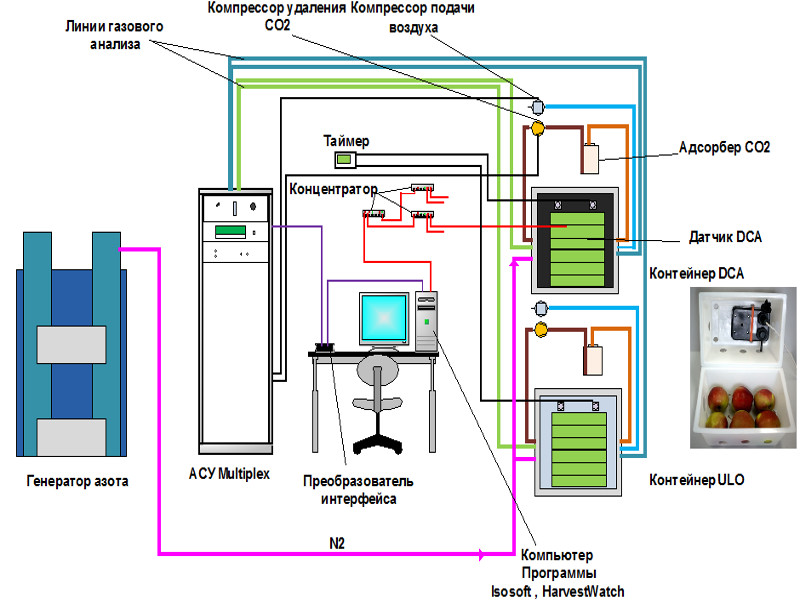

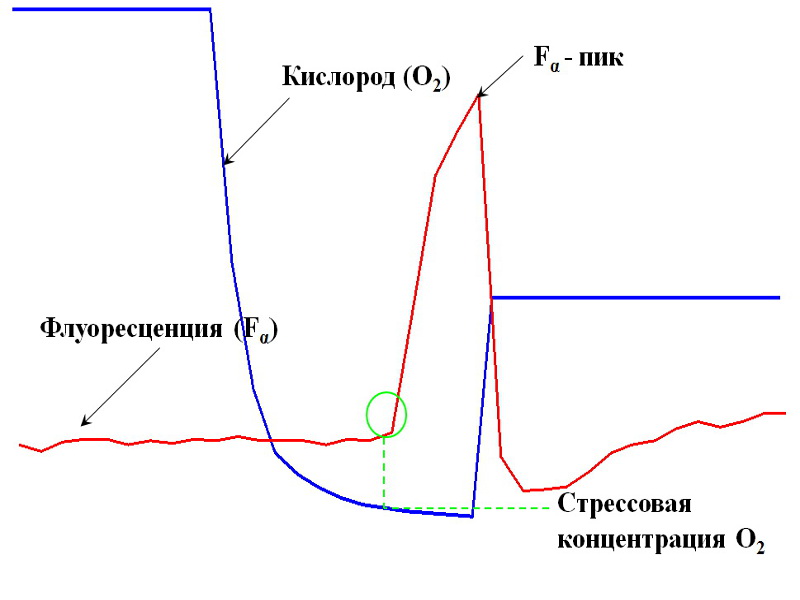

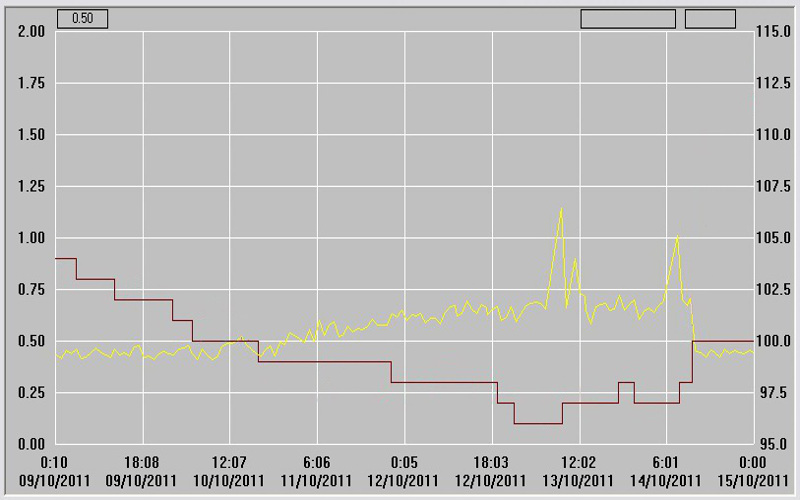

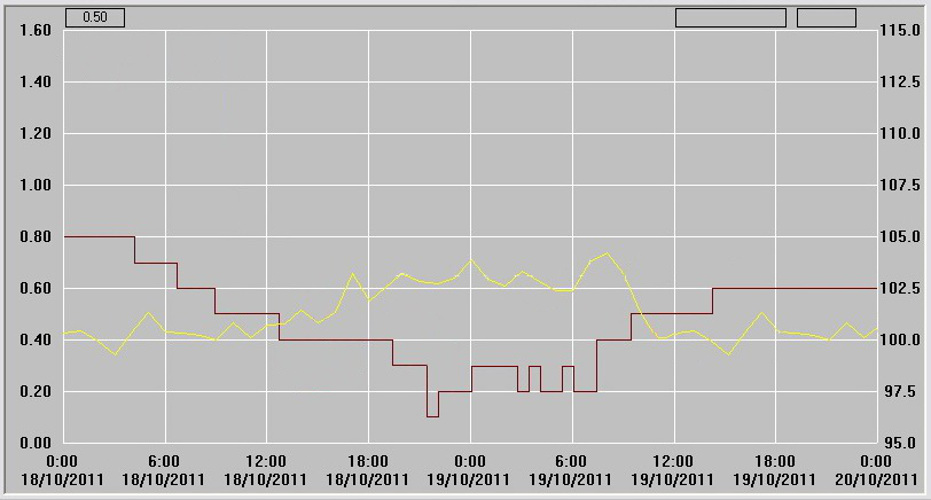

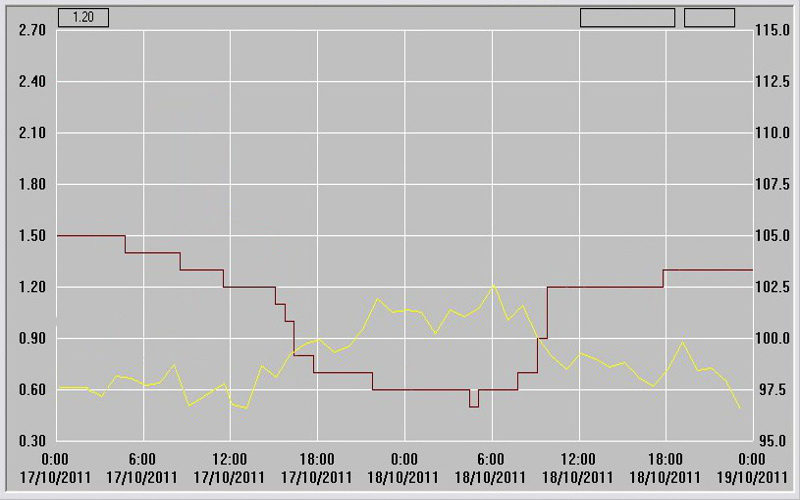

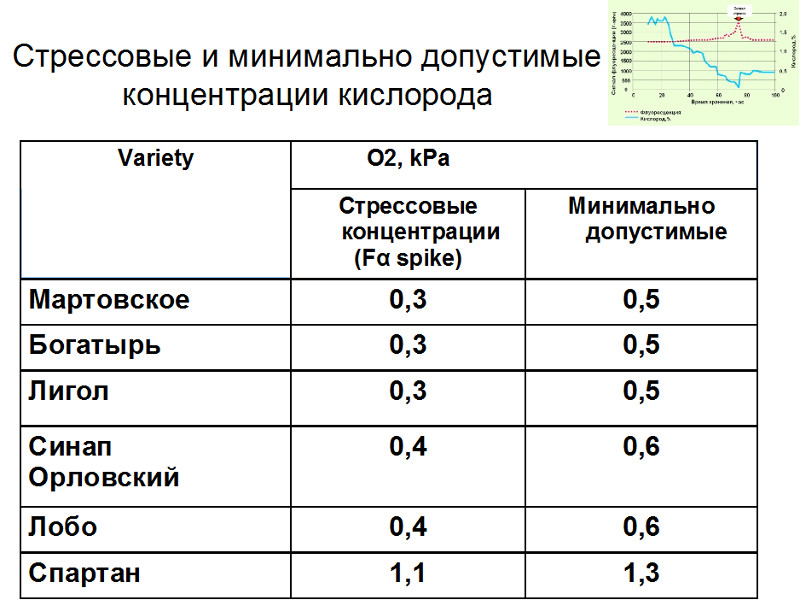

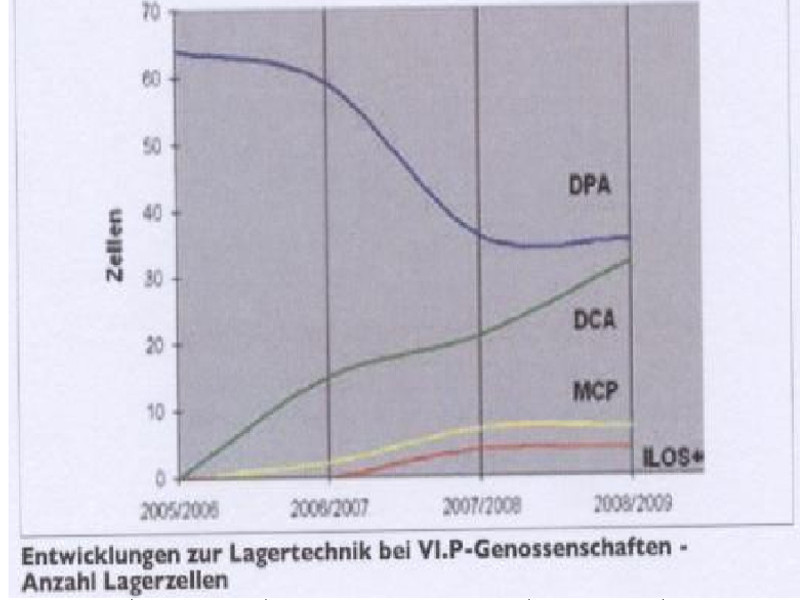

Направления исследований по определению минимально допустимых концентраций кислорода.

- по флуоресценции хлорофилла (DCA)

- по измерению продуктов ферментации (DCS)

- по коэффициенту дыхания

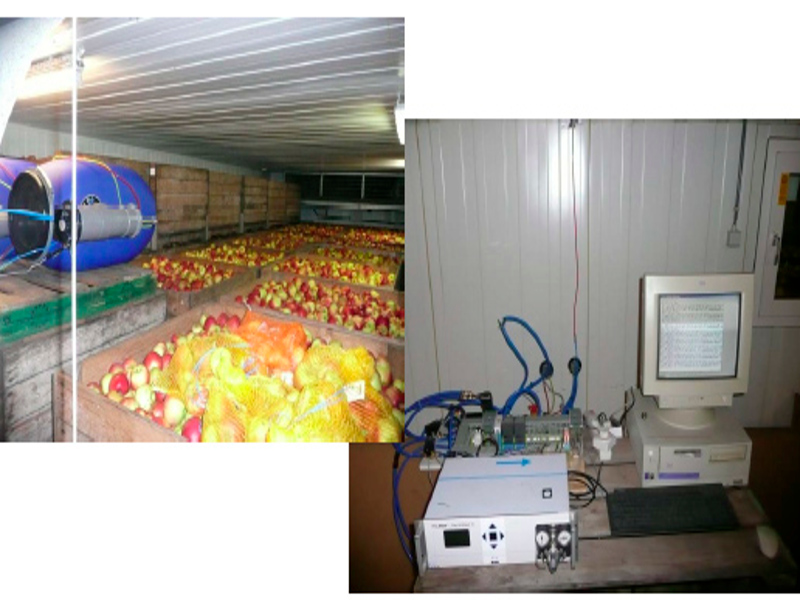

Определение минимально допустимых концентраций О2 по концентрации паров этанола

- Измерение паров этанола на уровне ppb

- Измерение в специальном контейнере

В.А. Гудковский, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН*.

А.А. Кладь, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, генеральный директор**.

А.П. Перепелица, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник НПО **

О.Н. Гайдарь, агроном-технолог НПО **

Е.А. Олефир, ведущий агроном-технолог по хранению фруктов **

* — Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина, г. Мичуринск. Россия

** — ЗАО «Сад Гигант», Краснодарский край. Россия.

Эффективность инновационных технологий хранения плодов различных сортов черешни

Исследованиями установлено, что использование технологий хранения плодов черешни в модифицированной и регулируемой атмосферах позволяет продлить сроки хранения очень ранних и ранних сортов (Сказка, Ранний Бурлат, Славянка) до 20 дней, а средних и поздних (Мелитопольская черная, Донецкая красавица, Коралловая) до 30 дней с сохранением их высокого качества.

Введение

Плоды черешни содержат комплекс ценных биологически активных соединений и являются исключительно полезными для человека.

В последний период селекционерами созданы устойчивые и продуктивные сорта различных сроков созревания, что позволяет продлить сроки поставки плодов на рынок. Однако плоды черешни являются скоропортящимися и даже при кратковременном хранении (5-6 дней) в обычной атмосфере (ОА) с искусственным охлаждением существенно теряют товарные и вкусовые качества, что создает проблемы с их реализацией, особенно в урожайные годы, когда возникает временное перенасыщение рынка, поэтому несвоевременная реализация плодов и потеря их качества приносит значительные убытки.

В связи с этим задача наших исследований – разработка технологий хранения плодов черешни различных сортов, обеспечивающих продление сроков их хранения и реализации.

Исследования проводились на базе ЗАО «Сад Гигант» Краснодарского края, где имеются промышленные насаждения черешни различных сортов и создана современная материально – техническая база по хранению.

Материалы, условия и методы исследований

Исследования проводились в 2008 – 2009 гг. и 2011 г.

В 2008 – 2009 гг. на опытное хранение были заложены плоды 6 сортов, представляющие 2 группы по срокам созревания. 1 группа – очень ранние и ранние (Сказка, Ранняя Бурлат, Славяночка) 2 группа – среднего и позднего срока созревания (Мелитопольская черная, Донецкая красавица, Коралловая).

Для опытных целей плоды черешни каждого сорта снимали в оптимальной степени зрелости, съем плодов проводили с плодоножками, нестандартные и поврежденные плоды отсортировывались. Уборку проводили в тару вместимостью 7-8 кг. с последующей укладкой в деревянные контейнеры, что позволяло механизировать погрузку, разгрузку и размещение в камерах. Время доставки продукции до фруктохранилища с момента съема составляло не более 3 часов. Плоды в течении 5-6 часов охлаждали в камерах интенсивного охлаждения до 4°С, затем их перемещали в камеры с температурой 6-7°С, где проводилась подготовка плодов для последующего хранения по различным вариантам:

В 2008 и 2009 г. на хранение закладывались 6 сортов по следующим вариантам:

- Контроль – обычная атмосфера (ОА)

- Контроль + Фитомаг (отечественный ингибитор этилена)

- Модифицированная атмосфера (МА)

- МА + Фитомаг

В варианте МА использовались полимерные пакеты фирмы StePak (Израиль), обладающие селективной проницаемостью, для кислорода, углекислого газа и водяных паров.

В 2011 г. на опытное хранение были заложены плоды сорта Коралловая.

Варианты опытов:

- Контроль — обычная атмосфера;

- МА-1 — пакеты фирмы StePak, (рис. 1);

- МА-2 — контейнер из полиэтиленовой пленки толщиной 150 микрон вместимостью 100-120 кг. (рис. 2);

- Регулируемая атмосфера (РА) (рис.3).

Температура хранения поддерживалась на уровне 1-2°С. Закладка опытов производилась не позже чем через сутки после съема. В пакетах МА (StePak) создание атмосферы происходило за счет дыхания плодов и избирательной селективности полимеров, а в полиэтиленовом контейнере (МА-2) и РА содержание СО2 составляло 14-16% и обеспечивалось введением углекислого газа из баллонов, уровень кислорода составлял 4,5 – 10% (рис. 4).

Все варианты закладывались в пятикратной повторности. В период хранения через 5, 8, 15, 20 и 30 дней проводили следующие учеты и наблюдения: состав атмосферы, убыль массы плодов, товарное качество – цвет плодов, плодоножек, вкус и привлекательность плодов, поражение грибными гнилями, сохранение качества плодов после хранения и нахождения их в комнатных условиях (Shelf life).

Результаты и обсуждение

Состав атмосферы В упаковках с МА фирмы StePak уровень содержания СО2 и О2 в основном определялся сортовыми особенностями черешни. Более высокий уровень СО2 (7-8%) поддерживался в упаковках с плодами очень раннего и раннего сроков съема (Сказка, Ранняя Бурлат, Славяночка), несколько ниже 4 – 4,5% в упаковках с плодами средних и средне поздних сроков созревания (Мелитопольская черная, Донецкая красавица). Наименьшее содержание СО2 (2,5-3%) было в упаковках с плодами позднего срока созревания сорта Коралловая. Эти закономерности объясняются различным уровнем интенсивности дыхания плодов черешни в зависимости от их сроков созревания.

Убыль массы. Величина убыли массы плодов в основном зависела от технологии, сроков хранения и биологических особенностей сортов. Через 20 дней хранения в ОА убыль массы в зависимости от особенностей сорта составила – Сказка – 11,3%, Ранняя Бурлат – 9,1%, Славянка – 10,8%, а в МА (пакет StePak) – 1,2%, 1,2%, 1,4% соответственно.

Рис. 1. МА-1 — пакеты фирмы StePak (20 дней хранения).

Рис. 2. МА-2 — контейнер из полиэтиленовой пленки.

Рис. 3. Варианты хранения в РА

Рис. 4. Подача СО 2 в камеру с РА.

У сортов среднего и позднего сроков созревания после 30 дней хранения в ОА убыль массы составила – Мелитопольская – 17,3%, Донецкая черная – 14,0%, Коралловая – 6,8%, а в МА 0,9%, 2,2% и 0,6% соответственно, т.е. получена также зависимость, что и на примере сортов черешни ранних сроков созревания. Приведенные данные убедительно подтверждают, что в МА убыль массы плодов черешни всех сортов в 7-8 раз ниже, чем в ОА.

Качество плодов. Условия, сроки хранения и сортовые особенности оказали решающее значение на сохранение качества плодов черешни.

Установлено, что через 5 дней хранения особых различий по качеству плодов всех сортов в зависимости от технологии хранения не выявлено, в последующем эти различия усиливались.

Основными показателями, существенного изменения качества продукции, были – изменение цвета плодов и плодоножек, свежесть, вкус плодов и их кислотность. После 10 дневного срока хранения в ОА явно прослеживалось изменение цвета плодов, плодоножек и их свежести. В контрольных вариантах всех сортов наблюдалось усыхание и потемнение плодоножек, а также потускнение плодов и усиление красной окраски. Эти изменения вызваны быстрой потерей влаги и процессами преждевременного созревания и старения плодов. Эти негативные процессы усиливались по мере удлинения сроков хранения. К концу хранения в ОА плодоножки сильно увяли и приобрели бурый цвет, а плоды потеряли блестящую поверхность, свежесть, в результате чего становились тусклыми, значительная часть плодов была с признаками увядания, т.е. они были низкого качества и не имели спроса на рынке. Плоды, хранившиеся в МА на протяжении всего периода (20 и 30 дней) имели блестящую поверхность, привлекательный вид, сохранили свойственную сорту окраску, обладали высокими товарными качествами и лучше сохраняли сочность, аромат. Они имели оптимальное сахаро–кислотное соотношение. Плодоножки оставались зелеными, свежими, что в целом обеспечивало свежесть продукции.

Поражаемость, плодов грибными гнилями в конце хранения составляло в среднем 0,2-0,6% и только в 1 группе сортов.

Учитывая, что плоды черешни не относятся к климактерической группе, использование ингибитора этилена препарата Фитомаг в обычной и модифицированной атмосфере не оказало существенного влияния на сохраняемость и качество плодов, поэтому эти результаты в этой статье не приводятся.

Результаты исследований за 2011 г. по плодам черешни сорта Коралловая

Состав атмосферы. В МА-1 содержание СО2 было в пределах 2-4%, О2 – 15-19%; в МА-2 – СО2-15-16%, О2-10-12%; в РА – СО2-14-15%, О2-4,5-5%.

Убыль массы плодов. Убыль массы плодов за 30 дней в ОА, МА-1, МА-2 и РА составила – 4; 0,4; 0,46 и 1,8% соответственно, т.е. наименьшая убыль массы была в вариантах МА-1 и МА-2, наибольшая в контроле.

Качество плодов. В контрольном варианте (ОА) через 6 дней у плодов черешни выявлены признаки ухудшения качества – увядание плодоножек и незначительные признаки потускнения плодов. В последующем ухудшение качества плодов в ОА усиливалось и к концу хранения (30 дней) плоды из-за потери качества (темные увядшие плодоножки, тусклые, увядшие плоды, нехарактерный цвет) не были пригодны для реализации.

В вариантах МА-1, МА-2 и РА после 30 дней хранения плоды сохраняли свежесть, привлекательность, сочность, плодоножки оставались зелеными и свежими, что обеспечивало высокое товарное их качество (рис. 5).

Рис. 5. Качество плодов черешни после 30 дней хранения (слева – в обычной атмосфере, справа – в регулируемой атмосфере).

В вариантах с высоким содержанием в атмосфере хранения СО2 (14-16%) в полиэтиленовом контейнере (МА-2) и в РА лучше сохранялась кислотность плодов и их вкус. Содержание кислоты после 30 дней хранения в контроле, МА-1, МА-2 и РА составляло – 0,29; 0,34; 0,47 и 0,39% — соответственно.

После хранения плодов в МА-1, МА-2 и РА в течении 30 дней и перенесения в комнатные условия они сохраняли свежесть еще в течении 3-4 дней, но лучшими по внешнему виду были плоды из МА-2 и РА, видимо из-за высокого содержания СО2 в атмосфере хранения.

При продлении сроков хранения до 45 дней во всех вариантах качество плодов ухудшилось, поэтому сроки хранения плодов черешни сорта Коралловая не должны превышать 30 дней.

В процессе исследований также установлено, что на качество и лежкоспособность плодов черешни важную роль оказывают условия выращивания и в первую очередь количество осадков в период созревания. Поэтому в перспективе необходимо осваивать технологию выращивания черешни под укрытиями, что позволяет гарантировать высокое качество при производстве, хранении и доведении до потребителя (рис. 6).

Следует отметить, что вариант МА-1 требует значительных затрат, по сравнению с вариантом МА-2 и РА.

При больших объемах производства и хранения лучшим вариантом следует считать РА. Варианты МА-1 и МА-2 целесообразно использовать в фермерских и частично в крупных хозяйствах.

Все технологии хранения прошли производственную проверку в ЗАО «Сад-Гигант» Краснодарского края и рекомендуются для широкого освоения. Выбор технологии хранения будет зависеть от объема производства, наличия материально-технической базы и объема рынка, однако наибольшая рентабельность достигнута при хранении плодов черешни в РА (табл. 1).

Таблица 1. Экономической эффективности хранения плодов черешни

| Наименование варианта |

Объем хранения, кг |

Естественная убыль, % |

Объем продаж, кг |

Цена за 1 кг., руб. |

Выручка, руб. |

Затраты всего, руб. |

Прибыль от продаж, всего руб. |

Прибыль от продаж в расчете на 1 кг |

Рентабельность, % |

| 1 |

Контроль ОА (обычная атмосфера) |

1000 |

4 |

960 |

80 |

76800 |

55000 |

21800 |

21,8 |

40% |

| 2 |

МА 1 (Модифицированная атмосфера StePac) |

1000 |

0,4 |

996 |

100 |

99600 |

57000 |

42600 |

42,6 |

75% |

| 3 |

МА 2 (Модифицированная атмосфера отечественный полиэтиленовый контейнер) |

1000 |

0,2 |

998 |

100 |

99800 |

60200 |

39600 |

39,6 |

66% |

| 4 |

РА (Регулируемая атмосфера) |

1000 |

1,8 |

982 |

120 |

117840 |

63000 |

54840 |

54,8 |

87% |

Рис.6. Выращивание черешни под укрытием

Таким образом, выбор сортов и технологий хранения позволит поставлять на рынок плоды черешни высокого качества с начала июня до конца сентября.

Выводы

- Сроки хранения плодов черешни в ОА, обеспечивающей их качество, не должны превышать 5 дней;

- Хранение в МА – 1 и МА – 2 резко снижает убыль массы плодов, гарантирует сохранение их качества (свежесть, сочность, вкус, естественный цвет, отсутствие увядания и потемнения плодоножки) в течении 20-30 дней в зависимости от сорта и 3-4 дней в условиях комнатной температуры;

- Перспективной технологией для хранения больших объемов продукции является РА (СО2 – 15-18%, О2 – 4 – 10%) при которой исключается использование упаковок с МА и дополнительные затраты на переупаковку плодов. Эта технология позволит сохранить качество плодов до 30 дней с рентабельностью 87%;

- Подбор сортов и технологий хранения позволит поставлять на рынок качественные плоды черешни с начала июня до конца сентября;

- Новые технологии хранения прошли производственную проверку в ЗАО «Сад – Гигант» Краснодарского края и рекомендуются для использования.

14 МАРТА В РАМКАХ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА РОССИИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО» ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ПЛОДОВОДСТВО, ОВОЩЕВОДСТВО, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

КВОЧКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, РЕКТОР МичГАУ (СЛЕВА) И ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ (СПРАВА) ГОВОРЯТ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ КВОЧКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, РЕКТОР МичГАУ (СЛЕВА) И ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ (СПРАВА) ГОВОРЯТ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ

ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ ПЕРЕД ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПОДПИСАНИЕМ МЕМОРАНДУМА ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ ПЕРЕД ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПОДПИСАНИЕМ МЕМОРАНДУМА

МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ШАЛАЙКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФЕДОСЕЕВСКИЕ САДЫ», БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ШАЛАЙКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФЕДОСЕЕВСКИЕ САДЫ», БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, РЕКТОР РГАЗУ (г. МОСВКА), ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, РЕКТОР РГАЗУ (г. МОСВКА), ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ

We cannot display this gallery

МЕМОРАНДУМ

О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

«ПЛОДОВОДСТВО, ОВОЩЕВОДСТВО, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

«ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

Основные организации-инициаторы:

Мичуринский государственный аграрный университет (МичГАУ);

Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ);

Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ);

Астраханский государственный университет (АГУ);

Администрация Тамбовской области;

Администрация города Мичуринска-наукограда РФ;

Ассоциация садоводов России (АППЯПМ);

Ассоциация садоводов-питомниководов (АСП-РУС).

Общие положения

Общероссийская технологическая платформа «Технологии пищевой промышленности и сельского хозяйства» (стратегическое направление «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения») является формой реализации частно-государственного партнерства, способом мобилизации возможностей государства, бизнеса, научного сообщества, инструментом формирования научно-технической и инновационной политики, стратегии кластерного развития территории для поддержания инновационной и технологической модернизации российской аграрной экономики в части решения проблем продовольственной безопасности, развития плодоводства, овощеводства, обеспечения здорового питания населения.

Технологическая платформа является объединением на основе реализации принципов добровольности и равноправности организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных заведений, бизнес-структур, разделяющих цели и задачи технологической платформы и участвующих в их достижении.

Данный меморандум является стартовым документом и призван соз-дать основу для формирования состава участников общероссийской технологической платформы «Технологии пищевой промышленности и сельского хозяйства» по стратегическому направлению «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения» и дальнейшей институализации платформы путем внесения ее в перечень технологических платформ Российской Федерации, формируемый в соответствии с решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.

Деятельность технологической платформы по стратегическому направлению «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения»

будет затрагивать следующие отрасли экономики:

Сельское хозяйство

Развитие плодоводства и овощеводства с целью получения продуктов здорового питания. Разработка и внедрение инновационных технологий возделывания плодовых, ягодных и овощных культур, создание новых сортов и гибридов с прогнозируемыми свойствами на основе применения современных методов селекции.

Пищевая промышленность

Разработка технологий продуктов питания функционального и оздоровительного назначения с заданным биохимическим составом и свойствами для поддержания физиологического статуса и метаболической активности организма человека.

Создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции здорового питания, ориентированной на широкий круг населения: детей дошкольного и школьного возраста, подростков, беременных и кормящих женщин, пожилых людей, служащих, рабочих, студентов, спортсменов и др.. Производство специализированных продуктов: напитков, биологически активных добавок, спортивного и диетического питания.

Образование

Инновационные образовательные программы в системе агробизнес-образования, довузовской, вузовской и послевузовской подготовки специалистов в области агропищевых производств, развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития инновационных агро-, био- и пищевых технологий с позиций обеспечения продовольственной безопасности России.

Организационная структура технологической платформы

Платформа является добровольной, самофинансируемой, самоуправляющейся организацией.

Платформа имеет Устав, который будет разработан в течение трех месяцев после включения технологической платформы в перечень технологических платформ, утверждаемый Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям и определяющий все стороны её деятельности.

Структура технологической платформы должна обеспечивать баланс интересов всех её участников. В рамках технологической платформы обеспечивается возможность запуска новых инициатив, а также свободного входа новых или выхода имеющихся участников технологической платформы. Структура технологической платформы может меняться на различных этапах ее развития.

Высшим руководящим органом является общее собрание технологической платформы.

Координационный совет платформы определяет стратегические цели и направления деятельности, осуществляет взаимодействие с федеральными органами власти, обеспечивает содействие в консолидации финансов для достижения целей партнерства, утверждает программы работ и финансовый план платформы.

Координационный совет состоит из представителей участников платформы, государственных организаций, министерств и ведомств, госкорпораций, институтов развития, в его состав по должности входит представители координаторов платформы.

Для осуществления оперативной деятельности платформы формируется исполнительная дирекция, в функции которой входит планирование и ведение работ в соответствии с утвержденными направлениями.

Для научного и экспертного обеспечения деятельности платформы по стратегическому направлению «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения» формируется самостоятельный экспертный совет с рабочими группами. В качестве координатора деятельности по данному направлению выступает Мичуринский государственный аграрный университет.

Порядок присоединения к технологической платформе

Формой присоединения к стратегическому направлению «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения» технологической платформы «Технологии пищевой промышленности и сельского хозяйства» является подписание данного меморандума в форме реестра (приложение) участников-учредителей технологической платформы на установочном совещании.

Меморандум подписывается полномочным представителем вступающей в платформу организации, которая тем самым признает настоящий меморандум.

Источник: «Риа-Новости» Источник: «Риа-Новости»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Группа депутатов-единороссов внесла на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, направленных на смягчение для аграрно-промышленного комплекса (АПК) последствий при вступлении России в ВТО, сообщила журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Всего на рассмотрение палаты внесено восемь из десяти законопроектов, которые были подготовлены профильной рабочей группой при комитете по аграрным вопросам.

«Ожидается, что первое чтение этих законопроектов может состояться либо одновременно с обсуждением ратификации соглашения о присоединении к ВТО, либо чуть раньше», — сказала Школкина.

Соглашение о вступлении России в ВТО Госдума планирует рассмотреть на заседании 4 июля.

Замглавы думского комитета рассказала, что в пакет входит в частности законопроект о продлении до 1 января 2016 года срока действия нулевой ставки налога на прибыль для сельхозпроизводителей, срок действия которой истекает в текущем году. Другой законопроект предлагает ввести нулевую ставку НДС на ввоз по импорту племенного скота, семени и эмбрионов этих животных, племенного яйца российскими сельхозпроизводителями. Нулевая ставка должна будет действовать до 2018 года.

Еще один документ предлагает компенсировать из федерального бюджета до 35% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования необходимого для перехода на современные энергосберегающие технологии, что позволит обеспечить устойчивый рост урожайности, продуктивности животных и сохранение природной среды.

«Предлагается также обсудить инициативу об освобождении от налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде субсидии за счет бюджетов РФ на приобретение товаров, необходимых для ведения сельского хозяйства, предоставляемых крестьянско-фермерских хозяйств», — пояснила Школкина.

Кроме того, внесены законопроекты об изменении порядка банкротства сельхозпредприятий. Теперь при банкротстве сельхозпредприятий, согласно законопроекту, на торги смогут выставляться только целые производственные комплексы, а не отдельные его части (скот, техника, здания).

«Это позволит сохранить целостность производства и рабочие места, о расширении прав субъектов РФ в части предоставления в аренду земельных участков, образованные из невостребованных земельных долей для вовлечения их в сельхозпроизводство, о передаче прав региональным и муниципальным органам власти самостоятельно устанавливать сроки перевода сельскохозяйственных рынков в капитальные здания и сооружения», — сказала заместитель главы комитета по АПК.

Предлагается также до 2018 года продлить особые условия, по которым в системе потребкооперации к малым предприятиям относятся организации с численностью работников свыше 100 человек.

«Данная норма позволит сохранить исторически сложившуюся структуру потребительских обществ и не приведет к потере кооперативной собственности», — пояснила парламентарий.

Школкина пояснила, что готовятся к внесению еще два законопроекта, которые предварительно должны получить официальный отзыв правительства.

Один из них предлагает освободить от налогообложения доходы физических лиц в виде грантов, полученных крестьянско-фермерскими хозяйствами из бюджетов РФ.

Законопроект предлагает не облагать налогом доходы, полученные в виде субсидий из федерального бюджета на содержание скота, закладку многолетних насаждений, приобретение семян, посадочного материала, кормов и минеральных удобрений, ГСМ и других товаров, необходимых для ведения сельского хозяйства, гранты на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера, а также гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

«Учитывая, что субсидии из бюджета и грантовая поддержка фермеров являются одними из основных видов господдержки малых форм хозяйствования в сельской местности, необходимо исключить данные средства из налогообложения непосредственно на стадии их предоставления из бюджета», — сказала Школкина.

Второй законопроект, требующий перед внесением в Госдуму получения отзыва правительства, предлагает установить критерии определения территорий с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства на территории РФ.

Такие критерии необходимы для оказания дифференцированной государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории РФ, пояснила замглавы думского комитета.

Порядок и критерии отнесения территорий к неблагоприятным регионам будут устанавливаться правительством РФ.

«Данный закон предоставит дополнительные возможности правительству РФ по усилению поддержки депрессивно-неблагоприятных регионов РФ, что особенно актуально в условиях присоединения России к ВТО, когда каждый природно-климатический фактор — плодородие почв, засуха, наводнение — существенно влияет на эффективность производства», — сказала Школкина.

А.А. Яковлев, Н.В. Бабич,

научные сотрудники ВИЗР

Защита деревьев от повреждения мелкими млекопитающими и зайцами

Сады и древесные насаждения являются обычными местами перезимовки грызунов, находящих здесь стабильные условия для кормежки и укрытия, а также привлекают на кормежку зайцев. Чтобы предотвратить зимние повреждения деревьев, в осенний период проводят мероприятия по их защите. В первую очередь требуют защиты молодые посадки: защиту от зайцев осенью здесь проводят, если зверьки обитают в прилежащих угодьях, а защита саженцев от грызунов необходима при обнаружении первых признаков заселения ими посадок. Хотя деревья старше 8 лет менее привлекательны для вредителей, их защита также бывает необходима.

Напомним, что из грызунов деревья повреждают разные виды полевок – серые (обыкновенная, восточноевропейская темная и др.), лесные, водяные. Мыши (лесная, желтогорлая, полевая) также представляют опасность для деревьев, хотя и менее вредоносны, так как основы их рациона составляют семена растений. Все перечисленные виды могут повреждать прикорневую часть ствола (у плодовых деревьев – штамб). Корни больше всего страдают от водяной полевки. Рыжая полевка способна к лазанью, поэтому может обгрызать не только кору, но также концевые части побегов и почки. Побеги и молодую кору поедают также зайцы, при этом вредоносность двух основных видов зайцев фауны России – беляка и русака практически не различается. Крот наносит косвенный вред: подрывает корни деревьев в поисках червей и личинок насекомых, что способствует обмерзанию корней (а в летнее время – обсыханию), также его норы впоследствии используются мышевидными грызунами. Степень повреждения посадок вышеназванными видами во многом зависит от их месторасположения. К примеру, близость лесных массивов с большой вероятностью послужит для привлечения беляка и рыжей полевки. Поля озимых зерновых и многолетних трав – вероятный источник серых полевок и зайца-русака. Стоит заметить, что рядом с садами нежелательны посадки топинамбура, так как его клубни являются привлекательным кормом для полевок и здесь формируются устойчивые популяции грызунов. Окраины болот, берега ручьев и канав – места постоянного обитания водяной полевки, и для примыкающих к таким стациям садов возрастает угроза повреждения.

Как же предупредить массовое появление грызунов в садах и лесонасаждениях? Прежде всего необходимо устранение растительного покрова и захламлений. Применение гербицидов, вскапывание, выкашивание, удаление растительных остатков по своей эффективности сравнимы со специальными защитными работами. Эти мероприятия уменьшают кормовую базу и защищенность для грызунов, а также облегчают наблюдение за состоянием их численности, то есть позволяют обнаружить появление первых нор и предотвратить повреждения.

В зимний период доступность коры и побегов для вредителей определяется высотой снежного покрова. От повреждений зайцами и мышевидными грызунами эффективно обматывание стволов и скелетных ветвей молодых деревьев различным материалом (полиэтилен, мешковина, металлическая сетка с ячейками менее 1 см и пр.). Так как обматывание тканями может спасти деревья от повреждения зайцами, но быть недостаточно эффективным против грызунов, рекомендуется пропитывать ткани глинистым раствором с добавлением хвои ели или сосны – 20-30% от массы глины. Текучесть готовой к применению смеси должна быть близка к сметане средней густоты. Не стоит добавлять в пропитку неприятных, по восприятию человека, пахучих компонентов. Как правило, такие запахи для вредных млекопитающих нейтральны.

Обмоточные материалы применяют в виде лент, они не должны слишком плотно прилегать к стволу, чтобы кора обветривалась. Для защиты деревьев нельзя использовать нефтепродукты (керосин, креолин, соляровое и моторные масла), их применение может привести к гибели растений, особенно в экстремальные для посадок зимы. Обматывание или обвязывание деревьев (лапник и т.п.) проводят поздно осенью перед наступлением устойчивых заморозков. Освобождают стволы от обвязки сразу после схода снега.

Эффективной защитой от зайцев является забор, высота которого на 1,5 м превышает снежный покров, а ширина имеющихся в ограде отверстий не более 15-20 см. При необходимости снег притаптывают или отбрасывают с наружной стороны ограды.

При появлении грызунов осенью в садах и на лесокультурных площадях наиболее эффективно предотвратить повреждение деревьев можно родентицидными обработками. Один из родентицидов является готовой приманкой (например, варат, раттадион), другие (этилфенацин*, гельцин-агро, фосфид цинка*) – нуждаются в смешивании с приманочной основой. Последняя группа позволяет выборочное составление композиций, в том числе с использованием скоропортящихся продуктов, которые в некоторых случаях наиболее привлекательны для грызунов. При этом оптимальный расход этилфенацина составляет 3%, фосфида цинка 2-3% от массы приманки. В таблице дана характеристика основных приманочных продуктов, применяемых в составе родентицидных приманок. При нанесении препарата на зерно, кусочки корнеплодов или фруктов необходимо правильно подготовить компоненты. Жидкие или гелевые препараты имеют оптимальную вязкость и лучше перемешиваются с приманочной основой при температуре от 10 до 20°C. Для каждого препарата определенное качество поверхности приманочного продукта. Так, этилфенацин, представляющий собой масляный концентрат, необходимо наносить на сухое зерно или подсушенную поверхность замоченного, запаренного, пророщенного зерна или корнеплодов. Напротив, гелевый препарат (например, гельцин-агро) хорошо ложиться на влажную поверхность приманочного продукта. Фосфид цинка для прилипания нуждается в масляном компоненте, но при этом недопустимо перемешивание его с продуктами, имеющими влажную поверхность, так как этот родентицид разлагается во влажной среде и выделяет токсичный газ фосфин. Такая приманка особенно опасна для окружающих и теряет необходимые качества еще до родентицидной обработки. В качестве прилипателя при работе с фосфидом цинка используют растительные масла, лучшее из которых – подсолнечное не дезодарированое, сохранившее запах натурального продукта. Гели не наносятся на масляную поверхность, и растительное масло с такими препаратами используется только в качестве аттрактивного компонента.

Наиболее распространенные приманочные продукты и их применение

| Продукт |

Особенности применения |

| Пшеница, зерно сухое |

В осеннее-зимний период поедается и запасается всеми грызунами. Наиболее эффективно с фосфидом цинка, перед смешиванием с которым на зерно необходимо нанести пленку растительного масла. На 100 кг зерна расходуют 2 л масла, тщательно перемешивают и добавляют 2,5 кг препарата. |

| Пшеница, зерно пророщенное |

Всеми видами грызунов поедается лучше, чем сухое зерно. В обсушенном виде применяется с гелевыми препаратами (гельцин-агро) и масляными растворами (этилфенацин). Применяется при положительных температурах среды. |

| Овес, зерно сухое нелущеное |

С фосфидом цинка против всех видов грызунов |

| Овес, зерно лущеное (овсянка) |

Может использоваться со всеми препаратами (фосфид цинка, антикоагулянтные гели, масляные растворы) |

| Подсолнечник, семена нелущеные |

С фосфидом цинка |

| Подсолнечник, семена лущеные |

Со всеми препаратами |

| Горох, семена моченые |

В обсушенном виде используется с антикоагулянтными препаратами против водяной полевки |

| Морковь, рубленная кубиками 1-2 см |

С антикоагулянтными препаратами против водяной полевки |

| Яблоко, рубленное кубиками 1-2 см |

То же |

*- в ЛПХ не разрешены.

Для приготовления приманки токсикант предварительно перемешивается с приманочной основой, подсушивается и только после этого добавляется масло (1-3% от массы приманки).

При ручной обработке приманка вносится в норы рядом с деревьями или на прилегающей территории с помощью ложки с длинным черенком, если рядом с основаниями стволов нор нет, или обнаружение их поблизости затруднено, то приманки размещают в приманочные трубки или ящики длиной около 20-40 см со сквозными отверстиями 4-5 см. В такие долговременные точки помещают родентицид в дозах, рекомендованных «Списком разрешенных препаратов…». Исходным материалом для долговременных приманочных точек может быть рубероид, картон с водонепроницаемой пропиткой, пластиковые бутылки, фанера, листовое железо. Необходимо контролировать поедаемость приманки в местах их раскладки. Повторное внесение приманок с антикоагулянтами (этилфенацин, бродифакум)* осуществляют через 2 недели, с фосфидом цинка – через неделю.

Ручная обработка позволяет вносить приманку точно в нору, что обусловливает ее высокую эффективность и безопасность для окружающей среды. Но такой способ внесения приманки целесообразен только при относительно низких уровнях заселения. Альтернативой ему может быть рассев препаратов с использованием навесного разбрасывателя удобрений. Этот метод внесения можно использовать на больших площадях промышленных садов и лесных плантаций. Для обеспечения безопасности дикой фауны механизированные обработки должны проводиться только гранулированными приманками с антикоагулянтами, так как они (в отличие от зерновых приманок) не склевываются дикими птицами, а также менее опасны, чем препараты с фосфидом цинка.

Несколько слов о кротах. Их вредоносность обычно проявляется в личных подсобных хозяйствах. Кротовины имеют вид небольших конусов, расположенных цепочкой или группами, большая часть из них без входных отверстий. Ходы крота разделяются на кормовые (находятся вблизи поверхности почвы, обычно длинные) и постоянные (более глубокие, с плотными стенками). Последние служат подходами к гнезду, водопоям, кормовым ходам. Как показывает опыт, бороться с кротами эффективно только кротоловками. Для проведения отлова постоянные ходы вскрывают лопатой или ножом и ставят в них кротоловки парами, ориентируя в двух разных направлениях. Легче всего постоянные норы обнаруживаются на переходах крота через дорожки и тропинки. В кормовые ходы кротоловки ставить не рекомендуется.

Приемы восстановления деревьев после зимнего повреждения грызунами

Мыши повреждают только кору плодового дерева в возрасте до 12-15 лет, то есть ещё не огрубевшую. Степень повреждения коры мышами различна. У молодого саженца, а также дерева в возрасте до четырех-пяти лет грызуны объедают кору до древесины. У деревьев в возрасте от 6 до 15 лет с корой толщиной 3-8 мм возможно три типа повреждений: слабое, среднее и сильное.

Если повреждение слабое, то нарушается только верхняя корка. В этом случае ткань восстанавливается быстро.

При среднем повреждении нарушается центральная часть коры, а камбий первоначально не страдает. Но из-за тонкого слоя открытого луба эта часть может высохнуть в жаркую погоду, а камбий погибнуть. В этом случае рану немедленно обмазывают садовым варом. Сохранился ли камбий, выясняют позже, для чего в конце апреля на поврежденном месте делают небольшой Т-образный разрез ножом. Если оставшаяся часть коры отошла от древесины, значит, камбий функционирует и можно ожидать восстановления раны.

При сильном повреждении уничтожается вся кора и частично древесина. Камбий в этом месте гибнет. В данном случае обмазывают открытую древесину, а также боковые части коры. Объеденную кору нельзя очищать от древесины, так как под ее тонким слоем могут остаться очаги камбия, благодаря чему рана будет заживляться более активно.

Зайцы объедают прошлогодние молодые ветки деревьев наполовину или почти полностью. Поврежденные ветки вырезают секатором до здорового места.

В тех случаях, когда надземная часть ценного плодового дерева высыхает через 1 — 2 года после повреждения грызунами, а кора и древесина у основания еще живы, необходимо попытаться восстановить растение. Погибшую надземную часть срезают на пень до живой ткани или у самой корневой шейки и применяют прививку прошлогодними побегами за кору. На каждый пень ставят по 4 — 5 черенков культурного сорта. Наиболее удобно прививать такие деревья «седлом». При этом половина черенка срезается косым срезом, а другая половина — под углом 90°. Косой срез вставляют под кору подвоя, а уступ черенка упирается на срез пня. После вставки черенка на прививку накладывают повязку, а открытые места срезов замазывают садовым варом.

В некоторых случаях при объедании коры в виде замкнутого кольца, применяют прививку "мостиком", при которой черенки вставляют за кору в нескольких местах по окружности ствола одним концом ниже, а другим выше раны. Затем место прививки обвязывают полиэтиленовой лентой и обмазывают садовым варом.

Муханин И.В. Муханин И.В.

исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов «АСП-РУС»,

доктор с.-х. наук, доцент МГПИ, директор ООО «СадМашСервис»

РОССИЙСКОЕ САДОВОДСТВО И ВТО — ПОЛНЫЙ КРАХ ИЛИ БЕЗВРЕМЕННАЯ КОНЧИНА?

В период с 14 по 16 марта 2012 года в г. Мичуринске-Наукограде состоялась V научно-практическая конференция «Стратегия инновационного садоводства России при вступления в ВТО», организованная Российской ассоциацией садоводов, объединяющей в своих рядах свыше 70% производителей отечественных плодов, ягод и посадочного материала, а также ведущих государственных научных учреждений садоводческой направленности.

В своих выступлениях ученые и практики были единодушны во мнении об очень низкой степени готовности садоводческих предприятий к вступлению в ВТО. В связи с этим считаем необходимым обозначить некоторые проблемы отечественного садоводства и предложить пути их решения.

В настоящее время населении России испытывает острый недостаток свежих и качественных плодов и ягод — важнейших источников витаминов, минеральных веществ и других биологически активных соединений, крайне необходимых для полноценного развития организма человека.

Садоводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства страны, так как потребление в течение года не менее 100 кг свежих плодов и ягод обеспечивает здоровье населения и улучшает демографические показатели. Однако за счет собственного производства на душу населения приходится только 14,8 кг плодово-ягодной продукции на человека в год или 15,6% рекомендованного уровня потребления. За последние 20 лет сельхозпредприятия снизили производство этой важной продукции почти в 4 раза, объём которой составляет около 490 тыс. т в год. С 1995 г. в садоводческих хозяйствах идет устойчивое снижение площадей многолетних насаждений (-4% в год). Образовавшийся дефицит плодово-ягодной продукции, несмотря на довольно благоприятные условия их производства в России, ежегодно покрывается за счет импорта, который превысил 1 млн. тонн.

Садоводство в нашей стране находится на начальной стадии подъема. После 90-х годов, когда из-за бездумной «народной» приватизации развалилось большинство садоводческих хозяйств, на садоводство в последнее десятилетие обрушился целый ряд природных и социальных катастроф. Весенние заморозки 2000 – 2004 годов с потерей урожая по центральным и южным зонам. Сильнейшие зимние морозы 2005/2006 годов, последствия которых поставило вопрос о наличии садоводства как отрасли по центральной зоне и Поволжью. Страшная засуха 2010 года, последствия которой сказываются до сих пор. Зима 2011/2012 года преподнесла свои сюрпризы по южному региону – сильно пострадали ягодные и косточковые насаждения. Последствия по семечковым предстоит еще оценить. Это природный фон, но есть и политический. Предвидя, что для развития отрасли садоводства основой станет развитая база питомниководства, мы, Ассоциация садоводов России, направили все свои усилия именно на этот сектор. Сделано много – освоены новейшие технологии получения качественных саженцев, заложены маточники перспективных и интродуцированных сортов и главное создана современная система маточников клоновых подвоев, которая позволила массово закладывать интенсивные сады. Объем производства только по Ассоциации садоводов-питомниководов составляет более 7,5 млн. шт. подвоев. Но работа эта без помощи государства шла медленными темпами и набрала обороты только к 2007 – 2010 годам. К тому же в 2010 году она почти полностью остановилась из-за полного секвестирования обещанного бюджета на уход и закладку садов, которая у нас достигает не более 15% (по сравнению, в Польше > 50%). Несмотря на это за последние 5-7 лет заложены тысячи гектаров современных садов, но большинство из них посажены саженцами выращенными по традиционным технологиям, что делает эти сады менее скороплодными с периодом вступления в промышленное садоводство на 6 – 7 годы.

В настоящее время появилась другая не менее важная проблема у садоводов. Заложив массивы интенсивных садов в Тамбовской, Белгородской, Тульской, Волгоградской областях и Краснодарском крае они теперь вынуждены с нуля создавать современную базу, а это дорогостоящие холодильники, сортировки, логистические центры продаж. Создание промышленной базы только началось, а уже все передовые хозяйства страны стали «долларовыми миллионерами», только со знаком минус. Кредиты от 14 % и выше и в основном короткие (в Польше от 0 до 2 % длительные). Евросоюз строит во всех садоводческих зонах восточной Европы логистические центры стоимостью более 10 млн. ЕВРО с субсидиями для садоводов более 75%. Наши садоводы, предвидя, что их в самое ближайшее время поставят в один ряд конкурировать с садоводами развитых стран пытаются все это строить за свои деньги. Эта гонка заставляет отечественных садоводов платить десятки миллионов рублей в год процентов по кредитам, постоянно перекредитовываться по грабительским ставкам более 20% и это все как путы не позволяет развиваться отечественным садоводам. К тому же получить кредит даже по грабительским ставкам очень сложно.

Садоводство было всегда самой рентабельной отраслью. Но вместе с тем, она является и самой затратной. Поэтому везде помогают садоводам стать на ноги. Формы собственности могут быть разными: и фермерские хозяйства и крупные садоводческие фирмы. Гектар сада стоит от 500 тыс. руб. до 2,0 млн. Гектар ягодников от 600 тыс. до 1 млн. рублей. Эти интенсивные плантации окупаются, но где брать начальный капитал? Везде помогает государство. Производители не платят налоги: нет НДС (у нас 18%), нет налогов на зарплату (у нас 100%). Любая покупка для производства (трактора, техника, системы орошения, шпалера, посадочный материал и т.д.) компенсация > 50%, а у нас 0% + все налоги. В основном все коллективы садоводов работают сейчас не на обеспечение внутреннего рынка, а на обогащение банков. И если правительство не повернется лицом к садоводам и не начнет массированно помогать отрасли, говорить о сроках можно будет только о «безвременной кончине».

В последние годы Правительством РФ уже приняты конкретные меры по поддержке отечественной отрасли садоводства в рамках действующей Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». Министерством сельского хозяйства РФ, Россельхозакадемией, Ассоциацией садоводов России (АППЯПМ) разработана Программа «Развитие садоводства и питомниководства в Российской Федерации на 2012-2020 годы», которая вселила в садоводов уверенность в том, что ее выполнение позволит развить в России интенсивное садоводство, за счет этого повысить продуктивность плодовых насаждений, качество производимой продукции, снизить ее себестоимость и обеспечить хранение в течение всего года. Все эти мероприятия в значительной степени могут повысить уровень продовольственной безопасности нашей страны.

Субсидирование части затрат на закладку и уходные работы стало мощным стимулом возрождения отечественного садоводства. По всей стране заметно увеличились площади под молодыми садами, стали внедряться инновационные технологии, строиться хранилища. Это вселило уверенность в том, что огромный потенциал отечественного садоводства будет реализован и повысит уровень продовольственной безопасности страны.

Основными причинами недостаточного развития отрасли садоводства в России в настоящее время, по нашему мнению, являются:

— отсутствие государственной поддержки отрасли на протяжении двух десятилетий;

-отсутствие в России системы передачи разработок научно-исследовательских институтов садоводческим предприятиям;

— недостаточное количество высококвалифицированных специалистов в области интенсивного садоводства;

— высокие ввозные и таможенные пошлины на специализированные тракторы и сельхозмашины для уходных работ и уборки урожая в садах интенсивного типа; саженцы плодовых деревьев, выращенных на безвирусной основе; оснастку для закладки садов по интенсивной технологии (натяжители, траверсы, опора, подвязочный материал); линии товарной обработки выращенной продукции, оборудование для капельного орошения, оборудование и материалы для фруктохранилища, садовый инструмент. Данная техника, оборудование и материалы предприятиями России и стран СНГ не производятся, плодоводческие хозяйства вынуждены закупать их за рубежом, что в значительной степени увеличивает себестоимость продукции.

Кроме этого садоводы России обеспокоены проблемами, возникающими в отрасли при вступлении в ВТО:

— неравные условия конкуренции с зарубежными производителями фруктов;

— обязательства России о снижении уровня государственной поддержки сельского хозяйства с 9 млрд. долларов в 2012 году до 4,4 млрд. долларов в 2017 году практически сводят на нет надежду садоводов на возрождении отрасли, хотя такая поддержка в странах ЕС существует в полном объеме;

— значительное снижение таможенных пошлин на ввозимую в Россию плодовую продукцию приведет к снижению цены на отечественные фрукты, что, в свою очередь, значительно снизит рентабельность плодоводческих предприятий;

— выполнение Россией принятых обязательств по введению внутри страны европейских цен на энергоносители приведет к росту себестоимости производимой продукции, снизит конкурентоспособность садоводческих предприятий.

Если вступление в ВТО вопрос предрешенный, то остается только добиваться определенного переходного периода становления отечественного садоводства. Этот период должен быть не менее 10-15 лет, в течение которого должна реализовываться не Программа развития садоводства, а экстренные меры по спасению отрасли садоводства. Необходимо максимальное выделение денежных средств на отрасль садоводства. Для планомерного вхождения в ВТО отрасли садоводства России, ее сохранения и развития, обеспечения равных условий конкуренции считаем необходимым в течение переходного периода вхождения в ВТО:

- Субсидирование всех затрат на закладку многолетних насаждений плодовых и ягодных культур не менее 50%.

- Оставить, а возможно увеличить ввозные пошлины на плоды, производимые в России и в первую очередь — яблок. Она должна составлять не 8 руб. и короткий период, а минимум 15 и с сентября по март включительно, тем более, что эта наценка практически не влияет на цену яблок в супермаркетах, где она находится в пределах от 45 до 100 руб./кг.

- Поднять в разы ввозные пошлины на продукты переработки особенно на концентрат. Это заставит переработчиков покупать вместо дешёвого и некачественного китайского концентрата продукцию отечественных производителей. Это так же касается и замороженных фруктов, которые выращиваются в России. Только эти меры позволят заниматься производством ягод и плодов в хозяйствах любой формы собственности.

- Необходимо снять все виды налогов с производителей плодов, ягод и посадочного материала на этот переходный период.

- Как мера поддержки садоводов – резкое снижение или полное отсутствие ввозных пошлин на все виды техники для садоводства на переходный период 10-15 лет. Начиная уже с первого полугодия 2012 года принять решение об отмене ввозных и таможенных пошлин и НДС на технику, оборудование и материалы для интенсивного садоводства: тракторы и сельхозмашины для уходных работ и уборки урожая, саженцы на безвирусной основе, садовый инструмент, оснастку для садов интенсивного типа, оборудование для капельного орошения, линии товарной обработки, оборудование для фруктохранилищ;

- Финансировать мелиоративные и оросительные программы, включая подведение водоводов к насаждениям за счет средств государства.

- Разрешить принимать без ограничения рабочую силу из-за рубежа.

- Выделять гранты для строительства жилья на селе молодым специалистам и фермерам.

- Развить систему агролизинга – сад под ключ, ягодная плантация под ключ и т.д.

- В ближайшее время рассмотреть вопрос о производстве на предприятиях Российской Федерации отечественных аналогов техники и оборудования для интенсивного садоводства, отвечающих требованиям мировых стандартов.

Мы глубоко убеждены в том, что садоводство в ближайшем будущем может стать одной из наиболее доходных отраслей агропромышленного комплекса, краеугольным камнем в президентской программе «Здоровье нации» и могла бы способствовать увеличению продолжительности жизни населения нашей страны. Для этого у садоводов России есть все предпосылки: знания, опыт, а самое главное — желание работать. Вступление России в ВТО существенно снижает уровень субсидирования сельского хозяйства. Это практически убивают надежду садоводов на возрождении отрасли и подрывает веру аграриев в будущее.

Семёнова Елена Ивановна,

проректор по инновационному развитию и экономической работе ФГБОУ ВПО РГАЗУ,

доктор экономических наук, профессор

Необходимость решения важных задач в социальной, институциональной, макроэкономической и инвестиционной сферах требует преодоления снижения уровня жизни населения в результате экономического и финансового кризиса.

Это может быть достигнуто с помощью политики, направленной на стимулирование роста ВВП страны за счет повышения производительности экономики и расширения источников инвестиций.

В правовой пакет ВТО входят соглашения, составляющие единый многосторонний торговый договор, охватывающий следующие важные положения:

- взаимное и безусловное предоставление сторонами режима наибольшего благоприятствования и национального режима;

- применение дискриминационных внутренних налогов, таможенных сборов, технических, санитарных и фитосанитарных мер;

- оговорены свобода транзита, гарантии против производного использования квотирования, антидемпинговых и компенсационных мер.

ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

- Россия обретет международно-правовую защиту, гарантируемую нормами ВТО, что будет содействовать продвижению российских интересов за рубежом. Не будет необходимости сохранения и пересмотра существующих двусторонних торговых договоров со странами ВТО

- Членство в ВТО позволит использовать существующий в ней эффективный механизм разрешения споров и конфликтных ситуаций. Появятся основания для противодействия установлению торговых барьеров против российского экспорта

- Появится право на пересмотр применяемых ныне ограничений против российских товаров (47 антидемпинговых мер, 43 нетарифных барьеров, 7 защитных мер)

- Полноправное участие в новых переговорах по развитию правовых основ международной торговли, сможет оказывать реальное влияние на выработку будущих многосторонних соглашений, регулирующих мировую торговлю исходя из собственных национальных интересов

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Либеризация тарифного регулирования импорта в течение установленного переходного периода (в целом по товарам начальный уровень средневзвешенной ставки пошлин установлен в 14,8%, конечный — 11,5%; по сельскохозяйственным товарам – с 21,5 до 18-19%, по промышленным товарам – с 10,1 до 7,6%) По сельскохозяйственным товарам он не снижен ни по одному из базовых товаров, На конечный уровень ставки должны быть выведены через семь лет.

- Доступ иностранных производителей услуг на российский рынок. В сфере услуг оставлены открытыми всего 30 секторов, в 39 – иностранцы не будут допускаться вообще, а в 86 секторах будут предъявляться различные специфические требования. Более жесткие условия будут предъявлены к энергетическим услугам, части транспортных и медицинских услуг.

- Сокращение уровня государственной поддержки аграрного сектора с 8 млрд. долл. в 2012г до 4.4 млрд. долл. к 2017 г. От использования экспортных субсидий сельскохозтваров Россия отказалась.

- Проблемы согласования обязательств перед региональной интеграцией ТС и ВТО, приведения в соответствие отечественного законодательства, относящегося к торговой политике.

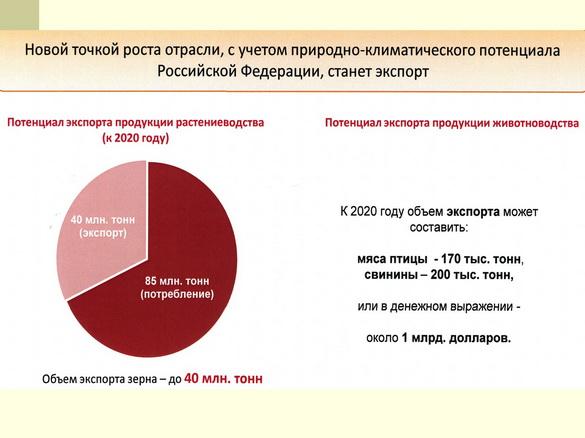

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

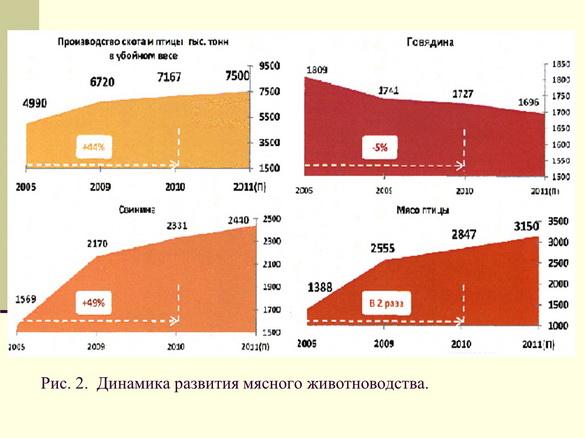

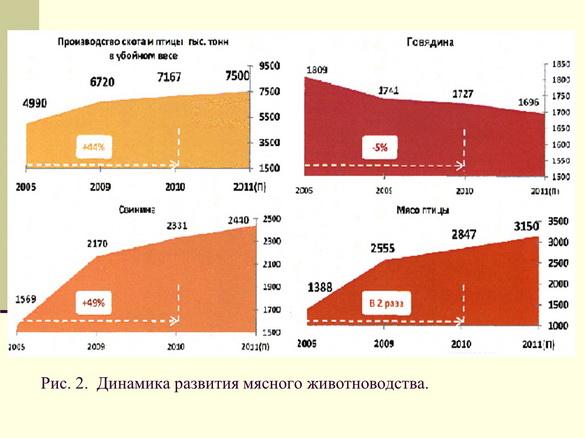

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО НАДОЯ МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДИНАМИКА ВАЛОВОГО НАДОЯ МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

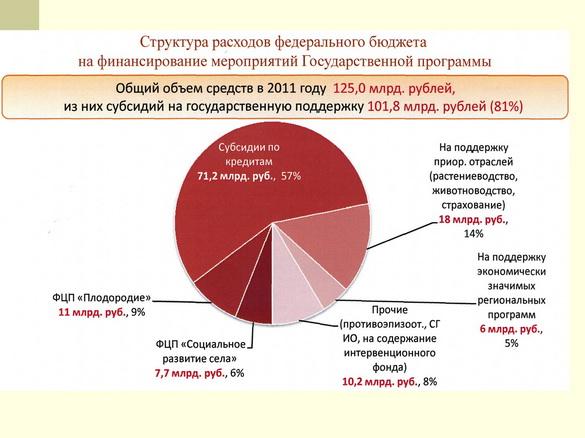

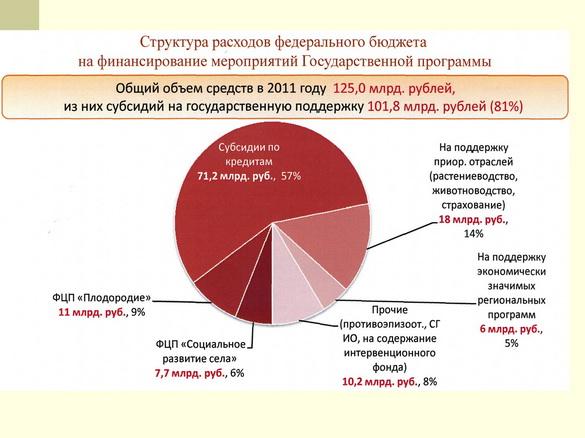

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

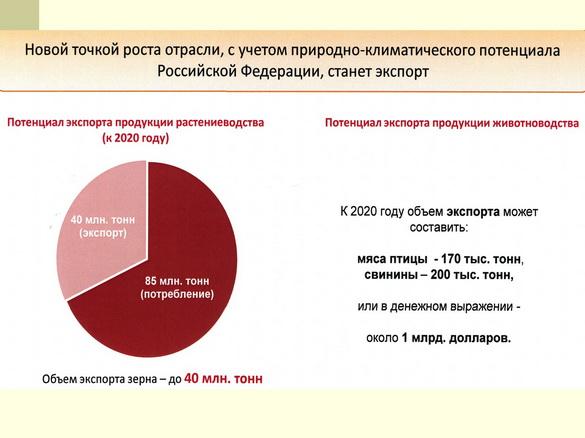

НОВОЙ ТОЧКОЙ РОСТА ОТРАСЛИ, С УЧЕТОМ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАНЕТ ЭКСПОРТ НОВОЙ ТОЧКОЙ РОСТА ОТРАСЛИ, С УЧЕТОМ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАНЕТ ЭКСПОРТ

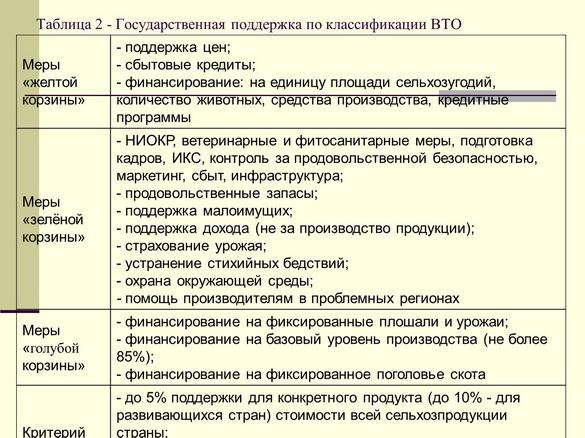

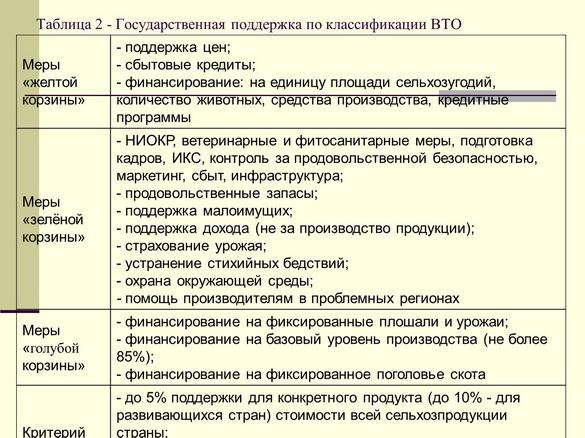

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВТО

Меры «желтой корзины»:

— поддержка цен;

— сбытовые кредиты;

— финансирование: на единицу площади сельхозугодий, количество животных, средства производства, кредитные программы

Меры «зелёной корзины»:

— НИОКР, ветеринарные и фитосанитарные меры, подготовка кадров, ИКС, контроль за продовольственной безопасностью, маркетинг, сбыт, инфраструктура;

— продовольственные запасы;

— поддержка малоимущих;

— поддержка дохода (не за производство продукции);

— страхование урожая;

— устранение стихийных бедствий;

— охрана окружающей среды;

— помощь производителям в проблемных регионах

Меры «голубой корзины»:

— финансирование на фиксированные плошали и урожаи;

— финансирование на базовый уровень производства (не более 85%);

— финансирование на фиксированное поголовье скота

Критерий минимума:

— до 5% поддержки для конкретного продукта (до 10% — для развивающихся стран) стоимости всей сельхозпродукции страны;

— до 5% поддержки неконкретного продукта (до 10% — для развивающихся стран) стоимости всей сельхозпродукции страны;

УРОВЕНЬ АГРЕГИРОВАННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ В ДОЛЛАРАХ НА 1 ГА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ УРОВЕНЬ АГРЕГИРОВАННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ В ДОЛЛАРАХ НА 1 ГА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

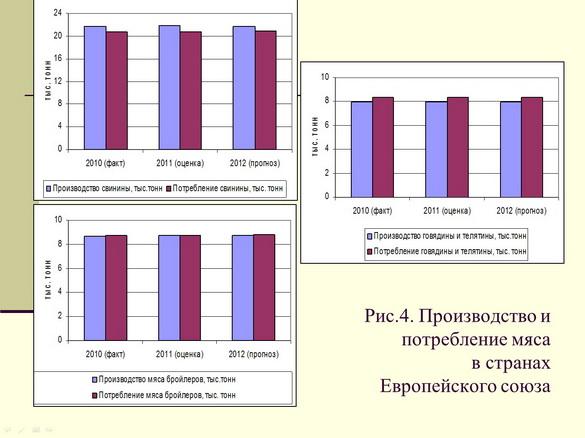

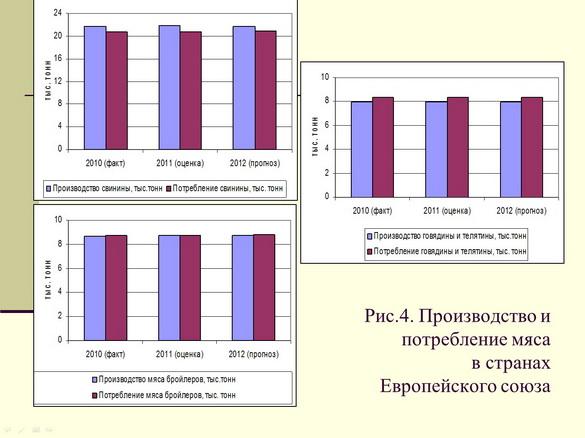

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

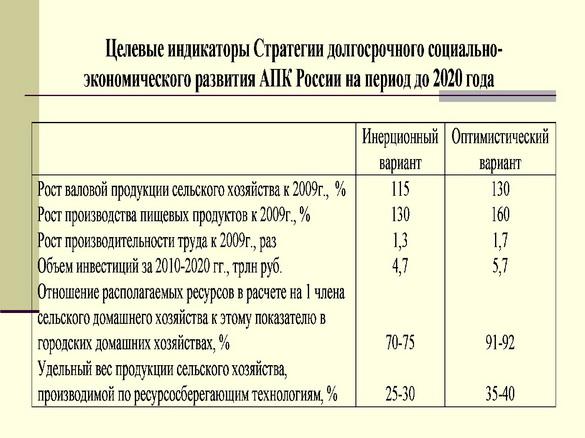

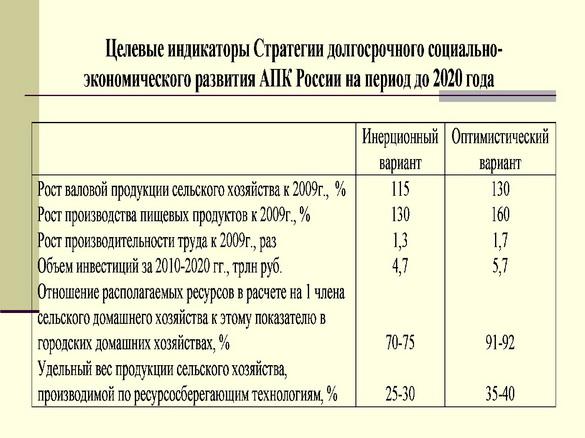

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

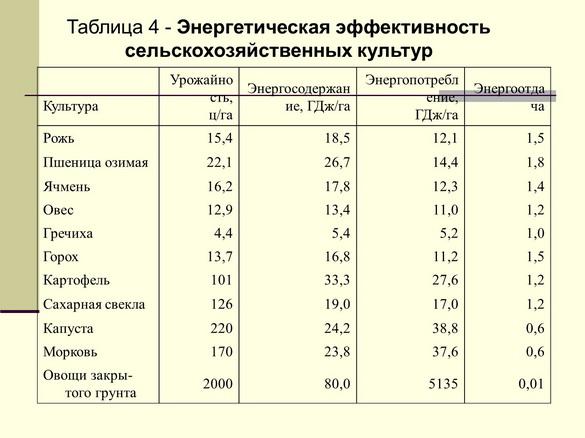

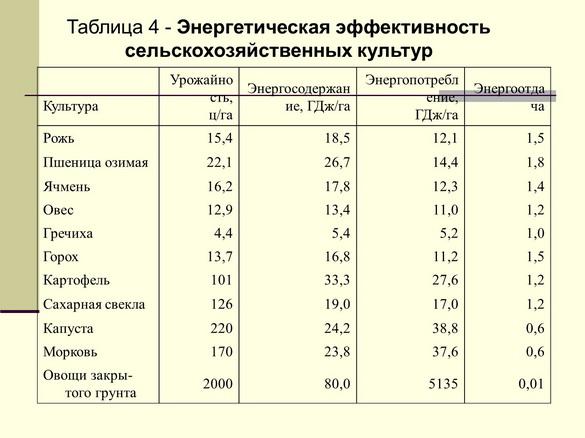

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

- потребление России увеличится сначала на 16 млрд. долларов в год, а потом на 64 млрд.;

- суммарный выигрыш при сохранении существующей переговорной позиции составит порядка 8-10 млрд. дол. в год;

- толчок развитию сельского хозяйства;

- ежегодный рост сельхозпроизводства в России будет составлять 7-9%.

ПЯТЬ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ВСТУПИЛИ В ВТО:

- Кыргызстан (1998),

- Грузия (2000),

- Молдова (2001),

- Армения (2003),

- Украина (2008).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ВТО:

- отрицательное сальдо торгового баланса Украины в 2010 году увеличилось в 1,6 раза и составило 9,3 млрд. долл, в первом полугодии 2011 года возросло еще в 2,3 раза и составило 5,5 млрд. долларов;

- снижение ввозной пошлины на сахар с 300 евро за тонну до 50% ввозной пошлины и разрешение квоты на ввоз сахара-сырца из тростника объемом 260 тыс. тонн по льготной ставке в 2% привело к остановке более 50 заводов;

- только в двух отраслях сельского хозяйства – в сахарной отрасли и в свиноводстве – за три года с 2008 года рабочие места потеряли около 50 тыс. человек;

- защитные пошлины на импорт свинины на Украине оказались ниже стран Евросоюза в 5-8 раз, в результате в 2010 году импорт свинины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2007 годом, и составил 178,7 тыс. тонн;

- негативные тенденции отмечаются также в винодельческой, молочной, пищевой промышленности;

- против украинского экспорта действуют ограничения по 37 товарным группам общим ежегодным объемом более 1,2 млрд. долларов.

ПО РАСЧЕТАМ ЗЕРНОВОГО СОЮЗА РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ МЯСНОЙ АССОЦИАЦИИ ОЖИДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

- непредвиденные потери сельхозпроизводителей зерновых культур от косвенного ущерба и недополученной прибыли до 56 млрд. руб. в год;

- потенциальные годовые потери из-за ухудшения положения свиноводческой отрасли и снижения потребления кормов до 18 млрд. руб.;

- от замедления развития разведения крупного рогатого скота — 12 млрд. руб., от удорожания минеральных и органических удобрений из-за отмены субсидий — 21 и 3 млрд. руб. соответственно, от биоэнергетики — 2 млрд. руб.;

- снижение пошлины на импорт живых свиней с 40 до 5% и разница поддержки производителей мяса в ЕС до 40% будут препятствием для российского мясного экспорта и освоенными технологиями глубокой переработки зерна.

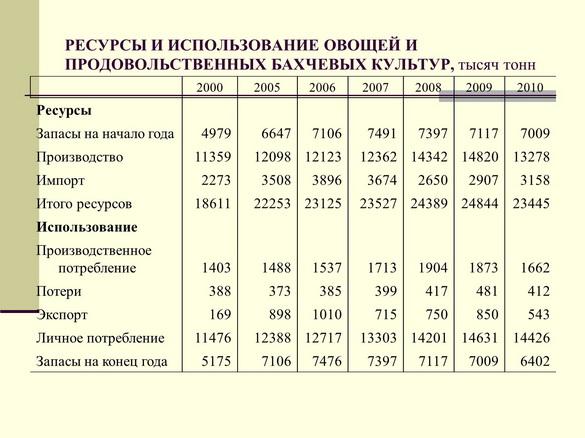

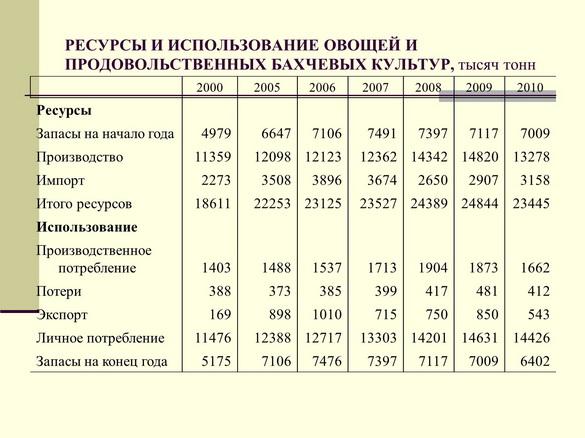

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР, тысяч тонн РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР, тысяч тонн

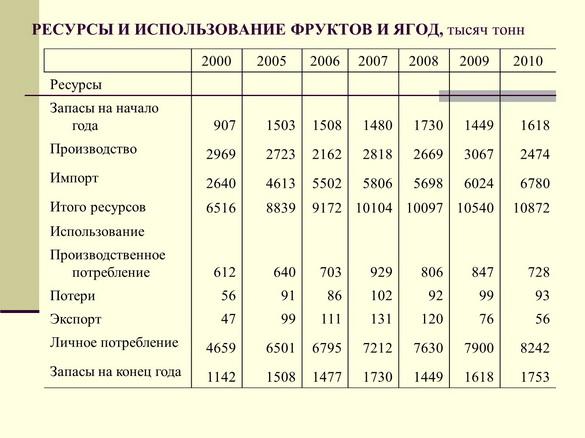

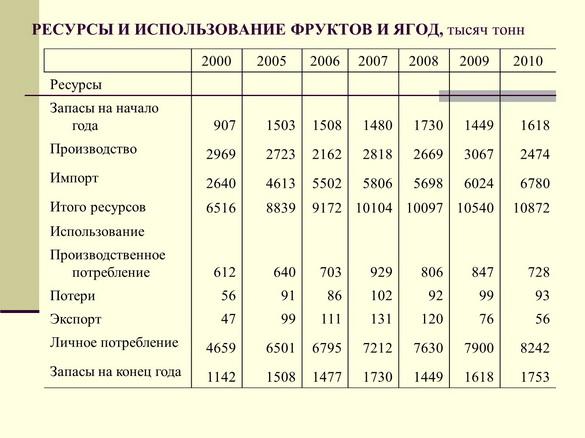

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРУКТОВ И ЯГОД, тысяч тонн РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРУКТОВ И ЯГОД, тысяч тонн

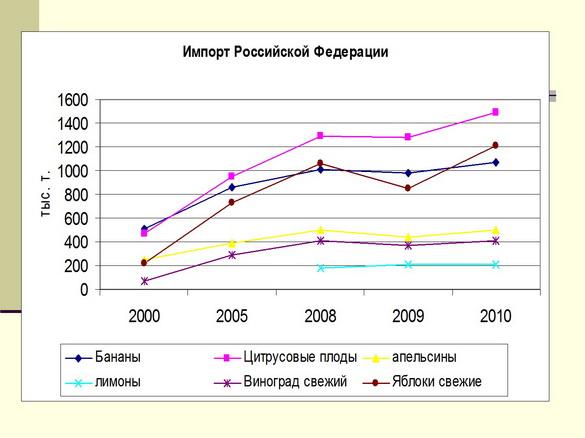

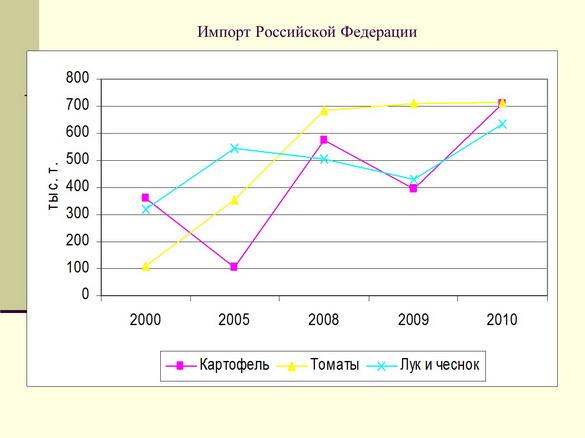

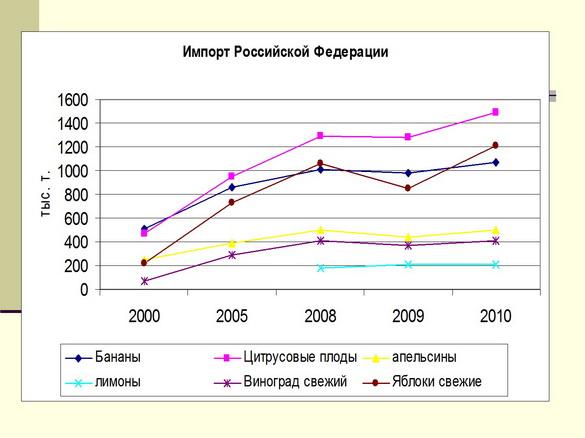

ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тысяч тонн ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тысяч тонн

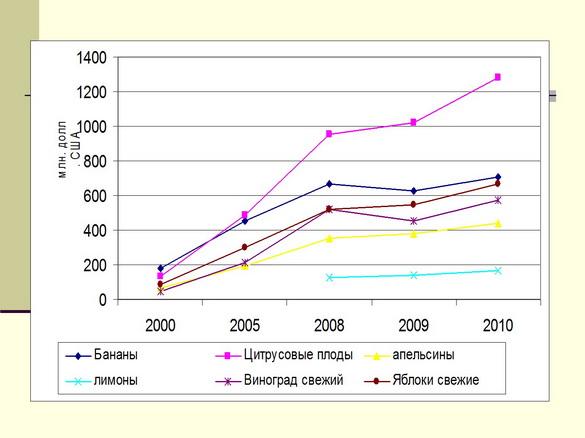

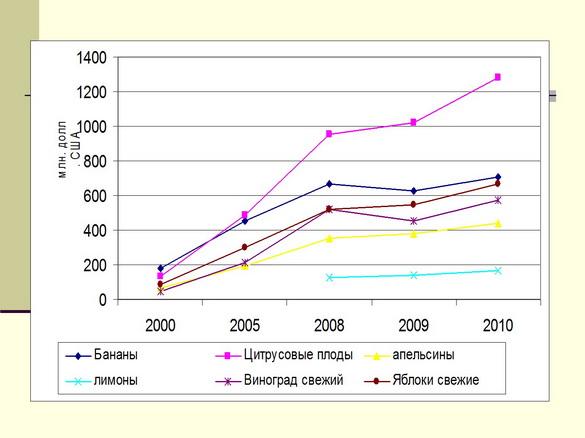

ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млн. долл США ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млн. долл США

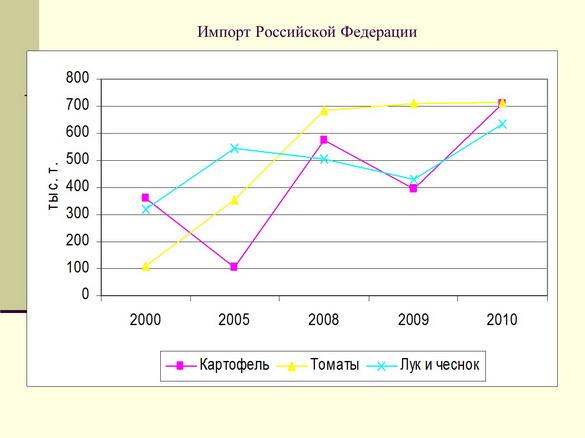

ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тысяч тонн ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, тысяч тонн

ИМПОРТ ОВОЩЕЙ ПО СТРАНАМ, 2010г. ИМПОРТ ОВОЩЕЙ ПО СТРАНАМ, 2010г.

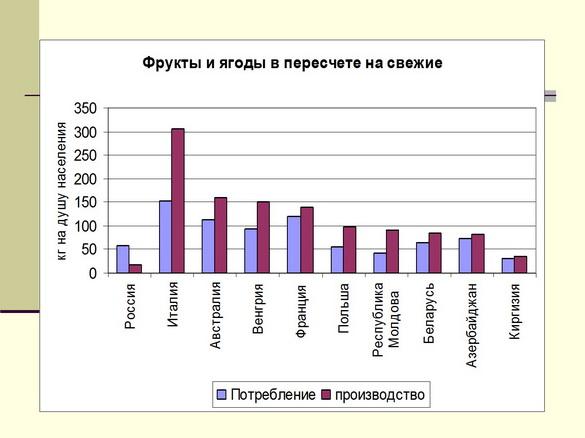

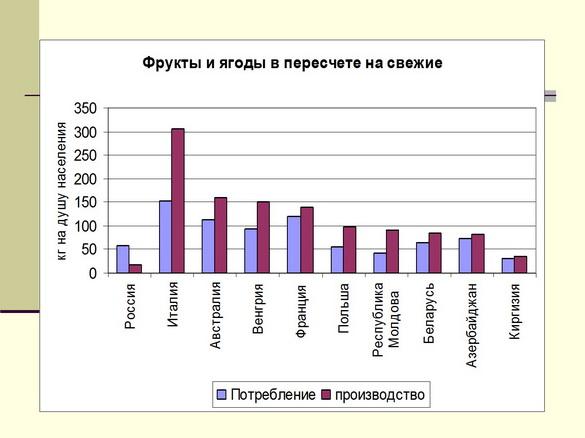

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВЕЖИЕ, кг на душу населения ФРУКТЫ И ЯГОДЫ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВЕЖИЕ, кг на душу населения

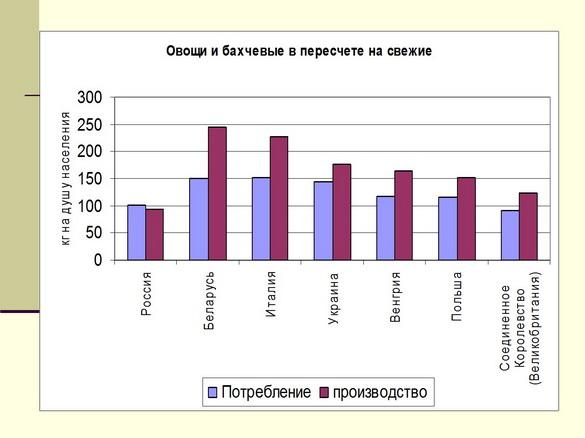

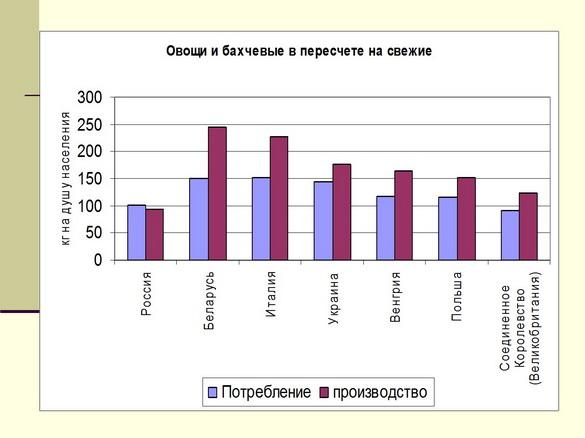

ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВЕЖИЕ, кг на душу населения ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СВЕЖИЕ, кг на душу населения

УПРЕЖДАЮЩИЕ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ВЫХОДА НА ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЫНКИ СБЫТА:

- создание устойчивых виноградников и садовых агроценозов;

- повышение качественных показателей и конкурентоспособности произведенной продукции;

- определиться, каким ассортиментом и видами продукции следует преимущественно заниматься. Наши черешневые, абрикосовые и персиковые компоты ещё в советские времена были широко востребованы российским рынком и рынком сопредельных стран;

- необходим спецавтотранспорт, соответствующие хранилища винограда и плодов, в т. ч. в регулируемой газовой среде;

- научными учреждениями разработаны и апробированы соответствующие научно-прикладные проекты по специализации, районированию, микрорайонированию, сорторайонированию винограда и плодовых культур, которые должны использоваться при проектировании закладки новых виноградников и садов, а также при реконструкции старых насаждений;

- обеспечение сельхозтоваропроизводителей высококачественным привитым оздоровлённым и сертифицированным посадочным материалом винограда и плодовых культур;

- обеспечение сельхозтоваропроизводителей современной техникой;

- всю нормативную документацию, ГОСТы, стандарты, технические условия привести в соответствие с требованиями ЕС, ВТО

МНЕНИЕ В.В. ПУТИНА, 29 МАРТА 2006г. НА ВСТРЕЧЕ В КРЕМЛЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ:

«…мы еще раз подтверждаем свою заинтересованность во вступлении, но заявляем, что будем делать этот шаг только в том случае, если он будет устраивать всех участников процесса, прежде всего Российскую Федерацию и нашу экономику. И будем стремиться к тому, чтобы был такой усредненный показатель, который был бы приемлем для всех отраслей российской экономики»

Члены АППЯПМ

Федорченко Геннадий Григорьевич

генеральный директор ООО «Сады в Залесье» (Белгородская область)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Динамика изменения отечественного сортимента крыжовника, 1931-2011 гг.

Динамика изменения отечественного сортимента крыжовника, 1931-2011 гг. Сорт Казачок

Сорт Казачок Сорт Черномор

Сорт Черномор Сорт Серенада

Сорт Серенада Сорт Русский желтый

Сорт Русский желтый Технологии производства плодов крыжовника

Технологии производства плодов крыжовника Плоды крыжовника

Плоды крыжовника Экспериментальный участок шпалерных форм крыжовника во ВНИИС им. И.В. Мичурина

Экспериментальный участок шпалерных форм крыжовника во ВНИИС им. И.В. Мичурина Экспериментальный участок шпалерных форм крыжовника во ВНИИС им. И.В. Мичурина

Экспериментальный участок шпалерных форм крыжовника во ВНИИС им. И.В. Мичурина Плодоношение крыжовника при возделывании на шпалере

Плодоношение крыжовника при возделывании на шпалере Плодоношение крыжовника при возделывании на шпалере

Плодоношение крыжовника при возделывании на шпалере Плоды сорта Черномор

Плоды сорта Черномор Осыпание ягод крыжовника

Осыпание ягод крыжовника Осыпание ягод крыжовника

Осыпание ягод крыжовника Повреждения ягод крыжовника

Повреждения ягод крыжовника Повреждения ягод крыжовника

Повреждения ягод крыжовника Штамбовая формировка крыжовника

Штамбовая формировка крыжовника Штамбовая формировка крыжовника

Штамбовая формировка крыжовника

Ильинский А.С., директор исследовательско-технологического центра, доктор технических наук, профессор

Ильинский А.С., директор исследовательско-технологического центра, доктор технических наук, профессор

К вопросу о сортименте

К вопросу о сортименте

К вопросу о типе сада

К вопросу о типе сада

Ведущий питомник Европы

Ведущий питомник Европы

Подвой 52-396 (В10)

Подвой 52-396 (В10) Подвой 62-396 (В10)

Подвой 62-396 (В10) Линия сортировки подвоев

Линия сортировки подвоев Зал сортировки подвоев и саженцев

Зал сортировки подвоев и саженцев Компьютеризированный учет

Компьютеризированный учет

IFO – центр испытаний подвоев и сортов

IFO – центр испытаний подвоев и сортов Подписание договора о сотрудничестве

Подписание договора о сотрудничестве Испытания новых сортов

Испытания новых сортов

Испытания новых сортов

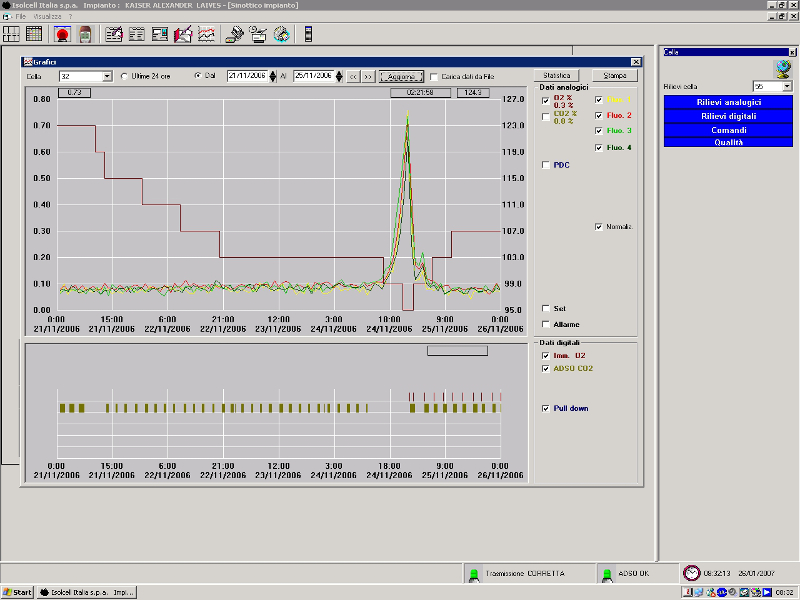

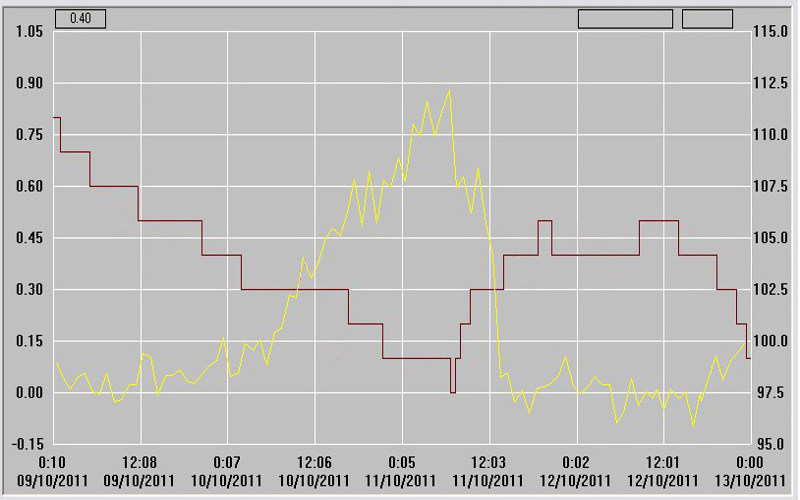

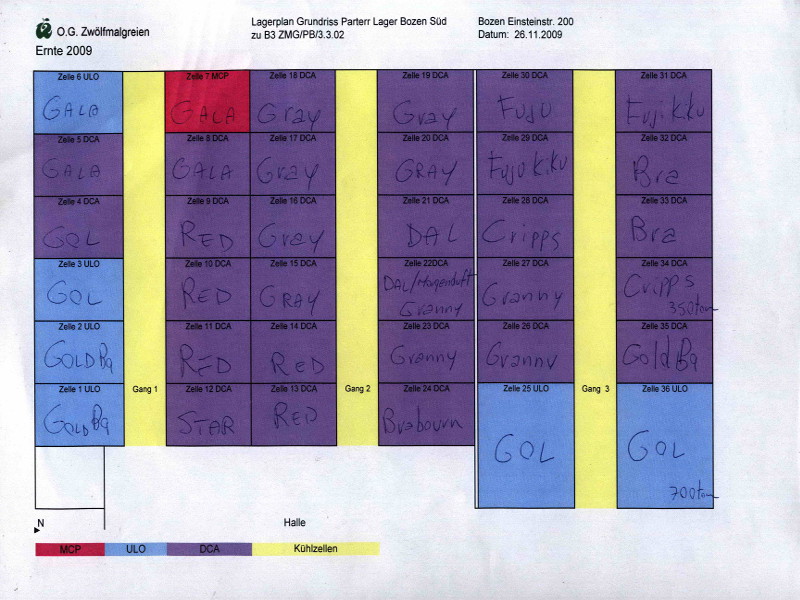

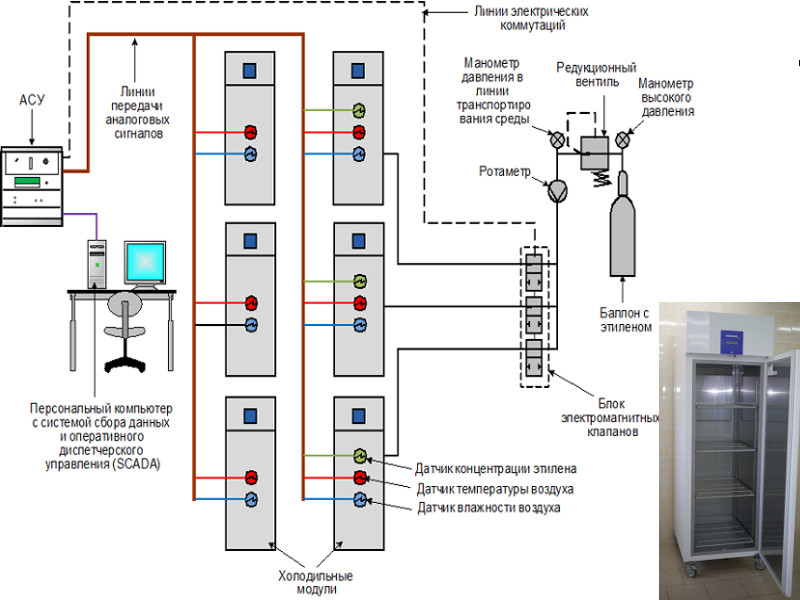

Испытания новых сортов Развитие технологии хранения в регулируемой атмосфере

Развитие технологии хранения в регулируемой атмосфере Исследовательский комплекс

Исследовательский комплекс Моделирование условий хранения

Моделирование условий хранения Модернизированные экспериментальные контейнеры

Модернизированные экспериментальные контейнеры Аппаратурная реализация хранения в РА и адаптивной РА

Аппаратурная реализация хранения в РА и адаптивной РА Оборудование для создания и поддержания РА

Оборудование для создания и поддержания РА  Сорта

Сорта Определение стрессовых концентраций кислорода

Определение стрессовых концентраций кислорода

Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Богатырь

Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Богатырь Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Лигол

Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Лигол Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Синап орловский

Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Синап орловский Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Синап орловский

Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Синап орловский Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Спартан

Подъем сигнала флуоресценции хлорофилла при достижении нижнего предела концентрации кислорода для плодов сорта Спартан

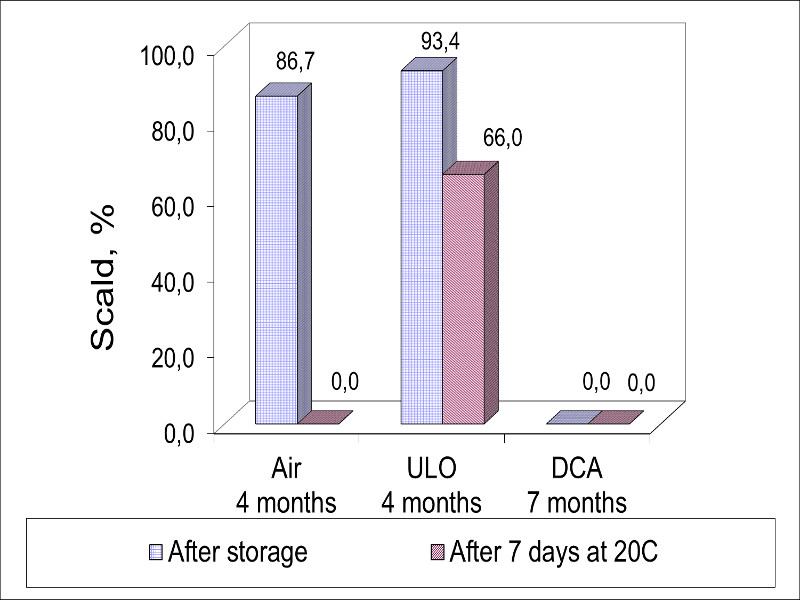

Мартовское, 4 мес

Мартовское, 4 мес Загар, Мартовское

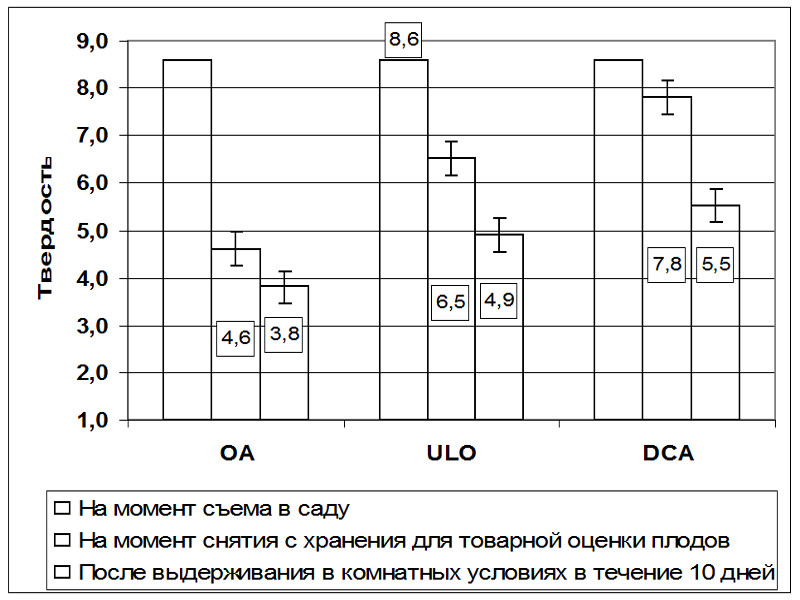

Загар, Мартовское Синап Орловский, 9 мес

Синап Орловский, 9 мес Загар, Синап Орловский 9 мес

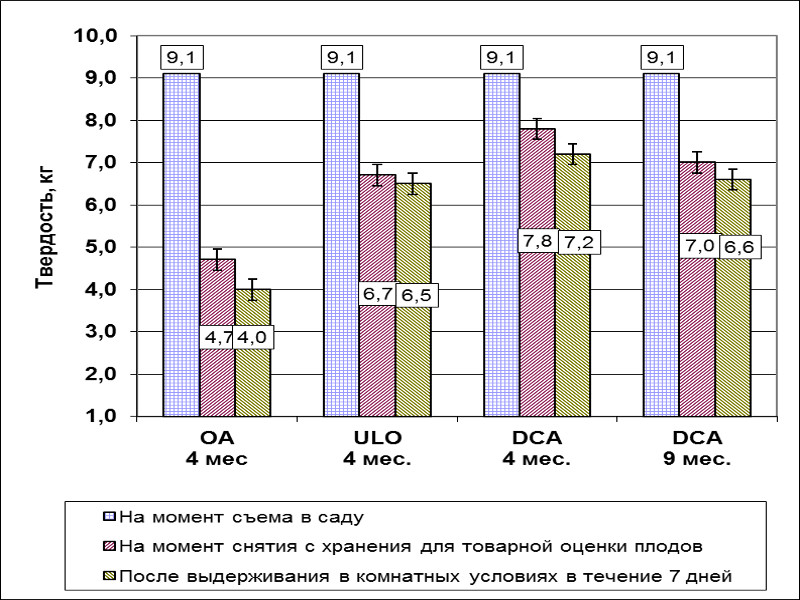

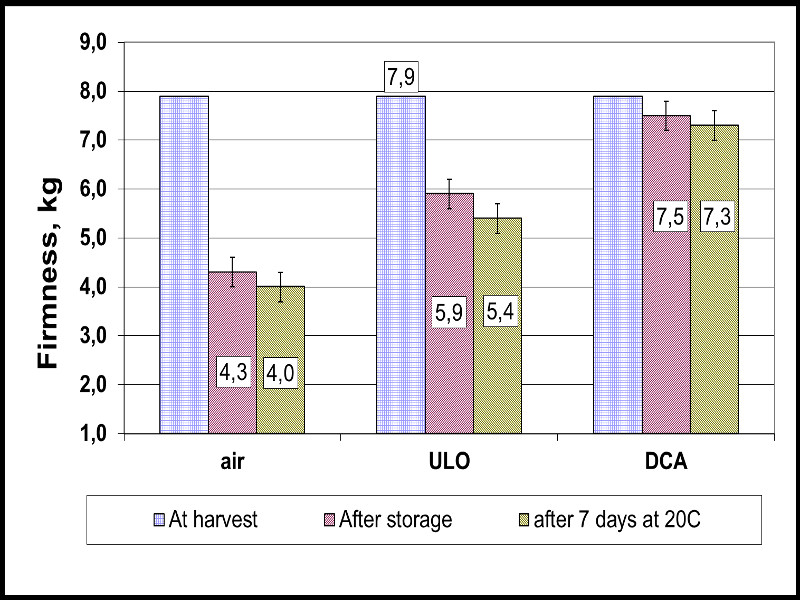

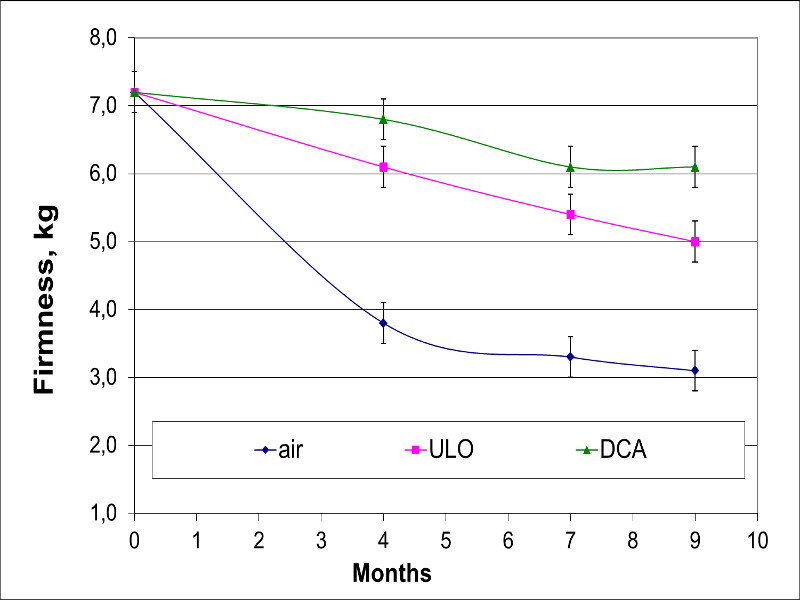

Загар, Синап Орловский 9 мес Сохранение твердости при хранении, Мартовское

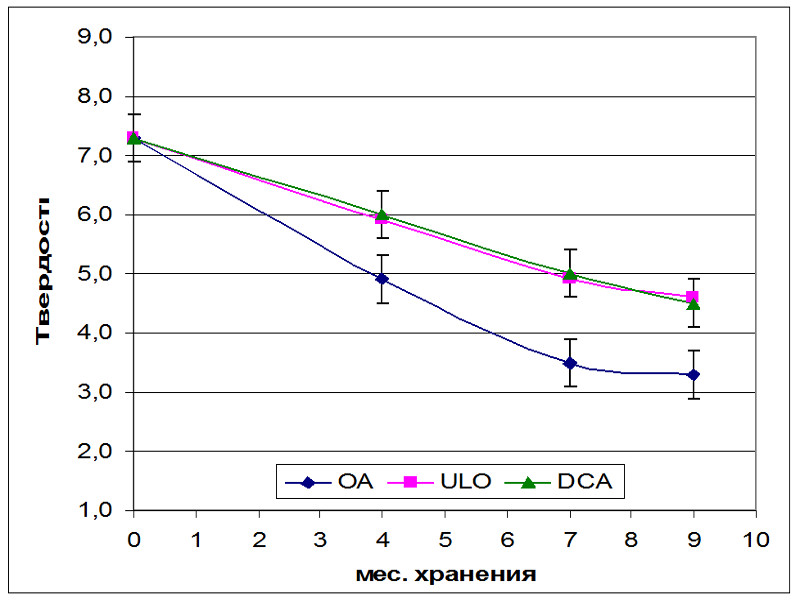

Сохранение твердости при хранении, Мартовское Твердость, kg Синап Орловский, 9 мес

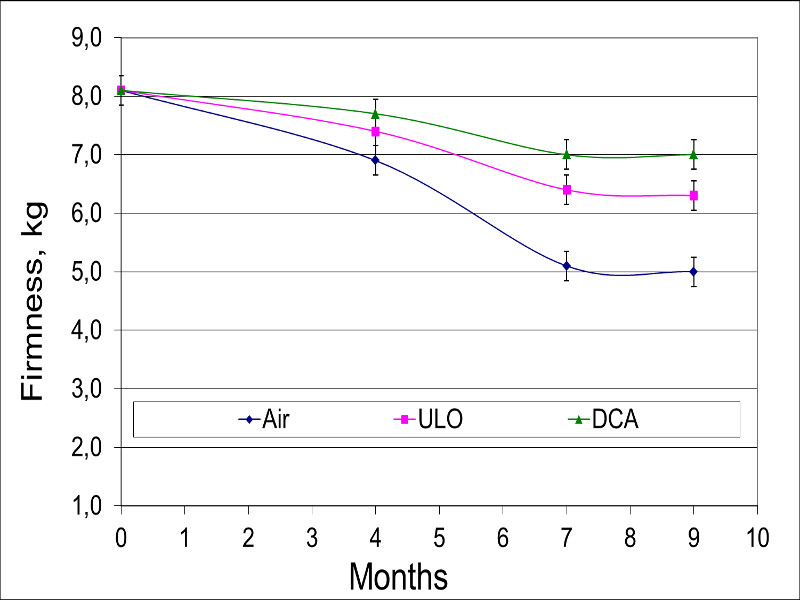

Твердость, kg Синап Орловский, 9 мес Сохранение твердости, Богатырь, 9 мес

Сохранение твердости, Богатырь, 9 мес Твердость, Лобо

Твердость, Лобо Твердость, Лигол

Твердость, Лигол Твердость, Спартан

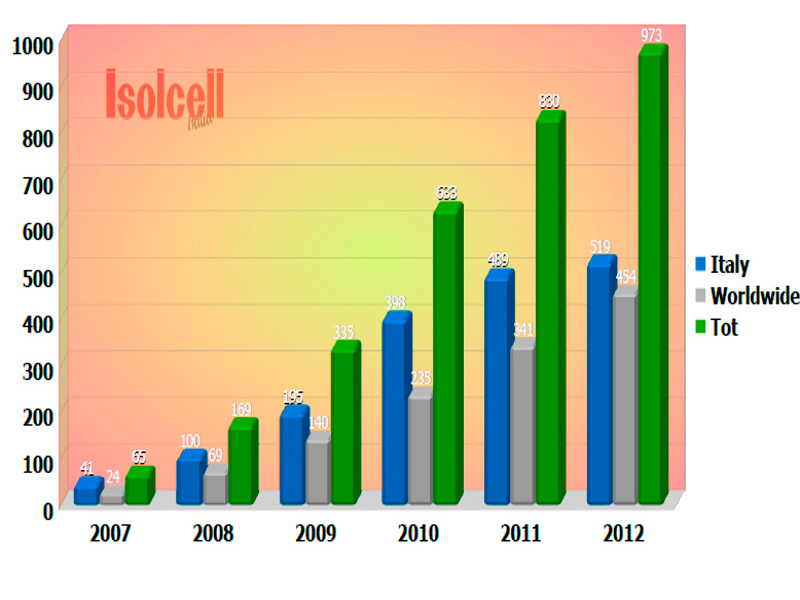

Твердость, Спартан Динамика роста количества камер с адаптивной РА

Динамика роста количества камер с адаптивной РА Динамическая РА заменяет химические обработки в Италии

Динамическая РА заменяет химические обработки в Италии Распределение камер по технологиям хранения

Распределение камер по технологиям хранения Определение минимально допустимых концентраций О2 по концентрации паров этанола

Определение минимально допустимых концентраций О2 по концентрации паров этанола Аппаратурная реализация системы хранения на основе определения минимальных концентрациq O2 по парам этанола

Аппаратурная реализация системы хранения на основе определения минимальных концентрациq O2 по парам этанола Комплекс для отработки прогрессивных технологий хранения картофеля, лука, ягод

Комплекс для отработки прогрессивных технологий хранения картофеля, лука, ягод Исследовательский комплекс

Исследовательский комплекс Лаборатория контроля качества фруктов и овощей

Лаборатория контроля качества фруктов и овощей Лаборатория контроля качества фруктов и овощей

Лаборатория контроля качества фруктов и овощей

КВОЧКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, РЕКТОР МичГАУ (СЛЕВА) И ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ (СПРАВА) ГОВОРЯТ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ

КВОЧКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, РЕКТОР МичГАУ (СЛЕВА) И ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ (СПРАВА) ГОВОРЯТ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ ПЕРЕД ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПОДПИСАНИЕМ МЕМОРАНДУМА

ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ ПЕРЕД ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПОДПИСАНИЕМ МЕМОРАНДУМА МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ШАЛАЙКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФЕДОСЕЕВСКИЕ САДЫ», БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ШАЛАЙКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФЕДОСЕЕВСКИЕ САДЫ», БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, РЕКТОР РГАЗУ (г. МОСВКА), ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ

МЕМОРАНДУМ ПОДПИСЫВАЕТ ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, РЕКТОР РГАЗУ (г. МОСВКА), ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ Источник:

Источник:  Муханин И.В.

Муханин И.В.

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА  ДИНАМИКА ВАЛОВОГО НАДОЯ МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО НАДОЯ МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НОВОЙ ТОЧКОЙ РОСТА ОТРАСЛИ, С УЧЕТОМ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАНЕТ ЭКСПОРТ