Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

А.Г. ГУРИН,

ведущий научный сотрудник,

доктор сельскохозяйственных наук

303130, г. Орел, п/о Жилина, ВНИИСПК

Прогнозирование продолжительности

механизированного сбора урожая

черной смородины

Черная смородина, одна из немногих ягодных культур, которую на значительных площадях убирают ягодоуборочные комбайны. Однако эффективность машинного сбора пока еще довольно низкая — потери при такой уборке достигают 30-40%. Причина этого — отсутствие набора сортов, неподготовленность плантации к механизированному сбору, а также запаздывание с уборкой, в результате которого значительная часть урожая осыпается при работе комбайна.

Исследования, проводимые в 1996-1999 гг. во ВНИИСПК на пяти сортах черной смородины, показали, что величина потерь зависит от сроков проведения уборки. Наименьшие потери, как правило, наблюдаются в начале созревания основной массы урожая, а по мере перезревания ягод они возрастают (табл.1).

Таблица 1. Потери урожая черной смородины в зависимости от сроков машинной уборки (% от общего урожая)

| Сорт |

День от начала созревания урожая |

| 3-й |

5-й |

7-й |

9-й |

11-й |

| Орловский вальс |

8,9 |

11,0 |

19,8 |

24,3 |

30,1 |

| Ажурная |

3,4 |

3,7 |

8,4 |

11,5 |

17,8 |

| Орловская серенада |

11,6 |

13,9 |

19,9 |

24,8 |

27,3 |

| Экзотика |

4,5 |

8,3 |

16,0 |

25,6 |

38,7 |

| Эуша |

4,6 |

5,3 |

6,9 |

13,8 |

29,4 |

Значительное влияние на величину потерь оказывают также сортовые различия. У сортов черной смородины с дружным созреванием урожая потери при уборке относительно невелики. Так, у сортов Зуша, Ажурная и Экзотика они составили 3,4-13,8%. У сортов с неодновременным созреванием ягод в кисти (Орловский вальс и, особенно, Орловская серенада) величина потерь даже в оптимальные сроки уборки, как правило, значительно выше (24,3-30,1%).

Машинная уборка с минимальными потерями возможна при определенных параметрах физико-механических свойств ягод (усилие отрыва 0,5-1,5 Н, усилие раздавливания не менее 2,0 Н), от которых в значительной степени зависит период съемной зрелости, а качество продукции отвечает требованиям стандарта.

Количественные параметры физико-механических свойств ягод варьируют по годам в зависимости от метеорологических условий. Так, в 1996 г. усилие отрыва за период уборки в среднем составило по сортам 4,1-5,5 Н; в 1997 г. — 2,0-3,1 Н; в 1998 г. — 2,0-2,6 Н. Аналогичные результаты получены и по усилию отрыва. Однако параметры физико-механических свойств ягод в период уборки не постоянные и обычно снижаются к моменту окончания уборочного периода. Продолжительность уборки каждого сорта зависит от интенсивности снижения показателей, причем уменьшение количественных показателей усилия отрыва и усилия раздавливания происходит неравнозначно. Например, у сорта Ажурная в 1997 г. снижение усилия раздавливания до минимального допустимого предела (когда количество мятых ягод не превышает предельно допустимого) происходило в течение 7 дней с момента созревания урожая, а снижение показателей усилия отрыва — в течение 10 дней. Продолжительность уборки в этом случае определяется по меньшему лимитирующему фактору, т.е. — 7 дней.

В зависимости от погодных условий продолжительность машинной уборки у сорта Ажурная в 1996 г. составила 13 дней, в 1997 г. — 7, в 1998 г. — 5, а в 1999 г. — 8 дней. У остальных сортов также отмечен неодинаковый период уборки по годам (табл. 2).

Таблица 2. Оптимальный период уборки сортов черной смородины

| Сорт |

Продолжительность уборки, дней |

| 1996 г. |

1997 г. |

1998 г. |

1999 г. |

| Орловский вальс |

18 |

11 |

15 |

11 |

| Ажурная |

13 |

7 |

5 |

8 |

| Орловская серенада |

17 |

9 |

7 |

5 |

| Экзотика |

14 |

8 |

3 |

8 |

| Эуша |

9 |

10 |

5 |

12 |

Таким образом, нельзя рекомендовать производству оптимальный период машинной уборки, исходя только из средних значений. В то же время для качественной работы ягодоуборочного комбайна необходимо прогнозирование продолжительности съемного периода.

Исследования параметров физико-механических свойств ягод пяти сортов черной смородины позволили установить высокую коррелятивную зависимость между показателями усилий отрыва и раздавливания и продолжительностью машинной уборки (r = 0,84-0,96), что позволило методом множественной линейной регрессии вывести уравнения, позволяющие с достаточно высокой точностью определять продолжительность уборки на момент начала созревания ягод.

Для прогнозирования продолжительности механизированного сбора урожая черной смородины необходимо в течение 2-3-х лет с момента вступления плантации в плодоношение измерять параметры физико-механических свойств ягод каждого сорта (с момента созревания не менее 90% ягод на кусте, когда они приобретут свойственную сорту окраску). Усилие отрыва ягод от кисти определяют динамометром, усилие раздавливания — пенетрометром. Для анализа берут не менее 50 ягод. Измерения параметров повторяют с интервалом в 2 дня до их перезревания, т.е. до минимально допустимых значений (усилие раздавливания —2 Н, усилие отрыва — 0,5 Н). Средние значения физико-механических свойств ягод будут исходными данными для вычисления продолжительности уборки урожая.

На примере сорта Ажурная в таблице 3 представлены количественные параметры физико-механических свойств ягод за трехлетний период. Используя их, составляем уравнение множественной линейной регрессии, которое в данном случае имеет вид:

- у = -5,44 + 3,28-х + 1,34-z.M

Подставляя в уравнение количественные параметры раздавливания (х) и отрыва (z) в начальный период созревания ягод (первый день от начала созревания), определяем период уборки урожая. Так, в 1996 г. усилие раздавливания составило — 5,20 Н, усилие отрыва — 1,32 Н. Фактический период уборки: у = -5,44 + 3,28-5,20 + 1,34-1,32 = 13,39 = 13 дней.

В 1997 г. расчетный и фактический период уборки: у = -5,44 + 3,28-2,70 + 1,34-1,13 = 4,92 = 5 дней.

В 1999 г. период уборки урожая рассчитывали по уже составленному уравнению регрессии. На момент созревания урожая (7 июля) усилие раздавливания составило 3,65 Н, усилие отрыва — 1,27 Н, расчетный период уборки — 8,2 дня, фактический — 8 дней.

Таблица 3. Физико-механические свойства ягод черной смородины сорта Ажурная

| Год |

Параметры физико-механических свойств ягод, Н |

День от начала созревания |

| 1-й |

3-й |

5-й |

7-й |

9-й |

11-й |

13-й |

| 1996 |

Раздавливание, х |

5,20 |

5,20 |

5,00 |

3,80 |

3,00 |

2,60 |

2,20 |

| Отрыв, z |

1,32 |

1,28 |

1,20 |

1,13 |

0,79 |

0,58 |

0,50 |

| Период уборки, дни, y |

13 |

11 |

9 |

7 |

5 |

3 |

1 |

| 1997 |

Раздавливание, х |

3,16 |

2,50 |

2,00 |

2,00 |

— |

— |

— |

| Отрыв, z |

0,80 |

0,84 |

0,76 |

0,75 |

— |

— |

— |

| Период уборки, дни, y |

7 |

5 |

3 |

1 |

— |

— |

— |

| 1998 |

Раздавливание, х |

2,70 |

2,20 |

2,00 |

— |

— |

— |

— |

| Отрыв, z |

1,13 |

1,04 |

0.89 |

— |

— |

— |

— |

| Период уборки, дни, y |

5 |

3 |

1 |

— |

— |

— |

— |

Таким образом, по результатам 3-летних данных физико-механических свойств ягод на основании уравнения регрессии можно с достаточно высокой точностью ежегодно прогнозировать оптимальный период механизированного сбора, что обеспечит минимальные потери урожая. Аналогично рассчитываем уравнения регрессии для других сортов:

- Зуша у=-8,13+0,61x+13,29z Ry*xz= 0,928;

- Орловский вальс у = -7,93+1,03x+10,47z Ry*xz= 0,919;

- Орловская серенада у = -8,71+2,03х +9,01z Ry*xz= 0,948;

- Экзотика y=-7,92+1,98x+5,81z Ryxz = 0,959.

Гурин А.Г. Прогнозирование продолжительности механизированного сбора урожая черной смородины/А.Г. Гурин// Садоводсво и виноградарство, №3, 2000 г. — с. 13-15.

14 марта 2013 года в Мичуринске состоялось отчетно-перевыборное собрание Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ). Были заслушаны отчеты о проделанной работе за прошедший период президента (Дубовика В.А.), исполнительного директора (Муханина И.В.) и председателя ревизионной комиссии. На собрании сделали сообщения члены Совета Ассоциации (, Балкизов З.Х., Черкашин В.П., Гапоненко Н.И. и др.). В повестку дня собрания входило: принятие новой редакций устава АППЯПМ, выборы президента, исполнительного директора, членов Совета, ревизионной комиссии.

Президентом Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

единогласно был избран:

Дубовик Владимир Анатольевич

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

Ректор ФГБОУ ВПО РГАЗУ, доктор с.-х. наук, профессор

Исполнительным директором Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

единогласно был избран:

Муханин Игорь Викторович

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

д. с.-х. н.

Вице-президентами

были избраны:

Самохин Андрей Павлович

Вице-президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

по связям с РСПС (от Поволжья)

Президент ОАО НПГ «Сады Придонья», Волгоградская область

Кладь Александр Анатольевич

Вице-президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

по организации работы с производственниками ЮФО

Генеральный директор ЗАО Агрофирмы «Сад-Гигант», д. с.-х. н., Краснодарский край

Городов Виктор Иванович

Вице-президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

по организации работы с производственниками ЦФО

Генеральный директор ЗАО «Корочанский плодопитомник», Белгородская область

Членами Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

были выбраны:

Балкизов Замир Хакяшевич

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Кабардино-Балкарской Республики

Зам. генерального директора ООО ТПК «Инвест-Бизнес»

Гапоненко Евгений Николаевич

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Воронежской области

Генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник»

Шалайкин Николай Васильевич

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Белгородской области

Генеральный директор ООО «Федосеевские сады»

Коршунов Евгений Владимирович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Тульской области

Генеральный директор ЗАО Агрофирмы «Тулаплодоовощхоз»

Седых Андрей Вячеславович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Тамбовской области

директор ФГУП «Комсомолец»

Крицкий Евгений Иванович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Краснодарского края

Зам. руководителя управления по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству

Свид Георгий Семенович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Рязанской области

Генеральный директор ООО «Авангард»

Золотарев Вячеслав Иванович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Курской области

Генеральный директор ООО «Обоянский Сад»

Буглак Александр Борисович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

от Ставропольского края

Директор ООО «ИНТЕРИНВЕСТ»

Трунов Юрий Викторович

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

Директор ГНУ ВНИИС им. Мичурина, д. с.-х. н.

Квочкин Александр Николаевич

Член Совета Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

Ректор ФГБОУ ВПО МичГАУ, к.э.н.

Также вице-президентом АППЯПМ по связям с наукой был избран Куликов Иван Михайлович (директор ГНУ ВСТИСП, д. э. н., профессор, академик РАСХН); членами Совета Ассоциации были избраны Сушков Алексей Михайлович (ген. директор ООО «Ягодное») от Саратовской области и Егоров Евгений Алексеевич (директор ГНУ СКЗНИИСИВ, д. э. н., профессор, член-корреспондент РАСХН), однако их права приостановлены до момента оплаты ежегодных членских взносов.

Хилько Л.А. Возделывание новых сортов на юге России/Л.А. Хилько, Т.Г. Причко//Садоводство и виноградарство, №2, 2000 г. — с.11-13.

Возделывание новых сортов малины на юге России

Малина скороплодная и урожайная культура. Лучшие ее сорта при соблюдении технологии способны давать урожай от 70 до 100 ц/га. Для получения высоких и устойчивых урожаев малины в нестабильных погодных условиях юга России необходимо изучение новых перспективных сортов, которые можно было бы рекомендовать для возделывания в садоводческих хозяйствах и приусадебных садах Кубани. Такие сорта должны быть высокопродуктивные, с ягодами универсального назначения, привлекательного внешнего вида, отличного вкуса, транспортабельными и пригодными к различным видам переработки.

Сорт ремонтантной малины: «Журавлик»

Исследовали 10 сортов малины различных сроков созревания: Алый парус, Метеор, Бабье лето, Бальзам, Бригантина, Журавлик, Каскад, Скромница, Спутница, Солнышко, завезенных с Кокинского опорного пункта ВСТИСП (Брянская область). Все они отличаются высокой зимостойкостью, выносливостью (толерантностью) к пурпуровой пятнистости и высокой полевой устойчивостью к ряду грибных болезней.

Учитывая, что для малины не пригодны пониженные участки, где застаиваются талые и дождевые воды, ее высаживали на хорошо выровненных почвах по схемам: 3,0×0,35; З,0×0,5 3,0×0,7 м. В течение всего периода вегетации почву на опытном участке содержали в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Малину выращивали по общепринятой технологии возделывания, а также с использованием прогрессивной технологии, основанной на оптимальных приемах обрезки. Товарные качества ягод, биохимические и технологические показатели изучали в лаборатории переработки и хранения плодов по общепринятым методикам.

Важным показателем пригодности сорта малины к возделыванию в данных условиях является зимостойкость. Наиболее зимостойкие из них, как правило, отличаются хорошей адаптацией. В результате исследований было установлено, что основной вид зимних повреждений малины на юге России — высушивание побегов, которое резко усиливается во второй половине зимы, когда растение находится в состоянии покоя. В этот период, особенно при частых иссушающих ветрах, значительно усиливается испарение воды из почек и стеблей и ослабленные побеги в большей степени повреждаются пурпуровой пятнистостью, антракнозом и побеговой галлицей.

Сильное высыхание побегов отмечено в зиму 1995/96 г., когда оттаявшая древесина при частых иссушающих ветрах теряла при испарении воды больше, чем ее поступало от корней. В эту зиму в большей степени пострадали генеративные почки у сорта Бабье лето (1,9 балла), Бригантина (2,5), Метеор (3,1 балла) (табл. 1), у которых во второй половине лета на молодых побегах появились темно-малиновые пятна, приведшие к высыханию побега. Сорта малины Бальзам, Скромница, Алый парус, Журавлик оказались более выносливыми к пурпуровой пятнистости. В годы с неблагоприятными погодными условиями почки повреждались на 1,1-1,5 балла, что в 1,1-1,6 раза меньше в сравнении с другими сортами.

Таблица 1

Зимостойкость генеративных почек различных сортов малины

| Сорт |

Средний балл повреждений в зиму |

| 1992/93 г. |

1993/94 г. |

1994/95 г. |

1995/96 г. |

| Бальзам |

0,1 |

0,7 |

0,5 |

1,5 |

| Бабье лето |

1,2 |

1,5 |

0,5 |

1,9 |

| Бригантина |

0,4 |

0,8 |

0,2 |

2,5 |

| Журавлик |

0,6 |

0,4 |

0,3 |

1,5 |

| Метеор |

0,2 |

0,8 |

0,3 |

3,1 |

| Скромница |

0,5 |

0,6 |

0,0 |

1,1 |

Урожайность исследуемых сортов малины в зависимости от сорта варьировала от 70-80 (Алый парус, Бабье лето) до 100-110 ц/га (Метеор, Скромница, Каскад). Оптимальные приемы обрезки ускорили время вступления насаждений в плодоношение и увеличили урожайность малины по сравнению с обычной технологией выращивания. Более приемлема для юга России схема посадки малины З,ОхО,б и 3,0×0,35 м, обеспечивающая прибавку урожая 17,4-18,0 ц/га.

Для производственно-биологической оценки новых сортов малины определяли массу ягод, размер, форму, окраску, а также биохимические показатели качества (содержание cyxиx веществ, сахаров, кислот, антоцианов, витаминов, аскорбиновой кислоты и Р-активных веществ).

По данным И.В.Казакова (1989), эти же сорта малины, выращенные в Брянской области, имели большую среднюю массу ягод и накопление кислот. В наших опытах масса ягод варьировала от 1,8 до 2,8 г и максимальной была у сортов Бальзам (2,8 г), Скромница, Спутница, Каскад (2,5) и Бригантина (2,4 г). Причем сорта Бальзам, Бригантина и Спутница отличаются также повышенной прочностью ягоды. Меньшая масса ягод — у сортов Журавлик, Алый парус (1,5-1,8 г). Ягоды изучаемых сортов имели высоту от 14,5 до 17,7 мм и диаметр от 14,6 до 19,6 мм.

Максимальное накопление сухих веществ и сахаров характерно для сортов Алый парус (11,3 и 8,9 %) и Метеор (10,4-8,2 %). Важным показателем качества ягод является содержание общих кислот, которое в сочетании с сахарами определяет их вкус. Общая кислотность исследуемых сортов малины варьирует от 1,0 (Бальзам, Скромница) до 1,8 % (Бригантина). Высокая кислотность отмечена также у сортов Бабье лето и Каскад (1,7 %). Наибольшая сладость во вкусе, и максимальный сахарокислотный индекс (7,7) — у сортов Спутница и Метеор (табл.2).

Таблица 2

Биохимическая характеристика качества сортов малины (%)

| Сорт |

Сухие вещества |

Сумма сахаров |

Общая кислотность |

| Алый парус |

11,3 |

8,9 |

1,3 |

| Бальзам |

9,3 |

7,3 |

1,0 |

| Бабье лето |

10,0 |

7,8 |

1,7 |

| Бригантина |

10,1 |

7,9 |

1,8 |

| Метеор |

10,4 |

8,2 |

1,1 |

| Скромница |

8,6 |

6,7 |

1,0 |

| Спутница |

9,9 |

9,2 |

1,2 |

Окраска ягод малины в значительной степени определяет состояние зрелости, а наличие антоцианов — количественную характеристику интенсивности окраски. Наибольшее содержание их у сортов Журавлик (216,0 мг%), Алый парус, Каскад (197,0 мг%), меньшее — у сортов Бальзам, Бабье лето (130,0 мг%).

Лечебные свойства малины связаны с содержанием аскорбиновой кислоты. Варьирование по этому признаку составило 17,7-39,9 мг% с максимальным накоплением витамина С у сортов Журавлик (39,9 мг%), Бригантина (28,3 мг%), Бабье лето (27,0 мг%) и меньшим — у сортов Каскад (15,4 мг%) и Солнышко (17,7 мг%). Наибольшее содержание Р-активных веществ отмечено у сортов Бальзам, Бригантина, Спутница, Метеор (до 69,6 мг%) (табл.3).

Таблица 3

Биологически активные вещества малины (мг%)

| Сорт |

Антоцианы |

Витамин С |

Витамин Р |

| Алый парус |

197,0 |

18,0 |

54,0 |

| Бальзам |

130,2 |

25,5 |

69,6 |

| Бабье лето |

126,0 |

27,0 |

41,9 |

| Бригантина |

143,4 |

28,5 |

66,6 |

| Метеор |

162,0 |

24,0 |

60,2 |

| Скромница |

106,0 |

25,0 |

54,0 |

| Спутница |

116,8 |

26,4 |

62,6 |

Для выработки компотов можно рекомендовать сорта Алый парус, Бабье лето и Метеор, из которых получают консервы с хорошо выраженным вкусом, насыщенным ароматом, интенсивной, не теряющейся в процессе переработки и хранения готовой продукции, окраской. Дегустационная оценка компотов из этих сортов — 4,3-4,5 балла.

Высокая дегустационная оценка варенья из сортов малины Журавлик (4,9 балла), Метеор, Алый парус, Бабье лето, Скромница, Солнышко (4,7—4,8 балла) с благоприятным сочетанием сахара и кислоты, выраженным ароматом, неразваренными, хорошо сохранившими форму ягодами. Варенье из сортов малины Бригантина и Бальзам из-за более крупных, твердых костянок, придающих готовому продукту грубую консистенцию, имели дегустационную оценку 4,0-4,2 балла.

Сорта Бригантина, Бальзам, Скромница с плотной ягодой наиболее пригодны для получения продуктов быстрой заморозки. Потеря сока при дефростации этих сортов минимальная (4%). Ягоды хорошо сохраняют форму, окраску и вкус. Аскорбиновая кислота в замороженных ягодах сохраняется на 85%.

Таким образом, все исследуемые сорта малины хорошо адаптированы на Кубани и выращивание их на юге России обеспечит получение стабильных урожаев с высококачественными ягодами универсального назначения. Приводим краткую характеристику изученных сортов.

Алый парус — сорт сверхраннего срока созревания (12-14.06). Вынослив к основным грибным заболеваниям и засухе. Ягоды нижесредние (1,8 г), тупоконические (Н = 14,5 мм; Д = 14,6 мм), сладкие, (сахарокислотный индекс 6,8), с насыщенным ароматом. Ягоды содержат: сухих веществ—11,3%, сахаров—8,9%, кислот — 1,3%, антоцианов — 197 мг%, витамина С —18 мг%, витамина Р — 54 мг%.

Урожайность — 70-80 ц/га.

Сорт малины Алый парус

Метеор — отличается очень ранним и относительно дружным созреванием урожая. Вынослив к основным грибным заболеваниям. Ягоды средние (2,3 г), рубиновые, тупоконические (Н = 17,2 мм; Д = 18,0 мм), ароматные, сладкие (сахарокислотный индекс 7,5). Ягоды содержат: сухих веществ —10,4%, сахаров—8,2%, кислот —1,1%, антоцианов -162 мг%, витамина С — 24 мг%, витамина Р — 60 мг%.

Урожайность — до 100 ц/га.

Ранний сорт малины Метеор

Спутница — сорт раннего срока созревания. Незначительно повреждается антракнозом, но более вынослив к пурпуровой пятнистости. Ягоды крупные (2,5 г), ярко-малиновые, полушаровидные (Н = 15,8 мм; Д = 15,9 мм), сладкие (сахарокислотный индекс 7,7). Отличаются повышенной плотностью, хорошей отделяемостью и дружным созреванием. Ягоды содержат: сухих веществ 9,9%, сахаров — 7,7% кислот — 1,2%, антоцианов — 117 мг%, витамина С — 26,4 мг%, витамина Р — 63мг%.

Урожайность стабильная и высокая — 90 ц/га.

Поздний сорт малины Спутница

Бальзам — сорт раннего срока созревания. Устойчив к антракнозу. Пурпуровой пятнистостью повреждается в средней степени. Ягоды крупные (2,8 г), конические (Н = 17,7 мм; Д = 19,6 мм), рубиновые, сладкие, с чуть заметной кислинкой (сахарокислотный индекс 7,3). Ягоды содержат: сухих веществ — 9,3%, сахаров — 7,3%, кислот— 1,3%, антоцианов—130 мг%, витамина С — 25,5 мг%, витамина Р — 70 мг%.

Урожайность — 80-90 ц/га.

Сорт малины Бальзам

Солнышко — сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к грибным болезням средняя. Ягоды сред-ние (2,4 г), тупоконические (Н = 15,4 мм; Д = 17,8 мм), малиновые, с нежной ароматной мякотью, кисло-сладкие (сахарокислотный индекс 5,4). Ягоды содержат: сухих веществ — 9%, сахаров — 7,0%, кислот — 1,3%, антоцианов — 186 мг%, витамина С — 17,7 мг%, витамина Р т 45,0 мг%.

Урожайность — до 90 ц/га.

Сорт малины Солнышко

Каскад — сорт среднераннего срока созревания. Грибными болезнями повреждается в средней степени. Ягоды крупные (2,5 г), тупоконические (Н = 16,2 ММ; Д = 17,2 мм), кисло-сладкие (сахарокислотный индекс 4,4). Ягоды содержат: сухих веществ — 9,5%, сахаров — 7,5%, кислот—1,7%, антоцианов —195,0 мг%, витамина С —15,4 мг%, витамина Р — 62,0 иг%.

Урожайность высокая —до 100 ц/га.

Сорт малины Каскад

Скромница — сорт среднего срока созревания. Устойчив к антракнозу, степень повреждения пурпуровой пятнистостью не превышает 1,5 балла. Отличается довольно дружным созреванием, хорошей отделямостъю ягод. Ягоды крупные (2,5 г), светло-малиновые, конические (Н = 16,0 мм, Д = 16,7 мм), сладкие, с заметно выраженной кислотностью (сахарокислотный индекс 6,7). Ягоды содержат: сухих веществ — 8,6%, сахаров — 6,7%, кислот— 1,0%, антоцианов —106 мт%, аскорбиновой кислоты — 25 мг%, витамина Р — 54 мг%.

Урожайность — 90-100 ц/га.

Сорт малины Скромница

Бригантина — сорт позднего срока созревания. Грибными болезнями повреждается в средней степени. Отличается повышенной плотностью, хорошей отделяемостью ягод и дружным созреванием. Ягоды крупные (2,6 г), темно-малиновые, тупоконические (Н = 16,6 мм; Д = 19,4 мм), кисло-сладкие с ярко выраженной кислотностью (сахарокислотный индекс самый низкий — 4,4). Ягоды содержат: сухих веществ 10,1 %, Сахаров — 7,9%, кислот— 1,8%, антоцианов — 143 мг%, витамина С — 28,5 мг%, витамина Р — 66,6 мг%.

Урожайность — 80-90 ц/га. Сорт пригоден к машинной уборке.

Сорт малины Бригантина

Бабье лето — сорт ремонтантный. Поражение пурпуровой пятнистостью среднее. Ягоды средние (2,4 г), усеченно-конические (Н = 17,0 мм; Д = 18,0 мм), светло-малиновые, кисло-сладкие (сахарокислотный индекс 4,6). Ягоды содержат: сухих веществ — 10,0%, сахаров

— 7,8%, кислот — 1,7%, антоцианов — 126 мг%, витамина С -«-27,0 мг%, витамина Р — 41,9 мг%.

Урожайность — 70-80 ц/га. Сорт пригоден к машинной уборке.

Сорт малины Бабье лето

Князев С.Д. Влияние садозащитных полос на урожайность черной смородины/С.Д. Князев, А.Г. Гурин//Садоводство и виноградарство № 3, 2000 г. — с. 10-13.

Плантации черной смородины вместе с садозащитными полосами образуют агробиоценоз, в котором последние достаточно сильно влияют на абиотические и биотические факторы, определяющие формирование урожая. Располагаясь по периметру участка, полосы улучшают агроклиматические условия, уменьшают иссушение почвы, повышают относительную влажность воздуха и тем самым в определенной степени защищают плантации от весенних заморозков и летних засух. В то же время в годы с избыточным увлажнением более слабая аэрация (особенно при загущенных полосах) приводит к переувлажнению почвы. Избыточная влага вызывает растрескивание ягод, особенно после предшествующего засушливого периода, и создает благоприятный фон для развития мучнистой росы, антракноза, септориоза и ржавчины.

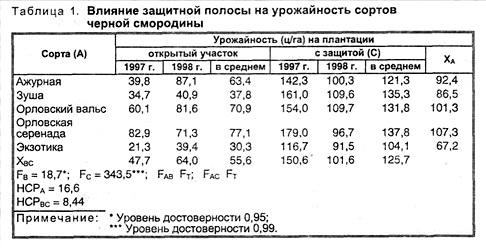

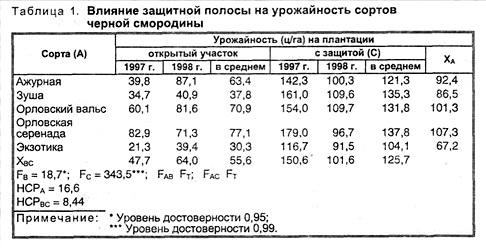

Влияние защитной полосы на урожайность сортов черной смородины селекции ВНИИСПК мы изучали на плантации, заложенной осенью 1994 г. Один участок (6 га) был защищен полосой только с северной стороны, другой (4 га) был окружен ею со всех сторон и опытный участок находился в середине плантации. Защитные березовые полосы двухрядные, ветропродуваемые; возраст их около 30 лет, высота 25-30 м. Результаты опытов показывают, что на защищенном со всех сторон участке урожайность черной смородины достоверно выше, чем на практически открытом (табл.1). В среднем (за 2 года) урожайность на защищенном участке составила 125,7 ц/га, что в два раза выше, чем на участке без защитных полос.

Особенно существенные различия по урожайности отмечены в 1997 г. (на открытом участке в среднем — 47,7 ц/га и на защищенном — 150,6 ц/ra). Это связано прежде всего с тем, что в мае и первой половине июня 1997 г. стояла жаркая погода и на незащищенном участке из-за недостатка влаги произошло частичное сбрасывание завязи. Ягоды здесь были мельче, созревать начали раньше и осадки во второй половине июня не оказали существенного влияния на формирование урожая.

В то же время на защищенном участке завязь не осыпалась и у ягод отмечен более равномерный налив. Обильные осадки переувлажняли почву, что вело к растрескиванию ягод у некоторых сортов, в отличие от открытого участка, где аэрация намного выше.

Наиболее сильно влияние защитной полосы на урожай прослеживается у сортов Зуша и Экзотика: на защищенном участке соответственно 135,3 и 104,1 ц/га, а без защиты — 37,8 и 30,3 ц/га. Самый пластичный сорт — Орловская серенада: средняя урожайность на защищенном участке и без защиты — 137,8 и 77,1 ц/га.

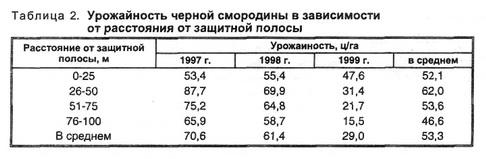

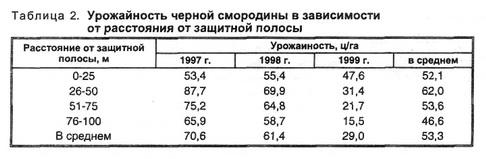

В благоприятные годы (1997,1998) влияние защитной полосы на урожайность черной смородины в зависимости от расстояния до кустов менее заметно (за исключением растений, находящихся в непосредственной близости от нее). В экстремальные годы четко прослеживается снижение урожая по мере удаления от полосы (табл. 2).

Высокий уровень корреляции (г = = -0,94) также свидетельствует о сильном влиянии защитной полосы на формирование урожая: чем ближе к ней, тем больше ее положительное влияние, и наоборот.

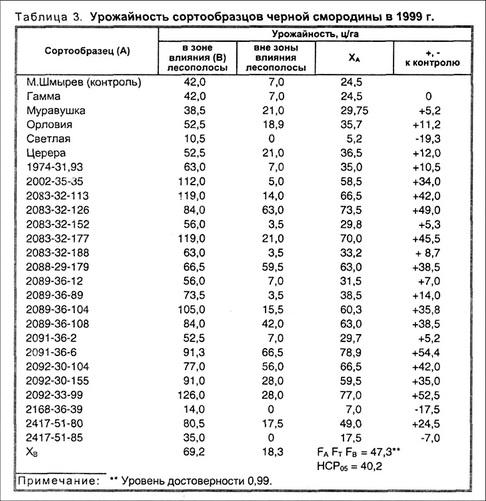

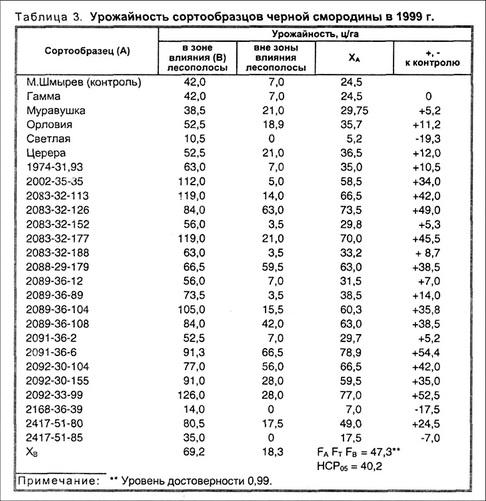

Теплая погода в сентябре (среднемесячная температура 13,7°С, что на 2° выше нормы) и в октябре 1998 г. спровоцировала вторичный рост у большинства сортообразцов черной смородины. Резкое снижение температуры в ноябре (до -27°С) привело к подмерзанию кустов, начавших вегетацию. В то же время формы, находящиеся в зоне влияния защитной полосы, особенно с южной стороны плантации, практически не имели вторичного роста и соответственно зимних повреждений. В связи с этим мы изучили реакцию 26 сортов и отборных форм, находящихся в зоне влияния защитной полосы (0-75 м) и вне зоны ее влияния (75-125 м), на неблагоприятные условия (табл. 3).

Практически все изучаемые сорта в зоне влияния (0-75 м) полосы дали урожай в 3 раза выше, чем высаженные вне зоны ее влияния (75-125 м). Однако у форм 2002-35-35, 2083-32-113 и 2092-33-99 различия по урожайности в зоне и вне зоны влияния полосы значительно больше: 112,0 и 5,0; 119,0 и 14,0; 126,0 и 28,0 ц/га. Несущественные различия, связанные, видимо, с более высокой пластичностью, были у отборных форм 2083-32-126, 2088-29-179, 2092-30-104 (84,0 и 63,0; 5,0 и 59,5; 77,0 и 56,0 ц/га).

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о положительной роли садозащитных полос на формирование урожая черной смородины, особенно в неблагоприятные годы. Урожайность этой культуры значительно выше в зоне влияния защитной полосы на расстоянии до 75 м.

С.Д. КНЯЗЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

А. Г. ГУРИН, доктор сельскохозяйственных наук

303130, г. Орел п/о Жилина, ВНИИСПК

Опубликована в журнале «Садоводство и виноградорство» №3, 2001г.

В. Г. МУХАНИН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

И. В. МУХАНИН,кандидат с.-х. наук, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов.

Л. В. ГРИГОРЬЕВА, кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой плодоводства, лесного дела и ландшафтного дизайна, Мичуринский Государственный Аграрный Университет.

Обрезка плодовых деревьев — один из самых действенных и эффективных агротехнических приемов в технологии возделывания садов. С ее помощью поддерживаются оптимальные параметры крон и высокая физиологическая активность растений. Она позволяет поддерживать на высоком уровне потенциал продуктивности садов, наиболее полно его использовать, стабилизировать плодоношение по годам, радикально улучшать товарные качества плодов и поддерживать у растений высокую экологическую устойчивость. Грамотное выполнение этой важнейшей работы предполагает наличие у исполнителей необходимых знаний биологии растений. Этими знаниями и практическими навыками в обрезке плодовых деревьев должны обладать каждый специалист и любитель-садовод.

Яблоня, как и многие другие древесные породы, обладает выраженной полярностью роста: на годичных ее приростах из верхушечной почки образуется самый мощный побег вертикальной ориентации. Из нижерасположенных боковых почек образуется один или несколько слабых приростов, сила которых убывает от самого сильного верхнего побега до прутика или копьеца внизу.

Одним из проявлений полярности роста у сортов яблони с хорошей побегообразовательной способностью является ярусность в расположении боковых ответвлений на центральном проводнике и скелетных ветвях. При слабом и умеренном укорачивании сильных годичных осевых приростов характер образования и размещения побегов в ярусах остается практически без изменений, что позволяет в условиях сильного поступления роста деревьев эффективно уменьшать до оптимальных размеров межъярусные промежутки, как на центральном проводнике, так и на боковых его ответвлениях в период формирования деревьев. Хорошо выраженная ярусность облегчает создание малогабаритных, компактных, насыщенных плодовой древесиной крон. Основная задача обрезки в этом случае как в молодых, так и в плодоносящих садах заключается в нормировании количества ветвей в ярусах у сортов с высокой побегообразовательной способностью в целях поддержания необходимой насыщенности ветвями и обрастающими плодовыми ветками у сортов со слабой побегообразовательной способностью, что достигается путем соответствующего укорачивания осевых приростов.

Реакция растений на укорачивание годичных приростов определяется биологическими особенностями сортов, мощностью укорачиваемых приростов (их длиной и толщиной), местоположением их на ветви и в кроне, ориентацией в пространстве и степенью укорачивания. Чем сильнее укорачивание (чем ближе к основанию укорачивается прирост), тем выше активность образования восстановительных побегов и меньше углы их отхождения от оси укорачиваемого прироста. Самые мощные восстановительные побеги с самыми малыми углами отхождения образуются при сильном укорачивании сильных вертикальных веток, особенно в верхней части кроны. С усилением наклона ветвей до горизонтального положения реакция их концевых приростов на укорачивание адекватно ослабевает. При пониклой их ориентации она самая слабая. У слабых приростов особенно тонких даже при обрезке на зону спящих почек, если их наклон близок к горизонтальному, практически не образуется достаточно хорошо развитых восстановительных побегов. Для того чтобы добиться их получения, необходимо в этом случае вести обрезку на двухлетнюю хорошо развитую древесину. При ее отсутствии обрезка проводится на зону спящих почек более старых приростов. Чаще это трех-четырехлетняя древесина. Укорачивание на более старую древесину, особенно ветвей с сильным наклоном в месте среза, как правило, не обеспечивает хорошего отрастания и образования сильных восстановительных побегов. В этом случае негативно сказываются одновременно и возраст ветви и ее наклон.

Одна из важнейших биологических особенностей яблони, которая должна учитываться при обрезке, — привершинный и вершинный характер роста дерева.

В первые два-три года после высадки деревьев в сад на центральном проводнике и на его боковых ответвлениях образуются довольно мощные побеги продолжения. У свободно растущих деревьев с началом плодоношения начинается естественное раскрытие крон. Раньше оно начинается у скороплодных сортов плодоносящих на приростах прошлого года, то есть на двухлетней древесине, и протекает более активно у сортов с гибкой древесиной, которая обеспечивает наибольшие углы остаточной деформации ветвей. Процесс раскрытия начинается, как правило, снизу и постепенно идет вверх, захватывая все новые и новые ветви. С увеличением наклона адекватно ослабляется их поступательный рост. У ветвей отклонившихся до пониклого положения поступательный рост у многих сортов совсем прекращается. Ветви же вершинной части крон, имеющие приподнятое положение, продолжают активно расти. Ростовая активность их с возрастом деревьев в нормальных экологических условиях продолжительное время не ослабевает.

В развитии плодовых растений целесообразен и наиболее активный их рост в привершинной части. Благодаря ему у деревьев постоянно продуцируются новые разветвления, создается новая плодовая древесина взамен стареющей и отмирающей в нижних частях крон. И в естественных условиях развития этот процесс возобновления протекает непрерывно и с неослабевающей силой в течение всего периода активной жизнедеятельности растений. Это биологическая закономерность, которая четко проявляется у яблони независимо от особенностей ее возделывания.

С ослаблением поступательного роста отклонившихся нижних ветвей весь потенциал ростовой активности дерева сосредотачивается в верхней части кроны. Поэтому здесь в случае снижения или ограничения высоты дерева образуется много сильных восстановительных побегов, которые загущают верх кроны и сильно затеняют наиболее продуктивные ее зоны. Поэтому приступать к снижению высоты деревьев необходимо с одновременным выполнением ряда важных работ, на которых мы остановимся ниже.

Влияние укорачивающей обрезки на рост ветвей яблони носит четко выраженный локальный характер и практически не зависит от силы развития и возраста обрезаемых ветвей. Восстановительные побеги, как правило, образуются лишь вблизи среза, на расстоянии не более 20-25 см.

Усиление роста укороченных ветвей не влияет на рост рядом расположенных таких же, но необрезанных полускелетных разветвлений. Эти биологические особенности яблони, да и других древесных плодовых пород следует учитывать при проведении омолаживающей обрезки деревьев. При этом следует помнить, что количество получаемых на дереве новых нормально развитых восстановительных побегов прямо пропорционально количеству укороченных ветвей.

Молодые деревья яблони в возрасте двух-трех лет представляют собой как бы единый организм без выраженных признаков автономного развития отдельных разветвлений кроны. Удаление в это время части ненужных для ее построения разветвлений положительно сказывается на усилении роста оставляемых. С возрастом у деревьев, особенно на среднерослых и сильнорослых подвоях, возрастает степень автономии в росте, развитии и плодоношении скелетных ветвей первого порядка. Это происходит в результате прогрессирующей локализации их связей с группами или отдельными скелетными корнями. Развитие этих связей приводит в итоге к 15-18 годам к ярко выраженной их автономии. Удаление их на кольцо практически не сказывается на росте и плодоношении оставшихся в кроне ветвей, за исключением некоторого увеличения массы плодов и улучшения их окраски, если они были лучше освещены. Причина в том, что при вырезке крупных скелетных ветвей полностью нарушается связь с питавшими их корнями. На переключение же сосудистых связей этих корней на другие ветви кроны в лучшем случае уходит год. Ослабленная за это время корневая система оказывает слабое влияние на рост и плодоношение растений.

В результате многолетних наблюдений нами было установлено, что нижняя, средняя и самая верхняя части крон биологически и физиологически далеко не равноценны и требуют каждая в той или иной мере специфической обрезки. Что допустимо в одной части крон, то частично или совершенно неприемлемо в другой.

В средней и особенно в нижних частях кроны, в которой ветви имеют наибольший наклон и постоянно проявляют тенденцию к ослаблению поступательного роста, обрезка должна быть направлена на поддержание хорошей ростовой активности скелетных и полускелетных ветвей и сохранение у них необходимой приподнятости их осей, без чего удерживать их ростовую активность в этих частях крон на должном уровне просто невозможно. Эта работа должна начинаться заблаговременно, до серьезного ослабления у них поступательного роста и продолжаться вплоть до корчевки сада. Как и во многих других случаях, она должна простираться на всю глубину кроны, вплоть до центрального проводника, и не допускать старения полускелетных ветвей и обрастающих плодовых веток путем их систематического омолаживания.

В верхней части кроны задача обрезки почти прямо противоположна. Здесь крайне желательно, чтобы обрезка по ограничению высоты деревьев даже в малой степени не стимулировала бы рост обрезаемых разветвлений. И эта задача, казавшаяся ранее в течение многих десятилетий практически не разрешимой, сегодня довольно успешно решается путем сочетания и применения в садах с округлыми и не только с округлыми кронами четырех агроприемов. Первый — это открытие центра крон. Он осуществляется после естественного или искусственного их раскрытия путем вырезки на высоте 1,6-1,8 м центрального проводника на одну из хорошо развитых и достаточно хорошо отклоненных боковых ветвей.

Второй прием заключается в том, что ограничение высоты деревьев от оптимального уровня проводится только с помощью обрезки на перевод. При ограничении высоты деревьев недопустимы укорачивание ветвей или их чеканка. Это одна из причин массового появления в верхней части крон сильных восстановительных побегов. Также по возможности нужно избегать в верхней части кроны вырезку на кольцо веток и ветвей, даже очень слабых, особенно расположенных на верхней стороне несущих их ветвей, что также неизбежно вызывает массовое образование волчков. Этого не следует делать и в центральной части кроны на центральном проводнике, и на основаниях скелетных ветвей. К сожалению, и чеканка ветвей, и вырезка их на кольцо, как в верхней, так и в центральной части крон пока еще довольно широко используются в производстве, как в средней полосе России, так и в ее южных регионах. Результаты этого общеизвестны: у деревьев быстро восстанавливается утерянная их высота и сильнее чем прежде, затеняются наиболее продуктивные зоны кроны. При этом масса питательных веществ тратится не на образование плодов, а на ненужную массу побегов.

Переводы в верхней части кроны следует делать лишь на разветвления, частично или полностью прекратившие рост, на группу плодух или сложных плодовых веток с ослабленным ростом и, наконец, на сильно отклоненные ответвления и, в крайнем случае, на ветви с умеренным концевым приростом. Только в этом случае, как показали наши многолетние наблюдения, в верхней части крон практически не появляются сильные восстановительные побеги. Но это достигается при одном непременном условии, когда высота ограничивается на хорошо растущих деревьях, а в садах с сильно ослабленным ростом сочетается с омолаживающей обрезкой разветвлений на зону спящих почек с оставлением пенька 5-7 см. Это третий необходимый агроприем.

Четвертый агроприем. Даже при активном росте дерева на отдельных ветвях и частях кроны более или менее равномерно образуются боковые разветвления, в связи с этим уменьшается сила роста побегов от сильных восстановительных побегов при радикальном ограничении их высоты всего этого оказывается недостаточно. Все перечисленные три агроприема должны сочетаться еще с одним (четвертым) — с летней выломкой сильных волчков, особенно в год первого ограничения высоты деревьев. В последующие годы эта операция проводится по необходимости. Эта зеленая операция сегодня должна проводиться во всех типах яблоневых садов. Она начинается в средней полосе России в начале июня и длится 7-10 дней. В это время у восстановительных побегов, образовавшихся из спящих почек, еще нет прочной сосудистой связи со стволом, но они уже достаточно одревеснели снизу и очень легко выламываются из коры, с небольшим в виде бульбочки утолщением в нижней части. После их выломки новые побеги практически уже не отрастают ни в этом, ни в следующем году. В итоге мы избавляемся от образования сильных восстановительных вертикальных приростов в верхней и, прежде всего в центральной части кроны, где наблюдается наибольший потенциал ростовой активности. Центральная часть кроны оказывается открытой и свободной от восстановительных побегов.

В результате многолетнего комплексного изучения биологических особенностей роста и развития яблони и технологических возможностей позитивного их применения нами были установлены оптимальные параметры кроны при культуре ее на семенных и слаборослых клоновых подвоях.

Для подавляющего большинства сортоподвойных комбинаций высота кроны должна быть 2,5-3 м при ширине округлых крон в садах на сильнорослых подвоях не менее 4,5 м.

Указанные параметры кроны по высоте обеспечивают выполнение самых трудоемких работ (обрезка деревьев и съем плодов стоя на земле) и являются оптимальными и с точки зрения обеспечения высокой продуктивности фотосинтеза листового полога, толщина которого при открытом центре кроны, как правило, находится в пределах 1,5-2 м.

Использование описанных биологических особенностей роста и развития яблони при обрезке садов позволяет безболезненно и довольно легко удерживать деревья в экономически и физиологически оптимальных параметрах, стабилизировать их плодоношение по годам и получать высококачественные плоды.

Кондаков А.К. Влияние минеральных удобрений на рост растений крыжовника и черной смородины/А.К. Кондаков О.А. Сироткина//Садоводство и виноградарство №3, 2009 г. — 7-11.

Успешное решение проблемы обеспечения населения нашей страны разнообразной продукцией садоводства в значительной степени связано с развитием ягодоводства. Ягодные культуры обладают высокой продуктивностью, скороплодностью, ценными пищевыми и технологическими качествами и быстрой окупаемостью затрат на их выращивание. В то же время, расширение плантаций насаждений ягодных культур определяется наличием высококачественного посадочного материала. Особенно остра проблема производства сортовых саженцев крыжовника, которых по программе «Возрождение садоводства России» к 2010 г. должно быть выращено 9 млн штук только первой репродукции. Однако, как показывает научный и производственный опыт, из высаженных отводков только половина превращается в полноценные саженцы.

Мы предположили, что одной из причин нередкого слабого роста отводочных растений является недостаточная эффективность удобрения в питомнике. Видимо, именно этим объясняется значительное количество недогонов — не доросших до необходимых размеров отводков, что снижает выход полноценных саженцев.

К сожалению, нам не удалось обнаружить литературные источники, в которых были бы рекомендации по удобрению крыжовника в питомнике. Имеющиеся рекомендации по удобрению плодоносящих плантаций крыжовника, как правило, даются вместе с черной смородиной без существенных различий по видам и дозам питательных веществ. Известный ягодовод М.Н. Язвицкий (1972) писал, что «Смородина и крыжовник удобряют примерно одинаково. Разница состоит лишь в том, что под крыжовник следует дать больше калия, а под смородину больше фосфора».

Шотландский колледж земледелия (1980) рекомендует для плодоносящих плантаций крыжовника снижать дозу калия в два раза, а азота — в 3,5 раза.

К сожалению, нам не удалось найти ни одного литературного источника с указанием доз внесения минеральных удобрений под растения крыжовника при выращивании посадочного материала.

Мы попытались восполнить этот пробел исследованиями в ягодном питомнике.

С целью разработки эффективной технологии удобрения отводков крыжовника сорта Казачок 2004-2006 гг. в НПХО ВНИИС им. И.В. Мичурина были проведены опыты на среднемощном средне-суглинистом выщелоченном черноземе с высоким содержанием доступного фосфора. По одинаковой схеме внесены минеральные удобрения и под окорененные черенки черной смородины сорта Зеленая дымка.

Как показал агрохимический анализ почвы перед закладкой первых опытов, в пахотном слое почвы под крыжовником и черной смородиной доступного фосфора (Р205), определяемого по методу проф. Ф.В. Чирикова в 0,5 % растворе уксусной кислоты, содержалось 200 и 269 мг/кг, а обменного калия (К20), соответственно, 100 и 200 мг/кг почвы. Такое содержание фосфора в почве для ягодников характеризуется как высокое (1) и очень высокое, а калия как среднее и высокое (5, 7, 8). Опыты проведены в 6-кратной повторности при величине делянки 2-3 погонных метра. Дозы азота в форме аммиачной селитры вносили от 30 до 120 кг/га.

Результаты измерения прироста побегов растений крыжовника и черной смородины показали, что более высокие результаты по крыжовнику получены от наименьшей дозы удобрения, а по черной смородине, наоборот, от самой большей дозы.

Причем, наиболее четко это отразилось на крыжовнике, прирост которого от увеличения дозы азота с 30 до 120 кг/га снизился на 40 % (127-87 %).

Сопоставление результатов анализа листьев крыжовника и смородины (табл. 2.) с содержанием в почве доступного корням фосфорного и калийного питания показывают удивительную картину. В листьях крыжовника как отдельно по каждому варианту, так и в среднем почти по всем вариантам, содержание элементов питания значительно выше, чем у смородины. Особенно большая разница — в 2,5 раза выше по калию, несмотря на вдвое меньшее его содержание в почве под крыжовником, чем под смородиной.

Видимо, растения крыжовника по своей природе способны к более эффективному поглощению и использованию питательных веществ из корневой среды,чем смородина.

Таблица 1

Влияние доз и дробности внесения аммиачной селитры на рост растений крыжовника и черной смородины,2004 г.

| № |

Варианты |

Крыжовник |

Черная смородина |

| прирост побегов,см |

% к контролю |

прирост побегов,см |

% к контролю |

| 1 |

Не удобрено |

75,5 |

100 |

34,0 |

100 |

| 2 |

N30 весной |

95,5 |

127 |

37,0 |

109 |

| 3 |

N30 весной + N30 летом |

88,0 |

117 |

37,5 |

110 |

| 4 |

N60 весной |

90,0 |

120 |

37,5 |

110 |

| 5 |

N60 весной + N60 летом |

66,0 |

87 |

39,8 |

117 |

| 6 |

HCP000 |

28,4 |

— |

8,2 |

— |

| 7 |

HCP095 |

36,1 |

— |

10,4 |

— |

Таблица 2

Валовое содержание NPK в листьях растений крыжовника и черной смородины, %, 2004г.

| № |

Варианты |

Крыжовник |

Черная смородина |

| Общий азот |

P2O5 |

K2O |

Общий азот |

P2O5 |

K2O |

| 1 |

Контроль — не удобрено |

2,80 |

0,78 |

2,30 |

2,25 |

0,65 |

1,00 |

| 2 |

N30 весной |

2,60 |

0,63 |

2,35 |

2,35 |

0,72 |

0,70 |

| 3 |

N30 весной + N30 летом |

2,45 |

0,67 |

2,10 |

2,20 |

0,74 |

0,60 |

| 4 |

N60 весной |

2,50 |

0,76 |

2,00 |

2,30 |

0,66 |

0,70 |

| 5 |

N60 весной + N60 летом |

2,75 |

0,68 |

1,95 |

2,45 |

0,60 |

0,80 |

| Среднее по опытам |

2,62 |

0,70 |

2,14 |

2,31 |

0,67 |

0,80 |

Таблица 3

Влияние доз и способов внесения азотного удобрения на рост растений крыжовника, 2005г.

| № |

Варианты |

Прирост побегов |

Диаметр штамбиков |

| см |

% |

мм |

% |

| 1 |

Контроль — не удобрено |

53,7 |

100 |

5,1 |

100 |

| 2 |

N10 весной на глубину 15 см |

51,2 |

95 |

6,0* |

118 |

| 3 |

N10 весной на глубину 15 см + N10 повехностно через 1,5 месяца |

55,6 |

103 |

5,8 |

114 |

| 4 |

N10 весной повехностно |

50,2 |

93 |

5,2 |

101 |

| 5 |

N10 весной повехностно + N10 повехностно через 1,5 месяца |

47,4 |

88 |

5,9* |

115 |

| 6 |

N20 весной на глубину 15 см |

50,8 |

94 |

5,3 |

104 |

| 7 |

N20 весной на глубину 15 см + N20 повехностно через 1,5 месяца |

66,4 |

123 |

5,9* |

115 |

| 8 |

N20 весной повехностно |

58,8 |

109 |

5,9* |

116 |

| 9 |

N20 весной повехностно + N20 повехностно через 1,5 месяца |

66,3 |

123 |

5,7* |

111 |

| 10 |

*HCP000 |

10,3 |

— |

0,6 |

— |

| 11 |

**HCP095 |

17,5 |

— |

1,1 |

— |

Таблица 4

Влияние доз и способов внесения азотного удобрения на рост растений черной смородины, 2005г.

| № |

Варианты |

Прирост побегов |

Диаметр штамбиков |

| см |

% |

мм |

% |

| 1 |

Контроль — не удобрено |

48,6 |

100 |

7,5 |

100 |

| 2 |

N60 весной на глубину 15 см |

79,3** |

163 |

8,8** |

117 |

| 3 |

N60 весной на глубину 15 см + N60 повехностно через 1,5 месяца |

85,9** |

177 |

8,5** |

113 |

| 4 |

N60 весной повехностно |

57,9 |

119 |

8,1* |

108 |

| 5 |

N60 весной повехностно + N60 повехностно через 1,5 месяца |

70,2** |

144 |

8,5** |

113 |

| 6 |

N90 весной на глубину 15 см |

82,9** |

170 |

8,9** |

119 |

| 7 |

N90 весной на глубину 15 см + N90 повехностно через 1,5 месяца |

97,3** |

200 |

9,4** |

125 |

| 8 |

N90 весной повехностно |

59,2 |

121 |

8,0* |

107 |

| 9 |

N90 весной повехностно + N90 повехностно через 1,5 месяца |

74,4** |

153 |

7,8 |

104 |

| 10 |

*HCP000 |

10,9 |

— |

0,5 |

— |

| 11 |

**HCP095 |

18,5 |

— |

0,9 |

— |

Таблица 5

Влияние инерального удобрения на содержание NPK в листьях крыжовника и черной смородины, % 2005г.

| № |

Варианты |

Общий азот |

P2O5 |

K2O |

| Крыжовник |

| 1 |

Контроль — не удобрено |

2,13 |

1,56 |

3,40 |

| 2 |

N10 весной на глубину 15 см |

1,55 |

1,25 |

3,10 |

| 3 |

N10 весной на глубину 15 см + N10 летом повехностно через 1,5 месяца |

1,55 |

1,30 |

3,00 |

| 4 |

N10 весной повехностно |

2,04 |

1,24 |

2,80 |

| 5 |

N10 весной повехностно + N10 летом повехностно через 1,5 месяца |

1,90 |

1,34 |

2,60 |

| 6 |

N20 весной на глубину 15 см |

2,02 |

1,13 |

3,00 |

| 7 |

N20 весной на глубину 15 см + N20 летом повехностно через 1,5 месяца |

2,07 |

1,04 |

2,50 |

| 8 |

N20 весной повехностно |

2,10 |

0,90 |

2,60 |

| 9 |

N20 весной повехностно + N20 летом повехностно через 1,5 месяца |

1,96 |

1,03 |

2,40 |

| Черная смородина |

| 1 |

Контроль — не удобрено |

2,07 |

1,32 |

1,60 |

| 2 |

N60 весной на глубину 15 см |

2,36 |

0,93 |

1,50 |

| 3 |

N60 весной на глубину 15 см + N60 летом повехностно через 1,5 месяца |

2,50 |

0,68 |

1,40 |

| 4 |

N60 весной повехностно |

2,07 |

0,98 |

1,66 |

| 5 |

N60 весной повехностно + N60 летом повехностно через 1,5 месяца |

2,40 |

0,60 |

1,50 |

| 6 |

N90 весной на глубину 15 |

2,58 |

0,80 |

1,26 |

| 7 |

N90 весной на глубину 15 см + N90 летом повехностно через 1,5 месяца |

2,58 |

0,70 |

1,54 |

| 8 |

N90 весной повехностно |

2,25 |

1,04 |

1,60 |

| 9 |

N90 весной повехностно + N90 летом повехностно через 1,5 месяца |

2,64 |

0,80 |

1,50 |

С учетом результатов проведенного опыта дозы азота под крыжовником в следующем 2005 г. были снижены до 10 и 20 кг/га, а под смородиной увеличены до 60 и 90 кг/га (табл. 3,4).

В 2005 г. наилучший рост крыжовника оказался в результате двукратного удобрения азотом N20 как при глубоком, так и при поверхностном внесении. А наилучший рост смородины был только при глубокой заделке азотного удобрения (варианты 2, 3, 6, 7). При этом, несмотря на большее содержание фосфора, а особенно калия в почве под смородиной, чем под крыжовником, как и в 2004 г., содержание этих элементов в листьях значительно ниже у смородины, чем у крыжовника (табл. 5).

Слабая реакция крыжовника на удобрение обусловлена совершенно недостаточным поглощением азота из-за слишком обильного насыщения почвы и тканей растения фосфором и калием. Это демонстрируется пониженным содержанием азота в листьях по большинству вариантов с поверхностным внесением азота при значительно превосходящем оптимум содержании фосфора и калия.

Таким образом, наблюдается парадоксальная картина: внесли как удобрение азот, а его содержание в растениях снизилось, в том числе по некоторым вариантам до 73 % от неудобренного контроля. Другая картина с черной смородиной — при большем содержании азота в листьях содержание фосфора и, особенно калия, значительно более низкое, чем в листьях крыжовника.

Таблица 6

Влияние поверхностного и глубокого в борозды внесения удобрений на рост крыжовника, 2006г.

| № |

Варианты |

Прирост побегов |

| см |

% |

| 1 |

Без внесения удобрений |

86 |

100 |

| 2 |

К30N20 весной в борозды |

78 |

90 |

| 3 |

К30 весной в борозды + N20 поверхностно |

108 |

125 |

| 4 |

N20 поверхностно + N10 поверхностно через 1,5 месяца |

138** |

160 |

| 5 |

*HCP000 |

24 |

— |

| 6 |

**HCP095 |

33 |

— |

Видимо, уместно процитировать на этот счет известного швейцарского профессора Ф. Кобеля (1957), прозорливо указавшего, что «ионная конкуренция очень возможно играет большую роль, чем это предполагалось до сих пор, и для успешного роста деревьев решающую роль играет не только абсолютное количество, но и прежде всего количественное соотношение между отдельными элементами». Ссылаясь на опыты Бетджера, Бейнса и Реджимбола (1939) он далее пишет: «Чем меньше был запас азота в почвенном растворе, тем в больших количествах поглощался фосфор. Таким образом, существует также антагонизм между анионами и катионами и между разными анионами».

Первым эту проблему более 100 лет назад поднял академик Д.Н. Прянишников (1901): «Опыты 1900 года с рельефностью показали, что введение солей аммония в питательную смесь при песчаных культурах делает даже фосфорит доступным для корней злаковых, тогда как при питании только селитрой на фосфорите злаковые терпят недостаток в фосфорной кислоте». После Д.Н. Прянишникова более интенсивное поступление Р205 в растение в присутствии NН3 отмечено в работах К. Пиршле в 1922 (цит. по Турчину, 1972), И.Г. Дикусара в 1937 г. и др. Проф. Н.С. Авдонин (1972) пишет, что «одноименно заряженные ионы препятствуют (ослабляют) поступлению друг друга. Разноименно заряженные ионы, наоборот, содействуют друг другу при поступлении в растения». Выдающийся российский агрохимик Ф.В. Турчин (1972) определенно указал, что «ионы NO3— подавляют, а ионы NН4+, наоборот, способствуют поступлению фосфатных ионов в растение».

В 2006 г. было продолжено изучение эффективности разных способов внесения удобрений с учетом результатов предыдущих исследований.

Исходя из необходимости ослабления избыточного поглощения крыжовником фосфора и калия из почвы, содержащей 269 мг/кг Р205 азот в 2006 г. внесен поверхностно. Как известно, аммиачная селитра состоит из равных частей аммиачного и нитратного азота. После поверхностного внесения за срок не более 2-х недель весь ее азот становится только нитратным (Никитишен, 2008) и, насыщая собой почву, снижает содержание в ней доступного фосфора (Душечкин, 1911; Зихман (Кедров, 1923). Таким образом, снижение излишнего питания фосфором при поверхностном внесении азота обусловлено не только конкуренцией при поглощении корнями одноименно заряженных фосфорных и нитратных ионов. Обилие нитратов в почве, как показали исследования А.Н. Лебедянцева (1960), приводит к биологическому закреплению фосфора в почве. На фоне избыточного содержания фосфора и калия это оказывает благоприятное влияние на растения, повышая их продуктивность, что и наблюдается на крыжовнике (табл. 6, вар. 4).

Данные табл. 6 показывают, что лучшие результаты на крыжовнике получены в результате именно поверхностного внесения азота, которое снизило излишнее поглощение фосфора и калия. Глубокая заделка аммиачной селитры из расчета N20 оказалась на 35 % менее эффективной, чем поверхностное внесение.

Совершенно другая картина в опыте с черной смородиной (табл. 7).

Таблица 7

Влияние несения удобрений на рост растений черной смородины, 2006г.

| № |

Варианты |

Прирост побегов |

| см |

% |

| 1 |

Без внесения удобрений |

107 |

100 |

| 2 |

N60 весной в борозды |

148** |

138 |

| 3 |

N60 весной в борозды + N30 поверхностно через 1,5 месяца |

140** |

130 |

| 4 |

К60N60 весной в борозды |

131* |

122 |

| 5 |

К60 весной в борозды + N60 одновременно на поверхность |

141** |

132 |

| 6 |

*HCP000 |

22 |

— |

| 7 |

**HCP095 |

32 |

— |

Как видно из данных табл.7, в результате усиления поглощения корнями питательных веществ обеспечено эффективное влияние глубокого внесения азотного удобрения. Контакт аммония аммиачной селитры и почвенных фосфатов обеспечило резю улучшение роста черенков черной смородины.

Таким образом, крыжовник и черная смородина имеют существенные различия в способности использовать элементы питания в корневой среде. Как отчетливо видно на примере поглощения калия крыжовником, при вдвое меньшем содержании его в почве в листьях обнаруживается вдвое большее количество, чем у черной смородины.

Несомненно, это объясняется его происхождением при успешном произрастании в горных хвойных лесах на бедной смытой почве, а также на скалах, в расщелинах по берегам горных рек, как пишет академик П.М. Жуковский (1950). В то же время о черной смородине он пишет , что черная смородина в диком состоянии растет на пойменных лугах и лесах среди кустарников, в сырых еловых лесах. П.М. Жуковский также приводит слова Ч. Дарвина о том, что за менее чем 100 лет при введении в культуру вес ягод крыжовника возрос с 7 до 50 граммов, а вес ягод смородины за большой период ее возделывания почти не изменился.

На наш взгляд, отсюда следует, что крыжовник обладает значительно большей энергией гомеостаза. Он является более пластичным в этом отношении, что и определяет его в 3-4 раза меньшую потребность в обеспечении корневым питанием.

Литература:

Авдонин Н.С. Научные основы применения удобрений. — М.: Колос, 1972. — 320 с.

Дикусар И.Г. Физиологическое значение солей аммония в связи с изменением состава питательной смеси //Тр. ВИУА. 1934. Вып. 3. — С. 67-76.

Душечкин А.И. О биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве //Журнал опытной агрономии. Петроград. 1914. 15. С. 467-500.

Зихман (Кедров О.К.). К вопросу о взаимоотношениях между процессами мобилизации фосфорной кислоты в почве // С.-х. опытное дело. Харьков. 1923. №З.С. 61-80.

Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе. — 2-е изд., Пер. с нем. В.А. Рыбина, М.: Госиздат с.-х. лит., 1957.-375 с.

Кондаков А.К. Удобрение плодовых деревьев, ягодных растений, питомников и цветочных культур. Мичуринск, БИС, 2007.-328 с.

Лебедянцев А.Н. Изменение плодородия пахотного слоя парующей почвы в течение вегетационного периода // Избр. Тр. М.: СХГ, 1960. С. 175-274.

Методические указания по проведению агрохимического обследования почв, закладке и проведению полевых опытов с удобрениями и составлению рекомендаций по применению удобрений в плодовых и ягодных насаждениях. — 2-е изд. пересмотр., уточн., доп. М.:, Колос, 1976.-45 с.

Научные основы и рекомендации по применению удобрений в Центрально-Черноземной зоне (Одобрены Всесоюзным научно-методическим совещанием учреждений-участников Географической сети опытов с удобрениями 9-12 июля 1974 г.). Воронеж. Центрально-Черноземное издательство, 1976.-152 с.

Никитишен В.И. Оптимизация азотного режима почв с использованием агрохимических средств. Экологические функции агрохимии в современном земледелии. — М.: ВНИИА, 2008. — С. 152-156.

Прянишников Д.Н. О влиянии солей аммиака на использование фосфатов //Журнал опытной агрохимии. — Кн. 47, 1901.- С. 484-492.

Турчин В.Ф. Азотное питание растений и применение азотных удобрений. М.: Колос. — 336 с.

Чепмен Х.О. Критерии для диагностики условий питания цитрусовых: Анализ растений и проблемы удобрения. — М.: Колос. — С. 104-147.

Язвицкий М.Н. Удобрение плодового сада. — М.: Моск. рабочий, 1972. — 254

Fertiliser Recommendation? Revised Edition/ The East of Scotland College of Agriculture/ Scotland, Midlothian, 1980.

А.К. Кондаков О.А. Сироткина

Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский

институт им. И. В. Мичурина

393774, Мичуринск-14, ул. Мичурина 30

Статья опубликована в газете «Аргументы и факты» (№28, 2012г.)

В начале июля (2012 г.) Россия должна была вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), но рассмотрение этого решения в Госдуме перенесли на 10 июля. Помешало обращение в Конституционный суд части депутатов, считающих этот шаг противоречащим Основному закону РФ.

Всемирный банк пророчит нам выгоду в размере 49 млрд дом. в течение 3 лет после вступления в ВТО и 162 млрд долл. в течение 10 лет. Однако даже эта организация признаёт: далеко не все отрасли российской экономики окажутся в выигрыше. Так, в течение трёх лет на 3% сократится сельскохозяйственное производство. В дальнейшем, правда, прогнозируется его рост на 9%. Однако он, по мнению экспертов, возможен только в том случае, если страна грамотно воспользуется своим членством в организации.

Оранжевая корзина

Никакого апокалипсиса в сельском хозяйстве после отупления России в ВТО не будет, считает Сергей КИСЕЛЁВ, фофессор МГУ, директор Евразийского центра по продовольственной безопасности. На Украине, которая стала членом ПО в 2008 г., его не случилось. Наоборот, экспорт сельхозпродукции подскочил до 12 млрд юлл. в год, доля сельхозтоваров в общем экспорте увеличилась с 12 до 23%. Правда, из-за резко выросшего импорта пострадали производители свинины и птицы. Но Россия может учесть этот опыт и защитить своего производителя. Кроме того, изначально мы входим в ВТО на лучших условиях, чем сосед. Например, до 2020 г. сохраняется режим поддержки агропроплшленного комплекса (АПК) в виде так называемой оранжевой корзины. Этот механизм сохраняет все существующие сегодня меры господдержки (льготные субсидированные кредиты, разовые субсидии, льготное налогообложение и т. д.) и позволяет поднять её размер с нынешних 4,5 млрд долл. до 9 млрд. долл. Но только до 2017 г. После этого срока он должен быть снова снижен до 4,5 млрд долл. Однако, по мнению консультанта Всемирного банка Дэвида Тарра, это можно компенсировать увеличением так называемых зелёных выплат. К ним относятся субсидии на исследования и разработки, борьбу с вредителями, на страхование урожая в случае стихийных бедствий и т.д. Их размер не ограничен.

Кроме того, участие России в ВТО, по мнению С. Киселёва, поможет продвижению нашей сельхозпродукции на внешние рынки.

Оценка потерь

Но сельхозпроизводители и эксперты пищевой промышленности предстоящим вступлением в ВТО скорее встревожены. Так, Юрий КОВАЛЁВ, гендиректор Национального союза свиноводов, прогнозирует резкое увеличение импорта живых свиней (таможенные пошлины на них снизятся с 40 до 5%). Потери промышленного свиноводства могут составить до 200 млрд руб. А ведь за последние 5 лет в отрасль были сделаны огромные инвестиции (250 млрд руб.). Производство свинины удалось поднять с 1520 тыс. тонн в 2005 г. до 2428 тыс. тонн в 2011 г. Со вступлением в ВТО эта положительная динамика без поддержки отечественного производителя (продление льготы по налогу на прибыль (0%) до 2020 г., продление льготы по освобождению сельхозпроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота и т. д.) грозит сделать разворот в обратном направлении.

Негативно оценивают присоединение к ВТО и производители сельхозтехники. По их данным, продажи, скажем, комбайнов уже упали в 20 раз по сравнению с прошлым годом (статистика на май) — от одного только ожидания присоединения. «Уже сейчас крестьяне понимают, что их интересами пожертвовали, а значит, развиваться прежними темпами не получится. Они сокращают закупки техники, а банкиры и инвесторы отказываются от вложений в аграрный сектор — всем ясно что вступление в ВТО обесценит эти инвестиции, — говорит Константин БАБКИН, президент Российского союза производителей сельскохозяйственной техники. — У всех членов ВТО разные условия (сравните: разрешённое госфинансирование сельского хозяйства у нас — 4,5 млрд долл., а в Швейцарии, которая в сотни раз меньше по площадям, — 5,8 млрд), и если в Европе аграрии выигрывают от расширения ВТО, то мы, скорее всего, пойдём по пути Армении, Грузии, стран Прибалтики. Там в результате вступления в ВТО заброшены сотни тысяч гектаров плодороднейших почв».

И эксперты, и сами селяне едины в одном: чтобы российский агропром действительно воспользовался всеми преимуществами ВТО, нужно приспосабливать условия, на которых мы входим в эту организацию, под отечественного производителя.

Виктория ГУДКОВА,

Дарья БУРАВЧИКОВА

М. Джамри Туннели для выращивания земляники/М. Джамри//Журнал Haslo ogrodnicze № 6/2010, с. 26-29.

Марек Джамри, Польша

Туннели для выращивания земляники

Для укрытия земляники наиболее часто используют пленочные мини-туннели. Уже в течение нескольких лет на польском рынке предлагаются туннели, установка которых проста и быстра. Каркас, на котором сооружение будет смонтировано, ввинчивается в почву, при этом почва не требует специальной подготовки для установления этого типа туннеля. Каркас устанавливаются на изогнутые трубки, которые связывают друг с другом проволокой. Пленка крепится стальным канатом и клипсами.

Конструкция

Для строительства туннелей используются стальные трубы, которые являются портативными и должны иметь повышенную прочность, чтобы устойчивость к скручиванию и изгибу была на 35% выше, чем обычной стали. Трубы и все остальные компоненты, используемые в строительстве, должны быть оцинкованными снаружи и внутри, что обеспечивает их долгий срок эксплуатации.

На рынке есть также так называемые телескопические туннели, которые сочетают в себе черты индивидуального и группового туннелей. Подъем и опускание телескопического туннеля на площади 1,5 га осуществляют 6 человек за 1 рабочий день. Во время сборки таких туннелей желательно предусмотреть вентиляцию во время сбора урожая, который обычно происходит при высоких температурах. Интересным решением для отвода воды в пластиковых туннелях является желоб, сделанный из толстой пленки. Преимуществом желоба является также то, что он в какой-то степени защищает растения от развития грибковых заболеваний.

Выращивание земляники на желобах под укрытиями в Италии

Преимущества укрытия

Выращивание земляники в туннелях позволяет, прежде всего, не зависеть от погодных условий, обеспечивает выход ягод высокого качества. Также появляется возможность контролировать условия среды (температура, влажность), в которых растут растения, в отличие от выращивания их в поле. Микроклимат, который формируется под укрытием, положительно влияет на рост растений, в том числе за счет устранения значительной степени грибковых заболеваний, в результате чего значительно увеличивается урожайность и доля ягод 1 класса (табл. 1). Уменьшение угрозы развития заболевания ограничивает применение фунгицидов и экономит значительные финансовые ресурсы.

Таблица 1 – Сравнительная оценка выращивания земляники в туннелях и на открытом поле

| Наминальные параметры |

Выращивание в туннели |

Открытое поле |

Разница, % |

| Общая среднаяя урожайность, т/га |

30,0 |

20,0 |

33,3 |

| Выход ягод 1 класса, % |

85 |

70 |

— |

| Урожай ягод 1 класса, т/га |

25,5 |

14,0 |

45 |

| Срок сбора |

в туннеле 20% ягод было собрано на 14 дней раньше, чем на поле |

| Валовой доход (руб/га) |

1657500 |

840000 |

50,6 |

Выращивание земляники в теплице на желобах

Во многих хозяйствах все более широкое распространение получает выращивание земляники на подвесных конструкциях – желобах. Это позволяет выращивать землянику на одном месте и избавляет от необходимости перемещать ее на другое место. Оптимальная высота конструкции около 1,5 м, стойки должны иметь длину около 1,8 м — для углубления их в грунт на 0,3 м. Расстояние между ними при использовании металлического желоба должно быть 4 м, пластиковых — 3 м. Сбор земляники при выращивании в таких теплицах осуществляется быстрее на 45 % по сравнению с выращиванием на низких грядах. Предполагается также, что при выращивании земляники на желобах, вы можете получить до 50% более высокую доходность по сравнению с выращиванием в туннелях на почве или грядах.

Выращивание земляники на желобах в теплице в Италии

Материал для укрытия

Важным элементом туннелей и теплиц является пленка, лучше антитермическая и диспергирующая свет. Антитермическая пленка уменьшает тепло в туннеле, отражает 70% инфракрасного излучения, падающего на туннель, а также рассеивает свет. Например, при наружной температуре воздуха выше 25°C, в туннеле будет в среднем на 2-3°C ниже, при температуре воздуха выше 30°C, ниже на 4-5°C. Важно также контролировать температуру под укритиями, т.к. она имеет большое влияние на качество урожая, в том числе размер плодов.

Проветривание

Высокие температуры, которые могут преобладать в туннелях, опасны для растений, выращиваемых в них, в том числе отрицательно сказываются на урожайности. Это вызывает водный стресс и сильное испарение. Температура ниже, плоды крупнее и сочнее.

Если в летнюю ночь наружная температура не опускается ниже 8°C, туннель должен быть хорошо проветриваем с боков.

Для портативных пластиковых туннелей определены три степени проветривания (подобные принципы применяется для защиты конструкции против сильного ветра). Летом туннель должен быть открыт в первой степени (поднятие пленки на высоту от земли на 0,3 м), во 2-й степени — на высоте 2-х метров, в 3-ей — на 3,5 м. Когда начинается сбор, чтобы получить ягоды лучшего качества, туннель должен быть открыт примерно на 1,5 м. Закрывается только в случае сильного дождя и при понижении температуры в течение дня ниже 15°C.

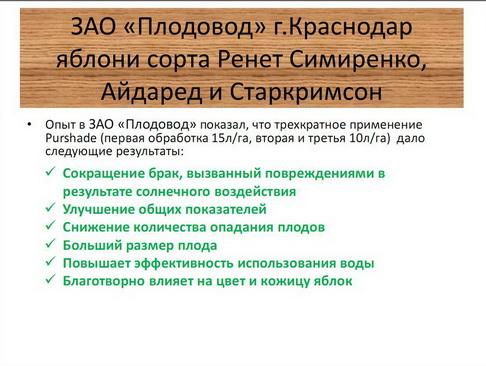

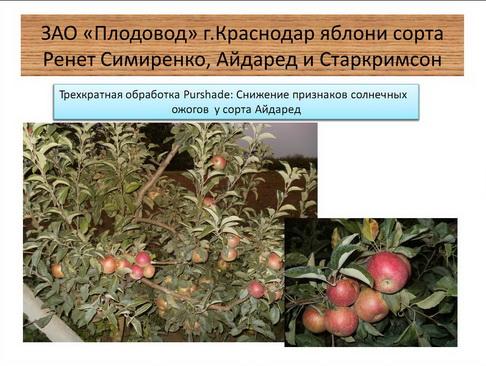

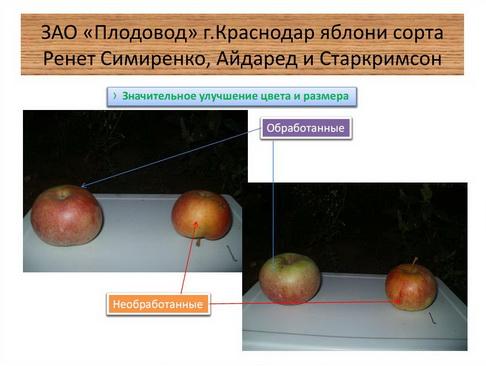

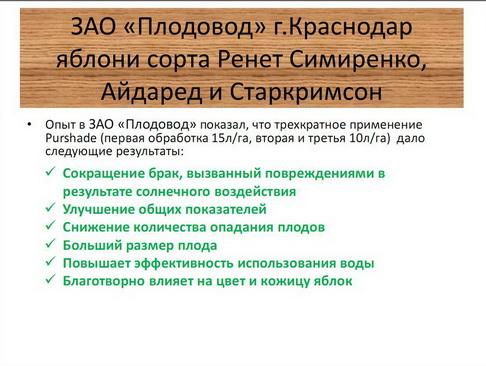

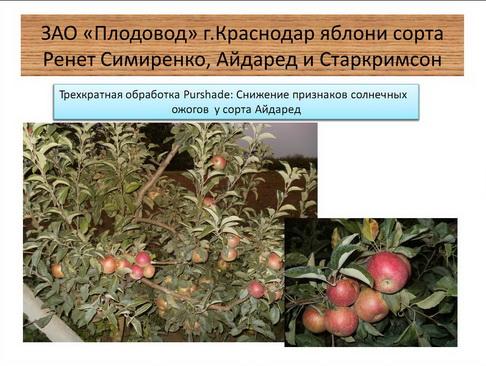

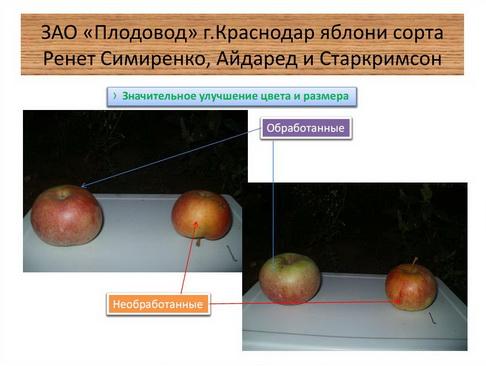

ОПЫТ В ЗАО «ПЛОДОВОД» ПОКАЗАЛ, ЧТО ТРЕХКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PURSHADE (ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА 15 Л/ГА, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ — 10 Л/ГА) ДАЛО ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТ В ЗАО «ПЛОДОВОД» ПОКАЗАЛ, ЧТО ТРЕХКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PURSHADE (ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА 15 Л/ГА, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ — 10 Л/ГА) ДАЛО ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

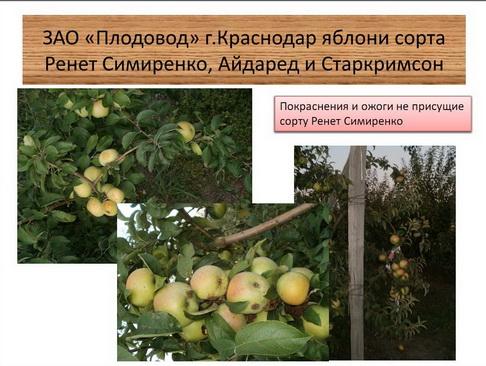

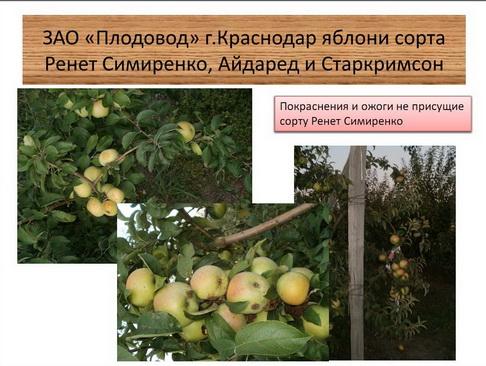

ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ РЕНЕТ СИМИРЕНКО ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ РЕНЕТ СИМИРЕНКО

ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ И ПОКРАСНЕНИЙ У СОРТА РЕНЕТ СИМИРЕНКО ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ И ПОКРАСНЕНИЙ У СОРТА РЕНЕТ СИМИРЕНКО

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE

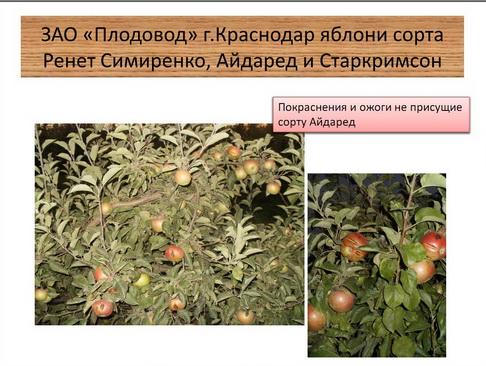

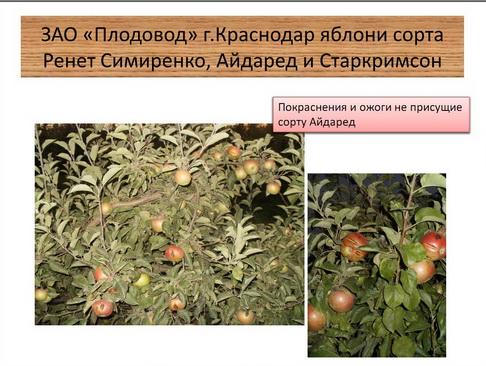

ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ АЙДАРЕД ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ АЙДАРЕД

ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ У СОРТА АЙДАРЕД ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ У СОРТА АЙДАРЕД

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН НЕРАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН

БОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН БОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН

РАЗЛИЧИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБРАБОТАННЫХ И НЕОБРАБОТАННЫХ ПЛОДОВ РАЗЛИЧИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБРАБОТАННЫХ И НЕОБРАБОТАННЫХ ПЛОДОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ОПАВШИХ ПЛОДОВ В ОБРАБОТАННОМ САДУ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ОПАВШИХ ПЛОДОВ В ОБРАБОТАННОМ САДУ

С 7 НОЯБРЯ 2011 НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ-ПИТОМНИКОВОДОВ ОПУБЛИКОВАНА НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА ПОД НАЗВАНИЕМ «ВЫРАЩИВАНИЕ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ», КУДА БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННОЙ КУЛЬТУРОЙ, ВКЛЮЧАЯ СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ.

НАЖМИТЕ СЮДА, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ СТРАНИЧКУ

НА САЙТЕ ЕЁ МОЖНО НАЙТИ В СПИСКЕ СТРАНИЦ В ПРАВОЙ КОЛОНКЕ

СПАСИБО ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НАШИМ САЙТОМ

МЫ ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО ЛУЧШЕ, ПОЭТОМУ ПРИНИМАЕМ ВСЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ УДОБСТВА РАБОТЫ С САЙТОМ

ВСЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ asprus@mail.ru

С УВАЖЕНИЕМ, АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ-ПИТОМНИКОВОДОВ

Члены АППЯПМ  Игнатюк Дмитрий Николаевич

Соучредитель компании «Агропак»

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПЫТ В ЗАО «ПЛОДОВОД» ПОКАЗАЛ, ЧТО ТРЕХКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PURSHADE (ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА 15 Л/ГА, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ — 10 Л/ГА) ДАЛО ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПЫТ В ЗАО «ПЛОДОВОД» ПОКАЗАЛ, ЧТО ТРЕХКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PURSHADE (ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА 15 Л/ГА, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ — 10 Л/ГА) ДАЛО ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ РЕНЕТ СИМИРЕНКО

ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ РЕНЕТ СИМИРЕНКО ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ И ПОКРАСНЕНИЙ У СОРТА РЕНЕТ СИМИРЕНКО

ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ И ПОКРАСНЕНИЙ У СОРТА РЕНЕТ СИМИРЕНКО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ АЙДАРЕД

ПОКРАСНЕНИЯ И ОЖОГИ, НЕ ПРИСУЩИЕ СОРТУ АЙДАРЕД ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ У СОРТА АЙДАРЕД

ТРЕХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА PURSHADE: СНИЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ У СОРТА АЙДАРЕД ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА И РАЗМЕРА ПЛОДОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ PURSHADE НЕРАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН БОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН

БОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫЙ ОКРАС И ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, СОРТ СТАРКРИМСОН РАЗЛИЧИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБРАБОТАННЫХ И НЕОБРАБОТАННЫХ ПЛОДОВ

РАЗЛИЧИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБРАБОТАННЫХ И НЕОБРАБОТАННЫХ ПЛОДОВ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ОПАВШИХ ПЛОДОВ В ОБРАБОТАННОМ САДУ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ОПАВШИХ ПЛОДОВ В ОБРАБОТАННОМ САДУ