Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Ковешникова Е.Ю.

кандидат сельскохозяйственных наук, специалист АППЯПМ

Ковешникова Е.Ю. Перспективы промышленного производства плодов крыжовника/Е.Ю. Ковешникова//Садоводство и виноградарство, №3, 2001 г. — с. 24-27.

Перспективы промышленного производства плодов крыжовника

Стабилизация продуктивности садово-ягодных насаждений — это прежде всего, возделывание пород и сортов, гарантирующих ежегодные высокие урожаи, а значит, и максимальный коммерческий эффект. Крыжовник относится к числу ягодных культур с такими неоспоримыми хозяйственно-биологическими показателями, как скороплодность, адаптивность к абиотическим факторам среды, комплексная устойчивость современных сортов к фитопатогенам, достаточная освоенность технологических приемов, стабильная продуктивность (на уровне 100-150 ц/га), возможность использования ягод в разной стадии зрелости и отличная их транспортабельность. По разнообразию окраски плодов с крыжовником не может сравниться ни одна плодово-ягодная культура. Широк спектр использования ягод: в свежем виде, промпереработка, сушка, заморозка, виноделие.

Эпифитотийное развитие американской мучнистой росы в начале XX в. вызвало почти полную гибель культуры в европейской части России. Впервые работы по созданию сферотекоустойчивых сортов начали И.В. Мичурин и селекционеры бывшей Московской плодово-ягодной опытной станции А.В. Петров и М.Н. Симонова. С 1939 г. сортоизучение и селекция крыжовника ведется во ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина. Здесь собрана и изучена коллекция диких видов и сортов различного эколого-генетического происхождения, послужившая базой для отдаленной гибридизации, разработки и совершенствования методики селекции и сортоизучения, установления закономерностей наследования признаков. В итоге полувековой селекционной работы К.Д. Сергеевой, автора 21 сорта крыжовника, были решены основные проблемы культуры — сферотеко-устойчивости и бесшипности побегов. Достижения отечественных селекционеров обеспечили создание сортимента нового уровня и расцвет промышленной культуры крыжовника в середине XX столетия. С 70-80-х годов наметилась тенденция резкого сокращения промышленного производства, приведшая в настоящее время практически к исключению культуры из общественного сектора сельского хозяйства. Современное кризисное состояние крыжовника обусловлено комплексом причин организационно-хозяйственного, экономического и технологического характера и может быть в большой степени преодолено путем совершенствования и разработки технологий производства плодов и посадочного материала.

Индустриальное возделывание культуры предусматривает максимальную механизацию всех агроприемов, но наиболее сложен в технологическом отношении комбайновый съем плодов. Опыт механизированной уборки ягод крыжовника имеется в ряде зарубежных стран, в частности убирали машиной ягоды сорта Вайсе Триумф в Германии, сорта Пурмен — в США (Qurecky, 1978; Neumann, Sorge, 1977; Девятов, 1998).

В нашей стране вопросы механизации процесса уборки ягод крыжовника изучены недостаточно и касались в основном использования машин ЭЯМ-200-8 и ПАВ-8 (Алеков, 1975; Козыркина, 1978). Гораздо более эффективно применение на съеме урожая комбайнов типа МПЯ-1А, Ионнас.

Эффективность использования комбайна зависит в первую очередь от подбора сортов, отвечающих определенным требованиям по физико-механическим свойствам плодов, биологическим особенностям роста и развития растений. Во ВНИИС имени И.В. Мичурина осуществлена технологическая оценка наиболее распространенных и перспективных сортов крыжовника, позволяющая определить основные критерии их пригодности к механизированной уборке урожая и сформировать перспективный сортимент.

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее существенными параметрами при оценке пригодности сорта к машинной уборке являются: зона размещения урожая, усилие отрыва плодов, а также удовлетворяющие требованиям комбайновой уборки параметры куста (высота, диаметр основания куста, диаметр и эластичность ветвей). Вследствие возможного использования плодов в разной стадии зрелости одновременное созревание желательно, но не относится к лимитирующим признакам при условии достаточной полноты съема недозрелых ягод.

Товарные качества ягод, убранных комбайном, снижаются из-за наколов, разрывов их о шипы при стряхивании. Поэтому для механизированной уборки актуально использование бесшипных или слабошиповатых сортов.

Физико-механические свойства ягод зависят от степени их зрелости и условий вегетационного периода. Усилие раздавливания ягод для крыжовника, в отличие от черной смородины, не является лимитирующим показателем, так как его плоды по прочности превосходят многие ягодные культуры. Среднее статическое усилие раздавливания ягод крыжовника составило 1,7 кг с наибольшими показателями у сортов Слабошиповатый 3, Серенада, Юбилейный, Русский, Малахит (2,2-2,7 кг) (табл.1).

Таблица 1 — Физико-механические свойства плодов крыжовника (статические), 1994-2000 гг.

| Сорт |

Усилие отрыва, г |

Усилие раздавливания, кг |

| min-max |

среднее |

min-max |

среднее |

| Черномор |

97-287 |

97-287 |

186 |

0,6-2,1 |

| Юбиляр |

85-215 |

85-215 |

143 |

0,9-2,1 |

| Казачок |

78-235 |

78-235 |

185 |

0,8-1,9 |

| Сириус |

111-298 |

111-298 |

177 |

1,5-1,7 |

| Серенада |

116-174 |

116-174 |

145 |

1,7-2,8 |

| Гроссуляр |

60-228 |

60-228 |

151 |

1,1-1,8 |

| Краснославянский |

68-286 |

68-286 |

191 |

1,1-2,0 |

| Малахит |

125-228 |

125-228 |

178 |

2,1-2,8 |

| Юбилейный |

102-261 |

102-261 |

169 |

2,0-2,5 |

| Русский |

85-268 |

85-268 |

194 |

1,8-2,8 |

| Слабошиповатый 3 |

90-278 |

90-278 |

194 |

2,4-3,3 |

| Леденец |

90-141 |

90-141 |

115 |

1,2-1,4 |

| Северный капитан |

125-242 |

125-242 |

170 |

1,4 |

| Черносливовый |

65-239 |

155 |

— |

— |

| Садко |

154-292 |

224 |

1,3-2,2 |

1,7 I |

| Африканец |

196-208 |

202 |

0,9 |

0,9 |

Прочность прикрепления плодов определяет полноту съема и возможность их осыпания. В среднем усилие отрыва составило 168 г с колебаниями по сортам от 115 до 224 г. По мере созревания усилие отрыва ягод постепенно уменьшается, но не опускается ниже 60 г даже при перезревании. Ягоды многих сортов крыжовника долго сохраняются на кусте, не осыпаясь и не теряя вкуса, что позволяет продлить период их съема.

Технические характеристики комбайна позволяют убирать урожай, расположенный в зоне не ниже 0,3 м и не выше 1,8 м от поверхности почвы. Высота растений крыжовника в период полного плодоношения составляет 0,7-1,5 м. Сильный рост кустов чаще всего обеспечивает оптимальное расположение зоны плодоношения. У сортов средне- и низкорослых, а также с сильно раскидистой формой кроны до 50% плодов остаются недоступными для комбайна, что делает машинную уборку экономически нецелесообразной.

Исследования показали, что в течение первых 3 лет вегетации ни один из изучаемых сортов не был пригоден для комбайновой уборки вследствие того, что основной урожай молодых растений в значительной мере сосредоточен ниже оптимальной зоны. На 4-5-й год вегетации возможна комбайновая уборка 80-90% ягод у сортов Черномор и Серенада. Биологические особенности сортов Юбиляр, Краснославянский, Слабошиповатый 3, Юбилейный, Леденец, Садко позволяют осуществлять комбайновый съем на 5-6-й год после посадки.

Для уборки комбайном желательно, чтобы многолетние ветви растений были относительно тонкими (0,8-2,0 см), а ширина основания куста не превышала 30 см. У изучаемых сортов эти параметры находились в пределах 0,7-1,3 и 13-27 см соответственно (табл. 2).

Таблица 2 — Параметры кустов крыжовника в продукционном периоде (7-8 лет)

| Сорт |

Высота, см |

Ширина основания куста, см |

Диаметр многолетних ветвей, см |

Урожай в недоступной зоне, % |

Форма куста |

| Черномор |

150 |

25 |

1,1 |

4 |

Слабо-, среднераскидистый |

| Юбиляр |

100 |

19 |

1,0 |

5 |

Слабораскидистый |

| Казачок |

97 |

23 |

0,9 |

50 |

Раскидистый |

| Сириус |

100 |

17 |

0,9 |

17 |

Слабораскидистый |

| Серенада |

120 |

27 |

1,3 |

17 |

-//- |

| Гроссуляр |

76 |

19 |

1,0 |

17 |

—//— |

| Краснославянский |

106 |

24 |

1,0 |

15 |

-//- |

| Малахит |

109 |

21 |

1,2 |

22 |

Раскидистый |

| Юбилейный |

103 |

19 |

1,3 |

13 |

Компактный |

| Русский |

82 |

21 |

1,0 |

38 |

Среднераскидистый |

| Слабошиповатый 3 |

107 |

15 |

0,9 |

13 |

Слабораскидистый |

| Леденец |

114 |

23 |

1,0 |

15 |

Среднераскидистый |

| Северный капитан |

120 |

17 |

0,9 |

19 |

Слабораскидистый |

| Черносливовый |

72 |

15 |

1,2 |

— |

—//— |

| Садко |

83 |

13 |

1,2 |

15 |

Компактный |

| Африканец |

87 |

18 |

0,7 |

21 |

Среднераскидистый |

| Салют |

100 |

19 |

0,9 |

25 |

Раскидистый |

В 1997-1999 гг. проведено испытание комбайна МПЯ-1А на уборке плодов сорта Черномор. Установлено, что качественный съем осуществлен при усилии отрыва ягод 142-166 г, что обеспечило высокую полноту съема (94-96%). В дальнейшем предстоит оценить последствия механизированной уборки для общего и фитосанитарного состояния растений, определить возможные сроки эксплуатации индустриальных насаждений, выявить влияние комплекса показателей (шиповатость побегов, масса плода и др.) на качество продукции.

Не менее важным звеном индустриальной системы производства ягод является ресурсосберегающая технология выращивания высококачественного посадочного материала. Во ВНИИС имени И.В. Мичурина ведется поиск путей совершенствования производства саженцев в культивационных сооружениях с использованием искусственного тумана, а также разрабатывается новая технология получения посадочного материала в интенсивном отводочном маточнике с горизонтальной ориентацией маточных растений, использованием поверхностного мульчирующего субстрата, исключающая ежегодное пришпиливание побегов.

Новая технология размножения обеспечивает:

- быстрое вступление в продукционный период (2-й год после посадки);

- максимальную механизацию технологических процессов;

- рациональное использование земельных и трудовых ресурсов;

- высокий выход отводков с единицы площади;

- хорошее качество выращенных саженцев;

- улучшение фитосанитарного состояния насаждений;

- высокий экономический эффект.

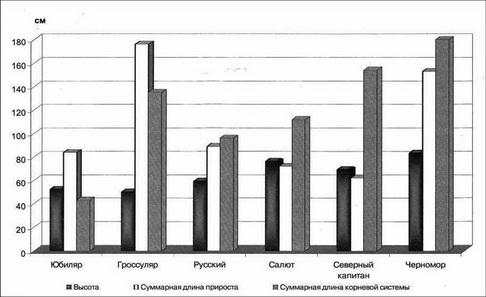

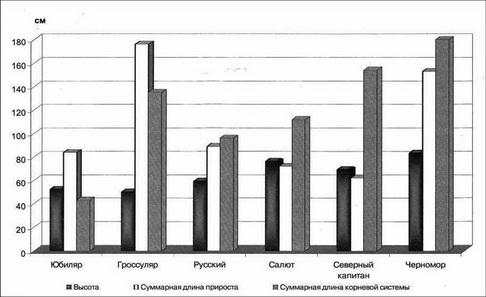

Установлена специфика поведения сортов при данном способе размножения, проявившаяся в интенсивности ростовых процессов, продуктивности маточных растений и качестве посадочного материала (рис. 1).

Рис. 1 — Параметры отводков крыжовника в интенсивном маточнике с использованием поверхностного мульчирующего субстрата

Параллельно с технологическими разработками в институте продолжаются селекционные работы, направленные на создание сортов, сочетающих высокую продуктивность и качество ягод с устойчивостью к воздействию абиотических и биотических стрессов, технологичных при производстве плодов и посадочного материала. В Государственный реестр селекционных достижений 2000 г. включено 8 сортов селекции ВНИИС имени И.В. Мичурина, среди них давно тиражируемые: Русский, Русский желтый, Малахит, Юбилейный и сорта нового поколения: Сливовый, Черномор, Черносли-вовый, Сириус, хорошо зарекомендовавшие себя в различных регионах страны.

В результате комплексной оценки генетической коллекции отечественных и интродуцированных сортов сформирован адаптивный сортимент для разных технологий производства и форм собственности. Для промышленных насаждений крыжовника в средней полосе России рекомендуются сорта, обеспечивающие урожайность не ниже 10-15 т/га, устойчивые к неблагоприятным внешним воздействиям, с высокими товарными качествами плодов: Краснославянский, Русский, Сливовый, Черносливовый, Малахит, Куршудзинтарс, Русский желтый. Сортимент для индустриальной технологии возделывания с комбайновой уборкой урожая включает сорта: Черномор, Краснославянский, Юбилейный, Садко, Юбиляр, Слабошиповатый 3. Потребностям частного сектора садоводства наиболее полно отвечают устойчивые к болезням крупноплодные сорта с высокими вкусовыми и технологическими качествами ягод, такие, как Розовый 2, Краснославянский, Розовый ранний, Сливовый, Родник, Донецкий крупноплодный, Ленинградец.

Внедрение новых, более совершенных сортов и технологий производства плодов и посадочного материала крыжовника будет способствовать изменению его современного состояния и откроет перспективы использования культуры не только в любительском, но и в промышленном садоводстве.

Ковешникова Е.Ю. Перспективы промышленного производства плодов крыжовника/Е.Ю. Ковешникова//Садоводство и виноградарство, №3, 2001 г. — с. 24-27.

Дядченко Д.Г. Проблемы развития садоводства в рыночных условиях/Д.Г. Дядченко//Садоводство и виноградарство, №3, 2001 г. — с. 10-12.

Проблемы развития садоводства в рыночных условиях

В садоводстве России, в отличие от большинства других отраслей сельского хозяйства за период с 1991 г. по настоящее время резкого спада производства в целом по стране, как показывает анализ, не произошло. В 1989-1990 гг., например, было выращено в среднем 2,5 млн т плодов и ягод, примерно такое же количество было и в последующие двухлетние периоды — 2,4-2,6 млн т. Правда, колебания продуктивности насаждений и валовых сборов продукции по годам были более резкие, чем в предреформенный период, нб~это объясняется в первую очередь аномальными погодными условиями 1991,1994 и 1999 гг., когда снижение урожайности составляло 15-20% к среднегодовому.

Не произошло сокращения и площади плодово-ягодных насаждений. Наоборот, по сравнению с периодом, предшествующим реформе, она увеличилась почти на 4% — с 866 тыс. (1990 г.) до 898 тыс. га (1999 г.).

Таким образом, кризис садоводства, отмечаемый многими как общеотраслевое падение производства и сокращение площади насаждений, относится, прежде всего, к его товарной части, сосредоточенной в бывших колхозах и совхозах, преобразованных ныне в хозяйственные товарищества и общества. Здесь действительно происходит стремительное сокращение и площади садов, и валовых сборов продукции. За короткий период площадь насаждений в этой категории хозяйств уменьшилась почти наполовину (с 475 до 265 тыс. га), а валовые сборы фруктов снизились более чем в 4 раза, с 1215 тыс. в 1989-1990 гг. до 292 тыс. т в 1998-1999 гг.

Следует при этом отметить, что сокращение насаждений в общественных хозяйствах, хотя и в относительно меньших масштабах, началось в конце 60-х годов. В течение трех с лишним десятков лет площадь общественных садов ежегодно уменьшалась в среднем на 20 тыс. га. В начальный период это сокращение не было таким наглядным и болезненным, как теперь, хотя в абсолютных размерах оно было почти таким же. Дело в том, что в 70-80-х годах ликвидировались в основном малопродуктивные, небольшие по площади разрозненные сады в неспециализированных хозяйствах, не игравшие сколько-нибудь значительной роли в их доходах. Сейчас же сокращение идет за счет списания крупных массивов товарных насаждений в садоводческих предприятиях, составляющих основу их экономики и финансового благополучия трудовых коллективов.

В начальный период реформирования руководители садоводческих хозяйств предполагали, что вместе с предоставившейся возможностью самостоятельно устанавливать цены на выращенную продукцию, определять объемы и структуру производства, выбирать поставщика и потребителя значительно повысится доходность производства. Однако экономические результаты, полученные в последние годы, не свидетельствуют об этом.

Сложившаяся ситуация скорее подтверждает недооценку объективности и характера действия рыночных законов. Иначе, зная их, можно было бы достаточно точно предвидеть, что с их введением немалая часть, в первую очередь малоэффективных садоводческих хозяйств будет испытывать значительные финансовые затруднения, а бесконтрольность цен на промышленную продукцию и услуги предприятий-монополистов приведут к резкому усложнению условий хозяйствования, в том числе и для экономически крепких предприятий.

Особенно тревожная тенденция складывается в хозяйствах, расположенных в зонах, где садоводство имеет все предпосылки быть одной из самых высокоэффективных отраслей, южной и средней. Природные условия этих зон всегда способствовали получению высоких доходов от производства плодов, а их качество было достаточно высоким. Сейчас же площадь насаждений в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Кавказского экономического района составляет лишь 48% по отношению к ее размеру в 1990 г., в Центрально-Черноземном — 66%. Валовые сборы плодов и ягод сократились еще в большей степени, особенно в хозяйствах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области — основных поставщиков высококачественных плодов на рынки северных и восточных районов России (табл.).

Динамика сокращения площади садов и производства фруктов в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Кавказского и Центрально-Черноземного районов с 1990 по 1999 г.

|

Республика, район, край, область |

Площадь, тыс. га |

Валовой сбор, тыс. т |

| 1990г. |

1999г. |

сокращение,% |

1989-1990гг. |

1998-1999гг. |

сокращение,% |

| Российская Федерация |

468,0 |

265,0 |

43 |

1214,9 |

291,8 |

76 |

| Северо-Кавказский район |

217,6 |

105,4 |

52 |

757,5 |

132,0 |

83 |

| Краснодарский край |

73,5 |

45,8 |

38 |

321,9 |

92,0 |

71 |

| Ставропольский край |

29,1 |

11,1 |

62 |

105,8 |

10,7 |

90 |

| Ростовская область |

47,5 |

24,1 |

49 |

179,7 |

14,0 |

92 |

| Центрально-Черноземный район |

84,8 |

56,2 |

34 |

226,4 |

82,9 |

63 |

| Белгородская область |

17,7 |

9,5 |

46 |

24,8 |

8,0 |

68 |

| Воронежская область |

21,7 |

17,2 |

21 |

81,0 |

24,0 |

70 |

| Курская область |

15,7 |

9,9 |

37 |

49,6 |

12,1 |

76 |

| Липецкая область |

15,5 |

11,4 |

26 |

41,5 |

26,9 |

35 |

| Тамбовская область |

14,2 |

8,2 |

42 |

29,5 |

11,9 |

60 |

На уровне садоводческих хозяйств требуется:Противоположная тенденция складывается в хозяйствах населения — личных подсобных, садово-огородных, приусадебных. Здесь за период с 1990 по 1999 г. площадь садов и ягодников увеличилась на 59%, с 398 тыс. до 633 тыс. га, среднегодовое производство фруктов возросло в 1,5 раза и составило в 1998-1999 г. 2,0 млн т. Удельный вес этих хозяйств в общем сборе продукции повысился с 51 до 87%. За счет них и произошли компенсация спада производства в сельскохозяйственных предприятиях и стабилизация его в целом по стране на прежнем уровне.

С формальной точки зрения в произошедшем перемещении насаждений и производства из одного сектора (государственного или коллективного) в другой (частный, индивидуальный) нет ничего отрицательного. Наоборот, исходя из приоритетности частного способа хозяйствования, такое перемещение должно иметь много преимуществ. И это было бы справедливо, если бы речь шла о товарном частном хозяйстве, выращивающем продукцию для обмена и использующем для этого современные типы насаждений, высокоэффективные технологии, а мотивацией перемещения был более высокий спрос на продукцию таких хозяйств.

В нашем же случае перемещение происходит по иным причинам: из-за крайне низкой покупательной способности большинства населения, резкого спада производства фруктов в товарных садоводческих предприятиях и усложнения условий их доставки в отдаленные регионы. Поэтому расширение частного, по существу натурального, низкоэффективного садоводства — явление вынужденное и для многих служит единственным способом обеспечить собственную семью фруктами в достаточном количестве.

Сокращение площади садов в сельскохозяйственных предприятиях — это результат непродуманного планового размещения насаждений по территории страны в прошлом и ухудшение условий хозяйствования — в настоящем. К издержкам прошлого следует отнести закладки крупных массивов товарных насаждений без надлежащего технико-экономического обоснования их размещения по зонам с неблагоприятными климатическими условиями. В 60-70-х годах, например, в колхозах и совхозах Мордовии, отличающейся суровыми зимами и неизбежными частыми подмерзаниями плодовых деревьев, было посажено около 13 тыс. га садов и ягодников. По их площади в расчете на одного жителя республика превзошла многие районы со значительно более благоприятными условиями. Вскоре, однако, большая часть насаждений погибла. Сейчас в сельскохозяйственных предприятиях Мордовии сохранилось не более 2,5 тыс. га в основном низко продуктивных неконкурентоспособных насаждений. Их урожайность не превышает в среднем 15-20 ц/га.

Аналогичное положение и в других областях и республиках Волго-Вятского района, Урала и Сибири. В целом же в сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в неблагоприятных зонах, в период максимального расширения площади насаждений было сосредоточено около 115 тыс. га (13%) садов.

Современные условия хозяйствования также оказались, к сожалению, неблагоприятными для товарного садоводства. К ним следует отнести, прежде всего, непомерно высокие налоги и монополизм предприятий — поставщиков средств производства и услуг.

Несостоятельность налоговой системы, особенно в части экономических санкций (штрафы, пени и др.), давно очевидна и практически всеми признана. Тем не менее, пока законодательно она не изменена и продолжает действовать, постоянно усугубляя экономическое положение хозяйств. По нашим данным, сумма налоговых неплатежей, накопившихся к 2000 г. в садоводческих предприятиях Центрально-Черноземного района, достигла, а в ряде случаев и превысила годовую выручку от реализации всей произведенной ими продукции, включая животноводческую. При этом количество хозяйств, ставших и становящихся крупными должниками по налогам, из года в год увеличивается. Нет ни одного примера из известных нам случаев, когда предприятие смогло бы погасить временно образовавшийся долг и далее вести производство на бездолговой основе. Даже экономически крепкие из них в недалеком прошлом, попадая в долговую зависимость по налогам, в течение короткого периода наращивают долги в таком объеме, что лишаются всякой возможности в перспективе погасить их.

В сложившейся ситуации садоводческие предприятия практически перестали платить налоги, хотя этот шаг значительно усложнил процесс производства, поскольку он привел к блокированию взаиморасчетов через банковские счета. Частичным выходом из этого стали бартерные сделки. Однако они многоступенчаты, громоздки, малоэффективны и далеко не полностью решают проблему взаиморасчетов. Складывается неразумная ситуация: государство, чтобы получить налоги с предприятий, ухудшает условия их работы (блокирование счетов), что, в свою очередь, еще больше снижает шансы государства получить эти налоги.

Кроме неоплаченных налогов в хозяйствах накопилось немало других долгов — по кредитам и займам, поставкам электроэнергии, невыплаченной заработной плате и т.д. За счет них общая сумма долга удваивается и делается нереальной для погашения в обозримом будущем.

Другим наиболее весомым фактором, препятствующим развитию товарного садоводства, является монополизм цен и тарифов на большую часть промышленных средств производства, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, услуги железнодорожного транспорта. При этом цены и тарифы на продукцию и услуги немонополизированных предприятий также неоправданно высоки, поскольку при их производстве они сами вынуждены пользоваться товарами и услугами монополистов в ключевых отраслях -энергетике, железнодорожном транспорте и др.

Кроме высоких налогов и монопольных цен, садоводству впервые пришлось столкнуться с ранее неизвестным ему явлением — конкуренцией, в первую очередь с зарубежными поставщиками фруктов. Это обстоятельство, как никакое другое, требует реформирования производства и его адаптации к рынку. Между тем эти проблемы решаются медленно, непоследовательно. Длительный период неопределенности правового статуса бывших садоводческих совхозов, неподготовленность большинства работников к новым производственным отношениям не способствовали реальной приватизации хозяйств, сохранению их собственности, превращению в предприятия рыночного типа. По этой причине характер производственных связей и экономических отношений между структурными подразделениями хозяйства, система управления ими, численность управленческого и вспомогательного персонала остаются прежними, малоэффективными. Все это отрицательно сказалось на трудовой, технологической и финансовой дисциплинах, а через них на продуктивности насаждений, количестве и качестве выращенной продукции. В таких условиях предприятия не могут за счет собственных доходов инвестировать замену устаревших типов садов на новые, слаборослые, вести строительство фруктохранилищ с регулируемой атмосферой, без чего по существу невозможно создать интенсивное конкурентоспособное садоводство.

Таким образом, результаты анализа подтверждают, что на развитие садоводства отрицательно повлияли отсутствие благоприятных организационно-экономических и правовых условий для ведения производства, а также незавершенность реформ и медленное приспосабливание хозяйств к рыночным отношениям.

Для исправления сложившегося положения (а такая возможность, хотя и запоздалая, но все еще сохраняется, по крайней мере, для некоторой части хозяйств) необходимо:

- изменить в законодательном порядке систему налогообложения предприятий, сделав ее адекватной условиям производства, его специфике и задачам реформирования хозяйств (действующий крайне неэффективный порядок дотирования заменить значительно более либеральными налогами);

- провести реструктуризацию накопившихся налоговых долгов, в первую очередь по штрафным санкциям;

- разблокировать банковские счета хозяйств-должников вне зависимости от размера и структуры налога, а

проблему взыскания задолженности решать общепринятым в мировой практике способом — через санацию или банкротство;

- контролировать цены на продукцию предприятий-монополистов, поставляющих средства производства и оказывающих услуги садоводческим хозяйствам;

- обеспечить эффективную правовую защиту собственности товаропроизводителей.

- осуществить структурную реорганизацию предприятий, привести ее в соответствие с действующим законодательством, спецификой отрасли, сложившимися особенностями материально-технической базы производства;

- провести реконструкцию насаждений с целью создания интенсивных слаборослых садов, дающих конкурентоспособную (качественную и дешевую) продукцию;

- осуществить на кооперативных началах строительство фруктохранилищ с регулируемой атмосферой и организацию межхозяйственных оптовых рынков сбыта плодово-ягодной продукции.

Интенсивно развивающееся натуральное садоводство в хозяйствах населения, несмотря на его технологическую отсталость, по нашим прогнозам, имеет сравнительно неплохие перспективы. Лучшие из них, решив сугубо потребительскую задачу — обеспечение собственной семьи фруктами, неизбежно перейдут в категорию товарных, с последующим наращиванием валовых сборов плодово-ягодной продукции, укреплением материальной базы, совершенствованием технологии производства. При этом они будут обладать всеми преимуществами частного предприятия и послужат основой формирования фермерского садоводства.

Д.Г. ДЯДЧЕНКО,

кандидат экономических наук,

заместитель директора по экономике

393774, г. Мичуринск

Тамбовской обл., ул. Мичурина, 30.

ВНИИС имени И. В. Мичурина

Источник: agromedia.ru

АПК И ВТО: выгоды и проблемы

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась конференция «Россия и ВТО: воздействие на агропромышленный комплекс (АПК)». Участники этого форума, в большинстве своем, отметили возможности роста конкурентоспособности на мировом рынке как сырьевой, так и готовой продукции российского АПК в результате участия России в ВТО.

По оценкам Сергея Васильева, директора департамента внешнеэкономического сотрудничества ТПП РФ, «смысловой доминантой процесса участия в ВТО может и должна стать не столько защита собственных рынков. Но и увеличение в российском агроэкспорте доли товаров с высокой добавленной стоимостью. При этом придется вовсю конкурировать с иностранными производителями по объему, качеству, себестоимости продукции и ценам на нее».

В свою очередь, гендиректор Московской ТПП Юрий Азаров подчеркнул, что «уровень информированности участников сельхозрынка о нормах ВТО по-прежнему оставляет желать лучшего. Потому МТПП считает приоритетным проведение мероприятий, направленных на его повышение. С привлечением экспертов международного класса, опыт и оценки которых чрезвычайно важны». По его мнению, выгоды и проблемы от вступления России в ВТО в сфере АПК будут неодинаковыми для отраслей этого комплекса. Но, в любом случае, потребуется резко повысить конкурентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и мировом рынках.

Тему продолжил консультант Всемирного банка Дэвид Тарр. Его оценка, если вкратце, такова: участие России в ВТО предоставляет широкие возможности, в том числе в секторе АПК, для повышения конкурентоспособности, расширения круга зарубежных экономических партнёров и, тем самым, роста уровня благосостояния населения страны. Но «преобладание позитивных результатов от вступления в ВТО будут всецело зависеть от качества структурных изменений в российской экономике». Причем в контексте АПК речь идет, в частности, о необходимости повышения доли отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Разъяснил упомянутые и смежные аспекты директор Евразийского Центра по продовольственной безопасности Сергей Киселев. По его словам, Россия уже давно живёт по правилам и нормам ВТО, а ограничения по линии ВТО в отношении господдержки российского сельского хозяйства вступят в силу не раньше 2017 года. Условия же доступа России на мировой сельскохозяйственный рынок весьма близки к условиям, поставленным перед Украиной в этой международной структуре. С.Киселев подчеркнул, что «никаких особых обязательств перед ВТО по ограничению поддержки сельского хозяйства Россия на себя не взяла: она сохраняется на прежнем уровне в области производства комбикормов, племенного животноводства, льготного кредитования производителей. Россия, кроме того, может использовать налоговые льготы и другие защитные меры в сфере внешней сельхозторговли — например, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Отсутствуют ограничения и на поддержку научно-исследовательской и конструкторской деятельности в сельском хозяйстве и пищевых отраслях. А косвенным инструментом защиты рынка может выступать обменный курс».

По прогнозам участников форума, после присоединения РФ к ВТО импорт агросырья может увеличиться, в текущих ценах, на $ 9-11 млн., а импорт готовой пищевой продукции — на $182-190 млн. При этом уровень таможенной защиты внутреннего рынка зерновых снизится на 30,5%, продуктов их переработки — на 26,1%, а сахара и кондитерских изделий — на 28,5%. Вместе с тем, в условиях членства в ВТО для господдержки АПК нужно активнее использовать возможности так называемой «зеленой корзины». По примеру, в частности, стран Евросоюза. Расходы которых по той же «корзине» минимум 2,5 раза выше, чем у РФ.

Кстати, объем экспорта готовой продукции пищевых отраслей Молдавии, Грузии, Армении и Киргизии — стран-членов ВТО — за 2007-2011 годы возрос, в целом, более чем вдвое. Правда, данные страны вступали в эту структуру в статусе «стран с развивающейся экономикой», предусматривающем более широкие возможности господдержки экспорта промышленной сельхозпродукции. А, согласно украинским исследованиям (см., например, «Агро Корзина», 09.02.2012 г.), среди экс-социалистических стран и бывших союзных республик, наименее конкурентоспособными на внутреннем рынке после присоединения к ВТО оказались страны-крупные производители молока и молочной продукции, яиц, мясной продукции, плодоовощей и продуктов их переработки.

С.Р. Черкезова, с.н.с., канд. биол. наук

ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии

центр защиты плодовых и ягодных

растений, г. Краснодар

Особенности биологии доминирующих вредителей в условиях Краснодарского края и принцип построения защиты растений от них

Видовой состав фитофагов плодовых насаждений

Краснодарского края, 2005-2010 гг.

| Фитофаги |

Число видов |

От общего количества вредителей, % |

| Всего |

От общего количества видов, % |

Фитофаги

Вредители яблони:

постоянные

факультативные |

82 |

100 |

— |

| 67 |

81,7 |

100 |

| 33 |

40,2 |

49,3 |

| 34 |

41,5 |

50,7 |

| Отряд Lepidoptera |

35 |

42,7 |

52,2 |

| Прочие вредители |

32 |

39,0 |

47,8 |

Яблонная плодожорка

Способна привести к потере 50-80% урожая при неправильной защите или ее отсутсвии.

Наиболее лабильный вид; легко приспосабливается к изменившимся условиям окружающей среды: не имеет конкурентов; нет эффективных естественных врагов; 30% гусениц остаются в диапаузе до 2-х лет; выдкрживают понижение температуры до -30ºС; 15-18% фитофага не реагируют ни на что.

При выходе из яйца гусеница переходит с листьев на плоды, которые ищет в течение нескольких часов, иногда до 2-х дней. При отрождении из яйца, отложенного на плод, ползает по яблоку в поисках удобного места для внедрения до 1,5 часов.

Одним из критериев определения необходимости проведения обработки является экономический порог вредоносности (ЭПВ) – при урожае 7,5 т/га ЭПВ 2,5% поврежденных плодов; 10 т/га – 1,7%; 15 т/га – 1,2%; 20 т/га – 0,9%; 30 т/га 0,5% (Варченко, 1981 г.). Обычно – 2%.

Величина ЭПВ по уловам самцов 5 экз./ловушку за 5 дней.

Еще одним критерием определения сроков обработки служит сумма эффективных температур (порог установление среднесуточной температуры воздуха +10ºС).

Сроки обработок против вредителя установливают на основании начала лета и откладки яиц. Надежнее всего начало откладки яиц сигнализируется с помощью феромонных ловушек (ловушки вывеши-вают в фазу развития яблони « разрыхление бутонов») . Этот срок совпадает с массовым летом бабочек, который проходит через 2-5 суток с момента отлова первых самцов. Как правило, это приходится на первую декаду мая.

Наиболее эффективными и экологически безопасными инсектицидами являются гормональные препараты (аналоги ювенильных гормонов и ингибиторов синтеза хитина – инсегар, матч, люфокс, димилин). Поскольку гормональные препараты прерывают развитие эмбрионов, их действие проявляется при обработке в период откладки яиц или перед этим. А также в начале и массовом отрождении гусениц.

Массовый лет бабочек яблонной плодожорки совпадает с периодом откладки яиц, отрождением гусениц минирующих молей, итанием и началом окукливания садовых листоверток и обработки, проводимые против яблонной плодожорки обеспечивает снижение численности этих вредителей.

Яблонная плодожорка

Минирующие моли

Способны при массовом размножении выхвать осыпание более 80% листьев.

Наиболее уязвимые стадии гумениц с первого по третий возраст.

Гусеницы нижнесторонней минирующей моли имеют две формы: сокоедную и тканеедную. Гусеницы 1-3-го возрастов питаются соком, содержащимся в эпидермальных клетках, гусеницы 4-5-го возрастов питаются тканью листа и не доступны для инсектицидов.

Гусеницы верхнесторонней моли питаются аналогично: поглощают сок, содержащийся в клетках палисадной ткани, а затем выгрызают палисадную и губчатую паренхиму листа.

В отличии от яблонной плодожорки развитие минирующих молей эффективно регулируют есткственные враги. В необрабатываемых садах паразиты и хищники снижают численность минеров до 75%, обработки эффектиность полезной фауны снижается до 28-33%.

Биологические особенности развития нижнесторонней минирующей моли

| Стадия развития вредителя |

Продолжительность развития, сутки |

Сумма эффективных температур (СЭТ) |

Среднесуточная температура воздуха, ºС |

Дата |

| Зимуют куколки. Начало лета и откладка яиц |

— |

19,4-39,8 |

12,9 (6,9-20) |

17,04 |

| Эмбриогенез |

6-11 (12) |

— |

12,9-24 |

— |

| Массовое отрождение гусениц |

— |

84,9-96,0 |

18,5-21,1

(9,1-29,5) |

06.05-07.05 |

| Длительность питания гусениц |

21-28 |

— |

— |

— |

| Окукливание |

— |

199,4-259,5 |

15,6-21,5 |

29.05-07.06 |

|

|

|

(11,1-23,8) |

| Длительность развития куколки |

7-13 |

— |

— |

— |

| Лет бабочек 2-гопоколения |

— |

259,5-443,4 |

13,5-27,0 |

08,06- |

|

|

|

(10,9-34,5) |

12,06 |

| Отрождение гусениц |

— |

535,9-587,1 |

21,6 (16,3-28,8) |

18-22,06 |

| Окукливание |

— |

821,1 |

27,1(20-33,6) |

10,07 |

| Лет бабочек 3-гопоколения |

— |

1000 |

28,3 (23,4-35,5) |

21,07 |

| Отрождение гусениц |

— |

— |

— |

30,07 |

| Окукливание |

— |

— |

— |

15,08 |

| Зимует взрослая гусеница. Начало лета и откладка яиц |

— |

39,8 |

13,7 (6,9-20) |

18-22,04 |

| Эмбриогенез |

7-10 (12) |

— |

23-24 |

— |

| Массовое отрождение гусениц |

— |

84,9-96,0 |

18,5-21,1 |

03.05-05.05 |

|

|

|

(9,1-29,5) |

|

| Длительность питания гусениц |

24-42 |

— |

— |

— |

| Окукливание |

— |

204,9-372,4 |

15,6-21,5 |

21.05-07.06 |

|

|

|

(11,1-23,8) |

| Длительность развития куколки |

16-36 (вес.), 5-7 (лет.) |

— |

— |

— |

| Лет бабочек 2-гопоколения |

— |

509,7-548,5 |

22,6-25,6 |

16,06- |

|

|

|

(10,9-34,5) |

19,06 |

| Отрождение гусениц |

— |

587,1 |

21,6 (16,3-28,8) |

22,06 |

| Окукливание |

— |

913 |

24,8(20-33,6) |

16,07 |

| Лет бабочек 3-гопоколения |

— |

1000 |

28,3 (23,4-35,5) |

21,07 |

| Отрождение гусениц |

— |

— |

— |

30,07 |

| Окукливание |

— |

— |

— |

15,08 |

| Зимуют куколки. Начало лета и откладка яиц |

— |

39,8 |

13,7 (6,9-20) |

24,04 |

| Эмбриогенез |

9-10 (12) |

— |

23-24 |

— |

| Массовое отрождение гусениц |

— |

84,9-96,0 |

18,5-21,1 |

06.05-07.05 |

|

|

|

(9,1-29,5) |

|

| Длительность питания гусениц |

15-30 |

— |

— |

— |

| Окукливание |

— |

199,4 |

15,6-21,5 |

21.05-07.06 |

|

|

|

(11,1-23,8) |

| Длительность развития куколки |

9-16 |

— |

— |

— |

| Лет бабочек 2-гопоколения |

— |

259,5-443,4 |

13,5-27,0 |

30,05- |

|

|

|

(10,9-34,5) |

12,06 |

| Отрождение гусениц |

— |

587,1 |

21,6 (16,3-28,8) |

22,06 |

| Окукливание |

— |

821,1 |

27,1(20-33,6) |

10,07 |

| Лет бабочек 3-гопоколения |

— |

1000 |

28,3 (23,4-35,5) |

21,07 |

| Отрождение гусениц |

— |

— |

— |

30,07 |

| Окукливание |

— |

— |

— |

15,08 |

| Лет бабочек 4-гопоколения |

— |

— |

— |

24,08 |

| Отрождение гусениц |

— |

— |

— |

02,09 |

| Окукливание |

|

|

11.09-13.09 |

Повреждение кармашковой минирующей молью

Повреждение кружковой боярышниковой молью

Повреждение нижнестороненней минирующей молью

Куколки кружковой боярышниковой моли в коконах

Куколка кружковой боярышниковой минирующей моли

Зимующие коконы кружковой минирующей моли — Cemiostoma scitella L.

Биологические особенности развития ивовой кривоусой листовертки

| Стадия развития вредителя |

Продолжительность развития, сутки |

Сумма эффективных температур (СЭТ) |

Среднесуточная температура воздуха, ºС |

Дата |

Зимуют гусеницы 1-3го возраста при +12ºС

приступают к питанию |

— |

— |

— |

— |

| Питаются гусеницы до конца мая |

— |

— |

— |

— |

| Начало окукливания |

1-я декада мая |

105,8 |

19,8 |

08.05 |

| Длительность развития куколки |

12-16 (весной), |

— |

— |

— |

| Лет бабочек 1-го поколения |

|

270,5-443,4 |

21,0-27,0

(10,9-34,5) |

30.05-

12.06 |

| Эмбриогенез |

7-14 |

— |

— |

— |

| Отрождение гусениц |

|

587,1 |

21,6 (16,3-28,8) |

22.06 |

| Питание гусениц длится до 30 дней |

— |

— |

— |

— |

| Окукливание |

7-9 (летом) |

945,8 |

27,1(20-33,6) |

18.07 |

| Лет бабочек 2-го поколения |

|

1069,7 |

24,2 |

27.07 |

| Отрождение гусениц |

|

1230,9 |

28.3 |

05.08 |

Биологические особенности развития сетчатой листовертки – Adoxophyes orana F. R.

| Стадия развития вредителя. Повреждает яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос. |

Лет. Продолжительность развития, сутки. |

Методы учета |

| Зимуют гусеницы 3-го возраста в трещинах коры, у основания почек, под сухими листьями, прикрепленными паутиной к ветке. Весной повреждают почки, затем листья и цветки, стягивая их паутиной. Гусеницы заканчивают питание в конце цветения яблони и окукливаются. |

Через 10-15 дней после цветения начинается лет бабочек. |

ЭПВ – 1% поврежденных розеток, 4-10 гусениц/100 розеток, 2 гусеницы/100 завязей, 3% поврежденных завязей. Просмотр в период обособление бутонов ицветения – розеток листьев и соцветий. Вывешивание феромонных ловушек. В перид вегетации просмотр плодов и листьев. |

| Питаются гусеницы. |

Гусеницы питаются, 30-35 дней, повреждая плоды и листья. |

| Окукливание. |

Окукливаются в июле. |

| Длительность развития куколки. |

12-14 дней |

| Лет бабочек 2-го поколения. |

Лет бабочек 2-го поколения — середина июля. |

Биологические особенности развития почковой листовертки – Spilonota ocellana F.

| Стадия развития вредителя. Повреждает яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос. |

Лет. Продолжительность развития, сутки. |

Сумма эффективных температур (СЭТ). |

Среднесуточная температура воздуха, ºС. |

| Зимуют гусеницы 3-го возраста в коконах близ почек, на плоодушках и в развилках молодых веточек. С наступлением среднесуточной температуры +8 ºС …+10 ºС покидают места зимовки и внедряются в почки, позднее оплетают листья, цветки и бутоны паутиной, где питаются, выедая тычинки, пестики, подгрызают цветоножки и вызывают массовую гибель соцветий. |

ЭПВ – 1% поврежденных розеток, 4-10 гусениц/100 розеток, 2 гусеницы/100 завязей, 3% поврежденных завязей. Просмотр в период обособление бутонов ицветения – розеток листьев и соцветий. Вывешивание феромонных ловушек. В перид вегетации просмотр плодов и листьев. |

| Питаются гусеницы до конца июня. |

— |

В течение августа и сентября численность гусениц в саду возростает, они наносят существенный вред, повреждая плоды. |

| Окукливание. |

— |

| Длительностьстадии куколки. |

9-15 дней |

| Лет бабочек 1-го поколения. |

Лет бабочек в конце мая – середине июня. |

| Отрождение гусениц 1-го поколения. |

Конец первой декады июня. |

| Лет бабочек 2-го поколения. |

С середины июля до середины сентября |

| Отрождение гусениц 2-го поколения. |

В конце июля появляются первые гусеницы 2-го поколения |

Паутинные клещи

| Виды клещей |

Зимующие стадии |

Постэмбриональное развитие, дни |

Время выхода из мест зимовки |

Эмбриогенез |

Продолжительность развития поколений |

| Красный плодовый |

Яйца на коре побегов и ветвей, в развилках, плодушках. Выдерживают кратковременное понижение температуры до -35 ºС |

13дней при +16 ºС; 7-8 дней при+18…+22 ºС |

Личинки отрождаются перед или во время цветения. |

При +15; +20; +25;+30 ºС – 14; 8,5 и 4 дня. |

При +20…+25 ºС 22 дня. |

| Обыкновенный паутинный |

Самки под отслоившейся корой, опавшими листьями, на сорняках |

16-17 дней |

Весной мигрируют на листья, где питаются и размножаются |

При +15…+28,3 ºС 6-7 дней |

При +30…+35 ºС 12 дней |

| Боярышниковый |

Самки под отслоившейся корой, опавшими листьями, на сорняках |

8-9 дней |

Весной при +10 ºС мигрируют на почкм, затем на листья, где питаются и размножаются |

При +17; +20; 22 ºС 11; 8; 6,5 дня |

При +19; +22,6; + 24,4 ºС 19,1; 13, 8; 11,8 дня |

Лист, поврежденный обыкновенным паутинным клещом Tetranychus urticae Koch.

Боярышниковый паутинный клещ на груше – Amphitetranychus viennensis Zachtr.

Обыкновенный паутинный клещ – Tetranichus urticae Koch.

Четырехногие клещи

| Виды клещей |

Зимующие стадии |

Время выхода из мест зимовки |

Продолжительность развития поколений |

| Яблонный ржавый |

Самки в щелях коры и около почек |

Весной мигрируют в распускающиеся почки и на нижнююсторону листьев, где питаются и откладывают яйца. |

Имеют пять околений, каждое развивается около 30 дней |

| Сливовый листовой |

Самки в щелях коры и около почек |

Весной мигрируют в распускающиеся почки и на нижнююсторону листьев, где питаются и откладывают яйца. |

Имеют 6-14 поколений; каждое развивается: весной 8-18 дней, летом 8-11 дней |

| Грушевый галловый |

Самки в почках. Развитие личинок – 12-16 дней |

При +10 ºС самки не выходя из почек приступают к питаниюи откладке яиц. Эмбриогенез при +10…+17 ºС 18-26 дней; при +18…+26 ºС 6-8 дней |

Весной 30-35 дней; летом 18-20 дней. Открытый образ жизни – середина мая; конец июня до конца июля. |

| Сливовый галловый |

Самки в галлах у основания почек годичных побегов |

Сразу после цветения сливы при +15…+17 ºС покидают места зимовки и заползают за чешуйки почек. |

20-25 дней. Выход из мест зимовки длится около 2-х недель и заканчивается в конце мая – начале июня. |

Галловый сливовый клещ – Acalitus phloeocoptes Nal.

Грушевый галловый клещ Eriophyes pyri Pgstl.

Грушевый галловый клещ

Сливовый листовой клещ Aculus fockeui Nal. et Tr.

Яблонный ржавый клещ Aculus schlechtendali Nal.

Энтомоакарифаги являются основными лимитирующими факторами ограничивающими размножение вредных видов. В обследованных насаждениях была зафиксирована полезная фауна, состоящая из паразитов и хищников.

- Перепончатокрылые паразиты: сем. Ichneumonidae, Braconidae, Аphidiidae; Eulophidae;

- хищники: двукрылые – Diptera – галлицы сем. Cecidomyidae – Aphidoletes aphidomyza;

- пауки;

- сетчатокрылые – Neuroptera – сем. Chrysopidae;

- хищные клопы;

- хищные клещи сем. Phytoseiidae, Stigmeidae;

- божьи коровки: Adalia decimpunctata, Coccinella bipunctata., Chilocorus repipustulatus.

Фото куколки и гусеницы нижнесторонней минирующей моли пораженные паразитом и здоровая гусеница

Гусеница кружковой боярышниковой минирующей моли, пораженная паразитом Pimpla turionella L.

Хищник (Личинка мухи журчалки) — Syrphus ridesii L.

Схема обработок против яблонной плодожорки, молей и листоверток

| Вредители |

Зимующая стадия |

Лет бабочек 1 пок. |

Отрождение гусениц |

Лет бабочек 2 пок. |

Отрождение гусениц |

Лет бабочек 3 пок. |

Отрождение гусениц |

Лет бабочек 4 пок. |

| Яблонная плодожорка |

Гусени цы |

Конец апр.-начало мая |

2-3 дек. мая |

2-3 дек. июня |

3 дек. июня- 1 дек. июля |

3 дек.июля 1 дек. авг.. |

Середина августа |

— |

| Нижнестороняя минирующая моль |

Куколки |

Середина апреля |

3 дек. апр.- 1 дек. мая |

1-2 дек. июня |

2-3 дек. июня |

2 дек. июля |

3 дек. июля |

— |

| Верхнестороняя минирующая моль |

Гусеницы стар.возраст. |

3 дек. апреля |

1 дек. мая |

2-3 дек. июня |

3 дек. июня |

2 дек. июля |

3 дек. июля |

— |

| Боярышниковая кружковая моль |

Куколки |

3 дек. апреля |

1 дек. мая |

3 дек.мая-1 дек.июня |

2 дек. июня |

2 дек. июля |

3 дек. июля |

Середина августа |

| Ивовая кривоусая листовертка |

Гусеницы 1-3 возраст. |

Конец мая |

1 дек. июня |

2-3 дек. июля |

1 дек. авгус. |

Развитее гусениц длится от 30 до 42 дней, закончив питание уходят в зимовку. |

| Сетчатая листовертка |

Гусеницы 3 возраст. |

Середина мая |

1 дек. июня |

2 дек. июля |

2 дек. авгус. |

| Почкова листовертка |

Гусеницы 3 возраст. |

Середина мая |

1 дек. июня |

2 дек. июля |

2 дек. авгус. |

Уязвимые стадии развития вредителей и оптимальные сроки обработок

| Вредители |

ЭПВ |

Стадии развития |

Фактические показатели |

Сроки обработок |

Яблонный плодовый цветоед –Anthohomuspomorum L.

Продолговатый листовой долгоносик Phyllobiusablongus L. |

1-3 жука/100 розет. 10% повр. почек, 40 жуков/дер. |

Начало лета, спаривание, яйцекладка 6-8°С Появление первых молодых жуков. Массовый выход молодых жуков Массовое накопление жуков, яйцекладка |

Конец марта 4.9-6.1°С

11.04 – 5.7°С 15.05-15°С

22.05 — 22°С 15.05-15°С |

Конец 1-й декады апреля

2-я декада мая

3-я декада мая |

| Яблонный плодовый пилильщик – Hoplocampatestudinea Klug. |

10 имаго/дер. 3 личинки/100 плодов |

Начало лета- «разрыхление бутонов» Начало яйцекладки до цветения Выход личинок |

1-я декада апреля +12.5°С

2-я декада апреля +13.2°С

15.05-15°С |

Конец 1-й декады апреля

2-я декада апреля

2-я декада мая |

| Зеленая яблоннаятля –Aphips pomi Deg. |

4-10 яиц/10 смпобега, 200-400 личинок / 100расп. почек, 10-15% зас.листьев |

Выход из яиц – «разрыхление бутонов»; конец развитияличинок, Появление крылатых расселительниц |

2-я декада апреля +13.4°С

3-я декада апреля+13.1…+19.5°С

Середина мая +15°С |

2-я декада апреля

3-я декада апреля

2-я декада мая

1-я декада июня

1-я декада июля |

| Нижнесторонняя минирующая моль Lithocolletispyri Grsm. |

50 мин / 100 листьев |

Отрождение гусен. перезим. поколен., Отрожд. гусниц2-го поколения, Отрожд. гусениц3-го поколения |

Конец апреля – начало мая

16-19.5°С

2-3-я декады июня+19.8…+ 23.5°С

3-я декада июля+19.5…+27.8°С |

Начало мая

2-я декада июня

3-я декада июля —

2-я декада августа |

Зеленая яблонная тля – Aphis pomi Deg.

| Вредители |

Сроки обработок |

| 2 дек. апр. |

3 дек. апр. |

1 дек. мая |

2 дек. мая. |

3 дек. мая. |

1 дек. июня |

2 дек. июня |

1 дек. июля |

3 дек. июля |

1-2 дек авгус. |

| Яблонная |

— |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

| плодожорка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Яблонный |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

| цветоед |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Тля |

— |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

+ |

| Н.М.М. |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

| Пяденицы |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

| ДР. ВЪЕД. |

— |

— |

— |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

| РЖ. ЯБ.КЛ. |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

| Пилильщик |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

Пяденицы

Защита груши от вредителей

| Вредитель |

Стадия развития |

Срок обработки |

Грушевая листоблошка –

(медяница) |

Период покоя,

выход нимф из яиц, нимфы, взрослые насек. |

1-3 декады апреля

2-3 декады мая

2-3 декады июня

2 декада июля |

Трубковерт многоядный,

грушевый цветоед, |

Жуки |

2-3 декады апреля,

1 — 2 декады мая

1-2 декады сентябрь. |

| Грушевый плодовый пилильщик. |

Лет и яйцекладка

Личинки |

2-3 декады апреля

Через 5-7 дней после окончания цветения — 1-2 декады мая |

| Тля |

Выход из яиц

Личинки

Самки расселительницы |

2-3 декады апреля

2 декада мая

1 декада июня

1 декада июля |

Минирующие моли

Садовые листовертки |

Гусеницы |

3 декада апреля

2 декада мая

2 декада июня

1-2 декады августа |

Грушевый галловый клещ

боярышниковый

клещ |

Личинки |

3-я декада апреля

2 декада мая

3 декада июня

2-3 декады июля |

| Грушевая плодожорка |

Начало яйцекладки

Гусеницы |

1 декада июня

2 декада июня

3 декада июля

1 декада августа |

Многоядный трубковерт на груше Byctiscus betulae L.

Повреждения листьев груши грушевой листоблошкой Psylla pyri L.

Нимфа грушевой медяницы

Защита персика от вредителей

| Вредитель |

Стадия развития |

Срок обработки |

| Восточная плодожорка |

Яйцекладка гусеницы |

1-2 декады мая

2 декада июня

1 декада июля |

| Тли |

Личинки, самки расселительницы |

2 декада мая

2 декада июня

1 декада июля |

| Щитовки |

Личинки |

2 декада июня |

| Совки, пяденицы |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Садовые листовертки |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Моли |

гусеницы |

1-2 декады мая |

Повреждения плодов персика восточной плодожоркой

Совки

Совки

Защита сливы от вредителей

| Вредитель |

Стадия развития |

Срок обработки |

| Сливовя плодожорка |

Яйцекладка

гусеницы |

1-2 декады мая

2 декада июня

1 декада июля |

| Тли |

Личинки, самки расселительницы |

2 декада мая

2 декада июня

1 декада июля |

| Пилильщики |

Яйцекладка

Личинки |

2-3 декады апреля

1-2 декады мая |

| Совки, пяденицы |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Садовые листовертки |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Моли |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Долгоносики |

Жуки

Жуки |

2 — 3 декады апреля,

1 — 2 декады мая |

Повреждения плодов сливы сливовой плодожоркой

Повреждения плодов сливы сливовой плодожоркой

Защита вишни и черешни от вредителей

| Вредитель |

Стадия развития |

Срок обработки |

| Вишневая муха |

Яйцекладка |

2 декада мая,

через10-12 дней |

| Тли |

Личинки, самки расселительницы |

2 декада мая

2 декада июня

1 декада июля |

Трубковерты,

долгоносики |

Жуки |

2 — 3 декады апреля,

1 — 2 декады мая |

| Пилильщики |

Яйцекладка

Личинки |

2-3 декады апреля

1-2 декады мая |

| Совки, пяденицы |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Садовые листовертки |

гусеницы |

1-2 декады мая |

| Моли |

гусеницы |

1-2 декады мая |

Схема обработки по определению биологической эффективности инсектицида проклейм, ВРГ против яблонной плодожорки и нижнесторонней минирующей моли

| Вариант |

Норма расхода, л, кг/га |

Дата обработок |

| 11,05 |

17,05 |

26,05 |

23,06 |

05,07 |

20,07 |

10,08 |

| Проклейм |

0,3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

| Проклейм |

0,4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

| Проклейм |

0,5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

| 1-е поколение |

0,6 |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

| Инсегар |

|

|

|

|

|

|

|

|

| пиринекс |

2,0 |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

| Би-58, Новый |

1,9 |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

+ |

| 2-е поколение |

0,6 |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

| Инсегар |

|

|

|

|

|

|

|

|

| пиринекс |

2,0 |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

| калипсо |

0,45 |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

| 3-е поколение Би-58 Новый |

1,9 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

| Контроль |

Без обработок инсектицидами |

Биологическая эффективность инсектицида проклэйм, ВРГ в борьбе с яблонной плодожоркой Laspeyresia pomonella L. на яблоне, %

| Вариант опыта |

Норма расхода (кг/га, л/га) |

Средняя |

Учтено плодов в падалице за сезон, шт. |

Повреждено плодов, % |

Снижение поврежденности плодов относительно контроля, % |

| Всего |

Из них повреждено |

В падалице |

В съемном урожае |

В падалице |

В съемном урожае |

| проклэйм |

0,3 |

Ср. |

7,3 |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

82,4 |

96,4 |

| проклэйм |

0,4 |

Ср. |

6,5 |

0,25 |

3,6 |

0,3 |

91,9 |

95,8 |

| проклэйм |

0,5 |

Ср. |

7,3 |

0 |

0 |

0 |

100 |

100 |

| Стандарт инсегар пиринекс Би-58 Новый Калипсо |

0,6

1,2

0,45 |

Ср. |

7,3 |

0,5 |

7,3 |

0,5 |

81,8 |

90,8 |

| Контроль |

— |

Ср. |

35,5 |

14,3 |

40,8 |

5,8 |

— |

— |

Бологическая эффективность инсектицида проклэйм, ВРГ в борьбе с нижнесторонней минирующей молью, % — Lithocolletis pyrifoliella Grsm.на яблоне

| Вариант опыта |

Норма расхода (кг/га, л/га) |

Повторность |

Среднее число мин/ лист |

Средний балл поврежденности листьев |

Снижение относительно контроля, % |

| число мин на лист |

балл поврежденности |

| проклэйм |

0,3 |

Ср. |

0,02 |

0,02 |

96,8 |

97,8 |

| проклэйм |

0,4 |

Ср. |

0,001 |

0,02 |

99,2 |

99,4 |

| проклэйм |

0,5 |

Ср. |

0,001 |

0,001 |

99,4 |

99,6 |

| Стандарт инсегар пиринекс Би-58 Новый Калипсо |

0,6

2,0

1,9

0,45 |

Ср. |

0,03 |

0,03 |

91,1 |

93,4 |

| Контроль |

— |

Ср. |

0,34 |

0,46 |

— |

— |

Лукин Е.С.

Стабидизация плодоношения вишни/Е.С. Лукин//Садоводство и виноградарство, №3, 2001 г. C- 16-18.

Стабилизация плодоношения вишни

В последние два десятилетия культура вишни, ранее занимавшая второе место после яблони в средней зоне садоводства, фактически оказалась вне сферы товарного производства. Новые насаждения в садоводческих хозяйствах практически не закладываются.

Сохранившиеся сады в отдельных хозяйствах ЦЧР крайне запущены, изрежены и нерегулярно плодоносят (в среднем 5-7 рентабельных урожаев за 10 лет), среднемноголетний урожай их не превышает 20-25 ц/га. Потенциальные же возможности этой полиморфной скороплодной и продуктивной культуры, произрастающей в разных климатических зонах, при соответствующем сортименте и технологии достаточно высокие и пока реализуются лишь на 15-20%. Фактически остается незадействованным уникальный отечественный генофонд вишни, насчитывающий сотни сортообразцов с широким спектром хозяйственно-ценных признаков.

Во ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина, начиная с 80-х годов, ведутся комплексные исследования по стабилизации плодоношения и повышению рентабельности товарного производства вишни. Интродуцированы из других климатических районов и выделены десятки перспективных сортов. Анализ состояния и причин нерегулярности плодоношения деревьев на коллекционных участках в передовых хозяйствах Тамбовской и Липецкой областей за период с 1968 по 2000 гг. показал, что из всего сложного комплекса негативных факторов на долю известных хозяйственно-экономических причин приходится до 25-30% всех потерь урожая косточковых насаждений.

Плодоношение сорта Нордстар в интенсивном саду вишни

Основные же причины недобора урожаев (50-80 ц/га) кроются в несовершенстве технологий возделывания существующих косточковых насаждений, которые оказались недостаточно приспособленными к разнообразным экологическим стрессам, во все возрастающей нестабильности климата в среднеевропейском регионе. По нашим данным, из лимитирующих погодных факторов в 60-70-х годах преобладали главным образом повреждающие низкие отрицательные температуры в середине зимы и резкие ее понижения после оттепелей в зимне-весенний период, а также местами радиационные заморозки во время цветения.

В последние десятилетия наряду с повышением и резкими перепадами температуры воздуха зимой все чаще стали отмечаться в мае-июне (1990, 1991, 1994, 1996, 1999, 2000 гг.) продолжительные (20-40 дней) низкие положительные температуры (+5°…+12°С).

В отдельные годы (1999, 2000) резкое похолодание в мае сопровождалось длительными адвективными заморозками на обширных территориях.

Вполне очевидно, что все эти негативные явления в сочетании с техногенным загрязнением среды, повышением солнечной радиации и другими факторами не могли не сказаться отрицательно на общей устойчивости растений. Участились эпифитотии коккомикоза. Начали распространяться другие нетипичные для климата средней полосы болезни косточковых культур — монилиоз, бактериальный ожог и др. Нередко наблюдаются усыхание цветковых почек, увядание распустившихся соцветий при отсутствии признаков заражения монилиозом, поражение «загаром» и преждевременное опадание плодов, а также краевой ожог растущих листьев в мае-июне у отдельных сортов, полученных на основе вишни степной.

Кокомикоз на вишне

В сложившейся ситуации необходимо в пересмотреть существующие традиционные способы подбора сортимента, выбор места под сад и приемов возделывания косточковых насаждений. Прежде всего районирование сортов по зонам, областям должно быть дополнено более тщательным подбором их в соответствии с почвенно-климатическими особенностями каждой микрозоны, участка.

Монилиоз на вишне Бактериальный ожог вишни

Как показали наши исследования, на участках с юго-западным, южным и юго-восточным склонами перезимовка цветковых почек, завязывание плодов и плодоношение растений в целом были более стабильными по годам (в 2-3 раза), чем на северных и северо-восточных склонах, особенно в нижней их части или в замкнутых котловинах с неудовлетворительным воздушным дренажем. Такая закономерность наблюдалась даже в годы с благоприятными для вишни погодными условиями (1992, 1993, 1997, 1998 гг.). В неблагоприятных микрозонах, особенно на участках, расположенных на пониженных элементах рельефа, высока вероятность весенних заморозков (3-4 года из 10 лет) различного характера: радиационных (1995, 1997 гг.), адвективных или радиационно-адвективных (1999, 2000 гг.). Последние, как правило, приводят на таких участках к полной потере урожая практически у всех сортов вишни.

Промышленный сорт вишни Келлерис

Неблагоприятные условия складываются и в период перезимовки растений. По нашим данным, в нижней части северных склонов или в замкнутых котловинах абсолютный минимум и низкие отрицательные температуры после оттепелей в среднем на 4…6°С ниже, чем на возвышенных участках с южным и юго-западными склонами. В декабре 1998 г., например, температура в неблагоприятных микрозонах Тамбовской области опустилась до -34…-35°С, в отдельных пониженных местах -до -37…-38°С. В то же время на возвышенных участках с южными и юго-западными склонами температура не опускалась ниже — -30…-32°С, что вполне приемлемо с точки зрения сохранности цветковых почек у большинства сортов.

Таким образом, микрозональное районирование сортов, правильный выбор места под косточковые насаждения являются одним из главных факторов стабилизации плодоношения вишни.

В настоящее время имеются предпосылки для научно-обоснованного размещения сортов по макро- и микрозонам в ЦЧР. На основании многолетних экспериментальных данных и с учетом результатов исследований других авторов, касающихся методов изучения компонентов зимостойкости плодовых растений, определения пороговых значений лимитирующих температурных факторов, расчетных моделей экологического потенциала местности (Кошелев, 1973; Кондратьев, 1990, 1991; Драгавцева, 1991, 1999; Гоголева, Голоулина, 1994; Кашин, 1995), в нашем институте разработана методика комплексной оценки соответствия климатических ресурсов микрозон, участков биологическим особенностям сортов вишни применительно к условиям ЦЧР. Методика предполагает оценку не только вероятности проявления целого комплекса лимитирующих погодных факторов (9 основных типов), но и степени их вредоносности (коэффициентов снижения урожая).

Обобщение многолетних данных по коллекционному и технологическому сортоизучению позволило сделать вывод, что важным фактором стабилизации плодоношения вишни в современных сложных экологических условиях является также правильный подбор неоднотипных сортов, обеспечивающих сезонную взаимостраховку. Разнообразие отечественного сортимента вишни, полученного на основе разных экотипов и видов, позволяет подбирать группы сортов, так называемых взаимострахователей. При этом следует учитывать и правильно задействовать в технологии неодинаковую приспособленность тех или иных сортов к заморозкам в разные сроки, к относительно суровым или, наоборот, мягким зимам с перепадами температуры, ее повышением, провоцирующим несвоевременную активизацию жизнедеятельности растений, а также разную устойчивость к различным расам возбудителей болезней, солнечной радиации, вредным химическим соединениям, наконец, технологичность деревьев, коммерческую ценность и назначение продукции.

Разная реакция сортов на погодные условия особенно отчетливо проявилась в наиболее неблагоприятные годы. Сорта с поздним цветением, самоплодные (Апухтинская, Тамарис, Молодежная, Финаевская и др.) оказались достаточно приспособленными и урожайными в случаях, если весенние заморозки наступают до начала их цветения, а также в условиях продолжительной холодной погоды в мае (1990, 1994, 1996, 1999 гг.). Эти же сорта, у которых зимующие генеративные органы растений имеют относительно слабую степень дифференциации, характеризовались также значительно большей устойчивостью к резким перепадам температуры от положительных до низких отрицательных значений в позднеосенний или зимне-весенний периоды, как, например, в зимы 1993/94 и 1998/99 гг. По зимостойкости к ним близки сорта, полученные на основе отдаленной гибридизации видов: вишни обыкновенной, степной, черешни, вишне-черемуховых форм (Комсомольская, Щедрая, Краса Татарии, Маяк, Харитоновская, Чародейка и др.).

Сорт вишни Молодежная

Все эти сорта при возделывании их по интенсивной технологии с надежной химической защитой от коккомикоза, благодаря сохранению плодоношения деревьев на определенной части сада, в критические годы выступают в качестве страхующего звена в системе более устойчивого товарного производства косточковых плодов.

В годы с весенними заморозками в период массового цветения основной группы среднерослых сортов (1995, 2000 гг.) сезонную подстраховку обеспечивают сорта с ранними сроками цветения (Памяти Вавилова, Десертная Морозовой, Кентская, Комсомольская и др.). Сформировавшаяся крупная завязь более устойчива к отрицательным температурам, в сравнении с цветками и даже бутонами в случае длительного холодового стресса и адвективных заморозков в мае.

Вышеизложенное дает основание рассматривать отдельные биологические показатели сортов с позиции экологии как важнейшие приспособительные признаки к разным погодным ситуациям, что позволяет стабилизировать плодоношение садового агроценоза в целом. Например, в наших опытах даже в самые неблагоприятные годы средняя урожайность 12 неоднотипных сортов не опускалась ниже 4-6 кг/дер. (30-50 ц/га при средней плотности посадки 800-1000 дер./га). В благоприятные сезоны урожайность достигала 15-20 кг/дер.

Хозяйственно-биологические особенности растений разных сортотипов вишни довольно контрастны — слаборослость, кустовидный характер роста и плодоношения, высокая самоплодность и урожайность у одних сортов или, наоборот, относительная сильнорослость, древовидный, полудревовидный тип кроны, средняя урожайность, пригодность к механизированной уборке — у других сортов. В соответствии с этим в выборе технологических приемов возделывания должен быть дифференцированный подход. Для практической реализации такой дифференцированной, то есть в сущности сортовой агротехники в системе устойчивого производства косточковых плодов, представляется целесообразным использование в едином агроценозе разных типов насаждений, взаимно дополняющих друг друга по технико-экономическим показателям. Как показали исследования, вполне возможно параллельное использование двух основных типов технологий на базе соответствующих им сортов в тех или иных модификациях: индустриальной (с высокопроизводительной механизированной уборкой урожая, с минимальным применением химических средств на относительно устойчивых к болезням сортах) и интенсивной или суперинтенсивной (при плотности размещения 1200-2500 дер./га, в том числе корнесобственных, скороплодных и урожайных, рассчитанных на ручной съем плодов).

В институте разработана новая модификация индустриальной технологии возделывания насаждений с технологической колеей (двухстрочная схема размещения 6х4, 5×3 м для работы плодоуборочной машины МПУ-1A, комплексная система весенней и зеленой обрезки, применения регуляторов роста ХЭФК, тур, КАНУ, черезрядное задернение, эффективная система защиты от коккомикоза с использованием фунгицида топсин-М и т.д.). Группа сортов, подобранных для таких насаждений (Лебедянская, Жуковская, Прима, Тургеневка, Краса Татарии, Россошанская черная, Студенческая, Харитоновская и др.) со среднеранними и средними сроками созревания плодов высоких вкусовых качеств, пригодных к механизированной уборке, во многом дополняет относительно слаборослые, зимостойкие, самоплодные сорта для интенсивных плотных посадок (Молодежная, Тамарис, Апухтинская, Щедрая, Десертная Морозовой, Финаевская, Морозовка и др.). Все это в сочетании с правильным выбором микрозон значительно расширяет возможности культуры вишни, способствует более регулярному плодоношению насаждений (8-9 рентабельных урожаев за 10 лет), а также повышению урожайности в среднем с 20-30 до 80-100 ц/га и производительности труда в 3-5 раз по сравнению с существующими садами.

Сорт вишни Жуковская

Сенин В.И.

доктор сельскохозяйственных наук

главный агроном ОПХ «Мелитопольское»,

кандидат сельскохозяйственных наук

Институт орошаемого садоводства УААН и ОПХ «Мелитопольское»

Сенин В.И. Влияние промежуточных вставок на рост саженцев черешни в питомнике/В.И. Сенин, В.В. Сенин//Садоводство и виноградарство, №3, 2000 г. — с. 9-10.

Влияние промежуточных вставок на рост саженцев черешни в питомнике

Черешню на Украине выращивают, главным образом, прививкой на сеянцы дикой черешни, культурных сортов черешни и магалебской вишни. Такие деревья в саду вырастают излишне сильнорослыми и поздно (на 6-7-й год после посадки) вступают в плодоношение, что ограничивает создание современных промышленных насаждений дерешни интенсивного типа. Уменьшить высоту дерева и повысить его скороплодность возможно за счет применения вставки в штамб слаборослых подвоев или слаборослых сортов вишни при выращивании саженцев.

Технология выращивания саженцев черешни со вставками на Украине пока не нашла применения в работе питомников из-за усложнения технологии производства посадочного материала и удлинения срока выращивания на один год. Не подобраны также наиболее эффективные формы интеркаляров для промышленных и перспективных сортов черешни.

Черешня сорта Валерий Чкалов

В 1996-1999 гг. в Институте орошаемого садоводства авторы изучали влияние интеркалярных вставок слаборослых форм вегетативных подвоев и слаборослых сортов вишни на рост саженцев черешни. В качестве основного подвоя брали сеянцы местной дикой черешни, а в качестве вставок использовали вегетативные подвои ВП-1, ЛЦ-52, ВЦ-13, ВЦ-3, Колт, Санта Лючия 64; слаборослые сорта вишни — Приметная, Встреча, Цыганка, Набелла, Н-172, а также межвидовой гибрид Со, на которые прививали сильнорослую черешню сорта Валерий Чкалов. Длина вставки 20 см, контролем служили саженцы сорта без вставок.

Технология выращивания саженцев черешни со вставками предусматривала выращивание сеянцев дикой черешни в школке и окулировку их в августе глазками форм промежуточных подвоев. Глазки прививали на высоте 15-18 см над уровнем почвы. В октябре сеянцы с прижившимися глазками форм вставок и незаокулированные (контрольные) пересаживали в первое поле питомника. В марте следующего года сеянцы с формами вставок срезали на привитый глазок, а непривитые укоротили до 18-20 см высоты.

В течение вегетации за пересаженными сеянцами (привитыми и непривитыми) осуществлялся весь комплекс работ, предусмотренных технологическими картами первого поля питомника. Особое внимание уделяли своевременному удалению поросли ниже прививки глазков форм вставок, что обеспечило их нормальный рост и подготовку к окулировке культурным сортом. Глазки черешни сорта Валерий Чкалов прививали на вставки и на сеянцы дикой черешни (контроль) одновременно в первой декаде августа. Приживаемость глазков составила 96-98% и существенно не зависела от форм вставок.

Весной следующего года сеянцы срезали на привитый глазок и в течение лета выполнили все работы по уходу за растущими саженцами (удаление дикой поросли, рыхление почвы, орошение, подкормка азотными удобрениями, защита от вредителей и болезней.

Учет роста саженцев в питомнике показал, что он в значительной степени зависит от типа вставки (табл.). Так, высота саженцев черешни без вставки (контроль) составила 219,8 см, диаметр штамба 21,1 мм, а у саженцев со вставками ВП-1, ЛЦ-52, вишни сортов Набелла, Цыганка, Н-172 эти показатели оказались значительно ниже (134,7-166,3 см и 16,0-19,1 мм). Влияние вставок ВЦ-13, ВЦ-3, сортов вишни Встреча, Приметная оказалось незначительным, а межвидового гибрида Со и магалебской вишни Санта Лючия 64 практически не уменьшило рост привитого сорта. Высота саженцев со вставками этих форм составила 210-224 см, диаметр их штамба — 24,5-26,7 мм, что близко к показателям в контроле.

Рост и облиственность саженцев черешни в зависимости от типа вставки

| Тип вставки |

Высота саженца, см |

Диаметр штамба, мм |

Количество листьев, шт. саж. |

Площадь листьев |

| м2/саж. |

% |

| Без вставки (контроль) |

219,8 |

21,1 |

111 |

1,207 |

100 |

| ВП-1 |

151,0 |

19,1 |

83 |

0,529 |

44 |

| Н-172 |

166,3 |

18,9 |

98 |

1,009 |

84 |

| ЛЦ-52 |

153,0 |

17,5 |

67 |

0,754 |

63 |

| ВЦ-13 |

198,3 |

19,5 |

79 |

1,139 |

95 |

| ВЦ-3 |

184,0 |

17,3 |

80 |

1,071 |

89 |

| Встреча |

224,0 |

20,9 |

92 |

1,116 |

93 |

| Приметная |

197,2 |

18,9 |

77 |

0,663 |

55 |

| Цыганка |

139,7 |

16,4 |

82 |

0,800 |

63 |

| Набелла |

152,0 |

16,0 |

56 |

0,652 |

54 |

| Со |

215,6 |

26,7 |

112 |

1,131 |

94 |

| Санта Лючия 64 |

210,0 |

24,5 |

163 |

1,560 |

129 |

| НСР05 |

9,7 |

1,1 |

8,4 |

0,14 |