Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Н.Г. Калинникова, Н.В. Игнаткова

РУП «Институт плодоводства»

Рост и урожайность яблони на карликовом подвое 62-396 в различных конструкциях насаждений

В течение 1996-2007 гг. изучали влияние схем посадки на рост штамба и урожайность деревьев яблони сортов Антей и Теллисааре на карликовом подвое 62-396. Схемы посадки: однострочная — 4×1,5 м, плотность 1665 дер./га и двухстрочная — (4+1)×1,5 м, плотность 2665 дер./га.

Цветущий сад яблони сорта Жигулевское на подвое 62-396.

Установлено, что более плотная схема посадки снижала силу роста штамба. Площадь и суммарный прирост площади поперечного сечения штамба деревьев были меньше в двухстрочной конструкции.

Плотность посадки влияла на массу плодов, снимаемых с дерева. В большинстве из исследуемых лет в однострочной конструкции масса плодов, снятых с дерева, была больше по сравнению с двухстрочной.

Большую среднюю многолетнюю урожайность (на уровне 25,8 т/га) обеспечивала однострочная посадка деревьев сорта Теллисааре. Средняя многолетняя урожайность деревьев сорта Антей составила 40,8 т/га при однострочной посадке и 43,5 т/га при двухстрочной.

Введение

В результате многолетнего изучения установлено, что конструкцию плодовых насаждений составляет совокупность различных оптико-физиологических характеристик сада, обусловленных схемой размещения деревьев и системой формирования крон, принятых для конкретного случая, исходя из почвенно-климатических условий и биологических характеристик сорто-подвойных комбинаций. Для яблоневых садов интенсивного типа первостепенное значение приобретает подбор подвоев и сорто-подвойных комбинаций. В сочетании с рациональной конструкцией насаждений и другими приемами интенсивной технологии они обеспечивают скороплодность, высокую урожайность, хорошее качество плодов и высокую экономическую эффективность сада.

Конструкция сада должна быть удобной для ухода за почвой и деревьями, обеспечивать более высокую производительность труда при проведении агротехнических мероприятий, эффективное использование пестицидов.

В настоящее время наиболее распространенным и перспективным считается однострочный тип сада с шириной междурядья 4 м и расстоянием между деревьями 1,5-2,5 м на полукарликовом подвое и 3,5×1-2 м на карликовом подвое, с типом кроны стройное веретено.

Установлено, что не все сорта пригодны для выращивания в плотных насаждениях. С возрастом увеличивается влияние соседних деревьев друг на друга, ухудшаются условия освещения в кроне, снижается масса плодов на дереве, что не всегда можно компенсировать увеличением количества деревьев, высаживаемых на единице площади. Поэтому необходим экспериментальный подбор схем посадки для каждой сорто-подвойной комбинации.

Материалы и методы исследований

Доктор с. – х. наук И.В. Муханин демонстрирует высококачественный посадочный материал, клоновый подвои 62-396

Исследования проводили в саду, посаженном в 1992 году в отделе технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».

Сорта яблони Антей и Теллисааре на подвое 62-396. Сорта различаются по силе роста, типу ветвления и плодоношения. Деревья сорта Антей характеризуются средней силой роста, крона округло-конусовидная, негустая. Скелетные ветви отходят от ствола под углом 65-75° и прочно скреплены со стволом. Плодовые образования представлены кольчатками, копьецами и плодовыми прутиками. Деревья сорта Теллисааре сильнорослые с густой кроной. Скелетные ветви отходят от ствола под углом 60-65°. Плодоношение сконцентрировано на копьецах и плодовых прутиках.

Схемы посадки: однострочная — 4×1,5 м, плотность 1665 дер./га и двухстрочная — (4+1)×1,5 м, плотность 2665 дер./га.

В период покоя у деревьев формировали свободно растущую веретеновидную крону высотой 3 м без отгибания ветвей. Количество скелетных и полускелетных ветвей регулировали вырезкой или переводом их на более слабые. В верхней части кроны ветви вырезали и укорачивали сильнее, придавая кроне конусообразный вид.

Почва дерново-подзолистая, среднеоподзоленная, развивающаяся на мощном лессовидном суглинке. В междурядьях почву до 1996 г. включительно содержали под черным паром, затем под естественным газоном с 5-6-кратным скашиванием травостоя косилкой в течение сезона. В приствольную полосу ежегодно однократно, а при необходимости двукратно вносили глифосатсодержащие гербициды.

Подвои 62-396 в холодильной камере

Цель исследования — выделить наиболее продуктивные конструкции для сортов яблони различного габитуса и плодоношения на карликовом подвое 62-396.

Результаты исследований и их обсуждение

В результате проведенных исследований установлено, что площадь поперечного сечения штамба деревьев яблони сортов Антей и Теллисааре на клоповом карликовом подвое 62-396 зависела от плотности посадки и силы роста сортов (таблица 1).

Таблица 1 — Влияние схемы посадки насаждений на площадь и прирост площади поперечного сечения штамба деревьев яблони на клоповом подвое 62-396

| Сорт |

Схема посадки, м |

Плотность посадки, дер./га |

Площадь поперечного сечения штамба, см2 2007 г. |

Прирост площади поперечного сечения штамба, см2 1998-2007 гг. |

| Антей |

4×1,5

(4+1)×1,5 |

1665

2665 |

99,5

95,2 |

78,7

75,7 |

| НСР05 |

|

|

Fф < Ft |

|

| Теллисааре |

4×1,5

(4+1)×1,5 |

1665

2665 |

117,3

105,7 |

87,1

82,5 |

| НСР05 |

|

|

Fф < Ft |

|

В.С. Кухто

РУП «Институт плодоводства»,

ул. Ковалева, 2, пос. Самохваловичи, Минский район, 223013, Беларусь,

e-mail: belhort@it.org.by

Влияние приемов формирования кроны на рост и продуктивность деревьев яблони сортов Антей и Алеся на подвое 62-396

Представлены данные сравнительной характеристики показателей вегетативного роста и продуктивности деревьев сортов Антей и Алеся на клоповом подвое 62-396 на 3-5-й год после посадки.

За 3 года исследований варианты формирования не оказали существенного влияния на площадь поперечного сечения штамба деревьев исследуемых сорто-подвойных комбинаций. Однако контрольный вариант с обрезкой в период покоя превосходил варианты с летними операциями по показателям количества, средней и суммарной длины однолетнего прироста.

У сортов Антей и Алеся на подвое 62-396 по годам исследований по урожайности между вариантами опыта выявились статистически значимые различия. Тем не менее, статистическая обработка данных по сумме урожаев за 3 года показала несущественность различий между вариантами опыта.

Введение

Обрезка и формирование деревьев — одна из самых важных работ в саду. Любая обрезка ограничивает размеры дерева, изменяет характер проникновения света внутрь их крон, стимулирует разветвление побегов, уравновешивает развитие длинных и коротких побегов, служит для ограничения высоты сбора плодов, что равноценно улучшению их качества. Основной целью всех приемов по формированию кроны является обеспечение умеренного роста и регулярного плодоношения деревьев.

Полученные многолетние результаты при изучении различных способов формирования и обрезки говорят о том, что в молодом возрасте не следует применять сильную обрезку ветвей, особенно с укорачиванием однолетних приростов. Минимальная обрезка стимулирует нарастание объема кроны, ускоряет начало плодоношения и обеспечивает обильные первые урожаи, то есть способствует проявлению преимуществ загущенного стояния деревьев.

В молодом саду в первые годы после посадки рекомендуется применять отгибание побегов. Наклон (отгибание) побегов до пологого положения является важнейшим приемом формирования веретеновидных крон и пальметт. По наблюдениям А.С. Девятова угол наклона побега (ветки) к вертикали не влиял на заложение цветковых почек и степень плодоношения. Однако структура разветвлений на 5-летних скелетных ветвях первого порядка в результате многолетней постоянной установки под различными углами существенно изменилась. На долю кольчаток при вертикальном положении приходилось 17% всех разветвлений, при наклонном — 19-24%, а при горизонтальном — 40%.

Летние операции с травянистыми побегами дают хороший результат при формировании кроны. Пинцировка применяется для ослабления силы роста побега, ускорения окончания ростовых процессов, для превращения ростовых побегов в обрастающие. Побеги, не имеющие перспективы роста, удаляют на ранних фазах развития с помощью выломки.

При использовании зеленых (летних) операций интенсивность обрезки при формировании кроны сокращается. При зеленых операциях удаляются побеги типа конкурентов и волчков, растущие вертикально внутри кроны. Опыт, проведенный в Молдове А.К. Кроитору, выявил положительное влияние летней обрезки на плодоношение в первые годы роста деревьев в саду. Формирование крон деревьев яблони, привитых на подвое М9, по системе стройное веретено с минимализацией формирующей обрезки и преобладанием зеленых операций способствовало повышению урожайности на 3-4-й год до 14,5-24%.

Методика и условия проведения исследований

Исследования проводили в 2004-2007 гг. в саду яблони, посаженном в 2003 году в отделе технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства». Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая, развивающаяся на мощном лессовидном суглинке.

Сорта — Антей и Алеся белорусской селекции с компактным габитусом средней силы роста и преимущественно кольчаточным плодоношением на карликовом подвое 62-396. Расстояние между деревьями в ряду 1,5 м, плотность размещения 1480 дер./га. При посадке использовали однолетние саженцы. Почву в междурядьях содержали под естественным залужением, в приствольную полосу, начиная с третьего года после посадки, вносили гербициды (раундап). У деревьев формировали стройное веретено, оставляя на стволе все отрастающие образования с последующим формированием в нижней части ствола полускелетных ветвей и удалением на замещение в верхней части.

Обрезку проводили в марте — апреле, когда дерево находилось в состоянии покоя.

В верхней части кроны не допускали появления конкурентов у центрального проводника. Все ветви, имеющие острые углы отхождения, удаляли на пенек на 2 почки с целью получения на следующий год ветвей с хорошими углами отхождения.

Чтобы ослабить центральный проводник, его удаляли над ветвью, имеющей прямой угол отхождения, а эту ветвь укорачивали на две почки для восстановления центрального проводника. Из выросших новых побегов один подвязывали к опоре как центральный проводник.

Ветви нижнего яруса к 4-му году развития дерева в саду заняли все отведенное им пространство. Ветви, выходящие за параметры кроны, укорачивали на хорошо развитые кольчатки.

Особое внимание уделяли осветлению кроны для получения высококачественных, окрашенных плодов во всех ее зонах. Для этого применяли как обрезку в традиционные сроки (прореживание, ослабление лидера, удаление конкурирующих побегов), так и летние операции с целью улучшения освещенности. В основном пинцировали однолетние вертикальные побеги и побеги продолжения скелетных ветвей. Прищипку и выламывание зеленых побегов проводили 8-15 июня, когда побеги имели 5-6 развитых листа. Через 2 недели наблюдали вторичный рост. Повторяли пинцировку в первой декаде июля, а окончательную корректировку проводили в конце августа.

Элементы учетов

Показатели вегетативного роста: окружность штамба на высоте 25 см от уровня почвы с пересчетом на площадь поперечного сечения штамба (ППСШ), прирост ППСШ за вегетационный период; количество однолетних приростов, их суммарная и средняя длина.

Продуктивность деревьев яблони: таксация цветения в баллах, урожайность в кг/дер. и т/га, средняя масса плода, выход по товарным сортам.

Варианты формирования деревьев яблони в саду:

- Обрезка в период покоя (контроль).

- Обрезка в период покоя и летние операции.

- Летние операции (пинцировка и выломка побегов).

Результаты исследований

Укорачивание однолетних приростов является важнейшим приемом формирования многих видов крон. В опыте контрольный вариант с обрезкой в период покоя превосходил другие варианты по показателям вегетативного роста. С одной стороны это объясняется стимулирующим действием обрезки на побегообразовательную способность дерева, с другой — выламывание летних побегов на ранней стадии уменьшает их количество, а прищипка на 10-14 дней приостанавливает рост побегов в длину. Во всех сорто-подвойных комбинациях количество, средняя и суммарная длина однолетних приростов больше в контроле. Контроль и вариант с летними операциями имели статистически значимые различия у сорта Антей по показателям средней и суммарной длины приростов, у сорта Алеся только по показателю суммарной длины однолетнего прироста.

За 3 года исследований варианты формирования не оказали существенного влияния на площадь поперечного сечения штамба деревьев исследуемых сорто-подвойных комбинаций. На карликовом подвое 62-396 у сортов Антей и Алеся слабее происходило утолщение штамба в варианте, где обрезка в период покоя сочеталась с летними операциями. Однако статистическая обработка данных указывает на несущественность данных различий (таблица 1).

Показатели вегетативного роста деревьев яблони в зависимости от способов формирования, 2005-2007 гг.

| Вариант формирования кроны |

ППСШ, осень 2007 г., см2 |

Прирост ППСШ за 2005-2007 гг., см2 |

Осень 2007 г. |

|

|

|

| Сорт Антей на подвое 62-396 |

| Обрезка зимняя (контроль) |

14,6 |

11,3 |

96 |

30,9 |

29,7 |

| Обрезка и летние операции |

13,2 |

9,9 |

86 |

30,4 |

26.0 |

| Летние операции |

14,4 |

11,2 |

74 |

22,6 |

16,3 |

| НСР05 |

2,18 |

1,82 |

31,04 |

5,25 |

10,42 |

| Сорт Алеся на подвое 62-396 |

| Контроль |

14,5 |

11,3 |

86 |

33,1 |

28,5 |

| Обрезка и летние операции |

14,2 |

11,1 |

74 |

31,5 |

23,4 |

| Летние операции |

14,7 |

11,7 |

66 |

30,1 |

19,9 |

| НСР05 |

3,06 |

2,86 |

22.15 |

4,52 |

7,63 |

А.Н. Фисенко — кандидат биологических наук

Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства

Формирование крон в садах современного типа

Многолетние наблюдения, проведенные в местностях, расположенных вблизи 45° с.ш. показывают, что оптимальная ширина кроны находится в пределах 1,7-2,2 м в ее основании и 1,3-1,6 м в верхней части, и высота 2,5-2,7 м. Эти параметры взаимосвязаны и, в свою очередь, определяют ширину междурядий. При этом соотношения продуктивного объема к общему должно приближаться к единице. В кронах такого объема, независимо от способов ее ведения, к 6 летнему возрасту формируется 22-31 тыс. м2 листовой поверхности, находящейся около 6 часов в условиях освещения не менее 50% от полного. Отмечено, что в годы с высоким урожаем площадь листовой поверхности существенно уменьшается, производительность на 1 м2 листьев достигает 3,7- 4,4 кг плодов.

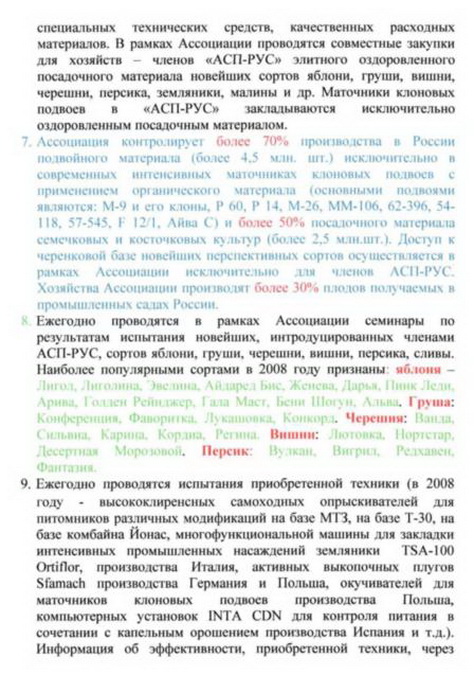

Интенсивный сад яблони сорта Голден Делишес Рейнджер на подвое М9

Оптимальную форму кроны для конкретных условий следует выбирать по результатам ее сравнительной оценки, проводимой в стационарных опытах. Наиболее приемлемыми, как показали наши исследования, в условиях юга России для насаждений интенсивного типа на подвое М9 оказались веретеновидные кроны. Стройное веретено формируется при расстоянии между деревьями в ряду 1-1.5 м, тройное — при расстоянии 2 м. Но любая форма кроны не должна быть однажды заданной застывшей на протяжении жизненного цикла дерева, а меняться во времени вместе с его развитием, быть подвижной. Поэтому на определенном этапе в зависимости от сорта и свойств почвы нижние две трети кроны переводятся в систему непрерывного ряда или блока крон с вычлененной цепью вершин высотой около 2.7 м. Это дает возможность поддерживать одномерную структуру кроны, во время удалять излишне утолщающиеся ветви, без учета их принадлежности к определенному дереву заменяя их другими, без снижения продуктивности, «рассекать» кроны с целью улучшения освещенности, не привязываясь к персональному дереву, проводя, по сути, ежегодную умеренную омолаживающую обрезку, удерживать крону в параметрах, соответствующих нормальную световому режиму основной массы листового полога (таблица 1).

Таблица 1

Поступление солнечной радиации в различные части крон в 10-летних насаждениях яблони сорта Голден Делишес при различой плотности посадки 19 июля 1991 г., кал/см2 мин.

| Способ формирования |

Схема посадки |

Зоны кроны |

Среднее по зонам |

В % к открытой площадке |

| Верхнаяя |

Средная |

Нижная |

| Периферия кроны |

| Стройное веретено |

4×1 |

0,92 |

0,50 |

0,38 |

0,60 |

60 |

| Французская ось |

4×1 |

0,90 |

0,45 |

0,22 |

0,52 |

52 |

| Непрерывная крона |

5×1 |

0,96 |

0,68 |

0,40 |

0,68 |

68 |

| Непрерывная крона |

3,3×0,75 |

0,82 |

0,47 |

0,29 |

0,53 |

53 |

| Внутреннаяя часть кроны |

| Стройное веретено |

4×1 |

0,54 |

0,26 |

0,17 |

0,32 |

32 |

| Французская ось |

4×1 |

0,32 |

0,20 |

0,15 |

0,22 |

22 |

| Непрерывная крона |

5×1 |

0,73 |

0,54 |

0,28 |

0,52 |

52 |

| Непрерывная крона |

3,3×0,75 |

0,46 |

0,23 |

0,15 |

0,28 |

28 |

Как видно из приведенных данных, лучший режим освещения складывался при формировании кроны по типу непрерывного ряда (блока). Это способствовало более высокой их продуктивности (табл. 2)

Таблица 2

Урожай яблони в садах различных конструкций на подвое М9

(средний за 12 лет плодоношения, т/га)

| Тип кроны |

Кол-во деревьев шт./га |

Сорта |

| Голден Делишес |

Корей |

| Непрерывная крона |

2000 |

36,4 |

29,5 |

| Стройное веретено |

2500 |

29,1 |

28,5 |

| Тройное веретено |

1666 |

28,9 |

29,4 |

Кроны, сформированные по типу непрерывного ряда, наиболее удачны для проведения механизированной обрезки через год аппаратами косилочного типа. Так, затраты труда на обрезку 1 дерева в 8-летнем возрасте составили в год проведения ручной обрезки 1.8 мин, в год механизированной — 0.4 мин. В среднем за 2 года — 1.1 мин. на 1 га., 27,1 чел.-часов, на ручную ежегодную обрезку стройного веретена 72 чел.-часов/га.

В садах современного типа необходимая дляэтого длительность наращивания вегетативной массы не должна превышать двух-трех лет. Отсюда и соответствующие требования к сортам, кондиции посадочного материала и к другим элементам технологии производства плодов. Помимо генетически обусловленной способности к скороплодности, для интенсивных садов наиболее пригодны сорта с высокой пробудимостью почек, средней или высокой побегообразовательной способностью типа Айдаред, Голден делишес. Они быстрее насыщают планируемый объем кроны удлиненными и короткими разветвлениями. Эти данные получены в многолетних опытах с большим набором сортов различной степени выраженности апикального доминирования и не согласуются с выводами А.С.Девятова (1978) и P.П.Кудрявца (1987) так же, как и по пригодности для садов такого типа сортов с кольчаточным типом плодоношения, которые этими авторами считаются наиболее пригодными.

Плодоношение верхней части кроны яблони сорта Голден Делишес у деревьев с формировкой «компактное веретено» на карликовом подвое М9

После достижения определенного объема, зависящего от плотности посадки, степень обрезки должна стать минимальной и заменяться отклонением ветвей. Это ослабляет интенсивность ростовых процессов и способствует переходу растений к генеративным функциям. Происходящая после начала плодоношения перестройка процессов метаболизма увеличивает количество способных к плодоношению ветвей, что в свою очередь влияет на активность роста, ускоряет переход к равновесию вегетативной и генеративной деятельности. В этот период особенно важно не упустить оптимальных соотношений между ростом и плодоношением. Перегрузка плодами существенно ослабляет рост и приводит к периодичности плодоношения даже у молодых растений, что отмечалось нами и у трехлетних деревьев при урожае 32,7 т/га. Поэтому важно уже в молодом возрасте проводить нормирование плодов при их избыточном количестве.

Имеющиеся в литературе данные о соотношении лист/плод как показателя оптимальной нагрузки, способствующей сбалансированности роста и плодоношения, следовательно, регулярности плодоношения (Фридрих, 1983, Р.Шумахер, 1979), не пригодны для указанных целей, во-первых, из-за сильно меняющейся площади (и количества) листьев в различные годы (по нашим наблюдениям в среднем на 25%), во-вторых из-за очевидной сложности выполнения такого рода подсчетов, наконец, из-за экспериментальной невоспроизводимости. Придержкой для производственников может служить величина ежегодного прироста осевых побегов в пределах 40 см.

Американский высокоурожайный сорт Айдаред

Ослабление обрезки при переходе от формирующей к минимальной может привести к снижению урожая, ухудшению его качества плодов, поэтому продолжительность этого периода строго отслеживается, т.к. он будет не одинаков в различных условиях и при разной плотности насаждений.

Так, при плотности 4 тыс. дер./га уже на пятый год после посадки резко сокращаются приросты в нижней половине кроны и усиливается рост терминальных побегов, что может ввести в заблуждение относительно сроков восстанавливающей обрезки, улучшающей транспорт веществ в базипетальном направлении. Ускоряется старение растении, хотя активность роста верхней части кроны как будто не подтверждает этого.

Запаздывание с проведением обрезки, поддерживающей ростовую активность при старении дерева, может привести к необходимости сильной омолаживающей обрезки, существенно уменьшающей объем кроны и, следовательно, ее продуктивность. Предпочтительнее регулярно проводить легкую омолаживающую обрезку с началом уменьшения приростов, прореживание кроны за счет теряющих ростовую активность ветвей. Помимо того, что происходящее при этом осветление усиливает фотосинтетическую активность листьев во внутренних частях кроны, определенное перераспределение продуктов синтеза и улучшение освещенности благоприятно сказывается на подержании ростовых процессов оставшихся ветвей и задерживает процессы старения. В наших насаждениях такая обрезка позволила получать средний (за 7 лет) урожай порядка 35-42,5 т/га (сорта Корей, Айдаред, Голден делишес). В отдельные годы урожай достигал 107-133 т/га.

Интенсивный сад яблони на подвое М9

Рекомендуемое некоторыми специалистами сильное («на пенек») омолаживание утративших рост ветвей, расположенных в нижней части кроны в ее затененных зонах чаще всего не восстанавливает их ростовой активности, а иногда приводит к усыханию пенька.

В условиях Северного Кавказа не показала себя обрезка «на замещение». На богатых почвах она способствовала усилению вегетативных процессов и снижала урожай, что отмечалось нами в плотных садах (2500 дер./га). На богатых почвах юга полноценная продуктивность кольчаток, дающих плоды массой 220-240 г. сохраняется до 8-10 лет и потому необходимости в такой обрезки нет.

При прогрессирующем старении деревьев в интенсивном саду на подвое М9 экономически не эффективна сильная омолаживающая обрезка. В зависимости от плотности насаждений и условий произрастания этот процесс начинается на 15-16 год после посадки. Такая обрезка на два года выводит сад из плодоношения, последующие урожаи не регулярны.

Экономически целесообразнее такие сады раскорчевывать. В очень жестких условиях произрастания старение происходит уже на десятый год их эксплуатации, но и тогда замена таких насаждений считается более выгодной.

Р. С. Захарченко, аспирант ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства, Россия, 350901, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 39 E-mail: agronom-plodovod2007@rambler.ru

Главной задачей садоводства в Российской Федерации является разработка мероприятий, обеспечивающих получение высоких, устойчивых, а в дальнейшем и программированных урожаев плодов. Современное состояние отрасли садоводства в стране, в том числе и на Кубани, оценивается как кризисное. Так, валовое производство плодово-ягодной продукции не превышает 2,2-3,0 млн. тонн, при потребности 10 млн. Более того, значительная часть ее не конкурентна, что отрицательно сказывается на экономике плодовых хозяйств. Причины: во-первых, наличие в насаждениях сортов с низкой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды; во-вторых, недостаточная устойчивость садовых агроэкосистем; в-третьих, широкое использование сильнорослых и среднерослых подвоев. Существуют и другие причины — экологические, экономические и организационные.

Вместе с тем, в условиях происшедших в экономике государства структурных изменений, усиления конкуренции между производителями проблема повышения качества плодов приобретает особое значение. Это связано с возросшими запросами потребителей, определяющими рыночную стоимость плодовой продукции, а в конечном счете — размер возможного экономического эффекта.

Несмотря на это, по оценке специалистов, произведенная продукция по прежнему в большинстве случаев мало конкурентоспособна. Из всего количества полученных яблок и других фруктов требованиям высшего и первого товарных сортов на сегодняшний день удовлетворяет не более 30% плодов.

Важными составляющими качества плодов являются их внешний вид (цвет кожицы, величина, форма) и вкус (плотность, сочность, соотношение сахара и кислоты, аромат). Отмечено, что наиболее привлекательными и пользующимися спросом на рынке являются стандартные крупные плоды яблони с яркой одномерной желтой, зеленой, красной или оранжевой окраской, с присущей для сорта формой и выравненностью по величине.

В такой ситуации большинство производителей предпочитают переходить на новые высокопродуктивные насаждения интенсивного типа, обеспечивающие существенное увеличение продуктивности насаждений, повышение качества продукции и низкую себестоимость плодов, а также быструю окупаемость затрат и, что немаловажно снижают затраты рабочей силы при проведении обрезки и уборки.

Одним из важнейших факторов в интенсивном плодоводстве многие специалисты и ученые считают максимально уплотненные посадки садов. Количество деревьев на единицу площади зависит от подвоя, сорта, высоты штамба, схемы посадки и системы формирования кроны плодового дерева. Поэтому необходимо разработать и применять в таких садах агротехнические приемы, которые способствовали бы оптимизации роста и плодоношения сорто-подвойных комбинаций. При этом наравне с основными немаловажное значение имеют дополнительные способы и приемы регулирования побегообразовательной способности и плодоношения деревьев районированных и интродуцированных сортов яблони как в период покоя, так и в период вегетации.

В последние три года наблюдалось явление засухи, особенно остро во второй половине лета. В таких условиях просто необходимо проводить нормирование урожая обрезкой, особенно на неорошаемых землях, в случае его отсутствия происходит перегрузка дерева, которая приводит к периодичности плодоношения, плоды получаются мелкие с низкими вкусовыми качествами.

Одним из агротехнических мероприятий позволяющих приблизиться к достижению цели — получения высококачественной плодовой продукции является обрезка. Различные способы и приёмы обрезки дают возможность: регулировать рост и плодоношение; световой режим, оказывающий влияние на интенсивность окраски плодов, а так же снизить вероятность грибных заболеваний; нормировать количество урожая, что дает возможность получать качественные и выровненные по величине плоды, а так же ликвидирует периодичность; снизить затраты на химическую защиту, за счёт компактности крон и их продуваемости, лучшей освещённости.

Новизна темы заключается в том, что новые сорто-подвойные комбинации и схемы посадки, внедряемые в производство в том или ином агроклиматическом районе, нуждаются в разработке индивидуальной системы формирования и ведения кроны.

Цель работы — разработать рациональную систему мероприятий позволяющих получать высокие стабильные урожаи с высокими товарными качествами плодов.

Задачи:

— изучить влияние сроков обрезки на рост и плодоношение

деревьев яблони;

— изучить влияние сроков обрезки и химического нормирования урожая на рост и плодоношение деревьев яблони;

— дать экономическую оценку изучаемых мероприятий.

Ожидаемый результат: получение оптимальной системы регулирования роста и нормирования урожая насаждений яблони.

Е.С. Боровик

РУП «Институт плодоводства»

В статье приведены двулетние данные по изучению приемов нормирования плодоношения с помощью ручного прореживания цветков и завязи и обработкой водными растворами перманганата калия (0,1%) и рапсового масла (2%) во время цветения.

В вариантах с применением ручного прореживания цветков и плодов масса плода была выше, чем в других вариантах, однако урожайность в этих вариантах была ниже.

Обработка растворами перманганата калия и рапсового масла не повлияла на завязываемость плодов. Урожайность деревьев в этих вариантах была немного ниже, а масса плода — выше, чем в контрольном варианте.

Выход товарных плодов был выше в вариантах с ручным прореживанием цветков и плодов по сравнению с другими изучаемыми вариантами.

Прореживание плодов относится к важнейшим агротехническим мероприятиям, с помощью которых можно регулировать качество плодов и закладку цветковых почек. Положительное влияние прореживания молодых плодов на образование цветков и плодов в следующем году, по меньшей мере, известно два столетия, но только в последние десятилетия плодоводы начали уделять больше внимания регулированию нагрузки деревьев плодами.

Влияние приемов нормирования плодоношения на урожайность деревьев яблони и качество плодов

Правильная детальная обрезка способствует удалению значительного количества «резервных» плодовых почек и тем самым получению более крупных и лучше окрашенных плодов. Однако для многих сортов, отличающихся наличием высокого процента резервных завязей, прореживание плодовых почек обрезкой оказывается недостаточным, и в годы обильного цветения на них развиваются мелкие, низкого качества плоды.

Хорошие результаты в дополнение к обрезке дает прореживание завязей.

При ручном прореживании в первую очередь удаляют все завязи, пораженные вредителями и болезнями, недоразвитые, плохо сформированные. Вслед за этим удаляют и часть здоровых плодов, чтобы на каждый оставляемый плод приходилась достаточная площадь листьев, обеспечивающая его достаточным количеством продуктов фотосинтеза. Как правило, при ручном прореживании оставляют не более одного плода в соцветии.

Многочисленные опыты на яблоне показали, что при правильном прореживании завязей урожайность не снижается, но в то же время сильно возрастают величина плодов, их однородность, окрашенность. В опытах Крымской плодово-ягодной станции выход плодов высшего и первого сортов при прореживании яблонь сортов Пепин лондонский, Кандиль синап, Сары синап и Пармен зимний золотой повышался в 1,5-2 раза.

Ручное прореживание цветков и плодов является трудоемкой и дорогостоящей операцией.

Поэтому обычно прореживание завязей проводят в более поздние сроки, когда они достигнут величины лесного ореха. Затраты труда на прореживание плодов хотя и велики, но они перекрываются повышением качества плодов и последующей экономией труда. Крупные однородные высококачественные плоды всегда легче убирать, сортировать и упаковывать, чем плоды неоднородные по размеру.

Трудоемкость ручного раннего прореживания цветков и завязей побудила плодоводов различных стран к разработке более доступныхспособов проведения этой операции. Были изучены десятки жидкостей для опрыскивания. Хотя экспериментальное изучение подобных препаратов еще нельзя считать вполне законченным, для ряда сортов они применяются в различных странах. Наиболее эффективными оказались этефон, карборил, альфа-нафтилуксусная кислота (КАНУ) и её производные.

Срок применения препарата КАНУ около четырех недель. Концентрация раствора зависит от сроков опрыскивания: в фазу полного цветения опрыскивают раствором в концентрации 0,001-0,002%, через 3-4 недели после цветения концентрацию раствора увеличивают в два раза. Концентрацию раствора подбирают конкретно для каждого сорта и состояния деревьев. Оптимальные сроки обработки этими препаратами летних сортов яблони в условиях центральной и предгорной зон Ставропольского края на 5-9-й день после цветения, зимних на 8-16-й при диаметре боковых завязей у первых 7-9 мм, у вторых 7,4-9,6 мм, центральных 10-12 мм.

На кафедре плодоовощеводства Ставропольского сельскохозяйственного института изучали влияние 2%-ного раствора кальцинированной соды на прореживание цветков яблони. Установлено, что химическое прореживание 2%-ным водным раствором кальцинированной соды снижало нагрузку деревьев плодами (до умеренной), улучшало питание оставшихся плодов и закладку цветковых почек под урожай следующего года, выравнивало плодоношение, повышало урожайность насаждений и качество плодов, уменьшало непроизводительные затраты. Увеличение кратности прореживания с одного до трех на 3-5-й день от начала цветения уменьшило количество полезной завязи в год опрыскивания с 6,3% в контроле до 5,1-3,1% в опыте. При двукратном прореживании урожайность плодов за смежные годы была на 12-13% выше, при трехкратном — на 21%, за счет увеличения на 18-68% средней массы плодов по сравнению с контролем.

Для получения чистой продукции в качестве прореживателя цветков применяют перманганат калия (0,1%), калийное мыло (3%), рапсовое масло (1-2%), хлористый натрий (1-2%).

Цель исследований — выделить наиболее эффективные приемы и препараты нормирования плодоношения для получения ежегодных урожаев качественной продукции.

Рябцева Т.В.

РУП «Институт плодоводства»

Плодоводство: науч. тр. / Белсад РУП «Институт плодоводства»; редкол.: В.А. Матвеев (гл. ред.). — Самохваловичи, 2008. — Т. 20. — 398 с.

Динамика роста и плодоношения яблони сорта Антей на подвоях разной силы роста в зависимости от типа кронирования посадочного материала

Представлены пятилетние данные сравнительной характеристики силы роста, урожайности и качества плодов яблони сорта Антей на подвоях разной силы роста: суперкарликовом ПБ-4 и карликовом 62-396, в саду, заложенном в 2003 г. двухлетними саженцами с различными вариантами кронирования в питомники.

Сила роста деревьев яблони сорта Антей и их урожайность зависели от типов саженцев и биологических особенностей подвоев; на подвое 62-396 деревья росли сильнее, чем на суперкарликовом подвое ПБ-4.

Площадь поперечного сечения штамба, площадь листовой поверхности сорта Антей на суперкарликовом подвое ПБ-4 были больше у деревьев, кронированых в питомнике на высоте 80 см от уровня почвы, на карликовом подвое 62-396 — у некронированных деревьев. Кронирование саженцев в питомнике на высоте 60 см снизило силу роста деревьев на обоих подвоях, но особенно сильно на карликовом подвое 62-396.

Маточник для подвоя 62-396

В период начального плодоношения по показателям роста и урожайности на суперкарликовом подвое ПБ-4 выделился вариант кронирования саженцев в питомнике на высоте 80 см от уровня почвы, на карликовом подвое 62-396 лучше были некронированные деревья. Урожайность сорта Антей зависела от варианта кронирования саженцев в питомнике и от силы роста подвоя. Урожайность деревьев на карликовом подвое 62-396 была выше, чем на суперкарликовом подвое ПБ-4. Во все годы у деревьев на суперкарликовом подвое ПБ-4 выше урожай был в варианте кронирования саженцев в питомнике на высоте 80 см от поверхности почвы, на подвое 62-396 — у некронированных саженцев. Выход стандартных плодов на карликовом подвое 62-396 был незначительно выше, чем на суперкарликовом подвое ПБ-4.

Ключевые слова: яблоня, карликовый и суперкарликовый подвои, крокированные саженцы, рост, скороплодность, плодоношение, качество плодов, Беларусь.

Введение

В условиях современного научно-технического прогресса для производства плодов на промышленной основе необходима закладка скороплодных садов с малогабаритными кронами, требующих минимальных затрат труда на обрезку, уборку урожая, с быстрой окупаемостью капитальных вложений, т.е. с высокой экономической эффективностью.

Интенсификация садоводства в Республике Беларусь с использованием слаборослых подвоев предъявляет повышенное требование к качеству посадочного материала. Посадочный материал должен обеспечивать: высокую скороплодность садов, быстрые темпы нарастания урожайности, с выходом насаждений на их максимальную продуктивность на 4-й, максимум 5-й год. Всё это должно обеспечить быструю (на 3-4-й год после посадки в сад) окупаемость вложенных средств, составляющих 5-7 тыс. долларов на гектар. Исследования, проведенные в западных странах (Голландии, Германии, Польше), а также в России и Украине, показали, что при выборе саженца для закладки 5 интенсивных садов недостаточно выбрать подвой и сорт, должно быть обращено особое внимание на качественные показатели саженца (разветвленность, количество боковых побегов, их средняя длина, количество плодовых почек и т.д.). Закладка садов таким посадочным материалом обеспечивает повышение экономической эффективности их возделывания.

Целесообразность выращивания в питомнике саженцев с тем или иным типом формировки кроны может быть определена после экспериментальной технологической оценки их в саду.

Цель исследований — оценить и выявить наиболее оптимальный тип саженцев для закладки плодовых насаждений яблони с плотностью размещения 1480-2200 дер./га.

Подвои 62-396 в холодильной камере

Методика и материалы исследований

Двухфакторный опыт заложен весной 2003 г. двулетними кронированными саженцами яблони сорта Антей на подвоях разной силы роста: суперкарликовом ПБ-4 и карликовом 62-396, в опытном саду РУП «Институт плодоводства», пос. Самохваловичи. Схема посадки: на подвое ПБ-4 — 4,5×1 м (2200 дер./га), на подвое 62-396 — 4,5×1,5 м (1480 дер./га). Варианты заложены без рендомизации, по 30 учётных деревьев во всех вариантах кронирования саженцев каждой сорто-подвойной комбинации.

Типы двухлетних саженцев:

1. Некронированные (контроль).

2.Кронированные на высоте 80 см от уровня почвы.

2а. Кронированные на высоте 80 см от уровня почвы с надломом у основания боковых побегов, отходящих под острыми углами.

3. Кронированные на высоте 60 см от уровня почвы. У саженцев на подвое ПБ-4 в питомнике дополнительно проводилась подрезка корней.

Тип кроны — стройное веретено. После посадки в сад центральный проводник, длиннее 40 см, укорачивали. Побеги, сильно конкурирующие с проводником, в течение периода вегетации вырезали при достижении длины 15 см. Боковые побеги с острыми углами отхождения отгибали бельевыми прищепками или с помощью шпагата для формирования широких углов.

Доктор с. – х. наук И.В. Муханин демонстрирует высококачественный посадочный материал, клоновый подвои 62-396.

Почву в приствольных полосах в первые два года содержали под черным паром, в последующие годы — под гербицидным паром. Почва междурядий в первые два года, в первой половине лета содержали под черным паром, во второй половине лета проводили 2-3-кратное подкашивание, в последующие годы — под естественным газоном с 6-8-кратным подкашиванием за сезон вегетации.

Агрохимические показатели опытного участка при закладке сада: почва дерново-подзолистая, суглинистая, подстилаемая мощным лессовидным суглинком, структура — пластинчато-комковатая, рН (КСl) — 4,92; Р205 — 276 мг/кг почвы; К20 — 153 мг/кг почвы; гумус — 1,35%.

Формирование сортимента ягодных культур для современных технологий возделывания.. Жидехина Т.В., Ковешникова Е.Ю. и др. Достижения науки и техники АПК, №2, М.-2009, с. 31-33.

Т.В. Жидёхина, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом

Е.Ю. Ковешникова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник

Д.М. Брыксин, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

О.С. Родюкова, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

К.В. Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник

В.В. Ламонов, аспирант ВНИИС им. И.В. Мичурина

Т.В. Носкова, аспирант ВНИИС им. И.В. Мичурина

Д.А. Черенков, аспирант ВНИИС им. И.В. Мичурина

Резюме

В статье приведены основные результаты исследований по селекции и формированию оптимального сортимента ягодных культур для интенсивных технологий возделывания, обеспечивающих получение высокого качества ягодной продукции и посадочного материала в ЦФО.

Формирование сортимента ягодных культур для современных технологий возделывания

Ягодные культуры занимают важное место в садоводстве России. Эффективность их производства различна, однако использование плодов в рационе человека — обязательное условие для ранения проблемы сбалансированного питания. Накопленный опыт, современные технические и технологические разработки позволяют возделывать ягодные культуры на индустриальной основе, что обеспечивает более полную реализацию их биологического и генетического потенциала. В новых производственных условиях нужны сорта с соответствующими морфологическими и физиологическими признаками. Взаимодействуя с биотическими и абиотическими факторами зоны выращивания, сорт может обеспечить существенную прибавку урожая, улучшить его качество, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, снизить затраты на единицу производимой продукции [3].

Целью наших исследований было совершенствование сортимента и технологий возделывания ягодных культур. В задачи исследований входило изучение хозяйственно-биологических особенностей новых сортов ягодных и нетрадиционных садовых культур, выделение лучших из них для различных технологий производства плодов и посадочного материала, оптимизация сортовой агротехники.

Условия, материалы и методы.

Объектами исследований были 820 коллекционных сортообразцов 21 ягодной и нетрадиционной садовой культуры. Исследования проводили в соответствии с Программами и методиками сортоизучения и селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур (Мичуринск 1973,1980; Орел 1995,1999).

Результаты и обсуждение.

Современная концепция создания сортов ягодных культур базируется на адаптивности к условиям произрастания, высокой стабильной продуктивности и качестве плодов, иммунитете к основным болезням и вредителям [4, 5]. Одно из главных требований к сорту — максимально возможная механизация технологических процессов. В основе индустриальной технологии лежит агротехника возделывания высокопродуктивных сортов ягодных культур с полураскидистыми кустами, гибкими ветвями, способными выдерживать механическое воздействие ягодоуборочных машин без ухудшения состояния растений, обеспечивающих стабильную урожайность в течение 5-6 лет эксплуатации насаждений. Оценка новых сортов смородины, крыжовника и жимолости по лимитирующим показателям позволила выявить среди них наиболее пригодные для промышленного использования (табл. 1).

Таблица 1 — Биологические параметры пригодности к механизированной уборке новых сортов ягодных культур

| Сорт |

Средняя высота растения, м |

Урожай в недоступной зоне (0,0…0,3 и выше 1,8м), % |

Физико-механические статистические свойства ягод |

Одновременность созревания ягод, % |

| усилие отрыва, г |

усилие раздавливания, г |

| Модель сорта* |

<1,8 |

<15 |

50…150 |

>200 |

>90 |

| Жимолость |

| Антошка |

1,3 |

5 |

58 |

301 |

95…100 |

| Голубой десерт |

1,1 |

5 |

77 |

221 |

90…95 |

| Памяти Куминова |

1,2 |

5 |

56 |

228 |

95…100 |

| Крыжовник |

| Романтика |

1,0 |

13 |

97 |

1200 |

95…100 |

| Серенада |

1.2 |

5 |

179 |

2300 |

90…95 |

| Черномор |

1,5 |

4 |

138 |

1000 |

95…100 |

| Смородина черная |

| Зеленая дымка |

1.5 |

12 |

114 |

363 |

90…95 |

| Кармелита |

1.3 |

10 |

112 |

430 |

95…100 |

| Маленький принц |

1,3 |

10 |

120 |

386 |

95…100 |

| Тамерлан |

1.5 |

5 |

130 |

403 |

90…95 |

| Чернавка |

1,5 |

5 |

128 |

432 |

90…95 |

* модель разработана для смородины черной

В результате изучения биологических особенностей роста и развития растений, а также на основании производственных испытаний сформирован оптимальный сортимент для индустриальной технологии возделывания, обеспечивающий урожайность 60… 133 ц/га, хорошее качество продукции (70…92 % стандарта), высокую полноту съема при минимальных затратах труда (около 50 чел.-ч. на 1 т ягод). Он включает сорта смородины черной Зеленая дымка, Катюша, Маленький принц, Память Вавилова, Паулинка, Тамерлан, Татьянин день, Чернавка, Черный жемчуг; крыжовника — Черномор, Красноелавянекий, Романтика, Серенада, Садко; жимолости — Антошка, Голубой десерт, Памяти Куминова, Принцесса Диана, элс 8-93-1,96-3,97-1 [6,7,8].

Установлена высокая эффективность, возделывания новых сортов по индустриальной технологии — затраты окупаются на 3-4 год после закладки насаждений, уровень рентабельности составляет 80…379 % (табл. 2).

Сейчас проводятся исследования направленные на получение высококачественной продукции в соответствии с нормами детского и диетического питания. Для этого отрабатывается технология выращивания смородины (красной и черной) и крыжовника на шпалере. При таком способе формирования растений увеличивается масса ягод (на 25…40%) и урожайность (до 15…28 т/га), облегчается сбор продукции, ягоды созревают одновременно, не загрязняются и накапливают больше биологически активных веществ. Высокая урожайность ягодных культур достигается благодаря использованию адаптированного сортимента, специфической обрезке и формированию кустов с учетом особенностей плодоношения сортов.

Предварительные результаты исследований позволяют прогнозировать высокую экономическую эффективность новой технологии (чистая прибыль составляет более 200 тыс. руб./га, рентабельность производства — 104 %) и рекомендовать для возделывания на шпалере сорта смородины черной Маленький принц, Тамерлан, Титания; смородины красной — Белая Смольяниновой, Виксне, Джонкер ван Тете, Красная Кузьмина и крыжовника — Аристократ, Казачок, Куршу дзинтарс, Салют.

В направлении совершенствования приемов производства высококачественного посадочного материала разрабатываются интенсивные технологии выращивания отводков крыжовника, смородины, жимолости и шиповника в маточнике с использованием природного мульчирующего субстрата и горизонтальной ориентацией маточных растений.

Таблица 2 — Экономическая эффективность сортов ягодных культур нового поколения при индустриальной технологии возделывания

| Сорт |

Урожайность, ц/га |

Полная окупаемость затрат, год после посадки |

Уровень рентабельности, % |

| Жимолость |

| Антошка |

80 |

4 |

362 |

| Голубой десерт |

73 |

4 |

351 |

| Памяти Куминова |

87 |

4 |

379 |

| Крыжовник |

| Романтика |

97 |

3 |

100 |

| Серенада |

120 |

3 |

118 |

| Черномор |

129 |

3 |

132 |

| Смородина черная |

| Зеленая дымка |

117 |

3 |

85 |

| Кармелита |

107 |

3 |

80 |

| Маленький принц |

133 |

3 |

95 |

| Тамерлан |

120 |

3 |

86 |

| Чернавка |

123 |

3 |

90 |

Выявлено, что по совокупности изучаемых параметров лучшими показателями качества отводков характеризуются сорта смородины черной Маленький принц и Багира; смородины красной — Красная Кузьмина, Плодородная из Пальнау и Белая Смольяниновой; крыжовника — Северный капитан и Черномор; жимолости — Синяя птица. Новая технология обеспечивает высокую механизацию производственных процессов и выход 100…350 тыс. отводков с 1 га.

Наиболее результативный способ вегетативного размножения изучаемых сортообразцов нетрадиционных садовых культур (ирги, рябины, боярышника и др.) — прививка черенком методом улучшенной копулировки, при котором приживаемость составляет 80…100 %.

Выводы.

Таким образом, в результате проведенных исследований сформирован оптимальный сортимент смородины черной, крыжовника и жимолости для индустриальной технологии возделывания с комбайновой уборкой урожая, обеспечивающей продуктивность 60… 133 ц/га, уровень рентабельности 80…379 % и окупаемость затрат на 3-4 год после посадки.

Подобран сортимент смородины и крыжовника для возделывания на шпалере, обеспечивающий увеличение продуктивности насаждений на 36… 154 %, массы ягод — на 25…40 %.

Выделены сорта ягодных культур для интенсивной технологии размножения, позволяющей получать 100…350 тыс. отводков с 1 га. Установлено, что при вегетативном размножении ирги, боярышника и рябины наиболее эффективен метод улучшенной копулировки.

Литература

- Жидехина Т.В. Улучшение породно-сортового состава ягодных и нетрадиционных садовых культур в условиях Центрального Черноземья/Т.В. Жидехина//Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. — 2006. — АМ. — С. 30— 31

- Князев С.Л. Ягодоводство в России — состояние и перспективы развития /СЛ- Князев, Т.В. Шейкина// Состояние и перспективы развития ягодоводства в России: матер. Всерос. науч.-метод. конф, (Орел, 19-22 июня 2006 г.). — Орел: ВНИИСПК, 2006. — С 3 — 11.

- Князев С.Л. Селекция черной смородины на современном этапе/С Д. Князев, Т.П. Огольцова — Орел: Нзд~ео ОрелГлУ, 2004. — 233 с.

- Жидехина Т.В. Перспективы направления селекции черной смородины /Т.В. Жидехина//Садоводство и виноградарство, — 2001. — МЗ.-С29-30.

- Ковешникова Е.Ю. Селекция крыжовника во ВНИИС им. И.В. Мичурина /Е.Ю. Ковешникоеа//Научные основы эффективного садоводства: Труды ВНИИС им. И.В. Мичурина. — Мичуринск — наукоград РФ, 2006. — С 373-378.

- Якименко О. Ф. Производство ягод черной смородины на индустриальной основе/О.Ф. Якименко// Садоводство и виноградарство, — 2001 — №3, — С. 21 — 24.

- Ковешникоеа Е.Ю. Перспективы промышленного производства плодов крыжовника /Е.Ю. Ковешникоеа// Садоводство и виноградарство. — 2001 — №3. -С 24- 27.

- Жидехина Т.В. Оценка сортов и форм жимолости для механизированной уборки /Т.В. Жидехина, Д.М. Брыксин// Садоводство и виноградарство. — 2007. №1 — С. 18— 19.

Члены АППЯПМ

Тиман Сергей Александрович

генеральный директор ООО ТД «Богучарово-Маркет» (Тульская область)

|

|

Доктор с. – х. наук И.В. Муханин демонстрирует высококачественный посадочный материал, клоновый подвои 62-396

Доктор с. – х. наук И.В. Муханин демонстрирует высококачественный посадочный материал, клоновый подвои 62-396

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ