Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовила:

Щербина Л.

Зачем нужно строить хранилища и есть яблоки натощак

ИГОРЬ МУХАНИН — ПОТОМСТВЕННЫЙ САДОВОД. ЕГО ДЕД В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ВОЗГЛАВЛЯЛ ОБЩЕСТВО САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ В КОЗЛОВЕ (СЕГОДНЯ — МИЧУРИНСК). ЭСТАФЕТНУЮ ПАЛОЧКУ ПЕРЕНЯЛ ОТЕЦ, А ПОЗЖЕ И САМ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ. СЕГОДНЯ ОН — ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ.

Игорь Муханин: «Помните, что местныеяблоки — самые полезные!»

РАЙСКИЙ САД

— Игорь Викторович, в советские времена вам посчастливилось работать в самом крупном саду мира. Что это было за хозяйство?

— Да, сад в Молдавии – МКС «Память Ильича», куда я попал работать после окончания института по распределению, был действительно самым большим в мире — 4 200 га. Орошение стопроцентное, в наличии вся необходимая техника. Урожай получали по 50 тыс. тонн. Ежегодно продолжали закладывать его по 300-350 га. Трудилась там одна молодёжь. Для них строили дома: приходил любой молодой специалист — ему сразу давали квартиру. И организация была чёткая, и дисциплина: работа кипела строго по часам. Тогда внедряли систему чековых книжек, что позволяло каждому бригадиру быть на хозрасчёте. На практику студентов брали по 50-70 человек.

— А сейчас много желающих учиться садоводческим наукам?

— В этом году в Мичуринский плодоовощной институт на кафедру плодоводства поступили всего двадцать человек. И рады такому результату, т.к. в прошлом году было двенадцать человек по всей стране! А раньше мы набирали пять групп по двадцать пять человек. Плюс пять групп агрономов. В стране тогда было 6-7 профильных институтов. Сегодня из вузов с кафедрой плодоводства остались лишь наш Мичуринский, Краснодарский и Тимирязевка. Кафедры сокращают, и если потом начнётся наплыв, учить ребят будет некому — просто не останется накопленной годами школы.

КТО «ВЫКРУЧИВАЕТ РУКИ»?

— В общем-то, это и объяснимо: молодёжь видит, что садоводам России сегодня несладко живётся, в отличие от иностранных. Почему возникла такая ситуация?

— Практически страна потеряла динамику развития садоводства, когда нам перестали давать субсидии и кредиты. Развалились крупнейшие хозяйства. К примеру, если раньше Ростов конкурировал с Краснодаром, то теперь там осталась одна мелочь. Сегодня садоводам сильно «выкручивают руки» банки. Хочешь кредит — заложи всё: семейное имущество, производство.

Дело в том, что во всём мире на первоначальном этапе садоводам помогает государство. И самое главное — построить холодильники. На 1 000 тонн яблок нужно минимум 45 млн руб. на холодильник — это не осилить садоводу в одиночку. А без хранилищ будешь трудиться себе в убыток. Кто построил хранилище, уже считается несамостоятельным, т.к. попал в банковскую кабалу. Ни одного хозяйства нет в Тамбове без долгов, исчисляемых сотнями миллионов. Да и в других регионах такая же картина. В Краснодарском крае долги и вовсе зашкаливают за миллиардные отметки.

Европейцы уже давно строят для своих фермеров бесплатно холодильники. Субсидии там выделяют и на сортировки, и на тару, и даже на поставку.Почему наши прилавки завоевала Польша? У них 20 лет развивали садоводческую отрасль, вкладывали туда бешеные деньги. Поэтому иностранная продукция стоила в России дешевле, чем себестоимость нашей. Еще одной подножкой было вступление в ВТО.

ДАЙТЕ УДОЧКУ, А РЫБКУ САМИ ПОЙМАЕМ

— В связи с запретом на ввоз импорта у наших садоводов появилась какая-то надежда. Но сегодня многие заговорили о необходимости строить логистические центры. Это и есть хранилища?

— Если через год снова откроют границы, мы не успеем почувствовать этого облегчения. А потому нужно многое успеть сделать за это время. Да, многие проблемы можно было бы решить с помощью логистических центров. Ориентированные на хранение, первичную обработку и сбыт продукции, они помогут избавить сельхозпроизводителей сразу от нескольких проблем.

45 МЛН РУБ. НА ХОЛОДИЛЬНИК ФЕРМЕРАМ НЕ ОСИЛИТЬ.

Этот вопрос уже давно поднимался в нашем регионе. Руководство предлагало: мы построим логистические центры, но это будет областная собственность. Такая постановка вопроса не устраивает самих сельхозников, т.к. везти свою продукцию к чужому хозяину никто не заинтересован. Область же боится вложить десятки миллионов рублей, а потом кому-то отдать детище.

В зарубежных странах таких опасений нет. Там фермеры объединяются в кооперативы, для которых руководство помогает закладывать сады и строить логистические центры. Таким образом, как бы дают удочку, чтобы ловить рыбу. Хранилище — это некая самостоятельность для фермера. И гарантия того, что с ним будут работать торговые сети.

МЕСТНОЕ — САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ

— В чём всё-таки уникальность наших российских условий для занятий садоводством?

— У нас шикарные территории, особенно центр России и Поволжье. В Европе, чтобы вырастить яблоко, нужно обработать его 35-40 раз. Там большая влажность: если у нас 350 мм осадков в год, у них — 2 500. Поэтому после каждого дождя у них идёт обработка. В нашей зоне пестицидная нагрузка минимальная. И ещё: мы опрыскиваем лишь 6 -10 раз, из них четыре раза — до цветения. Никто в мире не обрабатывает меньше, чем Россия. Плюс минимум удобрений на нашем чернозёме.

Помимо этого, сочетание холодной зимы и сухого лета «заряжает» наши плоды большей энергией и полезными веществами.

— О пользе яблок знают многие. Но у всех разные вкусы на счёт того, в каком виде есть эти плоды. Что предпочитаете вы?

— О пользе-то знают, но не все знают, как правильно их есть. Ведь недаром врачи говорят: два яблока натощак — и не нужно никаких докторов. Яблоко нельзя есть как десерт, после картошки или мяса. Чтобы оно лучше переварилось, употребляйте плоды отдельно, до основной еды или в промежутках. Лично я обязательно съедаю яблоко натощак. Но ещё очень люблю мочёную «антоновку». Готовится просто: по столовой ложке сахара и соли на ведро воды. Можно туда добавить мёду или горчицы, чтобы была желтизна. Не помешает и смородиновый лист. И помните, что местные яблоки — самые полезные!

Источник:

No 38, АиФ-ТАМБОВ 2014 г. WWW.CHR.AIF.RU

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала Dorota Łabanowska-Bury

Методы защиты сада от последствий града, вредоносного действия парши и особенности антистрессового питания

Бахчевая или хлопковая тля (Aphis gossypii)

2013 год был довольно трудным для садоводов из-за сильного распространения в садах яблони вредителей и болезней, особенно хлопковой тли и, конечно, парши. Однако в садах, где росли такие сорта, как Лигол, Джонаголд, Декоста и другие, имеющие повышенную устойчивость к парше, поражения этой болезнью практически не наблюдалось.

Цикл развития гриба Venturia inaequalis – возбудителя парши яблони

В промышленном саду, где проводились наблюдения, на 18 гектарах были высажены сорта летнего срока созревания – Папировка и Женева, и зимнего – Айдаред, Джонаголд, Лигол и Альва. Выбранный сортимент был обусловлен повышенным спросом на эти сорта.

Сбор яблок в этом саду начинается в конце июля и длится практически до конца октября. Продажа плодов летних сортов происходит на месте, а зимние сорта помещают в хранилище, состоящее из двух камер по 90 тонн каждая и одной камерой на 40 тонн с модифицированной атмосферой. Оттуда в течение всей зимы проходит реализация.

Качественные плоды промышленного сорта яблони Айдаред

В 2013 году в сад посадили сорта Мутсу и Лобо на подвое M 9. Перед закладкой сада, определившись с подвоем, выбрали место участка, чтобы избежать затопления весной и повреждений морозами в зимний период. Необходимость выполнения этих условий ограничивает выбор так называемых «товарных» сортов.

На участке, где высажены сорта Лигол, Джонаголд, Декоста, Глостер, Aльва и Коннел Рэд, схема посадки деревьев — 4,0 х 1,5 м. Молодые деревья, в основном на подвое M 9, высажены с большей плотностью: 3,4-3,5 х 1,1-1,2 м, на большей части сада работает установка для орошения. На участках, где нет доступной для полива воды, посадили деревья на сильнорослых подвоях — M 26 и P 14.

Молодой интенсивный сад яблони сорта Камспур

Последствия града и защитные меры

21 июня 2013 г. во многих садах сильно пострадали деревья от крупного града. Тогда плоды были ещё совсем мелкими, и те, что сильно пострадали, были удалены вручную. Благодаря прореживанию и соответствующим обработкам сразу после града, урожай был реализован перерабатывающим предприятиям. Таким образом, производитель из-за ущерба, нанесенного градом, получил минимальный доход.

Плоды яблони, поврежденные градом

На следующий день после града насаждения были обработаны смесью фунгицидов Топсин M 500 КС и Каптан 80 ВДГ с добавлением микроудобрений, содержащих аминокислоты (использовали биостимулятор Терра-СОРБ®). Эта обработка необходима для защиты поврежденных плодов от болезней и снижения стресса, перенесенного растением. Использованная смесь препаратов способствовала регенерации поврежденных тканей, значительному ограничению загнивания плодов на дереве и защищала от проникновения патогенов в кору и древесину плодовых деревьев. Это защитное мероприятие оказало положительное влияние — большая часть яблок на деревьях дожила до съема урожая.

Устойчивые к парше сорта и защитные мероприятия

Несмотря на то, что в саду были высажены устойчивые к парше сорта, деревья все равно обрабатывались пестицидами. Стандартная защита предполагает проведение обработки медьсодержащим препаратом во время распускания почек на яблоне (фаза зеленого конуса). Проведение защитных мероприятий позволяет уменьшить риск появления признаков болезни в период длительного хранения плодов.

Сорт яблони Рубинола

Борьба с вредителями также проводится в течение всего вегетационного периода. Устойчивость сортов к парше зависит от генетических особенностей сорта и погодных условий в течение лета. Было выяснено, что по устойчивости сорта Топаз и Райка уступают сорту Рубинола. Урожайность сортов Топаз и Райка в среднем 40-50 т/га, у Рубинолы — обычно не превышает 25 т/га, но эта разница компенсируется устойчивостью сорта к мучнистой росе.

Проявление мучнистой росы на листьях яблони

Особенности минерального питания интенсивного сада

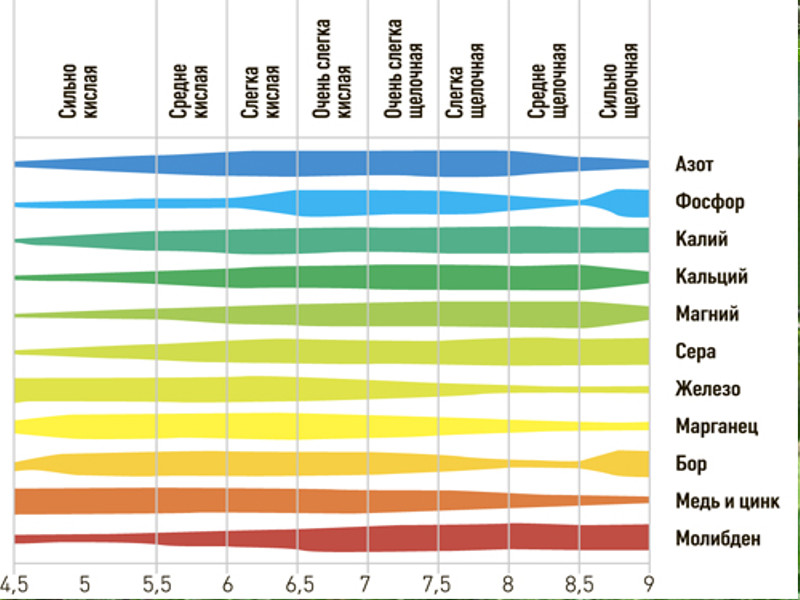

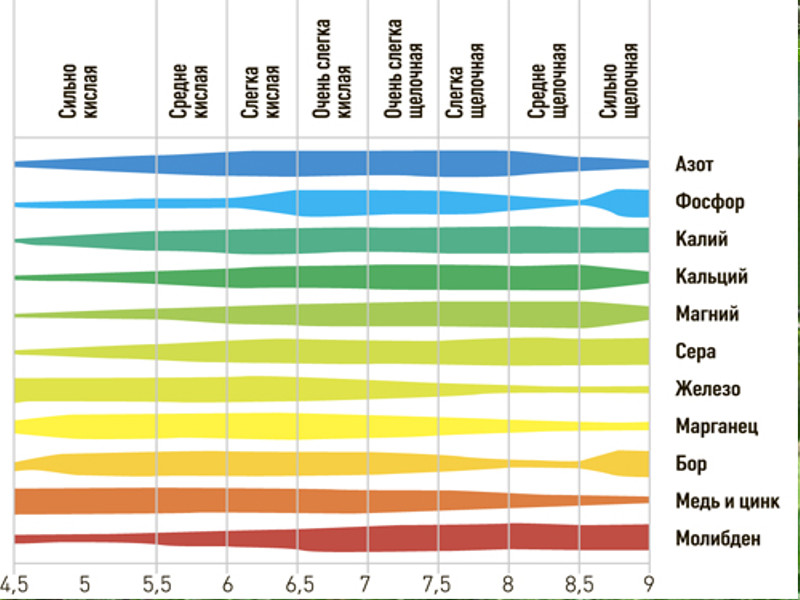

Влияние pH почвы на доступность корням макро- и микроэлементов в почве

В 2013 году после сбора урожая было отправлено на анализ более 30 почвенных образцов, взятых с поверхностных и более глубоких слоев. Такое количество образцов подготовлено в связи с разнообразием почв и большой площадью участков, на которых выращиваются сады яблони. Почва анализировалась на содержание минеральных элементов. Часто корням недостаточно магния в пахотном слое, потому что он легко перемещается вниз по почвенному профилю, и только анализ составляющих гумусового слоя — на одном или двух более глубоких горизонтах дает правильное представление о содержании макро- и микроэлементов в почве. Корни деревьев, глубоко проникающие в почву, могут получать магний из разных слоев почвы. Анализ показал дефицит кальция более чем в половине образцов, в большинстве из которых содержание его было очень низким. Еще осенью для устранения дефицита этих элементов в почву были внесены соли калия (75 кг/га действующего вещества в 320 кг/га удобрения) и извести, содержащей магний (СаО — 35%, MgO — 8%).

Полив интенсивного сада системой капельного орошения

Во время опрыскиваний при первой обработке в раствор добавили медь — использовали биостимулятор Терра-СОРБ®, 1,5 л/га. Такая обработка проводится весной и после цветения сада. После цветения яблонь в раствор в качестве удобрения добавляют кристаллический фосфор — 3 кг/га, а через две недели после опыления — калий (OSD-калий), в дозе 3 кг/га. В течение периода вегетации каждые две недели сад удобряют кальцием (используется OSD-кальций) — 3 кг/га. Перед сбором урожая плодовые деревья снова подкармливали удобрением OSD-кальций, в том числе фосфором и OSD-калием (2 обработки). По такой программе проводятся внекорневые подкормки плодовых деревьев. Наличие в растворах кальция позволяет предотвратить появление горькой ямчатости плодов а, обработка фосфором и калием оказывает положительное влияние на покровную окраску плодов.

Материал подготовили:

Миляев А.И.

Специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Małgorzata Sekrecka, Alicja Maciesiak, Zofia Płuciennik

Основные вредные насекомые в интенсивном саду вишни

Хрущ майский западный (Melolontha melolontha)

Oтряд – жесткокрылые (Coleoptera), семейство – пластинчатоусые (Scarabaeidae)

Крупный жук, длиной 23—32 мм с коренастым, широким сильно выпуклым телом. Бока брюшных сегментов с крупными треугольными пятнами белого цвета. Голова довольно маленькая, втянута в переднеспинку. Яйцо грязно-белого цвета, шириной от 2 мм, длиной 3 мм. Сначала мягкое, позднее затвердевает. Личинка толстая, дугообразно изогнутая, с шестью грудными ногами достигает длины 45–65 мм. Куколка открытого типа, бледно-желтая. Ее длина – 25 мм, ширина – 18 мм.

Зимуют имаго в почве на глубине от 25 до 150 см в зависимости от климатических условий и механического строения почвы. В конце апреля – начале мая, жуки выходят с мест зимовки. Активность проявляют в темное время суток. Днем имаго сидят на листьях кустарников и объедают их. В результате остаются только толстые жилки. Яйца откладывают в почву, вылупившиеся личинки питаются корнями растений. Закончив питание июнь-июль личинки окукливаются и остаются на зимовку до следующей весны. Полное развитие вредителя занимает 3-4 года.

Фото 1. Хрущ майский западный (Melolontha melolontha)

Вишневая муха (Rhagoletis cerasi)

Отряд — Двукрылые (Diptera), семейство – Пестрокрылки (Tephritidae)

Муха с длиной тела 2,9–5,3 мм. Брюшко и грудь черные, блестящие. Наблюдается половой диморфизм. Яйцо желтовато-белого цвета. Форма — удлиненно-эллиптическая, заостренная у вершины. Поверхность яйца гладкая. Личинка червеобразной формы суживающейся к головному концу, безногая. Тело личинки состоит из 13 сегментов белого цвета. Сквозь тонкие покровы просвечивает ротовой аппарат. Куколка располагается внутри ложнококона (пупария). Она неподвижна, имеет хорошо выраженные зачатки органов взрослой особи.

Зимует куколка в верхнем слое почвы. Весной из пупария выходит муха. Лет мух продолжается с середины мая до середины июля. Первыми отрождаются самцы, спустя 4–5 дней – самки. Дополнительное питание насекомые проходят, питаясь раневыми выделениями листьев и соком зрелых плодов. Самка откладывает яйца в зеленые и зрелые плоды деревьев. Личинка после отрождения питается мякотью плода и постепенно движется по направлению к косточке. Большая часть вредителей покидает плоды еще до того, как их снимают с дерева. В почву личинка углубляется на 2–5 см, и уже через несколько часов вокруг нее образуется ложнококон (пупарий). Куколка обнаруживается внутри ложнококона через 5–6 дней после ухода личинки в почву. В таком состоянии насекомое зимует.

Фото 2. Вишневая муха (Rhagoletis cerasi)

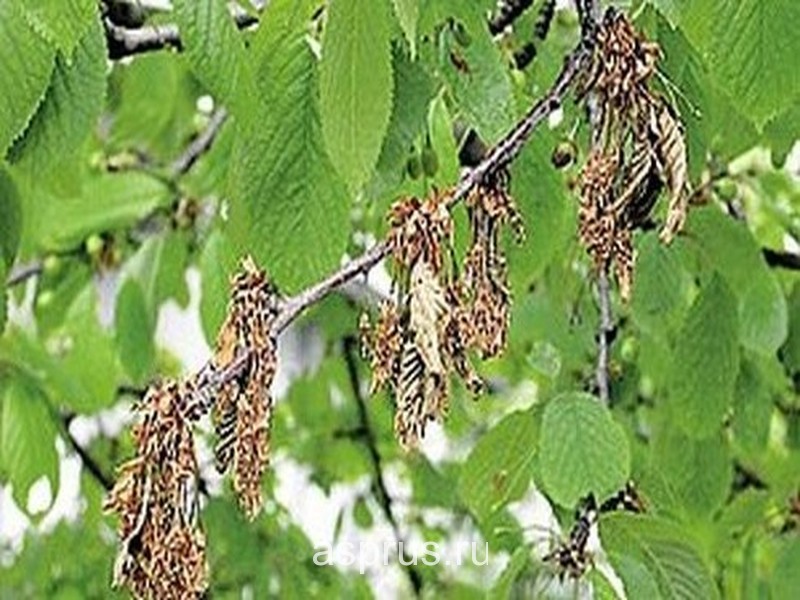

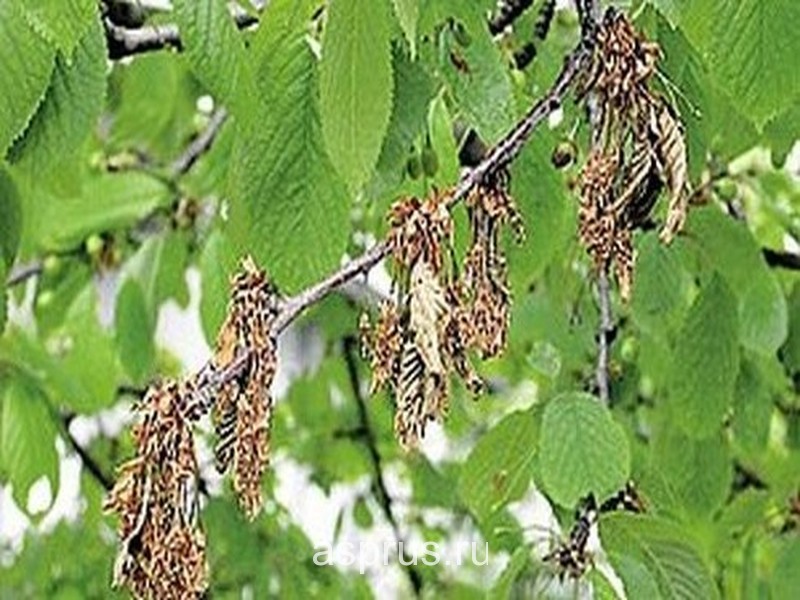

Моль вишневая побеговая (Argyresthia ephippiella)

Отряд – Чешуекрылые (Lepidoptera) семейство – Аргирестииды (Hyponomeutidae.)

Бабочка вишневой побеговой моли мелкая, 10—12 мм, в размахе крыльев. Гусеницы желтовато-зеленые, со светло коричневой головкой, длиной 6—8 мм. Тело гусениц покрыто редкими светлыми мягкими волосками. Куколки золотисто-желтые, длиной 3,5—4 мм, находятся в паутинном коконе.

Зимует вишневая побеговая моль в фазе яиц, отложенных на побегах вблизи почек или на самих почках. Гусеницы отрождаются рано весной. Вначале вгрызаются в распускающиеся почки, вызывая их отмирание. Поврежденные плодовые почки часто отмирают. Нередко поврежденная плодовая почка дает соцветие, но бутоны не развиваются и усыхают. В дальнейшем гусеницы проникают внутрь бутонов и выедают тычинки, завязи цветка и отчасти околоцветники, скрепляя лепестки паутинкой. В результате вместо завязи остается небольшой комочек паутинки с мельчайшими сухими экскрементами. В процессе своего развития, длящегося примерно в течение пяти недель, одна гусеница повреждает до 5—7 бутонов. В конце мая — начале июня гусеницы достигают предельного возраста и уходят в почву на окукливание. Выход бабочек из куколок происходит в конце июня — начале июля. Лёт бабочек продолжается до конца лета.

Фото 3. Моль вишневая побеговая (Argyresthia ephippiella)

Вишневая тля (Myzus cerasi)

Отряд – Равнокрылые (Homoptera), семейство — Настоящие тли (Aphididae).

Взрослые особи достигают 1,5-2,6 мм в длину. Крылатые самки темного цвета в длину достигают 1,4-2,1 мм. Яйца черные длиной около 0,67 мм и 0,34 мм в ширину.

Зимуют яйца по одному между почками или у их основания. В первой половине апреля происходит отрождение и развитие личинок самок-основательниц. Они питаются почками, позже переходят на листья и постепенно заселяют верхушки побегов. Одна основательница образует 10–18 новых колоний. В конце мая начале июня появляются крылатые самки. На вишне развивается 6-7 поколений тли. В конце сентября самки откладывают яйца, которые зимуют.

Фото 4. Вишневая тля (Myzus cerasi)

Вишневый слизистый пилильщик (Caliroa limacina)

Отряд – Перепончатокрылые (Hymenoptera), семейство – Настоящие пилильщики (Tenthredinidae).

Длина тела имаго 4 — 6 мм. Половой диморфизм. У самок задние крылья с двумя центральными ячейками, у самцов – с замкнутой краевой жилкой. Яйцо удлинено-овальное, полупрозрачное, бледно-зеленоватое. Личинка длиной 9–11 мм. Цвет зеленовато-желтый. Куколка белая, в плотном, овальном коконе.

Зимуют личинки в почве на глубине 5-15 см. Окукливаются в конце весны. Вылет мух происходит в мае или июне. Самки откладывают яйца под кожу на нижней стороне листьев. В одном листе можно встретить до 30 яиц. Вылупившиеся через 1-2 недели личинки младших возрастов выгрызают мякоть сверху листа небольшими пятнами, а старшие сплошь скелетируют листовую пластинку, оставляя при этом нетронутой лишь сеть жилок. Через 3-4 недели, спускаются в почву, где окукливаются. Второе поколение вредителя появляется в июле и августе. Самки откладывают яйца, вышедшие личинки зимуют.

Фото 5. Личинка вишневого слизистого пилильщика

Фото 6. Вишневый слизистый пилильщик – имаго

Вишневый долгоносик (Anthonomus rectirostris)

Отряд – Жесткокрылые (Coleoptera), семейство – Долгоносики (Curculionidae).

Жук размером от 5,5 до 10 мм золотисто-зеленого цвета с металлическим пурпурным оттенком. Половой диморфизм. У самцов в отличие от самок на боках переднегрудки расположены длинные, острые, направленные в стороны шипы. Яйцо удлиненное, овальное, белого цвета. Размер — 1-1,5 мм. Одна самка откладывает до 150 яиц. Личинка белая, согнутая дугообразно, с коричневой головой и бурыми ротовыми органами. Все тело усеяно редкими волосками рыжеватого оттенка. Длина — 2,5 мм. Куколка блестящая, белого цвета, сверху покрыта редкими рыжеватыми волосками.

Зимуют имаго. Начинают выходить после зимовки одновременно с набуханием почек. Массовый вылет совпадает с цветением косточковых плодовых культур. Взрослое насекомое можно встретить и в июле. Активный лет происходит в теплую и жаркую погоду. Повреждают почки, цветы, листья, молодые побеги и плоды. Спустя неделю самки начинают откладывать яйца. Самка выгрызает круглое отверстие в околоплоднике. Дно отверстия располагается на поверхности мягкой косточки. Здесь самка формирует просторное углубление, куда и откладывается одно яйцо. После этого самка вишневого долгоносика выгрызает около отверстия канавку кольцеобразной формы, оставляя при этом нетронутым кольцо мякоти. Части мякоти, извлеченные из канавки, идут на изготовление пористой пробки для заполнения канала. Это приспособление позволяет воздуху проходить внутрь плода к яйцу и одновременно препятствует зарастанию канала. Личинка выходит из яйца и проникает вглубь косточки, где питается ее содержимым. Закончив питание, она покидает плод и уходит в почву для окукливания.

Фото 7. Вишневый долгоносик

Плодовая казарка (Rhynchites bacchus)

Отряд – Жесткокрылые (Coleoptera), семейство – Долгоносики (Curculionidae).

Жук золотисто-медно-красного или пурпурного цвета. Наблюдается половой диморфизм. Самки крупнее самцов. Яйцо эллипсоидальной формы, водянисто-белое, длина – 1 мм. Личинка морщинистая, толстая, белая, без ног, слегка изогнута, с маленькой головкой коричневого цвета. Длина – 5–9 мм. Ширина – 2,5–4 мм. Куколка белого цвета.

Зимуют имаго в почве. Весной выходят с мест зимовки во время набухания почек. Взрослые насекомые сразу начинают питаться почками, выгрызая их содержимое. Позднее они питаются листьями, зелеными побегами, розетками бутонов и цветков, завязями, плодами. Самки выгрызают в плодах глубокие ямки, на дно которых и укладываются яйца – по одному на каждую ямку. Одна особь может отложить до 200 яиц. Закончив кладку в один плод, самка перегрызает его плодовую ножку. Плод падает на землю и загнивает. Личинки питаются гнилыми плодами, затем уходят в почву на глубину 10–15 см, устраивают себе земляные камеры размером с горошину и окукливаются. Имаго выходят из почвы в конце июля – начале августа. Они сразу залезают на деревья, где до поздней осени питаются плодами, почками и зелеными побегами. На зиму казарки уходят в землю.

Фото 8. Плодовая казарка

Красный плодовый клещ (Panonychus ulmi)

Отряд — Акариформные клещи (Acariformes), семейство — Паутинные клещи (Tetranychidae).

Самка длиной 0,3—0,4 мм, ярко-красная; самец около 0,3 мм, оранжево-красный.

Зимуют яйца на коре веток, в развилках ветвей. При большой численности, окрашенные в красный цвет, они заметны невооруженным глазом. Отрождение личинок наблюдается перед цветением и во время цветения. Личинки красного цвета, сосредотачиваются на молодых листьях, где и питаются. Через 2-3 недели появляются взрослые особи. Самки приступают к откладыванию яиц через 2-4 дня после отрождения. Плодовитость — 60-90 яиц, но период яйцекладки растянут. В августе появляются самки, откладывающие зимующие яйца до глубокой осени.

Фото 9. Красный плодовый клещ

Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae)

Отряд — Акариформные клещи (Acariformes), семейство — Паутинные клещи (Tetranychidae).

Самка овальной формы, длинной 0,5–0,6 мм. Самец меньше и значительно тоньше, имеет ромбовидное тело, около 0,4 мм в длину. Взрослые клещи зеленовато-жёлтого цвета, с парой тёмных пятен по бокам.

Зимующие самки ярко-красные или оранжевые. Личинки беловато-прозрачные, внешне похожи на взрослых, но в отличие от последних имеют три пары ног. Проходят 3 нимфальных возраста и превращаются в имаго.

Фото 10. Паутинный клещ

Материал подготовили:

Миляев А.И.

Специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Małgorzata Sekrecka, Alicja Maciesiak, Zofia Płuciennik

Вредные насекомые в современном саду вишни и меры борьбы с ними

Вишневым садам вредят множество насекомых: как питающихся специализированно – в основном на вишневых деревьях, так и повреждающих широких спектр плодовых культур.

Таблица 1

Типы и последствия повреждений отдельных вредителей вишни

| Вредитель |

Признаки повреждения |

Вредоносность |

Хрущ майский западный

(Melolontha melolontha) |

Личинки питаются корнями растений. Сильно поврежденные растения увядают и засыхают. Легко вырываются из почвы. Жуки скелетируют листья и повреждают плодовые почки. |

Увядание и отмирание растений, снижение урожайности и ухудшение качества плодов. |

Вишневая муха

(Rhagoletis cerasi) |

В основном повреждает раннеспелые сорта. Личинки развиваются в плодах, питаются их мякотью. Поврежденные плоды темнеют, загнивают и часто опадают. |

Вредоносность достигает 50–80 %. Такие плоды невозможно использовать ни в свежем виде, ни для консервации. |

| Плодовая муха (Rhagoletis cingulata) |

Моль вишневая побеговая

(Argyresthia ephippiella) |

Поврежденные плодовые почки часто отмирают. Нередко поврежденная плодовая почка дает соцветие, но бутоны не развиваются и усыхают. |

Вредоносность достигает 40-60%. |

Вишневая тля

(Myzus cerasi) |

Повреждает молодые листья. Рост центральной жилки приостанавливается, лист сморщивается по спирали или в поперечном направлении. Поврежденные побеги не растут, листья чернеют и засыхают. |

Повреждение тлей вызывает деформацию листьев и побегов. Это может привести к преждевременному опадению листьев. |

Вишневый долгоносик

(Anthonomus rectirostris) |

Жуки повреждают почки, листья, бутоны и завязи, выедая в них отверстия или ямки. Повреждения вишневым долгоносиком вызывают гниль плодов. |

Массовая вспышка размножения вишневого долгоносика приводит к повреждению плодов и гибели урожая. Вследствие потери листвы могут погибнуть и сами деревья. |

Вишневый слизистый пилильщик

(Caliroa limacina) |

Личинки младших возрастов выгрызают мякоть листа небольшими пятнами, старших — скелетируют листья, оставляя лишь сетку жилок. |

Скелетирование листьев личинками приводит к ослаблению деревьев и снижению урожайности. |

| Плодовая казарка (Rhynchites bacchus) |

Взрослые насекомые сразу начинают питаться почками, выгрызая их содержимое. Личинка питается только гнилыми плодами. Поврежденные бутоны усыхают и опадают. |

Вспышки размножений казарки могут привести к значительной потере урожая. Вредоносность может достигать 100 %. |

Паутинный клещ

(Tetranychus urticae) |

В период вегетации первоначально видны мелкие белые пятна, которые сливаются в более крупные. Поврежденные листья буреют, засыхают и опадают. На нижней стороне листа видны мелкие клещи. |

Наличие клеща в садах приводит к большим потерям урожая. |

| Клещ красный плодовый (Panonychus ulmi) |

На ветвях, стеблях, почках видны красные зимующие яйца. Весной они высасывают сок из зеленых частей растений. |

Наличие клеща в садах приводит к большим потерям урожая. |

| Клещ Фокё (Vasates fockeui) |

Клещи вызывают хлороз листовой пластинки. Листочки становятся серебристого цвета. |

При большой численности вредителя может произойти преждевременное опадение листьев. |

Фото 1 – Хрущ майский западный – один из основных вредителей в саду Таблица 2

Способы снижения численности вредителей в вишневом саду и их экономическое значение

| Вредитель |

Меры борьбы |

Экономическое значение |

| агротехнический/ биологический |

химический |

| Хрущ майский западный |

Такие мероприятия, как зяблевая вспашка, культивация, неблагоприятно влияют на развитие вредителя. |

Перед закладкой сада можно использовать хлорпирифос. Он ограничивает количество личинок в почве. |

Большое, особенно в интенсивных садах. |

Мухи:

вишневая

плодовая |

Применение паразитов куколок мух из семейства Ichneumonidae |

Опрыскивание инсектицидами не менее 2 раз. Первая обработка во время массового лета мух, вторая — во время откладки яиц. |

Большое, особенно в интенсивных садах. |

| Моль вишневая побеговая |

Создание благоприятных условий для паразитов куколок моли и птиц. |

Обработка инсектицидами в фазе бутонизации и начала распускания почек. |

Большое, необходимо регулярно бороться с вредителем. |

| Вишневая тля |

Применение хищников, таких как: божьи коровки, журчалки, стрекозы. |

Опрыскивание деревьев разрешенными препаратами на данной культуре. |

Большое. Особенно опасно, т к. тля является переносчиком различных вирусов. |

| Вишневый долгоносик |

Создание благоприятных условий для паразитов куколок, жуков и птиц. |

Опрыскивание препаратами после цветения. |

Большое, особенно в интенсивных садах. |

| Вишневый слизистый пилильщик |

Применение паразитов куколок и личинок пилильщика. |

Проводить обработку инсектицидами при достижении экономического порога вредоносности. |

Незначительное. |

| Казарка |

Паразиты личинок, куколок, жуков и птиц снижают численность вредителя. |

Опрыскивание инсектицидом после цветения. |

Большое, особенно в интенсивных садах. |

| Клещи |

-Применение хищного клеща из сем.Phytoseiidae.

-Завозить и высаживать здоровый посадочный материал. |

Необходимо проводить опрыскивание деревьев ранней весной, когда вредители начинают выходить с мест зимовки и питаться. Опрыскивание необходимо, повторить 2-3 раза. |

Большое, необходимо регулярно бороться с вредителем |

Фото 2 – Личинка вишневой мухи, повреждающая плод Экономические пороги вредоносности вредителей вишни

Для определения наличия вредителя проводятся исследования на случайно выбранных деревьях (ветви, листья, соцветия) по диагонали. Чтобы обнаружить присутствие таких вредителей как клещи, необходимо воспользоваться полевым микроскопом. Для определения наличия более крупных вредителей применяют метод визуального осмотра насаждений. Когда это невозможно, необходимо собрать соответствующее количество соцветий, листьев или побегов и в лаборатории провести анализ на наличие вредителей и их ЭПВ.

Экономические пороги вредоносности (ЭПВ) — это плотность популяции вредного организма, при которой экономически выгодно применять пестицид, т.е. затраты по применению окупаются прибылью от сохранённого урожая. В этом случае повышается рентабельность выращивания культуры.

Фото 3 – Личинки вишневого слизистого пилильщика, повреждающие лист Таблица 3

Сроки и методы осмотра деревьев вишни; экономические пороги вредоносности.

| Вредитель |

Сроки осмотра |

Метод осмотра |

Экономический порог вредоносности |

| Хрущ майский западный (личинки до основания сада) |

Весной –в конце апреля, летом – в конце августа |

Проверить на наличие личинок вредителя образцы почвы, взятые на плантации из 32 ям, размером 25×25×30 см. |

1 личинка на 2 м2 площади поля |

| Вишневая тля |

Апрель — июль |

Визуальный осмотр 50 деревьев каждые 2 недели на наличие колоний тли. |

1 дерево, заселенное колониями тли |

| Моль вишневая побеговая |

Весенний осмотр деревьев (трещины коры, сухие ветви) на наличие куколок вредителя |

Визуальный осмотр 20 почек с 10 случайно выбранных деревьев (всего 200) на наличие гусениц. |

10 почек с гусеницами. |

| Период цветения |

Визуальный осмотр 20 цветущих розеток с 10 случайно выбранных деревьев (всего 200) на наличие повреждений. |

20-30 поврежденных цветков. |

| Вишневый слизистый пилильщик |

Июнь — август |

Визуальный осмотр 10 листьев с 20 случайно выбранных деревьев каждые 14 дней. |

40 личинок на 200 листьев. |

| Вишневый долгоносик |

Конец цветения. |

Визуальный осмотр 35 случайно выбранных деревьев (по одной ветке с дерева). |

5 жуков на 35 веток |

| Казарка |

После цветения |

Визуальный осмотр 35 случайно выбранных деревьев (по одной ветви с дерева). |

— |

| Мухи |

С конца мая до первой декады июля. |

Развесить желтые липкие ловушки, проверять 2 раза в неделю. |

2 мухи на 1 ловушку |

| Паутинный клещ |

Период покоя |

Визуальный осмотр 40 деревьев на наличие зимующих яиц |

Определяют по 5-ти балльной шкале:

0 – нет яиц;

1 – очень мало (одиночные яйца);

2 – умеренное количество яиц (группа яиц имеющих диаметр около 0,5 см.);

3 – много яиц (группа яиц, имеющая диаметр от 0,5 до 1 см);

4 – очень много яиц (красные пятна с диаметром более 1см.)

0 и 1- не бороться до цветения,

2 – осмотр в период бутонизации,

3,4 – опрыскивание перед цветением |

Паутинный клещ

Клещ красный плодовый |

Июнь — июль |

Визуальный осмотр 5 листьев с 40 случайно выбранных деревьев |

Более 10 клещей на 1 листе |

Фото 4 — Повреждения плодов вишневым долгоносиком Сохранение насекомых-опылителей

Неправильное использование инсектицидов, акарицидов и, в меньшей степени, фунгицидов может привести к массовой гибели насекомых-опылителей. Средства защиты растений по способу проникновения в организм насекомого и характеру действия подразделяются на кишечные и контактные. В полевых условиях, наиболее распространенной причиной отравления пчел является непосредственный контакт с растением. Массовое отравление происходит после того как деревья обработали пестицидами. Пчелы собирают пыльцу, нектар и несут в улей. Вследствие этого может быть отравлена вся пчелиная семья и мед, производимый ею.

Фото 5 — Пчелы – важнейшие опылители плодовых деревьев в саду Для предотвращения гибели пчел необходимо следовать некоторым основным правилам:

- применять пестициды только в случае необходимости;

- применять разрешенные средства защиты на данной культуре;

- использовать препарат, строго следуя инструкции, указанной на нем;

- не использовать препарат без рекомендуемых дозировок;

- необходимо правильно выбрать сроки и дозы применения средств защиты растений;

- не использовать средств защиты на растениях, покрытых падью;

- не использовать пестициды (в основном инсектициды) во время цветения культуры, при необходимости, опрыскивание должно быть сделано вечером после облета пчел;

- опрыскивание культур средствами защиты растений необходимо выполнять аккуратно, чтобы рабочая жидкость не попадала на соседние культуры;

Защита полезной энтомофауны

Для поддержания или увеличения присутствия полезных организмов на данной культуре необходимо:

- применение селективных или частично селективных пестицидов для полезных насекомых;

- увеличить биоразнообразие сельскохозяйственных культур;

В биологической борьбе с растительноядными клещами хорошие результаты дает применение хищных клещей из сем. Phytoseiidae.

Фото 6 — Хищный клещ Фитосейулюс Из многочисленных видов, встречающихся в природе, хищных клещей разводят в лаборатории. Применение энтомофагов на плантациях может значительно сократить численность вредителей.

Таблица 4

Характеристика полезных (хищных) энтомофагов при разработке систем защиты вишни от вредителей

| Энтомофаги |

Примеры видов энтомофагов |

Основные источники пищи |

Божьи коровки

(сем. Coccinellidae) |

Семиточечная божья коровка

Двухточечная божья коровка |

тли, паутинный клещ, личинки бабочек и мух |

Златоглазки

(сем. Сhrysopidae) |

Златоглазка обыкновенная |

тли, мелкие гусеницы бабочек |

Мягкотелки

(сем. Cantharidae) |

Мягкотелка кроваво-красная(пожарник) |

тли, мелкие личинки жуков, мух и других насекомых |

Журчалки

(сем. Syrphidae) |

Журчалка полосатая |

тли, трипсы |

Стафилиниды

(сем. Staphylinidae) |

Алеохара двуполосая |

уничтожают яйца и личинки младших возрастов |

Уховертки

(сем. Dermaptera) |

Уховертка обыкновенная |

тли, мелкие насекомые и их яйца |

Хищные клещи

(сем.Рhуtoseiidae) |

Фитосейулюс |

паутинный клещ, трипсы |

С днем рождения!

И от всей души желает счастья, здоровья, семейного благополучия и процветания, а также больших творческих успехов во всех делах и начинаниях!

Материал подготовила:

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

Основные вредители персика:

- Восточная плодожорка

- Тля

- Щитовки

- Минирующая моль

- Сливовая плодожорка

Восточная плодожорка Восточная плодожорка – небольшая бабочка, использует персик для питания своего потомства и зимовки. Гусеницы плодожорки поедают молодые побеги. Взрослые особи питаются неокрепшими косточками плодов. Насекомые зимуют в коконах в трещинах коры, поврежденных побегах и под опавшими листьями вблизи дерева.

Тля Тля (особенно опасна для деревьев черная персиковая тля). Они обильно заселяют зеленые части растений и питаются его соком.

Щитовки Щитовки. Это вредители коры персика. Насекомое откладывает яйца в коре дерева осенью. После зимовки вылупившиеся гусеницы интенсивно питаются, присасываясь к побегам. Для безопасности они закрываются щитком. Вредители персика не только разрушают кору (устраивая гнезда для будущего потомства), но и высасывают сок из растений.

Минирующая моль Минирующая моль. Очень мелкая бабочка, повреждающая листья многих видов плодовых культур, в том числе и персика. Бабочки минирующей моли и их куколки зимуют в трещинах коры, в верхних слоях почвы и под опавшими листьями. Весной каждая бабочка откладывает около 90 яиц. Яйца расположены с тыльной стороны распускающихся листьев. Молодые гусеницы выедают в мякоти листьев мины. Примечательно, что при этом не повреждается кожица листовой пластины. Таим образом, мины — это извилистые ходы, проделанные гусеницами в мякоти листа. Окукливание происходит в паутинных коконах на нижней стороне листа. В качестве мер профилактики повреждения минирующей молью плодовых культур следует собирать и утилизировать опавшие листья. Учитывая, что гусеницы и бабочки зимуют в почве, то механическая обработка почвы в междурядьях и приствольных полосах также дает неплохие результаты в борьбе с молью.

Сливовая плодожорка Сливовая плодожорка. Не смотря на свое название, эта бабочка с не меньшим удовольствием поражает не только сливу, но и персик, алычу, терн, абрикос и многие другие плодовые культуры, включая сочные плоды персика. Бабочка сливовой плодожорки имеет размах крыльев до двух сантиметров. Окрас ее в основном в серо-коричневых тонах. Гусеницы же этого вредителя имеют розовое тельце и коричневую голову. В длину они достигают 15 мм. Плодожорка зимует в коконах из паутины, в трещинах коры. Поврежденные сливовой плодожоркой плоды прекращают свой рост и опадают зачастую еще зелеными. В качестве борьбы с бабочками и гусеницами сливовой плодожорки эффективно опрыскивание такими инсектицидами, как карбофос, метафос, дурсбан, антио и прочими. Обработку персиковых деревьев проводят трижды с периодичностью 15 дней.

Основные болезни персика:

- Клястероспориоз

- Курчавость листьев

- Мучнистая роса

- Монилиоз

Клястероспориоз. Одно из наиболее распространенных вредоносных грибных заболеваний нектарина и персика. Возбудитель болезни способен поражать все надземные органы растений нектарина и персика: листья, побеги, цветковые почки, цветки и плоды. Заболевание проявляется на листьях в виде светло-коричневых пятен с красно-бурой или малиновой каймой. Пораженные грибом ткани листа отмирают, подсыхают и выпадают, образуя отверстия, из-за чего болезнь называют еще дырчатой пятнистостью листьев. На коре молодых побегов однолетнего прироста образуются вначале округлые оранжевые лакированные пятна. Пятна вытягиваются в длину продольно волокнам побега, кора на побегах растрескивается, затем на них образуются трещины, которые иногда захватывают камбиальный слой. Из трещин выделяется желтая камедь. Пораженные побеги отмирают. На старых скелетных ветвях гриб вызывает появление галлов и глубоких трещин. Пораженные ветви усыхают.

Клястероспориоз на листьях»

|

Клястероспориоз на коре

|

Курчавость листьев персика Курчавость листьев персика. По своей вредоносности и распространению занимает одно из первых мест в списке заболеваний. Массовое развитие болезни происходит в годы с затяжной сырой весной. Болезнь поражает листья и побеги, обнаруживается уже в начале вегетации. Плоды, развивающиеся на пораженных курчавостью двухлетних побегах, опадают.

Пораженные курчавостью листья и побеги нектарина и персика целесообразно срезать и сжигать до начала спороношения, подбирать для возделывания сорта, обладающие повышенной устойчивостью к заболеванию. После сбора урожая в период листопада (октябрь — ноябрь) до затяжных дождей на персике и нектарине проводят «голубое опрыскивание» медьсодержащими препаратами (хлорокись меди, 90% с. п. или метеор, 70% с. п.). Весной опрыскивают дважды: первый раз — медьсодержащими препаратами в фенофазе выдвижения листьев и бутонов у вегетативных и цветковых почек персика и нектарина, а второй раз — примерно через 7—10 дней после первого опрыскивания в фазе розового бутона у нектарина и персика (у 10—15% цветковых почек). Хорошие результаты в этот период дает применение препаратов хорус, скор с добавлением делана 70% в. г.

Мучнистая роса. Одно из наиболее серьезных болезней косточковых плодовых пород. Поражает листья, побеги, а у растений персика и нектарина, в том числе и плоды.

Признак заболевания — образование белого войлочного налета на плодах (занимает более 2/3 поверхности), листьях и верхней части побегов текущего года вегетации. Развитие болезни происходит преимущественно на нижней стороне листьев. Пораженные побеги отстают в росте, деформируются, часть их отмирает. Первые признаки мучнистой росы обнаруживаются в начале или в середине мая (реже в конце апреля), сначала на побегах и листьях, а затем на плодах. Максимального развития болезнь достигает в середине лета, в жару. Наиболее благоприятным для развития заболевания является период, когда после выпадения осадков наступает сухая и жаркая погода.

В борьбе с мучнистой росой на растениях нектарина и персика важны осенняя или ранневесенняя обрезка пораженных побегов — источника первичной инфекции — и их уничтожение, а также тщательный сбор и уничтожение опавших листьев и плодов при перекопке полос и приствольных кругов. Основные защитные мероприятия в борьбе с мучнистой росой проводят в фенофазе «конец цветения» препаратами топаз или топсин М. При опрыскивании растений нектарина и персика препаратами против мучнистой росы целесообразно одновременно обработать деревья и инсектицидами против различных видов тлей, а также долгоносиков (казарки , букарки и др.), если препараты будут совместимы.

Мучнистая роса на листьях

Мучнистая роса на плодах

Монилиоз косточковых (серая плодовая гниль). Самое распространенное и вредоносное заболевание. При распространении инфекции в течение лета усыхают побеги и даже отдельные ветви. На плодах поражение начинается с темного пятна, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. Мякоть больного плода приобретает бурый оттенок. Гнилые плоды сморщиваются и засыхают. Заражение плодов может произойти при соприкосновении больного и здорового. Поэтому нужно проводить прореживание завязей, когда они достигают размеров грецкого ореха (после осыпания плодов в июне).

Поврежденные побеги и плоды уничтожают, проводят омолаживающую обрезку. Первая обработка против монилиоза направлена на предупреждение заболевания и проводится перед цветением в фенофазе «розовый бутон» с применением препарата хорус, вторая — после цветения (по первым повреждениям почковым долгоносиком) с использованием препарата топаз и третья — по повреждениям восточной плодожоркой препаратом топсин.

Монилиоз на плодах персика

Поражение листьев монилиозом

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Рябушкин Юрий Борисович

д.с.-х. н, профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала Marcin Oleszczak

Факторы, влияющие на степень оржавленности плодов яблони. Причины появления различных типов пятнистостей на листьях

Сложившиеся весной 2013 года погодные условия с сильной засухой в течение первых 6 недель после цветения яблони, оказали существенное влияние на возникновение оржавленности на плодах сортов Голден Делишес, Гала и Аэлис. Кроме того, в некоторых садах отмечался преждевременный листопад, особенно у сорта Голден Делишес.

Причины возникновения оржавленности плодов

Такое явление возникает в результате повреждения клеток кожицы (эпидермиса) под воздействием внешних факторов. Это результат естественного процесса опробковения тканей в местах повреждения клеток кожицы. Они могут быть в виде редкой или сплошной сетки, а также в виде непрерывных точек. Часто оржавленность проявляется только в углублении поверхности плодов – в воронке. Иногда она бывает настолько сильной, что покрывает плод практически целиком, сдерживает рост плодов и приводит к их растрескиванию. Степень повреждения оржавленностью генетически обусловлена и проявляется у разных сортов по-разному.

Примером сортов, плоды которых легко подвергаются отржавленности, является Голден Делишес, в то время как у сортов Эльстар, Гала и Чемпион она проявляется в меньшей степени. У сорта Эльстар оржавленность, как правило, равномерная, а у сорта Гала, очаговая. К третьей группе относятся сорта, плоды которых покрываются бурой сетью в результате поражения растений мучнистой росой (Айдаред, Кортланд, Пауларед) или в результате повреждений плодов (Джонаголд и Рубин).

Проявление мучнистой росы на молодых листьях яблони

Следует отметить, что на дереве не все яблоки поражаются оржавленностью в одинаковой степени. Больше других заболевание проявляется у самых красивых плодов, являющихся наиболее уязвимыми к изменениям погоды, мороза или града, расположенных на периферии кроны. Неравномерное побурение яблок может быть связано и со сроками цветения. Обычно оржавленность проявляется на ранней стадии роста плодов, в течение 30-40 дней после цветения, но наибольшая восприимчивость к данному заболеванию проявляется в первые 2-3 недели после цветения.

Оржавленность на плодах груши Конференция

Оценка устойчивости к появлению оржавленности груши сорта Конференция показала, что период побурения плодов данной культуры более продолжительный, чем плодов яблони и может занять до трех месяцев после цветения. В это время быстро увеличивается размер плодов, а тонкий слой кутикулы сдерживает образование пятен.

Часто причиной оржавленности являются нарушения в синтезе эндогенных гиббереллинов. Яблоки с небольшим количеством семян (следовательно, производящих мало гиббереллинов), легче подвержены этому явлению. В свою очередь, деревья, растущие на склонах, в условиях высокой степенью инсоляции, дают менее оржавленные плоды, потому, что они производят больше гиббереллинов. Среди климатических факторов, благоприятствующих появлению сети на плодах, главными являются высокая влажность и осадки. Даже одна капля жидкости при температуре выше 0°С в условиях высокой активности микроорганизмов будет благоприятна для появления оржавленности. Низкая температура весной или ранней осенью приводит к повреждению проводящих тканей почек, ухудшая снабжение будущего плода водой, что также способствует его побурению.

Сетка на плодах сорта Голден Делишес

На тяжелых глинистых почвах, с высоким уровнем грунтовых вод, яблоки страдают от оржавленности в большей степени. Это явление наблюдается также там, где сад удобряли высокими дозами азота, что вызывает быстрый рост клеток плодов, имеющих нежную кожицу. Побурение сдерживают высокие дозы фосфорно-калийных удобрений, содержащих бор, а также орошение садов. В наибольшей степени плоды покрываются ржавой сеткой в условиях засухи в течение шести недель после цветения.

Сетка на плодах яблони вследствие поражения мучнистой росой

Если проанализировать погодные условия 2013 года с 16 мая до конца июня, (период активного деления клеток и роста завязей), причины оржавленности плодов у определенных сортов яблони становятся ясны: большое количество осадков, быстрая перемена погоды, колебания температуры и интенсивная защита яблони от парши. В отличие, от сортов яблони, неустойчивых к мучнистой росе (например, Айдаред), появление «сетки» на плодах является основным следствием данной болезни.

Некротическая пятнистость листьев

Данный тип пятнистости является следствием грибковых болезней (некротические пятна на листьях и мелкие темные пятна по краям), признаки которых должны своевременно выявляться. В публикациях, посвященных этому вопросу, есть информация о влиянии различных условий (стрессов и осадков после жаркого засушливого периода) на ее возникновение. Такие условия, в основном складываются в июле и августе. Пятнистость может возникать и в результате физиологических отклонений — в условиях дефицита магния и, судя по некоторым публикациям, может быть связана с недостатком в листьях марганца и цинка. В климатических условиях Центральной России физиологическая основа заболевания практически не встречается. Основными факторами, как правило, является плохая погода, сильное понижение температуры и затяжные дожди. В интернете можно найти информацию о затоплении корневой системы как причине некротической пятнистости листьев. Такие условия вызывают стресс у растений и связанные с ним гормональные нарушения — появление этилена или АБК (гормона старения растений). На все вышеперечисленное могут накладываться дефицит магния и цинка в почве (сильный дождь приводит к выщелачиванию магния, а появление большого количества марганца — конкурента двухвалентных ионов, особенно магния, вызывает и дефицит цинка). Наблюдения показали, что применение внекорневой подкормки магнием в сочетании с низкими дозами цинка (Zn однократно 40-50 г/га) снижает частоту некротической пятнистости листьев. В садах, где проводились наблюдения, устранены (или сведены к минимуму) признаки заболевания за счет использования подкормок марганцем. Это заключение основано на анализе содержания марганца в почвах и наблюдениях за ходом погодных условий, включая, в частности наличие обильных осадков в течение последних двух лет. Несомненно, для снижения заболевания полезна роль цинка, выступающего в качестве элемента, ответственного за синтез предшественника ауксина.

Бурая пятнистость на листьях яблони

Альтернариоз на яблоне

Другим заболеванием, к которому потенциально или теоретически можно отнести такие признаки, как гнили и преждевременный листопад, является альтернариоз (Alternaria alternata). Поражения, вызванные этим возбудителем, может появиться на листьях яблони весной или в начале лета. Некротические пятна диаметром от 1,5 мм до 5 мм бывают коричневого или черно-коричневого цвета. Граница пятна бывает черная и фиолетовая. Они могут соединяться друг с другом и со временем темнеют, приобретая определенный рисунок под названием «глаз лягушки».

Проявление альтернариоза на листьях яблони (фото: Агротех-Гарант)

Следствием появления пятен является преждевременное опадение листьев. Симптомы болезни могут проявляться и на плодах в виде пятен, похожих на пятна подкожной горькой ямчатости. Однако эти признаки проявляются относительно редко, чаще просто происходит преждевременный листопад. Грибок зимует в виде мицелия на опавших листьях. Распространение гриба может происходить даже через месяц после листопада. Заражение может произойти и через несколько часов при температуре от 21°С до 27°С и наличия на листьях капельно-жидкой влаги. Оптимальная температура для развития болезни 25°С. Пятна обычно появляются через два дня после заражения. По мере развития болезни производится большое количество веществ, являющихся токсичными для восприимчивых сортов, и приводят к дефолиации. Особенно часто и с большой интенсивностью повреждаются два наиболее чувствительных сорта Голден Делишес и Империя. Развитию болезни и дефолиации побегов также способствует наличие многочисленных клещей и их повреждения.

В отличие от описанных пятен, на листьях яблони могут присутствовать небольшие, нерегулярные, овальные, некротические пятна, диаметром 6 мм, сначала они светло-коричневые с более темным контуром, позже серо-белые. На пятнах появляются черные точки — пикниды грибка.

Другие потенциальные вредители

Пятна на листьях и плодах могут быть вызваны грибком Mycosphaerella. Подобные признаки проявления может давать и Sphaeropsis malorum. Считается, что к пятнистости листьев также могут привести бактерии, а именно Pseudomonas syringae ру. Papulans. На листьях болезнь проявляется в виде небольших темно-коричневых пятен. В этом сезоне на листьях сорта Голден Делишес замечены крошечные пятнышки, с тонкой окантовкой, характерной для Pseudomonas.

Трудно сказать, влияние каких возбудителей вызвало опадение листьев у этого сорта, так как нельзя говорить о причине заболевания, фактически не определив присутствия на листьях конкретного возбудителя болезни в виде бактериальных клеток, гиф гриба, спор или плодовых тел.

Качественные плоды сорта Голден Делишес, выращенные в интенсивном саду

При диагностике следует иметь в виду, что разные возбудители могут вызвать сходные признаки проявления болезни, ровно как и проявление одного и того же заболевания может меняться.

Предварительные результаты доказывают возможность совместного присутствия на листьях некротических пятен, вызванных Alternaria и Pseudomonas.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

Жолобицкая Ю.А.

Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Hanna Bryk

Болезни яблок при хранении

Болезни физиологического происхождения

При хранении яблок возникают болезни физиологического и грибкового происхождения, которые приводят к большим потерям урожая.

Таблица 1.

Причины появления и признаки проявления наиболее важных болезней физиологического происхождения яблок при хранении

| Болезнь |

Признаки проявления |

Причины появления |

Горькая ямчатость

(Подкожная пятнистость) |

Сначала на плодах появляются зеленоватые пятна, диаметром около 3 мм. Со временем они буреют или приобретают коричневый, темно-красный, темно-зеленый цвет. Пятна высыхают и становятся губчатыми. Мякоть плодов, пораженных подкожной пятнистостью, приобретает ржавый цвет, меняет плотность. Бывает, что снаружи пятен мало, а внутри плод поражен полностью. |

Дефицит кальция в плодах, слишком высокое соотношение К: Са. |

| Физиологический распад мякоти |

При распаде мякоть плода становится рыхлой, теряет свою консистенцию. При прогрессировании заболевания кожица лопается вместе с мякотью, вплоть до сердцевины плода. |

Поздний срок съёма плодов.

Высокие дозы азотных удобрений.

Низкое содержание кальция в почве. |

| Стекловидность плодов. |

Вокруг семенной камеры мякоть буреет, остальная часть плода остается здоровой. При прогрессировании болезни побурение может проникать в семенную камеру. Внешний вид больного плода ничем не отличается от здорового. |

Сильные дожди или поздний полив перед созреванием плодов.

Высокая температура, слишком низкие температуры и плохая вентиляция при хранении.

Продолжительное хранение. |

| Пятнистость Джонатана |

Сначала появляются пятна мелкого размера, затем они становятся больше и приобретают черный или бурый цвет. В последующем они могут сливаться. Мякоть темнеет, приобретает пористую консистенцию. |

Высокая температура при хранении, слишком большой размер плодов, поздний сбор плодов и опоздание с закладкой на хранение. |

|

|

|

Фото 1. Горькая ямчатость плодов Одним из наиболее важных факторов возникновения физиологических болезней является низкое содержание кальция в плодах. Для того чтобы избежать появления болезней необходимо увеличить количество этого элемента в плодах путем подкормок деревьев. Также следует соблюдать сроки сбора урожая и условия хранения плодов.

Болезни грибкового происхождения

Таблица 2

Признаки проявления и вредоносность наиболее распространенных грибковых болезней

| Болезнь |

Признаки проявления |

Вредоносность |

Горькая гниль

(Pezicula spp.) |

На плодах появляются яркие четко очерченные коричневые пятна. На пораженных участках яблока созревают споры, и плод становится горьким. |

Гниение плодов |

Серая гниль

(Botrytis cinerea) |

Развитие болезни начинается с небольшого бурого гнилостного пятна, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. На поверхности гнилого плода образуются мелкие скопления спороносов, от 0,5 до 1,5 мм в диаметре, серого цвета, беспорядочно расположенные. Пораженные плоды сморщиваются, засыхают (мумифицируются), падают на землю или остаются висеть на дереве. Иногда плод, пораженный серой гнилью, приобретает сизоватый оттенок. |

Гниение плодов. |

Плодовая гниль(монилиоз)

(Monilinia fructigena) |

Плодовая гниль начинается с небольшого бурого пятна, постепенно разрастающегося и охватывающего весь плод. Мякоть плода буреет, размягчается, становится губчатой. На поверхности загнившего участка начинается спороношение гриба в виде желтовато-серых подушечек, расположенных концентрическими кругами вокруг места, куда проникла инфекция. |

Гниение плодов. |

Пенициллезная, или голубая гниль (мокрая гниль)

(Penicillium expansum) |

Проявляется сначала появлением на плодах белой плесени, а затем эта плесень меняет свой окрас на голубоватый или зеленоватый. При съеме плодов мы можем обнаружить на яблоках мягкие водянистые пятна светло – коричневого цвета и неприятного запаха. |

Гниение плодов. Характерный запах при гниении поглощается здоровыми плодами. Яблоки даже с маленькими вкраплениями гниения содержат вредные для здоровья вещества. |

Мягкая гниль

(Mucor spp., Rhizopus spp.) |

Заражение плодов происходит после их съема. Часть плода, что гниет, бледно-желтоватая и очень мягкая на ощупь. Через некоторое время после заражения на плоде появляются синеватые подушечки спор гриба. |

Гниение плодов. Поражение здоровых плодов. |

Фото 2. Серая гниль плодов яблони Таблица 3.

Источники инфекции и сроки поражения плодов яблони болезнями

| Болезнь |

Источник инфекции |

Сроки поражения плодов |

| Горькая гниль |

Зараженные плоды. |

Поражаются плоды в период 4-6 недель до сбора урожая. |

| Серая гниль |

Зараженная почва, растительные остатки, сорняки. |

Поражаются плоды в период до и во время сбора урожая, а также при хранении. |

| Плодовая гниль (монилиоз) |

Зараженные побеги, мумифицированные плоды, гниющие яблоки на дереве. |

Инфекция поражает яблоки в предуборочный период. |

| Пенициллезная, или голубая гниль (мокрая гниль) |

Зараженная почва, растительные остатки, грязные плодовые контейнеры. |

Поражаются плоды во время сбора урожая в месте, где есть механические повреждения. |

| Мягкая гниль |

Почва в саду, растительные остатки, грязные плодовые контейнеры. |

Поражаются плоды во время сбора урожая в месте, где есть механические повреждения. |

Фото 3. Плодовая гниль (монилиоз) яблок Для борьбы с болезнями яблок при хранении необходимо применять различные приемы. Предпочтение отдается агротехническому и биологическому, но в крайних случаях применяют и химический метод.

Фото 4. Пенициллезная, или голубая гниль (мокрая гниль) плодов Чтобы избежать поражения плодов болезнями хранения важно соблюдать следующие условия:

- Для хранения следует использовать качественные плоды.

- Важно правильно устанавливать ящики с яблоками в камере, выдерживать соответствующее расстояние от стен и потолка камеры, что позволяет циркулировать воздуху во время хранения.

- Плоды после сбора как можно скорее должны быть охлаждены до температуры ниже 5°С. Если во время сбора урожая температура воздуха высокая, рекомендуется постепенное охлаждение плодов (в первый день до 10 ° С, во второй до 5 ° С).

Фото 5. Парша яблони Таблица 4.

Устойчивость сортов яблони к наиболее опасным болезням

| Группа сортов |

Горькая гниль |

Серая гниль |

| Устойчивые |

Брэберн, Энтерпрайз, Глостер, Гренни Смит, Айдаред, Рубинола |

|

| Среднеустойчивые |

Кортланд, Элиза, Фуджи, Джонаголд, Райка |

Элиза, Эльстар, Гала, Пинова, Кортланд |

| Неустойчивые |

Эльстар, Фридом, Гала, Голден Делишес, Голд Раш, Голдстар, Лигол, Пинк Леди, Пинова, Чемпион, Топаз |

Глостер, Лигол, Чемпион |

Фото 6. Мягкая гниль плодов Таблица 5.

Наиболее важные приемы защиты плодов от болезней

| Болезнь |

Приемы защиты |

| агротехнический, биологический |

химический |

| Горькая гниль |

Сбор и уничтожение пораженных плодов, своевременный сбор урожая, благоприятные условия хранения, термотерапия *. |

В зависимости от сорта и восприимчивости к погодным условиям до сбора урожая необходимо сделать 1-3 обработки. |

| Серая гниль |

Для предотвращения повреждения яблок — использование биологических препаратов в предуборочный период, своевременный сбор урожая, хорошая вентиляция хранилищ. |

В зависимости от погодных условий (дождь) и устойчивости сортов: 1-2 обработки во время цветения, 1-2 обработки до сбора урожая. |

| Плодовая гниль (монилиоз) |

Сбор и уничтожение мумифицированных и гниющих плодов, борьба с плодовыми вредителями биологическими препаратами в предуборочный период, предотвращение механических повреждений во время сбора урожая. |

Начиная с июня необходимо сделать 2-3 обработки через каждые 14 дней. |

| Мокрая гниль |

Использование биологических препаратов в предуборочный период, необходимо следить за чистотой контейнеров, коробок, хранилищ. |

Опрыскивание фунгицидами только до сбора урожая. |

| Мягкая гниль |

Сбор плодов без повреждений, следить за чистотой контейнеров, коробок, хранилищ. |

Опрыскивание фунгицидами только до сбора урожая. |

* Термотерапия — послеуборочная обработка яблок горячей водой. Практическое применение метода очень ограничено по причине отсутствия оборудования для его использования в более широком масштабе. Соответствующая температура воды 48-49 ° C и погружение плодов в воду не более 2 минут.

Материал подготовили:

Муханин И.В.

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Щекотова Л.А.

Кандидат биологических наук, научный консультант Ассоциации АСП-РУС

Данилова Т.А.

Специалист Ассоциации АСП-РУС, студентка МичГАУ

С использованием материала Anita Łukawska

Промышленное возделывание груши в саду интенсивного типа

Интенсивный сад груши во время цветения

Возделывание груши — это занятие для терпеливых, настойчивых и имеющих соответствующие профессиональные знания садоводов. Эта культура довольно требовательна к условиям возделывания, особенно чувствительна она к суровым климатическим условиям. Здесь хотелось бы немного рассказать о сортах и технологии, которые используют в европейских садах груши интенсивного типа.

Речь пойдет об одной семейной ферме площадью 38 га, из которых 24 га занимает груша, вишня — 2,5 га и 1,5 га — яблоня. Остальные площади — это пахотные земли.

Шпалерно-карликовый сад груши

На ферме выращивают как сорта летнего срока созревания, так и те, что пригодны для длительного хранения. Все это дает возможность реализовывать груши почти круглый год (в 2012 году последние груши продали в июне, а первый урожай собрали в августе). Высажено более 20 сортов, часть из которых до сих пор не приносят прибыли — доходы идут только на уплату налогов, хранение и реализацию плодов. Из летних сортов в саду возделывается Alfa (Альфа), Isolda (Изольда), Supertrevoux (почковая вариация сорта Trаwinka), Radana (Раданa), Margerita (Маргарита), Faworytka (Фаворитка) и Bonkreta Williamsa (Вильямс). Сорта, пригодные для длительного хранения: клон Конференции М 202, Ноябрьская, Черемшина и Лукашовка. На данный момент товарную продукцию получают от сортов груши Фаворитка, Конференция, Вильямс, Лукашовкa и Ноябрьская. Большинство сортов (в том числе во всех молодых насаждениях) растет на подвое Pigwa S1, меньшая часть — на груше кавказской. Для сорта Radana используется вставка Комисовки, иногда ту же вставку используют и для сорта Конференция. В обоих случаях подвой – Pigwa S1. Старейший сорт груши Вильямс растет на груше кавказской, в то время как для молодых посадок в качестве подвоя используют Комисовку.

Сорт груши Фаворитка

На всей площади сада смонтирована система фертигации, около 15 га насаждений закрыто противоградовой сетью с размером ячеек 3 мм х 7 мм. Сеть крепится на предварительно поставленных железобетонных столбах (для 2,02 га), а также на пропитанных деревянных столбах (4,05 га). На закладку сада были получены инвестиции, выделяемые в соответствии с Государственной программой 2007-2013 гг. «Модернизация сельскохозяйственного производства Польши». В этом году один квартал сада будет закрыт разными видами сети (кристаллические, черные с крученой мононитью и зебры), с тем чтобы оценить, какой тип из них наиболее подходит для груши в местных условиях. В период цветения деревьев в сад привозят опылителей — пчел, шмелей.

Удобрение сада

И.В. Муханин доктор с.-х. наук на промышленной плантации груши сорта Диколор

Плодовые и овощные культуры растут на почвах плодородных, суглинистых с сорбционным комплексом высокой пропускной способности. Осенью 2012 г. проводили известкование почвы. Использовали гашеную известь (500 кг/га). Прошлой осенью на поверхность приствольной гербицидной полосы внесли 300 кг/га калия (65%). Весной 2013 г. внесли основное комплексное гранулированное удобрение и подкормки — YaraMila Cropcare и Mikro 11-11-21 в количестве 200 кг/га. Кроме того, в некоторых хозяйствах было внесено в начале апреля удобрение YaraLivaTropicote (150 кг/га). Весной почву в приствольных полосах опрыскивали разлагающимся на свету раствором гербицида Humistarem, содержащим гуминовые кислоты (12%) и фульвокислоту (3%): 20 л/га растворяли в 250 л воды. В последующие дни тем же методом был внесен препарат Ultraferro, содержащий железо, которое необходимо плодам груши, в дозе 5 кг/га, растворенный также в 250 л воды. Основные условия внесения удобрений — это влажная почва и чистый опрыскиватель. После цветения деревьев через систему капельного подается еще одна доза Humistaru (10 л/га). Перед посадкой новых деревьев их корни должны быть обработаны Pralumusie. Препарат Гумистар (стимулятор роста корней) способствует удержанию влаги вокруг корней и питательных веществ, необходимых для развития корневой системы. По данным некоторых исследователей, он улучшает развитие деревьев в течение первых двух лет и сдерживает вторичный рост.

Интенсивный шпалерно-карликовый сад груши

Фертигация в интенсивном саду груши

Сад посажен одним массивом, поэтому один насос работает на всю систему фертигации, обеспечивая капельное орошение растений. Позже был установлен фильтр для удаления железа на водозаборе. Клапаны для отдельных модулей расположены в одном месте — в здании, которое является центром определения качества подаваемой воды, здесь устанавливаются фильтры, растворные баки для внесения удобрений и осуществляется контроль над всем процессом.

Определение количества потребляемой воды, времени на орошение, зависящее от производительности капельниц (литров в час), продолжительность цикла полива являются основной информацией для настройки и эксплуатации оборудования при внесении удобрений. Работа установки программируется на компьютере, и она автоматически включается и выключается. Оборудование в автоматическом режиме регулирует процесс подачи воды.

Система капельного орошения и фертигации грушевого сада

Фертигация груши проводится в соответствии с программой, разработанной фирмой Yara Poland, которая корректируется в зависимости от состава почвы (на основе регулярно проводимого анализа почвы), потребности деревьев, их состояния, климатических условий и ожидаемого урожая.

После сбора плодов для стимуляции развития генеративных почек, ускорения одревеснения побегов и сокращения распространения вредителей грушевого дерева, каждые семь дней проводят внекорневые подкормки нитратом калия. Причем, в раствор обычно добавляют цинко-бор.

Качественные плоды груши сорта Конференция

Защита грушевого сада от вредителей

Защита сада сводится, прежде всего, к борьбе с пятнистыми псиллидами — листоблошками, повреждающими грушу. Распространение этого насекомого следует регулярно контролировать. Он вызывает преждевременное опадение листьев и плодов. Обильно выделяемая питающимися нимфами падь и поселяющийся на ней сажистый грибок сплошным черным налетом покрывают листья, ветви и плоды. Поврежденные плоды приобретают уродливую форму и деревянистую консистенцию, делающую их непригодными для потребления.

Грушевая листоблошка – один из вредителей в грушевом саду

Весной, до распускания листьев, используют Фастак 100 КЭ.

Чтобы ограничить численность клещей некоторые садоводы прибегают к обработкам керосином. Он снижает также количество личинок медяницы. Использование серы для внекорневой подкормки груши в начале весны селективно срабатывает против медяницы. Перед цветением груши можно использовать каолин, а после цветения нужно провести химическую обработку. В 2013 г. для этого использовали Акарамик 018 КЭ. Специалисты по защите груши считают, что если не упустить появление на груше первого поколения псиллид, то численность последующих поколений хищных насекомых будет низкой.

Для обеспечения нормальной ростовой активности деревьев на один полив расходуют 500 л воды / га. Для защиты деревьев от вредителей на одно опрыскивание требуется 750-1000 л/га. Обработку растений можно проводить прицепным опрыскивателем Caffini.

Реализация плодов груши

Промышленный сорт груши Фаворитка

В последние годы успешно продаются сорта груши Фаворитка и Вильямс. Спрос формирует структуру насаждений в садоводческих хозяйствах, которая обеспечит непрерывную поставку плодов на рынок в течение года. Плоды для продажи выращивают в соответствии с требованиями потребителя.

Промышленный сорт груши — Вильямс

Материал подготовил:

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Ассоциация садоводов России приняла участие в IX Межрегиональной выставке «День садовода-2014»

С 4 по 6 сентября в городе Мичуринск прошла IX Межрегиональная выставка «День садовода-2014». Согласно программе мероприятия, в первый день состоялась Международная научно-практическая конференция «Научно-практические основы повышения эффективности садоводства для улучшения структуры питания населения экологически безопасной плодоовощной продукцией».

На остальные два дня была запланирована выставка продукции передовых садоводческих хозяйств России, где Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала приняла активное участие.

Фото 1 – Выставка плодовой продукции Ассоциации садоводов России. На фото: В.А. Бабаев, президент ассоциации плодоовощной и консервной промышленности агропромышленного комплекса «Агроконсервпром» (слева) и И.В. Муханин, президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, д. с.-х. н.

В этом году Ассоциация представляла более пятнадцати хозяйств, предоставивших образцы плодов, ягод, овощей и продуктов переработки. Это ЗАО «Сад-Гигант» (Краснодарский край), ЗАО «Корочанский плодопитомник» (Белгородская область), ООО «Федосеевские сады» (Белгородская область), ЗАО «Острогожсксадпитомник» (Воронежская область), ОАО «Плодопитомник «Жердевский» (Тамбовская область), ООО «Снежеток» (Тамбовская область), ООО «Логус-Агро» (Воронежская область), ООО «Тамбовские сады» (Тамбовская область), ООО «Авангард» (Рязанская область), ООО «УсАгро» (Липецкая область), КФХ Шубина Елена Алексеевна и др. АППЯПМ сердечно благодарит руководителей хозяйств за предоставленную продукцию, качество которой было высоко оценено как участниками выставки, так и представителями Минсельхоза и администрации области.

Фото 2 – Продукция ЗАО «Сад-Гигант» на выставке «День садовода-2014»

Современные технологии и новый сортимент позволяют получать качественные плоды ягодных культур в течение всего сезона. Продлить период плодоношения можно благодаря фотонетральным сортам земляники и малины, урожай с которых можно собирать до поздней осени. На выставке были представлены образцы ягод, выращенных в Липецкой области.

Фото 3 – Земляника сорта Линоса и малина сорта Полька, выращенные в КФХ Шубина Елена Алексеевна в Липецкой области

ООО «Логус-Агро» предоставили не только свежие овощи, но и продукты их переработки, а ООО «УсАгро» — квас, пиво, медовуху и газированные напитки собственного производства, которыми они охотно угощали всех участников выставки.

Фото 4 – Выставочная экспозиция Ассоциации садоводов России

На выставке можно было увидеть как привычные сорта яблони (Богатырь, Память Мичурина, Рубин, Вишневое), так и новые (Джемми, Озак Голд, Гала Шнига, Ренуар и др.). Также был представлен типичный сортимент южной зоны садоводства: Гала, Эльстар, Джонатан, Джонаголд, Пинова и т.д.

Фото 5 – Яблоки сорта Гала, выращенные в Белгородской области в ЗАО «Корочанский плодопитомник»

Требования современного рынка вносят свои коррективы в логистику продукции. Так, например, ягодные культуры должны иметь не только привлекательный товарный вид, но и быть упакованы в практичную, удобную и красивую тару.

Фото 6 – Качественные ягоды ремонтантной малины Полька, выращенной в ООО «Тамбовские сады» (Тамбовская область)

Сейчас имеется достаточно большой ассортимент упаковок для плодов и ягод – от пластиковых коробочек до картонных лотков. Причем, картон является экологичным материалом, не требующим специальной утилизации.

Фото 7 – Многообразие видов упаковки для ягод, представленных на выставке Ассоциации

Плоды и ягоды – ценный компонент в питании человека, и то, что мы можем выращивать собственные яблоки, качество которых ничуть не уступает зарубежным конкурентам, дает надежду на то, что, придя в супермаркет, мы будем покупать российскую витаминную продукцию, укрепляя свое здоровье и поддерживая отечественного производителя.

Члены АППЯПМ

Репяшник Виталий Васильевич

генеральный директор ООО «Аик-Агросистемс», г. Краснодар

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ