Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта mir-yagod.ru

Биологические особенности ирги, видовое разнообразие и основные элементы технологии возделывания

В США и Канаде первые промышленные посадки ирги появились еще в позапрошлом веке, ну а в нашей стране об этой полезной культуре знает далеко не каждый садовод. Ирга широко распространена в Южной Европе, Малой Азии, Северной Африке и на Кавказе. Собранные в кисти небольшие синевато-черные или красно-фиолетовые плоды отличаются особым «медовым» вкусом, что и определяет успех ирги у зарубежных, а также и у некоторых отечественных садоводов. Высокая степень неприхотливости данной культуры делает возможным ее применение в роли живой изгороди.

Фото № 1. Живые изгороди из ирги

Выбор участка под посадку ирги

Практически единственным требованием для хорошего развития растения является наличие солнечного света – в тени ирга хоть и растет, но дает плохой урожай. В выборе почв это полезное растение абсолютно неприхотливо, однако лучше всего оно себя чувствует на легких супесчаных, а также на рыхлых, удобренных перегноем почвах. Ирга с легкостью переносит любые морозы в зимний период, а вот в момент цветения она уязвима даже для легких весенних заморозков. Этому можно воспрепятствовать, организовывая задымление. Иргу часто располагают по периметру участка в качестве живой изгороди, защищающей от ветра и непогоды другие плодовые культуры. Имеет смысл использовать ее и для бордюрных посадок.

Подготовительные работы

Еще до посадки ирги на своем участке придется позаботиться о подготовке почвы. Опытные садоводы осенью под перекопку вносят минеральные и органические удобрения (20 г калийных удобрений и 8-10 кг навоза на 1 м²).

Способы размножения ирги

Иргу размножают делением куста, прививкой на рябину, зеленым черенкованием и посевом семян. Поскольку в нашем регионе пока недоступен весь спектр сортов, выведенных зарубежными селекционерами, нам приходится заботиться о размножении видов ирги, что делает оправданным использование именно последнего способа (семена сохраняют все видовые характеристики, но не передают особенности сорта). Семена извлекают лишь из полностью вызревших ягод – их отделяют, раздавив плоды на частом сите. Полученный посадочный материал промывают холодной водой, повторяя процедуру многократно (как результат в емкости остаются темные «наполненные» семена, а пустые удаляются в процессе замачивания и промывания). Их сушат пару часов и сразу высевают. Норма посева: на 1 погонный метр — 2 г семян. Наилучший период для посева – август-сентябрь. Глубина погружения семян в землю составляет 1.5-2 см. Весной появляются саженцы. С образованием 3-5 листьев их распикируют (прореживают и пересаживают «лишние» саженцы).

Выбор сорта ирги

Центром селекционной работы по выведению новых сортов ирги считается Канада. Именно там получены оригинальные сорта этого растения, дающие белые плоды. Широкое распространение получили крупноплодные, зимостойкие, насыщенно-сладкие и ароматные сорта. В нашем регионе такого изобилия пока не наблюдается – весь выбор сводится к видовому разнообразию этого растения. Наибольшее признание заслужили следующие виды ирги:

- Ирга канадская

- Ирга ольхолистная

- Ирга Ламарка

- Ирга кроваво-красная

- Ирга гладкая

Фото № 2. Ирга канадская Amelanchier canadensis

Фото № 3. Ирга ольхолистная Amelanchier alnifolia

Фото № 4. Ирга Ламарка Amelanchier lamarckii

Фото № 5. Ирга гладкая Amelanchier laevis

Посадка ирги

Взрослым кустам ирги необходима площадь 2.5-4 м². В живой изгороди их размещают на расстоянии 1.5-2 м. Сезон посадки – осень или весна. Предпочтительнее всего использовать 3-5-летние саженцы. Для них выкапывают ямы 60×60 см или 70×70 см, после чего каждую из них «заправляют» смесью из перегноя (10-15 кг), золы и верхнего плодородного слоя почвы (все тщательно перемешивают). Корневую шейку при посадке заглубляют на 5-7 см. Саженец обрезают примерно на треть, что способствует лучшей приживаемости и хорошему приросту.

Уход за иргой

Пока ветви на молодых саженцах еще гибкие, их обвязывают обручами из ивы или из других материалов. Из-за интенсивного выноса питательных веществ из почвы в период плодоношения, после его завершения иргу удобряют жидкими подкормками (раствором птичьего помета или коровяка). Также нелишним считается внесение перегноя в прикорневую зону. В сезон появления ягод иргу регулярно поливают (если отсутствуют естественные осадки). Обрезку кустов ирги делают после их вступления в плодоношение. Удаляют слабые и поломанные ветви, а также укорачивают излишне длинные побеги. Корневую поросль тоже удаляют, оставляя лишь самые сильные и удачно расположенные порослевые побеги. Высоту растения ограничивают до 2-2.5 м. Обрезке подвергают и боковые разветвления, что позволяет улучшить общую освещенность куста. Несмотря на сравнительно невысокую распространенность ирги в наших пределах, это растение вызывает к себе все больший интерес. Остается надеяться, что в ближайшем будущем ирга во всем многообразии сортов все же будет украшать собой наши сады.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта indasad.ru

Болезни крыжовника, основные признаки проявления и меры борьбы с ними

К болезням, наиболее часто поражающим кусты крыжовника, относят американскую мучнистую росу, антракноз, септориоз, бокальчатую и столбчатую ржавчины, краевой некроз листьев.

Американская мучнистая роса

Болезнь распространена практически повсеместно, возбудителем является грибок. Основные симптомы этой болезни начинают появляться уже весной, непосредственно после цветения, а затем наблюдаются как на листьях, так и на молодых побегах, черешках и ягодах. В отличие от смородины, у крыжовника сильнее поражаются ягоды, а не только плодовые веточки с плодоножками. Первоначально заболевшие органы растений покрываются рыхлым белым налетом, являющимся грибницей, затем он становится мучнистым, похожим на порошок, что уже говорит об образовании спор. Позднее он уплотняется до бурого войлока с небольшими черными точечками – плодовыми телами грибка.

Образование такого налета замедляет рост всего растения. Пораженные болезнью побеги становятся искривленными, с укороченными междоузлиями, а листья кажутся гофрированными, непривычно хрупкими и мелкими. Ягоды трескаются, осыпаются еще недозрелыми, как и больные листья.

При благоприятных погодных условиях мучнистая роса на крыжовнике способна развиваться все лето, пока происходит нарастание молодых листьев и побегов. За сезон гриб дает свыше десяти поколений спор, быстро вызывающих повторные заражения. Поэтому проводить обработки химическими препаратами приходится неоднократно.

Зимует возбудитель на опавших осенью ягодах, засохших листьях и побегах. По весне он заражает молодые листья. Добиться полного исчезновения этой болезни достаточно сложно, поэтому борьба должна быть направлена, в первую очередь, на профилактику заражения инфекцией.

Меры борьбы с мучнистой росой:

- использовать только проверенный, здоровый посадочный материал;

- ранней весной, не дожидаясь распускания почек, опрыскать кусты и почву под ними железным купоросом, растворяя 200 — 300 граммов на ведро — для устранения зимующей инфекции;

- для предохранения от заражения в период вегетации опрыскивать кусты кальцинированной содой с добавлением мыла – 50 граммов соды и такое же количество мыла на ведро воды; опрыскивать от 4 до 5 раз – до цветения, непосредственно после него, и еще дополнительно 2 — 3 раза с интервалами чуть больше недели;

- обработать кусты настоем, полученным из навозной жижи или мелкой сенной трухи – не менее трех раз за сезон; опрыскивать желательно вечером или в безветренную пасмурную погоду; чтобы приготовить настой надо одну часть коровяка или трухи залить тремя частями воды, настаивать не менее трех дней, а перед употреблением разбавить вдвое и процедить;

Фото № 1. Пораженные листья и ягоды крыжовника американской мучнистой росой

Антракноз

Эта болезнь встречается на крыжовнике повсеместно, начиная с центральных и заканчивая северными районами Нечерноземной зоны. Возбудитель ее – грибок, поражающий в основном листья, но возможно его появление и на черешках, а также молодых побегах и плодоножках. На ягодах антракноз встречается реже.

На зараженных листьях сначала появляются небольшие бурые пятнышки – не более миллиметра в диаметре. Потом размеры пятен увеличиваются, достигая 2,5 мм. Спустя какое-то время на них образуются блестящие черные бугорки. Когда погода влажная, ткань этих бугорков разрывается и выпускает наружу конидии гриба – белые слизистые крупинки. Распространяются эти конидии вместе с каплями воды, насекомыми, а также ветром. Если поражение достаточно сильное, пятна могут сливаться, а листовая пластинка – скручиваться краями наверх. В результате заболевший лист жухнет и опадает. Более восприимчивыми к болезни являются старые листья, из-за чего антракноз сначала появляется внизу.

Особый вред болезнь приносит на загущенных и недостаточно проветриваемых участках. Зимует этот грибок на опавших осенью листьях, вызывая первичное заражение весной.

Меры борьбы с антракнозом:

- приобретение для посадки здоровых чистосортных черенков;

- дезинфекция черенков до посадки с помощью раствора медного купороса – 10 граммов на литр воды;

- уничтожение пораженных опавших листьев;

- своевременное прореживание посадок и обеспечение их вентиляции;

- осенняя перекопка почвы под заболевшими кустами, и заделка верхнего ее слоя на глубину не менее 10 см;

- осенняя и весенняя обработка раствором медного купороса, как самих кустов, так и почвы под ними;

Фото № 2. Лист крыжовника, пораженный антракнозом

Септориоз

Проявляется эта болезнь в основном на стеблях, листьях и почках крыжовника, вызывая их массовое усыхание. Ягоды поражаются гораздо реже.

Вначале образуются мелкие красновато-коричневые пятна округлой или угловатой формы, которые ограничиваются прожилками листа. Потом центры пятен белеют, а на их краях появляется четкая бурая кайма. На следующей стадии в центре пятна видны мелкие черные точечки, являющиеся пикнидами грибка. Именно в них и развиваются конидии, обеспечивающие распространение болезни.

Первые симптомы могут появиться уже во второй половине мая, а наибольшего развития они достигают в середине лета. Способствует этому теплая и влажная погода, а также слишком густые посадки. Зимует грибок на зараженных стеблях и побегах.

Меры борьбы с септориозом:

Меры борьбы, в основном, такие же, как при заражении антракнозом. Дополнительно бывает полезно внести в почву микроудобрения, содержащие цинк, марганец, медь и бор – примерно по 6 граммов на 10 квадратных метров.

Фото № 3. Пораженные септориозом листья крыжовника

Бокальчатая и столбчатая ржавчина

Возбудителями и того, и другого заболевания является грибок. Но если бокальчатая ржавчина поражает почти все надземные органы крыжовника, то столбчатая – только листья.

Бокальчатая ржавчина характеризуется возникновением ярких желтых или оранжевых пятен. Проявляется лишь в первой половине вегетации, так как дает на крыжовнике только одно единственное поколение спор за все лето. Пораженные листья и ягоды деформируются и опадают. В дальнейшем болезнь переходит на осоку, на листьях которой возбудитель и зимует.

Меры борьбы с бокальчатой ржавчиной:

- уничтожение осоки вблизи посадок;

- дренирование переувлажненных участков;

- опрыскивание почек бордоской смесью.

Распространение столбчатой ржавчины, отличающейся образованием оранжевых порошащих подушечек на нижней стороне листа, связано с хвойными деревьями – соснами и кедрами. Именно на них развиваются споры, вызывающие первичное заражение крыжовника. Результатом болезни является преждевременный листопад, истощающий растения в момент закладки почек будущего урожая и вызывающий снижение зимостойкости.

Меры борьбы со столбчатой ржавчиной:

- посадка крыжовника вдали от хвойных растений;

- уничтожение опавших листьев и перекопка почвы;

- обработка кустов, как и при заболевании антракнозом.

Фото № 4. Пораженный бокальчатой ржавчиной лист крыжовника

Фото № 5. Пораженные ягоды крыжовника бокальчатой ржавчиной

Краевой некроз листьев

Это заболевание крыжовника, не относящееся к разряду инфекционных. При поражении краевым некрозом краешки листьев, а потом и вся поверхность становятся пепельно-серого цвета. Здоровая ткань отделена от пораженной полоской бурого цвета. Впоследствии больные листья отмирают, что приводит к гибели растения.

Меры борьбы с краевым некрозом:

Для профилактики рекомендуют регулярно прореживать кусты и весной и осенью перекапывать почву. Отличный результат дает внекорневая подкормка раствором калия (100 г).

Обращение Ассоциации садоводов в Минсельхоз России

с предложением по ужесточению контроля

на незаконный ввоз плодов

Уважаемый Игорь Викторович!

Рассмотрев Ваше обращение о контроле ввоза фруктов, происходящих из стран, на которые распространяется запрет ввоза на территорию Российской Федерации, и изменении ставок ввозных таможенных пошлин, сообщаем.

Полномочия по обеспечению соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, в соответствии с п. 5.4 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809, осуществляются ФТС России.

Россельхознадзор как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора, включающего в том числе карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (п. 5.1.4 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору), проводит постоянную работу по выявлению случаев фальсификации фитосанитарных сертификатов, сопровождающих ввозимую поднадзорную продукцию.

Ставки ввозных таможенных пошлин определяются Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54.

Целесообразность изменения ставок ввозных таможенных пошлин рассматривается в рамках деятельности подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции на основании материалов, обосновывающих необходимость применения данной меры, с учетом обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации.

Для инициирования рассмотрения вопроса об изменении ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию требуется указание десятизначного кода Единой товарной номенклатуры Евразийского экономического союза, предлагаемый размер пошлины с расчетами и обоснованием необходимости его изменения.

При предоставлении указанных данных готовы рассмотреть Ваши предложения.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта agrocounsel.ru

Актинидия: биологические особенности и основные элементы выращивания

Биологические особенности

Актинидии — листопадные древесные лианы, побеги которых при наличии опоры поднимаются на высоту до 20 м, обвивая ее против часовой стрелки. При отсутствии опоры растения могут расти в виде кустов.

Растения формируют хорошо разветвленную поверхностную корневую систему с выраженным главным корнем. Основная масса корней (до 60%) находится в радиусе 60-80 см от главного стебля в слое толщиной до 40 см, что значительно затрудняет уход за растениями. Максимальная глубина проникновения корней актинидии достигает 120 см. На корнях актинидии образуются придаточные почки, которые способны к прорастанию и образованию корневой поросли в условиях повреждения главного стебля растений.

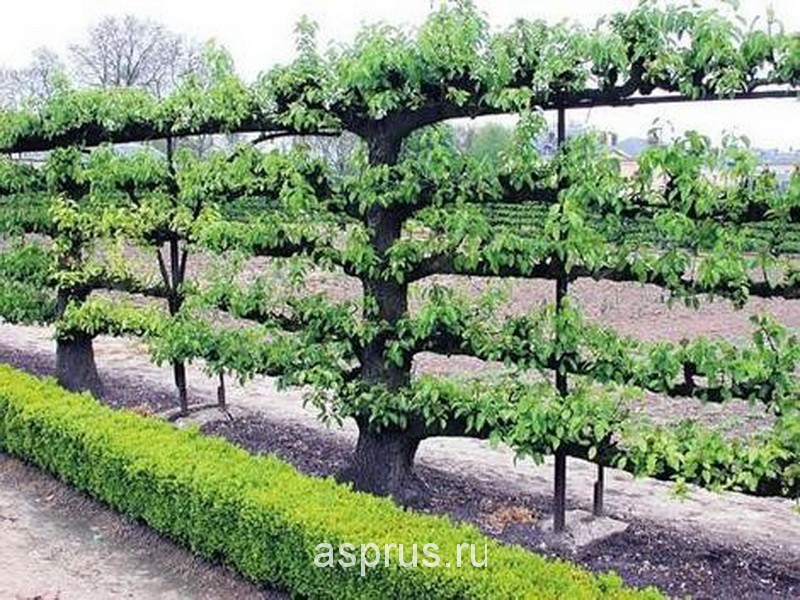

Фото № 1. Промышленная плантация актинидии

Актинидии — перекрестноопыляющиеся растения, им свойственна энтомофилия — опыление цветков с помощью насекомых (пчел, шмелей) и анемофилия — перенос пыльцы ветром. При благоприятных условиях и надлежащего уровня агротехники актинидия ежегодно обильно плодоносит, к тому же каждый цветок образует плод, потому что в актинидии отсутствует явление физиологического осыпания завязи. Плодоношение происходит на побегах текущего года. В период плодоношения сеянцы актинидии вступают на 5-7-й год, в то время как саженцы, полученные путем вегетативного размножения — на 2-3-й год. Плоды актинидий — сочные ягоды с семенными камерами, количество которых отвечают количеству рылец пестика цветка. Они разные по размерам, форме, окраске, вкусу и ароматом согласно виду и сорту растений. Поверхность плодов гладкая или густо покрыта короткими светло-коричневыми волосками. Цвет ягод в зависимости от вида зеленый, оранжевый пурпурный, коричневый; вкус — преимущественно приятно сладкий.

Актинидия — культура, которая не имеет периодичности плодоношения, что обеспечивает ежегодное получение ценной высоковитаминной продукции. Уменьшить урожайность лиан могут только экстремальные условия, вызванные поздними весенними заморозками или длительным периодом высоких температур во время цветения. Показатель завязывания плодов актинидии при благоприятных погодных условиях колеблется от 90% до 100%. Дождливая погода во время цветения растений актинидии не сбавляла их урожайность — выход зрелых плодов в среднем 93,3-99,8% количества цветков.

Продолжительность периода роста плодов актинидии является видоспецифической особенностью. Интенсивный рост плодов наблюдается в первый месяц после окончания цветения растений. Плоды актинидии созревают в июле-сентябре, в зависимости от вида и сорта растений. В период созревания плоды приобретают окраску в соответствии со своим видом или сортом. Ягоды сортов А. аrguta, А. рurpurea и их гибридов по созревания не опадают, поэтому плоды собирают в один-два приема. Плоды актинидии можно собирать за неделю-две до полной спелости, так как они созревают во время хранения. Этим свойством пользуются при необходимости транспортировки плодов на большие расстояния до мест переработки или потребления, поскольку спелые ягоды отличаются низкой транспортабельностью.

Фото № 2. Плодоношение А. аrguta

Выращивание актинидии

Выбирая участок для актинидии, необходимо по возможности максимально учитывать требования этих растений к условиям среды. Актинидия предпочитает плодородные почвы легкого механического состава с слабокислой реакцией почвенного раствора (рН5,0-6,3). На тяжелых глинистых почвах наблюдаются случаи выхода корневой системы на поверхность.

Пригодными для промышленного производства актинидий хорошо освещенные в течение 5-8 ч (то есть от 1/3 до 1/2 светового дня) участки. На затененных участках рост и плодоношение лиан частично подавляется. В то же время молодые сеянцы актинидии хорошо чувствуют себя под защитой сильнорослых деревьев — без повреждений они выдерживают понижение освещения до 25%.

Лучшими предшественниками актинидии является смородина и липа.

Сажать растения актинидии на постоянное место произрастания можно как весной до начала распускания почек (в конце марта — начале апреля), так и осенью (I-II декады октября), но не позднее чем за 2-3 недели до первых заморозков. Предпочтение отдается осенним срокам посадки, потому что весной любая задержка с посадкой ухудшает приживаемость растений. Подготовку для посадки актинидии с обязательным внесением органических и минеральных удобрений выполняют заранее. В условиях посадки осенью посадочные ямы готовят по две-три недели до посадки, при весеннем — с осени.

Основная масса корней актинидии находится в поверхностном слое почвы. Учитывая это, посадочные ямы копают на глубину 50-60 см с диаметром 50-60 см, заправляют подготовленной смесью дерновой и лиственного почвы, органическими и минеральными удобрениями. К посадочной яме вносят 10-12 кг перепревшего навоза или компоста, смешанного с верхним плодородным слоем почвы, 150-200 г суперфосфата и 200-250 г калийной соли. На тяжелых почвах обязательным является заделка дренажного слоя и улучшение почвы за счет внесения песка и торфа.

На постоянное место растения актинидии сажают в 2-3-летнем возрасте (высота саженцев 50-70 см). Однолетние саженцы необходимо доращивать в парнике или контейнерах в течение 1-2 лет и только после этого переносить в почву. При посадке корневую шейку саженцев заглубляют на 5-6 см по сравнению с высотой посадки растений в парнике. В период плодоношения вегетативного размноженные растения вступают на 2-3-й год после посадки.

Растения актинидии старшего возраста (5-8-летние) хорошо выдерживают пересадку. Также важным является сохранение как можно большей массы корней и проведение обрезки надземной части по типу омолаживания, оставляют минимальное количество скелетных побегов. Важно также обеспечить равновесие между надземной и корневой системами растений. Это является обязательным условием успешной пересадки взрослых растений вообще и актинидии частности. Для таких растений посадочную яму готовят больших размеров, чем для 1-2-летних саженцев, и для лучшей приживаемости вносят стимуляторы ризогенеза (Корневин или др.). После посадки растения обильно поливают и мульчируют поверхность лунки перегноем, торфом или другим органическим материалом. В жаркий период для защиты молодых растений актинидии от солнечных лучей, особенно в первые годы после посадки, обеспечивают так называемое искусственное притенение растений с помощью щитов, ветвей или создают кулисные посевы из однолетних растений.

Актинидии — двудомное растение, поэтому для обеспечения опыления женских растений на участках необходимо сажать растения-опылители в соотношении 1: 5-1: 8 (на 5-8 женских сажают одно мужское растение). Поскольку мужские растения отличаются более интенсивным ростом побегов, то их желательно сажать отдельно или на большем расстоянии от женских. На небольших приусадебных участках целесообразно вообще не сажать отдельно мужские растения актинидии, а в крону женского прививать черенок противоположного пола — этого будет вполне достаточно для опыления женской особи.

Фото № 3. Цветение актинидии

Актинидии, как лиане, необходимые опоры: например, перголы или обои. Для этого устанавливают опоры из столпов с 4 рядами проволоки 03-4 мм, первую линию которого прокладывают на высоте 50-60 см над поверхностью почвы, а остальное — на равных расстояниях друг от друга. Высота обоев должна быть не менее 2 м.

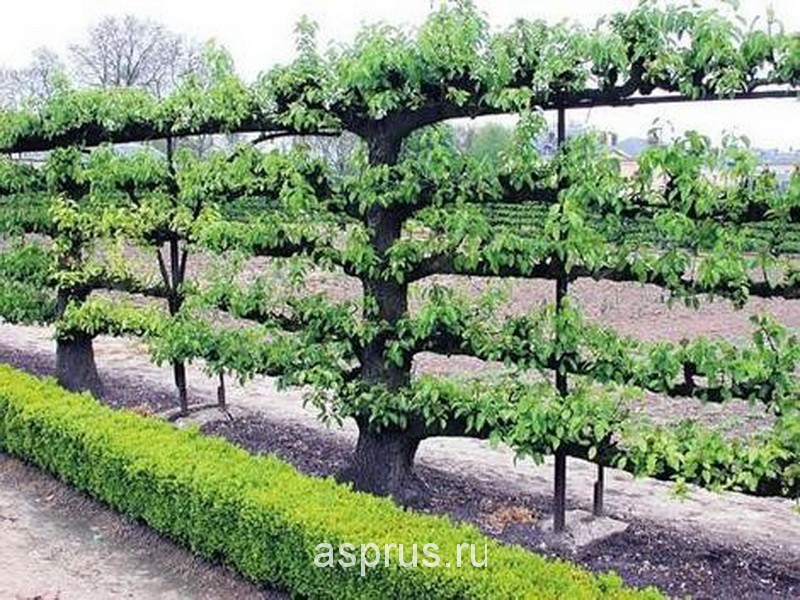

Фото № 4. Опоры для лиан актинидий

Все агротехнические мероприятия в период последующего ухода за растениями актинидии заключаются в регулярном удалении сорняков, своевременном поливе, подкормке и рыхлении почвы, а также в проведении необходимых мероприятий по обрезке и формированию растений.

Поскольку корневая система актинидии поверхностная, то рыхление почвы и внесение удобрений проводят на глубину 10-12 см. Для эффективного использования влаги приствольную зону растений актинидии, как отмечалось ранее, мульчируют листьями, травой, опилками, торфом, перегноем. Мульча может быть кратковременного использования — в течение одного сезона или многолетнего — в течение нескольких лет. По кратковременному использованию растения мульчируют сразу после посадки саженцев (толщина слоя 3-5 см). Во время летнего рыхления, прополки и перекопки осенью мульча смешивается с почвой. При многолетнем использовании мульчирующими материалами застилают слой 10-12 см и во время летних пропалываний стремятся его максимально сохранить. Такая мульча, в отличие от временной, служит еще и для защиты корневой системы растений зимой.

Негативно растения актинидии реагируют на чрезмерную сухость воздуха. В условиях дефицита влажности актинидия приостанавливает рост побегов, ее листья грубеют, покрываются бурыми пятнами и скручиваются — наблюдается так называемый физиологический ожог листьев. Чтобы предотвратить это, в засушливые жаркие дни рекомендуется опрыскивать растения водой утром или вечером.

Для получения высоких урожаев актинидии, растения, вступившие в генеративную фазу развития, желательно ежегодно подкармливать органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят осенью из расчета 2-3 кг на 1 м2 приштамбовой полосы. Лучшим органическим удобрением является компост и перегной. Органические удобрения можно вносить вместе с минеральными, количество которых рассчитывают на основе анализов содержимого основных элементов питания в листьях растений или в расчете на 1 м2: 40-50 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли и 20-30 г аммиачной селитры. Подкормку растений проводят в начале вегетации или перед цветением.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта mir-yagod.ru

Основные элементы возделывания шиповника

Шиповник обеспечивает нас ценным поливитаминным сырьем и украшает собой земельные участки. Шиповник – невысокий колючий кустарник, давший начало культурным сортам розы. Это растение широко распространено по всему миру, поэтому сложно установить, откуда именно оно ведет свой род. Существует мнение, что «точкой отправления» служат Гималаи и горные склоны Ирана, хотя достоверного подтверждения этому найти так и не удалось. В нашей стране шиповник занимает огромные площади – он распространен на севере европейской части страны, на Дальнем Востоке и в Среднем Поволжье, а также в Западной и Восточной Сибири. Существуют разные виды шиповника, но для нашего региона наибольшую ценность представляют шиповник коричный, шиповник собачий (обыкновенный) и шиповник морщинистый. Некоторые виды выращиваются в декоративных целях и используются для аллейных насаждений. В условиях дикой природы шиповник образует настоящие заросли, поскольку активно размножается с помощью корневой поросли.

Шиповник любит влагу, поэтому в природных условиях часто растет на берегах рек и даже на морских побережьях. Растение отличается высокой неприхотливостью и доживает до 20 —25 лет, «меняя» отжившие свое стволики новыми молодыми побегами. В европейской части России период цветения шиповника наступает в мае — июне, а плоды овальной или яйцевидно-шаровидной формы с множеством плодиков-орешков внутри, созревают в сентябре-октябре.

Фото № 1. Плоды шиповника

Выбор участка и подготовительные работы.

В большинстве случаев под посадку шиповника выделяют неудобные для других растений места – у хозяйственных построек, возле забора и пр. Ему подходят ровные и хорошо освещенные участки или же южные склоны. Нельзя высаживать шиповник на участках с близким залеганием грунтовых вод. Колючие кусты хорошо растут на плодородных землях (в особенности на черноземе и на окультуренных темно-серых лесных, богатых органическими веществами почвах). Чтобы шиповник не разрастался, захватывая новые земли, вокруг посадки выкапывают неглубокий ров (20–30 см) или же огораживают участок шифером, заглубляя его в землю на 30 см. До того, как заняться разведением шиповника, предназначенный для этого участок перекапывают и разравнивают. Ямы готовят заранее – за 1-1.5 месяца до посадки.

Фото № 2. Цветущий куст шиповника

Способы размножения шиповника.

В большинстве случаев шиповник размножают вегетативно (отводками, корневой порослью, подземными стеблями или зелеными черенками). Наибольшей популярностью пользуются корневые черенки — за несколько дней до планируемой посадки их нарезают в зарослях, увязывают по 30—50 шт., а при перевозке на новое место прокладывают мхом или пленкой. Такой посадочный материал подходит как для весенней, так и для осенней посадки. Шиповник размножают и семенным путем, однако семена всходят достаточно долго и требуют подготовки (их стратифицируют сразу после извлечения из плодов, 8—9 месяцев выдерживая во влажном песке при температуре 2—5 °С). Семена высевают осенью или ранней весной.

Посадка шиповника.

Высаживают двух- или трехлетние саженцы шиповника чаще всего осенью (в заранее подготовленные ямы). Побеги саженцев обрезают, оставляя ветви высотой до 15 см с парой вегетативных почек, а корни укорачивают до 12-15 см и обрабатывают глиняной болтушкой. Высаживают саженцы в траншеи или ямы (50x50x50 см), оставляя между растениями 60-120 см. В каждую яму или на каждое посадочное место вносят 10—15 кг органических удобрений, а также фосфор и калий (удобрения тщательно перемешивают с почвой). Саженцы ставят в яму на конусный бугорок, расправляют по окружности корни, присыпают почвой и уплотняют. Растения дважды поливают, расходуя на каждое по 10 л воды, а затем мульчируют почву перегноем или торфом.

Уход за шиповником.

В первый же год после посадки шиповник формируют, обрезая ветви на треть длины и оставляя сильные прикорневые побеги. Следующей весной их обрезают до 60—100 см, а на третий год боковые побеги укорачивают, оставляя всего 2—4 почки. Сухие, больные, поломанные и старые ветви удаляют, оставляя вместо них прикорневые побеги. Почву рыхлят 4—5 раз за теплый сезон. Начиная со второго года жизни кустов, перед рыхлением почвы вносят азотные удобрения (в растворенном виде). Каждые четыре года жизни растения при осенней обработке почвы вносят минеральные и органические удобрения. Поливают шиповник по мере необходимости. Посадка шиповника на собственном участке позволяет получить богатый урожай целебных и, что самое главное, экологически чистых ягод. Самое приятное заключается в том, что это растение не требует к своей «персоне» повышенного внимания.

Урожай яблок – сентябрь 2014

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалом сайта sadurad.ru

Основные болезни черешни и меры борьбы с ними

Сочные и сладкие ягоды черешни любят практически все взрослые и дети. И, конечно же, каждый обладатель приусадебного участка хотел бы иметь свое собственное дерево черешни. Но, к сожалению, вырастить черешню – задача достаточно сложная, ведь она может поражаться огромным количеством болезней. Об основных болезнях черешни и пойдет речь в нашей статье.

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

На листьях появляются круглые бурые мелкие пятна, окруженные узким темным ободком. Впоследствии ткань в местах пятен выпадает и на листьях образуются дырки. В местах пятен с обеих сторон листа заметны пикниды Phyllosticta prunicola в виде черных точек. Пикниды приплюснуто-шаровидные, черные, около 100 мк в диаметре. Конидии эллипсоидальные или яйцевидные, одноклеточные, бесцветные или светло-оливковые 4-6 X 5-3 мк.

На косточковых поселяются также грибы Phyllosticta pruni-avium и Ph. circum-scissa Cooke, отличающиеся от вышеописанного вида незначительными диагностическими признаками. При сильном развитии бурая пятнистость листьев может вызвать усыхание и частичное осыпание листьев черешни.

Меры борьбы. Необходимо удалять пораженные ветки и лечить раны. Для этого их зачищают, дезинфицируют 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), натирают свежими листьями щавеля (3 раза с интервалом 10 мин) и замазывают садовым варом.

В садах деревья и почву обильно опрыскивают нитрафеном или 1% медным купоросом. Опрыскивание проводят до распускания почек рано весной.

В случае необходимости для борьбы с болезнью можно применять бордоскую жидкость (100 г на 10 л воды), проводя опрыскивание в фазе зеленого конуса (в начале распускания почек) или в фазе выдвигания бутонов. Второе опрыскивание проводят сразу после цветения 1% бордоской жидкостью. Третье опрыскивание проводят через 15 — 20 дней после цветения. При использовании препаратов хлорокиси меди и бордоской жидкости для третьего (летнего) опрыскивания нужно предварительно убедиться, что они не вызовут ожоги листьев. Для проверки выбирают контрольные ветки и опрыскивают только их. Ожоги проявляются в виде некротических пятен на листьях или сетки на плодах. Последнюю обработку проводят не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.

В случае сильного заражения сада бурой пятнистостью еще одну обработку деревьев проводят осенью после листопада, применяя 3% раствор бордоской жидкости (300 г на 10 л воды).

Фото № 1. Поражение листьев бурой пятнистостью

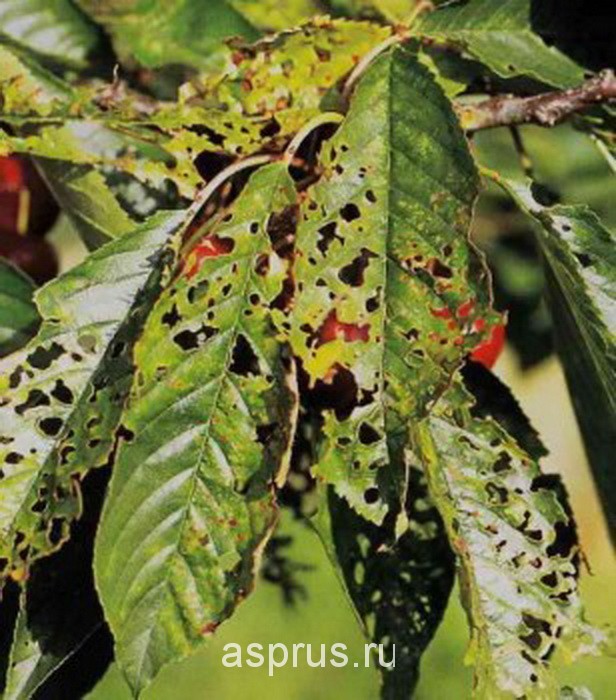

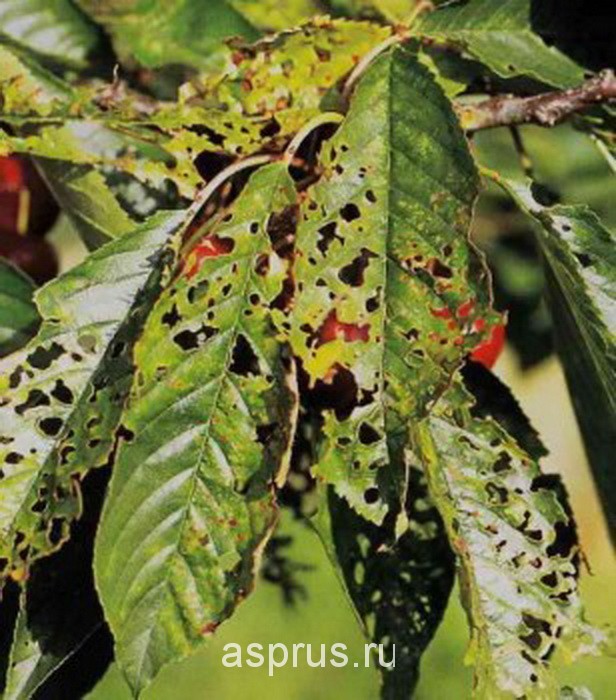

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)

Поражает заболевание все дерево: почки, цветки, побеги, листья и ветви. Проявляется заболевание коричневыми пятнами, край имеет более темную кайму. Пятна перерастают в дыры, ткани на побегах отмирают, плоды засыхают, листья опадают. Зиму гриб переживает в трещинах коры дерева или же в тканях побегов.

Меры борьбы. Необходимо удалять пораженные ветки и лечить раны. Для этого их зачищают, дезинфицируют 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), натирают свежими листьями щавеля (3 раза с интервалом 10 мин) и замазывают садовым варом. В садах деревья и почву обильно опрыскивают нитрафеном или 1% медным купоросом. Опрыскивание проводят до распускания почек рано весной.

В случае необходимости для борьбы с клястероспориозом можно применять бордоскую жидкость (100 г на 10 л воды), проводя опрыскивание в фазе зеленого конуса (в начале распускания почек) или в фазе выдвигания бутонов. Второе опрыскивание проводят сразу после цветения 1% бордоской жидкостью. Третье опрыскивание проводят через 15 — 20 дней после цветения. Последнюю обработку проводят не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.

Опрыскивания проводят с соблюдением всех правил.

Необходимо удалять все опавшие листья под деревьями (именно там зимуют споры гриба) и перекапывать почву в приствольном круге. Все оставшиеся на деревьях бурые листья необходимо тоже собирать и уничтожать.

Фото № 2 . Проявление клястероспориоза на черешне

Ложный трутовик

Ложный трутовик вызывает сердцевинную белую гниль древесины. Пораженная трутовиком древесина становится мягкой и очень легкой, такие деревья легко ломаются ветром. Внутри древесины заметны черные прожилки, пронизывающие или окаймляющие пораженные участки.

Плодовые тела трутовика представляют собой деревянистые многолетние наросты, копытообразной формы (иногда приплюснутой). Гриб может быть разной окраски — от желтой до темно-коричневой. Верхняя сторона покрыта маленькими трещинками.

Обычно ложный трутовик вырастает из трещин в нижней части ствола дерева.

Меры борьбы. Важно повышать зимостойкость плодовых деревьев и выбирать районированные сорта.

Необходимо белить известью стволы и скелетные ветви деревьев осенью, проводить подкормки после морозных зим.

Следует проводить все мероприятия, предохраняющие деревья от повреждений коры.

Все раны нужно дезинфицировать 3% раствором медного купороса и замазывать садовым варом.

Деревья, пораженные трутовиками, выкорчевывают и сжигают. Если нет возможности уничтожить дерево, надо периодически их осматривать и срезать появляющиеся тела гриба для нераспространения его спор. Образовавшиеся раны нужно продезинфицировать. Срезать трутовики нужно в июле, когда плодовые тела у них уже сформировались, а споры еще не созрели.

Фото № 3. Ложный трутовик

Серно-желтый трутовик

Серно-желтый вызывает бурую сердцевидную гниль древесины, в которой образуются трещинки с заметными спорами гриба. Пораженная древесина легко распадается на части. Плодовые тела отличаются большими размерами, в виде волнистых рассеченных шляпок светло-желтого или бурого цвета.

Серно-желтый вызывает бурую сердцевидную гниль древесины, в которой образуются трещинки с заметными спорами гриба. Пораженная древесина легко распадается на части. Плодовые тела отличаются большими размерами, в виде волнистых рассеченных шляпок светло-желтого или бурого цвета.

Меры борьбы. То же, что и при ложном трутовике.

Серая гниль (монилиоз)

Побеги и ветви деревьев буреют, вянут и становятся похожими на обожженные.

Плоды загнивают. На их поверхности возникают мелкие, серые наросты, имеющих хаотичное расположение. Это и отличает серую гниль от плодовой, при которой наросты располагаются концентрическими кругами.

Меры борьбы. Необходимо регулярно собирать и уничтожать пораженные плоды, удалять погибшие ветви.

Важно проводить профилактические мероприятия по борьбе с гусеницами, плодожорками, долгоносиками, казаркой и другими вредителями и болезнями.

При уборке урожая нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести механические повреждения плодам и ягодам.

В садах деревья и почву обильно опрыскивают нитрафеном, железным купоросом, медным купоросом, олеокупритом или 1% бордоской жидкостью. Опрыскивание проводят перед цветением.

Второе опрыскивание проводят сразу после цветения 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или растворами цинеба, хлороисями меди, каптана, фталана, купрозана и другими фунгицидами.

При использовании препаратов хлорокиси меди и бордоской жидкости для летнего опрыскивания нужно предварительно убедиться, что они не вызовут ожоги листьев. Для проверки выбирают контрольные ветки и опрыскивают только их. Ожоги проявляются в виде некротических пятен на листьях или сетки на плодах.

Закладывать на хранение нужно только плоды без механических повреждений. Если на хранящихся ягодах вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса появились первые признаки болезни, их нужно немедленно удалить из хранилища.

Развитие серой гнили сдерживается побелкой штамбов и скелетных ветвей плодовых деревьев, проводимой поздно осенью.

Фото № 4. Плоды, пораженные серой гнилью

Отмирание ветвей

На коре отмерших ветвей появляются бородавчатые наросты светло-розового цвета (размер каждого с булавочную головку). Наросты могут располагаться поодиночке и группами.

Меры борьбы. Пораженные ветви необходимо срезать и уничтожать (сжигать). Образовавшиеся срезы (раны) смазывают садовым варом.

Коккомикоз

На листьях черешни появляются мелкие красноватые точки. На нижней стороне листа эти пятна покрыты розовым налетом. Листья вишни постепенно желтеют, буреют и засыхают.

Особенно распространенна болезнь в регионах с влажным климатом.

Меры борьбы. Необходимо регулярно собирать и уничтожать пораженные плоды, удалять погибшие ветви.

Весной до цветения деревья опрыскивают железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Сразу после цветения и опадания лепестков (при распускании первых листиков) вишню и черешню опрыскивают препаратом хорус (2 г на 10 л воды). Повторные опрыскивания хорусом проводят через 20 дней после цветения и через 20 дней после сбора урожая.

Фото №5. Коккомикоз черешни.

Парша вишни и черешни

Листья покрываются коричневато-бурыми пятнами и зараженные среди них свертываются в трубочку. Со временем они засыхают и крошатся. Зеленые плоды перестают расти, и начинают сохнуть.

Меры борьбы. В ранние периоды весны, осени в целях устранить данное заболевание необходимо вскопать землю вместе с листвой; избавиться от спавших плодов, листьев. Также следует опрыскивать растения, во-первых, когда обособляются зелёные бутоны, во-вторых, растения отцвели и, в-третьих, когда собрали уже плоды. Опрыскивать хлорокисью меди (40 г/10 л воды) или 1% бордоской жидкостью.

Фото № 6. Парша на листьях черешни.

Цилиндроспороз (белая ржавчина)

Bозбудителем болезни является гриб, вызывающий полное опадание листьев деревьев уже к середине июля, в результате чего они сильно слабеют и при более холодной зиме вымерзают.

Меры борьбы. Опавшие листья собирают и сжигают; сухие и больные ветки вырезают.

Мозаичная болезнь черешни

На листьях появляются четкие желтые полоски, располагающиеся вдоль жилок. Лист приобретает причудливую форму, скручивается, ненормально развивается. Через некоторое время листья на больных деревьях краснеют, буреют и преждевременно отмирают.

Деревья черешни, пораженные мозаичной болезнью, существенно ослабевают.

Меры борьбы. Вирусные болезни практически не подлежат лечению. Деревья черешни, с признаками мозаичной болезни должны быть выкорчеваны и сожжены. Способы борьбы с заболеванием носят лишь профилактический характер — использование здорового посадочного материала, своевременная обработка растений против сосущих насекомых для нераспространения мозаики, соблюдение карантинных мер.

Фото № 7. Мозаичная болезнь черешни

Мозаичная кольчатость черешни

На листьях появляются бледно-зеленые или белесые кольца. Особенно хорошо кольца видны, если посмотреть листик на просвет. Постепенно ткань листа внутри кольца отмирает и выкрашивается, образуются дыры в листьях.

Болезнь может не проявляться на зараженных растениях черешни в течение двух лет.

Меры борьбы. Тоже, что и при мозаичной болезни.

Фото № 8. Мозаичная кольчатость черешни

Камедетечение черешни

Неинфекционное распространенное заболевание. Черешня особенно предрасположена к этому заболеванию, поскольку дерево сильнее, чем вишня или слива, растет в толщину. Вследствие этого в клетках происходят ферментные преобразования и образуется камедь. Болезнь проявляется на деревьях, поврежденных от неблагоприятной зимовки или уже пораженных клястероспориозом, монилиозом и другими заболеваниями косточковых культур.

Особенно страдают деревья, выращиваемые на кислых или сильно увлажненных почвах, а также после применения высоких доз удобрений при сильной влажности.

Симптомы камедетечения: выделение камеди на стволах деревьев, которая застывает в виде прозрачных стекловидных образований.

Меры борьбы. Необходимо соблюдать все правила агротехники и выращивания черешни (повышать зимостойкость и устойчивость к грибным заболеваниям, своевременно и правильно удобрять деревья, следить за водным режимом).

Раны, образовавшиеся на коре после обрезки или по другим причинам необходимо замазывать садовым варом (петролатумом).

Раны, выделяющие камедь, зачищают, дезинфицируют 1% раствором медного купороса, потом натирают свежими листьями щавеля 2-3 раза с интервалом 10-15 минут. После всего замазывают садовым варом или нигроловой замазкой (70% нигрола + 30% просеянной печной золы).

Для борьбы с камедетечением рекомендуется легкое бороздование коры в местах выделения камеди.

Фото № 9. Застывшая камедь

Ильинский А.С. –

директор исследовательско-технологического центра,

д.т.н., профессор

Современные технологии эффективного хранения яблок

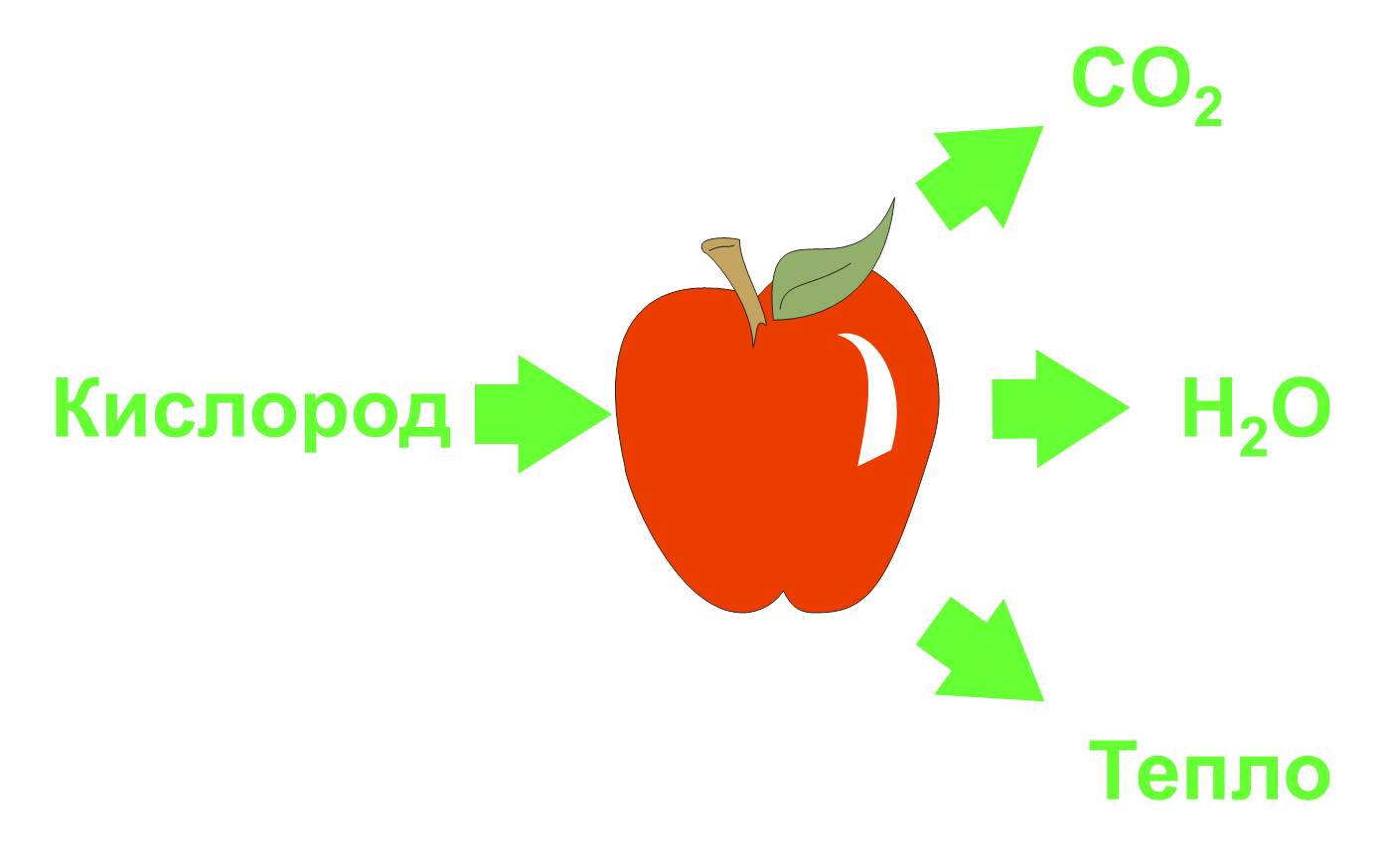

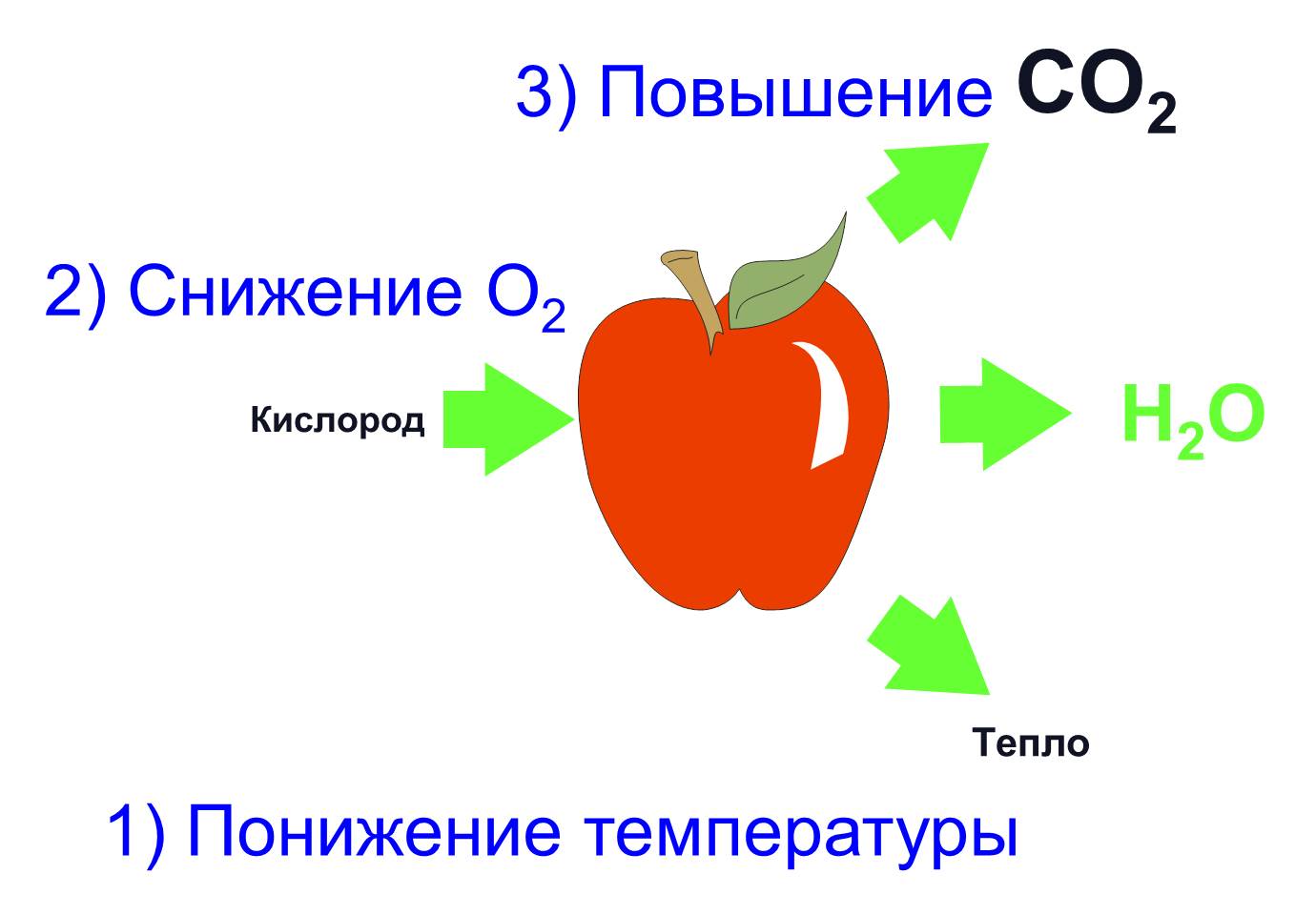

Плод – живой биологический объект.

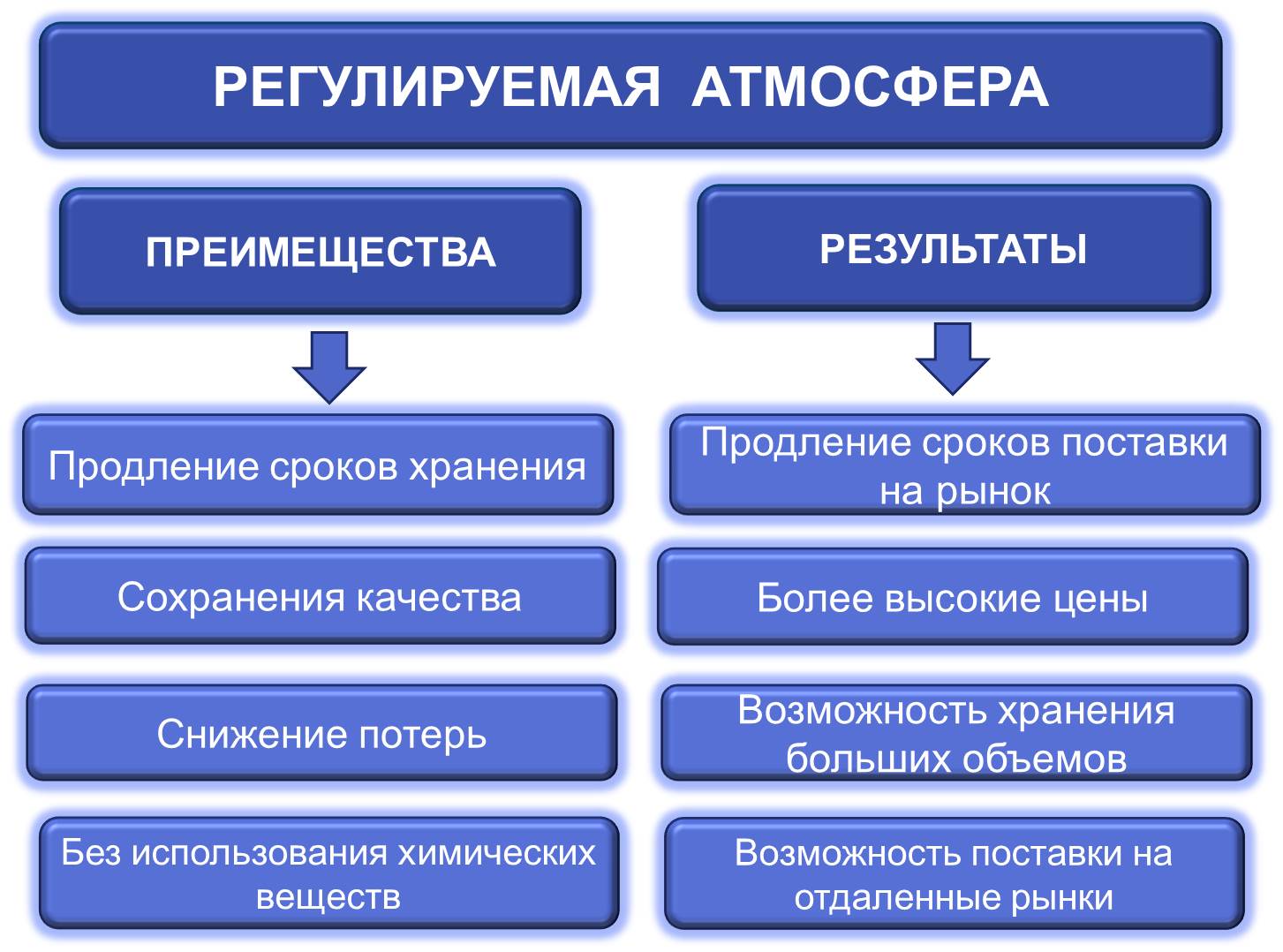

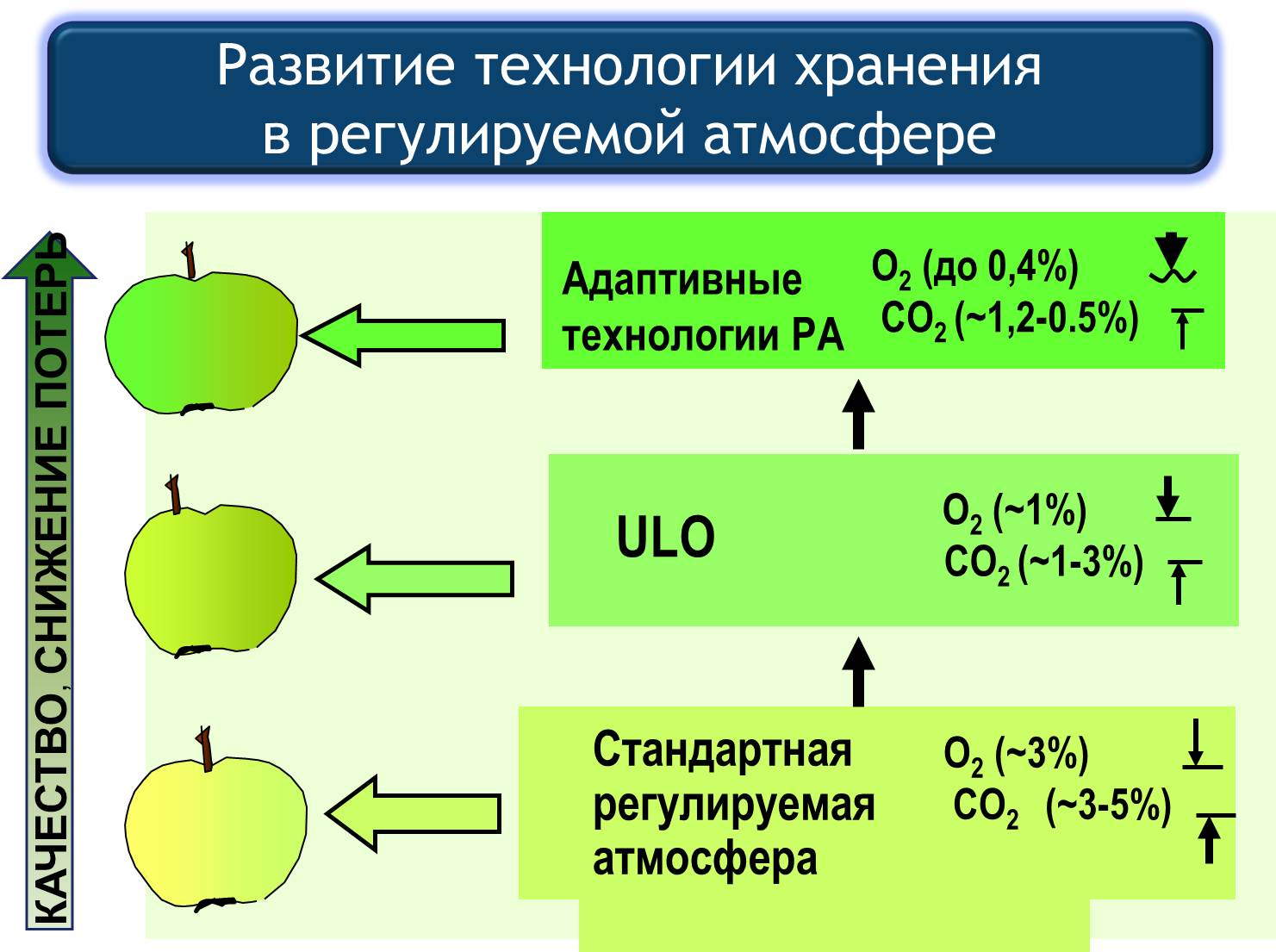

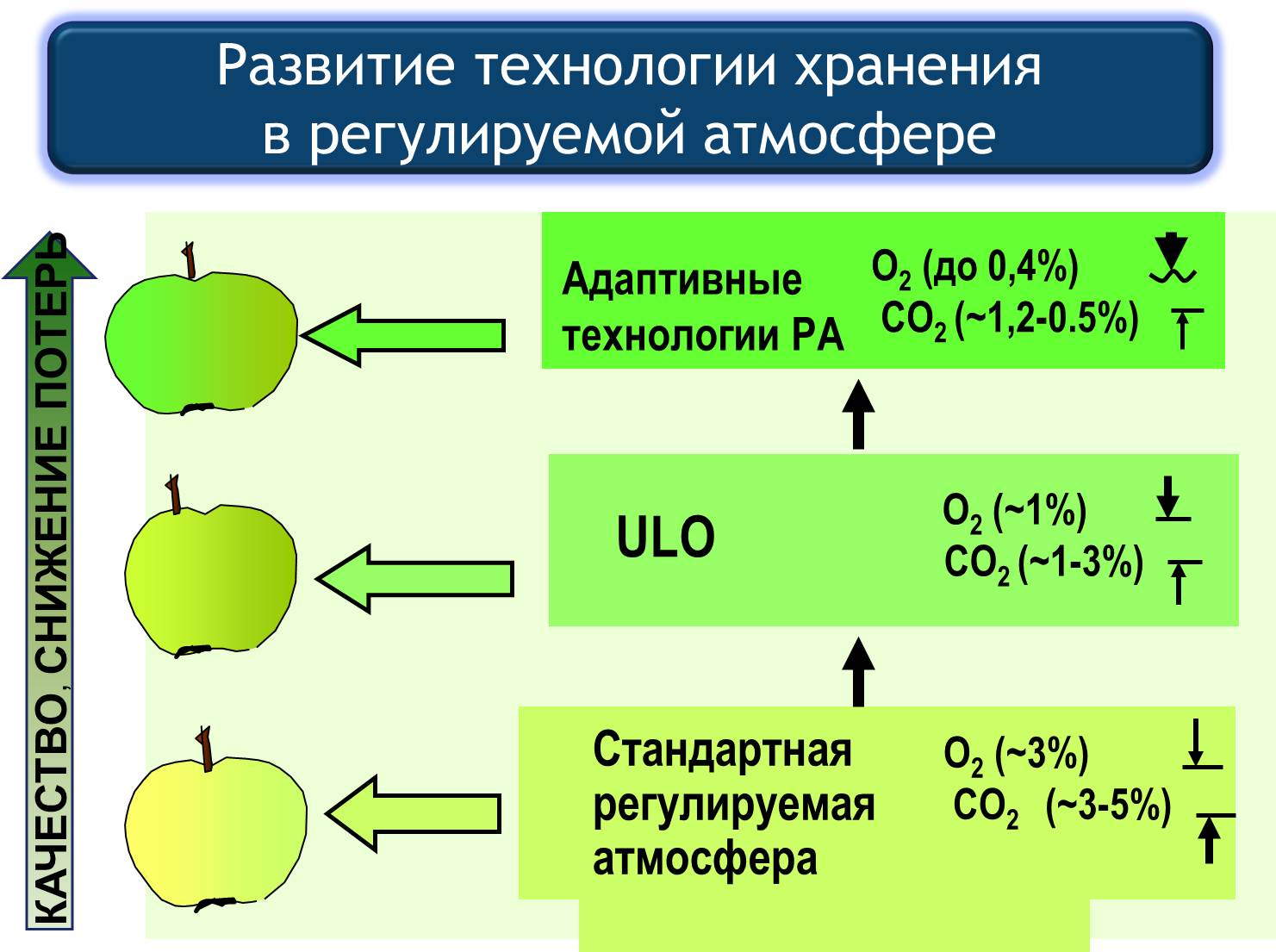

Развитие технологии хранения в регулируемой атмосфере

- по флуоресценции хлорофилла (DCA)

- по парам этанола (DCS)

- по коэффициенту дыхания:

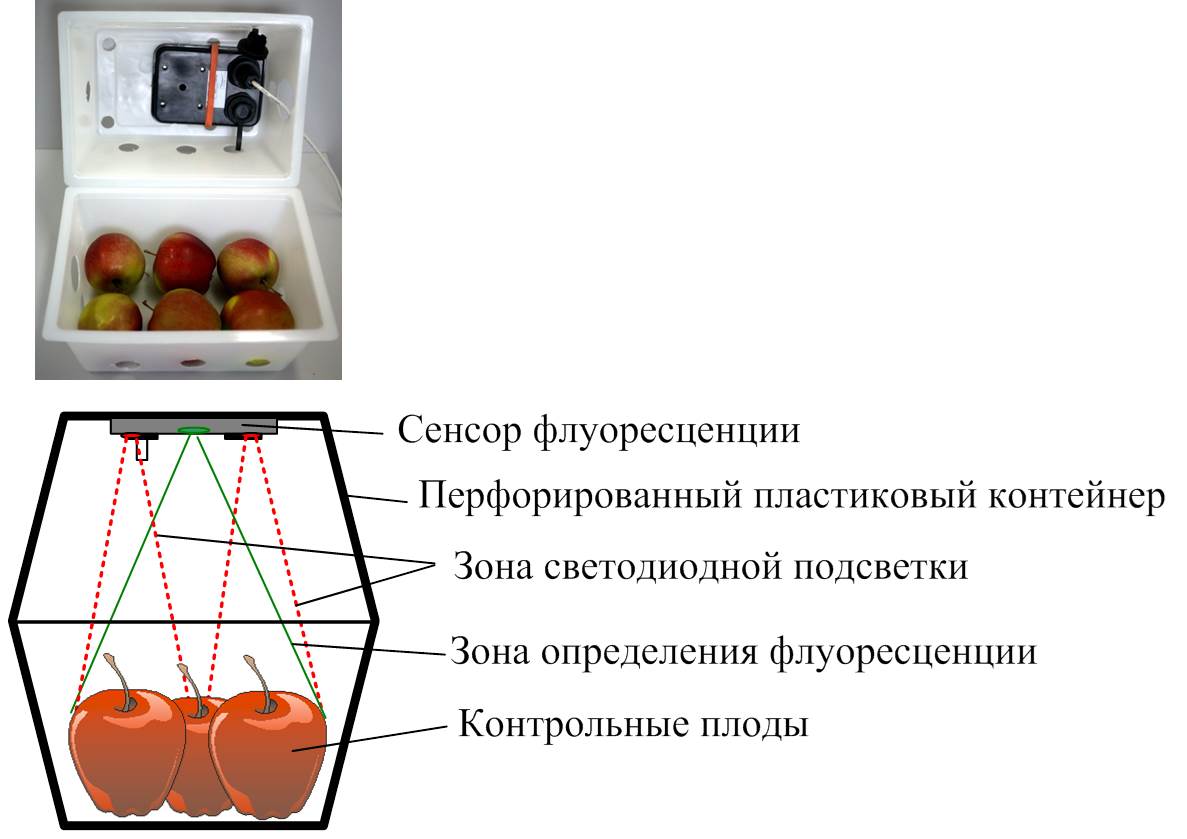

Исследовательский комплекс для отработки технологий длительного хранения фруктов и овощей

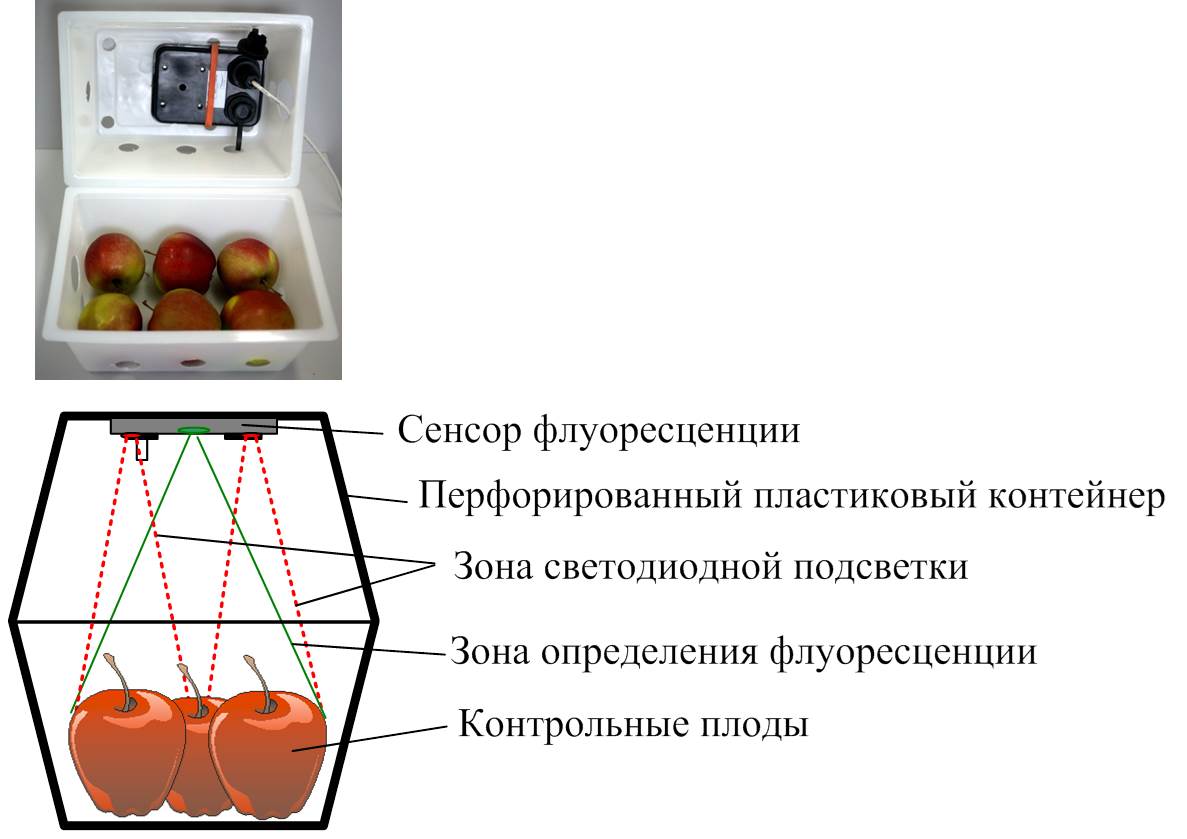

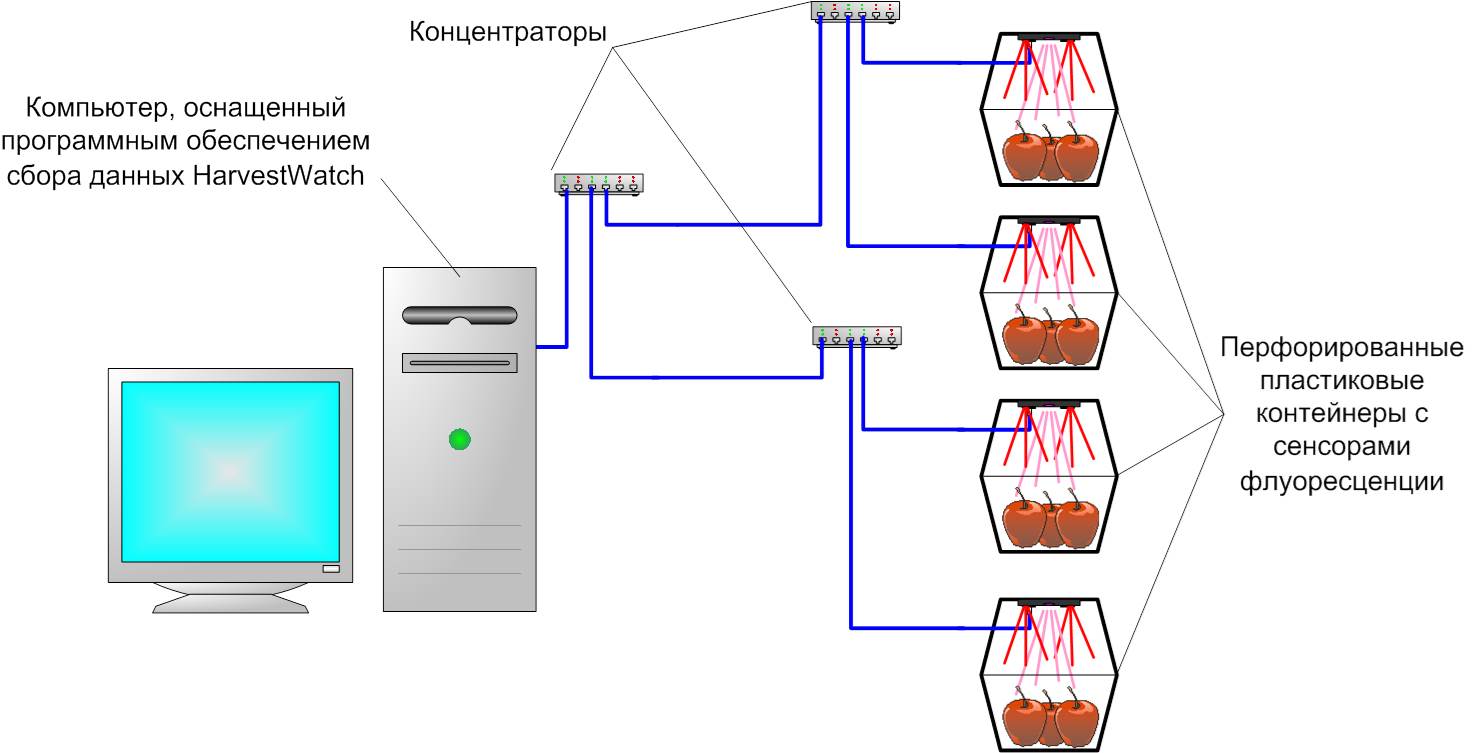

Система определения минимально допустимых концентраций кослорода по флюоресценции хлорофилла

Датчик для измерения параметров флуоресценции плодов

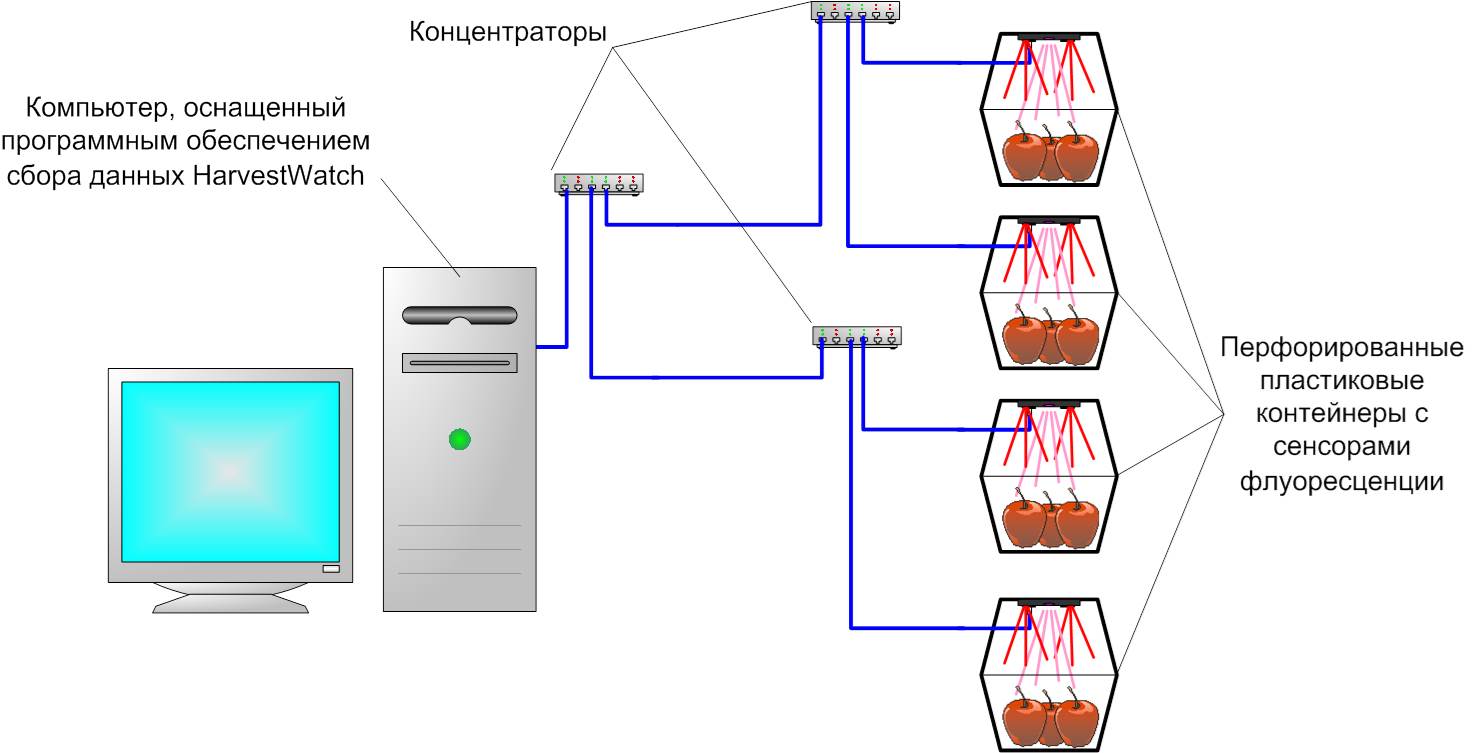

Система мониторинга физиологического состояния плодов

Определение стрессовых концентраций кислорода для плодов по пикам сигнала флуоресценции

Определение стрессовых концентраций кислорода для плодов по пикам сигнала флуоресценции

Стрессовые и минимально допустимые концентрации кислорода

| Сорт |

О2, kPa |

| Стрессовые концентрации |

Минимально допустимые |

| Мартовское |

0,3 |

0,5 |

| Богатырь |

0,3 |

0,5 |

| Лигол |

0,3 |

0,5 |

| Синап Орловский |

0,4 |

0,6 |

| Лобо |

0,4 |

0,6 |

| Спартан |

1,1 |

1,3 |

| Ветеран |

0,2 |

0,4 |

| Жигулевское |

0,3 |

0,5 |

| Орловское полосатое |

0,6 |

0,8 |

| Хани Крисп |

0,3 |

0,5 |

| Ренет Симиренко |

0,7 |

0,9 |

Мартовское, 4 мес

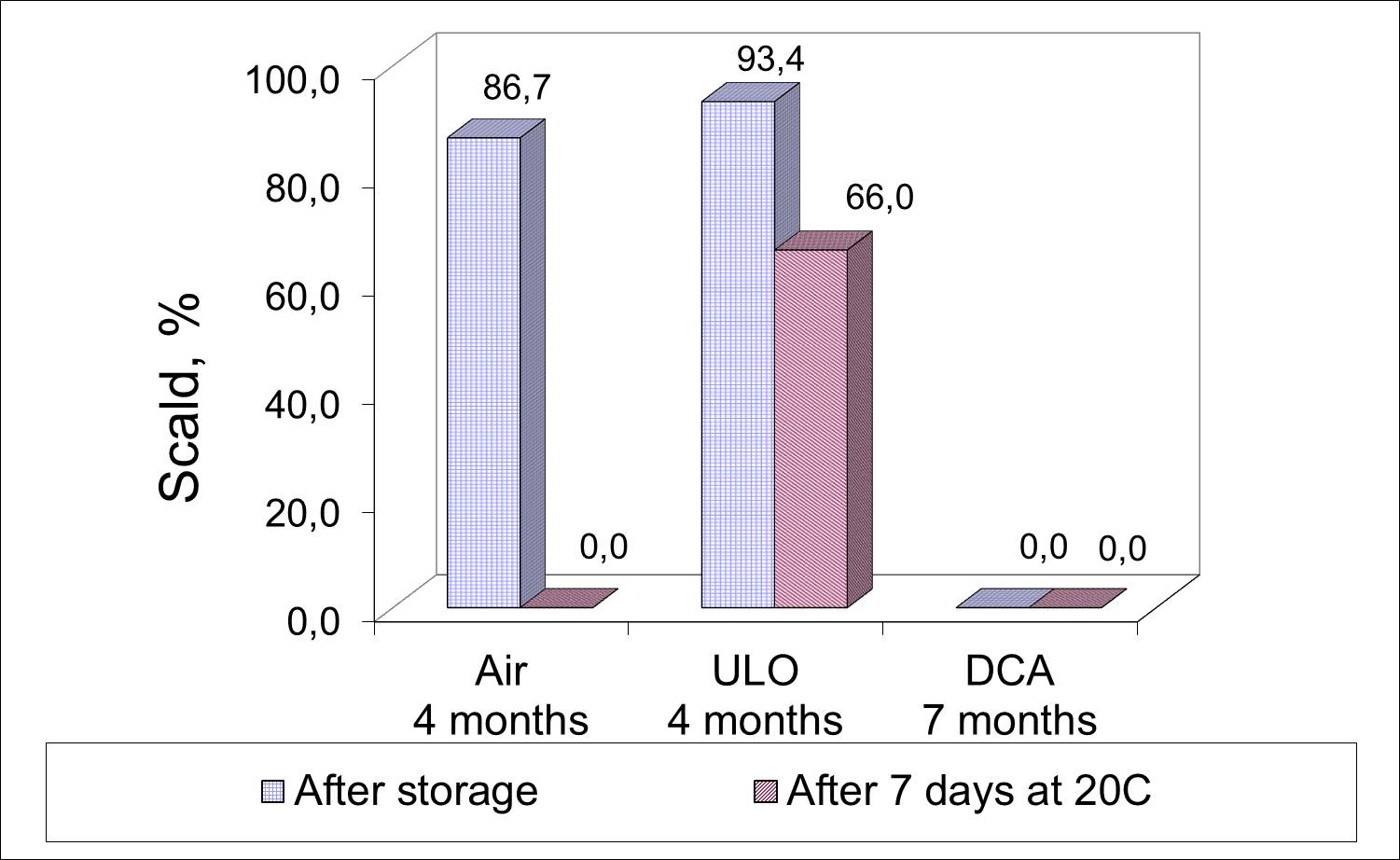

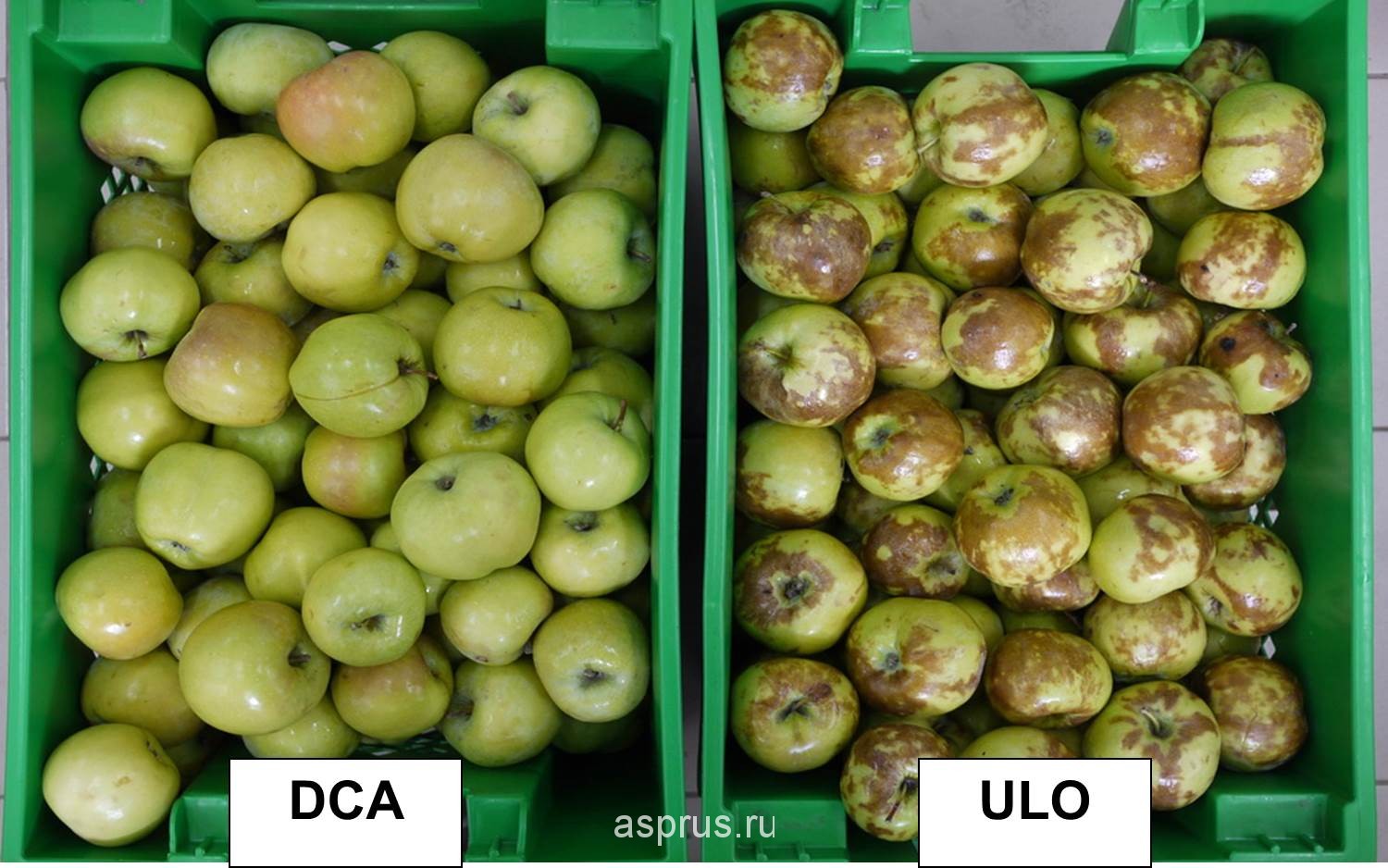

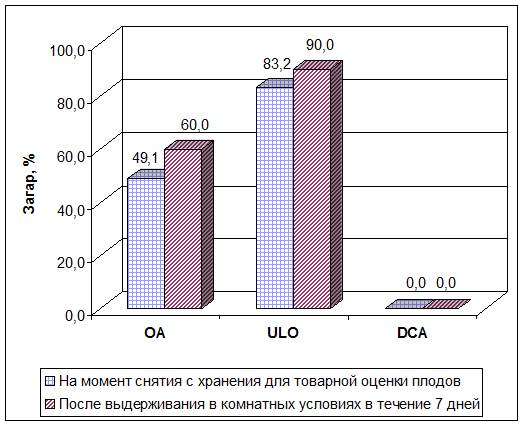

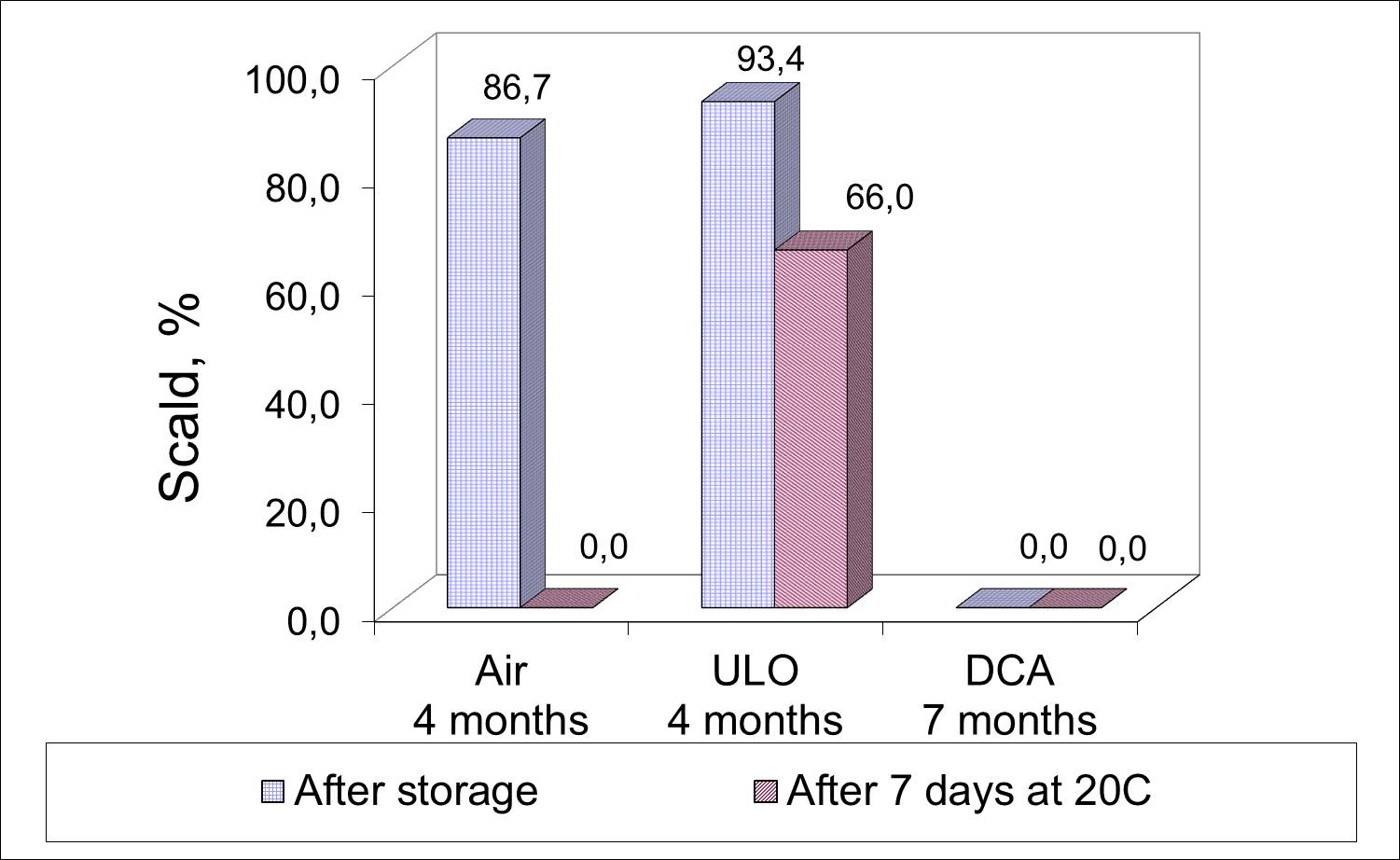

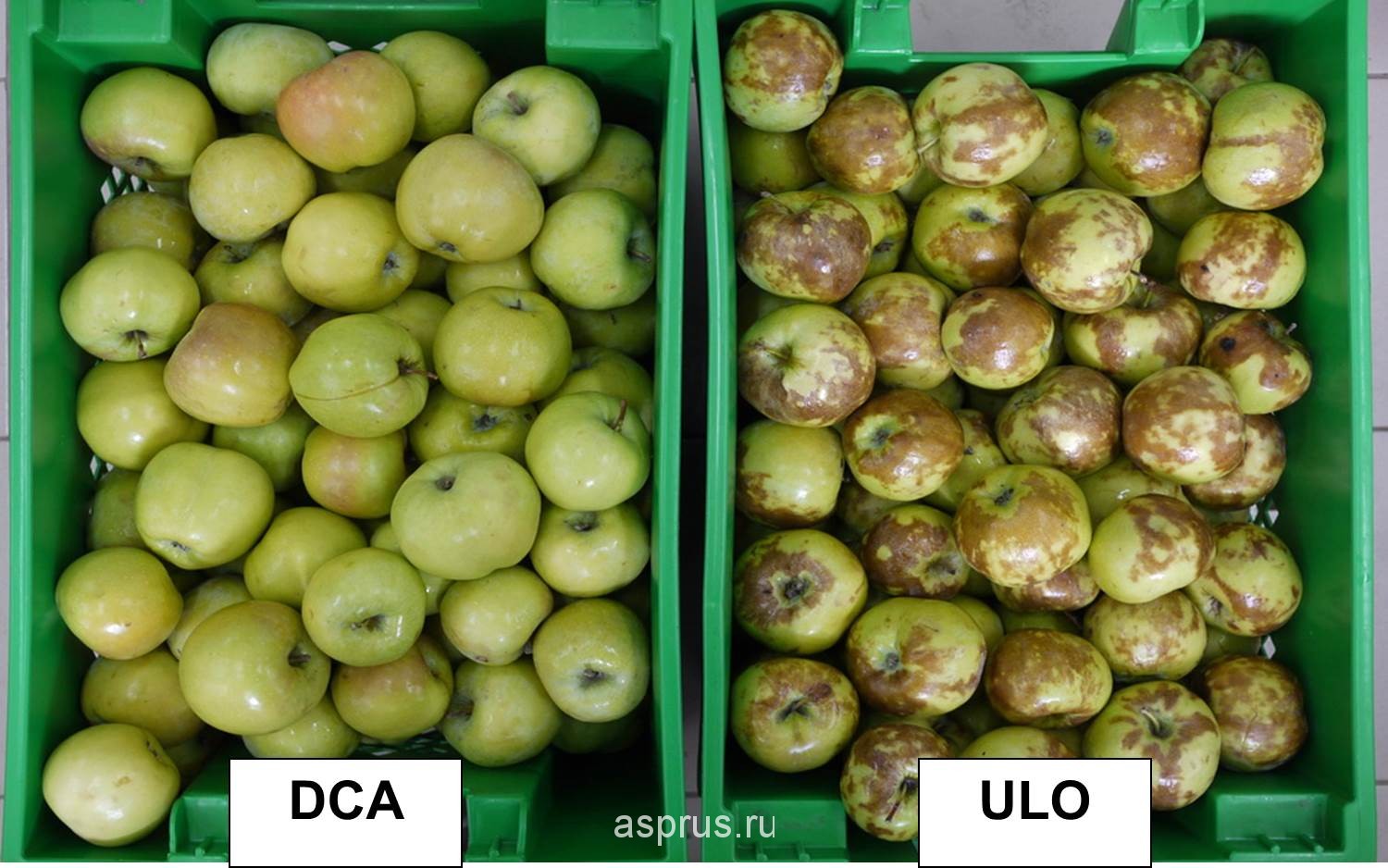

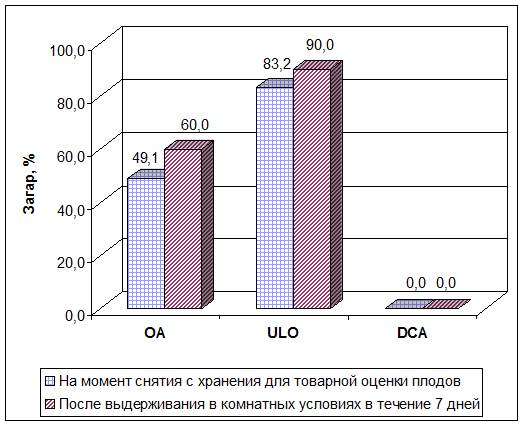

Загар, Мартовское

Синап Орловский, 9 мес

Загар, Синап Орловский 9 мес

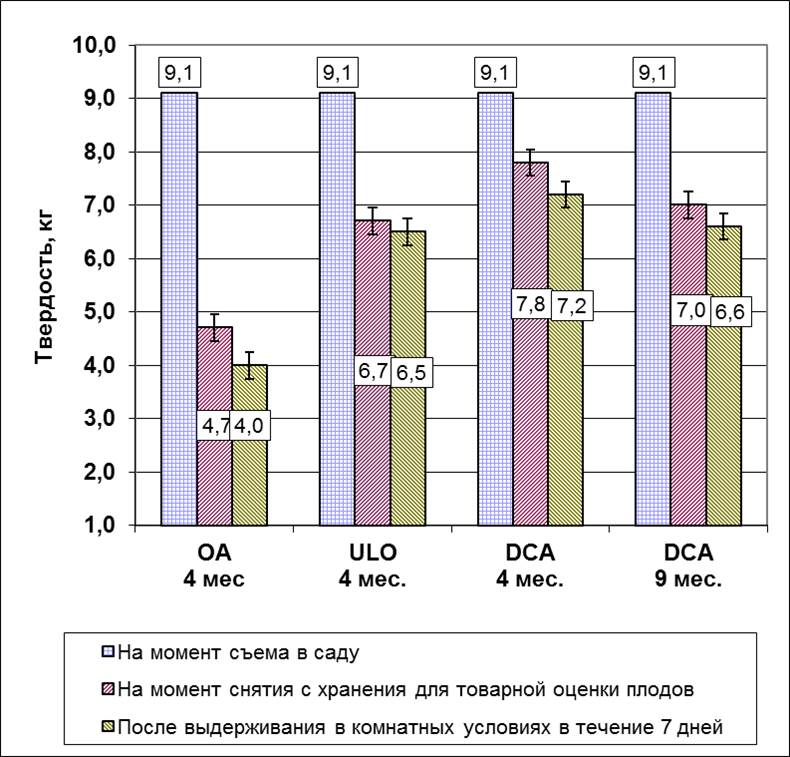

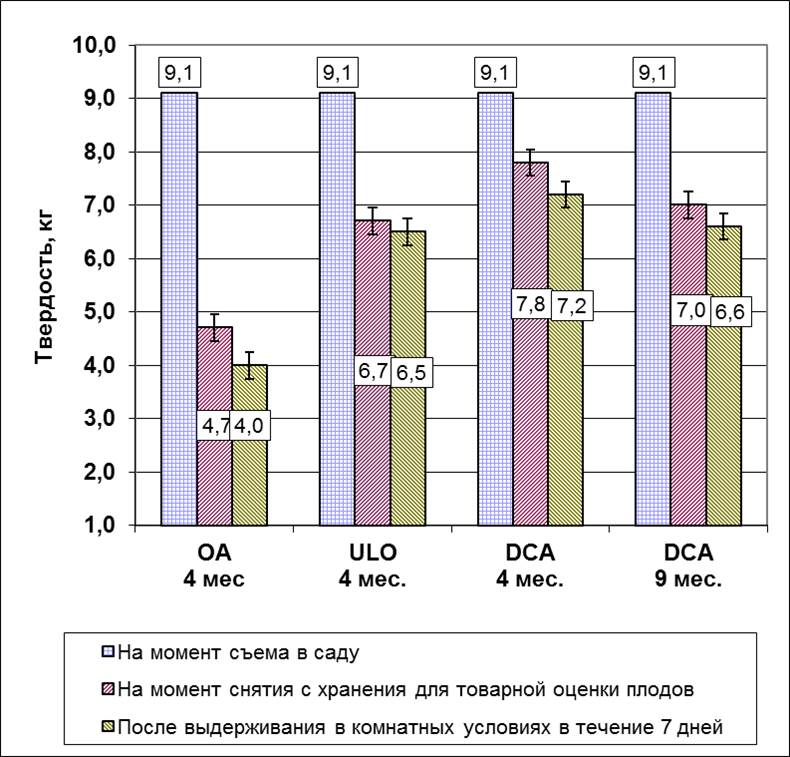

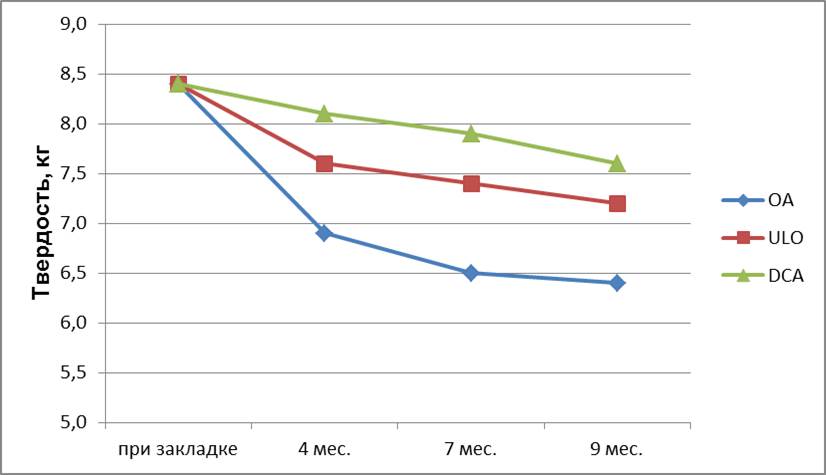

Сохранение твердости при хранении, Мартовское

Твердость, kg

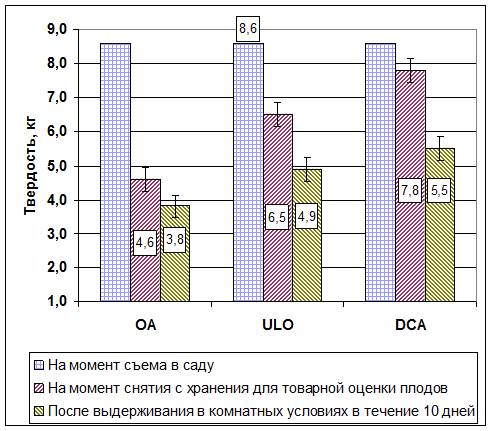

Синап Орловский, 9 мес

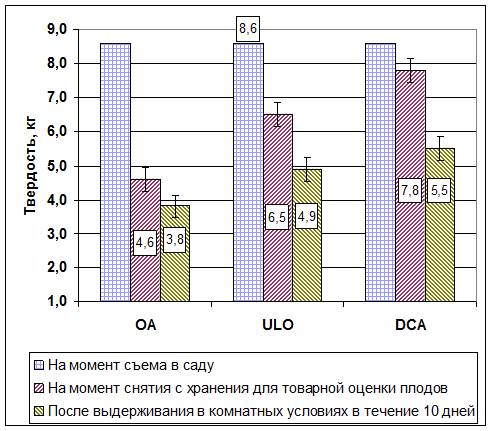

Сохранение твердости, Богатырь, 9 мес

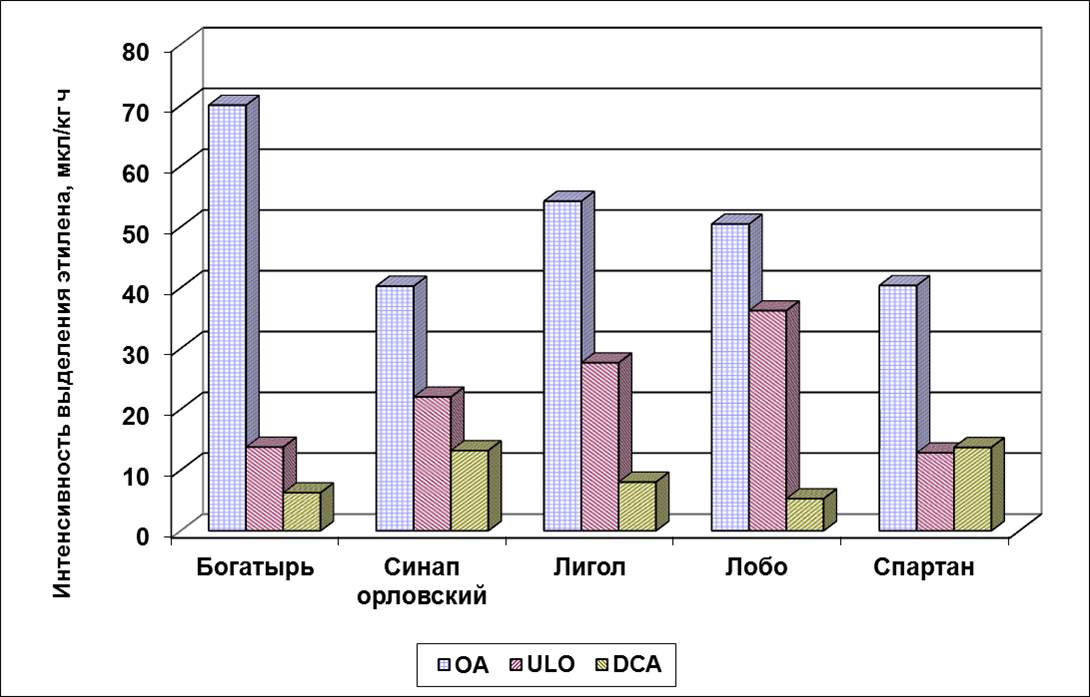

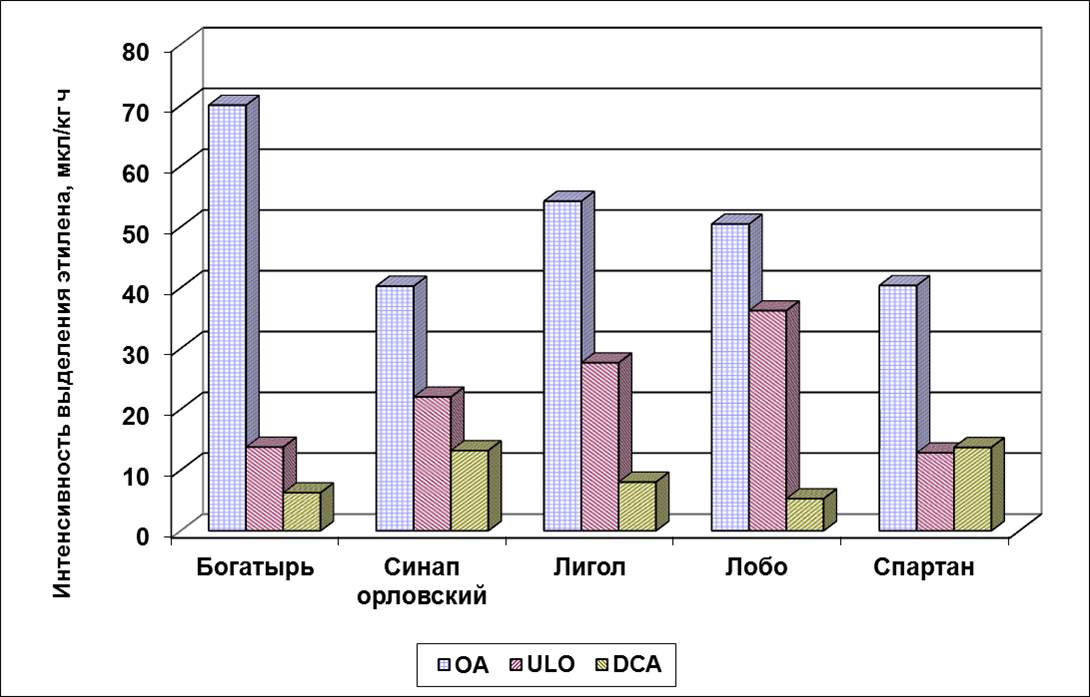

Интенсивность выделения этилена плодами через 7 месяцев хранения в различных условиях

Динамика роста количества камер с адаптивной РА

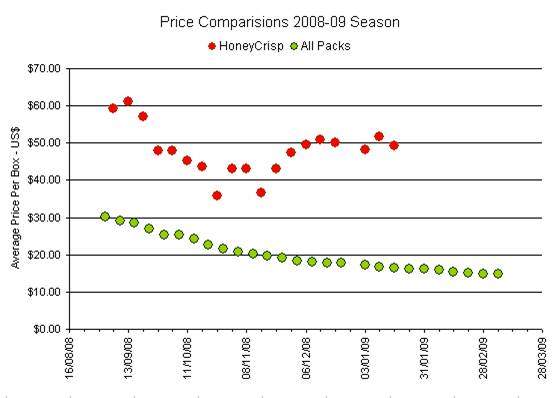

ХАНИКРИСП

- Мякоть — «взрывная» хрустяще-скалывающая и очень сочная ткань + тонкая кожица

- Вкус — отличный сахарно-кислотный баланс с незначительной приятной терпкостью (сладко-терпкий)

- Цвет мякоти — беловато-кремовый долго не окисляющийся, т.е. срез долго не «буреет»

- Размер плодов — крупные 70-100 мм

- Окраска — 60-90 % полосато-красный по желтому

ХАНИКРИСП – сорт для прохладного климата.

Самый доходный сорт:

- как в местах относительно прохладным климатом: штаты Минесота, Висконсин, Вирджиния, Мичиган и Нью-Йорк (США), провинции Онтарио и Новая Шотландия (Канада)

- так и в местах с жарким климатом: штат Вашингтон (США), Новая Зеландия и др.

ХАНИКРИСП В ПЛАНЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

- высокая зимостойкость (-340С, рекомендован для IV климатической зоны США (-25 …. -300С);

- высокая устойчивость к парше;

- скороплодный;

- слабая сила роста;

- хорошо подходит к формировке с центральным проводком;

- кольчаточное плодоношение;

- диплоидный;

- самоплодный

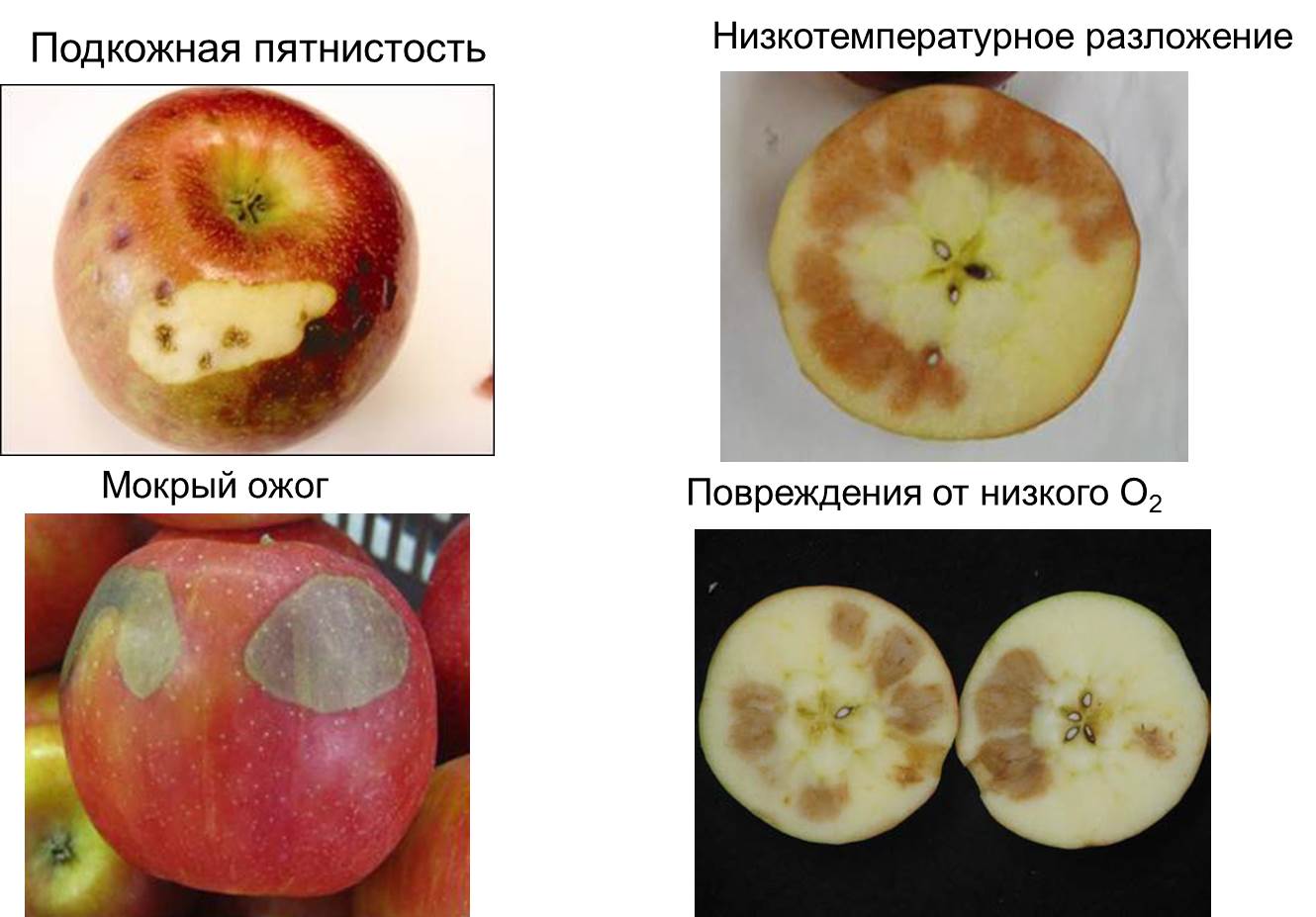

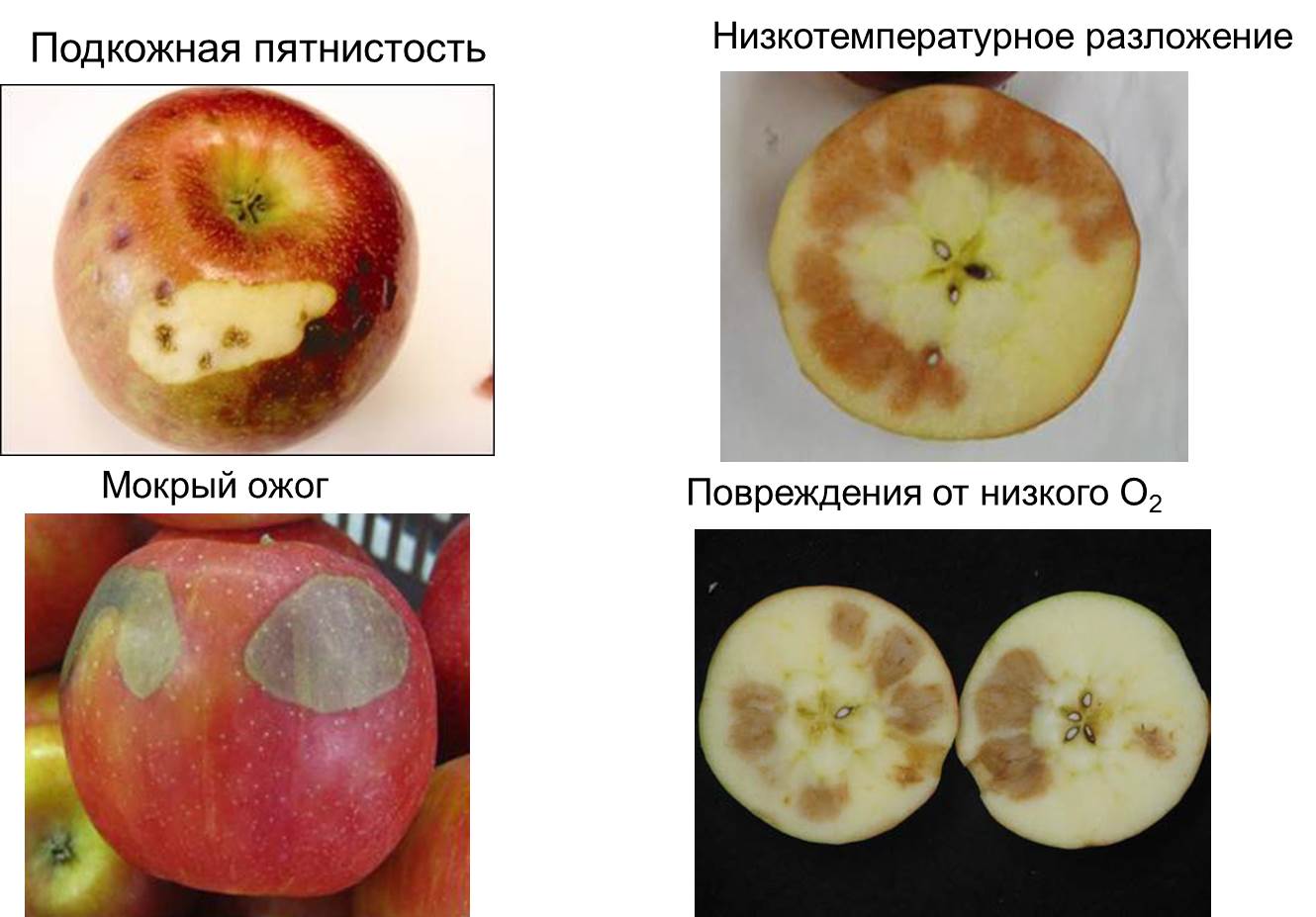

ПОРАЖЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ ПРИ ХРАНЕНИИ ХАНИКРИСП

ПЛОДЫ СОРТА ХАНИКРИСП,

ВЫРАЩЕННЫЕ В ООО «ПЛАВА» ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРАЖЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ПОВРЕДЕНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (4 мес)

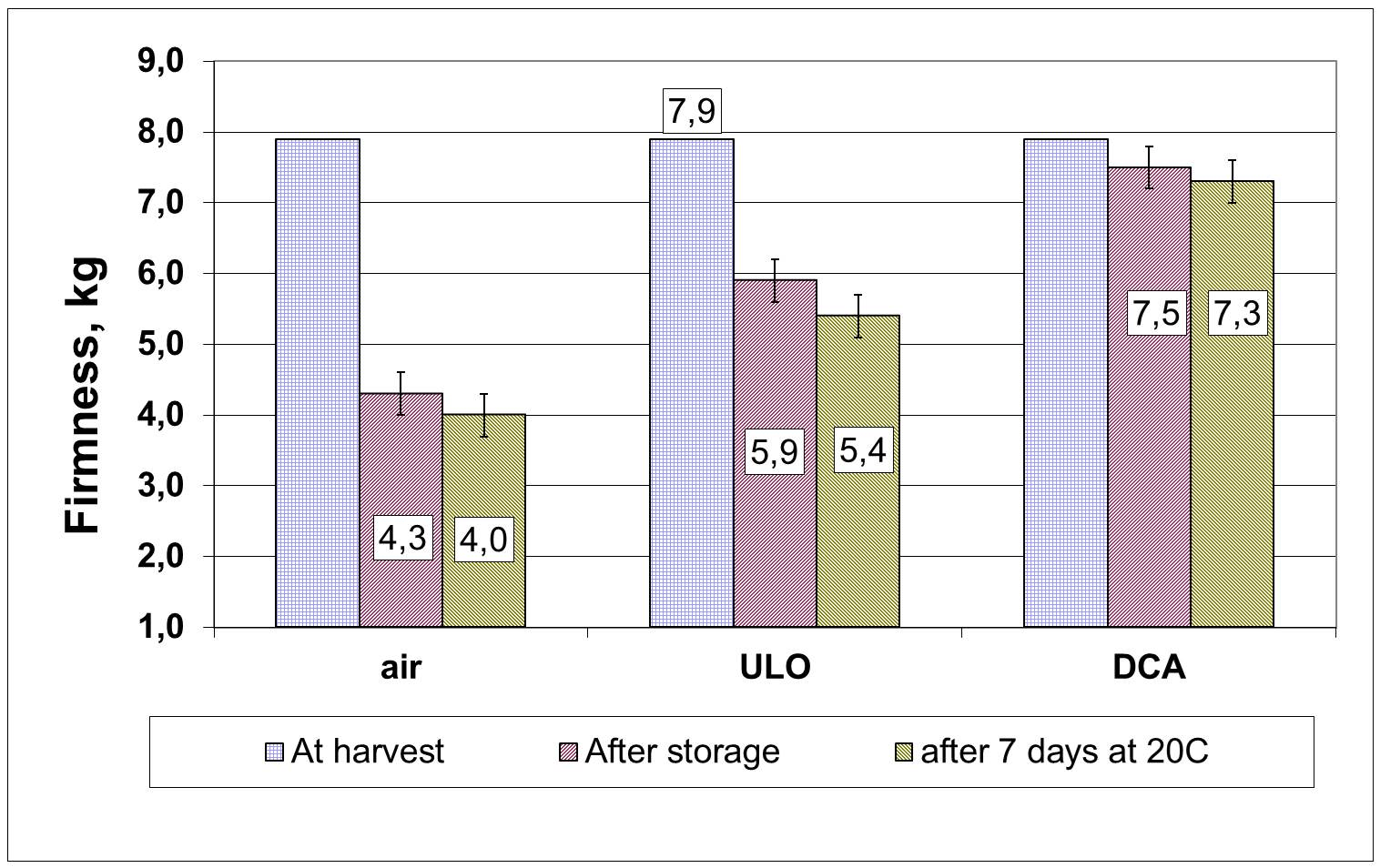

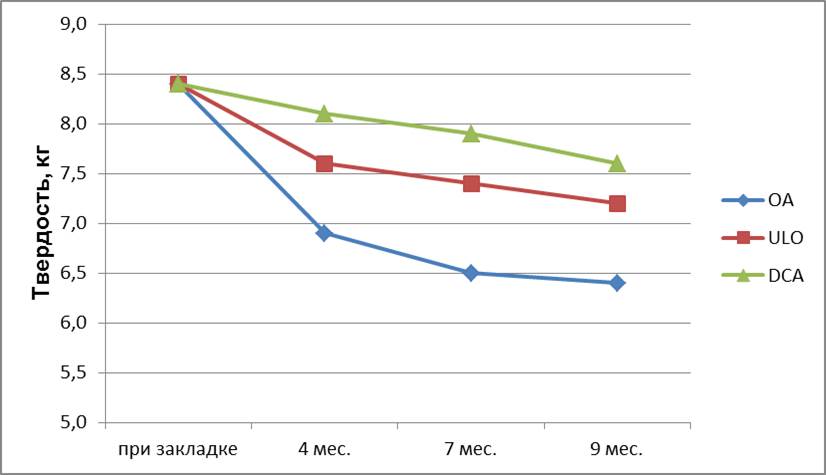

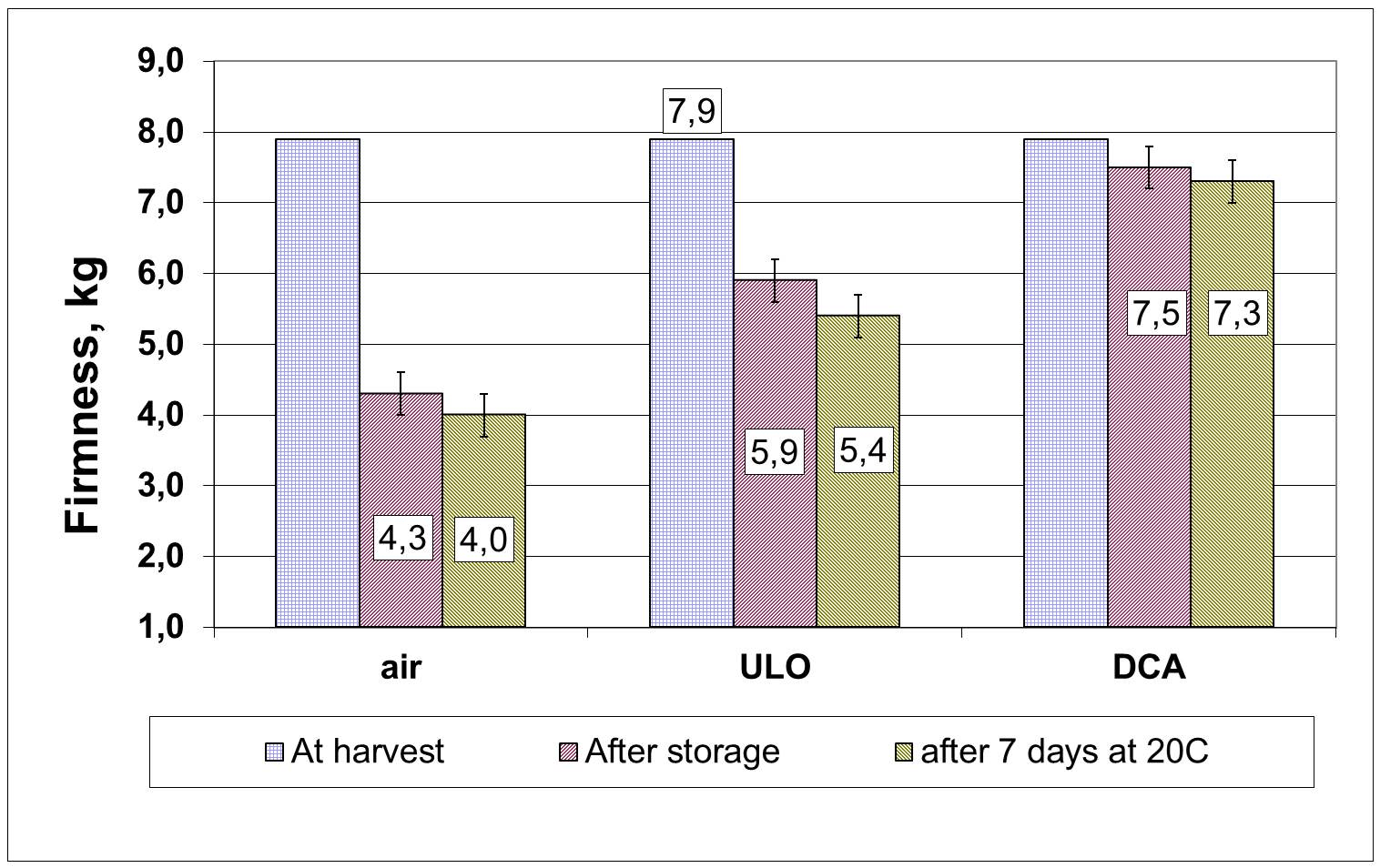

Изменение твердости плодов сорта Ханикрисп при хранении в различных условиях

Содержание некоторых веществ в плодах сорта Ханикрисп после 9-месячного хранения в различных условиях

|

Условия хранения |

| АО |

ULO |

DCA |

| Витамин С, мг/100 гр |

6,2±0,15 |

8,8±0,13 |

13,2±0,11 |

| Сухие растворимые вещества, Brix |

11,5±0,18 |

13,1±0,11 |

13,6±0,13 |

| Сахар,% |

9,2±0,11 |

10,5±0,13 |

10,9±0,12 |

| Кислотность в пересчете на яблочную кислоту, % |

0,17±0,10 |

0,34±0,08 |

0,4±0,07 |

Новый сорт (гибрид WA 38), по вкусовым достоинствам превосходит Ханикрисп.

Коммерческая реализация сорта с 2019 г.

Ингибитор этилена 1 метилциклопропен (1-МЦП)

| 1973 |

Едвард Сислер ( Университет Северной Каролины) начал исследования по изучению мест присоединения этилена, которые привели к открытию 1-МЦП , на основе которого разработан препарат СмартФреш.

|

| 1994 |

Подана заявка на патент 1-MCP. Продолжение работ по поиску стабильной формы препарата

|

| 1997 |

Исследования по эффективности на яблоках (США)

|

| 1998 |

Подан патент на циклодекстриновую форму 1-МЦП

|

| 1999 |

Эксклюзивная лицензия — AgroFresh. Работы по очистке 1-МЦП и разработка системы газации.

Исследования по токсикологии и безопасности

|

| 2002 |

Регистрация и коммерческое использование SmartFresh на яблоках в США и южном полушарии.

Начало регистрации в странах ЕС

|

| 2003 |

Начало применения SmartFresh на яблоках в странах ЕС

Образцы препарата отправлены проф. Гудковскому (ВНИИС).

|

| 2008 |

СмартФреш зарегистрирован в России |

| 2007 |

В России зарегистрирован препарат Фитомаг с действующим веществом 1-МЦП

|

Присоединение этилена к рецепторам клетки

Присоединение 1-МЦП к рецепторам этилена клетки

Преимущества применения СмартФреш

- Оптимизация хранения

— Улучшение обычного холодильного хранения

— Синергетический эффект с РА

— Улучшение логистики и гибкости в маркетинге

— Снижение энергопотребления

- Эффективная защита от загара, снижение маслянистости плодов, болезней, связанных со старением плодов

- Лучшее сохранение твердости плодов

Система определения минимально допустимых концентраций кислорода по парам этанола (ppb)

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Заместитель Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта www.idealdomik.ru

Применение минеральных и органических удобрений на плантации ежевики

Ежевика становится всё более популярной садовой культурой. И причин тому много – появление новых, современных сортов, фантастическая урожайность, доступность информации по возделыванию, признание населением вкусовых качеств, универсальность использования ягод и т.д.

Фото № 1. Промышленный сорт ежевики Газда

Визуальное определение потребности ежевики в элементах питания

Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.

Фото № 2. Недостаток азота на молодой плантации ежевики

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадение.

Фото № 3. Недостаток магния на листьях ежевики

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки, и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными.

Фото № 4. Недостаток железа на листьях ежевики

О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод.

Фото № 5. Плодоносящие кусты ежевики на шпалере

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы после схода снега — азотные, после рыхления почвы — органические в качестве мульчи, осенью — фосфорные и калийные. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные удобрения могут вноситься вместе с азотными весной и заделываться под первые рыхления.

Если в качестве мульчи будет использоваться черная полиэтиленовая пленка, органические удобрения заделываются под осеннюю перекопку почвы.

Весной после схода снега при перекопке или рыхлении почвы вносят азотные удобрения (раствор мочевины, куриного помета или навозной жижи) из расчета 1 кг органики на 1 квадратный метр плантации. Весной можно вносить в малых дозах сернокислый калий.

Жидкую подкормку вливают в неглубокие бороздки, проложенные по обе стороны ряда на расстоянии 30-50 см от куста, расходуя по 10 л раствора на 4-5 растений. Перепревший навоз можно вносить весной сразу после первого рыхления в рядах, равномерно разбросав по поверхности почвы в полосе посадок, а затем присыпав тонким (2-3 см) слоем почвы или торфа для лучшего сохранения питательных веществ. Навоз послужит одновременно и источником питания, и мульчирующим материалом.

Первую подкормку (2 ст. ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды) дают в мае, расходуя по 5 л на 1 погонный метр полосы посадок.

Вторично подкормить ежевику нужно во время цветения и начала плодоношения. Для этого по бороздкам вносят смесь следующих удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 3-4 ст. ложки мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10 л воды.

Можно подкормить ежевику в начале июля удобряющим раствором, состоящим из 2-3 ст. ложек удобрения «Идеал», 2 ст. ложек нитрофоски и 10 л воды. Его расход составляет 6-8 л на 1 погонный метр посадочной полосы.

Следующую подкормку делают в августе калийным раствором (2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды), внося по 6-8 л раствора на 1 погонный метр посадочной полосы. Предварительно почву посыпают древесной золой (1 стакан на 1 погонный метр посадочной полосы).

Осенью под перекопку (или рыхление) почвы вносят фосфорные и калийные удобрения по 50-60 г на 1 квадратный метр плантации. Если почва была хорошо подготовлена перед посадкой, то органику следует заделывать на второй и третий год развития растений из расчета по 2-3 кг на 1 квадратный метр плантации при осенней обработке почвы. Во все последующие годы на хорошо удобренных почвах можно вносить органику в чистом виде в меньших объемах с периодичностью 1 раз в 2-3 года или в смеси с минеральными удобрениями.

В годы, свободные от внесения органики, применяют полное минеральное удобрение. Если органику и минеральные удобрения вносят одновременно, ориентируются на следующую норму: 2-3 кг органики (перегной или перепревший навоз), 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки калийных и азотных удобрений на 1 квадратный метр плантации. При внесении только органики или минеральных удобрений норму следует удвоить.

Каждую осень на средне-плодородных почвах желательно вносить по 3-4 кг органики, 25-30 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 квадратный метр плантации. При необходимости в больших объемах хлористого калия, его заделывают осенью под перекопку почвы, чтобы избыток хлора ушел с весенними талыми водами.

Фото № 6. Сорт ежевики Карака Блэк

Члены АППЯПМ

Гладков Сергей Евгеньевич

генеральный директор ООО «ИНФРОСТ-АГРО» (Москва)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ