Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Генеральные спонсоры:

Организаторы конференции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ САДОВОДОВ РОССИИ (АППЯПМ)

МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МичГАУ)

393774, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск-Наукоград, ул. Липецкое шоссе 83

Тел/факс: 8 (475-45) 2-36-04, www.asprus.ru, e-mail: asprus@mail.ru

Уважаемые коллеги! Направляем Вам ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО о проведении VII международной научно-практической конференции садоводов России: «ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО САДОВОДСТВА РОССИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ».

Учитывая важность проведения ежегодной конференции под эгидой Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), Вашу активную гражданскую позицию и огромный заслуженный авторитет в среде отечественных садоводов оргкомитет предлагает Вашей организации принять участие в конференции в качестве генерального спонсора или организатора, а специалистам в качестве участников конференции.

Для генеральных спонсоров и организаторов предусмотрена рекламная компания, выступление с презентацией или сообщением, участие в выставке, размещение логотипа и информации во всех рассылочных и раздаточных материалах.

Для генеральных спонсоров предусмотрен взнос в размере 50000 руб, для организаторов предусмотрен взнос в размере 25000 руб. (Средства, перечисленные организаторами, направляются на оплату расходов по приглашению отечественных и иностранных специалистов, подготовку и издание материалов конференции, другие организационные вопросы).

Место и время проведения

Мичуринск-наукоград, Тамбовской области

13 — 15 марта 2014 года

Телефоны оргкомитета: +7 (47545)-236-04 (тел/факс);

+7-910-750-67-19; +7-905-123-95-09

www.asprus.ru; e-mail: asprus@mail.ru;

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ),

ректор ФГБОУ ВПО РГАЗУ, доктор с.-х. наук, профессор |

В.А. Дубовик |

| Президент Ассоциации АППЯПМ, доктор с.-х. наук |

И.В. Муханин |

Материал подготовил:

Миляев Антон Игоревич

специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Подрезка корней в интенсивных садах яблони

Вид интенсивного сада с модифицированной полуплоской формировкой со схемой посадки 6×3м

Практика выращивания интенсивных садов яблони показывает, что можно, а иногда даже необходимо ослаблять рост боковых побегов путем подрезки корней. Существуют 2 способа ослабления силы роста побегов – это:

- ограничение подачи воды и питательных веществ;

- восстановление корневой системы после ее подрезки.

Однако следует отметить, что подрезка корневой системы не всегда дает желаемый результат. Все это зависит от подвоя, сорта, возраста дерева и срока проведения операции.

Кожина А.И. специалист Ассоциации садоводов по обрезке и формировании плодовых деревьев, проводит опыты по снижению ростовой активности деревьев в интенсивном саду

Эффективность подрезки корнех в молодых и старых садах

В научно – исследовательской станции, проводились опыты по подрезке корней деревьев яблони в молодых и старых садах.

Плодоношение яблони сорта Голден Делишес с формировкой суперверетено

В молодом саду эта операция проводилась на деревьях сорта Голден Делишес на подвое M.26, начиная со второго года после посадки. Схема посадки деревьев 3,25×1м с уплощенной веретеновидной формировкой. В старом саду подрезку корней проводили на семилетних деревьях сорта Мелроуз на подвое М.26. Схема посадки деревьев 4х3м с веретеновидной формировкой. В обоих опытах корни подрезались ежегодно в течение 9 лет.

Процесс подрезки корней в интенсивном саду

Процедура выполнялась в конце цветения деревьев, по календарным срокам она выпадала примерно на середину мая. Корни подрезались на глубину 50 см, на расстоянии 50 см от штамбов деревьев по обе стороны ряда.

Различия между деревьями с подрезкой корней и без нее

Подрезка корней деревьев яблони со второго года после посадки привела к ослаблению росту деревьев сорта Голден Делишес, что отразилось на суммарном годовом приросте побегов, а также на динамике увеличения диаметра штамба. У молодых деревьев с подрезанной корневой системой ростовая активность деревьев заметно ослабевает в садах до 6-летнего возраста. В более старых садах различия между вариантами с подрезанными и неподрезанными корнями были намного меньше и не имеют существенного значения (табл. 1).

Плодовая стена 20 летних деревьев яблони сорта Голден Делишес около 3,5 м

Таблица 1

Влияние подрезки корней на рост деревьев, сорт Голден Делишес на подвое M.26

| Вариант |

Общая длина однолетних побегов (см/дерево) |

Поперечное сечение штамба (см2) |

Увеличение поперечного сечения молодых приростов (см2) |

| В сумме за 1994-1996 гг. |

осень 2002 г. |

1994-1997 гг. |

1997 -2001 гг. |

| Контроль |

5751 |

39,2 |

14,5 |

16,6 |

| Подрезка корней |

4417 |

36,3 |

12,3 |

16,4 |

Также в результате подрезки корней наблюдалось ослабление роста деревьев сорта Мелроуз. Подрезка корней на протяжении 5-9 лет привела к сокращению площади поперечного сечения ствола и объема кроны по сравнению с контрольными образцами (табл. 2).

Таблица 2

Влияние подрезки корней на рост деревьев, сорт Мелроуз на подвое М.26

| Вариант |

Поперечное сечение штамба (см2) |

Объем кроны (м3) |

Увеличение поперечного сечения молодых приростов (см2) |

| Осень 2002 г. |

1998 г. |

2002 г. |

1994-1998 гг. |

1998-2002 гг. |

| Контроль |

169,9 |

13,6 |

9,5 |

59,1 |

52,8 |

| Подрезка корней |

152,5 |

8,3 |

6,8 |

52,4 |

44,9 |

Количество и качество урожая

Ежегодно в течение 9 лет с деревьев, у которых были подрезаны корни, собирали примерно на 23% больше плодов по сравнению с контролем. В пересчете на 1 га за этот период разница в продуктивности достигла 53,5 тонн. Также расчетный коэффициент продуктивности для этих деревьев был выше.

Качественные плоды яблони сорта Старкинг Делишес

Помимо высокой урожайности, плоды с деревьев с подрезанными корнями не имели отличий ни по величине, ни по окраске в сравнении с контрольными деревьями (табл. 3).

Таблица 3

Влияние подрезки корней яблони на величину и качество плодов. Сорт Голден Делишес на подвое М.26

| Вариант |

Валовой сбор за 1994 — 2002 (кг/дер.) |

Коэффициент продуктивности 1994-2002 (кг/см3) |

Средняя масса плодов (г) |

Яблоки диаметром > 7,5 см (%) |

Нормально окрашенные плоды (%) |

| 1994-2002 |

1997-2000 |

| Контроль |

75,5 |

1,93 |

169 |

38,9 |

74,9 |

| Подрезка корней |

92,9 |

2,57 |

168 |

35,6 |

76,5 |

Начиная с седьмого года после посадки, наблюдается снижение урожайности (почти на 20%) деревьев яблони сорта Мелроуз, у которых были подрезаны корни, но плоды окрашиваются лучше (табл. 4). Плоды деревьев с подрезанными корнями характеризуются более высоким содержанием магния. Агроприем не повлиял на твердость плодов, но оказывал влияние на содержание в них K, Ca и P.

Обильное плодоношения яблони сорта Голден Делишес

Таблица 4

Влияние подрезки корней деревьев яблони на размер и качество плодов. Сорт Мелроуз на подвое М.26

| Вариант |

Валовой сбор 1994 — 2002 (кг/дер.) |

Коэффициент продуктивности 1994-2002 (кг/см3) |

Средняя масса плодов (г) |

Яблоки диаметром > 7,5 см (%) |

Яблоки с румянцем > 1/2 поверхности |

| 1994-2002 |

1997-2000 |

| Контроль |

346,8 |

3,10 |

212 |

72,7 |

67,4 |

| Подрезка корней |

278,5 |

2,86 |

217 |

73,2 |

78,4 |

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что такой прием, как подрезка корней, способствует ослаблению силы роста молодых и старых деревьев. Такой результат мы можем достичь, применяя ее следующим образом – сразу после цветения корни деревьев подрезаются на расстоянии 50 см от ствола по обе стороны ряда.

Тем не менее, только в молодых садах, где деревья посажены на расстоянии 1 м в ряду, ежегодная подрезка корней, начиная со второго года после посадки, обеспечивает не только ослабление роста дерева, но и увеличивает его урожайность.

Подрезка корней не снижает качество плодов, но даже наоборот, улучшает их окраску.

А.И. Кожина специалист Ассоциации садоводов России по обрезке и формированию плодовых деревьев в интенсивном саду яблони сорта Спартан, в котором применялась подрезка корней

Г.П. Малых, А.С. Магомадов

ГНУ ВНИИВиВ Россельхозакадемии

Влияние марганцевых удобрений на продуктивность винограда на песчаных почвах Чеченской республики

В результате исследований получены новые сведения о влиянии марганца на продуктивность насаждений винограда на песчаных почвах Чеченской республики. Подкормка марганцем в количестве 4 кг действующего вещества на 1 га на фоне азота 90 кг, фосфора 90 кг и калия 90 кг/га при внесении его в фазу сокодвижения винограда ускоряет рост урожайности, содержания сахара в ягодах при существенном снижении кислотности сока по сравнению с другими вариантами.

Введение

Виноград является не только самым красивым, но и наиболее питательным, вкусным и лечебным продуктом. Виноградарство нельзя вести без учета экологического потенциала региона, почвенно-климатических условий, уровня производительных сил и производственных взаимоотношений, технологических достижений, требований охраны природы, экономического эффекта. В последнее время виноградники закладывают на песках как за рубежом, так и в нашей стране, и многие вопросы минерального питания приходится разрабатывать для каждого региона. Потребовалось изучение агрохимических свойств различных типов песчаных почв, содержания в них макро- и микроэлементов и их влияния на урожай винограда. Растения винограда испытывают потребность в марганце в течение всего вегетационного периода. Он поступает в них в виде ионов Мп2+, и, по нашим данным, его среднее содержание в побегах винограда на песчаных почвах составляет 9-11 мг/кг сухого вещества. Марганец находится в разной степени окисления (Мп2+, Мп3+, Мп4+).

Его роль в обмене веществ у растений сходна с функциями магния и железа. Он активирует многочисленные ферменты, особенно при фосфорилировании. Благодаря способности переносить электроны путем изменения валентности он участвует в различных окислительно-восстановительных реакциях в составе окислительно-восстановительных ферментов, задействованных в процессах дыхания, фотосинтеза, углеводного и азотного обмена растений. Марганец участвует в фотосинтезе и синтезе витамина С, в фотолизе воды, необходим для поддержания структуры хлоропластов, активирует ферменты, задействованные в окислении одного из фитогормонов — индолилуксусной кислоты (ИУК). Это имеет важное значение для гормональной регуляции роста [7].

В среднем вынос марганца с урожаем составляет 1200-1500 г/га. Поскольку он активизирует ферменты в растении, его недостаток сказывается на многих процессах обмена веществ, в частности, на синтезе углеводов и протеинов.

Признаки недостатка марганца у растений чаще всего наблюдаются на карбонатных, на сильноизвесткованных, а также на некоторых торфянистых и песчаных почвах при pH выше 6,5. Марганцевая недостаточность у растений обостряется при низкой температуре и высокой влажности [6]. Недостаток марганца становится заметным сначала на молодых листьях по более светлому оттенку зеленой окраски или обесцвечиванию (хлорозу). Кроме того, очень скоро появляются бурые некротические пятна. Листья отмирают также быстрее, чем при недостатке железа [3, 4]. Известным признаком недостатка марганца является бурая пятнистость, особенно у требовательных к марганцу европейско-амурских гибридов винограда [5, 6]. Результаты патентных поисков и обобщений литературных данных показывают, что исследования влияния уровня обеспеченности растений марганцем на урожайность и качество винограда на песчаных почвах не проводилось. Такие исследования имеют не только большое практическое, но и теоретическое значение.

Цель исследования — изучить содержание марганца в почвах Терских песков и выявить физиологическую реакцию сорта винограда Платовский на марганцевые удобрения. Определить влияние сроков корневой подкормки и доз на продуктивность виноградников.

Методика и материалы исследования

Исследования проводились на плодоносящих виноградниках — Терско-Кумских песках винхоза «Бурунный» Щелковского района Чеченской республики. Агробиологические учеты — число глазков, побегов, соцветий на кустах, учет урожая ягод с куста, с 1 га и средней массы грозди проводились по методике, опубликованной в «Агротехнических исследованиях по созданию интенсивных виноградных насаждений на промышленной основе» [4].

Почвенные и растительные образцы отбирались одновременно для определения содержания азота, фосфора, калия, кальция, магния, и микроэлементов бора, кобальта, марганца, молибдена, цинка на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Квант-АФА ГКНЖ.01.00. ООО» по методике «Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов» ГОСТ-30178-96. Р. Отбор почвы — ГОСТ- 28168-89; общие требования к проведению анализов — ГОСТ-29269-91; нитратный азот в почве — ГОСТ-26951-86; обменный аммоний в почве — ГОСТ-26489-85; подвижные формы фосфора и обменного калия в почве по методу Мачигина — ГОСТ 26205-91.

Рост и развитие активных корней определялись по методике В.А. Колесникова (1960).

Фенологические наблюдения, изучение степени вызревания побегов, зимостойкость и продуктивность растений выполняли по методике М.А. Лазаревского (1963).

Сахаристость ягод определялась по ГОСТу-27198-87, титруемая кислотность по ГОСТу Р51621-2000(78) [1,2].

Статистическая достоверность результатов — по методике Б.А. Доспехова (1971).

Опыт на влияние различных доз и сроков внесения марганцевых удобрений на рост, развитие и продуктивность насаждений поставлен по следующей схеме:

- Вариант: Контроль (без микроудобрений N90P90K90 Фон).

- Вариант: Фон + Марганец (2 кг/га).

- Вариант Фон + Марганец (4 кг/га).

- Вариант: Фон + Марганец (6 кг/га).

- Вариант: Фон + Марганец (8 кг/га).

Удобрения — марганец сернокислый, аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль вносились в почву только в одну из фаз — сокодвижения, цветения или роста и начала созревания ягод гидробуром на расстоянии 80 см от куста, на глубину 30 см ежегодно. В каждом варианте им выпол-нялось 16 скважин. Виноградные насаждения сорта Платовский посадки 1998 г. заложены по схеме 3 х 1,0 м. Варианты опыта закладывались в 4-кратной повторности, в каждой — по 4 растения. Формировка длиннорукавная, виноградники неукрывные.

Результаты исследований

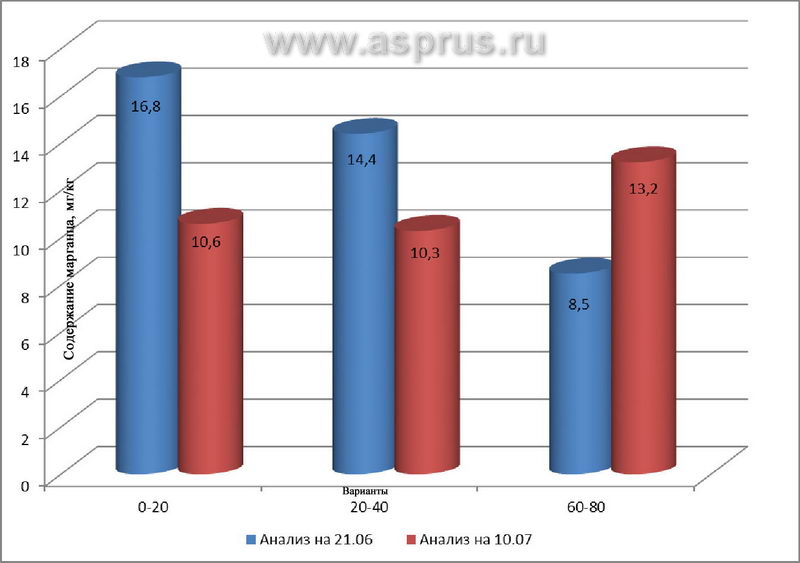

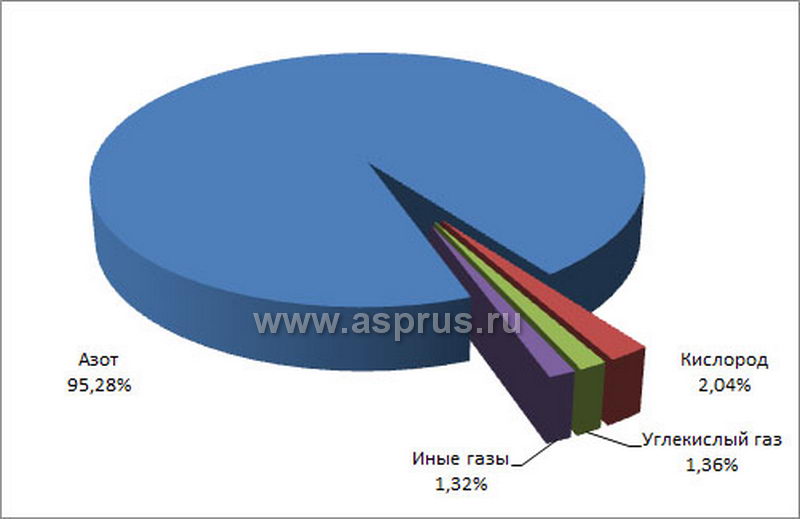

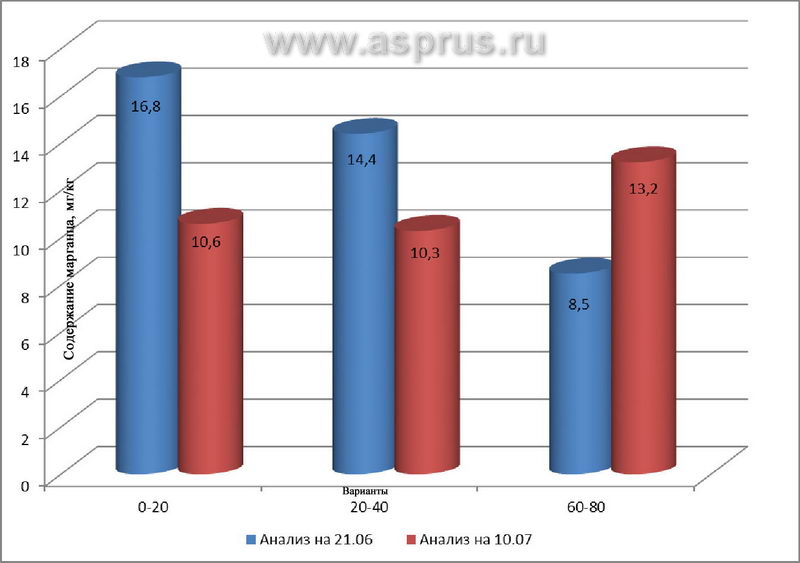

Изучаемые супесчаные почвы содержат незначительное количество гумуса. В слое почвы 0-20 см его количество 0,67 %, на глубинах 20-40 см — 0,66 % и 60-150 см — 0,95 %. рH колеблется от 8,5 до 8,8. Содержание фосфора в горизонте 0-20 см составляет 14.3 мг/кг, на глубине 20-40 см — 10 мг/кг, 60- 150 см — 13 мг кг сухого вещества. Количество калия по горизонтам от 121 до 143 мг/кг. Общая карбонатность равна 2,1-2,3 %. Азот в супесчаной почве отмечается только в валовом анализе и в очень небольшом количестве 0,020-0,040%. Среднее содержание валового марганца в почвах, занятых виноградом на опытном участке, составляет от 8,5 до 24.3 мг/кг (рис.). Содержание водорастворимого марганца в изученных почвах в среднем составляет 5,70 мг/кг, или около 1,2 % от его валового количества.

Рис. Валовое содержание марганца на разной глубине песчаной почвы (Чеченский опорный пункт ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 2012 г.)

На долю прочносвязанных соединений приходится основная часть общего содержания марганца в почвах — свыше 90 %. К ним относится марганец в составе первичных минералов и вторичных силикатной (глинистые минералы) и несиликатной (оксиды, гидроксиды марганца, соли) природы. Марганец, прочно связанный в составе органических остатков и продуктов их трансформации (в том числе гумусовых веществ), оказывает меньшее влияние на уровень общего содержания этого элемента в почве из-за относительно невысокой доли и значительно меньшей устойчивости по сравнению с минеральными носителями марганца.

Следует отметить, что метеорологические условия в годы исследования были разнообразными, что позволило изучить их влияние на виноградные растения. Среднемесячные температуры воздуха весенне-летних месяцев 2011 г. оказались выше средних многолетних значений (от 1,0 °С в апреле до 4,2 °С в июле). Лето было жаркое, максимальная температура воздуха зафиксирована 28 июля на уровне +39,6 °С. Максимальная температура поверхности почвы в этот день составила +50 °С. В летние месяцы температура воздуха была выше многолетних показателей (на 1,8, 4,2 и 1,6 °С соответственно). Сумма активных температур воздуха в этот период превысила многолетние данные на 237,7 °С. Зима в 2011-2012 гг. была малоснежная, с частыми оттепелями.

Таблица 1

Содержание элементов питания на различной глубине песчаной почвы (госхоз Бурунный Шелковского района Чеченской республики 2012 г.)

| Глубина отбора, см |

pH |

Гумус, % |

Питательные вещества, мг/кг сухой почвы |

Содержание микроэлементов, мг/кг |

| Фосфор Р2О5 |

Калий K2O |

Цинк Zn |

Медь Сu |

Марганец Мn |

Кобальт Со |

Бор В |

| Анализ почвы на 15.06.2012 г. |

| 0-20 |

8,8 |

0,67 |

14,3 |

143 |

0,78 |

1,9 |

16,8 |

0.53 |

0,4 |

| 20-40 |

8,8 |

0,66 |

10,0 |

121 |

0,73 |

1,3 |

14,4 |

0 |

0,5 |

| 40-60 |

8,8 |

0,67 |

12,0 |

143 |

0,69 |

0,83 |

24,3 |

0.12 |

0,4 |

| 60-150 |

8,8 |

0,95 |

13,0 |

132 |

0,51 |

0,26 |

8,5 |

0.12 |

0,75 |

Снежный покров невысок и довольно неустойчив. В северной части республики (Шелковской район) отмечалась повышенная ветровая активность. За год исследований в 2011 г. были отмечены 30 дней с сильными ветрами, максимальная скорость которых достигала 15 м/с. Годовое количество осадков составило 341,4 мм. Наиболее холодными оказались январь в 2012 г., когда температура воздуха кратковременно снижалась до -35,7 °С, и февраль с температурой до -34,8 °С. Переход через среднедекадную температуру +10 °С был в первой декаде апреля. Многочисленные срезы на древесине виноградных кустов показали наличие повреждения морозами головок кустов, рукавов и лоз. Температура на глубине почвы 30 см в госхозе «Бурунный» кратковременно опускалась до -10-14 °С. В результате на этой глубине корневая система гибридов с амурским виноградом была повреждена. Живые корни сохранились, начиная с глубины 35 см. Как показали наши исследования, марганцевое удобрение оказало положительное влияние на рост растений. Так, в 2011 г. при внесении удобрений в фазу сокодвижения средняя длина побегов на контроле без удобрения составила 154,6 см, в варианте с внесением марганца в фазу сокодвижения в дозе 4 кг/га — 180 см. Значительно уменьшается прирост при внесении марганца в фазу цветения (164,4 см), еще меньше он в фазу роста и начала вызревания ягод (149,4 см). Максимальной величины этот показатель достигал в варианте с внесением в почву удобрения в дозе 4 кг Мn на га. При использовании более низких и более высоких доз марганца сернокислого эффективность его понижалась.

Критерием продуктивности фотосинтеза является интенсивность накопления сухой биомассы надземными органами растений. Его уровень определяется синтезом органических веществ и расходованием их на процесс дыхания. Полученные нами данные показывают, что по мере повышения дозы марганца сернокислого до определенного предела (4 кг/га) в фазу сокодвижения диаметр побегов составил 6,0 мм, в фазу цветения 5,7 мм, в фазу роста и начала вызревания ягод 5,2 мм.

Наши исследования характера развития листовой поверхности сорта винограда Платовский показали, что в зависимости от дозы и сроков внесения марганцевых удобрений изменяется количество листьев на кусте, площадь листовой пластинки, а также общая площадь листьев на одном кусте и на площади 1 га. В 2011 г. были благоприятные условия для перезимовки винограда и в период вегетации. При определении средней массы ягод установлено, что марганец стимулирует рост ягод, заметно увеличивая их массу.

Таблица 2

Влияние сроков внесения и доз марганцевого удобрения на рост, развитие и продуктивность растений винограда сорта Платовский (Чеченский опорный пункт ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 2011 г.)

| Вариант опыта |

Средняя длина побегов, см |

Средний диаметр побегов, мм |

Урожайность, ц/га |

Сахаристость ягод, г/дм3 |

Прибавка к контролю |

| ц/га |

г/дм3 |

| Внесение в фазу сокодвижения |

| I. Контроль (без микроудобрений N90P90K90 Фон) |

154,6 |

5,6 |

69,9 |

174 |

— |

— |

| II. Фон+Мп-2 кг/га |

172,4 |

5,8 |

71,6 |

176 |

1,7 |

2 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

180,0 |

6,0 |

74,6 |

195 |

4,7 |

9 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

171,4 |

5,9 |

73,3 |

183 |

6 |

5 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

160,5 |

5,9 |

70,5 |

176 |

0,6 |

2 |

| НСР05 |

|

|

1,553 |

|

|

|

| Внесение в фазу цветения |

| Контроль (Фон) |

153,9 |

5,4 |

69,8 |

170 |

— |

— |

| II. Фон+Мп-2 кг/га |

160,3 |

5,5 |

71,0 |

174,3 |

1,2 |

4,3 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

164,4 |

5,7 |

73,0 |

176,8 |

3,2 |

6,8 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

161,5 |

5,6 |

72,3 |

175,5 |

2,3 |

3,5 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

161,0 |

5,5 |

70,0 |

173,8 |

0,2 |

3,8 |

| НСР05 |

|

|

1,223 |

|

|

|

| Внесение в фазу роста и начала вызревания ягод |

| I. Контроль (Фон) |

140,0 |

5Д |

69,7 |

170,0 |

— |

— |

| II. Фон+Мп-2 кг/га |

141,6 |

5,1 |

70,1 |

171,0 |

0,4 |

1 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

149,4 |

5,2 |

71,6 |

173,5 |

0,9 |

3,5 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

140,6 |

5,1 |

71,0 |

172,0 |

0,3 |

0,2 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

139,4 |

5,0 |

71,0 |

172,0 |

0,3 |

0,2 |

| НСР05 |

|

|

1,226 |

|

|

|

Сравнивая вариант, фон N90P90K90, где вносились только макроудобрения и урожайность сорта Платовский составила 69,9 ц/га, с вариантом фон N90P90K90+маргансц 2 кг действующего вещества, можно отметить, что урожайность здесь выше 71,6 ц/га, а прибавка составила 1,7 ц/га. При НСР05=1,553 различия по вариантам опыта по урожайности существенные. На 2 г/дм3 повысилась и сахаристость ягод.

Самые высокие показатели в развитии и урожайности растений получены при внесении 4 кг/га марганца в фазу сокодвижения, где урожайность составила 74,6 ц/га, или выше на 3 ц/га по сравнению с дозой марганца 2 кг/ га. При НСР05 = 1,553 различия по вариантам опыта по урожайности существенные.

Как видно из табл. 3, более интенсивное восстановление корневой системы сорта Платовский после суровой зимы 2012 г. при внесении марганца в фазу сокодвижения происходило при дозе 4 кг/га. Количество скелетных корней в варианте III больше на 40 шт., чем во II-ом варианте при внесении марганца в дозе 2 кг/га. Как уже отмечалось выше, формирование и рост корневой системы взаимосвязаны с жизнедеятельностью надземных органов растений.

Таблица

Влияние марганцевого удобрения на развитие корневой системы сорта Платовский в фазу сокодвижения, ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 2011 г.

| Вариант опыта |

Воздушно-сухая масса корней |

Количество скелетных корней |

|

% к контролю |

штук |

% к контролю |

| I. Контроль без микроудобрений N90P90K90 Фон |

385 |

— |

400 |

— |

| II. Фон+Мп-2 кг/га |

398 |

103 |

422 |

106 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

426 |

110 |

462 |

116 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

419 |

108 |

451 |

113 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

416 |

108 |

453 |

113 |

Чем активнее развивается корневая система и, чем выше ее поглотительная способность, тем интенсивнее происходит рост надземных органов растений, накопление биомассы и формирование листовой поверхности.

Как показали наши исследования, марганцевое удобрение оказало положительное влияние на рост растений и в 2012 г. (табл. 4).

Таблица 4

Влияние доз и сроков внесения марганцевого удобрения на рост, развитие и продуктивность винограда сорта Платовский (Чеченский опорный пункт ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 2012 г.)

| Вариант опыта |

Средняя длина побегов, см |

Средний диаметр побегов, см |

Урожайность, ц/га |

Сахаристость, г/дм3 |

Прибавка к контролю |

| ц/га |

г/дм3 |

| Внесение в фазу сокодвижения |

| I. Контроль без микроудобрений N90P90K90 Фон |

133,8 |

5,1 |

19,9 |

181 |

— |

— |

| II. Фон+Мп-2 кг/га |

146,9 |

5,4 |

21,9 |

183 |

2,0 |

0,2 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

167,9 |

5,8 |

24,5 |

190 |

4,6 |

0,9 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

150,0 |

5,6 |

23,3 |

186 |

3,4 |

0,5 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

145,6 |

5,4 |

20,7 |

184 |

0,8 |

0,3 |

| НСР05 |

|

|

1,863 |

|

— |

|

| Внесение в фазу цветения |

| I. Контроль без микроудобрений N90P90K90 Фон |

127,8 |

5,1 |

19,9 |

180 |

— |

— |

| П.Фон+Мп-2 кг/га |

141,7 |

. 5,7 |

21,7 |

181 |

1,8 |

0,1 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

150,0 |

5,7 |

24,8 |

186 |

4,9 |

0,6 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

142,8 |

5,6 |

23,9 |

183 |

4,0 |

0,3 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

134,9 |

5,6 |

20,9 |

182 |

1,0 |

0,2 |

| НСР05 |

|

|

1,603 |

|

|

|

| Внесение в фазу роста и начала вызревания ягод |

| I. Контроль без микроудобрений N90P90K90 Фон |

125,8 |

5,1 |

19,9 |

181 |

— |

|

| II. Фон+Мп-2 кг/га |

129,9 |

5,2 |

21,6 |

182 |

1,7 |

0,1 |

| III. Фон+Мп-4 кг/га |

145,9 |

5,5 |

22,6 |

186 |

2,7 |

0,5 |

| IV. Фон+Мп-6 кг/га |

130,0 |

5,2 |

21,1 |

185 |

1,2 |

0,4 |

| V. Фон+Мп-8 кг/га |

127,0 |

5,2 |

20,0 |

184 |

0,1 |

0,3 |

| НСР05 |

|

|

2,244 |

|

|

|

Так, при внесении в фазу сокодвижения средняя длина побегов на контроле без удобрения составила 133,8 см, на варианте с внесением 4 кг/га марганца в эту фазу — 167,9 см, в период цветения — 150 см, роста и начала вызревания ягод — 145,9 см. Наиболее активно росли растения при внесении удобрения в фазу сокодвижения. Максимальным этот показатель был в варианте с внесением в почву 4 кг Мn на га, при использовании более низкой и более высокой доз микроудобрения эффективность его снижалась. Полученные нами данные показывают, что по мере вырастания дозы марганца сернокислого до определенного предела (4 кг/га) в фазу сокодвижения диаметр был 5,8 мм, в период цветения — 5,7 мм, роста и начала вызревания ягод — 5,5 мм. При большем количестве внесенного в почву удобрения (6 кг/га и 8 кг/га) прирост побегов и их диаметр не увеличиваются. Аналогичный эффект проявляется в случае применения Мn в дозе 2 кг/га. Исходя из этих данных, можно заключить, что для активизации продукционного процесса винограда достаточно внесения марганцевого удобрения в дозе 4 кг/га (табл. 4).

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- Содержание марганца по почвенному профилю опытного участка сильно варьирует и составляет от 8 до 24,3 мг, или в 15 раз меньше, чем в аллювиальных почвах Чеченской республики.

- Подкормка марганцем является эффективным агротехническим приемом, повышающим рост, развитие, морозостойкость и продуктивность растений винограда.

- Наибольший эффект от марганцевых удобрений достигается при внесении их в фазу сокодвижения в дозе 4 кг/га на фоне N90P90K90. Для ускорения восстановления виноградников, поврежденных морозами, активизации развития репродуктивных органов необходимо вносить на песчаных почвах 4 кг марганца д.в./га в фазу сокодвижения.

Литература

- ГОСТ 27198-87. Виноградсвет: Методы определения массовой концентрации сахаров. — М., 1987.

- ГОСТ Р51621-2000. Алкогольная продукция и сырье для ее производства / Методы определения массовой концентрации титруемых кислот. — М., 2000.

- Журбицкий З.И. Физиологические и агрохимические основы применения удобрений. — М. Изд-во АН СССР, 1963.

- Захарова Е.И., Машинская Л.П. Агротехнические исследования по созданию интенсивных виноградных насаждений на промышленной основе. — Новочеркасск: Изд-во Ворошиловград- ская правда, 1978. — 173 с.

- Малых Г.П., Магомедов А.С. Виноградарство чеченской Республики: монография. — Новочеркасск: Изд-во ВНИИВиВ, 2011.-351 с.

- Малых Г.П., Магомадов А.С. Современные технологии создания маточников размножения и посадки винограда: монография. — Новочеркасск: Изд-во ВНИИВиВ, 2012. — 149 с.

- Шеуджен А.Х., Алешин Н.Е. Микроудобрения в растениеводстве / Под ред. Е.Н. Алешина. — Майкоп: «Адыгея», 1994.

- Beyers Е. Diagnostic leaf analysis for deciduous fruit // South Africa Journal of Agricultural Science, 1962.-№5(2).-P. 315-329.

- Levy J.E, Chaler G. Identification et etuda par lanalyse foliaire de quelques carences alimentaires dans le Midi de la France. 3 Colloque Europeen et Mediterraneen. -Montpellie

Материал подготовил:

Миляев Антон Игоревич

специалист АППЯПМ по косточковым культурам, МичГАУ

С использованием материалов доктора Halina Morgas

Институт садоводства и цветоводства в Скерневицах

Качество посадочного материала косточковых культур и его влияние на развитие и урожайность плодовых деревьев в саду

Перед закладкой любого сада необходимо учесть множество факторов, одним из важнейших является подбор качественного посадочного материала, ведь именно состояние саженцев играет определяющую роль в формировании урожая первых лет плодоношения.

Удовлетворение спроса на рынке сбыта

Одной из основных составляющих является выбор сорта и подвоя. Следует подбирать сорт согласно требованиям современного рынка. Плоды должны, прежде всего, соответствовать таким параметрам, как привлекательный внешний вид, лежкость и транспортабельность, хороший вкус и т.д. Без выполнения этих требований продать выращенную продукцию очень сложно. Те, кто работают в коммерческих структурах по сбыту плодов, отмечают, что время от времени спрос на один сорт возрастает, на другой – резко падает. Это, как мы говорим, связано с «модностью» тех или иных сортов на данный период времени. Что же касается переработки плодов, то здесь требования и критерии меняются нечасто и незначительно.

Фото 1 – Качественные плоды персика в интенсивном саду Белгородской области, ЗАО «Корочанский плодопитомник»

Но в любом случае, качество плодов должно быть как можно выше, что достигается выполнением всех необходимых работ в саду, включая своевременную защиту от вредителей и болезней.

Качественный посадочный материал

Под качеством саженцев понимается следующее: высота – не менее 80 см (измеряется от корневой шейки), диаметр штамба – не менее 8 мм (измеряется на расстоянии 10 см от корневой шейки или уровня почвы). Корневая система имеет не менее трех скелетных корней, а также хорошую корневую мочку, при выращивании контейнерным способом ее объем должен превзойти объем почвы в контейнере, корни не должны быть пересохшими.

Фото 3 – Маточник клоновых подвоев для вишни и черешни F12/1, заложенный оздоровленными растениями

Нельзя допускать покупку саженцев, зараженных следующими болезнями и вредителями: сливовый листовой клещ, выямчатая фруктовая моль, черная златка, а также вредители, проникающие под кору и в древесину; бактериальный рак, грибковые заболевания, белая пятнистость корней, тафрина сливы, курчавость персика, вертициллез, вирус карликовости сливы, некротические пятна листьев. Обращаем внимание, что эти патогены являются основной причиной гибели молодых деревьев в садах. Закладка сада и покупка саженцев является и без того высокозатратным мероприятием, поэтому к качеству посадочного материала следует относиться очень внимательно, чтобы обезопасить себя от дополнительных расходов на ремонт насаждений.

Фото 4 – Первое поле питомника черешни после проведения окулировки

Качественный посадочный материал обеспечивает не только быстрое вступление сада в период плодоношения, но и уменьшает сроки окупаемости затрат на его закладку. Низкосортные саженцы требуют тщательного ухода и даже при соблюдении всех приемов агротехники добиться хорошего урожая с таких деревьев невозможно.

Саженцы абрикоса и персика характеризуются высокой интенсивностью роста в первые годы, поэтому для посадочного материала этих культур требования по качеству немного выше других культур – высота саженца 150-200 см, диаметр штамба – более 20 мм, с разветвлениями (до 30 боковых ответвлений). Деревья, имеющие даже около 20 ответвлений способны давать первые плоды (даже в год посадки). При закладке интенсивного сада с плотностью посадки 1250 деревьев на гектаре (по схеме 4 х 2 м), с одного гектара можно получить до 5 тонн плодов в первый год. В следующем году деревья дают по 12-15 кг, что в пересчете на гектар соответствует 15-18 т/га. Для получения такой продуктивности необходимо обеспечение хороших условий для роста и развития деревьев, некоторые из них не зависят от самого садовода. То, на что мы можем повлиять – это агротехника и система формирования, а также обеспечить хорошее опыление цветков.

Фото 5 – Доктор с.-х. наук И.В. Муханин проводит «зеленые операции» в молодом персиковом саду

То же самое касается вишни — приветствуется высадка саженцами высотой не менее 150 см с диаметром штамба от 15 мм и выше, а также с наличием боковых ответвлений.

По мнению некоторых фермеров, еще более лучшие результаты дает закладка вишневого сада двухлетними саженцами с однолетней кроной. При этом деревья быстро развивают мощную крону и начинают плодоносить.

Важно, чтобы приобретаемые растения не были заражены вирусами и микоплазмами, так как симптомы поражения плодовых деревьев этими микроорганизмами не всегда удается вовремя распознать, а их развитие в растительных тканях ведут к ослаблению деревьев, а, в последующем, к их гибели.

Фото 2 – Специалист «АСП-РУС» по косточковым культурам А.И. Миляев в персиковом саду в Белгородской области

Основные случаи переноса вирусов – это перенос с посадочным материалом. В дальнейшем при уходе за насаждениями он легко передается при работе одним и тем же инструментом (секатором). Поэтому, чтобы исключить развитие вирусной инфекции в вашем саду рекомендуем приобретать саженцы в проверенных питомниках, а также в центрах оздоровления посадочного материала, где растения проходят все этапы тестирования.

Камолов Н., Ахмедов Т.А., Назиров Х.Н.

Институт садоводства и овощеводства Таджикской

Академии сельскохозяйственных наук

Технология выращивания абрикоса

продолжение

Каким должен быть агротехнический уход в абрикосовом саду

Независимо от типа сада, сорта, подвоя, формы кроны, почвенно-климатических условий местности, направления использования продукции агротехнический уход проводится в комплексе. Насколько сад интенсивен, настолько требуется проводить высококачественный агротехнический уход.

В комплекс агротехнического ухода за садом входят содержание почвы, внесение подкормки, полив, обрезка и формировка кроны, сохранение урожая, ремонт и восстановление сада, защита от вредителей и болезней.

а) Уход за молодыми и плодоносящими садами

Агротехнический уход в молодом абрикосовом саду направлен на обеспечение роста и развития деревьев, улучшение состояния корневой системы, правильной формировки кроны и ускорение плодоношения.

В зависимости от силы роста сортов годичный прирост побегопродолжения не должен быть менее 80-140см, а у боковых побегов 60-100см. Чтобы достичь такого успеха, необходим высокий уровень содержания и обработки почвы, обеспеченность влагой и питанием деревьев, а также своевременного проведения защитных мероприятий от вредителей и болезней.

Рис. 4. Интенсивный молодой сад

Основной задачей агротехнического ухода в плодоносящем абрикосовом саду является: обеспечение хорошего годичного прироста, получение ежегодно высокого урожая, которые возможны в условиях данной местности, с минимальным расходом труда на единицу продукции (кг, центнер, тонна), также, по возможности, продление продуктивности деревьев и защита сада от природно-климатических и антропогенных факторов. В этот период рост годичных побегов составляет примерно 30-40см.

б) Обрезка и формировка абрикосовых деревьев

Обрезка и формировка плодовых культур, в том числе абрикоса – это основные агротехнические мероприятия, которые проводятся постоянно для регулирования роста и развития, улучшения продуктивности и качества плодов. Поэтому цель и задача обрезки определяется в зависимости от биологических особенностей породы, сорта, возраста сада, типа почвы, климатических условий, уровня проведения агротехнических мероприятий, состояния деревьев, структуры сада, организационных условий и другие. Плодоносящие ветки абрикоса живут 5-6 лет, в зависимости от места расположения, условий обеспечения света и способов обрезки, плодоносят в основном 2-4 года.

Большая часть плодоносящих органов находится на 2-5- летних ветках. На 7-8-летних ветках цветки высыхают и опадают, если остаются, то очень мало. Основная часть урожая завязывается на 3-4 летних ветках в молодых садах (до 4-6 лет). В результате правильной обрезки улучшается рост и развитие, формируется дерево по планируемой форме кроны. Для обеспечения якорности и равномерного попадания света, свободного проведения механических и ручных работ, в том числе сбора урожая деревья обрезают так, чтобы ветки в кроне располагались равномерно.

Обрезка в плодоносящем саду проводится для хорошего роста и развития деревьев, регулирования урожая, улучшения качества плодов, длительной продуктивности сада, также недопущения перерастания деревьев.

Сегодня садоводы республики рекомендуют следующие способы обрезки абрикоса: укорачивание (срезают, укорачивая ветки), прореживание (срезают, удаляя ветки с основания), снижение кроны и омолаживание.

При укорачивании проводится обрезка только на 1/2 — 1/3 часть годичного, многолетнего или плодоносящего побегов. При прореживании упомянутые органы срезают у основания.

По достижении кроной длины 1,5м, выше 5-й или 6-й скелетной ветвей укорачивают центральный проводник. Верхняя скелетная ветка по толщине должна быть почти равна центральному проводнику, а его угол расположен не менее чем на 45°. Затем укорачивают боковые побеги скелетных ветвей верхнего яруса.

С целью продления периода продуктивности старых деревьев абрикоса, их омолаживают. Во время омоложения скелетные ветви и растущие побеги укорачивают на 1/3 – 1/2 части. Одновременно скелетные, полускелетные и растущие ветки, сломанные, высохшие и поврежденные вредителями и болезнями удаляют с основания.

После омоложения за счет выросших новых побегов, для восстановления кроны, оставляют хорошо развитые побеги, а лишние удаляют. Через 2-3 года дерево переходит в полное плодоношение с хорошим качеством плодов.

В условиях республики, с конца осени после листопада и до начала раскрытия почек весной, за исключением холодов (-5°С) и дождливых пасмурных дней, можно проводить обрезку абрикосовых деревьев. Если в результате обрезки возникли повреждения коры диаметром более 2см, рекомендуется с помощью острого лезвия секатора или садового ножа оттесать поверхность поврежденного места, очистить его и намазать садовым варом или краской желтого или коричневого цвета, приготовленные на растительной олифе. Также можно использовать смесь глины, воды и свежего коровьего навоза.

в) Использование почвы

После закладки сада, в зависимости от почвенно- климатических условий местности, подвоев и влагообеспеченности, определяют использование междурядий. По результатам многолетних научных исследований рекомендуется следующая схема содержания почвы: черный пар, паросидеральный или сидерация.

Обработка почвы проводится так, чтобы под воздействием ветра и воды она не эродировалась.

В междурядьях молодых садов рекомендуется выращивать хлопок, овощные, бобовые, бахчевые культуры и однолетние травы. В междурядьях садов на богаре в качестве сидерата рекомендованы горох (нахут), чечевица, лен и др. Лучше содержать землю под черным паром. Посев высокорослых культур как подсолнечник, кукуруза, табак, зерновые в междурядьях сада не рекомендуется. Приствольные круги в зависимости от возраста и кроны дерева необходимо постоянно рыхлить и удалять сорняки.

Рис 5. Система содержания почвы под черный пар

Междурядья молодого сада вспахивают на глубину 30- 50см, а плодоносящие сады на 18-22см.

г) Удобрение

Внесение удобрений зависит от многих причин, прежде всего от потребности абрикоса в определенном соотношении элементов питания, а также от возраста дерева, условий произрастания (поливная или богарная), способа содержания почвы, структуры и плодородия почвы. Абрикосовые деревья более требовательны к азотным, чем фосфорным удобрениям.

В связи с этим рекомендуются следующие дозы органических и минеральных удобрений — 20-60т/га перегнившей органики, 100-120кг азота, 60-80кг фосфора и 50-60кг калия (по д.в.) на гектар.

Органические и минеральные (фосфор, калий) удобрения вносятся в 2 — 4 года один раз осенью или рано весной на глубину 30-50см (в молодом саду) и 18-22см (в плодоносящих садах). Азотные удобрения вносятся ежегодно три раза по 20-40кг (по д.в.) на гектар в периоды начала цветения, биологического опадения завязи и перед закладкой почек.

Кроме того, деревья абрикоса нуждаются в макро- и микроэлементах (кальций, магний, железо, сулфур, цинк, молибден, марганец, бор, медь и другие). Их недостаток может привести к нарушению жизнедеятельности деревьев.

д) Орошение садов

Деревья абрикоса требовательны к почвенной влаге. При обеспечении влаги в почве урожайность повышается в 1,5 – 2,5 раза.

В условиях нашей республики оросительная норма составляет 4 — 6тыс.м3. Его объем зависит от количества годовых осадков местности, состава почвы, испарения, способа полива и др. В зависимости от периода, проводят влагозарядковый и вегетационные поливы.

Различаются осенние, зимние и ранневесенние влагозарядковые поливы. Наиболее перспективным является осенний полив – это особенно важно для зон с нехваткой воды. Осенние влагозарядковые поливы проводят после пожелтения или массового осыпания листьев, так чтобы глубина увлажнения доходила до 1,5-2 метров.

Вегетационный полив должен соответствовать срокам вегетации фаз развития деревьев. Основной критерий для полива – это наименьшая норма влагоемкости почвы. Полная влагообеспеченность почвенного слоя должна быть не менее: на песчаных почвах – 60%, суппесчанных — 65-70%, глинисто-песчанных — 70-75%, глинистых почвах — 75-80%.

В зависимости от типа почв рекомендуются следующие нормы поливов: влагозарядковый — 1300 — 2000м3 и вегетационный 400 — 1200м3.

Количество вегетационных поливов зависит от почвенно-климатических условий местности, типа сада, способов использования междурядьев и рекомендуется поливать 5-8 раз.

На основе многолетних данных научно- экспериментальных исследований установлены следующие способы полива: по бороздам, чек (вокруг ствола дерева), ленточный, подпочвенный поливы и капельное орошение. В Таджикистане в основном абрикосовые сады поливают по бороздам и ленточным способом.

Своевременное и качественное проведение вышеуказанных агротехнических мероприятий создают условия для хорошего роста и развития деревьев, ускоряет их плодоношение, регулярное плодоношение и продлевает их продуктивность. В результате этого можно за короткий срок получить чистую прибыль.

Какими вредителями и болезнями поражается абрикос

Во всех зонах республики абрикосовым деревьям наносят ощутимый вред вредители, грибковые, вирусные и бактериальные болезни. В отдельные годы, в ряде зон и хозяйств, они приводят к снижению урожая и качеству плодов.

На сегодняшний день в абрикосовых садах республики зарегистрированы следующие вредители: почковая вертунья, абрикосовая ночница, абрикосовая толстоножка, абрикосовый слоник, таджикистанская чехлоноска, абрикосовая пяденица, урюковый слоник, туранская ложнощитовка, морщинистая заблошка, непарный шелкопряд, зеленая листовертка, ферганский листовой слоник, щитовка шаровидная и другие. Из грибковых болезней: монилиоз, клястероспориоз, гоммоз, ризоктония и др.

В Сугдской области абрикосовым садам основной вред наносит абрикосовая толстоножка, а в настоящее время абрикосовая черная златка.

Из болезней, особенно в районах республиканского подчинения и предгорных зонах Кулябской долины, встречается монилиоз и клястероспориоз.

Рис. 6 Основные болезни абрикоса: а – деревья поврежденные монилиозом, б, в – клястероспориоз

Как защищать абрикосы от вредителей и болезней

Для успешной защиты абрикоса от вредителей и болезней необходимо использовать интегрированный метод — это комплекс организационных мероприятий, включающий агротехнический, механический, биологический и химический методы, что дает возможность улучшения роста и развития растений и сохраняют их от патогенных организмов.

Для эффективной защиты абрикоса от вредителей и болезней необходим правильный выбор участка, качественные саженцы (свободные от карантинных объектов) и полное применение агротехники (содержание почвы, улучшение его агрофизического состояния, своевременное внесение удобрений и проведение поливов, обрезки, формировки молодых деревьев, удаление сорняков, сбора урожая).

Проведение химической обработки необходимо тогда, когда количество вредителей превышает установленное количество. Желательно использовать малотоксичные ядохимикаты с соблюдением рекомендуемых норм, и по возможности их чередование

Пестициды, их норма и сроки обработки

| № |

Биопрепараты и пестициды |

Норма расхода препарата, кг/га, л/га |

Вредные объекты |

Время обработки |

Сроки ожидания |

Кратность обработки |

| 1 |

Препарат №30 |

40 — 100 |

Щитовки, клещи, тли, листовертки, ложнощитовки |

Рано весной до раскрытия почек |

— |

1 |

| 2 |

Медный купорос, р.п. (960г/кг) |

10 — 15 |

Щитовки, клещи, тли, листовертки, ложнощитовки |

Ранневесенние опрыскивание до распускания почек |

— |

1 |

| 3 |

Хорус, ВДГ 750=1 кг |

2 – 3,5г/10 л воды |

Щитовки, клещи, тли, листовертки, ложнощитовки |

До цветения с интервалом между обработкой 7 – 10 дней |

15 |

2 |

| 4 |

Би-58 НОВЫЙ |

0,8 — 2 |

Листогрызущие, тли, клещи, пилильщики, щитовки |

Опрыскивание после цветения |

40 |

1 |

| 5 |

Лепидоцид,п (БА-3000 EA/мг) |

1,0 – 1,5 |

Туркестанская златогузка, листовертки, шелкопряд |

Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней |

5 |

1-2 |

| 6 |

Битоксибациллин, п. (БА-1500 EA/мг) |

3,0 – 5,0 |

Туркестанская златогузка, плодовая моль, боярышница |

Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней |

5 |

1 — 2 |

| 7 |

Битоксибациллин, ТАБ. (БА-1500 EA/мг) |

8 -16 табл/л воды |

Туркестанская златогузка, плодовая моль,листовертки |

Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней |

5 |

1 — 2 |

| 8 |

Карбофос, с.п. |

60г/10л воды |

Долгоносики, клещи, тли, листовертки, плодожорки, щитовки |

Опрыскивание в период вегетации |

30 |

2 |

| 9 |

Сумитион, к.э. 500г/л |

1,0 – 2,4 |

Сливовые плодожорки, щитовки, тли |

В период вегетации |

15 |

1 |

| 10 |

Самурай, к.э.500 г/л |

1,0 – 2,4 |

Сливовые плодожорки, щитовки, тли |

В период вегетации |

20 |

2 |

| 11 |

Золон 35% к.э. |

0,8 – 1,8 |

Листогрызущие, тли, клещи, пилильщики |

В период вегетации |

30 — 40 |

2 |

| 12 |

Децис |

0,5 — 1 |

Листовертки, тли, фиолетовая щитовка |

В период вегетации |

30 |

2 |

| 13 |

Омайт к.э., (570г/л) EW 57%, к.э. в (р) |

1,5-3 |

Клещи |

В период вегетации |

45 |

1 |

| 14 |

Фазалон, к.э. 350г/л |

2,0 – 2,4 |

Листовертки, тли |

В период вегетации |

45 |

1 |

| 15 |

Байлетон 25% с.п. |

0,06 – 1,2 |

Монилиоз, клястероспориоз, курчавость |

В период вегетации |

10 |

2 |

| 16 |

Бордоская смесь, п. |

10 — 20 |

Монилиоз, клястероспориоз, курчавость |

В период вегетации |

— |

1 |

| 17 |

Оксихлорид меди с.п. |

4 — 8 |

Монилиоз, клястероспориоз, курчавость |

В период вегетации |

30 |

6 |

В Китае и Японии из несозревших плодов абрикоса готовят засолку, напоминающую соленые оливки.

В некоторых странах, в том числе в России (Дагестан) из абрикоса готовят национальное блюдо «урбеч». В ряде районов нашей республики готовят диетические блюда: в Зеравшане «довпак», Язгуляме – «хухпа», в других районах Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО) – «ношхухпа» и др.

Рис. 8 Технология приготовления сока из абрикоса

Во всех районах Таджикистана сухофрукты с малым содержанием сахара используют в качестве приправы в жидкие блюда.

Как сушить абрикосовые плоды

Приготовление сухофруктов — это один из способов переработки плодов.

По сравнению с другими фруктами абрикос сушат двумя способами: на открытом месте под солнечными лучами и в электрических сушилках. В обоих случаях сушку можно проводить и с использованием серы (окуривание) и без нее. При окуривании серой плоды приобретают золотистую окраску, за счет чего улучшается его товарный вид и обеспечивается их долгое хранение.

Рис. 9. Камера для окуривания абрикоса

Самый дешевый и широко применяемый способ сушки в производстве — это под открытым небом с использованием солнечных лучей. Производство высококачественной продукции зависит от сушильной площадки и соблюдения технологии окуривания серой.

Площадка для сушки плодов должна быть на ровном месте, смазана раствором глины с соломой или цементная, с уклоном на южную сторону с хорошей проветриваемостью, вдали от автомобильных и многолюдных дорог и ближе к абрикосовым садам. На площадке должен быть бассейн с чистой водой, деревянные подносы, камера для окуривания, необходимое количество бумажных мешков, ведро, тазик, сера и др. Камера для окуривания состоит из 5-ти фанер длиной 105-110см, шириной 100-105см и высотой 95-100см. Такая камера должна вмещать 12-14 подносов. Камеры можно сделать из досок или полиэтиленовой пленки. Деревянные подносы готовят разных размеров 60×90см высотой 5см.

Производство сухофруктов проводится поэтапно: сбор плодов, сортировка, окуривание, сушка и хранение.

Рис. 10 Солнечная сушка абрикоса после окуривания

Следует отметить, что в сухофруктах остатки серного ангидрида не должны превышать 0,01%.

В связи с этим на 100кг плодов рекомендуется от 60 до 200г черенковой или комовой серы. Окуривание проводится следующим образом. Роется небольшая яма, на которую устанавливают друг на друга подносы с плодами. На совковую лопату без черенка складывают определенное количество серы, поджигают и укладывают на дно ямы. Поверх подносов накрывают камерой. Срок окуривания от 30 до 120 минут, в зависимости от степени зрелости, объема и цвета плодов.

При недостаточном окуривании цвет сухофруктов буреет и их качество снижается. При избытке окуривания и увеличении нормы серы, сухофрукты становятся кислыми и не пригодными для использования.

Для окуривания плоды снимают в период технической зрелости. После окуривания плоды лучше сушить в деревянных ящиках. В случае нехватки ящиков, сушат на крафт-бумаге на земле, рассыпав плоды в один слой.

При сушке на солнце в течение 2-3 дней осторожно руками переворачивают плоды, затем собирают их в кучу и для выравнивания влажности в сухофруктах оставляют еще на 2-3 дня. Сухофрукты считаются готовыми, если, взяв их в кулак, из них не выделяется сок, плоды упруги, эластичны и при разжатии ладони легко рассыпаются.

Пересушенные плоды снижают качество продукции. Недосушенные — быстро портятся. Поэтому, качество сухофруктов зависит от своевременного их снятия и сортировки на сушильной площадке.

После сортировки сушеный абрикос отправляют на склад для хранения.

Список использованной литературы

- Смыков В.К., Исаков М.Д. Проблема возделывания в мире // Садоводства и виноградарство Молдавии – 1986, №8 – С.16-17

- Шолохов А.М., Саввина Т.М. и др. Зимостойкость в кН. Абрикос. М., 1989. – С.42-64

- Нуралиев Ю. Лекарственные растения. – Душанбе, 1988. – 285с.

- Кривенцев В.И. Особености биохимического состава плодов. В кН.: Абрикос, М., 1989. – С.134-143

- Камолов Н. Пищевая ценность семян абрикоса. //Доклады ТАСХН, 2006, №9-10. — С.40-50

- Крюкова И.В. Ботаническая классификация и географическая распространение. В кН. Абрикос. М., 1989. – С.9-22

- Иванова А.С., Иванов В.Ф. Требования к почвенным условиям. В кН. Абрикос. М., 19889. — С.81.

Камолов Н., Ахмедов Т.А., Назиров Х.Н.

Институт садоводства и овощеводства Таджикской

Академии сельскохозяйственных наук

Технология выращивания абрикоса

Биологические особенности, сортимент и закладка абрикосового сада

Введение

Рост и развитие садоводства и виноградарства в республике – это потребность времени, потому что обеспечение населения фруктами первоочередная задача садоводства.

Среди плодовых культур, как производителей пищевого продукта (разнообразие производимой продукции) и экономическим эффектом, абрикос занимает одно из ведущих мест. Поэтому развитие абрикосоводства на сегодняшний день стала насущной необходимостью. Внимание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к производству и производимой продукции абрикоса дал толчок для развития этой культуры. Согласно указу Президента от 27 августа 2009 года в период с 2010 по 2014 гг. в республике должно быть создано 46 тыс.901 га садов и виноградников, в том числе 16 тыс. 714 га абрикоса.

Претворение в жизнь данного указа и создания современных садов из числа высококачественных сортов, отвечающих спросу рынка, намного зависит от знаний и способностей дехканина (фермера) — садовода.

Мы уверены в том, что данные рекомендации помогут дехканским хозяйствам и местному населению в выращивании абрикоса.

Доводим до внимания дехкан (фермеров), что абрикосовые сады в большом объеме рекомендуется закладывать в районах Сугдской области, частично западного Памира и долинной части Хатлонской области.

Поскольку в районах республиканского подчинения и предгорной зоне Хатлонской области абрикос во время фазы цветения часто страдает от весенних заморозков, продолжительных осадков, а также пасмурных дней, рекомендуем выращивать абрикос в этих зонах только для себя на приусадебных участках. В этих зонах хороший высокий урожай абрикоса можно получить только 1-2 раза в течение 10-ти лет.

Для чего выращивают абрикос

Приятный цвет, вкус и специфический аромат абрикоса издавна привлекал к себе внимание человека, который выращивает его как пищевой продукт.

За 4 тысячелетний период истории абрикос распространился с Китая и Центральной Азии по многим частям света. Он сейчас выращивается от 35° южной до 50° северной широты, частично 61° (Норвегия) северной широты (1).

В мире создано более 2 тысяч сортов и форм абрикоса, которые выращиваются в настоящее время. К сегодняшнему дню в коллекциях Всесоюзного Научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова сохраняется около 1800 сортов и форм абрикоса из 30 стран мира (2).

На территории Таджикистана выявлено более 300 сортов и форм абрикоса. Ряд из них составляет основной сортимент абрикоса в республике (Рис.1).

Сорт абрикоса — Харкот

Химический состав плодов абрикоса намного зависит от почвенно-климатических условий местности произрастания. В свежих плодах содержится 7,8-32,8% сухих веществ, 4,7-20% сахаров, 1,12-1,35% азотных веществ, 0,38-6,8% кислот (лимонная, частично яблочная), 4,0-7,1% пектина, 0,62-0,72% щелочи (солей калия, магния и фосфорного ангидрида); 3,1- 1,75мг/100 г витамина С; 5,15мг/100г каротина (витамин А) и 0,05мг/100 г витамина В. В сухофруктах имеется 51,6-92,6% сахаров. В свежих и сушеных плодах имеется в большом количестве макро- и микроэлементов (3,4).

Также ядра абрикоса содержат до 60% высококачественного масла, 27% белков и до 27% лимонной кислоты (провитамин F). Пищевая ценность белков в ядрах абрикоса по отношению эталона ФАО равен 79% (5).

Рис. 1. Сорта абрикоса

Благодаря богатому химическому составу абрикос отнесен к диетическим продуктам. Кроме этого, содержание в плодах абрикоса биологически активных веществ, имеет лечебное свойство. Более того, содержащиеся фенольные соединения витамина С, витаминов из группы В, А- токоферолы и другие имеют биоантиокислительные свойства.

Биологические особенности абрикоса

В процессе эволюции абрикос приобрел ряд биологических особенностей. Во-первых, абрикос светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому при загущенной посадке плодоносящие ветки нижнего слоя и внутри кроны высыхают. В то же время загущенная часть кроны во время продолжительного влажного периода повреждается грибковыми заболеваниями.

Сорт абрикоса — Харгранд

Для роста и развития абрикоса необходима сумма положительных температур не менее 2500°С.

В период органического покоя деревья абрикоса выдерживают температуру до -25°-27°С и кратковременные заморозки до -30оС, а абрикос сибирский до -50°С. Однако, в период вынужденного покоя, генеративные почки начинают повреждаться при температуре -20°С. Критическая отметка температуры, при которой почки абрикоса погибают на 80- 100%, составляет -25°С.

В связи с тем, что местом происхождения абрикоса является горная зона, он особо не реагирует на тип почвы, однако очень требователен к воздухообмену местности.

Абрикосы растут на различных почвах: тяжелой, глинистой, даже на галечниковых и каменистых землях. Но на легких теплых и плодородных песчаных почвах они хорошо плодоносят, а плоды становятся вкуснее.

Рост и развитие абрикоса немного зависит от водно- физической особенности почвенного слоя. Поэтому водонепроницаемый слой почв, который образован из известняка и конгломератов должен находиться на глубине 115-120см. Большая часть корней размещается на глубине 50-60см, поэтому при соблюдении режима полива абрикос выдерживает высоко расположенные грунтовые воды. В землях с толстым слоем почвы корни уходят до глубины 4-5м, и не страдают он от недостатка почвенной влаги.

Среди листопадных плодовых культур абрикос относительно устойчив к засолению почвы. Для абрикоса рискованно наличие таких солей как карбонат натрия, бикарбонат натрия и магний. Предел существования ядовитых солей связан с уровнем грунтовых вод. При размещении грунтовых вод на глубине 1,5м, общий предел этих солей достигает до 2-3м.экв., а на глубине 0-50см количество хлоридов находится в пределах 0,2-0,7м.экв (7).

По засухоустойчивости и жаростойкости абрикос уступает миндалю. Без каких либо препятствий его можно выращивать в тех местах, где среднесуточные температуры в июле месяце выше 30°С и абсолютный максимум доходит до 45-47°С.

Для выращивания абрикоса подходят богарные земли с годовыми осадками выше 500мм. Несмотря на это, абрикос нуждается в поливе.

Абрикос быстрорастущее и скороплодное растение. Большинство сортов начинают плодоносить на 3-4 год, и на 5-6 год происходит массовое плодоношение. Регулярное плодоношение зависит от климатических условий местности.

Абрикос – само- и перекрестноопыляющаяся культура. Известно, что большинство европейских сортов самоопыляющиеся, а центрально-азиатские сорта нуждаются в перекрестном опылении.

Абрикос раноцветущая и скороспелая культура. Раннее цветение абрикоса зависит от выхода ее из органического покоя и осенне-зимних климатических условий.

Набухание почки начинается при среднесуточной температуре выше +5°С в течение 8-10 дней.

В условиях Вахшской долины раноцветущие сорта абрикоса зацветают при среднесуточной температуре +9,2°С (конец февраля), среднецветущие при температуре +11°С, поздноцветущие сорта при +13°С.

Как выращивать саженцы абрикоса

Саженцы абрикоса выращивают двумя способами. Первый — сеют семена, выращивают сеянцы и на сеянцы прививают культурные сорта. Это основной способ выращивания саженцев для закладки абрикосовых садов Второй — сеют семена, выращивают сеянцы, и высаживают их на постоянное место. В основном этот способ используется в селекционной работе и при закладке лесных культур.

Во время созревания абрикоса, собирают свежие без обработки косточки, высушивают на открытом месте, в тени и после сушки сохраняют в бумажных мешках, или мешковинах, ящиках в сухом месте.

Рис 2. Поле окулянтов: слева абрикос, справа персик

Осенью (октябрь, декабрь) готовится земля с внесением органических и минеральных (фосфор, калий) удобрений, нарезают ряды с междурядьями 70-80см. Косточки сеют сплошь по рядам или гнездовым методом через 20-25см по 3-4 косточки в гнездо.

Если нет возможности посева семян осенью, то проводят их стратификацию. В зависимости от количества семян выкапывают яму, на дно насыпают слой речного песка толщиной 5-6см, потом слой семян, опять слой речного песка и т.д. Последним слоем должен быть песок. Сверху нарезают гребень, чтобы при поливе вода не уходила вниз. Рано весной до появления корешков (раскрытие косточек) их высевают в землю. При осеннем посеве, ранней весной для получения равномерных всходов семян, ряды необходимо рыхлить.

После всходов растений, в период вегетации, обрабатывают междурядья 5-8 раз на глубину 6-12см. При беспересадочном способе сеянцы прореживают на расстоянии 20-25см друг от друга. Для поддержания влажности почвы на уровне 70-80%, в период вегетации, её поливают 10-12 раз. Сроки между поливами 8-10 дней.

С целью обеспечения хорошего роста и развития растений 2-3 раза дают подкормку навозной жижей и азотом.

При хорошем агроуходе сеянцы готовы к окулировке: в Вахшской долине к 15-20 июню, а в других зонах республики к 15-20 июлю.

Перед проведением окулировки необходимо подготовить сеянцы, для этого до высоты 15-20см очищается стволик каждого сеянца, удаляются сорные растения и все тонкие непригодные к окулировке сеянцы. За два-три дня перед началом окулировки их поливают.

Окулировку можно проводить тремя способами: окулировка в Т-образный разрез, в приклад и дудкой, но в производстве широко используются первый и второй способы.

Черенки заготавливают рано утром с апробированных маточных участков, где известно название сорта. Их заворачивают в мокрую хлопковую ткань и полиэтиленовую пленку, сохраняя в тени.

Окулировку в большом объеме проводит звено из двух человек. Один прививает, другой обвязывает пленкой. Таким образом, звено за одну смену может заокулировать 700-1500 шт. глазков. Через 15-20 дней проводится ревизия, не прижившиеся окулянты окулируют повторно тем же сортом.

Однолетние стандартные саженцы можно получить, если проводить окулировку до 20-22 июня. С 20-22 июня по 15-20 июля окулировки не проводятся, привитые растения в этом сроке не растут, и им не хватает времени для подготовки к зиме, а зимой они повреждаются морозами.

Сеянцы, окулированные 15-20 июля и 10-15 сентября, приживаются, но не растут, сохраняясь до весны. Рано весной необрезанные полиэтиленовые пленки удаляют. На высоте 0,5-1см от прививки сеянцы обрезают.

Чтобы окулянт хорошо рос, в первую очередь во время вегетации 2-3 раза удаляют появившиеся поросли.

Рыхление междурядьев, удаление сорняков, полив, подкормка и другие мероприятия проводятся также как у сеянцев. У окулянтов, достигших высоты 80-90см, для образования боковых веток удаляют их точки роста.

Осенью выкапывают саженцы, отвечающие стандартам, сортируют их по сортам I, II, III и прикапывают для временного хранения.

Какими саженцами эффективно закладывать сады

Во время выбора саженцев необходимо обратить внимание на его качество, потому что от этого зависит их долголетие, продуктивность, урожайность и экономический эффект сада. Во-первых, саженцы должны быть привитые и чистосортные, соответствовать стандарту первого сорта, т.е. иметь прямой, здоровый без повреждений ствол, иметь не меньше 5 основных корней длиной более 30см, при полном отсутствии карантинных объектов, тлей, черного рака, полусухих основных корней, морозобоин у корней камбия. Их высота должна быть не меньше 150см, диаметр ствола, выше места прививки, 15мм.

Рис. 3 Слева однолетние саженцы, справа двухлетки

Также можно использовать саженцы второго сорта, высота их не менее 120см, диаметр ствола выше прививки – 12мм, основные корни 3 шт. длиной 25см.

Как заложить абрикосовый сад

Для создания абрикосовых садов выбор участка является основным фактором. Во-первых, грунтовые воды должны находиться не выше 2м и количество ядовитых солей в целом не больше 2-3м.экв. Также необходимо учесть источник воды для полива и наличие автомобильных дорог.

После выбора участка необходимо провести очистку его от камней, пеньков, корней, кустарников и др. При необходимости провести планировку. Перед глубокой вспашкой необходимо разбрасать равномерно по полю навоз в норме 20-30т на гектар, минеральные удобрения (фосфор 90кг и калия 60кг по д.в.), поднять плантаж на 60-70см или вспахать на глубину 35-50см.

Если сад закладывается осенью эти операции необходимо проводить в конце весны или в начале лета. Перед закладкой сада сначала проводится планировка и чизелевание, затем разбивка. В зависимости от будущей конструкции сада, рекомендуются следующие схемы посадки: 8м×8м; 8м×7м; 8м×6м; 8м×5м.

В зависимости от типа, структуры и глубины пахоты почвы выкапываются ямки следующих размеров: в твердом карбонатном слое и на каменистых землях 50×50×50см; 50×50×60см; 60×60×70см, а на неглубоких твердо карбонатного слоя почвах 1×1×1м. Во время выкопки ямок верхний плодородный слой земли складывают в одну сторону, а нижний в другую.

Если перед глубокой пахотой не внесены органические и минеральные удобрения, рекомендуется во время посадки на дно ямки укладывать смесь — по 15-20кг перегноя, 300-500г фосфора и 100-150г калия.

Готовые саженцы привозят в поле и готовят к посадке, обрезают лишние ветки, поломанные и поврежденные корни, 2-3 часа выдерживают в болтушке.

Рекомендуется сажать 2-3 сорта опылителя сроки цветения, которых совпадают. В саду высаживают 75-80% саженцев основного сорта и 20-25 саженцев сорта- опылителя.

Деревья сажают два человека. Один держит саженец вертикально и равняет по ряду, таким образом, чтобы место прививки находилось на 2-5см выше земли. Если посадочная яма глубокая, на дно ямки сбрасывается почва и делают холмик, на холмик устанавливают саженец, чтобы корни смотрели в разные стороны. Второй рабочий забрасывает сначала верхний слой почвы, а затем нижний и затаптывает почву. Независимо от влажности почвы необходимо после посадки полить каждое дерево из расчета 10-15л воды на дерево. После завершения посадки все деревья обрезают на высоте 70-100см.

Для того чтобы дерево было прямое и не ломалось, необходимо деревце подвязать на высоте 60-70см в виде восьмерки к деревянному колу длиной 100-120см.

Какая форма кроны соответствует деревьям абрикоса

В результате многолетних научных исследований в садоводстве республики рекомендовано 4 вида формировки кроны плодовых деревьев: разреженно ярусная, свободно растущая, улучшенная вазообразная или уплощенная и пальметта, которые используются в зависимости от типа сада и вида плодовых культур.

Абрикос формируют в основном по типу разреженно ярусной и уплощенной формы. Крона разреженно-ярусной системы формируется из ограниченного количества скелетных ветвей не более 5-7шт. Такая форма кроны формируется по нескольким схемам: 1 — в первом ярусе оставляют 3, на втором ярусе 2-3 ветки и выше 2-3 ветки отдельно вокруг ствола; 2 — первый ярус состоит из 3 скелетных ветвей, а следующие 3-4 ветки располагают отдельно. Таким образом, крона формируется за 6-7 лет после посадки сада.

После посадки деревьев, на высоте 50-60см из 3 скелетных ветвей и побегопродолжения формируется первый ярус. Скелетные ветви обрезаются равномерно, а побег продолжения обрезается на 20-25см длиннее скелетных ветвей. Расстояние междоузлий скелетных ветвей должно составлять 15-20см, а угол между ними около 120°.

В последующие годы формируют верхние ярусы, расстояние между которыми у высокорослых деревьев должно быть 80-100см, у среднерослых 60-80см, а у слаборослых 40-60см.

Начиная с третьего года, в скелетных ветвях нижнего яруса оставляют по 2-3 и у верхнего яруса по 1, иногда 2 ветки второго порядка. Ветки 2-3 порядка располагают на расстоянии 40-60см друг от друга.

На 5-7 год вегетации, побегопродолжение переводится на боковые побеги и на этом заканчивается формирование дерева. При такой схеме формировки высота кроны должна составляет 3,5 – 4,5м, а ее ширина 4 — 6м.

Улучшенная вазообразная крона формируется в течение 1-2 лет из 3-4 скелетных ветвей. Скелетные ветки располагаются вокруг ствола на расстоянии 10-20см друг от друга. В дальнейшем на расстоянии 40-60см от ствола и друг от друга оставляют ветки второго порядка таким образом, чтобы они не находились напротив других веток. Внутри кроны всегда оставляют свободное пространство, ветки прямые и растущие в сторону ствола срезают. Объем такой кроны не должен превышать высоту 3,5-4м и в ширину 4-5м.

В.Г. Махно, С.А. Горобец

Махно В.Г. Продукционный потенциал сортов фундука нового поколения / В.Г. Махно, С.А. Горобец // Садоводство и виноградарство, №6, 2013 г., с. – 23-27

Продукционный потенциал сортов фундука нового поколения

Рассматривается роль сортов фундука нового поколения в реализации продукционного потенциала в насаждениях зоны влажных субтропиков России. Одним из важнейших критериев прециозности технологии является ее биологизация, которая определяет сорт как базовый элемент агроэкосистем. Включение в технологию сортов фундука нового поколения мак-симально раскроет биологический потенциал, генетически обусловленный продуктивностью, адаптивностью и экономической эффективностью. В статье представлены результаты многолетних исследований ранее созданных институтом сортов фундука нового поколения, полученные за последние годы. В основе создания новых сортов фундука необходимость проведения сортосмены в зоне промышленного выращивания этой культуры, перехода на новые формы организации технологического процесса с учетом сложившихся условий переходного периода рыночных отношений.

Введение

Субтропическая зона юга России обладает достаточно благоприятными почвенно-климатическими условиями для получения высоких урожаев субтропических, южных плодовых и орехоплодных культур. Здесь практически отсутствуют факторы, ограничивающие возделывание многих культур, а вертикальная зональность позволяет подобрать наиболее оптимальные условия, соответствующие их биологическим требованиям. В современных экономических условиях хозяйствования очень важно при всем многообразии задач повышения эффективности производства субтропических культур сосредоточить внимание и средства на тех, решение которых гарантирует быструю отдачу.

К числу таких приоритетов следует отнести сорт, который является одним из наименее ресурсоемких и наиболее эффективных направлений интенсификации сельскохозяйствен-ного производства. Кроме того, внедрение в производство новых сортов, как правило, обладающих лучшими качествами по сравнению с возделываемыми ранее, способствует стабильному ведению отрасли садоводства. А их повышенная устойчивость к болезням и вредителям существенно уменьшает опасность загрязнения окружающей среды юга России [2].

На первый взгляд, с экономической точки зрения, сортосмена не является фактором интенсификации. Однако учитывая то, что выведение сорта требует больших затрат прошлого овеществленного труда и денежно-материальных средств, их перенос на посадку на единицу земельной площади есть не что иное как интенсификация. Кроме того, внедрение в произ-водство новых более продуктивных сортов не связано с дополнительными вложениями. При этом уровень интенсивности субтропического растениеводства, как любой отрасли сельско-хозяйственного производства, связанной с получением продовольственного сырья, значи-тельно возрастает. Освоение склонов вынуждает товаропроизводителей на юге Краснодар-ского края тщательно подбирать и обновлять сортовой состав. Это служит одним из наиболее доступных методов получения стабильного урожая плодов и высококачественного сырья для перерабатывающей промышленности [3].

Как и в предыдущие годы, важным звеном исследовательской работы Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур является создание принципиально новых генотипов фундука, имеющих высокую потенциальную продуктивность и качество продукции.

Промышленный сорт фундука Адыгейский 1

Объекты и методика исследования

Исследования проводились в период с 2006 по 2009 гг. на базе экспериментального участка «Опытное поле» ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропических культур. Исследовались растения сортов нового поколения: Виктория, Кристина, Галина, Анастасия 1995 г. посадки. Контролем служил районированный сорт Черкесский-2. Все сорта изучались на фоне существующей для зоны Черноморского побережья технологии: формировка кустовая, содержание растений по паро-сидеральной системе.

Все учеты и наблюдения проводились по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1].

За период исследований изучены основные хозяйственно-ценные признаки: урожайность, качество орехов, фенологические фазы развития по годам вегетации, экономическая целесообразность использования сортов фундука нового поколения в производственных посадках зоны влажных субтропиков России. В процессе исследований учитывались сложившиеся погодные условия по годам вегетации для растений фундука, по данным Сочинской метеостанции.

Результаты и обсуждения

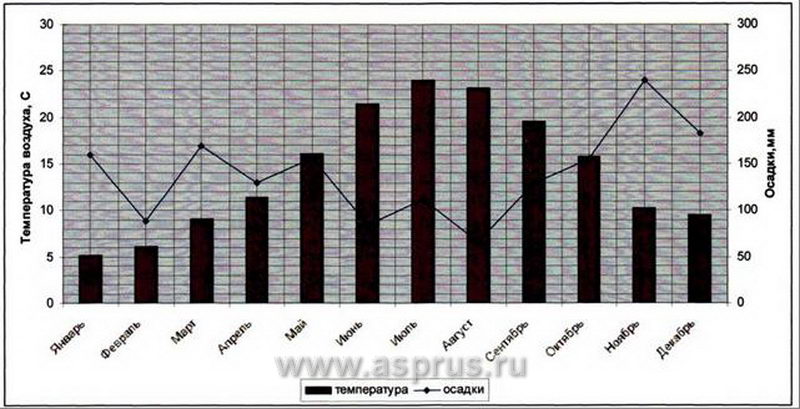

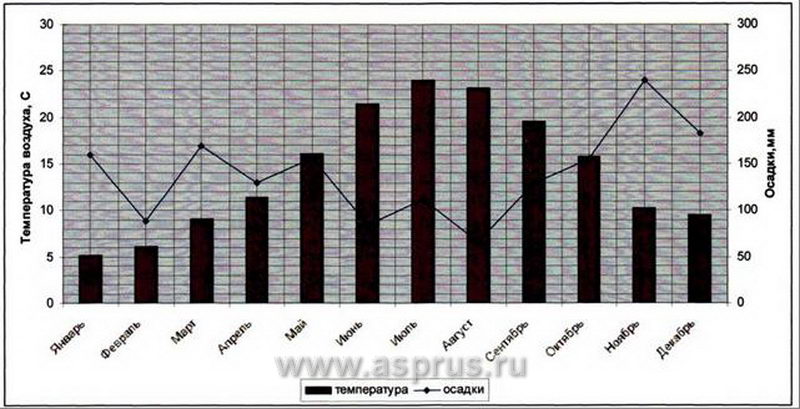

Общеизвестно, что одним из факторов вла-гообеспеченности растений является количество атмосферных осадков, выпавших за период вегетации. Распределение осадков и ход температуры воздуха в годовом цикле представлены на рис.

Рис. Климатограмма района исследований (2006-2009 гг.)

Периоды прохождения основных фенофаз растений фундука в сложившихся погодных условиях в период исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сроки прохождения основных фенофаз сортов фундука (2006-2009 гг.)

| Сорт |

Набухание почек |

Распускание почек |

Рост побегов |

Появление завязи |

Созревание орехов |

Конец вегетации |

| Черкесский-2 |

с 15.03 по 20.03 |

с 18.03 по 22.03 |

с 21.03 по 30.04 |

с 5.05 по 15.05 |

с 10.08 по 15.08 |

с 25.11 по 5.12 |

| Виктория |

с 12.03 по 20.03 |

с 15.03 по 25.03 |

с 20.03 по 2.05 |

с 3.05 по 12.05 |

с 15.08 по 20.08 |

с 28.11 по 10.12 |

| Кристина |

с 15.03 по 23.03 |

с 19.03 по 28.03 |

с 23.03 по 3.05 |

с 8.05 по 10.05 |

с 20.08 по 28.08 |

с 22.11 по 29.11 |

| Анастасия |

с 10.03 по 15.03 |

с 12.03 по 20.03 |

с 15.03 по 28.04 |

с 5.05 по 17.05 |

с 10.08 по 18.08 |

с 20.11 по 3.12 |

| Галина |

с 12.03 по 18.03 |

с 15.03 по 22.03 |

с 20.03 по 5.05 |

с 7.05 по 18.05 |

с 12.08 по 20.08 |

с 25.11 по 11.12 |

Отселектированные генотипы по срокам набухания почек, роста побегов и формирования завязи отличаются от контрольного сорта Черкесский-2 всего на 3-5 дней, по срокам созревания на 5-10 дней. Каждый период сортосмены представляет собой как бы более высокую ступень, качественно новый этап совершенствования той или иной культуры. В настоящее время подготовлены к районированию новые сорта: Виктория, Кристина, Анастасия, Галина. Новые сорта обладают достаточно высокой урожайностью (15,7-17,5 ц/га), превосходят Черкесский-2 (табл. 2).

Таблица 2

Урожайность фундука в ц/га

| Сорт |

Годы учетов |

Среднее за 7 лет |

| 2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

| Черкесский-2 (к) |

10,2 |

11,3 |

9,0 |

10,1 |

9,1 |

10,7 |

11,2 |

10,2 |

| Виктория |

19,5 |

21,1 |

17,0 |

20,2 |

13,5 |

14,6 |

16,7 |

17,5 |

| Кристина |

18,4 |

19,5 |

13,6 |

18,5 |

12,0 |

14,8 |

15,4 |

16,0 |

| Анастасия |

16,4 |

20,3 |

15,4 |

19,6 |

13,0 |

17,1 |

11,4 |

16,2 |

| Галина |

19,4 |

21,3 |

14,4 |

17,7 |

11,5 |

13,4 |

13,4 |

15,9 |

| НСР05 |

3,47 |

Высокие качественные показатели фун-дучного сырья (содержание витаминов, белка, выход ядра по отношению к скорлупе и другие) способствуют повышению цены реализации, от чего напрямую зависит заинтересованность товаропроизводителя. Например, установлено, что все новые сорта, урожайность которых выше Черкесского-2, не уступают ему по жиро-кислотному составу масла, а некоторые и значительно превосходят по содержанию жира (Виктория, Кристина, Анастасия, Галина). Данный анализ проведен в лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИ цветоводства и субтропических культур (табл. 3).

Таблица 3