Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

|

|

|

Муханин Игорь Викторович,

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук |

Жбанова Ольга Владимировна

Ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по ягодным культурам. |

Зуева И.М.

к. с.-х.наук.

|

Влияние качества посадочного материала на урожайность растений земляники (сорт Эльсанта, 1 год плодоношения)

| Качество посадочного материала |

Краснодарский край

(ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Выселковское») |

Тамбовская область

(ООО «Снежеток) |

Самарская область

(ООО «Сад») |

| Кол-во ягод, шт/куст |

Средняя масса ягод, г |

Урожайность, т/га |

Кол-во ягод, шт/куст |

Средняя масса ягод, г |

Урожайность, т/га |

Кол-во ягод, шт/куст |

Средняя масса ягод, г |

Урожайность, т/га |

| W. b. |

25,9 |

14,2 |

29,4 |

28,3 |

13,4 |

30,3 |

29,4 |

14,5 |

34,1 |

| А+ экстра |

19,1 |

14,1 |

21,5 |

18,6 |

13,1 |

19,5 |

20,3 |

13,8 |

22,4 |

| А+ |

14,3 |

13,4 |

15,3 |

13,2 |

12,8 |

13,5 |

14,2 |

13,7 |

15,6 |

| А (контроль) |

7,5 |

13,2 |

7,9 |

8,7 |

12,5 |

8,7 |

9,4 |

12,9 |

9,7 |

| НСР05 |

|

|

3,4 |

|

|

4,2 |

|

|

4,8 |

Жбанова О.В. демонстрирует высоко-качественный посадочный материал земляники

Оценка зимостойкости интенсивных насаждений земляники с учетом укрытия растений агроволокном в осенне-зимний период (балл)

|

Эльсанта |

Камароса |

Вентана |

Краснодарский край

(ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Выселковское») |

4,8 |

4,9 |

4,9 |

Тамбовская область

(ООО «Снежеток) |

4,8 |

4,5 |

4,3 |

Самарская область

(ООО «Сад») |

4,2 |

4,0 |

4,1 |

Укрытие агроволокном от низких температур в зимне-весенний период

Урожайность промышленных интенсивных насаждений земляники�( 2 год плодоношения), т/га

|

Эльсанта |

Камароса |

Вентана |

Краснодарский край

(ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Выселковское») |

25 |

19 |

19 |

Тамбовская область

(ООО «Снежеток) |

25 |

21 |

19 |

Самарская область

(ООО «Сад») |

22 |

19 |

18 |

Муханин И.В. демонстрирует урожай земляники сорта Эльсанта

ООО «Снежеток»

Тамбовская область

Муханин Игорь Викторович в ООО «Снежеток» на плантации земляники

ООО «Сад»

Самарская область

Демонстация продукций ООО «Сад», Самарская область

Демонстация продукций ООО «Сад», Самарская область

Демонстация урожая ООО «Сад» — сорт земляники «Эльсанта»

ЗАО «Острогожсксадпитомник»

Воронежская область

Демонстация продукций ЗАО «Острогожсксадпитомник», Воронежская область

Демонстация продукций ЗАО «Острогожсксадпитомник», Воронежская область

Зуева Ирина Михайловна в ЗАО «Острогожсксадпитомник»

ООО «Федосеевские сады»

Белгородская область

Муханин Игорь Викторович в ООО «Федосеевские Сады»

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

Белгородская область

Демонстация продукций ЗАО «Корочанский плодопитомник», Белгородская область

Городова Галинна Ивановна заместитель генерального директора ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ООО «Авангард»

Рязанская область

Посадка земляники садовой фриго в ООО «Авангард», Рязанская область

Демонстация продукций ООО «Авангард», Рязанская область

Жбанова Ольга Владимировна в ООО «Авангард»

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-РУС), доктор сельскохозяйственных наук

|

Жбанова Ольга Владимировна

Ведущий специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по ягодным культурам.

|

Зуева И.М. – к. с.-х.наук.

|

Интегрированная система производства ягод земляники

Основные проблемы, которые решает программа

«Интегрированная система производства ягод земляники»

- Качество посадочного материала.

- Отработка высокодоходной технологии.

- Технические средства.

- Система питания, включая компьютерную программу.

- Система защиты растений по фенофазам развития в комплексе с микроудобрениями, микроэлементами и регуляторами роста.

- Борьба с сорной растительностью.

- Система орошения, включая капельное в сочетании с минеральным питанием.

- Контроль за качеством продукции.

- Уборка, товарная обработка, транспортировка и маркетинг.

Международная программа:

«Интегрированная система производства ягод земляники»

Страны участники: Россия, Польша, Голландия, Израиль, Испания.

Научные учреждения:

- ГНУ СКЗНИИСИВ, Краснодар

- ГНУ ВСТИСП, г. Москва

- ВНИИ Карантина Растений, Москва (МСХ России)

- Институт садоводства и цветоводства, г. Скерневице

Учредители

«Ассоциации садоводов — питомниководов» АСП-РУС

Участники программы

«Интегрированная система производства земляники»

- ООО «Снежеток», Тамбовская область;

- ООО «Агросад», Липецкая область;

- ЗАО «Острогожсксадпитомник», Воронежская область;

- ЗАО «Корочанский плодопитомник», Белгородская область;

- ООО «Федосеевские сады», Белгородская область;

- ООО «Сад», Самарская область;

- ЗАО фирма «Агрокомплекс» предприятие «Выселковское», Краснодарский край;

- ООО «Садовод», Краснодарский край.

Агротехнические мероприятия посадки земляники по четырех строчной конструкций насаждения

РАБОТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАКЛАДКЕ НАСАЖДЕНИЙ ЗЕМЛЯНИКИ

Машина итальянского производства

TSA-100 ORTIFLOR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ (УПП-4-24) В РАБОТЕ

ПОСАДКА РАССАДЫ ЗЕМЛЯНИКИ «ФРИГО»

Болезни и вредители земляники в ЦЧР

- Белая пятнистость листьев

- Земляничный прозрачный клещ

- Бурая пятнистость листьев

- Обыкновенный паутинный клещ

- Мучнистая роса

- Земляничный листоед

- Фузариозное увядание

- Малинно-земляничный долгоносик

- Фитофторозное увядание

- Нематода стеблевая

- Фитофторозный некроз рожков

- Нематода земляничная

- Кожистая гниль ягод

- Крестоцветные блошки

- Серая гниль ягод

- Западный майский хрущ

- Текучие гнили

- Антракноз

- Альтернариоз

- Ризоктониоз

Традиционные болезни земляники

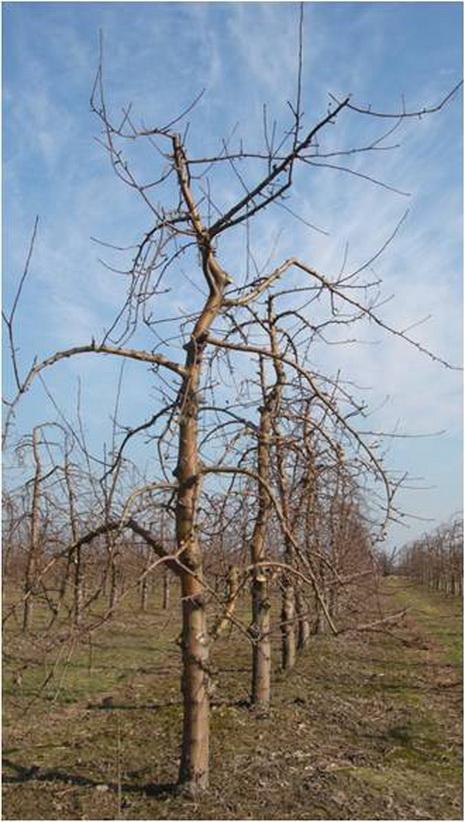

9 и 10 марта 2011 года в ООО «ПЛАВА» Тульской области специалистами Ассоциации садоводов-питомниководов АСП-РУС председателем Ассоциации, кандидатом с.-х. наук, доцентов МГПИ Муханиным И.В. и специалистом Кожиной А.И. был проведён областной семинар с практическими занятиями по обрезке и формированию плодовых деревьев. Организовал это мероприятие генеральный директор ООО «Плава» Устинов Анатолий Иванович с директором «Тулаплодоовощхоз» Коршуновым Евгением Владимировичем. На семинар прибыли специалисты из шести хозяйств Тульской области и гости из совхоза им Ленина Московской области. В 2011 году выпало огромное количество снега. Его покров достигал в саду 70 — 80 см. Трактора с трудом проделывали проходы и буксировали на тросах автобусы для проведения практических занятий в саду.

We cannot display this gallery

Проведение семинара совпало с прекрасной весенней погодой. После теоретических занятий в саду проводились практические занятия по освоению способов и систем формирования и обрезки. Тульские садоводы в 2010 году получили отменный урожай плодов. Обследования показали, что не смотря на полученный урожай закладка плодовых почек хорошая.

We cannot display this gallery

В МИЧУРИНСКЕ-НАУКОГРАДЕ СО 2 ПО 4 МАРТА ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ САДОВОДСТВА РОССИИ» В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА (80 лет со дня основания Плодоовощного института), ПОСВЯЩЕННОЙ 155-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИРОДЫ ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА МИЧУРИНА И 100-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО-САДОВОДА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА БУДАГОВСКОГО.

По инициативе Ассоциации садоводов-питомниководов совместно с МичГАУ в марте 2011 года проведена в г. Мичуринске-наукограде международная научно-практическая конференция «ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ САДОВОДСТВА РОССИИ», которая собрала более 180 гостей из 17 регионов России. Генеральными организаторами конференции выступили Ассоциация садоводов-питомниководов и МичГАУ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ:

МУХАНИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,

председатель Ассоциации садоводов-питомниководов (справа)

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ректор МичГАУ (слева)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИГ «ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ САДОВОДСТВА РОССИИ»

Активную роль в организации и проведении международной конференции сыграли члены ассоциации садоводов:ЗАО «Корочанский плодопитомник», ООО «Федосеевские сады» Белгородской области, ЗАО «Острогожсксадпитомник», ЗАО «Зареченский» Воронежской области, ООО «Снежеток», ООО «Мичуринские сады» Тамбовской области, ООО «Плава», ООО «Ровенские сады» Тульской области, ООО «Авангард» Рязанской области, ООО ТПК «Инвест Бизнес» республики КБ. В качестве организаторов выступили российские специализированные фирмы: ООО «Юг-Полив», ООО «АгроМастер», ООО «АгроПлюс», ООО «ИНФРОСТ», ОСАО «Ингострах», ЗАО «фельстапине Аркада Профиль». Приняли участие в организации конференции и иностранные партнеры: фирма AWETA (Голландия), Plattenhardt+Wirth GmbH (Германия), Van Nifterik Holland (Голландия), Helios Anti-Hail Sistems (Италия)

We cannot display this gallery

Основными докладчиками на международной конференции «Пути модернизации садоводства России» были ректор МичГАУ Никитин А.В., председатель Ассоциации садоводов-питомниководов Муханин И.В., профессор Лебедев В.М. ((ФГОУ ВПО НГСХА), профессор Вальдемар Тредер (институт в Скерневице, Польша).

We cannot display this gallery

В течении двух дней проходили пленарные заседания в красивом зале Мичуринского Драматического театра. было заслушано 45 докладов и выступлений, проведено два круглых стола. Дискуссии шли не смотря на время до 21 часа и благодаря дружеской атмосфере и конструктивному характеру проходили на одном дыхании. В зале присутствовало более 40 генеральных директоров садоводческих хозяйств. выступления которых были встречены присутствующими очень заинтересовано. Интересны были и выступления учёных и представителей фирм.

We cannot display this gallery

Присутствие на конференции большого количества представителей производства и в том числе генеральных директоров придало форуму конструктивный и деловой характер. Активно учавствовали в дисскусии директора и руководители из Белгорода (Городов В.И., Шалайкин Н.В.), Воронежа (Алименко И.А. и Гапоненко Е.Н.), Тулы (Жуков И.А., Устинов А.И., Коршунов Е.В.), Волгограда (Гаушкин В.Т.), Липецка (Кычаков А.В., Воробьев Н.В.) и многие другие.

We cannot display this gallery

В торжественной обстановке был произведён приём новых членов Ассоциации садоводов-питомниководов. Почётные галстуки и памятные значки вручены генеральному директору ООО «Плава» Тульской области Устинову Анатолию Ивановичу, генеральному директору ЗАО «Зареченский» Воронежской области Алименко Игорю Анатольевичу и директору ООО «Красное сельцо» из республики Мордовия Шмелькову Виктору Ивановичу.

We cannot display this gallery

На конференцию были приглашены студенты Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, преподаватели кафедр МичГАУ и МГПИ, ученые РАСХН и садоводы производственники. В фойе в течении двух дней проводилась выставка плодов и овощей, выставка-продажа технических средств для садоводства, специальная литература. К юбилею Муханина Виктора Григорьевича был выпущен сборник и рекомендации по обрезке.

We cannot display this gallery

4 марта состоялся выездной семинар на территории ООО «Снежеток» Тамбовской области. Там в интенсивном шпалерно-карликовом саду проводились практические занятия по формированию плодовых деревьев. Активную позицию по различным вариантам обрезки демонстрировали представители хозяйств: Агрофирма «Сады Придонья» Волгоградской области, ЗАО «15 лет октября» и ЗАО «Агроном» Липецкой области, специалисты руководители хозяйств Ассоциации и гости из Польши, Белоруссии, Италии, Германии и Украины.

We cannot display this gallery

В течении двух вечеров перед участниками конференции выступали лучшие танцевальные коллективы г. Мичуринска. Танцевальная программа проходила под «живую» музыку. Все это происходило в замечательном и уютном фойе театра.

We cannot display this gallery

Активную позицию занимали работники МичГАУ. Они провели запоминающуюся презентацию факультетов.

We cannot display this gallery

******************************************************************************************************************************

(щелкните здесь, чтобы просмотреть список докладчиков)

******************************************************************************************************************************

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ассоциация садоводов-питомниководов «АСП-РУС»

Муханин Игорь Викторович, кандидат с.-х. наук, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов, доцент МГПИ

*****************************************************************************************************************************

Мичуринский государственный Аграрный университет

Никитин Александр Валерьевич, ректор МичГАУ

*****************************************************************************************************************************

Плодоовощной институт имени И.В. Мичурина МичГАУ

Мешков Алексей Викторович, директор Плодоовощного института МичГАУ

*****************************************************************************************************************************

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

Городов Виктор Иванович, генеральный директор ЗАО «Корочанский плодопитомник»

*****************************************************************************************************************************

ООО “Ровенские сады”

Жуков Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО “Ровенские сады”

*****************************************************************************************************************************

ООО “Плава”

Устинов Анатолий Иванович, генеральный директор ООО “Плава”

*****************************************************************************************************************************

ООО ТПК «Инвест-бизнес»

Балкизов Замир Хакяшевич, заместитель генерального директора ООО ТПК «Инвест-бизнес»

*****************************************************************************************************************************

ЗАО «Острогожсксадпитомник»

Гапоненко Николай Иванович, генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник»

*****************************************************************************************************************************

ООО «Авангард»

Свид Георгий Семенович, генеральный директор ООО «Авангард»

*****************************************************************************************************************************

ЗАО «Зареченский»

Алименко Игорь Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Зареченский»

*****************************************************************************************************************************

ООО «Агромастер»

Приходько Петр Михайлович,

Попович Сергей Александрович, ведущий агроном ООО «Агромастер»

*****************************************************************************************************************************

ООО «АгроПлюс»

Жемчужный Евгений Николаевич, специалист ООО «АгроПлюс»

Поздеев Александр Викторович, генеральный директор ООО «АгроПлюс»

*****************************************************************************************************************************

ООО «Фито-Маг»

Швец Константин Валерьевич, генеральный директор ООО «Фито-Маг»

*****************************************************************************************************************************

ООО «Юг-Полив»

Королев Виталий Викторович, генеральный директор ООО «Юг-Полив»

*****************************************************************************************************************************

Plattenhardt+Wirth GmbH Строительство холодильных и промышленных сооружений

Головин Петр, генеральный директор Plattenhardt+Wirth GmbH

*****************************************************************************************************************************

Фирма «AWETA» (Нидерланды)

Joop Korvezee, фирма «AWETA»

*****************************************************************************************************************************

Helios Anti-Hail Systems, Италия

Davide Bergamini Tecnico Commerciale

*****************************************************************************************************************************

Страховое общество VERNA

Дворецкий Станислав Геннадьевич, директор Тамбовского филиала страхового общества VERNA «Методика организации страховой защиты многолетних насаждений»

*****************************************************************************************************************************

Фирма Van Nifterik Holland (Голландия)

Alex Van Nifterik, директор фирмы Van Nifterik Holland

*****************************************************************************************************************************

ООО «Инфрост»

Гладков Евгений Васильевич, генеральный директор ООО «Инфрост»

*****************************************************************************************************************************

ОСАО «ИНГОССТРАХ»

Лапаев Сергей Юрьевич, ОСАО «ИНГОССТРАХ»

*****************************************************************************************************************************

Оценочно-консультационная фирма «АГРО-ЭКСПЕРТ»

Тенищев Дмитрий Александрович, Оценочно-консультационная фирма «АГРО-ЭКСПЕРТ»

*****************************************************************************************************************************

Воробьев Сергей Васильевич

специалист по садам, картофелю и овощным культурам ООО «Сингента» Регион Центр.

«Три кита» садоводства:

- Обрезка

- Защита сада от вредных объектов

- Реализация плодов

Препараты для защиты плодовых культур

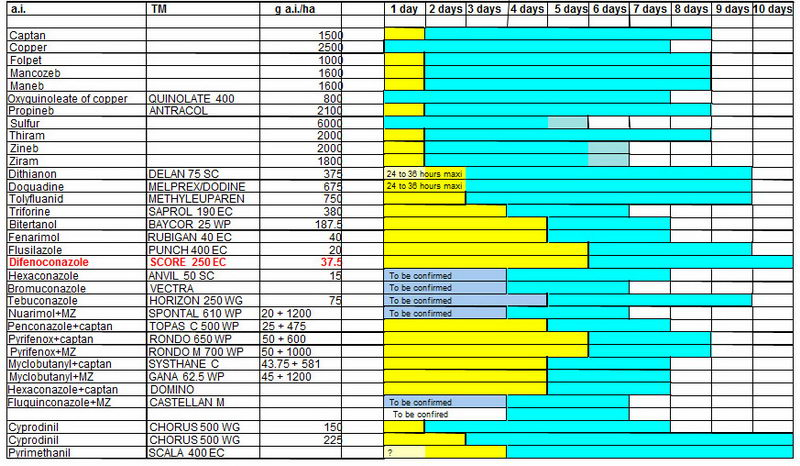

Программа фунгицидной защиты яблони

Обоснование выбора фунгицидов

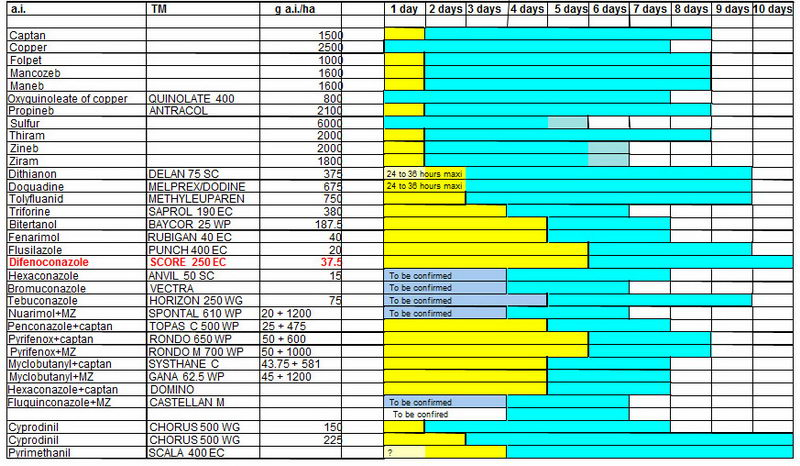

- На первом этапе развития парши (от начала лёта аскоспор до начала заражения) — можно использовать любые контактные фунгициды (медьсодержащие, Каптан, Делан, Полирам, Эупарен и др.).

- Созревание аскоспор происходит при температуре от 0 до 25°С, оптимальная температура 12-16°С

- Вылет аскоспор происходит при температуре от 2 до 32°С, оптимальная температура 4-16°С

Вылет аскоспор

- На втором этапе: от начала заражения до появления первых пятен – высокоэффективен Хорус

Хорус – технические характеристики:

| Состав: |

750 г д.в. / кг |

| Механизм действия: |

системное и трансламинарное |

| Норма расхода: |

0,2-0,3 кг/гa |

| Культура: |

яблоня, груша, косточковые |

| Спектр: |

парша, монилиоз |

| Формуляция: |

75 WG |

| Упаковка: |

10 x 1 кг |

Активность

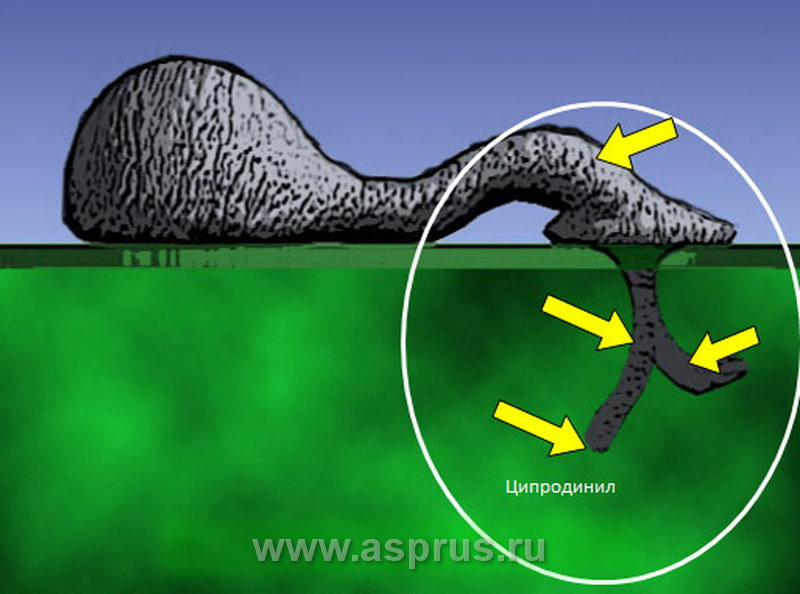

Воздействует на патоген в 3 различных местах жизненного цикла

- Формирование ростовой трубки

- Проникновение в ткани растения

- Рост межклеточного и поверхностного мицелия

Защищает листья и плоды снаружи и изнутри

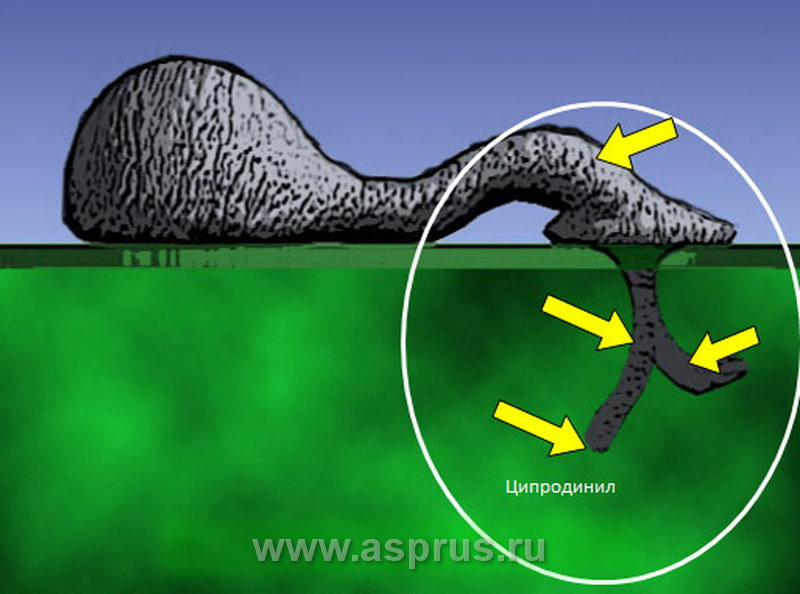

Внедрение патогена в растительную ткань

Биологический механизм действия � ципродинила

Данные исследований оптической микроскопии Venturia inequiales

| Место воздействия |

% ингибирования |

| Прорастание конидий |

9 |

| Формирование ростовой трубки |

35 |

| Проникновение в ткани растения |

62 |

Ципродинил в основном активен после прорастания конидий, эффективно подавляет рост мицелия внутри тканей

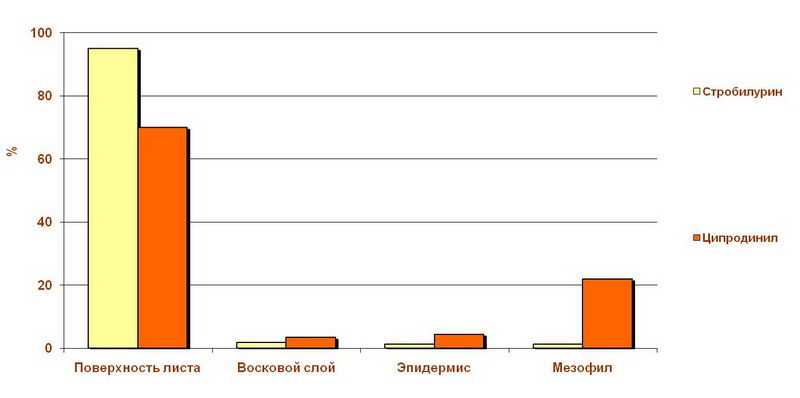

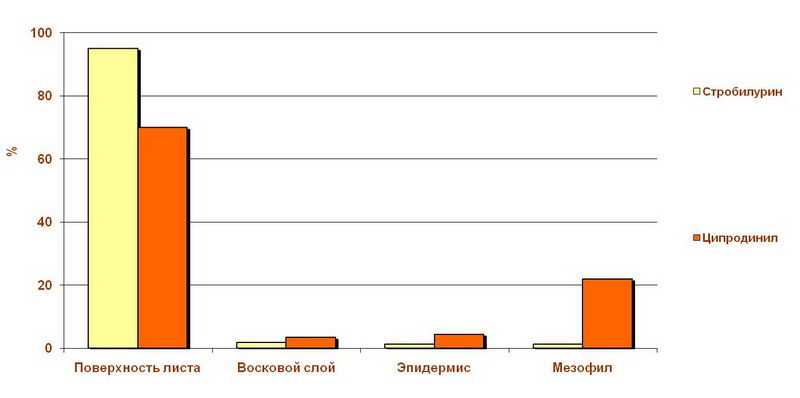

Поведение ципродинила и стробилурина в разных частях листа

Распределение действующих веществ в разных частях листа (Радиологическое исследование) 120 часов после применения (% от внесенного)

Ципродинил лучше стробилуринов сохраняется внутри листа

Высокая температура (быстрое развитие болезни):

Поглощение большого количества ципродинила тканями;

Быстрое трансламинарное и системное распределение;

быстрый метаболизм;

Ципродинил быстро подавляет грибную инфекцию;

Чрезвычайно активен в первые дни, а в последующие активность снижается.

Влажные холодные условия (медленное развитие болезни):

Высокая влажность стимулирует поглощение ципродинила тканями;

Низкая температура снижает разложение ципродинила;

Стабильное проникновение внутрь тканей листа с поверхности;

Медленный метаболизм;

Медленная начальная активность, но более продолжительный.

- На третьем этапе — от начала конидиального спороношения до окончания лета аскоспор

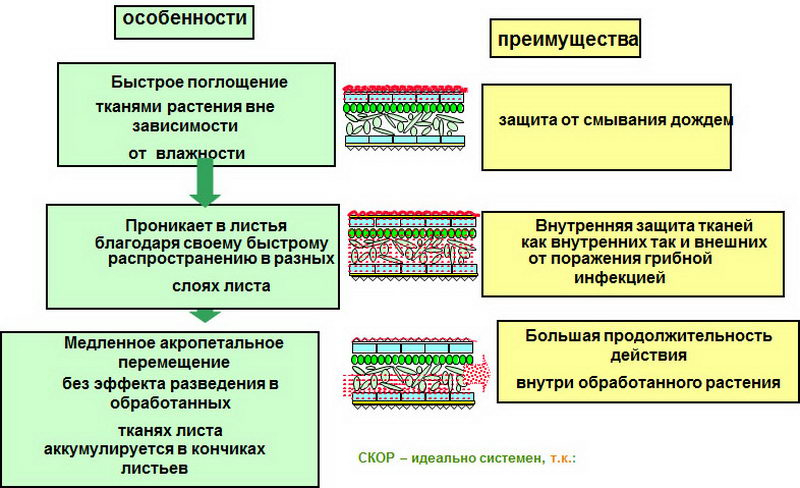

Используются системные фунгициды из группы триазолов или аналогичного действия: Скор и др.

Продолжительность инкубационного периода парши составляет 7-19 дней

Оптимальные условия для прорастания конидий:

- Температура 16-24 °С;

- Увлажнение листьев в течение 9 часов

Скор – технические характеристики

| Механизм действия: |

системное и трансламинарное |

| Норма расхода: |

0,2-0,35 л/гa |

| Культура: |

яблоня, груша, косточковые |

| Спектр: |

Парша, Альтернариоз и др. болезни |

| Формуляция: |

250 КЭ |

| Упаковка: |

10 x 1 л |

Скор – спектр действия

- Скор 250 обеспечивает отлиную защиту семечковых от парши (Venturia spp.) и ржавчины (Gymnosporangium spp.)

- В дополнении он обладает действием против грибов рода Alternaria на яблоне и груше и Monilia spp.

- На яблоне обладает дополнительным действием против летних болезней Сажистый грибок, Септориоз, Гнили при хранении

- В условиях средней инфекционной нагрузки достигается хорошая эффективность также против мучнистой росы

- Лучший партнер для смесей с контактными препаратами

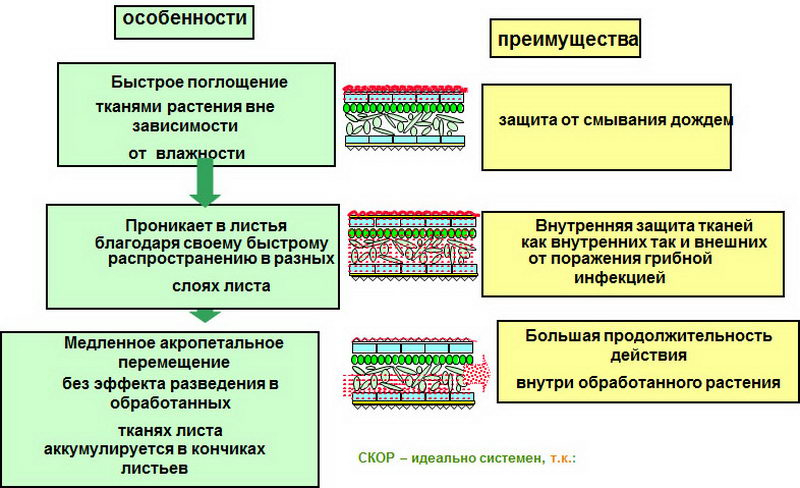

Основые особенности и преимущества: СИСТЕМНОСТЬ

он удерживается внутри растения в эффективных концентрациях дольше других фунгицидов в течение всего инфекционного цикла патогена

Лечащее / профилактическое действие фунгицидов на паршу яблони

(данные опубликованы департаментом плодоводства МСХ Франции)

- На четвертом этапе, перезаражение конидиями, можно использовать как контактные так и трансламинарные фунгициды (стробилурины), а также их баковые смеси

Фунгициды против парши

| Препарат |

Норма расхода (кг/га, л/га) |

Стоимость гектарной нормы, Руб. |

Эффективность препаратов |

Устойчивость к смыванию |

| До заражения |

Во время заражения |

В течении 2 дней после заражения |

Во время инкубационного периода |

После инкубационного периода |

| Абига-пик 40% ВС |

4,8-9,6 |

864 |

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Высокая |

| Бордосская смесь |

окт.20 |

|

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Высокая |

| Оксихлорид меди 40% |

04.авг |

|

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Высокая |

| Делан 70% ВГ |

0,5-0,7 |

1153 |

Высокая |

Высокая |

Средняя |

Не эффективен |

Не эффективен |

Средняя |

| Мерпан |

2,5-3 |

|

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Средняя |

| Полирам ДФ 70% ВДГ |

1,5-2,5 |

|

Высокая |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Средняя |

| Эупарен М 50% ВДГ |

1,5-2 |

|

Высокая |

Средняя |

Не эффективен |

Не эффективен |

Не эффективен |

Средняя |

| Терсел |

2,5 |

1950 |

Высокая |

Высокая |

Средняя |

|

Средняя |

Средняя |

| Импакт 25% СК |

0,1-0,15 |

140 |

|

|

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

| Скор 25% КЭ |

0,15-0,2 |

763 |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Очень высокая |

Не эффективен |

Не смывается через 2 ч |

| Рубиган 12% КЭ |

0,6-0,8 |

1513 |

Слабая |

Не эффективен |

Высокая |

Очень высокая |

Не эффективен |

Низкая |

| Строби 50% ВДГ |

0,14-0,26 |

1027 |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

| Зато 50% ВДГ |

0,14-0,15 |

805 |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

| Хорус 75% ВДГ |

0,2 |

723 |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Не эффективен |

Очень высокая |

| Фаза развития |

вариант №1 (ОАО «Агроном») |

вариант № 2 |

| препарат |

Норма на 1 га |

Стоимость 1 га руб. |

препарат |

Норма на 1 га |

Стоимость 1 га руб. |

| зел.конус |

Купроксат |

5 |

|

Купроксат |

5 |

|

| роз. бутон |

Хорус |

0,3 |

1085 |

Хорус |

0,25 |

904 |

| цветение |

Строби + |

0,2 |

1027 |

Хорус + Скор |

0,15 |

543 |

| Делан |

0,6 |

988 |

|

0,15 |

530 |

| ( Терсел) |

2,5 |

-1950 |

|

|

|

| после цвет. |

Скор |

0,25 |

883 |

Скор |

0,25 |

883 |

| лещина |

Делан |

0,7 |

1153 |

Делан |

0,7 |

1153 |

| грец.орех |

Скор |

0,25 |

883 |

Строби |

0,2 |

1027 |

| рост плод. |

Строби |

0,2 |

1027 |

Скор + |

0,15 |

530 |

| Топаз |

0,35 |

470 |

|

7046 |

1006 |

|

6040 |

| С Терселом |

6980 |

940 |

|

6040 |

Топаз – технические характеристики

| Д.в.: |

пенконазол (триазол) |

| Структурная формула: |

|

| Состав: |

100 г/л |

| Мех-м действия: |

Системное и трансламинарное |

| Норма расхода: |

0.15 – 0.4 л/га |

| Культура: |

Семечковые, косточковые, виноград, овощные |

| Спектр: |

специфичный фунгицид против мучнистой росы |

| Формуляция: |

100 к.э. |

Сравнение триазолов с анилинопиримидином

|

|

|

|

| Действующее вещество |

пенконазол |

дифеноконазол |

ципродинил |

| Эффективность против парши |

xx |

xxx |

xxx |

| Эффективность против м.р. |

xxx |

x — xx |

Побочное действие |

| лечебное |

2 — 3 дня |

4 дня |

2 дня |

| защитное |

10 — 14 дней |

7 — 14 дней |

7 — 10 дней |

Программа компании Сингента для плодовых культур

Состав:

- Органического вещества: 62.5;

- Общего азота: 10.9;

- Органического азота: 10.0;

- Аммонийного азота: 0.9;

- Органического углерода: 29.4;

- Аминокислот пептидов: 62.5;

- Свободных аминокислот: 10;

- Зольные элементы: 4;

- Вода: 34.

Применение

Плодовые — 2–4 л/га

| Время применения |

Воздействует на: |

| Молодые деревья |

Способствует одревеснению |

| Перед цветением |

Регулирует и стимулирует образование цветочных и вегетативных почек. |

| Улучшает прорастание пыльцы и завязываемость плодов |

| Опадение лепестков |

Уменьшает опадение завязи. |

| Усиливает эффективность росторегуляторов при применении в смеси. |

| Рост плодов и изменение окраски |

Улучшает размер плодов и окраску. |

| Лучше применять в баковых смесях с P и K. |

| После уборки урожая – до опадения листьев |

Способствует лучшей перезимовке и весеннему пробуждению |

| Хлорозы |

Изабион один или в смеси с хелатами железа уменьшает симптомы и способствует лучшей абсорбции железа из почвы. |

Плодовые и виноград — Фертигация

| Возраст дерева |

Норма и количество применений |

| Плодоносящие деревья и подвои |

25-30 мл x 3-4 раза / дерево в год |

| Деревья среднего возраста и подвои |

10-15 мл x 3-4 раза / дерево в год |

| Молодые деревья и подвои |

5-10 мл x 3-4 раза / дерево в год |

Результат:

- Увеличение урожайности и качества плодов, уменьшение некондиционных плодов.

- Способствует формированию древесины у молодых саженцев.

Для укоренения саженцев 25-30 мл на растение

При внесении через системы капельного орошения рекомендуется вносить 0,2-0,25 л/га ежедневно в течение 15 дней.

Антистрессовое воздействие

В результате воздействия мороза белки растения гидролизуются.

Изабион способствует противостоянию растения заморозкам и засухе за счет воздействия пролина и гидроксипролина на устойчивость клеточной стенки.

Для снятия стрессов

| Мороз (до -4°C) |

Не меньше 3 обработок, 400 мл/100 л. Если Изабион применяется в течение 24 ч, то наблюдается наивысшая эффективность. |

| Град |

Не меньше 3 обработок, 300 мл/100 л. Способствует регенерации поврежденных органов и формированию новых почек и листьев (новые почки образуются если град прошел до цветения). Рекомендуется применять совместно с фунгицидами для предотвращения проникновения патогенов. |

| Засуха |

300 мл/100 л. Усиливает устойчивость растения к засухе |

| Засоление почвы |

300 мл/100 л. Уменьшает влияние стресса от засоления |

| Фитотоксичность вызванная применением пестицидов |

Не меньше 3 обработок, 300-350 мл/100 л. Способствует быстрой смене листьев. Возможно совместное применение с послевсходовыми гербицидами. |

Совместим с пестицидами и удобрениями

Избегать применения с медьсодержащими Фунгицидами

Обрабатывать изабионом можно через 4 дня после применения меди

Медьсодержащие фунгициды можно применять через 3 дня после ИЗАБИОНА

Применение с минеральными маслами снижает эффективность Изабиона

Яблоня

Количество плодов, штук на 1 дерево

ООО «Садовод», Тимашевского района, Краснодарского края, 2009 г.

| Время применения |

Фаза «плод-лещина» |

Съем плодов |

| Контроль |

66,7 |

66,6 |

| ИЗАБИОН «розовый бутон» + «опадение лепестков» |

74,8 |

74,7 |

Влияние на качество плодов – стандартность, %

ООО «Садовод», Тимашевского района, Краснодарского края, 2009 г.

| Время применения |

Высший + I сорт, % |

II сорт, % |

III сорт, % |

| Контроль |

75,5 |

13,7 |

11,8 |

| ИЗАБИОН «розовый бутон» + «опадение лепестков» |

83,6 |

5,7 |

10,7 |

| ИЗАБИОН «розовый бутон» + «опадение лепестков» + «плод — грецкий орех» |

87,5 |

3,4 |

9,1 |

Количество плодов, штук на 1 дерево

ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»Лебедянского района,

Липецкой области, сорт Жигулевское, 2010г.

| Время применения |

Фаза «плод-лещина» |

Рост плодов |

| Контроль |

169,1 |

96,4 |

| ИЗАБИОН «розовый бутон» + «опадение лепестков» |

199,5 |

196,8 |

Влияние некорневых подкормок Изабионом на урожай плодов яблони,

ООО «Федосеевские сады», квартал №12, 2010г

| Сорт яблони |

Вариант |

Среднее количество плодов на дереве, шт. |

Средний вес 1 плода, г |

Средний урожай с 1 дерева, кг |

Урожайность, ц/га |

| Синап Орловский |

опыт |

15,4 |

248,3 |

3,824 |

136,5 |

| контроль |

10,2 |

165,7 |

1,690 |

60,3 |

Влияние некорневых подкормок Изабионом на урожай плодов яблони,

ООО «Снежеток», кв. №64, 2010г

| Сорт яблони |

Вариант |

Среднее количество плодов на дереве, шт. |

Средний вес 1 плода, г |

Средний урожай с 1 дерева, кг |

Урожайность, ц/га |

| Жигулевское |

опыт |

15,4 |

185,0 |

2,849 |

63,3 |

| контроль |

6,6 |

166,7 |

1,100 |

24,4 |

| Спартан |

опыт |

15,1 |

108,3 |

1,635 |

36,3 |

| контроль |

10,7 |

96,7 |

1,035 |

23,0 |

| Антоновка обыкновенная |

опыт |

11,0 |

160,5 |

1,765 |

39,2 |

| контроль |

10,2 |

153,3 |

1,564 |

34,7 |

Влияние некорневых подкормок Изабионом на рост

деревьев яблони, ООО «Снежеток», квартал 64, 2010г.

| Сорт яблони |

Вариант |

Средний однолетний прирост |

Суммарный годовой прирост |

| см. |

% к контролю |

см. |

% к контролю |

| Жигулевское |

опыт |

43,0 |

151,9 |

817,0 |

125,5 |

| контроль |

28,0 |

— |

651,0 |

— |

| Спартан |

опыт |

29,6 |

135,2 |

741,0 |

108,3 |

| контроль |

21,9 |

— |

684,0 |

— |

| Антоновка обыкновенная |

опыт |

31,1 |

101,6 |

344,3 |

115,5 |

| контроль |

30,6 |

— |

298,2 |

|

Влияние некорневых подкормок Изабионом на

содержание кальция в мякоти плодов яблони.

| Сорт яблони |

Вариант |

Сухих веществ, % |

Ср. содержание Са на 100г сухого веса |

Ср. содержание Са на 100г сырого веса |

| % |

мг |

% |

мг |

| Жигулевское |

опыт |

85,0 |

0,248 |

248 |

0,21 |

210 |

| контроль |

84,5 |

0,176 |

176 |

0,15 |

150 |

| Спартан |

опыт |

85,2 |

0,224 |

224 |

0,19 |

190 |

| контроль |

84,2 |

0,136 |

136 |

0,11 |

110 |

| Синап орловский |

опыт |

87,5 |

0,192 |

192 |

0,17 |

170 |

| контроль |

85,2 |

0,104 |

104 |

0,09 |

90 |

2009 год

ООО «Вейделевские сады», 2009 год. Массовые повреждения яблони боярышниковой кружковой молью

ООО «Вейделевские сады», 2009 год. Массовые повреждения яблони боярышниковой кружковой молью

ООО «Вейделевские сады», 2009 год. Массовые повреждения яблони боярышниковой кружковой молью

ООО «Вейделевские сады», 2009 год. Массовые повреждения яблони боярышниковой кружковой молью

ООО «Вейделевские сады 2009 год

ООО «Вейделевские сады, 2009 год. Повреждения яблонной тлей

ООО «Вейделевские сады 2009 год

ООО «Вейделевские сады, 2009 год. Массовое опадение плодов

ООО «Вейделевские сады, 2009 год. Парша на плодах яблони

ООО «Вейделевские сады» 2010 г.

ООО «Вейделевские сады», 2010 г. Оценка эффективности проводимых обработок

ООО «Вейделевские сады», 2010 г. Здоровый листовой аппарат при своевременном проведении обработок

ООО «Вейделевские сады», 2010 г. Здоровые листья и плоды при правильной системе защиты

ООО «Вейделевские сады», 2010 г. Здоровые листья и плоды при правильной системе защиты

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ЗАО «Корочанский плодопитомник», оценка эффективности обработок

ЗАО «Корочанский плодопитомник», здоровая плантация земляники

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ЗАО «Корочанский плодопитомник»

ООО «Снежеток» , 2010 г

ООО «Снежеток» , 2010 г. Оценка эффективности обработок

ООО «Снежеток» , 2010 г

ООО «Снежеток» , 2010 г

ООО «Снежеток» , 2010 г

Григорьева Л.В. Особенности продуктивности фотосинтеза, накопления биомассы и роста клоновых подвоев яблони в питомнике / Л.В. Григорьева, А.Ю. Чупрынин // Биологические основы садоводства и овощеводства: Материалы междунар. конф. с элементами науч. школы для молодежи. – Мичуринск – наукоград, 2010. – С. 12-21.

Григорьева Л.В., кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой Садоводства и ландшафтной архитектуры в МичГАУ.

Приведены научные результаты по изменению в течение вегетационного периода основных биометрических показателей разных по силе роста клоновых подвоев в питомнике при производстве саженцев яблони для интенсивных садов. Выделены подвои с высокой фотосинтетической активностью листьев. Показана динамика нарастания листовой поверхности, корневой системы и сухой биомассы подвоев 54-118, 62-396 и Р60. Установлено, что развитие и накопление биомассы подвоев в питомнике в значительной степени было обусловлено складывающимися погодными условиями.

Особенности продуктивности фотосинтеза, накопления биомассы и роста клоновых подвоев яблони в питомнике

О бесперспективности возделывания экстенсивных садов на сильнорослых подвоях в нашей стране говорит большинство ученых и специалистов садоводов. Это обусловлено следующим: поздние сроки возврата вложенных в их создание средств, недостаточно высокая продуктивность в первые 12 – 15 лет после их закладки, повышенная трудоемкость возделывания и низкое товарное качество плодов, в том числе и из-за пониженной эффективности защитных мероприятий в насаждениях с крупногабаритными деревьями, что привело, в частности, к их низкой конкурентоспособности на мировом рынке фруктов [1, 2].

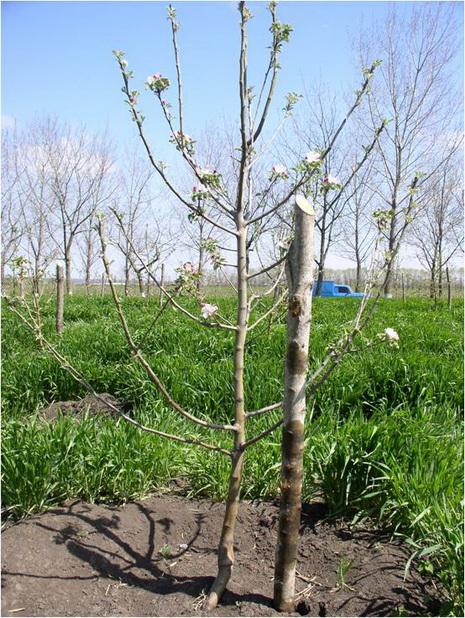

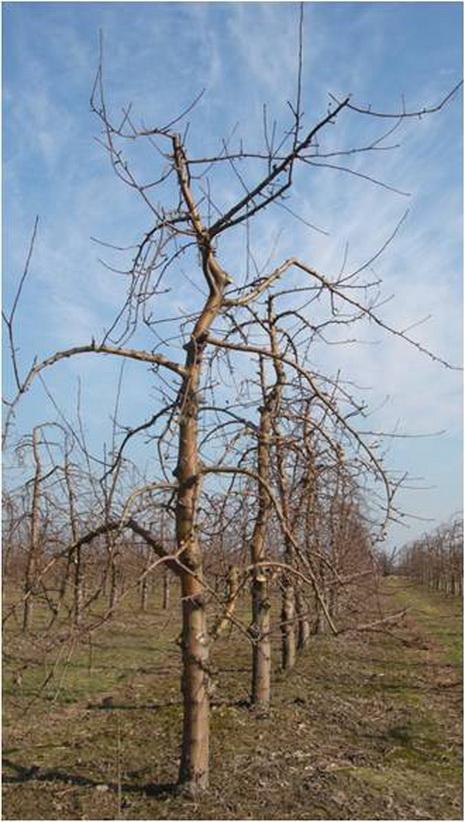

Начало формирования двух летнего саженца с однолетней кроной

Новые типы садов на слаборослых подвоях, благодаря высокой плотности посадки (1500-2500 шт./га), отличаются высокой скороплодностью. При закладке хорошо развитыми саженцами такие насаждения в условиях средней полосы обеспечивают получение уже на третий год до 10т высококачественных плодов, а при условии выполнения предусмотренного регламента работ они на пятый-шестой год дают урожай в 30 и более тонн с 1 га [3]. Скороплодность и получение высоких урожаев в интенсивном саду в первые годы после посадки в значительной степени зависят от качества посадочного материала [4].

Целью данных исследований являлась сравнительная оценка физиологического состояния и роста перспективных подвоев в питомнике при выращивании саженцев для интенсивных садов.

Методика. Исследования проводились в первом поле питомника в 2005-07гг. на разных по силе роста клоновых подвоях яблони: 62-396 (полукарликовый), 54-118 (среднерослый) и Р60 (карликовый). Контролем служил районированный подвой 62-396. В изучении находился интродуцированный польский подвой Р60 (А2?В9), отличающийся высоким коэффициентом размножения в маточнике и хорошим качеством получаемых отводков. Для закладки первого поля питомника были взяты подвои, полученные в интенсивном горизонтальном маточнике с применением органического субстрата. Опыт закладывался в трех повторностях, по 30 растений в каждой. Методика проведения исследований составлена с учетом ”Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур” (1973, 1999). Вегетативную массу растений и чистую продуктивность фотосинтеза определяли по методике А.А. Ничипоровича (1955). Структурно – морфологический анализ корневой системы изучали по методике, предложенной И.А. Муромцевым (1955, 1967) и дополненной И.А. Труновым (1998). Объем корней определяли методом их погружения в мерный цилиндр с водой (В.М. Лебедев, 1985).

Результаты

На ранних стадиях своего жизненного цикла подвои разной силы роста не имеют таких заметных различий по ростовым параметрам, как деревья в саду. По мнению К.Г. Карычева [5], в первом поле питомника подвои находятся в более выровненных условиях, чем в маточнике или молодом саду и здесь можно объективно охарактеризовать те или иные их биологические особенности. Нами была проведена оценка основных морфофизиологических параметров в связи с разной силой роста подвоев в питомнике. По изменениям биометрических показателей клоновых подвоев яблони на протяжении всего вегетационного периода нами были получены определенные корреляционные зависимости.

Показатели роста растений в питомнике – это видимый результат сложного взаимодействия внутренних факторов (генетических, гормональных, фотосинтеза, водного баланса и т.п.) в конкретных почвенно-климатических условиях.

Клоновый подвой яблони 54-118

Данные по изменению биометрических показателей клоновых подвоев яблони в питомнике показывают, что в среднем за годы наблюдений высота растений подвоя 54-118 на протяжении всей вегетации была наибольшей (табл. 1). Так, в начале вегетации данный показатель на этом подвое равнялся – 65 см, что на 8 – 14% больше, чем на других типах подвоев. В середине периода исследований высота подвоя 54-118 была выше на 12 – 17%, и в конце вегетации значения данного показателя на этом подвое составили – 117 см, что было значительно выше, чем на подвоях 62-396 и Р60, а именно на 20 – 30%.

Таблица 1 — Биометрические показатели клоновых подвоев в питомнике

(2005-2007 гг.)

| Подвои |

Дата |

Высота, см |

Диаметр штамба, см |

Степень ветвления подвоев |

| Число разветвлений, шт. |

Суммарный прирост, см |

|

| 62-396 (к) |

22.05 |

60 |

0,8 |

3 |

25 |

| 22.07 |

75 |

1,0 |

3 |

42 |

| 23.09* |

82 |

1,1 |

4 |

72 |

| 54-118 |

22.05 |

65 |

0,7 |

2 |

25 |

| 22.07 |

90 |

0,9 |

2 |

39 |

| 23.09 |

117 |

1,1 |

3 |

64 |

| Р60 |

22.05 |

56 |

0,8 |

1 |

18 |

| 22.07 |

79 |

1,0 |

2 |

33 |

| 23.09 |

97 |

1,2 |

3 |

53 |

| НСР05 |

13 |

0,2 |

— |

21 |

* – математическая обработка результатов (НСР05) проводилась по данным на 23.09.

Прирост диаметра штамба в среднем за годы изучения на протяжении вегетации на исследуемых подвоях был приблизительно одинаковым. Так, в начале учетного периода диаметр штамбика колебался от 0,7 см на подвое 54-118 до 0,8 см на подвоях 62-396 и Р60. В середине исследований от 0,9 на подвое 54-118 до 1,0 см в контроле и на подвое Р60. В конце вегетации диаметр штамба на подвоях 62-396 и 54-118 равнялся 1,1 см и 1,2 см у подвоя Р60.

В среднем за три года боковых разветвлений в разные периоды вегетации больше всего было в контрольном варианте, так в конце исследований данный показатель составил 4 шт., что в 1,3 раза больше по сравнению с другими типами подвоев.

Суммарный прирост на протяжении вегетации был также выше на подвое 62-396 и в конце периода исследований составил – 72 см, что на 12 – 26% больше по сравнению с подвоями 54-118 и Р60.

Таким образом, по результатам исследований можно констатировать, что интродуцированный польский подвой Р60 по своему росту в первом поле питомника не уступал районированным подвоям 62-396 и 54-118 и отличался хорошей адаптацией к экологическим условиям средней полосы РФ.

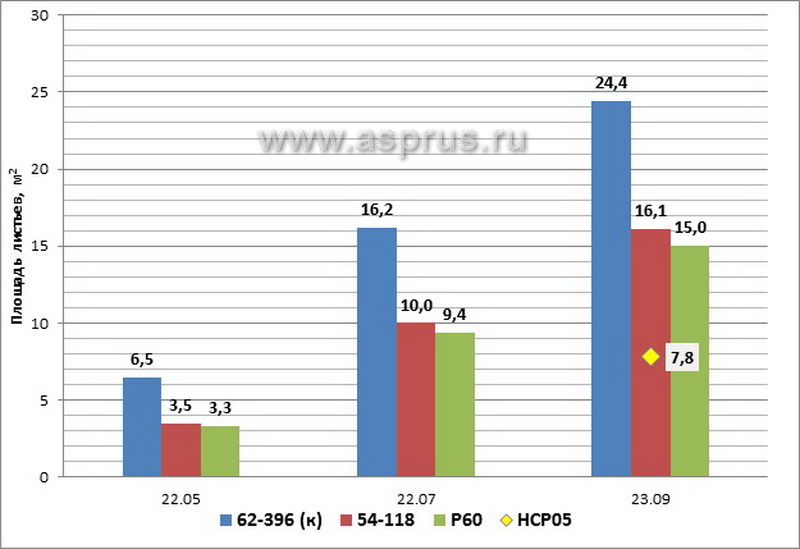

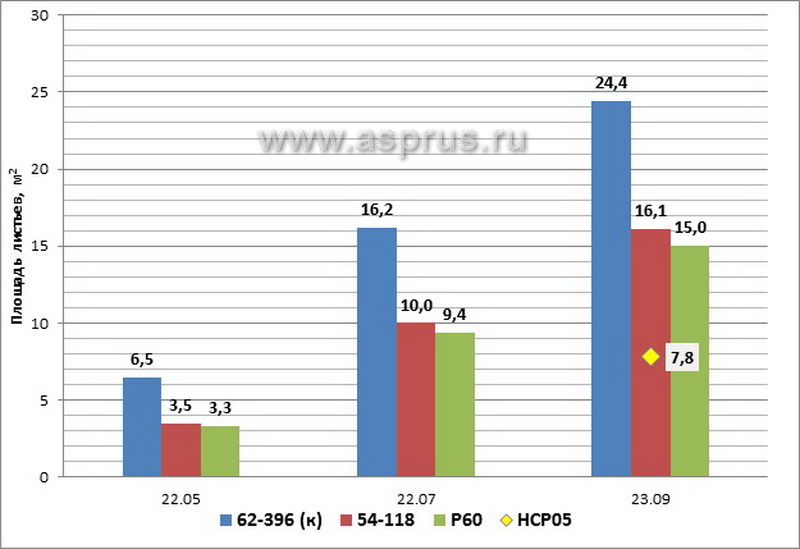

Усредненные данные по формированию площади листовой поверхности клоновых подвоев яблони в 1 поле питомника, полученные в целом за годы исследований показали, что наиболее высокими показателями по площади листьев характеризовались растения полукарликового подвоя 62-396 и карликового Р60 (рис.1).

Среднерослый подвой 54-118 значительно уступал им по площади листьев на протяжении всего вегетационного периода. Так 22 мая, облиственность растений на подвое 54-118 была ниже на 25 – 40%, 22 июля на 34 – 44% и 23 сентября на 23 – 36% по сравнению с другими изучаемыми подвоями.

Рис.1 Рис.1 — Формирование площади листовой поверхности подвоев яблони в 1 поле питомника (2005-2007 гг.).

Увеличение размеров корневой системы определяет рост подвоев и привоев и их адаптацию к факторам среды.

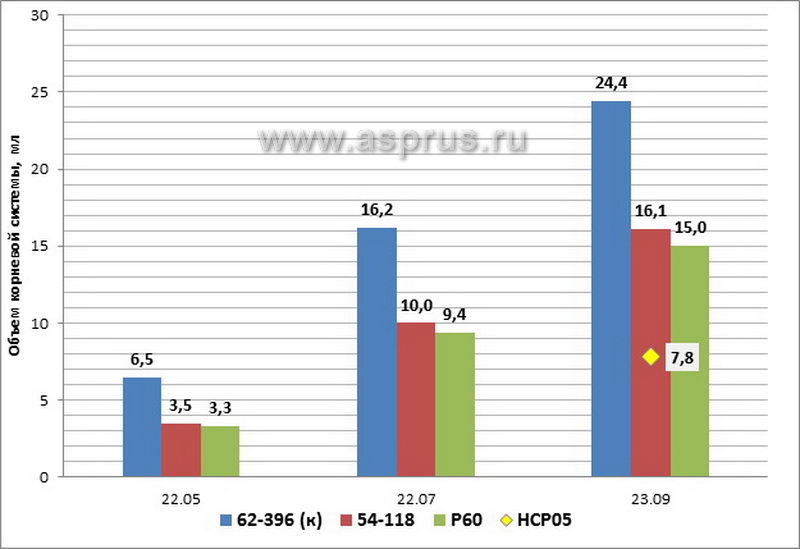

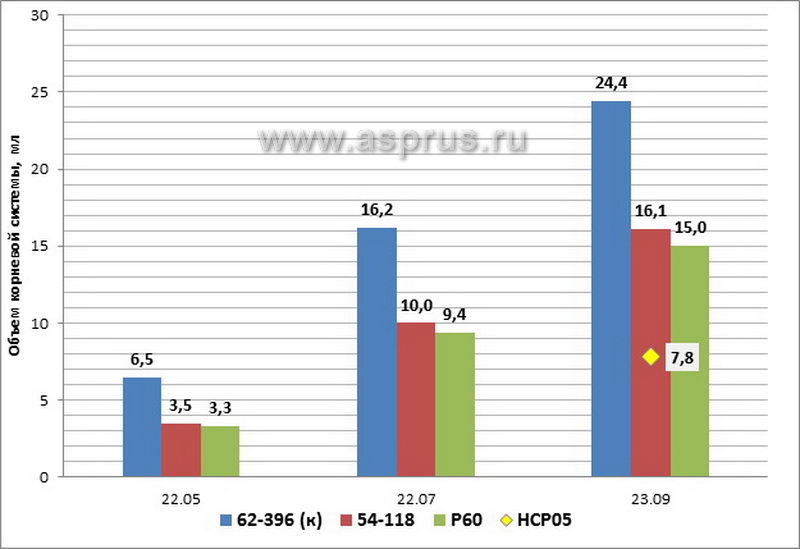

Исследования, проведенные нами по изучению объема корневой системы подвоев яблони в 1 поле питомника, показали, что максимальное значение по этому показателю на протяжении всего вегетационного периода было у полукарликового подвоя 62-396 (рис. 2).

Рис.2 Рис.2 — Увеличение объема корневой системы подвоев яблони в 1 поле питомника (2005-2007 гг.).

Так, 22 мая объем корневой системы на подвое 62-396 был почти в 2 раза выше, чем на других типах подвоев. В середине вегетации (22 июля) значения данного показателя на этом подвое в 1,6 – 1,7 и в конце учетного периода (23 сентября) в 1,5 – 1,6 раза выше по сравнению с другими вариантами.

Среднерослый подвой 54-118 и карликовый Р60 значительно уступали ему по данному показателю на протяжении всего вегетационного периода.

Средние показатели, полученные за все годы исследований, по чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) показывают, что на протяжении всего вегетационного периода интенсивность работы листового аппарата была выше на подвое 54-118 по сравнению с подвоями Р60 и 62-396, но разница между ними была не существенна (рис. 3).

Рис.3 Рис.3 — Изменения чистой продуктивности фотосинтеза листьев подвоев яблони в 1 поле питомника (2005-2007 гг.).

Интенсивность накопления сухого вещества подвоев зависит от чистой продуктивности фотосинтеза листьев и их площади и характеризует эффективность работы, как листового аппарата, так и корневой системы растений.

Прослеживалось влияние погодных условий на продуктивность фотосинтеза подвоев. При недостатке влаги ассимиляционная работа листьев резко снижалась. Так, в 2005 году, во второй половине вегетации, в засушливый период ЧПФ листьев у изучаемых подвоев имела более низкие значения по сравнению с первой половиной вегетации, продуктивность работы листьев упала в 3,3 – 4,4 раза. В 2006 году, при более равномерном выпадении осадков в период развития растений, не наблюдалось такого резкого снижения продуктивности фотосинтеза во второй половине вегетации. Хотя ЧПФ листьев в этот период была ниже практически в 2 раза по сравнению с первой половиной вегетации и колебалась от 2,4 до 2,9 г/м2 сутки. А во второй половине 2007 года, когда осадков выпало в 1,5 раза больше и среднемесячная температура была на 20С выше среднемноголетних значений, сложились оптимальные условия для ассимиляционной деятельности листьев и продуктивность фотосинтеза у изучаемых подвоев составила 2,7 – 3,9 г/м2 сутки.

При анализе полученных трехлетних данных, можно сделать заключение, что средние показатели по чистой продуктивности фотосинтеза в разные периоды жизни растений под воздействием погодных условий колебались от 2,1 до 4,8 г/м2 в сутки. В первую половину вегетации в среднем за годы исследований наиболее высокой ЧПФ листьев отличался подвой 54-118 (4,8 г/м2 сутки). Во второй период вегетации растения подвоя 54-118 продуцировали так же более активно по сравнению с подвоями 62-396 и Р60.

Положительная корреляционная зависимость между ЧПФ и площадью листьев была установлена только у подвоя Р60 (r = 0,68 – 0,69), где повышение продуктивности фотосинтеза на 46 – 48% было связано с увеличением площади листьев. У подвоев 62-396 и 54-118 в первую половину вегетации корреляционная зависимость между ЧПФ и площадью листьев имела минимальные значения, а во вторую эта зависимость приобретала отрицательный характер (r = –0,74 и –0,49), т.е. с увеличением площади листьев у этих подвоев снижалась их ассимиляционная активность.

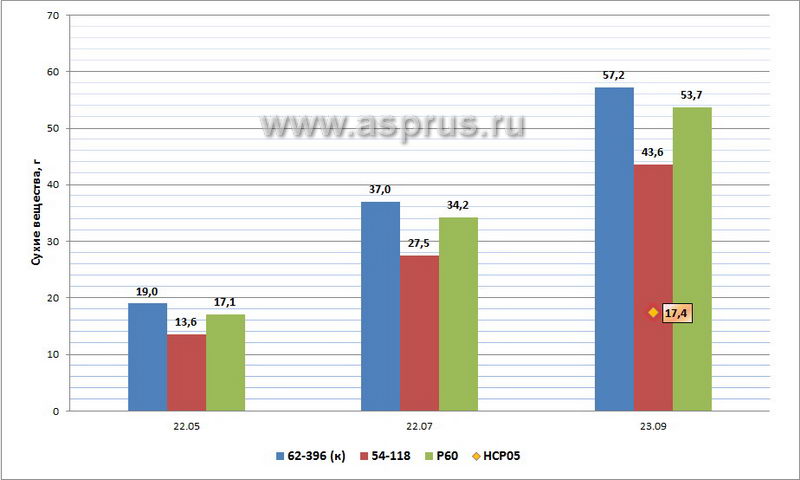

Увеличение вегетативной массы у разных по силе роста подвоев в среднем за весь период исследований (2005 – 2007 гг.) показывало, что ее максимальное накопление на протяжении всей вегетации были у подвоя 62-396 (рис. 4).

Рис.4 Рис.4 — Увеличение вегетативной массы подвоев яблони в 1 поле питомника (2005-2007 гг.).

Так, в начале вегетации значения этого показателя на подвое 62-396 составили 43,3 г, что на 10% выше, чем на подвое Р60 и в 1,4 раза больше по сравнению с подвоем 54-118. В середине учетного периода вегетативной массы в контроле было на 8% и в 1,5 раза больше по сравнению с подвоями Р60 и 54-118 соответственно. В конце вегетационного периода тенденция сохранилась, и разница по вегетативной массе уже составила 10 – 30%.

Накопление сухих веществ в растениях за вегетационный период является результирующим показателем их физиологического состояния и ростовой активности. На изменения этого показателя влияет целый комплекс факторов и экологических, и агротехнических, и генетические особенности самих растений.

При изучении распределения сухих веществ в различных частях подвоев было установлено, что на рост корневой мочки у среднерослого подвоя 54-118 затрачено 20,4%, у полукарликового 62-396 – 16,7%, а у карликового Р60 всего 12,0%. Наибольший процент сухих веществ, затраченных на формирование и развитие листьев, отмечен у подвоя 62-396 – 20%, у растений подвоя 54-118 этот показатель был минимальным и составил всего 13%.

Высокая корреляционная зависимость между площадью листьев и накоплением сухой биомассы у подвоев в 2005 г. была установлена на протяжении всей вегетации. Наибольший коэффициент корреляции в мае и июле установлен на подвое 54-118 и равнялся 0,99, на подвое 62-396 в этот период он составлял 0,92 и 0,79, а на подвое Р60 – 0,88 и 0,80. На протяжении всей вегетации установлены корреляционные зависимости между накоплением общей сухой биомассы подвоев и приростом массы корней, на подвое 62-396 коэффициент колебался от 0,88 до 0,99, на подвое 54-118 от 0,82 до 0,98, а на подвое Р60 от 0,39 до 0,99.

В 2006 году наибольшая корреляционная зависимость между нарастанием площади листьев и накоплением сухой биомассы у подвоев была установлена в июле и сентябре. Коэффициент корреляции в этот период на подвое 62-396 равнялся 0,91 и 0,99, на подвое 54-118 он составлял 0,99 и на Р60 – 0,82 и 0,91. Самая высокая корреляция между общей биомассой подвоев и массой корней четко прослеживалась на протяжении всей вегетации у растений подвоя Р60, коэффициент колебался от 0,81 до 0,99. У подвоя 62-396 такой четкой зависимости не было установлено ни в мае, ни в сентябре, только в июле коэффициент равнялся 0,98, а у растений на подвое 54-118 он был высоким только в мае (r = 0,97).

Корреляционная зависимость между площадью листьев и накоплением сухой биомассы у подвоев в 2007г. четко прослеживалась на протяжении всей вегетации. У растений подвоя 62-396 коэффициент корреляции колебался от 0,73 до 0,96, на подвое 54-118 он равнялся 0,73 и 0,97, а на подвое Р60 данный коэффициент был наибольшим – 0,78 и 0,99. Высокая корреляционная зависимость между общей сухой биомассой подвоев и массой корней четко прослеживалась на протяжении всей вегетации у растений подвоя 54-118 (r= 0,90 — 0,99) и Р60 (r= 0,96 — 0,99). На подвое 62-396 такой четкой зависимости не было установлено ни в мае, ни в июле, только в сентябре коэффициент равнялся 0,92.

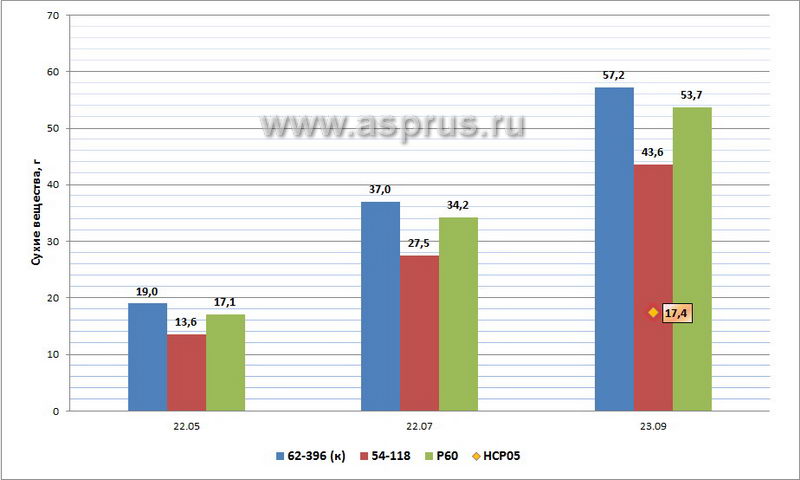

Таким образом, максимальное накопление сухих веществ в течение вегетации в среднем за годы исследований у разных по силе роста подвоев отмечено было в контрольном варианте (рис. 5).

Рис.5 Рис.5 — Накопление сухих веществ у подвоев яблони в 1 поле питомника (2005-2007 гг.).

Так, в начале вегетации значения данного показателя на подвое 62-396 составили 19,0 г, что на 11% больше, чем на подвое Р60 и в 1,4 раза больше по сравнению с подвоем 54-118. В середине учетного периода накопление сухого вещества в контроле было на 8 и на 35%, а в конце вегетационного периода на 7 – 31% больше по сравнению с подвоями Р60 и 54-118, соответственно.

Выводы

1. В течение всей вегетации в первом поле питомника подвои 62-396 отличались более высокими показателями по динамике нарастания объема корневой системы в сравнении с подвоями 54-118 на 52 – 86%, с подвоями Р60 на 63 – 97%, по площади листовой поверхности на 57 – 78% и 18 – 28%, по общей вегетативной массе на 40 – 48% и 9 – 12%, соответственно.

2. Высокая корреляционная зависимость у подвоев в первом поле питомника в среднем за годы исследований была установлена между накоплением сухой биомассы и нарастанием площади листьев. Коэффициент корреляции на подвое 62-396 равнялся 0,73 – 0,90, на подвое 54-118 – 0,82 – 0,99 и на Р60 – 0,65 – 0,97. Высокая корреляция между общей биомассой подвоев и массой корней четко прослеживалась на протяжении всей вегетации у растений подвоя 62-396 (r = 0,66 – 0,85), подвоя 54-118 (r = 0,66 – 0,93), подвоя Р60 (r = 0,65 – 0,97).

3. Доля сухих веществ, затраченных на формирование и развитие корневой мочки подвоев в первом поле питомника, прямо пропорциональна их силе роста (r = 0,89). У среднерослого подвоя 54-118 на это затрачено 20,4%, у полукарликового 62-396 – 16,7%, у карликового Р60 всего 12,0% от общей массы сухих веществ.

4. Чистая продуктивность фотосинтеза подвоев в первом поле питомника под воздействием погодных условий колебалась от 3,2 до 20,1 г/м2 в сутки. В первую половину вегетации в среднем за годы исследований высокой ЧПФ листьев отличался подвой 54-118 (11,1 г/м2 сутки), у подвоя 62-396 продуктивность листьев была наименьшая (7,1 г/м2 сутки). Во второй период вегетации растения подвоев 62-396 и Р60 продуцировали более активно по сравнению с подвоем 54-118.

5. Интродуцированный польский подвой Р60 в первом поле питомника отличался хорошей адаптацией к экологическим условиям средней полосы РФ и по своим биометрическим показателям был на уровне районированных подвоев 62-396 и 54-118. По диаметру штамба, наиболее актуальному при проведении окулировки, даже превосходил их на 10%.

Подвои 54-118 на складе Ассоциации

Список литературы

- Муханин В.Г., О проблемах перевода отечественного садоводства на интенсивный путь развития / В.Г. Муханин, И.В. Муханин, Л.В. Григорьева // Садоводство и виноградарство. — 2001. — №1. – С.2-4.

- Гудковский В.А., Концепция развития интенсивного садоводства в современных условиях России / В.А. Гудковский, А.А. Кладь // Садоводство и виноградарство. 2001. — № 4. – С. 2-8.

- Муханин В. Г., Итоги исследований по интенсификации производства яблок в насаждениях различного типа / В.Г. Муханин, Л.В. Григорьева, И.В. Муханин, В.Н. Муханин // Докл. Росс. академии с.-х. наук. – №4. – 2006. – С. 27 – 30.

- Григорьева Л.В., Урожайность интенсивного сада яблони в связи с качеством посадочного материала/ В.Н. Муханин, Л.В. Григорьева // Научные основы садоводства: Сб. науч. тр. – Воронеж: Кварта, 2005. – С.234-240.

- Карычев К.Г., Экспресс-методы оценки биологических свойств подвоев / К.Г. Карычев // Садоводство и виноградарство. – 1992. — № 7. – С. 18 – 20.

Григорьева Л.В., доктор с.-х. наук, зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Влияние регуляторов роста на ветвление однолетних саженцев яблони

Резюме

Приведены результаты по эффективности использования регулятора роста (арболин) при производстве высококачественных саженцев яблони с заданными параметрами для интенсивных садов на слаборослых клоновых подвоях в сочетании с агротехническими приемами (прищипка апикальных листьев). Получены данные по влиянию обработки арболином на ветвление однолетних саженцев яблони разных сортов на подвоях 62-396, 54-118, Р60.

Введение

Регулирование ростовой активности побегов осуществляется прежде всего условиями питания, что в свою очередь зависит от факторов среды: света, температуры, типа почвы и пр. Чрезвычайно важную роль в регуляции роста побега играют также физиологически активные вещества. В апикальной меристеме побегов в большом количестве вырабатываются ауксины, но они могут поступать в нее и из молодых листьев. После удаления молодых листочков содержание ауксинов в верхушке побега резко снижается (Шишкану, 1985).

Второе поле питомника: однолетки яблони, разветвленные с помощью Арболина

Наряду со стимуляцией роста в длину ауксины осуществляют и регулирование ветвления побега. Пока лист остается жизнедеятельным, он тормозит рост своей пазушной почки. Поэтому удаление листьев или их повреждение приводит к преждевременному прорастанию почки и появлению новых побегов. Решающая роль ауксинов в подавлении прорастания почек доказана опытами, в которых отрезалась верхушка проростка и на ее место накладывалась паста с гетероауксином.

В этом случае боковые почки не трогались в рост (Муханин, 1980, Лебедев, 1988).

Важную роль в росте стебля играют гиббереллины, которые у многих растений тормозят ветвление стебля, но иногда и стимулируют его. Обработка гиббереллинами растений с удаленной верхушкой вызывает сильное ветвление побегов. Применение гиббереллинов на саженцах плодовых культур проводится с целью ускорения роста, а также стимулирования образования боковых ветвей (Чайлахян, 1961).

Европейские садоводы для получения разветвлений у саженцев яблони используют три основных препарата: промалин, патурил и арболин. Арболин представляет собой смесь бензолоаденина и гиббереллина А3. Опрыскивание рекомендуется проводить один раз за период вегетации, когда саженцы достигли высоты 50 – 60см. Применяют его в концентрации от 150 до 380 мл на 10 л воды, что определяется степенью ветвления сорта (Basak, 1998).

Одним из главных условий действия гиббереллинов является усиленное питание растений, как световое, так и корневое, и общий высокий уровень всех агротехнических мероприятий. Лучшим для обработки гиббереллинами является тот период, при котором сильное ускорение ростовых процессов сочетается у растений с их способностью к максимальному использованию условий питания (Чайлахян, 1961).

Целью наших исследований было получение максимального количества боковых разветвлений у окулянтов и определение реакции на изучаемые приемы (прищипка апикальных листочков, обработка арболином) разных привойно-подвойных комбинаций яблони.

Методика и материалы исследования

Исследования проведены в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1973, 1999) и «Программно-методическими указаниями по агротехническим опытам с плодовыми и ягодными культурами» (1956).

Опыты по влиянию агротехнических приемов на ветвление однолетних саженцев яблони были заложены во втором поле питомника в условиях Тамбовской области. Исследования проводились в 2005 — 2007 гг. на сортах яблони Лобо и Орлик, заокулированных на подвоях 62-396, 54-118, Р60. Повторность опыта 3-кратная, по 30 растений в повторности. Определяли следующие показатели: высота однолетних саженцев, диаметр их штамба, количество боковых побегов, их суммарный прирост, площадь листьев.

Качественные саженцы яблони, разветвленные при помощи арболина

Варианты опыта:

- контроль;

- прищипка апикальных листочков (двукратная через 14 дней );

- обработка арболином (двукратная через 14 дней );

- сочетание прищипки апикальных листочков с обработкой арболином (двукратная через 14 дней ).

Обработка арболином проводилась при достижении окулянтами высоты 60 см после проведения прищипки апикальных листочков, опрыскивали 15 – 20 см верхней части растения.

Результаты и обсуждения

В 2005 году из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в начале вегетации, в связи с дефицитом влаги в почве и снижением ростовой активности растений, первую обработку опытных растений арболином провели лишь 24 июля. Исходя из рекомендаций применения препарата, опрыскивание окулянтов с целью образования боковых разветвлений проводили в зоне предполагаемой закладки кроны на высоте от 50 до 60 см. В 4 варианте опрыскивание верхушки побега сочеталось с одновременным удалением верхних молодых листочков с сохранением верхушечной почки.

Через 10 – 12 дней пробуждались пазушные почки, находящиеся на более молодой обработанной части саженца, и к 10 августа в связи с низкой ростовой активностью растений, что не позволило достичь желаемых параметров, основная их часть проросла в побеги длиной около 2 см.

Образование боковых разветвлений однолетнего саженца яблони (результат влияния регуляторов роста)

Прищипка верхних листочков в неблагоприятных погодных условиях этого года не вызвала образование боковых разветвлений. Однако растения в этом варианте были достаточно высокими (135 – 141 см), но диаметр штамба был небольшой.

Обработка только арболином заметно тормозила рост окулянтов. При этом ветвление было получено у единичных растений. Образовавшиеся побеги были с острыми углами отхождения и в последующем отклонялись с помощью прищепок.

При использовании арболина совместно с прищипкой листьев во втором поле питомника, количество разветвлений, суммарный прирост, диаметр штамба увеличивались.

Высота растений в этом варианте была меньше, чем в других, и не превышала 119 – 123 см. Разница между этими саженцами и контролем в зависимости от сорта колебалась от 17 до 19 см. В этом опыте отмечалась сортовая реакция на изучаемые агроприемы. Наибольшее количество боковых разветвлений с большим углом отхождения от ствола было получено у однолеток яблони сорта Лобо. Эти саженцы имели б?льшую высоту и диаметр штамбика.

При рассмотрении результатов, полученных нами в благоприятном по погодным условиям 2006г., можно сказать, что наиболее перспективный прием при получении качественных однолетних саженцев – это совместное применение прищипки верхушечных листьев с обработкой арболином. В этом варианте были получены лучшие по биометрическим показателям саженцы. В контрольном варианте боковые разветвления у саженцев образовывались только на высоте штамба, которые в дальнейшем выламывались, а в зоне кроны естественного ветвления не наблюдалось ни у одной сорто-подвойной комбинации.

В конце вегетации саженцы сорта Лобо в варианте с обработкой арболином имели наибольшую высоту 125 см и 136 см на подвоях Р60 и 62-396, а варианте совместного применения прищипки листьев с обработкой арболином самые высокие растения были у сорта Лобо на подвое Р60 – 133 см.

Следует отметить, что разница по высоте у саженцев сорта Лобо на всех изучаемых подвоях между вариантами опыта несущественна. Однако, самые низкие растения были получены в контроле.

Максимальный диаметр штамба имели растения сорта Лобо на подвое 54-118, в контроле и в первом варианте данный показатель равнялся – 1,3 см, в двух других вариантах диаметр штамба был 1,4 см. Немного ниже были значения этого показателя на подвоях 62-396 и Р60.

Число боковых разветвлений у саженцев сорта Лобо на всех изучаемых подвоях во втором варианте было одинаковым, и равнялось – 2 шт. В 3 и 4 вариантах опыта их число на подвое Р60 было наибольшим – 6 шт. На других изучаемых подвоях было сформировано от 4 до 5 побегов.

Минимальная суммарная длина боковых разветвлений у растений сорта Лобо была в варианте с применением прищипки листьев и составила 22 – 29 см в зависимости от подвоя. В третьем варианте суммарный прирост был выше на подвое Р60 и достигал – 109 см, что было в 1,8 – 2,1 раза больше по сравнению с другими подвоями. При использовании прищипки листьев с обработкой арболином общая длина боковых побегов на всех комбинациях этого сорта была самой большой, и на Р60 она составила – 126 см, что было на 64 – 67% больше по сравнению с саженцами на подвоях 62-396 и 54-118.

Генеративных почек у растений данного сорта во всех вариантах опыта больше всего было сформировано на подвое Р60 – по 6 шт. На подвоях 62-396 и 54-118 во втором варианте количество сформированных плодовых почек было небольшим – 2 шт., в остальных вариантах опыта у них было заложено от 5 до 7 генеративных почек.

Если посмотреть на биометрические параметры саженцев сорта Орлик, то видно, что их максимальная высота в 2006 году была на подвое Р60 во всех вариантах опыта и равнялась 107 см. Самые низкие саженцы по этому сорту были получены на подвое 62-396, существенных различий по высоте по каждой сорто-подвойной комбинации по вариантам опыта нет.

Диаметр штамба у растений сорта Орлик был наибольшим на подвое 54-118 и равнялся 1,3 – 1,4 см, что в 1,2 – 1,4 раза больше по сравнению с саженцами данного сорта на других подвоях.

У растений этого сорта количество боковых побегов в варианте с применением прищипки листьев на подвое 62-396 составило – 1 шт., на двух других подвоях разветвлений получено не было. Максимальное число побегов образовалось у саженцев в четвертом варианте опыта на всех подвоях 5 – 6 шт.

Наибольший суммарный прирост в варианте совместного применения прищипки верхушечных листочков с обработкой арболином был у растений сорта Орлик на подвое 54-118 и составил 59 см, что на 4 и 33% больше по сравнению с растениями на подвоях Р60 и 62-396, соответственно.

На закладку цветковых почек положительное влияние оказала обработка арболином, т.к. в варианте с применением одной прищипки листьев небольшое количество цветковых почек было сформировано только на подвое 62-396, на других подвоях их не было. К концу вегетации от 5 до 7 плодовых почек было в третьем и четвертом вариантах опыта с применением арболина.

Больше всего плодовых почек при использовании прищипки листьев совместно с обработкой арболином было у растений сорта Орлик на подвое Р60 – 7 шт., что в 1,4 раза больше по сравнению с другими типами подвоев.

Разветвление однолетних саженцев яблони

В 2007 году в вариантах опыта с использованием арболина было сформировано по 7 – 9 боковых разветвлений у растений сорта Лобо на всех подвоях.

В контрольном варианте и в варианте с прищипкой листьев, боковых разветвлений у саженцев этого сорта на всех изучаемых подвоях не было. Наибольший угол отхождения боковых побегов от ствола был в четвертом варианте и равнялся 90°. Максимальный суммарный прирост у растений сорта Лобо был в варианте с совместным применением прищипки листьев и обработки арболином на подвое Р60 – 165 см, что было, соответственно, на 11 – 25% больше по сравнению с саженцами данного сорта на подвоях 54-118 и 62-396. Следует отметить, что наиболее низкие показатели по суммарному приросту наблюдались у саженцев на подвое 62-396, которые и по высоте были самыми низкими от 111 до 129 см.

В конце вегетации саженцы сорта Лобо на подвое 54-118 в контрольном варианте имели максимальную высоту – 154 см, что было на 13 – 19% больше по сравнению с контрольными растениями на подвоях Р60 и 62-396, соответственно.

Максимальный диаметр штамба был у растений сорта Лобо на подвое 54-118, при применении прищипки листьев совместно с обработкой арболином данный показатель достигал – 1,5 см, в остальных вариантах диаметр штамба был 1,4 см.

Ветвление яблони в питомнике и отклонение ветвей при помощи прищепок

Генеративных почек у растений данного сорта в третьем и четвертом вариантах опыта больше всего было сформировано на подвое 54-118 – 6 – 8 шт.

У саженцев сорта Орлик на подвое 62-396 количество боковых побегов в 3 и 4 вариантах равнялось 9 – 11 шт., что в 1,5 раза больше по сравнению с саженцами на подвоях 54-118 и Р60. В контрольном варианте и в варианте с применением прищипки листьев боковых разветвлений не было.

Максимальный суммарный прирост был в варианте с применением прищипки листьев совместно с их обработкой арболином у растений сорта Орлик на подвое 54-118 и составил 93 см, что больше всего на 4% по сравнению с растениями на подвое 62-396 и на 25%, чем на подвое Р60.

Высота саженцев в 2007 году у данного сорта была максимальной в контрольном варианте на подвое 54-118 – 139 см, что больше в 1,5 раза, чем у растений на подвое 62-396 и на 22% по сравнению с саженцами на подвое Р60. Наименьшая высота растений была у сорта Орлик на подвое 62-396 во всех изучаемых вариантах опыта.

Самыми крупными по диаметру штамба были саженцы сорта Орлик на подвое 54-118, так в контрольном варианте данный показатель равнялся 1,5 см, в остальных вариантах он колебался от 1,3 до 1,4 см.

В конце вегетации у саженцев сорта Орлик на всех изучаемых подвоях в вариантах, где растения не обрабатывались арболином, генеративных почек сформировано не было.

Больше всего плодовых почек в вариантах с использованием обработки БАВ было у растений сорта Орлик на карликовом подвое Р60 по 7 шт., на среднерослом подвое 54-118 их образовалось всего 5 – 6 шт., на полукарликовом 62-396 – 6 – 7 шт.

При рассмотрении результатов, полученных нами в среднем за годы исследований (2006 – 2007 гг.) при использовании различных способов воздействия на саженцы во втором поле питомника, можно сделать заключение, что наиболее перспективный прием при получении разветвленных однолетних саженцев – это совместное применение прищипки молодых листочков с обработкой арболином. Здесь были получены лучшие по качеству саженцы (табл. 1).

Таблица 1 — Влияние агротехнических приемов на ветвление однолетних саженцев яблони в питомнике (2006 — 2007 гг.)

| Сорт, подвой |

Варианты опыта |

Высота саженца, см |

Диаметр саженца, см |

Число разветвлений, шт. |

Суммарный прирост, см |

Угол отхождения ветвей от ствола,o |

Число генеративных почек, шт. |

| ЛОБО 62-396 |

1(к) |

123 |

1,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 2 |

122 |

1,2 |

2 |

28.7 |

90 |

2 |

| 3 |

115 |

1,2 |

6 |

64,8 |

70 |

6 |

| 4 |

113 |

1,2 |

7 |

104,4 |

85 |

7 |

| HCP05 |

15 |

0,25 |

— |

16,4 |

— |

— |

| ЛОБО 54-118 |

1(к) |

134 |

1,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 2 |

127 |

1,4 |

2 |

24,3 |

70 |

2 |

| 3 |

118 |

1,4 |

7 |

93,0 |

75 |

6 |

| 4 |

126 |

1,5 |

7 |

111,8 |

80 |

7 |

| HCP05 |

10 |

0,15 |

— |

34,8 |

— |

— |

| ЛОБО Р60 |

1(к) |

129 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 2 |

138 |

1,3 |

2 |

21,8 |

90 |

6 |

| 3 |

132 |

1,3 |

7 |

112,0 |

80 |

7 |

| 4 |

131 |

1,3 |

7 |

145,5 |

85 |

7 |

| HCP05 |

14 |

0,15 |

— |

42,7 |

— |

— |

| ОРЛИК 62-396 |

1(к) |

93 |

1,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 2 |

94 |

1,2 |

1 |

22,7 |

60 |

2 |

| 3 |

92 |

1,2 |

6 |

40,4 |

55 |

6 |

| 4 |

93 |

1,1 |

9 |

66,7 |

70 |

6 |

| HCP05 |

11 |

0,2 |

— |

15,3 |

— |

— |

| ОРЛИК 54-118 |

1(к) |

113 |

1,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 2 |

101 |

1,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 3 |

97 |

1,3 |

5 |

51,1 |

60 |

5 |

| 4 |

102 |

1,4 |

7 |

76,2 |

70 |

6 |

| HCP05 |

11 |

0,2 |

— |

15,3 |

— |

— |

| ОРЛИК Р60 |

1(к) |

106 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 2 |

115 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 3 |

111 |

1,2 |

5 |

46,7 |

60 |

6 |

| 4 |

108 |

1,3 |

6 |

61,1 |

65 |

7 |

| HCP05 |

|

|

|

|

|

|

В наших опытах прищипка верхних молодых листочков дала желаемый результат только у единичных растений. Образовавшиеся единичные побеги имели острый угол отхождения и являлись конкурентом проводника, это значительно снижало качество саженцев и требовало дальнейшей доработки.

Максимальный суммарный прирост в этом варианте у однолеток сорта Лобо на изучаемых подвоях составил 104 – 146 см, у сорта Орлик – 61 – 76 см, тогда как в контроле мы не имели ни одного разветвления. Эти сорта отличались положительной реакцией на обработку биологически активными веществами, направленными на усиление ветвления однолеток, образуя при этом до 5 – 7 боковых побегов. Закладка генеративных почек под влиянием агротехнических приемов и биологически активных веществ у них происходила по-разному. Максимальное количество генеративных почек было заложено в вариантах с применением арболина на всех изучаемых подвоях (6 – 7 шт.).

По сорту Орлик в варианте с применением одной прищипки верхних листочков на подвоях 54-118 и Р60 генеративные почки не были заложены, а у сорта Лобо этот прием стимулировал закладку цветковых почек на всех подвоях. Угол отхождения боковых побегов от стволика саженцев по сорту Лобо был от 70 до 900, а у сорта Орлик от 55 до 700. В контроле, где специальные приемы не проводились, у саженцев всех сорто-подвойных комбинаций боковые разветвления образовывались только на высоте штамба, которые в дальнейшем выламывались, а в зоне кроны естественного ветвления саженцев не наблюдалось. Для достижения положительных результатов от изучаемых агроприемов нужно обратить внимание на обеспеченность растений питанием и водой, необходимыми для интенсивного роста. Только в этом случае возможно получить большое количество сильных разветвлений с хорошим углом отхождения и закладку цветковых почек.

Сформированный качественный посадочный материал джля закладки промышленного сада

Опыт показал, что при производстве посадочного материала для садов интенсивного типа необходимо уделять особое внимание проведению всех агротехнических мероприятий, способствующих росту и хорошему физиологическому состоянию растений. Результат применения специальных агроприемов для получения разветвлений у однолетних саженцев в значительной степени зависел от активности ростовых процессов у саженцев. Снижение уровня ауксинов в зоне закладки боковых ветвей, что достигалось удалением молодых листочков, и дополнительный приток гиббереллинов в результате опрыскивания арболином способствовало получению разветвленных однолетних саженцев с заложенной генеративной сферой.

Выводы

- Для получения разветвленных однолетних саженцев яблони наиболее перспективным приемом является совместное применение прищипки верхушечных листьев с обработкой арболином, что позволило увеличить выход разветвленных саженцев до 100%.

- Наиболее положительное влияние на закладку цветковых почек однолетних саженцев оказывает совместное применение прищипки верхних листьев на побеге продолжения и обработки арболином.

- На изучаемые агроприемы более отзывчивым оказался сорт Лобо: большее число боковых побегов (6-7 шт.) и цветковых почек (6-7шт.), суммарный прирост ( 104-145см).

Григорьева Л.В. Влияние регуляторов роста на ветвление однолетних саженцев яблони / Л.В. Григорьева, А.Ю. Чупрынин // Lucrari stiintifice. Vol. 24, Pt. 1: Horticultura, Viticultura si vinificatie, silvicultura si, gradini publice, protectia plantelor. – Chisinau, UASM, 2010. – P. 102-108.

Литература

- Лебедев, С. И. Физиология растений / С. И. Лебедев // — М.: Агропромиздат., 1988.

- Муханин, В.Г. Применение регуляторов роста и плодоношения в садоводстве / В.Г. Муханин // — М., 1980.

- Чайлахян, М. X. Гибберелины растений / М. X. Чайлахян // Инструкция по испытанию и применению гибберелинов на культурных растениях. – Изд-во академии наук СССР. – М., 1961.

- Шишкану, Г.В. Фотосинтез плодовых растений / Г.В. Шишкану, Титова Н.В. // – Кишинев, 1985.

- Basak, A. Rozgaleziane drewek jabloni w skolkach polskkh 1 holenderskich / Owoce warzywa kwiaty №12, 1998.

Григорьева, Л.В. Эффективность использования солнечной энергии привойно-подвойными комбинациями яблони / Л.В. Григорьева // Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы 1Х междунар. науч.-практ. конф. – Т.11. – Мичуринск – наукоград, 2010. – С. 195-200.

Григорьева Л.В.

доктор с.-х. наук, зав. кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры МичГАУ

Эффективность использования солнечной энергии привойно-подвойными комбинациями яблони

Ключевые слова: привойно-подвойные комбинации, урожайность, интенсивный сад, схема посадки, чистая продуктивность фотосинтеза.

Введение

Подбор привойно-подвойных комбинаций с оптимальными параметрами крон является базовым фактором в совершенствовании структуры сада, как оптико-фотосинтезирующей системы. Интенсификация садоводства предусматривает создание садов, рано вступающих в пору промышленного плодоношения, дающих высококачественные плоды и отличающихся высокой и стабильной урожайностью в течение всего периода их эксплуатации.

В опытах Р.П. Кудрявца и В.В. Хроменко (1978) листья яблони использовали от 0,4 до 3,7% интегральной солнечной радиации за счет оптимизации факторов. В условиях Молдавии в интенсивных садах коэффициент использования ФАР равен 2,3-2,4% при средней урожайности 342-248 ц/га. В перспективе он может быть увеличен до 3% (Рудь Г.Я., Бабук В.И., 1982).

Основываясь на теории продуктивности фотосинтеза, необходимо определить потенциальные возможности растений и пути их реализации, установить отношение хозяйственно-ценной части урожая к общему биологическому и найти факторы, влияющие на этот процесс.

Цветение молодого сада яблони на подвое Р60

Место, объекты и методика исследований

Исследования проводились в интенсивном саду 2003 года посадки в 2005-2008 гг. Опыты были заложены на сорте яблони Орлик, привитом на подвоях 57-545 (среднерослый), 62-396 (полукарликовый), Р60 (карликовый), Р59 (суперкарликовый). В качестве контроля брался вариант на подвое 62-396.

Деревья были высажены по уплотненной схеме (4,5 х 1,0м), кроны формировались по веретеновидному типу, в саду была установлена шпалера. Учитывался урожай, площадь листьев на дереве, эффективность использования энергии солнечной радиации в процессе фотосинтеза и распределение сухих веществ.

Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) за период формирования плодов определяли на периферии кроны. Метод изучения ЧПФ основан на кольцевании однолетней ветки, несущей плод, с оставлением определенной площади листьев (Овсянников, 1973, 1985).