Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

В.С. Симагин, с.н.с., к.б.н., А.В. Локтева, н.с., к.б.н.

Симагин, В.С. / Селекция черемухи как декоративной культуры / В.С. Симагин, А.В. Локтева // Садоводство и виноградарство, №6, 2015 г., с. – 11-16.

Селекция черемухи как декоративной культуры

Рассмотрены биологические особенности двух наиболее зимостойких в России видов черемухи — обыкновенной (кистевой) и виргинской, а также их гибридов первого и последующих поколений и известных декоративных форм и сортов. Приведены краткие описания созданных в результате селекции в разных направлениях новых сортов и гибридов и генетических источников.

Растения рода (подрода) Черемуха genus Radus Mill.= genus Prunus Juss., subgen. Radus) составляют небольшую часть подсемейства (рода) Сливовые (subfamily Prunoideae Focke = genus Prunus Juss). Они в основном nпроизрастают в Северном полушарии, имеют древовидный или кустовидный габитус. В этой группе видов нет полиплоидного ряда, все они тетраплоидны. Как показали наши исследования [1], а также анализ литературных данных, виды этой группы не образуют гибридов с представителями других родов (подродов). Такая генетическая изоляция указывает на их аллополиплоидное происхождение.

В пределах естественных ареалов они в небольшой степени используются как пищевые растения, а также в декоративном качестве. По лесной и лесостепной зонам Евразии естественно произрастает черемуха обыкновенная (кистевая) Рrипиs раdиs L. В аналогичных зонах Северной Америки — черемуха виргинская — Рrипиs virginiana L. Эти два вида, как наиболее приспособленные к существованию в суровых условиях, представляют наибольший интерес для создания перспективных декоративных генотипов черемухи для большей части территории России.

Черемуха обыкновенная обычно произрастает в виде невысокого дерева (до 15 м) с небольшой продолжительностью жизни главного ствола (около 20-25 лет), который постепенно заменяется на несколько более коротко — живущих стволов меньшей высоты. Основными декоративно значимыми достоинствами этого вида являются высочайшая среди косточковых морозостойкость и наиболее крупные среди черемух цветки с сильным приятным запахом. Осенняя окраска листьев обычно желтых тонов, но встречаются и особи с красными листьями разных оттенков. Плоды обычно черные, изредка зеленые. Наибольший декоративный эффект растения имеют во время цветения [2, 3].

Лучшие генотипы можно размножать разными способами прививки, но наиболее эффективно — зелеными черенками. Они не только могут хорошо укореняться в оптимальные сроки без применения стимуляторов, но и часто дают приросты до 20-25 см в год укоренения.

На территории России этот вид очень часто встречается в качестве случайных сеянцев в местном озеленении. В ботанической литературе [4, 5] имеются сведения о нескольких декоративных формах — плакучей, махровой, пестролистной, а также сортах Albertii, Watereri, Colorata. Последний наиболее интересен, так как имеет интенсивную весеннюю окраску листьев и цветков. На Крымской ОСС ВИР получен сорт Нежность с нежно-розовыми цветками [6].

Черемуха виргинская обычно произрастает в более сухих местах в виде многоствольного куста разной высоты (до 5 м), образующего большое количество поросли и принимающего вид большой куртины. Для нее характерны более мелкие листья с гладкой поверхностью и мелкой острой зубчатостью. Цветки мельче, собраны в более короткие и многоцветковые плотные кисти. Осенняя окраска листьев такая же, как и у черемухи кистевой. Диапазон окраски плодов очень большой — от желтых до черных, но чаще всего встречаются красные разных оттенков. Высокий декоративный эффект наблюдается во время цветения и при зрелых плодах [3,8].

Для вегетативно размножаемых генотипов основными способами размножения являются прививка и откапывание поросли. Для черемухи виргинской характерно более позднее наступление всех фенофаз, и, в связи с этим, меньшая зимостойкость в районах с коротким вегетационным периодом [2].

В ботанической литературе известны только сведения о разной высоте и габитусе растений, а также о сорте Shubert, приобретающем пурпурную окраску листьев с середины лета и имеющем белые цветки.

Эти виды легко скрещиваются, образуя плодовитые гибриды. В первом поколении это довольно крупные деревья с гладкими мелкозубчатыми листьями, плотными мелкоцветковыми соцветиями и обычно темными, чаще всего черными плодами [7]. Они имеют промежуточные сроки наступления фенофаз и обычно хорошо укореняются при зеленом черенковании, но не дают приростов в год укоренения. В питомнике они образуют саженцы, близкие по силе роста к саженцам черемухи обыкновенной [2,3].

Во втором и последующих поколениях у гибридов признаки исходных видов часто сочетаются весьма своеобразно, например, разные сроки цветения и сила роста могут быть у растений с различными размерами и числом цветков в кистях. Поэтому, используя разные генетические источники у этих видов, можно получать многообразные комбинации желательных признаков.

Материалы и методы

Исследования проводились в лаборатории интродукции пищевых растений ЦСБС СО РАН, начиная с 1972 г. Коллекция формировалась из образцов, собранных в природе, а также из материалов, полученных из других НИУ в виде семян, черенков и живых растений. К настоящему времени в ней около 200 образцов черемух кистевой, виргинской и их гибридов разных поколений. Изучаемый селекционный фонд составляет свыше 5000 взрослых растений и около 3000 молодых сеянцев указанных видов и их гибридов. На выделенных перспективных генотипах проведено подробное морфологическое описание по декоративным признакам.

По нашему мнению, наиболее декоративно выглядят соцветия, образуемые крупными широколепестковыми цветками, которые смыкаются в единую плотную структуру. Нами отобраны несколько перспективных по группе признаков генотипов, которые используются в направленных скрещиваниях среди дикорастущих растений и из коллекционных образцов.

Из созданных ранее пищевых сортов черемухи [7] хорошие декоративные качества (особенности формы кроны, величина цветков и соцветий, плотность кисти, обилие цветения и плодоношения, привлекательная окраска плодов) имеют сорта Памяти Саламатова, Черный блеск, Плотнокистная, Мавра и Поздняя радость.

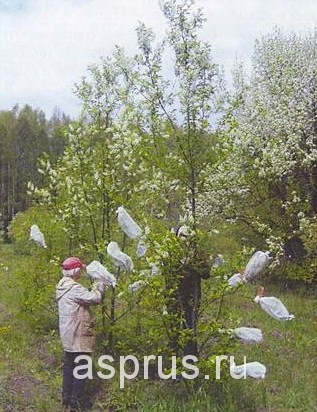

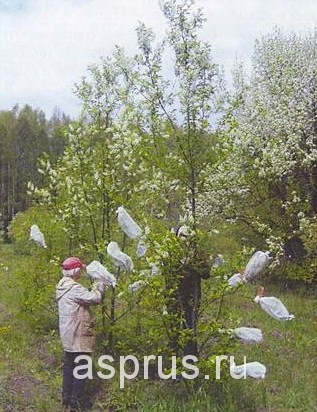

При скрещивании отборного образца черемухи кистевой № 1-1-8 (крупные цветки с широкими лепестками) с сортом черемухи виргинской Shubert нами получены 3 гибрида с таким же типом краснолистности. Они уже зарегистрированы в качестве декоративных сортов (рис. 1).

Рис. 1. Летняя окраска сортов Красный шатер, Сибирская красавица, Пурпурная свеча (слева направо)

Сорт Пурпурная свеча имеет среднюю силу роста, узкопирамидальную плотную крону, небольшие плотные соцветия с белыми цветками среднего размера, среднюю интенсивность цветения. Листья его приобретают пурпурное окрашивание в середине лета и сохраняют его до окончания листопада. Плоды черные, блестящие.

Сорт Сибирская красавица более рослый, с плотной пирамидальной кроной, небольшими плотными соцветиями с цветками среднего размера, средней интенсивностью цветения и такими же особенностями окраски более крупных листьев и плодов.

Сорт Красный шатер среднерослый, имеет крону широкоовальной формы средней густоты, соцветия более длинные и многоцветковые, цветки средние, белой окраски, цветение обильное. Листья пурпурно-красные. Этот сорт обильно плодоносит и может использоваться как пищевое растение. Сорта Сибирская красавица и Красный шатер имеют плоды массой 0,6-0,7 г очень хорошего вкуса.

В настоящее время нами проводятся посев семян от свободного опыления и направленные скрещивания выдающихся генотипов обоих исходных видов и межвидовых гибридов для усиления их отдельных декоративных качеств или получения новых оригинальных сочетаний признаков в создаваемых генотипах. Основные направления создания будущих декоративных сортов следующие:

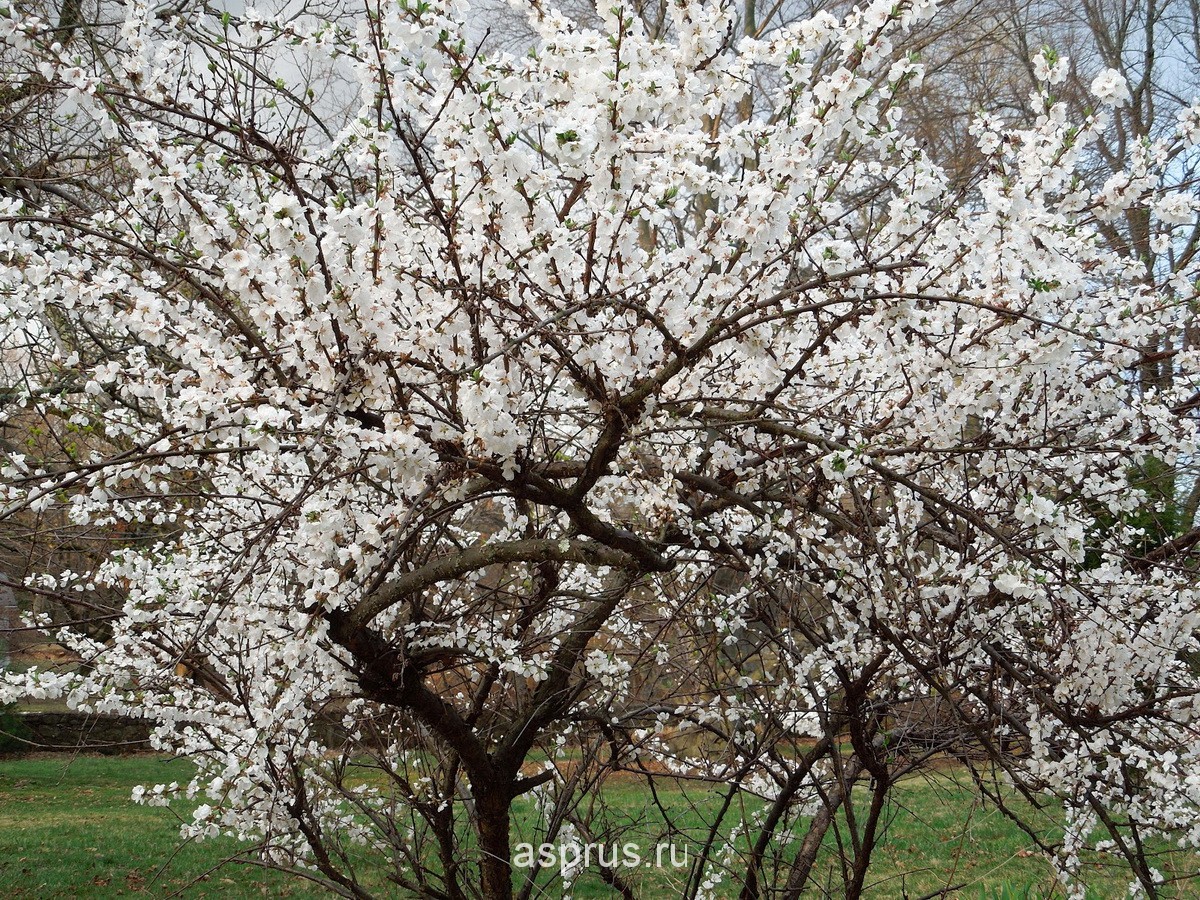

1. Получение крупноцветковых белоцветковых зеленолистных растений с различными размерами и формой кроны. Уже получен сеянец № 13-14-43 (Облако) с очень крупными (до 26 мм в диаметре) широко лепестковыми цветками и небольшой овальной кроной средней густоты (рис. 2).

Рис. 2. Цветение сорта Облако

В скрещиваниях широко используется сеянец № 13-9-37 (рис. 3) с высокой узкопирамидальной густой кроной, с длинными и плотными соцветиями из цветков с широкими лепестками, а также сеянец № 14-4-7 из природной популяции в Восточном Казахстане, с низкой компактной кроной спурового типа.

Рис. 3. Цветущие деревья сеянца № 13-9-37

Проходят оформление в ГСИ в качестве новых сортов гибрид № 14-1-56 из семьи Плотнокистная х № 11-2-64 (рис. 4) с разреженной кроной средней величины, очень обильным цветением, очень плотными пальцевидными соцветиями средней длины и гибрид № 14-1-62 из той же семьи с разреженной очень высокой овальной кроной, длинными плотными многоцветковыми соцветиями, рано созревающими очень крупными и вкусными плодами.

Рис. 4. Соцветия гибрида № 14-1-56

2. Получение более крупноцветковых или обильноцветущих гибридов с нежно-розовой окраской цветков типа сорта Нежность. Гибрид № 13-3-91 (рис. 5) имеет густую пирамидальную крону средних размеров. Цветки крупные, чашевидные, с широкими лепестками.

Рис. 5. Соцветия гибрида № 13-3-91

Гибрид № 14-14-34 — среднерослый с плотной кроной, крупными светло-розовыми цветками с широкими лепестками. Используется в дальнейших скрещиваниях.

Гибрид № 14-14-32 с широкоовальной кроной средней густоты. Цветки ярко-розовые, средней величины, цветение обильное. Используется в скрещиваниях.

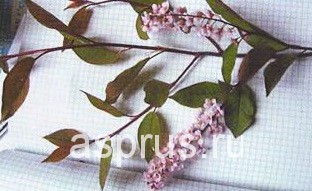

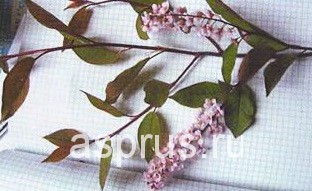

3. Получение растений с окрашиванием листьев и цветков типа сорта Со1оrаtа с другими характеристиками габитуса растений, цветков и соцветий. Гибрид № 3-1-41 из семьи Плотнокистная х Соlоrаtа (рис. 6).

Рис. 6. Соцветия гибрида № 3-1-41

Низкорослый с широкоовальной кроной средней густоты и средней интенсивностью цветения. Соцветия многоцветковые пальцевидные типа Плотнокистной, цветки среднего размера с широкими лепестками. Плоды черные, блестящие, сладко-терпкие средней величины.

Гибрид № 14-6-61 из семьи сеянец Нежности х Соlоrаtа (рис. 7).

Рис. 7. Соцветия гибрида № 14-6-61

Сильнорослый с раскидистой кроной средней густоты, более зимостойкий, обильно цветущий, с крупными грубо зубчатыми листьями. Цветки крупные, лепестки интенсивно окрашены.

Гибрид № 14-16-15. Среднерослый с разреженной кроной. Цветки крупные в коротких соцветиях, но более бледные, листья округлые, блестящие. Используется в селекции.

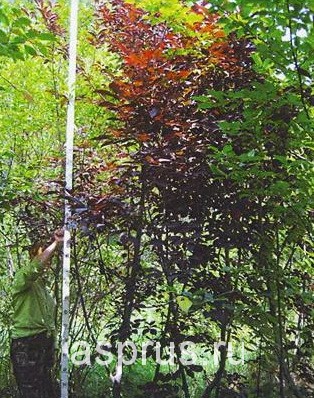

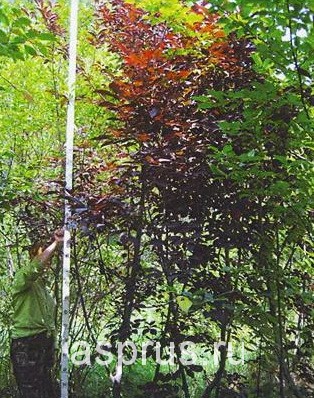

4. Получение гибридов с окраской листьев типа Shubert с розовой окраской цветков. Гибрид № 14-3-65 (Стройная) из семьи Пурпурная свеча х Соlогаtа (рис. 8).

Рис. 8. Дерево сорта Стройная

Сильнорослый с узкопирамидальной плотной кроной, средней интенсивностью цветения. Соцветия с розовыми некрупными цветками, листья окрашиваются по типу Shubert. Плоды мелкие, черные, блестящие, отличного вкуса.

5. Получение растений, сочетающих признаки сортов Соlоrаtа и Shubert. Гибрид № 13-14-2 (Красный сезон) из семьи Пурпурная свеча х Соlогаtа. Низкорослый с раскидистой кроной, весенняя окраска листьев и цветков интенсивная, типа Соlогаtа. Цветки средней величины с широкими лепестками, листья мелкие. После цветения листья постепенно зеленеют, но затем быстро приобретают интенсивную окраску типа Shubert (рис. 9).

Рис. 9. Соцветия сорта Красный сезон

6. Получение растений с очень длинными кистями. Гибрид № 3-10-38 из семьи черемуха виргинская № 1-11-2 х Плотнокистная. Среднерослый с раскидистой кроной, кисти очень длинные — до 28 см, с большим количеством (свыше 60) цветков, но цветки мелкие. Используется в гибридизации как источник двух ценных признаков.

7. Получение растений с оригинальной формой цветков. Сеянец № 13-3-19 (рис. 10) имеет пирамидальную крону среднего размера и густоты. Кисти длинные, цветки белые, средней величины, колокольчатой формы. Используется в скрещиваниях.

Рис. 10. Соцветия гибрида № 13-3-19

Обсуждение результатов

Результаты скрещиваний показывают возможность получения генотипов с разнообразными комбинациями декоративных качеств на основе использования имеющихся генетических источников, а значит, эффективной селекции во всех предлагаемых направлениях. Полученные новые сорта и гибриды заметно расширят ассортимент декоративных качеств черемухи, а легкость их массового размножения позволит ввести ее в качестве высокозимостойкого и декоративного растения в озеленение в ряде регионов России с суровыми условиями.

Список использованной литературы

1. Еремин Г.В., Симагин В.С. Исследование систематического положения черемухи Маака Райш тааски (Кирг.) Кот. в связи с ее селекционным использованием // Науч.-техн. бюл. ВНИИР, 1986. — Вып. 166.-С. 44-49.

2. Локтева А.В. Черемуха // Интродукция нетрадиционных плодовых, ягодных и овощных растений в Западной Сибири. — Новосибирск: «ГЕО», 2013. — С. 37-60.

3. Симагин В.С. Способы размножения черемухи // Состояние и перспективы развития сибирского садоводства. — Барнаул, 2013. — С. 302-304.

4. Bean W.J Trees and Shrubs hardy in British Isles. – London, 1987. — Ed. 8. — 568 р.

5. Krussman Gerd. Manual of Culltivated Broad-leaved Trees and Shrubs. – London, 1986. — Vо1. 3 — 745 р.

6. Еремин Г.В., Гасанов А.С. Новые декоративные сорта косточковых плодовых растений. — Челябинск: Дом печати, 2012. — 128 с.

7. Симагин В.С. Вишня и черемуха в Западной Сибири. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. — 66 с.

8. Локтева А.В. Полиморфизм черемухи кистевой на юге Западной Сибири как источник форм для интродукции и аналитической селекции: автореф. дисс. … к.б.наук. — Новосибирск, 2009. — 16 с.

Журнал Аграрий Плюс. Опыт. Инвестиции. Технологии № 6 (13), 2015

Яблочный кризис

Этой осенью многие эксперты всерьез заговорили о возможном дефиците яблок в стране и повышении их стоимости, в частности для промышленных предприятий. В этом сезоне стоимость промышленного яблока составила около 10 руб. за килограмм. Это почти в 2,5 раза выше цен прошлого года. По мнению специалистов, рост цен почувствуют в первую очередь производители пюре для детского питания, так как они используют натуральные продукты. Как в действительности складывается ситуация на рынке производства яблок, мы выяснили у экспертов отрасли.

Больше внимания развитию садоводства

Валерий ЧЕРКАШИН,

генеральный директор ОАО «Лубовое»

(Тамбовская область):

— Дефицит яблок для промышленного производства в нашей стране возник не на пустом месте. Не секрет, что многие российские производители раньше предпочитали делать свою продукцию с использованием китайских порошков. Соответственно, цены на падалицу, некондиционное яблоко постоянно уменьшались. Практически все прошлые годы заводы у нас закупали такую продукцию по 2 руб. за 1 кг. А в этом году спрос вырос. В итоге за такое яблоко нам предлагали цену от 6 до 10 руб. за 1 кг. Конечно, тоже небольшая цена, но разница очевидна.

Мы продаем свою продукцию всем, кто пожелает. К нам за яблоками приезжают из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, многих других городов. Но берут их не для промышленного производства, а на продажу. Понятно, что заводы заинтересованы брать продукцию в течение всего года. Соответственно, нужны хранилища. У нас в хозяйстве построено четыре фруктохранилища на 4 тыс. т, одно из которых, на 1250 т, переоборудовано для хранения плодов в регулируемой атмосфере, в которой плоды сохраняют свои качества до нового урожая. Естественно, в таких условиях мы храним только хорошие яблоки зимних сортов. Это притом, что в «Дубовом» мы выращиваем более сорока сортов яблок восьми селекций. Больше всего — двенадцать сортов — мичуринской селекции. Урожай начинаем собирать в конце июля. К этому времени созревают наливные летние сорта. Заканчиваем уборку в начале октября, когда с полей убираем зимние сорта яблок.

Каждое хозяйство сталкивается с такими проблемами. А хранить мелкие яблоки, которые могли бы закупать заводы, нам не выгодно. Мы несем огромные расходы на оплату электроэнергии — платим порядка 5,5 руб. за 1 кВт/ч. Для сравнения, в Советском Союзе действовали дотации на оплату электроэнергии. Вообще, сегодня руководству страны необходимо уделять больше внимания развитию садоводства. Если бы мы получали хотя бы половину той поддержки, что существует в Польше, Италии, Франции, то давно опередили бы их. И еще хочу напомнить одну вещь — садоводство в нашей стране всегда было уделом богатых людей. Это финансово очень затратный, долгий по результату бизнес. Соответственно, инвесторы в него не идут. Государство это поняло, и впервые за десять лет была увеличена господдержка садоводству. А если еще больше внимания будет, то и яблок будет больше.

СПРАВКА

ОАО «Дубовое» — одно из старейших хозяйств России, образованное в 1918 г., славится своими яблоками, вкус которых знают и в Москве, и в Сибири, и на Крайнем Севере России. Сегодня в хозяйстве из 800 га сада 600 га — молодые сады, остальные требуют реконструкции. В хозяйстве практикуют интенсивные карликовые сады с применением капельного орошения (искусственное орошение земель на площади 153 га). Помимо яблок, здесь выращивают вишню, землянику, смородину. Ягодник занимает 40 га. 2,5 тыс. га засеяно зерновыми и техническими культурами. В прошлом году в хозяйстве собрано 3,5 тыс. т плодов и ягод, на длительное хранение заложено 2,5 тыс. т. яблок. Произведена закладка молодого сада на 65 га, в том числе по интенсивной технологии — 32 га.

В сфере садоводства нужно сегодня полностью пересматривать экономику

Иван ГОНЧАРОВ,

генеральный директор ООО «Снежеток»

(Тамбовская область):

— Я думаю, что дефицит яблок для промышленного производства в нашей стране будет наблюдаться еще как минимум пять лет. И он возник не на пустом месте. Его отчасти спровоцировали и сами производители, которые для изготовления сока завозили концентрат из Ирана и Китая. Вместе с тем сегодня полностью изменились и подходы к садоводству. Садов старого типа с огромными деревьями, с которых чисто физически не было возможности качественно собрать весь урожай, практически не осталось. К слову, товарность получаемой продукции из этих садов не превышала 40-50 %. Например, в нашем хозяйстве сегодня используются молодые интенсивные сады с высокой плотностью посадки. Товарность у нас достигает 90-95 %. Соответственно, на переработку практически ничего не остается.

Естественно, все садоводы стремятся выращивать яблоко товарное, качественное, дорогое. И сегодня у нас внутри страны наблюдается большая потребность в яблоках — для того чтобы накормить все население, отечественных яблок пока не хватает. И в этой ситуации производителям соков, на мой взгляд, нужно задуматься о том,чтобы посадить собственные сады для дальнейшей переработки яблок. Понятно, что даже если они разобьют их сегодня, первый урожай получат лишь через несколько лет — садоводство сложный и долгий процесс. Вместе с тем мы, садоводы, вспомним про переработку только в том случае, если увидим избыток яблок внутри страны. А этого, повторюсь, в ближайшее время не произойдет.

Не могу не сказать и еще об одном аспекте — цене на закупаемую продукцию. В этом году ситуация чуточку улучшилась, но не намного. В последние несколько лет стоимость падалицы, нетоварного яблока была настолько мала, что дешевле оставить яблоко в саду, чем куда-то везти его на переработку. Ведь нужно учесть не только транспортные, но и иные расходы — собрать яблоки, отсортировать их.

Не буду оригинальным, если скажу, что в сфере садоводства нужно сегодня полностью пересматривать экономику. Да, сейчас наблюдаются положительные изменения, садоводы начали получать господдержку, но пока это лишь первые шаги, и их еще не достаточно.

СПРАВКА

000 «Снежеток» — одно из крупнейших хозяйств Тамбовской области. Основанное в 2004 г., оно успешно реализует проекты по посадке интенсивных садов на слаборослых и среднерослых подвоях с высокой плотностью посадки. Новые типы садов, заложенных в ООО «Снежеток» в 2005-2009 гг. на слаборослых и среднерослых клоновых подвоях, благодаря высокой плотности посадки, отличаются максимальной скороплодностъю. На сегодняшний день ООО «Снежеток» располагает одним из лучших в центральной полосе России маточником клоновых подвоев с ежегодным выходом около 1 млн шт. высококачественных отводков, отвечающих современным требованиям закладки первого поля питомника, и плодовым питомником с производственной мощностью 500 тыс. саженцев в год. Помимо яблок, здесь выращивают черную смородину, малину и землянику. В 2015 г. капельное орошение введено на площади около 190 га.

Яблоко есть — спроса нет

Евгений ГАПОНЕНКО,

генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник»

(Воронежская область):

— В последнее время некоторые эксперты пугают население тем, что российских яблок на всех не хватит, а после Нового года вообще наступит полный дефицит в магазинах. Не готов говорить о будущем, но сегодня никакого дефицита яблок, выращенных в промышленных масштабах, я не наблюдаю — напротив, чувствуется некий дефицит спроса.

В структуре нашей компании есть несколько розничных торговых точек, разбросанных по областному центру. Через них мы можем реализовать 5,5-6 т в день. Но на сегодняшний день средняя цифра — 2-2,5 т. О каком дефиците можно говорить? И это притом, что наше яблоко востребовано, любимо воронежцами, многие целенаправленно покупают исключительно его. Но их аппетитов, видимо, недостаточно, поэтому часть продукции мы отправляем в другие регионы.

Незначительная часть урожая традиционно подпадает под категорию «некондиция». Ее мы отправляем на переработку. Собственных перерабатывающих мощностей у нас нет, но это не проблема — есть масса сторонних организаций, которые забирают у нас такое яблоко для консервирования. Надо отметить, что это сезонный товар, и он реализуется только тогда, когда идет массовая уборка урожая. Уже к ноябрю эта тема для нас неактуальна.

Эксперты предрекают существенный рост цен на фрукты. Но здесь надо понимать, что это объективный процесс, и во многом он связан с затратами, которые несет предприятие в процессе хранения. Не только в этом году, а ежегодно ближе к зиме растут цены на фрукты— чем больше срок хранения, тем выше цена. Какие-то хозяйства строят собственные фруктохранилища, увеличивают их мощности, тратятся на амортизацию и пр. — и это тоже дополнительные расходы.

Могу отметить, что коренным образом наш бизнес не изменился в связи с программой импортозамещения. По крайней мере, мы это на себе не почувствовали. И повышенного спроса не возникло, хотя отечественным производителям те же эксперты пророчили всплеск интереса к их продукции.

Наши объемы — 12 тыс. т яблок в год. При гарантированном спросе мы готовы увеличить эту цифру в разы — нам позволяют и производственные мощности, и ресурсы. Мы верим, что наша продукция будет востребована, поэтому ежегодно закладываем молодые сады, строим новое фруктохранилище.

СПРАВКА

ЗАО «Острогожсксадпитомник» — крупное многопрофильное хозяйство Воронежской области. Основным производственным направлением является садоводство, дополнительные и сопутствующие отрасли — питомниководство, полеводство, животноводство. Общий земельный массив составляет 8586 га, из них площадь сельскохозяйственных угодий — 6870 га, площадь пашни — 4068 гр, садов и ягодников 1025 га. Средняя численность работников — 314 человек. Площадь молодых семечковых садов составляет 338 га, из них 44 га косточковых садов, 75 га земляники, питомник — 12 га. Предприятие ежегодно закладывает не менее 70 га интенсивных садов семечковых опорного и безопор-ного типов с использованием системы капельного орошения. Для этой цели используются хорошо развитые мощные саженцы перспективных сортов, выращенные в собственном питомнике с применением современных технологий, обеспечивающие высокую продуктивность деревьев.

Хозяйство производит более 200 тыс. шт. саженцев плодовых культур в год.

Банковские услуги тормозят развитие отрасли

Игорь МУХАНИН,

президент Ассоииаиии садоводов России:

— Яблоки в стране пока есть, до Нового года их достаточно. Цены тоже стабилизировались. Если они и поднимутся, то только процентов на 10, как и всегда в предпраздничные дни. А дальше — по формуле: продукция дорожает пропорционально сроку ее хранения.

Отечественного яблока традиционно хватает до февраля. Позже продают только гиганты отрасли, типа «Сад-Гигант», ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября». В основном нишу в это время заполняют импортные фрукты. Все разговоры о том, что санкционные меры закрыли наш рынок для польских, сербских и кипрских яблок, имеют мало общего с реальностью. Разными способами, под разными торговыми марками эти яблоки проникают в нашу страну и составляют большую конкуренцию. Победить в этой борьбе нашим садоводам крайне сложно, и не потому, что мы хуже работаем, — просто у нас разные условия игры. Польша, например, чтобы стать одним из лидеров в производстве яблок, потратила огромные средства на закладку садов и строительство фруктохранилищ, компенсировав садоводам 50 и 100% соответственно.

Мы же хотим на минимальных субсидиях, которые составляют 210 тыс. руб. на 1 га (а это около 15 % затрат), накормить в одночасье всю страну. Но чудес не бывает. Кроме того, банковские услуги тормозят развитие отрасли, ставят садоводов в очень сложное положение. Возьмем для примера холодильники — по нынешним временам они, как правило, строятся на кредитные деньги. А кредиты сейчас — по 22-25 %. При этом если сельхозпроизводитель берет субсидируемый кредит по сниженной ставке, то он автоматически лишается права на субсидирование строительства холодильников. В результате мы имеем обеспеченность холодильниками на уровне 10 % и садоводов, которые думают не о развитии производства, а о том, как перекредитоваться или выплатить банку долг.

Скачки валюты привели к тому, что у нас существенно выросла себестоимость. Дорожают яды — на 50-100%, капельное орошение — на 60-70 %, растет стоимость шпалер, саженцев, сетки. При этом наблюдается интересная картина — в Европе все ресурсы дороже, но с учетом субсидий себестоимость продукции там в два раза ниже, чем у нас.

Садоводство — это крайне трудоемкая отрасль, она требует больших затрат. Но, что приятно, единовременных! Государство может один раз вложить средства в отрасль, а потом 25 лет пожинать плоды, обеспечивать свое население отечественным продуктом, получать гарантированные налоги и кадровую занятость. Но мы по-прежнему предпочитаем тратить на импорт миллиарды рублей, вместо того чтобы по-настоящему поддержать отечественного производителя.

К слову, на удешевление яблок тоже рассчитывать не приходится. Нет тому предпосылок. Да и в Европе этот фрукт достаточно дорогой — в ноябре около 0,8 евро за 1 кг.

Все разговоры о том, что санкционные меры закрыли наш рынок для польских, сербских и кипрских яблок, имеют мало общего с реальностью.

И. Муханин, президент Ассоциации садоводов России

Материал предоставили:Волков Владимир Григорьевич, Волкова Нина Петровна

Питомник Волковых

Кизил

Дыхание осени все ощутимее. В первой декаде октября случились заморозки; хурма, виноград, инжир, персик выглядят, будто ошпаренные кипятком. Листья сморщились и высохли, но не опадают – не хватает влаги, с конца июля не выпало ни одного приличного дождя. Через неделю после заморозков температура упала с двадцати семи до двенадцати градусов, прошел обильный дождь, у южных культур начался листопад. Сейчас, в третью декаду октября, пришло настоящее осеннее ненастье: все затянуто плотной серой дымкой, висит ледяная капель, сеется то ли мелкий дождь, то ли крупный туман, температура в пределах десяти градусов; погода, как в той поговорке про хорошего хозяина и его собаку.

Однако не все так грустно. Есть культуры, кому такая погода в радость. Саженцы яблони, груши, сливы, крыжовника, земляники воспрянули и начали активно расти. Так же воспринял ненастье кизил. У саженцев и сеянцев на верхушках появилось множество молодых светло-зеленых листочков, плоды поздних сортов продолжают наливаться. Тем не менее, листья взрослых деревьев кизила постепенно приобретают темно-бордовый цвет, персики становятся золотыми и оранжевыми, груша краснеет, абрикос красуется в лимонно-желтой гамме. Многообразие красок придает питомнику необычайно яркий колорит.

Саженцы кизила пошли в рост

Плоды кизила сейчас необычайно вкусны. Они набрали максимальный цвет и размер, полный оригинальный вкус и аромат, а об их пользе и говорить нечего. Лечат туберкулез, цингу, болезни печени, диабет, суставы, геморрой, простуды, авитаминозы, держат организм в тонусе. Плодоносить привитой садовый кизил начинает на второй год после посадки и триста лет ежегодно приносит обильный урожай, не требуя особого ухода. Практически не нужна обрезка, химзащита, минимум подкормок; необходимы только прополки и достаточное орошение.

Во всей красе

Плодоношение двухлетнего кизила в питомнике

Культура хоть и неприхотливая, но, если вы хотите добиться успеха, все-таки нужно учитывать ее особенности:

1. При посадке в ямку ни в коем случае не следует вносить удобрения, как минеральные, так и органические. Просто земля, можно засыпать плодородной, но не более.

2. В природе кизил – растение второго яруса, т.е. растет в полутени, поэтому сажать его лучше в ряду между деревьями.

3. Корневая система у саженцев мочковатая, ее нужно внимательно расправить, засыпать землей, тщательно и осторожно уплотнить и обильно полить; через неделю притоптать и полить еще раз, иначе они могут приподняться на упругих корнях, потерять контакт с почвой и погибнуть. При осенней посадке на зиму лучше окучить, насыпав высокий холмик земли.

Одно- и двухлетний саженец кизила

4. Являясь симбиотической культурой, кизил для нормальной жизнедеятельности нуждается в наличии в корнеобитаемом слое своей специфической микрофлоры, поэтому ставить его перед посадкой в воду, смывая почву с корней, не следует: саженец будет приживаться дольше и хуже.

5. Корневая система растения поверхностная, располагается на глубине 5-25см, поэтому летом молодые растения страдают от перегрева. Кроме притенения, почву следует мульчировать, лучше светлым материалом: соломой, опилками, листьями и т.п. Взрослые деревья с обширной кроной уже сами затеняют корни, но их тоже нужно мульчировать.

6. Чтобы не повреждать корни, обработка в проекции кроны должна быть минимальной, не глубже 5см; мы делаем это цапочкой или плоскорезом.

7. Почву следует содержать во влажном состоянии, чему мульча очень способствует. У нас установлен капельный полив и, при отсутствии дождя, плантация обильно поливается не реже, чем раз в неделю.

8. Кизил опыляется перекрестно, поэтому при отсутствии в пределах видимости других представителей культуры необходимо сажать не менее двух растений разного сорта.

Здесь опыление гарантировано. Кизил под покровом персика

9. В силу своей биологии кизил предпочитает карбонатные почвы с рН более 7,0. При посадке на кислых почвах желательно их известковать, добавляя в грунт необходимое количество пушонки.

10. Молодое растение может страдать от грибковой инфекции или клеща, поэтому при общей обработке сада его тоже следует опрыскивать. С возрастом иммунитет восстанавливается и потребность в химобработках исчезает.

Кизил необходим на всяком участке, уместен в каждом саду; благодаря высокой декоративности может украшать любой пейзаж, совмещая эстетику с чисто утилитарными свойствами. Сажайте кизил себе на радость, детям на пользу, внукам во благо. Правнуки тоже будут пользоваться плодами ваших трудов – вдруг да и вспомнят добрым словом?

Для более близкого знакомства с этой уникальной породой, перейдем от общих сведений к описанию лучших сортов, введенных в культуру на сегодняшний день.

Коралловый

Коралловый – ранний сорт бочонковидной формы, с плодами массой 3,5-4г, оригинальной коралловой окраски, в полной спелости полупрозрачными, с просвечивающей косточкой. Кожица тонкая, блестящая, мякоть красновато-желтовато-коричневатая, сладкая, во вкусе угадываются тона груши и черешни. Косточка маленькая, овально-удлиненная, округлая. Созревает в первой декаде августа, очень урожайный, плодоносит обильно и регулярно. Пригоден как для потребления в свежем виде, так и для переработки.

Дерево среднерослое, крона правильной овальной формы, лист темно-зеленый с легким оранжевым оттенком. Сорт морозо- и засухоустойчив, является отличным опылителем для всех сортов кизила.

Настя

Настя – раннего срока созревания, плоды округло-овальные, скорее каплевидной формы, массой 5-6 г. Кожица темно-красная, блестящая, мякоть красная, сочная, средней плотности, кисло-сладкая или сладкая. Косточка маленькая, веретеновидная, неострая, наиболее подходит для лечения геморроя. Плоды созревают в конце июля – начале августа и являются, пожалуй, самыми крупными и самыми вкусными на тот момент, и, поскольку это разгар курортного сезона, пользуется ажиотажным спросом. Используется как в свежем виде, так и для переработки.

Дерево среднерослое, с компактной овально-пирамидальной кроной, зимостойкое, засухоустойчивое, практически не имеет вредителей и болезней. На орошение реагирует заметным увеличением количества и качества урожая.

Элегантный

Элегантный – ранний сорт спурового типа. Плоды крупные, массой 6-7г, бутылковидной формы, с тонкой, слегка изогнутой изящной шейкой. Кожица нежная, черно-красная, мякоть хрустящая, нежная, гармоничного вкуса, прилегающий к косточке тонкий светлый слой придает ей специфический вкус и аромат. Косточка тонкая, маленькая, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают одномоментно в начале августа, не осыпаются, держатся на ветвях до увяливания.

Дерево среднерослое, чашевидная крона слегка разрежена, плодоношение обильное и регулярное. Устойчивость к неблагоприятным факторам произрастания высокая. Служит прекрасным опылителем для других сортов.

Артемий

Артемий — созревает во второй половине августа. Плоды грушевидно-цилиндрические, слегка ребристые, массой 7-9г, кожица темно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная, плотная, хрящеватая, ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса, косточка небольшая. Плоды используются как в свежем виде, так и для переработки.

Дерево силой роста выше средней, крона овально-пирамидальная, плодоношение обильное и ежегодное. Зимо- и засухоустойчив, в то же время очень отзывчив на полив, особенно в период налива плодов.

Семен

Семен – поздний сорт грушевидной формы, с крупными плодами массой 7-8 г. , был отобран из сеянцев крупноплодных крымских форм. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть красная, плотная, слегка хрящеватая, отделяется от косточки, сладко-кислая с типичным кизиловым ароматом. Косточка некрупная, веретеновидная, ребристая. Плоды очень вкусны в свежем виде, из них получаются чудесные продукты переработки. Урожай созревает в конце августа, но отличается повышенной висячестью – поразительной способностью удерживаться на дереве до заморозков, и не сразу осыпаются даже в первые снегопады.

Дерево компактное, красивое, с густой округлой кроной. Сорт очень зимостойкий, засухоустойчивый, но при стабильном орошении плоды становятся намного крупнее, значительно повышается количество и качество урожая.

Нежный

Нежный – среднего срока созревания, плоды ярко-желтые, каплевидной формы, при созревании становятся полупрозрачными. Самый крупный из желтоплодных сортов, плоды массой 5-6г. Кожица очень нежная, блестящая, мякоть желтая, с нежным вкусом и приятным ароматом. Созревет в разгар курортного сезона и, благодаря своему необычному цвету, пользуется ажиотажным спросом. Употребляется в свежем виде и для приготовления деликатесных продуктов переработки.

Дерево компактное, среднерослое, с темно-зелеными листьями и округло-удлиненной кроной. Морозостойкий, засухоустойчивый, практически не поражается вредителями и болезнями, очень отзывчив на полив.

Солнечный

Солнечный — среднего срока созревания, плоды ярко-желтые, при созревании становятся полупрозрачными, с просвечивающей косточкой, бочонковидной формы, массой 3,5-4г. Кожица тонкая, нежная, блестящая, мякоть нежная, ароматная, кисловато-сладкая, что делает его одним из самых привлекательных десертных сортов как в свежем виде, так и в продуктах переработки. Изумлению потребителя нет границ, когда он убеждается, что это янтарное варенье или компот приготовлены из кизила. Плоды созревают в третьей декаде августа, прекрасно дозариваются в лежке и пользуются ажиотажным спросом.

Дерево с овально-пирамидальной кроной, компактное, изящной формы, листья крупные, темно-зеленые, представляет собой потрясающее зрелище: окруженное деревьями с красными плодами, перед глазами предстает чудо, увешанное ожерельем золотых бусинок, солнечными фонариками, горящими на фоне темно-зеленых листьев. Обладает высокой плодоносностью, приносит ежегодно чрезвычайно высокий урожай. Устойчив к засухе и морозам, не имеет вредителей и болезней.

Закладка интенсивного безопорного сада в ООО «Псельское»

Материал предоставили:Волков Владимир Григорьевич, Волкова Нина Петровна

Питомник Волковых

Подарок Богов

В мрачный осенний день, когда над головой свинцовое небо и сеется мелкий, но очень надоедливый дождь, а работа в питомнике не кончается, при первой же возможности надеваешь сапоги и идешь в поле. Настроение вполне соответствует погоде. Но вдруг, подняв взгляд от раскисшей земли под ногами, видишь на невысоком дереве, среди поредевшей листвы, множество ярко-оранжевых, блестящих от дождя шаров, и понимаешь, что ненастье не навсегда. На душе становится гораздо веселей, и день уже не кажется таким безрадостным.

Солнечные шары

Это хурма. Из всех культур, произрастающих на нашем участке, созревает позже всех, даже зизифус мы убираем раньше. Очень долго мы не могли найти к ней подход. Первые саженцы на зиму обматывали утеплителями, надевали мешок и засыпали опилками, но результат был нулевой. И только почти через десяток лет удалось создать сорто-подвойные комбинации, которые дали нужный результат, позволили ежегодно получать урожай, независимо от погодных условий, и выращивать саженцы соответствующего качества.

В начале текущего года, после двух месяцев пятнадцатиградусного тепла, вдруг в ночь под Рождество ударил мороз в -310С. Полностью вымерзли цветочные почки у персика, миндаля и абрикоса, части сортов черешни, сливы и алычи, пришлось спилить весь виноград, благо он у нас корнесобственный и все кусты за сезон удалось восстановить. А хурма принесла полный урожай. Разве такая культура не заслуживает внимания?

Многолетние труды увенчались успехом. Мы постоянно обращались за помощью к таким ученым, как Черняев В.П., Матюшенко Б.Т., Смыков В.К., Деревянко Н.П., перенимали опыт выращивания хурмы у энтузиастов-практиков Богдановского Ю.Е, Мальчикова В.В. и многих других. Общались с единомышленниками очень плотно, частенько бывая у них на службе, дома и на даче, встречались на семинарах и совещаниях, переписывались и перезванивались.

Но даже наука почему-то не обратила внимания на то, насколько зимостойкость любого сорта зависит от подвоя. Не имея опыта, мы тоже покупали саженцы, привитые на хурму кавказскую, которые вымерзли в первую же зиму. Они живы до сих пор, но каждый год вымерзают до границы снежного покрова, вечные кусты, которые, благодаря мощной многолетней корневой системе, выгоняют за лето по полдесятка жировиков толщиной чуть ли не с черенок лопаты.

В наших условиях культурная хурма должна прививаться на хурму виргинскую – только так зимостойкие сорта сохраняют это свойство и позволяют деревьям выживать как в суровые зимы, так и в безводную иссушающую жару, в последние годы ставшую обычной в наших краях. Мы получаем меньшую приживаемость окулировок и меньший выход саженцев, но зато уверены в их жизнестойкости.

За многие годы через питомник прошло несколько десятков сортов. Из них остались только те, что выдержали испытание временем и невзгодами, те, в которых мы уверены и можем рекомендовать к выращиванию в более суровых условиях, чем предлагают Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа.

Русская

Русская – среднеспелый сорт, созревает в середине октября. Плоды весом 50-80г, округлые, слегка сплющенные по высоте. Кожица плотная, ярко-желтая, с солнечной стороны более оранжевая, покрыта тонким сизоватым пруином. Мякоть в полной спелости приобретает консистенцию мармелада, коричневатый цвет и гармоничный сладкий вкус с легким шоколадным ароматом – «шоколадница». Прекрасно хранится в прохладном месте, в тепле быстро дозаривается, особенно по соседству с яблоками и грушами.

Дерево среднерослое, округло-пирамидальное, с плотными кожистыми листьями, которые в жару и длительную засуху могут деформироваться, уменьшая транспирацию, что служит ее сортовым признаком. Является межвидовым гибридом хурмы восточной и виргинской. Плодоносит обильно и регулярно; при опылении в плодах образуется до пяти семян, и по вкусу они немного отличается от бессемянных. Основная масса плодов семян не имеет, т.е. опылитель для получения урожая не обязателен.

В молодом возрасте, для ускорения вступления в плодоношение, деревья следует не обрезать, а прищипывать концы побегов и отгибать ветви. В наших условиях не имеет вредителей и болезней, на виргинском подвое выдерживает морозы до -350С, засухо- и жаростойкая, но при наличии регулярного орошения количество и величина плодов значительно увеличиваются.

Бордовая

Бордовая – считается клоном сорта Русская. Ранняя, созревает в первых числах октября, плоды весом 60-100г, округлые, слегка приплюснутые. Кожица ярко-оранжевая, почти вся покрыта размытым бордовым румянцем и припудрена тончайшим восковым налетом светло-сизого цвета. Мякоть оранжевая, мармеладной консистенции, с великолепным вкусом и тонким ароматом. Также прекрасно хранится в прохладном месте и, при необходимости, быстро дозаривается при комнатной температуре.

Дерево среднерослое, компактное, с крупными блестящими темно-зелеными листьями. Является межвидовым гибридом хурмы восточной и виргинской. Ежегодно приносит обильный урожай; большинство плодов у нее бессемянные. Вредителями и болезнями в наших условиях не поражается, зимостойкая, засухоустойчивая, но при достаточном поливе качество и количество урожая значительно увеличиваются.

Чатыр-Даг

Чатыр-Даг – сорт среднего срока созревания, вторая декада октября. Плоды крупные, весом 100-160г, высокие, красивые. Кожица желто-бордового цвета, плотная, мякоть оранжевая, сочная, сладкая, превосходного вкуса и с изысканным ароматом. В прохладном месте хранится долго и также легко дозаривается при переносе в теплое место.

Дерево среднерослое, красивое, компактное, с огромными темно-зелеными кожистыми листьями, плодоносит обильно и регулярно. При температурах ниже -250С может подмерзать, поэтому мы выращиваем ее в полукустовой форме, окучивая нижние побеги высоким земляным холмиком. Не поражается вредителями и болезнями, жаро- и засухоустойчива, но при регулярном орошении количество и качество урожая заметно увеличивается.

Виргинская крупная

Виргинская крупная – сорт среднего срока созревания, середина октября, является одним из клонов хурмы виргинской, родом из горных районов Северной Америки Плоды среднего размера, 40-70г, округлые. Кожица коричневато-желтая, матовая, покрыта белесым пруином. Мякоть темно-желтая, мармеладной консистенции, сладкая, вкусная. Как и все вышеперечисленные сорта, хорошо хранится в холоде и легко дозаривается в теплом месте.

Дерево среднерослое, компактное, с крупными светло-зелеными листьями. Морозов не боится, выдерживает понижение температур до -370С, очень перспективный сорт для распространения в более рискованных регионах. От болезней и вредителей не страдает, чрезвычайно жаро- и засухоустойчива, но от полива, как и все, не откажется.

В Японии и Китае эту культуру называют подарком богов и выращивают почти полтысячи сортов. Наша страна, конечно, имеет гораздо более суровые климатические условия, но, если хочется побаловать себя и близких диковинными плодами, можно попробовать вырастить в своем саду один из этих сортов и наслаждаться экзотами – на радость родным и близким, на зависть соседям-садоводам.

Материал подготовили:

Жбанова Ольга Владимировна

Исполнительный директор Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), кандидат с.-х. наук, ведущий специалист АППЯПМ по ягодным культурам

Кузнецова Т.А.

Специалист АППЯПМ

Орошение плантации – залог высокого урожая ягод земляники

Орошение дождеванием

Промышленная плантация земляники садовой

Земляника характеризуется наиболее мелкой корневой системой из плодовых растений, поэтому дефицит влаги в почве значительно снижает их рост и урожайность. Наибольший расход воды приходится на период с начала до конца цветения и завязывания ягод, а также после уборки урожая в августе. Нехватка воды в первом периоде уменьшает размер и качество урожая, а во второй — закладку цветочных почек. Засуха негативно сказывается на развитии и доходности плантации земляники, уменьшает образование розеток и их укоренение.

Таким образом, плантация земляники должна быть систематически обеспечиваться водой путем орошения. Поэтому рекомендуется установка поливных устройств. Первый полив делают сразу же после посадки растений. Однако, если почва сухая, то целесообразна её гидратация непосредственно перед посадкой. Так, следует поливать в основном плантации, создаваемые рассадой после длительной транспортировки и обезвоженной.

Расход воды на плантациях в основном зависит от фазы развития земляники и климатических факторов. Землянике нужно больше воды во время роста и созревания плодовых почек, во время размножения растений и формирования цветков на следующий год. Для обеспечения плантации достаточным количеством воды необходимо выпадение осадков в количестве 600-700 мм, однако средняя годовая сумма осадков в восточной Европе составляет менее 600 мм. Принимая во внимание потребность земляники в воде и среднее многолетнее количество осадков можно предположить, что с мая в течение всех последующих месяцев вегетации дождей выпадает недостаточно. Наибольший дефицит воды в июне, во время созревания и сбора урожая. В засушливые годы в июле и в августе отмечаются 2-3-недельные периоды полного отсутствия осадков, что в большинстве случаев приводит к увеличению потребности в воде — до 3,5 мм/сутки. Сорта земляники отличаются по потребности в воде, менее требовательные ранние сорта.

Барабанная дождевальная машина Идрофоглия

Для полива земляники, в зависимости от качества воды и технического потенциала хозяйства, выбирают способ орошения.

Для получения хорошего равномерного орошения интервал между спринклерами должен быть равен радиусу круга орошения одного спринклера. Через каждый спринклер должен быть обеспечен выход 25-30 мм воды, что соответствует 25-30 л потребления воды на 1 м2 или 250-300 м3 на площади 1 га. В связи с нехваткой осадков в течение вегетационного сезона в центральной части Польши насаждения земляники несколько раз поливают дождеванием (обычно шесть раз сорта раннего срока созревания и семь более поздние). При поливе в вечернее и ночное время потери воды на испарение бывают минимальными.

Сплинклерное орошение плантации земляники, используется для увлажнения воздуха в сухую и жаркую погоду

Дождевание также может быть использовано для защиты растений от весенних заморозков. Орошение земляники при появлении признаков заморозка может предотвратить повреждение цветов даже тогда, когда температура опускается до -5°С. При проектировании установки для защиты растений от заморозков, следует иметь в виду, что интенсивность орошения должна быть не менее чем 3,5 мм / м2/ч (35 м3 /га/ч).

Капельное орошение

Магистральный и распределительный трубопроводы в системе капельного полива АИК

При капельном орошении капельницы размещаются внутри труб из полиэтилена. Расстояние между капельницами выбирают так, чтобы увлажненные участки почвы соприкасались друг с другом. Увлажненная почва имеет овальную форму — самое большое смачивание отмечается не на поверхности земли, а на глубине около 20 см. Рекомендуемый интервал между капельницами при орошении земляники с учетом механического состава почвы варьирует от 20 см до 40 см (наиболее часто используемый интервал между капельницами — 30 см).

Подключение капельных линий к лайфлету на плантации земляники

Основные преимущества капельного орошения: экономия энергии и экономия воды (увлажняет почву только вдоль рядов растений). В то же время при орошении не смачиваются листья, а также остается возможность проведения полевых работ. Орошение проводится равномерно, не зависит от интенсивности ветра. Капельный полив удобно использовать на плантациях замульчированных пленкой. Линии с капельницами могут размещаться как на поверхности почвы, так и с заглублением.

Использование капельного орошения на промышленной плантации земляники

Для капельного орошения используются трубопроводы различной толщины. Растения земляники имеют высокую плотность размещения на единице площади и относительно короткий производственный цикл, поэтому, как правило, здесь используются самые дешевые тонкие ленты с капельницами. Минимальная долговечность (1-2 года) характерна для лент с толщиной стенки 8-10 мкм. Ленты с толщиной стенки 16-20 мкм должны сохранять свои качества в течение 3-5 сезонов. Это приблизительные цифры, поскольку при правильной эксплуатации и низкой интенсивности солнечного освещения (например, при мульчировании) ленты могут работать в течение длительного периода времени. Размещение линий с капельницами заглубленными в почву может значительно расширить их использование.

Основным недостатком системы капельного орошения является очень высокая склонность к засорению капельниц. В зависимости от степени загрязнения воды применяются фильтры различной сложности и стоимости.

Относительно простая фильтрация при незначительном загрязнении воды (сетчатые фильтры или диски). Дороже обходится фильтрация биологических загрязнений (песчаные или дисковые фильтры). Наиболее дорогой является очистка воды от вредных соединений (обезжелезиватели, иониты).

Частота проведения капельного орошения зависит от погодных условий. При отсутствии осадков капельное орошение следует проводить относительно часто — ежедневно или не реже, чем раз в 3 дня. При ежедневном орошении, в зависимости от погодных условий, доза воды может изменяться от 10 м3 до 35 м3 на гектар. Чтобы определить частоту полива следует использовать тензиометры, с чьей помощью можно оценить уровень водообеспеченности растений и определить потребность в орошении. Тензиометры помещают в почву на глубину 15-20 см на расстоянии 15-20 см от капельницы.

Плантация земляники сорта Мармелада с потенциальной продуктивностью более 25т/га

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,

специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материала сайта sovetysadovodam.ru

Технология возделывания войлочной вишни

Войлочная вишня — небольшой кустарник в длину около полутора метров, при правильном уходе может достигать трех метров. К нам в Россию войлочная вишня попала в конце 19 столетия из Китая, но родом она из Маньчжурии.

От вишни обыкновенной отличается своей пушистой ворсинистой кроной, за что и получила название «войлочной» и плоды у войлочной вишни слаще, т.к. в ней меньше содержится кислоты. Цвести войлочная вишня начинает раньше обычной вишни на 2 недели раньше.

В плодах вишни содержатся: витамин С, витамины группы В и PP, углеводы огромное количество аминокислот.

Также вишню рекомендуют кушать тем, у кого плохой аппетит. Вишня нормализует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет стенки сосудов, снижает артериальное давление, обладает послабляющим эффектом.

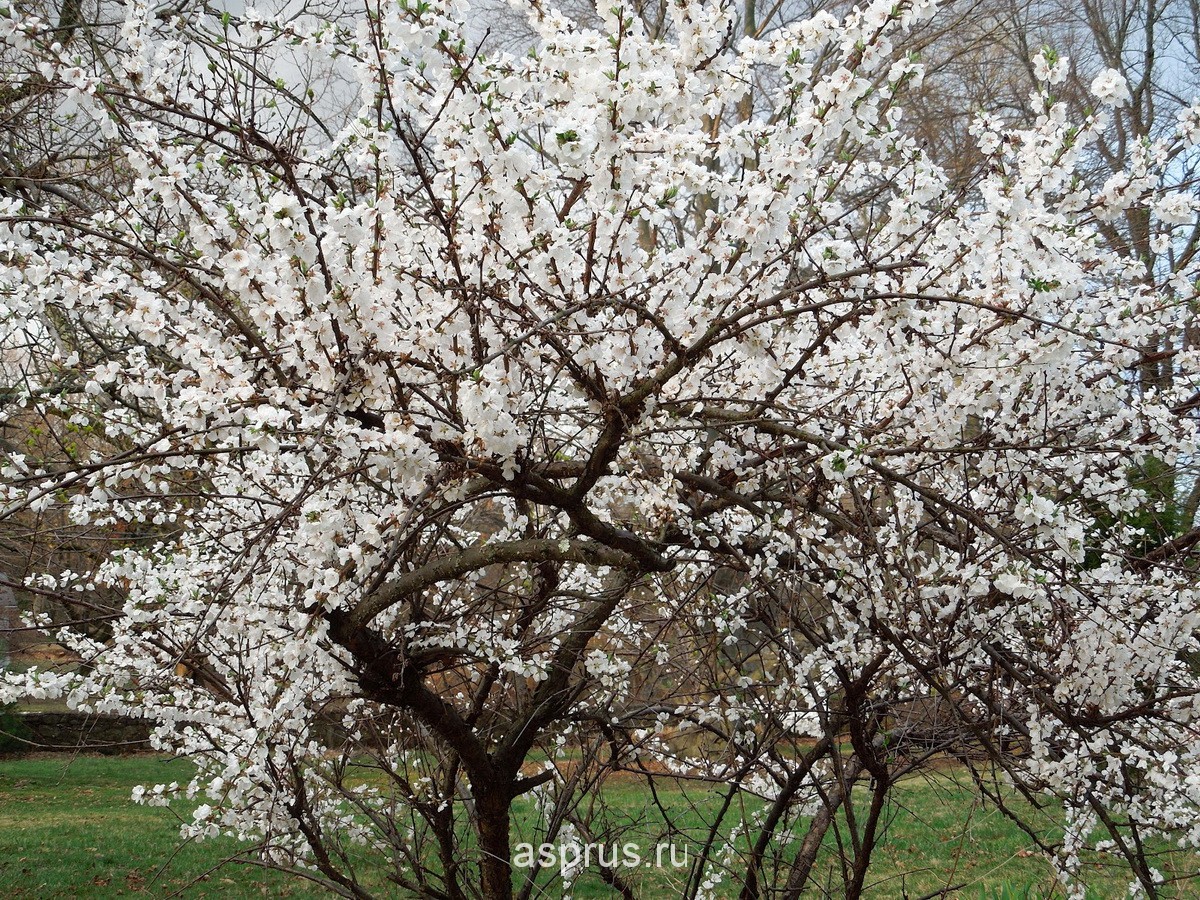

Кустарники войлочной вишни очень красиво цветут и могут выполнять декоративную функцию живой изгороди.

Цветение деревьев войлочной вишни

Она не боится сильных морозов, плоды поспевают раньше, чем у обычной вишни, каждый сезон приносит хороший урожай. Светолюбива и не любит избыточную влажность. Неплохо себя чувствует на плодородной хорошо взрыхленной на некислой почве.

Как посадить, выращивать и размножать войлочную вишню

Посадка вишни войлочной производится осенью или весной в возрасте 1-2 лет. Для начала нужно приготовить следующую смесь, которая состоит из: минеральных удобрений три ведра, известь около 600 г., фосфор — 50 г., калий — 30 г. Затем выкопать лунку шириной 60 см и в глубину около 50 см.

Произвести подкормку почвы получившейся смесью и высадить саженцы, предварительно обрезав корни примерно на 25 см. После посадки саженцы хорошо полить и удобрить перегноем. Для переопыления лучше высаживать сразу несколько саженцев, что позволит улучшить урожайность.

Способы и технология размножения войлочной вишни

Также можно посеять осенью войлочную вишню с помощью косточек. Таким образом, размножают войлочную вишню.

Для выращивания войлочной вишни выбираем самый большой плод, косточка наоборот должна быть маленькой и хорошо отделяться от мякоти. Затем их просушить, но только не на солнце, а в тени. Далее положить их в сухое место и сохранить, таким образом, до осени.

В октябре или ноябре месяце их необходимо смешать с влажным песком и поставить в погреб, где температура составляет не более +7 С. Для того, чтобы обеспечить семена кислородом их необходимо периодически перемешивать в песке. Это нужно делать один раз в месяц, не чаще.

Если видите, что песок подсох — увлажните его. Когда косточки начнут прорастать их необходимо высадить в почву, заранее подготовленную и удобренную перегноем, минеральными веществами.

Сажают косточки на глубину 4-5 см. У них очень хорошая всхожесть и за лето при правильном уходе вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.

Саженцы очень быстро растут и хорошо акклиматизируются к той почве, в которой растут. Для того чтобы получить кустарники войлочной вишни полностью отвечающие материнскому растению, ее размножение производят с помощью горизонтальных отводков.

Молодые растения войлочной вишни

Для этого на ветке сохраняют только один стебель, а все остальные необходимо вырезать. За летний период должны вырасти сильные молодые побеги. На следующий сезон побеги помещают в углубления до 10-15 см и привязывают к опоре.

Как только они будут давать вертикальные побеги, их за летний период несколько раз огребают сырой почвой. Побеги примутся, и осенью Вы получите полноценные саженцы, отвечающие материнскому растению.

Еще существует такой способ размножения войлочной вишни как черенкование, но он достаточно трудоемкий по одной простой причине, что черенки нужно внедрять в теплице со специальной установкой, которая образует влажный микроклимат.

После посадки саженцев на постоянное место из теплицы они очень часто болеют и долго приспосабливаются к новым условиям.

Войлочная вишня не очень прихотлива и для ухода за ней не требуется огромных усилий и времени. Достаточно помнить об основных моментах: садить нужно сразу несколько саженцев для более лучшего опыления в тех местах, где не скапливается много лишней влаги и там где светло.

Постоянно необходимо осуществлять рыхление почвы, прополку и удобрять после цветения. Один раз в пять лет в почву нужно вносить известь. В первый же год жизни саженцев очень важно формировать кусты, т.е. нужно прореживать крону, чтобы кустики были аккуратными.

Болезни и способы борьбы

Данный сорт вишни крайне редко болеет, но в последнее время появилось новое заболевание, которое поражает дерево в момент его цветения и называется оно монилиоз.

Это заболевание поражает плодовые косточковые кустарники, проникая через пестик цветка, а потом дальше в цветоножку и в саму ветвь, которая впоследствии засыхает, и становиться как будто обожженная.

Проявление монилиоза на вишне войлочной

В связи с этим у данного заболевания есть еще одно название — монилиальный ожог. Также монилиоз может развиваться в следствие присутствия трещин на коре дерева.

Для профилактики данного заболевания нужно знать, что для подобного недуга наиболее благоприятными условиями являются сырость, отсутствие света и свободной обдуваемости ветром.

Поэтому если Вы изначально правильно выбрали место для ее посадки и своевременно делаете все что нужно для повышения урожайности, следите за ней, то болезнь может Вас и не застигнуть врасплох.

Но если все же это случилось нужно срочно предпринимать следующие меры по устранению данного недуга:

- нужно приготовить состав из порошка хлорокись меди 40 г (развести ее в пяти литрах воды и обрабатывать этим составом кустарники войлочной вишни посредством опрыскивания);

- нужно перекапывать землю каждую осень вместе с листьями вокруг кустарников вишни после полного их опадения;

- постоянно обрезать сухие ветки, причем обрезать с захватом до здорового участка на ветке, после чего все зараженные ветки и плоды необходимо обязательно сжечь;

- вместо хлорокиси меди перед цветением и после можно применять раствор медного купороса в извести.

На приготовление 10 л смеси нужно 100 г медного купороса растворить в теплой воде, а потом долить холодной до объема в 10 л. При этом предварительно нужно погасить в другой емкости известь 150 г на пять литров воды и затем полученную смесь процедить.

Далее аккуратно смешать вместе раствор медного купороса и известковую смесь постоянно помешивая. Полученная смесь должна иметь голубой цвет и не иметь комочков, по реакции нейтральной.

Для того чтобы проверить реакцию, необходимо опустить любой металлический предмет, если на нем после погружения в полученную смесь появится налет меди, значит среда кислая. Если среда щелочная, то предмет посинеет.

Вишне вред наносят не только болезни, но и грызуны, которые выгрызают шейку корневой системы. В следствие чего вишня начинает выпревать.

Чтобы избежать этого необходимо вокруг ствола уплотнять снег, а ближе к весне наоборот ствол освободить от снега. Также вы можете наблюдать на листьях вишни своеобразные «бородавки», которые оставляет после себя кармашковый клещ семейства галловых.

Если на дереве много пораженных заболеванием листьев, тем хуже идет процесс фотосинтеза, к тому же клещ вытягивает сок. Кустарник вишни становятся слабыми и в конечном счете могут вовсе погибнуть.

Для того чтобы избавиться от вредителя кусты вишни орошают горячей водой непосредственно перед процессом распускания почек. После уборки урожая вишню обрабатывают с помощью Карбофоса.

Поверхность кустарника необходимо обрызгать борной кислотой (развести 3 г кислоты борной в 10 литрах воды, и опрыскивать в расчете по 2 л на один кустарник). Осенью все пораженные листья нужно собрать и закопать глубоко в землю.

Сбор ягод жимолости в 2015 году

Члены АППЯПМ

Гапоненко Николай Иванович

генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник» (Воронежская область)

|

|

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ