Савельев Н.И. Новые сорта груши, созданные на основе межсортовой и отдаленной гибридизации / Н.И. Савельев, А.П. Грибановский и др. // Садоводство и виноградарство, №1, 2001 г. — с. — 24-26.

Новые сорта груши ВНИИГИСПР им. И.В. Мичурина, созданные на основе межсортовой и отдаленной гибридизации

Груша — ценная плодовая культура. Плоды ее характеризуются высокими вкусовыми и диетическими достоинствами. Благодаря высокому содержанию витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ они могут применяться в народной медицине для профилактики и лечения различных заболеваний.

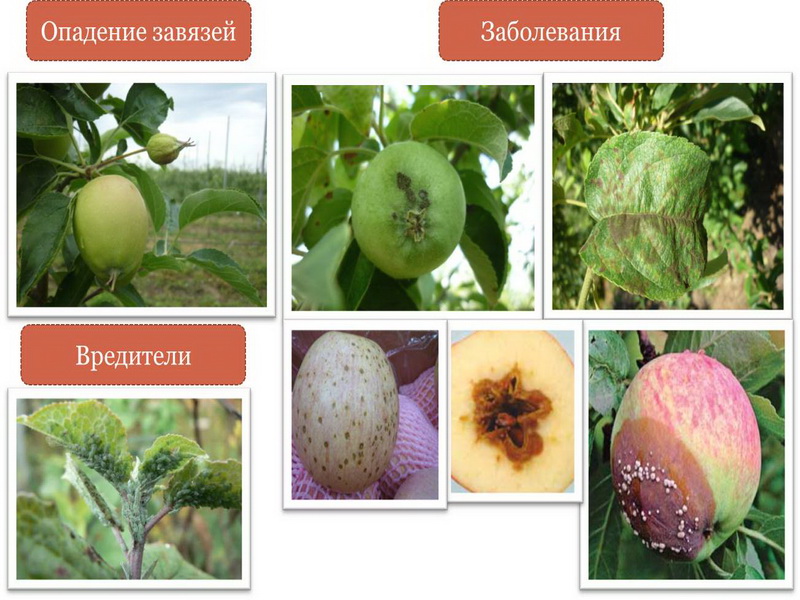

Однако груша до настоящего времени не получила должного распространения и занимает незначительный удельный вес в структуре плодовых насаждений. Лимитирующими факторами этой культуры являются относительно низкая устойчивость к важнейшим компонентам экологической среды, снижение устойчивости к различным заболеваниям, высокая требовательность к теплу и короткий период потребления плодов.

Выведение зимостойких сортов — было и остается важнейшим направлением селекции груши. Для решения этой задачи И.В. Мичурин привлек в гибридизацию грушу уссурийскую. Как отметил академик М.А. Лисавенко, И.В. Мичурин произвел революционный шаг в селекции груши, включивший в наследственность культурной груши дикую уссурийскую. На основе отдаленной гибридизации груши уссурийской с культурными сортами И.В. Мичурин вывел сорта: Бере зимняя Мичурина и Бере Октября, которые внесены в Государственный реестр.

Груша уссурийская и ее производные являются донорами высокого уровня устойчивости к низким температурам, и этот признак наследуется в потомстве полигенно со сложным взаимодействием генов. Высокая степень зимостойкости может обеспечиваться как при аддитивном, так и при доминантном и эпистатическом взаимодействии генов (Яковлев, 1992). Наибольшее количество сеянцев с незначительным подмерзанием (до 1,5 балла) после промораживания при -40°С отобрано в потомствах груши уссурийской и ее производных (Тёма, Нежность).

Независимое наследование высокого уровня зимостойкости позволяет селекционным путем создавать новые генотипы, сочетающие высокую зимостойкость с другими хозяйственно-ценными признаками.

В последние годы усилилось поражение груши различными заболеваниями — паршой, буроватостью, септориозом. Сильнее стали поражаться грибными болезнями такие широко известные сорта, как Бессемянка, Осенняя Яковлева, Любимица Яковлева. Теряет устойчивость сорт Бере зимняя Мичурина. Вопрос устойчивости приобретает еще большую остроту в связи с резким подорожанием средств агрохимической защиты. Создание принципиально новых сортов груши, устойчивых к болезням, немыслимо без применения в селекции генетически проверенных комплексных доноров устойчивости.

Исследованиями, проведенными профессором С.П. Яковлевым с сотрудниками, было установлено, что наиболее эффективным путем создания новых зимостойких сортов груши с комплексной устойчивостью к парше, септориозу и буроватости является использование в гибридизации груши уссурийской и ее производных. Установлена расоспецифическая устойчивость видов, сортов и гибридов груши к буроватости. Олигогенной устойчивостью к септориозу обладают сорта Светлячка, Нежность, Бере Октября.

На основе отдаленной гибридизации груши уссурийской и ее производных были созданы новые сорта груши Августовская роса, Нежность, Осенняя мечта, Памяти Яковлева, Северянка краснощекая, Светлянка, Скороспелка из Мичуринска и др., которые обладают комплексной устойчивостью к ряду заболеваний и не требуют применения фунгицидов. Всего с участием груши уссурийской селекционерами выведено 19 сортов, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендуются к использованию в производстве, а более 30 сортов проходят государственное сортоиспытание (Седов, Долматов, 1997). Хорошие селекционные результаты получены и при использовании в гибридизации сорта Бере зимняя Мичурина, с участием которого создано около 20 новых сортов груши.

В селекции груши не утратила своего значения и межсортовая гибридизация. Так, донорами высокой устойчивости к бурой пятнистости могут служить сорта Польская, Памятная, Кубинка, Комплексная, Вильямс красный.

Многие сорта зарубежной селекции представляют интерес для использования в качестве родительских форм при получении позднеспелых сортов груши. У груши очень мало сортов с плодами длительного периода потребления. В Государственном реестре селекционных достижений всего 15 сортов раннезимнего и зимнего потребления плодов, но они произрастают в основном в южных регионах, более обеспеченных теплом. В средней полосе районировано всего лишь 3 зимних сорта: Бере зимняя Мичурина, Елена и Тихоновка. Причем качество плодов этих сортов оставляет желать лучшего.

Донорами позднего созревания плодов груши могут служить сорта Дочь Зари, Талгарская красавица, Реале туринская, Бере зимняя Мичурина, Поздняя МОСВИРа, сеянец ДУ-20-3. В комбинации ДУ-20-3 х х Поздняя МОСВИРа отобрано около 30% сеянцев с плодами зимнего срока созревания. Высокий выход позднеспелых сеянцев (28-38%) также наблюдался в семьях Талгарская красавица х Бере Октября, Талгарская красавица х Дочь Зари, Талгарская красавица х Бере зимняя Мичурина, а в комбинации Дочь Зари х Поздняя МОСВИРа выделено около 70% форм с поздним сроком созревания плодов.

Наибольшее количество перспективных сеянцев груши с плодами зимнего срока потребления (январь-март) и комплексом других хозяйственно-ценных признаков, в том числе 2,8% элитных, отобрано в гибридной семье Талгарская красавица х Дочь Зари.

Большой вклад в создание новых сортов груши во ВНИИГиСПР имени И.В. Мичурина также внесли С.Ф. Черненко, П.Н. Яковлев, другие ученые.

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве, внесено 9 сортов селекции института: Бере зимняя Мичурина, Бере Октября, Любимица Яковлева, Осенняя Яковлева, Осенняя мечта, Памяти Яковлева, Красавица Черненко, Северянка, Дебютантка. Эти сорта рекомендуются к использованию в 9 регионах России, 19 сортов — на государственном испытании.

Краткая характеристика перспективных сортов и элитных сеянцев груши:

Скороспелка из Мичуринска

[(Уссурийская х Бере Лигеля) х Цитрон де Карм].

Высоко устойчив к низким температурам. После искусственного промораживания в середине зимовки при -40°С кора и камбий не имели подмерзаний, а степень повреждения почек и ксилемы не превышала 1,5 балла. Устойчив к парше, септориозу и буроватости, но в отдельные годы поражается монилиозом.

Дерево сильнорослое, высокоурожайное. Плоды желтые, ниже среднего размера, хорошего кисло-сладкого вкуса и ультраранним сроком созревания — раньше сорта яблони Папировка. В плодах содержится: витамин С — 13,5 мг%, растворимые сухие вещества — 20,9%; сахара — 8,2% и Р-активные соединения — 120 мг%.

Включена в госреестр с 2002 года.

Августовская роса

(Нежность х Триумф Пакгама)

Относительно устойчив к низким температурам. После искусственного промораживания в середине зимовки при -40°С кора и камбий подмерзли незначительно до 1 балла, ксилема и почки — до 2,4 балла. Комплексно устойчив к парше, буроватой пятнистости и септориозу.

Дерево слаборослое с раскидистой редкой кроной, рано вступает в пору плодоношения. Урожайность в 7-летнем возрасте — 90,4 ц/га.

Плоды летнего срока созревания, массой до 130 г, правильной грушевидной формы, зеленые. Мякоть нежная, сочная, кисловато-сладкая, без грануляций, хорошего вкуса (4,5-4,7 балла). В плодах содержится: витамин С — 7,9 мг%, растворимые сухие вещества — 15,1%, сахара — 9,6%, P-активные соединения— 48 мг%, арбутин — 7,1 мг% и хлорогеновая кислота — 86,0 мг%.

Включена в госреестр с 2002 года.

Памяти Яковлева

(Тема х Оливье де Серр)

Высоко зимостойкий. После искусственного промораживания в середине зимовки при -40°С кора и камбий не имели подмерзаний, а степень повреждения почек и ксилемы не превышала 1,5 балла. Комплексно устойчив к парше, буроватой пятнистости и септориозу.

Дерево небольшое с шаровидной кроной, средней загущенности. Урожайность превышает 200 ц/га.

Плоды осеннего срока созревания, массой до 250 г, светло-желтые, с румянцем на солнечной стороне, хорошего вкуса. В плодах содержится: витамин С — 7,0-21 мг%, растворимые сухие вещества — 13,1%, сахара — 8,6%, P-активные соединения — 130 мг%, арбутин — 18,9мг% и хлорогеновая кислота — 173 мг%.

Внесен в Государственный реестр в 1985 г.

Гера

(Реале Туринская х Дочь Зари)

Зимостойкость средняя. После искусственного промораживания в середине зимовки при -40°С кора и камбий подмерзли незначительно до 1 балла, ксилема — до 3,5 балла и почки — 2,7 балла. Устойчив к болезням.

Дерево среднерослое с редкой пирамидальной кроной. Плоды зимнего срока созревания, массой до 150 г, зеленые с легким буровато-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть нежная, белая, сладкая. Период потребления плодов конец декабря — начало января.

Включена в госреестр с 2009 года.

Элита 9-33

(Бере Лигеля х Бере Октября)

Зимостойкость средняя. После искусственного промораживания при -40°С кора и камбий подмерзали до 1,5 балла, ксилема — до 3 баллов и почки — 2,2 балла. Обладает комплексной устойчивостью к болезням.

Дерево слаборослое с широкопирамидальной кроной средней загущенности. Урожайность в 7-летнем возрасте 74,6 ц/га.

Плоды зимнего срока созревания, массой более 100 г, зеленовато-желтые с легким румянцем. Мякоть плотная, хрустящая, сочная, сладкая, хорошего вкуса (4,4 балла).

В плодах содержится витамин С — 7,9 мг%, растворимые сухие вещества — 13,7%, P-активные соединения — 63,0 мг%, арбутин — 6,5 мг% и хлорогеновая кислота — 63,0 мг%.

Проходит первичное сортоизучение.

Элита 103-86

(Талгарская красавица х Дочь Зари)

Зимостойкость хорошая. После искусственного промораживания при -40°С кора и камбий подмерзли до 1,5 баллов, ксилема — до 2,6 баллов и почки — 2,7 балла. Обладает высокой устойчивостью к болезням. Дерево среднерослое, высокоурожайное.

Плоды зимнего срока созревания, массой до 150 г, грушевидные, зеленые, с сильным румянцем на большей части плода. Мякоть белая, сочная, ароматная, хорошего вкуса. Потребительский период с февраля по апрель.

Проходит первичное сортоизучение.

Выводы

Таким образом, на основе межсортовой и отдаленной гибридизации во ВНИИГиСПР имени И.В. Мичурина получено новое поколение высокозимостойких, высокопродуктивных сортов груши с комплексной устойчивостью к болезням и высоким качеством плодов разных сроков созревания и периодом потребления с июля по апрель-май. Эти сорта пригодны как для закладки промышленных насаждений, так и для фермерского и приусадебного садоводства.

Н.И. САВЕЛЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук

А.П. ГРИБАНОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

В.В. ЧИВИЛЕВ, М.Ю. АКИМОВ, научные сотрудники

393770, г. Мичуринск, Тамбовской обл., ВНИИГиСПР имени И. В. Мичурина

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Скороспелка из Мичуринска

Скороспелка из Мичуринска Августовская роса

Августовская роса Памяти Яковлева

Памяти Яковлева

Профессор ЭБЕРХАРД МАКОШ

Профессор ЭБЕРХАРД МАКОШ