Мичуринский государственный аграрный университет

Мичуринск -Наукоград

Юг-Полив

|

Муханин, И.В. Критерии выбора систем формирования плодовых деревьев / И.В. Муханин // Перспективы развития садоводства ЦЧЗ, опыт развития отрасли других стран и регионов: Сборник научных работ. – Воронеж, 2005. – С. 106 -111.

И.В. Муханин,

Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ)

доктор сельскохозяйственных наук |

Григорьева Л.В.,

доктор с.-х. наук,

зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ. |

Критерии выбора системы обрезки при ведении устойчивого садоводства

В настоящее время, когда экологическая обстановка окружающей среды значительно ухудшилась, вопросы, связанные с устойчивостью отдельных растений и насаждений в целом, выходят на первый план. Для технологов – садоводов наиболее актуальными становятся разработки, обеспечивающие повышение экологической устойчивости и стабилизацию плодоношения плодовых культур. Обрезка деревьев является наиболее эффективным средством по регулированию роста, развития и плодоношения. Правильно выбранная система обрезки для определенных сорто-подвойных комбинаций яблони с учетом многих конкретных факторов является мощным воздействием на растения, повышающим их экологическую устойчивость, регулирующим процессы роста и плодоношения. Правильности выбора системы обрезки насаждений яблони и посвящена эта работа.

СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ. Первое, с чего надо начинать работы по обрезке и формировке плодовых деревьев — это с определения состояния садов, как в общем массиве, так и в разрезе кварталов и сортов. Оно оценивается по определенным критериям, которые характеризуют агрофизиологическое состояние деревьев яблони и агроинженерное состояние конструкций насаждений. Только правильно оценив и проанализировав объективное состояние садов, можно приступать к составлению плана обрезки и определению по каждому кварталу и каждой сорто-подвойной комбинации силы, степени и характера обрезки.

Основными критериями оценки состояния садов являются:

1. Ростовая активность в текущем году, которая оценивается по качеству однолетних побегов (их длине и толщине). Мы считаем, что у плодовых деревьев существует два понятия возраста. Одно, это возраст от момента посадки дерева в сад и этот возраст для садоводов — обрезчиков не является определяющим. Второе, это «возрастное состояние», которое является наиболее важным как при формировке, так и при определении характера применяемой обрезки. Молодое дерево с приростом длиной в 5 — 15 см по возрастному состоянию является более «старым», чем 30 — 50 летние растения с приростами по всей кроне длиной более 40 — 60 см. При оценке ростовой активности учитывают приросты в основной зоне плодоношения. У плодоносящих деревьев яблони при плотности посадки до 1000 растений на гектаре, эта зона находится на высоте от 0,6 до 2,5 метров от уровня почвы. Нельзя оценивать ростовую активность деревьев по побегам в верхней части кроны и по побегам «волчкового» типа. Приростами, характеризующими хорошую ростовую активность, являются побеги по основным осям скелетных и полускелетных ветвей не менее 40 — 50 см длиной.

2. Состояние листовой поверхности в сезон, предшествующий обрезке. Учитывается поражение листьев паршой, мучнистой росой, листогрызущими и карантинными вредителями. Определяется структура листового полога, т.е. где находится основная масса листьев — на молодых побегах, 2 — 3 летней кольчатке или на старой 4 — 5 летней «плодухе». По южным районам надо учитывать и поражение садов карантинными вредителями, особенно щитовками, при массовом появлении которых необходимо вносить коррективы в определение силы обрезки. Все это позволяет определить потенциальную силу насаждений и правильно выбрать для каждого квартала соответствующую систему обрезки или формировки деревьев.

Сад с формировкой «модифицированное стройное веретено»

3. Предполагаемая нагрузка урожаем в предстоящем сезоне, особенно если насаждения уже вступили в периодичное плодоношение. Она оценивается, как по урожайности в предыдущие годы, так и по наличию плодовых образований, особенно у сортов кольчаточного типа плодоношения, у которых они сохраняются в течении 5 — 6 лет. Необходимо помнить, что у деревьев с ослабленным вегетативным ростом и загущенной кроной, наличие имеющихся генеративных многолетних образований в большинстве случаев уже не в состоянии обеспечить товарный урожай как по количеству, так и по качеству плодов, потому что основная масса этих образований не имеет хорошо развитой плодовой почки. В лучшем случае, можно получить достаточно высокий урожай нестандартных плодов, который, в связи с развитием рынка, принесет больше убытков, чем прибыли (естественно, если нет собственной современной переработки плодов). Более объективную оценку могут дать данные по наличию в кроне кольчатки с хорошо развитыми генеративными почками на молодой двух — трехлетней плодовой древесине, где очень высок процент завязываемости. Оценив состояние деревьев по предполагаемой нагрузке легче найти оптимальное соотношение силы омоложения кроны и характера прореживания с учетом вывода насаждений из периодичного плодоношения. Надо помнить — наиболее гарантированный (стабильный и качественный) урожай можно получать только рассчитывая на двух — трех летнюю кольчатку которая находится на молодой плодовой древесине, образованной из сильных приростов.

4. Целесообразно проанализировать реальные возможности других агроприемов помимо обрезки, т.к. обрезка, хотя и является наиболее эффективным средством по повышению и сохранению ростовой активности плодовых деревьев, но она не единственный агротехнический прием, а с точки зрения скороплодности и лежкоспособности плодов при длительном хранении, далеко не самый оптимальный. Особое внимание надо уделять возможности обеспечить надежную защиту листовой поверхности от болезней и вредителей. В разных зонах важными агротехническими мероприятиями являются — орошение, подготовка почв перед посадкой, подкормки органическими и минеральными удобрениями, уровень выполнения агротехнических мероприятий (своевременное закрытие влаги, рыхление почвы, применение сидератов, подавление сорной растительности в приствольной полосе). В сочетании с перечисленными агроприемами эффективность обрезки резко возрастает. Однако, реальность настоящего времени показывает, что проведение всех агроприемов требует определенных затрат и руководители хозяйств постоянно решают, что они могут себе позволить, а что нет. Зачастую, средства находятся только на усеченную систему защиты растений. Обрезка остается наиболее доступным агроприемом для всех садоводческих коллективов. С учетом реальных возможностей хозяйств по выполнению перечисленных выше агротехнических приемов, а также, учитывая трудовые ресурсы и возможность их использования на работах по обрезке и формировке садов, с учетом периодичности проведения обрезки в данном хозяйстве, определяется система обрезки, наиболее экономически оправданная в настоящих условиях. Необходимо подчеркнуть, что самая экономически оправданная обрезка — ЕЖЕГОДНАЯ.

We cannot display this gallery

Молодой плодоносящий сад яблони

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ САДА. Приступая к обрезке садов необходимо уточнить модель сада, которая находится на территории хозяйства. Каждой модели соответствуют строгие параметры конструкций насаждений и соответствующие этим конструкциям формировки и, в последующем, системы обрезки плодовых деревьев. Важно уточнить до начала проведения обрезки габариты растений в соответствии с принятой моделью, которую определяет, прежде всего схема посадки, т.е. выбирая при посадке нового сада схему размещения деревьев, Вы ставите себя в жесткие рамки определенной модели сада со своей формировкой, обрезкой, агротехникой и т.д. Особую значимость приобретает схема посадки в плотных и сверхплотных насаждениях яблони при размещении более 1000 растений на 1 га.

Интенсивный сад яблони с плотным размещением деревьев

В садах с округлыми кронами при схемах 6-7 х 3-4 метра толщина плодовой стены не должна превышать 3 — 3,5 м. Высота деревьев должна находиться в пределах 3 м. Надо помнить, что при увеличении габаритов крон, зоны с недостаточной освещенностью и, как следствие, с отмирающей непродуктивной обрастающей древесиной будут прямо пропорционально увеличиваться. В первую очередь это касается наиболее технологически удобных зон кроны — нижней и центральной на расстоянии до 2 метров от уровня земли. Увеличение междурядий и расстояний в ряду не приводит к увеличению продуктивных зон в плодовой стене, а напротив, снижает скороплодность, уменьшает урожайность с единицы площади, но главное, при кажущейся простоте уходных работ (поперечные обработки почвы) увеличивает расходы на защитные мероприятия, на обработку почвы, на борьбу с сорной растительностью, а отдача, которую мы получаем в виде урожая, при увеличении схем посадки удаляется на неопределенное время из расчета: увеличил схему на 1 метр — отодвинул наступление товарного плодоношения минимум на 2 года. В сложившейся экономической ситуации в стране бесприбыльная урожайность в садах с плотностью размещения 400 — 600 растений на гектаре составляет более 50 ц/га яблок первого сорта. Выбирая модель сада, садовод должен отдавать себе отчет в том, что у каждой модели есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Можно экономить на стоимости посадочного материала, применяя редкие посадки, но при позднем вступлении в плодоношение недополучить часть дохода или вообще не получить прибыль. Другой путь — закладка интенсивных садов с обязательным соблюдением высокого агрофона, требующим, как высоких затрат на посадочный материал, так и на соблюдение технологии, но в итоге получение ранних ( на 3 — 4 год ) товарных урожаев с ограниченной площади, быстрое нарастание урожайности и окупаемость вложенных средств.

ВЫБОР СИСТЕМЫ ОБРЕЗКИ. Приступая к проведению работ по обрезке, необходимо определиться с концепцией обрезки, которая заключается, в первую очередь в выборе системы обрезки, которая зависит от состояния сада и отдельно каждого квартала в разрезе сортов. Наиболее распространенными системами являются: санитарная, хозяйственная, классическая омолаживающая, «шоковая» омолаживающая, «циклическая», формирующая.

При выборе «шоковой» омолаживающей обрезки, восстанавливающей наиболее эффективно ростовую активность плодовых деревьев необходимо определить: силу омолаживающей обрезки (определяется возрастом древесины на которую необходимо проводить омоложение. Наиболее эффективно укорачивание — «чеканка», которое производится на сильные приросты прошлых лет, т.е. сила омолаживающей обрезки зависит от того, как давно дерево потеряло ростовую активность. Обычно в плодоносящих насаждениях с нерегулярной обрезкой «чеканка» производится на 3 — 5 летнюю древесину, а иногда и на 5 — 7 летнюю. Однако, надо учитывать, что чем глубже по древесине мы заходим при омолаживающей обрезке, тем меньший процент срезов дает хорошее отрастание молодых восстановительных побегов); степень омолаживающей обрезки (в сочетании с ее силой определяется необходимым количеством срезов на скелетных и полускелетных ветвях с целью восстановления ростовой активности, а также количеством удаляемых обрастающих разветвлений в кроне, потерявших способность плодоносить, включая старые плодовые образования); характер обрезки (определяется соотношением омоложения и прореживания с помощью вырезки на кольцо и удаления на перевод необходимого количества скелетных и обрастающих ветвей).

Урожайность 25 летних деревьев после проведения шоковой омолаживающей обрезки

Таким образом, при ведении устойчивого садоводства необходимо очень внимательно подходить к выбору системы обрезки, учитывая ее силу, степень и характер, которые изменяются в зависимости от состояния насаждений.

Гудковский В.А.

доктор сельскохозяйственных наук, ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, Россия.

|

Кладь А.А.

доктор с.-х. наук, профессор, Ген. директор ЗАО «Сад-Гигант» Краснодарского края, Россия.

|

Физиологические и технологические основы управления продуктивностью интенсивных садов и качеством плодов в предуборочный и послеуборочный периоды

В связи с глобализацией экономики, вступлением России в ВТО и усиливающейся конкуренцией плодовой продукции на рынке, стабильность плодоношения плодовых культур и качество продукции является исключительно актуальными в повышении эффективности садоводства.

Опыт европейских стран показывает, что основной путь повышения эффективности садоводства — это переход на интенсивные технологии гарантированного производства плодов высокого качества.

Однако закладка и эксплуатация интенсивных садов в различных регионах России (Южный, Северо-Кавказский Федеральный округ и средняя полоса) показывают, что создание интенсивных садов не гарантирует регулярное получение оптимального урожая (35-45 т/га) и высокое качество плодов (калибр, окраска, форма, высокая устойчивость к болезням хранения).

Освоение прогрессивных технологий хранения в регулируемой атмосфере (РА) также не всегда обеспечивает защиту плодов от некоторых заболеваний, в первую очередь, связанных с факторами сада (дефицит кальция и естественных антиоксидантов, биохимический состав) – подкожная пятнистость, стекловидность, внутреннее побурение, загар и др.

Анализ зарубежной, отечественной литературы и изучение опыта ведения интенсивных садов в западных странах показывает, что традиционные биологические и агротехнические системы – подбор клоновых подвоев, устойчивых и продуктивных сортов, рациональная конструкция сада, обрезка, формирование деревьев, оптимизация водного и минерального режимов, интегрированная защита от болезней и вредителей и др., без современных знаний в области физиологии и использования новых технологических и биологических приемов — не обеспечивают стабильной продуктивности насаждений и высокого качества плодов.

Как показывают многолетние исследования в садах интенсивного типа, периодически наблюдается сильный рост растений, избыточное или недостаточное цветение и завязывание плодов, преждевременное их опадение и низкое качество (калибр, окраска, неправильная форма, поражаемость стекловидностью, сеткой, солнечным ожогом и др.), периодичность плодоношения, что приводит к огромным финансовым потерям и вызывает сомнения в развитии интенсивного садоводства.

Благодаря углублению знаний в области физиологии плодовых растений, выявлена важнейшая роль гормонов в контролировании роста побегов, закладки цветковых почек, качества цветков, завязывания, развития и формирования качества плодов, продуктивности и устойчивости насаждений к стресс-факторам (1-4).

В связи с этим, коротко рассмотрим физиологическую роль гормонов в жизни растений и плодов на различных этапах их роста и развития.

Фитогормоны (ФГ) – это сложные органические вещества, которые в очень низких концентрациях оказывают влияние на многие физиологические процессы, происходящие в плодовых растениях и их органах.

ФГ – это система регуляции жизненного цикла растений и плодов – рост, развитие, закладка цветковых почек, цветение, плодоношение, реакция на стресс — факторы, покой и др.

В растениях выявлены пять фитогормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен.

Ауксины (индол-3-масляная кислота) — влияют на ростовые процессы (деление и растяжение клеток), корнеобразование, апикальное доминирование-подавление развития боковых побегов, завязывание, созревание плодов, сдерживание опадения плодов и листьев. Они участвуют в распределении ассимилятов, влияют на химический состав плодов их форму и др. При высоких уровнях ауксинов ингибируется закладка цветковых почек и рост корней.

Место образования: молодые растущие листья, верхушки побегов, развивающиеся семена.

Гиббереллины (GA). Известно 125 различных гиббереллиновых кислот, наиболее биологически активными являются GA1 и GA4, на практике применяют GA3 и смесь GA4 и GA7. Гиббереллины влияют на процессы выхода растений из покоя, индукцию цветения, активизацию роста побегов, плодов (растяжении клеток и междоузлий), образование завязей, играют определенную роль в адаптации растений к окружающей среде. При избытке гиббереллинов в тканях ингибируется закладка цветковых почек у яблони. Максимальное содержание гиббереллинов в развивающихся семенах наблюдается после 4-6 недель полного цветения. Содержание гиббереллинов положительно коррелирует с уровнем ростовых процессов. При нарушении оптимального соотношения GA7 и GA4 на плодах некоторых сортов (Голден Делишес и др.) развивается сетка.

Место образования: меристематические ткани верхушек молодых листьев, побегов, развивающиеся семена, кончики корней.

Цитокинины (ЦК) — регулируют деление клеток (цитокинез), стимулируют рост плодов в первой стадии, распускание боковых почек (что особенно важно в питомнике и молодых садах), участвуют в дифференциации хлоропластов, регуляции транспорта минеральных веществ, метаболитов, синтезе ДНК, белков, сдерживают старение листьев (пожелтение, опадение), обеспечивают притяжение питательных веществ, повышают устойчивость к стрессовым факторам и жизнестойкость растений. Максимальное содержание цитокининов наблюдается в период полного цветения. Неблагоприятные факторы среды – засуха, затопление, низкие температуры, засоление – резко замедляют поступление цитокининов с пасокой в надземные органы. В результате побеги замедляют рост, листья быстро опадают. Обработка растений, находящихся в стрессовой ситуации, препаратами, содержащими цитокинины, значительно улучшает их состояние, а в случае затопления – полностью устраняет неблагоприятные последствия.

Место образования – кончики корней, развивающиеся семена.

Этилен (Э) — регулирует рост, развитие растений и отдельных органов (цветковых и вегетативных почек, цветков, плодов, листьев, ингибирует цветение), является гормоном созревания и старения плодов. В стрессовых условиях (засуха, переувлажнение, резкие перепады температуры) этилен выполняет сигнальную функцию для растений. При различных повреждающих воздействиях – механических, химических, биологических, этилен включает системы защиты растений, инициируя синтез большого числа ферментов, что визуально может проявиться в эпинастии (изгиб черешка листьев), пожелтении и опадении листьев, плодов.

Этилен – антагонист ауксинов, относится к ингибиторам роста, так как при определённой концентрации подавляет активность ауксинов. Торможение роста почек зимой также, вероятно, связано с повышением содержания этилена. При снижении этилена, накоплении гиббереллинов и цитокининов возобновляется развитие почек. В весенний период содержание этилена снижается вплоть до распускания почек, а к концу полного цветения опять увеличивается, способствуя опадению лепестков, далее повышается при июньском опадении плодов, затем снижается и увеличивается при воздействии стресс-факторов и созревании плодов.

Абсцизовая кислота (АК). Гормон ингибирует ростовые процессы, способствует накоплению запасных веществ, защищает от стресс — факторов (закрытие устьиц, повышение холодостойкости и др.), индуцирует покой, является антагонистом ауксинов, гиббереллинов, цитокининов.

Увеличение концентрации АК происходит в условиях стресса. Максимальное содержание фитогормона наблюдается в начале зимы, затем происходит снижение и постепенное повышение наблюдается в начале осени.

Место образования –корни, взрослые листья, семена.

Краткий обзор показывает физиологическую роль гормонов в выполнении определенных функций в растениях и их органах. Некоторые фитогормоны могут работать совместно или быть антагонистами, т.е. их действие является результатом сложного гормонального баланса.

Новые знания о физиологической роли гормонов инициируют поиски новых механизмов контроля ростовых процессов, продуктивности насаждений, устойчивости к стресс-факторам и повышения качества плодов.

В результате многолетних комплексных исследований, выполненных в зарубежных странах и нашей стране, были разработаны натуральные синтетические гормоны или синтетические соединения, которые могут имитировать действие эндогенных гормонов.

Синтетические гормоны часто похожи по своей структуре на некоторые натуральные гормоны, но могут включать соединения с совершенно другой структурой. Эти синтетические соединения были названы биорегуляторами растений. Их применение позволяет целенаправленно корректировать гормональный баланс растений и их органов (в т.ч. и плодов), что дает возможность использовать новые механизмы управления ростовыми процессами, нагрузкой урожаем, продуктивностью насаждений, качеством плодов.

Корректировка гормонального баланса деревьев может так же осуществляться некоторыми агроприемами – обрезкой (весенняя, летняя, осенняя, зимняя), пригибанием, кольцеванием, бороздованием ветвей, подрезкой корней, регулированием нагрузки урожая. Совместное использование биорегуляторов растений и некоторых агроприемов расширяет возможности целенаправленно воздействовать на гормональный баланс растения или его органов и позволяет, в большей мере, управлять ростовыми процессами, продуктивностью, устойчивостью насаждений к стресс-факторам, качеством плодов и, в конечном итоге, повышает эффективность садоводства.

Использование биорегуляторов роста в питомниках, молодых садах

Исходное качество посадочного материала (количество разветвлений саженца, его высота, диаметр штамба, качественная корневая система, фитосанитарное состояние, отсутствие повреждений от града и других механических воздействий) имеет решающее значение в обеспечении скороплодности, продуктивности сада, качества плодов и эффективности насаждений.

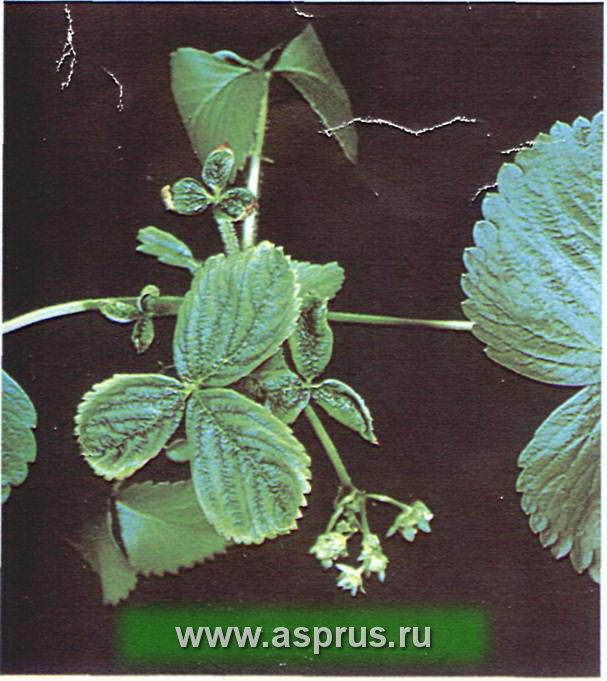

Закладку интенсивных садов рекомендуется производить саженцами, имеющими не менее 5-7 развитых боковых побегов длиной около 35 см, толщиной 4-6 мм и 6-12 на проводнике. Боковые побеги должны быть равномерно распределены на расстоянии 30-40 см вокруг проводника, длина которого от последней скелетной ветви до вершины не должна превышать 60 см. Оптимальная высота однолетних саженцев – 1,4…1,6 м, двухлетних — 1,6…1,8 м (5).

Посадочный материал, не отвечающий этим требованиям, не рекомендуется использовать для закладки интенсивных садов.

Согласно теории апикального доминирования, инициация образования боковых побегов происходит при снижении потока ауксинов из молодых растущих листьев и верхушек побегов или при обеспечении боковых почек достаточным количеством цитокининов (6-бензиладенин и др.). Способы удаления апексов побегов и листьев (прищипка), с целью уменьшения потока ауксинов, трудоемки и не всегда обеспечивают образование боковых побегов в необходимом количестве и желаемом расположении. Более эффективным оказалось использование цитокининов. Для получения хороших результатов обработка проводится несколько раз (5-7), первая — при высоте однолетнего прироста 50 см.

Использование цитокининов позволяет получать саженцы с 15-18 разветвленными боковыми побегами, в контрольном варианте — не более 5 (6). Используемая концентрация и количество обработок регулятором роста зависит от сорта и условий выращивания (400-800 мг/л). Через две недели после появления боковых побегов производится обработка гиббереллинами (GA4+7), что способствует стимулированию их роста (7).

Совместное использование цитокининов и гиббереллинов, при оптимизации агротехнических факторов (минеральное питание, водный режим, обработка почвы, защита от вредителей и болезней) обеспечит получение высококачественного посадочного материала.

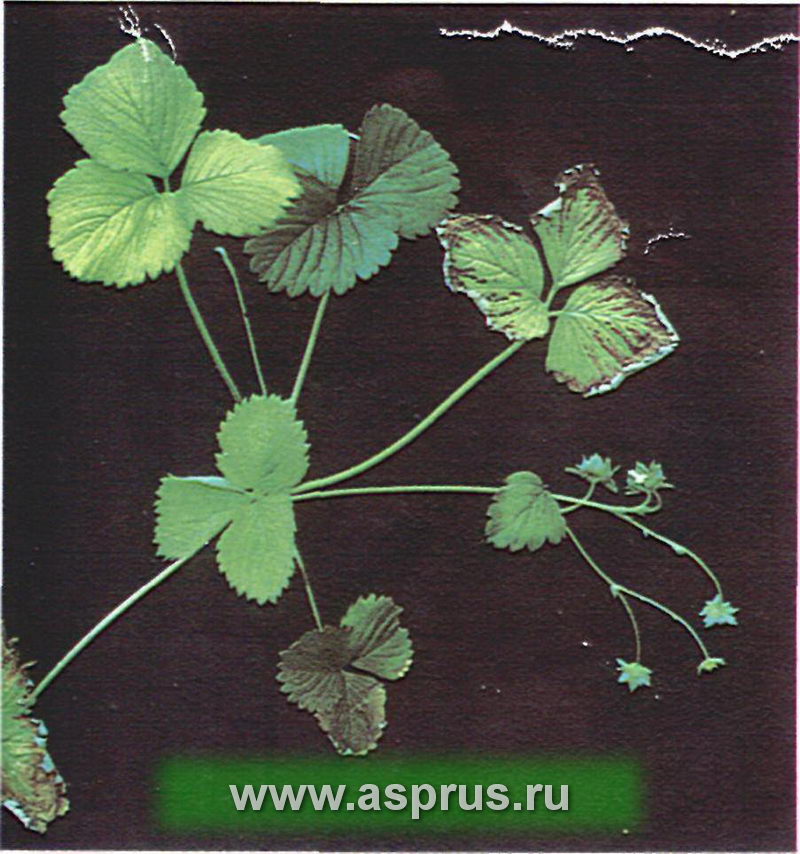

Ускорение формирования полноценной кроны в молодых садах

Важно в первые 1-2 года сформировать полноценную крону молодых деревьев в саду, обеспечивающую скороплодность, оптимальную продуктивность и высокое качество плодов. Многолетними опытами установлено, что обработка молодых деревьев в начале вегетации (длина побегов – 10 см) цитокининами в дозе 100-500 мг/л стимулирует дополнительное образование боковых побегов. Обработка смесью цитокининов с гиббереллинами (GA4+7) позволяет усилить разветвление кроны и рост боковых побегов.

Если молодые деревья вступили в преждевременное плодоношение, то использование цитокининов в растворенном виде может оказать прореживающее действие и снизить урожай. В этом случае обработку следует производить латексной краской, содержащей цитокинины и гиббереллины, во время набухания почек (8). Использование биорегуляторов совместно с другими агроприемами – отгибание ветвей, формировка, обрезка, оптимизация водного, минерального и др. режимов, позволяет в короткие сроки сформировать полноценную крону и ускорить плодоношение деревьев.

Физиологические и технологические основы стабилизации продуктивности насаждений яблони

Закладка и эксплуатация интенсивных садов требуют огромных капитальных и эксплуатационных затрат, а окупаемость в основном определяется продуктивностью насаждений и качеством плодов. Поэтому, кроме выбора оптимального места под сад, сорто-подвойных комбинаций и использования высококачественного посадочного материала, необходимо на основе современных физиологических знаний обеспечить проведение комплекса дополнительных агротехнических мероприятий, в т.ч. применение биорегуляторов, способствующих стабильному плодоношению и получению плодов высокого качества.

Основополагающими физиологическими процессами в жизни плодовых растений являются: закладка и формирование цветковых почек (индукция, инициация, дифференциация), цветение, опыление, оплодотворение, завязывание плодов, их рост и развитие.

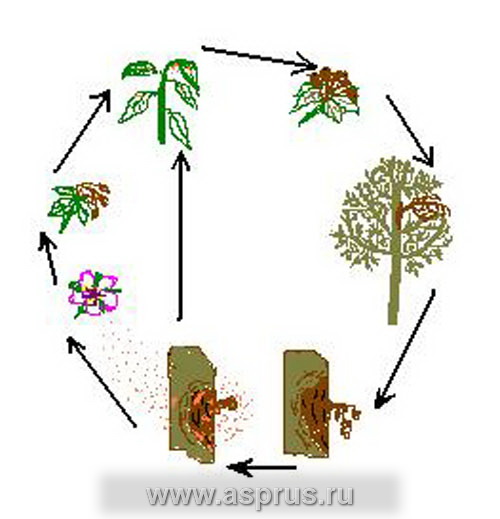

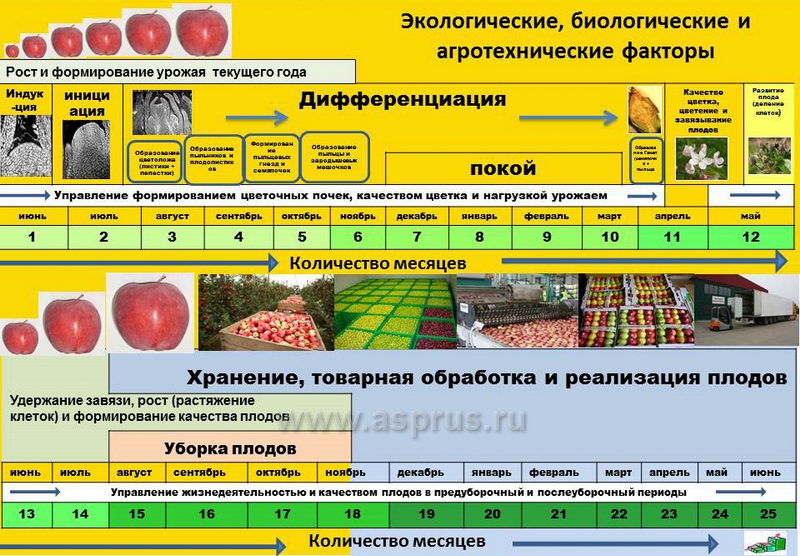

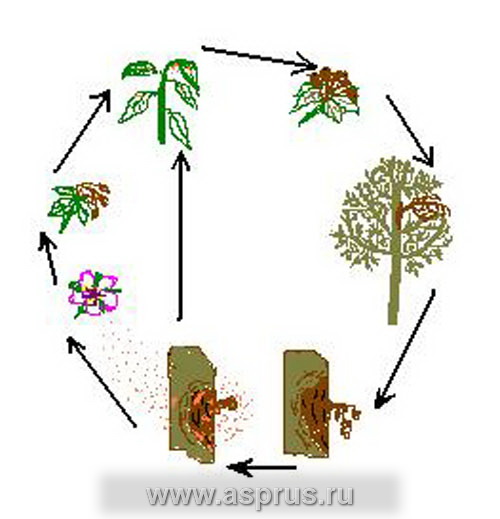

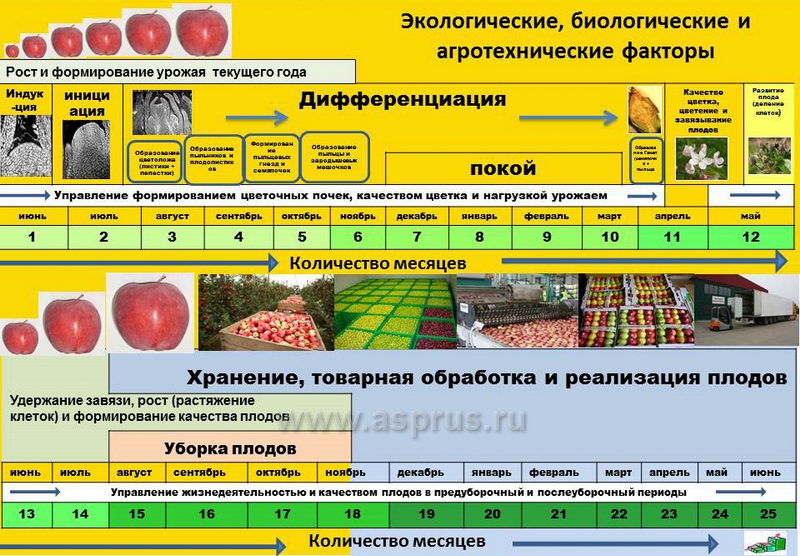

На образование цветковых почек плодовых культур влияет много внешних и внутренних постоянно меняющихся факторов. Только процесс индукции почек (весна – начало лета текущего сезона до цветения в следующем году) занимает почти год, а весь период формирования и выращивания плодов с учетом сроков их хранения и реализации — 17-25 месяцев (рис. 1).

Рис. 1. Рис. 1. Основные этапы формирования и жизнедеятельности цветочных почек, цветков, плодов, и управление их качеством в саду, при хранении и доведении до потребителя

Процессы формирования высококачественных цветковых почек, цветков, образования завязей, роста и развития плодов в саду, управление их качеством на всех этапах – производство, хранение, доведение до потребителя, необходимо рассматривать как единую живую систему.

Успешное управление этой живой системой на всех этапах ее жизнедеятельности и, как следствие, получение стабильного и качественного урожая в значительной мере зависит от уровня современных знаний в области физиологии и комплексного использования инновационных технологических элементов.

Все этапы этой системы взаимосвязаны и нарушение процессов жизнедеятельности в любом звене будет способствовать снижению урожая и его качества.

Поэтому, неквалифицированное управление этой живой системой приводит к нестабильному плодоношению, низкому качеству плодов и не обеспечивает своевременную окупаемость капитальных и эксплуатационных затрат, получение необходимой прибыли, уровень которой определяет эффективность конечного результата. Поэтому, уровень квалификации кадров имеет исключительно важное значение.

Рассмотрим эту модель по основным элементам.

Механизм образования цветковых почек еще окончательно не изучен. Однако, благодаря многолетним исследованиям и обобщению практического опыта, установлена исключительная роль фитогормонов в этих процессах, выявлено влияние других эндогенных и экзогенных факторов. К ним относятся: сила роста дерева, уровень нагрузки урожаем, обеспеченность водой, ассимилятами, питательными веществами, а также свет, температура и др.

Оптимальной гормональной средой для индукции закладки цветковых почек является пониженное содержание гиббереллинов, ауксинов и повышенное этилена (9, 10) на фоне достаточного снабжения углеводами, азотом и др. соединениями.

Первый этап — трансформация вегетативных почек в цветковые называется индукцией цветения.

Индукция цветения – качественный физиологический процесс, который управляется изменением гормонального баланса, приводящего к экспресси генов, которые участвуют в первоначальном этапе трансформации вегетативных почек в цветковые (11). Процесс индукции цветковых почек начинается через 4 – 6 недель после цветения (начало — середина июня), продолжается 3 – 4 недели и совпадает с периодом образования в меристеме 10 – 12 зачатков листа (12, 13). Инициатором физиологических процессов индукции цветковых почек, очевидно, является гормональная среда в их окружении — пониженное содержание гиббереллинов, ауксинов и повышенное этилена (9). Это заключение было подтверждено прямыми опытами экзогенного применения гиббереллинов, что вызывало снижение закладки цветковых почек (14).

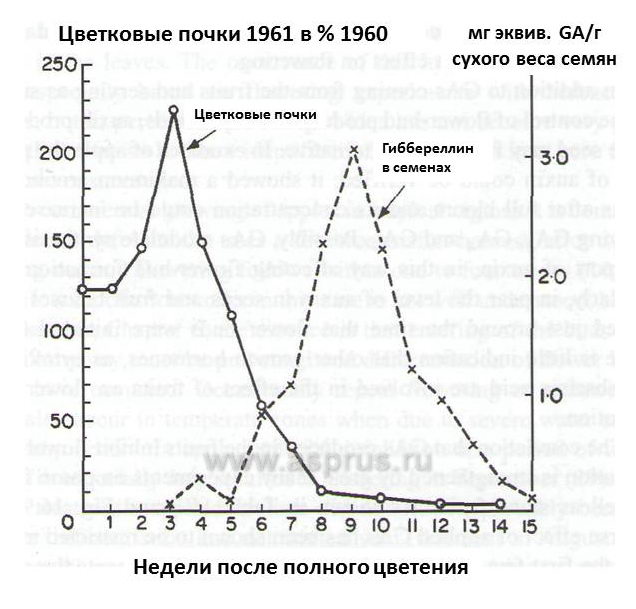

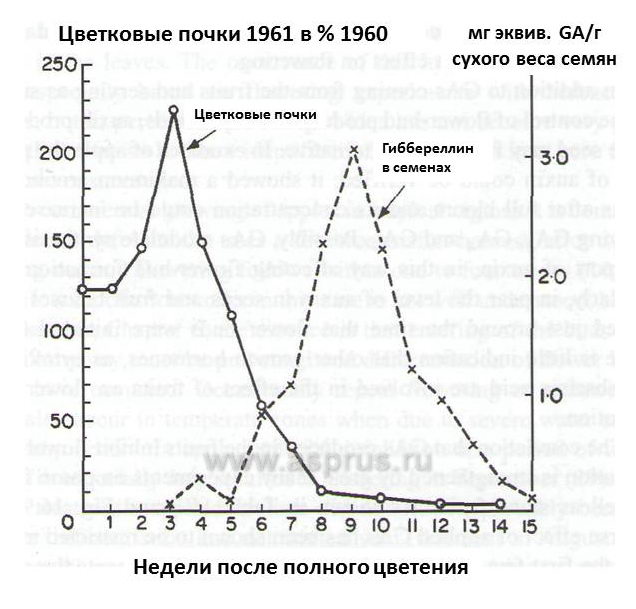

Как было установлено, биосинтез гиббереллинов в основном происходит в развивающихся семенах и максимальный уровень их содержания достигается через 35 – 40 дней после цветения (9). Максимальный уровень накопления ауксинов в развивающихся семенах отмечается на 37 – 48 день после полного цветения, т. е. примерно в тот же период что и гиббереллинов. Поэтому избыток плодов на дереве и сильный рост побегов ингибирует закладку цветковых почек (рис. 2). Однако решающая роль в индукции цветковых почек принадлежит гиббереллинам. Опытами установлена обратная зависимость между количеством семян, приходящихся на соцветие и уровнем цветения кольчаток на следующий год (15).

На примере сорта Ред Фуджи установлено, что образование цветковых почек после удаления плодов (источников гиббереллинов) было максимальным (60%) в ранние сроки проведения этого приема (не позднее конца мая), а при более поздних сроках (середина конец июня) закладка цветковых почек резко снижалась и составляла не более 10% (16).

Выявлено совпадение времени максимально высокого содержания гиббереллинов в развивающихся семенах плодов (5-6 неделя после цветения) и времени трансформации вегетативных почек в цветковые (4-6 неделя после цветения). То есть гиббереллины действительно могут ингибировать этот процесс, что является прямым доказательством их ключевой роли в процессе индукции.

Необходимо помнить, что первый этап закладки цветковых почек (индукция) является одним из ключевых, а последующие этапы — продолжение первого.

На практике мы часто наблюдаем, что на следующий год в садах после обильного урожая (избытка плодов, семян и, как следствие, гиббереллинов) – урожай отсутствует или очень низкий, т.е. не происходит закладка цветковых почек из – за избыточного содержания гиббереллинов.

Квалифицированно используя выявленные физиологические зависимости, возможно комплексом агротехнических и биологических факторов корректировать гормональный баланс и создавать условия для получения регулярного оптимального урожая плодов высокого качества.

Одним из таких приемов является регулирование урожая.

Рис. 2. Рис. 2. Физиологическая модель ингибирования закладки цветковых почек.

Регулирование нагрузки урожаем

Основными целями регулирования урожайности является предотвращение периодичности плодоношения и повышение качества плодов. Учитывая, что гиббереллины в развивающихся семенах плодов являются ингибиторами закладки цветковых почек, прореживание цветков и плодов необходимо обеспечить до фазы инициации. Эффективность своевременного прореживания на закладку цветковых почек показана на рис. 3.

Рис. 3. Рис. 3. Влияние сроков удаления плодов на образование цветковых почек на кольчатках и концентрацию гиббереллинов в семенах, собранных в различное время у яблони сорта Emness Early (17).

Основное правило прореживания – оставлять на дереве столько плодов, чтобы обеспечить оптимальный, а не максимальный урожай и закладку цветковых почек для урожая следующего года.

На основании многолетних исследований оптимальной нормой нагрузки урожаем (количество плодов/дерево, шт.) в зависимости от возраста насаждений в садах интенсивного типа является: 1 год – 5-6 плодов на конце побегов для отгибания ветвей, 2 год – 20-30, 3 год – 40-50, 4 год – 60-80, 5 год – 80-100 плодов. Оптимальная нагрузка урожаем зависит, кроме того, от сорта яблони и состояния сада (5).

За последний период разработано несколько способов прореживания плодов – ручное, химическое, механическое. В садах промышленного типа в основном используются химический или механический способы, ручное прореживание проводится в садах небольшой площади или для коррекции нагрузки плодов после химического или механического прореживания.

Химические методы регулирования урожая. Эти методы основаны на использовании биорегуляторов роста, применение которых изменяет гормональный баланс в сторону повышения концентрации этилена в цветках и плодах, что стимулирует их опадение. Основными биорегуляторами являются — этефон, этрел, ауксины (α – нафтил уксусная кислота (NAA), 1-нафтилацетамид), цитокинины (6-бензиладенин), тиосульфат аммония.

Этефон, этрел. Механизм действия биорегуляторов – повышение содержания этилена в цветках и отделительной ткани плодоножки плода, что способствует активации ее образования и опадению цветков и плодов. Кроме того, этилен тормозит рост растений, что способствует лучшему обеспечению ассимилятами, закладке цветковых почек и их дифференциации. Дозировки и сроки использования зависят от сортовых особенностей, погодных условий, нагрузки урожаем (18-20).

Ауксины. Механизм действия гормонов на опадение плодов окончательно не установлен. По гипотезе профессора Бангерта (21), избыток ауксинов вызывает образование этилена, который, с одной стороны, активизирует разрушение отделительного слоя, а с другой — тормозит ростовые процессы и способствует опадению плодов текущего года и закладке цветковых почек урожая будущего года.

В нашей стране применяется Обстактин. Дозировки, сроки применения зависят от нагрузки урожаем, погодных условий и сортовых особенностей яблони.

Цитокинины. Механизм действия гормона – торможение экспорта ауксина — индолил-3-уксусной кислоты из плодов и побегов, стимулирование биосинтеза этилена. Использование цитокининов также способствует повышению калибра плодов (22).

Тиосульфат аммония (АТС). Механизм действия биорегулятора – обезвоживание органов цветка (тычинки и пестики), которые больше поглощают это соединение, чем листья и побеги, предотвращение прорастания пыльцы. После применения АТС также повышается уровень этилена. Кроме того, обработка листьев АТС приводит к временному недостатку ассимилятов в молодых плодах, цветках, что усиливает образование отделительной ткани в плодоножках плодов и их опадению. Сроки применения – массовое цветение (23-25).

В практике применяют и другие соединения, механизм их действия и технологию использования можно найти в специальной литературе (1).

Механическое регулирование урожая. Механическое прореживание – сбивание пластиковыми прутьями цветков и соцветий, прежде всего, на периферии дерева. Интенсивность прореживания определяется скоростью движения агрегата, числом оборотов шпинделя, количеством пластиковых прутьев.

Время проведения прореживания — от зеленых почек до стадии бутонов, но не позже достижения диаметра плодов более 25 мм, более позднее прореживание приводит к повреждению плодов. Однозначно, что для обеспечения полноценной закладки цветковых почек оно должно проводиться до июньского опадения плодов. Однако раннее прореживание рискованно — при наступлении поздних заморозков и излишнего опадения завязей в ранний период можно потерять весь урожай или большую его часть. Поэтому стратегия прореживания должна осуществляться с учетом степени цветения, погодных условий, эффективности опыления, оплодотворения и других факторов. Для этого типа прореживания необходимо создавать плодовую стену. Лучшей конструкцией кроны для механического прореживания является Би – баум.

Своевременно проведенное механическое прореживание позволяет резко снизить биосинтез гиббереллинов и ауксинов, ингибирующих закладку цветковых почек, и исключает дефицит ассимилятов для образования органов цветка. Обычно прореживание начинают в садах с 3-х летнего возраста, иногда и 2-х летнего. Более подробная информация об использовании механического прореживания в зависимости от сортовых особенностей, сроков прореживания, погодных условий и техники изложена в специальной литературе (5).

Нагрузка урожаем в значительной степени корректируется зимней и весенней обрезкой, а для улучшения качества плодов их удаление вручную может производиться и в более поздние сроки (июль-август). Регулирование урожайности повышает лежкоспособность плодов. При чрезмерной нагрузке урожаем не только ингибируется закладка цветковых почек, но снижается качество плодов (низкий калибр, недостаточная окраска, высокая восприимчивость к заболеваниям и др.), что является следствием гормонального, минерального, антиоксидантного дисбаланса.

Регулирование ростовых процессов

Сильный рост побегов за счет активных центров биосинтеза гиббереллинов и ауксинов (меристематичекие ткани верхушек побегов и листьев) ингибирует закладку цветковых почек, усиливает вероятность периодичности плодоношения, снижает проникновение света в крону, фотосинтетическую активность листьев и снижает энергетический потенциал дерева (26). Кроме того, сильный рост побегов создает конкуренцию за поглощение ассимилятов и минеральных веществ (особенно кальция) между вегетативной частью и плодами. В результате чего возникает риск опадения плодов в ранний период их развития, а оставшиеся плоды, как правило, имеют недостаточную окраску и обладают повышенной восприимчивостью к подкожной пятнистости, внутреннему побурению, загару и распаду.

Сильный рост повышает восприимчивость к развитию бактериального ожога побегов, грибных заболеваний листьев (парша, мучнистая роса и др.), сдерживает срок вхождения деревьев в стадию покоя, снижает резервный запас питательных веществ и зимостойкость насаждений, а образование большого количества древесины увеличивает затраты на обрезку.

И наоборот, умеренный рост деревьев (спокойное дерево) способствует повышению энергетического потенциала, закладке цветковых почек, завязыванию, сохранению и хорошему развитию плодов, проникновению света внутрь кроны, повышению качества плодов и их лежкоспособности, устойчивости к бактериальному ожогу и патогенным грибам. Сбалансированный рост деревьев обеспечивает раннее формирование (закрытие) верхушечных почек, высококачественных цветковых почек, своевременную подготовку к покою, увеличение запасных питательных веществ в различных органах и тканях дерева, повышение их устойчивости в осенний, зимний, весенний периоды.

Основные преимущества сбалансированного роста деревьев – это создание условий для закладки цветковых почек, формирования качественных цветков, снижение риска периодичности плодоношения и производство высококачественных плодов. Поэтому обеспечение физиологического равновесия между ростовыми процессами и нагрузкой урожаем — основа стабилизации продуктивности насаждений и получения высококачественного урожая по многим показателям.

Управление ростовыми процессами. Для управления ростовыми процессами плодовых деревьев используют биорегуляторы роста, которые являются антагонистами гормонов растений – гиббереллинов и ауксинов. Наиболее эффективным в настоящее время является Прогексадион кальция (Регалис). Физиологическая основа и эффективность использования этого биорегулятора роста заключается в следующем (27,28):

- ингибирует биосинтез активных форм гибберлинов и сдерживает рост побегов;

- способствует закладке цветковых почек;

- ускоряет срок вступления в плодоношение;

- снижает риск периодичности плодоношения;

- увеличивает завязывание плодов;

- снижает июньское опадение завязи;

- замедляет старение растений;

- снижает затраты на зимнюю и летнюю обрезку;

- снижает расход инсектицидов и фунгицидов;

- улучшает освещенность кроны, циркуляцию воздуха;

- увеличивает размер плодов и улучшает их окраску;

- повышает биосинтез фенольных соединений в т.ч. таннинов, лигнинов, стильбенов;

- снижает поражение бактериальным ожогом, патогенными грибами (парша, мучнистая роса) и бактериями;

- повышает устойчивость к поражению тлей, медяницей, листоблошкой, клещами;

- повышает физиологическую устойчивость растений к окислительному стрессу;

- повышает лежкоспособность плодов — сдерживает развитие подкожной пятнистости, водянистой сердцевины, распада, загара и других болезней.

Важным агротехническим приемом для снижения ростовых процессов является подрезка корней. Она уменьшает объем корневой системы, ограничивает поглощение воды, питательных веществ, уменьшает количество гормонов, образующихся в корнях (гиббереллины, цитокинины).

Подрезка корней проводится до начала вегетации в феврале – марте и в зависимости от силы роста растений — с одной или двух сторон ряда. При сильном росте побегов подрезку корней сочетают с обработкой Прогексадионом кальция. В насаждениях с низким урожаем и сильным ростом подрезку корней целесообразно проводить после июньского опадения плодов. Учитывая, что подрезка корней вызывает стресс растений и, прежде всего, водный, она рекомендуется в садах, имеющих капельное орошение или в регионах с достаточным обеспечением осадками в весеннее-летний период.

Более подробная информация по подрезке корней изложена в специальной литературе (1).

Второй этап развития цветковой почки – инициация цветка. Инициация цветка – это безвозвратный переход вегетативной почки в цветковую. Начало инициации – через 12 недель после полного цветения (середина июля), совпадает с периодом образования в меристеме побегов – 18 примордиев. Продолжительность основной фазы инициации — 3-4 недели. Характерные признаки – образование меристемного нароста видимого в микроскоп.

Благоприятными условиями инициации цветковой почки являются – оптимальная нагрузка урожаем, снижение биосинтеза гиббереллинов и цитокининов, переход растений в летний покой, замедление роста побегов и корней, достаточное снабжение растений ассимилятами, высокая продуктивность фотосинтеза, наличие 15-20 хорошо развитых здоровых листьев на плод, хорошая освещенность кроны, сбалансированное обеспечение растений минеральным питанием, водой, оптимальная температура окружающей среды.

После засушливого периода и при избыточном использовании азотных удобрений, окончательный процесс перехода вегетативной почки в цветковую может не произойти. Поэтому, этот этап более гарантированно будет контролироваться в садах с капельным орошением.

Третий этап – дифференциация. Дифференциация – формирование органов цветка. Обычно начинается в конце июля, т.е. в период когда заканчивается интенсивный рост побегов. Поэтому для достижения качественного процесса дифференциации в первую очередь необходимо обеспечить комплекс мероприятий по регулированию роста. Продолжительность – август – ноябрь, а также в весенний период – март – апрель.

Основные условия для дифференциации цветковых почек: хорошая освещенность кроны, оптимальные минеральное питание и водообеспечение насаждений, нагрузка урожаем; своевременное закрытие верхушечных почек; высокая фотосинтетическая активность листьев; наличие 30-40 здоровых листьев на плод; исключение их преждевременного опадения, достаточное производство ассимилятов, своевременный срок съема плодов.

При несоблюдении указанных условий качество цветка и его органов снижается, что может быть причиной низкой урожайности и снижения качества плодов (калибр, окраска, биохимический, минеральный состав, лежкоспособность).

Цветение, качество цветка, образование завязей.

Цветение плодовых культур – это последняя стадия длительного процесса, который начался в предыдущем сезоне в результате индукции закладки цветочных почек.

Основные органы цветка: тычинка, пестик, плодолистик, семяпочка, цветоложе, завязь.

Процесс формирования цветковой почки от индукции (конец весны – начало лета) до цветения весной следующего года занимает около года, до уборки урожая — 15-17 месяцев. Поэтому, комплекс экологических, биологических и агротехнических факторов оказывает значительное влияние на качество цветков, которое играет решающую роль в обеспечении полноценного опыления, оплодотворения, завязывания плодов, их качество, стабилизации продуктивности насаждений (яблони и др. культур).

Следует учитывать, что в период с апреля по октябрь у этих же деревьев протекают и другие важнейшие физиологические процессы – цветение, завязывание, рост и развитие плодов урожая текущего года. Поэтому необходимо на основании современных знаний в области физиологии и технологии с учетом сорта, типа насаждений, состояния деревьев, сада, возраста, нагрузки урожаем, особенностей почв и др., дифференцированно использовать комплекс агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение оптимального и качественного урожая этого года и формирование высококачественных цветковых почек для будущего урожая.

При избыточной нагрузке урожаем, сильном росте побегов, некачественном и несвоевременном выполнении всего комплекса агромероприятий создаются неблагоприятные условия для получения полноценного урожая этого года, закладки цветковых почек и получения цветков высокого качества в следующем году, что проявляется в недостаточном количестве тычинок, плодолистиков, низком весе цветка, недостаточном запасе углеводов, белков, жиров, бора, азота, кальция, фосфора, серы, антиоксидантов, витаминов в органах цветка (табл. 1). А это в свою очередь снижает жизнедеятельность пыльцы, пыльцевой трубки, семяпочки, функциональную активность рыльцев и тканей столбиков пестика, сдерживает развитие розеточных листьев, что в конечном итоге приводит к низкому потенциалу образования завязей.

Табл. 1. Основные показатели качества цветка (5).

| Показатели |

Оптимальное качество цветков |

Плохое качество большинства цветков |

|

Количество цветков в соцветии, шт. |

6-7 |

3-4 |

|

Диаметр цветоложа, мм |

5-7 мм |

3-4 мм |

|

Пестики, шт. |

5 |

3-4 |

| Тычинки, шт. |

20 |

10-15 |

| Семяпочки, шт. |

10 |

6-9 |

|

Первичные листья, шт. |

6-8 |

4-6 |

Период жизнедеятельности пыльцы, пыльцевых трубок и семяпочек играет важнейшую роль в успешном оплодотворении и завязывании плодов. Запасы углеводов и антиоксидантов в пыльце обеспечивают её жизнеспособность в период переноса, прорастания и начала развития пыльцевой трубки (1).

Установлена положительная взаимосвязь между содержанием крахмала в пыльце и ее способностью к прорастанию (29, 30)

Срок жизни семяпочек относительно короткий и в значительной степени зависит от содержания запасных питательных веществ (азота, кальция, бора и др. соединений), поэтому важно обеспечить перенос качественной пыльцы на рыльце пестика в кратчайшие сроки (31).

Продуктивный период опыления определяется временем жизни семяпочки после распускания цветка минус период прорастания пыльцевой трубки от рыльца до семяпочки. Оплодотворение и образование завязей произойдет только тогда, когда содержимое пыльцевых трубок достигнет функционирующего (жизнеспособного) аппарата яйцеклетки.

Высокие температуры ускоряют старение цветков, пестиков и семяпочек, что также может снизить степень опыления и завязываемости плодов. Этот недостаток можно частично компенсировать ускоренным ростом пыльцевой трубки, что обеспечивается достаточным запасом крахмала и белков в тканях рыльца (1). От качества пыльцы и ее своевременного переноса на рыльце пестика во многом зависит успех оплодотворения. Поэтому важно повысить жизнеспособность всех органов цветка. Необходимо правильно подобрать опылители, а в период цветения обеспечить достаточное количество пчел, шмелей, ос. Лучшими опылителями являются дикоплодные формы яблони.

У некоторых сортов при территориальном отдалении опылителя качество плодов может ухудшиться в связи с уменьшением количества семян, что приводит к недостаточному содержанию кальция, ребристой форме плода, поражению подкожной пятнистостью и другими заболеваниями в период хранения.

Дефицит азота является важной причиной низкого образования завязей вследствие ограниченной жизнеспособности семяпочек (1).

Важное значение имеет бор. Он присоединяется к полисахаридам в клеточных стенках и участвует в обеспечении целостности мембран. Бор положительно влияет на цветение, прорастание пыльцы и образование завязей (32).

Для повышения жизнедеятельности цветка и его органов рекомендуется после уборки плодов провести некорневые обработки насаждений мочевиной и борсодержащими соединениями. Обработки целесообразно повторить ранней весной (до цветения) и после цветения. Квалифицированное использование биорегуляторов растений также способствует повышению жизнеспособности цветка.

Неблагоприятное влияние на качество цветков оказывают и многие стресс-факторы (засуха, переувлажнение, высокая солнечная активность (фото-стресс), переуплотнение почвы, дефицит или избыток отдельных элементов питания и др.). Использование иммунокорректоров позволяет повысить устойчивость всего растения и его органов к стресс-факторам (33).

Своевременное прореживание плодов, обеспечение сбалансированного роста дерева, оптимального минерального, светового, гормонального, водно-воздушного балансов, поддержание высокой фотосинтетической активности листьев, своевременная уборка урожая, способствуют формированию цветковых почек высокого качества, повышению жизнеспособности всех органов и, как следствие, качественному оплодотворению, завязыванию и развитию полноценных плодов текущего и следующего года.

Стимулирование образования завязи

Неблагоприятные погодные условия в зимне-весенний период, во время цветения отрицательно влияют на оплодотворение и образование завязей. Низкие и очень высокие температуры могут вызвать повреждения жизненно важных органов цветка. В этих случаях необходимо обеспечить стимулирование образования завязей. Некоторые регуляторы роста могут оказывать положительный эффект – опосредованно уменьшать рост побегов, что снижает конкуренцию за ассимиляты и минеральные вещества между побегами и плодами, поддерживать своеобразный ауксин-этиленовый баланс, т.е. обеспечивать повышенное содержание ауксинов и низкое этилена и таким образом, снижать преждевременное опадение молодых плодиков и в то же время увеличивать образование цветковых почек высокого качества.

Обработка деревьев препаратом Прогексадион кальция (Регалис) проводится в период цветения. Расход препарата составляет от 0,5 до 1,5 кг/га в зависимости от степени цветения. Механизм действия – ингибируется синтез этилена, снижаются ростовые процессы, в результате чего улучшается обеспечение органов цветка и завязи ассимилятами.

Обработка деревьев препаратом аминоэтоксивинилглицин (AVG) в период полного цветения, в концентрации 200 – 250 мг/л, увеличивает завязывание плодов. Механизм действия – ингибирование этилена, вероятно, за счет продления жизни семяпочки и эффективного периода опыления (34,35).

Обработка деревьев препаратами содержащими нафтилуксусную кислоту (NAA) (Обстормон, Обстактин) сдерживает июньское опадение завязи. Механизм действия – повышение ауксина, снижение физиологического действия этилена.

Обобщенная информация об использовании регуляторов роста приведена в таблице 2.

Табл. 2. Использование биорегуляторов роста для целенаправленного управления некоторыми физиологическими процессами в растениях и плодах.

| Биорегуляторы растений |

целевое использование |

| Этефон, этрел (этилен) |

- сдерживание ростовых процессов

- повышение качества цветковых почек

- регулирование нагрузки урожая

- инициация закладки цветочных почек (3 раза с 25 мая по 15 июня)

- улучшение окраски плодов

|

| Промалин, регулекс (гибберилины GA4+7) |

- активизация роста розеточных листьев при высоком уровне цветения

- усиление завязываемости плодов яблони, груши. Для яблони совместно с ауксинами

- ускорение создания полноценной кроны у деревьев 1 года посадки

- снижение развития сетки на плодах

|

| 6-бензиладенин (цитокинины) |

- усиление разветвления боковых ветвей в питомнике, молодом саду

- регулирование нагрузки урожаем

- усиление роста плодов (d = 8 – 16 мм)

- повышение цветения и устойчивости растений к стресс-факторам

|

| Обстормон, обстактин, NАA, NAAm (ауксины) |

- регулирование нагрузки урожаем, деление клеток

- снижение ростовых процессов после обрезки

- снижение опадения плодов

|

| аминоэтоксивинилглицин (AVG) (ReTain) |

- стимулятор образования завязей

- ингибитор созревания и опадения плодов

|

| Прогексадион-Са (Regalis) |

- ингибирование биосинтеза активных гиббереллиновых кислот, этилена

- снижение ростовых процессов

|

| 1-метилциклопропен (1-МСР) |

ингибирование биосинтеза этилена в послеуборочный период (хранение плодов) |

На закладку цветковых почек, формирование органов цветка, рост и развитие плодов также влияют экологические, агротехнические и биологические факторы.

Внешние факторы

Свет. Свет играет важную роль в росте, развитии плодов и формировании их качества. Влияние интенсивности освещения деревьев на рост плодов особенно значимо в первые 7 недель после цветения, т.е. в период деления клеток (36). Важнейшее значение для роста плодов (деление и растяжение клеток), кроме фитогормонов и минеральных веществ, имеет их обеспечение ассимилятами.

Поэтому основное развитие плода определяется уровнем поглощения света листьями, их количеством и качеством. Снижение светопоглощения уменьшает уровень фотосинтеза, синтез ассимилятов, рост плодов и ухудшает их качество. Отрицательное влияние недостатка света на размер плодов связанно с делением и растяжением клеток плода. Затенение снижает закладку цветковых почек, их формирование, окраску плодов, содержание растворимых веществ, но повышает кислотность и твердость плодов (37). Учитывая значение света, необходимо обеспечивать оптимальную конструкцию сада, схему размещения деревьев, обрезку и формирование кроны. Оптимальной освещенностью является использование полного солнечного освещения внутри кроны, составляющего более 30%.

Температура. Многолетними исследованиями установлено, что наибольшее влияние температуры на закладку цветковых почек, рост и развитие плодов урожая текущего года проявляется в течение шести недель после полного цветения, т.е. в фазу деления клеток (38, 39). Оптимальная температура для формирования цветка, образования завязи, роста и развития плодов, находится в пределах 16-24оС. Высокие температуры (>35оС) отрицательно воздействуют на закладку цветковых почек (40) и жизнеспособность цветка, в этих условиях снижается фотосинтетическая деятельность листьев, что негативно сказывается на физиологическом состоянии всего дерева, росте и развитии плодов. Обработка насаждений Каолином не только снижает поражаемость плодов солнечным ожогом, но и повышает фотосинтетическую активность листьев.

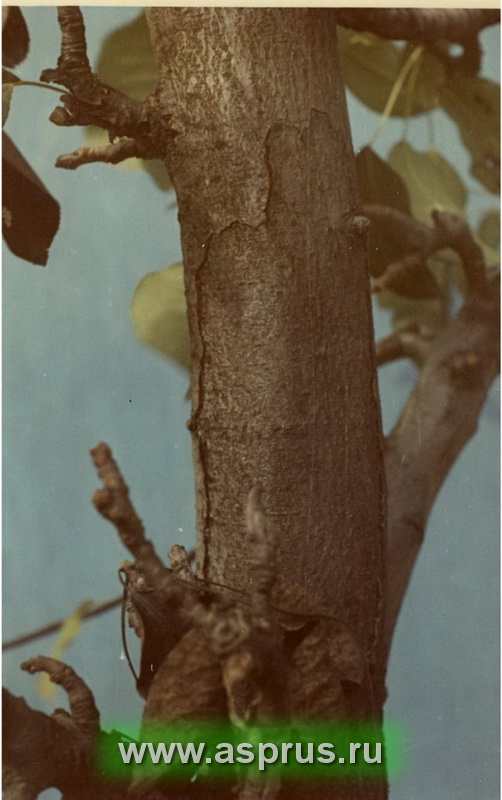

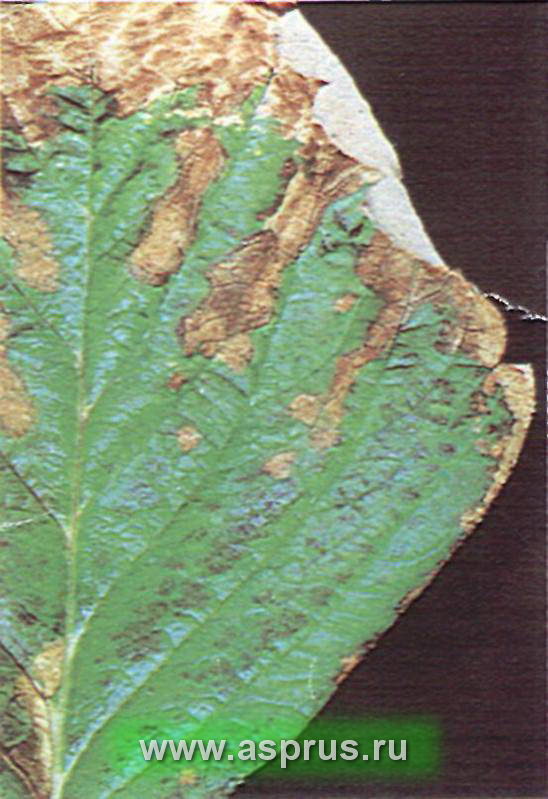

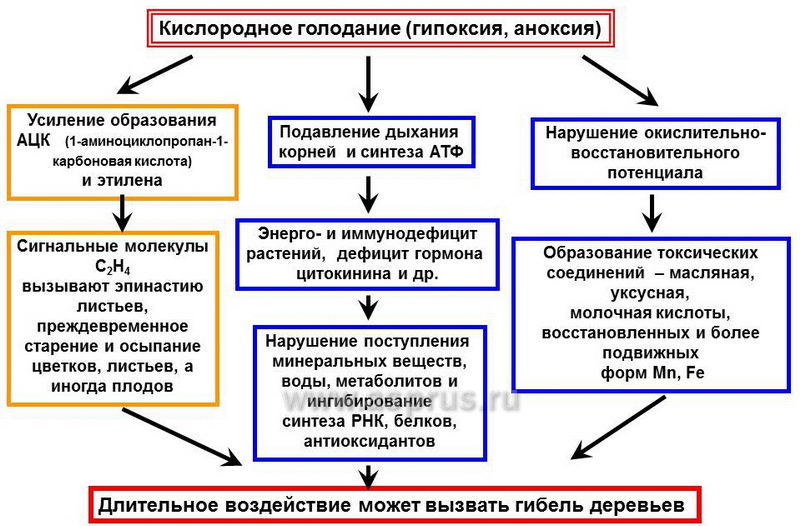

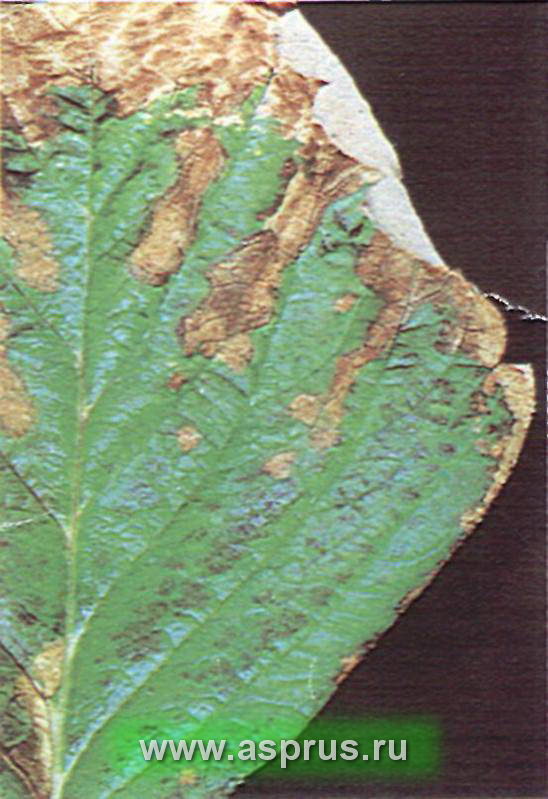

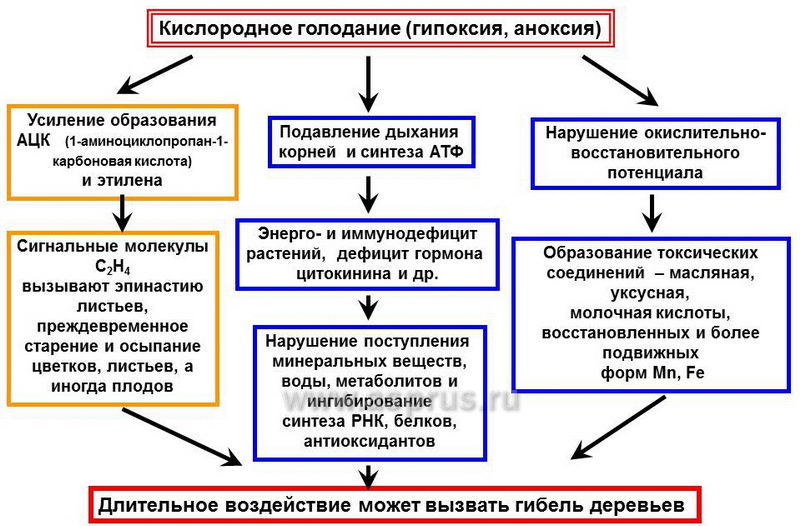

Вода. Как недостаток, так и избыток влаги отрицательно влияют на закладку цветковых почек, качество плодов и листьев. Важное значение имеет фертигация, т.е. полив с одновременным внесением необходимых питательных веществ. В этом случае повышается закладка цветковых почек, улучшается качество цветков и плодов в большей степени за счет оптимизации минерального питания. Кратковременный водный стресс в фазе инициации цветка, как правило, способствует окончательной трансформации вегетативной почки в цветковую, вероятно, за счет снижения ростовых процессов и лучшего снабжения ассимилятами (41). Переувлажнение почвы может вызвать преждевременное опадение цветков, листьев, плодов, а длительное переувлажнение почвы может вызвать гибель деревьев. К переувлажнению наиболее восприимчив сорт Голден Делишес и его клоны, это может являться основной причиной периодичности плодоношения. Поэтому, на участках с возможным переувлажнением необходимо сооружать эффективную дренажную систему. Физиологическая модель этих процессов показана на рисунке 4.

Рис. 4. Рис. 4. Физиологическая модель повреждения листьев, растений при переувлажнении.

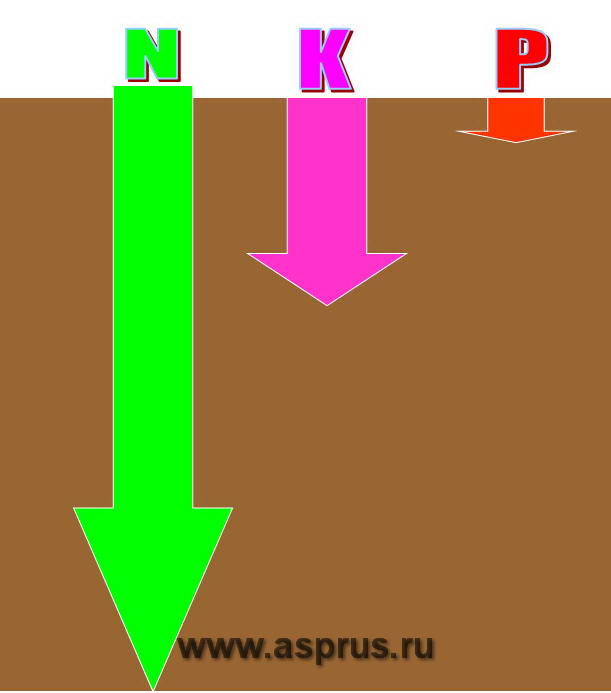

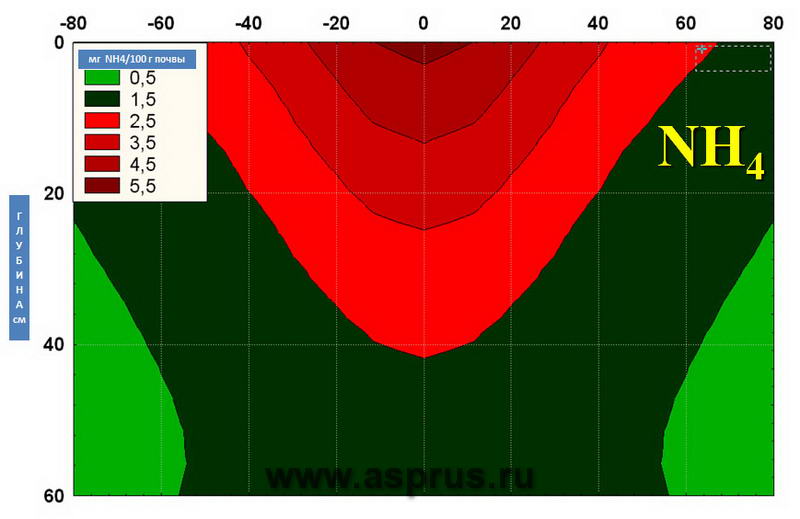

Минеральное питание

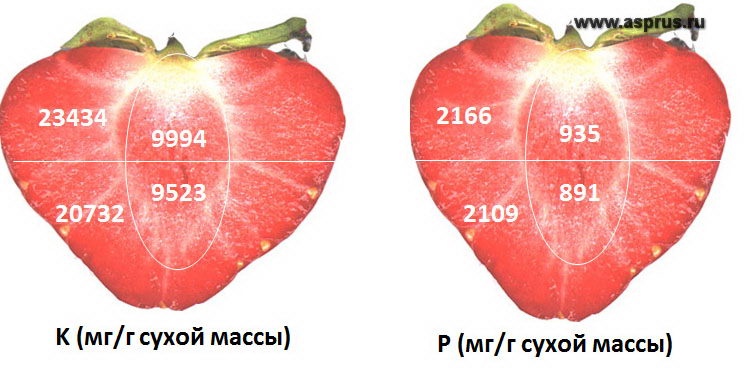

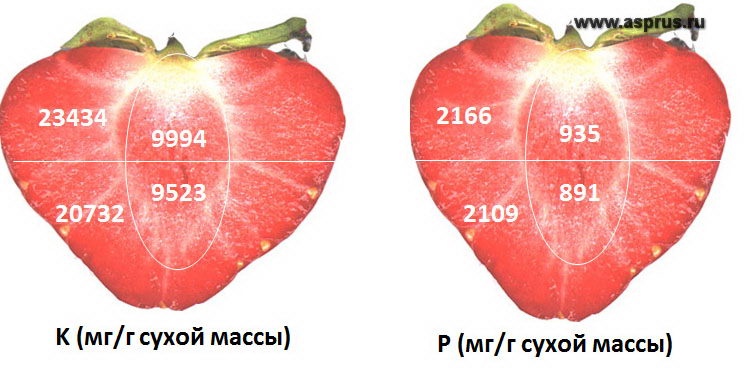

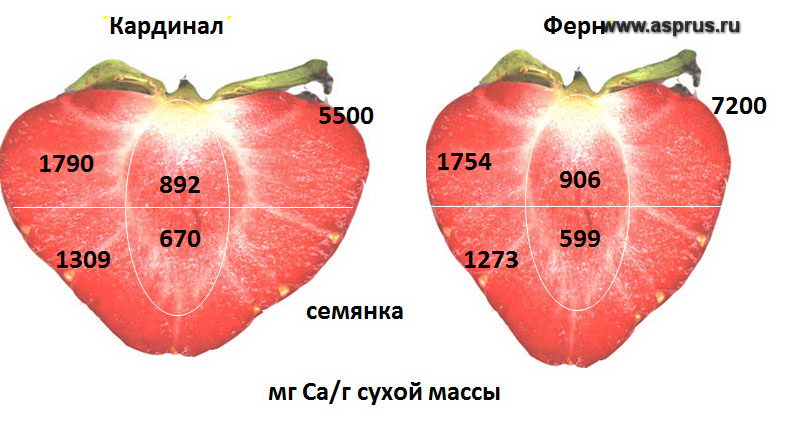

Минеральные вещества играют важную физиологическую роль в метаболизме растений (активизируют ферменты, фотосинтез, регулируют осмотическое давление, проницаемость мембран и др.) и влияют на жизнедеятельность всего дерева и его отдельных органов (лист, корень, цветок, плод), что в значительной мере определяет продуктивность насаждений и качество плодов (42). Развивающиеся плоды обеспечиваются минеральным питанием через ксилему и флоэму. Минералы через ксилему поступают непосредственно из корней, а минералы, поступающие через флоэму, проникают в плод косвенным путем, т.е. через листья. Установлено, что К, Р, Мg транспортируются в плод через флоэму. Мобильность Са через флоэму очень низкая и основная его часть перемещается в плод через ксилему, т.е. непосредственно через корни. Коротко рассмотрим роль основных макро- и микроэлементов.

Азот (N). Азотсодержащие соединения входят в состав аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, ферментов, играющих важную роль в жизнедеятельности растений. Поэтому, уровень азотного питания влияет на процессы роста деревьев, формирование качества цветка, завязывание плодов и их качество. Исследования показали, что цветки на деревьях, обработанных азотом в первой половине лета, ранней осенью и весной, были более качественными, фертильными и обычно распускались раньше, чем на деревьях, обработка которых производилась только весной (1). В этом случае не наблюдается чрезмерного роста побегов весной. Это способствует поддержанию оптимального баланса фитогормонов и кальция в тканях дерева и его органах в т.ч. и плодах. Результаты исследований позволяют утверждать, что если обработка азотом проводится осенью, он распределяется между плодовыми, а не вегетативными почками. Использование азота во второй половине лета стимулирует рост побегов, снижает закладку цветковых почек, окраску и зимостойкость растений.

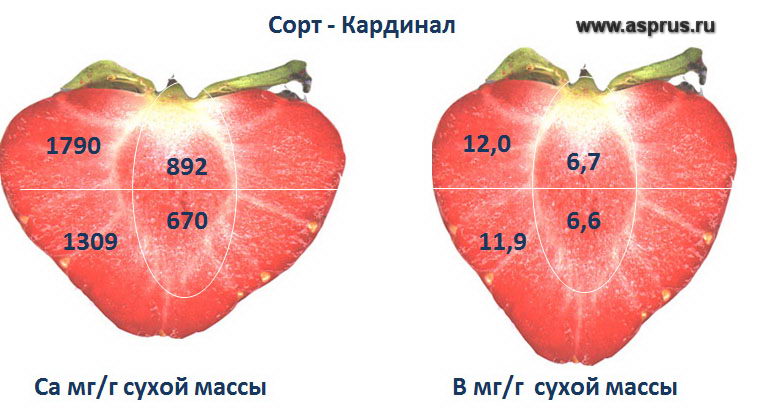

Бор (В). Бор играет важную роль в делении клеток, транспорте сахаров, формировании и обеспечении целости клеточных мембран органов цветка, прорастании пыльцевой трубки и образовании завязей и семян (1). Плоды с большим числом семян накапливают более высокий уровень кальция. Проведенные исследования показали, что некорневое внесение бора более эффективно, если оно производится осенью после уборки урожая, когда листья еще находятся в хорошем состоянии и ранней весной – до цветения и в период цветения.

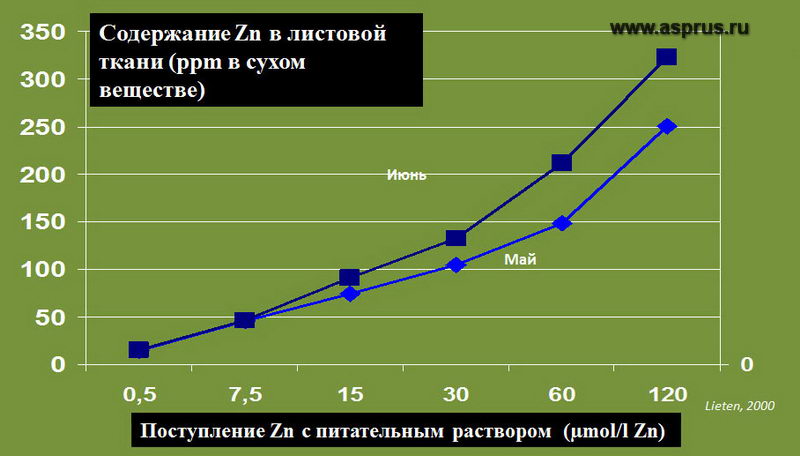

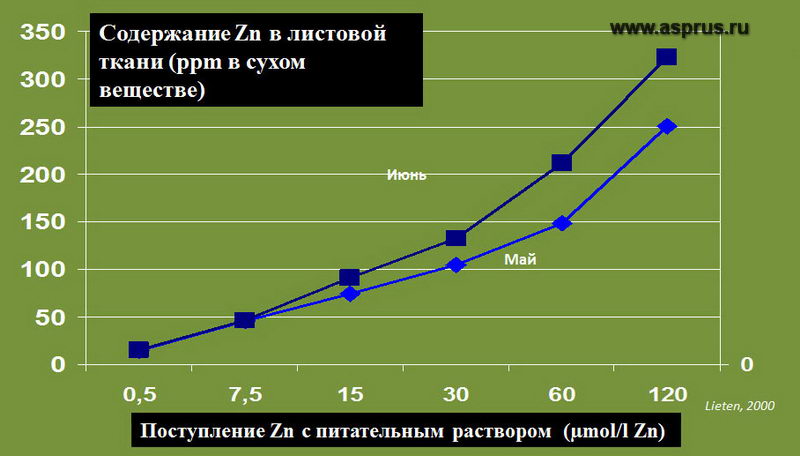

Цинк (Zn). Цинк имеет решающее значение для образования ауксина (гормона роста растений). Он необходим в самом начале вегетационного периода, и поэтому его лучше всего вносить осенью после уборки урожая до начала опадения листьев. Некорневые подкормки цинком в весенний период – это очень эффективный способ обеспечить высокий уровень цинка в самом начале вегетационного периода. Оптимальный уровень цинка способствует дружному распусканию почек, цветению и завязыванию плодов, а также имеет важное значение для предотвращения преждевременного опадения листьев. Цинк – это компонент многих ферментов, поэтому он активирует многие ферментативные реакции, участвует в синтезе хлорофилла и других процессах.

Марганец (Mn). Проблемы с марганцем возникают только на почвах с высоким значением рН и/или на участках с плохим дренированием. Марганец участвует в синтезе хлорофилла, витамина С, он необходим для активации ферментов. Послеуборочное опрыскивание листьев – это самый лучший способ обеспечить потребности дерева в марганце, который особенно необходимв начале вегетационного периода.

Фосфор (Р). Самая высокая потребность в фосфоре – как энергетического элемента АТФ (аденозинтрифосфат), возникает ранней весной при корнеобразовании и росте, а так же при формировании и развитии цветковых и вегетативных почек. Фосфор стимулирует синтез цитокининов, положительно влияющих на закладку цветковых почек, их жизнеспособность, усиливает завязывание и рост плодов, повышает площадь листьев и улучшает их структуру, способствует повышению устойчивости к стресс-факторам в т.ч. и переувлажнению почвы. Фосфор входит в состав фосфолипидов важнейших компонентов клеточных биомембран всех органов растений, в т.ч. цветка. Поэтому обеспечение растений этим элементом имеет важнейшее значение

Эффективной формой фосфорного удобрения является Нутри-Файт РК – имеющая активную форму в виде РО3. РО3 участвует в метаболизме растительных гормонов, флавоноидов, лигнина, фенолов и фитоалексинов, т.е. веществ, повышающих устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям.

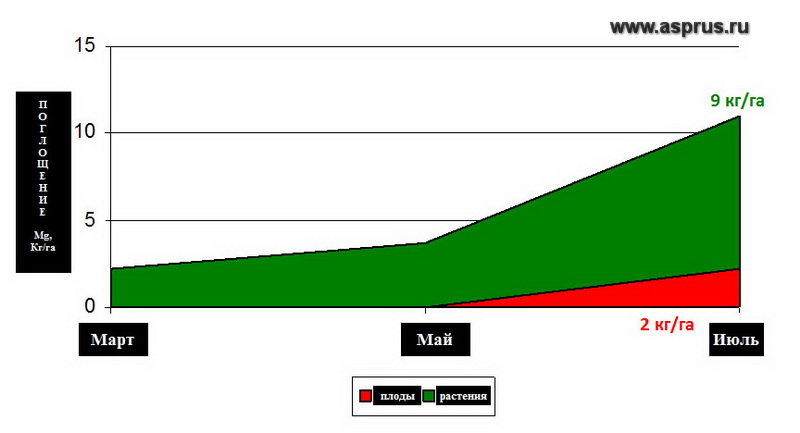

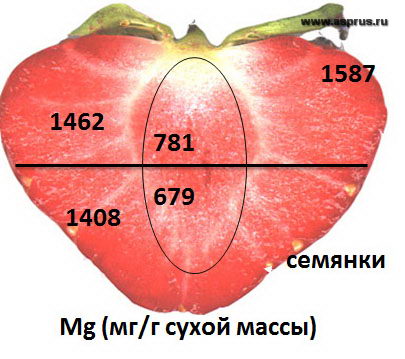

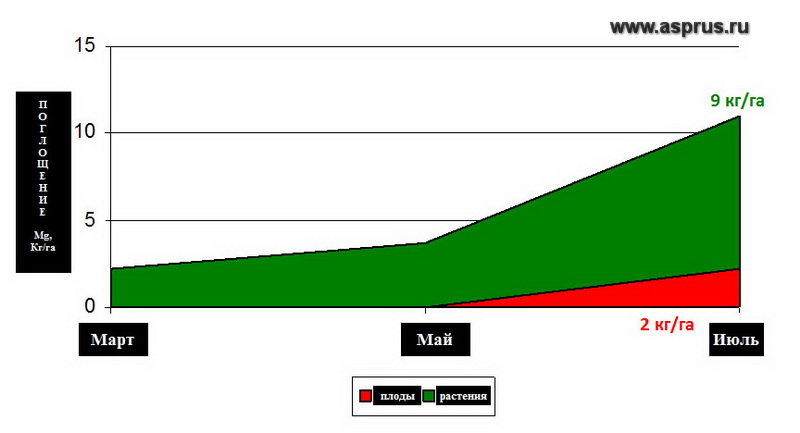

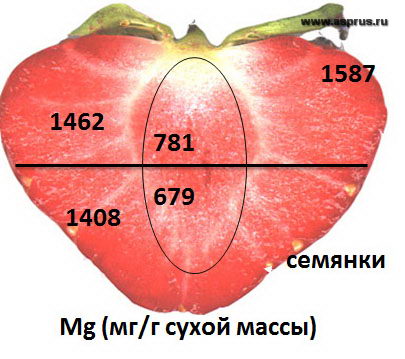

Магний (Mg). Магний необходим для образования хлорофилла и, следовательно, для обеспечения оптимальной фотосинтетической активности листьев. Он активирует ферменты дыхания, фотосинтеза, образование ДНК и РНК. Избыток Mg может нарушать баланс Са/Mg, что вызывает дефицит Са, главную причину поражения плодов подкожной пятнистостью и другими заболеваниями. Кроме того, магний играет важную роль в переносе сахаров от одних тканей дерева к другим и в работе насосов в корнях, с помощью которых происходит поглощение питательных веществ. Магний относится к основным питательным веществам и необходим растениям в том же количестве, что и фосфор. Самым эффективным методом контроля этого элемента является внесение в почву весной, откуда он поглощается корнями.

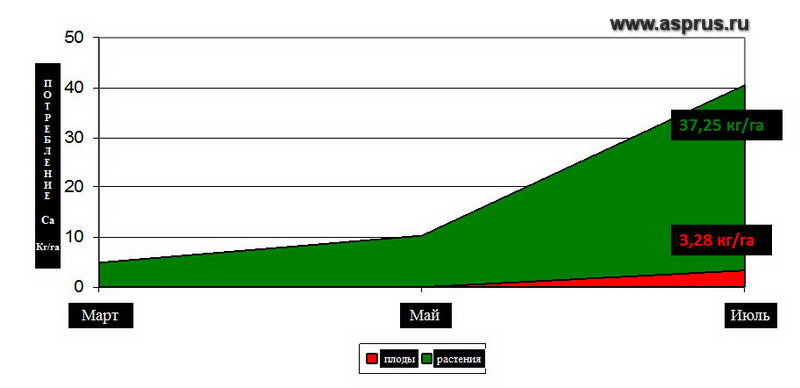

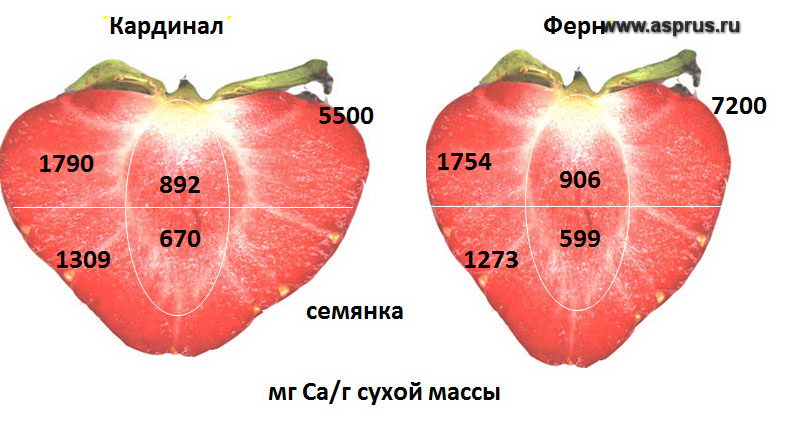

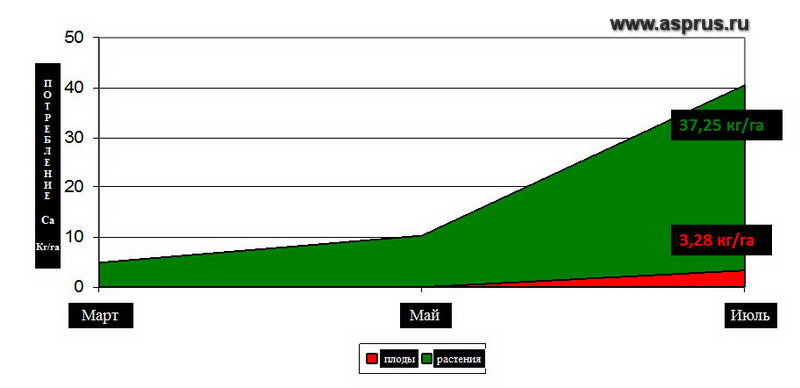

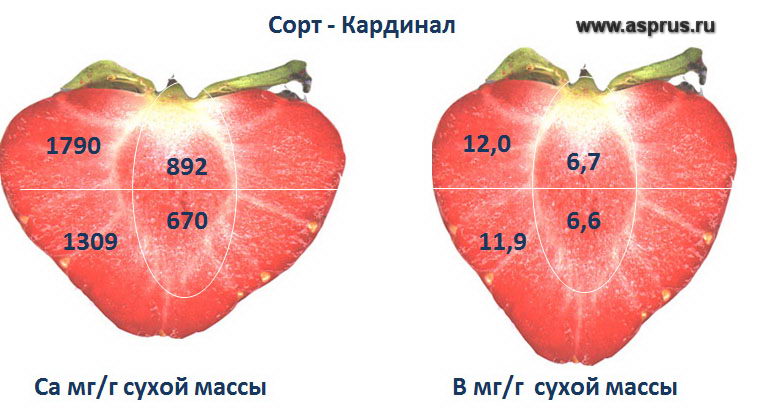

Кальций (Са). Он входит в состав срединной пластинки стенки клеток, участвует в нормальном функционировании клеточных мембран и регулирует их проницаемость. Кальций играет роль в реакции растений на сигналы окружающей среды и гормональные сигналы. Его поступление в основном происходит через ксилему, а не флоэму как у других элементов – К, Mg. Этот процесс ограничивается несколькими неделями (43) после завязывания плодов. Дальнейшее перераспределение кальция между плодами, листьями и побегами в значительной степени зависит от уровня транспирации этих органов. Учитывая, что наибольшей транспирацией обладают листья, а меньшей плоды, последние в большей мере испытывают дефицит Са. Для повышения содержания Са в плодах необходимо ограничить рост побегов и оптимизировать нагрузку урожаем. Повышению кальция в плодах способствуют некорневые обработки препаратами кальция.

Дефицит кальция проявляется в уменьшении роста и некрозе кончиков побегов и корней, т.е. в молодых частях растений, которые характеризуются высокой активностью меристем. Низкая концентрация Са в плодах вызывает развитие многих заболеваний плодов – подкожная пятнистость, стекловидность, распад, усиление поражения грибными гнилями.

Сера. В форме сульфатов распределяется в различных органах растения в виде SH- группы. Эти группы входят в состав аминокислот (цистеин, цистин, метионин), ферментов (глутатион) и других соединений (аллицин, изолицин, глюкозинотанты и др.). Они повышают защитные функции растений к стресс-факторам и грибным болезням. Повышение устойчивости к стресс-факторам обеспечивается нейтрализацией SH- группами свободных радикалов, избыток которых приводит к свободно-радикальному окислению липидов мембран, белков, ДНК, изменению структуры биомолекул, нарушению целостности клетки и ее гибели. SH-группы также нейтрализуют токсические соединения и повышают устойчивость к пестицидам и др. химическим соединениям.

Конкретные рекомендации по минеральному питанию разрабатываются дифференцированно для каждого сада на основе результатов анализа почвы, листьев, плодов по содержанию основных элементов питания, особенностей сорта, нагрузки урожаем, силы роста побегов и др.

Корневая система

Роль корневой системы – обеспечение растений водой и питательными веществами. Она также является органом хранения углеводов, других метаболитов и питательных веществ в период покоя. Корни обычно содержат более высокие концентрации запасных углеводов, чем другие органы растений (44, 45). Весной, при распускании почек запасные углеводы используются для обеспечения растений энергией необходимой для цветения, первоначального роста побегов до образования листьев. В корнях синтезируются цитокинины, абсцизовая кислота, выполняющие важную роль в жизни растений (46, 47).

Учитывая важность корневой системы в обеспечении продуктивности и качества плодов необходимо исключать переувлажнение, уплотнение, неравномерное увлажнение почвы, дефицит влаги и кислорода, содержание которого должно быть не менее 8-9%.

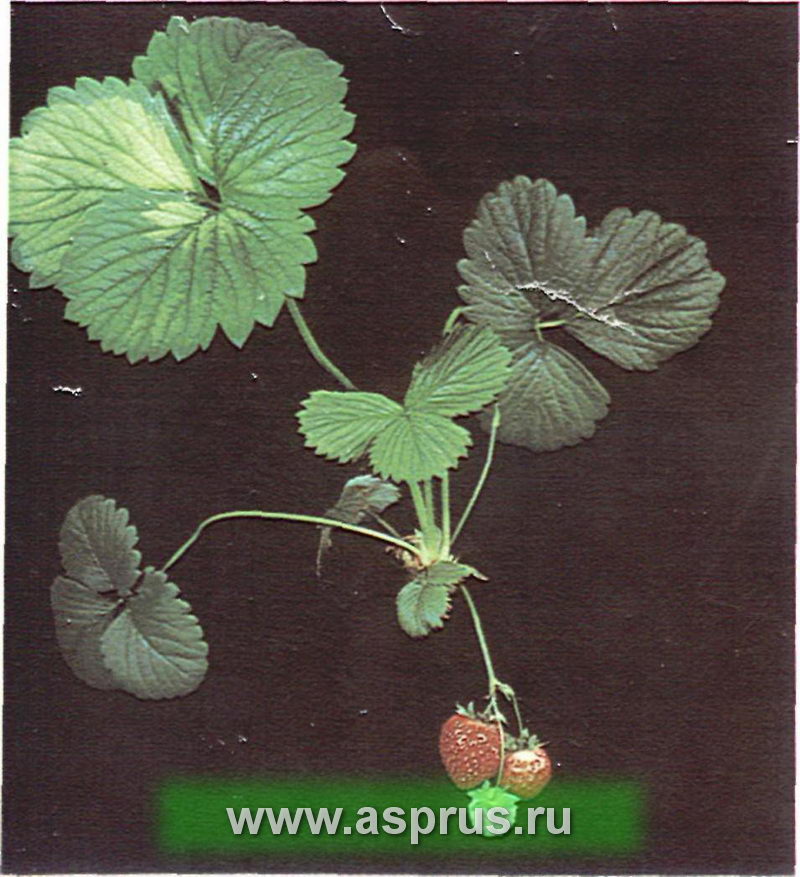

Углеводное питание плодов имеет важное значение для их роста и качества. На первоначальном этапе роста плодов наблюдается конкуренция за ассимиляты между плодами и растущими побегами, поэтому для исключения этого необходимо в сжатые сроки провести оптимизацию нагрузки урожем и сбалансировать ростовые процессы, что было рассмотрено выше. Листья кольчаток и побегов являются главным источником углеводов для роста плодов. Поэтому, очень важно поддерживать хорошее (здоровое) состояние листьев в вегетационный период, обеспечив их защиту от вредителей, болезней, града, ветра и др. У большинства плодовых культур основной период роста плодов наблюдается после прекращения роста побегов, поэтому необходимо вышеуказанными агроприемами обеспечить успокоенный рост деревьев. В этот период зависимость роста плодов может быть выражена в виде количества здоровых листьев или их площади, приходящейся на плод. Установлено что оптимальное соотношение лист/плод в этот период составляет 30-40. Важно обеспечить достаточный запас углеводов в основных органах дерева на зимне-весенний период.

Качество плодов

Качество плодов определяет их рыночную цену и в значительной степени эффективность конечного результата. Основными показателями качества плодов являются: калибр, окраска, отсутствие поражений вредителями, болезнями, градом, сеткой, солнечным ожогом, механическими повреждениями, биохимический, минеральный, антиоксидантный состав, физиологическое состояние, вкус, сочность, твердость, свежесть, привлекательность, высокая лежкоспособность, транспортабельность и сохранение качества при доведении до потребителя.

Факторы, влияющие на качество при производстве плодов

Качество плодов формируется под влиянием комплекса биологических, агротехнических, экологических и организационно-экономических факторов. Основные из них — генотип сорта, тип подвоя, местоположение сада, конструкция кроны, сила роста, тип обрезки, возраст дерева, нагрузка урожаем, состав и система содержания почвы, минеральное питание насаждений, система защитных мероприятий в саду. Существенное влияние на качество плодов оказывают погодные условия (температура, осадки, относительная влажность воздуха, солнечная активность, ветер) в течение текущего и предыдущего года, физиологическое состояния плодов при съеме, качество уборки, тары, дорог, скорость движения транспортных средств, меры предосторожности при разгрузке и размещении плодов в камере хранения и др.

Поэтому, очень важно на основе современных знаний управлять качеством плодов на всех этапах их жизнедеятельности.

Потеря качества плодов на любом этапе может оцениваться десятками, сотнями миллионов рублей.

Рассмотрим влияние биологических, экологических, агротехнических факторов и биорегуляторов растений на калибр, окраску, сетку, солнечный ожог.

Одним из базовых показателей, разделяющих плоды на товарные сорта является калибр плодов, который оказывает существенное влияние на цену партии. Различия в цене в зависимости от категории качества продукции могут составлять 10-15 руб. и более. Основные факторы, стимулирующие и сдерживающие рост плодов (калибр), приведены в таблице 5.

Таблица 5. Факторы, стимулирующие и сдерживающие рост плодов (калибр).

| Факторы, сдерживающие рост плодов |

Факторы, стимулирующие рост плодов |

- низкое качество цветковой почки и цветка, затянутый рост побегов;

- сильный рост побегов;

- перегрузка деревьев урожаем;

- недостаточное количество листьев на плод (<25);

- низкий фотосинтетический потенциал листьев;

- низкая активность корневой системы в весенний период и недостаточное поступление цитокининов через ксилему;

- повреждение листьев вредителями, болезнями, градом и физиологическими нарушениями (пожелтение, пятнистость);

- высокая химическая нагрузка средствами защиты растений;

- прохладная погода в период деления клеток;

- угнетенное состояние растений;

- нарушение водного (переувлажнение, дефицит влаги), минерального и воздушного режимов;

- недостаток ассимилятов;

- ранний съем плодов.

|

- высокое качество цветковой почки и цветка и розеточных листьев;

- своевременное прореживание плодов (не позднее, чем через 30 дней после полного цветения);

- ручное прореживание плодов после июньского опадения;

- использование активаторов роста корневой системы, обеспечивающей поступление воды, минеральных веществ и цитокининов;

- сдержанный рост побегов и своевременная остановка их роста;

- оптимальная освещенность кроны и температура воздуха в период деления клеток;

- Использование регуляторов роста в фазу деления клеток (цитокинины);

- количество листьев (>25 на плод), их высокое качество и фотосинтетическая активность (без повреждений вредителями, болезнями и пожелтения);

- сбалансированный рост побегов (обрезка, формировка, подрезка корней, регуляторы роста, зеленые операции);

- качественная защита растений;

- использование антистрессантов совместно с СЗР;

- продление пребывания плодов на дереве – обработка ауксинами (обстормон, обстактин), препаратами кальция;

- поэтапный съем плодов;

- оптимизация водного, воздушного и питательного режимов;

- создание резерва запасных веществ осенью (N, B, Zn и др.);

- обработка цитокининами + GA4+7 (2550 мг/л) в период между полным цветением и опадением лепестков.

|

Окраска плодов – характеризуется долей покровной окраски в процентах, интенсивностью и блеском окраски. В стандартах ЕС для большинства окрашенных сортов доля окраски для плодов I сорта должна быть выше 30%. Недостаточная площадь и интенсивность окраски снижают товарность плодов и их цену. У зеленоплодных сортов (Гренни Смит) появление красного румянца рассматривается как дефект, а плоды переводятся в более низкую категорию качества (48). Комплекс факторов, стимулирующих и сдерживающих окраску плодов, приведен в таблице 6.

Таблица 6. Факторы, стимулирующие и сдерживающие окраску плодов.

| Факторы, сдерживающие развитие окраски |

Факторы, способствующие развитию окраски |

- сортовые особенности;

- сильный рост побегов;

- затененность кроны;

- высокая нагрузка урожаем;

- избыток азота;

- жаркая и сухая погода в летний и осенний периоды;

- недостаток углеводов, К, Mn, P, Ca;

- сильная зимняя обрезка;

- недостаточная площадь листьев, их повреждение болезнями, вредителями, градом и низкая фотосинтетическая продуктивность;

- избыточный химический стресс растений;

- нарушение водного, минерального и воздушного режимов;

- ранний съем плодов.

|

- сдержанный рост побегов;

- своевременное прореживание цветков, плодов;

- равномерное распределение плодов в кроне;

- обеспечение равномерной освещенности кроны (обрезка, формировка, зеленые операции, регуляторы роста);

- сохранение качества листьев (обеспечение углеводами), а соотношение плод/лист 1/25;

- использование материалов, отражающих свет в междурядьях сада (полиэтиленовые материалы);

- обработка Этрелом, Гидрелом;

- своевременное прекращение роста побегов;

- продление сроков пребывания плодов на дереве – обработка ауксинсодержащими препаратами Обстормоном, Обстактином.

- ограничение азотных удобрений во второй половине вегетации;

- Обработка насаждений соединениями, содержащими Р, Са, N (Seniphos) за 2-3 недели до уборки урожая;

- оптимизация водного, минерального и воздушного режимов;

- поэтапный съем плодов;

- охлаждение плодов в вечерний период в течение часа надкроновым или подкроновым поливом за 2 недели до уборки;

- ультрафиолетовый и сине-фиолетовый свет в зоне произрастания (размещение садов в предгорных условиях);

- использование клонов с более интенсивной окраской.

|

Оржавленность плодов (сетка)

Одним из дефектов кожицы плодов является оржавленность (сетка). Оржавленность в виде точек на всей поверхности плода может быть характерным признаком для определенных помологических сортов (Голден Делишес, Богатырь и др.). В европейском стандарте есть ограничения: для высшего сорта оржавленность не должна выходить за пределы воронки, могут быть слабые следы сетки на плоде, не портящие внешний вид.

В последние годы значительное количество плодов разных помологических сортов повреждается сеткой, которая иногда покрывает большую часть плода, что снижает цену реализации всей партии плодов.

Развитие сетки на поверхности плодов объясняется сильным ростом плодов в самой активной фазе деления клеток, что приводит к образованию мертвых клеток (трещин) в кожице из-за неравномерного роста наружных и внутренних тканей плода, что объясняется нарушением соотношения GA4:GA7 (1). Основные факторы, сдерживающие и усиливающие развитие сетки, приведены в таблице 7.

Таблица 7. Факторы, сдерживающие и стимулирующие развитие сетки.

| Факторы, усиливающие развитие сетки |

Факторы, сдерживающие развитие сетки |

- Сортовые особенности, имеющие более низкий уровень гиббереллинов GA4+7;

- появление мертвых клеток (трещин) в кожице плодов из

- за неравномерного роста наружных и внутренних тканей;

- мороз, град, агрессивные пестициды (медь, цинк), клещи, насекомые;

- жаркое лето, высокие температуры;

- избыток азота в начале весны;

- использование агрессивных химических препаратов усиливающих химический стресс;

- интенсивный рост плодов в самой активной стадии деления клеток;

- нестабильный рост плодов;

- химическая обработка садов в ночной период;

- избыток влаги на плодах;

- поселение дрожжей (Aureobasidium pullutans, Rhodoholura pulutaus);

- угнетенное состояние деревьев.

|

- сортовые особенности;

- обработка препаратами серы и бора в ранние сроки (3 обработки);

- обработка гиббереллином

- Регулекс (GA4+7 (4 раза – первая – конец опадения лепестков, последующие через 10 дней, доза 5

- 10 мл/л));

- сдержанный рост побегов;

- умеренный рост плодов в самой активной стадии деления клеток;

- обработка пестицидами утром, исключая ночную влагу;

- снижение химического стресса, исключение агрессивных веществ и применение антистрессантов;

- оптимизация водного, минерального и воздушного режимов;

- подбор устойчивых сортов.

|

Солнечный ожог

Плоды, пораженные солнечным ожогом, не могут быть отнесены к высшему и I товарному сорту, а их доля в партии может достигать 5-10%. Развитию повреждения способствуют: высокие температуры поверхности плодов ≥52оС (тепловая гибель клеток); высокая температура в сочетании с высокой солнечной радиацией (побурение тканей); фотоокислительный солнечный ожог (недостаток антиоксидантов). В южной зоне садоводства солнечным ожогом повреждаются плоды всех помологических сортов, но в большей степени – Грэнни Смит.

Основные факторы, сдерживающие и усиливающие поражение плодов солнечным ожогом представлены в таблице 8.

Таблица 8 . Основные факторы, сдерживающие и усиливающие развитие солнечного ожога.

| Факторы, усиливающие развитие солнечного ожога |

Факторы, сдерживающие развитие солнечного ожога |

- высокие температуры поверхности плодов ≥52оС – тепловая гибель клеток;

- высокая температура в сочетании с высокой солнечной радиацией – побурение тканей;

- фотоокислительный солнечный ожог – недостаток антиоксидантов;

- дефицит влаги – песчаные почвы;

- недостаточный уровень фотосинтеза;

- повреждение листьев, штамбов болезнями, вредителями, механические повреждения;

- угнетенные растения

|

- снижение температуры плода – подкроновый распыл воды, специальные сетки, равномерное распределение плодов и листьев;

- равномерное освещение плодов;

- обработка веществами, снижающими нагрев плода и отражающими избыток радиации – Каолин;

- повышение антиокислительного потенциала — обработка α-токоферолами и др.

|

Повреждения вредителями и болезнями в саду. Различные дефекты кожицы плодов образуют болезни и вредители сада (парша, плодожорка, листовертка, пилильщик, долгоносик, совка, медяница, тля, щитовка). Как правило, такие плоды, не допускаются в высших товарных категориях. Но так как полностью исключить пораженные кожицы плодов не представляется возможным, в Европейском стандарте допускается до 2% плодов только во II сорте. Плоды, поврежденные паршой – не допускаются в высшем сорте, диаметром не более 3 мм – допускаются в I сорте. Повреждение плодов плесневидными гнилями (плодовая, черная, горькая) стандартами не допускаются.

Принцип построения защитных мероприятий должен заключаться не в разработке технологии, основанной на допустимых порогах вредоносности, а на 100% защите листового аппарата и плодов от болезней и вредителей. Интегрированная система защиты растений предполагает широкое использование профилактических мероприятий, альтернативных способов защиты (биологические), применение химических препаратов безопасных для окружающей среды.

Градобоины. Для многих районов повреждения плодов градом – настоящее бедствие. В интенсивных садах с урожайностью 40-50 т/га для защиты урожая экономически оправдано использование специальных противоградовых сеток.

Уборка плодов

Состояние зрелости плодов при съеме является одним из важнейших факторов, определяющих качество и продолжительность их хранения.

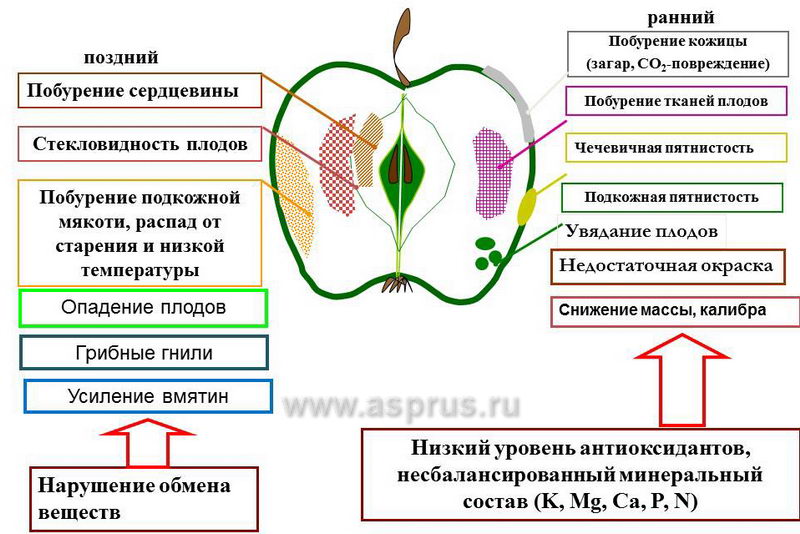

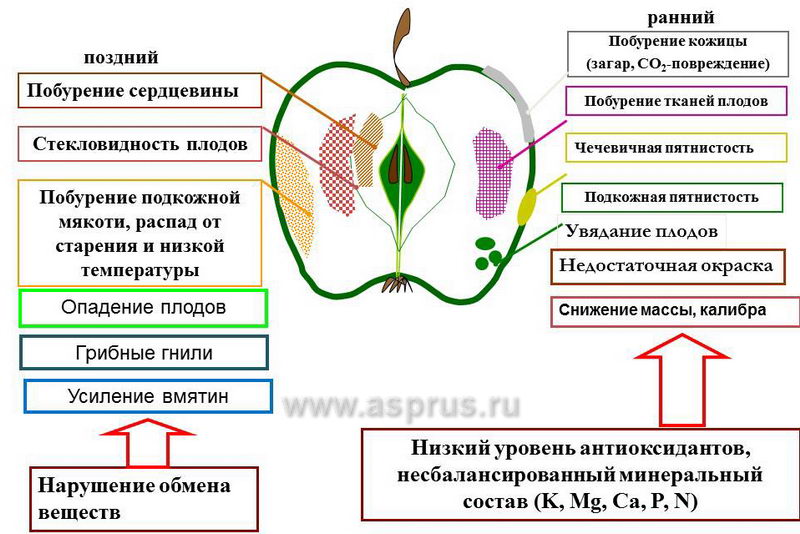

При ранних сроках съема – плоды не достигают нормального для сорта размера (калибра), окраски, биохимического состава, вкуса, а при хранении – неспособны приобрести свойственные сорту вкусовые качества, восприимчивы к увяданию, загару, подкожной пятнистости. При поздних сроках съема повышается вероятность опадения плодов, их повреждения стекловидностью, подкожной пятнистостью, растрескиванием, при хранении такие партии быстрее теряют потребительские качества – низкая кислотность, твердость, сочность (рис. 5)

Рис. 5. Рис. 5. Болезни плодов при хранении, обусловленные неправильными сроками съёма.

Только при съеме в оптимальные сроки достигается характерная для сорта величина, окраска, вкус и аромат, питательная ценность, а их биохимический и минеральный состав и физиологическое состояние обеспечивает высокое качество при хранении и доведении до потребителя. Период оптимального срока съема зависит от генотипа сорта, экологических и агротехнических факторов выращивания.